-

CNAS L23010

CNAS L23010

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业 二级病原微生物安全实验室

二级病原微生物安全实验室- 联系电话:+13336028502

- +400-161-1580

- service@guheinfo.com

谷禾健康

抑郁症·肠道菌群

当一个人面临抑郁症时,一切看似平常的事都会变得很有挑战性。上班、与朋友社交,甚至只是起床都感觉很困难。

抑郁症是如今已是世界上最普遍的精神障碍之一,一直是心理学和医学领域的研究热点。抑郁症是一种需要预防和治疗的疾病——它并不是软弱或失败的表现。

抑郁症影响着数百万计的人们,造成抑郁症的因素有很多,包括创伤、生活压力事件、遗传基因、环境因素、药物滥用和其他心理健康问题。

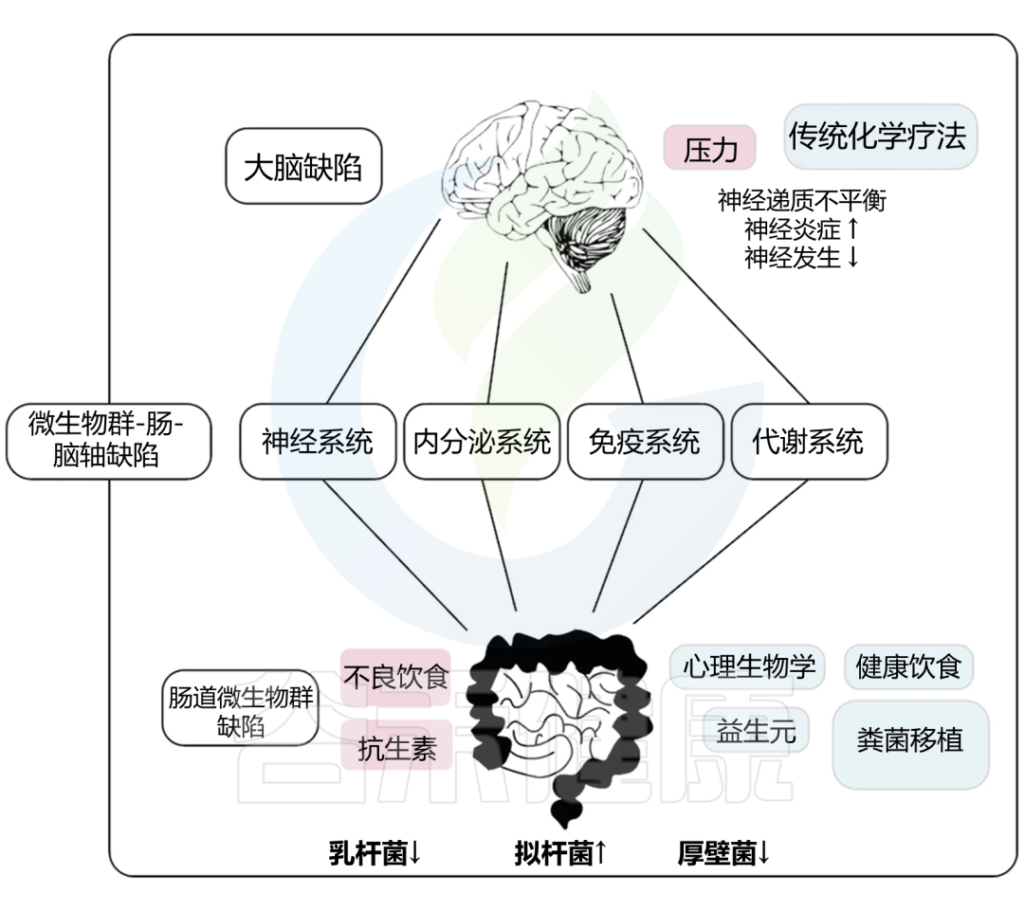

虽然我们目前仍然不完全了解导致抑郁症的原因,一个新的研究领域涉及微生物群-肠-脑轴,证明可以控制认知功能。微生物组通过内分泌、免疫和神经活性途径影响肠脑通讯。后者包括微生物源性神经递质(例如,γ-氨基丁酸、血清素)和代谢物(短链脂肪酸和胆汁酸),以及脑源性神经营养因子。

本文我们主要来了解一下关于抑郁症与肠道菌群之间的关系,它们之间的相互作用机制可能涉及肠脑轴、免疫调节、代谢途径、肠漏、神经炎症、HPA轴等多种途径,同时也列举了较多关于抑郁症的干预措施,希望为抑郁症的治疗和预防提供新的视角和方法。

-正文-

抑郁症是一种复杂的疾病,有许多影响因素,包括多种生活方式、饮食、遗传和环境因素。

据估计,全世界有超过3亿人至少经历过一次重度抑郁症。18-25 岁人群中重度抑郁发作的患病率最高。

一开始,抑郁发作的症状可能只是感觉忧郁、疲劳或“陷入困境”。因此,学习如何辨别平常的低落一天或只是感到忧郁和抑郁对于知道何时寻求帮助非常重要。

要符合抑郁发作的症状,个人必须在两周内几乎每天、全天经历抑郁情绪或兴趣丧失,以及同时经历其他四到五种症状。

▼

某些类型的抑郁症还可能出现以下症状:

▼

抑郁症的主要诊断标准包括:

然而,请注意,并非所有症状都必须出现才能被诊断为抑郁症:大多数患者仅具有完整“核心”症状的一部分。

▼

包括情绪低落或失去兴趣的症状,大多数情况持续至少两周,影响日常活动。

也称为心境恶劣或心境恶劣障碍,是指持续时间较长(通常至少 2 年)的不太严重的抑郁症状。

指怀孕期间或怀孕后发生的抑郁症。在怀孕期间开始的抑郁症是产前抑郁症,在婴儿出生后开始的抑郁症是产后抑郁症。

是一种随季节变化而出现和消失的抑郁症,症状通常在秋末冬初开始,在春季和夏季消失。

是抑郁症的一种严重形式,患者会出现精神病症状,例如妄想(令人不安的、错误的固定信念)或幻觉(听到或看到别人没有听到或看到的东西)。

其他还有:

以前称为躁狂抑郁症或躁狂抑郁症患者,也会经历抑郁发作,在此期间他们感到悲伤、冷漠或绝望,并且活动水平非常低。但双相情感障碍患者也会经历躁狂(或不太严重的轻躁狂)发作,或情绪异常升高,他们可能会感到非常高兴、烦躁或“兴奋”,活动水平显着增加。

▼

一些可能增加一个人患抑郁症风险的已知因素包括:

▼

神经递质是神经元用来将信号从一个细胞传递到另一个细胞的化学物质。神经递质有 100 多种不同类型,其中最著名的包括血清素、多巴胺和去甲肾上腺素等。

大多数最常见或广泛使用的抗抑郁药物(例如西酞普兰和许多其他药物)通常通过增加大脑中可用的神经递质血清素和去甲肾上腺素的量来发挥作用(即选择性血清素再摄取抑制剂或血清素-去甲肾上腺素再摄取抑制剂,或分别为“SSRI”和“SNRI”)。

注:西酞普兰是一种抗抑郁药,属于选择性血清素再摄取抑制剂(SSRI)类药物。是一种流行且用途广泛的处方药,用于治疗许多精神健康状况,包括抑郁、焦虑和创伤后应激障碍 (PTSD)。它于 2002 年获得 FDA 批准用于治疗抑郁症(成人和青少年)和广泛性焦虑症(成人)。

然而,其他一些抗抑郁药——例如安非他酮(Wellbutrin)——主要作用于多巴胺和去甲肾上腺素(即去甲肾上腺素-多巴胺再摄取抑制剂,或“NDRIs”)。

尽管如此,低水平的血清素或去甲肾上腺素是否直接导致抑郁症仍然是一个悬而未决的问题。许多科学尝试证实抑郁症患者实际上具有异常低水平的这些神经递质,但有时未能完全验证其中的联系。

我们理解的抑郁症的另一个主要方法学局限性是,尽管抗抑郁药已经建立了生化机制(例如抑制单胺氧化酶(MAO),或抑制特定神经递质的再摄取),但抑郁症的诊断和治疗很大程度上基于主观报告症状,而不是特定生化标志物或其他“客观”生物指标的任何离散测量。

换句话说,这并不是通过测量一个人这些化合物的水平,然后得出他们是否“患有”抑郁症那么简单。此外,虽然大多数 SSRI 会立即增加大脑中的血清素水平和活动,但许多患者在服用药物数周或数月后才报告情绪有显著改善。

诸如此类的发现表明血清素水平可能只是与抑郁症共同相关的更为复杂的机制和生物变化链中的一个部分。

虽然抑郁症的“血清素缺乏”假说仍然存在争议,并且并非 100% 被所有研究人员普遍接受,但目前根据迄今为止可获得的总体证据和数据,它通常被认为是最佳的工作假说。也就是说与调节情绪、思维和行为的大脑回路故障有关,大脑化学物质对于健康的神经细胞连接非常重要。

▼

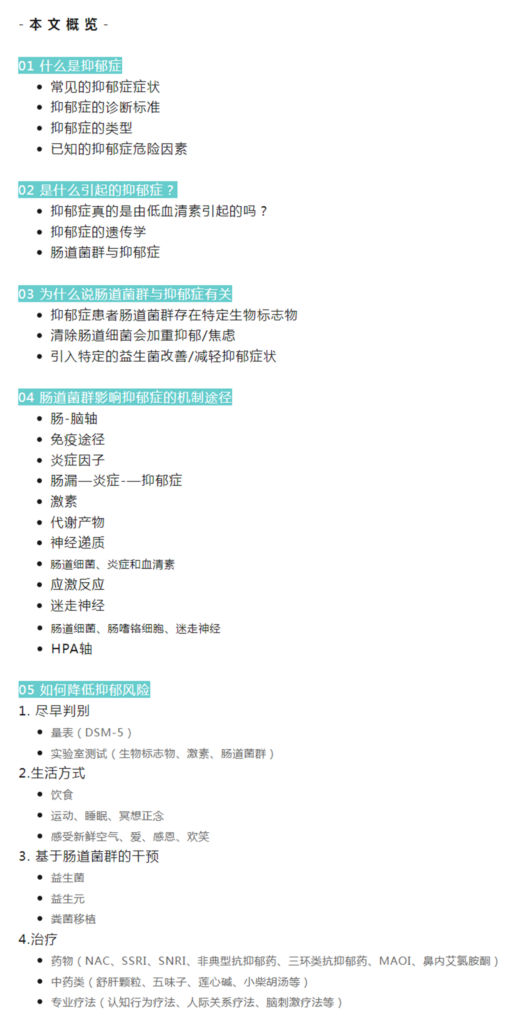

正如识别抑郁症特定生化“标记”的尝试都失败了一样,许多识别导致抑郁症的特定基因或基因突变的尝试也只取得了有限的成功——可能是因为不同的抑郁症病例可能是由许多不同基因的突变以及独特的环境因素综合的。

几项综合研究(包括全基因组关联研究以及家族和双胞胎研究)报告的证据表明,对于某些情况或类型的抑郁症来说,大量个体基因之间的相互作用,以及这些基因与某些环境因素的复杂相互作用,可能只是部分原因。

例如,一项系统性全基因组关联研究(GWAS)报告称,许多与免疫系统功能和炎症相关的基因可能是影响一个人患抑郁症风险的可能遗传因素之一。

据报道,另一项全面的 GWAS 研究确定了许多与血清素功能、昼夜节律和其他神经递质相关的基因可能是抑郁症的遗传风险因素,如下表:

doi.org/10.1016/j.neuron.2014.01.027

对复发性/单相型重度抑郁症(“MDD-RU”)的家庭研究报告称,抑郁症诊断患者的一级亲属可能面临特别高的风险。

血清素转运蛋白基因( SLC6A4 ) 也与重度抑郁症相关。SLC6A4和其他参与大脑血清素能系统的基因现在被认为是抑郁症易感性的“候选基因”,这也符合许多最常见的抗抑郁药物被认为主要作用于该系统的事实。

其他五个与抑郁症风险相关的“候选基因”包括:

▼

肠道菌群与抑郁症之间存在一定的关联。肠道菌群是指人体消化道中的微生物群落,包括细菌、真菌、病毒等。它们与人体的健康和免疫系统密切相关。

微生物群-肠-脑轴

肠道和大脑之间存在着肠脑轴,通过神经、免疫和内分泌系统的相互作用进行沟通。肠道菌群可以通过产生代谢产物、神经递质和炎症因子等影响大脑功能和情绪调节。

炎症反应

肠道菌群失衡可能导致肠道黏膜的炎症反应,释放炎症因子进入血液循环,进而影响大脑功能。慢性炎症反应与抑郁症的发生和发展有关。

神经递质

肠道菌群可以影响神经递质的合成和代谢,如血清素、多巴胺和γ-氨基丁酸等,这些神经递质与情绪调节密切相关。

营养吸收

肠道菌群参与食物的消化和营养的吸收,它们可以合成维生素和其他有益物质,这些物质对大脑和情绪调节有影响。

而肠道菌群又受到多种因素的影响,比如:饮食、抗生素使用、生活方式、环境因素等。接下来章节,我们就肠道菌群与抑郁症展开了解它们之间密不可分的关联。

▼

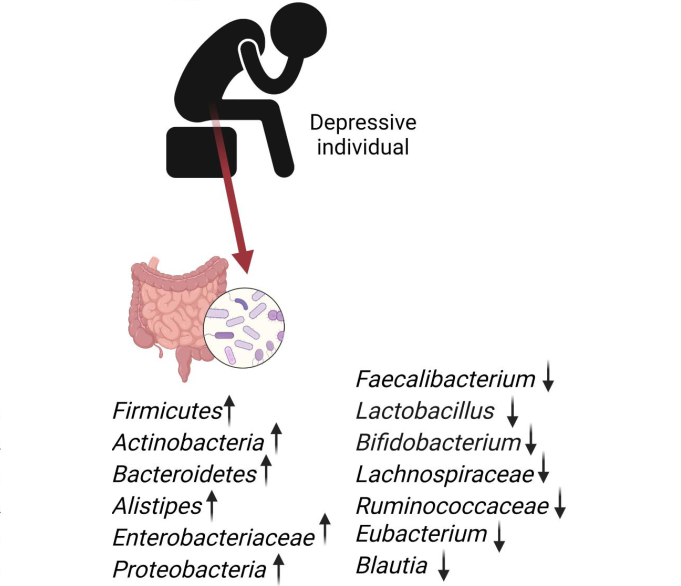

一些研究发现,中度和重度抑郁症患者的肠道菌群特征是拟杆菌门富集,而重度患者中瘤胃球菌和真杆菌则减少。

抑郁症个体与健康对照组相比,微生物群变化的总结如下:

Basiji K, et al., Metab Brain Dis. 2023

▼

根据一项早期的动物研究,在没有肠道细菌的情况下生长的啮齿动物(无菌大鼠和小鼠)缺乏成熟的肠内分泌系统(胃肠道的激素产生系统)。

与具有更典型肠道细菌水平的对应物相比,它们的几种不同主要神经递质的水平和活性也有所不同。

一项初步的动物研究称,没有肠道细菌的小鼠可能会表现出自发运动的增加,该研究的作者将其解释为表明更加焦虑。他们进一步假设,这些行为差异可能是由于某些神经递质,包括血清素、多巴胺和去甲肾上腺素(去甲肾上腺素),在整个大脑中合成和代谢方式的差异造成的。

另一项研究着眼于肠道微生物与早期生活压力之间的潜在关系。在这项研究中,由于早年与母亲分离而经历压力和抑郁样症状的新生大鼠,当在其饮食中添加特定种类的细菌(双歧杆菌)时,其中一些症状会减轻。尽管抑郁相关行为的减少程度小于传统抗抑郁药物西酞普兰造成的减少,但这一初步发现仍然表明,理论上可以通过改变肠道微生物群的组成来“治疗”抑郁症。

其他一些来自动物研究的早期但有趣的证据表明,即使是复杂的行为也可以通过“粪菌移植”从一组小鼠“复制”到另一组小鼠。

一项动物研究报告称,抗生素(通过杀死肠道微生物组中的一些细菌种类来改变肠道微生物组)可能会影响小鼠表现出的“探索行为”的数量,甚至可能会改变大脑中某些重要化合物的水平,如脑源性神经营养因子(BDNF)。

▼

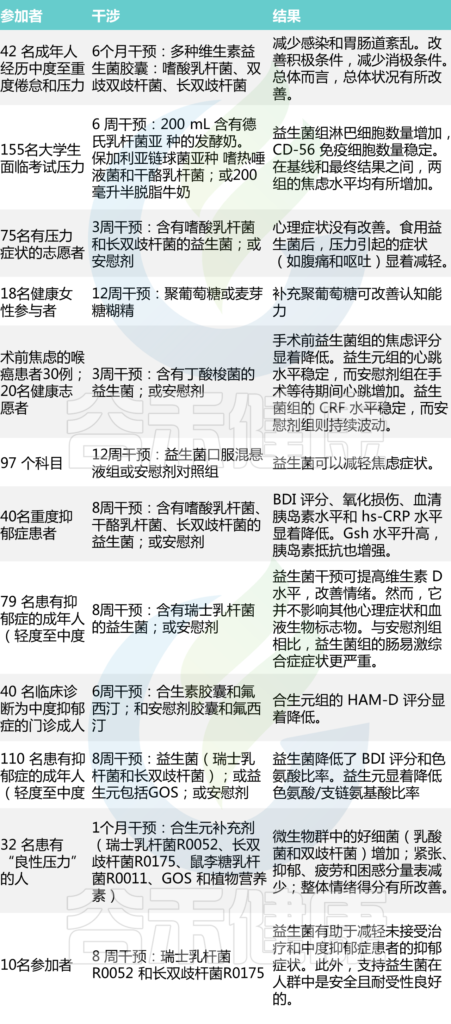

您以前可能听说过“益生菌”——这是指将特定菌株(菌种)引入胃肠道的食品或膳食补充剂。

一些初步证据表明,使用益生菌“修改”人类肠道微生物组可能会产生一些心理影响。例如,据报道,某些益生菌补充剂可以降低健康非老年个体以及诊断为重度抑郁症(MDD)的非老年患者的抑郁症状严重程度评分。

同样,另一项早期研究报告称,定期服用含有瑞士乳杆菌和长双歧杆菌菌株的益生菌可能有助于减少健康志愿者的抑郁症。

最后,另一项初步研究报告称,嗜酸乳杆菌、干酪乳杆菌和两歧双歧杆菌的组合可能有助于部分减轻抑郁症状。

虽然这些作用背后的潜在机制尚不清楚或不明白,但一些研究人员指出,这些“益生菌治疗”可能会导致胰岛素水平降低、胰岛素抵抗和 hs- CRP水平降低,以及谷胱甘肽(一种主要天然物质)水平升高。抗氧化化合物用于重度抑郁症患者。

总的来说,虽然这项早期研究充满希望且令人兴奋,但还需要更多的研究来充分证实这些效应,并找出哪些机制可能导致这些有趣的效应。

▼

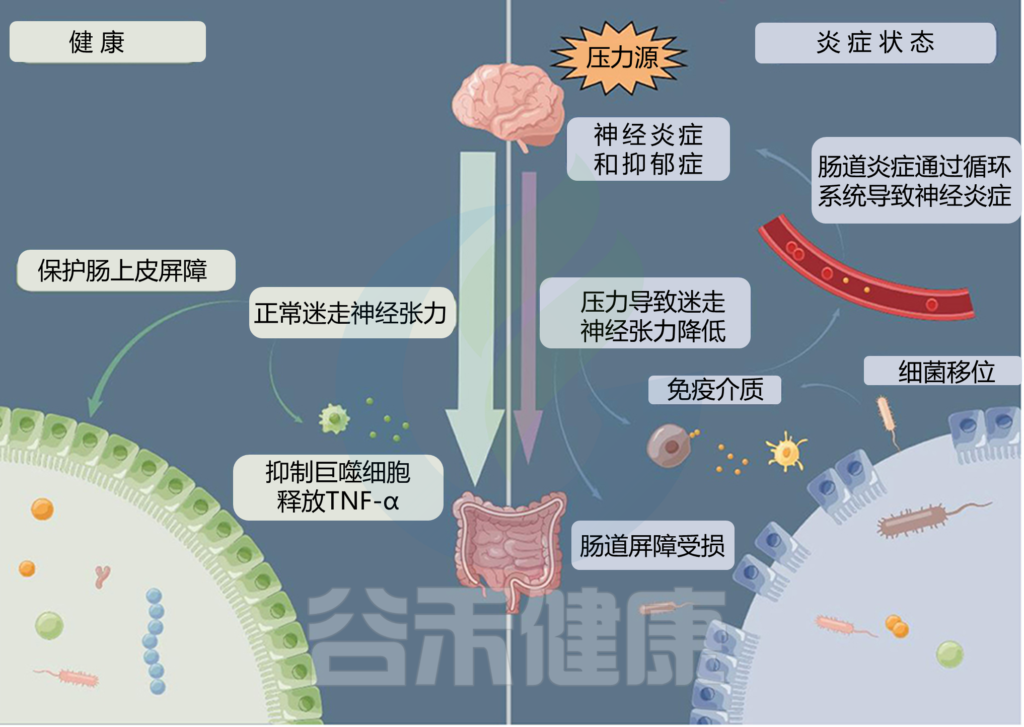

“肠-脑轴”是指肠道微生物群与大脑之间假设的“双向”连接。

肠-脑轴可能包括许多不同的潜在机制,包括在许多不同的器官系统和所涉及的单个细菌物种之间产生的各种神经、化学、体液和免疫信号。

虽然许多不同的疾病和健康状况可能受到肠-脑轴的影响,但一些研究人员特别关注肠-脑相互作用在抑郁症发展中可能发挥的作用。

微生物群-肠-脑异常导致抑郁症

DOI: 10.1007/978-981-19-7376-5_10

▼

微生物群-肠道-免疫-神经胶质轴

微生物群对小胶质细胞稳态的重大贡献,无菌小鼠表现出小胶质细胞的整体缺陷,细胞比例改变和不成熟的表型,导致先天免疫特性受损。

值得注意的是,复杂微生物群的重新定殖,部分恢复了小胶质细胞的特征,而微生物群衍生的短链脂肪酸调节了小胶质细胞的稳态。

神经胶质细胞,包括小胶质细胞、星形胶质细胞、少突胶质细胞和室管膜细胞,与神经元相互作用,影响大脑健康和疾病(如抑郁症)。

神经胶质功能可能由肠道微生物群通过神经和化学信号途径驱动。肠道微生物群对小胶质细胞从促炎到抗炎的激活状态具有重要意义,小胶质细胞功能障碍可以触发抑郁症中神经炎症的信号级联反应。

脑功能、脑小胶质细胞(Iba1)和外周炎症细胞因子的改变(如TNF-α、IL− 1β 、IFN-γ,IL-12)。通过肠-脑轴调节小胶质细胞激活状态(M1、M2)可能是治疗抑郁症的一种有前途的治疗方法。

脑神经炎症中脑-肠-微生物轴(Th17/Treg)

许多临床前和临床研究表明,Th17 和 Treg 细胞对抑郁症有显著影响。

注:

TH17细胞是一种产生促炎细胞因子的T细胞亚群,TH17细胞的异常活化和功能异常与多种炎症性和自身免疫疾病的发生和发展有关,Treg细胞主要通过产生抑制性细胞因子和细胞接触来抑制免疫反应。

TH17细胞和Treg细胞之间的平衡是免疫系统正常功能的重要组成部分。当TH17细胞过度活化或Treg细胞功能受损时,可能导致免疫系统失衡,从而引发炎症性和自身免疫疾病。

肠道 Th17 和 Treg 细胞受到肠道微生物群的调节,而大脑相关的 Th17 和 Treg 细胞则维持免疫稳态,以控制怀孕期间的神经炎症、小胶质细胞激活、星形胶质细胞激活和大脑发育。

值得注意的是,Th17 和 Treg 细胞之间的不平衡,或 Th17/Treg 细胞的比例异常,在抑郁症中发挥着关键作用。

Th17/Treg 细胞是脑神经炎症中脑-肠-微生物轴调节所特别需要的。受肠道微生物群调节的 Th17 和 Treg 细胞之间的不平衡可能会赋予机体抵抗力和对压力的敏感性。

特定的肠道微生物群,如分节丝状菌、梭状芽胞杆菌、脆弱拟杆菌、罗伊氏乳杆菌和双歧杆菌,及其代谢产物如短链脂肪酸和ATP,也参与 Th17/Treg 活性,从而形成 Th17 和 Treg 细胞之间的不平衡。

除了脑神经炎症之外,炎症还可以发生在身体其他部位和系统,比如周围炎症,胃肠道炎症等。

▼

抑郁症和炎症的相互作用就像一个互相助长的恶性循环。炎症是抑郁症发展的主导力量之一。长期的神经炎症会影响大脑功能,这可能会决定个人的情绪和行为。

抑郁症的细胞因子假说来自于观察,即抑郁症的几种症状类似于“疾病行为”,例如嗜睡、发烧、食欲下降、对探索行为或性活动的兴趣下降等。

一些研究人员提出,从进化的角度来看,疾病行为可能是有意义的,因为其中许多行为可能有助于治愈或减少疾病的传播。例如,隔离病人可能会降低他们传播感染的几率。

抑郁症相关炎症因子变化

周围炎症与抑郁症密切相关。抑郁症患者的炎症标志物包括:

血清 IL-6、IL-1β、C反应蛋白升高。

肠道炎症性疾病患者抑郁行为的并发率很高

根据一些报告,患有胃肠道炎症等健康问题的人抑郁和焦虑症状的发生率在统计上有所增加。一些研究人员估计,高达 50-90% 的 IBS患者还同时患有某种精神疾病。

根据最近的《自然》杂志评论,尽管存在明显的异质性,但 IBD 抑郁症状(包括克罗恩病和溃疡性结肠炎)的总体患病率超过 20%。随着时间的推移,抑郁症状加剧与活动性IBD的几率增加有关。

前扣带皮层(ACC)可能是大脑中的一个交叉点,它会感知肠道炎症和不适当的反应,从而增加患抑郁症的风险。

用促炎细胞因子引发炎症的同时诱发抑郁

对人类或动物施用促炎细胞因子进行治疗会诱发抑郁症状。虽然 SSRIs(选择性血清素再摄取抑制剂)通常不会直接减轻“疾病行为”,但据报道,它们可以减少促炎细胞因子,并增加抗炎细胞因子,这一机制也与抑郁症的细胞因子假说一致。

给予脂多糖 LPS 会增加细胞因子的血浆浓度,同时诱发抑郁症状。

然而,抑郁症的正式诊断标准(由 DSM 定义)和“疾病行为”本身之间存在一些细微差别,并且关于炎症是否真的导致抑郁症的证据是相互矛盾的。

并非所有炎症患者都患有抑郁症,也并非所有抑郁症患者都具有高炎症标志物,炎症(可能与血清素缺乏相似)可能只是抑郁症的一个诱因,而不是唯一的直接原因。换句话说,炎症细胞因子的异常调节可能只是一个更加复杂的谜题的一部分,并且需要更多的研究来充分探索这些潜在联系所涉及的机制。

▼

肠粘膜屏障和粘膜免疫系统是帮助防止肠腔内的肠道微生物直接与肠道免疫系统相互作用的两个主要机制。如果这些屏障受到损害,细菌可能会易位,激活免疫系统,从而引发炎症。

注:这些屏障受到损害的情况有时非正式地被称为“肠漏”。

一项动物研究报告称,肠道屏障受损的小鼠表现出与焦虑相关的行为增加,并且一旦肠道屏障恢复或引入益生菌后,这些行为就会消退。

根据一项针对人类的初步研究的作者,IgA 和IgM等血清抗体通常会被激活以对抗有害的肠道细菌。因此,这些抗体的存在是肠道屏障受损的一种潜在生物指标,一项研究甚至报告称,这些抗体水平升高可用于识别抑郁症患者,准确率高达 90%。

尽管这种现象背后的机,但一些研究人员认为“坏”肠道细菌可能通过 TLR4 受体引发炎症。

诱发炎症

LPS 与 TLR4 结合激活免疫细胞,激活NF-κB(一种细胞内信号分子),进而促进促炎细胞因子的产生,包括 TNF-α 和 IL-1 以及环加氧酶-2。

加剧炎症

相同的过程还诱导氧化和亚硝化应激途径,通过进一步激活烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸氧化酶来增加诱导型一氧化氮的表达和活性氧 (ROS) 的产生。ROS 超载不仅会激活 NF-κB,还会导致 DNA 损伤和细胞死亡,这两个过程都会加剧炎症状态。

促炎循环——抑郁症

包括干扰素-α、IL-6、IL-1β 和 TNF-α 在内的细胞因子以及氧化和亚硝化应激途径可能会导致紧密连接屏障松动,从而在肠道通透性过高和宿主免疫反应之间形成促炎循环。

这个循环至少部分解释了抑郁症患者慢性低度但持续的炎症状态。

总的来说,这些机制及其影响复杂,值得更多的研究来验证这些初步发现。

▼

激素影响我们身体功能的许多方面,包括新陈代谢、生长、性健康和生殖系统功能。我们的心理健康受到激素的强烈影响,因为激素在情绪的调节中发挥着重要作用。这里我们来了解几种常见的和抑郁症相关的激素。

皮质醇

皮质醇是一种压力激素,由肾上腺分泌。这种激素负责通过选择使用哪种底物以及应消耗多少底物来调节能量。如果皮质醇水平过高或过低,可能会开始出现抑郁症。皮质醇水平低与过度疲劳、难以处理压力情况、不可预测和不稳定的情绪以及性欲下降有关。

雌激素

雌激素在大脑中扮演着重要的角色,它们参与调节神经递质的活动,如血清素、多巴胺和去甲肾上腺素等。这些神经递质与情绪调节密切相关,因此,雌激素的变化可能会对情绪产生影响。

女性患抑郁症的风险要高于男性,这与雌激素和孕激素变化有关。在月经周期、孕期和更年期等生理状态的激素波动可能影响情绪和抑郁症发病风险。

使用雌激素治疗抑郁症的疗效和安全性仍存在争议,因此,使用雌激素治疗抑郁症需要谨慎。

黄体酮

黄体酮有助于平衡体内雌激素水平。它还有助于改善睡眠模式,使人感到更平静。如果黄体酮水平不平衡,可能会变得烦躁或晚上无法入睡,这可能影响抑郁症。

▼

// 短 链 脂 肪 酸

短链脂肪酸在肠腔中具有多种功能,如氧化还原平衡、维持肠屏障完整性、肠道激素产生和表观遗传调节。然而研究表明,短链脂肪酸与抑郁症等精神疾病有关。

短链脂肪酸由肠道微生物群合成,主要由AKK菌、双歧杆菌、粪杆菌、毛螺菌科、乳酸杆菌和瘤胃球菌等物种合成。

短链脂肪酸与抑郁症的关联

已知短链脂肪酸调节神经反应的不同途径,如:

短链脂肪酸诱导肠道神经肽的释放,例如YY肽(YYP)和胰高血糖素样肽2(GLP-2)肽,以及参与维持肠道屏障、细胞代谢和饱腹感的激素。

戊酸与抑郁症有关,主要由Oscillibacter产生。缬草酸的结构与GABA,并可与其受体结合,这可能在严重抑郁障碍中发挥重要作用。

在抑郁症患者的粪便中发现了更高量的异戊酸,这表明微生物群和异戊酸与抑郁症有关。

在一项针对有抑郁症状患者的研究中,粪便中的乙酸盐水平与这些患者呈正相关,而丁酸盐和丙酸盐水平则呈负相关。

在一项针对患有抑郁症的波兰妇女的类似研究中,与非抑郁症患者相比,抑郁症患者粪便中的乙酸盐和丙酸盐水平降低,而异己酸含量增加。这些发现表明,为了保持心理健康,特定的短链脂肪酸水平和微生物群之间必须保持平衡。

// 胆 汁 酸

胆汁中的一种重要成分——胆汁酸,是由肝脏中的胆固醇产生的,它们与肠道菌群协同调节胆固醇代谢,帮助脂质消化和吸收。胆固醇通过肝细胞代谢为原代胆汁酸;之后被输送到胆囊,最终在十二指肠中被释放。到达肠道后,肠道细菌从初级胆汁酸中产生次级胆汁酸(脱氧胆酸和石胆酸)。只有一些细菌,主要是梭菌和真细菌,负责次级胆汁酸的合成。

胆汁酸改变了神经递质受体的功能,如M2和M3毒蕈碱乙酰胆碱、GABA和N-甲基-D-天冬氨酸(NMDA)受体。在对培养的下丘脑神经元的体外研究中,鹅去氧胆酸抑制GABA和NMDA受体。

胆汁酸与抑郁症的关联

中国的一项研究表明,与健康对照组相比,重度抑郁症患者的2,3-脱氧胆酸水平较高,而牛磺酸(TLCA)、甘胆酸(GLCA)和3-硫酸胆酸水平较低,这与汉密尔顿抑郁量表(HAM-D)评分呈负相关。

同样在这项研究中,这些菌Turicibacteraceae、Turicibacteriales和Turicibacter与TLCA和GLCA水平呈正相关。

在美国的另一项研究中,与不太严重的抑郁症患者相比,严重抑郁症患者的原发胆汁酸鹅去氧胆酸水平降低。因此,肠道菌群可以通过胆汁酸改变诱导中枢神经系统疾病,如重度抑郁症。

次级胆汁酸合成的减少会导致微生态失调,并改变肠道屏障的通透性,诱导促炎性基调,从而导致抑郁症的发病机制。

▼

肠道细菌是血液中化学物质(代谢物)的主要调节剂。其中一些是在大脑中制造神经递质的“成分”或“构件”(代谢前体)。

换句话说,这意味着肠道细菌可能能够对某些神经递质的水平和活动产生一些影响,这反过来又可能使它们能够影响大脑活动和行为(尽管是间接的)。

肠道细菌可以通过多种方式调节神经递质的产生

首先,肠道细菌可以合成和分解多种神经递质,如γ-氨基丁酸(GABA)、多巴胺、血清素等。这些神经递质可以通过门脉循环影响迷走神经的传入通路,它们在大脑中起到调节情绪、认知和行为的重要作用。

GABA是大脑中的主要抑制性神经递质。

谷氨酸是大脑中最丰富的兴奋性神经递质,负责在神经细胞之间发送信号,其在大脑中的合成取决于神经元和星形胶质细胞之间的合作,肠道中的肠内分泌细胞亚群能够合成谷氨酸,并利用它通过迷走神经将快速信号传输到大脑。关于谷氨酸详见我们之前的文章:

去甲肾上腺素在中枢神经系统内发挥作用,同时充当应激激素。它有助于“战斗或逃跑”反应,并与唤醒、注意力和聚焦机制相关。

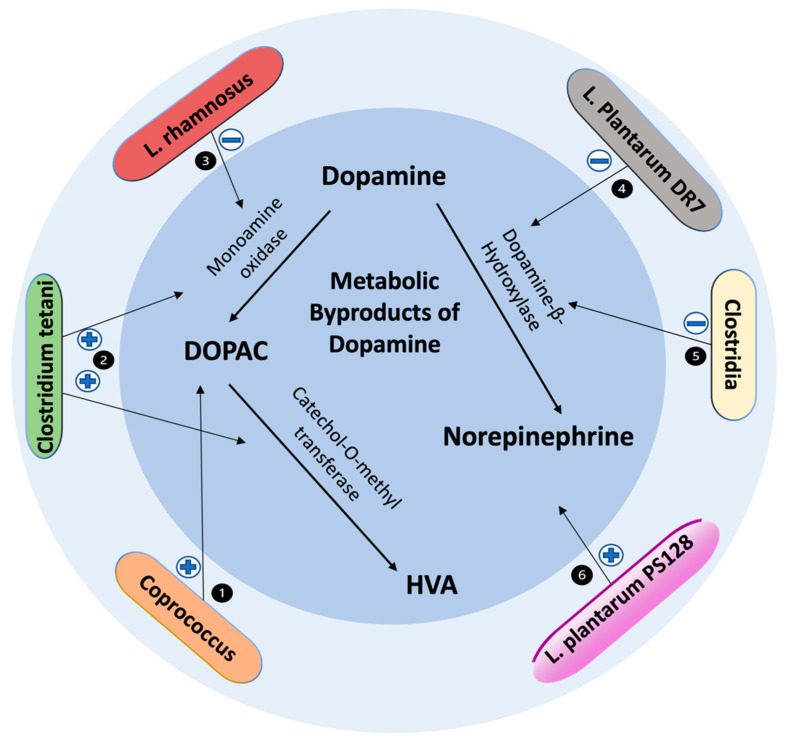

多巴胺参与奖励处理和动机以及运动控制。

肠道微生物群对多巴胺代谢副产物的影响

doi: 10.3390/biomedicines10020436

1) 粪球菌属Coprococcus comes和Coprococcus catus与多巴胺合成潜力密切相关

2) 破伤风梭菌对多巴胺具有降解作用,通过多巴胺中间体促进降解为高香草酸

3) 鼠李糖乳杆菌下调MAO

4) 植物乳杆菌DR7下调多巴胺β-羟化酶

5) 梭状芽孢杆菌显示下调多巴胺β-羟化酶

6) 植物乳杆菌PS128给药改善多巴胺代谢并增加去甲肾上腺素水平

血清素,也称为 5-羟色胺 (5-HT),参与调节情绪、食欲、睡眠和其他身体功能。

其次,肠道细菌可以影响神经递质的合成和代谢途径。例如,某些细菌可以产生短链脂肪酸,如丙酸、丁酸和乙酸,这些短链脂肪酸可以促进神经递质的合成和释放。

肠道细菌还可以通过与肠道上皮细胞和免疫系统的相互作用,间接影响神经递质的产生。肠道细菌可以调节免疫系统的活性,影响免疫细胞的分泌和反应,从而影响神经递质的合成和释放。

▼

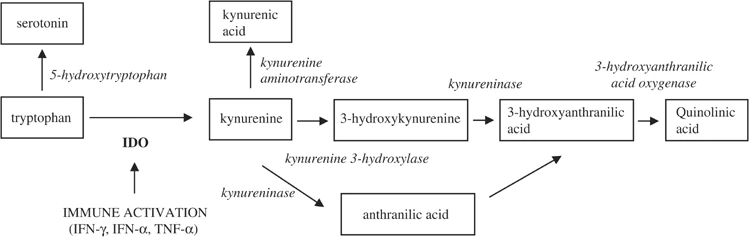

氨基酸色氨酸是大脑用来产生神经递质血清素的主要“构件”(代谢前体)之一。虽然色氨酸消耗并不总是导致抑郁症,但一些研究人员认为,血清色氨酸偏低有时可能会导致易感人群抑郁症。根据前面,我们可以看出高血清脯氨酸和低血清色氨酸与抑郁症的发展有一定关系。

一些研究表明,某些促炎细胞因子(例如 IFN-α、IFN-γ和TNF-α)水平的增加可能会刺激吲哚胺-2,3-双加氧酶( IDO )的活性,从而在转刺激色氨酸转化为神经毒性化合物,包括犬尿氨酸和喹啉酸。

基于此,一些研究人员认为,可能是这些神经毒性物质,而不是色氨酸消耗本身,可能导致抑郁症的发生。

肠道细菌和炎症可能会影响血清素代谢:

色氨酸代谢途径的犬尿氨酸

DOI: 10.1038/sj.mp.4001600

扩展阅读:

▼

重度抑郁症患者表现出应激反应系统(例如HPA 轴)过度活跃。它主要表现为腺体反应性增加、激素分泌破坏和负反馈失调。这些疾病可能进一步导致肠道炎症、神经元损伤和皮质醇过度产生,所有这些都与抑郁症相关。

此外,HPA 轴功能障碍的解决与抑郁症的缓解(“治愈”)密切相关,表明它们之间存在某种相互联系。

早期生活压力—肠道菌群—应激反应形成

一项针对大鼠的动物研究报告称,将新生儿从母亲身边带走所产生的压力(母亲分离压力)可能会导致后代肠道微生物组发生巨大的长期变化。母亲分离是早期生活压力的一种模式,它通过改变 HPA 轴、免疫系统和氨基酸代谢以及影响微生物群组成来诱发焦虑和抑郁。

早期生活压力可能使人以后对压力更加敏感。

doi.org/10.3389/fneur.2022.1015175

▼

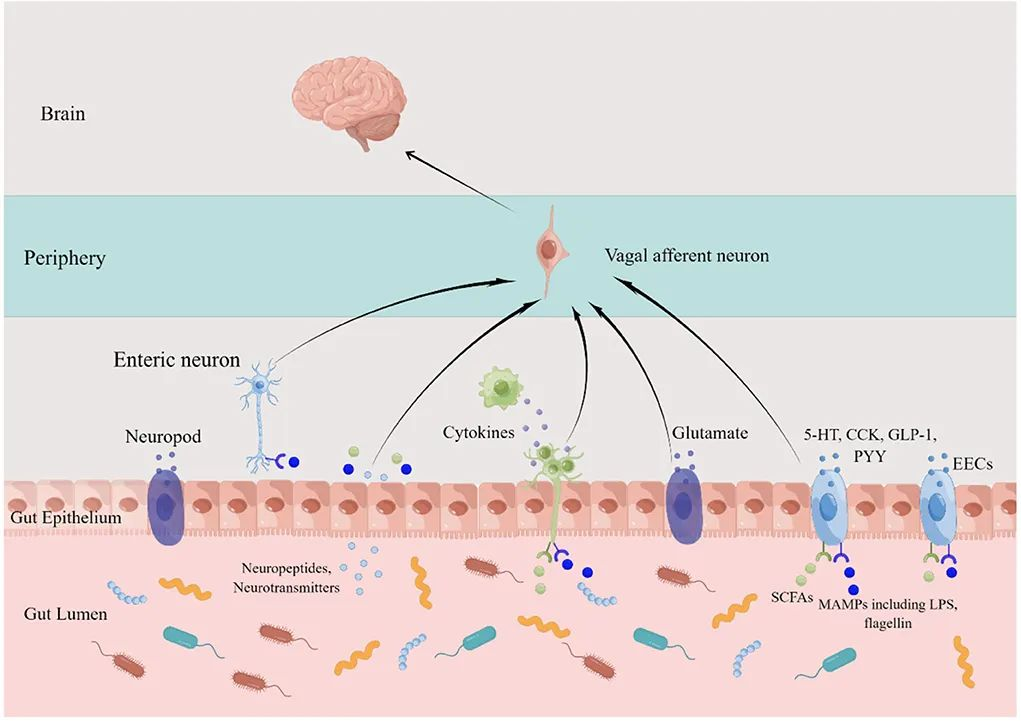

虽然迷走神经无法到达管腔内容物,但它可以通过与肠内分泌细胞的通信间接感知肠道信息。

迷走神经传入将信号从肠道菌群传递到中枢神经系统

doi.org/10.3389/fneur.2022.1015175

▼

肠道微生物组可能用来与中枢神经系统沟通的其他机制之一是通过肠嗜铬细胞(ECC)和迷走神经。

例如,一些研究人员目前认为肠嗜铬细胞和迷走神经可能参与肠道细菌和大脑之间的通讯,尽管我们仍然不完全了解如何进行。

肠嗜铬细胞感知肠道细菌并分泌血清素

肠嗜铬细胞(ECC) 遍布整个消化道

▼

HPA轴是指下丘脑-垂体-肾上腺轴。HPA轴的功能紊乱可能导致患者出现情绪失调和应激反应的异常。

肠道菌群如何影响 HPA 轴?

肠道菌群失调与炎症之间存在密切关系。这些细胞因子也是 HPA 轴非常有效的激活剂。促炎细胞因子可以干扰皮质醇循环的负反馈,刺激HPA轴的活性。

肠道菌群还可以通过其他能够穿过血脑屏障的介质(例如微生物抗原和前列腺素)刺激 HPA 轴。

除了依赖这些介质之外,细菌还可以直接参与干预过程。例如,LPS和肽聚糖可以通过激活先天免疫系统来激活HPA轴,最终诱发抑郁症)。

还有证据表明,肠道菌群可以直接调节肠道和肾上腺中的类固醇生成,从而增强 HPA 轴反应。

肠道菌群衍生的代谢物也通过体液途径参与调节 HPA 轴。例如,慢性吲哚(拟杆菌属、乳杆菌属和梭菌属)可诱导肾上腺髓质 Pnmt 基因过度表达。它可以与去甲肾上腺素一起增加肾上腺素能系统中儿茶酚胺的生物合成途径。这样,吲哚可以增加小鼠在慢性轻度应激下的脆弱性,最终导致抑郁行为。

除此之外,肠道菌群还可以通过调节 HPA 轴在抑郁症中发挥积极作用。例如,其下游代谢物短链脂肪酸可以降低HPA轴中一些编码蛋白的基因表达,从而减弱HPA轴的应激反应。

最后,肠道菌群还可以影响膈下迷走神经的信号输入。孤束核通过去甲肾上腺素能神经元激活 HPA 轴。

据报道,单胺再摄取抑制剂(MAO-Is) 可以降低糖皮质激素受体抵抗,从而减少 HPA 轴功能障碍。这使得一些研究人员提出,针对大脑 HPA 轴的药物可能是治疗重度抑郁症的潜在有效方法。

▼

如果发现抑郁症的迹象,请及时进行身体检查,帮助确定症状是否可能与抑郁有关,并寻求专业医疗帮助进行抑郁症的诊断和治疗干预。

诊断抑郁症是一个多步骤的过程,通常当有人注意到自己感觉不太像自己时就开始了。在某些情况下,一个人的朋友和家人可能会首先注意到抑郁症的微妙迹象。相关判别方式有:

// 量表

医疗和心理健康专业人员使用既定的、研究支持的指南、筛查工具、检查表和其他标准来帮助他们诊断抑郁症。

DSM-5

心理健康专家可能使用美国精神病学协会出版的《精神障碍诊断与统计手册》(DSM-5) 中列出的抑郁症诊断标准。

注:《精神疾病诊断和统计手册》(DSM)是一本为诊断精神疾病的临床医生提供指南的手册。对每种情况进行分类,并给出一套明确的标准,必须满足这些标准才能做出诊断。

DSM-5 包含了评估自杀风险的新量表:一种针对成人,另一种针对青少年。

要诊断为重度抑郁症,一个人的症状必须符合 DSM-5 中概述的标准。悲伤、情绪低落和对日常活动失去兴趣的感觉必定标志着一个人以前的状态发生了变化,并且持续了至少两周。

这些感觉还必须伴有至少五种其他常见的抑郁症状,包括:

这些症状必定会导致个体出现临床上显著的痛苦或社交、职业或其他重要功能领域的损害。

这些症状不能归因于药物或物质滥用,也不能是由其他身体疾病引起的。

除了DSM-5,还有一些常用的抑郁症量表,用于评估抑郁症的严重程度和症状表现。常见的抑郁症量表包括:

用于评估抑郁症状的程度。

临床评估工具,用于评估抑郁症状的严重程度。

用于评估双相情感障碍,包括抑郁症和躁狂症。

这些量表可以帮助医生更全面地评估抑郁症的症状和严重程度,以指导治疗计划的制定。

抑郁症的诊断主要是基于临床评估和心理评估,其他也包括一些实验室测试来辅助判别。

// 实验室测试

用于识别生物标志物并应用于诊断重度抑郁症的基因组、蛋白质组和代谢分析仍处于起步阶段。

炎症标志物

严重抑郁症与细胞因子或其可溶性受体升高有关,包括:白细胞介素IL-2、可溶性 IL-2 受体 (sIL-2R)、IL-1b、IL-1 受体拮抗剂 (IL-1Ra)、IL -6、可溶性 IL-6 受体 (sIL-6R) 和 γ-干扰素。

一项病例对照研究发现,血清抵抗素(一种细胞因子和代谢标志物)水平与非典型抑郁症症状相关,抑郁症受试者的脂联素水平低于对照组。

BDNF(脑源性神经营养因子)

与对照组相比,抑郁症受试者的血清水平通常较低,并且血清BDNF水平在抗抑郁治疗后升高。血清BDNF可以作为区分单极性和双极性抑郁症的生物标志物。

皮质醇

HPA轴功能障碍已在抑郁症的病因中得到观察。抑郁症患者的高皮质醇血症表现为24小时平均血清皮质醇浓度升高和24小时尿液皮质醇排泄增加。

新型血液测试

一种新的血液测试被描述用于重度抑郁症的诊断。该测试由9种生物标志物组成,包括α-1抗胰蛋白酶、载脂蛋白CIII、BDNF、皮质醇、表皮生长因子、髓过氧化物酶、催乳素、抵抗素、可溶性肿瘤坏死因子αII型,均通过标准免疫测定进行测量。

促甲状腺激素

促甲状腺激素(TSH)被纳入并单独报道,用于评估抑郁症的总体评估中的甲状腺功能减退或甲状腺功能亢进。内源性抑郁症患者的基础血清TSH水平通常较低,从基线到峰值的TSH变化也较低。抑郁症可能与亚临床甲状腺功能减退或轻度甲状腺功能衰竭有关。

肠道菌群健康检测

某些菌群的异常与抑郁症之间可能存在相关性。肠道菌群检测可以在抑郁症的早期进行风险提示,当临床症状不明显或存在疑难病例时,结合肠道菌群检测结果,可以提供更加全面的信息,辅助医生进行准确的诊断。

▼

有时候,我们口头说的“抑郁症”很多情况是短暂的抑郁情绪,还不是重度抑郁症,可以趁抑郁症在早期阶段,通过改变生活方式对其进行干预和管理。

// 饮 食

饮食选择显著影响其他身体系统,例如内分泌、免疫和胃肠道系统。

避免不健康饮食

限制摄入食品添加剂、糖、饱和脂肪酸和精制碳水化合物等。

近年来,研究表明,西方饮食中富含加工或油炸食品、糖、精制谷物和酒精,与抑郁和焦虑症状呈正相关。2020 年的一项研究发现,食用加工食品会引发体内炎症,并对免疫系统产生连锁反应,可能会增加出现抑郁症状的风险。

富含脂肪的饮食可能促进焦虑和抑郁的发展或持续。高脂肪摄入不仅会导致肥胖,还会引起身体系统广泛的炎症。肠道微生物组可能会改变高脂肪饮食的有害影响,改善情绪和行为。

通过避免受污染的食物,改善饮食质量,增强身体的免疫力,并有助于抑郁症的治疗和康复。环境重金属污染的食物可能会含有铅、汞、镉等有害物质,海鲜也是需要格外关注的食物类型,因为海产品往往容易受到汞等重金属的污染。抑郁症患者需要特别留意,避免摄入这些污染物。

高脯氨酸食物与抑郁症相关

来自西班牙巴塞罗那赫罗纳生物医学研究所 (IDIBGI) 和庞培法布拉大学 (UPF) 的研究人员发现,较高的脯氨酸摄入量与抑郁症的发展有关。这项研究的结果发表在《细胞代谢》杂志上。

为了更多地了解饮食是否会导致抑郁症的发生,IDIBGI 研究人员将大约 100 名受试者分为三类:非抑郁症、轻度抑郁症和重度抑郁症。从那里,他们分析了抑郁症诊断与肠道微生物组组成之间是否存在关系。

通过对氨基酸的代谢物分析,研究人员能够将体内脯氨酸与抑郁症评分最紧密地联系起来。

为了了解这种脯氨酸从何而来,研究人员依靠包含参与者饮食信息的调查问卷。脯氨酸再次成为对抑郁症影响最大的饮食因素。

在健康的受试者中,脯氨酸的摄入量是与抑郁评分最相关的项目。在进一步确定小鼠体内脯氨酸/抑郁症的联系后,研究人员试图通过将人类受试者的肠道细菌移植到小鼠体内来证实他们的发现。接受脯氨酸含量最高的细菌的小鼠表现出更多的抑郁症状。

什么是脯氨酸?

我们体内的蛋白质由 20 种特定氨基酸的各种组合组成,其中 9 种被认为是“必需的”。身体无法自行制造这九种氨基酸,我们需要通过饮食摄入它们。

脯氨酸是一种非必需氨基酸,这意味着我们的身体在生命的大多数阶段都可以产生足够的量。然而,在压力、康复或成长时期,这种氨基酸变得至关重要,因为我们的需求量超过了我们身体的制造量。

富含脯氨酸的食物

脯氨酸主要存在于许多动物源食品中。“脯氨酸最重要的来源是明胶和动物皮,这些食物富含胶原蛋白,是这种氨基酸的天然来源。

事实上,脯氨酸约占胶原蛋白总氨基酸的 10%。因此,含有胶原蛋白的食物,如骨头汤、鸡翅(带皮)、猪皮和明胶,是这种氨基酸的丰富来源。

大多数肉类、鱼类和乳制品也含有脯氨酸。

需要避免脯氨酸来降低抑郁风险吗?

根据这些结果,看起来有必要从饮食中去除任何含有脯氨酸的食物,以降低患抑郁症的风险。

根据研究作者和我们经验还是不要那么绝对。毕竟许多富含脯氨酸的食物,包括肉类、鱼类和奶制品,都富含对正常生长、发育和免疫支持至关重要的营养素。

在建议减少饮食中这部分食物之前,我们认为需要进行更多的研究。

当然,关于抑郁症的饮食干预不只是避免某些食物的摄入,而是要建立一个全面健康的饮食习惯。

健康饮食

2019 年的一项研究发现,富含水果、蔬菜、鱼类和瘦肉的健康饮食有助于降低抑郁症的临床水平。

有研究发现西班牙护理学生坚持地中海饮食与心理健康问题之间存在很强的相关性。坚持地中海饮食的参与者比没有坚持的人的焦虑和抑郁分数要低得多。

地中海饮食(主要是纤维、鱼和全谷物),已被证明可以通过增加产短链脂肪酸菌丰度来调节肠道菌群组成,从而减少抑郁症的发作。

也有研究发现强有力的证据表明,适度限制热量的健康饮食有助于改善抑郁症状。

多酚还被证明可以通过抑制参与氧化应激和炎症的丝裂原激活蛋白激酶途径来改善抑郁症状。多酚还作为益生元为微生物提供营养,两者相辅相成。

一项干预性随机临床试验表明,富含类黄酮的橙汁可以通过增加BDNF和毛癣菌科Trichophyton来缓解抑郁症。

总的来说,富含 omega-3 多不饱和脂肪酸 (PUFA) 的食物,大量摄入蔬菜、水果、鱼、橄榄油、大豆、全谷物的健康饮食模式可能与降低抑郁风险相关。

相关阅读:

// 动起来

缺乏身体活动是抑郁和焦虑的常见危险因素。在治疗重度抑郁症方面有大量研究表明,体育锻炼已被证明有助于预防、缓解和治疗症状。

定期锻炼对身体有好处,有助于增强力量和健康,而且对大脑和神经系统也有帮助。在剧烈运动期间,身体会释放内啡肽和多巴胺等神经递质,这有助于增加愉悦感和幸福感。

// 注重睡眠质量

睡眠质量是幸福感的重要指标。80% 的抑郁症患者自我报告存在睡眠障碍。晚上适当的休息(不要太多或太少)是控制抑郁症和保持精力充沛的好方法。为了达到最佳健康状态,建议七到八小时。

除了适当的休息之外,充足的睡眠还有助于注意力、认知、记忆形成和情绪调节。

如果有睡眠问题,请持续保持良好的睡眠习惯。比如收起电子产品,睡前写日记,并制定一个轻松的睡前习惯来放松身心。

如果睡眠无法改善,请寻求医生的帮助。

// 冥想正念

当您处于抑郁状态时,很容易陷入消极的想法和情绪中。正念、冥想和呼吸练习可以成为抵御压力和焦虑、让你的大脑专注于当下的一种方法。还可以将正念应用于创造性追求,其中可能涉及日记、绘画、唱歌、玩耍、跳舞等活动。

从生物学角度来看,冥想对某些生理功能具有积极、显著的影响。练习冥想可以影响大脑结构、大脑网络,保持自主神经系统的稳态,甚至影响我们基因的运作方式。

练习正念也可以导致知觉转变。你的想法和情绪不再被视为压倒性的事件,而是一个有助于洞察和平静的时刻。

// 走出去,感受新鲜空气

抑郁症的症状之一是很难起床,完成基本任务可能需要付出巨大的努力。如果忽视户外活动而更多地待在室内,可能会扰乱睡眠和昼夜节律,并导致维生素D 不足。

维生素D 水平下降与抑郁症之间可能存在关联。尽管研究仍然很少,但越来越多的研究表明维生素D 可以在缓解抑郁症方面发挥治疗作用。然而,它在促进免疫功能健康、细胞生长和维持骨骼健康方面的益处是众所周知的。

为了摆脱抑郁症,充足的自然阳光照射有助于满足每日维生素D。拥抱自然疗法,感受皮肤上的阳光,并在街区周围散步以改变环境。

// 依靠爱的人

当你感到沮丧时,你很容易孤立并拒绝与人交往的尝试。或者你可能在人群中却仍然感到孤独。然而,人类天生就是社会性动物。如果你的社会支持质量下降,它可能会加剧抑郁症状,并产生更多的孤独、内疚、羞耻和疏远感。

建议适当社交,是提高自尊、适应力、爱的途径——所有这些都有助于产生积极的心理健康结果。数十年的研究证明,与社区的较高社会关系质量与降低压力水平和抑郁症状有关。

哈佛大学成人发展研究对幸福进行了一项长期研究,发现人际关系可以产生精神和情感刺激(情绪助推器),并有助于抵消孤立感。哈佛大学的研究人员指出,人际关系是幸福和生活满意度的有力预测因素。

// 尽可能寻找感激之情和欢笑

有可靠的科学证据表明,感恩可以改善认知和情感健康。研究的一项感恩干预措施是使用感恩情,在其中列出几周内每天让你感激的三到五件事。感恩练习有助于增加积极情绪、主观幸福感、生活满意度,并减少抑郁症状。

研究发现幽默可以成为对抗抑郁症状和焦虑的重要应对机制。当你沮丧时,很难从任何事情中找到乐趣。即便如此,寻找令人愉快的活动仍然是件好事,比如观看搞笑的单口喜剧、拥抱宠物、沉迷于一部让人感觉良好的电影、听音乐、犒赏自己一个热水澡,或者点你最喜欢的饭菜。做任何你喜欢做的事都可以带来快乐。

// 尝试摆脱情绪低落的小技巧

-简化生活,管理时间

列出日常任务清单,使用提醒便签,或者使用计划表有助于保持生活有条不紊。尽可能减少责任,为自己设定合理的目标。当感觉情绪低落时,允许自己少做一些事情。当感到沮丧时避免做出重大决定。

-写日记

作为治疗的一部分,可以通过表达痛苦、愤怒、恐惧或其他情绪来改善心情。

-阅读

阅读知名的自助书籍和网站。医生或治疗师会推荐书籍或网站以供阅读。

-战胜拖延

抑郁症的症状,例如疲劳和注意力不集中,很容易拖延。拖延事情会加剧抑郁。它会导致增加内疚、担忧和压力。制定短期目标并努力首先完成最重要的事情。成功完成的每一项任务都会帮你打破拖延的习惯。

-尝试社交或找到有用的团体

尝试参加社交活动,定期与家人或朋友聚会。许多组织支持联盟,提供教育、互助组、咨询和其他资源来帮助治疗抑郁症。参加各种心理小组也可以为心理健康问题提供帮助。抑郁症患者互助组可以与其他面临类似问题的患者建立联系并分享经验。

-避免酗酒

酒精似乎可以减轻抑郁症状,但从长远来看,它们通常会加重症状,使抑郁更难治疗。

▼

可以通过肠道菌群检测,了解整体菌群结构和异常指标,进行个性化干预。

如果发现核心菌属丰度低,有害菌丰度高,菌群结构紊乱,那么可以配合使用抗生素或益生元等抑制过多有害菌,加以改善。

或者通过粪菌移植的方式适当改变菌群结构,从而有效改善。

发现异常菌群,可以针对缺乏菌群,通过补充益生菌,功能性补充剂等方式加以改善。

// 益生菌 & 益生元

益生菌

最近的荟萃分析和系统综述证实了益生菌在临床研究中的抗抑郁功效。相关动物研究也表明,这种作用与肠道菌群结构的调节有关。

研究人员使用罗伊氏乳杆菌(Lactobacillus reuteri )干预CUMS小鼠,发现只有恢复乳杆菌水平才足以改善与应激相关的代谢变化和行为异常。

在另一项研究中,热灭菌的短双歧杆菌可以调节肠道菌群成分,从而预防慢性社交失败压力引起的抑郁症状。这种具有功能性食物成分的菌株可以用作新的疗法。

编辑

doi: 10.7759/cureus.40293

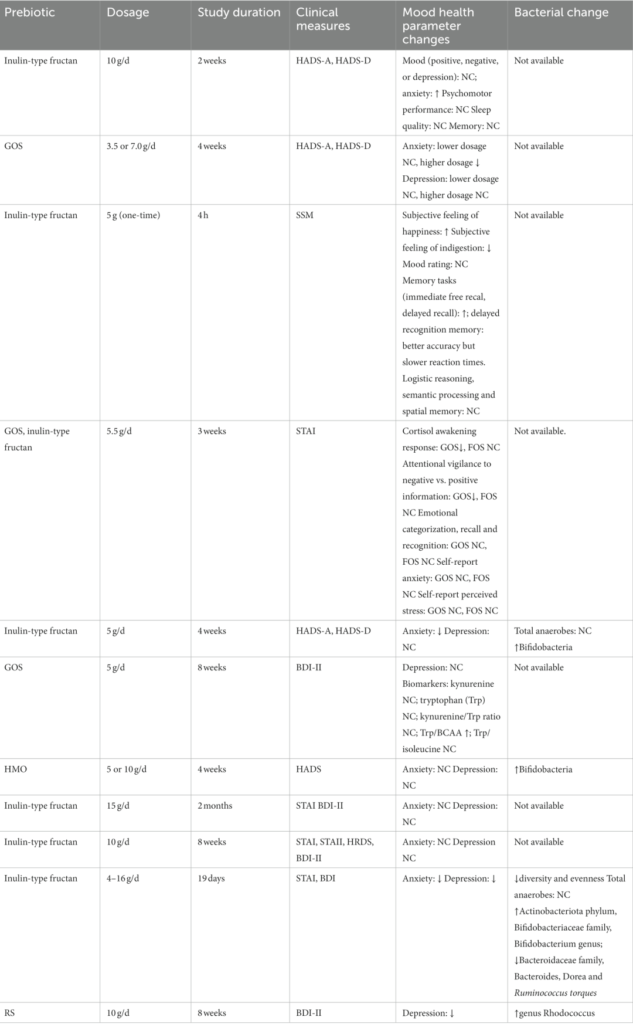

益生元

每天 5 克的低聚半乳糖和 1 克或以下的二十碳五烯酸可以有效缓解抑郁症状。虽然 EGCG 具有潜在的抗抑郁特性,但可能需要 3 克/天的较高剂量才能产生显着效果。

doi.org/10.3389/fnut.2023.1206468

益生菌和益生元联合给药

研究表明,益生菌和益生元的联合给药可以达到更大的抗抑郁效果。益生元的显著营养作用可能会提高益生菌的存活率,从而增强益生菌的抗抑郁能力。

没有相关研究报告益生菌引起的戒断反应和副作用等问题,这似乎是一种很有前途的抑郁症干预措施。益生菌菌株、剂量和方法的最佳组合尚不精确。为了解决这些问题,还需要更多的随机、双盲、安慰剂对照试验来解开这个谜题。

// 粪菌移植

一种直接干扰肠道菌群的方法是粪便微生物群移植(FMT)。它在抑郁症和微生物结构紊乱方面的优异表现使我们看到了新的治疗方向。

在一项动物研究中,NLRP3 KO菌群移植显著改善了受体小鼠的抑郁样行为。在他们的研究中,FMT机制主要依赖于抑制抑郁小鼠中circHIPK2的表达。

在人类受试者中,FMT也显示出类似的效果。在一份FMT作为抑郁症辅助治疗的病例报告中,入选的患者表现出抑郁症状的改善、肠道菌群多样性的增加以及胃肠道症状的缓解。

然而,这种影响并不持久,他们推测FMT的疗效与供体和受体的微生物相似性有关。FMT面临的主要挑战是提高成功率、最佳交付途径、捐赠者选择和其他需要探索的问题。

▼

// 药物

N-乙酰半胱氨酸(NAC)

NAC 通过其抗氧化、抗炎和谷氨酸调节活性,可能在多种精神疾病的治疗中发挥作用。

身体使用N-乙酰半胱氨酸(NAC)来制造自身的抗氧化剂。医学上,NAC用于治疗对乙酰氨基酚中毒;只要在服药过量后的前 8 小时内服用,几乎 100% 有效。

根据对多项单独研究数据(包括 574 名抑郁症患者和健康参与者的数据)的一项审查,据报道,NAC 在使用 3-6 个月内有可能改善抑郁症状和整体日常功能。此外,据报道,抑郁症患者的情绪在 3-4 个月后得到改善。

NAC 还可以通过减少大脑的氧化应激来平衡情绪。例如,一项针对 76 名抑郁症患者的研究报告称,服用 NAC 的患者大脑抗氧化水平较高。

以上益处仅得到有限的小规模临床研究的支持。在 NAC 推荐临床之前需要进行更长时间、更有力度的研究。

选择性血清素再摄取抑制剂(SSRI)

医生通常会先开一种 SSRI 药物。通常认为这些药物更安全,所产生的不适副作用一般少于其他类型的抗抑郁药。SSRI 药物包括西酞普兰(Celexa)、艾司西酞普兰(Lexapro)、氟西汀(Prozac)、帕罗西汀(Paxil、Pexeva)、舍曲林(Zoloft)、维拉佐酮(Viibryd)

血清素-去甲肾上腺素再摄取抑制剂(SNRI)

SNRI 药物包括度洛西汀(Cymbalta)、文拉法辛(Effexor XR)、地文拉法辛(Pristiq、Khedezla)和左米那普仑(Fetzima)

非典型抗抑郁药

这些药物不太适合归入其他任何抗抑郁药类别。这些药物包括安非他酮(Wellbutrin XL、Wellbutrin SR、Aplenzin、Forfivo XL)、米氮平(Remeron)、奈法唑酮、曲唑酮和伏硫西汀(Trintellix)。

三环类抗抑郁药

例如丙米嗪(Tofranil)、去甲替林(Pamelor)、阿米替林、多塞平、曲米帕明(Surmontil)、地昔帕明(Norpramin)和普罗替林(Vivactil)等这些药物可能都很有效,但是副作用往往比新型的抗抑郁药更严重。因此通常不会开三环类药物,除非您已经用过 SSRI,却没有起色。

单胺氧化酶抑制剂(MAOI)

反苯环丙胺(Parnate)、苯乙肼(Nardil)和异卡波肼(Marplan)等 MAOI 药物会产生严重的副作用,因此,一般在其他药物没有疗效的情况下才会开这些药物。使用 MAOI 时需要严格控制饮食,因为这类药物会和某些奶酪、泡菜、葡萄酒等食物以及某些药物和草本补充剂发生相互作用,危险甚至致命。司来吉兰(Emsam)是一种新型 MAOI,可以作为垫片贴在皮肤上,副作用少于其他 MAOI 药物。这类药物不能和 SSRI 药物联合使用。

鼻内艾氯胺酮

新药物,例如鼻内艾氯胺酮,可以快速发挥抗抑郁作用,特别是对于难治性抑郁症患者。以鼻喷雾剂的形式提供,通常在几个小时内迅速起效,缓解抑郁症状。使用艾氯胺酮的人通常会继续服用口服抗抑郁药以维持症状的改善。

多种药物

有时候可能需要尝试几种药物或联合用药,然后才能找到有效的药物。这需要耐心,因为对有些药物而言,完全起效及其副作用随着身体调整而缓解,需要数周或更长时间。

突然停药的风险

抗抑郁药需要一段时间(通常需要 4-8 周)才能发挥作用,睡眠、食欲和注意力问题通常会在情绪好转之前得到改善。

咨询医生前,请不要停止服用抗抑郁药。抗抑郁药一般不会上瘾,但有时会产生身体依赖性(这与上瘾不同)。突然停止治疗或多次漏服药物可能导致类似戒断的症状,突然放弃治疗可能导致抑郁症恶化。配合医生,逐渐安全减小剂量。

// 中药类

早在中国汉代,张仲景就记载了治疗抑郁症的经典方剂,但其具体药理机制尚不清楚。在最近的研究中,一些中药的抗抑郁作用已被证明与肠道菌群相关。

例如,舒肝颗粒可以显著改善慢性约束应激小鼠的异常行为和海马炎症。后续的机制研究表明,其给药丰富了小鼠肠道中的丁酸单胞菌和节疣念珠菌,降低了拟杆菌的丰度,并与PI3K/Akt/mTOR途径密切相关。

五味子可以通过抑制TLR4/NF-κB信号通路来减轻抑郁小鼠的肠道微生态失调。

除了调节炎症,中药还在调节神经递质水平方面发挥作用。

莲心碱治疗可以缩短抑郁小鼠的不动时间,增加海马中的DA、5-HT和NE等神经递质。同时,小鼠结肠中乳酸杆菌的相对丰度也有所增加。

在另一项研究中,特异性抗抑郁药中药的靶点可以集中在嘌呤代谢的调节上。与中药相关的动物研究,如肉苁蓉和藏红花酸,表明它们的抗抑郁作用与肠道菌群的调节密切相关。

除了动物研究,临床研究也提供了相应的证据。对患有抑郁症的癌症患者使用中药复方小柴胡汤进行干预。给药后,受试者的抑郁症状减轻,肠道微生态失调得到部分逆转(特别是减少了副拟杆菌、Blautia和瘤胃球菌科细菌的丰度)。有趣的是,这种抗抑郁的草药也表现出一些抗肿瘤作用,其潜在机制涉及TLR4/MyD88/NF-κB信号传导。

值得注意的是,这些途径在涉及微生物群的抑郁症发病机制中也发挥着重要作用。最近的系统综述和荟萃分析也表明,与抗抑郁药相比,中药可以减少不良事件。鉴于目前的研究数量有限,准确总结中药治疗抑郁症的益处和风险还为时过早。

// 专业治疗

一旦注意到抑郁症的迹象或症状,与心理健康专家交谈将是至关重要的一步。值得信赖的治疗师可以识别模式,帮助情绪调节。

心理治疗

几种类型的心理治疗(也称为谈话疗法或咨询),可以通过教抑郁症患者新的思维和行为方式以及如何改变导致抑郁的习惯来帮助他们。

治疗抑郁症的循证方法包括:

一种谈话疗法,旨在帮助改变任何可能导致或恶化抑郁症的消极思想或行为模式。这种疗法通常也是短期的,重点是解决当前的问题并学习新的应对技巧。

治疗师通过帮助个体识别和处理与人际关系有关的困难,以及改善与他人的交流方式,来促进情绪上的积极变化。 解决几个常见的人际问题,包括失去、冲突、角色变化和人际孤立感。个体可以增强情感的稳定性和归属感,提高应对人际问题的能力。

心理健康服务远程医疗的发展提供了面对面治疗的替代方案,在某些情况下使人们更容易、更方便地获得帮助。对于过去可能对寻求心理健康护理犹豫不决的人来说,远程心理健康服务可能是比传统心理健康服务更容易的第一步。

脑刺激疗法

如果药物或心理治疗不能减轻抑郁症状,脑刺激疗法可能是一种值得探索的选择。

拥有最多证据的脑刺激疗法包括:

ECT 和 rTMS 是使用最广泛的脑刺激疗法,其中 ECT 的使用历史最长。

替代疗法

每日晨光疗法是季节性情感障碍患者的常见治疗选择。光疗设备比普通室内照明明亮得多,被认为是安全的,但患有某些眼病或服用增加对阳光敏感性的药物的人不建议。

抑郁症不仅仅是一种精神疾病,还具有生理和解剖学改变,本文我们了解了抑郁症相关的基本知识,以及肠道菌群在抑郁症发展和症状表现中的重要性。深入了解抑郁症和肠道菌群之间的相互影响将有助于未来开发更有效的治疗策略,并提高患者的生活质量。

我们应该全面认识抑郁症,意识到其不仅仅是一种心理问题,而是一个涉及多个身体系统的综合性障碍。除了对心理状态的影响外,抑郁症还可以引起神经系统、免疫系统、心血管系统以及睡眠障碍等多方面的变化。

目前对于微生物组在口腔-肠道-脑轴中的作用已经有了一定的认识,这是一个重要的研究方向,从病理生理学到调节肠道微生物组对精神疾病产生影响。关于口腔微生物群与精神疾病的关联详见本次推文第二篇:

这些身体系统的紊乱可能进一步加剧抑郁症的症状,并对患者的整体健康状况产生负面影响。

在临床实践中,针对抑郁症的治疗需要不同科室的医生共同合作。未来更多需要整合心理治疗、药物治疗、营养治疗和包括菌群检测在内的综合性健康管理等多个领域的专业知识与技术,实施多学科联合治疗,为抑郁症的治疗提供全新的视角,并为未来研究和改进抑郁症治疗策略提供宝贵的经验。

吾日三省吾身:

每天给予自己足够的关怀和爱吗?

对自己的身心健康变化是否警觉并感兴趣?

是否意识到自己的情绪,并且能够充分处理和接纳它们?

…

希望大家都能健康快乐,远离抑郁。

注:本账号内容仅作交流参考,不作为诊断及医疗依据。

相关阅读:

环境污染物通过肠脑轴影响心理健康,精神益生菌或将发挥重要作用

主要参考文献:

Basiji K, Sendani AA, Ghavami SB, Farmani M, Kazemifard N, Sadeghi A, Lotfali E, Aghdaei HA. The critical role of gut-brain axis microbiome in mental disorders. Metab Brain Dis. 2023 Jul 12. doi: 10.1007/s11011-023-01248-w. Epub ahead of print. PMID: 37436588.

Chang L, Wei Y, Hashimoto K. Brain-gut-microbiota axis in depression: A historical overview and future directions. Brain Res Bull. 2022 May;182:44-56. doi: 10.1016/j.brainresbull.2022.02.004. Epub 2022 Feb 11. PMID: 35151796.

Bradlow RCJ, Berk M, Kalivas PW, Back SE, Kanaan RA. The Potential of N-Acetyl-L-Cysteine (NAC) in the Treatment of Psychiatric Disorders. CNS Drugs. 2022 May;36(5):451-482.

Chen Y, Xu J, Chen Y. Regulation of Neurotransmitters by the Gut Microbiota and Effects on Cognition in Neurological Disorders. Nutrients. 2021 Jun 19;13(6):2099. doi: 10.3390/nu13062099. PMID: 34205336; PMCID: PMC8234057.

Smith KM, Renshaw PF, Bilello J. The diagnosis of depression: current and emerging methods. Compr Psychiatry. 2013 Jan;54(1):1-6. doi: 10.1016/j.comppsych.2012.06.006. Epub 2012 Aug 15. PMID: 22901834; PMCID: PMC5502713.

Joe Cohen, BS. How Depression May Be Linked To Gut Microbes. 2022.12.selfhacked.

Major Depressive Disorder Working Group of the Psychiatric GWAS Consortium; Ripke S, Wray NR, Lewis CM, Hamilton SP, Weissman MM, et al., A mega-analysis of genome-wide association studies for major depressive disorder. Mol Psychiatry. 2013 Apr;18(4):497-511.

Zeng Y, Navarro P, Xia C, Amador C, Fernandez-Pujals AM, Thomson PA, Campbell A, Nagy R, Clarke TK, Hafferty JD, Smith BH, Hocking LJ, Padmanabhan S, Hayward C, MacIntyre DJ, Porteous DJ, Haley CS, McIntosh AM. Shared Genetics and Couple-Associated Environment Are Major Contributors to the Risk of Both Clinical and Self-Declared Depression. EBioMedicine. 2016 Dec;14:161-167.

Sharma A. Systems Genomics Support for Immune and Inflammation Hypothesis of Depression. Curr Neuropharmacol. 2016;14(7):749-58.

Flint J, Kendler KS. The genetics of major depression. Neuron. 2014 Feb 5;81(3):484-503. doi: 10.1016/j.neuron.2014.01.027. Erratum in: Neuron. 2014 Mar 5;81(5):1214.

Brundin L, Sellgren CM, Lim CK, Grit J, Pålsson E, Landén M, Samuelsson M, Lundgren K, Brundin P, Fuchs D, Postolache TT, Traskman-Bendz L, Guillemin GJ, Erhardt S. An enzyme in the kynurenine pathway that governs vulnerability to suicidal behavior by regulating excitotoxicity and neuroinflammation. Transl Psychiatry. 2016 Aug 2;6(8):e865.

Lohoff FW. Overview of the genetics of major depressive disorder. Curr Psychiatry Rep. 2010 Dec;12(6):539-46.

González-Arancibia C, Urrutia-Piñones J, Illanes-González J, Martinez-Pinto J, Sotomayor-Zárate R, Julio-Pieper M, Bravo JA. Do your gut microbes affect your brain dopamine? Psychopharmacology (Berl). 2019 May;236(5):1611-1622. doi: 10.1007/s00213-019-05265-5. Epub 2019 May 17. PMID: 31098656.

Qin J, Li R, Raes J, Arumugam M, Burgdorf KS, Manichanh C, Nielsen T, Pons N, Levenez F, Yamada T, Mende DR, Li J, Xu J, Li S, Li D, Cao J, Wang B, Liang H, Zheng H, Xie Y, Tap J, Lepage P, Bertalan M, Batto JM, Hansen T, Le Paslier D, Linneberg A, Nielsen HB, Pelletier E, Renault P, Sicheritz-Ponten T, Turner K, Zhu H, Yu C, Li S, Jian M, Zhou Y, Li Y, Zhang X, Li S, Qin N, Yang H, Wang J, Brunak S, Doré J, Guarner F, Kristiansen K, Pedersen O, Parkhill J, Weissenbach J; MetaHIT Consortium; Bork P, Ehrlich SD, Wang J. A human gut microbial gene catalogue established by metagenomic sequencing. Nature. 2010 Mar 4;464(7285):59-65.

Bercik P, Collins SM, Verdu EF. Microbes and the gut-brain axis. Neurogastroenterol Motil. 2012 May;24(5):405-13.

Mayneris-Perxachs J, Castells-Nobau A, Arnoriaga-Rodríguez M, Martin M, de la Vega-Correa L, Zapata C, Burokas A, Blasco G, Coll C, Escrichs A, Biarnés C, Moreno-Navarrete JM, Puig J, Garre-Olmo J, Ramos R, Pedraza S, Brugada R, Vilanova JC, Serena J, Gich J, Ramió-Torrentà L, Pérez-Brocal V, Moya A, Pamplona R, Sol J, Jové M, Ricart W, Portero-Otin M, Deco G, Maldonado R, Fernández-Real JM. Microbiota alterations in proline metabolism impact depression. Cell Metab. 2022 May 3;34(5):681-701.e10.

David LA, Maurice CF, Carmody RN, Gootenberg DB, Button JE, Wolfe BE, Ling AV, Devlin AS, Varma Y, Fischbach MA, Biddinger SB, Dutton RJ, Turnbaugh PJ. Diet rapidly and reproducibly alters the human gut microbiome. Nature. 2014 Jan 23;505(7484):559-63.

Bailey MT, Dowd SE, Galley JD, Hufnagle AR, Allen RG, Lyte M. Exposure to a social stressor alters the structure of the intestinal microbiota: implications for stressor-induced immunomodulation. Brain Behav Immun. 2011 Mar;25(3):397-407.

Diaz Heijtz R, Wang S, Anuar F, Qian Y, Björkholm B, Samuelsson A, Hibberd ML, Forssberg H, Pettersson S. Normal gut microbiota modulates brain development and behavior. Proc Natl Acad Sci U S A. 2011 Feb 15;108(7):3047-52.

Desbonnet L, Garrett L, Clarke G, Kiely B, Cryan JF, Dinan TG. Effects of the probiotic Bifidobacterium infantis in the maternal separation model of depression. Neuroscience 170: 1179-1188

Bercik P, Denou E, Collins J, Jackson W, Lu J, Jury J, Deng Y, Blennerhassett P, Macri J, McCoy KD, Verdu EF, Collins SM. The intestinal microbiota affect central levels of brain-derived neurotropic factor and behavior in mice. Gastroenterology. 2011 Aug;141(2):599-609, 609.e1-3.

Huang R, Wang K, Hu J. Effect of Probiotics on Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Nutrients. 2016 Aug 6;8(8):483.

Akkasheh G, Kashani-Poor Z, Tajabadi-Ebrahimi M, Jafari P, Akbari H, Taghizadeh M, Memarzadeh MR, Asemi Z, Esmaillzadeh A. Clinical and metabolic response to probiotic administration in patients with major depressive disorder: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Nutrition. 2016 Mar;32(3):315-20.

Macpherson AJ, Harris NL.. Interactions between commensal intestinal bacteria and the immune system. Nat Rev Immunol 4: 478-485

Bailey MT. Influence of stressor-induced nervous system activation on the intestinal microbiota and the importance for immunomodulation. Adv Exp Med Biol. 2014;817:255-76.

García Bueno B, Caso JR, Madrigal JL, Leza JC. Innate immune receptor Toll-like receptor 4 signalling in neuropsychiatric diseases. Neurosci Biobehav Rev. 2016 May;64:134-47.

Nugent NR, Tyrka AR, Carpenter LL, Price LH. Gene-environment interactions: early life stress and risk for depressive and anxiety disorders. Psychopharmacology (Berl). 2011 Mar;214(1):175-96.

Ait-Belgnaoui A, Durand H, Cartier C, Chaumaz G, Eutamene H, Ferrier L, Houdeau E, Fioramonti J, Bueno L, Theodorou V. Prevention of gut leakiness by a probiotic treatment leads to attenuated HPA response to an acute psychological stress in rats. Psychoneuroendocrinology. 2012 Nov;37(11):1885-95.

Cryan JF, Dinan TG. Mind-altering microorganisms: the impact of the gut microbiota on brain and behaviour. Nat Rev Neurosci. 2012 Oct;13(10):701-12.

Bercik P, Verdu EF, Foster JA, Macri J, Potter M, Huang X, Malinowski P, Jackson W, Blennerhassett P, Neufeld KA, Lu J, Khan WI, Corthesy-Theulaz I, Cherbut C, Bergonzelli GE, Collins SM. Chronic gastrointestinal inflammation induces anxiety-like behavior and alters central nervous system biochemistry in mice. Gastroenterology. 2010 Dec;139(6):2102-2112.e1.

Bravo JA, Forsythe P, Chew MV, Escaravage E, Savignac HM, Dinan TG, Bienenstock J, Cryan JF. Ingestion of Lactobacillus strain regulates emotional behavior and central GABA receptor expression in a mouse via the vagus nerve. Proc Natl Acad Sci U S A. 2011 Sep 20;108(38):16050-5. doi: 10.1073/pnas.1102999108.

Bercik P, Denou E, Collins J, Jackson W, Lu J, Jury J, Deng Y, Blennerhassett P, Macri J, McCoy KD, Verdu EF, Collins SM. The intestinal microbiota affect central levels of brain-derived neurotropic factor and behavior in mice. Gastroenterology. 2011 Aug;141(2):599-609, 609.e1-3.

Mayneris-Perxachs J, Castells-Nobau A, Arnoriaga-Rodríguez M, Martin M, de la Vega-Correa L, Zapata C, Burokas A, Blasco G, Coll C, Escrichs A, Biarnés C, Moreno-Navarrete JM, Puig J, Garre-Olmo J, Ramos R, Pedraza S, Brugada R, Vilanova JC, Serena J, Gich J, Ramió-Torrentà L, Pérez-Brocal V, Moya A, Pamplona R, Sol J, Jové M, Ricart W, Portero-Otin M, Deco G, Maldonado R, Fernández-Real JM. Microbiota alterations in proline metabolism impact depression. Cell Metab. 2022 May 3;34(5):681-701.e10.

Lopez MJ, Mohiuddin SS. Biochemistry, Essential Amino Acids. 2023 Mar 13. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–.

Mokhtari V, Afsharian P, Shahhoseini M, Kalantar SM, Moini A. A Review on Various Uses of N-Acetyl Cysteine. Cell J. 2017 Apr-Jun;19(1):11-17.

Ershad M, Naji A, Vearrier D. N-Acetylcysteine. [Updated 2023 Feb 19]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-.

Fernandes BS, Dean OM, Dodd S, Malhi GS, Berk M. N-Acetylcysteine in depressive symptoms and functionality: a systematic review and meta-analysis. J Clin Psychiatry. 2016 Apr;77(4):e457-66.

Berk M, Dean OM, Cotton SM, Jeavons S, Tanious M, Kohlmann K, Hewitt K, Moss K, Allwang C, Schapkaitz I, Robbins J, Cobb H, Ng F, Dodd S, Bush AI, Malhi GS. The efficacy of adjunctive N-acetylcysteine in major depressive disorder: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. J Clin Psychiatry. 2014 Jun;75(6):628-36.

Fernandes BS, Dean OM, Dodd S, Malhi GS, Berk M. N-Acetylcysteine in depressive symptoms and functionality: a systematic review and meta-analysis. J Clin Psychiatry. 2016 Apr;77(4):e457-66.

Hasebe K, Gray L, Bortolasci C, Panizzutti B, Mohebbi M, Kidnapillai S, Spolding B, Walder K, Berk M, Malhi G, Dodd S, Dean OM. Adjunctive N-acetylcysteine in depression: exploration of interleukin-6, C-reactive protein and brain-derived neurotrophic factor. Acta Neuropsychiatr. 2017 Dec;29(6):337-346.

Das P, Tanious M, Fritz K, Dodd S, Dean OM, Berk M, Malhi GS. Metabolite profiles in the anterior cingulate cortex of depressed patients differentiate those taking N-acetyl-cysteine versus placebo. Aust N Z J Psychiatry. 2013 Apr;47(4):347-54.

Fekadu A, Demissie M, Birhane R, Medhin G, Bitew T, Hailemariam M, Minaye A, Habtamu K, Milkias B, Petersen I, Patel V, Cleare AJ, Mayston R, Thornicroft G, Alem A, Hanlon C, Prince M. Under detection of depression in primary care settings in low and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. Syst Rev. 2022 Feb 5;11(1):21.

Wickham SR, Amarasekara NA, Bartonicek A, Conner TS. The Big Three Health Behaviors and Mental Health and Well-Being Among Young Adults: A Cross-Sectional Investigation of Sleep, Exercise, and Diet. Front Psychol. 2020 Dec 10;11:579205.

Yates BE, DeLetter MC, Parrish EM. Prescribed exercise for the treatment of depression in a college population: An interprofessional approach. Perspect Psychiatr Care. 2020 Oct;56(4):894-899.

Belvederi Murri M, Ekkekakis P, Magagnoli M, Zampogna D, Cattedra S, Capobianco L, Serafini G, Calcagno P, Zanetidou S, Amore M. Physical Exercise in Major Depression: Reducing the Mortality Gap While Improving Clinical Outcomes. Front Psychiatry. 2019 Jan 10;9:762.

Peirce JM, Alviña K. The role of inflammation and the gut microbiome in depression and anxiety. J Neurosci Res. 2019 Oct;97(10):1223-1241. doi: 10.1002/jnr.24476. Epub 2019 May 29. PMID: 31144383.

Basso JC, Suzuki WA. The Effects of Acute Exercise on Mood, Cognition, Neurophysiology, and Neurochemical Pathways: A Review. Brain Plast. 2017 Mar 28;2(2):127-152.

Worley SL. The Extraordinary Importance of Sleep: The Detrimental Effects of Inadequate Sleep on Health and Public Safety Drive an Explosion of Sleep Research. P T. 2018 Dec;43(12):758-763.

Shen H, Chen M, Cui D. Biological mechanism study of meditation and its application in mental disorders. Gen Psychiatr. 2020 Jul 13;33(4):e100214.

Hölzel BK, Carmody J, Vangel M, Congleton C, Yerramsetti SM, Gard T, Lazar SW. Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. Psychiatry Res. 2011 Jan 30;191(1):36-43.

Ljungberg T, Bondza E, Lethin C. Evidence of the Importance of Dietary Habits Regarding Depressive Symptoms and Depression. Int J Environ Res Public Health. 2020 Mar 2;17(5):1616.

Francis HM, Stevenson RJ, Chambers JR, Gupta D, Newey B, Lim CK. A brief diet intervention can reduce symptoms of depression in young adults – A randomised controlled trial. PLoS One. 2019 Oct 9;14(10):e0222768.

Wong SK, Chin KY, Ima-Nirwana S. Vitamin D and Depression: The Evidence from an Indirect Clue to Treatment Strategy. Curr Drug Targets. 2018;19(8):888-897.

Kaveladze B, Diamond Altman A, Niederhausen M, Loftis JM, Teo AR. Social relationship quality, depression and inflammation: A cross-cultural longitudinal study in the United States and Tokyo, Japan. Int J Soc Psychiatry. 2022 Mar;68(2):253-263.

Matthew Solan.The secret to happiness? Here’s some advice from the longest-running study on happiness.Harvard Health.

Cunha LF, Pellanda LC, Reppold CT. Positive Psychology and Gratitude Interventions: A Randomized Clinical Trial. Front Psychol. 2019 Mar 21;10:584.

Menéndez-Aller Á, Postigo Á, Montes-Álvarez P, González-Primo FJ, García-Cueto E. Humor as a protective factor against anxiety and depression. Int J Clin Health Psychol. 2020 Jan-Apr;20(1):38-45.

Reyes-Martínez S, Segura-Real L, Gómez-García AP, Tesoro-Cruz E, Constantino-Jonapa LA, Amedei A, Aguirre-García MM. Neuroinflammation, Microbiota-Gut-Brain Axis, and Depression: The Vicious Circle. J Integr Neurosci. 2023 May 8;22(3):65. doi: 10.31083/j.jin2203065. PMID: 37258450.