-

CNAS L23010

CNAS L23010

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业 二级病原微生物安全实验室

二级病原微生物安全实验室- 联系电话:+13336028502

- +400-161-1580

- service@guheinfo.com

谷禾健康

食源性微生物是影响食品安全的主要致病菌,因人类食用被致病菌或其毒素污染的食品(主要是动物制品)而引发全球范围的人类疾病。其中多数微生物具有人畜共患的特性,对公共卫生和经济领域产生重大影响。

细菌是全球三分之二人类食源性疾病的病原体。例如,金黄色葡萄球菌、沙门氏菌属、弯曲菌属、单核细胞增生李斯特菌和大肠杆菌是引发食源性疾病和死亡的主要人畜共患细菌性病原体,与食用受污染产品有关。

近年来,食源性病原体已成为全球重要的公共卫生问题,其对健康(显著的发病率和死亡率)和经济的影响日益受到重视。不同报告显示,每年全球约有6亿人(全球人口的十分之一)因食用受污染的食物而患病。由于未被发现或未被报告的爆发,食源性疾病的统计数据有所增加。

目前正值夏季,本文介绍食源性细菌性病原体的背景,并回顾常见的主要食源性人畜共患细菌性病原体。动物是许多食源性人畜共患细菌性病原体的主要储存宿主,动物源性食品是主要的传播载体。肉类、乳制品和蛋类是人类暴露于人畜共患细菌的主要途径。

由于人口快速增长,城市化,人均收入提高,全球化以及消费者习惯的改变(偏爱高蛋白饮食),肉类、牛奶和鸡蛋等动物产品的消费量有所增加。这种情况导致对动物源性食物的需求量大增,并导致集约化动物生产和产品加工,尤其是大规模生产和产品在全球范围内的流通。在此期间,从农场到餐桌的任何环节都可能出现有缺陷的加工实践,从而增加了污染和食源性病原体传播的机会。

人类肉源性疾病进展

doi: 10.3389/fpubh.2022.1045599.

★ 食品在不同阶段都可能受到污染

食品可能在食品链的不同阶段受到污染,包括生产、加工、分销、制备或最终消费过程中。食品被污染的风险很大程度上取决于食品处理者的健康状况、个人卫生、知识以及食品卫生的实践。

肉类供应链每一步都有污染风险

doi: 10.3389/fpubh.2022.1045599.

根据世界卫生组织(WHO)的定义,食源性疾病是指因食用食物或水引起的具有传染性或毒性的疾病。中毒(病原体产生的毒素引起食物中毒)、感染(摄入含有病原体的食物)和毒素感染(在人体肠道中生长时产生毒素)是食源性疾病的三种类型。

★ 动物食品是食源性感染的主要载体

大多数病原体具有人畜共患病的起源,动物源性食品被认为是食源性感染的主要载体。食用动物(牛、鸡、猪、鸭等)是许多食源性病原体的主要储存库。动物产品(肉、奶、蛋、鱼等)及其产品由于病原体含量、天然毒素、掺杂物和其他可能的污染物而具有高风险,当增加动物源性食品的消费时,人类患食源性疾病的风险也在增加。

编辑

doi: 10.3389/fpubh.2022.1045599.

图A描述了自1961年以来选定国家的个人肉类消费量。事实证明,人均收入较高的国家比人均收入较低的国家消费更多的肉类。世界每年生产近3.4亿公吨肉类,是50年前的三倍。图1B所示,到2050年,肉类消费量估计将增加至4.6亿-5.7亿公吨。病原性疾病,如狼疮性皮肤病,在主要畜牧国家越来越常见,对全球肉类和肉类产品的供应构成重大威胁。

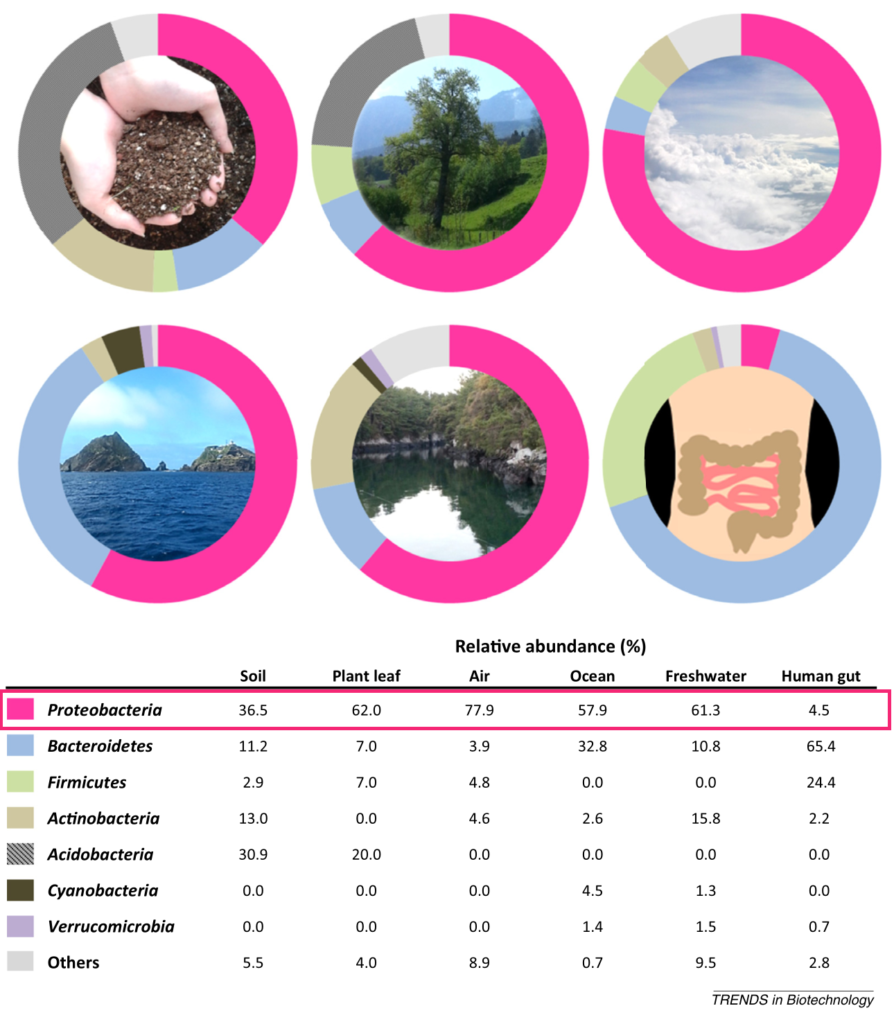

在引起食源性中毒的细菌中,一些细菌在发病频率或疾病严重性方面尤为重要。各种细菌(包括革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌)会产生引起食源性中毒的毒素,导致的症状从胃肠紊乱到瘫痪甚至死亡。据报道,革兰氏阴性细菌约占细菌性食源性疾病病例的69%。

虽然目前已确定有31种病原体可导致食源性疾病,但包括金黄色葡萄球菌(S.aureus)、非伤寒沙门氏菌、弯曲杆菌属、单核细胞增生李斯特菌(L.monocytogenes)和大肠杆菌(E.coli)在内的细菌性病原体,是全球食源性疾病和死亡的常见原因。下面我们就为大家一一介绍这些常见的食源性细菌病原体。

★ 沙门氏菌是最常见的食源性病原体

沙门氏菌广泛分布于自然界,是人类和动物的主要致病菌。它们是食源性疾病爆发中最常见的细菌来源,每年在全球范围内导致约9380万例食源性疾病和15.5万例死亡。

沙门氏菌已被认为是食源性疾病的主要原因,也是一个严重的公共卫生问题,人们越来越关注包括工业化国家在内的抗菌素耐药菌株的出现和传播。人类和动物的耐药沙门氏菌感染是普遍关注的问题,尤其是在发展中国家。

除了给人类和动物带来的发病率和死亡率成本外,贸易限制和丢弃受污染的食物也是该细菌造成的重要社会经济问题。

1

病原学特征 (Etiology)

分类: 沙门氏菌属包含超过2500种已识别的血清型,分属于肠道沙门氏菌 (Salmonella enterica) 和邦戈沙门氏菌 (Salmonella bongori) 两个种。其中,肠道沙门氏菌是人畜共患的主要病原体,又可细分为六个亚种。

常见致病菌株: 超过150种血清型可引起食源性沙门氏菌病,但鼠伤寒沙门氏菌 (S.typhimurium) 和肠炎沙门氏菌 (S.enteritidis) 是最常见的两种。

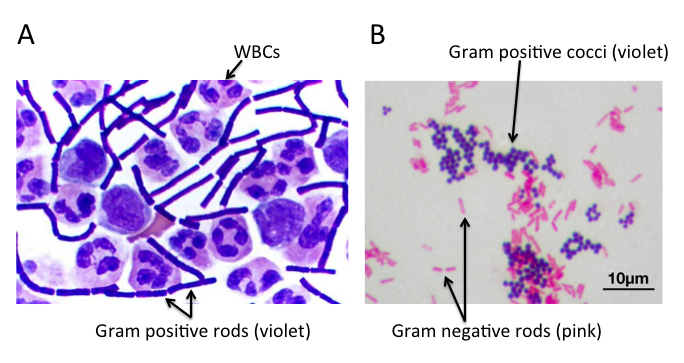

基本特性: 这类细菌属于肠杆菌科,是革兰氏阴性、兼性厌氧、不形成孢子、呈直杆状的细菌。在显微镜下或普通营养培养基上,它们与大肠杆菌无法区分。

2

流行病学特征 (Epidemiology)

全球公共卫生问题:沙门氏菌是全球主要的公共卫生问题之一,无论在发展中国家还是发达国家,它都是最常见的食源性疾病之一。

主要宿主与传染源

动物携带:动物是沙门氏菌食源性疾病的主要宿主,其在动物中的普遍携带是重要的流行病学因素。

自然栖息地:沙门氏菌的主要栖息地是动物(如农场动物、鸟类、爬行动物、昆虫)和人类的肠道。

导致暴发的因素:食用生或不安全的食物、交叉污染、不当的食品储存、不良的个人卫生习惯、食品冷却和再加热不充分,以及制备与食用间隔时间过长等,都是促使人类沙门氏菌病暴发的因素。

环境耐受性:它们能在典型的餐饮冷藏温度下存活,并在温度滥用(即不当的温度控制)的情况下繁殖。

高风险原因:不卫生的生活条件、人畜混居、以及食用生或未煮熟的动物源性食品,都增加了感染风险。

3

传播途径 (Transmission)

主要途径: 食源性传播被认为是沙门氏菌感染的主要原因。动物源性食品及其制品是沙门氏菌传播给人类的最常见载体。

其他途径: 传播也通过摄入被动物粪便污染的水、食物以及被污染的食品加工设备而发生。

主要污染食品: 禽类、猪、牛及其产品(如肉、蛋、奶)是导致人类沙门氏菌病暴发的最常见食品来源。尤其是鸡肉产品(包括鸡蛋)被公认为是沙门氏菌的重要宿主。

非伤寒沙门氏菌(NTS)的宿主和传播

doi: 10.3389/fpubh.2022.1045599.

污染过程

屠宰环节: 受污染的动物产品通常源于受感染的动物本身,或在屠宰过程中胴体或可食用器官被污染。

蛋类污染: 蛋壳和蛋内容物可能在母鸡生殖系统内形成时或从环境中(如粪便接触)被污染。

粪便污染: 胴体的粪便或肠道污染是人类食源性感染的主要来源。

特定菌株: 最近出现的多重耐药性鼠伤寒沙门氏菌DT104型,主要通过摄入受污染的牛肉传播。

4

致病机理 (Pathogenesis)

影响因素: 致病性受菌株毒力、感染剂量、感染途径和宿主易感性等因素影响。毒力质粒、毒素、菌毛和鞭毛等毒力因子有助于建立感染。

入侵过程

靶细胞: 微皱褶细胞(M细胞)是沙门氏菌致病性的靶细胞。

机制: 细菌首先利用菌毛(粘附结构)粘附于肠道上皮细胞,然后侵入上皮细胞引发肠胃炎。这一复杂的入侵过程由多种染色体基因产物介导。

宿主反应: 细菌入侵后,会诱导靶细胞膜起皱,将细菌内化到膜结合的液泡中。这个过程会引发一系列反应,包括中性粒细胞的募集和迁移、上皮细胞分泌细胞因子以及液体和电解质的分泌。

定植与生存: 肠道正常菌群可以抵抗沙门氏菌定植,因此口服抗生素会促进感染的建立。沙门氏菌能够避开胃部的宿主防御,到达肠道进行感染。

5

临床症状 (Symptoms)

潜伏期: 潜伏期为12至72小时。

临床表现严重程度不一,从自限性肠胃炎到败血症不等,这主要取决于宿主的易感性和菌株的毒力。

消化道症状: 通常为胃肠道症状,包括恶心、呕吐、腹部绞痛以及水样、绿色、有恶臭的腹泻或带粘液的血性腹泻。

其他症状: 还包括头痛、虚脱、疲劳(肌肉无力)和中度发烧。

预后与并发症: 该病通常是自限性的,不需要特殊治疗。但在幼儿、老人和免疫功能低下者中可能导致严重并发症。反应性关节炎、镰状细胞性贫血和骨髓炎等并发症在普通人群中也较为常见。

6

检测方法 (Detection)

常规方法: 通常的程序是使用选择性增菌培养基(如沙门氏菌-志贺氏菌琼脂)进行细菌的培养和分离。

血清分型: 血清分型是区分沙门氏菌菌株的公认方法,是公共卫生的重要工具。

快速方法: 市售的快速检测方法包括新型选择性培养基、改良的传统程序、免疫学检测法和核酸检测法。

免疫学检测: 包括ELISA、乳胶凝集试验、免疫扩散和免疫层析法(试纸条)。

分子检测: 主要技术是直接杂交(DNA探针)和扩增(PCR)方法。

7

预防与控制 (Prevention and Control)

综合策略:需要建立生物安全和生物防护措施,改进食品加工方法以及制备和储存实践。减毒的DNA重组活沙门氏菌疫苗,结合对动物、饲料和动物食品的综合控制策略,将有助于减少沙门氏菌病。

食品安全实践:应采取安全的食品制备方法,包括彻底煮熟、重新加热食物、牛奶的巴氏消毒(煮沸)、充分冷藏,并避免宠物和其他动物进入食品处理区域。

高危人群建议:建议易感人群避免食用未煮熟的肉和家禽、生牛奶、生鸡蛋以及含有生鸡蛋的食物。

二次污染控制:通过清洁消毒、人员卫生和适当的加工来防止二次污染。

金黄色葡萄球菌是全球最常见的食源性病原体之一,其高发生率仅次于沙门氏菌。

它可以作为一种共生菌存在于健康人和动物的皮肤、鼻子和粘膜上。然而,它也是一种众所周知的机会性食源性病原体,可引起多种严重程度不一的感染性疾病,在人和动物中引起广泛的疾病。

★ 金黄色葡萄球菌是食源性中毒的重要原因

金黄色葡萄球菌在人类消费品中的存在对食品工业至关重要,因为某些菌株是食源性中毒的原因。它们是导致食品腐败、降低食品安全和保质期以及引起食源性中毒的原因。

金黄色葡萄球菌是因食用被葡萄球菌肠毒素污染的食物而导致食物中毒的主要原因。

并且由于与多重耐药性相关的死亡率不断上升,它引起了公众的关注。抗生素的广泛使用以及细菌快速发展和获得抗菌素耐药性的能力促进了耐药菌株的出现,例如耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)。

注:MRSA最早于20世纪60年代初被报道,现在被认为是全球主要的医院获得性病原体。MRSA是人和兽医医学中常见的病原体。

1

病原学特征 (Etiology)

基本分类:金黄色葡萄球菌(S.aureus)是一种革兰氏阳性、过氧化氢酶阳性、凝固酶阳性、氧化酶通常为阴性的兼性厌氧球菌。

形态与生化特性: 这种细菌细胞呈球形,不运动,常形成葡萄状的菌落。它可以通过产生金色菌落、凝固酶、发酵甘露醇和海藻糖以及产生耐热核酸酶等特性,与其他葡萄球菌区分开来。

生存能力: S.aureus对环境有极强的适应能力,可在广泛的温度(7°C至48°C)、pH值(4.2至9.3)和高盐浓度(最高15% NaCl)下生长。这使其能够在多种食品中存活,尤其是在加工过程中需要较多人工操作的食品(如奶酪等发酵食品)。

2

流行病学特征 (Epidemiology)

重要性日益增加:由于其导致的感染增多(特别是MRSA菌株),在医学中的重要性,以及近年来发现其与动物相关的克隆谱系和人畜共患的潜力,该微生物在动物中的流行病学研究备受关注。

食源性疾病:S.aureus是全球食源性细菌性中毒的主要原因之一,也是全球报告的最常见的食源性疾病之一。

宿主与传播

人类携带:大约50%的健康人群在鼻腔、喉咙和皮肤中携带这种细菌。

动物来源:患有乳腺炎的奶牛是生牛奶中S.aureus的常见来源。该细菌广泛存在于多种宿主中,包括人类和猪、牛、山羊、鸡、鸭等食用动物。

污染途径:食品污染可能直接来自受感染的食用动物,也可能是由于食品生产、零售和储存过程中的卫生条件不佳所致。

耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的风险因素:

免疫抑制

血液透析

外周灌注不良

高龄

长期住院

抗生素治疗不当

体内留置装置(如导管)

需要胰岛素治疗的糖尿病

褥疮溃疡等

3

传播途径 (Transmission)

主要来源:S.aureus主要通过受污染的动物源性食品传播。细菌有潜力在加工、制备、包装、切碎和储存过程中污染动物产品,从而进入食物链。

常见载体:污染可见于多种食品,如畜禽产品、海鲜以及烘焙产品。潮湿的、富含淀粉和蛋白质的食物特别容易被葡萄球菌肠毒素污染。牛奶、乳制品、猪肉、牛肉、羊肉、禽肉和鸡蛋是导致葡萄球菌食物中毒的常见载体。生肉也是S.aureus存活和耐药菌株在社区传播的良好媒介。

人为污染:携带S.aureus的食品处理者,其身体或手套也可能污染食物。

4

致病机理 (Pathogenesis)

毒力因子:S.aureus拥有多种毒力因子,这些因子单独或共同作用可导致严重感染。它能表达多种分泌性和细胞表面相关的毒力因子,以促进其粘附于宿主细胞外基质、破坏宿主细胞并对抗免疫系统。

关键致病物质:其产生的胞外活性物质被认为是致病的关键,包括凝固酶、溶血素、核酸酶、酸性磷酸酶、脂肪酶、蛋白酶、纤维蛋白溶酶、肠毒素和中毒性休克综合征毒素。

产生条件:如果食物在室温下存放一段时间,食物中的细菌就能产生毒素。

毒素稳定性:肠毒素能抵抗蛋白水解酶,且耐热。因此,即使食物中的S.aureus细菌已被杀死,毒素仍可能存在。

种类与作用:已分类出23种不同的葡萄球菌肠毒素(SEs)和SE样毒素。肠毒素会刺激中枢神经系统的呕吐中枢,并抑制小肠对水和钠的吸收,从而引起急性肠胃炎症状。

5

临床症状 (Symptoms)

疾病谱:该细菌可引起多种疾病,症状从简单的皮肤感染到更严重甚至危及生命的感染,如败血症、坏死性筋膜炎、感染性心内膜炎、坏死性肺炎和中毒性休克综合征。

潜伏期:潜伏期很短,通常在食用被污染食物后2-4小时内出现临床症状。

典型症状:特征为恶心、呕吐,体温多为偏低,伴有寒战、头痛和腹部绞痛,可有或无腹泻,但通常不发烧。最常见的症状是腹部绞痛、恶心和呕吐。

高危人群:在儿童和老年人等易感人群中,偶尔可能导致死亡。

MRSA感染症状:MRSA或多重耐药S.aureus菌株可引起院内感染,导致快速进展且可能致命的疾病,如威胁生命的肺炎、坏死性筋膜炎、心内膜炎、骨髓炎、严重败血症以及中毒性休克综合征等毒素病。

6

检测方法 (Detection)

常规检测

培养基: 使用一系列选择性和诊断性培养基(如甘露醇盐琼脂)来检测和计数食品中的葡萄球菌。

鉴定标准: 鉴定致病性葡萄球菌最广泛接受的标准是其产生凝固酶的能力。标准方法包括选择性增菌、分离具有典型形态的菌落,并通过微生物学和生化方法确认。

细菌检测:实时荧光定量PCR (RT-PCR) 和定量PCR越来越多地用于临床实验室,以快速检测和鉴定MRSA菌株。快速乳胶凝集试验也是一种常见的实验室测试。

肠毒素检测:检测食品中肠毒素最重要的方法是酶联免疫吸附试验(ELISA)。其他血清学测试如凝集试验和凝胶扩散法也可用于检测。近年来,核酸杂交、PCR和荧光免疫分析等分子生物学方法已成为最流行的检测手段。

7

预防与控制 (Prevention and Control)

基本原则: 葡萄球菌无处不在,无法从环境中根除。预防的关键在于切断其各种传播途径。

预防措施

食品安全: 彻底煮熟食物、防止污染和交叉污染、控制关键控制点是有效的预防方法。

公众教育: 提高公众关于安全处理肉类的意识以及其他公共卫生干预措施是预防疫情的基石。

控制方案

卫生实践: 改善医护人员和食品处理者的个人卫生习惯。

环境控制: 对设备、表面、衣物进行消毒。

医疗相关: 明智地使用抗生素,并实施筛查计划。对MRSA患者所在的区域应使用消毒剂进行彻底清洁。

弯曲杆菌属(Campylobacter)是全球人类细菌性食物传播腹泻病的主要原因,主要源于动物源性食品的污染。弯曲杆菌属可以在大多数温血动物和家禽中定殖。

弯曲菌病的人畜共患性质使其在全球范围内具有重要的临床和经济意义。它们导致了15%的食源性疾病相关住院和6%的食源性疾病相关死亡,据估计,每年有4亿例病例是由弯曲菌感染引起的。

1

病原学特征 (Etiology)

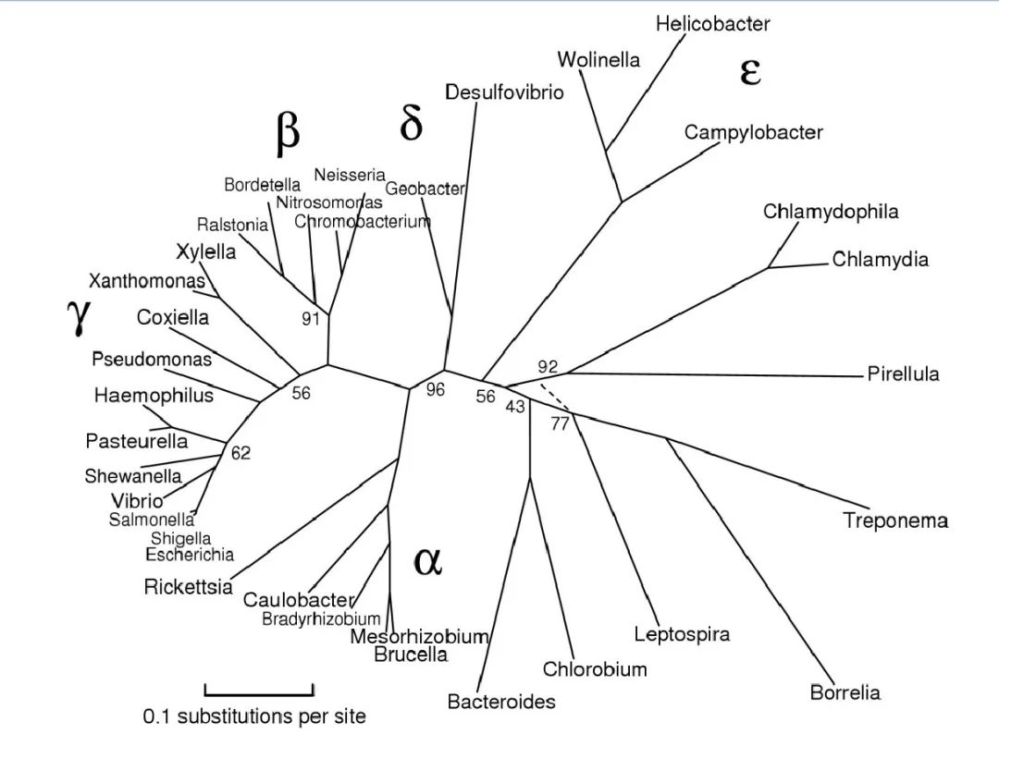

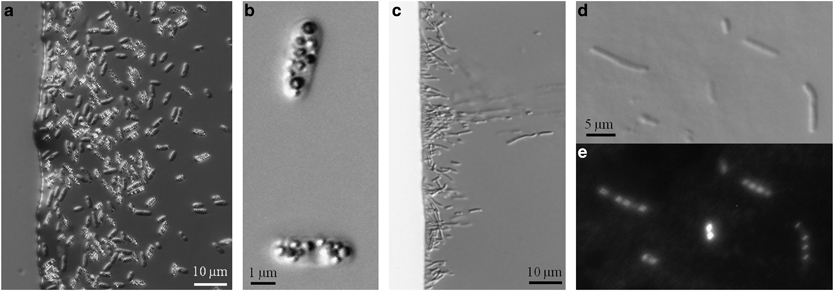

命名与形态:“Campylobacter”一词源于希腊语,意为“弯曲的杆菌”。这类细菌属于弯曲杆菌科,是微小(0.2–0.8μm×0.5–5μm)的革兰氏阴性、呈弯曲或螺旋状的微需氧菌。它们具有独特的“飞镖式”运动能力,过氧化氢酶和氧化酶呈阳性。当两个或多个细菌细胞聚集时,会形成“S”形或海鸥翅膀样的“V”形。

分类:弯曲杆菌属目前包含25个种和8个亚种。

主要致病菌:在众多弯曲杆菌中,空肠弯曲杆菌(C.jejuni)和结肠弯曲杆菌(C.coli),是重要的食源性病原体。其中,空肠弯曲杆菌是最常报告的种类(占80%至90%),其次是结肠弯曲杆菌(占5%至10%)。

2

流行病学特征 (Epidemiology)

动物宿主:它们广泛分布于自然界,被认为是人畜共患病原体,存在于众多动物宿主体内,尤其是鸟类。它们可以定植在野生和家养鸟类及哺乳动物(包括所有食用动物)的消化道中,也可存在于动物和人类的生殖器官、肠道和口腔中。

食品来源:散装牛奶、牛的组织标本和生碎牛肉中都可能发现这种细菌,但鸡蛋通常不被认为是该菌的重要来源。

暴发特点:弯曲杆菌病的暴发通常是散发性的,虽然不常导致死亡,但可能引起继发性并发症。

人类感染风险:旅行是导致人类感染弯曲杆菌病的最重要风险因素,其次是食用未煮熟的鸡肉、环境暴露以及与农场动物直接接触。

3

传播途径 (Transmission)

主要途径:人类感染弯曲杆菌的主要传播途径是处理、制备和食用受污染的食物,特别是禽肉产品。

其他途径:食品处理者在制备过程中对即食食品的交叉污染,以及与动物的直接接触也被确定为传播途径,或接触受污染的设备、水传播。

弯曲杆菌的储存库和传播

doi: 10.3389/fpubh.2022.1045599.

主要食品来源:感染主要来自食用受污染的家禽、牛肉、猪肉或其他动物肉类、肉制品、生(未经巴氏消毒)牛奶或奶酪等乳制品。

4

致病机理 (Pathogenesis)

关键毒力因子:细菌的运动能力、粘液定植、上皮细胞入侵、毒素产生、附着、内化和易位在疾病发展中起着重要作用。

入侵过程

运动与附着:鞭毛使细菌能够到达肠道内的附着位点。病原体对肠道上皮的附着对于定植和增加细菌毒素的分泌至关重要。

细胞入侵:空肠弯曲杆菌在被摄入后,会在肠道中繁殖并损害粘膜上皮,侵入上皮细胞和固有层内的细胞,导致自限性腹泻和腹痛。腹泻病可能由其产生的一种不耐热毒素引起。

防御机制:弯曲杆菌能产生超氧化物歧化酶,这种酶可以分解超氧自由基,是细菌对抗氧化损伤的主要防御机制之一。

5

临床症状 (Symptoms)

潜伏期:潜伏期为3至5天。

主要症状:人类弯曲杆菌病的特征是水样或血性腹泻、腹痛、痉挛、发烧、不适和呕吐。它也是“旅行者腹泻”的主要病原体。

高危人群: 这对幼儿尤其危险,因为腹泻会导致脱水和钠、蛋白质等营养物质的流失。在幼儿(<1岁)和免疫功能低下的患者中,可能会出现中毒性巨结肠、脱水和败血症。

感染后并发症:格林-巴利综合征(GBS)是最主要的感染后并发症,通常在感染后2-4周出现。其特征是周围神经的多发性神经炎,可能导致持续数周的肢体短期或长期麻痹。

其他并发症还可能包括脑膜炎、尿路感染和短期反应性关节炎。

6

检测方法 (Detection)

传统方法:传统上,鉴定方法包括使用选择性培养基(如Preston琼脂、木炭-头孢哌酮-脱氧胆酸盐琼脂等)结合生化测试。

分子技术:近年来,PCR已越来越多地应用于弯曲杆菌的检测和鉴定。

免疫学方法:作为替代方法,也可以使用免疫测定法等多种技术。

7

预防与控制 (Prevention and Control)

养殖场控制: 控制取决于畜舍的卫生设施和卫生状况,以减少动物环境中细菌的数量。

加工厂控制: 在肉类加工厂,可以通过实施HACCP体系,包括清洗、处理和冷冻胴体,来减少和控制细菌数量。

食品制备:提高餐馆和家庭厨房的食品处理技能将减少细菌的传播。 将家禽等生肉充分烹饪至内部温度达到82°C将能消灭该细菌。

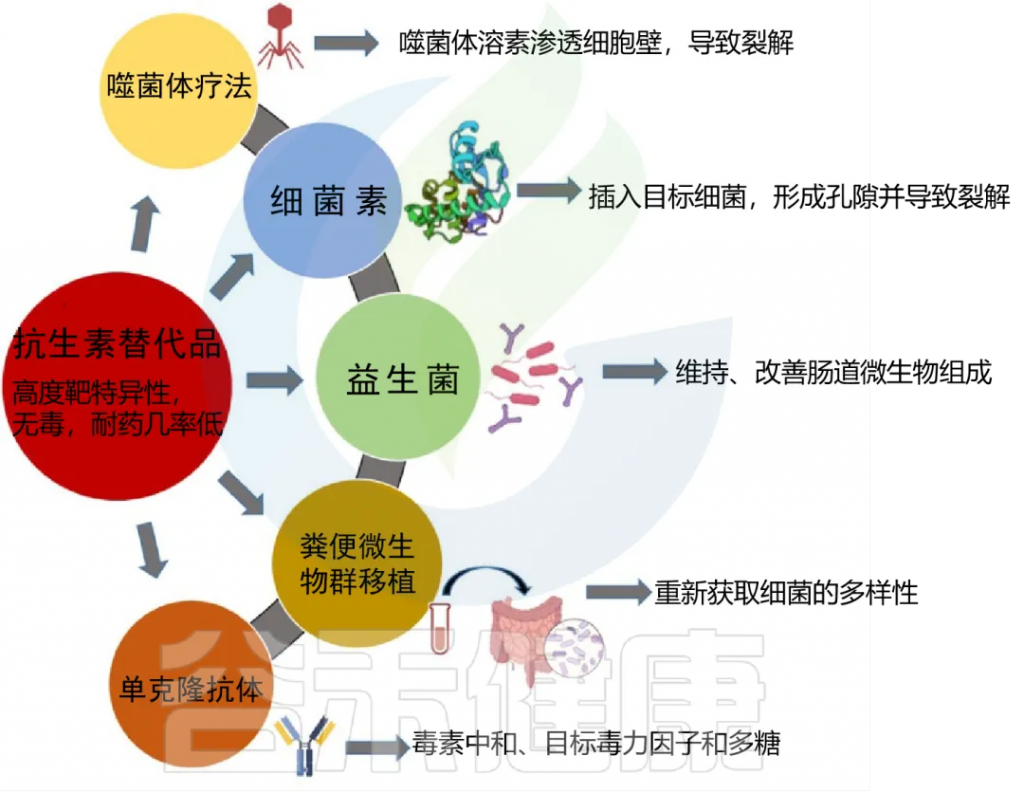

新型干预: 精油、益生元、益生菌、细菌素、噬菌体和免疫措施在控制弯曲杆菌方面也具有重要作用。

它是一种主要的食源性人畜共患细菌,对公共卫生构成严重威胁,主要通过食用受污染的动物源性食品传播。单核细胞增生李斯特菌作为食源性病原体的出现可以追溯到1980年,当时发生了很多与食用受污染食品有关的李斯特菌病爆发和散发病例。

★ 李斯特菌感染病例死亡率较高

单核细胞增生李斯特菌是全球控制和监测机构一直试图控制的最具毒力的病原体之一,其病例死亡率约为30%,远高于其他常见的食源性病原体。

此外,食品中存在单核细胞增生李斯特菌还会造成重要的经济后果,例如产品从消费者市场撤回以及涉案产品销量下降。由于李斯特菌属无处不在的特性,以及它们在包括pH、温度和盐度在内的广泛环境压力下生存的独特能力,它们被认为是重要的食源性病原体。

1

病原学特征 (Etiology)

基本特性:李斯特菌属的生物是嗜冷、革兰氏阳性、可运动、兼性厌氧、不形成孢子的杆状细菌。

分类:李斯特菌属目前包含10个种,包括单核细胞增生李斯特菌 (L.monocytogenes)、伊万诺夫李斯特菌 (L.ivanovii) 等。

主要致病菌:尽管李斯特菌属有多个种,但由人类李斯特菌病引起的病例几乎全部是由单核细胞增生李斯特菌(L.monocytogenes)引起的。它是人类和动物的主要病原体。

生存能力:该细菌具有极强的环境适应能力,能够在冷藏条件、低pH值和高盐浓度下存活。它是一种兼性胞内菌,可在0°C至45°C的温度和4.4至9.4的pH值范围内生长。

2

流行病学特征 (Epidemiology)

地理分布:单核细胞增生李斯特菌在世界范围内广泛存在。李斯特菌病在全球以散发或流行的形式出现。

环境分布:李斯特菌属细菌无处不在,广泛分布于正常环境中。它们最常见于被土壤和水污染的蔬菜等生食,以及生的动物产品中。

主要污染食品:单核细胞增生李斯特菌经常从动物源性食品中分离出来,如即食肉制品、碎牛肉、香肠、鱼和鱼制品、牛奶以及经过巴氏消毒的乳制品(如软奶酪和冰淇淋)。

注:尽管巴氏杀菌可以消灭生奶中的单核细胞增生李斯特菌,但并不能消除乳制品后续被污染的风险。

职业与高危人群:人类可能因职业原因从动物源感染李斯特菌病,特别是农民、屠夫、家禽工人和兽医。

侵袭性李斯特菌病的主要风险人群是免疫功能低下者,如孕妇、未出生或新生婴儿、器官移植接受者、癌症和艾滋病患者以及老年人。

3

传播途径 (Transmission)

主要途径: 人类感染的最常见途径是食用被单核细胞增生李斯特菌污染的动物源性食品。

高危人群:孕妇、新生儿、老年人和免疫功能低下的人群感染风险更高。

单核细胞增生李斯特菌引起的宿主、传播和疾病

doi: 10.3389/fpubh.2022.1045599.

4

致病机理 (Pathogenesis)

独特毒力:李斯特菌拥有独特的毒力因子,使其能够侵入宿主、逃避免疫细胞并引起感染。

入侵过程

附着:L.monocytogenes 表面有D-半乳糖残基,可以附着到宿主细胞(通常是肠道粘膜的M细胞和派尔集合淋巴结)上的D-半乳糖受体。

穿透:附着后,细菌可以穿过肠道膜进入血液,成为血源性(败血性)病原体。

胞内生长:进入宿主的单核细胞、巨噬细胞或多形核白细胞后,细菌可以在其中生长。

跨越屏障: 作为一种胞内菌,它能够感染多种类型的细胞,并能穿过肠道、血脑和胎盘等生物屏障,引发感染。

5

临床症状 (Symptoms)

典型症状: L.monocytogenes通常表现为典型的“食物中毒”症状,包括流感样症状(如发烧、疲劳)和胃肠道症状(恶心、呕吐和腹泻)。

持续时间:李斯特菌病的症状通常持续7-10天。

严重感染:在高危人群中,它可能导致严重的、危及生命的感染,如败血症、脑膜炎、自然流产、死产或胎儿感染。

6

检测方法 (Detection)

传统方法:方法包括在选择性培养基中进行增菌,随后在琼脂平板上进行划线培养,并进行各种物种鉴定测试。

注:Christie–Atkinson–Munch–Peterson (CAMP) 试验有助于识别李斯特菌属的种类。

分子方法:由于其准确、灵敏和特异,PCR和RT-PCR等分子方法越来越多地用于从食品中鉴定L.monocytogenes。

免疫学方法:使用单克隆抗体的ELISA已被开发用于鉴定食品中的李斯特菌。

7

预防与控制 (Prevention and Control)

卫生措施

表面消毒:对食品接触表面进行有效的卫生处理可以预防李斯特菌病。

规范操作: 良好的卫生习惯、良好生产规范和卫生设施是操作程序中最合适的策略。

高危人群防护: 建议易感人群(孕妇、老年人和免疫抑制者)避免食用未经巴氏消毒的乳制品以降低风险。

法规与生产控制

法规:标准化的法律法规和对肉制品生产的控制应是保护食品免受L.monocytogenes污染的根本途径。

生产链控制:在食品生产链的不同阶段,防止细菌在加工厂传播是保护食品的最重要方法之一。

管理体系:实施HACCP方法并建立有效的关键控制点,可以显著降低许多加工食品中李斯特菌的污染水平。各国采用的冰淇淋/冷冻甜点巴氏杀菌标准对于减少李斯特菌病具有重要意义。

大肠杆菌是众多可进入动物源食品的病原微生物之一,被认为是粪便、土壤和水污染的可靠指标。一种新兴的克隆差异型大肠杆菌最早于1982年被确定为重要的食源性人畜共患病原体,当时它与美国爆发的严重血性腹泻有关,而这种腹泻的源头被追溯到食用未煮熟的汉堡包。

大多数大肠杆菌是动物和人类胃肠道(回肠下段和大肠)的正常居民,而另一些则对人类具有致病性。大肠杆菌具有人畜共患性质,构成公共卫生危害。产志贺毒素大肠杆菌与全球范围内多起危及生命的食源性疫情相关。

1

病原学特征 (Etiology)

基本特性:大肠杆菌是一种属于肠杆菌科的革兰氏阴性杆状细菌,长度可达3微米,能发酵葡萄糖和其他糖类,有周生鞭毛使其能够运动,并常有菌毛。

致病性分组:根据其毒力特征,可分为五个致病性组:肠道集聚性大肠杆菌(EAEC)、肠道出血性大肠杆菌(EHEC)、肠道侵袭性大肠杆菌(EIEC)、肠道致病性大肠杆菌(EPEC)和肠道产毒性大肠杆菌(ETEC)。

主要致病血清型:O157:H7是最著名的血清型之一,其致病型可引起人类食源性感染。它是一种广为人知的产志贺毒素细菌,也是主要的食源性和人畜共患病原体。

2

流行病学特征 (Epidemiology)

全球公共卫生问题:大肠杆菌O157:H7是最重要的食源性病原体之一,在世界各地报道日益增多,是导致全球暴发的新兴食源性病原体。据估计,仅在美国,每年就有约74000例病例和61例死亡归因于该菌。

主要宿主:牛是大肠杆菌O157:H7的主要宿主。其次是绵羊和山羊。一些研究报告称,小型反刍动物通过粪便排菌也是人类感染的来源之一。此外,也从马、狗和鹿中分离出该菌。

主要传染源:未煮熟的牛肉、受污染的碎牛肉以及其他牛源性食品被确定为暴发中的主要感染来源。牛奶和乳制品也是其来源之一。

促发因素:大肠杆菌O157:H7感染发病率上升的主要促成因素包括饮食习惯的改变、大规模餐饮、复杂且漫长的食品供应链(国际流动增加)以及不良的卫生习惯。

近期趋势:然而,最近关于该菌在牛肉和乳制品中出现水平的报告有增加的趋势。近年来已开展了一些研究来评估其在肉类和奶类等动物源性食品中的出现情况。

3

传播途径 (Transmission)

主要途径:人类感染大肠杆菌O157:H7最常见的传播方式是食用受污染的食物和水。它也可以通过人与人直接接触以及偶尔的职业暴露传播。

大肠杆菌O157:H7的储存库和传播

doi: 10.3389/fpubh.2022.1045599.

污染过程

屠宰环节:在加工厂的屠宰过程中,通过皮肤到胴体或粪便到胴体的转移导致胴体污染,这是人类感染的主要风险因素。

后续环节:交叉污染也可能在加工厂的后续加工、零售市场的牛肉分销和储存过程中发生。

4

致病机理 (Pathogenesis)

关键毒力因子:细菌的致病机制包括毒力因子、志贺样毒素和黏附因子。

黏附与损伤

黏附素基因(Intimin gene):该基因负责细菌与肠道细胞的紧密黏附,导致出现黏附/清除(A/E)病变,并擦除肠细胞刷状缘的微绒毛。

细胞结构改变:细菌黏附后会破坏微绒毛,并改变肠细胞的细胞骨架结构。

志贺毒素(Shiga toxin):志贺毒素的产生是导致出血性腹泻和溶血性尿毒综合征的核心。O157:H7菌株产生志贺毒素1(stx-1)和志贺毒素2(stx-2)。毒素会刺激细胞分泌并杀死结肠上皮细胞。

5

临床症状 (Symptoms)

潜伏期:潜伏期为2至10天。

主要症状:感染后出现腹泻、腹痛、呕吐。最初可能是伴有腹部绞痛的腹泻,几天内可能转为严重的血性腹泻,通常没有发烧。

严重并发症:可能导致出血性结肠炎、伴有急性肾衰竭的溶血性尿毒综合征(HUS)和血栓性血小板减少性紫癜(TTP)。

6

检测方法 (Detection)

金标准:大肠杆菌O157:H7的培养分离仍然是鉴定的金标准,并辅以生化测试。

选择性培养基:添加了头孢克肟和亚碲酸钾的山梨醇-麦康凯琼脂(SMAC)是分离O157:H7最灵敏和鉴别性的培养基之一。O157:H7不发酵山梨醇,因此在该培养基上会形成无色菌落。

免疫学方法:多种免疫测定技术和血清学技术可用于特异性诊断。

分子方法:PCR-ELISA、多种qPCR方法、环介导等温扩增(LAMP)等是检测志贺毒素的主要有效方法。

7

预防与控制 (Prevention and Control)

通用原则:预防由大肠杆菌引起的食源性疾病的方法与其他食源性细菌病相同,但由于其对幼儿的严重后果,需要特别注意。

养殖场策略:在养殖阶段采取干预措施,如使用益生菌、疫苗、抗菌剂、氯酸钠和噬菌体,以增加畜群对感染的抵抗力。

加工干预:开发了多种干预技术,如皮肤和胴体清洗、使用抗菌剂、蒸汽巴氏杀菌、伽马射线辐照等。

HACCP体系:在加工环节实施HACCP方法,该方法包括对产品进行微生物测试。

食品安全计划:证据表明,食品处理人员培训、食品经营场所检查以及旨在推广正确食品处理和制备技术的教育项目,是减少公众暴露于食源性病原体的有效组成部分。

人畜共患疾病是一个严重的公共卫生问题。大多数人类传染病都是由动物引起的。这些病原体不仅在动物中引起疾病,而且还对人类健康构成严重威胁。本文详细介绍了五种主要的食源性细菌性病原体——非伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、弯曲杆菌、单核细胞增生李斯特菌和大肠杆菌O157:H7。这些病原体具有以下共同特点:

主要特征与危害:

-广泛分布于自然界,以动物为主要宿主;

-具有人畜共患特性,对公共卫生构成严重威胁;

-主要通过受污染的动物源性食品传播;

-可引起从轻微胃肠道症状到危及生命的严重并发症。

许多人畜共患病目前已得到控制,但我们对许多疾病的认识仍存在差距,特别是对疾病分布、病原学、病原体、宿主、媒介生物学、动力学、传播周期、易感因素和危险因素的认识。宿主、病原体和环境之间的平衡可能在任何时候受到人类活动和自然活动的干扰,从而引起人畜共患病的发生。

除前述针对不同病原菌(沙门氏菌、弯曲杆菌等)的传统培养、血清分型、免疫学检测及分子诊断等常规方法外,高通量测序技术正逐步成为重要补充工具。

以16S rRNA测序、宏基因组测序为代表的新型技术,无需依赖传统培养流程,可直接对粪便、食品或环境样本中的微生物群落进行全面解析。

未来预防与控制建议:

1.建立”从农场到餐桌”的全链条防控体系

-在养殖阶段加强生物安全措施,使用益生菌、疫苗等预防手段;

-在屠宰加工环节严格实施HACCP体系,加强胴体清洗和消毒;

-在零售和消费环节加强食品安全教育和监管。

2.强化多部门协作的”一体化健康”理念

-建立兽医、公共卫生、食品安全等部门的协调机制;

-完善动物疫病监测预警系统;

-加强抗菌药物合理使用,遏制耐药菌株传播。

3.推进科技创新与检测技术发展

-开发更快速、准确的分子检测方法;

-研发新型疫苗和生物防控技术;

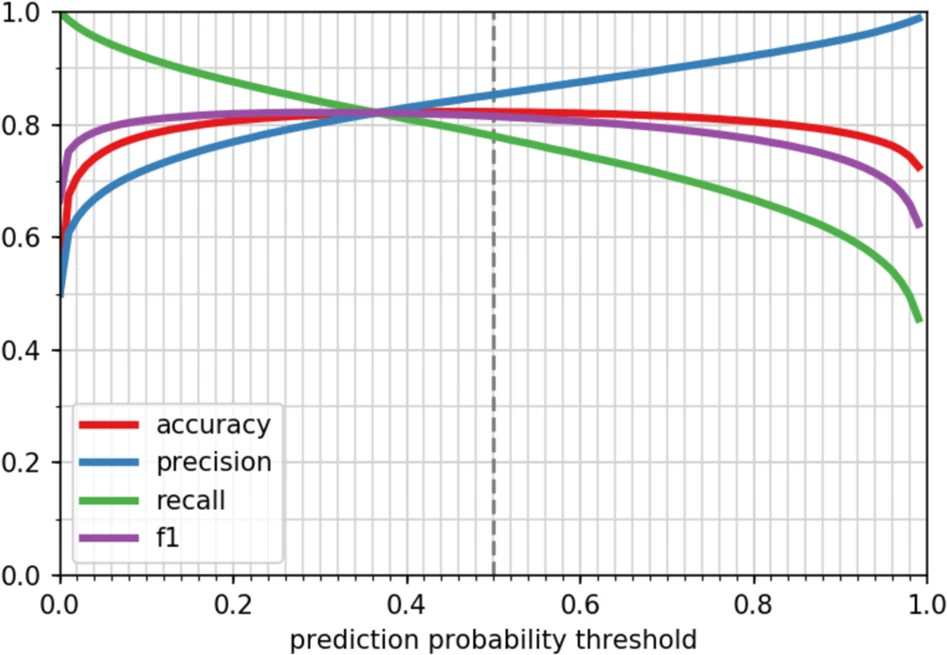

-利用人工智能等技术提升风险预测能力。

4.加强公众教育与意识提升

-普及食品安全知识,提高消费者自我保护能力;

-加强食品从业人员培训;

-建立食品安全社会共治格局。

5.完善法律法规与标准体系

-制定和完善食品安全法律法规;

-建立严格的食品安全标准和检测体系;

-加大对违法行为的处罚力度。

面对人畜共患病的复杂挑战,我们需要以科学的态度、系统的思维和协作的精神,构建覆盖全社会、全过程的食品安全防控网络。消化道病原菌直接关系到我们的饮食和健康,尤其夏季食物易腐败或受污染,其检测更为重要。只有通过持续的努力和创新,才能有效预防和控制食源性人畜共患病的传播,保障人类健康和食品安全。

主要参考文献

Ali S, Alsayeqh AF. Review of major meat-borne zoonotic bacterial pathogens. Front Public Health. 2022 Dec 15;10:1045599.

Abebe E, Gugsa G, Ahmed M. Review on Major Food-Borne Zoonotic Bacterial Pathogens. J Trop Med. 2020 Jun 29;2020:4674235.

Rahman MT, Sobur MA, Islam MS, Ievy S, Hossain MJ, El Zowalaty ME, Rahman AT, Ashour HM. Zoonotic Diseases: Etiology, Impact, and Control. Microorganisms. 2020 Sep 12;8(9):1405.

Ed-Dra A, Giarratana F, White AP, Yue M. Editorial: Zoonotic bacteria: genomic evolution, antimicrobial resistance, pathogenicity, and prevention strategies. Front Vet Sci. 2024 Mar 8;11:1390732.

Ed-Dra A, Filali FR, Khayi S, Oulghazi S, Bouchrif B, El Allaoui A, Ouhmidou B, Moumni M. Antimicrobial Resistance, Virulence Genes, and Genetic Diversity of Salmonella enterica Isolated from Sausages. Eur J Microbiol Immunol (Bp). 2019 Apr 9;9(2):56-61.

Feng Y, Pan H, Zheng B, Li F, Teng L, Jiang Z, Feng M, Zhou X, Peng X, Xu X, Wang H, Wu B, Xiao Y, Baker S, Zhao G, Yue M. An integrated nationwide genomics study reveals transmission modes of typhoid fever in China. mBio. 2023 Oct 31;14(5):e0133323.

Mughini-Gras L, Kooh P, Augustin JC, David J, Fravalo P, Guillier L, Jourdan-Da-Silva N, Thébault A, Sanaa M, Watier L; Anses Working Group on Source Attribution of Foodborne Diseases. Source Attribution of Foodborne Diseases: Potentialities, Hurdles, and Future Expectations. Front Microbiol. 2018 Sep 3;9:1983.

Dhama K, Rajagunalan S, Chakraborty S, Verma AK, Kumar A, Tiwari R, Kapoor S. Food-borne pathogens of animal origin-diagnosis, prevention, control and their zoonotic significance: a review. Pak J Biol Sci. 2013 Oct 15;16(20):1076-85.

谷禾健康

编辑

大肠杆菌(E.coli)是埃希氏菌属的一个菌种,属于肠杆菌科。生活中经常有人将大肠杆菌和肠杆菌属或肠杆菌科混淆。

大肠杆菌(E.coli)是种,也叫大肠埃希氏菌,肠杆菌属细菌是肠道的正常菌群,有阴沟肠杆菌、产气肠杆菌、阪崎肠杆菌等。

肠杆菌科包括好几种重要的菌属,如:

埃希氏菌属

沙门氏菌属

志贺氏菌属

克雷伯氏菌属

变形杆菌属

耶尔森氏菌属

肠杆菌属

在分类学上,大肠杆菌、肠杆菌属和肠杆菌科都属于变形菌门的γ亚纲。大肠杆菌最为人所知的是,它是人类、其他温血动物和爬行动物正常肠道菌群中普遍存在的成员。

正常情况下,大肠杆菌作为无害的共生菌存在于盲肠和结肠的粘膜层中。这种革兰氏阴性、能运动的细菌已经非常成功地使其新陈代谢适应了这种营养生态位,在上千种其他细菌物种中脱颖而出。

大肠杆菌在出生后数小时内便在婴儿肠道中定殖,并成为人类肠道菌群中最丰富的兼性厌氧菌之一,它具备在不断变化的肠道环境中生长和应对哺乳动物宿主相互作用的能力。

大肠杆菌惊人的代谢和调节能力促进了其在不同生态位中的定植,以及在长期非生长条件下的生存。大肠杆菌的已知栖息地包括土壤、水、沉积物和食物。一些大肠杆菌菌株已经进化并适应了致病生活方式,并可导致不同的疾病病理。

多数大肠杆菌是无害的,可与人体共存,产生人体所必须的维生素B和K,但少数的大肠杆菌具有致病性。

根据感染部位,致病性大肠杆菌菌株可分为肠致病性大肠杆菌(IPEC)和肠外致病性大肠杆菌(ExPEC)。两者进一步细分为不同的致病型,定义为具有某些致病性状的单一物种的一组菌株。

致病型分类基于疾病的临床表现、所涉及的毒力因子(VF)和系统发育背景。

最突出的IPEC致病型是:

肠聚集性大肠杆菌(EAEC)

肠出血性大肠杆菌(EHEC)

肠侵袭性大肠杆菌(EIEC)

肠致病性大肠杆菌(EPEC)

肠产毒性大肠杆菌(ETEC)

弥漫性粘附性大肠杆菌(DAEC)

粘附性侵袭性大肠杆菌(AIEC)

最常见的ExPEC致病型:

泌尿道致病性大肠杆菌(UPEC)

脑膜炎相关大肠杆菌(MNEC)

败血症相关大肠杆菌(SEPEC)

禽类致病性大肠杆菌(APEC)

不同的生活方式使大肠杆菌成为研究宿主和细菌之间相互作用以及互利共生和致病性之间关系的良好候选对象。与此同时,基因和表型的多样性也妨碍了风险评估和菌株分型。

然而,明确区分肠外致病性大肠杆菌和共生性大肠杆菌并不容易,因为具有引起肠外感染能力的菌株是兼性病原体,属于许多健康个体的正常菌群。

比较其共生性和致病性大肠杆菌的系统发育、基因和表型特征。我们大量的检测实践和相关论文发现该菌肠外毒力和肠道适应性之间的界限可能变得模糊,因为适应性和竞争力的提高可能会促进大肠杆菌的肠道定植以及肠外感染。

本文,我们介绍大肠杆菌的生态属性,多样性和遗传变异以及致病性,风险因素感染症状和预防治疗。

▷ 革兰氏阴性、兼性厌氧菌“代表”

大肠杆菌是一种特别典型的革兰氏阴性菌,结构十分简单、有代表性。

作为兼性厌氧菌,大肠杆菌可以同时在有氧和无氧环境中生存。这种细菌还可以在许多不同的营养物质上迅速生长,并且几乎可以从任何人身上分离出来。

大肠杆菌通常只有一条染色体,比高等生物的基因组要小得多,并且基因密度高,没有内含子,很少有重复DNA,易于寻找和分析基因。

大肠杆菌是十分理想的生物遗传信息表达的宿主系统。在生命科学研究中,经常利用大肠杆菌繁殖快、结构简单等特点大量复制DNA、蛋白质等生物大分子以供研究或用于工业生产,比如我们熟知的胰岛素就是通过大肠杆菌发酵实现大批量生产的。

另外,大肠杆菌是单倍体,这意味着即使是隐性突变,也能够表现出突变的表型,同时细菌之间可以方便地进行遗传物质的交换,意味着可以很容易地向大肠杆菌内引入外源基因。大肠杆菌的这些特征便于对其进行遗传学研究。

▷ 亦正亦邪

大肠杆菌(E.coli) 是一类正常生活在健康人和动物肠道中的细菌。生活在胃肠道中的大肠杆菌通常不会伤害您,甚至可以帮助您消化食物。

大肠杆菌最初分离时被命名为芽孢杆菌,这个拉丁名词描述了它作为一种“常见的结肠细菌”的突出特性,这种细菌可以在多种基质中容易地培养。

大肠杆菌在肠道内起着什么作用呢?

-可以分解食物,帮助消化,提高人体的代谢能力;

-在适宜的温度酸度情况下,大肠杆菌能合成B族及K族维生素,为人体提供营养;

-还可以充当卫士,抑制其它致病菌的生长。

▷ 但是以下六种可导致肠道疾病

1.产肠毒素大肠杆菌(ETEC)

这种细菌会引起水样腹泻,在卫生条件较差的地区,食物和水中经常发现这种细菌。这种细菌是旅行者腹泻的最主要诱因。

2.肠致病性大肠杆菌(EPEC)

这种细菌主要引起儿童和婴儿水样腹泻,在卫生条件较差的地区,食物和水中经常发现这种细菌。这种细菌可能会在托儿所或日托中心引发疫情。

3.肠聚集性大肠杆菌(EAEC)

这种病毒会引起持续性急性腹泻,不伴有发烧和呕吐。发展中国家和发达国家均有发现。它也是旅行者腹泻的来源之一。

4.

肠侵袭性大肠杆菌(EIEC)

这与志贺氏菌有关,通常是由于食用受污染的蔬菜、未煮熟的肉类或饮用未经高温消毒的(生)牛奶而引起的。它会导致便血和带粘液的大便、腹部绞痛、呕吐、发烧和发冷。

5. 弥漫粘附大肠杆菌(DAEC)

这是一种鲜为人知的大肠杆菌菌株。它似乎主要影响学龄前儿童,并导致呕吐和腹泻。

6.肠出血性大肠杆菌(EHEC)

这也被称为产志贺毒素大肠杆菌(STEC)。它会产生一种名为志贺毒素的毒素,使您生病。这种毒素会损害您的肠道内壁。它通常存在于肉(加工过程中受到污染且未充分煮熟)、未经高温消毒的牛奶以及使用含有 EHEC/STEC 的粪肥施肥的蔬菜中。

一种特别严重的肠出血性大肠杆菌菌株,称为 O157:H7,会让人病得很重。它会引起腹部绞痛、呕吐和血性腹泻。

它是儿童急性肾衰竭的主要原因。它还会引起危及生命的症状,例如:成人肾衰竭、发烧、出血、困惑、癫痫。

如果你有任何这些症状,应该寻求紧急帮助。

▷ 科研界的“明星”

大肠杆菌是微生物界顶流,货真价实。

大肠杆菌(Escherichia coli),作为微生物界的“顶流”,在科研领域中占据着举足轻重的地位。其重要性不仅体现在数量庞大的研究文献中,也在于它在多个科学突破中的核心作用。

在全球知名的学术搜索引擎Google Scholar中,关于大肠杆菌的论文数量高达200多万篇,而在中国知网(CNKI)中,也有超过13万篇论文提到这一微生物。这些数据无疑证明了大肠杆菌在科研圈中的明星地位。

大肠杆菌曾是多项诺贝尔奖获奖研究的关键对象

乔舒亚·莱德伯格(Joshua Lederberg)通过研究大肠杆菌,揭示了基因如何携带和交流信息,并证明了遗传因子的重组现象,这一研究为他赢得了1958年的诺贝尔生理学或医学奖。

约翰·凯恩斯(John Cairns)则利用放射自显影技术,首次直接观察到大肠杆菌环状DNA的半保留复制机制,为DNA复制研究提供了重要的实验证据。

此外,方斯华·贾克柏(Francois Jacob)和贾克·莫诺(Jacques Monod)以大肠杆菌为研究对象,提出了操纵子学说,揭示了基因表达调控的机制,并因此获得1965年诺贝尔生理学或医学奖。

石野良纯(Yoshizumi Ishino)在分析大肠杆菌基因时发现了CRISPR序列,这一发现为后来的CRISPR/Cas9基因编辑技术奠定了基础。埃玛纽埃勒·沙尔庞捷(Emmanuelle Charpentier)和詹妮弗·A·杜德纳(Jennifer A. Doudna)在此基础上,完整阐释了CRISPR/Cas9技术,并因此被授予2020年诺贝尔化学奖。

如今,大肠杆菌的应用已超越传统的微生物学研究,广泛渗透到材料科学、能源开发、环境保护等多个领域。在材料科学中,大肠杆菌被用于验证新型抗菌材料的性能;在能源领域,它被用于开发生物能源新材料,推动可持续能源的发展。

此外,在上百年的生命健康科学研究中,大肠杆菌也可以说是居功至伟。大肠杆菌在人类微生物菌群和疾病研究中发挥重要作用,这些也扩大了其作为模式生物的价值。

▷ 适应性强,代谢广泛

作为兼性厌氧菌,大肠杆菌可以同时在有氧和无氧环境中生存。这种细菌还可以在许多不同的营养物质上迅速生长,并且几乎可以从任何人身上分离出来。

在有氧条件下,它通过有氧呼吸高效地生成能量,而在无氧条件下,它则通过发酵或厌氧呼吸继续生存。这种灵活性使得大肠杆菌能够在多变的环境中保持生存优势。

大肠杆菌的代谢广泛性还表现在其对多种营养物质的利用能力上。它能够利用葡萄糖、乳糖、甘露糖、果糖等多种糖类作为碳源进行生长。此外,大肠杆菌还可以代谢氨基酸、有机酸和脂肪酸等多种化合物。

这种代谢多样性也使大肠杆菌成为研究代谢途径和生物化学反应的理想模型生物。例如,科学家们通过研究大肠杆菌的代谢途径,揭示了糖酵解、三羧酸循环和氧化磷酸化等基本生物化学过程的机制。

大肠杆菌的适应能力还体现在其对环境压力的耐受性上。它能够在不同的温度、pH值和渗透压条件下生存,并对抗生素和重金属等环境毒素表现出一定的耐受性。这种适应能力使得大肠杆菌能够在自然界中广泛分布,并在人体肠道中稳定存在。

▷ 特点

耐热脂多糖(LPS)是大肠杆菌的主要细胞壁抗原。

大肠杆菌有4种抗原:H、O、K 和 F。

鞭毛抗原

·热和酒精不稳定蛋白

·存在于鞭毛上

·属特异性

·呈现单相

·已确认75种“H”抗原

O或体细胞抗原

·耐热,可耐煮沸2小时30分钟

·发生在外膜表面

·细胞壁的组成部分

·已确认173种“O”抗原

K或荚膜抗原

·热不稳定

·包膜中存在酸性多糖抗原

·煮沸可去除 K 抗原

·抑制吞噬作用

·已识别出103种“K”抗原

菌毛抗原

·热不稳定蛋白

·存在于菌毛中

·K88、K99抗原

营养琼脂上的大肠杆菌,其外形大、圆形、凸度低、呈灰色、白色、湿润、光滑且不透明。其有两种形态:光滑(S)形态和粗糙(R)形态。

生长温度:大肠杆菌为最适生长温度为37℃,生长范围为10℃~45℃左右。

代谢能力:大肠杆菌的生化代谢非常活跃。大肠杆菌可以发酵葡萄糖产酸、产气,还能发酵多种碳水化合物,也可以利用多种有机酸盐。

最值得注意的是,大肠杆菌对乳糖、过氧化氢酶和吲哚呈阳性,对氧化酶、尿素酶和柠檬酸呈阴性,可以产生醛和酸。尽管这些特性中的许多都具有低水平的多态性。

阳性反应:大肠杆菌能够分解乳糖(糖的一种),产生过氧化氢酶(帮助分解过氧化氢),以及产生吲哚(由色氨酸分解产生的一种化合物)。

阴性反应:大肠杆菌不产生氧化酶(参与氧化反应的酶),不产生尿素酶(分解尿素的酶),也不利用柠檬酸作为碳源。

多态性:虽然这些特性是大肠杆菌的典型特征,但在不同的大肠杆菌菌株中,这些特性可能会有一些小的变化。总之这些特性有助于科学家识别和区分大肠杆菌与其他细菌。

一个多世纪以来,大肠杆菌一直是重要的模式生物,用于阐明遗传学、进化、分子生物学和发病机制等关键方面。然而,由于区分细菌种类的特征和标准不断变化,定义哪些菌株真正属于这一物种并不容易,也不稳定。

此外,许多被指定为大肠杆菌的分离株在基因上与志贺氏菌菌株的关系比与其他大肠杆菌的关系更密切,这就造成了整个志贺氏菌属及其四个种都包含在大肠杆菌一个种中的情况。

▷ 大肠杆菌主要分为六个进化枝

对被认为涵盖整个物种多样性的大肠杆菌菌株进行系统发育分析,定义了六个主要进化枝(A、B1、B2、D、E和 F)和几个较稀有的进化枝。

然而,将集合扩大到包括来自其他动物和环境来源的菌株,产生了五个“隐秘”进化枝(称为CI至CV),它们与大肠杆菌的关系都比与其姊妹种埃希氏菌 (Escherichia fergusonii)的关系更密切。这五个未分类的进化枝的分类地位仍然不确定:它们无法基于表型特征与大肠杆菌区分开来,但它们在基因上存在差异,这导致有人提出,这些进化枝中至少有一些(例如,进化枝III+IV和进化枝V)可能代表不同的物种。

▷ 基因特征有助于区分致病性或共生性

显著的基因组可塑性是该物种表现出巨大变异性的关键。通过水平基因转移、基因丢失以及其他基因组修饰(如 DNA 重排和点突变)获取遗传信息可以不断改变基因组内容,从而改变某些生态位中个体变异的适应性和竞争力。

特定的基因亚群和特征与大肠杆菌菌株引起肠道或肠外疾病的可能性增加有关。根据基因组含量和表型特征,可以可靠地将肠道致病性大肠杆菌菌株与非致病性、共生性或肠外大肠杆菌病原体区分开来。

随着更多全基因组被整合到分析中,大肠杆菌的系统发育结构和进化关系变得更加精细,人们认识到越来越多的亚种群,并有迹象表明其中一些可能代表实际或初期物种。为了适应所有分类单元中不断增长的测序菌株数量,基因组分类数据库 (GTDB;gtdb.ecogenomic.org/) 建议应用全基因组身份阈值(类似于 ANI)来定义细菌物种。根据其衡量标准,目前归类为大肠杆菌的菌株将分为六个种:

E.coli

E.coli_E

Escherichia ruysiae

Escherichia marmotae

Escherichia sp001660175

Escherichia sp005843885

▷ 大肠杆菌对多种抗菌药物具有耐药性

大肠埃希氏菌是医院内感染监测中的重要病原菌之一,对多种抗菌药物如克林霉素、达托霉素、夫西地酸、利奈唑胺、利福平、大环内酯类、糖肽类和脂肽类具有天然耐药性。

在中国临床分离的菌株中,对氨苄西林的耐药率超过80%,对头孢菌素的耐药率在20%到60%之间不等,而对喹诺酮类抗生素(如左氧氟沙星和环丙沙星)的耐药率为50%到65%。

然而,值得注意的是,对碳青霉烯类抗生素的耐药率仍保持在极低水平(1%到2%)。

▷ 耐碳青霉烯大肠杆菌的风险因素

耐碳青霉烯的大肠埃希菌通常与医院获得性感染相关,尽管在社区中也偶有发生。其风险因素包括:既往多次或长期住院、入住ICU、接受过侵入性检查或治疗、近期手术史、血液肿瘤等免疫力低下、严重基础疾病以及多种抗菌药物的应用(如喹诺酮类、第三代或第四代头孢菌素和碳青霉烯类)。

这些菌株的耐药机制包括产生分解抗菌药物的酶、外膜孔蛋白变异影响药物作用、以及产生甲基化酶和修饰酶等。

▷ 异质性耐药现象

大肠埃希菌的异质性耐药现象也引起了关注。异质性耐药指的是细菌中的同源亚群对某种抗菌药物表现出不同的敏感性,这是敏感菌进化为耐药菌的中间阶段,临床上难以及时检出,常导致患者反复感染或抗菌药物治疗失败。

近年来,研究发现大肠埃希菌对甲硝唑、碳青霉烯类、粘菌素、磷霉素、替加环素和哌拉西林/他唑巴坦等药物表现出异质性耐药。尽管其机制尚未完全阐明,可能与耐药基因、外排泵基因的表达水平增加或活性增强、以及生物膜的形成有关。

即使是少量大肠杆菌,也有可能被感染。

▷ 感染原因包括:

1.肉

肉没有煮熟到足以杀死细菌。加工肉类时,有时动物肠道中的细菌会进入肉中。碎肉比其他类型的肉更容易出现这种情况,因为碎肉通常来自不止一只动物。

2.未经处理的牛奶

你喝的是未经巴氏消毒的牛奶,这种牛奶没有经过加热杀菌。大肠杆菌可能通过奶牛的乳房或挤奶设备进入牛奶中。

3.蔬菜和水果

你吃的新鲜蔬菜或水果被含有细菌的水污染了。这种情况最常发生在附近动物的粪便与水混合时。生菜和菠菜特别容易引发大肠杆菌。

4.其他食品和饮料

您还可能从未经巴氏消毒的果汁以及用生牛奶制成的酸奶和奶酪中感染大肠杆菌。

如果您让接触过未煮熟的肉(如鸡肉)的刀或砧板接触生吃的食物(如沙拉),那么厨房里的食物也会被污染。

5.共同场所

可能在游泳池、湖泊或池塘游泳时吞下含有大肠杆菌的水。动物粪便可能会感染池塘或河流,而人类粪便可能会感染游泳池。

研究表明,即使经过氯处理,某些大肠杆菌也可能重新生长。还可能从私人水井中获取含有大肠杆菌的饮用水,因为这些水在使用前可能没有经过消毒。

6.他人

您可能会从感染大肠杆菌的人那里感染大肠杆菌,例如,孩子在触摸您的嘴之前没有彻底洗手。如果在感染者之后清理,并且在触摸嘴之前没有彻底洗手,细菌也可能传染给你。

7.动物

大肠杆菌O157天然存在于健康农场动物(如牛、羊和马)的肠道中。如果触摸它们,它会传播到它们的皮肤、毛发和它们漫游的区域,并传播到你的手上。因此,如果前往过动物园或农场,请彻底洗手。

8.受污染的土壤

将新鲜甚至陈年的粪肥作为肥料施用于花园的土壤中,可能会使大肠杆菌与正在种植的粮食作物接触。受污染的水也可能渗入作物土壤。

9.尿液中的大肠杆菌

据美国国家肾脏基金会表示, 80%至90%的尿路感染(UTI) 是由大肠杆菌引起的。女性比男性更容易患尿路感染,因为女性的尿道(将尿液从膀胱排出体外的管道)较短,如果没有正确擦拭自己,细菌就更容易从您的屁股传播到膀胱。

▷ 大肠杆菌感染的风险因素

有些人比其他人更容易感染大肠杆菌,包括:

-65岁以上的人

-新生儿和幼儿

-免疫系统较弱的人(服用免疫抑制药物或患有癌症或艾滋病毒等疾病)

-溃疡性结肠炎或糖尿病患者

-吃过未煮熟的汉堡包或喝过生牛奶、未经高温消毒

-因服用减少胃酸的药物而导致胃酸水平下降的人

-季节(六月至九月)

感染大肠杆菌后2至5天内,您可能会开始感到不适。

最常见的症状是:

-腹部绞痛

-腹泻,可能带血

-恶心

-持续疲劳

您可能不会发烧。如果发烧,也可能只是轻微发烧。

大肠杆菌的严重症状:

-腹泻持续超过3天

-腹泻带血

-腹泻并伴有发烧

-严重呕吐

如果有这些症状,请立即联系就医。

▷ 胃肠炎

产肠毒素大肠杆菌(ETEC)可导致婴儿出现旅行者腹泻或婴儿腹泻。发病机制涉及质粒介导的耐热(ST)和耐热(LT)肠毒素,这些毒素会刺激液体和电解质分泌过多。

EPEC导致发展中国家的婴儿腹泻。发病机制涉及质粒介导的 A/E 组织病理学,破坏正常微绒毛结构,导致吸收不良和腹泻。

EAEC导致发展中国家和发达国家的婴儿腹泻以及旅行者腹泻。发病机制包括质粒介导的杆状体聚集性粘附(“堆叠砖块”),导致微绒毛缩短、单核细胞浸润和出血;液体吸收减少。

STEC会导致出血性结肠炎。STEC由EPEC进化而来;A/E病变会破坏肠微绒毛,导致吸收减少;病理学由细胞毒性志贺毒素 (Stx1、Stx2) 介导,会破坏蛋白质合成。

EIEC引起的疾病在发展中国家和发达国家中都很罕见。发病机制涉及质粒介导的结肠上皮细胞的侵袭和破坏。

▷ 泌尿道感染

最常见的引起尿路感染的细菌是大肠杆菌(E.coli)。其他细菌也会引起尿路感染,但大约90%的罪魁祸首是大肠杆菌。

感染的主要表现包括:

-强烈而持续的尿意

-排尿时有灼热感

-骨盆压力

-下腹不适

-排尿频繁且疼痛

-尿液中有血

大多数引起尿路感染的革兰氏阴性杆菌起源于结肠,污染尿道,上升进入膀胱,并可能迁移到肾脏或前列腺。

▷ 脓毒症

当正常宿主防御能力不足时,大肠杆菌可能会进入血液并引起败血症(脓毒症)。

新生儿可能极易感染大肠杆菌败血症,因为他们缺乏IgM抗体。

败血症可能因泌尿道感染而继发发生。

▷ 急性细菌性脑膜炎

大肠杆菌和B组链球菌是导致婴儿脑膜炎的主要原因。

大约75%的脑膜炎病例中的大肠杆菌具有K1抗原,该抗原与脑膜炎奈瑟菌的 B 组荚膜多糖发生交叉反应。而与K1抗原相关的毒力机制尚不清楚。

患有大肠杆菌脑膜炎的新生儿会出现发烧、发育迟缓或神经系统体征异常。

新生儿的其他发现包括黄疸,喂养减少,呼吸暂停和精神萎靡。1个月以下的患者出现烦躁、嗜睡、呕吐、食欲不振和癫痫发作。

▷ 并发症

感染大肠杆菌的健康人通常在一周内会感觉好些。但有些人会出现一种严重的并发症,称为溶血性尿毒症综合征,这种综合征会影响肾脏。

老年人和儿童更容易发生这种情况。症状包括:

-呕吐

-血性腹泻

-胃痛

-发烧和发冷

随着感染恶化,您可能会出现:

-疲劳和虚弱

-昏厥

-瘀伤

-皮肤苍白

并发症可能导致高血压、肾病、癫痫、血液凝固问题、中风或昏迷。大肠杆菌还会导致营养不良(因慢性腹泻导致营养吸收不足)。

大肠杆菌传统的鉴定方法包括显色实验、乳糖发酵实验、IMViC生化实验,另外也可以通过显色平板、全自动微生物鉴定系统等方法进行鉴定,除此之外,采用分子检测的方法,可直接检测样本中的病原菌DNA,提供快速而准确的检测结果,为临床用药提供科学依据。

医生如何诊断大肠杆菌取决于你的症状。如果您有腹泻或其他消化系统症状,医生会检测粪便样本中的大肠杆菌。如果你有其他症状,医生可能会检测您的尿液、粪便、血液或脑脊液(CSF)。

需要进行哪些测试来检查大肠杆菌?

大肠杆菌的具体检测包括:

-大便检测

-尿液分析或尿液培养

-血培养。

-脊椎穿刺(腰椎穿刺)

肠道内大肠杆菌

可以利用16S或宏基因组技术,测定大肠杆菌的丰度和毒株,判别其丰度是否超标已经对菌群的紊乱影响。

尿路感染中的大肠杆菌

大多数尿液样本是通过清洁中段尿液采集技术从成年患者身上获取的。可以通过对未离心尿液样本进行革兰氏染色、对离心样本进行革兰氏染色或直接观察尿液样本中的细菌来在显微镜下检测菌尿。

染色后,大肠杆菌呈现为无芽孢形成、革兰氏阴性杆状细菌;常规尿液培养物应使用校准环进行半定量法培养。

!

注意

定义严重菌尿的最常用标准是每毫升尿液中存在⩾105CFU。

常规培养所用的培养基类型应仅限于血琼脂和麦康凯琼脂。尿液培养物应在35°C–37°C的环境空气中孵育过夜后再读取。

大肠杆菌通过粪口途径传播,这意味着含有大肠杆菌的粪便细小颗粒被人摄入(通常是通过食物或水),然后人就会生病。虽然这听起来很恶心,但这很常见,而且大多数食源性疾病都是通过粪口途径传播的。

▷ 大肠杆菌的预防

1.勤洗手

为了防止大肠杆菌的传播,洗手非常重要。上完厕所、换完尿布、准备食物(尤其是生肉)前后以及接触动物后洗手是防止疾病传播的最佳方法。

2.不食用生肉或未经消毒的乳制品

未经高温消毒的牛奶、“生”或未经高温消毒的奶酪以及经过绞碎或嫩化的生肉具有传播大肠杆菌感染的高风险。生肉应煮至安全温度以确保细菌被杀死,并且完全不应食用生的或未经高温消毒的乳制品,以降低感染大肠杆菌和其他食源性疾病的风险。

3.不吞咽生水

尽量避免在可能被大肠杆菌污染的地方吞咽水,例如游泳池、婴儿池、湖泊、溪流和池塘。公共水上公园也曾发生过大肠杆菌爆发病例,因此请尽量避免在这类水中人数众多且卫生习惯可能存在问题的地方吞咽水。

尽管大肠杆菌可能很严重,许多人担心感染这种疾病,但大多数情况下,这种疾病会在几天内自行消退,不需要额外治疗。如果有担心的症状,最好咨询医疗保健提供者或做检测。

目前尚无疫苗或药物可以保护你免受大肠杆菌(E.coli)相关疾病的侵害,但研究人员正在研究可能的疫苗。为减少您接触E.coli的几率,请避免饮用湖泊或水池中的水、勤洗手、避免风险食物并预防交叉污染。

▷ 肠杆菌感染的治疗

–磺胺类、氨苄西林、头孢菌素、氟喹诺酮类、氨基糖苷类药物对肠道细菌有明显抗菌作用,但敏感性变异很大,需进行实验室药敏试验。

–大肠杆菌脑膜炎需要使用抗生素,例如第三代头孢菌素(例如头孢曲松)。

–大肠杆菌肺炎需要呼吸支持、充足氧疗和抗生素,如第三代头孢菌素或氟喹诺酮类药物。

-大多数腹泻病患者不需要服用抗生素。治疗大肠杆菌感染的最佳方法是多喝水,避免脱水,并尽可能多休息。但是,患者应避免食用乳制品,因为这些产品可能会引起暂时的乳糖不耐症,从而使腹泻恶化。

▷ 大肠杆菌泌尿道感染的治疗

一些大肠杆菌菌株是肠道微生物群落的正常组成部分,但如果它们进入泌尿系统就会引起尿道感染 (UTI) 。

医生通常使用多种抗生素治疗尿路感染。具体开哪种抗生素取决于尿液中检测到的细菌类型。

用于治疗大肠杆菌相关尿路感染的一些抗生素包括:

-磺胺甲恶唑和甲氧苄啶(复方新诺明)

-奥沙霉素(Monurol)

-呋喃妥因(Macrobid)

-头孢氨苄(Keflex)

对于大多数人来说,三天或五天的抗生素疗程可以成功治疗大多数尿路感染,疼痛和持续的尿意冲动在服用几剂后就会消退。

一些大肠杆菌菌株,称为超广谱β-内酰胺酶(ESBL)大肠杆菌,对许多抗生素治疗具有耐药性。

注:风险最高的人群包括使用导尿管、有复发性尿路感染病史或近期使用抗生素的人。

对于这些人,通常建议采取以下措施:

-卡巴培南类,此类抗生素包括亚胺培南(Primaxin IV)、美罗培南(Merrem)、多利培南(Doribax)和厄他培南(Invanz)。

-其他抗生素呋喃妥因、磷霉素和头孢吡肟(Maxipeme)有时也是可行的治疗选择。

▷ 预防泌尿道感染的方法

有很多方法可以帮助预防尿路感染。一些居家措施包括:

-经常排尿。 大约每两到三个小时排空一次膀胱,有助于在感染开始之前将大肠杆菌从尿道中冲洗出来。(尿液在膀胱中停留的时间越长,细菌繁殖的可能性就越大)

-从前向后擦拭。 这有助于防止细菌从肛门区域传播到尿道。

-性交后排尿。 性交和接触会将肛门中的细菌通过尿道带入膀胱。但性交后排尿有助于清除体内的细菌。

-多喝水。 喝水(尤其是性交后)有助于稀释尿液,刺激排尿次数增加,从而促进排出来自泌尿道的大肠杆菌。

-避免使用隔膜或杀精子剂。 这些物质会促进细菌生长,杀死有助于预防尿路感染的有益细菌。

▷ 如何治疗产志贺毒素大肠杆菌感染

根据前面,我们知道大肠杆菌作为肠道正常细菌中普遍存在的成员,存在于大多数人肠道中,检出时不要太紧张,一般该菌超标才会导致菌群紊乱。

除此之外如果大肠杆菌致病毒株感染,患者治疗症状时不采取的措施与患者采取的措施同样重要。例如,由产志贺毒素大肠杆菌(STEC)引起的肠道大肠杆菌感染不需要抗生素治疗,该病每年存在大量的食源性感染。

事实上,根据《毒素》杂志发表的一份报告,用抗生素治疗这些病例可能会使患溶血性尿毒症综合征 (HUS) 的风险增加三倍,这是一种并发症,毒素会破坏红细胞,破坏肾脏的过滤系统,并可能导致肾衰竭。

同样重要的是,不要使用非处方止泻药治疗STEC感染。根据《临床传染病》发表的一项研究,这些药物也会增加患溶血性尿毒症综合征(HUS)的风险。止泻药会减缓消化系统,从而阻止身体迅速排出毒素。但这并不意味着人们无能为力,无法缓解症状并感觉更好。

根据参阅文献和专家建议在家中进行以下支持疗法,以帮助从STEC感染中恢复:

-多休息。让你的身体休息一下,这样它才能尽力抵抗感染。

-保持水分充足。多喝清澈的液体,包括水和肉汤,有助于避免脱水和疲劳。

-避免食用会加重症状的食物。这些食物包括苹果汁和梨汁、咖啡因、酒精、辛辣食物、乳制品、油腻食物和高纤维食物。

-逐渐在饮食中添加清淡食物。从苏打饼干、烤面包、鸡蛋和米饭等食物开始。

大多数健康成年人感染 STEC 后大约一周即可完全康复,无需任何医疗护理。但如果腹泻持续三天以上,并伴有高烧、便血或剧烈呕吐导致脱水,则必须联系专业医疗人员。

大肠杆菌感染对人体的影响差异很大,取决于细菌的菌株和它们引起的症状。这意味着治疗方法也各不相同。

肠道大肠杆菌感染主要需要休息、多饮水和避免食用可能导致进一步不适的某些食物。如果症状包括腹泻超过三天、便血、发烧和剧烈呕吐,请去看医生,因为可能需要药物治疗。

在某些情况下, 大肠杆菌感染可导致溶血性尿毒症综合征。如果不治疗,HUS会导致肾衰竭,然后需要透析、输血和补液等治疗。保持良好的卫生习惯和食品安全是预防大肠杆菌感染和任何潜在并发症的关键。

大肠杆菌(E.coli)是一种存在于我们周围环境、动物和人类体内的细菌。许多大肠杆菌菌株是无害的,但有些菌株可引起从轻微到严重的疾病,所以我们需要正确认识大肠杆菌并提供更精准检测。

精准的检测手段可以帮助我们及时发现潜在的大肠杆菌感染风险。在食品行业,应采用高效的检测方法对各类食品原材料、加工过程以及成品进行严格筛查,确保食品安全。在医疗卫生领域,临床实验室需要不断提升检测技术水平,以便在患者出现症状时迅速确定是否为大肠杆菌感染,并区分不同菌株的致病性,为制定个性化的治疗方案提供依据。

只有通过不断提高对大肠杆菌的认识和检测水平,我们才能更好地保障公众健康,降低大肠杆菌带来的疾病风险。

主要参考文献

Cobo-Simón M, Hart R, Ochman H. Escherichia Coli: What Is and Which Are? Mol Biol Evol. 2023 Jan 4;40(1):msac273.

Ananthanarayan and Paniker. Textbook of Microbiology.

Bailey and Scott’s Diagnostic Microbiology. Part 3. Section 7. Chapter 22. Enterobacteriaceae, 323.

Mackie and McCartney Practical Medical Microbiology. Section B. Bacteria and Related Organisms. Chapter 20. Escherichia, 361.

Murray, P. R., Rosenthal, K. S., & Pfaller, M. A. (2013). Medical microbiology. Philadelphia: Elsevier/Saunders

Sastry A.S. & Bhat S.K. (2016). Essentials of Medical Microbiology. New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers.

Scaletsky, I. C., Fabbricotti, S. H., Carvalho, R. L., Nunes, C. R., Maranhão, H. S., Morais, M. B., & Fagundes-Neto, U. (2002). Diffusely adherent Escherichia coli as a cause of acute diarrhea in young children in Northeast Brazil: a case-control study. Journal of clinical microbiology, 40(2), 645-8.

www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK564298/

www.cdc.gov/ecoli/about/index.html

microbenotes.com/escherichia-coli-e-coli/

CHINET中国细菌耐药性监测结果(2021年)

2020 年全国细菌耐药监测报告

临床微生物检验标准化操作(第三版)

谷禾健康

你敢相信吗?从粪便中提取出具有强烈粪臭味的物质,当用酒精稀释上千倍后,脱胎换骨变成了一种香味。这就是一种吲哚衍生物——3-甲基吲哚(又名粪臭素)

吲哚,是所有花香类原精的关键成分,这种物质在低剂量1-3%浓度时,具有放松的作用,协同苯基酯,能强效抗痉挛,增添感官愉悦和魅力。然而,如果简单将吲哚等同于香水,未免太少看它的功效。

在谷禾特定肠道菌群检测报告中炎症部分或毒素部分有吲哚这个指标。

<来源:谷禾肠道菌群检测数据库>

<来源:谷禾肠道菌群检测数据库>

很多人可能对与菌群和健康相关的血清素,色氨酸,脂多糖,组胺等指标比较熟悉,但是对吲哚还是比较陌生,实际上吲哚与肠道微生物群和人类健康和生活关系密切,例如,吲哚衍生物可以影响胃肠道的蠕动,可能会影响便秘或腹泻等状况;吲哚及其衍生物已被证明可以加强肠道屏障功能,有助于防止病原体和有害物质进入血液。

事实上,由吲哚衍生而来的各种化学物质,对人体神经调节和抗病原微生物,有极为积极的作用。在人体中存在着许多这样神奇的吲哚类物质。内源性吲哚及其衍生物是源自肠道微生物群的色氨酸代谢物,具有一系列生物活性。

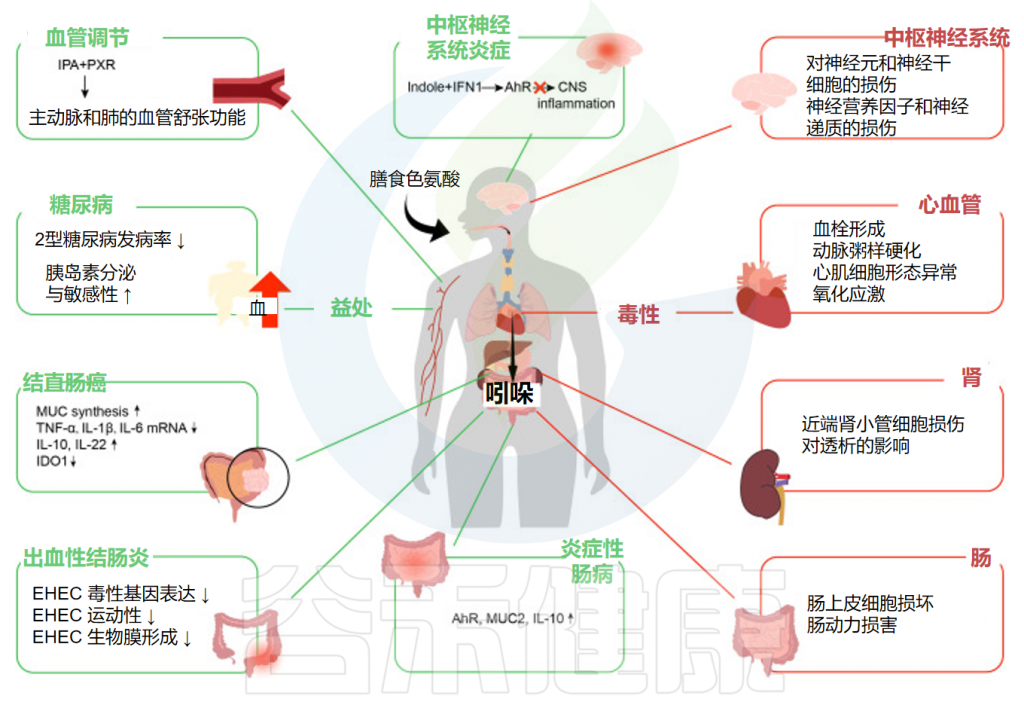

最近的研究表明,吲哚有助于维持人体肠道的生物屏障,主要通过激活AhR和PXR受体来发挥抗炎活性,从而影响免疫系统的功能,显著改善肠道健康(炎症性肠病、出血性结肠炎、癌症结直肠癌),并进一步促进人类健康(糖尿病、中枢系统炎症和血管调节)。

作为细胞间信号分子,吲哚还控制细菌生理学的各个方面,例如产吲哚细菌的孢子形成、质粒稳定性、耐药性、生物膜形成和毒力。相比之下,许多不产生吲哚的细菌、植物和动物产生多种加氧酶,可能会干扰吲哚信号传导。

吲哚还是身体神经系统与内分泌系统正常与否的风向标。所谓的体臭,其实就是人体内吲哚含量增高的表现。吲哚在细菌生理学、生态平衡以及人体健康中发挥着重要作用。

然而,吲哚的毒性影响也不容忽视。过量的吲哚会对情绪和行为产生不利影响,硫酸吲哚酚是一种吲哚衍生物,具有肾毒性和心血管毒性。羟吲哚还可能降低神经元兴奋性。

吲哚与肠道微生物群之间的相互作用以及吲哚对人类健康的影响是一把双刃剑。本文主要讲述了内源性吲哚的生物合成、吲哚对肠道功能及微生物群的影响,为吲哚与疾病的相关性提供了科学依据。

Tennoune N,et al., Microorganisms.2022

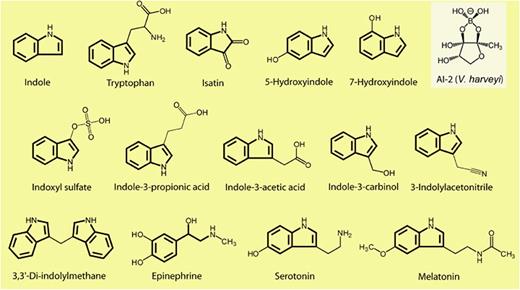

吲哚(Indole)是一种有机化合物,是吡咯与苯并联的化合物,又称苯并吡咯。吲哚及其同系物和衍生物广泛存在于自然界,主要存在于天然花油,如茉莉花、苦橙花、水仙花、香罗兰等。

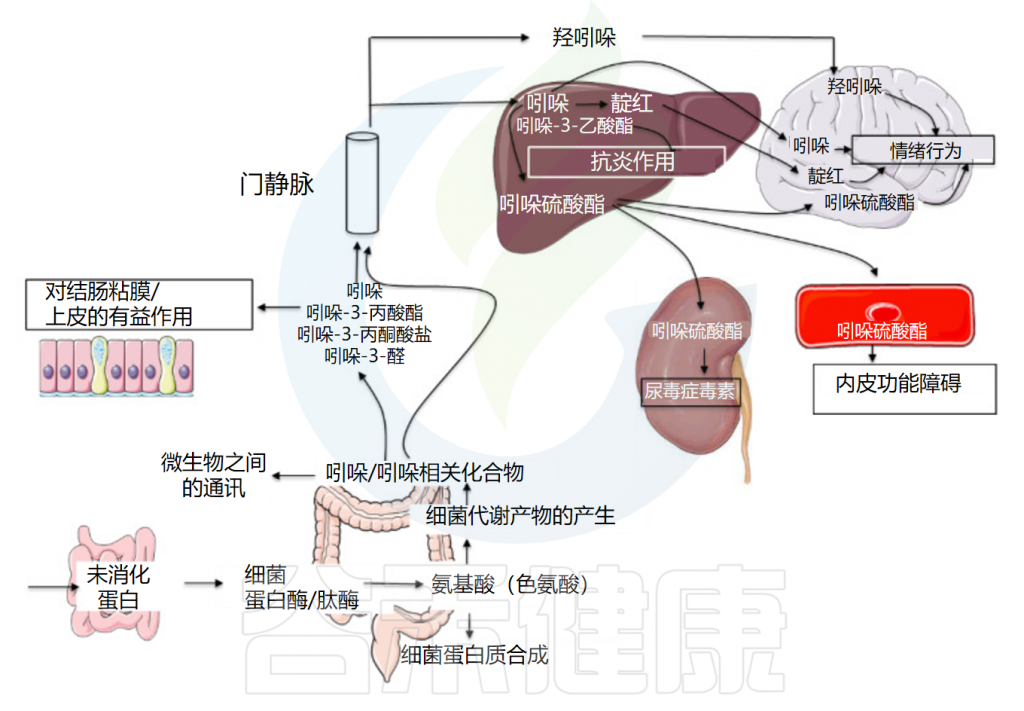

而内源性吲哚及其衍生物是来源于肠道菌群的色氨酸代谢物,具有一系列生物活性。内源性吲哚类物质包括吲哚本身以及吲哚的代谢产物,如吲哚-3-甲酸、吲哚-3-丙酸、硫酸吲哚酚等。

吲哚相关化合物的结构

Lee JH, Lee J.FEMS Microbiol Rev.2010

肠道菌群产生吲哚类物质

细菌蛋白酶和肽酶从可用的膳食中释放氨基酸,包括色氨酸。而色氨酸是吲哚的主要前体。大部分色氨酸在小肠中被吸收,约4%~6%的色氨酸在结肠中被肠道菌群分解代谢为吲哚。

色氨酸作为一种必需氨基酸,主要从富含蛋白质的食物中获取,是唯一含有吲哚的氨基酸。

肠道中的色氨酸通过三个主要途径进行代谢:1) 犬尿氨酸途径(摄入的色氨酸的95%);2)细菌色氨酸代谢(4-6%);

3) 血清素途径 (1-2%)

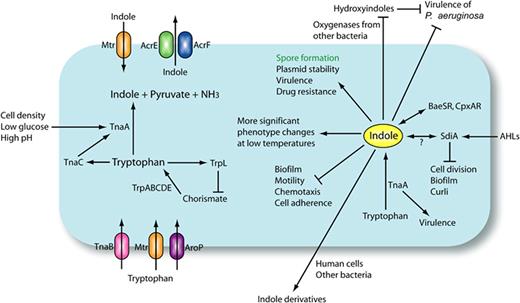

✦ 肠道菌群主要通过色氨酸酶将色氨酸转化为吲哚

肠道细菌主要通过色氨酸酶(TnaA)的作用将色氨酸转化为吲哚;色氨酸酶TnaA可逆地将色氨酸降解为吲哚、丙酮酸和氨。

值得注意的是,在哺乳动物中,吲哚完全来源于细菌代谢活动,因为宿主细胞不具有产生这种化合物的代谢能力。

色氨酸也可以通过肠道微生物群直接或间接转化为几种吲哚相关化合物,包括吲哚-3-丙酮酸、吲哚-3-乳酸、吲哚-3-丙酸、吲哚-3-乙酰胺、吲哚-3-丙烯酸、吲哚乙醛、吲哚-3-乙酸、3-甲基吲哚(粪臭素)等。

✦ 内源性吲哚产生的机制

大肠杆菌(E. coli)是研究最广泛的吲哚合成生物体,它可以使用多种机制(抑制、转录衰减和反馈抑制)来调节色氨酸代谢中的色氨酸操纵子(Trp operon)和tna操纵子的表达。

在色氨酸缺乏的条件下, trp操纵子的表达升高,而由TnaC(24个氨基酸前导肽,以前称为TnaL)、TnaA(色氨酸酶)和TnaB(通透酶)组成的tna操纵子的表达受到抑制,因为转录终止因子(Rho)依赖性终止发生在tna操纵子中。

结果,当色氨酸水平较低时,TnaA和TnaB的表达以及吲哚的产生受到抑制。在富含色氨酸的条件下,转录终止因子依赖性转录终止被消除,因此吲哚产量增加。

因此,细胞外色氨酸和其他氨基酸直接影响吲哚的产生。

// 拓展:渗透酶通过转运也会影响吲哚水平

此外,三种渗透酶(Mtr、TnaB和AroP)在不同环境的色氨酸转运中发挥不同的作用,因此可以直接影响吲哚的水平。

Mtr通透酶主要负责转运吲哚,而TnaB通透酶对于色氨酸的摄取至关重要。尽管色氨酸的生产成本高昂,但细胞仍然利用色氨酸途径大量生产和分泌吲哚。

由色氨酸产生的吲哚可以通过细胞膜蛋白进行转运。例如,大肠杆菌和霍乱弧菌在丰富的培养基中可以分泌高达0.6 mM的吲哚。

在大肠杆菌中,外排蛋白AcrEF部分负责吲哚的输出,因为AcrEF突变体的吲哚排泄低于其野生型菌株。Mtr通透酶主要负责输入吲哚,因为吲哚不被mtr突变体吸收。

然而,最近有人提出,吲哚由于其疏水性,可能可以直接扩散通过细胞膜。因此,有必要清楚地了解吲哚的进出口情况。

大肠杆菌中吲哚生物合成和吲哚信号传导

Lee JH, Lee J.FEMS Microbiol Rev.2010

人体粪便中吲哚的浓度较高,通常范围为0.25毫摩尔浓度~1.1毫摩尔浓度,但可能由于人群之间肠道微生物群组成的差异以及膳食蛋白质消耗水平不同而存在差异区别。

注:由于吲哚似乎是通过结肠上皮吸收的,结肠中吲哚的浓度可能高于粪便中记录的浓度,远端大肠的浓度高于近端部分的浓度。

尽管大多数生物体都含有色氨酸代谢途径,但只有能编码tnaA的细菌才能合成吲哚。表达色氨酸酶(tnaA)的细菌,例如大肠杆菌(E. coli)、梭菌属(Clostridium spp.)、拟杆菌属(Bacteroides spp.)和普通变形杆菌(Proteus Vulgaris),可催化色氨酸直接转化为吲哚。

✦ 梭状芽孢杆菌代谢产生吲哚-3-丙酸

已经证明吲哚-3-丙酸是由梭状芽孢杆菌(Clostridium sporogenes)产生的。粪臭素(3-甲基吲哚)是由梭菌属和拟杆菌属产生的。

此外,产孢梭菌(C. sporogene)可以将色氨酸转化为吲哚-3-丙酮酸(IPyA),并在吲哚-3-丙酮酸脱羧酶的催化下产生吲哚-3-乙醛(IAAld)。然后,IAAld 被厚壁菌门、变形菌门、拟杆菌门和放线菌门的成员脱羧,产生吲哚乙酸 (IAA)。

✦ 一些病原菌也可以产生吲哚

色氨酸代谢很复杂,许多菌株参与吲哚衍生物的制造。总的来说,数据支持迄今为止有至少85种细菌已被证明可以产生吲哚。

这些细菌包括许多病原菌,例如创伤弧菌、流感嗜血杆菌、多杀巴氏杆菌(pasteurella multocida)、四种志贺氏菌菌株、植物克雷伯菌(Klebsiella planticola)和普通变形杆菌。值得注意的是,一些革兰氏阳性菌株,包括B.alvei和粪肠球菌(E.faecalis)也产生吲哚。

✦ 一些拥有tnaA基因的细菌却无法产生吲哚

有趣的是,一些细菌,如杀鲑气单胞菌(Aeromonas salmonicida)、宋氏志贺氏菌(Shigella sonnei)、克氏耶尔森氏菌(Yersinia kristensenii)和Seudovibrio spp.,已经失去了合成吲哚的能力,尽管这些菌株的染色体上有一个tnaA基因同源物。

例如,与正常志贺氏菌菌株不同,一些在tna操纵子中具有点突变、插入或缺失的志贺氏菌不产生吲哚,这可能是由于某些适应性优势。虽然只是推测,但一些个体可能通过利用当地细菌群体的信号来避免产生吲哚的成本。

其他可以产生吲哚的细菌:

Alkaliphilus metalliredigens

Bacillus alvei

Clostridium novyi

Clostridium limosum

Clostridium tetani

Corynebacterium acnes

Desulfitobacterium hafniense

Nocardioidessp.

Oribacterium sinus

Propionibacterium acnes

Enterococcus faecalis

Symbiobacterium thermophilum

Aeromonas hydrophila

Aeromonas liquefaciens

Aeromonas punctata

Bacteroides thetaiotaomicron

Bacteroides sp.

Brachyspira hyodysenteriae

Burkholderiasp.

Chromobacterium violaceum

Chryseobacterium gleum

Citrobactersp.

Citrobacter intermedius

Citrobacter koseri

Desulfovibrio vulgaris

Edwardsiella tarda

Enterobacter liquefaciens

Escherichia coli

Escherichia fergusonii

Flavobacteria bacterium

Flavobacteriumsp.

Fusobacterium nucleatum

Fusobacterium polymorphum

Haemophilus influenzae

Haemophilus somnus

Haloarcula marismortui

Halogeometricum borinquense

Hyphomonas neptunium

Klebsiella ornithinolytica

Klebsiella planticola

Micrococcus aerogenes

Morganella morganii

Paracolobactrum coliforme

Pasturella multocida

Pasturella pneumotropica

Photobacterium harveyi

Porphyromonas asaccharolytica

Porphyromonas endodontalis

Porphyromonas gingivalis

Prevotella intermedia

Proteus inconstans

Proteus vulgaris

Providencia alcalifaciens

Providencia rettgeri

Providencia rustigianii

Providencia stuartii

Rhizobium leguminosarumbv.trifolii

Saccharomonospora viridis

Shigella boydii

Shigella dysenteriae

Shigella flexneri

Sphaerophorus varius

Stigmatella aurantiaca

Treponema denticola

Vibrio alginolyticus

Vibrio cholerae

Vibrio fluvialis

Vibrio harveyi

Vibrio hollisae

Vibrio mediterranei

Vibrio nigripulchritudo

Vibrio orientalis

Vibrio parahaemolyticus

Vibrio splendidus

Vibrio tapetis

Vibrio tubiashii

Yersinia frederiksenii

Yersinia intermedia

吲哚类物质的生成可能受到环境因素的严重影响,例如膳食成分、肠道微生物群、碳源、温度、pH值以及生理状态。

★ 肠道微生物群和饮食对吲哚生成有重要影响

吲哚类物质是肠道微生物群产生的膳食色氨酸的代谢产物。因此,肠道微生物组成以及饮食模式的变化会影响其产生。

研究发现吲哚-3-丙酸(IPA)与肠道微生物群的α多样性呈正相关,肠道微生物组的组成可以解释大约20%的IPA循环水平的变化。

高纤维和富含多酚的饮食可以提高吲哚含量

多项研究发现,吲哚-3-丙酸的循环水平与纤维摄入量相关,这可能是通过肠道微生物群的变化来解释的。

此外,富含多酚的饮食会导致肾功能正常受试者的血清IPA显著增加,但肾功能受损的受试者不会显著增加。与此相一致的是,饲喂菊粉60天的猪的盲肠和结肠中微生物组组成的β多样性显著增加,同时IPA含量也显著增加。

地中海饮食会导致吲哚-3-丙酸水平升高

不同的饮食结构也会改变吲哚的水平。例如,地中海饮食仅治疗4天后就导致吲哚-3-丙酸水平升高,而快餐(即薯条和汉堡)则引起相反的结果。

此外,正常饮食喂养的同窝小鼠的血浆IPA水平显著高于生酮饮食喂养的小鼠。一项针对117名超重成年人的研究发现,摄入炸肉会降低肠道微生物群落的丰富度,并导致IPA浓度下降。

发酵食品可能会降低吲哚含量

通过对14名健康男性进行随机交叉研究设计,探讨了发酵乳制品对人类血清代谢组的影响。与牛奶组相比,酸奶摄入组餐后血中吲哚-3-丙酸和吲哚乙酸浓度较低。

同样,C反应蛋白水平轻度升高的健康超重男性在接受抗炎膳食混合物后,饮用500mL餐后奶昔(由300mL蛋奶冻、150mL奶油干酪和50mL鲜奶油组成)。受试者在后期表现出吲哚-3-丙酸血浆浓度降低。

总之,我们推测不同的饮食结构会改变肠道微生物的组成,从而导致吲哚类物质产生的个体差异。

• 细胞群体密度影响吲哚分泌

细胞外吲哚浓度取决于细胞群体密度,其中大肠杆菌和霍乱弧菌在指数早期开始产生吲哚。浓度在固定相中达到最高水平(在富集培养基中高达0.6mM吲哚),并在固定相期间稳定维持。

• 碳源影响吲哚产量

其次,有报道称葡萄糖抑制吲哚生物合成。TnaA的分解代谢抑制得到证实,因为tnaA基因的转录在碳限制期间受到抑制。

此外,tnaAB操纵子被大肠杆菌中的分解代谢调节蛋白环AMP复合物激活。因此,当大肠杆菌数量较多且碳源减少时,会产生相对大量的吲哚。

• 温度和pH影响吲哚生物合成

温度和pH也是影响大肠杆菌吲哚生物合成的重要环境因素。温度从30°C转变到43°C会诱导大肠杆菌中tnaAB基因的表达,但大肠杆菌在44.5°C时失去吲哚生物合成的能力。

注:与37°C相比,吲哚信号传导在较低温度(30°C)下对大肠杆菌基因表达、生物膜形成和抗生素耐药性的控制作用更为显著。

此外,低pH值会抑制大肠杆菌中吲哚的产生,而TnaA是pH9.0时最容易诱导的蛋白质之一。

• 生理状态影响吲哚生成

例如年龄、性别以及个体的生理状态都可能影响内源性吲哚的产生。睡眠模式、压力水平和运动习惯等生活方式因素都可能对内源性吲哚的产生产生影响。

此外,特定的健康状况和疾病,如肠道炎症、肝脏疾病等,可能会改变内源性吲哚的生成或代谢。

• 药物的使用也会影响吲哚生成

一些药物可能影响吲哚类物质的生成。例如,一些抗生素和非甾体抗炎药物被发现可以改变肠道微生物群的组成和功能,从而影响吲哚类物质的生成。

此外,一些药物可能直接干扰色氨酸代谢途径,从而影响吲哚类物质的生成。

小结

因此,细胞群密度、碳源、温度和pH等环境条件直接会影响吲哚的浓度;而饮食、药物的使用以及生活方式可能通过影响肠道微生物群或其他器官间接影响吲哚的生成。

肠道屏障的功能与肠道健康密切相关,在健康中发挥着至关重要的作用。肠道屏障将宿主与肠腔中的微生物隔离,并限制微生物和分子从肠腔的运动。

一旦肠道屏障受损,肠道通透性增加,细菌及其产物(如内毒素)将跨膜并激活单核巨噬细胞系统,促进大量炎症因子的产生,如白细胞介素6和肿瘤坏死因子-α(TNF-α),导致慢性微炎症状态。

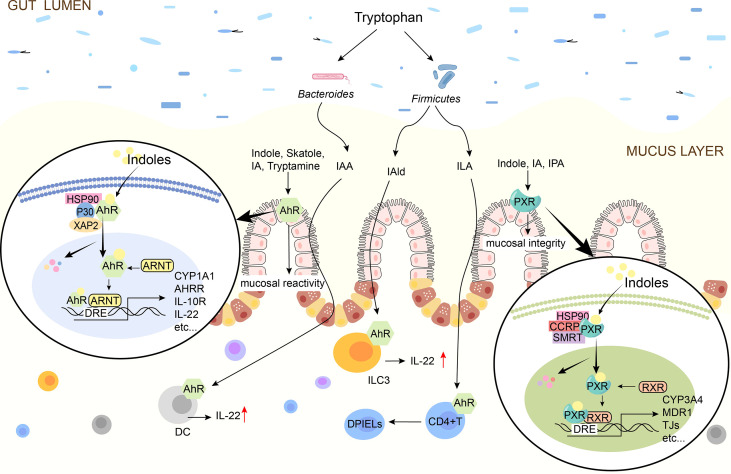

吲哚对于控制肠道屏障功效至关重要,包括调节炎症和免疫反应、影响上皮通透性、粘液产生和紧密连接(TJ)形成。

▼

✦ 吲哚减轻非甾体抗炎药引起的肠道炎症

研究了使用吲哚作为非甾体抗炎药肠病的治疗方法。吲哚降低粪便钙卫蛋白浓度以及吲哚美辛诱导的脾和肠系膜淋巴结中中性粒细胞的浸润。

吲哚与吲哚美辛联合使用可减少非甾体抗炎诱导的粘膜转录组变化。粪便钙卫蛋白是肠道炎症的中性粒细胞特异性生物标志物。而中性粒细胞被认为是非甾体抗炎肠病发病的关键因素,可通过释放多种炎症介质引起炎症和组织损伤。

这就说明吲哚能够减轻吲哚美辛引起的小鼠肠道炎症,对非甾体抗炎药肠病具有潜在的免疫调节作用。

此外还发现吲哚减少促炎细胞因子IL-8的产生和趋化因子TNF-α激活的核因子κB(NF-κB)的表达,并诱导抗炎细胞因子IL-10的分泌。

研究表明,共生菌可以限制鼠伤寒沙门氏菌诱导的NF-κB激活,减轻小鼠炎症。因此,吲哚可能是益生菌减少肠道炎症的信号。

✦ 细菌产生的吲哚衍生物增强免疫屏障

吲哚乙酸

卵形拟杆菌(Bacteroides ovatus)产生的吲哚乙酸(IAA)增加了CD103+ /CD11c+免疫群体的丰度,而 CD103+ /CD11c+免疫细胞对于维持肠道免疫稳态和诱导耐受性免疫反应至关重要。

此外,吲哚乙酸与树突状细胞上的芳基氢受体结合并驱动IL-22的产生。在炎症性肠病个体中,IL-22 刺激上皮再生并减少炎症,并且在肠道炎症的调节中发挥关键作用。

注:除卵形拟杆菌外,其他拟杆菌产生的吲哚也可以激活免疫细胞上的AhR,从而产生IL-22。

在脂多糖存在的情况下,肠上皮细胞中表达的Reg4通过增加乳酸菌及其代谢物吲哚乙酸的比例来维持免疫稳态,从而促进肠组织中IL-35 +B调节细胞的产生和积累。这些结果表明吲哚乙酸可以调节IL-35 的产生,并影响肠道免疫屏障。

吲哚-3-乳酸

罗伊氏乳杆菌(Lactobacillus reuteri)产生吲哚-3-乳酸(ILA),ILA是Trp的吲哚衍生物,可激活CD4+ T细胞中的AhR并下调转录因子ThpoK,使CD4 + T细胞分化为具有免疫调节功能的CD4+ CD8αα +双阳性上皮内T淋巴细胞(DPIELs)。通过这些机制,吲哚-3-乳酸可以促进肠道屏障功能并减少炎症。

生活在母乳喂养婴儿胃肠道中的婴儿长双歧杆菌亚种也可产生吲哚-3-乳酸,从而显著减弱TNF-α和脂多糖诱导的肠上皮细胞中促炎细胞因子IL-8的增加。吲哚-3-乳酸还增加AhR靶基因CYP1A1和NRF2靶向基因谷胱甘肽还原酶2、超氧化物歧化酶2和NAD(P) H脱氢酶的 mRNA 表达,这可能是母乳喂养婴儿肠道炎症的重要调节剂。

此外,另一项研究表明,婴儿双歧杆菌分泌的吲哚-3-乳酸对未成熟肠道具有抗炎作用。这些数据为生产吲哚-3-乳酸益生菌的生产和饮食建议提供了重要的见解。

吲哚-3-丙酸

吲哚-3-丙酸(IPA)下调肠上皮细胞介导的炎症细胞因子TNF-α,同时上调配体蛋白编码mRNA,从而调节肠道屏障功能,缓解肠道炎症。

吲哚-3-丙酸还通过激活AhR显著诱导肠上皮细胞上的IL-10受体配体结合亚基(IL-10R1)来调节肠道免疫稳态。

IL-10R1是抗炎细胞因子IL-10的受体,IL-10通过IL-10R1发送抗炎信号,抑制多种细胞(包括肠上皮细胞)过度释放促炎介质。这进一步说明了吲哚-3-丙酸对肠道免疫屏障的保护作用。

吲哚-3-醛

乳杆菌(Lactobacillus)产生的吲哚-3-醛(IAld)有助于AhR依赖性IL22转录,IL-22产生者抑制炎症并保护粘膜表面的免疫生理学。吲哚-3-醛可以替代益生菌,在感染或化学损伤期间保护和维持粘膜完整性。

吲哚-3-醛可用作菌群处理和肠道菌群失调期间的支持疗法。乳酸菌还通过IAld诱导的AhR刺激LPL分泌IL-22,从而激活pSTAT3通路并抑制IL-1β和TNF-α分泌,以保护粘膜免疫屏障.

吲哚对肠道免疫的影响

Ye X,et al.Front Immunol.2022

服用非甾体抗炎药时,肠道微生物组以革兰氏阴性菌为主,这种转变会导致肠道损伤。吲哚和吲哚美辛的共同给药可以维持甚至增加厚壁菌门的重要成员,特别是对肠道稳态至关重要的C. cluster XIVa和C. cluster IV。似乎它可以防止拟杆菌的任何增加,这种变化可以减少肠粘膜损伤。

吲哚可通过增殖MUC基因的表达来增加HCT-8细胞对去甲肾上腺素介导的肠出血性大肠杆菌(EHEC)沉降的抵抗力。

吲哚-3-醛(IAld)激活AhR以产生IL-22,IL-22调节粘膜反应,使混合微生物群落存活并抑制白色念珠菌(Candida albicans)定植

✦ 减轻克雷伯菌属的细胞毒性

吲哚调节多种肠道细菌的毒力因子。吲哚增强替利霉素向替利伐林的转化。两者均由克雷伯菌属(Klebsiella spp.)产生,不同之处在于替利伐林是一种细胞毒性降低的吲哚类似物,并且替利伐林与上调孕酮X受体(PXR)反应性解毒基因结合并抑制微管蛋白定向毒性。因此,吲哚以多种方式减轻克雷伯菌属的细胞毒性。

✦ 调节霍乱弧菌和大肠杆菌的毒力基因表达

肠道益生菌代谢产生的吲哚在肠腔内浓度较高,减少了肠道大肠杆菌和啮齿类柠檬酸杆菌(Citrobacter rodentium)致病基因的表达。

吲哚还用作ToxR激动剂,调节肠道内霍乱弧菌(Vibrio cholerae)的毒力基因表达和生物膜产生。吲哚、吲哚甲酸和吲哚乙酸还可下调致病性大肠杆菌菌株的毒力和志贺氏毒素的产生。

此外,吲哚和7-羟基吲哚显著改变铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)的毒力基因表达,从而降低毒力因子并降低集群运动性。

铜绿假单胞菌用7-羟基吲哚治疗后,胃肠道中有更好的清除率。因此,吲哚可能有助于作为针对肠出血性大肠杆菌等病原体的治疗剂。

✦ 增强肠道机械屏障

吲哚通过诱导许多涉及内皮细胞的基因的表达,包括紧密连接、粘附分子连接(AJ)、肌动蛋白细胞骨架和黏蛋白形成,在体外增强内皮细胞的屏障功能。

将人肠上皮细胞系HCT-8暴露于吲哚以测量其基因表达的变化。结果显示,高剂量的吲哚增强了肠上皮细胞HCT-8中与黏蛋白产生、粘膜屏障增强和上皮间抵抗相关的分子谱。因此,吲哚加强了机械屏障。

✦ 增强肠道粘液屏障

吲哚-3-丙酸通过增加MUC2和MUC4以及杯状细胞分泌产物(TFF3和RELMβ)来增强粘液屏障功能。

吲哚-3-丙酸还促进IL-10释放,IL-10的信号转导增强粘液屏障功能并维持上皮细胞的稳态。

细菌中的吲哚-3-丙烯酸(IA)可增强IL-10的产生和MUC基因的表达,而IL-10对于维持杯状细胞中MUC的产生至关重要。因此,吲哚-3-丙烯酸通过 IL-10间接影响粘液屏障。

吲哚通过AhR或PXR调节肠道屏障

Ye X,et al.Front Immunol.2022

研究发现吲哚在细菌中发挥多种生物学作用,包括孢子形成、耐药性、毒力因子、质粒稳定性和生物膜形成等。

吲哚可以作为细菌间的信号分子

事实上,吲哚可以作为一种细菌信号,参与同一物种内以及不同物种之间的通讯。它在细菌生态系统中充当细胞间和细胞内信号。

注:吲哚还诱导了S. aurantiaca的孢子形成。

通过遗传筛选,在大肠杆菌中研究了吲哚作为细胞外信号分子的可能。结果,四个基因(astD、cysK、gabT和tnaB)被证明在稳定期通过自身产生的细胞外信号的积累而被激活。

在后续研究中,吲哚被证实是astD、gabT和tnaB激活所需的细胞外信号分子。

吲哚作为细胞间信号分子存在哪些争议?

吲哚是否是细胞间信号分子一直存在争议。已经提出了对群体感应信号分子要求的许多标准,如下所示:

1.假定的信号必须在特定阶段产生,吲哚主要在固定相中产生。

2.假定的信号必须在细胞外积累并被特定受体识别。吲哚的化学性质是众所周知的,并且在大多数吲哚调节情况下,化学互补被证明,其中吲哚在稳定期积累并且是已知的细胞外信号。该受体由AcrEF输出并由Mtr输入。

3.假定的信号必须累积并产生一致的响应,吲哚已被证明可以控制孢子和生物膜的形成。

4.重要的是,假定的信号必须引起超出信号代谢或解毒所需的生理变化的反应。吲哚已被证明可以控制毒力、生物膜和质粒稳定性,这些与吲哚无关代谢。

因此,根据这些标准,吲哚有可能成为群体感应分子。

由于上述四个标准仅适合规范的群体感应信号,例如AHL,Monds&O’Toole又添加了两个更普遍适用且具有实用价值的标准:

1.表型变化所需的生理相关信号浓度对细胞无毒。大肠杆菌和霍乱弧菌产生高达0.6mM的吲哚,对细胞无毒,并在该生理浓度下控制许多表型。

2.信号网络在社区层面是自适应的。尽管由于进化实验的困难而难以证明,但我们假设细胞间信号吲哚可能对微生物群落有益,尽管吲哚的生产对个体来说成本高昂。

例如,吲哚在产生吲哚的细菌大肠杆菌和霍乱弧菌中增加了质粒稳定性、耐药性。相反,在不产生吲哚的细菌中,吲哚通过干扰群体感应系统,降低了真菌的细胞生长和铜绿假单胞菌的毒力。因此,我们推测产生吲哚的细菌可能利用吲哚来对抗其他细菌和真核生物。

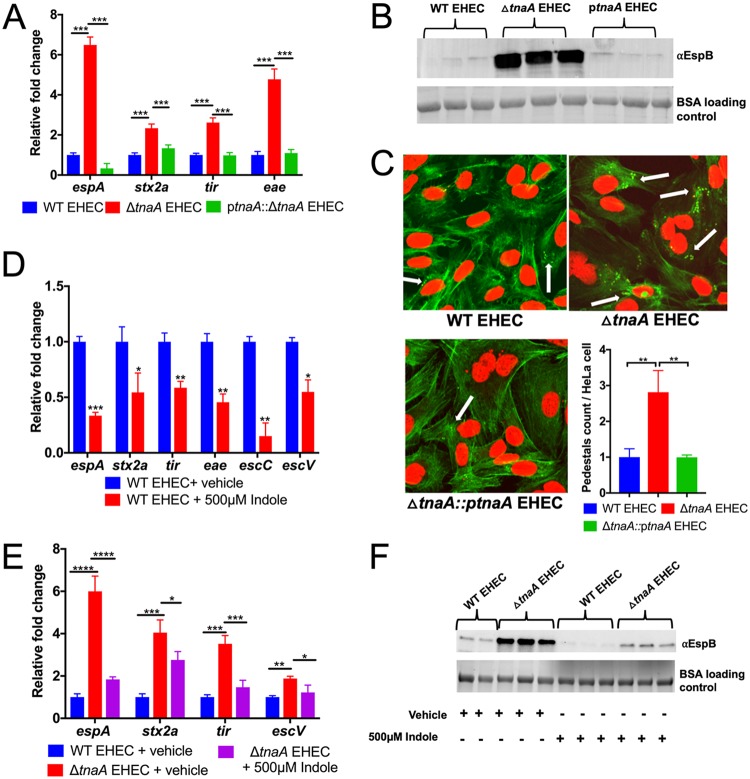

吲哚和tnaA基因也影响病原菌的毒力。色氨酸酶活性与致病性大肠杆菌有关,因为色氨酸酶活性是LEE1启动子完全激活所必需的。

吲哚会增加肠出血性大肠杆菌中毒力相关的EspA和EspB蛋白(LEE4基因产物)的分泌以及附着和消除病变的形成。

在霍乱弧菌中,吲哚和tnaA基因可能通过诱导毒力相关的分泌蛋白来增加对盘基网柄菌(Dictyostelium discoideum)的抗性。

此外,在流感嗜血杆菌分离株中,大多数血清型 (94-100%)呈吲哚阳性,而无害分离株中只有70-75%呈吲哚阳性。结果表明,吲哚的产生是必要的,但不足以对该菌株产生毒力。

值得注意的是,吲哚通过抑制毒素的产生来减轻克雷伯菌属(Klebsiella spp)的细胞毒性,还通过降低细胞运动性和聚集性来减少李斯特菌(L. monocytogenes)的相关毒力。

吲哚还通过改变基因表达来减少铜绿假单胞菌(不产生吲哚的细菌)中毒力因子的产生。

吲哚降低毒力基因的表达

Kumar A,et al.mBio.2019

研究表明,吲哚通过在大肠杆菌中诱导输出基因(mdtEF和acrD)来增加耐药性,其中吲哚通过双组分信号转导系统(BaeSR和CpxAR)发挥作用。

这些双组分信号系统可以用作吲哚传感器。该结果证实了另一项研究,其中吲哚通过BaeSR和CpxAR诱导spy(球形体蛋白Y)基因的表达。

此外,有人认为GadX(AraC型转录因子)、Hfq(sRNA功能的全局调节因子)和RpoS(应激和固定相西格玛S)对吲哚诱导的mdtEF表达是必需的。因此,吲哚可能与多种调节因子相互作用。

增强大肠杆菌的质粒稳定性

吲哚增强大肠杆菌中的质粒稳定性。研究表明,来自大肠杆菌质粒ColE1的小非编码RNA与TnaA结合,有助于防止质粒丢失,而吲哚则延迟细胞分裂。

大肠杆菌中的吲哚还通过抑制gadABCEX、hdeABD和ymgB等耐酸基因来降低耐酸性。大肠杆菌可能会在弱碱性肠道菌群中存在吲哚的情况下关闭耐酸性基因,因为在通过酸性胃存活后不再需要耐酸性蛋白。

降低了运动性

此外,吲哚是一种化学排斥剂,会降低运动性,可能是由于细胞分裂干扰,而肾上腺素和去甲肾上腺素是一种化学引诱剂,会增加大肠杆菌O157: H7的运动性。

此外,吲哚降低细胞对上皮细胞的粘附,而肾上腺素和去甲肾上腺素增加细胞粘附。由于细菌粘附和定植到上皮细胞对于感染很重要,因此假设这也会对细菌毒力产生不同的影响。

吲哚对其他微生物的影响如下所示:

Lee JH, Lee J.FEMS Microbiol Rev.2010

吲哚类物质被肠上皮细胞吸收并扩散到血液中,从而循环到全身并影响各个系统,例如肠道及相关疾病的调节。

谷禾在这里总结了它们对炎症性肠病、出血性结肠炎、结直肠癌、糖尿病、中枢神经系统炎症和血管调节的影响。

Ye X,et al.Front Immunol.2022

炎症性肠病是克罗恩病、溃疡性结肠炎等一组疾病的总称,是临床上重要的慢性胃肠道炎症性疾病。大量研究表明,吲哚对缓解炎症性肠病症状有一定的作用。

✦ 吲哚类物质增加了抗炎细胞因子

炎症性肠病与粘液层有关,炎症性肠病患者的内部粘液层较薄,MUC2糖基化较低。结果表明,吲哚-3-丙烯酸甲酯(IA)处理小鼠结肠球体可显著增加AhR激活和MUC2基因表达。

即使在脂多糖刺激的共培养物存在下,IA仍能保持其对MUC2基因表达的影响并增加IL-10的产生。杯状细胞产生MUC依赖于IL-10。因此,细菌产生的 IA 有可能增加IL-10的产生和MUC基因的表达,这可能对炎症性肠病患者有利。

吲哚对于肠出血性大肠杆菌的发病机制至关重要。出血性结肠炎是一种出血性腹泻,可导致溶血性尿毒症综合征,由人类病原体大肠杆菌O157:H7引起。

✦ 吲哚减少了肠出血性大肠杆菌的定值

根据表面相关EHEC的DNA微阵列研究,吲哚降低了EHEC中与表面定植和致病性有关的基因表达。

吲哚可以被加氧酶氧化,产生新的种间生物膜信号,从而以多种方式影响相同的表型(生物膜产生)。大肠杆菌K-12和肠道内其他共生菌产生的吲哚可能会限制大肠杆菌K-12生物膜的产生,并通过改变SdiA的表达来降低非致病性大肠杆菌的运动性,从而影响EHEC趋化性和粘附力。粘附测定证实,吲哚可在体外减少EHEC与上皮细胞的附着。

总之,吲哚通过改变肠出血性大肠杆菌毒性基因的表达、减少其运动性和生物膜形成以及减少粘附来减轻肠出血性大肠杆菌感染并改善出血性结肠炎。

根据越来越多的数据,肠道吲哚,特别是色氨酸代谢物,似乎在结直肠癌中发挥着重要作用。吲哚刺激AhR,它可以直接作用于肠道干细胞,维持MUC合成并改善肠道屏障功能。

然而,在炎症相关结直肠癌发生模型中,阻断吲哚-AhR信号通路会显著增加TNF-α、IL-1β和IL-6 mRNA水平。

此外,吲哚衍生物色胺会抑制吲哚胺2,3-双加氧酶(IDO1),该酶参与肿瘤免疫耐受。这些发现表明肠道菌群产生的吲哚可能会减缓结直肠癌的进展。

与健康个体相比,结直肠癌患者的吲哚/色氨酸比率较低,犬尿氨酸(kyn)/色氨酸比率较高。在结直肠癌患者中,犬尿氨酸和IDO1的表达增加,吲哚的产生减少。

吲哚产生的下降削弱了对结肠癌的抑制作用。总体而言,有证据表明微生物色氨酸-吲哚代谢途径的改变在结直肠癌的发病机制中发挥着重要作用。

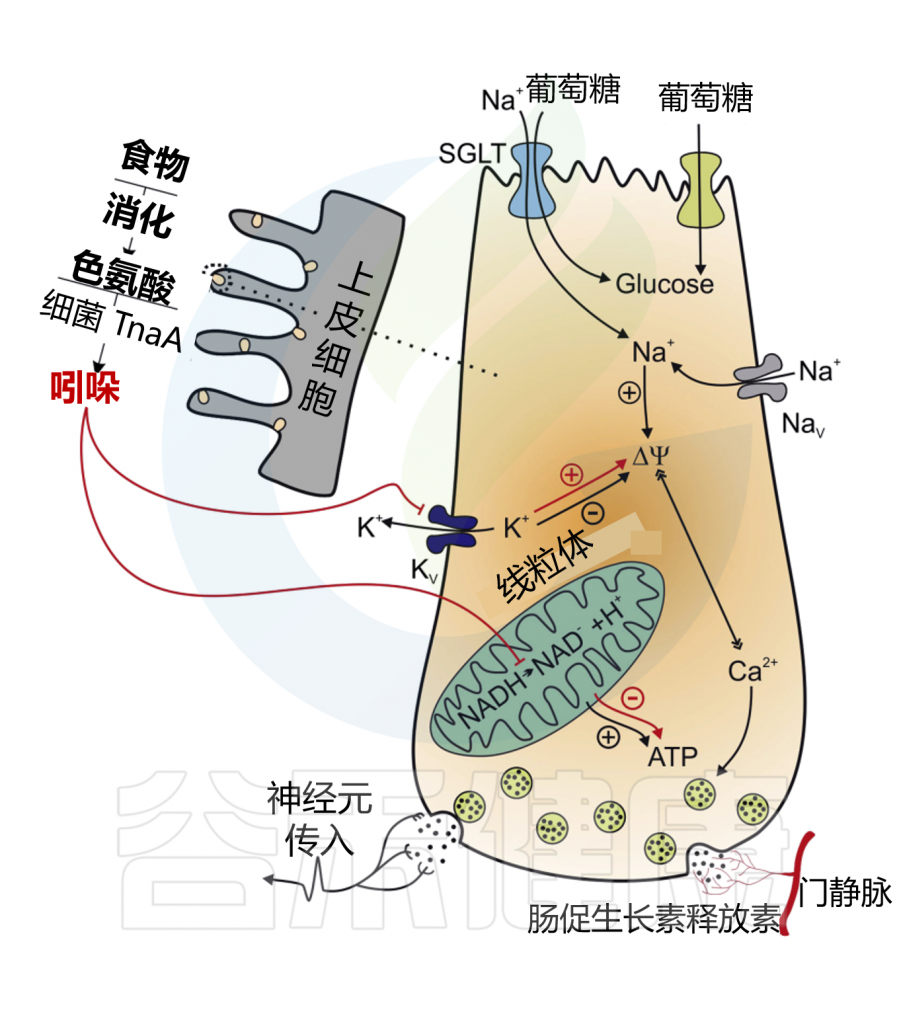

较高的吲哚-3-丙酸血清浓度可降低患2型糖尿病的可能性,并增强胰岛素分泌和敏感性。

研究发现,与喂食对照饮食的大鼠相比,喂食吲哚-3-丙酸饮食的大鼠的空腹血糖水平显著降低。根据其他研究,吲哚可以调节小鼠结肠成纤维细胞释放胰高血糖素样肽-1(GLP-1)。

✦ 吲哚调节胰高血糖素样肽-1的释放

吲哚在短时间内增加GLP-1的释放,在较长时间内减少其分泌。这些作用结果的产生是因为吲哚可以影响L细胞的两个关键化学途径。

在某种程度上,吲哚可以抑制电压门控K+通道,增加L细胞诱导的动作电位持续时间,并导致Ca2+进入大量增加,从而快速促进GLP-1的分泌。吲哚抑制了NADH脱氢酶,随着时间的推移减缓ATP的生成并降低GLP-1的释放。

Chimerel C,et al.Cell Rep.2014

肠道内的吲哚可能还会影响食欲,同时,吲哚-3-丙酸具有强大的抵抗氧化应激的能力,这表明这种代谢物可以保护β细胞免受代谢和氧化应激相关的损伤以及淀粉样蛋白积累。因此,肠道微生物群代谢产生的吲哚-3-丙酸对2型糖尿病具有保护作用。

体外实验发现,吲哚丙酸也是嗜肺军团菌(Legionella pneumophila)生长的强效抑制剂,且抑菌效果随着吲哚丙酸浓度和暴露时间的增加而增强。因此,吲哚丙酸可以抑制细菌引起的肺部炎症。

HIV阳性患者通常更容易感染结核病,这是死亡率增加的重要因素,两种疾病的共同感染可能会因抗逆转录病毒药物和抗结核药物之间的相互作用而使治疗复杂化。

值得注意的是,吲哚丙酸可能是此类治疗中潜在的药物成分。有研究发现,接受抗逆转录病毒治疗的HIV患者体内吲哚丙酸含量显著下降,这是区分HIV感染者与健康人的重要标志物。

这种作用的机制尚不清楚,但部分原因是肠道屏障受损导致脂多糖和脂多糖结合蛋白易位,从而加剧全身炎症反应。此外,接受抗逆转录病毒治疗的HIV患者也容易出现非酒精性脂肪性肝病/非酒精性脂肪性肝炎,进一步说明了吲哚丙酸在各种疾病中的多种治疗潜力。

相比之下,吲哚丙酸是一种小分子代谢产物,具有良好的药代动力学特性,很容易被宿主吸收,充分发挥治疗作用。

未来,吲哚丙酸有望通过其作为抗结核病和抗逆转录病毒药物的补充的潜力来改善某些疾病的现有治疗选择。

吲哚丙酸可以触发孕烷X受体(PXR),一种生物量激活的核受体,存在于包括血管内皮在内的各种组织中,以调节内皮功能。

吲哚丙酸通过PXR调节主动脉和肺动脉导管中激动剂诱导的内皮依赖性松弛。这种调节主要是由于内皮一氧化氮合酶产生的一氧化氮的改变,而内皮一氧化氮合酶受到吲哚丙酸介导的PXR激活的抑制。

然而,破坏肠道微生物群并降低吲哚丙酸丰度的抗生素治疗会通过改变内皮PXR途径来改变吲哚丙酸的血管舒张作用。

而微生物代谢的吲哚丙酸补充可以提高全身吲哚丙酸水平并刺激PXR表达,从而逆转抗生素治疗引起的主动脉和肺动脉中激动剂诱导的内皮依赖性血管舒张的增强。

注:吲哚与血管的相互作用可能会显著改变传统传染病或结肠手术相关的抗生素治疗,导致微生物群落紊乱。

尽管吲哚对于改善肠道甚至全身疾病至关重要,但它们中的一些仍然会产生负面影响,例如硫酸吲哚酚(IS)、吲哚基-β-d-葡萄糖苷和吲哚乙酸。

硫酸吲哚酚是最重要的肾毒性代谢产物之一,其肾毒性已在临床研究中得到广泛证实。此外,一些吲哚类物质还会对胃肠系统、神经系统和心血管系统产生毒性。

越来越多的证据表明吲哚和吲哚化合物对大脑代谢、生理和宿主行为有影响。在拥有产生吲哚的大肠杆菌的大鼠中,吲哚的慢性过量产生已被证明会增强焦虑样行为和抑郁。

另一项研究还发现,给予常规大鼠肠道内吲哚可以激活一个称为迷走神经背侧复合体的大脑核。通过比较与非吲哚产生大肠杆菌菌株或吲哚产生大肠菌菌株单体相关的小鼠,发现肠道微生物群的长期高吲哚产生增加了慢性压力对整体情绪行为不利影响的敏感性。

✦ 可能影响儿童自闭症的发病率

在人类中,一项研究发现,患有自闭症谱系障碍的儿童在大便样本中吲哚水平较健康儿童低,而3-甲基吲哚水平升高。 这两种吲哚与患者中更常见的梭菌属细菌有关。

肠道微生物代谢活性产生的血浆吲哚升高与肝性脑病有关,这是由肝功能障碍引起的神经精神障碍,以及个体意识、行为和个性的变化。

此外,NutriNet-Santé观察性前瞻性研究的结果表明,尿液中吲哚和吲哚化合物浓度与反复发作的抑郁症状呈正相关。这种相关性提出了这样一个假设:肠道微生物过度产生这些化合物可能在人类情绪障碍的出现中起到作用。

硫酸吲哚酚由肠道菌群和宿主共同代谢。肠道菌群用酶分解食物中的色氨酸生成吲哚,然后由门静脉携带至肝脏,在细胞色素P450酶和磺基转移酶的作用下转化为硫酸吲哚酚。

硫酸吲哚酚通过上调IRF1表达、抑制动力相关蛋白1表达并干扰线粒体自噬通量来诱导肠上皮细胞(IEC)损伤。硫酸吲哚酚通过以浓度依赖的方式增加活性氧的释放,在IEC-6细胞中引起氧化应激。

硫酸吲哚酚还抑制NRF2激活,降低抗氧化防御细胞系统并抑制血红素加氧酶-1、NAD(P)H 脱氢酶和超氧化物歧化酶的表达。

在IEC-6细胞中,硫酸吲哚酚处理可显著增加TNF-α的释放、环氧合酶-2和诱导型一氧化氮合酶的产生以及硝基酪氨酸的合成,表明肠上皮细胞是硫酸吲哚酚诱导的肠道炎症的靶点。

与硫酸吲哚酚一起培养的结肠显示出收缩性降低,这表明该毒素可能对结肠平滑肌细胞产生有害影响并导致肠道蠕动受损。

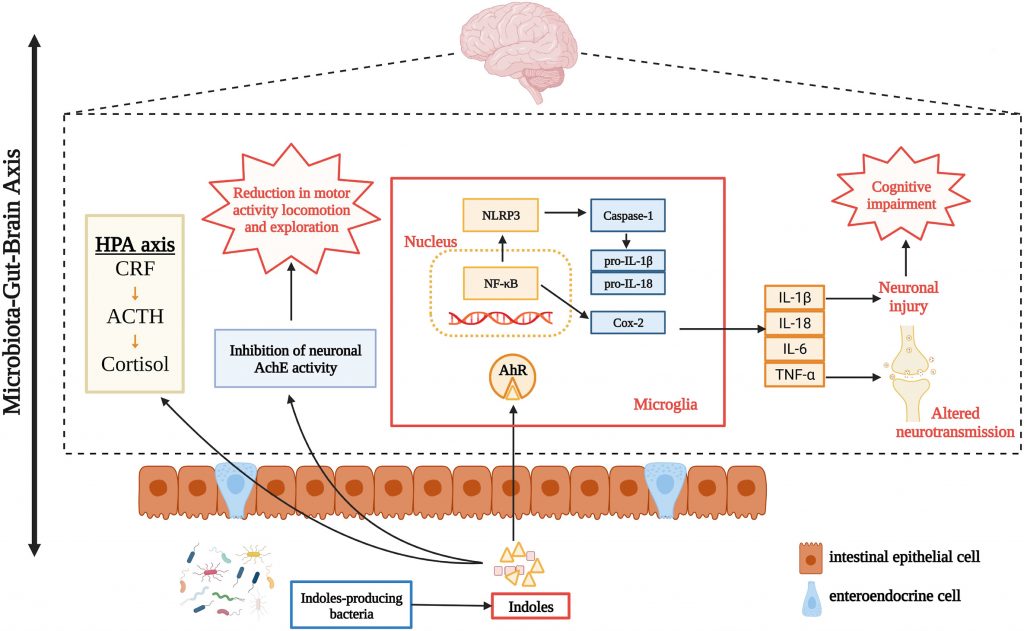

微生物群代谢物硫酸吲哚酚在中枢神经系统疾病的发生中也具有致病作用。众所周知,慢性肾病和心血管疾病常常是由硫酸吲哚酚引起的。此外,肾功能不全会导致尿毒症毒素在大脑中积聚,导致中枢神经系统功能异常。

✦ 损伤神经元和神经干细胞

其次,硫酸吲哚酚可损伤神经元和神经干细胞,损害神经营养因子和神经递质,诱发氧化应激和神经炎症。例如,通过作用于中枢神经系统胶质细胞,硫酸吲哚酚促进神经炎症并表现出促炎作用。

小鼠表现出情绪障碍和神经元退化的行为证据,如焦虑、抑郁和认知功能障碍。这些相应的器质性病变伴随着这些行为变化。这也表明硫酸吲哚酚和中枢神经系统疾病之间似乎存在病理联系。

吲哚对神经和神经精神疾病的影响

编辑

Zhou Y,et al.Neuropharmacology.2023

硫酸吲哚酚对大脑产生有益或有害的影响取决于含量:

通过比较患有抑郁症的志愿者和健康参与者,鉴定出了22种尿液代谢物,并且两组受试者之间的丰度存在差异。患有严重抑郁症的个体尿液中硫酸吲哚酚浓度低于健康人。在志愿者中,血清硫酸吲哚酚浓度与精神焦虑和相关的基于功能磁共振成像的神经特征有关。

在实验性自身免疫性脑脊髓炎的小鼠模型中,每日腹腔注射硫酸吲哚酚(10mg/kg)可调节星形胶质细胞活性,并通过芳基烃受体对中枢神经系统发挥抗炎作用。相反,当大鼠口服较高剂量(100和200mg/kg)的硫酸吲哚酚时,观察到空间记忆受损以及运动和探索活动减少。

另一项研究发现,单次腹腔注射更大剂量(800mg/kg)的硫酸吲哚酚会引起与神经元坏死相一致的大脑组织学变化。硫酸吲哚酚在15-60微摩尔范围内使用时,会诱导原代星形胶质细胞产生自由基氧,并导致海马神经元细胞死亡。在10微摩尔浓度下,硫酸吲哚酚通过氧化应激诱导人星形胶质细胞凋亡。

在慢性肾病(CKD)患者中,硫酸吲哚酚与心血管健康和全因死亡率相关。硫酸吲哚酚是血液透析患者发生心血管疾病的重要因素。在血液透析中,发现游离形式硫酸吲哚酚水平与成纤维细胞生长因子23呈正相关,与C-C基序趋化因子15、补体成分C1q受体、串珠素(Perlecan)、博来霉素水解酶、分化簇166抗原和信号淋巴细胞活化分子家族成员5呈负相关。

这些蛋白质在血管修复和内皮生长中发挥着至关重要的作用。硫酸吲哚酚还可以通过增加血小板过度活跃、提高血浆促凝血水平和产生促凝血颗粒来导致血栓形成和动脉粥样硬化。硫酸吲哚酚通过增加炎症、心脏纤维化、心肌细胞增殖来影响心脏组织。

并且强有力的证据表明,硫酸吲哚酚在肾功能不全的情况下积累时是有害的。硫酸吲哚酚会损害近端肾小管细胞并诱导炎症和纤维化发展。肾脏通过肾小管分泌实现硫酸吲哚酚的高清除率,而硫酸吲哚酚与血浆蛋白结合超过90%,受到蛋白结合的限制,并且血液透析患者的血浆水平相对较高,这也表明与肾脏疾病密切相关。

啮齿动物口服新霉素(一种广谱抗生素)会降低脑内羟吲哚含量,因此表明羟吲哚至少部分源自肠道微生物群代谢活动。

有趣的是,最近在人类粪便样本中发现了羟吲哚,从而证实肠道微生物是这种代谢物的来源。在人类粪便中存在的细菌代谢物中,羟吲哚被发现是主要的芳基烃受体激活剂之一。

大鼠海马切片的体外实验表明,羟吲哚可能与电压门控钠通道相互作用,增加产生动作电位的阈值,从而大大降低神经元的兴奋性。

大胆推测

这些结果说明羟吲哚可能与已知的神经抑制化合物具有一些共同特征,从而能够降低神经元的兴奋性

吲哚及其衍生物可以影响肠道健康甚至是全身其他器官的健康,而过高或过低的水平都可能带来不利影响,导致一些疾病的发生。

调节人体内吲哚水平的机制主要有3种:首先,它可以通过调节与吲哚产生相关的肠道微生物群的丰度来影响吲哚的水平。

先前的研究发现,特定的肠道微生物群成员在色氨酸转化为吲哚的过程中发挥着不可或缺的作用,例如产孢梭菌(Clostridium sporogenes),它已被证明可以通过氧化和还原途径产生吲哚乙酸和吲哚-3-丙酸。在大肠杆菌中也发现了吲哚活性转运蛋白,在乳杆菌中也发现了色氨酸酶的表达,并有助于将色氨酸转化为吲哚。

其次,饮食调整可以增加或减少色氨酸的摄入量,从而间接影响体内的吲哚水平。

最后,直接作用于AHR受体激动剂的药物可能会发挥与吲哚类似的作用。

益生菌可以通过多种机制与体内微生物群相互作用,对宿主健康产生有益影响。

临床试验表明,益生菌可以抵消肠道微生物失衡造成的负面影响,并可导致吲哚产生属及其衍生物的富集,如乳杆菌(Lactobacillus)。在另一项临床试验中,具有抗炎作用的双歧杆菌属在益生菌治疗后的丰度也显著增加。

益生菌还有可能成为神经和精神疾病的治疗辅助药物。在一项针对抑郁症和海马体功能变化的研究中,接受益生菌治疗的小鼠表现出肠道微生物生态失调的显著缓解,以及较低的肠道炎症介质如IL-1β、TNF-α和iNOS的表达水平。此外,情感行为也被检测到与肠道微生物群组成变化相关的显著改善。

益生元是宿主细菌可以选择性利用并提供健康益处的底物。常见的益生元包括低分子量碳水化合物、多酚和多不饱和脂肪酸。

在实验室和临床试验中,益生元(包括菊粉和低聚半乳糖)已被证明可以显著提高产生吲哚的益生菌(例如双歧杆菌和乳酸杆菌)的丰度。在对肠道微生物失衡进行一定纠正后,吲哚作为具有调节作用的配体,对炎症反应具有抑制作用。

合生元是益生菌和益生元的混合物。在大鼠实验中,合生元治疗逆转了肠道微生物特定菌群丰度的变化。

经过合生元(乳杆菌、双歧杆菌、链球菌和菊粉的组合)治疗的患有慢性肾病的大鼠中,肠道中产生吲哚的产气荚膜梭菌的丰度降低至正常水平。此外,合生元治疗可通过改变肠道微生物丰度来有效调节粪便中吲哚及其衍生物的水平。

合生元治疗由于其对吲哚水平的间接影响,可能成为许多神经系统和神经精神疾病的辅助治疗。最近一项针对阿尔茨海默病患者的临床实验表明,在使用合生元后,神经炎症有所减轻。

值得注意的是,合生元干预的改善效果优于单独的益生元或益生菌干预,这表明复合干预的组合更有可能成为临床治疗的实际应用。

粪便微生物移植(FMT)在先前的几项研究中已被证明对缓解胃肠道微生物失调具有不可否认的作用。通过FMT将产生吲哚的益生菌(乳酸杆菌、双歧杆菌等)移植到患者的肠道中,可以改善肠道微生物群。据观察,肠道中产生吲哚的微生物群的丰度增加,吲哚及其衍生物的水平受到间接影响。

吲哚是色氨酸代谢途径上的关键配体,可以调节和抑制神经和精神疾病的炎症。粪菌移植已被证明在各种疾病和临床治疗中对改善患者的肠道生态起着至关重要的作用,它可以通过吲哚在中枢神经系统疾病治疗中间接发挥作用,并被认为是一种潜在的辅助疗法。

肠道微生物通过色氨酸调节吲哚水平。色氨酸是人体必需氨基酸之一,需要完全依赖饮食摄入。

以下是一些富含色氨酸的常见食物:

蛋白质食物:肉类(牛肉、猪肉、鸡肉、火鸡)、鱼类(鳕鱼、鲑鱼、金枪鱼)、贝类(蛤蜊、扇贝)、蛋(鸡蛋、鸭蛋)、豆类(大豆、黑豆、红豆)、奶制品(牛奶、乳制品)等。

蔬菜和水果:菠菜、花椰菜、蘑菇、芝麻、松子、香蕉、菠萝、樱桃、草莓、蓝莓等。

谷物和豆类:燕麦、大麦、小麦、黑米、糙米等。

坚果和种子:核桃、杏仁、腰果、葵花子、南瓜子、亚麻籽等。

研究表明,0.4%膳食色氨酸可显著减少衰老小鼠的神经退行性病变和神经炎症。在此过程中,补充色氨酸可以通过改变肠道微生物组成并增加阿克曼氏菌等有益细菌的丰度来增强肠粘膜屏障功能。肠道菌群产生的吲哚类物质(如吲哚乙酸、吲哚-3-丙酸)显著升高,可以激活AHR,从而抑制神经炎症。

通过血清靶向代谢组学分析和16s rRNA测序对全身色氨酸代谢和肠道微生物组进行了分析,进一步证实了微生物群-肠-脑轴在调节色氨酸饮食产生吲哚的潜在作用。

虽然色氨酸饮食是一种可能的治疗策略,但过多的色氨酸摄入也被证明具有有害作用,应注意适量摄入。

此外,据报道,间歇性禁食还可能通过调节肠道微生物组成来影响血浆吲哚,从而对神经和神经精神疾病的预后产生有益影响。饮食调节可能是改善吲哚含量的一种简单但有效的方法。

最近的综合研究表明,吲哚通过作用于靶细胞来调节炎症反应和细胞生理。近年来,开发吲哚类作用靶点的药物一直是一个重要的研究热点。

吲哚及其衍生物充当AHR的配体,并通过AHR间接调节星形胶质细胞和小胶质细胞的炎症。因此,直接作用于AHR的激动剂也可以作为内源性AHR配体(如吲哚)的替代品,并参与色氨酸AHR介导的炎症抑制途径。

体外合成的AHR配体2-(1′H-吲哚-3′-羰基)-噻唑-4-羧酸甲酯在一项临床研究中被证明具有抑制自身免疫性脑脊髓炎进展的能力。对AHR具有激动作用的药物有可能取代色氨酸代谢产物,并作为外源性AHR配体激活自限制途径和修复神经和神经精神疾病。

除了靶向AHR,影响吲哚作用途径中其他靶点的药物也可能具有治疗作用,这需要在未来进行更多的研究。

由于吲哚是肠道细菌常见的代谢产物,其重要的生物学作用不容忽视。吲哚与肠道菌群的稳态和肠道健康直接相关,吲哚还可以间接影响其他系统和人体的整体健康。

吲哚对人类健康具有有益影响,通过激活免疫细胞释放抗炎因子如IL-22来调节肠道屏障并帮助维持肠道稳态,抑制包括肠出血性大肠杆菌在内的病原菌的定植,以及增加MUC表达以增强粘液屏障功能。

此外,吲哚在调节肠道微生态方面也起着关键作用。它们抑制有害菌株,并以影响基因表达的方式改变肠道致病菌的毒力,这有助于缓解出血性结肠炎等疾病。同时,吲哚及其衍生物在激活AhR和PXR介导的抗炎途径中至关重要。例如吲哚-3-丙酸通过PXR介导肠细胞TNF-α的下调,并上调编码生长抑素的mRNA,以调节炎症中的肠道通透性和肠道屏障功能。这意味着吲哚及其衍生物有前景的治疗途径。

尽管如此,吲哚也是一把双刃剑,少数衍生物也存在一定的缺点。例如,吲哚肝脏代谢产生的硫酸吲哚酚在高浓度时具有肾毒性和心血管毒性,可通过促进氧化应激、炎症等病理变化而导致多系统功能障碍。

吲哚在肠道稳态和人类健康中发挥着至关重要的作用。许多肠道细菌被鉴定为将色氨酸代谢为吲哚。尽管如此,仍可能存在未鉴定的细菌,因此未来需要使用代谢组学和宏基因组学来进一步表征未知的吲哚产生细菌及其相关代谢途径。

不同浓度的吲哚发挥着不同的生理功能。健康成年人的粪便吲哚浓度是已知的,而人类肠道和血液中许多吲哚衍生物的浓度仍然未知。缺乏在不同环境中测定吲哚及其衍生物浓度的定量方法,未来需要开发简单快速的测定方法。

未来仍需进一步研究吲哚与人类健康之间的关系。需要研究多种吲哚组合对宿主生理学的影响,并将这些发现与临床环境相结合,以开发相关疾病的新疗法。

主要参考文献

Zhou Y, Chen Y, He H, Peng M, Zeng M, Sun H. The role of the indoles in microbiota-gut-brain axis and potential therapeutic targets: A focus on human neurological and neuropsychiatric diseases. Neuropharmacology. 2023 Nov 15;239:109690.

Tennoune N, Andriamihaja M, Blachier F. Production of Indole and Indole-Related Compounds by the Intestinal Microbiota and Consequences for the Host: The Good, the Bad, and the Ugly. Microorganisms. 2022 Apr 28;10(5):930.

Ye X, Li H, Anjum K, Zhong X, Miao S, Zheng G, Liu W, Li L. Dual Role of Indoles Derived From Intestinal Microbiota on Human Health. Front Immunol. 2022 Jun 17;13:903526.

Lee JH, Lee J. Indole as an intercellular signal in microbial communities. FEMS Microbiol Rev. 2010 Jul;34(4):426-44.

Jiang H, Chen C, Gao J. Extensive Summary of the Important Roles of Indole Propionic Acid, a Gut Microbial Metabolite in Host Health and Disease. Nutrients. 2022 Dec 28;15(1):151.

Kumar A, Sperandio V. Indole Signaling at the Host-Microbiota-Pathogen Interface. mBio. 2019 Jun 4;10(3):e01031-19.

Chimerel C, Emery E, Summers DK, Keyser U, Gribble FM, Reimann F. Bacterial metabolite indole modulates incretin secretion from intestinal enteroendocrine L cells. Cell Rep. 2014 Nov 20;9(4):1202-8.

Lu Y, Yang W, Qi Z, Gao R, Tong J, Gao T, Zhang Y, Sun A, Zhang S, Ge J. Gut microbe-derived metabolite indole-3-carboxaldehyde alleviates atherosclerosis. Signal Transduct Target Ther. 2023 Oct 4;8(1):378.

谷禾健康

俗话说病从口入,饮食对人体具有重要的影响,蔬菜和水果作为每日饮食中必不可少的成分,为人类提供了重要的营养物质,包括各种必需的维生素和矿物质。

此外,蔬菜和水果上栖息着数量惊人的微生物,高度多样化的微生物组是机会性病原体和益生菌的重要储存库。新鲜蔬菜和水果可能成为一些食源性病原微生物的重要来源。

许多研究还发现,食用新鲜蔬菜和水果会影响肠道微生物的组成,同时对人体健康和相关代谢也存在一些有益的影响,例如可以增加碳水化合物活性酶的丰度,影响短链脂肪酸和维生素的生成。

除了新鲜的蔬菜和水果外,牛奶也是人们生活中重要的饮食,牛奶富含蛋白质、维生素、矿物质、必需氨基酸等多种营养,但同时非常容易滋养微生物。不当的保存方法会促进微生物的生长和繁殖,从而对食品质量和食品安全产生负面影响。

本文从食品中的微生物角度,主要阐述了蔬果中存在的一些微生物群对肠道微生物群结构和人类健康的影响。此外还介绍了一些影响食物中微生物生长的因素,以及导致牛奶及奶制品腐败的微生物。

人们对动物体内的微生物研究较多,有时可能忽略了植物中的微生物,你可能想象不到,一个普通的苹果就含有约1亿个细菌。

★ 蔬果中的微生物会影响人体健康

蔬果中高度多样化的微生物群是机会性病原体和益生菌的储存库。其中很少细菌是致病的,大多数是无害的,有些甚至是有益的。

随着饮食的摄入,定植于植物组织内部和外部的微生物可以在人类营养和健康中发挥作用,例如十字花科蔬菜的微生物群,研究表明它们为人类宿主提供了抵御真菌病原体和针对抗癌分子的保护。

此外,一些植物微生物与植物激素协同作用产生的代谢物,也可能与人类肠道微生物甚至整体健康相关。

研究发现蔬菜含有以放线菌门、拟杆菌门、厚壁菌门和变形菌门为主的多种细菌群落,但每种蔬菜物种的组成显著不同。

★ 肠杆菌是蔬菜微生物中的重要组成部分

这些差异通常可归因于肠杆菌科(Enterobacteriaceae)相对丰度的差异。这个革兰氏阴性菌大家族除了许多无害的共生体之外,还包括许多熟悉的机会性病原体,例如大肠杆菌(Escherichia coli)、沙门氏菌(Salmonella)、克雷伯菌(Klebsiella)。然而,肠杆菌科是蔬菜微生物组的重要组成部分。

★ 发酵的蔬菜中含有大量的乳酸菌

除了新鲜蔬菜外,发酵的蔬菜也是全世界饮食的重要组成部分,并且不同地区存在特定的传统产品,例如韩国的“泡菜”或中国的“酸菜”。

通过使用本土细菌或发酵剂进行乳酸发酵会引起细菌群落的转变。它们携带内源性乳酸菌群落,这些群落在发酵过程中变得丰富。例如,腌制橄榄含有大量乳杆菌(Lactobacillus),可能具有益生菌作用。

另一类发酵食品以奶酪和其他乳制品为代表,将在本文后面的章节讲述。

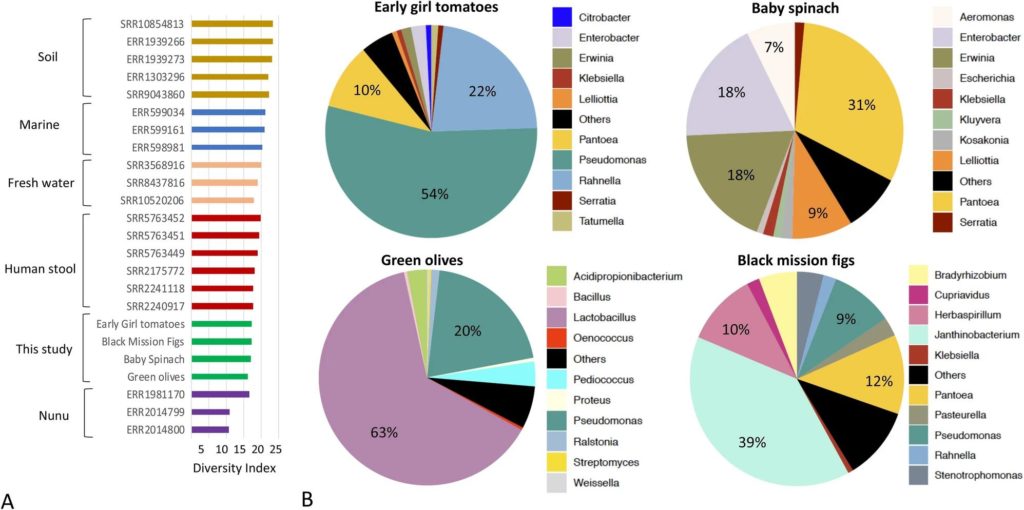

★ 不同蔬果中的微生物组成存在差异

基于宏基因组读数的分类注释表明,大部分样品中的微生物群落均以变形菌门为主,但绿橄榄除外,其中最丰富的门是厚壁菌门(占总数的69.7%)。

与其他样品相比,绿橄榄中的放线菌含量也高出10 倍(平均为4.2%对0.4%)。在属水平上,蔬菜和水果中含有不同的微生物成员(上图B所示)。

番茄中假单胞菌非常丰富

例如,假单胞菌属(Pseudomonas)是番茄中最丰富的分类群(54%),其次是拉恩氏菌属(rahnella)(22%)和泛菌属(Pantoea)(9%)。

小菠菜以泛菌属(Pantoea)(30%)为主,其次是欧文氏菌属(Erwinia)(20%)和肠杆菌属(19%)。

绿橄榄以乳杆菌(62%)为主,其次是假单胞菌(21%)、丙酸杆菌(3%)和片球菌(3%)。

黑无花果中有较高丰度的真菌

黑无花果中的细菌以紫色杆菌属(Janthinobacterium)(38%)为主,其次是泛菌属(12%)和草螺菌属(12%)。

基于从宏基因组中恢复的 16S 和 18S rRNA 基因序列的分类学图谱表明,黑无花果拥有属于真菌的最高比例的测序读数,主要分为曲霉属(30%)、未分类的散囊菌目(Eurotiales)(29%)和未分类的Trichocomaceae属(26%) 属。

注:在任何宏基因组中均未检测到古菌序列。

小结

蔬菜微生物组高度多样化,不同品种蔬菜的物种组成各不相同,并受到地理方面以及农业和食品加工的强烈影响,肠杆菌科是关键物种。

★ 蔬菜中具有潜在有益细菌和病原体

生菜在蔬菜中有着特殊的地位。它是最受欢迎的生吃蔬菜之一,并为特定微生物提供了栖息地。

研究发现,在田间种植的长叶生菜的叶际中,存在高丰度10^5–10^6菌落形成单位(cfu)g和肠杆菌科细菌比例较高的多样性。肠杆菌科分类群不仅包含潜在的有益细菌,而且还存在潜在的病原体。

在德国病原体监测系统中,在所调查的生菜样本中,1.3%发现了产维罗细胞毒素的大肠杆菌,3.8%发现了大肠杆菌。

植物,特别是其内层和根茎,是新出现机会性病原体的重要储存库。

★ 多种病原体能够在蔬菜中定值

近年来,记录在案与食用生蔬菜有关的人类感染的数量有所增加。多种人类病原体能够在蔬菜中定殖,包括大肠杆菌等致病菌。

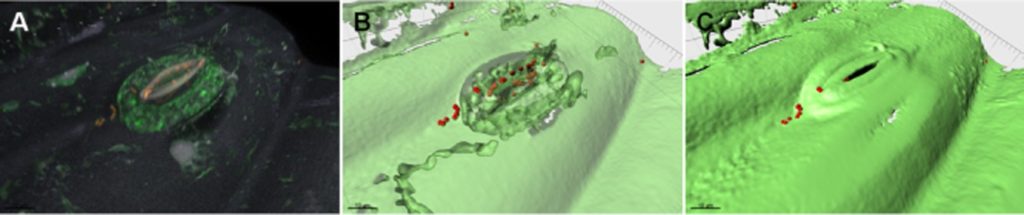

下图显示了细菌处理后大肠杆菌通过气孔侵入生菜叶片。

大肠杆菌在生菜叶片上的定值

Berg G,et al.Microb Biotechnol.2014

A.共聚焦Z堆栈体积的渲染。

B和C.显示造口内细菌的A的等表面模型。

★ 植物中的一些菌属和人体存在相互作用

有许多与植物相关的菌属,包括伯克霍尔德菌属(Burkholderia)、肠杆菌属、假单胞菌属、罗尔斯通氏菌属(Ralstonia)、沙雷氏菌属、葡萄球菌属和寡养单胞菌属(Stenotrophomonas),它们与植物和人类之间相互作用。

这些属的一些成员表现出促进植物生长以及对抗植物病原体的优异拮抗特性;然而,许多菌株也会定植于人体器官和组织,从而引起疾病。一个原因是相似或通常相同的因素允许识别、粘附和入侵植物和人类宿主。

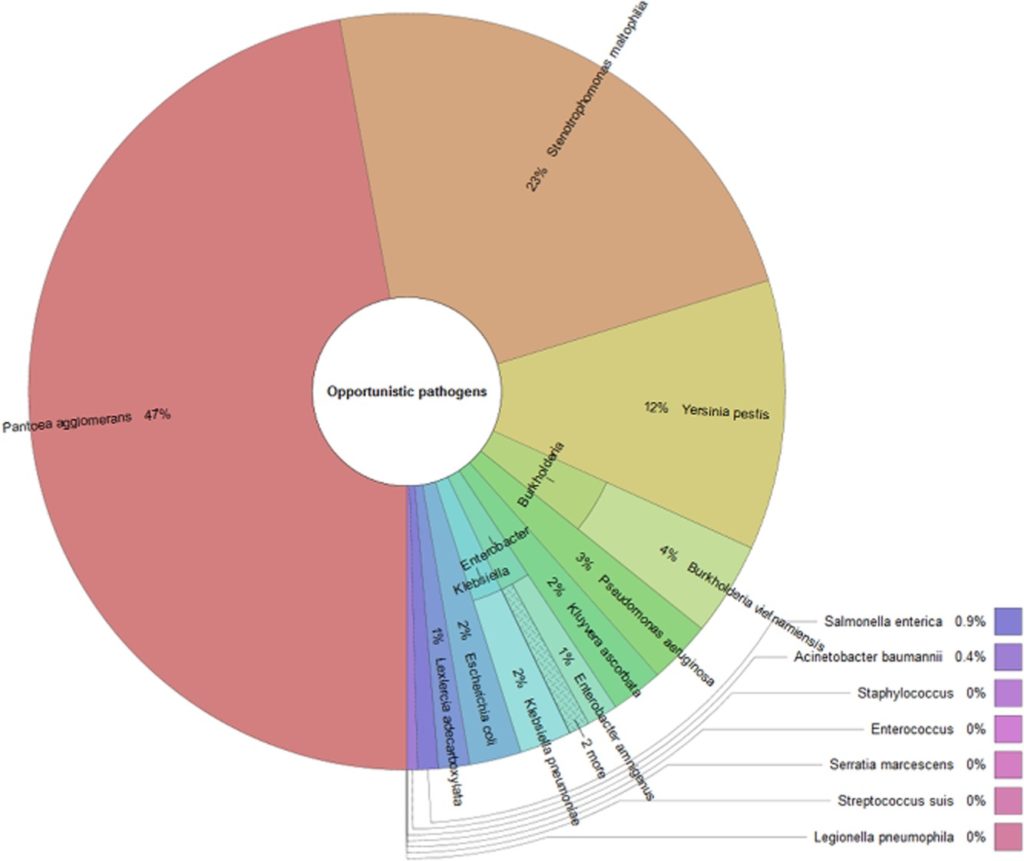

机会致病菌在芝麻菜叶层中的分类结构

Berg G,et al.Microb Biotechnol.2014

这一群体中研究得很好的例子是革兰氏阴性,通常具有多重耐药性的铜绿假单胞菌和嗜麦芽窄食单胞菌。两者都是植物微生物群中丰富的成员,属于这些物种的菌株在基因型和表型水平上具有高度的多样性。

铜绿假单胞菌分布较广,会引起人体感染

令人惊讶的是,铜绿假单胞菌的泛基因组比人类基因组具有更大的遗传库,这解释了铜绿假单胞菌广泛的代谢能力及其在栖息地中的普遍分布。

此外,流行的植物模型拟南芥已被用于成功鉴定与毒力相关的新铜绿假单胞菌基因。

铜绿假单胞菌感染人体后,可引起病人的血液感染、肺炎、心内膜炎、尿路感染等;对植物亦是机会性感染的,感染后会流出绿色的脓汁和渗出液。

当人体自身微生物群减少时,可能被嗜麦芽窄食单胞菌感染

嗜麦芽窄食单胞菌菌株表现出相似程度的多样性。临床和环境嗜麦芽窄食单胞菌种群的多态性突变频率解释了对新生态位的适应,与植物相关的种群具有更广泛的多样性,只有突变频率高的种群(超突变者)才能适应临床环境和人类宿主。

尽管嗜麦芽窄食单胞菌菌株引起大量感染,但仅鉴定出非特异性毒力因子,例如蛋白酶和铁载体。属于该物种的菌株持续存在并表现出多重抗性;只有本土微生物群减少,病原体才有机会感染人类。

在自然栖息地中,嗜麦芽窄食单胞菌菌株定植于双子叶植物中,这些植物能够产生多种次生抗菌代谢物。

为了在这样的植物中生存,需要使用外排泵,这也是它们对临床使用的抗生素具有多重耐药性的原因。然而,研究表明,菌株水平上的基因组和表观基因组具有高度可塑性和特异性,这可能有助于强毒菌株的发展。

农业技术和加工对植物相关微生物群落的组成有重要影响。在过去的二十年里,更大规模的生产和更有效的新鲜蔬菜分配导致了疾病爆发数量的增加。

有机农业实践可能与传统农业实践不同,包括使用的肥料和农药的类型,这些差异有可能影响与蔬菜相关的微生物群落结构;它们通常具有较高的微生物多样性的特点。

★ 抗生素和农药的使用增加了相关耐药基因

在过去的几十年中,抗生素在畜牧业中的使用极大地促进了农场环境中抗生素耐药性的发展和丰富。特别是,粪便是耐药细菌和抗生素化合物的储存库,其应用于农业土壤被认为会显著增加抗生素耐药基因和土壤中耐药细菌种群的选择。

这些种群可以从根际侵入植物的内部,并进入人类的食物链。新鲜产品的病原体污染可能起源于收获之前或之后,一旦被污染,产品就很难消毒。

★ 动物粪便中携带的病原体可能增加了蔬菜中的病原体

食品加工也会对蔬菜微生物组的结构和食品安全产生重要影响。例如,中等干扰(例如轻微的生物或非生物影响)可以增加肠杆菌科细菌的相对丰度。

与志贺氏菌(一种以人类为主要宿主的有机体)收获前污染相关的爆发相对较少,而与沙门氏菌或产生志贺毒素的大肠杆菌相关的爆发相对较高,以动物为主要宿主的生物体,强调了家养动物和野生动物作为沙拉等蔬菜收获前污染的主要来源的作用。

既然植物中存在如此丰富的微生物组,那么其在植物生长的时候是否存在一定的作用,当人类将其作为食物摄入时又是否会对人体健康产生影响?在这一章节谷禾将具体讲述植物中微生物的相关作用。

植物微生物组对植物生长和健康起着重要作用,取决于植物种类、栽培品种和土壤类型等因素。

▷ 植物中的微生物会促进营养吸收

植物中的一些微生物可以支持营养吸收并产生多种植物激素。

例如根瘤菌和固氮菌,能够与植物共生,将大气中的氮转化为植物可利用的氮化合物。这种共生关系使植物能够吸收到更多的氮,从而促进其生长。

溶磷细菌和真菌,能够分解土壤中的有机磷化合物,将其转化为可溶性的无机磷,为植物提供营养。

一些微生物能够产生植物生长激素,如生长素和激动素,这些激素可以促进植物的生长和发育。微生物通过与植物根系接触,释放这些激素,从而影响植物根系的吸收能力。

注:激动素是一种内源的细胞分裂素,除具有促进细胞分裂的作用外,还具有延缓离体叶片和切花衰老,诱导芽分化和发育及增加气孔开度的作用。

▷ 一些植物中的病原菌会影响产量

许多病原体会对植物产生负面影响,特别是真菌、卵菌和线虫;据估计,全球三分之一以上的产量损失是由它们造成的。

病原菌会直接侵害植物的组织,破坏植物的生长和发育过程。例如,霉菌和真菌可以感染植物的叶片、茎和根部,这会削弱植物的光合作用和养分吸收能力。

此外,病原菌还可以分泌毒素,对植物产生毒害作用。这些毒素会破坏植物的细胞结构和功能,干扰植物的正常代谢过程,使植物受到氧化应激和细胞死亡的影响。

最终导致叶片枯萎、果实腐烂、凋萎和死亡等症状,从而降低产量。

植物微生物可能还通过刺激人体的免疫系统和增强肠道微生物组的多样性对人类健康发挥积极作用。

最近,通过与肠杆菌科细菌的显著相互作用证明了细菌多样性与特应性之间的相关性。研究发现健康人外周血单核细胞中不动杆菌(Acinetobacter)的丰度与白细胞介素10的表达呈正相关。

白细胞介素10是一种抗炎细胞因子,在维持对无害物质的免疫耐受性方面发挥着核心作用。

▷ 植物相关微生物可能成为“天然疫苗”

已知源自革兰氏阴性菌(例如肠杆菌科)的内毒素具有过敏保护和免疫调节潜力。如果植物是肠杆菌科细菌的天然储存库,那么这些细菌一定长期以来一直是我们饮食的“天然”组成部分。

考虑到全世界人们食用的蔬菜和水果量,植物相关微生物组可能可以作为免疫刺激剂或“天然疫苗”。

▷ 植物相关细菌影响肠道微生物的多样性

在人体肠道中可检测到水果和蔬菜相关细菌

有趣的是,植物和人类肠道微生物组在物种组成和功能方面存在重叠。最近的研究表明,胃并不像以前认为的那样对微生物通道构成严格的屏障。它栖息着许多物种。

最近还提供了食源性微生物(包括动物性和植物性饮食)在通过消化系统后仍能存活的证据,并且食源性菌株可能在肠道中具有代谢活性。

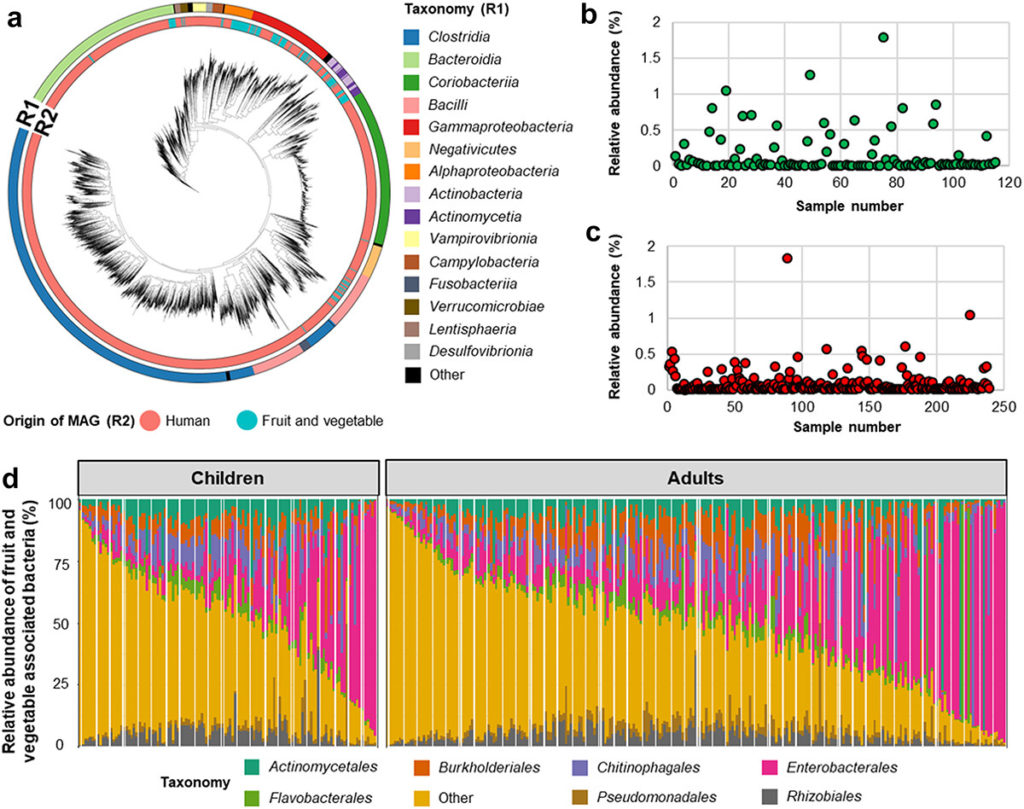

植物和人类相关细菌的分类及其在人类肠道中的丰度

Wicaksono WA,et al.Gut Microbes.2023

(a)R1中的不同颜色表示细菌分类,R2表示MAG(宏基因组组装基因组)的起源。

水果和蔬菜相关细菌的相对丰度及其在儿童(b)和成人(c)中的丰度。条形图显示了人类肠道中与水果和蔬菜相关的细菌组成在目水平上的相对丰度。

(d)水果和蔬菜相关细菌的相对丰度是通过使用包含仅映射到水果和蔬菜相关细菌基因组读数的数据集获得的。不同的颜色代表不同的级别分类,不太丰富的细菌目包括在“其他”中。

通过基于每月粪便样本鸟枪宏基因组测序(对儿童肠道微生物组进行纵向研究,进一步尝试确定水果和蔬菜相关细菌对人类肠道整体微生物多样性的贡献。

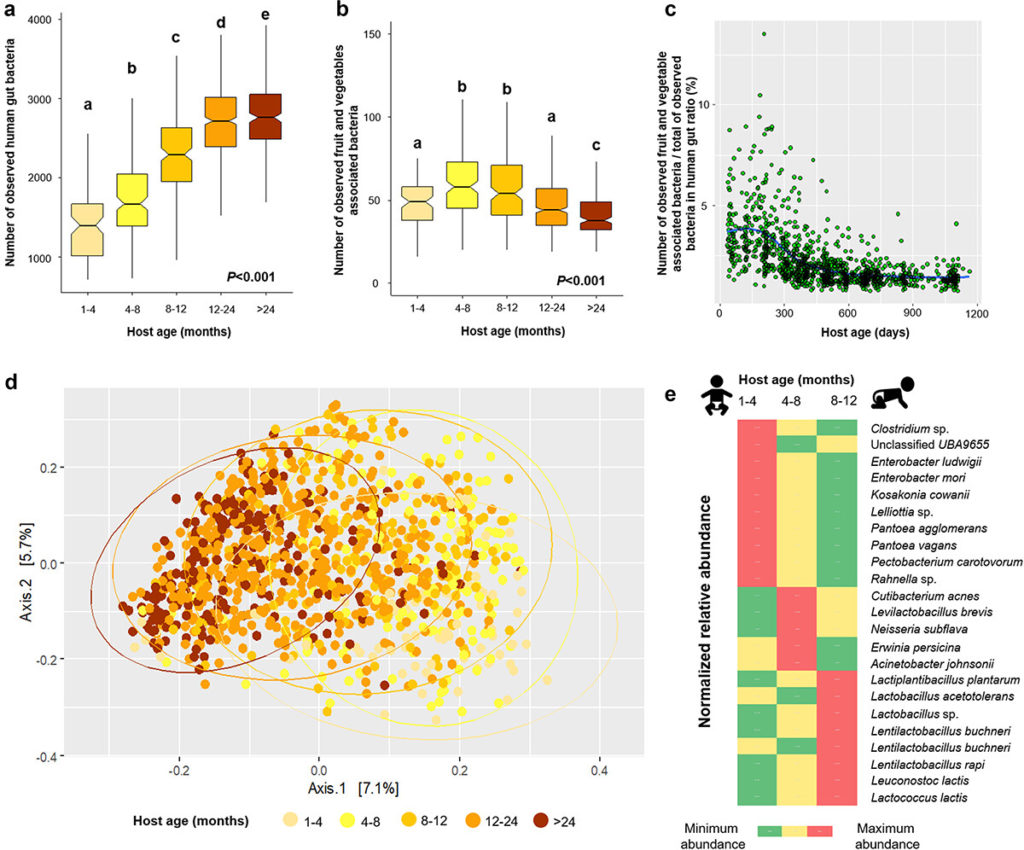

婴儿时期喂养蔬果有助于肠道微生物的发育

有趣的是,水果和蔬菜相关细菌的多样性从1个月大到12个月大的受试者有所增加,但从此时开始下降,在24个月以上的受试者中达到最低水平。

除了母乳喂养之外,引入固体食物(即水果和蔬菜)是生命早期的事件,有助于肠道微生物组的变化和发育。

在队列中,一些儿童在前4个月内已经接触了根类蔬菜(n=269中的71名)、水果(n=269中的81名)和蔬菜。此外,制备自制婴儿食品的常见烹饪方法可能无法完全消除植物微生物群。

由于食源性微生物可以在消化道中生存,我们推测,儿童肠道宏基因组中检测到的植物相关细菌数量的增加是由于断奶早期食用的自制或生水果或蔬菜中的植物微生物群的转移和定植所致。

水果和蔬菜相关细菌平均占2.2%(最小值:0.8%,最大值:13.6%)

▷ 植物微生物随着时间的推移在体内持续存在

人类肠道中与水果和蔬菜相关的细菌群落随着宿主年龄的变化而变化,根据图中的年龄梯度,可以看到清晰的聚类。评估表明,宿主年龄影响水果和蔬菜相关的细菌群落结构(P=0.001),但只能解释5.3%的细菌变异。

有趣的是,婴儿的国籍也对水果和蔬菜相关的细菌群落结构产生了较小程度的影响(P=0.001,R2=2.2%)。这一结果可能是由于不同国家的婴儿之间的辅食喂养模式不同所致。

沿梯度富集的细菌类群主要是革兰氏阳性菌,尤其是布氏乳杆菌、乳杆菌属和乳球菌属,它们取代了早期占主导地位的泛菌属、欧文菌属和不动杆菌属。

注:与临床菌株相比,源自植物的聚集泛菌菌株同样能够定植于人类宿主。

肠道微生物的变化可能由于氧气浓度和食物种类

我们假设,由于新生儿肠道中存在氧气,来源于水果和蔬菜的兼性厌氧γ-变形菌,即泛球菌、欧文氏菌和不动杆菌,可以在断奶早期的婴儿肠道中定植。然后,由于氧气浓度降低,厌氧细菌,即布氏乳杆菌和乳杆菌属,在第8-12个月出现。

在婴儿期,肠道微生物群的生态演替是一个动态过程,然后在儿童期达到稳定阶段。随着宿主年龄的增加,人类肠道中与水果和蔬菜相关的细菌组成变得更加异质(即相对于中位数分布的差异更大)。这可能是由于通常随着婴儿年龄的增加而提供的食物种类更加多样化,也可能因个体而异,导致观察到与宿主年龄相关的异质性。

Wicaksono WA,et al.Gut Microbes.2023

箱线图包括基于观察到的肠道宏基因组观察到的人类肠道相关细菌(a)和水果和蔬菜相关细菌(b)。

箱形图上方的不同字母表示不同宿主年龄内的Kruskal-Wallis检验,然后进行成对比较(P<0.05)。散点图显示了观察到的水果和蔬菜相关以及人类肠道相关细菌宏基因组组装基因组沿年龄梯度的比率(c)。使用二维PCoA图并基于 Bray-Curtis 相异矩阵(d)显示了人类肠道中水果和蔬菜相关细菌的群落聚类。

LEfSe分析表明,水果和蔬菜相关的细菌宏基因组组装基因组在不同年龄组中富集(e)。

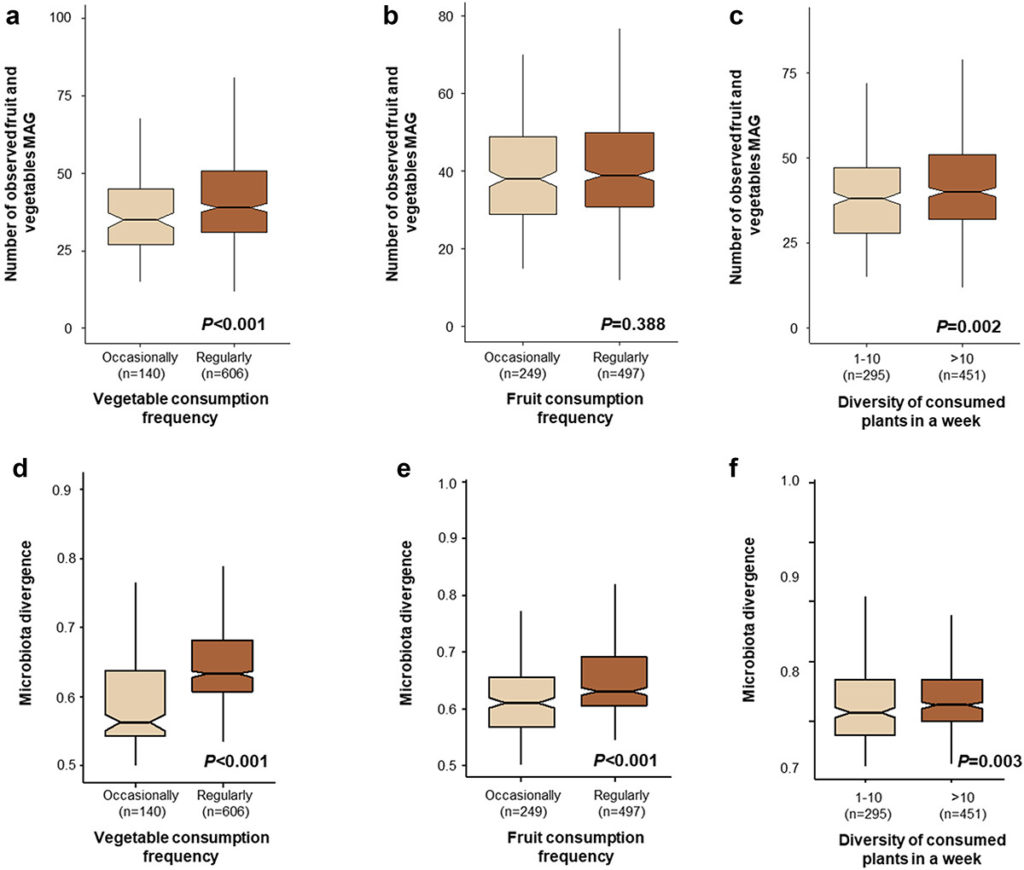

▷ 蔬果消费频率和多样性会影响人类肠道中与水果和蔬菜相关的细菌丰富度

食用水果和蔬菜的频率和多样性可能会影响人类肠道中与水果和蔬菜相关的细菌丰富度。

为了检验这一假设,研究人员使用了美国肠道项目的数据集,这是一项大型公民科学开放平台研究,收集了自我报告的饮食数据和粪便样本。

使用Kraken2,总共746个样本的读数超过500000个,这些读数被指定为细菌。保留这些样本进行进一步分析,以检查肠道微生物多样性与植物消费频率和多样性之间的关联。

分析表明,人类肠道中水果和蔬菜相关细菌的丰富度与受试者食用蔬菜的频率和多样性有关。

食用蔬菜更丰富的人群肠道微生物多样性更高

对于α多样性分析,将数据集二次采样至500000个读数后,计算了人类肠道中检测到的水果和蔬菜相关宏基因组组装基因组(MAG)的数量。

与其他组相比,经常食用蔬菜和每周食用超过10种植物的受试者中检测到的与水果和蔬菜相关的宏基因组组装基因组数量更高。然而,水果消费频率对检测到的相关宏基因组组装基因组的数量没有显著影响。

蔬菜消费频率的增加和所消费植物的多样性也增加了人类肠道中水果和蔬菜相关细菌的相对丰度。

Wicaksono WA,et al.Gut Microbes.2023

一周内蔬菜消费频率、水果消费频率和消费植物多样性对观察到的水果和蔬菜相关细菌数量以及水果和蔬菜细菌群落组成总体异质性的影响。

箱线图显示了肠道(ac)中观察到的与水果和蔬菜相关的宏基因组组装基因组。其他图显示了肠道中水果和蔬菜相关宏基因组组装基因组组成的总体异质性(df)。

与研究结果一致,经常食用蔬菜、水果和自制发酵乳制品的农村贝都因人的细菌多样性明显高于城市沙特人,城市沙特人每周只吃1-2次蔬菜和水果。

另一组研究人员也提出了类似的观点,患者因每天食用帕尔马干酪而在人类肠道中发现了与奶牛相关的细菌定植。

基因本体论(GO)生物学过程的预测表明,宏基因组读数的很大一部分与代谢功能有关,如核酸代谢、蛋白质代谢和碳水化合物代谢。

★ 植物中不同的微生物组成导致代谢存在差异

对四个样本中注释基因的比较表明,并非所有生物代谢过程都是均匀分布的。在新鲜菠菜中,与其他样品相比,我们发现分配给果胶分解代谢、甘油醚代谢、海藻糖生物合成、L-苏氨酸分解代谢为甘氨酸和L-丝氨酸生物合成过程等过程的高频读取。

在无花果中,我们发现木葡聚糖代谢和聚羟基丁酸酯生物合成更加频繁。与其他样品相比,番茄中的乙醛酸分解代谢更为频繁。

此外还确定了与人类肠道微生物组稳态相关的代谢途径的存在,包括谷氨酸、萜类化合物、核黄素(VB2)、硫胺素(VB1)、叶酸、谷氨酰胺和生物素的生物合成。

除绿橄榄外,所有样品中都存在类胡萝卜素生物合成过程,而对氧化还原状态、乳糖代谢过程以及脂磷壁酸、磷壁酸和异戊烯基二磷酸生物合成过程的响应仅在绿橄榄中被发现。

总体而言,这些数据揭示了食用植物微生物组具有多样化的基因组库,且不同样本之间存在差异。

▷增加碳水化合物活性酶的丰度

为了进一步了解这些植物微生物组的功能,我们研究了碳水化合物活性酶 (CAZymes) 的丰度,这是一组参与植物细胞壁分解的酶,有可能进一步转化为人体肠道中的有益代谢物。

碳水化合物活性酶根据蛋白质序列和结构相似性进行分类,包括糖基转移酶(GTs)、糖苷水解酶(GHs)、碳水化合物酯酶(CE)、多糖裂解酶(PL)、辅助活性酶(AA)和碳水化合物结合模块(CBM)。

本研究中所表征的植物相关微生物群中的假定碳水化合物活性酶是使用来自宏基因组和碳水化合物活性酶数据库的预测开放阅读框进行鉴定的。

糖基转移酶和糖苷水解酶是宏基因组中预测最丰富的碳水化合物活性酶(约占总数的30%至57%)。样品中鉴定出较少百分比的辅助活性酶(约1-6%)、碳水化合物结合模块(2-5%)、碳水化合物酯酶(3-9%)和多糖裂解酶(1-4%)。

具体而言,碳水化合物活性酶数据库中的133个糖苷水解酶家族中有79个在样本中被检测到,其中 GH13、GH23和GH1是最常见的家族。GH13是人类肠道微生物组中最常见的家族之一,其特点是分解淀粉。

部分糖苷水解酶与人类肠道的有益作用相关

研究还观察到糖苷水解酶明显分布在特定样本中,并且与人类肠道的有益作用相关。

例如,番茄酶与木聚糖酶一起是GH10的成员。番茄红素酶促进抗真菌番茄红素降解为非致癌底物。

黑无花果中真菌的存在可能与GH10酶的存在有关,GH10酶使真菌毒素呈惰性。

GH1包含参与纤维素降解的β-葡萄糖苷酶,纤维素是叶类蔬菜中最丰富的纤维之一。肠道微生物利用GH1酶将聚糖水解成葡萄糖和糖酵解前体葡萄糖-6-磷酸。

含有海藻糖磷酸化酶的GH65在绿橄榄样品中含量最高。海藻糖是一种二糖,可以防止植物干燥,存在于橄榄叶中。海藻糖酶也存在于脊椎动物的小肠中,肠球菌等细菌已被证明可以代谢海藻糖。

GH28家族含有与果胶降解相关的酶。果胶被认为是一种益生元,番茄中存在的欧文氏菌属(Erwinia)和假单胞菌属(Pseudomonas)是常见的果胶分解酶生产者。

总之,这些数据进一步支持了这样一种观点,即植物中存在的微生物在作为饮食的一部分食用时可以为人类提供代谢益处,因为它们含有大量碳水化合物活性酶,对人类健康和植物细胞壁中存在的底物起着至关重要的作用。

▷ 影响短链脂肪酸产生的代谢途径

与人类健康相关之一的微生物代谢物是短链脂肪酸。短链脂肪酸源自复杂碳水化合物的微生物发酵,既可作为重要的调节信号分子,又可作为宿主的额外燃料来源。

所分析的四个样品中最普遍的短链脂肪酸途径是乳酸氧化和L-赖氨酸分解代谢过程为乙酸。在新鲜菠菜和绿橄榄的宏基因组中也发现了乳酸代谢过程。最不常见的途径是丁酸代谢过程,因为宏基因组包含的丁酸激酶读数最少。

蔬果中的微生物组有助于产生乙酸和丙酸

有趣的是,研究中具有最广泛短链脂肪酸代谢潜力的样品是腌制的绿橄榄,这表明腌制过程可能会选择具有广泛短链脂肪酸生产能力的微生物。样品中最具代表性的酶是与乙酸(乙酸激酶)和乳酸(D-乳酸脱氢酶)生产相关的酶。

这些数据表明,水果和蔬菜的微生物组含有产生乙酸和丙酸(与人类健康相关的微生物代谢物家族)所需的基因和途径,但缺少丁酸生物合成,因为它主要与样品中未见的严格厌氧菌有关。

▷ 与维生素合成相关

众所周知,微生物可以合成维生素,这对于各自宿主的多种代谢反应至关重要。

本研究的宏基因组中参与维生素生物合成和摄取转运蛋白酶的鉴定是基于先前在人类粪便宏基因组和益生菌菌株克劳氏芽孢杆菌(Bacillus clausii)中鉴定的KEGG同源物(KOs)注释基因。

植物微生物中存在编码维生素合成的基因

研究结果表明,植物相关宏基因组中存在编码酶的基因,这些酶是钴胺素(维生素B12)、生物素(维生素H)和泛酸(维生素B5)生物合成途径的一部分,叶酸(维生素B9)、甲基萘醌(维生素K2)和烟酸(维生素B3)生物合成的基因簇较少。

此外,在宏基因组中检测到了很高比例的与钴胺素代谢相关的基因,并且在早期番茄和绿橄榄中发现了略高丰度的钴胺素代谢基因。

钴胺素(维生素B12)是人类必需的辅助因子,由一些细菌和古细菌合成,参与介导微生物-微生物相互作用和宿主-微生物作用。钴胺素缺乏会导致贫血、神经系统疾病等。

植物和动物来源的食物都在微生物生长中发挥着重要作用。微生物在食品中生长或繁殖的能力取决于食品环境。

食品的内在因素、外在因素、隐性因素包括各种食品加工方法分别对微生物的生长产生作用。这些因素决定了食物中微生物的生长以及它们用来产生能量和代谢产物的特定途径。

Part 01

内在因素

1

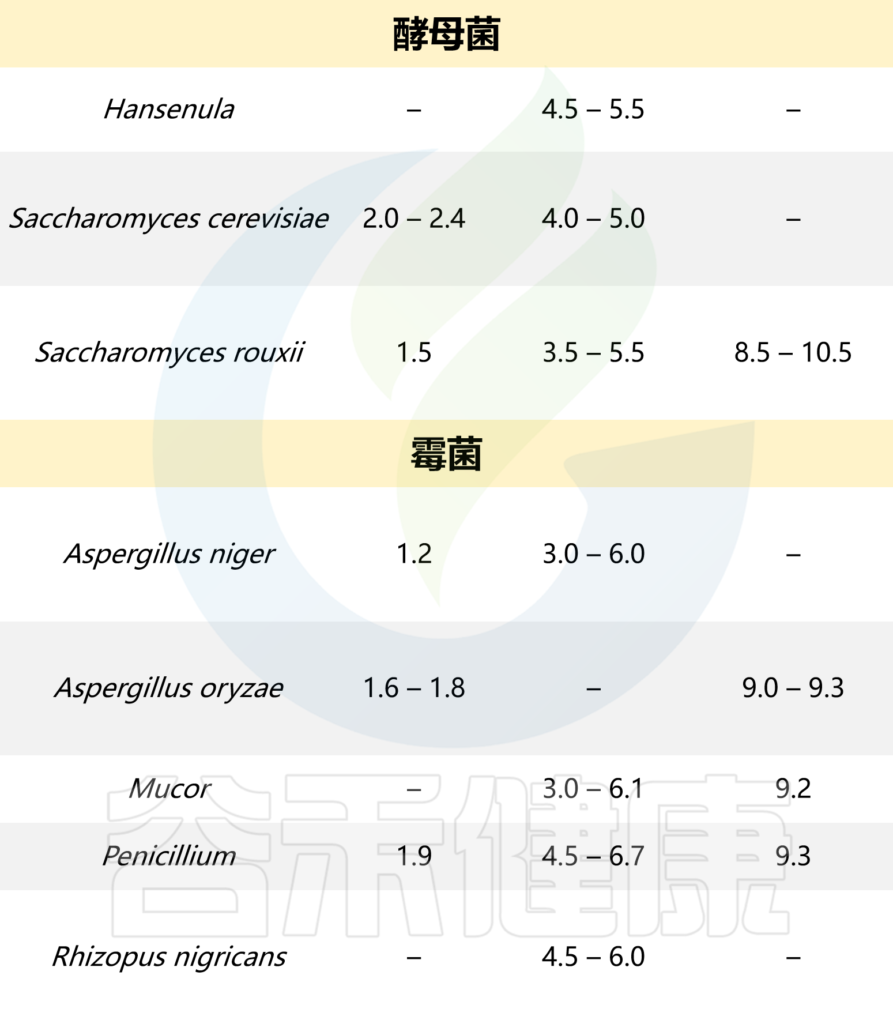

酸碱度

一般来说,与细菌相比,霉菌和酵母菌可以在较低的pH值下生长,并且革兰氏阴性菌比革兰氏阳性菌对低pH值更敏感。

霉菌生长的pH范围为1.5至9.0;对于酵母生长的pH范围为2.0至8.5;革兰氏阳性菌生长的pH范围为4.0至8.5;革兰氏阴性菌生长的pH范围为4.5至9.0。

根据 pH 范围,微生物可分为:

中性菌在pH值5至8范围内生长最佳;

嗜酸菌在pH值低于5.5时生长最佳;

嗜碱菌在pH值高于8.5时生长最佳。

以下是一些常见微生物生长所需的pH值:

根据pH值,食物一般可分为以下几类:

2

水分活度

水分活度(aw)是可用于生物功能的水量,可因渗透效应而减少。微生物需要可用形式的水才能在食物中生长。

食物的水分活度可以用相同温度下食物的水蒸汽压与纯水的水蒸汽压力的比值来表示,0<它的范围是<1。

与真菌相比,细菌的生长需要更高的水分活度。细菌不会在低于0.91的水平生长,霉菌可以在低至0.80的水平生长。革兰氏阴性菌比革兰氏阳性菌对低水分活度更敏感。

3

氧化还原电位

物质的氧化还原或氧化还原电位被定义为原子或分子之间电子转移的测量值。氧化还原电位通常写为Eh,并以毫伏(mV)为单位进行测量。

不同类群微生物生长所需的Eh范围如下:

需氧菌在+500至+300mV下生长最佳,如霉菌、酵母、芽孢杆菌、假单胞菌、卡他莫拉菌和微球菌;

兼性厌氧菌在+300至+100mV下生长最佳,例如乳酸菌和肠杆菌科细菌;

厌氧菌在+100至–250mV或更低的电压下生长最佳,例如梭菌属。

4

营养成分

微生物的生长和代谢功能需要蛋白质、碳水化合物、维生素、脂质、水、以及硫、磷、氮等矿物质。

人们的食物是微生物生长的最佳营养来源,但食品中常见的微生物对营养的需求差异很大,能够大量利用现有营养的微生物通常在食品中占主导地位。

首先利用简单的碳水化合物和氨基酸,然后是这些营养素的更复杂形式。革兰氏阳性菌的营养需求高于酵母菌,其次是革兰氏阴性菌,霉菌的营养需求最低。

因此许多食物中都会出现霉菌

5

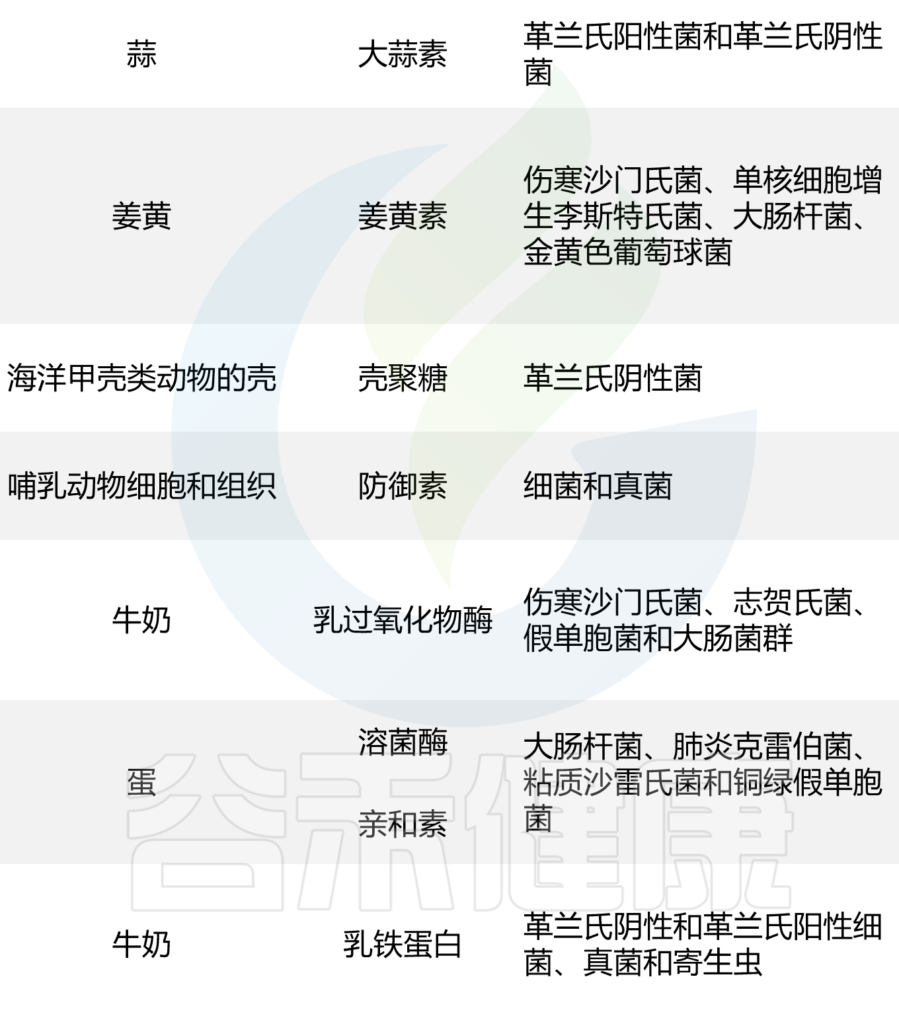

抗菌成分

部分食品具有天然的抗菌成分,这些成分可以抑制微生物的生长和繁殖。因此其中一些可以用作天然的保存剂。

下面罗列了一些常见食物中的抗菌成分:

6

生物结构

有些食物具有防止微生物进入的生物结构,天然覆盖物可防止损坏并减少微生物腐败的机会。

例如水果的外壳、坚果壳、蛋壳、肉类具有筋膜和皮肤等结构,可以防止食源性病原体和腐败微生物的进入。

Part 02

外部因素

受外部条件控制的因素称为外在因素,这些因素包括温度,相对湿度等。

1

储存温度

酶促反应和微生物生长受到环境温度的影响。例如酵母菌和霉菌的生长温度范围很广,为10–35°C。

根据温度,细菌通常可分为以下几类:

–嗜冷菌可以在0-20°C的温度范围内生长,例如假单胞菌属(Pseudomonas)和肠球菌属(Enterococcus)。

–嗜温菌是可以在25°C-40°C之间生长的微生物,最适生长温度接近37°C。 这些包括沙门氏菌、葡萄球菌、梭菌、志贺氏菌。

–嗜热菌是在45°C以上高温下生长的微生物,最适生长温度在50°C-70°C之间。其中包括芽孢杆菌属、梭菌属和地热芽孢杆菌(Geobacillus)。

注:病原菌一般均为嗜温菌,最适温度为人体的体温,即37℃,故实验室一般采用37℃培养细菌。

2

相对湿度

相对湿度是大气或食品环境中的水分含量。相对湿度会影响食品的水分活度水平,从而影响微生物的生长。

低湿环境(相对湿度低于30%):低湿环境会导致细菌细胞失水,从而抑制其生长和繁殖。细菌在干燥环境中往往处于休眠状态,无法进行正常的代谢活动。因此,低湿环境对于细菌的生长是不利的。

中等湿度(相对湿度在30%至70%之间):中等湿度是细菌生长的最适宜条件之一。在适度湿润的环境中,细菌可以获得足够的水分来维持其细胞活动,并且可以更好地利用营养物质进行生长和繁殖。因此,中等湿度下的细菌生长速度较快。

储存在较高湿度环境中的干燥谷物会吸收水分并发生霉变。

3

气体浓度

气体浓度可以对微生物的生长产生影响。不同的微生物对气体浓度有不同的适应能力和偏好,因此气体浓度的变化可能会对微生物的生长速率和代谢活性产生影响。

以下是一些常见气体对微生物生长的影响:

-氧气:氧气是许多微生物生长所必需的,被称为好氧微生物。它们需要氧气进行呼吸作用,以产生能量和完成生物化学反应。然而,有些微生物是厌氧微生物,它们在缺氧或无氧条件下生长。氧气浓度过高会抑制厌氧菌的生长甚至导致其死亡。

-氮气:氮气在大气中的浓度很高,但大多数微生物无法直接利用氮气。一些微生物具有固氮能力,能够将氮气转化为可利用的氨或亚硝酸盐,从而为其他微生物提供可用的氮源。

-甲烷:甲烷是一种重要的温室气体,也是一些微生物的产物。产甲烷菌(Methanogenus)是一类厌氧微生物,它们能够利用无机或有机化合物产生甲烷。这类微生物对甲烷浓度的变化非常敏感。

Part 03

隐性因素

第三个因素被称为隐性因素。该因素包含了生物体本身的特性以及一些食品加工手段对微生物生长的影响。

•一种微生物对其他微生物可能存在抑制作用

微生物可以抑制或刺激另一种微生物的生长。一些微生物可能会产生对其他生物体具有抑制性或致命性的物质,例如抗生素、细菌素、过氧化氢和有机酸。

•食品加工

在食品加工过程中,微生物会受到各种物理或化学压力。这些加工因素包括加热、冷冻、干燥、减少气压、辐射和各种化学物质:

加热通过破坏细胞质膜、改变代谢和酶活性来帮助降低食物中的微生物水平。

冷冻通过降低pH值和增加水分活度的抑制作用来减少微生物的生长。

干燥会减少微生物的生长,因为它会导致代谢损伤,从而损害细胞的增殖。

牛奶被称为均衡食品和高营养食品,富含蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质、必需氨基酸等。是许多人日常生活中常摄入的食品之一。

但牛奶的高水分活度、适中的pH值(6.4–6.6)和高营养含量,也成为许多微生物(即细菌、病毒、真菌和原生动物)的极佳生长培养基。

★ 牛奶及奶制品非常容易受微生物的影响

牛奶及其制品,如酸奶、黄油、奶油和奶酪都很容易受到微生物的影响而腐败。

生奶和巴氏奶中都含有多种微生物,它们都是冷藏保存的,但保质期有限。

在巴氏灭菌前的冷藏(奶牛场和加工厂)期间,只有耐冷菌可以在冷藏奶中生长,例如假单胞菌(Pseudomonas)、黄杆菌(Flavobacterium)、产碱杆菌属(Alcaligenes)、单核细胞增生李斯特氏菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、某些大肠菌群和芽孢杆菌。

其中一部分是致病菌,会引起食物中毒,使人出现呕吐、腹泻、头晕等症状,严重时甚至可导致死亡,建议大家避免直接食用生奶。

在巴氏灭菌中存活下来的是一些耐热微生物,如微球菌、一些肠球菌、链球菌、一些乳杆菌以及梭状芽胞杆菌。霉菌和酵母菌通常在巴氏灭菌过程中被消除。

在较小程度上,原生动物病原体如隐孢子虫和贾第鞭毛虫也已被发现污染牛奶。

★ 微生物引起的牛奶变化

一些微生物可能引起牛奶出现以下变化:

-出现异味

-变色

-产生气体

-脂肪分解并发生酸败

-蛋白水解

-在低酸度下凝结

谷禾在下表列出了一些微生物对应的牛奶变化:

人们可能觉得乳制品经过加工后,不太容易变质,但事实上,在常温下许多乳制品还是会被相关微生物污染并引起腐败。

乳制品的微生物量主要取决于:

•使用的奶和奶制品的类型(生奶、炼乳、奶粉、奶油、黄油等);

•用于增强其功效的产品,如明胶、水果、糖、巧克力、着色剂等;

•各类设备的卫生水平、巴氏灭菌的效率、生产和包装过程中的卫生水平。

接下来为大家简单介绍一下引起乳制品变质的相关微生物。

•奶油变质

奶油是由均匀化前沉积在牛奶顶部的乳脂层制成的。

冷却牛奶用于生产奶油,因此嗜冷菌是腐败的主要原因,包括假单胞菌属、产碱杆菌属、不动杆菌属、气单胞菌属和无色杆菌属。

在室温下,引起奶油腐败的微生物是棒状杆菌(Corynebacterium)、芽孢杆菌(Bacillus)、微球菌(Micrococcus)、乳杆菌(Lactobacillus)和葡萄球菌(Staphylococcus)。

奶油对大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌和单核细胞增生李斯特氏菌等病原微生物高度敏感。

•黄油变质

黄油是通过牛奶分离和随后的奶油搅拌制成的奶制品。奶油是黄油的原材料,因此黄油中发现的微生物主要来源是奶油。

引起黄油腐败的主要微生物是霉菌,例如Thamnidium、Cladosporium和Aspergillus。

此外,引起黄油变质的病原微生物有李斯特菌、布鲁氏菌、分枝杆菌、弯曲杆菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、鼠伤寒沙门氏菌等。

•奶酪变质

奶酪是一种发酵乳制品,是通过使用凝乳酶凝固牛奶中的酪蛋白而制成的。奶酪的成熟是各种微生物的蛋白水解和脂肪分解活性而实现的。

新鲜的软奶酪由于pH值较高、水分含量较高且盐度较低,因此很容易变质;硬质和半硬质成熟奶酪的水分含量较低,与细菌相比,更容易受到真菌的侵害。

细菌引起的奶酪变质

细菌性奶酪变质是由梭菌属(尤其是C.pasteurianum,C.butyricum,C.sporogenes和C.tyrobutyricum)、多粘芽孢杆菌(Bacillus polymyxa)、黄杆菌、假单胞菌、产碱杆菌和无色杆菌引起的。

真菌引起的奶酪变质

酵母菌也是引起奶酪腐败微生物之一,例如念珠菌属、汉斯德巴氏酵母菌、白地霉和毕赤酵母。由霉菌引起的腐败主要是青霉菌和枝孢菌。

奶酪中发现的主要致病菌是李斯特菌、沙门氏菌和大肠杆菌。

•酸奶变质

酸奶是牛奶经过巴氏杀菌后再添加有益菌(主要是嗜热链球菌和保加利亚乳杆菌)发酵后制成的。

霉菌和酵母菌是酸奶中的主要污染物

导致酸奶腐败的常见霉菌是曲霉属、青霉属、根霉属、镰刀菌属和木霉属。

导致酸奶腐败的常见酵母菌是念珠菌属、汉斯德巴氏酵母菌、克鲁维酵母菌、球拟酵母属。

霉菌和酵母使酸度下降,导致细菌蛋白水解和腐败,产生气体、异味和变色等。

据报道,酸奶中常见的食源性病原体有大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、李斯特菌和小肠结肠炎耶尔森菌。

食物中的微生物对于食品的口感、可消化性和安全性都起着重要作用,伴随饮食摄入的微生物可以调节肠道微生物结构甚至影响人体健康。

例如新鲜水果和蔬菜中的微生物具有大量的分类学和功能多样性,可以增加人体肠道微生物的多样性,调节碳水化合物、短链脂肪酸及维生素的相关代谢。

与此同时,蔬果微生物组是机会性病原体的储存库。在免疫功能低下的个体中,机会性病原体可引起严重感染。这些感染包括肺炎、血液感染、尿路感染、手术部位感染和腹泻等。

在免疫能力强的宿主中,植物相关微生物可能成为“天然疫苗”,刺激免疫系统并增强微生物多样性以维持我们的健康。

生活中对于食品的保存也至关重要,不当的保存方法会导致有害微生物大量繁殖,影响食物的风味及安全,进而影响人体健康。

了解食品微生物的组成和功能及其相互作用对于人体微生物多样性和系统健康非常重要。微生物检测、多组学整合可以提供技术解决方案,而益生菌、益生元和合生元可以提供改善方案。

主要参考文献

Wicaksono WA, Cernava T, Wassermann B, Abdelfattah A, Soto-Giron MJ, Toledo GV, Virtanen SM, Knip M, Hyöty H, Berg G. The edible plant microbiome: evidence for the occurrence of fruit and vegetable bacteria in the human gut. Gut Microbes. 2023 Dec;15(2):2258565.

Soto-Giron MJ, Kim JN, Schott E, Tahmin C, Ishoey T, Mincer TJ, DeWalt J, Toledo G. The Edible Plant Microbiome represents a diverse genetic reservoir with functional potential in the human host. Sci Rep. 2021 Dec 15;11(1):24017.

Berg G, Erlacher A, Smalla K, Krause R. Vegetable microbiomes: is there a connection among opportunistic infections, human health and our ‘gut feeling’? Microb Biotechnol. 2014 Nov;7(6):487-95.

Abdelfattah A, Tack AJM, Lobato C, Wassermann B, Berg G. From seed to seed: the role of microbial inheritance in the assembly of the plant microbiome. Trends Microbiol. 2023 Apr;31(4):346-355.

Abdelfattah A, Freilich S, Bartuv R, Zhimo VY, Kumar A, Biasi A, Salim S, Feygenberg O, Burchard E, Dardick C, Liu J, Khan A, Ellouze W, Ali S, Spadaro D, Torres R, Teixido N, Ozkaya O, Buehlmann A, Vero S, Mondino P, Berg G, Wisniewski M, Droby S. Global analysis of the apple fruit microbiome: are all apples the same? Environ Microbiol. 2021 Oct;23(10):6038-6055.

Mendes R, Garbeva P, Raaijmakers JM. The rhizosphere microbiome: significance of plant beneficial, plant pathogenic, and human pathogenic microorganisms. FEMS Microbiol Rev. 2013 Sep;37(5):634-63.

Li J, Wang Z, Karim MR, Zhang L. Detection of human intestinal protozoan parasites in vegetables and fruits: a review. Parasit Vectors. 2020 Jul 29;13(1):380.

谷禾健康

—变形菌门

—γ变形菌纲

—肠杆菌目

—肠杆菌科

—埃希氏菌属

埃希氏菌属 (Escherichia),是一种常见的细菌。其中最著名的种是大肠杆菌(Escherichia coli),大肠杆菌是一种厌氧菌,通常生活在人和动物的肠道中。在成人的横断面研究中,大肠杆菌是超过90%个体肠道微生物组的成员,是最早在新生儿出生时定植的细菌之一。

埃希氏菌属细菌是一类适应于肠道环境的细菌,其代谢能力丰富,既可以进行好氧代谢,又可以进行发酵代谢。

大肠杆菌在正常情况下对人体无害,但某些菌株也可能引起感染和疾病。例如,某些毒力菌株的大肠杆菌可引起食物中毒,导致胃肠道症状,如腹泻、呕吐和腹痛。此外,大肠杆菌也可能引起泌尿系统感染和其他感染性疾病。

除了大肠杆菌,埃希氏菌属还包括其他一些菌株,如致病性的Escherichia albertii 和 Escherichia fergusonii。这些菌株在临床上相对较少见,但仍然可能引起感染和疾病。

本文我们来了解大肠杆菌的特性,代谢途径,和其他菌群相互作用等,可以更好地从肠道菌群的复杂性中窥探其在人体健康中的重要角色,并为预防和治疗相关疾病提供指导。

埃希氏菌属(Escherichia)是革兰氏阴性细菌中的一类,其中最为知名的是大肠杆菌(Escherichia coli)。

以下是埃希氏菌属的一些特点:

埃希氏菌属细菌主要存在于人类和动物的肠道中,是正常肠道菌群的一部分。

– 适宜温度:埃希氏菌属细菌一般生长在温度范围为20°C-45°C之间,最适生长温度约为37°C。

– 厌氧/需氧:大多数肠杆菌属细菌为好氧生物,但也有一些菌株可以在缺氧条件下生长。

– 好氧代谢:埃希氏菌属细菌能够利用氧气进行呼吸代谢,产生能量。

– 发酵代谢:埃希氏菌属细菌也可以进行发酵代谢,利用糖类等有机物产生能量。

埃希氏菌属目前包括:

序列比较表明,E. fergusonii 和 E. albertii 与大肠杆菌密切相关,而其余三个物种在进化上可能更为遥远。

志贺氏菌菌株在系统发育上与某些大肠杆菌菌株的关系比某些大肠杆菌菌株之间的关系更为密切。

– 大肠埃希氏菌属,又叫大肠杆菌(Escherichia coli):是埃希氏菌属中最为重要的菌株之一,广泛存在于人类和动物的肠道中。大肠杆菌具有多种毒力因子,包括肠毒素和肠出血性大肠杆菌毒素。

– 弗氏埃希氏菌(Escherichia fergusonii):是埃希氏菌属的另一种菌株,也存在于人类和动物的肠道中,但其致病性较低。

肠道感染的传播途径通常是粪口传播,可以通过人传人、直接接触动物或其环境,或者通过食用受污染的食物或水。

内源性感染途径也是可能的(例如细菌从肠道转移到血液),导致肠外疾病,并且更常见于免疫功能低下的人群,或患有肝硬化或接受化疗等基础疾病的人。

最重要的肠道病原体是肠沙门氏菌、大肠杆菌的某些菌株、志贺氏菌和小肠结肠炎耶尔森氏菌。在急性腹泻期间从粪便标本中分离出的肠杆菌科细菌,可能反映了粪便菌群的剧烈变化,而不是症状的原因。

代表菌大肠杆菌

大肠杆菌(Escherichia coli)是一种常见的革兰阴性细菌,存在于人类和动物的肠道中。大肠杆菌的大多数菌株对人类无害,但也有一些菌株具有致病性,可以引起不同程度的疾病。以下是一些主要的致病毒株和它们的具体信息:

大肠杆菌O157:H7

– 特点:产生肠出血性大肠杆菌毒素(Shiga毒素),引起严重的肠道感染。

– 病症:可导致急性胃肠炎、腹泻、腹痛、呕吐和血便,严重时可引起溶血性尿毒症综合征(HUS)。

– 传播途径:食物污染(尤其是未煮熟的牛肉)、接触感染(粪口传播)等。

大肠杆菌O26、O45、O103、O111、O121和O145(非O157致病毒株)

– 特点:产生肠出血性大肠杆菌毒素,与O157:H7类似,但毒力较弱。

– 病症:引起类似O157致病毒株的症状,包括腹泻、腹痛、呕吐和血便,也可引发HUS。

– 传播途径:主要通过食物污染(尤其是未煮熟的肉类、生奶和生菜)传播。

大肠杆菌O104

– 特点:产生肠出血性大肠杆菌毒素,与O157:H7类似。

– 病症:引起急性胃肠炎、腹泻、腹痛、呕吐和血便,也可导致HUS。

– 传播途径:主要通过食物污染(尤其是未煮熟的食品和生鲜蔬菜)传播。

大肠杆菌O111

– 特点:产生肠毒素,但不产生肠出血性大肠杆菌毒素。

– 病症:引起急性胃肠炎、腹泻、腹痛和呕吐。

– 传播途径:主要通过食物污染(尤其是未煮熟的肉类和生菜)传播。

需要注意的是,以上只是一些常见的致病毒株,大肠杆菌还有其他致病毒株,具体病症和传播途径可能有所不同。

总体而言,埃希氏菌属细菌是一类适应于肠道环境的细菌,其代谢能力丰富,既可以进行好氧代谢,又可以进行发酵代谢。大肠杆菌作为埃希氏菌属中最重要的代表菌株之一,具有多种致病因子,可能引起胃肠道感染和其他相关疾病。

埃希氏菌属与其他菌群共同维持肠道的稳态平衡,参与食物消化和营养吸收过程。它可以与厌氧菌共生,分解单糖、二糖和复杂多糖,为肠道提供能量和营养物质。

此外,埃希氏菌属还参与清除氧气,维持肠道的厌氧环境。埃希氏菌属在婴儿肠道中占据主导地位,可能是因为其具有上述功能,能够适应婴儿肠道的特殊环境。

然而,某些埃希氏菌属和梭状芽孢杆菌属的菌株与严重的胃肠道疾病(如炎症性肠病和腹泻)有关,这为肠道菌群成分与宿主免疫系统之间的相互作用提供了新的见解。

肠杆菌其外膜上存在一种叫做脂多糖(LPS)的分子。

LPS由三个部分组成:脂A、核心多糖和O抗原。

埃希氏菌属通过合成LPS来保护自身免受外界环境的伤害。LPS能够与宿主的免疫系统相互作用,引发炎症反应。

在健康的情况下,埃希氏菌属产生的LPS与宿主的免疫系统保持平衡,不会引发过度的炎症反应。然而,在某些情况下,如肠道菌群失调或感染,埃希氏菌属产生的LPS可能会超过宿主免疫系统的调节能力,导致炎症反应过度,对肠道和整体健康产生负面影响。

短链脂肪酸包括乙酸、丙酸和丁酸,它们是肠道内的重要能量来源,并对肠道菌群和健康产生影响。

虽然埃希氏菌通常不是短链脂肪酸的主要产生者,但它的存在和代谢活动可以对肠道微生物群落的整体代谢产生影响,并间接影响短链脂肪酸的生成。

埃希氏菌属的影响不仅局限于肠道,还可以通过肠-脑轴(MGB)对大脑功能产生影响。研究发现,埃希氏菌属的异常增加与焦虑、抑郁等精神疾病的发生有关。

大肠杆菌可以产生多种神经递质,如去甲肾上腺素、多巴胺、5-羟色胺和乙酰胆碱。这些神经递质可以通过影响神经元活动和调节情绪、压力反应等方式,对神经系统功能产生影响。

其次,大肠杆菌可以通过调节肠道微生物组的组成,影响神经递质的合成和释放。例如,它可以改变肠道微生物组中产生神经递质的菌株的丰度,从而影响神经递质的水平和功能。

此外,大肠杆菌还可以通过调节肠道微生物组与神经系统之间的相互作用,影响神经递质的信号传导和神经系统的功能。

增强:

抑制:

产生肠毒素

某些埃希氏菌株能够产生肠毒素,包括肠毒素A、肠毒素B等。这些毒素能够破坏肠道黏膜细胞,导致腹泻和肠道炎症,引起食物中毒或感染性腹泻。

破坏肠道屏障完整性

大肠杆菌可以通过多种机制破坏肠道屏障的完整性,包括改变肠上皮细胞之间的连接、破坏肠上皮细胞与肠道黏膜之间的黏附、改变肠道黏膜的结构等。这些破坏作用导致肠道屏障的通透性增加,使得细菌、毒素和其他有害物质能够穿过肠道屏障进入血液循环系统,引发炎症反应和其他肠道相关疾病。

激活肠道黏膜免疫

大肠杆菌感染会激活肠道黏膜免疫系统,导致炎症反应和免疫细胞的活化。这些炎症因子和免疫细胞的活化会进一步破坏肠道屏障的完整性,加剧肠道屏障功能的损伤。

引发肠道菌群失调

大肠杆菌感染会导致肠道菌群的失调,即有益菌的数量减少,有害菌的数量增加。这种菌群失调会进一步破坏肠道屏障的完整性,增加肠道屏障的通透性。同时,肠道菌群失调还会影响肠道黏膜免疫系统的平衡,导致炎症反应的增加。

在一些重症患者中,肠道菌群失调常常表现为埃希氏菌属的过度生长,同时伴随着其他有害菌的增加和有益菌的减少。这种失衡的菌群状态与多种疾病的发生和发展密切相关,包括肠道感染、炎症性肠病、代谢性疾病等。

▼

埃希氏菌属与炎症性肠病(IBD)之间存在着密切的关联。多项研究表明,在IBD患者的肠道中,埃希氏菌属的数量明显增加。

埃希氏菌属属于肠道菌群中的一种细菌,它可以在肠道黏膜上富集并与宿主相互作用。埃希氏菌属的增加可能与肠道黏膜的损伤和炎症反应有关。埃希氏菌属可以通过黏附和侵入肠道上皮细胞,导致炎症反应的加剧。它可以释放一些毒素和代谢产物,损伤宿主细胞膜和上皮屏障,进一步加剧肠道黏膜的损伤。

埃希氏菌属还可以释放细胞毒性扩展底物谱β-内酰胺酶(ESBL),这种酶可以降解β-内酰胺类抗生素,导致抗生素耐药性的产生。抗生素耐药性的增加可能使得治疗IBD的抗生素疗效降低,从而加剧炎症反应。

▼

大肠癌与大肠杆菌(Escherichia coli)的关联机制是多方面的。

首先,一些致病性的大肠杆菌菌株,如粘附侵袭性大肠杆菌(AIEC)和肠致病性大肠杆菌(EPEC),分泌的环调素染色质蛋白(colibactin)和效应蛋白EspF与大肠癌的发展和进展有关。

其次,大肠杆菌感染破坏了肠道微生物的微环境,从而诱导大肠癌的发生。

此外,大肠杆菌感染还与慢性炎症相关,而慢性炎症是大肠癌的一个潜在风险因素。大肠杆菌还可以通过多种策略促进结肠癌的生长和发展。

肠道微生物组的失调也被认为是大肠癌发生的因素之一。一些研究还发现,大肠癌患者的肠道微生物组成与正常人有所不同,大肠杆菌等菌株的丰度增加与大肠癌的发生相关。

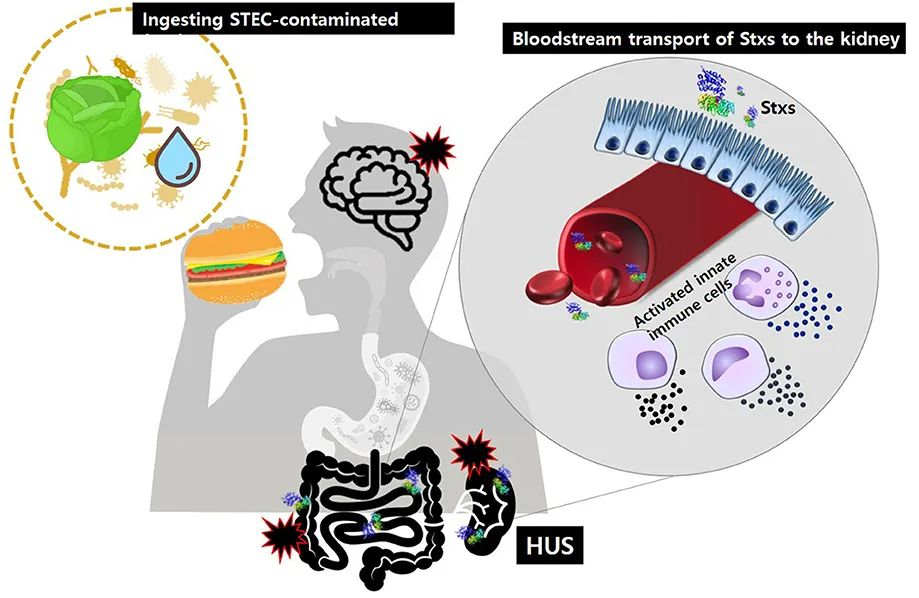

▼

在摄入被致病性产志贺毒素的大肠杆菌(STEC)污染的食物或水后,Stxs可能通过M细胞摄取和胞吞作用或细胞旁转运穿过肠上皮屏障。一旦进入粘膜下层,毒素就会激活先天免疫细胞,如中性粒细胞或单核细胞,它们作为“载体”细胞在血液中输送Stxs,还可能通过局部产生促炎细胞因子进一步加剧组织损伤。

最终,毒素被转移到肾小球内皮细胞和肾小管上皮细胞,这些细胞富含毒素受体Gb3。对主要靶器官肾脏的损伤会导致腹泻相关溶血性尿毒症综合征。

doi.org/10.3389/fcimb.2020.00273

▼

一些研究发现,在动脉粥样硬化患者中,肠杆菌属的丰度明显增加,而其他一些有益菌群的丰度明显降低。肠杆菌属的增加可能与动脉粥样硬化的发生和发展有关。

埃希氏菌属与糖尿病之间存在一定的关联。糖尿病患者往往存在高血糖状态,这为埃希氏菌属等细菌提供了良好的生长环境。研究发现,糖尿病患者的肠道菌群组成与健康人存在差异,其中埃希氏菌属的相对丰度较高。

埃希氏菌属可以产生多种促炎因子,如脂多糖和肽聚糖,从而引发宿主免疫反应,导致不同程度的肠道炎症。埃希氏菌属还可以破坏肠道上皮的完整性,导致低度炎症和自身免疫反应的发生,增加了1型糖尿病的风险。

研究还发现,糖尿病患者肠道菌群的改变与炎症、代谢紊乱等病理过程密切相关。

▼

二甲双胍的使用会导致埃希氏菌属的丰度增加

多项研究发现,二甲双胍治疗后,埃希氏菌属的数量明显增加。这种变化在2型糖尿病患者和健康人群中均有观察到。

埃希氏菌属的增加与二甲双胍的副作用有关

一些研究发现,埃希氏菌属的增加与二甲双胍治疗的胃肠道副作用有关。这可能是由于埃希氏菌属的存在导致了肠道内毒素的合成增加,从而引起胃肠道不适的症状。

埃希氏菌属的增加可能与肠道菌群的失衡有关

研究表明,二甲双胍的使用会导致肠道菌群的改变,包括埃希氏菌属的增加和其他有益菌的减少。这种菌群失衡可能与二甲双胍的疗效和副作用有关。

埃希氏菌属的增加可能与肠道炎症和代谢紊乱有关

一些研究发现,埃希氏菌属的增加与肠道炎症和代谢紊乱相关。这可能是由于埃希氏菌属的存在导致了肠道内炎症因子的释放增加,从而影响了机体的代谢功能。

▼

埃希氏菌属与非酒精性脂肪肝病(NAFLD)之间存在着密切的关联。多项研究发现,在非酒精性脂肪肝病患者中,埃希氏菌属的丰度明显增加。

埃希氏菌属可以产生乙醇,乙醇会破坏肠道屏障功能,导致肠道通透性增加。这可能是埃希氏菌属与非酒精性脂肪肝病发展相关的关键机制之一。

另外,埃希氏菌属的增加也与肝脏炎症和肝纤维化的发生相关。研究发现,在NAFLD患者中,埃希氏菌属的数量与肝纤维化的严重程度呈正相关。埃希氏菌属可能通过产生内毒素和诱导炎症反应,促进肝脏纤维化的发展。

肠道菌群失调和肠道屏障功能受损是NAFLD发展的重要因素。埃希氏菌属的增加可能导致肠道菌群失衡,进一步破坏肠道屏障功能,使内毒素进入血液循环,引发炎症反应,从而促进NAFLD的发展。

▼

埃希氏菌属与多动症存在相关性。研究发现,多动症患者的肠道菌群中有害菌如肠杆菌、大肠埃希氏菌和梭状芽孢杆菌的丰度显著增加,而有益菌如双歧杆菌、瘤胃球菌丰度显著降低。这些结果表明,某些埃希氏菌属可能与多动症的发展和症状有关。

罗伊氏乳杆菌DSM 17938已被证明具有有效的抗菌活性,调节免疫应答、减少肠道炎症。

植物乳杆菌CCFM1143对产肠毒素大肠杆菌引起的腹泻具有最明显的保护作用,通过调节炎症细胞因子、再平衡肠道菌群和调节短链脂肪酸生成的方式。

鼠李糖乳杆菌SHA113对耐药大肠杆菌QBQ009感染显示出有效的治疗效果。

短双歧杆菌FHNFQ23M3和双歧双歧杆菌FSDJN7O5可缓解产肠毒素大肠杆菌引起的腹泻症状。

荷花种子荚中的寡聚原花青素(LSPC)和益生菌(鼠李糖乳杆菌LGG和双歧杆菌Bb-12)对肠毒素性大肠杆菌(ETEC)感染的腹泻小鼠的保护作用。

阿拉伯木聚糖、菊粉和罗伊氏乳杆菌 1063 抑制粘膜中粘液的粘附侵袭性大肠杆菌。

主要参考文献:

Braz VS, Melchior K, Moreira CG. Escherichia coli as a Multifaceted Pathogenic and Versatile Bacterium. Front Cell Infect Microbiol. 2020 Dec 21;10:548492. doi: 10.3389/fcimb.2020.548492. PMID: 33409157; PMCID: PMC7779793.