-

CNAS L23010

CNAS L23010

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业 二级病原微生物安全实验室

二级病原微生物安全实验室- 联系电话:+13336028502

- +400-161-1580

- service@guheinfo.com

谷禾健康

传染病,肠道微生物,营养

传染病和感染目前是许多地区尤其是低收入国家主要死亡原因,也是婴儿和老年人等弱势群体的主要风险。免疫系统在这些感染的易感性、持续性和清除中起着至关重要的作用。由于 70-80% 的免疫细胞存在于肠道中,肠道微生物群、肠上皮层和局部黏膜免疫系统之间存在着错综复杂的相互作用。除了肠道中的局部黏膜免疫反应外,目前越来越多的证据证实:肠道微生物组也会影响全身免疫。

临床医生未来可能会更多地利用关于免疫系统、肠道微生物组和人类病原体之间复杂相互作用的更多知识。现在公认的营养对肠道微生物群组成和免疫系统的影响阐明了营养在改善健康方面可以发挥的作用。

本文将综合介绍维持微生物群、肠道健康、局部免疫反应和全身免疫之间复杂平衡的机制,并将其与一生中的传染病联系起来,并讨论营养在传染病预防和治疗中的影响。

由于卫生条件的改善、疫苗接种和抗生素的使用,传染病的发病率在过去几十年中显着降低。然而,仍有近三分之一的死亡仍与传染病有关,尤其像新冠病毒这样的传播。

此外,感染仍然对婴儿和老年人等弱势群体构成重大风险。上呼吸道感染是医疗保健中的最常见疾病,在老年人中,流感和肺炎仍然是常见的死亡原因 。

世界卫生组织指出,传染性肠道疾病是导致死亡的主要原因之一,根据 2015 年全球疾病负担、伤害和风险因素研究,感染性腹泻是全球主要的死亡原因,尤其是5岁以下儿童。

病原体需要克服三个主要障碍,才能在胃肠道中引起感染:

本小节主要介绍前两个:肠道微生物群和肠上皮层。

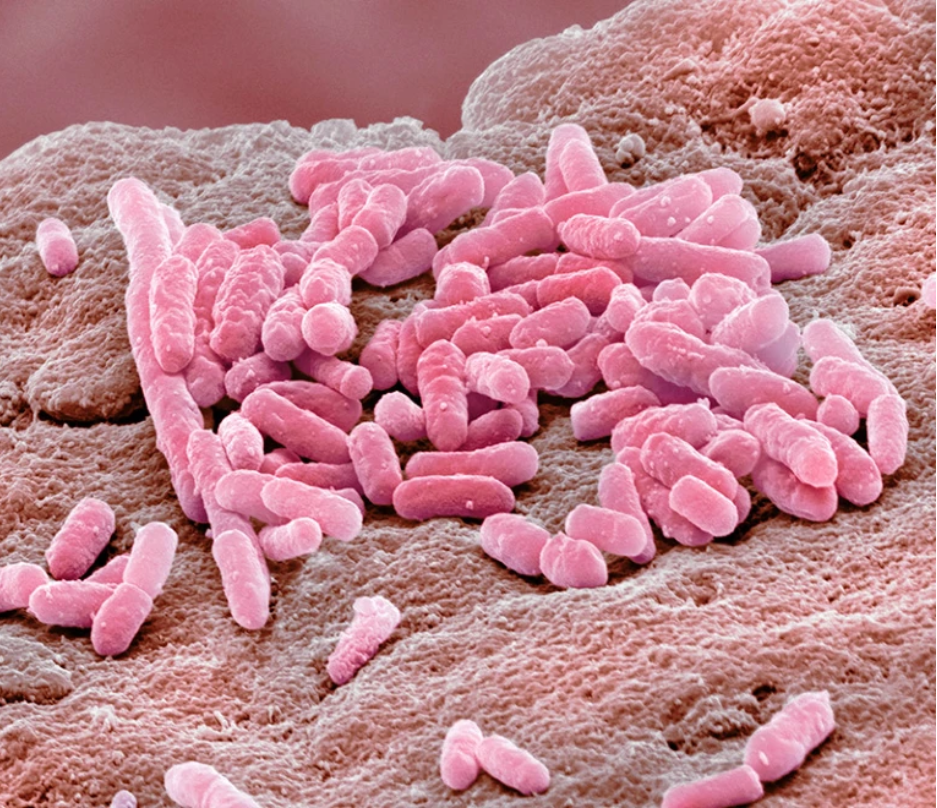

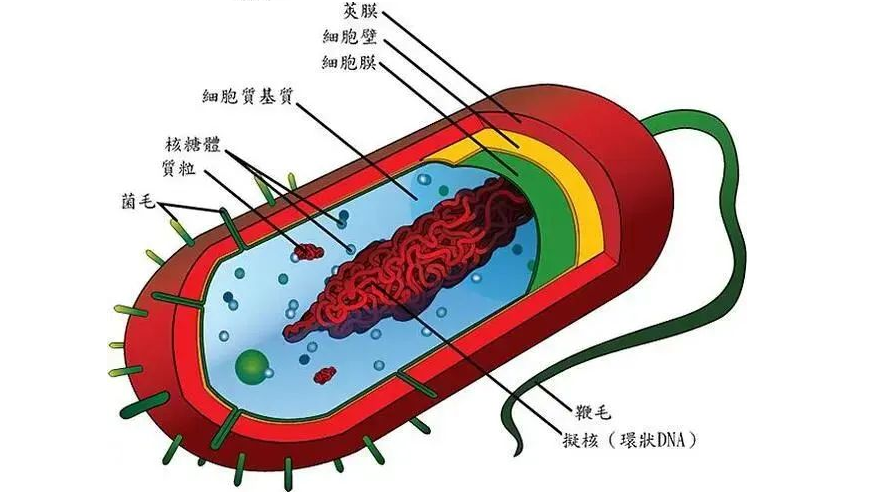

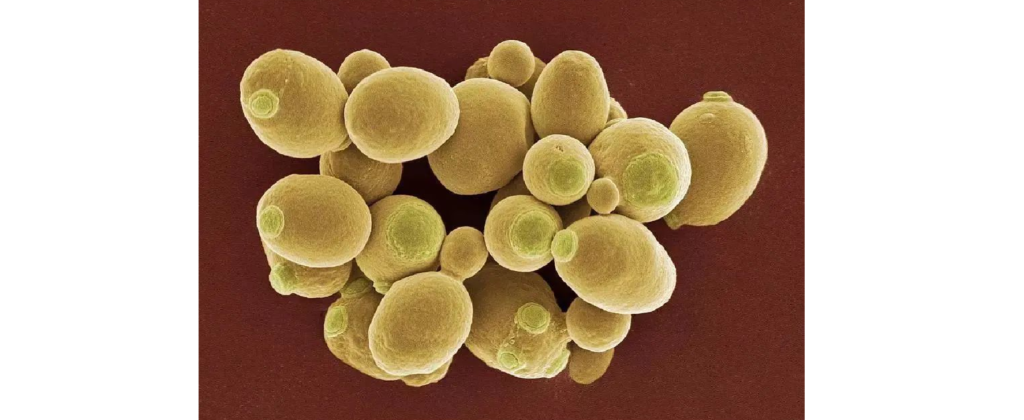

肠道微生物群由多物种微生物群组成,由细菌、真菌和病毒组成,它们生活在与宿主协同作用的特定生态位中。肠道微生物和哺乳动物共同进化,因此在微生物获得栖息地繁衍的同时,微生物调节宿主的各种生理功能,包括调节对病原体的保护性免疫。

肠道微生物群的组成受许多因素影响,例如遗传、性别、年龄、社会经济因素、营养、压力、疾病和环境因素(污染物、抗生素等)。

扰乱微生物群落结构和功能的因素,如抗生素的使用,为机会性病原体提供了定殖、生长和持续存在的空间。有几种机制可以确保微生物群防止定植、过度生长、病原体引起的损害以及随后的宿主感染。

定 殖 抗 性

一种机制被称为定殖抗性,其中共生微生物群和入侵微生物在营养或功能空间方面竞争资源可用性或生态位机会。

群 体 感 应

为了允许这种竞争,细菌细胞使用细菌复制过程中积累的信号分子不断地感知环境,从而监测种群密度并相应地调整它们的基因表达,这种机制称为群体感应。

化学信号导致细菌的表型变化,这些变化与粘附、运动和肠道密度或保护性化合物的排泄有关。

群体感应机制被共生体用来确保肠道内稳态,但也被病原体用来最小化宿主免疫反应并增加致病性。可能由饮食、压力、抗生素和药物治疗引起的微生物群落结构或非有益微生物群组成的改变会改变微生物群与宿主之间的整体动态,从而导致低度炎症、降低定植抗性和改变感染易感性。

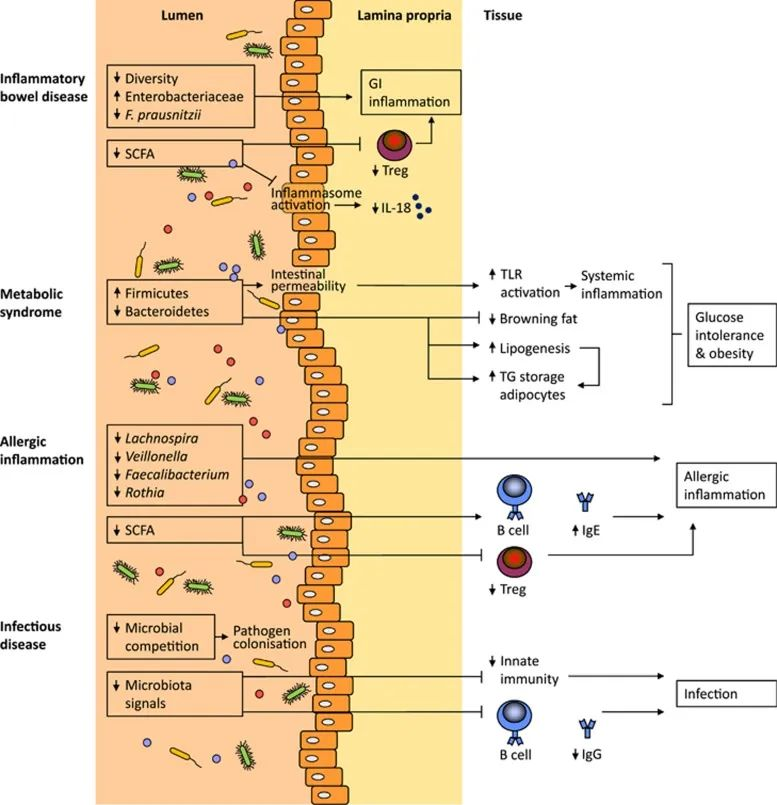

肠道菌群会影响各种炎症和传染病

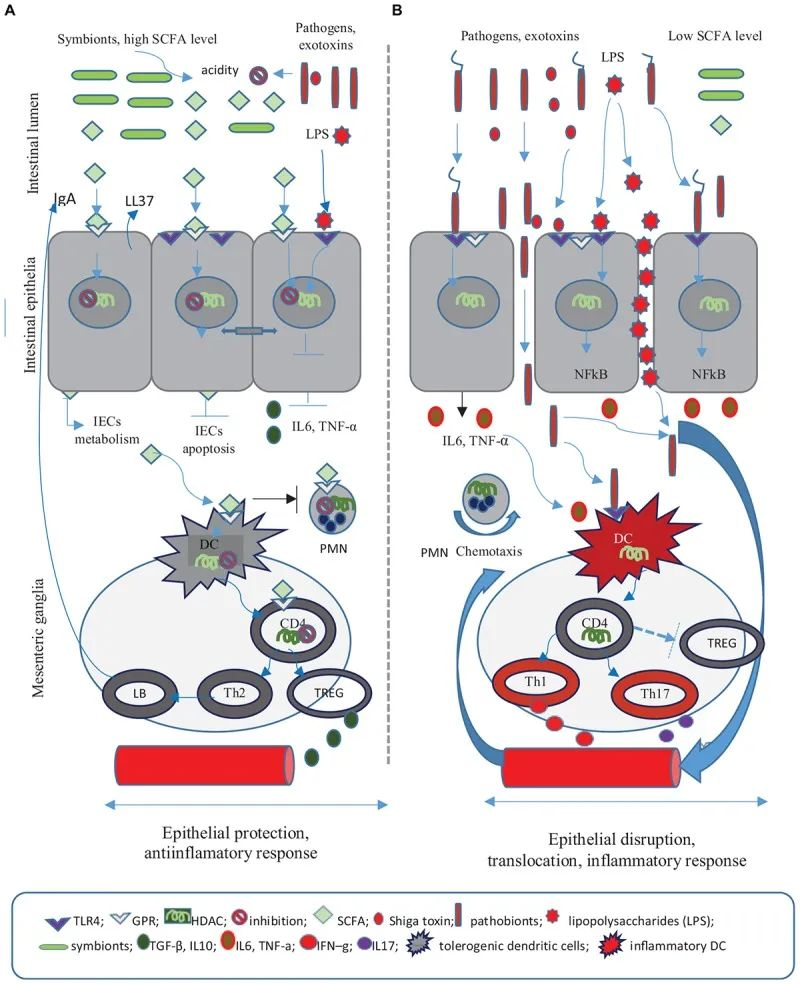

van den Elsen LW et al., Clin Transl Immunology. 2017

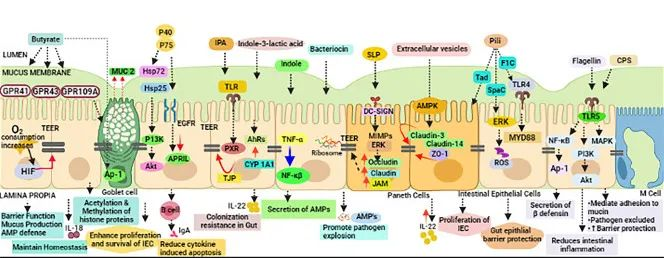

除了肠道微生物群,肠道上皮屏障在保护宿主免受病原体感染方面起着至关重要的作用 。

这种将肠道中的共生细菌与下层组织分开的物理屏障是通过紧密连接的蛋白质复合物连接的单层细胞。紧密连接复合物的组装是一个动态过程,某些细菌会通过释放毒素来破坏该过程。

此外,上皮细胞层由一层粘液加强。这种上皮屏障的粘液“衬里”是肠道上皮细胞抵抗细菌入侵的首要防御机制之一,通过防止管腔和粘膜微生物直接与上皮细胞相互作用。

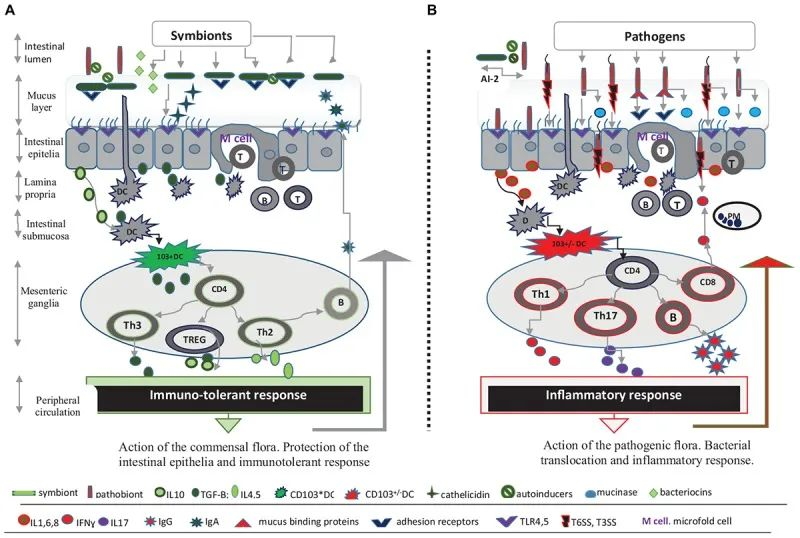

微生物群和抵御感染威胁的肠道屏障

Iacob S, et al., 2019, Front Microbiol.

除了作为生物物理屏障的功能外,粘液还充当宿主产生的抗菌分子(如分泌型 IgA 和防御素)的储存库 。粘液的产生和降解是通过宿主和微生物之间复杂的相互作用来控制的,这种相互作用通过宿主对微生物相关分子模式 (MAMP) 和细菌代谢物的识别来调节,因此容易受到原生微生物群组成变化的影响 。

粘液和微生物之间存在相互关系,宿主炎症状态的变化和微生物群组成的变化都可能导致粘液产生和组成的改变,从而导致感染易感性增加。

短链脂肪酸在抗感染防御中的作用

Iacob S, et al., 2019, Front Microbiol.

肠道微生物组成的炎症相关改变导致上皮屏障破坏,使细菌脂多糖能够全身循环。这些代谢变化会导致葡萄糖不耐受和肥胖。

过敏性炎症与特定细菌属的丰度较低有关。耗尽肠道微生物群已被证明会增加 IgE 的产生,这与 Treg 反应减少一起会导致过敏性炎症。

耗尽肠道微生物群会导致肠腔内缺乏微生物竞争已被证明会增加 IgE 的产生,这与 Treg 反应减少一起会导致过敏性炎症。

肠腔内缺乏微生物竞争会导致艰难梭菌定植。

最后,缺乏微生物信号也会降低对微生物的先天免疫和适应性免疫反应,使宿主更容易受到感染。

肠道微生物群和肠道上皮细胞之间的持续相互作用导致持续的免疫信号传导。在共生细菌和入侵病原体存在的情况下,这种免疫反应的调节以及上皮屏障的完整性和通透性对于维持肠道稳态至关重要。如果这个过程受损,可能会导致炎症和感染。

免疫反应在感染的易感性、持续性和清除率中起着至关重要的作用。

免疫系统由两部分组成:

先天免疫系统 通过多种防御机制提供非特异性保护,包括:

适应性免疫系统的细胞,T 和 B 淋巴细胞,识别并响应特定的外来抗原。T 细胞识别已进入宿主细胞的感染因子。这种类型的适应性免疫依赖于细胞的直接参与,因此被称为细胞免疫。

此外,T 细胞在调节 B 细胞功能方面发挥重要作用,B 细胞分泌识别特定抗原的抗体和蛋白质。因为抗体通过体液(即体液)循环,所以由 B 细胞诱导的保护称为体液免疫。

免疫系统的发育和免疫反应的功效与肠道微生物群的发育和组成密切相关

这方面的证据来自比较年龄和性别匹配的没有肠道微生物群的无菌饲养小鼠、相同品系的常规饲养动物和具有特定微生物群的无菌小鼠,即所谓的无菌小鼠。特别是,使用无菌小鼠提高了我们对单一细菌菌株、菌株联合体、特定微生物表达基因和微生物产生的代谢物对肠道稳态以及局部和全身免疫的影响的理解。

这些研究的见解强调,先天免疫在首次识别和响应微生物衍生产物中起着关键作用。

肠道中的先天免疫始于直接暴露于肠腔内容物和微生物产物的单层肠上皮细胞 (IEC)。宿主和微生物之间的关键平衡通过模式识别受体 (PRR) 识别微生物得到安全保护。

PRRs 构成了一个大家族的细胞外和细胞内受体,可识别特定的微生物相关分子模式 (MAMP)。PRR 包括 TLR、C 型凝集素受体 (CLR)、核苷酸结合寡聚结构域 (NOD) 样受体 (NLR) 以及 DNA 和 RNA 的胞质传感器。

MyD88 是 PRR 信号传导下游的重要衔接分子,将 PRR 激活与转录因子 NF-ĸB 的激活联系起来,后者是炎症的主要调节因子。因此,MyD88 的缺乏会导致免疫反应受损和对感染的易感性增加。

然而,PRRs的不当激活可能导致过度的免疫反应,甚至导致炎症性疾病和自身免疫;因此,PRR 反应通过正负反馈回路和交叉调节受到严格调节。

此外,IEC 分泌抗菌肽 (AMP),这是一种具有杀菌、抗炎和抗内毒素特性的先天免疫效应分子。

AMP是先天免疫防御的重要组成部分,可限制病原体与上皮的相互作用。它们的表达可以被某些病原体下调,并因特定微生物的存在而增强,因此,微生物群的组成是形成先天免疫反应的关键。

免疫系统的发育和免疫反应的功效与肠道微生物群代谢产物密切相关

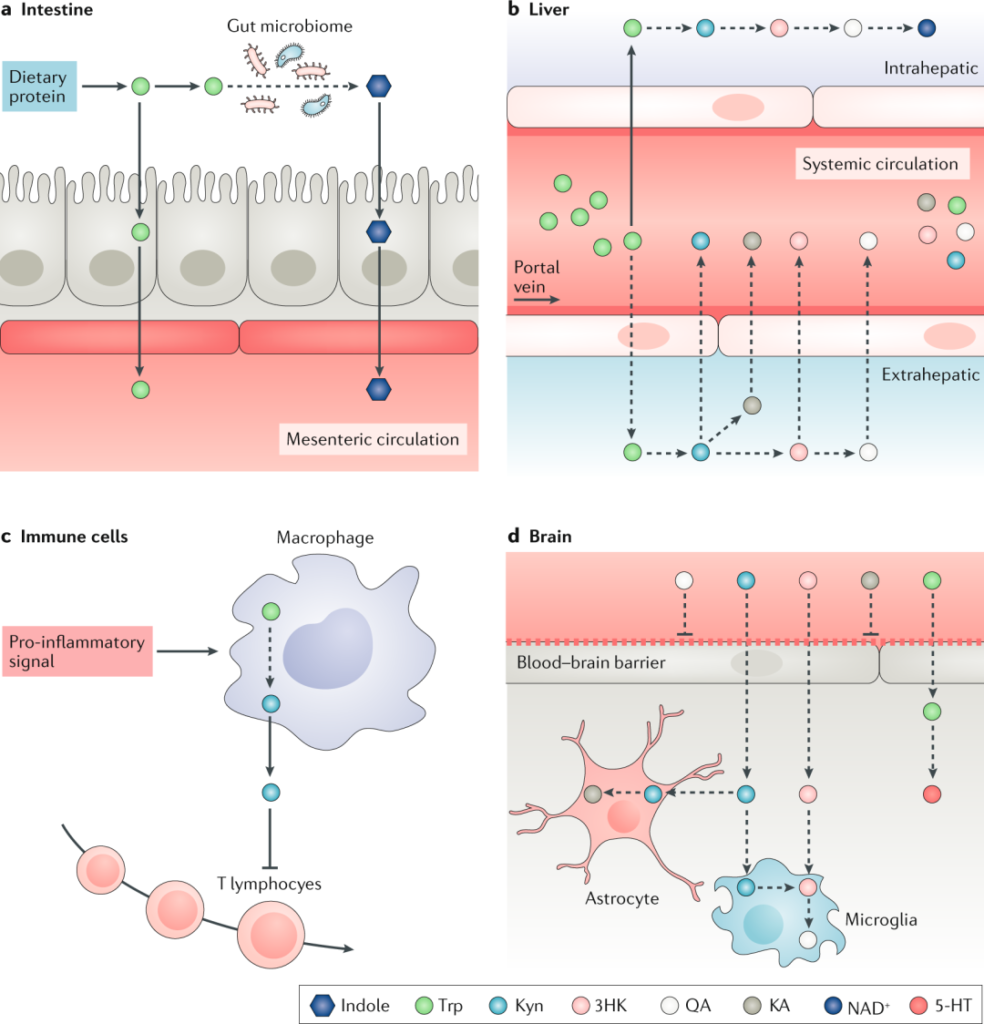

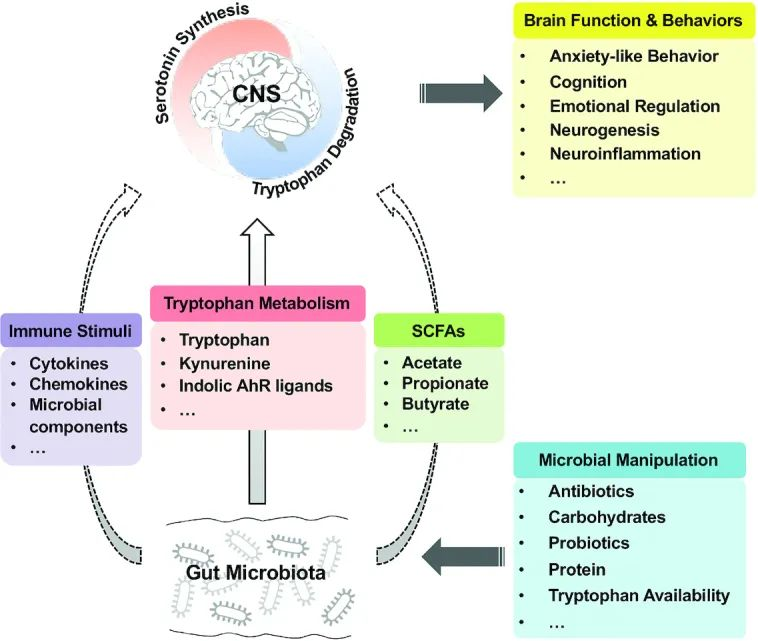

微生物群控制免疫反应的另一种机制是通过肠道微生物群从饮食成分、宿主产物或其他微生物代谢物产生的代谢物的形成。

种类繁多的微生物代谢产物介导了共生细菌的许多保护功能。

具有免疫保护能力的代谢产物包括:

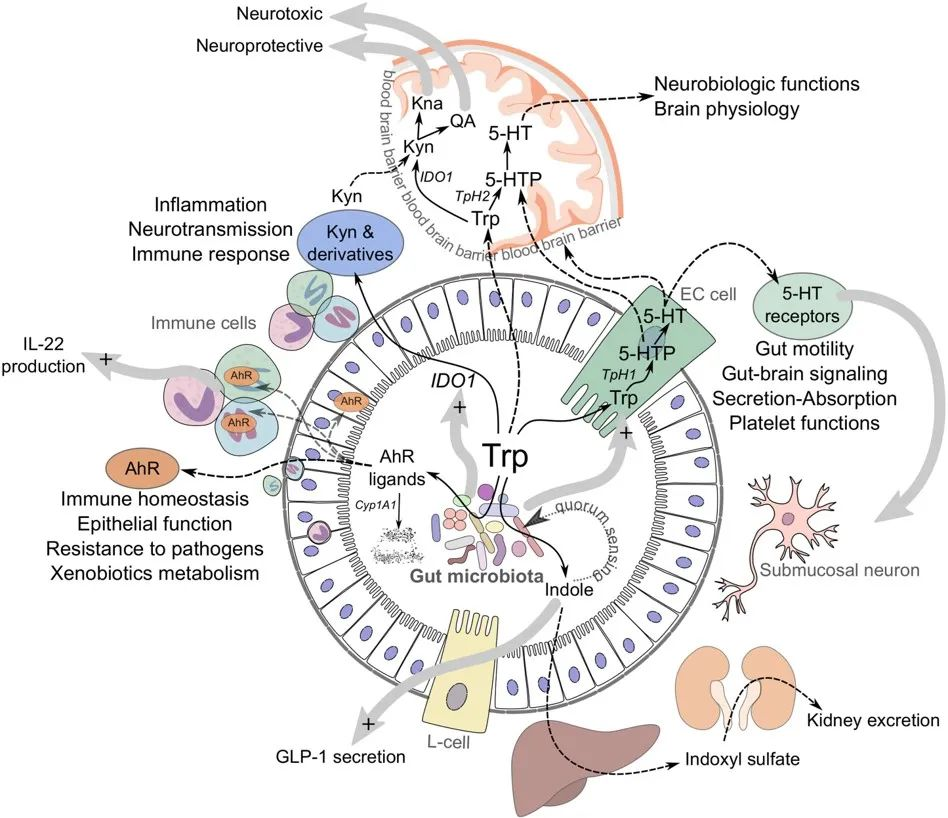

短链脂肪酸、色氨酸代谢物、胆汁酸衍生物等。

➭ 短链脂肪酸

短链脂肪酸通过特殊的肠上皮细胞增强抗菌肽和粘液的产生,并刺激结肠调节性 T 细胞的成熟和扩增,从而抑制对微生物群的局部炎症反应。

短链脂肪酸通过调节上皮屏障来支持结肠内的肠道稳态,并通过诱导这些细胞的增殖和分化来支持肠道细胞的修复 。

短链脂肪酸在先天淋巴细胞 (ILC3) 的增殖中很重要,ILC3 会释放 IL22,这对上皮细胞诱导抗菌分子很重要。

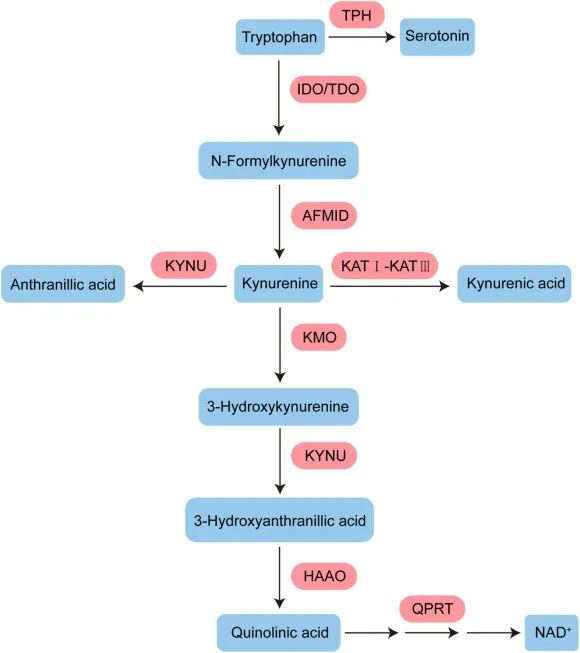

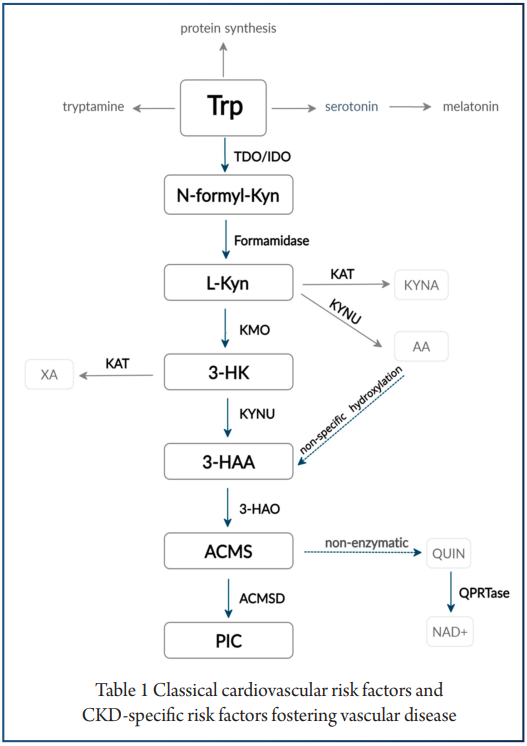

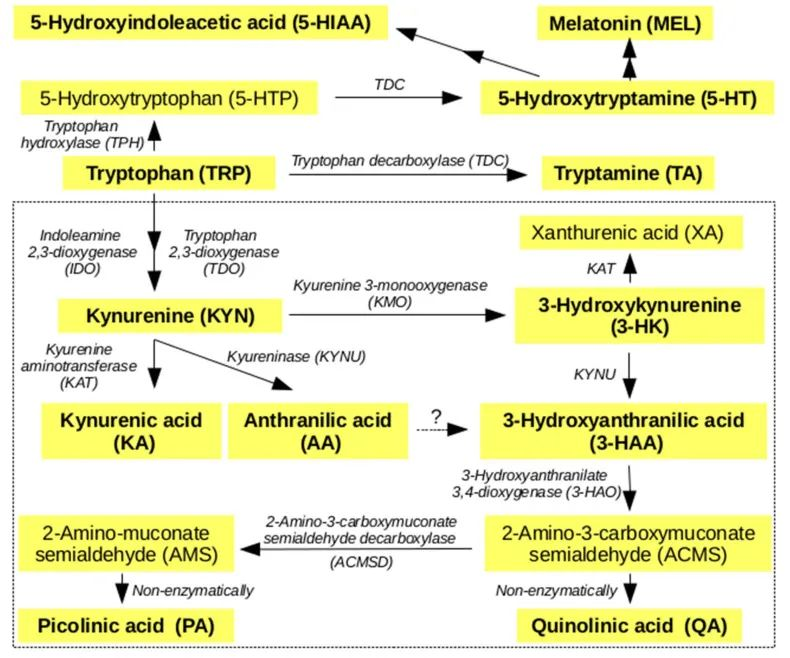

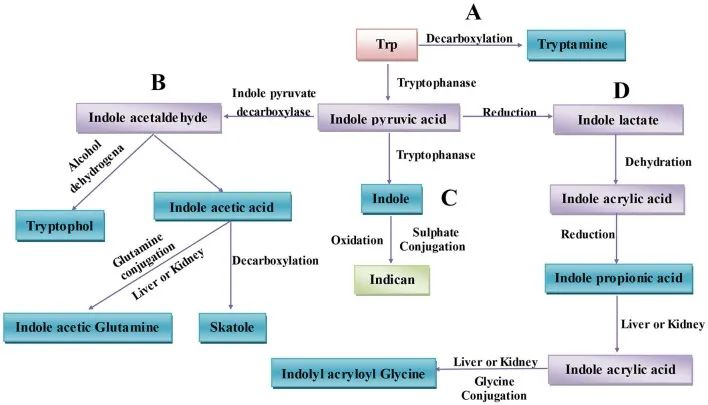

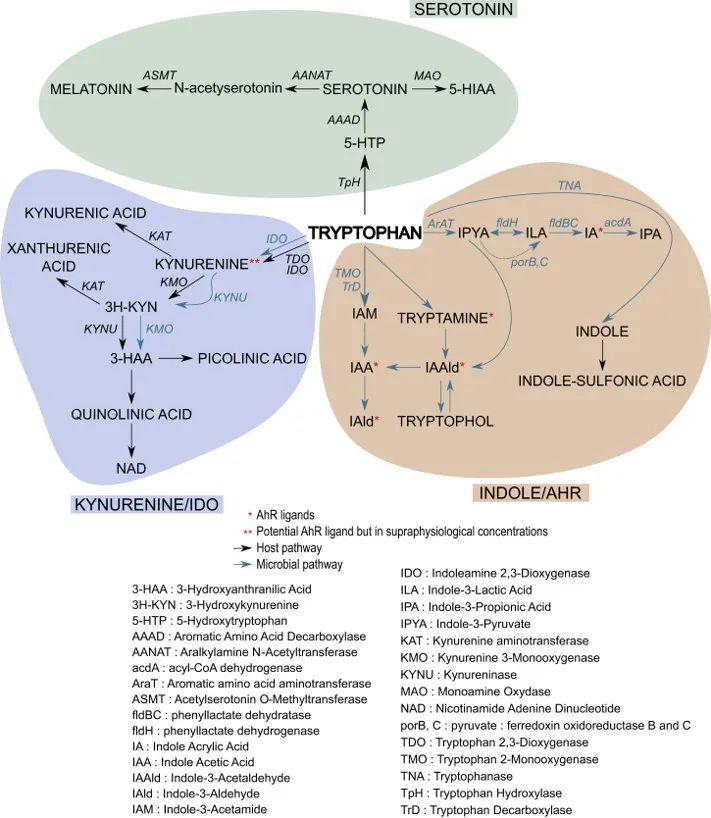

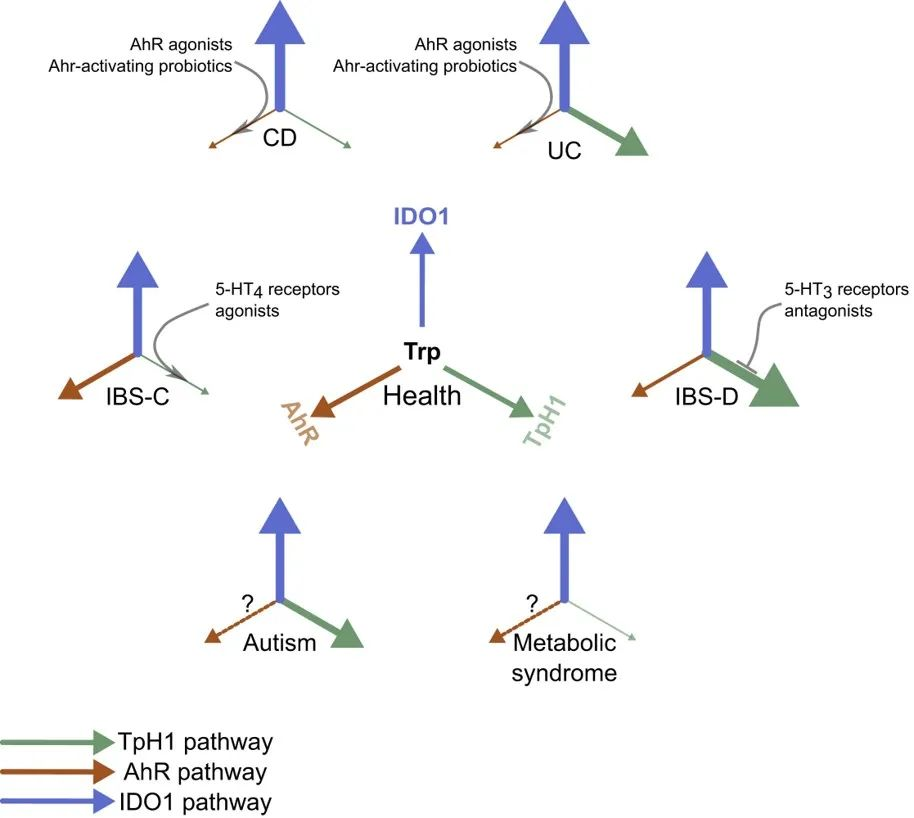

➭ 色氨酸代谢物

色氨酸代谢物,尤其是吲哚类来源于膳食色氨酸的共生发酵,并作为芳烃受体 (AhR) 的配体发挥作用,这是一种对维持肠道稳态很重要的受体,这些代谢物的丢失与炎症性肠病的发生有关疾病。

➭ 胆汁酸衍生物

胆汁酸衍生物通过激活法尼醇 X 受体 (FXR) 和 G 蛋白偶联胆汁酸受体 (TGR5) 来支持肠道稳态并影响大量宿主功能。胆汁酸衍生物是通过特定细菌门表达的细菌胆汁盐水解酶 (BSH) 的作用从胆汁酸代谢而来的,而 BSH 基因丰度的丧失与炎症性肠病的发生有关。

以上表明肠道中的粘膜稳态是肠道微生物群、微生物代谢物和宿主因素之间的微妙平衡。这种持续的相互作用导致严格调节的生理低度炎症状态,维持最佳的宿主防御,从而影响对感染的易感性。

人们越来越认识到,肠道微生物群除了调节局部粘膜免疫系统外,还通过多种机制影响先天性和适应性细胞介导的全身免疫反应。

▸肠道菌群释放微生物可溶性产物,影响外周免疫细胞的激活

一种机制涉及释放微生物可溶性产物,这些产物转移到循环中并影响外周免疫细胞的激活。事实上,肠道远端器官中的常驻免疫细胞可以直接感知循环微生物衍生因子,而微生物群衍生信号分子的缺失会导致免疫功能发生改变,从而导致对全身感染的易感性。

▸肠道菌群对适应性免疫系统(T细胞)的影响

目前,肠道微生物组影响全身免疫反应的最佳表征机制可能是其对适应性免疫系统的 T 细胞室的影响。已经表明,胃肠道微生物群可以影响 T 细胞群分化为 Th1、Th2 和 Th17 细胞或具有调节表型的 T 细胞。

具体而言,丁酸盐作为一种短链脂肪酸可促进外周部位诱导的调节性 T 细胞的这种分化,并且以这种方式能够抑制全身炎症的发展。短链脂肪酸还能够重新编程细胞的代谢活动,从而诱导调节性 B 细胞,并通过戊酸抑制 Th17 细胞的产生,这可能与炎症性肠病和自身免疫性疾病有关。

此外,微生物群来源的 ATP 可以诱导 Th17 细胞的扩增,色氨酸分解产物可以导致上皮内 CD4 + CD8αα + T 细胞的增加,而细菌来源的多糖可以引发调节性 T 细胞。通过其诱导调节群体的能力,微生物组可以支持抑制炎症反应。

▸宿主-病原体相互作用的研究:

结果表明,记忆 T 细胞的共生激活及其向发炎部位的运输,对于防止细菌病原体感染是必要的。

此外,通过共生菌主动控制 IL10 介导的抗炎反应对于防止感染性损伤很重要。这种效应可以使用特定的 toll 样受体 (TLR) 激动剂来重现,这会减少 IL10 的产生,通过增加细菌清除率使小鼠对感染具有更强的抵抗力,并使适当的炎症反应成为可能 。

▸细菌在造血过程中影响调节免疫系统

微生物群释放的信号分子进入循环的能力,也使肠道中的常驻细菌在造血过程中影响免疫细胞发育,调节免疫系统,从而影响对感染的反应。

事实上,短链脂肪酸丁酸盐被证明可以促进骨髓单核细胞从炎症表型分化为更具耐受性的表型。

骨髓细胞也表达多种 PRR(受体),并且对循环中的 MAMP 敏感,其影响由 PRR 表达和 MAMP 可用性决定。例如,在造血干细胞和祖细胞 (HSPCs) 上激活 CLR dectin-1 会导致诱导已经对单核细胞和巨噬细胞进行过训练的免疫。相反,在 HSPCs 上激活 TLR2 会产生具有高抗原呈递共刺激能力的耐受巨噬细胞 。已显示通过 AhR 配体激活 HSPC 可导致产生能够免疫抑制的髓源性抑制细胞。

▸肠道微生物群衍生的信号调节先天免疫防御

除了影响 T 细胞发育和功能外,肠道微生物群衍生的信号被证明还可以通过脾脏中的淋巴刺激、中性粒细胞迁移和功能的调节、巨噬细胞的诱导和活化以及调节自然杀伤 (NK) 细胞的功能来调节先天免疫防御。

▸特定菌群降低皮质酮水平,从而调节炎症反应

最近,研究表明,特定的细菌种类还通过降低血浆皮质酮(肾上腺分泌的皮质醇激素控制炎症“关闭”过程。皮质醇也是身体的减压激素,这个我们下次单独讲)水平来调节炎症反应,这是一种抗炎类固醇,在控制对粘膜损伤的炎症反应中很重要。

综上所述,很明显,肠道微生物群的失调会导致诱导适当的局部和全身免疫反应的能力降低,从而导致局部炎症性疾病,但也会导致远端疾病。

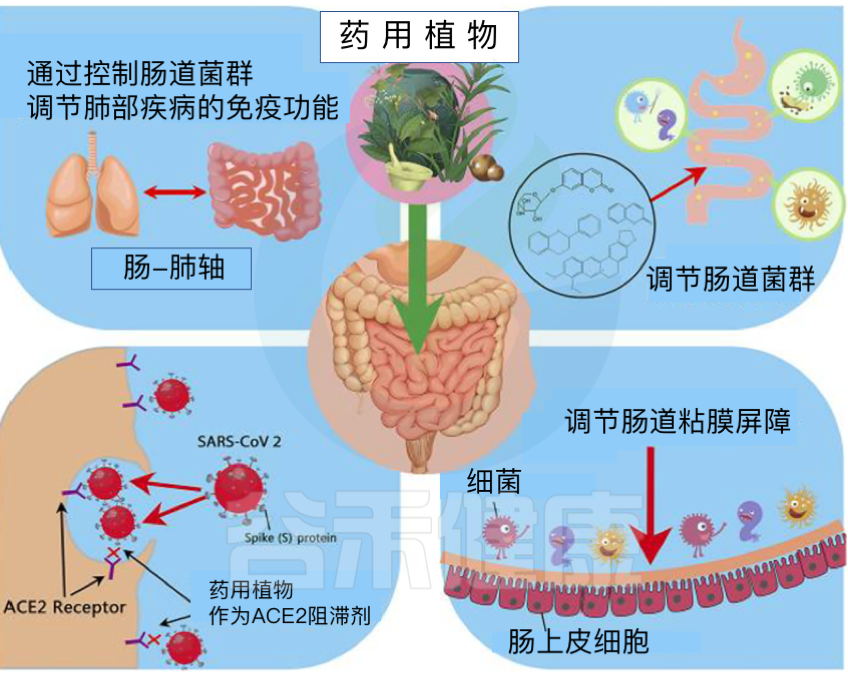

一个远端部位是气道,这两个部位之间的这种特定的直接关系被称为:肠-肺轴。

▸肠道菌群影响肺部:哮喘、过敏性气道疾病、呼吸道感染等,益生菌可改善

事实上,在动物和人类研究中,已经表明抗生素引起的肠道微生物群改变可能与特应性表现、过敏性气道疾病和患哮喘的风险增加有关。

除了影响过敏性气道疾病的发展,已经表明肠道微生物群在防止细菌和病毒呼吸道感染方面发挥着至关重要的作用,因为肠道微生物群直接控制先天性和适应性免疫反应。

事实上,多项人体临床试验表明,使用益生菌可降低呼吸道感染的发生率并改善其健康结果。

▸肠道菌群影响肺部:通过粘膜免疫系统

肠道事件影响肺部疾病的另一种机制是通过常见的粘膜免疫系统,其中在肠道中引发的抗原特异性 B 细胞可以通过胸导管迁移到远端有效部位。

在肠-肺微生物群研究中,确定肠道微生物群变化是疾病的原因还是结果是具有挑战性的。此外,还需要进行纵向研究,以更好地了解肠道微生物群对已确诊肺部疾病的严重程度和病程的影响。

在人群中可以看到,年幼的婴儿和老年人特别容易受到感染。这两个人群的共同点是,在这两个人群中,免疫系统都没有发挥最佳功能。接下来的两个章节,主要介绍婴儿和老年人的免疫系统与肠道菌群的关联。

▸婴儿的免疫系统在出生时受到了极大的抑制,母体抗体提供保护

婴儿的免疫系统在出生时并没有完全发挥作用,这意味着他们的先天和适应性免疫反应都受到了极大的抑制。子宫内环境要求胎儿的免疫系统主动下调并耐受来自母亲的抗原,以避免可能导致终止妊娠的免疫反应。

然而,出生后,暴露于环境抗原,其中许多来自肠道微生物群,需要快速改变免疫反应,以保护婴儿免受病原体入侵。

在生命的最初几个月,母体 IgG 抗体提供了对许多感染的保护,该抗体从母亲转移到婴儿身上;然而,当这些抗体水平下降时,婴儿变得更容易受到感染。

幸运的是,先天免疫细胞提供了抵御入侵病原体的早期第一道防线,在胎儿期就已经发育成熟。但是,这种情况发生在不同的时期,与生命后期相比,新生儿先天免疫所有成分的功能仍然较弱。在抗原暴露的驱动下,适应性免疫系统也在生命的最初几个月迅速发展,从而导致免疫记忆的发展。

▸微生物群和免疫系统密切相关,婴儿的感染率增加也可能与微生物组的变化有关

婴儿最初可能会在子宫内接触细菌,出生后会迅速出现肠道定植。定植模式受以下因素的影响:

有人提出,生命的前 24 个月是建立微生物组的关键发育窗口,甚至可能决定整个生命过程中肠道微生物群的组。由于部分免疫系统发育或成熟需要某些细菌,这两个过程密不可分。

实际上,需要共生微生物来训练免疫系统以区分成为耐受抗原的共生细菌和致病细菌。有缺陷的免疫耐受会加剧自身免疫和炎症性疾病,例如过敏。研究表明,特应性儿童和健康儿童的肠道微生物群组成不同,细菌多样性降低和生态失调与特应性疾病的发展有关。

在年龄范围的另一端,免疫系统也处于次优状态。这种以先天免疫和适应性免疫逐渐下降为特征的免疫系统生物老化是不可逆转的,被称为“免疫衰老”。

▸与年龄相关的免疫系统变化

树突状细胞 (DC) 信号通路中与年龄相关的变化已被证明会影响其功能,从而导致响应病原体的细胞因子分泌模式发生改变。

此外,这些变化会导致吞噬作用降低和呈递抗原的能力受损,并对树突状细胞的迁移能力产生负面影响。同样,研究表明,来自老年人的循环单核细胞、巨噬细胞和迁移性中性粒细胞显示出吞噬功能受损。

在单核细胞、树突状细胞和中性粒细胞中,TLR的表达和功能随着年龄的增长而下降。此外,TLR 的定位受损可诱导细胞因子产生的变化。一个例外是老年人单核细胞上的 TLR5 表达,与年轻人单核细胞中的 TLR5 表达水平相比,它实际上有所增加,并导致老年人中细胞因子的产生增加。

此外,随着年龄的增长,T 细胞会发生复杂的变化,包括表观遗传和代谢变化,这些变化会影响初始 T 细胞、记忆 T 细胞和效应 T 细胞。

此外,T 细胞受体 (TCR) 库减少,功能不活跃的衰老或衰竭 T 细胞的频率增加。与年龄相关的 T 细胞改变的起源可能在于细胞因子产生的调整,因为细胞因子在介导 T 细胞反应中至关重要。确实已经表明,来自老年人的 T 细胞主要表现出 Th2 样表型。

Th17 与调节性 T 细胞的比例似乎也有所增加,这被认为与老年人对感染的反应降低有关。除了 T 细胞区室的变化之外,老年人的 B 细胞库多样性较少,这可能导致老年人更容易受到感染。

▸免疫系统伴随炎症,共同导致慢病

免疫衰老伴随着一种慢性、无菌、低度炎症。有几种先天免疫系统的激活剂会导致炎症。此类刺激包括持续的病毒和细菌感染、细胞分解产物和错误折叠的蛋白质。免疫衰老和炎症共同导致感染、癌症、自身免疫和慢性疾病的患病率增加,以及老年人对疫苗接种的反应不佳。»»»

▸衰老影响肠道菌群稳态

与婴儿肠道微生物群研究以及微生物群对免疫系统的影响相比,较少数量的研究关注衰老过程中肠道微生物群发生的系统发育和功能变化。

尽管老年人的肠道微生物群存在很大差异,但健康的成人肠道微生物群被认为是相当稳定的,直到衰老过程开始影响微生物群的稳态。由此导致的生物多样性减少,尤其是产生抗炎短链脂肪酸的细菌减少,以及肠道微生物群的稳定性受损,通常与感染易感性增加有关。

此外,与肠道菌群变化和免疫衰老相关的慢性低度炎症有利于病菌的生长,病菌是健康肠道菌群的一小部分,在发炎的环境中,可以超过共生菌的生长并导致感染。

▸设计饮食干预实验时,应考虑免疫状态

最近的证据表明,衰老从根本上改变了营养对免疫功能的影响。因此,对调查饮食对免疫功能影响的研究数据的解释在很大程度上取决于受试者的年龄。

在调查膳食成分的功效时,研究设计至关重要,大多数涉及老年人的研究都包括基于病史、实验室测试的严格纳入/排除标准,一般健康状况,通常还有营养状况。

然而,免疫状态很少被考虑在内,但即使在健康的老年人中也可能存在显着差异。有几个明显的例子表明免疫细胞组成、表型和/或功能与年龄相关的变化可以直接改变干预的结果。

随着全球人口迅速老龄化,老年人的健康将越来越受到关注。由于免疫功能下降,与年轻人相比,老年人被认为发生感染的风险增加,严重程度和死亡率增加。尤其是在老年护理机构中,感染容易在居民中传播,预防感染至关重要。

传统上,传染病专家的重点是识别和治疗个体病原体。最有效的治疗策略之一是使用抗生素。然而,抗生素耐药病原体的增加,突出了对替代策略的需求。

▸抗生素破坏肠道菌群结构和功能,给病原体生长的空间

除了刺激耐抗生素病原体的生长外,抗生素还会破坏微生物群的结构和功能,从而使潜在的病原体能够定殖、生长和持续存在。由于对免疫系统、肠道微生物群和病原体之间的复杂平衡和相互作用的认识不断增加,传染病和临床微生物学领域目前正在发生范式转变,临床医生现在开始关注和拓展诊疗和用药信息,这是一个好消息。

▸肠道菌群与传染病之间关系最突出的例子是:抗生素使用后的艰难梭菌感染

在抗生素治疗期间,抗生素敏感细菌被杀死,导致微生物群的信号减少和对艰难梭菌的免疫反应减弱。

此外,由于没有其他细菌,艰难梭菌使用了更多的可用营养物质,这导致在一系列抗生素清除细菌的部位的定植率增加。抗生素的使用与艰难梭菌之间的密切关系使这种感染成为基于微生物组治疗的热门目标。

▸肠道菌群影响病毒感染

同样,多种肠道病毒,包括轮状病毒、诺如病毒(在我们的临床菌群检测报告中也会判别这两种病毒)和脊髓灰质炎病毒,已被证明利用细菌微生物组进行免疫逃避,支持进入肠道并在肠道中复制,从而增加感染率。

使用上述全身免疫机制,肠道微生物组已被证明具有影响全身病毒感染的潜力。例如,微生物群衍生的短链脂肪酸已被描述为通过改变 T 细胞的反应而对流感感染具有保护作用。此外,已证明 HIV 患者肠道内乳酸杆菌目的丰度较高与病毒载量呈负相关,这表明微生物群可以直接或间接地调节 HIV 感染的病理学。

▸ 肠道菌群也可能影响疫苗反应和药物代谢

这是目前有一个非常有意义的领域;然而,这可能也是药物或疫苗特异性的。

在 2017 年一项调查益生元和益生菌对疫苗免疫原性和有效性影响的随机对照试验 (RCT) 的系统评价和荟萃分析中,比较了 13 项使用益生菌的试验和 6 项使用益生元的试验。

然而,应该谨慎解释这项荟萃分析的总体结果,因为它结合了使用不同益生元和益生菌菌株后疫苗反应的数据。查看个别研究中的效果,有时显示没有效果,有时显示干预的积极效果,强调结果高度依赖于干预。

众所周知,营养对肠道微生物群的组成和免疫系统有很大影响,因此可以在健康和疾病的发展中发挥重要作用。

例如,西方饮食通过诱导骨髓祖细胞的表观遗传和转录重编程与炎症反应增强有关,从而直接影响几种非传染性疾病的发展。

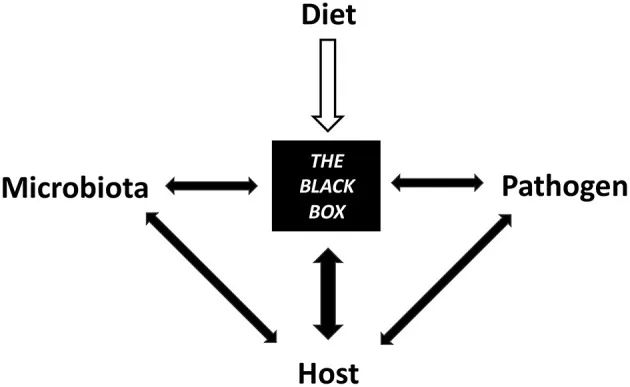

增加对肠道微生物群、宿主反应和其他微生物之间关系的理解甚至进一步提供了调节这个三元组的机会。

例如通过营养来帮助维持肠道稳态和抗感染性。应该考虑到不同的膳食成分,如矿物质、碳水化合物、维生素、脂质和蛋白质,都具有特定的特性,它们以不同的方式直接或间接地通过微生物组影响宿主与病原体之间的相互作用。在这些营养素之间建立机制联系,为影响健康提供了多种机会。

饮食干预——

“操纵宿主-微生物轴的宝贵工具”,以帮助维持肠道稳态和感染抵抗力

碳水化合物、脂质、蛋白质、植物化学物质、矿物质和维生素等膳食成分都具有独特的结构和化学(物理化学)特性,可通过微生物组直接或间接影响宿主病原体抵抗力。弥合饮食、宿主和微生物组之间的差距,因为它们与免疫和抗病性有关,是一个多方面的领域,需要了解它们对肠道稳态的综合影响。

饮食促成了微生物群、宿主和病原体之间相互交织的机制的黑匣子

因此,饮食干预应被视为调节传染病风险、防止病原微生物入侵、减轻感染严重程度和支持传染病治疗的宝贵工具;然而,需要在这个迅速兴起的领域进行进一步的研究。

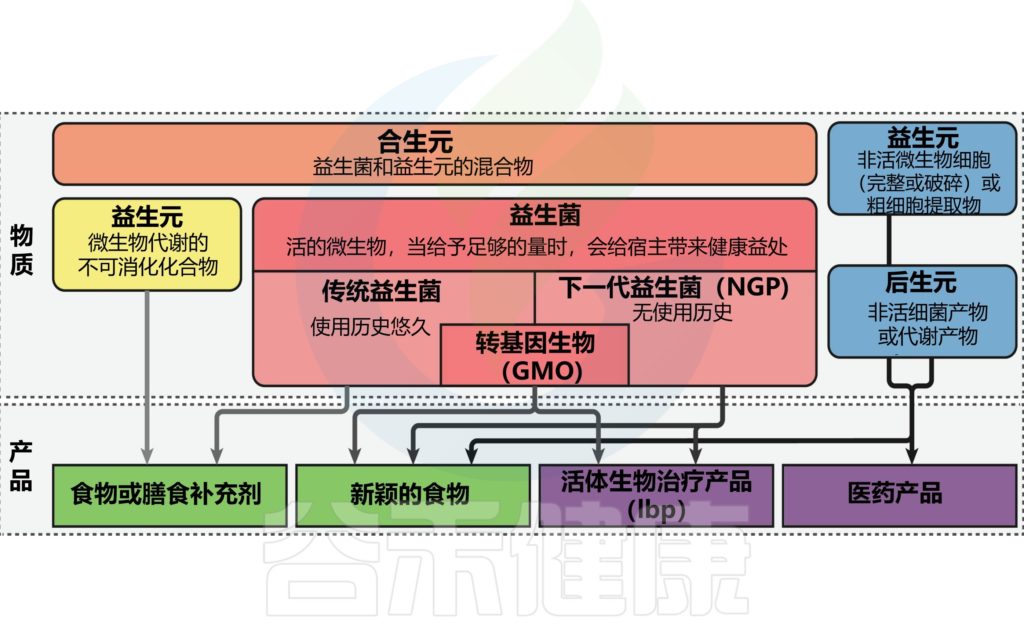

已知有多种营养化合物会对宿主微生物组和免疫系统产生影响,但膳食纤维、益生元和益生菌受到了很多关注。

★ 益生元

益生元是一种不易消化的食物成分,通过选择性地刺激结肠中一种或有限数量的细菌的生长和/或活性来对宿主产生有益的影响。这意味着并非所有的膳食纤维都是益生元,除非有证据表明该纤维被宿主有机体选择性地利用,从而对健康有益。

典型的益生元是人乳低聚糖 (HMO)、菊粉和低聚果糖,以及低聚半乳糖。

★ 膳食纤维

膳食纤维不是典型的益生元,但具有益生元特性,例如,β-葡聚糖、阿拉伯木聚糖 (AX)、果胶和抗性淀粉。益生元和特定的膳食纤维通过充当发酵底物来促进肠道中有益细菌的生长,同时通过排除生态位来抑制病原体的生长。

主要的发酵产物是短链脂肪酸,它们对免疫系统有重大影响,如上所述,因此可以抑制传染病的发展。除了短链脂肪酸,正如 Asadpoor 等人最近审查的那样,益生元和膳食纤维还可以通过排除和抗菌活性直接预防胃肠道感染。

★ 益生元和膳食纤维

益生元和膳食纤维与上皮细胞和免疫细胞的直接相互作用也有助于预防感染。已证明 DFs,如 β-葡聚糖和 AX 可激活 CLR dectin-1,这是一种参与训练免疫诱导的重要受体,可增加对继发感染的免疫反应。

HMO、AX 和果胶还与 TLR 相互作用,从而提高 DC (树突细胞)的功效,通过肠上皮细胞诱导产生耐受性树突系报告,并保护胃肠道免受过度的 TLR 信号传导,但也支持在胃肠道感染后消退炎症。

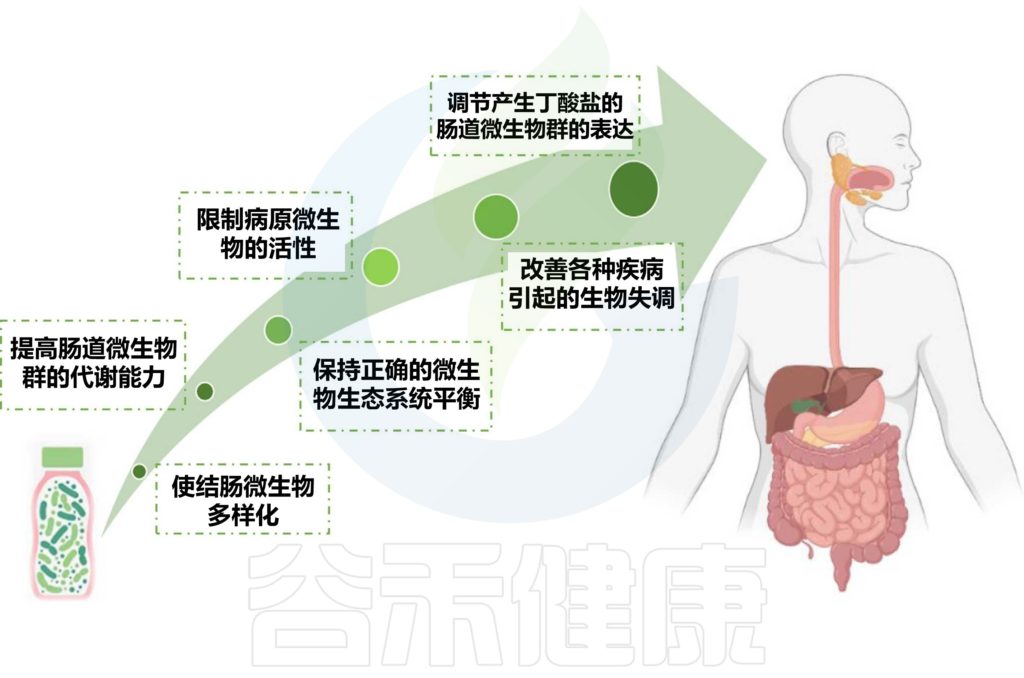

★ 益生菌

益生菌是活细菌,当以足够的量给药时,可为宿主提供健康益处。使用益生菌的基本原理主要是基于它们改变肠道微生物群的能力,支持共生细菌的生长超过病原菌的生长。

▸ 益生菌通过与病原体竞争营养和功能资源以及产生抗菌物质来塑造微生物群

许多研究调查了益生菌在预防和治疗传染病中的潜在作用;然而,并非所有数据都一致。

✔ 积极作用

在一项关于益生菌在急性腹泻中的疗效的 Cochrane 系统评价中,作者得出结论,益生菌通过缩短急性感染性腹泻的持续时间和减少平均排便频率具有明显的积极作用。

关于呼吸道感染,研究表明,使用益生菌的儿童在出生后第一年的呼吸道感染复发率较低,肺炎和严重急性下呼吸道感染的发生率也有所降低。

○ 单种益生菌未发现积极作用,联合治疗产生效果

一些研究并未发现对下呼吸道感染发病率的影响。例如,一项研究发现接受鼠李糖乳杆菌GG (LGG) 组和对照组之间的中耳炎 (OM) 发生率没有差异。

然而,另一项针对72名婴儿的试验表明,与对照组相比,接受LGG和乳酸双歧杆菌联合治疗的儿童发生OM的几率显著降低。

▸为什么会出现不同的结果?

数据的异质性,主要是由于菌株、剂量、研究环境和测量结果的变化,限制了广泛使用益生菌预防感染的循证建议。

对营养成分(例如益生菌)的影响产生矛盾结果的原因之一,可能是调查营养影响的临床研究通常与调查药物化合物影响的研究类似。这种类似药物的方法可能不适合识别个体对饮食治疗的反应,与药物化合物的靶向作用相比,这可能是多因素的。

如果不报告个体对营养干预的反应,可能会错过对于更好地了解营养、微生物组和宿主之间的相互作用至关重要的信息,而这些信息对于设计个性化的营养方法是必需的。

▸ 有没有什么方法可以深入了解特定营养素对个体特定健康结果的影响?

网络分析、系统生物学和基于机器的学习技术可以整合基于预先存在的大型队列数据集的多个特征(通过多年的积累和持续迭代,谷禾健康已经构建了超过60万例肠道样本数据),可以深入了解特定营养素对个体特定健康结果的影响。

例如,提出了一种机器学习算法来预测对现实生活中膳食摄入反应。然而,由于个人的整体健康结果取决于许多过程和反应,未来还需要调查血液、血糖反应以获得个人健康状况的更多整体情况。

▸ 为什么不同人对营养化合物的反应不同?

个体对营养化合物的反应受个体遗传特征的影响。例如,炎症基因(如 IL1B、IL6 和 TNFA)中的单核苷酸多态性 (SNP) 会导致不同的炎症反应,这可以解释观察到的对营养化合物的反应性差异的部分原因。

还有越来越多的证据表明,个体的遗传特征对于使肠道内的有益细菌定植至关重要,这会影响免疫系统、宿主的整体健康和传染病。

★ 合生元

除了分别使用益生元和益生菌外,还有一些营养概念将益生元和益生菌组合成混合物:合生元。考虑到上述临床研究的局限性,合生元已显示出部分临床上的成功,未来可能有望成为治疗选择之一。

这一点在最近在印度农村进行的一项随机、双盲、安慰剂对照试验中得到印证,该试验显示,在接受为期 7 天的合生元概念干预的新生儿中,败血症和随后的死亡显着减少。

注:败血症是发展中国家新生儿发病率和死亡率的主要原因,这一概念对促进全球儿童健康很有希望。

随着我们更多地了解肠道微生物群影响局部、先天和全身免疫的复杂机制,以及科学家,企业和临床医生开始利用这些信息来开发针对这些过程的方法,以支持改进预防和治疗策略为最终目标的传染性疾病。

目前对抗这些传染原的策略包括疫苗、小分子药物、提高卫生标准和针对特定疾病的干预措施的组合。虽然这些方法有助于大幅降低与感染相关的死亡发生率和人数,但仍需要继续投资于当前战略并开发新的治疗方法,以应对这些全球健康威胁。

这种干预策略应考虑到个体之间微生物组和免疫反应的显着差异,因此需要个性化的方法。饮食干预能够引起微生物组功能和下游免疫反应的快速变化,这一事实可用于开发量身定制的营养概念,从而影响传染病的发展和治疗成功。主要参考文献:

Wiertsema SP, van Bergenhenegouwen J, Garssen J, Knippels LMJ. The Interplay between the Gut Microbiome and the Immune System in the Context of Infectious Diseases throughout Life and the Role of Nutrition in Optimizing Treatment Strategies. Nutrients. 2021 Mar 9;13(3):886.

van den Elsen LW, Poyntz HC, Weyrich LS, Young W, Forbes-Blom EE. Embracing the gut microbiota: the new frontier for inflammatory and infectious diseases. Clin Transl Immunology. 2017 Jan 20;6(1):e125.

Van den Elsen L.W., Poyntz H.C., Weyrich L.S., Young W., Forbes-Blom E.E. Embracing the gut microbiota: The new frontier for inflammatory and infectious diseases. Clin. Transl. Immunol. 2017;6:e125.

Iacob S, Iacob DG, Luminos LM. Intestinal Microbiota as a Host Defense Mechanism to Infectious Threats. Front Microbiol. 2019 Jan 23;9:3328. doi: 10.3389/fmicb.2018.03328. PMID: 30761120; PMCID: PMC6362409.

Kirk M.D., Pires S.M., Black R.E., Caipo M., Crump J.A., Devleesschauwer B., Döpfer D., Fazil A., Fischer-Walker C.L., Hald T., et al. World Health Organization Estimates of the Global and Regional Disease Burden of 22 Foodborne Bacterial, Protozoal, and Viral Diseases, 2010: A Data Synthesis. PLoS Med. 2015;12:e1001921.

Troeger C., Forouzanfar M., Rao P.C., Khalil I., Brown A., Reiner R.C., Jr., Fullman N., Thompson R.L., Abajobir A., Ahmed M., et al. Estimates of global, regional, and national morbidity, mortality, and aetiologies of diarrhoeal diseases: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet Infect. Dis. 2017;17:909–948.

Iacob S., Iacob D.G., Luminos L.M. Intestinal Microbiota as a Host Defense Mechanism to Infectious Threats. Front. Microbiol. 2018;9:3328. doi: 10.3389/fmicb.2018.03328.

Lazar V., Ditu L.-M., Pircalabioru G.G., Gheorghe I., Curutiu C., Holban A.M., Picu A., Petcu L., Chifiriuc M.C. Aspects of Gut Microbiota and Immune System Interactions in Infectious Diseases, Immunopathology, and Cancer. Front. Immunol. 2018;9:1830.

Slack E., Hapfelmeier S., Stecher B., Velykoredko Y., Stoel M., Lawson M.A.E., Geuking M.B., Beutler B., Tedder T.F., Hardt W.-D., et al. Innate and adaptive immunity cooperate flexibly to maintain host-microbiota mutualism. Science. 2009;325:617–620

谷禾健康

✦ ✦ ✦

炎症:就是平时人们所说的“发炎”,是机体对于刺激的一种防御反应。炎症,可以是感染引起的感染性炎症,也可以不是由于感染引起的非感染性炎症。

炎症在在各种症状中起重要作用,如脑雾、焦虑和抑郁、腹胀、各种身体疼痛和低血糖水平。为了更好地理解这是如何工作的,需要了解身体的炎症回路。

谷禾在本文中介绍了炎症的一些症状与原因,炎症回路如何影响人体的健康,并有研究发现肠道微生物在炎症回路中起重要作用,这有助于人们更好地认识炎症以及在炎症时做出正确的应对。

✦ ✦ ✦

从本质上讲,炎症是身体对任何类型的压力做出反应的结果。这意味着这可能是由于身体或心理性质的压力。

举例来说,身体压力的一个例子可能是你跌倒摔断了腿,或者你患上了流感。另一方面,心理压力是你情绪的结果,如你在上班路上与路人发生激烈的争吵。

★ 炎症的症状

炎症是身体一系列变化的结果。这些是在分子和细胞水平上产生的信号,可以改变你的正常生理反应。炎症一般有四个症状:

Dolor – pain (疼痛、悲伤)

引起炎症局部疼痛的因素与多种因素有关。局部炎症病灶内钾离子、氢离子的积聚,尤其是炎症介质诸如前列腺素、5-羟色胺、缓激肽等的刺激是引起疼痛的主要原因。

炎症病灶内渗出物造成组织肿胀,张力增高,压迫神经末梢可引起疼痛,故疏松组织发炎时疼痛相对较轻,而牙髓和骨膜的炎症往往引起剧痛;此外,发炎的器官肿大,使富含感觉神经末梢的被膜张力增加,神经末梢受牵拉而引起疼痛。

Rubor – redness (发红)

由于炎症病灶内充血所致,炎症初期由于动脉性充血,局部氧合血红蛋白增多,故呈鲜红色。随着炎症的发展,血流缓慢、淤血和停滞,局部组织含还原血红蛋白增多,故呈暗红色。

Calor – heat (灼热、发热)

热是由于动脉性充血及代谢增强所致,白细胞产生的白细胞介素Ⅰ(IL-1)、肿瘤坏死因子(TNF)及前列腺素E(PGE)等均可引起发热。

Tumor (肿胀、肿瘤)

主要是由于渗出物,特别是炎性水肿所致。慢性炎症时,组织和细胞的增生也可引起局部肿胀。

•身体对抗病原体产生炎症

当涉及到身体自我修复时,炎症是极其重要的,因为炎症过程允许身体对抗和摆脱任何造成伤害的东西。我们感觉到的症状——发红、肿胀、疼痛和发热——是这个过程的副作用。

当我们的身体开始保护自己免受侵入我们身体的毒素和病原体或身体开始愈合时,炎症就开始了。

•炎症影响内分泌

在这个过程中,毛细血管扩张,而血管壁变得更加多孔。这允许白细胞穿过血管壁,从而到达因感染而造成损害的区域。

这些区域的肿胀和相关疼痛是由于液体积聚,进而对这些区域的神经施加压力,从而导致我们感到疼痛和不适。

分子介质(即抗炎分子)也会引发疼痛,增加您的不适感。在炎症过程中感受到的热量是由于流向身体特定区域的血流量增加所致。

// 小结

一般来说,炎症回路会对您体内的任何情况做出反应,以保持自身健康并以最佳状态工作。这是一种自然的生物反应。然而,当炎症不受控制时,就会出现问题。如果您身体的自然炎症反应没有得到抑制和控制,可能是慢性炎症。

•炎症具有防御作用

在炎症过程中,以血管系统为中心的一系列局部反应限制并消除损伤因子,同时也促进受损组织的愈合。液体的渗出可稀释毒素,吞噬搬运坏死组织以利于再生和修复,使致病因子局限在炎症部位而不蔓延全身。

因此,炎症是以防御为主的天然的局部反应,一般而论,是对机体有利的。可以设想,如果没有炎症反应,细菌感染就无法控制,损伤永远也不能愈合,对机体可以造成严重的危害。

•一些情况下炎症是有害的

但是在有些情况下,炎症又是潜在有害的。炎症反应是一些疾病的发病基础,如严重的超敏反应炎症过于剧烈时可以威胁病人的生命。

此外,特殊部位或器官所发生的炎症可造成严重后果,如脑或脑的炎症可压迫生命中枢,声带炎症阻塞喉部导致窒息,严重的心肌炎可以影响心脏功能,此时,应使用抗炎症药物抑制炎症反应。

如上所述,炎症是身体或心理压力的结果。然而,由心理压力引起的炎症通常比由身体(生理)压力引发的炎症影响要小。炎症是对身体所经历的任何威胁的自动反应。

炎症通常可依病程经过分为两大类:急性炎症和慢性炎症。急性炎症起病急骤,持续时间短,仅几天到一个月,以渗出病变为其特征,炎症细胞浸润以粒细胞为主。

慢性炎症持续时间较长,常数月到数年,常以增生病变为主,其炎症细胞浸润则以巨噬细胞和淋巴细胞为主。

✦急性炎症较容易控制

健康人的急性炎症很容易控制。健康身体在感知到威胁时被激活,然后它与感染作斗争并开始修复任何损坏。然而,一旦威胁过去,身体也会恢复正常,让身体再次正常运作。肾上腺分泌的皮质醇激素控制炎症“关闭”过程。

注:皮质醇也是身体的减压激素。

✦慢性炎症易反复发作,治疗较困难

虽然炎症的典型迹象很容易识别(发热、发红、疼痛和肿胀),但慢性炎症的迹象并不那么容易看到。其中包括:腹胀、食物敏感、焦虑、抑郁、肠漏(肠易激)、头晕等等。

多数可以由急性炎症治疗不及时、不彻底,或治疗效果不佳,造成疾病逐渐发展导致,一般持续时间比较长,多数在6周以上,甚至长达数月或数年。并且慢性炎症的治疗比较困难,而且容易反复发作。

✦持续炎症具有负面影响

通常身体对急性炎症的反应相关的短期疼痛是具有长期益处的。然而,当涉及到低度、持续的炎症时,情况并非如此,这种炎症通常是对心理压力和慢性感染的反应,就像莱姆病或EB病毒一样。

这种情况,身体会经历持续的压力状态,导致炎症回路超时工作,结果是一种不平衡的状态,使你的身体更容易感染不同的疾病,并对与衰老过程相关的影响产生负面影响。

莱姆病是一种以蜱为媒介的螺旋体感染性疾病,是由伯氏疏螺旋体所致的自然疫源性疾病。

EB病毒(Epstein-Barr virus,EBV)是疱疹病毒科嗜淋巴细胞病毒属的成员,基因组为DNA。EB病毒具有在体内外专一性地感染人类及某些灵长类B细胞的生物学特性。人是EB病毒感染的宿主,主要通过唾液传播。无症状感染多发生在幼儿,3~5岁幼儿90%以上曾感染EB病毒,90%以上的成人都有病毒抗体。

这种炎症虽然不明显,但在实际表现出来之前已经存在多年。这种炎症状态存在的时间长度不仅直接影响诊断疾病的严重程度,还直接影响预后。在许多情况下,你身体的炎症回路对某些疾病的反应是某些慢性疾病的原因。

注意

尽管炎症不舒服,但也是必要的,身体的设计方式既可以让我们既可以忍受它又可以控制它。研究表明,即使没有身体迹象,慢性低水平压力也会在体内停留一段时间,并对生理和心理健康产生负面影响。

✦许多疾病都伴有炎症

与特定慢性病相关的炎症是局部的。例如:心脏病患者的动脉有局部炎症,糖尿病患者的胰腺有炎症,阿尔茨海默氏症患者的大脑有炎症。

炎症也可能是环境或我们吃的食物中存在或身体代谢出来某些毒素的结果。在这种情况下,这些毒素会影响身体的不同部位,包括局部和全身。

★ 与炎症相关的疾病

有许多疾病和健康问题都包括炎症的一个方面。其中包括:纤维肌痛、狼疮、哮喘、中风、乳糜泻、自闭症、酸回流、对某些感染(病毒、细菌、真菌)的易感性、癌症、关节炎、皮肤问题,以及糖尿病、慢性疼痛、支气管炎、骨质疏松症等

任何能够引起组织损伤的因素都可成为炎症的原因,即致炎因子。可归纳为以下几类:

生物性因子

细菌、病毒、立克次体、支原体、真菌、螺旋体和寄生虫等为炎症最常见的原因。由生物病原体引起的炎症又称感染。

物理性因子

高温、低温、放射性物质及紫外线等和机械损伤。

化学性因子

外源性化学物质如强酸、强碱及松节油、芥子气等。内源性毒性物质如坏死组织的分解产物及在某些病理条件下堆积于体内的代谢产物如尿素等。

坏死组织

缺血缺氧等原因引起的组织坏死是潜在的致炎因子。

免疫反应

免疫反应所造成的组织损伤最常见于各种类型的超敏反应:I型变态反应如过敏性鼻炎、荨麻疹,II型变态反应如抗基底膜性肾小球肾炎,III型变态反应如免疫复合物沉着所致的肾小球肾炎,IV型变态反应如结核、伤寒等;另外,还有许多自身免疫性疾病如淋巴细胞性甲状腺炎、溃疡性结肠炎等。

✦慢性炎症的原因

慢性炎症的原因相较于急性炎症有所不同,主要是炎症回路变得不平衡。其中包括:

•肠道菌群失调

•环境毒素

•生活方式和饮食不健康

•某些药物,例如导致肠道菌群失调的抗生素

✦慢性压力对炎症有重要影响

慢性压力,无论是心理上的还是生理上的,都会导致肾上腺皮质醇的过量产生,从而导致炎症

注:肾上腺疲劳通常被忽视为炎症回路不平衡的原因。

✦炎症回路会及时对压力做出反应

当身体受到任何类型的“压力”时,炎症回路是关键的反应器之一。当对压力做出反应时,炎症反应与其他身体系统和器官协同工作。最直接影响炎症回路的身体系统包括:免疫系统、肠道(胃肠道)以及微生物组。

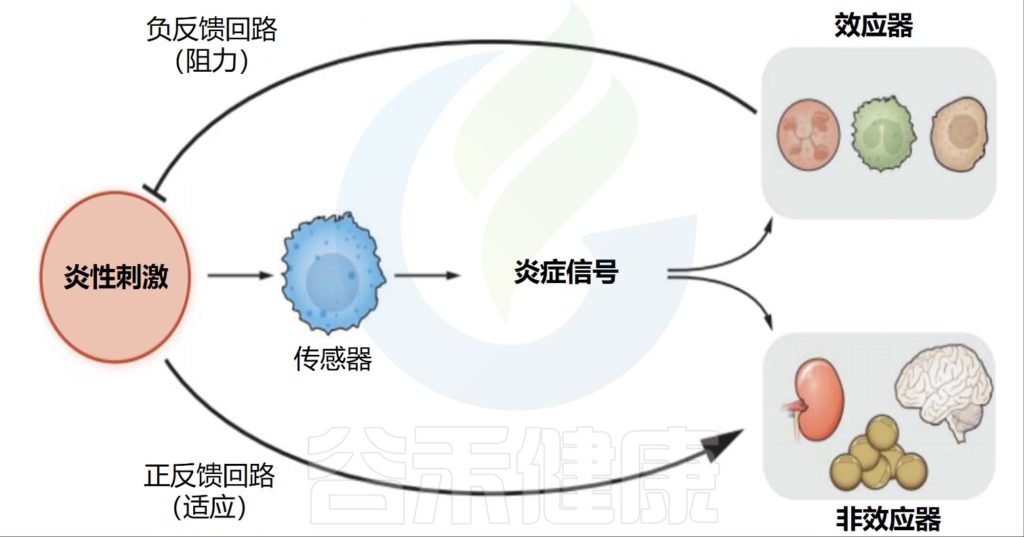

Medzhitov R.Science.2021

所有炎症反应都包括四个部分。这些信号包括触发反应的炎性刺激、检测它们的传感器、传感器产生的炎症信号以及炎症信号的各种目标。

•负反馈回路直接消除病原体

炎症信号有两种类型的靶点:第一种是效应靶点,它们直接参与了炎症病原体的消除。炎症信号诱导效应细胞的激活、招募和分化。炎症回路的这一部分以负反馈的方式运作。

•正反馈回路调节信号

第二种靶点是不直接参与病原体消除的组织和器官。根据问题是什么(调节、功能或结构的缺失),炎症信号会以与稳态信号相同的“方向”改变这些功能,或者对抗稳态信号。

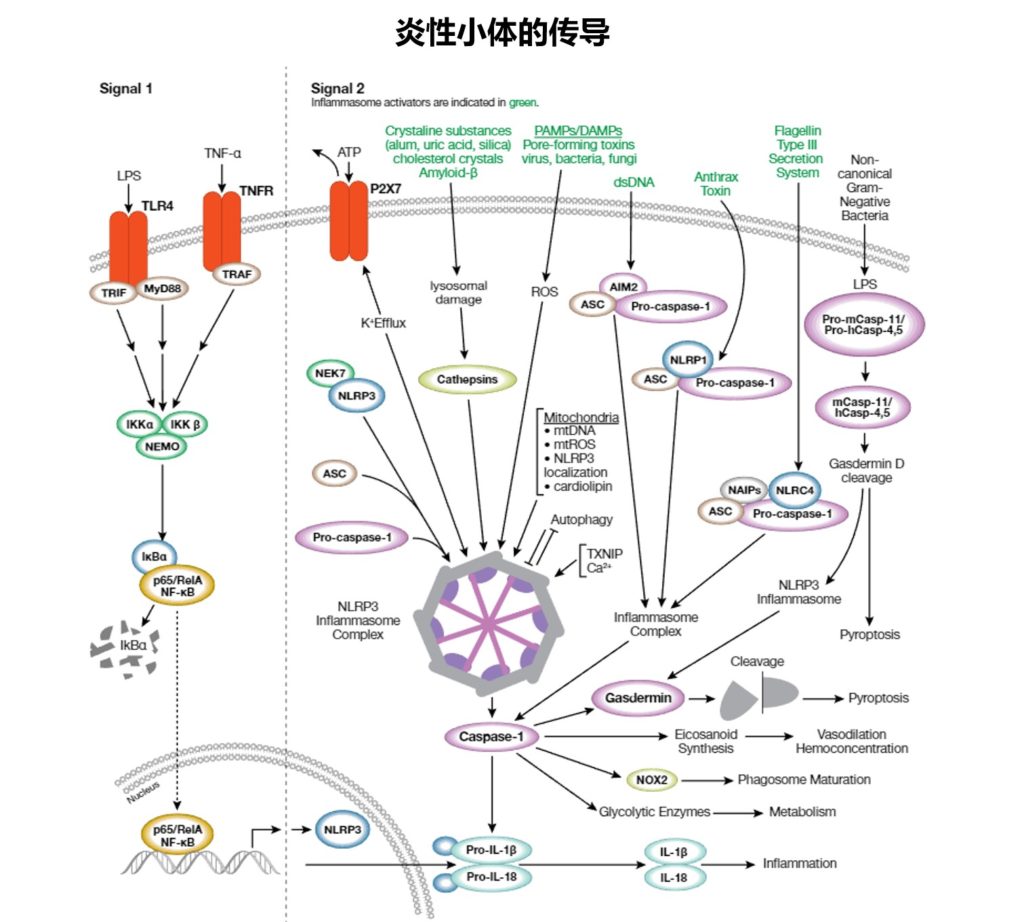

✦面对病原体激活炎性小体

2023 © Cell Signaling Technology

先天性免疫系统是防止病原微生物和宿主源性细胞窘迫信号的第一道防线。这些“危险”信号诱发炎症的一种方式是通过激活炎性体,炎性体是在暴露在病原体相关分子模式 (PAMP) 或危险相关分子模式 (DAMP) 下之后在胞质中组装的多蛋白复合体,并且会激活caspase-1以及后续裂解活化促炎性细胞因子白细胞介素1β和白细胞介素18。

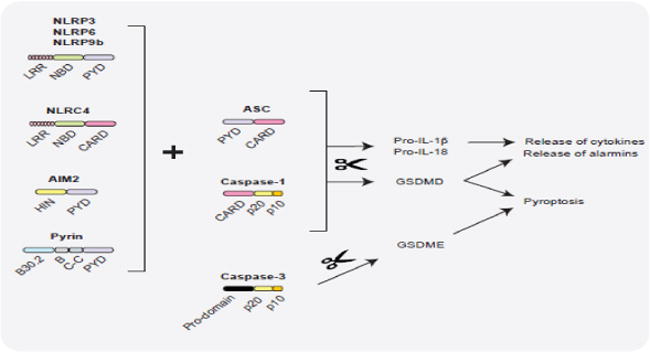

炎性复合体

炎性复合体通常含有胞质模式识别受体(PRR;一种核苷酸结合结构域和亮氨酸富集重复序列 [NLR] 或 AIM2 样受体 [ALR] 家族成员)、接头蛋白 (ASC) 和 pro-caspase-1。

现已检测到许多不同的炎性体复合体,每个复合体有独特的PRR和激活触发物。特征最明显的是NLRP3复合体,它含有 NLRP3、ASC、pro-caspase-1和丝氨酸-苏氨酸激酶NEK7。NLRP3炎性体在2个步骤的过程中被激活。

首先,PAMP或DAMP介导的TLR4或TNFR 激活会诱导 NF-kB 信号转导,导致NLRP3、pro-IL-1β和pro-IL-18表达升高(引导步骤,信号1)。

接下来,大量信号(全病原体、PAMP/DAMP、钾外流、溶酶体损坏的环境因子 [尿酸、硅和明矾]、内源性因子 [淀粉样蛋白 β、胆固醇结晶] 和线粒体损害)会间接激活NLRP3,导致复合体组装和 caspase-1激活(信号2)。

蛋白组分之间的结构域相互作用会形成复合体炎性体结构。其他炎性体通过更直接的方式被激活:双链DNA激活AIM2复合体,炭疽霉素激活NLRP1,细菌flagelllin激活NLRC4。激活的caspase-1会诱导促炎性细胞因子IL-1β和-18的分泌,而且调控代谢酶表达、吞噬体成熟、血管舒张和细胞焦亡(一种炎性程序性细胞死亡)。

炎性体信号转导会导致许多疾病的发作,包括动脉粥样硬化、II型糖尿病、阿尔茨海默病和自身免疫性疾病。

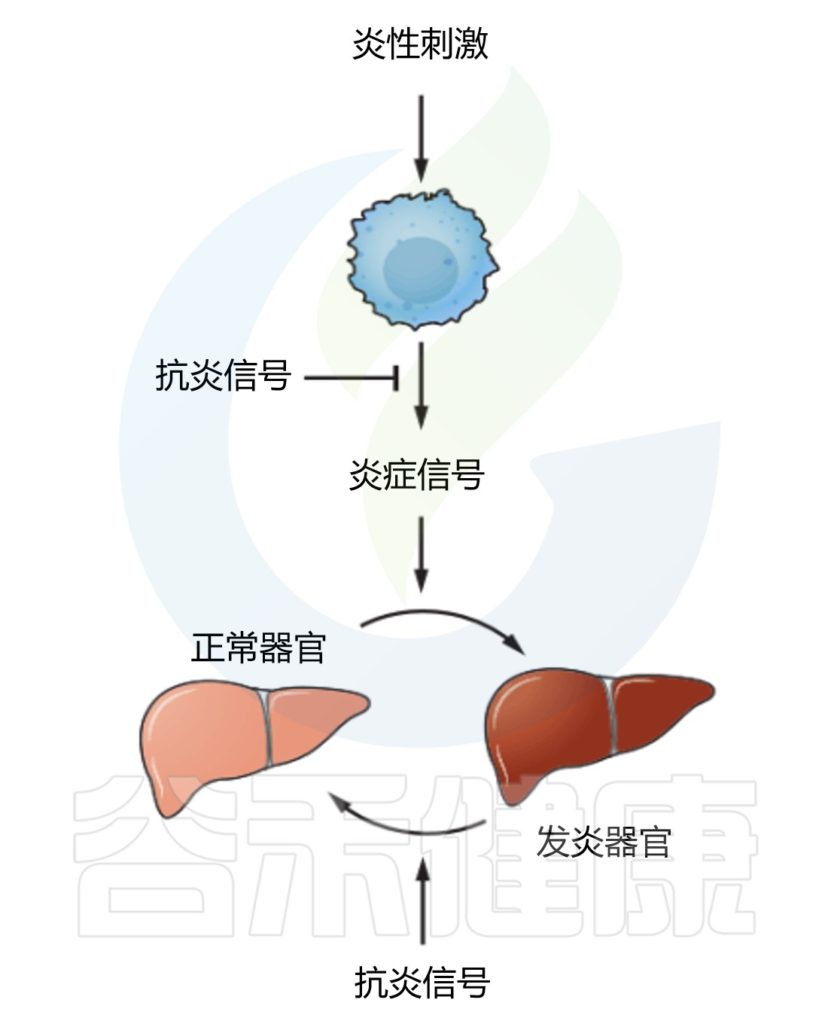

✦抗炎信号调节炎症器官

Medzhitov R.Science.2021

消除病原体本身并不足以控制炎症,在没有负调节因子的情况下,炎症反应总是极端过渡到病理状态。

控制炎症程度的抗炎信号(Anti-inflammatory signals)包括IL-10、TGF-β和糖皮质激素等。如何抑制由炎症反应引起的附带损伤也很重要,一种机制有可能是通过靶组织对炎症信号的反应性不同,使最容易受到炎症损伤的重要组织和器官对炎症信号的反应性较低。

另一种可能机制是通过“反炎信号(counter-inflammatory signals)”将组织的炎症状态恢复到原来的“稳态”状态。控制靶组织的反应程度,将炎症反应成本降到最低。

这些稳态信号很可能纠正机体偏离正常时的炎症状态,例如肾上腺素对支气管平滑肌的影响:组胺和白三烯在炎症反应中诱导支气管收缩,而肾上腺素通过诱导支气管松弛恢复到稳态来抵消这种作用。

目前发现的“反炎信号”(counter-inflammatory signals)有调节性T细胞(Tregs,不仅控制炎症的大小,而且还控制组织稳态)和参与分解的信号分子(脂质素和分解素)。

需要注意的是,抗炎和反炎作用可能由相同的信号来实现。例如,腺苷和TGF-β可能同时具有抗炎(即作用于传感器细胞和效应细胞)和反炎(即作用于所有其他靶组织)来调节炎症的模式。

不足之处

虽然现有的抗炎药物提供了一定的治疗效果,但它们增加了对感染的易感性。激活抗炎途径应该在不损害防御功能的同时,有助于恢复组织和器官的稳态。

抗炎途径的研究未来将是新型治疗方法开发的重要方向,更多抗炎信号的研究可能有助产生炎症领域的有效新药。

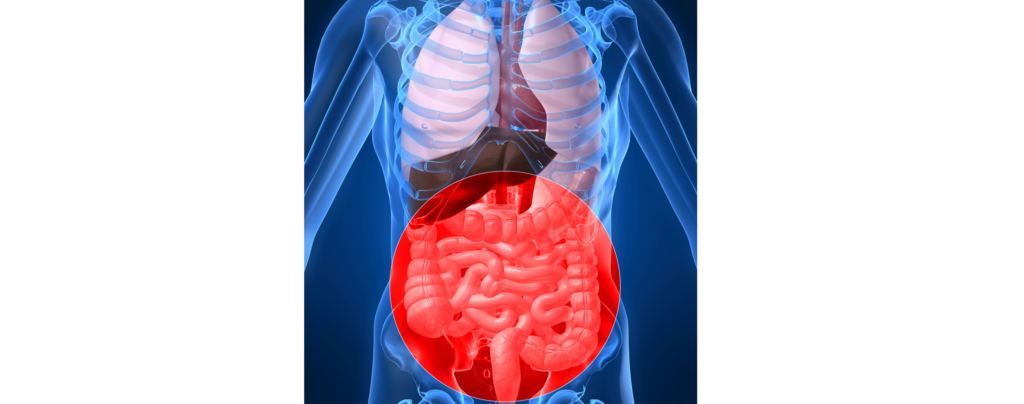

✦大部分炎症性疾病始于胃肠道

大多数不同的炎症性疾病始于身体的肠道(或胃肠道)。从那里扩散到身体的不同部位。肠道内壁是可渗透的,这意味着它允许某些物质通过并进入血液。

•炎性物质可能会扩散到其他器官

然而,当这种渗透性增加时,不需要的物质也会通过,从而触发身体的免疫系统来对抗它。这可能不仅会导致炎症,还会导致过敏和疾病。在某些情况下,这些毒素会进入您的大脑,不仅会导致抑郁症,还会导致某些神经系统问题。

一旦问题成为系统性问题,换句话说,可能会影响整个系统,身体将不再能够正常消化,这使得你的身体很难获得身体所需的不同营养素、维生素和矿物质以有效地工作,无论饮食多么健康。

✦炎症小体与肠道稳态相关

Rathinam VAK,et al.Trends Mol Med.2018

宿主和微生物来源的各种信号被不同的炎性体受体感知,导致ASC-CASPASE-1复合物的组装和 CASPASE-1的成熟。在酶促作用下,活性 CASPASE-1通过蛋白水解加工激活pro-IL-1β、pro-IL-18和gasdermin D (GSDMD)。GSDMD通过质膜穿孔执行裂解性细胞死亡,还促进IL-1β、IL-18和警报素释放。

•炎性体影响肠道上皮细胞

炎性体激活的所有这些结果都会在不同程度上影响肠上皮细胞和固有层免疫细胞的功能,从而以依赖于环境的方式协调肠道稳态。

此外,细胞凋亡半胱天冬酶CASPASE-3可以裂解GSDME以响应化疗,从而引发癌细胞焦亡。然而,尚不清楚GSDME诱导的细胞焦亡是否参与肠道稳态。

一旦问题成为系统性问题,换句话说,可能会影响整个系统,身体将不再能够正常消化,这使得你的身体很难获得身体所需的不同营养素、维生素和矿物质以有效地工作,无论饮食多么健康。

下面让我们来看看可能由发炎的胃肠系统引起的一些症状。

食物敏感性和炎症回路

目前面临比较突出的问题越来越多的人正在增加对某些食物的敏感性,尤其是麸质。食物敏感性经常长时间未被诊断的原因是因为这些症状与其他肠道疾病和病症的症状非常相似。他们通常被误认为是另一种疾病。

为什么对麸质敏感的人数增加了这么多?

小麦经过各种加工使其变得更易溶于水,以便与其他成分混合。这意味着我们实际上消耗的小麦数量比我们的祖先曾经做过的要多得多。

食用后,由于酶的作用,麸质会分解成麦醇溶蛋白和麦谷蛋白。一旦它们到达您的肠道相关淋巴组织 (GALT),系统就会对其进行评估,以确定它们是否对您的身体有害。

•酶的攻击使肠道受损

如果您碰巧对麸质敏感,GALT会通过抗体攻击蛋白质。在患有乳糜泻的人中,分解麸质的蛋白质和酶都会受到GALT产生的抗体的攻击。

这种酶的另一个功能是帮助吸收营养。这是通过将肠道的微绒毛保持在一起来实现的。微绒毛是在肠壁中发现的毛发状结构。对这种酶的任何攻击都会导致微绒毛受损——进而对肠壁产生负面影响,使其更容易被毒素渗透,并导致称为漏肠的状况。抗体还可能攻击你自身的器官和组织,例如皮肤和大脑,结果就是发生自身免疫性疾病。

然而,引起炎症的不仅仅是麸质。其他来源是乳制品、含有亚油酸的油,例如花生油、向日葵油、红花油和玉米油,以及海鲜和特定调味品。

可以通过识别和消除敏感的食物来治愈肠道并平息您的炎症回路。慢性炎症与肾上腺疲劳综合征 (AFS) 和神经内代谢 (NEM) 应激反应密切相关。通过调整饮食,您可以帮助自己从肾上腺疲劳中恢复过来,同时降低患胃肠道疾病的风险。

便秘与炎症回路

什么是便秘?

便秘是一种排便不规律的情况,导致排便困难,过程伴随痛苦的。偶尔便秘被认为是正常的,经常便秘可能会导致肠道疾病,从而影响炎症回路。

你可能会问“正常到什么程度才正常?” 它因人而异,但在大多数情况下,每天排便一次或两次在被认为是正常的范围内。超过三天没有排便会导致便秘,因为随着时间的推移大便会变干,使排便变得更加困难和痛苦。

✦便秘会引起其他问题

便秘时上厕所不仅不舒服,而且用力也会引起一系列问题,例如痔疮或憩室病。

✦便秘的原因

便秘的原因有很多。其中包括:纤维含量低的饮食、喝水过少、乳制品含量高的饮食、结肠癌、肠易激综合征、长时间不活动、结肠肌肉或神经问题引起的问题、压力、某些类型的药物、甲状腺功能减退和怀孕。

便秘通常是肾上腺疲劳后期出现的并发症,因为您的身体能量水平降低,难以排便以保存能量。你的消化速度减慢,导致废物留在结肠中。这会增加毒性并导致炎症。

✦便秘的危害

如果不理会,随着肾上腺疲劳的加剧,随着时间的推移,情况可能会变得更糟。体内积聚的毒素压倒了炎症回路,可能导致炎症,进而导致肌肉骨骼系统的崩溃。这还包括内部器官的胶原蛋白结构。随着时间的推移,胃肠道会受到损害,从而导致便秘和消化问题恶化的循环效应。

•便秘容易加重一系列疾病

由于胃不能产生足够的酸来分解食物以吸收营养,这会耗尽细胞,结果是一个循环导致整个系统减速以节省能量。然而,它可能导致以体重大幅减轻为特征的分解代谢状态。

在大多数情况下,甲状腺也会受到损害,会减慢速度以降低新陈代谢率以节省能量。这进一步加剧了疲劳并增加了便秘问题。由于废物堆积,毒素开始影响肝脏和肾脏功能。

•改善肠道菌群有助于调节便秘

如果便秘严重或持续存在,则可能需要干预。这其中包括改善肠道菌群组成,帮助调节肠道运动,有助于改善便秘及相关症状。

腹泻和炎症回路

腹泻会导致脱水并失去电解质。如果持续存在,可能表明存在更严重的问题。

注:如果发现大便中有血或粘液,并且发烧、疼痛或体重减轻,您可能需要尽快咨询医生或就医,因为这些是潜在的、更深层次的问题的迹象。

✦腹泻的病因

腹泻有多种常见原因。这些包括细菌,吃你过敏或敏感的食物,或病毒。其他原因可能包括克罗恩氏病、肠易激综合征 (IBS)、糖尿病、某些癌症、甲状腺机能亢进和吸收不良等。

然而,在大多数情况下,腹泻与这些疾病中的任何一种都无关,而且问题通常可以通过药店买治疗腹泻的药就可以缓解。在大多数情况下,清淡的食物、充足的休息和保持水分会很有帮助。

注意

患有肾上腺疲劳综合症 (AFS) 的人通常更容易患便秘而不是腹泻。另一方面,肾上腺衰竭晚期的人往往会出现非常严重的腹泻。

肠易激综合征和炎症回路

肠道最重要的目的之一是防止毒素、微生物、未消化的食物和外来物质进入血液。健康时,肠道黏膜细胞的连接很紧密,只允许身体所需的营养物质通过。当你的肠道渗漏时,这些连接处就不那么紧密了,毒素和其他颗粒会被允许通过。这些被免疫系统视为外来入侵者。然后你的炎症回路会攻击它们,导致炎症。

✦症状

肠易激综合征 (IBS) 的症状包括:恶心、背疼、尿频、焦虑、疲劳、腹胀、肚子痛、便秘/腹泻、口臭、关节痛、头痛。

当实验室测试排除具有类似症状的其他情况时,通常通过排除过程来诊断肠易激综合征。它本质上是对胃肠道的刺激。

✦病因

许多因素会导致肠易激综合征,例如使用某些药物,抗生素,焦虑,抑郁,荷尔蒙失衡和各种其他因素。压力起着重要作用。

患有肠易激综合征的后期阶段新陈代谢减慢以节省能量。在这个过程中,肠道运动也会减慢。因此,食物以慢得多的速度穿过身体。结果通常是便秘,尽管有时也会出现腹泻。当然,这会增加肠道刺激并恶化与肠易激综合征相关的症状。

建议

某些补充剂,如omega-3脂肪酸、谷氨酰胺、植物甾醇、槲皮素和益生菌益生元,改善饮食等都可能有助于预防肠易激综合征的发生。某些类型的纤维甚至有助于帮助微生物组和加强炎症回路。

微生物组(microbiome )可以描述为体内特定环境中所有不同微生物的所有遗传物质。这是炎症回路的第二部分。

注:不应将术语微生物群与仅指特定环境中的微生物(microbiota),即仅指胃肠道中的微生物这一术语混淆。

据估计,人体中大约90%的细胞都不是人类的。在大多数情况下,它们本质上是原核生物。原核生物是单细胞的,没有线粒体,细胞核没有膜。这些原核细胞是来自1,800多个不同属的 4 万多种不同菌株的结果。而肠道中拥有最丰富的微生物群。

当我们年轻的时候,肠道的微生物组在我们免疫系统的形成中起着极其重要的作用。在免疫系统仍在发育的儿童早期尤其如此。

✦免疫系统影响炎症的产生

小时候,我们的身体免疫系统接触并习惯于抗原,并对它们产生耐受性。一旦达到稳态(平衡)状态,外来微生物和抗原将无法在体内引起炎症反应。

只有当我们的免疫系统较弱或发育不全时,接触外来过敏原才会触发炎症回路中的反应,导致自身免疫性疾病、过敏以及对化学品和某些食物的敏感性问题。

一个很好的例子是老鼠一生都被关在无菌环境中。虽然他们很健康,但他们的免疫系统还没有完全发育。一旦接触到外来微生物,它们往往会发展为自身免疫性疾病和其他健康问题。

✦微生物群对健康有重要影响

研究表明,婴儿的第一个肠道微生物组对他们的健康有着深远的影响。

身体某些部位的不同微生物具有相同的功能。一个例子是,两个人的舌头上有不同的微生物,但在分解糖分时,他们的工作完全相同。就我们所吃的食物而言,微生物需要一个稳定的栖息地。反过来,当它们分解某些被肠道消化的成分时,我们会从释放的热能中受益。

这意味着我们的身体和我们的微生物宿主之间存在明确的、有益的相互作用,并且身体中的某些功能依赖于这些微生物才能保持健康。当由于某种原因,我们的微生物群落失衡时,我们就处于生态失调状态。

•肠道菌群影响炎症回路

Zhou B,et al.Front Immunol.2020

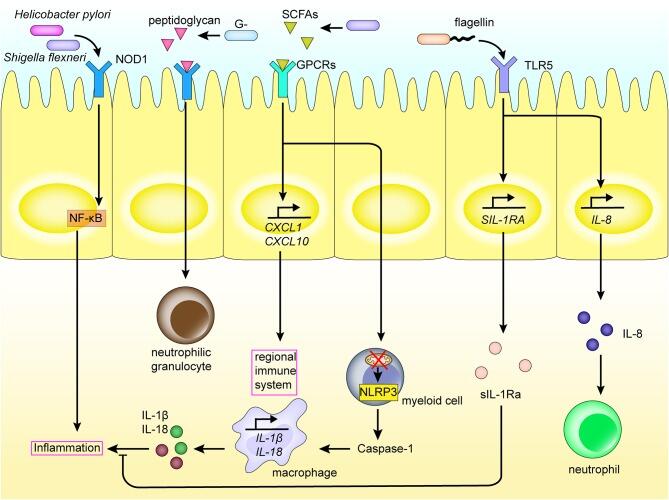

肠道菌群和代谢物与肠道中的区域免疫系统相互作用。PRRs如NOD1、表达于肠粘膜上皮细胞的Toll样受体,识别肠道菌群的PAMPs和短链脂肪酸,从而激活炎症通路和炎症细胞因子的产生。

这会诱导骨髓细胞的分化、巨噬细胞和中性粒细胞的募集等,引发炎症反应,并激活局部免疫系统。这种相互作用还促进炎症因子的表达。

炎症通常是生态失调的结果。它在许多健康问题中发挥作用,包括糖尿病、肥胖症、哮喘、自闭症和心脏问题等。它还与某些与肠道有关的问题有关,例如克罗恩病。它也可能在大脑中发挥作用,被认为是肠易激综合征 (IBS) 的触发因素之一。这些情况都与肠道生态失调有关。

生态失调的一个常见原因是抗生素。它们会破坏保持系统平衡所需的“好”细菌。当“好”微生物组受到负面影响时,免疫系统也会受到负面影响。

✦肠道菌群失调引起炎症

肠道菌群失调可能引起炎症,进而导致粘膜损伤。当不同黏膜细胞之间的连接受损时,免疫系统会做出相应的反应。

蛋白质、细菌和毒素很容易通过受损的肠壁进入血液,导致所谓的肠漏。与这种情况相关的症状包括:脑雾、抑郁、失眠和疲劳,以及许多其他症状。

健康的肠道细菌与多样化的微生物组相结合,可以形成健康的肠道来支持炎症回路。肠道健康的人通常更健康,感染或复发性疾病的可能性更低,因为他们的身体防御系统更强。

微生物组和神经系统疾病

肠道菌群失调与许多神经系统疾病有关。其中包括自闭症谱系、多发性硬化症 (MS) 和帕金森氏症。帕金森病患者的最初症状通常是便秘,随后是嗅觉和味觉丧失。其他症状,如震颤和摇晃,仅在胃肠道紊乱出现后很久才会出现。

有许多环境因素会影响神经系统状况和炎症回路。其中之一是大脑中没有正确使用蛋白质,导致许多神经退行性疾病。这可能是肠道炎症触发大脑中某些炎症反应的结果,导致蛋白质使用不足和大脑神经细胞退化。

炎症和肠道失衡也可能与某些自身免疫性疾病有关。西方国家的人群有相似的饮食和相应的更高的多发性硬化症发病率。随后的饮食可能会导致炎症,从而破坏肠道中存在的微生物的正常功能。

•压力与饮食通过肠道进而影响炎症回路

帕金森氏症和多发性硬化症患者的肠壁通透性增加,导致针对多种抗原的抗体增加。有证据表明,持续的压力以及其他各种原因是炎症回路失调的原因。

阿尔茨海默氏症和认知功能下降的特点是氧化应激、免疫问题和大脑本身的变化。实验表明,这些都是由于饮食及其对肠道生物群落的影响。神经营养因子是一种保护和促进健康神经元的蛋白质,它依赖于健康的肠道生物群落。阿尔茨海默病患者在这方面表现出明显下降。

微生物组对精神疾病的影响

有证据表明肠道和大脑健康之间存在很强的相关性。这意味着某些心理问题,例如抑郁症,可能是炎症的结果,肠道是最初的煽动者。对动物的研究表明,当某些微生物从抑郁的小鼠身上移植时,健康小鼠的心理会显著下降。

•肠道微生物有助于神经与身体恢复

与肾上腺疲劳综合症相关的两个最常见的症状是焦虑和抑郁。因此,有证据表明,有问题的人必须确保健康的肠道微生物组。它不仅有助于恢复他们的神经处理,还有助于身体恢复。

▸ 小肠细菌过度生长造成危害

当小肠中细菌的生长超出健康限度时,这种情况被称为小肠细菌过度生长 (SIBO)。这些细菌通常存在于结肠中。患有小肠细菌过度生长的人与患有肠易激综合征的人有非常相似的症状,许多人同时患有这两种情况。与该病症相关的症状包括腹痛、便秘、腹胀、胀气和腹泻。

•原因

这种情况发展的原因有很多。最常见的原因包括:

•高糖饮食、富含精制碳水化合物的饮食、酒精过多;

•克罗恩病导致的疤痕会聚集细菌;

•憩室病,其中小肠壁形成袋并收集细菌;

•某些药物,例如对肠道菌群具有破坏性影响的抗生素;

•由于念珠菌、莱姆病和人类疱疹病毒等感染导致炎症回路减弱

•危害

如果小肠细菌过度生长未经治疗,它会对健康产生不利影响,导致慢性腹泻,导致身体所需营养物质吸收不足,最终导致营养不良。

•抵抗外界病原体会触发炎症

炎症是免疫系统的重要组成部分。慢性炎症通常是感染、对自身身体物质的自身免疫反应或来自环境的抗原等的结果。

在慢性炎症的情况下,介质是单核细胞和巨噬细胞,它们是免疫系统的组成部分。也称为白细胞,白细胞在遇到问题时会释放化学试剂,靶向导致炎症回路反应的化学试剂。

•修复自身组织也会触发炎症

然而,问题是这些细胞不仅针对入侵者,还针对您自己的组织,从而造成损害。这些受损组织需要不断修复。慢性感染也是导致您的身体不断发展新血管的原因。

完成的修复工作通常会引起刺激,从而导致炎症过程被重新触发。如果由于某种原因,这变成了一个循环,你的身体就会一直处于炎症状态,从长远来看,它会产生衰弱的影响。

注:现代医学并没有为问题提供长期的解决方案。有时,会开具某些抑制免疫力的类固醇。然而,这些药物通常只能提供短期的症状缓解,并不能解决问题的根本原因。

当处于压力之下时,免疫系统会发现并保护我们免受病原体的侵害,从而引发炎症反应来解决问题。免疫系统因此攻击并清除任何潜在的危险病原体。一个按预期发挥作用的免疫系统可以迅速摆脱某些慢性病原体和感染带来的危险。

✦免疫系统过强和减弱都会导致疾病

尽管免疫系统减弱通常是导致反复感染,甚至是那些难以摆脱的感染的原因,但这不一定是疾病的原因——免疫系统过度活跃也可能是原因。

在“正常”条件下,免疫系统会识别并瞄准敌人的病原体,而将那些被认为是有益的病原体留在一边。然而,有时情况并非如此,炎症回路变得过激,甚至对正常细胞和条件产生免疫反应。

由于强大的免疫系统,炎症回路不一定能正常工作,免疫系统会在过度活跃时导致自身免疫问题。

当这种情况发生时,某些抗体会混淆它们所看到的正常细胞和被认为是病原体的细胞。然后它不分青红皂白地攻击。结果,当这种情况发生时,炎症回路随后会出现与某些自身免疫状况一致的突然发作。

✦导致免疫过度的原因

考虑以下情况,身体可能会将自己的细胞识别为外来细胞并产生自身免疫类型的反应:

•食物敏感性

吃我们敏感的食物会引起炎症,并导致我们的免疫细胞将我们的组织视为异物。免疫反应被激活以摆脱这些不受欢迎的客人。

•微生物组失衡

我们的肠道本身就是一个完整的生态系统。当这个系统失去平衡时,如患有小肠细菌过度生长、胃反流、幽门螺杆菌、肠易激、炎症性肠病、分解代谢状态或肾上腺疲劳晚期胃部减慢的人,可能意味着好的有益细菌被外来的非有益细菌所取代。

外来机会性细菌和隐形病毒从休眠状态转变为活跃状态。这会导致免疫系统超速运转,从而导致慢性炎症。

在这个过程中,免疫系统,特别是在过度活跃的状态下,很容易混淆谁是真正的敌人。外来机会性细菌及其自身同时受到攻击,导致各种自身免疫性疾病。

•HPA轴不平衡

HPA轴又叫下丘脑-垂体-肾上腺轴,是身体的主要压力调节激素轴。皮质醇是主要的抗应激激素。在肾上腺疲劳的晚期阶段,产生的皮质醇不足会导致猖獗的全身炎症,进而导致或引发自身免疫症状。

•肠漏或肠道通透性增加

当食物颗粒穿过胃肠黏膜时,就会引发炎症。未消化的食物应该在胃肠道内。当它进入肝循环和身体其他部位时,免疫系统将其识别为异物,并尽一切努力尝试攻击和中和这些异物。

免疫系统的持续激活会导致免疫细胞与正常细胞发生交叉反应,从而引发自身免疫性疾病

•重金属毒性和化学敏感性

环境毒素无处不在。如果一个人生活在城市世界中,就不可能逃脱。我们体内积累的过多毒素会触发我们的免疫系统在过度活跃的状态下工作,以清除我们身体中这些不需要的物质。那些不能自然而适当地发挥这种功能的人可能会出现自身免疫性疾病的症状。

•慢性和隐形感染

生活中,让我们接触到不断涌现的病毒、真菌、细菌和原生动物等。一些病原体往往会长期伴随我们,处于休眠状态。当我们的免疫系统较弱时,它们会被激活并爆发。这些生物包括伯氏疏螺旋体、小巴贝虫、白色念珠菌、孢疹病毒等。这些病原体引起的疾病会导致免疫系统过度活跃。

与体内正常组织的交叉反应并不少见。这些传染病中的许多都具有自身免疫性疾病的症状,例如肿胀、关节痛、牛皮癣、疲劳和食物过敏。自身免疫实验室标志物可能在血液测试中会升高。

•身体或情绪压力过大

情绪压力持续可能会降低病原体入侵的障碍,触发我们的免疫系统进入超速状态。换句话说,压力会使任何先前存在的临床或亚临床自身免疫性疾病恶化。

注意

由于现有的微生物群失衡、胃肠道刺激或反应性代谢物超负荷而导致身体发炎,很难完全确定是否存在真正的自身免疫性疾病(如原发性桥本氏甲状腺炎或狼疮),或者只是出现类似于自身免疫性疾病的症状。

抗体等测试也可能会混淆。但是注意在这些情况下,它们可能是正常的或临界高,而不是像真正的原发性自身免疫状态那样高。

不幸的是,目前临床医生较少对这种依赖于详细病史进行正确评估的区分保持警惕。当正常或临界高实验室检查伴有疲劳、关节痛、牛皮癣、胃部不适、体重增加、血管炎和肌肉酸痛时,医生的下意识反应是跳到自身免疫性疾病的临床诊断。没有对身体进行全面的整体观察,很难对过度活跃的免疫状态找寻到其根本原因。

因为临床表现相似,所以很少努力将症状追溯到根本原因——无论是主要由病原体驱动、过度活跃的免疫状态驱动,还是两者兼而有之。患者经常服用类固醇和自身免疫药物。短期益处很常见,因为过度活跃的免疫状态会因皮质类固醇的抗炎特性而平静下来。

然而长期服用类固醇可能是有问题的,因为它会降低我们的整体免疫反应,并掩盖在过度活跃的免疫状态是真正原因的情况下代谢产物过多的潜在问题。随着时间的推移,炎症回路会随着时间的推移而缓慢但逐渐恶化,因为它变得功能失调。一个典型的例子是桥本甲状腺炎。

自身免疫性甲状腺炎

✦炎症回路过度运转导致甲状腺出现问题

当身体的炎症回路超速运转时,甲状腺系统通常是最容易因过度活跃的免疫状态而导致功能障碍的器官之一。

甲状腺控制着整体的新陈代谢率,并负责我们的体温调节。甲状腺功能的轻微变化会导致疲劳、体重增加和甲状腺功能减退侧感觉寒冷以及焦虑和心悸。

在过度活跃的免疫状态下,靶向一种或多种甲状腺成分的抗甲状腺自身抗体(也称为抗甲状腺抗体)可能会被激活。最重要的一种是抗TPO抗体。它存在于大约90%的桥本甲状腺炎、10%至20%的结节性甲状腺肿或甲状腺癌以及75%的格雷夫斯病中。

注:TPO抗体是人体针对甲状腺的自身抗体,如果甲状腺相关抗体增高,容易导致甲状腺素分泌增高,引起甲亢或甲状腺炎等疾病。tpo抗体全称是甲状腺过氧化物酶抗体,它是甲状腺自身免疫抗体之一,正常人一般为阴性,如果该抗体升高一般提示可能存在桥本氏甲状腺炎。

甲状腺炎的诊断

临床医生通常根据在疲劳和低能量的临床环境中显示抗TPO抗体的实验室测试来诊断桥本氏甲状腺炎。

此外,应该注意的是,10%到15%的正常个体可以具有更高水平的抗TPO抗体滴度。他们没有像上面提到的那些原发性自身免疫性疾病。当我们的炎症回路处于超速状态时,高滴度可能继发于过度活跃的免疫系统。这些患者可能被错误地诊断为患有临床或亚临床原发性桥本甲状腺炎。通常开始甲状腺替代治疗。很少考虑其他原因,例如炎症回路过载。

根据实验室测试和症状,甲状腺减慢症状被视为自身免疫问题,而实际上,有些时候它代表了处于炎症回路问题的身体。在这种情况下,甲状腺替代疗法只是掩盖了症状。应采用整体方法,以充分理解根本原因并影响全面的长期恢复计划。

炎症回路是人体为克服压力而部署的神经内代谢应激反应的一部分。过度和失调的炎症反应会破坏人类的身体,导致一系列疾病和不良症状。

传统医学解决这个问题的方法是抑制症状。随着时间的推移,这可能会使情况恶化。自身免疫性疾病和过度活跃的免疫状态是常见的后果。由于当身体过度发炎时系统范围内的统一,因此需要从整体的角度了解身体以更好控制炎症。肠道菌群在其中扮演着重要作用,有更多值得被研究和发现的价值。

主要参考资料:

Michael Lam, MPH; Justin Lam, Carrie Lam,

Inflammation Circuit Dysfunction.Drlamcoaching.

Zhou B, Yuan Y, Zhang S, Guo C, Li X, Li G, Xiong W, Zeng Z. Intestinal Flora and Disease Mutually Shape the Regional Immune System in the Intestinal Tract. Front Immunol. 2020 Apr 3;11:575. doi: 10.3389/fimmu.2020.00575. PMID: 32318067; PMCID: PMC7147503.

Ruiz F, Vigne S, Pot C. Resolution of inflammation during multiple sclerosis. Semin Immunopathol. 2019 Nov;41(6):711-726. doi: 10.1007/s00281-019-00765-0. Epub 2019 Nov 15. PMID: 31732775; PMCID: PMC6881249.

Rathinam VAK, Chan FK. Inflammasome, Inflammation, and Tissue Homeostasis. Trends Mol Med. 2018 Mar;24(3):304-318. doi: 10.1016/j.molmed.2018.01.004. Epub 2018 Feb 9. PMID: 29433944; PMCID: PMC6456255.

Amoroso C, Perillo F, Strati F, Fantini MC, Caprioli F, Facciotti F. The Role of Gut Microbiota Biomodulators on Mucosal Immunity and Intestinal Inflammation. Cells. 2020 May 16;9(5):1234. doi: 10.3390/cells9051234. PMID: 32429359; PMCID: PMC7291275.

Hess JM, Stephensen CB, Kratz M, Bolling BW. Exploring the Links between Diet and Inflammation: Dairy Foods as Case Studies. Adv Nutr. 2021 Oct 11;12(Suppl 1):1S-13S. doi: 10.1093/advances/nmab108. PMID: 34632478; PMCID: PMC8502778.

Brennan CA, Garrett WS. Gut Microbiota, Inflammation, and Colorectal Cancer. Annu Rev Microbiol. 2016 Sep 8;70:395-411. doi: 10.1146/annurev-micro-102215-095513. PMID: 27607555; PMCID: PMC5541233.

谷禾健康

随着大家陆续“阳康”,大家逐渐恢复以往的生活,城市的烟火气回来了。

然而阳康后真的万事大吉了吗?

还是有很多朋友处于这样的状态:感觉恢复了,又好像没有完全恢复,身体多少有点不适,开始关心:

这种新冠肺炎后遗症,也就是临床上常说的“长新冠”,已经成为部分人不得不面临的事实。

“长新冠”是一种多系统疾病,据估计,全球至少有 6500 万人患有长新冠,病例每天都在增加。由于许多未记录在案,这个数字实际可能要高得多。

“长新冠”与所有年龄段和急性期疾病严重程度相关,许多患者在多个器官系统中经历了数十种疾病,包括心血管、血栓、脑血管疾病、2型糖尿病、自主神经功能障碍等。基于对其超过 2 年的研究,如果不采取行动任其发展,很大一部分患有长新冠的人可能会有严重后果。

新出现的临床前和临床研究表明,肠道微生物群可能有助于理解 COVID-19 的发病机制和疾病结果;SARS-CoV-2 感染与肠道微生物群的改变有关,并与炎症和免疫反应相关。

本文基于多篇文献报道,主要介绍关于“二次感染”以及“长新冠”问题的最新研究进展,同时也着重介绍了多种与新冠恢复期调理相关的干预措施。

本文由于篇幅较长,主要分为上、中、下三大篇章,主要包括以下内容:

上篇: 关于“二次感染”

中篇: 关于“长新冠”

下篇: 关于“干预措施”

上 篇

关于 “二次感染”

已经阳康的朋友,可能关心会不会马上又来一波,出现“二次感染”?

我们先了解一下,二次感染指的是什么?

“二次感染” 也叫“再感染”或者“重复感染”,是指一个人感染了新冠之后,经过足够的时间,然后再次感染。一般而言,如果一个人在第一次阳性检测后 90 天或更长时间再次检测呈阳性,则被视为二次感染。

注:也有部分研究定义间隔>30天。

再感染后可能出现临床症状,患者因核酸载量高而具有传染性。

与没感染过的人群相比,已经感染过的人群再感染风险低87%

先看一组数据:

➪

一项Meta分析综合了先前感染SARS-CoV-2人群再感染风险的全球证据:先前感染SARS-CoV-2的人可能会再次感染,他们的感染风险比之前没有感染的人低。

SARS-CoV-2再感染发病率为:

0.7 / 10,000人日(标准差0.33).

以前感染过的人比从未感染过的人再次感染的可能性低87%(HR = 0.12)。

注:该研究荟萃分析和系统审查分别包括11项研究和11份病例报告(样本量都不小于100)。

看到这里是不是觉得可以放心了,再次感染的概率很低?

并不一定。需要注意的是,该研究虽在近期发表,但研究的数据是基于出现在2021年4月及之前的毒株,当时奥密克戎变种尚未出现。

研究表明,奥密克戎变异株的免疫逃逸,导致比其他变异株具有更高的传播。那么,有没有关于奥密克戎毒株的数据?

有。

与感染过德尔塔毒株的人群相比,在奥密克戎阶段,再感染风险显著高于德尔塔时期

➪

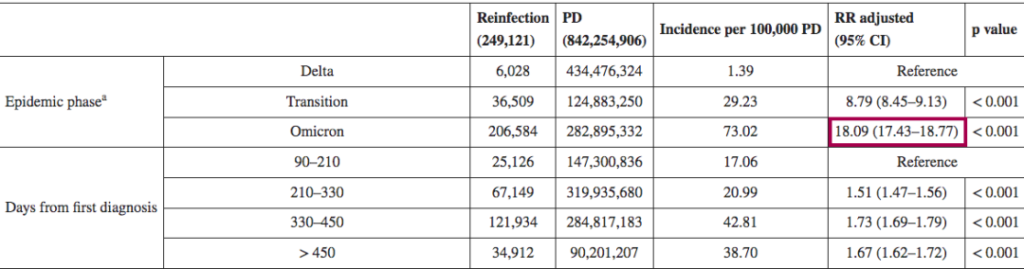

一项回顾性观察性研究,分析来自意大利北部利古里亚地区的感染者,在研究期间(2021年9月至2022年5月),利古里亚记录了335117例SARS-CoV-2感染病例,其中15715例再次感染。在奥密克戎阶段(从2022年1月3日开始占主导地位),再感染的风险是德尔塔阶段的4.89倍(p<0.001)。

其他也有来自意大利的研究(2021年8月至2022年3月)认为,奥密克戎时期的再感染风险比德尔塔时期高18倍。

DOI: 10.2807/1560-7917.ES.2022.27.20.2200372

➪

英国爱丁堡大学的研究人员发现,奥密克戎变异株的可能再感染率约为德尔塔变异株的10倍。

➪

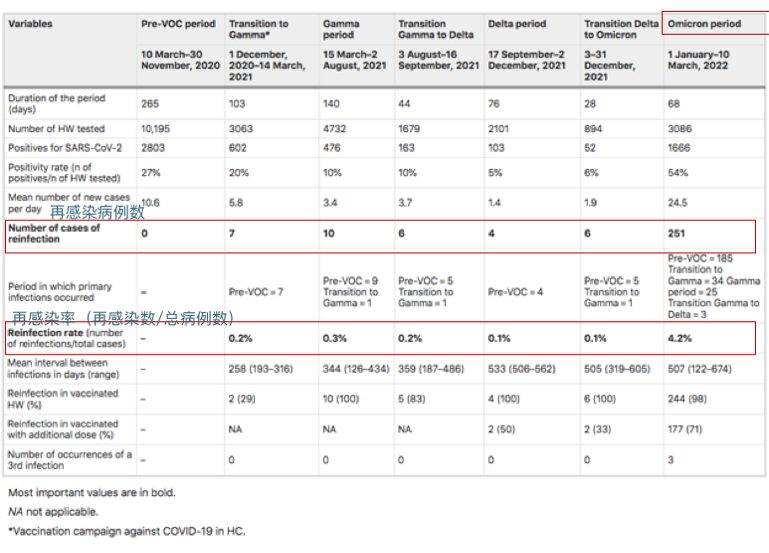

来自圣保罗大学医院281名医护人员的再感染率(2020年3月10日至2022年3月10日):

奥密克戎时期再感染率显著增加(0.8%到4.3%;相对风险5.45 [95%IC 3.80–7.81];p < 0.001)

Guedes AR, et al., Sci Rep. 2023

关于奥密克戎再感染率上升的证据相当多,此处就不一一列举了。既往感染虽然可以在一定程度上防止新冠的再次感染,但对于奥密克戎来说,之前的抗体保护作用较弱,并且在一定期限后迅速减弱,接下来我们来看一下,既往感染的保护期限大概能维持多久。

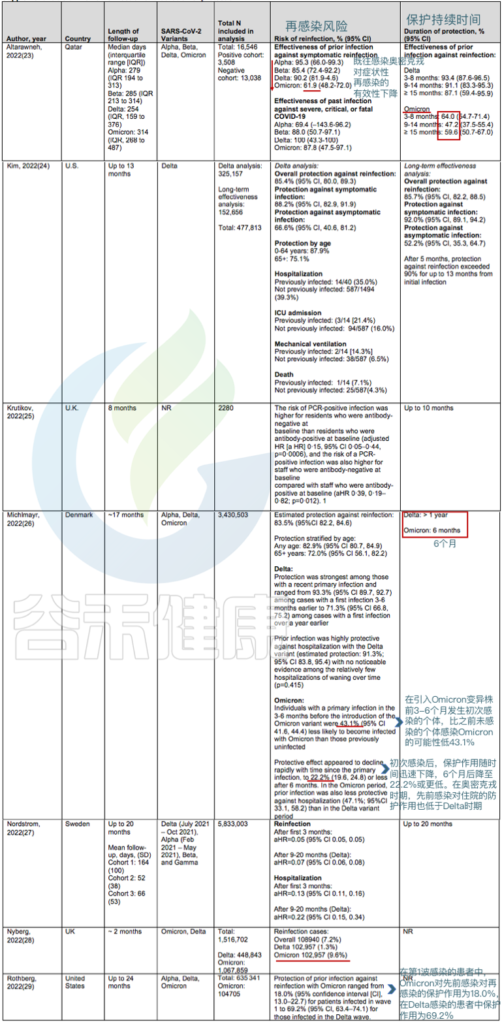

队列研究证实,既往感染对奥密克戎变异株(BA.1、BA.2、BA.4 和 BA.5)再感染的保护作用低于对德尔塔和较旧变异株再感染的保护作用。

➪

50项研究共纳入118名再感染患者,从首次感染到再感染的最短时间为19日,最长为293日。

● 针对奥密克戎BA.1和BA.2毒株:

先前感染德尔塔变异株可将症状性感染的风险降低50%至67%.

➪

在丹麦的一项队列研究中,如果先前感染发生在3至6个月前,则对奥密克戎BA.1或BA.2的保护率为43.1%,如果先前感染至少发生在6个月前,则为22.2%.

● 针对奥密克戎BA.4和BA.5毒株:

BA.4 和 BA.5 这两个变体与 BA.2 的相似性高于 BA.1 菌株,携带着它们自己独特的突变,包括病毒刺突蛋白中 L452R 和 F486V 的变化,这些变化可能会调整其锁定宿主细胞并避开某些免疫反应的能力。

对卡塔尔人群的分析提供了关于奥密克戎BA.4和BA.5防护的详细信息:

在未接种疫苗的人群中,既往感染奥密克戎BA.1或BA.2可使任何感染奥密克戎BA.4或BA.5的风险降低至少68.7%(CI,64.0%至72.9%),而如果先前感染发生在奥密克戎变异株出现之前,则仅为27.7%(CI,19.3%至35.2%).

针对BA.4或BA.5免受BA.1或BA.2感染的保护作用在4个月内是强大的,但这种保护可能会迅速减弱。

关于再感染的风险和保护期限的研究

doi:10.7326/M22-1745

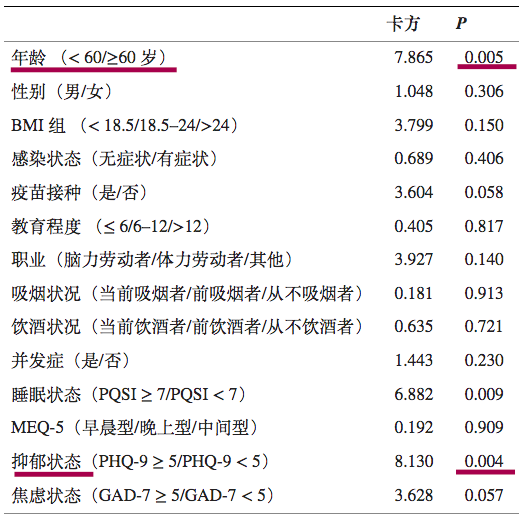

高龄和抑郁状态是奥密克戎再感染的危险因素

一项前瞻性队列研究,纳入了 933 名被诊断为 Omicron BA.2.2 感染且治疗后检测呈阴性的成年患者。

最终,683例符合标准,进行研究分析。

注:数据来源以及筛选标准:

患者来自四川省临水县,数据由四川省疾病预防控制中心提供。如果患者符合以下任何标准,则被排除在外:

感染前诊断为精神疾病,伴随需要住院治疗的严重疾病,以及交流障碍或拒绝参与。

在683名奥密克戎感染患者中,出院后30天内有116例再阳性,总体再阳性率为16.4%.

预测再阳性风险变量的单变量逻辑回归

DOI:10.3389/fpubh.2022.1014470

注:PHQ-9,患者健康问卷九。PHQ-9量表的总分范围为0至27分,其中0至5分表示没有抑郁,得分>5表示抑郁状态;评分越高,抑郁症状越严重。

比较分析显示:

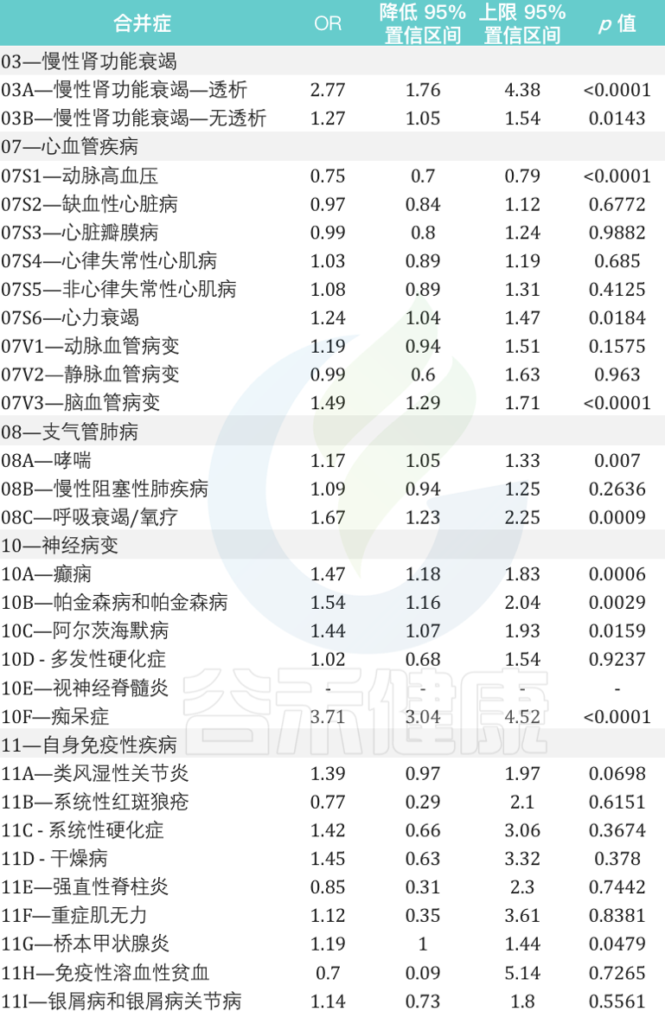

慢性肾功能衰竭、心血管疾病、支气管肺病、神经病变和自身免疫性等疾病患者再感染的风险相对增加

来自意大利北部地区的数据显示:

女性个体的再感染风险比男性高17%(OR为1.17,95%CI为1.13-1.21,p <0.0001)

在再感染者中,60岁及以上患至少一种潜在慢性病人群的风险比其他年龄组高7倍。

在慢性心血管疾病中,心力衰竭和脑血管病变与再感染风险的相关性最高,风险为1.24(95%CI为1.04-1.47,p = 0.0184)和1.49(95%CI为1.29-1.71,p <0.0001)是 未再感染个体的1.24倍(95%CI为1.29-1.71,p 0.0001).

在慢性肾衰竭患者中,接受透析的患者再感染风险几乎高出 3 倍(OR 为 2.77,95% CI 为 1.76–4.38,p < 0.0001).

与未再感染者相比,哮喘和呼吸衰竭/氧疗患者的再感染风险分别增加 1.17 倍(95% CI 为 1.05 –1.33,p = 0.0070)和 1.67 倍(95% CI 为 1.23–2.25,p = 0.0009).

在神经病变患者中,癫痫患者、帕金森病和阿尔茨海默病的再感染风险几乎是未再感染个体的两倍。

痴呆患者的风险大约高出四倍(OR为3.71,95%CI为3.04-4.52,p <0.0001).

在患有自身免疫性疾病的个体中,桥本甲状腺炎是再感染个体中最相关的疾病(OR为1.19,95%CI为1.00-1.44,p = 0.0479)

2021年9月至2022年5月期间与SARS-CoV-2再次感染患者有关的主要合并症的详细信息:

doi: 10.3390/vaccines10111885

此外,2022年发表的一篇系统评价报告了2019年12月1日至2021年9月1日的数据,发现高血压和肥胖是再感染患者中最常见的,其次是终末期肾衰竭、哮喘、慢性阻塞性肺病、痴呆、血脂异常和2型糖尿病。

其他研究也报道,终末期肾衰竭、高血压、糖尿病、慢性呼吸系统疾病、肝病和心血管疾病病史患者的再感染风险更高。

二次感染依然有症状

大多数再感染患者表现出临床症状,只有少数研究报告患者在第一次和继发感染时均无症状。

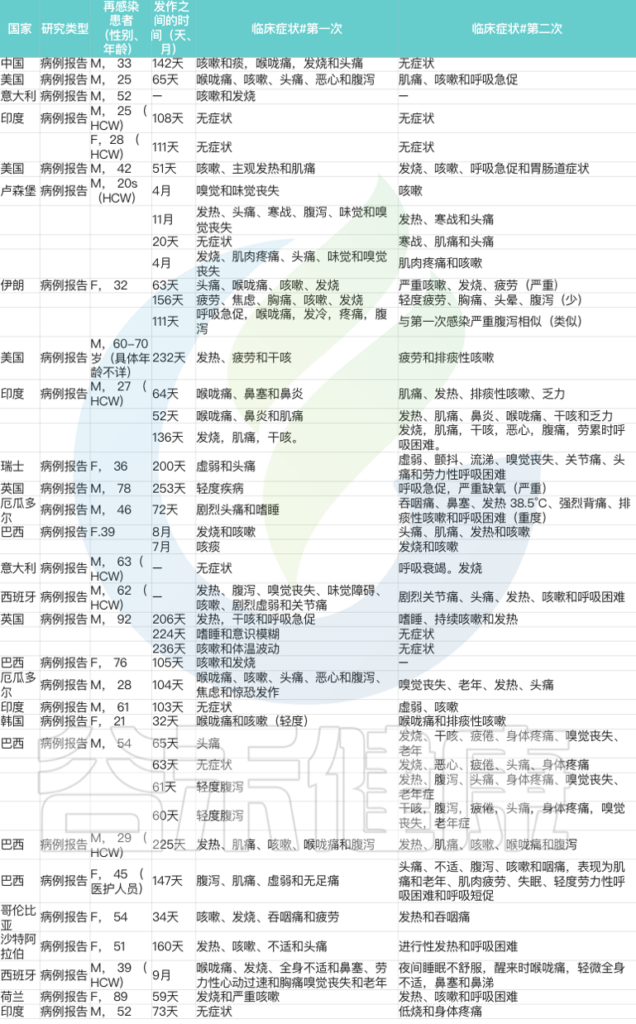

其他包括50项研究的数据显示再感染患者特征:

注:以上数据是2019年12月1日至2021年9月1日期间的研究

➪

二次感染相对首次感染严重程度有所减轻

韩国疾病控制和预防局于2020年1月20日至2022年5月7日在流行病学调查中通过综合系统报告的新冠肺炎病例数据库与健康保险审查和评估服务系统合并。使用具有二项分布的广义线性模型估计二次感染发作时与一次感染时的严重性比值比(SOR)。

结果发现,在所有患者中,再次感染的SOR为0.89(95%置信区间[CI]:0.82–0.95),与首次感染发作相比,严重程度有所减轻。

➪

一项研究显示,截至 2022 年 11 月 9 日,估计 94%(95% CrI,79%-99%)的美国人口至少感染过一次 SARS-CoV-2。

2022年11月针对SARS-CoV-2感染和重症的有效保护大大高于2021年12月

结果发现,2022年11月9日,在美国,对奥密克戎变异株SARS-CoV-2感染的保护估计为63%(51%-75%),对重症的保护率为89%(83%-92%).

11 月的人口免疫力高于最初奥密克戎激增后立即出现的情况。

对二次感染后的重症情况,不同研究结果不一致。

➪

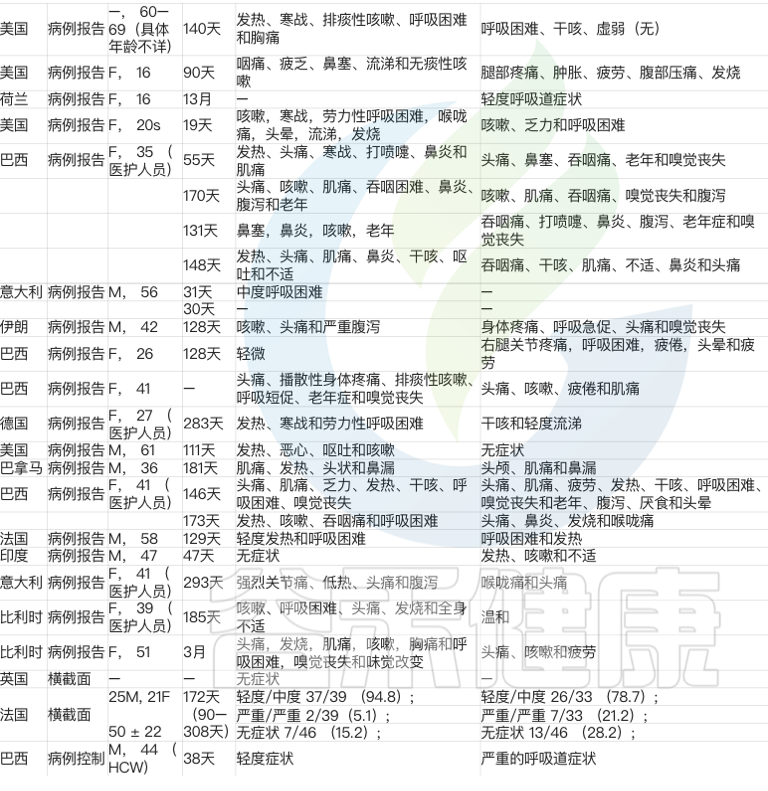

发表在《Nature Medicine》的一项研究建立了一个包括5819264人的队列,其中SARS-CoV-2感染者(n = 443588)、再感染(两次或多次感染,n = 40947)和非感染对照(n = 5334729). 使用逆概率加权生存模型来估计死亡、住院和事件后遗症的风险和6个月的负担。

结果发现,与无再感染相比,再感染增加了死亡风险(危险比(HR) = 2.17,95%置信区间(CI)1.93–2.45),住院风险(HR = 3.32,95%可信区间3.13-3.51)和后遗症风险,包括肺部、心血管、血液学、糖尿病、胃肠道、肾脏、精神健康、肌肉骨骼和神经系统疾病。无论疫苗接种状况如何,风险都很明显。

Bowe B, et al., Nat Med. 2022

风险在急性期最为明显,但在6个月后持续存在。与未感染的对照组相比,反复感染的累积风险和负担随着感染次数的增加而增加。

注:该研究数据主要来自美国退伍军人事务部国家医疗保健数据库,选取时间在2020年3月1日至2022年4月6日期间。退伍军人事务部的人口大多由老年人和男性组成,该队列也包括 10.3% 的女性,12% 在 38.8 岁以下(2021 年美国人口的中位年龄)。

关于未来:

英国牛津大学研究病毒进化的科学家认为,奥密克戎及其分支继续占据主导地位的时间越长,慢性感染产生全新变种的可能性就越小。

流行病学研究表明,连续的 COVID-19 浪潮正在变得温和。但这种趋势不应该被视为理所当然。

随着全球对反复接种疫苗和感染后免疫力的增强,研究人员预计 SARS-CoV-2 浪潮的频率将会放缓。

也有研究人员认为,SARS-CoV-2 的一个可能未来是,随季节起伏,通常在冬季达到顶峰,通常每三年左右重新感染一次。

关于其带来的症状是否会越来越轻等问题,研究人员还将持续关注。

总的来说,COVID-19疫情是一个高度动态的全球事件,各种流行病学驱动因素随着时间的推移而变化(包括新变异株的出现、疫苗吸收的增加和免疫力的减弱等各种因素),再感染的流行病学及其健康后果也可能随着时间的推移而改变。

对于已经感染过一次的人来说,继续保持警惕,降低再感染的风险,对于整体健康来说可能很重要。

以上是针对阳康后担心自己是否会二次感染的朋友的问题,然而也有一些朋友到现在,仍然觉得身体没有完全恢复,那就要考虑新冠可能带来的后遗症,也就是临床上说的“长新冠”,接下来章节,我们来了解一下关于“长新冠”及其持续时间,什么人群容易发生,会影响哪些器官功能,具体形成机制,与肠道菌群的关联等。

中 篇

关于“长新冠”

▾◆▽◆▽◆▾

►

“长新冠”是如何定义的?

2021年10月,世界卫生组织将其定义为:

有疑似或确诊新冠感染史,通常发生于起病三个月后,症状通常至少持续两个月,且不能被其他诊断所解释的症状。

►

“长新冠”会有哪些表现?

常见症状包括:

也包括其他一些症状,通常或多或少会影响日常生活。

症状可能是:

从新冠急性发作初步恢复后新出现的症状;

也可能从最初的疾病中持续存在;

也可能随着时间的推移而波动或复发。

►

“长新冠”什么时候发生发展?持续多长时间?

症状的发作和时间过程因个体和症状类型而异。

神经系统症状通常延迟发作数周至数月:在有认知症状的参与者中,43%的人报告在COVID-19至少1个月后才出现认知症状,延迟发作与年龄较轻有关。一些神经认知症状会随着时间的推移而恶化,并且往往会持续更长时间。而胃肠道和呼吸道症状更容易解决。

关节、骨骼、耳朵、脖子和背部的疼痛在1年时比2个月时更常见,感觉异常、脱发、视力模糊以及腿、手和脚肿胀也是如此。

麻痹症在初次感染后平均3个月发病;与其他神经认知症状不同,它通常会随着时间的推移而减少。

很少有长新冠患者能够完全康复,一项研究发现,在最初感染2个月后出现症状的患者中,85%在症状出现1年后出现症状。尽管ME/CFS和自主神经障碍的诊断通常是终身的,但未来的预后仍不确定。

►

有多少人会患“长新冠”?

据保守估计,全世界至少有 6500万 人患有长新冠,病例每天都在增加。

注:有许多未登记病例,这个数字实际上可能要高的多。

据估计,非住院病例的发病率为10-30%,住院病例为50-70%,接种疫苗病例为10-12%。

长冠肺炎与所有年龄段和急性期疾病严重程度相关,36岁至50岁之间的确诊率最高,大多数长冠肺炎病例发生在患有轻度急性疾病的非住院患者中,因为该人群占新冠肺炎总病例的大多数。

►

哪些人群更有可能患“长新冠”?

风险因素可能包括:

注:三分之一的长期 COVID 患者没有确定的原有疾病。

COVID-19 可能对任何患者产生长期影响,包括无症状或轻症患者。相比儿童和青少年,“长新冠”看起来在成人中更为常见。

►

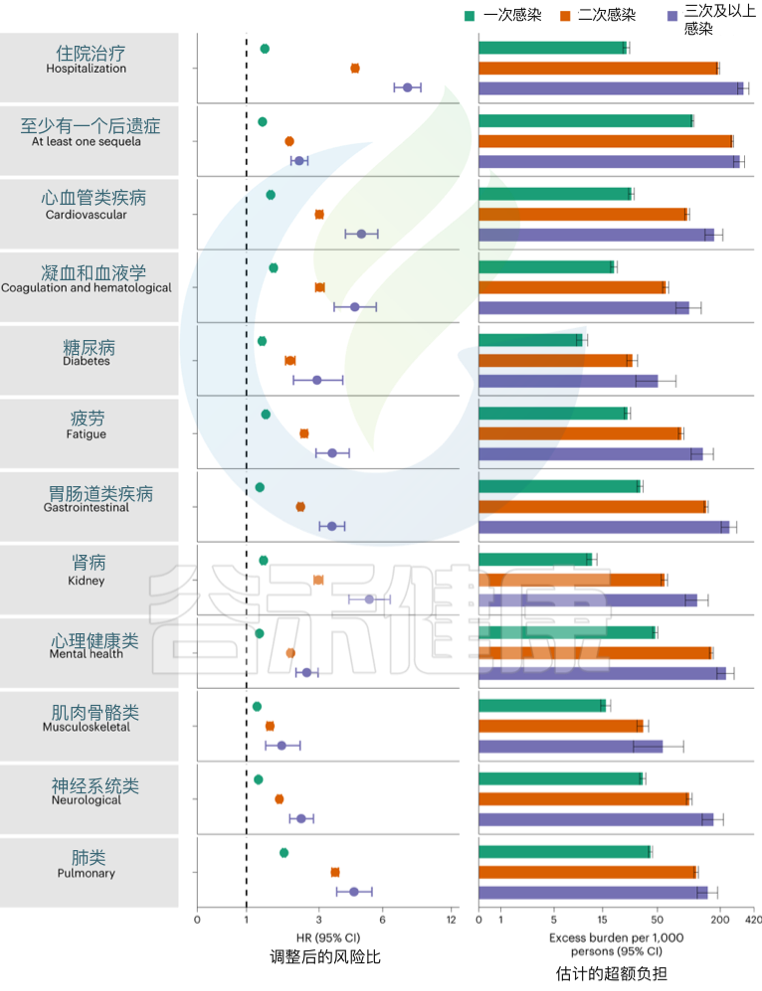

“长新冠”的发病机制?

简单来说,潜在机制包括:

DOI: 10.1038/s41579-022-00846-2

以上是关于“长新冠”的一些基本科普,具体关于“长新冠”带来的多种不良后果,需要关注的疾病,形成机制,与菌群的关联等,我们将在接下来的小节详细介绍。

▾◆▽◆▽◆▾

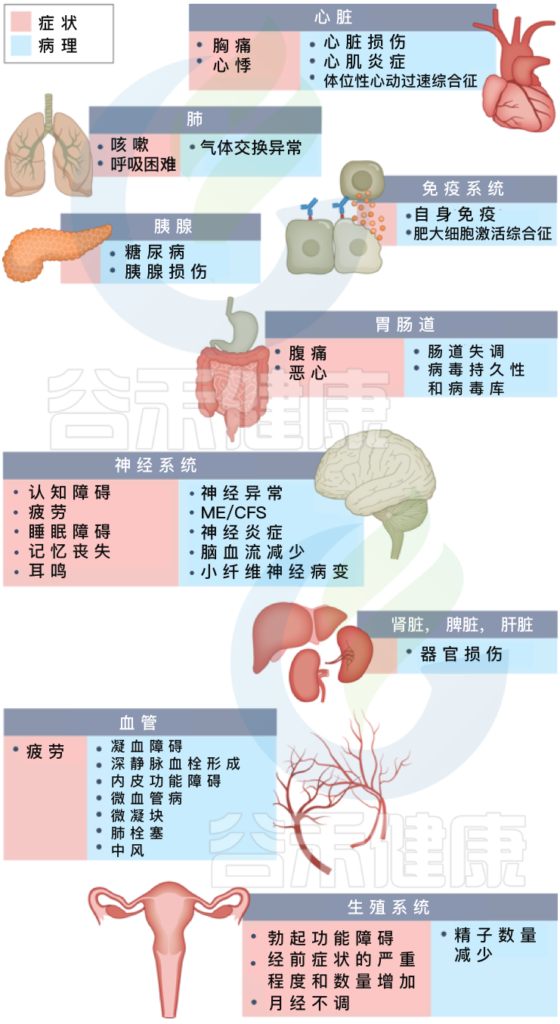

长新冠包括多种不良后果,常见的新发疾病包括:心血管、血栓和脑血管疾病, 2型糖尿病、肌痛性脑脊髓炎/慢性疲劳综合征(ME/CFS)和自主神经功能障碍,体位性心动过速综合征 (POTS).

长新冠症状及其对多种不同病理器官的影响

Davis HE, et al., Nat Rev Microbiol. 2023

★

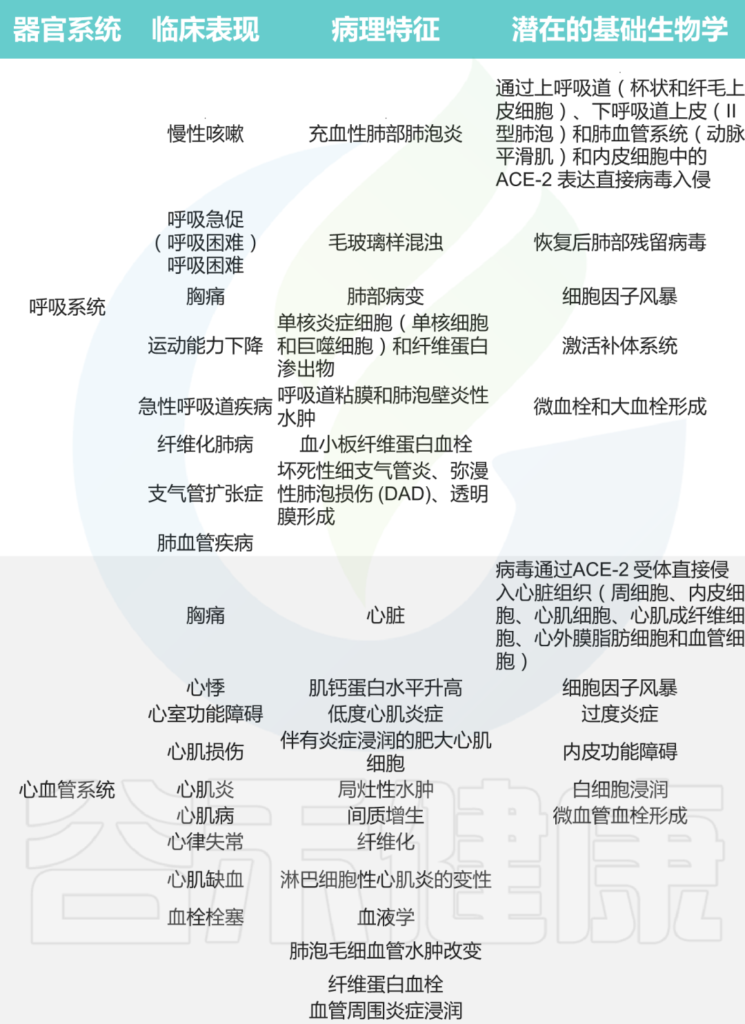

血管问题和器官损伤

SARS-CoV-2会损害许多器官系统。在不同组织中已经证明的损伤主要归因于免疫介导的反应和炎症,而不是病毒对细胞的直接感染。

循环系统破坏包括内皮功能障碍和随后的下游影响,以及深静脉血栓形成、肺栓塞和出血事件的风险增加。

微凝块-> 促进血栓形成

在急性新冠肺炎和长冠肺炎中检测到的微凝块有助于血栓形成,在长新冠中也发现了血细胞大小和硬度的长期变化,有可能影响氧气输送。感染18个月后,长新冠患者的血管密度长期降低,特别影响小毛细血管。

心血管疾病风险增加

对美国退伍军人事务部数据库的分析显示,SARS-CoV-2感染1年后超过150000人患多种心血管疾病的风险显著增加,包括心力衰竭、心律失常和中风,与最初出现新冠肺炎的严重程度无关。

持久的心脏异常

心脏MRI研究显示,在100名既往有新冠肺炎发作史的患者中,78%的患者(感染后平均71天进行调查)和58%的长期冠状病毒感染者(感染后12个月进行研究)存在心脏损害,这增强了心脏异常的持久性。

新冠与多器官损害有关

除了心脏之外,新冠还与其他多种器官受损相关。

一项针对低风险个体的前瞻性研究,观察了心脏、肺、肝脏、肾脏、胰腺和脾脏,发现201名患者中70%至少有一个器官受损,29%有多个器官受损。

在同一研究小组对536名参与者进行的一项为期一年的随访研究中,研究作者发现,59%的人有单器官损伤,27%的人有多器官损伤。

一项针对VA数据的专门肾脏研究,包括89000多名患有新冠肺炎的患者,发现许多肾脏不良结果的风险增加。

另一项VA数据分析,包括181000多名患有新冠肺炎的患者,发现感染也会增加2型糖尿病的风险。

长新冠患者的心血管疾病风险增加,此外,器官损伤似乎是持久的,长期影响仍然未知。

★

神经和认知系统

神经和认知系统的症状是长新冠的主要特征,包括感觉运动症状,记忆丧失、认知障碍、感觉异常、头晕和平衡问题、对光和噪音的敏感性、嗅觉或味觉丧失(或幻觉)以及自主神经功能障碍,影响日常生活。长新冠的前庭听觉表现包括耳鸣、听力损失和眩晕。

认知障碍程度,类似酒驾上限

一项荟萃分析中,在感染后12周,32%的新冠肺炎患者出现疲劳,22%的患者出现认知障碍。长新冠患者的认知障碍会使人衰弱,与英国酒后驾驶限制的醉酒程度或认知衰老10年的程度相同,并且可能会随着时间的推移而增加。

犬尿氨酸途径的激活可能与认知障碍相关

一项研究发现,16%的患者在感染后2个月出现,26%的患者在感染后12个月出现。犬尿氨酸途径的激活,特别是代谢产物喹啉酸、3-羟基邻氨基苯甲酸和犬尿氨素的存在,已在长新冠中确认,并与认知障碍相关。

部分患者可能没有意识到认知障碍

在新冠康复的个体中也发现了认知障碍,当使用客观与主观测量时,认知障碍的比率更高,这表明有一部分认知障碍患者可能没有意识到和/或报告他们的障碍。

认知障碍是一种独立于焦虑和抑郁等心理健康状况的特征

认知障碍在住院和非住院患者中发生率相似。一份有130多万新冠肺炎患者参与的报告显示,随着时间的推移,焦虑和抑郁等心理健康状况恢复正常,但认知障碍(脑雾)、癫痫、痴呆、精神病和其他神经认知疾病的风险增加至少持续了2年。

神经病理学的可能机制包括:神经炎症、凝血病和内皮功能障碍对血管的损伤以及神经损伤

长新冠患者脑脊液异常,年龄较小可能延迟发作

研究发现,患有长新冠的患者存在阿尔茨海默病样信号,脑和脑干代谢低下与特异性症状和长新冠患者中的异常脑脊液发现相关,且年龄较小与神经症状延迟发作相关。

长新冠患者——“化疗脑”

在最近的一份预印本中,轻度感染的长新冠患者的多线细胞失调和髓磷脂丢失,其小胶质细胞反应性类似于化疗,即“化疗脑”。

即使非住院患者,认知能力也可能下降

英国生物银行(UK Biobank)的一项研究,包括新冠流行前后相同患者以及对照组的大脑成像,显示眶额皮层和海马旁回(初级嗅觉皮层相关区域的组织损伤标志物)的灰质厚度减少,与对照组相比,即使是非住院患者,新冠后患者的大脑整体缩小,认知能力下降更大。

尽管该研究将新冠感染者与对照组进行了比较,但并不是特别长的新冠患者,这可能对长新冠的认知成分有影响。在中枢神经系统中发现了线粒体蛋白以及SARS-CoV-2刺突蛋白和核衣壳蛋白的异常水平。在长新冠中也发现了四氢生物蝶呤缺乏症和氧化应激。

眼睛不适?可能与病毒在视网膜感染和复制有关

在眼睛中,在长新冠患者中发现角膜小神经纤维丢失和树突细胞密度增加,瞳孔光反应显著改变,视网膜微循环受损。SARS-CoV-2可以在视网膜和大脑类器官中感染和复制。长新冠的其他表现包括视网膜出血、棉絮斑和视网膜静脉闭塞。

焦虑和抑郁人群比例上升

在爱尔兰,研究报告了20-28%的普通人群出现焦虑和抑郁症状,多达4%的人有自残或自杀的想法。而在2018年爱尔兰健康调查(一项全国性的代表性调查),结果显示,在新冠大流行之前,自我报告的抑郁和焦虑发生率为6%.

仓鼠模型:持续炎症与焦虑和抑郁行为相关

轻度感染的小鼠模型显示小胶质细胞反应性和CCL11水平升高,这与认知功能障碍和受损神经发生有关。

仓鼠模型表现出持续的炎症状态,包括T细胞和髓细胞活化、产生促炎细胞因子和干扰素反应,与仓鼠的焦虑和抑郁行为相关,在新冠肺炎患者的组织中发现了类似的转录特征。轻度疾病感染的非人灵长类动物表现出神经炎症、神经元损伤和凋亡、脑微出血、慢性低氧血症和脑缺氧。

血液皮质醇水平较低,持续症状超过1年

最近的报告表明,与对照组相比,长新冠患者的血液皮质醇水平较低,持续症状超过1年。肾上腺产生的低皮质醇应通过垂体产生的促肾上腺皮质激素(ACTH)来补偿,但事实并非如此,这支持下丘脑-垂体-肾上腺轴功能失调。这也可能反映了潜在的神经炎症过程。此前,ME/CFS患者的皮质醇水平较低。

注:ME/CFS——肌痛性脑脊髓炎/慢性疲劳综合征,是一种多系统神经免疫性疾病。将在下一小节详细阐述。

★

ME/CFS、自主神经功能障碍和相关疾病

ME/CFS通常在病毒或细菌感染后发病。标准包括至少6个月的“疾病前从事职业、教育、社会或个人活动的能力大幅降低或受损”,伴随着无法通过休息缓解的严重疲劳,以及运动后不适、睡眠不足和认知障碍或直立不耐受(或两者兼有)。

高达75%的ME/CFS患者不能全职工作,25%的人患有重度ME/CFS,这通常意味着他们卧床,对感官输入极度敏感,并依赖他人照顾。

大约一半的长新冠患者符合ME/CFS标准

许多研究人员评论了ME/CFS与长新冠之间的相似性;据估计,大约一半的长新冠患者符合ME/CFS标准,在测量运动后不适的主要ME/CFS症状的研究中,大多数长新冠患者报告经历了运动后不舒服。

一项对长新冠患者和ME/CFS患者的直立压力的研究发现,与健康个体相比,两组患者的血流动力学、症状和认知异常相似。

• ME/CFS中一致的异常发现

包括自然杀伤细胞功能减弱、T细胞衰竭和其他T细胞异常、线粒体功能障碍以及血管和内皮异常,包括红细胞变形和血容量减少。

其他异常包括运动不耐受、耗氧量受损和无氧阈值降低,以及代谢异常,包括脂肪酸和氨基酸的使用改变。还观察到神经功能改变,包括神经炎症、脑血流减少、脑干异常和心室乳酸水平升高,以及眼睛和视力异常。反应性疱疹病毒(包括EBV、HHV-6、HHV-7和人巨细胞病毒)也与ME/CFS相关。

• 长新冠患者中观察到上述这些发现

长新冠研究发现,线粒体功能障碍包括线粒体膜电位丧失和可能的线粒体代谢失调、脂肪酸代谢改变和线粒体依赖性脂质分解代谢失调,与运动不耐受、氧化还原失衡、运动不耐受和氧提取受损的线粒体功能障碍一致。

研究还发现了内皮功能障碍、脑血流异常和代谢变化(即使是POTS症状减轻的长新冠患者)、广泛的神经炎症、疱疹病毒重新激活、红细胞变形以及其他地方讨论的许多发现。不仅在长新冠患者中,而且在ME/CFS患者中也发现了微裂纹和过度活化的血小板。

自主神经障碍,特别是POTS,通常与ME/CFS共病,也常伴有病毒性发作

POTS与G蛋白偶联的肾上腺素能受体和毒蕈碱乙酰胆碱受体自身抗体、血小板储存库缺陷、小纤维神经病变和其他神经病变有关。POTS和小纤维神经病变通常在长新冠中发现,一项研究发现67%的长新冠队列中存在POTS。

注:POTS——体位性心动过速综合征,一种随着姿势的改变而心率增加的情况,例如躺着坐起来或站着。这会导致头晕或昏厥。

肥大细胞激活综合征也通常与ME/CFS共病

与新冠前患者和对照组相比,长新冠患者肥大细胞激活综合征症状的数量和严重程度显著增加,组胺受体拮抗剂可改善大多数患者的症状。

注:肥大细胞活化综合征(MCAS)是一种由肥大细胞异常活化导致的慢性多系统性疾病.肥大细胞广泛分布于胃肠道,因此MCAS易累及胃肠道并出现相应症状。

其他可能共病的疾病

其他通常与ME/CFS共病的疾病包括结缔组织疾病,包括Ehlers–Danlos综合征和高移动性、神经矫形脊柱和颅骨疾病以及子宫内膜异位症。

长新冠中观察到与ME/CFS,自主神经障碍,肥大细胞激活综合征等疾病类似的发现,其他疾病也可能与长新冠合并。应进一步探讨病毒后条件与这些条件的重叠。

★

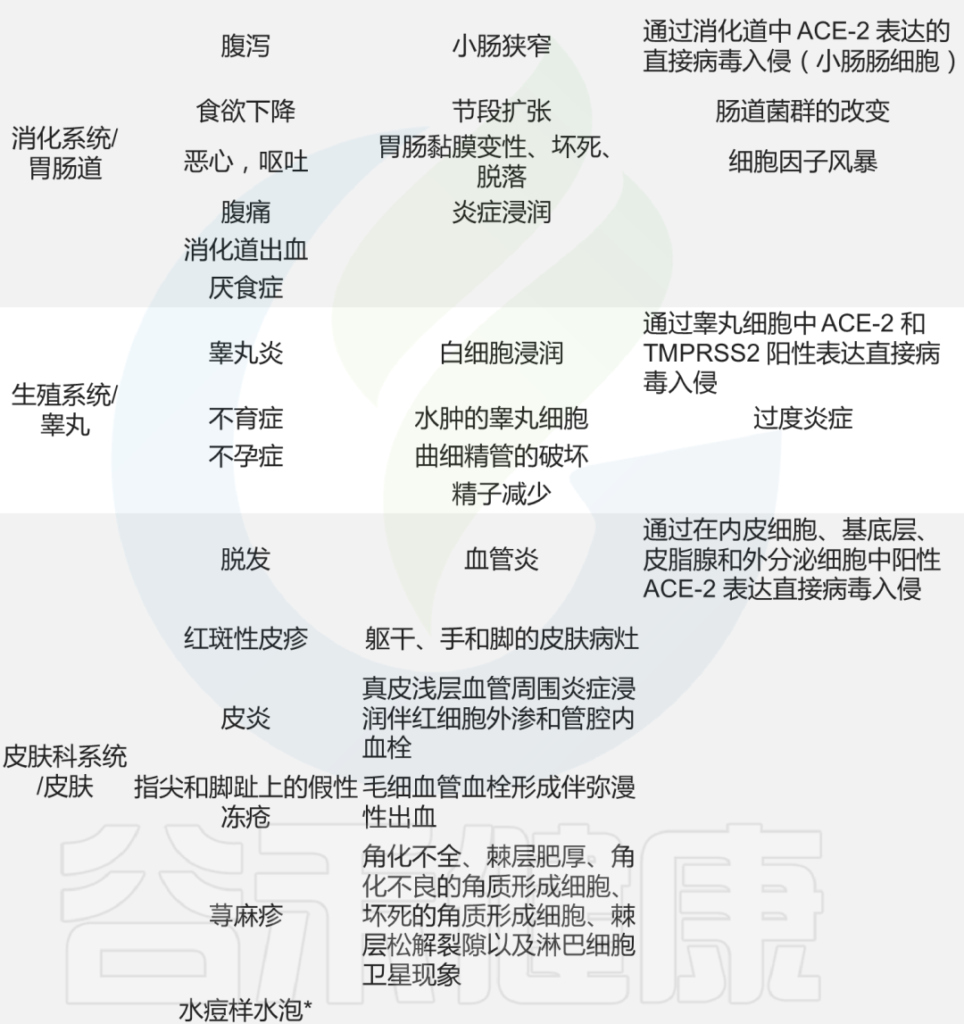

生 殖 系 统

长新冠中经常报告对生殖系统的影响。与无冠状病毒病史的女性以及患有新冠肺炎但不长时间冠状病毒的女性患者相比↓↓↓

患长新冠的女性更有可能发生月经改变

月经和月经前一周已被患者确定为长新冠症状复发的诱因。

在新冠肺炎患者中观察到卵巢储备下降和生殖内分泌紊乱,初步理论表明SARS-CoV-2感染会影响卵巢激素的产生和/或子宫内膜反应,因为卵巢和子宫内膜组织中ACE2受体丰富。

与那些没有月经变化的人相比,同时患有新冠和月经改变的人更容易出现疲劳、头痛、身体疼痛和气短,最常见的月经变化是月经不规律、经前症状增加和月经不频繁。

ME/CFS与多种妇科疾病存在关联

对ME/CFS的研究表明,ME/CFS与经前焦虑障碍、多囊卵巢综合征、月经周期异常、卵巢囊肿、绝经早期和子宫内膜异位症之间存在关联。妊娠、产后变化、围绝经期和月经周期波动会影响ME/CFS,并影响代谢和免疫系统变化。长新冠的研究应该关注这些关系,以更好地理解病理生理学。

病毒在阴茎组织中的持续存在,勃起功能障碍的风险也增加

这可能是由内皮功能障碍引起的。在一项研究中,与对照组相比,长新冠患者的精子计数、精液体积、活力、精子形态和精子浓度受损,并与细胞因子水平升高以及精液中胱天蛋白酶8、胱天蛋白酶9和胱天蛋白酶3的存在相关。

长新冠患者女性月经变化(月经不规律等),更容易出现疲劳,头痛等症状,男性精子质量变化,长期影响仍需进一步研究。

★

呼吸系统

呼吸系统疾病是长新冠的常见表现型,在一项研究中,新冠肺炎幸存者的发病率是普通人群的两倍。

呼吸短促和咳嗽是最常见的呼吸道症状,分别在40%和20%的长新冠患者中持续至少7个月。

几项包括长新冠患者的非住院患者的影像学研究显示了肺部异常,包括空气潴留和肺部灌注。

对感染后3-6个月的患者进行的免疫学和蛋白质组学研究表明,气道中的细胞凋亡和上皮损伤,但血液样本中没有。

进一步的免疫学特征比较了长新冠肺炎患者和新冠肺康复者,发现肺功能下降、全身炎症和SARS-CoV-2特异性T细胞之间存在相关性。

doi: 10.3389/fimmu.2021.686029

★

胃肠道系统

长新冠的胃肠道症状包括恶心、腹痛、食欲不振、胃灼热、便秘等。

持续的呼吸道和神经系统症状都与特定的肠道病原体有关。

SARS-CoV-2 RNA存在于新冠肺炎患者的粪便样本中,一项研究表明,12.7%的参与者在新冠肺炎确诊4个月后粪便中持续存在,3.8%的参与者在确诊7个月后持续存在。大多数感染7个月后出现长新冠症状和炎症性肠病的患者在肠粘膜中存在抗原持久性。

与没有长新冠或SARS-CoV-2阴性对照的患者相比,长新冠肺炎患者的血浆中发现了来自肠道和/或肺上皮的较高水平的真菌易位,可能会诱导细胞因子的产生。

长新冠患者的胃肠道症状可能与肠道菌群变化相关

与非新型冠状病毒肺炎对照组(疫情爆发前)相比,长新冠感染者中发现了较高水平的Ruminococcus gnavus和普通拟杆菌(Bacteroides vulgatus)和较低水平的普氏粪杆菌(Faecalibacterium prausnitzii),肠道失调持续至少14个月;低水平的产丁酸盐细菌与6个月时的长新冠密切相关。

将长新冠患者的肠道细菌转移到健康小鼠体内,导致小鼠认知功能丧失,肺部防御受损。

为什么长新冠患者的肠道菌群会发生变化?

胃肠道和呼吸道症状怎样将微生物群与SARS-CoV-2感染联系起来?

病毒是如何感染肠道的?

感染后的肠道菌群及宿主免疫会受到什么样的影响?

……

我们将在下一小节详细介绍。

▾◆▽◆▽◆▾

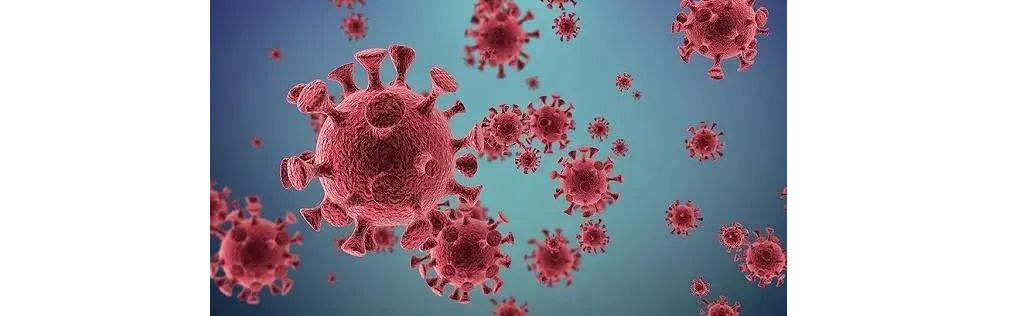

要了解病毒是如何感染,为什么会与肠道菌群相关联,我们来先从病毒的结构说起:

SARS-CoV-2是新冠肺炎的病原体。它是一种正向单链RNA病毒。它编码膜蛋白(M蛋白)、核衣壳蛋白(N蛋白)、刺突蛋白(S蛋白)和包膜结构蛋白(E蛋白)和多种非结构蛋白。

呼吸道胃肠道是人类微生物群的主要栖息地,也是SARS-CoV-2感染的目标

⇓⇓⇓

SARS-CoV-2病毒如何实现感染?

病毒利用表面的刺突蛋白和人体细胞上的ACE2(血管紧张素转化酶2)进行结合,从而实现感染。

在病毒体上,刺突蛋白(S蛋白)是包含S1和S2亚基的同源三聚体:

病毒劫持宿主细胞表面蛋白酶,如跨膜丝氨酸蛋白酶2(TMPRSS2),TMPRSS2反过来激活病毒S蛋白,切割ACE2受体,并促进病毒与宿主细胞膜的结合。

除了ACE2和TMPRSS2介导的进入外,SARS-Cov-2还可以利用宿主细胞的吞噬作用或内吞作用侵入某些免疫细胞类型,如巨噬细胞。

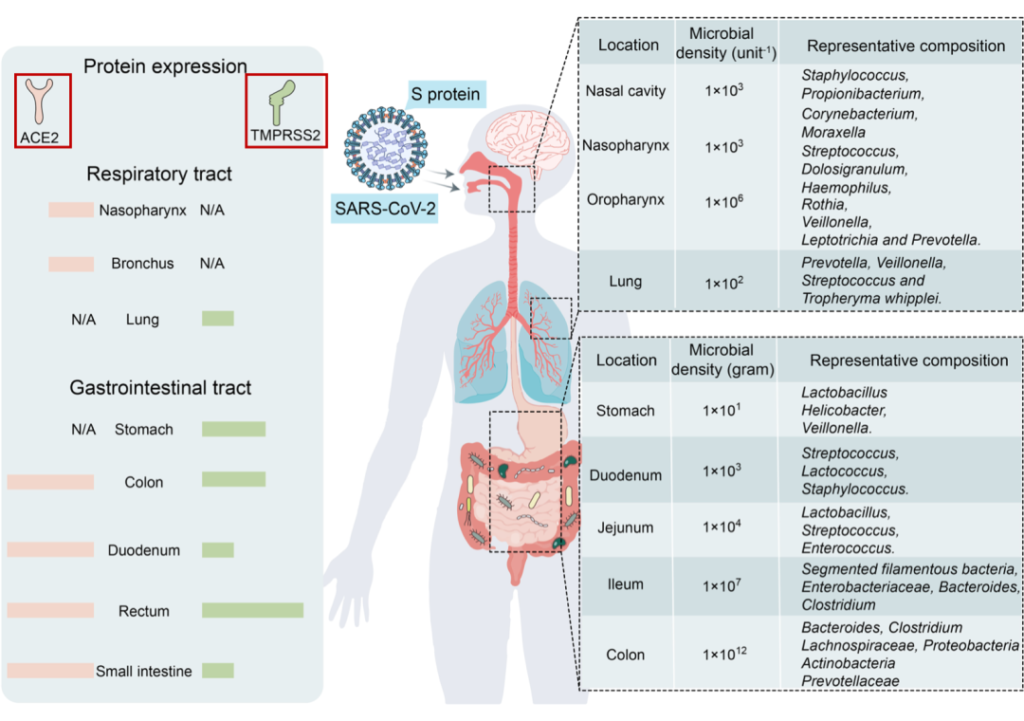

为什么SARS-CoV-2可感染肠道?

ACE2和TMPRSS2在呼吸道和胃肠道中强烈表达。由于后者与外部环境沟通,它们是SARS-CoV-2入侵的主要目标。

Wang B, et al., Signal Transduct Target Ther. 2022

SARS-CoV-2受体ACE2和TMPRSS2主要在呼吸道和胃肠道中表达,为微生物提供了许多合适的栖息地。

由于ACE2和TMPRSS2在胃肠道中高度表达,SARS-CoV-2也以肠道为靶点。一些研究报告称,新冠肺炎患者粪便样本中SARS-CoV-2病毒RNA呈阳性。

对一名新冠肺炎患者进行的活组织检查显示,SARS-CoV-2蛋白涂层存在于胃、十二指肠和直肠中。因此,SARS-CoV-2可感染肠道。

COVID-19的胃肠道和呼吸道症状将微生物群与SARS-CoV-2感染联系起来

⇓⇓⇓

几项临床研究报告,11-39% 的 COVID-19 患者有胃肠道症状,包括恶心、呕吐、腹泻和腹痛。

智利进行的一项研究报告称,在 7016 名 COVID-19 患者中,有 11% 表现出胃肠道症状。

在浙江的651例COVID-19患者中,8.6%表现出腹泻,4.15%表现出恶心或呕吐。

胃肠道症状与相对较高的住院风险和/或更高的疾病严重程度相关。在重症和/或危重患者中,疾病进展并引起并发症,例如急性呼吸窘迫综合征(ARDS),败血症,继发性病原体肺炎和终末期器官衰竭。

由于微生物群维持呼吸道和胃肠道稳态和健康,上述COVID-19相关症状可能将微生物群与SARS-CoV-2感染联系起来。

一些研究证实,肠道菌群有助于调节肠道免疫稳态和病原体感染。因此,肠道细菌可能对SARS-CoV-2感染的宿主免疫反应至关重要。

一些研究小组报告称,与新冠完全康复的患者相比,长新冠患者的肠道微生物群存在差异。在诊断时检测到微生物差异,但在6个月后被夸大。特别是,长新冠患者出院后,微生物群的丰富度没有恢复到正常状态。

持续的症状可能与免疫隔离组织中存在少量残余病毒有关,特别是身体中不受抗体直接保护的区域,如肠道。

一个重要的观察结果显示,病毒清除后,肠道失调持续了数月。与作为对照的健康个体相比,从新冠肺炎中恢复的患者在3个月时细菌多样性和丰富度降低,同时有益共生菌丰富度较低,机会性病原体丰富度较高。在随访6个月时,与对照组相比,COVID-19患者中双歧杆菌和瘤胃球菌的相对丰度显著降低(P < 0.001).

一项前瞻性研究追踪了香港106名新冠肺炎住院患者肠道微生物群的纵向动态,大约四分之三的患者在感染后6个月出现”长新冠”症状(通常是疲劳、记忆力差和焦虑)。

粪便样本的Shotgun宏基因组分析显示,与没有长新冠的个体和作为对照的健康个体相比,长新冠患者微生物多样性显著降低,细菌类型减少。

长新冠患者的Bacteroides vulgatus和Ruminococcus gnavus 的丰度增加,而P.prausnitzii的丰度减少。

有趣的是,与健康个体(n = 11)相比,PI-IBS患者(n = 11)的粪便样本中Bacteroides vulgatus也显示出6倍的升高;这一发现表明,Bacteroides vulgatus可能与长新冠和PI-IBS的发病机制有关。

注:因感染而导致的IBS被称为感染后肠易激综合征(PI-IBS)

doi: 10.1038/s41392-022-00986-0

此外,SARS-CoV-2感染后6个月出现呼吸道症状与Streptococcus vestibularis和Streptococcus anginosus等机会性致病物种的水平升高有关。

而疲劳和神经精神症状与医院内病原体有关,如:Clostridium innocuum 和 Actinomyces naeslundii。

在脱发患者中,产丁酸盐细菌显著减少,某些细菌,如Bifidobacterium pseudocatenulatum和F. prausnitzii,与长新冠的发展具有最大的负相关。入院时的细菌种类,包括长双歧杆菌(B.longum)和Blautia wexlerae,与6个月时长新冠的发展呈负相关,这意味着这些细菌在恢复期具有潜在的保护作用。

相比之下,在长新冠患者中富集的菌有:

Atopobium parvulum

Actinoomyces johnsonii

Actinomyces sp. S6 Spd3

这些发现表明,一个人在感染时的肠道微生物组组成能会影响其对新冠长期并发症的敏感性。尽管如此,这些变化可能代表长新冠的反应性变化,未来的研究需要包括从感染到症状发展的非住院患者的前瞻性纵向研究,以描述肠道菌群失调对长新冠症状的确切影响。

持久战——免疫细胞数量变化

针对患有轻度急性新冠肺炎的长冠肺炎患者的免疫失调进行的研究发现,T细胞改变,包括耗尽的T细胞、CD4+和CD8+效应记忆细胞数量减少以及中央记忆细胞PD1表达升高,持续至少13个月。

研究还报道了高度活化的先天免疫细胞,缺乏初始T细胞和B细胞,I型和III型干扰素(IFN-β和IFN-λ1)的表达升高,持续至少8个月。

一项综合研究将长新冠患者与未感染者和无长新冠的感染者进行了比较发现,在感染后中位数14个月,长新冠患者的非经典单核细胞、活化B细胞、双阴性B细胞以及分泌IL-4和IL -6的CD4+ T细胞数量增加,常规树突状细胞和T细胞数量减少,皮质醇水平降低。

疲劳和神经认知功能障碍可能与细胞因子变化和EBV再激活相关

细胞毒性T细胞的扩增已被发现与长冠的胃肠道表现有关。更多的研究发现细胞因子水平升高,特别是IL-1β、IL-6、TNF和IP10,最近的预印本报道了CCL11水平的持续升高,这与认知功能障碍有关。

在长新冠患者中发现了包括EBV和HHV-6在内的反应性病毒(已在ME/CFS45中发现),并导致线粒体断裂,严重影响能量代谢。最近的一份预印本报告,在长新冠患者中,EBV再激活与疲劳和神经认知功能障碍相关。

抗体生成量低,可预测长新冠

几项研究表明,在新冠肺炎急性期,无论是住院患者还是非住院患者,SARS-CoV-2抗体生成量低或无,以及其他免疫反应不足,都可以预测6至7个月后长新冠。

这些不足的免疫反应包括IgG的低基线水平、受体结合域和刺突特异性记忆B细胞的低水平、核衣壳IgG的低水平和刺突特异性IgG的低峰值。

在最近的一份预印本中,发现严重长新冠患者的CD4+T细胞和CD8+T细胞应答较低或缺失,另一项研究发现,与无长新冠的感染对照组相比,长新冠患者的CD8+T淋巴细胞表达CD107a的水平较低,核衣壳特异性干扰素-γ-产生的CD8+T细胞下降。

二次感染可能与抗体水平低相关

长新冠患者体内高水平的自身抗体与保护性新冠肺炎抗体呈负相关,这表明高水平自身抗体的患者更有可能发生突破性感染。

SARS-CoV-2病毒在肠道内反弹,可能是由于病毒持续存在,也与受体结合域IgA和IgG抗体的水平较低和产生较慢有关。

长新冠驱动因素:病毒持续存在

一些报告指出,病毒持续存在可能是长新冠的驱动因素;在生殖系统、心血管系统、大脑、肌肉、眼睛、淋巴结、阑尾、乳腺组织、肝组织、肺组织、血浆、粪便和尿液中发现了病毒蛋白和/或RNA。胃肠道活检后的多份报告表明存在病毒,提示某些患者体内存在持久性病毒库。

ACE2——病毒感染人体细胞的“钥匙”

前面我们已经知道,病毒利用表面的刺突蛋白和人体细胞上的ACE2(血管紧张素转化酶2)进行结合,从而实现感染,可见,ACE2作为病毒进入的一个入口点,扮演者重要的角色。

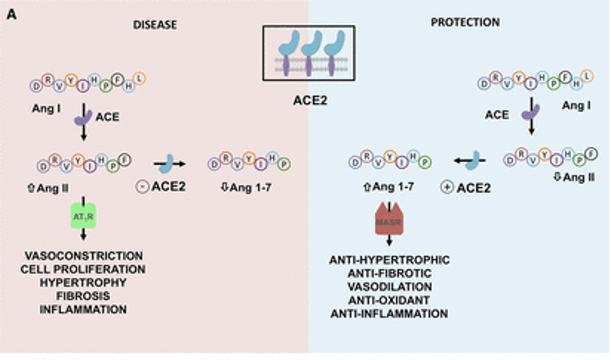

ACE2能做什么?

ACE2在肾素-血管紧张素系统(RAS)中起主要作用,除此之外,其活性在肺部也有作用,因为它通过抑制des-Arg9-缓激肽调节缓激肽1受体信号传导,从而减少血管舒张和血管通透性。

ACE也在肠道肠细胞中表达,它可以调节微生物生态、先天免疫和饮食氨基酸稳态。

ACE2亦敌亦友

ACE2在肺部的保护作用可能是COVID-19中的一把双刃剑:

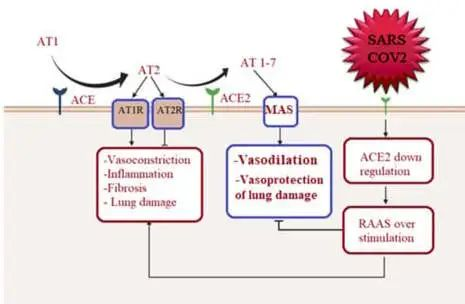

ACE2在肾素-血管紧张素系统(RAS)中的作用以及严重急性呼吸综合征SARS-CoV-2诱导的细胞表面ACE2表达下调的机制如下:

doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047049

ACE2平衡肾素-血管紧张素系统的2个轴:

➭ 增加的ACE2促进保护性ACE2/Ang 1-7/MASR

➭ ACE2的丢失导致向以ACE/血管紧张素II(Ang II)/AngII受体1型(AT1)受体轴(AT1R)过度活性为特征的疾病状态转变。

doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047049

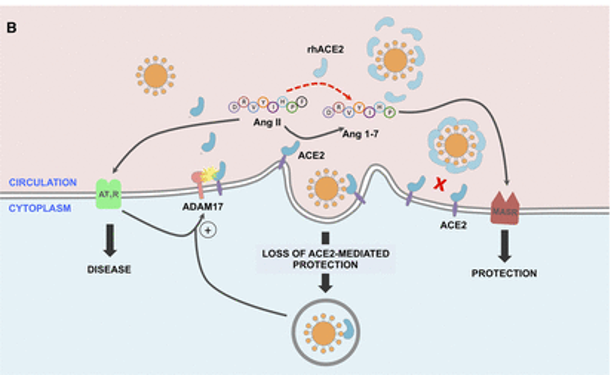

SARS-CoV-2的病毒刺突糖蛋白与细胞表面ACE2相互作用,并通过内吞作用一起内化,导致表面ACE2表达降低。ACE2的丢失导致Ang II的积累,Ang II通过AT1受体也上调ADAM17,导致细胞表面ACE2的进一步裂解。

肠道微生物群对肠道ACE2表达的影响?

动物研究中,无菌小鼠的肠道和肺部ACE2表达水平明显高于常规小鼠。以不同微生物群定殖的促性腺激素小鼠显示出肠道ACE2表达的可变性,这可能部分归因于微生物组编码的蛋白酶和肽酶类型的差异。

2021发表的一项研究确定了调节肠道ACE2表达的转录因子,包括已知受肠道微生物群调节的GATA4。这些数据表明,肠道微生物群可能在调节ACE2表达中发挥作用。

特定肠道菌群抑制ACE2表达

在小鼠模型中,特定的细菌种类,如多氏拟杆菌(Bacteroides dorei)和长双歧杆菌,可以抑制结肠ACE2的表达。

与小鼠结肠ACE2表达下调相关的四种拟杆菌显示出显著性差异(P < 0.05),与粪便SARS-CoV-2载量呈负相关。

“阳”之前肠道菌群已经异常,促进易感性

死于新冠肺炎的高危人群通常是那些患有糖尿病、心血管疾病和肥胖症等共病的人群,这些疾病也与微生物异常有关,其特征是细菌多样性减少。

这一发现表明,感染前的肠道微生物群可能促进宿主对SARS-CoV-2和ACE表达的易感性。

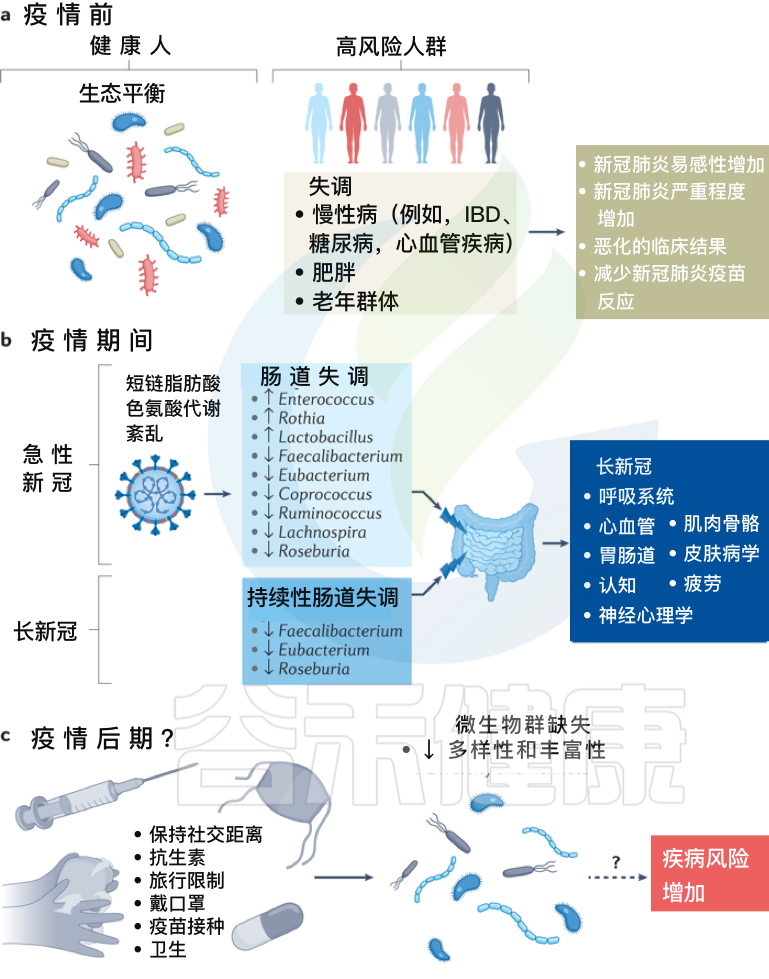

拟议的感染前、中、后肠道菌群变化模型及新冠措施如何影响人一生中的菌群多样性

Zhang F, et al., Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2022 Oct

a、在新冠疫情之前,健康个体的肠道微生物群以“生态平衡”为特征,这是一个具有丰富微生物多样性的平衡肠道生态系统。

而某些个体,包括老年群体和患有炎症性肠病、糖尿病、心血管疾病和肥胖等慢性病的个体,肠道生态系统发生了变化,微生物多样性降低,肠道微生物组成失调可能导致严重急性呼吸综合征SARS-CoV-2感染的易感性增加,新冠肺炎严重程度增加,临床结局恶化和/或新冠肺炎疫苗反应降低。

b、在疫情期间,急性新冠感染与持续的肠道微生物群组成变化、短链脂肪酸生物合成受损和色氨酸代谢紊乱有关。

最初感染中出现的功能障碍也与急性后新冠肺炎综合征有关,包括慢性呼吸道症状(例如咳嗽或气短)、心血管症状(例如胸痛或心悸)、胃肠道症状(例如食欲不振或腹泻)、神经精神症状(例如焦虑或失眠)、肌肉骨骼症状(例如关节疼痛或肌肉无力)和皮肤病症状(例如皮疹或脱发)。

在急性新冠肺炎疫情后阶段,肠道微生物群持续受到破坏,其特征是产短链脂肪酸的细菌粪杆菌、真杆菌和Roseburia持续耗竭。急性期肠道菌群组成的改变也与多器官急性后新冠肺炎综合征有关。

c、除了大流行之外,现有的疫情控制做法,包括严格执行社交距离、广泛的卫生消毒措施、定期接种疫苗和限制旅行,可能会对婴儿的微生物组多样性产生负面影响,并对肠道中的早期细菌定植产生重大影响,对疾病风险产生未知后果。

需要做更多的工作来调查和确认新冠、微生物群丧失和未来疾病风险之间的潜在联系。未来导致微生物损失的感染控制措施需要与促进微生物多样性的战略相平衡,以确保子孙后代的健康益处。

迄今为止,大多数临床研究表明 SARS-CoV-2 感染与肠道菌群改变之间存在关联,但尚不清楚肠道菌群改变是感染的原因还是影响。

为此研究人员提出了两种假设,并推断了相应的机制。

SARS-CoV-2感染 ▬► 肠道菌群失调

那么研究人员假设了 SARS-CoV-2 可导致肠道菌群失调,推断了几种可能的机制:

1) SARS-CoV-2侵入肺部可导致组织损伤,可以激活以NF-κB和TNF途径上调为特征的强促炎途径,激活模式识别受体(TLR、RLR、NLR),这些受体被先天免疫细胞识别,导致各种促炎细胞因子的释放。

或者肠道感染可导致肠道结构的直接损伤和肠上皮屏障的破坏,可能损害肠道通透性,并促进肠道炎症。

激活的全身炎症和肠道炎症可能导致破坏肠道微生物群平衡,导致:

• 机会病原体(例如肠杆菌科和肠球菌)的丰度增加

• 共生菌(例如Faecaliberium、Eubacterium和Roseburia)的丰度降低

关于Faecaliberium详见:

肠道核心菌属——普拉梭菌(F. Prausnitzii),预防炎症的下一代益生菌

关于Eubacterium 详见:

肠道核心菌属——优/真杆菌属(Eubacterium),你为什么要关心它?

关于Roseburia 详见:

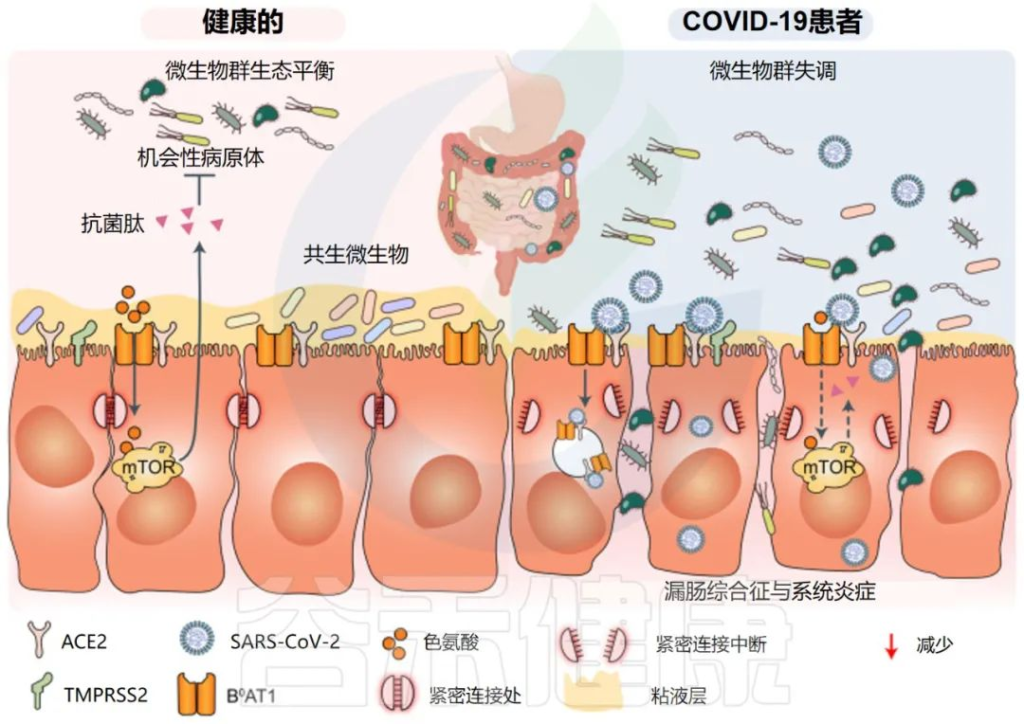

2) SARS-CoV-2感染可下调肠上皮细胞管腔表面ACE2和B0AT1(分子ACE2伴侣)的表达,这可能促进病原菌的生长。

3) 一项体外研究发现SARS-CoV-2可能直接感染细菌。揭示了SARS-CoV 2 影响肠道微生物群的另一种可能机制。

肠道菌群特征 ▬► 严重程度和免疫反应

动物研究提供了证据,SARS-CoV-2感染可能在驱动肠道微生物群生态变化中发挥作用。

➪

当用SARS-CoV-2攻击恒河猴和食蟹猴的非人灵长类动物模型时:

➪

仓鼠模型能够重现人类严重新冠的一些特征:

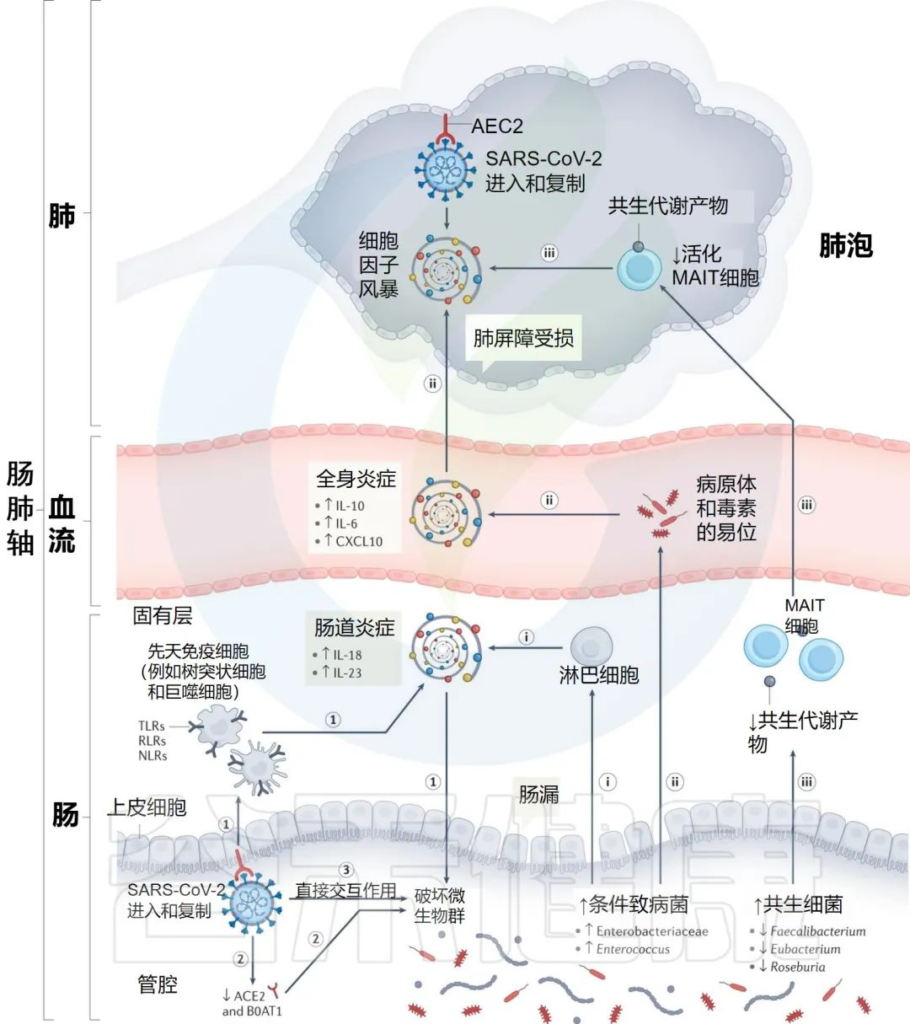

研究人员提出SARS-CoV-2感染点的特定内在“微生物组特征”,可以通过几种假设机制影响感染的严重程度和宿主免疫反应:

i) 增加的机会性病原体可能会被先天性淋巴细胞进一步识别,并强化肠道促炎反应。

ii)机会性病原体和毒素可能转移到循环系统中,导致菌血症,加剧系统炎症和疾病严重程度。

iii)有益菌逐渐减少耗尽,可能会对免疫细胞的募集产生负面影响,如激活的粘膜相关不变性T细胞(MAIT),从而影响呼吸道感染的易感性和严重性。

肠道菌群可能导致免疫反应功能失调和 COVID-19严重程度的潜在机制

Zhang F, et al., Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2022 Oct

肠道菌群代谢产物

SARS-CoV-2感染与肠道微生物群的碳水化合物、脂质和氨基酸代谢改变有关。

——短链脂肪酸:合成受损

多项研究表明,COVID-19 患者的粪便样本中的短链脂肪酸生物合成受损。

在对66名新冠肺炎抗生素无效患者和70名未感染新冠的患者进行的宏基因组分析中,SARS-CoV-2感染患者的肠道微生物群合成短链脂肪酸的能力降低,这与疾病严重程度和血浆中促炎细胞因子IL-10和趋化因子CXCL10浓度升高呈负相关。

通过粪便代谢物的测量,19名与新冠相关的严重和/或危重疾病患者的粪便中短链脂肪酸(包括乙酸、丙酸、丁酸、戊酸和己酸)浓度持续下降。

短链脂肪酸可以激活免疫细胞的抗炎反应,抑制炎症信号通路,并保持肠道屏障的完整性,以防止肠道内毒素和细菌进入循环,从而减轻局部和全身炎症反应。

鉴于短链脂肪酸在调节宿主免疫反应中的重要性,新冠肺炎中短链脂肪酸生物合成不足可能与疾病发病机制和严重程度有关。然而,短链脂肪酸缺失是否是新冠感染的原因或后果尚待阐明。

——色氨酸代谢:受到干扰

一些测量新冠患者血浆代谢物的研究表明,与健康人作为对照组相比,色氨酸代谢受到干扰,与色氨酸新陈代谢有关的犬尿氨酸途径的激活增强。

色氨酸代谢通过调节调节性T细胞与TH17细胞的比率和B细胞活性与自身免疫、病毒感染和肠道健康相关。

在人类和动物研究中,犬尿氨酸途径代谢产物进入大脑的增加可能会引发疲劳、记忆力差和抑郁等症状,这是“长新冠”的常见症状。重要的是,色氨酸代谢产物是宿主-微生物群界面的关键介质。

根据人类和动物研究的证据,肠道微生物群可以直接使用色氨酸作为底物,并影响宿主色氨酸的吸收和代谢,以调节宿主的生理和免疫反应。内源性宿主色氨酸代谢产物可以深刻影响肠道微生物群的组成和功能,如阿克曼氏菌和乳杆菌。

综上所述,这些数据表明色氨酸代谢是肠道微生物群参与新冠肺炎的一种可能机制。

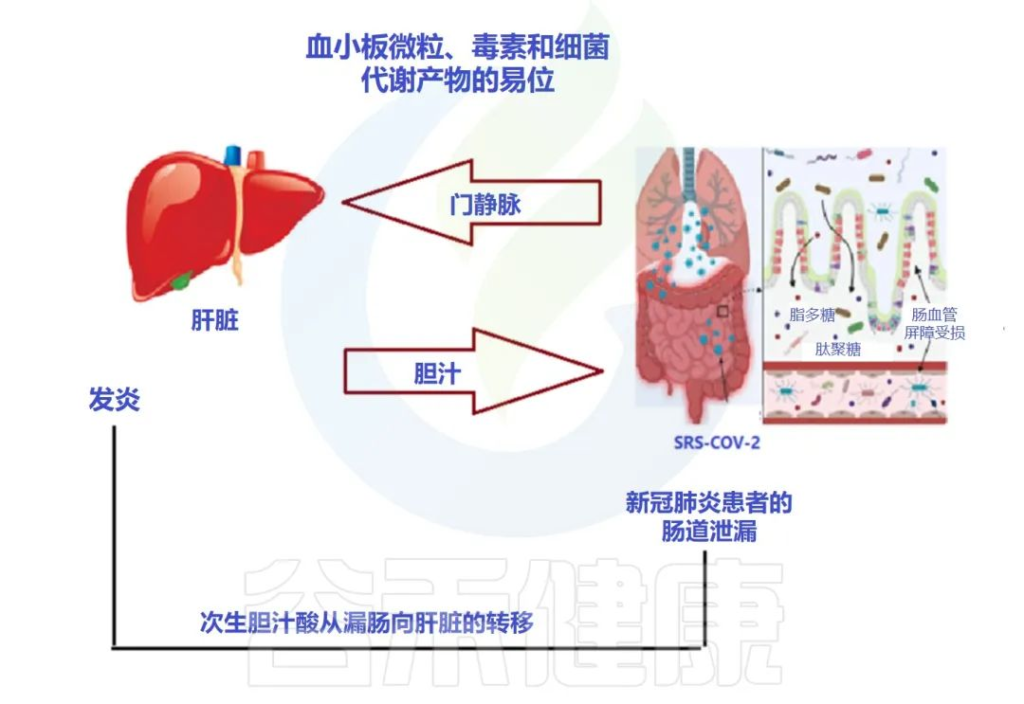

——胆汁酸代谢:菌群失调影响胆汁酸代谢,胆汁酸浓度升高破坏肠道屏障,引起炎症

初级胆汁酸由胆固醇、胆酸和鹅去氧胆酸通过与甘氨酸或牛磺酸结合在肝脏中合成。然后,它们被分泌到小肠,在那里它们被肠道菌群转化为次级胆汁酸,主要是脱氧胆酸(DCA)和石胆酸(LCA)。

次级胆汁酸在上皮细胞和内皮细胞以及肝细胞中充当核受体FXR、VDR和PXR的配体。它们还与TGR5相互作用。

注:TGR5是一种在肠、胰腺、淋巴组织和大脑中表达的膜结合受体。DCA和LCA都能够通过上述受体调节免疫系统。

研究人员根据疾病严重程度将新冠肺炎患者从无症状患者到处于关键阶段的患者进行分组。随着疾病严重程度的增加,来自患者的肠道菌群中厚壁菌/拟杆菌的比例逐渐受到更大的影响。

来自无症状患者的肠道菌群保留了有益菌种类,这些细菌与新冠肺炎的不良后果呈负相关:

此外,与危重症患者的微生物群不同,他们的微生物群的特征在于参与次级胆汁酸生物合成代谢途径的基因的高表达。

Harry Sokol等人观察了SARS-CoV-2感染对灵长类微生物群的影响,并发现总胆汁酸的数量随疾病严重程度而增加。值得注意的是,初级/次级胆汁酸的比率也明显较高。

这些数据表明,SARS-CoV-2感染对肠道菌群的破坏随着疾病的严重程度而加剧。随着菌群失调程度的增加,回肠的内在功能进一步改变,导致肠内转运增加,从而阻止胆汁酸的完全重吸收,从而增加其在结肠中的浓度。此外,重症新冠肺炎患者的肠道菌群功能有限,因此胆汁酸集中在这些患者的粪便中。

血清胆汁酸谱显示,急性呼吸窘迫综合征(ARDS)患者符合这些观察结果,因此可以推断,在严重的新冠肺炎中,胆汁酸浓度升高可能会破坏肠道屏障,并通过血流到达包括肺、心脏、肾和内皮在内的外周组织。它们的细胞毒性活性可能会损伤外周组织的细胞膜,导致局部和全身炎症反应,并在临床上表现出来。

——鞘脂:肠道微生物鞘脂代谢改变

据报道,新冠肺炎患者血清和粪便中鞘脂浓度降低,肠道微生物鞘脂代谢改变。鞘磷脂是生物膜的组成部分,介导信号转导和免疫激活。

拟杆菌产生的鞘脂可以增加外源鞘脂,从而增强体外或体内研究中观察到的调节性T细胞的分化,这可能抑制冠状病毒的复制。

这一观察支持肠道微生物群衍生的鞘脂可能调节宿主对SARS-CoV-2感染的防御的假设。

——蔗糖、葡萄糖:异常

与47名健康人作为对照组相比,56名新冠肺炎患者的粪便蔗糖水平升高,粪便葡萄糖水平降低。蔗糖和葡萄糖的异常水平可能与蔗糖酶-异麦芽糖酶活性受损有关。

这种变化可能与新冠肺炎常见的肠道症状有关,如腹泻、呕吐、肠胃气胀和腹痛。胀气通常是由细菌在肠道中发酵未吸收的碳水化合物引起的。

蔗糖水平的增加与放线菌和Streptococcus parasanguinis水平的增加有关,这意味着COVID-19 中的生态失调,可能会破坏肠道发酵并导致胃肠道症状。

▾◆▽◆▽◆▾

累积的证据表明,肠道菌群失调与 COVID-19 感染的严重程度和疾病恢复后的长期多系统并发症有关。

doi: 10.3390/metabo12100912

肠-肝轴是指肠道及其微生物群和肝脏之间的双向通路。这种相互作用是由门静脉建立的,通过门静脉,肠道菌群产物直接运输到肝脏,肝脏将胆汁和抗体反馈到肠道。

doi: 10.3390/metabo12100912

最近的两项研究表明:

代谢功能障碍相关性脂肪肝(MAFLD)是进展为严重和长期COVID-19的主要危险因素。

MAFLD征象的患者风险高

两项研究均证明,有MAFLD征象的患者发生呼吸系统疾病进展的风险高于无MAFLD的患者,年轻COVID-19患者的风险远高于老年COVID-19患者。

风险增加与病毒影响肠道通透性有关

研究人员认为,在MAFLD患者中观察到的风险增加可能与SARS CoV-2感染对肠道的影响有关,SARS CoV-2感染使肠道通透性和粘膜炎症恶化,从而加剧全身免疫功能障碍,这是严重COVID-19的特征。

当然,这个过程也可以阐明肥胖、2型糖尿病甚至炎症性肠病中 COVID-19 进展的较高风险,这与肠道微生物群改变、粘膜炎症和肠道通透性增加有关。

大量研究表明,腹泻、呕吐和腹痛等胃肠道症状在COVID-19患者中很常见,胃肠道症状的严重程度与呼吸系统疾病和肝功能障碍同时增加。

胃肠道中病毒进入受体表达的增加

已发现ACE-2 SARS CoV-2受体在肠细胞细胞上表达,因为粪便中高水平的SARS CoV-2病毒表明肠道是病毒感染和炎症的合理部位。

用于SARS-CoV-2进入的跨膜丝氨酸蛋白酶2在肠道细胞中也广泛表达。基于此,胃肠道中病毒进入受体表达的增加以及胃肠道症状的早期发作,意味着胃肠道异常可能是由病毒的直接恶化肠漏引起的,而不是对上呼吸道感染的继发性免疫致病反应的结果。

胃肠道症状的临床表现与肝功能不全的生物标志物呈正相关,支持了PAMPs向肝脏传播增加的观点。

SARS-CoV-2 感染会破坏肠道屏障,导致全身细菌脂多糖和肽聚糖升高,并有助于增强全身炎症。因此,肠漏和肠道菌群失调可能导致COVID-19重症患者发生细胞因子风暴。

基于此,已经开发的用于治疗肠漏的治疗方法,例如用于肠道粘膜保护/再生的益生菌和益生元,可以最大限度地减少进展为严重和长新冠的 MAFLD/肥胖/T2D 患者的数量。此外,在SARS CoV-2病毒感染期间,应避免使用干扰肠道微生物群的药物,例如抗生素。

充分证据表明,肠道微生物群改变和肠道细菌多样性减少,在心力衰竭合并冠状动脉疾病患者中很常见。

肠漏导致炎症,和心血管疾病相关

功能失调的肠道屏障会延缓菌群产物的被动泄漏,其中包括促炎脂多糖(LPS)进入血液,这可以通过炎症小体激活导致全身炎症。LPS结合蛋白(LBP)作为老年男性心血管风险高预测生物标志物的血浆水平显著升高,证明了这一点。

有趣的是已经发现,肠漏和炎症小体激活,与肌钙蛋白作为心肌损伤的标志物呈正相关。

肠道菌群-心轴在长新冠综合征中的作用

相当大比例的COVID-19住院患者有心脏问题。早期心血管疾病和心血管疾病危险因素(如肥胖)似乎是发生严重且长新冠并发症的关键危险因素。然而,高比例的COVID-19患者既往无心血管疾病的心脏受累。

在COVID-19患者中,心脏问题也被视为一个危及生命的实质性问题,从MI和心肌炎到伴有心脏应激的肺动脉高压。这种心脏受累的机制尚不清楚。

心肌感染可能与ACE2受体相关

ACE2在多个器官中表达,除肺、心脏和肾脏组织外,ACE2也在肠道中表达,肠细胞中的ACE2表达区可作为SARS-CoV-2进入和提示肠道感染的位点。继发于下调ACE2(SARSCoV-2受体)的抗炎和心脏保护性血管紧张素(AT)-1-7通路下调,通过表达ACE2的心脏细胞引导心肌感染,导致心脏炎症。

doi: 10.3390/metabo12100912

心脏成像的长期随访,结合肠道菌群分析,是进一步测试长冠状病毒肺炎患者肠道-心脏轴潜在影响的必要后续步骤。

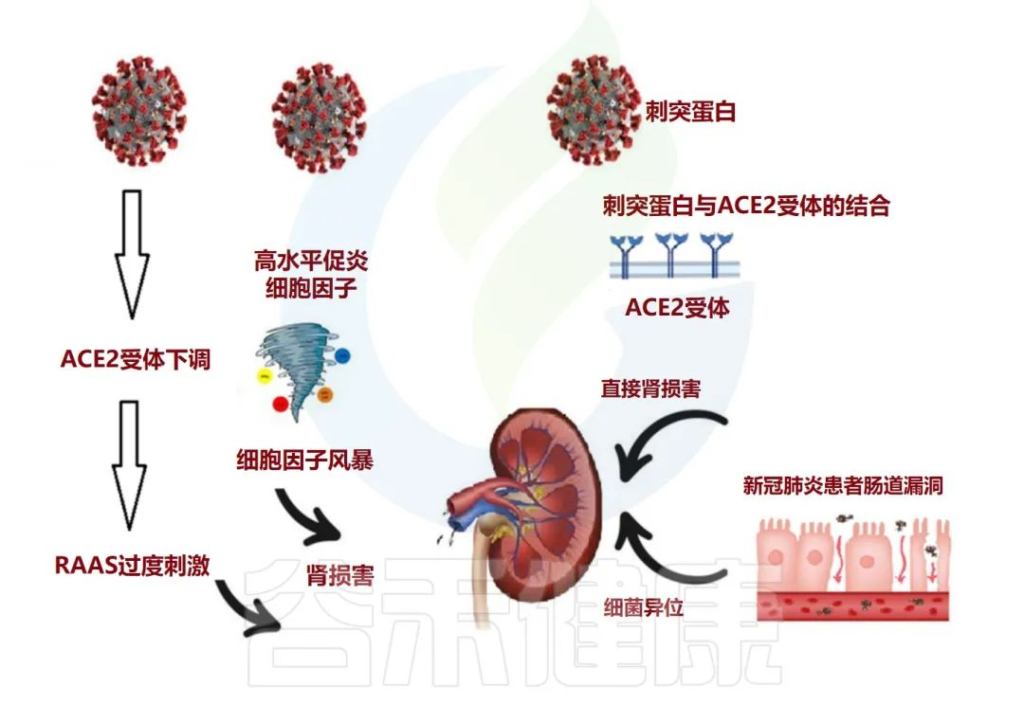

肠道微生物群与肾脏疾病之间的致病性相互关联

肠道菌群参与广泛的临床表现,如慢性肾脏病(CKD),急性肾损伤(AKI)和高血压。

在肠漏的情况下,活细菌经常从肠道转移到其他肠外位置,例如肾脏。这种细菌易位可能伴有菌群失调、病原菌过度生长和宿主免疫系统低下。

在慢性肾病的情况下,肠道微生物群会产生许多毒素和尿毒症溶质,例如对甲酚硫酸盐 (PCS)、硫酸吲哚酯和三甲胺 (TMA) N-氧化物。另一方面,尿素水平升高可能导致肠道微生物群的改变(图3)。

尿毒症毒素可能导致慢性肾病患者出现疲乏、矿物质骨疾病、神经系统疾病和心血管损害。

doi: 10.3390/metabo12100912

肠道生态失调在与 COVID-19 相关的长期肾脏问题中的作用

急性肾损伤 (AKI) 通常被视为 COVID-19 患者的并发症。除了先前存在的慢性肾病与COVID-19中的重症或死亡有关外,值得注意的是,解决SARS CoV-2通过AEC2受体进入肾脏,并诱导临床表现的不同途径。

人们普遍认为,该病毒可直接进入肾脏并复制,导致功能障碍,并且通过肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)稳态的局部紊乱影响肾脏。

研究显示,既存慢性肾病患病率较高的群体可能更容易发生急性肾损伤。新出现的证据还表明,COVID-19的肾脏表现与长期严重COVID-19相关肾脏并发症的风险增加有关。

在菌群失调型COVID-19患者中,有益菌(主要是双歧杆菌和乳酸杆菌)逐渐消失,并且由于微生物群改变和病原体优势,观察到短链脂肪酸和胆汁酸水平下降。

短链脂肪酸,特别是丁酸盐是结肠细胞的重要能量来源,在上皮完整性中也起着重要作用。此外,短链脂肪酸受体GPR109A的激活与几种促炎介质的抑制有关。这可能解释了在 COVID-19 患者中出现的显著长期并发症。

作者报告说,慢性肾病患者的厌氧菌群减少,而有氧菌群增加,以肠杆菌科为主。所有这些机制都可以解释一些COVID-19患者的长期肾脏并发症。

在COVID-19住院期间监测肾功能,有助于识别后果更严重风险的患者,有助于早期和更有效的干预。

尽管 COVID-19 的主要临床表现与呼吸系统有关,但也会带来脑相关的问题,引发急性脑血管问题和颅内感染。

约35%的患者和高达85%的重症患者报告神经系统症状,包括头痛、头晕、肌痛或味觉和嗅觉丧失。

COVID-19感染可能导致神经系统疾病以及大脑结构和功能改变的机制有很多。

部分感染后的患者存在一致的记忆缺陷模式

认知问题是最常报告的症状之一,影响10%-25%的COVID-19患者,表现为SARS-CoV感染后的慢性疾病。作者发现,经历过COVID-19感染的人存在一致的记忆缺陷模式,随着自我报告的持续症状的严重程度,记忆缺陷也在增加。

此外,他们报告说,最初疾病期间的疲劳/混合症状和持续的神经系统症状可以预测认知能力。

doi: 10.3390/metabo12100912

COVID-19与神经损伤有关,主要见于神经系统症状

对COVID-19死亡患者的尸检显示,有缺血性损伤的指征和神经炎症的证据是病因机制。许多研究记录了不同脑区的功能和结构畸形,如出血性损伤和癫痫样放电。

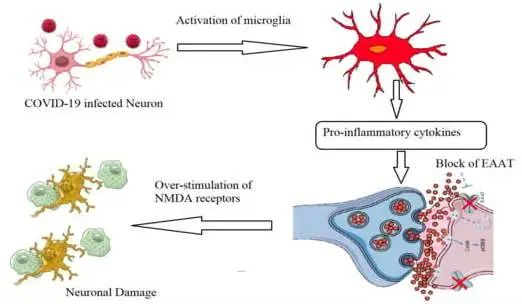

谷氨酸兴奋性毒性的作用:诱导促炎细胞因子产生

关于神经炎症,谷氨酸兴奋性毒性的作用应考虑为导致长新冠相关神经系统症状的原因。Ahmed等人(2020)报道,由于谷氨酸兴奋性毒性,SARS-CoV感染可诱导促炎细胞因子的产生和神经元变性显著增加。

简单地说,谷氨酸作为神经系统中的主要兴奋性神经递质,主要由神经元产生并在突触间隙中排出,之后它与配体依赖性AMPA受体(α-氨基-3-羟基-5-甲基-4-异恶唑丙酸受体)结合。这有助于钠离子的进入和神经冲动通过突触后神经元,导致N-甲基-D-天冬氨酸受体(NMDA)的激活,从而诱导钙离子进入。

新冠引起的神经元感染,扰乱谷氨酸稳态的控制

在新冠病毒引起的神经元感染过程中,小胶质细胞产生促炎细胞因子(TNF-α、IL-1β和IL-6),下调星形胶质细胞和突触前神经元上的谷氨酸转运蛋白1(GLT-1)。这将降低谷氨酸有效再摄取的速率,并导致谷氨酸 / GABA神经递质的不平衡和NMDA受体的过度刺激。这些事件扰乱了谷氨酸稳态的控制,突触间隙中谷氨酸的过量产生诱导神经元兴奋性毒性,钙显著进入,最终导致神经细胞变性和损失。

关于谷氨酸与大脑健康以及肠道菌群之间的关联,我们在之前的文章也有写过,详见:

新冠引起的肠道菌群失衡➔影响肠道屏障和血脑屏障通透性 ➔ 菌群代谢产物进入大脑➔脑功能障碍

肠道菌群维持肠上皮屏障、免疫稳态和防止病原体入侵。此外,肠道菌群可以通过增加紧密连接蛋白的表达来影响血脑屏障 (BBB) 的完整性和通透性。ACE2与肠道微生物稳态密切相关。

SARS-CoV-2 感染引起的肠道感染和 ACE2 表达下调可导致肠道菌群组成异常,包括乳酸杆菌和双歧杆菌等菌群水平降低。微生物失衡和肠道炎症势必会影响肠道屏障功能和血脑屏障的完整性和通透性,从而导致肠道细菌、毒素等肠道微生物代谢产物易位,通过血液循环进入大脑,最终导致脑功能障碍。

SARS-CoV-2侵入肠神经系统,出现异常,通过迷走神经影响大脑

迷走神经与肠神经系统中的神经元形成突触连接,并将肠道信息传输到NTS,在那里信息被整合并传递到大脑。

肠神经系统的异常不仅会导致胃肠功能障碍,还会通过肠-脑轴影响大脑功能。先前的研究表明,嗜神经病毒持续感染肠神经系统,并导致肠功能障碍。

SARS-CoV-2进入肠道后,通过与ACE2结合侵入肠神经系统,然后通过迷走神经进入大脑,影响中枢神经系统功能。

更重要的是,肠神经系统损伤导致肠道运动障碍、肠道血流异常和上皮屏障功能障碍,从而进一步促进肠道微生物和细菌代谢产物的毒素进入血液,加重大脑损伤。

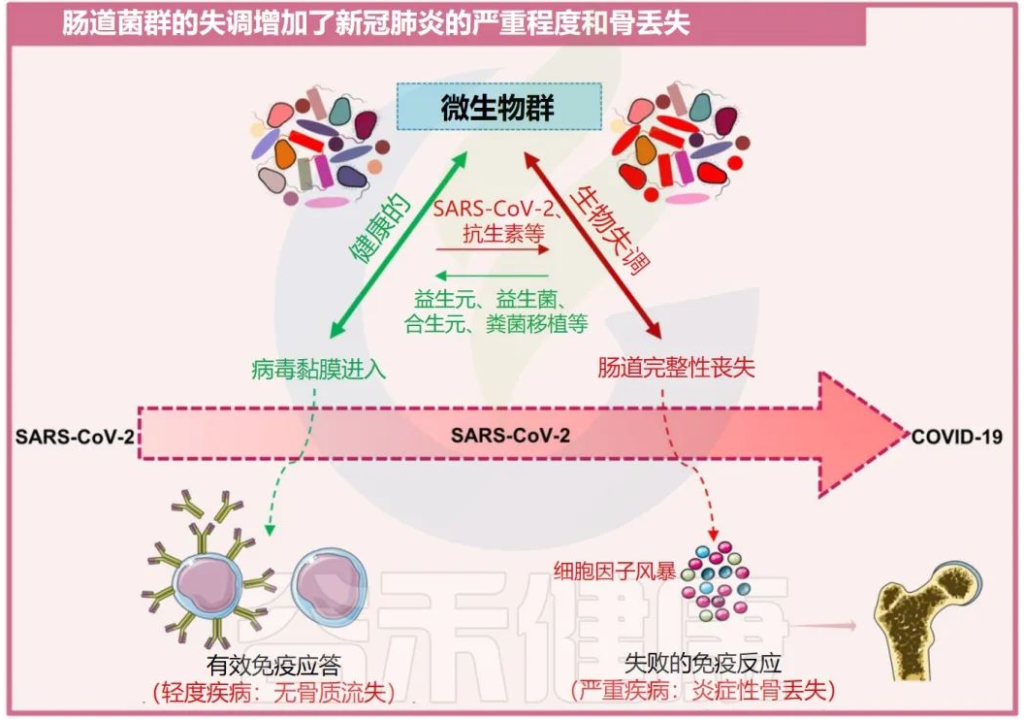

越来越多的证据表明,肠道菌群失调也被发现是增加骨质流失的关键因素,而骨质流失又反过来促进了几种骨相关疾病的发展,例如类风湿性关节炎和骨质疏松症。

一系列报告显示,肠道菌群通过改变骨组织的质量来影响骨强度。肠道菌群调节骨骼健康的机制是通过促进调节代谢产物的生成,如吲哚衍生物、三甲基胺N-氧化物(TMAO:氧化胺)、短链脂肪酸和气体递质,如硫化氢(H2S)。

在卵巢切除术(ovx)诱导的绝经后骨质疏松小鼠模型中,H2S供体化合物GYY4137通过激活Wnt10b生成,从而增加骨形成,减少小梁骨损失,从而增强骨健康。

短链脂肪酸如乙酸、丙酸和丁酸诱导骨吸收细胞的代谢重编程,导致糖酵解增强,从而降低破骨细胞的特异性基因,如NFATc1和TRAF6,这是骨骼稳态的有效调节因子。

肠道菌群失调会加剧COVID-19疾病的严重程度和骨质流失

Sapra L, et al., Inflamm Res. 2022

还需要在该领域进行更多研究,并对康复的 COVID-19 感染患者进行长期随访,以确定 COVID-19 引起的骨病变的机制。

★ 肠-脾轴

SARS-CoV-2 被证明可能通过 ACE-2 受体诱导脾脏的特定嗜性。人们认为脾功能障碍与其他机制一起导致B细胞和T细胞淋巴细胞减少,这是感染后COVID-19的典型特征。

与健康对照组相比,脾切除术或脾功能障碍患者的革兰氏阴性菌产物LPSs丰度较高,因此肠道微生物群组成改变是血浆LPS升高的主要原因,可能与长期COVID-19并发症有关。

下 篇

干 预 措 施

饮 食 模 式

坚持高质量的饮食模式与较低的COVID-19感染和住院风险相关

一项Meta分析纳入5项研究,包括4023663名受试者(3149784名高质量饮食者和873881名对照组)。

高质量饮食模式对SARS-CoV-2感染和住院的有效性分别为28%(95% CI 19% ~ 36%)和62% (95% CI 25% ~ 80%)。

基于不同类型的高质量饮食和COVID-19感染风险的亚组分析显示:

一项病例对照研究调查了来自六个国家(法国、德国、意大利、西班牙、英国、美国)的2884名一线医护人员的饮食模式与新冠肺炎之间的关系。

注:这些医护人员是根据与新冠肺炎患者的大量接触情况进行筛选的。这项研究依赖于主要由男性医生组成的自我报告人群,不包括受最严重COVID-19病例影响的个体。

报告食用植物性饮食或鱼素饮食(包括益生元食品在内的)的人,中度至重度 COVID-19 的几率分别降低了 73% 和 59%。

地中海饮食特征:

地中海饮食的依从性高,COVID-19严重程度和症状的可能性降低

一项横断面研究中,对 250 名年龄在 18 至 65 岁之间的 COVID-19 患者进行了检查。结果发现,对地中海饮食的依从性越高,COVID-19严重程度和症状的可能性降低,住院和康复时间缩短,炎症生物标志物也越短。

地中海饮食和COVID-19风险及相关死亡呈负相关

一项仅针对欧洲国家的生态学研究表明,地中海饮食与COVID-19相关死亡之间存在显着的负相关(r2= 0.771, p = 0.030).

一项观察性病例对照研究探讨了不同饮食模式与 COVID-19 事件和结局之间的可能关联。结果显示,病例的地中海饮食评分平均值(p=0.009)低于对照组,表明地中海饮食与COVID-19风险呈负相关。

地中海饮食有益地调节肠道微生物群和免疫系统

地中海饮食富含益生元物质,如半乳聚糖、果聚糖、纤维和菊粉。大量报道表明,这些化合物被宿主微生物使用,支持有利细菌的生长并促进有益代谢物的产生。

膳食纤维是影响复合碳水化合物对炎症影响的重要因素。研究表明,纤维消耗量的增加(约30g/d)与hs-CRP浓度的显着降低有关。膳食纤维摄入的另一个优点是对肠道微生物组组成更有利,可降低肠道和全身炎症。

多酚是地中海饮食中最丰富的次生植物化合物或植物化学物质之一,可能通过抑制NF-κB和AP-1以及激活Nrf2发挥许多抗氧化和抗炎作用。对肠道微生物群具有益生元作用。

地中海饮食:对抗冠状病毒感染的潜在策略

DOI:10.3390/medicina57121389

植物性饮食并不完全等于素食。在少量摄入动物源性食物的基础上,健康植物性饮食更倾向于新鲜蔬菜、坚果等健康的植物源性食物;而不健康的植物性饮食则更倾向于腌制蔬菜、糖等不健康的植物源性食物。

研究报告了植物性饮食是营养丰富的,包括高浓度的多酚,类胡萝卜素,纤维,维生素A,C和E,叶酸,铁,钾和镁。植物性饮食在预防高血压和心血管等疾病方面有益处。素食植物性饮食还可以增强免疫系统,减少炎症和氧化应激,并可能有助于预防慢性肾脏疾病和保持肾功能。

一项流行病学前瞻性队列研究表明,植物性食物与较低的COVID-19严重程度有关。

对来自美国和英国的五十多万参与者进行了一项研究,其中记录了 31815 例 COVID-19 病例。那些食用健康植物性饮食的人患 COVID-19 的风险降低了 10%,COVID-19 的严重程度降低了 40%.

对于年龄较大的COVID-19患者,研究人员发现,非素食饮食与COVID-19严重程度的风险较高有关。

对 2021 年 5 月至 2021 年 8 月期间在一家医疗中心被诊断为 COVID-19 的 509 名患者进行了回顾性评估。患者根据疾病严重程度分为三组。对于 ≥65 岁的患者,COVID-19 症状严重程度与坚持素食有统计学意义且呈负相关(p = 0.013).

水果、蔬菜摄入的重要性

一项针对COVID-19住院患者的横断面研究表明,水果、蔬菜和纤维的摄入量增加与 COVID-19 的严重程度、临床症状、住院和康复持续时间以及炎症标志物的浓度呈负相关。

水果和蔬菜富含纤维,是抗炎和增强免疫力的维生素,矿物质和抗氧化剂的良好来源。

为了确定饮食习惯对全球大流行期间COVID-19风险和严重程度的影响,需要进行进一步的研究。

间歇性禁食是一种潜在的补充疗法,不仅影响慢性病风险,而且有充分证据表明对传染病有影响。

SARS-CoV-2可能诱发肠道微生物群失调,导致致病菌的增殖增强,并导致有害的继发性病原体从肠道进入血流。

没有研究直接评估禁食对SARS-CoV-2感染者微生物组的影响,但由于其他观察结果,禁食塑造微生物组以支持与最佳代谢健康和低肥胖风险相关的物种,因此可以预期在预防不良变化方面产生影响。禁食期间,肠道微生物生长及其副产物(例如三甲胺N-氧化物)的产生受到抑制。

间接性禁食改变了微生物群丰度

间歇性禁食改变了各种微生物的丰度,例如脱硫弧菌科、Hydrogenoanaerobacterium、阿克曼氏菌、瘤胃球菌科等。

一项针对两种间歇性禁食(即限时进食和隔日禁食)的系统评价报道,禁食对微生物组有明显影响,例如改变厚壁菌/拟杆菌的比例,两种方案均增加了代谢保护微生物(如乳杆菌属和 Akkermansia municiphila)的丰度。

周期性禁食患者的死亡、住院和新诊断心力衰竭的风险也较低。特别是,禁食会在禁食期间急剧大幅降低葡萄糖水平,并在长期内降低基础葡萄糖水平,这在两种情况下都会使葡萄糖在感染期间减少使用,因此应该抵消SARS-CoV-2对糖酵解的刺激。

注意:禁食的安全问题包括轻微的潜在副作用,如饥饿、疲劳、头晕、便秘、头痛等,对健康的人是安全的。禁食会降低血糖,并可能导致低血糖。也可能导致脱水。2型糖尿病患者应谨慎禁食。其他安全问题可能包括身体过度紧张和营养缺乏等。

然而不可忽视的是间歇性禁食的一系列机制,使受损的人体免疫系统自我修复。在感染之前开始间歇性禁食方案可能对预防 COVID-19 等疾病的严重后果最有利。

总的来说,整体健康的饮食可能在预防SARS-CoV-2感染和降低感染严重程度方面发挥作用。需要更多的研究来证实这些发现,未来的研究应确定饮食质量与COVID-19感染风险之间关系的生物学机制。

生 活 方 式

注意,这里的运动并不是剧烈运动,特别是爬山、徒步等运动量大的活动更要注意量力而行。仍要加强健康监测。

刚阳康后需要进行一个休息阶段,尤其是老年“阳康”者,建议可循序渐进,先进行低等强度的温和运动,如适当散步、拉伸等。可以配合一些温和的养生方法,例如广播操,太极拳,八段锦等。

⇘⇘

太极拳作为中国传统运动之一,其特点是动作连贯、柔和,既能增强体质,调和身心,又能改善肺功能,避免运动时的呼吸短促。太极拳作为一种慢性病辅助治疗方法,已被临床证实能改善和缓解慢性阻塞性肺病。慢性阻塞性肺病,是一种常见的导致呼吸困难的慢性肺部疾病,被认为是COVID-19患者病情恶化的一个风险因素。

一项Meta分析共纳入11项随机对照实验,共纳入708名慢性阻塞性肺疾病患者。中期(3-6个月)或长期(12个月)太极拳运动对改善肺通气功能有效,且对改善慢性阻塞性肺疾病患者肺通气功能效果而言,干预时间在12个月以上的太极拳运动相较于中期运动更明显。

太极拳的简单易操作更容易让疫情期间老年人群体做出选择,同时也因为负荷量小更能够保证老年人的锻炼需求,从而达到免疫力提升的效果。

⇘⇘

八段锦具有运动强度小、动作幅度舒缓等特征,符合新冠肺炎患者年龄偏大、身体乏力、行动不便的需求,对于预防期新冠肺炎的发生以及预后呼吸功能的回复具有很好的预防和恢复作用。

90名亚健康状态学生为研究对象,随机分为对照组、散步组、八段锦组,30例/组。结果:八段锦组亚健康恢复率为50.00%(15/30),高于对照组的13.33%(4/30)和散步组的30.00%(9/30),差异有统计学意义(P<0.01). 八段锦练习能够显著改善亚健康状态,提高亚健康恢复率,且效果优于日常散步活动。

吸烟被认为与不良疾病预后有关,因为大量证据强调了吸烟对肺部健康的负面影响。吸烟会增加肺部感染的风险和严重程度,因为它会损害上呼吸道并降低肺部免疫功能。

吸烟已被证实是 COVID-19 负面进展的一个危险因素,尤其是在疾病严重程度和死亡方面。

Meta分析纳入 40 项研究,目前吸烟和以前吸烟都会显著增加疾病严重程度的风险(分别为:OR=1.58;95%CI:1.16–2.15,p=0.004;OR=2.48;95%CI:1.64–3.77,p<0.001),表现出中度异质性。

前吸烟者患疾病严重程度的几率是从不吸烟者的 1.58 倍。前吸烟者患疾病严重程度的几率是从不吸烟者的 2.48 倍。

同样,目前吸烟和以前吸烟也会显著增加死亡风险(分别为OR=1.35;95%CI:1.12–1.62,p=0.002;OR=2.58;95%CI:2.15–3.09,p<0.001;),并出现中度异质性。

对于死亡结果,当前和以前吸烟也分别使死亡风险显著增加 1.35 倍和 2.58 倍。

冥想练习调节注意力和情绪,向外关注特定的身体和感官刺激,向内转向精神体验和身体体验的躯体感觉。

由于冥想对包括抑郁症、焦虑症、慢性疼痛和药物滥用在内的精神病理学的特定领域产生积极影响,以及它与注意力障碍、创伤性压力、饮食失调和严重精神疾病的关联,冥想越来越多地被纳入心理健康干预措施。

与当地招募的对照组相比,长期冥想的佛教僧侣的肠道微生物群组成发生了显著变化。在属水平上,普氏菌属和拟杆菌属在冥想组中显着丰富。根据 LEfSe 分析,两个有益细菌属(巨型单胞菌属和粪杆菌属)在冥想组中显着增加。功能预测分析进一步表明,包括聚糖生物合成、新陈代谢和脂多糖生物合成在内的几种途径在冥想组中显着丰富。

这种改变的肠道微生物群组成可以降低焦虑和抑郁的风险,并改善身体的免疫功能。生化标志物概况表明冥想可以降低心身医学中心血管疾病的风险。这些结果表明,长期深度冥想可能对肠道微生物群产生有益影响,使身体保持最佳健康状态。

来自麻省理工学院、加州大学圣地亚哥分校、乔普拉综合研究图书馆和哈佛大学的研究人员探索后认为,某些冥想、瑜伽体式(姿势)和调息(呼吸)练习可能是治疗和/或预防SARS-CoV-2感染的有效辅助手段。

来自 13 个国家的 44 项研究,共 4023 人,时间范围从 20 到 4800 分钟不等。主要研究结果表明,瑜伽、冥想和调息,无论是单独使用还是组合使用,都可以通过调节抗炎和促炎生物标志物来有效提高健康和临床人群的免疫力,可能有效降低 IL-6、皮质醇和 TNF-α 患者的水平。

⇘⇘

晒太阳

时间可以选择在11点-15点,晒5-30分钟,尽量不隔着玻璃,夏季应注意避开紫外线最强的时候。

2022 年 1 月发表在《韩国家庭医学杂志》上的一项研究着眼于气候如何影响 COVID-19。研究人员发现,当涉及较高的湿度、气温和暴露在阳光下时,COVID-19 病例较少。

⇘⇘

卫生措施

阳康后依然有必要进行日常的防护措施,包括出门戴口罩,回家后勤洗手。

衣服上的病毒会传染吗?

2020 年 11 月发表的一项研究发现,虽然活病毒在皮肤上存在长达四天,但在衣服上,病毒存活不到八小时。

美国疾病控制与预防中心指出,COVID-19 主要通过三种方式传播:

受污染的衣服(或其他材料)不被视为主要传播方式。

马里兰州约翰霍普金斯健康安全中心资深学者、传染病专家认为,病毒的生长和存活在很大程度上取决于环境条件——温度和湿度。总的来说,衣服不是 SARS-CoV-2 的“主要传播媒介”。

衣服上的病毒可以被洗掉吗?

莱斯特德蒙福特大学的研究表明,使用洗涤剂在洗衣机中用热水洗衣服可以完全消除病毒。

⇘⇘

保暖

此外,天气寒冷时去户外应注意防寒保暖,天气寒冷时可适当减少外出。

以上是针对饮食、生活方式的调整,是所有调理方式的基石。当然可能还有许多没有列举出来的其他健康的生活方式,可以慢慢探索,找到一种适合自己的健康的生活方式,“病毒”就难以伤害你。

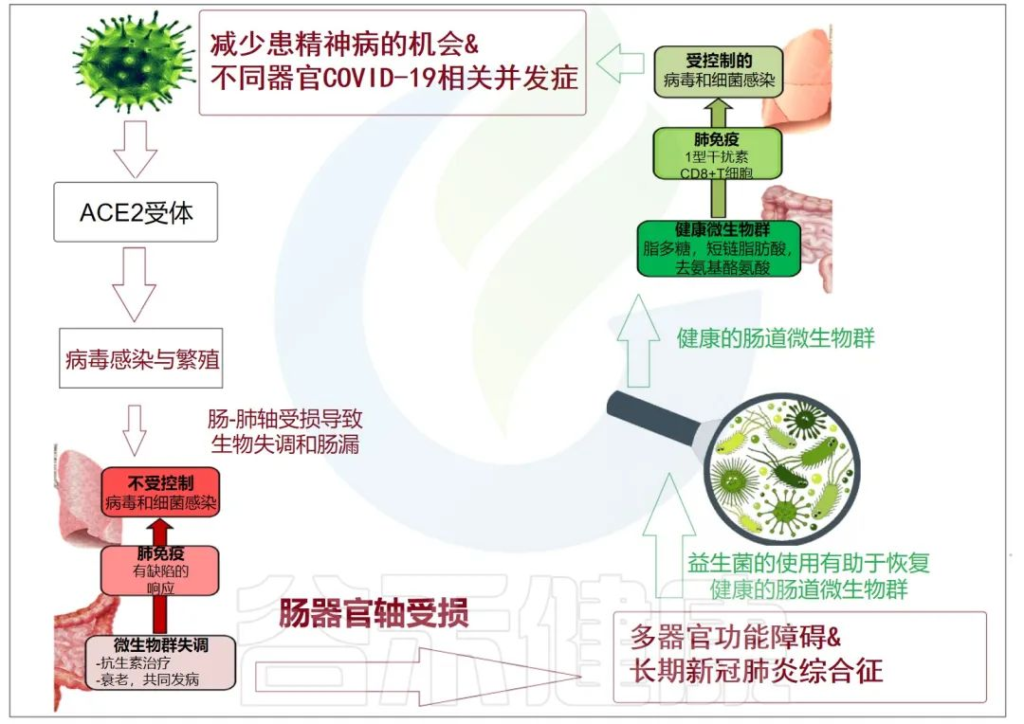

肠道菌群对免疫调节至关重要。针对肠道菌群的干预措施可能对COVID-19患者产生全身性有益作用。

益生菌和益生元是我们饮食中会影响微生物组的两个组成部分。营养状况和饮食在COVID-19中起着至关重要的作用,主要是由于肺和肠道微生物群之间的双向相互作用。

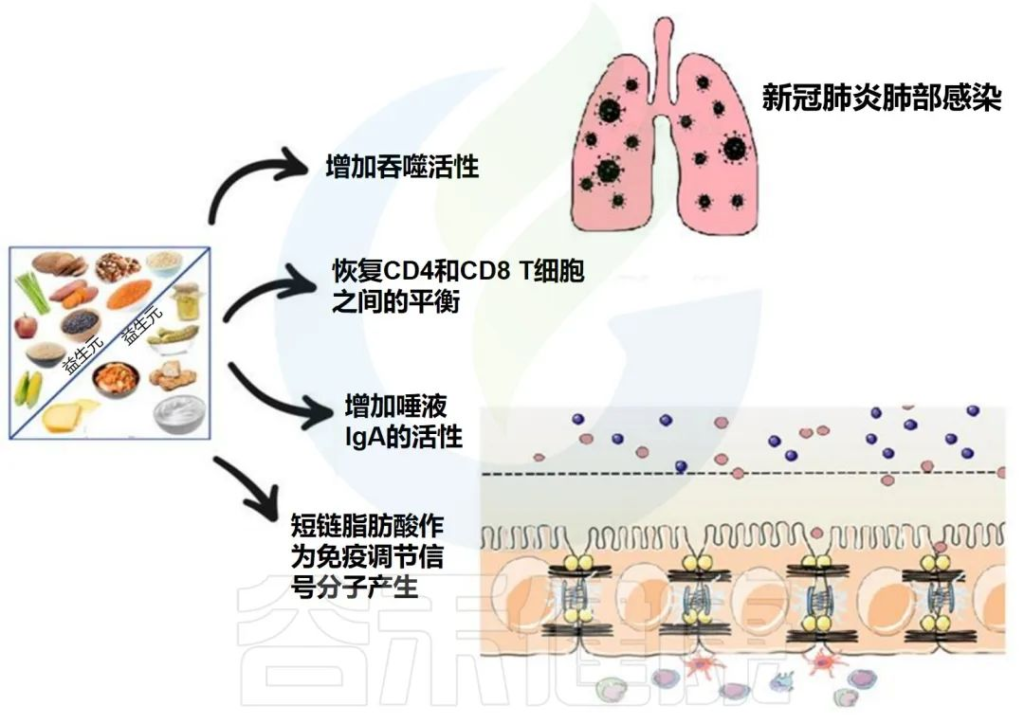

下图描述了人体肠道和肺部之间的相互作用以及益生菌和益生元引发的潜在阳性免疫反应。

doi.org/10.3390/metabo12100912

益生菌和益生元都可以增强巨噬细胞的吞噬活性,平衡T细胞免疫以有利于更多的调节状态,增加唾液IgA的活性,并通过产生短链脂肪酸作为重要的信号分子,来发挥免疫调节细胞外和细胞内功能。

在临床研究中,使用益生元和益生菌操纵肠道微生物群是治疗肺部疾病的一种有前途的方法。

国家卫生健康委员会和国家中医药管理局指南建议重症COVID-19感染患者在常规治疗的同时食用益生菌,以改善肠道菌群平衡并预防继发细菌感染。

益生菌可能会改变肠道微生物群的组成,并在维持肠道微生物群的生态系统中发挥至关重要的作用。

益生菌通过调节肠道菌群有助于COVID-19治疗

益生菌有利于增强上皮屏障功能和改善肠道微生物多样性。此外,益生菌可对抗和阻断肠道中的有害细菌菌株或增强有益的信号通路。

尽管细菌引起的免疫反应与病毒引起的免疫反应相对不同,但许多临床研究得出结论,益生菌有助于治疗COVID-19。

注:已有超过 25 项注册临床试验旨在调查益生菌给药对 COVID-19 管理的生物学和治疗作用。

在迄今为止发表的有限试验中,关于益生菌给药的主要发现是:症状的更快改善,疲劳减少,并可能解决胃肠道问题。

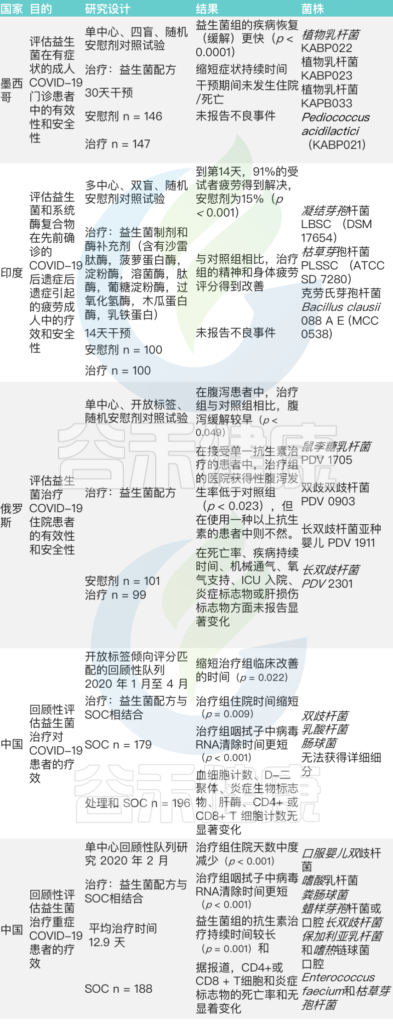

已发表的研究:服用益生菌对COVID-19及其相关后遗症的影响

编辑

doi: 10.1016/j.clnesp.2022.08.023

益生菌通过调节宿主免疫系统带来益处

除了改善肠道微生物平衡外,最近的证据表明,益生菌还可以通过调节宿主免疫功能对宿主产生有益作用。一些研究报告了益生菌与ACE2相互作用的潜力,ACE2是SARS-COV2 进入宿主的受体。

例如,据报道,几种益生菌(主要是益生菌乳酸菌)在牛奶发酵过程中释放出对ACE2具有高亲和力的肽。同样,益生菌也可能通过ACE2途径改善呼吸道感染。

益生菌还可以提高肺免疫系统中自然杀伤细胞(NK细胞)、I.型干扰素、T和B淋巴细胞以及APC的水平。

注:NK细胞在针对病毒感染的早期免疫反应中起重要作用,主要是通过清除病毒感染。

先前的一项研究表明,益生菌会改变IL-10的表达并降低炎性细胞因子的表达。

益生菌还抑制其他促炎细胞因子,如TNF-a、CRP、IL-1b、IL2、IL-6、IL7、MCP1和LDH等。

益生菌通过细菌素抑制病毒与其受体的结合

除了抗炎作用、免疫调节和调节微生物组的机制外,益生菌还可以通过细菌素抑制 SARS-CoV-2 与其受体的结合。

益生菌植物乳杆菌(LPG)的独特菌株可以通过增强干扰素信号传导和抑制凋亡和炎症途径,在有效阶段和记忆阶段促进SARS-CoV-2特异性免疫反应。

由植物乳杆菌等益生菌分泌的植物素等细菌素参与抑制SARS-CoV-2的进入和复制

doi: 10.1016/j.clnesp.2022.08.023

分子对接研究预测,植物素结构可能通过靶向S蛋白或结合RNA依赖RNA聚合酶(RdRP)来阻碍病毒的进入,从而阻碍基因组的转录。

植物乳杆菌的PlnE和PlnF可以通过在解旋酶的ssRNA或ATP结合位点结合来抑制SARS CoV-2复制。

益生菌并不是治疗COVID-19的灵丹妙药,益生菌的功效和安全性在文献中存在争议,例如在接受Bacillus clausii 治疗的免疫功能低下患者中出现了菌血症等现象。因此,对一个病人有益的配方可能对另一个病人有害。还需要进行更多的研究。

此外,在推断临床试验结果时,重要的是要意识到混淆因素,如不同年龄组,不同免疫系统状态,不同季节,益生菌的成分,剂量,营养状况,正在服用的其他补充剂等。因此,也可能需要根据症状进行调整。

更有针对性的方法,包括肠道菌群检测等措施,以充分了解微生物群的作用及其在饮食和外部应激源之间的相互作用,以对抗SARS-CoV-2感染,可能会带来个性化治疗,以便益生菌能给每个需要的人带来真正益处。

益生元包括多不饱和脂肪酸、抗性淀粉、阿拉伯寡糖、低聚糖、果聚糖、低聚糖、半乳甘露聚糖、车前子、蔗糖乳糖、乳糖酸、多酚等。

大多数益生元是从植物多糖中合成或分离的,是低聚糖,例如:

含有益生元的食物,如纤维、低聚糖和多酚,可以改善细菌的生长。例如,富含菊粉的饮食刺激双歧杆菌和拟杆菌的生长;全麦谷物可以改变细菌谱,增加双歧杆菌和乳酸杆菌的相对数量。

益生元以与益生菌类似的方式调节肠道微生物群,从而抑制病原体并刺激免疫系统。同样,益生元通过直接和间接机制,对免疫系统和宿主的健康产生有益的改变。

益生元为益生菌的生长提供能量

此外,益生元选择性地刺激益生菌的有利生长并增强益生菌的活性。益生元通过增强益生菌的生长和生存能力,对 COVID-19 感染具有潜在作用。益生元也可能通过阻断ACE2对COVID-19引起的胃肠道症状产生潜在影响。

益生元明显降低了促炎IL-6的水平,这似乎是迄今为止描述的COVID-19严重预后的主要原因,并改善了抗炎IL-10的水平。

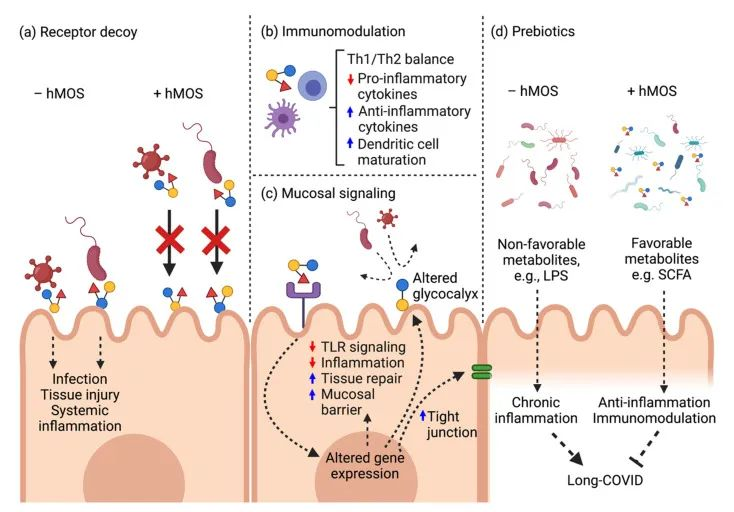

母乳低聚糖:在COVID-19中的潜在应用

母乳低聚糖在母乳中固体成分的比例排名第三。母乳低聚糖可以发挥多种功能,即抗感染(针对细菌和病毒),信号传导,抗炎/免疫调节和益生元作用。

母乳低聚糖对抗SARS-CoV-2的潜在作用模式

doi: 10.3390/biomedicines10020346

a) 母乳低聚糖分子结构类似于HBGA,并充当受体诱饵以阻止病毒进入。

b) 母乳低聚糖诱导局部防御和免疫调节。

c) 母乳低聚糖减弱TLR4介导的信号通路以维持粘膜稳态。

d) 母乳低聚糖在长新冠中缓解肠道菌群失调并恢复健康的肠道微生物群。

地中海饮食多酚:对 COVID-19 引起的炎症的潜在用途

研究人员发现,地中海饮食中存在的主要酚类化合物作为COVID-19预防/治疗剂的潜在用途,基于其抗氧化和抗炎作用。

目前的证据支持羟基酪醇、白藜芦醇、黄酮醇(如槲皮素)、黄烷醇(如儿茶素)和黄烷酮可能对 COVID-19 产生的潜在益处。

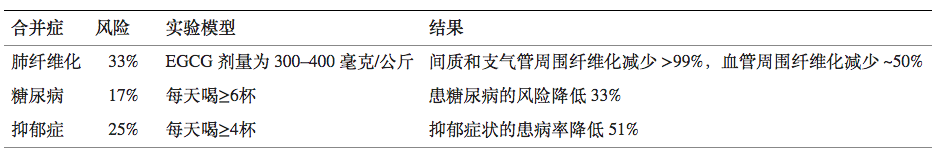

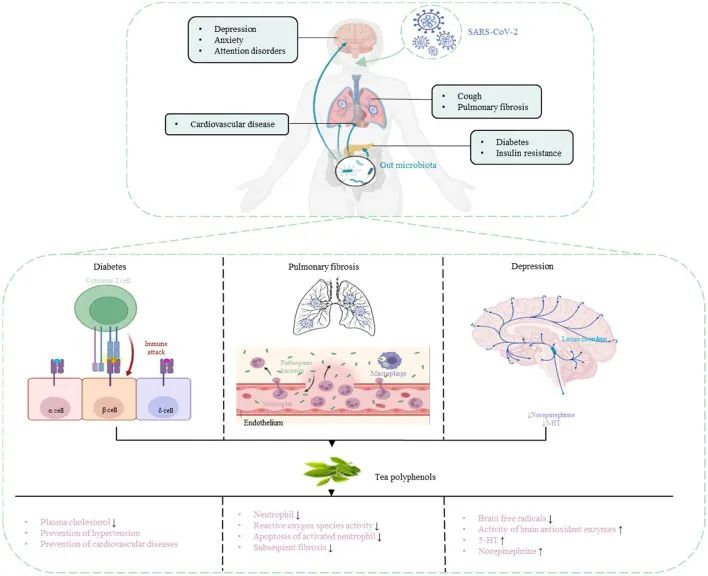

茶多酚:具有抗病毒固体和抗氧化特性,可能有助于降低出现严重COVID-19症状的风险

肠肺轴在SARS-CoV-2感染中起着重要作用,因此靶向肠肺轴治疗COVI-19尤为重要。茶多酚被认为是多功能生物活性分子,除了抗菌和调节肠道菌群以增强免疫功能外,还具有抗病毒作用。因此,茶多酚对COVID-19具有潜在的预防和治疗作用。

茶多酚降低 COVID-19 合并症风险

DOI:10.3389/fnut.2022.899842

茶多酚可以促进肠道中有益细菌的生长,并抑制肠道中病原微生物的生长,从而调节肠道菌群的组成。

研究人员研究了茶多酚对回肠损伤和肠道菌群紊乱的治疗和预防作用。结果表明,茶多酚可以减少炎症和氧化应激标志物,提高抗氧化酶和紧密连接蛋白的水平,有效改善肠道菌群失衡,减少对肠粘膜的损害,增强机体免疫力。

使用茶多酚预防和治疗COVID-19并发症

DOI:10.3389/fnut.2022.899842

在一项针对200名医护人员的随机双盲试验中,每天六粒胶囊(包括378毫克儿茶素和270毫克EGCG)持续5个月,在预防流感病毒方面优于安慰剂。

注意:在确定使用茶多酚治疗COVID-19之前,仍然需要大量实验来确认具体的药物给药(绿茶饮料、粉状绿茶提取物、儿茶素混合物、单独儿茶素)、剂量方案(不同剂量、不同治疗持续时间)和给药途径管理(饮食口服、饮料口服)。

针对COVID-19住院患者研究中,接受合生元患者临床症状缓解的比例更高

在一项针对55名COVID-19住院患者的开放标签研究中,与标准治疗组相比,接受双歧杆菌菌株和益生元的合生元配方(SIM01)4周的患者的临床症状得到缓解的比例更高(88%对63.3%),抗SARS-CoV-2的IgG抗体增加,IL-6、CCL2、M-CSF、TNF和IL-1RA等血液促炎标志物减少。

在接受SIM01的个体肠道菌群中,共生菌(如双歧杆菌、真杆菌和粪杆菌)的丰度也有所增加,而机会致病菌(如大肠杆菌和拟杆菌)的丰度则有所下降。

合生元配方 SIM01 可加速针对 SARS-CoV-2 的抗体形成,降低鼻咽病毒载量,减少促炎免疫标志物,并恢复住院 COVID-19 患者的肠道生态失调。

合生元辅助治疗两周可以有效调节针对COVID-19感染的炎症反应

一项随机安慰剂对照试验招募了 78 名确诊 COVID-19 感染的住院患者。干预组和对照组分别每天两次接受合生元或安慰剂胶囊,持续两周。

注:合生元胶囊含有多种菌株益生菌,如鼠李糖乳杆菌 、瑞士乳杆菌、干酪乳杆菌、乳双歧杆菌、嗜酸乳杆菌、短双歧杆菌、保加利亚乳杆菌、长双歧杆菌、植物乳杆菌、双歧双歧杆菌、格氏乳杆菌和嗜热链球菌,以及低聚果糖益生元剂。

结果发现:

后生元:在宿主中具有生物活性的微生物的非活细菌产物或代谢产物。也有研究人员称之为“幽灵益生菌”、“灭活益生菌”、“非活性益生菌”等。

短链脂肪酸、微生物细胞组分、功能蛋白、细胞外多糖(EPS)、细胞裂解物、替胆酸、肽聚糖衍生的多肽和毛状结构等多种代谢产物都算后生元。

后生元对抗 COVID-19 的抗病毒机制可以与以下作用相关联:

(a) 抗病毒抑制代谢物的产生

(b) 改善肠上皮衬里屏障功能

(c) 调节先天性和适应性免疫系统

(d) 对肠脑轴的影响

(e) 缓解继发性真菌感染

各种后生元对肠道屏障完整性的调节

doi: 10.1007/s12602-021-09875-4

人们越来越热衷于利用益生菌,尽管由于宿主微生物组和侵入性病毒之间的固有复杂性和串扰,其详细的作用机制仍在研究中。后生元在降低致命的SARS-CoV-2感染严重程度方面可能比益生菌具有显着优势。

然而从治疗和调节的角度来看,还有一些关键问题需要回答,例如:最适合提取它们的方法,它们在宿主内的有效传递方法,它们的稳定性和保质期,后生元商业化的生物处理策略等。

未来,根据病原体变异的流行情况,将后生元用作个性化疗法或许是一种可行的选择。基于后生元在增强或调节个体免疫力方面的作用,也可以探索降低对其他病毒感染的易感性或严重程度。

在粪菌移植中,来自健康供体的体外培养或粪便物质纯化的粪便或复杂微生物群落被接种到患者的肠道中。粪菌移植已证明对结肠炎、糖尿病和复发性艰难梭菌感染有效。

11名COVID-19患者中有5名报告胃肠道症状有所改善,血液免疫标志物和肠道微生物群组成有良好的改善,双歧杆菌和粪杆菌的丰度增加。

在两名合并复发性艰难梭菌感染的 COVID-19 患者中,FMT 治疗似乎是安全的,并且 COVID-19 相关呼吸道症状在 FMT 后 1 个月内迅速消退。

一项注册临床试验(ClinicalTrials.gov 标识符号 NCT04824222),试图验证粪菌移植作为免疫调节风险降低剂,在与细胞因子风暴和炎症升级相关的COVID-19疾病进展中的功效。

对照组接受标准的药物治疗,而实验组也接受口服FMT,剂量为30–50,双层,耐胃酸,肠溶性冷冻60-g胶囊。

➳ 主要的结果指标是:

给药后第30天安全试验组的不良事件发生率。

➳ 另一个结果指标是:

研究组和对照组中需要升级无创氧疗方式的患者百分比

如增加FiO2、给予高流量鼻插管氧治疗(HFNOT)、持续气道正压(CPAP)或有创通气、呼吸机和/或ICU住院治疗,对应于新冠肺炎表现状态量表中5-7级疾病恶化。

这个试验仍在进行中。然而,考虑到肠道微生物群在免疫调节中的重要作用,研究人员认为FMT是抑制新冠肺炎诱导的细胞因子风暴和炎症的一种可能的治疗选择。

益生菌、益生元和FMT旨在增加有益细菌的丰度,而抗生素则用于抑制有害微生物群的丰度。世卫组织建议,患有可能患有严重急性呼吸道感染(SARI)和败血症的COVID-19患者可能需要广谱抗生素,这可以覆盖尽可能多的致病菌。

密歇根州38家医院新冠肺炎患者的随机数据显示,至少50%的患者接受了早期经验性抗生素治疗。抗生素在危重症患者中的应用也占很大比例,并在抑制患者继发感染方面发挥关键作用。

然而,抗生素治疗可以不加区别地消除正常的共生微生物群,同时消除病原体,导致肠道菌群失调。

与健康对照组相比,新冠肺炎患者的抗生素治疗对肠道微生物群有显著影响,有益于宿主免疫的共生菌较少,包括粪杆菌、粪球菌和直肠真杆菌,而铜绿假单胞菌和分枝杆菌,这已被证实与新冠肺炎的严重程度增加呈正相关。

特别是在疫情期间,抗生素的使用面临巨大挑战。

在早期大流行中,抗生素被普遍使用。一项荟萃分析估计,全球四分之三的新冠肺炎患者曾服用过抗生素,这一比例明显高于新冠肺炎中细菌合并感染的估计发生率,后者仅为8.6%。

45名中度新冠肺炎患者的临床结果显示,服用和未服用抗生素的患者之间没有差异,这表明抗生素对改善新冠肺炎的临床结局并无益处。

据报道,在住院期间接受抗生素治疗的新冠肺炎患者出现明显的肠道失调,抗生素诱导的肠道失调损害了人类对季节性流感疫苗的免疫反应。

一项对200名新冠肺炎患者的纵向研究表明,新冠肺炎爆发前一年抗生素摄入量的减少与疾病严重程度的减轻和SARS-CoV-2的快速清除有关。

因此,抗菌药物管理对于预防抗生素诱导的失调、严重的新冠肺炎和新冠肺炎患者的抗菌药物耐药性风险至关重要。抗菌治疗必须有明确严格的适应症,应谨慎选择病原学检测后敏感的抗生素,并根据患者的具体情况适当调整用药时间。

➤ 多 酚

多酚是源自植物的酚类化合物,富含抗氧化和抗炎特性。膳食多酚大致分为四类,包括酚酸、木脂素、二苯乙烯和类黄酮。

有大量证据强调了多酚对肠道的益生元作用。这可能有助于纠正据报道由SARS-CoV-2感染引发的肠道微生物群的生态失调。

——槲皮素

槲皮素被认为有助于预防严重的COVID-19症状,因为它具有已知的抗炎、抗氧化和免疫调节特性。分子对接和体外研究通过多种机制揭示了强大的抗病毒潜力,包括阻止与ACE2受体的附着和阻断病毒复制。

槲皮素的临床试验结果很有希望。在一项随机、开放标签试验中,研究人员测试了用向日葵磷脂配制的槲皮素提高吸收的有效性。

与标准护理相比,槲皮素组的住院风险降低了68.2%,住院时间缩短了76.8%,对氧气治疗的需求减少了93.3%。此外,槲皮素组没有患者入住ICU或死亡,对照组分别有10.5%和3.9%的患者入住ICU或死亡。同一组的进一步随访研究证实,槲皮素显著改善了病毒清除率,缩短了症状时间,改善了炎症标志物,与对照组的19%相比,槲皮素组的57%在7天后完全康复。

最近的一项小型研究证实了这些结果。槲皮素组的炎症标志物和住院时间显著减少。此外,槲皮素组入住ICU的患者数量减少,ICU天数减少,无死亡,而对照组有3例死亡。在所有情况下,这些结果都接近显著性,但很可能由于样本量小而没有统计学意义。

虽然缺乏大型临床试验,存在局限性,上述研究仍显示了症状减轻、进展至严重疾病和死亡率方面的益处。鉴于槲皮素在短期服用时具有良好的安全性,以及其广泛的可用性和众多其他健康益处,可以与患者讨论使用。

槲皮素可以从几种水果和蔬菜中获得,如浆果、芦笋,红叶生菜、洋葱、苹果、莳萝、萝卜、刺山柑、香菜、银杏叶、葡萄、葱、西红柿、西兰花、青椒、豌豆等。也可以从含有槲皮素或其一些合成衍生物的补充片剂中补充。

——姜黄素

姜黄素是姜黄中存在的生物活性化合物,具有多机制作用模式。

它可以抑制病毒进入细胞,包裹病毒和病毒蛋白酶。它调节各种信号通路。

姜黄素可能在治疗 COVID-19 感染中发挥有益作用,因为它能够调节负责 SARS-CoV-2 在许多器官(如肾脏、肝脏和心血管系统)中的附着和内化的各种靶点。它还可以抑制COVID-19感染时触发的纤维化相关通路和肺水肿。

研究表明,口服姜黄素可降低死亡率、恢复时间、对氧气的需求、机械通气、住院时间以及存在几种炎症标志物。

在三项安慰剂对照试验中,每天服用160 mg纳米姜黄素或1050 mg姜黄素和胡椒碱的患者的死亡率分别降低了80%、50%和82%。最近的一项荟萃分析表明,姜黄素治疗患者的死亡率总体降低了77%.

六项临床试验中,有五项也发现轻度、中度和重度新冠肺炎患者的症状持续时间显著缩短。

虽然还需要进行更大规模的试验,但现有数据表明姜黄素对降低新冠肺炎的严重程度非常有效。

鉴于几乎所有先前的临床试验都表明姜黄素补充剂是安全且耐受性良好的,即使剂量高达8000 mg/d,建议在症状出现时或首次阳性试验时每天服用1000 mg 较为合适。

虽然补充剂是达到试验中同等剂量的最佳方法,但用于烹饪的姜黄粉含有约3%的姜黄素。因此,一茶匙(5克)的姜黄粉含有大约150毫克。虽然姜黄素的低生物利用度一直存在问题,但胡椒碱(一种存在于黑胡椒中的化合物)已被证明可将生物利用度提高20倍,因此想要提高饮食中姜黄素摄入量的做法,可以在加姜黄粉的同时加入黑胡椒。

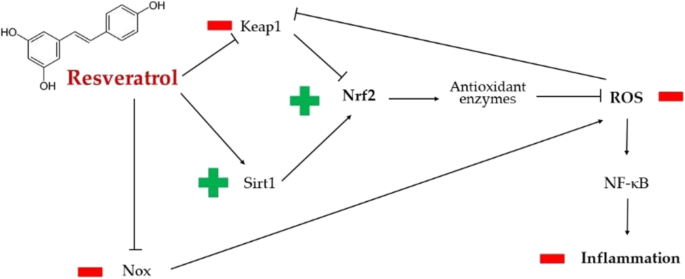

——白藜芦醇

白藜芦醇是一种多酚,白藜芦醇可能与SARS-CoV-2相互作用,至少部分是通过触发Nrf2,而Nrf2作为宿主防御机制对某些呼吸道病毒疾病(如呼吸道合胞病毒病)具有重要的调节作用。

白藜芦醇可以降低氧化应激,通过谷胱甘肽过氧化物酶的调节。这增强了谷胱甘肽的产生,并抵消了氧化应激介导的组织损伤。

白藜芦醇通过抗氧化和抗炎机制对SARS-CoV-2诱导的损害的主要潜在保护作用

doi: 10.1007/s13105-022-00926-0.

白藜芦醇通过eIF2α和NADPH氧化酶途径降低氧化应激水平。

高血压和动脉粥样硬化是新冠病毒感染的两个危险因素。在这方面,白藜芦醇调节SIRT1和Nrf2通路的能力,以及ROS的产生,导致更大的一氧化氮(NO)生物利用度。因此,白藜芦醇介导的NO增加很可能是多酚的血管扩张剂和抗血小板作用的基础,这反过来又可以减轻许多患者的COVID-19严重程度。

白藜芦醇在内皮细胞中积累,由于其潜在的抗血栓作用,能够保护内皮屏障。

由于其抗氧化活性,白藜芦醇可以减轻与ROS介导的氧化应激相关的炎症反应。较低的ROS水平导致NF-κB和细胞外信号调节激酶/丝裂原活化蛋白激酶(ERK/MAPK)的抑制。

对随机临床试验的各种荟萃分析强调了白藜芦醇的抗炎作用,这可能有助于缓解新冠肺炎特有的所谓“炎症形式”。

项研究利用网络药理学方法和生物信息学基因分析探讨了白藜芦醇对新冠肺炎患者作用的潜在机制。该研究表明,白藜芦醇可以通过抑制IL-17、TNF和NF-κB信号通路来减轻SARS-CoV-2产生的过度炎症。

白藜芦醇,自然存在于不同的食物来源中,浓度较低,典型的地中海饮食,包括葡萄、红酒、浆果和坚果。

关于白藜芦醇与肠道菌群的关联详见:

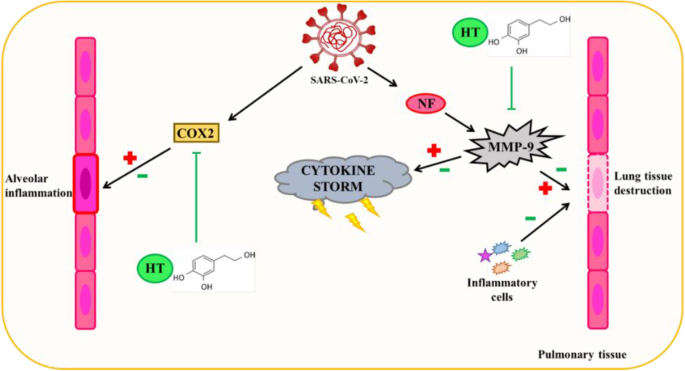

——羟基酪醇

羟基酪醇,存在于橄榄中,在橄榄成熟过程中由于橄榄苦苷水解而增加。它是从橄榄叶和果实中提取出来的,在特级初榨橄榄油中含量尤其丰富。

注:橄榄油是地中海饮食中最具特色的食物之一。

羟基酪醇的抗病毒能力是众所周知的,部分原因是其抗炎作用。不同的研究表明,这种酚类化合物抑制MMP-9和COX-2酶的活性。

MMP-9循环水平升高被认为是COVID-19患者呼吸衰竭的早期指标。在急性肺损伤(例如COVID-19中发生的肺损伤)中,MMP-9从中性粒细胞中释放出来,从而产生炎症和肺泡毛细血管屏障的退化,进而促进炎症细胞的迁移,导致肺组织的进一步破坏。

羟基酪醇诱导的MMP-9抑制可以通过该途径减轻和/或部分预防COVID-19产生的肺损伤。

羟基酪醇通过抗炎机制对 SARS-CoV-2 诱导的肺泡组织损伤的潜在保护作用

doi: 10.1007/s13105-022-00926-0.

➤ 类胡萝卜素

类胡萝卜素是四萜类。它们包括由植物、藻类和细菌产生的橙色、红色和黄色有机色素。一些常见的类胡萝卜素是α-和β-胡萝卜素、叶黄素、玉米黄质和番茄红素。类胡萝卜素以其抗氧化特性和抑制ROS而闻名。

因此,低水平的类胡萝卜素与氧化应激有关。叶黄素、胡萝卜素和玉米黄质的抗病毒作用已被报道。

一些类胡萝卜素可作为维生素A的前体,与免疫调节功能直接相关。据报道,类胡萝卜素可缓解COVID-19感染期间导致肺损伤的炎症反应。

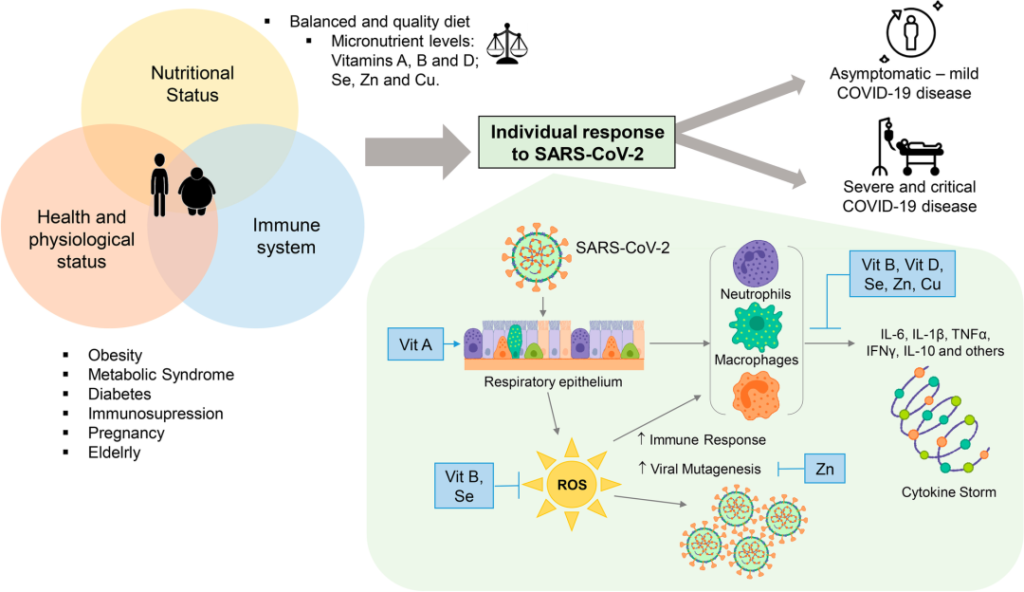

当通过饮食提供必要的微量营养素(如维生素 A、B 和 D)以及硒、锌和铜等必要质量和数量时,可以达到最佳健康状况。

随着新冠的持续,很明显,最容易感染的人是那些失去生理营养状况和免疫系统平衡的人。这种不平衡使SARS-CoV-2病毒得以发展并导致疾病的不同临床形式(无症状,轻度,中度和重度)。

SARS-CoV-2感染中个体反应的微量营养素调节

DOI:10.1007/s12011-022-03290-8

维生素A缺乏导致第一道防御屏障缺乏先天免疫的重要成分,从而增强了病毒的反应。

维生素B和硒在感染期间抵抗氧化应激的免疫和抗氧化反应中发挥作用。维生素B、D、硒、锌和铜以非常重要的方式参与,促进抑制促炎细胞因子的合成,促炎细胞素引发细胞因子风暴,从而通过抑制Th1反应和促进Th2细胞产生细胞因子来调节适应性免疫应答。

锌本身参与细胞信号转导,因此参与细胞和病毒基因表达模式,从而避免病毒突变。

➤ 维 生 素 A

维生素A,一种脂溶性维生素。是身体许多部位正常生长和功能所必需的,包括眼睛、皮肤和免疫系统。

维生素A或视黄酸在全身水平上作为一种激素,并通过核视黄酸受体(RAR和RXR)信号调节免疫系统中的I型干扰素(IFN)合成。此外,它还通过维甲酸诱导基因I(RIG-I)信号通路负责对病毒感染的永久性免疫系统反应。另外调节NF-kB的活化。

德国进行的一项多中心、观察性、横断面、前瞻性分析调查中,研究人员发现维生素A缺乏与ARDS的发展和死亡率之间存在很强的关联(OR 5.21 [1.06–25.5],p = 0.042)。

注:ARDS,呼吸窘迫综合征

该研究纳入了40名SARS-CoV-2感染住院患者,并被诊断为中度、重度和危重度ARDS。对照组由47例症状较轻且不需要住院治疗的康复患者组成,结果显示,随着ARDS严重程度的增加,维生素A缺乏症更高,康复组的维生素A缺乏症明显降低(p <0.01至p <0.001)。

最近一项针对155名老年患者(18-95岁)的研究显示,36.5%的患者缺乏维生素A (< 0.343 mg/L); 作者认为,COVID-19疾病患者耗尽了血清维生素A储存。

免疫反应机制从先天转变为适应性,阻止了维甲酸的使用,这表明炎症平衡了COVID-19严重程度和维生素A水平之间的关系。

维生素A缺乏会降低影响上皮机械屏障功能的先天免疫应答,并增强呼吸道和肠道感染。这些上皮中的粘蛋白产生受视黄酸调节;因此,中等剂量维生素A补充剂通过调节上皮生长因子和相关细胞因子的基因表达来改善屏障完整性。

食物来源:肝脏,鱼类,鸡蛋,乳制品等,还包括橙黄色蔬菜、绿叶蔬菜、西红柿、水果等。

注意:维生素 A 补充剂可能与某些类型的避孕、抗癌药物、痤疮治疗和血液稀释剂相互作用,服用任何这些类型药物的人在服用维生素A补充剂之前应咨询医生。

➤ B 族 维 生 素

B族维生素是多种细胞反应的辅助因子,介导氨基酸的合成。包括维生素 B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9、B12等,对免疫系统对抗感染反应至关重要。

B族维生素在激活先天性和适应性免疫应答中起关键作用,下调促炎细胞因子和炎症的产生,并显著改善呼吸功能。B族维生素还可以减少胃肠道问题,预防高凝状态,并缩短COVID-19患者的住院时间。

一项研究的311名法国受试者中,与7455名健康受试者相比,SARS-CoV-2阳性患者的维生素B9摄入量较低(OR = 0.84 (0.72,0.98),p = 0.02)。

在以色列,162例诊断为重症COVID-19的患者叶酸水平低于中轻度病例(分别为9.6ng/mL vs 12.9ng/mL vs 18.2ng/mL,p=0.005),其中12%为免疫抑制,9%需要无创氧合,15%为插管。

一组来自新加坡的患者纳入了43例50岁以上的COVID-19患者,发现联合补充维生素B12、维生素D和镁入院后与疾病严重程度的降低有关。在补充的患者中,与未接受这些微量营养素补充剂的患者相比,对氧疗的需求减少(17.6 vs 61.5%,p = 0.006)和重症监护需求减少有关。

——维生素B12

维生素B12对DNA合成和调节至关重要。转钴胺素发挥其抗氧化机制,促进还原性谷胱甘肽在细胞质中的生物利用度,从而促进氧化性谷胱甘肽的合成。钴胺素由肠道微生物群产生,有助于调节肠-脑轴,防止肠道生态失调,并有利于产生适当比例的微生物代谢物。这些过程对DNA合成、细胞稳态、造血和免疫至关重要。

在生理条件下,VB12调节抗炎细胞因子和生长因子的表达,减轻全身炎症。此外,通过促进NK细胞和CD8 + T细胞的增加,提高免疫反应,调节抗病毒反应。

当维生素B12缺乏时,感染的风险更大,严重程度也会增加。

一些因素如年龄和某些药物的使用与维生素B12缺乏的风险较高有关。在老年人中,内因子(intrinsic factor)的产生减少导致B12吸收不良、营养不良或尿和肠损失增加。

二甲双胍作为2型糖尿病的治疗也与VB12吸收不良引发的缺乏有关。因此,这可能会使这些患者更容易受到感染。

➤ 维 生 素 C

维生素C在免疫功能和伤口愈合中很重要,并具有抗氧化,抗病毒和抗炎的特性。维生素C已被证明可以增加中性粒细胞向感染部位的迁移,引发活性氧(ROS)和吞噬作用的产生。

据报道,饮食中的抗坏血酸可以降低c反应蛋白的浓度。维生素C被认为通过增加干扰素蛋白的产生而表现出抗病毒活性。

维生素C被认为是严重疾病的潜在治疗方法,也是降低感染风险的预防措施,因为它能够调节免疫细胞活性并减少炎症。

小规模研究显示,在对ICU入院后24小时内循环维生素C水平的分析中发现,高达82%的COVID-19患者缺乏维生素C,许多患者的维生素C水平仅为0.1mg/dL(正常值为0.4-2mg/dL),18%的维生素C水平检测不到(低于0.1mg/dL)。

在 50 例 COVID 病例中进行了一项临床试验,其中给予了高剂量维生素C 静脉干预,结果显示 COVID 患者的氧合指数发生了积极变化。

有研究表明,高剂量(8000mg/d)口服维生素补充剂可使COVID-19恢复率提高70%.

仍需要进一步的临床试验来充分描述维生素 C 对 COVID-19 感染的影响。

维生素 C 静脉注射被 FDA 归类为药物,只有口服剂量才能被评估并用作膳食补充剂,儿童(取决于年龄)每天 400 至 1800 毫克,成人每天 2000 毫克被认为是安全的。

富含维生素C的食物包括:猕猴桃,橙子,辣椒,草莓,樱桃,苹果,西兰花,菠菜,青椒,甜菜,花椰菜等。

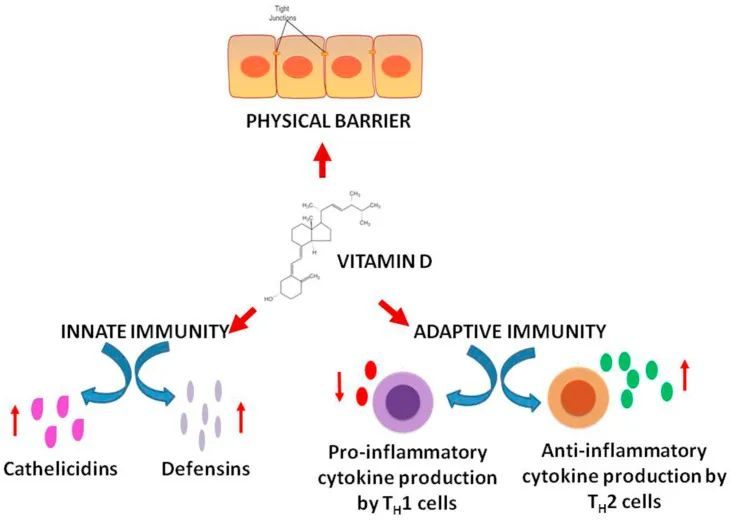

➤ 维 生 素 D

除了对钙的吸收和骨骼强度的强大影响外,维生素D对于维持免疫力至关重要。它还减慢病毒复制,降低炎症活动,并增加体内 T 调节细胞的数量。

维生素 D 还可以缓解传染病、感染性休克和 ARDS 疾病(由于维生素 D 水平低)等并发症,这可能有助于预防新型冠状病毒作为辅助补充剂。

维生素D通过中性粒细胞和巨噬细胞合成组织蛋白酶和防御素来提高先天免疫力。这些作用控制病毒复制,并下调肿瘤坏死因子TNFα和IFN-γ的表达。

维生素D在增强免疫力中的作用

DOI:10.1016/j.clnesp.2022.04.007

低水平的维生素D(<20 ng/mL)与慢性疾病的发展和进展有关,如心血管疾病、2型糖尿病、癌症和抑郁症,也与骨骼健康不良有关。一些研究认为,维生素 D 水平低的人更容易患上 COVID-19 并患有更严重的疾病。维生素 D 缺乏会导致宿主体内的 SARS-CoV-2 病毒存活和复制。

与维生素D充足(感染率8.1%)或最高(感染率5.9%)的患者相比,缺乏维生素D的患者更有可能感染COVID-19(感染率12.5%)。

一项研究比较了中国335名COVID-19患者和560名健康志愿者的血液25(OH)D水平,发现COVID-19患者的25(OH)D浓度(中位数为26.5 nmol·L−1 [10.6 ng·mL−1])明显低于健康志愿者(中位数为32.5 nmol·L−1 [13 ng·mL−1])。

维生素D不足[具体定义为血清25(OH) D低于30 nmol·L−1 (12 ng·mL−1)]在COVID-19患者中比健康志愿者更常见。

与轻度COVID-19相比,重度COVID-19症状与最显著的维生素D缺乏相关。

土耳其的95名住院COVID-19患者,向他们补充了25-羟基维生素D,显示纤维蛋白原浓度降低,补充维生素D减少了住院时间,即使存在合并症。

在对13项研究的荟萃分析中,Pal等人计算出补充维生素D的人患严重疾病的风险降低了73%。在COVID-19发病后进行补充的研究中,风险降低最为显著(降低88%,OR 0.12)。

对SARS-CoV-2感染确诊病例的回顾性分析表明,维生素D水平低与较高的死亡风险显着相关,特别是在既往患病的老年人和男性个体中。

补充维生素D可以帮助25(OH) D水平低于25 nmol·L−1 (10 ng·mL−1) 的患者避免呼吸道感染。

补充维生素D,可以通过多晒太阳;饮食补充富含脂肪的鱼类如鲑鱼,鳟鱼,鲫鱼,金枪鱼,鳗鱼等,其他包括蘑菇,肝脏,蛋黄,新鲜水果蔬菜等。

注:冬季日照不够的情况可以通过维生素D补充剂,推荐最低剂量是每日400IU.

➤ 维 生 素 E

维生素E是一种脂溶性维生素,包括生育酚和生育三烯酚。是一种有效的抗氧化剂。可以影响免疫系统细胞,因为它具有抗氧化活性、蛋白激酶C(PKC)抑制和通过酶调节的信号转导。

在巨噬细胞中,维生素E修饰环氧化酶活性,从而控制过氧亚硝酸盐的合成。这导致前列腺素E2的产生降低,T细胞介导的T淋巴细胞反应上调。此外,它通过一氧化氮调节提高自然杀伤(NK)细胞活性。

与健康对照组相比,COVID-19患者的维生素E水平较低。

补充维生素E既往已被证明可增加免疫活性,特别是T细胞增殖,改善老年患者对疫苗接种的反应,并将老年肺炎患者的再住院风险降低63%.

维生素E来源:如小麦胚芽、葵花籽、杏仁、榛子、松子、鳄梨和甜红辣椒等。

扩展阅读: