-

CNAS L23010

CNAS L23010

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业 二级病原微生物安全实验室

二级病原微生物安全实验室- 联系电话:+13336028502

- +400-161-1580

- service@guheinfo.com

谷禾健康

随着一日三餐米面肉蛋菜等一些列食物的食用,数百种化学成分会进入我们的消化道。在那里,它们被肠道微生物组进一步代谢,这是数千种微生物物种的独特集合。

因此,肠道微生物组在决定营养如何影响健康方面发挥着重要作用。然而到目前为止,微生物组中的许多微生物的代谢能力仍然是未知的。这意味着我们不知道它们以什么物质为食,以及它们是如何处理这些物质的。

近期,来自普林斯顿大学的研究人员在《CELL》期刊上发表了最新的文章:

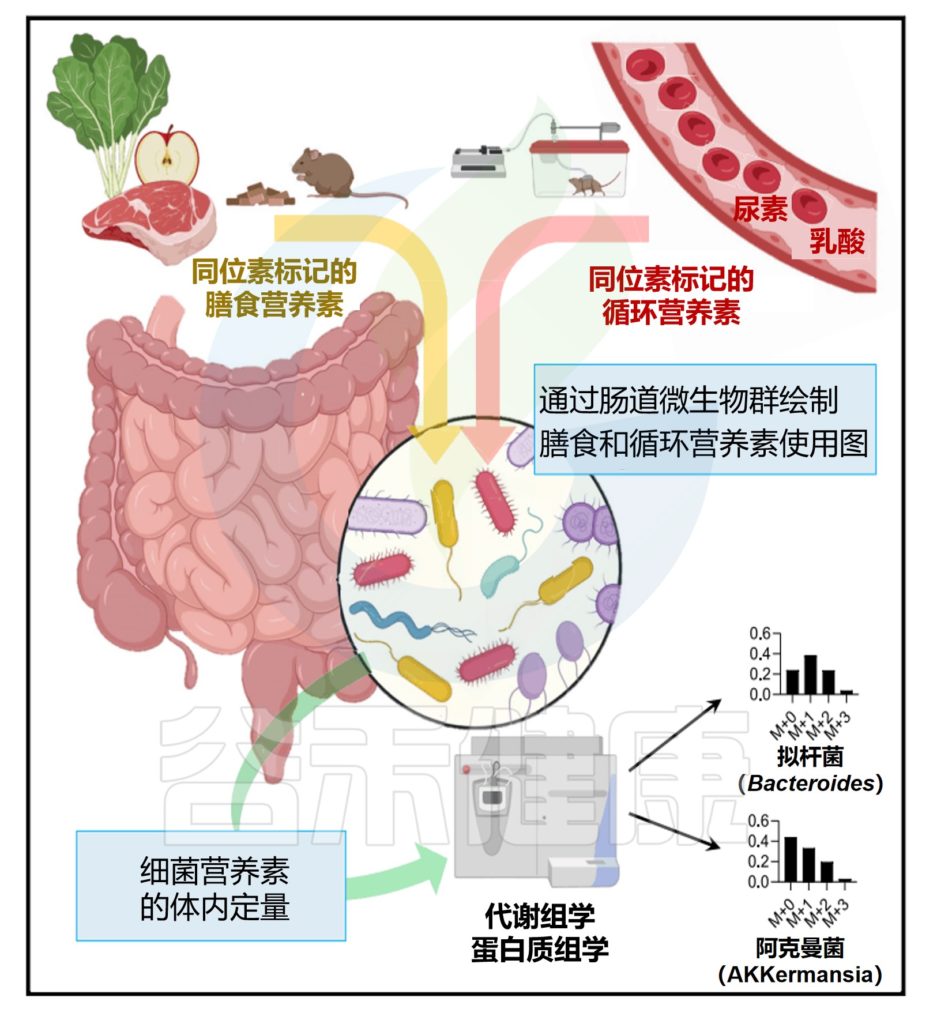

“Gut bacterial nutrient preferences quantified in vivo”,研究人员使用同位素追踪定量研究了小鼠肠道微生物群的输入和输出。

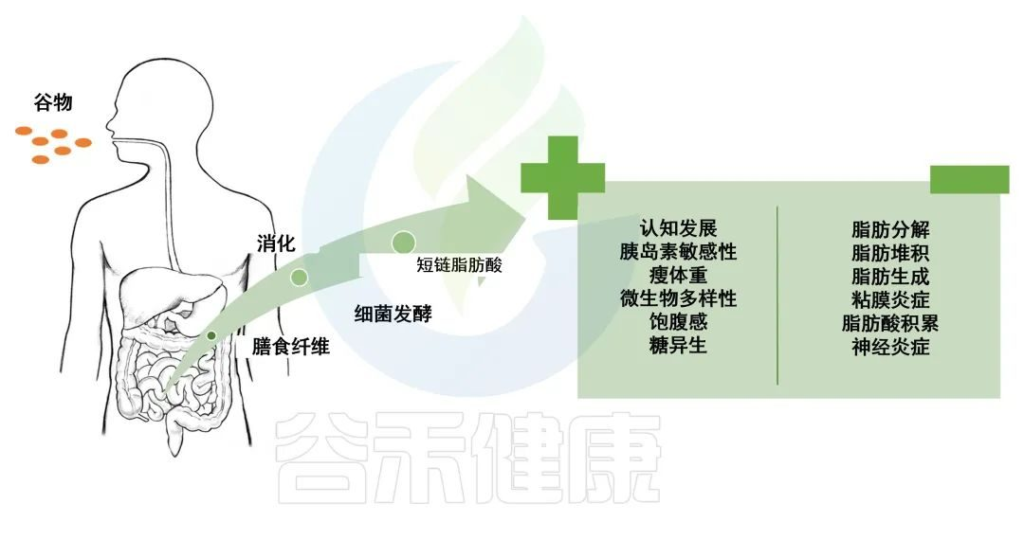

微生物碳水化合物发酵的主要输入是膳食纤维,支链脂肪酸和芳香代谢物的主要输入为膳食蛋白质。此外,循环宿主乳酸、3-羟基丁酸和尿素(但不是葡萄糖或氨基酸)为肠道微生物群提供食物。

肠道菌群拥有巨大的酶多样性,超过哺乳动物基因组的数量100多倍。这些酶的能力能使摄入的膳食营养物质加工成一些列微生物代谢物。

为了复制自身和释放代谢产物,肠道细菌需要营养输入。这些形式包括摄入的食物、宿主合成的肠道粘液和宿主循环代谢物。

//

在本文中,研究人员通过对肠道菌群及其进入宿主循环系统的代谢物进行了大规模的定量评估。

研究了膳食淀粉、纤维和蛋白质的贡献以及宿主粘液的贡献,也研究了大多数主要的循环宿主营养素,发现乳酸、3-羟基丁酸和尿素在从宿主传递到肠道微生物群中表现突出。基于对细菌特异性肽序列的测量,评估了不同细菌属的营养偏好,并表明这些偏好与响应改变饮食的微生物组分变化一致。

同位素追踪能够定量测量代谢物和生物量的输入。与质谱检测相结合的稳定同位素示踪剂,使得能够测量特定下游产物的标记。通过注入氮标记的苏氨酸来标记宿主粘液,研究人员能够比较饮食和粘液蛋白对肠道微生物群的贡献,并观察到喂食低蛋白饮食的小鼠中粘液贡献的变化。

从小鼠尾部静脉抽取血样;

使用注射器从小鼠膀胱采集尿液;

所有血清样品在没有抗凝剂的情况下置于冰上 15 分钟,并在 4°C 下以 16,000 x g 离心 15 分钟。

用预冷的Wollenberger钳在液氮中快速分离并快速冷冻(< 5秒)获得组织;夹紧前取出肠内容物;盲肠内容物取样时,先将小鼠盲肠取出并在表面切开,然后用镊子将盲肠内容物挤出。

取新鲜粪便,轻揉小鼠腹部诱导排便。将血清、组织和粪便样本保存在 -80 ºC 直至进一步分析。

为了测定血清和组织样本中的代谢物浓度,进行了同位素标配(isotope spike-in)或标准标配(standard spike-in )。

对于前者将已知浓度的同位素标记标准品加入血清或组织提取液中,通过标记与未标记代谢物的比值计算浓度。

当没有同位素标准品时,加入连续稀释的非标记标准品,测量的总离子计数与加入的标准品浓度之间产生线性拟合。然后通过拟合线的x截距确定内源代谢物的浓度;蛋白质氨基酸组成采用酸水解法测定。

首先,使用13C同位素标记的不同营养物质,通过口服管饲法对小鼠进行灌胃采集小鼠的血清、组织和粪便样本。对粪便和肠内容物进行16S rRNA测序获得细菌分类。

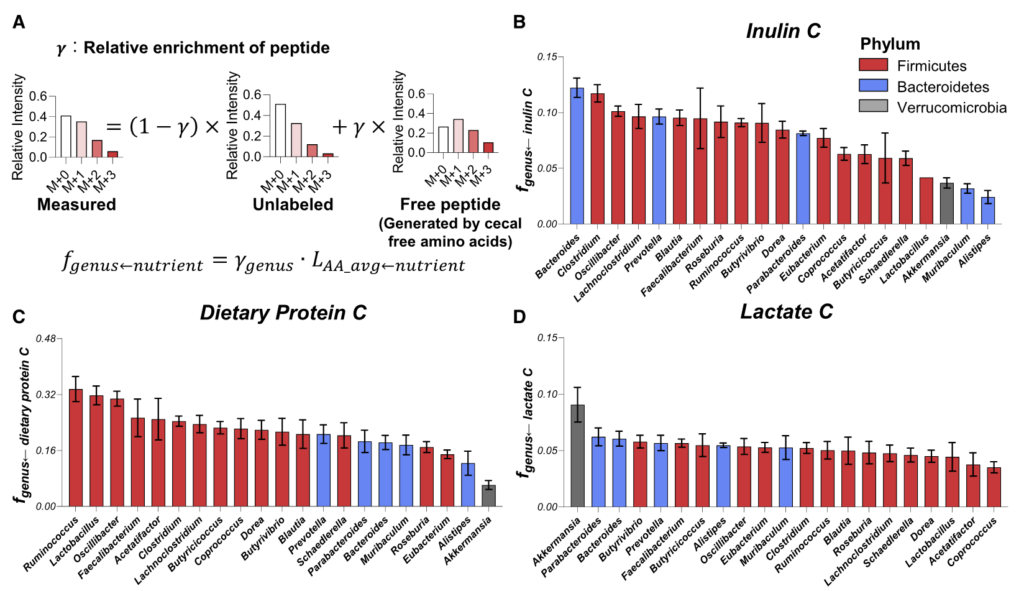

首先使用代谢组学方法测定盲肠内容物中游离氨基酸13C-或15N标记。

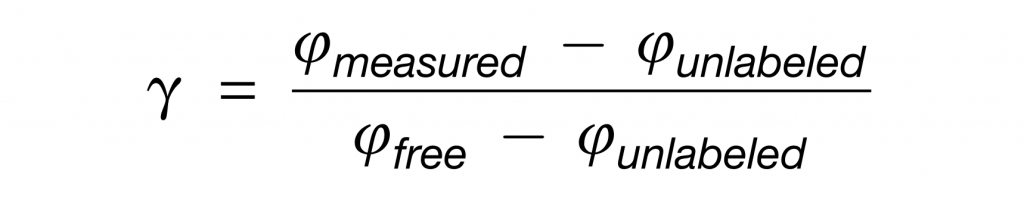

然后,对于每个肽,模拟了未标记(Iunlabeled)和由游离盲肠氨基酸(Ifree)合成的肽的同位素包膜模式。标量γ可以通过将测量的肽同位素分布(Imeasured)与Iunlabeled和Ifree的线性组合拟合来确定。

注意,当一个菌属使用的特定营养素超过该营养素对盲肠游离氨基酸的贡献时,γ将大于1。

具体来说,测量的每个肽的γ如下:

对于细菌属水平的原料贡献程度的测量,分析中只保留测量超过3个肽的属,多肽的中位数为γ-genus。

对于细菌科水平,仅分析在蛋白质组学中始终检测到的属,以及在 16S rRNA 基因扩增子测序中检测到 (> 0.5%) 的属的上一级科。

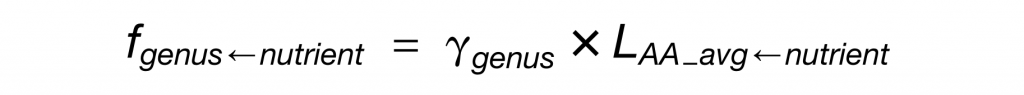

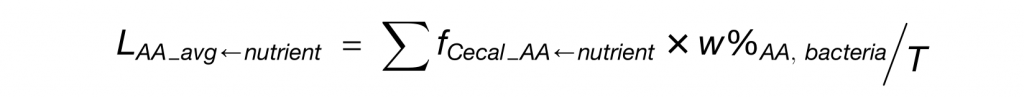

每种营养物质对菌属的贡献程度的定量公式如下:

LAA_avg-nutrient为各营养物质对细菌蛋白质的贡献程度,其计算公式如下:

1 微生物组消耗较少的可消化膳食成分

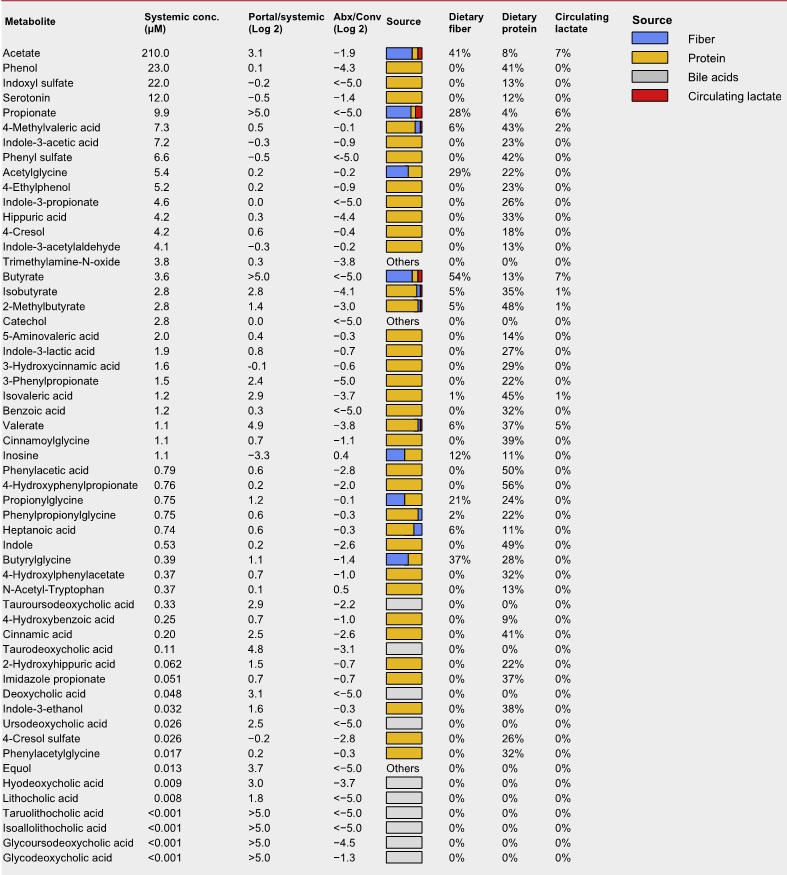

微生物群影响宿主生理学的主要机制是通过分泌代谢产物。研究人员在门静脉和体循环以及盲肠内容物中测量了微生物衍生的50多种代谢产物的绝对浓度。

微生物群相关代谢物的绝对浓度和来源

上表可以看到,与全身血液相比,大多数在门静脉循环中升高,除两种(肌苷和N-乙酰色氨酸主要来源于宿主)外,其余均被抗生素治疗耗尽。

门静脉血中主要排泄产物是短链脂肪酸。

其他相对丰富的微生物群产物是芳香族氨基酸发酵产物(苯酚、吲哚硫酸盐和3-苯丙酸盐)和支链脂肪酸(戊酸盐、异戊酸盐,4-甲基戊酸、异丁酸盐和2-甲基丁酸盐)。

探索肠道微生物产物的膳食输入:淀粉、菊粉

研究人员通过口服管饲法、淀粉(易消化葡萄糖聚合物)和菊粉(易消化果糖聚合物,即可溶性纤维)喂养小鼠:

13C淀粉灌胃后,标记的葡萄糖、乳酸和丙氨酸迅速出现在门脉循环中,并占大多数淀粉碳(约75%)。

13C菊粉和13C淀粉有什么不同?

13C菊粉灌胃后,没有观察到大量标记的果糖、葡萄糖、乳酸和丙氨酸,取而代之的是标记的门静脉代谢产物以短链脂肪酸的形式缓慢出现,约40%的菊粉碳成为短链脂肪酸,其余未消化并随粪便排出。

膳食菊粉,而不是淀粉,在盲肠内容物中广泛标记糖酵解和TCA中间体和氨基酸。

藻类蛋白大量标记了微生物群衍生的门静脉代谢物:短链脂肪酸、支链脂肪酸和芳烃(吲哚、吲哚-3-丙酸盐和3-苯丙酸盐)。

“难以消化的碳水化合物和蛋白质直接为微生物组提供营养,并通过微生物产物间接为宿主提供营养。”

研究中发现宿主循环系统中的乳酸,3-羟基丁酸以及尿素能为肠道细菌提供营养。

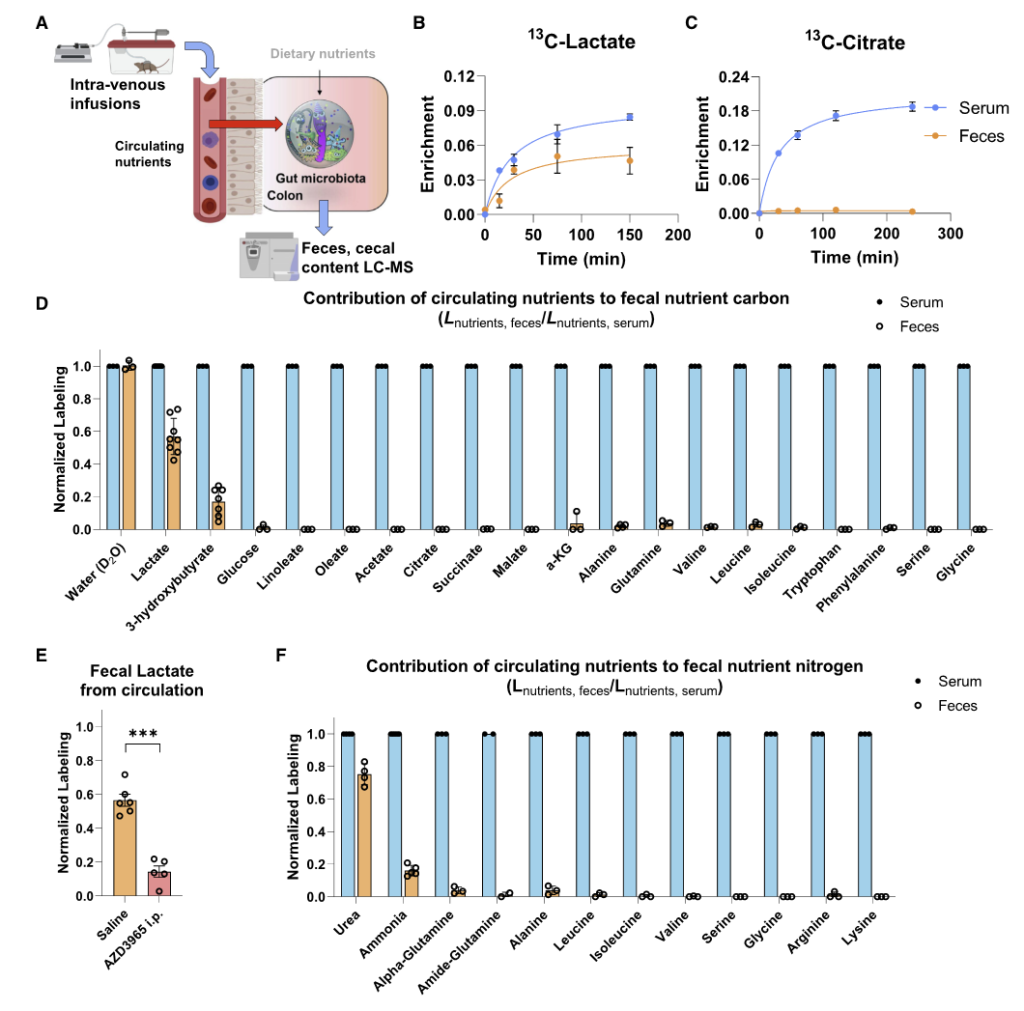

如图A,将同位素标记的营养物质通过静脉输注到小鼠的全身血液循环中。 2.5 小时后收集血清和粪便以量化每种营养物质对相应菌群代谢物的碳贡献。

图BCD表示了13C标记的各种营养物质在小鼠的血液和粪便中的含量,可见乳酸和 3-羟基丁酸有进入肠道菌群中,而其余大部分营养物质如柠檬酸盐、葡萄糖、氨基酸等都没有进入到肠道菌群中。

图F为15N标记的营养物质,可见尿素也同样被菌群大量利用。

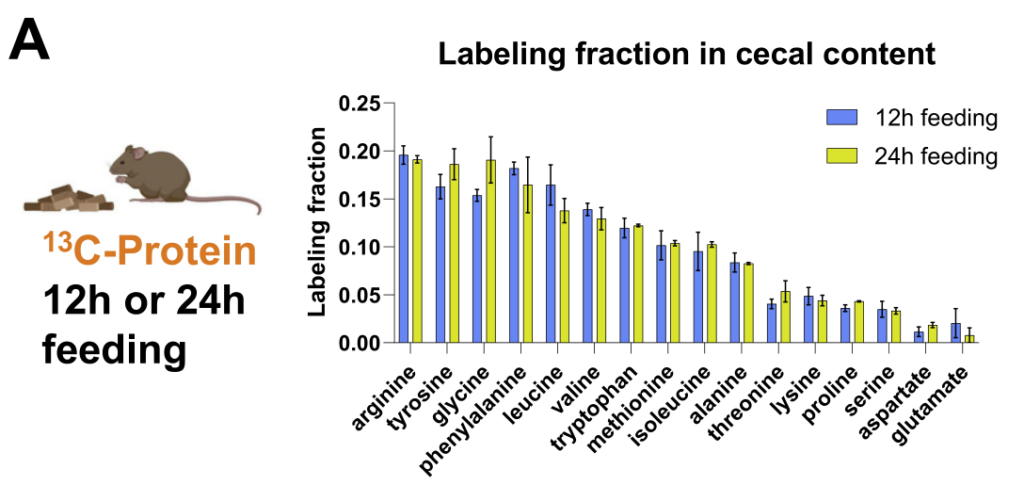

为了定量确定微生物代谢物的来源,研究人员给小鼠喂食部分纤维、脂肪或蛋白质13C标记的标准食物,盲肠标记在12小时内达到稳定状态。

为了说明循环营养输入,研究人员还注入了13C乳酸或3-羟基丁酸。

这些研究确定了大多数微生物群中心代谢物中的碳供给:

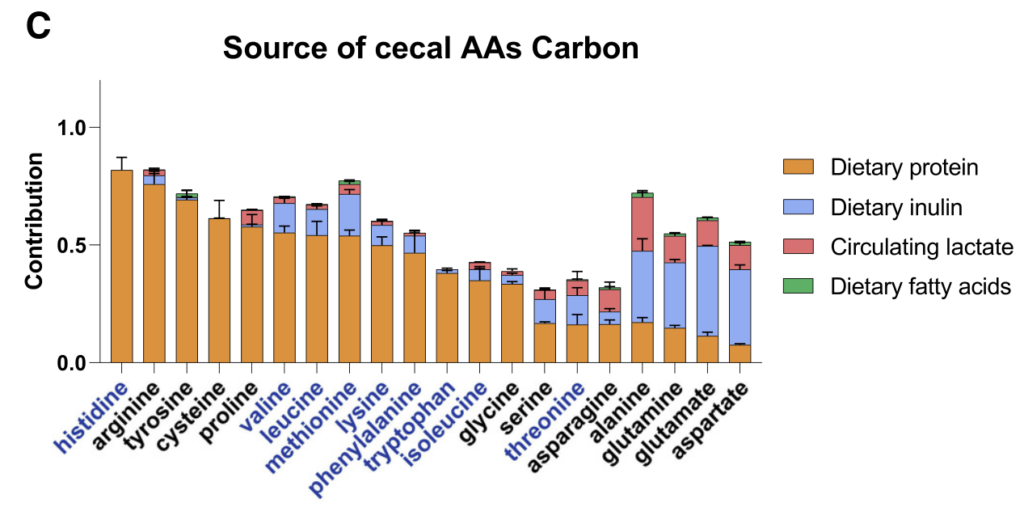

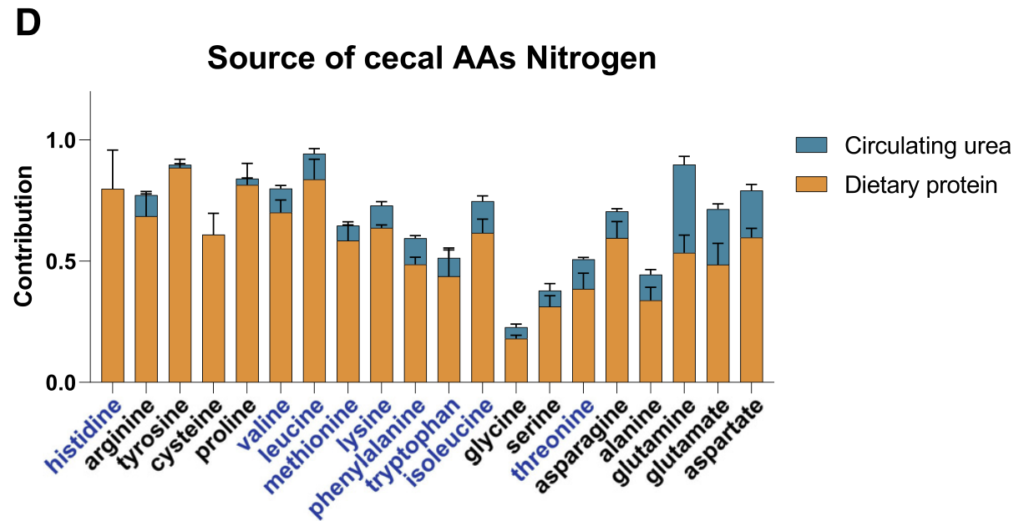

接下来,研究人员检查了微生物组游离氨基酸的输入,并用15N标记的膳食蛋白和注入的尿素进行追踪。

与哺乳动物不同,大多数肠道细菌具有合成所有20种蛋白质氨基酸的生物合成能力。

然而,研究人员观察到“必需氨基酸”主要来源于膳食蛋白质,哺乳动物无法制造,需要在细菌中表达广泛的生物合成途径。

“非必需氨基酸”主要在肠道微生物群中合成,使用膳食菊粉和循环乳酸作为碳源。

抗生素或无菌小鼠中的微生物群消耗有利于盲肠中氨基酸的积累(基于同位素追踪研究),这些氨基酸主要来自膳食蛋白质和微生物合成的氨基酸的消耗。

膳食蛋白质是必需氨基酸和非必需氨基酸的主要氮源,宿主尿素对非必需氨基酸也有很大贡献。

研究人员的发现如下:

【1】必需氨基酸,尽管能够由微生物群合成,但主要来自饮食,不经历任何碳重排;

【2】与TCA连接最紧密的非必需氨基酸基本上由微生物群合成,使用来自纤维的碳,通过中心代谢反应与其他碳争夺;

【3】转氨反应部分地将来自饮食衍生氨基酸的氮与来自宿主尿素的氮混合。

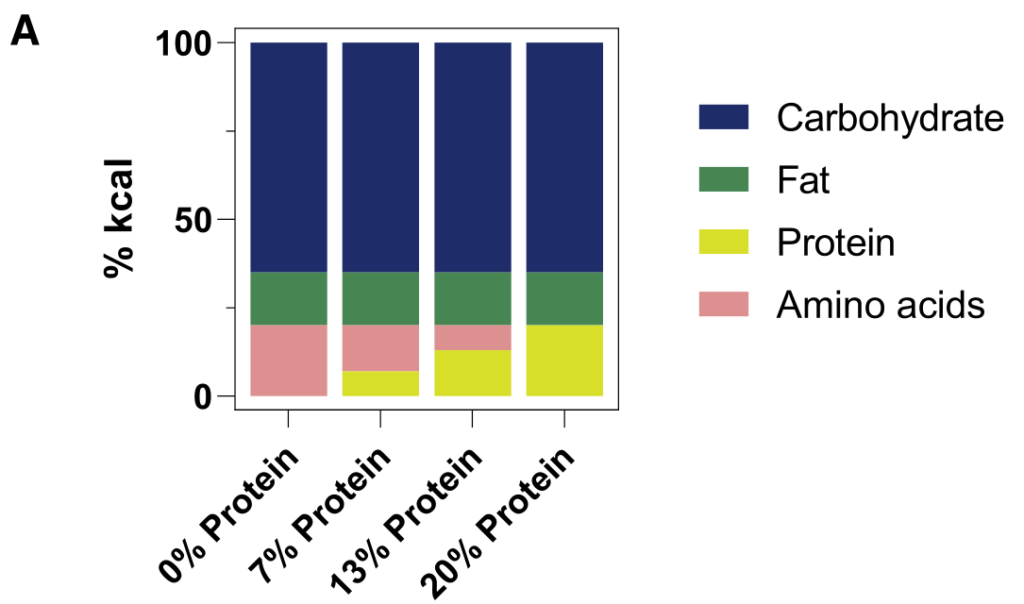

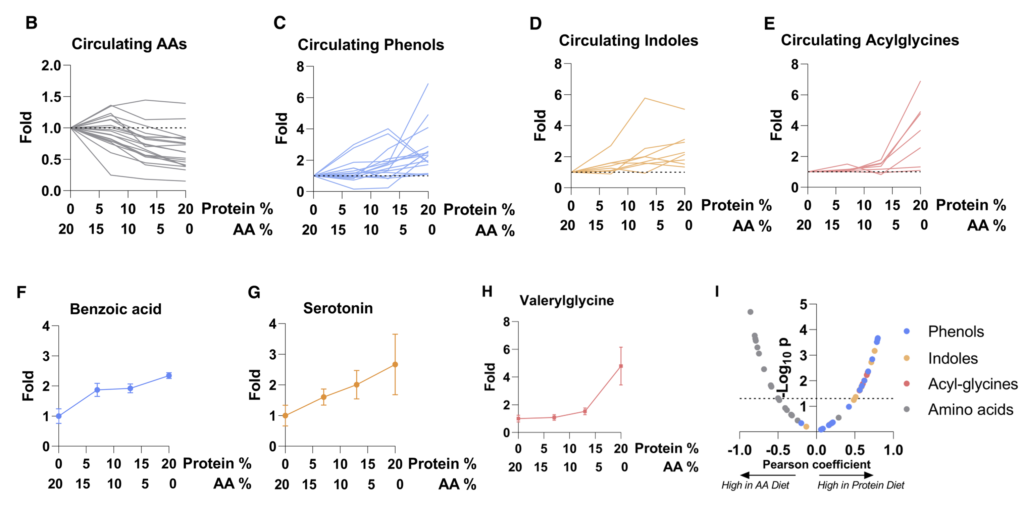

研究人员发现,许多微生物来源的代谢物来源于到达结肠的未吸收膳食蛋白。假设这些代谢物的循环水平将取决于膳食蛋白质到达结肠微生物群的程度。

为了控制这一点,研究人员给小鼠喂食的食物中,一部分蛋白质(酪蛋白,部分到达结肠微生物群)被游离氨基酸(基本上在小肠中完全吸收)取代。

2周后对全身血液进行代谢组学研究。含有较少完整蛋白质和更多游离氨基酸的饮食往往会增加循环氨基酸水平。

重要的是,蛋白质衍生的循环微生物代谢物(酚类、吲哚类和酰基甘氨酸)串联下降。

“微生物代谢物营养来源的知识可用于操纵其系统水平。”

研究人员通过结合13C营养标记和蛋白质组学来定量不同微生物的碳原料。

每种13C标记的营养素(膳食菊粉、膳食藻蛋白或循环乳酸)提供24小时,这足以在肠道细菌中实现稳态标记。

如同B-D,分别计算了在膳食中使用的菊粉和蛋白质以及乳酸在各细菌内的喜好程度,这个喜好程度也就是将在细菌特异性肽上被同位素标记的程度进行了量化。

结果可见:

拟杆菌属和梭状芽胞杆菌利用菊粉的程度是 Akkermansia、Muribaculum 或 Alistipes 的 4 倍多。

总体而言,厚壁菌门下的菌属比拟杆菌门的使用膳食中的蛋白质(厚壁菌0.237±0.052;拟杆菌0.175±0.031,p=0.02)。

Akkermansia通常被认为是一种促进健康的肠道微生物,使用的菊粉和蛋白质最少。相比之下,它使用了来自宿主的循环乳酸最多。

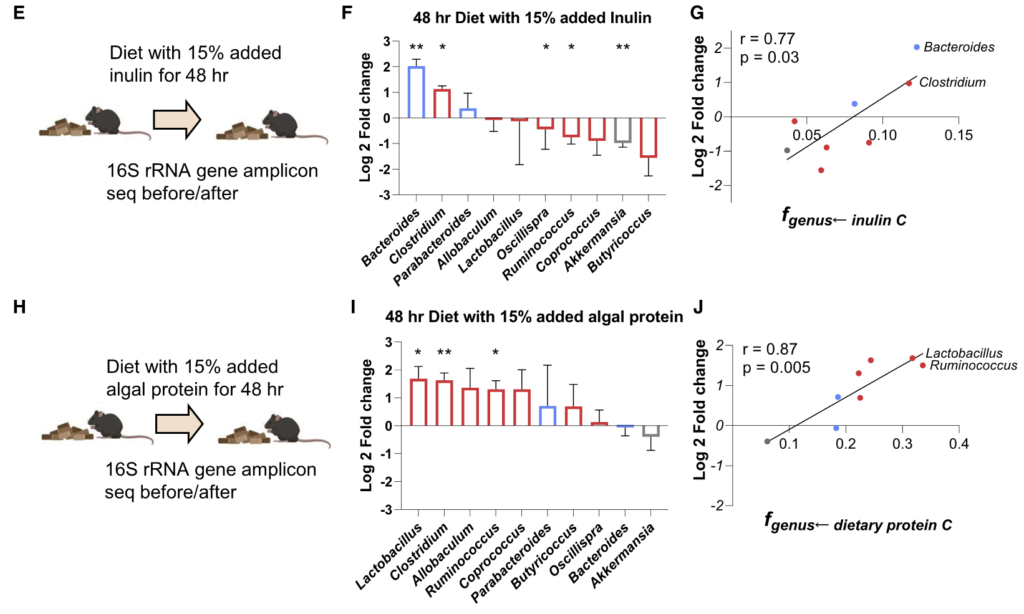

为了知晓这些细菌的营养偏好是否能预测饮食变化后的肠道菌群的组成变化。研究人员给小鼠喂食富含菊粉或藻类蛋白的饮食 2 天,并通过 16S rRNA 测序测量微生物组的组成。

结果如图F和I:

利用最多菊粉的拟杆菌属在高菊粉饮食后增加了4倍;

另一种利用较多菊粉的梭状芽胞杆菌也增加了2倍;

利用较少菊粉的菌属要么没有变化,要么略有下降;

富含藻类蛋白饮食的实验结果同理。

图G和J计算了这两种营养物与对其利用程度最高的前两名菌属相对丰度的相关性,p<0.05呈显著相关。

“不同肠道细菌的营养偏好有助于解释饮食操作后微生物组分的变化。”

最后,研究人员转向不同肠道细菌的氮源偏好,比较15N标记的膳食蛋白喂养和15N尿素输注。

高度利用膳食蛋白质中碳的细菌属也高度利用膳食蛋白中的氮,这与细菌蛋白质组中完整吸收的膳食蛋白质中的氨基酸一致。

厚壁菌喜欢从膳食蛋白质获取氮

在厚壁菌门成员中,偏好尿素氮的属往往是菊粉的疯狂使用者,即使用菊粉和尿素合成自己的氨基酸。这包括一些脲酶阴性菌属,它们可能通过交叉喂养获得尿素氮。

此外,在厚壁菌中也看到了一些属更喜欢从膳食蛋白质中获得氮,而其他属更喜欢循环尿素。

静脉注射尿素以提高循环尿素浓度后,偏好尿素的厚壁菌以及阿克曼菌的丰度大幅增加。

拟杆菌喜欢从宿主分泌的蛋白质中获取氮

与厚壁菌相比,拟杆菌对膳食蛋白质和循环尿素氮的利用率较低,这提出了一个关键问题:

拟杆菌如何获得氮?

肠道微生物群的一些成员(如拟杆菌和阿克曼菌)能够消化宿主分泌的蛋白质,如粘蛋白。

假设宿主分泌的蛋白质是拟杆菌氮的关键来源。为了探索这种可能性,研究人员进行了长期15N标记的赖氨酸和精氨酸输注(12、18和36小时),以标记结肠中的宿主蛋白。

尽管没有直接给微生物组喂食,但在36小时输注后,赖氨酸和精氨酸确实起作用,这与通过宿主蛋白进行的标记一致。这种标记优先发生在拟杆菌和阿克曼菌中。

膳食和分泌宿主蛋白的氮贡献呈负相关,与某些肠道细菌优先消耗膳食蛋白和其他宿主蛋白一致。

“膳食蛋白质和循环尿素是厚壁菌的主要氮原料,而分泌的宿主蛋白质为拟杆菌提供氮。”

研究人员开发了定量同位素追踪方法来测量肠道细菌的营养偏好。除了膳食纤维和分泌的宿主蛋白外,还将膳食蛋白和循环宿主乳酸、3-羟基丁酸和尿素确定为喂养肠道细菌的重要营养素。排除了其他循环宿主营养素(如葡萄糖和氨基酸)对结肠微生物群的直接贡献。

一项关键技术成就是能够从不同碳源和氮源追踪到细菌特异性肽,从而揭示复杂和竞争性肠腔环境中不同细菌的营养偏好。

厚壁菌门倾向于从膳食蛋白质获得氨基酸,而拟杆菌门更多地依赖宿主分泌蛋白。同样,一些厚壁菌门(如梭菌属)大量利用纤维(菊粉),而其他厚壁菌门则不利用纤维。

动物饮食干预实验发现,拟杆菌属和梭菌属是转化纤维最活跃的菌属。宿主循环代谢物水平也可能影响微生物组的营养获取和最终组成。

本文提供了关于哪些营养素喂养肠道微生物群以及哪些细菌更喜欢哪些营养素的基础知识。

文中所开发的方法具有广泛的应用前景,最终将有助于全面和定量地了解饮食-微生物-健康的关系。

参考文献:Zeng X, Xing X, Gupta M, Keber FC, Lopez JG, Lee YJ, Roichman A, Wang L, Neinast MD, Donia MS, Wühr M, Jang C, Rabinowitz JD. Gut bacterial nutrient preferences quantified in vivo. Cell. 2022 Sep 1;185(18):3441-3456.e19. doi: 10.1016/j.cell.2022.07.020. PMID: 36055202; PMCID: PMC9450212.

谷禾健康

儿童呼吸系统疾病,包括呼吸道感染、反复喘息和哮喘,是儿童及其以后年龄发病和死亡的重要原因。

而哮喘是其中比较典型的一种,哮喘是全球最常见的慢性疾病之一,是一种复杂的、异质性的免疫介导的紊乱集合,以气道重塑和慢性气道炎症为特征。

▸ 哮喘的危险因素

哮喘的发病机制仍不清楚,但该疾病与多种遗传、环境、感染和营养因素有关。

哮喘的许多危险因素,包括生命早期的抗菌素暴露、配方奶喂养、以及母体接触抗生素怀孕期间,集中在产前和产后早期,儿童过敏性哮喘的发生可能与微生物和免疫发育关键时期的早期肠道微生物群落有关。

动物模型提供的证据表明,生命早期肠道微生物群的组成可能会影响呼吸道免疫以及对哮喘和呼吸道感染的易感性。

在这里我们总结了婴儿(0-12 个月大)肠道微生物群组成与儿童(0-18 岁)呼吸道疾病(即呼吸道感染、喘息或哮喘)之间的关联。

谷禾健康希望通过研究数据,找到更利于儿童健康的菌群数量与种类,有助于为未来的干预研究提供信息和构建更好的健康。

本文主要内容

●生命早期的肠道微生物

●生命早期肠道微生物群对儿童呼吸道疾病的影响

●早期肠道微生物的调理方法

●青少年哮喘的预防与治疗

每个人都可以被视为一个岛屿,由各种栖息地组成,这些栖息地被微生物群落定殖,并遵循创造和塑造当地组合多样性的规则。

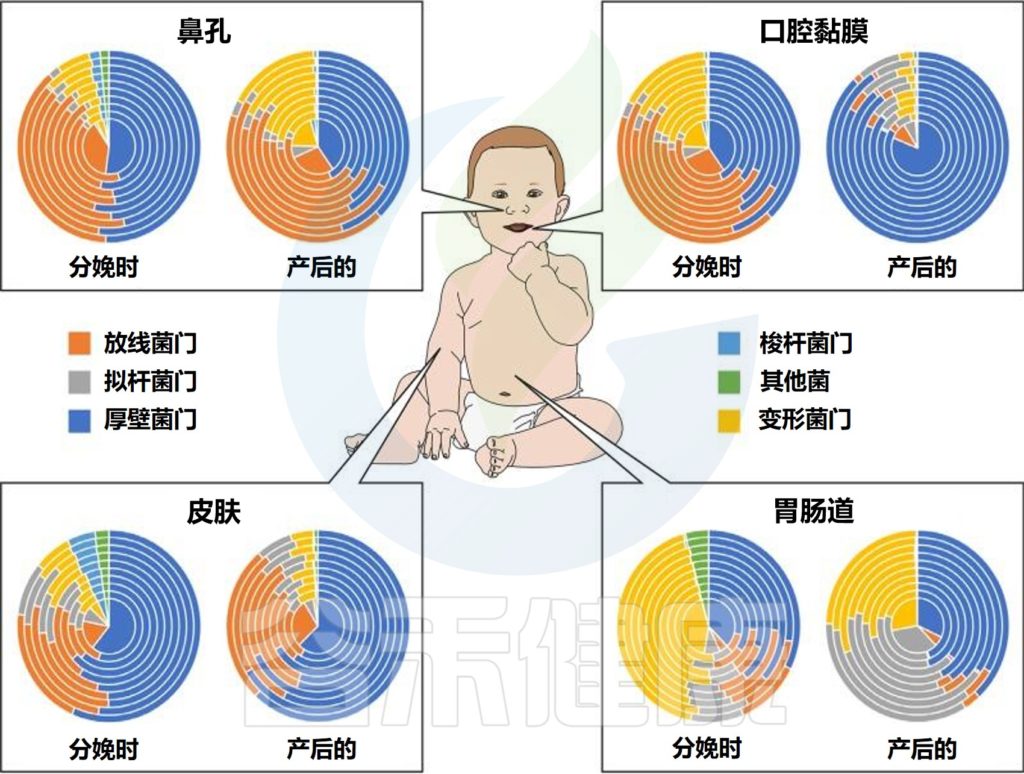

不同婴儿身体部位的微生物群组成

Milani C,et al.Microbiol Mol Biol Rev.2017

该图显示了婴儿微生物群组成的关键门在不同身体部位和生命早期不同阶段的相对丰度的全局概览。同心饼图示意性地表示个体间的可变性。

肠道微生物群是体内最大和最多样化的微生物群,包含数十亿细菌(主要生物)、古细菌、真核生物和病毒。

肠道菌群定植从出生时就开始了,在生命的最初几年是高度动态的,在1-3年后趋于稳定。

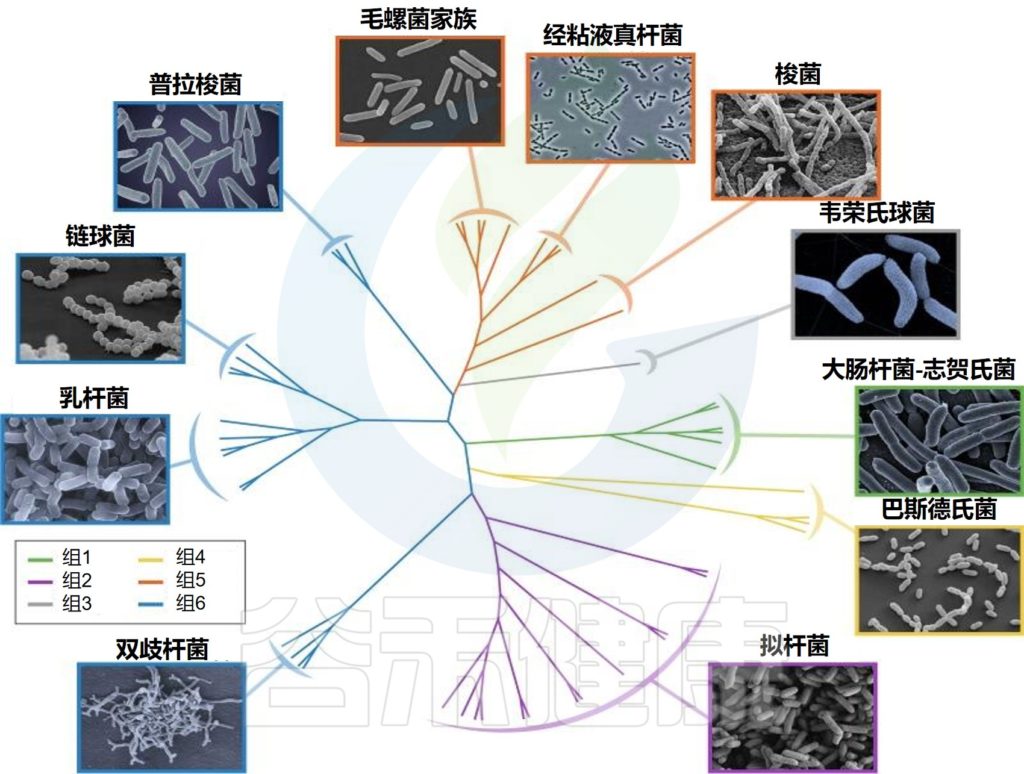

婴儿肠道核心微生物群

Milani C,et al.Microbiol Mol Biol Rev.2017

该图显示了涉及婴儿细菌核心微生物群的基于 16S rRNA 基因的树。树枝的颜色表示婴儿肠道微生物群的六个主要系统发育组。显示树的每个分支的关键婴儿肠道细菌分类群的电子显微镜图像。

相对于成人或年龄较大的儿童(>1岁)的肠道菌群,婴儿肠道菌群的多样性较低,菌群结构通常不稳定且高度动态。

双歧杆菌通常大量存在于婴儿,特别是母乳喂养的婴儿中,因此被认为是婴儿肠道微生物群的关键成员 。

尽管从婴儿肠道微生物群的初始组合到成人肠道微生物群的建立期间,个体水平的差异很大,但婴儿肠道微生物群可分为六种主要类型。

这种婴儿肠道微生物群的类型是根据肠道微生物群的组成和优势菌群的出现来确定的。详细地说,这些主要群体包括以下:

第1类,由肠杆菌目组成;

第2类,由拟杆菌目和疣微菌目组成;

第3 类,包括Selenomonadales以及梭菌目Pseudoflavonifractor、Subdoligranum和Desulfovibrio的成员;

第4类,包括所有巴斯德氏菌目;

第5类,包括大多数梭菌目;

第6类,包括梭状芽孢杆菌属、厌氧菌属和粪杆菌属、乳酸杆菌属和双歧杆菌属。

Bifidobacterium, Veillonella,

Streptococcus, Citrobacter,

Escherichia, Bacteroides, Clostridium

以上这些菌群在不同个体中主导婴儿肠道微生物群,它们在成人肠道微生物群中也很丰富。

▸ 梭状芽孢杆菌

梭状芽胞杆菌属的成员最近被重新分类为几个属,它们都属于梭状芽胞杆菌纲。这些物种通常存在于婴儿肠道微生物群中的微生物类群中。

▸ 拟杆菌

拟杆菌属。拟杆菌属的成员是成人肠道微生物群的主要成分,尽管它们也可能存在于婴儿肠道微生物群中,它们的存在似乎受到母乳低聚糖(HMO)的调节,其方式类似于双歧杆菌。

母乳低聚糖(HMO)——是母乳中第三丰富的固体成分(仅次于脂肪和乳糖),含量为5~15g/L,具有调节免疫,帮助大脑发育及调节肠道菌群等功能,有助于婴幼儿成长发育。

在小鼠实验中,已显示拟杆菌属的肠道定植。是宿主免疫系统识别和选择的结果,通过Toll样受体 (TLR) 和其他特定微生物-宿主相互作用。该属的成员被归类为能够代谢宿主产生的聚糖(例如HMO和粘蛋白)以及复杂的植物多糖(例如淀粉、纤维素、木聚糖和果胶)的糖破碎细菌。

●拟杆菌的作用

由于细胞外蛋白酶的作用,拟杆菌属物种通常具有蛋白水解活性。拟杆菌属成员利用的其他关键代谢功能包括胆汁酸的去结合。

在拟杆菌属中,脆弱拟杆菌被描述为可以产生多种荚膜多糖的成员,称为多糖A(PSA),是肠道菌群定植、宿主-微生物串扰或免疫调节的重要介质。

在各种拟杆菌属物种中,预计荚膜多糖会改变细胞表面的物理特性,并在宿主细菌共生中发挥关键作用。

▸ 韦荣氏球菌和链球菌

韦荣氏球菌和链球菌是婴儿肠道微生物群的一个次要成分。

这些细菌具有糖分解作用,利用其他婴儿肠道细菌(如链球菌和双歧杆菌)的碳水化合物发酵的最终产物(如乳酸)产生丙酸,形成重要的营养链。

这种短链脂肪酸被认为是肠道菌群的有益产物,因为它表现出抗炎特征,影响葡萄糖和能量稳态,增加胰岛素敏感性。

链球菌属的特定成员也构成婴儿肠道核心微生物群的一部分,并且是婴儿肠道中最早建立的细菌之一,可以在出生后的最初24小时内被识别出来。

▸ 乳酸杆菌

已知乳酸杆菌存在于婴儿肠道微生物群中,尽管它们在大肠中的数量低于上述细菌属,但在分娩后不久就存在。

乳酸杆菌的后续研究表明,与阴道分娩婴儿相比,剖腹产婴儿在生命的前6个月内的不同时间点的乳酸菌属检出率显著降低。

▸ 阿克曼氏菌

阿克曼氏菌自生命早期就存在于人类肠道中,但是水平非常低,阿克曼氏菌的存在与肠道完整性相关,已知其相对丰度和绝对数量会随着年龄的增长而迅速增加,特别是在断奶后。

小鼠实验证实了阿克曼氏菌对肠道屏障功能的影响,并证明其给药可防止饮食引起的肥胖。最近,还提供了涉及通过特定菌毛相关蛋白的TLR信号传导的机制解释。

临床、母体、喂养方式和环境因素共同塑造了生命早期的肠道微生物群。 对身体更方面都产生了一定影响。

考虑了生命早期肠道微生物群与儿童呼吸道疾病(包括呼吸道感染)之间的关联,在这里汇总了一些之前对肠道菌群与呼吸道疾病直接关联的研究。

肠道微生物的测量:通常通过收集粪便样本来测量,并且可以从多样性和丰度方面进行广泛描述。多样性描述了社区内不同分类群的数量。

探索哮喘或特应性喘息的研究

Alcazar CG,et al.Lancet Microbe.2022

探索呼吸道感染的研究

Alcazar CG,et al.Lancet Microbe.2022

喘息是与感染、过敏或后来的哮喘诊断相关的呼吸道症状。我们发现较高的α多样性与的喘息之间存在关联,这主要发生在阴道分娩的婴儿中。

α-多样性是指每个样本检测到的分类群数量,而β-多样性表示样本之间的组成差异。更细微的比较确定了不同分类水平下细菌或真菌的特定相对丰度。

大型研究(>700 名参与者)报告说,高 α 多样性对哮喘和喘息有保护作用。

探索了α-多样性与哮喘或特应性喘息之间的直接关联:与较低的α-多样性相比,生命第一年较高的肠道微生物群α-多样性与1岁时没有特应性喘息显著相关,并且在5岁和6岁时没有哮喘。

一项研究报告称,5周龄时肠道微生物群成熟度增加,肠道微生物群成熟度下降与6-11岁的哮喘高风险相关;还有两项研究报告了12个月时未成熟的肠道微生物群与5-6岁时哮喘风险增加之间存在一定关联。

基于细菌类群组成随时间的变化探索了健康参与者肠道微生物成熟度,并将该微生物群成熟度与儿童呼吸道疾病参与者的微生物群成熟度进行了比较。

总体而言,有证据表明双歧杆菌在3个月前婴儿的粪便中的相对丰度较低,与1岁时的呼吸道感染和4-5岁时的哮喘有关。

在3-12个月时的粪便样本中粪杆菌属、罗氏菌属和瘤胃球菌的丰度较低,与1-6岁时的哮喘和特应性喘息有关。

注意

然而,存在重要的研究限制,包括异质的结果定义和随访时间、残余混杂、小样本量以及异质的生物信息学和统计方法,大多数研究没有报告效果估计。

还有一些研究报告说,在1周龄时,非共生肠道细菌(如克雷伯氏菌和肠球菌)的相对丰度较高与1岁时的呼吸道感染有关; 3 个月时链球菌的相对丰度与 5 岁时的特应性喘息有关;1岁时Rothia或Dialister的高相对丰度与4-5岁时哮喘相关。但是具体作用机制目前还不清楚。

▸ 双歧杆菌增强呼吸道的免疫

双歧杆菌属(Bifidobacterium)是出生后4个月内儿童肠道中最丰富的细菌之一。并且已被证明通过体外和体内的表面相关分子和微生物群衍生代谢物调节个体的全身免疫反应。

在哮喘和呼吸道感染小鼠模型中,特定的双歧杆菌已被证明会影响呼吸道疾病的易感性。

一项研究表明,婴儿双歧杆菌的肠道定植可调节Th1和Th2反应之间的平衡,从而减少诱导小鼠模型中特应性哮喘的症状。

Th1(辅助型T淋巴细胞1)主要是增强吞噬细胞介导的抗感染免疫,特别是抗胞内病原体的感染。

Th2(辅助型T淋巴细胞2)Th2细胞的主要效应是辅助B细胞活化,其分泌的细胞因子可以促进B细胞增殖、分化和抗体的生成。

另一项研究报告称,当受到流感病毒的攻击时,与肠道丰度较低的小鼠相比,肠道丰度较高的双歧杆菌和拟杆菌的小鼠通过增强的CD8 T细胞和调节良好的巨噬细胞反应来提高流感存活率,从而防止过多的气道中性粒细胞流入。

▸ 梭状芽胞杆菌降低呼吸道炎症

Faecalibacterium、Ruminococcus、Lachnospira、Roseburia和Veillonella属于梭状芽孢杆菌类,在4-6个月大的儿童肠道中丰度较高。

已经描述了Roseburia和Faecalibacterium的潜在免疫调节机制,它们产生丁酸盐。

丁酸盐——一种在动物和体外模型中具有抗炎特性的细菌代谢物。

研究发现上呼吸道感染与婴儿粪便样本中丁酸梭菌的丰度降低有关。梭状芽胞杆菌可促进调节性T细胞产生并抑制炎症细胞因子,其中一些与人类全身感染有关。因此,丁酸梭菌对婴儿对感染的免疫反应的潜在抑制作用需要进一步研究。

另一项研究表明,给无菌小鼠接种毛螺菌属、韦荣氏菌属、粪杆菌属和罗氏菌可改善这些小鼠成年后代的气道炎症,但是这些细菌在呼吸系统疾病中的机制作用了解还是较少。

▸ 韦荣氏球菌刺激免疫分化

在我们的研究中,韦荣氏球菌,特别是小韦荣氏球菌(Veillonella parvula),与上呼吸道感染呈正相关,尤其是剖宫产婴儿。Veillonella parvula常见于口腔菌群中,它在口腔和肠道生态系统中都可以观察到。

一项针对120名荷兰婴儿的前瞻性研究发现,在1周大的婴儿中使用 16S V4 rRNA 测序发现了大量的韦荣氏菌操作分类单位,这与出生后第一年的呼吸道感染数量增加有关。

在研究中,Veillonella parvula在人体肠道中产生丙酸盐,这可能会刺激产生IL10的调节性T细胞分化;在小肠中,它会诱导产生IL-8、IL-1β、IL-10和 TNF- α37来影响呼吸道以至于全身的免疫。

▸ 棒状杆菌为呼吸道的致病菌

在剖宫产婴儿中,较高的棒状杆菌属(Corynebacterium)物种相对丰度与较高的上呼吸道感染风险相关。

棒状杆菌属物种通常被列为呼吸道中的致病菌。病例系列表明,痰中的假白喉棒状杆菌是肺部感染的驱动因素,一项来自法国的鼻咽微生物组病例对照研究发现,与健康对照组相比,病毒性呼吸道感染患者的假白喉棒状杆菌富集。

在3个月和1岁收集的粪便中,Faecalibacterium、 Roseburia和Ruminococcus相对丰度较低,与1-6岁的哮喘和特应性喘息相关。

3个月时Lachnospira的相对丰度较低,但1岁时的相对丰度增加也与1-6岁时哮喘和特应性喘息相关。

一项研究显示3个月时Veillonella的相对丰度较低与1岁时的特应性喘息相关,而两项研究报告称3个月和1岁时Veillonella的相对丰度较高与5岁时的哮喘和特应性喘息相关。

✦真菌与哮喘的关系

三项研究探索了真菌和哮喘之间的关系。

在一项研究中,在 1 个月大时测量的念珠菌和红酵母菌的相对丰度较高,而马拉色菌类群的丰度较低。

在另一项研究中,3月龄时Pichia kudriavzevii的相对丰度增加,与4-5岁时的哮喘和特应性喘息相关。

第三项研究却发现真菌成熟度与6岁儿童哮喘之间没有关联。

肠道菌群对哮喘的影响至少部分是由细菌代谢物介导的,这些代谢物可能会影响身体远端的免疫反应。

✦短链脂肪酸降低哮喘致敏性

在人类气道炎症中具有保护作用的最知名代谢物是 短链脂肪酸。1岁时粪便中含有大量丁酸盐和丙酸盐的儿童的特应性致敏性显著降低,并且在3至6岁之间不太可能患哮喘。

✦组胺和氧化脂质影响肺部炎症

与非哮喘志愿者相比,哮喘患者粪便样本中分泌组胺的细菌数量显著高于非哮喘志愿者。

此外,分泌组胺的细菌数量与疾病严重程度相关。然而,在过敏性气道炎症模型中,细菌来源的组胺降低了支气管肺泡液中的总细胞数和肺匀浆中IL-4、IL-5和IL-13的量。

相反,在蟑螂抗原小鼠气道炎症模型中,用12,13-diHOME(一种氧化脂质)对小鼠进行腹腔内治疗会减少肺部调节性T细胞的数量并增加肺部炎症。

建议

越来越多的证据表明细菌在哮喘中的作用,但需要进一步的研究来更清楚地定义所涉及的最重要的物种,并了解哮喘背景下的细菌生态失调是否是疾病的原因或影响。

有必要进行更详细的机制研究,以充分了解生命不同阶段肺和肠道微生物群组成和代谢与特定类型的哮喘炎症之间的复杂关联。

最后,未来的工作应该集中在继续详细描述在哮喘中介导细菌与宿主之间交流的细胞和分子机制。

通常用于预防或治疗不一定由特定病原体引起的感染的抗生素可以有效地消耗肠道微生物群。患有 NEC的新生儿感染肠道微生物的风险很高,抗生素通常用于预防或治疗这些感染。

NEC——新生儿坏死性小肠结肠炎(NEC)为一种获得性疾病,是多种原因引起的肠黏膜损害,使之缺血、缺氧,导致小肠、结肠发生弥漫性或局部坏死的一种疾病。

对于儿童炎症性肠病的治疗,使用单一抗生素对有并发症的患者有益,例如瘘管和脓肿,而广泛的抗生素组合可能会改善临床结果。

注意

在幼儿中使用抗生素存在很大风险。大量证据表明,抗生素会影响我们抵抗感染的能力、免疫系统的功能以及我们加工食物的能力。

肠道微生物群的破坏可能导致长期的健康后果,包括维生素产量减少、营养吸收减少以及糖尿病、哮喘、肥胖和感染风险增加。

口服益生元和益生菌是影响生命早期肠道微生物群发育的最常见方法。

益生元被定义为“选择性刺激肠道微生物群中一种或多种微生物属或物种的生长和活性,从而为宿主带来健康益处”的化合物,而益生菌被定义为“赋予宿主健康益处的活微生物”。摄入足量时会对宿主产生健康影响。

目前可用的益生元包括人乳低聚糖、菊粉、低聚果糖和低聚半乳糖;可用的益生菌包括双歧杆菌和乳酸杆菌属。

✦益生元和益生菌的作用

通过调节肠道微生物群,益生元对宿主产生健康影响。益生菌通过对粘膜和上皮的竞争性粘附、粘膜 IgA反应、抗菌物质的分泌、促炎途径的下调、抗炎细胞因子的产生和免疫系统的调节来增强肠道上皮屏障。

最近的研究表明,益生菌可以预防儿科疾病和障碍的进展,包括过敏、胃肠道感染、肥胖,甚至上呼吸道感染。

干预研究进一步表明,益生菌可以减轻某些疾病的严重程度,但对每种疾病的最佳干预仍然知之甚少。

虽然益生菌在某些情况下可以缓解过敏症状,但它们通常不能有效调节肠道微生物的组成。有证据表明,嗜热链球菌和双歧杆菌的组合可有效预防儿童抗生素相关性腹泻。

此外,合成生物学使益生菌和共生微生物的工程具有新的治疗功能。例如,融合蛋白HSP65-6P277的表达减少了非肥胖糖尿病小鼠中1型糖尿病的发病,而在非肥胖糖尿病鼠中口服重组乳酸乳球菌可改善糖耐量并显著减少胰岛素炎。

建议

尽管益生元和益生菌的应用前景不错,但在未来的研究中,应讨论益生菌和益生素的施用时间、不同菌株和菌株组合的效果、工程、安全性以及这些益生菌与益生素组合是否更有效的确定。

营养素可以通过塑造微生物菌群的组成,对婴儿肠道微生物的定植模式产生短期和长期影响。

越来越多的证据表明,摄入的膳食成分与炎症性肠病、2型糖尿病和动脉粥样硬化的发展有关。肠道菌群的最大变化发生在固体食物的引入,这表明饮食应被视为肠道菌群的核心决定因素。

✦饮食疗法

有趣的是,在中医中,早就有“药食同源”的概念。该概念的一个方面是食物是一种药物,适当的饮食或某些食物可以维持身体的平衡和健康,并预防或减轻某些疾病的发展。

在现代医学中,饮食改变越来越被认为是一种通过改变肠道微生物群来改变全身炎症的相对简单的方法。

早期肠内营养 (EEN) 是一种饮食疗法,已被用作儿童克罗恩病的一线疗法,通过用仅由液体营养素组成的配方代替正常饮食成分,旨在使炎症标志物正常化并诱导临床缓解。

✦高膳食纤维可以减轻呼吸道疾病

此外,另一项研究报告称,喂食高纤维饮食的小鼠可以产生独特的肠道微生物群,从而导致短链脂肪酸乙酸酯水平升高。

高纤维或醋酸盐喂养通过减少与人类哮喘和小鼠哮喘模型相关的某些基因在小鼠胎肺中的表达,显著抑制过敏性气道疾病。

此外,发现肠道微生物不仅与哮喘有关,而且还降低了与哮喘严重程度和炎症表型相关的气道微生物群的多样性和群落组成。

抗炎特性

此外,最近的一些研究证明,膳食纤维具有抗炎特性,这可以部分解释纤维对肠道微生物菌群的影响。 使用临床前模型的几项研究表明,可发酵纤维补充剂通过微生物群诱导的特定抗炎代谢物产生的变化来改变疾病结果。

然而,还需要更多的研究来增加我们对不同饮食如何塑造微生物群和改变健康结果的理解。

粪便微生物群移植(FMT)被定义为将健康供体的粪便悬浮液输注到受体患者的胃肠道中,以恢复肠道微生物群的正常多样性和功能。

粪菌移植的方式:粪便微生物群可通过结肠镜检查、鼻胃管或鼻十二指肠管、灌肠剂或口服胶囊置于患者体内。

由于肠道微生物群宏基因组测序的技术进步以及对其组成和功能的日益了解,粪菌移植近年来引起了越来越多的兴趣和关注。尽管粪菌移植仍然知之甚少,但它不再被认为是一种“替代”和最后的医疗实践,现在作为一种具有生物学合理性的有价值的疗法正在获得主流接受。

此外,这种疗法已被证明能够重建正常运作的微生物群落。通过为患者提供来自合适供体的平衡微生物群,纠正了在艰难梭菌感染 (CDI)发病机制中起重要作用的不平衡肠道微生物菌群。

在一系列关于复发性CDI的研究中,85%接受粪菌移植的患者出现症状缓解。此外,考虑到肠脑轴和肠道微生物之间的相互作用,粪菌移植被认为是治疗某些精神疾病的可能方法,例如自闭症谱系障碍。

建议

然而,粪菌移植的微生物组成尚未完全确定。因此,需要澄清与改善临床结果相关的微生物结构或功能特征,以确定优选的组合。

未来的研究应侧重于确定“健康”微生物菌群的范围以及制定评估最佳组成的标准。

5岁至14岁的哮喘患病率约为10%,使其成为全球儿童时期最普遍的慢性病。尽管下呼吸道感染带来了巨大的健康负担,但目前还没有专门针对它们或儿童哮喘被广泛许可的预防策略,所以暂时只能用一般呼吸道疾病的方法来预防。

✦注意空气卫生

注意室内的清洁和空气流通,因为空气中的灰尘和细菌是哮喘病发的主要致敏原,所以应该勤加打扫,减少空气中的尘埃。尽量减少暴露于空气污染的室内和室外。

✦良好饮食习惯

坚持每天喝水,喝水是排出身体毒素的最佳的方法。在日常生活中注意饮食习惯,一日三餐要按时就餐,少吃油腻。

✦良好生活,避免螨虫

哮喘病人要在日常生活中每天要保持良好的生活态度,放松心情。不要在家里养猫、狗、花、鸟等。经常晾晒被褥、换洗床单,避免螨虫孳生。

✦加强自我管理

对于5岁及以上被诊断为哮喘的儿童或青少年,提供哮喘自我管理计划,包括书面的个性化行动计划和教育。

说明污染会引发或加剧哮喘,并在个性化的行动计划中包含尽量减少暴露于室内和室外空气污染的方法。

注:哮喘好发于青少年和儿童,一旦患病,如防治不当,很容易反复发病,随着发病频度的增加,病情会逐渐加重,必将严重影响生活质量和学习工作能力,给个人家庭和社会造成沉重负担。

我们结合当前的研究与认知,提出了一些适用于儿童和青少年新诊断哮喘或当前治疗无法控制哮喘的治疗建议。

✦药物治疗

•SABA

β2受体激动剂(SABA)是一类能够分布在气道平滑肌上的β2受体产生支气管扩张作用的哮喘治疗药物。这类药物属于支气管扩张药,是哮喘急性发作(气道痉挛)的首选药物,能够迅速改善哮喘急性发作时的呼吸困难、咳嗽等的症状。

对新诊断为哮喘的儿童和年轻人(5至16岁),可以提供SABA作为缓解疗法。

对于患有哮喘的儿童和青少年(5至16岁),他们很少出现短暂的喘息和正常的肺功能,也可以考虑单独使用SABA缓解疗法进行治疗。

•ICS

吸入性糖皮质激素(ICS)是目前控制哮喘病的气道炎症最有效的药物,以定量气雾剂、干粉剂或溶液吸入。

在哮喘炎症表型中,通常接受高剂量吸入性皮质类固醇 (ICS) 的中性粒细胞性哮喘患者表现出较少的细菌负荷,其中嗜血杆菌和莫拉菌属、变形杆菌门的成员相对富集,而链球菌的相对丰度降低。

ICS已经成为目前哮喘治疗的第一线治疗,对病人是最为重要的治疗,任何哮喘患者,只要诊断正确,都应该接受ICS的治疗,这是一个长期维持治疗,可以起到气管局部抗炎的效果,改善病情,预防哮喘急性发作。

为儿童和青少年(5至16岁)提供儿科低剂量ICS作为一线维持治疗。

就诊时出现明显表明需要维持治疗的症状(如导致夜间醒来)或单独使用SABA无法控制的哮喘也应使用ICS治疗。

✦风险分层

同时使用风险分层来识别预后不良风险增加的哮喘患者,并使用此信息优化他们的护理。

根据诸如不依从哮喘药物、心理社会问题和反复发作的哮喘计划外护理等因素进行风险分层。

总体而言,有观察证据表明,在生命的第一年,肠道共生细菌属的低α多样性和相对丰度与随后的呼吸系统疾病,尤其是哮喘有关。因此在婴儿早期关注和了解肠道菌群状况对于后面哮喘发生和预防非常重要,进一步研究哮喘患者的肠道和下呼吸道微生物群可能有助于开发更有效的方法来预防和治疗哮喘。

主要参考文献

Alcazar CG, Paes VM, Shao Y, Oesser C, Miltz A, Lawley TD, Brocklehurst P, Rodger A, Field N. The association between early-life gut microbiota and childhood respiratory diseases: a systematic review. Lancet Microbe. 2022 Aug 18:S2666-5247(22)00184-7. doi: 10.1016/S2666-5247(22)00184-7. Epub ahead of print. PMID: 35988549.

Milani C, Duranti S, Bottacini F, Casey E, Turroni F, Mahony J, Belzer C, Delgado Palacio S, Arboleya Montes S, Mancabelli L, Lugli GA, Rodriguez JM, Bode L, de Vos W, Gueimonde M, Margolles A, van Sinderen D, Ventura M. The First Microbial Colonizers of the Human Gut: Composition, Activities, and Health Implications of the Infant Gut Microbiota. Microbiol Mol Biol Rev. 2017 Nov 8;81(4):e00036-17. doi: 10.1128/MMBR.00036-17. PMID: 29118049; PMCID: PMC5706746.

Zhuang L, Chen H, Zhang S, Zhuang J, Li Q, Feng Z. Intestinal Microbiota in Early Life and Its Implications on Childhood Health. Genomics Proteomics Bioinformatics. 2019 Feb;17(1):13-25. doi: 10.1016/j.gpb.2018.10.002. Epub 2019 Apr 12. PMID: 30986482; PMCID: PMC6522475.

Barcik W, Boutin RCT, Sokolowska M, Finlay BB. The Role of Lung and Gut Microbiota in the Pathology of Asthma. Immunity. 2020 Feb 18;52(2):241-255. doi: 10.1016/j.immuni.2020.01.007. PMID: 32075727; PMCID: PMC7128389.

Ver Heul A, Planer J, Kau AL. The Human Microbiota and Asthma. Clin Rev Allergy Immunol. 2019 Dec;57(3):350-363. doi: 10.1007/s12016-018-8719-7. PMID: 30426401; PMCID: PMC7449604.

Moroishi Y, Gui J, Hoen AG, Morrison HG, Baker ER, Nadeau KC, Li H, Li Z, Madan JC, Karagas MR. The relationship between the gut microbiome and the risk of respiratory infections among newborns. Commun Med (Lond). 2022 Jul 14;2:87. doi: 10.1038/s43856-022-00152-1. PMID: 35847562; PMCID: PMC9283516.

谷禾健康

在过去的几十年里,肥胖患病率的持续快速增长。成为了许多国家的主要医疗保健问题,尤其是在2019年新冠状病毒时代以来。

肥胖是包括心血管疾病在内的一系列疾病不断扩大的风险因素。2型糖尿病、慢性肾病、非酒精性脂肪肝病, 负重过大导致的关节炎,甚至许多癌症都与肥胖有关。

▸ 肥胖的定义

肥胖定义为身体脂肪过度积累到可能对健康产生不利影响的程度。

一般使用体重指数(BMI;体重(千克)除以身高(米)的平方)进行评估。

我国规定的BMI正常范围在18.5-23.9之间,24-27.9为超重,超过28则为肥胖。

肥胖不是单纯的体重增加,而是体内脂肪组织积蓄过剩的状态。肥胖是指一定程度的明显超重与脂肪层过厚,是体内脂肪,尤其是甘油三酯积聚过多而导致的一种状态。

主要原因是由于能量摄入过多或机体代谢的改变而导致体内脂肪积聚过多造成体重过度增长并引起人体病理、生理改变或潜伏。

▸ 引起肥胖的因素

肥胖是一个多因素问题,不仅限于饮食或缺乏运动的原因,还包括遗传、环境和心理社会因素,这些因素通过能量摄入和消耗的生理介质起作用。

肠道微生物组是这些环境因素之一;大约 20年前,在小鼠研究中已经确定了脂肪储存和肠道微生物组之间的联系。粪便微生物群移植研究提供了更切实的证据。

本文结合了最新的学术研究和谷禾健康数据库,涵盖了不同的角度,既关注单个细菌的作用,也特别强调整个微生物组的组成,以试图解开肠道微生物组与肥胖的关系。

让人们更好地了解肥胖以及其发病机制,在此基础上提出一些预防和治疗肥胖的建议,使人们拥有更健康的生活。

本文主要从以下几个方面讲述

●肠道微生物对肥胖发病机制的影响

●菌群代谢物对肥胖的影响

●健康与肥胖人群中的细菌比例

●肥胖与肠道微生物的研究分类

●微生物多样性与人体健康有关

●肥胖与肠道微生物的未来研究方向

●预防和治疗肥胖的一些建议

学术专业用词缩写

PRR—模式识别受体

NOD2—核苷酸结合寡聚化结构域2

FXR—法尼醇X受体

TLR5—TOLL样受体5重组蛋白CDI—复发性艰难梭菌感染

BSH—胆盐水解酶

GLP1—胰高血糖素样肽-1

GPR—G蛋白偶联受体

01

肠道微生物对肥胖发病机制的影响

研究肥胖的发病机制,有助于我们更好地了解肥胖,并以此制定相应的治疗方案。实验研究发现肠道微生物对肥胖的发病机制存在一定的影响。

许多研究已经确定了肠道微生物群与宿主免疫系统之间的关联。其中一个发现是肥胖与肠道微生物引起的慢性低度炎症有关。

肠道微生物群和肠道细胞之间的密切接触是由微生物相关分子模式介导的,这些分子模式可以与上皮细胞和免疫细胞中的模式识别受体 (PRR) 结合。

这些识别受体属于先天免疫系统,控制炎症和免疫反应。PRR还可以检测宿主细胞释放的损伤相关分子模式。

✦革兰氏阴性菌中的脂多糖易引起炎症

脂多糖 (LPS)是革兰氏阴性菌外膜的一种特有成分,由脂质和多糖构成,似乎会引起小鼠的低度炎症。

在这里列举了一些常见的革兰氏阴性菌:

大肠杆菌、变形杆菌、痢疾杆菌

肺炎杆菌、布氏杆菌

需要注意的是,大部分革兰氏阴性菌对人体都有害

在一项人体研究中进行了类似的观察,其中能量摄入与内毒素血症和伴随的炎症有关。

事实上,与健康对照组相比,在患有2型糖尿病的受试者中,革兰氏阴性菌的数量明显更多。

脂多糖通过脂多糖分化受体14(CD14)和辅助受体 toll样受体 (TLR4)引起炎症,这反过来又导致脂肪细胞产生的促炎细胞因子增加。

●饮食在脂多糖中起重要作用

果胶可抑制脂多糖诱导的单核细胞或树突状细胞中的TLR4活化,而果糖或高脂肪饮食导致含有脂多糖的变形菌增加,瘦素信号与饱腹感和能量平衡紊乱有关,因此失调。

在此列举了一些高果糖高脂食物:

1.蜂蜜和市面上一些甜的饮料果糖含量较高;

2.淀粉类:经油炸加工的馅饼、油条、葱油饼、油糕等食物中,含有大量脂肪与糖分;

2、肉类:用糖汁、糖煎、糖烧的方法进行烹调的红烧肉、炸鸡等,也为高糖高脂食物;

3、奶油制品食物:如奶油蛋糕、奶茶、泡芙等甜品,主要原材料为淀粉与黄油等物质,所以也有较高的糖分与脂肪。

同时还表明,分泌型脂蛋白脂肪酶(LPL)抑制剂血管生成素样蛋白4(一种禁食诱导的脂肪因子)可被微生物群抑制,进而导致分泌型脂蛋白脂肪酶活性增加和白色脂肪组织中的脂肪储存。

✦肽聚糖影响体内平衡

另一个例子是肽聚糖,它是细菌细胞壁的一种成分,对人体内平衡很重要。

核苷酸结合寡聚化结构域2 (NOD2) 是肽聚糖的产物,是一种位于上皮细胞和免疫细胞内的胞质 ,能够感知胞壁酰二肽。

这种胞质对于病原体入侵和几种炎症性疾病期间的免疫反应至关重要,从而调节粘膜细菌定植。

// 一些关于NOD2的研究案例

NOD2缺乏的小鼠在高脂饮食期间显示出脂肪组织、肝脏炎症和胰岛素抵抗增加。因此经常用于糖尿病研究。

在具有功能性NOD2受体的肥胖小鼠中,胞壁酰二肽识别显示可减少脂肪炎症和胰岛素抵抗,而不会减轻体重或改变肠道微生物群组成。

上述案例在一定程度上可以说明NOD2对于减轻肥胖和肠道微生物群稳定具有一定作用。

✦Toll样蛋白受体影响免疫

——Toll样受体5(TLR5)重组蛋白是免疫系统的关键成分,还是单体鞭毛蛋白的传感器,可以检测细菌感染并启动宿主抗菌的防卫反应。

肠道微生物群也通过位于上皮细胞上的TLR5与免疫系统相关联。

免疫系统通过TLR5感知肠道微生物群的组成和肠道微生物群的定位,以避免共生肠道微生物群传播到肠外器官、产毒成员的过度生长以及机会性病原体的过度生长和入侵。TLR5检测鞭毛蛋白会导致白细胞介素-22的产生,从而预防与肠道炎症相关的疾病。

// 关于TLR5影响免疫在小鼠中的研究

与野生型无菌小鼠相比,TLR5缺陷小鼠的胰岛素抵抗和肥胖水平增加。肠道微生物群从这些TLR5缺陷小鼠转移到野生型无菌小鼠也导致这些野生型小鼠代谢综合征的相似特征转移。

一项调查缺乏TLR5受体的小鼠的研究,观察到鞭毛蛋白特异性免疫球蛋白的丢失导致鞭毛细菌增加,包括许多变形杆菌,以及粘膜屏障破坏和炎症增加。

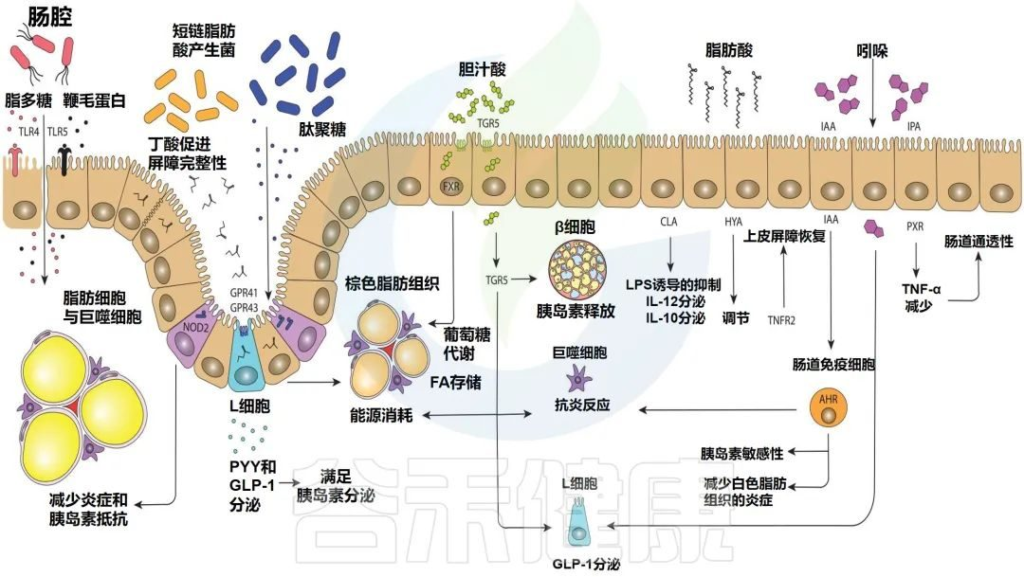

肠道微生物影响宿主免疫的推定机制

Levin E,et al.Therap Adv Gastroenterol.2022

部分肠道微生物群的鞭毛蛋白和脂多糖可以与toll样受体重组蛋白结合,而细胞内NOD2感知肽聚糖。几种短链脂肪酸的产生可以与GPR41和GPR43(2种特异性短链脂肪酸受体)结合,导致PYY(肽YY(一种新的胃肠道激素,具有抑制胃肠运动和胃酸分泌等作用))和GLP-1(胰高血糖素样肽-1)的表达增加。

胆汁酸激活TGR5和FXR(一种胆汁酸的受体)),影响脂质和葡萄糖代谢。脂肪酸,如HYA,调节TNFR2,参与上皮屏障恢复。吲哚通过GLP-1调节和AHR的激活以及与PXR 的结合影响宿主。

注意

事实上,与瘦的人相比,肥胖的人往往有的粪便鞭毛蛋白、更少的粪便抗鞭毛蛋白IgA和更高水平的慢性肠道炎症。

02

菌群代谢物对肥胖的影响

短链脂肪酸

短链脂肪酸(SCFA)主要是微生物厌氧发酵的衍生终产物,对宿主具有多种影响。它是一组少于六个碳的羧酸,包括乙酸盐、丙酸盐和丁酸盐。这些短链脂肪酸及其比例在几种不同的组织中具有多种有益的作用。

✦短链脂肪酸有利于肠道环境的稳态

短链脂肪酸被认为是人类宿主的能量来源和能量调节剂,但它们也有助于维持肠道环境的稳态。短链脂肪酸的细胞外活性主要由G蛋白偶联受体(GPRs)介导。

这些受体在多种细胞上表达,包括肠上皮细胞、脂肪细胞、肠内分泌L细胞、先天免疫细胞和体细胞感觉神经节的神经元。

✦短链脂肪酸会影响饱腹感

短链脂肪酸参与L细胞产生的肽YY和胰高血糖素样肽1(GLP1) 激素的调节。这两种激素都调节神经系统的饱腹感,GLP1在葡萄糖刺激的胰岛素敏感性和分泌中也起作用。

饱腹感也由丙酸盐通过激活脂肪细胞中的游离脂肪酸受体3(FFAR3)来控制,因为这些脂肪细胞会产生瘦素。微生物衍生的丁酸盐和丙酸盐都会诱导肠道糖异生,进而诱导对葡萄糖和能量稳态的有益影响。

✦短链脂肪酸促进能量消耗

研究显示丁酸盐通过游离脂肪酸受体2(FFAR2)的活化刺激棕色脂肪组织的活化,从而显著促进能量消耗。并且脂肪积累被丁酸盐诱导的白色脂肪组织中的游离脂肪酸受体2活化抑制。最后,丁酸盐通过降低肠屏障的通透性来减少上皮细胞中的细菌易位。

在肠道内,短链脂肪酸的产生通过各种中间体发生。不同的物种,在产生这些中间体和最终产物的每个步骤中使用不同的酶,都参与了这个过程。

●2型糖尿病中产丁酸盐菌丰度较低

在2型糖尿病中,许多研究看到的一个共同趋势是,糖尿病患者的丁酸盐生产者(如Roseburia和Faecalibacterium)的丰度低于对照组,这可能取决于饮食。

在肥胖症中也可能如此,短链脂肪酸的过量生产可能会导致更高的能量可用性和摄入量。

事实上,一项比较肥胖与瘦的受试者的研究表明,肥胖者的总短链脂肪酸水平较高,但必须指出,肥胖与丙酸盐水平特别相关。

胆汁酸

胆汁酸是胆汁的重要成分,在脂肪代谢中起着重要作用。 胆汁酸主要存在于肠肝循环系统并通过再循环起一定的保护作用。

许多研究报告了肠道微生物组、胆汁酸和肥胖或肥胖相关疾病之间存在联系。

初级胆汁酸通过两种途径在肝细胞中产生:

产生大部分胆汁酸的经典途径是由细胞色素P450中的胆固醇7α-羟化酶启动的。

替代途径由细胞色素P450中的27α-羟化酶启动。

注:细胞色素P450——一个很大的可自身氧化的亚铁血红素蛋白家族,属于单氧酶的一类,因其在450纳米有特异吸收峰而得名。它参与内源性物质和包括药物、环境化合物在内的外源性物质的代谢。

7α-羟化酶和27α-羟化酶都属于细胞色素P450中的成员。

经典途径中的一种中间体胆固醇7α-羟化酶与总血浆甘油三酯浓度相关,表明肝胆汁酸合成对于调节肥胖者的血浆甘油三酯水平很重要。

胆汁酸的作用途径

产生的初级胆汁酸是胆酸、鹅去氧胆酸和猪胆酸。这些初级胆汁酸与甘氨酸或牛磺酸结合。餐后,这些结合物被分泌到胆汁中并释放以促进膳食脂肪的溶解和吸收。

此后,肠道微生物群使用胆盐水解酶(BSHs)去结合初级胆汁酸。

Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp., Enterococcus spp.和Methanobrevibacter spp.,这些细菌中都含有这些胆盐水解酶。

接下来,这些去结合的初级胆汁酸随后被转化为次级胆汁酸。

注:这是通过肠道微生物群的脱氨基作用和7α-羟化酶的脱羟基化来完成的。

在最后阶段,胆汁酸被回肠远端吸收,完成肠肝循环。产生的次级胆汁酸是脱氧胆酸和石胆酸。这些胆汁酸参与调节能量消耗,以及炎症和葡萄糖代谢和脂质代谢。

这表明这些胆汁酸在肥胖的病理生理学中非常重要,因为与肥胖相关的肠道微生物群的改变包括胆汁酸池大小和组成的变化。

✦不同胆汁酸具有不同的作用

不同的胆汁酸对各种肠道受体具有不同的亲和力,例如与膜结合的蛋白偶联受体(TGR)以及法尼醇X受体(FXR) 。

注:TGR5—是一种G蛋白偶联受体,不仅是胆汁酸的受体,也是多种选择性合成激动剂的受体。

法尼醇X受体(FXR):一种胆汁酸受体,被特定胆汁酸代谢物激活后发挥转录因子作用,参与调控胆汁酸的合成和肠肝循环,影响机体的糖脂代谢。

在小鼠中,已经表明肠道菌群通过FXR受体促进饮食诱导的肥胖。

在脂肪组织中,脂肪细胞分化受FXR通过促进过氧化物酶体增殖物激活受体γ活性,进而调节脂肪酸储存和葡萄糖代谢。

在棕色脂肪组织中,能量消耗因胆汁酸与TGR5结合而增加,随后产生的环磷酸腺苷会增加参与能量稳态的甲状腺激素活化。

在巨噬细胞中,胆汁酸激活TGR5会导致抗炎反应,因为抑制了NF-κb通路和NLRP3依赖性炎症小体活性。FXR和TGR5受体都存在于相似的细胞中,例如胰岛β细胞和肠内分泌L细胞。

在胰岛β细胞中,正向调节合成和葡萄糖诱导的胰岛素分泌。在肠内分泌L细胞中,观察到相反的效果。FXR的激活导致GLP-1分泌的抑制,而TGR5的激活诱导GLP-1的分泌。

✦饮食会影响胆汁酸的含量

几项研究已经将特定的肠道微生物群改变以及胆汁酸成分的改变与肥胖联系起来,同时考虑到饮食的类型。

与富含精制谷物的饮食相比,富含全谷物的饮食导致血浆胆汁酸含量显著增加,包括牛磺鹅去氧胆酸、甘胆酸和牛磺石胆酸。

这被假设为激活FXR和TGR5受体并影响葡萄糖稳态。事实上,高膳食纤维的纯素饮食与Prevotella丰度较高相关被证明可以增强法尼醇X受体的信号通路

与杂食动物相比,纯素食者的粪便胆汁酸含量也显著降低。当杂食动物的饮食中膳食纤维增加时,观察到粪便胆汁酸显著减少。

//研究证明高脂饮食胆汁酸水平升高

在小鼠中,高脂饮食引起的肥胖导致粪便中脱氧胆酸水平升高。此外,高脂肪饮食略微增加总胆汁酸池,特别是增加肝脏和血浆中的脱氧胆酸和牛磺脱氧胆酸水平。

这些变化与以下菌群的丰度增加相关:

Blautia ↑↑↑

Coprococcus ↑↑↑

Intestinimonas ↑↑↑

Lactococcus ↑↑↑

Roseburia ↑↑↑

Ruminococcus ↑↑↑

另一项小鼠研究调查了胆盐水解酶对法尼醇X受体胆汁酸拮抗剂牛磺-β-鼠胆酸的影响,因为法尼醇X受体抑制会导致对肥胖的抵抗。他们发现,乳酸杆菌水平降低与BSH水平降低相关,因此与牛磺酸-β-鼠胆酸水平升高相关。

事实上,从小鼠盲肠中分离出的L.johnsonii被发现表达产生胆盐水解酶的基因,这些基因专门针对牛磺-β-鼠胆酸,提供了肠道微生物群变化与调节法尼醇X受体和胆盐水解酶基因表达之间的机制联系。

然而,与其他产生类似胆盐水解酶的肠道微生物相比,乳酸杆菌对法尼醇X受体拮抗剂浓度的贡献仍不清楚。

一项调查肥胖受试者的人体研究发现了毛螺菌科的瘤胃球菌家族与甘氨脱氧胆酸的比例和血浆中次级胆汁酸与初级胆汁酸的比例呈正相关。

除此之外,Faecalibacterium prausnitzii与粪便中的异石胆酸水平呈负相关。

一项调查肥胖受试者的研究发现,该组的非12-OH胆汁酸比例降低。在同一项研究中,高脂饮食抗肥胖小鼠的这些非12-OH胆汁酸水平升高。

在高脂饮食易肥胖的小鼠中,这些胆汁酸减少并与肠道微生物群的改变有关。在这里,梭状芽孢杆菌减少的很明显,肥胖与肠道微生物群通过胆汁酸池的大小和组成有关,但在单个细菌、特定胆汁酸剖面和肥胖表型之间还没有明确的联系。

因此,还需要进行更多的研究,以将肥胖与胆汁酸谱和胆汁酸池大小与特定细菌组成谱联系起来。

脂肪酸

除了产生胆汁酸外,一些细菌,包括Lactobacilli和Bifidobacteria,还通过多不饱和脂肪酸的饱和代谢产生代谢物。这会产生中间脂肪酸,如羟基、氧代、共轭和部分饱和反式脂肪酸。

结果表明,与无菌小鼠相比,无特定病原体小鼠的羟基脂肪酸水平要高得多,这表明肠道微生物组的脂质代谢会影响宿主体内的脂肪酸组成,因此会影响宿主的健康。

✦增强抗炎能力,促进屏障恢复

此外,共轭脂肪酸组中的一些脂肪酸对健康有益。体外对树突状细胞的实验表明,共轭亚油酸的异构体抑制脂多糖诱导的白细胞介素12产生并增强抗炎细胞因子白细胞介素10的产生。

一个例子是10-hydroxy-cis-12-octadecenoic acid(HYA),因为它部分调节肿瘤坏死因子受体2 (TNFR2),从而促进上皮屏障恢复作用。

注:HYA是不饱和脂肪酸的代谢过程中,肠道微生物产生的中间体游离脂肪酸。HYA能够改善与一些细胞中成熟标志物表达相关的抗氧化/解毒防御能力。

✦保护宿主,减少肥胖

另一项研究展示了HYA如何通过G蛋白偶联受体40(GRP40)和G蛋白偶联受体120(GRP120)分泌胰高血糖素样肽-1来减轻高脂饮食诱导的小鼠肥胖。

此外,他们还证实了几种乳酸杆菌属,如

Lactobacillus salivarius和

Lactobacillus gasseri,能够产生相似水平的 HYA,保护宿主免受高脂饮食引起的肥胖。

吲哚

吲哚是吡咯与苯并联的化合物,细菌产生吲哚对人体健康具有重要意义。

✦饮食类型影响吲哚的产生

吲哚是通过降解肠中芳香族氨基酸如酪氨酸、苯丙氨酸和色氨酸的分解代谢产生的。因此,肠道吲哚水平取决于饮食类型。

富含蛋白质的饮食会促进吲哚的产生。然而,富含糖的饮食可能会降低吲哚合成,因为过度消耗糖可能会导致小肠饱和,从而导致更多剩余的糖进入大肠。

由于碳水化合物发酵优于蛋白水解活性,因此抑制色氨酸酶活性导致吲哚合成速率降低。吲哚通过以下途径影响宿主代谢L细胞对GLP-1分泌的调节,表明在2型糖尿病等代谢疾病中发挥作用。

吲哚丙酸(3-Indolepropionic acid)由Clostridium sporogenes产生,它与膳食纤维摄入量呈正相关。

•2型糖尿病会影响吲哚水平

事实上,一项研究发现较高的血浆吲哚丙酸水平与降低患2型糖尿病的风险之间存在关联。

另一项研究发现,与瘦对照相比,患有2型糖尿病的肥胖受试者的吲哚丙酸水平降低。吲哚丙酸显示通过与孕烷X受体结合并随后下调肿瘤坏死因子α来调节炎症。

✦吲哚具有抗肥胖等特性

研究显示吲哚丙酸可降低饮食诱导的肥胖小鼠的肠道通透性。吲哚丙酸也被证明在小鼠中具有抗肥胖活性。

在肠道中,色氨酸可以被肠道菌群用作底物来产生吲哚,但也可以被宿主代谢。在低度肠道炎症(肥胖的一种慢性症状)期间,巨噬细胞中的吲哚胺2,3-双加氧酶活性增加,导致犬尿氨酸的产生水平升高,从而将生产从微生物衍生的吲哚转移。

注:吲哚胺2,3-双加氧酶是人体内色氨酸代谢中的关键酶,可通过介导色氨酸耗竭及其代谢产物调节机体抗肿瘤免疫。

与正常饮食的小鼠相比,高脂肪饮食的小鼠显示出吲哚胺2,3-双加氧酶活性增加。然而,与高脂饮食的野生型小鼠相比,在这种酶被敲低的小鼠中观察到胰岛素耐受性有所改善。

微生物衍生的吲哚,如吲哚乙酸激活芳烃受体,但犬尿氨酸抑制其激活。微生物衍生的吲哚乙酸进一步限制了巨噬细胞中脂肪酸的积累和炎症标志物的产生。

谷氨酸

除了吲哚,谷氨酸也可以影响人体。

——谷氨酸是一种多功能氨基酸,谷氨酸在生物体内的蛋白质代谢过程中占重要地位。除此之外,谷氨酸也是人体兴奋神经递质,不仅参与消化系统和免疫系统,还是大脑健康密切相关。现在强有力的证据表明肠道微生物产生神经活性分子,如神经递质(即去甲肾上腺素、多巴胺、血清素、GABA 和谷氨酸)和代谢物(即,色氨酸代谢物,短链脂肪酸等)维持宿主和细菌之间跨界跨区域交流。谷氨酸代表了在这种跨界交流中活跃的众多神经活性分子之一。

根据对肥胖和瘦受试者的队列进行的全基因组关联分析显示,谷氨酸盐具有潜在危害。

通过进行途径分析,谷氨酰胺/谷氨酸转运系统在肥胖个体中高度富集。这与拟杆菌属(包括B.thetaiotaomicron)的物种呈负相关。事实上,与瘦受试者相比,肥胖者体内这种细菌的数量减少。因此谷氨酸与人体之间也存在一定联系。

•拟杆菌的在高脂饮食中的研究

对多形拟杆菌(B.thetaiotaomicron)在高脂饮食小鼠中的作用的研究表明,编码参与脂肪生成的蛋白质的基因表达较低,而编码参与脂肪酸氧化和脂肪分解的蛋白的基因表达较高。此外,炎症相关标志物的表达也降低。

关于发现与肥胖相关的B.thetaiotaomicron,其效应可能是由于与某些其他物种的相互作用,例如B. uniformis,已知其部分恢复了高脂肪饮食诱导的肥胖效应。

03

健康与肥胖人群中的细菌比例

有研究发现,健康人群和肥胖人群中的拟杆菌门和厚壁菌门比例存在不同。但是将健康受试者与肥胖受试者用拟杆菌与厚壁菌的比例区分开来的一个有争议的话题。

•支持的证据

一项研究调查了遗传易感肥胖小鼠及其接受相同多糖饮食的正常野生型同胞的盲肠微生物群之间的差异。

在肥胖小鼠中,拟杆菌数量减少,而厚壁菌的相对丰度较高。一年后,在比较肥胖和正常时发现了类似的结果。

•反对的证据

然而,同一组在比较正常人和肥胖人双胞胎时观察到了有争议的结果。然而,此处观察到拟杆菌显著减少,与厚壁菌没有关联。

除此之外,使用16s rRNA基因的类似管道和区域重新分析前面提到的文章的数据集和其他公开可用的数据也导致了与拟杆菌与厚壁菌比率相关的矛盾结果。

鉴于人类肠道中这两个门所代表的目、科、属的物种众多,这些门水平上相互矛盾的肠道微生物群结果并不令人惊讶。

另一方面,厚壁菌门是如此广泛,以至于说某个菌属于厚壁菌门,但是不同菌的功能差别很大。

此外,这些门中分类上不同的细菌具有截然不同的属性。拟杆菌门中最重要的例子是普氏杆菌属和拟杆菌属,它们往往相互排斥。当比较多个研究时,将每个门的细菌汇集在一起时,预计会出现相互矛盾的结果。

因此,目前还不鼓励使用拟杆菌与厚壁菌的比例来区分健康人群与肥胖人群。我们在检测实践中也发现部分肥胖人群拟杆菌比例较高。

Prevotella与Bacteroides的比例

在引入肠型后,在拟杆菌门内做出了更合适的区分,即Prevotella和Bacteroides的比率。

与Bacteroides相比,Prevotella个体在食用左旋肉碱时血浆氧化三甲胺浓度较高。

以Prevotella为主的肠道微生物群往往与素食主义或非工业化的富含膳食纤维的饮食有关。这些例子可以在非洲、南美洲或者东南亚狩猎采集者或农村人口进行的几项研究中找到。

✦Prevotella与Bacteroides更利于减肥

研究很好地说明了饮食和环境导致的从普氏杆菌向更为拟杆菌主导的肠道微生物群的转变,来自泰国农村的人移民到了美国。不出所料,这种转变也伴随着体重的增加。

关于减肥方案,这一比例很重要,因为普氏杆菌与拟杆菌比例较高的受试者在膳食纤维含量较高的情况下更容易减肥。

研究发现,给予辣椒素时,拟杆菌量较多的受试者体重减轻更多,在此强调了个性化营养的必要性。

04

肥胖与肠道微生物的研究分类

为了更好更有条理地研究肥胖与肠道微生物之间的关系,需要将微生物进行研究分类。

大多数关于肥胖与肠道微生物群之间关系的研究通常将个体分类群与病理生理途径联系起来,以建立与肥胖的联系。

影响微生物的因素

细菌并不存在于真空中,所以它们的生长速度以及它们能够进行的代谢活动取决于外部环境因素。

这些外部因素包括pH、胆汁酸和底物可用性。所有这些反过来又取决于微生物组分本身;这意味着一种细菌的功能受其周围所有其他细菌的影响。

更直接地说,各种细菌种类依赖于其他细菌种类为它们提供中间底物(其他细菌的废物),并且反过来,依赖于将消耗其自身废物(发酵产物)的其他细菌,以使其从中获得能量的生化转化在能量上有利。

同一物种的不同菌株可能存在很大差异

通常使用不同的分类水平(门/科/属/种)来归因特定的特征和关联,而物种的功能甚至在同一属内,甚至是目前被认为属于不同菌株的细菌。相同的物种,可以有很大的不同。

因此,旨在通过查看更高的分类级别来限制分类组数量的降维策略通常应该优选地限制在类属级别。

同一物种的不同菌株可能具有也可能不具有归因于它们的特定功能,正如在碳水化合物活性酶中观察到的那样。如果高度相似的基因存在于多种细菌中,则可能还会出现冲突模式。

越来越多的研究人员在过去几十年中得出结论,与肥胖相关的有益影响应归因于肠道微生物群中的多个参与者协同工作。而这种关联的紊乱可以被视为生态失调的一种形式。

微生物成员分组

——由于上述个体分类群分析的缺陷使得难以找到特定于健康结果的具有生物学意义的模式,因此创造了两个不同的术语来将个体微生物组成员分组。

▸ 微生物“聚类”

应用了“guild”这个术语,这在宏观生态学中已经众所周知。它包括“以类似方式利用同一类环境资源的一组物种”,后来成为“功能组”的同义词。

通过构建基于微生物丰度协变的共丰度组,给出了一个框架,以更生态有意义的方式解开肠道微生物组与人类健康之间的关系。这将克服目前对基于分类单元的分析和以基因为中心的分析存在问题的各种缺点。

▸ 营养网络

另一个术语称为“营养网络”,营养网络被定义为微生物种群形成代谢相互依赖的生物体的食物网,随着时间的推移以相关的方式稳定地建立。

小结

通过观察微生物聚类或特定的营养网络,可以实现对与健康和肥胖相关的肠道生态学的更有意义的解释。

此外,将数百个分类群聚集到有限数量的微生物聚类或营养网络中将有助于降低维度,从而有可能应用经典统计数据来限制与校正多重测试相关的问题。

尽管基于微生物聚类的方法似乎是一种有前途的方法,在了解肥胖儿童的体重调节方面观察到了附加价值,但与肥胖本身的相关性仍有待阐明。

05

微生物多样性与人体健康有关

α多样性与疾病状态有关

——在区分肥胖受试者和健康受试者时,一个常见的观察结果是他们平均较低的α-多样性。

在许多其他疾病中也观察到相同的情况,例如克罗恩病、肠易激综合征和结肠直肠癌。因此,微生物多样性的丧失通常与各种疾病状态有关。可以说,断奶后肠道α多样性降低是与各种人类状况相关的普遍特征。

在成年人中,较高丰度的细菌(如Akkermansia muciniphila和F. prausnitzii)通常与较高的α多样性相关。

丰富的A. muciniphila与BMI、炎症标志物、脂质合成和总脂肪组织重量呈负相关。

▸ α多样性是什么?

α多样性主要关注局域均匀生境下的物种数目,因此也被称为生境内的多样性。α-多样性是由扩散、局部多样化、环境选择和生态漂移共同形成的。

多样性本身不仅仅是健康的指标,因为多种高丰度的病原体持续存在一般不会让肠道感觉 “幸福”。

相反,更高的α多样性应该被视为存在发育良好和扩展的微生物营养网络,它们共同导致发酵能力的提高。

✦低α多样性下的肠道微生物

富含拟杆菌的微生物群倾向于具有较低的α-多样性值、较简单的营养网络,并且更容易下降。

这种低α-多样性组合物通常富含诸如肠杆菌科、梭杆菌属、链球菌属、瘤胃球菌属和各种拟杆菌属物种的物种。

这种益生菌组合物在肠型方面与拟杆菌2肠型最为相似,最终会是肥胖和2型糖尿病的危险因素。

营养网络被破坏导致α多样性减低

研究表明营养网络的彻底破坏以及由此导致的α-多样性、基因丰富度和肠道发酵能力的极大降低。

调查了(抗生素治疗)危重儿童的肠道微生物群、粪便短链脂肪酸和胆汁酸谱。由于缺乏代谢和发酵能力,这些儿童的初级胆汁酸与次级胆汁酸的比例较高,但短链脂肪酸的产量极低,而碳水化合物发酵的中间产物,如乳酸盐和琥珀酸盐与健康对照儿童相比含量增加。

后一项发现,加上剩余的未发酵糖组分、较高水平的未接触蛋白质和更松散的粪便,突出了肠道中剩余的发酵仍然处于糖分解阶段。

Christensenellaceae营养网络

——一个与高α-多样性和健康相关的特定营养网络

与肥胖受试者相比,体重指数正常的健康受试者的Christensenellaceae水平更高。

Christensenellaceae和寄主BMI之间的关联被认为是最稳健的关联之一。在无菌小鼠体内移植来自人类供体的富含菊苣科植物的粪便可减少肥胖。在富含瘤胃球菌科或厚壁菌的肠型的人中,Christensenellaceae通常很丰富。

如上所述,不应将Christensenellaceae视为一个独特的独立实体,因为它始终与其他细菌和古细菌形成营养网络。

✦Christensenellaceae与古细菌的关联

Christensenellaceae与一种古细菌——Methanobrevibacter smithii 的关联可能是这一营养网络最典型的部分。

M.smithii 从微小梭菌产生的氢气中产生甲烷。如果这种营养网络与低BMI之间存在因果关系,则仍然相当不确定。

除了M. smithii是这一营养网络的一部分外,一项比较意大利瘦弱和肥胖老年人的研究发现,Christensenellaceae、Rikenellaceae和Porphyromonadaceae之间存在相关性。

在日本的一个队列中,调查了不同地区健康成年人的粪便样本,Christensenellaceae与各种其他细菌也与BMI呈负相关。

注意

鉴于α-多样性、瘦弱性和Christensenellaceae细菌营养网络之间的紧密联系,未来将继续从机制上研究这种联系。还应注意的是,该营养网络对于短链脂肪酸生产的重要性尚未确定。

虽然Christensenellaceae和Methanobrevibacter可能仅占总微生物群的一小部分,但它们所代表的核心指示物种的营养网络在不同种族中绝不是一个小角色。这种营养网络,其中各种物种彼此之间非常密切相关,具有肠型定义潜力。

Prevotella stercorea营养网络

另一个营养网络,通常在工业化国家的人们中代表性不足,是Prevotella stercorea营养网络,它可以被视为Prevotella肠型组成中的一个重要因素。

这个营养网络的建立首先是通过观察冈比亚儿童正在发育的肠道微生物群来广泛描述的。P. stercorea与Succinivibrio dextinosolvens和Paraprevotella xylaniphila等形成一个大型营养网络,并且类似地与高α-多样性相关。

✦肠道Prevotella的特征

肠道普雷沃氏菌是一个完美的例子来展示微生物“聚类”和营养网络之间的区别。

在人群范围内的研究中,例如使用多民族队列研究的数据,被定义为肠型普氏杆菌的人通常具有非常高的P. stercorea水平和与P.stercorea营养网络相关的高水平物种。

当在分层聚集的热图中可视化时,P.copri和P.stercorea营养网络中的物种聚集在一起。然而,这种共同发生主要是由于粪便中的Prevotella(包括P.copri、P.stercorea和其他许多普氏杆菌属)和Bacteroides/Phocaeicola.之间的强烈拮抗作用。

P.copri和P.stercorea营养网络在同一环境中表现良好(Bacteroides贫乏),但P.copri的高丰度完全独立于P.stercorea营养网络发展,这可以通过跟踪儿童在前3个年的肠道微生物群成熟情况看出多年生活在一个每个人都会发展出富含Prevotella的肠道微生物群的环境中。

12个月后,P.copri成为优势种并保持优势,而与P.stercorea营养网络相关的物种丰度在生命的前30个月以相互依赖的方式缓慢增加,直到达到稳定水平。推测在P. stercorea的营养网络中存在着各种代谢产物的交换,值得进一步研究,特别是与Prevotella肠型生产短链脂肪酸的能力增加有关。

✦Prevotella与健康相关

与肥胖率上升最快的工业化国家相比,肠型拟杆菌相关的拟杆菌和种类在冈比亚并不多见。

肠道中的Prevotella本身也与较低的BMI相关,并且已观察到低密度脂蛋白胆固醇与肠道Prevotella呈负相关,这表明在非工业化国家,肠道Prevotella与健康有关。

06

肥胖与肠道微生物的未来研究方向

尽管使用大型队列的关联研究对于试图解开与肥胖相关的肠道微生物组的极端复杂性至关重要,但其他几种研究途径也具有潜力,其中一种是粪菌移植。

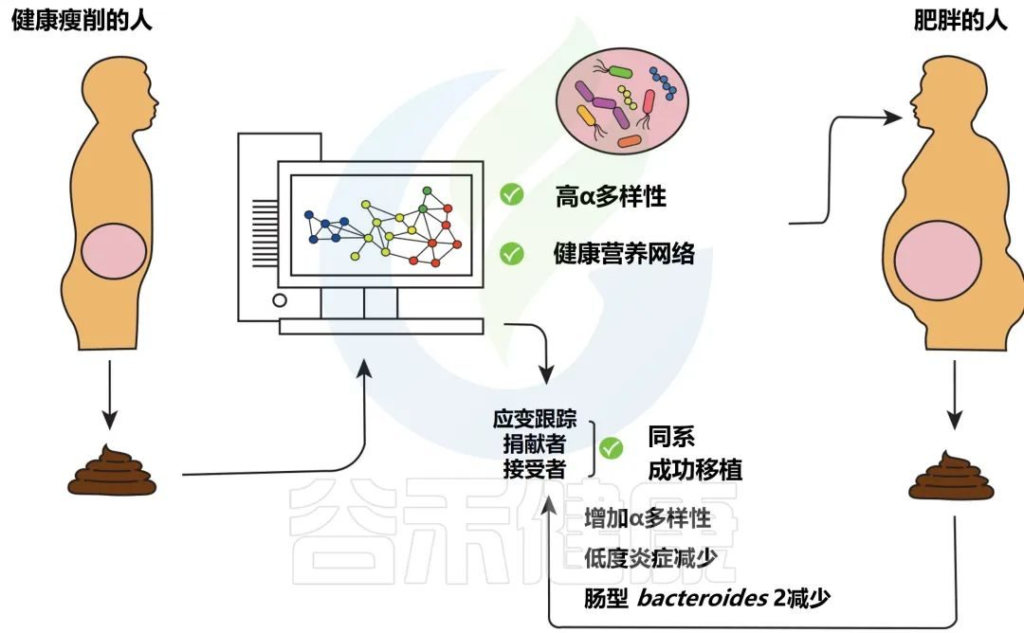

粪菌移植

▸ 定义

粪菌移植,是将粪便从瘦供体转移到受体。也称为“人类肠道微生物群转移”、“粪便移植”和“粪便细菌疗法”。

✦粪菌移植的作用

粪菌移植已被证明是比抗生素更有效的复发性艰难梭菌感染 (CDI) 治疗方法。然而,与肥胖不同,从病理学的角度来看,CDI是一种相对简单的疾病,其中肠道微生物群的因果关系是明确的。

在一项对患有胰岛素抵抗的肥胖受试者进行的粪菌移植试验中。受试者接受自己的粪便(自体)或瘦供者粪便(同种异体)。短期内在接受瘦供体粪菌移植的受试者中观察到对胰岛素敏感性的有益影响。

进一步研究表明基线肠道菌群有利于粪菌移植的成功。在这里,当接受同种异体粪菌移植时,在α-多样性降低的受试者中,粪菌移植成功率更高。

总的来说,与那些肠道微生物组组成尚未严重恶化的受试者相比,那些α-多样性较低的受试者有更大的改进空间。

✦其他影响粪菌移植的因素

一项研究,其中包括几个调查不同疾病的粪菌移植队列,显示生态变量(如低α-多样性)与临床变量(如抗生素治疗和灌洗)一起在植入成功中发挥作用。

他们进一步表明,通过合并供体样本来增加α-多样性预计不会增加供体菌株的植入,这表明合并供体样本在功能上并不等同于单个高α-多样性供体样本。

对队列进行的分析表明,P.copri对接受同种异体粪菌移植的受试者具有有益的影响。P.copri与BMI、C反应蛋白和空腹胰岛素水平进一步呈负相关。

此外,肠道微生物群的变化可能与特定血浆代谢物水平和血浆单核细胞中DNA甲基化的变化有关,为肠道微生物群影响肥胖相关疾病的机制提供了额外线索。

验证细菌植入的生物学工具

最近开发了几种工具来帮助解开粪菌移植中肠道微生物组与肥胖之间的关系。

为了验证来自瘦供体的菌株是否已移植到受体中,需要进行菌株跟踪分析。比较了七种不同的生物信息学工具,用于在数据集上进行应变跟踪。

减轻肥胖和相关疾病负担有前景的方法

Levin E,et al.Therap Adv Gastroenterol.2022

分析健康瘦供体粪便的微生物组成,以选择具有高 α 多样性(以及其他)的供体,这可以被视为存在复杂的健康相关营养网络的标志。

如果合适,然后将高α多样性供体的粪便转移到肥胖的接受者身上,这可能会减轻低度炎症。在粪菌移植之后,使用菌株追踪在接受者的粪便中追踪肠道微生物群基因组中特定位置的特定SNP的供体菌株验证。

在这里,观察到概率工具在宏基因组测序数据上表现最好。然而,随着最近开发的两种新的应变跟踪工具,这一技术领域仍在快速发展。

其中一个工具是基于物种特异性标记基因中的单核苷酸变体跟踪菌株,另一个是先前发布和改进的进一步构建工具,应用应变跟踪方法。

在接受粪菌移植后调查了受体中的菌株植入,观察到供体和受体特异性菌株可以共存。与此同时,发现肥胖受试者的粪菌移植胶囊会导致微生物群落组成发生变化,从而导致受试者从一种肠型转变为另一种肠型。这随后改变了菌群的代谢潜力。微生物组向供体的转变与α多样性呈正相关。

此外,肠道微生物群组成的变化在治疗后持续26周。本研究结合了多个供体的粪便,并表明一些供体具有用于移植的高效微生物群,这意味着供体粪便的组成和整个营养网络的转移,而不是添加单个分类群的重要作用。

07

预防和治疗肥胖的建议

预防肥胖

——鉴于肥胖症如此普遍,并且考虑到治疗的难度,预防尤为重要。

为预防超重和肥胖,人们应该根据自己的营养需求进食和饮水,定期锻炼,定期检查体重。

•少吃高热量食物

就营养而言,他们应该少吃高能量密度的食物,多吃低能量密度的食物。由于水分或纤维含量高而能量密度低的食物,如全麦制品、水果和蔬菜,相对来说更能饱腹,能量含量也较低。地中海饮食有助于预防超重和肥胖。

还应减少酒精、快餐和含糖饮料的消费。快餐通常含有高比例的脂肪和糖,因此能量很高。不仅是加糖的饮料,还有果汁和果汁饮料,含糖量也很高。

•避免久坐或不活动

经常坐着看电视或上网和类似活动的不活跃生活方式会促进体重增加。在日常活动和休闲活动中进行锻炼具有预防作用。这个目标最好通过每周2小时以上的以耐力为重点的体育锻炼(使用大肌肉群)来实现。

肥胖的治疗方法

✦饮食疗法

为了减轻体重,目标应该是遵循减量饮食,这将产生约500kcal/天的热量缺口,或在个别情况下更多。

每天500至600kcal的能量缺口将使体重减轻,以约0.5kg/周的速度发生,持续12周最多24周。

低碳水化合物饮食在开始时会比其他饮食导致更剧烈的体重减轻,但一年后就看不到差异了。过去几年的几项大型研究表明,常量营养素组成(脂肪、碳水化合物和蛋白质的比例)与减肥无关。各种减脂饮食可在1至2年内减掉约4公斤。个人经验、知识和资源比营养关系更重要。

✦益生菌帮助减肥

已经证明几种益生菌,单独使用或以共生混合物的形式使用,能够通过物种和菌株特异性机制(例如,肠道微生物群调节、降低胰岛素抵抗、更强的饱腹感)来治疗肥胖。

更具体地说,乳酸杆菌和双歧杆菌物种由于其低致病性和低水平的抗生素耐药性而已成功用于成熟的肥胖动物模型。

益生菌对减肥作用的一些实验

Abenavoli L, et al. Nutrients.2019

与安慰剂组相比,这些治疗导致不同程度的体重增加减少和脂肪累积减少。

所以在一些时候,我们可以利用例如乳酸杆菌等益生菌来帮助我们减肥。

✦增加运动

有效的减肥需要>150分钟/周的运动,能量消耗率为1200至1800kcal/周。单独的力量训练对于减轻体重作用不大。

运动中消耗的能量常常被高估。当使用大肌肉群,强度适中到高,运动时间长时,体重减轻是可以预期的。对照良好的研究和荟萃分析显示,在6至12个月内体重减轻了约2公斤,腹部脂肪减少了约6%.

应该向超重和肥胖的人解释运动的健康益处(代谢、心血管和社会心理),无论体重减轻如何,这些益处都会产生。即使在肥胖个体中,增加运动的健康价值也不仅仅体现在体重减轻上。

✦行为矫正干预

在团体或个人中,基于行为方法的干预应成为减重计划的一部分。

干预的主要目的是改变营养和运动方面的生活方式,并且可以由合格的非心理治疗师进行。如果伴随超重或肥胖的症状更严重,精神科医生或心理治疗师应参与患者管理,并应支持患者进行饮食治疗和锻炼。

08

结语

肥胖和肠道微生物群以多种方式交织在一起。饮食的类型及其数量会影响能量的可用性并因此影响肥胖,但也会强烈影响肠道微生物组,这反过来又可以放大饮食的致肥胖特性,或另一方面提供各种保护性益处。

许多微生物衍生的代谢物,包括短链脂肪酸、胆汁酸、吲哚和其他氨基酸,对健康同样至关重要。过量或缺乏这些,或者更具体地说,在任何这些方式中改变的整体组成,都可能是致肥胖的。

通过本文更好地了解肥胖以及其发病机制与微生物组之间的关系,有助于在日后的生活中更好地应对肥胖,使人人都有一个健康的身体。

主要参考文献

van der Vossen EWJ, de Goffau MC, Levin E, Nieuwdorp M. Recent insights into the role of microbiome in the pathogenesis of obesity. Therap Adv Gastroenterol. 2022 Aug 9;15:17562848221115320. doi: 10.1177/17562848221115320. PMID: 35967920; PMCID: PMC9373125.

Canfora, EE, Meex, RCR, Venema, K, et al. Gut microbial metabolites in obesity, NAFLD and T2DM. Nat Rev Endocrinol 2019; 15: 261–273.

Abenavoli L, Scarpellini E, Colica C, Boccuto L, Salehi B, Sharifi-Rad J, Aiello V, Romano B, De Lorenzo A, Izzo AA, Capasso R. Gut Microbiota and Obesity: A Role for Probiotics. Nutrients. 2019 Nov 7;11(11):2690. doi: 10.3390/nu11112690. PMID: 31703257; PMCID: PMC6893459.

GBD 2015 Obesity Collaborators . Health effects of overweight and obesity in 195 countries over 25 Years. N Engl J Med 2017; 377: 13–27.

Chauhan, S, Jena, KK, Mehto, S, et al. Innate immunity and inflammophagy: balancing the defence and immune homeostasis. FEBS J. Epub ahead of print 26 November 2021.

Beukema, M, Faas, MM, de Vos, P. The effects of different dietary fiber pectin structures on the gastrointestinal immune barrier: impact via gut microbiota and direct effects on immune cells. Exp Mol Med 2020; 52(9): 1364–1376.

谷禾健康

每个人的一生都会经历很多,从出生到长大,健康到衰老疾病。你的出生、遗传、家庭环境、很大程度上决定的人生起点,日常的饮食、行为习惯决定你的身体成长,一些不同的选择或意外的事件又会让人生有很多起伏和不同。

每个人的菌群和我们的人生一样也是独一无二的,我们菌群的特点反映着不同人各自生活的烙印。从母亲的腹中开始影响和决定了我们最初的菌群,出生方式、喂养的食物、用药等都决定了我们的菌群基数。当我们开始从喝奶到开始摄入辅食,我们的菌群也同样迎来巨大的演变。当我们生病、感染、运动、饮食、社交、虚弱、衰老这些同样反映在我们菌群的变化和演替上。

相对的,当我们更多的了解我们的菌群,善待和改善它们,同样的变化也会出现在我们的身体和生活中。

越来越多的证据表明,年龄与人类微生物群之间的关联很大,肠道微生物群是许多年龄相关变化的核心,包括免疫系统失调和疾病易感性。几个身体部位的微生物组成可以相对准确地预测人类的年龄。

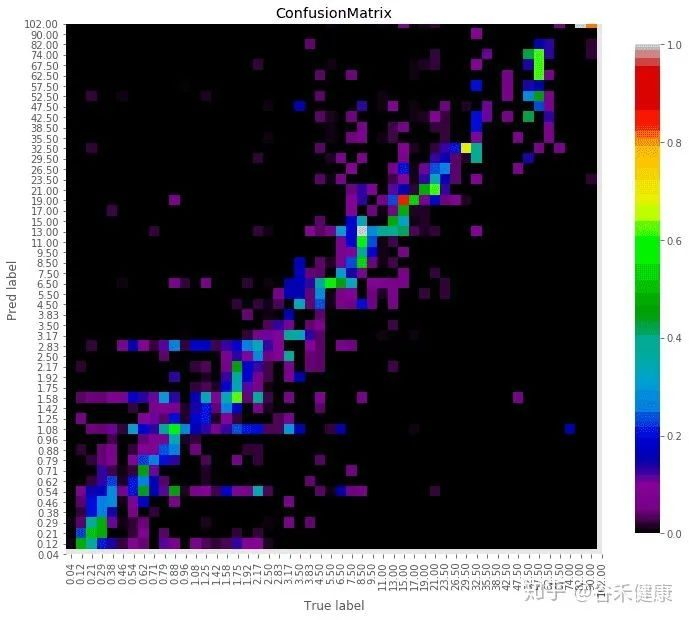

谷禾健康肠道菌群检测数据库中,也有关于肠道年龄预测:

谷禾健康-肠道年龄预测模型图

<来源:谷禾健康肠道菌群数据库>

可以看到,肠道年龄和生理年龄基本是符合的。健康人的肠道菌群年龄恰恰是最符合真实年龄的,与真实年龄差异大意味着肠道菌群出现偏离。

健康的人存在更多样化且平衡的肠道菌群。微生物群中与年龄相关的变化归因于生理,生活方式和健康状况。这些因素中的每一个都与某些菌群的相对丰度变化有关。

例如,饮食、卫生、兄弟姐妹、宠物、过敏、儿童疾病和抗生素是影响儿童微生物组的一些突出因素。到了成年期微生物群相对稳定,而到了老年期,一些有益菌开始逐渐下降,菌群又向另一个阶段过渡。

在从出生到死亡和分解的每个生命阶段,微生物群落都是身体的动态组成部分。研究微生物群的自然和诱导变化有可能彻底改变我们对人类生物学的理解。

本文介绍了健康人的微生物群在一生中的变化,讨论了从出生时菌群构成,到疾病或抗生素使用时的变化,再到死亡时的微生物扩展的各个阶段,以及这些阶段在身体部位和组成(细菌、真菌或病毒)上的差异。了解微生物群与年龄关系的未来研究方向,以此对人体微生物群及基于此的干预有更好的了解。

微生物群落存在于人体的每个粘膜表面,人的每个身体部位都有一个独特的生态学。每个人的微生物群像指纹一样,都是独特的。

在个体内,特定的身体部位、地理位置和个体的年龄与健康微生物群具有极强的关系。年龄驱动人类微生物群的α多样性和β多样性。

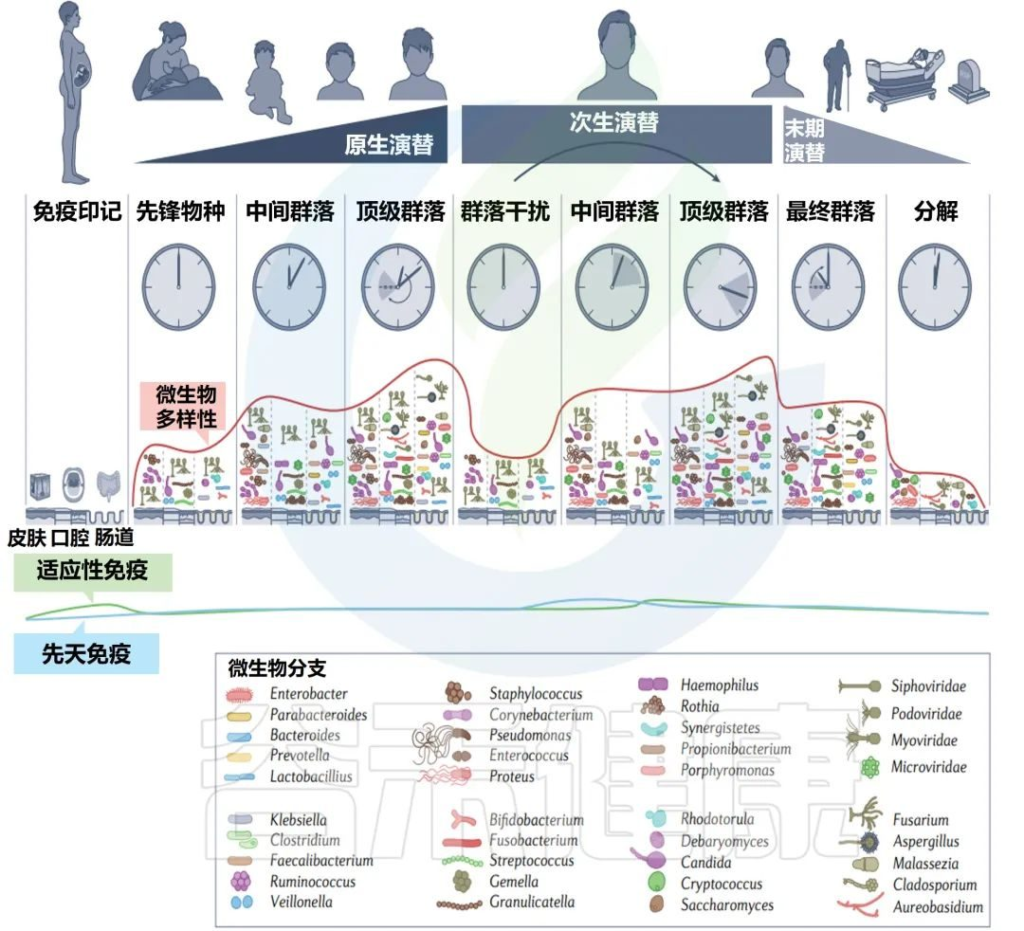

在了解各个阶段的微生物群变化之前,我们先了解一个概念:微生物演替。

微生物演替是指微生物群落中一种或多种生物的存在、相对丰度或绝对丰度的变化。

在正常或健康衰老期间,微生物演替的三个主要阶段自然发生在人类生活中。

✦初级演替(出生时先锋菌群定植,快速变化直到童年晚期)

第一阶段,初级演替,从先锋物种首次建立群落时开始,随后微生物群落发生快速变化。从出生到童年,变化率降低,许多中间物种存在于出生到童年晚期之间。

初级演替结束于顶级群落的形成,在青春期实现,并在很大程度上持续到成年;该群落的特征是其相对稳定。

虽然成年期的微生物群比儿童期更稳定,但仍然存在变异,这引发了关于人类微生物群中是否存在顶级群落的争论。成年微生物群的自然变异存在于小时(昼夜节律)到年(老化)的时间尺度上,但微生物群相对稳定,除非存在干扰,如饮食或药物的改变。

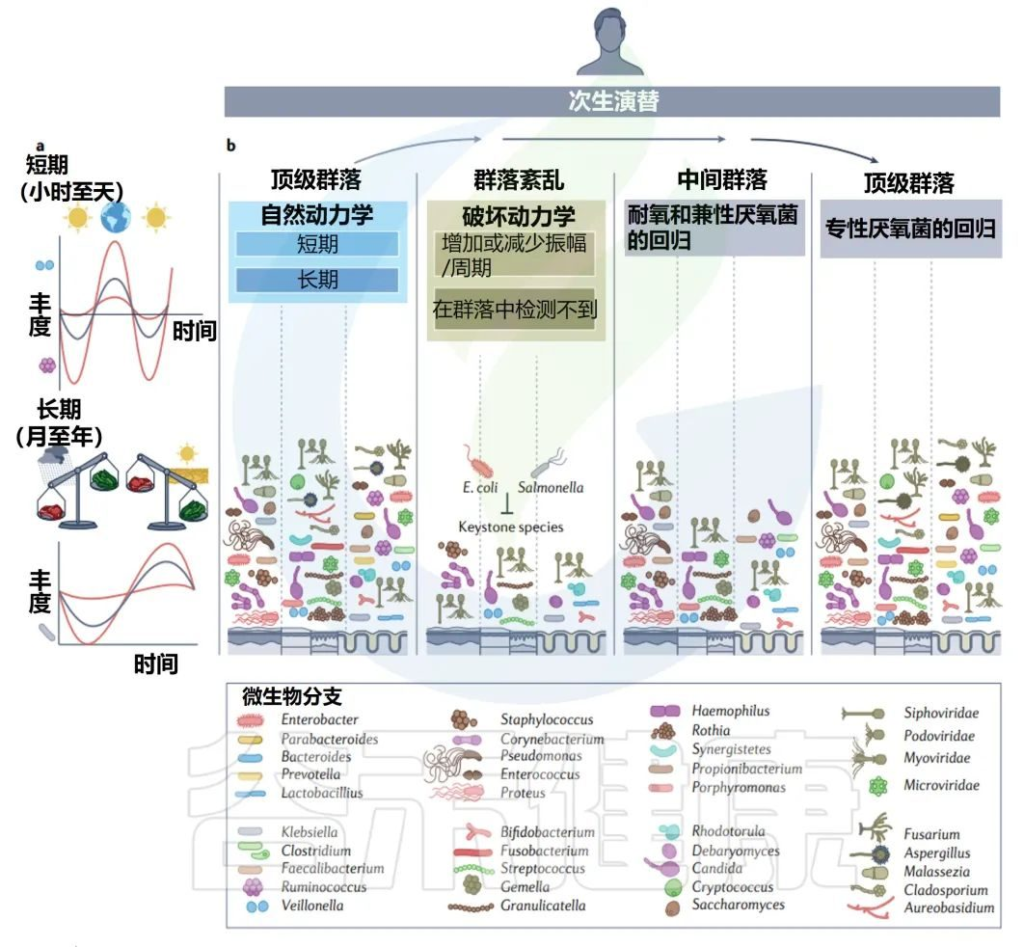

✦次生演替(菌群的改变,重建)

下一个阶段,即次生演替,发生在一个先前存在的稳定群落一部分被改变或移除之后,然后群落再生到相同的状态或不同的状态。这可以通过抗生素等医疗手段人为实现,也可以通过霍乱弧菌感染等疾病自发实现。

人类的次生演替的特征是至少有一段时间的随机过程占主导地位。在诱导条件下,如单疗程抗生素,群落遵循类似于初级演替的过程,其中现有微生物群落的一部分充当“微生物记忆”,帮助重建一个类似于以前存在的群落。

这一过程被认为是由核心微生物群驱动的,而不是驱动初级演替的先锋微生物。

✦末期演替(自然衰老和死亡阶段)

最终的末期演替是宿主自然衰老和死亡的一部分。在老年期间,微生物群落再次以更高的变化率,成功产生了一个由更少成员组成的群落,通常变形菌门(也称为假单胞菌)的相对丰度增加,有时占总优势。

研究演替的每个阶段使研究人员能够解决与人类相关的微生物群落是如何形成和维持的。通过了解这些过程,我们可以更好地了解微生物群随着年龄的增长的变化及其与人类健康的关系,了解如何管理微生物群。

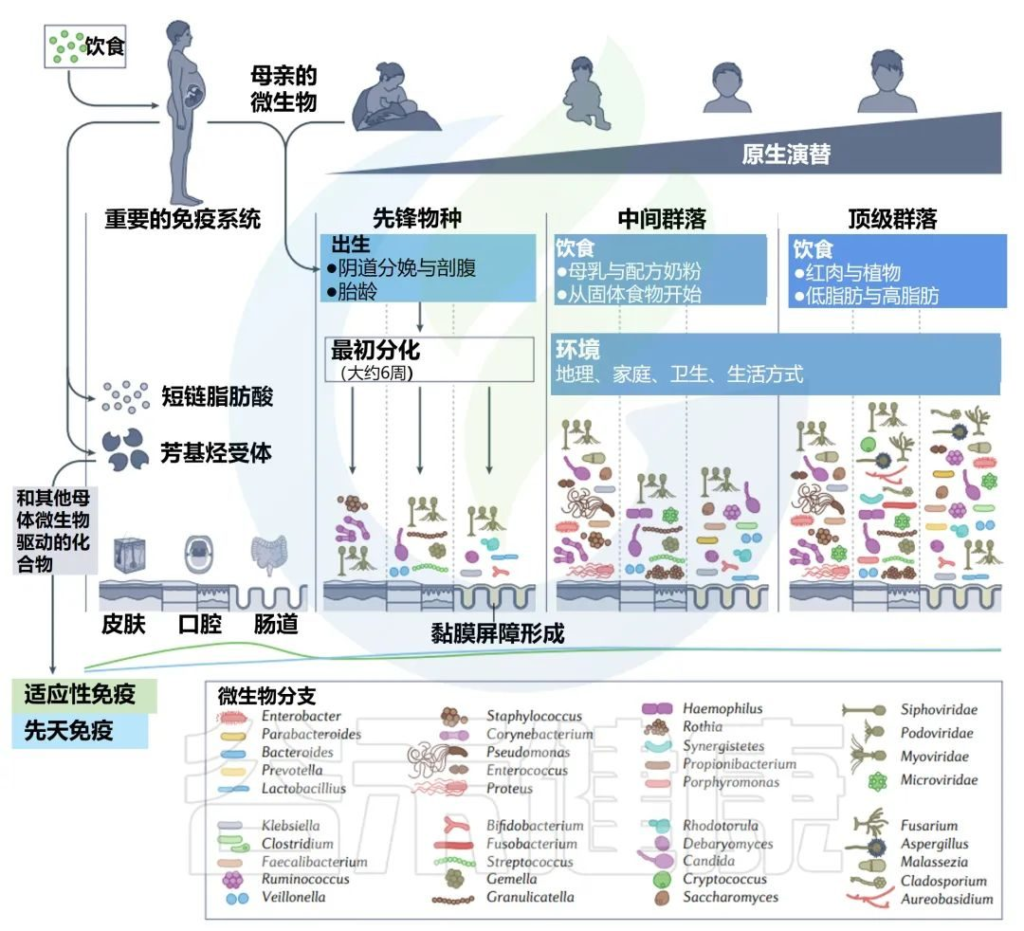

人类相关微生物群从受孕到死亡的变化

Martino C,et al.Nat Rev Microbiol.2022

常驻细菌、真菌和病毒的多样性在人类生命的各个阶段都会发生变化。模拟时钟代表每个微生物群落阶段发育的宿主年龄的相对时间。

免疫印记在出生前通过母亲的微生物群及其代谢物开始(第一栏)。先锋物种的初始定殖始于出生,身体部位特定的微生物群落出现(第二栏)。这些群落的复杂性不断增加,直到它们达到相对稳定的群落结构(第三列和第四列)。

这些微生物群落的次生演替可能来自内部和外部扰动(第五栏)。中间微生物重新建立初始群落,并再次达到稳定状态(第六列和第七列)。

在晚年,随着寄主接近自然死亡,群落经历了最后的演替和变化(第八栏)。微生物演替的最后阶段发生在腐败和分解阶段。在此阶段,多样性进一步下降,在最初的24-48小时内,许多人类微生物群结构保持不变,但随后很快开始侵蚀分解(第九栏)。

绿线和蓝线分别显示了微生物演替不同阶段的适应性免疫和先天免疫的相对强度。

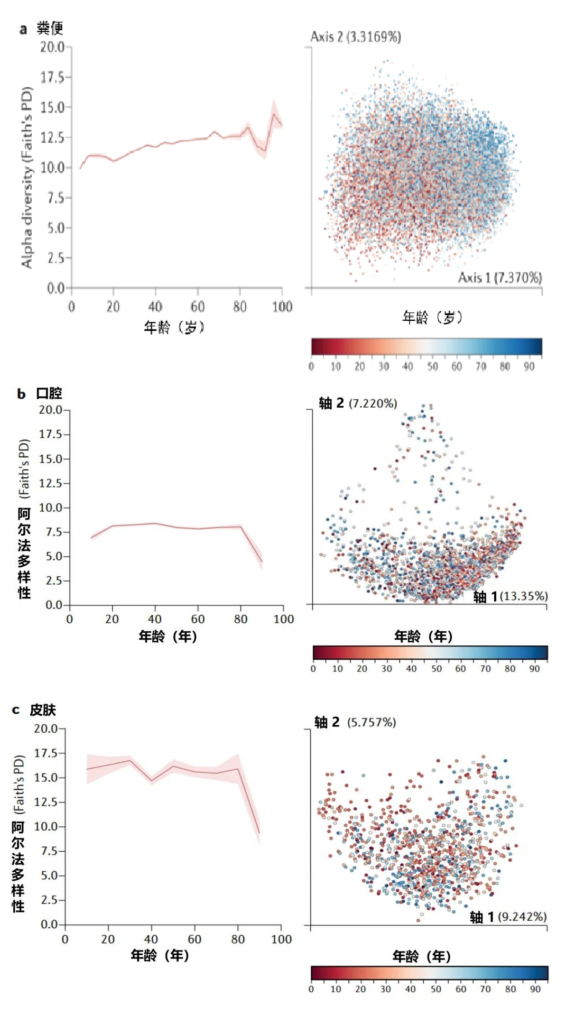

不同年龄段的细菌多样性测量

Martino C,et al.Nat Rev Microbiol.2022

美国一个肠道项目集中测量了从儿童到老年的人类粪便(a部分)、口腔(b部分)和皮肤(c部分)微生物群的细菌多样性和系统发育史,该项目包含21919个粪便、1920个口腔和998个皮肤微生物群样本,带有16S核糖体RNA基因扩增子序列。

α多样性,一种对样本中不同类型微生物数量的定量测量,通过Faith的系统发育多样性(PD)α多样性度量跨年龄测量。

UniFrac β多样性主坐标分析,一种用于比较微生物群落相似性的方法,其中空间上接近的点表示相似的样本,空间上远离的点表示不同的样本,按年龄着色。

✦胎儿时期——菌群及代谢物影响免疫发育

塑造人类微生物群的第一个因素来自胎儿发育过程中的母亲。

胎儿通过胎盘接触到母亲微生物群落产生的代谢物,这些代谢物会影响其免疫系统,并会影响正常微生物群和后期病理学的各个方面。代谢物,如短链脂肪酸(乙酸盐)和其他微生物化合物,可以通过胎盘转移到胎儿体内,并影响免疫发育。母亲的饮食和健康也会影响这些代谢物。

胎儿组织中的乙酸盐影响与成人调节性T细胞生成相关的表观遗传印记,其与防止生命后期哮喘的发展相关。

✦出生后——菌群受出生模式,饮食,环境等影响

出生后,微生物群落根据身体部位迅速分化。

在最初的时候,先锋物种和未来4年的群落发展可能会受到出生模式和妊娠时间的影响。中间群落由饮食影响,如母乳或配方奶粉的消费,以及环境。

最后,饮食和环境再次塑造了稳定的顶级群落。主要由真菌、细菌和病毒组成。

子宫内和生命早期的主要演替

微生物代谢物和配体调节宿主芳基烃受体,这有助于塑造新生儿微生物和免疫发育。母亲使用抗生素和胃肠道相关疾病,如炎症性肠病,也被认为会通过胎儿免疫系统的印记增加后代的病理风险。

然而,这些联系仅在非人类实验中研究过。在一个案例中,由患有炎症性肠病的孕妇或其新生儿的微生物群所定殖的无菌小鼠继续发展出异常微生物群和指示炎症性肠病的免疫发育。

✦怀孕期间母体的微生物群与免疫系统的变化

在怀孕期间,母亲的微生物群和免疫系统也发生了改变。母亲的阴道微生物群变得更加多样化,通常由在其他身体部位发现的许多微生物群组成。

孕期母体免疫系统与胎儿形成协同作用,包括通过胎盘转移IgG抗体。

关于出生时获得的微生物群是否通过混合来源于阴道和粪便,或者阴道微生物群本身在出生时是否具有多能性,是否是微生物先驱的主要来源,存在一些争议。

无论确切的母体来源如何,这一阶段的特征是先锋细菌种类。包括下列菌群:

然后这些细菌定居在常规身体部位:肠道、口腔和皮肤。

许多先锋细菌是兼性厌氧菌,它们会消耗氧气,从而使专性厌氧菌能够在以后的每个环境中定居。起初,新生儿的每个身体部位都相对未分化,但先锋微生物很快开始启动身体部位依赖性微生物多样性的级联,至少在生命的第4到第6周,每个部位的细菌都可以很容易地区分。

先锋细菌进驻后,生命早期的微生物群逐渐开始形成。接下来的章节我们来了解生命早期的肠道,口腔,皮肤等各部位的微生物群(包括细菌、真菌、病毒等)。

✦肠道细菌群——双歧杆菌主导

人类肠道细菌群落的发展已经得到了很好的研究。

双歧杆菌属一直占主导地位,直到在生命的第一年结束时,它们被双歧杆菌、梭状芽孢杆菌和拟杆菌属的组合所取代。拟杆菌属的丰度增加,而双歧杆菌属等物种的丰度相对减少。

双歧杆菌分解母乳低聚糖,开始终生影响免疫系统

最近,一项研究发现,双歧杆菌等细菌含有母乳低聚糖分解代谢所需的基因,与婴儿免疫发育之间存在功能联系。特别是,接受Bifidobacterium infantis EVC001极化初始T细胞的婴儿的粪便水与来自对照组的粪便水平不同,其方式与减少肠道炎症有关。

其他菌属也可降解母乳低聚糖(如拟杆菌、阿克曼菌)

到3-6岁时,肠道细菌群落汇聚到整个成年期持续的顶级群落。这一微生物群是已知的密度最大、多样性最强的生态群落之一。通常,在这段时间内,普通健康人中只有两个细菌门占优势:厚壁菌门和拟杆菌门。

✦肠道其他微生物群——真菌、古细菌、病毒

在人类肠道发育过程中,对病毒组、真菌组和古菌组的研究远远少于细菌组。在整个生命周期中,真菌群落所占的总数远远少于细菌组或病毒组。

//真菌群落

真菌群落在生命的最初几天含有大量的Rhodotorula和Debaryomyces,接下来的一个月则是CandidaCryptococcus和Saccharomyces spp.。

到成年时,主要的真菌属是Aspergillus, Candida和Saccharomyces。

//古细菌群落

发育期间肠道的古细菌群落尚不清楚,但古细菌是一些最早的移生菌落,但丰度较低。

早期定植的古细菌包括Methanosphaera和Methanobrevibacter。

// 病毒群落:噬菌体家族在出生后就开始流行

主要由噬菌体组成的病毒群落在出生后的第一周数量众多。噬菌体家族Siphoviridae、Podoviridae和Myoviridae在出生后立即流行,主要以溶原形式整合到细菌基因组中。

到生命的第四个月,有尾噬菌体目大量生长,成员更常为裂解型(传染性噬菌体颗粒或主动复制的噬菌体)。

在成人中,Caudovirales和Microviridae在肠道噬菌体群落中占主导地位,但噬菌体肠道病毒组对个体具有高度特异性,其演替仍有许多未知之处。

与噬菌体不同,感染真核病毒的肠道病毒组主要与儿童和成人的病理相关。最近,在健康儿童和健康成人中也观察到一些感染真核细胞的病毒丰度较低,但其发生时间和流行率尚不清楚。

✦口腔细菌群:出生后几个月逐渐趋于稳定,牙齿形成后再次转变

在出生时,口腔细菌群在以下菌属中的流行率很高:

在接下来的几个月里,Lactobacillus和Fusobacterium也开始流行。Staphylococcus的丰度在出生后3个月左右达到峰值,然后稳步下降,让位与更高丰度的GemellaGranulicatella, Haemophilus和Rothia spp.

牙齿形成后,口腔微生物群再次转变,在成年期具有更高丰度的梭杆菌门, Synergistetes, Tenericutes, Saccharibacteria (TM7), SR1 。

✦口腔其他微生物:成年口腔含产甲烷菌,最常见的噬菌体群是尾状病毒

口腔真菌群落被认为比皮肤和内脏的真菌多样性少。Candida spp.是口腔的第一批真菌定植菌。对中级口腔真菌群落知之甚少,但成年人CandidaCladosporiumAureobasidium

AspergillusFusarium和Cryptococcus spp.的丰度较高。

发育过程中的口腔古菌体尚不清楚,但成年口腔中含有许多古菌产甲烷菌,包括甲烷杆菌属。

目前对人类婴儿口腔中病毒的知之甚少。在成年人中,与肠道类似,最常见的噬菌体群是尾状病毒。

口腔病毒群在本质上通常被视为病理性的(例如柯萨奇A病毒、麻疹病毒、红疹病毒和人乳头瘤病毒),并且没有对病毒群落组成进行纵向研究。然而,在无症状和健康成人中也观察到许多真核病毒分类群。

✦皮肤细菌群落:出生时母亲阴道乳杆菌属占据较多,4-5周与成人相似

皮肤细菌群落在出生时含有大量的母亲阴道乳杆菌属。到第4-5周,婴儿皮肤微生物群与成人皮肤微生物群相似,但在青春期继续变得更具位点特异性。

Staphylococcus和Corynebacterium在不同位点PseudomonasEnterobacterEnterococcus,

Proteus和Klebsiella在特定位点(如腋窝与前臂)。

✦皮肤其他微生物:马拉色菌占比较高,古细菌占4%左右

在皮肤真菌群落中,MalasseziaCandida和 Saccharomyces在生命的前30天最为普遍。对于中间群落的确切组成知之甚少,但成年真菌群落中Malassezia的丰度通常很高,估计约占真菌群落总组成的75%至90%。

关于皮肤古细菌群落的发育情况了解较少,但古细菌约占成年人菌群的4%。大体上,成年人皮肤古细菌群由Thaumarchaeota门和Euryarchaeota门代表。在成人皮肤上也发现了Halobacteriaceae和 Methanobrevibacter。

与肠道和口腔不同,健康的皮肤微生物群拥有相对较少的已知病毒多样性,很少有对其进行研究,可能是由于与低生物量样本相关的技术限制。不过,皮肤上有一些自然存在的病毒群。

以上了解关于生命早期肠道、口腔、皮肤的微生物群,那么哪些因素会给生命早期的微生物群发展带来影响?

在生命的最初几年中,有几个因素塑造并区分了微生物群落的发展。

✦出生方式和母体抗生素的使用

出生方式和母体抗生素的使用是影响人类微生物群落的研究最好、最清楚的因素之一。然而,微生物的发育可能会导致独特的结果,即使是在同居的同卵双胞胎中,这可能是由于许多未知或随机的过程。

通过剖腹产和围产期和新生儿抗生素暴露,自然微生物群落的建立过程可能会在所有身体部位受到干扰。这一发现突出了阴道微生物群落的重要性,阴道微生物群落自然含有大量Lactobacillus spp.,但在青春期发生改变,对女性健康至关重要。

一些最佳样本的婴儿发育研究,通常缩写为DIABIMMUNE ECAM和TEDDY,在婴儿出生后的前2年和3年进行了随访,重点关注抗生素使用或出生方式的影响。

在上述所有研究中,阴道分娩的婴儿的拟杆菌属相对丰度高于剖腹产婴儿。

由于缺乏建立微生物群落的天然先锋微生物群,导致可变的群落组成被认为是由随机过程而不是确定性过程驱动的,出生模式对微生物群落组成的影响直到生命的第四年仍然可见。

出生模式影响的一个例外是早产,可能是由于在出生后的头几天大量使用抗生素,其特点是无论出生模式如何,微生物发育都不稳定。婴儿微生物群自然发育的这种改变与感染、免疫疾病、肥胖和神经内分泌异常的风险增加相关。

✦母乳喂养:母乳低聚糖给菌群带来稳定性

其次,与其他因素相比,母乳喂养对微生物群的发育有很大影响。与母乳喂养相比,配方奶粉的使用导致了更高的多样性和更不确定的微生物群落。

例如,考虑到出生时肠道中双歧杆菌科的自然优势,缺乏某些母乳低聚糖作为主要营养源可能会导致初始定植的不稳定性。然而,微生物群、牛奶代谢组和免疫系统发育的多组学整合是一个活跃且快速发展的研究领域。

除了母乳低聚糖,母乳还含有其他免疫调节化合物,例如革兰氏阴性细菌的脂多糖、分泌性IgA、先天免疫因子、抗菌肽和益生元因子。

最后,所有这些因素都会影响人类免疫发育。微生物相关分子模式识别受体与微生物群衍生分子相互作用,代谢物如短链脂肪酸(与GPR43、GPR41和GPR109相互作用)和次级胆汁酸(与FXR相互作用)直接影响免疫发育。

//

这些因素加在一起,有助于形成一个独特的、相对稳定的细菌、真菌和病毒微生物群落,这种微生物群落在人类生命的大部分时间都持续存在。

前面章节了解了婴儿期初级演替期间发生的巨大变化,与之相比,成年期微生物群基本上是稳定的(15-65岁),但该群落可能会受到干扰,因此本章节从以下三方面展开讨论:

健康成年人中某些细菌的基因组随着时间的推移而进化,表明在次生演替中,功能和组成进化以稳定状态发生。

• 昼夜节律影响菌群变化

成人微生物群也会发生自然的短期变化,时间尺度为一天到数月或数年。

短期变化的一个典型例子是微生物群落组成的昼夜节律。与昼夜节律相关的人类基因表达和免疫激活,以及肠道微生物群中细菌的丰度和组成也遵循这种模式。

在小鼠中表现出昼夜循环的细菌家族包括瘤胃球菌科、毛螺菌科、Muribaculaceae和疣微菌科,但对人体的等效周期知之甚少。

青春期和成年生活中的二次演替

Martino C,et al.Nat Rev Microbiol.2022

• 口腔和皮肤的微生物群随清洗而变化

在口腔中,整组真菌和细菌的每日振幅与刷牙频率一致。在皮肤上,真菌和细菌每天的变化也与洗涤频率一致,并依赖于个人护理产品。

• 饮食会影响肠道微生物群

一个经过充分研究的发生在几周到几年范围内的变化的例子是饮食驱动的肠道微生物群的改变。饮食对微生物群落有很大影响,可以包括群落中的自然和可逆变化。

例如,坦桑尼亚哈扎部落在旱季食用富含肉类和块茎的饮食,但在雨季食用富含蜂蜜和浆果的饮食,在拟杆菌等属中表现出较大的季节波动。

饮食对微生物群形成的巨大影响也可能在人类健康中发挥作用,许多工作致力于了解特定的饮食成分和总体饮食模式如何影响微生物群及其对健康的影响。

肠道细菌喜欢大量的水果、蔬菜、全谷物、橄榄油等健康食物。研究表明,饮食主要由富含纤维的食物(如地中海饮食)组成的人具有更大的微生物组多样性,并且通常更健康。

此外例如,西方饮食中红肉含量高,这与全因死亡率有关。肠道微生物群可能以有害的方式将红肉中富含的左旋肉碱转化为三甲胺,而肝脏则将三甲胺转化为三甲胺氮氧化物,据推测这会促进动脉粥样硬化。

肠道微生物群也可以起到保护作用,例如,在红肉被肠道吸收之前将其分解,以防止炎症。除了饮食,还有许多其他因素有助于形成成年微生物群,包括遗传学、地理、宿主因素,如代谢病和药物。

扩展阅读:深度解析 | 炎症,肠道菌群以及抗炎饮食

• 抗生素对微生物群的影响巨大

由于微生物群的破坏而发生的次生演替已被广泛研究和审查。在破坏微生物群的众多因素中,抗生素是最强的,治疗后的恢复率往往各不相同。

抗生素治疗后肠道微生物群反弹的能力被认为取决于特定的群落成员,如拟杆菌和青春双歧杆菌。

扩展阅读:抗生素对微生物组及对人体健康的影响

细菌的天敌抗生素,如何用好这把救命的双刃剑?

疾病本身也会破坏微生物群,无论这种变化是由微生物群落内部、宿主还是多种因素共同引起的。

• 疾病破坏菌群

——肠道:炎症破坏菌群

肠道中的许多其他疾病,如炎症性肠病,破坏了微生物群落,但没有达到新的稳定群落组成,而是在没有干预的情况下继续长期不稳定。

——皮肤:炎症引起金黄色葡萄球菌大量增殖

在皮肤上,特应性皮炎的特征是免疫介导的炎症引起的金黄色葡萄球菌大量繁殖和细菌多样性减少。在金黄色葡萄球菌大量繁殖期间观察到马拉色菌属的数量减少,反之亦然,真菌数量增加导致金黄色葡萄菌数量减少,这部分可能是由于真菌产生蛋白酶的能力,蛋白酶消化金黄色葡萄球菌生物膜并降低细菌逃避免疫系统的能力。

——口腔:细菌和真菌间的竞争和协同

口腔中也存在类似的跨界相互作用;例如,真菌白色念珠菌的定殖依赖于细菌生物膜,但同时,Pseudomonas和Staphylococcus等细菌属分别形成竞争和协同关系。

这些例子强调了微生物群落的相互作用和演替是如何跨域和与宿主作用的,但由于其高阶相互作用的复杂性质,仍然没有完全理解。

干扰后微生物群落恢复的障碍导致许多研究人员探索有针对性地恢复微生物群落的干预措施的可能性。微生物群落恢复包括定向重新播种或某些物种的富集或耗竭,旨在促使微生物群落恢复到接近扰动前的水平。

这可以通过益生菌、益生元、抗生素或其他药物、从健康个体移植完整的微生物联合体或这些的组合来尝试。

尽管这些疗法在某些特征明确的环境中可以非常有效地恢复健康的微生物群落,但它们往往因缺乏与现有群落相互作用的机理知识,或因其仅短暂移植的能力而受到限制。

为了解决这些,研究集中在两个领域:

第一个领域涉及更好地了解群落是如何组合的。例如,对人类发育的研究有助于确定微生物群落在发育过程中如何聚集,以及这种聚集在生命后期的影响。

其次,正在开发新方法,通过探索微生物群落相互作用来确定机制,包括计算和实验,包括高通量共培养和微生物群落的基因组编辑。

为了解决瞬时性问题,采用了两种主要方法:

首先,微生物群疗法的短暂和个性化影响是由每个人的微生物群的个体性质决定的。因此,精准医学将群落改变的目标定位于每个人独特的微生物群,前景广阔。例如,基于微生物群落组成的个性化营养在盲法随机对照干预中有效地改善了餐后血糖。

另外,超越细菌组,探索病毒组和真菌群落及其之间的相互作用,具有巨大的前景。例如,噬菌体疗法已经用于严重的耐药细菌感染,并且对目标细菌菌株具有高度特异性。但大多数此类干预措施仍处于初步研究阶段,且规模成本高昂。

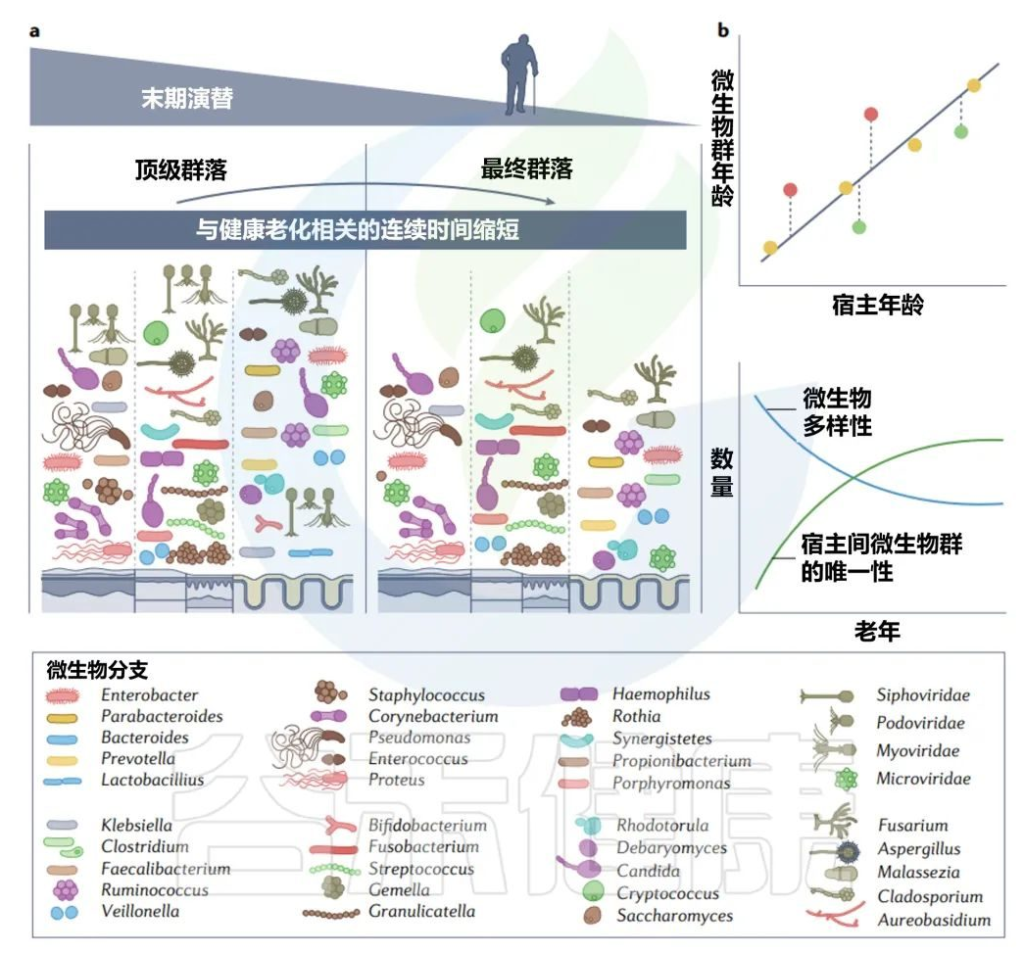

前面章节我们了解了成年微生物群的变化,以及变化后的恢复情况等,成年稳定微生物群在老年时转变为最终群落,本章节来详细了解老年微生物群。

“老年”的确切时间尺度取决于其他几个与宿主相关的因素,如疾病,但迄今为止大多数文献将“老年人”定义为65岁及以上的人。

接近寿命终点的晚期演替

由于生物编程和生命中损伤的累积而导致的衰老影响细胞功能的各个方面,微生物群也不例外。随着年龄的增长,肠道微生物群α多样性减少,β多样性增加。

关于老年微生物群,仍有许多未知之处,而文献也有些矛盾(一项报告称65岁及以上成年人拟杆菌数量增加,与其他研究相矛盾),大多数研究都集中在肠道细菌上。

老年微生物群:年轻优势菌丰度减少

一般而言,肠道中观察到的群落演替是年轻成年人中占优势和普遍的细菌属丰度减少,如Bifidobacteria, Bacteroides, Lactobacillus, 抵御机会细菌爆发的能力降低。

• 皮肤

在65岁及以上的人群中,genera Cutibacterium和Staphylococcus的皮肤细菌数量减少,同时观察到的Corynebacterium。

• 口腔

在口腔部位,Rothia和Streptococcus spp.是核心口腔细菌群落,PorphyromonasTreponema和Faecalibacterium spp.的数量持续减少。

• 肠道

老年期肠道真菌群落的特征是Penicillium, CandidaAspergillus和Saccharomyces spp.的优势度增加。

在皮肤和口腔部位的研究很少,但老年期皮肤上的Malasseziaspp.和口腔内的Candidaspp.丰度减少。

在肠道噬菌体中,成年期的Siphoviridae占主导地位,而老年期的Microviridae和Podoviridae则占主导地位。与肠道细菌、真菌和噬菌体群体相比,真核病毒的多样性在童年后和整个余生中保持不变。

研究重点

由于个体之间的高度变异性,老年微生物演替的研究重点主要是比较健康和不健康的衰老。

目前尚不清楚微生物群是否在健康衰老中起着机械作用,还是仅仅是其他变量的一个有力指标,如饮食、运动和药物。然而,在那些长寿健康的人中,可以观察到在健康成年人中高度流行的菌群的持续保留方面的共同点。

然而,百岁老人表现出更独特的微生物群,α多样性增加,群落组成的个体间差异更大,使“健康”和“不健康”年龄之间的比较复杂化。次生胆汁酸在百岁老人中含量丰富,也可能在健康老龄化中发挥作用。尽管前景看好,但这一研究领域仍处于起步阶段。

扩展阅读:肠道菌群与健康长寿

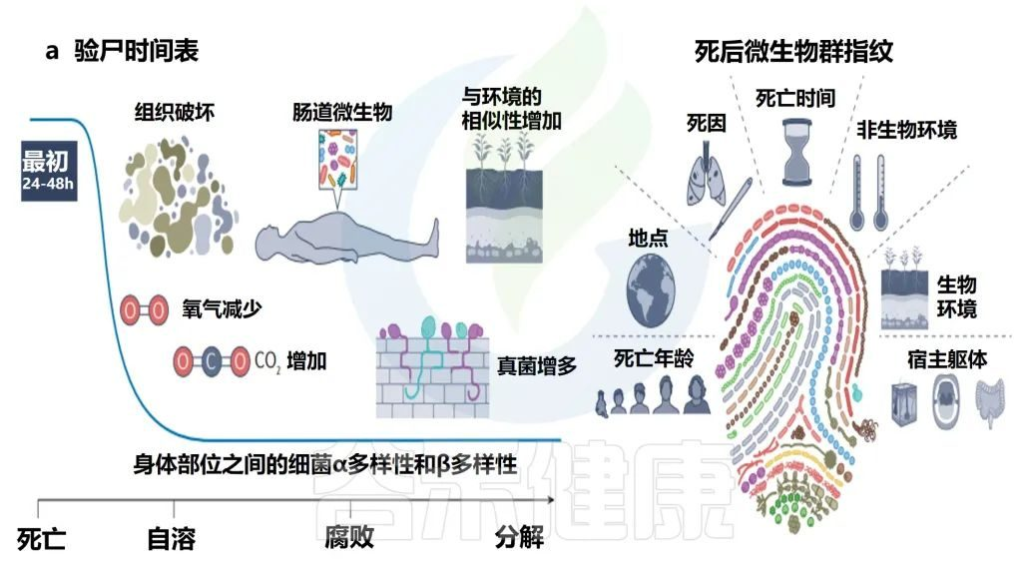

• 微生物的演替不会随着个体的死亡而结束

宿主的死亡可以视为微生物群的生态干扰。心脏停止后,组织立即因缺氧而开始分解。细胞功能持续,直到所有剩余的氧气耗尽,二氧化碳不再能够从组织中运输为止。细胞内二氧化碳的积累创造了一个缺氧的酸性环境,导致细胞破裂。

细胞成分,例如酶会泄漏到周围环境中,在被称为“自溶”的过程中进一步促进组织分解。自溶通过消除免疫系统、松开细胞连接并为微生物群提供营养,触发了一系列负责组织分解的微生物过程。

死亡后的微生物群

Martino C,et al.Nat Rev Microbiol.2022

• 死亡后微生物群分解

人类微生物群在死亡后的前24-48小时内相对稳定,具有不同的身体部位微生物生态、年龄的α多样性模式和可识别的个性化皮肤微生物群特征。

在分解的最初几天到几周内,腐败主要由细菌进行,但随着分解的进行,真菌的作用增加。然而,在这个过程中,对病毒组的演替和功能作用了解甚少。

随后,环境变化促进了微生物的演替,改变了人体和微生物群,不再像活着的个体(除非身体被冷冻)。

由于缺乏宿主生活中先前遇到的环境限制,使得微生物的相对丰度发生了快速变化以及在身体各部位的移动。迁移的细菌群成为从肠道转移到肠外部位的先锋物种,根据身体部位参与初级演替或次级演替。

• 死亡微生物群——生物指示器

死亡微生物群因其对法医调查的影响而引起了越来越多的关注。与多个个体和身体部位相关的一致的时间序列模式证明,死后微生物群可以作为死后间隔的生物指示器。

每个尸体的死后微生物群都是独一无二的,并且根据死亡时间、死因、环境、死亡地点和年龄以及开始时身体部位之间的差异,尸体之间的微生物群是不同的。

当微生物演替包括群落成员的快速更替时,在分解的早期阶段(即死亡后的前2-3周),死后时间间隔估计更为准确,但在分解的后期阶段(例如骨骼)仍然有用,因为几乎没有证据可以估计死后时间间期。

• 死亡原因与微生物群存在联系

还证明了与死亡原因和微生物群存在的联系。例如,在死于心脏病的个人的口腔微生物群中发现了的Rothia spp.。

此外,皮肤微生物群脱落可能通过将个人与他们接触过的物品联系起来,从而有助于追踪证据;然而,这一独特特征能够准确匹配到个体的时间取决于对象的材料和用途。

人类微生物群是动态的。考虑到这一点,设计一种能够捕捉微生物群的时间和空间变异性的采样策略非常重要,特别是当这些波动与所提出的科学问题相关时。

✦测量时间不同:多个时间点的样本采集

横断面研究从每个个体收集一个样本,而重复测量研究在多个时间点或身体部位收集样本。随着时间的推移,采样频率应该调整到研究人员试图观察的现象。

例如,小鼠昼夜节律研究通常每2-4小时收集一次粪便样本;而在炎症性肠病中,在一周内对患者进行三到五次采样可以改善疾病分类。

在其他应用中,例如研究特定治疗对个体微生物群的影响,这可能与进行“一对一”研究有关,在该研究中,同一参与者被反复检测其微生物群的结果变化;治疗前采集的样本被视为个体水平的对照。

✦测量空间不同:城市化/农村环境不同

同样重要的是要考虑到人口的微生物群高度依赖于地理和种族。

例如,在一个大型中国群体中,一种与年龄高度相关的微生物在一个美国大型群体中根本没有检测到。

另一个具体的例子涉及城市化社会的“建筑环境”;城市化人群通常较少接触环境微生物,更多地使用家用抗菌剂,与来自农村社会的人类微生物群相比,这导致了重大变化。

这些考虑因素与微生物群领域尤其相关,因为大多数公共微生物群数据来自城市化的北美和欧洲人。因此,现有数据集的结论可能无法很好地推广到全球人口。

从人类微生物群和微生物群研究中生成的测序数据的主要类别是扩增子测序数据和鸟枪测序数据。

✦扩增子测序

在扩增子测序中,对已建立的高变区的PCR产物(扩增子)进行深度测序,从而能够通过与个体“条形码”匹配来识别和测量群体成员。

这里有两种选择:要扩增的基因和该基因的哪一部分要扩增。微生物基因组的常见扩增区域包括:细菌的16S核糖体RNA基因、真核微生物的18S核糖体DNA基因和真菌的内部转录间隔区。

每个特定基因中高变区的选择取决于要捕获的特定微生物,但广泛使用的高变区包括来自地球微生物组项目的V4区。

✦肠道微生物群参与人体的调节

在鸟枪测序中,所有微生物DNA都被测序,而不仅仅是PCR产物,从而能够对微生物进行更具体的分类。由于鸟枪测序不依赖于任何标记基因,因此与扩增子测序相比,它对某些微生物的偏向性较小。

然而,鸟枪测序的成本要高得多,并且需要更大的计算能力,这使得在不需要提高鸟枪序列分辨率的情况下,扩增子测序具有吸引力。

结合其他技术进行扩增子或宏基因组测序可以丰富对微生物群和宿主的理解。定量PCR和荧光激活细胞分选等技术通过将相对丰度锚定到可靠的绝对丰度测量值,为相对丰度提供了更多的背景。

酶联免疫吸附试验和单细胞测序可以通过提供宿主细胞类型或宿主免疫信息与宏基因组测序很好地配对。

培养组学使研究人员能够通过实验验证功能或活性的基因组预测,并将微生物转化为益生菌。微生物产生的代谢物或蛋白质,即微生物群的下游效应物,可以分别通过代谢组学和蛋白质组学进行探测。

最后,宿主基因组学和转录组学越来越多地与扩增子或宏基因组学数据配对,以深入了解宿主基因表达和微生物群之间的联系。

最后,从被调查的参与者那里收集数据至关重要。一般微生物群研究的一些重要元数据类别包括人口统计、临床信息和饮食信息;然而,使用的确切元数据因研究而异。应采用产生标准化元数据的实践,以便结果可重复使用和再现。

本文描述了目前对不同年龄和不同身体部位的人类常驻微生物群落组成的研究现状。

人类健康与微生物群组成之间存在许多联系,对肠道菌群的干预可能改善健康。侧重于整个微生物群而不是单一物种的富集或消除的干预措施,需要了解这些群落是如何形成和维持的。

不同人群年龄,不同部位的微生物群需要依托于大样本数据库的构建,这为微生物群研究的准确性提供了保障。

通过研究人类整个生命周期中的微生物群,我们可以更好地了解这些微生物群复杂的相互作用,以及如何有效地将微生物群推向宿主所需的组成。此外也正应用于除人类健康外的其他领域,如法医学。随着微生物群的相关研究不断突破,将给人类生命健康和生产生活带来巨大的影响。

主要参考文献:

Martino C, Dilmore AH, Burcham ZM, Metcalf JL, Jeste D, Knight R. Microbiota succession throughout life from the cradle to the grave. Nat Rev Microbiol. 2022 Jul 29. doi: 10.1038/s41579-022-00768-z. Epub ahead of print. PMID: 35906422.

Lim, A. I. et al. Prenatal maternal infection promotes tissue-specific immunity and inflammation in offspring. Science 373, eabf3002.

Al Nabhani, Z. & Eberl, G. Imprinting of the immune system by the microbiota early in life. Mucosal Immunol. 13, 183–189.

Helve, O. et al. 2843. Maternal fecal transplantation to infants born by cesarean section: safety and feasibility. Open. Forum Infect. Dis. 6, S68.

Seppo, A. E. et al. Infant gut microbiome is enriched with Bifidobacterium longum ssp. infantis in old order mennonites with traditional farming lifestyle. Allergy 76, 3489–3503.

谷禾健康

Blautia (经黏液真杆菌属)

Blautia 是一种最近发现的细菌属,是将几种丰富的胃肠道细菌归类,这些细菌以前属于 Ruminococcus 属。基于表型和系统发育分析,梭菌属和瘤胃球菌属中的一些物种也已被重新归类为Blautia.

Blautia 作为毛螺菌科的一个属,自成立以来,因其对缓解炎症性疾病和代谢疾病的贡献以及对特定微生物的抗菌活性而备受关注。最近的几份报告表明,肠道中Blautia菌的组成和变化与宿主年龄、地理、饮食、基因型、健康状况、疾病状态和其他生理状态等因素有关。

研究人员发现:该属中的物种水平在老年患者中经常减少,在结直肠癌患者的黏膜样本中水平降低,在肠易激综合征 (IBS) 患者中水平升高。

此外,Blautia与内脏脂肪面积负相关,内脏脂肪面积被认为是心血管和代谢疾病风险的肥胖生物标志物。研究还确定了Blautia luti 和Blautia wexlerae 的减少与肥胖个体的胰岛素抵抗有关。Blautia菌通过产生细菌素来防止病原体的定植,并通过上调调节性 T 细胞和 SCFA 的产生而表现出抗炎特性和维持葡萄糖稳态作用。

Blautia. 图片来源:microbiomology

Blautia 属严格厌氧,不能运动,是哺乳动物肠道内重要的核心菌属。Blautia 能够使用氢气和二氧化碳来制造乙酸盐。乙酸是肠上皮细胞的次要能力来源,也是肌肉和脑组织的能量来源,可以抑制病原菌,有抗炎作用。

Blautia菌通常为球形或椭圆形,成对或成股出现,大多数菌株无孢子。Blautia广泛分布于哺乳动物的粪便和肠道中。大多数Blautia菌株的最适温度和 pH 值分别为 37°C 和 7.0。DNA的GC含量约为 37-47 mol%。

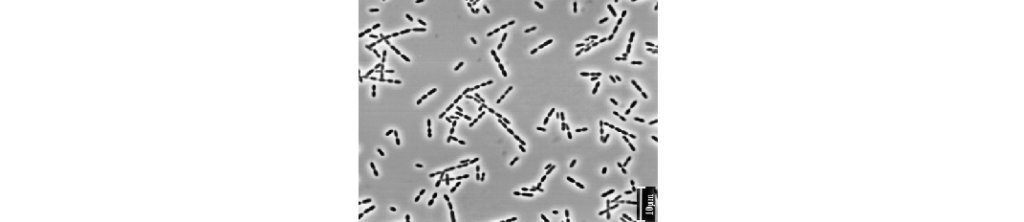

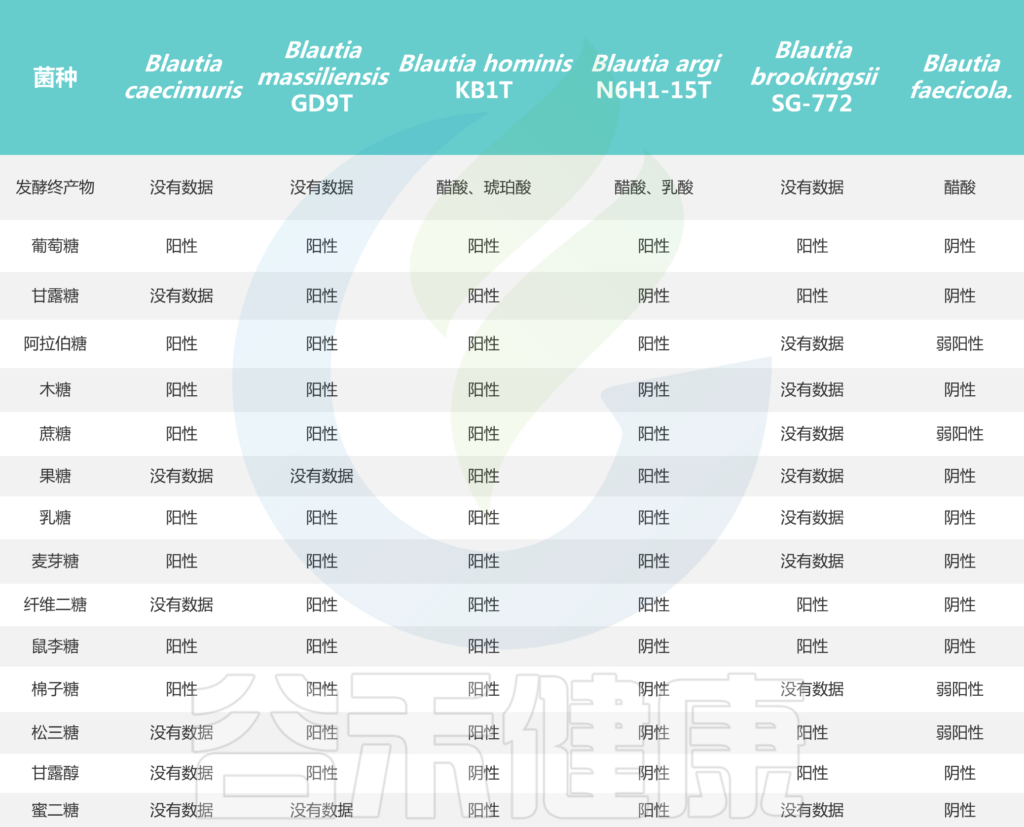

培养实验表明,所有Blautia菌株都可以利用葡萄糖,但不同菌株对蔗糖、果糖、乳糖、麦芽糖、鼠李糖和棉子糖的利用能力不同。Blautia发酵葡萄糖的最终产物是乙酸、琥珀酸、乳酸和乙醇,主要生化试验显示卵磷脂、脂肪酶、过氧化氢酶和吲哚的阴性结果。

Blautia菌株的碳水化合物利用特性

Liu X, et al., Gut Microbes. 2021

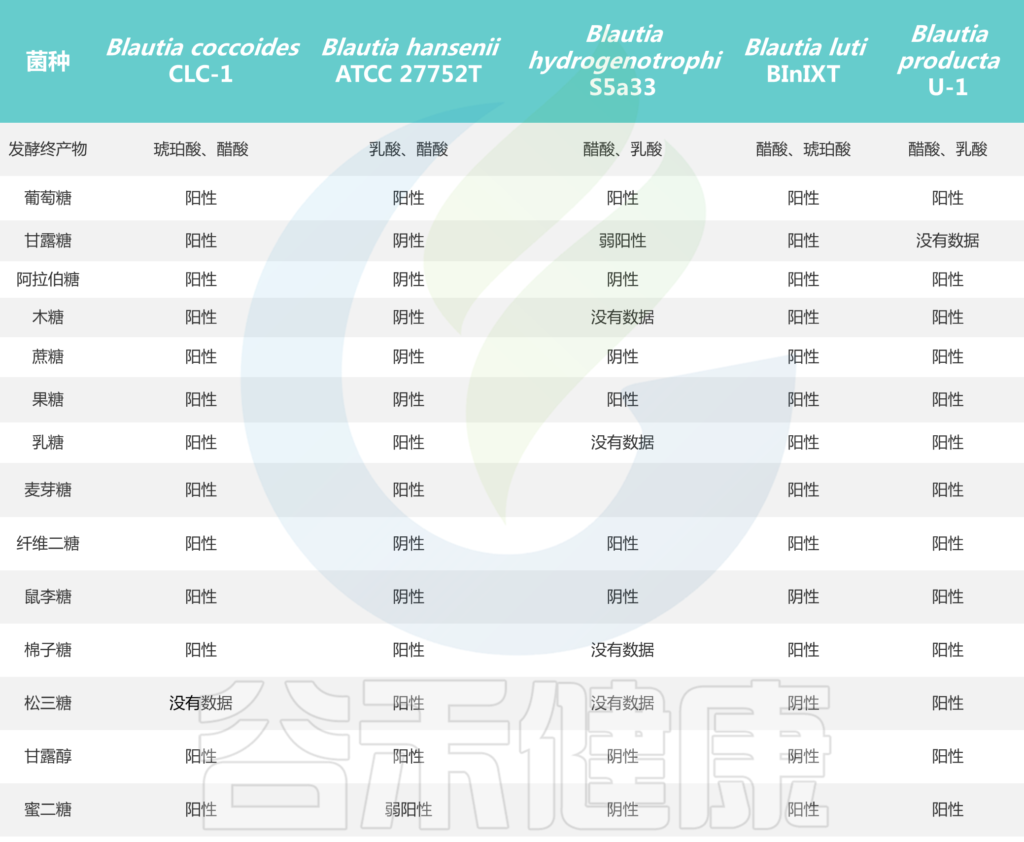

Blautia属目前根据公布的有效名称物种共计20个,包括:

它们最初被错误分类为Ruminococcus、梭菌属或瘤胃球菌属。

文献中报道的Blautia的所有种

Liu X, et al., Gut Microbes. 2021

该属的组成通过增加新的种和品系而不断更新,但总的来说,Blautia中的种仍形成一个相对稳定和连贯的单系分支。

不同物种首次发现的来源不同,但是主要物种都是从人粪便分离出来的。

例如:Blautia hydrotrophica (B.hydrotrophica)和Blautia stercoris (B. stercoris) 首先是从人类粪便中分离出来的。

B.hydrotrophica 的代谢途径

Blautia hydrotrophica 是革兰氏阳性、无芽孢、球杆菌状细菌,平均大小为 0.7-0.6 毫米。Hydrogenotrophica,意为以氢为食,是指生物体利用 H2 和 CO2 作为生长能源的能力。它将 H2 和 CO2 代谢形成乙酸盐作为唯一代谢物自养生长。该生物体还能够使用几种不同的有机化合物作为底物异养生长。通过葡萄糖和果糖的发酵,乙酸是主要产物,但也可以形成乙醇、乳酸以及较小程度的异丁酸和异戊酸。

B.hydrotrophica的生存环境

B.hydrotrophica的最佳栖息地pH范围为6.0-7.0,温度为35-37˚C。B.hydrotrophica也可能是一种重要的微生物,可替代反刍家畜体内的产甲烷菌,以限制释放的甲烷量。

B.hydrotrophica栖息在哺乳动物的内脏中,有助于分解宿主饮食中原本难以消化的部分,主要是植物材料。膳食多糖和蛋白质的分解是通过微生物群在厌氧肠道环境中发酵完成的。这些微生物群是共生的,这意味着它们的相互作用创造了一个相互关联的食物网。这种代谢食物网的产物是短链脂肪酸,例如乙酸盐、其他有机酸以及 H2 和 CO2 气体。H2 气体的积累实际上可以抑制 NADH 的再氧化,从而减少 ATP 和短链脂肪酸的产生量。据估计,这些短链脂肪酸的代谢产生了人类所需能量的 5%-10% 。Blautia hydrotrophica在宿主新陈代谢中发挥重要作用,因此更好地了解这些微生物可能会导致能够操纵人体能量平衡。

B. wexlerae和B. luti 是Blautia中最丰富的物种,是人类肠道的主要物种之一。

B. wexlerae 治疗代谢疾病

Blautia wexlerae ( B. wexlerae ) 是主要的丁酸盐生产者。动物实验表明,丁酸盐可以改善胰岛素抵抗,减少脂肪堆积。因此,这可能是B. wexlerae抗肥胖的机制之一。B. wexlerae在治疗代谢疾病方面具有发展潜力。

B. faecis DSM33383 菌株预防管理呼吸道疾病

Blautia faecis也是从人粪便分离出来的,细胞染色呈革兰氏阳性、严格厌氧。研究人员已经确定了B. faecis DSM33383 菌株,该菌株降低了 TNF 诱导的肠上皮细胞系 HT-29 产生的 IL-8。在流感后的两个临床前模型中进一步研究了该菌株的作用表明该菌株胃内给药可保护感染了肺炎链球菌的小鼠,并在较小程度上保护鼠伤寒沙门氏菌继发感染。该研究表明,粪杆菌DSM33383 可能是预防和管理呼吸道传染病的有希望的候选者。

B. coccoides参与促炎途径

B. coccoides最初是从喂食高乳糖饮食的小鼠的粪便中分离出来的;Blautia coccoides已通过免疫调节和促炎途径参与多发性硬化,包括与抗原呈递、B 和 T 细胞活化以及补体活化相关的基因的上调。

B. hydrogenotrophica,以前称为 Ruminococcus hydrogenotrophicus,是一种在哺乳动物(人类和反刍动物)的肠道内发现的物种。

B. glucerasei从狗的粪便中分离出来。

另外的物种如B. producta和B. schinkii甚至从痰液、污水和瘤胃中分离出来。

这些发现表明Blautia在肠道和其他微环境中的生存和进化的重要性。

当细菌从膳食成分中产生的代谢物作为底物支持其他物种的生长时,称为交叉喂养。交叉喂养是肠道微生物群中厌氧菌之间的重要相互作用,可影响其代谢途径并有助于其稳定性和生产力。

作为厌氧菌的一个属,Blautia与其他细菌的交叉喂养也在一定程度上有助于代谢调节。

Blautia & R. bromii

一项研究发现,通过使用 0.2% 的抗性淀粉作为能量来源,布氏瘤胃球菌(R. bromii)在 RUM-RS 培养基上可以产生大致相等摩尔比的甲酸、乙醇和乙酸。

注:布氏瘤胃球菌(R. bromii)是存在于人类肠道中的降解抗性淀粉的细菌,富含抗性淀粉的饮食可以增加它的丰度。

然而,在淀粉上与产乙酸细菌B. hydrotrophica进行批量共培养导致甲酸消失,乙酸水平增加。产生甲酸的物种和产生乙酸的物种之间的交叉喂养可能在结肠中短链脂肪酸的形成中起重要作用,并有助于大量产生乙酸。

Blautia & Dorea

在肠易激综合征 (IBS) 患者中观察到 Blautia 菌种水平升高,研究人员推测可能由于由高丰度的Dorea菌产生的较高气体水平,Dorea 是一种可以被 Blautia 使用的细菌。

Blautia & B. bifidum

Blautia hydrotrophica消耗 H2和 CO2通过 Wood-Ljungdahl 途径产生乙酸——当与双歧双歧杆菌共存时,该途径显着激活。B. bifidum (双歧双歧杆菌)作为一种特殊的碳水化合物发酵物种并产生 CO2,它是 Wood-Ljungdahl 途径中的固定底物。因此,在 Blautia hydrotrophica 中观察到的 Wood-Ljungdahl 途径的变化可能是B. bifidum交叉喂养的结果。

备注:Wood-Ljungdahl 途径又称为厌氧乙酰辅酶 A 途径,存在于产甲烷菌、硫酸盐还原菌和产乙酸菌等化能自养的厌氧细菌和古生菌中。

饮食是驱动肠道菌群组成和代谢活动的主要因素,不同种类和数量的饮食以及主要营养素之间的平衡对肠道微生物有显着影响。

酒曲通过糖基神经酰胺作为 Blautia coccoides 的益生元

传统的日本烹饪方法和食,其中包含用非致病性真菌酒曲制备的发酵食品,与日本人的长寿密切相关。一项研究报道,酒曲中含有大量的糖基神经酰胺,并表明在小鼠饮食中添加 1% 纯化的糖基神经酰胺作为益生元1周可以提高小鼠肠道中球状芽孢杆菌的丰度,减少其血液糖水平,并上调其肾腺激素水平。同时发现Blautia coccoides可以将糖基神经酰胺降解为神经酰胺,然后将神经酰胺代谢为脂肪酸和鞘氨醇碱,它们被肠道吸收并产生有益作用。

玉米中提取的膳食纤维F-FOP增加Blautia

将从玉米中提取的膳食纤维 (F-FOP) 添加到喂食高脂肪 (HF) 饮食的小鼠的饮食中,显着增加了小鼠粪便中Blautia的丰度。与 HF 饮食的小鼠相比,F-FOPs + HF 饮食的小鼠表现出体重和组织重量的损失,结果显示Blautia的丰度与肥胖相关代谢紊乱的标志物呈负相关。

低聚果糖、冻干豆浆增加Blautia

在喂食高脂饮食的大鼠中添加 20% 的冻干豆浆会导致大鼠粪便中的Blautia含量增加。

在一项研究中,将 30 只雌性大鼠分为六组,分别喂食酪蛋白或大豆分离蛋白,每组都含有纤维素、棉子糖或低聚果糖 (FOS)。结果表明,两种来源的日粮蛋白质都可以改变大鼠粪便中乙酸浓度和乳酸杆菌的丰度,但无论膳食蛋白质来源如何, FOS都会增加Blautia的丰度。

研究还表明,大鼠肠道酸化可能会抑制次级胆汁酸的形成。

omega-3增加Blautia

在另一项研究中,一名 45 岁的男性志愿者每天摄入 600 毫克 omega-3,持续 14 天,该志愿者的整体肠道微生物多样性下降,尤其伴随着粪杆菌丰度的降低和Blautia丰度的显着增加。

交替饮食和自助饮食增加Blautia

除了食物,人们的饮食方式也会塑造肠道菌群。与普通饮食相比,交替饮食和自助饮食可以提高肠道菌群中Blautia菌属和瘤胃球菌的丰度,此外还会引起一些宿主代谢相关参数的变化。随着全基因组测序的发展,未来的研究可以检验各种饮食如何调节Blautia的代谢活动并改善宿主健康。

在生命的不同阶段(即从童年到成年再到老年)的过渡期间,肠道微生物群会发生显着变化。使用高通量测序对 367 名 0-104 岁健康日本受试者的粪便样本进行的横断面研究报告称,日本成年人(21-69 岁)的肠道微生物群含有高丰度的Blautia和Bifidobacterium和低丰度Bacteroides。此外,与成年人相比,老年人的微生物组多样性和个体微生物丰度降低,包括Blautia丰度降低。这种现象可能与年龄相关的免疫功能下降(称为免疫衰老)有关,并伴有许多与年龄相关的疾病,包括慢性低水平炎症。

Blautia wexlerae和Bifidobacterium pseudocatenulatum的丰度在成人型肠道微生物群中显着更高,而在老年型肠道微生物群中观察到兼性厌氧菌(如大肠杆菌)的丰度更高。这些发现表明,通过增加会随着年龄增长而减少的菌群,将肠道微生物群从老年人型转变为成人型,可以预防与年龄相关的疾病的风险。

最近的一项研究分析了来自亚洲温带和热带地区五个国家的城市或农村地区的 303 名学龄儿童粪便样本中的微生物群落特征。儿童肠道菌群分为普氏菌属(P型)和双歧杆菌/拟杆菌属(BB型)两组。中国(包括台湾地区)、日本等温带地区儿童肠道菌群多为BB型,泰国、印度尼西亚等热带地区儿童肠道菌群多为P型。值得注意的是,Blautia 在 BB 型肠道菌群中显着富集,占总 BB 型细菌组成的 10%,但仅占总P的 5%。

一项研究指出,日本人的主要肠道菌属是双歧杆菌和梭状芽孢杆菌。在美国人、中国人、法国人和西班牙人中存在拟杆菌属;在澳大利亚人中是Blautia。据报道,地理位置之间人类肠道微生物多样性的差异在很大程度上与遗传、生活方式和饮食有关。

有趣的是,据报道Blautia在双胞胎遗传中具有很强的分类关联。一项研究收集了七种宿主的粪便样本,包括人类、猪、牛、鹿、狗、猫和鸡,并对 16S rRNA 基因的 V6 区域进行了测序。发现Blautiaoligotypes可以准确识别不同的宿主来源,表明该属具有宿主特异性和宿主偏好。

近年来,Blautia对草本植物和功能性食品的生物转化和代谢的研究引起了研究关注。

多甲氧基黄酮 (PMF) 是从山奈和柑橘类水果中分离出来的黄酮类化合物,具有抗癌、抗炎、抗病毒和抗凝血等生物学功能。

研究表明,Blautia菌属通过将 5,7-二甲氧基黄酮 (5,7-DMF) 和 5,7,4-三甲氧基黄酮 (5,7,4-TMF)分别转化为具有生物活性的白杨素和芹菜素,对芳基甲基醚官能团具有水解作用。该菌还具有去糖基化能力,它可以将异黄酮、黄酮和类黄酮代谢成相应的苷元。

作为黄酮类化合物的另一个例子,姜黄素在治疗某些疾病,包括癌症、心血管疾病、糖尿病、肝病和神经退行性疾病方面表现出抗氧化、抗炎、抗病毒、抗菌的有益作用,受到了广泛的关注。

由于姜黄素结构中含有β-二酮,该化合物具有高的疏水性、低的溶解性和“生物利用度”,因此,每天大量摄入姜黄素,可以观察到对健康的促进作用。不幸的是,大量摄入姜黄素可能会产生有害影响并降低疗效,这会导致限制了姜黄素在疾病预防中的应用。

由肠道细菌产生的姜黄素代谢物具有生物效应,而不是姜黄素的原始形式。

据报道,姜黄素是由人肠道细菌Blautia 菌株MRG-PMF1通过甲基芳醚裂解,转化为去甲基姜黄素和双去甲基姜黄素的。有证据表明,未被吸收的姜黄素可以间接调节结肠微生物群,通过产生额外的生物可利用和生物活性分子(如二氧去甲基姜黄素和二甲氧基姜黄素)对多种疾病产生有益的影响。

此外,Blautia sp AUH-JLD56 菌株已被证明可特异性且有效地将牛蒡子苷或牛蒡子苷元生物转化为具有良好自由基清除活性的 (-)-3′-去甲基牛蒡子苷元。 B. glucerasei sp. 产生一种特定的细胞外葡萄糖神经酰胺酶,将葡萄糖神经酰胺水解成功能性物质,对结肠癌具有特定的预防作用。

但是值得提醒的是,Blautia的某些生物转化可能无益,甚至可能有害。某些Blautia物种可以对初级胆汁酸进行 7-α-脱羟基化,并将其转化为次级胆汁酸,如石胆酸和脱氧胆酸。这些物质是诱发结肠癌的致癌物,在溃疡性结肠炎、发育不良或癌症患者的粪便中发现这些物质浓度高。

一般来说,肠道中的细菌代谢不涉及氧气,而是还原和水解,导致形成非极性低分子量产物。在类黄酮转化过程中,Blautia菌种催化的反应包括去甲基化、脱羟基化、O-和 C-去糖基化和 C-环裂解,这可能是由于其相应的酶,如 β-葡萄糖苷酶和 O-糖苷酶。因此,深入开发Blautia对生物转化的探索对于开发用于食品补充剂的新酶和生物活性代谢物至关重要,并为人体肠道微生物组的代谢组学研究提供有价值的视角。

次级代谢产物是微生物在生长代谢过程中产生的具有生物活性的化合物,广泛用于抗菌抗癌药物、除草剂、杀虫剂等,也是微生物药物开发的重要来源。如双歧杆菌产生的细菌素对单核细胞增生李斯特菌、产气荚膜梭菌和大肠杆菌等病原微生物具有抗菌活性。

Blautia通常具有生产细菌素的能力。通过antiSMASH数据库对次生代谢物的注释,将74株Blautia菌株注释为7类共261个次生代谢生物合成基因簇(BGCs),包括NRPS、sactipeptide、lanthipeptide、bacteriocin、lassopeptide、betalactone、transat-pks。

NRP、sactipeptide、lanthipeptide 通常分布在所有菌株中。NRP 和 PK 是具有多种功能的最丰富的次级代谢产物家族之一,包括参与铁清除的铁载体、提供针对一系列压力因素的保护的色素,以及营养获取、化学通讯和防御反应。

备注:antiSMASH数据库可实现基因组与基因组之间的相关天然产物合成基因簇的查询和预测。临床上使用的大部分抗生素和药物均来自植物或微生物的天然产物。近二十年来,基因组数据的不断增加,使通过基因组挖掘来获取化合物的生物合成簇成为可能。antiSMASH是该领域最流行的工具之一。自2011年首次发布以来,antiSMASH已成为次级代谢产物基因组挖掘的标准工具,antiSMASH数据库为许多公开可用的微生物基因组提供预先计算的antiSMASH结果,并允许进行高级跨基因组搜索。

Blautia产生的细菌群具有抑制肠道内病原菌定植的潜力,并且它还可以影响肠道微生物群的组成。研究显示B. obeum和B. producta可以抑制产气荚膜梭菌和耐万古霉素肠球菌的增殖,使其成为潜在的益生菌,发挥益生菌功能。

肠道微生物群是一个复杂的生态系统,与宿主疾病的发展、药物代谢、免疫系统调节和其他过程有关。Blautia 作为肠道微生物群中的优势菌属,与宿主生理功能障碍具有显着相关性,例如肥胖、糖尿病、癌症和各种炎症性疾病。

一项研究观察到连续 3 周食用低热量和高蛋白饮食的超重/肥胖非酒精性脂肪肝患者的肠道微生物群组成发生变化和Blautia丰度增加。在另一项研究中,无论是否存在非酒精性脂肪性肝炎,肥胖儿童的肠道拟杆菌属丰度较高,同时Blautia和粪杆菌丰度较低。

在一项基于人群的横断面研究中,研究人员调查了 20-76 岁日本男性和女性的内脏脂肪积累和体重指数与按性别分层的肠道微生物群的关系。发现Blautia是唯一一个其丰度与日本人的内脏脂肪积累呈显着负相关的属,无论性别如何。

Blautia是肠道中常见的乙酸生产者,可通过激活 G 蛋白偶联受体 GPR41 和 GPR43 来抑制脂肪细胞中的胰岛素信号传导和脂肪积累,进而促进其他组织中未结合的脂质和葡萄糖的代谢,从而减轻肥胖相关疾病。

Blautia是有效减肥组女性肠道菌群中的优势菌属,但在减肥无效组中则不然。在另一项研究中,与健康儿童相比,糖尿病儿童的Blautia丰度显着下降。一项横断面研究表明,Blautia,特别是B. luti和B. wexlerae,可能有助于减少与肥胖相关并发症相关的炎症。

肥胖组的Prevotella、巨型单胞菌(Megamonas)、梭杆菌属和Blautia显著增加。

Blautia作为共生的专性厌氧菌属,通过上调肠道调节性T细胞和产生短链脂肪酸,在维持肠道生态平衡和预防炎症方面发挥着重要作用。

IBD患者和健康人的粪便和黏膜菌群分析表明,CD患者盲肠黏膜菌群中Blautia的丰度显着降低。在结直肠癌患者的黏膜粘连菌群中,同样报道了Blautia的丰度降低。

霍乱弧菌通常会导致人类腹泻,但人们对病原体的易感性不同,这可能是由人际微生物组变异驱动的。

发现霍乱患者的肠道菌群与健康个体存在显着差异,其中Blautia obeum与霍乱弧菌的定植呈显着负相关。进一步研究表明,B. obeum基因组中编码胆汁盐水解酶(BSH)的基因可以降低霍乱弧菌tcpA基因的表达,抑制其定植,缓解腹泻。

一项生物标志物分析研究表明,接受异体 BMT 的患者肠道微生物群多样性增加,特别是Blautia属共生细菌的丰度增加,与致死性移植抗宿主病的减少和总生存期的增加有关。

少数研究也报道了Blautia丰度降低与回肠袋-肛门吻合和肝硬化的关系。Blautia作为共生的专性厌氧菌属,通过上调肠道调节性 T 细胞和产生短链脂肪酸,在维持肠道环境平衡和预防炎症方面发挥重要作用。

上述研究表明,Blautia的丰度与某些疾病呈负相关。然而,与健康个体相比,在肠易激综合征和溃疡性结肠炎患者的粪便微生物群中发现了更高丰度的Blautia.

尽管Blautia在各种疾病中的潜在机制尚不明确,但 Blautia丰度仍可作为相关疾病早期诊断或治疗的潜在工具。

老年人特别容易出现食欲不振和营养不良。这可能部分是由于肠道微生物群老化。Blautia属的较低丰度可能与营养不良有关,而来自毛螺菌科、瘤胃球菌科 UCG-002、Parabacteroides merdae和Dorea formicigenerans 的分类群丰度较高与食欲不振相关。食欲不振或营养不良的参与者的粪便乙酸水平降低。

Blautia丰度减少可能会增加慢性低度炎症,并降低通过发酵从饮食中摄取的能量。该结论需要进一步的研究支持。

与对照组相比,来自虚弱组的粪便样本下列菌群具有较高的水平:

Akkermansia, Parabacteroides, Klebsiella

而共生属较低水平菌群如下:

Blautia, Megamonas, Faecalibacterium, Prevotella, Roseburia

在自闭症谱系障碍患有功能性肠胃疾病的儿童中观察到几种与粘膜相关的梭菌显着增加,而 Dorea 和Blautia以及 Sutterella的显着减少。

此外,帕金森病患者子中发现在属的分类水平上,来自 Blautia、Coprococcus 和 Roseburia 属的推定“抗炎” 丁酸盐产生菌在对照组的粪便中明显多于帕金森病患者。

肌肉减少症是一种症状性病症,其特征是由于骨骼肌质量随着年龄的增长而过度损失,导致肌肉力量和身体机能下降。

肌肉减少症伴随着身体平衡差、步态障碍、使用拐杖和跌倒。研究发现与附肢骨骼肌质量/体重 (ASM/BW)与 ASM/BW 呈正相关的Blautia、Bifidobacterium可能有助于增加骨骼肌质量。

Blautia coccoides可能会通过免疫调节和促炎途径参与多发性硬化,包括与抗原呈递、B 和 T 细胞活化以及补体活化相关的基因的上调。与其他疾病一样,在多发性硬化中,肠道菌群失调会增加肠道通透性,从而促进 LPS 的进入。

如何增加(来自文献,证据不是很充分)

食物:

富含 Omega-3 的食物

糙米

大麦

迷迭香

黄酮类

高谷物饮食

益生元或药物:

二甲双胍

黄连素

小檗碱

红花油

丁酸钠

抗性淀粉(II、IV型)

橙子(果胶/黄烷酮)

葡萄籽多酚/酒

亚麻籽

维生素 D3

益生菌:

枯草芽孢杆菌

布拉酵母菌

德氏乳杆菌

鼠李糖乳杆菌GG

长双歧杆菌 BB

例如:一项研究指出富含阿拉伯木聚糖的麦麸提取物会提高Blautia物种的比例 ,这表明有可能设计基于饮食的干预措施,以增加肥胖儿童体内耗尽的这些细菌物种的肠道生态系统。需要对B. luti和B. wexlerae菌株进行临床前和临床干预试验,以明确证明它们对肥胖和糖尿病前期状态的潜在保护作用。

减少Blautia

人类肠道微生物研究的不能忽略的关注之一是研究核心微生物群。拟杆菌、普雷沃氏菌、瘤胃球菌、经黏液真杆菌属(Blautia)、考拉杆菌、罗伊氏菌、吉米菌、粪杆菌、毛螺菌以及梭菌等是世界代表性人群的核心肠道菌群。在目前谷禾健康超过60万的肠道菌群数据库中,肠道微生物群的几个核心肠道细菌普遍存在于超过90%人群粪便中。

Blautia作为一个重要的核心菌属,在肠道中占比丰度,是短链脂肪酸尤其乙酸的主要生产者,对于减肥和抗炎均有重要的积极作用。此外,其属下某些菌株分泌的细菌素可以抑制特定病原菌,这对于当下耐药性问题无疑看到了新方向。

但是经黏液真杆菌属(Blautia)作为一种严格厌氧的细菌,需要苛刻的培养条件和严格的操作程序。因此,将属于该属的细菌用作商业益生菌并不容易。相反,Blautia的益生元底物可以用于健康维护。一些食物成分,例如低聚果糖、乳果糖和日本酒曲糖基神经酰胺,均表明可以增加小鼠体内的Blautia丰度。然而,需要注意的是粪便微生物群的益生元作用也会因人而异。

主要参考文献:

Liu X, Mao B, Gu J, Wu J, Cui S, Wang G, Zhao J, Zhang H, Chen W. Blautia-a new functional genus with potential probiotic properties? Gut Microbes. 2021 Jan-Dec;13(1):1-21.

Benítez-Páez A, Gómez Del Pugar EM, López-Almela I, Moya-Pérez Á, Codoñer-Franch P, Sanz Y. Depletion of Blautia Species in the Microbiota of Obese Children Relates to Intestinal Inflammation and Metabolic Phenotype Worsening. mSystems. 2020 Mar 24;5(2):e00857-19.

Stanley D, MS G, SE D, VR H, TM C, RJ H, RJ M. Identification of chicken intestinal microbiota correlated with the efficiency of energy extraction from feed. Vet Microbiol. 2013;164(1–2):85–21.

Biddle A, Stewart L, Blanchard J, Leschine S. Untangling the genetic basis of fibrolytic specialization by lachnospiraceae and ruminococcaceae in diverse gut communities. Diversity. 2013;5(3):627–640.

Chakravarthy SK, Jayasudha R, Prashanthi GS, Ali MH, Sharma S, Tyagi M, Shivaji S. Dysbiosis in the gut bacterial microbiome of patients with uveitis, an inflammatory disease of the eye. Indian J Microbiol. 2018;58(4):457–469.

Milani, C.; et al. The first microbial colonizers of the human gut: composition, activities, and health implications of the infant gut microbiota. Microbiology and molecular biology reviews. 2017, 81(4): e00036-17.

Luu TH, Michel C, Bard JM, Dravet F, Nazih H, Bobin-Dubigeon C. Intestinal Proportion of Blautia sp. is Associated with Clinical Stage and Histoprognostic Grade in Patients with Early-Stage Breast Cancer. Nutr Cancer. 2017 Feb-Mar;69(2):267-275

Chen, W., Liu, F., Ling, Z. et al. “Human Intestinal Lumen and Mucosa-Associated Microbiota in Patients with Colorectal Cancer.” PloS ONE. 7(6): e39743; doi: 10.1371/journal.pone.0039743

Grisham, J. “Bacteria May Hold the Key to Preventing Dangerous Side Effect of Transplants.” Memorial Sloan Kettering Cancer Center. (2014). Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Jenq, R.R., Taur, T., Devlin, S.M. et al. “Intestinal Blautia is Associated with Reduced Death from Graft-versus-Host Disease.” Biology of Blood and Marrow Transplantation. (2015). 21(8) 1373-83; doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.bbmt.2015.04.016,/p>

Murat Eren, A., Sogin, M.L., Morrison, H.G. et al. “A single genus in the gut microbiome reflects host preference and specificity.” The ISME Journal. (2015). 9: 90-100; doi: 10.1038/ismej.2014.97

Rajilić-Stojanović, M., de Vos W.M. “The first 1000 cultured species of the human gastrointestinal microbiota.” FEMS Microbiology Reviews. (2014). 38(5) 996-1047; doi: 10.1111/1574-6976.12075

Horigome A, Hashikura N, Yoshida K, Xiao JZ, Odamaki T. 2′-Fucosyllactose Increases the Abundance of Blautia in the Presence of Extracellular Fucosidase-Possessing Bacteria. Front Microbiol. 2022 Jun 2;13:913624.

谷禾健康

宫颈癌、卵巢癌和子宫内膜癌是最常见的妇科癌症。根据最新的全球癌症数据,女性宫颈癌的发病率和死亡率分别居第四位和第六位,而卵巢癌的死亡率居第五位,居妇科恶性肿瘤之首。

此外,随着人类生活水平的提高,肥胖、内分泌失调、环境污染也可能增加妇科癌症的发病率和死亡率。

研究表明,妇科恶性肿瘤患者在发病前和治疗期间表现出肠道菌群的变化,表明肠道菌群与妇科恶性肿瘤之间存在相关性。深入研究妇科癌症患者的肠道菌群变化,可用于妇科癌症的筛查,改善妇科癌症的治疗,改善不良预后。

本文从肠道菌群这个角度出发,介绍肠道菌群与绝经后状态以及妇科恶性肿瘤之间的潜在关系,肠道菌群与早期筛查以及治疗方面的关系,此外还描述了益生菌在妇科恶性肿瘤预防、治疗和预后中的作用。

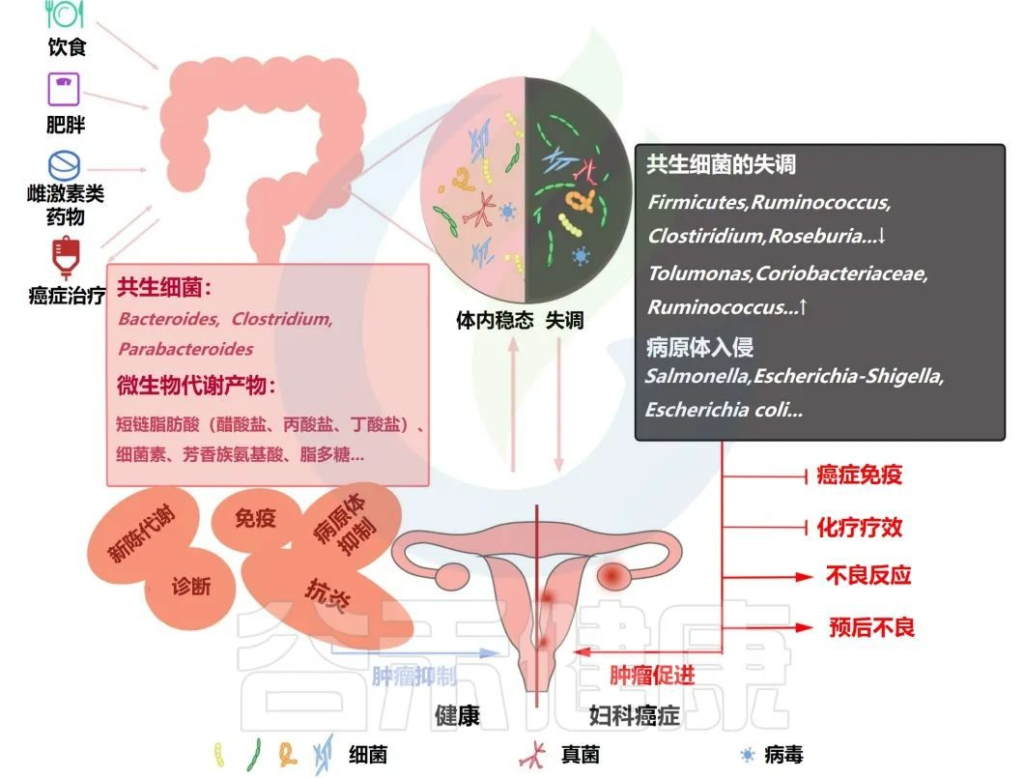

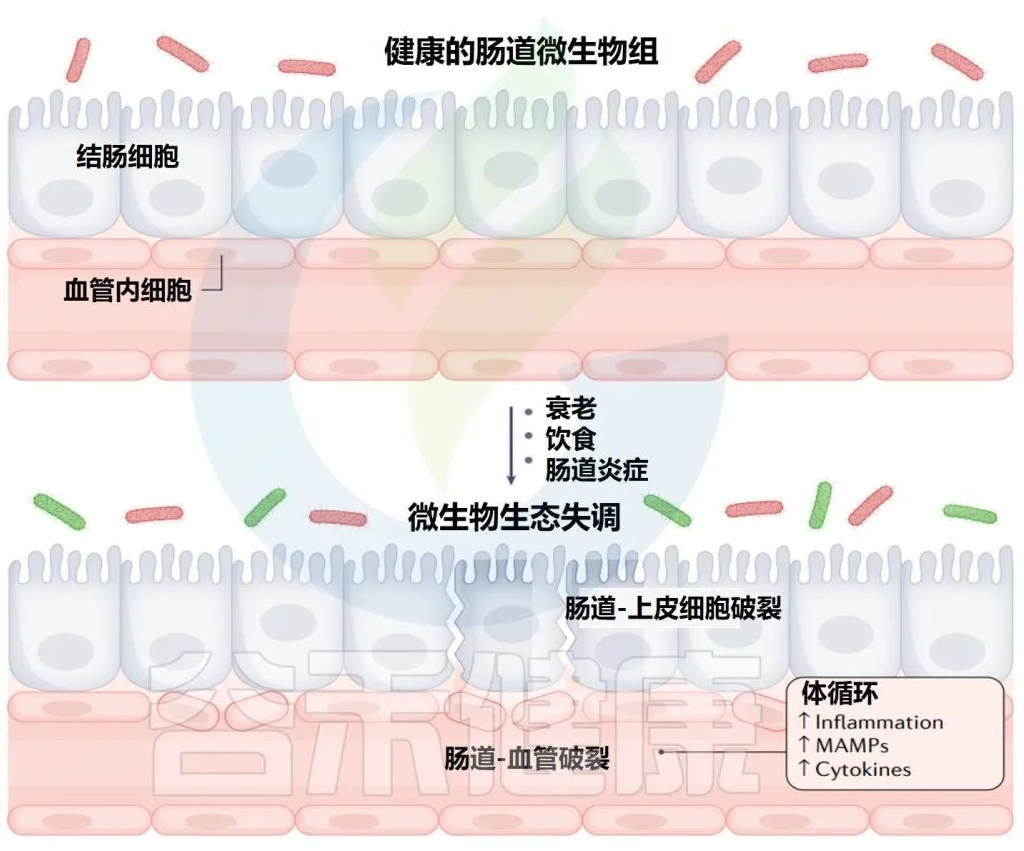

健康稳定的肠道菌群会抑制癌症的发展,而失调的肠道菌群对身体的保护作用有限,可能会促进癌症的发展,也会对癌症免疫、化疗疗效和预后产生不利影响。

绝经后女性的菌群变化

大多数妇科恶性肿瘤好发于绝经后和老年女性;因此,有必要探讨绝经后女性肠道菌群的变化及相关疾病。

绝经后女性缺乏内源性雌激素会引发一系列问题,例如心血管疾病、骨质疏松症、肥胖、糖尿病、乳腺癌和其他妇科癌症的发病率增加。在绝经过渡期间发现肠道通透性增加;此外,肠道通透性增加与炎症发展之间存在关系。

✦绝经前后女性的菌群变化

绝经后女性的粪便样本显示出与内分泌失调和骨质疏松症相关的菌群变化。

下列菌群减少:

下列菌群增加:

用于对抗这些疾病的激素替代疗法可能会增加雌激素相关癌症的发病率,包括乳腺癌和卵巢癌。因此,有必要分析微生物对雌激素水平的影响,创新微生物辅助疗法或减少激素替代疗法的副作用。

先前的研究报道,非卵巢系统性雌激素水平与肠道菌群的丰度和α多样性直接相关,并可能通过肠肝循环影响其水平。

由此引发思考,是否可以通过人为干预绝经期和绝经后女性的肠道微生物,从源头上控制疾病,降低疾病的发病率。

此外,绝经后女性的阴道干燥和组织萎缩显著影响生活质量。阴道环境状况的改变可能使病原菌更容易从阴道侵入,导致阴道生态失调和妇科恶性肿瘤。

✦ 卵巢和肠道微生物存在直接相互作用

在一项实验中,将卵巢完整且多产的雌性小鼠的粪便微生物移植到卵巢切除的阴道萎缩小鼠体内,萎缩症状显著改善。

这表明卵巢和生殖道状态以及肠道微生物之间存在相互作用。此外,通过粪菌移植改善阴道上皮萎缩症状,可能通过改善阴道上皮萎缩相关的保护作用,对预防妇科恶性肿瘤产生影响。

总之,研究绝经后妇女肠道微生物的变化及其在疾病发展和治疗中的作用,将对绝经后妇女的健康和生活质量产生前所未有的影响。

▸ 宫颈癌

宫颈癌是威胁女性生命和健康的最常见的妇科恶性肿瘤之一。目前对肠道菌群与宫颈癌关系的研究主要集中在宫颈癌患者放疗后肠道微生物及相关肠道疾病的变化。

大多数学者对宫颈癌患者的肠道微生物改变持相似观点。然而,肠道生物标志物的研究存在争议,缺乏相关生物学机制的研究。

✦ 宫颈癌患者与健康个体的肠道微生物差异

通过16S rRNA测序比较,学者们注意到宫颈癌患者和健康个体之间肠道微生物的差异。根据最新研究,下列菌群是鉴定宫颈癌的潜在生物标志物:

然而,不久之后的另一项研究显示了不同的结果。研究结果将下列菌群确定为预测早期宫颈癌的生物标志物:

上述研究为未来宫颈癌早期预测和诊断方式的升级提供了未来方向和催化剂。

✦ 短链脂肪酸能抗肿瘤,产短链脂肪酸菌减少

研究人员发现早期宫颈癌患者肠道中产生丁酸盐的细菌Ruminococcus和Clostridium减少了。

微生物代谢产生的丁酸等短链脂肪酸具有良好的抗肿瘤活性,影响各种有益的过程,如癌细胞的免疫和凋亡。

从而提示肠道菌群与癌症发展之间可能通过特定属的存在或缺失以及数量的改变而间接联系。需要更多的实验来验证肠道微生物和宫颈癌发生之间的相互关系及其在筛查和诊断中的作用。

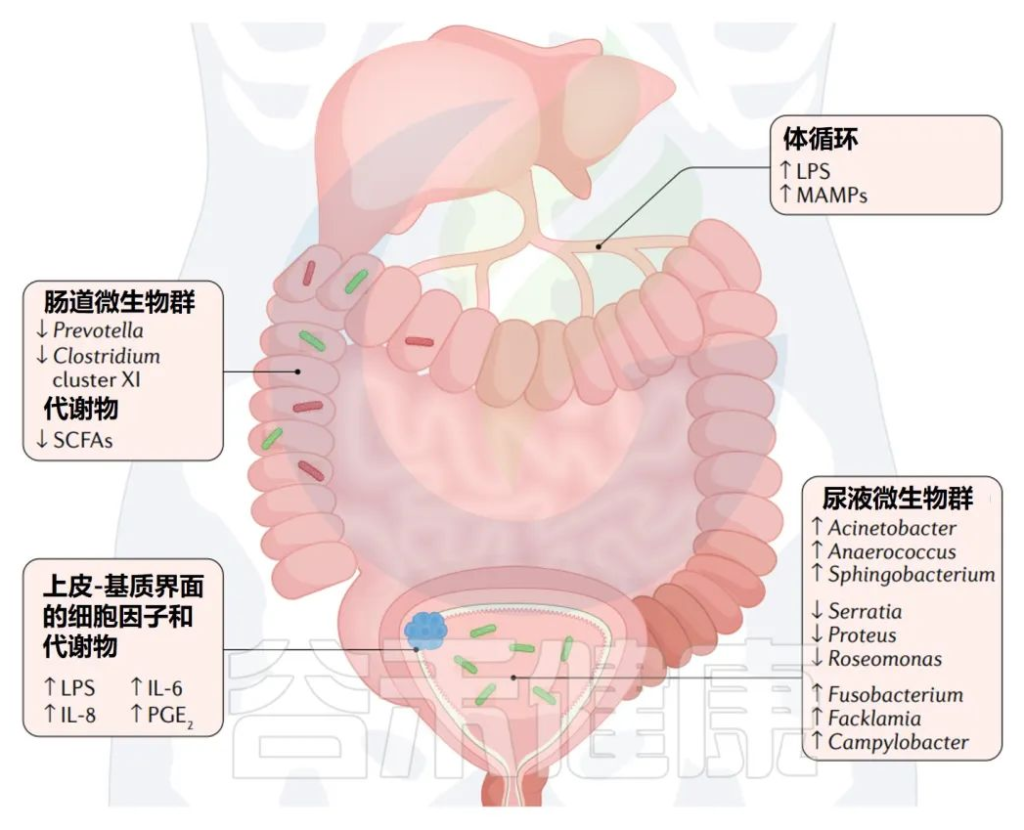

腹部不适是卵巢癌的标志性症状,且治疗期间胃肠道不良反应明显,因此研究肠道微生物与卵巢癌之间的关系具有重要意义。

肠道微生物的失调与卵巢癌的发展密切相关。肠道微生物疾病促进肿瘤生长并导致异种移植小鼠的上皮-间质转化。

✦菌群失调➝肥胖和雌激素失衡➝卵巢癌

肠道微生物的不平衡与肥胖和雌激素水平相关;肥胖和雌激素失衡是卵巢癌发病的危险因素。这表明失调的肠道微生物可能导致肥胖和雌激素失衡触发卵巢癌。

此外,非肥胖者应调节饮食。高油、高脂肪和高盐的饮食也是不可取的。一项对接受高脂肪饮食的动物的研究报告称,这种饮食可能通过破坏炎症因子的水平来促进卵巢癌的发展。因此,不良的饮食习惯和健康习惯是癌症发生的关键危险因素。

✦肠道菌群影响人对铂类药物的敏感性

对卵巢癌治疗的研究表明,肠道微生物会影响人体对铂类药物的敏感性。化疗会对肠道微生物产生不利影响,例如菌群失调,在患有卵巢癌的患者和动物模型中更为普遍。

此外,与铂类敏感患者相比,铂类耐药患者的肠道微生物菌群失调更为明显,健康相关菌群减少,产乳酸菌的比例增加,包括Coriobacteriaceae和双歧杆菌。

✦失调菌群促进肿瘤生长,降低存活率

除了降低对铂的敏感性外,动物研究还表明,肠道微生物的破坏促进卵巢恶性肿瘤的生长并降低小鼠的存活率。同时也表明肠道微生物的完整性和稳定性调节化疗药物的疗效。

胆汁酸等肠道菌群代谢物可以与宿主药物代谢酶相互作用,从而影响药物配置、药代动力学和药效学。

✦肠道菌群及其产物可能有助于治疗卵巢癌

肠道微生物潜在特征的发现可能为未来上皮性卵巢癌的早期检测、治疗甚至预后提供新思路。肠道微生物及其产物也可能有助于治疗卵巢癌。

分离出四株芽孢杆菌从健康人和癌症患者的粪便中观察到细菌产物抑制卵巢癌细胞的增殖,可能是通过引起细胞凋亡,这些细菌产物将来可能被优化为抗癌药物。

✦肠道菌群有利地影响抗癌药物

此外,一项使用小鼠模型的研究发现,抗癌药物对 肠道微生物有一定的作用,导致革兰氏阳性细菌转移到次级淋巴器官并产生免疫反应。这表明肠道微生物群有利地影响抗癌免疫反应的形成和化疗的疗效。

还应注意卵巢癌治疗后肠道微生物的变化。与卵巢癌术前粪便样本不同,术后粪便样本中拟杆菌门和厚壁菌门的丰度显著降低,而变形菌门的丰度显著升高。化疗组也有类似的变化。这意味着卵巢癌的治疗对肠道菌群有显著影响,肠道菌群与卵巢癌患者的临床预后之间可能存在潜在的相关性。

▸ 子宫内膜癌

子宫内膜癌是一组子宫内膜上皮恶性肿瘤,最常见于围绝经期和绝经后妇女。子宫内膜癌的危险因素包括肥胖、糖尿病和高血压。

子宫内膜癌的发病率不仅在绝经前和绝经后妇女之间存在显著差异,而且在不同发展程度的国家之间也存在着差异。欧洲和北美的发病率高于发展中国家。

研究人员推测,子宫内膜癌的发展可能与由于生活质量和人们饮食改善而导致的荷尔蒙异常和超重的不良后果有关。

✦ 影响子宫内膜癌的发病因素

肠道微生物失调引起的消化吸收中断可能导致肥胖,肥胖的发生可能导致高血压、糖尿病和激素紊乱。这表明肠道微生物与子宫内膜癌之间存在关系。

此外,子宫内膜癌的发病与月经、婚育、吸烟、饮酒等因素有关。不同国家的饮食习惯、婚恋政策和风俗习惯,环境污染,甚至种族差异都可能导致不同的子宫内膜癌发病率。

✦ 肠道菌群能调节女性的全身雌激素水平

由雌激素编码的β-葡糖苷酸酶和β-葡糖苷酸,例如双歧杆菌、梭状芽孢杆菌和乳酸杆菌能够在肠道中发挥作用,调节循环雌激素水平,去除通过胆汁排泄的结合雌激素的葡糖苷酸,以获得游离的雌激素分子。

此外,羟基类固醇脱氢酶也广泛存在于人体肠道中,并参与从胆固醇前体合成雌激素的部分还原过程。

尿液和血清雌激素水平与肠道微生物多样性呈正相关。肠道微生物还赋予外来雌激素样化合物生物活性。例如,肠道微生物能够催化大豆苷元以雌马酚或O-去甲基安果胶的形式代谢。木脂素的有益作用还取决于肠道微生物代谢物肠二醇和肠内酯的活性。

因此,除了女性遗传差异和身体条件改变以及环境雌激素暴露的直接影响在激素水平上,由于不良生活方式、饮食和抗生素滥用导致的肠道微生物生态失调也间接影响雌激素水平,进而促进子宫内膜癌的发生。

最近关于肠道菌群、肥胖、绝经状态、雌激素和子宫内膜癌之间潜在关系的综述也表明,更年期和肥胖可以通过引起肠道菌群失衡引起的雌激素变化来调节子宫内膜癌的发展。

✦ 肥胖导致子宫内膜癌的风险增加和预后更差

一项研究发现,肥胖妇女的子宫内膜上皮细胞显示出大量甲基化变化,与I期子宫内膜癌存在54个重叠的差异甲基化区域。

这表明肥胖通过影响DNA甲基化并导致相关代谢途径的失调而促进子宫内膜癌的发生。肥胖对子宫内膜癌的影响引发了人们的猜测,即减肥手术是否可以通过稳定肠道微生物和雌激素水平来帮助改善肥胖,甚至可能在未来促进子宫内膜癌治疗。

一项相关研究报告称,减肥手术会导致肠道微生物发生变化,产生有益的影响,但不会影响激素水平,而且减肥手术与子宫内膜癌发病率之间没有直接关系。然而,深入研究减肥手术在子宫内膜癌中的潜在作用可能会在未来的癌症研究中有前所未有的应用。

影响肠道微生物的因素及其在妇科癌症中的潜在作用机制

Han M,et al.Front Oncol.2022

不健康的饮食、肥胖、雌激素药物滥用和癌症治疗都会影响肠道微生物的体内平衡,共生菌减少,病原菌增加。

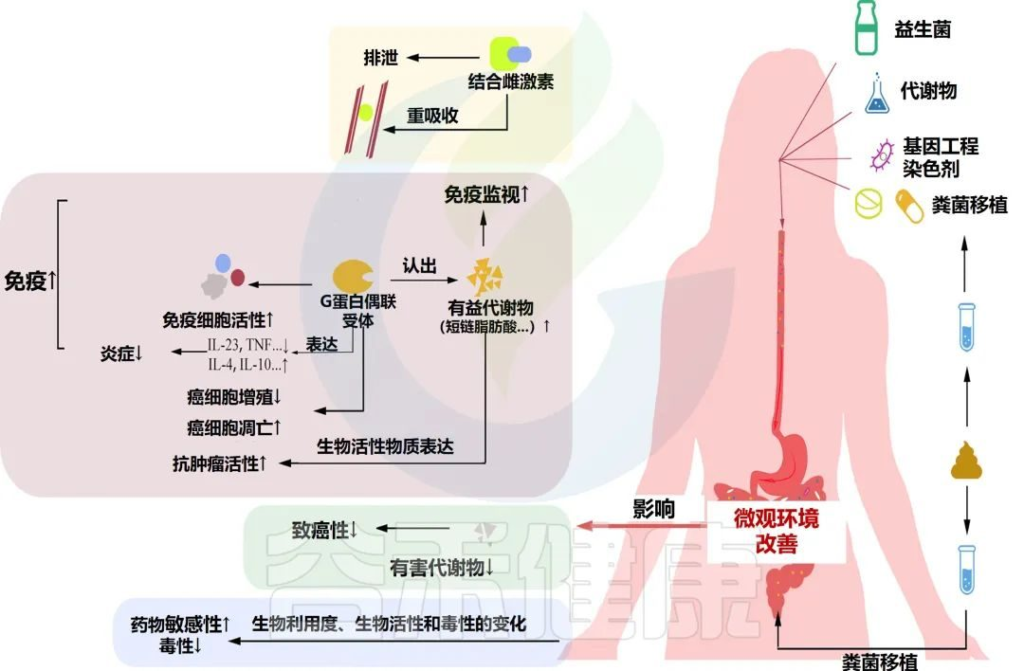

益生菌是在一定剂量范围内对身体有益的微生物。可以在一定程度上改善肠道微生物的生态失调,进而通过影响雌激素水平、癌症免疫、癌细胞增殖和凋亡、耐药性等对妇科癌症产生有益的影响。

益生菌和粪菌移植在妇科癌症中的意义

Han M,et al.Front Oncol.2022

益生菌及其代谢物、基因工程菌株和粪菌移植可以改善肠道微生物环境。肠道微生物环境的改善可以影响雌激素水平,提高癌症免疫力和化疗疗效,增加癌细胞的凋亡,减少癌细胞的快速增殖和药物副作用。

鼠李糖乳杆菌(Lactobacillus rhamnosus)是益生菌领域的一个明星属,具有广泛的应用。鼠李糖乳杆菌在癌症中的潜在作用广泛分为以下几部分。

● 鼠李糖乳杆菌帮助恢复肠道屏障功能

首先,鼠李糖乳杆菌通过增强健康肠道通透性相关基因的表达,调节肠道菌群的动态平衡,保护粘膜并恢复肠道屏障功能,上文也已经提到了肠道菌群对妇科恶性肿瘤的稳态作用。

● 鼠李糖乳杆菌调节免疫

其次,关于人的自我保护,鼠李糖乳杆菌潜在地调节免疫,通过激活或抑制细胞因子表达和病原体入侵引起癌细胞凋亡和抗炎作用。

最终,鼠李糖乳杆菌还可以保护身体免受放射疗法和其他治疗方法的毒性和副作用。

从分泌物或排泄物中分离的细菌(益生菌特性)

一些研究记录了从人和动物的分泌物或排泄物中分离出的某些细菌的抗癌活性。

从母乳中分离的三种潜在益生菌菌株:

还有从猪肠道食物中分离的Enterococcus faecalis por1

以上这些菌群具有益生菌特性,并且可以通过靶向癌基因、防止癌细胞生长、诱导凋亡或调节免疫应答能力来抑制癌症的发展。

研究发现,从Bacillus thuringiensis 4R2中分离出来的parasporin-2Aa1被蛋白酶K激活,诱导来自不同组织的各种人类癌细胞的凋亡,包括子宫内膜癌细胞,但它不影响正常细胞。由于其良好的特性,parasporin-2Aa1可在未来与化疗药物联合使用以减少对正常细胞的杀伤。

益生菌混合物和基因工程益生菌通过靶向免疫系统来促进癌症治疗。

研究发现,经鼻内给药的Lactococci 被设计为表达HPV-16 E7抗原,可刺激细胞介导(分泌IL-12和IFN-γ)和体液免疫系统(产生E7抗体),以预防HPV相关宫颈癌。

此外,口服含有特定鼠李糖乳杆菌、嗜酸乳杆菌和乳铁蛋白RCXTM的益生菌混合物可调节阴道和全身的先天性和适应性免疫反应,削弱Gardasella vaginalis诱导的阴道病,并预防由炎症引起的妇科癌症。

● 雌激素过多或过少都可能影响妇科癌症

雌激素缺乏会影响女性的健康,然而,不适当的雌激素补充也可能导致包括乳腺癌和子宫内膜癌在内的疾病。因此,益生菌与激素相关药物联合用药是未来雌激素缺乏研究的热点。

具有选择性雌激素受体亲和力的生物可利用异黄酮在预防和治疗因雌激素缺乏引起的骨质疏松症方面具有潜力,同时最大限度地减少或消除其致癌副作用。

● 益生菌调节癌症治疗副作用的预防和管理

通过放射疗法治疗宫颈癌的一种可能的急性副作用是辐射引起的腹泻。许多实验表明,补充益生菌包括乳酸乳杆菌、动物双歧杆菌和嗜酸乳杆菌可以最大限度地降低宫颈癌患者放射引起的腹泻的发生率和严重程度。

上述研究大多基于现象,需要深入研究来证明结论的准确性。益生菌在妇科肿瘤治疗中的作用机制研究尚缺乏,有待进一步探索。

微生物本身没有好坏之分;它们分为对宿主有益和有害的细菌,导致微生物对宿主产生双重作用。

菌群失调和病原菌入侵促进癌变,不利于妇科恶性肿瘤的后期治疗。然而,维持菌群稳态和益生菌的应用可以抑制癌症。

肠道微生物的有效利用对妇科恶性肿瘤的未来具有重大影响。以上研究促进了妇科恶性肿瘤微生物学方面的进步;但是,还存在样本量小和机制研究不完整等缺点。

更多研究应增加样本量,考虑影响结果的所有相关参数,并侧重于研究机制和临床效果,以便更好地延长妇科恶性肿瘤患者的生存时间,提高生存率和生活质量。

关于妇科癌症预防治疗的建议

▸避免或减少肉类、乳制品和饱和脂肪

总体而言,病例对照研究发现,尤其是与红肉相关的子宫内膜癌风险增加。一项研究队列发现血红素铁(在红肉和白肉中都存在)与肝脏消耗和子宫内膜癌之间存在显着关系。对脂肪摄入和子宫内膜癌的剂量反应分析得出结论,将总脂肪摄入量增加 10% 的卡路里会使患这种癌症的风险增加 5%。

然而,饱和脂肪摄入量增加 10 克/1000 大卡与更大的风险相关(17%)。也就是说饱和脂肪对增加子宫内膜癌风险的影响是其他类型脂肪的三倍以上。

▸避免生的或未煮熟的海鲜

化疗会影响女性的免疫系统和抵抗感染的能力,因此不应食用可能含有细菌的生的或未煮熟的海鲜或肉类,因为受损的免疫系统更难抵抗食源性感染。在手术或化疗期间发生感染可能会导致癌症治疗延误。

▸限制含有丙烯酰胺的食物(油炸食品)

包括国际癌症研究机构在内的多个来源都认为,饮食中的丙烯酰胺是一种“可能的致癌物”。膳食丙烯酰胺是高温烹饪某些淀粉时产生的化学副产物。它存在于深度加工和油炸食品中,例如:薯片、炸薯条、某些加工过的谷类食品和零食等都可能含这种物质。

▸多吃水果、蔬菜

先前的研究表明,蔬菜水果可能与降低风险的程度有关,可达50-60%。在美国癌症协会的癌症预防研究II营养队列(超过41,000名女性)中,蔬菜和水果(分别降低20%和25%的风险)对食用这些食物最多的人的保护作用仅在从未使用激素治疗的女性中确定。例如苹果、西兰花、蓝莓、草莓、辣椒等。

尤其是所有的十字花科蔬菜,如西兰花、芥菜和球芽甘蓝,都有抗癌作用。这些蔬菜中存在的一种叫做萝卜硫素的化学物质会产生一种减少肿瘤生长的酶。

另一种化合物 Indole-3-carbinol 在对抗癌细胞方面也很不错。

β-葡聚糖是一种存在于某些蘑菇中的化合物,在抗癌方面很受欢迎。

在水果中,葡萄具有巨大的健康益处。它们含有抗氧化剂,可以防止自由基破坏身体的健康细胞。葡萄皮含有白藜芦醇,这是另一种具有抗癌特性的化合物。

▸避免糖和高血糖指数碳水化合物

研究发现,饮用含糖饮料多的女性患子宫内膜癌的风险要高出 78%。一项荟萃分析比较了饮食中血糖负荷最高的女性与血糖负荷最低的女性,发现前者的风险高出约20%.

▸尽可能吃完整的、未加工的食物

子宫内膜癌主要与体内高水平的无拮抗雌激素有关。包装食品不仅缺乏营养,还含有人造防腐剂和化学物质,以及包装中的塑料,导致雌激素循环增加。

对于子宫内膜癌患者来说,理想的饮食需要包含大量的天然食品,并且应该不含高度加工的食品。糙米、燕麦片、豆类和麸皮等全谷物提供足够的纤维,有助于定期排除体内的毒素。

许多非有机食品中的杀虫剂会增加体内的雌激素。吃完整的有机食品可能对其预防和管理特别重要。

▸喝咖啡和绿茶

研究发现,喝咖啡量相对较多的女性患子宫内膜癌的风险降低20%,而喝咖啡量高从未接受过HRT治疗的女性,患子宫内膜癌症的风险降低40%。

可能是由于咖啡中的咖啡因和其他甲基黄嘌呤能够增加性激素结合球蛋白(SHBG)并增加胰岛素敏感性。

同样,喝绿茶的人患子宫内膜癌的风险在最高摄入量组低近20%。其作用可能包括促进细胞凋亡、细胞周期阻滞、上调谷胱甘肽- s转移酶,使致癌物失活,以及抗雌激素作用。

▸适度饮酒

酒精摄入与子宫内膜癌风险之间似乎存在J型关系。研究发现,与不喝酒或偶尔喝酒的女性相比,每天喝半杯到一杯的女性风险降低4-7%,而每天喝2.5杯或超过2.5杯的女性风险分别高出14%和25%。

▸补充维生素

据《营养杂志》报道,每天服用 500mg 维生素 C和 400 国际单位的维生素 E 可以将患卵巢癌的风险降低 68% 。斯坦福大学的科学家说,这两种营养素都有助于关闭为异常细胞生长提供燃料的酶。

▸可能预防卵巢癌的食物

密歇根大学的研究人员认为,生姜的活性化合物(姜酚)破坏卵巢癌细胞。

番茄汁的细胞壁在加工过程中被分解,更容易吸收。研究人员报告称,每天只需喝八盎司番茄汁就能将患卵巢癌的风险降低一半。

一项针对人体细胞的妇科肿瘤学研究发现,一种仅存在于鱼类中的 omega-3 脂肪酸 DHA 可抑制卵巢癌的生长。

发表在BMC Cancer上的研究表明,含有矿物质硒的食物可能会降低卵巢癌的风险。它在体内充当抗氧化剂,降低破坏细胞的自由基水平。高蛋白食物中很多富含硒,例如瘦肉、鱼(金枪鱼)、虾、豆类、坚果等。

▸其他营养和生活方式建议

限制高能量密集型食物和高盐(或高钠食物)、定期运动和保持健康体重可能会降低癌症风险。

与其他饮食模式相比,遵循植物性饮食提供更高的饮食质量,有助于实现健康体重。

▸疫苗接种

HPV 疫苗可以帮助预防导致大多数宫颈癌病例的HPV 类型的感染,最好在青少年时期就接种。

▸肠道菌群健康检测

随着深入研究体内微生物群与妇科恶性肿瘤发生发展的关系,利用菌群预测癌症的早期阶段成为可能。

通过及时调整饮食、生活方式、配合益生菌的使用等干预手段,尽可能避免疾病发展。

主要参考文献

Han M, Wang N, Han W, Ban M, Sun T, Xu J. Gut Microbes in Gynecologic Cancers: Causes or Biomarkers and Therapeutic Potential. Front Oncol. 2022 Jul 13;12:902695. doi: 10.3389/fonc.2022.902695. PMID: 35912194; PMCID: PMC9326394.

Avgerinos KI, Spyrou N, Mantzoros CS, Dalamaga M. Obesity and Cancer Risk: Emerging Biological Mechanisms and Perspectives. Metabolism (2019) 92:121–35. doi: 10.1016/j.metabol.2018.11.001.

Tong J, Zhang X, Fan Y, Chen L, Ma X, Yu H, et al. Changes of Intestinal Microbiota in Ovarian Cancer Patients Treated With Surgery and Chemotherapy. Cancer Manag Res (2020) 12:8125–35. doi: 10.2147/CMAR.S265205.

Ding K, Hua F, Ding W. Gut Microbiome and Osteoporosis. Aging Dis (2020) 11(2):438–47. doi: 10.14336/AD.2019.0523.

Garcia-Gutierrez E, Narbad A, Rodriguez JM. Autism Spectrum Disorder Associated With Gut Microbiota at Immune, Metabolomic, and Neuroactive Level. Front Neurosci (2020) 14:578666. doi: 10.3389/fnins.2020.578666.

谷禾健康

在这个充满压力、紧张和焦虑的快节奏世界中,人人都容易患上许多身心疾病。

根据世界卫生组织 (WHO) 的数据,世界上每 8 人中就有 1 人患有精神障碍,其中焦虑症和抑郁症最为常见。尤其经历疫情,仅2020年,全球重度抑郁症患者增加27.6%(95%不确定区间(UI):25.1-30.3),焦虑症患者增加25.6%(95%不确定区间:23.2-28.0).

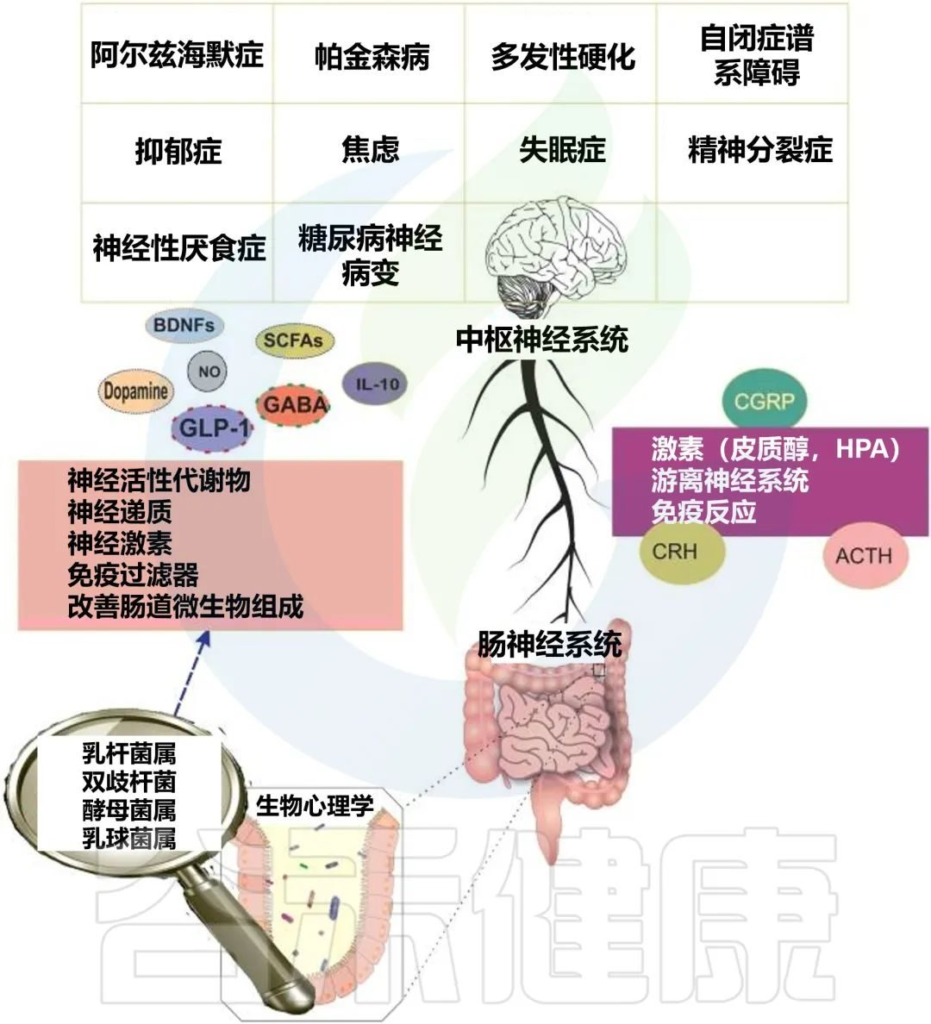

情绪健康对身体健康有直接影响,反之亦然。这背后的原因离不开肠道和大脑之间的双向交流,这两者之间的对话主要是由肠道微生物群介导的。

也就是说,肠道微生物群在神经精神疾病的发病机制中起着至关重要的作用。

精神障碍,包括抑郁、焦虑、恐惧、双相情感障碍、精神分裂症和其他精神病、痴呆、以及自闭症和创伤后应激障碍等,都有一系列症状,比如:异常的思想、感知、情绪、行为和人际关系等。

哪些因素会引发精神疾病?

大多数精神疾病是由环境、心理和生物因素共同引起的。遗传、脑损伤、微生物感染、药物滥用、营养不良或暴露于环境污染物都可能在精神障碍的发展中发挥重要作用。

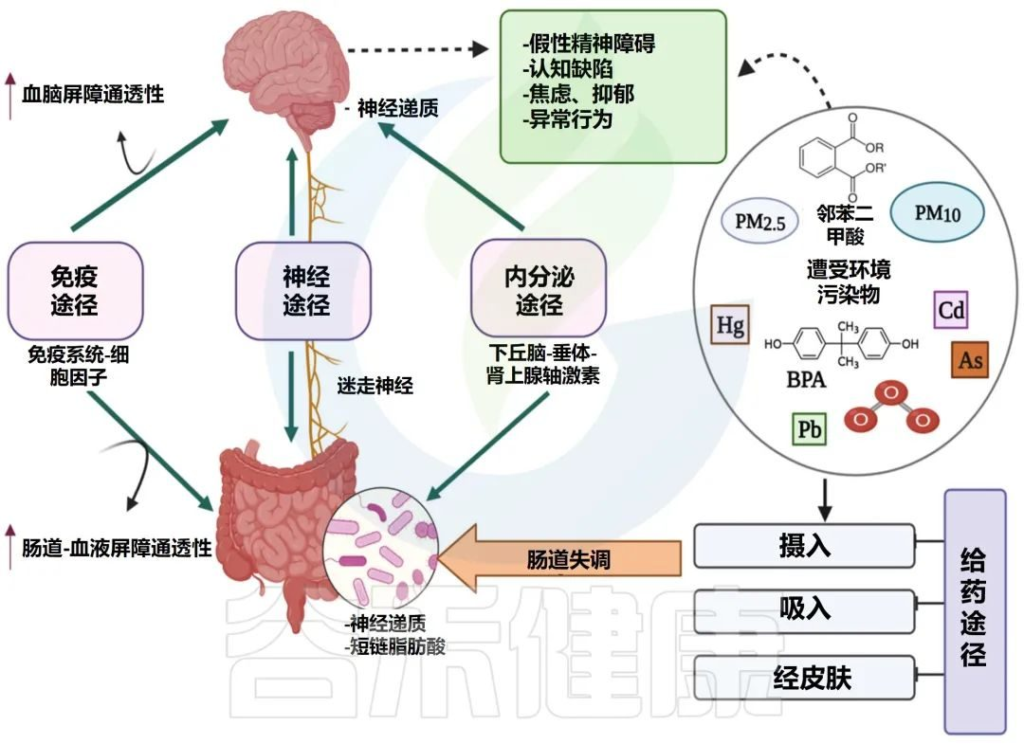

环境污染物影响精神疾病易感性

随着世界各地工业流程和技术的进步,现代文明产生的各种环境污染物已大大增加。人们在日常生活中会接触到各种各样的污染物,这些污染物会影响肠道微生物群并操纵肠道和大脑之间的双向交流,从而导致精神或神经系统疾病的易感性。

精神益生菌:有助大脑健康的下一代益生菌

精神益生菌是一种能够影响肠-脑轴的益生菌菌株,对改善微生物群以及缓解中枢神经系统疾病的某些症状具有积极作用。常见的精神益生菌包括:乳酸杆菌、链球菌、双歧杆菌、大肠杆菌、肠球菌等。

//

本文讨论了各种环境污染物(重金属、邻苯二甲酸盐、双酚 A 、颗粒物等)如何影响错综复杂的微生物群-肠-脑轴,从而影响神经和整体心理健康,总结了精神益生菌如何通过菌群有效缓解多种中枢神经系统疾病的症状及改善心理健康。

本文涉及的专业术语

CNS—中枢神经系统

ENS—肠神经系统

HPA—下丘脑-垂体-肾上腺

GBA—肠脑轴

MGBA—微生物-肠-脑轴

GABA—一种中枢神经系统抑制性神经递质

VN—迷走神经

BDNF—脑源性神经营养因子

在了解环境污染物如何引发精神疾病之前,我们先来了解一下:微生物群-肠-脑轴。

微生物群-肠-脑轴是如何运作的?

它负责协调肠神经系统(ENS)和中枢神经系统(CNS)之间的双向交流,将外周消化活动与大脑的情绪、行为和认知中心联系起来。

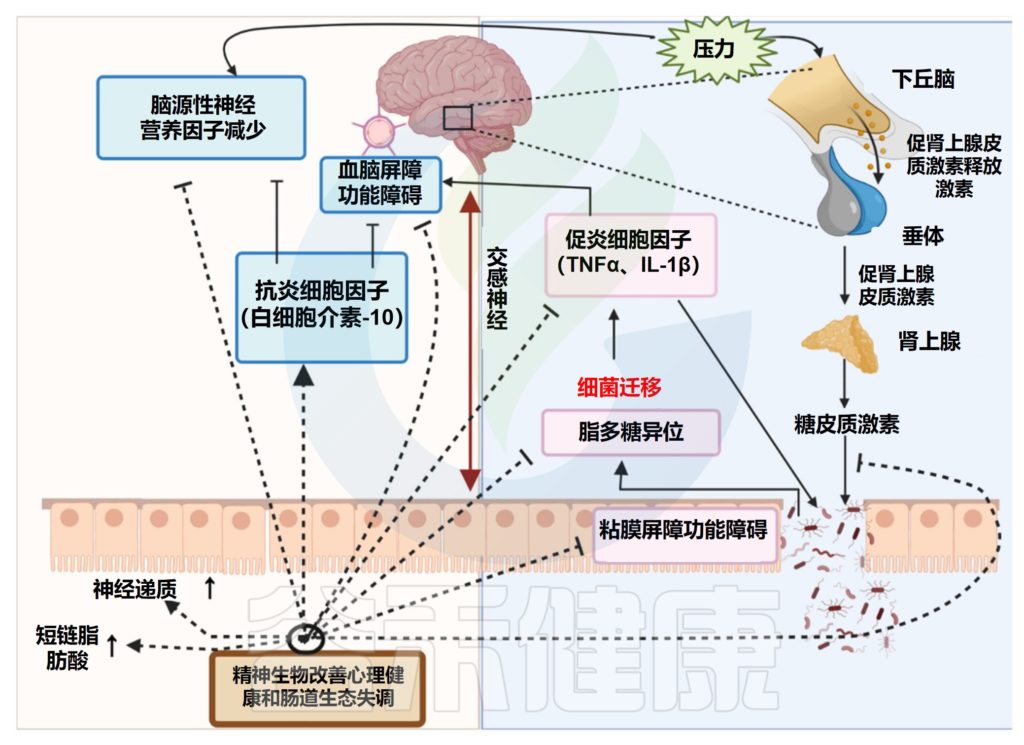

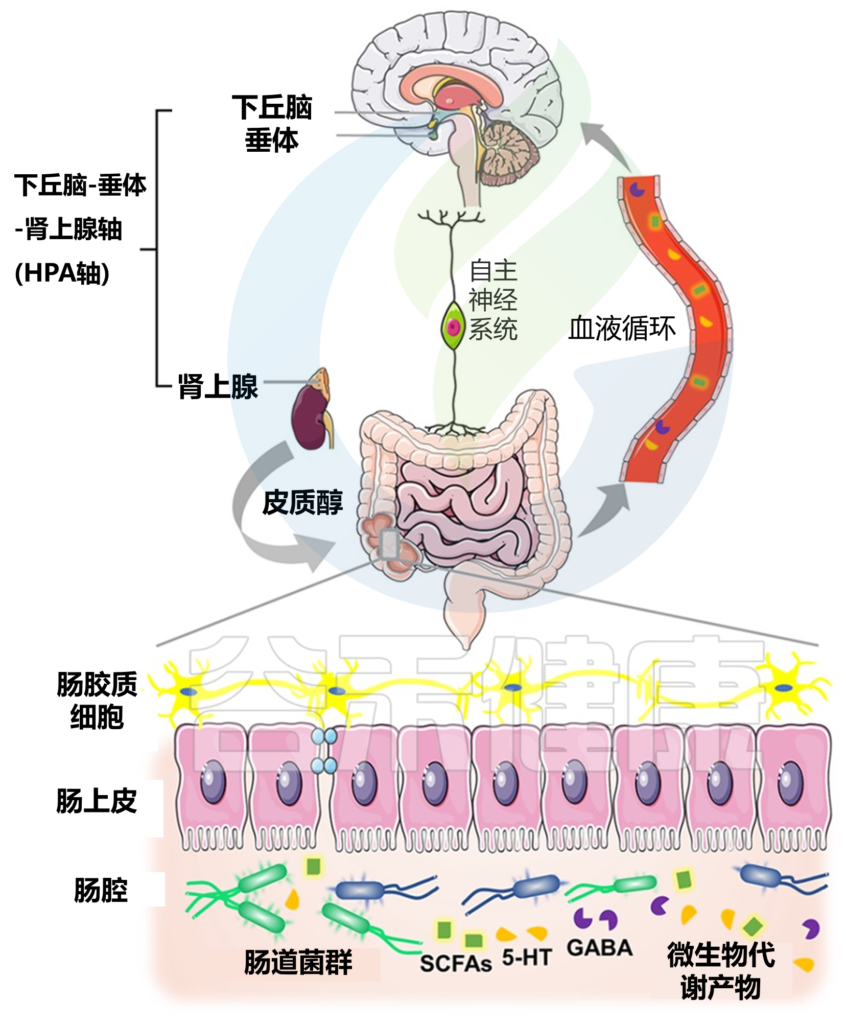

微生物群-肠-脑轴 (MGB) 的双向交流

Singh S,et al., Microorganisms.2022

这种关联受皮质醇和下丘脑-垂体-肾上腺(HPA)激素、迷走神经(VN)系统和免疫反应等激素的调节。迷走神经是副交感神经系统的主要组成部分,可将肠道信号传递到中枢神经系统并刺激反应。

肠道菌群在肠-脑轴中如何发挥作用?

肠道菌群可以通过多种潜在机制改变大脑功能:

同时并产生具有神经活性特性的代谢物,例如短链脂肪酸、支链氨基酸、肽聚糖等。

这在我们之前的文章也有详细阐述过:

深度解读 | 肠道菌群和中枢神经系统的关系

微生物群-肠-脑轴如何影响压力、焦虑等?

肠-脑轴的作用已在几个生理过程中得到证实,例如饱腹感、食物摄入以及脂肪和骨代谢、葡萄糖调节和胰岛素分泌。

此外,宿主行为受肠神经系统和中枢神经系统与肠脑轴相关性的影响。这些系统活动的减少与压力或焦虑增加有关。

已经确定肠脑轴活性受降钙素基因相关肽(CGRP)的调节。当增加的病原微生物破坏肠道微生物群时,神经元可以产生CGRP并将其释放到肠道中。感染可诱导CGRP的分泌,进而激活宿主防御和降钙素受体的相应免疫反应。

微生物-肠-脑轴的存在表明,通过饮食、宿主衍生代谢物和不同环境污染物改变肠道微生物的组成和数量,可以影响中枢神经系统和肠神经系统,从而影响精神疾病的发生和发展。

菌群代谢产物——短链脂肪酸

有助于调节中枢神经系统

短链脂肪酸可以通过单羧酸盐转运蛋白穿过血脑屏障(BBB),通过过度表达紧密连接蛋白并保持血脑屏障的完整性。

短链脂肪酸可以调节神经营养因子 (BDNF) 的水平,促进神经发生,影响神经胶质细胞的形态和功能,有利于血清素形成并改善神经元稳态和功能,所有这些都有助于调节中枢神经系统中的神经炎症。

短链脂肪酸与这些肠-脑网络的结合可以直接或间接地改变认知、情绪和精神障碍的病理生理学。

通过调节途径(包括犬尿氨酸途径)改变神经递质活性,以及大脑中短链脂肪酸的可用性和影响的变化,都可能对脑源性神经营养因子(BDNF)功能产生影响,包括中枢神经系统中的神经元存活和分化。

如肽酪氨酸酪氨酸 (PYY)、胆囊收缩素(CCK)和胰高血糖素样肽-1(GLP-1)从表达游离脂肪酸受体(FF-R)的肠粘膜肠内分泌细胞中的释放。在啮齿动物中,血源性PYY和GLP-1会渗透到大脑中,并对神经递质和行为产生显著影响。

每天接触各种环境污染物会影响肠道微生物群,损害肠脑轴,它们是如何导致抑郁、焦虑等心理健康问题的?下一章节我们展开讨论。

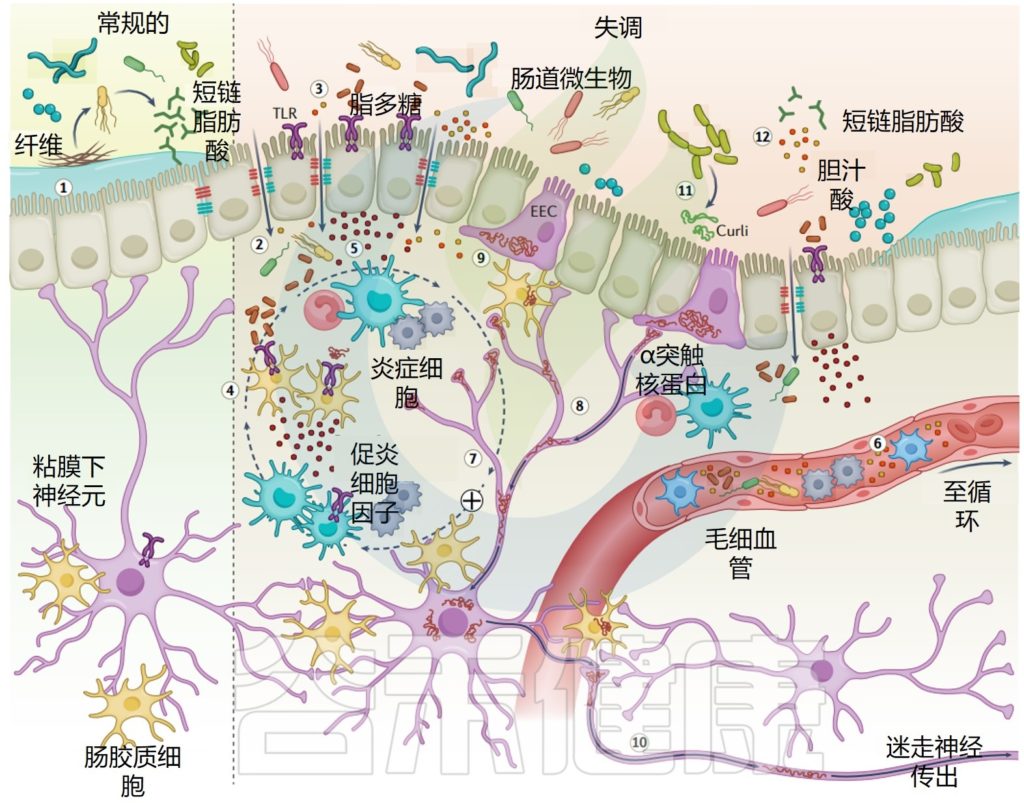

我们知道,人体各类疾病(免疫性疾病、胃肠道疾病和神经行为疾病)可能是由于微生物群的变化而产生的,微生物群失调后致病菌增多,产生毒力因子,如脂多糖,从而引发一系列导致“肠漏”的过程。

所谓“肠漏”,即肠黏膜通透性增加,这可能使细菌、细菌毒素和其他小分子物质泄漏到血液中并引起全身炎症。

关于肠漏详见:什么是肠漏综合征,它如何影响健康?

细菌毒素因子和代谢物能够转移到远处的目标区域,例如大脑。激素合成、细菌产生的代谢物、模仿宿主产生的因子和表观遗传突变都是肠道菌群失调影响宿主的潜在机制。

✦ 环境污染物通过干扰菌群影响宿主

暴露于环境污染物会针对宿主和常驻肠道微生物群,其干扰可能会产生系统性影响,包括通过微生物群-肠-脑轴改变中枢神经系统的功能。

重金属、有机溶剂和空气污染物是研究最多的与人类精神疾病和心理功能有关的人造和天然毒物类型。

研究人员发现那些生活在土壤中重金属和重金属浓度较高的地区的人,患精神疾病的可能性更高。即使较低的水平也会导致肠道失调和对心理健康的负面影响。

重金属类型:

铅 (Pb)、镉 (Cd )、汞( Hg )等。

重金属可能以四种方式进入人体:

▸ 重金属如何对人类健康的不利影响?

在重金属到达大脑之前,初步的环境暴露预计会与肠道微生物群相互作用。

当重金属到达胃肠道系统时,重金属毒性可能由肠道微生物组通过代谢氧化或还原过程介导。另一方面,重金属会引起氧化应激,改变肠道屏障的通透性,扰乱人体健康的微生物群,导致菌群失调。肠道菌群失调提高了重金属和氧化应激的潜在破坏性影响,这与精神疾病有关。

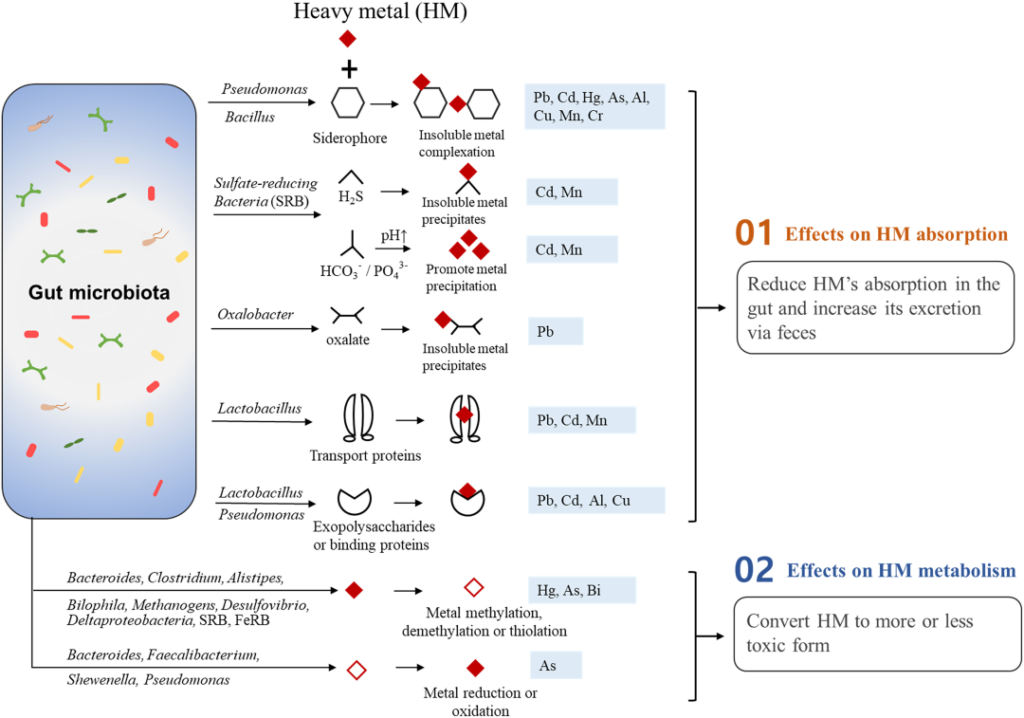

肠道菌群对重金属的吸收和代谢的直接影响

Duan H, et al., Sci Total Environ. 2020

【 铅 】

铅是一种众所周知的神经毒素,它对单胺信号传导 、下丘脑-垂体-肾上腺(HPA)轴和其他几个大脑系统的影响与情绪障碍有关。

几项动物研究表明,接触铅会导致HPA轴永久功能失调。

▸ 重金属导致线粒体功能障碍,与精神疾病有关

在某些精神疾病的病理生理学中,铅和镉等重金属可能导致线粒体生化级联反应发生故障。研究人员记录了 19 例线粒体疾病,这些疾病还伴有抑郁和焦虑等精神问题,确立了线粒体功能障碍和精神疾病之间的联系。

乳酸菌产生的支链氨基酸可以穿过血脑屏障,并通过增强线粒体生物合成来改变宿主生理,从而提高对活性氧的抗氧化作用。这就提供了重金属暴露、肠道微生物组和心理健康之间的重要联系。

根据肠道微环境因素,如 pH 值、氧化还原电位、氧气可用性、易感/耐药微生物的流行程度以及微生物群的总体多样性和代谢活动,推测肠道中有害金属的暴露会对常驻菌群产生不同的影响。

【 汞 】

汞中毒是第二大常见的重金属毒性。有几起因汞中毒引起的精神疾病的报告。汞的神经精神毒性主要涉及元素汞(Hg2+),它是通过甲基汞通过血脑屏障去甲基化而形成的。

▸ 汞积累可能引发脑损伤

由于大脑是汞的主要靶点,因此其产前暴露会导致人类和实验动物的大脑萎缩、大脑皮层和基底神经节损伤、细胞死亡、脑层紊乱和神经胶质增生。

由于Me-Hg中毒与年龄有关,因此汞中毒和汞沉积的症状因人在接触时的年龄而有很大差异。

▸ 过多接触汞的胎儿存在思维问题

在子宫内暴露于Me-Hg的儿童,可能在认知思维、记忆力、注意力、语言技能、肌肉控制和视觉空间技能方面存在问题。

急性Me-Hg暴露也改变了大鼠肠道微生物群的结构和功能,包括脱硫弧菌目、消化球菌科和幽门螺杆菌,所有这些都与特定的神经代谢物有关,如谷氨酸和γ-氨基丁酸 (GABA)。

在成熟的中枢神经系统中,谷氨酸和γ-氨基丁酸分别是主要的兴奋性和抑制性神经递质。它们的不平衡可能导致不同的精神和神经问题。

关于谷氨酸与肠道菌群详见:兴奋神经递质——谷氨酸与大脑健康

在鱼类中,Me-Hg处理增加了下列菌群:

Xanthomonadaceae,Pirellula,Cloacibacterium,

Comamonadaceae,Deltaproteobacteria FAC87

所有这些都参与了异生物质代谢和金属去除。有机和无机形式的汞通过胃肠道吸收并影响其他系统,包括中枢神经系统,引发心理问题。

【 砷 】

砷,也会导致认知功能障碍和易患情绪障碍,主要是通过破坏血清素和多巴胺代谢。

由于已知有几种肠道微生物有助于这些神经递质的生物合成,因此微生物群中的任何干扰都可能是导致肠脑串扰改变的可能原因。

▸ 砷处理小鼠:拟杆菌↑↑,厚壁菌↓↓,短链脂肪酸↓↓

在几项研究中,小鼠肠道微生物群中砷暴露的时间和剂量依赖性变化被确定为拟杆菌门的增加和厚壁菌门的减少。

研究还发现砷处理促进了与脂多糖产生、多重应激反应、DNA 修复和维生素生物合成有关的细菌基因转录,同时减少了短链脂肪酸生物合成有关的基因转录。

短链脂肪酸减少引起了:

慢性炎症、肠道通透性增加、条件致病菌增殖、金属摄入增加和血脑屏障功能障碍增加。

▸ 砷暴露的人类研究:致病菌↑↑ 共生菌↓↓