-

CNAS L23010

CNAS L23010

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业 二级病原微生物安全实验室

二级病原微生物安全实验室- 联系电话:+13336028502

- +400-161-1580

- service@guheinfo.com

谷禾健康

关于谷氨酸

谷氨酸是一种多功能氨基酸,它处于多种代谢途径的十字路口,不仅参与消化系统和免疫系统,还与大脑健康密切相关。

谷氨酸是大脑中最丰富的游离氨基酸,也是大脑主要的兴奋性神经递质。它可以帮助我们说话、处理信息、思考、运动、学习新事物、存储新知识和集中注意力学习等。

学习和记忆是脑的高级功能,是一个相当复杂的生理过程,其神经生物学基础是突触可塑性。突触的传递是谷氨酸及其受体实现的。

谷氨酸也是γ-氨基丁酸(GABA)的前体,γ-氨基丁酸是脑内普遍存在的抑制性神经递质,这二者之间的平衡对于我们大脑健康非常重要(下次我们专门讲)。

很早以前人们就已经知道,谷氨酸广泛存在于人体各组织和食物以及母乳,这凸显了谷氨酸对人类成长中脑和躯体发育的重要性;但直至20世纪80年代,谷氨酸在中枢神经系统(CNS)和大脑内的作用才得到认识。在过去的30年中,越来越多的研究进展已揭示了谷氨酸及其受体在神经退行性疾病疾病(阿尔茨海默氏症、肌萎缩侧索硬化症、多发性硬化症、癫痫、帕金森等)以及肠道疾病如克罗恩病 (CD) 和溃疡性结肠炎 (UC)的病因中起核心作用。

根据区域的不同,每公斤脑组织含有 5-15 mmol 谷氨酸,比其他任何氨基酸都多。因此,谷氨酸应该在正确的时间、正确的位置以正确的浓度存在。

细胞应该对谷氨酸有正确的敏感性,并且有足够的能量来承受正常的刺激,并且应该以适当的速率从正确的位置去除谷氨酸。谷氨酸过多和谷氨酸过少都是有害的。

海马中靠近血管的突触周围的谷氨酸转运蛋白分布示意图

Zhou Y and Danbolt NC. J Neural Transm. 2014

四个谷氨酸能神经末梢 ( T ) 显示在树突棘 ( S ) 上形成突触。指示星形胶质细胞分支 ( G )。请注意星形胶质细胞的 EAAT2(红点)和 EAAT1(蓝点)的密度非常高。

随着工业水平的发展和人类口味的发展,越来越多的谷氨酸衍生物添加到许多食物中,以赋予“鲜味”味道。鲜味感知分布在人类口腔和胃肠道中的多个受体系统,这些系统激活大脑中涉及不同功能的多个区域,从食物识别到与特定食物相关的情感价值的形成,进而影响食欲和情感等。

加工食品是游离谷氨酸的最大来源。因此目前谷氨酸过量带来的神经毒性不容忽视。一些研究将味精以及谷氨酸衍生添加剂与体重增加、麻木/刺痛、虚弱、高血压、哮喘发作、胃肠道问题、代谢综合征和敏感人群的短期副作用联系起来。

现在强有力的证据表明肠道微生物产生神经活性分子,如神经递质(即去甲肾上腺素、多巴胺、血清素、GABA 和谷氨酸)和代谢物(即,色氨酸代谢物,短链脂肪酸等)维持宿主和细菌之间跨界跨区域交流。谷氨酸代表了在这种跨界交流中活跃的众多神经活性分子之一。

在我们的检测实践中,也发现在精神科病人或存在精神症状的人群中,谷氨酸指标异常。

这些表明谷氨酸以及肠道菌群的异常与大脑健康问题存在关联,它们之间的因果及其发病机制还需更大和更精细的研究和临床探索,但是至少我们可以看到谷氨酸及其与肠道菌群和精神健康方面不可忽视的关联。

本文主要讨论谷氨酸是什么,对人体的健康益处和影响,通过食物或生活方式如何改善谷氨酸缺乏或中毒症,以及共同探讨通过传统药理学方法以及使用产生神经活性分子的益生菌作为治疗神经胃肠道和/ 或精神疾病以及相关的中枢神经系统疾病,如焦虑和抑郁。

谷氨酸(Glutamic acid), 化学构成为2-氨基-5羟基戊酸,作为一种非必需氨基酸,但却是人体最丰富的氨基酸,广泛存在与大脑和肌肉中,是谷氨酰胺,脯氨酸以及精氨酸的前体。

谷氨酸也被定义为功能性氨基酸,意味着其可以调节关键代谢途径以改善动物和人类的健康、生长、发育和繁殖。这个将我们的视野扩展到营养必需或非必需氨基酸的营养范式之外。

在哺乳动物的中枢神经系统中,由于与特定受体的相互作用,谷氨酸充当重要的兴奋性神经递质。此外,谷氨酸还在细胞能量产生和蛋白质合成,免疫功能中发挥重要作用 。

化学信使:谷氨酸将信息从一个神经细胞传递到另一个神经细胞。

脑细胞的能量来源:当细胞的主要能量来源葡萄糖储备低时,可以使用谷氨酸。

学习和记忆的调节:谷氨酸有助于随着时间的推移增强或减弱神经元之间的信号,以塑造学习和记忆。

疼痛传递器:较高水平的谷氨酸与增加的疼痛感有关。

睡眠和清醒介质:大鼠模型研究表明,当我们清醒或快速眼动 (REM) 睡眠期间,谷氨酸水平最高。丘脑是个例外,在非快速眼动睡眠期间谷氨酸水平最高。

谷氨酸是所谓的兴奋性神经递质。它的作用很像兴奋剂,就像咖啡一样。太多会导致问题,但太少也不好。

如果谷氨酸太少,我们无法对进入大脑的刺激做出快速反应,无法很好地记住事物,难以集中注意力,学习会更加困难。

过多的谷氨酸会导致兴奋性毒性,从而破坏神经元。由于谷氨酸是神经元的兴奋剂,过多会导致神经元过度激活并死亡。

如果高水平不受控制,这种神经递质会过度刺激细胞,一直到它们采取剧烈行动自杀以保护周围的细胞。

我们体内的细胞一直在死亡,其中大部分是可以被替换的。然而,谷氨酸导致自杀的神经元,大脑无法制造新的来代替,因此保持它们的健康和安全很重要。

谷氨酸作为兴奋性毒素的作用,与多种神经退行性疾病有关,例如多发性硬化症、 阿尔茨海默病和肌萎缩性侧索硬化症(ALS 或 Lou Gherig 病)。谷氨酸失调也被认为是纤维肌痛和慢性疲劳综合征的原因之一。

两种形式的谷氨酸,结合的和游离的,是显着不同的。

谷氨酸的结合形式存在于完整的蛋白质来源中。结合谷氨酸是天然存在于未加工食品中的氨基酸形式,尤其是蛋白质含量高的食品。它与其他氨基酸结合,当你吃它时,它通常被缓慢消化和吸收,并能够精确调节你摄入的量。这种形式的谷氨酸很少有任何敏感性。因为多余的量可以简单地通过废物排出,以防止毒性。

在蛋白质中,谷氨酸提供负电荷,这可能对稳定蛋白质结构很重要。例如,涉及谷氨酰残基的离子对于稳定转录因子 GCN4 的亮氨酸拉链结构很重要。带电荷的残基,例如谷氨酸,经常出现在球状蛋白质的外表面。表面上极性残基的重要性,很容易通过血红蛋白 (HbS) β 链 6 位上的谷氨酸 → 缬氨酸突变的破坏性影响来证明,从而在具有这种突变的杂合子和镰状细胞中产生镰状细胞性状纯合子个体的疾病。

脱氧血红蛋白在 EF 连接处有一个疏水口袋(phe B85,leu B88)。表面上允许谷氨酸,因为它在能量上不利于它与疏水袋相互作用,因此脱氧 HbA 保持可溶性。然而,在 HbS 中取代它的缬氨酰残基从表面突出并很容易嵌入疏水袋中,导致 HbS 分子粘在一起,导致长而僵硬的纤维扭曲红细胞。

谷氨酸不仅在合成蛋白质时掺入蛋白质中,而且可以在合成后作为翻译后修饰以聚谷氨酰尾的形式添加。例如,微管蛋白的多谷氨酰化被认为会影响其与其他蛋白质的相互作用,例如微管相关蛋白 (MAP) 和分子马达。

在蛋白质中,谷氨酸与阳离子的结合相当弱,但它对钙的亲和力可以通过维生素 K 依赖性 (VKD) 羧化作用大大增加,这种羧化作用在翻译后将 γ-羧化谷氨酰残基 (gla) 引入蛋白质中。

所有 VKD 蛋白都含有一个同源氨基酸序列,该序列将蛋白靶向羧化酶。羧化发生在“gla 结构域”内的多个谷氨酸残基上。VKD 蛋白包括许多参与止血的蛋白:凝血酶原和因子 VII、IX 和 X。其他 VKD 蛋白参与骨形态发生(骨 gla 蛋白和基质 gla 蛋白)。

VKD 羧化酶功能的抑制对于基于香豆素的抗凝治疗至关重要,因为 4-OH 香豆素类似物会抑制维生素 K 环氧化物还原酶 (VKOR),该酶将维生素 K 环氧化物重新转化为还原的维生素 K.

这些研究清楚地说明了谷氨酸残基在蛋白质中所起的关键作用之一,包括它们的翻译后修饰。

另一方面,游离谷氨酸是吸收更快的修饰形式。谷氨酸敏感性在游离形式中更为常见。游离谷氨酸不与其他氨基酸结合,更快地被吸收到您的系统中。这种快速吸收率会导致血液中谷氨酸水平的峰值。

一些天然食物来源含有游离谷氨酸,但最成问题的来源之一是加工和包装食品。谷氨酸钠 (MSG) 形式的谷氨酸在这些产品中用作防腐剂和增味剂。这种形式存在于一些完整/未加工的食品中,但在许多超加工和包装食品中更为常见。

多年来,味精一直被用来给食物调味,尤其是汤、薯条和某些类型的亚洲食物。一些吃很多这些食物的人在进食后会出现症状。

谷氨酸被归类为非必需氨基酸,这意味着它可以在体内以足够的数量合成。事实上,它必须在体内合成。这是对各种动物肠道进行仔细平衡研究的结果,结果表明膳食谷氨酸几乎在肠道内定量代谢,主要是通过肠细胞。

这首先由 Windmueller 和 Spaeth 在1975 -1980年间使用灌注的大鼠肠道以及在大鼠体内进行了展示。随后,对仔猪、早产儿和成年人的研究表明,膳食谷氨酸被肠道广泛代谢。

1993年后,Matthews 和Battezzati 等在人群中做了临床实验,表明大部分的肠内谷氨酸可以通过代谢排出。事实上,膳食谷氨酸是一种重要的代谢燃料,其中大部分被完全氧化为 CO2。对仔猪的详细研究表明,只有小部分的肠内谷氨酸出现在门静脉血中。

在肠内喂养的早产人类婴儿中,大约 74% 的谷氨酸在第一次通过肠道时被去除。肠道谷氨酸代谢的后果之一是血浆谷氨酸水平不受膳食谷氨酸的特别影响。事实上,健康人循环中的谷氨酸盐严格维持在相当低的浓度。

谷氨酸的肠道代谢有一个非常重要的后果:身体的大部分谷氨酸需要内源性合成。谷氨酸可以以两种不同的方式合成。

天然富含谷氨酸的食物通常(但不总是)富含蛋白质,包括:

肉、家禽、奶酪、蛋、蘑菇、酱油、番茄、葡萄、鱼露、西兰花、豌豆、核桃、骨汤…

谷氨酸和谷氨酰胺的区别

谷氨酸很容易与谷氨酰胺混淆,谷氨酰胺是体内富含的另一种重要氨基酸。

两者的化学结构略有不同;谷氨酰胺具有氨 (-NH3) 基团,而不是羟基 (-OH) 基团。

谷氨酰胺

是一种非必需氨基酸(蛋白质的组成部分)。它存在于植物和动物蛋白中。一般在肌肉中大量制造,它是体内最丰富的氨基酸。谷氨酰胺有助于肠道功能、大脑功能、免疫系统、氨基酸产生和压力。

压力和某些药物会消耗它,肌肉萎缩是常见的结果。在身体需要氮的地方(例如,在伤口修复中),其中三分之一来自谷氨酰胺。

谷氨酰胺有助于“治愈”肠道。它可以修复肠壁中受损的细胞,也是肠道内免疫球蛋白产生和免疫系统的重要氨基酸来源。

谷氨酸

谷氨酸也是一种非必需氨基酸。它可以通过多种方式进入人体,例如,以蛋白质或味精、谷氨酸钠的形式。它可以完整或以结合形式提供。

但在体内,它也可以作为多种化合物的分解产物——比如来自谷氨酰胺,也来自叶酸和葡萄糖。谷氨酸广泛存在于肌肉中所有的蛋白质储存中。

谷氨酸对大脑和神经功能也是必不可少的。它是神经中的主要传递器。具有更多谷氨酸受体的人往往具有更高的智商。然而,大脑通过血脑屏障摄取的谷氨酸非常低。绝大多数谷氨酸是谷氨酰胺转化的结果,因为神经元不能从大脑内的葡萄糖中产生谷氨酸。

谷氨酰胺是谷氨酸的来源,它是由谷氨酰胺酶产生的。

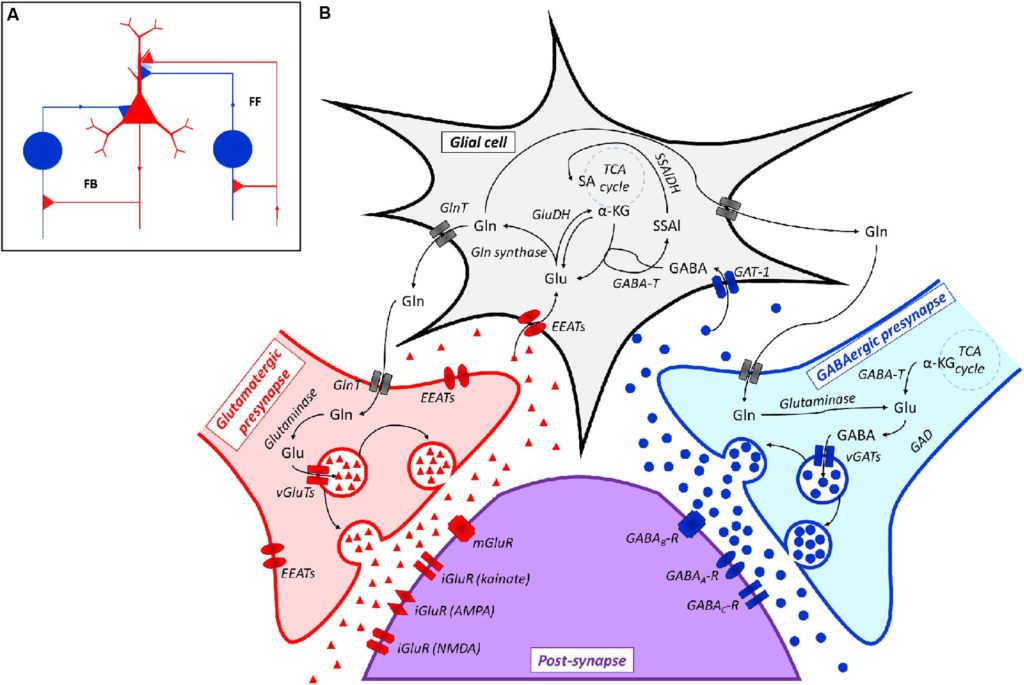

谷氨酰胺-谷氨酸循环

星形胶质细胞摄取的谷氨酸可通过三羧酸循环代谢,用于蛋白质合成或转化为谷氨酰胺。谷氨酸向谷氨酰胺的转化由谷氨酰胺合成酶(GLUL) 以 ATP 依赖性方式催化。但是由于谷氨酰胺转运蛋白迄今尚未在脑组织的末端中得到阳性鉴定。因此谷氨酰胺-谷氨酸循环已经研究和争论了很多年,至今没有明确答案。

1) 支持大脑功能

谷氨酸是脑功能正常的重要神经递质

大脑和脊髓(中枢神经系统)中几乎所有的兴奋性神经元都是谷氨酸能神经元。作为主要的兴奋性神经递质,它向大脑和全身发送信号。它有助于认知功能、记忆、学习和其他大脑功能 。

人脑的质子-MRS 研究显示谷氨酸浓度非常高(10-12 mM),但这平均了不同亚细胞区室中非常不同的谷氨酸浓度,从脑脊液中的约 1 μM 到分泌颗粒中 100 mM。

谷氨酸通过两种主要类型的受体在中枢神经系统中发挥作用:

每种受体有许多亚型。对大脑中谷氨酸信号传导的详细说明不在这详细展开,只要了解其在突触可塑性中的作用,这是其在学习和记忆等认知功能中的作用的基础。

有限的研究将大脑谷氨酸水平低与神经和精神疾病联系起来。例如,在一项研究中,精神分裂症成人的谷氨酸水平低于健康成人。

代谢型谷氨酸受体5型(mGluR5)含量低表明癫痫患者大脑发育不良。

在小鼠中,低谷氨酸释放已被用于模拟自闭症谱系障碍。

在大鼠中,亮氨酸会增加谷氨酸进入大脑,这有助于在脑损伤后恢复大脑功能 。

2) 血脑屏障和谷氨酸

血脑屏障位于血液和大脑间质液之间。它是在哺乳动物中受脑细胞影响后由内皮细胞形成的。另一个屏障位于分泌脑脊液 (CSF) 的脉络丛上皮中。

这些屏障很重要,从生理学的角度来看,维持大脑稳态,从药理学的角度来看,可以防止药物进入脑组织。

神经系统通过屏障将自身与血液隔离。谷氨酸是一种非必需氨基酸,不能穿过血脑屏障,必须在脑细胞内局部由谷氨酰胺和其他前体产生 。

然而,如果血脑屏障“渗漏”(由于血脑屏障损伤或功能障碍导致通透性增加),血液中的谷氨酸可能会进入大脑,这会使身体增加炎症。

更高水平的炎症也会导致血脑屏障发生渗漏。这放松了对进入大脑的内容的控制。在这种情况下,反应性代谢物可以进入大脑。

如果你已经对谷氨酸敏感,并且还在吃富含游离谷氨酸的食物,这些情况可能会使症状加重。

3) GABA 的前体(与GABA保持平衡)

身体使用谷氨酸来产生神经递质 GABA(γ-氨基丁酸),这是一种在学习和肌肉收缩中起重要作用的抑制性神经递质。

在大脑中,GABA 作用于下丘脑,帮助调节睡眠、温度、HPA 轴和自主神经系统。下丘脑的主要作用是使身体保持体内平衡,而没有 GABA 则无法做到这一点。

GABA—谷氨酸:

“相互作用,相辅相成,适量才和谐”

正如谷氨酸是一种兴奋性神经递质一样,GABA(γ-氨基丁酸)是一种抑制性神经递质。它的目的是让大脑和神经系统慢下来。这两种神经递质在大脑中平衡工作。

GABA 和谷氨酸之间复杂而相互关联,这有助于保持身体平衡,任何一种过量都会导致严重的疾病状况。GABA 和谷氨酸有助于保持交感神经和副交感神经系统之间的平衡。如果没有这两种神经递质,我们会不断地发现自己受到这些系统中的一个或另一个的刺激。我们要么对外部刺激反应过度,要么反应不足。

“一个太少,另一个就会负重前行”

如果 GABA太少,就会过分强调谷氨酸的作用,从而在肾上腺疲劳、慢性疲劳、惊恐发作和化学敏感性的发展中发挥重要作用。体内的 GABA 过少可能会导致所谓的“超负荷现象”,即由于谷氨酸含量高而对神经元产生过多的刺激。由于过多的刺激,这最终导致神经元死亡。

据报道,代谢型 Glu 和 GABA B受体,以及细菌周质氨基酸结合蛋白,可能是从一个共同祖先进化而来的 。

Mazzoli R and Pessione E. Front Microbiol. 2016

谷氨酸能/GABA能神经网络的表示,包括兴奋性(谷氨酸能)锥体神经元(红色)、抑制性(GABA能)神经元(蓝色)和相关连接。左侧的抑制神经元集成到反馈 (FB) 电路中,而右侧的抑制神经元集成到前馈 (FF) 环路中。针对锥体细胞体细胞或树突的抑制性突触被浅蓝色染色包围,这表明背景 GABA 浓度有助于整体抑制。

4) 在免疫中发挥作用

谷氨酸受体存在于免疫细胞(T 细胞、B 细胞、巨噬细胞和树突状细胞)上,这表明谷氨酸在先天免疫系统和适应性免疫系统中均发挥作用。

谷氨酸还参与肺、肾、肝、心脏、胃、骨骼和免疫系统组织的功能。

科学家们正在研究谷氨酸对调节性 T 细胞(Treg)、B 细胞和炎症性神经退行性疾病的影响。

一项研究得出结论,谷氨酸对正常以及癌症和自身免疫病理性 T 细胞具有有效作用。这意味着它可能能够增强对抗癌症和感染的有益 T 细胞功能 。

根据至少一项针对多发性硬化症小鼠模型的研究,这些受体还具有抑制自身免疫发展和保护中枢神经系统免受炎症影响的潜力。

不过,大多数情况下,科学家发现谷氨酸对免疫系统有益还是有害,都取决于体内的浓度。

谷氨酸诱导的神经元细胞损伤的关键机制之一是小胶质细胞释放谷氨酸。小胶质细胞本质上是大脑和神经系统的常驻免疫细胞。了解神经系统和免疫系统之间的联系至关重要。小胶质细胞释放谷氨酸是一个关键环节。

一旦谷氨酸的游离池增加,谷氨酸受体,如 NMDA 就会被过度刺激。然后,这会导致大量钙离子流入细胞,导致神经元细胞损伤和细胞死亡。

许多因素可以作为小胶质细胞激活的诱导剂。汞毒性已显示可迅速诱导小胶质细胞活化,并且汞毒性已显示可改变小鼠大脑中谷氨酸的转运和摄取。有毒金属镉也显示出强大的诱导小胶质细胞活化的能力。

基本上任何类型的“非自身”分子都能够引发大脑和神经元组织中的小胶质细胞活化。这包括各种病原体和抗原、病毒、疫苗、佐剂以及任何穿过血脑屏障的外源物质。

5)支持肠道

我们从食物中获得的谷氨酸为肠道细胞提供能量,并有助于激活消化系统。

在胃肠道上皮细胞的顶膜中发现了多种介导谷氨酸吸收的转运蛋白,主要存在于小肠中,但也存在于胃中,而氨基酸从管腔到门户的转运很少或没有血液出现在结肠中。它是营养物质吸收和代谢的主要能量来源。

谷氨酸是肠细胞的主要营养素之一。对不同动物模型(包括早产儿和成人)的几项研究一致认为,存在于 GI 腔中的大多数谷氨酸被氧化为 CO2,或者其次被肠粘膜转化为其他氨基酸。

只有一小部分(5% 到 17%,取决于研究)摄入的 谷氨酸被转运到门静脉循环,但这通常不会在很大程度上影响血浆中的谷氨酸浓度。此外,血浆谷氨酸浓度增加(摄入谷氨酸后)并不一定会影响脑组织中的谷氨酸浓度,因为人们普遍认为谷氨酸不能通过血脑屏障。

发现啮齿动物的脑组织需要血浆谷氨酸浓度增加 20 倍(或更多)。膳食摄入(或肠道微生物群的谷氨酸生物合成)后血浆中达到如此高的谷氨酸浓度似乎不太可能。

谷氨酸还可以通过帮助产生抗氧化剂谷胱甘肽来保护肠壁。

一项动物研究发现,补充 L-谷氨酸有助于改善仔猪的肠道完整性,这有利于营养物质的消化和吸收。

谷氨酸还可以预防由于幽门螺杆菌 和长期使用阿司匹林等非甾体抗炎药(非甾体抗炎药)引起的胃肠道损伤。

α-gustducin,一种味觉特异性 G 蛋白,在胃和肠中的作用导致人们认识到味觉细胞存在于肠道中。现在很清楚,胃和小肠中都存在类似味觉的谷氨酸受体和细胞。在胃中发现了离子型和代谢型谷氨酸受体很明显,谷氨酸是唯一能刺激传入胃迷走神经的氨基酸。

谷氨酸的胃内输注刺激特定的前脑区域,包括边缘系统和下丘脑。它还刺激胃收缩活动。谷氨酸与 IMP 一起刺激大鼠十二指肠中的碳酸氢盐分泌,这可能是中和胃蛋白消化过程中产生的胃酸的保护作用。

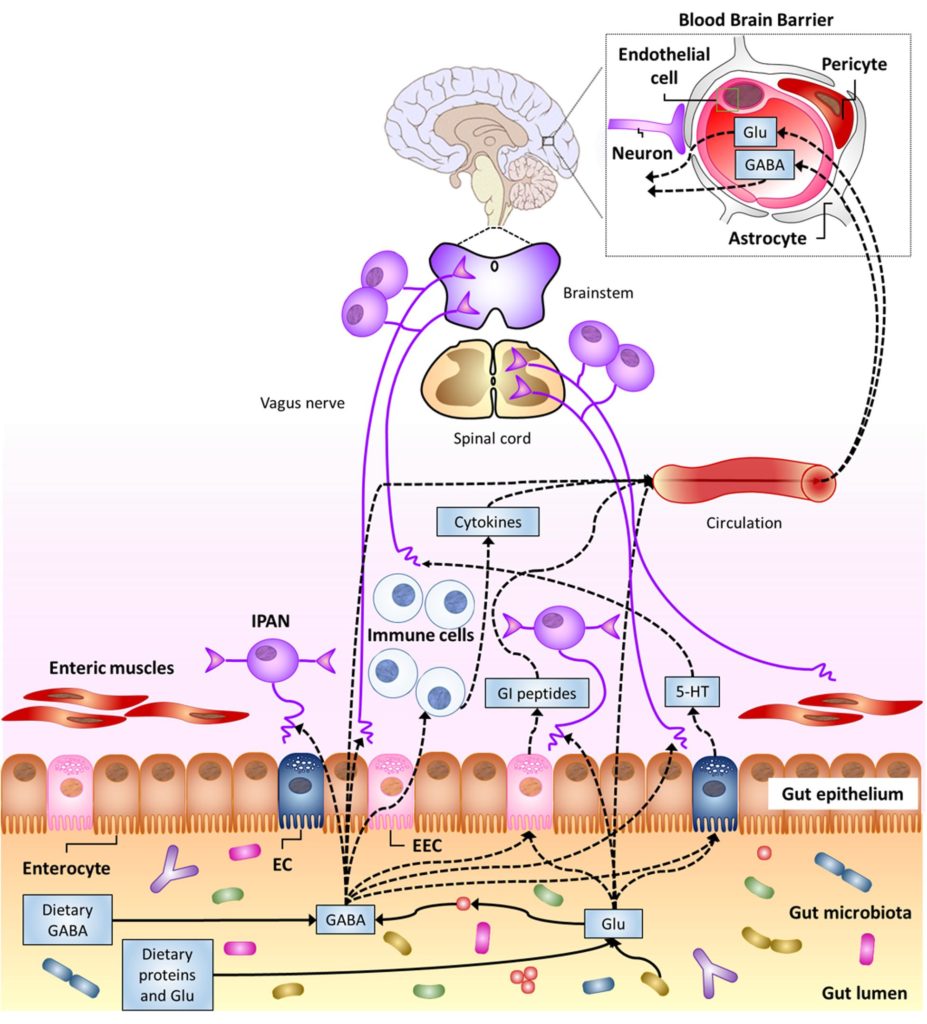

Cryan, Dinan,2012

肠道中 Luminal Glu/GABA(饮食或肠道微生物群来源)影响神经系统的潜在途径。5-羟色胺,血清素;EC肠嗜铬细胞;EEC,肠内分泌细胞;GI,胃肠道;网;内在初级传入神经元

此外,包括普通拟杆菌和空肠弯曲杆菌在内的肠道微生物群会影响谷氨酸代谢,并减少谷氨酸代谢物 2-酮基谷氨酸。同时,具有谷氨酸消旋酶的肠道细菌,包括谷氨酸棒杆菌Corynebacterium glutamicum、乳发酵短杆菌 Brevibacterium lactofermentum和Brevibacterium avium,可以将 L-谷氨酸转化为 D-谷氨酸。由肠道细菌代谢的 D-谷氨酸可能会影响痴呆患者的谷氨酸 NMDAR 和认知功能。

6) 支持肌肉功能

谷氨酸可能在肌肉功能中发挥重要作用。

在运动过程中,谷氨酸在提供能量和支持谷胱甘肽生产方面起着核心作用。

然而,在动物模型中,谷氨酸可能会延缓缺乏维生素 D 的动物的肌肉萎缩症。进一步的研究应该探索谷氨酸、肌肉功能和肌肉萎缩疾病之间的联系。

7)对骨骼很重要

谷氨酸也适用于骨骼和肌肉,用于神经和非神经信号。神经递质对骨骼的健康很重要,并且可能在多种骨骼疾病的潜在治疗中发挥作用。

8)谷氨酸与味觉

鲜味,特别是谷氨酸,被认为可以调节对富含蛋白质的食物的食欲反应。因此,它们在评估食物的营养价值方面发挥着重要作用。

谷氨酸通过激活鲜味受体发挥关键的信号传导作用。这些味觉受体的激活还需要作为共配体的 5′-核糖核苷酸,例如单磷酸肌苷 (IMP) 或单磷酸鸟苷。

对于完全表达鲜味所需的受体多样性仍然存在一些不确定性。当然,涉及 G 蛋白偶联受体 T1R1 和 T1R3 的异二聚体。此外,最近利用 T1R3 敲除小鼠的研究表明,这些动物继续区分鲜味和其他促味剂,这表明其他受体的作用。特别是,两种代谢型谷氨酸受体 mGluR1 和 mGluR4 可能很重要。

一个促成因素是食用加工食品,由改良的游离形式谷氨酸制成的。例如,谷氨酸用于制造味精(或谷氨酸钠),这是一种合成化学物质,会添加到许多食品中,增加咸味和吸引力。

但要注意的是,有些时候这些高水平可能不是由于饮食中的谷氨酸,而是身体的其他缺陷或功能障碍。

过量水平可能是由压力或对谷氨酸脱羧酶 (GAD) 的自身免疫反应引起的,谷氨酸脱羧酶 (GAD) 旨在将谷氨酸转化为其镇静伴侣 GABA。

谷氨酸是大脑中必不可少的(也是主要的兴奋性)神经递质。然而,谷氨酸在某些情况下会变得有毒——这一过程称为谷氨酸兴奋性毒性 (GE):如果大脑中有过量的谷氨酸或谷氨酸受体被过度刺激。GE在神经退行性变中起关键作用。

兴奋性氨基酸过度激活谷氨酸受体会导致许多负面影响,即细胞钙稳态受损、自由基的产生、线粒体通透性转变的激活和继发性 GE。

GE 还与抑郁症、焦虑症、自闭症、多动症、慢性疼痛、中风和脑肿瘤以及许多其他疾病有关。

过多的谷氨酸可能在多发性硬化症 (MS)、阿尔茨海默病、亨廷顿病、癫痫和 ALS(肌萎缩性侧索硬化症或 Lou Gehrig 病)中起作用。

在亨廷顿舞蹈病中,谷氨酸受体的敏感性是主要特征。已经发现,降低谷氨酸的活性可以产生治疗作用。

ALS 被认为是由谷氨酸诱导的兴奋性毒性引起的,利鲁唑等药物试图控制谷氨酸水平。

涉及谷氨酸的通路功能障碍也可能导致多发性硬化症和阿尔茨海默病的发展。

研究人员正在研究专注于改善谷氨酸途径以治疗退行性脑病的药物和疗法。

谷氨酸过多(或过少)也与抑郁症和精神分裂症等心理健康障碍有关。

大量研究发现,在患有重度抑郁症的人中经常发现高水平的谷氨酸或过度活跃的谷氨酸受体。

还有一个普遍的假设是,过量(或不足)的谷氨酸活性可能导致精神分裂症症状。当然也可能没有那么简单,该领域的相互矛盾的研究表明,症状可能是由神经递质异常(包括谷氨酸)以及可能的基因突变和其他发育问题共同引起的。

谷氨酸在痛觉和传递中也起着举足轻重的作用。

这意味着,可以通过靶向谷氨酸受体和降低谷氨酸的影响来缓解慢性疼痛。

高浓度的谷氨酸盐和偏头痛之间也有密切的联系。一项研究发现,偏头痛患者的血浆谷氨酸水平显着升高。另一项研究得出结论,GABA 能药物(那些改变 GABA 作用的药物)可能有助于治疗偏头痛。

同时,阻断谷氨酸受体的药物也可能有效治疗偏头痛。

有一些证据表明,随着时间的推移,高水平的谷氨酸会导致 1 型和2 型糖尿病的发生。一项研究发现,谷氨酸水平对两种类型的糖尿病中 β 细胞的损失都有直接和间接的影响。

如果对谷氨酸敏感并怀疑自己的谷氨酸含量很高,最实际的方法是消除添加的游离谷氨酸的来源。尤其经过改良以改善口味的加工食品和包装食品,限制味精,酱油等摄入量。选择完整的、未经加工的食物,这是让你的水平恢复到正常、健康范围内的最佳方法。

总体而言,最好限制或避免使用富含谷氨酸的食物包括:酱油、硬奶酪、腌肉、谷物(尤其是含有麸质的)、骨汤,土豆片、快餐、方便面、沙拉酱等

除了监测提供这种氨基酸的食物的摄入量外,增加抗炎食物的摄入量也是有益的,因为这些食物可能在一定程度上有助于抵消过量谷氨酸的影响。

一些抗炎食物有:

关于抗炎饮食可详见之前的这篇文章:

深度解析 | 炎症,肠道菌群以及抗炎饮食

PPAR -γ激活剂可能是对抗 GE(谷氨酸兴奋性毒性)的最佳方法之一。

PPAR(过氧化物酶体增殖物激活受体)是对身体具有深远影响的特定蛋白质。它们属于所谓的核受体超家族(该类的其他成员包括维生素 A 和 D、雌激素甲状腺和糖皮质激素受体)。

许多食物和草药具有降低谷氨酸兴奋性毒性的能力。它们有多种作用机制,起作用的一个关键原因是 PPAR- γ激活剂。对文献的回顾发现,以下许多天然草药具有激活 PPAR 的潜力(括号中的是 PPAR -γ – 活化成分):

注意在多发性硬化或其他自身免疫性疾病的情况下,应谨慎使用或干脆避免使用过度刺激免疫系统的补充剂,如紫锥花、黄芪、人参甚至绿茶。

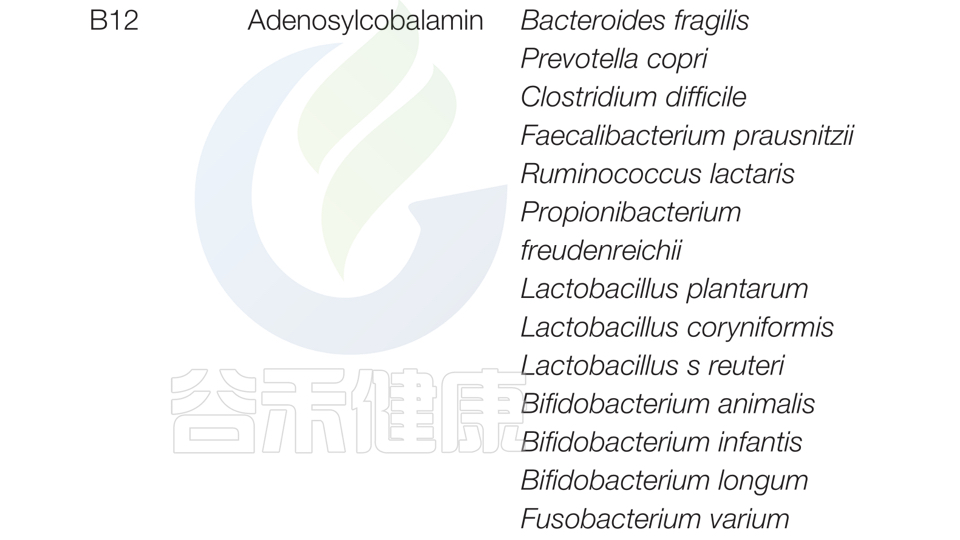

维生素 B6 有助于减少谷氨酸过量,因为参与将谷氨酸转化为 GABA。维生素 B6 缺乏可能是谷氨酸过量积累并且不能正确转化为 GABA 的一个原因。B6 缺乏症不会单独发生,通常与 B12 和叶酸一起发生。

维生素 B2(核黄素)本身具有神经保护作用,可以通过几种不同的方式抵消谷氨酸过量:

核黄素依赖性酶在吡哆醇活化、色氨酸-犬尿氨酸途径和同型半胱氨酸代谢中具有重要作用。

还发现维生素 B12(甲基钴胺素)对 GE 具有保护作用(可能通过 SAM 介导的甲基化改变膜特性起作用)。

维生素 B9(叶酸)补充剂:仅限低剂量。谷氨酸在结构上与叶酸相似,它可能会竞争神经元上的结合位点并可能导致问题。

维生素 D – 单独使用或与处方药联合使用

辅酶Q10 – 改善谷氨酸兴奋性毒性、线粒体功能和氧化应激

镁是健康神经信号传输所必需的矿物质。分子和动物研究表明,健康的镁水平可以防止神经元过度兴奋引起的细胞死亡。

从理论上讲,意味着增加镁含量可能有助于预防与细胞死亡有关的疾病,包括:

一项针对 60 名患有纤维肌痛的女性的小型研究发现,每天服用 300 毫克柠檬酸镁超过 8 周,可以降低压痛点的数量和报告的疼痛强度水平。然而,还需要进行更大规模的研究。

除了服用镁补充剂外,还可以尝试食用更多富含镁的食物,包括:

谷氨酸是大脑里需求量比较大的一种酸性氨基酸,主要是参与脑内蛋白质或者是脂肪酸等的合成和代谢,过低可能影响人的精神状态,也可能诱发神经衰弱。

谷氨酸在情绪障碍中的作用:

正在研究的一种此类情绪障碍是重度抑郁症(MDD),其症状包括空间记忆受损和快感缺失(无法感受到快乐)。研究人员发现,阻止大鼠吸收谷氨酸会导致类似抑郁的效果,这可能反映了快感缺失。

谷氨酸在慢性疲劳综合征中的作用:

关于谷氨酸失调是否在慢性疲劳综合征中起作用的研究存在分歧,这种情况还涉及感觉超负荷、焦虑和运动/平衡问题。

也有一些证据表明慢性疲劳综合征可能涉及与谷氨酸失调相关的基因。

有谷氨酸补充剂或增加谷氨酸的处方。如果想尝试提高谷氨酸水平,可能需要考虑在饮食或生活方式中加入其前体,前体是身体制造其他物质所需的物质。

提高谷氨酸水平/途径可能是一项非常复杂的任务。促进线粒体健康、减少氧化应激和炎症、平衡谷氨酸与大脑中其他神经递质以及改善糖和脂肪代谢的补充剂、疗法和生活方式的改变都是有益的。

运动

运动实际上可以帮助你的身体产生更多的谷氨酸。研究人员研究了近 40 名健康人类志愿者的谷氨酸和 GABA 水平。他们在三个持续 8 到 20 分钟的剧烈运动之前和之后立即测量了两个不同大脑区域的这些神经递质水平。

锻炼的参与者的谷氨酸或 GABA 水平增加。即使在停止运动后效果仍然存在,这表明谷氨酸水平会随着运动而发生更持久的变化。

在服用任何膳食补充剂之前,请先咨询医生。如果患有其他疾病,包括慢性病或怀孕,这一点尤其重要。

有助于提高谷氨酸水平的补充剂包括:

5-HTP:身体将 5-HTP 转化为血清素,血清素可以增强 GABA 活性,这可能会影响谷氨酸的活性。谷氨酸是 GABA 的前体。

一些前体包括:

GABA:理论上,由于 GABA 镇静和谷氨酸刺激,两者是对应的,一种不平衡会影响另一种。然而,研究尚未证实 GABA 是否可以纠正谷氨酸的失衡。

谷氨酰胺:身体将谷氨酰胺转化为谷氨酸。谷氨酰胺可以作为补充剂使用,也可以在肉类、鱼类、鸡蛋、奶制品、小麦和一些蔬菜中找到。

牛磺酸:对啮齿动物的研究表明,这种氨基酸可以改变谷氨酸的水平。牛磺酸的天然来源是肉类和海鲜。它也可作为补充剂使用,并存在于一些能量饮料中。

茶氨酸:这种谷氨酸前体可以通过阻断受体降低大脑中的谷氨酸活性,同时提高 GABA 水平。天然存在于茶中,也可作为补充剂使用。

不建议大多数人使用谷氨酸补充剂,一般人都可以从饮食中能获得足够的谷氨酸,而且人体会自己制造一些。

如上所述,经过改良以改善口味的加工食品是游离谷氨酸的最大来源。

天然高谷氨酸食物包括:

发酵、陈化、腌制、压力烹制的食品。其中包括:

陈年奶酪、慢煮肉类和家禽、蛋、酱油、大豆蛋白、鱼露,某些蔬菜,如蘑菇、成熟的西红柿、西兰花和豌豆、核桃、大麦麦芽。

多运动,保持足够睡眠。

本账号内容仅作交流参考,不作为诊断及医疗依据。

主要参考文献

Albarracin SL, Baldeon ME, Sangronis E, Petruschina AC, Reyes FGR. L-glutamate: a key amino acid for senory and metabolic functions. Arch Latinoam Nutr. 2016 Jun;66(2):101-112. PMID: 29737666.

Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D. Glutamate. Neuroscience 2nd edition.

Huntington’s Outreach Project for Education, Stanford. About glutamate toxicity.

Dana Foundation. Protecting the brain from the glutamate storm.

Sheng P, Zhang Y, Zhang J, Wang H, Ren B. Glutamate receptors and signal transduction in learning and memory. Mol Biol Rep. 2011 Jan;38(1):453-60. doi: 10.1007/s11033-010-0128-9

Watson CJ, Lydic R, Baghdoyan HA. Sleep duration varies as a function of glutamate and GABA in rat pontine reticular formation. J Neurochem. 2011 Aug;118(4):571-580. doi:10.1111/j.1471-4159.2011.07350.x

Bechtholt-Gompf AJ, Walther HV, Adams MA, Carlezon WA Jr, Ongür D, Cohen BM. Blockade of astrocytic glutamate uptake in rats induces signs of anhedonia and impaired spatial memory. Neuropsychopharmacology. 2010;35(10):2049-2059.

Maddock RJ, Casazza GA, Fernandez DH, Maddock MI. Acute Modulation of Cortical Glutamate and GABA Content by Physical Activity. J Neurosci. 2016 Feb 24;36(8):2449-57. doi:10.1523/JNEUROSCI.3455-15.2016

Byun J, Shin YY, Chung S, Shin WC. Safety and efficacy of gamma-aminobutyric acid from fermented rice germ in patients with insomnia symptoms: a randomized, double-blind trial. J Clin Neurol. 2018;14(3):291-. doi:10.3988/jcn.2018.14.3.291

Cruzat V, Macedo Rogero M, Noel Keane K, Curi R, Newsholme P. Glutamine: metabolism and immune function, supplementation and clinical translation. Nutrients. 2018;10(11):1564-. doi:10.3390/nu10111564

Bulley S, Shen W. Reciprocal regulation between taurine and glutamate response via Ca2+- dependent pathways in retinal third-order neurons. J Biomed Sci. 2010;17(Suppl 1):S5-. doi:10.1186/1423-0127-17-S1-S5

White D, de Klerk S, Woods W, Gondalia S, Noonan C, Scholey A. Anti-stress, behavioural and magnetoencephalography effects of an l-theanine-based nutrient drink: a randomised, double-blind, placebo-controlled, crossover. Trial Nutrients. 2016;8(1):53-. doi:10.3390/nu8010053

Holton KF, Taren DL, Thomson CA, Bennett RM, Jones KD. The effect of dietary glutamate on fibromyalgia and irritable bowel symptoms. Clin Exp Rheumatol. 2012 Dec 14;30(6 Suppl 74):10-17. PMID:22766026

Bagis S, Karabiber M, As I, Tamer L, Erdogan C, Atalay A. Is magnesium citrate treatment effective on pain, clinical parameters and functional status in patients with fibromyalgia?. Rheumatol Int. 2013 Jan 22; 33(1):167-72. doi:10.1007/s00296-011-2334-8

谷禾健康

现代化疗,放射疗法在摧毁癌细胞的同时,对健康细胞也造成了伤害,引发相关毒性,反应例如便秘,腹泻,疲劳,恶心,呕吐等。

癌症患者的营养状况可能是癌症治疗相关毒性的核心决定因素,也是癌症症状的指标。

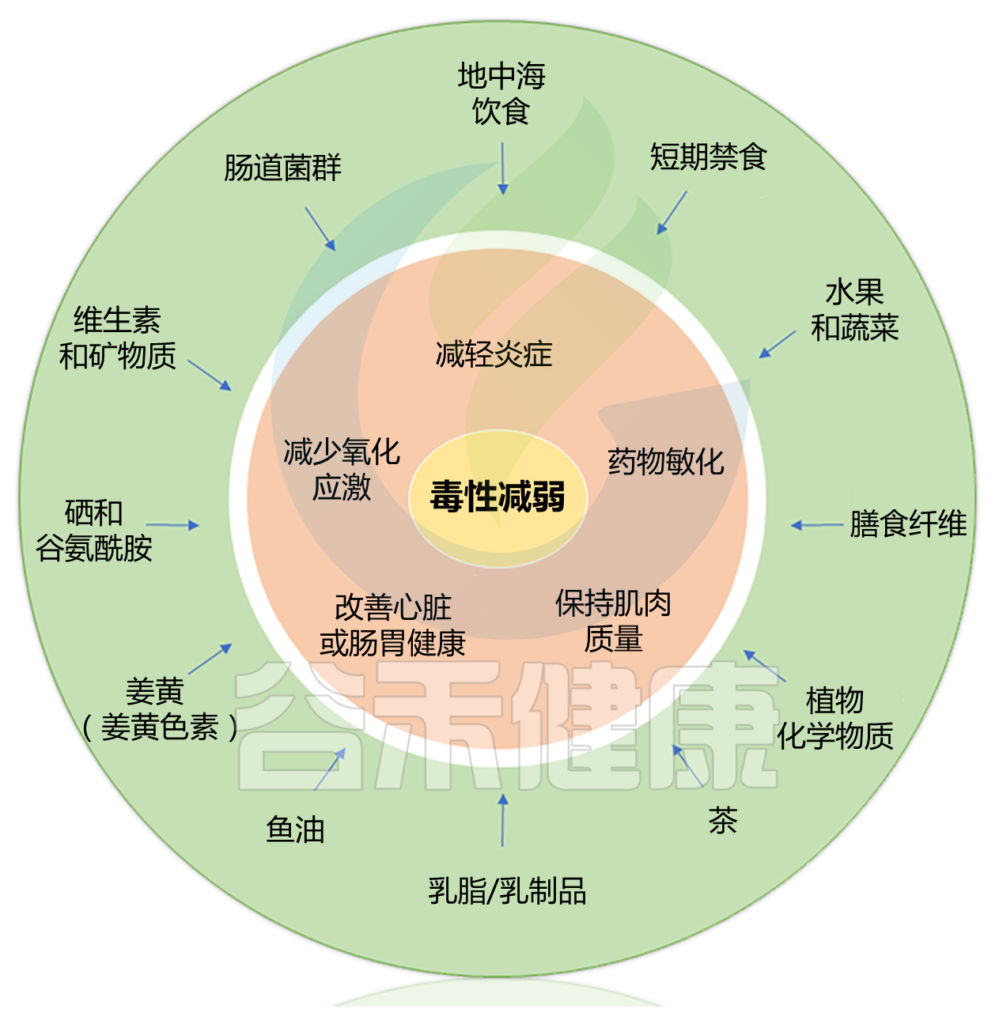

一些临床前研究和初步临床试验表明,饮食干预可能会减轻某些癌症治疗相关的症状和毒性。可能机制包括影响炎症、氧化应激、肌肉质量、心脏健康和调节肠道菌群。

本篇涵盖了三大块内容,包括:

Alan J. Kim et al.,Cancer Treatment Reviews, 2022

地中海饮食模式,其特点是大量摄入水果、蔬菜、豆类、橄榄、全谷物、不饱和脂肪、坚果和鱼类;适度饮酒;减少红肉和加工肉类以及高脂肪乳制品的摄入,对减少炎症,改善心血管健康,抗肥胖,改善血脂以及对肠道菌群和免疫调节有积极作用。

↓↓ 降低心源性猝死

在一项大型前瞻性研究中,调查了激素替代疗法、钙和维生素D或饮食调整对健康绝经后妇女的影响,发现地中海饮食模式与降低心源性猝死的风险有关。

↓↓ 缓解癌症相关的疲劳

一项随机对照试验中,23名前列腺癌男性患者接受了至少3个月的雄激素剥夺治疗,被随机分成两组,一组接受12周常规治疗,另一组接受地中海饮食并同时接受六次个性化营养咨询,与常规治疗相比,坚持地中海饮食与缓解癌症相关的疲劳以及提高总体生活质量有关。

↓↓ 减轻妇科肿瘤患者症状

一项对22名接受铂类化疗的妇科肿瘤患者的观察研究表明,坚持地中海饮食的患者胃肠道毒性较小,恶心、胃痛、腹胀和干扰日常活动的频率和严重程度差异有统计学意义。

周期性禁食即在给定的时间内部分或完全不吃除水以外的食物和饮料。在动物模型和人类患者中,周期性禁食与降低癌症治疗中的毒性密切相关。

↓↓ 延缓肿瘤进展

例如,在一项临床前研究中证明,禁食条件增加了对化疗药物的敏感性,并延缓了肿瘤的进展。还有人发现,在荷尔蒙受体阳性乳腺癌的小鼠模型中,周期性禁食或类似禁食的饮食(FMD)可增强激素治疗的活性(如他莫昔芬和氟维司群),并通过降低循环中胰岛素、瘦素和IGF1的水平以及抑制AKT-mTOR信号传导来促进长期的肿瘤消退。

↓↓ 提升生活质量

在一项针对131名HER2阴性的II/III期乳腺癌患者的II期临床研究证实了4天FMD的潜在益处。在新辅助化疗前3天和新辅助化疗当天,接受了植物性、低氨基酸替代饮食(包括肉汤、汤、液体、维生素片和茶)的患者报告称,与对照组(常规饮食)相比,总体幸福感有所提高,情绪、身体、认知和社会功能都有所改善。

↓↓ 减少化疗相关毒性

在一项对照交叉初步研究中,调查了30名接受化疗的妇科癌症患者,结果表明,短期禁食的改良形式减少了化疗相关的毒性,包括口腔炎、头痛、虚弱和总体毒性。

据报道,FMD是安全可行的,可以减少脂肪量,降低循环中胰岛素生长因子1、胰岛素和瘦素的水平。禁食强烈影响新陈代谢和细胞途径,导致循环中类胰岛素一号生长因子(IGF-1)和葡萄糖水平下降。这些变化反过来影响几个癌基因,包括RAS和AKT信号通路,导致细胞生长和增殖的下调。

禁食和FMD(低卡路里、低蛋白质和低糖的饮食)可能与减少化疗副作用有关,即当营养素缺乏时,正常细胞,而不是肿瘤细胞,可以切换到抑制生长和增殖途径的保护模式,这一过程被称为差异应激抵抗。

↓↓ 增强免疫

此外,禁食和/或FMD已被证明可以增强免疫系统,减少炎症,减缓小鼠的骨密度损失,并减少HER2阴性的II期乳腺癌患者化疗引起的淋巴细胞DNA损伤。

生酮饮食的特点通常是碳水化合物消耗量低,占每日总热量摄入量的5%-10%,但其他产生能量的大量营养素,即脂肪和蛋白质的含量却不同。生酮比用来定义饮食的生酮能力,定义为脂肪克数与碳水化合物和蛋白质克数之和的比值。

在癌症中研究最多的生酮饮食包括经典生酮饮食(CKD),其特征是生酮比为4:1或3:1,每日87%-90%的热量来自脂肪)和中链甘油三酯生酮饮食[MCTKD,其中30%-60%的总热量来自中链脂肪酸,如己酸(C6)、辛酸(C8)、葵酸(C10)和月桂酸(C12)]。

↓↓ 血糖,体重更可控,生活质量高

在接受放化疗和辅助化疗的胶质母细胞瘤患者中,那些生酮饮食患者的血糖水平低于那些标准饮食的患者。有人研究发现,在接受放疗的非转移性乳腺癌患者中,以天然食物为基础的生酮饮食与未指定标准饮食相比,体重和脂肪减少得更多,生活质量水平更高。

↓↓ 降低癌症治疗相关毒性

生酮饮食降低癌症治疗相关毒性的机制可以用瓦氏效应(Warburg effect)来解释,在瓦氏效应中,癌细胞利用糖酵解而不是氧化磷酸化,能预防由活性氧引起的氧化损伤。

生酮饮食(通常是高脂肪低葡萄糖),可以利用这种代谢差异,要么让癌细胞挨饿,要么迫使它们转而利用氧化磷酸化。与正常细胞相比,癌细胞中氧化应激的增加可以使它们对化疗和放射更加敏感,从而减少治疗所需的剂量,降低与治疗相关的毒性。

↓↓ 注意高脂肪生酮饮食的副作用

有限的依据支持在临床实践中使用生酮饮食,而且,根据总含量和相对常量营养素组成,不同类型的生酮饮食可能对治疗相关的毒副作用产生不同的影响。例如,长期食用高脂肪生酮饮食可能会增加心血管或脑血管疾病的风险,特别是与特定的抗癌药物联合使用时。高脂生酮饮食还可能增加严重脂肪性肝炎的风险,促进肝纤维化的进展。此外,研究表明,高脂肪生酮饮食增加了酮体乙酰乙酯的循环水平,并促进了异种移植小鼠中表达BRAF-V600E致癌基因的人类黑色素瘤细胞的肿瘤生长潜力。

因此,根据目前对营养的理解,接受癌症治疗的患者的饮食应该包括所有的常量营养素,以降低营养不良的风险。

膳食纤维与多种肿瘤类型的胃肠道毒性和症状的预防有关。在一项随机对照试验中,在放疗期间服用高剂量膳食纤维(18克/天)的盆腔癌患者报告称辐射引起的胃肠道毒性发生率较低,证明了膳食纤维在预防放射治疗相关毒性方面存在潜在影响。

膳食纤维还可以促进健康的肠道菌群,从而降低毒性并增强治疗效果,例如纤维与促进免疫的普拉梭菌和短链脂肪酸丁酸盐的有关。有人发现在黑色素瘤患者中,膳食纤维会影响肠道菌群,并与免疫检查点阻断反应的增强有关。

Spencer CN, et al.,Science. 2021

tips

对于腹膜癌、肠癌进展或原发性胃肠癌的患者来说,可能需要低膳食纤维饮食,以降低肠梗阻的风险。

增加水果和蔬菜的摄入量与改善胃癌幸存者的身体和认知功能、减少疲劳和食欲不振有关。

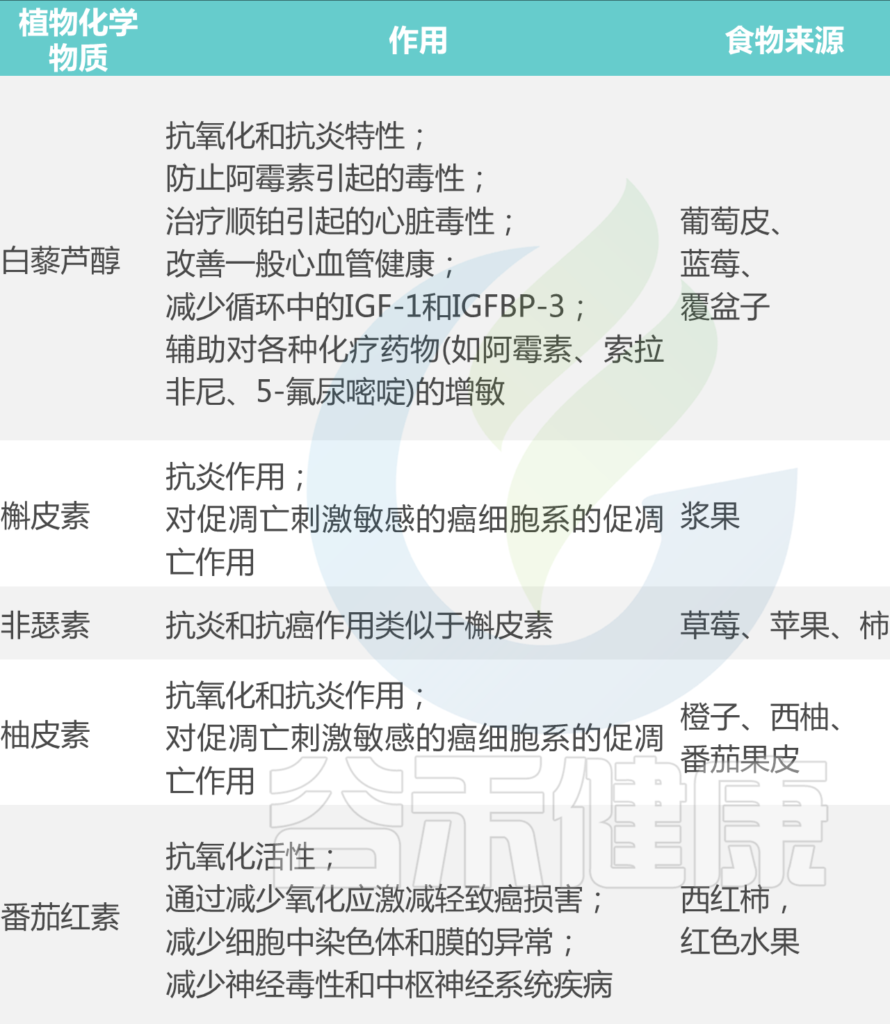

水果和蔬菜含有过多的植物化学物质,并且已经检查了几种植物化学物质的影响,并在下表中进行了总结。

Alan J. Kim et al.,Cancer Treatment Reviews, 2022

例如,葡萄产品的抗氧化和抗炎作用归因于它们的植物化学物质,即芪类、花青素和原花青素,包括白藜芦醇。

其他几种水果,包括黑醋栗、李子、石榴和苹果,已经被证明具有抗癌和细胞毒性作用,这归因于植物化学物质,特别是多酚和黄酮类物质的抗氧化和抗炎作用。

tips

对于肠梗阻风险较高的患者,应避免过量摄入水果和蔬菜相关的膳食纤维。

据报道,在70多种植物中发现的一种植物化学物质白藜芦醇可以增加结直肠癌细胞系对化疗药物的敏感性,包括阿霉素、索拉非尼、5-氟尿嘧啶、依托泊苷、丝裂霉素、奥沙利铂和姜黄素。

关于白藜芦醇在该文有详细介绍:

注意:高剂量(每天>2.5克)会引起轻微的毒性(包括腹泻、胃肠道症状和前额头痛),即使在健康的人身上也是如此。

其他多酚也可能具有抗炎和抗氧化作用。

▸槲皮素是浆果中一种常见黄酮醇,它通过作用于炎症介质,包括白细胞介素6、白细胞介素8、干扰素γ、诱导型一氧化氮合酶、环氧合酶2和肿瘤坏死因子α来诱导抗炎作用,并在对促凋亡刺激敏感的癌细胞系中提供促凋亡作用。

▸非瑟素是一种存在于草莓、苹果和柿子中的类黄酮类化合物,在结构上与槲皮素相似,具有类似的抗炎和抗癌活性。

▸番茄红素是番茄和红色水果(包括木瓜和西瓜)中的一种植物化学物质,具有高抗氧化活性,并通过减少氧化应激以及染色体和膜的异常来减轻致癌损害。此外,番茄红素具有神经保护作用,并被认为可以通过减少氧化应激和神经炎症来预防神经毒性。

喝茶,尤其是绿茶,与抗癌作用、减轻药物引起的毒性以及对化疗药物的敏感性有关。

↓↓ 抑制继发性肿瘤

茶中存在的儿茶素在促进健康的作用中起着重要作用。表没食子儿茶素没食子酸酯在体外和体内乳腺癌模型中显示了抗氧化和抗炎活性(尤其是在他莫昔芬诱导的氧化应激情况下),能够抑制头颈部或盆腔癌症患者的放射性皮炎,并抑制继发性肿瘤的继发发展。

↓↓ 防止辐射带来的不良反应

据报道,表没食子儿茶素没食子酸酯还可用于预防暴露于γ辐射或以顺铂为基础的治疗后的唾液腺细胞功能障碍,防止辐射引起的不良血液学变化(如贫血、血小板减少),以及预防博莱霉素引起的肺纤维化。

↓↓ 减少药物引起的毒性

此外,表没食子儿茶素没食子酸酯可减少伊立替康治疗期间的胃肠紊乱、顺铂引起的肾毒性和耳毒性,以及阿霉素和柔红霉素治疗引起的心脏毒性。

在药物致敏方面,绿茶显示了许多与化疗的协同作用,其中一些包括与4-羟基他莫昔芬联合使用可以提高细胞毒性水平,通过降低大B细胞淋巴瘤(Bcl-xL)基因(编码抗凋亡蛋白)的表达使得MCF7细胞对5-氟尿嘧啶增敏,以及4只接种T1的Balb/c小鼠对紫杉醇的敏感性。这种致敏作用通过降低所需化学治疗药物的剂量有效地降低了药物引起的毒性的严重程度。

乳制品/奶制品与癌症治疗之间的关系一直存在争议。尽管据报道在Balb/c小鼠中,乳制品/乳脂可以增强紫杉醇治疗的有效性,并减少与该制剂相关的毒性,例如,器官损伤、腓肠肌丧失、附睾脂肪组织减少、红细胞和白细胞损失以及空肠形态、绒毛长度和肠 γ-谷氨酰转肽酶活性的破坏。

tips

有研究表明,在被诊断患有早期浸润性乳腺癌的女性中,高脂牛奶与乳腺癌、全因和非乳腺癌死亡率的增加有关,以及与绝经前妇女乳腺癌进展的风险增加有关。

鱼油富含omega-3脂肪酸,如二十碳五烯酸(EPA)和二十二碳六烯酸(DHA),在减少癌症和癌症治疗相关症状和毒性方面的作用已被广泛研究。

↓↓ 减少化疗引起的毒性

一项随机临床试验表明,在宫颈癌患者(n=40)中,补充鱼油可以减少化疗引起的毒性,如厌食、恶心、口干和味觉障碍。一项对88例癌症患者补充精氨酸、谷氨酸和鱼油的研究表明,补充精氨酸、谷氨酸和鱼油可显著减少3-4级血液毒性,并提高两年总生存率。

↓↓ 增强抗肿瘤作用

一些体外和体内研究表明,与单纯化疗相比,化疗期间给予EPA和DHA可以增强抗肿瘤作用,减少化疗对正常组织的毒性,抑制全身炎症,改善癌症患者的营养状况。同样,在紫杉醇和顺铂/卡铂治疗期间,在等卡路里饮食中添加EPA与非小细胞肺癌患者的疲劳减轻、食欲改善和化疗引起的神经病变减少有关。

↓↓ omega-3脂肪酸减少化疗毒性

omega-3脂肪酸还可以减少癌症相关的恶病质,增加免疫调节作用,从而增强结直肠癌和食道癌患者的化疗与放疗,减少食道癌患者化疗引起的毒性(如口腔炎,3/4级腹泻,以及天冬氨酸转氨酶和丙氨酸转氨酶水平的升高)。

已经提出了多种机制来解释omega-3脂肪酸在降低癌症治疗相关毒性方面的作用。其中一种假设是细胞膜的组成,这表明不饱和脂肪酸掺入癌细胞膜中,导致细胞膜组成模式与正常细胞不同。考虑到细胞膜是细胞内信号传导和基因表达调控的中心,癌细胞和正常细胞之间细胞膜上脂肪酸分布的不同可能导致信号通路的不同激活(例如,PKC激活和NF-KB 通路)。

尽管omega-3脂肪酸在临床试验中显示出了益处,但在临床前模型中,omega-3脂肪酸十六碳-4,7,10,13-四烯酸已证明可以抑制铂化合物的肿瘤导向细胞毒性,这可能会对患者造成潜在的伤害。

因此,在建议临床食用鱼油之前,有必要进一步研究普通鱼油成分与纯化的EPA/DHA对特定化疗药物的细胞毒性的影响。

姜黄是一种开花植物,可从中提取姜黄素。它们与预防和治疗化疗和放疗相关的不良事件有关。姜黄/姜黄素对癌症的有益作用归因于它们的抗氧化和抗炎特性,以及它们在抑制细胞增殖和肿瘤干细胞发展方面的作用,以及它们对肠道菌群和免疫系统的积极作用。

↓↓ 姜黄油降低化疗4级毒性发生率

姜黄油具有保肝作用,并缓解刀豆蛋白A诱导的氧化应激和炎症,从而减少人类患者的多种症状和毒性。同样,与其他草本物质:发酵大豆提取物、绿茶提取物、樟芝菌丝体、螺旋藻和葡萄籽提取物相结合,可显著降低接受亚叶酸钙/5-氟尿嘧啶化疗患者的4级毒性发生率。

↓↓ 姜黄/姜黄素减轻粘膜炎严重程度

一项评估的结论是,局部应用姜黄和姜黄素可以控制接受化疗和/或放疗的癌症患者的口腔粘膜炎,而接受姜黄/姜黄素治疗的患者报告称疼痛较轻,红斑强度较低,溃疡区域较少。一项评估32名接受放射治疗的头颈部癌症患者的临床试验也得出结论,口服纳米胶束姜黄素显著减轻了放疗引起的粘膜炎的严重程度。

↓↓ 姜黄/姜黄素有助于控制癌症相关的疼痛

一项针对绝经后乳腺癌患者的多中心临床试验(n=45)显示,联合应用羟基酪醇(一种在橄榄油中发现的具有强大抗氧化作用的酚类植物化学物质)、omega-3脂肪酸和姜黄素可以减轻患者报告的疼痛,并降低炎症生物标志物的水平。

↓↓ 姜黄与常见化疗药物的协同 / 拮抗作用

姜黄素在I期临床试验中协同增强化疗药物FOLFOX(5-氟尿嘧啶、亚叶酸钙、奥沙利铂)和达沙替尼对经FOLFOX处理的HCT116和HT-29细胞有抗增殖作用。

尽管这些结果提示了有希望的进一步研究领域,但对人乳腺癌细胞株(即MCF-7、MDA-MB-231和BT-474)的体外实验表明,姜黄素与以伊立替康或环磷酰胺为基础的化疗之间存在拮抗作用,饮食补充姜黄素可能会抑制基于化疗的肿瘤消退。这些发现表明,需要更多的研究来确定乳腺癌患者是否应该在化疗期间避免补充姜黄素。

谷氨酰胺是巨噬细胞、淋巴细胞和肠细胞的主要燃料来源,具有多种有益作用,包括改善免疫系统、减少炎症和分解应激状态。

↓↓ 化疗配合谷氨酰胺补充,降低血液学毒性发生率

一项针对接受同步放化疗的癌症患者的随机研究表明,除了常规饮食外,还接受精氨酸、谷氨酰胺和鱼油营养补充剂的患者与未接受补充剂的患者相比,发生3级或4级血液学毒性的发生率较低。

↓↓ 补硒改善免疫系统

据报道,补硒在脂质过氧化方面具有抗氧化作用,刺激自然杀伤细胞的细胞毒活性,减少肿瘤内血管生成,并在体外改善免疫系统。硒与重金属的解毒作用有关。这些影响的产生可能是因为硒是硒蛋白和酶的重要组成部分,这些硒蛋白和酶有助于抗氧化防御、减少炎症、甲状腺激素产生、DNA合成。

一项对关于硒和放射治疗的文章进行了评估,得出的结论是,每天服用300-500微克的硒,持续10天到6个月,可以减少放疗的副作用,包括腹泻、唾液腺损伤和辐射伤口,不会产生不良影响。

tips

高剂量的硒(>400微克/天)会产生严重的副作用,像指甲变脆、脱发、胃肠功能障碍、皮疹、神经紊乱等。

维生素补充剂在减少癌症和癌症治疗相关症状和毒性方面的功效研究显示出相互矛盾的结果。

例如,尽管许多研究表明维生素C补充剂具有潜在的抗癌作用和降低毒性作用,但对接受化疗的癌症患者的维生素C进行的系统审查发现,没有明确的证据表明服用维生素C补充剂可以减少毒性或改善治疗的抗癌效果。

同样,尽管维生素D补充剂已被证明可以预防癌症治疗引起的骨质流失,并恢复许多早期乳腺癌患者经历的维生素D不足,但在各种研究中报告的维生素D的抗肿瘤效果仍然很差。

tips

由于维生素补充剂在癌症治疗期间的效果尚不清楚,强烈建议患者遵守饮食建议,通过水果和蔬菜等天然食物摄入维生素,而不是依赖膳食补充剂。

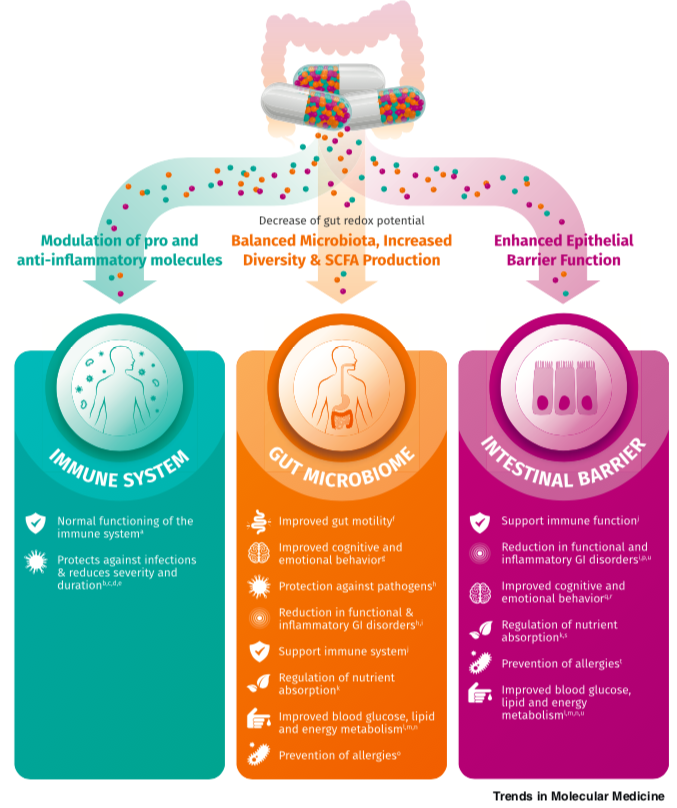

一个健康人体胃肠道中的各种复杂的微生物群已显示出显著的生理益处,如增强肠道功能和消化能力、抵御病原体和调节免疫力。

虽然“健康”肠道菌群的定义并不明确,但数据表明,具有高度功能冗余度的多样化和稳定的微生物群是健康状态的关键标志。

肠道菌群对癌症患者的治疗反应有显著影响。例如,白血病或淋巴瘤患者在造血干细胞移植后具有高水平的粘液真杆菌,其复发或肿瘤进展的可能性较低。

↓↓ 肠道菌群失调影响抗PD-L1治疗效果

人类、动物和体外研究表明,肠道菌群的免疫调节影响靶向免疫治疗的疗效,如细胞毒性T淋巴细胞相关4(CTLA-4)阻断和抗PD-L1治疗。与这些发现一致的是,一部分接受抗PD-L1治疗和广谱抗生素治疗的上皮性肿瘤患者经历了失败治疗,其原因可能是导致了微生物群的失调。

进一步支持这些发现的是,从应答者和无应答者患者向有免疫活性小鼠的粪便转移导致小鼠对抗PD-L1抗体产生了与相应粪便移植供体相同的反应,从而证明了肠道菌群对抗PD-L1治疗的效果。

↓↓ 肠道菌群调节化疗的疗效和毒性

化疗药物环磷酰胺和阿霉素能诱导革兰氏阳性菌(约氏乳杆菌、鼠乳杆菌和海氏肠球菌)转移到小鼠的次级淋巴器官中。一旦转移到淋巴器官,微生物就会刺激17型和1型T辅助细胞反应的积累,从而增强免疫反应。

临床前和临床证据都表明,抗生素会降低化疗的疗效。例如,长期使用抗生素已被证明会降低环磷酰胺治疗荷瘤小鼠P815肥大细胞瘤的疗效,支持了肠道细菌易位的重要性。

一项对C57BL/6(B6)和129SvEv(129)小鼠化疗所致周围神经病变的临床前研究表明,肠道细菌在确定紫杉醇诱导的疼痛敏感性中起主导作用;在对紫杉醇诱导的疼痛敏感和抵抗的小鼠之间,观察到肠道微生物群组成的显著差异。

↓↓ 肠道菌群与胃肠道不良反应的发生率有关

一项对接受放化疗的宫颈癌患者进行的临床研究(n=35)得出结论,肠道微生物多样性与胃肠道毒性的发生率呈负相关。

同样,一项针对儿童急性淋巴细胞性白血病患者(n=51)的临床研究确定,化疗期间肠道微生物群的变化与胃肠道不良反应的发生率有关,如全身炎症和肠道粘膜炎。Toll样受体(TLRs)和肠道微生物之间的免疫调节相互作用可能调节结肠的炎症和愈合,防止甲氨蝶呤化疗的毒性。

↓↓ 肠道菌群从根本上与粘膜炎的发病机制相关

粘膜炎是一种常见的胃肠道毒性,会导致腹泻、疼痛、体重减轻和剂量限制。例如,伊立替康是一种已知会引起严重腹泻的化疗剂。这种毒性的一种机制可能是某些细菌β-葡萄糖醛酸酶的作用,这些酶已被证明通过将伊立替康的活性代谢物SN-38释放到肠腔中来诱导腹泻。

与这一假设一致,通过喹诺酮类抗生素环丙沙星抑制此类酶可抑制伊立替康治疗小鼠的腹泻,从而证明肠道微生物群的调节可以降低伊立替康的毒性。

↓↓ 肠道菌群影响癌症治疗相关的心理神经症状

一项系统评价评估了肠道微生物群与化疗之间关系的研究,得出的结论是,肠道微生物群可能会影响癌症治疗相关的心理神经症状,例如疲劳、焦虑、抑郁和睡眠障碍。

因此,相对健康的肠道微生物群可以改善癌症患者的健康,通过增强治疗效果和减少免疫疗法和化学疗法的副作用以及通过免疫调节等方式。

饮食影响肠道微生物种类的组成和多样性。膳食纤维的高摄入量有利于膳食纤维消化细菌的增加。作用机制是消化膳食纤维的细菌产生丁酸等短链脂肪酸,滋养肠道上皮细胞,从而加强肠道黏膜屏障,增强黏膜和全身免疫。

↓↓ 食品补充剂调节微生物群驱动的化学治疗毒性

由于肠道屏障和微生物群稳态的潜在损害,化疗通常与肠道菌群的改变有关。因此,预防和治疗与化疗相关的肠道菌群改变可能有助于预防与化疗相关的胃肠道毒性。

▸从鱿鱼墨汁中提取的多糖在小鼠给药环磷酰胺后可富集双歧杆菌,并减少拟杆菌,从而改善肠道微生物群功能障碍。

▸人参化合物可以增强化疗药物5-氟尿嘧啶对结直肠癌细胞系的作用,特别是当这些化合物被肠道微生物群菌群代谢时。

▸鞣花酸,一种常见于草莓、葡萄和黑莓等蔬菜和水果中的多酚,被肠道菌群代谢释放尿石素,这对人类结肠癌具有抗增殖作用。

↓↓ 益生元和益生菌在癌症治疗中发挥作用

益生元(促进有益肠道微生物生长的难消化的食物成分,例如香蕉、芦笋和朝鲜蓟)和益生菌(引入体内以发挥有益作用的微生物,例如酸奶、克非尔、酸菜、豆豉,和泡菜)与肠道菌群的组成密切相关,这些物质在癌症治疗过程中的作用很关键。

许多动物和人类研究表明,益生元、益生菌在预防化疗期间的粘膜炎方面具有强大的作用。

对于接受同步放化疗的鼻咽癌患者,益生菌与放射治疗相结合,可以通过改变肠道菌群,显着增强宿主免疫力,缓解放化疗相关的口腔黏膜炎。

VSL #3(包括Streptococcus thermophiles, Bifidobacterium breve, B. longum, B. infantis, Lactobacillus paracasei, L. delbrueckii subsp. bulgaricus, L. acidophilus, L. plantarum),在伊立替康治疗期间,减少大鼠腹泻和体重减轻。

L. casei, L. rhamnosus, B. bifidum 通过抑制肿瘤坏死因子α、白细胞介素-1b和白细胞介素-6 mRNA的表达减少化疗诱导的小鼠腹泻。

鼠李糖乳杆菌GG补充可减少人类大肠癌患者在5-氟尿嘧啶化疗期间的严重腹泻和腹部不适。

在接受化疗的儿童中使用养乐多的短双歧杆菌菌株可预防发烧并减少静脉注射抗生素的频率。

膳食补充益生元低聚果糖和菊粉可放大药物对小鼠的作用(5-氟尿嘧啶、多柔比星、长春新碱、环磷酰胺、甲氨蝶呤、阿糖胞苷),从而证明了益生元与化疗之间的协同作用。

编辑

大量临床前数据以及有限的临床证据表明,饮食因素可能在预防和/或治疗癌症以及癌症治疗相关的症状和毒性方面发挥作用,寻求特定饮食干预措施的数据仍在不断涌现。

人们对肠道菌群的性质和对癌症治疗的影响也越来越感兴趣。期待更大样本量的随机对照试验,进一步研究饮食干预措施。

最好的饮食是患者愿意并且能够坚持的饮食,因此在将这些策略引入临床时可能需要一定程度的个性化。

如果能开发出,通过调节肠道菌群来改善治疗效果的药物,其潜力是巨大的。

主要参考文献

Spencer CN, McQuade JL, Gopalakrishnan V, McCulloch JA, Vetizou M, Cogdill AP, Khan MAW, Zhang X, White MG, et al. Dietary fiber and probiotics influence the gut microbiome and melanoma immunotherapy response. Science. 2021 Dec 24;374(6575):1632-1640. doi: 10.1126/science.aaz7015. Epub 2021 Dec 23. PMID: 34941392; PMCID: PMC8970537.

Yu ZK, Xie RL, You R, et al. The role of the bacterial microbiome in the treatment of cancer. BMC Cancer. 2021;21(1):934. Published 2021 Aug 19. doi:10.1186/s12885-021-08664-0

Kim AJ, Hong DS, George GC. Dietary influences on symptomatic and non-symptomatic toxicities during cancer treatment: A narrative review. Cancer Treat Rev. 2022 May 13;108:102408. doi: 10.1016/j.ctrv.2022.102408. Epub ahead of print. PMID: 35623220.

Barrea L, Caprio M, Tuccinardi D, Moriconi E, Di Renzo L, Muscogiuri G, Colao A, Savastano S; Obesity Programs of nutrition, Education, Research and Assessment (OPERA) group. Could ketogenic diet “starve” cancer? Emerging evidence. Crit Rev Food Sci Nutr. 2022;62(7):1800-1821. doi: 10.1080/10408398.2020.1847030. Epub 2020 Dec 4. PMID: 33274644.

Baguley BJ, Skinner TL, Jenkins DG, Wright ORL. Mediterranean-style dietary pattern improves cancer-related fatigue and quality of life in men with prostate cancer treated with androgen deprivation therapy: A pilot randomised control trial. Clin Nutr. 2021 Jan;40(1):245-254. doi: 10.1016/j.clnu.2020.05.016. Epub 2020 May 25. PMID: 32534948.

谷禾健康

如果说前一篇文章《微生物组-神经免疫轴:心血管疾病的预防和治疗希望》更多的是借助心血管疾病(CVD),来宏观地阐述肠道-神经免疫-菌群之间的关联,那么这篇文章更多地是具体讨论肠道菌群及其代谢产物参与CVD疾病的发生发展,以及饮食和微生物群的串扰机制,基于上述理论,从更实际具体的角度来了解饮食相关的干预措施及其对健康的影响。

越来越多的研究表明,肠道菌群作为一个不可或缺的“隐形器官”,在人类新陈代谢和包括心血管疾病在内的疾病状态中发挥着至关重要的作用。

在可能影响肠道微生物群的许多内源性和外源性因素中,饮食成为宿主-微生物群关系的重要组成部分,可能与 CVD 易感性有关。

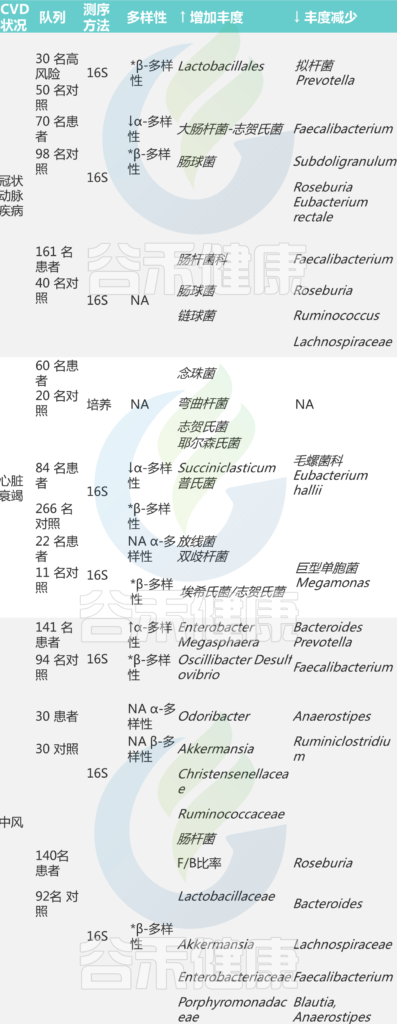

本文主要介绍肠道微生物群饮食调节的主要概念,及其参与心血管疾病发展。还讨论了调节 CVD 进展的饮食-微生物群串扰的机制,包括内毒素血症、炎症、肠道屏障功能障碍和脂质代谢功能障碍。也阐述了关于微生物群产生的代谢物,包括三甲胺-N-氧化物、次级胆汁酸、短链脂肪酸以及芳香族氨基酸衍生的代谢物如何在 CVD 发病机制中发挥作用。最后,列举了与肠道微生物群相互作用的潜在饮食干预措施,作为 CVD 管理的新型预防和治疗策略。

在了解CVD中基于菌群的饮食干预之前,首先我们来了解一下,饮食变化对肠道微生物群可能产生哪些影响?

主要可概括为三个方面:

(1) 快速/短期效应

对在植物性(高纤维)之间切换的人类受试者和以动物为基础的(高脂肪)饮食的研究表明:

所有受试者的微生物群组成在 1-2 天内发生变化,厚壁菌门在植物性饮食中代谢膳食纤维的丰度增加,在动物性饮食中耐胆汁微生物Alistipes和Bilophila增加。然而,即使经过 10 天的干预,短期饮食改变对肠型也没有影响。

(2) 长期影响

尽管微生物群落迅速调节,但长期的饮食干预不仅与成分改变有关,还与生理变化有关。

例如,用高脂肪饮食 (HFD) 喂养大鼠 8 周或 12 周会导致肠杆菌门(变形杆菌门)的丰度增加,这与全身炎症、肠道通透性和肥胖表型的升高相结合。相反,人类队列干预 3 个月的低碳水化合物或低脂肪健康饮食导致 14 或 12 种与体重减轻相关的菌群变化,这表明长期干预是必要的。此外,肠型主要与长期饮食影响而不是短期影响有关。

(3) 特定饮食引起的特定微生物变化

例如,膳食纤维的摄入促进了肠道微生物群的丰度或多样性以及厚壁菌门的增加。抗性淀粉饮食干预下 Ruminococcus bromii 增多。

有趣的是,不仅是微生物组成,还有特定的微生物代谢与特定的饮食和疾病模式相关。例如,富含红肉饮食的受试者血浆中的三甲胺-N-氧化物 (TMAO)(红肉中胆碱的肠道微生物代谢产物)比素食者多。已在人类受试者中发现 TMAO 水平升高,肠型普氏菌比例较高,并且与 CVD 风险增加有关。

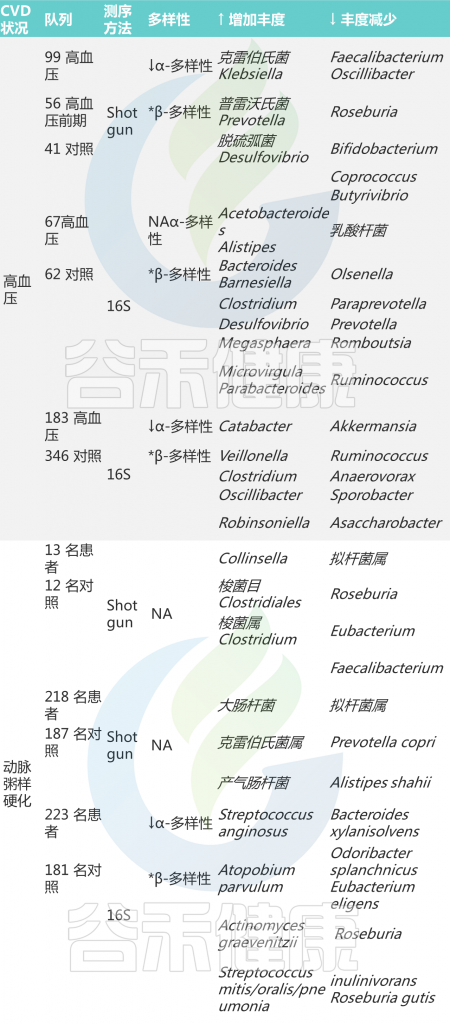

人类队列中与心血管疾病相关的肠道微生物群的改变

Xufei Zhang,et al., Comput. Struct. Biotechnol. J. 2022

在健康状态下,适当的肠道屏障提供了抵御病原体的关键第一道防线,它由多种生理成分支持,包括粘液层、由紧密连接蛋白连接的上皮细胞和免疫细胞。

然而,心力衰竭或高血压的 CVD 患者经常观察到肠道屏障功能障碍,伴随全身微生物成分LPS和炎症的增加。

那么CVD过程中,引发肠道渗漏和炎症的风险因素是什么?

其中一个假设是,长期食用西方饮食或 HFD 会导致生态失调并损害肠道屏障,从而增强 LPS 易位和全身炎症,导致心血管疾病风险增加。

有鉴于此,富含饱和脂肪或反式脂肪酸的饮食摄入量较高与 CVD 风险的增加高度相关,而饮食中饱和脂肪的摄入量较低可使 CVD 降低约 30%。

在大型队列研究中,长期(6 个月)食用 HFD 会导致微生物菌群失调,其中革兰氏阴性菌(如Alistipes和Bacteroides)的比例增加,同时参与 LPS生物合成的基因水平更高。同时,已发现膳食脂肪通过激活促炎细胞因子(例如 TNF-α、IFNγ 和 IL-1β)的分泌来损害肠道屏障。促炎细胞因子的上调进一步激活 MLCK(肌球蛋白轻链激酶)信号通路,重组紧密连接蛋白,包括occludin、ZO-1(Zonula occludens-1)并导致肠漏。

当肠道屏障被破坏时,LPS或病原体可能转移到循环中,引起内毒素血症,从而刺激全身性促炎细胞因子的释放。一旦在血流中易位,内毒素可以通过与细胞表面的 TLR-4(Toll 样受体 4)相互作用来触发内皮细胞的损伤,并增强 ROS(活性氧)的产生,从而降低内皮细胞 NO(一氧化氮)的生物利用度导致形成斑块和动脉粥样硬化病变。

这一假设已在动物模型中得到证实,其中 ApoE-/-西方饮食下的小鼠动脉粥样硬化病变加重,变形菌(革兰氏阴性促炎细菌)和全身 LPS 水平显着增加。

此外,西方饮食促进炎症细胞因子(如 TNF-α 和 IL-1β)的上调,增加肠道通透性,同时修饰 ApoE-/- 小鼠中的紧密连接蛋白(如 occludin)。

然而,在人类队列中仍然缺乏数据来解释,由于西方饮食导致的肠道屏障受损和相关的内毒素血症增加在什么情况下会诱发CVD发病机制。

除了饮食-微生物群对炎症和肠道屏障功能的相互作用外,肠道微生物还通过宿主脂质代谢影响 CVD。

越来越多的动物和人类研究表明,肠道微生物群与脂质代谢紊乱有关,如血脂异常或高脂血症,它们是 CVD 发展的主要危险因素。

肠道微生物群将胆固醇转化为粪(甾)醇降低胆固醇

例如,GF 小鼠的胆固醇代谢发生了改变 ,而ApoE -/-小鼠肠道微生物群的消耗导致与传统的 ApoE -/-小鼠相比,血浆胆固醇伴有更大的主动脉病变。

此外,从高血浆胆固醇人类到小鼠的微生物群移植引发了上调循环胆固醇的表型以及肝脏胆固醇合成 的减少。

这可能是由于肠道微生物群将胆固醇转化为粪(甾)醇,这可以促进体内胆固醇的消除和降低胆固醇血症。

胆固醇代谢的数学模型已经证实了这一点,最近发现肠道菌群的胆汁盐代谢和胆固醇向粪(甾)醇的转化都会影响血液中的胆固醇水平。

此外,最近对人类队列进行的一项有趣的研究也证实了这一点,并确定了含有胆固醇代谢酶ismA的Eubacterium coprostanoligenes等粪(甾)醇形成菌的个体,粪便胆固醇水平显著降低,血清总胆固醇显著降低。

然而,在斑块面积较小的无菌 ApoE-/- 小鼠中也发现了有争议的结果,尽管血浆总胆固醇(TC)上调可能是由于缺乏与无菌状态相关的内毒素。

有趣的是,肠道微生物群的缺失似乎减弱了长期膳食脂质消耗的致动脉粥样硬化作用。

具体而言,与传统小鼠相比,HFD 喂养的无菌 Ldlr-/- 小鼠的血栓大小显着减小。尽管无菌和常规 Ldlr-/- 喂食 HFD 小鼠的血浆 TC 水平没有差异,但与喂食的无菌小鼠相比,富含脂质的饮食仍然诱导无菌小鼠的 TC 水平(TC≈1.6 mg/dlx103)约两倍配合食物(TC≈0.8 mg/dlx103)。

相比之下,HFD 诱导常规小鼠血浆 TC 增加约 8 倍(TC ≈1.6 mg/dlx103) 与以食物喂养的小鼠相比 (TC≈0.2 mg/dlx103 )。在这项研究中也发现了 VLDL 的类似发现。富含脂质的饮食还加剧了 Ldlr -/-小鼠的微生物群失调,梭菌科、葡萄球菌科、芽孢杆菌科的丰度增加,乳酸杆菌科的丰度降低。然而,最近的研究表明,在晚期主动脉粥样硬化方面,无菌Ldlr-/-与常规小鼠之间没有发现显着差异。

总之,不同的研究表明肠道微生物群对血脂代谢。这种影响对 CVD 发展是否具有保护作用或加重作用仍不清楚。这种差异可能取决于动物模型、动物年龄、饮食类型、喂养期以及住宿条件。未来的研究可以将这些因素纳入考虑范围,以便进行更好的调查。

TMAO,是一种饮食诱发的心血管疾病风险微生物生物标志物。

★ 饮食-肠道菌群代谢物TMAO(三甲胺-N-氧化物)

这是一种从饮食营养素衍生的肠道微生物共同代谢物,十年前首次被发现并被报道预测CVD的风险。饮食前体磷脂酰胆碱、胆碱和L-肉碱通常存在于奶酪、红肉、海鲜、蛋黄和其他西式营养素中,主要由特定的肠道微生物酶代谢,产生高水平的三甲胺(TMA)。

具体而言,含有功能性微生物CutC/D基因的TMA裂解酶负责胆碱相关TMA转化。TMA进一步被血液吸收,并在肝脏中被黄素单加氧酶(FMO,主要是FMO3)氧化,生成TMO。

在人类肠道中发现了七种不同的表达TMA裂解酶CutC/D的菌株,包括:

此外,TMA可以通过微生物里斯克型左旋肉碱加氧酶CntA/B从左旋肉碱合成。

虽然CntA/B编码基因已在变形杆菌中鉴定,但尚未证明共生肠道微生物群形成依赖于L-肉碱的TMA。然而,最近的一项研究发现,两种细菌菌株Emergencia timonensis和Ihubacter Massilensis的新组合在肉碱转化的TMA积累中具有潜在的重要作用。

有趣的是,最近发现的细菌E.timonensis通过L-肉碱促进TMAO的产生→ γ-BB(γ-丁基甜菜碱,肉碱的前体)→ TMA→ TMAO途径。然而,与肉碱TMA转化途径相关的特定共生微生物群仍需进一步发现。

★ 饮食-微生物群衍生的TMAO在CVD发病机制调节中的作用

最初的研究表明,高胆碱或肉碱饮食饲养的小鼠循环TMAO水平升高,巨噬细胞泡沫细胞形成的增加和主动脉粥样斑块形成的增强(图1)。

相反,在无菌或抗生素治疗的ApoE−/−小鼠中,TMAO产生能力和胆碱或肉碱饮食相关的动脉粥样硬化斑块负荷分别被消除或抑制 (C57BL/6株)。有趣的是,ApoE−/− 研究发现,当从高TMA/TMAO产生的供体C57BL/6小鼠接受盲肠微生物群移植时,小鼠比从低TMA/TMAO产生的供体NZW/LacJ小鼠产生更高的胆碱饮食依赖性主动脉病变聚集。

类似地,在无菌小鼠体内移植产生高TMA的微生物可诱导血小板高反应性,并增强与高血浆TMAO水平相关的血栓形成。

因此,微生物群对于TMAO的产生是必要的,TMAO通过以下几种机制参与动脉粥样硬化的进展:

1)泡沫细胞形成

微生物群衍生的TMAO可以激活应激诱导的热休克蛋白(HSP)HSP70或HSP60的表达,这可能触发巨噬细胞中清道夫受体(例如SR-A1)和CD36的激活,以刺激氧化低密度脂蛋白(ox-LDL)的摄取和泡沫细胞的形成。

2)炎症

TMAO通过激活Ldlr中的丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)和NF-κB信号通路,诱导促动脉粥样硬化炎症标志物表达,包括IL-6、环氧合酶2(COX-2)和细胞内粘附分子 Ldlr−/− 小鼠吃富含胆碱的食物。

循环TMAO的增加与促炎细胞因子TNF-α和IL-1β的升高以及抗炎细胞因子IL-10的降低有关。

3) 脂质代谢

TMAO可抑制胆固醇逆向转运(RCT),导致动脉胆固醇沉积,加速动脉粥样硬化病变。

4) 血小板高反应性和血栓形成

饮食诱导的高水平微生物TMAO可刺激血小板激活次最大刺激物,包括凝血酶、二磷酸腺苷(ADP)和胶原,并诱导细胞内钙的释放,导致血小板高反应性。

然而,一些研究显示了相反的结果,表明饮食中的TMAO、胆碱或肉碱不会诱发ApoE−/− 的动脉粥样硬化或者Ldlr−/− 小鼠模型。这种差异可能是由于居住条件和小鼠模型造成的,但确切的原因仍有待进一步发现。

最近证明,TMA(而非TMAO)降低了心肌细胞和血管平滑肌细胞的活力。在大鼠体内静脉注射TMA时,平均动脉血压显著升高,表明TMA对CVD有有害影响。

进一步证实TMA在CVD发病机制中的作用并验证相关机制,还需要进行更多的体内和体外研究。

图1 肠道菌群产生的膳食代谢物在心血管疾病发病中的潜在机制

Xufei Zhang,et al., Comput. Struct. Biotechnol. J. 2022

★人体循环TMAO在心血管疾病预测和预后中的研究

大量人体研究已经证明肠道微生物衍生的TMAO在预测CVD风险中的作用。

最初的研究调查了1800多名受试者的人类队列,发现血浆TMAO升高与多种CVD亚型的发生有关,包括外周动脉疾病(PAD)、冠状动脉疾病和心肌梗死史。

在临床结果研究中,大量参与者表明,循环TMAO与主要不良心血管事件、事件死亡率和动脉梗死的风险增加呈正相关。在许多研究中,血浆TMAO的临界值超过6μM,以预测全因死亡率的风险,最近对10000多名受试者进行的荟萃分析提出,CVD预后的血浆TMAO临界值为5.1μM。

此外,已发现高水平的TMAO与人类队列中促炎性单核细胞和心血管风险的增加有关。

同样,一项系统回顾和剂量反应荟萃分析招募了13000多名参与者,发现血浆TMAO水平升高与炎症标志物C反应蛋白(CRP)升高之间存在非线性关联。然而,并非所有的人体研究都发现了类似的数据。例如,无症状动脉粥样硬化患者的肠道微生物群和血液TMAO水平没有明显变化。然而,中风和短暂性脑缺血发作患者表现出肠道微生物群的显著失调,但血浆TMAO水平降低。

相比之下,在一组35-55岁的参与者(n=817)中,在10年的随访中,TMAO浓度与动脉粥样硬化进展之间没有显著关系。

有趣的是,最近的一项研究发现,TMA而非TMAO与高血压负荷和CVD风险因素有关,并与早期慢性肾病(CKD)受试者中Akkermansia属、粪杆菌属、Ruminococcus、Subdoligranulum的丰度降低有关。

然而,仍需对人类队列进行进一步研究,以调查TMAO前体TMA是否是早期CVD发病机制调节中被遗忘的毒素或预测因子。

胆汁酸(BAs)是羟基化和饱和类固醇,有助于乳化和肠道吸收膳食脂肪和脂溶性分子。

在人类肝细胞中,初级胆汁酸(胆酸和鹅去氧胆酸)由胆固醇通过催化酶合成,如胆固醇7a羟化酶(CYP7A1)、甾醇27羟化酶(CYP27A1)、氧化甾醇7a羟化酶(CYP7B1),其表达受肠道微生物群的调节。

然后,初级胆汁酸与甘氨酸或牛磺酸结合,95%以上的初级胆汁酸被重新吸收并再循环回肝脏。非再吸收的胆汁酸可通过催化酶胆盐水解酶(BSH)解结合,该酶由几种共生肠道细菌表达,包括革兰氏阳性双歧杆菌、梭菌、肠球菌、乳酸杆菌和革兰氏阴性拟杆菌。

除了去结合,肠道微生物如梭菌和真杆菌也是7-脱氢酶的来源,以生成次级胆汁酸,包括来自CDCA的石胆酸(LCA)和来自CA的脱氧胆酸(DCA)。

此外,胆汁酸的氧化和差向异构化是通过羟类固醇脱氢酶(HSDHs)催化的,这种酶已在各种细菌中发现,包括放线杆菌、变形杆菌、梭菌和其他细菌。

一旦微生物代谢的胆汁酸进入循环血液,胆汁酸受体就可以介导信号通路来调节宿主代谢,有助于CVD的发展。

最重要的胆汁酸受体之一是FXR,它是肝脏初级胆汁酸和肠道次级胆汁酸的主要传感器。FXR在调节脂质和葡萄糖代谢方面已被证实。

有趣的是,在动脉粥样硬化易感小鼠中FXR的激活在动脉粥样硬化病变的形成中显示出保护作用。相应地,ApoE−/−中FXR的缺失导致脂质代谢缺陷的严重程度增加,主动脉斑块形成增强。相比之下,对FXR/ApoE或FXR/Ldlr双缺陷小鼠的其他研究显示主动脉病变和血浆LDL胆固醇降低。有趣的是,FXR还通过调节FMO3活性来调节TMAO途径。

另一个重要的胆汁酸受体是TGR5,通过继发性胆汁酸激活该受体,可通过减少斑块内炎症、斑块巨噬细胞含量和脂质负荷来减轻血管病变的形成。

PXR是另一种与胆汁酸代谢相关的核受体,由次级胆汁酸(如LCA)激活。

与其他受体相比,PXR的激活提高了脂蛋白VLDL、LDL和CD36的表达水平,从而聚集动脉粥样硬化形成中的ApoE−/− 小鼠,而PXR在载脂蛋白E中的抑制作用ApoE−/− 小鼠,通过减少巨噬细胞的脂质摄取和CD36表达减轻了主动脉病变区域。

尽管大多数关于胆汁酸在CVD发病机制中的研究都是在小鼠模型上进行的,但在临床队列中发现胆汁酸的循环水平与CVD表型相关。

例如,研究发现,人类受试者的初级和次级胆汁酸水平降低,慢性心力衰竭患者的总体生存率降低。此外,较低的空腹血浆总胆汁酸与冠状动脉疾病、MI和冠状动脉病变的严重程度显著相关。

总之,肠道微生物群衍生的胆汁酸通过多种类型的胆汁酸受体调节CVD的发展,而血浆胆汁酸可能是CVD发生的另一个重要预测因子,仍需进一步研究。

短链脂肪酸是膳食纤维(主要是多糖)发酵的主要微生物产物,主要由乙酸盐、丁酸盐和丙酸盐组成。肠道微生物群的特定成员参与短链脂肪酸合成的特定发酵途径。

肠道微生物群调节富含纤维的饮食与心血管疾病风险之间的保护性关联。具体而言,许多研究已经阐明了膳食纤维或短链脂肪酸在缓解高血压或其他CVD亚型中的功能作用(图1)。

其中一项研究发现,高纤维饮食和补充乙酸盐都可以降低收缩压和舒张压、心肌纤维化和左心室肥厚,这与改善肠道失调和增加拟杆菌的数量有关。

类似地,丙酸盐治疗可保护小鼠免受高血压心血管损伤,而产丁酸盐的细菌(如Roseburia intestinalis)可减少主动脉粥样硬化病变面积。

研究发现,Olfr78和GPR41参与调节宿主血压和内皮功能。具体而言,丙酸盐通过调节Olfr78和GPR41表达的中断,在野生型小鼠中诱导急性低血压反应。然而,抗生素治疗Olfr78−/− 小鼠(而非野生型小鼠)血压升高,GPR41升高,与野生型小鼠相比,小鼠也有收缩性高血压。

此外,最近的一项研究表明,乙酸盐和丁酸盐通过仅对丁酸盐进行GPR41/43激活,从而提高NO的生物利用度,从而改善大鼠主动脉内皮功能障碍。为了揭示短链脂肪酸在CVD发病机制中的机制作用,还需要进行进一步的研究。

★ 人类研究

在人类中,大多数关于CVD风险的研究都与短链脂肪酸相关的血压调节有关。早期临床干预研究发现,增加膳食纤维摄入量与高血压患者的血压降低有关。

在一项荟萃分析研究中也发现了粘性可溶性纤维对血压的类似保护作用。

相比之下,最近的一项干预研究报告称,高纤维高蛋白饮食可能通过上调循环短链脂肪酸水平增加CVD的风险。具体来说,高蛋白高纤维饮食诱导丙酸水平升高,这与LDL胆固醇和血压的上调有关;较高的丁酸水平与葡萄糖的上调和高密度脂蛋白胆固醇的下调有关。然而,它仍然局限于短链脂肪酸对人类CVD风险或保护作用的直接证明,需要进一步澄清。

芳香族氨基酸(AAA)是含有芳香环的氨基酸,包括苯丙氨酸(Phe)、色氨酸(Trp)和酪氨酸(Tyr)。

芳香族氨基酸的主要来源是膳食蛋白质,如牛肉、猪肉、鸡肉或鱼。有趣的是,研究人员发现了肠道微生物群产孢梭菌Clostridium sporogenes产生芳香族氨基酸代谢物的途径。

最近,几项研究发现,苯丙氨酸衍生的微生物代谢物苯乙酰谷氨酰胺(PAG)与主要心脏不良事件(如心肌梗死、急性缺血性中风或冠状动脉疾病)之间存在密切关系。

具体来说,膳食中的苯丙氨酸通过富含porA基因的肠道微生物群转化为苯乙酸,随后在肝脏中转化为PAG。PAG进一步激活G蛋白偶联受体,包括α2A、α2B和β2肾上腺素能受体,以促进动脉损伤动物模型中的血小板反应性和血栓形成潜能。

同样,来自Trp的肠道微生物衍生代谢物吲哚硫酸酯(IS)和来自Tyr的对甲酚硫酸酯(PCS)也被确定为预测CKD患者CVD事件的有价值标记物。

这可能是由于IS和PCS通过诱导尿毒症毒性和内皮功能障碍而产生的有害影响。

然而,一些研究发现IS、PCS或PAG与CVD结果无关。这种差异可能是由于不同研究的阈值效应造成的。这些肠道微生物代谢物在心血管疾病进展中的作用尚需进一步研究。

健康饮食模式已被建议预防 CVD 进展(图 2),包括地中海饮食(Med-diet)、阻止高血压的饮食方法(DASH)和间歇性禁食(IF)等喂养模式。

图2 针对肠道微生物群的饮食干预在预防心血管疾病方面的潜在疗法

Xufei Zhang,et al., Comput. Struct. Biotechnol. J. 2022

★ 饮食类型

多项临床试验证实了地中海饮食对主要血管事件、冠状动脉事件、中风和心力衰竭的保护作用。这种效应与微生物群多样性和微生物代谢物短链脂肪酸的增加以及TMAO 和血浆LPS水平的降低有关。

然而直到最近,才发现地中海饮食的长期干预可以通过肠道微生物群调节来预防 CVD。

具体来说,地中海饮食的长期干预可以通过富含膳食纤维代谢物(如Faecalibacterium prausnitzii和Bacteroides cellulosilyticus )显着改变整体肠道微生物组。

特别是,在没有普氏菌的情况下,地中海饮食对 CVD 危险因素(包括脂质代谢、炎症和葡萄糖稳态)显示出强大的保护作用。

尽管多项数据表明 DASH 饮食可以通过降低血压和血脂异常来改善心脏危险因素,仍然缺乏关于 DASH 饮食与 CVD 预防中微生物群改变之间直接联系的数据。

★ 喂养模式

间歇性禁食(IF)是一种重要的饮食喂养模式,是一种周期性能量限制的做法,可以通过改变肠道微生物群来降低CVD风险。

具体而言,自发性高血压卒中易感大鼠在IF干预50天后,肠道微生物群β多样性发生显著变化,这与通过调节胆汁酸代谢降低血压有关。这些发现已通过对GF大鼠的粪便移植得到证实。

此外,在8周内对患有IF的人群进行临床干预,显著改善了血管舒张参数,减轻了氧化应激、与微生物群产生的短链脂肪酸增加相关的炎症,并降低了血浆LPS。有趣的是,短期禁食5天也可以降低血压和体重,调节微生物群,包括脱硫弧菌科、阿克曼菌和瘤胃菌科。

★水果和蔬菜中的多酚

多酚是一大类常见于植物产品中的有机化合物,尤其是水果和蔬菜。超过90%的总多酚在小肠中不可吸收,并被大肠中的肠道微生物群进一步代谢。

越来越多的研究支持膳食多酚对肠道微生物群的修饰和CVD保护的作用。

白藜芦醇(在葡萄、苹果和浆果等水果中发现)已被确定通过下调TMAO水平和上调BAs合成来减轻ApoE-/-小鼠的动脉粥样硬化,而BAs合成与有益菌拟杆菌、乳酸杆菌、双歧杆菌和阿克曼菌的丰度增加有关。

口服槲皮素(在洋葱、西兰花和西红柿等蔬菜中发现)可以抑制体重增加,改善动脉粥样硬化病变的程度,降低胆固醇水平、致动脉粥样硬化溶血磷脂酰胆碱水平,减少革兰氏阴性菌疣状芽胞菌的丰度,同时增加微生物多样性。

在人类受试者中,富含多酚的饮食干预发现,饮食多酚可以显著增加微生物多样性和Ruminococcaceae,这些与心脏代谢危险因素(如血浆甘油三酯和大 VLDL 中的胆固醇)的改善有关 。

总的来说,水果和蔬菜中的多酚可能是心血管疾病的潜在治疗干预措施,它们的部分保护作用可以通过肠道微生物群的修饰来介导。

关于多酚详见这篇文章:肠道微生物群与膳食多酚互作对人体健康的影响

★膳食纤维

膳食纤维是不易消化的碳水化合物,包括水溶性或不溶性形式,通常存在于水果、蔬菜、全谷物、坚果和豆类等中。

膳食纤维不能被小肠吸收,“喂养”健康的肠道微生物群,导致短链脂肪酸的多样性和产量增加。

如前所述,短链脂肪酸激活特异性受体,从而改善高血压和主动脉内皮细胞功能障碍。

最近的一项研究发现鹰嘴豆膳食纤维提高了微生物多样性,增加了拟杆菌和乳酸杆菌的相对丰度,并提高了丙酸水平。鹰嘴豆膳食纤维也可以通过对肠道微生物群进行类似的修饰来改善高血糖症。

全谷物燕麦还能降低血浆胆固醇水平,提高胰岛素敏感性,这与微生物群中有益乳酸杆菌的增加有关。同样,人类食用全谷物产品时,总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇水平较低,双歧杆菌含量较高。

关于膳食纤维详见这篇文章:你吃的膳食纤维对你有帮助吗?

益生元是植物源性或不易消化的食物成分,可刺激胃肠道中“友好”微生物的生长。

大多数益生元是膳食纤维,而不是所有膳食纤维都可以归类为益生元。常见的益生元包括低聚糖和多糖,如菊粉、低聚果糖、β-葡聚糖,它们通常能诱导肠道微生物群的特定修饰。

许多研究通过三个主要方面有趣地研究了益生元对宿主代谢的有益影响,以改善CVD状况(图2):

1)降低血脂

补充益生元纤维(例如菊粉)可以降低血浆胆固醇水平,并减少肝脏中的TAG积累;

2)减少内毒素血症和炎症

益生元低聚果糖可以增加双歧杆菌的数量,与血浆和脂肪组织中的内毒素血症和炎症呈负相关;

3)降低血压

补充富含益生元纤维的饮食可以通过GPR43信号通路降低收缩压和舒张压。

益生菌被定义为“活的微生物,当给予足够的量时,会给宿主带来健康益处”。人类饮食中的大量发酵食品,如酸奶、酸菜、开菲尔、泡菜,都含有益生菌菌株。

作为益生元,益生菌菌株也被确定在更多方面防止CVD进展(图2):

1) 改善血管内皮功能

服用植物乳杆菌299v可改善冠心病患者阻力动脉的内皮依赖性血管舒张功能。同样,发酵乳杆菌CECT5716治疗可降低大鼠的血管氧化应激并改善内皮功能。

2) 降低血糖和氧化活性

益生菌酸奶的干预显著降低血糖,提高总抗氧化状态。

3) 降低胆固醇

补充长双歧杆菌BB536对降低总胆固醇、肝脏脂质沉积和脂肪细胞大小有显著效果。

4) 减轻内毒素血症和炎症

通过恢复肠道屏障功能,通过改善系统性内毒素血症诱导的炎症,口服粘液阿克曼菌已被证明可减少动脉粥样硬化病变。此外,补充乳酸杆菌 L.reuteri V3401可降低炎症标志物水平,如TNF-α、IL-6、IL-8,这与降低CVD风险有关。

更多益生菌、益生元等介绍详见这篇文章:

如何调节肠道菌群?常见天然物质、益生菌、益生元的介绍

一些来自中药的天然成分也通过调节肠道微生物群被用作潜在的CVD疗法(图2)。

小檗碱(BBR),一种生物活性异喹啉生物碱,广泛存在于各种中草药中并从中提取,已被证明具有许多有益的作用。

最近发现,高剂量的小檗碱不仅通过降低总胆固醇和极低密度脂蛋白胆固醇水平来改善脂质代谢,还下调促炎细胞因子TNF-α、Il-1β、Il-6和上调的抗炎性Il-10水平,这些水平与参与短链脂肪酸产生的Alistipes和Roseburia的丰度增加有关。

Roseburia菌 详见: 肠道重要基石菌属——罗氏菌属(Roseburia)

此外,BBR可以通过重塑肠道微生物群成分来抑制TMAO的产生,从而减轻胆碱诱导的动脉粥样硬化。

红曲米(RYR)可以通过降低总胆固醇和低密度脂蛋白水平来缓解斑块的形成,而总胆固醇和低密度脂蛋白水平与厚壁菌/拟杆菌的比例降低有关,同时也降低了黄曲霉和黄酮类提取物的丰度。

RYR干预还能改善肠道屏障功能,并通过TLR信号通路减轻炎症。

灵芝是一种药用蘑菇,通过降低携带内毒素的变形菌水平和增加有益细菌(包括梭菌和真杆菌),来减少肥胖、内毒素血症、慢性炎症以及恢复肠屏障功能。

肠道微生物群与心血管疾病之间存在着重要而复杂的联系。作为肠道微生物群中重要的调节剂之一,膳食成分可改变与全身内毒素、炎症、肠道屏障功能障碍以及脂质代谢功能障碍相关的微生物成分,从而增加CVD风险。

然而,更多的研究数据表明,肠道微生物群对饮食代谢在调节CVD发病机制中的主要作用包括:

1) 代谢饮食胆碱或L-肉碱以诱导TMAO的释放,促进动脉粥样硬化的进展;

2) 调节胆汁酸代谢,可能通过多种受体途径调节动脉粥样硬化的形成;

3) 产生芳香族氨基酸代谢物PAG、IS、IPA或PCS,加速动脉粥样硬化形成;

4) 发酵膳食纤维以产生短链脂肪酸,这对CVD的进展起到了一些有益的作用。

这些发现为开发CVD的新型潜在预防和治疗方法提供了一些极好的支持,例如可以通过健康饮食和喂养模式、含有健康膳食成分的饮食等干预措施改善菌群,从而预防改善CVD。当然也包括:来自水果和蔬菜的膳食多酚、膳食纤维和益生元、益生菌以及饮食中药等干预措施。主要参考文献:

Xufei Zhang, PhilippeGérard. Diet-gut microbiota interactions on cardiovascular disease. Computational and Structural Biotechnology Journal. 2022,Mar: 1528-1540. doi: org/10.1016/j.csbj.2022.03.028

Safari Z, Gérard P. The links between the gut microbiome and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Cell Mol Life Sci. 2019 Apr;76(8):1541-1558. doi: 10.1007/s00018-019-03011-w. Epub 2019 Jan 25. PMID: 30683985.

Bapteste E, Gérard P, Larose C,et al., The Epistemic Revolution Induced by Microbiome Studies: An Interdisciplinary View. Biology (Basel). 2021 Jul 12;10(7):651. doi: 10.3390/biology10070651. PMID: 34356506; PMCID: PMC8301382.

Tang WHW, Li DY, Hazen SL. Dietary metabolism, the gut microbiome, and heart failure. Nat Rev Cardiol. 2019 Mar;16(3):137-154. doi: 10.1038/s41569-018-0108-7. PMID: 30410105; PMCID: PMC6377322.

谷禾健康

中风是一种常见的脑血管疾病,是一个重大的健康问题,每年影响全球超过 1500 万人。大约 70% 的中风是由脑缺血引起的,称为缺血性中风。它通常是由阻塞大脑血管的血凝块引起的。

缺血性中风一般有以下症状:

中风后,高达 50% 的患者会出现胃肠道并发症,包括便秘、吞咽困难、胃肠道出血和大便失禁等问题,胃肠道并发症会影响患者治疗效果不佳。

多项研究证实,中风患者存在肠道菌群失调。

肠道菌群可以调节疾病和健康之间的平衡,因为它们有可能产生各种代谢物(如,短链脂肪酸、胆汁酸、维生素、氨基酸和氧化三甲胺)。这些代谢物可能参与调节宿主的生理功能。其中氧化三甲胺增强血小板反应性和血栓形成可能性,这可能是缺血性中风的潜在致病因素。

我们之前的文章也有关于这方面的详细介绍:

肠道菌群 —— 中风的关键参与者

然而之前的研究较少说明,短链脂肪酸对缺血性中风有保护作用。短链脂肪酸是肠道微生物发酵膳食纤维的最终产物,它的存在加深了微生物与宿主之间的联系。

根据最近的研究,通过移植富含短链脂肪酸的粪便微生物群,缺血性中风的恢复得到了有效改善。短链脂肪酸可能作为肠道菌群和大脑之间的媒介,参与调节缺血性中风的预后。

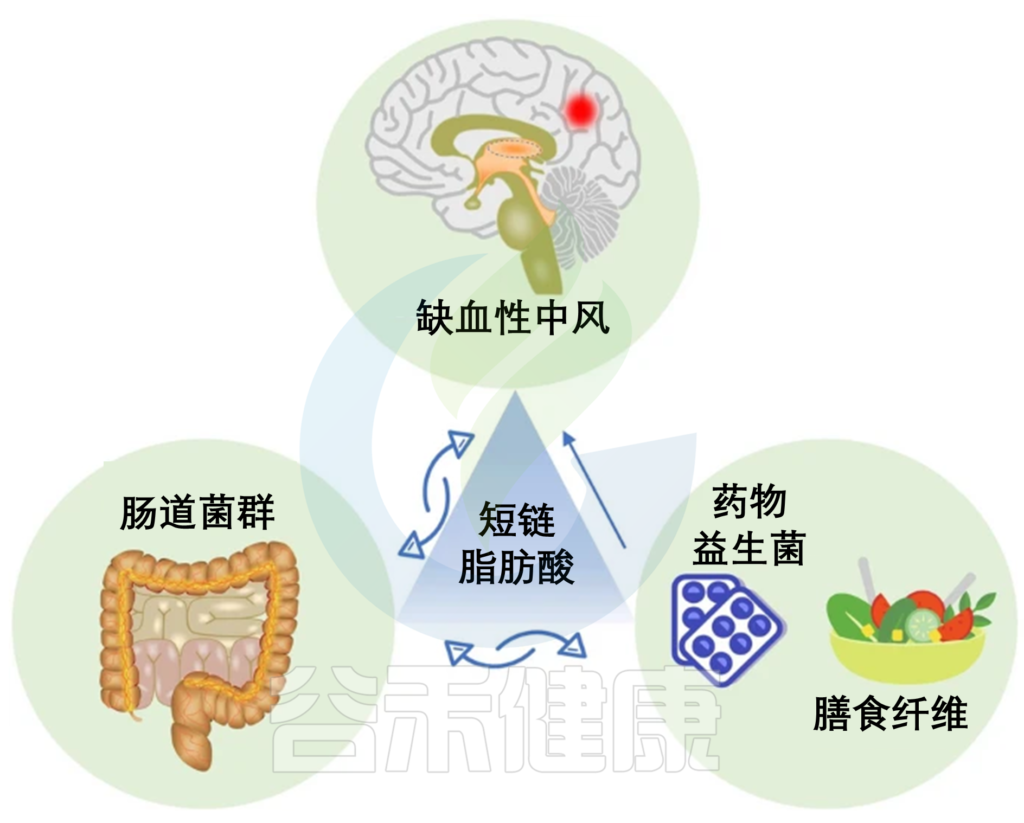

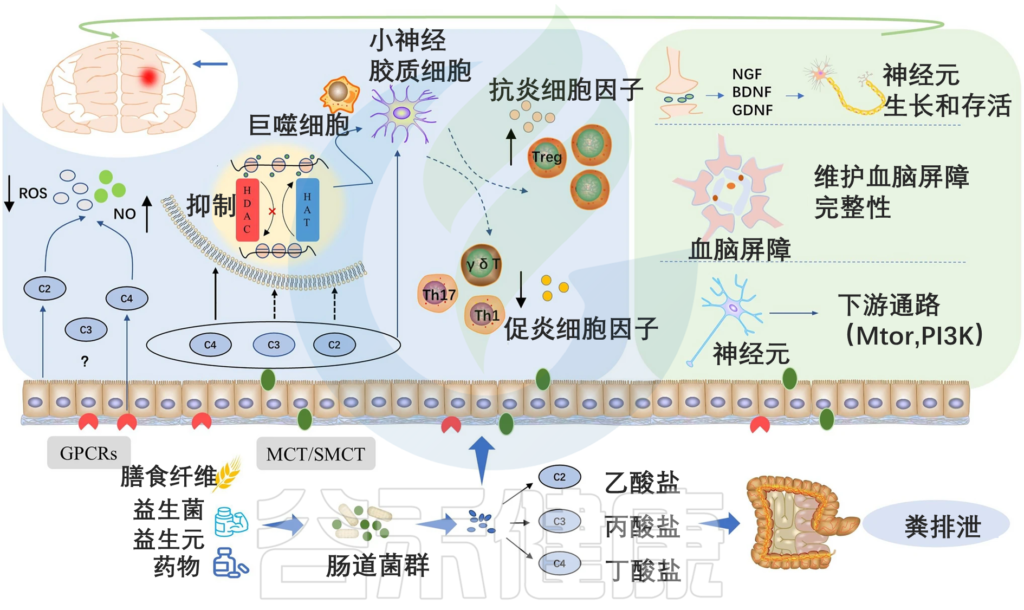

Fang Z, et al., Cell Mol Neurobiol. 2022

本文主要介绍关于缺血性中风和肠道菌群之间关系的研究,概述了短链脂肪酸作为它们之间桥梁的作用及其潜在机制,讨论了短链脂肪酸介导的治疗措施,如饮食、膳食补充剂(益生菌和益生元)、粪菌移植和药物治疗缺血性脑损伤的有益效果。

随着临床证据的不断增加,肠道菌群可能是中风的一个关键易感因素。

↓↓↓ 发现中风与肠道菌群关联的研究:

最早的一项横断面研究报告说,与健康、无症状的对照组相比,中风患者的条件致病菌更多。这种生态失调与中风的严重程度有关。

分析粪便中的有机酸浓度发现,中风患者的乙酸浓度显着降低,而戊酸浓度显着升高。然而,中风患者的总有机酸浓度降低。

这些研究表明:

中风会影响肠道微生物的多样性,并导致微生物代谢物发生相应的变化。

有了这个线索后,研究人员开始进一步探索中风、肠道菌群和短链脂肪酸之间的相关性。

↓↓↓ 进一步研究表明:中风患者的产短链脂肪酸菌及短链脂肪酸水平都较低

在大脑中动脉闭塞期间,小鼠的短链脂肪酸水平较低,尤其是丁酸盐。

研究人员认为,急性缺血性中风患者肠道菌群失调的特征是:产短链脂肪酸菌的低丰度和粪便短链脂肪酸的低水平,尤其是那些中风较严重的患者,短链脂肪酸水平与严重程度之间可能存在负相关,也就说,短链脂肪酸水平越低,中风严重程度越高。

↓↓↓ 然而事情没有这么简单。出现矛盾的是:

一项临床研究发现,在缺血性中风中,随着个体产生短链脂肪酸的增加,肠道菌群的调节异常。但由于没有相应地测量短链脂肪酸水平,因此无法确定这种失调是否会导致粪便短链脂肪酸水平发生实质性变化。

此外,肠杆菌科(条件致病菌)的扩张也是中风患者肠道菌群失调的主要表现之一,但肠杆菌科也能产生乙酸盐。

因此,中风患者短链脂肪酸低,可能不仅仅是由产短链脂肪酸菌的减少引起的,可能部分原因是不同菌群的协同效应。

除了疾病本身的进展,合并其他疾病(例如高血压、糖尿病)、年龄、饮食、吸烟和其他危险因素可能会加剧对缺血性脑损伤的病理生理反应,包括神经炎症。因此,肠道菌群对中风易感性和恢复的贡献是一个不断增长的研究领域。例如,高血压 、糖尿病、肥胖症和动脉粥样硬化,所有已知的中风危险因素都与肠道菌群密切相关。

↓↓ 肠道菌群与中风风险关联的研究:高风险人群条件致病菌多,产丁酸盐菌少

一项横断面研究评估了肠道菌群与中风风险之间的关联,发现中风高风险人群肠道中条件致病菌(例如肠杆菌科和韦荣氏菌科)的比例显着高于低风险人群。此外,产丁酸盐细菌的消耗和粪便丁酸盐水平低是中风风险增加的潜在因素。

▸ 中风后认知障碍:梭杆菌↑ 肠杆菌科↑

中风后认知障碍(PSCI)是中风后遗症之一。已有研究表明,PSCI患者肠道内梭杆菌含量增加,同时粪便中短链脂肪酸缺乏。研究人员进一步构建了基于肠道菌群和短链脂肪酸的PSCI风险预测模型,该模型能够准确预测中风发作3个月或更长时间后的PSCI。

另一项研究发现,与中风后非认知障碍组相比,PSCI组的肠杆菌科细菌增多。这些革兰氏阴性病原体可能会促进神经系统的炎症变化。此外,患有其他中风后共病精神障碍(如抑郁症和情感障碍)的患者的肠道菌群也可能发生相应的变化。

▸ 中风后吞咽困难:管饲易引发胃肠道不良反应

大约65%的中风患者表现出吞咽困难。为了降低中风后吞咽困难导致吸入性肺炎和营养不良的风险,经常使用管饲代替口服食物。

然而,最近的一项研究表明,当吞咽改善,恢复最初的口服摄入量时,中风患者的肠道菌群发生了变化。这可能是因为与肠内营养相比,口服食物的膳食纤维含量更高。

此外,与早期口服食物的患者相比,长期管饲患者接受治疗的时间更长,感染风险更高。长期肠内营养管理可能会产生许多胃肠道不良反应(例如腹泻、便秘、胃食管反流)。

▸ 为什么中风患者表现出对感染的易感性增加(肺炎和尿路感染等)?

——肠道通透性增加、细菌易位

在中风后感染的患者中检测到的大多数微生物是通常存在于肠道中的常见共生细菌,这可能与中风后肠道通透性增加以及共生细菌的易位和传播有关。值得一提的是,肠道菌群组分的改变可能会增加菌血症并改变宿主的免疫反应。

——产丁酸菌减少

此外,在一项前瞻性病例对照研究中,在中风患者住院24小时内,产丁酸的细菌很少,这可能会增加中风后感染的风险。

尽管肠道菌群和短链脂肪酸可能对大多数中风后并发症有显著影响,但迄今为止尚未对其潜在机制和治疗应用进行研究。

▸ 肠道菌群失调具体通过什么与中风产生关联?

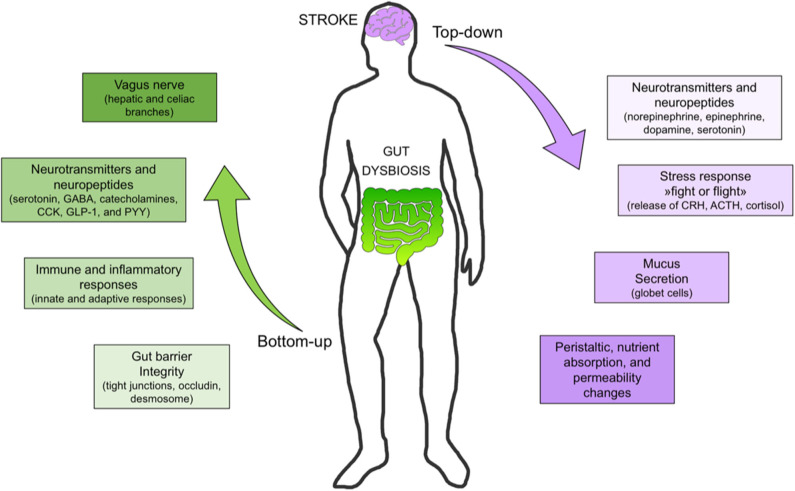

随着临床证据的增加,中风引起的肠道菌群失调已逐渐被解开。然而,这种微生物失调可能是由肠道菌群-肠-脑轴中持续积累的“自上而下”信号引起的,而不是突然发作。

中风中的自下而上和自上而下的信号

Battaglini D, et al., Front Neurol. 2020

脑缺血会导致自主神经系统或 HPA 轴的紊乱,增加肠道通透性并改变肠道微环境。例如,条件致病菌积累,内毒素水平增加,产生短链脂肪酸的细菌耗尽,短链脂肪酸水平下降。反过来,这种改变会加剧中风或脑损伤并影响患者预后。

Fang Z, et al., Cell Mol Neurobiol. 2022

一般来说,微生物产生的短链脂肪酸可能与肠道菌群-肠-脑轴一起参与中风的病理生理学,短链脂肪酸影响中风的潜在机制将在后面章节讨论。

在缺血再灌注损伤和永久性缺血的情况下,神经炎症是中风进一步进展的关键因素。

炎症过程始于血管内。当缺氧发生时,活性氧(ROS)产生过多,从而激活补体、血小板和内皮细胞。内皮细胞中的氧化应激(ROS)会降低NO的生物利用度,从而间接影响血小板活性。

在脑缺血期间,未刺激的T细胞可能通过IFN-γ和ROS促进组织损伤。γδT细胞被小胶质细胞和巨噬细胞释放的IL-23激活,产生细胞毒性细胞因子IL-17,参与急性缺血性脑损伤。

然而,小胶质细胞和巨噬细胞也能促进Treg的成熟,分泌抗炎因子IL-10,抑制Th1和Th2反应,介导神经保护作用。

在健康条件下,调节性T细胞(Treg)和效应性T细胞处于动态平衡状态。而在缺血性中风中,这种平衡受到干扰。

中风后诱导的炎症反应可增加血脑屏障的通透性和脑水肿,扩大脑梗死面积,进一步加重缺血性脑损伤。

因此,研究人员继续测试免疫调节策略在中风患者中的治疗潜力。

肠道微生物群可能参与了中风的免疫调节。最近对啮齿类动物的两项研究表明,中风后的微生物群失调会导致效应T细胞(γδT细胞)从肠道迁移到大脑外的脑膜,从而加剧缺血性脑损伤。

中风后恢复健康的微生物成分和应用抗生素诱导微生物失调都可以减轻神经炎症,减少缺血性脑损伤。这一过程与Treg细胞的启动密切相关。

总体而言,肠道菌群可以调节宿主免疫系统,从而改善缺血性脑损伤。

对肠道菌群介导的免疫机制的研究仍处于起步阶段。然而,在这一复杂现象的背后,存在着通过生产短链脂肪酸的可能性。

在了解短链脂肪酸在中风中发挥作用之前,我们先来看下,短链脂肪酸是如何参与宿主免疫系统发挥作用。

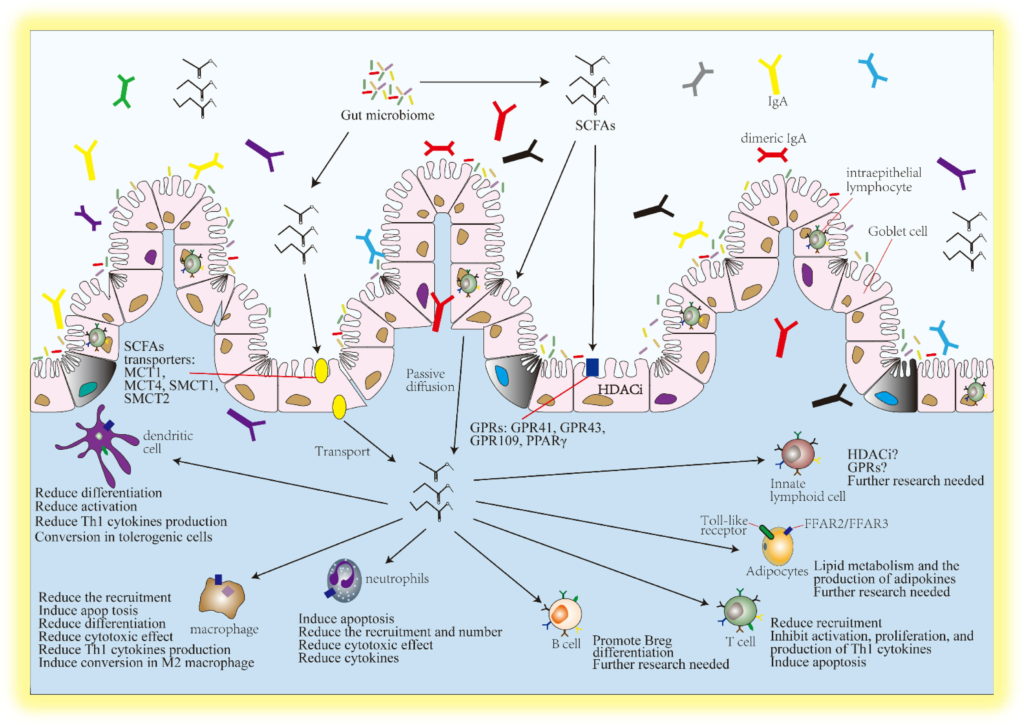

短链脂肪酸是一种潜在的免疫调节因子,与各种免疫细胞相互作用,介导全身炎症反应。短链脂肪酸也影响小胶质细胞的结构和功能完整性,并激活与神经炎症相关的小胶质细胞。

丁酸盐:研究最多的是丁酸盐,具有抗炎作用。

丙酸盐:会引起炎症,但丙酸盐的这些数据可能仍有一定争议,组织特异性可能是一种解释。

乙酸盐:可以通过抑制炎症信号通路来减轻炎症反应。

短链脂肪酸在免疫和炎症中的作用

Yao Y, et al., Crit Rev Food Sci Nutr. 2022

在肠道上皮细胞中,短链脂肪酸可通过被动扩散和转运进入肠道组织。转运蛋白包括MCT1、MCT4、SMCT1和SMCT2。此外,短链脂肪酸还能激活肠上皮细胞中的G蛋白偶联受体(GPRs),引起一系列下游反应。短链脂肪酸可以调节许多免疫细胞的活动,参与宿主免疫系统的调节。

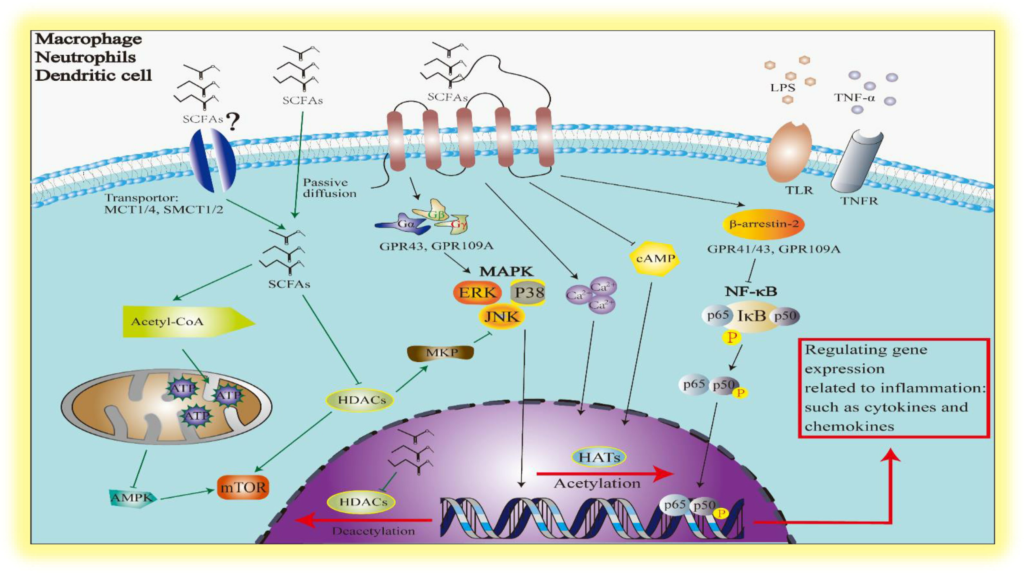

短链脂肪酸调节炎症的机制

Yao Y, et al., Crit Rev Food Sci Nutr. 2022

在巨噬细胞、中性粒细胞和树突状细胞中,短链脂肪酸可以通过G蛋白偶联受体激活MAPK通路,抑制β – arrestin2/NF-κ b通路,抑制环腺苷一磷酸(cAMP)的合成,促进钙离子(Ca2+)进入细胞核,从而调节与炎症和免疫相关的基因表达。此外,短链脂肪酸可通过被动扩散进入细胞,抑制线粒体/AMPK/mTOR通路,抑制组蛋白去乙酰化,通过促进MKP表达抑制MAPK通路。

↓↓↓ 粪菌移植研究:是什么改善中风小鼠脑损伤并提高存活率?

一项关于小鼠粪菌移植的研究发现,通过灌胃改变年轻中风小鼠(2-3个月)的微生物群,使其与老年小鼠(18-20个月)的微生物群相似,会增加死亡率和全身炎症反应。

相比之下,用年轻小鼠的肠道菌群对老年小鼠进行定植可以改善脑损伤并提高存活率。

老年小鼠的粪便短链脂肪酸水平和拟杆菌与厚壁菌的比率(B:F)显著低于年轻小鼠。

↓↓↓ 进一步研究:短链脂肪酸对缺血性中风具有保护作用

研究人员将富含短链脂肪酸的粪便微生物群移植到中风小鼠体内,可以减少神经功能缺损,消除脑水肿,减少梗死体积。有趣的是,通过直接灌胃补充丁酸盐也可获得类似的有益效果。因此,短链脂肪酸可能是影响中风恢复的关键代谢物。

↓↓↓ 进一步研究:微生物源性短链脂肪酸影响中风的潜在机制是什么?

Sadler等人提供了第一个证据,他们通过向中风小鼠的饮用水中添加短链脂肪酸来增加其循环短链脂肪酸浓度。

这种方法可以改善运动功能并调节中风后突触可塑性,但不会影响原发性脑梗死体积。

更重要的是,在没有淋巴细胞的情况下,即使补充了短链脂肪酸,小胶质细胞的数量和形态也没有显著改变。这表明淋巴细胞可能介导短链脂肪酸对小胶质细胞的调节作用。

另外的研究人员在中风小鼠中更直接地移植了四种产生短链脂肪酸的细菌和菊糖(一种增加产生短链脂肪酸的益生元)。研究发现,短链脂肪酸可增强肠道完整性,扩张肠道和大脑中的调节细胞(Treg),并减少中风后IL-17+γδT细胞在大脑中的浸润。

尽管小胶质细胞缺乏短链脂肪酸受体,但在小胶质细胞中发现了单羧酸转运蛋白的表达。这可能是一种小胶质细胞调节机制,不涉及短链脂肪酸受体,这需要在未来进一步验证。

★ 短链脂肪酸参与T细胞的极化和迁移

现有证据表明,T细胞可以通过分泌促炎和抗炎细胞因子来调节M1(促炎)和M2(抗炎)小胶质细胞的平衡。

此外,短链脂肪酸还促进了T细胞在生理条件下分化为效应T细胞,主要是通过增加Treg的数量和功能。有趣的是,在无菌小鼠中进行了中风后菌群再定植,这显著地诱导了Th1和Th17的极化。

另一方面,抗生素治疗导致Treg扩增和Th17细胞减少。因此,有理由怀疑短链脂肪酸参与了由肠道菌群失调诱导的T细胞极化过程。

Fang Z, et al., Cell Mol Neurobiol. 2022

总之,短链脂肪酸可以诱导T细胞极化,从而影响免疫系统,从而改善缺血性脑损伤。此外,尽管没有直接证据,但短链脂肪酸可能参与T细胞向大脑的迁移。

★ 短链脂肪酸激活GPCR

GPCR与细胞周围的化学物质结合,包括气体、光敏化合物、激素、趋化因子和神经递质,并激活一系列细胞内信号通路,最终发挥不同的生理作用。

注:G蛋白偶联受体(GPCR)是一类由七个α螺旋组成的膜蛋白受体。

未知配体的两个GPCR(GPR41和GPR43)因与短链脂肪酸结合而改名为游离脂肪酸受体(分别为FFAR3和FFAR2)。

FFAR2更有可能结合较短的脂肪链(如乙酸盐),FFAR3优先结合较长的脂肪链,包括丙酸盐、丁酸盐和戊酸盐。此外,G蛋白偶联受体109A也可被丁酸和β-d-羟基丁酸激活。

短链脂肪酸通过激活肠上皮细胞上的GPR41和GPR43,导致快速丝裂原激活蛋白激酶信号、趋化因子和细胞因子。但到目前为止,只有少数研究探索了短链脂肪酸激活GPCR对中风有益作用的机制。

目前的一项研究表明,与乙酸盐和丙酸盐相比,经鼻给予低剂量丁酸钠(7.5 mg/kg)可显著减少大脑中动脉阻塞后的梗死体积,改善神经功能。

这可能与丁酸钠通过GPR41/Gβγ激活PI3K/Akt并减轻大脑中动脉阻塞后神经细胞死亡的机制密切相关。值得一提的是,丁酸盐和乙酸盐可以通过抑制氧化应激增加NO的生物利用度。有趣的是,丁酸盐的这种保护作用似乎取决于GPR41/43的激活,而乙酸盐的这种作用似乎独立于GPCR。

★ 短链脂肪酸抑制HDAC活性

组蛋白脱乙酰酶(HDAC)是一类修饰和调节染色体结构和基因表达的蛋白酶。在细胞核中,组蛋白乙酰化和组蛋白去乙酰化处于动态平衡,并由组蛋白乙酰转移酶和组蛋白去乙酰化酶共同调节。

研究表明,细胞内短链脂肪酸可以抑制HDAC活性,并且丁酸盐相对于其他短链脂肪酸具有较强的HDAC抑制作用。相比之下,乙酸盐几乎没有抑制作用。

大多数证明短链脂肪酸介导的HDAC抑制对中风影响的证据来自丁酸钠(SB)的动物研究。例如,在永久性缺血的大鼠模型中,皮下注射丁酸钠(300 mg/kg)可减少梗死体积,抑制小胶质细胞激活,并改善大鼠的运动、感觉和反射能力。

此外,研究人员发现SB在体外改变小胶质细胞中组蛋白3-赖氨酸9-乙酰化(H3K9ac,一种由HDAC调节的组蛋白修饰)的基因启动子。已经在小鼠中证实,SB可以通过表观遗传调节减少小胶质细胞介导的神经炎症,H3K9ac水平的上调可能是观察到的效应的一个重要原因。

令人惊讶的是,丁酸钠对脑缺血的改善作用在不同种类的大鼠和不同的给药方式下没有发生质的改变。除了减轻成人中风模型中的脑损伤,SB在新生儿缺氧-缺血中也具有潜在的神经保护作用。

除了小胶质细胞激活的表观遗传调节外,短链脂肪酸还具有与抑制HDAC活性相关的其他神经保护和神经营养作用。

例如,它们通过抑制诱导Treg细胞产生的HDAC,独立于游离脂肪酸受体调节mTOR-S6K通路。短链脂肪酸还上调神经递质和神经营养因子,如神经生长因子(NGF)、胶质细胞源性神经营养因子(GDNF)和脑源性神经营养因子(BDNF)的表达。

总之,短链脂肪酸目前可能通过影响T细胞极化、与FFAR相互作用以及抑制HDAC活性来影响中风预后。

然而,目前还没有研究探索短链脂肪酸在人类中的这些作用机制。在进一步探索短链脂肪酸影响中风的其他机制(免疫途径、内分泌途径和其他体液途径)的同时,研究短链脂肪酸作为调节剂在应用膳食短链脂肪酸补充剂、益生菌/益生元、FMT(恢复肠道微生物组成)的人类中风患者中的有效性和安全性将是未来研究的关键。

不同的饮食习惯可能会对肠道菌群产生不同的影响。例如,长期摄入西方饮食(高脂肪、高糖、低纤维)可能会减少肠道菌群多样性。饮食中富含复合碳水化合物的人的肠道菌群种类增加。生产短链脂肪酸所需的底物(膳食纤维)主要来源于饮食。

现在有大量证据表明,增加膳食纤维摄入可以降低心血管疾病(包括中风)的风险,这种有益的效果可能与循环短链脂肪酸水平的增加有关。

换句话说,增加膳食纤维的摄入可能是预防中风的有效方法之一。适当减少钠摄入量通常会对心血管系统产生有益影响,例如降低血压。此外,循环短链脂肪酸水平的增加可能维持心血管健康。

益生菌和益生元对宿主健康的益处已得到广泛研究和明确界定。益生菌中乳酸杆菌、丁酸梭菌Clostridium butyricum、地衣芽孢杆菌对中风的有益作用已在啮齿动物模型中得到证实。

最近一项针对肥胖女性的研究显示,在摄入益生菌混合物(菊粉和低聚果糖的混合物)长达三个月后,产丁酸菌显著富集。有趣的是,功能型大麦可以增加丁酸产生菌的数量,并增加肠道中的丁酸水平。

乳果糖(由果糖和半乳糖组成)是一种常见的益生元,在结肠中被肠道菌群转化为低分子量有机酸,并通过保持水分软化大便,常用于治疗中风后便秘。尽管乳果糖不是一种典型的益生元,但体外研究发现,它可以剂量依赖性地增加肠道中短链脂肪酸的水平(每天5克乳果糖,持续5天,可以产生完全的益生元效应)。

一项研究发现,乳果糖(20 g/kg)干预6周后,小鼠的肠道和血清短链脂肪酸水平发生改变。有趣的是,最近的一项研究发现,补充乳果糖可改善中风的功能预后,并降低中风后的炎症反应。

为了更好地利用益生菌和益生元之间的协同作用,创建了产品“合生元”,它是活性微生物(益生菌)和基质(益生元)的混合物。

一项实验研究发现菊糖和产短链脂肪酸菌之间有协同作用;与单独使用菊糖或单独使用产短链脂肪酸的菌相比,使用产短链脂肪酸菌和菊糖可改善中风后小鼠的神经功能缺损评分和行为结果。

此外,近年来的证据表明,益生菌对人体的影响不一定与活性微生物直接相关,而是活性微生物的代谢产物或细菌成分(后生物)至关重要-短链脂肪酸,一种被肠道菌群分解的植物多糖产品。

FMT可能是未来改善中风的潜在选择。然而,现有证据仍然很少,通过动物研究观察到的比较结果:移植富含短链脂肪酸的粪便微生物群可以改善中风后的脑损伤。

为了更好地阐明FMT在缺血性中风中的作用,有必要进一步扩大对小鼠FMT的研究,以探索有利于脑损伤恢复的肠道微生物群组成,并评估其安全性。在阐明FMT的潜在益处后,开始将其转化为人体试验。

除了可以影响肠道菌群和短链脂肪酸的抗生素,中风患者常用的药物阿托伐他汀可以逆转微生物组成,增加粪便丁酸水平,并增强中风患者的肠道屏障功能。这表明肠道微生物群和短链脂肪酸可能参与阿托伐他汀的抗炎作用。然而,其他常用于治疗中风的药物(如抗血小板和抗高血压药物)是否也发挥类似作用仍有待研究。

白藜芦醇是一种潜在的HDAC抑制剂,可增加产短链脂肪酸菌的数量。此外,白藜芦醇和丙戊酸钠(一种结构类似于丁酸盐的短链脂肪酸)的联合使用,减轻了缺血性中风的脑损伤。

关于白藜芦醇,详见:如何调节肠道菌群?常见天然物质、益生菌、益生元的介绍

总的来说,药物会引起肠道菌群的改变。这种改变对中风的发展是有益的还是有害的,对中风的预后是重要的还是无关紧要的,都需要根据药物的类型进行进一步的探索和发现。

本文讨论了有关短链脂肪酸作为肠道菌群和缺血性中风之间桥梁,是如何影响中风的,通过机制的阐明,发现它们可以通过调节饮食、饮食补充、FMT等干预措施,调节缺血性中风的预后。

虽然短链脂肪酸和缺血性中风之间的联系在动物研究中逐渐得到巩固,但人类研究并没有同步进行。需要进一步扩大研究,以探索特定肠道菌群或短链脂肪酸的长期益处,并随后扩大转化为人体试验。

短链脂肪酸作为缺血性中风的潜在调节剂,为缺血性中风的菌群靶向治疗开辟了新的可能性。

主要参考文献:

Fang Z, Chen M, Qian J, Wang C, Zhang J. The Bridge Between Ischemic Stroke and Gut Microbes: Short-Chain Fatty Acids. Cell Mol Neurobiol. 2022 Mar 28. doi: 10.1007/s10571-022-01209-4. Epub ahead of print. PMID: 35347532.

Battaglini D, Pimentel-Coelho PM, Robba C, et al. Gut Microbiota in Acute Ischemic Stroke: From Pathophysiology to Therapeutic Implications. Front Neurol. 2020;11:598. Published 2020 Jun 25. doi:10.3389/fneur.2020.00598

Pluta R, Januszewski S, Czuczwar SJ. The Role of Gut Microbiota in an Ischemic Stroke. Int J Mol Sci. 2021 Jan 18;22(2):915. doi: 10.3390/ijms22020915. PMID: 33477609; PMCID: PMC7831313.

Zeng X, Gao X, Peng Y, et al. Higher Risk of Stroke Is Correlated With Increased Opportunistic Pathogen Load and Reduced Levels of Butyrate-Producing Bacteria in the Gut. Front Cell Infect Microbiol. 2019;9:4. Published 2019 Feb 4. doi:10.3389/fcimb.2019.00004

Roy-O’Reilly M, McCullough LD. Age and Sex Are Critical Factors in Ischemic Stroke Pathology. Endocrinology. 2018;159(8):3120-3131. doi:10.1210/en.2018-00465

谷禾健康

前面的文章中,我们已经了解到,在肝病的发生发展中肠道菌群的变化,详见:

深度解析 | 肠道菌群与慢性肝病,肝癌

到目前为止,大多数研究都集中在细菌多样性及其代谢物与靶癌细胞表型的关联上,而没有考虑环境的微调。实际上生态系统中,个体在环境中与其他个体相互作用、相互影响和限制。

在肿瘤微环境中,特定的微生物会影响其他细胞(微生物或宿主细胞)并受其影响。

微生物群及其代谢物影响肠-肝轴的组织细胞。肠道微生物群以及肿瘤本身的细菌可以影响肿瘤微环境,包括通过调节癌症、基质和炎症/免疫细胞中的基因转录以及促进或抑制肿瘤进展。

同时,微生物群也受饮食、环境等因素影响,在环境扰动后会适应,从而影响宿主-微生物的相互作用。

本文主要阐述了微生物群在肝脏稳态中的作用,肠道菌群及其代谢物直接和间接地调节肝脏基因表达,导致肠-肝轴失衡,从而促使肝病的发生发展,甚至致癌,并对肿瘤微环境产生影响。

我们的健康和生存能力取决于共生微生物(微生物群)的存在,它们主要存在于上皮细胞界面上,在下消化道中特别丰富。

菌群维持肠道稳态

肠道微生物群中的平衡生态有助于食物加工和吸收,调节宿主新陈代谢,并通过防止病原体和病原菌的扩张或通过调节宿主免疫力和维持肠道上皮的完整性来防止感染。

肠道-肝脏-胰腺轴

在物理上,肝脏和胰腺通过胆管和胰管与肠道相通,而门静脉将肠道菌群产物输送到肝脏。因此,肠道菌群与肝脏和胰腺之间的串扰(肠道-肝脏-胰腺轴)可以将信号整合为一个相互关联的系统。

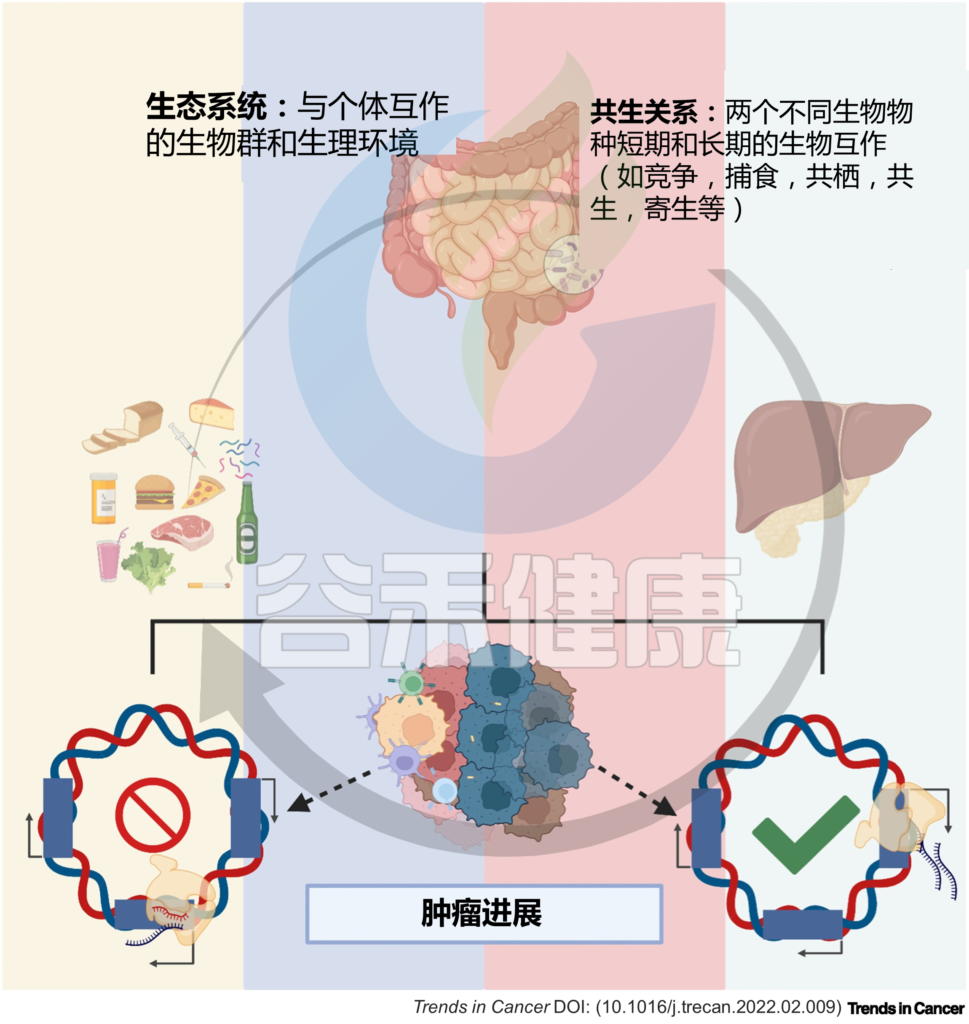

宿主与微生物群之间复杂而高度协调的相互作用代表了一个自然生态系统。共生相互作用,如互利共生、共栖、捕食、寄生和竞争,是微生物、微生物-宿主和宿主-宿主细胞之间相互作用的基础。

因此,肠-肝轴中的细胞处于稳态平衡,环境扰动会改变这种平衡,从而调节局部和全身的转录反应,并影响健康和疾病,例如癌症。

图1 微生物与宿主的相互作用调节体内平衡和疾病

关于微生物群在致癌中的作用的研究,最初集中在上皮屏障界面的肿瘤上,如胃癌和结肠癌,但胰腺导管腺癌 (PDAC) 为口腔和肠道微生物群以及癌症相关微生物群的作用提供了很多证据。

微生物群对致癌作用的影响,及细菌调节肿瘤微环境的一些机制如下:

胰腺癌研究解决了肠道菌群失调、瘤内细菌和癌症之间的联系

人类胰腺癌前体病变显示被产生 IL-17 的Th17 细胞浸润,加速了癌症的发生和进展。

几项研究表明,胰腺导管腺癌与口腔微生物组的组成、口腔病原体(如牙龈卟啉单胞菌Porphyromonas gingivalis、伴放线聚合杆菌Aggregatibacter actinomycetemcomitans)的丰度增加或口腔微生物抗体的存在有关。胰腺癌中出现了较低的α多样性,产生LPS的细菌增加,产丁酸盐菌减少。

基于与胰腺导管腺癌相关的口腔和肠道微生物群落的概况,已经提出了将胰腺导管腺癌患者与健康个体区分开来的无创诊断模型。

此外,胰腺导管腺癌研究已经确定,胰腺含有与组织相关的细菌和真菌,这些细菌和真菌在胰腺癌中比在正常胰腺组织中的含量更高。胰腺导管腺癌中的细菌主要存在于免疫细胞和癌细胞内。

在分析的每种肿瘤类型中,肿瘤内细菌的组成是不同的,可用于预测肿瘤与正常组织和肿瘤类型。

尽管在大约三分之二的胰腺导管腺癌中观察到细菌,并且数量高于大多数其他肿瘤类型,但与人类细胞相比,它们在肿瘤中的绝对数量仅为约 1/40 – 1/400。

与其他肿瘤相比,胰腺导管腺癌中的肿瘤相关细菌 Gammaproteobacteria较多,尤其是肠杆菌Enterobacterales,与胃癌和结肠癌不同的是,它们的梭杆菌fusobacteria较少。

胰腺导管腺癌相关微生物群的组成与十二指肠微生物群相似,这一事实表明细菌可能是通过胆胰管逆行迁移。

肿瘤相关微生物通过各种机制参与胰腺癌的发生或对治疗产生抵抗

例如,表达胞苷脱氨酶长同工型的细菌(如 Gammaproteobacteria)将吉西他滨代谢成无活性形式,导致胰腺导管腺癌出现耐药性。

瘤内细菌可能通过诱导 MDSCs 和抑制 M1 巨噬细胞分化和 CD4 +和 CD8 + T 细胞活化来重新编程肿瘤微环境;通过抗生素治疗进行的细菌消融可重新编程胰腺肿瘤免疫微环境,防止癌变并使免疫检查点抑制治疗产生反应。

然而,肿瘤内细菌也可能是有益的,并且 胰腺导管腺癌的长期幸存者在肿瘤相关微生物群中表现出更高的微生物 α 多样性和独特的特征(假黄单胞菌属Pseudoxanthomonas、链霉菌属Streptomyces、糖多孢菌属Saccharopolyspora),这可能诱导有效的免疫细胞浸润和抗肿瘤免疫。

最近有多项综述回顾了微生物调节在胰腺导管腺癌中的作用。这些研究支持胰腺导管腺癌患者的肿瘤外和肿瘤内微生物群与发育和临床进展的易感性之间的直接联系。

作为一个相互关联的系统,肠-肝轴中的微生物-宿主串扰有望成为肝癌发生的一个重要因素,就像在胰腺导管腺癌中一样。

细菌通过微生物-宿主和宿主-宿主相互作用参与致癌作用

幽门螺杆菌,已被正式确定为胃癌的明确人类致癌物。然而,新出现的证据表明,细菌,无论是存在于上皮屏障界面上还是存在于肿瘤中,都与局部或远处组织的癌变和肿瘤进展有关。

细菌在肿瘤微环境中产生选择性压力以促进肿瘤发生,部分原因是引发 ROS 的产生,影响对 pH 变化的反应,竞争有限的营养物质,增加 DNA 损伤和诱变,调节癌基因途径,影响化学疗法的代谢药物,或调节免疫。

携带产生大肠杆菌素的聚酮化合物-非核糖体肽合酶操纵子 (pks) 的大肠杆菌菌株在结直肠癌中诱导了明显的突变特征,这为细菌在基因组突变中的作用提供了证据。

微生物群对致癌基因诱导的肿瘤进展的影响得到以下观察结果的支持:

突变的p53仅在远端结肠中致癌,因为存在微生物产生的没食子酸,通过破坏 WNT 通路阻止突变的 p53 作为肿瘤抑制因子。相反,肿瘤会对局部组织细胞施加的竞争压力可能会影响肿瘤微环境、周围组织和肠道中的细菌。

宿主-宿主相邻细胞之间的肿瘤微环境竞争动态是生态系统模型的基础,在结肠和肝脏中均发现有致癌作用,并且可以为细菌调节肿瘤微环境提供底物。

恶性干细胞分泌促进邻近干细胞分化为含有促癌突变的克隆的因子。微生物群的改变可能代表另一个触发因素,结合宿主细胞串扰中涉及的其他多个信号,不仅影响癌症前体靶细胞,而且通过调整局部组织环境影响所有细胞。

此外,肿瘤相关细菌大多存在于癌细胞和免疫细胞的细胞内,可能影响癌细胞的信号传导,并在抗原呈递细胞表面以 MHC 限制性肽的形式呈递,从而刺激宿主免疫。

尽管在改进低生物量正常和肿瘤组织样本中稀有细菌的鉴定和分析技术方面取得了很大进展,但这些结果仍需谨慎解读。不过,这支持肿瘤微环境选择居住的微生物群并反过来受微生物群影响的新概念。

此外,肝脏和胰腺之间的生理联系提出了一个问题,即:最近在胰腺导管腺癌中建立的模型是否可以应用于肝细胞癌 (HCC)?

在此阐述了微生物群在维持肠-肝轴稳态中的作用,并关注环境扰动如何直接(通过诱导微生物相对丰度/多样性的变化)或间接(通过微生物代谢物的作用)触发与肝癌发生相关的基因反应。

微生物群的组成是在婴儿早期建立的,并在成年后保持相对稳定。然而,由于生活方式、饮食、疾病、感染和抗生素的使用,细菌种类的相对丰度可能会迅速改变。

微生物群与宿主之间的串扰对健康和疾病产生关键影响

微生物群通过其扩张/收缩、占据不同的解剖生态位以及遗传物质的突变和交换来适应环境变化并调节宿主反应。

微生物群在宿主从出生开始的先天性和适应性免疫系统发育中发挥着重要作用,免疫系统也塑造了宿主-微生物的相互作用。这个过程依赖于肠道黏膜表面的分隔、微生物群感应和信号传递以及免疫细胞启动,以产生特定的反应并维持体内平衡。

结合起来,上皮屏障、其微生物群落和局部免疫系统不仅可以耐受环境中的共生细菌,还可以使免疫系统对条件致病菌或微生物产物做出反应。

当这些防御机制失败时,例如由于肠道通透性增加(肠道渗漏)或生态失调(与疾病相关或与疾病有因果关系的微生物群组成的变化),就会出现细菌代谢物的涌入或先前被分隔,并且有害微生物可能通过肠道血管屏障(GVB)并通过门静脉循环延伸到肝脏。

微生物群在肝脏稳态中的关键作用

在肝脏中,环境扰动会触发肝脏免疫反应,这种反应依赖于常驻免疫细胞以及来自肠道微生物群的循环抗原和内毒素。由与肠道相关淋巴组织 (GALT) 相关的免疫监视形成,证实了微生物群作为一个相互关联的系统在肝脏稳态中的关键作用。

为什么肠道屏障的紊乱会改变肝脏的微环境?

小肠细菌过度生长(SIBO)也与肠漏和细菌流入肝脏有关。

细菌产物或微生物易位的增加会刺激与慢性肝病相关的促炎反应。相反,肝脏通过胆道在肠道中释放胆汁酸和其他生物活性介质,这些介质可能会被肠道微生物群进行生物转化,然后被吸收并释放到体循环中。

生理组织稳态的改变可能导致癌症等疾病。此外,通过将饮食模式与微生物组对免疫和代谢状态的影响和癌症治疗反应联系起来,这种关系揭示了微生物群和肝脏之间的联系,这是由局部环境扰动引发的一系列相互关联的反应。

总的来说,肠-肝轴生态系统可以触发局部和远处的反应,并勾勒出肠道微生物群与肝脏之间的直接和间接相互作用(图 2)。

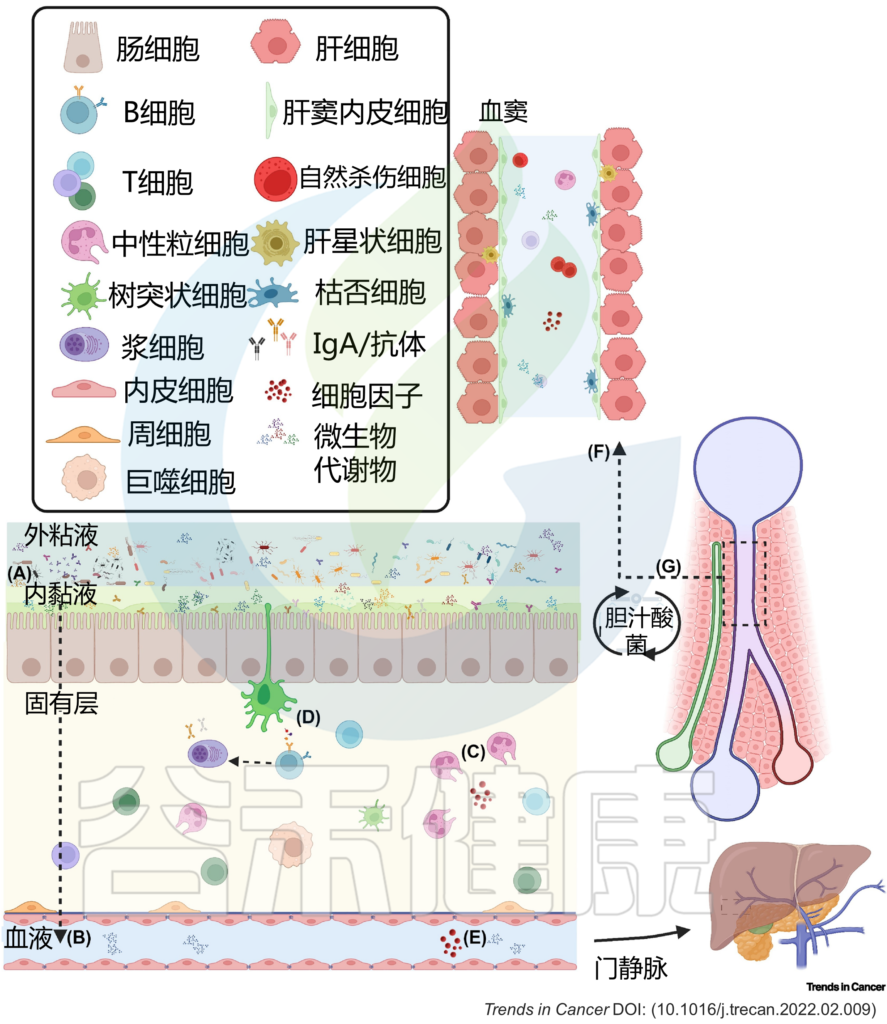

图2 肠肝轴的双向关系调节体内平衡

(A) 粘液从物理上将微生物群与上皮衬里分离,而抗菌肽使内部粘液几乎无菌。(B) 因此,微生物群与宿主之间的相互作用主要是间接的,并由代谢产物介导,这些代谢产物可能穿过粘液和上皮屏障,到达固有层中的免疫细胞和基质细胞,或通过淋巴和血管系统到达肝脏和体循环。(C) 免疫细胞通过产生生长因子和细胞因子来巡逻上皮细胞,并加强上皮和粘液屏障。这些产物对微生物产生选择性压力。(D) 树突状细胞感知环境并诱导T细胞和B细胞反应,从而产生IgA抗体,这些抗体转移到管腔,并通过调节微生物组成和多样性来促进粘膜免疫保护。代谢产物通过(E)肠血管屏障通过门静脉流入肝脏。(F) 在肝窦中,免疫细胞扫描异物。(G) 反过来,肝脏通过释放胆汁酸和其他生物活性介质进入胆道与小肠沟通;这些代谢物可被回肠和大肠末端丰富的微生物群生物转化,部分通过门静脉再循环到肝脏,从而可能影响局部和全身功能。

健康的肠道屏障对一些微生物代谢产物是可渗透的,但大多数完整的微生物却不能通过。

然而,饮食和其他环境因素的影响会迅速丰富或消耗特定的营养物质和细菌。这种效应会对微生物代谢物的产生和胆汁酸的转化产生影响,这有可能塑造局部微环境并与包括癌症在内的慢性肝病的发展相关。

例如,酒精会导致肠漏。与 SIBO 一起,它允许内毒素进入循环,导致肝脏疾病。SIBO 是肠道微生物菌群失调的一种表现,其特征是 α 多样性降低,在某些情况下,β 多样性增加,这可能导致全身性炎症。

增加的细菌易位会促进肝硬化进展(肝细胞癌的前体),包括:导致纤维化,通过增加肝细胞与微生物和细菌代谢物的接触,或通过在肝脏中创造转移前的小生境,改变环境以利于转移细胞的募集和增殖,从而促进肝硬化进展。

最后,在某些慢性肝病中,活细菌的易位可能导致 GALT 的免疫麻痹,表明微生物平衡的变化直接影响局部环境的机制。

下文将阐述肠道细菌如何通过扩散到肝脏、影响环境或改变其他细胞中的串扰直接影响肝癌发生。

饮食改变肠道微生物组,对免疫和新陈代谢状况、癌症风险和对癌症治疗的反应产生影响。因此,摄入食物的来源和类型在调节肠道微生物组中起着关键作用,并对宿主-微生物相互作用产生影响。

人类肠道中主要有三种类型(肠型)(拟杆菌属Bacteroides、普氏菌属Prevotella和瘤胃球菌属Ruminococcus)。

在工业化和非工业化人群中观察到的蛋白质和动物脂肪(拟杆菌属Bacteroides)与碳水化合物或植物性食物(普氏菌属Prevotella)的摄入比例不同。工业化与天然富含纤维食品的减少有关。

膳食纤维是饮食中的重要组成部分,分为不溶性(抗发酵)或可溶性(可被肠道微生物群代谢),例如益生元纤维菊粉,在结肠中它被肠道微生物群发酵成短链脂肪酸:乙酸盐、丁酸盐、和丙酸盐。

菊粉 是果糖聚合物的异质混合物。果糖摄入转化为乙酸盐,并通过微生物群衍生的乙酸盐经门静脉到达肝脏触发从头脂肪生成。在肠道中,菊粉对成年人微生物组组成的影响:

下列菌增加:

双歧杆菌Bifidobacterium

厌氧菌Anaerostipes

粪杆菌Faecalibacterium

乳杆菌属Lactobacillus

下列菌减少:

拟杆菌属Bacteroides

普氏菌Prevotella、密螺旋体Treponema、琥珀弧菌属Succinivibrio的丰度增加主要与蔬菜的纤维和碳水化合物发酵相关的饮食有关。

高纤维饮食增加了微生物组编码的聚糖降解碳水化合物活性酶,而不影响群落多样性。相比之下,高发酵食品饮食增加了微生物组的多样性并减少炎症。

从机制上讲,缺乏纤维的饮食可以使结肠粘液降解细菌增多,增强柠檬酸杆菌粘液层翻转和相关的结肠炎。这表明饮食模式可能影响肠-肝轴的多种机制。

健康的植物性食物会影响肠道微生物的多样性和组成,包括产丁酸菌的富集,例如:

Roseburia hominis

Agathobaculum butyriciproducens

普氏粪杆菌Faecalibacterium prausnitzii

厌氧菌Anaerostipes hadrus

丁酸盐是一种短链脂肪酸,通过肠道内膳食纤维的微生物发酵产生。丁酸盐有助于黏膜稳态和肠道内壁的完整性,从而提供肠细胞的大部分能量需求,并通过与几种 G 蛋白偶联受体结合并作为组蛋白脱乙酰酶抑制剂发挥抗炎作用。在小鼠模型中,增加的膳食纤维以微生物群和丁酸盐依赖的方式防止结直肠肿瘤发生。

总的来说,这些研究强调了饮食对微生物群落的深远影响及其对宿主的影响,具体取决于摄入的食物来源。

先前的研究表明,地中海饮食与拟杆菌门Bacteroidetes和某些有益梭菌群Clostridium的富集以及变形杆菌门Proteobacteria和芽孢杆菌门Bacillota的减少有关,可以减少肝脏脂肪,被推荐用于预防非酒精性脂肪性肝病 (NAFLD)。

调节与饮食相关的微生物组是预防肝癌的潜在途径

长期食用可发酵的富含纤维的食物(如可溶性纤维菊粉或富含菊粉的高脂肪饮食)容易导致生态失调的小鼠出现炎症、胆汁淤积和肝细胞癌。总细菌负荷增加,多样性减少,变形杆菌和纤维发酵细菌(如梭菌属)的特定增加。消除这些产生丁酸盐的细菌成功地预防了富含菊粉的肝细胞癌,这表明调节与饮食相关的微生物组是预防肝癌的潜在途径。

由于肠道微生物群失调,高胆固醇/高脂肪饮食依次导致小鼠阶段进展为脂肪变性、脂肪性肝炎、纤维化,最终导致 NAFLD-肝细胞癌。

在每个阶段都富集了不同的微生物群组成,因为在肝细胞癌患者中:

Mucispirillum、Desulfovibrio、Anaerotruncus和 Desulfovibrionaceae依次增加,

而Bifidobacterium、Bacteroides被耗尽。

综合这些发现,饮食模式会通过富集与健康或疾病相关的特定细菌来影响肠道微生物组,从而对肝脏产生潜在影响。

许多微生物群代谢物是肝癌发展的危险因素。考虑到环境塑造和选择特定的微生物群,推测某些物种可能获得哪些竞争优势以及特定微生物群的富集如何影响肝癌的进展。

相似或不同的微生物群组成是否可能参与肝细胞癌和胆管癌 (CCA) 的发展?现在下结论还为时过早,在这部分讨论这两种类型的肝癌。

肝脏中肿瘤和非肿瘤区域之间菌群不同

最近有报道称,病毒和非病毒病因的肝细胞癌中的 16S rRNA 基因测序确定了肝脏中肿瘤和非肿瘤区域之间不同的微生物组成,其中拟杆菌门Bacteroidetes、厚壁菌门Firmicutes、变形杆菌门Proteobacteria的物种占肿瘤相关菌群的主导地位。相关微生物群Ruminococcus gnavus被确定为感染肝炎病毒的 肝细胞癌患者的特征分类群。

肝硬化、肝细胞癌患者的肿瘤微生物群显示出更高丰度的嗜麦芽窄食单胞菌Stenotrophomonas maltophilia,这与肝星状细胞 (HSC) 中的衰老相关分泌表型 (SASP) 相关,证实了菌群失调与肝细胞调节之间的关联。

NAFLD肝硬化中,伴或不伴肝细胞癌的患者菌群不同

肝细胞癌患者的拟杆菌属Bacteroides和瘤胃球菌科Ruminococcaceae丰度增加,双歧杆菌Bifidobacterium丰度降低,这与粪便钙卫蛋白水平升高和全身炎症相关。同样,与肝硬化患者相比,早期肝细胞癌患者的肠道菌群中产生脂多糖 (LPS) 的菌群增加,而产生丁酸盐的菌群减少。

这些数据表明,在患有 NAFLD 和肝硬化的肝细胞癌患者中,肠道菌群组成与全身炎症相关,并可能促进肝癌的发生。

乙肝病毒感染进展的肝细胞癌的菌群特点

从乙型肝炎病毒 (HBV) 感染进展的肝细胞癌患者显示出丰富的抗炎细菌(例如,普氏菌Prevotella、乳酸杆菌Lactobacillus、双歧杆菌Bifidobacterium、粪杆菌Faecalibacterium)和减少的促炎细菌(例如,大肠杆菌-志贺氏菌Escherichia-Shigella、肠球菌Enterococcus),肠道微生物群可能与调节宿主免疫生物学途径的 HBV 感染有关的成分。

这些研究强调了在肝细胞癌中观察到的微生物多样性,这代表了已知风险因素与肝细胞癌发展之间的相关性。

作为饮食和其他环境因素影响微生物组的相互关联的系统,有必要在多个评估部位(肿瘤和非肿瘤)和组织中表征局部微生物群的组成和多样性,与单细胞分析相关并可能相关与环境因素。此外,突出特定细菌物种富集的潜在因果关系的功能分析是超越相关性的关键步骤。

胆管相关的微生物群

一些细菌科,如Dietziaceae、Pseudomonadaceae、Oxalobacteraceae主导了胆管相关微生物群,表明独特的微生物群落存在于这一解剖学定位中。

肝外胆管癌患者有大量肠球菌Enterococcus、链球菌Streptococcus、拟杆菌属Bacteroides、克雷伯氏菌属Klebsiella、锥体杆菌属Pyramidobacter。

此外,与胆总管结石患者相比,胆管癌患者的胆汁样本富含肠杆菌属Enterobacter、假单胞菌属Pseudomonas、窄食单胞菌属Stenotrophomonas。

最后,与肝细胞癌或肝硬化患者和健康个体相比,肝内胆管癌患者肠道菌群中的4个细菌属增加:

乳酸杆菌Lactobacillus、放线菌Actinomyces、消化链球菌Peptostreptococcus、异体卡多菌Alloscardovia。

肠道微生物群特征可以来区分胆管癌和胆石症

在胆管癌中富集的菌群:拟杆菌属Bacteroides、Muribaculaceae_unclassified、Muribaculum、Alistipes属的物种。

而不同的微生物物种在胆石症组中富集,这表明在从良性肝胆疾病到恶性肝胆疾病的演变过程中微生物关联发生了变化。

总的来说,这些过程可能解释了肠道细菌易位直接导致建立有利于肝癌发展和进展的发炎肝脏环境之间的联系。然而,很难根据与微生物相对丰度的相关性来唯一地假设因果关系,微生物相对丰度由于多种环境因素而迅速改变。

因此,全面的跨界网络分析比较肝细胞癌和胆管癌,并将局部肠道和组织微生物群的组成和多样性以及环境因素对代谢、免疫和转录改变的影响联系起来,对于剖析微生物群在肝癌的发生及其作用机制调节中的因果作用至关重要。

“

强调了微生物群变化对肝脏环境的间接影响(可能通过环境中其他细胞或微生物代谢物的串扰)及其与肝癌发生和进展的关系。

为了了解特定微生物群在肝肿瘤中的潜在影响,有必要将潜在机制以及微生物与其他细胞之间的串扰联系起来。

小鼠中肝细胞癌发展的演变

从这个意义上说,最近的一项研究描述了Mdr2 缺陷小鼠中肝细胞癌发展的时间演变,这些小鼠缺乏从肝脏将磷脂分泌到胆汁中的能力,从而经历胆汁淤积和肝细胞癌发展。

在这些代表炎症诱导肝细胞癌的有用模型的小鼠中,肠道菌群失调诱导肠道屏障功能障碍,先于 LPS 介导的肝脏转录改变,从而导致肝细胞癌发展。

此外,肝内炎症基因谱从肝损伤早期的促炎表型转变为肝细胞癌的免疫抑制表型。这种变化与通过微生物组功能从碳水化合物向氨基酸代谢的转变来重新调整能源利用有关。

菌群改变通过代谢和炎症影响肿瘤发生

微生物群的改变通过影响肝脏碳水化合物和脂质代谢调节炎症,从而导致 NAFLD 及其进展为非酒精性脂肪性肝炎 (NASH)。代谢和炎症的调节可能同样影响肝脏肿瘤发生。

肠道微生物组受饮食和其他环境因素的影响,微生物与营养物质的竞争是调节新陈代谢和免疫反应的关键步骤。例如,通过微生物群介导的膳食纤维发酵产生 SCFA 与胆汁淤积型肝细胞癌相关。

有人认为,细菌产物的易位可能会刺激炎症并释放 GALT 中的活性氧 (ROS),从而影响机械和分泌屏障以及局部微生物群。

这些研究强调需要继续进行系统和全球研究,将肠-肝轴中微生物物种的多样性和丰度作为一个生态系统进行表征,同时也需要开始剖析这些表型背后的机制。

最近有人提出,母亲在怀孕期间摄入丁酸盐和谷氨酰胺会影响新生小鼠的粪便微生物群和代谢物,这与拟杆菌和梭状芽胞杆菌的粪便特征有关。

此外,这些新生小鼠对肝脏免疫激活有抵抗力,导致胆管炎症和损伤。

从机制上讲,细菌代谢物在宿主细胞中触发基因反应的影响可能取决于环境中的转录改变。

对急性肝衰竭动物模型中不同的转录特征进行了检查,表明肠道微生物群和 Toll 样受体 (TLR) 信号激活肝星状细胞、枯否细胞和肝窦内皮细胞 (LSEC) 中的 MYC 依赖性转录程序,导致 Ly6C 阳性炎性单核细胞浸润和肝功能衰竭。

图3 微生物代谢产物和多样性是肝癌进展的触发因素

(A)一些细菌可能会穿透粘液屏障或参与其降解,在某些情况下导致上皮屏障的破坏或破坏,从而允许(B)微生物和微生物代谢物和免疫细胞之间的直接接触,诱导促炎细胞因子的产生和全身传播。粘液/上皮屏障的破坏也可能促进(C)细菌转移到肝脏(D),这为癌细胞的播散创造了一个有利的生态位。因此,先前划分的细菌和微生物产物的涌入影响了局部肝细胞的基因表达。例如:(E)肝细胞可能表达CXCR1并诱导CRCX2+多形核髓系衍生抑制细胞(PMN-MDSCs)的积累,创造免疫抑制环境促进胆管癌(CCA);(F)激活的肝星状细胞在肝细胞癌(HCC)和癌症转移中发挥多种功能,可能通过CXCL12-CXCR4相互作用破坏肝脏中自然杀伤细胞(NK)的功能,改变NK细胞介导的免疫,促进乳腺向肝脏转移;而(G)其他的肝脏免疫细胞可能通过脂多糖(LPS) – toll样受体4 (TLR4)或脱氧胆酸(DCA) -TLR2调节而被激活,并诱导促进肝细胞癌发生的炎症反应。相比之下,(H)被肠道菌群修饰后的肝脏产生的胆汁酸可能会激活肝脏自然杀伤T细胞(NKTs)在肝脏中的趋化因子依赖性积累,从而控制肿瘤的生长。

LPS调节影响肝细胞癌

循环水平的LPS通过TLR4 激活并诱导肝星状细胞分泌生长因子、调节肝脏慢性炎症状态和抑制细胞凋亡,这些过程与肝细胞癌促进有关。门静脉区域 LPS-TLR4 相互作用下游的转录调节因子 YAP1 的激活调节肝细胞的干性。

因为肝细胞周转的位点定位在激活基础稳态和再生的分子途径中很重要。推测 LPS 也可以通过调节局部微环境重编程来调节这些机制以影响肝细胞癌。

肠道微生物群调节肝细胞的基因表达程序,促进肝细胞癌和胆管癌

在胆管癌中,增加的肠道通透性诱导微生物 LPS 易位进入肝脏,通过 TLR4 依赖性机制诱导肝细胞中 CXCL1 的表达。这种表达反过来导致 CCR2 +多形核髓源性抑制细胞 (MDSCs) 的积累。

肝硬化肝细胞癌患者的瘤内S. maltophilia丰度更高。 通过激活 TLR4/NF-κB/NLRP3 通路诱导衰老肝星状细胞中衰老相关分泌表型SASP因子和促炎因子的表达,从而促进肝纤维化,随之而来的肝纤维化加重并发展为肝细胞癌。

肝星状细胞增殖是肝纤维化发展的关键事件。最后,胆汁酸通过激活表皮生长因子受体诱导肝星状细胞增殖。

饮食会迅速改变人体肠道微生物组。饮食衍生的微生物代谢物对甲酚硫酸盐、4-乙基苯基硫酸盐和 4-甲基儿茶酚会影响肝细胞癌亚型。

人类肠道微生物组编码的代谢途径通过众多生物活性分子不断与宿主基因产物相互作用。例如,营养过剩会增加 IL-17A,进而诱导白色脂肪组织中的中性粒细胞浸润和 NASH 诱导的肝细胞癌。

IL-17A 是一种促肿瘤细胞因子,通过调节Kupffer细胞和骨髓源性单核细胞的炎症反应和脂肪变性肝细胞的胆固醇合成,调节酒精诱导的肝脂肪变性、炎症、纤维化和肝细胞癌的进展。

地高辛,一种类视黄醇孤儿受体 γ t (RORγt) 拮抗剂,降低了 IL-17A 水平并稳定了体重。表明其在代谢紊乱中的关键作用。

此外,TNF和IL-17A 与骨髓来源细胞中NLRP3 炎性体激活诱导的肝脏炎症和纤维化的发展有关。

总的来说,这些研究表明饮食代谢物、细胞因子和肝癌疾病之间存在机制联系。

初级胆汁酸在肝细胞中合成,释放到十二指肠,大部分在小肠中重新吸收。一小部分初级胆汁酸逃逸到结肠,肠道共生细菌将其转化为次级胆汁酸,次级胆汁酸对新陈代谢和宿主先天免疫反应具有多种重要功能。

饮食和微生物胆汁酸代谢物均可调节 RORγt 阳性调节性 T 细胞(Treg) ,有助于维持宿主免疫稳态和改善肠道炎症。此外,胆汁酸代谢物可以通过调节 Th17 和 Treg 细胞的平衡来控制宿主免疫反应。

胆汁酸可以在高脂肪饮食中发挥积极作用

膳食胆固醇诱导肠道细菌代谢物改变,包括增加牛磺胆酸和减少 3-吲哚丙酸,从而在小鼠中驱动 NAFLD-肝细胞癌。因此,胆固醇抑制疗法和肠道菌群操作可能是预防 NAFLD-肝细胞癌的有效策略。

石胆酸 (LCA) 衍生物直接影响 CD4+ T 细胞(3-oxoLCA 和 isoalloLCA)

3-oxoLCA 通过直接结合转录因子 RORγt 抑制 Th17 细胞分化,而 isoalloLCA 增强 Treg 细胞分化,证实肠道微生物群可能控制宿主免疫反应。

对于肝内胆管癌,观察到甘熊去氧胆酸和牛磺脱氧胆酸血浆:粪便比率增加,血浆牛磺胆酸和 IL-4 呈正相关,表明肠道微生物群、代谢物、细胞因子和胆汁酸之间存在相互关系。

肥胖诱导的菌群失调促进肝癌发生

最近的一项综合组学研究揭示了一种胆汁酸代谢物升高、胆固醇代谢失调和与 BMI 增加相关的独特炎症反应的胆管癌亚型,这表明肥胖诱导的肠道微生物群失调促进肝癌发生的模型。

从机制上讲,胆汁酸/致癌轴涉及胆汁酸受体,例如法尼醇 X 受体 (FXR) 和 G 蛋白偶联胆汁酸受体 1,它们可能代表癌症的重要治疗靶点。胆汁酸如脱氧胆酸 (DCA) 被证明可阻断 FXR 的功能及其抑制肠癌干细胞增殖的能力,从而影响肠-肝轴稳态。

此外,胆汁酸传感器 FXR 或 G 蛋白偶联受体 TGR5 的激活通过抑制 NF-κB 依赖性信号通路和 NLRP3 依赖性炎症小体活性来抑制炎症信号传导。因此,饮食-肝脏-胆汁酸-微生物群的串扰在胃肠道炎症以及结直肠癌和肝癌的发生中起重要作用,可用于预防癌症的发生或进展。

菌群利用胆汁酸作为信使影响抗肿瘤免疫

肠道微生物组可以利用胆汁酸作为信使,来控制趋化因子依赖性肝脏自然杀伤 T 细胞 (NKT) 的积累,从而影响肝脏中的抗肿瘤免疫。这一过程是由共生肠道细菌的改变、初级和次级胆汁酸的平衡以及 LSEC 中的 CXCL16 表达介导的,LSEC 是最早暴露于肝脏中肠道衍生代谢物的细胞之一。

相反,NKTs 通过与肝细胞的相互作用与 CD8 T 细胞合作,促进 NASH 和 NASH相关的肝细胞癌。

NK 细胞和肝星状细胞之间的相互作用——癌症休眠和转移的主要开关

基质反应阻碍了 NK 细胞和干扰素 γ 介导的肿瘤细胞休眠的维持,并通过组织损伤和活化的肝星状细胞分泌 CXCL12 的过程诱导肝转移,CXCL12 通过 CXCR4 保留和使 NK 细胞静止,抑制免疫监视和促进转移性生长。

某些与肥胖相关的细菌具有增加次级胆汁酸脱氧胆酸的能力

脱氧胆酸的增加会导致肝星状细胞中的 DNA 损伤,从而诱导衰老相关分泌表型,导致炎症和肿瘤促进因子以及 COX2 诱导的免疫抑制性 PGE2 在肝脏中的产生,从而促进肝细胞癌的发展。

肥胖还与微生物群改变有关,导致 TLR2 激动剂脂磷壁酸 (LTA)这一革兰氏阳性菌的主要细胞壁成分的积累增加。脱氧胆酸增加肝星状细胞上 TLR2 的表达,并与 LTA 协同诱导衰老相关分泌表型因子和 COX2,后者通过 PGE2 诱导免疫抑制,并在化学致癌物暴露后促进肥胖相关的肝细胞癌。

总之,这些研究支持了一个模型,即平衡状态的改变会对环境中的连接细胞产生影响,证实微生物组及其代谢物是肠道和肝脏基因反应的关键影响因素,对肝癌发生具有影响。

本文主要介绍了影响肝细胞癌的微生物群的复杂相互作用,强调了微生物群多样性或肠-肝轴中微生物代谢物的改变触发局部细胞中的基因反应。

与肝细胞癌相比,微生物群和PDAC对患者预后的相关性已得到更彻底的研究,并已明确开始确定特定机制,通过这些机制,微生物群可以局部或系统地影响肿瘤微环境,以及肿瘤进展和对治疗的反应。因此,胰腺导管腺癌研究中使用的一些策略可以应用于肝细胞癌研究。

可以看到,目前的研究分析环境中局部细胞内微生物群介导的直接和间接变化,研究视角已逐渐从靶细胞转向微环境/生态系统。肠道微生物群以及肿瘤本身的细菌通过调节癌症、基质和炎症/免疫细胞中的基因转录程序以及促进或抑制肿瘤进展来影响肿瘤微环境。

癌症干细胞和免疫细胞之间的串扰在癌症进展中起着重要作用,那么癌症干细胞是否容易被微生物/代谢物的改变触发?这也是值得关注的问题。由于物理和生理上的联系,评估微生物群对癌症干细胞分化的影响以及作为一个综合系统对肠-肝轴生态系统的影响也非常重要。

主要参考文献:

Silveira MAD, Bilodeau S, Greten TF, Wang XW, Trinchieri G. The gut-liver axis: host microbiota interactions shape hepatocarcinogenesis. Trends Cancer. 2022 Mar 21:S2405-8033(22)00045-0. doi: 10.1016/j.trecan.2022.02.009. Epub ahead of print. PMID: 35331674.

Komiyama S, Yamada T, Takemura N, Kokudo N, Hase K, Kawamura YI. Profiling of tumour-associated microbiota in human hepatocellular carcinoma. Sci Rep. 2021 May 19;11(1):10589. doi: 10.1038/s41598-021-89963-1. PMID: 34012007; PMCID: PMC8134445.

Zhang T, Zhang S, Jin C, Lin Z, Deng T, Xie X, Deng L, Li X, Ma J, Ding X, Liu Y, Shan Y, Yu Z, Wang Y, Chen G, Li J. A Predictive Model Based on the Gut Microbiota Improves the Diagnostic Effect in Patients With Cholangiocarcinoma. Front Cell Infect Microbiol. 2021 Nov 23;11:751795. doi: 10.3389/fcimb.2021.751795. PMID: 34888258; PMCID: PMC8650695.

Nejman D, Livyatan I, Fuks G, Gavert N, Zwang Y, Geller LT, Rotter-Maskowitz A, et al. The human tumor microbiome is composed of tumor type-specific intracellular bacteria. Science. 2020 May 29;368(6494):973-980. doi: 10.1126/science.aay9189. PMID: 32467386; PMCID: PMC7757858.

谷禾健康

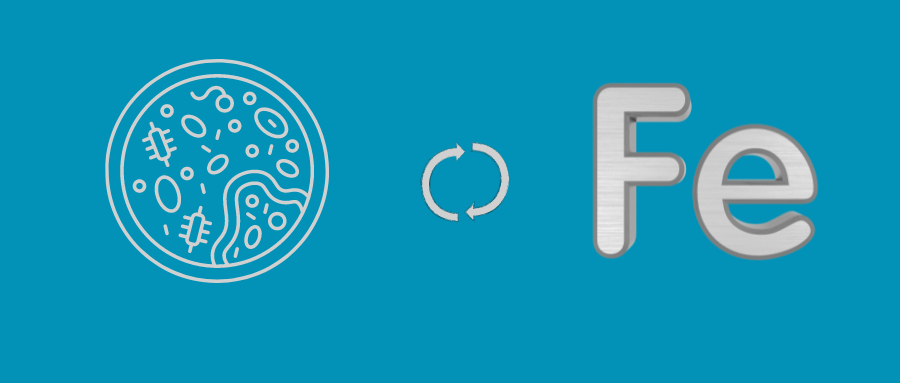

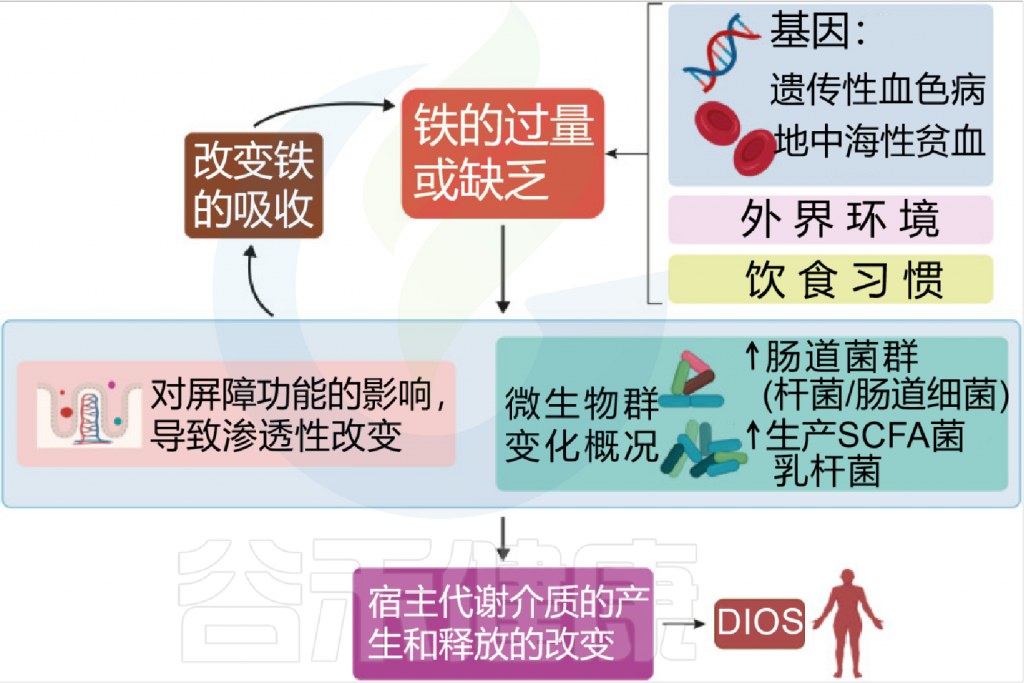

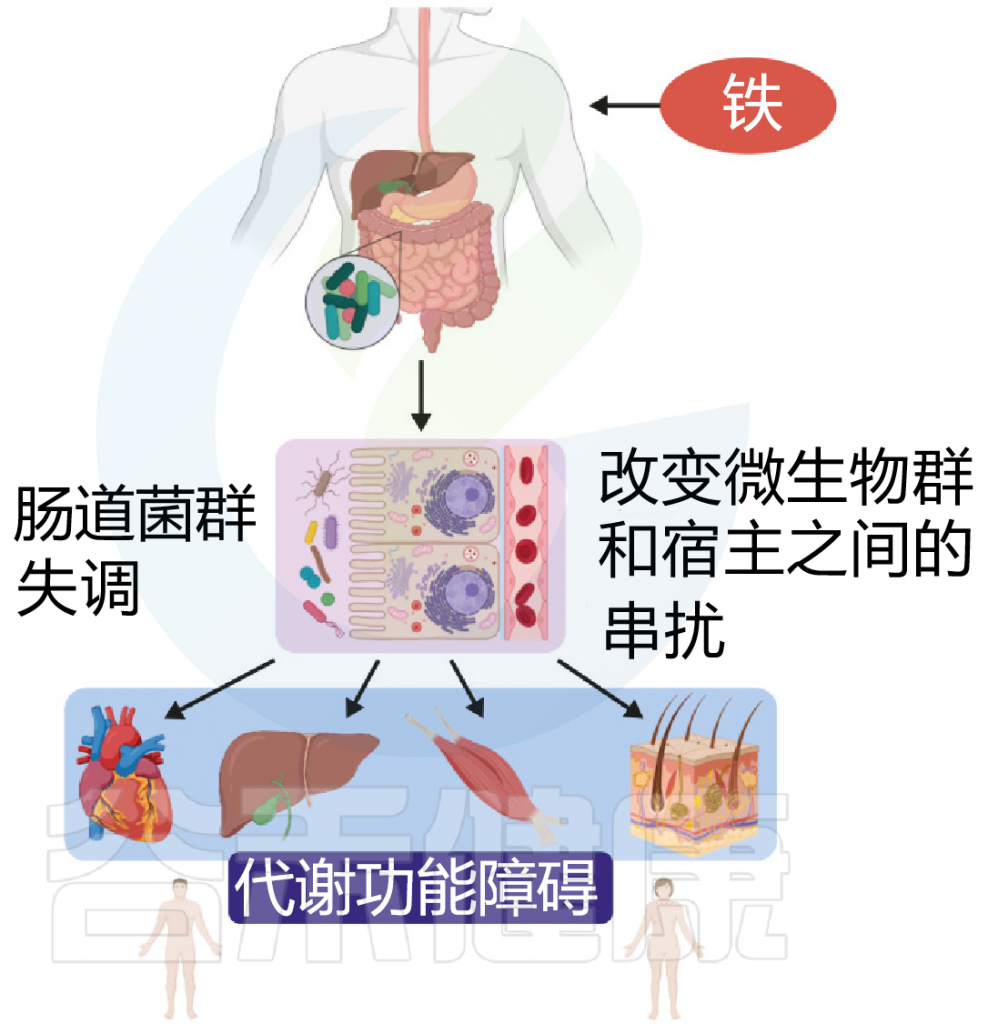

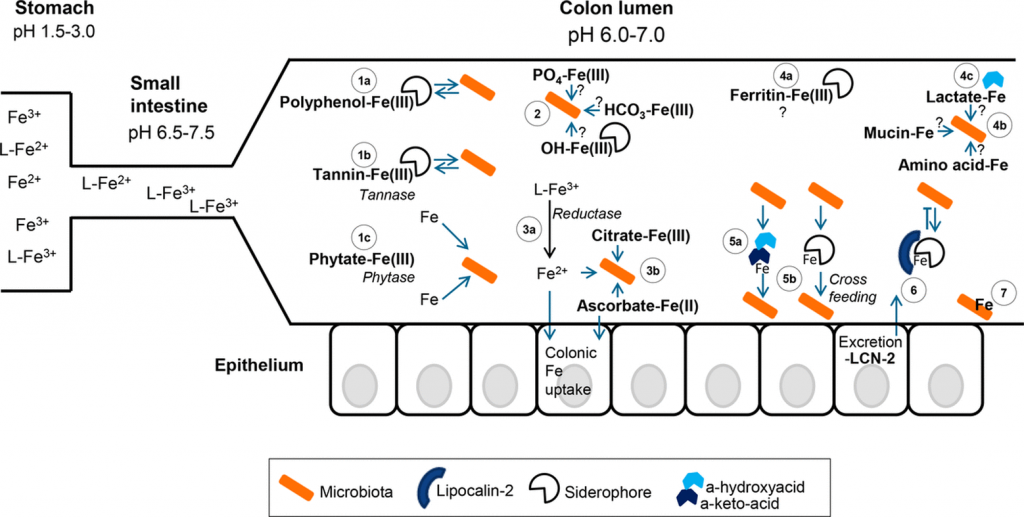

铁 (Iron)作为人体不可或缺的元素之一,在氧气运输,新陈代谢和免疫防御中起着基本作用。铁元素的良好调控是人体健康的保障,过多过少都会对人体产生不利影响。铁稳态的失调与各种疾病的发生和发展息息相关:铁缺乏会导致宿主发育迟缓,免疫低下,而铁过载更易引发炎性反应和代谢问题, 还可能与癌症的发生发展密切相关。

在人类中,小肠作为宿主体内铁的主要吸收场所,大约每天吸收2-3mg铁,但是在一些病理条件下,小肠并不能完全将食物中的铁吸收,而相当一部分铁进入结肠中与肠道菌群发生密切的交互作用,并影响肠道菌群的“生态系统”,从而进一步调节宿主的健康和代谢。

自法国国家农业研究院与法国国家健康与医学研究院(INSERM)的研究人员首次发现肠道菌群如何影响肠道内铁元素的转运与储备成果后,多项研究表明,铁失衡会导致肠道菌群的改变,进而改变微生物多样性,增加病原体丰度并诱导肠道炎症的发生发展。

谷禾在多年的肠道菌群研究和检测实践中,也发现饮食中的铁水平是导致肠道菌群改变的重要因素。我们基于机器学习算法,建立了预测模型,可以预测评估膳食摄入和铁的菌群代谢的总体水平,这有助于避免缺铁和铁过量引起的肠道菌群失调及其可能导致的宿主健康损害和疾病风险。

铁和微生物组之间相互作用

Botta A, et al., J Lipid Atheroscler. 2021

铁是人类必需的营养素,在环境中含量非常丰富,并参与了许多生物过程,如氢气的产生、呼吸和DNA 生物合成。它还在宿主细胞内的许多代谢途径中起到辅助因子的作用。

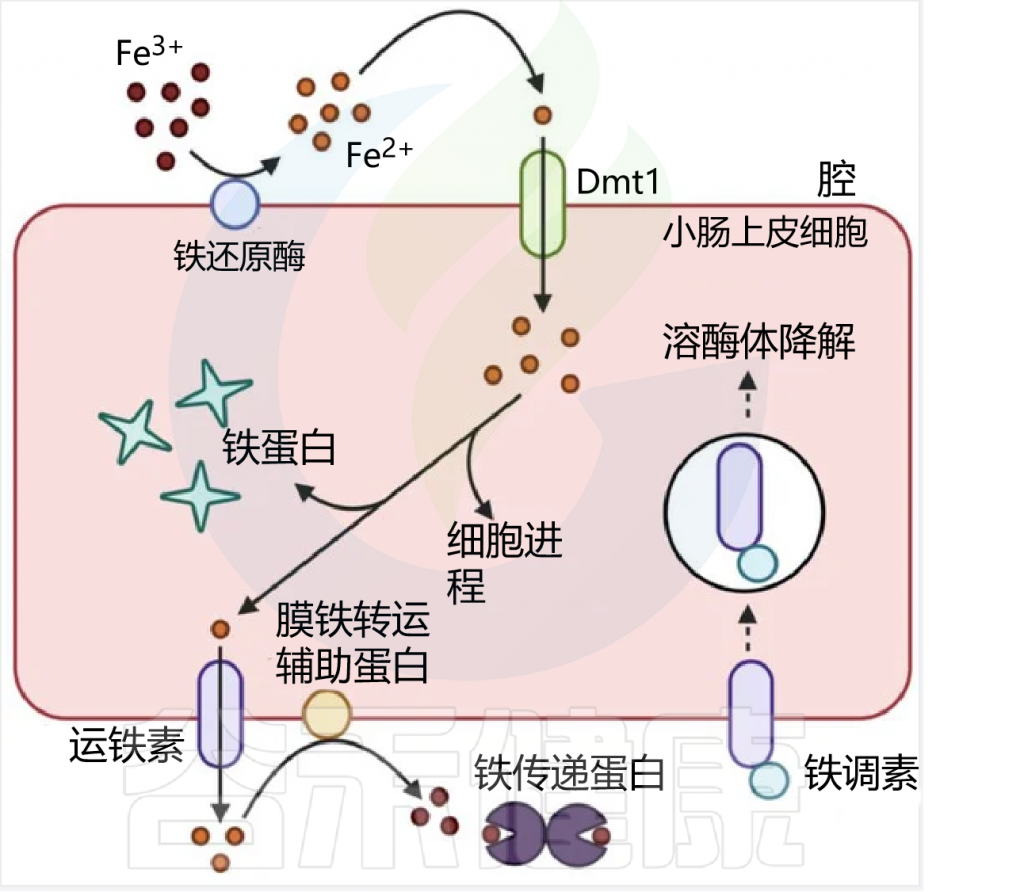

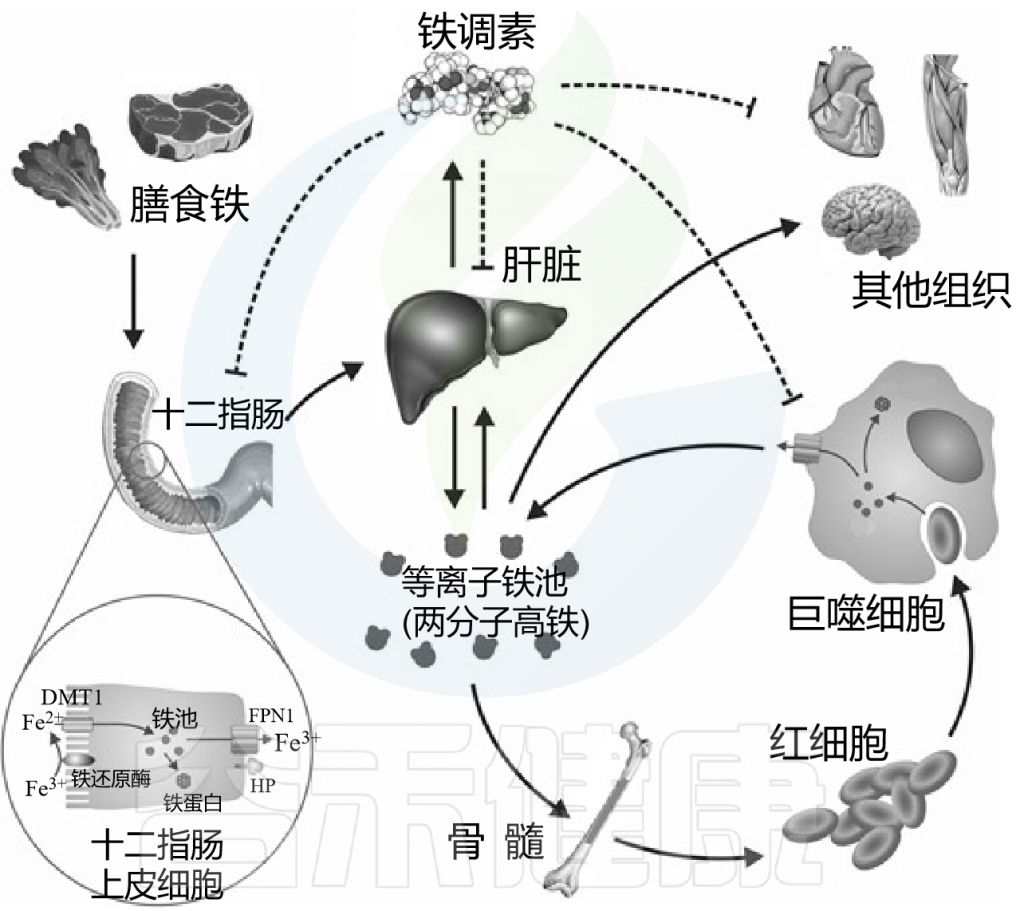

在人类中,由于没有排泄铁的途径,小肠上皮细胞对铁的吸收是一个非常严格的调节过程。

吸收效率取决于饮食中铁的潜在可用性,并受生理铁需求的调节,包括体内铁储存,铁调素在控制吸收中起核心作用。

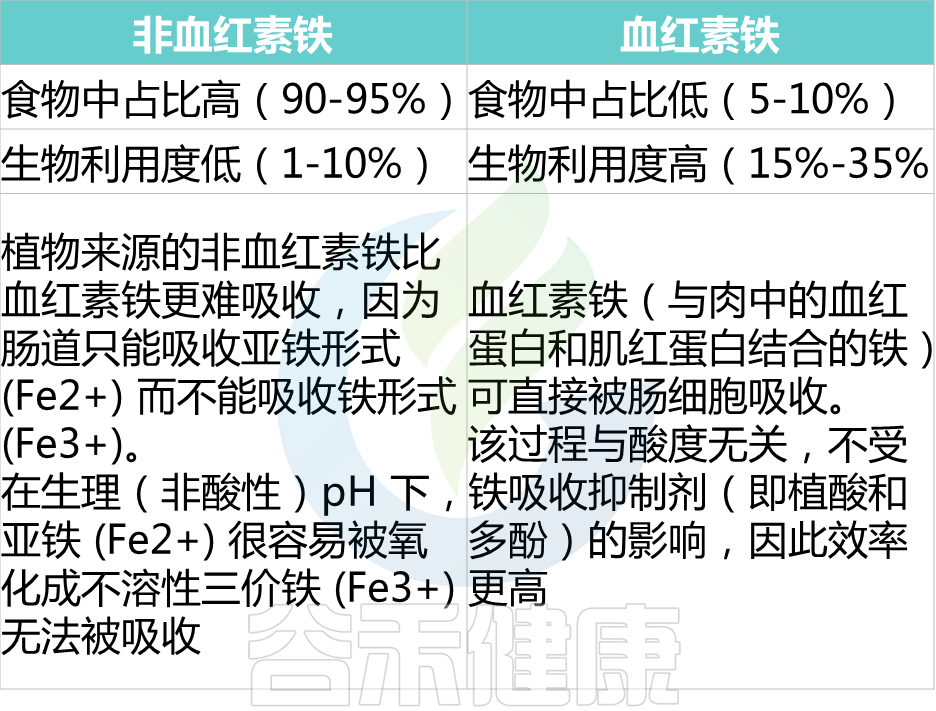

膳食铁大致分为两种类型,非血红素铁和血红素铁。两种形式的膳食铁都有单独的肠细胞吸收途径:

这里主要关注的是非血红素铁(口服铁通常以非血红素铁的形式给予)。

肠上皮细胞对非血红素铁的吸收

日常生活中,缺铁的常见症状包括:

一般我们常见的缺铁,主要是以下几个原因:

这很好理解。我们的身体不能制造铁,需要从食物中获取。如果你每天摄入的铁量没有达到身体需要的量,就会出现缺铁。

快速生长会增加铁需求,因此儿童、孕妇和哺乳期女性更可能缺铁。此外,进行耐力锻炼的人更容易患低铁症。

出血和失血会增加铁的流失,包括:月经出血、分娩、溃疡、痔疮、因受伤或手术而出血、献血等。长期使用消炎药(布洛芬、萘普生、双氯芬酸)会增加肠道出血的可能性。

需要注意的是,缺铁性贫血的一个常见且常被忽视的原因是月经过多。随着时间的推移,这种缓慢的血液流失通常会导致铁流失过多。

在慢性炎症性疾病中也会出现缺铁,例如自身免疫性疾病、慢性感染、慢性肾病或癌症。这被称为慢性病性贫血。

因为铁对病原体和癌细胞的生长很重要,所以当发生感染或炎症时,身体会试图通过锁定铁来抑制病原体或恶性细胞的生长。

受感染或炎症影响的组织会释放降低铁血水平的细胞因子,从而导致贫血的发展。

消化系统的疾病会降低铁的吸收,包括:

乳糜泻、炎症性肠病、胃炎、幽门螺杆菌感染、小肠细菌生长过度等,此外,减肥手术也会减少营养吸收,包括铁。

铁吸收不足的其他原因包括大量摄入抑制铁吸收的食物或药物,包括:植酸盐(全谷物、豆类)、多酚(茶、咖啡、葡萄酒)、抗酸药、H2受体阻滞剂、四环素或消胆胺等药物等。还有一个很重要的我们可能会忽略的环节,就是菌群。

细胞铁浓度是感染性的关键决定因素之一。肠道病原体在宿主细胞中的存活可能部分取决于宿主铁的状态。铁也可以促进肠道病原体的复制和毒力,例如沙门氏菌属、志贺氏菌属和弯曲杆菌属。

利用铁载体获取铁的一些细菌还包括如:

大肠杆菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌、金黄色葡萄球菌和结核分枝杆菌。

这些病原菌的定植会与宿主进行铁的竞争吸收,同时诱发肠道炎症,改变肠腔环境,影响菌群构成,进一步导致缺铁加剧。

大多数细菌都依赖于铁的存在来进行呼吸和各种代谢过程。在细菌内部,铁在生长和增殖中起着至关重要的作用,例如,某些细菌蛋白质和酶的正常功能需要铁。此外,铁还可以调节某些毒力因子的表达。

铁浓度的波动会产生病理影响,对肠道微生物群组成产生负面影响。铁的波动有两种情况,过多或者缺乏,接下来我们逐一来看铁过量和缺乏会对菌群造成什么影响。

宿主铁稳态的改变可能会影响肠道的管腔铁含量,从而影响肠道菌群的组成。在无菌小鼠中,铁转运蛋白表达减少两倍,细胞铁含量较低,在移植肠道细菌定植后,上皮细胞利于铁的能力增加,细胞内铁含量增加。

铁过量

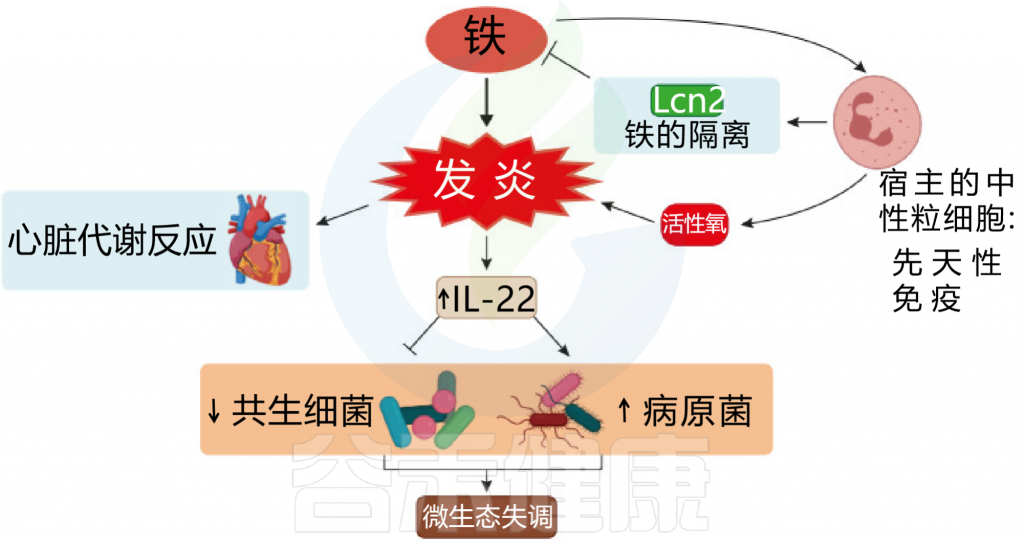

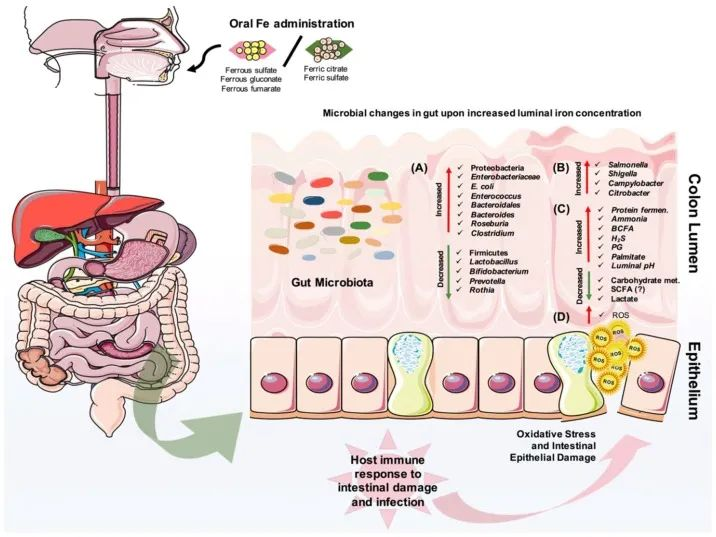

肠道中富含铁的环境有利于变形菌。对儿童的研究表明,过量的铁会导致炎症和病原菌的生长。这些病原菌可能会诱发炎症性肠病或结直肠癌。铁的强化增加了粪便钙卫蛋白的水平,显示了肠道的炎症。

患有铁过载综合征(包括血色素沉着症和难治性贫血)的人更容易受到细菌感染,包括:

耶尔森菌属Yersinia

单核细胞增生李斯特菌Listeria monocytogenes

创伤弧菌Vibrio vulnificus

膳食铁过量摄入可影响大鼠正常的生长发育,并引起小肠粘膜炎性损伤。过量铁摄入可引起大鼠肠道菌群失调,肠道菌群丰度有所降低,其中乳酸杆菌、双歧杆菌降低,血清中肿瘤坏死因子和内毒素水平升高可能与肠道菌群紊乱有关。

铁缺乏

当铁水平下降时,也会对肠道微生物群组成产生影响,诱发肠道感染。缺铁会抑制细菌细胞繁殖过程,从而损害细菌生长。

在啮齿类动物模型中,缺铁导致微生物群组成的显著重组,微生物多样性降低。

在铁含量非常低的条件下(0.9 mg Fe/L),Roseburia,肠杆菌减少,丁酸盐水平也降低,而Lactobacillus增加。此外,低铁条件下生长的Roseburia gutis优先产生乳酸而不是丁酸盐。

图 铁和炎症之间相互作用

Botta A, et al., J Lipid Atheroscler. 2021

铁补充

铁的补充和强化对人体肠道细菌组成有不同的影响。

接受低剂量(0-10 mg Fe/天)或高剂量(大于60 mg Fe/天)铁补充剂的孕妇在肠道菌群任何分类水平上均没有显著差异。

接受含铁微量营养素粉(12.5 mg/天)的肯尼亚婴儿的病原体丰度增加。在健康、非贫血的瑞典婴儿中,食用高铁配方奶粉(6.6 mg Fe/天)45天不会增加病原菌的生长;然而,双歧杆菌的相对丰度降低。

但是,值得注意的是在同一项研究中,与服用高铁配方奶粉的婴儿相比,服用铁滴剂(6.6 mg Fe/天)的婴儿的乳酸菌种类相对丰度较低。尽管剂量相当,但这项研究表明,给药形式(即配方奶粉与滴剂)对肠道微生物组成的影响存在差异。

此外,由于铁滴剂会导致乳酸杆菌的减少,乳酸杆菌是重要的共生细菌,因此铁滴剂可能会增加感染的易感性。

在疟疾流行地区补充铁被证明会增加严重不良事件的发生率,包括因疟疾和其他感染而住院。疟疾感染恶化的潜在机制被认为是过量铁抑制铁转运蛋白(ferroportin,防止红细胞中铁过量,防止感染)。

口服铁补充剂和强化对 4-59 个月儿童腹泻发病率的影响。在19项研究中发现,12项研究中铁不会影响腹泻发病率,在其余的研究中,四项记录的腹泻发病率显着增加,三项记录在特定亚群中的增加。

为什么有些研究表明补铁导致腹泻增加?

有两个主要假设可以解释有时观察到的效果。

首先,铁可以在肠道内产生活性氧,从而导致肠道损伤,并导致炎症性腹泻。这一假设得到了体外实验的支持,在体外实验中,铁暴露后,肠上皮细胞失去了完整性。

其次,铁可以改变肠道细菌的组成,创造一个更具炎症性的环境。

口服铁剂后结肠腔内的微生物和代谢变化

Yilmaz B, Li H. Pharmaceuticals (Basel). 2018

口服铁对肠道微生物组成的改变有直接影响。

(A)它可以导致有益微生物群的减少和致病菌的扩张,

(B)也可以为肠道病原体的扩张提供机会。

(C)此外,蛋白质发酵的增加和碳水化合物代谢的减少也会影响宿主的代谢。

(D)重要的是,铁可以在肠道中诱导活性氧(ROS)的产生,从而导致氧化应激,从而导致肠上皮损伤。

· 反过来,宿主的肠道免疫系统会对炎症、肠道损伤和可能的感染做出反应。

对于缺铁个体的补铁,可以改善肠道微生物的组成,降低致病菌的数量。但是在一些研究中,缺铁性贫血的个体口服补铁常会伴随胃肠道症状和肠道感染等副作用。在非洲的研究中,接受了铁强化剂饼干的儿童,铁补充并未改善机体贫血状况,反而增加了肠道致病菌肠杆菌数量,减少了乳酸菌和双歧杆菌数量,这些现象的发生可能与宿主的肠道高炎症水平密切相关,受到肠道内铁含量和微生物的影响。

当人体存在低肠道病原体负担时,补充铁剂对于肠道优势菌群或肠道炎症没有明显的影响;当人体不存在肠道病原负担的时候,补充铁剂可恢复肠道菌群,显著增加粪便中抗炎短链脂肪酸浓度并且降低肠道炎症,改善肠道微环境。

铁与病原菌

在哺乳动物中,大多数铁在血红素的卟啉结构中被螯合。由于病原菌生长需要铁,有的病原菌如霍乱包含的基因使霍乱弧菌能够从血红素中获取铁。霍乱毒素通过堵塞末端的毛细血管增加管腔血红素的生物利用度,导致宿主铁利用降低。

图 铁和代谢功能之间联系

Botta A, et al., J Lipid Atheroscler. 2021

此外,霍乱弧菌产生一种称为弧菌素的铁载体。与肠杆菌素等其他儿茶酚酸酯铁载体不同,这种独特的协同作用有助于逃避宿主免疫系统。霍乱毒素还会增加管腔内的长链脂肪酸和L-乳酸代谢产物,从而导致编码TCA循环含铁硫簇酶的霍乱弧菌基因上调。

因此,霍乱和霍乱毒素的产生在肠道中创造了一个缺铁代谢生态位,通过获得宿主来源的血红素和脂肪酸,选择性地促进霍乱弧菌的生长。

空肠弯曲菌也能捕获宿主铁并在宿主内引起感染。空肠弯曲菌感染是通过食用生的或未煮熟的家禽、海鲜、肉类和未经处理的饮用水发生的,当空肠弯曲菌通过胃时,它必须首先在极端酸性环境中存活。铁的存在增强了它在酸胁迫环境中的生存能力,因此它含有与铁介导的酸保护有关的基因,包括鞭毛生物发生基因、细胞膜生物发生基因、热休克蛋白(GroEL、GroES),这些基因有助于它的生存。

膳食铁可抑制肠道病原体柠檬酸杆菌的生长,并促使选择无症状的柠檬酸杆菌菌株;这些反应与胰岛素抵抗和抑制病原体毒力的葡萄糖水平升高有关。

除了促进胰岛素抵抗外,膳食铁还增加了肠道葡萄糖水平,这是抑制病原体毒力的关键肠道环境变化,并推动了无症状柠檬酸杆菌菌株的选择。然而,相比之下,其他研究表明,铁可用性的降低是有益的,因为它可以减少潜在致病性肠道细菌的生长。

铁对促、健康的 SCFAs 产生的影响

细菌代谢对我们的肠道健康很重要。短链脂肪酸是结肠中的主要代谢物,对肠道健康非常有益,并且是肠细胞和更远距离组织的能量来源。

铁与短链脂肪酸

两项研究首次描述了铁和短链脂肪酸产生之间的联系。

具体来说,体内大鼠管腔缺铁期间丁酸盐和丙酸盐水平较低,并通过补铁恢复。尽管不能排除饮食干预会改变肠道对短链脂肪酸的摄取,但这些结果表明,补铁可以通过增加短链脂肪酸的产生对肠道健康产生有益的影响。

然而,相比之下,高铁条件下似乎没有太大刺激体外短链脂肪酸的产生,而在极低铁条件下丁酸盐和丙酸盐的产生最明显受到损害。这种产量下降伴随着产生短链脂肪酸的菌Roseburia spp./ E. rectale和Clostridium Cluster IV 成员的减少。

体外发酵研究表明,补充铁会略微增加丙酸盐水平,但总短链脂肪酸水平没有显着变化。

与补充铁饮食的大鼠相比,缺铁饮食大鼠的盲肠乙酸盐、丙酸盐和丁酸盐水平降低。他们还表明,与对照组饮食(并且没有首先耗尽铁)的大鼠相比,补充铁饮食的大鼠的丙酸盐和丁酸盐水平更高。因此可以假设,缺铁饮食(与缺铁相结合)可能对肠道健康无益,因为在这些条件下,腔内短链脂肪酸水平会降低。相反,铁补充剂可能会增加促进健康的肠腔短链脂肪酸水平。

值得注意的是,短链脂肪酸可能会影响肠道病原体的毒力。丁酸盐的减少也可能会降低肠内 AMP 导管素的表达,从而削弱宿主的防御能力。

铁与支链氨基酸(BCFA)

与碳水化合物发酵相比,肠道细菌的蛋白质发酵会产生有毒或潜在有毒的代谢物,例如氨、H2S、BCFA(例如异丁酸和异戊酸)、吲哚和酚类化合物。

在体外,低铁条件下 BCFAs 的产生减少,也就是说:铁增加了成人粪便微生物群的 BCFA 的产生以及有毒氨的产生。

值得注意的是,BCFAs 和氨被认为是蛋白质发酵的指标。研究表明铁会刺激蛋白质发酵,这可能会导致更腐败、潜在有毒或致癌的环境。相比之下,在体外发酵研究中发现乳酸(主要来自碳水化合物)水平会随着铁的反应而降低。

虽然在多项体外研究中显示了源自蛋白质发酵的产品毒性的证据,但体内毒性是有限的,最近的一项试验不支持蛋白质发酵在人体肠道毒性中的作用。

另一方面,蛋白质发酵通常与病原菌的生长有关。因此,有必要在体内研究铁对蛋白质发酵和毒性的影响。

重要的是要认识到微生物代谢物的影响不仅限于肠道,因为它们被吸收,并且可能对远处部位和全身宿主代谢产生影响。目前我们还不知道这如何影响人类健康和疾病,但研究暗示铁诱导的肠道微生物活性变化也可能具有全身性影响。

在稳态条件下,肠道内的微生物必须相互竞争,并与宿主竞争可用铁。因此,细菌发展了不同的吸收系统,如铁运输系统和铁载体(铁螯合分子),以便在铁有限的环境中更有利地竞争。

前面我们知道,铁对于细菌的生长繁殖至关重要,但过量的铁也会产生毒性,因此,细菌对铁离子的摄取必须受到精确严格的调控。

细菌已经进化出了铁源的摄取系统。

细菌获取铁的机制

细菌可以通过分泌铁载体摄取Fe3+。铁载体是一种Fe3+特异性的螯合剂,对Fe3+具有超强的络合力。

铁载体能够与宿主体内的转铁蛋白、乳铁蛋白等铁结合蛋白竞争Fe3+,从而形成可溶性的Fe3+-铁载体复合体,这种复合体可以特异性地与细菌细胞外膜上的铁载体受体蛋白(OMRs)相结合,最终被转运至细胞周质中,转运过程通过TonB系统提供能量。

细胞周质中的Fe3+-铁载体复合体与周质结合蛋白(PBPs)相结合,形成Fe3+-铁载体-PBPs复合物。最后Fe3+-铁载体-PBPs复合物由ABC转运蛋白介导,通过内膜进入胞浆。进入细胞后,Fe3+-铁载体-PBPs复合物中的Fe3+被铁还原酶还原为Fe2+,Fe2+与铁载体的亲和力低,从而被释放。

除了分泌高亲和力的铁载体竞争Fe3+外,一些细菌还进化出直接利用转铁蛋白或乳铁蛋白中Fe3+的机制。

大多数革兰氏阳性菌存在直接吸收血红素而获得铁元素的转运系统。

细菌外膜上的血红素受体可以直接与血红素或血红蛋白结合,并将血红素或血红蛋白转运至周质,通过ABC转运蛋白转运至胞质降解或利用,整个过程由TonB系统提供能量。

金黄色葡萄球菌铁依赖性表面决定系统(Isd)可从血红蛋白中获取Fe2+。

除直接的血红素转运系统外,还存在间接的血红素转运系统。如革兰氏阴性菌中存在的Hemophore蛋白介导的血红素转运系统。

除此之外,细菌也可以产生分泌的或位于膜上的铁还原酶,将Fe3+还原成更容易溶解的Fe2+形式,并通过Feo、Yfe、Efe等转运系统来摄取Fe2+。其中Feo转运系统最为重要,大约80%的革兰氏阴性菌都存在Feo转运系统。

调节铁稳态

铁储存蛋白通过以可溶且无毒的形式储存细胞内游离铁来降低其浓度。在铁缺乏时,例如当存在于哺乳动物宿主细胞内或血液中时,铁可以从这些细菌储存中释放出来。

例如,大肠杆菌可以通过FieF输出铁,而且已经描述了一种用于伤寒杆菌的柠檬酸铁外排转运体(IceT);这些铁外流系统的目的是防止细胞内高水平的游离铁造成的压力。此外,血红素输出机制(HrtAB或同源蛋白)已被证明可以缓解某些细菌中血红素的铁胁迫。

最后,双歧杆菌科能够将铁结合到其表面,从而减少周围环境中自由基的形成,并可能在结肠腔中起到铁螯合的作用,以防止病原菌吸收铁。

铁的形态、可用性和结肠腔中的铁之争

Kortman GA, et al., FEMS Microbiol Rev. 2014

胃肠道中的铁形态可能对肠道微生物群获取铁起着重要作用。

低pH值有利于铁和亚铁的溶解性,不一定需要配体(L)来溶解。

当小肠内的pH值升高时,主要是三价铁的溶解度降低,并与食物成分和宿主排泄物形成更多的络合物。

在结肠内,由于微生物群产生乳酸和短链脂肪酸等,pH值略有下降。图中结肠部分的微生物群以橙色表示(有益的)常驻物种和致病物种。

铁调素(Hepcidin)是一种由肝脏产生的肽激素,是全身铁稳态的主要调节剂。铁调素结合并降解铁转运蛋白,从而影响铁被巨噬细胞回收、被肠上皮细胞吸收以及被肝细胞储存的过程。

当体内缺铁时,铁调素浓度较低,从而有利于铁的吸收和从储存部位输送到血浆;

但当体内铁含量充足时,较高的铁调素浓度会降低铁的吸收,并损害铁的释放。

体内“铁稳态”

Anderson GJ, et al., Am J Clin Nutr. 2017

铁在饮食中以血红素和非血红素形式存在。非血红素铁通过DMT1穿过肠上皮细胞的根尖膜,通过FPN1穿过基底外侧膜后进入血液循环。铁与血浆TF结合,分布到全身组织。

菌群会通过代谢物信号传导途径调控系统铁稳态平衡。美国密西根大学研究人员在《Cell-Metabolism》上发表的研究证明了,细菌具有铁依赖性机制,可以抑制宿主铁的运输和储存。肠道菌群产生的代谢物能抑制肠道铁吸收主要转录因子低氧诱导因子 2α (HIF-2α),并增加铁存储蛋白铁蛋白 (Ferritin),从而抑制宿主的铁吸收。

两种菌群代谢物——1,3-二氨基丙烷 (DAP) 和 Reuterin,通过抑制异二聚化作用作为 HIF-2α 抑制剂,可以有效缓解全身铁超负荷。

与铁摄取相关的抗菌治疗

针对细菌生存繁殖对铁稳态的严重依赖,可将病原菌的铁获取系统作为抗菌治疗的靶点,开发针对病原菌铁稳态的化合物治疗细菌感染,同时可基于该系统研发疫苗。

大鼠和家兔服用抗生素后,铁的吸收也减少了。然而,小鼠研究发现,抗生素治疗后,铁的吸收增加了。这些发现表明,抗生素的使用可能改善铁缺乏症患者的铁吸收。

铁是饮食变化、微生物组改变和代谢功能障碍之间串扰的关键节点。

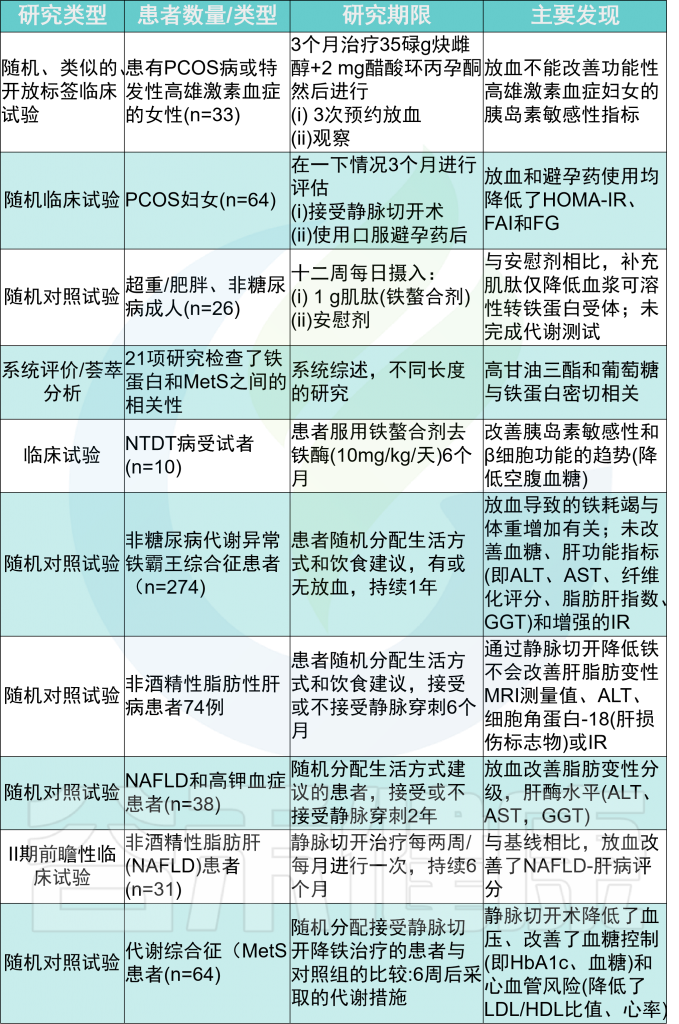

代谢综合征指的是一组异常,包括肥胖、血脂异常、胰岛素抵抗和2型糖尿病,这些疾病共同增加了心血管疾病的风险,包括心力衰竭(HF)和非酒精性脂肪性肝病。

通过血清中非转铁蛋白结合铁的存在、高铁蛋白血症、肝铁超载与胰岛素抵抗的相关性,明确了代谢综合征患者中轻度铁过量的患病率。

铁过量与胰岛素抵抗的结合通常被称为代谢异常铁过量综合征,15%-30%的代谢综合征患者会出现这种情况。因此,目前铁过量与代谢当量的关系已被充分认识,但导致代谢功能障碍的机制尚不完全清楚。

降低代谢疾病中铁的效果

在铁储量较高的MetS患者中,男性对心脏和肝脏疾病的易感性较高。

通过静脉切开或使用螯合剂等降低铁含量的干预措施,在某些情况下可以提高胰岛素敏感性,延缓2型糖尿病(T2DM)和心力衰竭的发病,但并不总是成功的。

在长期病态肥胖后,缺铁是一种常见现象,同样也可导致2型糖尿病和心力衰竭。因此,之前的研究表明铁和葡萄糖稳态或心肌病之间存在双向关系,表明最佳铁水平的平衡至关重要。

可能铁在代谢综合征发病机制及其并发症中的作用仍未得到充分重视,而微生物群的修饰是铁代谢影响的一种重要且相对未被探索的中介物。特别是,肠道内饮食中的铁水平改变了微生物群的组成。预计随后会影响微生物组的代谢组谱功能,包括短链脂肪酸和支链氨基酸。这种改变的后果将是宿主的外周胰岛素抵抗和代谢功能障碍。

炎症性肠病 (IBD) 的特征是胃肠道的慢性炎症。炎症与溃疡性结肠炎 (UC) 和克罗恩病 (CD) 中的肠道溃疡有关。IBD 也可能出现出血和吸收不良,三分之一的患者会出现缺铁性贫血。

一项IBD小鼠模型的研究发现,铁含量的改变显着影响 DSS 在小鼠中诱导的结肠炎的严重程度,铁含量的过多或过少都会加剧结肠炎的严重程度。

DSS治疗的高铁饮食小鼠的体重减轻程度不如低铁饮食小鼠,但粪便钙卫蛋白测定的肠道炎症更严重。这些喂食高铁饮食的小鼠经历了变形菌的增加,同时厚壁菌和拟杆菌的减少。

膳食铁水平与结肠炎症的 DSS 治疗和粪便钙卫蛋白水平之间似乎存在协同作用。

摄入两倍于标准水平铁(400 ppm)的饮食会导致微生物组的关键变化,这意味着观察到的这些变化不仅仅是由炎症的严重程度驱动的,还有管腔游离铁也会导致导致IBD中经常观察到的异源状态发展的复杂因素相互作用。

还需要更多了解的是,管腔铁如何影响IBD。此外,还需要研究管腔铁的增加对肠道微生物群的生理影响,以及这可能如何影响菌群多样性。未来也需要更多人体干预研究,进一步确定不同剂量的治疗性口服铁对人体肠道微生物群的复杂影响,尤其是代谢后果。

研究表明,缺铁和铁过量都与结直肠癌的发病机制有关,这表明必须谨慎平衡最佳铁摄入量。

在 965 名 50-75 岁的人群研究中,发现铁摄入量与结直肠息肉之间存在 U 型关系,铁摄入量高(>27.3 毫克/天)或低量(<11.6 毫克/天)的人更容易患上结直肠息肉,这是结直肠癌的前兆病变。

缺铁

由于铁在维持免疫功能中至关重要,铁的可用性不足可能会通过削弱对肿瘤变化的免疫监测,并潜在地改变肿瘤免疫微环境而增强致癌性。来自临床研究的数据表明,在结直肠癌患者中,缺铁与较差的预后和较低的治疗反应相关。

铁过量

大多数强有力的研究证实,膳食铁和铁储存过量都会增加结直肠癌的风险。

五项前瞻性人类队列研究,包括566607名个体和4734例结肠癌患者的数据,表明高血红素铁摄入量与结肠癌风险增加有关(虽然有一个队列没有发现任何关联)。

在防御方面,长双歧杆菌和嗜酸乳杆菌是肠道保护性共生菌。它们形成了一道保护屏障,防止病原菌定植,并产生丁酸盐,作为一种抗癌剂。双歧杆菌科可通过将铁结合到其表面来影响自由基的形成,并促进结肠上皮的日常更新,而乳酸杆菌菌株可降低胆汁酸的诱变效应。

大多数致病菌都具有增强的铁获取机制,因此往往比保护性细菌更容易获得游离铁。也就是说,铁可以促进致病菌和肠道共生菌之间比例的变化,增加肠道中的特定代谢物和炎症。

研究显示,拟杆菌/普氏杆菌、梭状芽孢杆菌、牛链球菌和粪肠球菌可产生遗传毒性代谢物,如硫化氢和次生胆盐,这可能会促进炎症和致癌。

基于抗生素的肠道致病菌清除降低了结肠癌的发病率,并改变了小鼠的肠道微生物群。这些发现得到了人体研究的支持。

可见,针对肠道微生物群的饮食干预有望治疗结直肠癌,但这些方法仍需要进一步研究。

过量的铁对身体会带来不良影响,因此如果体内铁过量则需要采取相应措施。

多酚-铁:结合牢固,防止铁被吸收

饮食中通常含有单宁和儿茶酚等多酚,它们大量存在于茶和咖啡中。这些化合物可以非常牢固地结合铁,从而防止宿主吸收铁,但也防止细菌吸收铁。

然而,在铁缺乏的环境中,致病菌可以产生和/或占用含铁细胞可能受益于铁多酚提取机制,很可能通过清除铁绑定到多酚。

目前尚不清楚这种机制是否在肠腔中发挥重要作用,但可能与此有关,因为肠环境中可能同时存在多酚和铁载体。

此外,某些细菌,如甘蓝链球菌或卢格敦葡萄球菌,可以降解多酚鞣酸盐,并通过这种方式暂时将铁从这种有效的铁粘合剂中释放出来。

可以通过在用餐后一小时内饮用以下饮料来减少铁的吸收:

植酸盐-铁:结合物通过菌群降解,释放铁

另一种具有强铁结合活性的化合物是植酸盐,在食用谷物和豆类为主的饮食后,其肠道可利用性很高。

与单宁酸类似,某些肠道微生物(如大肠菌和双歧杆菌科)可以降解植酸盐,这可能是一种特殊的释放铁的方式,铁可能被降解生物体或其他细菌物种利用。因此,与植酸盐结合的铁可能是结肠肠道微生物群的相关铁源。

然而,应该注意的是,铁与植酸盐的复合物到达结肠时大多是不溶性的,因此不易被降解。然而,之前在常规大鼠的结肠中发现了只能通过微生物作用产生的植酸盐降解产物,但在无菌大鼠中却没有发现。这些发现表明微生物降解的植酸发生在结肠。

在每餐 2-10mg 植酸盐的极低浓度下,植酸盐会降低铁的吸收。

大豆蛋白(存在于豆腐、组织化植物蛋白和一些加工肉制品中)可以减少铁的吸收,因为它含有植酸盐。

钙

钙对骨骼很重要,但它也可能抑制铁的吸收。为了更好地吸收铁,避免在吃富含铁的食物的同时服用钙补充剂。

牛奶和鸡蛋中的蛋白质

虽然动物肉中的蛋白质会增加铁的吸收,但牛奶和鸡蛋中的蛋白质(卵清蛋白除外)在与低铁食物一起食用时会减少铁的吸收。

锌

过量摄入锌(由于过度使用锌补充剂)也会损害铁的吸收。

考虑到缺铁对人体健康影响重大,因此实施适当的策略来解决这一问题至关重要。

最常见的策略是食物中的铁补充、益生菌、益生元、铁药物补充剂等方法。

富含铁的食物

前面我们知道,膳食铁有两种形式:血红素和非血红素。血红素铁具有较高的生物利用度,膳食因素对其吸收的影响最小,而非血红素铁的吸收要低得多,并受到其他食物类型的强烈影响。

大多数对年轻女性的研究发现铁状态(铁蛋白和铁)与肉类和其他血红素铁的消耗量之间存在正相关关系。

增加富含铁的食物的摄入量,以补充铁储备,确保饮食健康均衡。

其中常见的富含铁元素的食物包括:

红肉、家禽(包括肝脏类)、鱼、豆类、扁豆、豆腐、豆豉、坚果、种子等

非血红素形式的铁含量高的植物性食物(但也可能含有高含量的阻止铁吸收的物质)包括:

● 豆类,包括鹰嘴豆、豆类、豌豆和小扁豆

● 种子,包括芝麻和南瓜子

● 绿叶蔬菜,包括西兰花和羽衣甘蓝

以上是富含铁元素的食物,同时其他富含维生素的食物也能辅助铁的吸收,例如,维生素A,维生素C.

维生素C:促进铁的吸收

如果膳食中含有大量维生素C,那么蔬菜膳食的吸收量可能会增加六倍。维生素C和柠檬酸以剂量依赖的方式促进铁的吸收,部分是通过充当弱螯合剂来帮助溶解小肠中的铁。

一项研究发现,维生素 C 的摄入量与女性的铁含量呈正相关。

在存在抑制铁吸收的物质(包括植酸盐、多酚、钙和蛋白质)的情况下,维生素 C 还有助于铁的吸收。

如果同时服用,维生素 C可将植物性食物中的非血红素铁的吸收提高 2 至 3 倍。因此,为了提高铁的摄入量,可以将富含铁的植物性食物与富含维生素 C 的食物结合起来。

水果或蔬菜中都会包含维生素 C,包括:

● 柑橘类水果

● 奇异果

● 草莓

● 番茄

● 辣椒

● 西兰花

● 卷心菜

● 菠菜

维生素A:克服植酸盐的影响促进铁的吸收

维生素 A直接影响铁转运和红细胞生成。

全谷物和豆类中的植酸盐会降低铁的吸收,但如果加入富含维生素A和β-胡萝卜素的食物可以增加铁的吸收,并可以克服植酸盐的影响。

维生素A(视黄醇)有助于治疗缺铁性贫血,并能改善儿童和孕妇的铁状况。

常见的富含维生素A和β-胡萝卜素的食物:

● 胡萝卜

● 红薯

● 鱼

● 哈密瓜

● 甜椒

● 南瓜

● 葡萄柚

益生菌

大多数益生菌产生乳酸,这可能会降低 pH 值,从而增加铁的溶解度,帮助其吸收。

例如,植物乳杆菌 299v 有助于预防缺铁性贫血。这种益生菌可以改善活跃的高加索欧洲人的膳食非血红素铁吸收。

发酵乳杆菌是人类微生物群中的一种主要益生菌,具有显著的铁还原活性。对羟基苯乳酸是该菌株产生的代谢物,通过DMT1转运体将Fe3+还原为Fe2+来增加肠细胞对铁的吸收。

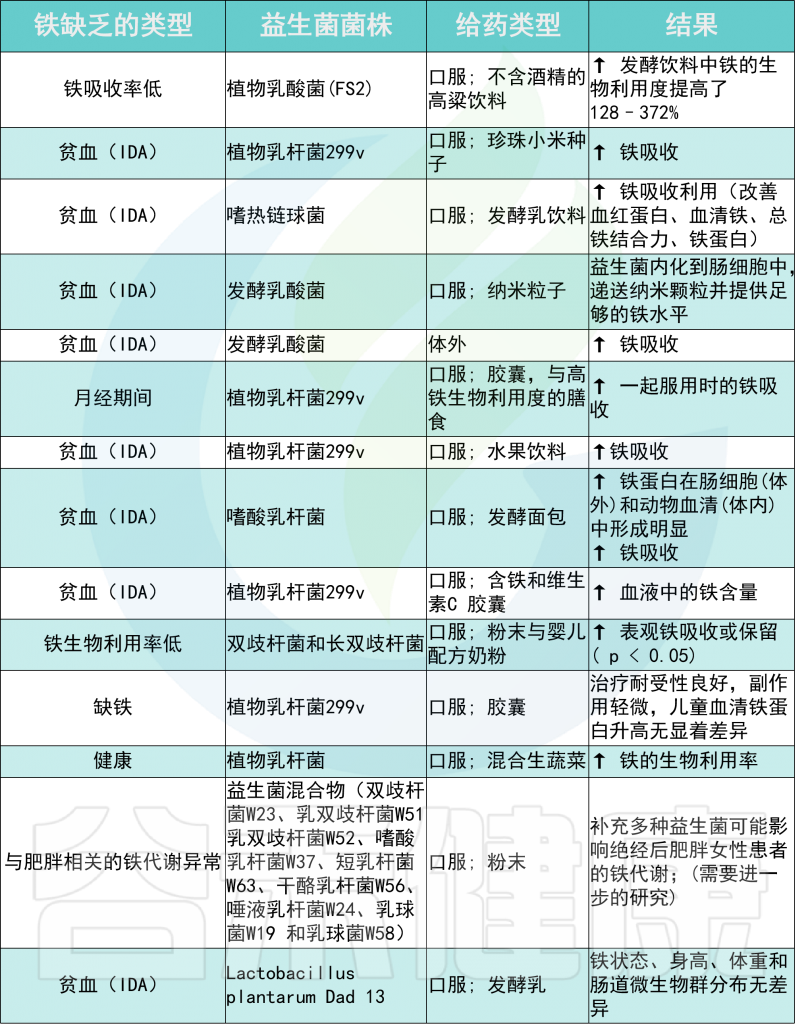

与益生菌菌株给药相关的铁吸收

Rusu IG,et al., Nutrients. 2020

益生元

益生元是功能性食品成分,可刺激肠道中有益细菌的生长和定植,最终改善身体健康。肠道微生物群定植在肠道生理学中起着重要作用。

几项研究将益生元和/或合生元的摄入与铁可用性的增加联系起来,主要是通过将 Fe 3+转化为 Fe 2+(由于它们的铁还原活性),并促进肠细胞对铁的吸收。

例如,在肯尼亚儿童中进行的一项补铁试验报告称,在服用益生元期间铁吸收更高半乳糖寡糖 (GOS)底物。

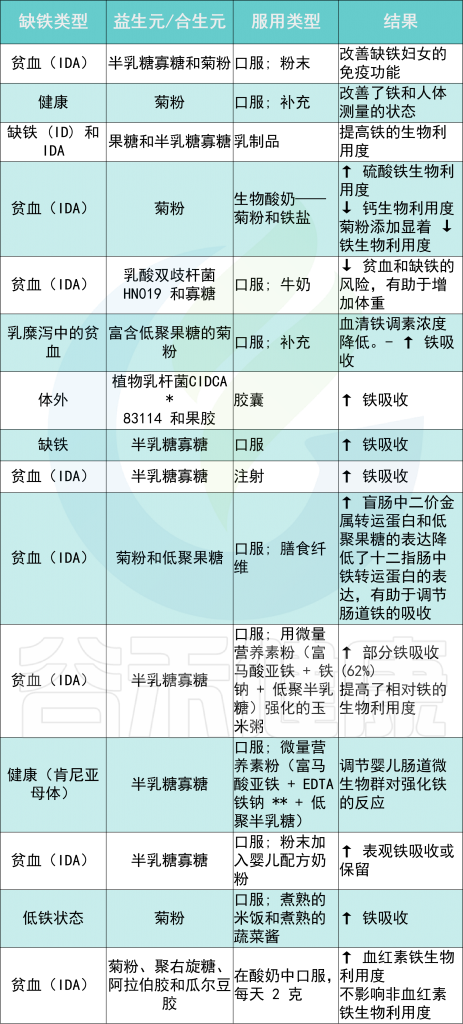

不同类型铁缺乏症的益生元和合生元摄入量及其对机体铁水平的影响

Rusu IG,et al., Nutrients. 2020

* CIDCA——食品冷冻技术研发中心

** EDTA——乙二胺四乙酸

补充剂

不同形式的铁补充剂补充铁以亚铁(+2)和铁(+3)的形式存在。由于铁形态必须在体内转化为亚铁形态以供吸收,因此亚铁形态更具生物利用度。

常用的口服亚铁补充剂包括:

● 柠檬酸亚铁

● 硫酸亚铁

● 葡萄糖酸亚铁

● 铁琥珀酸亚铁

● 氨基酸螯合物(如双甘氨酸铁、天冬氨酸铁)

● 血红素铁

虽然最常研究的铁补充剂是硫酸亚铁,但食品强化和补充剂研究表明,氨基酸螯合形式的铁(如甘氨酸)更好或同样好地被吸收。

例如,在一项针对孕妇的研究中,25mg甘氨酸亚铁能够将铁水平提高到与50mg硫酸亚铁相同的水平。

较新配方的铁补充剂可能比亚铁盐更容易耐受,胃肠道副作用更少,如:

然而,在提高产品螯合率、安全性,降低产品成本等方面有待进一步研究。

铁注射需要医疗监督。当口服铁补充剂不能耐受时,可以注射,这通常适用于患有腹腔疾病和炎症性肠病的患者。在手术或输血后血红蛋白必须迅速增加的情况下,也建议使用。注射铁剂比口服疗法更昂贵,而且不能在怀孕的前三个月用。

建议注射羧麦芽糖铁和异麦芽糖铁,因为它们能够以更大剂量给药,且安全性好。

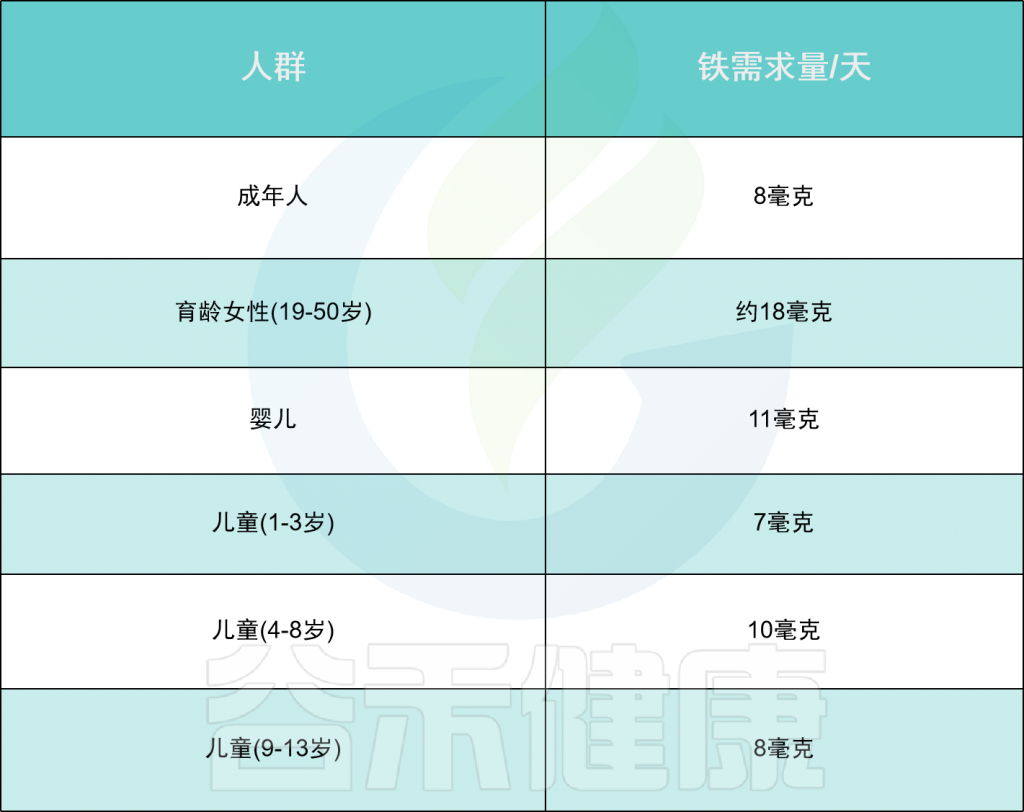

另外,特殊人群对铁的需求量不同:

健身人群补铁

运动会加快铁在机体中的代谢,长期的运动使组织内储存铁的含量明显下降,是红细胞的更新速度加快,运动还导致机体对铁的吸收率降低,这些都增加了健身人群对铁的需要量。

我国对健身人群每日膳食的推荐的摄入量为:男性20毫克/天,女性25毫克/天。

妊娠期补铁

孕妇对铁的需求量比一般人群更高,每天 27 毫克。

妊娠期间,受母体铁状态调节的铁调素血清浓度极低。由于铁调素是肠道铁吸收的负调节剂,低水平表明对铁的需求高。

妊娠早期和中期缺铁与孕产妇发病率增加和不良妊娠结局风险增加有关,包括低出生体重、早产或宫内生长受限。

大多数产前维生素都含有足够的铁来弥补这种增加,但由于对血液产生的需求增加,缺铁性贫血在怀孕期间很常见。因此需要合理补铁。

具体补铁方式可参考上面列出的形式。

铁对于维持宿主肠道菌群稳态和肠道微生物的生长定植有重要作用。一些菌群,尤其是致病菌的生存,必须依靠铁的存在,因此形成了多种摄取铁的机制,并且参与调节宿主的肠道铁吸收。同时,铁与宿主的肠道微生物和微生物代谢产物共同作用,可对肠道乃至整体健康产生影响。

在补铁的同时,需要防止补铁带来的代谢紊乱和炎症损伤,也就是说铁的补充要在允许的条件下适度补充。那么怎么知道是否在合理范围内?目前对铁的监测以血液检测较常见,但血液检测波动较大。

此外,既已发现了铁与肠道菌群相关性,肠道菌群检测也是一个可行方向。谷禾肠道菌群健康检测报告中包含铁的水平,这是基于菌群代谢计算得到的,与血液检测有所不同,肠道菌群检测反映的是一段时间(2周左右)的长期状态。

未来需要更多的研究来证明铁、宿主与肠道菌群的相互作用机制,以及其与肠道炎症疾病等多种慢性疾病发生发展之间的因果关系,为铁补充的个性化策略提供更多支持。

各类人群的铁需求量

►►►

铁补充的副作用及相关禁忌