-

CNAS L23010

CNAS L23010

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业 二级病原微生物安全实验室

二级病原微生物安全实验室- 联系电话:+13336028502

- +400-161-1580

- service@guheinfo.com

谷禾健康

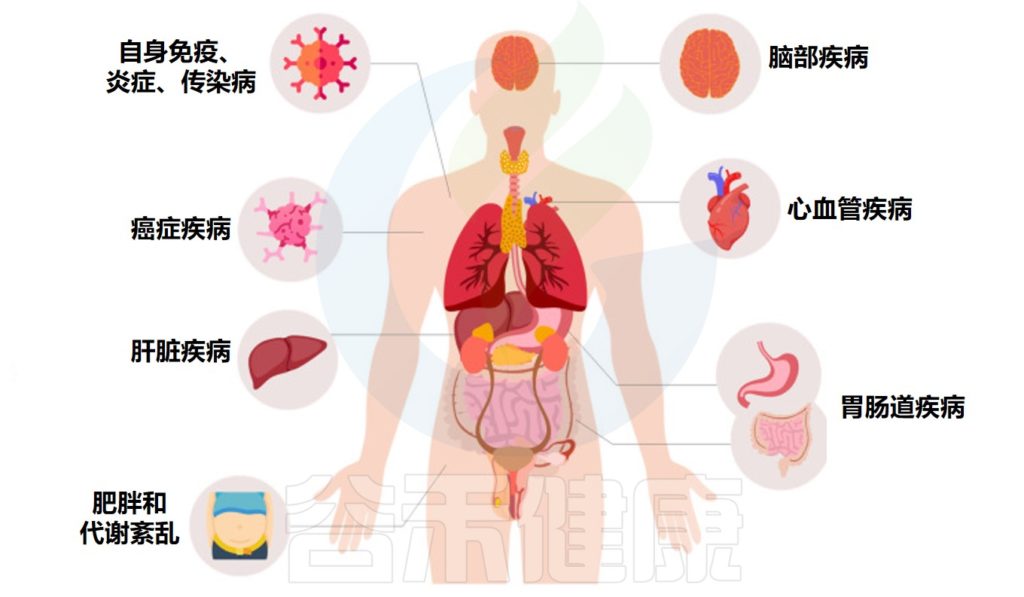

粪菌移植(FMT)这几年很热,表面看,它的逻辑很直白:将健康人的肠道菌群移植到患病者体内,期望借此改善肠道微生态,帮助缓解疾病症状。但是,同样是 FMT,为什么有些人效果明显,甚至症状得到了长期缓解,而有些人却反应并没有达到预期?

其关键在于供体菌群能否在受体肠道定植并长期维持。

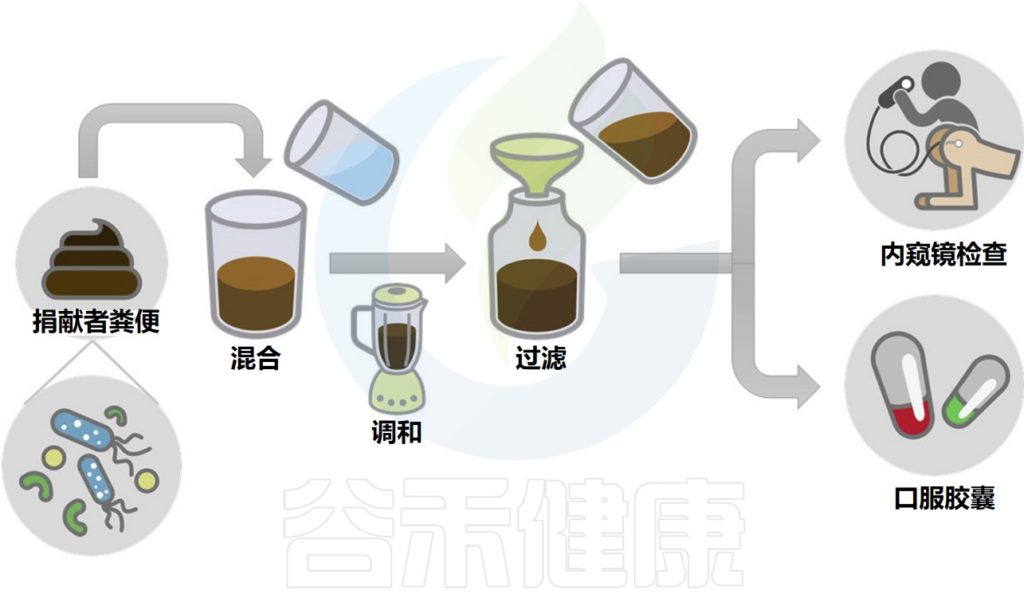

定植并不只是看移植后肠道菌群更像供体,而是看供体菌株是否能在受体体内站稳脚跟、稳定下来,并在长期的群落动态中维持。这个过程背后,涉及到很多因素——包括供体和受体肠道环境的相似度、供体菌群的多样性、移植方式等等。

目前,越来越多的研究开始聚焦于供体菌株的定植效率。换句话说,供体菌群是否真的能够在受体肠道环境中稳定生长,功能性地替代或补充原有群落。这是 FMT 成功的一个关键因素。

而定植的成败又受到多方面因素的共同影响,包括微生物物种之间的兼容性、菌株之间的互补性,以及肠道环境本身的特性。在不同的疾病状态下,影响定植效率的因素可能截然不同。

近期的两项大型随机对照试验(FOCUS Trial 和 Gut Bugs Trial)对这两种疾病背景下 FMT 的效果进行了深入分析,其研究结果发表在《Gut Microbes》期刊上。

研究表明,在溃疡性结肠炎的队列中,供体和受体菌群的相似性越高,定植效果越好;而在肥胖的队列中,更大的相似性反而可能降低定植效率,反而更互补的供体-受体匹配可能更有利。

本文我们将通过这两项试验的数据,探讨影响 FMT 定植效率的关键因素,并分析其如何在不同的疾病背景下产生不同的效果。随着对 FMT 机制的深入了解,未来我们也许能在个性化医疗的框架下,根据患者的疾病背景和微生物特点,更精确地选择供体和设计治疗方案,从而提高 FMT 的疗效。

许多FMT 研究会先用群落层面的指标(如 PCoA、α 多样性)说明受体菌群是否更像供体。但这类指标回答的仍是整体相似性问题。尤其在单供体 FMT 中,供体来源相对明确。

在多供体 FMT 设计的实际应用中,还有更棘手更具体的问题:

后面所有“哪些因素影响定植”的统计分析,都是围绕这个问题展开的。本章先把作者怎么定义与计算定植效率讲清楚。

多供体FMT第一道坎:究竟谁给了谁?

单供体 FMT 比较直观:受体出现一个新菌株,大概率来自那位供体。

但在溃疡性结肠炎(UC) 的 FOCUS 试验里,每次用的是 4–7 位供体混合。于是会出现两个麻烦:

所以作者先做了一个基础动作(逻辑很简单):

把受体治疗后样本里的菌株,拿去和每位供体的菌株做DNA 相似度比对,足够像就可以算供体匹配菌株(donor-matching strain)。

再统计一个受体样本里,能匹配上的供体菌株有多少——这就是后面要用到的定植相关指标的基础。

怎么“用菌株匹配”拼出每个受体的供体来源

这一步相当于在反向破案。

先定一条线——多像才算同一菌株

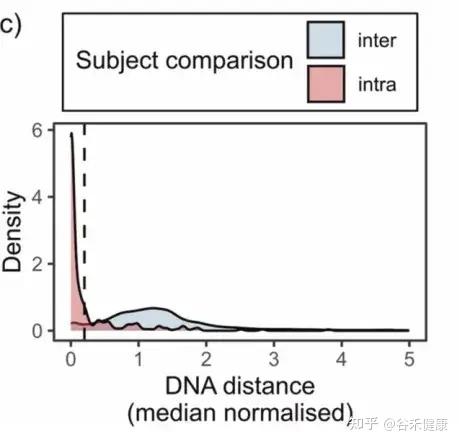

作者用 StrainPhlAn3 估计每个样本在每个物种里的“主导菌株”,再算菌株间 DNA 距离,并做了归一化(不同物种的菌株差异天生不一样,不能直接比)。

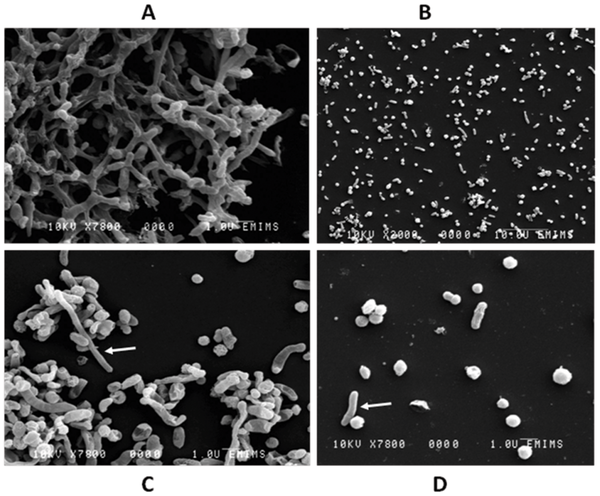

下图对比了两类距离:

然后画了一条阈值线:0.2。

作者把距离 ≤0.2 当成是“同一菌株/高度匹配”的层级。

注:这条线很重要,因为后续所有“某受体匹配到某供体菌株”的判断,都建立在这个阈值上。

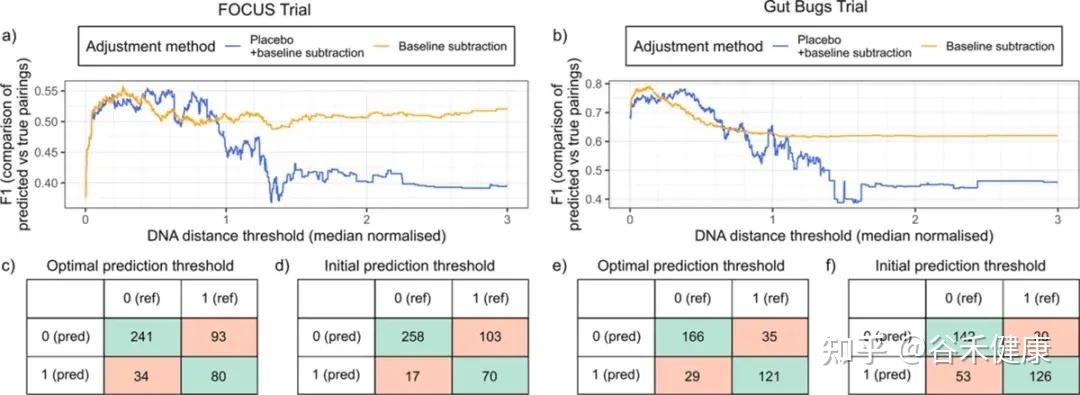

不同队列/测序条件下最优阈值不同,且优化阈值能显著提升配对预测的整体表现

你可以把它理解成:作者先用数据告诉你,同一个人的前后样本(或者同来源)通常会落在怎样的距离范围,再在这个分布上划一个相对保守的界限,用它来决定是不是同一株。

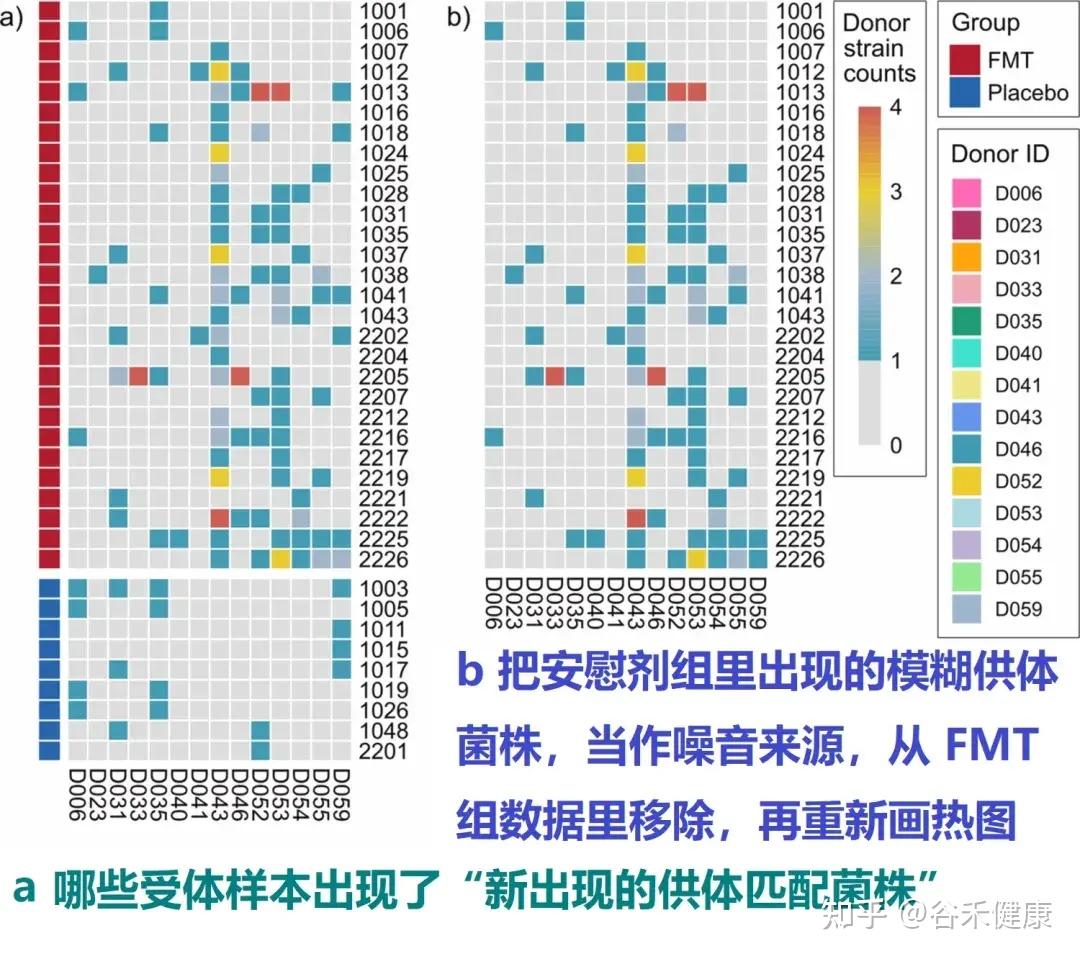

安慰剂组里也会出现看似匹配的噪音,所以要剔除模糊供体菌株

你会注意到一个事实:安慰剂组里也可能出现一些供体匹配菌株 ——这显然不能被解释为真的做了 FMT。这类匹配可能来自背景噪音、算法阈值的误差、或某些菌株本来就在群体里很常见导致碰巧接近。

所以作者在 Figure 1b 做了关键一步:

把安慰剂组里出现的这些模糊供体菌株(ambiguous donor strains)当作噪音来源,从 FMT 组数据里移除,再重新画热图。这样就尽量避免把“背景共有菌株”误判成“FMT 导致的定植”。

这也是多供体、菌株匹配分析里比较严谨的一点:不是匹配上了就算,而是还要问一句,在没有 FMT 的情况下,这种匹配会不会也出现?

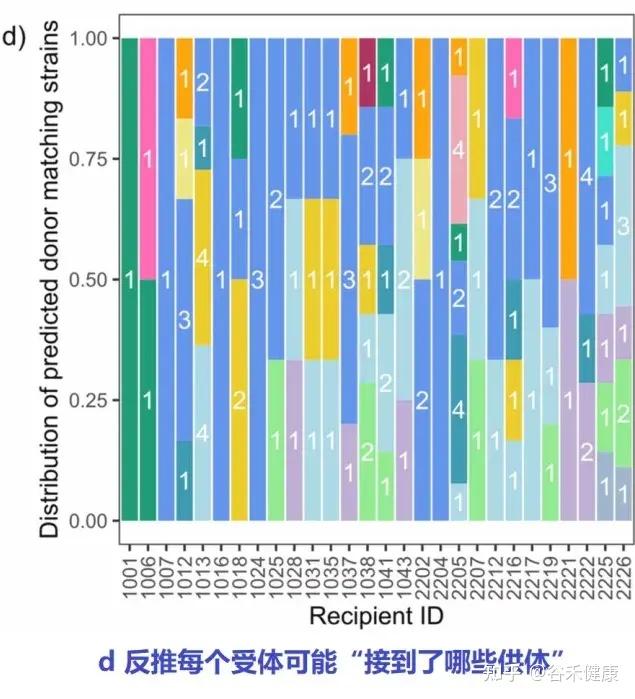

反推每个受体可能接到了哪些供体

剔噪后,下图统计每个受体匹配到的菌株分别来自哪些供体,用不同颜色表示不同供体贡献。

FOCUS 的 FMT 组里,28/32 名受体在 8 周能检测到“只在 FMT 组出现且基线不存在”的供体匹配菌株。

也就是说:大多数人确实能看到来自供体的新菌株信号。

在结果里把定植拆成了两类:新增与替换

同样叫“定植”,机制可能不同。

对每个发生定植的物种—菌株事件,看受体基线有没有这个物种:

注: 这两类在生态学上差别很大:

替换意味着同物种内的菌株竞争、基因型差异、以及原有菌株的生态位被重新占据;

新增更像是受体原来缺失的成员被补齐,或者说受体生态系统里存在可被填补的空位。

这一步很必要,因为它会影响你怎么理解后面供受体相似/不相似:

这也解释了为什么后面在不同疾病队列里,相似性指标的方向可能不一样。

那么,“定植效率”在本文里到底是什么

把“能住下来多少菌”变成一个数字。

当研究人员能数清,受体里到底出现了多少个“可追踪的供体匹配菌株事件”后,就能把它汇总成一个可建模的因变量:

供体的定植效率(engraftment efficiency)。

注:可以粗略地理解为供体带来的、能被追踪到的菌株,在受体体内“留下来”的程度。

后面所有模型(相关性、线性模型、线性混合模型)基本都是:用 定植效率 当结果,看看它和哪些因素有关。

到这里,作者先解决了“没配对表也能继续分析”的卡点。接下来进入论文真正想回答的核心:

哪些因素决定菌株能不能定植?

这种规律在不同疾病人群里是不是完全不同?

两个队列:UC vs 肥胖

作者选了两项双盲、随机、安慰剂对照的多供体 FMT 临床试验:

为什么要用两项试验来说?

这里研究人员认为,如果“哪些因素决定定植”是一条普遍规律,那么换一个疾病队列也应该差不多;如果规律会变,那说明定植机制是队列/疾病特异的。

FOCUS:强干预、长疗程、但测序相对浅

FOCUS试验对象:患有溃疡性结肠炎(UC)的成年人。

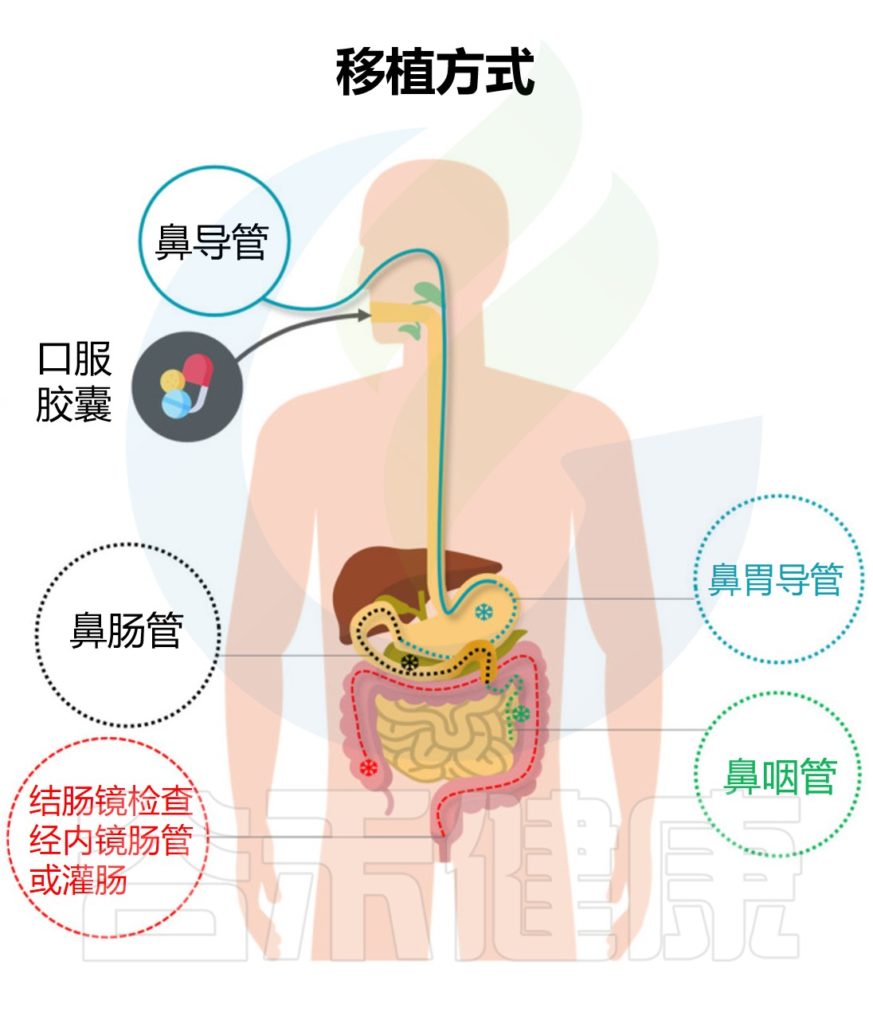

FOCUS(UC)试验采用多供体粪菌制备的灌肠剂及胶囊,给UC患者的治疗方案很猛:

采样与数据方面,作者为了让前后对比简单且可比,主要选了:

受体:基线 + 8 周(FMT 组与安慰剂组)

供体:个人供体样本 + 混合供体批次样本

对菌株来说,这是一个供体数量可变、竞争更复杂的输入环境。

Gut Bugs:供体数固定、胶囊给药、测序深

Gut Bugs Trial是另一种更标准化的多供体:

采样时间点:基线与6周(尽量对齐“即时干预后”)。

这些结构差异会怎么影响定植效率?

两项试验虽然都叫多供体,但 FOCUS 的结构更像供体数量可变的混合生态输入,Gut Bugs 更像供体数量固定的标准化输入。

在 FOCUS 里,受体面对的是 4–7 个供体生态位的竞争,而且批次大小(batch size,即每位受体的供体数量)在模型里被作者作为固定效应单独纳入(因为它会影响每个供体成分能否留下来)。

在 Gut Bugs 里,供体数恒定为 4,所以作者明确说明:不把 batch size 当作固定效应。

这会让后面的相关性(比如β多样性与定植效率的方向)更可能呈现队列差异。

再看分析结构:为什么FOCUS能盲法预测配对,而Gut Bugs更多是验证

Methods 里还特别强调了一个分析流程上的差异:

FOCUS 试验:作者在一开始不知道真实供体—受体配对的前提下,先用供体菌株匹配去反推每个受体可能用了哪些供体(盲分析)。之后才从原试验作者处拿到真实配对,用于验证与后续分析。

Gut Bugs 试验:真实配对关系在此前已发表,因此无法再做同样的盲法预测;它在该文章中的角色更像是验证集,验证这套菌株匹配框架在另一种疾病队列里是否还能工作、结论是否一致。

FOCUS更偏向从0推断供体贡献,Gut Bugs更偏在已知答案下验证规律是否可迁移。

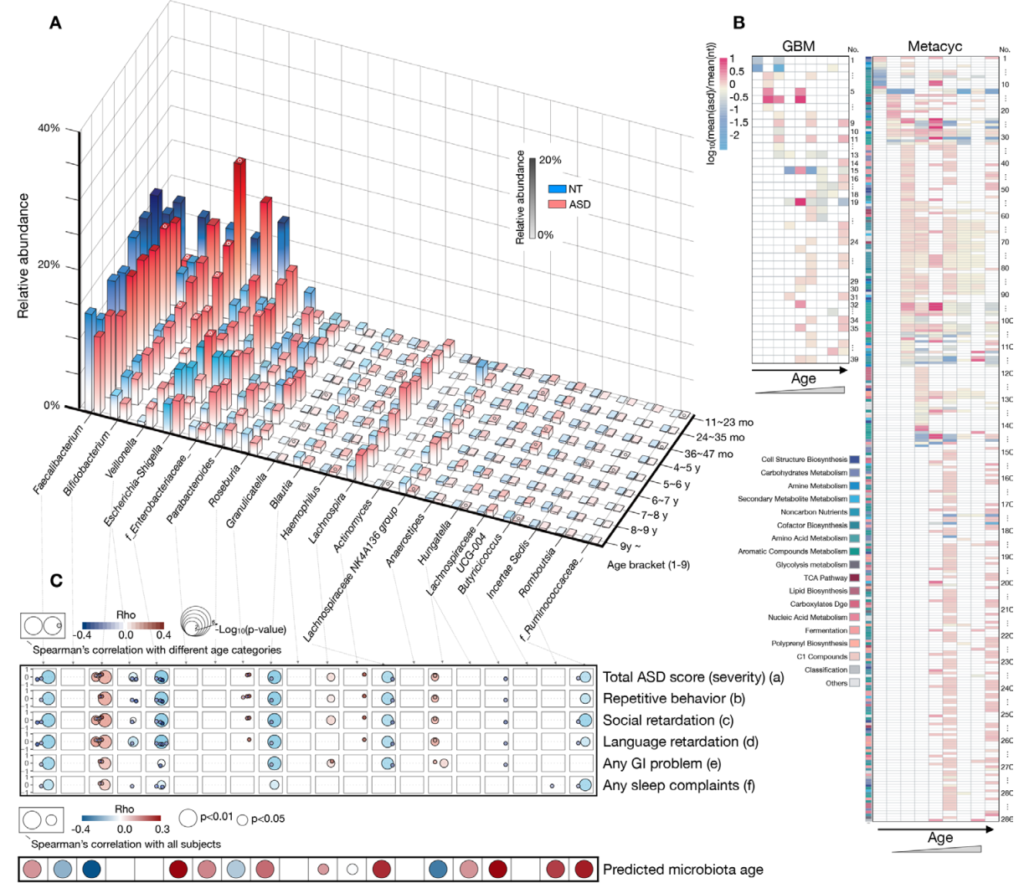

FMT的定植不是供体越强越好,也不是受体越空越好,而是供体携带的菌株库、受体基线生态位,以及两者的匹配关系共同决定。

同样是健康供体,有的人就是更容易送进去

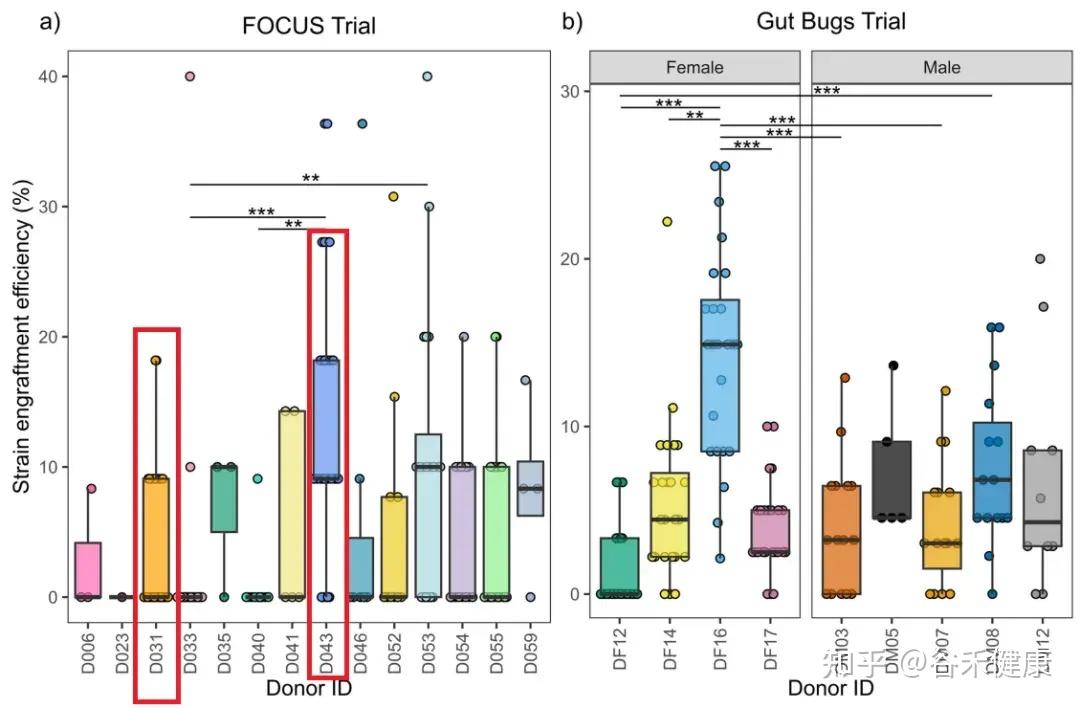

很多人会以为:多供体混在一起,最后效果应该差不多“平均掉”。但原文首先用数据把这个想法打破:供体之间的平均定植效率差异显著(p<0.001)。

更直观的是 FOCUS(UC)队列里两个常见供体的对比:

可以看到供体之间差异显著,比如说FOCUS里面:D043、D053 高,D033、D040 低;Gut Bugs里面:DF16 高、DF12 低。

而且这两位供体都被大量使用(分别对应 n=29、n=26 个受体)。这意味着:不是谁用得多谁就看起来强,而是供体本身确实存在可重复的可定植性差异 。

反转:用“匹配度”量化后,两队列规律不同

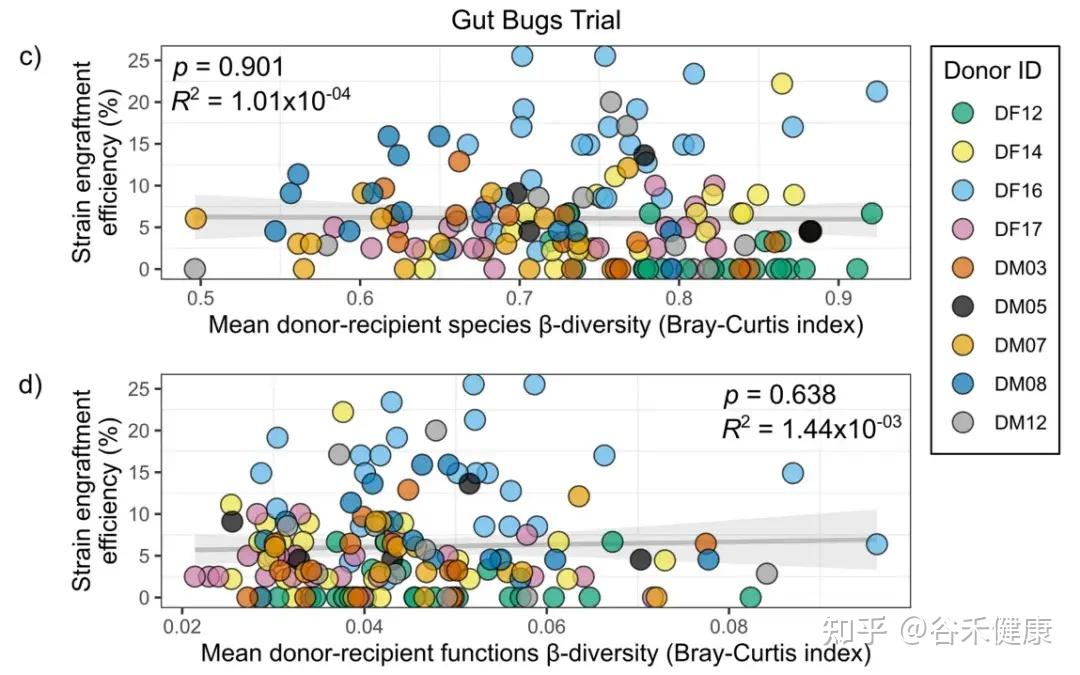

这个供体适不适合这个受体,它不靠主观印象,在这里研究人员用β 多样性把匹配变成可计算、可检验的量,并发现两队列的关键信号落在不同层面。

在 FOCUS(UC)队列中,供受体的功能谱越接近,供体菌株越容易留下来:

研究人员还进一步做了“按单个 COG 类别差异”去解释的线性模型,但没有找到某一个功能单独驱动的证据,因此提出更合理的解释:这更可能反映的是整体功能的互补性/匹配,而不是某一个功能类别单打独斗。

在 Gut Bugs(肥胖)队列中,功能 β 多样性并没有显著影响定植效率(下图显示相关性不显著)。也就是说,至少在这个队列与这套数据里,“功能越像越好”并不是主导信号。

但 Gut Bugs 的匹配信号并不是不存在,而是体现在更接近缺口的指标上:

Jaccard更像在问:受体缺不缺这个物种席位。缺得越多,供体带来的成员越容易补进去。

简单来说,就是UC 队列更像功能上别差太远更容易留下(兼容性/匹配);肥胖队列更像物种上更不一样反而更容易留下(互补性/空位)。

这不是一句话能简化的供体筛选公式

到这里你已经知道为什么会被概括成相反规律:FOCUS(UC)更强调兼容性/匹配(尤其功能层面),Gut Bugs(肥胖)更像互补性/空位(物种有无层面的缺口)。

但这不等于能把它简化成一个选供体公式。下一章节的P/B模型会提示:供体强弱不仅是供体自身属性,还会受受体本身的影响(存在交互项)。换句话说,匹配本身就是关键变量。

原文还提到 D043 有一个很醒目的特征:

它是所有供体里面唯一的一个,平均 Prevotella/Bacteroides(P/B)比 > 1(也就是 Prevotella 更占优势)的供体,这个特征在一些研究里被联系到所谓“超级供体”现象。作者在这里比较谨慎:他们并不武断地说D043 就是超级供体,而是提醒你,它被用得多,也可能本身更容易定植。

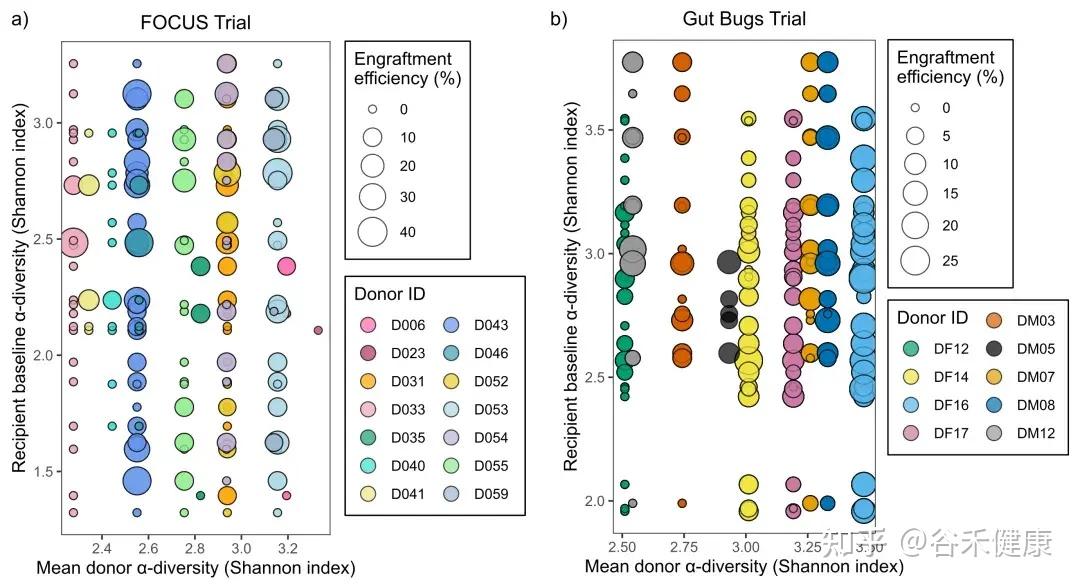

α多样性不是越高越好,更像一个最低门槛

很多 FMT 文章都喜欢讲多样性,但这篇文章的结论更接近真实世界:多样性有用,但不是线性万能解释。

在 UC 的 FOCUS 队列里,作者观察到一个挺像门槛的现象:当供体 α 多样性(Shannon)比较低(大约 < 2.5)时,供体—受体配对更容易出现 0% 定植效率。

图中比例差异很明显:低于 2.5 时 86.5% 配对为 0%,高于 2.5 时下降到 44.9%.

也可以这样理解,供体群落太单薄,可输出的菌株本来就少,想在受体里留下来更难。

关键是:当供体多样性在常见范围内时,供体多样性与定植效率并没有稳定线性相关(FOCUS:p = 0.955;Gut Bugs 也未显著)。研究人员还强调,两项试验里都出现过“受体 α 多样性反而高于供体”的情况。于是,简单用“供体更丰富→就更能定植”来解释就站不住了。

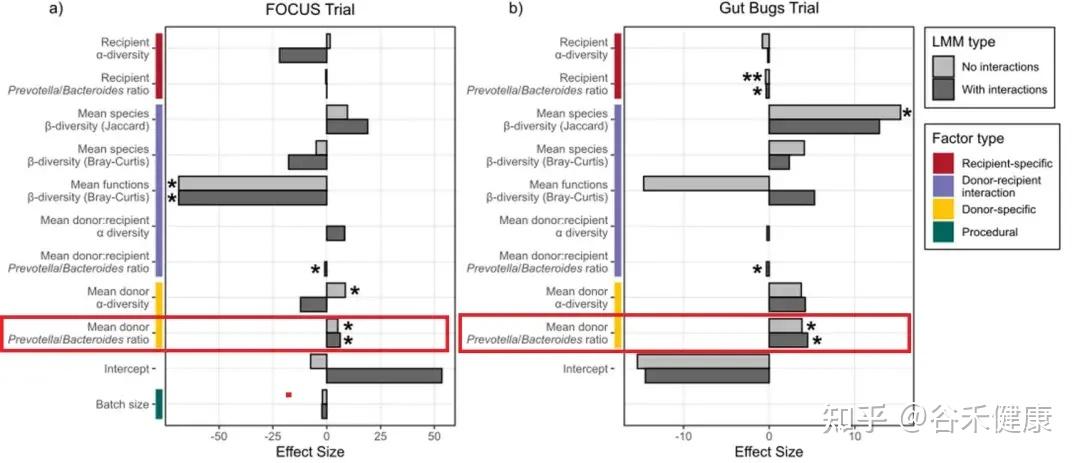

P/B 比:一个很能用的群落标签(供体端与受体端)

作者用了一个相对好理解、也常用于描述群落结构的指标:Prevotella/Bacteroides 比例(P/B 比) 。有的人肠道菌群里 Prevotella 占优势,有的人 Bacteroides 占优势。

在两项试验的线性混合模型(Figure 6)里,P/B 比给出了比较稳定的信号:

供体 P/B 比越高,定植效率越高 FOCUS(b = 6.28, p = 0.023),Gut Bugs(b = 3.83, p = 0.036)。

但 P/B 比并不是说,供体越偏 Prevotella 越好这么简单。

受体端与交互:同一供体,在不同受体身上不一定一样

模型同时显示:受体端的 P/B 比、以及供受体之间的组合关系,会显著改变这种供体优势的作用方式。

首先看 Gut Bugs(肥胖)队列:受体 P/B 比对定植效率是显著负向的(b = -0.424, p = 3.77×10^-3)。这意味着在这个队列里,受体本身越偏 Prevotella(P/B 越高),总体上越不利于供体菌株定植。可以理解为:当受体群落已经更偏向某一类“Prevotella 型结构”时,可被外来菌株占据的生态位更少(或同类竞争更强),因此总体定植更难发生。

再看 FOCUS(UC)队列:作者不仅看到供体 P/B 的正向主效应,还看到了一个显著的供体×受体 P/B 交互项(b = -0.899, p = 0.017)。

交互项为负的意思是:偏 Prevotella 的供体并非对所有受体都同样有效;当受体本身也偏Prevotella 时,供体的这种优势更可能被抵消,甚至变成同生态位的竞争。

可以这样理解:供体端的某些群落结构会加分,但受体端也会把关,而且不同疾病背景下,把关方式不一样。

总体思路:对的人 + 对的生态位规则

肠道菌群检测报告可以作为个性化 FMT 的入门级决策与随访工具:一方面用于治疗前分层与配对,另一方面用于治疗后量化是否定植、改了什么,并将结果回收为下一轮配对的证据。

该研究作者甚至强调应建立针对每种疾病的特异方法学,并提出 FMT 的真正潜力应以个体化医学实现:根据疾病/亚型,把受体与一个或多个最可能带来有益菌定植的供体进行配对。

这意味着:

同一份菌群报告,在不同疾病里“怎么解读、怎么用来配对”,规则不应相同。

个性化 FMT 的核心是两件事:

这里的落地流程(四步闭环):

筛受体 → 筛供体 → 做匹配 → 评估与复盘

治疗前——患者分层(用哪套匹配方案)

一份肠道菌群检测用于分病种策略选择,同时缩小供体候选池:

把菌群平衡指标作为受体“微生态脆弱程度”的一个粗筛维度,用于确定是否需要更强的干预(如多次给药、路线选择、随访更密集等),以及作为后续是否改善的评估指标之一。

把多样性作为“受体可被改造程度/生态位可用性”的基础变量。前面的研究也讨论到,跨疾病的 Meta分析中受体 α 多样性与定植常存在关系,但在不同队列呈现不同交互与权重,所以不能只用一个阈值做所有病种的决策,更合理的是在某病种人群里建立自己的判读边界。

哪些常见核心菌群、产丁酸相关菌、黏液层相关菌、有益菌等缺位,决定了后续更偏向新增还是替换。

简单来说,先别急着挑供体,用检测回答:这个受体的底盘是缺位型还是紊乱型,以及属于哪种疾病队列的生态规则。

供体筛选:从安全合格走向微生态特征可量化

传统供体筛选主要是安全(病原体/寄生虫等),而该研究认为,供体的物种组成、功能结构,以及与受体的互补/相似关系,会影响定植效率。

因此供体筛选至少要增加两层可量化标准:

基础质量指标:供体的 α 多样性、关键结构特征(例如 P/B 比在研究里被作为指标之一,也可以同时用其他的相关指标)。

报告列出多种有益菌(如 Lactobacillus、Bifidobacterium等)的丰度与检出情况,可作为供体是否具备可提供的功能模块的证据(例如 产丁酸相关菌群)。

有害菌总体是否过高、以及抗生素耐药风险评估等,可作为长期可用供体库管理的一部分。

供体稳定性:如果供体多次采样,观察其菌群波动(稳定供体更利于可复现)。

供体受体匹配:建立按疾病分轨的匹配规则

该研究给出的最重要启示,是同样的供受体差异度指标,在不同疾病队列里方向可能相反:

炎症性肠病类疾病(更强调功能兼容)

匹配优先级:供受体在功能维度不要差太远(避免来者水土不服),同时供体能补足受体缺失的关键菌群。

可以用谷禾检测报告里的菌群平衡、多样性等指标先做受体分层。炎症类可考虑供体中抗炎/屏障模块相关指标更好的(例如肠道屏障、LPS等指标),并避免在受体本已存在风险提示的方向上进一步加重。

屏障不足者在方案上更强调先稳环境再引入,并把屏障改善作为疗效评估的一部分,而不只追求菌的变化。

如果条件允许,可以用宏基因组做供受体功能匹配。

代谢类疾病(更强调生态位空缺)

匹配优先级:在安全与稳定的前提下,供体应能提供受体缺失的菌群模块;供受体在物种组成上适度拉开差异,可能更利于新菌株进入。

对多供体方案,可进一步用供体间互补减少内耗,避免多个供体在同一生态位高度重叠、彼此竞争导致有效输出下降。

匹配不是一个公式,而是一个分病种的规则库。

当疾病队列的生态位规则复杂、且个体差异大时,多供体更像提高覆盖率的工程策略;但最终仍需靠检测把贡献拆开、把有效组合沉淀下来。

治疗后评估——用同一套指标呈现是否定植

随访时不只看整体更像谁,还可以拓展一些:

这一步形成反馈:把这位患者用什么供体组合更容易定植沉淀为可复用规则,推动下一次配对更精确。

注:做前后评估要尽量保持同一检测平台与标准化流程。

这项研究真正的价值,不只是告诉我们某个供体更强,而是把FMT推进到更精细的层面: 从看群落像不像推进到追踪菌株能不能留下来,并提示不同疾病人群的肠道微生态规则不同。

当我们开始用整个肠道微生态的思路去理解FMT, 就不仅是找一个最强供体,未来更可行的路径是:分病种建立可验证的匹配策略,把治疗做成一套可测量、可比较、可迭代的闭环:治疗前的受体分层,治疗中的供受体匹配,治疗后的定植追踪与反馈,从而让 FMT 更接近可计算的精准干预。

主要参考文献

Behling, Anna H., et al. “Cohort-specific determinants of donor strain engraftment following multi-donor faecal microbiota transplantation in two randomised clinical trials.” Gut Microbes 17.1 (2025): 2597628.

谷禾健康

《血糖,微生物,胰岛素》

2型糖尿病(T2D)是一种全球性慢性代谢性疾病,目前已影响超过 4.6亿人,其社会经济负担巨大,迫切需要寻求有效的治疗方法。

根据中华医学会糖尿病学分会发布的《中国2型糖尿病防治指南》,我国2型糖尿病的管理路径清晰而规范:以生活方式干预为基石,以二甲双胍为一线首选,后续根据情况采取阶梯式的强化治疗。

然而,尽管指南明确,临床上仍然面临治疗反应个体差异大这一核心难题,这导致我国仍有近半数患者血糖控制不达标。为何同样的“金标准”方案,效果却天差地别?

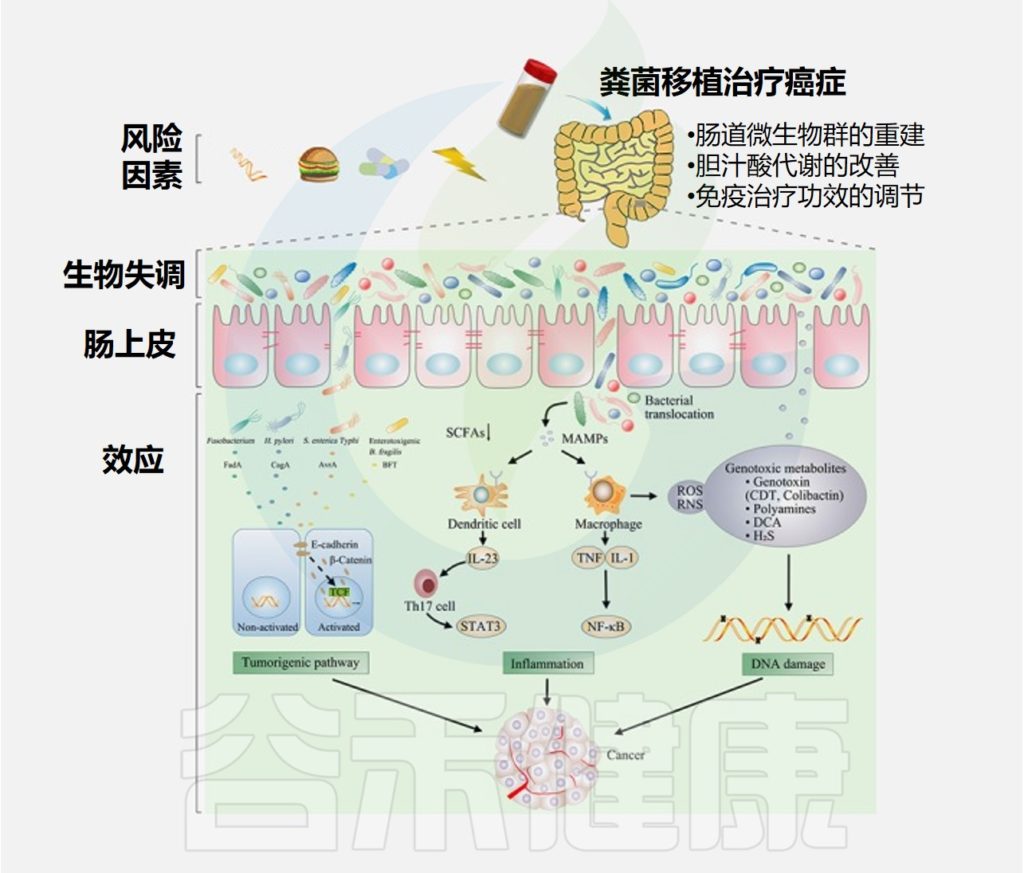

多项研究发现,2型糖尿病的肠道菌群组成与健康人存在明显差异,菌群失衡可能通过影响短链脂肪酸合成、胆汁酸代谢及胰岛素敏感性等途径促进代谢紊乱。

甚至连二甲双胍这些药物的降糖效应,竟有相当一部分是依赖其对患者肠道微生物群的重塑和调节。

本文将介绍当前有关肠道微生物群调控葡萄糖稳态的潜在机制,并重点探讨近年来通过靶向肠道菌群改善糖代谢的研究进展。其中包括粪菌移植、益生元、益生菌、合生元与外源性代谢调节物质等多种策略在动物模型中的应用及其转化潜力。这些非侵入性干预手段有望为2型糖尿病带来新的、有效的治疗或至少是辅助选择。

要揭示肠道菌群与个体糖尿病的关系,需要谨慎和长期的队列研究

肠道菌群:一个多因素互动的复杂网络

然而,事情并非绝对“好细菌”与“坏细菌”的简单对抗。肠道菌群是一个复杂的生态系统,这个复杂的网络包括:

所有这些因素交织在一起,共同决定了我们的代谢健康状况。

因此,要真正揭示肠道菌群在糖代谢中的作用机制,就需要做到:

这类研究不仅能为糖尿病的早期预测和个体化干预提供坚实证据,也将为利用肠道菌群进行精准营养调控和代谢重塑奠定科学基础。

谷禾已经通过14,846例2型糖尿病患者(包括妊娠糖尿病)构建了早期糖尿病预测模型,但该模型仍面临若干挑战。

未来谷禾会继续推进研究结合代谢组,药理学等多组学数据,并通过多中心、纵向的设计来控制药物等潜在混杂因素,以实现更高精度、更具普适性的肠道菌群早期糖尿病预测模型。

通过深入探索这些微生物是通过哪些机制影响血糖平衡和代谢功能的,也许会为糖尿病治疗带来新的突破。

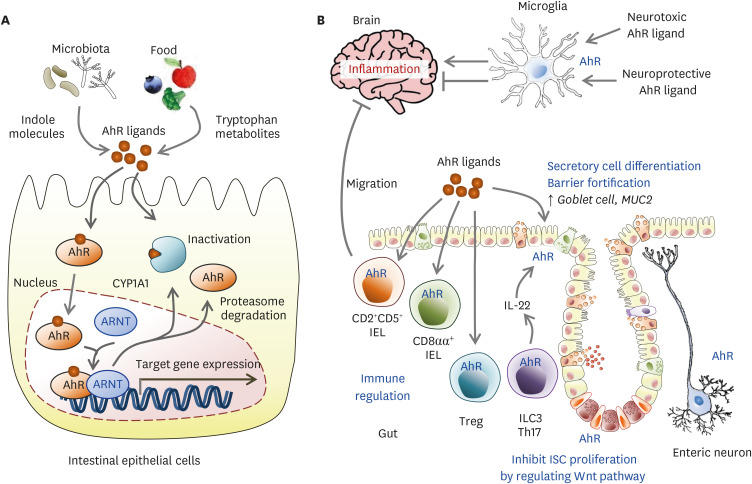

肠道屏障受损:免疫与糖代谢的微妙联系

肠道屏障是先天性免疫系统的重要组成部分,它的主要工作就是筑起一道坚固的墙,将肠道内的细菌、病原体及其代谢产物牢牢地限制在肠道内,防止进入血液循环。

▸当肠道屏障出现漏洞

然而,高脂饮食(HFD)会破坏肠道微生物群平调,诱发肠漏,这使得细菌内毒素,特别是革兰阴性菌产生的脂多糖(LPS),更容易进入血液循环,形成“代谢性内毒素血症”。

▸炎症的触发机制

—警报响起

泄漏到血液中的LPS会激活免疫细胞表面的Toll样受体4 (TLR4)。

—信号传导

TLR4被激活后,会启动一个信号级联反应,导致细胞核内的 NF-κB激活。NF-κB是调控炎症反应的总开关。

—促炎因子

被激活的NF-κB会命令细胞大量生产和释放促炎细胞因子,如肿瘤坏死因子-α (TNF-α)、白介素-6(IL-6)等。在全身造成低度慢性炎症。

值得注意的是,近期研究发现,不同菌种来源的LPS在影响葡萄糖代谢、炎症反应及肠屏障完整性方面存在差异,说明仅以LPS总量评价肠漏程度可能并不准确。

▸ 慢性炎症:导致胰岛素抵抗的元凶

这种炎症状态是导致代谢紊乱的关键因素之一,例如,TNF-α会直接干扰肌肉细胞对胰岛素的响应,阻碍血糖的正常利用,最终引发胰岛素抵抗、高血糖及高胰岛素血症。

▸免疫系统与菌群的双向互动

免疫系统和肠道菌群的关系并非单向的,而是一个复杂的双向互动。

关键免疫细胞:Th17细胞

这是一种特殊的T细胞,它在正常情况下分泌IL-17和IL-22等因子,对于维持肠道屏障的完整性和抵御病原体至关重要。可以看作是城墙的守护者。

➦ 菌群 → 免疫系统

证据1(生酮饮食):生酮饮食会减少肠道中Th17细胞的数量。但如果给无菌小鼠移植了采用生酮饮食的人的粪菌,小鼠的Th17细胞也会减少。而补充双歧杆菌则可以恢复Th17细胞的水平。

证据2(高糖高脂饮食):高糖高脂饮食会减少那些能够诱导Th17细胞发育的特定细菌。如果给高糖高脂饮食喂养的小鼠补充这些特定的细菌,它们的Th17细胞水平得以恢复,血糖也得到改善。

➦ 免疫系统 → 菌群

证据(过继转移):将Th17细胞直接移植到肥胖小鼠体内,这些小鼠的肠道菌群结构发生了有益的改变,葡萄糖耐量也得到了改善。

doi.org/10.1146/annurev-physiol-051524-094728

►▷

不良饮食 → 菌群失调 → 肠漏 → LPS进入血液 → 激活免疫系统(TLR4)→ 慢性炎症(TNF-α)→ 胰岛素抵抗。

菌群的改变会影响关键免疫细胞(如Th17)的数量,而免疫系统的状态反过来又能重塑肠道菌群的构成。

这种菌群与肠道免疫之间错综复杂的相互作用,是理解代谢性疾病病理生理的核心,也为未来的治疗提供了新的靶点。

短链脂肪酸:菌群送给你的控糖礼物

短链脂肪酸(SCFAs)包括丁酸、丙酸、乙酸,它们是由肠道细菌通过碳水化合物发酵产生。

它们不仅仅是代谢产物,更是重要的信号分子,是肠道菌群与我们身体对话的语言。

▸ 短链脂肪酸如何调控血糖?

▸ 动物研究,直接补充SCFA改善血糖

多项动物实验表明,外源性补充SCFAs可改善能量代谢与血糖稳态,表现为体重下降、葡萄糖耐受性提升及胰岛素抵抗减轻。

▸ 人体研究,效果不一致

例如,口服丁酸仅在健康受试者中改善血糖控制,而对代谢综合征患者无显著效应,提示代谢紊乱本身,可能就损害了人体对SCFA信号的响应能力。

▸ 口服补充为何会失效?

口服补充SCFA是不符合生理规律的。

在自然状态下,绝大多数SCFA是在远端肠道(结肠)中由细菌产生的。

口服的缺陷:口服的SCFAs在到达结肠之前,可能早已在胃或小肠中被吸收或代谢掉,无法到达它们应该发挥主要作用的地方。

有力的证据: 一项巧妙的研究解决了这个问题。科学家设计了一种“菊粉-丙酸酯”,这种特殊结构可以保护丙酸不被提前吸收,精准地将其运送到结肠释放。结果发现,这种精准投放的丙酸,确实能够有效改善超重和肥胖人群的能量代谢和胰岛素敏感性。

这说明,SCFA在哪里释放,比释放了多少,可能更为重要。

▸ 为何病人的粪便里SCFA反而更高?

库存 ≠ 产量

一些研究发现,代谢疾病患者粪便中的SCFA含量反而更高。这似乎与“SCFA是有益的”这一观点相矛盾?

合理解释:粪便中的SCFA含量,仅仅是未被肠道吸收和利用的“剩余物资”。

▸ 肠道菌群-短链脂肪酸-肠道激素轴

短链脂肪酸通过与肠内分泌细胞(EECs)上的受体结合,刺激激素的释放,比如说,GLP-1(胰高糖素样肽-1)、PYY(肽YY)、GIP(胃抑制肽)、CCK(胆囊收缩素)等。GLP-1与GIP为主要的“促胰素”,能够在摄食后迅速加强胰岛素分泌反应,是控制餐后血糖的关键。

doi.org/10.1146/annurev-physiol-051524-094728

近年来的新发现进一步揭示,微生物群可通过调控宿主营养感知机制影响肝脏糖异生,形成由GLP-1介导的“肠–脑–肝”信号轴。

►▷

由于肠道菌群与上皮层密切接触,它可能通过改变肠内分泌细胞的营养感知机制,并利用短链脂肪酸及其他微生物代谢物作为信号分子,调控肠激素分泌和葡萄糖平衡。这种微生物与宿主的相互作用网络为解析肠源信号调控代谢疾病提供了新的理论框架。

菌群把胆汁酸变成影响血糖的信号

肠道是一个高度复杂的生态系统,如同一个动态的生物反应器,在这个反应器里,无数的微生物与我们吃进去的食物、以及我们身体自己分泌的物质(如胆汁)发生反应,生成了大量独特的代谢产物。

关于肠源性代谢产物我们前面已经讨论过短链脂肪酸,现在焦点转向另一位主角:胆汁酸。

★ 胆 汁 酸

▸ 初级胆汁酸

出生地: 肝脏。 原料: 胆固醇。

初始形态:在肝脏合成后,它们会与牛磺酸(主要在小鼠中)或甘氨酸(主要在人类中)结合,形成结合型初级胆汁酸。

主要工作:进入肠道,帮助我们消化和吸收脂肪。

▸ 次级胆汁酸

一旦初级胆汁酸完成了消化任务并进入肠道后段,肠道菌群就接管了,对胆汁酸进行两步关键的改造:

这种从初级到次级的转变至关重要,因为不同形态的胆汁酸,会像不同的钥匙一样,激活不同的细胞受体“锁”,从而触发完全不同的生理效应。

doi.org/10.1146/annurev-physiol-051524-094728

▸ 两大关键受体:TGR5 与 FXR

次级胆汁酸主要通过激活两个著名的受体来发挥信号作用:

—— TGR5受体 (明确益处)

激活机制:菌群将初级胆汁酸(如鹅去氧胆酸)转化为次级胆汁酸(如石胆酸),后者是TGR5受体的强效激动剂。

明确的益处:激活肠道细胞上的TGR5受体,能够促进GLP-1的分泌,从而改善高脂饮食动物的血糖稳态。

—— FXR受体 (更具争议)

FXR受体则要复杂得多,它的作用似乎取决于它在哪个器官被激活。

在肝脏中(作用清晰):

激活肝脏的FXR受体,可以改善健康和糖尿病小鼠的胰岛素敏感性。

在肠道中(作用矛盾):

一些研究报告称,使用激动剂激活肠道FXR能改善胰岛素抵抗和葡萄糖耐量。

而另一些研究(包括我们之前讨论的产乳酸菌的研究)则发现,使用拮抗剂抑制肠道FXR,或者直接把肠道FXR基因敲除掉,反而能改善血糖稳态。

这说明,FXR在肠道中的作用远非简单的“开”或“关”,而是受到多种因素调控的复杂网络。

★ 其他代谢产物

这些肠源性代谢产物通过影响能量代谢、免疫反应以及宿主信号通路,构成肠道微生物–代谢–宿主疾病之间的重要生物学纽带。

既然我们已经明确,肠道菌群是糖尿病发生发展的关键一环,那么一个问题随之而来:我们目前广泛使用的那些经典降糖疗法,比如二甲双胍等,它们的疗效背后,是否也隐藏着菌群的秘密?下面我们就来看看,常见的治疗方式是如何通过影响肠道菌群来帮助我们控制血糖的。

二甲双胍

二甲双胍是最常见的降糖药之一。它降低血糖的传统机制是减少肝脏制造葡萄糖的能力。但近些年,人们发现——它在肠道里也发挥着巨大作用。

研究发现,口服二甲双胍比注射更能有效降糖,提示它在消化道内可能有额外的作用通路。科学家进一步发现,二甲双胍能改变肠道菌群结构:

更有趣的是,如果把“吃过二甲双胍的小鼠”的小肠菌群移植到其他糖尿病老鼠体内,这些受体小鼠体内的营养感知通路得以恢复,进而抑制了肝脏的葡萄糖生成——也就是说,药效可以通过菌群“传递”出来。

这说明,二甲双胍不仅是“肝药”,更是“肠药”。它同时通过肠道菌群、胆汁酸,以及“肠–脑–肝”信号网络,共同调控血糖代谢。

GLP-1受体激动剂

GLP-1受体激动剂(胰高糖素样肽-1受体激动剂,GLP-1RAs)是一类降糖药物,GLP-1受体激动剂通过多靶点机制发挥作用:

▸肠道菌群对GLP-1的双重影响

促进分泌:肠道菌群能够促进肠道内GLP-1激素的分泌,这是一种有益的代谢效应。

限制作用:分泌的GLP-1在体内极易被二肽基肽酶-IV(DPP-IV)快速降解,导致其对血糖和食欲的系统性调节作用受限,仅产生局部、短暂的代谢效应。

注:DPP-IV 是 Dipeptidyl Peptidase-IV 的缩写,中文名称为 二肽基肽酶-4。它是一种丝氨酸蛋白酶(serine protease),广泛存在于人体的多种组织中,包括肠道上皮、肝脏、肾脏、免疫细胞以及血浆中。

因此,肠道菌群在介导GLP-1药物系统性效应中的具体角色仍不明确。

▸动物与人体研究中的差异

关于GLP-1RAs对肠道菌群的影响,现有研究结果存在不一致。

动物研究:在高脂饮食或糖尿病动物模型中,GLP-1RAs治疗能够增加肠道菌群的多样性,并提升有益菌(如Akkermansia muciniphila、乳酸杆菌)的丰度。

🧍♀️人类研究:也有观察到双歧杆菌数量增加。但大多数人类临床研究报告称,在接受GLP-1RAs治疗后,患者的肠道菌群组成并无显著变化。

▸给药途径:可能是造成差异的关键因素之一

大部分GLP-1RAs均经皮下注射给药,因此菌群改变或许是药物通过影响肠道生理功能(如延缓胃排空、降低肠蠕动等)所致的间接效应,而非药物直接作用于菌群。

目前,虽然口服剂型司美格鲁肽已获批准,但其对肠道菌群的直接影响尚缺乏系统性评估。

▸新视角:来自肠道菌群的DPP-IV

近期的一项关键研究为理解这一复杂关系提供了重要的新视角:

部分肠道微生物自身能够产生并分泌DPP-IV酶。这种细菌源性的DPP-IV同样会降解宿主的GLP-1,从而削弱其生理活性。

临床关联: 研究发现,在对DPP-IV抑制剂药物西他列汀反应不佳的个体中,其肠道微生物的DPP-IV活性显著更高。

干预潜力: 基于此,研究人员已鉴定出一种能特异性抑制微生物DPP-IV的抑制剂,并在动物模型中证实其能改善葡萄糖耐受性,并降低粪便DPP-IV活性。

►▷

这一发现为2型糖尿病(T2D)的治疗开辟了新思路。未来可能开发出一种联合干预策略,即同时靶向宿主和菌群来源的DPP-IV。这种策略有望更有效地保护内源性GLP-1,从而实现更优的血糖控制效果。

减重手术

两种常见的减重手术——Roux-en-Y胃旁路术(RYGB)和 袖状胃切除术(VSG),在胃肠道生理结构上的改变机制不同,但它们在治疗肥胖和糖尿病方面的效果及益处相当。

起初,人们认为手术后的机械性限制,也就说胃容量变小减少食物摄入,是体重下降与代谢改善的主要原因。然而,后续研究发现,减重手术会引发一系列深远的胃肠道生理适应,包括肠道激素分泌、胆汁酸代谢及 肠道微生物群的显著变化,这些因素彼此关联,共同促进体重下降与血糖耐受性改善。

▸ 肠道菌群的核心作用与证据

——菌群持久且独立的变化

研究表明,减肥手术后,肠道菌群会发生显著且持久的变化(至少维持十年)。这种改变似乎是独立于体重减轻或热量限制本身。

证据:与仅节食减肥个体相比,RYGB手术患者的菌群多样性增加;并且,RYGB手术的肥胖大鼠菌群,与体重相当的假手术组大鼠(未真正手术但体重通过节食控制)的菌群显著不同。

——因果关系的探索 (动物、人类)

动物实验:将接受了RYGB手术小鼠的肠道菌群移植到无菌小鼠体内,能够复制体重下降的效果,这强烈暗示了由手术介导的菌群改变在驱动体重减轻中可能具有部分因果作用。

人类研究:然而,在人类研究中结果更为复杂。将术后一年且体重下降30%的供体的菌群移植给代谢综合征患者,并未能改善其葡萄糖稳态。但值得注意的是,这种移植确实阻止了受体胰岛素敏感性的进一步恶化(相比之下,接受其他代谢综合征患者菌群移植的对照组则出现了恶化)。

这说明,肠道微生物群在RYGB的代谢改善中虽起到一定作用,但更可能是与其他机制协同发挥效应,而非单一决定因素。

▸ 菌群发挥作用的关键途径

近期的证据揭示了菌群影响代谢的具体机制,主要涉及以下两个方面:

——胆汁酸信号通路

垂直袖状胃切除术的降糖效果依赖于肠道菌群,并且需要功能正常的FXR和TGR5受体(两者均为胆汁酸受体)。

手术后的菌群改变会增加肠道中胆汁酸转运体的表达,从而促进石胆酸 (lithocholic acid) 的吸收并将其运输至肝脏。

在肝脏,石胆酸被转化为CA7S,这种物质可以直接激活TGR5受体,从而增加GLP-1的分泌,最终改善血糖控制。

——短链脂肪酸信号通路

减肥手术后,肥胖个体循环系统中的丁酸和丙酸水平显著增加,而乙酸水平则降低。

这些短链脂肪酸的变化,同样被认为有助于改善体重和葡萄糖稳态。

减肥手术带来的全面健康益处(体重减轻和葡萄糖稳态改善)不能归因于任何单一机制。它很可能是多种因素,包括肠道菌群的深远影响、胆汁酸信号的改变和短链脂肪酸的产生等共同作用的结果。

总结来说,不同的减重手术(如胃旁路术和袖状胃切除术)虽然操作方式差别很大,但减重与控糖效果相近。关键并非只是吃得少、吸收少,而是对肠道—代谢轴的系统性重启。

肠道菌群、胆汁酸、激素信号和神经代谢网络共同协作,把机体从易胖、胰岛素抵抗的状态,切换回更健康、更稳定的能量代谢模式。

以上这些发现让我们意识到,我们可能一直在间接利用菌群的力量。这自然而然地将我们引向了糖尿病治疗的下一个前沿:与其依赖药物对菌群的附带效应,不如直接将肠道菌群作为干预的核心。接下来,我们将探索那些专门为此设计的创新途径。

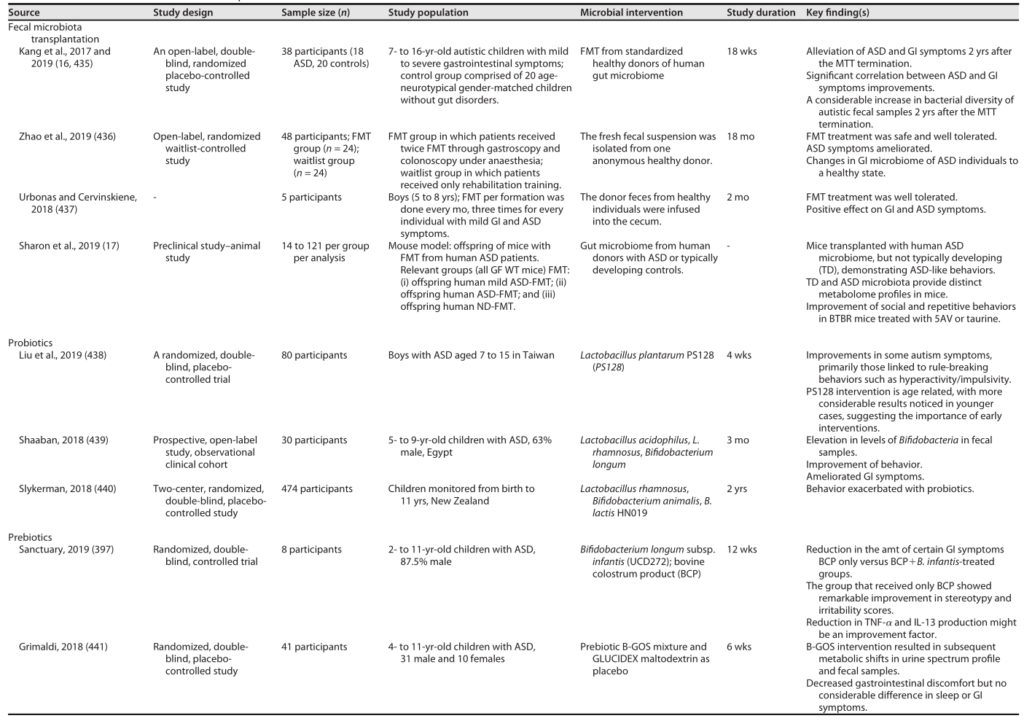

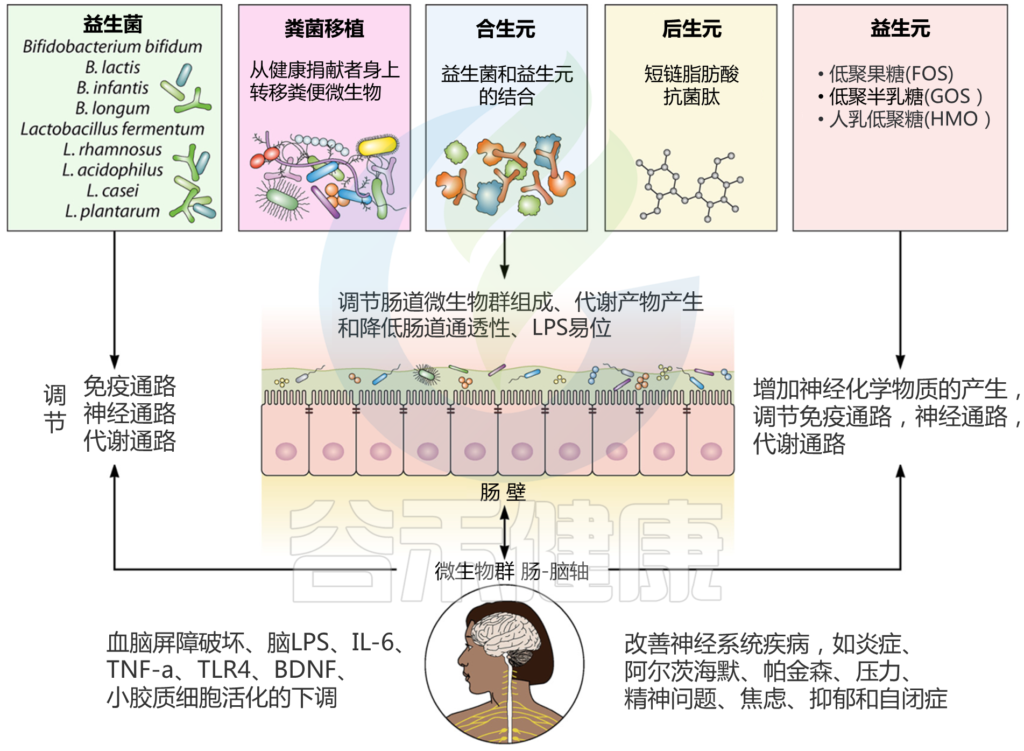

FMT 是目前临床上应用最广泛且成功率最高的治疗方法之一,特别是在治疗艰难梭菌感染以及其他多种胃肠道疾病中表现突出。近年来,FMT 也被探索作为一种新型的神经系统、免疫系统及代谢性疾病(包括肥胖与2型糖尿病)替代疗法。

▸ 动物研究中,FMT显著成效

糖尿病小鼠实验:持续为糖尿病模型小鼠(db/db小鼠)移植健康人类的粪便菌群,能够改善它们的葡萄糖耐量和新陈代谢。

运动与饮食实验:从健康饮食并坚持运动的小鼠身上获取菌群,并将其移植给久坐不动的高脂饮食小鼠,可以改善后者的葡萄糖耐量并减少其脂肪堆积。

肠道内容物移植:将健康大鼠的小肠内容物移植到高脂饮食的大鼠体内,可以迅速改善其对葡萄糖的耐受能力,并减少葡萄糖的生成。

动物研究普遍表明,移植健康的肠道菌群能够有效改善代谢问题。

▸ 🧍♀️人体临床研究的:效果有限且短暂

关键研究案例: 在两项人类研究中,患有代谢综合征的男性受试者,接受了来自瘦型的健康捐赠者的FMT。

短期效果(6周后): 受试者的胰岛素介导的葡萄糖摄取能力得到改善,糖化血红蛋白(HbA1c)水平也下降了。这是一个积极的信号。

长期效果(18周后):然而,之前观察到的有益效果不再显著。

▸ 为什么在人类身上效果不佳?

▸ 未来的改进方向

为了让FMT成为治疗代谢疾病的可行方案,需要更精细化的策略:

优化方案:需要调整FMT的时间、重复和剂量。

联合疗法:将FMT与生活方式干预(如改变饮食、补充膳食纤维)相结合。

近期的两项临床试验证明,当FMT与饮食改变或膳食纤维补充相结合时,这种联合策略确实能改善肥胖或2型糖尿病患者的代谢结果。

个性化FMT:类似于个性化医疗,未来可能需要发展“个性化粪菌移植”。即根据每个患者的具体情况,精心挑选或设计最适合他们的菌群来进行移植。

谷禾也会根据肠道菌群检测报告为合作方提供相关指标,便于更好地筛选与匹配。

多项研究表明,在代谢性疾病(包括肥胖与2型糖尿病)的动物和人类模型中,补充益生菌可在急性及长期阶段均显著改善多项代谢指标。

在这里,介绍用产乳酸菌、产丁酸菌和特定物种Akkermansia muciniphila治疗2型糖尿病和其他代谢疾病状态的效果。

AKK菌|Akkermansia muciniphila

Akkermansia muciniphila(简称AKK菌)是一种革兰氏阴性菌,具有降解黏蛋白的能力,主要定植于肠道黏液层,并可在粪便样本中检测到。

肠道粘液层的主要成分是粘蛋白(Mucins),粘蛋白是一种富含糖基的结构蛋白,是肠道黏液层的重要组成部分,这也是Akk菌的“主食”。

AKK菌与健康的关系:绝大多数证据指向有益

大量研究发现,在啮齿动物与人类中,肥胖或2型糖尿病患者体内的Akk菌丰度都显著偏低;当其丰度减少时,常伴随炎症水平上升、肝脏脂肪变性以及胰岛素抗性增强。

有一项宏基因组学研究报告指出,AKK菌的增加与2型糖尿病相关,理由是它降解粘蛋白会破坏肠道粘液层的完整性。

更多的研究表明,AKK菌的丰度与更厚的粘液层和更低的肠道通透性(即更少的“肠漏”)正相关。它似乎能通过一种尚不完全明确的机制,刺激肠道中负责生产粘蛋白的杯状细胞数量增加,从而实现“越吃越有”的良性循环。

Akk菌如何发挥作用?

Akk菌的益处主要通过其菌体上的特定成分和它分泌的蛋白质来实现。

Akk菌外膜上的一种叫 Amuc_1100 的蛋白质。

作用过程: 这种蛋白质可以激活肠道细胞上的TLR2受体,进而调节一系列负责细胞连接的紧密连接蛋白(如Claudin 3,Occludin等)的表达。

最终效果: 这大大增强了肠道细胞间的连接,加固了肠道屏障。屏障加固后,肠道中的有害物质(如内毒素LPS)就难以泄漏到血液中,从而减轻了全身的低度炎症,最终改善胰岛素抵抗和血糖控制。

最近,科学家发现Akk菌还能分泌一种名为 P9 的新型蛋白质。

作用效果: 在小鼠实验中,P9被证实能够促进GLP-1(一种重要的降糖激素)的分泌,从而改善葡萄糖耐量。

研究发现,活的Akk菌和巴氏杀菌的Akk菌都有效,但高温彻底灭活(Heat-killed/Autoclaved)的Akk菌则无效。

原因在于:巴氏杀菌的温度(约70°C)足以杀死细菌,但不会破坏关键蛋白Amuc_1100的结构和活性。而更高的灭菌温度则会使其变性失效。这为开发安全的菌剂产品提供了重要依据。

🧍♀️人体临床证据

Akk菌的益处已经在人体上得到初步验证。

安全性:早期的临床研究证实,无论是活菌还是巴氏杀菌的Akk菌,对人体都是安全且耐受性良好的。

有效性: 在一项针对代谢综合征患者的研究中,与安慰剂组相比,服用巴氏杀菌Akk菌的患者出现了显著的积极变化:

►▷

综合来看,上述动物与早期临床研究一致显示:

AKK菌的干预可重建肠道屏障完整性、降低代谢炎症并改善血糖稳态,提示该菌株具有成为治疗肥胖与2型糖尿病的潜在候选益生菌的巨大应用前景。

产丁酸菌

产丁酸菌并非单一菌种,而是一个庞大的功能性菌群。产丁酸菌是一类能够在厌氧环境下、通过发酵多种底物产生丁酸的肠道共生菌群。

★ Faecalibacterium prausnitzii

F. prausnitzii 是一种严格厌氧、产丁酸的共生菌,在小鼠与人类结肠中含量丰富。

为什么它如此重要?(关联性证据)

研究发现,2型糖尿病患者体内 F. prausnitzii 的丰度显著降低,而在接受减重手术后,该菌丰度显著增加,且与炎症标志物水平呈显著负相关。

这一系列发现表明,F. prausnitzii 可能通过减少肠道炎症、增强肠屏障完整性、改善代谢性内毒症,从而发挥潜在益生作用。

它如何发挥作用?

在结肠炎小鼠模型中,给予 F. prausnitzii 或其上清液,可显著增加肠上皮紧密连接蛋白表达,并降低炎症性细胞因子水平。

一个关键的发现是:单独使用丁酸,其抗炎效果远不如用F. prausnitzii的培养上清液。这说明,F. prausnitzii的益处并不仅仅来自于丁酸,它还分泌其他抗炎的有益物质。

研究人员后来确实鉴定出了一种由F. prausnitzii产生的“微生物抗炎分子”(microbial anti-inflammatory molecule, MAM),这种分子能够修复糖尿病小鼠的肠道屏障功能,并上调紧密连接蛋白表达。

给予F.prausnitzii可以改善啮齿动物的葡萄糖稳态,并且对2型糖尿病患者进行GLP-1RA治疗可以增加粪便中F.prausnilzii的丰度,这与空腹血糖呈负相关。

虽然目前尚无直接临床试验验证F. prausnitzii 在血糖调节中的疗效,但近期一项研究已证实,其长期补充在人体中是安全且可耐受的,并已启动相关的临床试验以进一步评估其作为下一代益生菌的潜力。

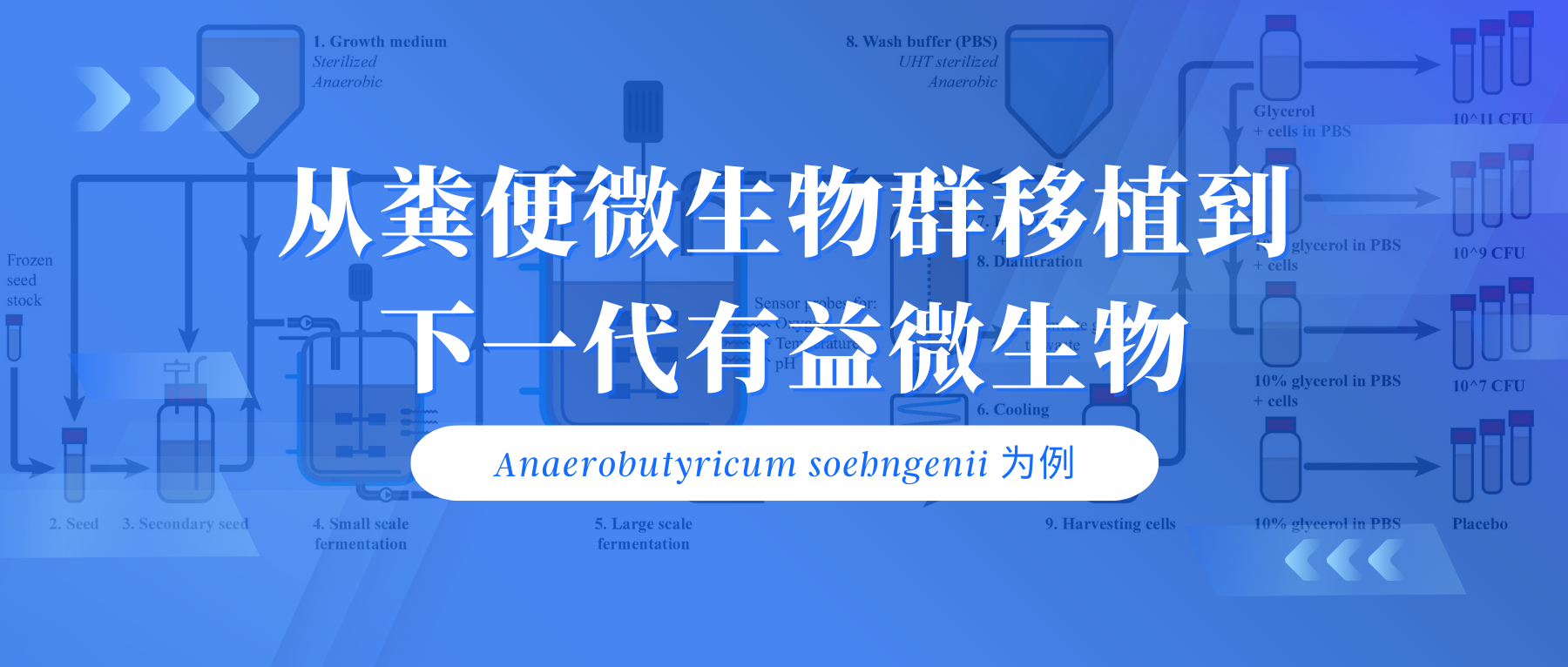

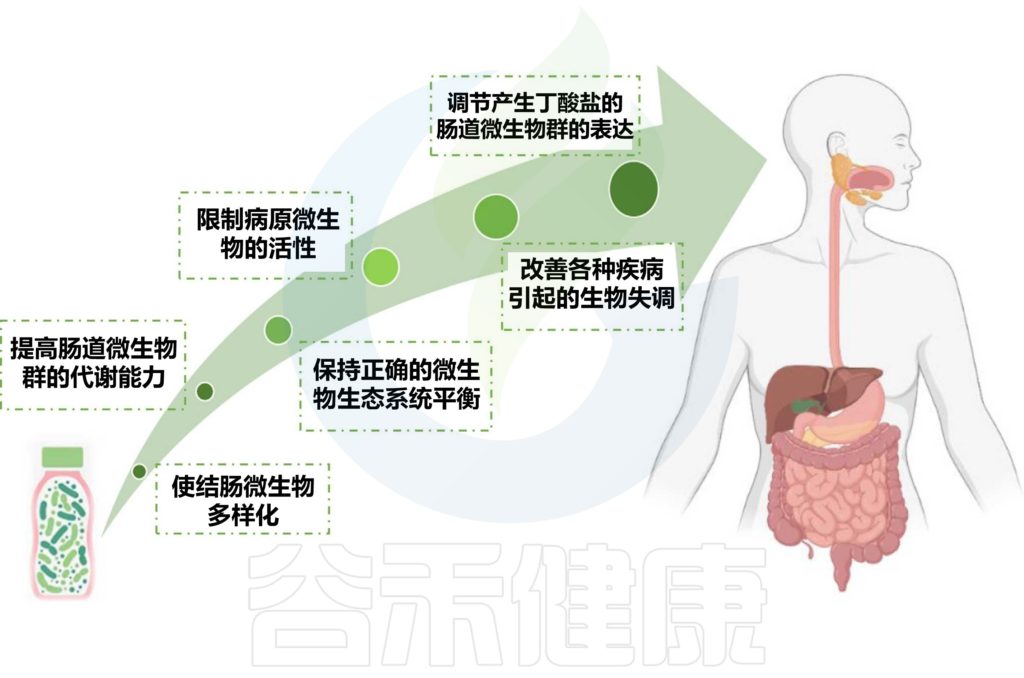

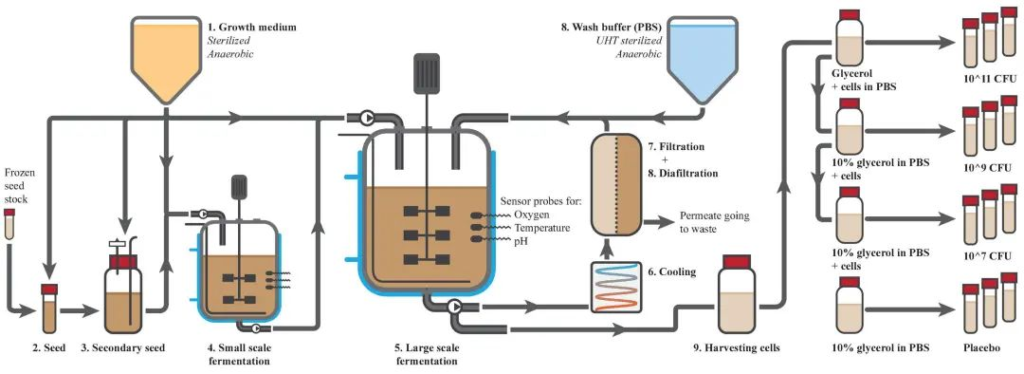

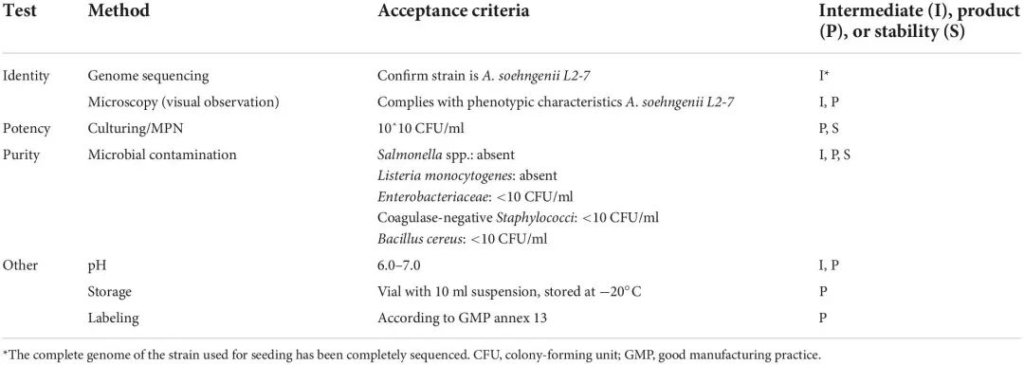

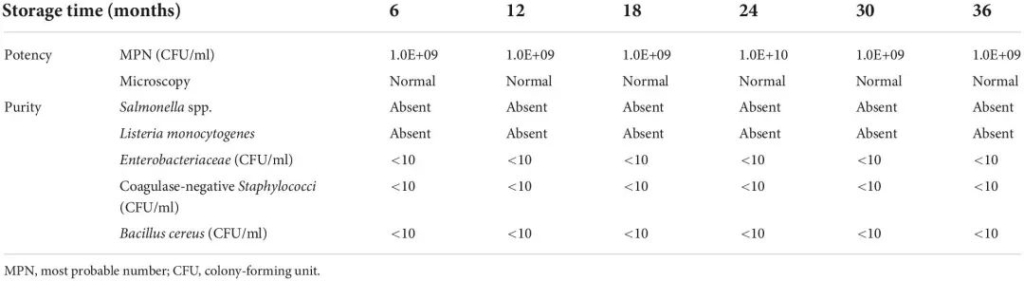

★ Anaerobutyricum soehngenii

这个菌它最初是在一项粪菌移植临床试验中引起关注的。研究者观察到,Anaerobutyricum属增加与受试者胰岛素敏感性改善密切相关。

动物实验:给糖尿病小鼠补充 A. soehngenii 可显著提高粪便中丁酸及次级胆汁酸水平,增强胰岛素敏感性,提升能量消耗。

🧍♀️人体临床试验:两项针对代谢综合征人群的临床试验表明,A. soehngenii 的口服或十二指肠输注均安全且耐受良好;单次十二指肠灌注实验显著提升GLP-1水平,并改善胰岛素分泌与敏感性。

►▷

无论是F. prausnitzii还是A. soehngenii,它们的益处是多方面的,不仅仅是生产丁酸,还包括分泌其他抗炎分子和调节宿主激素(如GLP-1)。这些产丁酸菌的研究都凸显了它们作为治疗代谢疾病的新型疗法的巨大潜力。

产乳酸菌

产乳酸菌是一类耐酸的革兰氏阳性菌,通常不具运动性,主要通过发酵碳水化合物产生乳酸作为主要代谢产物。乳酸是厌氧呼吸中的重要代谢物,既是宿主能量代谢中关键的中间产物,也可作为底物被其他肠道菌群利用以产短链脂肪酸。

明星成员: 其中最著名、研究最广泛、应用最普遍的就是乳杆菌属和双歧杆菌属的成员。

动物研究,效果显著

在啮齿类动物模型中,补充多种乳酸生成菌可显著带来以下代谢益处:

在多项研究中,使用以下菌株治疗,显著改善小鼠的血糖控制:

乳杆菌属

双歧杆菌属

核心作用机制:巧妙抑制FXR信号,促进GLP-1分泌

产乳酸菌改善血糖的机制相当精妙,其中一个核心通路与胆汁酸受体FXR有关:

1

分泌“胆盐水解酶” (BSH)

许多乳杆菌能产生一种叫做“胆盐水解酶”的工具。

2

分解胆汁酸

胆盐水解酶这个工具可以将“结合型胆汁酸”分解为“游离型胆汁酸”。

3

抑制肠道FXR活性

“游离型胆汁酸”激活肠道FXR受体的能力较弱,因此,这一过程的最终结果是降低了肠道FXR信号的整体活性。

4

解放GLP-1

关键点来了,肠道中的FXR受体被激活时,会抑制GLP-1(一种重要的降糖激素)的分泌。因此,当产乳酸菌抑制了FXR后,就相当于解除了对GLP-1的束缚,从而促进了GLP-1的释放,改善了血糖控制。

双重协同作用:抑制FXR还能增强短链脂肪酸诱导GLP-1分泌的效果。同时,某些产乳酸菌自身也能促进丁酸等短链脂肪酸的产生。这种 抑制FXR + 增加短链脂肪酸的协同作用,可能共同放大了GLP-1的分泌。

🧍♀️ 人体临床研究,好坏参半

与动物实验的普遍成功形成鲜明对比,产乳酸菌在人体临床试验中的表现,结果好坏参半:

☺一项研究显示,包含多种产乳酸菌的复合益生菌产品,相比安慰剂,能够降低2型糖尿病患者的糖化血红蛋白(HbA1c)和空腹血糖。

☺另一项研究发现,单独使用植物乳杆菌也能降低餐后血糖和HbA1c。

☹ 然而,与安慰剂对照组相比,补充罗伊氏乳杆菌、嗜酸乳杆菌或乳双歧杆菌并没有显著改善健康或糖尿病患者的血糖控制或胰岛素敏感性。

☺一个值得注意的细节是,在一项研究中,乳双歧杆菌(B. lactis)虽然没有改善代谢综合征患者的指标,但成功维持了他们的胰岛素敏感性,阻止了其进一步恶化。

鉴于在糖尿病患者体内,许多产乳酸菌(尤其是双歧杆菌)的数量有所减少,那么通过“缺啥补啥”的思路来恢复它们的水平,理论上应是一种有前景的治疗方法。

然而,现有的人体临床证据有限,乳酸菌对改善代谢性疾病的作用不足,因为每个人的饮食、基线肠道菌群和疾病表现都千差万别(即高度异质性),想用标准化的益生菌对所有人都产生效果,是不容易的。因此,益生元等可以增加整体微生物群的多样性和丰富性,而不是单一细菌,这可能会为更广泛的人群提供更有效的治疗选择。

2型糖尿病的治疗策略

doi.org/10.1146/annurev-physiol-051524-094728

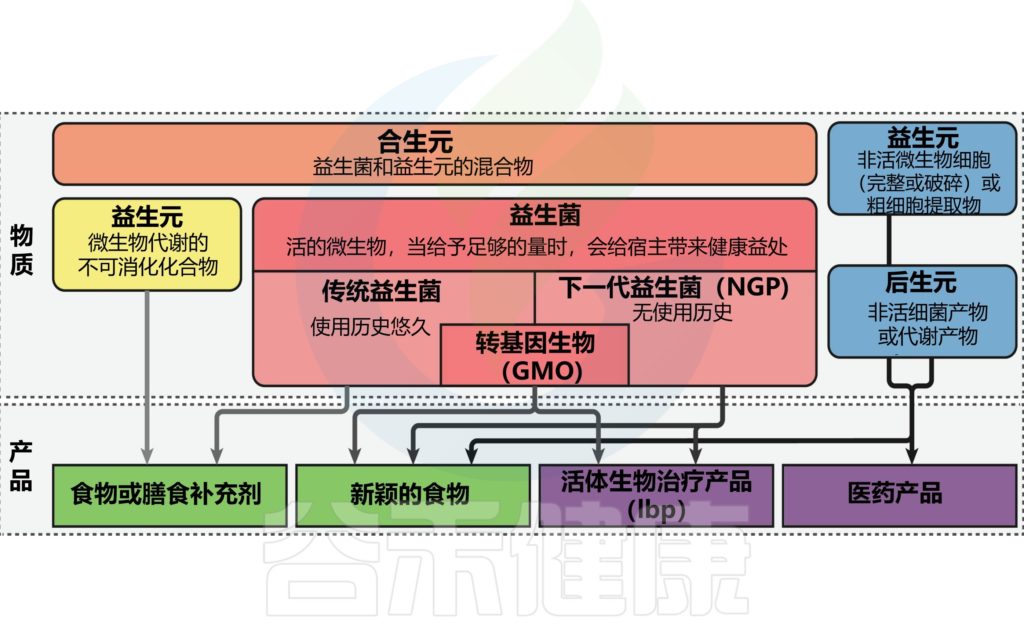

益生元被定义为:“能够被选择性发酵,并导致胃肠道微生物群组成和/或活性产生特定变化,从而对宿主健康带来益处的成分。”

简单来说,一种物质要被称为“益生元”,必须满足苛刻的条件:

基于这些标准,许多食物或成分都可以被归入益生元的范畴。在众多候选物质中,当前研究最为集中、并在糖尿病治疗中表现出潜在疗效的包括几类新型功能性益生元。

菊粉型果聚糖(ITFs)

菊粉型果聚糖(ITFs)——主要包括菊粉(inulin)、低聚果糖(OFS)和果寡糖(FOS),它们本质上是一类由果糖分子链组成的不可消化性碳水化合物。能够被肠道细菌发酵利用,从而促进宿主健康。

它们如何发挥作用?—— 多途径、多靶点的系统工程

核心作用:精准“施肥”,优化菌群

机制一:放大GLP-1信号,控制血糖

这是菊粉型果聚糖改善血糖的核心途径。

证据: 益生菌(特别是双歧杆菌)利用菊粉型果聚糖作为底物,发酵产生短链脂肪酸,如乙酸和丁酸。而短链脂肪酸是已知的肠道L细胞分泌GLP-1的强效刺激剂。

铁证: 在GLP-1受体被基因敲除的小鼠中,或者在使用了GLP-1受体拮抗剂的小鼠中,菊粉型果聚糖带来的所有降糖益处都完全消失了。这证明了GLP-1通路在其中的决定性作用。

菊粉型果聚糖也能显著提高人和动物的餐后GLP-1水平。

机制二:激活GLP-2信号,修复肠道屏障

GLP-2可以看作是GLP-1的兄弟,它主要负责维持和修复肠道屏障的完整性。

研究发现,补充菊粉型果聚糖能够增加内源性GLP-2的分泌。如果在小鼠中阻断GLP-2受体,那么菊粉型果聚糖带来的修复肠道屏障、抗炎等益处也大部分会消失。

机制三:调节内源性大麻素系统

这是一个更深层的机制。菊粉型果聚糖诱导的菌群变化(或AKK菌的增加)能够调节肠道的内源性大麻素信号系统(endocannabinoid),增加2-棕榈酰甘油(2-palmitoylglycerol)、2-油酰甘油(2-oleoylglycerol)和2-花生四烯酰甘油(2-arachidonoylglycerol);降低花生酰胺(anandamide)水平;进而增强肠道屏障功能,减少LPS泄漏。

🧍♀️ 人体临床证据

虽然不是所有研究都报告了积极结果,但大量的临床试验已经证实了菊粉型果聚糖在人体中的益处:

►▷

菊粉类果聚糖代表了一种非常有前景的、非侵入性的2型糖尿病治疗方案。它不像直接补充益生菌那样面临能否存活和定植的问题,而是通过为体内已有的有益菌(如Akk菌和双歧杆菌)提供精准的养料,激发一连串有益的生理反应——核心是驱动GLP-1和GLP-2的分泌,最终达到控制血糖和修复肠道屏障的双重目的。

其他膳食纤维

首先,一个基本共识是:增加膳食纤维的摄入量,能显著降低患上肥胖和2型糖尿病的风险。

膳食纤维主要分为两大类:

🧬 植物来源的主要可溶性纤维包括:

然而,研究发现,不同可溶性纤维的效果差异很大,这取决于纤维的用量、食物来源、补充方式(是直接吃食物还是吃提纯的纤维补充剂)等因素。

几种可溶性纤维的表现:

🧪 β-葡聚糖—— 全能选手

来源: 主要存在于燕麦和大麦中。

一项对比研究发现,在高脂饮食中添加富含β-葡聚糖的大麦粉,能增加肠道丁酸、改善血糖。但如果直接添加提纯的β-葡聚糖纤维,同样能改善代谢。这表明β-葡聚糖本身就是强效的功能成分。

⁎ 作用机制

无论是动物还是人体研究,都强有力地支持β-葡聚糖作为一种益生元,在改善血糖和治疗代谢疾病方面具有巨大潜力。

🌽 抗性淀粉—— 瞒过小肠的特工

抗性淀粉它本质上是淀粉,但由于其特殊的结构,能抵抗小肠的消化,完整地到达结肠,成为微生物的食物。

来源:冷却的米饭、土豆、未完全成熟的香蕉等。

⁎ 作用机制(与β-葡聚糖类似):

🧍♀️ 人体证据

在患有代谢综合征和2型糖尿病的人群中,补充抗性淀粉(特别是2型抗性淀粉,如高直链玉米淀粉)能够改善胰岛素敏感性并降低空腹血糖,同时也能观察到短链脂肪酸产量的增加。

一个有趣的发现:补充高直链玉米淀粉会特异性地增加双歧杆菌的丰度,而双歧杆菌正是一种擅长发酵抗性淀粉的细菌。

🍎 果胶 —— 机制独特

来源: 广泛存在于水果中,如苹果、柑橘等。

⁎ 作用机制(与其他不同):

►▷

简而言之,膳食纤维是“好菌的食物,也是代谢的调节器”:当你吃更多含纤维的天然食物(燕麦、豆类、全谷、蔬果),肠道菌群就会发酵产出丁酸等代谢产物,能修复肠道、提升GLP-1分泌、降低炎症、帮助降糖。β-葡聚糖与抗性淀粉尤其被视为下一代代谢健康促进纤维,未来可能成为糖尿病膳食疗法的核心成分。

合生元是一种同时包含益生菌和益生元的产品。

这个设计的初衷是,通过提供益生菌最喜欢吃的益生元,来帮助它在复杂的肠道环境中更好地存活、定植并发挥作用。

鉴于益生菌能产生短链脂肪酸,而益生元是产生短链脂肪酸的代谢前体物质(原料),那么将两者结合,应能够协同增加短链脂肪酸的产生,从而对代谢健康产生比单独使用任何一种都更强大的益处。

🧬 合生元的常见组合

双歧杆菌/乳杆菌 + 低聚糖/膳食纤维

这种组合的设计理念是:由益生元提供底物,使益生菌能够在肠道定植并活跃代谢,从而增强肠道生态修复与宿主代谢调节效应。

并未实现“1+1 > 2”的突破

动物与人体研究均表明,补充益生元或益生菌本身即可带来代谢性益处,合生元干预能够改善肠道菌群生态与增加粪便SCFA含量。然而,在大多数研究中,联合应用(合生元)并未显示出明显优于单独使用益生元或益生菌的效果。

为什么这个看似完美的策略效果不理想?

研究人员认为是由于缺乏精准匹配,也就是说大多数研究在设计合生元产品时,只是想当然地将一种常见的益生菌和一种常见的益生元组合在一起,但未能首先验证,这个益生菌是否真的喜欢吃、并且能高效利用配给它的那个益生元。

这并不意味着合生元的理念是错误的,而是说明我们的执行方式需要更加科学和严谨。

改进:在进行昂贵且复杂的人体临床试验之前,必须增加一个关键的验证步骤:

►▷

合生元的概念本身极具潜力,但需确保益生菌和益生元是真正的天作之合,这种“1+1>2”的协同效应才会在临床上有更好的效果。这要求我们对菌株和底物的特性有更深入的了解和更严格的前期验证。

外源化合物(Xenobiotics)被定义为:“在机体内非天然存在的外来化学物质。”这个范畴非常广泛,从化妆品、药物到膳食补充剂中的成分都可能属于外源物。

前文已提到二甲双胍(metformin)与GLP-1受体激动剂(GLP-1RA)的降糖作用同样被认为与肠道微生物介导机制相关,而这些药物本质上也属于外源化合物的范畴。

虽然很多外源物对健康有害,但我们这里聚焦的是那些有益的外源物,重点分析两种备受关注的有益外源物:多酚和小檗碱。

多 酚 类 化 合 物 (Polyphenols)

多酚是一大类存在于植物中的化合物,如白藜芦醇、类黄酮等。

多酚类化合物是植物来源的次级代谢物,主要包括:

这些分子既能调节肠道微生物群结构,也能改善2型糖尿病的多种代谢指标。

💊白藜芦醇(Resveratrol)

白藜芦醇是多酚中研究最为深入的代表性化合物之一。

来源: 葡萄皮、红酒、花生等。

它可显著改善胰岛素敏感性、葡萄糖稳态、血脂水平、高血压等。但它的生物利用度很低,口服后能进入血液循环的量很少,而且大部分还和蛋白质绑定,无法发挥活性。

那它是如何起作用的?

答案指向了肠道。

口服有效。 多项研究发现,口服白藜芦醇可以改善小鼠的血糖,但腹腔注射(绕过了肠道)则无效。这有力地证明了它的作用点在肠道内。

口服补充剂也有益地改变了啮齿动物的肠道微生物组,降低了厚壁菌门/拟杆菌的比例,增加了Akk菌、双歧杆菌和乳杆菌的丰度,这与改善葡萄糖稳态和炎症标志物有关。

最终证据——粪菌移植: 将服用过白藜芦醇的小鼠的粪菌移植给普通高脂饮食的小鼠,后者也出现了血糖改善的效果。

🧍♀️ 人体临床研究

尽管研究尚少,但已有临床试验发现,补充白藜芦醇可以增加代谢综合征男性体内的AKK菌,并轻微改善血糖。

💊 黄酮类化合物(Flavonoids)

除白藜芦醇外,黄酮类化合物也能增加肠道有益菌数量,并改善葡萄糖耐受性、抑制炎症反应、增强肠屏障功能。

来源: 广泛存在于各种水果、蔬菜、茶中。

动物实验研究

在高脂饮食诱导的肥胖或糖尿病小鼠模型中:

蔓越莓提取物可提高胰岛素敏感性、降低HOMA-IR与循环内毒素(LPS)水平;同时伴随AKK菌丰度显著上升与肠屏障完整性增强。

蓝莓原花青素含有丰富的花青素与原花青素,同样可改善葡萄糖耐受;增加AKK菌含量;并增厚胃肠道黏液层。

苹果原花青素处理高脂饮食小鼠时,也观察到一致的结果:肠道屏障功能及AKK菌丰度同步提升。

这些研究揭示不同植物来源的黄酮类多酚均通过促进有益菌的富集和黏液层重塑,实现改善肠屏障与系统代谢功能的作用。

🧍♀️ 人体及体外研究证据

尽管人群中关于单独考察黄酮类化合物作用的临床研究仍然有限,但已有体外模拟与部分干预研究提供了支持性证据:

红酒葡萄提取物或红茶多酚在人体肠道模拟模型中均能增加AKK菌的丰度。

可可黄烷醇则在健康人群中可显著增加双歧杆菌和乳杆菌的数量,表明其对肠道菌群结构也具有积极调节作用。

综上,黄酮类化合物以其独特的双重功能而受到关注:

这些作用共同促进了葡萄糖代谢与胰岛素敏感性的改善,为其作为代谢性疾病营养干预的潜在候选物提供了有力依据。

小 檗 碱

来源: 黄连、黄柏等中草药的主要活性成分。

小檗碱可以直接作用于肝细胞,激活AMPK(一个关键的能量代谢开关),从而改善血糖(增强胰岛素敏感性与葡萄糖稳态控制)。但它的口服生物利用度同样很低。

小檗碱是否进入循环系统,依赖肠道菌群

小檗碱只有在被肠道菌群代谢为更易吸收的衍生物后,其药效才能被充分发挥。

——肠道菌群:加工

肠道菌群能将小檗碱转化为更容易被人体吸收的形式,帮助它进入血液循环。

例如,某些肠道细菌可将小檗碱还原为二氢小檗碱,这种形式在肠上皮中的吸收效率更高,随后可重新氧化为小檗碱并在全身循环中发挥作用。

——肠道菌群:效应放大器

动物实验表明,口服(而非注射)小檗碱能增加肠道产丁酸菌的数量和丁酸产量,并改善空腹血糖。这说明小檗碱的另一部分功效是通过调节菌群-丁酸实现的。

临床研究与争议

动物研究:在动物模型中,小檗碱改善血糖的机制似乎与增加GLP-1/GLP-2、增加次级胆汁酸(DCA)从而激活TGR5受体、增加SCFA产量等有关。这是一个非常清晰、正面的通路。

人体研究的反转:迄今为止唯一一项相关的糖尿病人体研究却得出了矛盾的结果:小檗碱使血液中次级胆汁酸和有益的产短链脂肪酸菌的显著下降了,但同时它确实又显著降低了患者的糖化血红蛋白。

这凸显了小檗碱作用机制的复杂性。小檗碱确实是一种有效的降糖物质,但它究竟是如何通过菌群在人体内发挥作用的,远比我们想象的要复杂,目前仍是一个充满争议和未解之谜,其肠道依赖机制亟需更多临床研究验证来阐明。

►▷

小檗碱就像一个“需要肠道助手的药”:它自己难以被吸收,但一旦被肠道菌群“加工”成可利用的形式,便能帮助调节血糖、减少炎症、修复肠屏障。不过,因为每个人肠道菌群不同,它在不同人身上可能表现出截然不同的效果。

尽管大量动物研究已明确证实,肠道菌群在血糖稳态调控中扮演着核心角色,但将这些发现直接转化为对人类有效的通用疗法却挑战重重。其根本原因在于人类肠道菌群的复杂性与高度个体化。

这种个体差异正是许多干预措施(如益生元或益生菌)效果因人而异的关键。

益生元:当人们吃下富含β-葡聚糖的特制大麦面包后,只有一部分人的代谢状况得到了改善。科学家检查后发现,这些“有效者”在干预开始时,体内就存在着“无效者”所缺乏的特定肠道细菌。是这些细菌帮助他们更好地利用了膳食纤维。

益生菌:吃下益生菌,不代表它们就能在你的肠道里安家落户,一项研究发现,11种常见益生菌能否成功在肠道定植,取决于每个人已有的菌群构成。

既然每个人都是不同的,那么治疗方案也必须因人而异,兼顾菌群个体差异与动态变化。这个“个性化”会是什么样子呢?

比如,个性化饮食算法,这个算法不仅分析一个人吃了什么,更整合了这个人肠道菌群数据、血液指标等多种参数。这样不仅可以预测这个人吃下特定食物后的血糖反应,更能反过来为他量身定制一套可以最大程度平稳餐后血糖的个性化饮食方案。

在糖尿病前期人群中,通过整合基线菌群特征,机器学习模型,也能预测哪些患者能通过什么样的运动有效改善血糖,而哪些患者则收效甚微。

简而言之,要让基于微生物群的疗法真正在人体中奏效,我们需要摆脱“一刀切”的思路,而是把每个人的肠道菌群当作独特的生态系统。未来的糖尿病干预,可能需要“定制化的微生物处方”:先读取你的菌群模式,再精准投喂适合的菌与食物,让微生物群自己帮你稳糖、抗炎、调代谢。

深入理解并善用

每个人的独有菌群信息

将是我们开启

代谢疾病精准治疗

新时代大门的钥匙

注:本账号内容仅作交流参考,不作为诊断及医疗依据。

主要参考文献

Weninger, Savanna N., Andrew Manley, and Frank A. Duca. “Managing Glucose Homeostasis Through the Gut Microbiome.” Annual Review of Physiology 88 (2025).

Howard, Elizabeth J., Tony KT Lam, and Frank A. Duca. “The gut microbiome: connecting diet, glucose homeostasis, and disease.” Annual review of medicine 73 (2022): 469-481.

Cho, Hyoung-Soo, et al. “Structure of gut microbial glycolipid modulates host inflammatory response.” Cell 188.19 (2025): 5295-5312.

Sun, Hanxiao, et al. “GLP‐1 receptor agonists alleviate colonic inflammation by modulating intestinal microbiota and the function of group 3 innate lymphoid cells.” Immunology 172.3 (2024): 451-468.

Su, Lili, et al. “Health improvements of type 2 diabetic patients through diet and diet plus fecal microbiota transplantation.” Scientific reports 12.1 (2022): 1152.

Anhê, Fernando F., et al. “Metabolic endotoxemia is dictated by the type of lipopolysaccharide.” Cell reports 36.11 (2021).

Baroni, Irene, et al. “Probiotics and synbiotics for glycemic control in diabetes: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.” Clinical Nutrition 43.4 (2024): 1041-1061.

谷禾健康

失眠是一种常见的睡眠障碍,近 40%的成年人表现出失眠症状,10.8%的成年人患有慢性失眠症。

失眠主要表现为睡眠质量差、入睡困难、睡眠时间不足等,并与认知能力下降、焦虑、慢性疲劳、注意力不集中和记忆力减退等身心后果相关。睡眠不足也会增加慢病风险(如心血管疾病、糖尿病和肥胖),形成恶性循环,进一步威胁患者的整体健康状况。

目前的失眠疗法主要包括药物治疗和心理治疗。然而,像苯二氮䓬类药物有不良影响,如过度的神经毒性、成瘾性和耐受性。心理疗法,如认知行为疗法,已显示出长期的有效性。然而,由于缺乏训练有素的理疗师和高昂的成本,其可用性有限。

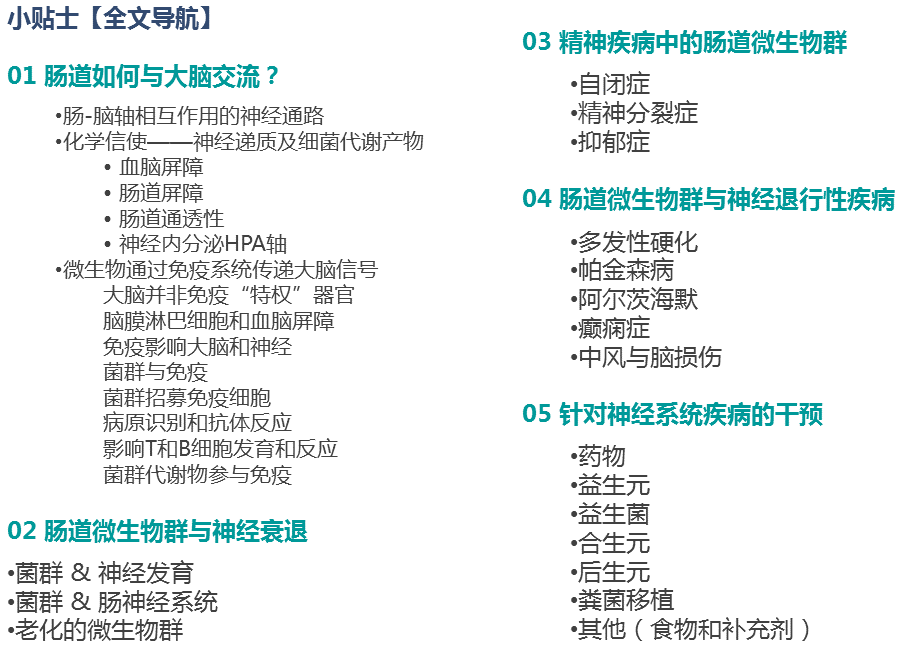

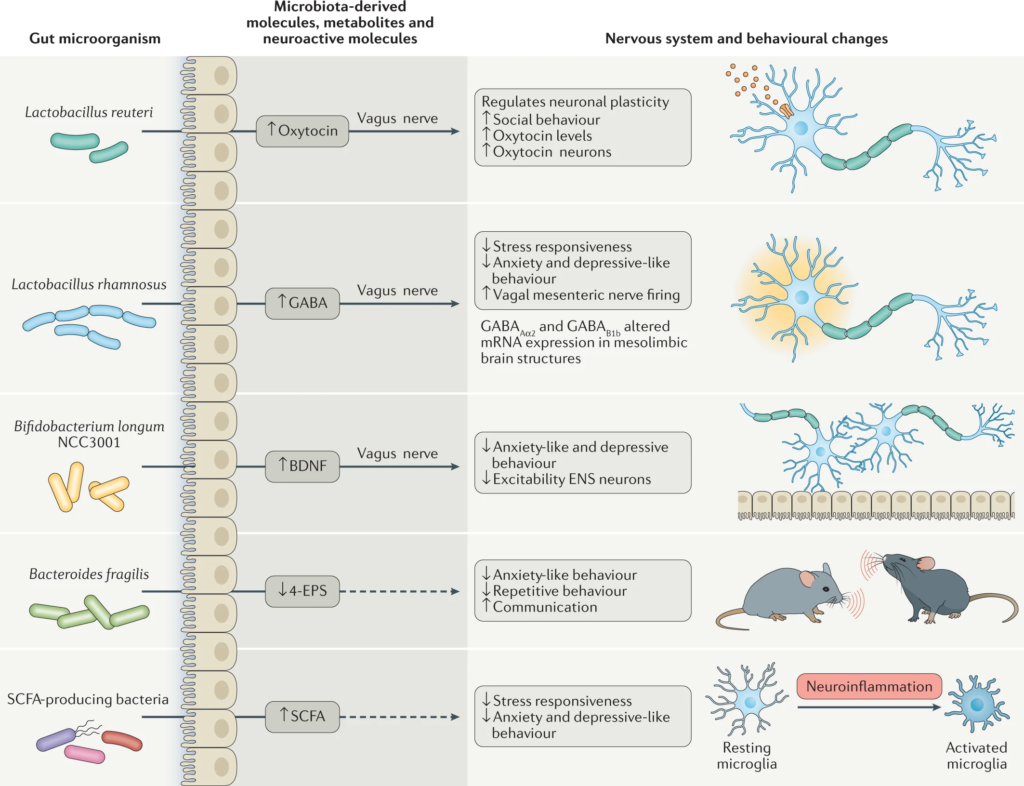

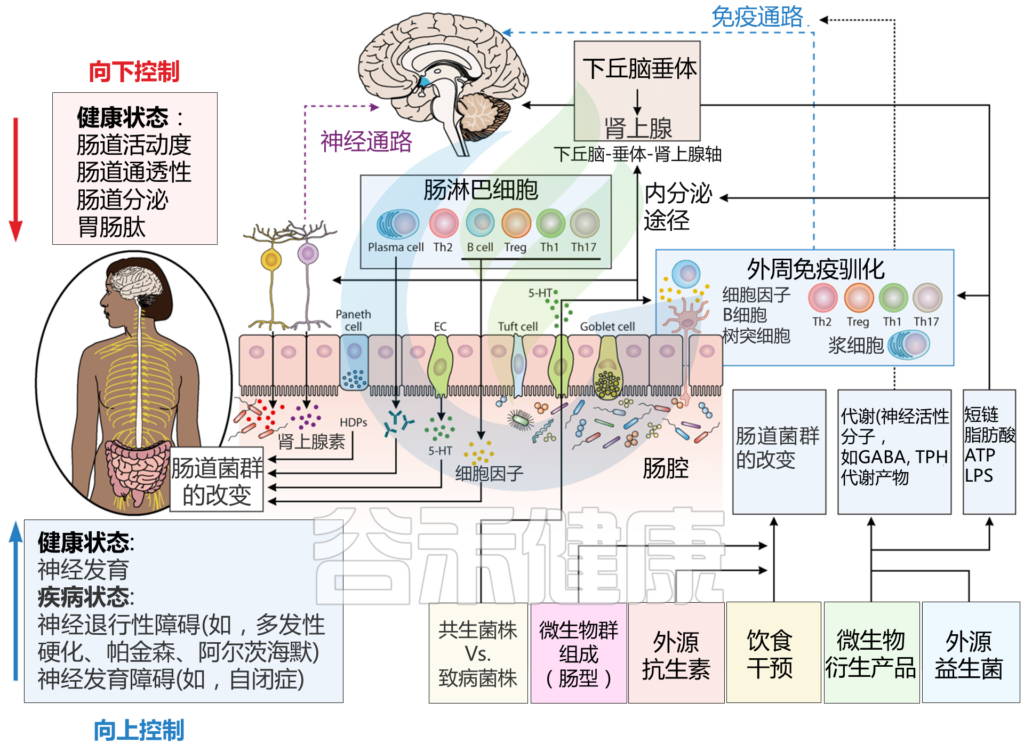

近年来,随着微生物群-肠-脑轴理论的深入发展,研究人员发现了肠道微生物不仅参与消化代谢过程,还能通过多种途径影响脑功能和行为,为失眠的发病机制研究提供了全新的视角。

在这一背景下,中草药及其活性成分作为独特的益生元,展现出巨大的治疗潜力。它们不仅为肠道菌群的活动提供能量,还通过调节肠道菌群改善肠道微环境,从而影响身体的多种生理功能,特别是睡眠调节功能。例如:

本文阐述了肠道菌群如何通过肠道-脑轴的复杂通信网络调节睡眠质量,也介绍了利用中药及其活性成分调节肠道微生物群来改善睡眠质量的潜力,同时探讨了基于肠道菌群的其他针对失眠的干预措施,为失眠治疗开辟了一条融合传统智慧与现代科学的创新路径。

失眠意味着晚上难以入睡、难以保持睡眠,或两者都有,它是最常见的睡眠障碍之一。

仅数天的失眠发作称为短期(急性)失眠。当持续存在睡眠问题时,通常会被诊断为长期(慢性)失眠。

注:慢性失眠有许多不同的定义。一个普遍接受的定义是:每周超过3晚,持续至少3个月,或持续一个月或更长时间的失眠。

急性和慢性失眠都非常普遍。大约每3个成年人中有1个有可能出现失眠症状。

症 状

失眠症状可能包括:

哪些人群更容易失眠?

几乎每个人偶尔都会有失眠的夜晚。但下列人群更可能出现失眠的情况:

月经周期和更年期期间激素变化可能起作用。更年期时,夜间盗汗和潮热常常会扰乱睡眠。失眠在怀孕期间也很常见。

由于睡眠模式和健康状况的变化,随着年龄的增长,更有可能患有失眠。

可能是什么原因?

慢性失眠通常是由压力、生活事件或破坏睡眠的习惯引起的。慢性失眠的常见原因包括:

对工作、学校、健康、金钱或家庭的担忧会使思绪在夜间保持活跃,难以入睡。压力性生活事件,如亲人的去世或疾病、离婚或失业或搬家,也可能导致失眠。

身体的“内部时钟”,即昼夜节律,指导着诸如睡眠-觉醒周期、新陈代谢和体温等。破坏这些节律可能导致失眠。比如跨越多个时区的旅行导致的时差反应、上晚班或早班、频繁轮班或三班倒等都可能引发失眠。

包括每天上床睡觉和起床的时间不同、午睡、睡前过于活跃以及睡眠区域不舒服。

其他不良的睡眠习惯包括在床上工作、吃饭或看电视。在睡前使用电脑或智能手机、玩电子游戏或看电视可能会破坏睡眠周期。

睡前吃点清淡的小零食是可以的。但如果吃太多,可能会在躺下时感到不舒服。很多人还会出现胃灼热的情况。这是指胃酸反流到从口腔到胃的食物管道中。胃灼热可能会让人无法入睡。

焦虑症,如创伤后应激障碍,可能会扰乱你的睡眠。过早醒来可能是抑郁的迹象。失眠常常与其他心理健康问题同时发生。

许多处方药会影响睡眠,例如某些抗抑郁药和用于治疗哮喘或高血压的药物。许多非处方药,如一些止痛药、过敏和感冒药以及减肥产品,含有咖啡因和其他兴奋剂,这些物质会干扰睡眠。

与失眠相关的状况包括慢性疼痛、癌症、糖尿病、心脏病、哮喘、胃食管反流病(GERD)、甲状腺功能亢进、帕金森病和阿尔茨海默病。

睡眠呼吸暂停症会导致在夜间有时停止呼吸,从而扰乱睡眠。不安腿综合征会在你试图入睡时引起强烈的、不适的移动双腿的欲望,这可能无法入睡难以再次入睡。

咖啡、茶、可乐和其他含有咖啡因的饮料让人兴奋。在下午或晚上饮用会难以入睡。烟草产品中的尼古丁是另一种会破坏睡眠的兴奋剂。酒精可能会让你入睡,但它会阻止更深睡眠阶段,在半夜醒来。

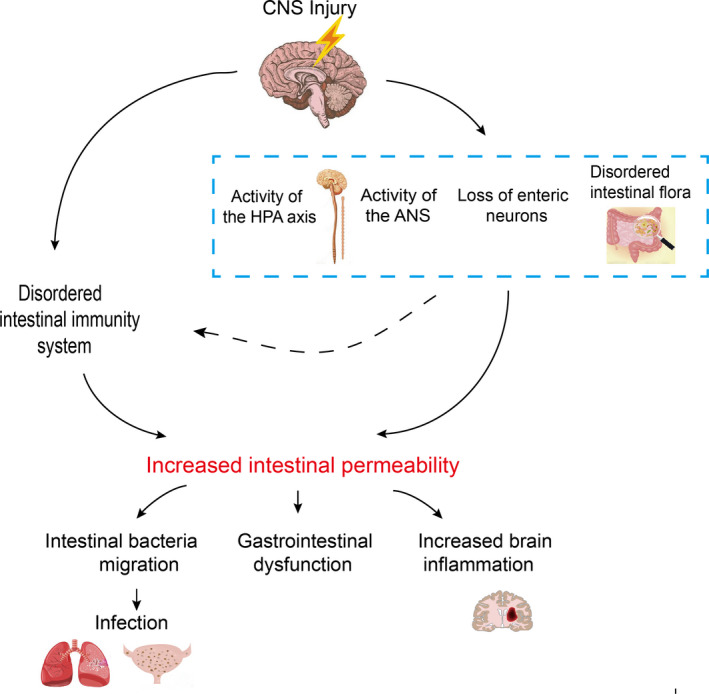

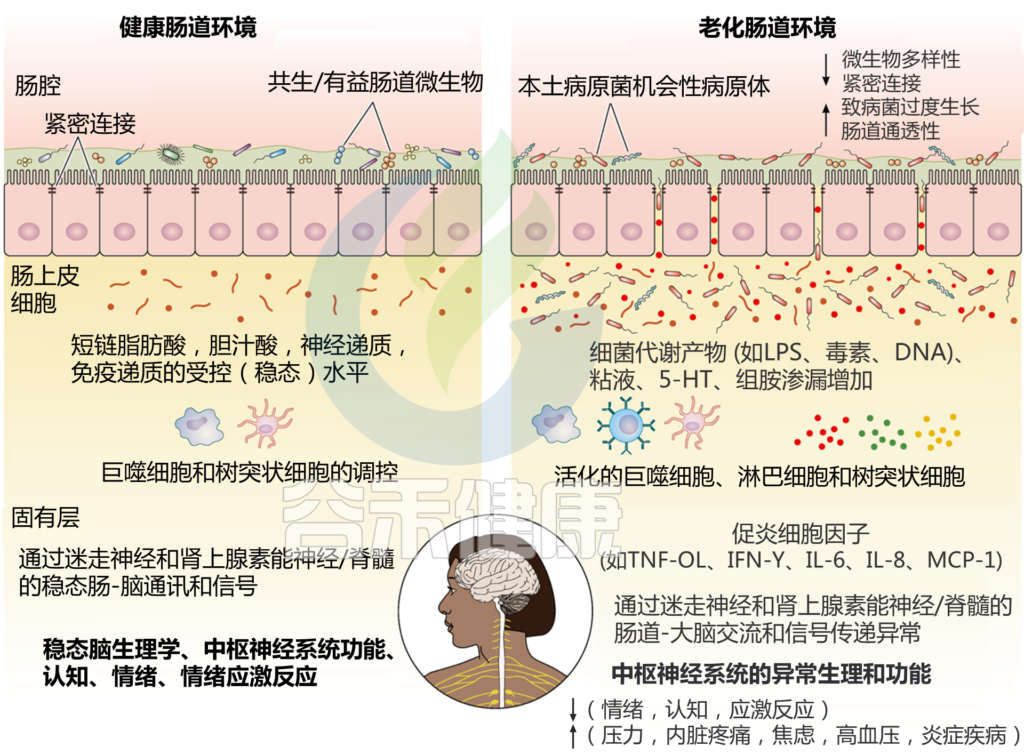

肠道菌群可以通过肠-脑轴直接或间接地参与调节大脑的睡眠功能。肠道菌群的失调,通过减少肠道屏障完整性和短链脂肪酸含量以及增加触发炎症反应的炎症介质等机制,影响宿主的睡眠行为。详见下一章节。

失眠会影响肠道菌群的丰富度和多样性

与正常组相比,睡眠缺乏小鼠的Akkermansia muciniphila、拟杆菌和粪杆菌(Faecalibacterium)丰度显著降低,气单胞菌(Aeromonas)丰度显著增加。

临床研究中的失眠或其他睡眠障碍菌群特征

与对照组相比,失眠患者的Collinsella、Adlercreutzia、Clostridiales、Pediococcus、Erysipeltrichaceae、拟杆菌属、葡萄球菌属、Carnobacterium、Odoribacter、假单胞菌属、长双歧杆菌属、Phascolarctobacterium的丰度存在显著差异。

同样,阻塞性睡眠呼吸暂停患者在下列菌群丰度存在显著差异:乳杆菌属、瘤胃球菌科、 变形杆菌科、梭菌科(Clostridiaceae)、 颤螺菌科(Oscillospiraceae)、 克雷伯氏菌(Klebsiella)、脱硫弧菌科(Desulfovibrionaceae)、脆弱拟杆菌(Bacteroides fragilis)、普拉梭菌(Faecalibacterium prausnitzii)。

无论是与炎症相关的菌株的改变,如变形杆菌科、梭菌科、Oscillospiraceae、克雷伯氏菌,还是与肠道屏障完整性相关的菌株,如脱硫弧菌科、脆弱拟杆菌、F. prausnitzii,这些变化都与睡眠质量相关的参数显著相关。

失眠不仅会降低肠道的抗氧化能力、抗炎细胞因子水平、粘蛋白2(MUC2)和紧密连接蛋白表达,还会增加促炎细胞因子的水平,导致肠道黏膜损伤和屏障通透性增加。

实验证据:睡眠剥夺通过肠道菌群影响大脑功能

当睡眠剥夺动物的肠道微生物群移植到正常小鼠体内时,供体动物的肠道菌群发生了变化,导致脂多糖(LPS)和气单胞菌水平升高,丁酸盐和Lachnospiraceae_NK4A136水平降低,海马小胶质细胞活化和神经元死亡增加。

然而,用植物乳杆菌124或A.muciniphila预处理可以恢复被破坏的肠道微生物群,减少肠道中的氧化应激、炎症和屏障损伤,增加乙酸和丁酸水平,并防止LPS刺激的小胶质细胞-神经元共培养中的突触损失。

因此,肠道微生物群的破坏通过降低肠道屏障完整性和短链脂肪酸含量,增加引发炎症反应的炎症介质等机制,影响宿主的睡眠行为。

下面章节我们就来详细看一下肠道菌群参与失眠症调节的相关机制。

下丘脑-垂体-肾上腺轴

失眠激活并导致HPA轴功能障碍。微生物可能通过神经信号传导、短链脂肪酸、表观遗传学、肠道屏障完整性或血脑屏障(BBB)通透性影响HPA轴活性。因此,失眠引起的肠道微生物群失调可能与HPA轴的激活有关。

HPA轴的破坏与致病菌(包括肠杆菌科、链球菌科、韦荣球菌科)的增加和有益细菌(包括双歧杆菌和毛螺菌科)的减少有关。

某些特定的肠道微生物群可以抑制HPA轴的激活,并介导相关的脑功能。大肠杆菌(Escherichia coli)和粪肠球菌(Enterococcus faecalis)可以降低小鼠血清中的皮质醇水平,从而缓解压力和抑郁焦虑行为。

分析表明,粪便中的羟甲睾酮(Oxymesterone)可以介导皮质醇对副拟杆菌属(Parabacteroides)的负面影响,而3-(2,4-环戊二烯-1-基)-5α-雄甾烷-17β-醇可以介导皮质类固醇对气球菌(Aerococcus)的负面影响;洛伐他汀酸(Mevinolinic acid)还可以介导气球菌对皮质醇的负面影响。这表明肠道微生物群和HPA轴之间的信号传导是双向的。

doi: 10.3389/fphar.2025.1572007

微生物内分泌产物和代谢物

★ 褪 黑 素

什么是褪黑素?

褪黑素(Melatonin,MT)又称为”暗激素”,因为它主要在黑暗环境中分泌,是我们身体内重要的睡眠调节激素。夜幕降临,褪黑素水平开始上升,告诉我们的身体该睡觉了;当太阳升起时,它的分泌减少,帮助我们保持清醒。可以说,褪黑素就像是身体内部的生物钟管家,维持着我们正常的睡眠-觉醒周期。

色氨酸的”三岔路口”

要理解肠道微生物与褪黑素的关系,我们首先需要了解一个关键的氨基酸——色氨酸(Trp)。色氨酸是合成褪黑素的重要原料,但在正常情况下,人体内仅有不到5%的色氨酸用于合成血清素(5-HT)和褪黑素,而高达95%都通过肝脏中的犬尿氨酸(Kyn)途径进行代谢。

这就像是一个”三岔路口”:

压力→肠道菌群失调→褪黑素下降

长期压力会破坏肠道菌群平衡,导致失调,失调的微生物刺激犬尿氨酸通路过度活跃,本应用于合成褪黑素的色氨酸被大量转移到犬尿氨酸途径,最终导致循环中的褪黑素水平下降,影响睡眠质量。

有益菌的助眠作用

令人惊喜的是,肠道中的某些微生物也能够主动促进其合成。研究发现,罗伊氏乳杆菌和大肠杆菌这两种微生物激活TLR2/4/MyD88/NF-κB信号通路,促进关键酶AANAT(芳烷基胺N-乙酰基转移酶)的表达,推动褪黑素的合成。

微生物代谢产物的协同效应

除了直接合成,肠道微生物的代谢产物——短链脂肪酸(SCFA)也发挥着重要作用:

外源性褪黑素补充

不仅能直接改善睡眠,还能帮助生物钟恢复正常运转,改善肠道菌群的组成和功能,增加短链脂肪酸水平,改善肠脑交流,优化肠道与大脑之间的信息传递。

研究表明,褪黑素补充能够通过多个途径改善睡眠剥夺引起的认知障碍:

最后,这些在肠道中产生的褪黑素分子会通过血液循环系统到大脑,与大脑中的MT1或MT2受体结合,最终调节我们的睡眠行为。这就形成了一个完整的”肠道-血液-大脑“调节环路。

★ γ- 氨 基 丁 酸

什么是GABA?为什么它能帮助睡眠?

γ-氨基丁酸(GABA)是一种众所周知的促进睡眠的氨基酸,是一种天然的抑制性神经递质。当我们感到焦虑、紧张或难以入睡时,GABA帮助我们的神经系统冷静下来,促进放松和睡眠。

简单来说,GABA的作用就像给过度活跃的神经系统踩了一脚”刹车“,让我们从兴奋状态转向平静状态,为优质睡眠创造条件。

肠道:GABA的”第二生产基地”

许多人以为GABA只能在大脑中产生,但实际上,我们的肠道也是一个重要的GABA生产基地。在肠黏膜中,存在着一系列特殊的细胞——肠神经内分泌细胞(如STC-1和STC-2),它们就像是内置的”GABA工厂“,它们可以表达GABAA受体及其受体亚型(α1、α3、α5、β1、β3、δ)的mRNA。

除了胃肠神经内分泌细胞合成、储存和分泌GABA的能力外,肠道微生物群的某些成员也可以产生GABA。

乳酸菌和双歧杆菌是GABA产生的关键成员

– Limosilactobacillus fermentum L18:

高效分泌GABA的专业户,通过增加连接蛋白的浓度和有益肠道细菌的丰度来增强肠道屏障

– 鼠李糖乳杆菌GG:

除了保护肠道屏障外,还可以通过调节肠脑轴来提高海马和杏仁核中的脑源性神经营养因子(BDNF)和GABA受体水平。

– 短乳杆菌:

通过发酵产生高剂量GABA,可以提高肠道中有益细菌的相对丰度和SCFA的水平,进而可以上调GABA能和5-羟色胺能神经递质的mRNA和蛋白质表达水平。这将导致θ和δ波以及非快速眼动(NREM)睡眠的显著增加。

GABA如何在肠道中发挥多重功效?

– 维护肠道屏障:构建健康防线

刺激Ca²⁺信号传导;增加MUC2释放,强化肠道黏膜屏障;促进肠道干细胞增殖,维持肠道健康。

– 调节肠脑轴:远程遥控大脑

增加海马和杏仁核中的BDNF水平,促进神经元健康;上调大脑中GABA受体水平,增强镇静效果;拟杆菌丰度与GABA受体蛋白表达呈正相关。

GABA很难穿过血脑屏障直接作用于中枢神经系统,那么肠道产生的GABA是如何影响大脑和睡眠的呢?

肠神经系统:另辟蹊径的”高速公路”

有研究人员认为,肠道内分泌细胞中存在大量GABA受体,通过肠神经系统这个”第二大脑”发挥作用,不需要直接穿过血脑屏障,而是通过肠-脑轴的复杂网络影响大脑功能。

★ 血 清 素

什么是血清素?

血清素(5-羟色胺,5-HT),有时候被称为”快乐激素”,因为它不仅能让我们感到愉悦和放松,还是调节睡眠-觉醒周期的重要神经递质。当血清素水平充足时,我们更容易感到心情平静、思维清晰,也更容易获得优质的睡眠。

作为肠脑轴中的关键神经递质,血清素(5-HT,血清素)是肠道微生物群和大脑之间进行交流的重要介质,将肠道的信息准确传递给大脑,告诉大脑什么时候工作,什么时候该休息了。

肠道:血清素的主要生产基地

体内约95%的血清素来源于肠道,而大脑反而只是小作坊。

一般生产路径:

非经典调控途径:

肠道菌群如何助力血清素的生产?

肠道菌群代谢产生短链脂肪酸,短链脂肪酸通过调节血清素转运体(SERT);调节5-HT受体的敏感性;抑制色氨酸转化为犬尿氨酸,确保更多原料用于血清素合成来促进合成。

肠道菌群多样性影响血清素

肠道微生物群的多样性会影响5-HT水平,进而影响人体的睡眠模式。补充色氨酸和血清素已被证明可以改善肠道微生物群的多样性,增加肠道中短链脂肪酸的量,提高血清素的血液水平,所有这些都可以改善老年人和新生儿的睡眠质量。

血清素代谢失衡与睡眠障碍的病理关联

在用抗生素耗尽微生物群后,5-HT的表达水平降低,导致REM睡眠的发作频率增加,NREM和REM睡眠之间的频繁转换,最终对睡眠产生负面影响。

如何通过调节血清素改善睡眠?

例如,灵芝可以调节肠道微生物群和5-羟色胺相关途径,增加5-羟色胺和GABA的血清水平,同时降低HPA轴激素水平,有效缓解焦虑小鼠的失眠行为。显然,微生物群可以通过影响肠道中5-羟色胺的合成和释放来调节大脑中的睡眠行为。

影响睡眠的微生物群-肠道-大脑轴交流模式

Sen P, et al.,Trends Mol Med. 2021

★ 短 链 脂 肪 酸

短链脂肪酸(SCFA)是肠道细菌通过发酵我们吃下去的膳食纤维产生的主要代谢产物,被认为是神经调节物质,对肠道微生物群控制睡眠至关重要。通过免疫、神经、内分泌途径,微生物群与大脑睡眠过程形成密切联系;“肠-脑轴”是两者之间的纽带,SCFA起着信使的作用。

失眠会减少产短链脂肪酸的菌的数量

产短链脂肪的菌如粪杆菌(Faecalibacterium)、Roseburia、Ruminococacaceae,这反过来又降低了肠道中SCFA的数量,而SCFA的缺乏又会进一步影响睡眠质量,形成一个难以打破的恶性循环。

肠道短链脂肪酸水平升高可提高睡眠质量

相关研究表明,短链脂肪酸水平的升高可以通过穿越血脑屏障和调节大脑中血清素和多巴胺(DA)的产生来影响大脑发育。

短链脂肪酸不仅能直达大脑,在肠道局部也发挥着重要的睡眠调节作用。

增强睡眠相关物质:

调节压力系统:

调节免疫功能

SCFA调节HPA轴:缓解压力促进睡眠

通过显著增加SCFA含量,可以带来一系列积极变化:

短双歧杆菌207-1可以通过显著增加SCFA和GABA水平,整体抑制HPA轴相关激素来改善睡眠质量。

不同SCFA的作用

乙酸盐、丁酸盐、戊酸盐与HPA轴相关激素水平呈负相关;丙酸盐显示出相反的模式。

因此,微生物群产生的SCFA可以通过改善肠道屏障和肠道免疫环境来影响神经系统。它们通过增加肠道中SCFA的多样性和水平、刺激睡眠相关细胞因子的分泌和抑制炎症反应等机制,改善失眠。

★ 多 巴 胺

多巴胺(DA)被称为大脑中的”奖励分子”和”动力激素”,但在睡眠调节中,它是”人间清醒”。作为一种促进警觉性的强效神经递质,多巴胺对于控制我们的睡眠-觉醒周期至关重要。

当多巴胺水平充足时,我们会感到精神饱满、注意力集中、反应敏捷;而当多巴胺不足时,我们可能会感到昏昏欲睡、缺乏动力、思维迟钝。

多巴胺:肠道保护功能

多巴胺在肠道中并不仅仅是一个”过客”,它还承担着重要的肠道保护功能:

通过D5受体的作用:

通过D2受体的作用:

肠道菌群失调:多巴胺代谢的破坏者

肠道菌群可以影响多巴胺的水平,相关研究表明,肠道菌群失调导致多巴胺代谢紊乱(以高香草酸减少为特征),从而影响大脑的清醒和认知功能。

注:高香草酸是多巴胺代谢的重要产物,它的减少就像是”多巴胺工厂”生产效率下降的信号。

补充益生菌可以有效逆转这些紊乱

补充益生菌已被证明可以恢复Blautia、Dialister、F.prausnitzii、Ruminococcus、拟杆菌属,这些菌群与高香草酸水平呈显著正相关。这意味着它们能够有效修复多巴胺代谢通路,恢复正常的觉醒调节功能。

两种特别的”多巴胺生产专家”

粪肠球菌(Enterococcus faecalis)和屎肠球菌(Enterococcus faecium) 具有酪氨酸羟化酶和多巴脱羧酶活性,使其能够将酪氨酸转化为L-dopa(多巴胺的前体)。进一步的研究表明,粪肠球菌和屎肠球菌的移植增加了PGF小鼠肠道内多巴/多巴胺的合成,促进了多巴/多巴胺从肠道进入血液,从而提高了大脑中的多巴胺水平。

这表明,调节肠道微生物群中苯丙氨酸酪氨酸多巴多巴胺的生物合成途径可能会改善脑功能。

短链脂肪酸的协同作用

研究表明,肠道微生物群代谢产生的短链脂肪酸可以直接穿透血脑屏障,控制5-羟色胺和多巴胺的合成,进而影响大脑发育。因此,肠道细菌可以通过多种途径调节大脑的多巴胺能系统,从而影响大脑的唤醒能力和功能。

微生物群-迷走神经通路

迷走神经就像是连接肠道和大脑之间的一条专线电话,肠壁中富含迷走神经纤维,这些神经纤维就像是密布在肠道中的信号接收器,能够从肠道接收各种信号并将其精确地传递到大脑。可以说,迷走神经是肠道微生物群影响大脑功能、调节睡眠的重要通路之一。

肠道微生物如何启动迷走神经?

通过这条”迷走神经专线”,肠道细菌能够:

粪菌移植和罗伊氏乳杆菌

粪菌移植可以触发肠道的迷走神经系统,从而导致脑干和海马体的5-HT和DA神经传递途径的长期改变。

通过迷走神经依赖机制,罗伊氏乳杆菌还可以改变催产素和多巴胺能信号在腹侧被盖区(VTA)的传递方式。值得注意的是,海马体和VTA中的多巴胺能回路在维持睡眠-觉醒相关行为方面都起着至关重要的作用。

证据:迷走神经切断实验

为了证实迷走神经参与肠道和大脑之间的信息传递,研究人员进行了一个实验:膈下迷走神经切断术。就像是切断电话线,看看肠道和大脑之间的通讯是否会中断。

治疗效果消失:

注:选择性5-HT再摄取抑制剂是一类通过抑制突触前膜5-HT再摄取、增强突触间隙5-HT浓度的抗抑郁药物。

信号传递的机制

当肠道内的5-HT与迷走神经纤维上密集分布的5-HT受体结合时,迷走神经被激活。然后,神经元通过特定的投射对5-HT信号做出反应并进行分类,然后将其传递到大脑。

迷走神经刺激:治疗睡眠障碍的新策略

研究表明,迷走神经刺激可通过降低外周血和海马中IL-1β和IL-6的水平,以及防止星形胶质细胞和小胶质细胞激活,从而改善由睡眠剥夺引起的抑郁样行为。

微生物-免疫炎症通路

免疫炎症通路就像是身体内部的警报系统,当有危险信号出现时,它会迅速启动防御机制。在肠道微生物调节睡眠的过程中,它也扮演着至关重要的角色。这套系统运行正常时,我们能享受优质睡眠;而当系统失调时,就可能出现失眠、睡眠质量下降等问题。

微生物通过免疫炎症途径与大脑的睡眠调节功能建立复杂的相互作用。简单来说,肠道微生物可以通过调节免疫系统的炎症反应,间接影响大脑的睡眠中枢,就像是通过免疫语言与大脑进行对话。

睡眠剥夺:引发免疫炎症风暴的导火索

睡眠剥夺破坏肠道屏障和血脑屏障通透性,增加NLRP3水平,并激活肠道中的TLR4/NF-κB信号通路,导致炎症信号传递到大脑,从而加剧大脑中的神经炎症和小胶质细胞激活。

恢复被破坏的肠道微生物群可以缓解肠道氧化应激、炎症反应和屏障损伤,从而改善睡眠质量。

肠道微生物代谢物:TMAO的双面性

某些肠道微生物可以通过其代谢产物介导宿主的炎症反应来调节大脑的睡眠功能。例如,三甲胺N-氧化物(TMAO)是肠道微生物群的代谢产物,可以通过调节膜联蛋白A1信号传导来增强血脑屏障的完整性,保护大脑免受炎症损伤,还可以通过NF-κB信号通路促进NLRP3激活来影响睡眠。

特定菌群与炎症因子

睡眠剥夺会引发肠道微生物群失调,导致炎症因子如IL-1β、IL-6、TNF-α的表达失衡。

相关分析表明,IL-1β和TNF-α与肠道中的Ruminococcus_1和Ruminococcoccus e_UCG-005呈正相关。

– NLRP3炎症体:睡眠调节的关键开关

NLRP3是参与IL-1β调控睡眠的关键介质之一。NLRP3的组装可以激活caspase-1,激活的caspase-1随后将pro-IL-1β切割成成熟的IL-1β,然后调节中枢神经系统对生理睡眠的控制。

TNF-α和IL-1β受体通过配体激活介导NF-κB转录,触发参与睡眠调节和影响睡眠的炎症相关分子的转录。

这个指挥系统一旦启动,就会产生级联放大效应,小小的炎症信号最终可能对睡眠产生显著影响。

尽管睡眠剥夺对血脑屏障的影响在某种程度上是可逆的,但修复过程并不简单,即使在恢复正常睡眠模式后,恢复正常的血脑屏障功能仍然是一个漫长的过程。

这些发现为失眠的免疫治疗提供了新的思路,通过调节肠道微生物群来优化免疫炎症反应,进而改善睡眠质量。

源自中草药的药用食品及其生物活性化合物是独特的“益生元”,具有以下优点:副作用小、安全性高、提高患者依从性、适合长期食用。这些特性突显了这些草药在营养和治疗应用中的双重价值。此外,它们具有调节肠道微生物群稳定性的潜力,为通过调节肠道微生物组预防和治疗失眠提供了新的视角。

酸 枣 仁

酸枣仁(Ziziphi spinosae semen,SZR)是指鼠李科植物枣属种类中,中国枣(Ziziphus jujuba Mill. var. spinosa (Bunge) Hu ex H. F. Chou)的干燥成熟种子。

酸枣仁以其酸甜口味和中性特性为特征,靶向肝、胆囊、心经。它以“滋阴养心、补血养肝、安神安神”的功效而闻名,对治疗虚证和慢性失眠特别有效。正是因为其卓越的安神助眠功效,酸枣仁被誉为”东方睡眠果实“,在临床上广泛用于治疗失眠。

注:从历史角度看,酸枣仁在中医中一直受到高度重视,无论是作为单一草药还是复方制剂,都展现出了令人瞩目的疗效。

酸枣仁的”睡眠密码”:三大活性成分

皂苷、黄酮、生物碱是酸枣仁镇静和催眠作用的主要活性成分。先前的研究表明,酸枣仁可以调节氨基酸代谢、神经递质释放、炎症因子平衡和HPA轴稳态等生理过程,从而调节神经活动,实现神经系统的平衡,改善睡眠。

最近的研究表明,酸枣仁可以恢复失眠引起的肠道菌群失衡,增加大鼠体内有益菌的相对丰度,如乳杆菌、双歧杆菌、乳球菌、真杆菌,同时减少普雷沃氏菌的相对丰度。

菌群代谢产物——短链脂肪酸(SCFA)

梭菌和乳杆菌丰度的增加导致其代谢产物丁酸盐含量的增加,这进一步影响了体内的氨基酸代谢途径,从而显著恢复了患有睡眠-觉醒节律紊乱的小鼠的睡眠-觉醒节奏。

SCFA可以间接调节肠道和大脑中的5-HT水平。

研究表明,通过酸枣仁的微生物代谢增加的SCFA,可以调节结肠中TLR4/NF-κB/NLRP3相关信号通路中代表性因子的表达,从而调节微生物群-肠-脑轴,改善小鼠的失眠和抑郁行为。

注: TLR4:控制肠道免疫系统的”警报器”;NF-κB:调节炎症反应的”总开关”;NLRP3:影响炎症体的活化程度。

酸枣仁调节肠道菌群,而不是直接作用于大脑

显然,酸枣仁可以通过微生物群神经通路和微生物群免疫通路调节微生物群肠脑轴,从而实现对生物体睡眠行为的控制。这可能解释了酸枣仁的活性成分不能穿过血脑屏障,但仍然能改善睡眠质量。

卷 丹 百 合

在中医传统中,百合类植物一直被认为具有”润肺止咳、清心安神“的功效,而现代科学研究正在揭示其改善睡眠的深层机制。

卷丹百合(LB)可以通过降低血清中HPA轴激素的水平、增加5-HT和MT的水平、降低下丘脑中去甲肾上腺素(NE)的水平以及上调GABAA受体和5-HT1A受体的表达,来改善大鼠的下丘脑病理并缓解失眠行为。

肠道菌群调节:失眠改善的核心机制

卷丹百合调节肠道菌群的方式可能直接关系到它缓解失眠的效果。除了逆转失眠对肠道微生物群的多样性、丰度和粪便代谢表型的不利影响外,卷丹百合还控制花生四烯酸和色氨酸的代谢,从而降低与心理健康问题相关的化学物质犬尿氨酸的表达水平。

卷丹百合显著调节肠道内乳杆菌、埃希氏菌、Porphyromonadaceae的相对丰度,并积极调节下丘脑中的5-羟基-L-色氨酸,后者参与5-HT的代谢。通过卷丹百合干预,最重要和最基本的途径被认为是5-羟色胺能系统和花生四烯酸代谢途径。

复方协同:卷丹百合与地黄汤的联合

卷丹百合和地黄汤(LBRD)可以通过纠正肠道微生物群失调和避免肠道屏障受损或血脑屏障泄漏引起的炎症,来减轻与抑郁行为相关的神经元损伤。根据粪便微生物群移植和肠道微生物群组成研究,通过肠道-脑轴,乳杆菌、双歧杆菌、乳球菌(Lactococcus)被证明是地黄汤抗抑郁作用的重要因素。

灵 芝

灵芝的镇静作用与肠道菌群密切相关

当灵芝与罗伊氏乳杆菌发酵时,它可以增加血清中5-HT和GABA的水平,降低HPA轴激素的水平,有效缓解焦虑小鼠的失眠症状。

灵芝的乙醇提取物也对微生物组的结构产生了显著影响。

下丘脑的5-HT浓度与双歧杆菌和动物双歧杆菌呈正相关,这不仅提高了那里的5-HT水平,还增加了包括Tph2、Iptr3、Gng13在内的重要转录因子的产生。在用抗生素耗尽肠道微生物群后,灵芝乙醇提取物的促进睡眠作用以及与睡眠行为相关的粪便代谢物的变化完全消失。这表明肠道微生物群在灵芝的促睡眠作用中起着不可或缺的作用。

多糖成分的免疫调节与神经保护作用

来自灵芝的多糖已被证明可以提高小鼠大脑中的GABA和5-HT水平,并通过延长NREMS期间的δ波来提高其睡眠质量。

此外,灵芝多糖及其水解产物,即灵芝肽,通过各种途径表现出免疫调节活性。具体而言,灵芝多糖不仅降低了肠道中的F/B比值,而且显著上调了回肠中NF-κBp65、IL-2、IL-4的表达水平;它们还显著增强BDNF的表达,抑制促炎细胞因子的表达,并抑制小胶质细胞和星形胶质细胞的激活,从而发挥抗抑郁作用。

灵芝肽参与关键途径,如叶酸循环、脂肪酸的生物合成和代谢以及cAMP代谢。灵芝多糖在调节肠道微生物群稳态和提供神经保护方面具有巨大潜力。

茯 苓

茯苓(P.cocos)自古以来就被誉为”四时神药”,茯苓性平味甘,具有健脾利湿、宁心安神的功效,是古代人治疗失眠的首选核心药物之一,

传统核心药物的现代机制:多糖和三萜

茯苓含有多糖和三萜类化合物,是其镇静和诱导宁静的主要活性成分。研究表明,茯苓中的酸性多糖可以通过干预肠道微生物群和调节相关途径发挥镇静作用。

这些多糖不仅增加了肠道微生物群的丰度,如厚壁菌门、杆菌门、乳杆菌门、Fusicatenibacter、Prevotellaceae_UCG-001;它们还上调下丘脑中关键神经递质5-HT、DA、NE、GABA的水平,增加神经元细胞的数量,同时降低炎症因子的表达水平。

此外,来自茯苓的水提取物和水溶性多糖可以通过改善肠道微生物群失衡、缓解代谢紊乱、调节肠道神经肽和神经递质水平以及抑制TNF-α/NF-κB信号通路来有效预防焦虑的发作。

增加短链脂肪酸、促进色氨酸代谢

茯苓多糖可以通过增加肠道中的短链脂肪酸水平和促进色氨酸代谢来增强肠道屏障。它们不仅通过增加吲哚乳酸盐和吲哚-3-醛的水平来促进色氨酸代谢;还通过增加肠道中短链脂肪酸的水平、调节IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、TGF-β、IFN-γ等关键免疫因子的表达,激活Wnt/β-Catenin信号通路来维持肠道屏障的完整性和功能。

色氨酸和短链脂肪酸的水平以及肠道屏障的健康稳态与肠道微生物群密切相关,对改善睡眠质量有重大影响。

人 参

人参被誉为”百草之王”,是中药中最珍贵的滋补品之一。作为五加科植物,人参含有丰富的活性成分,具有补元气、复脉固脱、补脾益肺、生津养血、安神益智等功效。现代研究发现,人参不仅能直接作用于大脑,还能通过调节肠道微生物群来改善睡眠质量。

多重活性成分的协同作用:跨越血脑屏障

人参中发现的肽、多糖、皂苷具有穿过血脑屏障并调节神经内分泌平衡和大脑代谢环境的能力。人参多糖通过增强肠道吸收和影响肠道微生物代谢来增强人参皂苷Rb1和微生物代谢产物的暴露。Rb1通过调节瑞士乳杆菌丰度和GABAA受体表达发挥神经保护作用。

人参皂苷Rg1(Rg1)对神经系统具有潜在的健康促进作用。Rg1可以改善吗啡诱导的肠道微生物群失调(特别是拟杆菌),抑制肠道微生物群衍生的色氨酸代谢,调节异常升高的血清素、5-羟色胺受体1B和5-羟色胺受体2A水平,使其回归正常范围。

人参皂苷的多途径神经保护机制

人参皂苷Rg可能影响肠道微生物群,并通过多种不同途径提供神经保护。

Rg1可以通过调节5-HT神经递质系统、阻止肠道微生物群产生的色氨酸代谢和改善肠道微生物群失调(特别是拟杆菌)来防止小鼠产生吗啡依赖。

Rg5不仅可以纠正不平衡的肠道微生物群,恢复肠道屏障的功能,还可以通过控制脂肪和葡萄糖的代谢,提高GABA/Glu比值,上调GABAA、GABAB和5-HT受体1A的表达,改变时钟相关蛋白质的节律特征,改善睡眠质量,进而影响GABA和5-HT神经递质系统。

复方协同与代谢循环优化

人参和酸枣仁的联合使用,可以改善肠道微生物群的结构,促进Glu/GBA-Gln代谢循环的正常运作,增加海马中GABA的合成和释放,从而显著改善失眠大鼠的睡眠状态。这表明人参可以通过多种途径干预肠道微生物群并调节大脑睡眠功能。

doi: 10.3389/fphar.2025.1572007

天 麻

天麻(G.Blume)是兰科植物天麻的干燥块茎,素有”定风草”之称,是著名的息风止痉、平抑肝阳的中药材。

天麻素的多重神经保护机制:从炎症调控到信号通路调节

从天麻中提取和分离天麻素(GAS)已被证明对中枢神经系统疾病有显著影响,包括但不限于失眠、焦虑、抑郁、认知障碍、缺血性中风。

天麻素通过控制IL-6、IL-1β等炎性因子的表达、B细胞淋巴瘤-2(Bcl-2)蛋白的活性以及p-ERK与ERK的比值,不仅改善了失眠小鼠的睡眠质量,而且通过调节TLR4/NF-κB和Wnt/β-catenin信号通路,改善了快速眼动睡眠剥夺引起的睡眠障碍。因此,天麻素在提高睡眠质量方面具有很大的潜力。

肠道微生物群调节

已经进行的研究表明,天麻素可以通过调节微生物群-肠-脑轴来抑制神经元凋亡,从而改善阿尔茨海默病小鼠的认知障碍和神经变性。

在抑郁的小鼠中,天麻的水提取物可以通过促进潜在有益菌(Alloprevotella、双歧杆菌、Defluviitaleaceae UCG-011、Akkermansia、Parabifidobacter)和粪便SCFA水平的增加和平衡,使结肠中5-羟吲哚乙酸与5-HT的比例正常化,并降低犬尿氨酸与色氨酸的比例来重塑肠道微生物组结构。抗生素混合物的给药部分消除了天麻素对阿尔茨海默小鼠的神经保护作用。

天麻及其活性成分对大脑功能的影响是显而易见的,因为它们部分针对微生物群-肠道-大脑轴。然而,支持天麻素可以通过这种微生物群-肠-脑轴调节大脑睡眠功能这一观点的确凿实验证据仍有待观察。需进一步研究来确定天麻素通过改变肠道微生物群来改善睡眠质量的确切过程,以便更谨慎地开发和使用天麻。

蒙 古 黄 芪

蒙古黄芪是豆科植物蒙古黄芪的干燥根,被誉为”补气圣药”,在中医药学中具有重要地位。黄芪性温味甘,具有补气固表、托毒排脓、利水消肿的功效,是临床上最常用的补气药之一。

现代研究发现,蒙古黄芪富含黄酮类化合物、多糖、皂苷,通过控制肠道微生物群的组成、代谢和活性,有助于保持肠道微环境的稳定。

黄芪多糖的免疫调节机制:特异性菌群调控的双向作用

研究发现,不同浓度的黄芪多糖(APS)对睡眠剥夺小鼠的脾脏和身体损伤具有缓解和保护作用。

进一步的研究表明,黄芪多糖可以通过调节与炎症和免疫反应、短链脂肪酸合成和TLR4/NF-κB通路有关的某些微生物来改善免疫功能障碍。

例如,黄芪多糖可以改善免疫功能低下的小鼠和大鼠的免疫功能,这是由于减少了Pseudoflavonifractor、Oscillibacter、Tyzzerealla、Paraprevotella、Lachnoclostridium的丰度,并增加了乳杆菌、双歧杆菌、Roseburia、脱硫原体、Paracoccus、副拟杆菌、Clostridium XIVb、Butyricicoccus的丰度。

然而,在肠道微生物群减少的免疫功能低下小鼠中,黄芪多糖并没有改善免疫功能。

肠脑轴的积极调控:从代谢产物到神经递质的全面优化

为了积极控制肠-脑轴,黄芪多糖不仅增加了肠道中乳杆菌和芽孢杆菌的相对丰度,还增加了粪便中短链脂肪酸和GABA的含量,提高了虾的免疫力。

此外,黄芪多糖可以显著减轻与年龄相关的肠道屏障破坏、胃肠酸碱平衡丧失、肠道长度缩短、肠道干细胞过度增殖以及衰老后的睡眠障碍。

因此,肠道微生物群不仅积极帮助身体吸收黄芪多糖,而且通过提高肠道SCFA水平来改善免疫功能障碍,并通过促进神经递质的释放来积极调节肠道脑轴。

龙 眼

龙眼肉,又称桂圆肉,自古以来就被誉为”智慧果”。在中医理论中,龙眼肉性温味甘,具有补益心脾、养血安神的功效,《神农本草经》将其列为上品药材。龙眼肉是中国传统医学中常用的治疗失眠的草药之一,但关于其改善睡眠质量的潜力的药理活性研究很少。

龙眼含有GABA,可以用作天然膳食补充剂。龙眼中富含多种氨基酸,如GABA和Glu,并且随着果实年龄的增长,其浓度也会增加。成熟后在冷藏温度下储存可以增加水果中的GABA含量。

此外,通过增加胃中Lactobacilli、Pediococci、 Bifidobacteria的数量,肠道微生物群对龙眼多糖的代谢可以提高琥珀酸和SCFA(乙酸、丙酸和丁酸)的水平,增强肠道免疫力。

无论是作为富含GABA的膳食补充剂还是通过调节肠道内的微生物代谢产物,龙眼肉都有可能通过影响肠道中GABA、MT、5-HT等睡眠相关神经递质的合成和释放来调节肠道微生物群-肠脑轴。这可以直接或间接地调节身体的睡眠-觉醒周期,从而发挥强大的睡眠促进作用。

其他中草药及其成分

中医药宝库中蕴藏着众多具有安神功效的珍贵药材,这些草药在千百年的临床实践中积累了丰富的应用经验。

除了前述的经典药材外,栀子、三七、莲子等传统药材同样具有改善睡眠的潜力,但它们通过肠道微生物群调节睡眠机制的研究相对较少。这里讨论了其他一些草药及其活性成分如何影响肠道菌群,从而提高睡眠质量的能力。

栀子、三七

研究表明,栀子可以通过调节肠道微生物群和降低TNF-α和IL-7β水平来改善睡眠质量和缓解焦虑症状。

由肠道微生物群代谢的三七总皂苷转化为人参皂苷Rg,其保护海马神经元并调节大脑中的神经递质水平,从而改善失眠、抑郁和认知障碍。

莲子、荷叶

莲子和荷叶都可以通过调节肠道微生物群的丰度和结构来调节GABA能系统,从而促进睡眠。然而,它们调节肠道微生物群的方式存在显著差异。具体而言:

枣、谷芽

枣具有改善睡眠质量和通过调节GABA能系统提供神经保护的潜力。具体而言,它可以上调Lachnoclosdium、Marvinbryantia的丰度,同时下调Alistipes、Akkermansia的丰度。

谷芽[Setaria italica(L.)Beauv]可能会增加肠道中普雷沃氏菌、乳酸菌、Ruminococcus的丰度,从而通过调节神经递质和炎症因子水平来提高SCFA水平并改善睡眠质量。

山茶、枸杞

山茶[(L.)Kuntze]可能通过改善肠道微生物群来影响神经内分泌途径和免疫系统,从而调节睡眠-觉醒周期。

枸杞可能通过改善肠道屏障和抑制TLR4信号通路来保护神经系统。

交泰丸

由黄连根茎和肉桂皮组成的交泰丸可以改善睡眠,并减轻慢性睡眠剥夺引起的炎症和胰岛素抵抗。组学结果表明,交泰丸治疗显著增加了小鼠中毛螺菌科、拟杆菌属、AKK菌属的相对丰度。

黄连温胆汤对失眠的机制可能与它抑制 5-羟色胺含量的降低和γ-氨基丁酸水平的升高有关。同样,研究发现甘麦大枣汤可以增加 NE 和 5-羟色胺的含量,改善睡眠,在一定程度上缓解抑郁,柴胡加龙骨牡蛎汤主要通过调节下丘脑-垂体-肾上腺轴(ACTH、CORT等)和脑单胺神经递质(NE、DA、5-羟色胺等)的水平来治疗失眠。

草药及其活性成分在改变肠道微生物群和提高睡眠质量方面的巨大潜力已经得到证实,尽管这一研究领域仍处于早期阶段。更多的研究不仅可以为治疗失眠提供坚实的支持,还可以通过阐明这些草药与微生物群-肠道-大脑轴相互作用的机制来调节与睡眠相关的大脑功能,从而帮助我们更明智地开发和使用这些草药。

针 灸

针灸治疗注重根据辨证选择穴位,基于辨证的针灸疗法可以取得良好效果并改善胃肠功能,针灸结合腹部环形按摩可以改善下丘脑和海马旁回的功能,从而达到改善失眠症状的效果。

此外,研究发现针灸可以抑制 HPA 轴的活性,从而改善失眠症状。

有研究在微生物-肠-脑轴理论指导下总结了针灸的原则:

可以直观地发现,这些针灸穴位与微生物-肠-脑轴的解剖部位有许多重叠。从健脾和胃治疗失眠的角度来看,主要穴位有中脘、关元、天枢、气海等。

这些针灸疗法可以通过调节神经递质和某些激素的分泌,以及下调 HPA 轴来抑制交感神经并改善内分泌,从而改善失眠症状,这些症状是微生物-肠-脑轴相同调节机制的一部分。

doi: 10.12998/wjcc.v12.i18.3314

饮 食 调 整

不良饮食模式的负面影响

长期高糖摄入会刺激免疫系统,诱发过度炎症反应,导致睡眠片段化。

肥胖人群中Faecalibacterium丰度显著下降,这在慢性失眠患者中同样存在。

健康饮食模式的积极作用

富含植物性食物、抗氧化剂和不饱和脂肪酸;促进产丁酸菌丰度增加,显著改变肠道微生物代谢活性,与更好的睡眠质量和更长的睡眠时间相关。

适用人群:肥胖青少年、结合增加体力活动

增加肠道中乳杆菌的丰度,乳杆菌以其促进睡眠的有益作用而闻名。

其他,如习惯性饮茶,可能通过肠道菌群-胆汁酸轴减轻慢性失眠引起的肠道菌群失衡和胆汁酸代谢紊乱。

益 生 菌

接受发酵益生菌 Lactobacillus brevis DL1-11 牛奶的小鼠表现出更短的睡眠潜伏期和更长的睡眠时间。因为 DL1-11 可以产生大量的 GABA,GABA 可以促进放松并增强睡眠。

Lactobacillus fermentum PS150TM通过增加下丘脑腺苷 A1 受体的表达,有效地促进了正常小鼠的睡眠,并缓解了咖啡因诱导失眠小鼠的失眠症状。PS150TM 能够恢复因首夜效应导致睡眠障碍的小鼠的非快速眼动睡眠,这可能是由于其重塑肠道菌群组成的能力,改变血清素能通路,减少慢性轻度压力大鼠的抑郁和焦虑。

Bifidobacterium breve CCFM1025 通过抑制 HPA 轴活性,改善了睡眠并缓解了压力水平。

Bifidobacterium adolescentis SBT2786 可以通过增加快速眼动睡眠时间来延长总睡眠时间,白天疲劳减少。

Lactobacillus plantarum PS128 显著增强了深度睡眠,并减少了疲劳和抑郁症状。

Lactobacillus gasseri CP2305 也已可以改善肠道微生物群组成,并降低唾液皮质醇浓度,从而减轻压力并增强睡眠 。

Lactobacillus casei Shirota 牛奶通过延长睡眠时间和减少觉醒时的嗜睡感,帮助面临考试压力的个体 。

Lactococcus lactis subsp. cremoris YRC3780 也显示出改善睡眠和缓解压力的潜力,这一点由日本进行的一项双盲、安慰剂对照的临床试验所证实,接受 YRC3780 干预的参与者主观睡眠质量和心理健康均有显著改善。

doi: 10.3390/ijms252313208

益 生 元

益生元饮食(由半乳寡糖、聚葡萄糖、乳铁蛋白和乳清蛋白浓缩牛奶脂肪球膜蛋白-10 组成)通过在正常情况下增强非快速眼动睡眠,并在压力情况下延长快速眼动睡眠,对小鼠的睡眠模式产生了积极影响。

接受益生元饮食(由半乳寡糖和聚葡萄糖组成)的大鼠在睡眠紊乱情况下表现出更长的非快速眼动睡眠和快速眼动睡眠。菌群分析发现,在益生组中,Parabacteroides distasonis 的相对丰度增加,这与促进睡眠和恢复昼夜节律有关。

在一项人体研究中,45 名参与者被随机分为三组,分别接受低聚果糖(FOS)、低聚半乳糖(GOS)或安慰剂。结果表明,低聚半乳糖组的参与者睡眠质量得到改善,唾液皮质醇觉醒反应显著降低。这种皮质醇的减少与肠道菌群中 Bifidobacteria 的相对丰度增加有关,这些菌具有代谢低聚半乳糖的能力,并对心理健康有积极作用。

抗性淀粉是另一种已被证明能通过减少炎症和 HPA 轴活性来改善 2 型糖尿病患者睡眠质量的益生元。

一项随机、双盲、安慰剂对照的研究也报道了益生元酵母甘露聚糖的改善睡眠效果。酵母甘露聚糖组的非快速眼动睡眠第 3 阶段睡眠时间和总睡眠时间均显著长于安慰剂组。

粪菌移植 (FMT)

目前,越来越多的研究将粪菌移植作为精神健康疾病的一种潜在治疗方法,因为肠道微生物群可以通过微生物群-大脑轴影响中枢神经系统。

临床研究表明,洗涤微生物群移植增加了有益细菌(如 Bifidobacterium、Ruminococcus gnavus 、Prevotella 7、Faecalibacterium)的相对丰度,并减少了有害细菌(如 Escherichia-Shigella 、 Streptococcus)的相对丰度,显著改善了患有各种潜在疾病的患者睡眠障碍。睡眠质量得到改善的患者在抑郁程度和 IBS 症状严重程度上也表现出更大的减少。

另一项开放标签的观察性研究发现,在患有胃肠道疾病且出现睡眠障碍的患者中,结果相似,作者认为整体改善归因于FMT治疗后菌群多样性的增加。

一项真实世界研究发现,粪菌移植显著改善了失眠患者的睡眠质量,缩短了睡眠潜伏期,并提高了睡眠效率。通过比较肠道菌群组成,研究人员发现,粪菌移植显著增加了产短链脂肪酸菌的相对丰度,包括 Lactobacillus、Bifidobacterium 、 Turicibacter。

注:所有这些研究都将失眠视为与其他疾病相关的共病,这表明睡眠的改善也可能归因于疾病症状的缓解,粪菌移植对睡眠障碍的有效性需要进一步研究。

随着现代医学对肠-脑轴研究的深入,传统中医药”治未病“的理念与现代微生态学理论完美融合,为失眠治疗开辟了全新视角。

未来研究应重点关注个体化精准治疗策略的制定。肠道菌群检测技术的应用将为临床实践提供重要指导,通过分析患者特异性的菌群结构,识别关键的失调菌群如拟杆菌、双歧杆菌、乳杆菌等,可为选择最适宜的中药配方提供科学依据。

同时,肠道菌群代谢产物如短链脂肪酸、GABA、血清素等关键代谢产物水平,这些在谷禾肠道菌群检测报告中也都有相应指标,结合肠道菌群检测报告有助于辅助评估治疗效果并优化用药方案。

<来源:谷禾肠道菌群检测数据库>

在中医药现代化进程中,应深入挖掘经典方剂如甘麦大枣汤、安神定志丸等复方的菌群调节机制,探索经典方剂与菌群协同效应的内在规律。同时,结合中医体质辨识与肠道菌群分型,建立”体质-菌群-证候“三位一体的诊疗模式。

通过构建中药-菌群相互作用数据库,为临床医师提供相对精准的用药指导,最终实现传统中医智慧与现代精准医学的深度融合,为失眠患者带来更加安全、有效的个性化治疗方案。

注:本账号内容仅供学习和交流,不构成任何形式的医疗建议。

主要参考文献

Wu C, Dou J, Song X, Yang F, Liu X, Song W, Zhang X. Gut microbiota: a new target for the prevention and treatment of insomnia using Chinese herbal medicines and their active components. Front Pharmacol. 2025 May 6;16:1572007.

Li C, Chen S, Wang Y, Su Q. Microbiome-Based Therapeutics for Insomnia. Int J Mol Sci. 2024 Dec 9;25(23):13208.

Ito H, Tomura Y, Kitagawa Y, Nakashima T, Kobanawa S, Uki K, Oshida J, Kodama T, Fukui S, Kobayashi D. Effects of probiotics on sleep parameters: A systematic review and meta-analysis. Clin Nutr ESPEN. 2024 Oct;63:623-630.

Patterson E, Tan HTT, Groeger D, Andrews M, Buckley M, Murphy EF, Groeger JA. Bifidobacterium longum 1714 improves sleep quality and aspects of well-being in healthy adults: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Sci Rep. 2024 Feb 14;14(1):3725.

Liwinski T, Lang UE, Brühl AB, Schneider E. Exploring the Therapeutic Potential of Gamma-Aminobutyric Acid in Stress and Depressive Disorders through the Gut-Brain Axis. Biomedicines. 2023 Nov 24;11(12):3128.

Li L, Wu L, Jiang T, Liang T, Yang L, Li Y, Gao H, Zhang J, Xie X, Wu Q. Lactiplantibacillus plantarum 124 Modulates Sleep Deprivation-Associated Markers of Intestinal Barrier Dysfunction in Mice in Conjunction with the Regulation of Gut Microbiota. Nutrients. 2023 Sep 15;15(18):4002.

Pan LM, Hong ZB, Guan RQ. Research progress on insomnia treated by traditional Chinese medicine and acupuncture based on microbial-gut-brain axis theory. World J Clin Cases. 2024 Jun 26;12(18):3314-3320.

谷禾健康

随着现代医学的不断进步,人类对于肠道微生态的研究正逐渐深入,粪菌移植(FMT)作为一种新兴的、生物学意义深远的治疗手段,在临床实践中展现出了革命性潜力。FMT广泛用于治疗艰难梭菌感染等复杂疾病,并逐渐延伸至免疫功能调节、代谢紊乱等领域,尤其是在儿童人群中的应用引发了广泛关注。

然而,在这项技术日益普及的同时,其在特殊人群中的安全性问题始终是临床医生和产业从业者关注的焦点。大多数关于FMT安全性的研究主要集中在成人人群中,而对儿科人群的了解较少,目前所有儿科FMT数据均来自小型病例系列和病例报告。

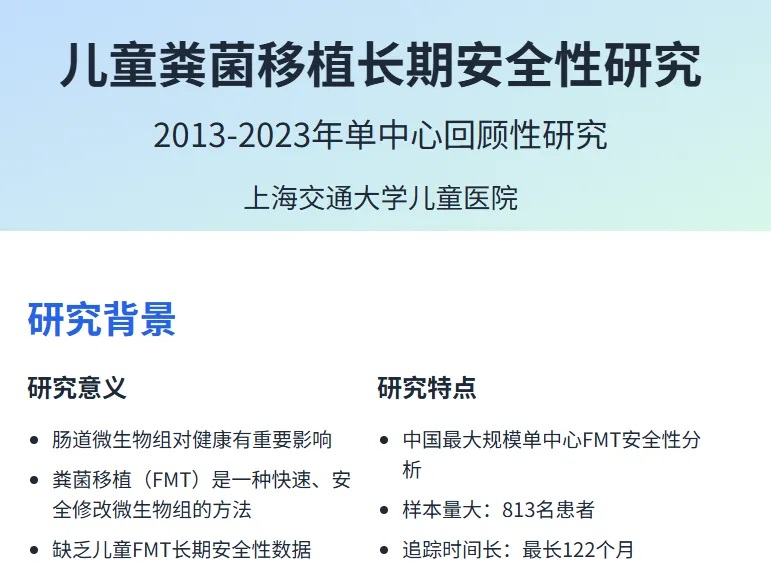

近日,一项来自上海儿童医院的大规模单中心回顾性研究,揭示了FMT在儿童人群中的长期安全性数据。这项跨越十年(2013-2023年)、涵盖813名儿童患者的研究,不仅是目前样本量最大的儿科FMT安全性评估,更是首次系统性地呈现了中国儿童接受FMT后的长期随访结果。

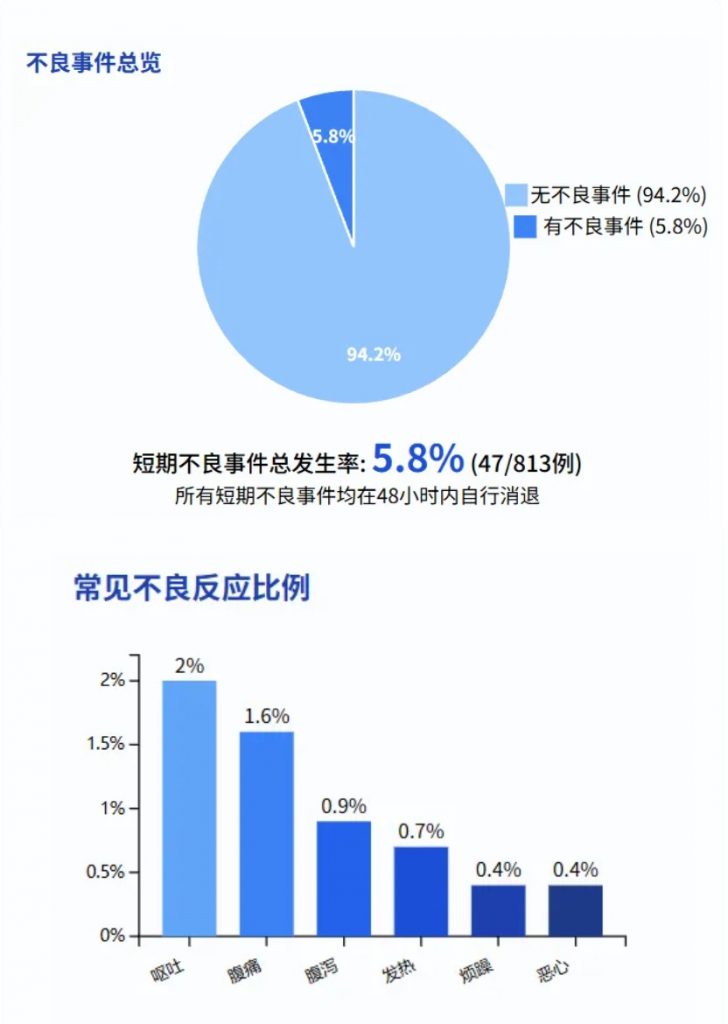

研究发现,FMT在儿科人群中总体表现安全,短期不良事件(AE)发生率仅为5.8%,且大多为轻微自限性症状;在长达122个月的随访期内未观察到长期不良事件。

这些珍贵的临床数据将为技术优化、产品研发和临床应用提供重要参考,并为拓展儿科FMT市场提供有力支撑。

本文我们来详细了解一下这项研究。

该研究回顾性分析了2013年12月~2023年12月在上海儿童医院接受 FMT 治疗的儿科患者,例如复发性艰难梭菌感染、抗生素腹泻、乙肝、慢性顽固性腹泻、炎症性、慢性肠假性梗阻、自闭症、多动症、神经性厌食症等,详见下表。

doi.org/10.1186/s12866-025-03858-z

患者特征详细分析

1. FMT相关不良事件

短期不良事件总发生率为5.8%(47/813例)

最常见的短期不良反应包括:

doi.org/10.1186/s12866-025-03858-z

2. 给药途径与不良事件关联

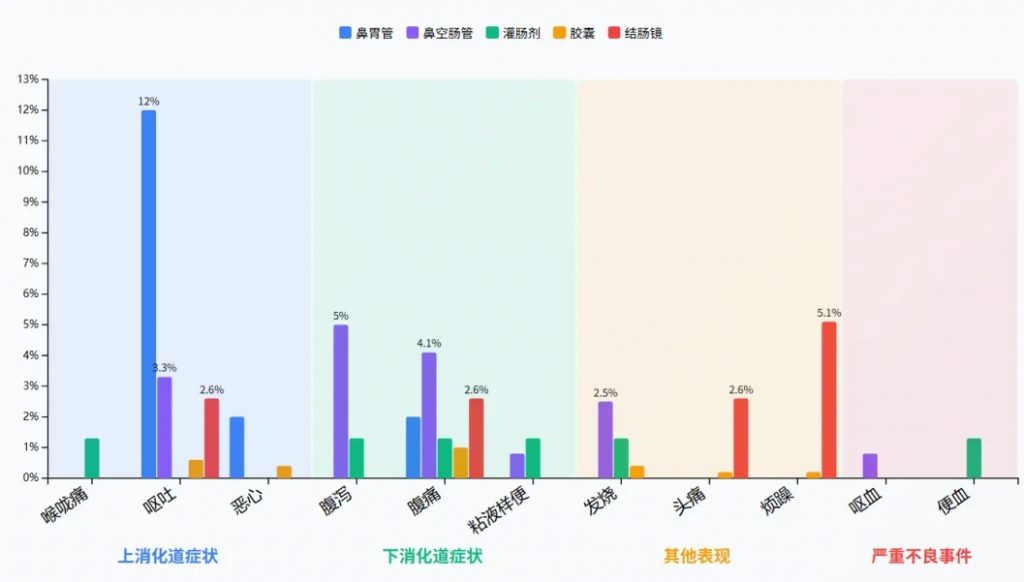

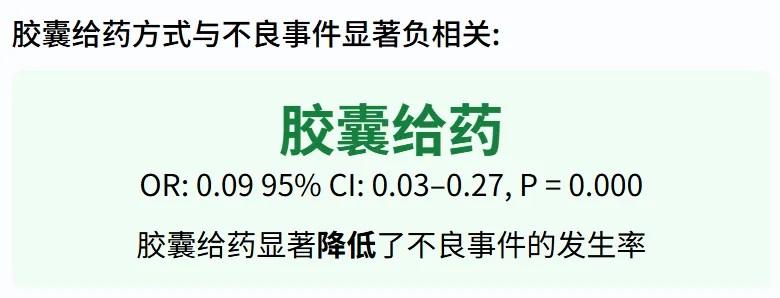

FMT 的给药途径在短期不良事件的发生中起着重要作用。

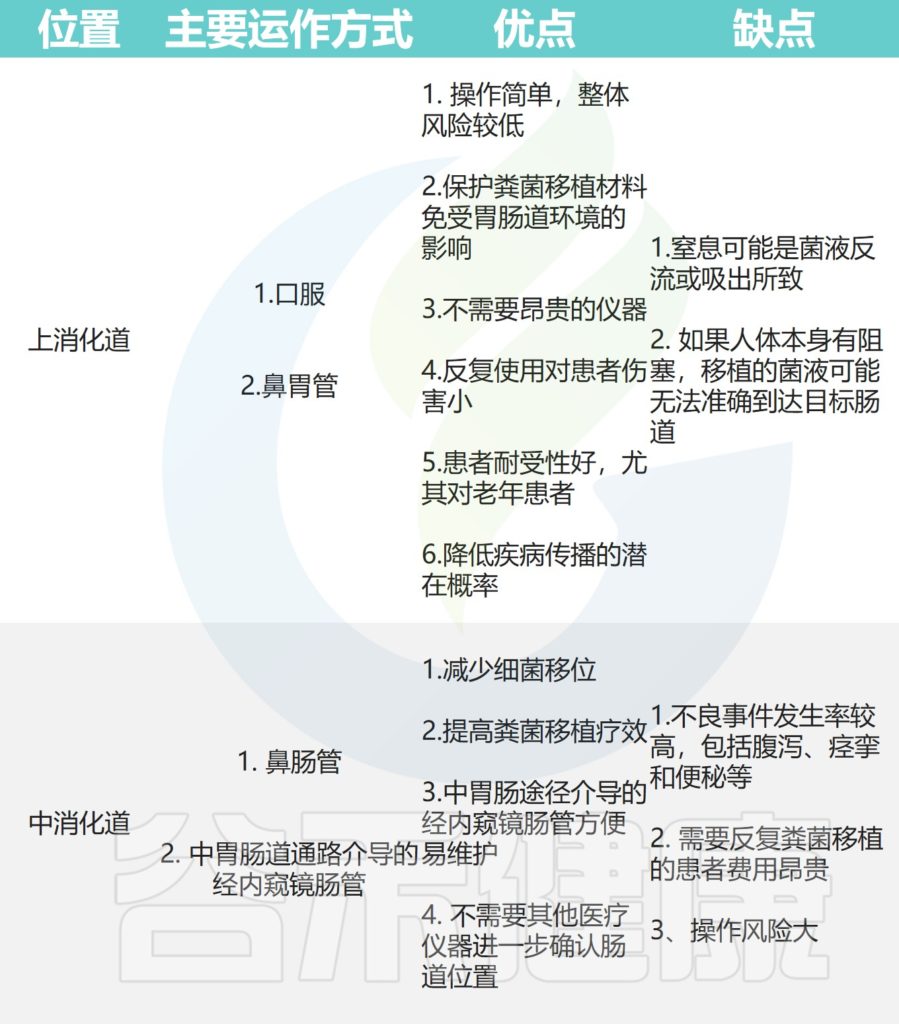

给药选择包括上消化道(UGI),例如使用鼻胃管或鼻空肠管、内窥镜检查、胶囊,以及下消化道途径(LGI),如保留灌肠、乙状结肠镜检查或结肠镜检查。

与其他途径相比,胶囊的短期不良事件发生率较低;鼻胃管(16.0%,8/50) 和鼻空肠管(14.0%,17/121) 的短期不良事件发生率更高。

FMT不同给药方式下的短期不良事件发生率(%)

鼻胃管给药方式下,呕吐的发生率最高(12.0%),是所有给药方式中单一不良事件最高的发生率。

鼻空肠管给药方式下,腹痛(4.1%)和腹泻(5.0%)的发生率较高。

严重不良事件(呕血、便血)总体发生率极低(0.1%-0.2%)。

胶囊形式安全也更易于标准化生产、储存和运输,有利于FMT治疗的普及和推广。

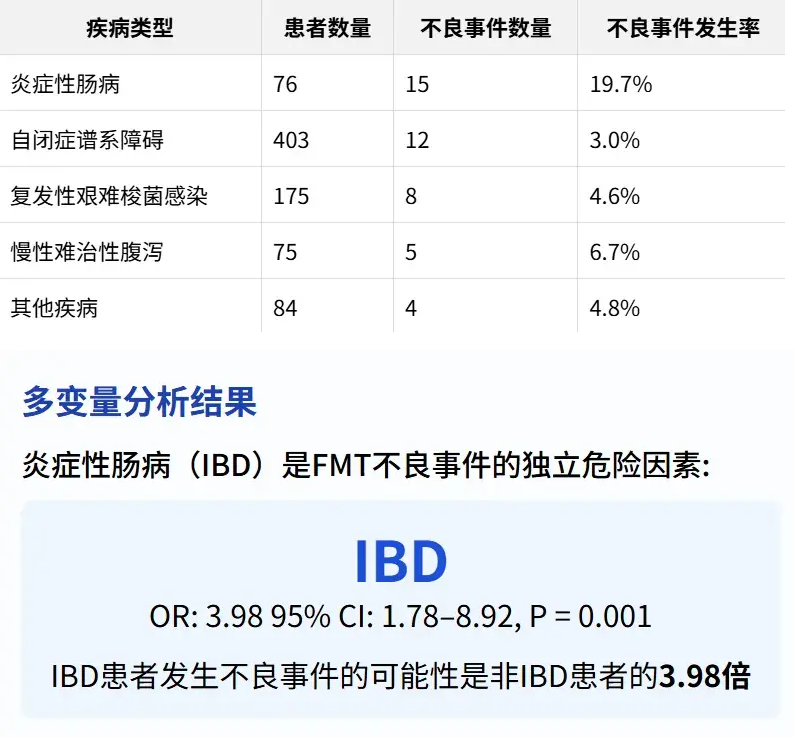

3. 疾病类型与不良事件关联

提示在产品开发中需针对IBD患者群体设计更安全的给药方案。

4. 长期随访结果

研究纳入813名患者,平均随访时间达32.3个月,最长随访期达122个月,形成了一个极具代表性的儿科FMT安全性数据库。

该研究作为迄今为止中国儿科领域样本量最大、随访时间最长的粪菌移植(FMT)安全性评估,具有较大的科学价值和临床指导意义。

这种大样本、长随访的队列设计克服了以往研究样本量小、随访时间短的局限性,为FMT安全性评估提供了更为可靠的证据。

且该研究覆盖了多种疾病类型和给药途径,包括感染性疾病、肠道疾病、精神疾病、代谢性疾病等多种适应症,以及鼻胃管、鼻空肠管、灌肠剂、胶囊和结肠镜等多种给药方式,能够指导不同疾病和不同情况下FMT的应用策略。

该研究提供的长期安全性数据将增强医患对FMT的接受度,促进其临床应用的规范化,也为微生物组治疗领域的产业化发展奠定了基础。未来,FMT产业有望通过以下方向发展:

未来需要加强微生物组移植后的菌群定植与功能研究,深入探索宿主-菌群互作机制,开发更加精准的微生物组干预策略。

随着高通量测序技术和人工智能技术的发展,FMT治疗前后的连续性菌群数据采集成为可能。这种基于海量微生物组动态变化数据的安全性评估,将远超传统的症状观察方法,能够在潜在安全问题出现前就发出预警,大幅提升FMT的安全性保障水平

谷禾健康

春节假期期间,亲朋好友欢聚一堂,美食佳肴各种狂炫,然而当传统节日遭遇现代饮食文化,频繁的高脂高蛋白摄入、不规律的进食节奏,正不断冲击着肠道屏障的免疫调控网络,部分人群可能正被食物过敏困扰。

食物过敏(FA)是一个当今面临公共卫生问题。一个人可以在任何时候对任何食物过敏,但有引起过敏反应最普遍的食物包括:牛奶、鸡蛋、花生、坚果、大豆、小麦、鱼类和贝类。这些过敏反应范围从肿胀和荨麻疹到危及生命的过敏性休克。

更不乐观的是,食物过敏在当今全球工业化社会中的流行率呈现显著代际增长(一代比一代增强)。与此同时食物过敏率的上升与很多疾病的增加相呼应,包括肥胖、糖尿病、哮喘、自闭症和炎症性肠病(以及其他疾病)。我们如何解释这种代际变化?

食物过敏是过敏性疾病的一部分,被称为I型超敏反应,是由食物蛋白(抗原)通过肥大细胞和/或嗜碱性细胞表面上的免疫球蛋白同种型E(IgE)交联引起的,这与由食物成分引起的食物敏感性不同(例如,乳糖不耐症)。

与此同时,我们的肠道相关淋巴组织(GALT)每天都面临着相当大的挑战。它遇到的抗原估计来自1014微生物和每年超过约30公斤的食物蛋白质。这要求它必须将这些无害的抗原与潜在的病原体区分开来,并能同时引起适当的宿主免疫应答。

目前越来越明确的是,与先天免疫细胞和常驻微生物群密切相互作用的功能性上皮屏障对于建立和食物过敏以及口服耐受性至关重要。而口服耐受性的形成取决于年龄、遗传学、粘膜屏障状态、抗原的物理性质、暴露剂量和频率以及肠道微生物群。

是什么驱动了对食物抗原的过敏反应,近年来有关微生物群在调节抗原摄取和抗原呈递中的作用开始被解开。在4至6个月大的婴儿中早期引入致敏性食物已被证明有希望降低部分但并非所有儿童的IgE-食物过敏(IgE-FA)发病率。

IgE-FA尚无明确的治愈方法,金标准治疗是在发生过敏反应时避免使用对症治疗。幸运的是,疾病修饰疗法,包括免疫疗法,生物制剂等有希望。

本文汇总和依托这些文献结果,讨论了IgE-食物过敏在其自然史的背景下,发展的风险因素,免疫生物学,诊断和治疗,包括新兴疗法。同时,我们也将探讨肠道微生物群在食物过敏中的作用,以及如何通过调节肠道微生物群来预防和管理食物过敏。

食物过敏是一种由免疫球蛋白E(简称IgE)引起的过敏反应。这种病近几十年来越来越常见,可能会威胁生命。特别是对于那些难以完全避开的食物(比如牛奶或鸡蛋)过敏的人来说,生活质量会受到很大影响。

对牛奶、鸡蛋、小麦和大豆的过敏,随着年龄增长可能会慢慢好转。

对花生、坚果和海鲜的过敏,通常会伴随终身。

食物过敏常常和其他过敏性疾病一起出现,比如:

虽然理论上任何食物蛋白质都可能引起过敏,但最常见的是:

小麦过敏和乳糜泻是两种不同的病:

小麦过敏是对小麦蛋白的过敏反应;

但在乳糜泻中,部分水解的麦醇溶蛋白被小肠粘膜中的组织转氨酶脱酰胺。这种特异性和有序的脱酰胺作用增强了小肠固有层中CD4+T细胞对麦胶蛋白的识别,导致免疫应答。细胞因子的后续释放导致肠粘膜的组织学变化。

◆ 过敏疾病是如何发展的?

医生们发现,很多孩子的过敏疾病会按照一定规律逐步发展,这个过程被称为“过敏进行曲”。大约有30-50%的过敏儿童会经历这个过程。不过每个孩子的发展过程可能不太一样。

◆ 过敏疾病通常会按这个顺序出现:

湿疹(特应性皮炎):通常在出生后6个月内最先出现

食物过敏:在1岁前就可能出现

过敏性鼻炎和哮喘:在有湿疹的孩子中,差不多三分之二会在3岁前出现这些症状。

特别提醒:如果湿疹控制得不好,更容易得其他过敏病。

◆ 为什么会得食物过敏?

食物过敏的形成和很多因素有关:

个人因素:

严重的早期湿疹

父母有过敏病史

环境因素:

接触过敏物的时间

肠道中的菌群平衡情况

环境因素如何影响过敏?

新出现的数据表明,在免疫系统发育过程中暴露于非微生物环境因素,包括空气过敏原、清洁剂、污染物和微塑料,可能会导致屏障功能障碍。霉菌、蟑螂和尘螨等空气过敏原含有促进上皮蛋白分解的蛋白酶,导致上皮渗透性增加,例如,清洁剂破坏角质层内的紧密连接和脂质依赖性相互作用,从而增加细胞旁渗透性。

◆ 食物过敏的风险因素:

对过敏原蛋白的反应会受到多种因素的影响,包括:

个人的敏感程度:有些人对过敏原特别敏感,而有些人反应较轻。

过敏原的特性:不同食物中的过敏原性质不同,反应也会有所差异。

食物加工方式:加工过程可能会改变过敏原的性质,比如加热可能降低或增强过敏性。

有的加工对某些过敏原有帮助,比如鸡蛋中的卵清蛋白和卵粘蛋白在加热后过敏原性下降。

但对某些过敏原(如花生蛋白)可能起反作用,加热会使其形成更稳定的抗性结构,增加过敏原性。

◆ 胃肠道屏障与过敏风险

婴幼儿风险更高: 由于他们的胃肠道屏障和免疫系统尚未成熟,食物过敏更容易发生。

胃酸不足: 服用抗酸剂可能降低胃酸浓度,使更多未被分解的蛋白质进入肠道,增加过敏风险。

肠道通透性增加: 肠道屏障功能受损可能导致更多过敏原进入免疫系统,增加致敏和过敏反应的可能性。

食物成分的相互作用:食物中的其他成分可能会影响过敏原的作用。

◆ 过敏反应的严重程度

敏感人群的过敏反应可能从轻微到严重不等,严重时甚至可能危及生命(如过敏性休克)。因此,避免接触过敏原是目前最有效的预防方法。

◆ 为什么食物过敏难以治疗?

目前还没有针对食物过敏的有效治疗方法,因为科学家对引发过敏的分子机制还没有完全弄清楚。因此,过敏患者最好的办法就是避免食用含有过敏原的食物。但问题是,只有在明确知道食物中含有过敏原时,才能做到有效避免。

◆ 食品标签的重要性

食品标签是帮助消费者了解食物中是否含有过敏原的重要手段。然而,确保全球食品标签的准确性并不容易,主要有以下几个挑战:

◆ 哪些食物最容易引发问题?

牛奶是最常见的未标注过敏原,其次是小麦和大豆。这些食物经常出现在食品召回事件中,很大程度因为它们被意外添加或未正确标注。

对于过敏患者来说,了解食品标签和避免过敏原是保护自己的关键。但由于标签错误、交叉污染等问题,完全避免过敏原仍然具有挑战性。

食物过敏原主要是一类特殊的蛋白质(糖蛋白),它们通常能溶于水,而且比较”顽固”-不容易被热、酸和消化酶破坏。

不过,不同的过敏原特性会有很大差异。有的需要糖分子的修饰才能发挥作用,有的则不需要。

过敏原的结构特点:

大小不一:从小分子到大分子都有。

结构多样:有的是单个分子,有的会几个分子组合在一起。

稳定性强:通常含有特殊的化学键(二硫键),使它们不容易被破坏。

结合能力:能与金属、脂肪等物质结合,这种结合会让过敏原更稳定。

不同食物的过敏原如果结构相似,可能会导致交叉过敏。

常见的交叉过敏组合:

过敏原的识别位点(表位):

直线型表位:像一串珠子一样排列的氨基酸片段

立体型表位:蛋白质折叠形成的特殊立体结构

一般认为直线型表位更重要,因为它们更稳定,不容易被破坏。

但在某些情况下,立体型表位也能在食物中保持稳定,发挥作用。

了解这些特性有助于预测哪些食物可能会引起交叉过敏;改进食物加工方法,降低过敏风险;开发更好的过敏预防和治疗方案。

致敏是指免疫系统首次接触到某种过敏原后,开始产生针对它的特异性抗体(IgE),但此时不会引发过敏症状。

致敏的主要途径:

小麦过敏是一种IgE介导的I型过敏反应,部分人群对小麦中的某些蛋白质成分较为敏感,即使在护肤品中接触也可能出现过敏症状。

如果你已知对小麦过敏,或者属于敏感肌肤,建议谨慎使用含有水解小麦蛋白的护肤品。

花生过敏者可能因皮肤接触花生而致敏,尤其是皮肤屏障受损的人。

胃肠道致敏(1类食物过敏): 最常见的方式,食物过敏原通过消化道进入身体,导致过敏反应,尤其常见于婴幼儿,因为他们的肠道屏障和免疫系统尚未完全发育。常见过敏原包括牛奶、鸡蛋和豆类。

吸入性致敏(2类食物过敏): 通过呼吸道接触到空气中的过敏原(如花粉、动物毛发等),随后对相关食物产生过敏。

皮肤接触致敏: 通过皮肤接触到过敏原而致敏。例如:

蜱叮咬致敏: 蜱叮咬可能导致对红肉的过敏反应,这是一种特殊的皮内致敏途径。

子宫内暴露: 胎儿可能通过胎盘接触到母体食物中的过敏原(如牛奶、鸡蛋和花生),但目前没有确凿证据表明母亲的饮食会直接影响婴儿的食物过敏风险。

B细胞的双重角色 | 引起过敏/预防过敏

什么是B细胞?

B细胞是我们身体里的一种免疫细胞,它最重要的工作就是产生抗体(免疫球蛋白)。在食物过敏中,B细胞主要产生一种叫IgE的抗体。

食物过敏发生的过程:

第一步: 识别“入侵者”

B细胞会产生IgE抗体,这些IgE能够识别食物中的特定蛋白质(过敏原)。

第二步: 设置“警报器”

IgE会附着在特殊的免疫细胞(肥大细胞和嗜碱性粒细胞)表面,这些细胞就像身体的“警报器”。

第三步: 过敏反应的触发

当吃到过敏食物时,IgE认出并抓住过敏原

“警报器”被触发,免疫细胞释放出化学物质,这些化学物质引起过敏症状(如皮疹、呼吸困难等)。

关于IgE的特点:

IgE在所有抗体中数量最少,但它在过敏反应中起着关键作用。

B细胞的变化过程:

B细胞可以通过特殊方式转变,开始产生IgE,这个转变需要其他免疫细胞(T细胞)的帮助,还需要特定的信号分子(IL-4和IL-13)的参与。

对花生过敏的研究发现,科学家从花生过敏患者的血液中找到了产生IgE的B细胞。这些B细胞寿命较短。

不同过敏患者的IgE抗体可能会以相似的方式识别花生中的过敏原,这些发现帮助我们更好地理解食物过敏的发生机制,为开发新的治疗方法提供线索,从而可能帮助预防或减轻过敏反应。

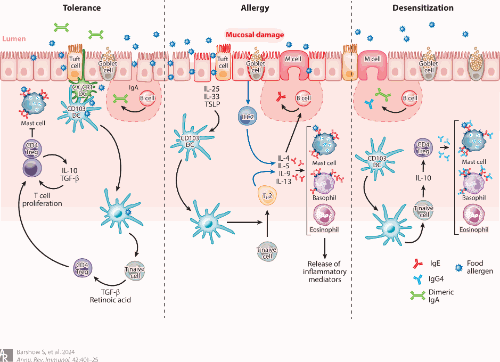

图 控制对过敏原反应的免疫过程

(左)耐受性:耐受性是一种主动免疫过程,在此过程中暴露于过敏原不会引发过敏性炎症。耐受性可涉及特异性抗原呈递细胞、TcB的诱导和活化以及B细胞同种型转换为伊加。

(中)过敏症:在过敏症中,上皮细胞功能障碍使抗原进入并触发alarmins IL-25、IL-33和TSLP的释放。幼稚T细胞分化成TH2细胞,其分泌促炎性TH2细胞因子IL-4、IL-5、IL-9和IL-13,其导致B细胞同种型类别转换为IgE。IgE通过高亲和力IgE受体(FcεR1)与肥大细胞和嗜碱性粒细胞结合,导致急性过敏性炎症。

(右)脱敏:过敏原免疫疗法的脱敏与IL-10的Treg产生相关。B细胞类别从IgE转变为IgG 4和伊加产生。IgG 4和伊加可通过分别与IgE竞争变应原结合位点和直接结合食物变应原而充当阻断抗体来抑制TH2适应性免疫应答。缩略语:DC,树突状细胞;TH2,2型辅助性T细胞; Treg,调节性T细胞; TSLP,胸腺基质淋巴细胞生成素。

不是所有抗体都会引起过敏;B细胞除了能产生引起过敏的IgE抗体,还能产生其他种类的保护性抗体,这些保护性抗体可以帮助预防食物过敏。

保护性抗体是如何工作的?

科学家通过小鼠实验发现粘膜中的IgA抗体能阻止过敏原被肠道吸收。

IgG抗体有两种保护作用:

直接捕获并中和过敏原;

通过FcγRIIb受体的作用抑制过敏反应。

此外,治疗食物过敏的新发现在口服免疫治疗(OIT)中观察到,保护性抗体IgG4会明显增加,IgG4与致敏抗体IgE的比值升高。这些变化与患者对食物的耐受性直接相关。

调节性B细胞的重要性

研究发现牛奶过敏患者与健康人对比,过敏患者的调节性B细胞明显减少,这些细胞产生的IL-10也较少。

IL-10的重要作用可以减少致敏抗体IgE的产生,促进保护性抗体IgG4的产生。

B细胞的信使功能:

B细胞也可通过IgE促进的抗原呈递作用作为T细胞的抗原呈递细胞(APC),其中IgE-过敏原复合物被低亲和力IgE受体CD 23(FcεRII)内化,后者在B细胞上表达。

值得注意的是,最近的一项研究表明,B细胞上CD 23的表面密度通过IgE促进的抗原呈递决定了过敏原特异性T细胞的活性,并与总血清IgE水平呈正相关。抗CD 23单克隆抗体鲁昔单抗通过靶向CD 23-IgE相互作用抑制IgE合成。

B细胞治疗方面潜力:

预防方面:

T细胞在食物过敏中的角色

1. TH2细胞:过敏反应的”指挥官”

研究发现,TH2细胞是引发食物过敏的核心细胞,它通过三种方式发挥作用:

2. 治疗的新发现

口服免疫治疗(OIT)的研究显示:能够抑制TH2细胞的活动,减少过敏相关物质的产生,帮助建立对食物的耐受性。

3. 新发现的重要T细胞类型

最新研究发现Tfh13细胞在食物过敏中的重要作用,动物实验证明,这种细胞对产生高效过敏抗体必不可少,能直接影响过敏反应的强度。

注:Tfh13(滤泡辅助性T细胞13)是一种特殊的免疫细胞亚型,属于CD4+ T细胞家族。它在免疫反应中起着重要作用,尤其是在过敏反应和IgE抗体的产生过程中。

此外,还有TH2A细胞,这是一种特殊的记忆性T细胞,该细胞只在过敏人群中发现,其表面有特定标记物(CD161、CRTH2、CD49d)。发现该细胞不仅与食物过敏有关,还与其他过敏病相关,例如,湿疹、过敏性鼻炎、哮喘和食管炎。

4. T细胞的共同识别标记

研究人员通过CD154标记发现:花生过敏患者的T细胞有特殊特征,17%的特定序列在不同花生过敏患者中相同。这说明花生过敏可能有共同的免疫机制。

5. 调节性T细胞(Treg):过敏的“刹车系统”

Treg细胞是免疫系统的调节者,有两种来源:

动物实验显示,牛奶过敏小鼠经过治疗后:Treg细胞数量增加,产生更多保护性物质(IL-10和TGF-β)。

人类研究发现,鸡蛋过敏儿童成功治疗后:特定类型Treg细胞增加。与此同时,花生过敏治疗后:Treg相关基因活性增加。

T细胞在诊断和治疗方面应用潜力:

肥大细胞:驻扎在“人体边防”的过敏触发器

主要在身体的”边界”位置:皮肤、呼吸道、消化道。

研究发现:对胃肠道过敏患儿的活检发现,他们的胃部和结肠中,肥大细胞数量比健康孩子多(通过CD117和类胰蛋白酶标记检测)。

临床观察:在食物过敏患者的肠道检查中发现,过敏相关物质明显增加:

特定条件下可能缓解过敏

小鼠实验发现,肥大细胞表面有个“刹车开关”(FcγRIIb),能接收IgG抗体的“停战指令”,抑制过敏反应,这可能是未来治疗的关键靶点。

嗜碱性粒细胞:血液中的哨兵

基本特征:在血液中数量很少(仅占白细胞的0.5-1%),但在过敏反应中作用重要。

临床应用:可以通过流式细胞术(BAT)检测,使用CD63和CD203c作为标记,帮助诊断食物过敏,监测治疗效果。

治疗相关发现:口服免疫治疗(OIT)研究显示,成功治疗后:

小鼠实验发现:在 IgE-FA 的小鼠模型中,嗜碱性粒细胞耗竭减轻了腹泻的发生率,临床过敏反应减弱。同一项研究表明,嗜碱性粒细胞来源的 IL-4 对于肥大细胞募集和/或增殖至关重要。

临床意义:可以通过检测这两种细胞,判断过敏严重程度,评估治疗效果。

治疗方向:可以破坏 IgE-FA 中肥大细胞和嗜碱性粒细胞反应性的新型干预措施,可能代表未来研究的有吸引力的治疗靶点。

抗原呈递细胞(APCs):免疫系统的“情报分析员”

主要包括三类细胞:

抗原呈递细胞是如何工作的?

➤ 发现并捕获食物过敏原 → 分解成小片段(肽段) → 用MHC II分子“举牌”展示

➤ 指挥CD4+ T细胞分化成不同细胞(TH1/TH2/Treg等)

不同派系的树突状细胞:过敏派 vs 和平派

◈ 过敏派(CD209+树突状细胞)

锁定目标:锁定致敏蛋白,如花生、坚果等。

煽风点火:释放信号诱导T细胞变身TH2(分泌IL-4/IL-5/IL-13)

研究证据:

◈ 和平派(CD103+树突状细胞)

维稳专家:在小鼠肠道训练T细胞成为Foxp3+ Treg(分泌IL-10),有助于预防过敏。

制衡机制:表达诱导性T细胞共刺激配体(ICOS-L),促进“调解员细胞”生成。

树突状细胞功能的其他重要考虑因素包括共刺激分子如 CD80 和 CD86 等表达,它们是 CD28 的天然配体;这些分子与 T 细胞表达的 CD28 的相互作用受损可能导致激活减少或缺失,并最终导致 T 细胞无反应。

花生口服免疫治疗降低了APC上CD86的表达,尽管这些变化可能是暂时的。

诊断方面:通过分析树突状细胞的亚型特征和活化状态,可评估个体过敏风险等级,并预测潜在的过敏反应发生概率。

治疗突破:为过敏治疗开辟了新路径。

1)精准调控不同功能亚型DC的比例平衡;

2)靶向干预DC表面关键分子(如共刺激分子)的表达;

3)特异性增强具有免疫调节功能的DC活性。

总之,免疫系统的多个部分协同作用。

正常耐受状态是B细胞生产保护性抗体(IgA),调节性T细胞(Treg)担任”指挥”角色,共同抑制过度反应,防止肥大细胞引发过敏症状。

过敏状态TH2细胞过度活跃,产生大量致敏物质,指导B细胞产生过敏抗体(IgE)。多种免疫细胞被激活,包括肥大细胞、嗜碱性粒细胞、嗜酸性粒细胞等。受损的肠道细胞会释放:IL-25、IL-33、TSLP,这些物质进一步加重过敏反应。

成功的脱敏治疗会带来以下变化:

T细胞方面,抑制致敏T细胞(TH2)、增加调节性T细胞;

B细胞方面,增加保护性抗体(IgA和IgG4)、减少致敏抗体(IgE)。

来自人类和动物研究的越来越多的证据支持肠道微生态失调在食物过敏发展中的关键作用。

基于16S rRNA测序的研究发现,与没有食物过敏的儿童相比,患有食物过敏的儿童具有独特的肠道微生物组结构。

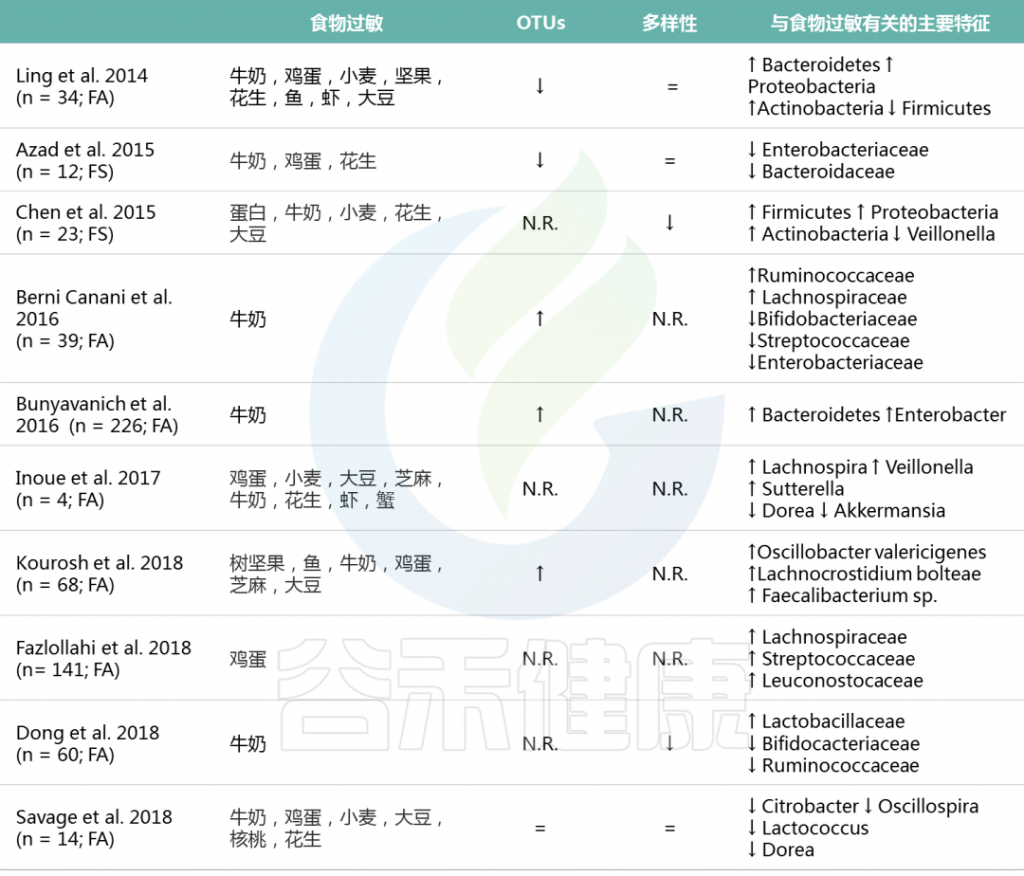

表. 在有和没有FA的小儿患者之间主要的肠道微生物组差异(基于16S-rRNA测序的研究)

M.D.Costanzo et al, Int.J.Mol.Sci. 2020

FA:食物过敏; FS: 食物过敏; OTUs:操作分类单元; N.R.: 未报道过的; ↑ : 增加;↓: 减少; =: 不变.

表1中所有研究均调查了IgE介导的食物过敏。有趣的是,关于46例受非IgE介导的牛乳过敏(CMA)影响的患者的数据显示,与健康对照组相比,失调的菌群中拟杆菌Bacteroides (Bac 12) 和Alistipes丰富,IgE介导的CMA儿童的特征重叠,是从健康到IgE介导的CMA患者的拟杆菌逐渐增加。

在同一项研究中,患有非IgE介导的CMA的儿童的粪便中丁酸浓度明显低于健康人。

菌群失调先于食物过敏发作

来自人体研究的可用数据表明,菌群失调先于食物过敏发作。

Azad 等人研究发现,在婴儿早期肠道微生物组含量较低的情况下,肠杆菌科(Enterobacteriaceae) / 拟杆菌科(Bacteroidaceae)的比率增加和Ruminococcaceae的丰度较低与随后的食物敏感性相关,这表明早期肠道菌群失调对食物过敏的后续发展有促进作用。

此外,人类研究的可用数据表明,生命早期,尤其是生命的头6个月,微生物组构成与食物过敏的发展更为相关;

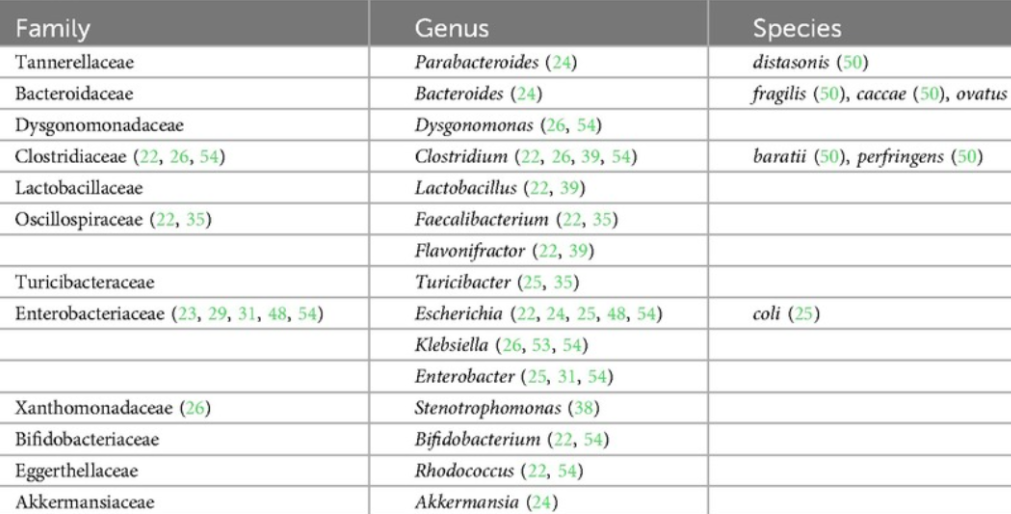

在出生后的前 6 个月内,在食物过敏儿童的肠道菌群中占比过高的菌如下:

doi.org/10.3389/falgy.2024.1438252

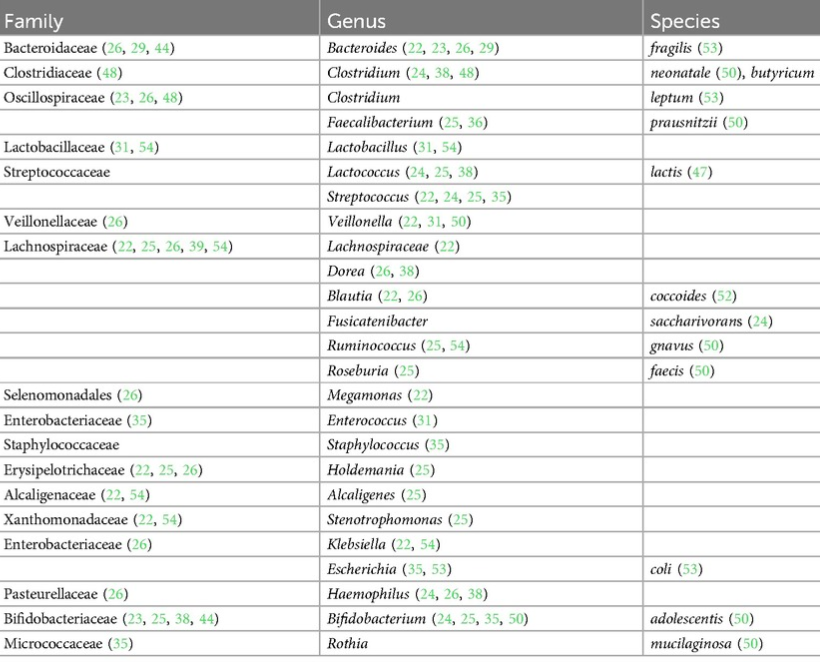

在出生后的前 6 个月内,在食物过敏儿童的肠道菌群中缺乏的菌如下:

doi.org/10.3389/falgy.2024.1438252

▲ 有害菌增加:

肠杆菌等有害菌释放脂多糖(LPS)等毒素:

▼ 有益菌减少:

双歧杆菌、乳杆菌等能分解食物纤维,产生短链脂肪酸(如丁酸),这类物质:

调节免疫耐受

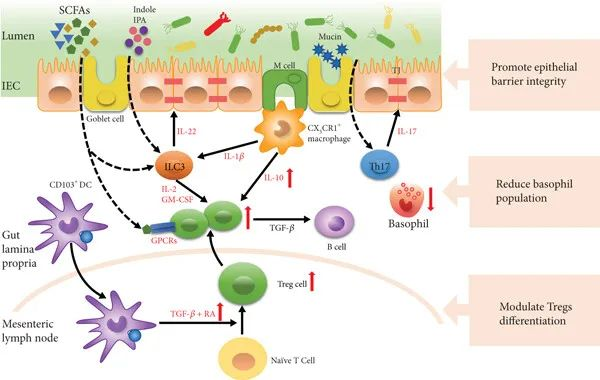

肠道菌群通过调节Tregs细胞的分化和功能,增强对食物抗原的耐受性。例如,梭菌和双歧杆菌能够通过其代谢产物(如SCFAs)和信号分子(如IL-10、TGF-β)促进Tregs的分化和增殖,从而抑制过敏反应。

肠道菌群还通过调节树突状细胞(DCs)的功能,影响免疫反应。例如,健康的肠道菌群能够使DCs产生TGF-β和视黄酸(RA),从而诱导Tregs的分化。

共生菌介导免疫耐受

doi.org/10.1155/2023/9575410

增强肠道屏障功能

肠道菌群通过产生短链脂肪酸(如丁酸)和色氨酸代谢产物(如吲哚)来增强肠道上皮屏障的完整性。这些代谢产物能够促进黏液分泌和紧密连接蛋白的表达,从而防止食物抗原进入血液循环,减少过敏反应的发生。

例如,丁酸能够通过诱导IL-22的产生,增强肠道上皮细胞的屏障功能,减少过敏原的渗透。

调节过敏效应细胞

肠道菌群能够调节过敏效应细胞(如嗜碱性粒细胞)的数量和功能。例如,抗生素处理或无菌小鼠的嗜碱性粒细胞数量增加,而补充益生菌可以减少这些过敏效应细胞的数量,从而减轻过敏症状。

关于肠道菌群的干预措施,我们将在06章节详细阐述。

IgE-食物过敏的诊断依赖于临床病史和过敏试验的结合,如食物特异性IgE的存在。诊断指南和标准临床实践在国际上各不相同。这些差异主要是由于多种方法可用于评估IgE-FA;这些方法在灵敏度、特异性、成本、时间和可及性方面各不相同。准确的诊断对于防止不必要的食物避免和提供及时和适当的治疗建议至关重要。

金标准

双盲安慰剂对照食物激发试验(DBPCFC)是最可靠的确诊方法。由于12.9%的试验可能出现安慰剂反应,其准确性优于非盲法试验。

确定IgE对给定食物致敏的两种主要方法是:

体内皮肤点刺试验(SPT)

操作:将微量食物(新鲜的或更常见的作为提取物)刺入皮肤表层

判读标准:15-20分钟后,检查皮肤刺痛部位,若出现比阴性对照大3mm以上的红肿包块(因肥大细胞释放组胺所致)即为阳性。

编辑

血清特异性IgE(sIgE)

sIgE测定定量外周血中存在的过敏原特异性IgE的量。

传统标准:≥0.35 kU/L为阳性

新型检测:临界值可低至0.1 kU/L

注意:两项检测结果必须谨慎解释,均需结合症状分析,因可能出现”致敏但无过敏反应”的假阳性。

检测结果优化策略:

使用较大的SPT包块直径或较高的sIgE临界值可增加临床反应性的可能性,但这是以牺牲敏感性为代价的。

组合检测优势:

对1247例食物激发试验数据分析显示:

SPT+sIgE联合检测或sIgE/总IgE比值(sIgEr)

的阳性预测值显著优于单项检测。

应用价值:在临床试验等场景中可替代部分激发试验,但仍需更多验证。

现存挑战:许多具有临床相关IgE-FA的患者的SPT和/或sIgE值可能低于已发表的临界值,强调需要更稳健的诊断方法来取代口服食物激发试验。

食物过敏检测升级版:成分检测与表位检测有什么用?

除了常规的皮肤点刺、抽血验IgE,医生手里还有两把更精细的“放大镜”——成分检测和表位检测。它们能帮你区分“假警报”和“真危险”,甚至预测过敏反应有多严重。

成分检测:锁定过敏食物里的“关键蛋白质”

原理:

食物过敏其实是对其中某些蛋白质过敏。比如花生含有Ara h1、Ara h2等多种蛋白质,成分检测(CRD)可以单独测出你对哪一种蛋白质过敏。

实际用途:

区分“花粉过敏连带反应”和“真过敏”。

比如有人吃花生过敏,但检测发现只对Ara h8蛋白敏感,这通常是因为它和桦树花粉蛋白相似,属于“交叉反应”(可能症状轻微,比如口腔发痒)。

但如果对Ara h1/2/3敏感,则是真正的花生过敏,严重时可能引发全身反应。

预判过敏风险高低

研究证实:对花生中的Ara h2蛋白过敏的人,严重过敏风险更高;而另一种Ara h6蛋白(与Ara h2结构相似)阳性,也可能指向真实过敏。

表位检测: 看清IgE攻击的“精确靶点”

原理:如果把过敏蛋白比作一根长绳,表位就是绳子上被IgE抗体“咬住”的具体位置(分线性和构象两种结构)。表位检测能识别这些关键攻击点,帮助判断过敏是否会长期存在或容易引发严重反应。

在花生过敏的儿童和成人中,针对花生过敏的BBEA表位检测法(检测Ara h2蛋白的两个线性表位):灵敏度92%,特异性94%,准确度碾压常规检测:比皮肤点刺、普通IgE检测更准。

另一个相关的体液测试是 过敏原特异性IgG4

IgG4抗体通过充当阻断抗体而在IgE-FA中具有保护作用。一项研究发现,花生致敏但临床耐受或花生过敏并接受OIT治疗的儿童的血浆能够抑制花生诱导的肥大细胞活化。重要的是,当血浆中的IgG4耗尽时,肥大细胞的活化不能完全恢复。

但是目前需要进一步的研究来更全面地了解IgG4单独或与其他生物标志物结合在食物过敏诊断和/或预后中的作用。

编辑

诊断方法仍然主要限于研究环境,包括嗜碱性粒细胞活化试验(BAT)和肥大细胞活化试验(MAT)。

BAT与MAT的优劣对比:

BAT和MAT都是基于体外流式细胞术的实验室检测,用于测量过敏原刺激后活化标志物的表达。

BAT检测(嗜碱性粒细胞活化试验)

需要采集新鲜血液立即检测。

BAT在诊断IgE-食物过敏时的特异性高于SPT和sIgE水平,在花生过敏中的特异性为98%,灵敏度为75%。

但存在15%人群天生对检测无反应。

MAT检测(肥大细胞活化试验)

可用冷冻血清来激活培养的原代人血源性肥大细胞。

在花生过敏诊断中比BAT更准确。

重复检测结果高度一致(组内相关性:MAT 0.96 VS BAT0.43)。

新的诊断方法包括:

评估食物过敏原特异性B和T细胞

外周血中的过敏原特异性B和T细胞由于其稀缺性而历来难以分离。由于技术的进步,这些罕见的细胞现在可以通过几种方法来识别。

关于T细胞,这些方法包括:

a)用所选抗原或肽体外刺激PBMC,然后通过表达特异性活化标志物经由流式细胞术鉴定活化的T细胞;

b)用重组肽-MHC(pMHC)复合物离体染色T细胞。pMHC四聚体或多聚体技术也可用于鉴定变应原特异性B细胞。

多组学研究

包括基因组学、表观基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢组学、微生物组学和免疫组学在内的组学科学有望成为研究过敏性疾病(包括IgE-FA)的高通量方法。需要多组学方法来全面识别生物标志物,如基因,蛋白质和/或代谢产物,可以提高IgE-食物过敏诊断和预后的准确性。

此外,非常需要鉴定可预测IgE-食物过敏反应严重程度的生物标志物。特别令人感兴趣的是血小板活化因子乙酰水解酶(PAF-AH)。之前的研究已经证实,PAF-AH可以通过灭活PAF来预防过敏级联反应的进展。

肠道菌群检测

通过高通量测序技术获得菌群组成和功能数据,结合机器学习模型(如随机森林、神经网络)识别过敏相关特征。肠道菌群检测报告菌群失衡程度、关键菌群丰度及代谢物水平,提示过敏风险。

干预后复查菌群,观察过敏症状是否缓解,验证菌群与过敏的因果关系。

该方法是非侵入性的,且可以早期预警,因为很多时候菌群失衡可能早于过敏症状出现。通过个性化干预,指导益生菌、膳食调整等精准治疗。

肠道菌群检测可作为食物过敏的辅助诊断工具,为个性化治疗提供依据。可以结合临床传统方法(如食物激发试验)综合判断,通过连续检测评估过敏风险和干预效果,整合IgE检测、皮肤点刺试验和菌群数据,提高准确性。

1. 当前的食物过敏治疗方式

目前,食物过敏没有治愈方法,治疗的核心是避免接触过敏原。如果意外接触导致过敏反应,通常使用肾上腺素和抗组胺药进行处理。

由于食物过敏带来的严重健康和经济负担,科学界投入了大量资源研究新的治疗方法。

2. 预防的转变:从回避到早期接触

过去建议高过敏风险的婴儿(如父母有过敏史)避免接触过敏性食物,比如花生。

但后来研究发现,在婴儿早期引入过敏性食物(如花生)反而可以降低过敏风险。这项发现改变了过敏预防的建议,也激发了对免疫疗法的研究热情。

3. 免疫疗法的探索

免疫疗法的目标是通过逐步改变免疫系统的反应,让身体对过敏原“习惯”并耐受。方法包括:

其中,口服免疫疗法(OIT)效果最好,但也存在风险。比如,患者可能会出现轻微不适(如口痒、肚子痛),甚至更严重的过敏反应(如全身性过敏或嗜酸性食管炎)。

doi.org/10.1146/annurev-immunol-090122-043501

4. 辅助治疗:提高疗效,减少副作用

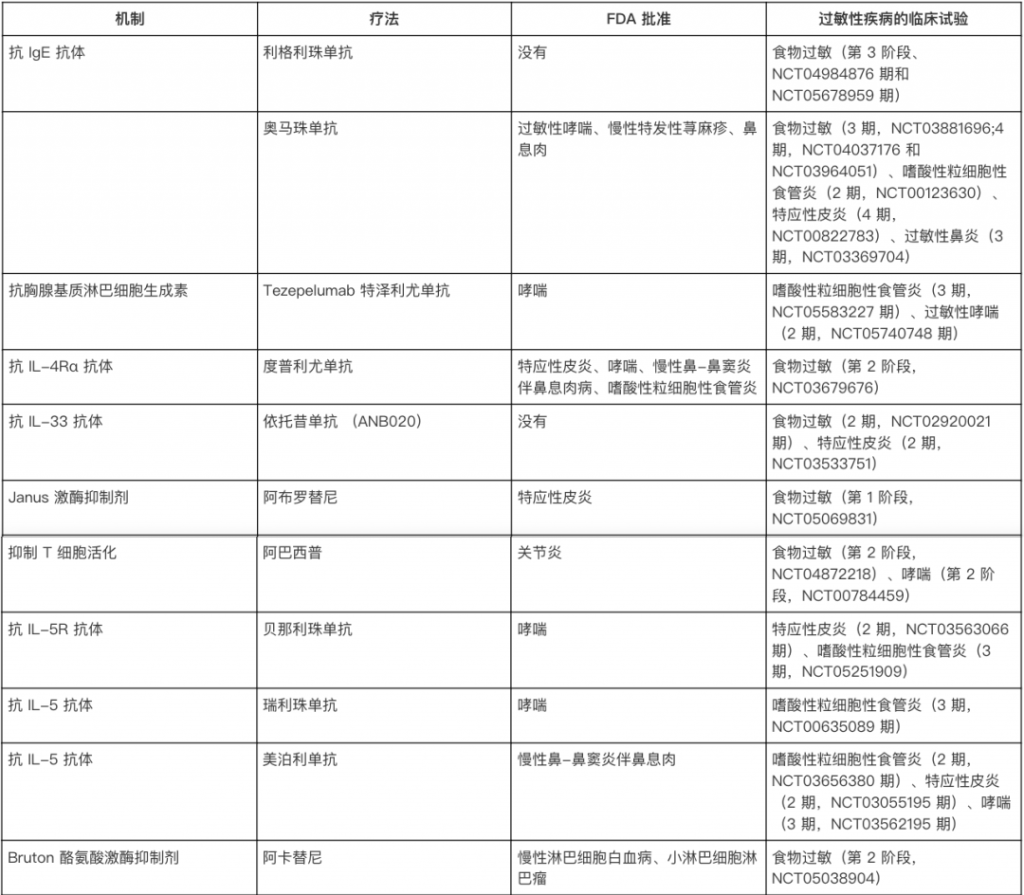

为了让免疫疗法更安全有效,科学家正在研究辅助治疗:

此外,新的治疗IgE-FA包括疫苗、纳米颗粒、Janus激酶(JAK)和布鲁顿的酪氨酸激酶抑制剂。

5. 基于微生物群的干预

研究发现,肠道中的某些细菌和它们的代谢产物(如丁酸盐)可以调节免疫系统,帮助身体更好地耐受过敏原。下列措施可以在调节肠道菌群的基础上干预食物过敏。

饮 食

增加膳食纤维

高纤维饮食(如全谷物、蔬菜、水果)可促进双歧杆菌、乳酸菌等有益菌增殖,增加短链脂肪酸的生成,抑制促过敏的Th2免疫反应。

举例:

菊粉(如洋葱、大蒜):增加双歧杆菌。

果胶(如苹果、柑橘):改变厚壁菌门与拟杆菌门的比例,增加血清和粪便中SCFA的含量,并通过损害树突状细胞功能来预防炎症的发展。

高纤维摄入通过重塑肠道微生物群和增加SCFA水平,特别是乙酸盐和丁酸盐水平,保护小鼠免受花生过敏。此外,这种保护作用取决于SCFA的受体GPR43和GRP109A,因为缺乏其中一种的小鼠表现出更严重的食物过敏。

减少高脂高蛋白饮食

过多动物蛋白和脂肪可能促进拟杆菌属等菌群占优,增加炎症风险,间接诱发过敏。建议适量摄入,平衡植物蛋白(如豆类)。

高脂饮食诱导的肠道菌群变化也被证实可以诱导食物过敏。

一项研究显示,高脂饮食通过增加Ruminococcaceae(梭菌目)、Desulfovibrionaceae(δ-变形菌纲)和Rikenellaceae(拟杆菌纲)的相对丰度,同时减少Muribaculaceae和Prevotellaceae的丰度来诱导食物过敏。

增加优质脂肪

ω-3脂肪酸,ω-3主要来自海洋来源(如鱼油、藻类)和某些植物(如亚麻籽):通过抑制树突状细胞(DCs)的激活、抑制CD4 T细胞的增殖和活化、减少促炎因子、降低IgE水平以及抑制肥大细胞脱颗粒,从而减轻食物过敏。

增加膳食多酚

多酚是次生植物代谢产物,富含水果、蔬菜、谷物、咖啡和茶。非结合多酚通过肠道菌群调节、紧密连接蛋白表达和 β-防御素分泌来缓解食物过敏。

可可多酚:

研究表明,富含可可多酚的饮食可以减少厚壁菌门和变形菌门,增加Tenericutes和蓝藻门(Cyanobacteria),从而抑制特定抗体和肠道IgA的合成,有助于减少过敏反应。

矢车菊素-3-O-葡萄糖苷(Cyanidin-3-O-glucoside):

通过增加有益菌(如乳酸杆菌和Odoribacter)和减少有害菌(如幽门螺杆菌和Turicibacter)来上调紧密连接蛋白的表达,促进分泌型IgA和β-防御素的分泌,并平衡Th1/Th2水平,有助于增强肠道屏障功能,减少过敏原的渗透,从而减轻食物过敏症状。

槲皮素(Quercetin):

槲皮素具有抗氧化、抗炎和抗癌活性。它可以通过与卵清蛋白(OVA)结合,减少OVA的致敏性,并降低特异性免疫球蛋白水平,从而减轻过敏反应。

咖啡酸和表儿茶素没食子酸酯(Epigallocatechin-3-gallate, EGCG):

与乳清蛋白结合后,可以减轻乳清蛋白引起的口服致敏反应,降低小鼠血清中特异性抗体和mMCP-1水平,并减少体外CD4 T细胞的增殖,有助于减少乳清蛋白引起的过敏反应。

益生菌

双歧杆菌(Bifidobacterium)

乳杆菌(Lactobacillus)

丁酸梭菌(Clostridium butyricum)

混合益生菌

注意:

益生元

通过特定益生元干预食物过敏的机制主要是调节肠道菌群,促进短链脂肪酸生成,抑制过敏相关炎症反应。以下为具体益生元及研究证据:

临床试验显示,补充该组合可显著降低高风险婴儿食物过敏发生率,可能与促进双歧杆菌生长有关。

2’-岩藻糖基乳糖(2’-FL)和乳糖-N-新四糖(LNnT):添加到配方奶粉中可缓解牛奶蛋白过敏(CMA),降低IgE水平和炎症因子(如IL-4、IL-6)。

乳-N-岩藻五糖III(LNFP III):摄入量高的婴儿CMA风险更低。

动物实验表明,母体补充可诱导免疫耐受,降低后代小麦过敏风险。

多不饱和脂肪酸(PUFA)等可能减少儿童食物致敏风险。

合生元

合生元是一种包含活菌(益生菌)和宿主微生物选择性利用的底物(益生元)的混合物,能够为宿主带来健康益处。

在一项多中心随机对照试验(RCT)中,研究了含有短双歧杆菌M-16V和低聚果糖(scGOS/lcFOS)的氨基酸配方(AAF-S)对IgE介导的牛奶过敏(CMA)婴儿的安全性。

结果显示,与普通氨基酸配方(AAF)相比,AAF-S在控制过敏症状和促进正常生长方面同样有效,但在减少感染、用药次数和住院率方面效果更好。具体数据如下:AAF-S组婴儿的感染发生率显著降低、使用的药物更少、住院率显著降低(8.8% vs. 20.2%,p = 0.036)。

粪便微生物组分析显示,AAF-S组婴儿的双歧杆菌丰度显著增加,而Eubacterium rectale和C. coccoides的丰度显著降低。

代谢产物变化:AAF-S组婴儿的粪便中乙酸和L-乳酸水平显著升高,粪便pH值显著降低。

粪菌移植

最近,一项小鼠模型研究表明,FMT抑制了特应性皮炎小鼠中OVA诱导的过敏反应。

除了恢复肠道微生物群外,FMT还降低了IgE水平;受监管的Tregs;肥大细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞减少;提高了SCFA的含量;恢复Th1/Th2平衡。

与其他方法相比,FMT是一种相对简单的治疗策略,可以改变人体肠道微生物群;然而,迄今为止,这项研究还不够充分,需要开展大量工作来提高我们对用FMT治疗食物过敏的理解。

中草药

中药因其低成本、高安全性以及高生物活性,近年来在食物过敏治疗中受到越来越多的关注。虽然传统中医中没有“食物过敏”的具体术语,但一些中药方剂在现代研究中显示出对食物过敏的潜在治疗效果。

食物过敏草药配方-2(FAHF-2):

来源:FAHF-2是从传统的“乌梅丸”(Wu Mei Wan)中开发而来的。

临床研究:在一项多中心、双盲、随机、二期临床试验中,68名12-45岁的食物过敏患者每天三次服用FAHF-2或安慰剂,持续六个月。结果显示,FAHF-2安全且耐受性良好。

免疫调节作用:FAHF-2能够显著抑制外周血单个核细胞(PBMCs)产生的IL-5,并增加IL-10和调节性T细胞(Tregs)的生成,显示出良好的免疫调节效果。

改进形式:由于FAHF-2的剂量较大,研究者开发了两种改进形式:丁醇纯化的FAHF-2(BF2)和乙酸乙酯及丁醇纯化的FAHF-2(EBF2)。在花生过敏的小鼠模型中,EBF2显示出很强的抑制IgE产生的能力,被认为是对花生过敏最有潜力的治疗药物。

尽管中药在治疗过敏性疾病中被广泛应用,但关于食物过敏的临床研究样本量小,且研究受限,需要进一步验证中药在食物过敏治疗中的效果。

从概念上讲,人类食物供应中的任何蛋白质都可能是潜在的过敏原,因此建立“无过敏原食品”体系不现实。由于不同个体的免疫系统对相同的过敏原可能会有不同的反应,因此很难对食物过敏做出普遍适用的定义。

现有诊断工具(如特异性IgE检测)可靠性有限,过敏原结构、加工方式及食物基质相互作用均影响致敏性。

引起个体过敏反应所需的最小量(阈值)也取决于个体的敏感性。大多数过敏性食物的阈值尚未确定,导致警示标签(如“可能含”)难以精准保护敏感人群。 需开发特异性强、灵敏度高的检测方法,并基于主要过敏食物(如牛奶)建立分级阈值标准——从鉴定关键过敏原及其表位入手,明确检测目标。

肠道菌群可能通过调节免疫耐受影响过敏风险。未来可探索菌群检测(如特定菌群丰度与过敏表型关联)作为辅助诊断工具,或通过益生菌等多种干预手段重塑菌群平衡,降低致敏性。

协同策略:

整合免疫学、微生物组学与食品加工技术,推动从“一刀切”警示转向动态风险评估,实现过敏防控的精准化与人性化。

注:本账号内容仅作交流参考,不作为诊断及医疗依据。

主要参考文献:

Iweala OI, Nagler CR. The Microbiome and Food Allergy. Annu Rev Immunol. 2019 Apr 26;37:377-403.

Januszkiewicz, Emilia, et al. “The importance of the gut microbiome in the development of allergic diseases.” Alergologia Polska-Polish Journal of Allergology 10.3 (2023): 202-209.

Venter, Carina. “Immunonutrition: Diet diversity, gut microbiome and prevention of allergic diseases.” Allergy, Asthma & Immunology Research 15.5 (2023): 545.

Jiachen Liang, Baodong Zheng, Yi Zhang, Hongliang Zeng, Food allergy and gut microbiota, Trends in Food Science & Technology, Volume 140, 2023, 104141, ISSN 0924-2244

Farnetano M, Carucci L, Coppola S, Oglio F, Masino A, Cozzolino M, Nocerino R, Berni Canani R. Gut microbiome features in pediatric food allergy: a scoping review. Front Allergy. 2024 Sep 25;5:1438252.

谷禾健康

认识免疫疗法

免疫疗法是一种利用人体自身的免疫系统来对抗疾病的方法,尤其是在癌症治疗中,它通过激活或增强免疫系统来识别和攻击癌细胞。这一疗法的核心在于激发免疫系统对肿瘤细胞的特异性反应,从而达到治疗目的。

免疫疗法具有高度的选择性和靶向性,能够减少对正常细胞的伤害,降低传统化疗和放疗的副作用。免疫疗法的种类多样,包括单克隆抗体、免疫检查点抑制剂、肿瘤疫苗、过继细胞疗法等。

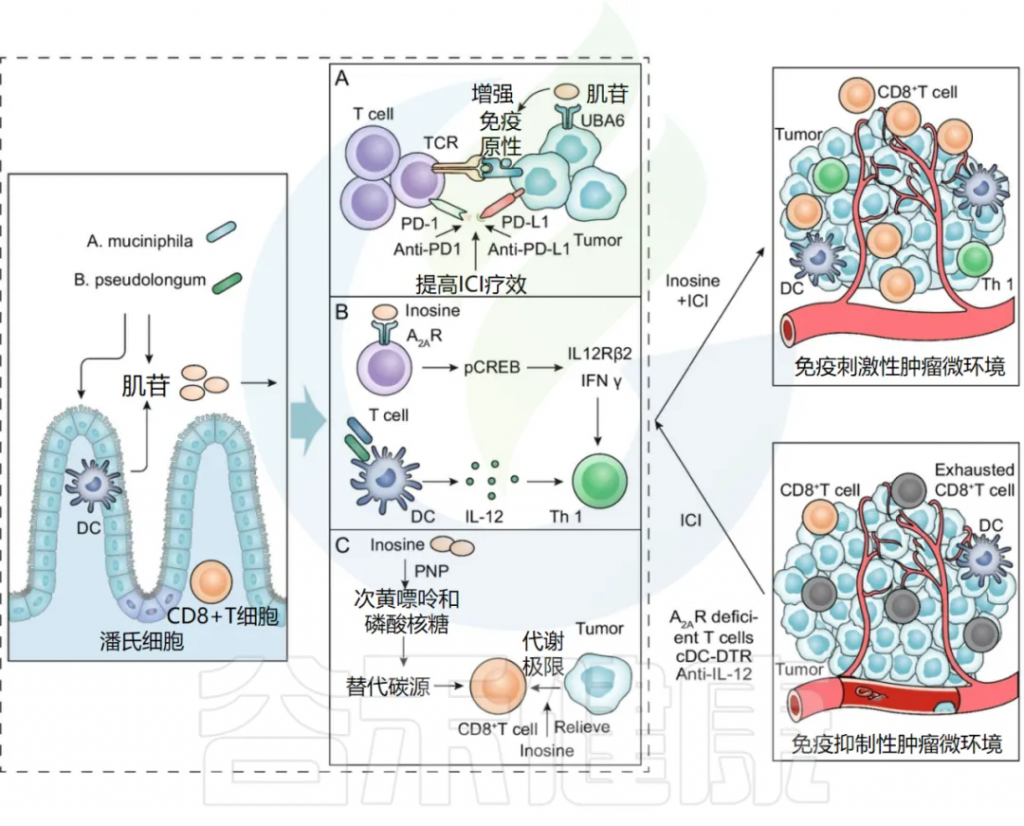

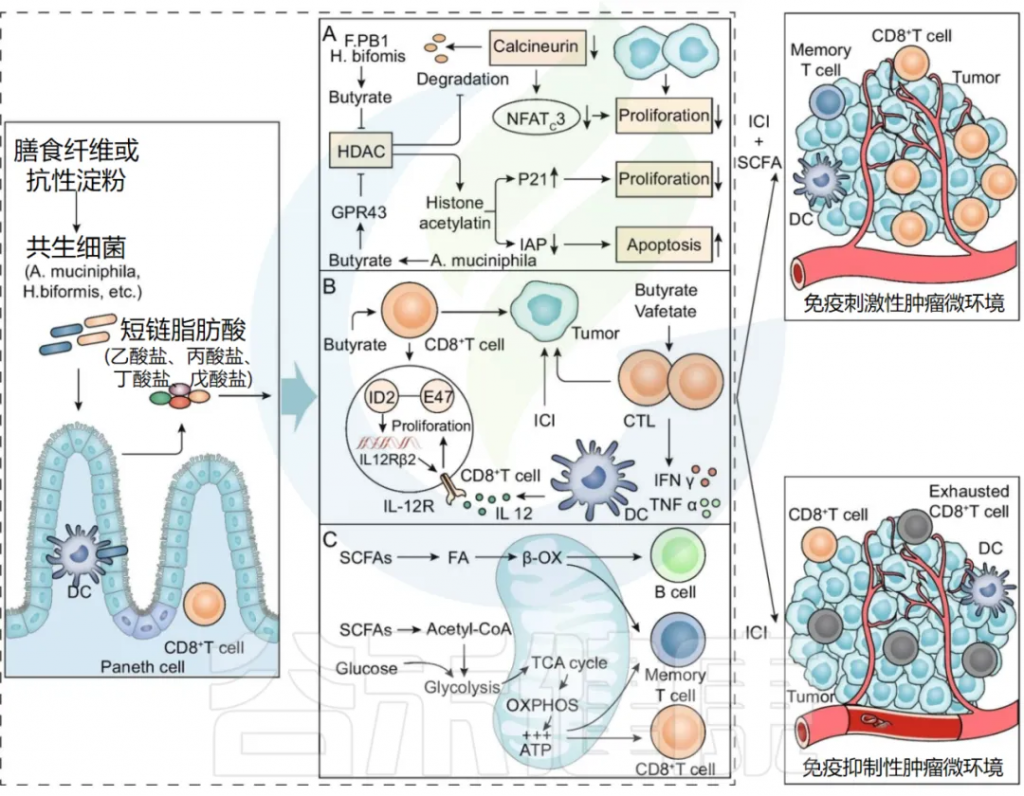

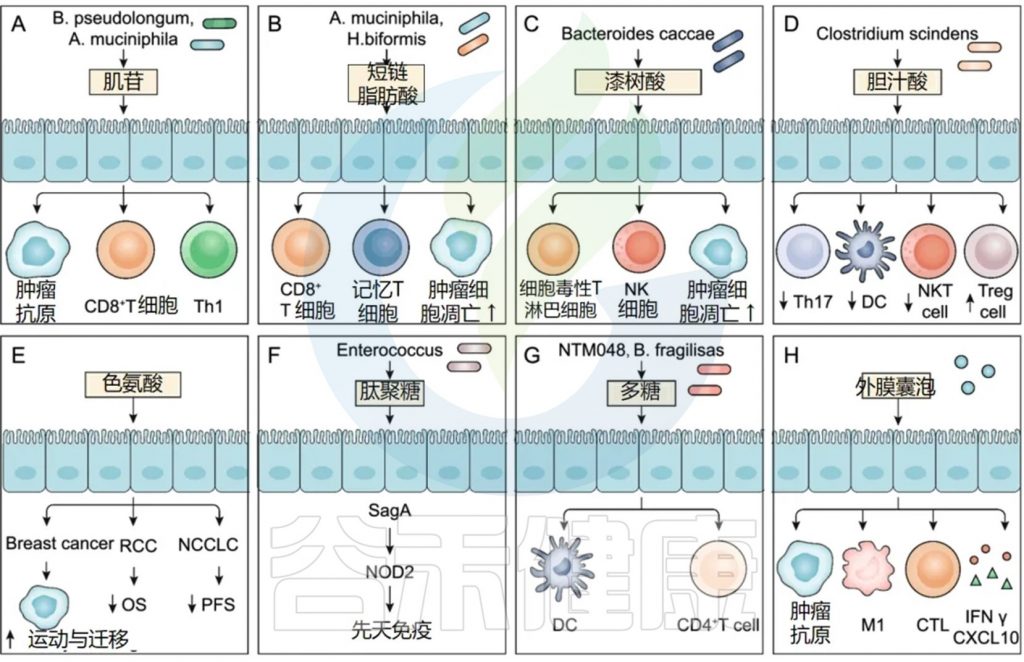

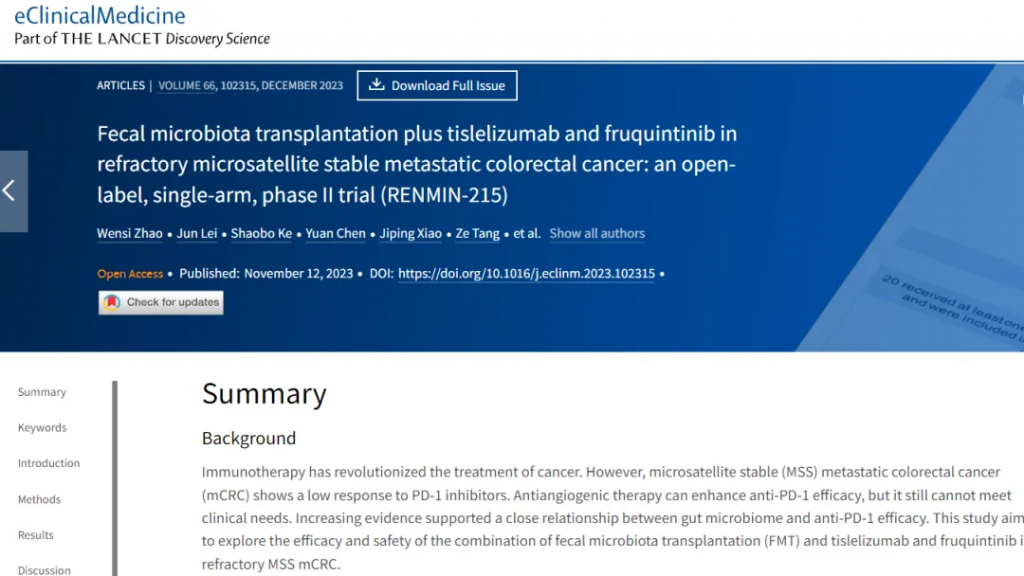

肠道微生物群与癌症治疗之间的关联已经成为癌症研究领域的热点。多项研究表明,肠道微生物群的组成和功能与癌症患者的免疫疗法反应性密切相关。肠道微生物群不仅在维持肠道健康中起着关键作用,而且在调节全身免疫反应、影响药物代谢和毒性反应中也扮演着重要角色。例如,某些特定的肠道细菌在调节免疫检查点抑制剂的疗效中起到关键作用,而抗生素的使用可能会干扰这一过程,影响治疗效果。

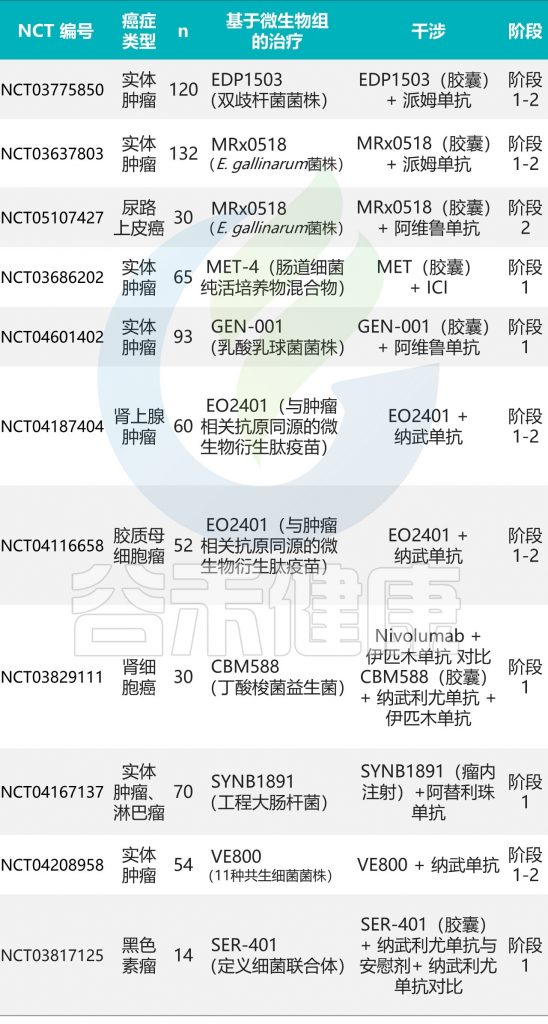

本文我们来了解肠道微生物组对 ICI (免疫检查点抑制剂) 疗效的影响,讨论了微生物组与先天和适应性免疫细胞相互作用以改善 ICI 反应的机制,微生物组衍生的代谢物和分子介导的抗肿瘤免疫反应对 ICI 的机制,同时也包括操纵肠道微生物组以提高 ICI 疗效的治疗策略和正在进行的临床试验。

•

首先了解下关于免疫疗法相关的一些关键知识和问题:

免疫疗法利用人体自身免疫系统对抗疾病主要通过以下几种方式:

免疫检查点抑制剂(ICI):

免疫检查点抑制剂通过阻断 PD-1 或 CTLA-4 等蛋白质,解除对免疫细胞的抑制,使免疫系统能够更有效地识别和攻击肿瘤细胞。

过继性细胞免疫治疗:

从患者体内提取免疫细胞(如 T 细胞),在体外进行基因修饰或培养扩增,使其具有更强的识别和攻击肿瘤细胞的能力,然后再回输到患者体内,发挥抗癌作用。

例如,CAR-T 细胞疗法就是通过对T细胞进行基因改造,使其表面表达能够特异性识别肿瘤抗原的嵌合抗原受体(CAR),从而增强对肿瘤细胞的杀伤能力。

肿瘤疫苗:

包括预防性疫苗(如预防某些病毒感染引起的癌症,如 HPV 疫苗预防宫颈癌)和治疗性疫苗。治疗性疫苗通过向患者体内引入肿瘤相关抗原,刺激免疫系统产生针对肿瘤细胞的特异性免疫反应。

单克隆抗体治疗:

利用人工制备的单克隆抗体特异性地结合肿瘤细胞表面的靶点,直接杀伤肿瘤细胞或通过标记引导免疫系统攻击肿瘤细胞。

总之,免疫疗法旨在激发、增强或调节人体自身的免疫系统,使其能够更有效地识别和消除异常细胞,从而达到治疗疾病的目的。

✦✧✦

免疫功能是一把双刃剑,过强或过弱都会危害人体健康,因此,需要对患者进行免疫功能的监测和评估。

人体免疫可以从三个层面进行探讨:

在免疫细胞中,淋巴细胞谱系与髓样细胞谱系,各占半壁江山,共同抵抗外界对人体的侵袭。

淋巴细胞是构成免疫系统的主要细胞类别,占外周血白细胞总数的 20%-45%,成年人体内约有 1012 个淋巴细胞。

淋巴细胞可分为许多表型与功能均不同的群体,如 T细胞、B细胞、NK细胞等,T 细胞和 B 细胞还可进一步分为若干亚群。淋巴细胞不同亚群的比例、数量以及功能会直接影响机体的免疫状态。

一,T淋巴细胞(简称T细胞)

起源于骨髓造血干细胞,在胸腺素及胸腺微环境影响下分化成熟为T细胞,故T细胞又称胸腺依赖性淋巴细胞。

T 细胞主要参与细胞免疫,表达CD3抗原,其中,T 细胞又包括辅助T细胞(Th)和细胞毒性T细胞(Tc),它们分别表达 CD4 和 CD8。

T淋巴细胞亚群的临床意义

它能反映机体当前的免疫功能、状态和平衡水平,并可以辅助诊断某些疾病,对分析发病机制,观察疗效及检测预后都有重要意义。

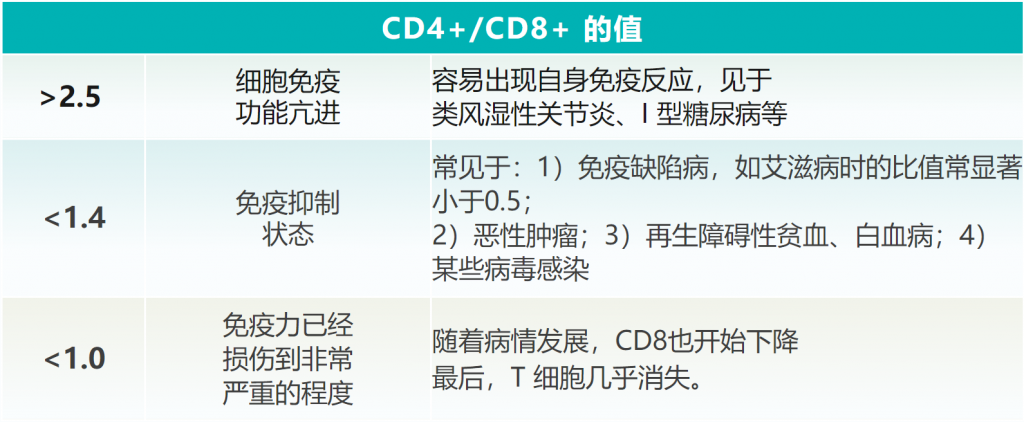

例如:CD4+/CD8+ 比值是指在血液中,CD4+ T细胞的数量与CD8+ T细胞数量的比率。这个比值对于评估免疫系统的健康状况非常重要。

CD4+/CD8+的其他临床应用场景

——器官移植

跟移植前相比,器官移植后CD4+/CD8+明显增加,则可能发生排斥反应。

——肿瘤病人

在肿瘤病人外周血中T淋巴细胞亚群数值都有异常,其特征是患者体内 CD3+细胞、CD4+细胞明显减少,而 CD8+细胞明显增加;CD4+/CD8+比值显著降低,说明肿瘤患者的细胞免疫功能处于免疫抑制状态,患者对识别和杀伤突变细胞的能力下降,形成了肿瘤的生长转移。

——再生障碍性贫血与粒细胞减少症

患者的外周血 CD4+细胞数减少,CD8+细胞数增多,CD4+/CD8+比值明显下降。

二、B/NK 淋巴细胞的临床意义

B 细胞主要参与体液免疫,表达 CD19 抗原;NK 细胞表达 CD16 和/或 CD56,在机体中不依赖抗原刺激自发地发挥细胞毒效应。淋巴细胞在免疫应答中起核心作用。

NK 细胞(CD3-CD16+和/或CD56+)能够介导对某些肿瘤细胞和病毒感染细胞的细胞毒性作用。

注:以上内容参考自 赛欧细胞

2007~2013 年

小鼠研究表明肠道菌群可以刺激抗肿瘤免疫反应。

2015年

两项临床前小鼠研究首次将肠道菌群与 ICI 反应联系起来。

2018 年

小鼠和人类研究表明,肠道菌群的组成和多样性可以预测对 ICI 免疫疗法的反应。将对 ICI 有反应的患者的粪菌移植到无菌或抗生素治疗的小鼠中,可以改善肿瘤控制并改善对 ICI 的反应。

2019~2020 年

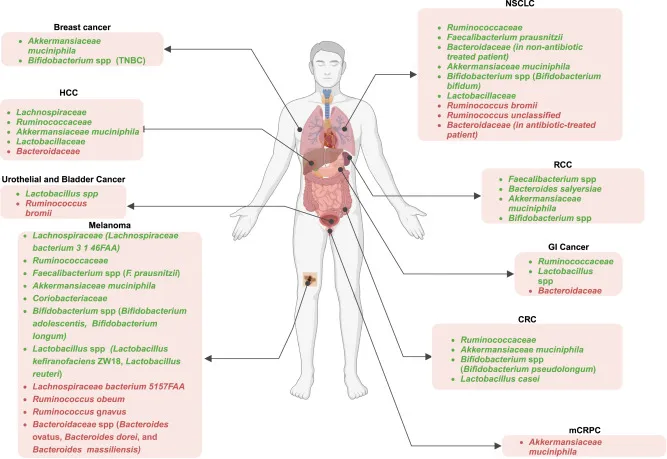

前瞻性研究证实,非小细胞肺癌(NSCLC)、肝细胞癌 (HCC)、黑色素瘤、肾细胞癌 (RCC) 患者的肠道菌群与 ICI 结果之间存在显著相关性。

在非小细胞肺癌 (NSCLC) 和肾细胞癌 (RCC) 中,细菌多样性较高的患者对抗 PD-1 疗法更敏感。对ICI 无反应者进行 FMT 后口服补充Akkermansia muciniphila 可恢复抗 PD-1 治疗反应 。

在黑色素瘤患者中,肠道菌群的多样性和组成与抗 PD-1 治疗反应呈正相关。大多数情况下,对 ICI 有反应的患者肠道中粪杆菌和瘤胃球菌科的丰度较高,其外周CD4 + T 细胞和 CD8 + T 细胞数量增加。另一项针对转移性黑色素瘤患者研究表明,长双歧杆菌、产气柯林斯菌(Collinsella aerofaciens)、屎肠球菌(Enterococcus faecium)在有反应患者的基线粪便中更为丰富。

回顾性研究表明,抗生素与生存率下降和对 ICI 的反应减弱有关,支持抗生素引起的菌群失调与 ICI 疗效不佳之间存在因果关系。

2021 年

两项临床试验发现,ICI反应者的FMT联合抗PD-1疗法克服了黑色素瘤患者对 PD-1 阻断的耐药性。

肠道菌群和 ICI 疗效的时间表

doi:10.1186/s13045-022-01273-9

以上是肠道菌群对调节免疫检查点抑制剂(ICI)免疫治疗外,肠道菌群还可以影响细胞免疫转移(ACT)免疫治疗、CpG寡核苷酸(CpG-ODN)免疫疗法和基于细胞的免疫疗法。

ACT疗法

抗生素暴露降低了小鼠的ACT疗法疗效,而通过给予细菌脂多糖(LPS)来影响治疗效果,通过toll样受体4信号(TLR)传导恢复了治疗效果。另一项研究表明,肠道菌群通过增加CD8α+ DC的丰度和上调IL-1来维持ACT疗法的治疗效果。

注:过继性细胞转移(Adoptive Cell Transfer, ACT)疗法,是一种利用患者自身的免疫细胞进行癌症治疗的方法。它涉及从患者体内分离出T细胞,然后在体外进行改造,使其能够识别并攻击肿瘤细胞,最后再输回患者体内。包括TIL、TCR-T以及CAR-T等几种治疗方法。

CpG-ODN免疫疗法

在CpG-ODN免疫疗法中,肠道菌群激活TLR4,直接或间接启动肿瘤相关骨髓细胞对CpG-ODNs的TLR9依赖反应。CpG-ODN的有效性在无菌和暴露抗生素的小鼠中被削弱,影响了肿瘤坏死因子(TNF)和IL-12的产生。

注:CpG-ODN免疫疗法是一种利用CpG寡脱氧核苷酸(CpG ODN)来激活和调节免疫系统的治疗方法。它通过激活多种免疫细胞如自然杀伤细胞(NK细胞)、单核/巨噬细胞、树突状细胞(DC)、B细胞和T细胞等,来增强机体的免疫反应。

基于细胞的免疫疗法

肠道菌群介导的胆汁酸代谢增加了肝脏中CXCR6+自然杀伤T(NKT)细胞的丰度,并在肝细胞癌中发挥抗肿瘤作用。

总之,肠道菌群在调节免疫治疗方面发挥着重要作用,影响细胞免疫转移和各种免疫疗法效果,并通过不同机制影响治疗效果。这些研究揭示了肠道菌群对免疫疗法的关键影响,包括调节免疫细胞活性和相关信号通路,进而影响肿瘤治疗的效果。

★ 毛螺菌科(Lachnospiraceae)

不可切除肝细胞癌(HCC)患者在接受抗PD-1药物治疗后,有客观临床反应的患者的粪便样本中Lachnoclostridium富集,且与胆汁酸等特定细菌代谢物的高浓度相关。类似的现象也在对抗PD-1治疗有反应的黑色素瘤患者中观察到。Lachnospiraceae的某些菌株与改善无进展生存期(PFS)相关。

★ 瘤胃球菌科(Ruminococcaceae)

Ruminococcaceae家族的共生菌通过降低肠道通透性促进宿主健康,并在产生短链脂肪酸如乙酸和丙酸中起重要作用。

临床研究表明,瘤胃球菌属在多种癌症类型中与ICI治疗反应性正相关,但其对ICI毒性的潜在影响及通过SCFA直接影响ICI效果的证据有限。不同瘤胃球菌属对ICI治疗反应的影响各异,表明需要进一步研究以开发基于肠道菌群组成的治疗反应预测生物标志物。

★ 颤螺旋菌科(Oscillospiraceae)

Faecalibacterium与ICI反应性:观察研究表明,Oscillospiraceae特别是F. prausnitzii的丰度与黑色素瘤患者对ICI的反应正相关,并减少不良事件。

Faecalibacterium刺激Tregs增殖并释放抗炎细胞因子如IL-10和IL-33,有助于维持肠道内抗炎因子平衡。

Faecalibacterium可能通过诱导CTLA-4+ Tregs的扩增增强抗CTLA-4治疗的效果,并作为增强疗效的辅助剂。

Faecalibacterium衍生的效果与免疫细胞频率增加相关,可能增强抗PD-1治疗的疗效,但研究结果存在差异。

★ 乳酸杆菌科(Lactobacillaceae)

乳酸菌作为共生菌具有免疫调节特性,常用作益生菌,临床前研究表明其能增强小鼠对anti-CTLA-4的反应,可能作为ICI治疗成功与否的生物标志物。

乳酸菌增强免疫应答:乳酸菌与小鼠树突细胞共培养可促进细胞成熟,增强免疫反应,提高IFN-γ和Granzyme B的产生,增加肿瘤中的CD8+ T细胞浸润,减缓肿瘤生长。

乳酸菌与PD-1抑制剂的协同效应:乳酸菌ZW18和L. reuteri的补充可优化肠道菌群组成,增强抗PD-1治疗的效果,通过不同机制提高CD8+ T细胞的活性和肿瘤组织中的IFN-γ表达。

★ 拟杆菌门

系统性抗生素治疗可能破坏其与厚壁菌门的比例,拟杆菌门增多,引起肠道菌群失衡和抗肿瘤免疫的负面影响。

负面影响:研究发现,拟杆菌门的丰度与黑色素瘤患者对免疫治疗的反应率呈负相关,高水平拟杆菌属与较差的ICI治疗反应有关。

拟杆菌门的增多可能抑制外周细胞因子反应,并促进免疫抑制细胞如Tregs和骨髓源抑制细胞的频率,从而影响ICI治疗的效果。

正面影响:尽管拟杆菌门的整体丰度与不良的ICI治疗反应相关,但某些物种如B. caccae、B. fragilis、B. thetaiotaomicron在转移性黑色素瘤患者中可能具有免疫刺激效应。

尽管拟杆菌门的某些物种对宿主免疫系统有益,但整体丰度与ICI治疗效果呈负相关。特定拟杆菌属的加入可能通过促进效应免疫反应来增强ICI治疗的效果,但需要更多研究来验证这一点。

★ 疣微菌科(Akkermansiaceae)

积极作用:Akkermansia muciniphila是一种在人体和动物消化系统中丰富的菌种,能分解黏蛋白,其丰度在对anti-PD-1/PD-L1治疗有反应的多种癌症患者中较高,有助于增强免疫反应和提高治疗效果。

增强免疫应答:A. muciniphila通过刺激树突细胞释放IL-12,减少免疫抑制Tregs的招募,增强Th-1相关免疫反应,与无进展生存期(PFS)相关。

注:该菌能通过其细胞膜中的脂质二酰基磷脂酰乙醇胺调节TLR1-TLR2分子途径,并在宿主代谢调节中发挥关键作用。

尽管A. muciniphila通常与正面的临床结果相关,但一些研究显示其在肠道微生物群中的主导地位可能预示着对anti-PD-1阻断的反应较差。

作为预测生物标志物和治疗策略:A. muciniphila的积极效果使其成为预测ICI治疗反应的潜在生物标志物,其口服给药在临床前模型中能将无反应者转变为有反应者,但剂量是关键因素。

★ 红蝽菌科(Coriobacteriaceae)

研究发现,对anti-PD-1治疗有反应的黑色素瘤患者中C. aerofaciens的丰度更高,且带有响应者菌群(包括C. aerofaciens)的无菌小鼠显示出更强的T细胞激活,导致增强的anti-PD-1效果和减缓的肿瘤生长。

C. aerofaciens的增加不仅促进T细胞激活,还通过提高IL-17A和CXCL1及CXCL5趋化因子的产生来促进炎症环境,同时减少紧密连接蛋白的表达,增加肠道通透性,这些免疫调节效应提示C. aerofaciens对ICI活性的重要性需要进一步探索。

★ 双歧杆菌科(Bifidobacteriaceae)

多项研究表明,双歧杆菌科的存在与增强的免疫介导的肿瘤抑制和ICI治疗的疗效相关。双歧杆菌与多种癌症(包括肾细胞癌、结直肠癌、黑色素瘤、非小细胞肺癌和三阴性乳腺癌)中ICI治疗的有效性增强有关。

双歧杆菌通过改变树突细胞的功能、促进CD8+ T细胞浸润、增加干扰素-γ的产生等机制,提高抗肿瘤反应。

双歧杆菌产生的肌苷通过T细胞特异性腺苷2A受体A2AR信号传导增强抗肿瘤能力,双歧杆菌通过抗原交叉反应,使表达特定新抗原的肿瘤对T细胞介导的破坏更加敏感。

双歧杆菌的这些特性使其成为潜在的预测ICI治疗反应的生物标志物,并且其作为单一治疗或与ICI治疗结合的策略在临床前模型中显示出前景。

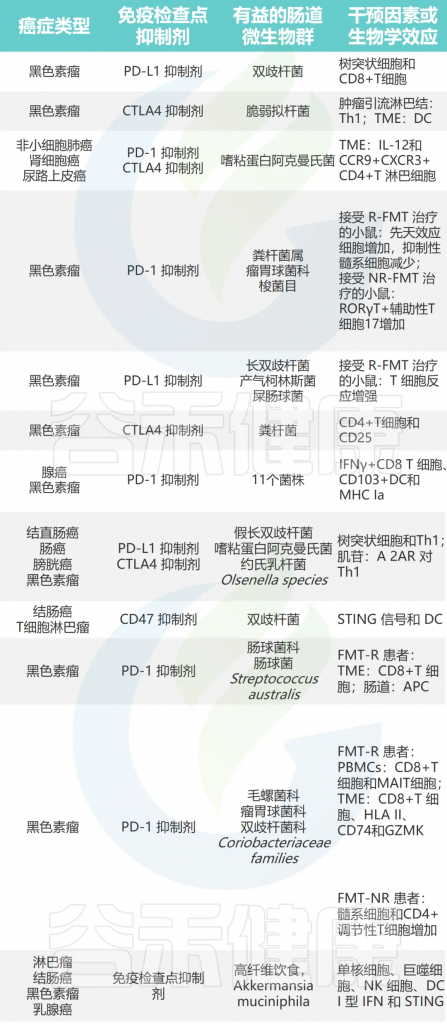

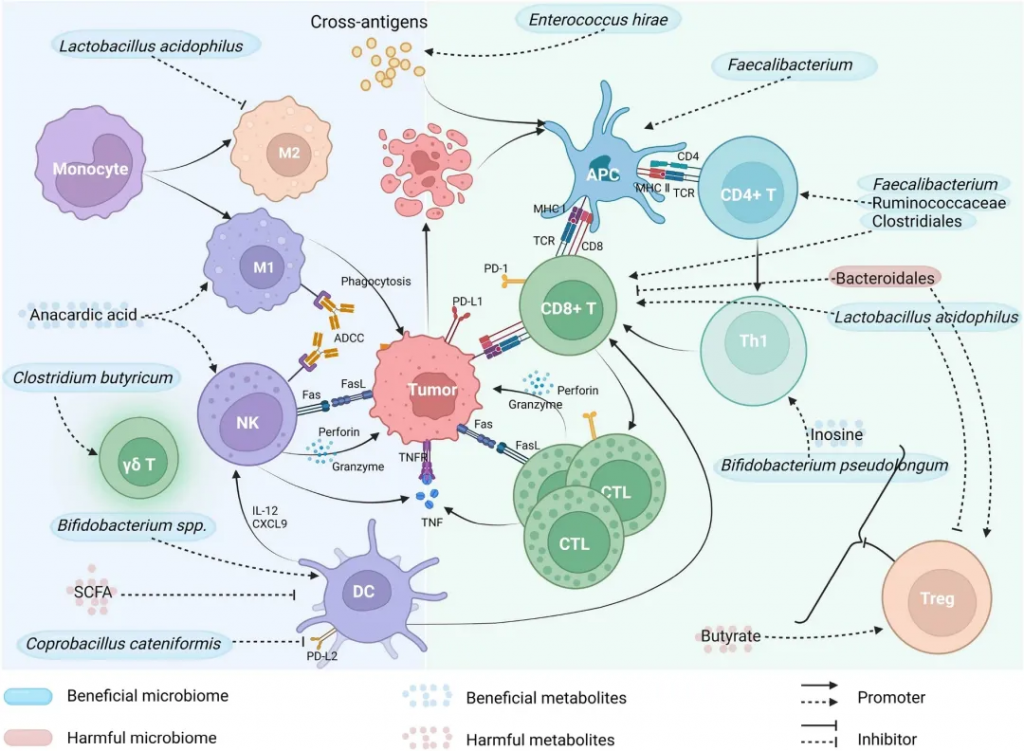

临床前和临床研究中不同细菌对 ICI 治疗效果的积极和消极影响

doi.org/10.1016/j.xcrm.2024.101487

细菌种群与ICI治疗结果之间的关联

doi.org/10.1016/j.xcrm.2024.101487

注:癌症患者中绿色高亮细菌的存在或高丰度与不同癌症类型对ICI治疗的积极反应相关,而非应答患者中红色高亮细菌的流行率更高。

TNBC,三阴性乳腺癌;HCC,肝细胞癌;NSCLC,非小细胞肺癌;RCC,肾细胞癌;GI,胃肠道;CRC,结直肠癌;mCRPC,转移性去势抵抗性前列腺癌。

研究表明,肠道菌群调节 ICI 反应,有必要详细探索特定细菌种类和微生物代谢物对 ICI 的作用机制。

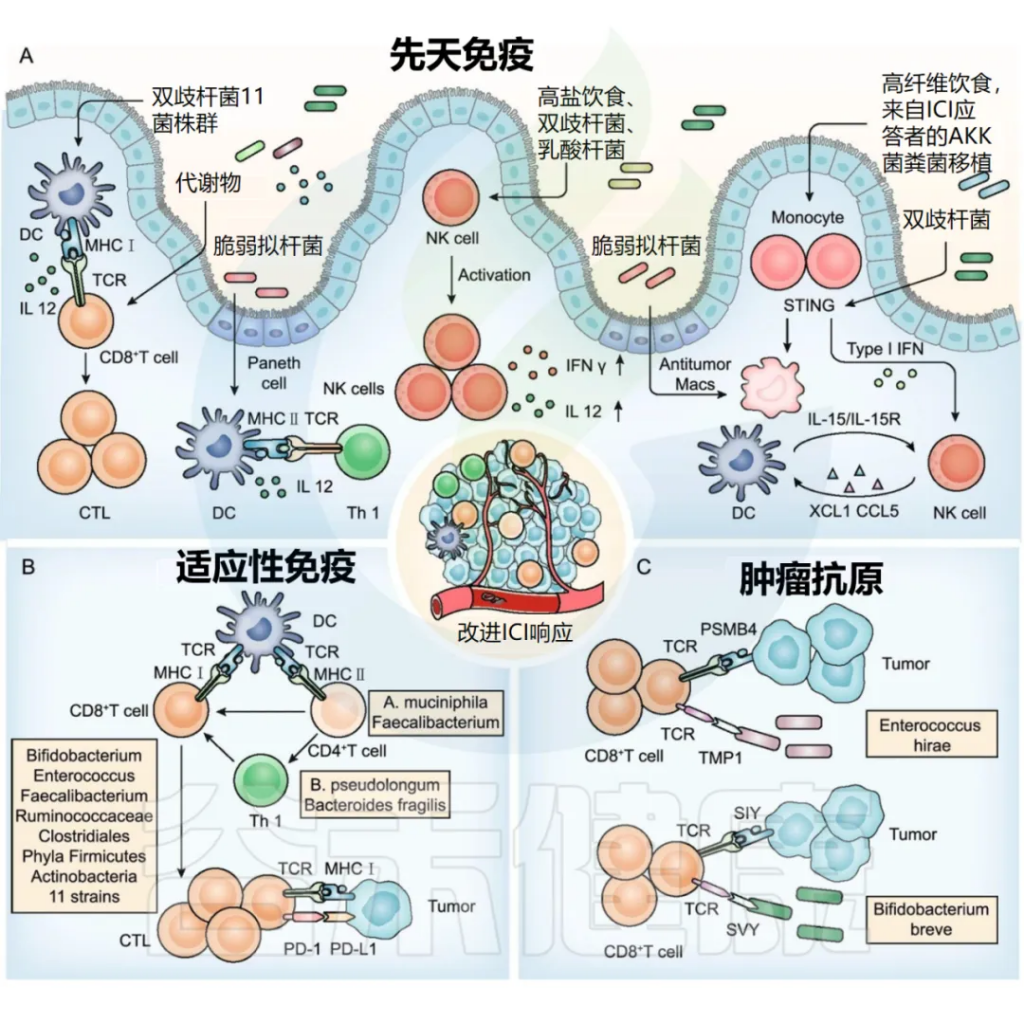

肠道菌群可调节先天性和适应性免疫,并影响 TME 中的抗肿瘤免疫反应。如下表,特定细菌种类在免疫背景下影响TME 以提高 ICI 疗效的复杂机制。

肠道菌群调节先天免疫、适应性免疫和肿瘤抗原,以改善 ICI 反应。

doi:10.1186/s13045-022-01273-9

■ 树突状细胞

双歧杆菌、十一种菌株及其代谢物和脆弱拟杆菌促进树突状细胞成熟或活化,随后活化 CD8 + T 细胞和 Th1 细胞。

树突状细胞 (DC) 是一组特殊的抗原呈递细胞,在 T 细胞活化和抗肿瘤免疫中起着至关重要的作用。肠道菌群抗原或含有免疫调节剂的代谢物可用于动员和激活树突状细胞 ,逆转未成熟树突状细胞诱导的免疫耐受。

例如,口服双歧杆菌可增加树突状细胞 (DC) 活化,进而支持改善肿瘤特异性CD8 + T细胞应答,并恢复抗 PD-L1 疗法在肠道菌群“不利”的小鼠中的治疗效果。

11 种菌株与 ICI 相结合,可强力诱导干扰素 (IFN) γ + CD8 + T 细胞,以依赖于固有层 cDC1 和主要组织相容性复合体 (MHC) I 类的方式抑制肿瘤生长。

脆弱拟杆菌通过触发树突状细胞成熟和刺激 IL-12 依赖性 Th1 细胞免疫反应,增强了 CTLA-4 阻断的抗肿瘤作用。

此外,万古霉素介导的肠道微生物组成调节通过增加 cDC1 和上调 IL-12,提高了抗肿瘤特异性效应 T 细胞的活性。

■ NK细胞

植物乳杆菌增加 NK 细胞活化;

高盐饮食增加肠道通透性和肿瘤内双歧杆菌的定位,并增强 NK 细胞活化以诱导抗肿瘤免疫。

NK 细胞可以调节TME 中的DC 和 CD8 + T 细胞丰度并影响对 ICI 的反应。越来越多的研究发现 NK 细胞和肠道菌群之间的相互作用。

注:NK 细胞也被称为自然杀伤细胞,是一类重要的淋巴细胞,主要起着免疫监视和细胞毒灭活的作用。这些细胞在体内寻找并摧毁受感染或变异的细胞,帮助维持身体的免疫功能。NK 细胞是免疫系统中的重要组成部分,对抗病毒感染和肿瘤细胞具有重要作用。

具有高微生物多样性的 NSCLC 患者在 PD – 1 阻断反应中具有更高丰度的独特记忆 CD8 + T 细胞和外周 NK 细胞亚群。

植物乳杆菌有效增加天然细胞毒受体(NCR)蛋白的表达并促进 NK 细胞活化以触发先天免疫。

次优剂量的 PD-1 阻断联合高盐饮食显著抑制了小鼠的肿瘤生长。

高盐饮食的双重作用

研究发现,高盐饮食会导致肠道通透性增加,以及双歧杆菌在肿瘤内部的定殖(即定居和繁殖)。这些变化会促进自然杀伤细胞(NK细胞)的活化,进而增强身体对肿瘤的免疫反应,从而发挥抗肿瘤作用。

由于高盐饮食与慢性炎症、心血管疾病和自身免疫性疾病有关,因此食用高盐饮食被认为是一种不健康的生活方式。免疫系统会转向促炎作用,然而,这种不良副作用被发现对肿瘤免疫有益。

高盐饮食增加了肠道的通透性,有利于双歧杆菌进入肿瘤部位,刺激自然杀伤细胞(NK细胞)并激活T细胞,导致肿瘤细胞的破坏并增加苯甲酸盐水平。肿瘤细胞通过程序性细胞死亡受体蛋白L1逃避破坏,L1与PD受体结合并使T细胞失活。

尽管抗PD-1疗法可以恢复T细胞功能,但由于某些肿瘤的PD-1分泌功能,它并非对所有肿瘤都有效。通过测量苯甲酸盐水平可以指导抗PD-1疗法的效果。高盐环境提供了一种避免肿瘤细胞检查点抑制的途径,通过干扰免疫介导的炎症,这可以通过调节盐水平被用作治疗方式。

总之,高盐饮食是一把双刃剑,但通过影响肠道微生物组和其他细菌产物,在肿瘤免疫中有希望的作用,需要进一步研究以揭示其潜在的好处。

■ 单核细胞/巨噬细胞

喂食高纤维饮食、用产生 cdAMP 的A. muciniphila单定植或从 ICI 反应者转移粪便菌群可触发单核细胞-IFN-I-NK 细胞-DC 级联;

双歧杆菌以 STING 信号和 IFN-I 依赖的方式促进基于 CD47 的免疫治疗;

脆弱拟杆菌诱导巨噬细胞表型极化为M1。

IFN-I (I型干扰素)和单核吞噬细胞水平的偏差导致免疫失调和免疫抑制性 TME。微生物诱导的 IFN-I 信号传导介导从先天免疫到适应性免疫的转变(上图)。

注:I型干扰素是一类干扰素,包括多种干扰素如IFN-α和IFN-β等,在免疫系统中起着重要的调节和抗病毒作用。

微生物衍生的干扰素基因刺激物 (STING) 激动剂(如 c-di-AMP)诱导肿瘤内单核细胞发出 IFN-I 信号传导,从而使单核吞噬细胞转向抗肿瘤巨噬细胞 (Macs) 并引发单核细胞-IFN-I-自然杀伤 (NK) 细胞-DC 串扰。

喂食高纤维饮食、用产生 cdAMP 的A. muciniphila进行单定植或从 ICI 应答者转移粪便微生物群可改善抗肿瘤反应和 ICI 疗效。

类似地,研究显示双歧杆菌优先定植于肿瘤部位,以 STING 信号和 IFN-I 依赖的方式促进基于 CD47 的免疫治疗。

脆弱拟杆菌诱导巨噬细胞表型极化为M1,并上调细胞中 CD80 和 CD86 的表达,促进先天免疫。

■ CD8 + T 细胞

双歧杆菌、肠球菌、粪杆菌、瘤胃球菌和梭菌目促进 CD8 + T 细胞浸润至肿瘤组织;

厚壁菌门和放线菌门可提高ICI 应答者外周血CD56 + CD8 + T 细胞的活化;

11 种菌株可增加体循环中效应 IFNγ + CD8 + T 细胞的比例。

多项研究已证实,特定肠道菌群可在体循环或 TME 中 诱导 CD8 + T 细胞(上图)。例如,具有相对丰富的有益菌群(包括梭菌目、瘤胃球菌科或粪杆菌)的黑色素瘤患者,其抗原呈递增加,外周血和 TME 中的效应 CD4 + T 细胞和 CD8 + T 细胞功能改善,从而改善了 ICI 的抗肿瘤功效。