-

CNAS L23010

CNAS L23010

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业 二级病原微生物安全实验室

二级病原微生物安全实验室- 联系电话:+13336028502

- +400-161-1580

- service@guheinfo.com

谷禾健康

危重病人|肠道

对于重症患者来说,肠道是一个脆弱的器官,胃肠道 (GI) 功能障碍很常见,胃肠道功能障碍可能表明病情危重。据报道,重症监护病房 (ICU) 中近 50% 的患者入院时肠细胞受损。

在重症患者中,患有胃肠道功能障碍的患者比没有胃肠道功能障碍的患者死亡率更高。因此,监测重症患者的胃肠道状况非常重要。

长期以来,人们一直假设肠道是危重疾病的“发动机”。孤立地看,肠道的每个组成部分都会因危重疾病而严重受损,导致局部和远处器官受损。胃肠道稳态失衡是全身炎症发病和进展的重要因素,最终可导致多器官衰竭和死亡。

与此同时,危重患者往往病情不稳定,伴有多器官损害。他们处于由内分泌、免疫、神经和炎症机制介导的严重应激状态。由于药物、危重疾病、手术、精神压力或正常饮食中断等各种因素,使得危重患者的肠道承受着巨大的压力。

重症患者的致病事件包括肠系膜灌注不足、肠道运动失调和肠道屏障失效,导致管腔底物易位;随后是局部和全身免疫反应的加剧。这些事件可能引发肠道、循环系统细胞,肝脏、胰腺和肺等其他器官之间的病理性相互作用。例如,肠道和肝脏之间存在相互作用,肠道和肝脏通过胆道、门脉和体循环进行双向交流。然后,毒性因子可以通过门脉血流和肠系膜淋巴离开肠道,导致远处器官损伤。

在急性中毒的情况下,致命并发症的发生概率会随着血管内皮功能障碍初始水平的增加而上升。导致中毒的一些体液因素是由正常肠道菌群产生的代谢产物。在健康人中,这些代谢产物几乎无法突破肠道屏障(IB,即分隔肠食糜和血液的结构系统)。然而,肠道菌群代谢产物漏入血液与多种慢性疾病的发病机制密切相关。

在重症疾病中,肠道菌群的直接或间接损伤会导致继发性肠道菌群功能障碍,这为细菌代谢物和细胞成分以影响疾病结果的剂量进入血液创造了前提条件。这些物质混合物的组成取决于肠道菌群的构成,而每个人的肠道菌群构成是个体化的,这种多样性可能是急性疾病并发症不可预测性的一个决定因素。

与此同时,肠道菌群是免疫系统发育和调节的关键,影响宿主对感染的易感性和反应。肠道菌群失调和肠道通透性增加会促进致病微生物过度生长和肠道病原体相关分子模式 (PAMP) 易位至淋巴系统和门脉系统,削弱人体对感染或损伤的防御能力,并加重器官损伤。

因此,与健康状态相比,危重疾病会极大地改变肠道的所有元素——上皮、粘液、肠道屏障、免疫系统和微生物群及其代谢物。肠道损伤反过来会导致局部和远处损伤以及多器官功能障碍综合征。目前已有几种针对病原菌群的治疗方法,虽然这些方法目前都不是 ICU 的标准治疗方法,但已显示出很大的效果潜力,值得我们了解和进一步去证实。

本文我们来了解一下危重疾病患者的肠道,包括细胞凋亡、肠道通透性过高、肠道菌群变化等带来的影响,重点关注所涉及的病理生理机制和相关治疗干预措施。

本文目录

01 为什么要关注重症监护患者的肠道?

全身性应激、胃肠衰竭

02 危重疾病中的肠道

03 危重疾病中的肠道菌群失调及影响因素

ICU患者微生物群的变化

危重疾病中微生物群不稳定的病因

其中药物对微生物群的影响

04 肠道损伤和肠道菌群改变的后果

免疫不平衡、感染以及感染并发症、多重耐药菌

05 急重症患者的肠-器官轴

急重症患者的肠-器官轴

胆汁酸引起的肠道损伤

胰酶引起的肠道和肠道外损伤

肠肺连接:肠系膜淋巴

肠-脑轴:谵妄

06 肠道菌群产生的有毒代谢物

脂多糖LPS、氨、TMAO

吲哚硫酸盐、吲哚乙酸盐

对甲酚硫酸盐、 单胺、其他

07 机体危急状态下的急性肠道缺氧

胃肠道平滑肌痉挛、胃肠停滞

急性循环障碍、急性脑功能不全

08 机体危急状态下如何保护肠道和肠道屏障

系统性肠炎保护手段

紧急保护肠炎的手段

预防和干预措施

09 结语

全身性应激,如重大创伤、烧伤或手术,会扰乱肠道平衡,导致绒毛上皮脱落、肠细胞功能障碍、肠道屏障丧失以及肠腔成分易位到血液循环。

在轻度全身性炎症中,例如在心脏直视手术中,内毒素(脂多糖 LPS)从肠腔漏入血液循环。

另一方面,无论在全身炎症反应综合征还是新生儿脓毒症患者中,肠道菌群都会转向致病菌种的重大转变,同时微生物多样性也会降低。

革兰氏阴性菌(如大肠杆菌、克雷伯氏菌、肠杆菌属)和革兰氏阳性菌(如葡萄球菌、肠球菌、链球菌属)均在新生儿、婴儿和成人的菌血症或脓毒症中发挥作用。

因此,肠道屏障受损可导致细菌易位和菌血症,从而导致全身炎症,在易感患者中,可导致脓毒症、感染性休克和循环衰竭,伴或不伴有多器官功能障碍综合征 (MODS)。

Zhang X et al. Crit Care. 2022,13;26(1):213.

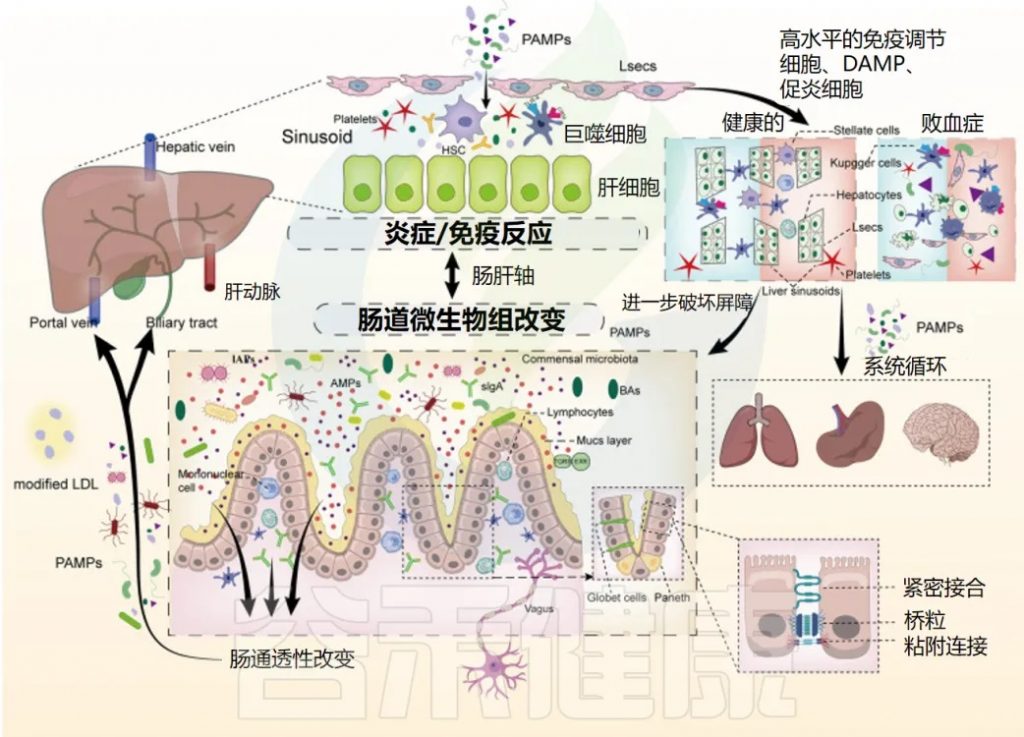

简称:IEC,肠上皮细胞;DAMP,损伤相关分子模式;LSEC,肝窦内皮;PAMP,病原体相关分子模式。

脓毒症期间肠道屏障受损和肝脏免疫功能的复杂相互作用

肠道屏障的破坏:

在脓毒症期间,多种机制导致肠道屏障破坏,包括 IEC 凋亡、黏液层改变和细胞间连接破坏,从而导致肠道 PAMP 通过淋巴管、门脉循环或胆道易位到肝脏。

肝脏的免疫防御:

肝脏对免疫防御的调节至关重要,肝窦内皮细胞、巨噬细胞、星状细胞和肝细胞等效应细胞可立即识别和对抗病原体、清除细菌并释放细胞因子。

不适当免疫反应或过度炎症的影响:

当发生不适当的免疫反应或过度炎症,肝脏中 DAMP 水平高且促炎细胞因子产生时,肝窦的正常结构被破坏,这些细胞通过凋亡和自噬受损,导致细菌清除功能障碍和代谢紊乱。

结果,肠道屏障进一步受损,肠道菌群失调加剧,远端器官因 PAMP 和 DAMP 扩散和全身炎症而受损。

以下章节将讨论肠道局部事件的作用、肠肝轴的重要性、胆汁和胰腺酶的贡献以及肠肺联系。

上述有害事件并非总是悄无声息的,可能会带来临床定义不明确的胃肠道衰竭。其症状包括:

急性胃肠道损伤的分级系统

最近提出了一种急性胃肠道损伤的分级系统,严重程度依次为:

胃肠道衰竭的早期诊断具有挑战性

因为多达50%的危重患者可能出现肠内喂养问题,包括呕吐、胃排空延迟、腹泻。由于肠内营养对肠道屏障有益,肠外喂养可能会导致胃肠道生理进一步恶化。

胃肠道衰竭与临床结果的关联

肠道功能障碍和胃肠道衰竭与重症监护病房 (ICU) 住院时间延长和死亡率增加有关。ICU 入院第一天出现3种或3种以上胃肠道症状(胃残留量高、肠鸣音消失、呕吐、腹泻、肠胀气和胃肠道出血)的患者死亡率会增加3倍。

胃肠道衰竭的生物标志物

为了辅助诊断胃肠道衰竭,血浆或尿液中肠道脂肪酸结合蛋白 (I-FABP)、肠道菌群监测、肝脏脂肪酸结合蛋白 (L-FABP) 和回肠胆汁酸结合蛋白 (I-BABP) 和/或瓜氨酸的水平会有所帮助。

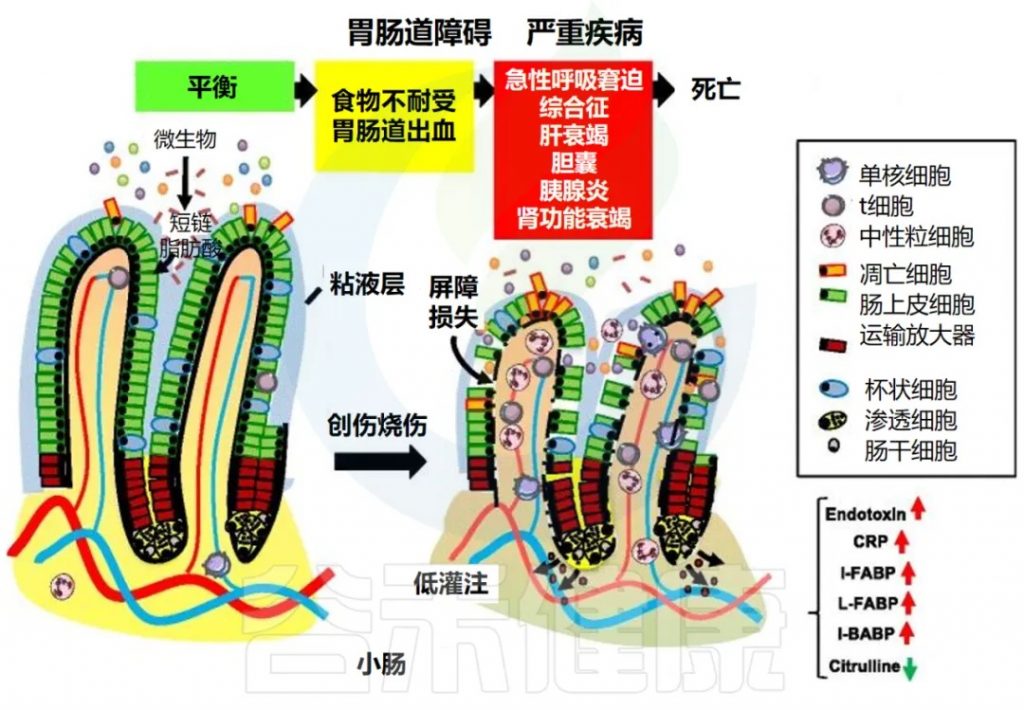

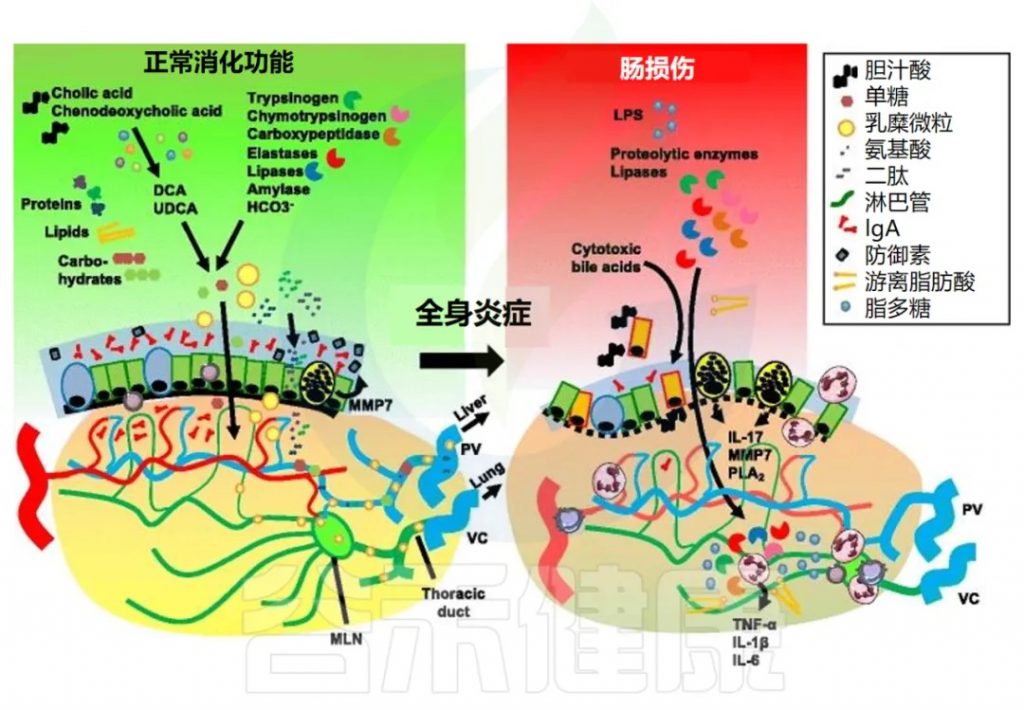

总之,这些数据进一步支持了肠道屏障功能障碍与全身炎症之间的关联,如下图所示。

胃肠道衰竭过程中的致病事件

de Jong PR, et al., Crit Care. 2016 18;20(1):279.

在稳态条件下,小肠中的潜在毒性成分被限制在管腔内,而肠细胞则允许跨上皮屏障吸收营养物质,例如短链脂肪酸。

在重症患者中,如果遭受严重创伤或烧伤或接受手术,维持肠道屏障的保护机制会因循环和神经内分泌失调而失效。这会导致胃肠道衰竭,并伴有口服不耐受、胃肠道出血或肠梗阻等临床症状。

胃肠道衰竭是一种进行性临床综合征,其早期主要出现胃肠道症状,随后可能会出现肠外紊乱,例如急性呼吸窘迫综合征 (ARDS)、肝功能衰竭、胆囊炎、胰腺炎或肾功能衰竭。胃肠道衰竭与组织层面上皮脱落、绒毛缩短和小肠炎症细胞浸润有关。

急性胃肠道损伤 (AGI) 的定义与分类

2012 年,欧洲重症监护医学会 (ESICM) 腹部问题工作组将急性胃肠道损伤 (AGI) 定义为危重患者因急性疾病导致的胃肠道功能障碍,并建议对 AGI 严重程度进行四级分类,但主要依赖症状和体征,不足以诊断潜在疾病。

AGI的生物标志物及其临床有效性

一些生物标志物,例如血肠脂肪酸结合蛋白 (i-FABP)、D-乳酸 (D-la) 、脂多糖 (LPS),肠道菌群以及黏蛋白等已被提议作为肠道屏障功能和检测 AGI 的可能标志物。然而,它们在 AGI 诊断和分类中的临床有效性仍不清楚。尚无研究评估过这些生物标志物在不同 AGI 严重程度等级的危重患者中的作用。

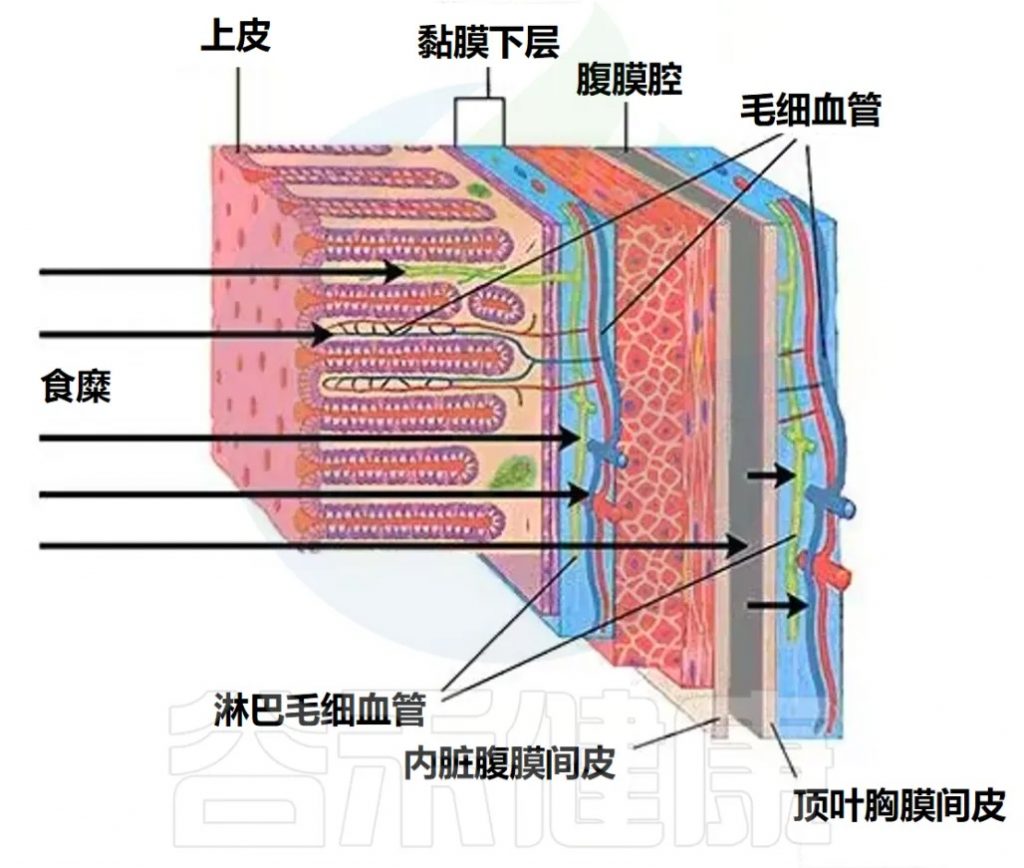

肠道屏障的现代概念

在 10 年前,“肠道屏障” 一词就被用来表示肠粘膜上皮。如今,“肠道屏障” 一词还包括与粘膜下层的血液和淋巴毛细血管的上皮、黏蛋白和内皮相关的共生细菌。

肠道屏障的组成元素

未被肠壁毛细血管网络吸收的物质在进入血液的过程中必须克服其他肠道屏障元素,这些元素包括:

黏蛋白层与上皮细胞的功能

厚度为150微米的黏蛋白层由水合糖蛋白组成,将上皮细胞与侵蚀性环境——食糜分隔开来。在粘膜缺血期间,黏蛋白的形成受损,这对微生物密度高的结肠最为危险。

通常情况下,共生的需氧细菌会从小肠和结肠上皮细胞的顶端表面排斥致病微生物,向上皮细胞提供必要的底物。

厚度为20微米的上皮细胞单层的主要功能是选择性吸收食糜中的物质。

胃肠道粘膜的吸收表面积

由于小肠中的绒毛和大肠中的隐窝的存在,胃肠道粘膜的吸收表面积接近200平方米。通常,物质吸收主要通过跨细胞途径进行。细胞间运输的比例大概与粘膜表面积的比例相当,大约为0.1%。

细胞间接触的结构与重要性

两种类型的细胞间接触(紧密连接和粘附连接)由肌动蛋白组成,通过将相邻细胞的浆膜与其细胞骨架连接起来,提供上皮的强度。细胞间接触是多种外来物质的生物靶标,随着这些外来物质破坏作用的增加,细胞间运输的重要性也会增加。

健康人的肠道屏障对生活在肠道中的细菌不渗透。肠道微生物(大肠杆菌,拟杆菌)等的DNA仅在肠道屏障受损时才会出现在血浆中。需要从体内排出的物质通过被动扩散从胃肠道食糜中进入血液。

菲克扩散第一定律(理解肠道物质吸收的基础)

它们的吸收大致可以用菲克扩散第一定律来描述,该定律表明:

物质通量密度(J)与膜两侧的浓度差(Ci – C0)和膜的渗透系数(D)成正比。

这一定律在生物学中用于解释物质如何通过生物膜进行吸收和扩散。

Ivnitsky, JJ, et al. 2022. J Evol Biochem Phys 58, 1075–1098.

注:J = D(Ci – C0)

J:物质通量密度,单位为mol m^-2 s^-1,表示单位时间单位面积上通过的物质量。

D:膜的渗透系数,单位为m s^-1,表示物质通过膜的难易程度。

Ci和C0:分别是膜两侧(上皮侧和内皮侧)的物质浓度,单位为mol m^-3。

生物利用度和影响因素

肠道微生物产生的毒性废物的生物利用度随着(Ci – C0)或D的增加而增加。

(Ci – C0)的增加意味着食糜中这些物质的浓度增加,从而增加了它们被吸收的可能性。

D的增加意味着膜的渗透性增加,这可能是由于胃肠道上皮和血管内皮的状态改变,例如炎症或损伤。

食糜水压对物质吸收的影响

由于气体形成增加或平滑肌痉挛导致的食糜水压增加,可能会增加物质的吸收率。这可能是由于压力增加导致物质更容易通过肠道屏障进入血液。

食糜中形成的部分物质能够穿过上皮,进入粘膜下层的血液和淋巴毛细血管网络,进一步进入门静脉系统和胸导管的血管中。通常,这是主要的路径。另一部分物质则通过腹膜的内脏层和壁层,进入胸导管的淋巴管或下腔静脉系统的血液毛细血管网络。

大肠中由于没有连续的纵向肌层,这一过程的腹膜扩散得以促进,而这些肌层集中在狭窄的结肠带(taenie coli),因此不构成扩散的障碍。

注:腹膜扩散是指物质通过腹膜从一个部位扩散到另一个部位的过程。腹膜是覆盖腹腔内部器官的一层薄膜。

研究表明,氨和细菌脂多糖(LPS)能够通过腹膜扩散进入血液。这意味着这些物质可以穿过腹膜,从肠道区域移动到全身循环系统。参与腹膜扩散的物质在进入全身循环过程中可以避免在肝脏中的首过代谢。

在门静脉高压(通常由于肝脏疾病引起)会减慢物质从肠道扩散到门静脉系统的速度。这会导致更多的物质通过腹膜扩散到其他区域。因为腹膜扩散被用于通过腹膜透析进行解毒。

注:避免首过代谢:在肝脏中,许多物质会在第一次通过时被代谢掉(这叫做首过代谢)。但是,通过腹膜扩散的物质能够避开肝脏的首过代谢,直接进入全身循环。这使得这些物质更快速地在体内发挥作用。

综上所述,腹膜扩散是一种重要的生理过程,对在特定情况下的物质交换和解毒有重要作用。

因此,肠壁的功能是维持胃肠道食糜和血液之间物质的浓度梯度,对这些物质的选择性吸收。

肠上皮细胞凋亡与危重疾病

小鼠在盲肠结扎穿刺和感染假单胞菌肺炎后,肠上皮细胞凋亡均上调。值得注意的是,通过过表达 B 细胞淋巴瘤 2 (Bcl-2) 来预防肠道细胞凋亡可提高这两种模型中的生存率。相反,脓毒症会导致隐窝增殖大幅减少。

危重疾病对肠道细胞迁移的影响

危重疾病也会减慢沿隐窝/绒毛轴的向上迁移,导致绒毛长度明显缩短。其中背后的分子决定因素很复杂,在坏死性小肠结肠炎中缺乏 TLR4 的小鼠中迁移速度更快,但在缺乏 TLR4 的脓毒症小鼠中迁移速度更慢。

此外,阻断磷酸化粘着斑激酶 (P-FAK) 会导致肠细胞迁移进一步减慢,而肠道特异性 Bcl-2 的过度表达可防止脓毒症引起的肠细胞迁移减慢。

危重疾病还会诱发肠屏障通透性过高

这种过高在脓毒症发作后 1 小时内开始,并持续至少 48 小时。

屏障功能受损是由紧密连接和相关蛋白的变化所介导的,导致管腔内容物外流,并可能损害远处器官。从机制上讲,脓毒症会导致紧密连接蛋白-2 和连接粘附分子 (JAM)-A 增加,而紧密连接蛋白-5 和闭合蛋白则减少。闭合小带 (ZO)-1 也会根据模型系统而不同地减少。

MLCK在肠屏障功能中的作用

肌球蛋白轻链激酶 (MLCK) 磷酸化肌球蛋白调节轻链,导致肌动蛋白-肌球蛋白环收缩,增加旁细胞通透性。

MLCK 激活常见于细菌感染,抑制 MLCK 可提高脓毒症小鼠模型的存活率,并改善烧伤小鼠模型的屏障功能和紧密连接重排。值得注意的是,在存在癌症或长期饮酒等慢性合并症时,肠道上皮和屏障功能的改变会加剧。

黏液层的保护作用

黏液还通过阻止细菌和消化酶与肠道上皮接触,在宿主防御中发挥关键作用。黏液的疏水性可显著降低带正电荷的水溶性毒性分子穿过表面的能力。

危重疾病对黏液层和肠道通透性的影响

危重疾病会导致黏液层受损,进而导致上皮细胞功能障碍。缺血/再灌注会导致黏液层疏水性丧失,肠道通透性改变。

此外,创伤/出血性休克后,大鼠黏液和绒毛高度损失减少,上皮细胞凋亡和通透性过高增加。值得注意的是,H2阻滞剂可减少肠道黏液的产生,并导致体外屏障功能障碍。

肠道淋巴假说认为,来自肠腔的有害介质通过肠系膜淋巴到达肺部,在那里造成组织损伤。

多项研究支持这一假说,结扎肠系膜淋巴管可以减少肺损伤,减弱危重病啮齿动物模型中的中性粒细胞活化,提高生存率。此外,注射创伤出血引起的肠系膜淋巴可诱发肺通透性过高和肺损伤。

与此相辅相成的是危重病的肠肺轴。小鼠脓毒症后,肺部群落以肠道相关细菌为主,生态分析显示肠道可能是肺部细菌的来源。这与ICU急性呼吸窘迫综合征患者肠道特异性细菌的丰富性相一致。

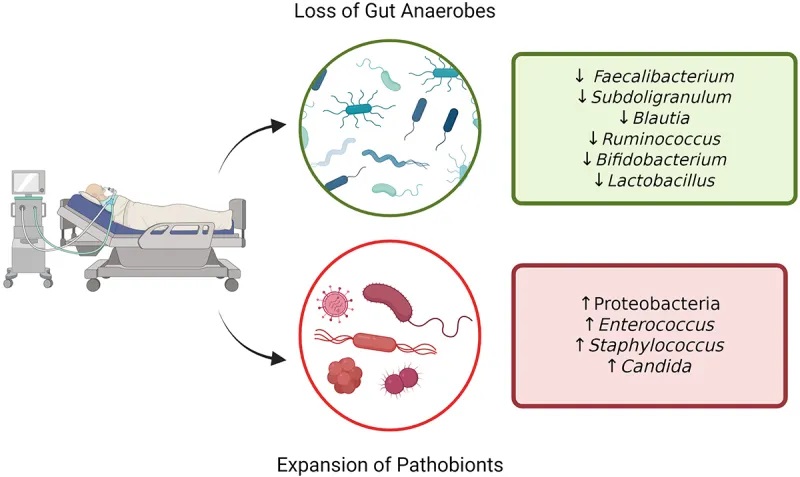

在危重疾病发作的数小时内,微生物群的密度和组成会发生剧烈变化,有益健康的微生物群会转变为促进疾病的致病微生物群。

大量新出现的数据表明,危重疾病与微生物群之间存在联系。

重症监护领域最大规模的研究调查了美国肠道项目的1000多名患者,包括 115 名ICU患者在转入ICU和转出ICU后48小时内或转出ICU第10天后的皮肤、舌头和粪便中的微生物群。

转入ICU时,粪便和皮肤的 α 多样性 (组内) 显著降低:

重症患者的肠道微生物群失调

doi: 10.1080/19490976.2024.2351478

微生物群多样性的显著受损

一项针对 34 名 ICU 患者的前瞻性研究显示了互补结果,该研究显示与 15 名健康对照者相比:

一项针对 14 名脓毒症 ICU 患者的小型研究也观察到微生物群多样性的丧失,其中 35% 的患者粪便中只有 1-4 个细菌类群。

致病菌增加

总体而言, ICU 中变形菌占主导地位,厚壁菌数量减少,而脓毒症患者中肠球菌、葡萄球菌和肠杆菌的数量均增加。值得注意的是,在基础条件下,肠道微生物群内的分类群在时间上相对稳定,尽管可能受到饮食和环境因素的影响。

相反,在 ICU 患者中,向致病菌的转变几乎立即发生。在儿科 ICU 患者中也观察到了菌群失调的进展

通常情况下,下列菌群占主导地位:

一些在正常肠道菌群组成中发挥积极作用的菌群减少,如产生丁酸的关键菌属:

多项研究报告称,双歧杆菌丰度减少,该菌在维持免疫调节和营养吸收方面发挥着重要作用。

最近的研究比较了几个危重病人的微生物群组成,发现了一些人际差异,如多样性和丰富度降低。

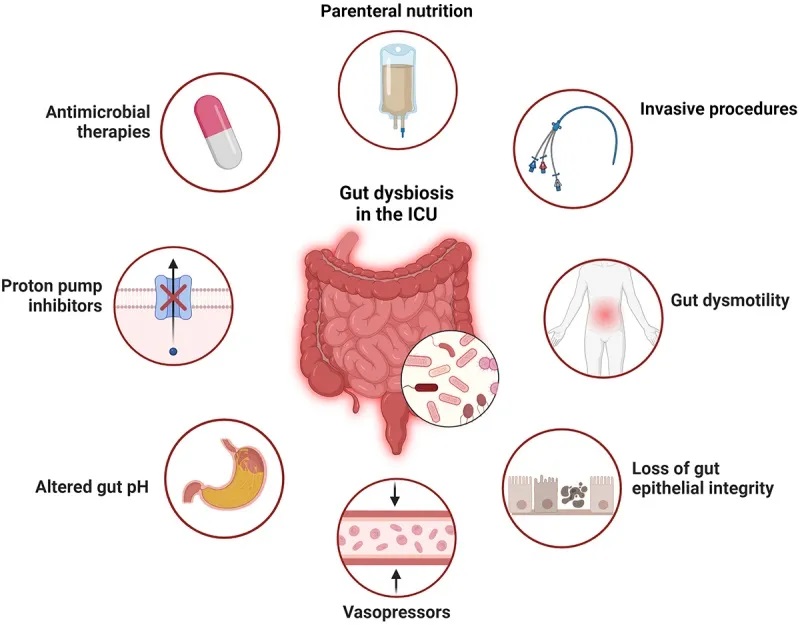

病因是多方面的:

宿主内在因素

危重疾病本身会导致肠道菌群发生重大变化,这可能是由宿主环境的整体变化引起的。宿主内在因素包括循环休克、全身性酸中毒、粘膜血流改变、炎症等。

值得注意的是,细菌可以通过表达祖先或新获得的基因在危重疾病环境中变得具有新的毒性。

治疗对微生物群的影响

ICU 患者接受的许多治疗都会产生脱靶效应,直接改变微生物群。已证明会影响微生物群的药物包括抗生素、质子泵抑制剂和阿片类药物。

营养成分

碳水化合物、脂质和蛋白质改变会影响微生物群。

扩展阅读:

营养方式

途径(肠内/肠外)会改变健康状态下的微生物群。肠外营养后拟杆菌增多,屏障功能受损,这可以通过肠内营养补充来逆转。

微生物-微生物相互作用的改变

有一种假设认为,在危重病期间,定植抗性(Colonization Resistance, CR)机制的破坏有助于病原菌的扩张。

当肠道中的厌氧发酵菌减少,同时肠杆菌科细菌增加时,这可能表明定植抗性的稳态机制受到了干扰。厌氧发酵菌通过产生短链脂肪酸、降低肠道pH值、维持厌氧环境和抑制炎症来抑制肠杆菌科细菌的生长。

像粪肠球菌这样的其他常见ICU病原菌也会在急性疾病期间因定植抗性机制的破坏而受到影响。例如,在接受了造血干细胞移植的个体中,抗生素治疗与万古霉素耐药性粪肠球菌(VRE)的肠道过度生长有关,VRE是院内感染的常见原因。

导致危重疾病中菌群失调的因素

doi: 10.1080/19490976.2024.2351478

抗生素对微生物群的双刃剑作用

由于入院患者病情危急,重症监护病房经常使用抗生素。最近对肠道菌群作用的理解取得进展,凸显了这些药物的潜在有害影响,因为这些疗法针对的是致病菌,但也针对构成我们菌群的共生菌。

抗生素的影响是多因素的

它取决于抗生素的固有特性(类别、药代动力学和药效学特性)和使用方式(如剂量、持续时间、给药途径)。

举例:克林霉素对微生物群的特定影响

克林霉素改变细菌多样性,并有利于固有耐药微生物 (如艰难梭菌、肠球菌或肠杆菌)的生长,成为促使感染艰难梭菌 (CDI) 的主要危险因素。

其他类别抗生素的影响

同样的方式,大环内酯类、糖肽类或氟喹诺酮类已被证明可以显著改变肠道菌群的组成。

利福昔明 (通常用于肝性脑病) 似乎对微生物多样性的影响有限,而有利于有益细菌的生长。

SDD和SOD对肠道菌群的影响

由于其直接作用于微生物群而具备特殊地位,选择性肠道去污(Selective digestive tractdecontamination,SDD) 或选择性口咽去污 (SOD) 在危重病人中经常被使用,可用于改变微生物群。和未治疗的患者,接受SDD治疗患者的主要变化是肠杆菌科细菌减少了,肠球菌增加了,以及对厌氧菌的影响。相反,SOD似乎对微生物群的影响有限。

非抗生素药物对肠道菌群的潜在影响

通过分析荷兰1,135暴露于各种常用药物患者的肠道微生物群,研究得出非抗生素药物也可能影响肠道微生物群。其中,质子泵抑制剂,二甲双胍,非甾体类抗炎药或他汀类药物对肠道菌群组成的影响达到可检测水平。

重症监护特异性治疗对微生物群的影响

在除了所有被提到的因素外,许多重症监护特异性治疗,如人工喂养、机械通气、质子泵抑制剂和血管升压药也可能导致微生物群失调。其中,阿片类药物,这种有助于减慢肠道蠕动,被广泛应用于 ICU患者的药物可能通过增加肠球菌和葡萄球菌种类而调节微生物群,并有利于它们的菌群异位,如脓毒症的小鼠模型。

微生物群是免疫发展的基石

一方面是肠道粘膜免疫,另一方面是全身免疫。事实上,许多结构(如派尔集合淋巴结)都参与免疫调节,例如通过免疫球蛋白A (IgA),它构成了主要的肠道免疫成分,可能针对某些肠道微生物群。

肠道微生物群改变可能导致免疫系统失调

小鼠粘膜 IgA 浓度降低与γ-变形菌(包括肠杆菌)数量增加有关,而γ-变形菌数量增加与促炎特性有关。同样,IgA 的缺失会导致多形拟杆菌诱导促炎状态。

微生物群对T细胞(Th17)的影响

微生物群的改变也会对T细胞产生影响,特别是 TH17细胞,这些细胞参与抗菌防御并对肠上皮细胞起作用,从而产生抗菌肽。

SARS-CoV-2感染与微生物群的关系

在SARS-CoV-2感染的情况下,微生物群的特殊修饰是与促炎症状态相关的:瘤胃球菌和梭状芽胞杆菌属的存在与炎症标志物的阳性、阴性、特异性相关。

后来的研究证实了这些观察结果,发现不具代表性的肠道细菌与免疫调节特性和重症患者高浓度的血浆细胞因子以及生物标志物密切相关。然而,少数危重病人和大部分接受抗生素治疗的患者的存在,这些观察结果的普遍性受到限制。

通过对粪便样本的病毒转录活性分析,这些标记为SARS-CoV-2高传染性的特征的种群具有更广的细菌丰度并有更强进行核苷酸、氨基酸和碳水化合物的合成和新陈代谢的生物能力。相比之下,标记有低传染性的粪便样本具有较高产生短链脂肪酸的细菌丰度。

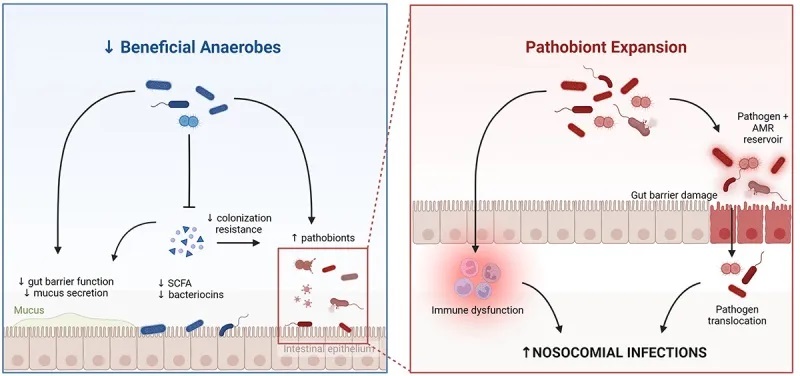

危重病人预后与医疗保健相关感染

在许多其他场景中,危重病人的预后与医疗保健相关的感染情况密切相关,后者发生率可能高达25%,这对生存或发病率的影响有显著差异。

特定细菌携带与感染风险

直肠携带特定的可培养细菌,特别是在ICU患者中检测到的肠杆菌或肠球菌属似乎与随后感染相同微生物的患病率有关。

这些观察结果被近期一个在ICU患者中进行的研究所证实,研究发现咽喉或直肠携带超广谱beta-内酰胺酶的肠杆菌(ESBL-E)是发生ESBL-E呼吸机相关性肺炎的一种危险因素。

口腔和口咽微生物群的变化

特别是在非机械通气患者中,改变口腔和口咽微生物群存在的大肠杆菌、铜绿假单胞菌或金黄色葡萄球菌会导致非特异性医院获得性肺炎 (HAP) 风险增加。

肠道微生物群的多样性与感染

粪便菌群多样性改变在ICU患者中很常见,也可能增加感染率。首先,在动物研究中,肠道微生物群似乎有一个对感染的直接保护作用,特别是肺炎链球菌肺炎。

肠道菌群失调与危重病医院获得性感染联系

doi : 10.1080/19490976.2024.2351478

共生厌氧菌的丧失导致肠道屏障完整性的破坏,以及对病原菌类群的定殖抗性受损。致病菌(如肠杆菌科)的扩张,加上上皮屏障完整性受损和全身免疫功能障碍,使得肠道致病菌(通过易位和传播)以及由于全身免疫防御受损而导致的其他病原体能够发生侵袭性感染。

呼吸机相关性肺炎(VAP)

呼吸机相关性肺炎 (VAP) 是ICU患者中常见的医院并发症,肠道细菌可能在VAP的发病机制中起作用。这些细菌可以定植于口咽微生物群,然后通过机械通气进入呼吸系统,可能导致感染。

肠道微生物组与呼吸系统微生物组的关系

最新研究表明,肠道微生物组对呼吸系统微生物组有影响。在急性呼吸窘迫综合征患者中,肠道中拟杆菌属的增加可能与呼吸系统的微生物群变化有关。

在机械通气的病人中,与发展成为呼吸机相关性肺炎的患者相比,那些没有发展成呼吸机相关性肺炎的人似乎呈现出不同的微生物群。同样在感染情况下,改变的肠道微生物群似乎对处在危重情况下的宿主预后有影响。

选择性肠道去污(SDD)的临床应用

在动物研究中,无菌或抗生素治疗的小鼠 (即诱导菌群失调) 似乎更多易患严重结肠炎。在ICU患者中,选择性肠道去污(SDD)的使用与更好的患者结局有关,特别是在抗生素耐药率低的ICU中,但这些观察结果尚未在ICU中确认对于中度到高度抗生素耐药的患者是否有益,以及与静脉使用头孢菌素无关。

肠球菌属与ICU患者短期预后

一项主要研究发表的文章最终表明,一个ICU入院时的优势肠球菌属与短期预后相关。ICU患者肠道菌群的多样性与肠道菌群肠球菌的丰度密切相关,这肯定了肠球菌的意义,可能是一种菌群失调的标志物,也与其高相对丰度导致更差的结局有关。

此外,最近对接受异基因治疗造血细胞移植患者的研究显示,饮食可能会通过改变其他肠球菌属的丰度来影响菌群失调的严重程度,而这可能会引起移植物抗宿主病(GVHD)。

多重耐药菌(MDRO)成了重症监护机构日益加重的负担。

微生物群与定植抗力

定植抗力:未发生改变的微生物群似乎是一个对抗微生物耐药的关键因素,因其有对抗外源性细菌的能力,包括具有抵抗力的细菌。

耐药菌与抗生素的使用相关

研究证实,肠道耐万古霉素肠球菌的浓度与抗生素使用(这些抗生素有显著的抗厌氧菌活性)显著相关,从而改变细菌的保护屏障并促进耐药微生物增殖。

微生物群对多重耐药菌的抑制作用

在动物模型中,梭状芽胞杆菌可减缓艰难梭菌感染,布劳特氏菌Blautia和梭状芽胞杆菌可以抑制耐万古霉素的肠球菌、乳酸杆菌、梭菌目和厌氧李斯特菌感染。

抗生素与细菌抗药性

几项研究分析并证实了给予抗生素后,细菌的抗药性增加,抗生素的使用改变增殖防御、应激、以牺牲敏感细菌,选择多重药耐药菌,如肠杆菌 (包括产生广谱β-内酰胺酶的大肠杆菌)或万古霉素耐药肠球菌属。

β-内酰胺酶菌株的影响

产生β-内酰胺酶菌株的高浓度定植也可能有影响:最近的一项动物研究表明,这些先前定植的菌株经过全身治疗后可能使肠道内的抗生素失活,因此保护微生物群免受菌群失调,这些观察为旨在保护微生物群的解决方案发展铺平了道路。

肠道去污(SDD)与细菌耐药性

作为抗生素治疗的一种特殊形式,肠道去污 (SDD) 似乎不会增加ICU细菌耐药性的出现,这看起来与直肠较低的耐药革兰阴性菌载量似乎是矛盾的。一些观察指出,SDD在ICU患者离开ICU后出现的细菌耐药性有关。

耐药微生物的临床影响

较高的相对丰度耐药微生物在微生物群中具有重要的临床影响,因为它们在促进感染的发生,直肠细菌移位和脱落,在高浓度大便中的MDRO与环境污染有关,并可能在MDRO传播中发挥重要作用。

门静脉是从脾脏和胃肠道到肝脏的主要高速公路,约占肝脏血液供应的 70%。这种解剖位置使肝脏成为清除全身性细菌感染和维持免疫系统稳态的中心位置。

肝巨噬细胞(KC)在肝脏免疫中的作用

肝巨噬细胞(KC,Kupffer Cells)位于肝窦内壁,是第一个遇到来自肠道的细菌或微生物产物的巨噬细胞群。

晚期肝病患者的KC功能受损及其后果

全身性感染是这些患者死亡的主要原因。许多此类感染是由肠道细菌易位引起的,通常导致菌血症,在更严重的情况下,会导致脓毒症。

细菌易位

细菌易位可通过分析肠系膜淋巴管或门静脉血样来证明。

在一项经典研究中,对接受开腹手术的创伤患者进行门静脉取样,血培养未发现细菌易位的证据。更灵敏的方法,如大肠杆菌β-半乳糖苷酶免疫染色或电子显微镜或分子测序,为大多数患者的肠系膜淋巴结(MLN)细菌易位提供了直接证据。

肠-肝串扰机制

人类和动物模型研究均提供了更多关于肠肝串扰机制的细节。

菌血症会增加自发性细菌性腹膜炎的风险,五分之一的住院肝硬化患者会发生自发性细菌性腹膜炎。

微生物驱动的炎症也会加重肝病。例如,结肠微生物群的改变与肝硬化并发症肝性脑病患者的内毒血症和炎症有关。

肠道菌群失调与肝脏疾病

肠道细菌失调也可能导致肝移植术后感染和器官排斥。事实上,大鼠急性肝排斥伴有肠道微生物群改变、肠道屏障完整性受损、细菌易位、血浆内毒素水平升高以及全身炎症反应。

肠道菌群失调还可引发肝脏局部炎症,促进中度肝病进展为脂肪性肝炎。

最近的一项研究表明,肠道巨噬细胞中微生物依赖性的趋化因子受体 CX3CR1 的激活对于维持肠道稳态和屏障完整性至关重要,因此对于控制脂肪性肝炎进展至关重要。

晚期肝病导致的循环异常与肠道损伤的恶性循环

由于晚期肝病通常会导致循环异常(门静脉高压、内脏血管扩张),这些事件可能形成恶性循环。肠道屏障受损会导致细菌易位,从而导致肝脏炎症和肝功能障碍,导致循环异常加剧,造成进一步的肠道损伤。

全身性炎症中的肠-肝串扰

DOI: 10.1186/s13054-016-1458-3

肝脏的防御功能

除了肝脏作为次级防火墙外,胆道分泌物和胰腺外分泌物也有严格的区域划分。胆汁酸和胰酶通过胰管排泄,促进脂质、碳水化合物和氨基酸的消化和吸收。

胆汁酸的合成与转化

初级胆汁酸在肝脏中合成为胆固醇的衍生物,例如胆酸和鹅去氧胆酸。这些胆汁酸在肠道菌群中转化成次级胆汁酸、脱氧胆酸 (DCA)、石胆酸和熊去氧胆酸 (UDCA)。

胆汁的释放与肠肝循环

胆汁在十二指肠细胞餐后产生的胆囊收缩素 (CCK) 刺激下释放到十二指肠腔内。胆汁酸与膳食脂质一起被重吸收,并通过肠肝循环返回肝脏,而饱和的消化酶通常会被排泄和消除。

胆汁酸对肠道屏障的影响

胆汁酸可能为蛋白酶突破肠道屏障并引起全身炎症反应铺平道路。重要的是,不同类型的胆汁酸对肠道屏障有不同的影响。例如,胆酸、DCA和鹅去氧胆酸在体外对肠上皮屏障表现出破坏作用,而熊去氧胆酸 (UDCA)则并非如此。

饮食与肠道屏障的关系

上皮细胞暴露于与高脂饮食相对应浓度的DCA会在体外和体内破坏上皮屏障。相反,低脂饮食中常见的DCA浓度不会影响上皮完整性。在这种情况下,肠内营养与完全肠外营养对危重患者肠道屏障的影响是高度相关的。

完全肠外营养增加肠道通透性,除胆汁酸的作用外,还可能涉及多种机制。

肠内喂养对肠道屏障的综合影响

其他研究表明,富含脂质的肠内喂养对实验性休克中的肠道屏障具有保护作用,而胆囊收缩素 (CCK) 受体拮抗剂可逆转这种保护作用。这些数据表明肠内营养对肠道屏障具有内在的保护作用。

因此,尽管肠内喂养会刺激肠腔内胆汁酸的释放,从而可能损害上皮内壁,但其对肠道屏障的有利作用似乎占主导地位。

胰腺酶对危重患者的局部和全身作用最近重新受到关注。

胰腺酶的消化功能

外分泌性胰腺的腺泡细胞分泌多种酶,这些酶在十二指肠腔内激活后可降解蛋白质(胰蛋白酶原、糜蛋白酶原、羧肽酶、弹性蛋白酶)、脂质(胰脂肪酶、磷脂酶)和糖(胰淀粉酶)。导管细胞产生碳酸氢盐 (HCO3− )。这种胰液是在胆囊收缩素 (CCK) 刺激下分泌的。

肠缺血期间胰腺酶的影响

在肠缺血期间,这些蛋白酶可能导致保护性粘液层和上皮紧密连接的降解,导致肠道通透性增加和肠壁丝氨酸蛋白酶渗透。这首先由胰管结扎得到证实,此举可减轻出血相关休克实验模型中的肠屏障破坏。防止胰酶内流进入肠腔可减少黏液层降解、降低对内皮细胞的毒性并降低循环中性粒细胞的活化。

胰酶在体内的毒性作用

当黏液层已受损时,胰酶(包括胰蛋白酶、糜蛋白酶、弹性蛋白酶、淀粉酶和脂肪酶)在体内的毒性作用会增强。相反,在肠上皮细胞 (IEC)单分子膜上增加黏液层可减轻胰蛋白酶对肠屏障的破坏作用。

活性蛋白酶易位与多器官衰竭的关系

重要的是,活性蛋白酶易位至循环系统与多器官衰竭风险增加有关,这很可能是由肠道局部自身消化过程引起的,该过程释放组织或微生物因子,从而引发全身炎症反应。

药物抑制胰腺酶的潜在益处

这些数据表明,药物抑制胰腺酶可消除这些病理生理事件,改善危重疾病的循环紊乱。

最近的一篇论文在三种大鼠实验性休克模型(出血性休克、腹膜炎和内毒素休克)中证明了这一概念,重点是丝氨酸蛋白酶。所有休克模型都会导致肠壁蛋白酶活性增加。

蛋白酶抑制剂的应用与效果

腔内注射蛋白酶抑制剂(ANGD、氨甲环酸和抑肽酶)可显著减少小肠和远处器官(心脏、肺)的组织损伤,这与显著提高生存率相关。

值得注意的是,需要直接侵入性地施用蛋白酶抑制剂才能在肠道内产生较高的腔内浓度,这限制了其直接应用于临床实践。或者,通过肠内喂养持续输送蛋白酶抑制剂已被证明在一例脓毒症休克病例中是成功的。

总之,这些数据表明,在肠道缺血条件下,胰腺酶可介导危重患者的有害局部和全身影响,如下图所示:

DOI: 10.1186/s13054-016-1458-3

肠道、体循环和远端器官之间的直接解剖学联系由来自肠道的淋巴管提供。进食后,肠系膜淋巴富含脂质(乳糜微粒)、脂溶性维生素和各种其他亲脂性大分子。这些传入淋巴管从肠绒毛尖端流向肠系膜淋巴结,最终流入胸导管、心脏和肺循环。

肠系膜淋巴结在免疫反应中的作用

在这个网络中,肠系膜淋巴结是腔内抗原被抗原呈递细胞(巨噬细胞、树突状细胞)过滤和吸收的部位,这些细胞可以指导适应性免疫反应。这种特殊粘膜免疫系统的细胞参与者在肠系膜淋巴结和固有层之间穿梭,并被肠道共生菌群分隔开来。

该过程所涉及的机制之一是分泌性 IgA 在粘液层中的沉积,这是对胃肠道异常大量细菌负荷的一种适应。

肠系膜淋巴与肝脏网状内皮系统的关系

肠系膜淋巴避开了门脉循环,从而绕过了肝脏的网状内皮系统,即由肝脏巨噬细胞介导的二级防火墙。

任何未经过滤的管腔成分,如内毒素和胰酶,以及离开肠系膜淋巴结的局部产生的细胞因子和激活的免疫细胞,都能够直接泄漏到血液循环中。

肠系膜淋巴与急性肺损伤的关系

来自肠系膜淋巴的细胞毒因子将首先通过肺循环。对肺内皮的直接毒性作用可导致急性肺损伤,最终导致 “急性呼吸窘迫综合症”(Acute Respiratory Distress Syndrome),这被称为肠-淋巴-肺轴。

肠系膜淋巴引流的作用

消除肠系膜淋巴引流可以防止由于出血性休克导致的内皮通透性过高和肺损伤。这意味着肠系膜淋巴在一定程度上参与了肺损伤的病理过程。

肠系膜淋巴液成分的研究

但是几乎所有关于肠系膜淋巴液成分的研究都是使用动物模型进行的(下表)。

DOI: 10.1186/s13054-016-1458-3

值得注意的是,研究指出细菌或其产物不是肠系膜淋巴液毒性成分的原因:

致病因素可能包括,急性期蛋白和促炎脂质介质,尤其是脂肪酶产生的游离脂肪酸(FFA)。这些成分的细胞毒性与FFA与蛋白质的比率有关,通过补充白蛋白可以逆转这种作用。

注意白蛋白的双重作用

白蛋白在休克后的肠系膜淋巴中大量上调,这是控制脂质细胞毒性的潜在补偿机制。然而,糖基化的白蛋白与内在的细胞毒性相关,因此白蛋白对肺损伤既可能有保护作用,也可能有害。

整体来看,这些发现提示肠系膜淋巴中的特定蛋白质和脂质成分在休克后对肺损伤有复杂的影响,为理解其毒性机制提供了新的视角。

谵妄是一种非特异性的急性神经功能障碍状态,表现为波动性意识模糊和认知障碍。在 ICU 中,谵妄与死亡率增加、通气和住院时间增加以及幸存者的长期认知障碍有关。

虽然对谵妄的发病机制了解甚少,但最近的研究强调了肠道菌群失调和肠脑轴异常的潜在作用。与未患谵妄的老年人相比,患有谵妄的老年人的肠道菌群组成存在显著差异,肠杆菌科细菌与意识障碍和谵妄严重程度有关。

一项孟德尔随机化研究表明,脱硫弧菌科、脱硫弧菌目、Candidatus Soleaferrea的存在会增加谵妄的风险,而草酸杆菌科、Holdemania属、Ruminococcus gnavus 属、Eggerthella 属的存在会降低谵妄的风险。

注:

Holdemania属参与肠道丁酸的产生,在维持肠道稳态和抵抗炎症方面发挥着作用。

草酸杆菌科在草酸的分解代谢中起着重要作用,草酸代谢失衡会对机体造成严重损害,如引发肾脏疾病、全身和局部炎症、心脑血管并发症等。

这些对谵妄发生率的影响的具体机制以及肠道微生物群内的相互作用需要进一步研究。

肠道菌群的双重作用:正常的肠道菌群能够合成人体必需的物质,同时也可能生成有毒物质。在特定条件下,这些有毒物质可以引发全身性的病理过程。这一假说已经存在了一个多世纪,现已被证实。

研究的快速增长:过去十年中,关于肠道轴(如肠肝轴、肠脑轴)以及肠道微生物群的研究数量呈指数级增长。这表现在相关出版物数量的显著增加,尤其是在PubMed上,从2010年至2019年,这些关键词的出版物增长倍数分别是12倍到61倍不等。

下面将讨论具有全身毒性的细菌来源物质以及含氮营养物质(蛋白质、氨基酸、氨基醇、磷脂)和脂多糖的降解产物。

脂多糖(LPS)的特殊作用

肠道微生物产生了大量的LPS,即使在健康个体中,血液中也可能检测到LPS。LPS通过多种途径穿过小肠和结肠,大多数情况下通过门静脉到达肝脏。

内毒素水平

成人结肠食糜中革兰氏阴性细菌脂多糖混合物(称为内毒素)的含量为 2.5 g/L。在血浆中,它要低 9 个数量级:10 ng/L 左右,这是巨噬细胞和内皮细胞炎症激活的阈值。

LPS水平在不同疾病中的变化

该值在牙周炎、糖尿病、肝硬化和阿尔茨海默病中适度增加,在脓毒症中达到 500 ng/L。血浆中内毒素水平升高可定义为内毒血症。

内毒素与TMAO

血浆内毒素和 TMAO 水平呈正相关。在血浆中,内毒素既以具有生物活性的游离形式存在,也以与血液蛋白的复合物形式存在,这在实验室研究中并不总能检测到。

内毒素的生物学效应

内毒素具有明显的内皮毒性,表现为氧化应激、糖萼破坏、白细胞粘附、血管痉挛和血栓形成以及血脑屏障通透性增加。血液中内毒素含量是脓毒症的典型特征,会导致细胞因子风暴和脓毒症休克。

不同细菌LPS的促炎特性

大肠杆菌脂多糖的促炎特性比普通拟杆菌(Bacteroides vulgatus)和多氏拟杆菌(Bacteroides dorei)脂多糖强得多。

LPS的转运途径

小肠:旁细胞途径、网格蛋白介导的内吞作用、微胞饮和脂筏介导的内吞作用、杯状细胞相关抗原通道和乳糜微粒途径。

结肠:网格蛋白介导或囊泡介导的蛋白质转运途径。

脓毒症对LPS转运的影响

肠道屏障受损会导致大量LPS进入体循环,引发不受控制的免疫炎症反应。

LPS的处理和解毒

肝脏通过清道夫受体(SR)吞噬LPS。

酰基水解酶(AOAH)和碱性磷酸酶负责解毒。

AOAH去除脂质A部分的二级脂肪酰基链,控制LPS毒性。

血浆中的LPS结合蛋白

LPS结合蛋白(LBP)、CD14、杀菌/通透性增加蛋白(BPI)和脂蛋白。

LBP主要由IEC和肝细胞产生,促进LPS与免疫细胞的相互作用。

LPS诱导的信号通路

TLR4信号通路包括:MyD88依赖性、非依赖性和IFN-β依赖性通路。

这些通路导致细胞因子增加和细胞损伤。

保护机制

高浓度的LBP和可溶性CD14,可能有助于限制LPS的有害反应。

BPI在肠上皮中表达,可能作为一种保护机制。

健康影响

内毒素会引起血栓素依赖性肺血管收缩,在较高浓度下(脓毒症休克的典型症状)会引起全身血管扩张和肺动脉高压。内毒素血症会增加血脑屏障对内毒素和其他物质的通透性,增加肺毛细血管的通透性,引起非心源性肺水肿,并损害肝脏和肾脏的功能。

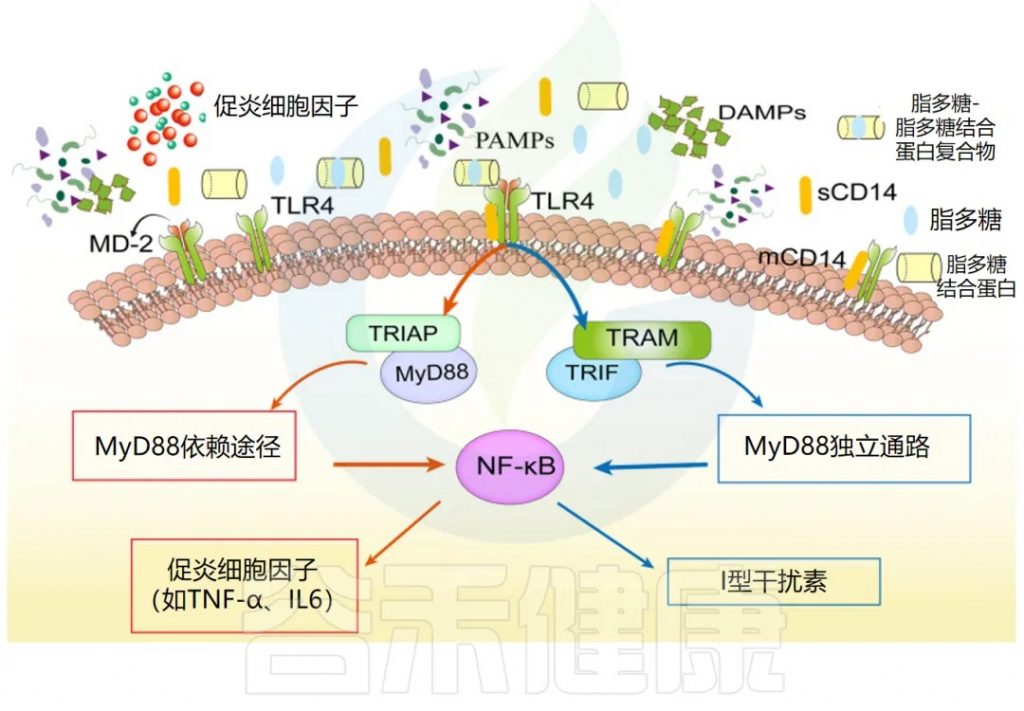

LPS 激活的 TLR4 信号通路概述

doi.org/10.1186/s13054-022-04090-1

LBP 和 CD14 促进 LPS 识别,由 TLR4 和 MD-2 受体复合物介导。TLR4 信号激活分为 MyD88 依赖性、MyD88 非依赖性和 TRIF 依赖性通路,介导促炎细胞因子 (TNF-α、IL-6 等) 和 I 型干扰素基因的激活。

IL,白细胞介素;LBP,LPS 结合蛋白;LPS,脂多糖;

MD-2,髓系分化-2;MyD88,髓系分化因子 88;

TLR4,Toll 样受体 4;

TRIF,Toll/IL-1R 结构域含衔接子诱导 IFN-β;

TNF,肿瘤坏死因子

胃肠道中氨的产生

胃肠道占体内产生的氨的至少 2/3。在肠细胞中,氨形成的主要机制是谷氨酰胺酶反应,而在大肠中,则是细菌的代谢活动:氨基酸和含氮碱基的脱氨作用,以及从血液扩散到粘膜腔面的尿素的水解。

肠道菌群与氨的产生

与结肠粘膜相关的微生物的尿素分解活性是肠道菌群产生的氨的一半来源。大鼠大肠食糜中的氨含量是小肠的三倍:分别为 45 和 15 mmol/kg。

氨的循环与肝脏的作用

氨从肠食糜中通过门静脉和经腹膜扩散进入全身循环。在一天中,健康人约有4克氨从肠道进入血液(主要通过门静脉)。

注:门静脉是一条主要的静脉血管,负责将肠道以及胃、脾、胰腺的血液,输送到肝脏。其主要功能是从胃肠道收集富含营养物质的血液,并输送到肝脏进行处理、代谢和解毒。门静脉系统在维持体内生理平衡和代谢稳定方面起着重要作用。

由于在肝脏中被中和,肝静脉血浆中的氨浓度比门静脉血浆中的氨浓度低2-3倍,而且显著低于源自结肠的肠系膜静脉血浆中的氨浓度。也就是说,肝脏在处理氨方面起到了显著作用。

动脉血浆中的氨浓度

动脉血浆中的正常氨浓度([NH3] + [NH4+])为30 µM。

氨的神经毒性及其症状

随着氨浓度的增加,逐渐出现神经毒性。早期的研究(I.P. Pavlov的实验室)表明,高水平的氨会导致毒性症状。

具体症状:

注:共济失调(Ataxia)是一种影响个人协调和控制运动功能的神经系统障碍。它通常表现为不稳的步态、手部和身体的协调性差、精细运动能力下降以及平衡困难。

大肠中的氨池

体积和浓度:大肠食糜的平均体积为0.4升,氨的含量为5.7–39.0 mM。

总氨量:大肠内总氨池为2.3–15.6毫摩尔。

氨的潜在扩散

假设均匀分:如果这些氨均匀分布在血液(5升)、淋巴液(2升)和大肠食糜中,会显著提高血液中的氨水平。

严重后果:这种分布将导致血液中的氨含量增加到311–2108 µM,远远超过昏迷阈值(200 µM),导致严重的神经毒性乃至昏迷。

总结来说,肝脏在保持氨浓度在安全范围内起到了关键作用。如果氨从肠道中大量扩散到血液中,可能会导致严重甚至致命的神经毒性反应。因此,理解氨的代谢和扩散过程对于预防和处理氨中毒具有重要意义。

氨的细胞内扩散与pH关系

氨以非离子形式NH3进入细胞。在pH = 7.36时,这对于正常血浆是典型的(考虑到氨的碱性常数pKa = 9.15,t = 37°C),NH3形式的比例约为1.6%。在细胞质中,pH较低,这导致即使在血液中氨含量正常的情况下,氨也会扩散进入细胞。在代谢性酸中毒或气体性碱中毒时,血浆和细胞质之间的pH差异增加,从而加剧了沿 NH3浓度梯度向细胞供应氨。在这些情况下,即使没有高氨血症,也有可能出现毒性作用。

氨对血管内皮细胞的毒性作用

氨不仅对神经系统有毒性作用,还对血管内皮细胞具有毒性。

引起氧化应激和NO积累:导致细胞内自由基和反应性物质的增加。

增加细胞通透性:使内皮细胞的膜更容易让大分子物质通过,这可能会破坏血脑屏障的完整性。

引起星形胶质细胞肿胀:氨处理的内皮细胞培养基可以引起星形胶质细胞的肿胀,这可能与脑水肿的形成有关。

破坏细胞外基质和增加旁细胞通透性:高浓度氨会破坏细胞外基质,进一步增加内皮细胞单层的旁细胞通透性。

这些影响表明,在高氨血症情况下,氨不仅直接影响神经元,还可能通过破坏血管内皮细胞,间接导致脑水肿和其他脑部病理变化。这为理解氨毒性在多个层面的影响提供了重要的见解。

氨与TLR4的激活

在内皮细胞中,氨激活了负责对内毒素炎症反应的Toll样受体4(TLR4),这导致氧和氮自由基的过度产生,内皮细胞肿胀,以及其对参与肝性脑病病理过程的物质的通透性增加。

高氨血症导致脑小动脉扩张

高氨血症导致了依赖于内皮细胞的一氧化氮介导的脑小动脉扩张,这可能在急性肝功能衰竭中导致颅内压增加和脑水肿。

氨对血脑屏障通透性的影响

静脉注射乙酸铵到兔子体内增加了血脑屏障(BBB)对聚乙二醇PEG400的通透性,慢性肝性脑病患者的血脑屏障通透性也增加了。

因此,这些机制表明,氨对血管内皮和脑部环境的多重负面影响,这对于理解肝性脑病和其他高氨血症相关脑病的发生和发展十分重要。这些发现强调了有效管理氨水平和保护血脑屏障的重要性,以预防相关脑损伤。

三甲胺-N-氧化物的形成与功能

三甲胺-N-氧化物(TMAO) 是一种对人类来说很基本的氨衍生物,其有用功能(作为渗透压物质)在海洋动物中得以保留。它是在肝脏中由梭菌、大肠杆菌、肠杆菌、不动杆菌、变形杆菌在结肠腔内氧化三甲胺(L-肉碱、胆碱、卵磷脂或甜菜碱的分解产物)而形成的。

血浆中TMAO的浓度与影响因素

血浆中三甲胺的浓度比 TMAO 的浓度低 38 倍。健康人血浆中 TMAO 浓度的数据在 6 个月内每天摄入1.5克L-肉碱的情况下从 0.17-34.62 μM 不等。它还会随着肠道菌群中 Gammaproteobacteria比例的增加而增加。

饮食与TMAO的关系

当小鼠被转移到富含胆碱的饮食中时,其血液中的 TMAO 含量会增加。无菌 (无细菌) C57BL/6J 小鼠即使接受富含胆碱的饮食,其血液中也缺乏 TMAO。将这些小鼠转移到非无菌环境中会导致其血液中出现 TMAO。

TMAO的全身毒性及其表现

TMAO 的全身毒性表现为全身炎症。在评估血液中 TMAO 水平升高引起内皮氧化应激的能力时,有相互矛盾的数据,既存在也不存在此类迹象。

体外实验显示,TMAO 具有诱发血管痉挛的能力。血浆三甲胺氧化物 (TMAO) 水平升高与心血管疾病 、肝脂肪变性、肾纤维化和血栓形成有关,并且会增加房颤血栓栓塞的风险。

一些研究表明,循环系统疾病与三甲胺水平有关,而与三甲胺氧化物 (TMAO) 无关。

调节TMAO水平的方法

口服抗生素可阻止补充卵磷脂或肉碱后血液TMAO水平上升。

肠道菌群的作用

特定肠道菌株的移植可以显著改变TMAO水平和血液凝固特性。

研究显示,非血栓性小鼠的肠道物质移植不会影响无菌小鼠的TMAO水平,而促血栓性小鼠的移植则会增加TMAO和凝血。

因此,血液中高浓度的TMAO 和/或三甲胺会增加全身炎症、血管痉挛、血栓形成、肝损伤和肾损伤的风险。

吲哚是色氨酸的代谢物,在大肠中,梭菌将其代谢为 3-吲哚丙酸,乳酸杆菌将其代谢为吲哚-3-醛,以及许多表达色氨酸酶但不代谢吲哚的细菌相互竞争。在后一种情况下,游离吲哚进入肝脏,在那里被酰化形成吲哚硫酸盐和吲哚乙酸盐。与分别具有神经保护和免疫调节特性的 3-吲哚丙酸酯和吲哚-3-醛不同,吲哚硫酸盐和吲哚乙酸盐具有内皮毒性。

它们在血液中的积累与慢性肾衰竭和心血管疾病风险有关。正常情况下,血浆中硫酸吲哚酚的含量为 10−7-2.4×10−6 Mol,慢性肾衰竭时血浆中硫酸吲哚酚的含量为2.5×10−4-5.0×10−4 Mol。

对甲酚硫酸盐的形成与来源

对甲酚硫酸盐是在大肠上皮细胞和肝细胞中通过对甲酚的硫酸化形成的,对甲酚是芳香族氨基酸酪氨酸和苯丙氨酸脱氨和脱羧的产物,在拟杆菌科、双歧杆菌科、梭菌科、梭杆菌科、毛螺菌科、乳酸杆菌科、卟啉单胞菌科、葡萄球菌科、瘤胃球菌科和韦荣球菌科的细菌参与下形成。每天,大肠中都会形成 50-100 毫克对甲酚。

对甲酚硫酸酯在慢性肾衰竭中的影响

对甲酚硫酸酯在慢性肾衰竭患者血浆中浓度为 116–568 μM,而正常浓度为 15–35 μM,具有内皮毒性。肺水肿患者血液中对甲酚硫酸酯含量增加。给小鼠施用对甲酚硫酸酯可增加肺毛细血管通透性,激活白细胞,增加自由基氧物质的产生,并导致细胞死亡和间质性肺水肿。

吲哚硫酸盐、吲哚乙酸盐和对甲苯磺酸盐的肾脏清除率

吲哚硫酸盐、吲哚乙酸盐和对甲苯磺酸盐的肾脏清除率较低,因此在肾衰竭时会在血液中蓄积。正常情况下,这些物质的血浆池中 95–97% 以与白蛋白的复合物形式存在。

在肾功能不全时,它们以游离形式存在的含量会增加,同时伴有内皮毒性的增加。表现为炎症、血管痉挛、缺血、血栓形成、组织胰岛素抵抗和多器官衰竭的发展,以及现有疾病心血管并发症风险的增加。

单胺的形成与肠道细菌的作用

单胺是在肠食糜中由氨基酸在可诱导脱羧酶的作用下形成的,其中一些脱羧酶依赖于磷酸吡哆醛。肠道细菌的脱羧酶活性最高。在新生儿的肠食糜中,单胺含量微不足道,但随着细菌在胃肠道的定植而增加。

微生物群与单胺的形成

微生物群从 L-酪氨酸形成对酪胺和对章胺,从 L-色氨酸形成色胺和血清素,从组氨酸形成组胺。进入门静脉系统的单胺量通常不超过肝脏中和它们的能力,主要通过结合。在内皮功能障碍中,肝脏中单胺合成增强和(或)结合受损,导致血液中单胺含量升高。

单胺的血管收缩作用

酪胺、色胺、章鱼胺和血清素在释放到血液中时,具有血管收缩作用。章鱼胺输注会导致猪出现过度换气和肺静脉-动脉分流增加的低氧血症。

血液中血清素的积累会导致血清素综合征

其症状包括心动过速、动脉高血压、高热、血液凝固增加,严重的情况下还会出现横纹肌溶解症和多器官衰竭。

组胺会导致支气管痉挛,参与炎症的发病机制,增加血液粘度,并损害微循环。

单胺的全身生物活性与急性中毒并发症

肠道菌群产生的单胺的全身生物活性的特点是它们对血液循环、肺部气体交换过程、血液凝固和(或)炎症的影响。这决定了单胺参与急性中毒并发症发病机制的可能性,即:心血管疾病、脓毒症、凝血病和继发性急性肺损伤。

直接肠毒性物质

乙醇、多种霉菌毒素、砷和重金属盐均具有直接的肠道毒性。

非甾体抗炎药的应用

非甾体抗炎药因其特殊毒性可用于急性胃肠炎的实验模型。类似地,葡聚糖硫酸盐和2,4,6-三硝基苯磺酸盐用于急性结肠炎的实验模型。

霉菌毒素的作用

某些霉菌毒素通过增强内毒素的作用加剧肠炎的炎症损伤,例如,霉菌毒素T-2和脱氧雪腐镰刀菌烯醇能增加肠炎时对聚乙二醇PEG 4000的通透性。

肠黏膜通透性增加的原因

除了外来化合物或其代谢产物直接损伤肠道上皮和血管内皮,急性中毒中常见的急性缺氧、胃肠道平滑肌痉挛和胃肠道淤滞也会增加肠黏膜通透性。

机体危急状态下的急性肠道缺氧是由外部呼吸和血液循环障碍引起的。在急性严重中毒中,此类状态包括外毒性休克,在没有呼吸支持的情况下,呼吸中枢抑制、神经肌肉阻滞和支气管阻塞综合征。由于血液循环集中,胃肠道比维持身体生命活动的最重要器官(即大脑、肺和心脏)经历更深的缺氧。

▸ 急性肠道缺氧的原因:

• 外部呼吸和血液循环障碍

• 外毒性休克

• 呼吸中枢抑制、神经肌肉阻滞和支气管阻塞综合征

▸ 缺氧对肠道的影响:

• 肠细胞特别容易受到ATP氧化再合成中断影响

• 可导致炎症、溃疡和出血

• 增加肠内皮通透性

▸ 缺氧的实例:

• 高原反应中的肠道损伤

• 运动中的气体缺氧导致细胞因子水平升高和肠通透性增加

• 溶血性贫血和急性失血中肠通透性增加

▸ 细胞毒素的作用:

• 抑制能量代谢酶或解偶联氧化磷酸化

• 加剧生物组织的能量不足状态

• 破坏结肠上皮细胞对大肠杆菌的屏障功能

▸ 氧化磷酸化的重要性:

大肠粘膜中氧化磷酸化活性更高的小鼠对某些损伤具有更强的抵抗力

▸ 小肠 vs 大肠:

• 小肠的黏膜下毛细血管丛比大肠发达

• 大肠对缺血性损伤更敏感

▸ 缺氧对黏膜的影响:

• 减少肠道黏蛋白的形成

• 导致黏膜发生炎症变化

总的来说,缺氧对肠道健康的重要影响,以及各种因素(如毒素、能量代谢变化)如何加剧这种影响,从而导致肠道功能障碍和相关健康问题。

胃肠道平滑肌痉挛是胆碱酯酶抑制剂和血清素类药物中毒的特征性症状之一,但也可能是血液循环集中引起的急性缺氧反应,或肠杆菌产生的血清素对肠道平滑肌产生痉挛作用的结果。

大肠的血清素刺激除了自身平滑肌痉挛外,还伴有微血管动脉痉挛。有人提出了肌肉痉挛-缺血-疼痛三联征是肠易激综合征中肠易激通透性增加的一个因素的假说。在急性中毒中,肠易激对此类变化的反应可能相似。

▸ 胃肠停滞的危害

在复苏和重症监护室患者中,胃肠停滞是一个潜在的致命并发症,常见于阿片类药物、胆碱能拮抗剂和血清素激动剂的毒性作用下。这种情况也典型地发生在伴有昏迷的严重中毒和烷基化物质急性中毒时。

▸ 肠道菌群的影响

在停滞状态下,肠道菌群产生的有害物质通过肠壁的通透性增加。停滞加剧了细菌生长而未被清除,导致肠腔内毒性物质特别是氨的浓度升高,氨的细胞毒性作用加剧对结肠细胞的损伤,进一步减少黏蛋白的产生。

▸ 继发性肠炎功能障碍

继发性肠炎功能障碍:急性疾病中会出现继发性肠炎功能障碍,这是由于直接损伤、胃肠停滞、缺氧和胃肠组织平滑肌痉挛导致的。此功能障碍增加了肠道对菌群代谢物和细菌成分的通透性。

▸ 毒性物质和内毒血症

继发性肠炎功能障碍结合肠道菌群毒性物质产生的增加和气体形成,促进了毒性物质进入全身循环并可能导致内毒血症,这在急性严重疾病中形成了一个恶性循环。

总之,胃肠停滞和继发性肠炎功能障碍在疾病恶化中扮演重要角色,尤其是在急性毒性和严重病患中,需要密切监测和适当处理。

严重的内毒素血症和高氨血症是休克的典型症状。在脓毒症、创伤性和出血性休克中观察到血液中内毒素水平升高。在实验中,通过给动物施用内毒素可以重现脓毒症休克。

因心脏骤停而入住重症监护室的患者血浆中的氨浓度比有自主循环的患者高 4.8 倍。在胰岛素和热休克期间,狗和兔子的血浆和脑组织中的氨含量会增加很多倍。通过给动物施用铵盐,可以重现胰岛素和热休克的主要症状。

失血性休克时,内毒血症的来源是肠道。内毒血症的发生分为三个阶段:

1)肠道组织和门静脉血液中低分子量和中等分子量物质含量增加;

2)体循环中这些物质含量开始增加;

3)门静脉和颈动脉血液毒性达到同等程度。

急性脑功能不全(ACI)

这是由弥漫性脑损伤引起的急性中枢神经系统功能障碍。ACI常发生在严重中毒的情况下,临床表现包括意识模糊、运动障碍、分解代谢加速以及中枢性急性呼吸和循环障碍。虽然其特征性不强,但它是危及生命的状态。

发病机制:ACI的发病机制尚不完全清楚,可能与急性缺氧及随之而来的介质混乱有关。

细菌代谢物的影响:细菌代谢物(如内毒素和氨)参与了急性脑梗死的发病机制。高氨血症与急性肝衰竭、脑水肿和颅内压升高有关,并可加剧缺氧的影响。

实验研究:在动物模型中,高氨血症通过加重血液和脑中的氨和谷氨酰胺积累,促进了与氨盐中毒症状相似的神经系统疾病的发展。

内毒素的作用:内毒素增加动物对急性脑缺氧的敏感性。实验表明,内毒素可以加剧脑损伤,特别是在缺氧条件下。

复杂病理状态的参与:文献数据表明,内毒素和氨可能在脓毒症、急性循环系统疾病、第二性急性肺病变以及急性脑功能不全等多种病理状态的发病机制中发挥作用,复杂化急性中毒。

总之,急性脑功能不全是一种复杂的病理状态,细菌代谢产物如内毒素和氨在其发病机制中可能发挥了重要作用,特别是在加剧中毒和缺氧条件下的神经损伤和代谢紊乱。

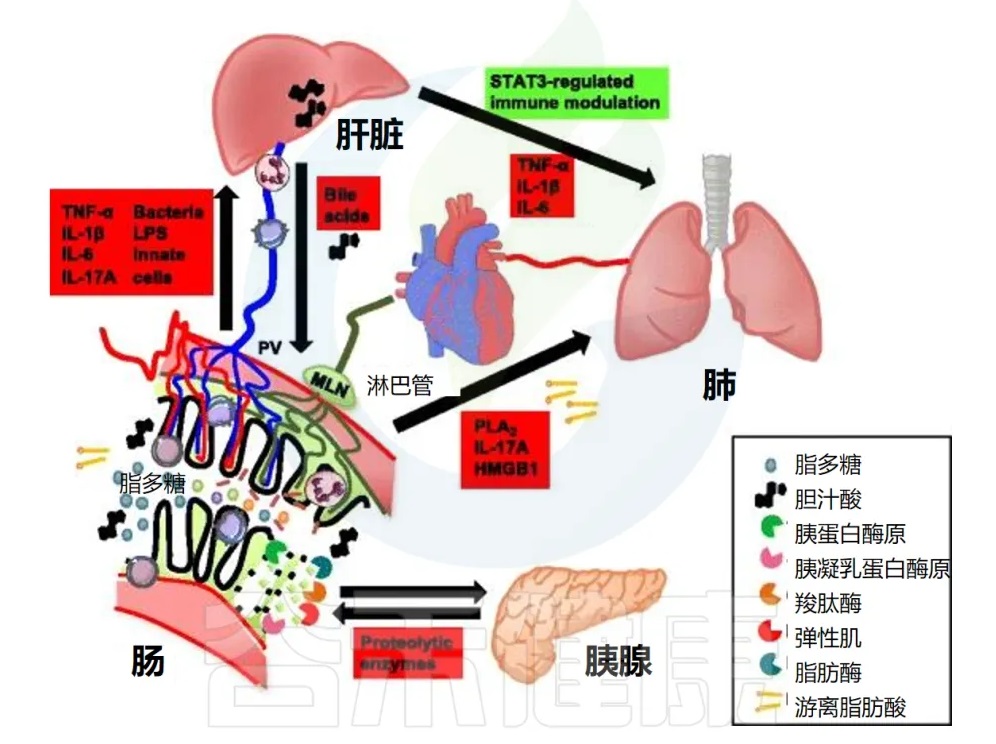

全身炎症中肠道与其他器官之间的直接和间接相互作用

DOI: 10.1186/s13054-016-1458-3

小肠腔内成分可通过门静脉 ( PV ) 和肝脏扩散到血液循环中。这包括促炎成分,例如脂多糖 ( LPS )、细菌 DNA、全细菌、其他细菌产物和游离脂肪酸 (FFA)。

肠腔内的毒性成分,包括 FFA、磷脂酶 A2 ( PLA 2 ) 的炎症产物、促炎细胞因子(例如IL-17)和损伤相关分子底物,例如高迁移率族蛋白 1 ( HMGB1 ),可通过肠系膜淋巴到达肺循环。来自肝脏的胆汁酸,包括胆酸、DCA 和鹅去氧胆酸,会介导对肠上皮细胞的细胞毒性作用。

肝脏巨噬细胞 (KC) 中的 STAT3 信号在稳态条件下保持耐受性,而 KC 在全身炎症中会产生高水平的促炎细胞因子,对肺实质产生毒性作用。

最后,胰腺产生的活性丝氨酸蛋白酶、弹性蛋白酶和脂肪酶可导致肠道组织局部组织破坏和免疫细胞激活,从而加剧全身炎症反应。

对胃肠道和全身炎症系统之间密切关系的基本了解有望在未来为危重疾病带来更有效的治疗方式。

肠道上皮完整性和通透性

目前尚无针对重症患者床边肠道上皮、通透性或黏液的治疗方法。但已有多种临床前策略可能成为未来的潜在目标。例如,在盲肠结扎和穿刺或肺炎假单胞菌感染后,表皮生长因子(EGF)改善肠道细胞凋亡、增殖和通透性,即使在脓毒症发作 24 小时后开始使用也是如此。

肌球蛋白轻链激酶(MLCK) 的膜通透性抑制剂可改善小鼠急性酒精中毒和烧伤后的肠道通透性并防止 occludin 和 ZO-1 减少。使用黏液替代物也可以预防创伤/出血性休克引起的肠道损伤。

选择性消化道净化 (SDD) 针对的是致病性肠道细菌,与益生菌和FMT相反。多项研究和荟萃分析表明,SDD 可有效降低来自低抗生素耐药性环境的死亡率。SDD 仍然存在争议,因为理论上人们担心它可能诱导多种药物耐药性。

上皮屏障靶向治疗

由于 claudin-2 在门控旁细胞通道形成和紧密连接TJ通道调节中的作用,它可能是调节上皮屏障的理想治疗靶点 。事实上,调节 TJ 通道门控动力学和蛋白质分子间相互作用可能对炎症相关屏障失效(如 occludin S408 去磷酸化)具有治疗价值。然而,还需要更多的研究来确定调节门控活性以用于治疗目的的药理学方法。

此外,microRNA-155 可减轻脓毒症小鼠的炎症和肠道屏障功能障碍,通过抑制 NF-κB 信号传导降低 TNF-α 和 IL-6 水平。

针对肠道微生物群

可以通过增加“有益健康”的细菌、减少“致病”的细菌或防止细菌毒力因子的改变来靶向微生物群。许多方法已在患者身上尝试,结果各不相同。

益生菌是活的非致病性微生物,有助于保护肠道屏障,抑制病原体传播,最大限度地减少细菌移位,并预防感染。

尽管如此,一项流行病学调查中的基因组分析发现,在 ICU 患者中,有 6 例独立的事件发生益生菌从胶囊转移到血液,导致菌血症。

益生元是不可消化的膳食成分,其中大部分由不可消化的寡糖组成,可特异性地促进有益肠道微生物群的发育和代谢,改善肠道菌群的平衡,有益于人体健康。在小鼠脓毒症模型中,补充纤维素与全身炎症部分减少有关,这表明微生物具有生存益处。

粪便微生物移植 (FMT) 可挽救由脓毒症患者病原体引起的致命脓毒症,这与产丁酸拟杆菌的扩散、病原体清除的改善以及通过干扰素调节因子 3 恢复宿主免疫力有关。FMT 可能是治疗脓毒症的一种选择;然而,供体筛查是必要的,以防止可能导致不良感染的细菌扩散。此外,重要的是要考虑 FMT 在不同患者群体中的优势和风险。

材料选择

一个完全不同的策略是使用吸收性材料来防止肠源性毒素和细菌产物进入血液循环和肝脏。事实上,针对高钾血症和高磷血症的阳离子交换树脂已显示出疗效。

不可吸收的纳米孔碳降低了接受胆管结扎的大鼠的门静脉压力和肝脏生化标志物,从而降低了内毒素诱导的肝脏巨噬细胞刺激。因此,通过针对肠肝轴,吸附材料是脓毒症的一种可能的治疗策略。

高密度脂蛋白(HDL)

作为一种潜在的治疗方法,一项研究表明,HDL 能够中和 LPS,并通过小鼠体内 SR-BI 介导的 LPS 摄取加速 LPS 清除。HDL 颗粒上的大量载脂蛋白 (Apo) 在清除内毒素、预防感染方面发挥着至关重要的作用。

例如,当LPS与Apo AI或Apo E结合时,对 LPS 的炎症反应会受到抑制,但 Apo AII 和 Apo CI 与 LPS 结合会增强炎症。

一项对 63名严重脓毒症患者的研究表明,第 1 天 HDL 水平 < 20 mg/dL 和 Apo AI < 100 mg/dL 与总体和脓毒症相关的 30 天死亡率增加、重症监护病房住院时间延长以及医院内获得性感染有关。

重组 HDL 输注可减轻大鼠肺、肝和肠道中内毒素诱导的组织学组织损伤。此外,小鼠的 111-铟细菌标记突显了 HDL 摄取可能促进肝脏细菌清除的可能性。因此,HDL 可能是未来脓毒症预防和治疗的重要目标。

肠内给药聚乙二醇结合磷酸盐

目前尚无临床治疗手段可以防止细菌中新毒力因子的诱导。然而,基础研究表明,细菌感知腔内磷酸盐和磷酸盐缺乏在诱导毒力方面起着关键作用。因此,腔内(而非静脉内)磷酸盐的充足有可能诱使细菌“相信”患病宿主是健康的。临床前数据表明,肠内给药聚乙二醇结合磷酸盐可提高小鼠腹腔内脓毒症的存活率 。

总之,系统性肠炎保护措施包括纠正肠道菌群的组成,旨在抑制其细胞毒性物质的形成和炎性细胞因子的产生。继发性肠炎功能障碍的紧急预防包括消除胃肠道器官的缺氧和炎症,以及使用药物保护粘膜免受食糜的侵害。

危急状态处理

在身体处于危急状态时,治疗需要纠正病理机制,包括胃肠道的急性缺氧。早期氧疗可能有助于预防内毒症,与其急性缺氧会增加氨的毒性作用相辅相成。

抗缺氧剂的使用

包括氙气、一氧化氮 (II)、氢气和硫化氢在内的气体混合物可作为氧疗的重要补充。这些混合物具有神经保护作用,并可能对心脏有益。

炎症的管理

消除炎症是治疗的一重要部分。如氢化可的松在一定剂量下可以预防败血症模型中的大鼠功能障碍和内毒血症。

益生元的作用

益生元对肠炎具有保护作用,尤其是那些能够在肠粘膜上形成保护屏障的物质(如果胶和单宁酸明胶),可以防止微生物群产生的有害物质进入血液。

益生元屏蔽作用时间

这种屏蔽作用在小肠吸收剂运输期间发挥,其保护作用时间在服药后10-48分钟至160-288分钟之间。

整体而言,益生元、氧疗、抗缺氧剂及抗炎药物共同构成了一套应对肠炎及相关危机状态的综合治疗方案。

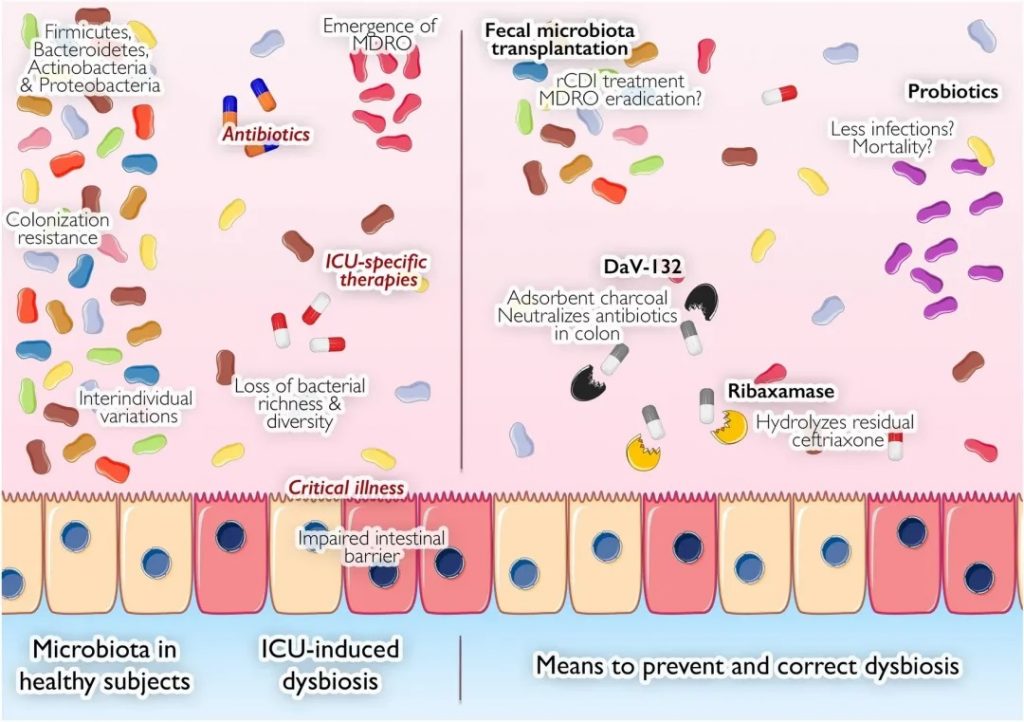

ICU 患者的主要微生物群变化和恢复菌群失调的可用方法

doi.org/10.1186/s13613-021-00976-5

预防菌群失调的有前景的方法正在出现,并在ICU中有潜在的应用。

◆ β-内酰胺酶使用

在患者接受β-内酰胺类抗生素治疗时,服用这种酶以分解在肠道中的抗生素,从而减少其对肠道有益菌的破坏。

应用场景:尤其适用于接受广谱抗生素治疗的患者,以预防艰难梭菌感染(CDI)和其他与菌群失调相关的疾病。

在接受β-内酰胺类药物治疗的患者中使用β-内酰胺酶显示出对微生物组完整性的保护作用。利巴克酰胺酶是一种具有上述作用的药物。它来源于地衣芽孢杆菌的β-内酰胺酶,可水解肠道中残留的头孢曲松和其他β-内酰胺残基,具有优异的耐受性和不变的药代动力学。

在动物研究中,使用利巴克酰胺酶可防止抗生素给药后微生物多样性的改变。作为Ambler B类β-内酰胺酶,利巴克酰胺酶在体内不受β-内酰胺酶抑制剂(如他唑巴坦或舒巴坦)的影响。在 I 期研究表明利巴沙姆酶耐受性良好之后,最近发表的首项 II 期研究似乎证实,静脉注射头孢曲松后,利巴沙姆酶辅助治疗降低了 CDI 风险。

◆ 吸附活性炭使用

服用吸附性非特异性活性炭,它能在结肠中捕捉和中和抗生素,从而保护肠道微生物群。

应用场景:适用于需要长期抗生素治疗的患者或者在医院环境下接触多重耐药菌的患者。

另一种从消化道中消除抗生素以避免其影响的创新可能性是使用吸附性非特异性活性炭,口服给药并中和结肠中的残留抗生素,而不会改变回盲部向上的消化吸收。如:DaV-132 已在 I 期临床试验中进行了测试,受试者为接受一天阿莫西林治疗的健康受试者,在接受较长疗程莫西沙星治疗的患者中,DaV-132 显示出很高的抗生素吸收能力(> 99%)。最近,这种治疗方法显示出降低艰难梭菌感染动物死亡率的潜在迹象;针对艰难梭菌结肠炎高风险患者的研究正在进行中。

◆ 合理使用抗生素策略

通过选用窄谱抗生素、适当缩短抗生素疗程和采用降阶梯治疗方案来减少抗生素对肠道的影响。

应用场景:医院和诊疗机构,特别是在重症监护单位和其他高风险环境中应用。

截至今天,这种预防抗生素相关菌群失调的方法是由抗生素管理推动的,即尽可能优先选择对肠道影响较小的药物和剂量。

研究表明,即使短暂接触广谱抗生素也会增加耐药性的风险。换句话,即使没有确凿证据证明降阶梯治疗对细菌耐药性的出现有特定影响,从广谱抗菌药物降阶梯至窄谱或生态影响较小的药物仍然是重症患者需要考虑的重要事项,正如国际指南中提到的那样。

到目前为止,大多数医生都是以减少抗菌谱为基础进行降阶梯治疗,但这并不是其对肠道菌群影响的唯一决定因素。例如,亚胺培南的抗菌谱非常广,但其对肠道菌群的影响尚未证实。在为患者确定合适的抗生素时,仍然需要精确的数据来考虑与菌群相关的因素。

◆ 益生菌和合生元使用

补充有助于维持肠道健康的特定益生菌菌株,或结合使用益生元来促进这些有益菌的生长。

应用场景:在抗生素治疗期间或之后使用,以帮助恢复和维护肠道菌群的平衡。

在ICU中,这些疗法的使用发表了迄今为止最大规模的益生菌荟萃分析(2700名重症患者)后得到了澄清。该研究纳入的试验使用了许多益生菌:主要是布拉氏酵母菌、乳酸杆菌属和双歧杆菌属。重要的是,使用益生菌与感染率降低(尤其是呼吸机相关性肺炎 VAP)和抗生素使用减少有关,但与生存率提高无关。在这项荟萃分析中,植物乳杆菌显示出对减少感染的显著作用。

最近一项涉及 2653 名危重患者的大型前瞻性安慰剂对照试验未能证明预防性使用益生菌对这些患者有益以避免 VAP 。但这些结果需要在其他研究中证实,尤其是益生菌应经过精确的安全性评估:益生菌中含有的乳酸杆菌属与少数脓毒症、肺炎、脓肿或感染性心内膜炎病例有关。

预防性摄入益生菌似乎可以降低艰难梭菌相关腹泻的发生率及其副作用;迄今为止,益生菌预防也并不总被推荐 。此外,益生菌在其他情况下还与负面影响有关。

2008 年的一项研究表明,益生菌与因急性胰腺炎入院的重症患者较高的死亡率有关,从而强调使用益生菌并非没有副作用,而且目前不可能给所有重症患者使用益生菌。

益生元是细菌用来调节微生物群组成的外在特定底物,而合生元(益生元和益生菌的组合)也是控制危重患者菌群失调的潜在选择。在上述荟萃分析中,单独使用益生菌和合生元在感染发生方面没有差异。正如最近的一项荟萃分析所述,合生元疗法和益生元可能在预防院内感染等事件方面发挥作用。迄今为止,评估合生元在危重患者中的应用的 RCT 结果不一致,未能证明辅助合生元疗法对感染发生的明显益处。

新一代益生菌目前正在开发中。它们与现有抗生素的不同之处在于,它们已经过识别、选择,并仔细分析了体外证明的特定特性。益生菌在许多其他潜在适应症中得到了研究,但在脓毒症情况下的数据仍然缺乏,也许由于抗生素的使用,这一点更为重要,只有少数研究且样本量较小。

因此,结合肠道菌群检测技术辅助临床判别,有助于益生菌、益生元的合理使用。

◆ 粪便微生物移植 (FMT)

将筛选过的健康供体的粪便通过结肠镜、灌肠或者胶囊等方式移植到患者的肠道内,以重建多样化的微生物群。

应用场景:多用于治疗复发性艰难梭菌感染,也在研究应用于其他病症如多重耐药菌携带者、某些炎症性肠病等。

粪便微生物移植 (FMT) 是一种将健康捐赠者的粪便引入患者的胃肠道 (GI) 以重建肠道微生物群并治疗与菌群失调相关的疾病的过程。

由于 FMT 粪便几乎包含来自健康供体的所有细菌、病毒、真核生物和代谢物,与益生菌中包含的单一或少数几种细菌菌株相比,它可能提供一种更全面的方法来逆转菌群失调和恢复微生物群。然而,它引入了从供体传播有害微生物(包括病原体)的风险,这可能对本已脆弱的人体宿主造成有害影响。

为了减少和预防与输注粪便物质相关的任何不良事件,潜在捐献者已经规定按照 FMT 临床实践共识会议的要求接受医学访谈和详尽检测。获得的移植物可以冷冻,这不会明显降低疗效,之后可以通过多种方式给药:经典的给药方式是上、下途径,但为了患者的依从性,现在更倾向于冻干或冷冻药丸。

在 ICU 中,可以考虑 FMT 的其他适应症,如脓毒症和多器官衰竭的辅助治疗:很少有病例报告描述 FMT 用于原因不明的脓毒症休克并伴有大量腹泻的危重患者,或抗生素相关性腹泻患者。然而,在 ICU 中进行 FMT 面临着若干挑战。与干细胞一样,自体或异源 FMT 是两种可用的技术;然而,在 ICU 中,考虑到危重患者的微生物群在早期发生变化,似乎很难考虑自体 FMT,因此似乎只有异源 FMT 可行。此外,由于这两种技术都难以获得粪便移植,因此在常规实施 FMT 时需要考虑许多因素。

这些方案的实施需要根据个体患者的病情、治疗阶段以及总体健康状况来量身定制,同时与医疗专业人士密切合作以确保安全性和效果最佳。

危重疾病对肠道的影响是多方面的,包括上皮细胞损伤、粘液层变化、免疫系统紊乱、微生物群失调等。肠道损伤反过来会导致局部和远处损伤以及多器官功能障碍综合征。

针对病原菌群的治疗方法,如益生菌、益生元和粪菌移植等,虽然尚未成为ICU的标准治疗,但已显示出改善肠道屏障功能和调节肠道菌群的潜力。

除了微生物组之外,不同患者之间的临床变量也存在很大的异质性,这可能会影响患者对 ICU 中微生物疗法的反应。年龄、性别、合并症和导致危重疾病的潜在诊断等因素需要与微生物群表型一起考虑。

例如,已知患者的基本因素(如生物性别)会与微生物组相互作用,研究发现,男性和女性的肠道微生物群落存在差异,这些基于性别的微生物组差异会影响疾病免疫反应的性别二态性。

因此,需要进一步研究以理清重要的患者因素(例如性别、微生物群失调和疾病发病机制)之间的关系,以便在重症监护的异质领域中满足个性化精准微生物疗法的需求。

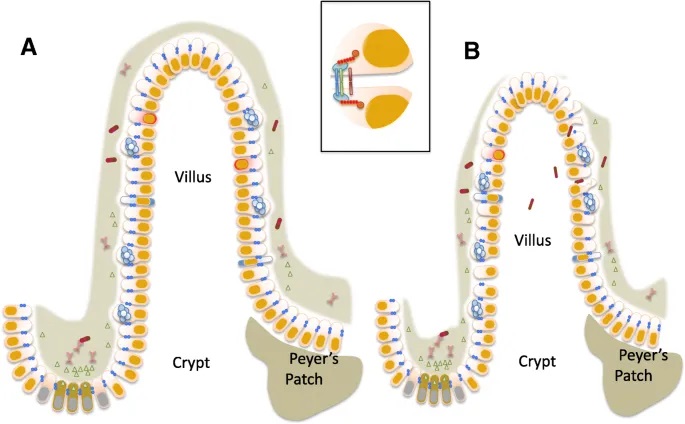

健康和危重疾病状态下的肠道

doi.org/10.1186/s40560-019-0372-6

a)在健康状态下,肠道干细胞在隐窝 (灰色和橙色) 中增殖,分裂成子细胞,并以单细胞层向上迁移到绒毛顶部。大多数上皮细胞是肠细胞 (白色和橙色),但也有杯状细胞、肠内分泌细胞和簇状细胞。上皮被连续的粘液层 (灰色) 包围。这可作为管腔微生物 (红色和绿色) 的屏障,这些微生物也可被分泌性 IgA (浅红色) 识别。通透性也通过紧密连接介导,其中上皮细胞之间的复杂机制可作为选择性屏障,允许溶质和水通过,但阻止较大分子的移动。

b)在危重疾病状态下,增殖减少,细胞凋亡增加,导致绒毛长度缩短。粘液层受损,不再均匀。随着紧密连接的变化导致高渗透性,肠道屏障功能受到损害,细菌能够易位(红色杆状体代表固有层中的细菌)。

在我们的日常,尤其临床实践中,需要应用敏感、非侵入性且易于测量的早期肠道损伤生物标志物(例如瓜氨酸、肠道菌群特征、肠道脂肪酸蛋白和连蛋白等)。

肠道菌群检测和生物标志物的应用为我们提供了新的视角和工具,以更好地理解和应对危重疾病中的肠道损伤。随着对胃肠道和全身炎症系统的研究的深入和治疗方法的创新,有望在未来为危重疾病患者带来更有效的治疗策略,指导重症患者的早期药物干预,以恢复或预防肠道损伤并改善其预后,提高生存率和生活质量。

主要参考文献:

Zhang, X., Liu, H., Hashimoto, K. et al. The gut–liver axis in sepsis: interaction mechanisms and therapeutic potential. Crit Care 26, 213 (2022).

Cho NA, Strayer K, Dobson B, McDonald B. Pathogenesis and therapeutic opportunities of gut microbiome dysbiosis in critical illness. Gut Microbes. 2024 Jan-Dec;16(1):2351478.

Yu H, Wan X, Yang M, Xie J, Xu K, Wang J, Wang G, Xu P. A large-scale causal analysis of gut microbiota and delirium: A Mendelian randomization study. J Affect Disord. 2023 May 15;329:64-71.

Grishin, S.M., Crimes committed by medical workers as a result of improper performance of their professional duties (based on the case-law of the European part of Russia 2015–2017), Meditsina, 2018, no. 1, pp. 1–14.

de Jong PR, González-Navajas JM, Jansen NJ. The digestive tract as the origin of systemic inflammation. Crit Care. 2016 Oct 18;20(1):279.

Windsor, J.A., McClave, S.A. (2023). Intestinal Dysfunction and Failure in Acute Pancreatitis. In: Nightingale, J.M. (eds) Intestinal Failure. Springer, Cham.

Otani, S., Coopersmith, C.M. Gut integrity in critical illness. j intensive care 7, 17 (2019).

Assimakopoulos, S.F., Triantos, C., Thomopoulos, K. et al. Gut-origin sepsis in the critically ill patient: pathophysiology and treatment. Infection 46, 751–760 (2018).

Suzuki T. Regulation of the intestinal barrier by nutrients: the role of tight junctions. Anim Sci J. 2020;91:e13357.

Johansson MEV, Ambort D, Pelaseyed T, Schütte A, Gustafsson JK, Ermund A, et al. Composition and functional role of the mucus layers in the intestine. Cell Mol Life Sci. 2011;68:3635–3641.

Cornick S, Tawiah A, Chadee K. Roles and regulation of the mucus barrier in the gut. Tissue Barriers. 2015;3:e982426.

Schroeder BO. Fight them or feed them: how the intestinal mucus layer manages the gut microbiota. Gastroenterol Rep (Oxf) 2019;7:3–12.

Sicard J, Le Bihan G, Vogeleer P, Jacques M, Harel J. Interactions of intestinal bacteria with components of the intestinal mucus. Front Cell Infect Microbiol. 2017;7:387.

Faderl M, Noti M, Corazza N, Mueller C. Keeping bugs in check: the mucus layer as a critical component in maintaining intestinal homeostasis. IUBMB Life. 2015;67:275–285.

Kumar M, Leon Coria A, Cornick S, Petri B, Mayengbam S, Jijon HB, et al. Increased intestinal permeability exacerbates sepsis through reduced hepatic SCD-1 activity and dysregulated iron recycling. Nat Commun. 2020;11:483.

Mukherjee S, Hooper LV. Antimicrobial defense of the intestine. Immunity. 2015;42:28–39.

Beumer C, Wulferink M, Raaben W, Fiechter D, Brands R, Seinen W. Calf intestinal alkaline phosphatase, a novel therapeutic drug for lipopolysaccharide (LPS)-mediated diseases, attenuates LPS toxicity in mice and piglets. J Pharmacol Exp Ther. 2003;307:737–744.

Akiba Y, Mizumori M, Guth PH, Engel E, Kaunitz JD. Duodenal brush border intestinal alkaline phosphatase activity affects bicarbonate secretion in rats. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2007;293:G1223–G1233.

Malo MS, Moaven O, Muhammad N, Biswas B, Alam SN, Economopoulos KP, et al. Intestinal alkaline phosphatase promotes gut bacterial growth by reducing the concentration of luminal nucleotide triphosphates. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2014;306:G826–G838.

Szychowiak P, Villageois-Tran K, Patrier J, Timsit JF, Ruppé É. The role of the microbiota in the management of intensive care patients. Ann Intensive Care. 2022 Jan 5;12(1):3.

谷禾健康

前面的文章中,我们已经了解到,在肝病的发生发展中肠道菌群的变化,详见:

深度解析 | 肠道菌群与慢性肝病,肝癌

到目前为止,大多数研究都集中在细菌多样性及其代谢物与靶癌细胞表型的关联上,而没有考虑环境的微调。实际上生态系统中,个体在环境中与其他个体相互作用、相互影响和限制。

在肿瘤微环境中,特定的微生物会影响其他细胞(微生物或宿主细胞)并受其影响。

微生物群及其代谢物影响肠-肝轴的组织细胞。肠道微生物群以及肿瘤本身的细菌可以影响肿瘤微环境,包括通过调节癌症、基质和炎症/免疫细胞中的基因转录以及促进或抑制肿瘤进展。

同时,微生物群也受饮食、环境等因素影响,在环境扰动后会适应,从而影响宿主-微生物的相互作用。

本文主要阐述了微生物群在肝脏稳态中的作用,肠道菌群及其代谢物直接和间接地调节肝脏基因表达,导致肠-肝轴失衡,从而促使肝病的发生发展,甚至致癌,并对肿瘤微环境产生影响。

我们的健康和生存能力取决于共生微生物(微生物群)的存在,它们主要存在于上皮细胞界面上,在下消化道中特别丰富。

菌群维持肠道稳态

肠道微生物群中的平衡生态有助于食物加工和吸收,调节宿主新陈代谢,并通过防止病原体和病原菌的扩张或通过调节宿主免疫力和维持肠道上皮的完整性来防止感染。

肠道-肝脏-胰腺轴

在物理上,肝脏和胰腺通过胆管和胰管与肠道相通,而门静脉将肠道菌群产物输送到肝脏。因此,肠道菌群与肝脏和胰腺之间的串扰(肠道-肝脏-胰腺轴)可以将信号整合为一个相互关联的系统。

宿主与微生物群之间复杂而高度协调的相互作用代表了一个自然生态系统。共生相互作用,如互利共生、共栖、捕食、寄生和竞争,是微生物、微生物-宿主和宿主-宿主细胞之间相互作用的基础。

因此,肠-肝轴中的细胞处于稳态平衡,环境扰动会改变这种平衡,从而调节局部和全身的转录反应,并影响健康和疾病,例如癌症。

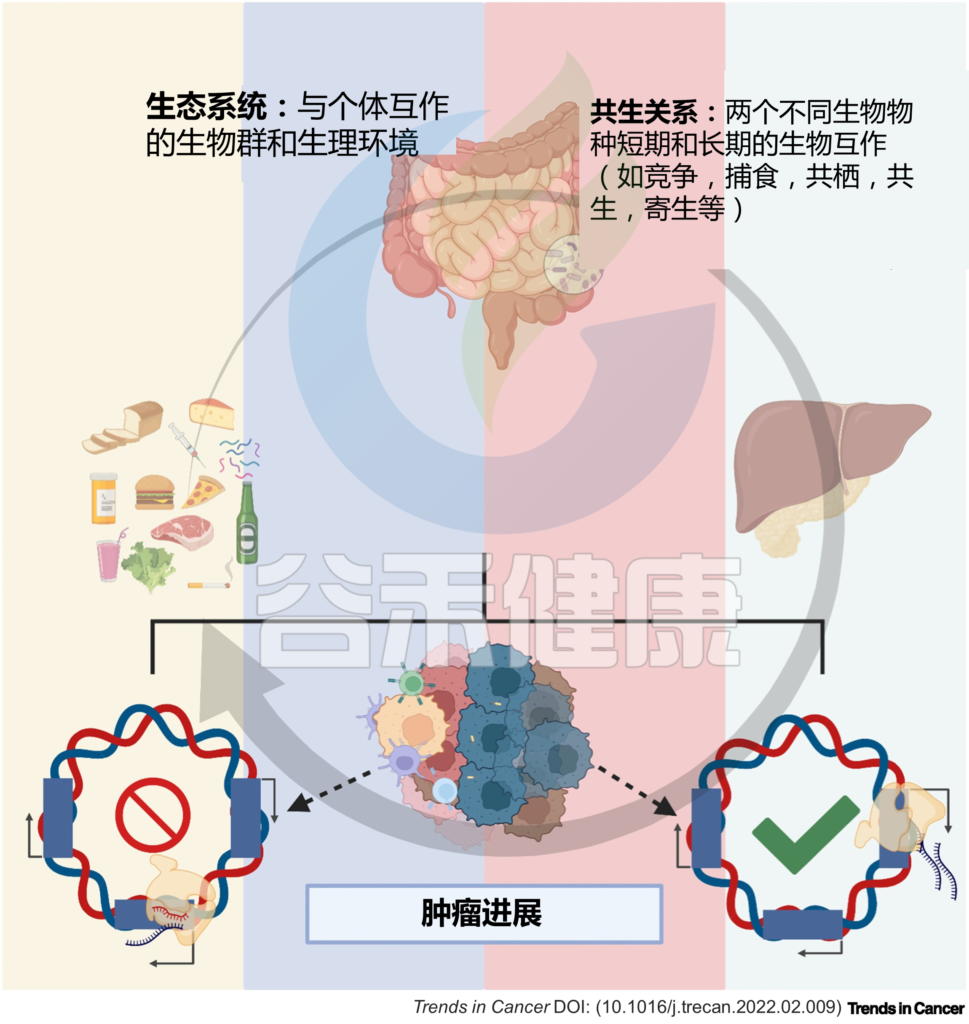

图1 微生物与宿主的相互作用调节体内平衡和疾病

关于微生物群在致癌中的作用的研究,最初集中在上皮屏障界面的肿瘤上,如胃癌和结肠癌,但胰腺导管腺癌 (PDAC) 为口腔和肠道微生物群以及癌症相关微生物群的作用提供了很多证据。

微生物群对致癌作用的影响,及细菌调节肿瘤微环境的一些机制如下:

胰腺癌研究解决了肠道菌群失调、瘤内细菌和癌症之间的联系

人类胰腺癌前体病变显示被产生 IL-17 的Th17 细胞浸润,加速了癌症的发生和进展。

几项研究表明,胰腺导管腺癌与口腔微生物组的组成、口腔病原体(如牙龈卟啉单胞菌Porphyromonas gingivalis、伴放线聚合杆菌Aggregatibacter actinomycetemcomitans)的丰度增加或口腔微生物抗体的存在有关。胰腺癌中出现了较低的α多样性,产生LPS的细菌增加,产丁酸盐菌减少。

基于与胰腺导管腺癌相关的口腔和肠道微生物群落的概况,已经提出了将胰腺导管腺癌患者与健康个体区分开来的无创诊断模型。

此外,胰腺导管腺癌研究已经确定,胰腺含有与组织相关的细菌和真菌,这些细菌和真菌在胰腺癌中比在正常胰腺组织中的含量更高。胰腺导管腺癌中的细菌主要存在于免疫细胞和癌细胞内。

在分析的每种肿瘤类型中,肿瘤内细菌的组成是不同的,可用于预测肿瘤与正常组织和肿瘤类型。

尽管在大约三分之二的胰腺导管腺癌中观察到细菌,并且数量高于大多数其他肿瘤类型,但与人类细胞相比,它们在肿瘤中的绝对数量仅为约 1/40 – 1/400。

与其他肿瘤相比,胰腺导管腺癌中的肿瘤相关细菌 Gammaproteobacteria较多,尤其是肠杆菌Enterobacterales,与胃癌和结肠癌不同的是,它们的梭杆菌fusobacteria较少。

胰腺导管腺癌相关微生物群的组成与十二指肠微生物群相似,这一事实表明细菌可能是通过胆胰管逆行迁移。

肿瘤相关微生物通过各种机制参与胰腺癌的发生或对治疗产生抵抗

例如,表达胞苷脱氨酶长同工型的细菌(如 Gammaproteobacteria)将吉西他滨代谢成无活性形式,导致胰腺导管腺癌出现耐药性。

瘤内细菌可能通过诱导 MDSCs 和抑制 M1 巨噬细胞分化和 CD4 +和 CD8 + T 细胞活化来重新编程肿瘤微环境;通过抗生素治疗进行的细菌消融可重新编程胰腺肿瘤免疫微环境,防止癌变并使免疫检查点抑制治疗产生反应。

然而,肿瘤内细菌也可能是有益的,并且 胰腺导管腺癌的长期幸存者在肿瘤相关微生物群中表现出更高的微生物 α 多样性和独特的特征(假黄单胞菌属Pseudoxanthomonas、链霉菌属Streptomyces、糖多孢菌属Saccharopolyspora),这可能诱导有效的免疫细胞浸润和抗肿瘤免疫。

最近有多项综述回顾了微生物调节在胰腺导管腺癌中的作用。这些研究支持胰腺导管腺癌患者的肿瘤外和肿瘤内微生物群与发育和临床进展的易感性之间的直接联系。

作为一个相互关联的系统,肠-肝轴中的微生物-宿主串扰有望成为肝癌发生的一个重要因素,就像在胰腺导管腺癌中一样。

细菌通过微生物-宿主和宿主-宿主相互作用参与致癌作用

幽门螺杆菌,已被正式确定为胃癌的明确人类致癌物。然而,新出现的证据表明,细菌,无论是存在于上皮屏障界面上还是存在于肿瘤中,都与局部或远处组织的癌变和肿瘤进展有关。

细菌在肿瘤微环境中产生选择性压力以促进肿瘤发生,部分原因是引发 ROS 的产生,影响对 pH 变化的反应,竞争有限的营养物质,增加 DNA 损伤和诱变,调节癌基因途径,影响化学疗法的代谢药物,或调节免疫。

携带产生大肠杆菌素的聚酮化合物-非核糖体肽合酶操纵子 (pks) 的大肠杆菌菌株在结直肠癌中诱导了明显的突变特征,这为细菌在基因组突变中的作用提供了证据。

微生物群对致癌基因诱导的肿瘤进展的影响得到以下观察结果的支持:

突变的p53仅在远端结肠中致癌,因为存在微生物产生的没食子酸,通过破坏 WNT 通路阻止突变的 p53 作为肿瘤抑制因子。相反,肿瘤会对局部组织细胞施加的竞争压力可能会影响肿瘤微环境、周围组织和肠道中的细菌。

宿主-宿主相邻细胞之间的肿瘤微环境竞争动态是生态系统模型的基础,在结肠和肝脏中均发现有致癌作用,并且可以为细菌调节肿瘤微环境提供底物。

恶性干细胞分泌促进邻近干细胞分化为含有促癌突变的克隆的因子。微生物群的改变可能代表另一个触发因素,结合宿主细胞串扰中涉及的其他多个信号,不仅影响癌症前体靶细胞,而且通过调整局部组织环境影响所有细胞。

此外,肿瘤相关细菌大多存在于癌细胞和免疫细胞的细胞内,可能影响癌细胞的信号传导,并在抗原呈递细胞表面以 MHC 限制性肽的形式呈递,从而刺激宿主免疫。

尽管在改进低生物量正常和肿瘤组织样本中稀有细菌的鉴定和分析技术方面取得了很大进展,但这些结果仍需谨慎解读。不过,这支持肿瘤微环境选择居住的微生物群并反过来受微生物群影响的新概念。

此外,肝脏和胰腺之间的生理联系提出了一个问题,即:最近在胰腺导管腺癌中建立的模型是否可以应用于肝细胞癌 (HCC)?

在此阐述了微生物群在维持肠-肝轴稳态中的作用,并关注环境扰动如何直接(通过诱导微生物相对丰度/多样性的变化)或间接(通过微生物代谢物的作用)触发与肝癌发生相关的基因反应。

微生物群的组成是在婴儿早期建立的,并在成年后保持相对稳定。然而,由于生活方式、饮食、疾病、感染和抗生素的使用,细菌种类的相对丰度可能会迅速改变。

微生物群与宿主之间的串扰对健康和疾病产生关键影响

微生物群通过其扩张/收缩、占据不同的解剖生态位以及遗传物质的突变和交换来适应环境变化并调节宿主反应。

微生物群在宿主从出生开始的先天性和适应性免疫系统发育中发挥着重要作用,免疫系统也塑造了宿主-微生物的相互作用。这个过程依赖于肠道黏膜表面的分隔、微生物群感应和信号传递以及免疫细胞启动,以产生特定的反应并维持体内平衡。

结合起来,上皮屏障、其微生物群落和局部免疫系统不仅可以耐受环境中的共生细菌,还可以使免疫系统对条件致病菌或微生物产物做出反应。

当这些防御机制失败时,例如由于肠道通透性增加(肠道渗漏)或生态失调(与疾病相关或与疾病有因果关系的微生物群组成的变化),就会出现细菌代谢物的涌入或先前被分隔,并且有害微生物可能通过肠道血管屏障(GVB)并通过门静脉循环延伸到肝脏。

微生物群在肝脏稳态中的关键作用

在肝脏中,环境扰动会触发肝脏免疫反应,这种反应依赖于常驻免疫细胞以及来自肠道微生物群的循环抗原和内毒素。由与肠道相关淋巴组织 (GALT) 相关的免疫监视形成,证实了微生物群作为一个相互关联的系统在肝脏稳态中的关键作用。

为什么肠道屏障的紊乱会改变肝脏的微环境?

小肠细菌过度生长(SIBO)也与肠漏和细菌流入肝脏有关。

细菌产物或微生物易位的增加会刺激与慢性肝病相关的促炎反应。相反,肝脏通过胆道在肠道中释放胆汁酸和其他生物活性介质,这些介质可能会被肠道微生物群进行生物转化,然后被吸收并释放到体循环中。

生理组织稳态的改变可能导致癌症等疾病。此外,通过将饮食模式与微生物组对免疫和代谢状态的影响和癌症治疗反应联系起来,这种关系揭示了微生物群和肝脏之间的联系,这是由局部环境扰动引发的一系列相互关联的反应。

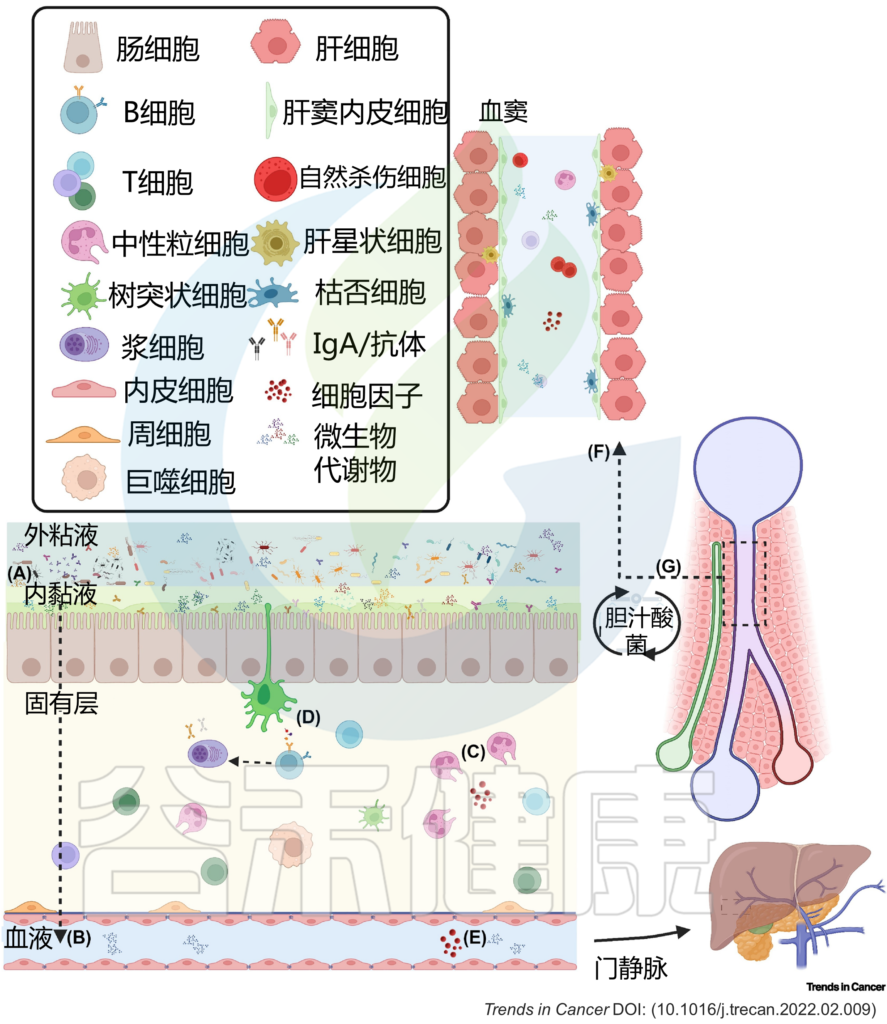

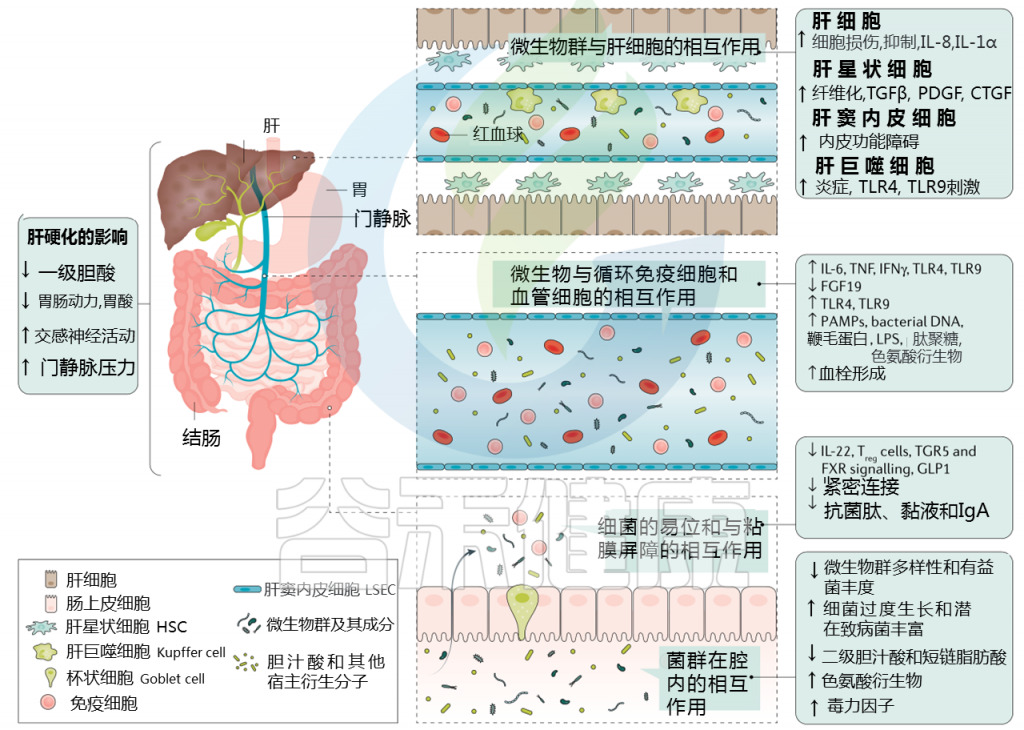

总的来说,肠-肝轴生态系统可以触发局部和远处的反应,并勾勒出肠道微生物群与肝脏之间的直接和间接相互作用(图 2)。

图2 肠肝轴的双向关系调节体内平衡

(A) 粘液从物理上将微生物群与上皮衬里分离,而抗菌肽使内部粘液几乎无菌。(B) 因此,微生物群与宿主之间的相互作用主要是间接的,并由代谢产物介导,这些代谢产物可能穿过粘液和上皮屏障,到达固有层中的免疫细胞和基质细胞,或通过淋巴和血管系统到达肝脏和体循环。(C) 免疫细胞通过产生生长因子和细胞因子来巡逻上皮细胞,并加强上皮和粘液屏障。这些产物对微生物产生选择性压力。(D) 树突状细胞感知环境并诱导T细胞和B细胞反应,从而产生IgA抗体,这些抗体转移到管腔,并通过调节微生物组成和多样性来促进粘膜免疫保护。代谢产物通过(E)肠血管屏障通过门静脉流入肝脏。(F) 在肝窦中,免疫细胞扫描异物。(G) 反过来,肝脏通过释放胆汁酸和其他生物活性介质进入胆道与小肠沟通;这些代谢物可被回肠和大肠末端丰富的微生物群生物转化,部分通过门静脉再循环到肝脏,从而可能影响局部和全身功能。

健康的肠道屏障对一些微生物代谢产物是可渗透的,但大多数完整的微生物却不能通过。

然而,饮食和其他环境因素的影响会迅速丰富或消耗特定的营养物质和细菌。这种效应会对微生物代谢物的产生和胆汁酸的转化产生影响,这有可能塑造局部微环境并与包括癌症在内的慢性肝病的发展相关。

例如,酒精会导致肠漏。与 SIBO 一起,它允许内毒素进入循环,导致肝脏疾病。SIBO 是肠道微生物菌群失调的一种表现,其特征是 α 多样性降低,在某些情况下,β 多样性增加,这可能导致全身性炎症。

增加的细菌易位会促进肝硬化进展(肝细胞癌的前体),包括:导致纤维化,通过增加肝细胞与微生物和细菌代谢物的接触,或通过在肝脏中创造转移前的小生境,改变环境以利于转移细胞的募集和增殖,从而促进肝硬化进展。

最后,在某些慢性肝病中,活细菌的易位可能导致 GALT 的免疫麻痹,表明微生物平衡的变化直接影响局部环境的机制。

下文将阐述肠道细菌如何通过扩散到肝脏、影响环境或改变其他细胞中的串扰直接影响肝癌发生。

饮食改变肠道微生物组,对免疫和新陈代谢状况、癌症风险和对癌症治疗的反应产生影响。因此,摄入食物的来源和类型在调节肠道微生物组中起着关键作用,并对宿主-微生物相互作用产生影响。

人类肠道中主要有三种类型(肠型)(拟杆菌属Bacteroides、普氏菌属Prevotella和瘤胃球菌属Ruminococcus)。

在工业化和非工业化人群中观察到的蛋白质和动物脂肪(拟杆菌属Bacteroides)与碳水化合物或植物性食物(普氏菌属Prevotella)的摄入比例不同。工业化与天然富含纤维食品的减少有关。

膳食纤维是饮食中的重要组成部分,分为不溶性(抗发酵)或可溶性(可被肠道微生物群代谢),例如益生元纤维菊粉,在结肠中它被肠道微生物群发酵成短链脂肪酸:乙酸盐、丁酸盐、和丙酸盐。

菊粉 是果糖聚合物的异质混合物。果糖摄入转化为乙酸盐,并通过微生物群衍生的乙酸盐经门静脉到达肝脏触发从头脂肪生成。在肠道中,菊粉对成年人微生物组组成的影响:

下列菌增加:

双歧杆菌Bifidobacterium

厌氧菌Anaerostipes

粪杆菌Faecalibacterium

乳杆菌属Lactobacillus

下列菌减少:

拟杆菌属Bacteroides

普氏菌Prevotella、密螺旋体Treponema、琥珀弧菌属Succinivibrio的丰度增加主要与蔬菜的纤维和碳水化合物发酵相关的饮食有关。

高纤维饮食增加了微生物组编码的聚糖降解碳水化合物活性酶,而不影响群落多样性。相比之下,高发酵食品饮食增加了微生物组的多样性并减少炎症。

从机制上讲,缺乏纤维的饮食可以使结肠粘液降解细菌增多,增强柠檬酸杆菌粘液层翻转和相关的结肠炎。这表明饮食模式可能影响肠-肝轴的多种机制。

健康的植物性食物会影响肠道微生物的多样性和组成,包括产丁酸菌的富集,例如:

Roseburia hominis

Agathobaculum butyriciproducens

普氏粪杆菌Faecalibacterium prausnitzii

厌氧菌Anaerostipes hadrus

丁酸盐是一种短链脂肪酸,通过肠道内膳食纤维的微生物发酵产生。丁酸盐有助于黏膜稳态和肠道内壁的完整性,从而提供肠细胞的大部分能量需求,并通过与几种 G 蛋白偶联受体结合并作为组蛋白脱乙酰酶抑制剂发挥抗炎作用。在小鼠模型中,增加的膳食纤维以微生物群和丁酸盐依赖的方式防止结直肠肿瘤发生。

总的来说,这些研究强调了饮食对微生物群落的深远影响及其对宿主的影响,具体取决于摄入的食物来源。

先前的研究表明,地中海饮食与拟杆菌门Bacteroidetes和某些有益梭菌群Clostridium的富集以及变形杆菌门Proteobacteria和芽孢杆菌门Bacillota的减少有关,可以减少肝脏脂肪,被推荐用于预防非酒精性脂肪性肝病 (NAFLD)。

调节与饮食相关的微生物组是预防肝癌的潜在途径

长期食用可发酵的富含纤维的食物(如可溶性纤维菊粉或富含菊粉的高脂肪饮食)容易导致生态失调的小鼠出现炎症、胆汁淤积和肝细胞癌。总细菌负荷增加,多样性减少,变形杆菌和纤维发酵细菌(如梭菌属)的特定增加。消除这些产生丁酸盐的细菌成功地预防了富含菊粉的肝细胞癌,这表明调节与饮食相关的微生物组是预防肝癌的潜在途径。

由于肠道微生物群失调,高胆固醇/高脂肪饮食依次导致小鼠阶段进展为脂肪变性、脂肪性肝炎、纤维化,最终导致 NAFLD-肝细胞癌。

在每个阶段都富集了不同的微生物群组成,因为在肝细胞癌患者中:

Mucispirillum、Desulfovibrio、Anaerotruncus和 Desulfovibrionaceae依次增加,

而Bifidobacterium、Bacteroides被耗尽。

综合这些发现,饮食模式会通过富集与健康或疾病相关的特定细菌来影响肠道微生物组,从而对肝脏产生潜在影响。

许多微生物群代谢物是肝癌发展的危险因素。考虑到环境塑造和选择特定的微生物群,推测某些物种可能获得哪些竞争优势以及特定微生物群的富集如何影响肝癌的进展。

相似或不同的微生物群组成是否可能参与肝细胞癌和胆管癌 (CCA) 的发展?现在下结论还为时过早,在这部分讨论这两种类型的肝癌。

肝脏中肿瘤和非肿瘤区域之间菌群不同

最近有报道称,病毒和非病毒病因的肝细胞癌中的 16S rRNA 基因测序确定了肝脏中肿瘤和非肿瘤区域之间不同的微生物组成,其中拟杆菌门Bacteroidetes、厚壁菌门Firmicutes、变形杆菌门Proteobacteria的物种占肿瘤相关菌群的主导地位。相关微生物群Ruminococcus gnavus被确定为感染肝炎病毒的 肝细胞癌患者的特征分类群。

肝硬化、肝细胞癌患者的肿瘤微生物群显示出更高丰度的嗜麦芽窄食单胞菌Stenotrophomonas maltophilia,这与肝星状细胞 (HSC) 中的衰老相关分泌表型 (SASP) 相关,证实了菌群失调与肝细胞调节之间的关联。

NAFLD肝硬化中,伴或不伴肝细胞癌的患者菌群不同

肝细胞癌患者的拟杆菌属Bacteroides和瘤胃球菌科Ruminococcaceae丰度增加,双歧杆菌Bifidobacterium丰度降低,这与粪便钙卫蛋白水平升高和全身炎症相关。同样,与肝硬化患者相比,早期肝细胞癌患者的肠道菌群中产生脂多糖 (LPS) 的菌群增加,而产生丁酸盐的菌群减少。

这些数据表明,在患有 NAFLD 和肝硬化的肝细胞癌患者中,肠道菌群组成与全身炎症相关,并可能促进肝癌的发生。

乙肝病毒感染进展的肝细胞癌的菌群特点

从乙型肝炎病毒 (HBV) 感染进展的肝细胞癌患者显示出丰富的抗炎细菌(例如,普氏菌Prevotella、乳酸杆菌Lactobacillus、双歧杆菌Bifidobacterium、粪杆菌Faecalibacterium)和减少的促炎细菌(例如,大肠杆菌-志贺氏菌Escherichia-Shigella、肠球菌Enterococcus),肠道微生物群可能与调节宿主免疫生物学途径的 HBV 感染有关的成分。

这些研究强调了在肝细胞癌中观察到的微生物多样性,这代表了已知风险因素与肝细胞癌发展之间的相关性。

作为饮食和其他环境因素影响微生物组的相互关联的系统,有必要在多个评估部位(肿瘤和非肿瘤)和组织中表征局部微生物群的组成和多样性,与单细胞分析相关并可能相关与环境因素。此外,突出特定细菌物种富集的潜在因果关系的功能分析是超越相关性的关键步骤。

胆管相关的微生物群

一些细菌科,如Dietziaceae、Pseudomonadaceae、Oxalobacteraceae主导了胆管相关微生物群,表明独特的微生物群落存在于这一解剖学定位中。

肝外胆管癌患者有大量肠球菌Enterococcus、链球菌Streptococcus、拟杆菌属Bacteroides、克雷伯氏菌属Klebsiella、锥体杆菌属Pyramidobacter。

此外,与胆总管结石患者相比,胆管癌患者的胆汁样本富含肠杆菌属Enterobacter、假单胞菌属Pseudomonas、窄食单胞菌属Stenotrophomonas。

最后,与肝细胞癌或肝硬化患者和健康个体相比,肝内胆管癌患者肠道菌群中的4个细菌属增加:

乳酸杆菌Lactobacillus、放线菌Actinomyces、消化链球菌Peptostreptococcus、异体卡多菌Alloscardovia。

肠道微生物群特征可以来区分胆管癌和胆石症

在胆管癌中富集的菌群:拟杆菌属Bacteroides、Muribaculaceae_unclassified、Muribaculum、Alistipes属的物种。

而不同的微生物物种在胆石症组中富集,这表明在从良性肝胆疾病到恶性肝胆疾病的演变过程中微生物关联发生了变化。

总的来说,这些过程可能解释了肠道细菌易位直接导致建立有利于肝癌发展和进展的发炎肝脏环境之间的联系。然而,很难根据与微生物相对丰度的相关性来唯一地假设因果关系,微生物相对丰度由于多种环境因素而迅速改变。

因此,全面的跨界网络分析比较肝细胞癌和胆管癌,并将局部肠道和组织微生物群的组成和多样性以及环境因素对代谢、免疫和转录改变的影响联系起来,对于剖析微生物群在肝癌的发生及其作用机制调节中的因果作用至关重要。

“

强调了微生物群变化对肝脏环境的间接影响(可能通过环境中其他细胞或微生物代谢物的串扰)及其与肝癌发生和进展的关系。

为了了解特定微生物群在肝肿瘤中的潜在影响,有必要将潜在机制以及微生物与其他细胞之间的串扰联系起来。

小鼠中肝细胞癌发展的演变

从这个意义上说,最近的一项研究描述了Mdr2 缺陷小鼠中肝细胞癌发展的时间演变,这些小鼠缺乏从肝脏将磷脂分泌到胆汁中的能力,从而经历胆汁淤积和肝细胞癌发展。

在这些代表炎症诱导肝细胞癌的有用模型的小鼠中,肠道菌群失调诱导肠道屏障功能障碍,先于 LPS 介导的肝脏转录改变,从而导致肝细胞癌发展。

此外,肝内炎症基因谱从肝损伤早期的促炎表型转变为肝细胞癌的免疫抑制表型。这种变化与通过微生物组功能从碳水化合物向氨基酸代谢的转变来重新调整能源利用有关。

菌群改变通过代谢和炎症影响肿瘤发生

微生物群的改变通过影响肝脏碳水化合物和脂质代谢调节炎症,从而导致 NAFLD 及其进展为非酒精性脂肪性肝炎 (NASH)。代谢和炎症的调节可能同样影响肝脏肿瘤发生。

肠道微生物组受饮食和其他环境因素的影响,微生物与营养物质的竞争是调节新陈代谢和免疫反应的关键步骤。例如,通过微生物群介导的膳食纤维发酵产生 SCFA 与胆汁淤积型肝细胞癌相关。

有人认为,细菌产物的易位可能会刺激炎症并释放 GALT 中的活性氧 (ROS),从而影响机械和分泌屏障以及局部微生物群。

这些研究强调需要继续进行系统和全球研究,将肠-肝轴中微生物物种的多样性和丰度作为一个生态系统进行表征,同时也需要开始剖析这些表型背后的机制。

最近有人提出,母亲在怀孕期间摄入丁酸盐和谷氨酰胺会影响新生小鼠的粪便微生物群和代谢物,这与拟杆菌和梭状芽胞杆菌的粪便特征有关。

此外,这些新生小鼠对肝脏免疫激活有抵抗力,导致胆管炎症和损伤。

从机制上讲,细菌代谢物在宿主细胞中触发基因反应的影响可能取决于环境中的转录改变。

对急性肝衰竭动物模型中不同的转录特征进行了检查,表明肠道微生物群和 Toll 样受体 (TLR) 信号激活肝星状细胞、枯否细胞和肝窦内皮细胞 (LSEC) 中的 MYC 依赖性转录程序,导致 Ly6C 阳性炎性单核细胞浸润和肝功能衰竭。

图3 微生物代谢产物和多样性是肝癌进展的触发因素

(A)一些细菌可能会穿透粘液屏障或参与其降解,在某些情况下导致上皮屏障的破坏或破坏,从而允许(B)微生物和微生物代谢物和免疫细胞之间的直接接触,诱导促炎细胞因子的产生和全身传播。粘液/上皮屏障的破坏也可能促进(C)细菌转移到肝脏(D),这为癌细胞的播散创造了一个有利的生态位。因此,先前划分的细菌和微生物产物的涌入影响了局部肝细胞的基因表达。例如:(E)肝细胞可能表达CXCR1并诱导CRCX2+多形核髓系衍生抑制细胞(PMN-MDSCs)的积累,创造免疫抑制环境促进胆管癌(CCA);(F)激活的肝星状细胞在肝细胞癌(HCC)和癌症转移中发挥多种功能,可能通过CXCL12-CXCR4相互作用破坏肝脏中自然杀伤细胞(NK)的功能,改变NK细胞介导的免疫,促进乳腺向肝脏转移;而(G)其他的肝脏免疫细胞可能通过脂多糖(LPS) – toll样受体4 (TLR4)或脱氧胆酸(DCA) -TLR2调节而被激活,并诱导促进肝细胞癌发生的炎症反应。相比之下,(H)被肠道菌群修饰后的肝脏产生的胆汁酸可能会激活肝脏自然杀伤T细胞(NKTs)在肝脏中的趋化因子依赖性积累,从而控制肿瘤的生长。

LPS调节影响肝细胞癌

循环水平的LPS通过TLR4 激活并诱导肝星状细胞分泌生长因子、调节肝脏慢性炎症状态和抑制细胞凋亡,这些过程与肝细胞癌促进有关。门静脉区域 LPS-TLR4 相互作用下游的转录调节因子 YAP1 的激活调节肝细胞的干性。

因为肝细胞周转的位点定位在激活基础稳态和再生的分子途径中很重要。推测 LPS 也可以通过调节局部微环境重编程来调节这些机制以影响肝细胞癌。

肠道微生物群调节肝细胞的基因表达程序,促进肝细胞癌和胆管癌

在胆管癌中,增加的肠道通透性诱导微生物 LPS 易位进入肝脏,通过 TLR4 依赖性机制诱导肝细胞中 CXCL1 的表达。这种表达反过来导致 CCR2 +多形核髓源性抑制细胞 (MDSCs) 的积累。

肝硬化肝细胞癌患者的瘤内S. maltophilia丰度更高。 通过激活 TLR4/NF-κB/NLRP3 通路诱导衰老肝星状细胞中衰老相关分泌表型SASP因子和促炎因子的表达,从而促进肝纤维化,随之而来的肝纤维化加重并发展为肝细胞癌。

肝星状细胞增殖是肝纤维化发展的关键事件。最后,胆汁酸通过激活表皮生长因子受体诱导肝星状细胞增殖。

饮食会迅速改变人体肠道微生物组。饮食衍生的微生物代谢物对甲酚硫酸盐、4-乙基苯基硫酸盐和 4-甲基儿茶酚会影响肝细胞癌亚型。

人类肠道微生物组编码的代谢途径通过众多生物活性分子不断与宿主基因产物相互作用。例如,营养过剩会增加 IL-17A,进而诱导白色脂肪组织中的中性粒细胞浸润和 NASH 诱导的肝细胞癌。

IL-17A 是一种促肿瘤细胞因子,通过调节Kupffer细胞和骨髓源性单核细胞的炎症反应和脂肪变性肝细胞的胆固醇合成,调节酒精诱导的肝脂肪变性、炎症、纤维化和肝细胞癌的进展。

地高辛,一种类视黄醇孤儿受体 γ t (RORγt) 拮抗剂,降低了 IL-17A 水平并稳定了体重。表明其在代谢紊乱中的关键作用。

此外,TNF和IL-17A 与骨髓来源细胞中NLRP3 炎性体激活诱导的肝脏炎症和纤维化的发展有关。

总的来说,这些研究表明饮食代谢物、细胞因子和肝癌疾病之间存在机制联系。

初级胆汁酸在肝细胞中合成,释放到十二指肠,大部分在小肠中重新吸收。一小部分初级胆汁酸逃逸到结肠,肠道共生细菌将其转化为次级胆汁酸,次级胆汁酸对新陈代谢和宿主先天免疫反应具有多种重要功能。

饮食和微生物胆汁酸代谢物均可调节 RORγt 阳性调节性 T 细胞(Treg) ,有助于维持宿主免疫稳态和改善肠道炎症。此外,胆汁酸代谢物可以通过调节 Th17 和 Treg 细胞的平衡来控制宿主免疫反应。

胆汁酸可以在高脂肪饮食中发挥积极作用

膳食胆固醇诱导肠道细菌代谢物改变,包括增加牛磺胆酸和减少 3-吲哚丙酸,从而在小鼠中驱动 NAFLD-肝细胞癌。因此,胆固醇抑制疗法和肠道菌群操作可能是预防 NAFLD-肝细胞癌的有效策略。

石胆酸 (LCA) 衍生物直接影响 CD4+ T 细胞(3-oxoLCA 和 isoalloLCA)

3-oxoLCA 通过直接结合转录因子 RORγt 抑制 Th17 细胞分化,而 isoalloLCA 增强 Treg 细胞分化,证实肠道微生物群可能控制宿主免疫反应。

对于肝内胆管癌,观察到甘熊去氧胆酸和牛磺脱氧胆酸血浆:粪便比率增加,血浆牛磺胆酸和 IL-4 呈正相关,表明肠道微生物群、代谢物、细胞因子和胆汁酸之间存在相互关系。

肥胖诱导的菌群失调促进肝癌发生

最近的一项综合组学研究揭示了一种胆汁酸代谢物升高、胆固醇代谢失调和与 BMI 增加相关的独特炎症反应的胆管癌亚型,这表明肥胖诱导的肠道微生物群失调促进肝癌发生的模型。

从机制上讲,胆汁酸/致癌轴涉及胆汁酸受体,例如法尼醇 X 受体 (FXR) 和 G 蛋白偶联胆汁酸受体 1,它们可能代表癌症的重要治疗靶点。胆汁酸如脱氧胆酸 (DCA) 被证明可阻断 FXR 的功能及其抑制肠癌干细胞增殖的能力,从而影响肠-肝轴稳态。

此外,胆汁酸传感器 FXR 或 G 蛋白偶联受体 TGR5 的激活通过抑制 NF-κB 依赖性信号通路和 NLRP3 依赖性炎症小体活性来抑制炎症信号传导。因此,饮食-肝脏-胆汁酸-微生物群的串扰在胃肠道炎症以及结直肠癌和肝癌的发生中起重要作用,可用于预防癌症的发生或进展。

菌群利用胆汁酸作为信使影响抗肿瘤免疫

肠道微生物组可以利用胆汁酸作为信使,来控制趋化因子依赖性肝脏自然杀伤 T 细胞 (NKT) 的积累,从而影响肝脏中的抗肿瘤免疫。这一过程是由共生肠道细菌的改变、初级和次级胆汁酸的平衡以及 LSEC 中的 CXCL16 表达介导的,LSEC 是最早暴露于肝脏中肠道衍生代谢物的细胞之一。

相反,NKTs 通过与肝细胞的相互作用与 CD8 T 细胞合作,促进 NASH 和 NASH相关的肝细胞癌。

NK 细胞和肝星状细胞之间的相互作用——癌症休眠和转移的主要开关

基质反应阻碍了 NK 细胞和干扰素 γ 介导的肿瘤细胞休眠的维持,并通过组织损伤和活化的肝星状细胞分泌 CXCL12 的过程诱导肝转移,CXCL12 通过 CXCR4 保留和使 NK 细胞静止,抑制免疫监视和促进转移性生长。

某些与肥胖相关的细菌具有增加次级胆汁酸脱氧胆酸的能力

脱氧胆酸的增加会导致肝星状细胞中的 DNA 损伤,从而诱导衰老相关分泌表型,导致炎症和肿瘤促进因子以及 COX2 诱导的免疫抑制性 PGE2 在肝脏中的产生,从而促进肝细胞癌的发展。

肥胖还与微生物群改变有关,导致 TLR2 激动剂脂磷壁酸 (LTA)这一革兰氏阳性菌的主要细胞壁成分的积累增加。脱氧胆酸增加肝星状细胞上 TLR2 的表达,并与 LTA 协同诱导衰老相关分泌表型因子和 COX2,后者通过 PGE2 诱导免疫抑制,并在化学致癌物暴露后促进肥胖相关的肝细胞癌。

总之,这些研究支持了一个模型,即平衡状态的改变会对环境中的连接细胞产生影响,证实微生物组及其代谢物是肠道和肝脏基因反应的关键影响因素,对肝癌发生具有影响。

本文主要介绍了影响肝细胞癌的微生物群的复杂相互作用,强调了微生物群多样性或肠-肝轴中微生物代谢物的改变触发局部细胞中的基因反应。

与肝细胞癌相比,微生物群和PDAC对患者预后的相关性已得到更彻底的研究,并已明确开始确定特定机制,通过这些机制,微生物群可以局部或系统地影响肿瘤微环境,以及肿瘤进展和对治疗的反应。因此,胰腺导管腺癌研究中使用的一些策略可以应用于肝细胞癌研究。

可以看到,目前的研究分析环境中局部细胞内微生物群介导的直接和间接变化,研究视角已逐渐从靶细胞转向微环境/生态系统。肠道微生物群以及肿瘤本身的细菌通过调节癌症、基质和炎症/免疫细胞中的基因转录程序以及促进或抑制肿瘤进展来影响肿瘤微环境。

癌症干细胞和免疫细胞之间的串扰在癌症进展中起着重要作用,那么癌症干细胞是否容易被微生物/代谢物的改变触发?这也是值得关注的问题。由于物理和生理上的联系,评估微生物群对癌症干细胞分化的影响以及作为一个综合系统对肠-肝轴生态系统的影响也非常重要。

主要参考文献:

Silveira MAD, Bilodeau S, Greten TF, Wang XW, Trinchieri G. The gut-liver axis: host microbiota interactions shape hepatocarcinogenesis. Trends Cancer. 2022 Mar 21:S2405-8033(22)00045-0. doi: 10.1016/j.trecan.2022.02.009. Epub ahead of print. PMID: 35331674.

Komiyama S, Yamada T, Takemura N, Kokudo N, Hase K, Kawamura YI. Profiling of tumour-associated microbiota in human hepatocellular carcinoma. Sci Rep. 2021 May 19;11(1):10589. doi: 10.1038/s41598-021-89963-1. PMID: 34012007; PMCID: PMC8134445.

Zhang T, Zhang S, Jin C, Lin Z, Deng T, Xie X, Deng L, Li X, Ma J, Ding X, Liu Y, Shan Y, Yu Z, Wang Y, Chen G, Li J. A Predictive Model Based on the Gut Microbiota Improves the Diagnostic Effect in Patients With Cholangiocarcinoma. Front Cell Infect Microbiol. 2021 Nov 23;11:751795. doi: 10.3389/fcimb.2021.751795. PMID: 34888258; PMCID: PMC8650695.

Nejman D, Livyatan I, Fuks G, Gavert N, Zwang Y, Geller LT, Rotter-Maskowitz A, et al. The human tumor microbiome is composed of tumor type-specific intracellular bacteria. Science. 2020 May 29;368(6494):973-980. doi: 10.1126/science.aay9189. PMID: 32467386; PMCID: PMC7757858.

谷禾健康

感到疲惫?乏力?食欲不振?容易流血?皮肤发痒?腿肿?体重减轻?…这些有可能是慢性肝病的信号,慢性肝病是一个主要的健康问题,它可以发展为肝硬化和肝癌。

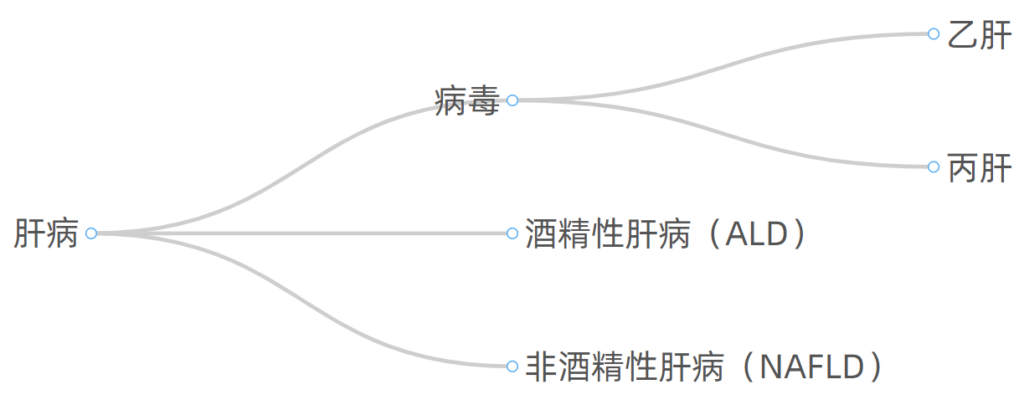

肝病按照病因划分,常见的有如下几大类:

无论病因如何,肝病如果没有得到有效管理控制,进展的常见终末阶段是肝硬化。

肝硬化可导致失代偿和肝细胞癌的发展。

发病率

目前由于疫苗接种计划和有效抗病毒治疗不断发展,乙肝和丙肝肝硬化的发病率正在下降,但由于以下两个原因导致另两种肝病发病率不断上升:

1、肥胖,导致非酒精性脂肪肝的发病率增加

2、饮酒,导致酒精性肝病的发病率增加。

本文带你详细了解肝病与肠道菌群:

肝脏也是胆汁产生的场所,在肠肝循环中具有重要作用。

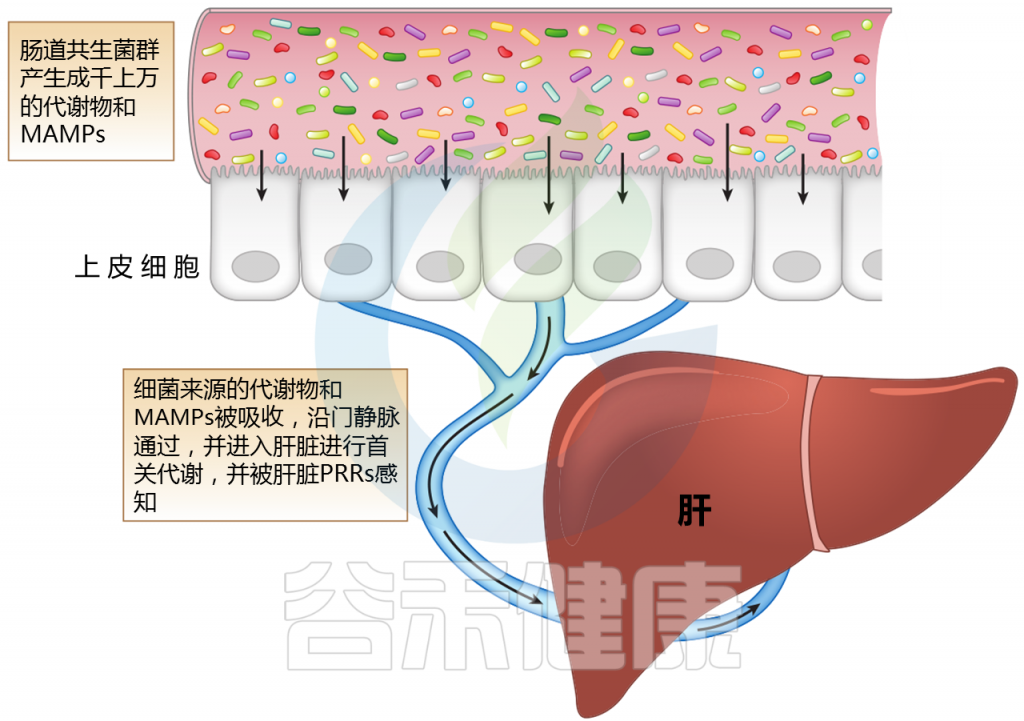

肝脏,作为第一个接触微生物产物进入门静脉循环的器官,可能受到肠道微生物群及其变化的多种影响。肠道微生物群的成分或代谢物通过各种机制与肝脏相互作用。

肝脏中产生的胆汁酸(如胆酸和鹅去氧胆酸)与葡萄糖醛酸酶结合。一旦分泌到十二指肠肠腔,肠道菌群代谢和解共轭,产生尿胆原(排泄)和初级胆汁酸被吸收和循环。胆汁酸还通过内在的微生物调节活动来控制和影响菌群。

Jones R M,et al.,Annual Review,2020

注:MAMPs——微生物相关分子模式;PRR——模式识别受体

肝脏位于体循环和来自肠道吸收活动的大量外源性分子和微生物相关分子模式(MAMPs)之间的界面。

微生物产生的代谢物会随着微生物群的组成而变化;它们沿着门静脉分流并引发多种信号通路的激活。MAMP暴露过多会导致炎症。

肝硬化前期肠道菌群总体变化:

整体多样性减少,厚壁菌门减少,拟杆菌门和变形菌门增加。

在三种类型的肝炎中,肝硬化前期微生物参与非酒精性脂肪肝病和酒精相关性肝病的证据相对更为有力。

—— 非酒精性脂肪肝病

非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)和非酒精性脂肪性肝炎(NASH)是一种以肝细胞内脂质(主要是甘油三酯)的微泡或大泡状积聚为特征的肝病,并伴有不同程度的炎症浸润。

在非酒精性脂肪性肝病中,研究人员发现粪便、血液和肝活检中的致病菌(如肠杆菌科和大肠杆菌)的相对丰度增加。随着病原菌数量的增加和厚壁菌门数量的减少,菌群失调。

—— 酒精性肝病

长期摄入酒精可导致人类和动物模型中菌群结构的变化,肠道通透性增加,随着持续的酒精滥用,致病菌的多样性进一步减少,相对丰度增加,如肠杆菌科和肠球菌科。

在小鼠中,乙醇可以降低肠道屏障功能,并允许增加局部炎症。从机理上讲,乙醇也能抑制抗微生物凝集素的表达,在慢性乙醇消耗模型中,无Reg3β和Reg3γ的小鼠表现出增加的细菌移位和NASH的发生。这些发现表明乙醇可能介导了肝脏潜在的促炎性刺激,有多个长期后遗症。

尽管肝硬化的病因可能有所不同,但在肝病的末期,微生物群与肝脏的相互作用在很大程度上与病因无关。也就是说无论哪种都可能发展为肝硬化。

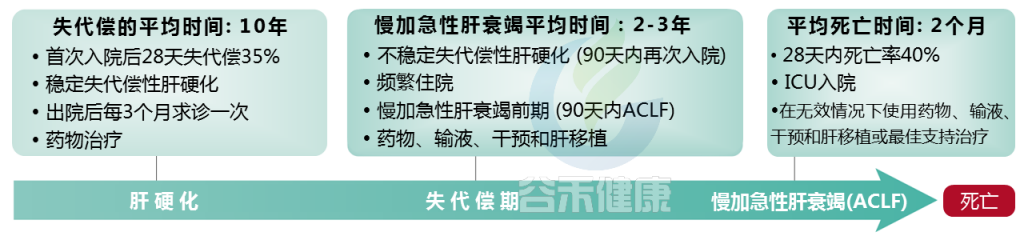

前面我们知道,肝炎如果不能得到有效控制,久而久之会对肝造成永久性损伤,也就是肝硬化。肝硬化又分为两种,一种是代偿性肝硬化,一种是失代偿肝硬化。

代偿性肝硬化虽然肝功能减退,但机体仍能正常运行。

失代偿性肝硬化指肝硬化发展到一定程度,出现肝功能衰竭,可能出现严重并发症,如肾功能衰竭、静脉曲张出血和肝性脑病等。

肝硬化患者最初没有症状,等到了肝硬化失代偿(定义为腹水、肝性脑病、黄疸和/或胃肠道出血),就是肝硬化过程中的转折点。

——肝硬化失代偿期会发生什么?

代偿性肝硬化患者可能会保持多年稳定,死亡率非常低,每年< 1%。然而,在第一次住院治疗后,35%的患者将在28天内出现后续的失代偿,需要频繁入院。肝硬化急性失代偿可导致慢加急性肝衰竭(ACLF)。

注:慢加急性肝衰竭是一种综合征,以一个或多个主要器官或系统(肝、肾、脑、凝血、循环或呼吸)衰竭为特征。

慢加急性肝衰竭是失代偿性肝硬化的主要死亡原因。他们的慢加急性肝衰竭(ACLF)的中位时间为2-3年,死亡率每年约为10%。

Trebicka Jonelet al, Nat Rev Gastroenterol Hepatol,2020

每次失代偿后,慢加急性肝衰竭在28天内的发展约为30%,在此阶段死亡率在28天内攀升至40%。这些器官衰竭患者通常在重症监护室接受治疗,肝移植是唯一的治疗方法。

肠道菌群如何影响肝硬化失代偿?

肝硬化中微生物群-肠道-肝脏相互作用

Trebicka Jonelet al, Nat Rev Gastroenterol Hepatol,2020

肝硬化发展过程中肠道微生物群的变化在很大程度上归因于肠道微生物群组成及其产物,产物可能具有致病作用。短链脂肪酸(SCFAs)、次级胆汁酸和色氨酸衍生物增加,而粘液蛋白的变化、功能失调的紧密连接和抗菌肽的减少促进了微生物组成分和/或其代谢物(病原体相关分子模式(PAMPs))跨肠屏障的移位。

接下来,就肠道菌群与肠道屏障,病变肝脏的相互作用,菌群代谢产物与转运,门静脉高压和酒精的作用这4个方面展开讨论。

1. 与肠道屏障相互作用

肠漏:

一个不正常的微生物群可以影响肠道上皮屏障,并导致内容物从肠道到肝脏和其他地方难以控制的转移。这种肠上皮屏障的损伤被称为漏肠。

在肝脏疾病期间,由于肝肠循环、肠道炎症和门脉高压的改变,宿主生理和肠道完整性发生重大变化。与此同时,肠道微生物组和肝脏之间的串扰也发生了重大变化:

肠道中的宿主粘膜蛋白和通路(例如FXR信号)被肠道微生物群代谢物(例如短链脂肪酸)改变,并可能导致肝脏损伤;

肝脏疾病进展引起的肠道内化变化可能会影响肠道屏障,促进肠道炎症,降低抑菌肽;

而肠道相关淋巴组织可能通过驱动肠道炎症,从而增加肠屏障的通透性参与肠屏障的功能障碍

由于穿过肠道上皮屏障的细菌成分会引发免疫反应,因此肠道渗漏被认为会增加慢性全身炎症。例如,在肝病患者,尤其是肝硬化患者中,细菌细胞壁脂多糖(LPS)水平升高,也被称为内毒素血症。

2018年的一项研究表明,从失代偿期肝硬化患者的循环血和其他“无菌”隔室中分离出的细菌是可行的,这表明即使是活的细菌也可以在失代偿期肝硬化期间通过肠屏障转位。

2. 与病变肝脏的相互作用

从失代偿到慢加急性肝衰竭的进展与全身炎症的广泛激活有关,影响许多细胞因子和炎症系统。

释放危险相关的分子模式来促进失代偿和炎症

慢加急性肝衰竭的发展,不同衰竭器官的死亡细胞和细胞外基质的重塑,特别是在肝脏,都通过释放危险相关的分子模式来促进失代偿和炎症,最终可能是慢加急性肝衰竭发展的先决条件。

这种联系在乙肝病毒引起的肝硬化和/或慢加急性肝衰竭患者中尤其常见。慢性乙肝病毒的再激活可能导致肝损伤,从而释放危险相关的分子模式,进而导致器官衰竭和慢加急性肝衰竭。

在慢性肝病和肝硬化患者中,甲肝病毒和戊肝病毒重叠感染也可能诱发慢加急性肝衰竭。

对病原体相关分子模式的免疫反应导致器官功能障碍

另一方面,这种炎症的爆发是由微生物或其成分的转移引起的,也称为病原体相关分子模式。对病原体相关分子模式的免疫反应可能在免疫病理学过程中导致器官功能障碍,在这种过程中,免疫反应会导致感染造成损害。

炎症标志物水平升高

血浆中全身性炎症标志物(如IL-8或IL-6)水平升高,无论是否有明显的细菌感染,都与肝硬化和慢加急性肝衰竭的急性失代偿有关。新的数据强化了改变后的肠道微生物群和慢加急性肝衰竭之间的联系。

血浆代谢物特征

除了肠道菌群衍生代谢物与慢加急性肝衰竭发展之间的关联之外,血浆代谢物特征(可能也来自肠道菌群)也与全身炎症和慢加急性肝衰竭密切相关。

这些发现可能解释了为什么肠道微生物群的改变和细菌易位的增加可能为不同器官的免疫病理发展为器官衰竭,加重全身炎症和诱导ACLF的环境。

酒精性肝病

2019年研究表明,乙肝病毒相关ACLF患者的循环细菌DNA显著增加,并与炎症标记物(如CXCL10,一种已知的趋化因子)相关,在非乙肝病毒病因中也与ACLF相关,尤其是酒精性肝硬化。

另外,在急性酒精性肝炎(ACLF的一个亚型)中,研究表明,与没有这种特殊菌株的患者相比,具有一种产生细胞溶血素的肠球菌菌株的患者具有极高的死亡率(180天内的死亡率分别为89%和3.8%)。

我们知道,急性酒精性肝炎与微生物变化密切相关,这可能决定患者的临床特征及其结果。在几乎一半的急性酒精性肝炎患者中,失代偿和慢加急性肝衰竭都会发生,但没有任何可识别的促发事件,这表明这与内源性机制有关(例如,门静脉高压症或细菌易位)。

3. 门静脉高压症和酒精的作用

即使肝硬化的门静脉高压症得到有效治疗,例如通过放置经颈静脉肝内门体分流术(TIPS)支架,许多患者仍出现进一步失代偿和ACLF(2年内约47%),尤其是由于全身炎症和随后的器官衰竭。

此外,与肝静脉、右心房和外周静脉血相比,腹水的存在决定了门静脉循环微生物群的组成(腹水:一种失代偿的指标),以及与炎症标记物和ACLF的发生相关的特定循环微生物群。

然而,应该指出的是,TIPS支架本身可能会加重高动力循环,从而导致内毒素水平的增加。从长远来看,TIPS支架降低了失代偿率,可能主要是由于这些肝硬化患者腹水的发生率降低。

失代偿性肝硬化和ACLF先于酒精性肝硬化发生。这一发现可能很重要,不仅因为酒精是失代偿期肝硬化最常见的病因,而且可能是由于酒精本身对肠道微生物群和肠屏障功能的直接影响。

在健康个体和动物模型中,已经证明急性酗酒会增加循环中的内毒素和细菌DNA水平。

酒精显著改变肠道微生物群的组成,降低拟杆菌的相对丰度,增加变形菌。

它的代谢物,特别是乙醛,可以破坏肠道上皮细胞的紧密连接,导致肠道渗漏,促进细菌和真菌的易位,这两者都可能与肝硬化的进展有关。

在不同病因的肝硬化(例如,非酒精性脂肪性肝炎或乙型肝炎引起的肝硬化)中也观察到微生物群组成的改变以及肠道的渗漏。

4. 微生物代谢产物和转运

肝硬化发展过程中肠道微生物群的变化在很大程度上不仅归因于肠道微生物群的组成,还归因于其产物,这些产物可能具有致病作用。

一项研究表明,在肝硬化向失代偿和ACLF发展的过程中,血液代谢物特征明显改变。

针对903人的大规模研究为某些强预测代谢物模式的微生物起源带来了重要的见解,但很难对这些发现作出有力的陈述。

另一项对602名患者进行的研究表明,微生物群衍生代谢物与ACLF的存在有关。其他微生物成分,如次级胆汁酸、短链脂肪酸和色氨酸代谢物也在肝硬化中发生较大变化,与疾病的进展有关。尤其是,胆汁酸通过下调FXR受体来改变肠道屏障功能,这为临床FXR激动剂已经可用提供了新的治疗机会。

间接证据表明肠道微生物群可能会影响肝硬化的预后。

首先,研究表明,使用非选择性β受体阻滞剂(一种预防肝硬化失代偿的常用方法)治疗可改善肠道屏障,减少肠道转运时间,从而降低肝硬化患者细菌转移的可能性。

第二,在静脉曲张破裂出血期间或作为失代偿期肝硬化的长期预防措施,抗生素治疗是一种推荐的治疗方法,因为它可以改善结果,其机制可能与减少细菌移位有关。

尽管这一观点尚未得到确凿的证实,但我们知道,一种特定的微生物组表型(所谓的肠型)会导致肝功能的病理改变,并且考虑到微生物群中存在着广泛的成员,如真菌或病毒,微生物组标志物可能是非常有用的临床工具,以确定有失代偿和ACLF风险的患者。

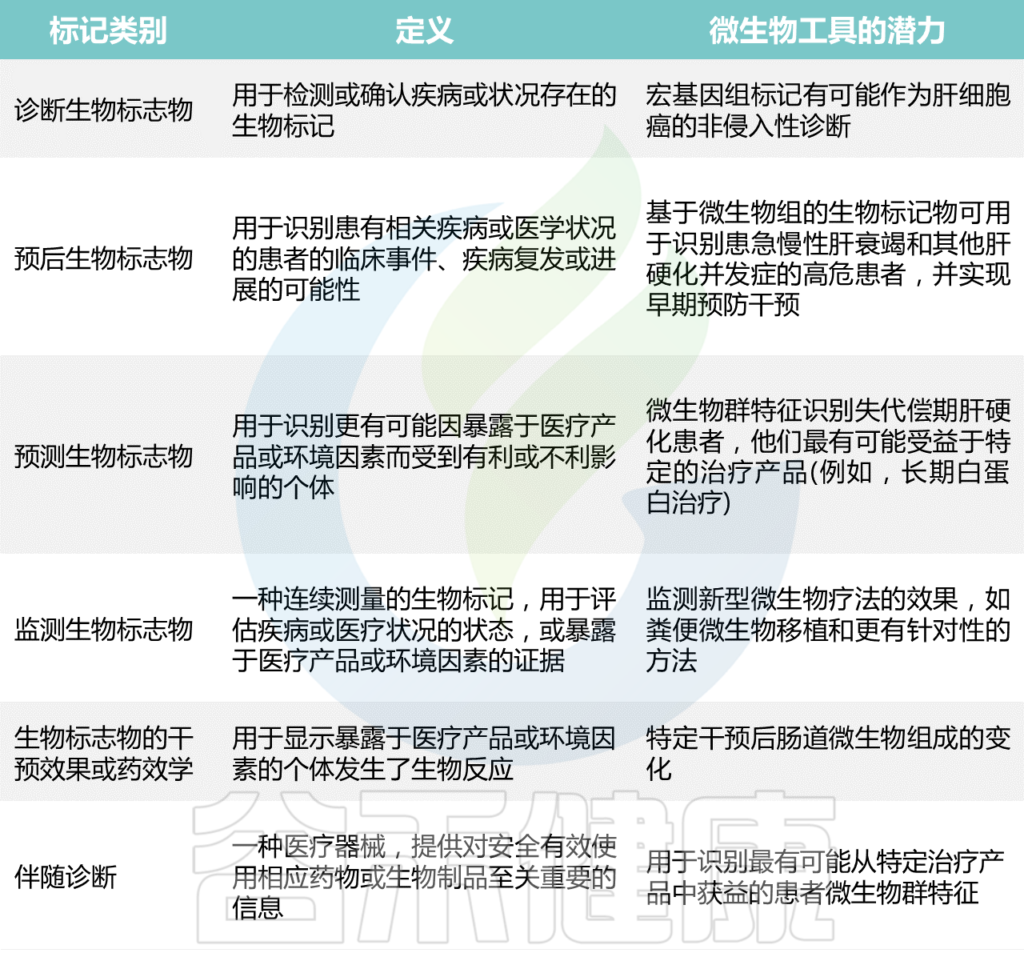

肠道微生物群可以作为疾病进展、严重程度和治疗反应的生物标志物。

不同肝病的菌群特征

肝硬化:

瘤胃菌科、毛螺菌科与其他菌(包括肠杆菌科和拟杆菌科)进行比较,菌群比率失调。随着ACLF的发展,肝硬化菌群失调比率恶化。

该研究表明,肝硬化患者的菌群比率失调

对129名患者的研究显示,毛螺菌科减少,巴斯德氏菌科(Pasteurellaceae)的丰度可以预测死亡率。

其他研究也提供了证据,表明特定的微生物组群特征可以区分肝硬化和健康对照组,并且微生物组的变化可能能够监测病情的严重程度和进展情况。

一组45例肝移植受者中,肝移植改变了肠道菌群,使微生物多样性增加,原生细菌增加(如毛螺菌科),潜在致病菌减少(如肠杆菌科)。

该研究强调了患病的肝脏会影响肠道菌群。

肝硬化和慢加急性肝衰竭:

慢加急性肝衰竭和肝硬化的肠道微生物群特征

Trebicka Jonelet al, Nat Rev Gastroenterol Hepatol,2020

中国肝硬化患者宏基因组全关联研究(MWAS)显示,与健康个体相比,肝硬化肠道菌群组成有大于34个显著差异的菌群。肝硬化患者中韦荣球菌属和链球菌增多,而产丁酸共生菌包括Faecalibacterium prausnitzii 和Coprococcus comes减少。(下表)

Trebicka Jonelet al, Nat Rev Gastroenterol Hepatol,2020

肝细胞癌(HCC)

持续的肝损伤和再生促进了肝细胞癌的发生,它是全球癌症死亡的第三大原因。

肝细胞癌HCC与肠道大肠杆菌过度生长有关,患者微生物群多样性增加,与产丁酸菌属(如Alistipes)减少有关,而致病性产脂多糖菌(如克雷伯氏菌)增加。

在与非酒精性脂肪性肝病相关的HCC,一项来自意大利的研究注意到拟杆菌和瘤胃球菌科增加,双歧杆菌减少。

不同部位菌群功能

肠道菌群:

从门诊病人的角度来看,肠道菌群可以证明是预测入院,MHE和晚期纤维化患者的有用工具。

一项针对NAFLD肝硬化的研究发现,粪便微生物分析中的27种细菌特征以及年龄,性别和体重指数(BMI)可预测NAFLD肝硬化。

晚期纤维化是NAFLD死亡率的重要预测指标,可以从粪便菌群中推断出纤维化,以帮助识别高危人群。

鉴于失代偿性肝硬化中存在预测的失调模式,因此将CDR(肝硬化失调率-毛螺菌科+瘤胃菌科+韦荣氏菌科/肠杆菌科+拟杆菌科)视为预测失代偿风险的工具(适用于所有常见的CLD病因)较低的分数预示结果较差,并且具有较强的预测价值。

粪便菌群也可以用来预测谁会在90天内再次入院和急性肝性脑病复发,因为急性肝性脑病和其他失代偿的粪便菌群有所不同。

唾液菌群:

唾液菌群失调比率是一种简单实用的临床工具(Lachnospiraceae + Ruminococcaceae + Veillonellaceae/ Streptococcaceae),可以预测有和无肝性脑病的失代谢性肝硬化患者90天的入院情况。

其他部位菌群:

一些研究表明,粪便微生物群和结肠黏膜相关微生物群是不同的。事实上,回肠、空肠和十二指肠粘膜样本或抽吸物的微生物群是不同的,它们可能对肝硬化具有重要的预后能力,主要表现为肝性脑病。然而,这些样本并不容易获得,而且很难将其作为生物标志物进行常规的护理点采集。

微生物工具的潜力

需要进一步的研究才能使人信服结论:患者在不同的条件和疾病下,它们的肠道微生物群既表现出疾病特异性的变化,也表现出非特异性的共同反应。因此,在其作为生物标志物的潜力得以实现之前,确定强有力的疾病特异性肠道菌群特征至关重要。

生物标志物和基于微生物的工具的潜力

Trebicka Jonelet al, Nat Rev Gastroenterol Hepatol,2020

要更准确地估计疾病对肠道微生物群的影响程度,就需要从世界各地获得强有力的大规模纵向数据,同时考虑各种混杂因素。理解和解释其他相关的混杂因素将使我们更接近以微生物组为基础的肝硬化生物标志物。

微生物组的整体观点,包括微生物基因表达和微生物衍生的代谢物或蛋白质,可能导致更准确和全面的生物标志物,类似于整合宿主遗传学与基因表达和表观遗传学时的强大疾病关联。这种包含宿主-微生物全生物的整体观点也可能支持诊断、分层和治疗的个体化,并可能开创全生物群关联研究的新时代,扩大宏基因组全关联研究领域。

我们知道,即使在没有肝病的情况下,微生物组也在调节情绪和潜在的认知中发挥作用。慢性肝病患者的脑功能改变是肠-肝-脑轴的结果,甚至在肝硬化之前就可以影响病程。

酒精使用障碍(AUD)

一项关于酒精使用障碍(AUD)患者肠-肝-脑轴的重要研究发现,抑郁、焦虑和酒精渴求与肠通透性增加相关,即使在戒酒后,肠通透性高的患者仍然存在抑郁、焦虑和酗酒。

最近发表的一篇关于AUD中这一轴的操纵的文章显示,对于AUD患者,在粪菌移植后,这些渴望、消费和长期的与AUD相关的住院治疗可能会降低。

肝性脑病

肝硬化中普遍存在的认知功能障碍是一种记忆障碍型,称为轻度或隐性肝性脑病。这可以发展为明显的肝性脑病,表现为嗜睡,迷失方向,晕眩和昏迷。

肝性脑病是肠肝轴中与微生物组相关的经典并发症,是全身性内毒素血症和炎症的结果,最终加重了神经炎症,而神经炎症是支撑肝性脑病发病机理的重要因素。

多年来,氨被认为是肝性脑病发病的关键,但后来发现全身炎症对于氨发挥其神经毒性作用是必不可少的。越来越多地描述了特定微生物群在肝性脑病和全身性炎症(包括性别影响)进程中的作用。在小鼠中,发现肠道微生物组是肝性脑病所特有的全身性炎症和神经炎症所必需的。

轻度肝性脑病和PTSD

在临床上,轻度肝性脑病需要专门的认知测试,例如心理计量学肝性脑病评分(PHES),抑制性对照测试,脑卒中诊断等。但这些测试最好在专门的环境中进行,并且需要专业知识。

轻度肝性脑病(MHE)和创伤后应激障碍(PTSD)肠道菌群之间也存在协同作用,与其他人相比,PTSD患者的菌群失调更为严重。PTSD,酒精滥用和肝硬化常常并存。微生物变化可能有助于将MHE与PTSD区别开来,并且可以帮助我们定义较新的疗法。

老年肠道-肝-脑轴改变

利用肠脑轴的主要挑战是老年人群(慢性肝病患者)。老年人患者的致病菌往往更具致病性,随着合并症,住院和抗生素暴露于更大的革兰氏阴性病原体中,病情恶化。

与类似的老年非肝硬化对照组相比,年龄较大(> 65岁)的肝硬化患者往往会改变肠道-肝-脑轴,从而增加炎症并损害记忆的认知能力。在相关网络分析的研究中,更重要的是,在老年肝硬化和非肝硬化组中也发现了类似的模式,这表明老年患者已经具有潜在的肠脑轴改变。

这对肝移植具有重要意义,因为尽管进行了肝移植,但与年龄相关的肠脑轴变化仍可能持续。人口老龄化往往会导致多种其他合并症和精神疾病,需要额外的照顾以确保最佳的移植后效果。

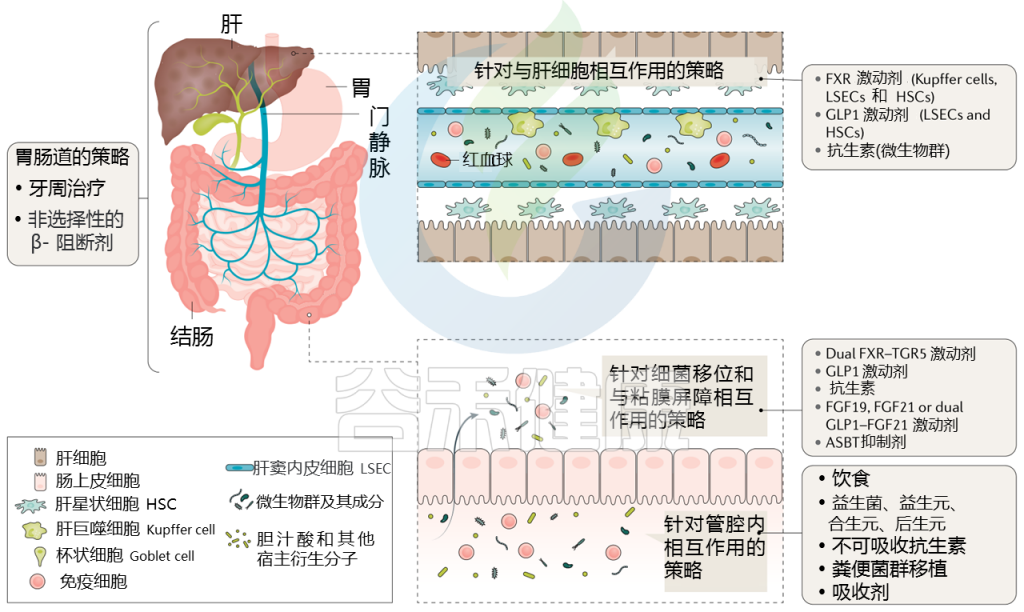

针对肝硬化肠道微生物群的策略

Trebicka Jonelet al, Nat Rev Gastroenterol Hepatol,2020

通过治疗(部分成立和部分试验)调节肠道微生物群可能改善肝硬化患者的预后,而微生物组生物标志物可能反映对这些治疗的反应。下表显示了不同的策略。

针对肠道微生物群的肝硬化干预措施

Trebicka Jonelet al, Nat Rev Gastroenterol Hepatol,2020

接下来主要介绍一些具体疗法:饮食、益生菌、抗生素、白蛋白、牙周、粪菌移植等,有些目前正在临床试验中。

饮 食

除其他因素外,饮食对肠道微生物群有重要影响,这一点已在各种疾病和条件下得到研究。一项针对国际肝硬化人群的研究报告称,咖啡、茶、蔬菜和酸奶的摄入都与微生物群落多样性的增加和住院率的降低有关,这为调节肠道微生物群落以促进肝脏健康提供了前景广阔的途径。(具体的饮食方面建议见文末附录部分)

益 生 菌

益生菌已经成为肝硬化临床研究的主题,特别是它们对脑功能的影响和肝性脑病的风险。

益生菌在肝硬化前可以改善NAFLD的组织学,在肝硬化中可以减少失调,对逆转OHE的二级预防有效,减少失代偿事件的住院率,但可能或不能改善认知能力(MHE)。

大多数制剂都含有乳酸菌,可产生短链脂肪酸,有利于结肠健康。一项短期(5天)口服两歧双歧杆菌和植物乳杆菌8PA3的小型试点研究表明,与单独标准治疗相比,口服两歧双歧杆菌和植物乳杆菌8PA3能恢复肠道菌群,并能更好地改善酒精性肝损伤。

以上是关于益生菌的前沿研究,如果想要尝试的话,最好是经过肠道菌群检测或者在医生的指导下服用更可靠。

抗 生 素

抗生素,也被用作失代偿期肝硬化的预防性治疗。

腹水患者发生自发性细菌性腹膜炎(SBP)的风险增加,接受抗生素预防来预防自发性细菌性腹膜炎的发展。这种SBP的一级预防已经被证明可以提高某些患者的生存率。

在一项多中心、随机对照试验中,对严重肝硬化患者使用抗生素,总体生存率没有任何益处,但是,同样,腹水中白蛋白浓度低的患者在接受抗生素治疗时,生存率得到了提高。

预防性抗生素治疗也同样有效建议用于其他临床情况,如静脉曲张破裂出血、既往SBP和复发性显性肝性脑病。然而,尽管对最脆弱的患者的短期效果可能是有益的,但在其他许多患者中,这些治疗不能阻止进一步的失代偿和ACLF。也许这种情况的部分原因是抗生素引起的微生物群落多样性减少。

因此,需要开发一种更具针对性的肠道微生物群来改善肝脏健康。

牙周卫生

也许你不知道,牙周卫生也会与肝硬化有关。已发表的人类MWAS表明,在肝硬化期间,肠道微生物组向口腔微生物组转变。

减少胃部充当天然屏障的酸性环境可能促成口腔微生物群转移到肠道,在肠道上皮屏障适应不同的微生物组分。如前所述,这些变化可能促进肠道微生物群通过肠道屏障的转移,进而导致并发症。因此,防止口腔微生物不必要的转移到肠道,可以成为未来肝硬化治疗的基础。

一项研究表明,与20名非肝硬化对照组相比,30名肝硬化患者的牙周卫生干预措施改变了肠道微生物群,改善了肝性脑病。

白蛋白作为潜在疗法

当肠道屏障被削弱时,它会双向泄漏,这也会导致重要的宿主分子从血液室泄漏到肠腔。例如,在酒精性肝病动物模型中,肠道通透性增加导致粪便白蛋白浓度升高。

随着肝硬化的进展,肝脏中的白蛋白合成受到损害:一方面,肝损伤导致肝细胞功能质量的丧失;

另一方面,肝脏僵硬程度的增加,白蛋白合成减少。不仅白蛋白减少,而且它能结合毒素和其他有害物质。这些观察结果将白蛋白水平定位为肝病严重程度的关键参数。

白蛋白还可通过前列腺素E2改善免疫B细胞功能,减少肝硬化患者的免疫反应,从而阻止与ACLF和死亡密切相关的全身炎症爆发。

长期白蛋白治疗肝损害和非自发性细菌性腹膜炎感染患者分别通过提高生存率和解决ACLF改善了临床结果。因此,白蛋白泄漏到肠腔可能会影响肠道微生物群并被其代谢,从而可能改变微生物组分,间接改变宿主。

粪菌移植(FMT)

失代偿期肝硬化中菌群移植的初步研究正在出现,其安全性也很高,为更大规模的研究铺平了道路。

菌群移植后变形菌减少,放线杆菌增多,肝脏疾病严重程度改善,严重酒精性肝炎患者3个月时的死亡率降低,1年生存率提高。

慢性乙型肝炎FMT组出现微生物改变,HBeAg降低。FMT减少了短期酒精渴求和消费,以及AUD相关的住院治疗。

一项包括20名复发性肝性脑病患者在内的开放性随机试验观察到,使用FMT灌肠剂减少了住院人数,改善了认知和菌群失调。

另一项研究也证明了这一点。使用口服胶囊制剂的FMT的新应用也显示出类似的安全性和对肝硬化和肝性脑病的治疗效果。然而,由于报告了一些由耐yao菌转移导致的FMT相关死亡病例,包括一些肝硬化患者,因此需要谨慎。因此,更好地理解和全面描述这些研究可能带来明确的微生物调节干预治疗失代偿期肝硬化。

加深菌群影响机制的理解

未来的研究应该探索和加深对肠道微生物组变化影响肝硬化进展和失代偿发展的动力学和机制的理解。

诊断、治疗

由于肝硬化表现为肠道微生物群与宿主的大量重要相互作用,微生物组诊断和治疗几乎是治疗疾病进展和失代偿发展的必经之路。需要进一步倡导基于微生物组检测和靶向疗法。

改善预后

针对不同水平微生物群与宿主相互作用的策略改善患者的预后。

产学研合作

使之更容易获得和更具成本效益,微生物检测需要更广泛地适应,因为它相对容易收集且信息量较大。可以帮助诊断,预测和潜在地个性化治疗。

多学科综合

多学科例如微生物学,宿主遗传学,基因组学,表观遗传学,代谢组学,营养学等相结合,更好地利用微生物帮助我们有效的进行慢病管理,预防为主,将指导落实到饮食、生活方式等具体应用上,用全新的视角帮助我们认识健康,保持健康。

饮 食 方 式

尽可能选择对肝脏友好的食物,帮你保护肝脏。以下是一些饮食技巧:

选择全麦谷物,面包和谷物。

多吃各种颜色的水果和蔬菜。

选择低脂乳制品。

选择瘦肉蛋白质。

选择植物油,例如橄榄油,而不是黄油。

零食坚果和种子食物。

减少钠摄入量。

每天喝8-10杯水。

避免含有反式脂肪的加工食品。

避免添加糖。

选择可以长期生活并遵循的饮食计划。

吃八分饱腹感

少吃多餐,每三到四个小时吃一顿小餐或吃零食,以补充精力。

限 制 饮 酒 量

肝脏是负责代谢营养物质和其他摄入物质的主要器官。如果体内酒精过多,肝酶可能没有足够的能力对其进行处理。过量的酒精会在身体的其余部分循环,产生负面影响。

定期减少饮酒量很重要。医生甚至可能建议你完全戒酒。

增 加 运 动 量

运动的好处不仅限于减肥和控制体重,还可以帮助减少肝脏周围的脂肪。定期运动也可以改善你的情绪,助你维持在最佳的健康状态。

开始时要循序渐进,比如可以每周进行150分钟运动开始,尽量选择你喜欢的运动,例如,跑步和步行的组合,多人参与的活动增加趣味性(如各种球类运动),健身房的器械训练等。

睡 觉

充足的睡眠对于保持健康状态非常重要(包括慢性肝病治疗期间睡眠很重要)。如果你觉得入睡困难,开始慢慢尝试练习良好的睡眠习惯,例如:

每天都在同一时间上床睡觉和起床,作息规律。

避免咖啡因,烟草和其他刺激物。

尽量保持卧室环境清爽舒适。

运动尽量安排在清晨或午后,不要在睡前剧烈运动。

相关阅读:

膳食胆固醇通过调节肠道微生物群和代谢产物驱动脂肪肝相关的肝癌

参考文献:

Grat M, Wronka KM, Krasnodebski M, et al. Profile of Gut Microbiota Associated With the Presence of Hepatocellular Cancer in Patients With Liver Cirrhosis. Transplant Proc 2016;48:1687-91.

Jones R M, Neish A S. Gut Microbiota in Intestinal and Liver Disease[J]. Annual Review of Pathology:Mechanisms of Disease, 2020, 16.

Acharya Chathur,Bajaj Jasmohan S,Chronic Liver Diseases and the Microbiome: Translating Our Knowledge of Gut Microbiota to Management of Chronic Liver Disease.[J] .Gastroenterology, 2020

Bajaj JS, Sharma A, Dudeja PK. Targeting Gut Microbiome Interactions in Service-related Gastrointestinal and Liver Diseases of Veterans: Meeting Summary.Gastroenterology 2019.

Liu R, Kang JD, Sartor RB, et al. Neuroinflammation in Murine Cirrhosis Is Dependent on the Gut Microbiome and Is Attenuated by Fecal Transplant. Hepatology 2020;71:611-626

Ren Z, Li A, Jiang J, et al. Gut microbiome analysis as a tool towards targeted non-invasive biomarkers for early hepatocellular carcinoma. Gut 2019;68:1014-1023.

Trebicka Jonel,Bork Peer,Krag Aleksander et al. Utilizing the gut microbiome in decompensated cirrhosis and acute-on-chronic liver failure.[J] .Nat Rev Gastroenterol Hepatol, 2020

Lang S, Fairfied B, Gao B, et al. Changes in the fecal bacterial microbiota associated with disease severity in alcoholic hepatitis patients. Gut Microbes 2020;12:1785251.

Ponziani FR, Bhoori S, Castelli C, et al. Hepatocellular Carcinoma Is Associated With Gut Microbiota Profile and Inflammation in Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Hepatology 2019;69:107-120.

Gao B, Duan Y, Lang S, et al. Functional Microbiomics Reveals Alterations of the Gut Microbiome and Host Co-Metabolism in Patients With Alcoholic Hepatitis. Hepatol Commun 2020;4:1168-1182.

Duan, Y . et al. Bacteriophage targeting of gut bacterium attenuates alcoholic liver disease. Nature 575, 505–51 1 (2019)