-

CNAS L23010

CNAS L23010

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业 二级病原微生物安全实验室

二级病原微生物安全实验室- 联系电话:+13336028502

- +400-161-1580

- service@guheinfo.com

谷禾健康

全球过敏性疾病和多重共病负担日益加重,迫使我们需要创新策略以增强免疫健康。过敏性疾病和多重疾病常常共存,降低各年龄段人群的生活质量。尽管它们表面上不同,但过敏和心血管疾病、肥胖症及神经退行性疾病等慢性疾病经常共享潜在的免疫和微生物紊乱。这些包括炎症性老化、免疫衰老和肠道菌群失调,即微生物多样性减少和微生物代谢改变。

随着饮食和肠道健康被确立为免疫功能的关键调节因素,突出了肠道-免疫-代谢轴在疾病发病机制和管理中的关键作用,它们为干预提供了新的靶点。

通过组分分辨诊断、肠道微生物检测、嗜碱性粒细胞活化试验和表观遗传生物标志物等诊断技术的进步,个体化营养成为可能,可以针对不同的过敏表型和多重共病特征进行精准的饮食干预,将为可持续的疾病预防和提升多样人群免疫力带来了巨大前景。

科技进步,深度测序数据以及人工智能驱动的饮食评估、可穿戴设备和移动应用程序,又进一步革新了个性化饮食管理,实现了实时、精准的营养监测和干预。

一个功能良好的免疫系统是生存的关键。它必须准确识别自身与非自身成分,并区分有害病原体和无害的膳食抗原等外来物质。这种精确识别能力对预防自身免疫疾病和过敏等不当免疫反应至关重要。

先天性免疫和适应性免疫:同一枚硬币的两面

免疫系统通过两种主要机制运作:先天性免疫提供即时但非特异性的防御,适应性免疫则提供高度针对性但需要时间发展的反应。

尽管传统上被视为独立分支,现在认识到这两个系统深度互联,通过众多共享组件实现协调的免疫活动。

先天免疫和适应性免疫之间的主要区别

Andreou E,et al.Nutrients.2025

▸ 先天免疫

先天免疫是机体第一道防线,能快速响应病原体而无需事先致敏。它具有非抗原特异性且缺乏免疫记忆的特点,每次接触均以相同方式响应。该防御系统依赖多重保护机制:

物理和化学屏障(皮肤、黏膜、胃酸、抗菌肽);细胞成分(中性粒细胞、单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞和NK细胞);可溶性因子(补体蛋白、细胞因子、急性期蛋白)。

虽然先天免疫响应迅速且覆盖面广,但其非特异性可能造成组织损伤。然而,其在物种间的进化保守性表明了它在宿主生存中的关键作用。

▸ 适应性免疫

相比之下,适应性免疫以抗原特异性和免疫记忆为特征。它由抗原呈递细胞(APCs)—尤其是树突状细胞和巨噬细胞启动,这些细胞处理并向淋巴细胞呈递源自病原体的抗原。

适应性免疫由两个主要组成部分构成:B淋巴细胞产生抗原特异性抗体介导体液免疫,T淋巴细胞协调细胞免疫。

在T细胞中,CD4+辅助T细胞通过细胞因子信号协调免疫反应,CD8+细胞毒性T细胞直接清除受感染或异常细胞。初次接触后形成的记忆B和T细胞在循环中持续存在,使机体在再次遇到相同抗原时产生更快速、更强烈的反应。

尽管适应性免疫强大而精确,但需要严格调控以防止自身免疫或慢性炎症等病理后果。

尽管先天免疫和适应性免疫有着不同的功能角色,但它们是高度整合的。树突状细胞是关键连接点,作为抗原呈递细胞,基于先天免疫环境信号启动T细胞反应。自然杀伤T(NKT)细胞兼具NK细胞和T细胞特征,通过产生调节性细胞因子在两个系统间发挥桥梁作用。

传统上与先天免疫相关的补体系统,也通过促进抗原呈递和B细胞激活来增强适应性反应。这些要素共同体现了先天免疫与适应性免疫间的动态交互和协调,这对维持免疫平衡和宿主防御至关重要。

过敏症:免疫系统的平衡之战

在近几十年来,全球过敏性疾病的发病率急剧上升,构成了日益严峻的公共卫生挑战。目前约有10亿人受到过敏症的困扰,预测表明这一数字可能在未来30-40年内上升至40亿。

过敏是由对特定抗原(过敏原)的免疫反应引发的超敏反应。常见过敏原包括花粉、尘螨、动物皮屑和某些食物。

注:世界卫生组织(WHO)认可多种过敏性疾病。这些包括哮喘、鼻炎、结膜炎、过敏性休克、特应性湿疹、荨麻疹和血管性水肿,以及对食物、药物和昆虫叮咬的超敏反应。值得注意的是,肠道微生物群已被确认为影响过敏性疾病发展的关键因素,尽管具体机制仍在研究中。

免疫系统在区分有害和无害物质方面发挥关键作用。然而,在过敏性疾病中,这种平衡被打破,导致对通常无害的环境抗原(过敏原)产生过度免疫反应。

过敏的定义已从历史上的”身体对外来物质反应能力的改变”演变为更精确的概念——一种由对通常良性抗原的不适当免疫反应所特征的疾病。

▸ 过敏反应的基本机制

过敏性疾病的核心是涉及先天和适应性免疫的免疫失调。过敏反应主要由过度的Th2免疫反应驱动,特征为过量产生IgE抗体。当再次接触过敏原时,过敏原特异性IgE抗体结合并激活肥大细胞,触发组胺、白三烯和细胞因子等炎症介质的释放。这些介质产生典型过敏症状,包括打喷嚏、瘙痒、气道收缩和炎症,严重程度从轻微不适到哮喘恶化或致命的过敏性休克。

正常情况下,调节性T细胞(Tregs)维持免疫耐受并防止不必要的免疫激活。然而,过敏性疾病患者的Treg功能常受损,抗炎细胞因子如IL-10和TGF-β的产生减少。这种调节障碍使Th2驱动的反应占主导地位,加剧过敏性炎症。

而肥大细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞等关键免疫效应细胞的持续激活及其释放的炎症介质维持并强化过敏性病理学。

过敏反应中的关键免疫学参与者

Andreou E,et al.Nutrients.2025

▸ 什么是多重共病?

随着全球过敏性疾病的增加,多重共病——定义为两种或多种慢性疾病的共存——已成为一个主要的公共卫生问题,特别是在老龄化人群中。多种慢性疾病的存在使临床管理变得复杂,并大大提高了残疾、住院和死亡的风险。

多重共病通常始于获得单一慢性疾病,随着时间的推移,可能会出现其他疾病。许多慢性疾病,包括肥胖、2型糖尿病、心血管疾病(CVD)、自身免疫疾病和神经退行性疾病,都有一个共同点:慢性低度炎症。这种持续的炎症状态通常由免疫失调、肠道微生物群的改变和代谢失衡驱动,突显了免疫健康与多重共病之间的紧密联系。

慢性炎症可能驱动多重共病

某些多病共存被视为独特的临床实体,如代谢综合征(MS)。当中心性肥胖伴随至少两个额外因素时可诊断MS:甘油三酯升高、HDL胆固醇降低、血压升高或空腹血糖升高。该综合征与心血管疾病密切相关,两者均通过氧化应激和慢性低度炎症(炎症老化)机制显著促进生物学老化。

▸ 较高的炎症标志物与多病共存相关

慢性炎症作为老化标志之一,与多病共存密切相关。多种慢性疾病患者常出现炎症标志物升高,如IL-6、TNF-α和CRP。较高的炎症标志物水平与残疾、住院和死亡风险增加相关。因此,炎症生物标志物已成为临床试验中老化生物标志物组的重要组成部分。

最近一项研究显示,多病共存百分位较高的个体中IL-6和TNF-α水平显著升高,尤其在女性和70岁以上成年人中。值得注意的是,抗炎细胞因子IL-10与多病共存无相关性,表明促炎途径而非代偿性抗炎反应主要驱动多病共存状态。

▸ 某些特异性蛋白可作为慢性疾病风险标志物

近期的研究进展扩大了对多重疾病的理解,超越了传统炎症标志物。一项涉及超过53000名成人的大规模蛋白质组学分析识别出972种在多种慢性疾病中共同存在的蛋白质和345种疾病特异性蛋白质。研究强调了炎症在多重疾病中的核心作用,并确定NFKB1、JUN和RELA等转录因子为上游调节因子。

此外,GDF15、PLAUR、WFDC2和AREG等蛋白质与多种慢性疾病风险相关,凸显其作为多重疾病进展生物标志物的潜力。这些发现强调了开发针对慢性疾病集群潜在炎症和分子机制靶向干预措施的必要性。

多重疾病并非单一疾病的简单累积,而是涉及共享生物学和免疫学途径的复杂相互作用。炎症性衰老概念提供了理解慢性低度炎症如何加速疾病进展、导致功能下降和寿命缩短的有价值框架。

如美国中年研究(MIDUS)和InCHIANTI等研究表明,循环中IL-6和CRP水平随着慢性疾病数量的增加而成比例上升,且基线IL-6水平较高的个体在一段时间内疾病累积轨迹更为陡峭。

多病共存和免疫老化:慢性循环

虽然炎症衰老被广泛认为是衰老标志和多重疾病驱动因素,但新兴研究强调免疫衰老不仅涉及细胞因子调节紊乱,而是代表多维度衰退,特征为几个相互关联的过程:

▸ 免疫衰老——免疫监视功能丧失

衰老伴随衰老免疫细胞积累,特别是CD8+T细胞和记忆T细胞。这些细胞增殖能力降低,并分泌衰老相关分泌表型(SASP)的促炎介质。细胞积累不仅加剧全身性炎症,还破坏组织修复,削弱耐受机制,增加自身免疫疾病易感性。

▸ 神经免疫交互和认知衰退

神经免疫互动对衰老相关疾病至关重要。活化的小胶质细胞和升高的炎症因子(如IL-1β和IL-6)损害突触可塑性,导致认知障碍及阿尔茨海默病、抑郁症等疾病。这些神经系统疾病常与心脏代谢疾病同时出现,凸显其在老年人群中的互联病理发生。

▸ 代谢性炎症和线粒体功能障碍

代谢性炎症——由代谢超负荷和过度营养引发的慢性低度炎症反应——根本不同于经典炎症。代谢应激导致线粒体功能障碍,增加活性氧产生和线粒体DNA释放,激活NLRP3等炎症体。此过程显著促进代谢综合征和胰岛素抵抗,是多重疾病的关键组成部分。

▸ 表观遗传学衰老和生物钟

通过DNA甲基化钟(如Horvath钟)测量的生物学衰老与多重疾病风险的相关性比单纯年龄更密切。在慢性炎症、生活方式因素和微生物群落变化条件下,表观遗传漂变加速,形成连接免疫衰老与代谢、心血管疾病的机械性桥梁。

人们逐渐意识到共生微生物在黏膜表面免疫调节中的不可或缺作用,影响免疫系统发育和稳态。它们在塑造各器官免疫反应、调节2型免疫、调控嗜碱性粒细胞造血及维护上皮屏障完整性方面发挥重要作用。

▸ 肠道微生物群对免疫及相关疾病有重要影响

肠道微生物群产生的细菌代谢物对免疫成熟和功能有显著影响。短链脂肪酸(SCFAs),如丁酸盐和丙酸盐,发挥免疫调节作用,特别是通过调控FOXP3+调节性T细胞(Tregs),对维持免疫耐受性和防止炎症损伤至关重要。因此,黏膜免疫细胞与定居微生物群间的有效交流对维持平衡免疫反应、优化保护而不引发过度炎症至关重要。

微生物失调越来越多地与免疫介导的疾病,包括过敏性疾病相关。改变的微生物组成可诱导免疫调节紊乱,增加炎症和超敏反应的易感性。

微生物组也影响认知功能,凸显其系统性影响超出了胃肠道免疫。微生物组促进免疫耐受或引发炎症的双重能力说明了其在维持免疫平衡和疾病发病机制中的复杂参与。

▸ 肠道微生物群与免疫系统的动态平衡

肠道微生物群与宿主的先天性和适应性免疫系统之间的动态相互作用对肠道稳态和预防炎症至关重要。肠道微生物群通过代谢膳食蛋白质和碳水化合物,合成必需维生素,以及产生介导肠上皮细胞与免疫细胞对话的生物活性化合物,积极参与免疫反应。饮食、抗生素、环境暴露和生活方式等外部因素显著影响微生物组成,凸显其适应性。

肠上皮屏障是肠道防御系统的组成部分,由粘液层、分泌型IgA和抗菌肽加强,作为选择性过滤器将微生物与宿主免疫细胞分离。肠道微生物群与粘膜免疫之间的调节失衡可破坏这一屏障,导致肠道通透性增加(”肠漏”),伴随病原性革兰氏阴性菌增加的微生物失调,代谢紊乱,以及感染和慢性炎症性疾病的易感性增加。

过敏与肠道健康:微生物组-免疫系统的连接

过敏性疾病,包括呼吸道、皮肤和食物过敏,通常涉及优势Th2免疫反应。这种反应触发IL-4、IL-5和IL-13的产生,促进IgE类转换、嗜酸性粒细胞炎症和肥大细胞激活,这是过敏反应的特征。此外,T细胞亚群如Th9细胞通过分泌IL-9和IL-10加剧过敏性炎症。

▸ 微生物组是免疫功能的中央调节器

微生物组可作为免疫功能的中央调节器,对免疫发育、抗原耐受和炎症调节至关重要。气道微生物组直接调节哮喘等疾病的局部炎症反应,而肠道微生物群产生影响过敏性疾病易感性的系统性效应。饮食和环境变化导致的肠道菌群失调显著影响微生物组成和代谢活动,影响全身免疫反应。

肠道微生物群在生命各阶段的免疫系统发育和成熟中起重要作用。肠道微生物多样性在婴儿期相对较低,通过童年和成年期因各种饮食、环境和免疫因素而增加。

▸ 微生物代谢产物影响免疫耐受和炎症程度

在微生物代谢产物中,短链脂肪酸、胆汁酸结合物和色氨酸代谢物对调节过敏反应特别重要。短链脂肪酸(如丁酸盐和丙酸盐)对调节免疫稳态至关重要,影响结肠FOXP3+调节性T细胞活性,维持免疫耐受和减轻过度炎症。

肠道微生物与过敏性炎症间的联系涉及可发酵膳食纤维在影响微生物代谢中的作用。高纤维饮食改变肠道和肺部微生物组成,特别是厚壁菌门/拟杆菌门比例。肠道微生物对膳食纤维的发酵增强短链脂肪酸产生,具有免疫调节作用。高纤维饮食小鼠显示循环中SCFAs水平升高,受过敏性气道炎症保护,而低纤维饮食小鼠SCFAs水平降低,疾病易感性增加。丙酸通过GPR41在调节免疫反应和过敏疾病进展中发挥关键作用。

▸ 肠道微生物影响过敏风险

肠道微生物在调节过敏风险中的复杂作用得到了众多流行病学和机制研究的支持。出生队列研究进一步揭示,双歧杆菌和乳酸菌的减少与特应性皮炎风险相关,而丁酸产生细菌的减少与哮喘发展相关,以及艰难梭菌的早期定植与过敏性敏感增加有关。

宿主-微生物群落交流主要通过模式识别受体(如Toll样受体)进行。TLR4激活支持树突状细胞成熟和调节性T细胞发育,该通路破坏会加剧过敏性炎症。共生菌通过产生短链脂肪酸、脆弱拟杆菌多糖A及梭状芽胞杆菌簇诱导的上皮源性TGF-β促进Treg分化。

除诱导Treg外,微生物信号还影响Th1/Th2平衡。特定微生物可增强Th1和Th17反应,抵消Th2优势。分节丝状菌促进Th17分化,双歧杆菌通过树突状细胞促进Th1极化。幽门螺杆菌早期定植与哮喘风险呈负相关,可能通过诱导Treg和免疫耐受实现。

▸ 有益菌有助于减少特异性敏感

肠道微生物群有助于维护上皮屏障完整性。阿克曼氏菌等共生菌增强粘蛋白生成和紧密连接装配,丁酸盐通过调节紧密连接蛋白支持屏障功能。相反,肠道通透性增加(食物过敏个体的特征)与菌群失调和SCFA水平降低相关。

《妊娠期益生菌研究》调查了母亲从妊娠早期到哺乳期补充鼠李糖乳杆菌HN001是否能减少婴儿一岁时的湿疹和特应性敏感。研究发现益生菌补充与湿疹发病率显著降低相关,支持早期微生物干预在过敏预防中的作用。

此外,母亲健康益处包括降低妊娠期糖尿病、细菌性阴道炎和分娩前B组链球菌阴道定植率,以及减少产后抑郁和焦虑。特定细菌菌株诱导Foxp3+ T调节细胞在保护小鼠免受过敏性炎症方面起关键作用。

研究表明,长双歧杆菌AH1206显著增加婴儿、成年和无菌小鼠体内Foxp3+ T调节细胞数量,同时改变派氏斑基因表达,减少抗原呈递、TLR信号传导和细胞因子产生,并增强视黄酸代谢。该菌株对气道炎症提供保护,在口服过敏模型中阻断IgE诱导,而短双歧杆菌AH1205效果有限,仅在婴儿小鼠中诱导调节性T细胞。

▸ 微生物有望成为过敏预防和治疗的新靶点

唾液乳杆菌AH102对T调节细胞数量或过敏反应无影响。研究表明特定益生菌可能通过调节免疫反应缓解呼吸道和食物过敏。益生元如半乳寡糖和果寡糖减少高风险婴儿的过敏结果,人乳寡糖促进有益细菌生长。

随机双盲研究表明,短双歧杆菌M-16V与短链半乳寡糖和长链果寡糖的合生元成功补偿剖腹产婴儿双歧杆菌定植延迟。该干预使婴儿从生命早期就拥有显著较高比例的双歧杆菌,同时降低肠杆菌科水平,促进肠道环境酸化(乙酸盐产生增加)。这些变化模拟阴道分娩婴儿通常观察到的微生物群落组成,突显合生元在支持早期肠道健康方面的潜力。事后分析表明合生元组湿疹和特应性皮炎发生率较低,尽管需进一步研究确立直接临床益处。

未来以微生物组为靶点的干预为过敏预防和治疗提供有前景的策略,包括补充益生菌和益生元恢复微生物平衡,调整饮食增加纤维摄入和多酚消费,以及探索粪菌移植和新一代后生元等基于微生物组的治疗。

免疫功能不仅由遗传倾向决定,还受饮食模式和肠道微生物群的动态影响。肠道-免疫-代谢轴越来越被认为是健康的关键调节因素,营养素和微生物代谢物可作为强大的免疫调节剂。

接下来谷禾小编将深入探讨可以通过饮食干预来优化的特定营养素、饮食策略和代谢途径,以增强免疫功能并促进长期健康。

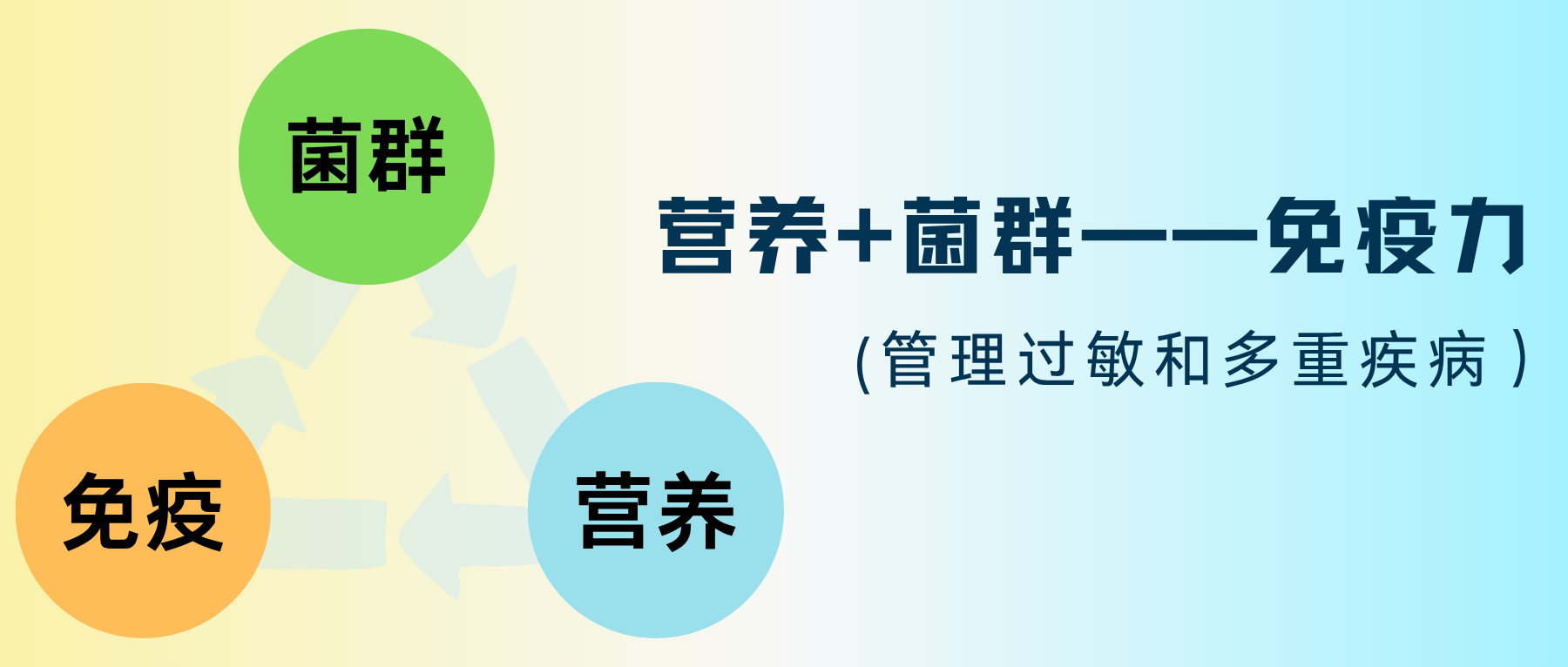

营养、肠道微生物群和免疫系统之间的相互作用

Andreou E,et al.Nutrients.2025

营养、肠道菌群和免疫系统之间的动态相互作用——统称为“韧性三元组”——及其在调节过敏和多种共病中的作用。

饮食输入塑造肠道微生物组,而肠道微生物组则产生短链脂肪酸(SCFAs)等代谢产物,这些代谢产物调节免疫功能。这一相互连接系统的中断可能导致免疫失调,从而促进慢性炎症状况和过敏性疾病的发生。

管理过敏和多重疾病的营养与肠道健康小窍门

饮食成分在塑造免疫反应中扮演关键角色,免疫系统与营养和代谢密切相关。影响免疫系统的主要饮食成分总结在下表中。

Andreou E,et al.Nutrients.2025

▸ 营养物质可调节细胞因子或充当辅助因子

营养物质作为免疫细胞的构建基块,调节细胞因子产生,并通过直接代谢信号或与肠道微生物相互作用调节炎症通路。营养状态、微生物组成和免疫功能间的复杂相互作用被称为肠道-免疫-代谢轴,突显饮食如何增强对病原体的免疫抵抗力,或促进低度慢性炎症和免疫失调。

营养物质(包括宏量和微量营养素)通过调节能量可用性、细胞代谢和炎症反应影响免疫活动。必需微量营养素如维生素A、C、D、E、B6、B12和叶酸,以及锌、硒、铁、镁和铜等重要矿物质,在支持免疫防御和信号传导的关键酶促反应中充当辅助因子。

▸ 抗炎饮食与微生物代谢物有助于增强免疫能力

此外,来自饮食的微生物代谢产物(包括短链脂肪酸、多酚和胆汁酸)作为重要免疫调节剂,影响T细胞分化、细胞因子分泌和肠道屏障完整性。

饮食对免疫功能的影响显著,有证据将抗炎饮食模式与增强免疫能力和降低慢性疾病风险联系起来。相反,富含加工食品、精制糖和不健康脂肪的饮食与代谢功能障碍和系统性炎症相关。新兴证据还支持间歇性禁食和热量限制能进一步促进免疫系统更新和代谢灵活性,潜在减轻与年龄相关的免疫功能下降。

虽然避免过敏原接触是主要策略,但类固醇、抗组胺药等药物治疗方法常被使用缓解症状。然而,以饮食和微生物组为中心的策略正成为过敏管理和免疫调节中有前景的辅助方法。

通过营养丰富的饮食优化免疫功能

营养对调节免疫反应至关重要,确保免疫细胞获得充分营养以有效应对病原体并调节炎症。

▸ 营养素影响快速免疫防御和防止过度慢性炎症

多种微量营养素、矿物质、维生素和特定宏量营养素(包括特定氨基酸、胆固醇和脂肪酸)在调节免疫活动中起关键作用。这些营养素对启动快速免疫防御和防止过度慢性炎症(可导致免疫功能紊乱)至关重要。

锌(存在于牡蛎、南瓜籽和豆类中)对胸腺素产生至关重要,这对T细胞成熟关键。

硒(丰富存在于巴西坚果和海鲜中)增强中性粒细胞和NK细胞活动,有助于身体抗氧化防御。

维生素D(普遍存在于脂肪鱼和强化食品中)在调节先天性和适应性免疫反应中发挥关键作用,对控制炎症和调节整体免疫功能至关重要。

饮食摄入不足或营养吸收不良可能显著损害免疫系统功能,增加感染和慢性炎症性疾病的易感性。

▸ 肠道微生物与多样化营养共同促进免疫系统

免疫系统的发育和功能也受细菌刺激影响,肠道微生物组在免疫成熟中发挥不可或缺的作用。保持富含必需营养素的饮食对支持免疫系统至关重要。

食用多样化饮食,富含色彩鲜艳的水果和蔬菜,提供重要抗氧化剂如维生素C和β-胡萝卜素,保护免疫细胞免受氧化应激。十字花科蔬菜(如西兰花、羽衣甘蓝和卷心菜)富含萝卜硫素,该化合物通过Nrf2信号通路激活抗氧化途径。柑橘类水果、浆果和甜椒以高维生素C含量著称,增强中性粒细胞功能并加强上皮屏障完整性。

维生素对免疫功能的作用

维生素对免疫系统的发育、功能和平衡至关重要,每种维生素在增强免疫反应中都发挥特定作用。下表总结了参与免疫功能的主要维生素、具体作用以及需求和来源信息。

关键维生素的免疫功能、推荐摄入量和食物来源

Andreou E,et al.Nutrients.2025

▸ 维生素之间协同优化免疫功能

维生素间的相互作用和协同效应在优化免疫功能方面起关键作用,因为许多微量营养素并非孤立发挥作用,而是共同支持免疫反应的各个方面。

例如,维生素C和E展现经典协同关系——维生素C有助于再生氧化的维生素E,使其继续作为强效脂溶性抗氧化剂发挥作用。这种协作增强了身体中和氧化自由基的能力,保护免疫细胞免受氧化应激影响,而氧化应激在感染和炎症反应期间尤为突出。

除此之外,其他维生素也以重要方式相互支持。维生素D增强钙吸收,间接支持免疫相关信号通路。叶酸和维生素B12共同参与甲基化反应和核酸合成,这对快速分裂免疫细胞的复制和修复都必不可少。此外,锌和硒与抗氧化维生素的相互作用支持缓解氧化应激和炎症的酶系统,进一步增强免疫功能。

通过营养丰富饮食实现全系列维生素的均衡摄入,比高剂量补充单一维生素更有效,后者可能导致营养失衡或毒性。

地中海饮食对过敏是否具有保护作用?

地中海饮食(MD)是一种受环地中海盆地某些国家传统饮食模式启发的饮食模型。尽管存在差异,地中海饮食模式具有几个共同特点。

其特点是大量使用橄榄油,高摄入水果、蔬菜、全谷物、豆类、坚果和种子。还包括适量食用鱼类和贝类、白肉、鸡蛋和发酵乳制品(如奶酪和酸奶),而红肉、加工肉类和高糖食品摄入很少。此外,地中海饮食模式传统上鼓励在餐食期间定期但适量饮用葡萄酒,特别是红酒。

▸ 地中海饮食可能有助于减轻儿童过敏风险

一些研究强调了地中海饮食在降低过敏性疾病风险方面的潜力,尽管不同人群和研究设计中的发现仍不一致。

一项系统综述评估了地中海饮食成分对食物过敏的影响,发现孕期和哺乳期母亲坚持地中海饮食与婴儿食物过敏风险降低相关。然而,当饮食干预仅在孕期引入或仅限于婴儿早期几个月时,保护作用不太明显。这些发现表明,早期接触地中海饮食中的生物活性化合物,特别是通过母亲营养,可能有助于塑造免疫耐受性并减少过敏性致敏。

保护作用的主要贡献者包括多酚、omega-3脂肪酸、纤维和维生素,它们有助于调节炎症通路、肠道微生物组成和免疫系统功能。

另一项系统综述分析了儿童过敏风险数据,发现虽然坚持地中海饮食与哮喘发病率降低相关,但对过敏性鼻炎、湿疹和特应性疾病的影响结论不太明确。同样,在儿科人群中进行的研究将更高的地中海饮食依从性与哮喘发病率降低联系起来,但发现过敏性致敏没有显著减少。

地中海饮食成分及其免疫益处

Andreou E,et al.Nutrients.2025

▸ 可能的保护机制

抗炎特性:地中海饮食富含抗炎化合物,包括多酚、黄酮类和ω-3脂肪酸,有助于调节免疫反应并抑制慢性炎症。由于过敏性疾病的特点是Th2驱动的免疫激活和炎症过度,地中海饮食调节细胞因子产生和抑制氧化应激的能力可能有助于减轻过敏症状。

肠道菌群调节:平衡的肠道菌群对免疫稳态和过敏耐受至关重要。地中海饮食富含纤维、发酵食品和植物性益生元,促进肠道微生物多样性和短链脂肪酸产生。这些微生物代谢产物增强调节性T细胞活性,减少肠道通透性,并减轻全身炎症,从而降低过敏易感性。

抗氧化防御对抗过敏反应:许多地中海饮食成分(包括水果、蔬菜、橄榄油和坚果)富含抗氧化剂,如维生素C和E、类胡萝卜素和多酚。这些化合物有助于保护免疫细胞免受氧化应激损伤,这是过敏性炎症和气道高反应性的关键因素。通过中和活性氧,这些抗氧化剂可能减少肥大细胞脱颗粒和组胺释放,从而减轻过敏反应的严重程度。

多不饱和脂肪酸和免疫调节:地中海饮食富含来自鱼类、橄榄油和坚果的长链ω-3脂肪酸(EPA和DHA),这些脂肪酸具有免疫调节作用。多不饱和脂肪酸影响二十碳烯酸合成,导致产生有助于平衡Th1/Th2免疫反应的抗炎介质。多项研究表明,更高的ω-3摄入量与较低的哮喘患病率和改善的肺功能相关,支持地中海饮食可能对呼吸道过敏特别有益的假设。

孕期营养和早期免疫调节:母体饮食对胎儿免疫系统发育起关键作用。研究表明,孕期坚持地中海饮食可能降低后代过敏性致敏风险,可能通过表观遗传修饰、改变肠道菌群传递和早期接触免疫调节营养素实现。

多重疾病,即个体同时患有两种或多种慢性疾病,是重大的公共卫生挑战,尤其在老龄人口中。吸烟、长时间久坐和肥胖等关键生活方式因素已被确定为发展多重疾病的重要风险因素。

在这些因素中,饮食模式作为多重疾病风险的关键决定因素尤为突出,有证据表明营养干预可能在疾病预防和管理中发挥关键作用。

▸ 免疫失调与多重疾病之间存在联系

多重疾病与免疫失调之间的复杂联系通过几个关键机制介导,慢性炎症既是各种疾病过程的结果,也是其驱动因素。免疫失调通常表现为持续的低度炎症,导致广泛的组织损伤,并促进多种慢性疾病同时发展。

这种动态受老龄化的显著影响,老龄化与免疫衰老相关——免疫系统逐渐减弱,降低疫苗效力并提高感染易感性。同时老龄化过程也可能由于免疫调节减弱和耐受机制损害而增加自身免疫风险。这种免疫老化过程可能加速年龄相关疾病进展,从而加剧多重疾病与免疫功能障碍之间的联系。

免疫失调的主要驱动因素是细胞因子的异常产生,促炎症信号对多个器官系统产生不利影响。这种细胞因子平衡的破坏与一系列疾病有关,包括心血管疾病、糖尿病和神经退行性疾病。此外,肠道微生物群在整体免疫功能中发挥关键作用,菌群失调显著促进免疫功能障碍。当这种微生物失衡与肠道通透性增加(也称为”肠漏”)结合时,细菌成分可进入血流,触发全身性炎症并促进慢性疾病发生。

代谢失调是另一个影响免疫功能的关键因素。在肥胖和糖尿病等条件下,代谢活跃组织(如脂肪组织)释放炎症介质,加剧全身性免疫失调。此外,氧化应激(以过度产生活性氧物质为特征)导致细胞和组织损伤,进一步助长免疫失调。这种氧化负担是多重疾病进展的重要贡献者,突显了营养在调节炎症和减轻整体疾病负担中的关键作用。

饮食对多重疾病的影响

多项研究已经探讨了饮食对多重疾病(同时患有多种慢性疾病)的影响。以下是这些研究的主要发现:

▸ 英国女性队列研究

跟踪了25389名35-69岁女性,中位随访期为22年:

-发现每日能量和蛋白质摄入量增加分别使多重疾病风险增加8%和12%。

-维生素C和铁的摄入量增加略微降低风险,铁对60岁以下女性具有特别的保护作用。

-维生素B12和维生素D摄入量与风险增加的关联在敏感性分析中失去统计学意义。

-强调了营养摄入对多重疾病风险的复杂性和个体化影响。

▸ 中国纵向研究

调查了1020名中国参与者在五年内的多重疾病进展:

-多重疾病患病率从14%上升到34%。

-水果、蔬菜和非大米小麦的谷物产品摄入量增加与多重疾病进展的更健康轨迹相关。

-这些食物提供更多的膳食纤维、铁、镁和磷,与改善健康结果相关。

▸ 荷兰Lifelines队列横断面研究

分析了129369名荷兰成年人,确定了四种饮食模式:

-肉类、酒精和土豆

-零食

-面包和甜食

-蔬菜、鱼和水果

发现更多遵循肉类、酒精和土豆模式以及零食模式与多重疾病患病率增加相关,尤其是在男性中。

面包和甜食模式以及蔬菜、鱼和水果模式具有保护作用,但后者在调整体重指数(BMI)后减弱。

▸ 英国生物银行前瞻性队列研究

分析了348290名参与者,中位随访期为8年:

确定了三种饮食模式:西方式、白肉式和谨慎式

-西方式饮食模式增加多重疾病风险。

-中度遵循白肉式饮食和高度遵循谨慎式饮食与风险降低相关。

-经常食用加工肉类和家禽与更高的多重疾病风险相关,而增加鱼类、水果和谷物的摄入则显示保护作用。

不同营养素与多重慢病

值得注意的是,营养不良既可能是多种慢性病的驱动因素,也可能是其结果。

▸ 营养不良会加剧全身炎症嗯好免疫紊乱

营养缺乏——通常源于加工食品和营养贫乏的食物——直接参与了多种慢性疾病的发展,包括缺血性心脏病、脑血管疾病、各种癌症、糖尿病和阿尔茨海默病。以加工食品为主的饮食不仅增加全身炎症水平,还会通过必需微量营养素(如铁、维生素B12、叶酸和钙)的缺乏,加剧免疫调节紊乱。

多种慢性病患者常常营养状况不佳。这通常由慢性疾病负担、食欲减退、药物副作用和胃肠功能障碍等因素造成。这些因素形成恶性循环:慢性疾病损害营养吸收和利用,从而进一步削弱免疫功能和整体健康状况。

▸ 不同营养素调节免疫老化和多种慢性病

越来越多的证据强调营养在调节免疫老化和多种慢性病的分子机制中起关键作用。除了提供必需的维生素和矿物质外,营养素还影响细胞过程,如线粒体效率、氧化应激平衡和表观遗传调节。例如:

镁、B族维生素和辅酶Q10改善线粒体功能并减少活性氧,从而减轻与老化相关的炎症。

叶酸、维生素B12、胆碱和膳食多酚作为表观遗传调节因子影响DNA甲基化,可能减缓生物学老化。

抗炎营养素——如omega-3脂肪酸、白藜芦醇、姜黄素和来自膳食纤维的短链脂肪酸——可抑制炎症小体激活和细胞因子过度产生,从而促进免疫耐受和代谢平衡。

微量营养素如锌、硒、维生素D和维生素C对维持T细胞功能、免疫监视和预防慢性炎症至关重要。

衰老、肥胖和多重疾病:精准营养的作用

如前所述,多重疾病代表着重大的公共卫生挑战,影响高达95%的65岁及以上人群。

老龄化被广泛认为是主要风险因素,近期研究表明,它反映了生理储备和功能的逐渐下降,通常伴随着慢性低度炎症、激素调节失衡以及对慢性疾病的脆弱性增加。然而,仅靠老龄化并不能完全解释该病症的复杂病因。

此外,肥胖已成为多重疾病的主要促成因素。为应对这一公共健康挑战,国家卫健委联合多部门出台了《健康中国行动——控制肥胖行动方案》,提出了”三减三健”的核心理念,即减盐、减油、减糖,健康口腔、健康体重、健康骨骼。该政策鼓励公众养成健康饮食习惯,增加日常身体活动,同时加强肥胖防治的科普宣传工作。

各地方政府也积极响应,在学校推广”每天一小时体育活动”,在社区建设健身设施,在医疗机构开设减重门诊。企业界也参与其中,食品企业被鼓励开发低糖、低脂、低盐产品,餐饮业推出健康菜单。

▸ 综合防控策略与个性化营养干预

应对与肥胖相关的多重疾病需要综合策略,包括生活方式改变、有针对性的营养、早期检测和公共卫生倡议。

专注于减轻体重和代谢健康的饮食干预——特别是那些强调水果、蔬菜、全谷物和瘦肉蛋白的干预——可以减少炎症并抵消肥胖相关的代谢紊乱。

具有抗炎特性的营养素,如omega-3脂肪酸、纤维和抗氧化剂,也有助于调节免疫反应并减轻慢性炎症。

当与体育活动和戒烟相结合时,这些策略可以增强整体健康并降低多重疾病的风险。促进健康饮食和积极生活方式的公共卫生宣传活动进一步支持预防和长期行为改变。这些措施总体上不仅有助于管理现有疾病,还有助于预防新疾病,最终帮助打破多重疾病的循环并改善公共卫生结果。

随着全球多重疾病的增加,传统的饮食建议常常无法满足同时管理多种慢性疾病的个体的复杂需求。个性化营养在精准医学原则的指导下,提供了更有效的替代方案。通过整合个体特定因素——如遗传和表观遗传谱、微生物组组成和生活方式特征——个性化营养能够开发针对每个人独特健康背景的定制饮食策略。新兴证据支持这些个性化饮食干预在降低多重疾病风险和负担以及改善相关健康结果方面的潜力。

在多重疾病(多病共存)的情况下实施个性化营养需要超越一般膳食指导的范畴,它要求整合多种个体特定变量,以解决多种慢性疾病共存所带来的独特挑战。准确的营养评估是有效膳食管理的基础,尤其在个性化医疗框架内。

▸ 人工智能、肠道菌群等有助于改善营养评估

近期技术进步——包括人工智能、肠道微生物组以及代谢组学、可穿戴传感器——正在改变营养评估,提供前所未有的精确度、易用性和实时功能。这些创新促进了量身定制的饮食干预,解决传统方法的局限性并推动个性化健康策略。

传统的饮食评估方法,如饮食回忆、食物日记和频率问卷,在准确性、回忆偏差、参与者负担和可扩展性方面存在固有的局限性。

人工智能和机器学习通过提高数据收集准确性、简化分析和实现个性化反馈来解决这些局限性。人工智能驱动的饮食评估工具利用自动图像识别、综合食物数据库和高精度估算营养成分的算法。

如今,消费者利用应用程序购买检测盒,尤其粪便采样盒来掌握自己的健康情况。这些工具克服了医疗保健院内就医检查的障碍,直接向个体提供实时数据,而个体则利用这些信息来制定从健身计划到饮食策略的各种方案。

无论是个性化健康还是精准营养,这都是一种革命性的健康方式,并且已在消化系统领域得到了很好的应用。

目前市场上很多补充剂研发或配方设计师也在考虑结合营养和菌群检测来挖掘消费者数据,了解不同个体的肠道健康需求,并定制个性化解决方案来满足这些需求。好消息是,这些解决方案通常简单、经济实惠,而且相对无害。

虽然我们今天看到的“精准化”是营养行业的一个阶段性转变,但长期以来,消费者一直在他们的补充剂方案中应用各种个性化元素。未来谷禾包括精准的检测让猜测变少了,有科学依据的选择变多了。

▸ 推动个性化营养的三项关键技术

“如果没有数据,这一切都不可能实现”,谷禾健康创始人一直持续强调,数据科学和人工智能的应用对个性化营养干预补充体验至关重要。

事实上,谷禾负责人认为,至少有三项关键技术的融合将在理论和实践上推动个性化营养的发展,无论是现在还是可预见的未来。

首先是深度测量技术,它能让我们以较低的成本对血液或粪便等样本进行成千上万次的测量。

接下来,综合多维度的数据特征,包括年龄、地区、人种、饮食习惯、食物成分分析、健康状况等,结合计算机呈现个体独特的个性化特征,帮助配方设计师模拟干预组合的预期效益。

第三种是我们都耳熟能详的大型语言模型,比如ChatGPT和Deepseek。

关键在于将这三种技术与可信赖的信息源结合起来,以确保反馈信息的准确性,并为这些技术提供个人的测量数据,从而实现深度个性化。我们以前从未有过这样的东西,它带来了真正大规模知识的民主化,彻底改变了我们的生活。

肠道菌群检测逐步解开代谢之谜

我们对新陈代谢和肠道微生物之间联系的理解几乎每天都在增长,许多研究人员相信,了解代谢紊乱的答案可能会在我们的肠道微生物组中找到。

我们从谷禾用户那里得到了很多关于代谢变化的反馈。一些用户抱怨说,以前他们无法减掉多余的体重。尽管尝试了几乎所有的节食方法,他们最终还是屈服于对食物的渴望,或者只是在体重管理之旅上停滞不前。在获得个性化推荐后,以下是他们现在的反馈:

“我的体重稳定了,消化能力也改善了。”

“在我上次测试和改变食物之后,我的体重又开始下降。”

“我感觉好多了。体重又掉下来了。我的过敏症消失了。”

对于我们的许多用户来说,改用适合他们的饮食习惯已经为他们快速启动新陈代谢、恢复健康体重以及让体重维持之旅重回正轨带来了改变。

随着谷禾的数据推荐引擎处理的信息越来越多,将会变得越来越智能,从而可以根据您身体当前发送的信号更精确地制定理想的营养计划。建议最终根据您的生物需求精确个性化,并解决您所经历的症状或问题的根本原因。

未来谷禾会继续不断探索某些食物、补充剂和生物素如何在此过程中发挥关键作用。

肠道菌群检测机构

当用户选择肠道菌群检测机构时,有几个关键标准需要考虑

数据和数据库支持:一个优秀的肠道菌群检测机构应该有充足的样本数据和相关的研究数据库。这些数据可以包括来自不同人群、不同地区和不同健康状况的样本,以确保检测结果的准确性和可靠性。此外,一个强大的数据库可以提供参考范围和比较数据,帮助解读和分析检测结果。

AI团队的应用:人工智能在肠道菌群分析中发挥着重要作用。一个不错的机构应该拥有专业的AI团队,能够应用最新的机器学习和数据挖掘技术,帮助解读复杂的肠道菌群数据。AI可以帮助发现潜在的菌群模式、预测风险因素,并提供个性化的建议和干预措施。

与疾病队列的合作:与疾病队列的合作可以为机构提供更全面的数据和验证机会。通过与疾病队列合作,机构可以建立与疾病发展和治疗效果相关的数据库,从而提高检测结果的应用性和准确性。这种合作还可以帮助机构与临床实践和科学研究保持紧密联系,不断改进和优化检测方法。

科学公正和专业能力:优质机构应该遵循科学研究的原则和道德准则。他们的研究结果应该经过严格的验证和复现,确保其可靠性和可信度。此外,机构的团队成员应该具备相关的背景和经验,包括微生物学、生物信息学、统计学等领域的专业知识。他们应该能够提供专业的解读和建议,帮助个体理解检测结果并采取适当的措施。

综上所述,选择一个认为不错的肠道菌群检测机构需要综合考虑数据和数据库支持、AI团队的应用、与疾病队列的合作以及科学公正和专业能力等方面。这些条件能够确保机构能够提供准确、可靠的肠道菌群检测服务,并为个体的健康管理和疾病预防提供有价值的信息和建议。

主要参考文献

Andreou E, Papaneophytou C. Boosting Immunity Through Nutrition and Gut Health: A Narrative Review on Managing Allergies and Multimorbidity. Nutrients. 2025 May 15;17(10):1685.

Childs, C.E.; Calder, P.C.; Miles, E.A. Diet and immune function. Nutrients 2019, 11, 1933.

Shin, Y.H.; Hwang, J.; Kwon, R.; Lee, S.W.; Kim, M.S.; Shin, J.I.; Yon, D.K. Global, regional, and national burden of allergic disorders and their risk factors in 204 countries and territories, from 1990 to 2019: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Allergy 2023, 78, 2232–2254.

Han, P.; Gu, J.Q.; Li, L.S.; Wang, X.Y.; Wang, H.T.; Wang, Y.; Chang, C.; Sun, J.L. The association between intestinal bacteria and allergic diseases-cause or consequence? Front. Cell Infect. Microbiol. 2021, 11, 650893.

Lewis, E.D.; Wu, D.; Meydani, S.N. Age-associated alterations in immune function and inflammation. Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry 2022, 118, 110576.

Yu, X.; Pu, H.; Voss, M. Overview of anti-inflammatory diets and their promising effects on non-communicable diseases. Br. J. Nutr. 2024, 132, 898–918.

Chi, H.; Pepper, M.; Thomas, P.G. Principles and therapeutic applications of adaptive immunity. Cell 2024, 187, 2052–2078.