-

CNAS L23010

CNAS L23010

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业 二级病原微生物安全实验室

二级病原微生物安全实验室- 联系电话:+13336028502

- +400-161-1580

- service@guheinfo.com

谷禾健康

在过去几十年中,人类的饮食行为发生了巨大的变化。传统的早餐-午餐-晚餐模式已被频繁的小吃、夜间大餐和不吃早餐所取代。这种不规律的饮食模式可能对心血管代谢疾病风险产生不利影响,如肥胖、胰岛素抵抗、高血糖症、2型糖尿病等。

间歇性禁食已被越来越多的人认为是一种有前途的治疗心血管代谢疾病(CMD)的方法。一些神经科学家认为,我们的身体已经进化到能够不吃东西几个小时,甚至几天。

进食时机和频率可以一定程度上改善生活方式和心血管代谢,防止2型糖尿病和心血管疾病的发生。

间歇性禁食(IF),包括周期性禁食和限时饮食(TRF)等开始越来越流行。

本文讨论肠道微生物组的组成和功能改变,对代谢、高血压、2型糖尿病、肥胖症及其长期微血管和大血管并发症发展的风险之间潜在联系的新证据,同时也包括间歇性禁食的安全性,将间歇性禁食融入日常生活的建议等。

本文关键词

间歇性禁食在进食和禁食之间循环,通常是只能在特定时间进食,比如通过每周12小时至几天的限制进食。它关注的不是吃什么,而是在什么时间段内可以吃。

在食物缺乏的时间内,人体新陈代谢通过产生和利用脂肪酸衍生的酮,以及通过自噬增加细胞水平的营养循环,将脂肪从储存转换到动员。

注:脂肪动员是指储存在脂肪细胞中的脂肪,被脂肪酶逐步水解为游离脂酸(FFA)及甘油并释放入血液,被其他组织氧化利用的过程。

目前已有许多研究表明,间歇性禁食在减轻体重、改善葡萄糖稳态和血脂以及抗炎作用等方面都带来益处。

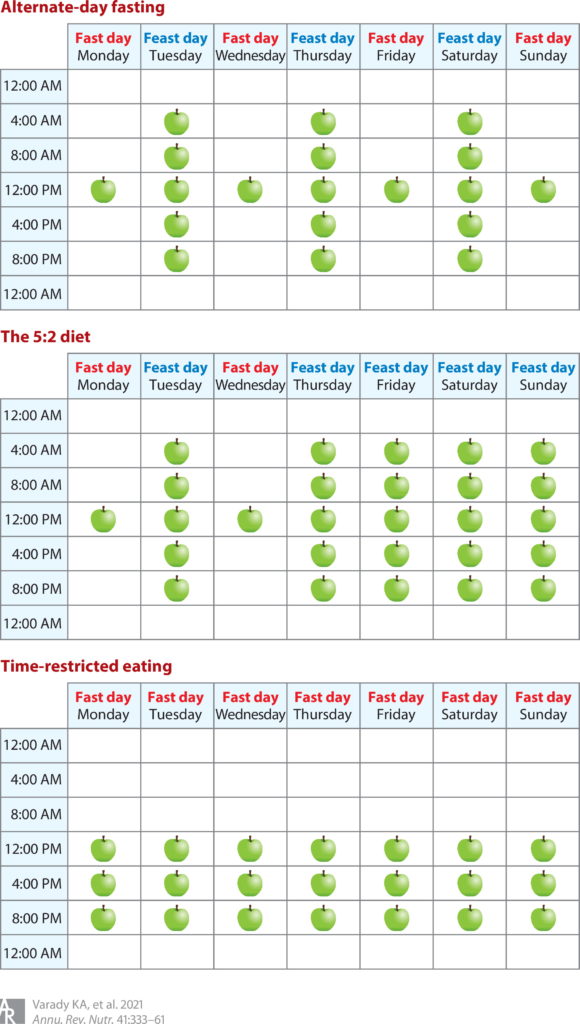

间歇性禁食包括以下几种常见的方式:

隔日禁食(ADF)

在某一天规律进食和第二天不进食之间进行交替。

周期性禁食(5:2天)

5:2天的进食也称为周期性禁食,其特征是一周两天极度限制或完全禁食,而一周其他五天可以不受限制地进食。

模拟禁食的饮食(FMD)

定期禁食的一种变体,特点是连续几天低热量摄入周期,然后每一到四个月或每隔一周进行一次正常的饮食循环。

限时饮食(TRF)

不那么极端的饮食,将每天的食物摄入量限制在4-12小时内,例如,分别在12:12小时或16:8小时(禁食:进食),包括斋月期间的禁食。

此图概述了一周中每一天的隔日禁食、5:2 饮食和限时进食 (TRE)(此处显示 8 小时 TRE)期间的食物摄入时间。食物摄入时间用苹果图标表示。

临床上对间歇性禁食的研究结果不一致:

几项临床研究表明,间歇性禁食可延长预期寿命并提供广泛的益处,包括减轻肥胖、高血压、2型糖尿病和心血管疾病。

然而,其他研究发现,特定时间的饮食在改善心血管和代谢结果方面并不优于控制能量的饮食。

因此,禁食和进食期间代谢转换的机制值得进一步研究。

最近,间歇性禁食已被证明会影响肠道菌群,几乎涉及宿主生理学的所有方面,这表明间歇性禁食生理影响的全新机制。

人类研究中,关于禁食对肠道菌群的影响

Angoorani P, et al.,Nutr Metab (Lond). 2021

本小节重点介绍一些关于肠道微生物组在间歇性禁食中作用的显著发现,肠道微生物组反过来影响心血管疾病相关的代谢表现,如肥胖、高血糖、高血压等。

我们知道,体重增加是由于过多的能量摄入加上较低的能量消耗,这通常是由体内脂肪的积累造成的。脂肪积累会对心血管系统造成严重的威胁。

关于肥胖与菌群的关系详见我们之前的文章:

体重增长:目前为止我们所知道的一切(更新你的减肥工具箱)

对人体随机对照试验的Meta分析表明,每周定期禁食2-3天的间歇性能量限制可改善超重和肥胖使体重减轻,降低体脂。这些改善的重要贡献可归因于肠道微生物群对脂质代谢和能量平衡的影响。

其中一种机制涉及脂肪组织,这是一种对营养刺激敏感并在间歇性禁食期间经历动态重塑的异质器官。

在哺乳动物中发现了两种不同形式的脂肪组织:

▸ 肠道菌群在隔日禁食介导的代谢改善中具有因果作用

喂食高脂肪食物并接受隔日禁食方案的肥胖小鼠在WAT中表现出白色脂肪积累增加,同时伴有体重减轻和肠道微生物组组成改变。

值得注意的是,向接受隔日禁食的肥胖小鼠补充抗生素消除了隔日禁食的有益代谢作用,并且将 隔日禁食小鼠的粪便移植到抗生素治疗的肥胖小鼠的粪便改善了代谢健康,表明肠道微生物组在隔日禁食介导的代谢改善中具有因果作用。

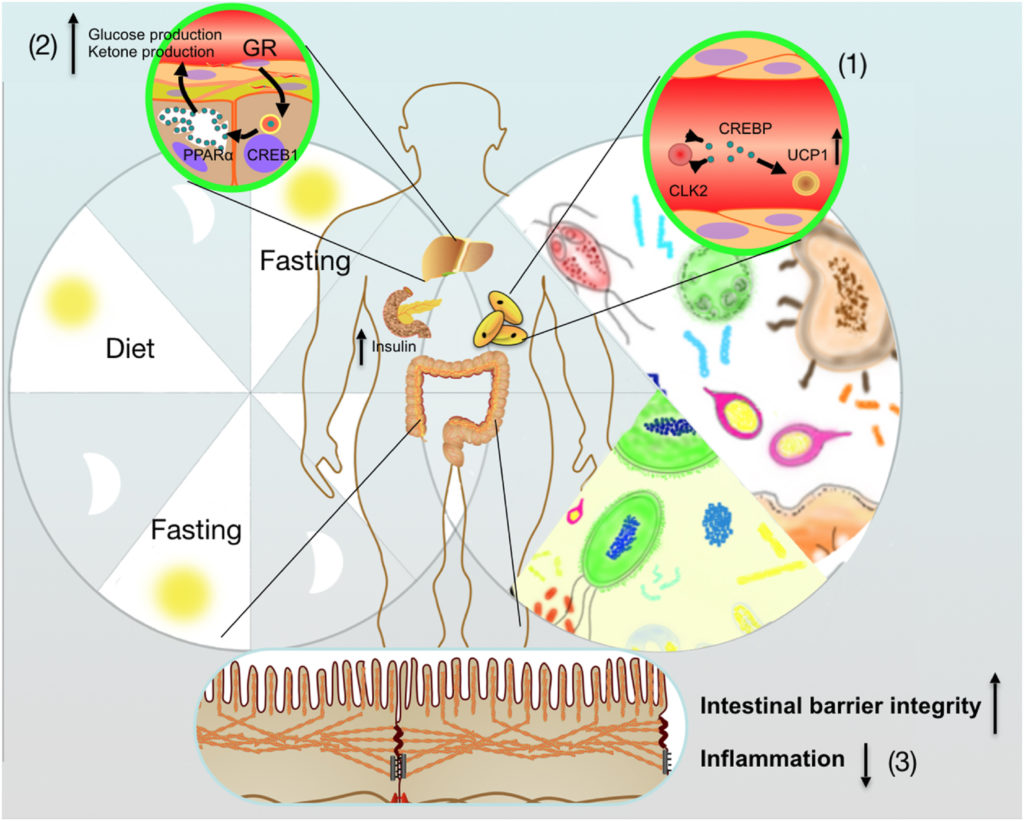

间歇性禁食介导的肠道微生物群调节宿主能量代谢的积极作用

Rong B, et al.,Anim Nutr. 2021

(1) 间歇性禁食通过改善肠道菌群,促进WAT米色脂肪组织

(2) 在不摄入营养期间,肠道微生物群参与增加肝酮的产生

(3) 间歇性禁食优化的微生物群还负责保护宿主肠道屏障

▸ 隔日禁食诱导多种肠道细菌产生乙酸和乳酸

将盲肠代谢组学与Shotgun宏基因组学相结合,发现隔日禁食会导致肠道微生物群的组成发生变化,从而导致产生乳酸和乙酸的细菌(如罗伊氏乳杆菌)发生变化,进而导致血清乳酸和乙酸的积累。

关于罗伊氏乳杆菌详见:认识罗伊氏乳杆菌(Lactobacillus reuteri)

隔日禁食还通过促进米色脂肪生成来增加能量消耗,并改善体重增加和其他代谢紊乱。

在另一项研究中,仅在喂食正常饲料的小鼠中,乳酸杆菌水平在隔日禁食喂养的小鼠身上重复升高,而Allobaculum属则只在隔日禁食和高脂肪饲料的小鼠中富集。Allobaculum属是一种活性的葡萄糖代谢产物,能产生丁酸盐和乳酸盐。

这些结果表明,隔日禁食诱导多种肠道细菌产生乙酸和乳酸。然而,还需要更多的研究来确定乳酸和短链脂肪酸对WAT褐变以及对宿主产热和能量消耗的影响。

肠道微生物群的变化除了影响脂肪细胞产热之外,也可能影响适时进食过程中的脂质摄取。

控制宿主昼夜脂质吸收可能通过以下几种机制发生:

▸核因子白细胞介素-3 (NFIL3)的调节

核因子白细胞介素-3是一种受昼夜节律控制的转录因子,调节参与肠上皮细胞中脂质的摄取、加工和储存的基因的节律性表达。

NFIL3中的节律振荡由肠道微生物组通过激活先天免疫细胞反应驱动。

▸组蛋白脱乙酰酶3(HDAC3)的调节

刺激HDAC3的节律性表达和向染色质招募导致肠上皮组蛋白乙酰化的同步昼夜振荡,这反过来调节营养转运蛋白的基因表达,从而影响营养物质摄取和脂质吸收。

总的来说,肠道微生物群通过调节控制脂质和营养摄入的基因,以及通过产生影响脂肪组织的微生物代谢物来影响能量代谢。

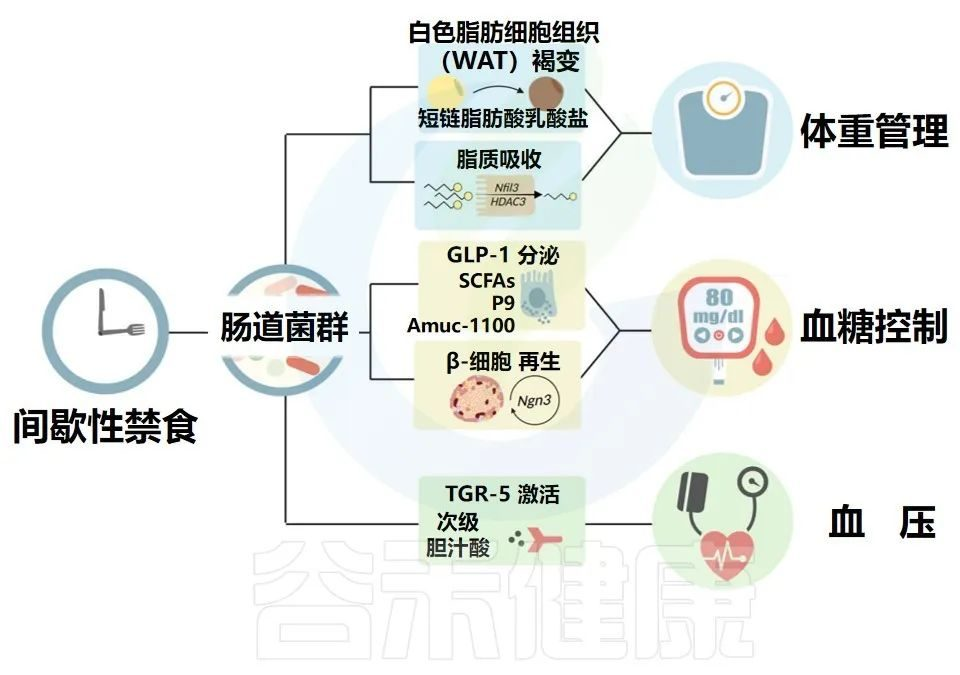

间歇性禁食导致肠道微生物组分和功能的改变,这反过来可能影响心血管代谢健康

Karina R,et al.Rev Art Jou of Dia.2022

肠道微生物群驱动的WAT褐变和脂质吸收有助于体重管理。微生物通过GLP-1分泌和β细胞再生对血糖控制的影响。

微生物衍生的次级胆汁酸激活TGR-5以控制血压。

对啮齿动物和猴子的研究表明,间歇性禁食对血糖控制具有持续的有益作用。

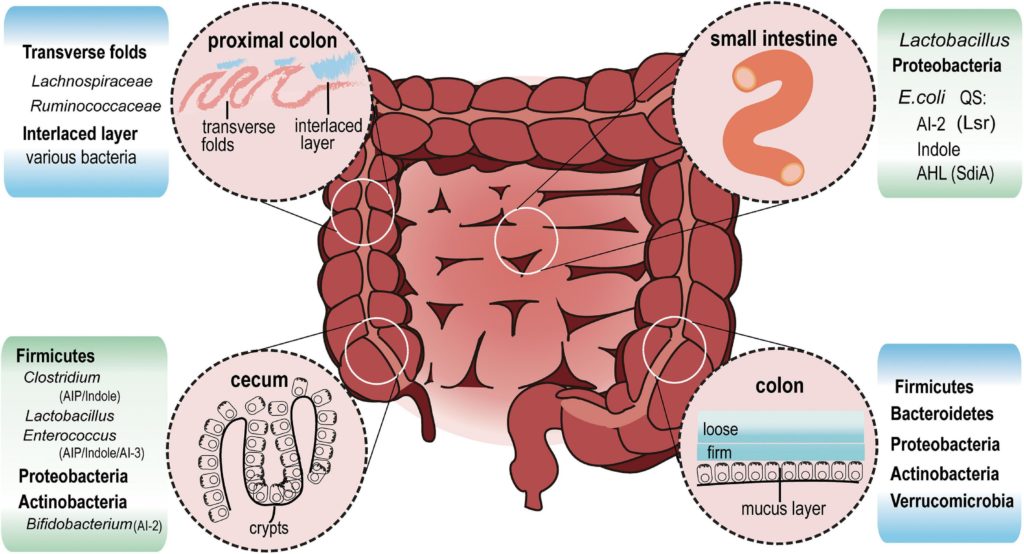

肠道微生物组分与血糖水平相关,并适应日常生活中的禁食和再喂养期,包括昼夜饮食模式和限时饮食(例如,作为宗教禁食的一部分)。

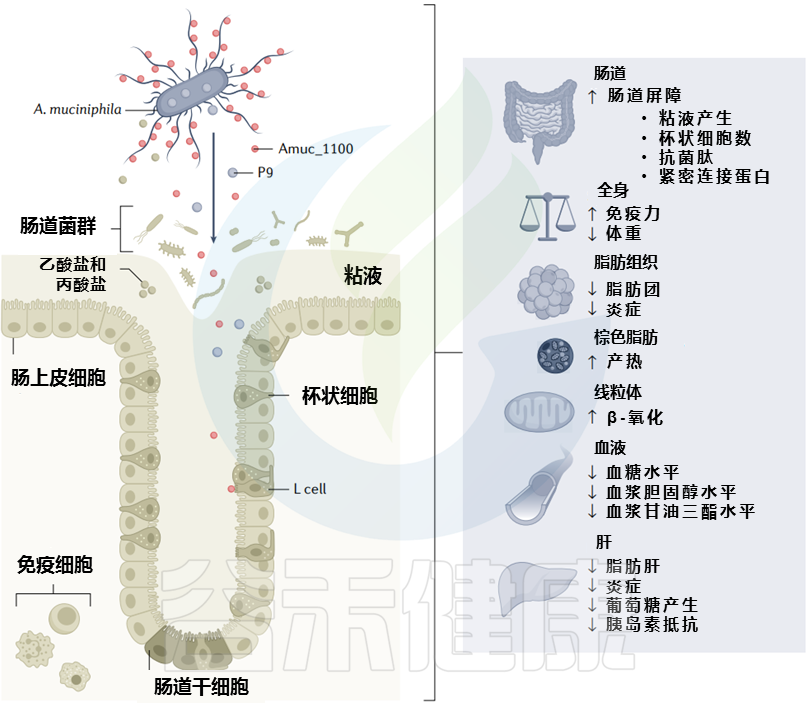

在小鼠中,乳酸杆菌属在禁食期间高度富集,而Akkermansia muciniphila在喂养期间高度富集。除了昼夜变化外,A. muciniphila在接受限时饮食的人和小鼠体内都显著扩增。

▸A. muciniphila的增加如何在血糖控制中发挥作用?

这些成分的变化很有趣,因为A. muciniphila 与啮齿动物和人类的血糖水平呈负相关。

此外,A. muciniphila的增加与GLP-1的分泌增强有关,GLP-1是一种促胰岛素激素,由肠内分泌L细胞分泌,对膳食作出反应,并在全身血糖控制中发挥关键作用。

▸ 微生物群的昼夜变化 & GLP-1的昼夜分泌

GLP-1的分泌遵循昼夜节律,在活动期葡萄糖负荷后,餐后GLP-1水平较高,而在静息期,GLP-1水平较低,此外还受L细胞时钟机制的调节。

在喂食西方饮食的肥胖小鼠和缺乏微生物组的小鼠中,GLP-1的波动性分泌减弱。这项研究表明,通过将食用正常食物的常规小鼠的粪便微生物群转移到肥胖小鼠中,可以恢复无菌小鼠GLP-1的昼夜节律。

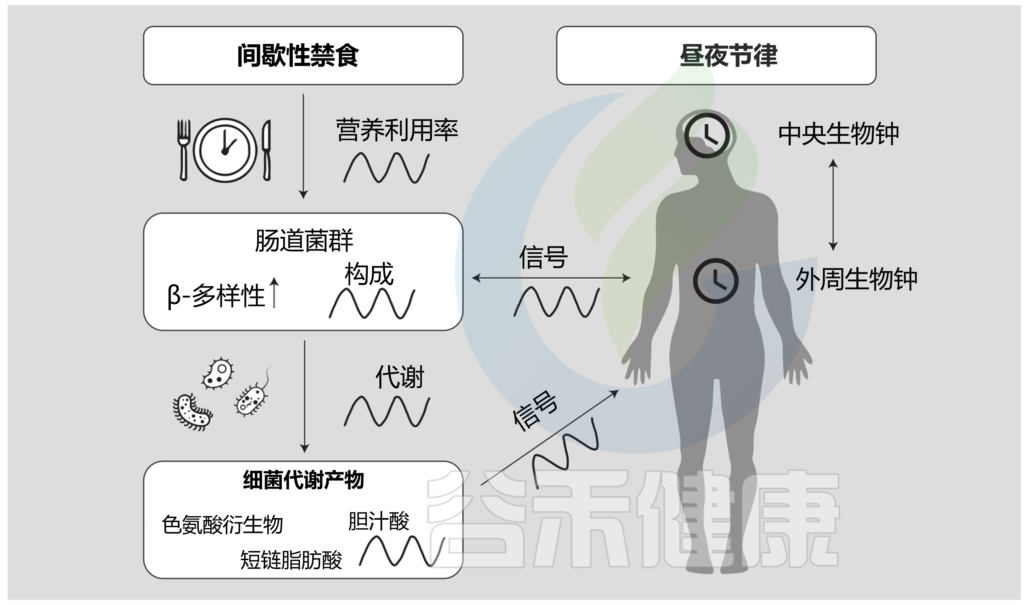

间歇性禁食、肠道微生物群和昼夜节律之间的多向关系

Daas MC, et al.,Benef Microbes. 2021

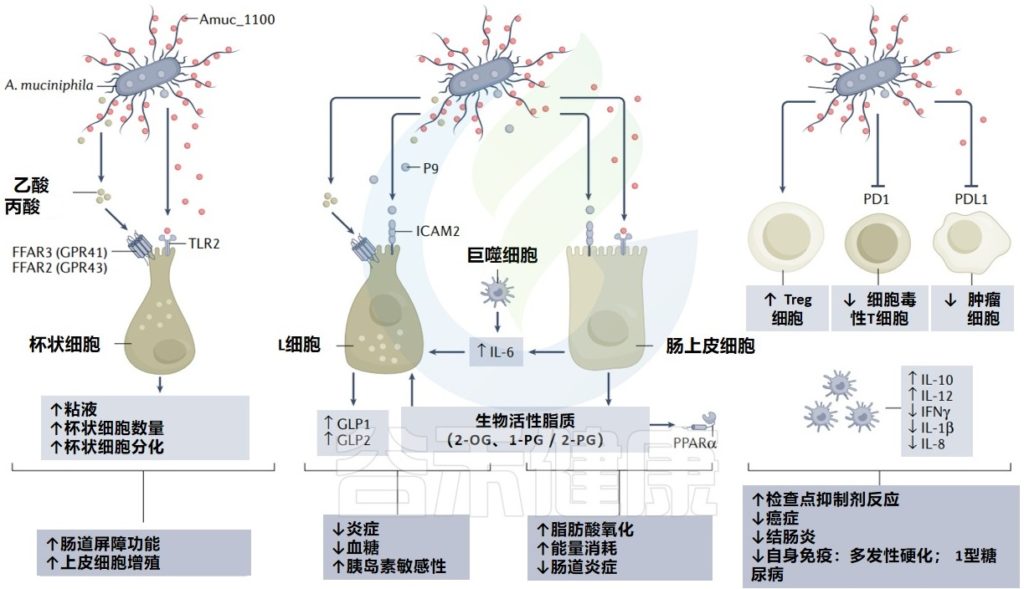

这些结果表明,微生物群的昼夜变化可能在GLP-1的昼夜分泌及其对葡萄糖稳态的后续影响中起着核心作用。至于机制,最近的研究已经确定了由A. muciniphila产生的几个假定的生物分子,它们可以触发肠L细胞分泌GLP-1。其中,丙酸盐和蛋白P9和Amuc-1100可刺激L细胞分泌GLP-1。

▸ 间歇性禁食改善血糖调节和2型糖尿病

给予肥胖和高血糖小鼠或缺乏瘦素受体的糖尿病db/db小鼠间歇性禁食或模拟禁食的饮食(FMD),可分别改善血糖控制和2型糖尿病。

模拟禁食的饮食有益于葡萄糖稳态的一个主要潜在机制包括神经生长素3(Ngn3)的激活,Ngn3是产生胰岛素的β细胞发育所必需的转录因子。β细胞的再生发生在暴露于间歇性模拟禁食的饮食后,并表明其遵循肠道微生物群的重组,这与db/db小鼠的血糖水平相关。

根据粪便微生物群的16S rRNA测序,

模拟禁食的饮食增加了下列菌的丰度:

模拟禁食的饮食降低了下列菌的丰度:

这与低血糖水平相关。

在此背景下,发现在模拟禁食饮食中具有较高丰度的Blautia,在糖尿病大鼠经2型糖尿病药物治疗后相对增加。

总之,营养时间对肠道微生物群、GLP-1分泌以及β细胞增殖的影响可能有助于改善血糖控制和胰岛素敏感性,从而为基于饮食和微生物群的2型糖尿病治疗潜力提供理论基础。与间歇性禁食对啮齿动物β细胞再生的影响一致,人类随机临床试验表明,与每日热量限制的匹配组相比,定期禁食(5:2饮食)对空腹胰岛素的影响更为显著。

有几个迹象表明,间歇性禁食和进餐时间可能有助于改善小鼠和人类的高血压。

不过间歇性禁食的有效性仍有争议,但DASH饮食(阻止高血压的饮食方法)提供了一种可以降低高血压的低钠饮食。

最近的一项研究表明,在高血压代谢综合征患者中,五天禁食后进行改良DASH饮食可以降低收缩压。

▸ 五天禁食通过改变肠道菌群影响血压

这种禁食还改变了肠道微生物群,包括一些与短链脂肪酸产生相关的菌群和基因。

使用对基线微生物组数据的机器学习分析来预测持续的收缩压反应,确定以下菌群为控制高血压的潜在贡献菌:

在大鼠中,五周的隔日禁食治疗可显著降低易患高血压卒中动物的血压。这种表型变化伴随着微生物组结构的改变,包括下列菌升高:

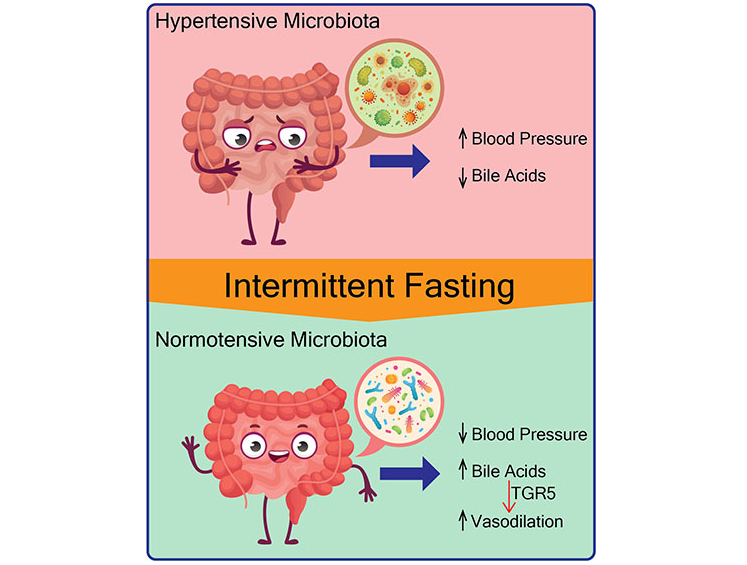

Shi H, et al.,Circ Res. 2021

▸ 隔日禁食饮食的调节血压机制

从机理上讲,隔日禁食饮食与微生物向产生次级胆汁酸的细菌转移有关,包括共轭和非共轭的二级胆汁酸(如牛磺胆酸、牛磺脱氧胆酸、牛磺脱氧胆酸[TUDCA]、LCA、甘鹅脱氧胆酸等),以及胆汁酸受体TGR5的激活。

此外,用胆酸或TGR5激动剂治疗这些高血压大鼠可降低血压,从而超过隔日禁食的需要。

从隔日禁食喂养的大鼠到无菌大鼠的粪菌移植可防止收缩压升高,表明肠道微生物群在降低血压方面的因果作用。

进一步的研究需要确定对次级胆汁酸产生反应的靶组织和细胞类型,以及这些胆汁酸诱导的导致血压下降的细胞途径。此外,还需要更多的试验来确定不同的间歇性禁食在降低各种心血管代谢紊乱患者血压方面的疗效和可持续性。

心血管代谢疾病是一种进行性疾病,具有长期和毁灭性的后果。

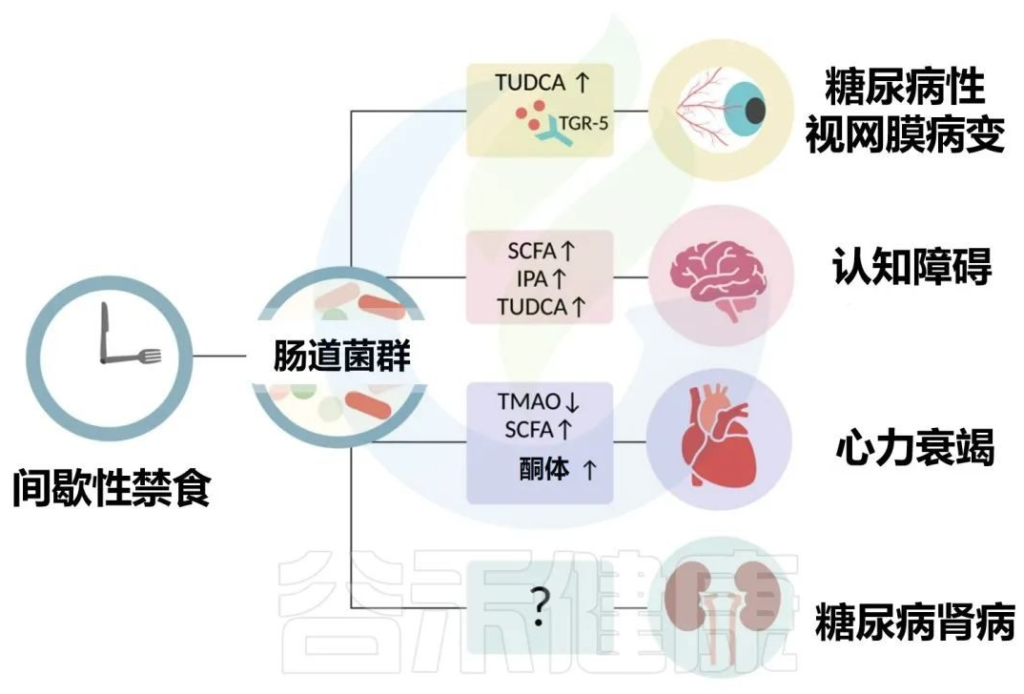

2型糖尿病患者的常见表现是微血管并发症,包括视网膜病和肾病以及心血管疾病。作为营养疗法的一部分,间歇性禁食已经成为治疗2型糖尿病几种长期并发症的潜在干预措施,包括视网膜病、认知能力下降、心力衰竭和肾病。

Karina R,et al.Rev Art Jou of Dia.2022

糖尿病性视网膜病变是2型糖尿病的一种并发症,它会影响视网膜的血管,并可能导致未经治疗的个体失明。

幸运的是,通过早期检测和及时治疗可以控制血糖水平和血压,可以降低糖尿病性视网膜病变导致的失明风险。

▸ 糖尿病性视网膜病变的菌群变化

以下三者之间的肠道微生物群存在显著差异:

比如说,研究人员Das等人发现,糖尿病视网膜病变患者中菌群变化:

在这项观察性研究之后,其他研究人员提出了肠道微生物组作为糖尿病视网膜病变鉴别生物标志物的潜在用途,并发现以下细菌是区分2型糖尿病患者和糖尿病视网膜病变患者的主要生物标志物:

这可能有助于视网膜病变的诊断。

其中,巴氏杆菌科在患有视网膜病的2型糖尿病患者中特别减少,这种细菌的减少可以作为该疾病的预测生物标志物。

▸ 隔日禁食干预后,糖尿病小鼠的菌群变化

研究人员使用糖尿病小鼠(db/db)比较了隔日禁食喂养的小鼠与随意喂养的小鼠糖尿病视网膜病变的经典标志物,发现隔日禁食方案阻止了无细胞视网膜毛细血管数量的增加,并减少了炎性细胞对视网膜的浸润。

隔日禁食的糖尿病小鼠具有厚壁菌门显著扩张的特征,更具体地说,在属的水平上,下列菌群丰度增加:

下列菌群减少:

随着肠道微生物组组成的变化, 作者观察到,与非糖尿病小鼠相比,糖尿病小鼠表现出昼夜微生物模式的差异,这种差异也在对隔日禁食的反应中发生了改变。

▸ 隔日禁食引起的代谢变化,有助于改善及诊断视网膜病变

值得注意的是,隔日禁食仅在糖尿病小鼠中增强了初级至次级胆汁酸的代谢,如TUDCA。

TUDCA的受体TGR5在视网膜神经节细胞中表达,这表明TUDCA的微生物生产可能会潜在地影响视网膜。

给糖尿病小鼠补充TGR5的强效激动剂导致糖尿病视网膜病变减少,其特征是视网膜炎症减少和无细胞毛细血管减少。

因此,隔日禁食可能导致次级胆汁酸的肠道细菌生产发生改变,激活视网膜TGR5,防止视网膜变性。

综上所述,这些结果表明,如果隔日禁食等干预措施可能导致肠道微生物群和代谢物的独特改变,这可能有助于视网膜病的诊断,并可能潜在地改善糖尿病视网膜病变。

▸ 2型糖尿病 → 认知障碍

2型糖尿病可引起明显的中枢神经系统并发症,包括结构改变或脑萎缩、脑微血管损伤、神经炎症以及最终导致认知缺陷的脑电生理特性改变。

随着时间的推移,这些认知和大脑结构的改变可能会导致认知能力的加速下降,并增加老年痴呆症等与年龄相关的神经退行性变的风险。

多项因素会导致糖尿病认知障碍,包括大脑胰岛素抵抗和葡萄糖摄取降低以及神经递质代谢紊乱。在动物模型中,各种类型的间歇性禁食有益于大脑健康,延缓神经退行性疾病的发展。

▸ 肠道菌群在调节隔日禁食诱导的认知功能中发挥作用

在隔日禁食治疗糖尿病db/db小鼠期间,肠道微生物组与认知功能之间存在联系。

糖尿病小鼠表现出认知能力下降,但28天的隔日禁食方案改善了焦虑行为、运动活动和突触结构,同时保护了海马中的胰岛素信号和线粒体生物生成。

隔日禁食干预小鼠组脑功能的改善伴随着下列菌群增加:

下列菌群减少:

抗生素治疗后,隔日禁食对糖尿病小鼠认知功能的保护作用被部分消除。学者发现隔日禁食组的初级和次级胆汁酸生物合成途径丰富。

▸ 菌群代谢物在调节隔日禁食诱导的认知功能中发挥作用

此外,db/db隔日禁食小鼠组的粪便和血浆中几种微生物相关代谢物的水平升高,其中包括短链脂肪酸、TUDCA(也可预防视网膜病变的次生胆汁酸)、吲哚-3-丙酸(IPA)和血清素。

补充这些代谢物可改善db/db小鼠的认知功能和胰岛素敏感性。

总的来说,隔日禁食诱导的肠道细菌种类和代谢物可能有助于减轻糖尿病诱导的认知障碍,并表明即使在没有隔日禁食的情况下,细菌代谢物也可能调节大脑功能的特征。

胰岛素抵抗的小鼠模型表明,如TRF和FMD等饮食方式可以改善高血压、血脂异常、高血糖和高胰岛素血症,所有这些都是心血管健康的一般指标。

▸心力衰竭与肠道菌群联系的证据

多项研究表明,心力衰竭患者肠道微生物群的组成发生了改变。对Dahl盐敏感大鼠进行的一项研究表明,补充益生菌植物乳杆菌可降低其对心力衰竭的易感性,并可在心肌梗死后更好地恢复。

已经提出了几种机制来解释肠道微生物组与心力衰竭之间的潜在联系,包括微生物组诱导的炎症调节、肠道通透性以及与细菌过度生长和细菌生物膜形成的关联。

▸肠道菌群影响心血管健康的机制:增加短链脂肪酸产生菌,为心脏提供能量

在几项研究中,在心力衰竭患者中也检测到几种病原菌的扩增。一项研究揭示了间歇性禁食对心脏的益处,提出肠道微生物群可以产生短链脂肪酸,在禁食期间为心脏提供充足的能量。

与常规小鼠相比,无菌小鼠的肝脏酮体生成量减少。根据这项研究,禁食与更高丰度的拟杆菌有关,这些拟杆菌可能负责产生短链脂肪酸,尤其是乙酸盐,可用于肝脏生酮,从而为心脏提供能量来源。

▸肠道菌群影响心血管健康的机制:TMAO降低

一项开创性研究表明,肠道微生物代谢膳食胆碱和左旋肉碱产生TMA,TMA被宿主肝脏转化为 TMAO.

研究发现,TMA-TMAO通路与动脉粥样硬化、血小板过度活跃和血栓形成有关,并用于预测心血管疾病风险的增加。

禁食影响肝脏代谢,与TMAO降低有关。此前有研究表明,维持低水平的TMAO可能对预防2型糖尿病相关的心肌病特别有帮助。

最近,在白天和夜间的db/db小鼠中发现TMAO水平升高,这与各种肠道细菌的昼夜振荡消失有关。作者建议,可以通过限制活跃期的摄食来恢复失去的细菌的昼夜振荡。

根据啮齿类动物的研究结果,间歇性禁食是否能够利用肠道微生物群,调节氧化三甲胺水平,并导致2型糖尿病患者心血管预后的有效改善,仍有待确定。

糖尿病可能导致肾功能障碍或肾病。在糖尿病患者中,血糖控制不良和高血压可导致肾小球滤过、蛋白尿、肾病性蛋白尿,并发展为终末期肾脏疾病。

多项研究表明,糖尿病肾病患者的肠道细菌丰度发生改变,总体上较低的细菌多样性与疾病进展相关。

在啮齿类动物中,糖尿病肾病与菌群及其代谢物(如苯基硫酸盐)的改变有关,并与肾素-血管紧张素系统的激活相关。

已有多项观察性研究测试了斋月禁食对糖尿病肾病严重程度的影响,但没有一项研究显示肾功能有显著变化。这些报告不是随机对照研究,样本量小,并且包含使用不同药物或透析治疗的患者。

目前,间歇性禁食对肾功能和糖尿病肾病的疗效以及肠道菌群在这一过程中的作用尚未阐明。

间歇性禁食除了前面章节提到的,通过脂质代谢来调节能量平衡从而减轻肥胖之外,还可以改善食欲调节,促进减肥。

▸ 三项短期研究评估:间歇性禁食增加饱腹感

在为期8周的ADF试验中,从基线检查到治疗后,主观饥饿感保持不变,饱腹感水平增加。这些饱腹感的增加与肽YY(PYY)的增加平行,肽YY是一种有效的饱腹激素。然而在任何时间点,饱腹感和PYY的变化与体重减轻或静息代谢率无关。

其他研究也有类似的发现。12周ADF后,肥胖受试者的饥饿感未受影响,饱腹感显著增加。饱腹感增加与体重减轻之间没有显著关系。

研究人员比较了ADF和每日卡路里限制对体重减轻后食欲的影响(比基线降低5%)。饥饿感在两组中都有类似的下降,但饱足指数保持不变。

▸ 一项长期研究评估:间歇性禁食对食欲调节没有长期有益影响

Kroeger等人进行的一项为期12个月的试验表明,ADF期间体重下降不理想和饮食依从性差与食欲没有任何有益变化有关。

总之,对ADF的短期研究表明,主观食欲有所改善(最常见的是饱腹感增加),而对ADF的长期研究表明,在食欲调节方面没有长期的益处。这方面还需要更多的研究。

目前似乎还没有任何人体试验检测ADF或5:2饮食对睡眠的影响,但有几项研究测试了限时进食对睡眠的影响。

▸三个限时进食试验:限时进食期间睡眠质量无变化

研究一:经过8周的4小时或6小时限时进食后,睡眠质量没有改变。

研究二:观察到8小时限时进食治疗12周后对睡眠质量没有影响。

研究三:10周10小时限时进食后,睡眠质量没有变化。

虽然这一初步证据表明,限时进食不会影响睡眠质量,但应该注意的是,这些研究的参与者基本上都是良好的睡眠者。因此,通过干预,他们的睡眠质量没有进一步改善,这并不奇怪。

▸限时进食不会影响睡眠时间

限时进食是否会改变睡眠时间也已得到评估。

前面的研究指出,4小时或6小时限时进食的睡眠时间没有变化。同样,8小时和9小时限时进食的睡眠时间保持不变。

然而,大多数参与者的平均睡眠时间为每晚约7小时,这符合国家睡眠基金会规定的最低7小时。这些受试者已经有足够的睡眠时间,这可以解释为什么限时进食不会影响睡眠时间。

▸限时进食可能改善睡眠

研究还评估了限时进食对失眠严重程度的影响。

研究人员推测,睡前禁食2-3小时可能会改善睡眠。更具体地说,睡前不吃脂肪和酸性食物可以减少胃酸反流和夜间胃灼热,这可能有助于降低失眠率。

在6小时限时进食研究中,受试者在基线检查时表现出阈下失眠症,到8周试验结束时,没有出现具有临床意义的失眠症。

相比之下,对于基线检查时无临床意义失眠的受试者,4小时和8小时限时进食对失眠严重程度没有影响。

综上所述,这些发现表明,对于已经显示出健康睡眠习惯的受试者来说,使用限时进食进行轻度减肥不会影响睡眠质量或睡眠时间。相比之下,限时进食可能有助于减轻受这种情况困扰的人的失眠严重程度。需要更多的研究来证实这些初步发现。

间歇性禁食虽然带来以上种种益处,但其安全性一直受到质疑。有些人对胃肠道问题、能量水平紊乱、饮食失调症状和激素紊乱的发生率增加表示担忧。这些饮食是否会对饮食质量产生负面影响也是一个问题。

人体试验的结果表明,禁食通常不会产生任何长期的胃肠道不良反应,例如便秘、腹泻、恶心、口干或口臭。不过早期的 6 小时限时进食导致了一些轻微的呕吐和腹泻病例。

最近的几项试验证明了,间歇性禁食也不会导致易怒、疲劳或头晕的程度增加。因此,迄今为止的研究结果表明,间歇性禁食几乎不会产生胃肠道问题或能量水平紊乱。

禁食因可能增加饮食失调风险而受到质疑。

来自 ADF 和限时进食研究的最新数据表明,这类饮食不会增加抑郁、暴饮暴食、通便行为或对肥胖的恐惧的发生率。

事实上,一项研究表明,ADF 可能对身体形象感知产生很小的有益影响。ADF 的这些发现与每日卡路里限制的发现相当。

在减少能量摄入的长期影响综合评估 (CALERIE) 试验中,将能量限制 25% 不会增加饮食失调症状,也没有其他有害的心理影响。

因此,间歇性禁食,也和卡路里限制一样,不会增加饮食失调症状,并且对身体形象感知具有良性或有益的影响。

然而,应该指出的是,这些研究排除了有饮食失调史的参与者。对于诊断为饮食失调的人来说,间歇性禁食是否安全仍然未知。

▸甲状腺激素

在健康人群和亚临床甲状腺功能减退人群中,研究了禁食期间甲状腺激素水平的变化。

招募年轻男性运动员参加8小时限时进食与阻力训练相结合的试验。8周后,血浆总三碘甲状腺原氨酸(T3)略有下降,但促甲状腺激素(TSH)无明显变化。在这些受试者中未观察到体重变化。游离甲状腺素(fT4)的变化没有报道,因此很难确定限时进食是否破坏这些甲状腺功能正常受试者的T3:fT4比率。

其他研究人员比较了ADF和每日卡路里限制对肥胖和亚临床甲状腺功能减退患者甲状腺水平的影响。24周后,ADF和卡路里限制(8%)同样降低体重,循环fT4、T3和TSH保持不变。这些试点数据表明,在间歇性禁食期间,瘦人的T3水平可能会略有降低,但这些影响不会发生在肥胖和亚临床甲状腺功能减退的人身上。

▸ 生殖激素

在 5:2 禁食 24 周后,绝经前妇女的睾酮、雄烯二酮、脱氢表雄酮硫酸盐、性激素结合球蛋白或催乳素没有变化。

相比之下,在 8 小时限时进食 8 周后,年轻男性的游离和总睾酮浓度降低。合成代谢激素睾酮的减少并没有导致身体成分的任何有害变化或肌肉力量的损害。

由于缺乏这方面的数据,因此很难就禁食对生殖健康的影响得出结论。此外,这些变化如何影响生育能力仍然未知,因为没有研究测试过这些饮食对男性和女性怀孕能力的影响。

据推测,在限时进食期间限制进食时间窗口期会导致高能量食物的消耗增加和补偿性地多喝(即,增加无糖苏打水和咖啡因的摄入)。

研究人员评估了4小时和6小时限时进食期间饮食质量的变化。

▸ 纤维摄入量偏少

8周后,4小时和6小时限时进食组的糖、饱和脂肪、胆固醇和钠摄入量与对照组相比没有显著差异。然而,限时进食受试者纤维摄入量远远低于(∼10-15克/天)在基线检查和治疗后的推荐量[25-38克/天]。ADF和5:2饮食试验中也经常报告纤维摄入不足。

▸ 饮料、酒等摄入量没有变化

至于饮料摄入,8周后,4小时限时进食、6小时限时进食和对照组的饮食苏打水、含咖啡因饮料(即咖啡、茶和能量饮料)和酒精的摄入没有差异。

作为这些发现的补充,一项为期一年的ADF试验报告称,饮料摄入量没有变化。

这些初步发现表明,间歇性禁食不会对饮食质量或饮料摄入产生不利影响。然而,应在间歇禁食期间向受试者提供膳食咨询以增加纤维摄入量,以确保肠道健康。

▸ 间歇性禁食并不代表胡吃海喝

重要的是,个人应注意间歇禁食期间的饮食质量。诚然,这些方案要求个人更多地关注用餐时间,而不是所摄入的营养素类型。虽然如此,临床医生应该向患者明确指出,进食窗口时间并不能让患者完全不考虑健康影响,彻底放纵自己乱吃。

为了使这些方案成为改善健康的可持续解决方案,应鼓励间歇性禁食的人食用水果、蔬菜和全谷物含量高、加工食品含量低的饮食。

本章节总结了一些关于如何开始禁食方案,以及如何将这些方法融入日常生活的实用建议。同时,就哪些人不应该使用间歇性禁食来控制体重提供建议。

对于大多数人来说,大约需要1-2周才能完全适应这种新的饮食模式。

据报道,在初期可能会出现头晕,头痛和便秘,但这些不良反应通常在禁食第二周后消退。

头痛通常是由于水分摄入不足导致脱水,当食物受到限制时可能会发生脱水。增加饮水量(每天增加1.5升)可能有助于个人在禁食期间缓解头痛。

与普遍的看法相反,禁食时锻炼确实是可能的。已经进行了几项将禁食与运动相结合的人体试验。

这些研究中的受试者可以在12-36小时的禁食期内进行中等强度到高强度的耐力或阻力训练。

有趣的是,在研究中,受试者在快节奏的日子里感觉到能量的增强,这对那些希望锻炼的人来说是有利的。

然而ADF期间,建议个人在运动后食用禁食日餐。一些人在运动后会出现能量摄入的代偿性增加。因此,把饭留到运动后吃,可能有助于个人保持在禁食日卡路里目标的范围内。

虽然对于间歇性禁食期间摄入的食物类型没有具体的建议,但始终建议强调多吃水果、蔬菜和全谷类食物。

这些食物可以帮助禁食参与者增加纤维摄入量,从而有助于缓解禁食期间偶尔出现的便秘。

避免超加工食品也很重要。与富含能量相匹配的未加工食品的饮食相比,富含加工食品的饮食会导致自由摄入的能量增加和体重增加。

间歇性禁食期间允许饮酒。然而不建议在ADF和5:2禁食模式中的禁食日饮酒。

禁食日的能量摄入非常有限(∼500千卡),因此建议将这些卡路里花在能提供营养的健康食品上,而不是酒精上,因为酒精会消耗营养。

无论是在禁食期间还是在进食窗口,都允许喝含咖啡因的饮料。越来越多的证据表明,与基线相比,个体在禁食期间的含咖啡因饮料消费模式没有显著改变。

不过,将咖啡因的摄入限制在上午和下午可能是值得的,这样它就不会干扰一个人晚上的入睡能力。

除以上人群之外,一般都可以安全地进行间歇性禁食,这可能是一种生活方式的改变。

如果尝试间歇性禁食后持续发现,异常焦虑、头痛、恶心或其他症状,不要勉强继续,说明暂时还不适合这种方式,可暂停。

间歇性禁食导致肠道菌群结构改变,以及细菌产生特定的代谢物发生变化,如次级胆汁酸和酮体,可能会潜在地影响正常宿主生理,及心血管代谢异常的临床结果。这些发现可以作为治疗干预的潜在基础。

当相同的膳食在不同的时间提供时,餐后对食物的反应因人而异。由于肠道微生物群参与了个人对食物的反应,因此有理由假设个人对间歇性禁食的反应也与肠道微生物群有关。这也是将间歇性禁食方案转化为临床实践的一个挑战。

需要更多控制良好的、前瞻性的、纵向的临床研究,来确定不同饮食带来的微生物变化,以便进一步转化为临床实践。同时包括肠道菌群健康检测在内的对个体肠道微生物组的进一步了解,或将为最终的临床实践带来益处。

注:本账号内容仅作交流参考,不作为诊断及医疗依据。

主要参考文献:

Ratiner K, Shapiro H, Goldenberg K, Elinav E. Time-limited diets and the gut microbiota in cardiometabolic disease. J Diabetes. 2022 Jun;14(6):377-393. doi: 10.1111/1753-0407.13288. Epub 2022 Jun 13. PMID: 35698246.

Angoorani P, Ejtahed HS, Hasani-Ranjbar S, Siadat SD, Soroush AR, Larijani B. Gut microbiota modulation as a possible mediating mechanism for fasting-induced alleviation of metabolic complications: a systematic review. Nutr Metab (Lond). 2021 Dec 14;18(1):105. doi: 10.1186/s12986-021-00635-3. PMID: 34906176; PMCID: PMC8670288.

Varady KA, Cienfuegos S, Ezpeleta M, Gabel K. Cardiometabolic Benefits of Intermittent Fasting. Annu Rev Nutr. 2021 Oct 11;41:333-361. doi: 10.1146/annurev-nutr-052020-041327. PMID: 34633860.

Shi H, Zhang B, Abo-Hamzy T, Nelson JW, Ambati CSR, Petrosino JF, Bryan RM Jr, Durgan DJ. Restructuring the Gut Microbiota by Intermittent Fasting Lowers Blood Pressure. Circ Res. 2021 Apr 30;128(9):1240-1254. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.120.318155. Epub 2021 Feb 18. Erratum in: Circ Res. 2022 Mar 4;130(5):e18. PMID: 33596669; PMCID: PMC8085162.

Aron-Wisnewsky J,Clément K.The gut microbiome, diet,and links to cardiometabolic and chronic disorders. Nat RevNephrol. 2016;12(3):169-181.

Di Francesco A, Di Germanio C, Bernier M, de Cabo R. A time to fast. Science. 2018;362(6416):770-775.

Daas MC, de Roos NM. Intermittent fasting contributes to aligned circadian rhythms through interactions with the gut microbiome. Benef Microbes. 2021 Apr 12;12(2):147-161. doi: 10.3920/BM2020.0149. Epub 2021 Feb 3. PMID: 33530881.

Rong B, Wu Q, Saeed M, Sun C. Gut microbiota-a positive contributor in the process of intermittent fasting-mediated obesity control. Anim Nutr. 2021 Dec;7(4):1283-1295. doi: 10.1016/j.aninu.2021.09.009. Epub 2021 Oct 9. PMID: 34786501; PMCID: PMC8567329.

谷禾健康

骨骼

骨骼是人体重要的器官,起着支持,运动,代谢,保护和造血等多种功能,与我们的健康和寿命息息相关。

据估计,中国低矮症患病率高达3.77%,90%以上的矮小症患儿都存在自卑、抑郁等不同的心理障碍,因此儿童骨骼的健康生长发育备受家长的关注。

与此同时,随着社会老龄化,骨质疏松症 (OP)、骨关节炎 (OA) 和类风湿性关节炎(RA) 等骨骼疾病是对人类健康的主要威胁之一。这些疾病最给患者带来常见的症状是疼痛、身体机能下降、严重残疾和死亡率增加。

大多数矮小症或骨骼疾病的预防和治疗包括:

治疗方法不断发展,确实缓解了原发性疼痛并改善了骨骼发育,但仍有相当一部分患者获益甚微或没有获益,甚至出现不良反应。

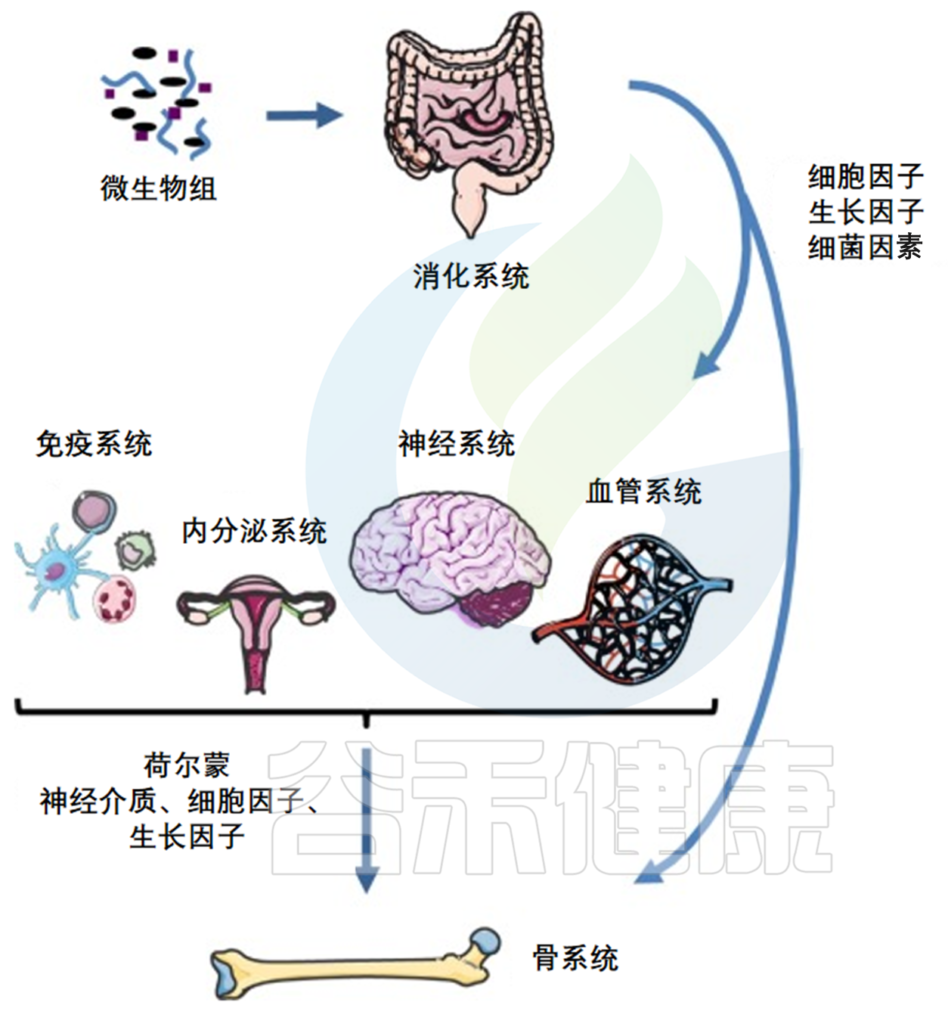

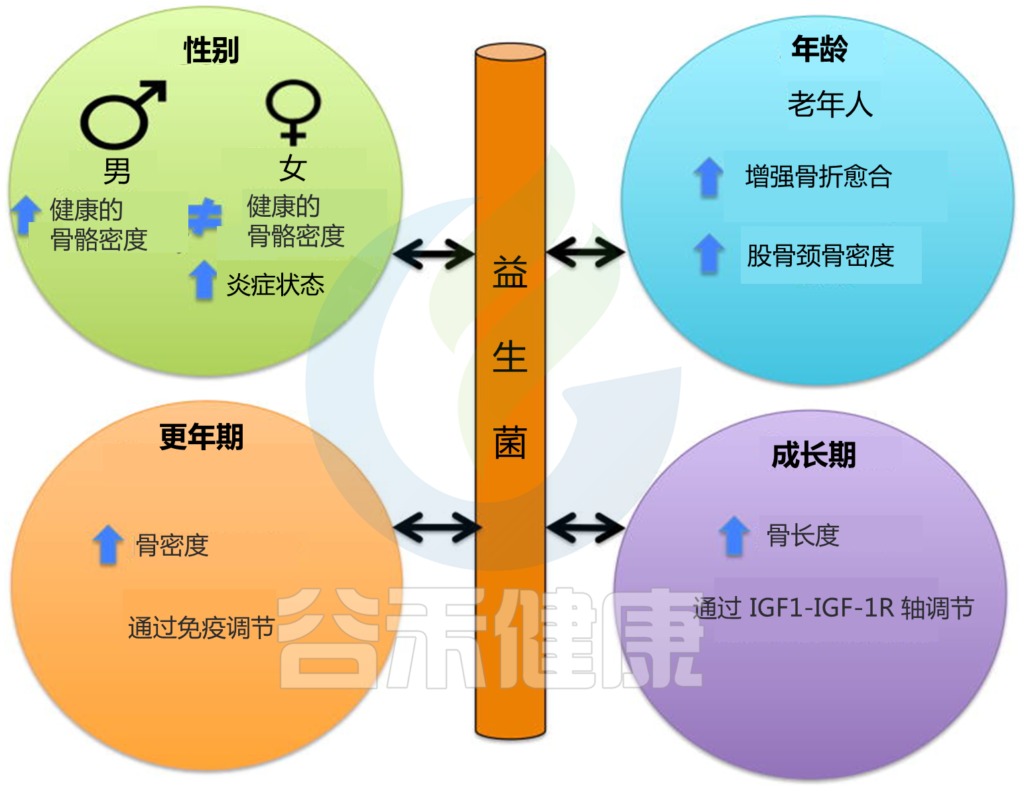

近年来,一些横断面的临床研究以及系统评价和荟萃分析均发现肠道菌群改变与调节骨量、骨力学功能、骨髓生成,骨骼发育、骨代谢、骨质疏松、骨骼炎症、骨折风险以及骨癌的许多因素有关(如肠道代谢物、免疫功能、肠上皮屏障功能、肠-脑-骨骼轴、营养吸收代谢、内分泌以及激素等)。

同时许多研究还表明,针对肠道菌群的干预方式,包括抗生素、益生菌、益生元以及其他的维生素 D、钙、植物雌激素和功能饮食可以改善骨稳态以及代谢问题,在骨骼发育中发挥优化补充作用。这些治疗或干预对于快速生长时期尤为关键,例如青春期,此时骨量获取量很大,以及骨质流失期间,例如老龄。

肠道菌群从出生开始随着年龄发育,成熟,老化而不断变化的,同时还会受到许多因素的影响,比如饮食、抗生素、疾病、感染等,所以要正确的反映肠道菌群和骨骼的健康发育关联或因果关系需要足够大的样本量和纵向数据的积累(这是谷禾一直致力关注和研发的方向之一),从全局开发一个描述能量营养代谢调节、肠道作用及其与人类骨组织关系的模型,可以帮助有效调节骨骼发育和疾病中的骨代谢,同时助力不同人群的骨骼干预和治疗。

骨骼:人或动物体内或体表坚硬组织,具有运动(使身体运动)、保护(保护内部器官)、支持(构成身体骨架)、代谢(内分泌调节,体内激素)、造血(骨髓参与制造红血球和白血球)和贮存(贮存钙和磷等矿物质)功能。

骨是由骨质、骨膜、骨髓构成。

骨质:由骨组织构成,分骨密质和骨松质,骨密质在骨的表面,骨松质在骨的里面。

骨膜:覆盖在骨的表面,主要由纤维结缔组织构成,包括血管、神经、淋巴管对骨有再生和营养作用。

骨髓:在髓腔和骨松质间隙中,分为红骨髓和黄骨髓。黄骨髓没有造血能力,红骨髓有造血能力。

▲ “软硬兼施” ——骨的化学成分(有机质、矿物质)

它们共同构成一个支架,使骨骼能够承受一定程度的机械压力而不容易断裂。

▲ 破骨细胞与成骨细胞在骨骼重塑中发挥重要作用

骨骼是由成骨细胞的非造血细胞形成的,它们来源于骨髓中的基质细胞。成骨细胞产生胶原蛋白,形成钙和磷沉积的支架,从而形成新骨。

另一方面,破骨细胞的骨细胞行使骨吸收的功能,它们来源于骨髓内的造血干细胞。破骨细胞粘附并分泌氢离子到骨骼表面,从而溶解并释放骨骼中的矿物质沉积。

▲ 骨的生长发育代谢——“骨构建”、“骨重建”

骨组织的生长,发育,代谢和衰老表现为骨量的增加或减少,而在组织学上则以骨构建和骨重建两种方式进行,表现为骨组织细胞的分化,增值,凋亡和转型。

骨构建:是指骨表面的组织间隙单方向运动,引起骨几何形态、大小和骨量的改变。骨构建对改变骨的形状及内外直径十分重要。人体骨构建经历胎儿、儿童、少年阶段,直到骨成熟为止,大约18-20岁。

童年和青春期骨微环境中的细胞活动有利于净骨增加,其中骨量的最大增加发生在青春期。儿童时期的骨骼发育问题对成年期的骨量产生不可挽回的影响,导致身材矮小、骨质疏松、骨折和其他老年问题。

骨重建:骨骼成熟后“骨构建”停止,不再参加成年后骨代谢活动,然而成年后,骨在一生中仍在不断进行更新和改造,这就是骨重建。

骨重建是一种循环:已形成的骨被消除,而新形成的骨又在这一部位生成。这种循环始终贯穿在骨骼新陈代谢。

儿童、青少年骨构建和骨重建同时存在;

成人只进行骨重建。

骨构建时,骨形成大于骨吸收,二者非偶联;

骨重建时,骨形成与骨吸收偶联。骨代谢标志物是反映成骨细胞或破骨细胞功能的标志物。

因此,在骨重建过程中,成骨细胞和破骨细胞之间的持续相互作用对维持骨骼稳态至关重要。当骨骼稳态得不到维持时,就会发生骨质减少或骨质疏松等衰弱性骨骼疾病。这主要是由于破骨细胞活性被过度激活或者成骨细胞活性受到抑制,使得骨骼降解比新骨骼形成要多(关于骨质疏松在后面章节也会详细介绍)。

熟悉我们文章的都知道,肠道菌群可以塑造宿主生理过程的许多方面,包括代谢功能、营养吸收、免疫反应和激素分泌等。

肠道细菌产生的分子既有益又有害,会影响肠道内分泌细胞、肠神经系统、肠道通透性和免疫系统。

在稳态时,肠道菌群提供具有上皮和免疫平衡的定植抗性,保护宿主免受细菌、病毒和可能的其他类型病原体的入侵。

一旦这种稳态破坏(可能是由病原体、抗生素治疗和饮食引起的),则可能引起炎症、组织破坏和生态失调,导致疾病发展。

在数百万年的共同进化中,微生物群和宿主免疫系统形成了一种相互依赖的关系,免疫系统的先天性和适应性依赖于微生物伙伴来实现逐步的成熟和稳定,而免疫系统稳定也包括肠道微生物生态系统的稳定。

微生物群组成的变化(通常称为生态失调)与许多疾病状态有关,其中许多是由宿主免疫和炎症反应的改变介导的。骨髓细胞能够感知微生物衍生产物,在宿主防御中发挥重要作用,它们是肿瘤微环境的主要组成部分,因此在宿主/共生体对话中发挥关键作用。

初识:肠道菌群与骨骼健康

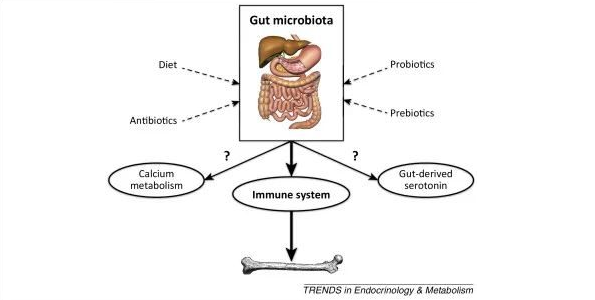

由于骨稳态受肠道屏障、代谢途径、钙磷等营养吸收、免疫系统和激素环境的影响,因此,肠道微生物群就可以通过这些途径影响骨代谢平衡。

肠道菌群产生的代谢产物——短链脂肪酸,通过直接抑制骨吸收、刺激钙吸收和免疫调节作用来调节骨稳态。

益生菌作为确保骨骼健康的关键成分之一,正在迅速获得认可。大多数研究表明,使用益生菌(如乳酸杆菌属)调节肠道微生物群,可增加骨量,促进骨形成。

▸ 肠道菌群参与骨骼发育的证据

20年前,几项临床研究指出,肠道中细菌过度增殖与骨矿物质密度(BMD)降低之间存在关联。小肠细菌过度生长综合征患者的 BMD 值低,骨软化,其中一些患者具有高水平的促炎细胞因子TNF-α和IL-1,以及破骨细胞活化增加。

小肠细菌过度生长综合征的另一个特征是由于肠道细菌消耗营养而导致营养缺乏。肠道对钙、磷酸盐和维生素D的吸收不足导致了该综合征的骨骼表现。因此,这些研究不能提供肠道微生物与骨表型之间直接联系的证据。

仅十年后,通过对无菌小鼠的研究,获得了肠道菌群参与骨组织发育的令人信服的证据。

▸ 如果没有肠道菌群会带来什么影响(无菌/SPF小鼠试验)?

基于无菌/SPF小鼠试验,鉴于肠道菌群对新陈代谢的影响,出生时没有肠道菌群会导致许多生理和代谢改变:

肠道微生物组和骨骼之间的联系

doi.org/10.1016/j.jbspin.2018.02.008

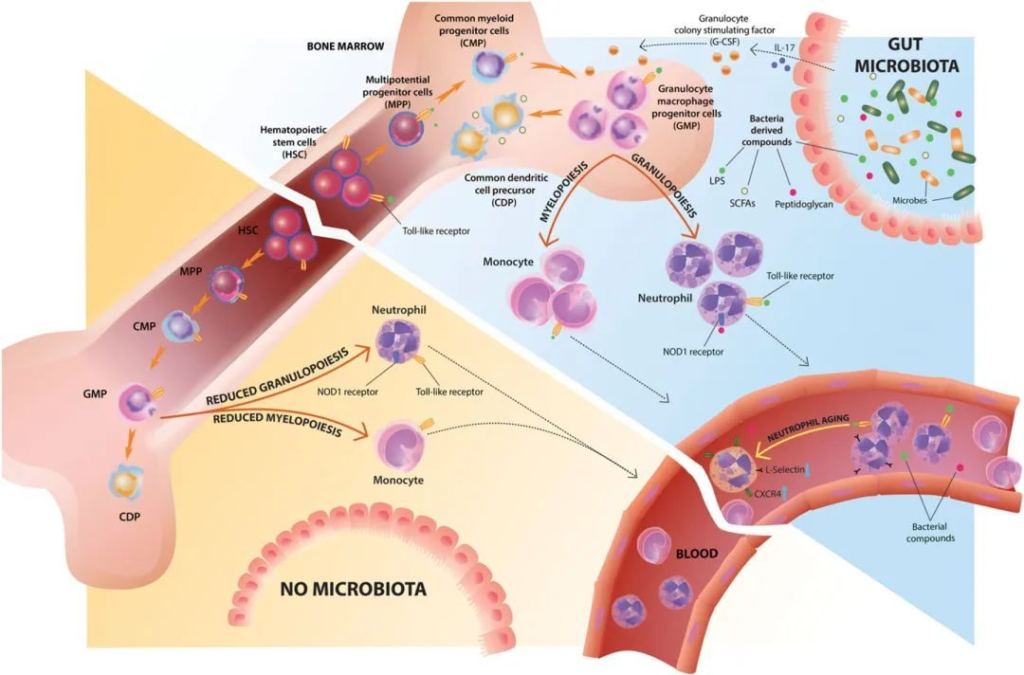

骨髓细胞生成受到转录因子和外在信号的严格调节,以确保在稳态期间维持体内平衡,并提供快速的细胞输出以满足病理条件(如感染、炎症和癌症)增加的需求。后者通常被称为“需求适应”或“紧急”造血。

▸ 骨髓生成失调—>炎症

除了细胞因子、趋化因子和骨髓生成生长因子受体外,小鼠和人类造血干细胞及源祖细胞都表达模式识别受体,例如 TLR,并且可以通过病原体相关分子模式(pathogen-associated molecular patterns,简称PAMP) 的结合直接感知病原体。因此,骨髓生成失调可能代表炎症和应激反应的初始步骤,而不是一种代偿机制 。

注:PAMP,是病原微生物表面存在一些人体宿主所没有的,但可为许多相关微生物所共享,结构恒定且进化保守的分子结构。固有免疫识别的PAMP,往往是病原体赖以生存,因而变化较少的主要部分,如病毒的双链RNA和细菌的脂多糖,对此,病原体很难产生突变而逃脱固有免疫的作用。

▸ 微生物调节—> 早期造血发育相关

先前的一项研究表明,在稳态条件下,MyD88(一种通过 TLR 信号识别 PAMP 的关键衔接分子)缺乏也会导致脾脏中的中性粒细胞、单核细胞和巨噬细胞数量减少,以及骨髓中的髓系隔室减少,主要是由于粒细胞减少。

由共生微生物或可能的内源性配体诱导的 MyD88 依赖性 TLR 信号传导,可影响早期造血发育和终末骨髓分化潜能(下图)。

稳态骨髓生成和中性粒细胞稳态的微生物群调节

doi.org/10.1189/jlb.3RI0516-222R

造血干细胞及源祖细胞和骨髓祖细胞表达模式识别受体,使它们能够直接感知细菌衍生的产物。共生信号调节骨髓生成,主要是通过影响粒巨噬祖细胞频率和分化潜能。

▸ 肠道微生物群及其代谢物调节骨髓中的中性粒细胞

肠道微生物群至少部分地通过局部诱导 IL-17 产生和增加血浆 G-CSF 水平来促进粒细胞生成。肠道共生微生物群的缺失导致粒巨噬祖细胞的数量和分化潜能减少,从而导致骨髓和外周组织中的中性粒细胞、单核细胞和巨噬细胞数量减少。

细菌代谢物,如短链脂肪酸,通过增加常见树突状细胞前体的数量来调节树突细胞分化。共生微生物还通过 Nod1 受体直接识别微生物衍生的肽聚糖来调节骨髓中的中性粒细胞功能。循环中性粒细胞老化是由微生物群衍生信号通过 TLR/MyD88 信号驱动的,缺乏共生体导致 CXCR4 数量减少hi /L-Selectin循环中的低龄中性粒细胞。

几条证据表明,造血区室直接参与了对感染的反应,并且不同的感染刺激形成了对抗特定病原体所需的适当的骨髓生成反应。因此,相同的细胞可能感知来自远处肠道微生物群的信号是合理的。

LPS(脂多糖)的全身给药可诱导造血干细胞及源祖细胞动员和归巢到脾脏,以及骨髓中造血干细胞的增殖和增强的自我更新能力,这表明共生衍生产物可以到达骨髓和调节骨髓生成。

丰富的肠道微生物群的会导致非炎症条件下骨髓中粒细胞、单核细胞和粒巨噬祖细胞的数量持续增加。然而,在小鼠恢复无菌状态后,这种效应又恢复了,这表明稳态骨髓生成受到当前微生物群暴露水平的动态调节。

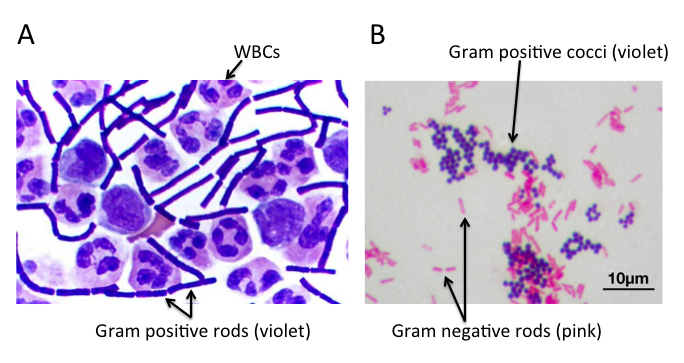

在后一项研究中,无菌小鼠与完整菌群或仅与大肠杆菌的关联足以纠正在无菌小鼠中观察到的缺陷,指出革兰氏阴性菌在调节骨髓生成中的作用。

骨髓生成和粒细胞稳态的微生物群依赖性变化会影响宿主对炎症和感染性损伤的反应。

研究发现中性粒细胞和骨髓细胞前体的骨髓池减少,血液中粒细胞的周转减少;然而,他们没有观察到骨髓生成的稳态动力学差异。这意味着微生物群在定植后不久就控制了骨髓细胞池的初始大小。减少的初始骨髓生成池导致可用于抵抗入侵病原体的细胞数量减少,全身给药后细菌清除延迟就证明了这一点。与此一致,组织驻留和 骨髓衍生的吞噬细胞的稳态数量减少使 GF(无菌)和 Abx 处理的小鼠易受急性全身性单核细胞增生李斯特菌(Lysteria monocytogenes)感染,而它们在继发感染后产生适应性免疫的能力不受影响甚至增强,表明早期先天而非适应性反应的缺陷 。

微生物群组成改变对宿主生理的诸多影响之一是增加患过敏性疾病的风险。

最近的两项研究表明,这至少部分是通过稳态造血功能的改变来介导的。使用屋尘螨提取物诱导的过敏性气道炎症模型表明,短链脂肪酸增强了骨髓中的树突细胞前体造血功能并改变了肺树突状细胞功能,使其诱导 Th2 细胞效应功能的能力受损。短链脂肪酸的保护作用是通过结合 GPR41 而不是 GPR43 介导的,其特点是炎症反应的快速消退。

短链脂肪酸也被证明可以调节人类单核细胞衍生的树突状细胞,它们的作用程度因个体短链脂肪酸而异。

在炎症性关节炎和抑制卵清蛋白(OVA)诱导的气道炎症的小鼠模型中,短链脂肪酸也是防止炎症反应加剧和及时解决炎症所必需的。另一项研究表明,微生物群衍生的信号通过限制骨髓中嗜碱性粒细胞前体的增殖来调节嗜碱性粒细胞造血,从而影响 Th2 细胞依赖性过敏性炎症。

由于缺乏共生体而改变的骨髓生成在某些情况下可能是有益的。例如,循环中性粒细胞衰老是由微生物群衍生的信号以细胞内在的、TLR/MyD88 依赖的方式驱动的。在没有共生微生物的情况下,减少循环中过度活化的老化中性粒细胞的数量可改善内毒素驱动的脓毒性休克和镰状细胞病小鼠模型中炎症引起的组织损伤。

也有人提出,从肠道吸收的循环细菌衍生产物量的波动可能影响炎症单核细胞从骨髓的迁移。骨髓间充质干细胞和祖细胞检测到低水平的循环内毒素(即 LPS)导致它们表达 MCP1 并将炎症单核细胞释放到血流中。因此,这提供了另一种机制,通过该机制,共生微生物可以微调系统性先天免疫基调,增强抗菌防御,但并非没有潜在的有害后果,例如恶化非感染性炎症状况。

微生物群似乎对造血产生影响,主要在骨髓中的粒巨噬祖细胞水平和髓外造血部位,影响单核细胞和粒细胞后代,中性粒细胞稳态有明显缺陷。另一方面,淋巴细胞室似乎不受影响。然而宿主-微生物串扰是如何发生的仍不清楚。

大量证据表明,循环微生物群衍生产物或细菌代谢物可能到达骨髓或髓外部位,在那里它们可以被造血干细胞及源祖细胞和的骨髓祖细胞直接感知或者循环的造血干细胞在重新进入骨髓之前可能会在外围遇到细菌或其产物。

除粒细胞生成外,新生儿中性粒细胞稳态还取决于肠道共生体的存在。Abx(抗生素处理或清扫) 处理的小鼠的微生物群减少和改变与循环和骨髓中性粒细胞数量减少以及骨髓中的粒巨噬祖细胞降低有关。

微生物群衍生成分,例如通过 TLR4/MyD88 信号传导的 LPS,主要由肠道中的第 3 组先天淋巴细胞诱导 IL-17 产生,并增加 G-CSF 的血浆水平,导致粒细胞增多。新生儿肠道黏膜定植还增强了 B 细胞辅助中性粒细胞向脾边缘区的募集和重编程,在那里它们引发了针对高度保守的微生物 T 细胞非依赖性抗原的类别转换和抗体产生。

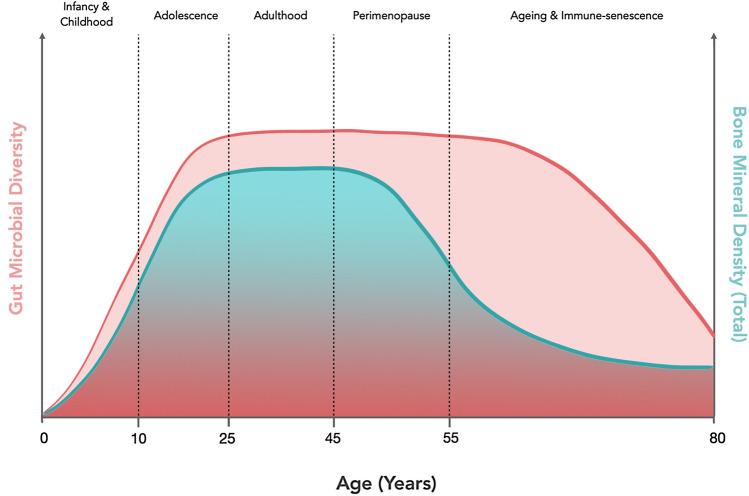

有充分的证据表明,骨量在出生后会增加,并在青春期达到峰值,并且受生活方式因素以及年龄等的影响。

整个生命过程中骨矿物质密度和肠道微生物群多样性的轨迹

一生中骨量的轨迹在许多方面与一生中肠道菌群多样性的变化相似,其中最大的变化发生在婴儿期和青春期。

骨量是骨折风险随年龄增长而增加的重要决定因素。随着年龄的增长,肠道微生物群表现出增强的多样性和降低的稳定性,但研究结果与微生物群是否促进骨骼生长或吸收存在矛盾。

根据一项针对小鼠的新研究,肠道微生物群的存在会增加胰岛素样生长因子 1 (IGF1) 的循环水平并支持骨骼生长。通过饮食调整的肠道微生物群可调节 IL-1 β(白细胞介素 1β)的产生,并防止易患自身炎症性骨髓炎的 Pstpip2cmo 小鼠自发发展为骨髓炎。

最近的研究表明,与常规饲养小鼠相比,无菌小鼠缺乏肠道菌群会导致骨量增加。结果发现,与常规饲养小鼠相比,无菌小鼠股骨远端的骨小梁体积/组织体积(BV/TV)增加了 39%,海绵状小梁骨和致密皮质骨均受到影响。此外,无菌小鼠的皮质骨面积也增加。

▸这种骨量增加与什么有关?

无菌小鼠的骨和骨髓培养物中 OCL 数量减少,骨髓 CD4 + T 细胞和 OCL 前体细胞 (CD11b + /Gr1 -)。相比之下,无菌小鼠的骨形成率没有显着改变,这表明无菌小鼠的骨量增加主要是由于破骨细胞生成受抑制导致骨吸收减少所致。

由于无菌小鼠骨中溶骨细胞因子 IL-6 和 TNFα 的 mRNA 水平也降低,因此可以表明破骨细胞生成减少是由免疫介导的机制引起的。

重要的是,在无菌环境中出生的小鼠在 3 周龄时在常规环境中饲养的肠道菌群定植导致骨小梁和皮质骨量以及 CD4 + T 细胞和 OCL 前体细胞的频率正常化。

有人提出,无菌小鼠的骨量增加是由于血液和次级淋巴组织中再循环的 CD4 +细胞减少,导致骨髓中 CD4 + T 细胞的频率降低。骨量增加与骨中炎性细胞因子表达减少和破骨细胞生成减少有关。

不能排除其他机制也可能导致无菌小鼠的高骨量表型。然而,骨量增加不太可能是由钙代谢改变引起的,因为无菌小鼠的血清钙和调节钙稳态的激素是正常的。

据报道,肠源性循环血清素抑制骨形成并减少骨量。事实上,无菌小鼠的血清 5-羟色胺水平降低了,然而,无菌小鼠在常规环境中饲养的小鼠的肠道微生物定植,导致骨量正常化,并没有显着影响血清 5-羟色胺水平,表明高骨量在无菌小鼠中可能不是血清血清素水平改变的直接影响。

到目前为止,肠道微生物影响骨量的最可能机制涉及改变全身和骨髓免疫状态,这反过来又调节破骨细胞生成(下图)。

肠道微生物群调节骨量

编辑

最近使用无菌小鼠的研究表明肠道微生物是骨量的调节剂,肠道微生物对骨量的抑制作用主要是通过对免疫系统的影响来介导的,而免疫系统反过来又调节破骨细胞生成。然而不能完全排除其他机制,如改变钙代谢和调节肠道衍生的血清素也有作用。饮食是影响肠道菌群成分的环境因素。

骨代谢通过骨形成和骨吸收来平衡。

当骨形成占优势时,以骨形成和合成代谢为特征,反之则以再吸收和分解代谢为特征。

骨矿物质密度 (BMD) 在临床实践中被广泛用作骨质疏松症和骨折风险的间接指标。据了解,宿主代谢途径、免疫系统和激素环境可以影响这种骨代谢平衡,肠道微生物群也可以影响这些途径。

除了生理状况外,炎症性或代谢性骨病,如代谢性骨关节炎、骨质疏松症、自身炎症性骨髓炎,也与肠道微生物改变有关。

小鼠的骨骼生物力学特性受损也是由免疫缺陷或生长过程中长期抗生素干预导致的肠道微生物群改变引起的。

▸ 肠道菌群如何影响骨骼发育/疾病?

与传统饲养的小鼠相比,出生时缺乏肠道微生物的雌性小鼠在小梁骨和皮质骨中的骨矿物质密度值更高。这些高骨矿物质密度值反映了破骨细胞前体和成熟破骨细胞数量的减少,这转化为骨吸收减少,骨骼形成不变。

骨吸收减少的其他因素包括 CD4 + T 细胞频率的降低以及骨髓中 TNF-α 和 IL-6 的表达水平的降低。

来自常规饲养小鼠的肠道菌群定植无菌小鼠可纠正骨矿物质密度和免疫参数值,证实在骨骼生长过程中,肠道菌群控制破骨细胞分化。在参与免疫系统识别细菌的受体中,核苷酸结合寡聚结构域蛋白 NOD1 和 NOD2 结合细菌肽聚糖并激活 NFκB 通路。在NOD1和NOD2敲除小鼠中,肠道微生物的变化对骨矿物质密度或 TNF-α 和RANKL表达没有影响,这表明 NOD1 和 NOD2 在肠道菌群对骨骼的影响中起关键作用。

然而,肠道微生物对骨骼发育的影响比普通人看来要复杂得多。2016 年报道的一项对无菌幼年雄性 Balb/c 小鼠的研究产生了相互矛盾的结果,与常规饲养的对照组相比,大多数主要生长参数延迟,股骨较短。

两项研究结果之间的差异可能归因于小鼠的遗传背景、性别或年龄的差异。

肠道菌群从正常小鼠中定植无菌小鼠后,骨吸收和骨形成均增加。然而,骨吸收增强是短暂的,4 周后消退。因此,肠道菌群对骨组织具有急性分解代谢作用。

从长远来看,骨形成占主导地位,导致骨骼生长和骨量校正增加,这表明肠道菌群对骨组织具有长期的合成代谢作用 。这种合成代谢作用与胰岛素生长因子(IGF)-1的产生增加相吻合。

在无菌小鼠和给予抗生素的小鼠中,血清和骨髓中的 IGF-1 水平较低。它们在肠道重新定殖或摄入后增加富含短链脂肪酸的饮食是肠道细菌分解多糖时产生的。鉴于 IGF-1 在骨骼发育中的主要作用,控制 IGF-1 的产生是可以解释肠道菌群对骨骼生长的影响的机制之一。

▸ 肠道菌群对骨骼形态学特性的影响取决于年龄/营养

来自不同年龄或营养状况的供体的未成熟肠道微生物群定植的无菌小鼠表现出不同的股骨表型。

通过断奶后暴露于低剂量青霉素或通过在怀孕期间将青霉素引入其母亲,肠道微生物群紊乱的成年后代显示出骨矿物质含量和骨矿物质密度改变。

▸ 性别的影响

雄性和雌性 C57Bl/6J 小鼠在出生时就开始使用低剂量青霉素治疗诱导显着的肠道菌群改变,表现出不同的表型。

与未经治疗的动物相比,雌性而非雄性具有更高的成年 BMD 值。此外,长期来看,雄性小鼠肠道再定殖后的 BMD 增加比雌性小鼠更显着。有趣的是,雄性和雌性小鼠在青春期前的肠道菌群相似,但在成年期有所不同,这些差异有助于增加对某些疾病的易感性,例如雌性I 型糖尿病。肠道菌群中的性别相关差异也已在人类中得到报道。因此,肠道菌群和性激素之间的相互作用会影响菌群的组成和宿主组织(包括骨骼)对肠道菌群的反应。

1) 短链脂肪酸 (SCFA)

肠道菌群对膳食纤维或复合碳水化合物的主要发酵产物是短链脂肪酸。短链脂肪酸(乙酸、丙酸和丁酸)肠上皮细胞的主要能量来源,在肠粘膜中具有抗炎作用。短链脂肪酸可以进入血液,参与各种生物合成途径,从而改变破骨细胞和成骨细胞的活性。

▸ 短链脂肪酸维持稳态,增加骨量,刺激骨骼合成代谢,抗炎免疫调节,有助骨营养吸收

研究发现补充短链脂肪酸可以增加肝脏和脂肪胰岛素样生长因子-1 (IGF-1)(一种已知可调节骨骼形成的生长因子),导致血清 IGF-1 水平升高,从而间接调节对骨骼的合成代谢刺激。

短链脂肪酸包括丙酸盐和丁酸盐诱导破骨细胞的代谢重组,并减少破骨细胞基因如 TRAF6 和 NFATc1,从而抑制破骨细胞分化和骨吸收。

短链脂肪酸通过激活 G 蛋白偶联受体 (GPCR) 或通过组蛋白去乙酰化酶 (HDAC) 抑制骨吸收来抑制破骨细胞形成的直接影响,可能会短暂性促进破骨细胞骨吸收。

一项基于三种独立实验方法对去卵巢 (ovx) 雌性小鼠进行测试的研究表明,短链脂肪酸对骨稳态有益,并且可以增加骨量。

此外,短链脂肪酸具有抗炎免疫调节特性,与抑制破骨细胞活性直接相关。用短链脂肪酸(丙酸盐和丁酸盐)治疗小鼠可显着增加骨量并防止绝经后和炎症引起的骨丢失。

与此同时,短链脂肪酸会降低肠腔的 pH 值并改善钙和其他矿物质的吸收,对骨营养吸收有帮助。

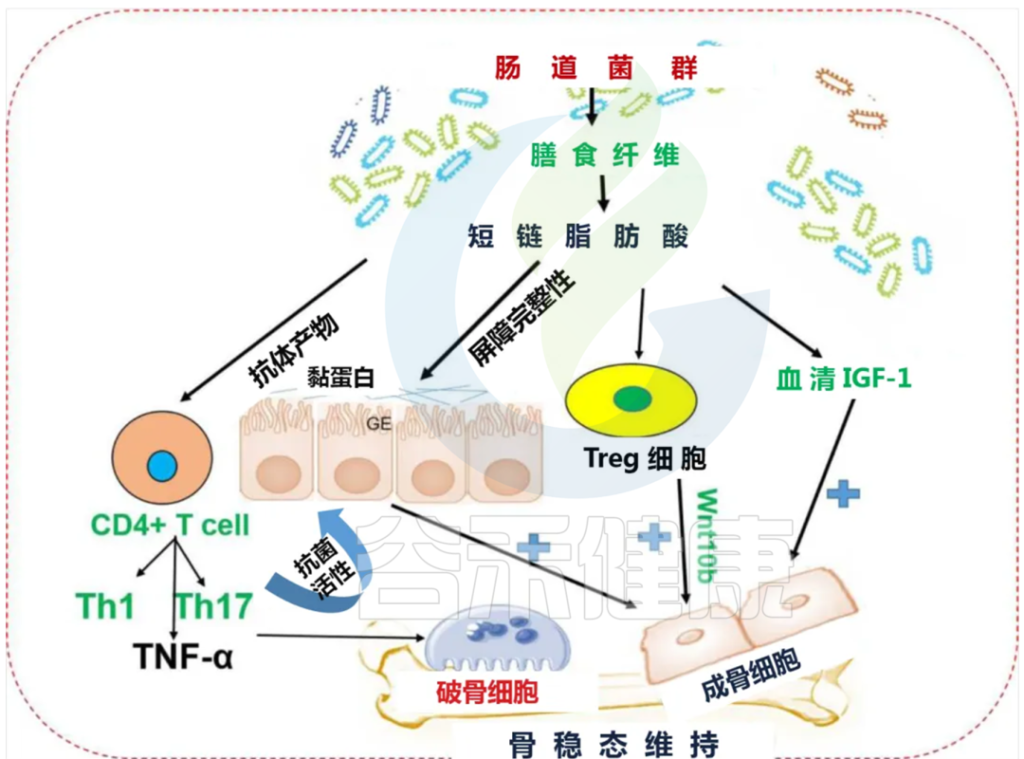

肠道菌群衍生的短链脂肪酸对骨稳态的机制显示如下图:

肠道微生物群通过代谢物介导的屏障完整性和免疫系统对骨代谢的影响

编辑

doi: 10.1016/j.bone.2020.115317

短链脂肪酸具有通过 Wnt10 作用影响 Tregs 发育和促进骨代谢的能力。短链脂肪酸的产生可能是微生物群增加血清IGF – 1水平从而导致骨生长和体内平衡的机制。肠道微生物群诱导肠道屏障完整性的增加。肠道微生物成分的改变导致代谢紊乱。肠黏膜屏障功能障碍可能导致血清脂多糖(LPS)水平升高,进而增加膜通透性,导致代谢性内毒素血症。Th17 细胞对于雌激素缺乏的骨质流失至关重要,它会产生 IL-17 细胞因子。消除IL-17或使用抗IL17 抗体可预防雌激素缺乏导致的骨质流失。

GE:肠道上皮细胞,Treg 细胞:T 调节细胞,Th1:T helper-1,Th17:T helper-17 细胞,IGF-1:胰岛素样生长因子。

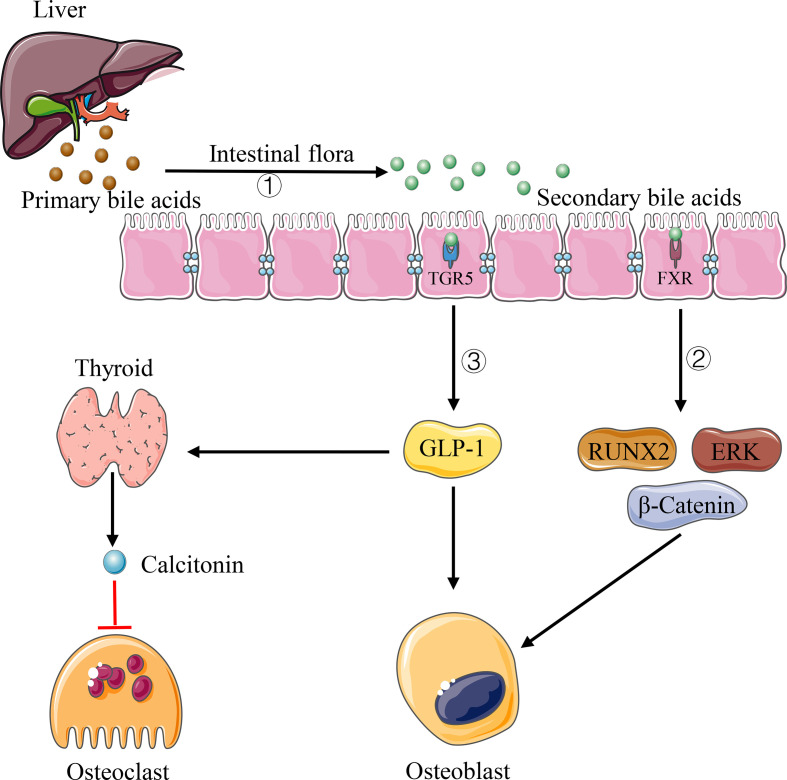

2) 胆汁酸

胆汁酸是在肝脏中产生的小的代谢分子。它们被分泌到小肠参与膳食脂质的吸收。新出现的证据表明,肠道微生物组在胆汁酸代谢中起着重要作用。

在肠道中,初级胆汁酸通过厌氧菌生物转化为次级胆汁酸(主要是脱氧胆酸和脱氧胆酸)。在肠肝再循环期间,胆汁酸在全身循环中扩散,并可以到达身体的每个器官,包括骨骼。

越来越多的证据表明,胆汁酸通过成骨细胞和破骨细胞上的各种信号传导调节骨骼稳态。尤其是,在体外,胆汁酸(鹅去氧胆酸)或 FXR 激动剂(Fexaramine)激活 FXR 信号通过上调 Runx2 和增强细胞外信号调节激酶(ERK)和 β-连环蛋白信号显着增强成骨细胞矿化。

注:

在细菌转化次级胆汁酸后,它充当肠细胞膜结合 G 蛋白偶联受体 (TGR5) 的激动剂,并增加胰高血糖素样肽 1 (GLP-1) 的产生,这导致甲状腺细胞通过旁分泌作用分泌降钙素,从而抑制骨吸收。

GLP-1还可以刺激成骨细胞的增殖和分化。单羟基化二级石胆酸 (LCA) 是一种由肠道细菌 7-脱羟基产生的衍生胆汁酸,可作为维生素 D 受体 (VDR) 配体并影响骨代谢。LCA 的过度沉积会损害成骨细胞线粒体活性并降低细胞活力。此外,LCA 降低了成骨细胞中维生素 D 的作用,并与骨钙素和 RANKL 基因表达降低有关。

编辑

doi: 10.3389/fcimb.2021.579323

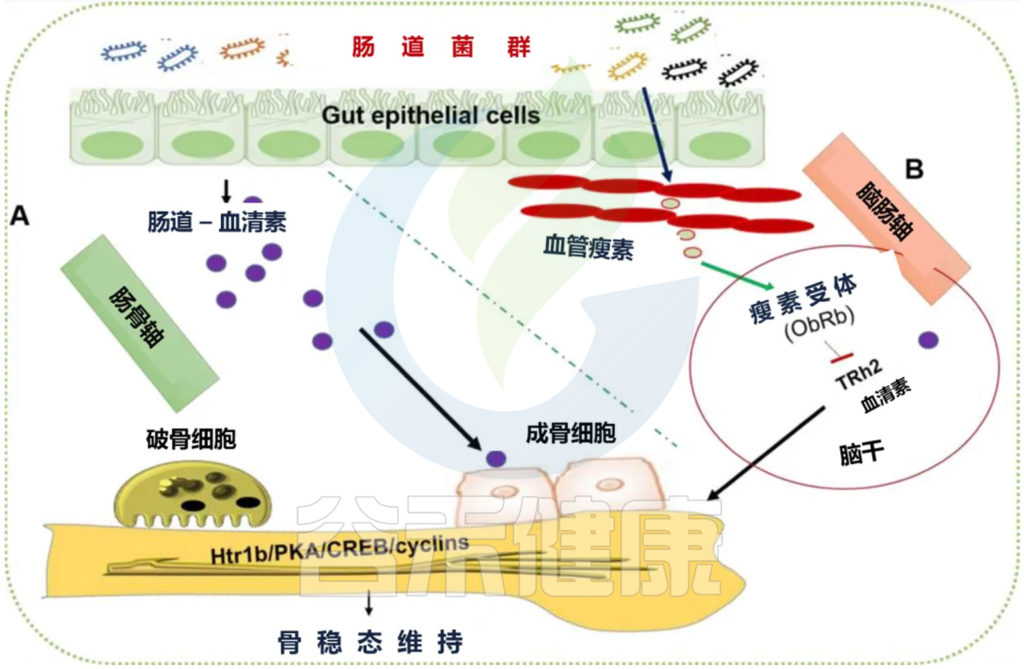

3) 血清素

血清素是一种微生物代谢物被证明会影响宿主生理。肠道微生物群可以通过影响外周和中枢血清素合成和调节血清素前体色氨酸代谢来影响骨代谢。有证据表明外周血清素对小鼠的骨形成具有抑制作用。但是,中枢血清素促进小鼠的骨形成。

据报道,肠道菌群在神经系统中对合成激素和神经递质如血清素(5-羟色胺,5-HT)具有重要作用。而血清素信号传导在骨发育和生长的调节中很重要。

2010有研究提出循环中产生的血清素对骨代谢有负面作用。相比之下,当它作为一种神经递质从大脑中产生时,它会促进骨骼发育。

最近的研究报告称,肠道微生物群在调节血液中血清素水平方面发挥作用。链球菌、棒状杆菌和大肠杆菌等细菌已被证明在动物培养条件下产生血清素。

此外,在无菌小鼠中观察到血清素水平降低和骨小梁体积/组织体积增加。另一项研究表明,无菌小鼠的 5-HT 水平确实降低了,并且肠道微生物群的移植可以恢复血清和结肠中的血清素水平。

某些产芽孢微生物可以调节肠道血清素,进而通过 Htr1b/PKA/CREB/cyclins 信号传导调节成骨细胞增殖和骨形成。对肠道菌群衍生的血清素对骨代谢的作用的详细了解描述于下图:

肠道微生物群通过血清素的双相作用对骨稳态的影响

编辑

10.1016/j.bone.2020.115317

(A)某些微生物群,例如产芽孢微生物,可调节肠道、血清和粪便中的血清素水平。这种释放的血清素与成骨细胞膜的 htr1b 受体结合,并通过 Htr1b/PKA/CREB/cyclins 信号传导调节其增殖。

(B)另一组细菌种类(乳球菌、粘螺菌、乳杆菌和双歧杆菌)可以正向调节外周/血管瘦素水平,进而通过脑血清素作用调节骨稳态。htr1b:5-羟色胺受体 1B,PKA:蛋白激酶 A,CREB:cAMP 反应元件结合蛋白。

众所周知,脂肪细胞特异性激素瘦素可调节许多生理过程,包括骨骼发育、能量稳态等。

2013 年的一项研究揭示,乳球菌、粘螺菌、乳杆菌和双歧杆菌等微生物群正向调节全身瘦素水平。这种释放的瘦素产生与在脑干神经元中表达的瘦素受体 (ObRb) 结合,从而导致脑血清素水平的释放减少,并可能影响骨稳态。

4) 叶酸

一项基于绝经后妇女的研究表明,血清叶酸低于健康对照组。绝经后妇女的红细胞叶酸含量与骨矿物质密度和骨密度呈正相关。叶酸可以减少氧化应激,防止DNA损伤和细胞凋亡,从而直接调节骨细胞。

当叶酸摄入量低时,叶酸水平降低也与亚甲基四氢叶酸还原酶 (MTHFR) 基因突变有关,这与同型半胱氨酸代谢改变、低骨矿物质密度和骨折发生率增加有关。最高的叶酸水平与最高的同型半胱氨酸水平有关,据报道,这会干扰新形成的胶原蛋白的交联,从而干扰骨强度和骨矿化。

许多肠道微生物(如嗜热链球菌、双歧杆菌和粪肠球菌)可以合成叶酸或参与叶酸代谢,这也可以解释肠道微生物组在骨骼健康中的作用。

5) 多胺

据报道,ovx(卵巢切除术)大鼠中适量的多胺可以保护胫骨的小梁结构。基于三种独立实验方法(多胺缺乏饮食 (PDD)、PDD 加抗生素、PDD 加多胺补充剂)对雄性大鼠进行的一项研究表明,PDD 导致小肠和结肠粘膜显着发育不全。

多胺被血清素氧化酶如多胺氧化酶和精胺氧化酶代谢以产生包括过氧化氢在内的活性氧(ROS)和包括丙烯醛在内的细胞毒性醛。ROS 和醛类都调节破骨细胞在细胞活力、分化和成熟中的功能。天然多胺(如亚精胺和精胺)可以阻止 RANKL 诱导的破骨细胞分化,这与抑制破骨细胞中核因子-κB(NF-κB)的磷酸化和转录活性有关,而不是影响成骨细胞。

一些特定的共生细菌,如大肠杆菌、假单胞菌、拟杆菌属、梭状芽胞杆菌和厌氧球菌可能通过多胺的合成间接参与骨代谢。

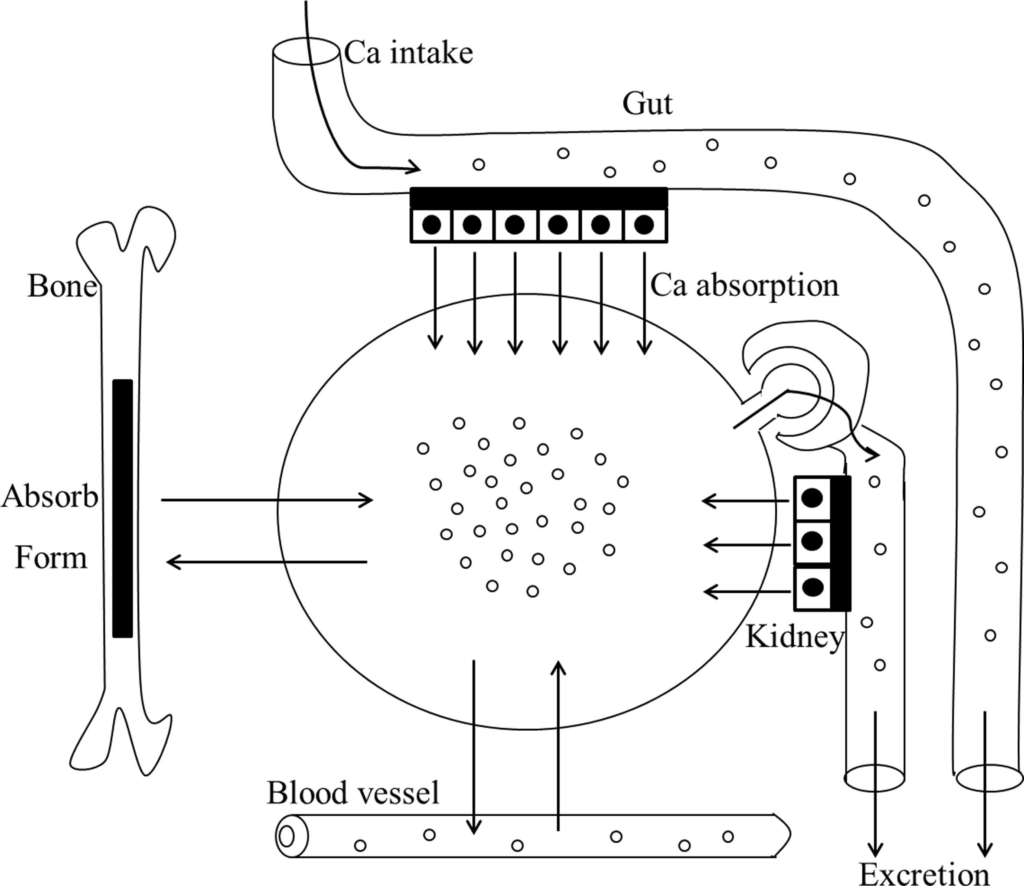

6) 钙吸收

肠道菌群可影响骨骼发育所需的钙和维生素 D 等营养物质的吸收。钙是骨骼健康的主要矿物质,维生素 D 可促进其吸收。

钙通过主动跨细胞途径或被动细胞扩散被肠道细胞吸收,具体取决于细胞中钙的含量,并以钙的形式沉积骨骼和牙齿中的羟基磷灰石 (Ca10[PO4]6[OH]2)。

缺乏钙或维生素 D都会导致严重的骨骼异常。临床研究表明,膳食钙摄入量高(47.4 毫摩尔/天,而推荐的 22.5 毫摩尔/天)表明青春期女孩的骨吸收减少。除了这些发现之外,该研究表明,仅低钙饮食就足以增强大鼠模型中骨小梁形成的骨吸收和受损情况。

据报道,肠道微生物群将膳食益生元发酵为短链脂肪酸会导致更高的钙吸收。对青少年的研究发现,食用不同的益生元饮食,例如低聚半乳糖 (GOS) 和可溶性玉米纤维 (SCF),两者都可以发酵成短链脂肪酸,导致钙吸收增加。这种增加的钙吸收与粪便中测量的副杆菌属、双歧杆菌属、拟杆菌属、酪球菌属、颤杆菌属和Dialister物种的相对丰度有关。

此外,一项临床试验报告称,绝经后妇女摄入短链脂肪酸对骨钙潴留有积极反应,并观察到骨特异性碱性磷酸酶活性显着增加。

在另一项研究中,实验大鼠模型中的低聚半乳糖喂养导致股骨远端和胫骨近端的钙吸收增加和骨小梁体积骨密度 (vBMD) 增加,从而提高了骨强度。与生长中的大鼠模型中的寡糖相比,益生元菊粉还提高了钙吸收以及皮质和松质骨密度。

此外,在 Caco-2 细胞培养模型中,一种特定的益生菌唾液乳杆菌刺激肠细胞吸收钙,益生菌对骨量功能具有有益作用。

7) 肠道屏障

肠上皮屏障是由不同类型的肠道上皮细胞组成。几种紧密连接蛋白封闭细胞旁通路并在上皮细胞中发挥门和栅栏功能。

在这一层之下,存在一层薄薄的结缔组织,称为固有层,它提供了微生物组和免疫系统之间的健康交流。此外,黏膜层是一种化学屏障,在上皮中提供第一层防御,由一层粘液形成,限制微生物组与上皮细胞之间的直接接触。粘液层的缺失导致肠道炎症和各种代谢免疫疾病的发作。

肠道微生物群组成的改变会导致肠道通透性和肠道屏障破坏。肠黏膜屏障功能障碍可能导致血清脂多糖 (LPS) 水平升高,从而导致代谢性内毒素血症。早期研究表明,LPS 可促进体内股骨的骨质流失和体外破骨细胞的存活。LPS 显着降低了小鼠模型中的骨小梁体积、腰椎骨矿物质密度和椎体数量。

特别是,缺乏性类固醇会提高血清内毒素水平并降低紧密连接蛋白(如密合蛋白 和 JAM3)的转录水平,这些蛋白已被证明可调节肠道屏障的完整性。

同时,性类固醇缺乏会增加细菌易位并诱导局部和全身免疫反应,导致破骨细胞因子的产生增加并导致与年龄相关的骨质流失。

此外,肠道上皮细胞表达雌激素受体,雌激素受体信号激活 MAPK 信号通路,从而间接影响骨骼健康。

最近的研究表明,免疫系统和骨代谢之间存在密切的相互作用,这一术语称为“骨免疫学”,它代表了免疫细胞或免疫相关因素在调节骨骼发育中的作用。此外,肠道微生物是免疫系统功能和成熟所必需的,它也影响宿主健康。

2012首次发现了微生物群与骨骼发育之间的关系。该研究还证实,无菌小鼠的免疫状态改变(促炎细胞因子减少、CD4+ T 细胞减少和骨髓中破骨细胞/前体细胞减少)可能是导致骨量形成高于 CONV-R 小鼠的原因。

其他研究表明,肠道分节丝状菌(Segmented filamentousbacteria)能够增加 IFN-γ 和 IL-17 的产生,它们在体内骨形成中起重要作用,并在卵巢切除术 (OVX) 后挽救小鼠的骨质疏松症。这些研究表明,肠道微生物群通过改变宿主免疫状态来调节骨代谢。

T 淋巴细胞可以通过表达促炎和抗炎细胞因子以及 NF-κB 配体 (RANKL) 和骨保护素 (OPG) 的受体激活剂来调节破骨细胞和成骨细胞的平衡。

破骨细胞分化通过促破骨细胞因子调节,包括 RANKL、IFN-γ、TNF-α、IL-6、IL-1 和 IL-17,而成骨细胞分化通过成骨细胞因子调节,包括 IFN-γ、 OPG、IL-10、IL-6 和 IL-4。

Th17 细胞是 CD4+T 细胞的一个子集,可产生对先天免疫很重要的 IL-17 和 IL-22,这些诱导肠上皮细胞产生抗病原体的抗菌肽。

在无菌小鼠中移植分节丝状菌后,Th17 细胞的数量增加并维持上皮细胞的抗菌作用。CD4 + FOXP3 + Treg 细胞与全身免疫相关并且在肠黏膜中稳定。此外,许多研究表明肠道菌群与 Treg 细胞之间存在密切关系。

动物模型中,涉及骨骼健康的肠道微生物介导的免疫机制

编辑

doi.org/10.1016/j.foodres.2021.110331

梭状芽胞杆菌属物种定殖在无菌小鼠中导致结肠 Tregs 的积累增加。此外,CD4+CD25+Foxp3+Treg 细胞能够通过细胞毒性 T 淋巴细胞相关蛋白 4 (CTLA-4) 介导的途径抑制破骨细胞的成熟/分化。

克劳氏芽孢杆菌通过增加 OVX (卵巢摘除)小鼠模型中的 Treg 细胞来促进骨形成。益生菌嗜酸乳杆菌通过调节 Treg-Th17 细胞平衡来抑制 OVX 小鼠的骨质流失。此外,该报告还显示,微生物群确实影响 B 细胞发育,它产生骨保护素(一种破骨细胞抑制剂,用于有效的骨吸收)。

注:Wnt信号通路是一个复杂的蛋白质作用网络,其功能最常见于胚胎发育和癌症,但也参与成年动物的正常生理过程。Wnt信号传导途径是由配体蛋白质Wnt和膜蛋白受体结合激发的一组多下游通道的信号转导途径。

Wnt信号在早期胚胎发育、器官发生和组织形态发生中起重要作用。已知肠道细菌如具核梭杆菌和脆弱拟杆菌可激活 Wnt/β-连环蛋白信号传导。而β-连环蛋白的丢失与骨形成减少有关。鼠李糖乳杆菌 GG (LGG) 治疗通过 Treg 细胞介导的 CD8+T 细胞 Wnt10b 产生调节来调节骨合成代谢。

为了使免疫系统充分发挥作用,人体必须能够区分宿主环境中通常存在的分子和不存在的外来微生物。由于肠道微生物群是从环境中获得的,它们可能会在肠道局部部位或全身全身引发免疫反应。因此,某些物种的存在可能导致许多细胞因子的增加,包括许多与骨代谢相关的细胞因子(如上所述)以及TNF-α。

无菌小鼠的促炎细胞因子 TNF-α 和 IL-6 的表达降低。肿瘤坏死因子-α已知可刺激核因子 κB 配体信号通路的受体激活剂,这可能促进骨丢失,并抑制间充质干细胞分化为成骨细胞,抑制骨形成。

然而,骨质流失与 TNF-α 和 IL-6 水平升高还是降低有关还没有一致的结论,需要更多的人体研究来证实肠道微生物群可以通过各种免疫因子影响骨代谢。

由于影响皮质醇、肠道激素和神经递质的合成,肠道微生物群被认为是一个虚拟的“内分泌器官”,并且对骨骼健康有特定的影响。

宿主激素不仅塑造了宿主微生物组的结构和功能,还可以改变宿主激素(如儿茶酚胺、雌激素、睾酮、甲状腺和生长激素)的产生和调节,改变激素的表达谱。缺乏这些激素会导致骨质流失增加并影响骨骼形成。

一方面,肠道菌群通过皮质醇通路的紊乱影响骨骼,因为皮质醇和外源性糖皮质激素不仅可以减少钙的吸收,还可以促进成骨细胞的凋亡并抑制成骨细胞的增殖。同时,过量的糖皮质激素可以减少成骨细胞和破骨细胞的数量,延长破骨细胞的寿命,促进成骨细胞的凋亡。

另一方面,性激素的变化成为人类骨质流失的重要刺激因素。缺乏性激素会导致肠道微生物群减少,从而增加破骨细胞和成骨细胞的活性并导致净骨质流失。

性激素缺乏以 TNF 和 RANKL 依赖的方式导致肠道通透性和破骨细胞骨吸收。

性类固醇缺乏会提高小鼠模型中的肠道通透性和破骨细胞形成细胞因子 TNF、RANKL 和 IL-17 的水平,同时保护无菌小鼠免于骨质流失。用益生菌LGG补充本地微生物群可防止性类固醇引起的骨质流失。

其他研究表明,当雌激素缺乏或卵巢切除小鼠接受嗜酸乳杆菌治疗时,骨吸收标志物水平降低,骨形成得到改善。

此外,益生菌罗伊氏乳杆菌的施用可防止雌激素缺乏 (OVX) 和 1 型糖尿病小鼠模型的骨质流失。

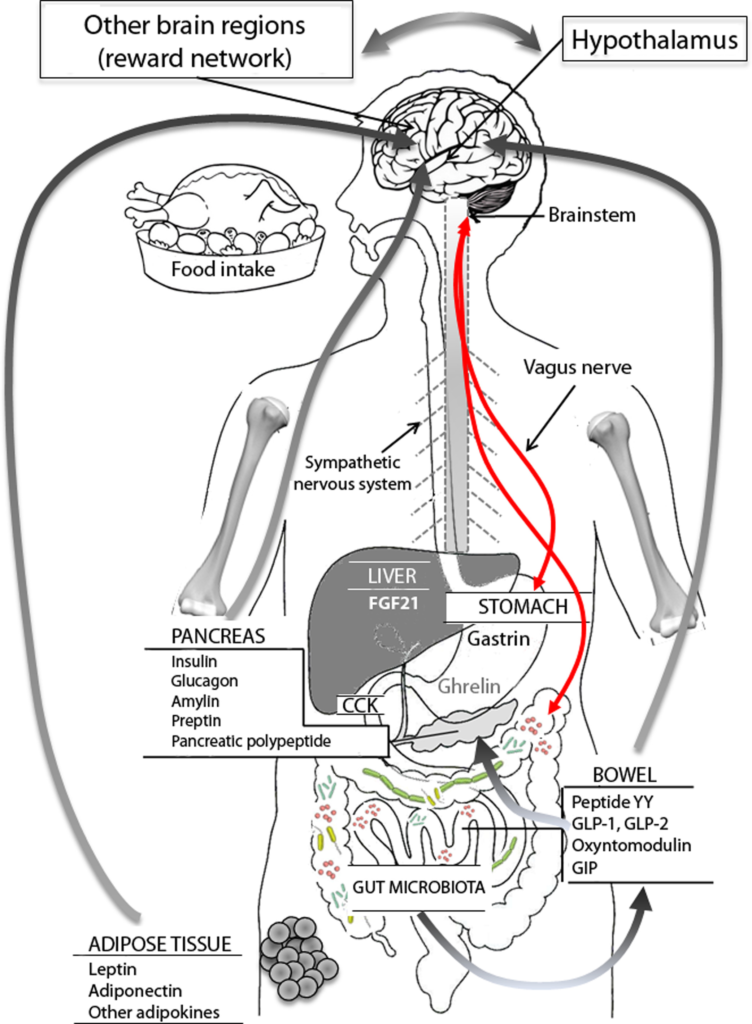

1) 胃肠激素

它们包含调节食物摄入的激素,例如肽 YY 和生长素释放肽,以及肠促胰岛素胃抑制肽 (GIP) 和胰高血糖素样肽 (GLP) 。

这些肽的作用与营养状况变化过程中涉及的脂肪因子(如瘦素和脂联素)相互作用;胰腺激素(胰岛素、胰淀素和胰高血糖素);以及控制饥饿和饱腹感的复杂脑肽网络,例如神经肽 Y、黑皮质素(proopiomelanocortin,POMC)、黑素细胞刺激素 (αMSH)、刺鼠相关肽、食欲素和神经递质(例如,多巴胺、去甲肾上腺素和血清素) 。

在药理学策略和减肥手术中,胃肠激素已被确定为糖尿病和肥胖症的治疗靶点。

通过直接或间接机制参与骨代谢的肠道肽的相互作用

编辑

Lafage Proust MH. Joint Bone Spine. 2017

浅灰色类型的肽增加食欲,而黑色类型的肽增加饱腹感和/或饥饿感或胃排空缓慢。

2) 生长素释放肽

生长激素释放肽(Ghrelin) 主要由胃底的泌酸细胞产生。它与在胃、心脏、肺、胰腺、肠道、肾脏、性腺、脂肪组织、下丘脑和骨骼中表达的生长激素促分泌素受体 (GHSR) 结合。胃空腹时,Ghrelin 会增加食欲,而且它的血清水平会在饭前达到峰值。当胃填满时,肽YY、胆囊收缩素和胰高血糖素样肽-1(GLP-1)被释放出来,抑制生长素释放肽的分泌。

在早期研究中,外源性生长素释放肽通过影响生长激素 (GH) 释放和激活 GH-IGF-1 轴来增加生长和骨量。培养的成骨细胞表达 GHSR1a 和 ghrelin 的转录本,这两种蛋白质都存在于骨表面。

当以不引起体重增加的剂量给予正常或缺乏生长激素的大鼠外源性生长素释放肽时,骨矿物质密度 (BMD) 会增加。在体外,生长素释放肽抑制破骨细胞生成并增强成骨细胞增殖和分化,这些影响的大小在模型之间有所不同。

这些数据支持生长素释放肽对骨骼的直接影响,与生长素无关。在最近一项针对大鼠的研究中,将生长素释放肽注入脑室通过一种独立于食欲和体重增加的效应来增加骨量。

但是对血清 ghrelin 水平与骨量相关性的流行病学研究得出了不一致的结果。在肥胖儿童和健康对照组的比较中,血清酰基-生长素释放肽与健康对照组的全身骨量呈负相关,而血清去酰基-生长素释放肽与肥胖组的全身骨量呈正相关。

在胃切除术后患者或健康对照者中,4 小时静脉注射生长素释放肽没有引起骨转换标志物的显着变化。相比之下,在 60 至 81 岁的健康成年人中,与安慰剂相比,口服 ghrelin 模拟物治疗 1 年导致 BMD 略有增加。因此,生长素释放肽对骨骼产生复杂的影响,这是由于中枢和外周效应,并且可能取决于性别和营养状况。

3) 肽酪氨酸-酪氨酸(肽YY)

肽 YY (PYY) 的前体由回肠末端、结肠和乙状结肠中的 L 细胞产生。酶二肽酶 4 (DPP4) 的切割释放活性循环形式 PYY3-36。PYY 产量在用餐期间增加。PYY 抑制食欲,从而限制膳食的大小和摄入的卡路里量。

在大脑中,PYY 通过与 Y2 受体结合来抑制神经肽 Y 的作用。厌食症患者的血清 PYY 水平升高。在体外,PYY 激活表达 Y1 受体的成骨细胞中的信号通路。

PYY 缺陷小鼠在 14 周龄前表现出与野生型小鼠相似的体重和生长。在一项研究中,与野生型同窝仔鼠相比,PYY -/-小鼠的全身骨矿物质密度较低,骨小梁量显着减少。然而,据报道,由于成骨细胞刺激作用,PYY 缺乏会增加雄性和雌性小鼠的骨量。PYY 过度表达的女性骨骼更小,骨量更低,骨形成减少,骨吸收增加。

4) 胃泌素抑制肽

胃泌素抑制肽(GIP )由十二指肠和小肠中的 K 细胞响应进食而释放,并刺激胰腺释放胰岛素和胰高血糖素。GIP 受体 (GIPR) 在内分泌胰腺、肠道、大脑、免疫系统、心血管系统、肺、肾脏、甲状腺和脂肪组织中表达。在骨骼中,GIPR 存在于成骨细胞谱系以及破骨细胞中。

在体外,GIP 增强成骨细胞增殖和分化,调节胶原成熟,并抑制破骨细胞活性。

两种可用的 GIPR 敲除小鼠模型具有相反的骨骼和脂肪组织表型。在一个模型中,GIPR -/-与野生型对照相比,小鼠在 1 个月大时骨骼生长和 BMD 发生变化,小梁骨量减少,在 5 个月大时,血清骨钙素水平降低,但似乎可以防止与年龄相关的骨丢失。在另一个模型中,GIPR -/-小鼠体重较轻,骨小梁体积较大,骨形成标志物增加,骨吸收标志物减少。

另一方面,皮质骨的厚度和性能有所下降。与野生型小鼠相比,GIP 过度表达的小鼠骨小梁和血清骨钙素增加,脱氧吡啶啉减少,组织形态学参数没有变化。在大鼠中,外源性 GIP 治疗减少了因卵巢切除术引起的骨质流失。

在人类中,一项针对健康志愿者的研究表明,GIP 输注可降低骨吸收标志物,并且这种作用与血清葡萄糖水平的作用相互作用。

5) 胰高血糖素样肽 (GLP) 1 和 2

肠道中的 L 细胞响应进食迅速产生 GLP-1 和 GLP-2。两种肽都通过胰高血糖素原的切割释放,然后被 DPP4 迅速灭活。

成骨细胞谱系的未成熟细胞是否表达 GLP-1 受体存在争议。GLP-1 对健康小鼠的骨骼没有影响。在患有糖尿病的啮齿动物和老年卵巢切除大鼠中,GLP-1或 GLP-1 受体激动剂 exendin-4 ( 39 个氨基酸组成的多肽) 对骨骼有合成代谢作用。缺乏 GLP-1 受体的小鼠表现出皮质和骨小梁骨质减少,破骨细胞再吸收增加。

相反,在人类中,GLP-1 给药既不影响体外破骨细胞生成,也不影响体内血清 CTX 水平。在小鼠中,口服骨钙素可增加肠道释放 GLP-1。与 GLP-1 和 GLP-2 或 DPP4 抑制剂相比,靶向这些肽的口服抗糖尿病药物是半衰期更长的模拟物。

对使用这些抗糖尿病药物治疗的糖尿病患者进行的一项荟萃分析显示,对骨折没有保护作用。破骨细胞表达 GLP-2 的受体,抑制骨吸收。在患有骨质减少的绝经后妇女中,睡前皮下注射 GLP-2 可降低早晨血清 CTX 水平,4 个月后,股骨颈 BMD 增加 1.1%。

主要胃肠激素的一些生理和骨骼效应

编辑

doi.org/10.1016/j.jbspin.2016.12.015

肠-脑轴是指整合肠道和大脑之间的神经、激素和免疫信号的连接网络。通信系统是双向的。来自大脑的信号通过自主神经系统和下丘脑-垂体-肾上腺轴影响与胃肠道稳态相关的过程,例如蠕动和转运、粘蛋白产生、免疫功能和肠道通透性、肠道微生物丰度和基因表达模式。

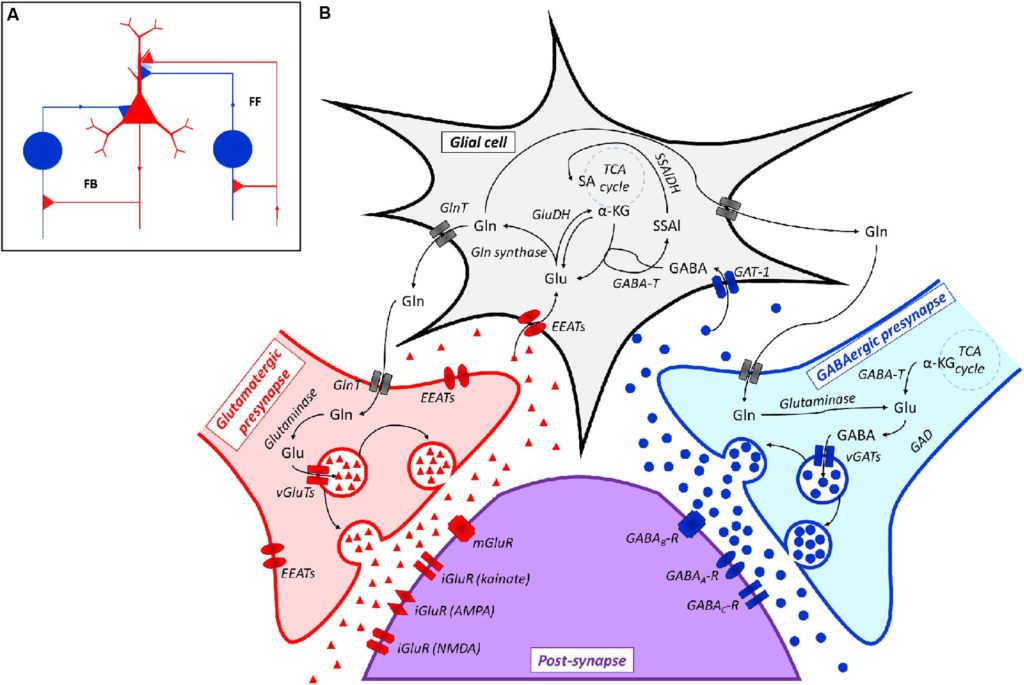

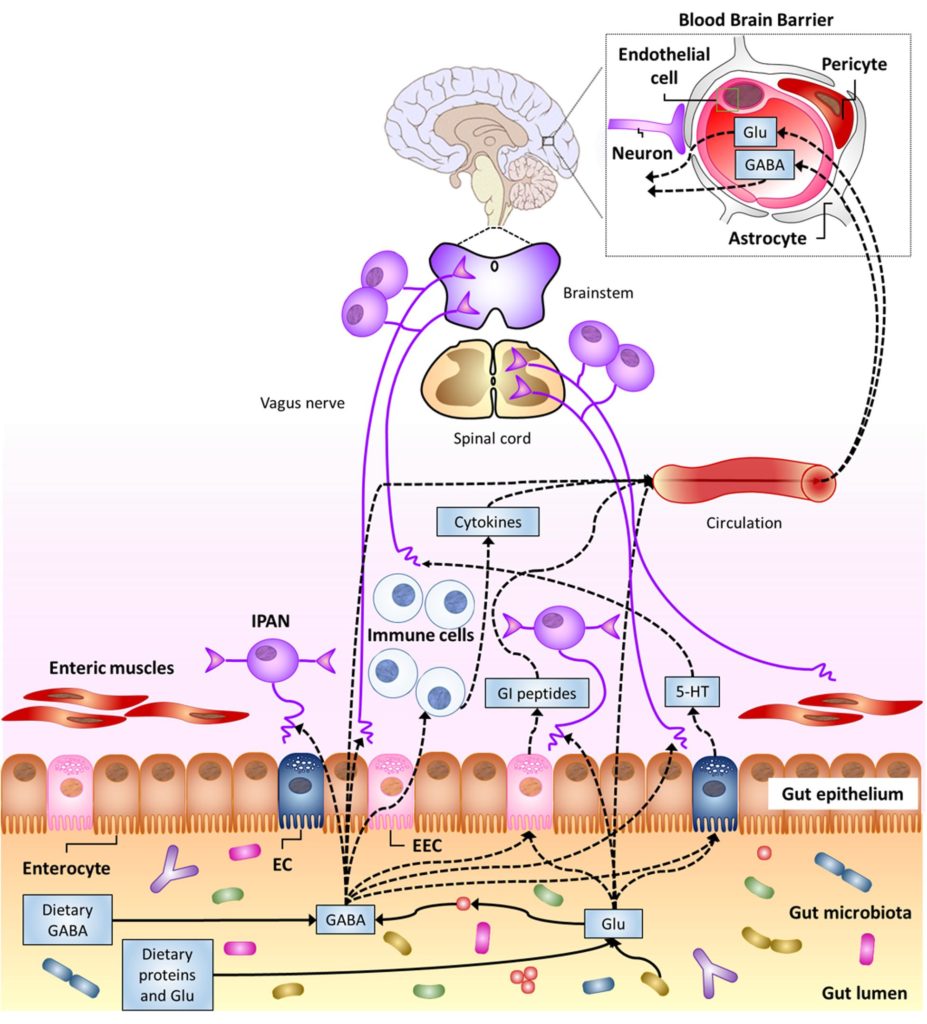

相反,肠道微生物群通过数百种代谢物被肠道中的特殊细胞感知,包括肠内分泌细胞 (EEC)、肠嗜铬细胞 (ECC) 以及初级或次级传入神经末梢。这些细胞对细菌代谢物的感知导致向大脑发出神经信号,并与基于肠道的免疫细胞相互作用,导致局部和全身免疫激活,或者循环代谢物通过血脑屏障进入中枢神经系统并直接影响神经活动。

基于作为多向交互通信”高速公路”的肠-脑轴,这些信号过程影响多个器官(肠道和非肠道器官,如肝脏、大脑和骨骼)。

近年来,血清素 [5-羟色胺 (5-HT)] 是一种重要且被广泛研究的神经递质,已被证明可通过肠道微生物群调节骨代谢。5-HT 是骨骼健康的关键调节剂,根据其合成位点有两种类型:脑源性血清素 (BDS) 和肠源性血清素 (GDS)。有趣的是,这两种类型的 5-HT 具有不同的功能。肠源性 5-HT 对骨形成有负面影响,而脑源性 5-HT 则相反。

十二指肠的肠嗜铬细胞负责 GDS 合成,其部分受肠道微生物群的调节。成骨细胞和破骨细胞都合成 5-HT,表达血清素受体,并调节 5-HT 的摄取。

在大鼠中,5-HT 水平升高会导致骨质流失。另一项研究表明,肠道微生物群不仅诱导 T 细胞和细胞因子调节骨代谢,而且通过促进 5-HT 生物合成的限速酶、色氨酸羟化酶-1 的减少和血清素的增加来调节肠源性血清素 的水平转运蛋白。

然而,具有正常肠道微生物群的无菌小鼠(GF小鼠)在骨量正常化后仅引起5-HT水平的微小变化。不可忽视的是,肠道微生物组通过肠-脑轴中的 5-HT 调节骨量。因此,微生物、大脑和骨骼(肠-脑-骨轴)之间已建立的联系支持了一种治疗骨骼疾病的新方法的可行性。

正如我们所讨论的,肠道微生物群对于维持骨量是必不可少的,其变化与骨量和微结构的变化有关。

骨强度定义为骨响应机械需求的能力,最终由骨分布、微结构、成分和数量决定。

骨骼或骨骼在体内的主要功能是抵抗机械力,因此骨骼机械强度的损害受到临床骨病的挑战,也可能导致脆性骨折。

骨矿物质密度 (BMD) 通常可以解释骨强度,也是研究骨和肠道相互作用的首选表型。

2017一项研究表明,肠道菌群的变化不仅会改变骨量,还会损害骨骼的力学性能。

在这项研究中,他们使用两种不同的小鼠模型检查了骨强度,例如 toll 样受体 5 缺陷小鼠 [TLR5KO])和 WT (C57Bl/6) 小鼠,它们接受了选定的抗生素(氨苄青霉素和新霉素)以杀灭微生物群。

有趣的是,数据表明处理的小鼠的股骨弯曲强度低于未处理的 WT 小鼠。然而,在 WT 和 TLR5KO 小鼠之间观察到全骨弯曲强度存在微小差异。在另一项研究中,证明益生菌菌株瑞士乳杆菌给药可改善骨强度。

肠道微生物组可在很大程度上影响营养吸收和热量吸收,从而直接和间接影响骨代谢。发酵成短链脂肪酸的益生元纤维可以降低 pH 环境和矿物质的络合,例如磷酸钙的形成。因此,更多的钙会被吸收以支持骨骼的生长或保留。

慢性营养不良会影响肠道微生物组的结构和多样性,并与青春期骨骼生长受损有关。

据报道,来自健康和营养不良儿童的微生物群被移植到年轻的无菌小鼠中。结果表明,与对照组相比,健康儿童肠道菌群定植的小鼠体重增加。矛盾的是,与来自健康儿童的微生物群定植的小鼠相比,向营养不良供体的微生物群中添加瘤胃球菌和共生梭菌会增加受体小鼠的股骨皮质骨体积和 BMD。

小鼠缺乏营养的饮食会削弱骨骼生长并导致骨骼长度下降。补充乳酸菌可改善小鼠的骨骼生长。

肠道菌群与膳食磷吸收代谢的关系

饮食是调节或支持消化系统和其他器官功能的重要环境因素,同时也在胃肠道中塑造健康的微生物生态系统。

在膳食成分中,磷 (P) 是一种必需营养素,有助于微生物和宿主的新陈代谢,例如骨骼发育、细胞信号传导、能量代谢、膜蛋白合成,还可以提供抵抗肠道病原体的屏障。

新出现的证据表明,磷可以作为多磷酸盐储存在细菌细胞中,并用作能量和代谢过程。磷作为细菌合成纤溶酶的辅酶,这对于肠道中的膳食纤维降解至关重要。

通过饮食供应磷对肠道短链脂肪酸的产生至关重要。此外,他们证明,由于绵羊反刍动物胃肠道中纤维素的发酵减少,磷缺乏会导致短链脂肪酸合成减少。

膳食磷酸钙 (CaPi) 对肠道菌群平衡有积极作用(通过增加回肠和粪便嗜酸乳杆菌的数量),并在大鼠模型中证实可以防止肠炎沙门氏菌感染。

最近的一项调查中,报告称饲喂富含 CaP 的日粮促进了猪胃部细菌生长和乳酸杆菌的增殖。一般来说,乳酸杆菌能产生非常有效的杀菌素和有机酸,它们可以抑制大肠杆菌等潜在病原体的生长。因此,CaP 介导的胃肠道中乳酸杆菌的增加可能对促进肠道微生物的共生和肠道屏障功能至关重要。然而,尚无直接证据表明肠道微生物群与磷代谢在小鼠和人类骨骼发育中的关系。因此,未来的研究有必要研究膳食磷代谢对肠道菌群共生、肠道屏障完整性的作用,以促进骨质疏松症患者更好的骨量形成。

骨骼肌功能由中枢神经功能通过神经肌肉传递调节。它表现出显着的可塑性,可以对运动和营养等多种环境刺激做出反应。

骨骼肌是参与葡萄糖稳态和脂肪酸氧化的重要器官之一。骨骼肌功能障碍与少肌症、肌肉萎缩有关,因此会导致代谢紊乱。

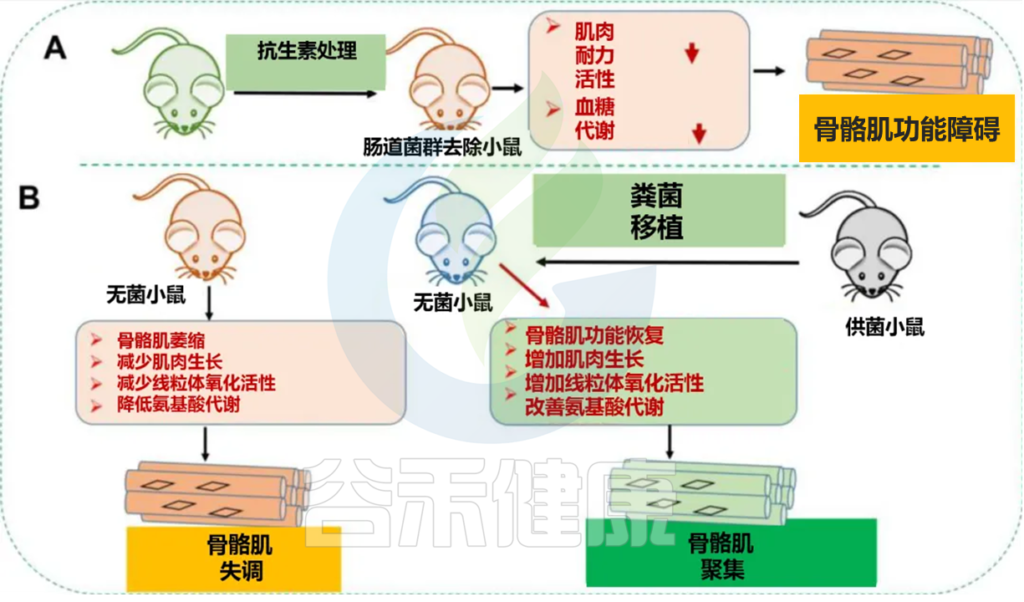

已经确定肠道菌群与糖尿病、癌症、肥胖症和骨质疏松症等几种病理生理状况的发生有关。然而,目前尚不清楚肠道菌群如何影响骨骼肌功能。

2019的一项工作表明,肠道细菌对于宿主的最佳骨骼肌功能是必不可少的。在研究中,他们发现小鼠在施用广谱抗生素后,肌肉耐力受到严重影响。此外,小鼠的肠道菌群耗竭严重影响了葡萄糖代谢。

缺乏肠道菌群的无菌 (GF) 小鼠的骨骼肌与具有菌群支持的无病原体 (PF) 小鼠的骨骼肌进行比较,表明肠道微生物群是骨骼肌质量和功能所必需的。

肠道细菌对于维持骨骼肌质量至关重要。在研究中,他们发现无菌小鼠骨骼肌出现萎缩,IGF-1表达降低,骨骼肌生长和线粒体功能相关基因也出现下降。

与 PF 小鼠相比,无菌小鼠还表现出血清胆碱减少和氨基酸精神改变。将肠道菌群从 PF 小鼠移植到 无菌小鼠中增加了骨骼肌质量并改善了氧化代谢能力。总之,从这些研究中可以推断出的一个含义是,维持健康的肠道微生物群对肌肉的健康很重要。

肠道菌群在骨骼肌质量和功能中的作用:

肠道微生物群影响小鼠的骨骼肌质量和功能

编辑

doi: 10.1016/j.bone.2020.115317

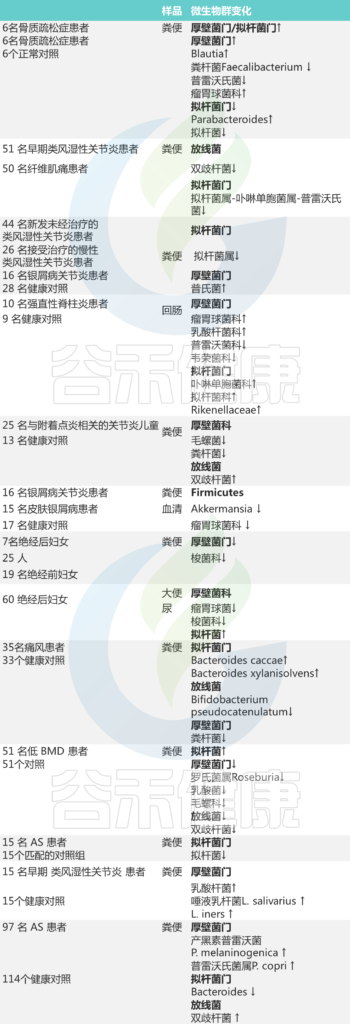

我们已经了解,肠道微生物群可间接影响成骨细胞和破骨细胞,从而影响骨形成和吸收之间的平衡。肠道微生物可以通过改变骨免疫状态或影响生长因子来调节骨代谢,还可以改变皮质醇、血清素和性激素的代谢,从而影响骨量。

与骨病相关的人类肠道微生物群变化

编辑

doi.org/10.1016/j.foodres.2021.110331

骨质疏松症,一种由遗传和环境因素引起的脆弱骨骼疾病。骨质疏松症引起的骨折是一个主要的健康问题,并给医疗保健系统带来巨大的经济负担,并且骨折与老年人的死亡率和发病率显着相关。

▸ 骨质疏松症的特征

是由于骨骼数量和/或质量的减少而导致骨骼脆性增加。骨强度不能在体内直接测量,但骨矿物质密度与骨强度高度相关,临床上常用来预测骨折风险。

▸ 骨质疏松症的风险:遗传因素

骨质疏松症的风险取决于骨骼生长和发育过程中获得的骨量,直到 20-30 岁达到骨量峰值,以及随后的年龄依赖性骨丢失率。双胞胎和家庭研究表明,50% 到 85% 的峰值骨量差异是由基因决定的,并且与年龄相关的骨质流失也有可遗传的成分。

此外,这种疾病可能是多种复杂因素的结果,包括营养、激素、性别、遗传和生活方式。

▸ 骨质疏松症的风险:雌激素减少

最知名的骨代谢调节剂是雌激素、钙、维生素 D、PTH 和炎症因子。尽管有一系列有效的化合物可以降低骨折风险,但高危人群的治疗率仍然很低。

骨质疏松在绝经后妇女中最常见。雌激素水平下降会刺激过度的破骨细胞形成和骨吸收,从而导致快速骨丢失。

▸ 雌激素减少与肠道菌群失调相关

肠道菌群失调,例如肠道菌群多样性降低,可能导致循环雌激素减少,因为肠道菌群通过分泌 β-葡萄糖醛酸酶来调节雌激素,β-葡萄糖醛酸酶是一种将雌激素分解为活性形式的酶。这些结果可以在卵巢切除术 (OVX) 小鼠中得到验证,这是一种绝经后骨质疏松症模型。

▸ 益生菌调节减轻骨质流失

OVX 通过肠道 TNF+ 的微生物依赖性运输诱导骨质流失由于 IL-17a、TNF 和 RANKL 水平升高,T 细胞和 Th17 细胞。然而,基于不同物种(主要包括乳酸杆菌)的益生菌治疗可防止 OVX 引起的骨质流失。

Lactobacillus paracasei和Lactobacillus plantarum通过降低破骨细胞因子(TNF-α 和 IL-1β)的表达和增加 OPG 的表达来增加骨质疏松小鼠的骨体积/组织体积、骨小梁数量、骨小梁厚度和皮质骨丢失。

此外,长双歧杆菌还会增加骨质流失 OVX 大鼠的骨量密度 。

补充罗伊氏乳杆菌可有效治疗因糖皮质激素诱导或抗生素后诱导的肠道微生物失调和屏障功能障碍导致的骨质疏松小鼠小梁骨丢失。

在一项研究表明,在健康的绝经后日本女性中,与安慰剂治疗的对照组相比,益生菌枯草芽孢杆菌C-3102治疗组的总髋骨矿物质密度在 6 个月内有所增加。

关于益生菌的调节机制在本文后面章节还会阐述。

▸ 性类固醇消耗→ 促炎→ 骨质疏松

性类固醇消耗会增加促炎和促破骨细胞因子的产生,从而导致骨质疏松。性类固醇缺乏通过增加肠道通透性、允许细菌易位和增加进入上皮粘膜的细菌抗原数量来增加肠道炎症。

注:性类固醇(Sex steroid,亦称为性甾体)是指一类与脊椎动物雄激素或雌激素受体相互作用的甾体激素。

▸ 肠道菌群参与免疫调节机制,影响骨骼健康

与常规饲养 (CONV-R) 小鼠相比,无菌小鼠受到保护免受骨质疏松和性类固醇剥夺诱导的骨转换增加,因为 TNF、RANKL 和 IL-17 没有增加。同时,每个骨表面的破骨细胞数量减少。骨髓中 CD4 + T 细胞和 CD11b + /Gr1 -破骨细胞前体细胞的频率降低,而骨形成不受影响。与这一发现一致,在性成熟后定植常规微生物群的无菌小鼠在定植后 1 个月具有较低的骨小梁质量和显着较高的骨吸收标志物 CTX-I 。

肠道微生物群依赖性扩增骨髓 Th17 细胞和产生 TNF-α 的 T 细胞,这增加了它们产生促炎和促破骨细胞因子,如 TNF-α、IL-17 和 RANKL,并减少 RANKL 拮抗剂 OPG 的分泌,可能是骨质疏松发展中潜在的免疫调节机制。

RANKL 诱导破骨细胞形成,TNF 增强 RANKL 活性并诱导 Th17 细胞的扩增,IL-17 减少骨形成。

新产生的破骨细胞激活产生 TNF-α 的 CD4 + T 细胞并诱导 Treg 细胞的产生。Th17 细胞是一种 CD4 + T 细胞的破骨细胞群,由它们产生 IL-17 以及分泌 RANKL 和 TNF 的能力定义,而 Treg 细胞(从天然 CD4 + T 细胞通过CD4 +中转录因子基因FOXP3的内在表观遗传上调T 细胞)抑制免疫反应,从而诱导和维持宿主的免疫耐受,并通过各种机制减少慢性炎症,包括产生免疫抑制细胞因子 IL-10 和 TGF-β。

如上所述,Th17细胞和Treg细胞之间的关系是复杂的;它可以抑制或促进骨骼健康。然而,肠道细菌可能会控制这种平衡。

骨质疏松症中肠道微生物群耗竭的证据

几项研究发现,通过抗生素治疗消耗肠道微生物群会影响小鼠生命早期的生长。抗生素通过骨免疫反应诱导青春期后骨骼发育过程中肠道微生物群的消耗,从而改变肠道细菌组成和骨骼形态。此外,肠道微生物群的消耗可导致由主要组织相容性复合物的 II 类抗原的呈递受到抑制而导致的失调介导的高免疫状态。

肠道微生物群是否会导致硬脂酰辅酶去饱和酶小鼠的骨质流失,发现肠道微生物群的消耗显着改善了骨量的减少。这是通过增加成骨细胞和成骨细胞相关基因表达以及炎症导致肠道屏障受损而发生的。

低剂量青霉素诱导青春期前小鼠肠道微生物群的消耗,导致代谢物改变和肠道免疫异常。治疗剂量脉冲抗生素治疗诱导的肠道微生物群耗竭可加速体重和骨骼生长。

通过注射亚治疗抗生素创建了狗的肥胖模型,发现肠道微生物群的消耗可以将碳水化合物代谢转变为短链脂肪酸代谢,为代谢稳态提供证据。肠道微生物群的消耗对女性弯曲强度的影响较小,B 和 T 细胞群也被消耗,这表明免疫细胞群的改变与骨组织材料特性之间存在关联。抗生素对微生物群的影响通常受性别、年龄和抗生素药物剂量的影响 。

无菌 (GF) 动物是研究肠道微生物群耗竭的另一种方法,它们还可用于检查特定微生物对骨质疏松症和骨关节炎的影响。研究无菌小鼠以评估与年龄相关的免疫和炎症系统,发现肠道微生物群的消耗导致无菌小鼠的牙槽骨丢失。

用 SPF 定植无菌小鼠会增加骨形成,从而提供 IGF-1 来模拟骨骼骨的发育。发现炎症反应是由于缺乏调节肠道微生物群的类固醇引起的,导致小梁骨丢失。结果表明,肠道腔内微生物群增加了肠道通透性并触发了炎症通路。

使用 Nod1-/- 或 Nod2-/- 小鼠和无菌小鼠来减少骨量。不同微生物群落对不同小鼠的影响以及无菌小鼠粪便移植的成功率。这一结果表明,骨量、骨参数、破骨细胞前体和 T 细胞群没有显着变化。与常规大鼠相比,无菌小鼠增加了骨量并减少了每块骨表面的破骨细胞数量。这表明破骨细胞介导的骨免疫状态和骨吸收机制发生了变化。此外,肠道微生物群通过转录因子(例如 Gata 结合蛋白 3 增强成骨细胞和破骨细胞的活性来防止过度矿化)。

骨关节炎是最常见的关节炎类型,是一种具有低度炎症的退行性疾病,是全球关节疼痛和残疾的主要原因,尤其是在老年人中。

骨关节炎的病理变化影响所有关节组织,导致软骨和骨骼退化、骨形成异常(骨赘)和滑膜炎症(滑膜炎)。

先前的研究表明,肥胖和代谢综合征是众所周知的骨关节炎危险因素,因为关节负荷过重和低度全身炎症,而肠道微生物群与其发病机制有关。

一般来说,肠道微生物群通过各种机制减轻会增加肥胖,这将对改变骨关节炎的风险产生影响。因此,一些设计巧妙的动物研究表明,长期高脂饮食或高蔗糖饮食的小鼠容易发生肥胖介导的膝关节关节炎。然而,通过干酪乳杆菌或益生元低聚果糖的干预降低了这种风险和症状。

最近的其他研究表明,骨关节炎患者梭杆菌、粪杆菌和瘤胃球菌的丰度发生了变化可能加剧了关节炎的发生。

研究表明,血清和滑液中高水平的脂多糖 (LPS) 与膝关节 OA 严重程度、巨噬细胞相关炎症和 OA 病理恶化有关。

一项针对成人的大规模人群研究证实,链球菌种属的丰富与膝关节局部炎症导致的膝关节疼痛增加有关。值得注意的是,在膝关节炎患者中进行的随机、双盲、安慰剂对照临床试验也表明,益生菌干酪乳杆菌Shirota 和嗜热链球菌(TCI633) 对改善膝关节关节炎有积极作用。

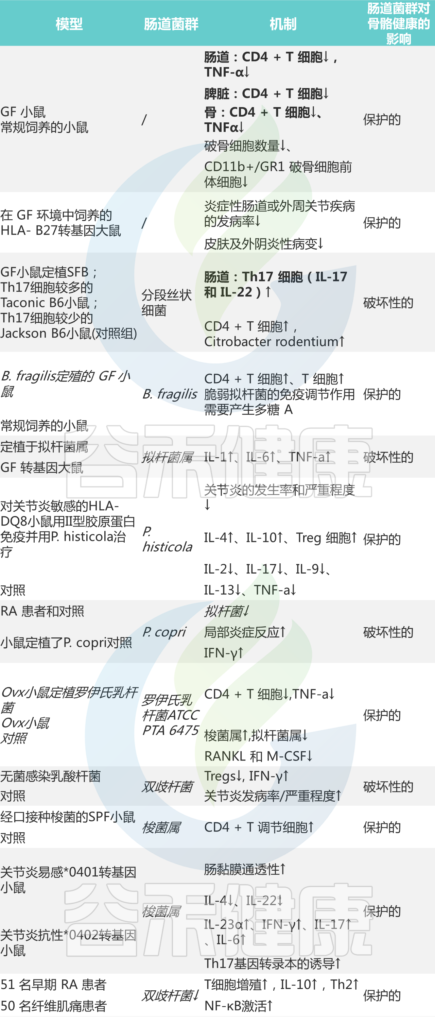

类风湿关节炎是一种由免疫系统介导的全身性慢性炎症性疾病,会导致进行性关节破坏并损害生活质量。

迄今为止,许多研究都集中在类风湿关节炎上以研究微生物群在自身免疫中的作用。在动物和人类研究中,已在类风湿关节炎中观察到“特定”的肠道微生物群结构。在类风湿关节炎病例中,普氏菌和乳杆菌属物种已被证明在物种水平上更为丰富。因此,普氏菌丰度的增加和胃肠道微生物群的不平衡可能是类风湿关节炎 发生或进展的潜在来源。

然而,普氏菌的作用机制诱导的类风湿关节炎仍然未知。含有乳酸杆菌属的益生菌(主要是干酪乳杆菌和嗜酸乳杆菌)被报道可以用作缓解剂或食品补充剂来控制类风湿关节炎和维持整体健康。

骨关节炎中肠道微生物群耗竭的证据

多项研究指出由抗生素治疗的肠道微生物群可以缓解骨关节炎的进展 。肠道微生物群的消耗还可以通过减少炎症状态和降低 Wnt 信号调节蛋白的表达来减缓骨关节炎的结果 。

与肥胖相关的类风湿关节炎也会受到肠道微生物群耗竭的影响。这可能是由较低水平的脂多糖引起的。脂质代谢物在破坏肠道菌群方面也发挥着重要作用。血清和滑液脂肪营养不良也是骨关节炎发展的重要预测因子。

骨关节炎中肠道菌群耗竭的可能机制包括慢性炎症因子、脂质代谢物和先天免疫。由于 LPS 水平升高与肥胖和代谢综合征有关,而肥胖和代谢综合征与骨关节炎的风险密切相关,因此很容易假设至少一种微生物群落与骨关节炎、炎症、低水平和代谢内毒性有关有关的。

巨噬细胞活化和关节损伤。脂多糖 (LPS) 和 LPS 结合蛋白 (LBP) 的增加与膝关节骨赘的严重程度和滑膜中巨噬细胞活化的频率有关。由于肠道菌群和骨关节炎之间存在这一因素,迫切需要开发有效的疾病缓解疗法来缓解症状和减缓骨关节炎的进展。此外,粪便微生物群移植 (FMT) 在类风湿关节炎管理中具有广阔的应用前景。

痛风是一种与晶体相关的关节疾病,是由于单钠尿酸盐 (MSU) 沉积所致。奇怪的是,痛风患者粪便中的肠道菌群与 2 型糖尿病更相似,产生的丁酸盐水平均较低。

具体参见:全面认识痛风:症状、风险因素、发病机理及管理

近几年的科学进步极大地促进了对肠道微生物群与多种癌症类型的发生、进展和预后之间潜在关联的理解。

骨癌,尤其是骨肉瘤,通常发生在儿童和青少年身上。尽管临床治疗(包括手术技术、化学疗法和放射疗法)在过去的几十年中取得了很大的进步,但目前或正在复发的转移性疾病患者的结果仍然很差,导致死亡率很高。因此,骨癌治疗仍然是世界范围内的一项重大挑战。

长期以来,人们就知道慢性炎症与癌症发展有关 。先天免疫细胞能够通过细胞质中的模式识别受体检测组织中的感染或损伤 。当检测到损伤时,先天免疫细胞会进入受损的癌前组织并诱导炎症反应;这导致血管生成、组织重塑以及细胞因子和趋化因子的存在,为肿瘤发生创造了理想的环境。

虽然几乎没有证据支持肠道微生物群影响胃肠道癌症转移的观点,但在调节实体瘤从肠道转移的机制逐渐发现证据。

骨是实体瘤最常见的转移部位之一。

在骨关节炎和骨质疏松症中发现的破骨细胞活性增强可能有助于骨转移,为肿瘤细胞浸润骨微环境创造空间。结果表明,关节炎小鼠的乳腺癌细胞骨转移发生率高于非关节炎小鼠。

此外,虽然骨质疏松症不被认为是骨转移的危险因素,但发现未经治疗的骨质疏松症的乳腺癌患者的骨转移加速。总之,这些发现表明肠道微生物群可能在骨转移的发展和适合骨转移性疾病的环境中发挥关键作用。

破骨细胞生成也可能受到肠道微生物群的影响。如前所述,循环中的 LPS (脂多糖)刺激单核细胞和巨噬细胞的破骨细胞分化,并促进产生的破骨细胞的成熟和存活。高水平的全身循环 LPS 还诱导巨噬细胞释放促炎细胞因子 TNF-α,已知通过与 TNF-α肿瘤坏死因子受体 1 (TNFR-1)结合来控制破骨细胞活性。

除了循环 LPS,肠道微生物群还可以通过胆汁酸代谢调节破骨细胞生成。胆汁酸介导的破骨细胞生成主要由石胆酸(LCA) 促进,这是一种通过鹅去氧胆酸的 7α-脱羟基转化的次级胆汁酸,这一过程受到位于肠道细菌细胞壁上的细菌水解酶的严重影响。一旦转化,LCA 作为维生素 D 受体的配体。传统上,与维生素 D 结合的维生素 D受体以其在钙吸收中的作用而闻名,而高水平的维生素 D 与骨矿物质密度呈正相关。然而,当 LCA 与成骨细胞上的维生素 D 受体结合时,它会抑制骨形成。

破骨细胞生成被证明对于为骨转移性肿瘤细胞的生长创造空间至关重要,但成骨细胞在骨转移性进展中也起着至关重要的作用。位于骨内膜的成骨细胞支持造血干细胞的自我更新、多能性、归巢和迁移。

此外,骨转移性乳腺癌细胞首先通过细胞 – 细胞粘附连接定植成骨细胞生态位。此后,成骨细胞生态位中的这些 DTC 在被重新激活形成完整的骨转移之前可以保持休眠状态数年。这些发现表明,成骨细胞对于癌症定植的早期发生及其在骨内的存活至关重要。

肠道微生物群也可以参与骨转移癌细胞的早期定植,因为它们还通过激活成骨细胞来诱导骨形成。如上所述,肠道微生物群能够分解宿主无法通过厌氧发酵自行消化的营养物质 ,而短链脂肪酸通常是这种生化反应的产物。已知这些肠道微生物群诱导的短链脂肪酸可以上调骨骼形成。

短链脂肪酸通过刺激肠上皮细胞产生胰岛素样生长因子 1 (IGF-1) 来增强骨形成,IGF-1 是一种已知可增强骨骼形成的生长因子,来自肠上皮细胞。

肠道微生物群影响骨形成的另一个机制是通过调节性激素雄激素。众所周知,雄激素可促进正常和癌变前列腺细胞的生长,而雄激素剥夺疗法 (ADT) 通常是前列腺癌的一线治疗方法。

分析评估雄激素剥夺疗法 (ADT) 和/或雄激素受体抑制剂对前列腺癌患者的疗效研究,结果表明非转移性去势抵抗性前列腺癌患者在这些治疗后表现出骨脆性增加和骨矿物质密度降低抗雄激素治疗。

未来的其他实体肿瘤干预和治疗中要考虑肠道菌群的监测,防止对骨骼健康的影响,此外更多的研究值得探索骨肿瘤和肠道微生物群,为骨癌相关疾病提供可行的预防和治疗。

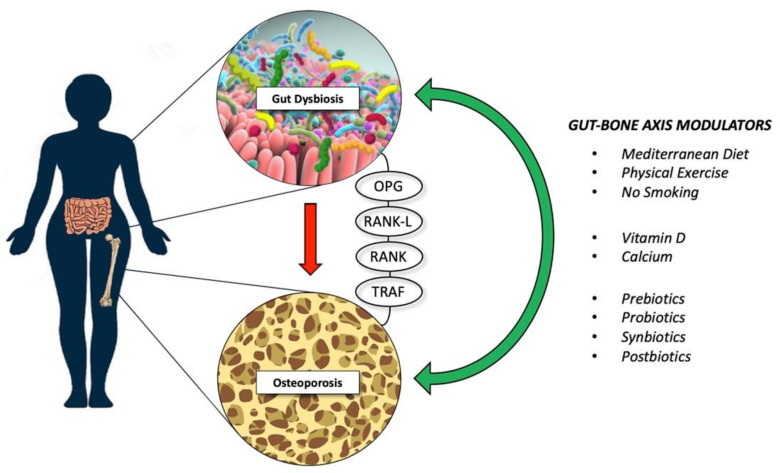

肠道和骨组织通过由肠道微生物群调节的复杂网络相互作用,恢复肠道菌群对治疗骨骼相关疾病具有积极作用。肠道微生物群的调节可以通过饮食、生活方式来实现,也可以通过益生菌、益生元、合生元、抗生素、粪菌移植等各种干预来实现。

编辑

doi: 10.3390/cells11040743

包括乳酸杆菌(如嗜酸乳杆菌、罗伊氏乳杆菌、干酪乳杆菌、乳杆菌 GG、唾液乳杆菌)、双歧杆菌(长双歧杆菌)和枯草芽孢杆菌等在内的单一益生菌,以及乳酸杆菌的混合物,都可以减少动物模型的肠道和骨骼的炎症,提高肠道通透性,防止骨质流失。

在一项包括 417 名患有急性桡骨远端骨折的老年患者的双盲安慰剂对照临床试验中,干酪乳杆菌Shirota 加速了功能恢复,第 4 个月接受益生菌的患者的治疗结果与第 6 个月接受安慰剂的患者的治疗结果相当,表明益生菌可以加速骨折愈合过程。

多项研究表明,益生菌(即罗伊氏乳杆菌、副干酪乳杆菌和瑞士乳杆菌)可防止卵巢切除术诱导的绝经后小鼠模型中的骨质流失。

五项随机安慰剂对照试验评估了益生菌对健康绝经后妇女骨代谢的影响。不同数量的各种菌株使用 6 或 12 个月。在 3 项试验中观察到骨吸收标志物有所降低,其中 4 项试验对 BMD 有益。

益生菌还被建议作为局部骨质流失(如牙周炎和牙槽侵蚀)的辅助治疗。不同的乳酸菌菌株已被证明可以减少破骨细胞的数量,防止牙槽侵蚀和牙齿移动。

益生菌是维持骨稳态的有效途径;然而,不同物种和不同宿主的肠道菌群组成不同,可能会影响药效。因此,考虑菌株,利用肠道菌群检测,结合宿主的特异性,可以保证益生菌的最佳功效。

益生菌对骨骼影响的研究

编辑

Behera J, et al., Bone. 2020;& de Sire A, et al., Cells. 2022

益生菌干预的几种机制如下:

1 通过免疫功能调节骨骼健康

益生菌可以通过调节RANKL、CD4T细胞和促炎细胞因子,间接调节破骨细胞的功能和分化,也可以通过Wnt10b、IGF-1和OPG的变化间接调节成骨细胞的功能和分化。

2 通过肠道屏障功能调节骨骼健康

益生菌可以通过增加双歧杆菌和乳酸杆菌等有益细菌,促进肠道菌群趋向健康稳态,防止局部肠道炎症和渗透性,从而有益于骨骼健康。

3 通过代谢产物调节骨骼健康

益生菌可以增加短链脂肪酸等代谢物,这些代谢物可以加强钙的吸收,并在肠道和骨骼中部分发出信号。

益生菌对不同人群的影响

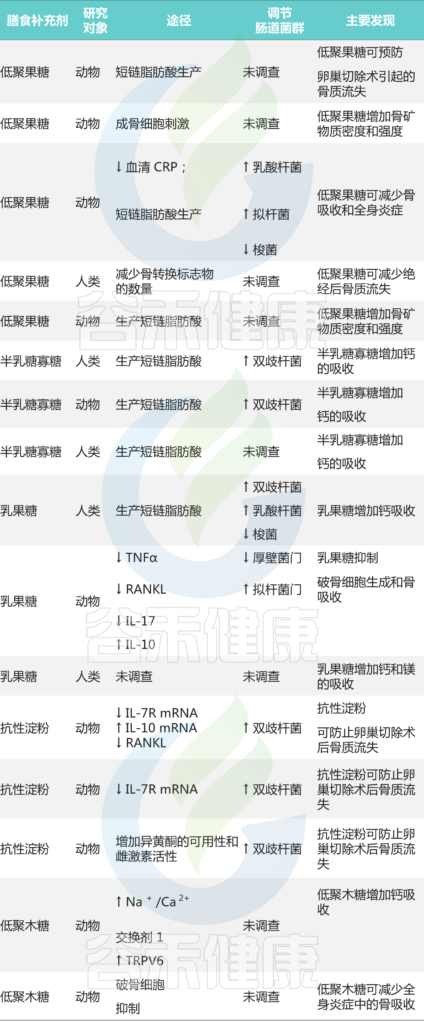

益生元是一种不易消化的食物成分,通过改变肠道微生物群的组成和活性来有益于宿主的健康。

益生元主要包括多种难消化的低聚糖,其中最常见的是低聚半乳糖(GOS)、低聚果糖(FOS)、低聚木糖(XOS)、菊粉和乳果糖。益生元也天然存在于蔬菜、水果和其他高纤维食物中。

低聚半乳糖 (GOS) 对肠道菌群组成和骨量的影响已在生长中的大鼠和人类中进行了评估。在大鼠中,补充 GOS 改变了肠道菌群组成,增加了双歧杆菌的相对比例,并增加了骨量。

低聚果糖FOS 在双歧杆菌的生长刺激方面显示出与GOSs相似的效果,与丁酸盐的结肠浓度增加相关,与丙酸盐一起调节肠道菌群,特别是其对骨代谢的作用。

在动物模型中,FOS摄入与骨强度增加、矿化和骨吸收减少相关。在人类中,补充FOS(3.6克/天,持续12个月)并补充钙可降低绝经后妇女的血清骨转换标记物水平。

在最近的一项研究表明益生元治疗增强了青春期生长过程中的骨矿化。该研究中使用的益生元是短链和长链菊粉型果聚糖的混合物,作为每日食品补充剂给予 1 年,与对照组相比,BMD 增加了 47%。作者提出,这种对 BMD 的影响主要是由于钙吸收的改善。

抗性淀粉属于膳食纤维的一种,未经消化就到达结肠,因为小肠无法改变其组成。这些纤维被结肠中的微生物群用作底物,它们的发酵产生短链脂肪酸;还促进大豆异黄酮的产生,并增加双歧杆菌、乳酸杆菌和拟杆菌的比例。这些淀粉可减少去卵巢小鼠的骨质流失,减轻炎症,并干扰 RANKL/OPG 通路。

低聚木糖XOS是由2-7个木糖分子组成的益生元,在乳酸杆菌上培养双歧杆菌;在小鼠中,它们通过上调十二指肠内TRPV6(瞬时受体电位香草醛受体6)和Na+/Ca2+交换器的表达来增加钙摄取,并增加BMD;它们还能减少高脂饮食胰岛素抵抗小鼠的骨质流失,并减少炎症标志物。

口服补充乳果糖(每6周20克/千克)可抑制破骨细胞的生成,减少骨吸收,防止小鼠卵巢切除引起的骨质流失,同时增加男性和绝经后女性的钙和镁吸收。

可溶性玉米纤维(SCF)粘度低,耐加工和制造技术(如高温和可变pH值),可溶性玉米纤维中存在的α-键在上消化道不可消化,因此允许微生物在下肠道发酵。

研究表明,每天摄入8-21克可溶性玉米纤维会增加粪便中双歧杆菌的比例,并且摄入高达65克/天的可溶性玉米纤维比低剂量的菊糖更能耐受。对动物和人类的研究表明,这种纤维与改善大鼠的钙吸收和骨强度有关,与青少年男孩和女孩的钙吸收有关,与改善绝经后妇女的钙潴留有关。

补充益生元对骨骼的影响和对肠道菌群的调节

编辑

de Sire A, et al.,Cells. 2022

益生元影响骨骼的机制主要体现在两个方面:

维生素D对促进肠道钙磷吸收和骨代谢有巨大影响。

饮食中的维生素 D 必须代谢成活性形式,以调节肠道钙吸收、肾钙重吸收和骨重塑。25-羟基维生素 D3(25(OH)D3 ) 是维生素 D 的主要循环形式,也是维生素 D 状态的重要生物标志物。在低钙负荷条件下,25(OH)D3成为肠道钙吸收的重要决定因素。

肠道微生物组调节维生素D代谢和功能

无菌(GF)小鼠的维生素D代谢有缺陷(1,25 -双羟基维生素D水平低;低钙血症),而带有微生物群的小鼠定植显示,1,25 -双羟基维生素D和钙的水平恢复。

维生素D的作用是通过内分泌和免疫系统发挥的

一项临床试验表明,口服补充罗伊氏乳杆菌NCIMB 30242的益生菌,可提高循环25-羟基维生素D的平均水平。最近发现维生素D受体(VDR)在胃肠道高表达,提示维生素D的作用是通过内分泌和免疫系统发挥作用的。

维生素D激活VDR,并在维持肠上皮屏障功能和肠道微生物群优生方面发挥作用。

VDR基因敲除小鼠与野生型小鼠相比,肠道菌群失调,拟杆菌门和变形菌门的丰度增加,粪便中厚壁菌门和脱铁杆菌门(Deferribacteres)的丰度减少,这种疾病更容易在VDR基因敲除小鼠中诱发结肠炎,而补充维生素D后,炎症得到控制,厚壁菌和脱铁杆菌的比例得到恢复。

维生素D缺乏诱导肠道炎症,增加骨质疏松风险

其他研究表明,维生素D缺乏通过降低上皮表面和免疫细胞的E-cadherin表达,以及在小鼠模型中减少耐受性树突状细胞,从而诱导肠道炎症。这种变化(宿主炎症加剧)可能使病原体在竞争战胜共生细菌,导致免疫反应的上调或下调。

这一发现与人体研究中的观察结果一致,研究表明,肠道微生物群组成和炎症标志物的差异与维生素D摄入量或维生素D水平一致。

此外,多项流行病学研究表明,血清维生素D水平低的人患多种不良健康后果的风险增加,包括骨质疏松、癌症、自身免疫性疾病和心血管疾病。因此,补充维生素D可以恢复更健康的肠道微生物群,减轻炎症,确保日常生活中摄入足够的维生素很重要。

★ 钙

钙是骨骼的主要成分并提供骨骼强度。加膳食钙摄入量可以在短时间内提高骨矿物质密度。钙摄入量是总体骨量的重要预测指标。

膳食钙通过主动和被动运输被小肠吸收。小肠是钙离子被细胞转运到血液中的重要反应部位。

细胞内外钙离子浓度的调节机制

编辑

Xu, Y. J. (2016). Iron Metabolism and Osteoporosis. ISBN:9787567218970

肾脏主要负责钙和磷的代谢,是骨代谢的基础。当血液中的钙离子通过肾脏时,大部分通过肾小管的钙离子被重新吸收回血液中,在那里它们积累形成骨细胞。

摄入钙对骨骼健康的潜在有益影响可能与肠道微生物群和完整性的改变有关

已证明,在动物模型中补充钙或高钙饮食可增加潜在有益细菌的数量(如乳杆菌、瘤胃球菌科和阿克曼菌),增加短链脂肪酸的产生,维持肠道完整性,防止内毒素血症,并调节紧密连接蛋白。

如何通过菌群调节钙水平,从而有益骨骼健康?

——益生菌

益生菌补充剂(乳酸杆菌菌株)有利于小鼠的钙转运和摄取。

绝经后女性,补充瑞士乳杆菌发酵乳增加了血清钙水平,降低了血清甲状旁腺激素 (PTH) 水平。钙和 PTH 的变化表明对骨骼健康有益。

——益生元

在对雄性 Sprague Dawley 大鼠进行的一项实验中,低聚半乳糖 (GOS) 促进钙和镁的吸收,骨密度增加。在生长的 Sprague Dawley 大鼠中,钙和镁的吸收随着 GOS 的补充而以剂量反应的方式增加。这些对矿物质利用的益处与降低盲肠 pH 值、增加盲肠壁和内容物重量以及增加双歧杆菌比例有关。

另一项研究发现,绝经后妇女 20 g GOS 治疗组,钙吸收高于对照组。

益生菌和益生元提高钙的生物利用度

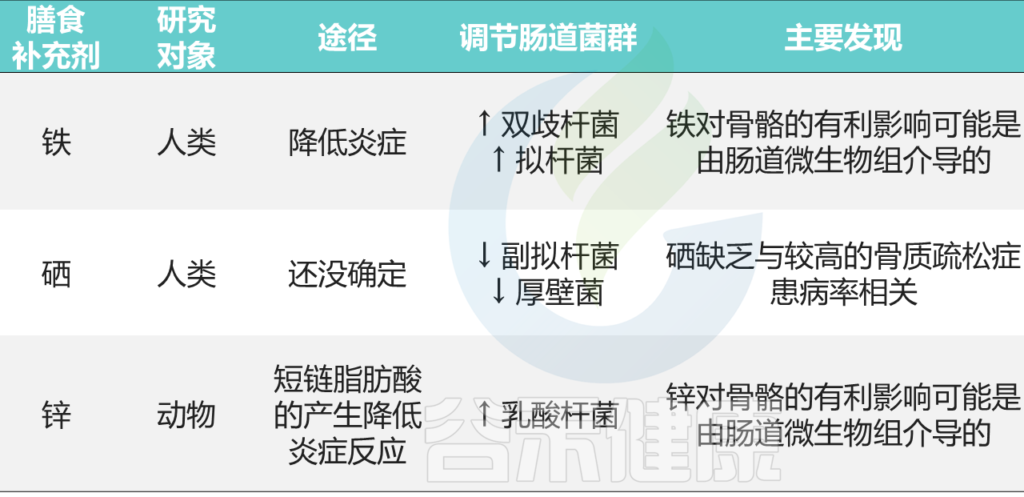

★ 其他微量元素(铁、锌、硒)

补充微量元素对骨骼的影响和对肠道菌群的调节

编辑

de Sire A, et al.,Cells. 2022

植物雌激素是一类来源于植物的生物活性化合物,具有多种雌激素和抗雌激素作用。

植物雌激素(异黄酮和木脂素)主要由小肠吸收和代谢,通常在大豆营养中以糖苷形式摄入。许多植物雌激素具有糖苷键,可被肠道微生物群水解(如乳酸杆菌属和双歧杆菌属)。

同时,植物雌激素可以促进骨保护素/RANKL比率,以及成骨样细胞(MC3T3-E1)的矿化。

据报道,在ovx小鼠模型中施用植物雌激素可抑制破骨细胞,改善BMD、骨钙素和骨桥蛋白水平。此外,喂食植物雌激素染料木素的非肥胖糖尿病小鼠,其肠道微生物β多样性显著不同,这与免疫稳态有关。

★ 抗生素

抗生素被认为是肠道微生物群的深层调节剂,抗生素治疗通过调节肠道菌群,可以影响骨量。

抗生素的作用受性别和年龄的影响

研究人员分析了断奶和出生时给予低剂量青霉素(LDP)的小鼠的肠道微生物组和骨组织形态学。正如所料,与没有LDP的小鼠相比,在出生后的多个时间点,LDP雌性小鼠体内的乳酸杆菌和分段丝状菌(SFB)的水平要低得多。LDP雌性小鼠的骨密度显著增加。有趣的是,雄性小鼠的骨密度变化没有显著差异。

断奶时开始使用低剂量抗生素会导致生命早期的全身生长速度加快

同样,研究人员建立了一个肥胖模型,在该模型中,幼鼠在断奶时服用四种不同配方的低剂量抗生素(青霉素、万古霉素、青霉素加万古霉素和金霉素)。所有低剂量抗生素均在三周内不同程度地增加了骨密度,但七周后骨密度无显著差异。

16S测序结果表明,低剂量抗生素处理后,小鼠的厚壁菌科和Lachnospiraceae的比例显著增加。

通过对肠道、肝脏和脂肪组织的深入研究,可以清楚地看出,抗生素活性主要影响下游肝脏的微生物群,后者通过短链脂肪酸、血脂和胆固醇的代谢影响骨骼发育。

四环素治疗可预防卵巢切除术引起的骨质流失,适度减少骨吸收并显着刺激骨形成。

由于治疗持续时间、性别、遗传菌株、年龄和使用的抗生素的差异,研究之间的直接比较很复杂,需要更多研究。

★ 其他药物

目前可用的骨质疏松症治疗包括抑制破骨细胞活性的抗吸收剂、刺激成骨细胞的成骨化合物和同时抑制骨吸收和增强骨累积的双重作用药物。

在骨内稳态中,Wnt/β-连环蛋白和OPG/RANKL/RANK信号通路分别在骨合成代谢和分解代谢中起着关键作用。抗再吸收治疗包括双膦酸盐和狄诺塞麦,一种抗RANKL抗体。

甲状旁腺素类似物(氨基酸1-34)可刺激骨合成代谢过程。

罗莫单抗是一种抑制硬化蛋白的新型抗体,干扰了硬化蛋白/Wnt信号通路,可能对骨骼具有合成代谢和抑制骨吸收的作用。

在同样的途径中,卷曲相关蛋白(FRPs)被认为是新的治疗靶点,基于miRNA的靶向FRPs的治疗方法正在开发中,以预防和治疗骨质疏松。

针对骨质疏松的干预治疗及建议

编辑

doi: 10.3390/ijms22179452

在骨骼疾病的背景下,年轻至老年大鼠的粪菌移植,通过恢复门和科水平的肠道失调,在骨体积、骨小梁体积分数、骨小梁数量和骨小梁厚度方面改善了老年性骨质疏松症。

肠道菌群是营养物质进入人体的主要生物屏障,其异常扰动会导致骨骼退化。肠道菌群的组成和功能可以通过膳食营养迅速改变;反过来,膳食营养的吸收、利用和代谢也会受到改变的肠道菌群的影响。

有益于骨骼的饮食模式,强调接近地中海饮食模式:

水果、蔬菜、全谷物、鱼和家禽、坚果、豆类和低脂乳制品,但不包括饮料、油炸食品、加工肉类等,已被证明可改善 BMD 并降低骨折风险。

★ 乳制品(发酵乳制品)增骨量,降低骨折风险

膳食蛋白质的摄入,尤其是乳制品中的蛋白质,与骨骼大小、骨量和强度有关。这些产品中包含的一些肽溶解钙并促进其被肠道吸收。

此外,发酵乳制品中富含的芳香氨基酸刺激肝脏IGF-1的生成,这种生长因子调节骨骼生长。

最近的一项研究表明,在一组健康的绝经后妇女中,食用发酵乳制品可能会减缓非负重骨骼部位与年龄相关的皮质骨丢失,这与总能量、钙或蛋白质摄入无关。

此外,摄入发酵乳制品与老年人的骨量增加和骨折风险降低有关,部分原因是乳果糖衍生产品中的乳果糖含量与益生菌一起降低甲状旁腺激素(PTH)的血清水平,促进骨吸收,从而降低骨吸收标记物。

开菲尔

在乳制品中,开菲尔是一种复杂的发酵产品,由包裹在蛋白质和多糖基质中的乳酸菌和酵母菌通过牛奶的共生发酵产生。

在切除卵巢小鼠中补充开菲尔8周,可增加骨密度,增加骨小梁的数量和厚度,增加骨体积,提高力学性能和断裂韧性。

在同一项研究中,还显示了对肠道微生物群的影响,与假手术组相比,Alloprevotella, Anaerostipes, Parasutterella, Romboutsia, Ruminococcus, Streptococcus的粪便丰度更高。

细菌可能会水解肠道中的蛋白质,这一过程可以通过饮食来改变。

研究补充蛋白质、多肽和氨基酸对骨骼的影响和对肠道菌群的调节

编辑

de Sire A, et al.,Cells. 2022

★ 尽可能避免高脂饮食

高脂饮食(HFD)被定义为含有占总能量摄入量 30% 以上的脂质的饮食。高脂饮食与骨代谢具有复杂的相关性。传统上,高脂饮食被认为是一种骨骼保护剂,因为它会导致体重增加,而高体重是骨骼健康的保护因素。

然而,最近的研究发现,膳食脂肪摄入过多会破坏骨骼重塑,加速骨骼老化,是骨质疏松症独立可控的危险因素。

高脂肪对骨骼结构和骨骼健康有着至关重要的影响,肠道菌群失衡和肠道屏障恶化、炎症、氧化应激、脂肪因子变化和骨髓脂肪组织(BMFT)积聚是潜在的机制。大多数研究表明,高脂饮食会降低骨密度和骨微结构。

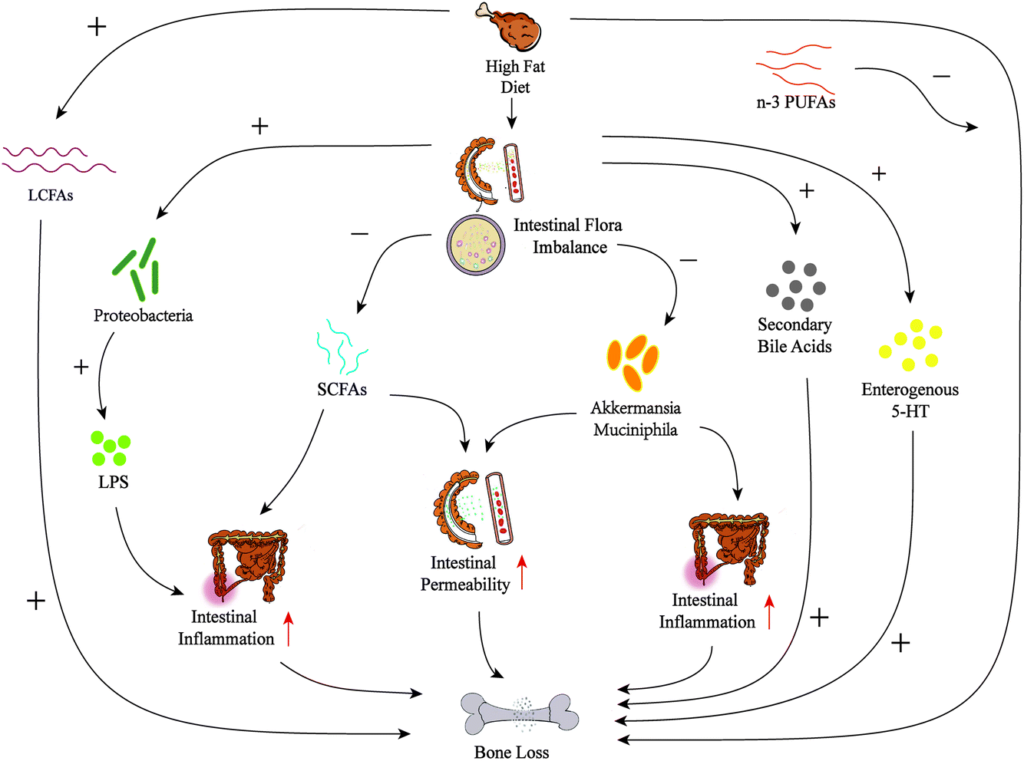

高脂饮食对肠道菌群的不利影响是介导骨稳态的关键因素。高脂饮食引起肠道炎症并破坏肠黏膜屏障,随后肠道微生物转移到循环系统并影响骨代谢。

高脂饮食下,肠道微生物群对骨骼的影响

肠道微生物群失衡可减少高脂饮食引起的短链脂肪酸产生和Akkermansia muciniphila的丰度。两者的减少可导致肠道炎症,并增加肠道屏障的通透性。

高脂饮食会产生大量的变形菌;脂多糖在其膜表面可引起肠道炎症。高脂饮食还可以促进长链脂肪酸、次级胆汁酸和肠源性5-HT的产生。所有这些变化最终导致骨质流失。然而,n3多不饱和脂肪酸可以减轻高脂饮食对骨骼的影响。

高脂饮食引起的骨质疏松症是老年人中发现的一种严重疾病,但可以通过预防措施在很大程度上加以控制。传统的有氧运动,如步行、跑步和负重训练,可以逆转过量摄入高脂饮食对小鼠骨骼健康的不利影响。

★ 抗炎饮食

发表在《骨与矿物质研究杂志》上的研究表明,富含抗炎食物的饮食方式的女性比同龄人的骨质流失少。

关于抗炎饮食详见:深度解析 | 炎症,肠道菌群以及抗炎饮食

★ 饮酒习惯

饮酒需要分情况讨论。

对于适度饮酒的人来说,饮酒与较高的 BMD、较低的骨折风险和增加的骨转换标志物有关。

而长期和/或大量饮酒与 BMD 降低和骨折风险增加有关。最近的一项系统评价表明,长期饮酒者(即每天饮酒超过 2 杯)患骨质疏松症的风险是普通饮酒者的 1.63 倍。

酗酒及其对骨骼健康影响的4个主要机制如下:

营养不良是低骨密度的一个不可或缺的风险因素,长期酗酒与营养不良有关。在一项相关的动物研究中,大量饮酒抑制了食物摄入和体重增加。

在酗酒的情况下,许多研究表明酒精对骨细胞有直接影响,也有些研究表明酒精可以影响成骨细胞的活性。

急性饮酒可导致暂时性甲状旁腺功能减退,与暂时性低钙血症、高钙尿和高镁尿有关。它还可以损害生长激素分泌的5-羟色胺能刺激调节和对胰岛素诱导的低血糖的生长激素反应,这在骨骼获得和重塑中起着至关重要的作用。

慢性饮酒可以通过增加成骨细胞中NADPH氧化酶(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸氧化酶氧化酶)的表达来加速活性氧的生成,这与骨吸收有关。

★ 戒烟

吸烟会降低循环雌激素水平,这可以从血液中促卵泡激素和促黄体激素的浓度升高看出。

吸烟还可能增加骨吸收,导致血钙水平升高、血清甲状旁腺激素水平下降以及尿中羟脯氨酸和吡啶啉排泄增加。

吸烟(包括吸电子烟)的化学成分会干扰综合治疗方案中其他治疗措施。电子烟液体可能具有细胞毒性,带来负面影响,当然还需要更多相关研究。

建议所有希望保持骨骼健康的朋友尽可能戒烟。

运动对骨骼和肠道都有好处。体育锻炼对肠道菌群多样性具有积极影响,体育锻炼可以成为儿童和青少年骨形成以及老年人骨代谢的强大刺激因素。

★ 锻炼对不同年龄组带来不同益处

人的骨矿物质密度 (BMD) 在生命的前 30 年逐渐增加,之后开始下降。

▸ 青少年:增加骨量和骨强度

先前对儿童和青少年的研究表明,体育锻炼与更高的 BMD 和更好的骨骼微结构显着相关。进行中度或剧烈的体育活动与骨量的增加更大有关。

负重运动,如体操和足球,与更好的骨骼几何结构相关,而非负重运动,如游泳,则没有这种影响。

一项调查上半身运动(抛球)长期益处的横断面研究表明,在整个生命周期中,骨骼大小的益处占一半,骨骼强度的益处占三分之一。

在其他研究中,九年的日常学校锻炼与更大的肌肉骨骼增益、骨折风险的显著降低以及生命后期更长的体力活动时间有关。

▸成年人

与非活动对照组相比,年龄在35-45岁之间的绝经前女性,进行了为期18个月的高强度运动方案,包括跳跃和跨步训练,股骨颈(承重部位)的BMD逐渐增加。

▸老年人:减轻与年龄相关的骨质流失和骨质疏松

在 50 岁及以上的女性中,用身体活动代替 30 分钟的久坐时间可使 BMD 增加约 3 mg/cm2,并将脊柱骨质疏松症的风险降低约 12%.

★ 如何选择运动?

▸负重有氧训练

负重运动是指骨骼和肌肉对抗重力影响的任何活动。大多数有氧运动都属于这类。这些类型的运动直接作用于腿部、臀部和下脊柱的骨骼,以减缓矿物质流失,同时还提供心血管益处。结合其中一种或几种形式的活动可以帮助支撑骨骼,预防骨骼疾病。

▸ 力量训练

身体有七个主要的肌肉群:腿、臀部、背部、腹部、胸部、肩部和手臂。为了获得最佳效果,应该在每次训练中只锻炼两到三处,中间要有一天的休息。给身体一个治愈和修复的机会,可以防止受伤或紧张,并提高锻炼的效果。

▸ 稳定性和平衡训练

预防跌倒对骨质疏松症患者尤为重要。稳定性和平衡练习可帮助肌肉协同工作,从而更加稳定且不太可能跌倒。单腿站立等简单的运动或太极等,可以提高稳定性和平衡性。

以下第一组中列出的练习是保持骨骼强壮的最佳方法。如果患有骨质疏松症、容易跌倒或身体虚弱,请从第2组或第3组中选择更安全的选项。

编辑Bone Basics-Exercise for Your Bone Health

★ 怎么能确定运动方式是否有益?

✓ 正确的姿势

首先,当你练习走路时,要保持正确的身体姿势。步行是一种好方法,前提拥有强壮的核心(腹部和背部肌肉)。

当然除了步行之外,其他的运动,姿势也需要尽可能标准,才能达到事半功倍的效果。

✓ 多关注自己的身体状态

其次,需要学会倾听你的身体。平时不运动的人,一下子锻炼过多会导致受伤,锻炼计划可能也会因此中断。所以要有对自己身体状况有个较为清晰的认知,增加运动量不要过度是能坚持锻炼和避免受伤的关键。

无论进行哪种锻炼,记得从适合自己的水平开始锻炼,循序渐进。

✓ 适当寻求专业帮助

如果不知道自己走路或运动姿势是否正确,或者知道姿势不正确却不如何调整,也可以寻求专业帮助,相关机构或健身房可能提供更专业的建议。

针对骨质疏松训练:

在开始锻炼计划之前,可以进行骨密度测量、体能评估。

肠道与骨骼的相互作用也越来越受到骨生物学领域的关注,肠道菌群可以通过调节宿主代谢、内分泌、免疫状态以及营养吸收等多个方面在骨骼形成发育和骨代谢中发挥重要的作用。

随着高通量测序技术的不断发展,生物信息工具的不断改进,肠道菌群检测技术在用于评估肠道菌群成分作为低骨量和骨折风险的生物标志物和辅助干预治疗方面,会越来越展示其潜力价值。

结合饮食、生活方式、益生菌、益生元、抗生素等干预手段,改善骨骼健康问题将变得越来越可行,以肠道菌群为靶点可能是骨骼发育的调节剂,也可能成为骨质流失或骨质疏松患者的潜在替代治疗途径。注:本账号内容仅作交流参考,不作为诊断及医疗依据。

主要参考文献:

de Sire A, de Sire R, Curci C, Castiglione F, Wahli W. Role of Dietary Supplements and Probiotics in Modulating Microbiota and Bone Health: The Gut-Bone Axis. Cells. 2022;11(4):743. Published 2022 Feb 21. doi:10.3390/cells11040743

Behera J, Ison J, Tyagi SC, Tyagi N. The role of gut microbiota in bone homeostasis. Bone. 2020;135:115317. doi:10.1016/j.bone.2020.115317

Weaver, C. M. (2015). Diet, gut microbiome, and bone health. Current Osteoporosis Reports, 13(2), 125-130. 10.1007/s11914-015-0257-0.

D’Amelio, P., & Sassi, F. (2017). Gut microbiota, immune system, and bone. Calcified Tissue International, 1-11. doi: 10.1007/s00223-017-0331-y.

Li S, Mao Y, Zhou F, Yang H, Shi Q, Meng B. Gut microbiome and osteoporosis: a review. Bone Joint Res. 2020;9(8):524-530. Published 2020 Aug 2. doi:10.1302/2046-3758.98.BJR-2020-0089.R1

Lucas, S., Omata, Y., Hofmann, J., Böttcher, M., Iljazovic, A., & Sarter, K., et al. (2018). Short-chain fatty acids regulate systemic bone mass and protect from pathological bone loss. Nature Communications, 9(1), 55. doi: 10.1038/s41467-017-02490-4.

Saman Khalesi,Correspondence Authors,Saman Khalesi.(2018).A review of probiotic supplementation in healthy adults: helpful or hype,European Journal of Clinical Nutrition,10.1038/s41430-018-0135-9.

Qiao J, Wu Y, Ren Y. The impact of a high fat diet on bones: potential mechanisms. Food Funct. 2021 Feb 15;12(3):963-975. doi: 10.1039/d0fo02664f. PMID: 33443523.

Li C, Pi G, Li F. The Role of Intestinal Flora in the Regulation of Bone Homeostasis. Front Cell Infect Microbiol. 2021;11:579323. Published 2021 Mar 12. doi:10.3389/fcimb.2021.579323

Peng J, Yu XJ, Yu LL, Tian FW, Zhao JX, Zhang H, Chen W, Zhai QX. The influence of gut microbiome on bone health and related dietary strategies against bone dysfunctions. Food Res Int. 2021 Jun;144:110331. doi: 10.1016/j.foodres.2021.110331. Epub 2021 Mar 22. PMID: 34053534.

Sheng B, Li X, Nussler AK, Zhu S. The relationship between healthy lifestyles and bone health: A narrative review. Medicine (Baltimore). 2021;100(8):e24684. doi:10.1097/MD.0000000000024684

Schepper JD, Irwin R, Kang J, et al. Probiotics in Gut-Bone Signaling. Adv Exp Med Biol. 2017;1033:225-247. doi:10.1007/978-3-319-66653-2_11

Collins, Fraser L et al. “The Potential of Probiotics as a Therapy for Osteoporosis.” Microbiology spectrum vol. 5,4 (2017): 10.1128/microbiolspec.BAD-0015-2016. doi:10.1128/microbiolspec.BAD-0015-2016

Malmir H, Ejtahed HS, Soroush AR, et al. Probiotics as a New Regulator for Bone Health: A Systematic Review and Meta-Analysis. Evid Based Complement Alternat Med. 2021;2021:3582989. Published 2021 Aug 2. doi:10.1155/2021/3582989

Li J, Ho WTP, Liu C, et al. The role of gut microbiota in bone homeostasis. Bone Joint Res. 2021;10(1):51-59. doi:10.1302/2046-3758.101.BJR-2020-0273.R1

Billington EO, Mahajan A, Benham JL, Raman M. Effects of probiotics on bone mineral density and bone turnover: A systematic review. Crit Rev Food Sci Nutr. 2021 Nov 8:1-12. doi: 10.1080/10408398.2021.1998760. Epub ahead of print. PMID: 34748440.

Cronin O, Lanham-New SA, Corfe BM, et al. Role of the Microbiome in Regulating Bone Metabolism and Susceptibility to Osteoporosis. Calcif Tissue Int. 2022;110(3):273-284. doi:10.1007/s00223-021-00924-2

Darling AL, Millward DJ, Lanham-New SA. Dietary protein and bone health: towards a synthesised view. Proc Nutr Soc. 2021 May;80(2):165-172. doi: 10.1017/S0029665120007909. Epub 2020 Nov 13. PMID: 33183359.

谷禾健康

写在前面

《基于肠道菌群思考饮食》

所谓“病从口入”,饮食是人类健康的核心。

有没有发现这样一种现象?我们的日常饮食正在向西式饮食过渡,与此同时,各类慢性病正日渐侵蚀。

近期在《CELL》子刊上接连发表了好几篇关于肠道菌群和健康饮食以及疾病的发生等循证科研研究和综述,谷禾长期的肠道菌群检测实践中也发现各种干预措施和用药治疗均需要考虑饮食营养的部分,结合肠道菌群的干预将起到更有效更长期的效果,例如炎症性肠病患者干预治疗期间,需要结合营养调整或补充来重塑肠道菌群和免疫平衡。

一系列严格的前瞻性队列研究和随机对照试验为健康饮食的特征提供了有力的验证:

蔬菜和水果、全谷物带来益处,加工食品带来有害影响。

然而,仍然存在许多争议,大家可能对“健康饮食”这个概念停留在模糊层面,依然存在许多困惑例如:

本文我们试着从微生物组科学的角度,讨论基于食物的饮食指南和健康饮食的各个方面,尽可能将我们已了解的科学知识融入其中,当然讨论仅限于针对普通人群的健康促进和疾病预防建议,这也是基于肠道菌群和食物营养的饮食推荐的目的。

以食物为基础的饮食指南提供了关于食物、食物组分和饮食模式的建议,以实现营养素的参考摄入量,预防慢性病,并维持普通人群的整体健康。

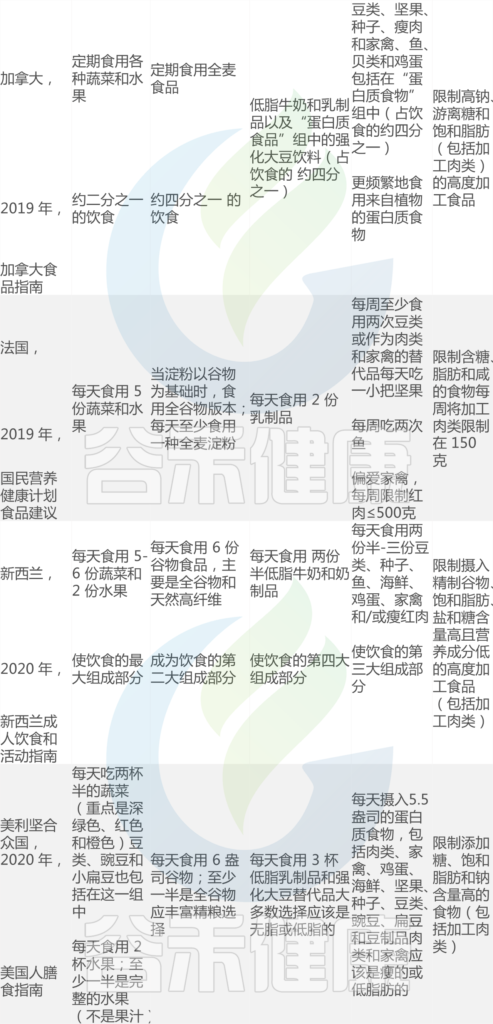

下表显示了过去10年中更新的国外基于食品的饮食指南的关键信息的非详尽概述,这些指南分为最常见和补充食品组:蔬菜和水果、谷物制品、乳制品、肉类和肉类替代品和加工食品。

非详尽的国家以食物为基础的膳食指南清单和一般成年人的食物组推荐摄入量

doi.org/10.1016/j.chom.2022.04.016

2022年4月26日,《中国居民膳食指南(2022)》发布,提出了平衡膳食八准则:

不同的饮食文化国家的指导原则,有很强的一致性,所有指南都在告诉我们:

建议限制或避免添加高糖、高盐和高饱和脂肪的食品,一些国家特别提到避免加工、超加工和/或包装食品。

一半以上的饮食应包括蔬菜、水果和谷物产品,全谷物优先于精制谷物。这些饮食需要补充少量的动物性蛋白质(鱼类、瘦肉、家禽、鸡蛋和乳制品)和/或植物性蛋白质(豆类、坚果)。

下面,我们在微生物组的背景下讨论饮食指南,重点是人类研究,尽管存在局限性(例如,大剂量给药和向人类转化),但动物模型在建立分子机制和因果关系方面存在优势。

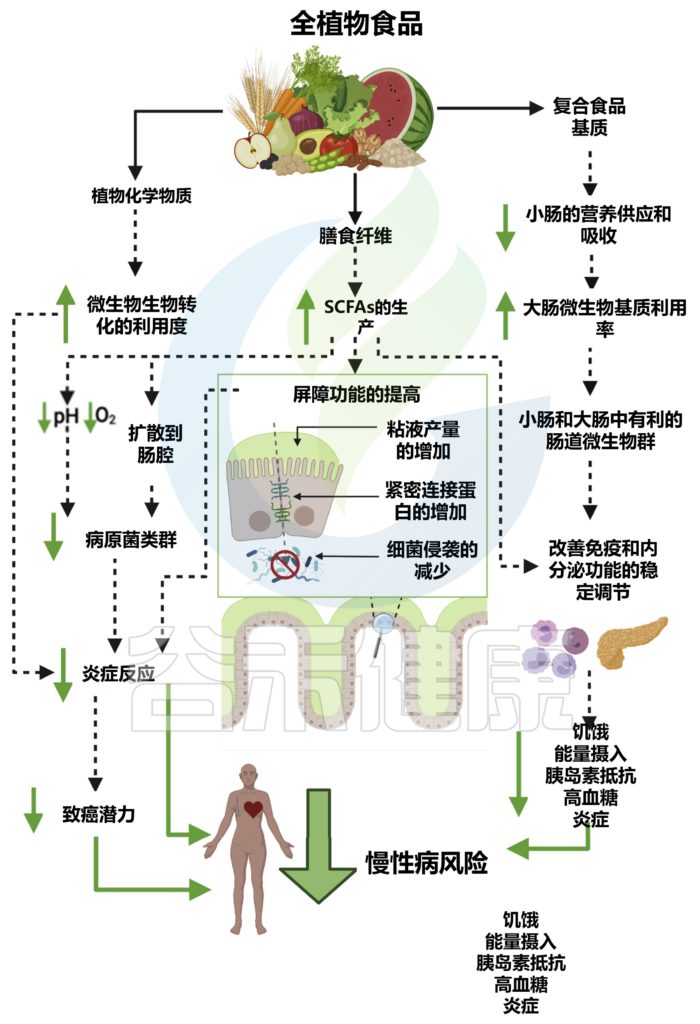

在所有饮食指南中:

✔建议食用蔬菜、水果、全谷类、豆类和坚果等全植物食品

✖ 应限制摄入添加糖、盐或饱和脂肪的加工食品

膳食纤维

全植物食品是膳食纤维的唯一相关天然来源,膳食纤维是一种难以消化的碳水化合物聚合物,在化学成分、物理化学性质和生理效应方面有很大的不同。

与肠道微生物群特别相关的是可发酵纤维,也称为微生物群可获得碳水化合物(MAC),如果它们显示出与对微生物群的选择性影响相关的既定健康益处,则为益生元。

纤维为抑制粘液聚糖代谢的微生物提供生长基质,防止肠道粘液耗尽、细菌侵入粘液层、下游炎症和感染。

纤维发酵的主要最终产物是短链脂肪酸 (SCFA),即乙酸盐、丙酸盐和丁酸盐,它们会引起多种生理效应。

这些影响包括:

高纤维饮食可降低心脏病发作、中风和心血管疾病的风险。

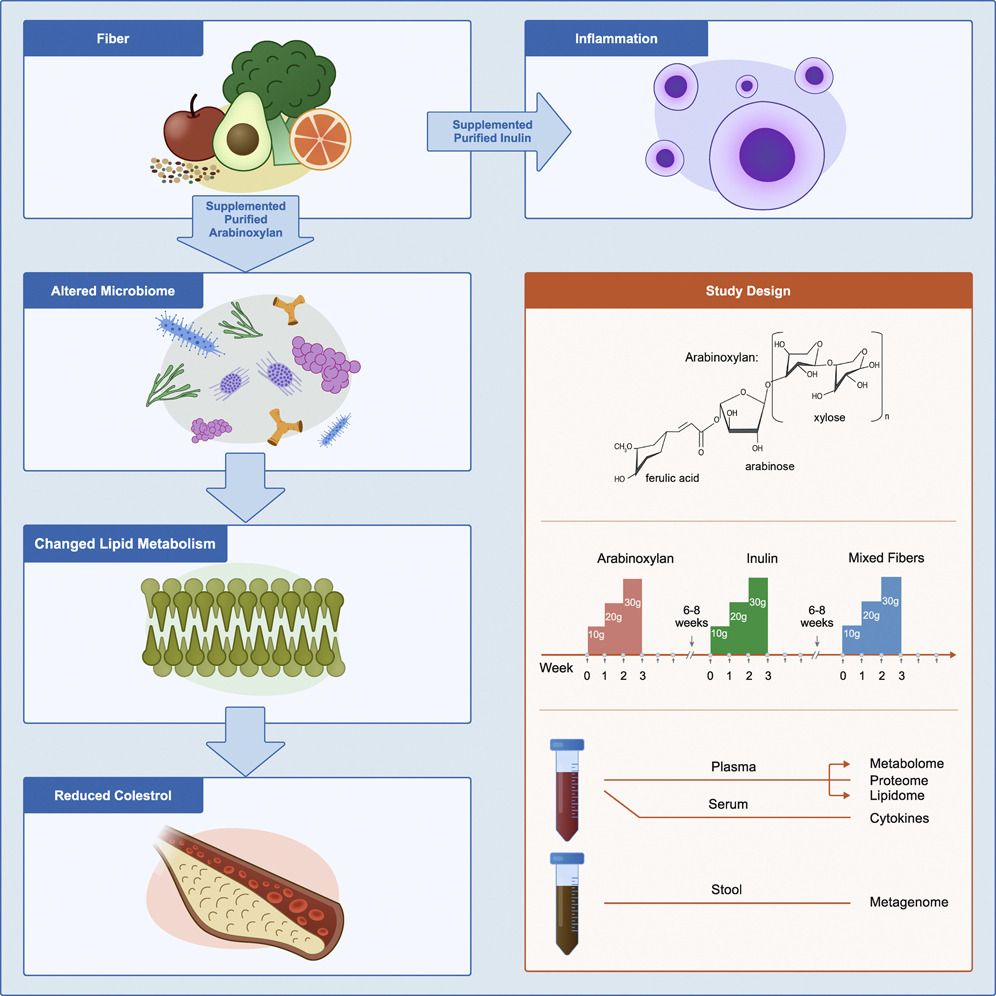

近期,一项纵向、随机、交叉设计主要研究两种流行的纯化纤维,阿拉伯木聚糖 (AX) 和长链菊粉 (LCI),结果发表在《CELL Host & Microbe》.

该研究显示了单个纯化纤维对微生物组的影响,深入了解了纤维补充剂的影响以及纤维诱导的胆固醇降低背后的机制。

doi.org/10.1016/j.chom.2022.03.036

结果表明 ↓↓↓

阿拉伯木聚糖:

长链菊粉:

总的来说,每一种纤维都可引起个体化和纤维特异性的生化和微生物群反应,因此,膳食纤维对健康的益处因人而异,可能还取决于具体摄入的纤维类型和摄入剂量。

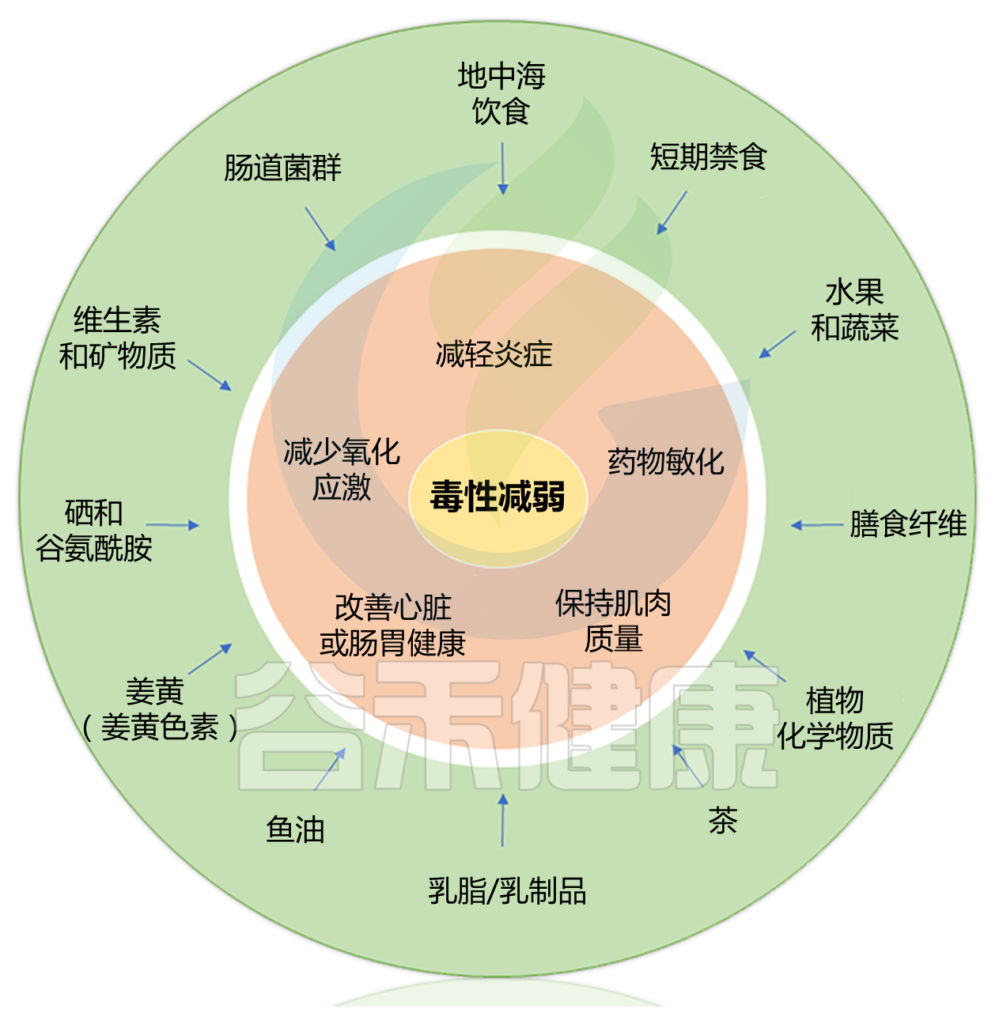

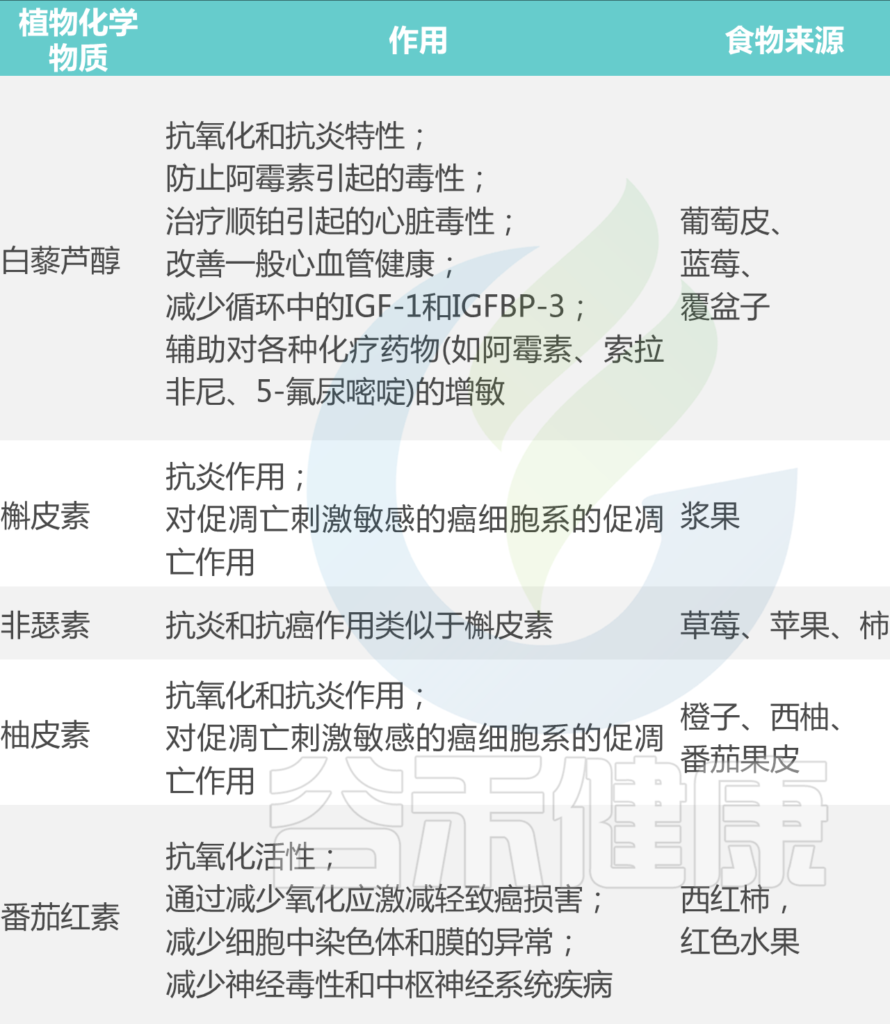

植物化学物质

全植物食品的另一个关键成分是植物化学物质,它们是非营养和生物活性化合物,通常与膳食纤维结合,赋予植物颜色、风味、气味和涩味。

大多数 (90%–95%) 的植物化学物质不会被小肠吸收,因此会与肠道微生物群进行双向相互作用。

肠道微生物负责通过去甲基化、开环和脱羟基等过程对植物化学物质进行生物转化,从而增加它们的生物利用度、吸收以及抗氧化和免疫调节作用。

全植物食品对肠道微生物群的影响及对宿主生理、免疫、代谢和疾病风险的影响

doi.org/10.1016/j.chom.2022.04.016

尽管全植物食品具有有益的效果,但工业化国家的全植物食品消费量始终低于建议的水平,而包装食品经过不同程度的加工。

根据NOVA食品分类工具,食品加工程度是饮食质量的主要驱动因素,加工程度最高的食品被归类为“超加工食品”。其有害影响(增加能量摄入和体重增加)已在严格控制喂养研究中得到实验验证。然而,超加工食品的定义或此类食品的示例几乎没有一致性,关于避免所有超加工食品而不考虑其个别营养属性的全面建议存在争议。

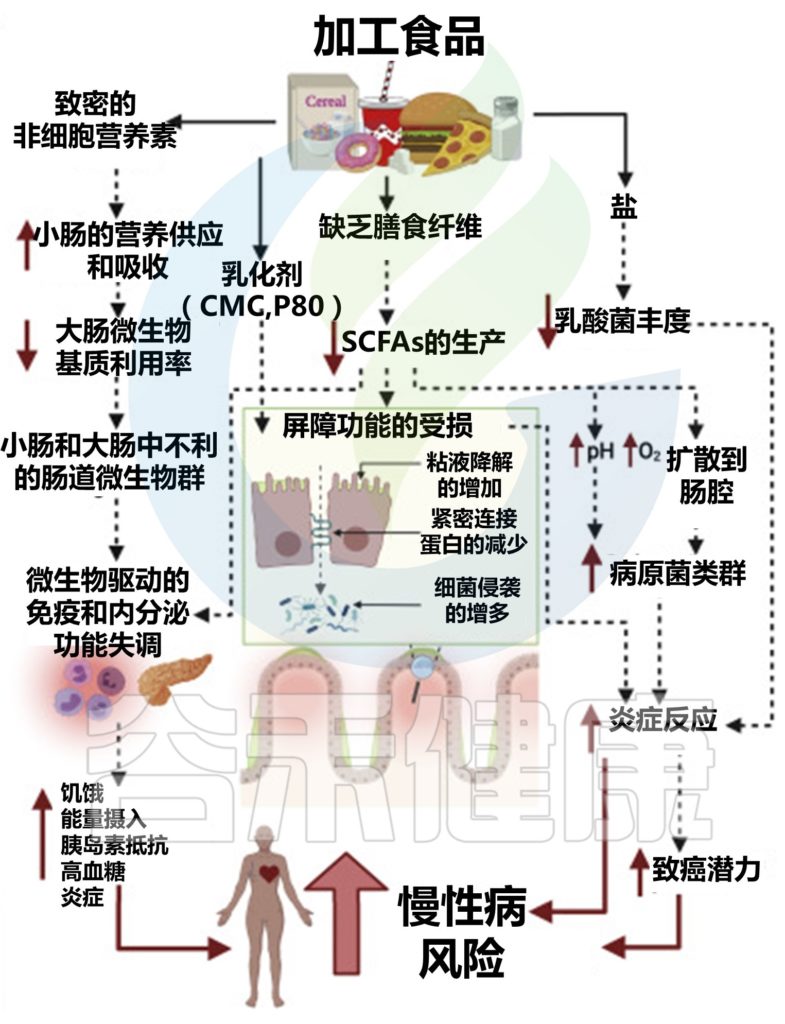

加工食品如何带来不利影响?

加工食品的功能特性与全植物食品有着根本的不同。加工食品通常具有较高的能量密度,并且缺乏植物细胞中存在的三维结构。因此,营养素主要是无细胞的(即不包含在细胞内),更容易被宿主消化,这增加了营养素吸收动力学。

这些容易发酵的营养素可能会促使小肠中的细菌过度生长,以及不利的微生物组成和代谢状况,从而对免疫和内分泌功能产生负面影响,而结肠微生物群无法获得这些营养素。

例如,高果糖玉米糖浆已被证明会导致小鼠脂肪肝和葡萄糖不耐受,其方式与肠道微生物群组成和功能变化有关。

加工食品:食品添加剂影响菌群

加工食品中的食品添加剂,可以进一步提高口感和保质期,但是会影响肠道微生物群。

合成乳化剂羧甲基纤维素(CMC)和聚山梨酯-80损害肠道屏障功能,导致微生物群侵占上皮,促进野生型小鼠的代谢异常和轻度炎症,以及遗传易感小鼠的结肠炎,其方式与肠道微生物群有因果关系。

在另一种乳化剂甘油单月桂酸盐的小鼠中也观察到类似的结果。人类短期食用CMC也会显著改变微生物群组成,降低粪便短链脂肪酸水平,并诱导细菌侵入粘液层。

加工食品中的高盐含量也可能改变微生物群。盐的摄入降低了乳酸菌的丰度,这与小鼠小肠固有层淋巴细胞和人类外周血淋巴细胞中辅助性T细胞17的数量增加以及血压升高有关。

另一项针对小鼠的研究报告了类似的结果,其中高盐饮食降低了乳酸菌的丰度,增加了促炎基因的表达,并加剧了两种不同疾病模型中的结肠炎。

因此,现有证据表明,加工食品和全植物食品对人类健康的对比效应部分是由肠道微生物组介导的。

加工食品对肠道微生物群的影响及对宿主生理、免疫、代谢和疾病风险的影响

doi.org/10.1016/j.chom.2022.04.016

更多关于食品添加剂与菌群详见之前的文章:

你的焦虑可能与食品添加剂有关,警惕食品添加剂引起的微生物群变化

根据饮食指南,健康饮食的最大组成部分应该是蔬菜和水果。目前关于蔬菜水果预防多种慢性病的能力的科学证据十分有力。

▸蔬菜水果富含膳食纤维

水果和蔬菜每份可提供高达 8g 的膳食纤维,并含有多种纤维,包括果胶、菊糖、纤维素、木聚糖、棉子糖和水苏糖。这些纤维引发微生物组独立(例如延迟的大量营养素吸收)和微生物组依赖(例如短链脂肪酸介导的胰岛素抵抗衰减)生理效应。

人类对照喂养实验发现,富含菊糖的蔬菜可提高双歧杆菌水平,促进饱腹感,并减轻体重。

在喂食高脂肪饮食的小鼠中,抗生素治疗降低了菊糖的代谢益处,比如降低这些益处:在小肠中诱导肠促胰岛素激素胰高血糖素样肽1和对代谢综合征的保护,这表明微生物群的因果作用。

▸蔬菜和水果也是植物化学物质的重要来源

包括多酚、硫代葡萄糖苷、萜类、植物甾醇和生物碱。

蔓越莓提取物是一种多酚类物质的丰富来源,在高脂高糖饮食的小鼠中诱导代谢改善(例如,减少内脏肥胖和改善胰岛素敏感性),这与 Akkermansia muciniphila的增加有关。

注:Akkermansia muciniphila菌在动物和人类中都显示出有益生理效应。关于该菌详见之前文章:

肠道重要菌属——Akkermansia Muciniphila,它如何保护肠道健康

Nature | AKK菌——下一代有益菌

从临床研究和临床前研究中,也有新的证据表明微生物组在西兰花的生理效应中发挥作用。后者为西兰花衍生的硫代葡萄糖苷生物活性转化为化学预防性异硫氰酸酯奠定了拟杆菌的遗传和生化基础。

总的来说,现有证据支持肠道微生物群在调解蔬菜和水果对健康的影响方面的作用。

食物对宿主-微生物相互作用的影响以及它们如何与膳食指南中的建议保持一致

doi.org/10.1016/j.chom.2022.04.016

扩展阅读:常见水果对肠道菌群、肠道蠕动和便秘的影响

大多数饮食指南建议食用全谷物而非精制谷物。全谷物的麸皮层被去除以生产精制谷物,含有植物化学物质(如阿魏酸、类黄酮)和膳食纤维。

▸ 全谷物含有独特纤维,抗炎作用与菌群相关

全谷物含有独特的半纤维素纤维,如木聚糖和β-(1→ 3,1 → 4)—除纤维素、抗性淀粉和低聚糖外,还有葡聚糖。全谷物能够降低慢性病风险的证据基础是令人信服的。人类干预试验表明,全谷物的抗炎作用与肠道微生物群的变化是并行的。

在健康成年人中,显示了对健康有益微生物的富集,如双歧杆菌和产丁酸菌(直肠真杆菌Eubacterium rectale、Roseburia faecis, Roseburia intestinalis),产短链脂肪酸菌Lachnospira增多,粪便乙酸盐和总短链脂肪酸增加,肠杆菌科减少。

虽然微生物组的变化为抗炎作用提供了潜在的解释,但这些研究之间并不一致;进一步的研究报告没有任何影响,也没有确定因果关系。

▸ 全谷物的部分代谢益处是由肠道菌群介导的

将人类研究与小鼠实验相结合的研究表明,微生物组对全谷物的健康影响具有因果关系。

食用大麦仁面包的人被分为“响应者”和“无响应者”,“响应者”的葡萄糖代谢因干预而得到改善。

响应者普氏菌/拟杆菌属比率和Prevotella copri丰度升高,以及编码复杂多糖降解的微生物基因在应答者中升高。

关于Prevotella copri菌详见:肠道重要基石菌属——普雷沃氏菌属 Prevotella

无菌小鼠灌胃普氏杆菌或含有P.copri的“应答者”人源性微生物群后,喂食标准食物后,葡萄糖耐量有所改善,这在机制上与肝糖原储存增加有关。

进一步的研究证实,在基线时含有高水平的普雷沃氏菌,会导致体重过重,且食用富含全谷物的饮食的个体的体重减轻。

一些饮食指南(加拿大的食品指南、巴西人口的饮食指南和英国的Eatwell指南)建议经常食用植物蛋白食品(如豆类、坚果),因为它们对人类健康有益。

豆类

豆类富含纤维,特别是纤维素、果胶、甘露聚糖、水苏糖、棉子糖和抗性淀粉。

豆科植物还含有黄酮醇等植物化学物质,黄酮醇是一种已知的抗炎类黄酮亚类,还含有酚酸,与谷物中的酚酸相比,豆类中酚酸的生物利用率更高。

新出现的证据表明,肠道微生物群在豆科植物的健康影响中发挥着作用。

例如,绿豆补充剂减少了喂食高脂肪饮食的小鼠的体重增加和脂肪积累,但没有减少喂食相同饮食的无菌小鼠的体重增加和脂肪积累。

坚果

坚果是不饱和脂肪酸、纤维和植物化学物质的来源,所有这些都可能影响宿主与微生物的相互作用。

在一项控制喂养研究中,每天补充核桃可增加粪杆菌属(Faecalibacterium)、罗氏菌属(Roseburia)、梭菌(Clostridium)和戴阿利斯特菌(Dialister)。

在一项杏仁对照喂养研究中观察到了类似的成分变化,显示罗氏菌属(Roseburia)、梭菌(Clostridium)、戴阿利斯特菌(Dialister)和毛螺菌属(Lachnospira)的相对丰度增加。

坚果对罗氏菌属丰度的影响也已在meta分析中得到证实。

主要产丁酸菌如Roseburia intestinalis能够将坚果中难以消化的聚糖β-甘露聚糖代谢为丁酸盐。

坚果中的omega-3脂肪酸也可能增强罗氏菌属,因为在人类中,补充核桃的饮食和不含核桃的具有相同脂肪酸组成的饮食都增加了罗氏菌属的相对丰度。

除了坚果中的纤维和不饱和脂肪酸外,肠道微生物还将植物化学物质鞣花单宁和鞣花酸代谢为尿石素,尿石素是一种生物活性抗炎化合物。

总之,增加坚果摄入量似乎在一定程度上通过影响微生物群的功能成分对宿主健康有益。

抗炎看到目前研究将植物性蛋白质食品的益处与微生物组联系起来,但该领域的研究仍处于初步阶段。

植物性蛋白质比动物性蛋白质更不易消化并因此为结肠微生物提供潜在的底物,这可能导致产生有益的生物活性代谢物,例如色氨酸代谢。然而,蛋白水解微生物发酵也可能有害(见下文讨论——红肉和加工肉)。目前尚不清楚植物蛋白微生物发酵产生的代谢结果是否不同于动物蛋白,需要进一步研究。

饮食指南一直鼓励把鱼类作为优质蛋白质来源和良好的脂肪酸组成。

多脂鱼类

多脂鱼类是长链ω-3脂肪酸二十碳五烯酸(EPA)和二十二碳六烯酸(DHA)的主要天然膳食来源之一。

观察研究和干预研究的有力证据表明,多脂鱼摄入量的增加具有心脏保护作用,肠道微生物群可能是这些健康影响的潜在中介。

鱼油

小鼠实验表明,与猪油(富含饱和脂肪)相比,鱼油降低了 Toll 样受体激活和白色脂肪组织炎症,这与改善胰岛素敏感性有关。

除了这两种脂肪对微生物群组成的不同影响(猪油增加Bilophila菌)之外,与传统猪油喂养的小鼠相比,喂食鱼油的无菌小鼠和喂食抗生素的小鼠的盲肠微生物群定植后,体重减轻,白色脂肪组织炎症减轻。

这项研究为肠道微生物群在饱和脂肪的炎症作用中的因果作用提供了证据。

尚未在人类身上做出因果推论,但在多脂鱼和其他饮食来源中发现的 omega-3 脂肪酸已被提议作为候选益生元,因为它们被特定的肠道微生物利用。

在一项随机对照试验中,鱼源性 omega-3 补充剂增加了Coprococcus的丰度,与富含甘油三酯的脂蛋白水平呈负相关。

因此,肠道微生物组可能是多不饱和脂肪酸心脏保护作用的介质。

以上各种饮食推荐都接近一种饮食模式,那就是地中海饮食,作为现在十分流行的饮食模式之一,

地中海饮食有什么独特之处?

对菌群有哪些影响?

接下来详细了解一下地中海饮食。

我们逐渐开始有这样一个认识,健康不止是受个别食物的影响,而是受其相互联系和协同效应的影响。因此,最近更新的几项饮食指南,如《中国饮食指南2022》、《2020-2025年美国人饮食指南》、《加拿大食品指南》等对饮食模式的关注发生了转变。

食物之间的相互作用也与它们对肠道微生物群的影响有关,人们对饮食模式,尤其是那些具有既定健康益处的饮食模式(如地中海饮食)如何通过微生物群组成和功能变化影响宿主健康感兴趣。

▸ 地中海饮食结合了许多对宿主微生物相互作用具有有利影响的食物组

地中海饮食推荐蔬菜、水果、全谷类、豆类、坚果和橄榄油作为主食,适度摄入鱼类、家禽、鸡蛋和乳制品,并限制摄入红色和加工肉类及加工食品。

在对体重超标的个体进行的一项随机对照试验中,与对照饮食相比,坚持地中海饮食可降低血浆胆固醇浓度,并增加了产丁酸菌普拉梭菌(F. prausnitzii)和罗氏菌属(Roseburia) 的丰度。F.prausnitzii和Roseburia也是通过随机森林模型确定的分类群,这些模型可以最好地预测饮食依从性得分。

▸ 地中海饮食改善老年人认知

在一项大型多中心随机对照试验中,该试验涉及了连续12个月食用地中海饮食的老年人。这些分类群与认知功能的改善呈正相关,与炎症标志物和虚弱呈负相关。

▸ 地中海饮食降低心肌梗死风险

在一项前瞻性队列研究中,长期坚持地中海饮食与F. prausnitzii, Eubacterium eligens, Bacteroides cellulosilyticus 呈正相关。这项研究进一步表明,与那些携带P.copri的人相比,P.copri丰度较低且坚持地中海饮食的人心肌梗死风险较低。

对地中海饮食的微生物组学研究强调了其在饮食建议中的重要性。最近部分国家更新的饮食指南推荐了类似地中海饮食的饮食模式,如阻止高血压的饮食方法(DASH)饮食,并对微生物组在调节其健康影响中的作用进行了研究。

虽然饮食指南已经演变为反映新的可用证据,并普遍同意其建议,但争议仍然存在。

在这里,我们讨论了宿主-微生物相互作用如何提供洞察力来帮助解决这些争议。

红肉含有必需的微量营养素,是重要的优质蛋白质来源。然而,大多数饮食指南建议只适度食用,同时建议避免食用加工肉类(盐腌、腌制和烟熏的肉类)(表1)。

▸ 红肉和加工肉类引争议?

在癌症预防方面,这些评估由国际癌症研究机构(IARC)和世界癌症研究基金会共同进行。尽管有这些一致的建议,但2019年的一系列系统性审查得出结论,成年人应该继续目前的红肉和加工肉摄入量,理由是它们与不良健康结果的联系的证据不足。这引发了营养领域的争议。

肠道菌群为这场争论提供了另一个视角

肠道微生物对红肉和加工肉类的蛋白水解发酵会导致产生潜在的有害代谢物,例如氨、对甲酚和硫化氢。

▸ 红肉和加工肉→产硫化物菌发酵→可能致癌

硫化氢是由脱硫弧菌等细菌发酵含硫氨基酸产生,并作为粘液溶解剂,可以增加小鼠肠道通透性。

这使得同样存在于红肉和加工肉类中的血红素能够增加肠道中的过度增殖和增生,抑制肿瘤抑制基因,并激活致癌基因,所有这些都是致癌的潜在原因。

抗生素给药抑制了小鼠的这些影响,表明肠道微生物群的因果作用。在人类中,产生硫化物的细菌和途径与晚期结直肠癌密切相关。

▸ 红肉和加工肉→TMAO→心血管疾病

肠道微生物将肉制品中大量存在的左旋肉碱和磷脂酰胆碱转化为三甲胺,三甲胺被含肝黄素的单加氧酶 (FMO) 氧化为三甲胺-N-氧化物 (TMAO)。

TMAO 在血浆中循环并由肾脏有效排泄,并在动物模型中与心血管疾病有因果关系。观察性研究报告了 TMAO 水平与心血管疾病风险之间的强正相关关系。然而,动物实验并不一致,而人类中的 TMAO 水平经常被混淆并可能由肾功能下降引起。

此外,TMAO 范式与将富含 TMAO 及其前体的脂肪鱼与有益的心脏代谢结果联系起来的流行病学发现不一致。

肉类以外的食物(即十字花科蔬菜)可以抑制 FMO3 的活性,使研究结果更加复杂。

为了阐明源自肉类产品的 TMAO 的因果贡献,需要在人类中进行足够持续时间的控制喂养试验,以评估经过验证的心血管疾病的替代标志物。

▸ 加工肉类含有瘦红肉中不存在的其他化合物,这些化合物可能会放大微生物介导的有害影响

大多数加工肉类富含饱和脂肪,可刺激小肠中的肝胆汁酸分泌。

一些初级胆汁酸逃脱肠肝再循环并进入大肠,在那里它们被微生物转化为次级胆汁酸。其中,脱氧胆酸和石胆酸可引起氧化应激和 DNA 损伤,并与结肠癌发生有关。

一项荟萃分析发现,在结直肠癌患者中,肠道微生物组功能特征的特征是次级胆汁酸的产生增加。而一项系统评价表明饱和脂肪会降低微生物的丰富度和多样性。

此外,加工肉类中使用的固化剂硝酸盐和亚硝酸盐构成微生物生物转化为N-亚硝基化合物的底物,它们会导致 DNA 烷基化损伤,因此具有致癌性。

▸ “适度食用瘦肉红肉和避免加工肉” 的科学依据

鉴于上述几点,红肉和加工肉类产生的肠道微生物代谢物的毒性与解释它们对健康的影响有关。

尽管有证据表明红肉是结肠癌的危险因素,但蛋白质发酵产生的代谢物(如硫化氢和氨)毒性较低,目前还没有归类为人类致癌物。

相比之下,仅来自加工肉类的微生物代谢产物(N-亚硝基化合物和次生胆汁酸)具有更高的毒性和致癌性。

考虑到可能的剂量-反应关系,毒理学考虑证明了IARC/世界卫生组织专家小组对红肉(2A组,可能致癌物)和加工肉(1组,致癌物)进行风险分类的合理性,以及当前的饮食指南:适度食用瘦肉红肉和避免加工肉。

▸ 长期存在争议:乳制品应在多大程度上纳入健康饮食?

大多数饮食指南建议使用脱脂和低脂(0%-2%)乳制品,并避免使用高脂乳制品(>25%,如某些奶酪、奶油制品和黄油)。然而,对于全脂乳制品还没有达成共识(∼3.5%),其有害影响受到质疑,一些饮食指南(表1)不鼓励使用。

▸ 乳脂肪和肠道微生物群之间的相互作用

一项开创性的研究表明,乳源性饱和脂肪诱导牛磺酸结合胆汁酸,促进产生硫化氢的致病菌Bilophila wadsworthia的爆发,从而引发遗传易感小鼠的结肠炎。

另一项针对小鼠的研究证实了这些发现,其中主要来源于乳脂的高脂肪饮食增加了B. wadsworthia的丰度和盲肠胆汁酸水平,从而导致肠道屏障功能障碍和代谢综合征。

这些动物模型强调了乳源性饱和脂肪对微生物群动态平衡的潜在有害影响,支持了建议限制高脂肪乳制品的饮食指南。

据我们所知,目前缺乏评估全脂乳制品中饱和脂肪水平是否影响微生物群的良好控制的人类干预试验,此类研究有必要,能为未来的饮食指南提供信息。

“低脂”、“低碳”,这对减肥人士来说,是非常熟悉的。

目前的膳食指南没有涉及到限制脂肪或碳水化合物摄入是否会支持最佳健康。

▸ 这些饮食如何影响微生物群代谢以及对健康的长期影响?

低脂饮食通常富含蔬菜、水果、全谷物和植物蛋白质,因此提供有益的饮食成分,改变微生物代谢。

相反,低碳水化合物饮食通常脂肪和/或蛋白质含量较高,因此纤维含量较低,这导致产生对结肠健康有害的代谢物。

这在一项随机对照试验中得到证实,在该试验中,高蛋白低碳水化合物饮食增加了N-亚硝基化合物的浓度,降低了丁酸盐和抗炎酚类化合物的水平。

在另一项研究中,高脂肪、低碳水化合物饮食导致健康年轻人的肠道微生物群、粪便代谢组学特征和血浆促炎介质发生不利变化。

这些发现引起了人们对低碳水化合物饮食的长期健康结果的担忧,并与前瞻性队列研究的荟萃分析一致,该研究显示,食用动物性低碳水化合物饮食的参与者死亡率最高。

因此,有必要通过针对微生物组的方法改善低碳水化合物饮食。

当代国家饮食指南高度一致,与研究人员对饮食如何影响与健康相关的微生物-宿主相互作用的理解一致。

这种一致性是显著的,证实饮食指南的观察性和干预性研究没有考虑微生物组。这表明肠道微生物群是饮食生理效应的关键中介,鉴于哺乳动物解剖学、生理学、免疫和代谢的中心方面在整个进化过程中都是由饮食-微生物-宿主相互作用形成的,这一功能可能在进化上根深蒂固。

虽然营养学和微生物组学学科之间的一致性在很大程度上验证了当前的饮食指南,但研究人员认为,更系统地结合营养素影响宿主-微生物相互作用的分子基础知识,有可能加强和创新人类营养。

下面概述了微生物组学观点可以推进营养策略的机会,然后提出了一个整合肠道微生物组学的研究框架,以进行实验验证。

对人类及其肠道微生物群共同进化的假设最有说服力的支持来自对母乳低聚糖(HMO)功能特征的解释。母乳构成了饮食、微生物组和人类健康之间进化关系重要性的范例。

现代饮食可能在进化上与人类生理不匹配,这可能是慢性病流行的重要驱动因素。

目前建议女性和男性每天摄入 25 克和 38 克纤维。一系列系统评价和荟萃分析支持了更高摄入量的论点,表明每天摄入超过25–29克的纤维将带来额外的益处。参与者每天从蔬菜、水果和坚果饮食中摄入100克以上的纤维,可以显著降低血清胆固醇水平,增加粪便中的短链脂肪酸。

在一项人体试验中,非裔美国人和南非农村人(分别习惯食用低纤维和高纤维饮食)交换了他们的饮食,导致非裔美国人的黏膜增殖率和结肠炎症(结肠癌风险的生物标志物)下降,而南非农村人在这些试验中经历了不利的变化。

饮食交换的效果与次级胆汁酸丰度和短链脂肪酸生成的相反变化相关。对饮食微生物群相互作用如何影响人类生理学的进化考虑,可以为饮食建议、有针对性的营养策略以及对抗慢性病风险的食品开发提供信息。进化的考虑也为微生物组的恢复策略奠定了基础。

工业化造成了非传染性慢性病的增加和微生物组的枯竭,其特征是微生物多样性减少,利用碳水化合物的酶的能力降低,发酵减少,以及黏液降解生物的富集。

尽管将微生物群恢复到祖先的状态可能是不现实的,也可能是不可取的,但人们对开发微生物群恢复策略、重建与健康相关的功能特征的兴趣越来越大。

全植物食物

这种策略得到了一项人类干预研究结果的支持,该研究测试了富含全植物食物(每天提供45克纤维)的饮食,这会提高短链脂肪酸的产量,并增加聚糖降解碳水化合物活性酶的相对丰度。

仅关注膳食纤维的微生物群落恢复方法不太可能补充丢失的微生物物种。已经提出了重新引入因工业化而丢失的菌群的建议。虽然从长远来看这是一种很有希望的方法,但许多消失物种的致病性未知,这使得它们转化为营养策略具有挑战性。

发酵食品

另一种方法是发酵食品,定义为通过理想的微生物生长和膳食成分的酶转化生产的食品,其结果通常具有增强的营养特性。

发酵食品的例子有开菲尔、酸奶、康普茶、豆豉、泡菜等。发酵食品在当前的饮食趋势中排名很靠前,在全球范围内广受欢迎。如果生吃,发酵食品通常含有大量的活微生物,这些微生物具有长期的安全食用历史。

▸ 关于发酵食品健康益处的研究

发酵食品的益处已通过一项定性系统综述进行了总结,该综述对观察性和实验性研究进行了评估,报告称酸奶、开菲尔和其他发酵牛奶与胃肠道健康、2型糖尿病和癌症风险以及体重管理的良好结果相关。

此外,一项针对120000多名参与者的大型观察性研究发现,体重增加与酸奶摄入量之间存在显著的负相关关系。然而,来自随机对照试验的证据非常稀少,发酵食品才刚刚开始被推荐到饮食指南中。

一项随机对照试验对每天包括6份发酵食品的饮食进行了试验,发现增加了微生物组的多样性,并减少了几种促炎细胞因子和趋化因子。

需要额外的设计良好的随机对照试验,并验证替代终点,以证明将发酵食品纳入饮食建议的合理性。此类研究应考虑到一些发酵食品(如发酵香肠、一些奶酪和加糖酸奶)的有害营养方面,如大量的盐、饱和脂肪、糖和固化剂,可能会超过活微生物的潜在益处。

益生菌、合生元

理论上,也可以通过饮食益生菌和合生元(益生菌和益生元的组合)来实现微生物群落的恢复策略。

有大量研究在许多临床环境中探索这些策略,并提出了不同的机制,例如其免疫调节作用。如果使用人体胃肠道固有的细菌菌株,益生菌可以成功地长时间定植。

这种策略可以使微生物群多样化,但据了解,这一点尚未得到系统的测试。

也有人提议探索每日摄入活微生物的饮食建议,以促进健康。为了使这一概念可行,需要进行流行病学研究和随机对照试验,以测试益生菌在预防慢性病方面的价值。

为了提高全人口的饮食质量,建议重新配方而不是取消加工食品。

这样的尝试将需要食品工程的创新,这将受益于饮食-微生物-宿主相互作用的考虑。例如,可以用不可消化的可发酵淀粉和其他纤维部分替代食品中的白面粉,从而改变加工食品的固有特性(如纤维含量、血糖生成指数和营养物质消化率),以抵消对肠道菌群和宿主代谢的有害影响。

在一项统计模型研究中,这一方法已具有广泛的影响,该研究预测,如果英国50%的加工食品的市场份额中添加约3克纤维,2型糖尿病和心血管疾病的风险将降低70%以上。

类似的方法可以应用于重新引入其他生物活性化合物,如植物化学物质,可能与膳食纤维联动。

与其依靠个人改变他们的饮食习惯改善健康,不如用更多的重新配方加工食品来改善饮食质量,而不显著改变饮食习惯。

确定“健康微生物群”

虽然很难定义什么是“健康”微生物群,但肠道微生物群的特定分类群和功能特征,特别是受饮食影响的分类群和功能特征(例如,与健康相关的SCFA和次生胆汁酸)与健康结果有关。

一旦确定了促进健康的分类群和微生物群特征,就可以用营养策略来针对它们。

例如,代谢有害的低碳水化合物或高肉类饮食,可通过补充可发酵纤维,以将微生物代谢从蛋白质转化为碳水化合物发酵,改善肠道屏障完整性,并通过短链脂肪酸诱导全身代谢益处。鉴于膳食纤维和低碳水化合物饮食的独立代谢效应,它们的结合可能产生协同效应。

扩展阅读:健康的人类微生物组

使用膳食纤维增强假定的健康菌群

通过这种方式促进菌群及其代谢产物。这种方法基本上符合益生元的概念,益生元被定义为宿主微生物选择性利用的底物,具有健康益处。

不幸的是,这一定义并没有就什么构成“选择性”效应、这种效应如何与健康益处因果关联以及如何区分益生元和膳食纤维提供明确的指导。这些担忧导致欧洲食品安全局规定,益生元不能标记为益生元,但必须标记为膳食纤维。

饮食指南中也没有提到食物来源的益生元,这很不幸,因为目标微生物组调节的总体概念很有希望。

▸ 用膳食纤维获得可预测的微生物群组成变化

研究人员提出了一个概念框架,利用该框架,可以使用含有离散结构的膳食纤维(定义为“一种独特的化学结构……与细菌基因组中编码的基因簇相一致”),来获得可预测的和理想的微生物群组成变化。

在人体试验中对该框架进行了实验测试,在该试验中,IV型抗性淀粉的细微结构差异将短链脂肪酸输出导向丙酸盐或丁酸盐,丙酸盐或丁酸盐具有不同的代谢和生理功能。

有针对性的营养微生物组调节对于饮食指南和治疗性食品都有巨大的前景,但关于微生物组的哪些方面应该有针对性的问题仍然存在,需要进行随机对照试验来证明这些策略是否能转化为改善健康的结果。

即使控制良好的饮食干预措施也会对个体产生不同的影响。这对目前在饮食指南中应用的“一刀切”方法提出了质疑。

精确营养(也称为“个性化营养”)的新兴领域旨在利用人类的个性,首先确定哪些特定的特征可以预测对饮食干预的反应,然后相应地调整营养,以实现不同人群的相同反应。

考虑到肠道微生物群对饮食的高度个性化反应,微生物群检测是针对慢性病预防和治疗的精准营养策略的关键组成部分,以及其他个人特定因素(例如,遗传学、基线代谢和体力活动)。

▸ 应用:同样的减肥方式,哪类人群更容易达到效果?——机器学习帮你预测

机器学习方法可以应用于大型参与者队列,以确定哪些特征可以预测健康结果。例如,机器学习算法利用参与者关于血液参数、饮食习惯、微生物组组成和其他因素的数据,准确预测标准化膳食的餐后血糖反应。

这类预测可以受益于微生物组和宿主遗传数据的结合,如一项研究所示,基线Prevotella/拟杆菌比率高,可以预测唾液淀粉酶基因拷贝数较低的受试者,在食用富含膳食纤维、全谷物、水果和蔬菜的饮食后体重减轻更大。

▸ 应用:微生物组结合手机用于饮食监测——机器学习为你提供高维数据,最终实现个性化建议

国家饮食指南目前没有考虑精确或个性化的方法,其实施将在人口规模上具有挑战性。然而,这样做的技术已经存在,并且可以利用微生物组测序和智能手机应用程序用于饮食监测的组合,最终为机器学习算法提供高维数据,以便将个性化营养建议反馈给用户。

▸ 精准营养可持续的条件

预测模型的多中心验证必须在不同人群(包括非西方国家和发展中国家)中进行,以确定其广泛适用性并鼓励进一步完善。精确营养方法将取决于营养和微生物学科之间的持续合作,其在全人口范围内的实施将需要监管机构、专业协会和决策者的大量额外投入。

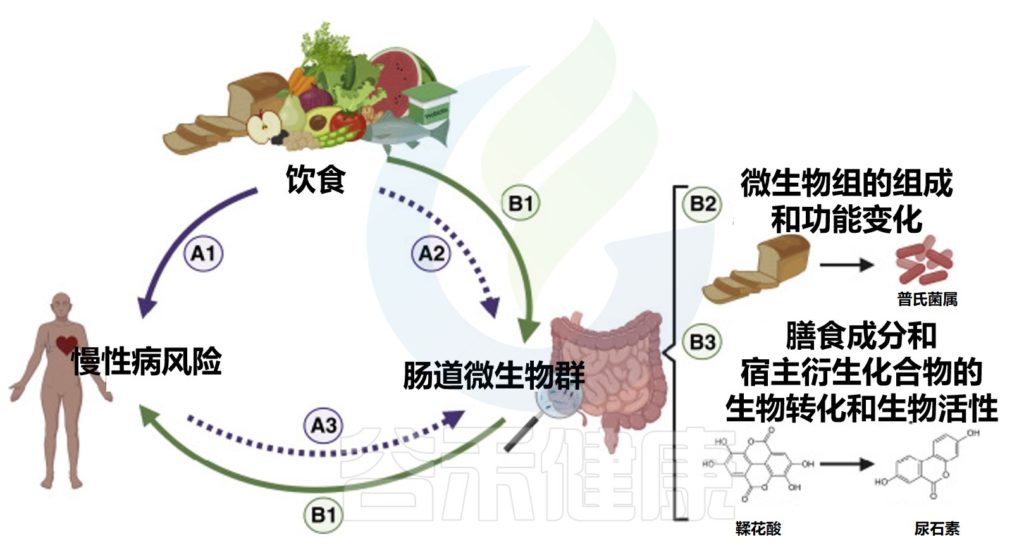

有关饮食微生物组与宿主相互作用的信息有可能进一步验证、完善和创新饮食建议。

将肠道微生物组纳入饮食指导,需要有证据证明微生物组在饮食生理效应中的机制和因果作用。确定肠道微生物群在人类疾病易感性中的作用的因果关系仍然是一个挑战,这在营养学研究中更加复杂,因为饮食、肠道微生物群和人类健康之间的相互作用是复杂和多方向的。

饮食、肠道微生物群和人类健康之间复杂的、多向的因果关系

doi.org/10.1016/j.chom.2022.04.016

评估微生物组在营养中作用的人类研究因微生物组的复杂生态特征(个体间、地理和时间变异性)和营养研究的局限性(甚至适用于随机对照试验)而变得更加复杂(例如,难以评估饮食摄入和遵守研究方案、饮食成分的共线性和混杂因素)。

在设计未来的营养研究时,必须考虑这些复杂性,以阐明哪些因素(包括微生物组)介导了饮食对健康的影响。

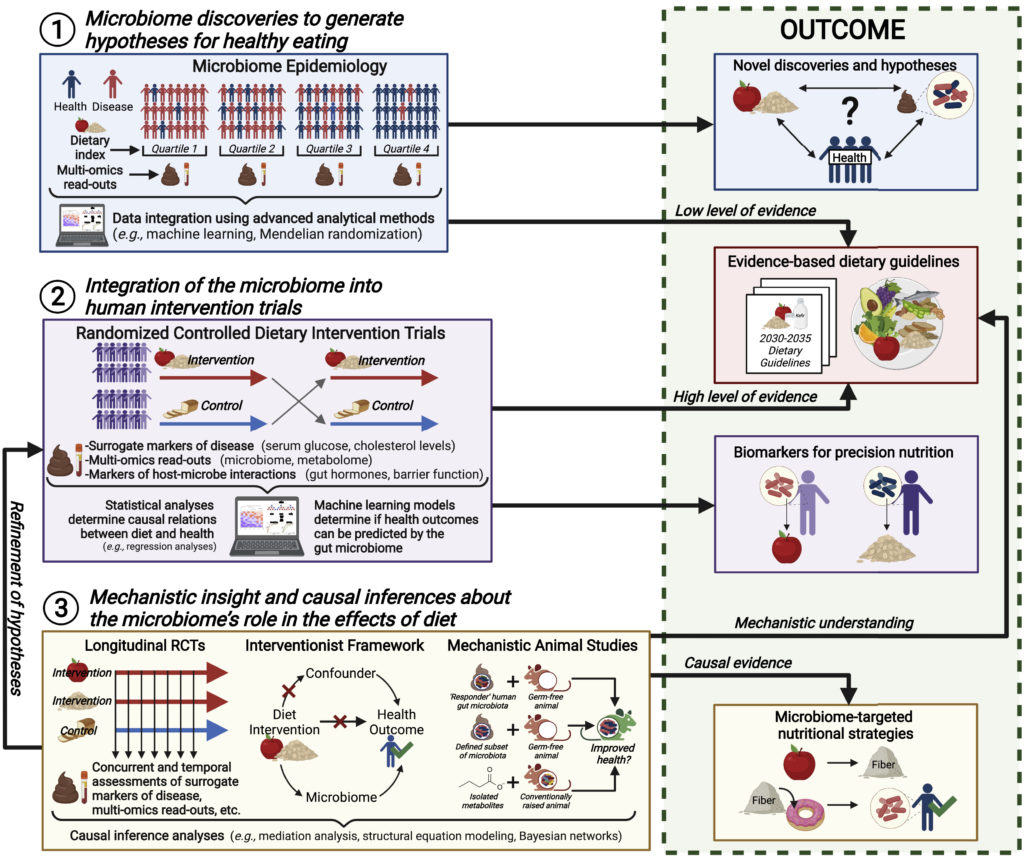

研究人员推荐概述饮食微生物组研究最佳实践指南的优秀评论,并通过使用三大支柱将肠道微生物组整合到营养研究的所有阶段的实验框架来扩展这些评论。

一、微生物群的发现为健康饮食提出假设

肠道微生物群可以在既定饮食策略验证之外为营养提供信息,并有助于确定微生物群特征作为未来的营养目标。

目前已经确定了肠道菌群与人类疾病状态之间的关联。多元组学技术(如宏基因组学、宏蛋白质组学、代谢组学)和先进分析方法的使用,已经建立了支撑生物途径的潜在机制和因果基础。高质量、大规模队列研究有助于为饮食指南提供证据基础。

最近的研究扩展了这一框架,并将微生物组学和营养流行病学结合起来,以阐明微生物组学在饮食诱导的生理效应中的作用。可以发现微生物组、健康和特定饮食或饮食成分之间的联系。

这些相互作用的潜在机制和生物学合理性及其作为营养靶点和诊断标记的价值可在实验系统中得到证实。

二、微生物组与人类干预试验的整合

▸随机对照试验:营养学金标准

▸交叉设计:允许消除个人特定因素的个体间差异

▸干预试验:确定因果关系,直接告知饮食指南

随机对照试验是建立人类因果关系的营养学金标准,如果它们表现良好,在证据层次结构上要高于观察性试验。这种层次结构也适用于微生物研究。营养随机对照试验可以使用微生物组流行病学中应用的相同多组学方法进行扩展,以整合肠道微生物组并有效测试特定饮食微生物组的相互作用。可以将有效预测疾病风险的替代标记物与微生物组终点(例如成分变化、功能和代谢物)和生物过程的分子标记物相结合,假设这些生物过程将肠道微生物组的代谢活动与宿主免疫代谢相联系(即肠道激素、细胞因子、TMAO和肠道屏障完整性标记物),以证实研究结果并提供假定的机制解释。

交叉设计对于以微生物组为终点的随机对照试验具有优势,因为参与者作为自己的对照,这允许消除个人特定因素的个体间差异(例如微生物组、遗传学、代谢物谱和基线临床测量)。研究应进一步控制其他混杂变量,如人口统计学(年龄和性别)和生活方式因素(习惯性饮食和药物使用)。在这种情况下,大便稠度和饮酒是意外的混杂因素。应使用分层随机化来平衡参与者根据年龄和性别等因素分配给治疗组的情况,并应收集有关混杂变量的详细信息,以便在统计分析中对其进行控制。通过对自由生活或定居的参与者进行充分的控制喂养研究,提供所有食物,包括足够的磨合期,可以消除习惯性饮食的实质性混杂因素。这样的研究进行起来困难且昂贵,但已经在微生物组领域成功应用。

干预试验可以确定饮食对健康影响的因果关系,从而直接告知饮食指南。如果微生物组被整合,随机对照试验也可以为微生物组在饮食健康影响中的作用提供假定的机制解释,并为精确营养策略提供基于诊断微生物组的生物标记。回归和相关分析可用于确定饮食诱导的微生物组分/功能变化与临床和机械终点之间的关联。此外,机器学习模型可以确定是否可以通过对微生物组或受微生物组影响的宿主生物过程的影响来预测饮食诱导的生理变化。然而,除非这些试验和分析采用特定的实验和统计方法进行扩展,否则它们无法确定肠道微生物群在饮食影响中的因果作用。

三、关于微生物组在饮食影响中作用的机制洞察和因果推断

▸收集纵向数据,使用数学方法,解开因果

▸通过动物模型扩展确定潜在机制

▸最常用和最复杂的建立菌群因果关系的模型

▸动物模型存在局限性,但对完善假设很宝贵

可以在随机对照试验中收集纵向数据,以便进行因果推断,因为必须使用中介分析等方法,在时间上先于效应。其他数学方法,如结构方程建模和贝叶斯网络,也可以解开饮食、微生物组和人类健康之间的因果关系。可以说,最有希望直接在人类身上进行因果推理的实验设计是“干预主义框架”,当针对假定原因的干预产生有利影响时,就可以推断因果关系。这种方法可适用于具有良好特征效果的饮食干预,以测试针对微生物组特征或给予微生物代谢物(假定原因)是否能产生预期效果。

人类研究可以通过动物模型扩展,以确定微生物组的因果作用,确定微生物组中的因果成分,并确定潜在机制。可以在无菌动物疾病模型中测试单独或作为群落的特定微生物(灵知动物)或与人类饮食干预生理效应相关的微生物代谢产物。灵长类动物允许去除或添加特定的微生物,以确定微生物群落中的致病成分,并且可以用模仿人类饮食的饲料进行挑战。

人类微生物相关(HMA)啮齿动物是最常用和最复杂的建立微生物组因果关系的模型,将人类粪便微生物群移植到啮齿类动物的疾病模型中。HMA动物可以非常有效地比较对饮食干预有或没有反应的人类微生物组,特别是如果假设差异是由特定微生物的存在或不存在引起的。然而,HMA动物在做出关于饮食诱导的人类微生物组组成变化的因果推断方面有很大的局限性。不提供活微生物的饮食不太可能从微生物群中添加或移除微生物物种,但只会改变群落中的相对比例。这种变化不太可能在受体动物身上复制,因为形成微生物群的生态和进化力量与供体中的不同。

尽管存在局限性,但动物模型,尤其是如果其微生物群得到良好控制并与多组学方法相结合,有能力补充人类研究,因为它们建立了饮食影响的机制基础。通过使用更好地模仿人类生理学的动物,如猪和灵长类动物,这些研究可以进一步改进。虽然不需要从机理和因果研究中获得见解,来确定和确认饮食成分的健康影响或基于微生物组的生物标记物的效用,但这对于完善假设非常宝贵,可以创新制定有针对性的营养策略,并为饮食建议提供额外的证据。

将肠道微生物组整合到营养学研究的所有阶段的实验框架,以促进对微生物组在健康饮食中的作用的理解:

doi.org/10.1016/j.chom.2022.04.016

饮食与疾病密切相关,而疾病又与微生物群相关。肠道微生物群可能是构成营养研究的“黑匣子”,饮食—微生物群的相互作用可能有助于建立饮食生理效应的机制基础。

这两个领域有很强的生物学和进化论理由来扩展已经活跃和正在进行的合作,以加深对如何通过饮食优化健康的理解。

应将以微生物组为中心的终点纳入营养科学的各个方面,以加强饮食指南的证据基础。营养微生物学研究有可能全面了解健康饮食的各个方面,从而有助于解决饮食相关疾病的预防和管理。

谷禾也将不断提供关于肠道微生物群如何影响和介导饮食化合物、特定食物和饮食模式的生理效应的机制的前沿研究进展,应用到肠道菌群健康检测,不断更新已有框架,为大众提供针对微生物群的营养策略。

主要参考文献:

Armet AM, Deehan EC, O’Sullivan AF, Mota JF, Field CJ, Prado CM, Lucey AJ, Walter J. Rethinking healthy eating in light of the gut microbiome. Cell Host Microbe. 2022 Jun 8;30(6):764-785. doi: 10.1016/j.chom.2022.04.016. PMID: 35679823.

Lancaster SM, Lee-McMullen B, Abbott CW, Quijada JV, Hornburg D, Park H, Perelman D, Peterson DJ, Tang M, Robinson A, Ahadi S, Contrepois K, Hung CJ, Ashland M, McLaughlin T, Boonyanit A, Horning A, Sonnenburg JL, Snyder MP. Global, distinctive, and personal changes in molecular and microbial profiles by specific fibers in humans. Cell Host Microbe. 2022 Jun 8;30(6):848-862.e7. doi: 10.1016/j.chom.2022.03.036. Epub 2022 Apr 27. PMID: 35483363; PMCID: PMC9187607.

Deehan EC, Walter J. The Fiber Gap and the Disappearing Gut Microbiome: Implications for Human Nutrition. Trends Endocrinol Metab. 2016 May;27(5):239-242. doi: 10.1016/j.tem.2016.03.001. Epub 2016 Apr 11. PMID: 27079516.

Guthrie L, Spencer SP, Perelman D, Van Treuren W, Han S, Yu FB, Sonnenburg ED, Fischbach MA, Meyer TW, Sonnenburg JL. Impact of a 7-day homogeneous diet on interpersonal variation in human gut microbiomes and metabolomes. Cell Host Microbe. 2022 Jun 8;30(6):863-874.e4. doi: 10.1016/j.chom.2022.05.003. Epub 2022 May 27. PMID: 35643079.

谷禾健康

痛风(Gout)是最常见的自身炎症性疾病之一,其特征是血清尿酸(SUA)水平升高,从而导致尿酸盐在关节内和关节周围沉积,是最常见的炎症性关节炎之一。

据统计,我国高尿酸血症呈明显上升和年轻化趋势,患者人数已达1.77亿,总体患病率高达11.3%,基于线上用户调研显示,18-35岁的高尿酸血症及痛风患者占比近60%.

——数据来源:2021年《中国高尿酸血症及痛风趋势白皮书》

痛风已经成为我国仅次于糖尿尿病的第二大代谢类疾病。

Dalbeth N, et al., Lancet. 2021

痛风的合并症例如心血管疾病、感染、中风、心律失常和糖尿病缺血性心脏病 、糖尿病,是老年痛风患者住院的主要原因。

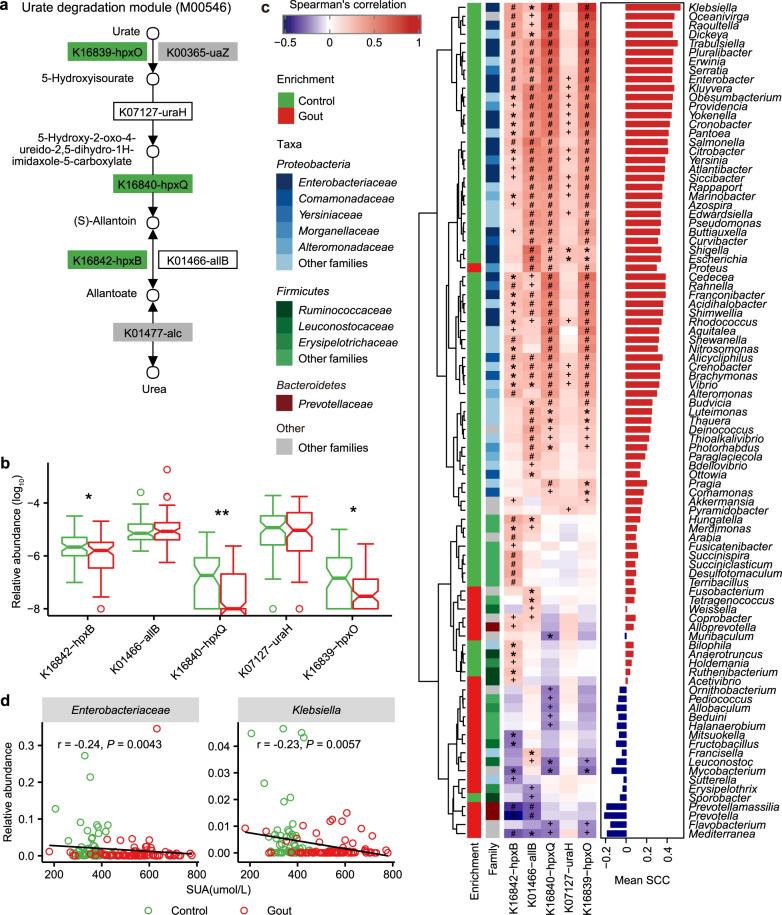

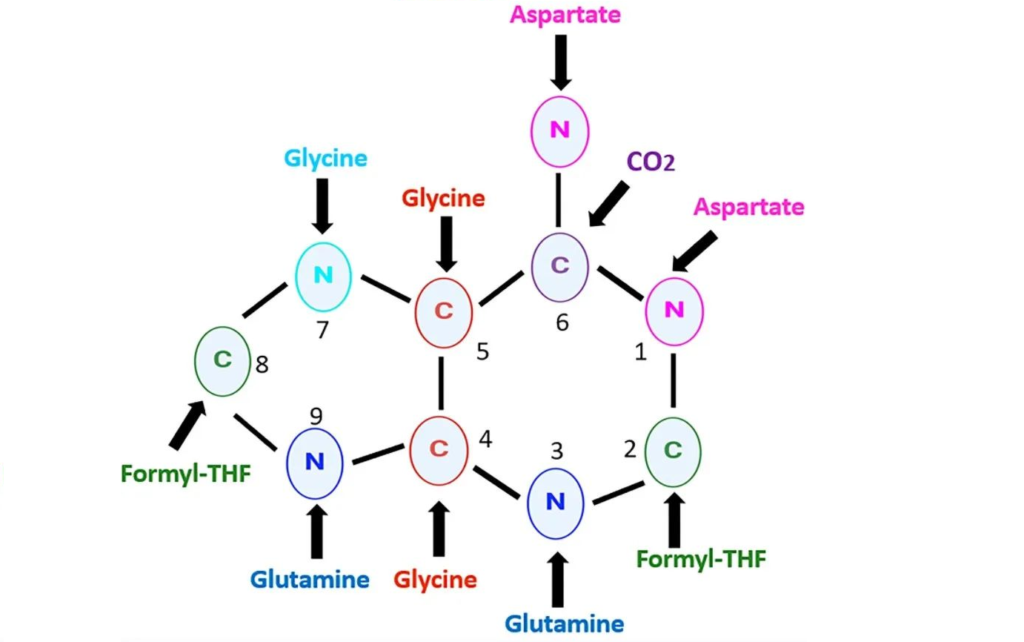

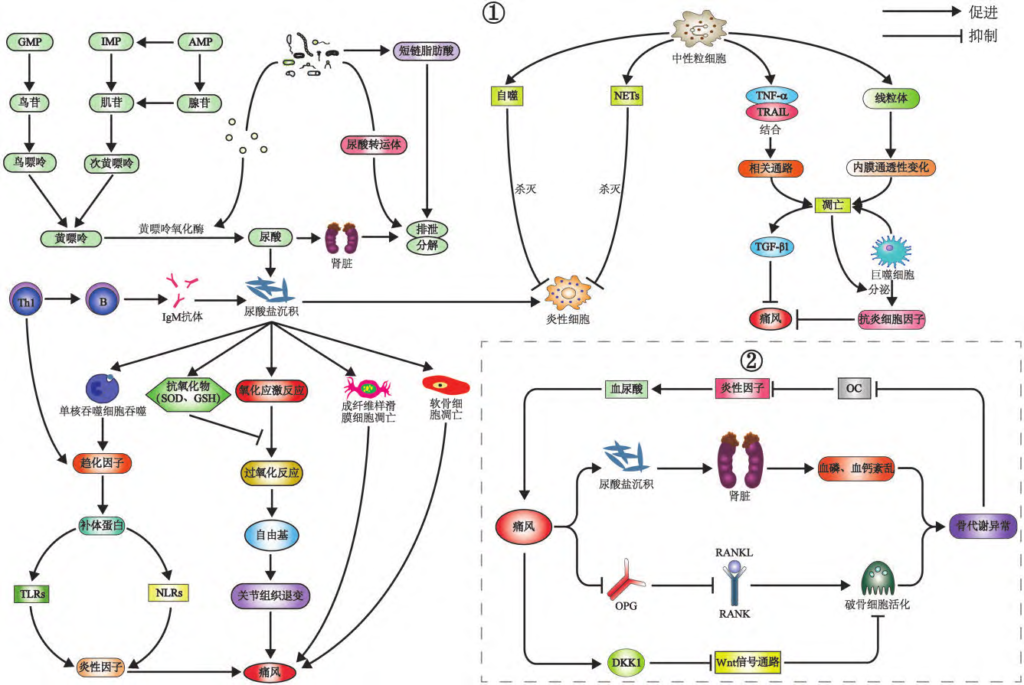

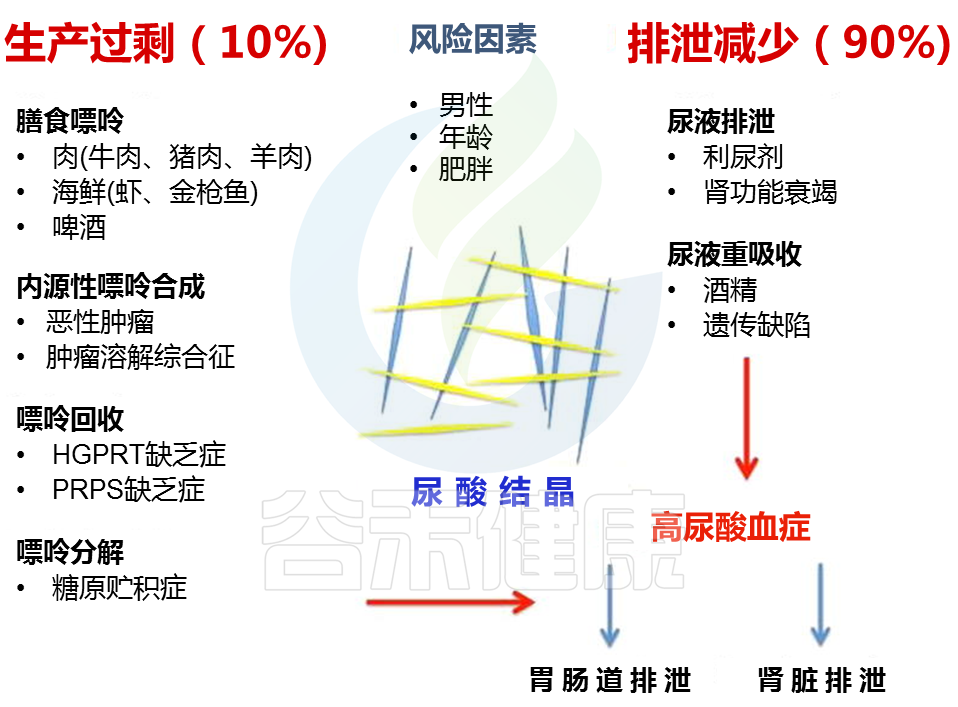

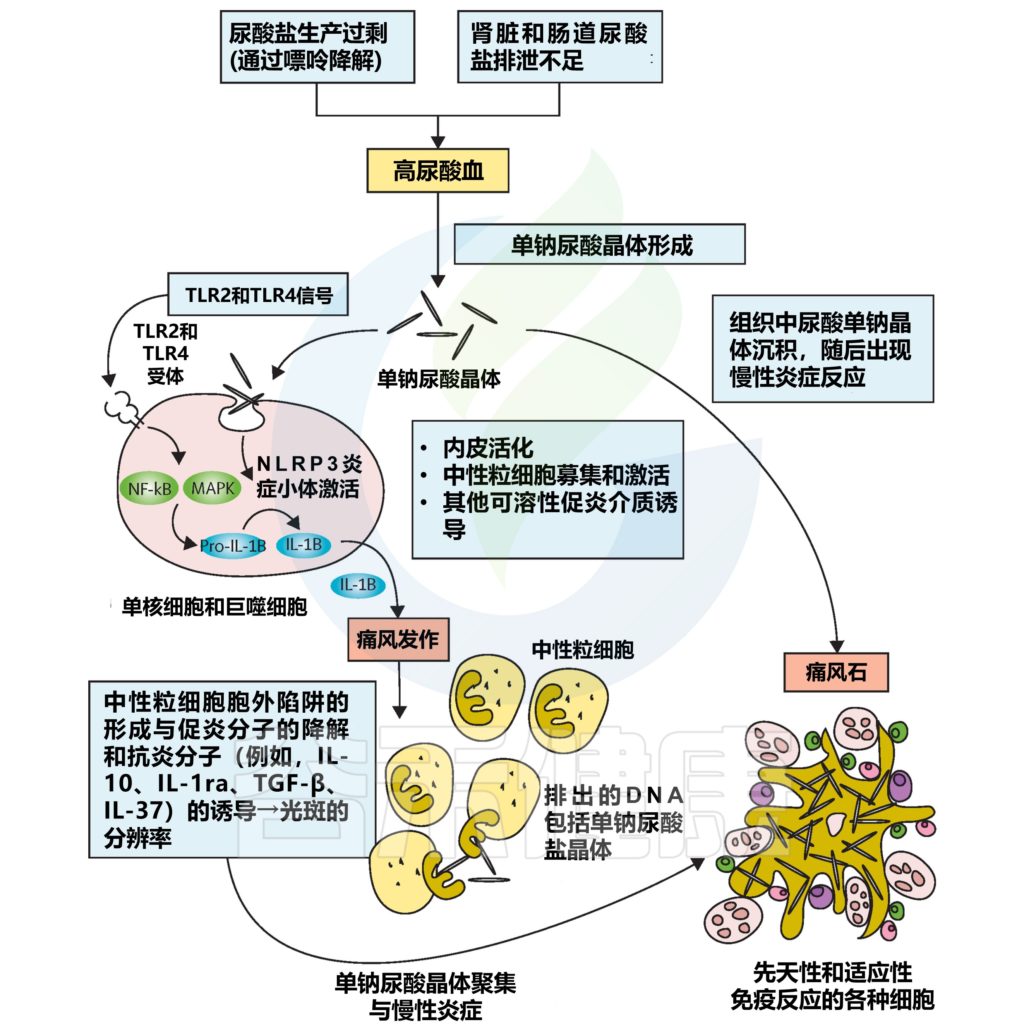

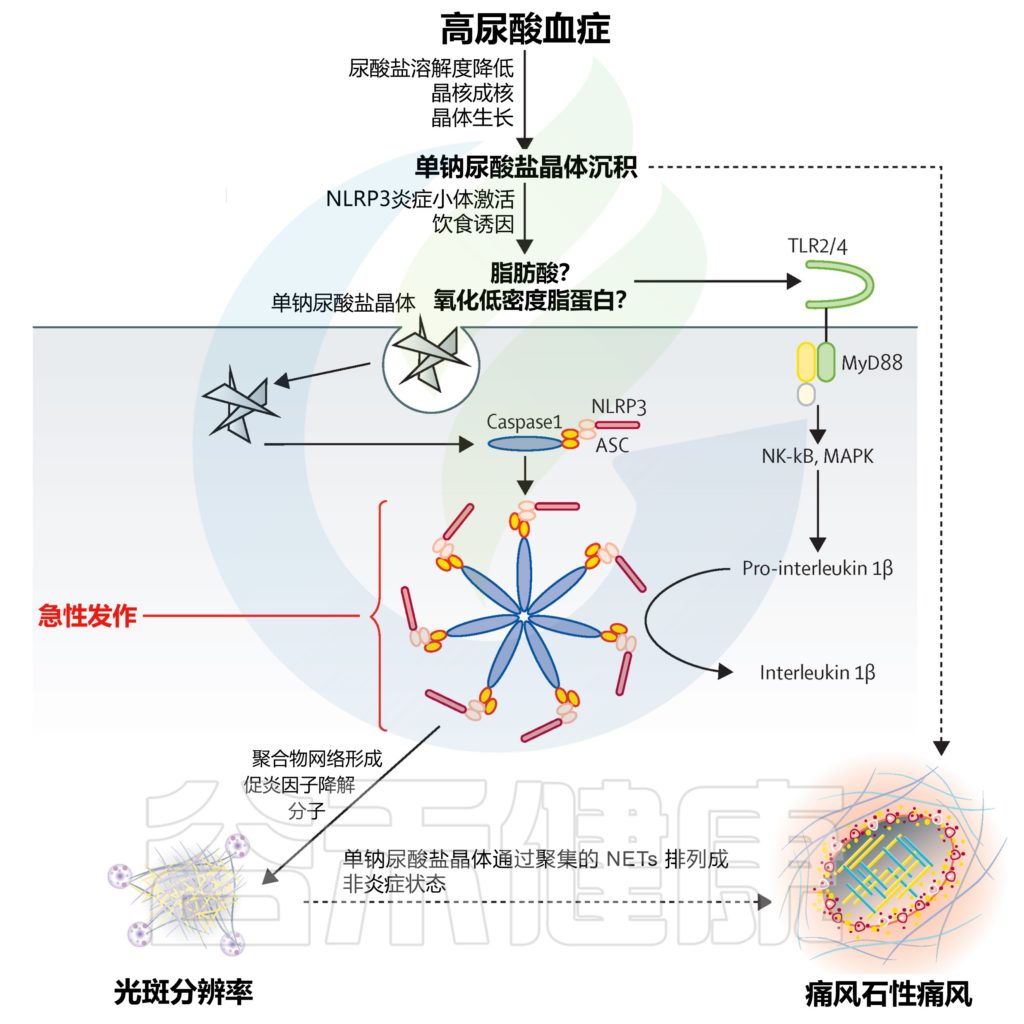

尿酸浓度升高的三种主要机制:内源性过度生产、外源性(食物-衍生)摄入和尿酸排泄不足。尿酸的排出主要是肾脏和肠道。痛风的迅猛增长与人们饮食习惯的改变以及环境因素如肠道菌群失衡有关。

痛风病人肠道菌群失衡的主要表现为条件致病菌的增加和促使抗炎症因子产生细菌的减少两个方面。

尿酸合成主要是通过黄嘌呤氧化酶,促使这个酶的活力增加的最大因素就是炎症,当肠道菌群失调有害菌增加,产生的内毒素通过肠道屏障进入血液或肾脏,导致炎性反应不断激活,促进了黄嘌呤氧化酶的活性,结果就是尿酸的过度生产。

此外,肠道中的一些细菌还能够分泌尿酸转运蛋白。例如,乳酸菌属和假单胞菌属的细菌能够合成与尿酸分解代谢有关的一些酶。

肠道菌群是人类进化过程中长期积累下来的特定模式,当过量摄入肉类、海鲜和动物内脏以及酒精导致体内尿酸代谢和积累异常,造成肠道菌群失衡,诱发炎症和免疫反应,引发痛风。与此同时,痛风中尿酸的异常排泄可能会改变肠道微生物组,进而又促进痛风的发展。

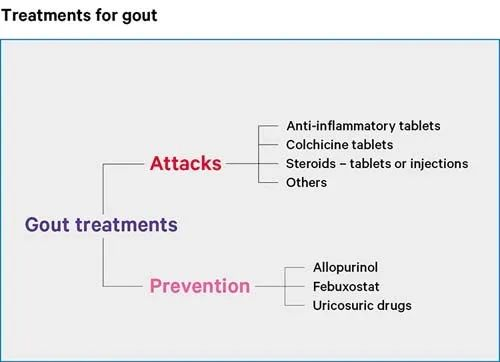

在过去的十年中,对于痛风发病机制、风险因素、诊断方法和治疗管理方面的研究取得了重大进展。本文将基于最新研究进展综合讨论痛风的现状,发病率,风险因素,发病机理,与肠道菌群的关联,如何诊断,治疗管理及预防措施。

痛风是一种炎症性,疼痛形式的全身性关节炎。痛风是由单钠尿酸盐晶体在关节和非关节结构中沉积引起的常见病症。

痛风患者可不仅是老年人,任何人都可能患痛风。

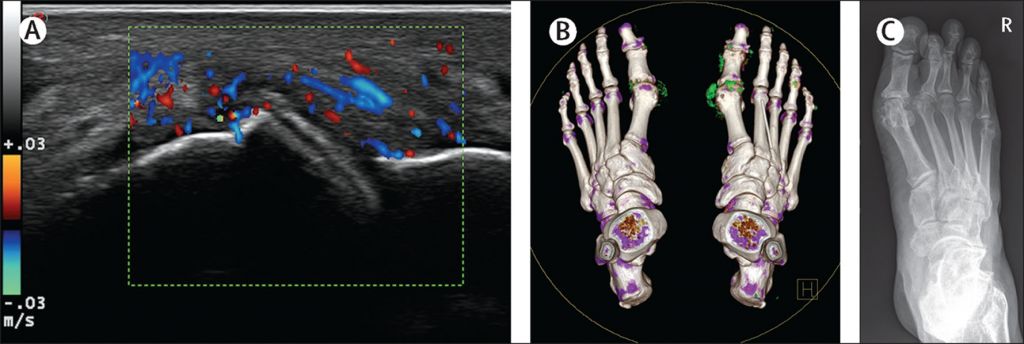

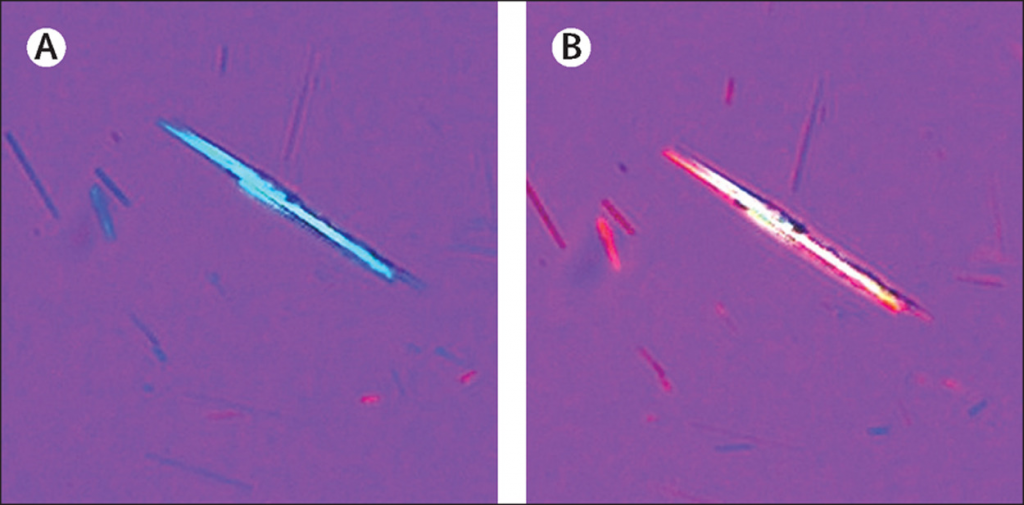

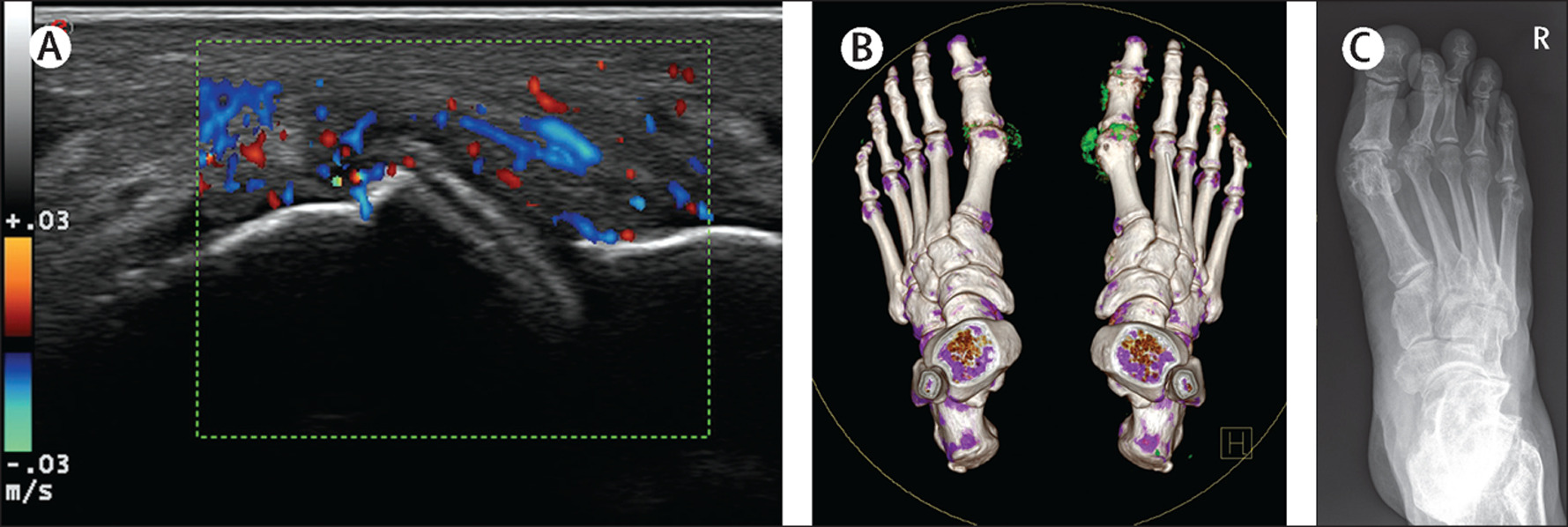

滑液偏振光显微镜显示负双折射尿酸单钠晶体

Dalbeth N, et al., Lancet. 2021

当患有痛风时,尿酸盐晶体会在的关节中积聚多年,而大多数人却不知道它们的存在。《白皮书》数据显示,近70%的线上患者是通过身体出现不适后去医院就诊,27%是通过体检的方式确诊为高尿酸血症或痛风。

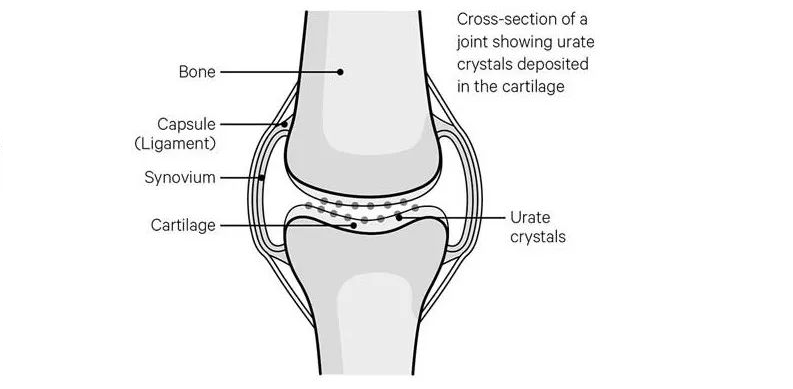

当关节中有大量晶体时,其中一些会从软骨溢出到关节中两块骨头之间的空间中。 微小、坚硬、锋利的晶体可以摩擦关节的柔软内层,称为滑膜,引起大量疼痛肿胀和炎症。当这种情况发生时,就是我们常听到的痛风发作。

如果痛风不治疗,发作会越来越频繁,并可能扩散到新的关节。攻击通常会影响大脚趾底部的关节,并且通常在凌晨开始。

有尿酸盐晶体的关节横截面

痛风表现为严重疼痛的关节炎(痛风发作)的间歇性发作,这是由对沉积的尿酸单钠晶体的先天免疫反应引起的。

▸特点:疼痛,肿胀,灼烧,跳动等

一个或多个关节突然剧烈疼痛、肿胀、发红和压痛,可发生在关节或关节周围组织(例如,滑囊、肌腱和肌腱)。疼痛包括刺痛、啃咬、灼烧或跳动。受影响的一个或多个关节变得肿胀、触痛、温暖和发红。随着时间的推移,可能导致骨骼和软组织损伤以及关节畸形。

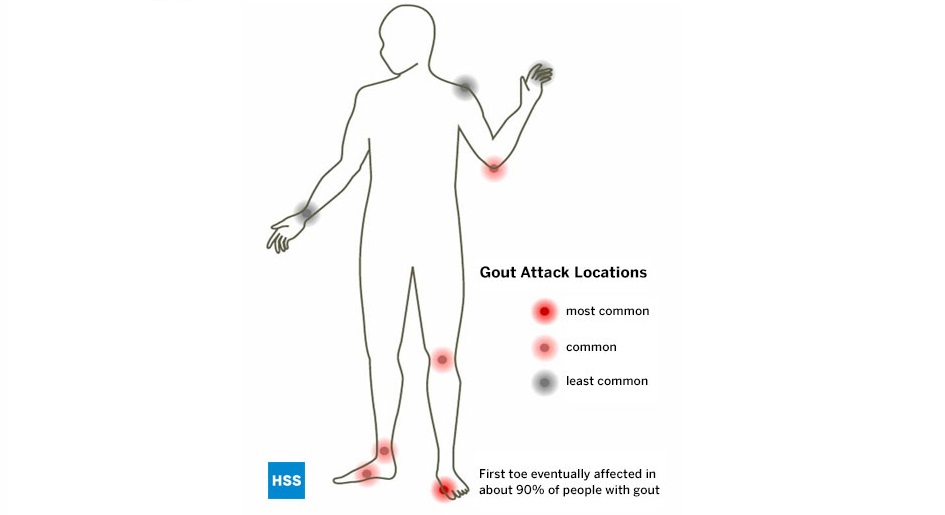

痛风最常见的是影响大脚趾,但其他关节也可能受到影响,包括:

脚上的其他关节、脚踝、膝盖、肘部、手腕 、手指、肾脏。

痛风发作通常是单关节的,多关节发作相对比较严重,通常发生在疾病控制不佳的患者或住院期间。多关节发作可伴有明显的全身症状,包括发热、寒战,甚至谵妄。

▸痛风发作一般持续多久?

疼痛可能在开始后的前 4 -12 小时内最为严重。在最剧烈的疼痛消退后,一些关节不适可能会持续几天到几周。后面的攻击可能会持续更长时间,并影响更多的关节。

▸疼痛发作突如其来

痛风的体征和症状几乎总是突然发生,首次发作通常发生在夜间。

特定事件也可能导致痛风发作,比如:饮食过量、饮酒、创伤、某些药物或手术。可持续数天或数周,随后的发作很常见,通常在 1 年内。

随着痛风的进展,关节可能无法正常活动。

▸如果不治疗会怎么样?

在没有治疗的情况下,痛风发作通常会在 7-14 天内自限性。消退后,有一段无痛无症状期(临界痛风),直到再次发作痛风。

有些患者只有一次痛风发作,之后没有任何进一步的症状,甚至未经治疗。然而,不要抱着侥幸心理,大多数患者有反复发作。痛风发作的复发难以预测,但复发发作的可能性与高尿酸血症的严重程度有关。

反复发作的痛风会导致痛风性关节炎,这是一种恶化的关节炎。

随着时间的推移,一些患有持续性高尿酸血症的人还会出现痛风石、慢性痛风性关节炎(由尿酸单钠晶体引起的持续性关节炎症)和结构性关节损伤。

痛风石性痛风和慢性痛风性关节炎通常是长期疾病,血清尿酸盐没有得到控制的表现。

如果痛风没有得到控制,往往会更频繁地发生,长期高尿酸水平和痛风会导致其他健康问题, 出现更严重的情况,例如:

• 肾结石

尿酸盐结晶可能会聚集在痛风患者的尿道中,导致肾结石。药物可以帮助降低肾结石的风险。

• 动脉变窄

这可能导致中风、心脏病发作或其他心脏问题的风险增加。

• 骨关节炎

骨关节炎通常发生在,尿酸盐结晶和硬质痛风石引起关节损伤时。

• 心脑血管疾病

已有证据表明痛风会增加血管疾病的风险。在英国痛风患者在痛风诊断前后的十年中被诊断患有外周血管疾病的风险增加 50% 以上,女性的风险更大。

美国、中国台湾地区和英国的队列研究发现,痛风与发生房颤的风险增加有关,可能是由于高尿酸血症和慢性炎症。在一项分析美国医疗保健索赔数据的研究中,痛风患者和老年组的房颤风险较高。

• 癌症

某些癌症的风险增加,尤其是前列腺癌。

在中国台湾地区和英国进行的基于人群的队列研究表明,痛风与勃起功能障碍的风险增加有关(中国台湾地区为 21%,英国为31%)。

•心理健康问题

痛风患者患抑郁和焦虑的概率明显高于一般人。

一项针对痛风患者心理健康的调查研究表明,在1805名接受治疗的痛风患者中,焦虑和抑郁的患病率分别为10%和12.6%。

• 甲状腺功能低下

一项基于人群的横断面研究,包括115名痛风患者、439名高尿酸血症患者和2254名无痛风和高尿酸血症的个体,结果表明,女性痛风患者甲状腺功能减退的风险显著增加(OR=2.44,95%可信区间1.15-5.17,p=0.02).

• 糖尿病

一项研究跟踪了英国35,000 多名痛风患者,发现与没有痛风的人相比,患有痛风的女性患糖尿病的可能性要高出 71%,对于男性来说,风险增加了 22%。

由于痛风是全球最常见的炎症性关节炎,因此了解痛风患病率的趋势对于充分促进医疗保健资源规划非常重要。

关于痛风患病率和发病率的报告因研究人群和采用的方法而有很大差异,但患病率从 <1% 到 6.8% 不等。

在西方国家,男性发病率为 3-6%,女性为 1-2%。在一些国家,患病率可能增加高达10%。

80 岁以上的男性和女性的患病率分别上升 10% 和 6%。

痛风在男性中比在女性中更普遍,它发生在男性身上比女性多 2-6 倍。10%-20% 的成年人患有高尿酸血症。而且,糟糕的是,目前痛风发病率正在年轻化。

在绝经后时期,女性痛风的患病率趋于上升,但从未达到与男性相同的水平。在男性中,痛风患病率从 35 岁开始上升。

肉类(器官肉)的嘌呤含量很高,酒精会抑制肾脏对尿酸的排泄。

痛风的患病率也取决于种族。据报道,黑人痛风的患病率(5.0%)高于白人(4.0%)。最近在社区动脉粥样硬化风险 (ARIC) 的一项研究中,即使在调整了混杂因素后,黑人患痛风的风险也高出 1.5 倍。

我们国家沿海地区和经济发达的地区痛风患病率更高。

我们知道,高尿酸血症是痛风发生的最重要危险因素,血清尿酸与痛风发病风险之间存在浓度依赖性关系。

如果体内的尿酸水平较高,更有可能患上痛风。与尿酸水平增高相关的因素包括:

我们吃的食物可以在痛风症状的发展中发挥重要作用。在很大程度上归因于食物中的嘌呤,嘌呤被身体分解并转化为废物尿酸。在正常情况下,它会被肾脏从血液中过滤出来,并通过尿液排出体外。

如果尿酸的形成速度超过其从体内排出的速度,它将开始积聚,最终形成导致攻击的晶体。

高嘌呤食物有哪些?

中度嘌呤食物包括:

嘌呤含量相对较高的食物表详见本文末附录。

除上述高嘌呤食物之外,饮用高糖饮料也与痛风相关。

具体的饮食建议可见本文08痛风治疗管理和预防章节。

季节性对痛风发作或加重的影响颇具争议。来自北半球国家的两项研究表明,夏季痛风的发病率最高,然而,来自美国的一项研究显示出不同的结果,急性痛风性关节炎住院人数在秋季达到高峰。

一项使用系统评价和荟萃分析的生态研究得出了不同的结论,即急性痛风性关节炎最常发生在春季,发作频率从 3 月开始增加,并在 7 月达到峰值。

一项基于痛风互联网搜索的研究发现,痛风的季节性变化主要表现为春末/夏初的高峰和秋末/冬初的低谷。

气象因素在痛风加重及发病机制中的作用

Wu ZD, et al. Environ Res. 2022

极端的温度和湿度可能导致肾脏和肠道尿酸的排泄减少,以及皮肤尿酸的生成减少。长期紫外线照射也可能导致皮肤产生尿酸。

气象因素引起的持续高尿酸血症可导致MSU晶体沉积。MSU晶体以两种方式参与痛风的发病机制。

此外,气象因素可加重痛风症状。痛风的常见临床症状是手、脚和膝盖等关节部位的疼痛和肿胀。

为避免极端气候条件,减少不良暴露时间,痛风患者的治疗和预后应处于相对舒适的小气候中。

空气污染物以气体、固体或液体的形式存在,都可以被吸入体内,造成一系列的身体/组织损伤。短期或长期暴露于主要由有害气体、颗粒物(PM) 或重金属组成的空气污染物可能会增加血清尿酸水平,增加痛风的风险,或加重痛风的临床症状。

空气污染和痛风关系的流行病学研究

Wu ZD, et al. Environ Res. 2022

空气污染物引起的持续性高尿酸血症可导致 MSU 结晶沉积。MSU晶体长期存在可形成痛风石,这是痛风的常见临床症状。