-

CNAS L23010

CNAS L23010

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业 二级病原微生物安全实验室

二级病原微生物安全实验室- 联系电话:+13336028502

- +400-161-1580

- service@guheinfo.com

谷禾健康

自闭症谱系障碍 (ASD) 是一种神经发育障碍,其特征是社交沟通和行为障碍,经常伴有兴趣或活动受限和重复的模式。遗传和环境都与自闭症有关。

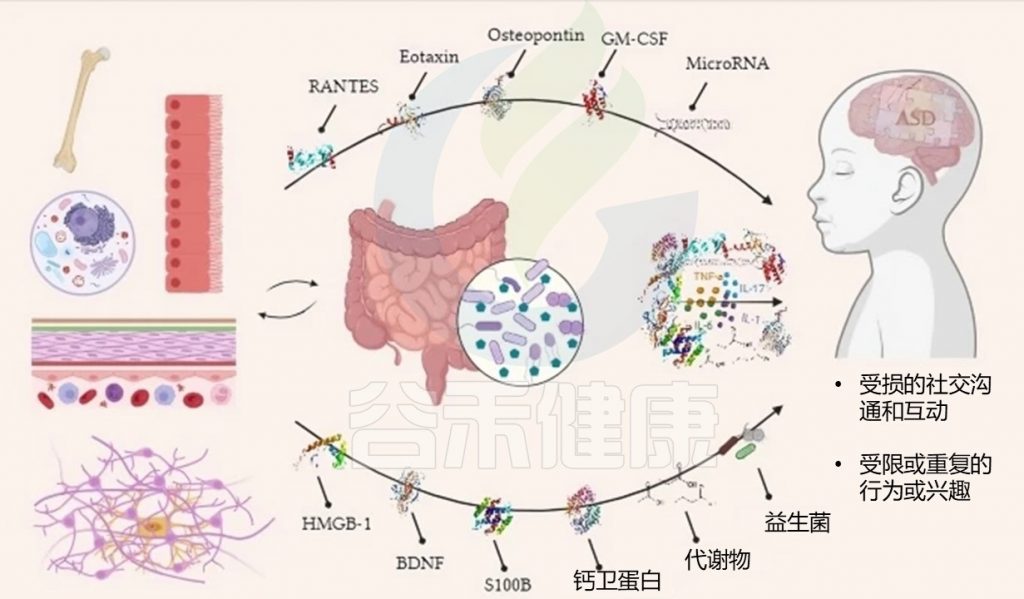

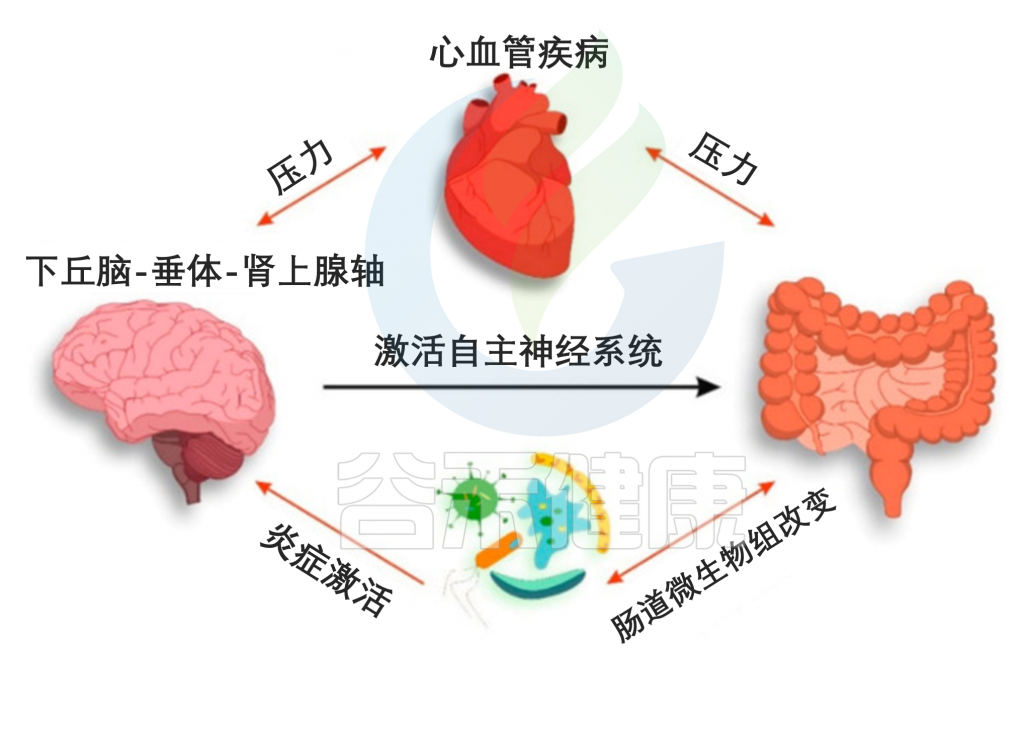

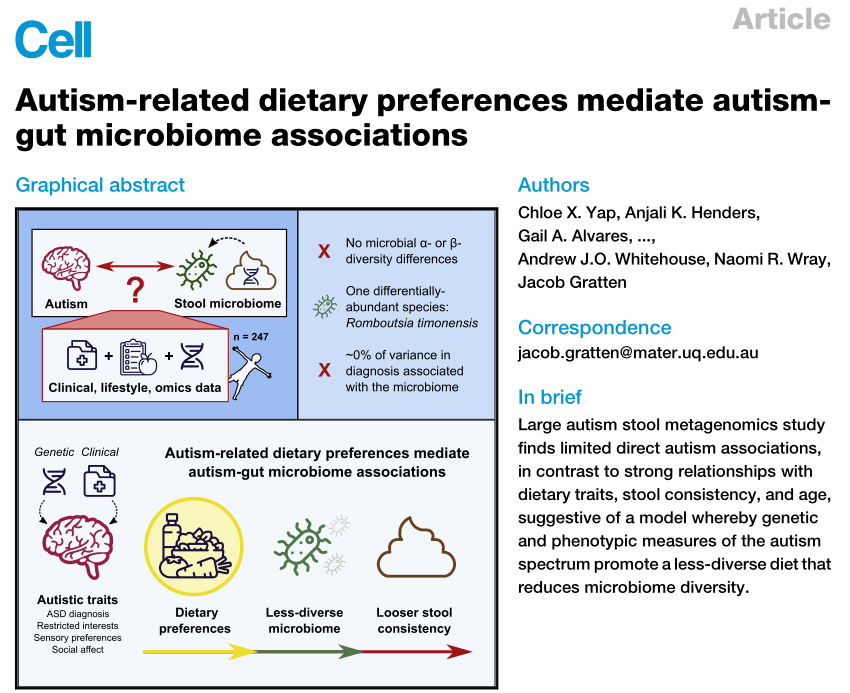

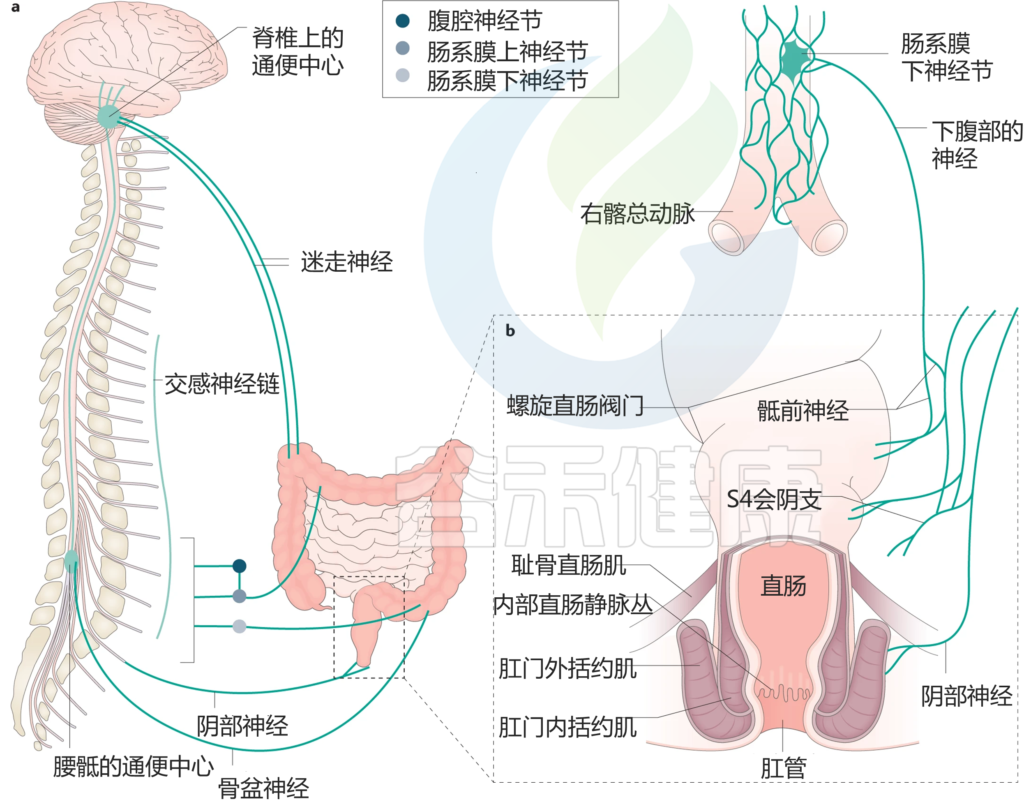

近年来,多种类型的研究都将肠道菌群与自闭症的病因联系起来。前面我们的文章有提到,肠道微生物群影响宿主健康的许多方面,包括免疫系统控制、肠道激素调节和神经传递。它会改变摄入的药物及其代谢、毒素清除以及多种影响宿主的物质的产生。肠道菌群可以通过“肠-脑轴”的相互关系直接或间接地影响大脑。

近期研究表明,肠道微生物群可以通过中间细胞因子和代谢物诱发神经炎症。炎症偏差是肠道微生物群影响自闭症患者肠脑轴的潜在病因候选者。

神经炎症因素会导致肠道屏障完整性丧失、小胶质细胞激活和神经递质失调,从而导致自闭症。它强调了神经炎症中间体与自闭症患者肠道微生物群改变相关的潜在作用。具体而言,脑源性神经营养因子、钙卫蛋白、S100B、RANTES、嗜酸细胞趋化因子等细胞因子以及一些代谢物和微小RNA已被视为病因生物标志物。

了解肠道和大脑之间的相互作用,微生物群和神经炎症生物标志物的变化,是理解自闭症谱系障碍的病因、诊断、预后和治疗的基础背景。目前,自闭症谱系障碍的诊断是基于临床症状的,这可能会导致延误。基于与肠道微生物群相关的神经炎症过程的生物标志物可能是一种更客观精确可行的自闭症谱系障碍检测方法。

本文我们来详细了解一下神经炎症生物标志物在自闭症谱系障碍的发病机制和潜在诊断试验中的作用,还概述了益生菌及其他营养干预措施用作自闭症儿童的治疗策略及孕妇的饮食建议。

深入了解自闭症的复杂病理机制,结合生物标志物监测、肠道菌群管理和营养干预,或将为受影响的个体及其家庭提供更有针对性的支持和干预措施。

近 20 年前,有人提出了肠道菌群与自闭症之间的潜在关联。尽管自闭症的确切病因尚不完全清楚,但现有文献表明,自闭症患者存在肠道菌群失调和神经炎症。

自闭症的肠道菌群

总体而言,自闭症人群表现出菌群失调的迹象,与健康对照组相比,下列菌群和许多其他微生物的丰度有所不同:

拟杆菌门 / 厚壁菌门

普雷沃氏菌

梭菌属

乳杆菌属

双歧杆菌属

粪杆菌属

链球菌属

肠杆菌科

疣微菌属

梭杆菌门

大肠杆菌

肠球菌属

阿克曼菌属

考拉杆菌属

肠道菌群失调的识别与炎症途径

最近也有研究指出,自闭症儿童的肠道菌群失调和炎症可通过宿主粪便 DNA 特异性甲基化来识别。患有菌群失调的自闭症患者的炎症和免疫途径显著丰富,包括IL-2、IL-6 和 IL-12 的产生以及 Toll 样受体 (TLR3) 信号通路的激活。

多项研究一致证实了早期的发现,即菌群失调在各种神经退行性和神经精神疾病中会引起神经炎症。

自闭症儿童微生物组改变的潜在影响

doi.org/10.1016/j.bbr.2024.115177

菌群失调:免疫信号通路中断与自闭症严重程度

NLRP3炎症小体、1型干扰素和NF-κB信号通路等免疫信号通路的中断是菌群失调可能导致的后果之一。Th17/Tregs比例发生改变,巨噬细胞极化、TNF-α、IL-1β、IL-18、IL-6 失衡也是可能的。

另一方面,炎症和免疫失调已被证明与自闭症的发展和/或严重程度有关。先前对自闭症病例的研究表明,TNF-α、干扰素-γ、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-17、IL-10 等炎症标志物的水平升高。

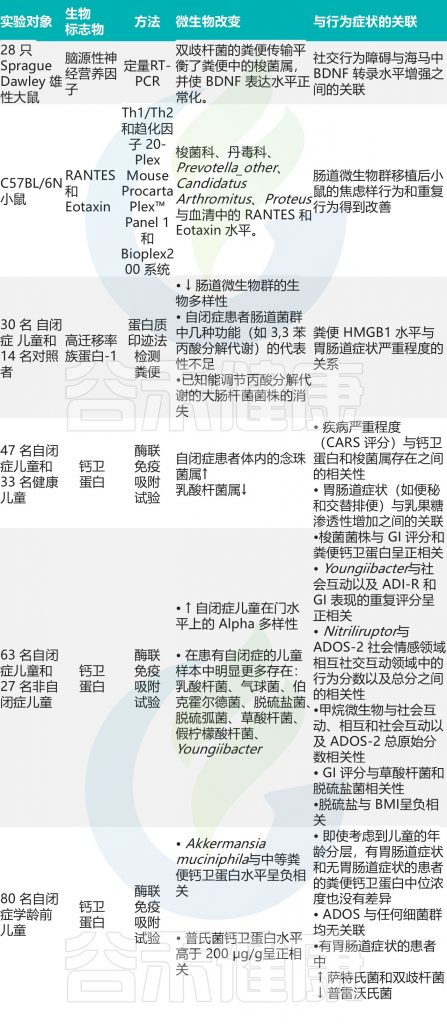

神经炎症生物标志物与微生物交替和自闭症行为的关联研究

doi.org/10.1007/s10753-024-02061-y

关于自闭症患者肠道微生物组成和代谢物与炎症,这三个因素之间的确切关系需要进一步研究。总体而言,肠道菌群似乎通过炎症在自闭症中发挥关键作用。

一些研究已将蛋白质和肽类生物标志物作为自闭症早期诊断的研究对象。S100 钙结合蛋白 β 亚基 (S100B) 在星形胶质细胞和其他神经外细胞(包括EGC)中表达。

注:EGC,enteric glial cells,肠神经胶质细胞,EGC是肠神经系统的重要组成部分。它调节肠道稳态、参与维持肠黏膜屏障功能,调控炎症反应,在消化及非消化系统疾病中发挥着重要作用。

S100B对神经元的影响取决于浓度

浓度在几纳摩尔剂量下可产生营养作用,在微摩尔水平下可产生毒性。

S100B 促进神经炎症

细胞外蛋白 S100B 与促炎细胞因子协同作用,在较高浓度下可作为细胞因子,从而显著促进神经炎症。

自闭症 S100B 显著升高

尽管存在争议,但多项研究发现与健康人相比,自闭症患者的 S100B 显著升高,支持该因素在 ASD 的病因和发展中可能发挥的作用。

外周 S100B 浓度升高的来源可能是受损的神经元或 EGC。

在最近的一项研究中,血浆 S100B 水平与粪便钙卫蛋白浓度(胃肠道炎症状态的客观标志物)之间的相关性表明,不仅脑星形胶质细胞,还有 EGC 也可能参与自闭症的病理生理学。

肠道微生物群与S100B的相互作用

有一种假说认为,自闭症患者肠道胶质细胞衍生的 S100B 表达的改变可能是由微生物群改变、肠道屏障破坏甚至致病菌引起的,这些因素共同诱发肠道炎症并将 EGC 转化为反应性 EGC。

另一项小鼠体内研究表明,肠道微生物群的多样性随着 S100B 水平或口服给药而增加。

厚壁菌门(包括乳杆菌)和拟杆菌门(包括Barnesiella和丁酸杆菌属)均受 S100B 水平的影响。然而,在一组自闭症儿童中观察到拟杆菌门水平较高,而厚壁菌门水平较低。可以考虑研究 S100B 作为自闭症诊断和治疗中的潜在生物标志物。

BDNF(脑源性神经营养因子) 是神经生长因子家族(神经营养因子)的蛋白质成员。BDNF 在突触前位点(调节神经递质释放)和突触后位点(增强离子通道功能)中都发挥着关键作用,因此它通常会影响神经可塑性,从而影响行为相关疾病。

BDNF与自闭症病理生理学的关联

多种神经系统疾病都存在 BDNF 水平异常,包括精神分裂症、抑郁症甚至自闭症。最近的研究显示,与对照组相比,自闭症患者的 BDNF 水平发生了改变,这表明 BDNF 可能在自闭症病理生理学中发挥作用。

与重度自闭症相比,轻度表型患者的 BDNF 水平相对较高,强调了该因子可能具有保护作用。自闭症患者脑内抗凋亡信号通路中 BDNF 的下调是自闭症病理生理的可能机制之一。

作为神经保护剂的 BDNF 表达减少可能是由炎症因子(包括 IL-1β 和 TNF)升高引起的;因此,它可能在神经炎症中起负调节作用。

肠道菌群与BDNF的相互影响

自闭症患者肠道菌群失调可能通过免疫失调和释放穿过血脑屏障的炎症因子(如 IL-1β)导致这种炎症状态。

还需要进一步研究了解自闭症患者肠道微生物改变的诱导和改变,是否可以通过 BDNF 水平进行监测和控制。

受激活、正常 T 细胞表达和分泌的调节,RANTES(CCL5)和嗜酸细胞趋化因子(CCL11)是由多种细胞释放的促炎趋化因子,包括血细胞、成纤维细胞、内皮细胞、上皮细胞、神经元和神经胶质细胞。

详情展开如下:

RANTES

RANTES是一种重要的趋化因子,属于CC亚家族的β趋化因子。它由多种细胞类型表达和分泌,包括T细胞、单核细胞、NK细胞、上皮细胞和血小板等。

RANTES的主要功能是通过与其特异性受体结合来诱导白细胞向炎症部位迁移,从而在炎症反应中起关键作用。

这些受体包括CCR1、CCR3、CCR4和CCR5。RANTES不仅能够促进T细胞的活化和增殖,还能调节Th1/Th2细胞效应平衡。

嗜酸细胞趋化因子

嗜酸细胞趋化因子是一类属于CC趋化因子家族的小细胞因子,主要作用是选择性地募集嗜酸性粒细胞。

这些因子在多种组织中表达,并通过与特定受体结合来诱导嗜酸性粒细胞向特定位置迁移。主要包括CCL11、CCL24和CCL26。

不仅在过敏性疾病如哮喘和过敏性鼻炎中发挥重要作用,还参与了其他炎症反应和肿瘤的发展。

RANTES和嗜酸细胞趋化因子在自闭症中的神经炎症作用

自闭症儿童的血浆中 RANTES和嗜酸细胞趋化因子水平明显较高。由于RANTES和嗜酸细胞趋化因子充当促炎介质,它们的升高意味着两者都在 自闭症中发挥神经炎症作用。

尽管Shen等人报告 RANTES 或嗜酸细胞趋化因子与自闭症的行为模式之间没有显著相关性,但Han 等人和 Hu 等人分别发现 RANTES 和嗜酸细胞活化趋化因子与自闭症相关。此外,其他研究表明这两个因素的增加都与自闭症相关。

肠道菌群诱导RANTES介导的炎症

早期研究发现,NOD 样受体家族含有吡啶结构域的 6-肠道菌群轴以及随后的 IL-6 和 TNF 释放是肠道菌群失调与 RANTES 介导的免疫失调之间的可能联系。

关于基因编码的表达,已发现肠道菌群可以操纵嗜酸细胞活化趋化因子的表达水平。在这方面,接受抗生素治疗的小鼠的微生物组发生了改变,嗜酸细胞活化趋化因子升高,小胶质细胞结构不同。

小胶质细胞是中枢神经系统中的常驻免疫细胞,是抵御病原体和损伤的第一道防线。它们不断探测大脑环境,寻找感染、损伤或疾病的迹象。小胶质细胞对全身炎症信号特别敏感。TNF-α和IL-6等促炎细胞因子水平升高可激活小胶质细胞,使其从静息状态转变为活化状态。

激活的小胶质细胞可以吞噬细胞碎片、死细胞和病原体,并释放细胞因子和趋化因子来协调免疫反应。它们在中枢神经系统中发挥双重作用:促进炎症以抵御威胁,并在威胁过去后促进组织修复和炎症消退。慢性小胶质细胞活化与神经炎症有关。

粪菌移植与行为改善

此外,研究发现,小鼠的嗜酸细胞活化趋化因子水平在粪菌移植后发生了变化。关于肠道微生物群与自闭症的关系,在自闭症小鼠中,通过肠道微生物群移植,研究人员观察到焦虑样行为和重复性行为得到改善,而 RANTES 和嗜酸细胞活化趋化因子的水平得到改善。

这些结果表明,RANTES 和嗜酸细胞活化趋化因子在中枢神经系统突触传递和发育中起着重要作用,它们的水平与小鼠的微生物群结构有关。

特定菌群与趋化因子水平呈负相关

研究发现,梭菌科、丹毒丝菌科、普氏菌科、CandidatusArthromitus、变形杆菌属与 RANTES 和嗜酸细胞活化趋化因子的水平呈负相关。

通过益生菌改善

体内外用和口服益生菌治疗已报告与RANTES有关的菌株,包括副干酪乳杆菌SGL04、植物乳杆菌SGL07、发酵乳杆菌SGL10、短乳杆菌 SGL12裂解物以及鼠李糖乳杆菌GG有关。

同样,含有嗜酸乳杆菌、鼠李糖乳杆菌 GG和双歧杆菌的益生菌也改变了动物体内嗜酸细胞活化趋化因子基因的表达。

总的来说,这些研究的重要发现表明肠道菌群通过 RANTES和嗜酸细胞活化趋化因子的炎症因子在自闭症发病机制和严重程度中的潜在机制。

细胞因子粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子 (GM-CSF) 驱动髓系造血细胞生物学的许多方面,包括存活、增殖、分化和功能活动。它还通过树突状细胞和 T 细胞功能影响免疫系统。GM-CSF 可引发中枢神经系统慢性炎症,并作为神经元生长因子刺激神经元和神经胶质细胞分化。

GM-CSF在自闭症中的复杂作用

一些早期研究认为自闭症患者的 GM-CSF 水平较低,但随后的研究在自闭症患者大脑中发现 GM-CSF 水平较高。

研究发现,在同时出现胃肠道症状的自闭症儿童中,GM-CSF-IL-1α、TNF-α 和干扰素-α 的水平较高。自闭症中 GM-CSF 水平的变化可能表明炎症过程可能与发育和神经免疫障碍有关。

Takada 等人的共培养实验结果首次表明,GM-CSF 诱导的巨噬细胞可抑制自闭症个体神经元的树突状生长。这种现象是通过促炎细胞因子IL-1α和TNF-α的分泌介导的,并可能导致更严重的行为影响。

肠道菌群与GM-CSF的关联

有趣的是,GM-CSF 水平随着肠道菌群的变化而变化,且主要与 IL-17a有关,IL-17a 是一种与 自闭症患者行为症状严重程度相关的细胞因子。

不同种类的肠道细菌与 GM-CSF 有关,包括副拟杆菌、普氏菌、链球菌、梭菌、罗伊氏乳杆菌、卷曲乳杆菌、粪肠球菌、布劳特氏菌、丁酸单胞菌、罗斯氏菌、Anaerotruncus、Blautia。一项重要发现表明,肠道菌群代谢物(如短链脂肪酸)可能会改变 GM-CSF 水平。

一项研究表明,使用含有长双歧杆菌、保加利亚乳杆菌和嗜热链球菌的益生菌可增加神经免疫因子 GM-CSF。

总之,肠道菌群改变导致 GM-CSF 神经炎症因子的变化,为了解自闭症患者发病机制提供了思路。

高迁移率族蛋白 1 (HMGB-1) 是 HMGB 蛋白家族中最丰富的成员之一,具有许多潜在作用。作为核蛋白,它在DNA调控活动中起关键作用。作为一种细胞外因子,它在免疫细胞对炎症作出反应时主动释放,也会被坏死或受损细胞被动释放。

HMGB-1的多功能性和在炎症中的作用

HMGB1 具有多种膜受体,称为病原体识别受体,其中 TLR4、TLR9 和晚期糖基化终产物受体 (RAGE) 是主要受体。通过与这些受体的相互作用,HMGB1可促进细胞炎症。HMGB1 可以穿过血脑屏障,促进神经突生长和细胞迁移,或介导损伤后的神经炎症。

HMGB-1与自闭症严重程度的相关性

已知自闭症患者血浆中的HMGB-1水平会升高,并且与自闭症的严重程度呈正相关。

另一种有效的炎症分子——表皮生长因子受体与自闭症儿童的症状严重程度有关,而 HMGB1 水平与之相关。

肠道功能障碍与HMGB-1水平的联系

研究发现,自闭症患者的 HMGB1 水平较高与胃肠道功能障碍较高有关,这可能意味着肠道是发病机制的一部分。

类似的研究表明,粪便中的HMGB1水平与自闭症儿童的胃肠道体征严重程度相关,这与自闭症相关的菌群失调有关。伴有肠道炎症的微生物群失调可导致单核细胞的激活,上调 HMGB1 的排泄,从而形成促炎反馈回路。

扩展阅读:炎症回路和肠道微生物

HMGB-1与自闭症行为表现的关联

较高水平的 HMGB1 和 TLR4 也与小鼠的自闭症样行为有关,可能是通过激活 HMGB1/TLR4 信号级联实现的。

自闭症儿童血清中 TLR4 水平升高,并且与他们的多动评分呈正相关。这进一步强调了炎症因子在自闭症行为表现中的作用。

HMGB-1在神经炎症中的作用机制

HMGB1/RAGE/TLR4 轴的激活会导致白细胞浸润到神经细胞中,从而引起持续的中枢神经系统炎症。有研究表明,神经炎症与自闭症的发生密切相关,其机制是激活炎症小体系统。此外,HMGB1 可以与内源性分泌性 RAGE 结合,导致血浆 RAGE 水平下降。这可能通过干扰神经肽催产素从外周到大脑的运输,导致自闭症的病理生理。

益生菌和肠道菌群改变对自闭症患者 HMGB1 水平的影响可以强化这一想法,并可以进一步研究。HMGB1 可能通过神经炎症在自闭症发病机制中发挥关键作用,并可以指导治疗策略。然而,它是自闭症病理生理学中一个非常潜在的因素,尚未明确阐明,需要更多研究。

骨桥蛋白 (OPN) 是一种可溶性促炎细胞因子,在自身免疫性神经炎性疾病中发挥着明确的作用,同时也是控制骨组织生物矿化的非胶原骨基质的组成部分。

OPN的功能多样,根据其位置和环境,OPN 参与局部炎症、细胞粘附、免疫反应、趋化性和防止细胞凋亡。

OPN在免疫调节中的作用

Heilmann 等人认为 OPN 可以在急性炎症期间激活免疫系统、减少组织损伤并刺激粘膜修复,同时在慢性情况下促进 Th1 反应并增强炎症。

OPN与神经系统疾病的关系

OPN 与多发性硬化症和阿尔茨海默病等神经心理疾病的发病机制有关。CD11c + 细胞表达分泌性磷蛋白1 及其编码蛋白 OPN 与阿尔茨海默病的认知障碍和常见神经病变有关。

注:CD11c+ 是一种在多种免疫细胞上表达的分子,主要与树突状细胞(DCs)相关。CD11c+ 标记物在免疫系统中具有重要的生物学功能。例如,在炎症性关节炎模型中,CD11c+ 树突状细胞的存在与疾病的严重程度呈负相关。

OPN在自闭症研究中的发现

有研究发现血清中 OPN 水平升高与病情严重程度有关,表明 OPN 在神经炎症和大脑特异性自身抗体的产生中的作用。他们的发现可以支持 OPN 是自闭症机制中重要神经炎症因子的观点。

在代谢紊乱中,人们讨论了 OPN 与肠道微生物群之间可能存在的相互作用。然而,OPN 与肠道微生物群在神经系统疾病(尤其是自闭症患者)中的作用尚未得到研究,这可能是未来研究的一个潜在目标。

钙卫蛋白是一种与钙结合的蛋白质,主要存在于中性粒细胞中,中性粒细胞是一种白细胞,在炎症和细胞损伤时会增加。

粪便中的钙卫蛋白可以指示肠道炎症,并可作为生物标志物。

钙卫蛋白与自闭症

考虑到肠道炎症在自闭症发展中可能发挥的作用,许多研究已经研究了自闭症患者中钙卫蛋白水平的关联,但结果并不一致。

一些报告显示,自闭症患者及其亲属的钙卫蛋白水平可能高于对照组。

钙卫蛋白与炎症及自闭症的关联

钙卫蛋白水平也与巨噬细胞炎症蛋白 1β 的较高表达呈中等相关性,而巨噬细胞炎症蛋白 1β 与自闭症诊断观察计划的沟通分量表和总分相关,表明它可能在微生物-神经元串扰中发挥作用。不太可能的是,一些研究发现自闭症患者和对照组之间的钙卫蛋白水平没有统计学上显著差异,因此,有和没有胃肠道症状的自闭症患者的钙卫蛋白水平没有明显变化。

钙卫蛋白水平与肠道菌群的关系

Laghi 等人的研究表明,钙卫蛋白水平较高与肠道中普雷沃氏菌较多和阿克曼氏菌减少有关,表明这些细菌可能分别具有炎症或保护作用。

益生菌疗法对自闭症患者的影响

Santocchi 等人发现益生菌疗法(包括 多种链球菌、双歧杆菌、乳杆菌)对自闭症患者的适应功能有有利影响,但对有或无胃肠道症状的钙卫蛋白水平没有明显影响。这表明益生菌对自闭症患者的影响比减少肠道炎症更为复杂,钙卫蛋白作为可能的神经炎症介质的作用应得到进一步研究。

总体而言,钙卫蛋白研究的异质性可能是由于试验个体的多样性、所用方法的准确性以及对微生物群改变和钙卫蛋白的同时研究不足造成的。但我们仍然可理解宿主微生物群失调和炎症诱导的钙卫蛋白会触发导致自闭症方面的神经炎症机制。

doi.org/10.1007/s10753-024-02061-y

在自闭症患者中,许多肠道微生物衍生的代谢物尤为突出,例如复合多糖或代谢氨基酸,它们可以作为神经递质。其中几种代谢物最近被讨论作为自闭症的早期诊断生物标志物。

特定菌群与短链脂肪酸的生产

肠道微生物通过一组重要的代谢物来调节宿主的生理机能,这些代谢物是短链脂肪酸,主要构成乙酸盐 (AA)、丁酸盐 (BTA) 、丙酸盐 (PPA)。

自闭症患者短链脂肪酸研究不一致

与某些研究不同,其他研究报告称自闭症患者的 乙酸盐、丙酸盐和丁酸盐水平高于对照组。这些肠道菌群相关的短链脂肪酸在宿主的炎症反应中表现出相互冲突的促炎和抗炎作用,可能是由于结合受体和局部浓度的差异。一些动物研究表明,补充微生物代谢物乙酸盐和丁酸盐可以逆转社会行为表型。

相反,在大鼠脑室内注射丙酸盐会诱发自闭症样症状,包括反应性神经胶质增生。丙酸盐可通过调节自闭症中的 PTEN/AKT 通路导致神经胶质增生、神经回路紊乱和神经炎症反应。

短链脂肪酸在自闭症和肠道微生物群中的意义

doi.org/10.1016/j.bbr.2024.115177

由于关于自闭症患者短链脂肪酸水平的发现数据不一致且尚待研究,因此需要进一步研究来验证短链脂肪酸在自闭症病理生理学中的潜在作用。它们可能被视为自闭症患者神经炎症生物标志物和肠道微生物群改变的指标。

COX1 和 COX2

脂质是大脑的主要成分,脂质代谢物是大脑发育和体内平衡的调节分子。作为脂质介质的主要脂质代谢物是前列腺素 (PG) 和白三烯 (LT),它们分别由花生四烯酸 (AA) 和其他不饱和脂肪酸在环氧合酶 (COX) 和脂氧合酶 (LOX) 的代谢下代谢。

已知 PGE2 信号在大脑形态形成中发挥作用,COX2/PEG2 信号受损与 MIA 模型中的自闭症发病机制有关。COX 通路涉及两种限速酶,COX-1 和 COX-2。

用于诱导 MIA 的内毒素和 MIA 模型中产生的炎症介质(IL-1β、IL-6、TNF-α、IFN、AA)均可诱导 COX-2。此外,有证据表明 COX-2 介导 N-甲基-D 天冬氨酸 (NMDA) 神经毒性。

COX2 和 自闭症

先前的研究使用自闭症患者的外周血单核细胞作为小胶质细胞的替代品,观察到在先天免疫刺激下上述细胞因子的产生增加。这种增加发生在有微生物感染后行为症状和认知功能波动史的自闭症患者中。有趣的是,自闭症患者血浆中的 COX-2 和 PGE2 升高,同时 α-突触核蛋白水平降低。因此,阻断 COX-2 可能有助于减轻自闭症患者的神经炎症和随后的神经元损伤。另一方面,脑中 COX-2 的上调可能具有神经保护作用,部分调节脑血流。

关于 COX-2 抑制剂在 ASD 患者中的临床试验数据很少。只有一项随机、双盲、安慰剂对照试验研究了 COX-2 抑制剂塞来昔布对 ASD 患者行为症状的疗效。

该试验将塞来昔布作为利培酮的辅助治疗,持续 10 周;使用异常行为检查表 (ABC) 评估行为症状。发现ABC分量表的易怒、嗜睡和刻板行为有显著改善。

当使用塞来昔布控制病毒性流感等综合征引起的 自闭症行为症状恶化时,也经常观察到 COX2 抑制剂塞来昔布减轻行为症状。吡格列酮具有多种抗炎作用,包括抑制小胶质细胞上 COX-2 的表达。吡格列酮对创伤性脑损伤有有益作用。

综上所述,COX-2抑制剂可能对有COX2激活迹象的自闭症患者有益,尤其是在急性和/或亚急性期。

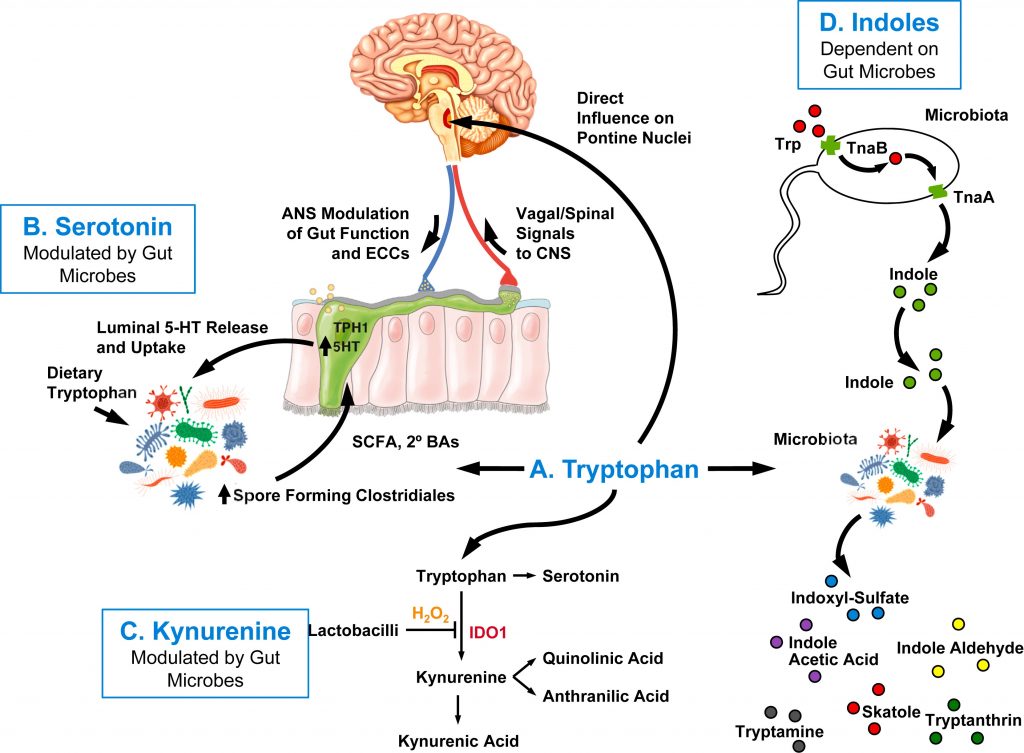

自闭症患者中犬尿氨酸代谢产物的变化

例如,自闭症的患者尿液中神经毒性色氨酸代谢物的浓度增加。有报道称,自闭症患者中犬尿氨酸代谢物的靶分子 NMDAR 亚基的多态性 ,以及其他色氨酸代谢物的水平改变。

据报道,大约三分之一的自闭症患者具有高循环 5-HT 水平,这主要反映了肠道产生并储存在血小板中的 5-HT。5-HT 水平的变化可能与肠道 5-HT 代谢的变化和/或肝脏和肺部 5-HT 清除率的变化有关。然而,高血清素血症和特征性 ASD 行为症状之间的关联尚未得到一致证实。

同样,抑制 5-羟色胺再摄取转运蛋白 (SERT) 作用的选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI) 对 自闭症患者并没有普遍有益的作用。这些发现表明,其中存在复杂的潜在机制。

有趣的是,对主要致病成分和生物内表型(包括血液中 5-羟色胺水平)的分析发现,与自闭症患者的免疫功能障碍有关。在同一研究人群中,免疫成分对表型变异的贡献最大;这些结果支持免疫激活对自闭症受试者血清素代谢的影响。

色氨酸影响大脑功能的 4 种不同途径

doi.org/10.1016/j.biopsych.2023.10.018

色氨酸[A]、血清素[B] 、犬尿氨酸[C]、吲哚[D]。其中三种途径依赖于肠道微生物代谢,而另一种途径中,色氨酸通过体循环到达缝核,无需微生物修饰。

自闭症与血清素代谢物研究的总结

SERT多态性与自闭症

米诺环素对色氨酸代谢的影响

当色氨酸代谢物的复杂稳态受损时,米诺环素可能对特定情况有效,从而导致犬尿氨酸代谢物的毒性作用恶化。将米诺环素用作自闭症患者的治疗选择需要谨慎选择自闭症患者。

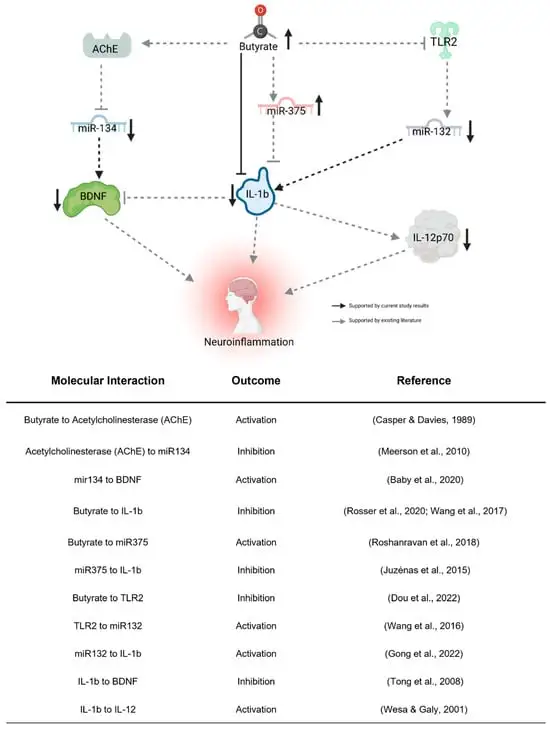

miRNA 在神经系统中的作用

超过 60% 的人类基因受微小 RNA (miRNA) 控制,微小 RNA 是一种小型非编码 RNA,长度约为 18 到 24 个核苷酸,可作为表观遗传调控因子。miRNA 可改变大脑的可塑性和神经元的发育,其失调会导致多种神经系统疾病,包括自闭症。miRNA 已充分证实其可调控多种细胞和生理过程,包括造血、免疫反应、炎症。此外,miRNA 还受宿主-微生物群相互作用的影响,并在菌群失调和诱发炎症中发挥关键作用。

miR-146a 是自闭症中失调最严重的miRNA

一项深入研究发现,自闭症患者中存在过度表达的 miRNA,它们可能通过失调的炎症基因在神经发育受损中发挥作用。

此外,一些研究还发现,miRNA 通过与调节炎症小体表达的 3′-UTR 基因相互作用直接或间接激活炎症小体。具体而言,动物研究表明 miR-146a 的增加或减少可能是自闭症的潜在原因。

一项产后临床研究比较了自闭症和健康对照者的 miRNA,证实 miR-146a 是自闭症中失调最严重的 miRNA。

miR-146a 和 miR-155 在自闭症中的作用

另一项使用体外模型和死后人脑组织的研究也发现,早在儿童时期即可在自闭症患者脑中检测到 miR-146a 过表达。肠道菌群-宿主相互作用的变化可能诱导 miR-146a,从而促进神经炎症途径。值得注意的是,miR-146a 诱导的核因子 κB 增强了肠-脑轴的炎症信号通路。

研究表明,脆弱拟杆菌、鼠李糖乳杆菌 GG、嗜酸乳杆菌、保加利亚乳杆菌和大肠杆菌Nissle 1917与 miR-146a 表达相关。

另一项研究表明,miR-146a 对某些炎症细胞因子表达至关重要,其在大脑中的缺失会导致 miR-155整体补偿性上调。蛋白质羰基化增强和半胱氨酸硫醇水平降低是氧化应激介质激增导致神经炎症通量升高的额外指标。

miR-146a和miR-155如何与慢性炎症相关?

多项研究已将 miR-146a 和 miR-155 与慢性炎症所指的各种病理状况联系起来。一种可能的解释是,肠道毒素(如 LPS)能够穿过血脑屏障并进入体循环,可能激活 NF-kB-miRNA-146a-miRNA-155 信号通路。该通路会将来自微生物组的致病信号传递到大脑,这可能会扰乱先天免疫反应并导致神经炎症。

肠道菌群失调也可能改变 miR-155

一项研究增加了证据表明,自闭症儿童的杏仁核、额叶皮质和小脑中的 miR-155 表达增加。miRNA-155 参与细菌脂多糖对 TLR 的激活、肿瘤坏死因子-α 和 IL-6 的激活以及对树突状细胞上细胞因子信号传导抑制因子 1 的调节。这些活动,加上微生物群失调的变化,可以使 miRNA-155 成为肠脑轴和自闭症神经炎症机制中的候选角色。

早期研究发现,发酵乳杆菌、唾液乳杆菌、鼠李糖乳杆菌GG、嗜酸乳杆菌、德氏乳杆菌、双歧杆菌和大肠杆菌 Nissle 1917 等益生菌可以改变 miR-155的水平。

miR-181在自闭症中的潜在影响

研究发现自闭症患者的 miR-181 上调,预计会影响自闭症相关的神经连接蛋白 1基因。神经炎症和免疫失调是与 miR-181 家族相关的众多生理过程中的两种。

另一方面,一些研究表明肠道菌群可以调节小鼠的 miR-181。还有研究显示,鼠李糖乳杆菌和德氏乳杆菌益生菌会影响炎症疾病中 miR-181a 的表达。此外,来自肠道菌群的代谢物可能影响不同状态下的 miR-181表达。总之,这些证据强化了 miR 介导肠道微生物群可能通过自闭症中的神经炎症过程发挥作用的论点。

生酮饮食对miRNA及自闭症的影响

一项小型介入性随访研究,分析七名儿童包括在生酮饮食之前和生酮饮食 4 个月之后收集的血液和粪便样本。经过 4 个月的随访发现,生酮饮食 导致促炎细胞因子(IL-12p70 和 IL-1b)和脑源性神经营养因子 (BDNF) 的血浆水平下降。肠道微生物群的变化、肠道中丁酸激酶表达的增加以及血浆中 BDNF 相关 miRNA 水平的变化。这些队列研究结果表明,生酮饮食可能通过减少炎症、逆转肠道微生物群失调以及影响与大脑活动相关的 BDNF 通路对自闭症社交能力产生积极影响。

生酮饮食诱导的神经炎症变化的拟议间接途径

doi.org/10.3390/nu16101401

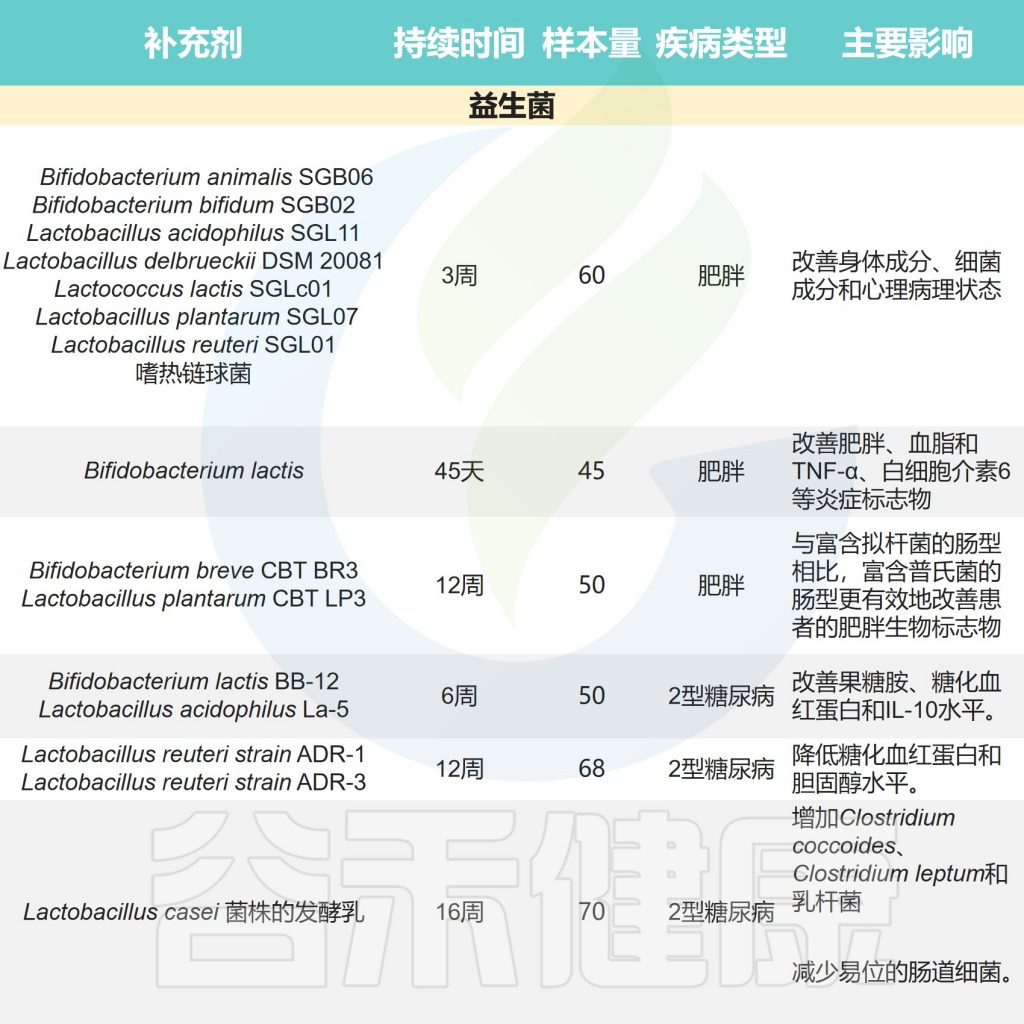

益生菌可以通过各种机制影响宿主的健康。据最近的研究,它们可以作为治疗工具,通过恢复肠道菌群的健康平衡、调节组织中的神经递质水平以及减少肠道炎症来治疗自闭症。

动物模型显示,益生菌显著改变了大鼠的社交和情感行为以及血液中 IL-6、IL-17a 和 IL-10 等细胞因子的水平。另一方面,只有少数试验从炎症调节和免疫系统调节方面评估了益生菌对自闭症的影响。

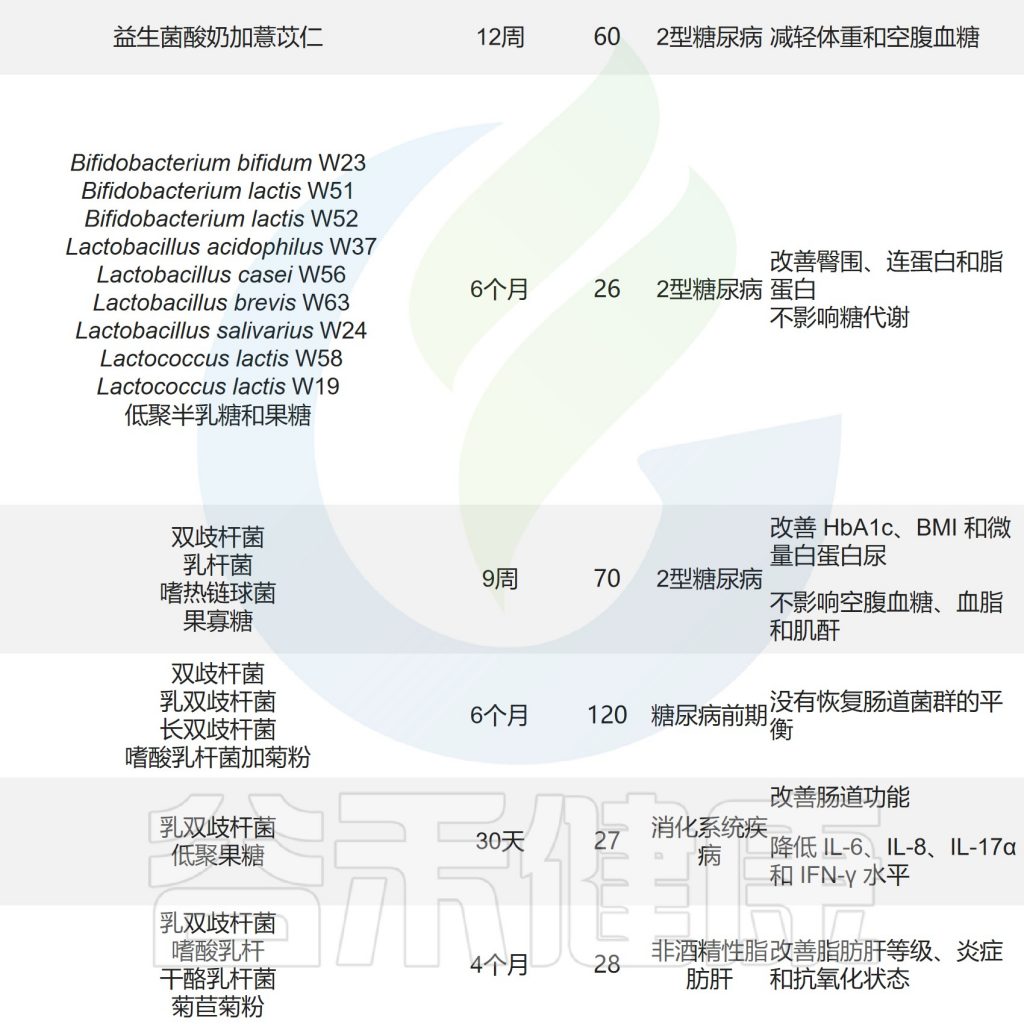

益生菌在炎症和自闭症管理中的作用试验

doi.org/10.1007/s10753-024-02061-y

有研究评估了婴儿双歧杆菌与牛初乳产品联合用于自闭症儿童的情况。一些患者出现胃肠道症状和异常行为的频率较低,可能是由于TNF-α和 IL-13 减少所致。

益生菌对自闭症儿童炎症标志物和症状的影响

有研究表明,粪便中TNF-α水平与自闭症严重程度之间存在很强的相关性,表明胃肠道炎症和通透性可能通过炎症途径参与自闭症。他们可以通过补充益生菌(包括乳酸杆菌、双歧杆菌和 链球菌)显著降低自闭症儿童粪便中的TNF-α水平。

在患有胃肠道问题的自闭症儿童亚组中,益生菌治疗组的一些胃肠道症状、适应性功能和感觉状况比安慰剂治疗组有较大改善。

益生菌混合物的应用

目前尚无针对自闭症核心缺陷的药物。因此,迫切需要为自闭症患者开发新的药理学方法。总体而言,这些发现表明益生菌可能是一种有前途的治疗方法,因为它们对自闭症症状有有益的影响。考虑到免疫系统功能障碍与行为异常之间存在关联,以及肠道微生物群可能通过炎症介质对 自闭症产生影响,建议在益生菌给药期间检查神经炎症变量,并确定改变这些变量的最有效配方。

无麸质和无酪蛋白饮食

研究发现,单纯的无麸质饮食对自闭症儿童的症状、行为或智力能力没有显著影响。

当无麸质饮食结合其他干预措施(如维生素、矿物质、必需脂肪酸、肉碱、硫酸镁浴、消化酶和无酪蛋白、无大豆饮食)时,观察到在非言语智力能力和自闭症症状方面有显著改善。

改良的生酮无麸质饮食

一项研究评估了补充MCT的改良生酮无麸质饮食对自闭症症状的影响,为期3个月的干预导致自闭症核心特征显著改善。

低FODMAP饮食

一项实施低FODMAP饮食的研究在自闭症儿童中未发现行为问题的显著差异。

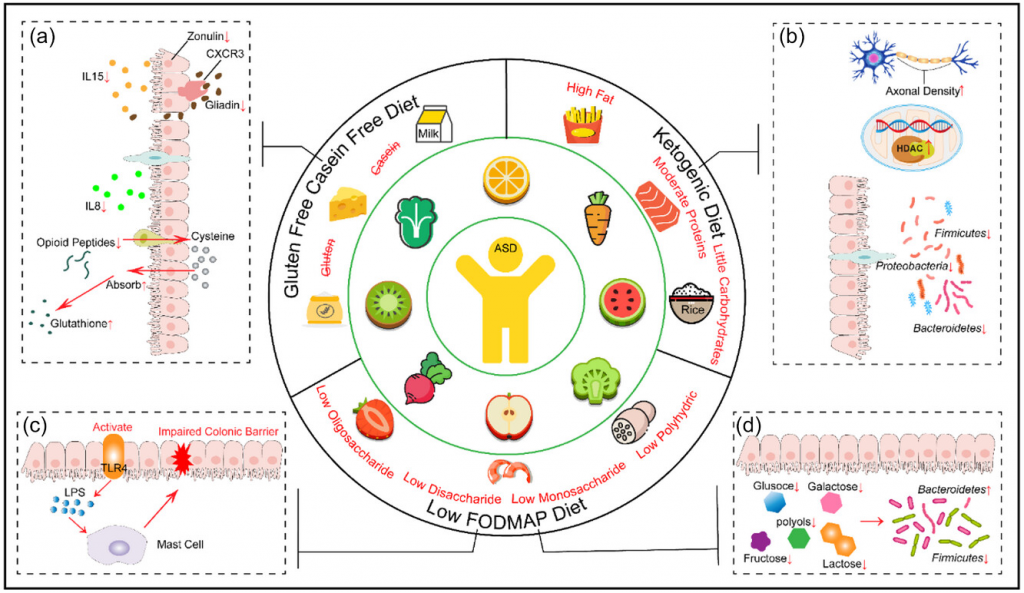

适合自闭症谱系障碍儿童的饮食模式

doi.org/10.1002/fft2.380

a)无麸质/无酪蛋白(GFCF)饮食可以使肠黏膜组织正常化,恢复肠上皮细胞对半胱氨酸的吸收,提高谷胱甘肽水平,增加甲基供体,防止甲基化抑制;

b)生酮饮食(KD)可以优化肠道菌群结构,降低厚壁菌门、拟杆菌门和变形菌的丰度,调节组蛋白去乙酰化酶活性,增加脑神经元轴突的密度;

c、d)低发酵寡糖-双糖-单糖-多元醇(FODMAP)饮食可以通过激活toll样受体修复受损的结肠屏障,同时调节肠道菌群以恢复肠道稳态。

必需脂肪酸补充

多项研究调查了ω-3脂肪酸补充对自闭症症状、发展年龄和营养状况的影响。综合分析显示,ω-3脂肪酸补充显著改善了干预组的刻板行为、多动、社交沟通、非言语智力能力、发展和营养状况。

肉碱

肉碱补充在自闭症患者的一年营养计划中显示出改善非言语智力能力和症状的效果。

萝卜硫素

萝卜硫素是一种存在于十字花科蔬菜中的膳食异硫氰酸酯,是一种营养保健食品。几项研究探索了萝卜硫素在自闭症治疗中的潜力,报告显示在行为和生化标志物方面有所改善。

多项研究调查了维生素补充对自闭症患者症状严重程度和生活质量的影响。

维生素A

维生素A补充对自闭症症状有显著缓解作用,特别是通过增加血清中的维生素A水平来改善社交响应性。

维生素D

维生素D补充在减少多动、减轻易怒方面有效,并可能与ω-3联合使用时进一步改善自闭症症状。

矿物质

锌的补充被认为可以增强自闭症患者的认知-运动功能。

肌肽

肌肽补充对自闭症儿童的睡眠障碍有积极作用,但对自闭症症状的严重程度影响不大。

益生元

一项针对 30 名自闭症儿童的为期 6 周的研究表明,益生元干预显著减轻了胃肠道不适并改善了排便,但对睡眠或胃肠道症状没有显著影响。研究发现,韦荣球菌科和双歧杆菌减少,拟杆菌属和普拉梭菌增加。

一项为期 12 周的小规模试点研究针对 8 名患有 自闭症和胃肠道合并症的儿童,发现益生元补充剂可显著减少异常行为(嗜睡、多动、刻板行为和易怒)并改善胃肠道症状,这可能是由于肿瘤坏死因子α 和IL-13 的产生减少所致。

doi.org/10.1016/j.rasd.2024.102352

近期研究表明,孕妇饮食中某些营养素含量高与患自闭症的风险增加有关。

在这些饮食因素中,孕妇饮食中水果和蔬菜上的农药残留可能是导致胎儿神经发育异常的重要暴露因素。

孕妇蛋白质营养不良和高咖啡因摄入量均与胎儿发育受限和后代患自闭症的风险增加有关。

每日盐的摄入量也可能是一个条件性危险因素。具体而言,盐摄入量增加对身体免疫系统和肠道微生物群有显著影响,导致肠道稳态失衡和炎症的发生,进一步通过菌-肠-脑轴导致神经发育异常。

母亲怀孕期间不良的饮食模式会增加后代患自闭症的风险。例如,高能量、高密度饮食和西式饮食均可导致自闭症发病率增加。

与这些不良饮食因素相反,怀孕期间摄入足够的维生素和 omega-3 多不饱和脂肪酸与后代自闭症发病率较低相关。

此外,增加孕妇膳食中的锌含量可以预防与自闭症相关的社交缺陷和焦虑症状。除了避免上述与孕期不良饮食有关的潜在风险因素外,患有糖尿病、肥胖或高血压等潜在风险的孕妇应特别注意每日膳食摄入量。

肥胖孕妇的饮食建议

基于人群的流行病学调查发现,母亲肥胖和怀孕期间体重大幅增加均与后代患自闭症的风险增加有关。

膳食纤维摄入不足会导致肠道中的短链脂肪酸水平异常。高膳食纤维干预和短链脂肪酸疗法可以缓解由此产生的后代的认知和社交功能障碍。高纤维饮食可能减少突触损伤和小胶质细胞缺陷,降低后代神经发育障碍风险。所有母亲无论胖瘦,都应在怀孕期间避免高脂肪饮食,以降低后代患精神疾病的风险。

动物研究表明,母鼠的高脂饮食选择性地促使雄性子代脑内免疫细胞过度消耗5-HT,从而导致神经系统异常。

孕期高脂、高糖饮食可能导致炎症介导的神经发育障碍,增加自闭症风险。肥胖女性在孕期应限制脂肪和糖摄入,增加膳食纤维摄入,以降低后代精神疾病风险。

糖尿病孕妇的饮食建议

众多研究发现母亲孕期患糖尿病与子代罹患自闭症风险增高显著相关。

短暂性高血糖可能引发持续性表观遗传改变和紧密连接蛋白表达抑制,伴随活性氧产生和超氧化物歧化酶(SOD)表达的抑制。动物研究显示,高血糖可诱导子代杏仁核中活性氧产生和SOD表达抑制,诱导自闭症样表型。

母亲糖尿病介导的氧化应激可能导致消化道功能障碍、肠道通透性增加、肠道微生物组成改变和神经元基因表达抑制,最终导致后代出现自闭症表型。母亲糖尿病可能抑制造血干细胞SOD表达、诱导炎性细胞因子,导致子代自闭症患者免疫功能紊乱。

妊娠期糖尿病女性应控制碳水化合物摄入,适量摄入具有抗糖尿病作用的食物,如洋葱和苦瓜。传统植物,如葱属、苦瓜属和荆芥属植物,含有抗糖尿病功效成分,可能有助于控制血糖。

维生素B6和维生素D的补充对降低后代罹患自闭症风险和改善糖尿病相关并发症有益。矿物质如锌和铬有助于保护糖尿病患者免于产生胰岛素抵抗。

妊娠高血压孕妇的饮食建议

妊娠期高血压与后代神经发育障碍和自闭症风险增加有关。

DASH饮食是一种有效的降低血压的饮食干预措施,通过增加粗粮、蔬菜、蛋白质、纤维素、钙和钾的摄入,并限制食盐摄入,可以显著降低血压。高质量的DASH饮食还与降低后代焦虑、行为缺陷和神经发育障碍的风险相关。

补钙和增加膳食钾的摄入也有助于预防妊娠高血压。此外,高血压的发病与肠道菌群有关,通过增加南美油藤的摄入量,可以缓解高血压。

类风湿性关节炎孕妇饮食建议

母亲类风湿性关节炎也与后代患自闭症的风险增加有关,可能通过炎症或免疫机制导致自闭症的发展。目前尚无特定的饮食模式来预防这种风险,但食用具有抗炎症或自身免疫反应的食物,如含有酚类和三萜类化合物的水果和蔬菜,可能是一种潜在的替代方案。

需要进一步研究来探索孕期饮食与菌群和炎症之间的联系,并开发有效的预防策略。

扩展阅读:深度解析 | 炎症,肠道菌群以及抗炎饮食

鉴于自闭症病理生理的复杂性和不明确性,近年来人们对炎症机制和免疫失调的作用进行了研究。自闭症中的失调途径在病因上也可以追溯到肠道微生物群失调。

这些变化可能通过释放的代谢物、BDNF的神经信号通路和神经炎症生物标志物(包括 S100B、HMGB-1、OPN、miRNA、RANTES、嗜酸细胞趋化因子和 GM-CSF)与自闭症症状和严重程度有关。

本文强调了介质作为触发机制和桥梁作用,一方面是肠道微生物群失调引起的炎症,另一方面是自闭症中枢神经系统神经炎症过程。益生菌作为恢复自闭症微生物群的适用治疗选择,表明肠道微生物群的相关性和潜在的有益影响。

然而,考虑到微生物群改变类型、神经炎症介质的巧合、干预时间长度以及自闭症年龄和症状等个体差异,评估个体肠道菌群状况以及不同益生菌及其他配方的功效对于自闭症的干预至关重要。

随着对微生物群与自闭症关系的深入理解,一个多维度的临床视角逐渐显现。我们可以通过分析微生物群的变化、相关的代谢产物、神经炎症介质以及它们与自闭症患者中枢神经系统的相互作用,在临床上描绘出自闭症的发展轨迹,这些研究的整合可能有助于我们构建一个综合的框架,用于自闭症的早期识别、干预和长期管理。

主要参考文献

Zarimeidani F, Rahmati R, Mostafavi M, Darvishi M, Khodadadi S, Mohammadi M, Shamlou F, Bakhtiyari S, Alipourfard I. Gut Microbiota and Autism Spectrum Disorder: A Neuroinflammatory Mediated Mechanism of Pathogenesis? Inflammation. 2024 Aug 2.

Yu R, Hafeez R, Ibrahim M, Alonazi WB, Li B. The complex interplay between autism spectrum disorder and gut microbiota in children: A comprehensive review. Behav Brain Res. 2024 Aug 2;473:115177.

Allan NP, Yamamoto BY, Kunihiro BP, Nunokawa CKL, Rubas NC, Wells RK, Umeda L, Phankitnirundorn K, Torres A, Peres R, Takahashi E, Maunakea AK. Ketogenic Diet Induced Shifts in the Gut Microbiome Associate with Changes to Inflammatory Cytokines and Brain-Related miRNAs in Children with Autism Spectrum Disorder. Nutrients. 2024 May 7;16(10):1401.

Li, Wentian, et al. “Dietary nutrients that potentially mitigate autism spectrum disorder and dietary recommendations for children and pregnant women.” Food Frontiers 5.3 (2024): 920-946.

Aldegheri, Luana, et al. “Impact of Human Milk Oligosaccharides and Probiotics on Gut Microbiome and Mood in Autism: A Case Report.” Microorganisms 12.8 (2024): 1625.

Ross FC, Mayer DE, Gupta A, Gill CIR, Del Rio D, Cryan JF, Lavelle A, Ross RP, Stanton C, Mayer EA. Existing and Future Strategies to Manipulate the Gut Microbiota With Diet as a Potential Adjuvant Treatment for Psychiatric Disorders. Biol Psychiatry. 2024 Feb 15;95(4):348-360.

Kim J. Autism Spectrum Disorder and Eating Problems: The Imbalance of Gut Microbiota and the Gut-Brain Axis Hypothesis. Soa Chongsonyon Chongsin Uihak. 2024 Jan 1;35(1):51-56.

Camberos-Barraza, J.; Guadrón-Llanos, A.M.; De la Herrán-Arita, A.K. The Gut Microbiome-Neuroglia Axis: Implications for Brain Health, Inflammation, and Disease. Neuroglia 2024, 5, 254-273.

Jyonouchi H. Autism spectrum disorder and a possible role of anti-inflammatory treatments: experience in the pediatric allergy/immunology clinic. Front Psychiatry. 2024 Jun 24;15:1333717.

谷禾健康

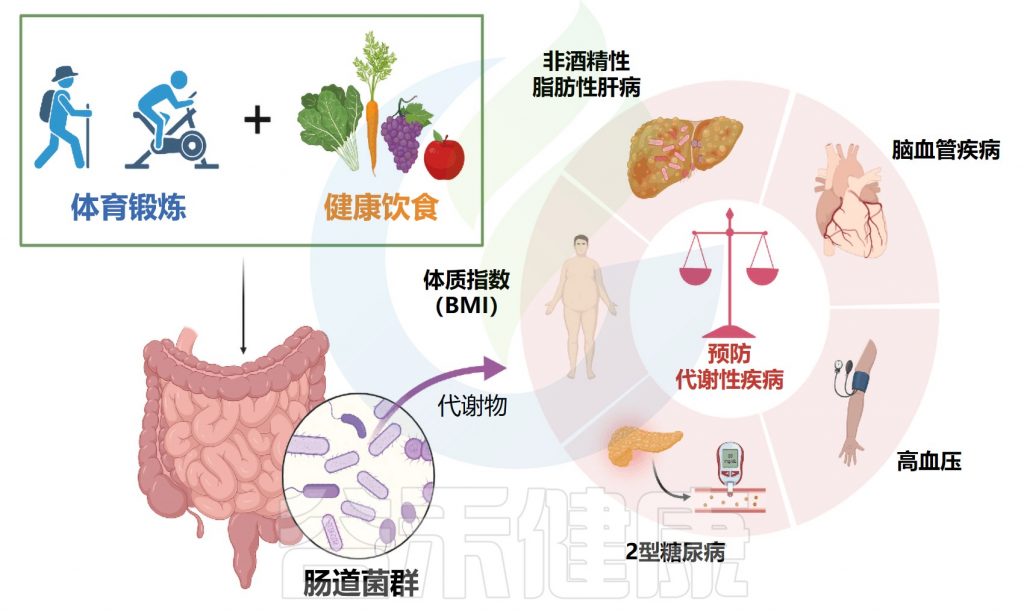

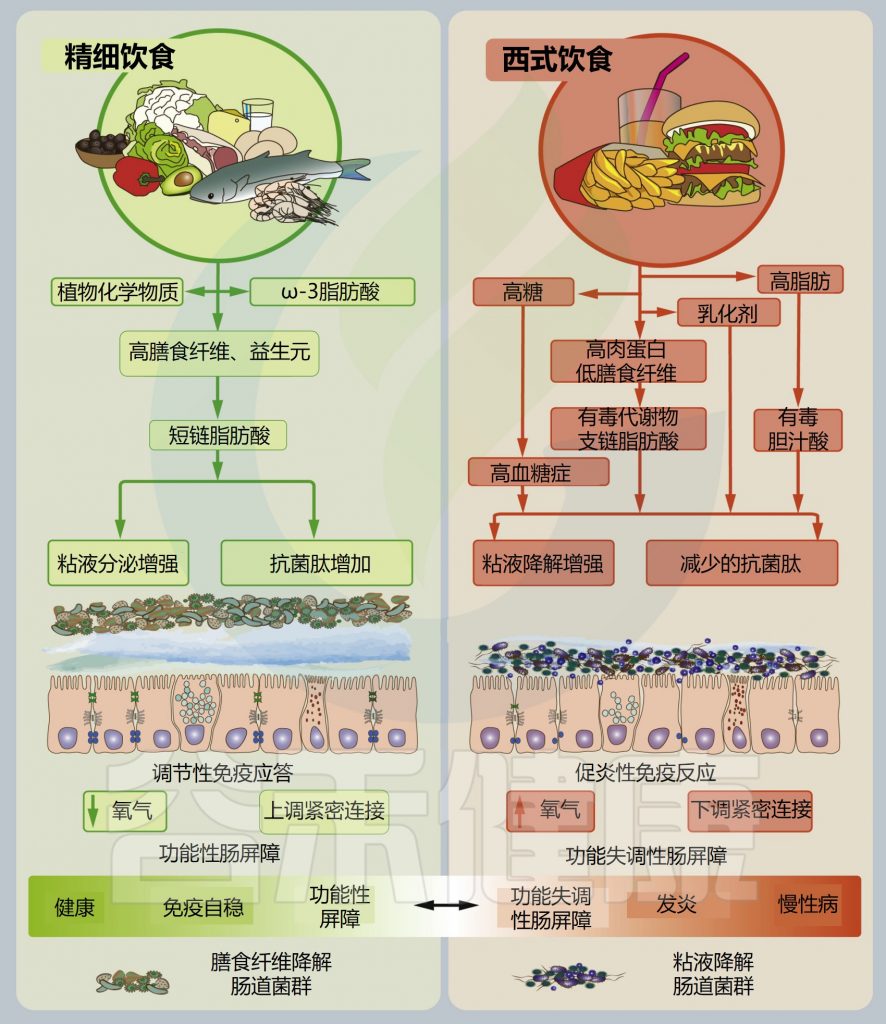

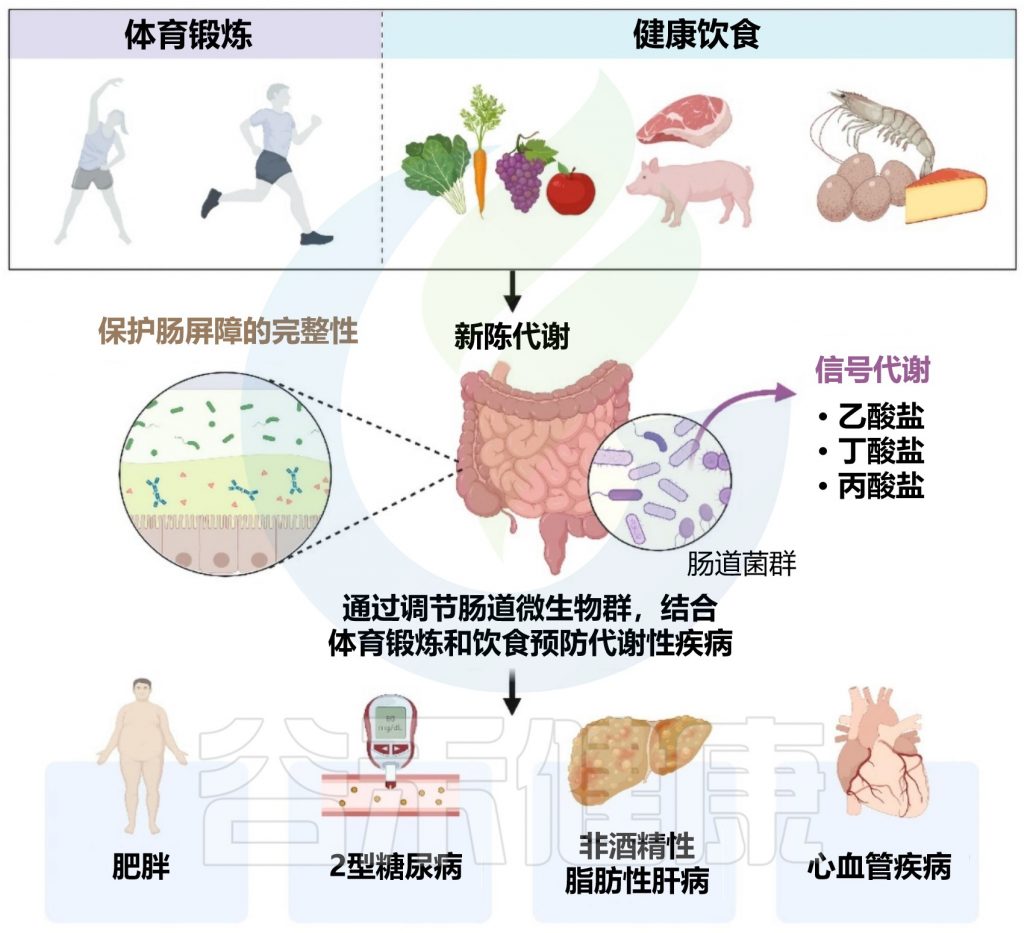

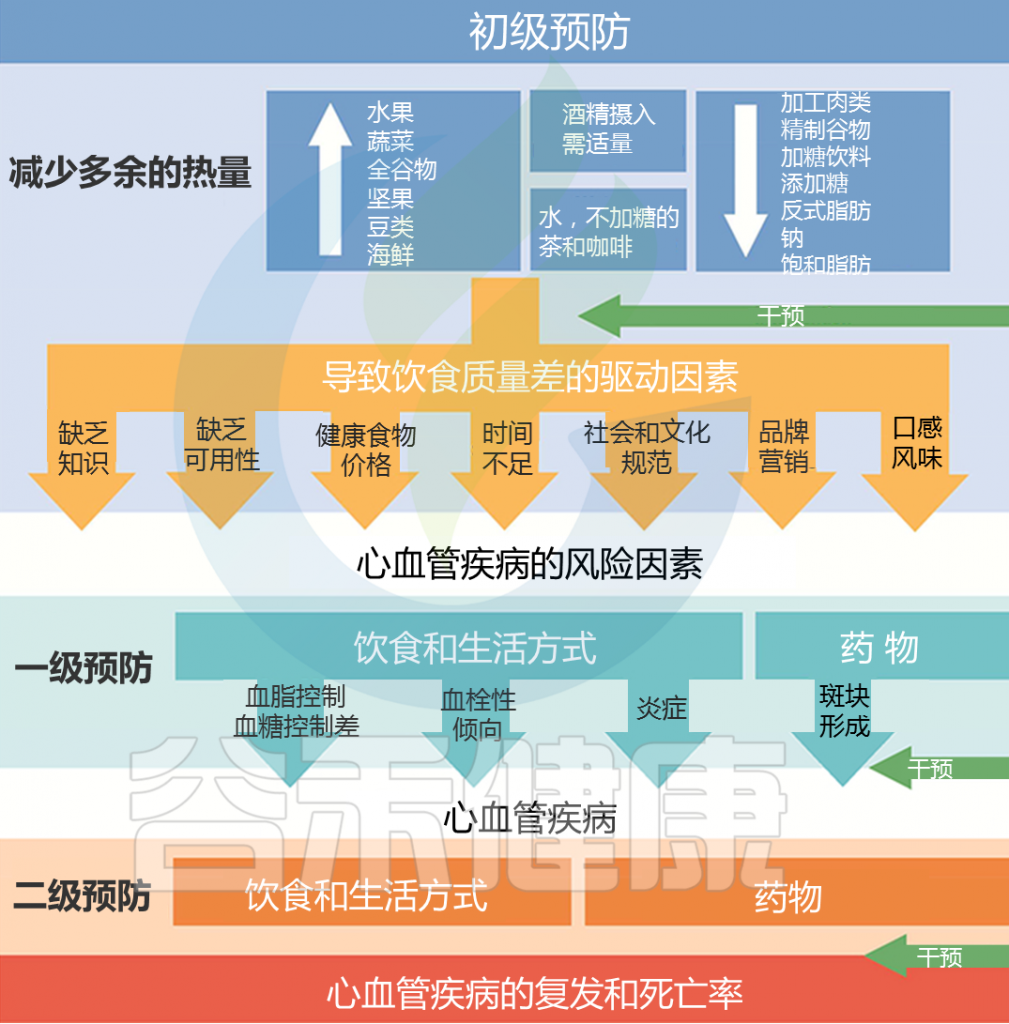

饮食在塑造肠道微生物群的组成、功能和多样性方面起着关键作用,各种饮食对肠道内微生物群落的稳定性、功能性和多样性有着深远的影响。了解不同饮食对微生物群的深远影响至关重要,改善代谢和肠道健康,预防和减缓由饮食不当引起的特定饮食相关疾病的发生。

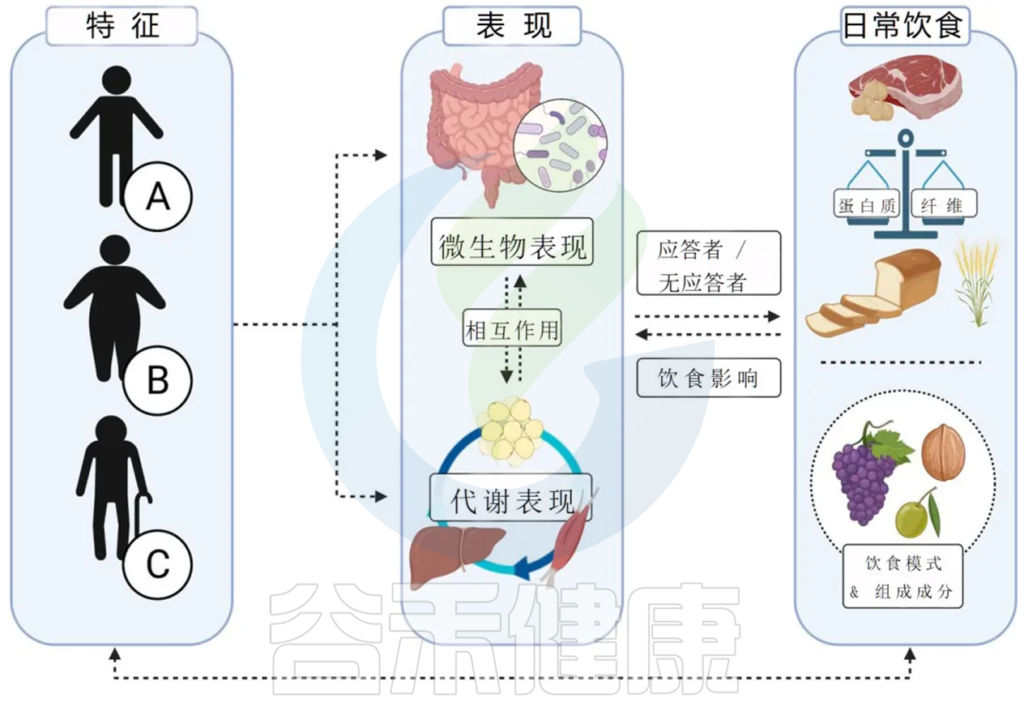

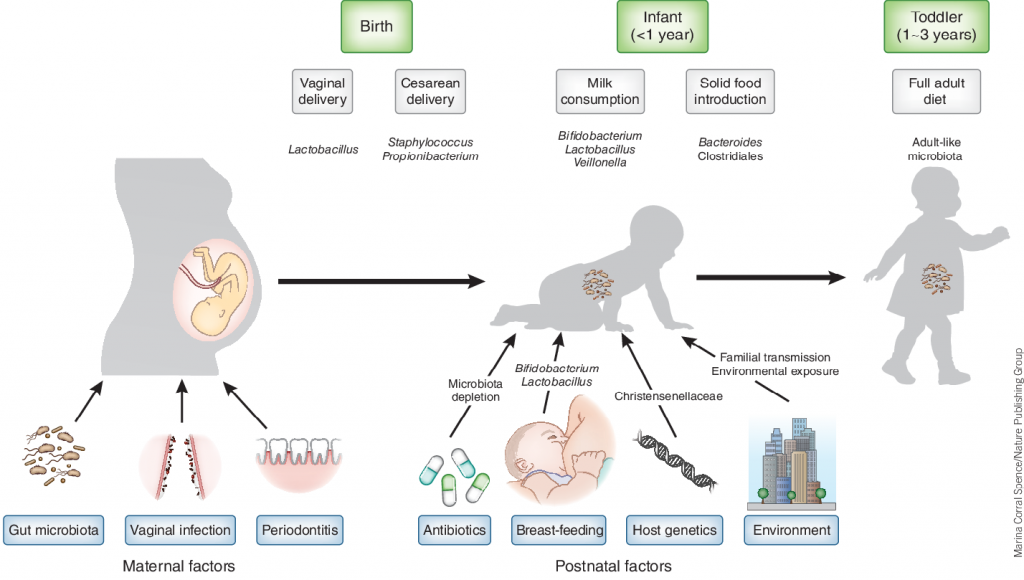

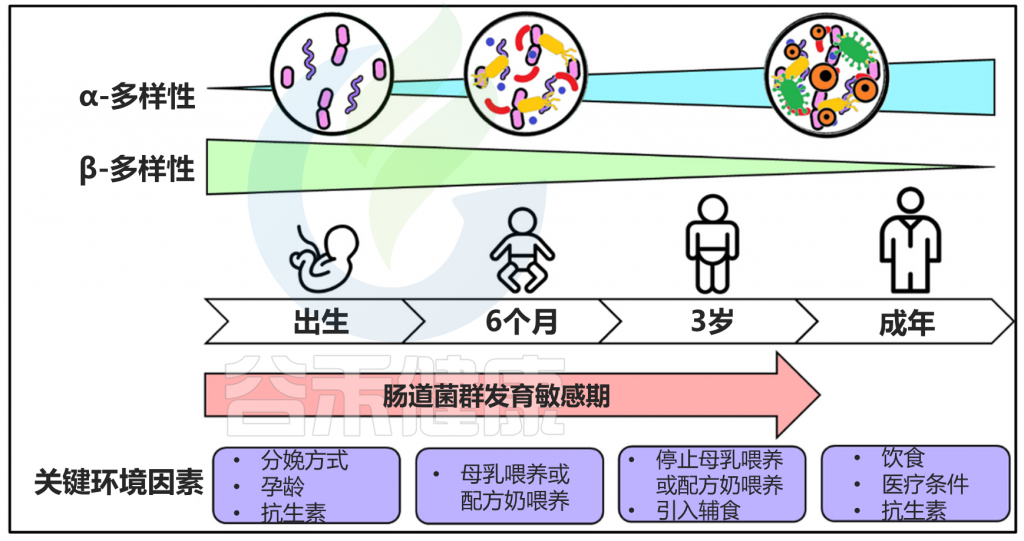

在生命早期,分娩方式、喂养、饮食和环境等因素会塑造肠道微生物群。在成年期,虽然微生物群趋于相对稳定,但外界因素,尤其是饮食,会大大影响其组成和功能。营养素、微生物群和免疫系统之间的这种复杂相互作用是维持体内平衡和防御外部病原体的重要调节机制。

精准营养承认每个人对饮食的代谢反应会有所不同,因此针对人群健康的广泛饮食指南在个人层面上并不理想。一些大规模研究已开始将微生物组概念纳入精准营养,发现纳入肠道微生物组组成的预测模型远远优于仅基于宿主、饮食和身体活动因素的预测模型。

比如从控制体重来说,我们常常关注卡路里的摄入与消耗,却可能忽略了肠道菌群层面的理解。不同人群可以选择不同的方式,高纤维饮食可以促进产生短链脂肪酸的肠道细菌的生长,这些短链脂肪酸不仅有助于维持肠道健康,还可能通过调节食欲和能量代谢等方式来帮助控制体重。

鉴于测序和机器学习等方面技术的最新进展,极大地提高了人们对饮食及其对微生物群影响的理解。在此基础上,本文讨论了常见整个饮食方式(如地中海饮食、高纤维饮食、植物性饮食、高蛋白饮食、生酮饮食、西方饮食、间歇性禁食、热量限制饮食等)影响肠道微生物群的机制,还包括生命早期和成年期肠道微生物群相关的饮食相关慢性疾病,临床实践中用于缓解或预防疾病进展的特定饮食等。

微生物组研究成果的迅速扩展使多种长期营养原则变得复杂,同时也为干预提供了新的机会。更深入地了解饮食、宿主和微生物之间的因果关系,可以为开发精准营养和基于微生物组的疗法提供新的视角。

饮食对肠道微生物群的组成和功能有相当大的有益或负面影响。

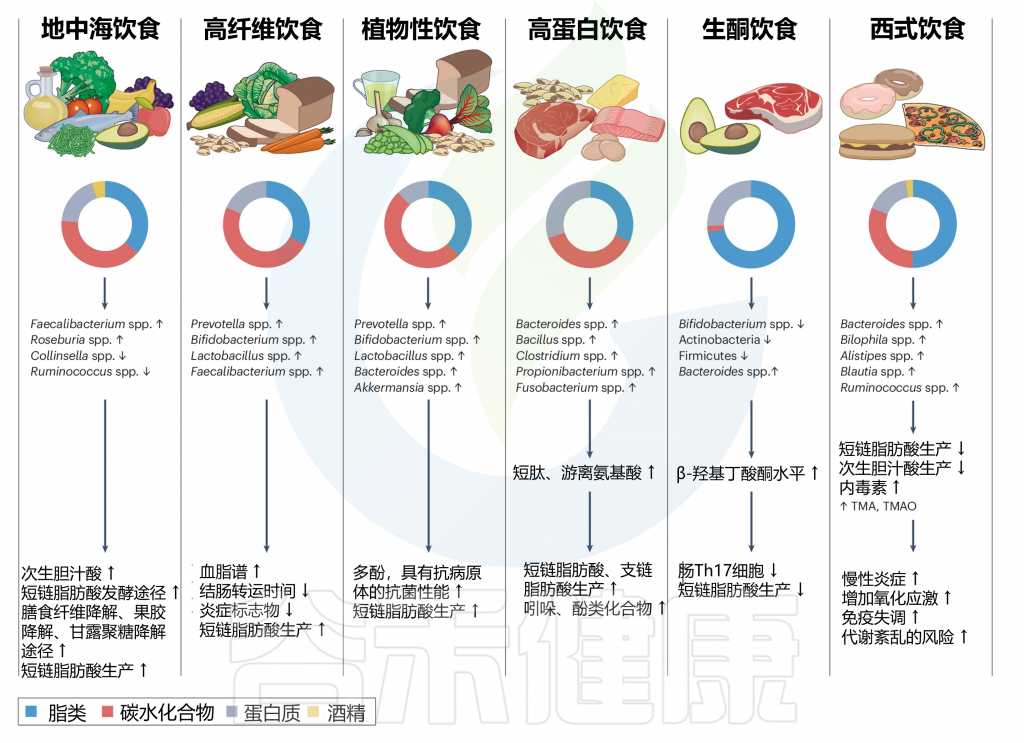

下图是常见饮食方式对肠道菌群的影响,这在后面我们会详细展开阐述。

全膳食的常量营养素组成及其对肠道菌群的影响

doi.org/10.1038/s41579-024-01068-4

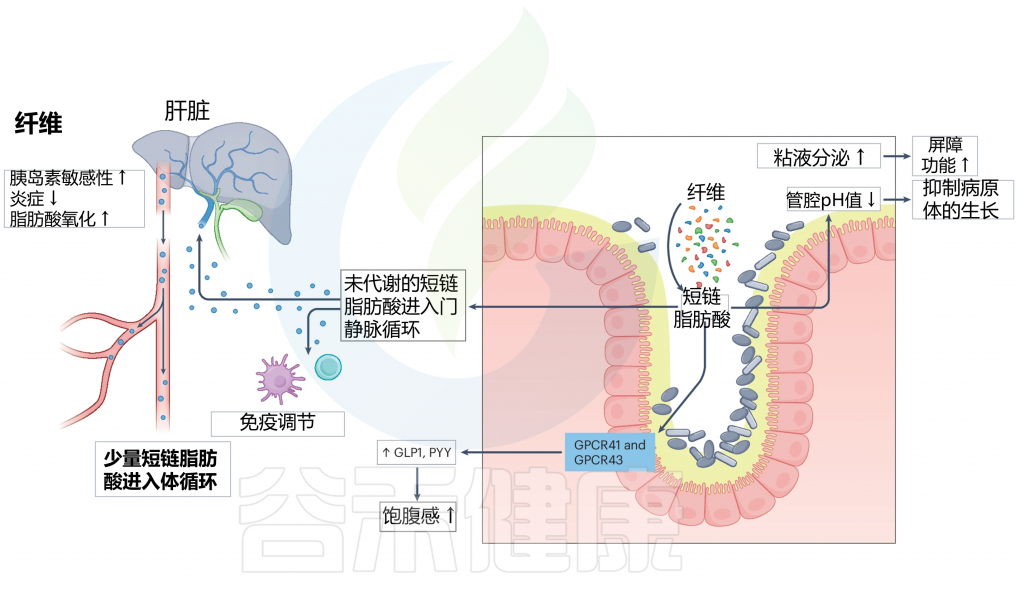

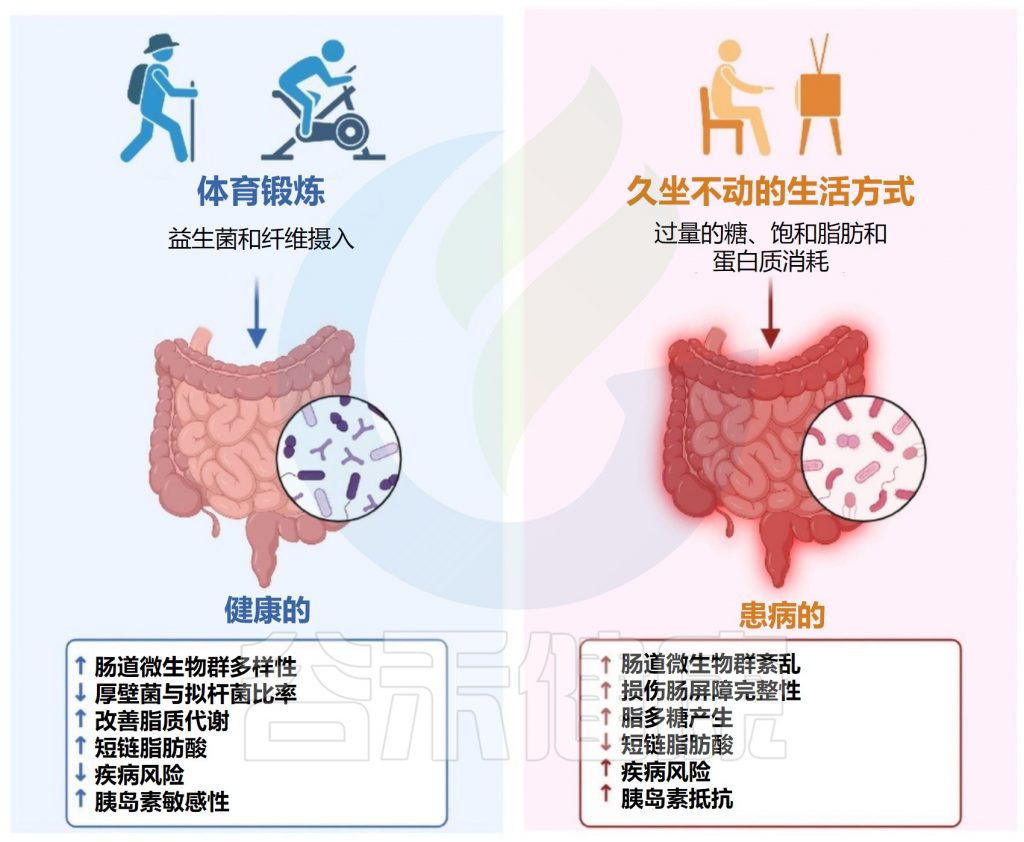

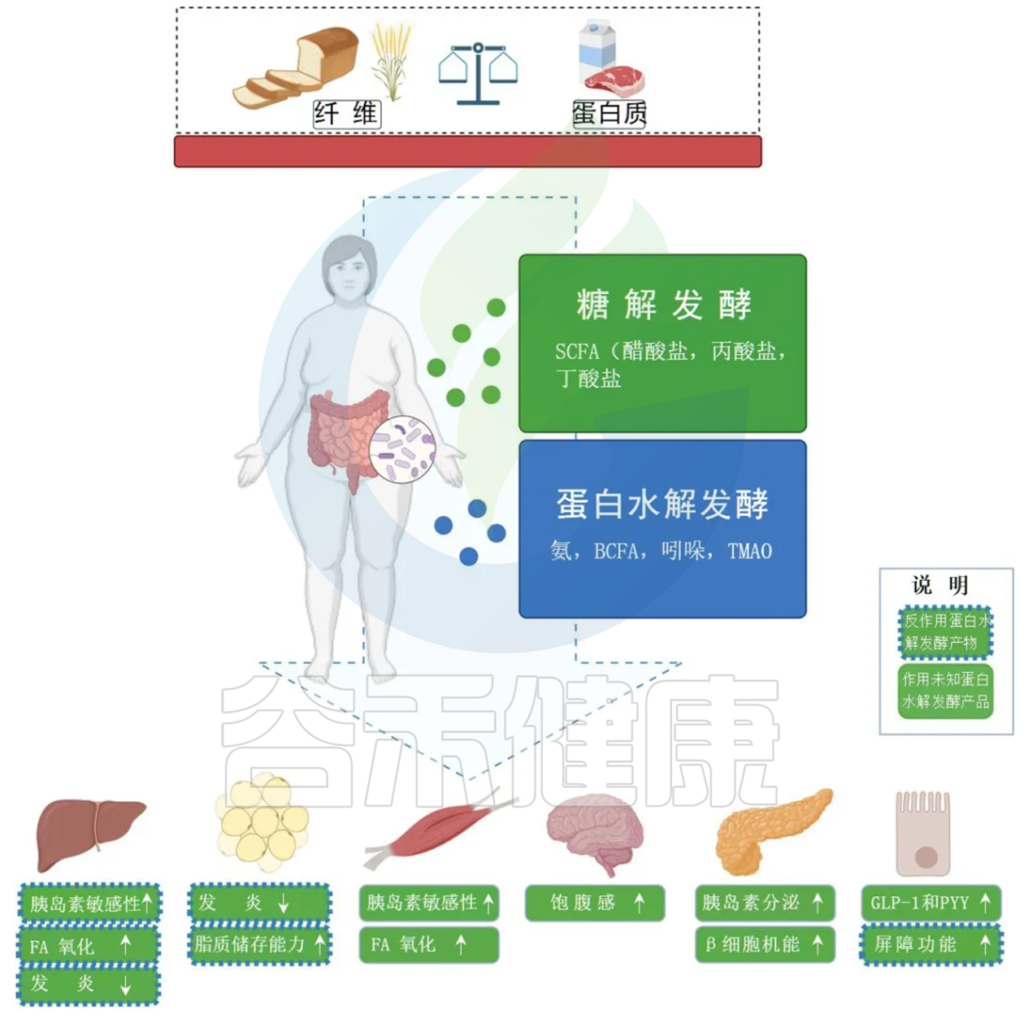

当膳食纤维到达肠道时,会经过肠道微生物群的发酵,产生如乙酸盐、丙酸盐和丁酸盐等短链脂肪酸(SCFA)。这些短链脂肪酸随后进入门脉循环,对宿主健康产生一系列积极影响。

激活GPCRs

短链脂肪酸激活G蛋白偶联受体GPCRs 41和43,这是它们发挥作用的初步机制。

触发肠道激素分泌

激活的受体进一步触发胰高血糖素样肽(GLP)和肽YY(PYY)等肠道激素的分泌。

注:GLP1和PYY在调节食欲、减缓胃排空和促进饱腹感方面起着关键作用。

增强肠道屏障功能

SCFAs通过增加粘液分泌和降低肠腔pH值来增强肠道屏障功能,保护肠道内壁,防止有害病原体进入血液。

抗炎与免疫调节作用

SCFAs具有抗炎和免疫调节作用,有助于维持整体肠道健康,并降低胃肠道疾病的风险。

肠道微生物群对纤维的分解及其对屏障功能和免疫力的影响

doi.org/10.1038/s41579-024-01068-4

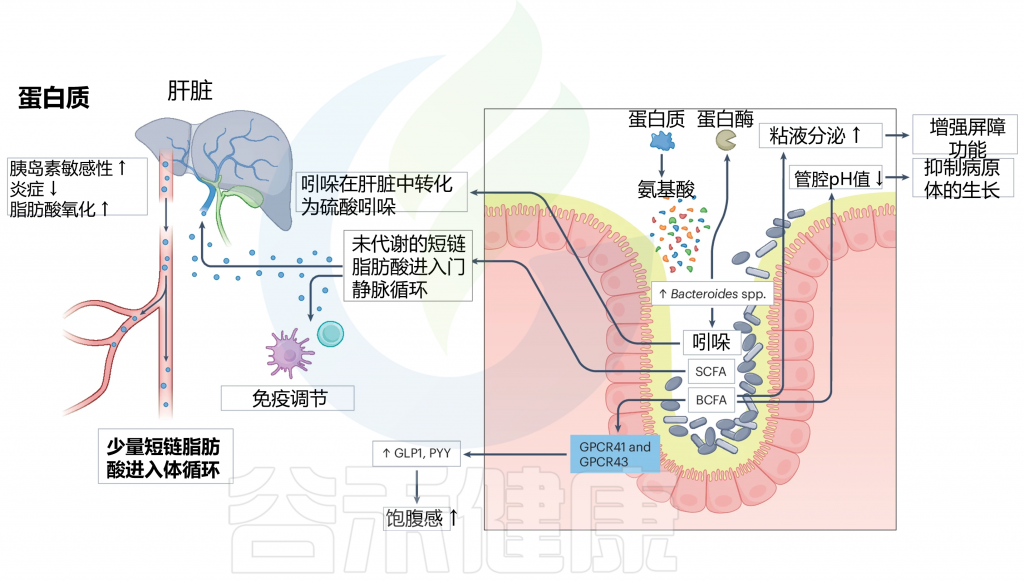

在肠道中,膳食蛋白质经过肠道微生物群的代谢,这与拟杆菌属的增加有关。这导致产生各种代谢产物,包括短链脂肪酸、支链脂肪酸(BCFAs)和吲哚。

支链脂肪酸可以激活 GPCR41 和 GPCR43,从而触发 GLP1 和 PYY 等肠道激素的分泌。此外,BCFAs 可以增加粘液分泌并降低腔内 pH 值,从而增强肠道屏障功能并保护肠道内壁。

肠道微生物群对蛋白质的代谢以及SCFA和吲哚对人类健康的后续影响

doi.org/10.1038/s41579-024-01068-4

SCFAs、BCFAs、GLP1 和 PYY 等肠道激素、粘液分泌和腔内 pH 对人体健康的影响,包括改善胃肠功能、调节食欲、减少炎症、改善胰岛素敏感性和脂肪酸氧化,从而促进整体肠道健康。

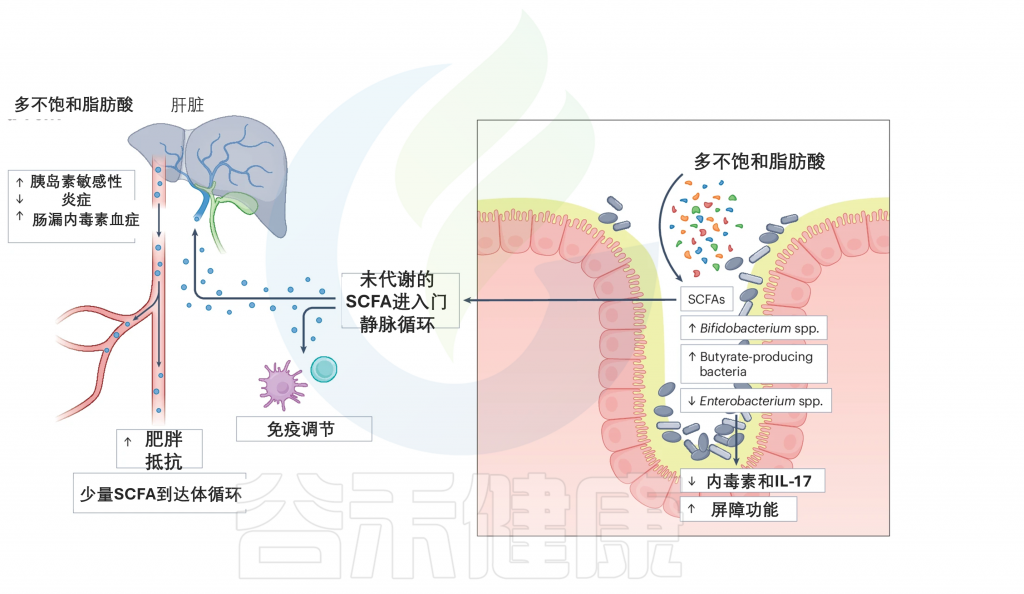

当膳食PUFAs到达肠道时,它们会被肠道微生物群代谢。这一过程增加了特定细菌的丰度,如双歧杆菌属和产丁酸菌。因此,产生了各种代谢产物,如短链脂肪酸,例如丁酸盐。

PUFAs可以减少促炎的肠杆菌属(Enterobacterium)的丰度,从而减少炎症并改善肠道屏障功能。这可能导致内毒素和IL-17的产生减少,进而减少炎症并改善对人类健康的影响。由PUFA代谢产生的未代谢SCFAs进入系统循环,在其中发挥免疫调节作用。它们可以通过改善胰岛素敏感性、减少炎症和改善肠道渗漏症内毒素血症来增强抵抗肥胖的能力。

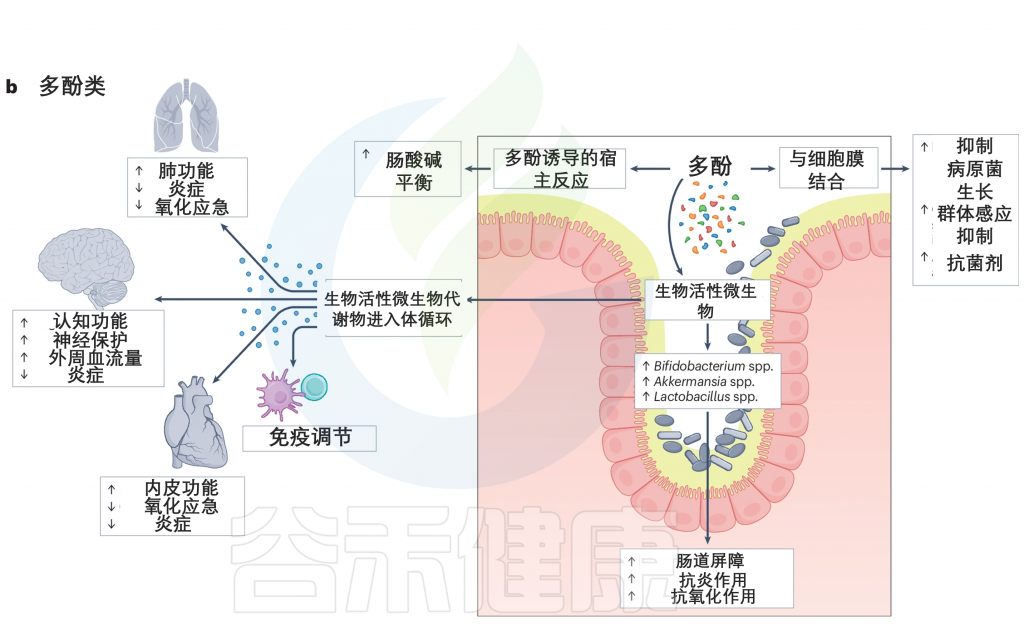

doi.org/10.1038/s41579-024-01068-4

多酚类物质被肠道细菌代谢,因此被分解成生物活性微生物代谢产物。多酚已被证明可以增加肠道腔中有益细菌的丰度,如双歧杆菌、Akkermansia、乳酸杆菌属。这些细菌在维持肠道屏障功能、调节免疫系统、促进肠道稳态和抑制病原菌生长方面起着至关重要的作用。

此外,多酚在肠道内表现出显著的抗炎和抗氧化作用。多酚代谢的副产物,缺乏酚类的代谢产物,在系统循环中被吸收,在那里它们发挥显著的免疫调节作用。例如,这些代谢产物已被证明可以通过减少炎症和氧化应激,以及改善内皮功能,从而改善肺部、大脑和心脏功能,增加周围血流。

doi.org/10.1038/s41579-024-01068-4

肠道微生物组的差异性影响

不同肠道微生物群对宿主能量状态的贡献存在差异,与肥胖相关的肠道微生物组特征可能会加剧宿主的表型。

遗传性肥胖小鼠及其瘦弱的同窝小鼠在肠道微生物组成上存在差异,从ob/ob供体获得的肠道微生物群受体增加的体脂,比从遗传性瘦弱供体获得的微生物群受体多。

将适应高脂高糖(HFHS)饮食的小鼠肠道微生物群与适应低脂高植物多糖饮食的小鼠肠道微生物群进行移植,一致地增强了接受控制饲料的无菌受体小鼠的脂肪积累。

这些研究表明,无论是由遗传还是饮食驱动的肥胖表型,都可以通过肠道微生物群传播。

肠道微生物组与营养不良

患有夸希奥科病(kwashiorkor)的儿童的肠道微生物群表现出发育不良的特征,并通过在无菌小鼠中定植后与健康对照相比,损害了营养吸收,从而在因果上对营养不良有所贡献。

肠道微生物群的变化也已被证明有助于极低热量饮食(VLCDs)和Roux-en-Y胃旁路手术后的快速减重。

例如,对超重或肥胖的绝经后妇女进行每天800千卡的极低热量饮食,导致肠道微生物群的变化和改善的代谢表型,如体重减轻和减少的脂肪量,这些变化可以在接受了节食前后肠道微生物群的无菌小鼠受体中重现。

肠道微生物组的能量缓冲作用

与低消化性饮食相关的更高营养流入结肠可以以一种增强其对宿主能量状态贡献的方式改变肠道微生物群,表现为接受低消化性饮食条件的微生物群的无菌小鼠受体体重增加和脂肪量更多。

在这个宿主-微生物组生态共生的例子中,宿主的营养吸收较低被肠道微生物群衍生的代谢产物及其下游效应所部分缓冲,例如增加宿主的能量摄入。这样的能量缓冲在能量受限条件下可能有助于宿主的代谢健康,但在能量过剩条件下也可能妨碍体重管理。

肠道微生物组的环境和饮食依赖性

肠道微生物群对宿主能量平衡的贡献可能依赖于环境和饮食背景,即使不通过饮食操纵宿主能量平衡也是如此。

来自肥胖不一致的人类双胞胎的无菌小鼠受体通常模仿了它们供体的代谢表型,但是当差异性定植的受体动物共同饲养时,来自瘦弱供体的微生物群侵入了来自肥胖供体的微生物群,结果是两者都保持了瘦弱。

当共同饲养的受体动物被喂食高脂肪和低水果蔬菜的饮食时,与瘦弱相关的微生物群的传播性被破坏了。

这些复杂的相互作用强调了饮食对宿主-微生物组代谢相互作用的影响有时可能难以追踪。

肠道微生物通过其代谢产物影响健康

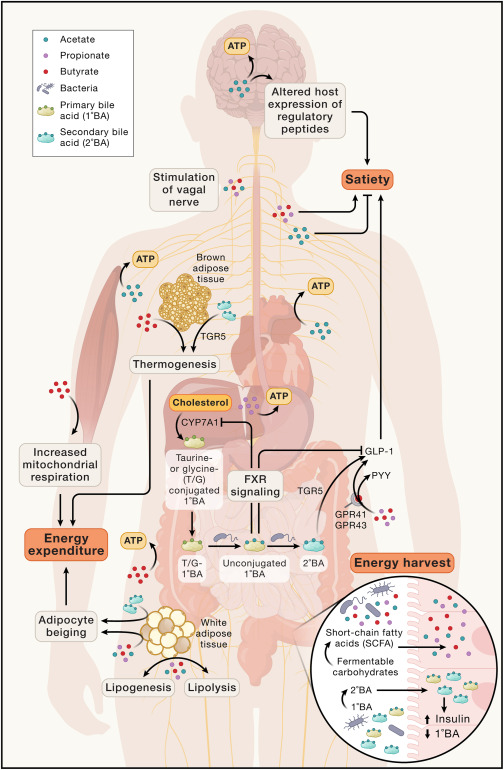

短链脂肪酸可以被各种宿主组织转化为ATP,其中:

SCFAs具有多样的信号功能,影响能量平衡。

doi.org/10.1038/s41579-024-01068-4

SCFA通过各种方法影响能量摄入,包括乙酸盐穿过血脑屏障,介导调节性神经肽的表达,丙酸盐和丁酸盐结合肠内分泌L细胞中的GPR41和GPR43受体,刺激GLP-1和PYY的释放,以及通过迷走神经的肠脑信号传导,乙酸盐与SCFA混合物可能不同地介导这些信号传导。

SCFA通过促进棕色脂肪组织的产热、白色脂肪组织的米色和骨骼肌的线粒体呼吸来影响能量消耗。SCFA还可以影响脂肪生成和脂肪分解的动力学,据报道,丁酸盐促进脂肪分解,而乙酸盐和丙酸盐促进脂肪生成。

此外,肠道微生物组可以使宿主肝脏分泌的牛磺酸或甘氨酸结合的初级胆汁酸(T/G-1°BA)脱偶联和脱羟基,产生调节宿主能量代谢各个方面的非偶联初级胆汁酸和次级胆汁酸。未结合的初级胆汁酸通过法尼醇X受体(FXR)发出信号,抑制CYP7A1,CYP7A1是初级胆汁酸合成的限速步骤,对饮食脂肪吸收具有潜在的下游影响。次级胆汁酸激活TGR5,促进棕色脂肪组织的产热、白色脂肪组织的米色和胰腺β细胞的胰岛素产生。

肠道微生物胆汁酸代谢也可能通过对厌食素GLP-1的对比作用来影响能量摄入,2°BA激活的TGR5信号促进L细胞分泌GLP-1,1°BA活化的FXR信号在小鼠中显示出抑制GLP-1活性。这些多效性效应强调了对SCFA和胆汁酸的看法正在发生变化,从能量收获的载体转变为能够对宿主能量状态产生净积极和净消极影响的代谢调节因子.

地中海饮食(MD)强调摄入大量未加工的全植物性食品、橄榄油、乳制品、适量家禽和鱼类,以及少量红肉。

降低癌症死亡率及糖尿病风险

一项对美国25,315名女性的前瞻性研究显示,那些坚持地中海饮食模式的人在25年的随访期间全因死亡率降低了23%。这项研究还显示,较高的地中海饮食摄入量与20年随访期间未来2型糖尿病风险降低30%相关。地中海饮食模式可能还对癌症有保护作用。实际上,高度遵守这种饮食与普通人群中的癌症死亡率降低、癌症幸存者的全因死亡率降低,以及降低发展结直肠癌、头颈癌、呼吸、胃、肝和膀胱癌风险有关。

增加产丁酸菌

两项干预研究将地中海饮食与特定分类特征联系起来,增加Faecalibacterium prausnitzii、Roseburia丰度,减少Ruminococcus gnavus、Collinsella aerofaciens、Ruminococcus torques丰度。这些因饮食而导致的微生物组变化与短链脂肪酸产量的增加和代谢副产物(如乙醇、对甲酚和二氧化碳)产量的减少有关。

地中海饮食与特定功能途径有关

之前研究用宏基因组测序分析了307名男性长期饮食信息的微生物组数据。结果显示,地中海饮食与36条功能途径有关,这些途径大多类似于植物性饮食,具有丰富的微生物功能,用于SCFA发酵和膳食纤维降解。对地中海饮食的坚持显示出与特定功能途径的正相关,如用于果胶分解的d-果糖醛酸降解途径和用于半纤维素分解的甘露聚糖降解途径。地中海饮食的坚持和降低心血管疾病风险在P. copri水平较低的个体中更为明显。

地中海饮食plus版——更积极的变化相关

最近,DIRECT-PLUS研究包括294名肥胖或血脂异常的参与者,发现与地中海饮食相比,绿色地中海饮食与更显著的组成变化相关。绿色地中海饮食是地中海饮食的增强版,它增加了植物性食品的摄入量,减少了红肉的摄入,并且每天还摄入富含多酚的绿茶和Mankai水生植物。

这种饮食在微生物组成和多样性上产生了更大的变化,包括增加普雷沃特氏菌的丰度和支链氨基酸降解酶(异亮氨酸降解),减少双歧杆菌和支链氨基酸生物合成酶(缬氨酸和异亮氨酸生物合成)。这些变化与体重和心代谢指标的积极变化相关联。

膳食纤维对人类健康至关重要,它有助于降低长期体重增加,低纤维摄入量会增加患2型糖尿病和结肠癌的风险。

高纤维饮食会改变肠道微生物的组成,包括显著增加乳酸杆菌属和双歧杆菌属的丰度。

断奶后饮食变化,引起代谢复杂多糖的菌增加

不同的膳食纤维组分对肠道微生物的影响各不相同。例如,母乳喂养的婴儿表现出更高丰度的适应于利用人乳寡糖(HMOs——母乳中大量存在的不可消化的益生元糖类)的双歧杆菌。断奶后,肠道微生物组成会发生明显变化,这主要归因于饮食组成的改变。这导致能代谢更复杂多糖的拟杆菌门和厚壁菌门的扩张。

超重个体:改善菌群预防代谢疾病

在超重的个体中,阿拉伯木聚糖低聚糖的干预增加了普雷沃氏菌和直肠真杆菌(Eubacterium rectale)的丰度,伴随着代谢组学特征的有利变化,可能有助于预防代谢性疾病。

全谷物和小麦麸皮:双歧杆菌、乳杆菌↑↑

在31名志愿者中补充全谷物和小麦麸皮,导致双歧杆菌属和乳酸杆菌属的水平增加。全谷物消费者中的增加更为明显;两组都经历了总胆固醇的降低。

燕麦:厚壁菌门↑ 拟杆菌门↓ 心血管疾病风险↓

来自燕麦的高分子量β-葡聚糖减少了厚壁菌门,增加了拟杆菌门,并伴随着心血管疾病风险标志物的减少。

抗性淀粉:影响短链脂肪酸产生

以IV型抗性淀粉形式的膳食纤维对肠道微生物群的组成和功能以及丁酸盐或丙酸盐的产生了不同的影响。

简单碳水化合物在小肠中吸收,而复杂碳水化合物如膳食纤维则经历结肠微生物发酵,从而产生短链脂肪酸。人类只产生非常有限的用于碳水化合物降解的碳水化合物活性酶(CAZymes),因此依赖于肠道微生物群间接代谢几种膳食纤维。低纤维的饮食与肠道微生物群中减少的CAZyme储备相关。

短链脂肪酸的健康益处

包括前面文中提到过的,通过GPCRs传递信号,以及刺激肠道内分泌细胞分泌饱腹感激素(GLP-1和肽YY)。这影响了食欲调节,并调节了调节性T细胞的功能,以及脂质和葡萄糖代谢,在调节宿主能量代谢和结肠稳态中发挥关键作用。

丁酸盐作为结肠细胞的能量来源,通过肠细胞(巨噬细胞和树突状细胞)介导抗炎特性,并增强粘液产生,这突出了其在优化肠道吸收和肠道屏障功能中的作用。

短链脂肪酸与GPCRs及其他细胞的作用和互动不仅限于肠道,还扩展到外周组织、器官和免疫细胞。在小鼠模型中的报告表明,SCFAs和高纤维饮食可能在降低1型糖尿病、2型糖尿病、哮喘和压力的风险,减少脂肪酸合成和脂肪分解方面发挥作用,从而减轻体重并增强神经认知发展。SCFA的吸收导致肠腔pH值降低,这抑制了对pH敏感的病原体如梭菌纲和肠杆菌科的生长,并增加了营养素吸收。

全谷物中的不可溶纤维影响肠道传输速率和细菌发酵

两项随机对照交叉试验涉及50名超重或有代谢综合征风险的个体,表明全谷物饮食增加了粪便中的丁酸盐和己酸盐,改善了血脂水平,减少了炎症标志物,并与精制谷物饮食相比改善了体重减轻。产短链脂肪酸的菌与结肠传输时间显示出负相关关系。这进一步有助于调节肠道微生物组成和多样性,从而缓解各种肠道疾病,如肠易激综合症、炎症性肠病、结直肠癌和胃癌以及便秘。

微生物群与人类健康之间的相互作用强调了采取整体方法和更大规模的人类研究的必要性,以便深入认识饮食碳水化合物、肠道微生物群组成和疾病易感性之间复杂的关系。

植物性饮食富含多酚类、宿主可消化和不可消化的碳水化合物,并发挥益生元和后生元的双重效应。素食饮食导致形成独特的细菌环境,这一点从细菌功能能力的转变中得到证实。

素食者:拟杆菌↑ 普雷沃氏菌属↑

例如,素食者表现出低肉碱降解但增加氮同化。与杂食者饮食相比,这些饮食促进了拟杆菌门和普雷沃氏菌属的丰度,尽管由于微生物个体差异和研究方法的不一致性,研究结果有时会出现矛盾。

某些属或种的对比水平可以归因于饮食快速与逐渐转变对微生物造成的压力、健康与不健康饮食成分的存在,以及各种生物活性化合物的来源。例如:

植物性饮食的这些特性使其在预防和管理慢性疾病,如心血管疾病、2型糖尿病和某些癌症方面显示出潜力。然而,需要更多的研究来充分理解植物性饮食对肠道微生物组的具体影响,以及这些变化如何影响宿主的健康和疾病风险。

多酚类物质的吸收:少量在小肠,大量在结肠

多酚类物质,分为类黄酮和非类黄酮,是植物的次级代谢产物,存在于水果、蔬菜、谷物、葡萄酒、茶、咖啡等食物中。

少量的多酚类物质(5%~10%)在小肠中被吸收,主要是那些具有单体和二体结构的多酚。吸收后,苷元在肠细胞内经历生物转化,然后在肝细胞内继续转化。这些代谢产物通过循环系统运输到肾脏和肝脏等器官,并最终随尿液排出。

大部分多酚类物质(90%-95%)在回肠和结肠中与肠道微生物发生作用,它们促进双歧杆菌、Akkermansia、乳杆菌等物种的丰度,从而提供显著的抗炎和抗病原体特性,以及心血管保护作用。

最近一项涉及超过2万名成年人的随机对照试验表明,食用富含多酚的可可提取物减少了心血管疾病导致的死亡。然而,心血管疾病的发生并没有减少。

多酚类物质的抗菌和抗病原体特性

多酚类物质可以通过几种机制抑制细菌生长,包括结合并改变细胞膜的功能特性。它们还展现出对食源性病原体的抗菌活性,并以剂量依赖性方式作为群体感应抑制剂和抗菌剂。

肠道微生物群代谢多酚

肠道微生物群双向调节并代谢多酚类物质,将它们转化为更具生物活性的微生物代谢产物,并提高其相对于原始化合物的吸收。

代谢产物的健康益处

研究表明,食用生物活性微生物代谢产物对人类健康有益处。例如:

多酚类物质对肠道微生物群的调节

多酚类物质可以通过改变肠道微生物群的组成和影响各种微生物酶的功能,调节肠道微生物代谢产物,包括短链脂肪酸、TMAO、多巴胺、脂多糖、胆汁酸。

这最终可以通过多种方式引起多酚类物质诱导的宿主反应,例如,作为调节肠道酸碱平衡的调节器。多酚类物质对肠道微生物群的调节已被证明支持肺功能、中枢神经系统功能和肠道屏障完整性的稳态。

植物和动物源食物类型不同,对菌群影响有差异

植物和动物源性食物中蛋白质和脂肪类型的不同导致了肠道微生物组成和代谢组的差异。例如,基于动物的饮食导致耐胆汁细菌种类的丰度增加,如Alistipes、Bilophila,同时减少了厚壁菌门的丰度,降低了支链氨基酸(BCAAs)的水平,并增加了SCFAs和二甲基硫化物。

其他植物化合物,如纤维、萜类和类胡萝卜素,也已显示出健康益处。个体在从饮食多酚中产生酚类衍生代谢产物的量上的差异归因于每个人肠道微生物组的独特组成。

因此,分析多酚代谢产物可以作为一种有价值的方法,以更深入了解生物活性化合物效应,并为理解个体间的显著多样性提供全面的认识。

每日蛋白质摄入量超过1.5克/千克体重的饮食通常被认为是高蛋白饮食。这种饮食通常用于运动员或为超重人群减肥时所推荐。

蛋白质的消化和吸收

饮食中的蛋白质主要由宿主的蛋白酶分解,但每天有12-18克的蛋白质可到达大肠并被微生物群代谢。

不同类型的复杂蛋白质具有不同程度的可消化性,以及不同的氨基酸组成。

参与蛋白质分解的菌群

一些细菌物种参与蛋白质分解,并在高蛋白饮食者的肠道微生物群中富集,主要是拟杆菌属、芽孢杆菌属(Bacillus)、梭菌属(Clostridium)、Phocaeicola、丙酸杆菌属(Propionibacterium)、梭杆菌属(Fusobacterium)、乳杆菌属、链球菌属。

其他细菌可以直接利用氨基酸,并从蛋白质分解中受益,形成交叉喂养的相互作用。

蛋白质分解细菌使用多种酶

蛋白质分解细菌使用多种外肽酶、蛋白酶(包括金属、丝氨酸、半胱氨酸、天冬氨酸、苏氨酸、谷氨酸和天冬酰胺蛋白酶)和内肽酶来释放短肽和游离氨基酸。

氨基酸代谢产生短链脂肪酸

大多数氨基酸被发酵成短链脂肪酸:

部分发酵产物可能带来的健康危害

其他发酵产物包括可能的炎症化合物,如来自芳香族氨基酸(例如色氨酸)的吲哚和酚类化合物,以及氨、胺、有机酸和气体(即由含硫氨基酸半胱氨酸和甲硫氨酸产生的硫化氢,以及二氧化碳)。

值得注意的是,这些最终产物中的一些可能与疾病有关。吲哚和吲哚相关化合物可以到达肝脏并转化为硫酸吲哚酚,这是一种对肾脏有害的有毒代谢产物,并参与内皮功能障碍。此外,硫化氢可能具有致突变性,并可能在炎症中发挥作用,增加结肠癌的风险。

生酮饮食是一种极低碳水化合物、适量蛋白质和高脂肪的饮食模式,模拟了禁食期间的代谢反应,这种状态下循环酮体水平升高。

注:酮体是脂肪酸衍生的分子,当葡萄糖可用性受限时作为替代能量来源。这些酮体(KBs)包括β-羟基丁酸(βHB)、乙酰乙酸和丙酮,主要在肝脏中产生。

生酮饮食长期以来一直作为治疗癫痫的饮食疗法,并且越来越多的研究表明这种饮食在治疗阿尔茨海默症、肥胖症、癌症等各种疾病方面的益处。

注:传统的长链甘油三酯生酮饮食遵循脂肪(克)与蛋白质和碳水化合物总和的4:1比例。变体包括中链甘油三酯生酮饮食、改良阿特金斯饮食和低血糖指数治疗,每种方法都有稍微不同的宏观营养素比例。

在人类中,诱导生酮状态需要严格限制碳水化合物摄入(5%–10%千卡/天),适量蛋白质摄入(30%–35%),和高脂肪摄入(55%–60%)。

生酮饮食的潜在风险和副作用

生酮饮食(利于拟杆菌门) ≠ 高脂饮食(利于厚壁菌门)

典型的高脂饮食通常会增加厚壁菌门的丰度并减少拟杆菌门;然而,生酮饮食的效果不同。

——超重成年人

在涉及17名超重成年人的研究中,为期4周的生酮饮食显示在人肠道中放线菌门(Actinobacteria)和厚壁菌门的大量减少。具体来说,有益的双歧杆菌的19种物种减少了,而拟杆菌门丰度增加。这些变化部分是通过宿主产生酮体诱导的。

——癫痫儿童

在涉及12名严重癫痫儿童的为期3个月的研究中,遵循生酮饮食的儿童显示健康促进和消耗纤维的双歧杆菌属、直肠真杆菌(E. rectale)和Dialister属的丰度大幅减少。相反,儿童显示拟杆菌属和大肠杆菌属的丰度增加,后者部分归因于大肠杆菌(Escherichia coli)的增加。

生酮饮食对肠道微生物组的影响

临床前研究也表明,肠道微生物组的组成在响应生酮饮食时发生了显著变化,最明显的是:

酮体βHB↑ 双歧杆菌↓

一项分析生酮饮食对肠道微生物组组成的变化的潜在机制的研究报告了在人类和鼠类受试者中,双歧杆菌属和酮体β-羟基丁酸(βHB)之间的显著负相关,也就是说,随着βHB水平的增加,双歧杆菌属的水平会降低。

来自人类、啮齿动物和细胞培养的数据支持β-羟基丁酸抑制NLRP3炎症体的能力。高水平的酮体可以降低血压并增加血管功能。循环酮体水平的增加还可以减少心脏炎症和心力衰竭的可能性。酮体也可能通过刺激胰岛素受体,通过诱导AMP激活蛋白激酶(AMPK)和下调mTOR来改善胰岛素敏感性。高水平的酮体可能减少食欲,从而使体重减轻。

生酮饮食→双歧杆菌↓→减少诱导Th17→促炎降低

将生酮饮食者的粪便微生物群移植到无菌小鼠中,研究揭示了肠道TH17细胞的变化。

注:Th17细胞是一种辅助性T细胞亚群,其主要特征是能够产生多种促炎细胞因子,如IL-17、IL-21和IL-22等。

双歧杆菌属对肠道TH17细胞的有强烈诱导作用,而生酮饮食改变肠道菌群(双歧杆菌降低)也减少了诱导Th17的能力,可能导致这些细胞的促炎性降低,从而影响肠道和脂肪组织的炎症状态,

然而,由于有益的肠道微生物群的减少和促炎性及病原性肠道细菌的促进,需要进一步的研究来了解生酮饮食对宿主健康的长期影响。

西方饮食的特点是高热量含量,富含动物蛋白、饱和脂肪、简单糖和超加工食品,同时纤维、水果和蔬菜的摄入量不足。

西方饮食:多样性下降,拟杆菌为主

与其他饮食相比,西方饮食与肠道微生物组多样性的显著降低有关,其肠道特征转向以拟杆菌属为主的肠道特征。其他丰富的物种属于Ruminococcus、Faecalibacterium、双歧杆菌属、Alistipes、Blautia、Bilophila。

由于纤维摄入较少和不同的微生物组成,相关的微生物群产生的短链脂肪酸较少。

红肉中胆碱→TMAO→多种慢病相关

红肉中的特定化合物,如胆碱和肉碱,也可以被肠道微生物群转化为三甲胺,然后在肝脏中转化为与慢性疾病相关的三甲胺-N-氧化物(TMAO)。

加工食品和添加剂的影响

加工食品包含各种添加剂、防腐剂和乳化剂,能够直接或间接与肠道微生物群相互作用。

非营养性人造甜味剂,如低热量或饮食食品和饮料中的糖精、三氯蔗糖和阿斯巴甜,对微生物组多样性和组成的潜在长期影响尚不清楚。

其他添加剂,如卡拉胶(一种从红海藻中提取的增稠剂或凝胶剂,存在于许多加工食品中,如乳制品),已知会促进肠道炎症和破坏粘液层,导致肠道微生物组的变化。

人工食品色素,如糖果和烘焙产品中的Allura Red AC,赋予颜色并通过与肠道细菌的相互作用改变硫的稳态。

一些防腐剂,如加工肉类中的硝酸钠,也可以调节肠道微生物组的组成,而乳化剂,如羧甲基纤维素(一种存在于酱汁中的增稠剂)和聚山梨醇酯-80(一种存在于酱汁和烘焙食品中的乳化剂和稳定剂),直接冲击肠道微生物组的组成和功能。

详见我们之前的文章:

你的焦虑可能与食品添加剂有关,警惕食品添加剂引起的微生物群变化

糖,功能糖,代糖,如何从健康角度看这些肠道菌群的“甜蜜伙伴”

总体而言,西方饮食与慢性炎症的激增有关,导致与饮食相关的疾病,包括肥胖和其他非传染性疾病。

过去50年中,一种受到极大关注的饮食疗法是日常热量限制(CR),它被定义为在保持充足营养的同时,将饮食摄入量减少至低于维持体重所需的能量水平。观察性、临床前和临床试验的发现表明,CR可能将寿命延长1-5年,同时改善生活质量。

最严格的CR随机试验来自国家老龄化研究所资助的CALERIE(减少能量摄入长期效应综合评估)联盟。CALERIE研究包括CALERIE第一阶段(三项为期6至12个月的CR小规模试点研究)和CALERIE第二阶段(一项大型、多中心、为期2年的CR随机试验)。

注:这些研究招募了体重正常且健康状况良好的成年人。每项试验中实施的CR程度不同,但通常涉及日常能量摄入量减少10%至30%,同时确保其他关键营养素的充足摄入。

CR的健康益处

CALERIE研究的发现显示,短期和长期CR都可以减少体重、皮下脂肪、内脏脂肪和肝内脂肪含量。

CR减少了微生物表达的酶

这些酶能够使脂多糖A生物合成,从而限制了脂多糖(LPS)的产生,并以药理学上已知能刺激脂肪细胞褐化和减少内脏脂肪的方式抑制了LPS-TLR4途径。

将经过CR调节的与对照肠道微生物群移植到未经处理的无菌小鼠中,导致体重和体脂肪的增加减少,胰岛素敏感性提高,UCP1+(即褐/产热)脂肪细胞增加,这表明CR诱导的肠道微生物组变化在这些效应中起到了因果作用。

Dorea弱预测了CR诱导的体重减轻

人类的CR研究报道了肠道微生物组组成和功能的多种变化,但据所知,还没有研究表明这些变化是代谢益处的基础。

最近一项随机对照试验比较了147名超重或肥胖成年人中12周间歇性与持续性CR的效果,发现体重减轻与细菌相对丰度、群落α多样性或循环微生物代谢产物(例如短链脂肪酸)的变化之间没有关联。尽管如此,基线微生物组组成——特别是Dorea的相对丰度——弱预测了CR诱导的体重减轻。

超重人群日常热量限制后相关菌群变化

同样,一项涉及80名超重或肥胖成年人进行14周CR的前瞻性研究发现,体重减轻5%或以上与Collinsella和Christensenellaceae的丰度正相关,与大肠杆菌/志贺菌属、克雷伯菌属、巨球形菌属(Megasphaera)、Sellimonas、乳杆菌属的丰度负相关。

微生物组特征与特定代谢健康标志物之间的关联

如Akkermansia和Christensenellaceae与基于HOMA-IR的胰岛素敏感性之间的关系。需要额外的功能研究来测试这些微生物组特征与代谢反应之间的联系是因果关系还是其他生理状态的共线性结果。

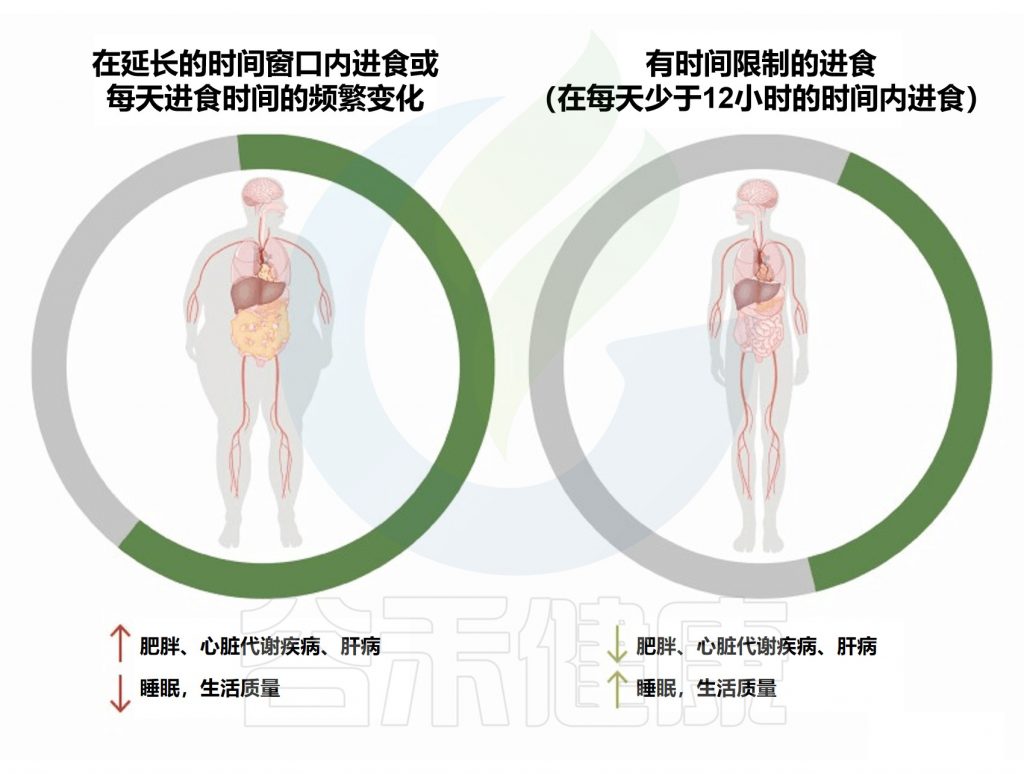

解决开始和维持饮食模式重大转变挑战的一个潜在解决方案来自于一组数据,即间歇性禁食可以导致显著的体重减轻。

最常见的间歇性禁食形式是时间限制性进食(TRE),它涉及将进食窗口限制在4-10小时内,并在一天剩余的14-20小时内禁食。

TRE的做法

在进食窗口期间,个人不需要计算卡路里或以任何方式监测食物摄入,这种简单性可能解释了近期TRE受欢迎度的上升。在禁食窗口期间,个人被鼓励大量饮水,也可以消费无能量饮料,如不加添加剂的茶和咖啡。当肥胖成年人将进食窗口限制在每天4-10小时时,他们通常会将能量摄入减少200-550千卡/天,这种能量限制程度与日常CR(热量限制)相当。

TRE的减重效果

随机对照试验显示,TRE在降低体重和改善一些心血管健康标志物方面是有效的。体重通常在2-12个月的TRE后减少3%-5%,减少主要来自脂肪质量和内脏脂肪质量的减少,而不是瘦体重。

然而,并非所有关于人类TRE的研究都报告了体重减轻。有研究表明,3个月的8小时TRE(下午12点至晚上8点的进食窗口)对肥胖成年人的体重与无干预对照组相比没有影响。

注:然而,这项研究是在自由生活的参与者中进行的,他们在试验期间与研究团队的接触很少。

当进食窗口较早时,降血压效果才较为明显

即使实现了减重,也不是所有受试者都表现出代谢改善。血压通常在2-12个月的TRE后降低5-10毫米汞柱,但这些效果通常只有在进食窗口设在一天中较早的时候(即下午2点前)才会被注意到。早期进食窗口可能通过促进钠尿(通过肾脏在尿液中排泄钠)来降低血压,因为当盐分摄入转移到一天中较早的时候,由昼夜节律系统调节的钠排泄会增加。TRE似乎并不影响低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇或甘油三酯水平。循环炎症标志物,如C反应蛋白(CRP)、白细胞介素-6(IL-6)和肿瘤坏死因子-α(TNF-α),也不受TRE影响,尽管数据有限。

TRE改善血糖效果明显(早点吃,进食时间短)

临床试验发现,TRE在改善前驱糖尿病和肥胖个体的空腹胰岛素和胰岛素敏感性方面表现出相当一致的效果。TRE还改善了葡萄糖耐受性并减少了血清葡萄糖波动。这些改善更常见于早期进食窗口(即在下午3点前吃完所有食物)和较短的进食窗口(4-6小时)。

在2型糖尿病成人中,TRE改善了糖化血红蛋白水平,与每日CR相当,并且没有增加低血糖的风险。

TRE如何改善糖调节?

来自人类试验的数据显示,身体在TRE期间经历了代谢转换。

肠道微生物群发挥作用

在小鼠中,时间限制性喂养(TRF)通过恢复肠道细菌相对丰度的昼夜变化,减轻高脂高糖(HFHS)饮食的影响。

这些变化在远端小肠(回肠)最为明显,并与促胰高血糖素基因Gcg的表达增加和GLP-1的血浆水平升高相对应。

经抗生素处理和无菌小鼠的研究支持肠道微生物群在昼夜GLP-1释放中发挥因果作用,但具体的微生物效应因子仍不清楚。

一个概念验证来自于肠道共生菌Akkermansia muciniphila的研究,它分泌一种84kDa的蛋白质(P9),足以通过与细胞间粘附分子2(ICAM-2)相互作用诱导GLP-1的分泌。

需要更多的工作来理解参与TRE的糖调节和其他有益效应的微生物群的全范围,以及它们的临床相关性。

TREplus版:肠道菌群变化更显著

值得注意的是,最近的一项临床研究比较了CR与能量匹配的TRE加蛋白质plus(定义为每天四次均匀间隔的餐食;TRE-P)方案在超重或肥胖成年人中的效果,发现TRE-P与肠道微生物组组成的更显著变化相关,包括之前与减重和蛋白质消费有关的类群的丰富,如Christensenellaceae。此外,在TRE-P干预期间,体重减轻高与低的参与者之间观察到肠道微生物组组成和功能能力的差异,但这些微生物组变化是否对TRE-P诱导的代谢改善有因果贡献仍不清楚。

母乳是大量生物活性化合物的来源,包括人乳寡糖(HMOs)、免疫球蛋白G(IgGs)、免疫细胞和微小RNA(miRNA),其中一些可以影响婴儿的肠道微生物群。与配方奶相比,母乳喂养会导致粪便钙保护素和β-防御素2等炎症标志物水平更高,这反映了随着促炎血清细胞因子减少,免疫成熟的过程。

双歧杆菌和拟杆菌利用HMOs,因此占主导地位

HMOs被双歧杆菌属(包括Bifidobacterium breve、Bifidobacterium bifidum、B. longum、B. infantis、Bifidobacterium pseudocatenulatum)以及拟杆菌属物种利用,导致这些物种在母乳喂养的婴儿肠道中占主导地位。

这可能会改变宿主中微生物与代谢产物之间的关系,如降低的肌苷水平与长双歧杆菌丰度增加之间的相关性所证明的,这表明其可能在婴儿的免疫和神经发育中发挥作用。

HMOs作为益生元发挥作用

乳铁蛋白和溶菌酶具有抗菌特性,能够调节对感染的保护。

肠道中由HMO利用形成的SCFAs被宿主用作能量来源。

非母乳喂养的肠道菌群

非纯母乳喂养的配方奶喂养婴儿拥有更高丰度的链球菌属、肠球菌属、韦荣球菌、梭菌属,并表现出在更多碳水化合物代谢途径上的功能能力差异,这证明了饮食对肠道微生物组的重要性。

较短的母乳喂养时间,菌群多样化

较短的母乳喂养持续时间与早期生活中高度多样化且类似成人的微生物组成相关联。

母乳中的HMOs调节婴儿肠道微生物群,并提供若干健康益处,如长期保护免受过敏、特应性皮炎和肥胖的影响,以及增强肠道屏障功能。同样,引入辅食会导致肠道微生物群的变化,这些变化促进了碳水化合物的利用、维生素的合成和外源性物质的降解,结果是厚壁菌门和拟杆菌门中的微生物水平增加。

最近的研究报道,涉及脂肪和糖摄入的孕妇饮食干预改变了婴儿肠道微生物组的功能,而另一项研究则报告没有关联。

小鼠实验:母亲孕期低纤维饮食,幼鼠呼吸感染的严重程度增强

最近的研究显示,在怀孕期间接受低纤维饮食的小鼠在后代中经历了延迟的浆细胞样树突状细胞和调节性T细胞扩增的扰动,导致呼吸感染的严重程度增强。同样,在无纤维饮食的小鼠中,幼崽中的比例较低的Akkermansia muciniphila、固有淋巴细胞和TH17细胞,而缺乏AKK菌属且被喂食纤维的小鼠显示出减少的固有和适应性RORγt‐阳性免疫细胞亚群。

小鼠实验:富含发酵食品,减少新生儿结肠炎症

另一项在母猪和小鼠上进行的研究表明,富含发酵食品的母亲饮食影响了新生儿肠道微生物群的发展,并通过p38丝裂原激活蛋白激酶和c-Jun氨基末端激酶激活的caspase 3的磷酸化减少了结肠炎症。母亲饮食对婴儿长期健康影响的程度需要进一步研究。

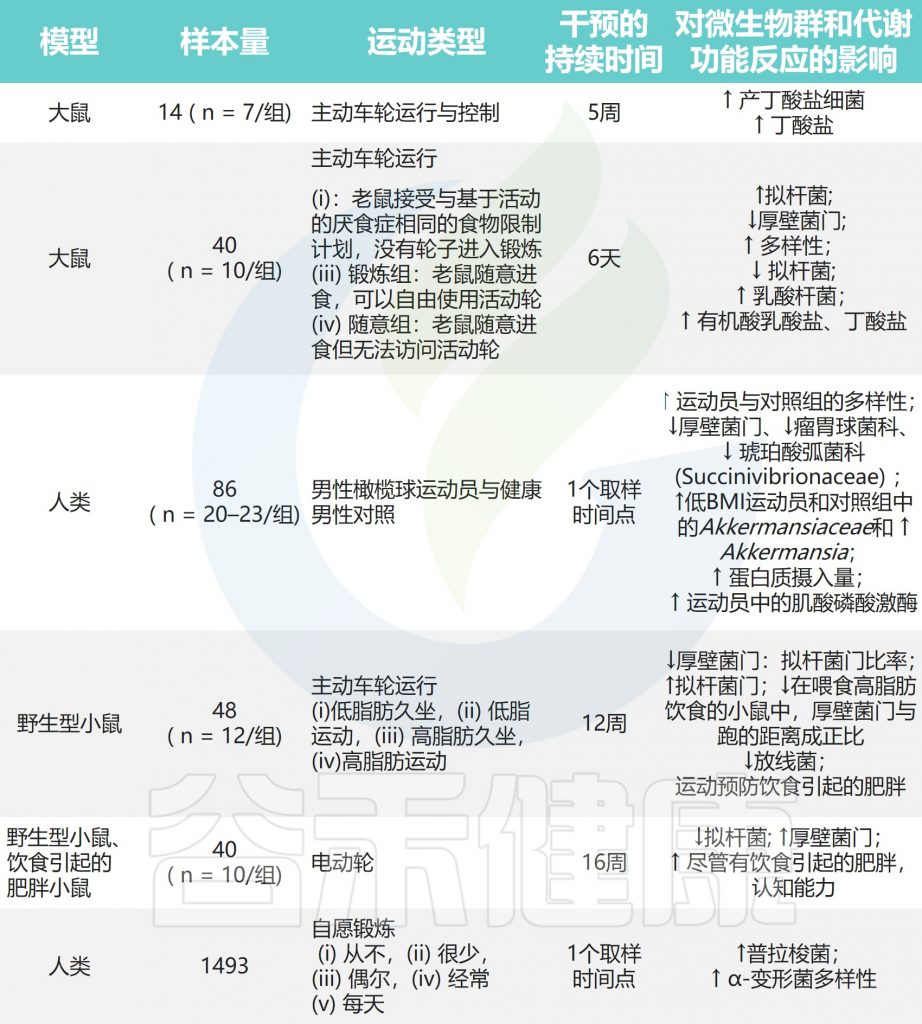

肠道微生物群在调节宿主代谢方面发挥着关键作用,微生物组成的某些变化和多样性的减少与多种代谢性疾病发病率的上升有关。

肥胖与肠道菌群有关

利用无菌啮齿动物模型,研究人员已经建立了肠道微生物群与肥胖之间的联系。将肥胖小鼠的肠道微生物群定植到无菌小鼠体内,导致体重和胰岛素抵抗显著增加,而当无菌小鼠被喂食西式饮食时,肥胖的发展则不存在,这突显了肠道微生物群在肥胖中的作用。然而,其他几项同意微生物群在能量稳态中的作用的研究未能显示其在肥胖发展中的决定性作用,并指出需要更多的研究来探索这种复杂的关系。

2型糖尿病和肥胖的个体的肠道菌群特征

患有2型糖尿病和肥胖的个体通常表现出产丁酸菌减少,乙酸盐及促炎物种增加,这些与胰岛素抵抗性升高有关。在肥胖小鼠上进行的研究支持肠道微生物群在2型糖尿病中的作用。双歧杆菌属、拟杆菌属、Faecalibacterium、Akkermansia与2型糖尿病负相关,其中双歧杆菌增加了胰高血糖素样肽-2(GLP-2)的水平,从而改善肠道通透性并减少代谢性内毒素血症。

注:二甲双胍,一种常见的2型糖尿病药物,与肠道微生物群相互作用,可能通过调节葡萄糖稳态和短链脂肪酸的产生来介导其抗糖尿病效应。

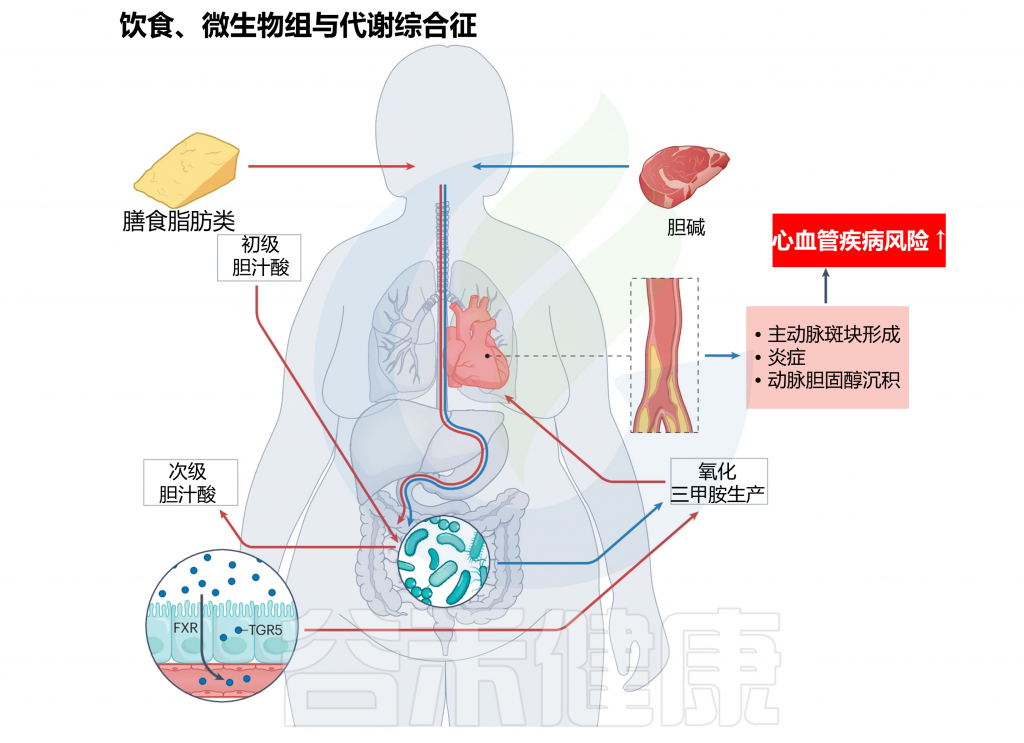

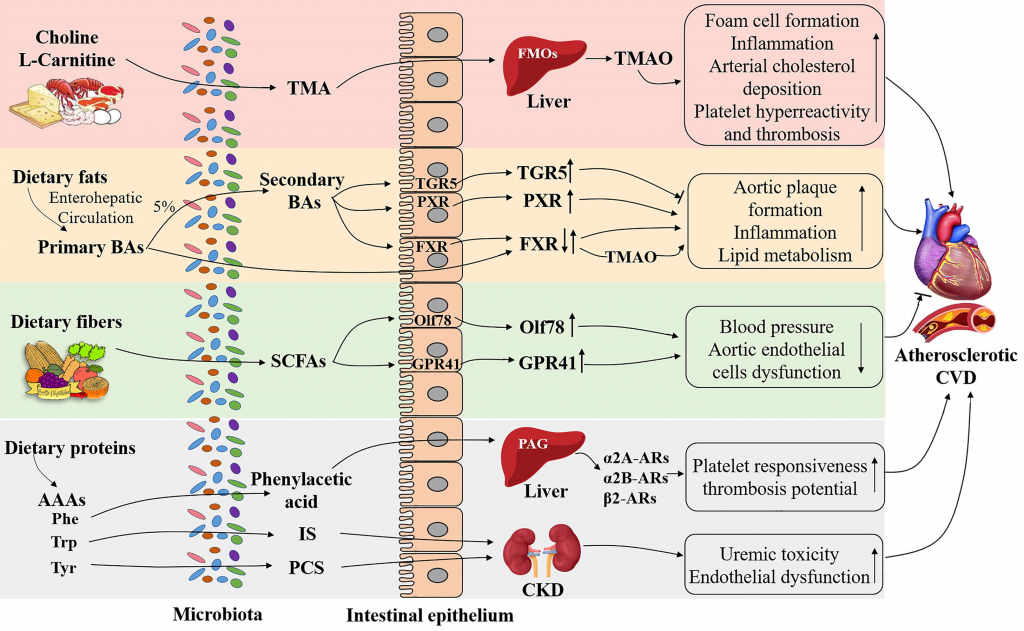

饮食、肠道微生物组、代谢性疾病

doi.org/10.1038/s41579-024-01068-4

注:红色箭头表示饮食脂肪可以通过何种作用机制对宿主健康产生下游影响,最终导致CVD风险。此外,蓝色箭头显示了主要存在于动物产品中的胆碱如何引起CVD风险。

心血管代谢疾病的个体的肠道菌群变化

特征是增加的肠杆菌科(Enterobacteriaceae)物种和减少的拟杆菌属以及抗炎的F. prausnitzii。肠道微生物群的这些变化与更具炎症性和较少发酵性的肠道环境有关。

TMAO

三甲胺-N-氧化物(TMAO),一种由肠道细菌从饮食化合物产生的代谢产物,与动脉硬化、血小板聚集和血栓形成有关。

在小鼠和人类的研究表明,饮食因素影响TMAO水平,某些情况下抗生素降低了TMAO,而杂食饮食增加了它。TMAO水平升高与心力衰竭患者的高死亡率相关。然而,结果并不一致,一些研究表明某些饮食成分如左旋肉碱和富含TMAO的食物可能有助于预防动脉粥样硬化,这引发了关于饮食、微生物组和宿主遗传学在动脉粥样硬化发展中复杂相互作用的问题。

增加的饮食脂肪可以影响FXR和TGR5等胆汁酸受体的激活,它们在脂质和葡萄糖代谢中发挥重要作用。这些途径的调节失常可能导致心血管疾病的发展。

由于微生物组改变导致的能量稳态的微小变化可能具有长期效应,在代谢性疾病中发挥作用,既是因果因素也是促成因素。此外,它们可以作为使用微生物组靶向治疗改善这些状况的目标。

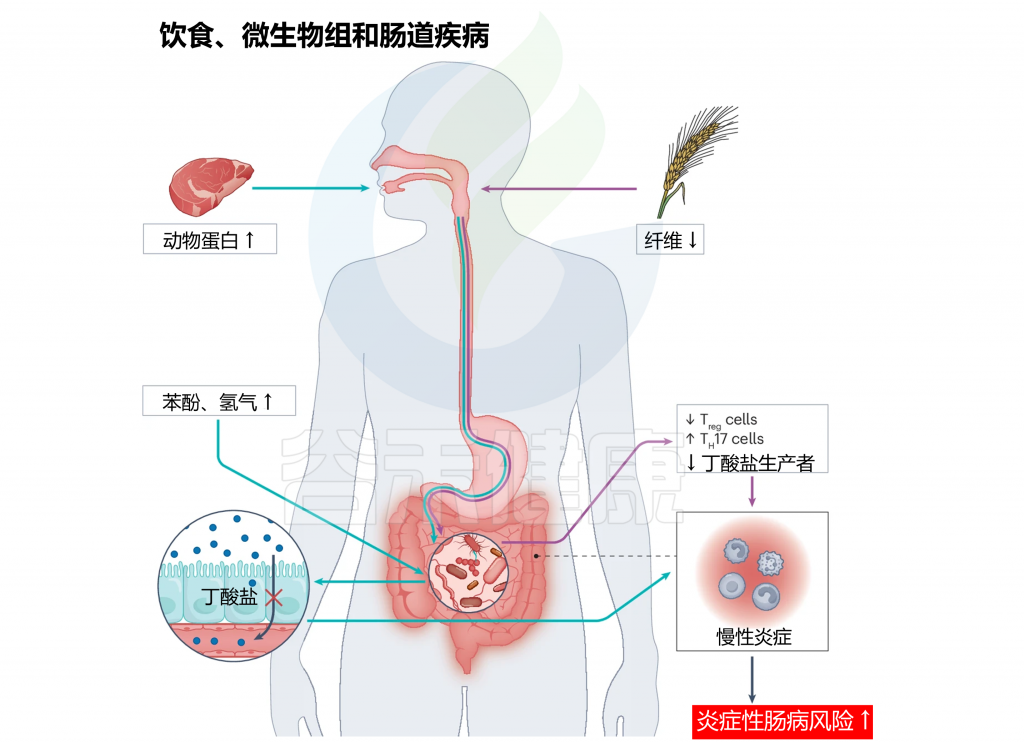

饮食在肠道疾病的病理生理学中起着关键作用,特别是炎症性肠病、肠易激综合症和结肠癌。

肠易激综合征

过敏、食物不耐受、微生物群组成的转变、轻度粘膜炎症和肠道通透性的增加可能促成了肠易激综合症的表现。

研究发现,类似于病原性肠易激综合症的人类微生物组表现出拟杆菌门的丰度减少,以及厚壁菌门和与氨基酸及碳水化合物代谢相关的基因丰度增加。

饮食成分与炎症性肠病风险

饮食也可以改变炎症性肠病(包括克罗恩病和溃疡性结肠炎)的肠道微生物群落组成,影响短链脂肪酸和纤维等物质的代谢,这反过来又可能促成疾病的发生。

动物蛋白、乳制品、碳水化合物和多不饱和脂肪酸等食物成分与发生炎症性肠病的风险有关。

动物蛋白与炎症性肠病的机制

一个将炎症性肠病与动物蛋白联系起来的机制涉及小肠中的氨基酸和血红素吸收不良,导致产生酚类和氢气等有害副产物。这通过抑制丁酸盐的产生和减少肠道屏障中的二硫键,促成了炎症性肠病的发病机制。

高脂肪饮食也与炎症性肠病强烈相关

在实验模型中,高脂肪饮食可以破坏肠细胞间的结合蛋白功能,从而改变粘液层的组成和肠道微生物群。

持续且控制不当的炎症性肠病,以及由于不良饮食模式(如西方饮食)导致的慢性胃肠道炎症,是影响结肠炎相关结直肠癌风险的主要外部因素。这些因素影响免疫反应、肠道组织平衡和肠道微生物组。

doi.org/10.1038/s41579-024-01068-4

注:增加的动物蛋白(绿色箭头)和低纤维(紫色箭头)饮食可能对生理功能和宿主健康产生下游影响。

增加红肉消费可导致胆碱水平升高,由于血红素吸收不良,在小肠中产生更多的氢气和苯酚。这反过来可以减少胃肠道中的丁酸盐生产,导致炎症增加。同样,饮食中纤维摄入减少可能通过增加TH17的产生,同时减少Treg和短链脂肪酸产生,对肠道健康产生负面影响。这种不平衡最终导致胃肠道内慢性炎症加剧。肠道内长期的慢性炎症可能大幅增加发展成炎症性肠病的风险。

饮食在散发性结直肠癌中的作用

研究发现,低纤维、高脂肪饮食与Fusobacterium nucleatum有关。拟杆菌属通过激活E-钙粘蛋白-β-链球蛋白信号、表观遗传变化和改变肿瘤微环境等机制与结直肠癌有关,从而促进恶性转变。同样,诸如产毒脆弱拟杆菌(Bacteroides fragilis)等致癌细菌被假设通过直接与结肠上皮细胞相互作用和改变局部微生物群组成来触发结直肠癌的发病。

人类肠道是真菌和病毒群的栖息地,分别称为肠道真菌组和病毒组。尽管这些群落只占肠道中总微生物的0.1%-1%,但它们都受到饮食的影响。

婴儿肠道真菌组中,酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)是优势物种,断奶后被其他酵母属(丝孢酵母属Cystofilobasidium、曲霉属Ascomycota、单孢子酵母属Monographella)取代。

城市居民的肠道真菌组成包括酿酒酵母和较少的产短链脂肪酸菌,农村居民则有更多样化的真菌物种。

念珠菌属(Candida species)与富含碳水化合物的饮食相关,与富含蛋白质的饮食负相关。

母乳喂养和配方奶喂养婴儿的肠道病毒组组成差异由肠道微生物群变化和母乳垂直传递病毒引起。

高脂饮食与Siphoviridae病毒丰度减少和Microviridae噬菌体丰度增加有关。

无麸质饮食则与相反的变化有关,Siphoviridae在Microviridae之上,占主导地位。

肥胖和1型及2型糖尿病患者的病毒组成也发生变化,高脂饮食喂养小鼠的粪便病毒移植降低肥胖风险。

肠道耐药组,赋予微生物抗微生物药物耐药性的所有基因或遗传物质的集合,随着细菌微生物组和病毒组的变化而变化。

一些研究报告γ-变形菌纲(Gammaproteobacteria)属拥有丰富的抗生素抗性基因(ARG)储备。

配方奶喂养的婴儿ARG负荷更高,与细菌组成有关。

纯素和鱼素食饮食个体肠道中的微生物组成不同,但他们的耐药组档案并没有显著差异,表明耐药组主要由抗微生物药物暴露而非饮食塑造,可能的例外是含有特定防腐剂的食物。

需要进行详细的饮食干预研究,以了解饮食是否可以减少ARG的负担。

地中海饮食在缓解和管理多种疾病方面已被证明是有效的,包括心血管疾病、2型糖尿病、炎症性肠病、肠易激综合症、认知能力下降和抑郁症。此外,对这种饮食的调整,如MIND饮食,已成功降低阿尔茨海默病的风险并减缓认知能力下降。同样,DASH(阻止高血压的饮食方法)饮食已证明在治疗高血压方面有效。

特定的碳水化合物饮食在临床实践中用于治疗炎症性肠病的症状。特定的碳水化合物饮食在儿童和成人队列中已证明其有效性,并已与改善的临床参数和炎症标志物相关联。然而,使用这种饮食时必须保持营养控制,以避免营养不足和体重下降。

对于肠易激综合症的治疗,通常使用低发酵性低聚糖、二糖、单糖和多元醇(低FODMAP)饮食,有50%~80%的患者有积极的临床反应。

在41名患者中进行的为期四周的低FODMAP饮食研究显示,从类似病原性肠易激综合症的肠道微生物组向健康相关的肠道微生物组发生了组成和功能上的转变。

同样,研究表明,坚持低FODMAP饮食,双歧杆菌(Bifidobacterium adolescentis)方面表现出显著降低,这种细菌会破坏肠道屏障功能并改变紧密连接的完整性,从而支持低FODMAP饮食的积极效应是通过肠道微生物群介导的假设。

无麸质饮食目前是治疗乳糜泻的方法,研究已证实这种饮食在缓解胃肠道症状方面的有效性。采用这种饮食方案与肠道微生物组成和肠道微生物途径的改变有关。

最近一项研究分析了乳糜泻患者的小RNA和宏基因组测序数据,研究结果显示,采用无麸质饮食改变了miRNA和微生物群落的轮廓。该研究还揭示了乳糜泻患者中的miRNA-细菌关系和特定的分子模式,表明可能存在用于监测无麸质饮食依从性和评估肠道炎症状态的生物标志物。

对于慢性肾病的管理,推荐采用低蛋白饮食,目的是减缓进入终末期肾病的进展,并推迟对肾脏替代治疗的需求。

综述表明,极低蛋白饮食可能有效减少4期或5期肾病的发生。然而,仅采用低蛋白饮食并未影响终末期肾病的发展。

此外,五篇文章的系统综述和元分析发现,低蛋白饮食增加了拟杆菌科、乳酸菌科、咽峡链球菌Streptococcus anginosus的丰度,同时减少了Roseburia faecis和Bacteroides eggerthii的丰度。但是,在没有微生物多样性和丰富度的整体构成变化的情况下,这些主要在物种和科水平上的变化似乎不足以影响代谢或临床结果。

用于管理2型糖尿病的血糖指数饮食,因其对肠道微生物群的影响及其在影响疾病发展和严重程度方面的潜在作用而受到关注。

这种饮食包括消耗低血糖指数的碳水化合物(例如,豆类、燕麦和小麦),促进血糖水平逐渐且持续上升。尽管关于这种饮食对肠道微生物群影响的研究有限,但小鼠研究表明,它与因摄入大麦而增加的乳酸杆菌属、普雷沃特氏菌属和纤维降解S24-7细菌的丰度有关,或因摄入全谷物燕麦而增加的双歧杆菌属和乳酸杆菌-肠球菌属(Lactobacillus-Enterococcus)有关。

肠道微生物组在人体生理学中的中心作用彻底改变了我们对健康的看法,并日益渗透到营养研究和建议中。

目前,全球饮食指南普遍达成共识,但不幸的是,这种均质性也延伸到了微生物组,只有少数几个国家(例如美国和南非)明确考虑了饮食-微生物组相互作用。

很多文章已经讨论了肠道微生物组知识如何与当前的营养指南相结合,为包含微生物组的精准营养提供了机会,并广泛考虑了将微生物组科学纳入研究、教育、政策和公共卫生沟通的更广泛问题。

几乎所有方面的人类营养最终都需要根据饮食-微生物组相互作用对人类健康的直接和间接后果重新评估。

这里强调微生物组知识挑战营养科学的三个原则:

宿主卡路里≠宿主-微生物组卡路里

由美国化学家威尔伯·奥林·阿特沃特(Wilbur Olin Atwater)在19世纪末提出的阿特沃特系统,用于估算食物中各种营养成分的热量值,反映了食物中的平均化学能量减去粪便、尿液、分泌物和气体中排泄的平均分数。

阿特沃特系统估算热量含量的方法存在三个关键疏漏:

1、食物基质效应

没有捕捉到更广泛食物基质的效果,如植物性宏观营养素在细胞壁或亚细胞结构中的封装。

2、饮食诱导的热生成

没有捕捉到消化的代谢成本,这基于宏观营养素含量、餐食的可口性和食物加工而变化。

3、宿主与微生物组的卡路里区分

只在很小程度上区分了对人类可利用的卡路里和对肠道微生物组可利用的卡路里。

营养学领域长期以来一直合理地关注那些被吸收进入人体组织的饮食成分,因为这些成分有潜力直接影响健康。然而,大量证据表明肠道微生物组对饮食消化性很敏感,并且饮食引起的肠道微生物组的变化可以在不同情况下因果地塑造宿主的健康和疾病,这日益凸显了未吸收营养素的重要性。

未吸收营养素的重要性

与被吸收的营养素不同,未吸收的营养素可靠地到达结肠中最密集的微生物群落。此外,随着消化液在胃肠道内向下推进,未吸收的营养素会因为被吸收的营养素和水分的消失而浓缩。因此,可以预期,未吸收的营养素在塑造肠道微生物组及其对健康和疾病的下游影响方面,可能比被吸收的营养素具有更大的影响力。

饮食与肠道微生物组的相互作用

目前研究主要关注食物入口时的状态,而未充分考虑小肠末端的消化残余物。

虽然历史上对回肠消化性的描述依赖于体外模型或复杂的体内模型,例如插管动物、回肠造口术后的人类患者、健康人体中的侵入性鼻-回肠或结肠插管,以及在血浆中检测同位素标记的营养素,但受微生物组启发的新方法可能证明是有希望的。

深入理解饮食-微生物组相互作用的新视角

例如,基于DNA的饮食底物表征——一种称为DNA metabarcoding的技术,可能与基于DNA的微生物组分析相结合,研究特定排泄样本中直接的饮食-微生物组相互作用。可以在动物模型中或使用新的可吞咽装置在人体中执行对饮食和微生物组信号的双重表征,这些装置能够在由pH变化确定的胃肠道间隔处采样消化液。

许多食品物质已根据美国食品药品监督管理局(FDA)基于动物毒理学试验和/或过去在人类中广泛使用且未产生已知有害影响的基础上,被授予“通常认为安全”(GRAS)的认定。

潜在健康影响

然而,GRAS评估通常并未考虑这些物质对肠道微生物组的影响,或者通过微生物组介导的间接健康效应的潜力。

专注于宿主组织的危险通过发现乳化剂如卵磷脂和人造甜味剂如糖精等GRAS物质在饮食相关水平下可能通过影响肠道微生物组诱导肥胖和胰岛素抵抗的情况得到了说明。

牛磺胆酸可能通过菌群与肠道病理的关联

GRAS化合物牛磺胆酸及其化学成分,GRAS化合物牛磺酸和胆酸,可能与肠道微生物组相互作用,促进肠道病理。具体来说,由Bilophila wadsworthia细菌在牛磺胆酸的脱结合过程中释放的牛磺酸产生遗传毒性的硫化氢,同时释放的胆酸作为微生物产生促炎的次级胆汁酸脱氧胆酸的基质。因此,补充牛磺胆酸的饮食导致了B. wadsworthia的增长和易感基因型(IL-10−/−)小鼠中结肠炎的发展。

肠道微生物组可能转化为更有害的形式:杂环胺的肠肝循环

此外,肠道微生物组可能使用其广泛的酶库将饮食化合物或宿主代谢产物转化为更具有害的形式。例如,细菌β-葡萄糖醛酸酶有助于致癌的杂环胺(如IQ,2-氨基-3-甲基咪唑[4,5-F]喹啉)的肠肝循环,这些物质通过肝脏的葡萄糖醛酸化被解毒。

在暴露于IQ时,常规小鼠比无菌小鼠显示出更多的DNA加合物和DNA损伤。单核子大肠杆菌携带功能性与非功能性uidA基因(编码β-葡萄糖醛酸酶)的大鼠表现出增加的结肠遗传毒性,与这种化合物排泄的多个峰值相结合,这与肠肝循环一致。

三聚氰胺污染+肠道微生物组→肾脏病理

肠道微生物组还与由饮食污染物三聚氰胺引起的肾脏病理有关,三聚氰胺是一种用于许多食品制备工具的塑料添加剂。体外和体内实验表明,存在于一些婴儿肠道中的克雷伯菌可以将三聚氰胺转化为三聚氰酸,三聚氰酸现在已知与三聚氰胺形成不溶性的肾脏聚集体。

有益效应

另一方面,肠道微生物组对未吸收的饮食化合物的生物转化可能有助于有益效应,这些效应如果只关注饮食对宿主的直接影响则可能被忽视。

对抗乳腺癌的保护作用

例如,植物衍生的饮食木脂素(如全谷物、种子、豆类和坚果中发现的)的肠道微生物生物转化被认为是它们对抗乳腺癌的保护作用的基础。一组肠道细菌类群(例如,Eggerthella lenta、Blautia producta、Gordonibacter pamelaeae和Lactonifactor longoviformis)将饮食木脂素松香转化为具有抗癌作用的雌激素模拟物enterodiol和enterolactone。

因此,与无菌动物相比,在化学诱导乳腺癌时,能够从饮食木脂素前体产生enterodiol和enterolactone的细菌群落定植的无菌大鼠显示出较少的肿瘤数量和较小的肿瘤大小。

扩展阅读:

肠道菌群有助于饮食解毒改变疾病风险

例如,肠道细菌Oxalobacter formigenes参与草酸盐的分解,草酸盐是一种螯合饮食毒素,通过结合游离金属阳离子,有助于肾结石和肾衰竭。缺乏O. formigenes与高草酸尿症的风险增加有关,其在大鼠中的施用以剂量依赖性的方式减少了饮食诱导的高草酸尿症。

在探索肠道微生物群与饮食之间错综复杂的关系后,我们不难发现,这个微小的生态系统对我们的健康有着深远的影响。从调节能量平衡到影响免疫功能,从塑造情绪到预防疾病,肠道微生物群的作用远远超出了我们的想象。

当然,饮食也只是众多生活方式因素之一,例如身体活动、环境暴露和睡眠,这些因素都会影响宿主的能量平衡和肠道微生物群。此外,药物的广泛使用已经显著改变了饮食干预的背景。例如,GLP-1 激动剂延迟胃排空,这对消化有着深远的影响,包括肠道微生物代谢可用底物的变化。

即使仅考虑饮食,现在也非常清楚,肠道微生物影响宿主代谢的多种途径,加上关键的饮食和微生物组相关代谢物(如短链脂肪酸、次级胆汁酸等)的多效性作用,使预测特定饮食或微生物组特征的代谢影响变得复杂。

实现基于微生物组的精准营养方法需要对人类进行实验研究,以测量整个生物体水平的综合影响,涵盖地理、性别、种族和年龄等各种因素,以及更大规模的横断面研究,针对饮食成分、肠道微生物组结构和功能以及宿主健康之间的特定联系。

这些数据将受益于机器学习的快速发展并将人工智能与实施精准医疗方面的结合起来。随着技术的进步和数据的积累,肠道菌群检测有望成为精准营养和个性化医疗的重要组成部分,帮助我们更好地管理健康,预防疾病,并提升生活质量。

主要参考文献

Carmody RN, Varady K, Turnbaugh PJ. Digesting the complex metabolic effects of diet on the host and microbiome. Cell. 2024 Jul 25;187(15):3857-3876.

Ross FC, Patangia D, Grimaud G, Lavelle A, Dempsey EM, Ross RP, Stanton C. The interplay between diet and the gut microbiome: implications for health and disease. Nat Rev Microbiol. 2024 Jul 15.

Ahmad S, Moorthy MV, Lee IM, Ridker PM, Manson JE, Buring JE, Demler OV, Mora S. Mediterranean Diet Adherence and Risk of All-Cause Mortality in Women. JAMA Netw Open. 2024 May 1;7(5):e2414322.

McEvoy CT, Jennings A, Steves CJ, Macgregor A, Spector T, Cassidy A. Diet patterns and cognitive performance in a UK Female Twin Registry (TwinsUK). Alzheimers Res Ther. 2024 Jan 23;16(1):17.

Link VM, Subramanian P, Cheung F, Han KL, Stacy A, Chi L, Sellers BA, Koroleva G, Courville AB, Mistry S, Burns A, Apps R, Hall KD, Belkaid Y. Differential peripheral immune signatures elicited by vegan versus ketogenic diets in humans. Nat Med. 2024 Feb;30(2):560-572.

Staudacher HM, Mahoney S, Canale K, Opie RS, Loughman A, So D, Beswick L, Hair C, Jacka FN. Clinical trial: A Mediterranean diet is feasible and improves gastrointestinal and psychological symptoms in irritable bowel syndrome. Aliment Pharmacol Ther. 2024 Feb;59(4):492-503.

谷禾健康

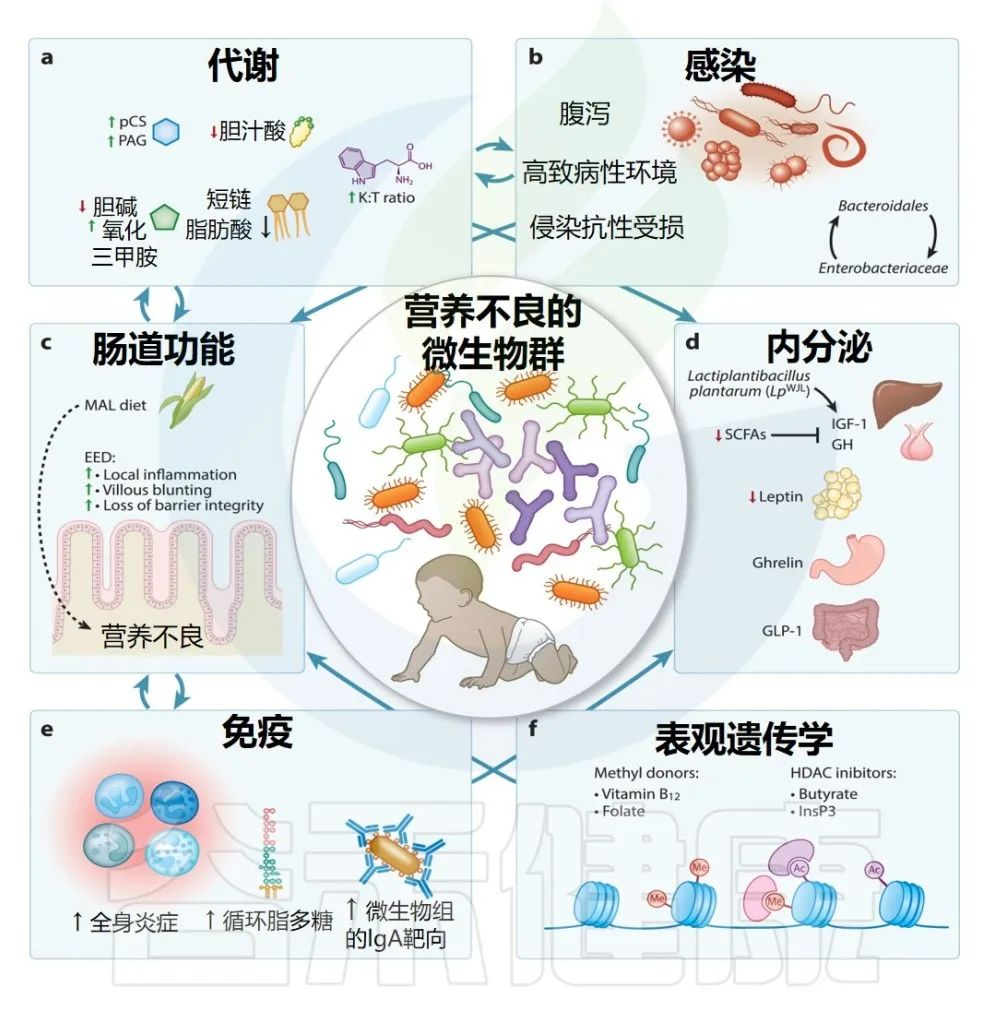

营养不良的微生物 Malnourished Microbes

儿童营养不良是全球主要的健康负担,营养干预措施只能部分解决这一问题。儿童营养不良的慢性和急性形式均以多种生物系统紊乱为特征,包括新陈代谢、免疫和内分泌系统。

越来越多的证据支持肠道微生物组在调节这些影响早期生命生长的途径中的作用。观察性研究报告了营养不良儿童肠道微生物组的变化,而临床前研究表明,这可能引发肠病,改变宿主代谢,并破坏免疫介导的针对肠道病原体的抵抗力,这些都会导致早期生命生长不良。

肠道微生物组在健康和疾病中发挥着不可或缺的作用,而饮食是其组成、多样性和功能的主要驱动因素。鉴于婴儿和儿童肠道微生物组的动态发育,解决两个主要问题至关重要:

a) 饮食能否改变肠道微生物组的组成、多样性或功能

b) 这种修改是否会影响功能/临床结果,包括免疫功能、认知发展和整体健康?

本文汇编了临床前和临床研究的证据,包括生命早期肠道微生物组影响宿主代谢、免疫、肠道功能、内分泌调节和其他导致儿童营养不良的途径的新兴病理生理学途径。

我们综合了儿童青少年的营养、营养干预措施和肠道微生物群之间联系的最新研究,该年龄段儿童是一个生长阶段,对疾病的易感性各不相同。还讨论了营养素如何单独或组合如何影响肠道微生物组的机制。

同时综合并讨论了新兴的微生物组导向疗法,并考虑未来的研究方向,以确定和针对儿童营养不良的微生物组治疗目标。

2013年发表在《柳叶刀》上文章统计,儿童营养不良导致全球儿童死亡人数的 45%,并对健康产生终生影响。全世界超过五分之一的5岁以下儿童至少表现出一种形式的慢性或急性营养不良。

首先我们来了解一下发育迟缓、消瘦的定义。

发育迟缓[定义为年龄别身长 Z 得分 (LAZ) < −2],影响着全球 22% 的儿童,与认知发展较差、终身综合能力下降以及成年后慢性病风险增加有关。

消瘦[定义为身高体重 Z 得分 (WHZ) < –2] 影响着全世界近 7% 的儿童,除了长期认知和健康缺陷不佳之外,还与高死亡率相关。

▸ 目前的治疗方法无法完全解决这一问题

营养疗法不足以完全恢复生长缺陷和营养不良的相关病理生理后果。标准生命早期营养补充剂仅可将发育迟缓降低 12-14%。

而严重消瘦后会出现高死亡率、再入院和长期生长缺陷。因此,存在与儿童营养不良相关的隐藏的病理生理学负担,目前的治疗方法无法完全解决这一问题。

▸ 儿童营养不良与多个生命早期生物系统紊乱有关

发育迟缓和消瘦儿童的肠道功能受到环境肠道功能障碍(EED)的影响。这种肠道病理学损害营养吸收,并可能导致全身炎症,从而损害早期生命生长。

在营养不良的儿童中宿主免疫力广泛缺陷,导致抵抗感染能力受损,特别是病原体密集的环境。

营养良好和营养不良的儿童之间存在激素差异,尤其是与生长 [生长激素 (GH) 和胰岛素样生长因子1 (IGF-1)] 和食欲调节(瘦素和生长素释放肽)相关的荷尔蒙差异。

营养不良时宿主代谢发生改变,氨基酸、脂质和能量代谢受到干扰。这些受到干扰的生理系统表明,儿童营养不良背后存在复杂的病理生理学,涉及相互关联的生物系统。

▸ 微生物群影响生命早期的生长发育

生命早期接触微生物也可能导致儿童营养不良中这些扰动途径。肠道病原体携带量高与线性生长和体重生长下降以及 EED 相关,而腹泻和呼吸道感染也与儿童营养不良密切相关。

除了病原体之外,共生肠道微生物群也会影响早期生命的生长。生命早期复杂微生物组的组装对于免疫训练、对病原体的定植抵抗、母乳寡糖(HMO) 和其他营养物质的代谢、肠道结构和内分泌信号传导至关重要。

因此,儿童时期肠道微生物组的破坏可能会损害这些有助于儿童健康成长的途径。

▸ 儿童在出生时就获得了一些的微生物组

除了环境获得的微生物外,这些微生物组主要源自母体肠道、阴道、口腔和皮肤微生物组。

在纯母乳喂养的儿童中,最初的婴儿肠道微生物群的多样性仍然很低,主要由大肠杆菌、双歧杆菌和拟杆菌组成物种。

在接下来2-3 年里,肠道微生物群会经历一种模式化的组装,这种组装主要是由纯母乳喂养和随后的补充食品的引入所形成的,这导致肠道微生物群的快速扩张和多样化。

▸ 许多环境因素会影响微生物,从而影响生长

包括地理位置、分娩方式、抗生素暴露、胎龄以及其他母亲和家庭因素。这些微生物群在出生后在胃肠道内的积累,除了肠道结构和对病原体的定植抵抗力之外,还推动了免疫、代谢和内分泌途径的成熟,这些都有助于儿童的正常生长。

如果微生物演替因营养不足、卫生或抗生素暴露而受到干扰,这些生长决定途径可能会受到损害。很少有研究纵向研究在营养匮乏的环境中保持良好营养的儿童与消瘦或发育迟缓的儿童的肠道微生物群的演替和组装情况。

因此,这种依赖高收入环境的微生物组数据库的现象,限制了低收入和中等收入国家中个体所产生的营养不良微生物组的解释性(这也是构建本地数据库和谷禾长期追踪重点人群纵向数据的主要原因),这些国家的肠道微生物组特征不太明确。

来自中低收入国家的横断面和短期纵向研究的越来越多的证据揭示了微生物组的差异,这些差异将营养不良与健康生长区分开来。

▸ 发育迟缓——多因素驱动

“发育迟缓”是一种慢性营养不良的形式,由多种遗传和环境因素共同驱动。高达30%的发育迟缓发生在子宫内,这可以通过出生体重对发育迟缓风险的强烈影响来证明。

之后一系列环境因素有助于产后线性生长。很少有研究纵向研究健康婴儿与发育不良婴儿肠道微生物组的获取和组装情况。

▸ 横断面研究:肠道菌群特征破坏导致发育迟缓

对马拉维和孟加拉国队列的二次分析发现,微生物组多样性减少和Acidaminococcus(氨基酸球菌)丰度增加分别与发育迟缓严重程度和未来线性生长缺陷相关。

其他一些小型横断面研究已经发现,在一系列中低收入国家队列中,发育不良儿童与健康儿童的粪便微生物组组成存在不同差异。来自中非共和国和马达加斯加的一项更大规模的多点横断面分析发现,发育不良儿童的粪便微生物群中大肠杆菌/志贺氏菌和弯曲杆菌种类丰富,而产生丁酸的种类较少。

▸ 发育迟缓的儿童:小肠细菌过度生长

在发育迟缓的儿童中观察到小肠细菌过度生长的比率较高,其特征是十二指肠中口咽微生物的富集。发现一群来自孟加拉国的发育迟缓儿童的小肠细菌载量与 LAZ 之间呈负相关。韦荣球菌属、链球菌属和Rothia mucilaginosa的十二指肠丰度也与 LAZ 呈负相关。

▸ 肠道菌群的功能潜力——预测儿童生长的指标

对 335 名津巴布韦农村的 1 至 18 个月大儿童的肠道微生物组的组成和功能发育的跟踪发现,肠道微生物组的功能宏基因组组成(而非分类组成),可以预测孩子已达到的线性生长和未来的生长速度,其中 B 族维生素和核苷酸生物合成途径是最具预测性的特征之一。这些数据表明,肠道微生物组的功能潜力是儿童生长的更强大的指标。

来自马拉维的一个纵向队列发现了类似的结果,即 16S 测序无法识别成分多样性、成熟度或物种丰度与 LAZ 之间的关联。秘鲁对 6-24 个月大的儿童(作为营养不良和肠道疾病队列的一部分)进行的一项纵向研究表明,成分多样性与线性生长之间存在一定关联,仅针对出生时发育迟缓的儿童。

该研究组另外一项研究究表明,肠道微生物组可能介导腹泻和弯曲杆菌感染对线性生长的影响。除了肠道微生物组细菌成分的影响之外,发育迟缓婴儿与非发育迟缓婴儿中噬菌体(可以调节微生物组组成的病毒)的丰度也有所不同。

总的来说,发育不良儿童的肠道微生物群与营养良好的儿童不同。然而,这因地理群体而异。因此,目前不存在一致的发育迟缓的组成或功能微生物组特征。

▸ 儿童口腔微生物组与发育迟缓有关

发育迟缓的儿童在十二指肠和粪便中表现出更丰富的口咽微生物,包括唾液乳杆菌,这表明胃肠道的隔室化可能导致营养不良儿童中肠道菌群变化,并通过减少营养吸收而导致生长不良或口腔微生物在其生态位之外的炎症作用。

▸ 怀孕期间母亲的口腔微生物组预测儿童营养不良

牙周炎是一种口腔生态失调疾病,会导致局部免疫反应功能失调,并与低出生体重呈负相关。在怀孕期间的母亲口腔中,Actinomyces naeslundii(内氏放线菌)的相对丰度与出生体重和妊娠持续时间呈负相关,而Lactobacillus casei(干酪乳杆菌)则呈正相关,两者都强烈预测儿童营养不良。

▸ 早产的阴道微生物组,与新生儿低出生体重和随后的发育迟缓密切相关

高度多样化、缺乏乳杆菌的阴道微生物群与西方地区的早产以及撒哈拉以南非洲地区新生儿 LAZ 的减少密切相关。阴道微生物组的改变很可能与早产的经典感染触发因素同时发生,包括绒毛膜羊膜炎、细菌性阴道病和泌尿生殖感染,从而导致泌尿生殖环境炎症,这些共同可能限制胎儿生长或引发早产。

▸ 消瘦及其分类:营养不良形式的反映

消瘦是营养不良的一种形式,可以反映慢性营养缺乏和急性疾病,通常与发育迟缓同时发生。

消瘦可分为中度[中度急性营养不良(MAM)]或重度[严重急性营养不良(SAM)],取决于 WHZ 阈值、中上臂围 (MUAC) 和/或水肿的存在。

▸ 水肿性SAM、非水肿性SAM、复杂SAM

SAM 还以两种主要形式存在:

如果出现急性感染、食欲不振、休克或水肿(也称为复杂 SAM)。

患有水肿性和非水肿性 SAM 的儿童具有不同的临床结果,其中非水肿性 SAM 儿童在某些情况下接受 SAM 住院治疗后表现出更高的死亡率和再入院率。

尽管治疗 SAM 的营养疗法有所改进,但需要住院治疗的复杂 SAM 的死亡率在 10% 至 40% 之间,而生长缺陷可能会持续长达7年,此外,日后认知缺陷和慢性病风险也会增加。

▸ 在SAM 儿童肠道中肠道微生物组具有影响力

患有 SAM 的儿童肠道微生物多样性降低,肠杆菌科细菌增多,而与健康生长一致的双胞胎相比,SAM不一致的双胞胎肠道病毒组受到干扰。

▸ 年龄微生物群Z评分——微生物群成熟度指标

2014 年,孟加拉国的一项具有里程碑意义的研究创建了微生物群成熟度指标,称为年龄微生物群Z评分(MAZ),该评分在 SAM 儿童中显着降低,并且与术后营养恢复的人体测量指标高度相关。这项研究和最近的后续研究使得所谓的微生物组生态群得以细化,该生态群由 15 种细菌类群组成,这些细菌类群在不同地理环境中在生命的头 2 年中表现出一致的共变,可用作微生物群落的指标。

不成熟的微生物组发育并衡量MAM 或 SAM 后微生物组的恢复程度。根据 MAZ 的评估,标准治疗性往往只能暂时恢复微生物组的成熟度,表明 MAZ 可能有潜力作为未来 MAM/SAM 复发的指标,或者针对肠道微生物组的营养疗法可能有助于营养恢复。

事实上,这些微生物群成熟度指标为 MAM 中新的微生物群导向营养干预措施提供了信息,在试点研究中,与标准治疗食品相比,这些干预措施在更大程度上改善了营养恢复。

▸ 在水肿性SAM 和非水肿性 SAM 儿童差异

这可能部分解释了他们营养恢复的差异。与水肿性SAM儿童相比,非水肿性 SAM 儿童的α多样性显著降低,并且与普雷沃氏菌科(Prevotellaceae)、毛螺菌科 (Lachnospiraceae) 、瘤胃菌科(Ruminoccoaceae)相对丰度的减少有关。

总的来说,与健康成长的儿童相比,SAM 儿童的微生物组始终不成熟且多样性降低。这种失调的微生物组可能是急性营养状态以及与治疗相关的合并症和抗生素治疗的结果。

如上所述,越来越多的人类观察研究证据表明,营养良好和营养不良的儿童之间的微生物组组成存在差异。

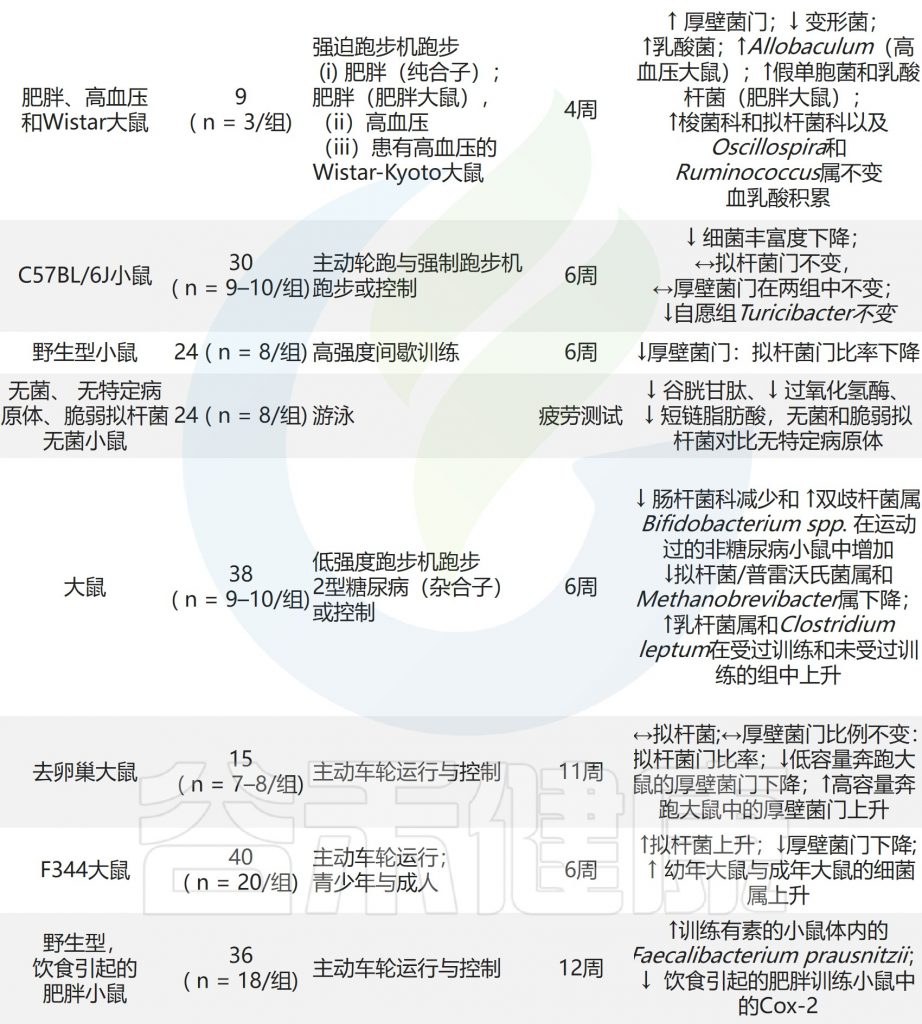

临床前和临床研究已开始揭示,生命早期肠道微生物群紊乱可能导致儿童生长不良的病理生理机制。其中包括肠道微生物组对免疫、新陈代谢、肠道功能和内分泌信号传导等途径的影响(如下图)。

doi.org/10.1146/annurev-nutr-061121-091234

下面我们逐一来了解营养不良的微生物群带来的多方面影响。

共生肠道微生物群的存在,对于生命早期肠道屏障的正常结构、功能和转录发育至关重要。临床前研究的大量证据表明,无菌小鼠幼崽表现出肠道屏障成熟延迟,这与自发性结肠炎、更容易肠道感染和营养吸收不良有关。

生命早期长期接触肠道病原体会破坏肠道结构和功能。环境肠道功能障碍(EED)是一种胃肠道现象,在营养匮乏的环境中很常见,并且经常在营养不良的儿童中观察到(我们以前也专门写过儿童EED的文章)。

▸ 什么是环境肠道功能障碍(EED)?

EED 通常是亚临床的,局限于小肠,其特征是肠道通透性增加、绒毛萎缩和变钝、粘膜屏障变化、吸收不良、局部炎症和隐窝伸长。屏障功能的丧失还导致微生物及其产物(最常研究的是脂多糖)从肠道转移到体循环中,从而刺激全身炎症。据推测,营养吸收不良、肠道炎症和慢性全身炎症的结合会阻碍儿童的健康成长。

▸ 环境肠道功能障碍(EED)与什么相关?

EED 通常归因于在水、环境卫生和个人卫生 (WASH) 较差的环境中长期接触肠道病原体。然而,在此类环境中改善怀孕期间和早期生活中的 WASH 的大型随机试验未能减少幼儿 EED 的常见生物标志物,这可能是由于同时未能减少其肠道病原体携带。

除了病原体携带之外,共生微生物组的破坏也可能导致 EED。对611 名儿童( 6、18 和 30 个月大)大型分析发现,微生物群多样性/成熟度与 EED 的三种生物标志物之间存在负相关:

表明肠道微生物群的不成熟可能会导致肠道炎症和屏障功能障碍。特定菌群的丰度升高,包括Megasphaera、Mitsuokella、Sutterella也与 EED 有关。

注:REG1B,Regenerating family member 1 beta 是一种蛋白质,它是一种由胰腺细胞产生的蛋白质,在胰岛细胞再生和胰岛功能调节中起着重要作用。

REG1B在胰腺细胞再生过程中被表达,且参与了胰岛细胞增殖和分化,对胰岛细胞的生长和修复有促进作用,在胰岛素分泌和血糖调节中发挥一定的调节作用。

EED 动物模型有助于深入了解可能驱动该疾病表型的机制。一些模型能够通过应用低蛋白饮食和 LPS 或吲哚美辛等肠道损伤来复制 EED 的某些方面。

注:吲哚美辛:用于治疗关节炎,癌性疼痛,痛风,滑囊炎、肌腱炎及肩周炎等非关节软组织炎症;可用于高热的对症解热,恶性肿瘤引起的发热或其他难以控制的发热。

▸ 肠道微生物对 EED 的潜在贡献

利用异常微生物状态和改变的营养环境之间相互作用的新模型已经成功地概括了几种 EED 表型。例如,肠道生理学和微生物组通过血管紧张素 I 转换 2 酶 (ACE2) 的表达联系起来。

注:ACE2是一种在分化上皮细胞的管腔表面表达的蛋白质。

与野生型小鼠相比,缺乏 ACE2 的小鼠在受到DSS攻击时,表现出类似 EED 的病理学、氨基酸代谢紊乱和肠道微生物组紊乱。DSS 攻击期间的 EED 表型可以在从 ACE2 缺陷小鼠进行粪便移植后转移到野生型动物中,这表明微生物群被破坏。

注:DSS,右旋糖酐硫酸钠,一种破坏肠上皮屏障并导致结肠炎的刺激物

膳食色氨酸及其代谢物烟酰胺可以通过哺乳动物雷帕霉素靶点 (mTOR) 活性刺激抗菌肽的产生,从而挽救 ACE2 缺陷小鼠的表型,从而维持微生物组稳态。

▸ 微生物结合营养物质影响EED

低蛋白、低脂肪饮食会导致小鼠小肠微生物群遭到破坏,其特点是小肠内物种丰富度升高,此外拟杆菌门和变形菌门也会扩张。

将营养不良的饮食与拟杆菌和大肠杆菌结合起来作者产生了 EED 的表型,包括肠道通透性、绒毛和隐窝萎缩增加、空肠细胞因子 (IL-6 和 MCP-1)释放到腔内增加,以及细菌对小肠上皮细胞的粘附增加。这种表型依赖于微生物组的改变和营养不良的饮食,这表明 EED 表型是复杂的微生物与营养物质相互作用的结果。

总体表明,肠道微生物群破坏在营养不良相关肠道功能障碍的病理学中具有潜在的因果作用。

▸ 腹泻和有症状的呼吸道感染与发育迟缓和消瘦有关

关于腹泻和儿童营养不良的大型多中心研究的有力证据表明,肠道病原体的高负担与生命早期生长不良有关。

健康且多样化的肠道微生物群通过生态位排除提供针对肠道病原体的定植抵抗力。因此,受损的肠道微生物组可能为病原体定植提供了环境。

肠道微生物组也可能介导远处部位的感染易感性,包括肺部。因此,生命早期健康肠道微生物组可能有助于在卫生条件差的环境中抵抗病原体的定植,从而防止感染负担和相关的生长不良。

▸ 发育迟缓:肠道菌群多样性减少——预示腹泻发病率的增加

来自秘鲁的发育不良儿童在生命的前两年表现出肠道微生物组多样化轨迹受损。在此期间,发育迟缓的儿童的微生物多样性显着减少,腹泻后多样性的恢复也较慢。因此,肠道微生物组的组装受损可能会加剧感染-发育迟缓的循环。

来自同一队列的一项研究发现,弯曲杆菌的携带与肠道微生物群的改变有关。此外,肠道微生物组内与弯曲杆菌携带相关的物种与 LAZ 的减少独立相关,这表明肠道微生物组组成受损会促进病原体定植和并发生长缺陷。

▸ 营养不良:微生物组对病原体定植产生影响

与营养良好的小鼠相比,由营养不良饮食和肠道微生物群紊乱引起的 EED 小鼠模型对感染的敏感性更高,这表明与营养不良相关的微生物群破坏可能会导致病原体定植和感染负担。

蓝氏贾第鞭毛虫感染后生长缺陷的易感性也取决于动物模型中的肠道微生物组。人类研究报告称,贾第鞭毛虫和相关的肠侵袭性病原体,除了那些涉及粘膜破坏的病原体外,对全身炎症、肠道炎症和生长受损具有最深远的影响。

在小鼠中,贾第鞭毛虫与小肠中的肠杆菌科细菌相互作用,以限制蛋白质营养不良期间的生长,这种作用在用没有抗贾第鞭毛虫活性的抗菌药物治疗后消失,表明失调的微生物群在此过程中发挥着关键作用。

这种相互作用表明特定的病原体或病原体依赖于共生肠道微生物群的成员来定殖和增殖。这在人类发育迟缓研究中很明显,即肠杆菌科细菌和拟杆菌目细菌之间的交叉喂养与儿童发育迟缓有关。

▸ 在体外,肠杆菌科和拟杆菌目之间协同生长

特别是在蛋白质和铁含量低的营养不良条件下。在这种情况下拟杆菌属利用饮食和粘蛋白衍生的糖和肠杆菌科细菌提高铁的生物利用度,铁是特定病原体增殖所必需的微量营养素。

拟杆菌科和肠杆菌科在营养不良的儿童中具有很强的相关性,但在营养良好的儿童中则没有。另一种拟杆菌属的脆弱拟杆菌,还依赖周围的微生物群来诱导小鼠的生长效应。含有bft毒素的脆弱拟杆菌的产肠毒素菌株会导致无菌小鼠体重减轻和能量代谢受损,这些小鼠被来自发育迟缓儿童的微生物群定植,但对于那些被来自营养良好儿童的微生物群定植的小鼠则不会。

这些数据表明,病原体和感染对儿童营养不良的影响可能依赖于共生肠道微生物群的组成和功能,在儿童营养不良患病率高的环境中减少病原体负担的策略除了考虑病原体负担外,还必须考虑共生微生物群。

营养不良儿童的宿主蛋白质、脂肪和能量代谢紊乱早已有报道。然而,肠道微生物组的代谢能力大大扩展了哺乳动物宿主的生物转化能力,扩大了可加工底物的多样性,并增加了宿主接触的分子范围。

许多微生物衍生的代谢物可以在肠道和肠壁中发挥局部作用,并且在吸收后还可以影响周围组织中的宿主过程。因此,儿童早期肠道微生物组的变化可能会通过改变提供给儿童的代谢副产物和宿主代谢途径本身来影响代谢表型,从而影响生长。

▸ 成熟度与微生物代谢

与用于绘制儿童微生物组成熟度的MAZ评分类似,代谢成熟度模型,称为年龄表组 Z 评分 (PAZ),是根据秘鲁、坦桑尼亚和孟加拉国儿童的尿液样本构建的,并用于追踪生化年龄及其与生长的关系。用于计算 PAZ 的八种代谢物中的三种——对甲酚硫酸盐 (pCS)、苯乙酰谷氨酰胺 (PAG) 和马尿酸,与肠道微生物代谢相关。

有趣的是,与未生长受限的婴儿相比,生长受限的婴儿早在出生后 3 个月就出现生化不成熟(即,其生化年龄低于实际年龄)。这凸显了微生物群在宿主整体代谢能力发展及其对生长的后续影响中的重要性。

健康肠道微生物群的一个主要功能是发酵宿主无法消化的膳食底物。在母乳喂养期间,这主要涉及HMO的微生物消化。患有发育不良婴儿的母亲的母乳中 HMO 含量明显较低,结构相似的牛乳低聚糖可以恢复营养不良模型中小鼠的生长。

然而,这种效果取决于微生物群,因此补充乳寡糖后,无菌小鼠的生长不会恢复。断奶后,肠道微生物群转向不可消化的碳水化合物、抗性淀粉、粘蛋白和蛋白质的代谢。

▸ 糖分解产生短链脂肪酸,满足能量需求

糖分解活性(即碳水化合物的分解)的主要最终产物是短链脂肪酸。这些都有助于宿主日常的能量需求。丁酸盐是结肠细胞的主要能量来源,提供其所需能量的 80%,而乙酸盐在肌肉等全身区域代谢,丙酸盐在肝脏中用于产生 ATP。

这种微生物活动提供了一种从饮食中释放能量的机制,可用于支持生长。此外,短链脂肪酸还具有其他有益作用,例如降低结肠 pH 值以增强对潜在病原体的定植抵抗力并提高矿物质吸收。此外,丁酸盐已被证明可以通过增加 AMP 激活蛋白激酶 (AMPK) 活性和紧密连接蛋白的组装来促进肠道屏障的发育。

▸ 营养不良:从碳水化合物发酵和短链脂肪酸生产转向蛋白水解代谢

例如,与营养良好的儿童相比,印度尼西亚中度营养不良儿童的粪便丙酸盐和丁酸盐含量较低,粪便 pH 值较高。

在营养不良的猪模型中,肠道微生物组产生的丁酸盐较少,并且与肝脏脂肪酸代谢(β-氧化)减少有因果关系。同样,在对巴西东北部儿童进行的代谢组学研究中,发育不良的婴儿排出了更多由微生物降解氨基酸而产生的微生物-宿主共代谢物。

其中包括 pCS 和 PAG,它们分别源自酪氨酸和苯丙氨酸的微生物分解。营养不良病原体相关的EED导致肠道吸收不良可能会推动这一观察。这增加了小肠中氨基酸的可用性,从而导致发育不良儿童中的小肠细菌过度生长,并增加到达结肠进行细菌代谢的氨基酸。

▸ 营养不良:微生物群与发育中的宿主竞争氨基酸

有趣的是,虽然 SCFA 促进上皮屏障完整性,但 pCS 被发现会损害它,可能导致营养不良个体中观察到的肠漏表型。

此外,pCS由艰难梭菌和其他病原体产生,限制肠道微生物群的生物多样性。可能导致营养不良婴儿中观察到的微生物群失调。另外两种氨基酸代谢物,吲哚乳酸和N-乙酰谷氨酸,分别源自色氨酸和谷氨酸代谢,在来自孟加拉国的一组儿童中,它们与 2-24 个月龄之间的线性和体重生长指标呈正相关。长双歧杆菌也与生长呈正相关,它编码了参与这些化合物生产的大部分微生物代谢途径,这些化合物可能有助于支持早期生命的生长。

▸ 膳食胆碱的微生物分解增加还导致蛋白质营养不良和发育迟缓

在蛋白质缺乏的小鼠模型中,尿胆碱减少,而胆碱代谢的微生物产物三甲胺和二甲胺增加。

同样,在马拉维儿童中,血清中三甲胺-N-氧化物(TMAO)与胆碱的比率与线性生长障碍呈正相关。

胆碱和甜菜碱排泄量降低与巴西婴儿发育迟缓有关。胆碱的可用性不仅对于肌肉获得很重要,对于S-腺苷甲硫氨酸 (SAMe)的生成也是必要的,而 S-腺苷甲硫氨酸 (SAMe) 是 DNA 甲基化和发育的关键。

重要的是,胆碱是骨骼肌的必需营养素以及神经发育和大脑功能。胆汁酸是宿主肝脏和肠道微生物群组合代谢产生的代谢物的一个例子,在消化中发挥重要作用。

初级胆汁酸,例如胆酸和鹅去氧胆酸,在肝脏中合成,然后通常与甘氨酸或牛磺酸结合,并分泌到胆汁中。释放到肠道后,一小部分胆汁酸可以到达结肠,在那里微生物群将它们分解并转化为次级胆汁酸,例如脱氧胆酸。这些修饰的胆汁酸可以通过粪便排出或再循环回肝脏。

与没有 EED 的儿童相比,患有 EED 的儿童的血清总胆汁酸含量较低,其中牛磺鹅去氧胆酸、牛磺鼠胆酸和甘氨酰去氧胆酸存在特定差异。除了消化之外,胆汁酸在代谢调节中也发挥着重要作用。通过充当全身表达的受体(例如 FXR、PXR、VDR 和 TGR5)的配体,胆汁酸可以调节多种宿主途径和功能的表达,例如能量稳态、葡萄糖和脂质代谢。

▸ 这些细菌相关代谢物还具有抗菌特性,既能抑制又能促进特定病原体的生长

例如,胆汁酸代谢的变化,特别是细菌胆汁盐水解酶活性,被认为是隐孢子虫卵囊排泄的重要触发因素。此外,观察到未患阿米巴病的儿童粪便中次级胆汁酸、脱氧胆酸的含量较低。研究表明,给小鼠注射这种胆汁酸足以增加粒细胞-单核细胞祖细胞的数量,并提供针对阿米巴病的保护。这表明胆汁酸可能在预防营养不良环境中常见的不同肠道感染和对这些感染的易感性方面发挥潜在作用。

▸ 从微生物代谢,到宿主代谢的改变

除了微生物代谢的改变外,在营养不良的儿童中还观察到宿主代谢的改变,这可能部分是由菌群失调引起的。例如,从发育迟缓儿童的小肠中分离出的口腔微生物在体外和体内模型中会损害脂质吸收,从而提供小肠微生物组和小肠细菌过度生长在营养不良中的潜在因果作用。

肠道屏障功能的丧失会导致微生物群及其产物(包括脂多糖)从肠道进入体循环的易位增加。LPS 易位可导致慢性全身炎症,从而通过吲哚胺 2,3-双加氧酶诱导激活色氨酸-犬尿氨酸途径。事实上,秘鲁和坦桑尼亚儿童的血浆犬尿氨酸与色氨酸 (K:T) 比率与血浆 LPS 和 LPS 结合蛋白 (LBP) 相关,并且还与线性增长缺陷相关。

扩展阅读:

犬尿氨酸途径的激活可以抑制炎症并促进耐受性,但可能会失调色氨酸途径,而色氨酸途径对于血清素的产生以及 NAD +和烟酰胺的生成非常重要,而后者是生长的关键。免疫耐受性的增加也可能对增强对病原体的有效反应产生影响,这也可能受到色氨酸剥夺的影响,并可能导致此类感染在营养不良的肠道中持续存在。

儿童营养不良与内分泌信号中断有关,包括介导食欲和能量代谢的瘦素和生长素释放肽,以及共同构成生长轴的GH 和IGF-1 。

发育迟缓儿童与非发育迟缓儿童相比,在童年后期血浆 IGF-1 较低以及生命的前 18 个月,一种与慢性炎症相关的现象。

▸ 瘦素水平低可预测SAM儿童的死亡率

新数据表明,肠道微生物组直接和间接影响肠道局部激素的产生,例如胰高血糖素样肽-1 (GLP-1),并通过介导瘦素、生长素释放肽和 IGF-1 的产生来系统地进行,每一个都调节新陈代谢和营养状况。

▸ 微生物组→产生SCFA→GLP-1 的产生→抑制胰高血糖素原的表达

GLP-1 是一种肠道源性激素,负责刺激胰岛素分泌、减少胃排空和增加饱腹感,从而影响新陈代谢和营养状况。

在没有微生物组的情况下,在无菌小鼠中,GLP-1 的产生在一种假设的适应性机制中升高,当微生物组被破坏或不存在时,GLP-1 的产生会增加营养物质的吸收,而 SCFA 给药可以逆转这种效应。

▸ 微生物衍生的SCFA也会影响 IGF-1 的产生

IGF-1 在肝脏和脂肪组织中产生,影响骨形成、骨量和骨骼生长,尤其是在生命早期。当无菌小鼠被微生物定植时,血浆中血清 IGF-1 的浓度会增加。

同样,抗生素的使用会降低 IGF-1 浓度,而补充 SCFA 可恢复抗生素治疗期间 IGF-1 的浓度。不产生短链脂肪酸的细菌种类也可以通过刺激生长轴来刺激实验动物的生长。植物乳杆菌的特定菌株可恢复果蝇和小鼠的线性生长、股骨长度、IGF-1 产生和活性以及外周组织对 GH 的敏感性。

植物乳杆菌WJL ( Lp WJL ) 菌株对 IGF-1 产生和生长的活性取决于肠上皮细胞中含有核苷酸结合寡聚化结构域的蛋白 2 (NOD2) 的刺激。

▸ 肠道共生细菌还可以防止感染时的肌肉萎缩

共生大肠杆菌在骨骼肌中维持 IGF-1 信号传导,独立于宿主代谢、热量吸收或炎症,从而防止肠道或肺部感染后肌肉萎缩。

▸ 与饱腹感和新陈代谢有关的激素与特定共生菌群丰度相关

在动物模型中,双歧杆菌和乳酸菌丰度与瘦素浓度呈正相关,而生长素释放肽则与拟杆菌和普雷沃氏菌丰度呈正相关。

在营养不良模型中,生长素释放肽水平还与双歧杆菌、乳酸菌和球状球菌-直肠真杆菌呈负相关。一项针对 6 至 24 个月大的冈比亚儿童( n = 60)的横断面观察队列研究发现,严重营养不良儿童的肠道微生物群与代谢激素浓度之间存在许多密切相关性,使用网络分析模拟肠道微生物组和激素相互作用。埃希氏菌/志贺氏菌通过其与生长素释放肽和生长素释放肽受体的相互作用,在区分健康对照和营养不良患者方面具有高度预测性,而粘膜乳杆菌与瘦素/瘦素受体之间的相互作用也对营养不良和营养良好的儿童具有高度区分性。肠杆菌科细菌和 IGF-1 的相互作用也区分了 MAM 和 SAM。

这些相互作用可能是双向的,瘦素可以刺激粘蛋白的产生并改变肠道微生物组的组成,而特定的产生脂多糖的肠杆菌科细菌的炎症活性可能会损害 IGF-1 和 GH 信号传导。

微生物群在整个生命过程中与宿主免疫系统保持着相互的、动态的沟通,而这种沟通会因营养不良而被破坏。

越来越多的证据表明,营养不良的儿童在免疫学上与营养充足的同龄人不同,胸腺较小,免疫细胞组成和分布在质量和数量上不同,全身和肠道环境中的促炎介质长期升高,以及由不利因素驱动的免疫基因上的表观遗传标记。

产前和产后暴露。迄今为止,大多数营养不良儿童的免疫表型都是在感染和病原体携带的背景下进行研究的。然而,新出现的数据表明,肠道微生物组内共生和条件致病微生物的多样性可能会驱动营养不良儿童的独特免疫表型,而与病原体无关。

▸ 营养不良引起的肠道炎症的特征——EED生物标志物

例如钙卫蛋白和髓过氧化物酶,这些生物标志物是由肠道组织中微生物激活的先天免疫细胞产生的,这些细胞可能会被破坏的肠道微生物组激活。

EED 动物模型表明,营养缺乏的小鼠与营养充足的小鼠相比,肠道菌群失调会导致小肠上皮内淋巴细胞数量增加和促炎细胞因子分泌增加。尽管空肠免疫激活增加,但营养缺乏的动物在肠道内抑制鼠伤寒沙门氏菌感染的能力较差,导致细菌传播到脾脏和肝脏,并导致肝脏分泌促炎介质。

▸ 儿童营养不良还与慢性全身炎症有关

尽管反复出现症状的感染可以引发全身炎症表型,但小鼠模型表明,在没有明显感染的情况下,肠道微生物群和/或其成分系统性扩散到功能失调的肠道屏障进入循环也可能发生这种情况,如 EED 中观察到的那样。

与营养充足的幼鼠相比,断奶后采用缺乏蛋白质、铁、锌的饮食的健康小鼠出现了微生物群失调和体重减轻,这与向结肠给药时未能含有脂多糖有关;全身、盲肠和结肠(但不包括回肠)促炎细胞因子升高;在没有感染的情况下,LPS 攻击后促炎细胞因子的分泌增多。

在该模型中,通过针对革兰氏阴性(LPS 阳性)而非革兰氏阳性(LPS 阴性)共生体的抗生素治疗,使体重增加和促炎性免疫反应的差异正常化。

该模型中抗生素治疗效果的选择性支持了对革兰氏阴性微生物群成分的播散性促炎性免疫反应的作用,这些微生物群成分从肠道转移到循环系统中,从而导致营养不良的体重和身高缺陷。

由微生物易位驱动的慢性全身炎症可能影响人体测量的一种方式是通过抑制生长因子信号传导和骨/骨骼肌生长。来自动物研究的证据表明,依赖于微生物群代谢的唾液酸化HMO会增加成骨细胞驱动的骨形成,并且该过程是由 Th2 极化免疫反应介导的,即增加大肠中的嗜酸性粒细胞募集和嗜酸细胞趋化因子浓度。

中低收入国家儿科队列研究一致的证据表明,炎症介质也与IGF-1呈负相关。

注:前面讲过,营养良好和营养不良的儿童之间存在激素差异,尤其是与生长[生长激素 (GH) 和胰岛素样生长因子 1 (IGF-1)] 和食欲调节(瘦素和生长素释放肽)相关的激素差异。

包括 sCD14、补体蛋白 2、巨噬细胞炎症蛋白 1B 和 LBP 在内的炎症介质与SAM入院后康复儿童的体重和/或 MUAC 增加呈负相关。

▸ 炎症介质对生长的直接影响

无菌小鼠持续过度表达促炎细胞因子 IL-6 和循环 IGF-1 减少,生长速度较慢,并且比非无菌同窝小鼠小 30-50%,这种表型可以通过给予 IL-6 来部分挽救。

研究发现,IL-1β 和TNFα 与 IL-6 一起下调人肝细胞中生长激素受体 (GHR) 的表达、通过细胞因子信号传导抑制因子 3 (SOCS3) 产生的 GH 信号传导以及 IGF-1 的产生体外细胞系和小鼠肝脏体内细胞系。

▸ 微生物群:或将使炎症驱动的生长缺陷正常化

在一项以豆类为基础的治疗性营养的临床试验中,已经探索了将微生物群作为使炎症驱动的生长缺陷正常化的一种手段的潜力,该营养旨在增强营养不良的孟加拉国儿童肠道微生物组的多样性和成熟度。

与之前的观察结果一致,30 名 SAM 儿童在基线时可以通过血浆蛋白质组与 21 名健康儿童区分开来,该血浆蛋白质组与较低的骨化和成骨细胞分化以及较高的急性期炎症反应有关,包括 C 反应蛋白 (CRP)、IL- 6、促炎核因子 kappa B (NF-κB) 信号通路中的中间蛋白。干预后,尽管证据表明总体肠道病原体携带或绝对粪便微生物群多样性存在差异,但 WHZ 和微生物群成熟度有所增加;这些变化与血浆蛋白质组向健康生长和减少炎症特征的转变有关,表明肠道微生物组针对性的干预措施可以减少营养不良相关的炎症。

菌群失调引起肠道和全身炎症的能力也可能取决于抗体介导的肠道微生物组成的控制。肠道中的分泌性免疫球蛋白,特别是免疫球蛋白 A (IgA),选择性地结合微生物组成分,从而调节微生物组组成。

扩展阅读:

▸ 发育不良:IgA靶向的细菌比例更高

研究发现,与来自马达加斯加和中非共和国的非发育迟缓对照儿童相比,发育不良儿童的粪便中 IgA 所靶向的细菌比例更高。除了 IgA 靶向肠道微生物群的数量差异外,IgA 还靶向健康儿童与 SAM 儿童不同的肠道微生物子集。其中 IgA 倾向于靶向SAM 儿童中的肠杆菌科细菌,同时针对健康儿童中更广泛的共生生物。

从患有 SAM 的儿童身上提取的IgA +微生物群在移植到小鼠体内时会诱发类似 EED 的病理学和全身炎症,这种效应依赖于营养不良的饮食。

在另一个模型中,给小鼠喂食低蛋白、低脂肪饮食,并进行或不进行细菌灌胃来模拟 EED,这些小鼠的 IgA 对乳杆菌属的靶向作用受损。尽管空肠中乳酸杆菌的相对丰度、粪便 IgA 总量以及 IgA 目标细菌总数的百分比与营养良好的对照组相似。

这些差异是由于乳杆菌碳水化合物代谢对饮食变化的适应,而不是 IgA 丰度或亲合力的差异。总的来说,这些观察结果强调了肠道屏障处免疫-微生物群相互作用的可塑性,有证据表明,微生物群和组织驻留免疫细胞的适应可能会损害 EED 中微生物及其抗原的免疫介导遏制,从而导致生长缓慢。

▸ 营养不良儿童的口服疫苗反应受损并反映营养不良中存在的一些免疫缺陷

小鼠模型为营养不良时微生物组失调如何损害口服疫苗的免疫原性提供了一些线索。然而,这些范式需要在人类队列研究中进一步探索。

在针对产肠毒素大肠杆菌(ETEC)进行初免加强口服疫苗接种后,由于饮食缺乏和大肠杆菌粘附定植而诱导出现 EED 样表型的小鼠,其小肠中的疫苗特异性 CD4 + T 细胞较低,且疫苗水平较低-相对于饲喂营养充足饮食的小鼠和饲喂营养不足或充足饮食的未定植小鼠的特异性 IgA。这些差异取决于微生物群,因为 ETEC 定植小鼠的小肠疫苗特异性 T 细胞数量在广谱抗生素治疗 3 周后恢复正常。

EED 表型中疫苗反应受损是由于微生物群依赖性 RORγT + FOXP3 +Treg 的扩张,这些细胞能够抑制小肠中的疫苗反应;小肠中疫苗特异性 CD4 + T 细胞增殖和 IgA 丰度得到恢复,并且在有条件地消耗 Tregs 后体重增加百分比增加。

总的来说,这些研究为微生物群靶向疗法如何恢复营养不良儿童受损的免疫表型(包括受损的疫苗反应)提供了概念证明,但也强调了固有的免疫和微生物异质性,在设计转化研究和人群时应考虑到这一点。

许多研究开始探索食物或食物成分对整个童年时期肠道微生物组的影响。

纳入的试验采用了涉及天然食品的干预措施;微量营养素补充或强化;食品成分,例如牛乳脂肪球膜(MFGM);以及特殊配方食品,例如早期限量配方食品(ELF)、即用治疗食品、即用补充食品(RUSF)和脂类营养补充剂(LNS)。

母乳

纯母乳喂养的婴儿往往含有较高比例的双歧杆菌和乳酸菌属。与配方奶喂养的婴儿相比,他们的肠道微生物组往往含有更高丰度的潜在致病菌,例如变形菌门成员。

双歧杆菌属丰度更高对婴儿健康有益,而肠球菌属的比例较高与不良的健康结果相关。

从瓶子中挤出的母乳,与潜在病原体的富集和双歧杆菌的消耗相关。

▸ 母乳是一种复杂的基质,有助于双歧杆菌定植

母乳含有许多成分,包括乳糖、400 多种不同的脂肪酸、蛋白质(乳清)、核苷酸、维生素、矿物质、乳脂肪球 (MFG) 、HMO等。

HMO 可以与牛奶中的其他化合物(例如糖复合物)结合,形成母乳聚糖 (HMG),其完整地到达婴儿结肠并驱动细菌定植,特别是双歧杆菌的定植。

HMG 逃脱肠道消化并转运到结肠,进入那里常驻双歧杆菌的发酵循环,使这些物种能够增殖并在 HMO 的双歧杆菌效应的过程中占据主导地位。特别是,婴儿双歧杆菌(ATCC 15697) 、短双歧杆菌、长双歧杆菌和双歧双歧杆菌(PRL2010) 在婴儿期占主导地位,是更健康肠道微生物组的标志。

▸ 母乳本身也含有细菌

在几组哺乳期妇女中,发现母乳样本最常见有葡萄球菌、链球菌和假单胞菌,其他分类单元因女性和环境而异;这些细菌可能有助于在婴儿肠道中播种。

配方奶

▸ 配方奶与对肠道微生物群的潜在负面影响有关

a ) pH 值的变化,导致大肠杆菌和沙门氏菌等细菌过度生长,从而破坏肠道完整性,可能是由于蛋白质类型和含量的差异

b ) 牛乳中缺乏母乳中存在的游离氨基酸和某些生物活性化合物。

食用牛奶配方奶粉的婴儿往往具有较高的肠道微生物多样性和丰富的厚壁菌门、梭状芽胞杆菌、肠球菌属、肠杆菌科和拟杆菌属和双歧杆菌属的丰度较低。

在配方奶喂养的婴儿中存在的双歧杆菌属中,有更多的青春双歧杆菌和假链状双歧杆菌,这两种细菌都与成人肠道微生物群有关。

▸ MFGM 对肠道菌群的影响:嗜血杆菌水平较低

MFGM (牛乳脂肪球膜)因其在婴儿肠道成熟、免疫以及大脑结构和功能中的潜在作用而受到关注。MFGM 源自乳腺上皮,包含 60% 蛋白质和 40% 脂质,使 MFG 稳定为乳液。为了复制母乳,婴儿配方奶粉中添加了牛 MFGM。

在 2 至 6 个月龄期间,MFGM 配方奶粉组的几种氨基酸及其分解产物的含量较低,乳酸和琥珀酸的含量也较低。12 个月时,MFGM 组的婴儿嗜血杆菌水平较低与接受标准配方奶粉的婴儿相比,该属含有多种病原体。

然而,与母乳喂养(非随机)参考组相比,MFGM 配方奶粉组的微生物群与标准配方奶粉组的微生物群更相似,因此,将 MFGM 和标准组的结果汇总进行分析,并与来自 MFGM 配方奶粉组的结果进行比较。

▸ ELF:改善健康的同时,尽量不破坏肠道菌群

母乳和婴儿配方奶粉中乳清蛋白和酪蛋白的含量各不相同。婴儿配方奶粉中牛奶的比例较高,较难消化。水解牛奶可以提高其消化率,水解牛奶用于早期限量配方食品(ELF),用于纯母乳喂养的新生儿作为干预措施,以增加肠内摄入量并避免并发症,例如胆红素血症或脱水。

与纯母乳喂养相比,ELF 不会导致α 多样性或群落结构出现显着差异,也不会导致乳杆菌丰度降低或更高丰度的梭状芽胞杆菌。这些发现表明,ELF 可能有助于改善体重大幅减轻的新生儿的健康,同时不会对肠道微生物群产生不利影响。

碳水化合物

碳水化合物包括简单的单糖和二糖以及复杂的寡糖和多糖,例如淀粉和纤维素。简单的糖在小肠 (SI) 中被消化和吸收,而复杂的或非血糖碳水化合物在到达结肠之前仍未被消化。

后者已被证明可以通过聚糖的降解来调节肠道微生物群,特别是以纤维和寡糖的形式。

关于单糖对肠道微生物群影响的研究有限,因为它们通常不会到达大肠;更常见的是针对人工甜味剂影响的研究或高糖、高脂肪的西方饮食的组合对肠道微生物群的影响。

注:单糖,如葡萄糖、半乳糖和果糖;二糖,例如乳糖、蔗糖、麦芽糖和海藻糖;和糖醇(多元醇)

▸ 果糖

一项小鼠研究中,果糖可以逃避肠道吸收并到达结肠,从而降低多形拟杆菌的丰度。

在一项针对 12-19 岁青少年的队列研究中,高果糖摄入量与真杆菌和链球菌含量降低有关,而这些细菌被认为有利于碳水化合物代谢。这些研究的结果提供了一些证据,证明在随机试验中检查单糖对人类肠道微生物组的影响是有益的,这些试验尚未在儿童中进行。

▸ 复杂碳水化合物

包括寡糖、多糖和膳食纤维,可以起到益生元的作用,被定义为“被宿主微生物选择性利用并赋予健康益处的底物”。这些分子不会被人类消化,而是被完整地运送到结肠,在那里微生物可能会代谢和发酵它们。

碳水化合物益生元包括HMO、低聚果糖、低聚半乳糖、甘露低聚糖、低聚木糖和膳食纤维,例如不溶性纤维,包括纤维素和半纤维素,例如β-葡聚糖(来自燕麦)。碳水化合物益生元还包括可溶性纤维,例如果胶和菊粉,两者都是微生物发酵罐的底物,包括长双歧杆菌亚种、婴儿杆菌、拟杆菌、拟杆菌、乳杆菌和普氏粪杆菌。

▸ 益生元通过直接机制发挥作用

简而言之,结构与宿主聚糖相似的碳水化合物分子可以直接阻断与宿主细胞的粘附;β-葡聚糖可以与吞噬细胞和自然杀伤细胞上的受体结合,引发中性粒细胞的吞噬作用;

菊粉型果聚糖可以通过 Toll 样受体、C 型凝集素受体和半乳糖凝集素作为肠道树突状细胞的受体,诱导抗炎细胞因子。

▸ 益生元可以间接地选择有益共生细菌的增殖

其代谢副产物可以直接影响肠道环境或宿主基因表达。例如,与潜在致病性大肠杆菌和梭菌相比,双歧杆菌属、拟杆菌和厚壁菌门中的物种将到达结肠的未消化碳水化合物发酵成微生物副产物,宿主或其他共生细菌可以将其用作底物。

▸ 麸皮添加:微生物群的变化因基线饮食差异而异

麸皮(小麦、燕麦和大米等谷物的外皮)是益生元可溶性纤维以及其他营养素(如植物化学物质、脂肪酸和酚类物质)的主要来源。

在一项试验中,生活在尼加拉瓜 ( n = 47) 和马里 ( n = 48)的 6 个月大婴儿每天补充米糠(每天 1-5 克),添加到断奶食品中,或者不进行干预 6 个月。

不同国家的基线肠道微生物群落结构(通过非度量多维尺度(NMDS)绘制的布雷-柯蒂斯差异来测量)存在差异,这种差异导致 8 个月和 12 个月龄时微生物对米糠补充剂的反应越来越明显;例如,马里样本在两个时间点的群落结构差异(NMDS 图上的分离)更为明显。对米糠摄入量敏感的属也因国家而异:在尼加拉瓜,8 个月和 12 个月龄时,双歧杆菌属、乳杆菌和韦荣球菌的相对丰度增加,而在马里乳杆菌在 8 个月和 12 个月大时,对米糠的反应丰度有所增加。

这些反应性类群被公认为碳水化合物消化者。这项研究在比较这些人群时的一个局限性是,整个马里队列都是纯母乳喂养和阴道分娩,而尼加拉瓜样本包括配方奶喂养和大多数剖腹产婴儿;这些基线饮食差异可能导致了微生物对米糠的不同反应。

引入补充食品,包括低聚糖的植物性食物来源,例如大豆和其他豆类、水果和蔬菜,帮助婴儿肠道微生物群多样化并增加其丰富度,使其达到类似成人的组成。

▸ 蜂蜜:双歧双歧杆菌有变化

蜂蜜是单糖(即葡萄糖、果糖、蔗糖和麦芽糖)以及益生元低聚果糖的来源。

在早产儿肠道微生物群研究中,埃及早产儿 ( n = 40) 连续 14 天食用添加到牛奶配方奶粉中的 5、10、15 或 0 克医用级三叶草蜂蜜。从定量实时聚合酶链反应 (qRT-PCR) 结果来看,双歧双歧杆菌似乎以剂量依赖性方式对蜂蜜做出反应,而乳酸杆菌种不会。10g 组的计数最高,5g、15g 和 0g 组变化不大;这可能与这些细菌的底物代谢差异有关。

一些局限性包括样本量小(每组仅 10 名婴儿)、通过 qRT-PCR 定量特定细菌(相对于整个细菌群落的下一代测序)、干预持续时间短以及研究结果的适用性(考虑到不推荐蜂蜜)对于 12 个月以下的儿童,因为担心它可能含有导致婴儿肉毒杆菌中毒的细菌。

然而,作为一项试点研究,这些发现为进一步研究蜂蜜和单糖对老年人群肠道微生物组的潜在影响提供了支持。除了豆类外,没有其他试验研究过碳水化合物在天然食品中的作用,包括天然存在的益生元,对足月婴儿或年龄较大的儿童或青少年人群的作用。

脂 肪

脂肪酸,包括单不饱和脂肪酸 (MUFA)、多不饱和脂肪酸 (PUFA)(例如亚麻酸 ω-3 和亚油酸 ω-6 脂肪酸)和饱和脂肪酸 (SFA),构成脂质分子的一部分,例如甘油三酯、磷脂、胆固醇和植物甾醇。

膳食脂肪在整个胃肠道中被分解。大多数甘油三酯的消化和吸收发生在小肠(特别是十二指肠)中,并且依赖于胰脂肪酶、肝脏中的胆汁盐和胆囊中的胆汁。

初级胆汁盐,包括胆酸盐和鹅脱氧胆酸盐,是由胆固醇合成的;共生微生物群从初级胆汁盐合成次级胆汁盐、脱氧胆酸盐和石胆酸盐,这些盐进一步被细菌用作底物或被肝细胞修饰。大约 7% 的游离脂肪酸完好无损地到达结肠,它们可能会影响体内的微生物群。食物通常含有短链、中链和长链脂肪酸的混合物。

脂肪酸影响肠道微生物群的机制仍然是一个活跃的研究领域,并且关于 SFA、MUFA 和 PUFA 对人类肠道微生物组的影响存在相互矛盾的证据。

▸ 促炎:饱和脂肪酸、ω-6 多不饱和脂肪酸; 抗炎:ω-6多不饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸

一些研究表明,SFAs 和 ω-6 PUFA 会促进炎症和氧化应激,而 ω-3 PUFA 和 MUFA 则具有积极作用,例如增加乳酸杆菌和双歧杆菌属。由于膳食脂肪的代谢需要氧气,因此脂肪不太可能成为厌氧肠道细菌的能量来源。然而,较高的脂肪摄入量可能会取代饮食中的膳食纤维和碳水化合物;因此,对肠道微生物群的影响可能是由于饮食替代或较低的碳水化合物底物可用性,而不是较高的脂肪摄入量。膳食脂肪可能对细胞膜有杀菌作用,导致细菌丰度降低。此外,膳食脂肪可以诱导细菌增加胆汁酸代谢,以应对增加的脂肪。

一项研究旨在分析鱼和红花油的混合物对接受小肠肠造口术的早产儿(n = 16)肠道微生物群的影响(即在腹壁上开一个开口,以便在出生后进行肠内喂养)因炎症性疾病而需要进行腹部手术,例如坏死性小肠结肠炎 (NEC),与标准护理相比这是早产儿的常见病症。

与标准营养疗法相比,干预措施持续 9 周,结果增加了微生物α 多样性,降低了潜在致病菌(肠杆菌科、梭状芽胞杆菌)的丰度,并丰富了碳水化合物代谢的预测基因功能。

总之,这些研究表明,ω-3 LCPUFA 干预可能会改善婴儿肠道微生物群多样性、组成和预测功能,特别是患 NEC 的早产儿,但母亲在怀孕期间摄入 LCPUFA 不会影响婴儿肠道微生物组。

蛋白质

膳食蛋白质由形成肽的氨基酸 (AA) 组成,肽是组织的基本组成部分。氨基酸对于骨骼肌功能、生长、健康、发育和生存至关重要,可以为宿主和肠道微生物群提供能量,而肠道微生物群可以改变宿主对氨基酸的生物利用度。

膳食蛋白质的消化从胃开始,蛋白酶将蛋白质切割成大肽。小肠中的肽酶分解这些肽,以便随后由肠上皮细胞和腔细菌进行转运和分解代谢。

增加蛋白质摄入量通常会导致结肠消化率降低和可发酵底物增加。细菌将游离氨基酸转化为多肽有助于肠道中氨基酸的代谢和生物利用度,而 L-谷氨酰胺等氨基酸的可用性可以调节必需和非必需氨基酸的小肠细菌代谢。

结肠细菌,特别是拟杆菌、梭状芽胞杆菌和大肠菌,将摄入的蛋白质和来自宿主酶、粘蛋白和脱落的肠细胞的内源蛋白质转化,产生副产物,例如较短的肽、AA、脂肪酸(例如 SCFA)和气体例如氨和硫化氢。

整个肠道的蛋白水解活性各不相同:例如,体外实验发现,与回肠微生物群相比,结肠微生物群可以更有效地降解结肠中的牛血清白蛋白,具体取决于 pH 水平、碳水化合物可用性和肠道模型保留时间。

▸ 较高的蛋白质摄入量:促进潜在致病菌

较高的蛋白质摄入量(例如西方饮食中的蛋白质)被认为会增加 pH 值,从而减少双歧杆菌等严格厌氧菌的生长。并促进蛋白质发酵,潜在致病性兼性厌氧细菌。

这些细菌,例如大肠杆菌和沙门氏菌,可以通过形成降解产物(例如三甲胺氧化物以及芳香族和支链氨基酸)来破坏肠道屏障和免疫系统;这些副产品与胰岛素抵抗和 2 型糖尿病有关。除了摄入水平之外,蛋白质来源、浓度和 AA 组成也会影响肠道微生物群的组成和功能。

▸ 蛋白质来源会导致微生物组成和功能的变化

由于植物细胞壁的原因,豆类等植物蛋白不能被宿主酶完全消化,导致它们作为微生物发酵的益生元运输到结肠。

难解析出植物蛋白来源中的蛋白质、纤维或其他化学物质的个体效应,但总的来说,这些蛋白质来源往往与细菌组成的有益变化有关,包括乳酸菌的生长和更大的微生物多样性。

进行了两项试验,利用 V4 区的 16S 测序来检查植物性蛋白质来源(包括豇豆、黄豌豆和普通豆)对肠道微生物群的影响。

一项试验比较了烤豇豆粉(25% 蛋白质,21% 纤维)、烤普通豆粉(25% 蛋白质,28% 纤维)和挤压煮熟的玉米大豆混合 (CSB) 面粉(13% 蛋白质,8% 纤维) ,6 个月大的儿童每天服用 6 个月,豇豆导致双歧杆菌属的比例更高。

与普通豆和 CSB 相比, 9 至 12 个月期间普雷沃氏菌丰度较低,6 至 9 个月期间埃希氏菌/志贺氏菌丰度较低;这是出乎意料的,因为与普通豆相比,豇豆的纤维含量较低。

另一项针对儿童(6-10 岁)的研究检查了四种不同剂量的补充微量营养素的豆类蛋白质(黄豌豆)(即 6、8、10 或 12 克),连续 1 个月每天食用两次,在厚壁菌门和拟杆菌门中发现了 9 个有区别的类群,其中许多与植物多糖发酵和 SCFA 生产有关——对应于肠道微生物组的变化。

三个类群(普雷沃菌属、颤旋菌属、普氏镰刀菌)与儿童线性生长的增加显着相关,并且所有类群的相对丰度发生变化,特别是在最低蛋白质剂量组(6 g)和最高蛋白质剂量组(12 g)。这些结果强调了豆类对肠道微生物群的潜在剂量反应效应,并确定了与功能结果(例如儿童线性生长)相关的分类群以进一步研究。

与植物蛋白相比,动物来源的蛋白质在近端肠道更容易消化,因此运输到结肠的蛋白质较少,导致结肠微生物群调节减少,并可能抑制病原体。

维生素A

维生素A是一类具有全反式视黄醇生物活性的类视黄醇化合物,包括视黄醛(视黄醛)、视黄酸、视黄酯(主要是棕榈酸视黄酯)和类胡萝卜素化合物,如β-胡萝卜素、α-胡萝卜素和β-胡萝卜素。

▸ 维生素 A 的功能

维生素 A 对于维持肠道屏障的完整性和受损粘膜上皮的再生至关重要,特别是肠上皮细胞的正常增殖和产生粘液的杯状细胞分化,这会影响肠道微生物群的定植和粘附。

膳食维生素 A 可以作为植物来源的维生素 A 原(类胡萝卜素)或动物来源的预制维生素 A(视黄酯)形式食用。

▸ 维生素 A在体内的加工

消化从咀嚼开始,包括通过胆汁盐和胰脂肪酶的胃作用,胆汁盐和胰脂肪酶在肠腔中从膳食脂质形成混合胶束以供吸收。虽然预先形成的维生素 A 来源更容易被宿主肠细胞吸收以运输至储存或循环,但维生素 A 原类胡萝卜素必须进一步加工才能转化为类视黄醇并被宿主使用。

▸ β-胡萝卜素的吸收

根据食物基质的不同,大约 5-50% 的 β-胡萝卜素被吸收。例如,膳食脂质的存在会增加小肠中类胡萝卜素的吸收;如果β-胡萝卜素被纤维吸附,它可以绕过上肠的吸收并被转运到结肠。结肠微生物群可以消化纤维,释放β-胡萝卜素供结肠细胞吸收。在结肠粘膜中发现了类胡萝卜素,主要是在升结肠中。

一项研究发现,大肠杆菌表达一种与 β-胡萝卜素单加氧酶 1 同源的耐盐酶,使大肠杆菌能够积累 β-胡萝卜素;然而,没有证据表明这种β-胡萝卜素被裂解形成视网膜以供进一步使用。

▸ 维生素A与普通拟杆菌:此消彼长

在一项针对小鼠的研究中,普通拟杆菌(Bacteroides vulgatus)先前被证明是一种生长歧视类群,随维生素 A 补充而丰度降低,并因维生素 A 缺乏而丰度增加,可能与胆汁酸代谢的改变有关。作者报告说,这些变化是由于普通双歧杆菌视黄醇流出系统的破坏以及随后对视黄醇和胆汁辅助敏感性的影响造成的。

▸ 肠道共生菌与视黄酸代谢

另一项针对小鼠的研究发现,粘膜树突状细胞 (DC) 对肠道共生婴儿双歧杆菌进行摄取,导致其从维生素 A 向视黄酸的转化增加,并且具有更高数量的具有耐受性的粘膜 DC,例如抑制 1 型 T 辅助细胞(Th1) 和 Th17 细胞。这种效果也随着宿主视黄酸状态的不同而变化。然而,还需要对人类进行进一步的研究,因为啮齿类动物的类胡萝卜素代谢效率比人类高得多,并且没有其他动物模型能够完全代表人类类胡萝卜素代谢。

最近的一项研究检查了补充维生素 A 对新生儿肠道微生物群的影响,结果发现对细菌组成(包括大双歧杆菌属)有积极的以及性别特异性的影响。

与安慰剂相比,入组时单剂量 50,000 国际单位剂量不会改变α-多样性,但在 6-15 周龄时对雄性产生双歧效应,但对雌性没有影响;作者推测,这可能有助于解释本研究中男性死亡率低于女性的原因。

维生素E

维生素 E 主要通过 α-生育酚活性发挥抗氧化剂的作用。

α-生育酚可来源于坚果、植物油、乳制品、奶酪和鸡蛋,也可以作为酯化 α-生育酚的补充剂形式食用。

作为自由基清除剂,α-生育酚可破坏细胞膜和血浆脂蛋白中的自由基链,以维持 LCPUFA 的完整性。维生素E与膳食脂质一起被吸收到肠道细胞中,融入乳糜微粒中,分泌到淋巴系统中,并转运到肝脏,然后被极低密度脂蛋白吸收并分泌到与α-生育酚转移蛋白结合的血液中; 然而,其吸收和贩运的许多细节基本上不为人所知。

经过额外的代谢步骤后,未结合的维生素 E 异构体通过粪便和尿液排出体外。维生素 E 与铁一起,与氧化电位降低有关;因此,维生素 E 被认为可以改善铁相关炎症的影响,改善肠道微生物群的结果。

一项针对美国缺铁 6 个月大婴儿的研究发现,每天两次服用 18 毫克维生素 E 和 15 毫克元素铁,持续 2 个月,并不会导致细菌多样性的变化,但确实会导致相对细菌多样性的变化出现差异。随着时间的推移,维生素 E 与铁的结合导致拟杆菌门(尤其是拟杆菌科)数量减少,而厚壁菌门(尤其是毛螺菌科)和罗氏菌属(Roseburia)数量增加。Roseburia产生丁酸盐,可以刺激结肠血流。

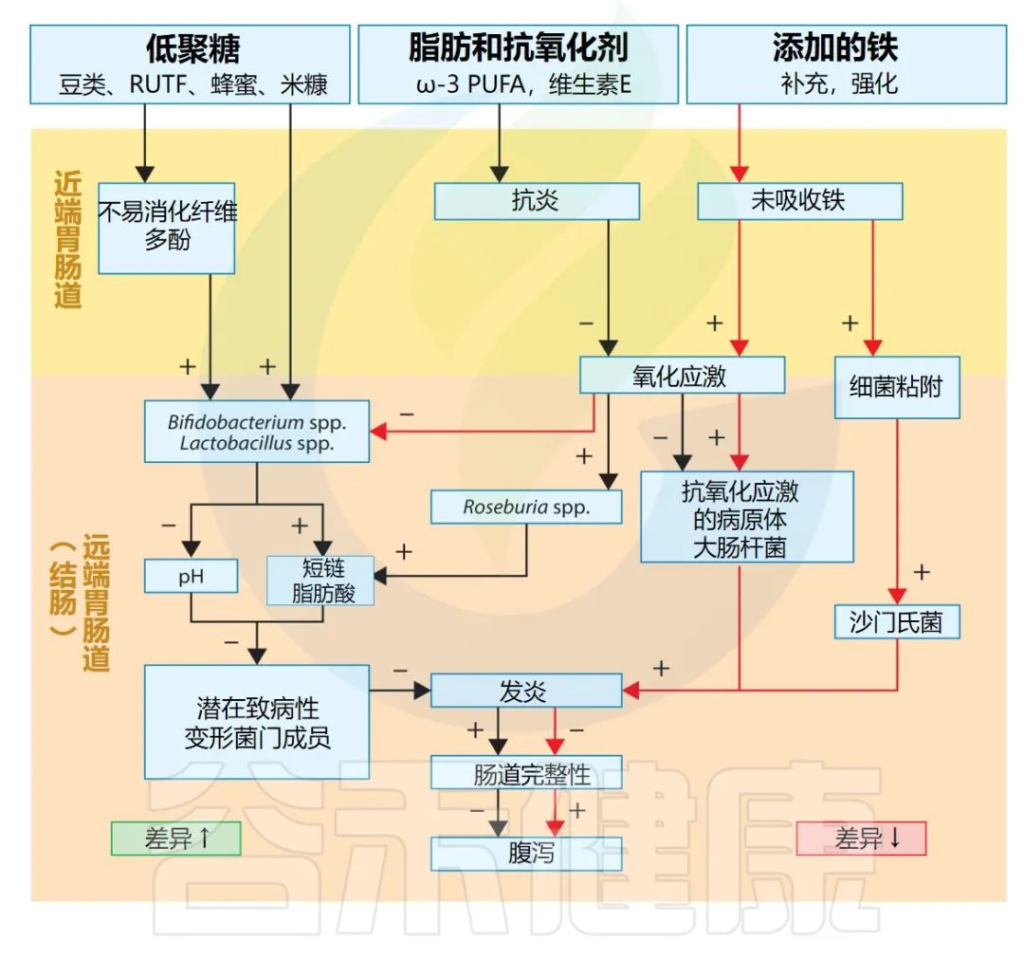

铁

铁是人体内最丰富的微量营养素,对于人体的氧运输、氧化还原反应、新陈代谢和电子传递链机制以及许多细菌的新陈代谢和毒力功能至关重要。

膳食血红素铁 (10%) 和非血红素铁 (90%) 的摄取和吸收存在不同的机制。牛肉是血红素铁的来源;美国的一项对测序研究使用牛肉作为干预措施。从 16S测序数据来看,以牛肉作为补充食品的群体中双歧杆菌属没有下降。与基线相比,4 周后细菌种类丰富度更高;4 个月后,放线菌和 XIVa 族梭菌(丁酸盐生产者)的丰度增加,并且与铁强化婴儿谷物相比,拟杆菌门较低。

差异可能是由于肉类中铁的生物利用度较高,以及未吸收的铁进入结肠,以及铁强化谷物类中存在植酸盐。

▸ 铁的生物利用度

铁的生物利用度随着植酸盐和多酚的存在而降低,而抗坏血酸(维生素 C)则提高铁的生物利用度。胃酸和蛋白水解可能会从食物基质中释放非血红素铁,需要更多的消化才能释放血红素和铁蛋白。一些细菌可以通过特殊机制获取食物中的铁源,例如解没食子链球菌或路邓葡萄球菌降解多酚单宁酸。

营养干预措施对肠道菌群影响的潜在机制

doi.org/10.1146/annurev-nutr-021020-025755

▸ 未吸收的铁被认为会刺激肠道中细菌病原体的生长和毒力

例如大肠杆菌,而宿主铁的状态会影响细菌免疫防御和宿主炎症反应,包括乳杆菌科和伯氏疏螺旋体在内的一些细菌不依赖铁生长,而是利用锰。

链球菌属可以使用铁或锰,具体取决于可用性。大肠杆菌使用 Feo 摄取系统来摄取二价铁,而三价铁在摄取之前首先被细胞外还原酶还原为二价铁,或者被摄取为柠檬酸铁或与细菌铁载体结合。

▸ 感染期间可用铁量的变化向毒力基因发送信号

低铁会导致铁载体抑制和毒素上调,而较高的铁可用性会诱导细菌粘附到肠上皮细胞,如肠沙门氏菌的情况鼠伤寒血清型。缺铁还会减少肠道细菌(包括Roseburia 、直肠真杆菌和梭状芽胞杆菌IV 族成员)等产生的短链脂肪酸。

在易缺铁的人群中,婴儿和幼儿最常需要口服铁剂治疗,例如补充剂,尽管他们的肠道微生物群仍在成熟。

▸ 铁干预措施对腹泻:负面影响

多项研究表明铁干预措施对腹泻等胃肠道症状有负面影响以及肠道微生物群的变化,例如较高的肠杆菌科和较低的乳杆菌科和双歧杆菌属。

▸ 铁补充剂,取决于基线铁或贫血状态

为了帮助抵消铁的这些影响,儿童随机试验检查了铁与维生素 E 等抗氧化剂结合使用的效果或冻干覆盆子作为抗氧化剂来源。例如,在加拿大一项研究中,与仅接受铁强化谷物的婴儿相比,接受含冻干覆盆子的电解铁强化米粉的婴儿在2 -4周后肠道微生物组的丰富度和多样性有所增加。

然而,接受冻干覆盆子的组活性氧并没有显着减少,与胃肠道中过量铁相关的炎症过程的引发剂;这可能是由于冻干覆盆子的消耗量很小,或者与新鲜覆盆子中的抗氧化剂含量相比可能较低,而新鲜覆盆子没有被任何群体食用。

在未来的研究中,考虑其他抗氧化剂来源(例如新鲜浆果或提取物)和不同剂量的这些抗氧化剂来源,以及对大量贫血婴儿的研究或铁充足,将有助于建立铁和抗氧化剂之间潜在的相互作用。

▸ 使用铁剂联合干预的随机试验

包括叶酸, 锌和多种微量营养素(MMN),无论是片剂的形式还是作为微量营养素粉(MNP)的一部分。铁的形式包括硫酸亚铁、富马酸亚铁、NaFeEDTA 和电解铁,它们可能对儿童肠道微生物群产生不同的影响;其他变量包括给药剂量、基线铁和贫血状况、抗氧化剂和其他微量营养素等辅助干预措施以及研究环境。

大多数检查 MNP 的研究都是在肯尼亚针对开始添加辅食的 6 个月大婴儿进行的;MNP 与玉米粥一起服用 3 至 4 个月。MNP 的微量营养素成分各不相同,但都含有维生素 A、叶酸和维生素 C,并且除了一种还含有 B 族维生素、维生素 D、铜、碘、硒和锌。

根据靶向 qRT-PCR 结果,MNP ( MixMe ) 加上 2.5 mg NaFeEDTA 4 个月,导致大肠杆菌/志贺氏菌丰度增加,以及肠杆菌科:双歧杆菌属比例增加。与单独使用相同MNP产生的丰度相比,10个月大时的比例增加。

在一项比较 MNP(Sprinkles)加 12.5 毫克富马酸亚铁与单独使用相同 MNP 的试验中,以及当含铁组组合并与仅使用 MNP 的组进行比较时,也观察到了类似的结果。

在另一项试验中,与单独使用相同的 MNP 相比,MNP 中的铁含量(2.5 mg NaFeEDTA 和 2.5 mg富马酸亚铁)对微生物组组成有显着影响,包括较低丰度的有益菌(如乳杆菌属和双歧杆菌属)以及较高比例的梭菌目,而拟杆菌门在各组之间保持相似。在一项辅助研究中,抗生素治疗并没有抵消铁的作用,铁仍然导致肠杆菌科细菌的增加。

最后,在另一项试验中,与单独的 MNP 相比,含铁的 MNP(12.5 毫克富马酸亚铁)在多样性或相对丰度方面没有组间差异。然而,接受含铁 MNP 的组梭状芽胞杆菌增加,双歧杆菌减少,而仅接受 MNP 的组大肠杆菌减少。

尽管 MNP 配方和 16S 测序区域存在差异,但这些研究一致发现铁会导致有益细菌减少和可能有害细菌增加,这为铁对肠道微生物组的影响提供了多种证据。需要进一步的研究来检查铁在其他环境中对肠道微生物组的影响。

▸ 铁强化和补充剂:对肠道菌群的影响

在科特迪瓦 6-14 岁儿童中(n = 60),铁强化饼干(20 毫克电解铁)不会导致微生物多样性发生变化,肠杆菌科细菌增加,乳杆菌属细菌减少,并且双歧杆菌属没有差异。6个月后这些发现与之前对婴儿进行的研究一致。

在南非进行的另一项针对 6-11 岁儿童的研究中,与安慰剂组(两组均服用维生素 C)相比,饮用含 50 毫克硫酸亚铁的饮料会导致组内相对含量存在差异;然而,尽管铁剂量较高,但没有发现组间差异。这些发现可能是由于肠道病原体负担和卫生设施的差异造成的,包括优质水和卫生设施、饮食质量和感染负担。

▸ 存在于全食物基质中的铁可能有利于铁的吸收

如LNS,不会产生与铁相关的负面影响,例如增加潜在致病菌、炎症和腹泻等胃肠道疾病症状。

LNS由植物油、花生、奶粉、糖、维生素和矿物质组成,食用量约为54g小袋,或在少量的情况下,食用量为20g(~6g脂肪),以帮助解决大量营养素和能量不足问题,并满足微量营养素需求。

已经进行了三项随机试验来检验直接给予婴儿 LNS 的影响或在怀孕期间给予母亲,然后给予婴儿。在同一队列的两项研究中,6 个月大的儿童接受基于牛奶蛋白的 LNS、基于大豆蛋白的 LNS、CSB 或 12 个月内不接受干预。通过 16S rRNA V4 区域测序评估肠道微生物群,双歧杆菌属的定植率或计数没有差异。与未接受营养补充剂的对照组相比,接受 LNS 和 CSB 补充剂的组中发现了金黄色葡萄球菌或其他肠道细菌。

在另一项试验中,将 SQ-LNS(20 克铁)给予孕妇(妊娠 <29 周),然后给予 6 至 18 个月大的婴儿;对照组包括给怀孕期间和哺乳期前 6 个月的母亲服用含有 20 毫克铁的 MMN,或者给怀孕期间的母亲服用标准护理铁和叶酸(含有 60 毫克铁)加上安慰剂哺乳期的前 6 个月。

12 个月时,与任一对照组相比,SQ-LNS 组的婴儿肠道微生物α 多样性和均匀度更高,而β 多样性没有差异或观察年龄微生物群 z 评分 (MAZ)。

然而,由于干预组之间干预的类型、数量、接受者和给药方案存在差异(只有 SQ-LNS 组中的婴儿接受直接补充),因此很难确定任何一种特定的营养素或干预类型可能会造成这些影响。总之,这些发现表明,怀孕和哺乳期间补充铁可能不会影响新生儿和婴儿的微生物组。

锌

微量矿物质锌在体内发挥催化、结构和调节作用,包括肠道健康和免疫健康,并已广泛用于治疗严重腹泻。

锌的吸收主要发生在人体的小肠中,受到食品中含锌物质是否存在以及食品加工方法的影响。例如,植物性锌来源(如种子、根和块茎)中的植酸盐会抑制锌的吸收,而铁等其他微量营养素会竞争性地抑制锌的吸收,而谷物的发酵可以提高锌的吸收。

此外,由于存在组氨酸等氨基酸增强锌的溶解度,动物源产品中的锌更容易被利用。过量的锌,包括未吸收的膳食锌和内源性锌,以受控机制通过粪便排出体外,以维持体内平衡。由于体内没有锌的储存,低锌饮食后可能会迅速出现锌缺乏症。

▸ 共生菌和病原菌在肠道中的定植和功能可能受到锌的调节

锌对于许多细菌(例如毒力因子)至关重要,并因其抗菌作用而用于动物生产。

在大肠杆菌中,锌受到严格调控,并在 300 多种蛋白质中发挥结构和催化作用,并且许多细菌拥有重金属外排系统或进行特定重金属质粒的基因转移。乳酸杆菌等细菌对膳食锌的抗性也不同。

关于锌和肠道微生物群的研究主要在动物模型中进行;这些研究的作者发现了细菌组成的差异,特别是乳杆菌属、梭菌属和肠杆菌科。

一项针对患有继发于肺炎的抗生素相关性腹泻的 2-36 个月大儿童的研究,检查了锌补充剂与益生菌的作用,为期 14 天,与单独益生菌相比,双歧杆菌属的计数没有显着差异。与基线相比,每个干预组中大肠杆菌减少。

另一项针对 6 个月大儿童食用铁和锌强化或仅铁强化谷物的研究发现,锌可以抵消铁强化对肠道微生物群的潜在不利影响。

上面的证据表明肠道微生物组在生命早期生长中的作用,为儿童营养不良的营养和药物治疗提供了新的目标。

目前预防发育迟缓和消瘦的营养策略并不能完全解决短期和长期生长缺陷或相关的临床结果。6-24 个月龄小剂量脂质营养补充剂可将发育迟缓发生率降低12%,将严重发育迟缓发生率降低 17%。

使用即用型治疗食品 (RUTF) 对 SAM 进行社区管理可显着改善营养恢复;然而,复杂的 SAM 后仍然存在高死亡率和长期生长缺陷。

总的来说,目前的治疗方法通过抗生素解决感染负担,并通过单糖、脂质和微量营养素恢复宿主营养;然而,这些治疗方法并不专门针对肠道微生物组,而肠道微生物组可能有助于改善生长。

事实上,目前对复杂 SAM 的建议(包括在所有情况下进行抗生素治疗)可能会损害肠道微生物组的恢复。而越来越多的试验报告了针对微生物群的干预措施对儿童营养不良的临床有益效果。

益生菌

少数益生菌试验报告了在营养不良负担较高的环境中益生菌对儿童生长的不同影响。对 795 名 SAM 儿童进行的一项大型随机临床试验发现,尽管观察到门诊死亡率有降低的趋势,但多物种益生菌和益生元联合治疗对营养恢复、死亡率或相关临床症状没有影响。较小规模的试验表明,其他益生菌种类对 SAM 和其他形式的营养不良具有潜在益处。

长双歧杆菌亚种由于婴儿益生菌与资源匮乏环境中的生长呈正相关,因此它具有作为促进生长的潜在益生菌的巨大潜力。在孟加拉国开展的一项 SAM 儿童试验,在临床稳定和急性期管理后,将 62 名参与者随机分为婴儿双歧杆菌益生菌(婴儿双歧杆菌 EVC001)、益生菌和纯化 HMO(乳-N-新四糖)或安慰剂,为期4周在医院。

在开始治疗 8 周后的研究终点,益生菌组的年龄别体重 Z 评分 (WAZ) 和 MUAC 显着更高。鼠李糖乳杆菌GG (LGG) 和动物双歧杆菌亚种组合的试验。SAM 治疗期间的乳酸菌和 LGG 也证明了感染发生率和门诊腹泻减少的证据。

由于患有复杂 SAM 的儿童的临床不稳定和高死亡率,特定益生菌用作 SAM 标准治疗的潜力将在很大程度上取决于成本、可持续性和安全性。

此外,需要合理选择益生菌,以确定那些能够适当定植于营养不良儿童受损肠道的益生菌,并针对可以改善生长恢复的特定途径。

来自动物研究的进一步数据可能有助于为未来合适益生菌的临床试验提供信息,例如针对内分泌生长途径的益生菌。

即食治疗性食品(RUTF)

针对肠道微生物群的改良营养疗法有潜力成为儿童营养不良的可持续且经济有效的疗法。SAM 的证据表明,RUTF 喂养后微生物组成熟度的恢复是短暂的,并且往往在治疗后 3-4 个月恢复到不成熟状态。

因此,针对 SAM 恢复中肠道微生物组和预防发育迟缓的改良补充食品可能有助于促进生长。

一项试点试验评估了在 SAM 治疗期间向 F75 和 F100 治疗奶中添加可微生物发酵的碳水化合物菊粉或豇豆粉,发现与对照组相比,对营养恢复没有改善作用;然而,补充营养可以防止住院治疗期间物种多样性的暂时丧失,这部分是由抗生素治疗引起的。

豇豆辅助喂养可以显着减少有发育迟缓风险的儿童的一些 LAZ 缺陷;然而,它仅引起肠道微生物组组成的适度变化,包括双歧杆菌增加和大肠杆菌/志贺氏菌减少,表明对生长的有益影响可能与肠道微生物组无关。

来自孟加拉国的一个队列的研究,与标准 RUTF 疗法相比,微生物群导向的补充食品 (MDCF) 对 MAM 恢复儿童生长的影响显着增强。通过合理设计由当地可用的、文化上可接受的食物组成的补充食品组合 (MDCF-2),该组合可促进人源化动物模型中早期生命肠道微生物组的成熟。

这些有希望的数据表明,与目前的疗法相比,针对微生物群的补充食品可以在更大程度上促进儿童营养不良后的生长恢复。从长远来看,这些小但显着更大的生长改善是否与持续的生长改善、认知益处或感染和慢性病风险的降低相对应,目前尚不清楚。

来自高收入环境的临床试验越来越多的证据支持针对微生物群的治疗在各种感染、胃肠道和代谢疾病中的功效。

由于世界上超过五分之一的儿童发育迟缓或消瘦,旨在进一步表征导致儿童营养不良的微生物介导的病理生理途径的研究对于为更好的治疗提供信息至关重要。

儿童营养不良涉及许多生理系统的紊乱,包括代谢、免疫和内分泌系统,其中许多系统与肠道微生物组密切相关,因此可能适合针对微生物组的干预措施。

未来潜在的微生物组靶向疗法将补充针对宿主营养需求和感染负担的现有疗法。此外,必须根据国家或地区的具体要求调整这些干预措施,以制定具有成本效益且本国或本地区上可接受的可持续干预措施。

Tips

在这篇文章中综合了营养干预试验的现有证据,这些试验测试了多种饮食干预措施对婴儿和儿童微生物组相关结果的影响,并讨论了来自实验室和动物研究的支持证据,以及来自人类研究的观察数据,旨在指导未来的研究并增强可解释性,为饮食相关政策提供信息。

可比性较差,因为纳入的研究在干预类型和持续时间上有所不同,是在有或没有既往疾病的不同儿科人群中进行的,并且是在可能影响基线微生物组成的各种环境中进行的。

虽然调查婴儿微生物群的研究发现,母亲在怀孕期间的饮食变化几乎没有影响儿童肠道微生物群。但是通过单独检查研究而不是包括整个全球背景,很难将研究偏差与真实的生物现象分开。可以使用 Qiita 等工具尝试进行此类分析,前提是研究数据与符合标准的样本元数据是公开的,以促进未来分析中的跨研究可比性。

在进行 16S rRNA 测序的 19 项研究中,只有两项对 16S V4 区域进行测序的试验可用于 Qiita 的进一步分析。作者将这两个试验人群的肠道微生物群与 2012 年具有里程碑意义的微生物组队列研究的亚组进行了比较。

在 2012 年的研究中发现,马拉维出生的婴儿和美国出生的婴儿之间存在显着的微生物分离,但在纳入最近的两项试验时,缺乏数据来深入研究营养干预措施的效果与2012年的研究对比。

尽管微生物组生物信息学取得了很大进展,并且研究的人群类型和健康状况的广度不断扩大,但在营养和肠道微生物组领域,特别是儿童,仍需要解决许多研究空白和问题。

为了解决基于发现的差距,未来的研究人员将需要:

a)识别饮食细分成分响应微生物群并确定它们是否影响宿主的生理结果;

b)与最适合现实世界应用的特定膳食成分相比,了解全食干预措施的作用;

c)提高复制性和再现性,例如在不同人群中使用相同的饮食干预措施,以及在同一人群中测试不同的饮食干预措施;

d)确定食品加工和准备的作用,了解熟食或生食如何影响肠道微生物群(烹饪的影响最近已被研究,但仍是一个研究不足的领域);

e)考虑到依从性的差异,设计和使用饮食干预措施,这需要大量的队列和长时间的随访;

f)将研究结果和序列数据整合到一个数据库中,用于对类似处理的序列进行汇总分析并了解全局现象,同时最大限度地减少研究偏差。

介入/治疗差距

未来的研究应解决以下五个介入和治疗差距。

首先,需要解决稳定性和可塑性问题。虽然短期饮食变化可以改变肠道微生物群,但长期饮食模式与更稳定的微生物群构象相关,并且很难改变。仍有待确定的是哪种饮食模式具有最大或最小的可塑性,以及这种可塑性是否也取决于基线微生物种群和过去的饮食模式。

第二个差距是干预研究中针对不同人群的营养素和食物研究不足。尽管本次综述确定了几项微量营养素粉 (MNP) 试验,而关于补充个别维生素、矿物质和天然食品的试验相对较少,但仍然需要在中国以及其他国家重复研究中对 MNP 进行调查。

第三,应进行纵向、长期的人体研究。需要对 2-18 岁婴儿、青春期、成年早期和晚年等人群进行长期喂养研究,以了解衰老微生物群的动态。

第四,解决精准营养健康问题。

第五,未来健康建议应考虑大局。建议食物和饮食(生活方式)改变需要全面的方法和来自营养师和营养科学家、心理学家、医生和生物统计学家的多方面团队的支持。

小编寄语

中国在医疗和队列研究方面的发展仍有待提升。正如首都医科大学附属北京天坛医院院长王拥军教授所指出的:“中国目前还缺乏具有全球影响力的标志性队列研究,尤其是能够改变临床指南的里程碑试验”。

举例来说,美国的弗明汉心脏研究和英国的UK Biobank人群队列都对临床研究产生了重大影响。弗明汉心脏研究自1948年开始,最初只有5200名参与者,但经过70年的发展,参与者数量增加到15000人,产生了3698篇文章。这项研究改变了几乎所有心血管疾病的临床危险因素的认知。

另外,英国的UK Biobank人群队列从2006年开始策划,至今已发表超过3000篇文章。该队列成为世界上其他国家难以逾越的临床队列研究之一。

因此,谷禾也愿意和期待与各大医疗机构合作构建大型研究队列,尤其是关于青少年儿童的。通过对这些队列进行全面多组学以及生活营养指标的调查分析,将为我国医疗研究带来新的机遇和突破,为改善人们的健康水平做出重要贡献。

主要参考文献

Jones HJ, Bourke CD, Swann JR, Robertson RC. Malnourished Microbes: Host-Microbiome Interactions in Child Undernutrition. Annu Rev Nutr. 2023 Aug 21;43:327-353.

Acosta A, De Burga R, Chavez C, Flores J, Olortegui M, et al. 2017. Relationship between growth and illness, enteropathogens and dietary intakes in the first 2 years of life: findings from the MAL-ED birth cohort study. BMJ Glob. Health 2(4):e000370

Alves da Silva AV, de Castro Oliveira SB, Di Rienzi SC, Brown-Steinke K, Dehan LM, et al. 2019. Murine methyl donor deficiency impairs early growth in association with dysmorphic small intestinal crypts and reduced gut microbial community diversity. Curr. Dev. Nutr. 3(1):nzy070

Mehta S, Huey SL, McDonald D, Knight R, Finkelstein JL. Nutritional Interventions and the Gut Microbiome in Children. Annu Rev Nutr. 2021 Oct 11;41:479-510.

Amadi B, Fagbemi AO, Kelly P, Mwiya M, Torrente F, et al. 2009. Reduced production of sulfated glycosaminoglycans occurs in Zambian children with kwashiorkor but not marasmus. Am. J. Clin. Nutr. 89(2):592–600

Amadi B, Zyambo K, Chandwe K, Besa E, Mulenga C, et al. 2021. Adaptation of the small intestine to microbial enteropathogens in Zambian children with stunting. Nat. Microbiol. 6(4):445–54

Ansaldo E, Farley TK, Belkaid Y. 2021. Control of immunity by the microbiota. Annu. Rev. Immunol. 39:449–79

Attia S, Versloot CJ, Voskuijl W, van Vliet SJ, Di Giovanni V, et al. 2016. Mortality in children with complicated severe acute malnutrition is related to intestinal and systemic inflammation: an observational cohort study. Am. J. Clin. Nutr. 104:1441–49

Barratt MJ, Nuzhat S, Ahsan K, Frese SA, Arzamasov AA, et al. 2022. Bifidobacterium infantis treatment promotes weight gain in Bangladeshi infants with severe acute malnutrition. Sci. Transl. Med. 14(640):eabk1107

Bartelt LA, Bolick DT, Mayneris-Perxachs J, Kolling GL, Medlock GL, et al. 2017. Cross-modulation of pathogen-specific pathways enhances malnutrition during enteric co-infection with Giardia lamblia and enteroaggregative Escherichia coli. PLOS Pathog. 13(7):e1006471

Bartz S, Mody A, Hornik C, Bain J, Muehlbauer M, et al. 2014. Severe acute malnutrition in childhood: hormonal and metabolic status at presentation, response to treatment, and predictors of mortality. J. Clin. Endocrinol. Metab. 99(6):2128–37

Bhattacharjee A, Burr AHP, Overacre-Delgoffe AE, Tometich JT, Yang D, et al. 2021. Environmental enteric dysfunction induces regulatory T cells that inhibit local CD4+ T cell responses and impair oral vaccine efficacy. Immunity 54(8):1745–57.e7

Black RE, Victora CG, Walker SP, Bhutta ZA, Christian P, et al. 2013. Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. Lancet 382(9890):427–51

Bourdon C, Lelijveld N, Thompson D, Dalvi PS, Gonzales GB, et al. 2019. Metabolomics in plasma of Malawian children 7 years after surviving severe acute malnutrition: “ChroSAM” a cohort study. EBioMedicine 45:464–72

Aakko J, Grzeskowiak L, Asukas T, Paivansade E, Lehto KM, et al. 2017. Lipid-based nutrient supplements do not affect gut Bifidobacterium microbiota in Malawian infants: a randomized trial. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 64:610–15

Aly H, Said RN, Wali IE, Elwakkad A, Soliman Y, et al. 2017. Medically graded honey supplementation formula to preterm infants as a prebiotic: a randomized controlled trial. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 64:966–70

Amarri S, Benatti F, Callegari ML, Shahkhalili Y, Chauffard F, et al. 2006. Changes of gut microbiota and immune markers during the complementary feeding period in healthy breast-fed infants. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 42:488–95

Andrews SC, Robinson AK, Rodriguez-Quinones F. 2003. Bacterial iron homeostasis. FEMS Microbiol. Rev. 27:215–37

Arimond M, Zeilani M, Jungjohann S, Brown KH, Ashorn P, et al. 2015. Considerations in developing lipid-based nutrient supplements for prevention of undernutrition: experience from the International Lipid-Based Nutrient Supplements (iLiNS) Project. Matern. Child Nutr. 11:31–61