-

CNAS L23010

CNAS L23010

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业 二级病原微生物安全实验室

二级病原微生物安全实验室- 联系电话:+13336028502

- +400-161-1580

- service@guheinfo.com

谷禾健康

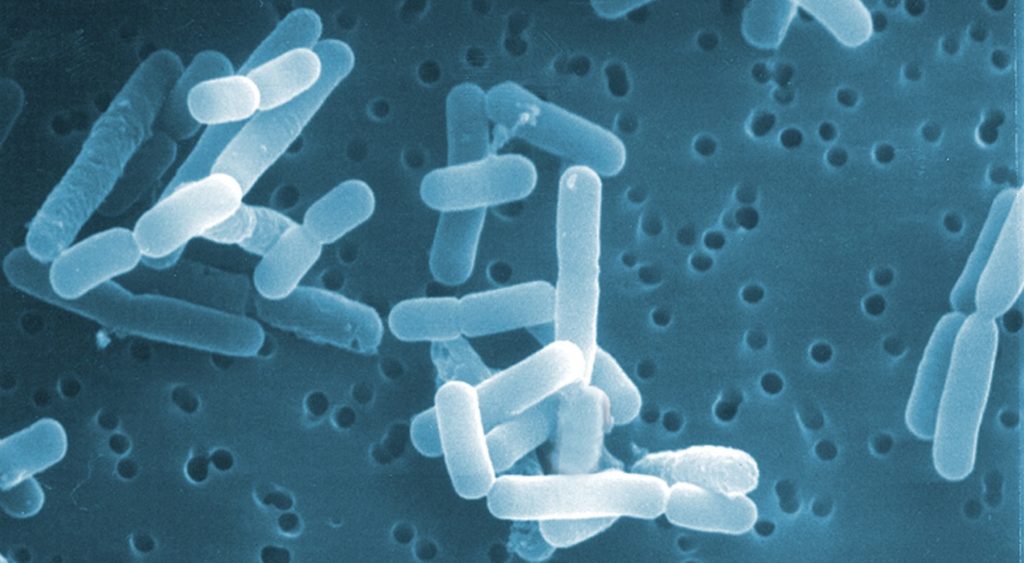

乳酸菌属益生菌是使用最广泛的益生菌之一。罗伊氏乳杆菌( L. reuteri ) 是一种经过充分研究的益生菌,可以在大量哺乳动物中定殖。

罗伊氏乳杆菌是一种革兰氏阳性杆状细菌,已在各种食物中发现,尤其是肉类和奶制品。在人类中,罗伊氏乳杆菌存在于不同的身体部位,包括胃肠道、泌尿道、皮肤和母乳。罗伊氏乳杆菌的丰度因个体而异。

可能的优势

● 可能促进皮肤光泽和头发浓密

● 可能有助于对抗感染

● 可能减少炎症并加强免疫

● 可能会改善肠道健康(减少 IBS 和 IBD 症状)

● 可能降低胆固醇

可能的副作用

● 可能对组胺不耐受的人不利

● 可能导致某些人体重增加

● 缺乏大规模临床研究

● 长期补充的安全性未知

罗伊氏乳杆菌(Lactobacillus reuteri)名字来自德国微生物学家 Gerhard Reuter,他在1960 年代在人类肠道和粪便样本中发现了它。1960 年代被发现时,罗伊氏乳杆菌自然存在于 30-40% 的人体内,现在大约降至10-20%。科学研究者将这种下降与生活方式的改变联系起来。我们不像以前那样吃发酵食品,如酸菜,而是使用防腐剂,这会杀死食物和体内的细菌。

罗伊氏乳杆菌在发酵过程中能够产生葡聚糖和果聚糖。其中一种葡聚糖,α-1,4/1,6 葡聚糖,分子量为 40 MDa,支化度约为 16%,似乎是一种饱腹感诱导剂,对胰岛素和血糖水平有良好的影响在人类。葡聚糖不会在胃和空肠中降解,而是在结肠中完全降解。由于其慢淀粉特性,这种葡聚糖可能是烘焙应用中一种促进健康的成分。

不同菌株的Lactobacillus reuteri已被证明具有不同的生理作用。例如,Lactobacillus reuteri DSMZ 17648用于治疗幽门螺杆菌(H. pylori),而Lactobacillus reuteriNCIMB 30242 用于治疗高胆固醇。

但是,罗伊氏乳杆菌补充剂尚未获得批准用于医疗用途,而且有的益处和副作用缺乏可靠的临床研究。法规制定了补充剂的制造标准,但不保证它们是安全或有效的。

大多数关于Lactobacillus reuteri的研究是在动物或细胞中进行的。临床研究很少,而且大多数是低质量的、小规模的或可能存在偏见的。此外,使用的确切菌株因不同研究而异。

尽管罗伊氏乳杆菌在人类中是正常的,但并不是每个人的胃肠道中都有它。口服补充剂可以增加和补充胃肠道罗伊氏乳杆菌,然而它不一定会长期留在那里。

同样,罗伊氏乳杆菌的良好来源是乳制品和肉类,素食者和大多数素食者都避免食用这些食品,因此补充剂很重要。在母乳喂养时服用罗伊氏乳杆菌补充剂的女性更有可能将这些有益细菌转移给婴儿。

为消化和吸收而建,胃肠系统的某些部位已发展为对微生物定植不利。这方面的例子可以在由小肠上部胃酸和胆汁盐引起的低 pH 条件下看到。因此,在胃肠道定植的第一步就是在这样的环境中生存。幸运的是,罗伊氏乳杆菌对低 pH 值和胆汁盐具有抵抗力。这种抗性被认为至少部分取决于其形成生物膜的能力。

谷禾健康

自身免疫性疾病,包括炎症性肠病、多发性硬化和类风湿性关节炎,具有不同的临床表现,但肠道微生物群紊乱和肠道屏障功能障碍的潜在模式相同。但宿主因素的个体差异使得统一的方法不太可能。

我们往往会有这样的错觉:“自然”的东西一定是对健康有益的。我们是不是只要吃最原始的食物就能恢复健康?

事实上,优化人类健康的途径并不像照搬我们祖先的饮食或增加我们对微生物的接触那样简单。归根结底,过去和现在的环境是根本不同的,也许是不可逆转的。

因此,针对微生物群的饮食干预的目标不应是回到祖先的状态,而是操纵微生物群,优化宿主健康,直接适应日益工业化的世界。

本文介绍了关于饮食-局部炎症中的微生物群相互作用、肠道微生物群失衡和宿主免疫失调的知识。通过了解并结合个别饮食成分对微生物代谢输出和宿主生理的影响,研究了基于饮食的自身免疫性疾病预防和治疗的潜力。讨论了针对肠道微生物群的工具,如粪便微生物群移植、益生菌和正交小生境工程等。这些方法强调了在自身免疫性疾病不断增加的情况下,利用饮食精确操纵肠道微生物组的途径。

在肠道中,对微生物威胁作出适当反应的免疫平衡行为,对共生微生物和自身抗原的耐受,在生命早期尤其重要,这是定植微生物群和宿主免疫系统相互作用的窗口,引发促炎或抗炎倾向,可能对终身健康产生影响。

★ 婴儿期影响菌群的因素

看过我们文章的都知道,早期生活因素,如剖腹产、配方奶粉喂养和抗生素的使用,可能会干扰微生物群生长过程。

婴儿期母乳中的人乳低聚糖有助于双歧杆菌的定植,双歧杆菌在早期肠道微生物群中占主导地位,产生岩藻糖、乙酸盐、丙酮酸盐和1,2-丙二醇,通过交叉喂养支持微生物群的扩增,有助于对共生细菌的免疫耐受。

人类通常在6个月大时开始转变为固体食物饮食,自此菌群显著扩大,产生更多数量和种类的代谢物(例如,丁酸盐,它促进结肠粘液屏障的成熟,并阻止具有高致病潜力的细菌的生长)。

★ 抗性淀粉缓解系统性红斑狼疮

在一项涉及149名健康志愿者的研究中,脂多糖通过诱导TLR4耐受来抑制先天免疫过程。微生物抗原对TLR的不当刺激也可能影响自身免疫疾病的进展,并为其修复提供线索,如系统性红斑狼疮过度表达TLR7的小鼠模型中,通过添加抗性淀粉来改变微生物代谢产物和分类组成,狼疮进展得到缓解。

★ 微生物变化引起的免疫反应

在自身免疫性疾病患者中也发现了由微生物引起的适应性免疫反应失调。哺乳动物肠道中的共生微生物群,尤其是梭菌群IV和XIVa,它们将膳食纤维代谢成丁酸盐以诱导Treg细胞发育,与小鼠模型中的结肠炎严重程度呈负相关。

通常,自身免疫性疾病患者表现出产生耐受性IL-10的CD25 FOXP3 T细胞的丰度降低,自身反应性效应性T细胞亚群(如TH1细胞和TH17细胞)的丰度增加,从而使Treg细胞与效应性T细胞的比率偏离稳态水平。这些改变可能通过过度产生促炎细胞因子(如TNF和IL-17)进一步促进肠道通透性的增加,这些促炎细胞因子可调节紧密连接蛋白的表达。

自身免疫疾病共同的潜在驱动因素鼓励通过饮食干预或微生物群调节策略(下文讨论)来进行肠道微生物群工程,以将肠道微生物群转变为功能多样的“健康”状态。

饮食可直接影响肠道微生物群,调节其组成或代谢输出,从而可能促进疾病或形成稳态。

谷禾健康

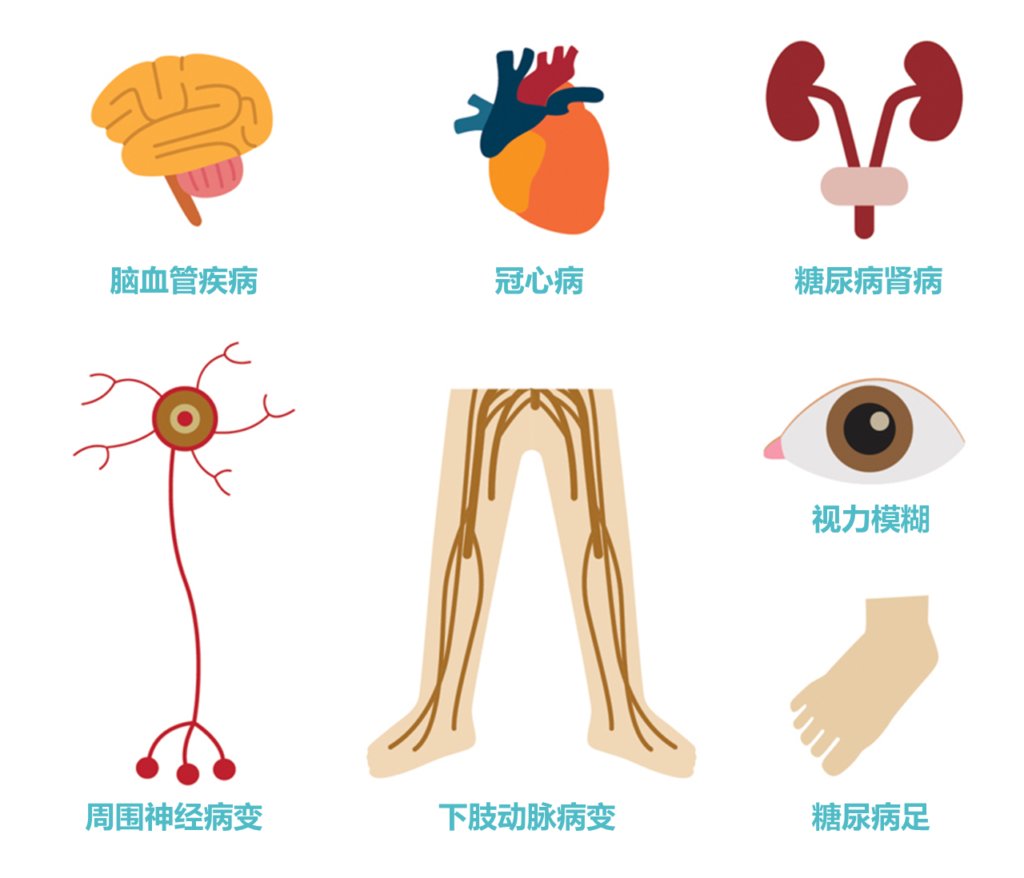

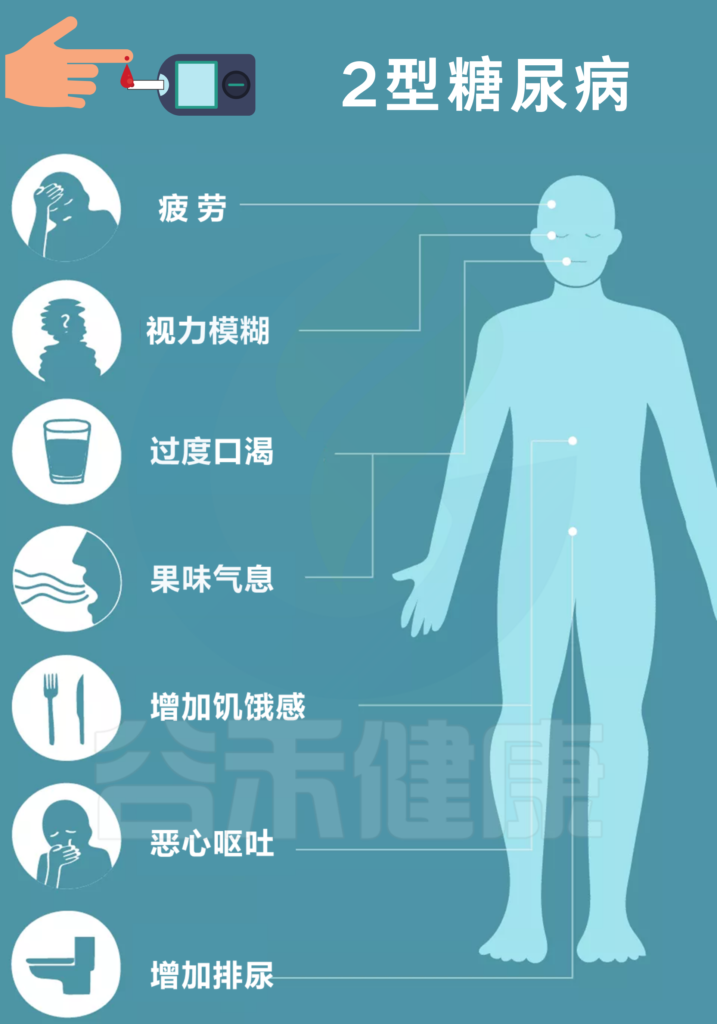

2型糖尿病是一种血糖水平升高(高血糖)的慢性代谢疾病,主要由胰岛素抵抗和胰岛素分泌不足引起。2型糖尿病全球患病率在不断上升。

截止到2020年,根据美国糖尿病学会评估标准,糖尿病患病率已达到12.8%。其实在我国成年人中,已经有将近一半的人存在血糖异常,未来极有可能发展为2型糖尿病。如果不加干预治疗,会引发许多不良后果。

很多研究表明,肠道菌群在宿主的代谢和疾病状态中起着重要的作用。特别是2型糖尿病,其病因复杂,包括肥胖、慢性低度炎症,受肠道微生物群和微生物代谢产物的调节。

本文将从肠道菌群的角度了解其与2型糖尿病的关系;肠道菌群及其代谢物对葡萄糖代谢、免疫系统的影响;

从影响肠道菌群变化的因素来了解各种干预措施,包括药物,饮食,益生菌/益生元,粪菌移植,间接性禁食等方式。

葡萄糖主要通过食用的食物和饮料进入人体。胰腺会产生一种叫做胰岛素的激素,以帮助血液中的葡萄糖进入肌肉、脂肪和肝脏,用作能量。

胰岛素通过血液循环进入不同组织。组织大多数细胞表面有一种结构,叫胰岛素受体。当胰岛素流过时,会附着在胰岛素受体上,就像钥匙打开锁一样,糖可以进入细胞内,细胞获得能量维持正常运作,血液中糖分就会回落到正常水平。

在2型糖尿病患者身上,细胞对胰岛素没有反应,这种情况就叫胰岛素抵抗。胰岛素没有了“钥匙”的作用,不能有效开启细胞上的“锁”,或者“锁”的数量也减少了,由此,糖分就不能进入细胞有效利用,被挡在了细胞外面,只好在血液中积累,血糖就升高了。

刚开始的时候,胰腺会觉得自己使不上力,于是不甘心开始拼命工作,产生更多的胰岛素来克服这种抵抗。

随着时间的推移,胰腺开始累了,力不从心,不能产生更多的胰岛素,这时候就是2型糖尿病开始了。

肠道微生物群可以直接或间接地影响人类健康,肠道微生物群失调可能会增加促炎疾病的患病率,如肥胖、炎症性肠病、2 型糖尿病、关节炎和癌症。

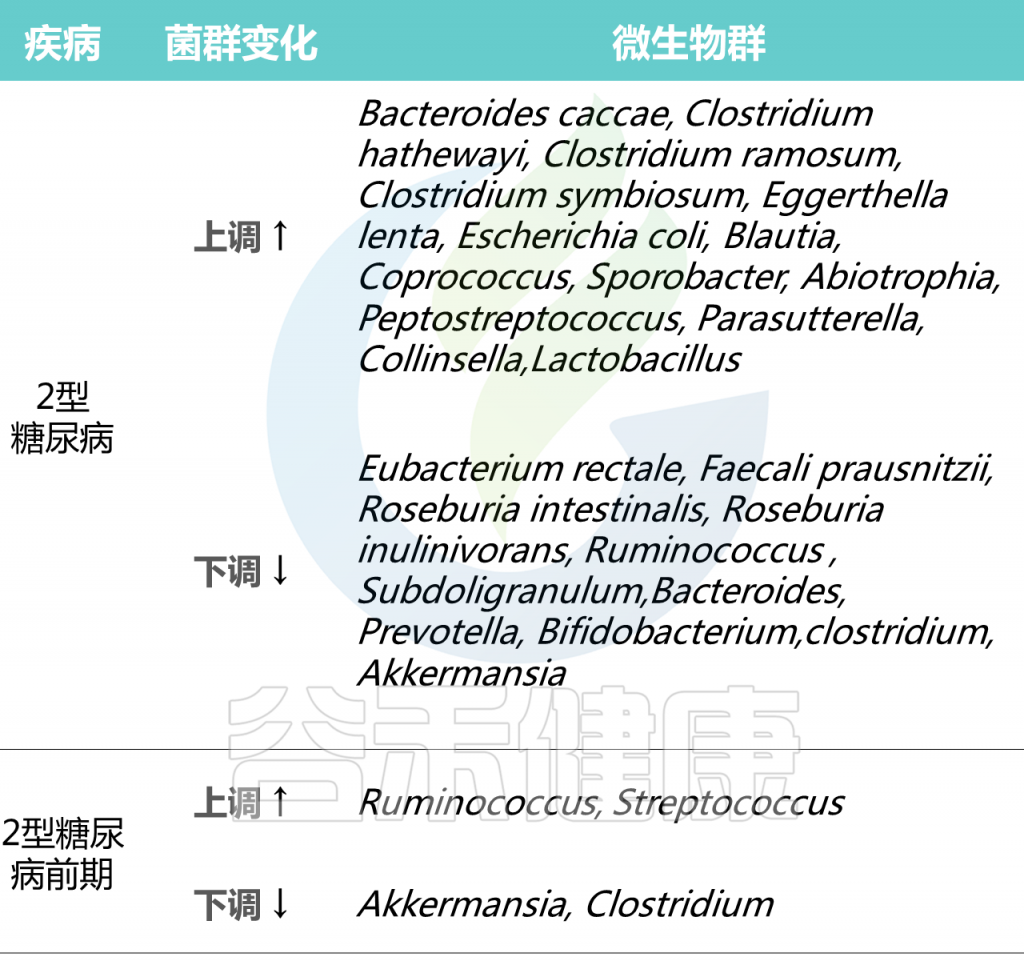

2型糖尿病人群中个体微生物群的差异

Cunningham A L et al., Gut Pathog, 2021

在2型糖尿病患者普遍具有相对高丰度的特定属:Blautia、Coprococcus、Sporobacter、Abiotrophia、Peptostreptococcus、Parasutterella、Collinsella。

2型糖尿病患者中,产生丁酸菌特别缺乏,特别是梭菌目,包括:

Ruminococcus、Subdoligranulum,Eubacterium rectale、Faecali prausnitzii、Roseburia intestinalis 、

Roseburia inulinivorans

2型糖尿病患者中,其他明显较少的菌属有:

拟杆菌属、普雷沃氏菌属、双歧杆菌属

谷禾健康

你知道吗?有一种菌群可改善人体免疫反应并有助于预防肠道疾病。还具有抑制过敏,降低胆固醇并改善皮肤健康的作用。它就是——长双歧杆菌Bifidobacterium longum。

接下来带你探索它的秘密……

定义发现

双歧杆菌是从六个不同的生态位中分离出来的,其中三个与人类和动物的肠道环境直接相关。例如:人、动物的肠道(牛,兔,鼠,鸡和昆虫)和口腔,而其他的则是污水,血液和食物,也可能是胃肠道污染的结果。

双歧杆菌广泛分布在为它们的后代提供有父母进行照料的活生物体中,例如:哺乳动物,鸟类和社交昆虫。到目前为止,尚未从其他动物(如爬行动物和鱼类)中分离出双歧杆菌。因此,它们的生态分布的重要原因可能是由亲代/照护者直接将双歧杆菌细胞传给后代。

长双歧杆菌是自然存在于人类胃肠道中的革兰氏阳性棒状细菌,是最早在婴儿通过产道时在肠道内定殖的细菌之一。这些细菌也被称为益生菌。婴儿双歧杆菌Bifidobacterium infantis和猪双歧杆菌Bifidobacterium suis 是长双歧杆菌的亚种。

结构代谢

双歧杆菌是革兰氏阳性,厌氧性和分支杆状细菌。它们也是非运动的和非孢子形成的。

双歧杆菌通过磷酸酮醇酶途径产生己糖代谢。果糖-6-磷酸磷酸酮醇酶(F6PPK)是其重要组成部分。

长双歧杆菌将糖发酵成乳酸,这有助于降低肠道的pH值。“它具有修复氧化损伤的酶的同系物,例如NADH氧化酶和NADH过氧化物酶。它还含有逆转氧化损伤的蛋白质和脂质,如:硫醇过氧化物酶,烷基过氧化氢还原酶(ahp C),肽甲硫氨酸亚砜还原酶。”

长双歧杆菌基因组存在编码各种专门用于分解寡糖的蛋白质。该菌在结肠中长期存在,是因为它能代谢宿主或其他肠道菌群吸收不良的底物。

1 增强免疫力

一项针对婴儿双歧杆菌的小型研究表明,婴儿双歧杆菌可起到预防脊髓灰质炎病毒的作用。婴儿双歧杆菌改善了实验志愿者的免疫反应。

我们知道从婴儿期开始肠道健康就关系到未来生活中与健康相关的状况和疾病危险因素。研究已将肠道菌群的改变与多种疾病联系起来,包括自身免疫性疾病,如腹腔疾病和1型糖尿病,代谢综合征,过敏,哮喘和炎症性肠病等。

多种因素可以促进肠道健康。健康的肠道菌群是支持肠道健康,改善免疫功能并可能降低某些疾病风险的因素之一。

研究人员认为,双歧杆菌对早期生命疾病的保护能力是通过产生短链脂肪酸(SCFA)和乳酸,通过特定的免疫刺激和肠道环境酸化来发挥作用。

长双歧杆菌还激发了45名接受过流感疫苗的住院的年迈患者的免疫功能。与其他知名的菌株相比,婴儿双歧杆菌在老年患者的血液中具有较强的免疫调节作用。

2 降低传染病

实验表明,长双歧杆菌通过微调炎症反应和加快肺恢复来保护小鼠免受肺炎诱发的死亡。婴儿双歧杆菌可以抑制小鼠轮状病毒感染,口服长双歧杆菌可以保护小鼠免受铜绿假单胞菌引起的肠道败血症的侵害,且大大提高了伤寒沙门氏菌感染小鼠的存活率。

用长双歧杆菌喂养的婴儿显示出呼吸道感染的比率较少。在27名接受流感疫苗的老年受试者中,长双歧杆菌补充剂减少了流感和发烧率。

3 减轻和治疗胃肠道感染

益生菌通常与抗生素结合使用,以降低胃肠道感染的风险并防止有益菌的死亡。此外,一些研究表明,用含有双歧杆菌的益生菌进行治疗可以通过减少腹泻来帮助治疗类似艰难梭菌的感染。

4 改善腹泻和便秘

肠易激综合征(IBS)通常以腹痛或不适为特征,并伴有大便次数和/或稠度变化,可能导致腹泻和/或便秘。

关于IBS的临床实践指南得出结论,根据一些随机临床对照试验,长双歧杆菌可以改善IBS患者的总体症状。

婴儿长双歧杆菌可以改善腹部疼痛/不适,腹胀,排便困难。

长双歧杆菌还降低了IBS小鼠的内脏超敏性,显著降低大鼠第一疼痛行为和总疼痛行为的内脏痛阈压。

美国家庭医师学会指出,“益生菌可减少抗生素相关性腹泻的发病率,减少所有因感染性腹泻的持续时间和疼痛的严重程度和患者腹胀。” 作用的有益程度取决于所使用的类型,配方和给定的量。

5 预防湿疹

许多研究表明,使用含有双歧杆菌菌株的益生菌在妊娠和哺乳期给予母亲以及婴儿,可以预防婴儿和儿童的湿疹。但当涉及湿疹治疗时,益生菌的有益用途是多样的,所以需要更多的研究来确定其益处。当给孩子进行任何补充之前,请应该先进行肠道菌群检测或咨询医生的建议。

6 减轻过敏

在柳杉花粉过敏患者中,摄入添加长双歧杆菌的酸奶或粉末可减轻主观症状并影响过敏的血液标志物。鼻症状,如瘙痒,鼻漏,堵塞以及喉咙症状往往可以得到缓解。

实验表明,双歧杆菌菌株减轻了小鼠的过敏性气道炎症和食物过敏症状。口服长双歧杆菌可抑制IgE水平并改善IgG2a / IgG1比例。它也增加了小鼠的Th1细胞因子并降低了Th2细胞因子的产生。长双歧杆菌平衡了Th1 / Th2反应并减轻了小鼠的β-乳球蛋白过敏性炎症。

7 减少胆固醇

长双歧杆菌降低了总胆固醇,特别是在中度高胆固醇血症患者中。长双歧杆菌补充剂可明显降低高胆固醇血症大鼠的总胆固醇,肝脂质沉积和脂肪细胞大小,并积极影响肝肾功能。

给大鼠喂食富含胆固醇的食物,并补充长双歧杆菌,结果发现,甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、超低密度脂蛋白(VLDL)胆固醇和丙二醛显著降低。

8 减轻精神分裂症

每天服用长双歧杆菌可减轻小鼠的精神分裂症饲养行为,降低静息时的血浆皮质酮水平以及犬尿氨酸与色氨酸的比率。

9 治疗焦虑和抑郁症

长双歧杆菌可以使感染性结肠炎小鼠焦虑样行为和海马脑源性神经营养因子(BDNF)正常化。

服用婴儿双歧杆菌可逆转抑郁症。长期服用婴儿双歧杆菌可保护大鼠免于因母体分离引起的压力而导致的抑郁症状。

目前已经有研究了长双歧杆菌对细胞水平的影响。这些可能反映长双歧杆菌在人体中的作用机制。

以下列举的均有研究文献支持。

炎性条件

● 降低的Th1相关的细胞因子(T-bet的,IL-2 ,和IFN-γ)和Th17相关的细胞因子(IL-12p40的,RORγt,IL-17A,IL-21,和IL-23),并增加了调节性T细胞-相关分子(Foxp3的,IL-10 ,和TGF-β)。

● 降低IL-1α,IL-1β,IL-6,IL-18,TNF-α的表达。

● IL-27升高。

● 降低CD80,CD40,CXCL1 ,CRP,iNOS的和抗微生物肽Reg3b和Reg3g 。

传染性条件

● 增加天然杀伤(NK)细胞活性。

● 血清IgA增加和IgG2a产生减少。

● IL-2,IL-1 2和IL-18升高。

● 降低IL-6和IL-8。

● TNF-α降低。

● 既增加了和减少IL-10,并降低和增加的IFN-γ

变态反应

● 减少IgE和改进了的IgG2a / IgG1的比。

● IgA增加。

● Th1细胞因子增加而Th2细胞因子产生减少。

● 降低IL-4和IL-5。

● 增加IL-10,IL-12和TGF-β。

● 增加或降低的IFN-γ。

● 抑制了MDC和TARC。

● CD4 + CD25 + Foxp3 + Treg细胞增加。

乳糜泻

● 降低TNF-α。

● NFκB增加。

● IL-10升高。

● 减少的CD3+ T,CD4+和CD4+ / Foxp3+细胞和增加的CD8+ T。

● MIP-1β升高。

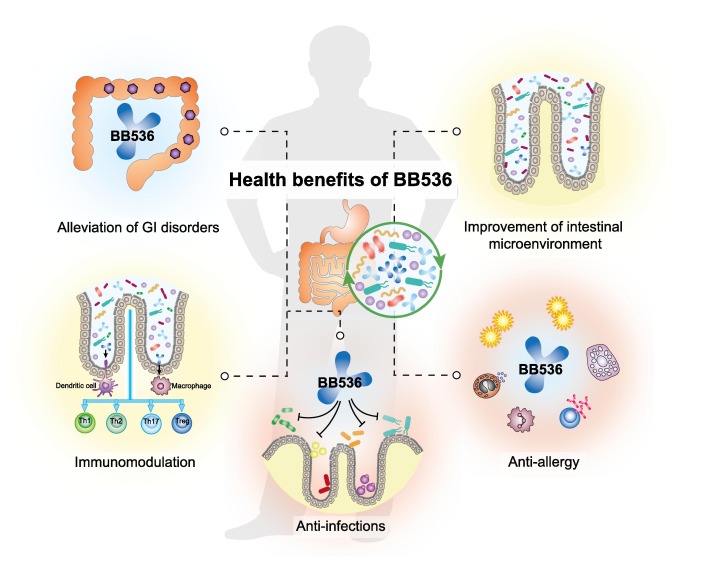

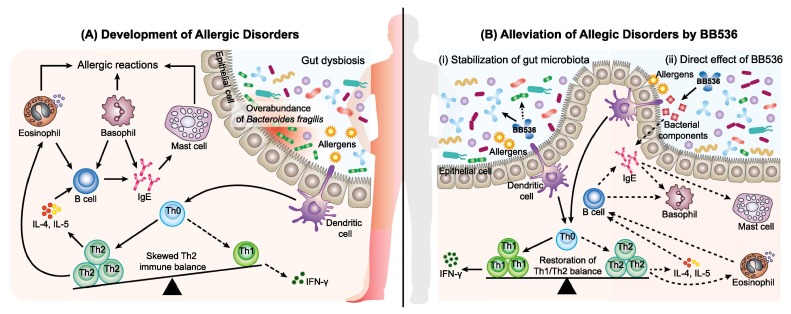

下面具体以长双歧杆菌BB536为例,对长双歧杆菌的缓解过敏感染,调节代谢,调节免疫等作用进行详细阐述。

长双歧杆菌BB536与肠道微生物群协同作用,改善胃肠健康,调节宿主免疫稳态,缓解过敏性疾病和感染状况。

Wong C B, et al., Journal of Functional Foods, 2019

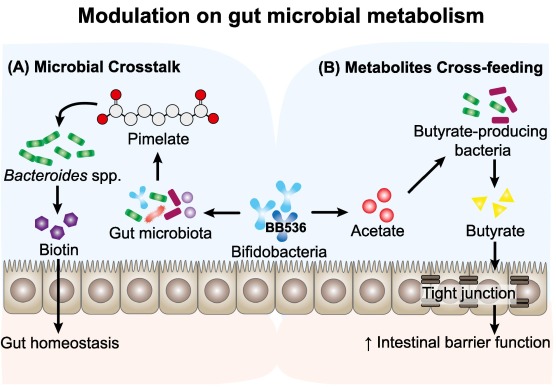

长双歧杆菌BB536通过与人体肠道微生物群串扰调节肠道代谢。

Wong C B, et al., Journal of Functional Foods, 2019

(A) BB536通过促进前体庚二酸的产生调节生物素的生物合成,并使Bacteroides caccae将其进一步代谢为生物素,从而促进宿主肠道内稳态。

(B) BB536通过交叉喂养机制影响共生丁酸生产菌(如直肠真杆菌)的代谢活性。BB536在碳水化合物发酵过程中产生的乙酸盐作为底物,维持Eu. rectale的生长,刺激丁酸盐的产生。

长双歧杆菌BB536的免疫调节作用

Wong C B, et al., Journal of Functional Foods, 2019

(A) 肠道微生物群的波动,特别是脆弱拟杆菌的过量,有助于干扰宿主免疫和发展过敏性疾病。在过敏反应中,一种过敏原被树突状细胞吸收,呈现给初始型T细胞(Th0),然后转化为辅助性T细胞2型(Th2)。Th2细胞分泌白细胞介素-4和白细胞介素-5,随后刺激记忆B细胞转换为过敏原特异性体液反应,主要由产生免疫球蛋白E(IgE)抗体。这些IgE抗体附着于肥大细胞和嗜碱性粒细胞,从而使它们对随后的暴露和过敏症状的发展敏感。

(B) BB536通过间接和直接机制调节宿主-微生物相互作用中的免疫稳态并减轻过敏性疾病。

(i) BB536通过纠正脆弱拟杆菌的流行,从而恢复Th1/Th2平衡,减轻过敏症状,促进肠道微生物群的稳定。

(ii)BB536通过其细菌成分直接影响抗原诱导的IgE介导的Th2倾斜免疫平衡。

1 剂量与特征

在使用双歧杆菌之前,请咨询医生。如果有某些慢病,可能无法使用双歧杆菌。

双歧杆菌有胶囊,片剂,散剂和咀嚼片形式。在没有医疗建议的情况下,请勿同时使用不同的配方。

以下情况需咨询是否可以安全使用该产品:

● 牛奶过敏或乳糖不耐症

● 正在服用抗生素药物期间

●孕妇或母乳喂养期间

应该如何判断益生菌的质量?

益生菌根据菌落形成单位(CFU)进行标记。这表明活细菌的密度或强度。益生菌中CFU的数量越高,就意味着它对肠道菌群中有益细菌的生长产生更大的影响。现在市面上很多产品把CFU的数量作为一种活菌标识。

有研究人员认为,关于CFU的特定剂量研究较少,可能不太重要。更重要的是找到一种经过适当加工和存储的高质量产品,这样就可以得到一种含有大量活细菌的产品。

未正确准备和存储的产品可能会导致细菌死亡,从而导致没有效果或者浪费。为了防止这种情况的发生,一些公司封装了他们的产品。

有效益生菌满足什么样的条件?

1. 它一定不能有毒或致病的。

2. 它必须保留已被证明对宿主(使用它的人)有益的特征。

3. 每单位必须包含足够数量的活微生物。

4. 它必须能够生长并在制造过程中存活,并能够通过胃和小肠运输。

5. 在存储和使用期间,它要保持活的状态。

如果需要开始补充,请尽量缓慢并逐渐增加。剂量范围很广,太高的剂量可能会引起胃部不适。

2 获取方法

每天食用富含有益菌的食物。发酵的食品和饮料,如酸菜,泡菜,开菲尔,康普茶,酸奶和人工培养的蔬菜,都是活益生菌和活性益生菌的绝佳来源。

* 开菲尔是一种发酵的乳制品,可以在酸奶和牛奶之间混合使用,可以作为早餐的不错选择。

如果想服用补充剂,请记住,益生菌菌株有很多不同的类型,每种类型的作用都略有不同。当寻找双歧杆菌时,请寻找完整的名称,包括属,种和菌株。

例如,在“Bifidobacterium adolescentis. 22L”中,“Bifidobacterium” 代表双歧杆菌属,种类是adolescentis,菌株为22L。

以正确的比例选择正确的活细菌类型非常重要。

冻干益生菌补充剂要特别小心。可以选择,但是,“它们暴露在湿气中会迅速降解,因此可能无法长期保持稳定” 。

3 如何储存

益生菌对光,热和水分敏感。优质的益生菌应保存在黑暗的玻璃瓶中,以防止细菌死亡。大多数类型的益生菌都需要冷藏。尽可能遵循厂商的说明进行最佳存储。

1 服用双歧杆菌时应避免什么?

请勿将口服粉与热液体或食物混合。

2 错过服用怎么办?

跳过错过的时间,并在常规时间使用下一个剂量。不要一下子服用两次的剂量。

3 服用过量怎么办?

咨询医生,寻求紧急医疗救护。

4 有可能出现的副作用?

如果你有过敏反应的迹象需就医:

荨麻疹; 呼吸困难;脸,嘴唇,舌头或喉咙肿胀。

常见的副作用可能包括:胃腹胀或不适。也可能会发生其他副作用。

5 是否一定要服用?

不一定。首先确定体内是否缺少益生菌,尤其是双歧杆菌。结合长双歧杆菌的健康益处和每个人的健康状况,可以在进行肠道菌群检测后,发现双歧杆菌(尤其长双歧杆菌)缺少的情况下进行服用,或遵医嘱。这样可以更加有针对性地改善某些症状,从而达到更好的效果。

附录:双歧杆菌的历史演变

自1900年,亨利·蒂西埃从新生婴儿的粪便中发现了双歧杆菌,蒂西埃便称他为革兰氏阳性弯曲和分叉(裂开,X形或Y形)杆状细胞双歧杆菌。现如今,蒂西埃的原始分离株被称为双歧双歧杆菌。

不久之后,作为诺贝尔奖获得者,蒂西埃研究所的同事——梅契尼科夫(Elie Metchnikoff)将蒂西埃的杆菌加入了他所研究的一份关于活力和长寿理论中。虽然早期有关于发酵乳的报道已经隐含说出关于发酵乳对于健康的益处,但梅契尼科夫是率先将其作为科学依据的。

梅契尼科夫的理论,从摄入的乳酸杆菌含量对健康和长寿的影响进行分析,目前酸奶是最有益的食品,其他如酸牛奶,纯牛奶等也含有。梅契尼科夫这一言论导致了20年以来公众对酸牛奶产品的需求逐增。梅契尼科夫不仅提出并延续了该理论——即肠道微生物群不仅可以控制肠道病原体感染的结果,还可以调节自然的慢性毒血症,这在降低衰老和死亡率中起着重要作用。

虽然由于第一次世界大战的爆发以及梅契尼科夫在71岁的时候去世,导致了人们对细菌疗法的兴趣大幅度降低。但是,关于在饮食中使用乳酸菌的研究一直持续了一个世纪,并在现今依然流行着。在健康的母乳所喂养的婴儿中发现了大量的双歧杆菌以及双歧杆菌的发酵/酸化性质,以此来暗示着双歧杆菌对人类营养方面和胃肠道健康有很大的益处。

如今,随着研究逐步扩大,双歧杆菌不仅通过食用益生菌培养物对人类进行了有益效果评估,还对家畜和其他动物进行了评估。

参考文献:

Wong C B, Odamaki T, Xiao J. Beneficial effects of Bifidobacterium longum subsp. longum BB536 on human health: Modulation of gut microbiome as the principal action[J]. Journal of Functional Foods, 2019, 54: 506-519.

Smecuol E, Hwang HJ, et al., Exploratory, randomized, double-blind, placebo-controlled study on the effects of Bifidobacterium infantis natren life start strain super strain in active celiac disease. J Clin Gastroenterol. 2013 Feb;47(2):139-47.

Smecuol E, Hwang HJ, et al., Exploratory, randomized, double-blind, placebo-controlled study on the effects of Bifidobacterium infantis natren life start strain super strain in active celiac disease. J Clin Gastroenterol. 2013 Feb;47(2):139-47.

Takahashi N, Kitazawa H, et al., Oral administration of an immunostimulatory DNA sequence from Bifidobacterium longum improves Th1/Th2 balance in a murine model. Biosci Biotechnol Biochem. 2006 Aug;70(8):2013-7.

Xiao JZ, Kondo S, et al., Effect of probiotic Bifidobacterium longum BB536 [corrected] in relieving clinical symptoms and modulating plasma cytokine levels of Japanese cedar pollinosis during the pollen season. A randomized double-blind, placebo-controlled trial. J Investig Allergol Clin Immunol. 2006;16(2):86-93.

Desbonnet L, Garrett L, et al., Effects of the probiotic Bifidobacterium infantis in the maternal separation model of depression. Neuroscience. 2010 Nov 10;170(4):1179-88.

Takahashi N, Kitazawa H, et al., An immunostimulatory DNA sequence from a probiotic strain of Bifidobacterium longum inhibits IgE production in vitro. FEMS Immunol Med Microbiol. 2006 Apr;46(3):461-9.

Namba K, Hatano M, et al., Effects of Bifidobacterium longum BB536 administration on influenza infection, influenza vaccine antibody titer, and cell-mediated immunity in the elderly. Biosci Biotechnol Biochem. 2010;74(5):939-45.

Jonathan Ritter, Puya Yazdi, Scientific Health Benefits of Bifidobacterium longum, 2020

Silva AM, Barbosa FH, et al., Effect of Bifidobacterium longum ingestion on experimental salmonellosis in mice. J Appl Microbiol. 2004;97(1):29-37.

Akatsu H, Iwabuchi N,et al.,Clinical effects of probiotic Bifidobacterium longum BB536 on immune function and intestinal microbiota in elderly patients receiving enteral tube feeding. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2013 Sep;37(5):631-40.

谷禾健康

在20世纪初,Elie Metchnikoff(著名生物学家,酸奶之父)发现了有益的肠道微生物,该微生物可使肠道健康正常化并延长寿命,后来被称为“益生菌”。益生菌是指“以适当的剂量给予宿主健康有益的活生物体” 。

益生菌是促进健康的微生物,在肠道微生物组学领域也被认为是下一代生物疗法。乳酸菌(Lactobacillus),乳球菌(Lactococcus),芽孢杆菌(Bacillus),链球菌(Streptococcus),双歧杆菌(Bifidobacterium),小球菌(Pediococcus)和丙酸杆菌属(Propionibacterium)是众所周知的益生菌。

酵母(如啤酒酵母,卡里斯伯格葡萄球菌和布拉氏酵母)和真菌(如黑曲霉和米曲霉)也被视为益生菌。

然而,最常见的益生菌属是乳杆菌和双歧杆菌。到2020年3月,乳杆菌属包含261个遗传多样性物种。最近,一群科学家根据全基因组测序将其重新分类为25属。当前分类学分类的更新可能有助于理解益生菌有益健康的机制。

除调节肠道功能外,益生菌还通过其在人体内的生物学机制与多种其他健康益处相关联,例如大脑功能,增强免疫力,降低胆固醇和促进代谢稳态。益生菌可以产生短链脂肪酸,维生素,酶,有机酸和抗菌肽。这些化合物参与人体的生理功能。

《益生菌补充剂市场-2020-2025年全球展望与预测》报告说,人们对免疫健康的关注增加导致COVID-19大流行期间益生菌补充剂的市场增长。

最近关于“益生菌市场-增长,趋势和预测”的报告预测,到2024年,全球益生菌市场将达到768.5亿美元,在2020年至2025年的预测期内复合年增长率为8.15%。

该报告还指出,由于在益生菌强化食品中对显着应用的需求不断增长,细菌市场将以最快的复合年增长率增长。

益生菌通过它们在体内的生物学机制提供各种健康益处。“人类微生物组计划”报告说,人体中其他细菌细胞的数量约为人体细胞数量的10倍。这些细菌还包括有益微生物,它们在维持人类健康方面也起着至关重要的作用。益生菌会产生短链脂肪酸,酶,乳酸,还会分泌杀死致病细菌菌株的抗菌肽。这些细菌素被认为是“天然防腐剂” 。

益生菌也与营养物与病原体竞争,从而抑制在结肠腔框致病细菌粘附,从而改善粘液产生,这反过来又增强了免疫系统刺激肠上皮屏障。

益生菌减少通过胆盐水解酶[毒素],并通过其它的酶活性提高体内的养分生物利用度。一些益生菌甚至有可能分泌有助于疾病治疗的特定抗癌和抗氧化代谢产物。

内源性补充益生菌可以帮助抗生素治疗后肠道微生物组的补充。与抗生素一起使用或在抗生素治疗后食用益生菌可以预防与抗生素有关的腹泻。

除了增强消化健康,益生菌还与大脑功能有关,有助于治疗肠易激综合征,降低血液中的低密度脂蛋白水平,预防女性的阴道和尿道感染(酵母/细菌),预防胰腺炎和改善胰腺健康,促进呼吸道健康,抑制肿瘤发生,调节免疫反应,促进代谢稳态。

此外,益生菌有助于治疗代谢紊乱,如糖尿病、非酒精性脂肪肝和心血管疾病、癌症、口腔念珠菌感染和牙周炎。

因此需要知道自己缺乏哪些益生菌,以及整齐肠道菌群状况来选择合适的菌株和益生菌属是不同应用的关键。

益生菌的生物学作用可以基于它们的代谢过程进行解释,描述益生菌在人体中的重要性,即益生菌的生理作用。此类影响分为以下几类:

调制

益生菌通过直接或间接影响抑制或激活信号通路调节的信号通路,参与代谢调节。益生菌粘附于肠粘膜进行定植的能力及其与先天免疫反应的相互作用可以调节肠上皮细胞的屏障功能,从而为宿主带来健康益处。这些调节机制有助于对抗病原体,从而提高免疫力(免疫调节),增加抗氧化能力,改善肠道转运,增强神经反射(神经调节),调节血管内皮功能和血压,降低胆固醇水平,保持健康细胞和受损细胞的动态平衡。

合成

益生菌活性的关键方面是合成活性代谢物。如:通过多种机制合成短链脂肪酸(乙酸、丁酸、丙酸),维生素(枯草芽孢杆菌合成B2、K2,B.megaterium 合成B12),菌株特有机制产生的信号分子(唾液乳杆菌LDR0723, BNL1059, RGS1746和CRL1528菌株相关的细胞因子)。

吸收

益生菌可以提高微量营养素的生物利用度及其代谢。铁以Fe2+形式吸收显著;然而,在肠粘膜中,铁与脱铁蛋白结合,脱铁蛋白将Fe2+转化为Fe3+(铁蛋白)。肠道微生物群中的益生菌有助于将Fe3+还原为Fe2+,促进十二指肠对铁的吸收。

摄入乳酸菌可通过胞外酶提高铁的吸收率和相对铁的生物利用度。益生菌在增强钙吸收以及通过结肠发酵改善钙吸收方面起着重要作用。益生菌参与维生素D的合成和吸收。这些例子解释了益生菌在提高人体维生素和矿物质的生物利用度方面的作用。

预防

益生菌的预防机制有助于预防疾病,降低感染、1型过敏、病毒感染和癌症的风险。此外,还有益生菌预防在细菌性阴道病治疗中的作用。重要的是,一些介入性临床试验正在进行,以了解益生菌预防的有效性。一些正在进行的临床试验是益生菌预防微生物组调节和预防严重感染。

益生菌科学涵盖了从微生物学到食品加工的各个方面,并且已在营养保健品和功能食品,牙科保健疗法,皮肤护理,肿瘤学,肠胃病学,免疫学和神经内分泌学等各个领域得到了应用。

通常,益生菌是口服给药的,并且可以以功能性食品,膳食补充剂和药物(药用益生菌)的形式在市场上买到。但人们更喜欢食物而不是补充剂/药物。

粮农组织/世卫组织2002年报告指出,食品中益生菌的生存能力必须足以赋予健康。另外,据报道,益生菌食品应至少含有106CFU / g的活的微生物的生存力。然而,益生菌的稳定性是口服摄入靶向结肠时最需要考虑的问题。有必要在胃肠道(GI)转运过程中维持其生存能力,以提高其功效。

此外,益生菌需要在加工,储存和消化过程中防止各种压力因素的影响。益生菌的不同菌株显示出其能力的变化,例如功能特性,稳定性和功效。益生菌的稳定性可以通过各种策略来改善,例如通过预处理,诱变,选择性压力处理以及通过组学技术进行基因改造等来适应环境和选择。

然而,一些这些方法中的可能改变的益生菌的潜力,并且还遗传修饰的菌株不能很好转化到食品应用。事实证明,封装是保护益生菌以确保其稳定性而不改变天然菌株特性的最佳方法。

益生菌的包封提供了保护作用,这些包封材料通过增强抗逆性来稳定益生菌在加工,储存和作用部位时的稳定性。因此,封装过程也赋予了靶向递送。配方是针对目标给药系统的关键考虑因素之一,可以通过适当设计工艺来开发。

有许多方法可将益生菌输送到结肠的降结肠。例如聚合物/脂质涂覆的,pH控制的,磁性/酶触发的和基于配体受体的递送系统。牛奶,酸奶,奶酪,冰淇淋,蜂蜜,巧克力和发酵食品(大米/水果/蔬菜)是益生菌的天然递送系统。

此外,益生元是支持益生菌递送至结肠(如包封剂),并在所有情况下,不易消化的食物成分,滋养微生物的益生菌。天然的益生元包括生香蕉,洋葱,大蒜,甘蔗,朝鲜蓟,和菊苣和雪莲果[根部],并且是市售的如抗性淀粉,菊粉,乳果糖,乳糖醇,乳果糖,低聚果糖(FOS),低聚木糖,低聚半乳糖。

通常,微生物的生存能力高度取决于多种因素,如基质,贮存温度,湿度,pH值,和氧水平。包封基质提高了益生菌的抗逆性。因此,当两种益生菌以基质形式组合时,协同合生作用方法可确保共同施用的益生菌的稳定性。同样,这有助于在整个保质期内保持益生菌的潜力。

通过口服途径摄入的益生菌在消化道中会遇到多种压力环境。例如,人类消化系统的pH值是可变的。大约,口腔的pH值为6–7,胃的pH值较低,为1–3,小肠和大肠的pH值在6到7之间。由于胃的低pH条件和小肠的高胆盐含量,维持到达大肠(结肠作用靶点)的益生菌的活性是一个挑战。

因此,在任何功能性益生菌食品的开发过程中,益生菌的适当保护是至关重要的。除人体条件外,其他因素,如:加工温度、封装/基质材料的pH值、产品中的氧气水平、其他竞争细菌的存在以及代谢物的毒性等,都会影响益生菌的生存能力。在这种情况下,在储存期间,产品的温度和水分含量是需要考虑的主要因素。此外,干燥的益生菌的再水化和溶解度行为与它们的生存和复苏有关。

已经开发了各种技术来提高益生菌对外界胁迫的耐受性,从而通过食物基质修饰和采用过程工程方法来增强肠道微生物群的定植。在这方面,食品基质的选择和配方是技术性能和益生菌稳定性的关键考虑因素。

将益生菌封装为粉末制剂可以保护这些活的微生物,提高其稳定性,并在靶向给药方面提供益处。

重要的是,在优化益生菌封装方法的过程中,必须在封装过程前后建立微生物稳定性、功能性、安全性、有效性和靶向能力。

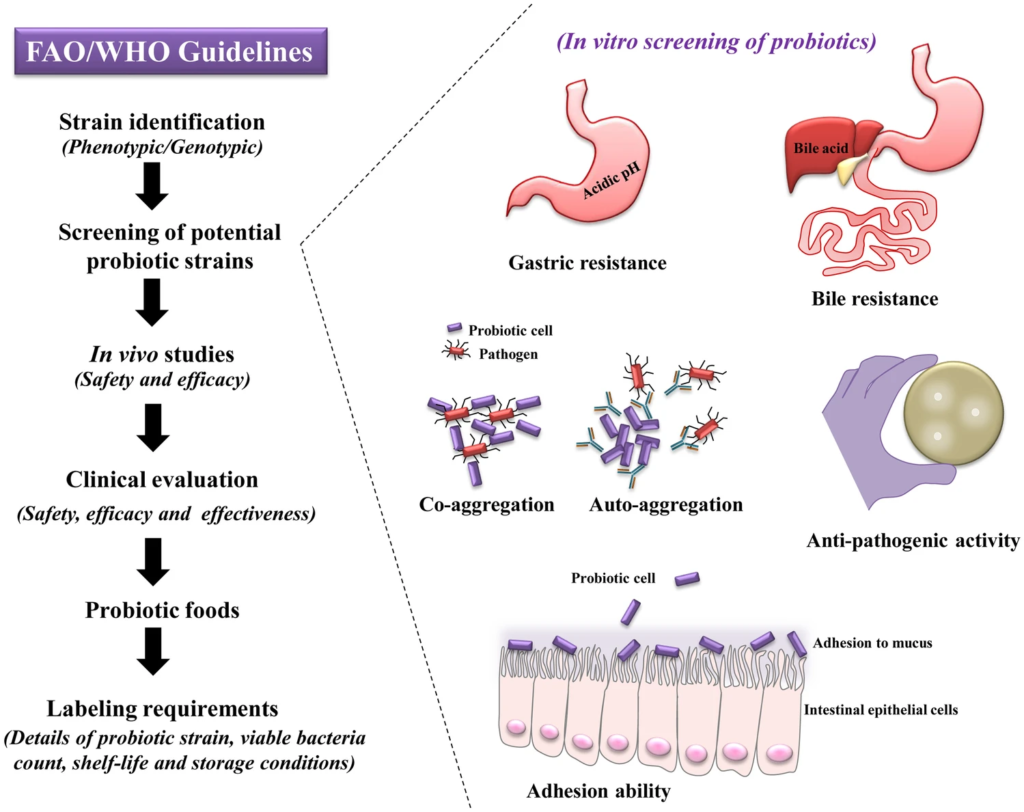

Yohaet al., Probiotics & Antimicro. Prot. 2021

上图解释了根据FAO/WHO指南评估食品用益生菌所涉及的各种筛选部分。为了保持益生菌的特性,封装方法应该考虑以下几个方面。

益生菌的稳定性

提高胶囊化益生菌活力保留率的保证

益生菌的功能性

功能性方面,如抗胃酸、胆盐和消化酶、对潜在病原体的抗菌活性、粘液粘附性、聚集性和其他潜在特性应在封装后保留

安全性和有效性

益生菌菌株应安全、无污染、无毒、包封后保留治疗效果

靶向能力

提高对环境压力的耐受性和靶向结肠的能力,以增强肠道微生物群和有益健康的影响

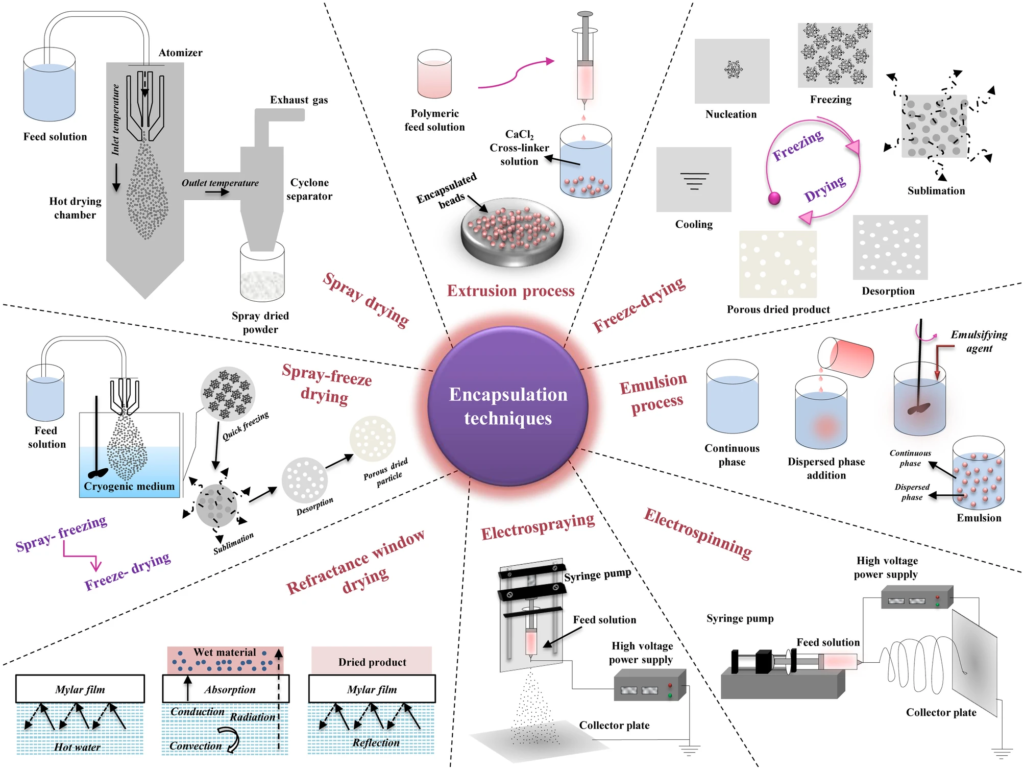

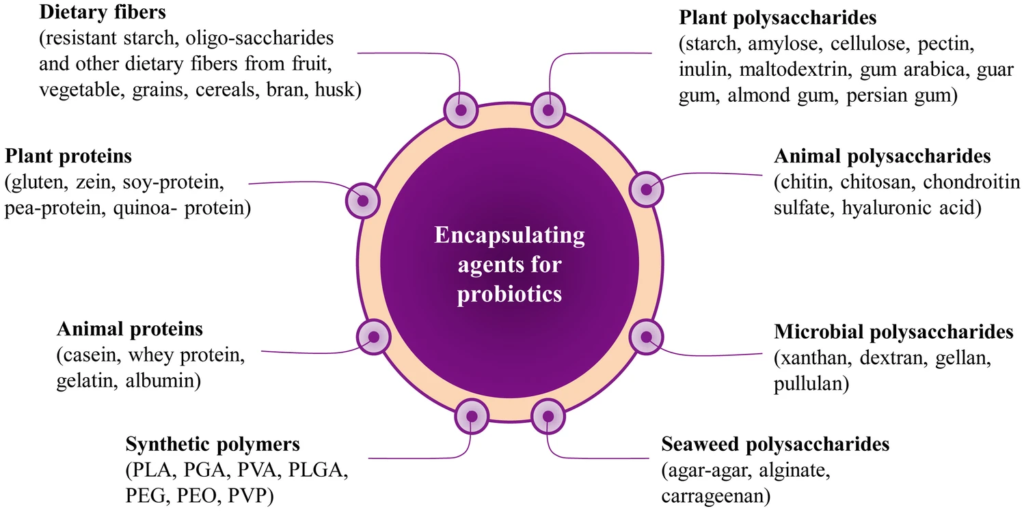

已经探索了各种技术来封装益生菌(下图)。尽管所有这些方法的重点是保护益生菌的生存能力/稳定性,但每种技术的概念都是独特的,并对产品质量有直接影响。

Yohaet al., Probiotics & Antimicro. Prot. 2021

加工条件被认为是主要因素,是负责保留质量和活力的胶囊益生菌。此外,不同的壁材料已被探索作为保护/涂层剂用于封装益生菌。

它们来源于膳食纤维、多糖、蛋白质和合成聚合物。

通常,选择取决于它们的功能性、成膜能力、稳定性、溶解性、消化率和释放特性。为了获得所需的性能,还可以使用壁材的组合或乳化剂/填充剂的添加。

然而,大多数已建立的益生菌封装方法只考虑了益生菌的生存能力,而没有考虑益生菌的功能或特性。在益生菌的封装/干燥过程中,细胞的表面性质及其功能性会受到影响。这可能会影响益生菌的特性,如聚集(自聚集和共聚集)特性、肠粘液粘附能力、拮抗活性和胆盐水解酶活性。

因此,未来的研究除了探讨微囊化益生菌的生存能力外,还需要探索微囊化益生菌的功能特性,从而更好地关注微囊化益生菌的健康益处。

未封装的益生菌(游离细胞)在高温、高操作压力、剪切应力和低胃pH下失去活力,进而导致益生菌细胞计数和性能的耗尽。

封装过程可以通过将益生菌包埋在保护壁材料/基质中来保护益生菌。益生元材料,如FOS、菊糖和填充材料,如麦芽糊精(MD)、乳清蛋白(WP)、乳清分离蛋白(WPI)、乳清浓缩蛋白(WPC)、海藻酸钠、明胶,并在改善益生菌在不同外部环境中的稳定性方面发挥了重要作用。

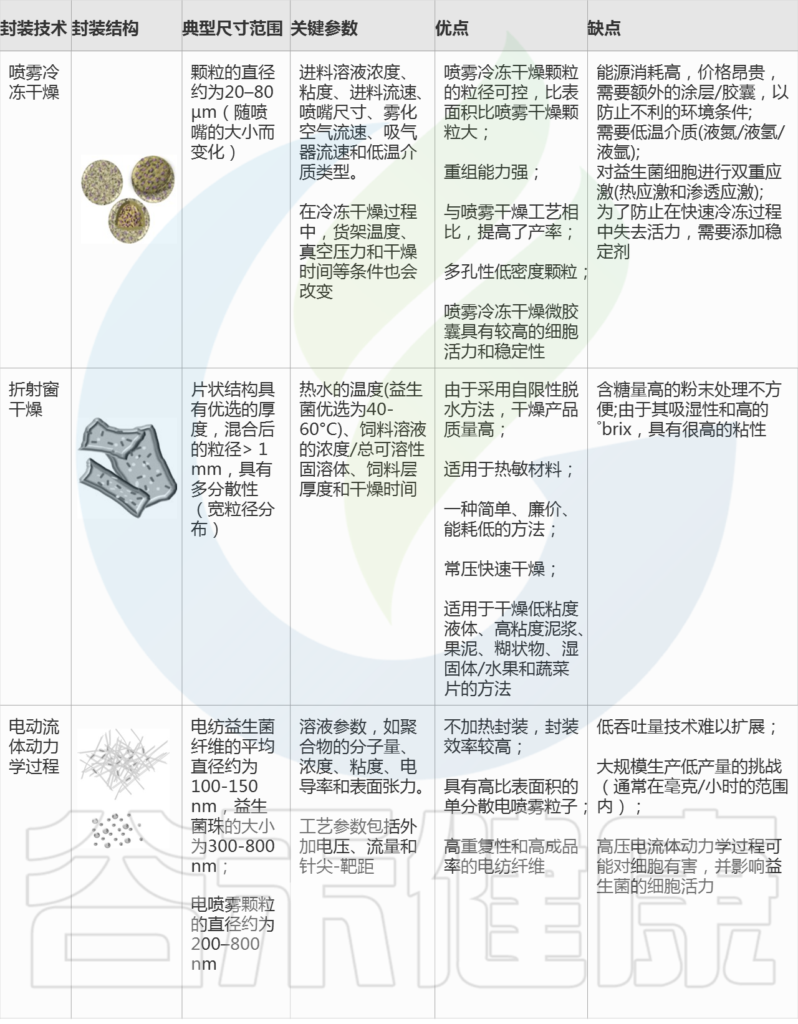

下图详述了据报道用于封装益生菌的不同壁材料。

Yohaet al., Probiotics & Antimicro. Prot. 2021

在通过胃肠道的不利和波动条件的运输过程中,包埋可以为益生菌提供显著的保护。

例如微胶囊化对益生菌的贮藏稳定性和贮藏后性能有显著的影响。且胶囊化益生菌的后酸化过程比非胶囊化益生菌慢。

一项关于抗生素与胶囊型益生菌(抗生素敏感型益生菌)合用效果的研究显示,胶囊型益生菌对抗生素耐药病原体的治疗效果有所提高。此外,抗生素治疗可以杀死目标病原体以外的有益细菌;因此,为了滋养肠道微生物,益生菌的补充是必要的。

封装的益生菌有一个由海藻酸钠或其他合适的生物相容性材料组成的保护壳,可以抵御抗生素。生物相容性脂质涂层提供肠道微生物的生物界面超分子自组装,用于增强口服给药和治疗。

研究人员和工业界已经探索了不同的封装方法来封装感兴趣的不同成分。作为公认的优点,胶囊益生菌可以提供更好的范围,有针对性的 “交付”。本节解释了每种技术的概念以及最近在益生菌的封装效率、生存能力和稳定性方面的应用。

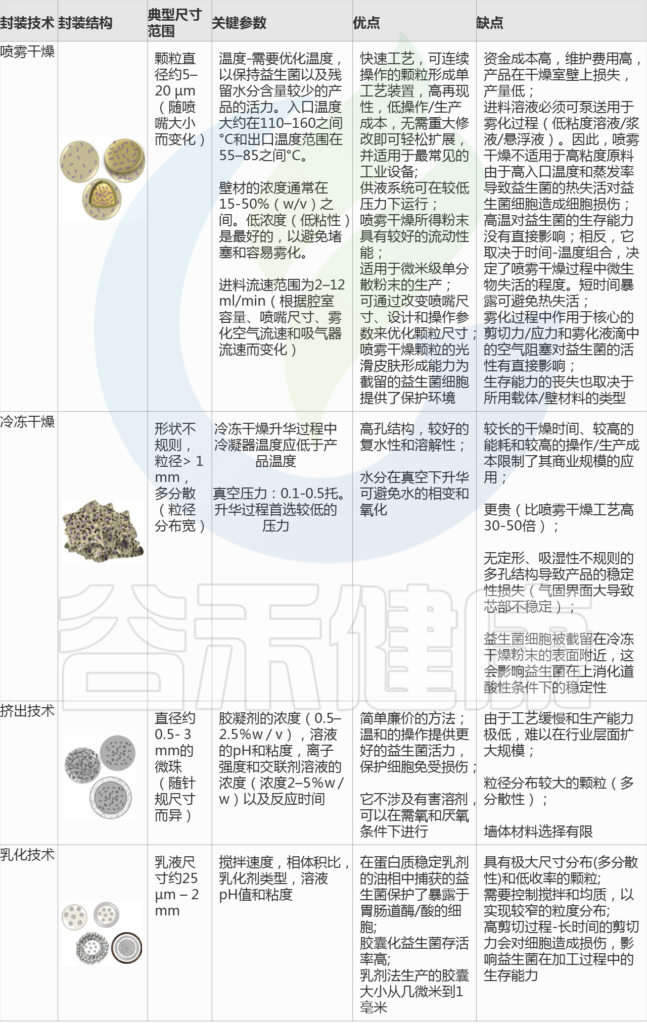

下表总结了不同的封装技术。

传统方法

新型方法

Yohaet al., Probiotics & Antimicro. Prot. 2021

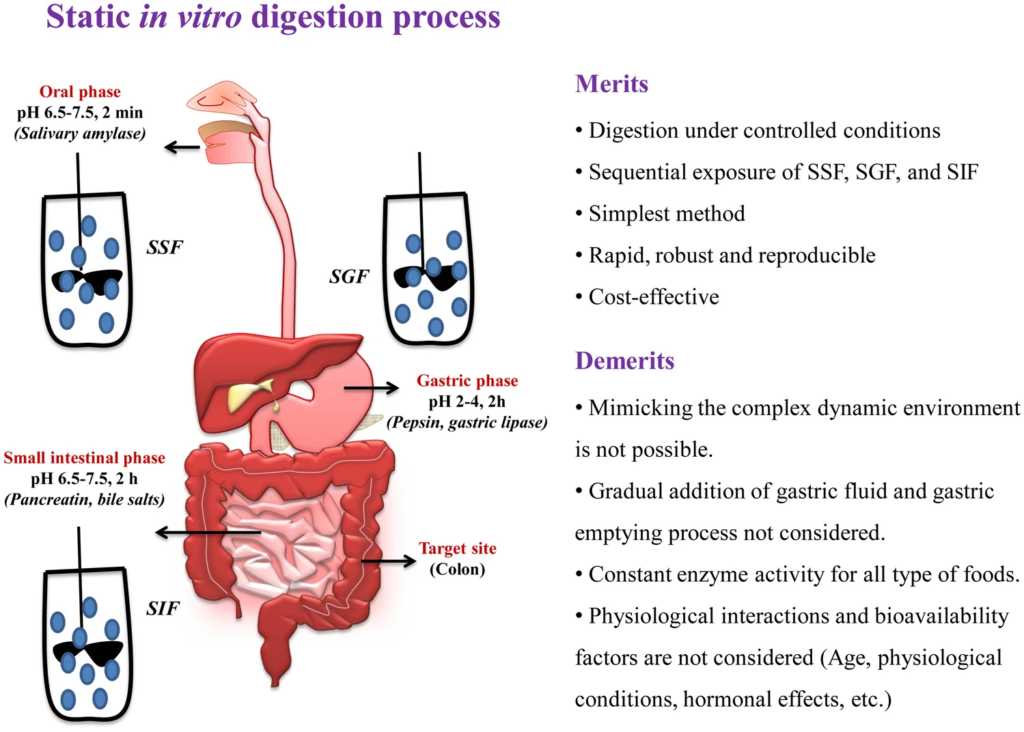

益生菌的封装可以保护细胞直至到达结肠的生存能力,从而提高了到达肠道远端(胃肠道下部)后益生菌功能的有效性。益生菌递送的确认可以首先通过体外研究使用模拟的静态体外消化或动态体外消化系统(模拟器)来完成。这些可以为目标交付提供概念证明。此外,需要对益生菌的体内研究来获得对这种益生菌的现实看法以及对健康影响,功效和安全性进行深入研究的需要。

静态体外消化研究

可以在控制温度,pH和连续摇动条件下,使用模拟消化液(例如模拟唾液(SSF),模拟胃液(SGF)和模拟肠液(SIF))进行体外消化研究。尽管如此,这些还是很少地模仿消化过程(下图)。

Yohaet al., Probiotics & Antimicro. Prot. 2021

de Almeida Paula等人评估了在模拟的GI条件下植物乳杆菌的双过程微囊化对益生菌存活的效率。报告说,与游离细胞(25%)相比,微囊化植物乳杆菌中的细胞活力更高(80.4 %)。

动态体外消化研究

静态模型只能代表胃肠道中的生化过程,但不能提供动态环境,例如对胃的恒定物理力(轴向和剪切力),胃排空,用于肠蠕动的非自愿肌肉的同步收缩,反馈机制,以及餐食和常驻微生物区系的影响。为了解决这些挑战,已经开发了动态体外消化模型。

——Mainville模型(IViDiS)

人类上消化道的动力学模型模拟了上消化道运输的事件。该模型由胃(胃)和十二指肠反应器组成,可用于验证从人,动物和发酵乳制品中分离出的益生菌的存活率。该模型考虑了进餐时胃中存在pH值以及小肠中的胆汁盐的pH值变化。特别是,它证明了膳食以及包封基质对益生菌生存力的影响。

——SHIME®

模拟人肠道微生物生态系统(SHIME®)是计算机控制的模拟人胃肠道模型。该模型由五个反应器组成,这些反应器模拟从胃到大肠的降结肠。胃反应器通过胃蛋白酶消化模拟酸性环境,小肠反应器为消化过程提供胆汁条件,大肠的三个反应器模拟结肠的不同区域(上升,横向和下降),有助于研究结肠的差异。微生物过程。

研究使用SHIME®评估了藻酸盐-壳聚糖微囊化嗜酸乳杆菌的靶向递送,确认了益生菌在目标部位的成功递送。

——SIMGI®

胃肠道模拟器(SIMGI®)是一种多隔室的GI模型,旨在模拟胃,小肠和大肠(具有上升,横向和下降结肠隔室)的消化过程。SIMGI®系统可以处理结肠菌群的增殖。

一项研究补充植物乳杆菌CLC17对多酚代谢的影响。他们将SIMGI®模型用于模拟的GI消化,并通过qPCR(定量聚合酶链反应)和16S rRNA基因序列分析对微生物群组成进行了定量。结果推断该菌株可以成功地在结肠区域的区室中递送。

另一项使用SIMGI®模型研究了纳米银颗粒对人体肠道菌群的影响,并报道纳米颗粒不影响人体肠道菌群的代谢活性。

——ARCOL

人工结肠(ARCOL)是模拟结肠(大肠)消化的单室模型。它可以与任何其他动态上层GI系统一起使用。肠道菌群的组成及其活性可以使用ARCOL模型进行研究。此外,该模型中存在的透析纤维模仿了微生物代谢产物的被动吸收。

——TIM

TNO胃肠模型(TNO)系统具有TIM-1(由胃,十二指肠,空肠和回肠组成)和TIM-2(大肠)两种模型。Marteau等首先研究了使用TIM-1的乳酸菌的存活率,并报道了它可用于验证胃肠道转运过程中益生菌的生存能力。

Cordonnier等使用TIM -1和ARCOL动态仿真器研究酿酒酵母的存活动力学以及CNCM I-3856及其对肠道菌群的影响。结果表明,益生菌菌株在上消化道中具有较高的存活率,而该菌株对结肠条件更敏感。

Venema等使用TNO GI模型(TIM-1系统)研究了多层包被的益生菌菌株(加氏乳杆菌PA 16/8,长双歧杆菌SP 07/3和双歧双歧杆菌MF 20/5)的存活率-胃和小肠的体外模型。他们报告说,胃存活率双歧杆菌和乳杆菌分别以72%和53%的比例被递送到小肠。因此,与未包衣的益生菌菌株相比,益生菌菌株的肠溶衣提供的活细胞递送增加了20–40倍。

——GITS

胃肠道模拟器(GITS)是模拟人类胃肠道状况的单个生物反应器。

Sumeri等使用GITS研究了不同的益生菌(嗜酸乳杆菌La-5,约翰逊乳杆菌NCC533,干酪乳杆菌Shirota和鼠李糖乳杆菌GG)的存活率,并报道了嗜酸乳杆菌La-5和约翰逊乳杆菌NCC533对胆汁盐表现出更高的抗性,而干酪乳杆菌菌株Shirota和鼠李糖乳杆菌GG的生存能力降低。

——GIDS

胃肠道消化模拟器(GIDS)-一种半动态体外胃肠道模型,其模拟“禁食模式”,即空腹消化-添加样品前不含消化液。唾液在喂入胃反应器之前被人工添加到外面,以模拟口腔消化。

Adouard等人专门为益生菌开发了这个模型,并建立了它来评估整个人类胃肠道的益生菌生存能力。GIDS系统为识别到达结肠的目标菌株提供了有效的见解。

定制动态体外消化系统

Moumita等人使用定制的体外GI模型研究了胶囊化乳酸菌的GI耐受性。对游离型和包封型乳酸菌进行了消化,观察到包封型乳酸菌在消化过程中的变化。

嗜酸菌NCIM-2660与游离菌相比表现出更高的抗性。除了封装外,抗应力/耐应力条件与应变有关。设计体外胃肠道模型,观察益生菌菌株在10.25小时(包括2小时胃、0.25小时十二指肠、3小时空肠、4小时回肠和1小时盲肠5个隔室)的释放和活力,并观察益生菌菌株的释放。在SGIF(模拟胃肠液)中,在pH值(6.0–6.5)范围内释放益生菌菌株,因此,在小肠的空肠腔中发现了活性益生菌。

其他动态体外消化系统

Parthasarathi等人开发了一种工程化的小肠系统,以研究肠吸收和灌注过程以及粘膜层的干扰。它由一个与蠕动泵、pH计、供体、受体和缓冲循环室相连的灌注室组成。小动物(大鼠/鸡)的小肠可与该模型相吻合,该模型模拟了精确的体内模型。

Parthasarathi等人在这种工程化小肠系统中使用大鼠小肠来研究生物活性化合物的肠道通透性,并报告所开发的系统非常适合肠道通透性的被动扩散。

利用这种方法研究了纳米胶囊化玉米醇溶蛋白-白藜芦醇的生物利用度,改进后的方法可以推广到益生菌。

其他一些系统,如M.I.D.A.(婴儿消化器官模型)、动态胃模型(DGM)、人类胃模拟器(HGS)、DIDGI® 系统和工程化胃和小肠(ESIN)已被用于评估食物的消化率、溶解特性、营养素的吸收和生物可利用性,包括药物应用。

在BALB/c小鼠中评估了逐层包裹的凝结芽孢杆菌的靶向递送,并报告了逐层涂层可提高益生菌的存活率。此外,他们还利用猪小肠进行了粘液粘附和肠道定植研究,并通过使用活体成像系统(IVIS)软件进行生物发光成像,观察到益生菌在短时间内与肠组织良好粘附。

Coelho Rocha等人通过口服给药研究了C57BL/6小鼠体内微囊化和非微囊化乳酸菌的存活情况,并通过共聚焦显微镜和qRT PCR(定量逆转录-聚合酶链反应)分析了小鼠的肠道切片。结果确保在肠的不同部分存在活的乳酸菌。研究人员观察到,包封乳酸菌和非包封乳酸菌在十二指肠和空肠切片中均有较高的相对表达,而回肠和结肠切片中仅在包封乳酸菌中观察到相对表达。

上述体内研究实例可证实益生菌在作用靶点的递送;尽管如此,还需要证据证明它们的健康主张/功效/健康用途路径。

包囊技术的范围提供了货架稳定的益生菌。然而,监管问题存储期间与在环境条件下益生菌的贮存稳定性产生。市场上的大多数益生菌产品都需要冷藏。但事实上,即使是胶囊形式,也应至少在打开包装后进行冷藏以保持益生菌的效力,因为大气中的潮湿条件会导致代谢发酵或降解。

尤其是在益生菌果汁中,由于高有机酸含量需要冷藏,因此酸性胁迫是一个挑战。

通过选择特定的弹性基因型益生菌(如形成孢子的益生菌)可以克服这一挑战。包封方法与益生菌的选择性菌株一起,即使在非冷藏条件下也将提高货架期。

在应用的基础上,益生菌在各种疾病的治疗中起着至关重要的作用,如本文前面的部分所述。有趣的是,益生菌在病毒感染中的作用-“抗病毒益生菌”是医学界的一个新概念。最近许多研究都集中在使用益生菌的急性呼吸道感染的治疗,考虑到涉及通过肠道-肺轴肠肺串扰科学。

益生菌的免疫调节和预防机制可用于治疗/预防病毒感染。众所周知,肠道益生菌介导的免疫调节通过细胞因子的分泌来上调呼吸道粘膜免疫,从而预防呼吸道病毒感染。

有几个关于益生菌防治呼吸道感染的干预临床试验报道(NCT01782755,NCT03449459,NCT03636191和NCT03683927)。

最近,国家卫生委员会建议益生菌用于COVID-19感染的患者,以维持肠道菌群的平衡并预防继发性细菌感染。此外,已经在我国临床试验注册中心(ChiCTR2000029974)下注册了临床试验,以评估丁酸梭状芽孢杆菌胶囊和凝结芽孢杆菌的有效性和安全性片治疗新型冠状病毒性肺炎患者并研究其作用机制。对益生菌及其新发现的认识不断提高,可能为改善人类健康的解决方案铺平道路,并且封装作用仍然至关重要。

这篇文章阐述了益生菌在人类健康中的作用以及为实现所需益处而对益生菌进行封装的必要性。

通过提供对人类口腔胃肠道的复杂途径和一系列应激环境的理解,来解释对封装的需求。益生菌的封装已被证明具有保护益生菌和促进其靶标递送的潜力。

益生菌的包封,靶向递送以及菌群检测方法以及包封对益生菌的作用等面临的挑战,是益生菌从研究进入商业化所必须解决的。

相关阅读:

参考文献

Yoha, K.S., Nida, S., Dutta, S. et al. Targeted Delivery of Probiotics: Perspectives on Research and Commercialization. Probiotics & Antimicro. Prot. (2021).

van de Wijgert JHHM, Verwijs MC (2019) Lactobacilli-containing vaginal probiotics to cure or prevent bacterial or fungal vaginal dysbiosis : a systematic review and recommendations for future trial designs. BJOG An Int J Obstet Gynaecol 127:287–299.

Raghavi LM, Moses JA, Anandharamakrishnan C (2018) Refractance window drying of foods: a review. J Food Eng 222:267–275.

Patarroyo JL, Florez-Rojas JS, Pradilla D et al (2020) Formulation and characterization of gelatin-based hydrogels for the encapsulation of Kluyveromyces lactis – applications in packed-bed reactors and probiotics delivery in humans. Polymers (Basel) 12:1287

Yoha KS, Moses JA, Anandharamakrishnan C (2020) Effect of encapsulation methods on the physicochemical properties and the stability of Lactobacillus plantarum (NCIM 2083) in synbiotic powders and in-vitro digestion conditions. J Food Eng 283:110033.

谷禾健康

功能性腹痛性疾病(FAPD)是儿童期最常见的疾病,全世界25%的儿童和婴儿受其影响。

功能性腹痛性疾病

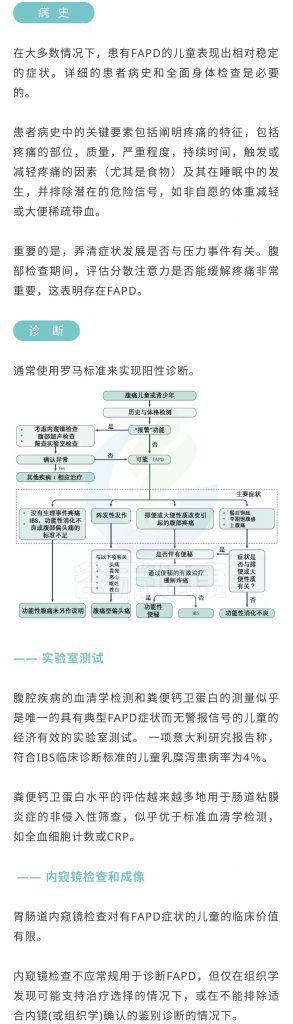

小儿功能性腹痛性疾病,目前称为肠脑相互作用障碍,包括肠易激综合症,功能性消化不良,腹型偏头痛和功能性腹痛。

<罗马IV诊断标准见附录>

近日,英国和美国的研究科学家联合发表在《NATURE REVIEWS | DISEASE PRIMERS》上的一篇综述文章题为:“Paediatric functional abdominal pain disorders”(小儿功能性腹痛症)。

该文总结了FAPD患病率和致病性的最新进展,并特别关注了早期生命的影响和构建。对食源性发病机理和病理生理学有了更深入的了解,包括肠道器官(炎症,运动和微生物群),核心因素(心理方面,某些大脑区域的敏感性和/或连通性或活动性差异)以及外在因素(感染)。

此外,讨论了当前的诊断方法并着重介绍了这些疾病的治疗选择,特别是IBS和FAP-NOS。强调可用的药理干预措施仅限于儿童,因此,干预管理重点落在综合方法上,包括针对精神的干预措施(催眠疗法和认知行为疗法),饮食(益生菌)和经皮神经电刺激。这些方向将有助于理解病理生理学并更好地治疗这些疾病。

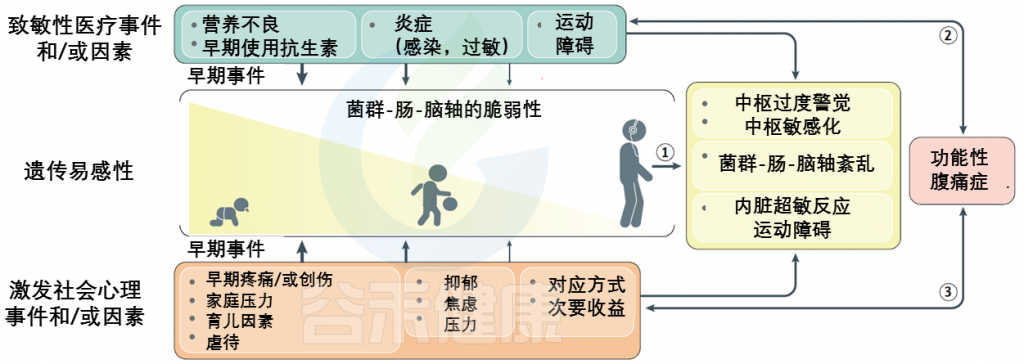

FAPDs的特征通常内脏痛觉过于敏感以及内脏刺激中枢感知增加而导致残疾,是遗传易感性和早期生活事件背景上叠加的社会心理因素和医学因素的最终结果。

功能性消化不良的症状特征主要来自胃肠道近端,涉及上腹部腹痛和/或餐后饱胀和/或早期饱腹感。

腹型偏头痛的特点是发作性长时间发作,剧烈,急性脐周,中线或弥漫性腹痛。这些痛苦的发作通常无能为力并干扰正常生活。

这些发作通常但不总是与其他症状(例如厌食,恶心,呕吐,头痛,畏光等)相关,这些症状可能在疼痛持续时间之前或与疼痛持续时间同时发生,并且这种症状性发作可能相隔数周至数月不等。

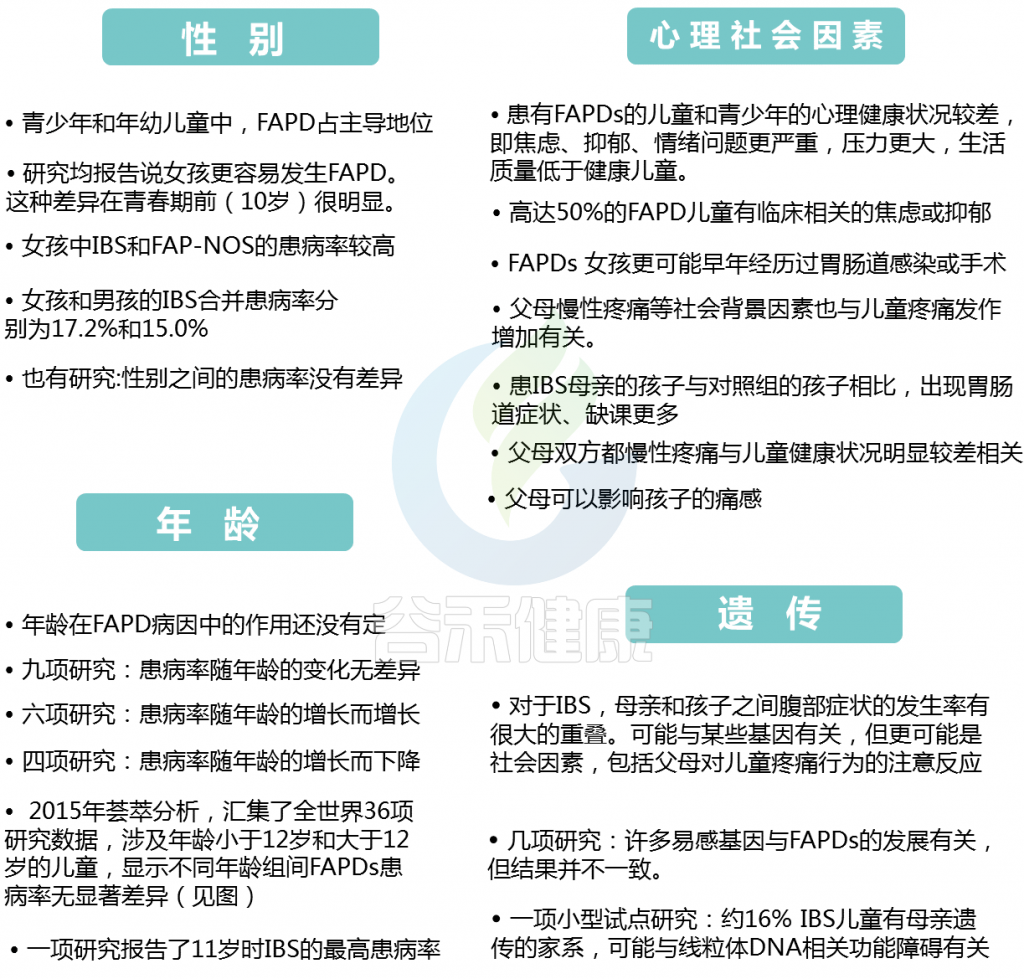

风险因素如下:

FAPDs是一种复杂的疾病,似乎是由于一个或多个元素的功能和/或更微妙的结构完整性的破坏造成的菌群-肠-脑轴。这些条件下相互作用的复杂性和多面性被整合到一个生物心理社会模型中。

该模型的关键组成部分是内脏超敏反应和中枢敏感化。

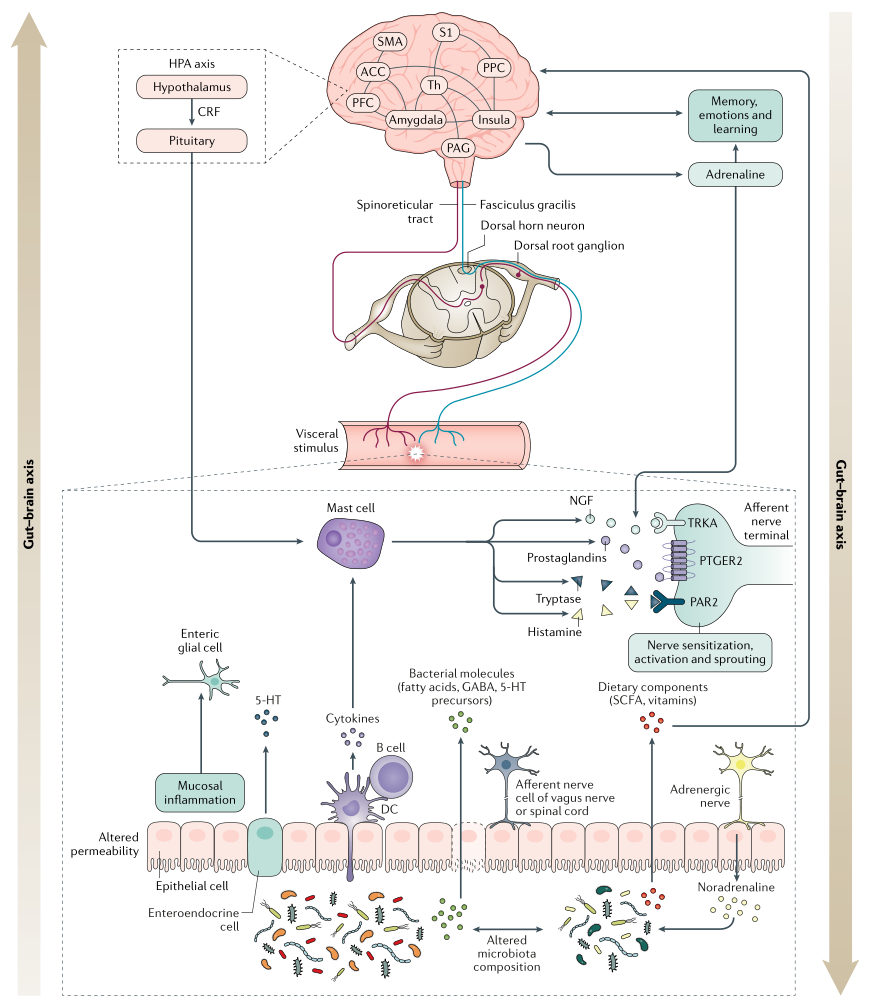

内 脏 超 敏 反 应

内脏超敏反应描述了对周围信号的知觉反应(即痛觉过敏),并且可能是内脏传入信号处理变化的结果或疼痛下调变化的结果(例如,中枢敏感化)。

表现:疼痛的感觉阈值降低,也就是稍微一点点刺激就会感到疼痛。

可能原因:在肠扩张期间或由于暴露于食糜的化学成分改变引起,部分解释了对诸如饮食调整和抑酸等治疗的反应。

潜在诱因:炎症,感染和压力

从本质上讲,这些触发因素可引起粘膜通透性变化并导致炎症,释放促生因子,包括5-羟色胺,组胺,NGF,蛋白酶和前列腺素,它们能够激活传入伤害感受器(痛觉神经)上的受体,引起急性疼痛以及持久的功能和结构改变,这是维持慢性疼痛的关键。

中 枢 敏 感 化

中枢敏化是指通过增强中枢神经系统内的神经元功能和神经信号来放大疼痛敏感性的现象,会引起疼痛超敏反应,并且是一种发展和维持慢性疼痛的机制。

除了疼痛超敏反应外,中枢敏化还会导致脑部活动的继发性变化,可以通过电生理或成像技术进行检测。患有FAPD的个体可能更倾向于发展来源不明的中央致敏。

2018年进行的一项系统性回顾涉及12项病例对照研究,发现功能性腹痛儿童的继发性痛觉过敏和皮质伤害感受改变。

生 命 早 期 事 件

在小儿FAPD中,损伤时机比导致微生物群-肠-脑轴成分破坏的多种因素或该轴本身的破坏更为关键。在生命的头二十年中,尤其是从围产期到儿童时期直至青春期,支撑其功能的肠脑轴所有元素的发育和成熟的关键过程至关重要。

包括手术(例如脐疝和幽门狭窄),细菌性胃肠道感染,炎性或免疫介导的疾病(例如乳糜泻,炎性肠病),以及在生命的最初几个月中发生无害的侮辱,例如婴儿期对牛奶过敏和早期使用抗生素等。

神 经 免 疫 相 互 作 用

在一些患有FAPD的儿童中,证据表明存在低度的肠道炎症,并在发病机理中发挥了神经免疫相互作用的作用。

一项研究发现,IBS患儿回结肠结肠粘膜中靠近神经的肥大细胞数量增加。神经纤维相关的肥大细胞计数与腹痛的强度和疼痛发作的频率相关。

胃 肠 蠕 动

胃肠动力异常促进FAPD的病理生理。具有上消化道症状的患者可能有胃排空延迟和/或胃适应性降低或两者都不存在。功能性下消化道症状的患者可能延迟,加速或正常结肠转移,和/或骨盆底运动障碍(肌肉协调障碍导致试图放松骨盆底肌肉时收缩)。

—功能性消化不良

—肠易激综合征

微 生 物 群

FAPD与肠道微生物群的多样性和菌群组成有关,尤其是IBS。2019年,一项系统评价86评估了健康个体和IBS患者(成人和儿童)的肠道菌群组成。发现双歧杆菌属的丰度下降。IBS患者中的抗炎作用与Faecalibacterium spp,尤其是Faecalibacterium prausnitzii一样,具有抗炎作用。

IBS患者的粪便微生物群的多样性降低或保持不变。粪便微生物群组成或代谢组组成可以预测患者可能从饮食中获益。

除细菌外,真菌或病毒也可能在FAPD病理生理中起作用。但是,有关真菌菌群失调或病毒菌群失调的可用数据有限,目前的研究主要集中于炎症性肠病,而不是IBS。

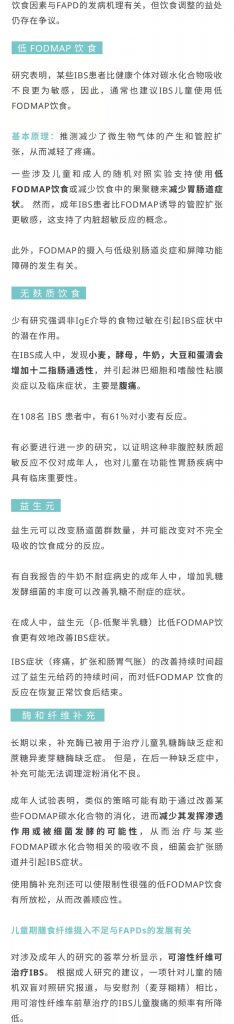

营 养

在患有FAPD的儿童中起着至关重要的作用。

饮食失调(例如神经性贪食症)可能导致IBS患儿肥胖的发生率增加。

碳水化合物的吸收不良可引起胃肠道症状。吸收不良可能与特定的酶缺乏症有关(例如乳糖酶缺乏症中的乳糖;蔗糖和异麦芽糖酶缺乏症中的蔗糖和淀粉)或与碳水化合物(如果糖,山梨糖醇或甘露醇)的吸收能力有限有关。

在糖较小的情况下,所引起的渗透负荷可导致肠腔膨胀小和快速转运。对于诸如果聚糖等较大的糖,人不具有消化的酶促能力,因此,吸收不良的糖会被结肠菌群发酵,从而导致气体形成和潜在的结肠扩张。

心 理 因 素

肠脑轴的生理很复杂,包括传入和传出成分。

下丘脑-垂体-肾上腺轴通过皮质醇和促肾上腺皮质激素释放因子的释放(在压力条件下均会增加),以及通过刺激肥大细胞和诱导脯氨酸释放的反馈回路,促进肠-脑相互作用。

研究表明,在成年人和有FAPDs的儿科患者中,压力都会增加肠道炎症标志物,如粪便钙卫蛋白和CRP。

肠道与大脑的相互作用涉及自上而下和自下而上的过程,因此,肠道菌群也可以影响脑功能。在压力条件下,肠道菌群可以增加上皮屏障的通透性,使抗原和/或病原体能够通过并引起炎症反应。由此产生的循环性促炎细胞因子可能会与中枢神经系统通讯,刺激大脑的免疫反应,从而可能导致或加重心理症状(例如焦虑和抑郁)。

几项研究表明,与健康儿童相比,患有家族性帕金森病的儿童的心理压力和行为问题有所增加。心理因素可能既是FAPD的起因,也是后果。

无论采用哪种治疗方法,患者与临床医生之间有效的沟通和病人教育,是成功进行FAPD管理的核心。必须花足够的时间向每位患者的照护者解释诊断,并讨论生物心理社会模型。

FAPD的管理受到几个因素的限制

1. 由于FAPD生物心理社会特性,每个孩子都有一套独特的病理生理因素,并且对疗法的反应也不同。

2. FAPD患儿的证据基础很小,许多治疗建议都是基于对成年人的研究。 儿童通常不会像成年人那样做出反应。

3. 一些有效的治疗方法是行为疗法(饮食疗法和心理疗法),由于缺乏专职医疗保健专业人员以及缺乏保险,这些方法并不容易。

以下对每种治疗方法展开讨论。

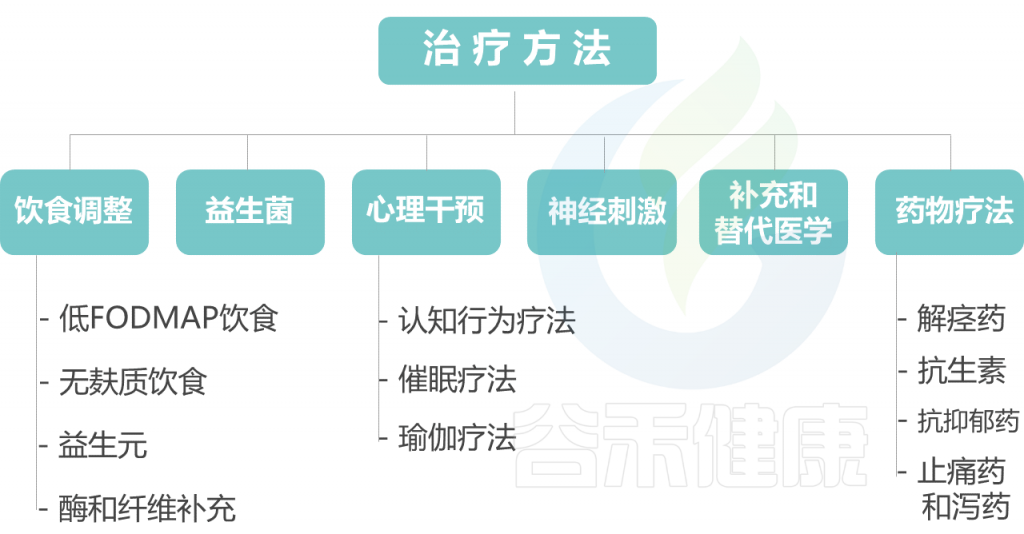

饮 食 调 整

益 生 菌

多项研究检查了益生菌治疗FAPD的功效(大多成年IBS患者)。这些研究表明,益生菌或特定菌特定组合可能是有效的,但研究有局限性,如样品量,致盲性,所用益生菌的差异以及不同的剂量,其作用仍不清楚。

在患有IBS的儿童中,两项研究发现鼠李糖乳杆菌GG可有效减轻腹痛症状,而一项研究则报告腹痛没有改善,但感觉到的腹胀有所改善。在不同的研究中,疼痛程度再次有所不同。

在一个多中心,IBS儿童中进行的交叉RCT研究中,VSL#3(八种益生菌菌株的混合物)在改善症状和改善生活质量方面比安慰剂更安全,更有效。

心 理 干 预

心理干预迄今为止,诸如CBT和催眠治疗等心理干预已被证明是管理FAPD的最成功干预措施,并主张将其普遍纳入管理策略。

认知行为疗法(CBT)

CBT是治疗IBS的研究最多的心理疗法,其目的是改变认知,情绪和行为,这些不良情绪行为等都可能加剧或维持IBS症状。

在成人和儿童中的研究表明,与教育和其他控制干预措施相比,CBT在改善疼痛和参与社交生活的能力以及减轻焦虑或抑郁症状方面是有效的。

十二项随机对照试验涉及990名IBS儿童(7-18岁),显示出CBT对生活质量,学校表现和社会参与产生了长期的,持久的有益影响。CBT可以作为面对面的治疗提供,也可以通过互联网面向儿童或通过电话面向父母。

已报道,CBT在改善肠易激综合征儿童的疼痛和残疾方面具有有效性。患有家族性帕金森病的儿童的社区康复治疗主要集中在学习应对症状和减少残疾上,这些治疗应该是综合护理方法的理想组成部分。

催 眠 疗 法

在治疗师的指导下,患者会进入催眠状态,以响应改变主观体验,感知,情感,思想或行为的建议。

在成年人中,催眠疗法已被证明可导致结肠运动改变,改善内脏超敏性并减少长期持续存在的心理因素,例如躯体化和心理压力。

然而,在IBS患儿中,尽管接受了标准疗法的儿童的疼痛评分和躯体化评分均较低,但在催眠治疗后并未发现超敏反应降低(通过实验测试)。

IBS或FAP-NOS(n = 412;6-18岁)儿童的5个随机对照试验,无论是单独治疗还是在家中通过CD进行催眠治疗,均产生了长期有益影响。

在1年和5年的随访中,接受催眠治疗的患者中分别有85%和68%已没有症状,而对照组中分别只有25%和20%的患者缓解

瑜 珈 疗 法

瑜伽练习已被证明可以改善应激诱导的副交感神经系统活性不足。三个随机对照试验,包括127名IBS儿童(7-18岁),瑜伽疗法在减少腹痛方面具有积极作用。

但是,一项荷兰研究表明,在1年的随访中,瑜伽干预并没有比不包括CBT的标准治疗更有效。由于学习方法的重大缺陷,尚不能提出将瑜伽作为FAPD儿童的常规干预措施的建议。

神 经 刺 激

多项研究表明,脊髓和大脑的电刺激在调节疼痛途径中的功效,能够减少脊髓和中央杏仁核中50%以上的神经元放电,从而减轻内脏疼痛。

一项研究表明,经皮神经电刺激(PENFS)可以调节杏仁核和脊髓神经元的反应特性,并显着降低大鼠内脏超敏反应的发展。

随后,同一组受试者在115名FAPD的青少年(11至18岁)的随机对照试验中显示,具有主动装置的PENFS可以改善健康状况,并显着减轻疼痛和残疾 与假刺激组。

此外,PENFS的有益作用在2个月的随访期间得以维持。尽管有些耳部不适,但未报告严重的不良反应。

补 充 和 替 代 医 学

补充和替代医学包括不同的方法,从针灸和阿育吠陀医学到脊椎指压疗法、整骨疗法、顺势疗法、精神治疗、按摩和冥想等身心技术。大约40%的澳大利亚和荷兰诊断为糖尿病肾病的儿童使用其中某些替代疗法,其中草药治疗是最常见的(46%)。

许多补充疗法被公众认为是“自然的”,比现代医学的医疗设备更安全、更温和。FAPDs儿童对对抗疗法药物相关可能产生不良反应的恐惧,常规治疗没太大效果,让父母希望寻求补充和替代治疗。

然而,到目前为止,评估草药疗法、针灸、顺势疗法、身心疗法或肌肉骨骼操作(如整骨疗法和脊椎指压疗法)对患有家族性帕金森病的儿童的效果的随机对照试验尚不可用。

由于糖尿病周围神经病变的自发缓解率很高(30-70%),采取逐步的管理方法是明智的;必要时,教育、识别和改变压力因素和饮食干预可能是第一步。当症状持续或再次出现时,下一步可能是开始一种心理治疗,如认知行为疗法和催眠疗法,或PENFS。

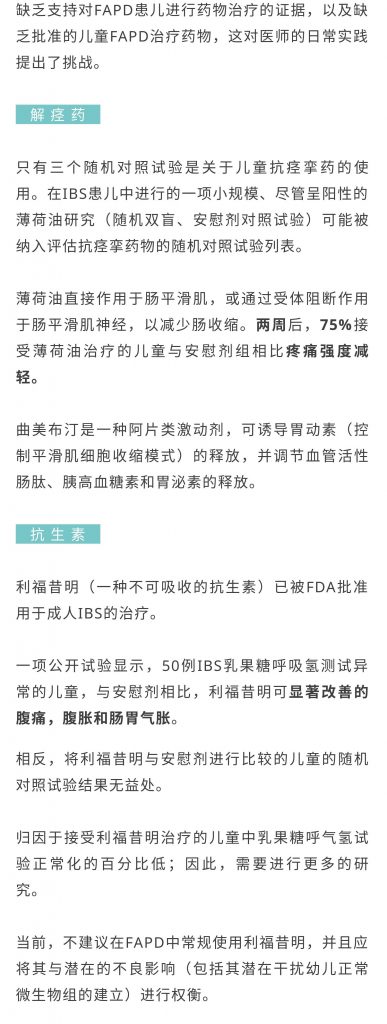

药 物 疗 法

胃肠症状的严重程度和发生频率对不同患者的功能状态有不同的影响。患者报告的健康相关生活质量(HRQOL)测量应该有助于深入了解FAPDs对儿童和青少年功能状态的不同影响,包括身体、情感、行为、社会和认知方面。

评估症状和HRQOL影响的患者报告结果已成为成人临床状态和治疗结果的公认指标。但在儿童环境中,自我报告的HRQOL措施在仪器开发和临床应用中遇到了挑战,部分原因是担心儿童能否可靠地自我报告与健康相关的信息。

量化个体胃肠道症状对于开发以患者为中心和针对症状的干预措施很重要,这可以改善整体HRQOL。例如,一项针对259名患有功能性便秘,功能性腹痛或IBS的儿科患者的多中心研究发现,胃肠道症状最能预测整体受损。

FAPD在儿童时期很常见,FAPD患病率和/或复杂性可能会增加。因此,需要有来自所有地理区域以及世界各地精心设计的流行病学研究,才能真正了解问题的性质和规模。

特别重要的是,我们目前对导致儿童FAPD发病机理的潜在因素的了解,需要使用来自FAPD患儿的组织样本来解决免疫功能障碍和神经功能障碍的基础和转化科学研究。如上所述,早期的影响,即在复杂的肠脑轴各要素发展的关键阶段发生的事件,通常是辱骂或创伤(心理或医学方面的事件),使易感人群容易患上FAPD。

异常改变肠道菌群的因素可能会改变肠神经系统的结构或功能完整性,进而改变其与中枢神经系统的复杂且平衡的相互作用。结果可能是胃肠道重新调整为过敏状态,而大脑则重新编程为过度警觉状态。

当然,其他遗传因素,社会因素和生理变化,例如在青春期或青春期发生的那些,也可能促进症状发展。

现代工具越来越多地与焦虑和压力相关联,也可能会对FAPD产生重大影响。

总体而言,在过去十年中,儿童家庭保护方案取得了相当大的进展。对所有影响因素,及其与触发FAPD最终发展有关时机的更深入了解,可能带来更合适的预防或治疗策略。

【附录】

功能性腹痛疾病的罗马IV诊断标准

肠易激综合征

该标准必须满足至少2个月,并包括以下所有:

• 每月至少有4天腹痛伴有排便和/或排便次数的改变和/或大便外观的改变

• 腹痛不能随着便秘的解决而消失(疼痛消除的儿童患有功能性便秘,非肠易激综合征)

• 经过适当评估,症状不能完全由另一种疾病解释

功能性消化不良

诊断前必须至少满足2个月的标准,并且必须包括以下一种或多种症状,每月至少4天:

• 餐后饱腹感

• 早期饱腹感

• 与排便无关的上腹部疼痛或灼热感

• 经过适当评估,这种症状不能完全由另一种医学状况来解释

腹型偏头痛

必须在诊断前至少6个月内达到标准,并包括以下所有至少发生两次的情况:

• 持续1小时或更长时间的剧烈、急性脐周、中线或弥漫性腹痛的阵发性发作(应为最严重和最痛苦的症状)

• 发作间隔数周至数月;疼痛使人丧失能力并干扰正常活动;个体患者的定型模式和症状

• 疼痛与以下两种或两种以上症状相关:厌食、恶心、呕吐、头痛、畏光或苍白

• 经适当评估,症状不能完全由另一种医学状况解释,

功能性腹痛

未另行规定标准必须在诊断前至少2个月完成,每月至少四次,包括以下所有内容:

• 并非仅在生理事件(例如,饮食和月经)期间发生的偶发性或持续性腹痛;肠易激综合征、功能性消化不良或腹部偏头痛的标准不足

• 经过适当评估,腹痛不能由其他医疗状况完全解释

相关阅读:

主要参考文献:

Sjölund, J. et al. Prevalence and progression of recurrent abdominal pain, from early childhood to adolescence. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2020

Paediatric functional abdominal pain disorders.[J] .Nat Rev Dis Primers, 2020, 6: 88.

Rutten, J. M. T . M., Korterink, J. J., Venmans, L. M. A. J., Benninga, M. A. & T abbers, M. M. Nonpharmacologic treatment of functional abdominal pain disorders: a systematic review. Pediatrics 135, 522–535

Masuy, I., Van Oudenhove, L. & T ack, J. Review article: treatment options for functional dyspepsia. Aliment. Pharmacol. Ther. 49, 1 134–1 172 (2019)

Russell, A. C., Stone, A. L. & Walker, L. S. Nausea in children with functional abdominal pain predicts poor health outcomes in young adulthood. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 15, 706–71 1 (2017)

Maragkoudaki, M. et al. Lactobacillus reuteri DSM 17938 and a placebo both significantly reduced symptoms in children with functional abdominal pain. Acta Paediatr. 106, 1857–1862 (2017).