-

CNAS L23010

CNAS L23010

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业 二级病原微生物安全实验室

二级病原微生物安全实验室- 联系电话:+13336028502

- +400-161-1580

- service@guheinfo.com

谷禾健康

双歧杆菌属是人类肠道微生物群的关键成员,已包括婴儿双歧杆菌、两歧双歧杆菌、长双歧杆菌、青春双歧杆菌、短双歧杆菌和假小链双歧杆菌等几十个物种。

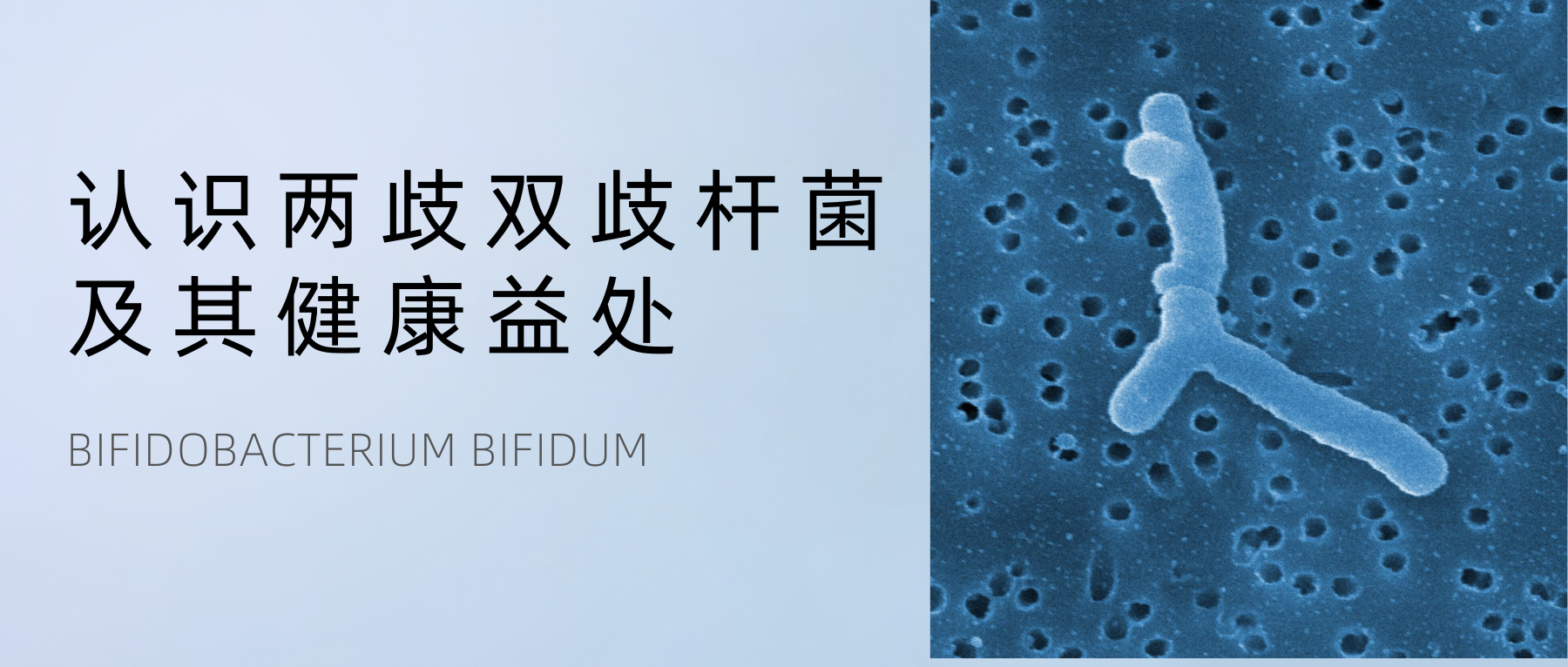

两歧双歧杆菌(Bifidobacterium bifidum)是其中一个具有许多促进健康益处的双歧杆菌,革兰氏阳性菌、厌氧、不具备运动性,且不形成芽孢。能够通过代谢乳糖、低聚糖等碳水化合物生成乙酸和乳酸。

这种益生菌是最早定植于婴儿肠道的菌株之一,在新生儿和婴幼儿体内丰度高,但随年龄增长逐渐减少。B.bifidum作为益生菌被用于改善消化问题,研究发现其具有改善腹痛、腹泻、便秘、胃酸相关消化不良等益处。

除此之外,还有一些研究发现其在治疗或改善其他疾病方面的作用。如:减轻炎症性肠病症状、改善肠易激综合征、减轻幽门螺杆菌感染症状、改善血脂状况,减少不健康胆固醇、减轻了乙酰对氨基苯酚引起的急性肝损伤、还有助于抗氧化、预防和改善婴儿湿疹等。

两歧双歧杆菌(Bifidobacterium bifidum)作为一种肠道有益菌。它是如何工作的,它还有哪些其他好处?本文将带您了解更多。

两歧双歧杆菌(Bifidobacterium bifidum)是人类肠道内的一种重要共生细菌,尤其在新生儿和婴幼儿肠道中占据重要地位,成年后丰度有所降低。它是典型的益生菌,广泛应用于食品、药品和肠道调节剂中。

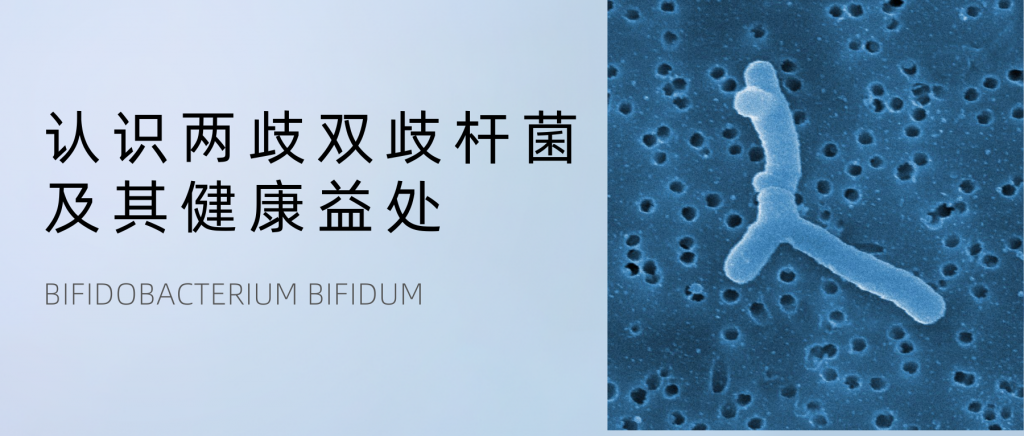

细胞形态:B.bifidum是一种革兰氏阳性厌氧菌,形态呈分叉状或杆状,常见为Y形或V形,无鞭毛,不具备运动性,且不形成芽孢。

两歧双歧杆菌BGN4粘附在上皮Caco-2细胞上

doi: 10.3390/ijms17091544.

(a)光学(放大倍数1000×);(b)扫描电子显微镜(放大倍数为20000×)

厌氧性:B.bifidum是严格厌氧菌,不需要氧气,氧气可能抑制其生长。

大小:细胞长度约为1.0–3.0µm。

B.bifidum是母乳喂养婴儿中的常见菌种,通过代谢碳水化合物生成短链脂肪酸(如乙酸和乳酸),可以抑制有害菌增殖,维持肠道微生态平衡,具有减少肠易激综合征、腹泻和病原体感染等健康益处。

Bifidobacterium bifidum主要分布于人类肠道,特别是婴幼儿肠道,也存在于部分温血动物(哺乳类)的消化道中。

此外,它还存在于女性泌尿生殖道、母乳和一些发酵乳制品中。

该菌最适生长温度为36℃-38℃,pH适宜范围为5.0-8.0,仅在严格厌氧环境下高效增殖。pH值低于4.5-5.0或高于8.0-8.5时不会发生生长。

发酵型代谢:特有的双歧杆菌途径(异葡糖酸旁路)代替糖酵解途径,代谢六碳糖(如乳糖、寡糖等)生产2分子乳酸和3分子乙酸作为主要代谢产物。

营养需求:营养要求较高,主要利用乳糖、低聚糖(如人乳寡糖)和葡萄糖作为能量来源。

饮食来源的糖类利用:B.bifidum也能代谢饮食来源的碳水化合物,如淀粉类食物,这得益于其多样的碳水化合物活性酶系统。

宿主来源的糖类利用:B.bifidum还能够利用宿主来源的糖类,如婴儿期的母乳低聚糖和成年期的粘蛋白中的糖类。这种能力是通过其基因组中丰富的糖代谢相关基因实现的,这些基因包括糖苷水解酶、糖基转移酶和碳水化合物结合模块等。

注:一项研究比较了牛奶配方奶粉或母乳喂养的婴儿的粪便微生物群组成,结果显示,母乳喂养婴儿粪便中的两歧双歧杆菌丰度高于配方奶粉喂养的婴儿,这可能得益于母乳低聚糖可以被其利用。而在成人肠道中的存在可能得益于聚糖底物(如粘蛋白)的支持。

重要代谢产物:乙酸、乳酸、维生素(如硫胺素(维生素B1)、核黄素(维生素B2)、维生素B6和维生素K、叶酸、烟酸(维生素B3)和吡哆醇(维生素B6))。

其他代谢物:如γ-氨基丁酸(GABA)和生物素。

一些研究表明,两歧双歧杆菌(B.bifidum)能够通过多种途径与宿主进行相互作用,这些相互作用机制为B.bifidum对宿主的有益作用提供了重要基础。

两歧双歧杆菌在人体肠道中发挥的主要特性

doi: 10.3390/microorganisms7110544.

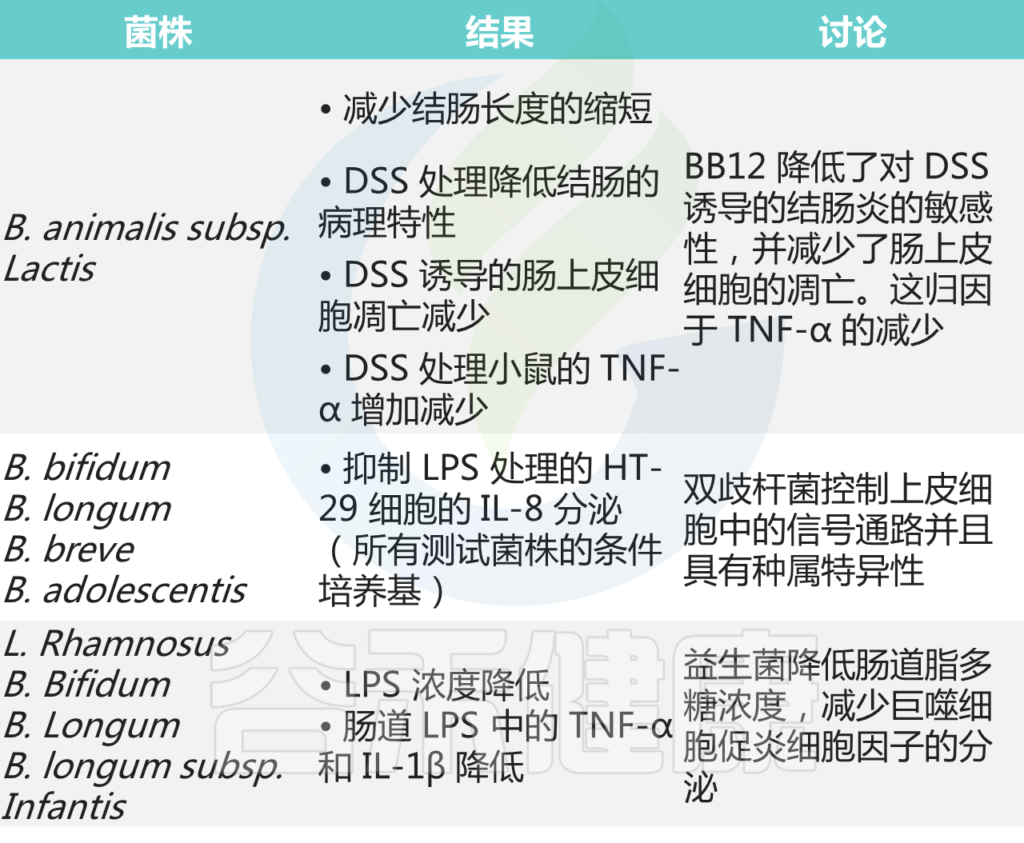

• 调节免疫蛋白和炎症因子的产生

-通过增加IgA、IgM和IgG,同时降低IgE。B.bifidum可能有助于增强免疫系统和减少过敏。

-B.bifidum还可以通过降低促炎细胞因子IL-4和IL-5的产生,平衡IFN-γ的水平,增加抗炎细胞因子IL-10和特定免疫细胞类型(CD25 和 Foxp3)的产生来帮助治疗过敏。

-在衰老小鼠模型中,B.bifidum通过显著增加细胞因子IL-2和IFN-γ同时降低IL-6和TNF-α水平来刺激免疫系统。

• 影响免疫细胞活性和免疫反应

-在患有炎症性肠病(IBD)的小鼠中,B.bifidum通过抑制Th1反应和减少促炎细胞因子(IL-1β、IL-6和角质形成细胞衍生的趋化因子)、趋化因子(MCP-1)和酶(COX-2、MPO)来减少炎症。它还可以通过增加Toll样受体2(TLR2)和前列腺素E2(PGE2)的产生来减少细胞死亡。

-在幽门螺杆菌感染的小鼠中,B.bifidum抑制促炎性IL-8和NF-κB信号通路。

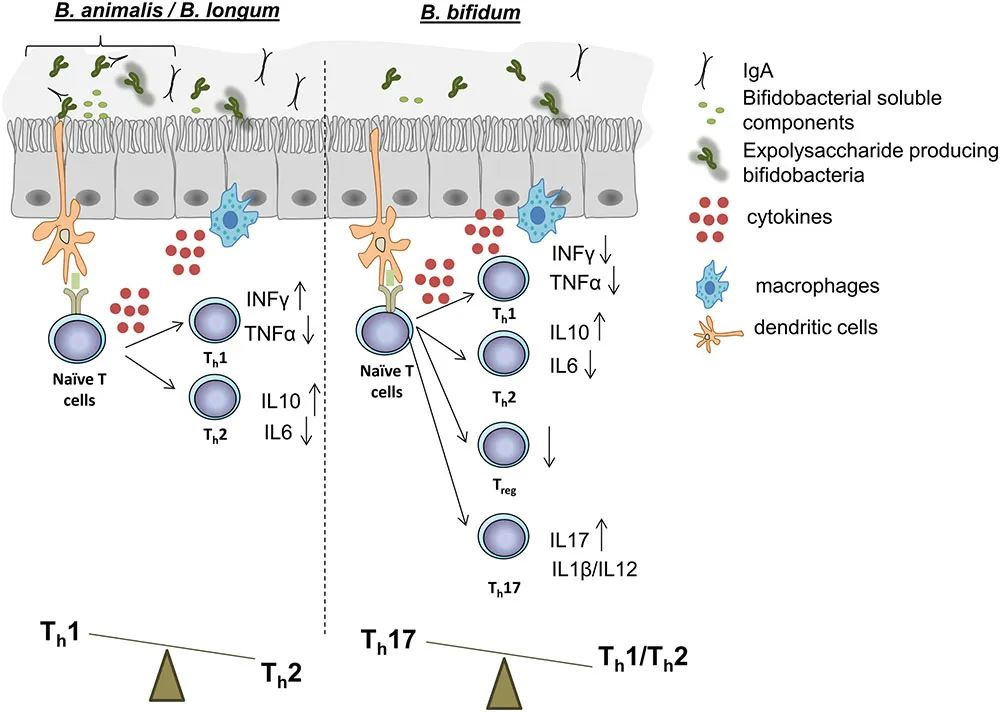

B.bifidum还增加了外周CD8+细胞的细胞毒活性,而不会降低淋巴细胞存活率。一些菌株可能会刺激Th17的产生。

B.bifidum是一种具有重要作用的细菌,它能够有效抑制一些致病性有害细菌的生长和繁殖,从而维护肠道微生态的平衡。此外,已有研究表明,B.bifidum在下列疾病中发现了潜在健康益处,其表现出有助于改善疾病以恢复宿主健康。

1)改善腹痛、腹泻等胃肠道不适

在一项针对37人的临床试验中,持续食用含有两歧双歧杆菌YIT 10347 的发酵乳可改善功能性胃肠道疾病患者的胃肠道和心理症状。如腹痛、腹泻、便秘、胃酸相关消化不良、愤怒和敌意。

在另一项对300多名未服用药物的人进行的临床试验中,摄入两歧双歧杆菌可显著降低胃和下腹部症状的患病率。

含两歧双歧杆菌(B.bifidum)、动物双歧杆菌(B.animalis)、嗜酸乳杆菌(Lactobacillus acidophilus)的益生菌配方,在24名马拉松运动员的临床试验中降低了胃肠道症状的频率。

还发现B.bifidum通过增加大鼠粘蛋白的产生来减轻急性胃损伤。

2)调整肠道菌群

在一项针对27名健康志愿者的临床试验中,摄入两歧双歧杆菌(B.bifidum)减少了Prevotellaceae和 Prevotella,增加了瘤胃球菌科和Rikenellaceae。

在另一项针对18名老年人的试验中,与两歧双歧杆菌和乳双歧杆菌共生可增加有益双歧杆菌和乳酸杆菌的粪便计数。

在一项针对53名慢性肝病患者的临床试验表明,两歧双歧杆菌是可有效防止小肠细菌过度生长的三种益生菌之一。此外,在66名酒精性肝损伤患者的试验中,它与植物乳杆菌联合改善了肠道菌群。

在另一项针对30例患者的试验中,两歧双歧杆菌(联合嗜酸乳杆菌)在抗生素治疗后也恢复了肠道菌群。

摄入两歧双歧杆菌可以通过增加益生菌(乳酸杆菌)的数量同时减少不需要的细菌种群(肠杆菌、大肠杆菌)来改善肠道的微生物群。

3)减轻炎症性肠病症状

一项试验显示,抗炎药和益生菌包括两歧双歧杆菌和其他菌株的组合改善了溃疡性结肠炎,试验对象为60名服用2年的患者。

在一项针对15名老年人的小型试验中,一种含有两歧双歧杆菌和嗜酸乳杆菌的益生菌减少了肠道内壁的炎症。

坏死性小肠结肠炎是一种危及早产儿生命的疾病,由细菌侵入肠道引发严重炎症并损害肠道壁。一项针对400多名婴儿的临床试验显示,含两歧双歧杆菌(B.bifidum)和嗜酸乳杆菌的益生菌有助于预防该病。

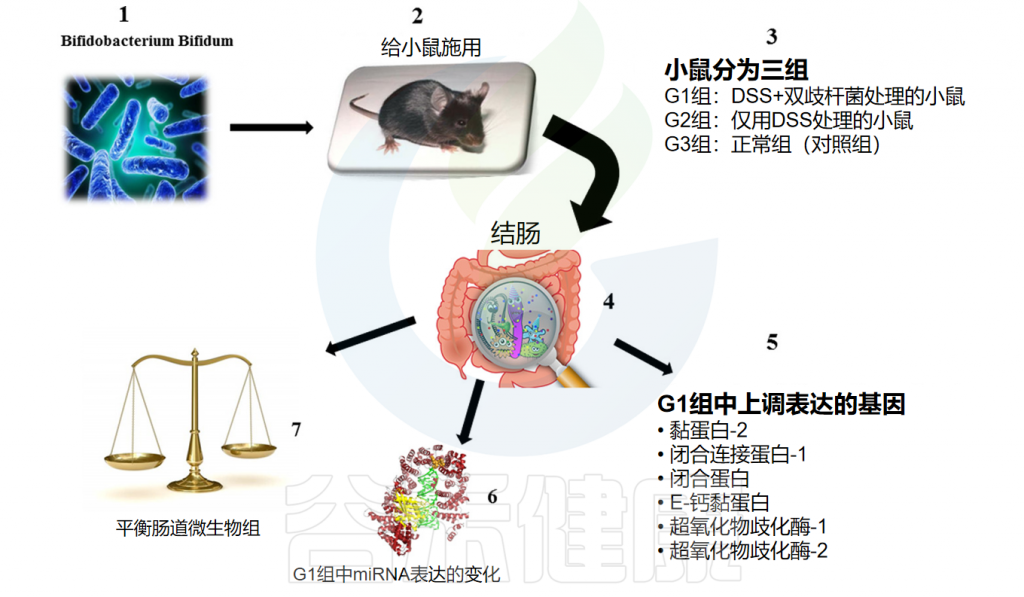

在小鼠研究中发现,两歧双歧杆菌减轻了小鼠炎症性肠病(IBD)的症状,例如肠壁增厚、炎性细胞浸润和高水平的炎性细胞因子。

doi: 10.1016/j.jnutbio.2020.108353.

4)改善肠易激综合征(IBS)

在一项针对122名肠易激综合征(IBS)患者的临床试验中,两歧双歧杆菌有效缓解了IBS症状(疼痛/不适、腹胀/腹胀、尿急和消化系统疾病)并改善了生活质量。

注:大约47%服用两歧双歧杆菌的受试者报告症状明显缓解,而服用安慰剂的受试者中只有11%出现症状缓解。

但在另一项针对52名IBS患者的试验中,一种含有乳双歧杆菌和嗜酸乳杆菌的多菌种益生菌同样有效。

5)预防或减轻急性腹泻

在一项针对4400多名婴儿的临床试验中,添加到婴儿配方奶粉中的两歧双歧杆菌和嗜热链球菌益生菌有助于预防急性腹泻。

同样,在一项针对63名患有癌症的女性的临床试验中,两歧双歧杆菌和嗜酸乳杆菌的联合用药预防了放疗引起的腹泻。

在另一项针对67名已经患有这种疾病的婴儿的试验中,两歧双歧杆菌和嗜酸乳杆菌的组合缩短了腹泻的持续时间,并减少了排便次数。

另外两种混合物(两歧双歧杆菌与德氏乳杆菌保加利亚亚种、嗜酸乳杆菌和嗜热链球菌的混合物,以及两歧双歧杆菌与长双歧杆菌、嗜嗜酸乳杆菌、鼠李糖乳杆菌和屎肠球菌的混合物)在2项针对近700名急性腹泻儿童的试验中也有效。

6)减轻幽门螺杆菌感染症状

在一项针对79名幽门螺杆菌感染者的临床试验中,两歧双歧杆菌(B.bifidum)改善了上消化道和总症状的发生率。

在另一项针对89名儿童的试验中,两歧双歧杆菌和嗜酸乳杆菌增强了幽门螺杆菌标准三联疗法(克拉霉素、阿莫西林和质子泵抑制剂)的有效性。

在小鼠模型中发现,两歧双歧杆菌(B.bifidum)减轻了幽门螺杆菌对小鼠胃组织的损伤。

总而言之,上述这些证据表明两歧双歧杆菌(B.bifidum)可能有助于解决消化问题,如肠道生态失调、炎症性肠病、肠易激综合征和幽门螺杆菌感染。

但需要与医生讨论,是否可以将其作为您当前治疗方案的补充。重要的是,严格按照医生的建议服用这种益生菌,永远不要用它来代替批准的疗法。

两歧双歧杆菌(B.bifidum)不仅在改善多种胃肠道疾病方面表现出显著效果,还被发现对一些肠外疾病的治疗具有辅助作用。

7)控制血糖、减轻糖尿病危害

在4项针对200多名2型糖尿病患者的临床试验中,两歧双歧杆菌与其他细菌菌株联合使用,降低了空腹血糖、胰岛素水平,改善了血糖控制和抗氧化状态。

益生菌与两歧双歧杆菌(B.bifidum)的混合物在4项针对250名妊娠期糖尿病女性的临床试验中同样有效。

两歧双歧杆菌降低了糖尿病大鼠和健康小鼠的空腹血糖、糖化血红蛋白(HbA1c)、总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白(LDL)和极低密度脂蛋白(VLDL),增加了高密度脂蛋白(HDL)和胰岛素。

它还通过减少脂质过氧化和增加谷胱甘肽、超氧化物歧化酶、过氧化氢酶、谷胱甘肽过氧化物酶、谷胱甘肽还原酶和谷胱甘肽-S-转移酶的水平来改善糖尿病大鼠的氧化应激。

证据表明两歧双歧杆菌(B.bifidum)可能有助于控制糖尿病患者的血糖。如果您的医生推荐,您可以将它们用作补充方法。但切勿用两歧双歧杆菌(B.bifidum)代替医生开的抗糖尿病药物。

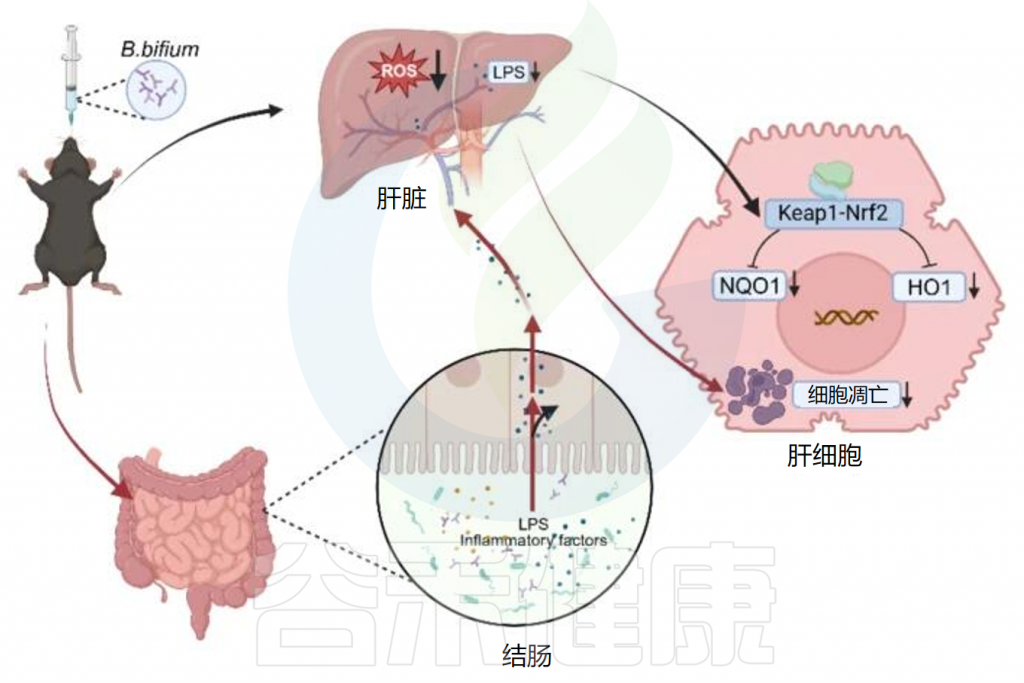

8)减轻了乙酰对氨基苯酚引起的急性肝损伤

研究发现,两歧双歧杆菌(B.bifidum)可以减少氧化应激并改变肠道菌群,以减轻N-乙酰对氨基苯酚引起的急性肝损伤。B.bifidum给药显著减轻了N-乙酰对氨基苯酚(APAP)暴露诱导的肝酶升高——特别是ALT、AST和ALP。

注:血浆ALT和AST水平可作为指示急性肝损伤和不同程度肝坏死的生化标志物。

我们对文献总结得出两歧双歧杆菌可以通过以下几种方式来减轻急性肝损伤:

(1)B.bifidum减少急性肝损伤(AILI)中活性氧的产生;

(2)B.bifidum激活AILI中的肝脏KEAP1-NRF2通路;

(3)B.bifidum通过降低血浆脂多糖和减少结肠炎症来减轻急性肝损伤中APAP诱导的肝细胞凋亡;

(4)B.bifidum通过调节结肠微生物群来改善急性肝损伤。

B.bifidum抑制急性肝损伤中的氧化应激和细胞凋亡

Yin J,et al.BMC Microbiol.2025

9)改善血脂状况,减少不健康胆固醇

在2项针对80名2型糖尿病患者的临床试验中,B.bifidum和乳杆菌益生菌(单独或与干酪乳杆菌联合使用)改善了血脂状况,尤其是“好”胆固醇(HDL)

同样,在两项针对130名妊娠期糖尿病女性的临床试验中,这些组合降低了甘油三酯和“坏”胆固醇(低密度脂蛋白(LDL))。

在一项针对64名患有非酒精性脂肪肝的肥胖儿童的临床试验中,两歧双歧杆菌、乳双歧杆菌、嗜酸乳杆菌和鼠李糖乳杆菌的组合降低了血液甘油三酯、总胆固醇和“坏”胆固醇(LDL)。

在动物模型中也发现了相似的结果,两歧双歧杆菌(B.bifidum)降低了糖尿病大鼠的总胆固醇、“坏”胆固醇(LDL和VLDL)和甘油三酯,同时增加了“好”胆固醇(HDL)。

10)增强免疫力、调节免疫因子水平

在一项针对近600名压力大的学生的临床试验中,两歧双歧杆菌增加了每个参与者的健康天数比例,并降低了干预期间报告感冒/流感的学生百分比。

另一项针对55名老年人的研究表明,两歧双歧杆菌补充能降低促炎细胞因子TNF-α和调节细胞因子IL-10的水平,同时提高抗炎细胞因子TGF-β1的水平。

在一项针对77名感染艾滋病毒(HIV)的儿童临床试验中,一种含有两歧双歧杆菌和嗜热链球菌的益生菌配方增加了CD4+细胞的计数,可能有助于改善免疫系统。

在一项针对32名老年人的临床试验中,一种含有两歧双歧杆菌、长双歧杆菌和加氏乳杆菌的益生菌混合物维持了CD4+淋巴细胞的产生,同时减少了促炎细胞因子。

在一项针对33名训练有素的运动员的临床试验中,一种含有两歧双歧杆菌的益生菌混合物预防了上呼吸道感染。

两歧双歧杆菌(B.bifidum)延迟小鼠轮状病毒相关性腹泻的发作;由两歧双歧杆菌产生的低聚半乳糖可减少鼠伤寒沙门氏菌及其相关病理的定植。

两歧双歧杆菌(B.bifidum)通过增强胸腺和脾脏的抗氧化活性和改善免疫功能来延缓小鼠的免疫衰老。

总而言之,证据表明,两歧双歧杆菌(单独使用和与其他益生菌联合使用)可以增强免疫系统,从而降低传染病的发病率。如果您的医生确定它可能有帮助,您可以服用它来增强您的免疫系统。

11)抗氧化作用

在针对40名重度抑郁症患者、60名健康孕妇、60名糖尿病孕妇、120名糖尿病患者和43名超重妇女的6项临床试验中,将两歧双歧杆菌与其他细菌菌株(如动物双歧杆菌、嗜酸乳杆菌和干酪乳杆菌)结合的益生菌干预措施改善了抗氧化状态(以谷胱甘肽水平升高和MDA水平降低衡量)。

两歧双歧杆菌(B.bifidum)在小鼠中也表现出抗氧化活性。虽然研究有限,但证据表明两歧双歧杆菌益生菌可能会改善抗氧化状态。进一步的研究应该确定如何在治疗上使用它们。

12)预防和改善婴儿湿疹

在一项针对40名婴儿的临床试验中,两歧双歧杆菌(B.bifidum)预防和改善了湿疹。

在对200多名孕妇进行的2项临床试验中,孕妇及其新生儿补充两种益生菌混合物(一种含有两歧双歧杆菌、乳双歧杆菌和嗜酸乳杆菌,另一种含有两歧双歧杆菌、乳双歧杆菌和乳酸乳球菌)可以预防湿疹的发展。

然而,在另一项针对400多名孕妇的试验中,另一种益生菌(含有两歧双歧杆菌、动物双歧杆菌、唾液乳杆菌和副干酪乳杆菌)并没有帮助预防婴儿湿疹,但确实预防了皮肤对常见过敏原的致敏。

尽管证据有限,但表明两歧双歧杆菌可能有助于预防婴儿湿疹。

两歧双歧杆菌(B.bifidum)在其他健康方面也有潜在益处,但证据尚不充分,包括以下几点:

1)减轻压力

在一项针对近600名学业压力大的本科生的临床试验中,两歧双歧杆菌减少了自我报告的压力和与压力相关的腹泻/消化问题。

尽管结果很有希望,但单一的临床试验不能被视为支持双歧杆菌使用的充分证据。需要更多的临床试验。

2)减少上呼吸道感染

2015年进行并发表在《英国营养学杂志》上的一项双盲研究表明,与安慰剂治疗对照组相比,服用两歧双歧杆菌可显著降低上呼吸道感染的风险。

3)改善过敏

在一项针对173名季节性过敏症患者的临床试验中,两歧双歧杆菌、长双歧杆菌和加氏乳杆菌的组合改善了呼吸道和眼部(鼻结膜炎)症状和生活质量。

两歧双歧杆菌还显著降低了小鼠的气道高反应性、肺部炎症和Th2反应;口服两歧双歧杆菌显著抑制了抗原诱导的豚鼠过敏性鼻反应,如打喷嚏和鼻塞。

结果很有希望,但只进行了一项临床试验。需要进一步的临床研究来调查两歧双歧杆菌对过敏的影响。

4)可能有助于狼疮恢复

肠道菌群失调,其特征是厚壁菌门/拟杆菌门比率降低,已在系统性红斑狼疮患者中报道。此外,补充两歧双歧杆菌可防止CD4+ 淋巴细胞过度激活,并可能有助于恢复狼疮中发现的Treg/Th17/Th1失衡。

5)可能对抗癌症

两歧双歧杆菌(B.bifidum)提取物在实验室中抑制结直肠癌细胞的生长。

1)饮食因素

高脂饮食: 长期摄入高脂肪食物会抑制B.bifidum生长;

低纤维饮食: 缺乏膳食纤维(尤其是菊粉、低聚果糖等益生元)导致B.bifidum缺少能量来源;

精制糖和加工食品: 大量摄入会抑制B.bifidum生长;

蛋白质摄入过量: 可增加肠道内蛋白质发酵产物,不利于双歧杆菌生长。

2)药物因素

抗生素使用: 广谱抗生素会非选择性地杀死肠道菌群,包括两歧双歧杆菌;

非甾体抗炎药(NSAIDs): 长期使用可能损害肠黏膜,影响微生物组成;

质子泵抑制剂: 降低胃酸可能改变上消化道微生物组成,间接影响两歧双歧杆菌;

泻药: 频繁使用可冲洗肠道菌群,减少两歧双歧杆菌。

3)生理因素

年龄增长: 随着年龄增长,双歧杆菌自然减少;

长期慢性压力: 压力激素可直接影响肠道菌群组成;

睡眠不足: 破坏昼夜节律,影响肠道微生物多样性;

缺乏运动: 久坐不动会降低肠道菌群多样性;

吸烟: 香烟中的毒素会导致肠道菌群失调

过度饮酒: 酒精对肠道菌群有直接毒性作用。

4)疾病状态

肠道炎症性疾病: 如炎症性肠病(IBD)、肠易激综合征(IBS);

代谢性疾病: 如糖尿病、肥胖症;

自身免疫性疾病: 如类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮;

慢性肝病: 肝脏功能障碍会影响肠-肝轴;

胃肠道感染: 病原体感染可能改变菌群平衡。

以上这些因素都可能导致两歧双歧杆菌(B.bifidum)减少。

主要参考文献

Yin J, Chen L, Lin Y, Qiu J, Liu F, Wang Y, Dou X. Bifidobacterium bifidum reduces oxidative stress and alters gut flora to mitigate acute liver injury caused by N-acetyl-p-aminophenol. BMC Microbiol. 2025 Feb 25;25(1):87.

Turroni F, Duranti S, Milani C, Lugli GA, van Sinderen D, Ventura M. Bifidobacterium bifidum: A Key Member of the Early Human Gut Microbiota. Microorganisms. 2019 Nov 9;7(11):544.

Turroni F, Duranti S, Bottacini F, Guglielmetti S, Van Sinderen D, Ventura M. Bifidobacterium bifidum as an example of a specialized human gut commensal. Front Microbiol. 2014 Aug 21;5:437.

Din AU, Hassan A, Zhu Y, Zhang K, Wang Y, Li T, Wang Y, Wang G. Inhibitory effect of Bifidobacterium bifidum ATCC 29521 on colitis and its mechanism. J Nutr Biochem. 2020 May;79:108353.

Turroni F, Bottacini F, Foroni E, Mulder I, Kim JH, Zomer A, Sánchez B, Bidossi A, Ferrarini A, Giubellini V, Delledonne M, Henrissat B, Coutinho P, Oggioni M, Fitzgerald GF, Mills D, Margolles A, Kelly D, van Sinderen D, Ventura M. Genome analysis of Bifidobacterium bifidum PRL2010 reveals metabolic pathways for host-derived glycan foraging. Proc Natl Acad Sci U S A. 2010 Nov 9;107(45):19514-9.

Arboleya S, Watkins C, Stanton C, Ross RP. Gut Bifidobacteria Populations in Human Health and Aging. Front Microbiol. 2016 Aug 19;7:1204.

Devika NT, Raman K. Deciphering the metabolic capabilities of Bifidobacteria using genome-scale metabolic models. Sci Rep. 2019 Dec 3;9(1):18222.

Ku S, Park MS, Ji GE, You HJ. Review on Bifidobacterium bifidum BGN4: Functionality and Nutraceutical Applications as a Probiotic Microorganism. Int J Mol Sci. 2016 Sep 14;17(9):1544.

Abdelhamid AG, El-Dougdoug NK. Comparative genomics of the gut commensal Bifidobacterium bifidum reveals adaptation to carbohydrate utilization. Biochem Biophys Res Commun. 2021 Apr 2;547:155-161.

Hidalgo-Cantabrana C, Delgado S, Ruiz L, Ruas-Madiedo P, Sánchez B, Margolles A. Bifidobacteria and Their Health-Promoting Effects. Microbiol Spectr. 2017 Jun;5(3):10.1128/microbiolspec.bad-0010-2016.

谷禾健康

双歧杆菌

双歧杆菌属(Bifidobacterium)是放线菌门严格厌氧的革兰氏阳性多形性杆状细菌。末端常常分叉,故名双歧杆菌。是人和动物肠道的重要核心菌群和有益生理菌群,也是母乳喂养婴儿中发现的第二大菌。

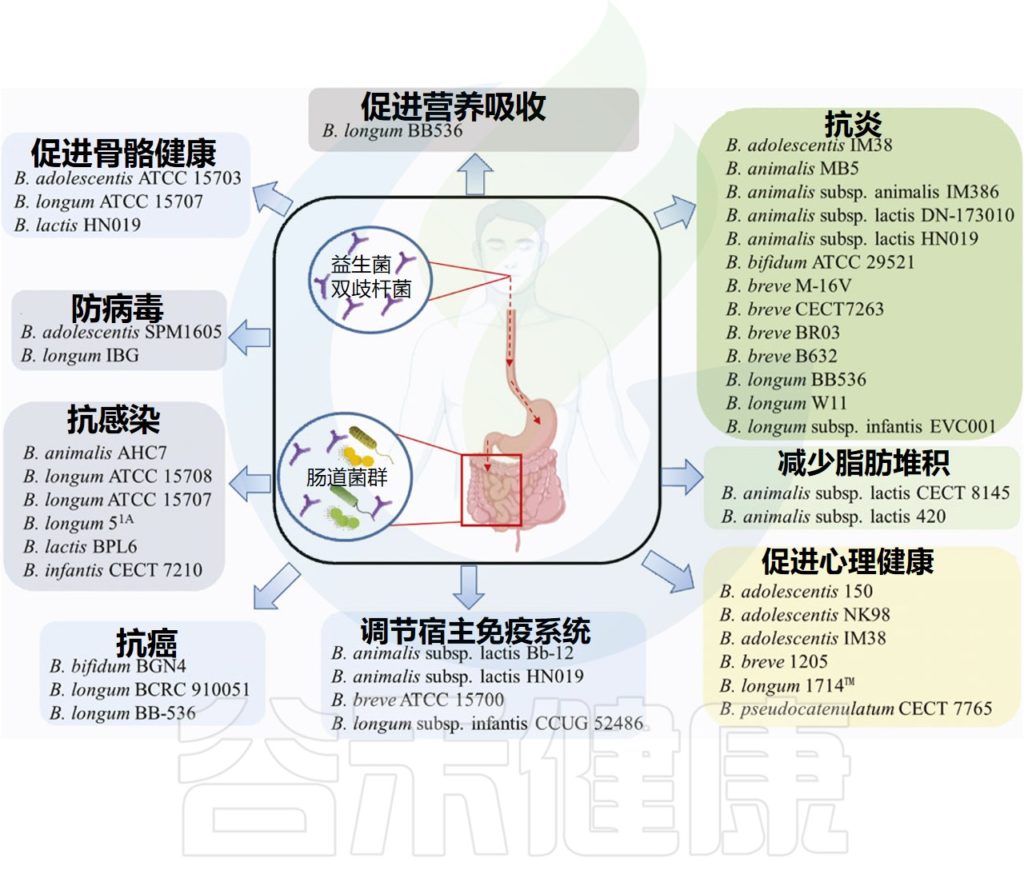

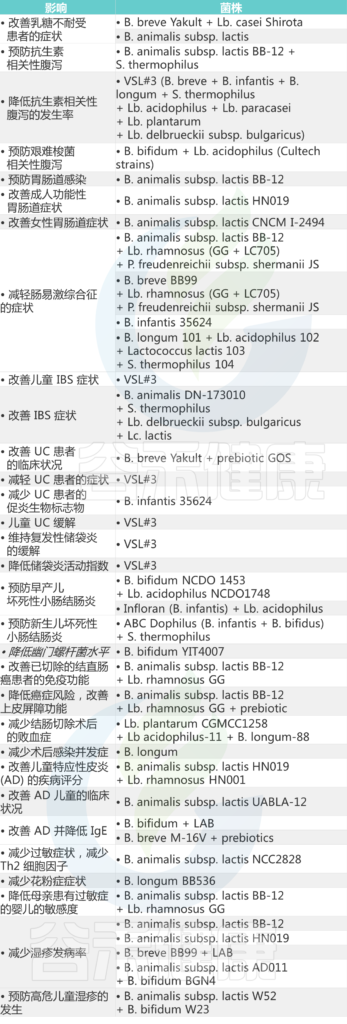

肥胖、糖尿病和过敏等各种疾病都与生命各个阶段的双歧杆菌数量减少有关。双歧杆菌有助于改善消化问题,抗菌和病毒、抗炎、改善血糖控制,降低血脂水平,提高免疫力,表现出抗氧化活性,有助于预防湿疹,缓解压力和过敏。

从代谢的角度来看,该属比较典型的特征是单糖的分解代谢(即所谓的果糖 6-磷酸途径),主要发酵葡萄糖产生乳酸和乙酸和少量乙醇。

重要的是,双歧杆菌产生硫胺素(维生素B1)、核黄素(维生素B2)、维生素 B6和维生素 K。可能还具有合成叶酸、烟酸(维生素B3)和吡哆醇(维生素B6)的能力。双歧杆菌代谢产物还包括γ-氨基丁酸 (GABA)和生物素。比如青春双歧杆菌是人体肠道微生物群中 GABA生产的关键成员。

by Kateryna Kon

食用双歧杆菌食品可以通过降低胃 pH 值(促进矿物质的电离,这是矿物质的吸收所必需的)来提高某些矿物质的生物利用度,包括钙、锌和铁。

多种因素会导致人体肠道内双歧杆菌变化

导致减少的因素包括:

增加双歧杆菌的因素包括:

补充益生菌:可以通过食物或药物的方式补充益生菌,可以增加肠道内双歧杆菌。

吃发酵食品:多吃发酵食品,如酸奶、奶酪、泡菜,适量葡萄酒等,可以增加肠道内双歧杆菌。

增加特定膳食补充剂,比如低聚果糖,抗性淀粉,白藜芦醇、镁、绿茶、水苏糖,杏仁/杏仁皮、岩藻多糖、大麦、菊芋、阿拉伯木聚糖、菊粉等

多样性饮食,摄入足够的蔬菜、水果、豆类和全谷物,定期摄入奶制品。

合理运动和良好睡眠,清洁的水源等。

存在于不同生态位的双歧杆菌物种与其宿主之间有不同的生态关系

抗生素敏感性

药敏实验显示双歧杆菌对多种抗生素敏感,如氯霉素、四环素、红霉素等,但对氨苄青霉素、庆大霉素、痢特灵、丁胺卡那霉素、新霉素、环丙沙星等抗生素耐受。

应用

目前双歧杆菌制剂已经广泛应用于保健食品、医药等领域。比如双歧杆菌药品、双歧杆菌与药成分搭配的保健药品、双歧杆菌与双歧因子搭配的保健食品以及双歧杆菌与寡糖、葡萄糖酸、精氨酸配合,对青春双歧杆菌有选择的增殖作用,发挥特有的免疫赋活功能等。

开发价值

未来还可能扩大双歧杆菌利用面,促进双歧杆菌向多元化方向发展。比如双歧杆菌富含B族维生素,该菌的代谢产物富含(L+)乳酸和一些酶类,可用来生产微生态护肤品或其他化妆品。除用于特定保健食品和医药外,在畜业、水产业和肉制品加工中也广泛应用,也大有开发价值。

通过补充益生菌或益生元调节双歧杆菌水平可以改变肠道微生物群的整体组成和代谢。但是双歧杆菌介导的健康益处是双歧杆菌、肠道微生物群的其他成员和人类宿主之间建立的复杂动态相互作用的结果。值得强调的是,某些双歧杆菌定植特征受肠道因素调节,包括其他微生物的存在。

这体现在具有不同肠道微生物群组成的个体似乎对双歧杆菌补充剂的反应不同,这一事实提供了双歧杆菌-肠道微生物群串扰存在的进一步证据。

本文主要讨论和介绍双歧杆菌的菌属特性,生态代谢特征,对人体的健康特性以及影响双歧杆菌在体内定植的主要因素。

—正文—

★

▼

双歧杆菌属于放线菌目,双歧杆菌在细胞壁类型上与其他放线菌(如链霉菌和诺卡氏菌)是分开的;双歧杆菌被指定为具有 VIII 型细胞壁(鸟氨酸浓度相对较高)。

属水平

双歧杆菌属(Bifidobacterium)于 1899 年首先由 Tissier 从母乳喂养婴儿的粪便中分离出来,并命名为Bacillus bifidus。

然而,由于它们与乳杆菌相似的形态和生理特征,在 20 世纪的大部分时间里它们被归类为乳杆菌属的成员,直到最近才被认为是和乳杆菌不同的属。

种水平

随着鉴定方案的技术改进和微生物系统学信息的扩展,该属中已定义物种的数量已经稳步增加。

Bergey 的系统细菌学手册(1986) 鉴定了 24 种不同的双歧杆菌。在这些物种中,被认为主要起源于人类的类型有以下种:

B.bifidum、B.longum、B.infantis、

B.breve、B.adolescentis、B.angulatum、B.catenulatum、B.pseudocatenulatum 、B.dentium 。

大多数这些物种在人类结肠中占主导地位,随后可以在粪便和污水中找到。

在2004共列出了 33 种双歧杆菌;大多数新添加的物种都是从动物来源中分离出来的。

截止2020年已在该菌属在分类学上已鉴定出 78 个种和 10 个亚种,而且这个数字每年都在上升。

▼

双歧杆菌是革兰氏阳性、不运动、过氧化氢酶阴性、不形成孢子和非还原细菌的多样化菌属。是厌氧菌和多形性细菌,具有单细胞、链、聚合物形、V 形或 Y 形或栅栏形等多种排列方式。

适宜生长条件

人源双歧杆菌的最适生长温度为 36 至 38 °C,而动物源双歧杆菌的最适生长温度为 41 至 43 °C。但蒙古双歧杆菌和嗜冷双歧杆菌除外,它们分别可以在 15°C 和 8°C 下生长;最高生长温度为 43–45°C,但嗜热双歧杆菌除外,其最高生长温度为 49.5°C。

双歧杆菌的最适生长 pH为 6.5–7.0。pH 值低于 4.5–5.0 或高于 8.0–8.5 时不会一般发生生长。嗜热双歧杆菌除外,它可以在 pH 4.5 下生长或 pH 8.0–8.5 下不生长。

双歧杆菌菌落与乳酸菌易混淆

在琼脂平板上,双歧杆菌的菌落与乳酸菌(尤其是乳酸杆菌)的菌落非常相似,容易混淆,经常被错误地称为乳酸菌的一员;然而,双歧杆菌与发酵食品生产中使用的传统乳酸菌都没有密切关系。

与乳酸菌相比,双歧杆菌的耐酸性较差,它们的生长不能称为“兼性厌氧”。双歧杆菌确实会通过碳水化合物的发酵产生乳酸,但通常产生的乙酸量高于乳酸,并且所使用的分解代谢途径不同于乳酸菌所采用的同源发酵和异源发酵途径。

乳杆菌的 DNA 的平均(G+C)mol%约为 37%,双歧杆菌的平均值约为 58%。

▼

它们是正常人类和动物肠道菌群的天然居民,并且已经从六个不同的生态位中分离出来,双其中三个与人类和动物肠道环境直接相关:例如人类肠道、动物肠道(牛、兔、鼠、鸡和昆虫)和口腔,而其他(污水、血液和食物)可能是胃肠道污染的结果。

从不同生态位分离出来的双歧杆菌物种表

doi.org/10.2217/fon-2019-0374

▼

通常在我们的认知中,双歧杆菌是益生菌,但实际上,双歧杆菌与其宿主之间可以建立不同的生态关系,从机会性致病相互作用(例如齿双歧杆菌)到共生甚至促进健康的关系(例如双歧双歧杆菌和短双歧杆菌)。

在已知的促进健康的菌群中,双歧杆菌代表了最主要的群体之一,一些双歧杆菌物种通常被用作许多功能性食品中的益生菌成分。

动物双歧杆菌已被证明是在冷藏条件下保持活力的双歧杆菌物种中最顽强的物种之一,并且一些菌株已被证明可以为人类带来健康益处,但动物这个名称在暗示对人类有益方面并不易于使用,尤其是老鼠粪便作为原始来源。

在当前的文献中,人们越来越意识到双歧杆菌的潜在致病性。双歧杆菌的致病潜力尚不清楚;有报道称在免疫功能低下的宿主和肠道屏障受损的宿主中具有“败血症样图像”的侵袭性。

双歧杆菌的促炎作用

Lim HJ,et al., J Microbiol Biotechnol. 2020

先前的研究表明,最常见的引起双歧杆菌感染是长双歧杆菌和齿双歧杆菌。在儿科和成人菌血症病例中,无论是否使用过益生菌,公认的菌种是婴儿双歧杆菌、青春双歧杆菌、短双歧杆菌、长双歧杆菌和齿双歧杆菌(在较早的文献中称为埃里克森双歧杆菌)。

已经报道了由双歧杆菌引起的几种类型的感染。偶尔的感染发现还包括B. scardovii。

在一项研究中,从无菌场所分离出的 15 种推定的双歧杆菌分离株或大量存在的双歧杆菌被鉴定到物种水平,鉴定出四种:A. omnicolens、B. breve、B. longum、B. scardovii ,来自胃肠道或泌尿生殖道,B. breve来自血液。Scardovia wiggsiae 是一种新物种,与严重的幼儿龋齿有关。

在血培养分析中,双歧杆菌约占厌氧血培养分离株的 0.5-3%,截至 2015 年,文献中仅报道了 15 例成人双歧杆菌菌血症,因此,双歧杆菌还是相对安全的。

▼

双歧杆菌属属于放线菌门、放线菌纲(高 G+C 革兰氏阳性菌)、双歧杆菌目和双歧杆菌科。

产生B族维生素

双歧杆菌可产生硫胺素、核黄素、维生素 B6 和维生素 K。还有报道称它们具有合成叶酸、烟酸和吡哆醇的能力。这些维生素B复合物在人体中被慢慢吸收。

产生乳酸

关于含有双歧杆菌的发酵乳的营养特性的现有信息表明,与非发酵乳相比,它们的残留乳糖含量较低,游离氨基酸和维生素含量较高。它们优先含有(+)-乳酸[双歧杆菌除乙酸外还产生(+)-乳酸,而乳酸菌产生(−)-乳酸],更容易被人体代谢。这对于 1 岁以下的婴儿尤为重要,因为在这些婴儿中代谢性酸中毒可能是一个问题。

所有与人类有关的物种都可以发酵乳糖;在考虑将双歧杆菌应用于乳制品和作为益生菌培养物以缓解乳糖吸收不良不适的预期效果时,这是一个重要特征。

主要代谢途径:果糖 6-磷酸途径

双歧杆菌使用果糖 6-磷酸途径(双歧途径)作为碳水化合物代谢的主要途径,其中Xfp是该途径的主要酶,具有双底物特异性,最终代谢产物是乙酸盐、乳酸盐和乙醇。

注:Xfp——果糖 6-磷酸磷酸酮醇酶

其他代谢途径

人们认为,双歧杆菌能够与其他胃肠道细菌竞争并在胃肠道区域的细菌菌群中占据很大比例,部分原因可能是它能够利用多种分子提供能量。双歧杆菌可能还参与的其它代谢通路如下:

2-氧代羧酸代谢

ABC转运体

丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸代谢

氨基糖和核苷酸糖代谢

氨酰-tRNA生物合成

精氨酸和脯氨酸代谢

精氨酸生物合成

细菌分泌系统

碱基切除修复

氨基酸的生物合成

抗生素的生物合成

次级代谢物的生物合成

不饱和脂肪酸的生物合成

生物素代谢

丁酸代谢

C5-支链二元酸代谢

碳青霉烯生物合成

碳代谢

氯代烷烃和氯代烯烃降解

柠檬酸循环(TCA循环)

氰基氨基酸代谢

半胱氨酸和甲硫氨酸代谢

D-丙氨酸代谢

D-谷氨酰胺和D-谷氨酸代谢

DNA复制

芳香族化合物的降解

脂肪酸生物合成

脂肪酸降解

脂肪酸代谢

叶酸生物合成

果糖和甘露糖代谢

半乳糖代谢

谷胱甘肽代谢

甘油脂代谢

甘油磷脂代谢

甘氨酸、丝氨酸和苏氨酸代谢

糖酵解/糖异生

乙醛酸和二羧酸代谢

组氨酸代谢

同源重组

肌醇磷酸代谢

胰岛素抵抗

赖氨酸生物合成

代谢途径

甲烷代谢

不同环境中的微生物代谢

错配修复

内酰胺生物合成

萘降解

烟酸盐和烟酰胺代谢

氮代谢

非核糖体肽结构

核苷酸切除修复

一个由叶酸组成的碳库

其他聚糖降解

氧化磷酸化

泛酸和 CoA 生物合成

戊糖和葡萄糖醛酸相互转化

戊糖磷酸途径

肽聚糖生物合成

苯丙氨酸代谢

苯丙氨酸、酪氨酸和色氨酸的生物合成

磷酸转移酶系统 (PTS)

聚酮化合物糖单元生物合成

卟啉和叶绿素代谢

丙酸代谢

蛋白质输出

嘌呤代谢

嘧啶代谢

丙酮酸代谢

RNA降解

RNA聚合酶

核黄素代谢

核糖体

次级胆汁酸生物合成

硒化合物代谢

鞘脂代谢

淀粉和蔗糖代谢

链霉素生物合成

硫代谢

牛磺酸和亚牛磺酸代谢

萜类骨架生物合成

硫胺素代谢

双组分系统

酪氨酸代谢

泛醌和其他萜类醌生物合成

缬氨酸、亮氨酸和异亮氨酸的生物合成

缬氨酸、亮氨酸和异亮氨酸降解

万古霉素耐药

维生素B6代谢

β-内酰胺抗性

▼

Bifidus在拉丁语中的意思是裂开或分开(当营养受限时,细胞的特征性分叉很明显)。

双歧杆菌属的物种具有较高的 rRNA 16S 序列相似性,构成了一个连贯的系统发育单元。

2002年,来自长双歧杆菌的第一个基因组被发表,并且此后公开可用的双歧杆菌基因组数量稳步增加。截至2016年4月,共有254个公开的双歧杆菌基因组序列,其中61个代表完整的基因组序列。通过比较不同物种的基因组,揭示了该属的系统发育和进化适应性。

双歧杆菌基因组平均长度为2.2 Mb,通常编码52-58个tRNA基因和3-5个rRNA操纵子。

▼

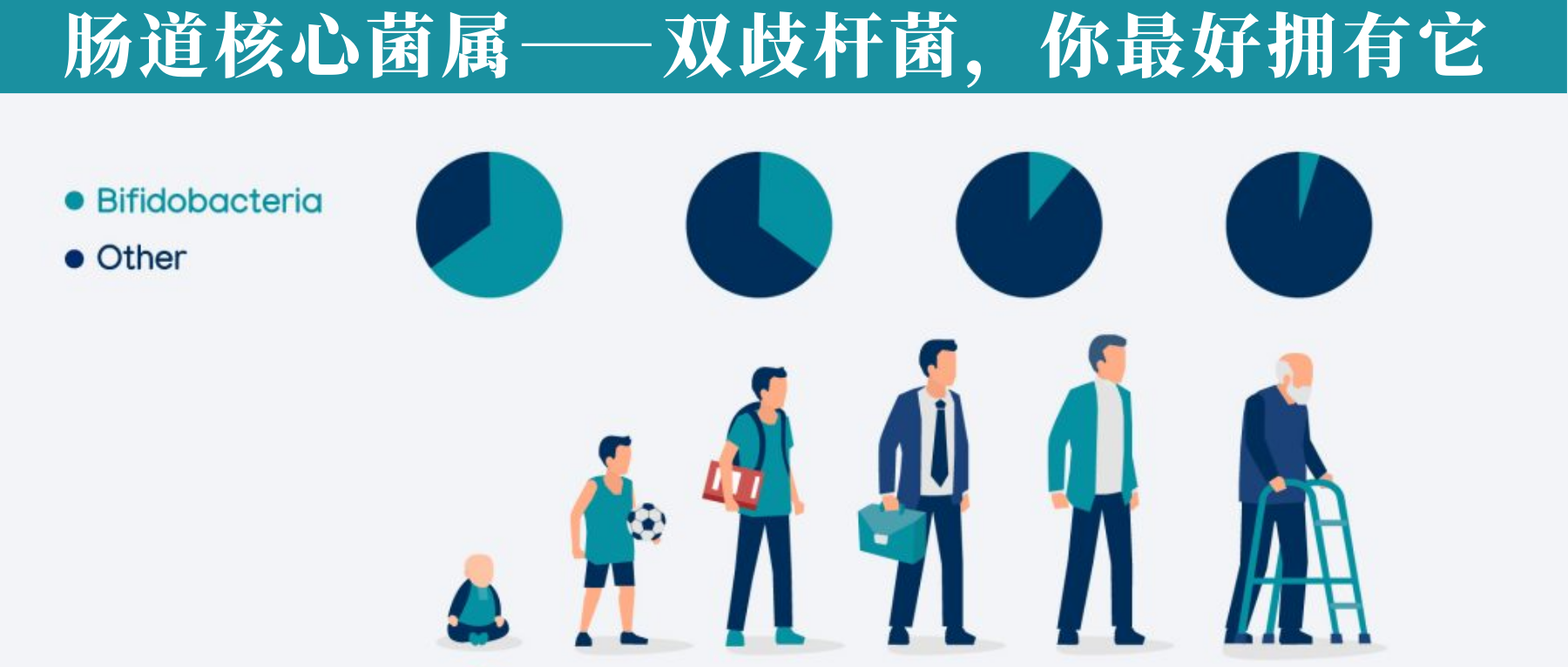

• 通常,在婴儿肠道内以婴儿双歧杆菌和短双歧杆菌为优势菌群;

• 而在成人肠道内则缺少这两种双歧杆菌,仅有少量双岐双歧杆菌、青春双歧杆菌和长双歧杆菌存在

通过使用不同的方法和技术,已经观察到双歧杆菌的数量和多样性会随着年龄的增长而减少(当然这个目前仍然不明确)。

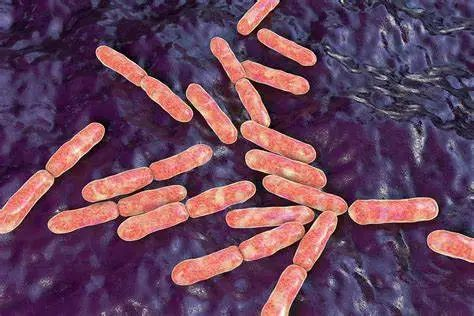

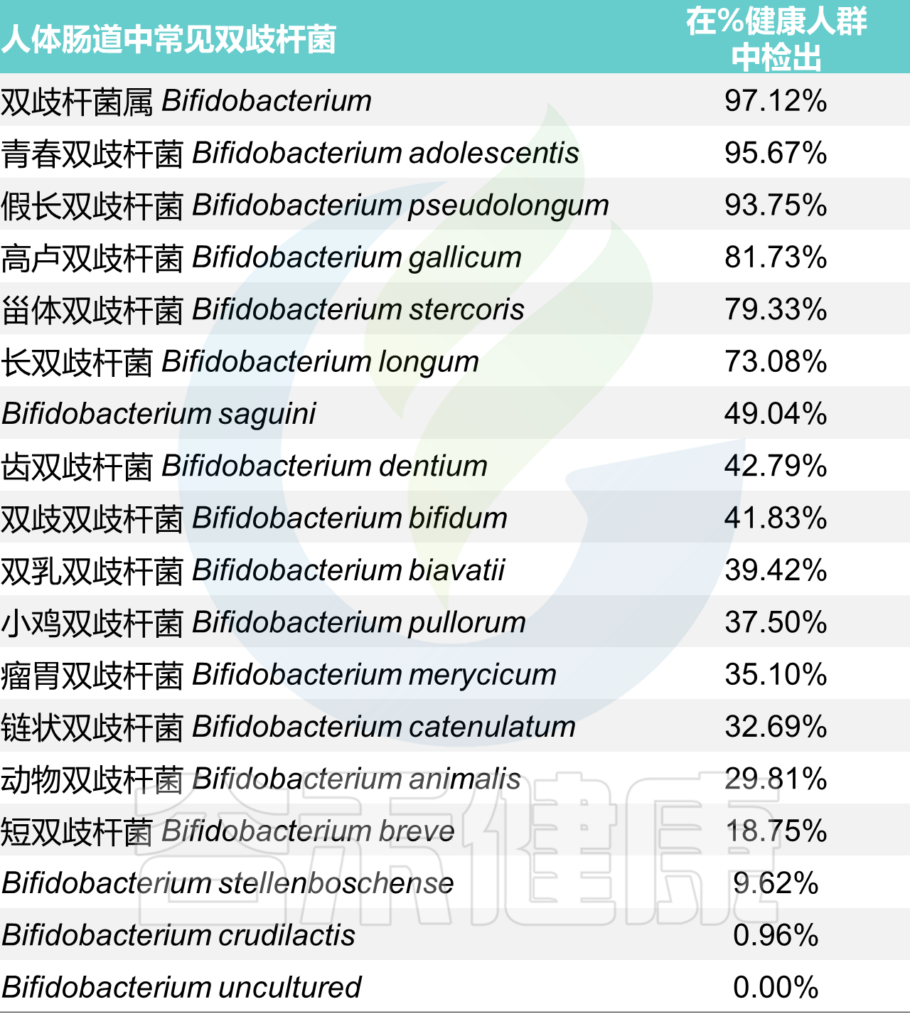

<来源:谷禾健康肠道菌群检测数据库>

其中能在人体肠道内定植并能用于制备保健食品的双歧杆菌主要有5种:

婴儿:双歧杆菌占90%,断奶后迅速下降

双歧杆菌通常是婴儿肠道微生物群中最丰富的分类群(高达 90%),其丰富性与对婴儿健康的各种有益影响有关,包括肠道中叶酸的产生、对疫苗接种的免疫反应增加和预防或减少过敏性疾病。

已知双歧杆菌产生的紧密粘附菌毛会刺激结肠上皮细胞增殖,从而可能影响新生儿肠道的成熟。富含双歧杆菌的健康肠道微生物群在母乳喂养期间继续存在,但相对丰度在断奶后迅速下降。

成人:双歧杆菌参与复杂碳水化合物的代谢

存在于成人肠道中的肠道双歧杆菌基因组,例如青春双歧杆菌,似乎并不包含与母乳成分利用相关的基因,相反,它们包含大量专门用于成人饮食中常见的复杂碳水化合物的代谢(例如,淀粉和淀粉衍生的碳水化合物)。

到目前为止,饮食类型(西方、亚洲、地中海)与特定双歧杆菌种类在肠道中的富集之间尚无明确关系,但据报道不同人群和国家之间存在差异。

老人:双歧杆菌物种水平变化

在老年人(百岁老人)中也提到了物种水平的变化。结果仍然有些争议。在某些地区,百岁老人的微生物群组成仍然与成年人相似,然而,也有些地方百岁老人的双歧杆菌比例高于年轻老人。

与衰老过程间接相关的其他外在因素也会影响双歧杆菌的组成。抗生素在老年人群中的长期使用无疑对肠道菌群组成产生巨大影响,从而减少双歧杆菌数量。

▼

双歧杆菌介导的健康益处是双歧杆菌、肠道微生物群的其他成员和人类宿主之间建立的复杂动态相互作用的结果。

这些错综复杂的相关模式尚未在分子水平上得到完全破译。因此,目前正在努力了解肠道生态系统内的代谢通量,以辨别健康和疾病中的微生物群-宿主串扰。这将为通过以微生物组为目标的方法以更精确、安全和可控的方式调节宿主健康奠定基础。

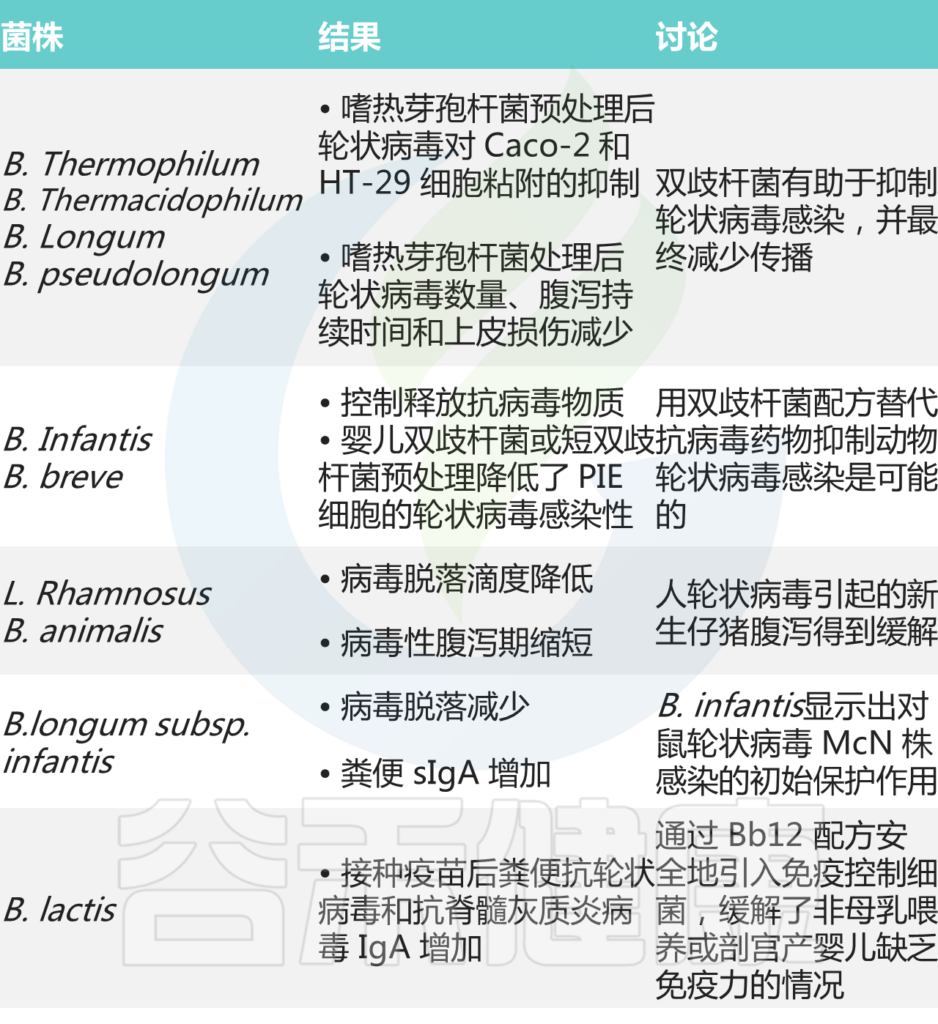

在双歧杆菌益处中,抑制肠病原体和减少轮状病毒感染是它们最确定的结果。许多体外研究表明,双歧杆菌可以通过产生有机酸、抗菌肽、群体感应抑制剂来抑制病原体, 或免疫刺激以及其他机制,为它们预防某些感染的能力提供分子线索。

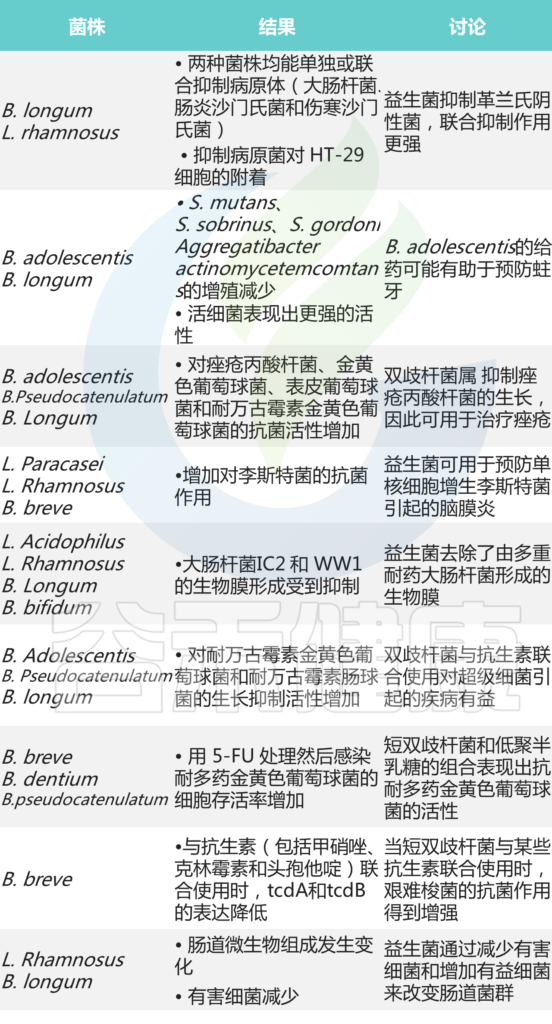

双歧杆菌的抗菌作用

Lim HJ,et al., J Microbiol Biotechnol. 2020

另一个事实表明,存在一个关键的双歧杆菌-肠道微生物群-宿主串扰,即婴儿早期微生物群的建立似乎遵循一种精心策划和有组织的菌群演替模式。

与人类肠道菌群的串扰机制表现在:

第一批肠道定殖者,双歧杆菌占主导地位

有助于减少环境并产生代谢物,使其他细菌种群能够稳定地定植肠道。

和其他肠道细菌间存在显著的共生效应

多形拟杆菌能够在长双歧杆菌存在下,扩大其利用多糖的能力,这表明常驻肠道共生体能够调整其底物利用以响应对双歧杆菌。

通过补充益生菌调节双歧杆菌

通过补充益生菌调节双歧杆菌水平可以改变肠道微生物群的整体组成和代谢。

在源自人肠道的微生物群小鼠模型中补充长双歧杆菌菌株会增加丙酮酸、丁酸和生物素的产量。可能是由于长双歧杆菌和Bacteroides caccae的共存。

补充长双歧杆菌还与肠杆菌科的减少和直肠真杆菌的增加相关,支持双歧杆菌对其他肠道菌群的数量和功能的影响。

双歧杆菌分子调节肠道菌群

体外研究表明,在双歧杆菌胞外多糖存在的情况下,脆弱拟杆菌和Faecalibacterium prausnitzii(粪栖杆菌,又名普拉梭菌)会改变它们的代谢。

通过补充益生元调节双歧杆菌

通过益生元(包括菊粉、阿拉伯木聚糖、低聚半乳糖和低聚果糖)促进双歧杆菌生长,也与更高的乳杆菌-双歧杆菌与肠杆菌科比例相关,并调节短链脂肪酸,有机酸等的产生。

对益生元代谢分析,了解双歧杆菌与其他菌群的交叉喂养机制

B. longum NCC2705 和E. rectale ATCC 33656之间的交叉喂养机制,有利于双歧杆菌菌株和产丁酸菌在同一生态位中共存。为阿拉伯木聚糖寡糖的产双歧和产丁酸作用提供了新的见解。

理解双歧杆菌和拟杆菌属物种以及双歧杆菌和普拉梭菌之间的交叉喂养机制),这将有助于理解共培养发酵的产丁酸活性。这些结果也有助于阐明益生元发酵过程中肠道内的细菌相互作用。

双歧杆菌菌株间的潜在串扰

分析长双歧杆菌和短双歧杆菌菌株之间的相互作用,证明它们对碳水化合物利用酶的产生显著影响。

双歧双歧杆菌PRL2010和短双歧杆菌UCC2003之间存在交叉喂养机制:

短双歧杆菌UCC2003不能在体外利用唾液酸作为唯一的碳源,尽管它可以以消耗唾液酸的残留物为代价生长。

双歧双歧杆菌PRL2010 从粘蛋白上裂解。事实上,对双歧杆菌属糖苷利用能力的详细分析强调了特定物种专门针对特定碳水化合物的利用,因此表明双歧杆菌物种可能在肠道内合作利用碳水化合物。

也就是说益生菌菌株的混合物可能会产生协同效应,提高它们对肠道菌群以及宿主健康发挥作用的能力。

值得强调的是,某些双歧杆菌定植特征受肠道因素调节,包括其他微生物的存在。具有不同肠道微生物群组成的个体似乎对双歧杆菌补充剂的反应不同,这一事实提供了双歧杆菌-肠道微生物群串扰存在的进一步证据。

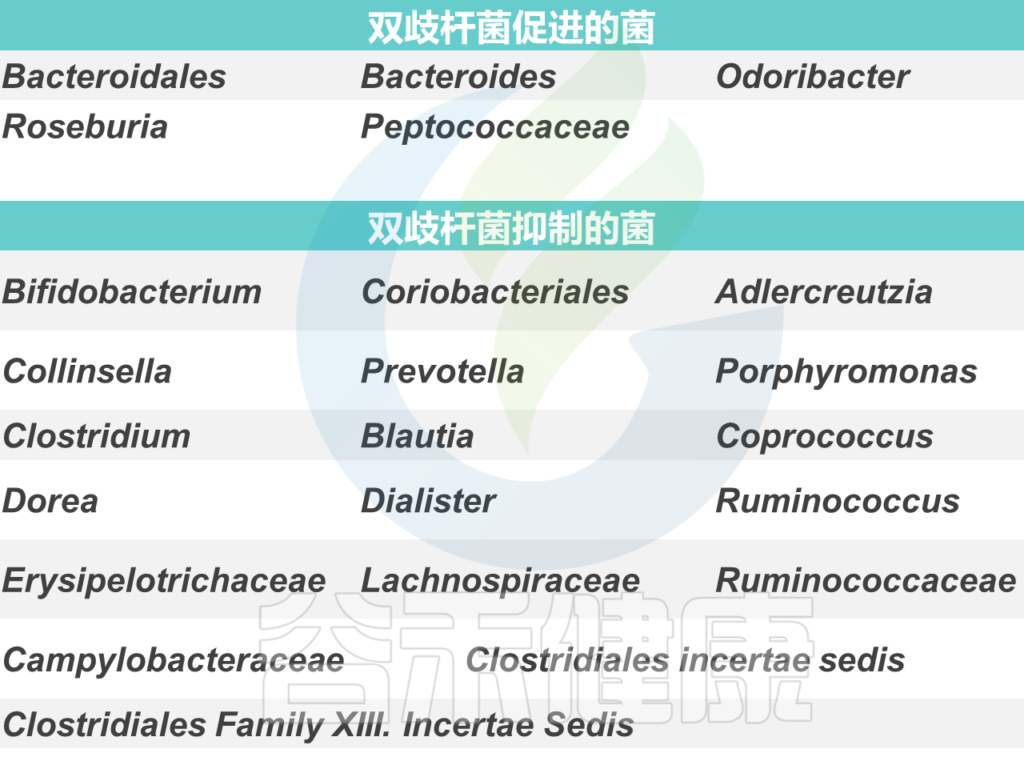

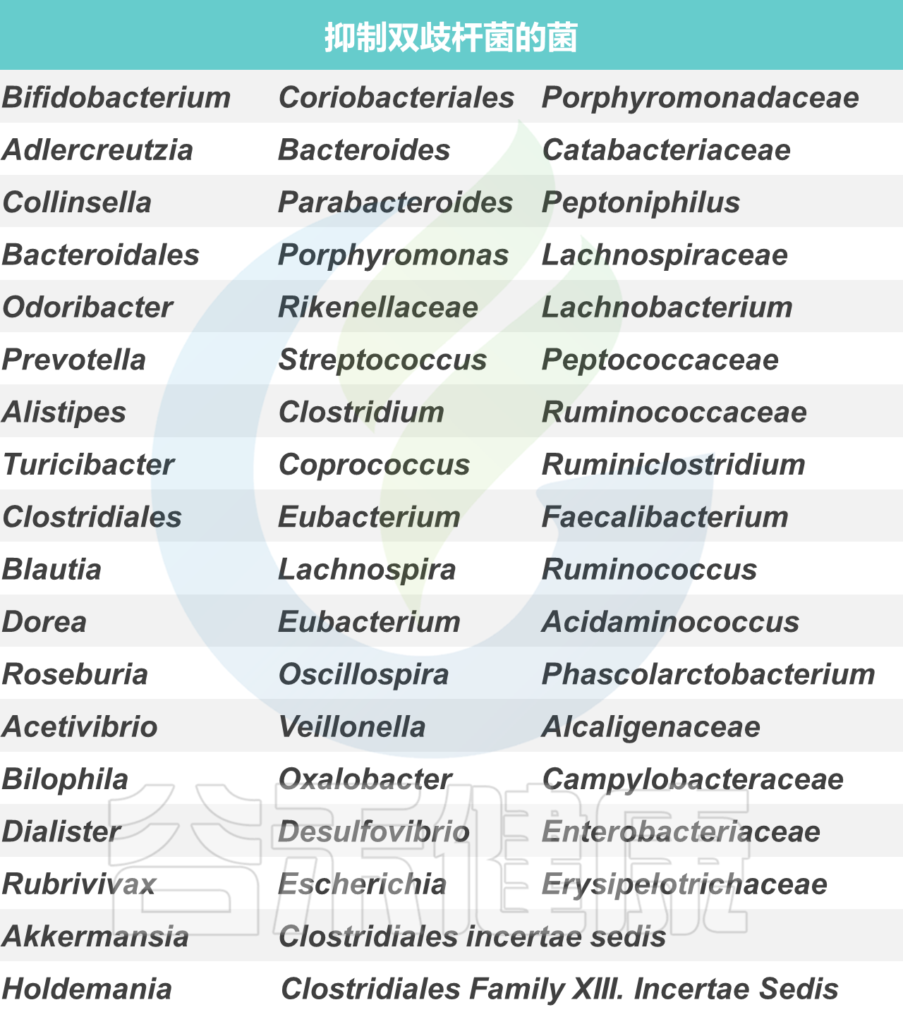

双歧杆菌与其他菌群可能的相互影响如下:

尽管这种不同行为背后的串扰的分子机制还远未被理解,但对它们的理解将极大地帮助设计基于益生菌的疗法,即使在目前在临床试验中被归类为“无反应者”的那些亚群中也能发挥作用。

★

双歧杆菌是革兰氏阳性菌,必须能够在胃肠道运输中存活下来,了解双歧杆菌对克服胃肠道应激因素的反应,对于合理选择益生菌菌株和开发分子工具箱以提高其性能至关重要。最近的发展,如表达载体和突变生成系统,以及功能基因组学和其他组学技术的巨大进步,揭示了双歧杆菌使用多种策略来适应人类肠道的特定环境条件。

▼

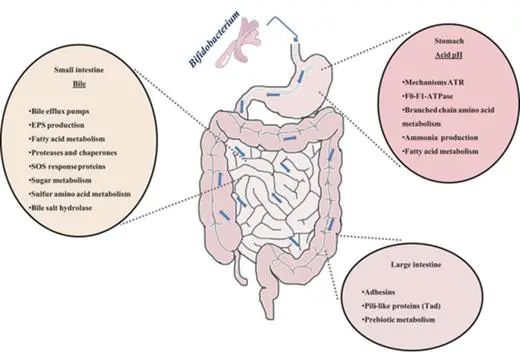

在通过胃肠道期间,口服益生菌会遇到各种恶劣的环境条件(下图)。这些条件危及这些有益微生物的生存,损害它们的生存能力和功能。这些包括消化酶、胃中的酸性 pH 值、防御素和肠道中高浓度的胆汁盐。

人类胃肠道的示意图和双歧杆菌对各种环境因素或生态位的反应

低 pH 值

胃液成分造成的强酸性条件是双歧杆菌在胃中应对的首要障碍之一。除动物双歧杆菌和嗜酸双歧杆菌外,双歧杆菌对酸的耐受性较低。因此,益生菌的使用需要分离具有良好耐酸性的菌株,这些菌株通常对其他技术和胃肠道应激因素表现出交叉抗性。

细菌可能通过一系列酸诱导机制对随后的酸胁迫产生耐受性。双歧杆菌中这种耐酸反应 (ATR) 的分子机制在部分研究中已经被报道。长双歧杆菌中的乳酸和酸适应与 F0-F1-ATP 酶亚基的过量产生有关,这通过增加的 H + 排出活性来抵消这种 H + 积累。

注:暴露于低pH值会影响质子动力,导致H+在细胞内积累。

在双歧杆菌中发现了环境条件(例如可发酵碳源的可用性或生长期)对酸耐受性的强烈影响。这突出了体外模型模拟双歧杆菌在肠道中面临的条件的局限性。

胆汁

胆汁的存在是双歧杆菌在肠道中必须面对的生理障碍之一。胆汁酸是这种生物体液的主要成分,它们具有类似洗涤剂的抗菌特性。这些酸在细胞质中的积累会影响细胞的稳态,导致离子泄漏。

双歧杆菌对这种肠道疾病的抵抗力取决于物种,尽管它们可以通过接触胆汁获得稳定的抵抗表型。这个过程经常涉及对其他压力因素的交叉抗性的出现、抗生素抗性模式的改变、碳水化合物代谢、细胞表面结构和组成,以及它们与肠道生态系统的相互作用等。

酶和抗菌肽

双歧杆菌在胃肠道中存活和功能受到多种因素的影响,其中包括消化酶(如胃蛋白酶和胰酶)、肠道抗菌肽(如防御素和导管素)以及某些益生菌的刺激。

研究表明,消化酶可能影响双歧杆菌的粘附,而肠道抗菌肽可能影响双歧杆菌的存活和功能,但其机制尚未完全了解。

某些益生菌会刺激肠道防御素的产生。B. animalis亚种lactis Bb12导致人体中 β-2-防御素的产生增加,这可能解释了双歧杆菌预防某些感染的能力。

▼

微生物对肠粘膜的粘附是定植过程中的一个重要特征,并且与菌株与宿主相互作用的能力有关。因此,对粘膜的粘附经常被用作选择益生菌菌株的标准。

菌株的粘附能力似乎对免疫调节和竞争性排斥病原体也很重要。肠粘膜的外部区域由覆盖上皮细胞的粘液层组成。这种粘液富含糖蛋白和糖脂,为细菌粘附提供了丰富的目标,包括碳水化合物部分。

竞争性排除肠道病原体

一些益生菌与肠道病原体共享碳水化合物结合特异性,这为使用益生菌对抗过度竞争的病原体以预防感染提供了明确的理由。因此,对人肠粘液和/或人肠上皮细胞系的粘附一直是评估细菌粘附的最常用模型。在这方面,某些双歧杆菌菌株具有从肠道细胞和人体肠道粘液中竞争性排除肠道病原体的能力。

细菌粘附到胃肠道粘膜的机制很复杂,涉及非特异性现象,细胞壁特性和组成以及粘附素的存在等因素,构成了菌株粘附粘膜能力的最重要决定因素。

★

双歧杆菌在预防疾病方面的作用仍在研究中,但它们的一些有益作用包括:

doi.org/10.3389/fbioe.2021.770248

补充双歧杆菌也被证明可以增强肠道新陈代谢,理论支持两者之间的协同相互作用双歧杆菌和其他有益的肠道菌种。

✔ 治疗消化系统疾病中发挥作用

在消化系统中可以看到双歧杆菌最流行的治疗效果之一:

在因使用抗生素而出现腹泻的婴儿中,含有双歧杆菌和嗜热链球菌的益生菌配方可显著降低腹泻的发生率。

施用婴儿双歧杆菌CECT 7210 和短双歧杆菌K-110 可成功抑制轮状病毒并治疗腹泻。

双歧杆菌的抗病毒作用

Lim HJ,et al., J Microbiol Biotechnol. 2020

动物双歧杆菌已发现发酵乳制品中的双歧杆菌可以改善结肠规律性,这引发了关于双歧杆菌是否可以帮助治疗便秘的问题。

✔ 治疗感染疾病中发挥作用

双歧杆菌已被证明对产气荚膜梭状芽孢杆菌、肠病原性大肠杆菌和轮状病毒具有作用。双歧杆菌的另一种普遍尝试的临床应用涉及粪便移植作为治疗复发性艰难梭菌结肠炎的方法。

研究进一步表明双歧杆菌在预防艰难梭菌相关性腹泻、改善幽门螺杆菌根除(与抗生素治疗相结合)以及降低结肠手术后术后感染率方面的功效。

虽然作用机制尚不清楚,但研究报告称,双歧杆菌可减轻炎症性肠病的症状,缓解溃疡性结肠炎,并降低早产儿坏死性小肠结肠炎的发生率。尽管溃疡性结肠炎症状有所改善,但益生菌在克罗恩病的治疗中没有显示出益处。

双歧杆菌属的抗炎作用

Lim HJ,et al., J Microbiol Biotechnol. 2020

✔ 治疗肝病中发挥作用

双歧双歧杆菌可能通过帮助重建肠道菌群在慢性肝病的管理中发挥作用,肠道菌群是肝硬化期间受到干扰的环境。在这些患者中,含双歧杆菌的益生菌补充剂可有效预防肝性脑病的发展,但无法确定对总体死亡率的影响。

✔ 免疫反应中发挥作用

双歧杆菌也可能在刺激宿主的免疫反应中发挥作用:给予长双歧杆菌的小鼠产生了 T 和 B 淋巴细胞的显著增加,以及巨噬细胞吞噬活性的增加。有趣的是,已发现乳糜泻患者肠道微生物组中的双歧杆菌水平较低,并且在一些研究中,益生菌给药可降低 TNF-α 水平并改善症状。

B. animalis、B. longum 和B. bifidum的某些菌株在体外和体内实验中展示的对免疫功能影响的示意图

doi.org/10.3389/fmicb.2017.02345

✔ 治疗过敏性疾病中发挥作用

服用含双歧杆菌的益生菌后,患有特应性皮炎和过敏性鼻炎症状的儿童得到改善。还对高危婴儿的特应性皮炎的预防进行了研究,一些证据表明对产前或产后妇女给予益生菌有益。

✔ 治疗代谢性疾病中发挥作用

双歧杆菌对糖尿病、肥胖症和高脂血症的有益作用也得到了研究,证据显示其对普通人群的血糖水平和胰岛素抵抗具有有益作用,同时还能降低孕妇妊娠糖尿病的发病率。

一些数据也已发表,显示含有双歧杆菌的补充剂在降低胆固醇水平方面的功效,尽管更多的证据表明其他益生菌菌株的功效更大。双歧杆菌属,也显示出对减轻体重和减少体脂有益。

✔ 治疗精神类疾病中发挥作用

双歧杆菌益生菌干预在改善重度抑郁症患者的症状方面显示出显着疗效,一些数据表明,服用含双歧杆菌的益生菌补充剂的健康个体和精神分裂症患者的抑郁和焦虑水平发生率较低。

✔ 婴儿人群中发挥作用

在婴儿人群中,补充双歧杆菌可降低极低出生体重婴儿患坏死性小肠结肠炎的风险、降低全因死亡率以及迟发性败血症。

双歧杆菌菌株在人体试验中显示出有效性

编辑

doi.org/10.1128/microbiolspec.BAD-0010-2016

总之,大量证据支持双歧杆菌在治疗和预防多种人类疾病方面的安全、有益作用。

★

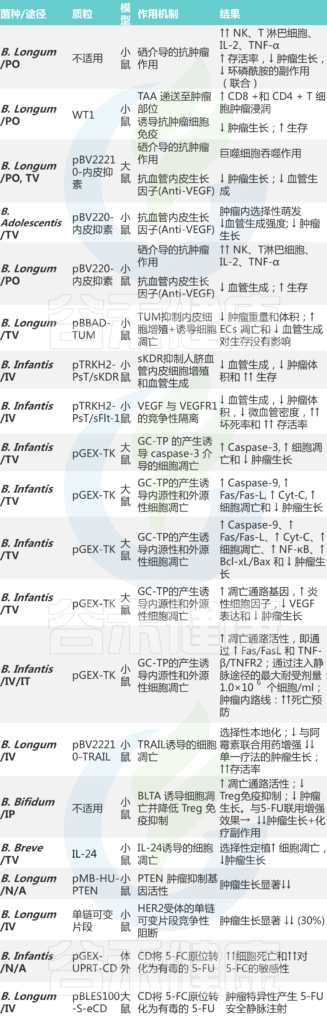

各种研究报道双歧杆菌通过不同的机制表现出抗肿瘤作用,包括发酵和生物转化。

不同种类的双歧杆菌通过下调和上调抗凋亡和促凋亡基因对结直肠癌细胞表现出抗癌活性。

此外,双歧杆菌可以与现有的癌症治疗手段发挥协同效应,通过调节免疫反应以帮助抗癌。越来越多的证据表明,双歧杆菌的某些物种和菌株可以改善免疫监视和抗肿瘤反应。

通过对非小细胞肺癌患者队列中癌症治疗有反应者和无反应者的肠道微生物群进行比较,作者发现,对治疗有反应的患者的粪便样本中富含双歧杆菌。

特定的双歧双歧杆菌菌株与癌症治疗协同作用

Hall, L.J, et al.,Nat Microbiol 2021

在癌症小鼠模型中测试了四种商业双歧杆菌菌株。只有那些在细胞壁中表达高水平肽聚糖的菌株在额外处理的同时,才会产生协同效应。产生协同作用的菌株诱导TLR2依赖性反应,导致IFN-γ和IL-2水平升高,并增加抗肿瘤白细胞。研究结果表明,用某些双歧杆菌菌株补充,可能会使无反应患者变得有反应。

体内和体外研究表明,长双歧杆菌和短双歧杆菌菌株能够保护 DNA 免受致癌物的侵害,并在大鼠模型中抑制两种不同致癌物的遗传毒性作用。

另一项研究表明,动物双歧杆菌对致癌物喹诺酮具有抗突变活性。在研究双歧杆菌的潜力在预防和/或治疗癌症方面,发现益生菌和细菌的组合可以减少小鼠结直肠癌模型中致癌物诱导的癌细胞。

双歧杆菌在免疫监视和刺激宿主免疫反应中的作用

一项早期研究表明,将短双歧杆菌添加到淋巴集结细胞的培养物中会导致免疫反应增强,如抗脂多糖抗体生产。

一项更近期的综合研究比较了口服或未口服双歧杆菌的小鼠黑色素瘤的生长情况。接受细菌制剂的小鼠表现出自发的抗肿瘤作用,这些作用在粪便转移后被逆转。

此外,肿瘤控制得到了与检查点封锁相同程度的改善,两者的结合几乎消除了肿瘤的生长。这些作用是通过增加树突状细胞功能、增强 CD8 + T 细胞启动和肿瘤微环境中的积累来介导的。

双歧杆菌可以作为一种运载工具,这种运载工具可以被设计用来表达感兴趣的基因/质粒。

双歧杆菌最有前途的作用,也是未来的药物输送载体。作为一种非致病性厌氧共生细菌,它成为了一种有吸引力的药物递送候选物,第一个肿瘤靶向研究表明该细菌在艾氏腹水小鼠肿瘤中高度定位。双歧杆菌对肿瘤组织的独特定位源于该细菌只能在缺氧条件下生存的厌氧特性:缺氧是恶性肿瘤的普遍现象,在肿瘤中心更为明显,从而选择性地吸引双歧杆菌生物体。

类似的后续工作证明了双歧杆菌不仅能够定位于肿瘤组织,而且能够表达lux报告基因的工程质粒。

几项研究证明了双歧杆菌作为疫苗递送载体、所需基因质粒的载体、可在无需质粒转染的情况下富集抗癌物质(如硒)的细菌的广泛用途。在不同的模式中,双歧杆菌证明有效地选择性靶向肿瘤细胞,同时表现出抗肿瘤作用。

当使用青春双歧杆菌菌株递送时,内皮抑素是一种广泛的血管生成抑制剂,可成功并选择性地抑制血管生成。

肝癌小鼠异种移植模型注射了经改造以表达内皮抑素基因的青春双歧杆菌。结果与细菌对肿瘤的选择性定位一致,因为在处死的正常组织中没有发现杆菌,并且与对照小鼠相比,血管生成受到强烈抑制,肿瘤生长减少。

考虑到双歧杆菌选择性定位于厌氧肿瘤环境的能力,及其携带转染质粒的能力,“货物”基因传递的可能性几乎是无限的。这种运载工具已被用于提供靶向分子通路调节剂。

双歧杆菌递送PTEN,抑制肿瘤生长

一个例子是使用长双歧杆菌穿梭载体递送PTEN,这是一种主要的肿瘤抑制基因,通常在癌发生的早期步骤中丢失,试图“挽救”其在小鼠实体瘤中的表达,并重建抑癌活性。 尽管结果尚未完全发表,但已描述了携带线性质粒的长双歧杆菌 L17菌株的成功改造,该质粒由pMB1和PTEN cDNA上游的HU基因启动子组成。当对小鼠实体瘤给药时,它会显着抑制肿瘤生长。

双歧杆菌递送中草药

如前所述,通过双歧杆菌载体递送药物/产品的可能性实际上是无限的,并且可能会扩展到包括递送正在临床评估的传统医学中使用的产品,比如,臭椿酮。

双歧杆菌递送生物转化剂

双歧杆菌也已被用于将生物转化剂递送至肿瘤部位。在该模型中,将无活性前药转化为其有效活性形式所需的酶通过双歧杆菌穿梭输送,确保在肿瘤内选择性地发生激活。

这种生物转化模型实现了两个目标:

此外,在有假体关节或心脏瓣膜等异物的患者中,细菌可能会脱靶到这些厌氧部位,需要高度警惕。

关于双歧杆菌属药物递送系统的可用临床前研究

doi.org/10.2217/fon-2019-0374

★

双歧杆菌是杂食“动物”,许多食物有利于促进其生长。

优质益生元:

低聚半乳糖GOS、低聚果糖FOS 和 母乳低聚糖HMO 已被用于婴儿配方奶粉,以增强婴儿肠道中的双歧杆菌。它们是经过临床验证的益生元,对促进肠道中的双歧杆菌非常有效。

含有多酚的食物:

苹果皮、红茶和绿茶、黑巧克力、咖啡、橄榄、橄榄油、姜黄和石榴、蔓越莓、蓝莓、黑莓和覆盆子等深色水果,适量葡萄酒等。

含有可溶性纤维的食物:

苹果、梨、燕麦、大麦、萝卜、西兰花、鳄梨和豆类。

含有抗性淀粉的食物:

绿色或半绿色香蕉、煮熟和冷却的土豆、煮熟和冷却的米饭、豆类和豆类。

某些发酵食品:

例如,酸奶,开菲尔,泡菜等。

其他食物:

例如:菊苣、洋葱、大蒜等。

如何知道这些吃进去的食品或补充剂对双歧杆菌产生影响?

肠道菌群检测是目前较为直观地反映补充剂和食物对肠道双歧杆菌影响的方法,使用 DNA 测序技术评估肠道中的菌群丰度。

如果通过检测发现双歧杆菌处于正常水平,则不需要额外补充,过高的双歧杆菌水平并不代表更健康;如果发现双歧杆菌缺乏,那么通过食物或益生菌补充剂等各种针对性补充方式是有利于健康的手段之一。

双歧杆菌是益生菌混合物的重要组成部分,当以适当的剂量给药时,它基本上具有各种有益健康的特性,包括抗感染、抗炎、抗癌、促进宿主心理和身体健康以及调节宿主免疫系统。

双歧杆菌通过抑制促炎细胞因子,诱导抗炎细胞因子来调节免疫系统,表明其作为感染性或炎症性疾病或癌症的潜在疗法的有效性。

当然,并非所有双歧杆菌都可以是益生菌菌株,需要正确识别益生菌干预的菌株、病理学和对应人群。深入理解双歧杆菌在宿主微生物组中的作用机制,从而了解更多未来使用这些微生物治疗疾病的影响和安全性。

此外,双歧杆菌工程可以促进增值化学品的生物产量的增加,同时消耗更少的资源。有必要进一步研究双歧杆菌作为工程宿主的可行性。

除了特定保健食品和医药行业外,双歧杆菌在微生态护肤、畜业、水产业和肉制品加工中也广泛应用,大有开发价值。

注:本账号内容仅作交流参考,不作为诊断及医疗依据。

主要参考文献:

Turroni F, van Sinderen D, Ventura M. Genomics and ecological overview of the genus Bifidobacterium. Int J Food Microbiol. 2011 Sep 1;149(1):37-44. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2010.12.010. Epub 2010 Dec 28. PMID: 21276626.

Lim HJ, Shin HS. Antimicrobial and Immunomodulatory Effects of Bifidobacterium Strains: A Review. J Microbiol Biotechnol. 2020 Dec 28;30(12):1793-1800. doi: 10.4014/jmb.2007.07046. PMID: 33144551; PMCID: PMC9728261.

Chen J, Chen X, Ho CL. Recent Development of Probiotic Bifidobacteria for Treating Human Diseases. Front Bioeng Biotechnol. 2021 Dec 22;9:770248. doi: 10.3389/fbioe.2021.770248. PMID: 35004640; PMCID: PMC8727868.

Sanchez B, Ruiz L, de los Reyes-Gavilan CG, Margolles A. Proteomics of stress response in Bifidobacterium. Front Biosci. 2008 May 1;13:6905-19. doi: 10.2741/3198. PMID: 18508704.

Sánchez B, Ruiz L, Gueimonde M, Ruas-Madiedo P, Margolles A. Adaptation of bifidobacteria to the gastrointestinal tract and functional consequences. Pharmacol Res. 2013 Mar;69(1):127-36. doi: 10.1016/j.phrs.2012.11.004. Epub 2012 Nov 22. PMID: 23178557.

Luo J, Li Y, Xie J, Gao L, Liu L, Ou S, Chen L, Peng X. The primary biological network of Bifidobacterium in the gut. FEMS Microbiol Lett. 2018 Apr 1;365(8). doi: 10.1093/femsle/fny057. PMID: 29546277.

González-Rodríguez I, Ruiz L, Gueimonde M, Margolles A, Sánchez B. Factors involved in the colonization and survival of bifidobacteria in the gastrointestinal tract. FEMS Microbiol Lett. 2013 Mar;340(1):1-10. doi: 10.1111/1574-6968.12056. Epub 2012 Dec 17. PMID: 23181549.

Andriantsoanirina V, Allano S, Butel MJ, Aires J. Tolerance of Bifidobacterium human isolates to bile, acid and oxygen. Anaerobe. 2013 Jun;21:39-42. doi: 10.1016/j.anaerobe.2013.04.005. Epub 2013 Apr 15. PMID: 23598280.

Gwiazdowska D, Juś K, Jasnowska-Małecka J, Kluczyńska K. The impact of polyphenols on Bifidobacterium growth. Acta Biochim Pol. 2015;62(4):895-901. doi: 10.18388/abp.2015_1154. Epub 2015 Nov 30. PMID: 26619254.

Jung DH, Seo DH, Kim YJ, Chung WH, Nam YD, Park CS. The presence of resistant starch-degrading amylases in Bifidobacterium adolescentis of the human gut. Int J Biol Macromol. 2020 Oct 15;161:389-397. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2020.05.235. Epub 2020 May 30. PMID: 32479932.

Ferrario C, Milani C, Mancabelli L, Lugli GA, Turroni F, Duranti S, Mangifesta M, Viappiani A, Sinderen Dv, Ventura M. A genome-based identification approach for members of the genus Bifidobacterium. FEMS Microbiol Ecol. 2015 Mar;91(3):fiv009. doi: 10.1093/femsec/fiv009. Epub 2015 Jan 27. PMID: 25764568.

Lugli GA, Milani C, Turroni F, Tremblay D, Ferrario C, Mancabelli L, Duranti S, Ward DV, Ossiprandi MC, Moineau S, van Sinderen D, Ventura M. Prophages of the genus Bifidobacterium as modulating agents of the infant gut microbiota. Environ Microbiol. 2016 Jul;18(7):2196-213. doi: 10.1111/1462-2920.13154. Epub 2016 Jan 18. PMID: 26627180.

Lugli GA, Milani C, Turroni F, Duranti S, Ferrario C, Viappiani A, Mancabelli L, Mangifesta M, Taminiau B, Delcenserie V, van Sinderen D, Ventura M. Investigation of the evolutionary development of the genus Bifidobacterium by comparative genomics. Appl Environ Microbiol. 2014 Oct;80(20):6383-94. doi: 10.1128/AEM.02004-14. Epub 2014 Aug 8. PMID: 25107967; PMCID: PMC4178631.

Collado MC, Hernández M, Sanz Y. Production of bacteriocin-like inhibitory compounds by human fecal Bifidobacterium strains. J Food Prot. 2005 May;68(5):1034-40. doi: 10.4315/0362-028x-68.5.1034. PMID: 15895738.