-

CNAS L23010

CNAS L23010

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业 二级病原微生物安全实验室

二级病原微生物安全实验室- 联系电话:+13336028502

- +400-161-1580

- service@guheinfo.com

谷禾健康

更年期标志着女性衰老的一个关键里程碑,引发激素,组织学和微生物组的变化。

随着卵巢功能衰退,雌激素与孕激素的断崖式下降,不仅重塑了女性体内的激素图谱,更改变了口腔、肠道、阴道等关键部位的微生物群落平衡。

最新研究揭示,更年期的症状,从反复的腹胀、顽固的牙周炎到阴道感染,其背后与微生物组的“失控”密切相关:肠道菌群的多样性降低可能加剧骨质流失,而口腔微生物的代谢紊乱甚至与心血管风险形成隐秘联动。

激素波动在塑造这些微生物群落方面发挥关键作用,对疾病易感性有影响。雌激素影响微生物群落,而微生物可以代谢并影响雌激素水平。因此,激素与微生物组之间的相互作用是复杂且双向的。

联合国大会已将2021-2030年期间定为”健康老龄化十年“。联合国“健康老龄化十年”计划强调,尽管女性寿命更长,但更年期带来的独特健康挑战,如骨质疏松、心血管疾病和泌尿生殖系统感染,正威胁着她们的晚年生活质量。

社会经济因素和文化规范(如生活方式和营养习惯)也影响她们的健康和老龄化体验。因此,关注性别特定的健康需求并推广定制化的健康老龄化策略,对于提高老年女性的健康和生活质量至关重要。

本文系统阐述了更年期女性激素波动与微生物组(口腔、肠道、阴道)的动态互作机制,揭示了雌激素下降引发的菌群失衡如何加剧骨质疏松、心血管疾病、牙周病等健康风险,这为更年期健康管理从“症状缓解”转向“精准干预”提供了科学依据。

理解更年期转变包括激素变化、环境因素和微生物动态如何影响更年期症状和女性健康。这一见解可能推动精确疗法的开发,以缓解症状并最小化相关健康问题的风险,最终提高更年期女性的生活质量。

更年期是由于卵巢滤泡活动减少导致的连续12个月自然停经的永久现象,通常发生在50岁左右,但自然变化范围在40~59岁之间。

更年期女性有哪些症状?

常见症状

大多数情况下,更年期会随着时间的推移而发生。导致绝经的几个月或几年称为围绝经期或绝经过渡期。

在过渡期间,卵巢产生的激素量会有所不同。围绝经期可持续 2~8 年。平均约为 4 年。

激素变化会引起以下症状:

此外,更年期时口腔健康会因雌激素水平下降和口腔组织老化而受到影响。

不同的人有不同的更年期症状。大多数情况下,月经在结束之前并不规律。

围绝经期,通常,月经周期跳过一个月并返回。或者跳过几个月,然后再次开始每月一次的周期,持续几个月。围绝经期早期的月经周期往往会变短,随着更年期的临近,月经间隔会越来越远,直到结束。

需要注意的是,随着年龄增长,老化过程以及系统性疾病或药物对口腔变化的影响会增加。口干感、颞下颌关节功能障碍和心理生理障碍引起的并发症是一些更年期女性出现饮食障碍的多种原因之一。

另外,由于老化或雌激素下降导致的免疫功能受损可能会显著影响口腔感染的发生。

并发症

绝经后患某些疾病的风险会增加。比如:

更年期与什么因素有关?

30 多岁时,卵巢开始减少控制经期的激素,如雌激素和黄体酮。如果这些激素水平低,较难怀孕。

在 40 多岁时,月经期可能会变长或变短、变重或变轻,并且发生频率更高或更低。随着时间的推移,卵巢会停止释放卵子。那么就没有更多的月经了。这种情况平均发生在 51 岁左右。

卵巢产生控制月经周期的激素,包括雌激素、黄体酮。切除卵巢的手术会导致立即绝经。

月经停止,可能会出现潮热和其他绝经症状。症状可能严重,因为手术会导致激素立即下降,而不是在几年内缓慢下降。

切除子宫但不切除卵巢的手术称为子宫切除术,通常不会立即绝经。卵巢在一段时间内仍然会释放卵子并产生雌激素和黄体酮。

这些癌症疗法可导致更年期。它们会在治疗期间或治疗后不久引起潮热等症状。化疗后月经有时会恢复,仍然可以怀孕。

针对骨盆、腹部和下脊柱的放射疗法可导致绝经。用于干细胞移植的全身放疗也可能导致绝经。对身体其他部位(如乳房组织或头部和颈部)进行放射疗法可能不会影响绝经。

大约 1% 的更年期患者在 40 岁之前过早绝经。过早绝经可能是由于卵巢没有产生通常的激素水平造成的,也就是原发性卵巢功能不全,它可能由基因变化或自身免疫性疾病引起。

更年期期间,激素水平变化会影响肠道菌群组成和功能。研究发现某些肠道菌群能直接代谢雌激素和孕激素,形成双向关系:激素影响菌群,菌群也参与激素代谢。这种微生物变化可能加剧更年期症状。

具体我们将在下一章节详细阐述。

更年期时,体内激素变化会改变口腔、肠道、阴道和皮肤的微生物环境。研究发现某些肠道菌群能直接代谢雌激素和孕激素,当女性进入更年期时,激素水平下降导致的生理变化也会影响微生物群的组成和功能。

因此,探索微生物组与更年期之间的复杂相互关系揭示了缓解更年期症状和改善整体健康的有前景途径。通过调整饮食、使用益生菌和个性化微生物干预等方法,有望改善更年期女性的健康状况。

doi.org/10.1038/s44294-024-00050-y

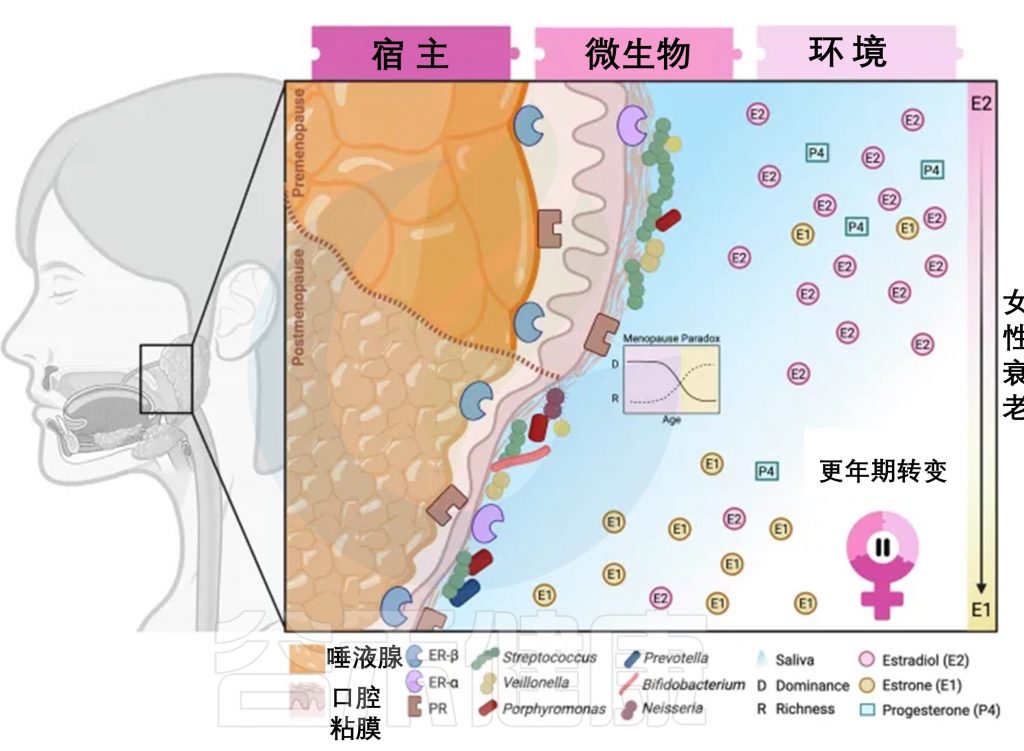

宿主、微生物、环境在更年期的变化

宿主变化

更年期期间,女性的身体会发生一系列改变。例如,唾液腺和口腔黏膜(如牙龈、舌头表面)会逐渐变薄甚至萎缩。类似的变化也可能出现在肠道、阴道等对激素敏感的部位,因为这些地方的组织里存在能接收雌激素、孕激素信号的“接收器”(激素受体)。

微生物变化

更年期期间,微生物组多样性(微生物种类分布)和丰富度(种类数量)会发生变化,这些变化受到宿主组织互动、激素代谢和环境变化的影响。

口腔细菌不仅局限于黏膜生态环境,还存在于牙龈或舌头等其他口腔部位。它们被视为能够代谢性类固醇激素的常驻口腔微生物群的一部分。

更年期悖论表现为阴道环境中微生物优势度降低但丰富度增加,这种现象可能适用于微生物群体中的其他身体部位。从临床角度看,微生物适应能力的变化可能导致感染等健康问题。

环境变化

唾液减少:唾液分泌减少,导致口腔干燥,细菌更容易滋生。

雌激素类型转换:卵巢不再生产强效的雌二醇,转而依赖脂肪组织合成的雌酮(效果较弱)。

孕激素“断崖式下降”:这种激素的减少可能削弱身体对炎症的控制能力。

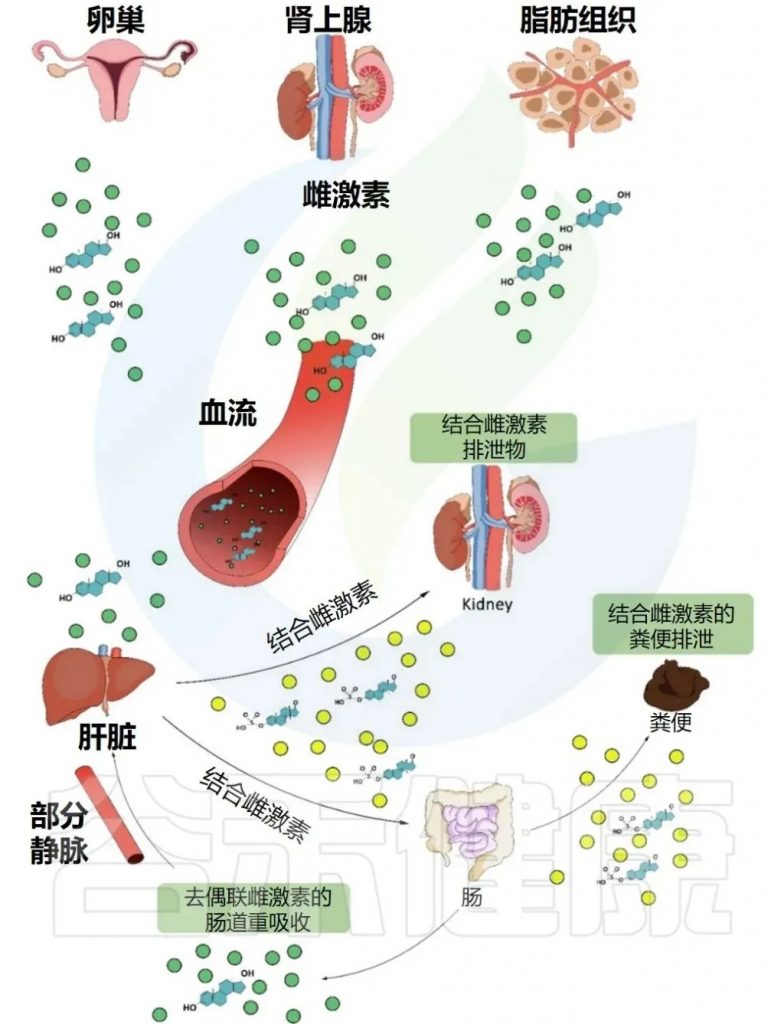

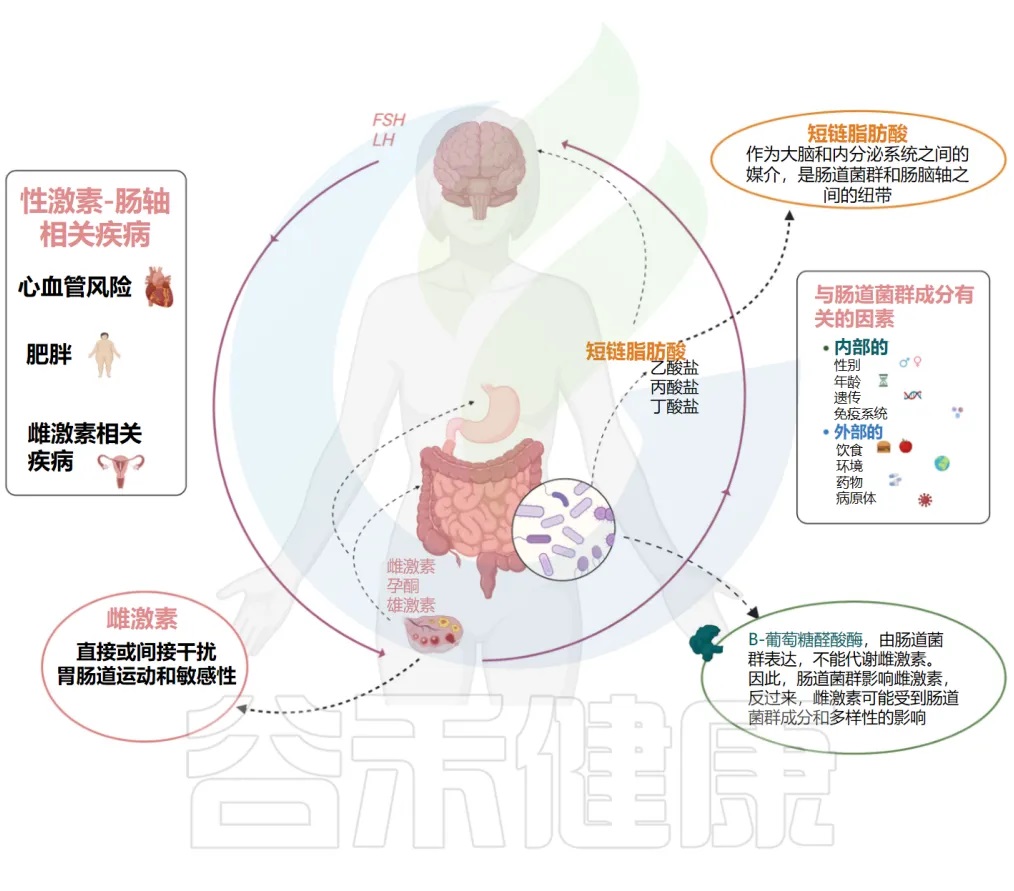

雌激素与微生物组的双向互动

雌激素是与女性内分泌转变相关的主要性激素,包括青春期、妊娠期、更年期。雌激素就像是调节女性身体的总开关,特别在这些重要时期起作用:

在更年期过渡期间,女性的粘膜组织变薄变干,导致阴道和口腔细菌失调,这可以通过更年期激素治疗来缓解。

微生物组和性激素之间存在动态的双向相互作用,随着一些因素如衰老而变化。

▸雌激素存在两种形式:

人体内的雌激素水平通过以上两种形式的平衡来调节。

▸微生物的特殊能力:

肠道里的某些细菌有一种特殊”钥匙”(β-葡萄糖醛酸苷酶),这把”钥匙”能打开储备形式的雌激素,让它变成活跃形式,这些特殊细菌群体被称为”雌激素组”细菌。

游离雌激素可以被运输到许多部位,如阴道,并促进微生物组中乳杆菌的优势地位。因此,代谢性激素的微生物可以改变宿主对可用性的控制,从而影响与激素相关的生理过程。

▸互相影响的循环

雌激素水平影响微生物群落的组成,微生物又能影响体内实际可用的雌激素量;循环关系会随着年龄增长而改变。在更年期,这种平衡被打破。

因此了解这种关系很重要,因为通过调整微生物群(比如益生菌),可能有助于缓解一些更年期症状。

雌激素:从全身健康到口腔微生态的塑造

雌激素变化如何塑造女性一生的健康轨迹

雌激素,主要以雌二醇和雌酮形式存在,在女性从青春期到更年期的不同生命阶段经历显著变化。

在生育年龄,雌二醇是最强效且普遍的雌激素形式,随月经周期呈现周期性波动,在排卵期达到峰值。这种激素在生殖功能中扮演关键角色,影响全身健康,维持骨密度、心血管健康、性健康、情绪调节和认知健康。

然而,随着更年期的到来,雌激素动态发生明显转变。卵巢功能下降导致雌二醇产量减少,使雌酮成为主要雌激素形式。与雌二醇不同,雌酮在脂肪组织中合成,在排卵停止后维持某些雌激素活动。不过,在绝经后,整体雌激素活性降低。

在谷禾的检测实践中,也发现部分的45岁以上女性雌激素水平缺乏或偏低。

<来源:谷禾健康肠道菌群检测数据库>

多项研究将这种下降与骨质疏松、心血管疾病、认知障碍风险增加相关联。这一时期反映了雌激素在女性一生中的复杂相互作用,雌酮在雌二醇水平降低的情况下提供残留但不足的雌激素效应。这些女性激素水平的波动可能是女性在更年期过渡期间经历的影响其健康的身体和心理症状的原因。

雌激素循环途径

Valeri F,et al.Front Neuroendocrinol.2021

激素如何影响口腔健康?

口腔液体自然含有激素。在口腔中,唾液和牙龈沟液对维持健康完整性起着重要作用。唾液和牙龈沟液共享一些代谢物和途径,但也有各自独特的成分。

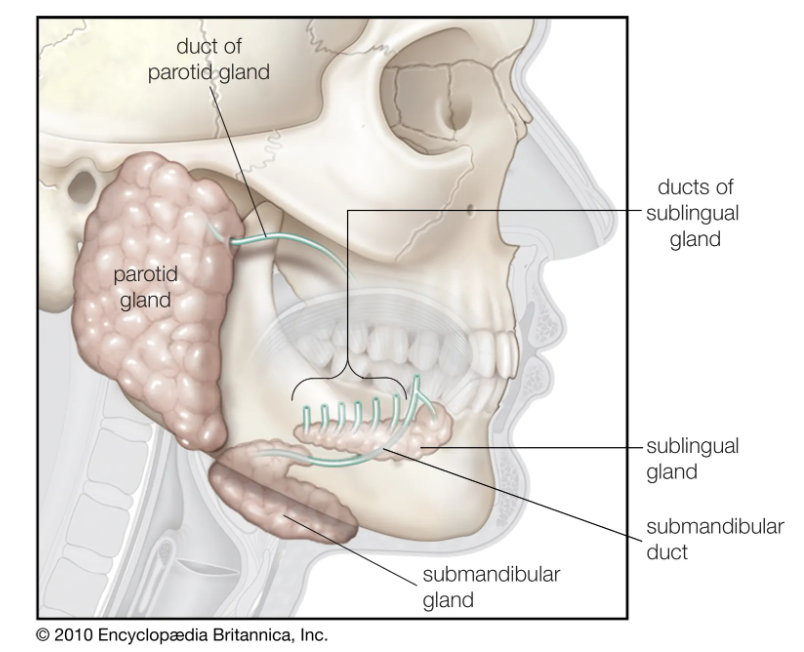

唾液主要由水、矿物质、电解质、激素、酶、免疫球蛋白和细胞因子组成。唾液的生理水平对口腔健康至关重要,因为它影响口腔中的各种因素,如防止龋齿、免疫过程、消化。唾液中含有卵巢分泌的高活性天然雌激素17β-雌二醇、孕激素、雌酮。

在唾液腺腺泡和导管细胞中发现雌激素-β受体,表明雌激素缺乏可能是更年期女性唾液分泌和无机成分变化的病因。唾液的成分和流量也可能受某些药物影响,如抗抑郁药、降压药、口腔消毒剂和癌症治疗药物。

更年期唾液变化:酸性环境与口腔健康风险的隐秘关联

激素缺乏可能导致唾液在数量和质量上发生变化,破坏口腔内环境平衡,影响口腔微生物群并导致细菌定植。绝经后女性唾液pH值和流量的变化直接导致口腔疾病增加。

唾液pH值与年龄之间的关系存在争议

患者体内的氢离子浓度随年龄增长而增加,使他们处于更酸性的环境中。有研究报告显示,与绝经前女性相比,绝经后女性的唾液pH值较低,而其他研究则发现不同组别之间的唾液pH值没有显著变化。

2018年发表的一项病例对照研究(n=80)显示,与对照组(n=40)相比,绝经后女性(n=40)的唾液流量和pH值降低。因此,更年期的激素变化可能导致女性体内pH值更酸性,增加口腔组织与老化相关的损伤风险。然而,身体其他部位的pH值却会增加,从而导致细菌感染。

激素波动如何破坏牙龈健康?微生物与炎症

相比之下,牙龈沟含有血清衍生的牙龈沟液。牙龈液中含有雌二醇和孕激素,其波动影响牙龈组织。雌激素降低角质化程度,增加上皮糖原,并影响成纤维细胞增殖和蛋白质生成。

孕激素增强血管通透性,减少糖胺聚糖合成,改变胶原蛋白生成速率和模式,并抑制IL-6生成。女性类固醇激素对牙龈产生促炎作用。

存在牙龈炎等牙龈炎症期,这与微观解剖结构改变以及牙龈和龈下细菌群落增加相关。尽管雌二醇水平在更年期期间急剧下降,但雌酮等其他形式的雌激素可能影响牙龈组织。

由于牙龈环境中有常驻微生物生物膜群落,而唾液中含有暂时性浮游微生物群,这两种口腔环境都能在激素波动期间影响宿主-微生物相互作用。因此,研究口腔液体是否含有各种浓度的激素以及微生物群可获取的形式至关重要。

更年期女性的身体“改造”:从皮肤到骨骼

激素撤退的连锁反应:黏膜屏障弱化与阴道健康警报

卵巢激素受体存在于鼻咽黏膜、胃肠道和女性泌尿生殖系统中。性激素的作用影响口腔黏膜、牙龈和唾液腺组织。更年期发生的激素变化产生血管运动改变,导致血管通透性和炎症介质发生变化。

雌激素和孕激素调节女性生殖道的黏膜屏障和免疫反应,若它们的水平改变可能引起阴道症状。与更年期相关的最常见阴道症状是因雌激素缺乏导致的阴道干燥以及阴道上皮变薄、失去防御元素。

一些最常见的病理状况包括外阴阴道萎缩、复发性尿路感染、细菌性阴道病和阴道念珠菌病。结果,阴道区域出现灼热感、瘙痒和刺痛。

口腔与阴道的”镜像变化”

更年期女性常惊讶于口腔干燥与阴道灼痛的同时出现,这背后暗藏黏膜系统的深层关联。在微观层面,口腔和阴道上皮在超微结构、角蛋白丝分布、水渗透性和化学成分方面表现出相似性。这一点特别值得注意,因为阴道上皮在更年期期间及之后会经历各种变化,这暗示着对口腔上皮可能的影响。

多项研究发现,两种黏膜的上皮细胞层数没有显著差异。同样,角质化模式和细胞间隙的脂质层分布也很相似。所有这些表明,鉴于它们的微观相似性,绝经后女性阴道黏膜因缺乏激素刺激而观察到的变化也可能以相同方式影响口腔上皮。

有研究表明,口腔、阴道和肠道微生物群的组成可能受雌激素水平调节。因此,性激素的减少被发现会引起宿主的炎症反应增加,可能导致口腔微生物平衡失调。这可能导致各种牙龈病理,其中更年期龈口炎尤为突出。

口腔里的激素“接收器”与更年期连锁反应

我们的口腔中藏着一些特殊的“激素接收器”——牙龈和唾液腺里分布着能感应雌激素、孕激素的受体。就像乳腺组织一样,唾液腺里主要存在雌激素受体α(ERα),而牙龈中则富含另一种“接收器”雌激素受体β(ERβ)。这些受体像开关一样,帮助激素调控口腔组织的健康状态。

此外,唾液腺和牙龈细胞里还发现了孕激素受体(PR),协同调节激素对口腔的影响。

更年期为何容易“口干”?

唾液腺中的腺泡和导管细胞(尤其是腮腺、颌下腺)密布激素受体。当更年期雌激素断崖式下降,这些“接收器”失去信号,唾液分泌可能减少,导致口干、黏膜干燥等问题。

激素撤退的全身风暴

更年期后性激素水平的急剧下降,尤其是雌激素水平,对神经系统、心血管系统、风湿性疾病、内分泌系统、胃肠道和泌尿生殖道有众多影响。在绝经前女性中,性类固醇激素通过其受体展示直接血管扩张作用,表明其心血管益处。在年轻女性中,雌激素有助于心脏保护,这一功能在更年期后减弱。

骨质疏松症是更年期另一种常见疾病,尽管其病因复杂。在这一阶段,激素波动和钙代谢改变可能导致骨吸收水平增加,使该疾病在更年期后更为普遍。

doi.org/10.1038/s44294-024-00050-y

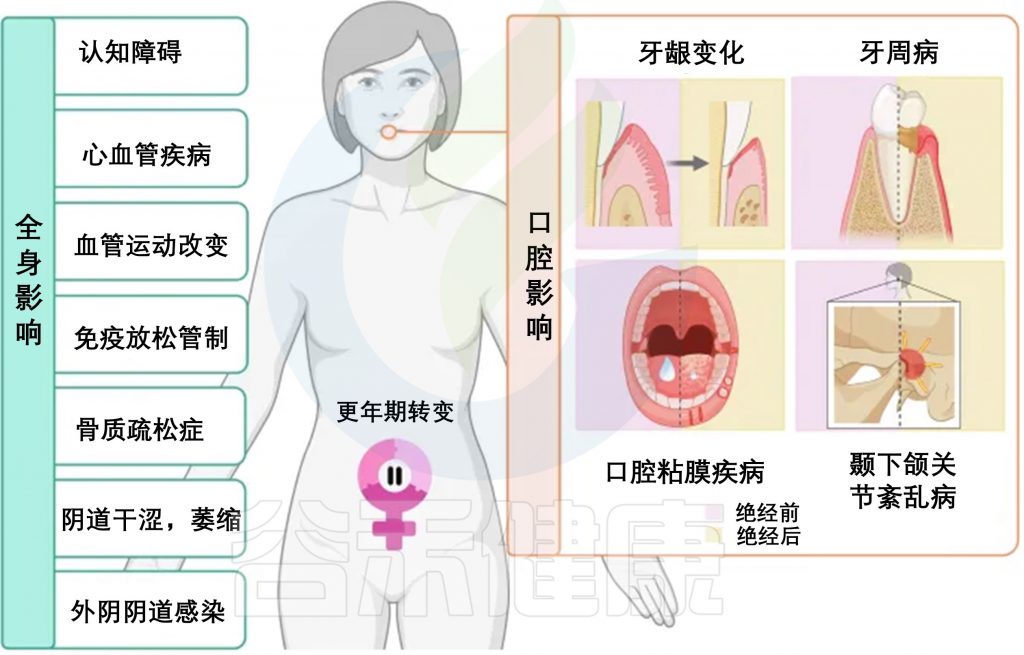

更年期转变对口腔的影响

在更年期,由于女性生殖衰老导致的雌激素下降,会发生一系列生理变化。这种明显的低雌激素状态影响口腔颌面系统和其他系统,产生各种全身和口腔临床表现,影响女性的健康。

多项研究探索了更年期口腔状况与全身表现之间的关联,发现了积极的相关性。

更年期如何悄然影响牙周健康?

牙周病是一种慢性细菌源性炎症疾病,破坏牙齿支持组织,最终导致牙齿脱落。这是一种多因素病因学病理,由必要但不充分的主要病因因素、易感宿主以及影响两者的环境因素相互作用引起。

性激素被认为是重要的修饰因素,可以增加宿主对牙周病原体的易感性,因此影响牙周病的患病率、进展和严重程度。性激素水平的显著波动以及更年期特有的骨质疏松症已导致多项研究将更年期与牙周病联系起来。

骨质疏松症可能导致单位体积内牙槽嵴骨密度降低,这会加速牙周感染引起的骨吸收刺激下的骨质流失。基于这一假设,一项针对绝经后女性的研究未能将较低的系统性矿物质密度与对口腔感染反应中更大的牙周附着丧失相关联,尽管观察到随着患者年龄增长,这种关联变得显著。

更年期激素治疗:牙周健康的潜在保护因素

后续研究报告显示,绝经后女性的牙周病患病率高于绝经前女性,而绝经前女性与接受更年期激素治疗(MHT)的绝经后女性的牙周状况相似。一些研究甚至指出MHT是减轻牙痛、改善牙齿活动度和降低牙周袋探测深度的保护因素。

最近有研究探讨了绝经后女性牙齿脱落的主要原因是口腔卫生不良和骨矿物质密度低,低雌激素水平-骨质疏松症与牙齿脱落呈正相关,但需要更多研究来明确更年期与牙周病之间的关系,考虑到与两种状况相关的混杂因素,如高龄、教育程度、慢性疾病、烟草和酒精消费,特别是口腔卫生和饮食。

颞下颌关节紊乱与更年期的关系

颞下颌关节紊乱(TMD)是一组影响咀嚼肌和颞下颌关节(TMJ)的肌肉骨骼疾病。女性TMD发病率高于男性,以及在TMJ盘中检测到雌激素和孕激素受体,使研究者考虑女性性激素在这种关节紊乱的多因素病因学中的作用。

一些作者观察到绝经后女性的TMD患病率和严重程度高于绝经前女性。相关研究中,对不同月经周期状态下患有TMD的女性进行的研究得出结论,当雌激素水平较低时,TMD相关慢性疼痛程度、咀嚼功能障碍、抑郁症状和躯体化症状更为严重。

然而,其他研究者评估了绝经后女性TMD的存在及其与疼痛和更年期激素治疗(MHT)使用的关系,发现TMD与绝经后期之间没有关系,MHT使用与TMD疼痛之间也没有关系。这些相互矛盾的结果需要进一步研究,以了解更年期对TMJ的影响。

更年期唾液危机:口腔干燥与健康变化的激素关联

雌激素缺乏可能与更年期女性唾液分泌变化有关,这是由于唾液组织改变所致。唾液减少与口腔变化相关,如口腔黏膜光泽丧失、黏膜干燥、舌背裂纹、口角炎、唾液变稠、口腔感染频率增加、非典型位置出现龋齿以及主要唾液腺体积增大。

绝经后女性常见口腔症状包括干燥、灼热感、口腔疼痛、味觉改变、牙齿脱落,通常伴有吞咽困难、发音问题和口臭。

口干或口腔干燥症是围绝经期和绝经后期的主要口腔症状,大多数患者报告唾液流量减少。唾液中孕激素水平与更年期口腔干燥感直接相关。

然而,目前尚不清楚干燥是否仅与激素下降有关,因为药物或衰老等其他因素也会影响唾液分泌率。

更年期口腔干燥与相关综合征

口腔干燥感通常伴随着口腔灼烧综合征(BMS),这也与绝经后期的真菌感染如口腔念珠菌病有关。情绪不稳定,特别在表现为口腔黏膜疼痛和灼热的BMS患者中明显,与抑郁或焦虑等心理障碍相关,突显了更年期口腔健康问题的多方面性质。

此外,面部、牙齿和颞下颌关节紊乱以及溃疡也有所增加。总体而言,唾液流量减少会导致其他症状,如口味差或异常、吞咽困难、唾液粘稠、口腔黏膜炎、扁平苔藓、口炎和类天疱疮。

因此,通过制定预防性口腔护理计划和针对更年期的特定治疗干预措施,解决老龄女性的口腔疾病非常重要。

口腔微生物组是由宿主-微生物互动及环境条件共同塑造的复杂生态系统,分布于口腔软硬组织中。激素波动可直接影响该系统的平衡,例如改变唾液成分(如流量、pH值及抗菌物质含量),从而调控微生物群落的结构与功能。

研究表明,激素水平变化(如青春期、妊娠期及更年期)会通过唾液特性改变,促进特定致病菌增殖或抑制有益菌定植。以更年期为例,雌激素锐减引发的唾液酸化与黏稠度增加,可显著改变微生物群落的组成,加剧龋齿及牙周病风险。此外,分析口腔微生物组的动态变化,可能成为监测系统性激素波动的潜在生物标志物。

口腔微生物组与激素变化的关系

更年期时,女性体内的雌激素水平会随着卵巢功能衰退而逐渐降低。但有意思的是,在更年期初期(过渡期),某些性激素可能会暂时升高,这种波动会刺激口腔组织发炎,并扰乱牙龈部位的微生物平衡,导致有害细菌过度繁殖。与此同时,肠道内的雌激素水平变化也会打破人体和肠道微生物之间的平衡,影响消化和免疫健康。

口腔-肠道-雌激素组轴提示全身雌激素和口腔健康之间存在联系。比如,口腔里的某些细菌能分解雌激素、孕激素等激素,甚至反过来调节它们的水平。这意味着,如果雌激素代谢出了问题,最早可能在口腔菌群失衡中表现出来,比如牙龈出血、口臭等症状,都可能成为身体发出的预警信号。

具体来说:

孕激素能“压制”有害菌:研究发现,像奈瑟菌(Neisseria)、葡萄球菌这类容易引发口腔感染的有害菌,遇到孕激素时生长会被抑制,这种效果和激素浓度有关。

“吃激素”的细菌更危险:密螺旋体等细菌会“偷吃”人体产生的类固醇(如雌激素)作为营养,这可能让它们变得更活跃,甚至加重牙周疾病。

维生素K的替代来源:

一些口腔细菌如Prevotella intermedia、Prevotella nigrecens、 Capnocytophaga等需要维生素K才能存活,而雌激素和孕激素可以替代这种营养。这些细菌在牙龈组织中随着雌二醇和孕酮周期而同步增加。

最近的一项研究调查了雌二醇、雌三醇、孕激素或睾酮对体外口腔生物膜诱导毒力因子表达的影响。研究显示对生物膜形成、微生物组成和蛋白水解活性的影响很小。在口腔牙龈组织中,牙龈含有能够特异性结合雌激素的受体,其微生物组具有β-葡萄糖醛酸苷酶(GUS)作为雌激素代谢酶。

源自人类口腔微生物组的GUS图谱与53种独特的GUS酶相关。许多这些酶在常与牙周病相关的属中被鉴定,如Tannerella, Treponema、普雷沃菌属、梭杆菌属。特别是,口腔微生物组中发现的GUS蛋白与胃肠道中发现的不同。性激素影响口腔生态位的确切机制仍在持续探索中。

内源性类固醇与口腔微生物代谢的关联

内源性类固醇能够直接触发正常微生物群改变的能力的发现,为类固醇水平波动标记的口腔和一般健康之间的联系提供了新见解。类固醇脱氢酶已在多个细菌属中被鉴定,包括梭菌属、棒状杆菌属(Corynebacterium)、芽胞杆菌属(Bacillus)、分枝杆菌属(Mycobacterium)、Nocardia、假单胞菌属(Pseudomonas)和链霉菌属(Streptomyces)。这突显了口腔微生物细胞的居民可以通过微生物酶代谢孕激素和睾酮。

变形链球菌(Streptococcus mutans)同时拥有5α-和5β-类固醇还原酶,以及3α-、17β-和20α-羟类固醇脱氢酶,促进孕激素和睾酮的代谢。

此外,牙龈沟中发现的其他口腔细菌已知含有参与类固醇转化的细菌酶。例如,密螺旋体通过5α-还原酶、3β-和17β-羟类固醇脱氢酶代谢胆固醇、孕激素和睾酮。

因此,关注更年期过渡期间微生物在激素代谢中的作用,强调了有针对性干预的潜力,并为更年期症状管理的先前未探索的途径提供了启示。

唾液皮质醇如何影响微生物与更年期相关疾病

唾液皮质醇是用于检查人类应激反应的生物标志物。

心身性头颈部疾病如口疮性口炎、非典型面部疼痛、口腔扁平苔藓、口腔灼烧综合征(BMS)和口干症与更年期阶段相关。

在一项包括200名绝经后女性的临床试验中,唾液皮质醇水平显示出统计学显著性,证明患有心身疾病的绝经后女性具有更高水平的皮质醇。

最近一项关于应激相关皮质醇对口腔微生物组影响的宏转录组功能分析发现,在皮质醇存在的情况下,梭菌门成员变得更加活跃。有趣的是,之前与牙龈炎相关的Leptotrichia goodfellowii活性显著增强。总体而言,口腔微生物组暴露于皮质醇可改变整个细菌群落的活动。

这些变化包括宿主对口腔细菌的免疫应答过度表达,以及细菌方面蛋白质水解、寡肽转运、铁代谢和鞭毛组装的增加。这些活动先前已与功能性菌群失调和口腔疾病(如牙周病)的进展相关。这提出了一个有趣的可能性,即口腔微生物可能直接响应应激激素的存在。

更年期对唾液与口腔微生物的隐秘影响:争议与新发现

唾液流量和成分与更年期的关联存在争议。

AMICA项目比较了20名绝经后女性与对照组(19名生育年龄女性)的唾液口腔微生物组。该研究未发现更年期女性与有规律月经周期女性之间唾液口腔微生物组成分存在显著差异。

最丰富的细菌属是已知在健康个体中占主导地位的,如链球菌、奈瑟菌、卟啉单胞菌、普雷沃菌和韦荣球菌。

相比之下,研究人群中占主导地位的细菌科是普雷沃菌科和链球菌科。具体而言,绝经后普雷沃氏菌显著增加,而Veillonella tobetsuensis减少。此外,经历严重唾液分泌减少的女性与唾液流量正常的女性相比,细菌谱相似。

研究在绝经后女性唾液中发现了显著的代谢物变化,雌二醇水平与非刺激性唾液流量呈正相关。

另一项研究确定了老年女性唾液分泌减少相关的唾液成分差异,特别关注口腔微生物组。研究结果表明,由于唾液流量减少导致的雌二醇水平下降可能导致更年期口腔问题并改变某些口腔细菌。

进一步的大规模人群和纵向研究将阐明更年期转变对唾液环境的影响。

更年期女性的牙周疾病与口腔微生物组

生物膜相关牙周疾病是老年和更年期女性常见的口腔疾病。绝经后女性的龈下微生物组与牙周疾病的存在和严重程度相关。与这种疾病相关的一些最具特征性的病原体属于拟杆菌属、牙龈卟啉单胞菌、螺旋体、牙形螺旋体、拟杆菌目和梭杆菌属。

厚壁菌门和拟杆菌属之间的相互作用可以作为老年患者微生物栖息地的良好指标。研究描述了更年期女性厚壁菌门与拟杆菌属的比例趋向更高。

特定物种在更年期女性的龈下微生物组中存活,不受牙周疾病存在或严重程度的影响。特别是,这些包括Veillonella dispar、Veillonella parvula、口腔链球菌(Streptococcus oralis)和齿双歧杆菌(Bifidobacterium dentium)。

研究表明,齿双歧杆菌的存在可抑制牙周疾病中的显著病原体牙龈卟啉单胞菌的增殖。这一观察可能解释了为什么在没有牙周疾病的老年女性群体中检测到的牙龈卟啉单胞菌水平相对较低。

更年期期间口腔微生物组发生变化,特定病原体促进了老年女性的牙周疾病。尽管如此,某些物种在更年期女性的龈下微生物组中持续存在,可能影响牙周健康。

龈沟液与激素变化对牙周健康的影响

龈沟液是一种牙周渗出物,由含有各种与牙周定植微生物群相互作用的代谢物的血清组成。从临床上看,牙周炎症增加与激素调节失调的情况如妊娠期和雌激素依赖性疾病如子宫内膜异位症相关。

因此,老年女性牙周疾病相关的许多龈下微生物与年轻牙周病患者研究中观察到的龈下微生物群相似。一个显著的例外是缺乏伴随侵袭性牙周炎的聚集性放线杆菌(A. actinomycetemcomitans),这在老年人中很少见。

这些发现表明口腔微生物组与更年期之间存在复杂的动态关系,对研究和治疗具有重要意义。

更年期激素失衡与真菌失调

虽然先前的研究主要关注细菌物种,但认识共生真菌群落在口腔微生物复杂性中的作用至关重要。在更年期,由于衰老和激素失衡,真菌繁殖增加,导致菌群失调和机会性物种如白色念珠菌(Candida albicans)的增殖,特别是在绝经后阶段。

以下因素会促进念珠菌病的发展:

更年期慢性念珠菌病与口腔灼烧综合征

慢性念珠菌病可引起口腔灼烧感,这是口腔灼烧综合征(BMS)的特征症状,这两种情况都与长期服药和佩戴活动假牙有关。

虽然在45.16%患有BMS的绝经后女性中检测到白色念珠菌(C. albicans),但其与该综合征病因的关联尚无定论。

口腔环境的酸碱度和唾液分泌量对白色念珠菌的存在似乎没有明显影响,这表明念珠菌在口腔中的定植受到多种因素的复杂影响。虽然更年期的生理变化可能有利于真菌生长,但研究表明更年期本身并不直接增加口腔念珠菌感染的风险。

虽然在绝经后女性中未观察到唾液流量与白色念珠菌侵袭之间的关联,但以往文献表明可能存在潜在联系,特别是在那些使用质子泵抑制剂(可能影响口腔微生物平衡)的女性中。

最近研究已确定光滑念珠菌(Candida glabrata)是一种机会性病原体,负责黏膜和全身感染,通常见于老年人、免疫功能低下者和医疗机构环境中。

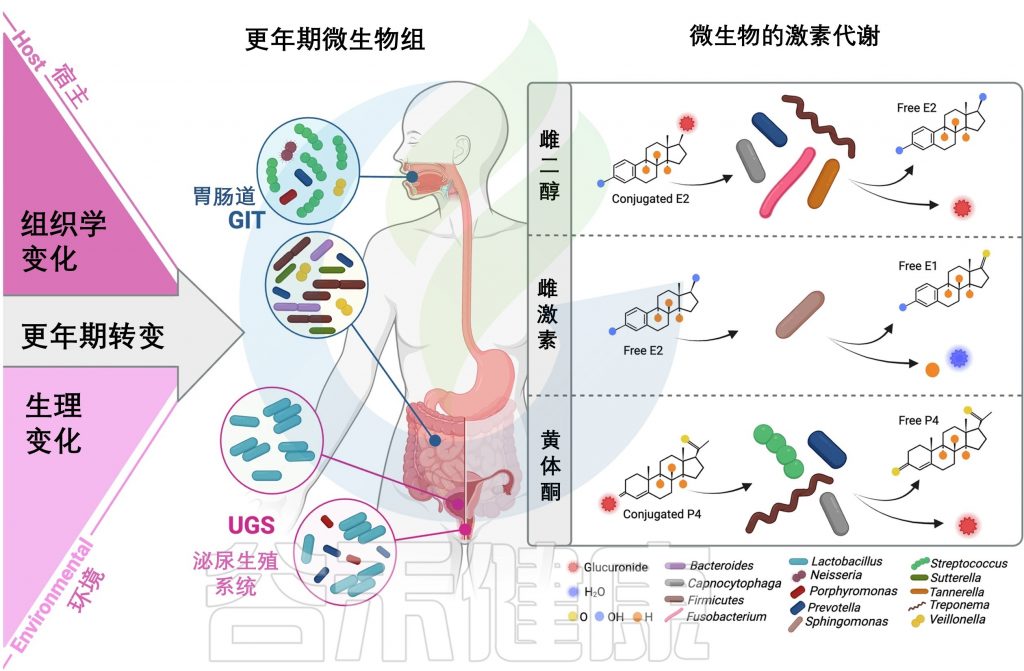

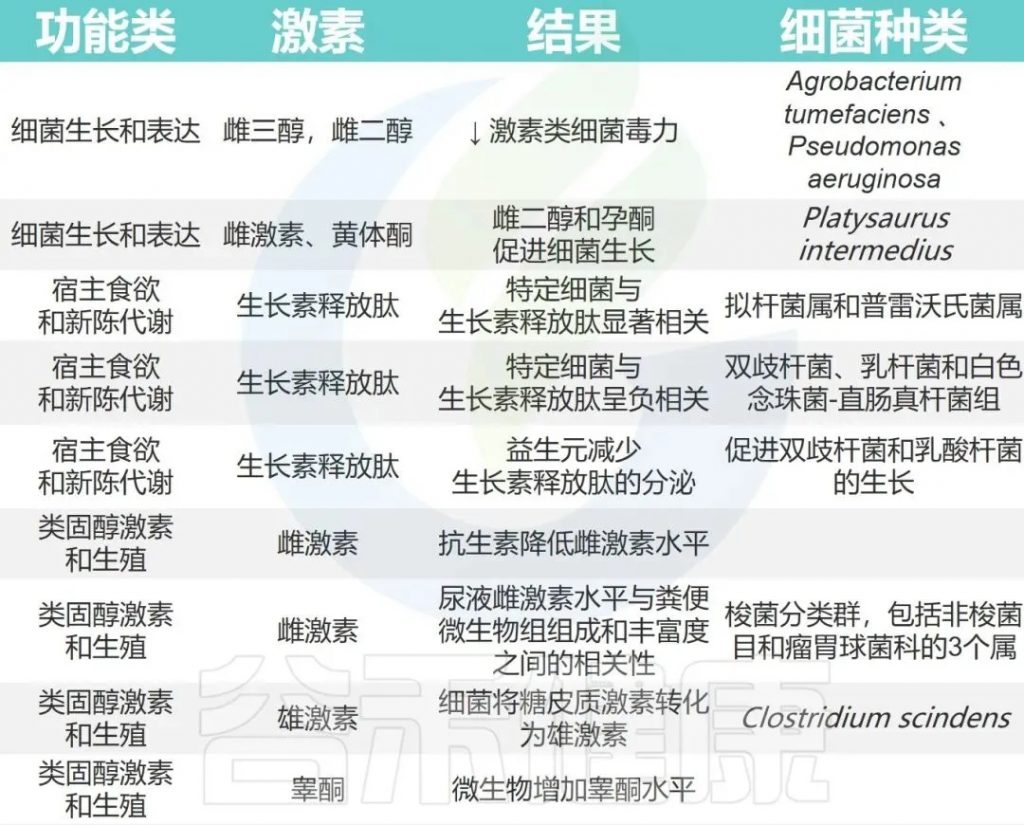

性激素对多部位微生物组的系统性调节

卵巢激素受体已在脑部、口腔、鼻咽部、胃肠道和女性泌尿生殖系统的黏膜中被发现。这表明神经系统、口腔、肠道、阴道和膀胱微生物组的组成可能受到性激素水平的系统性调节。

尽管我们体内的不同部位(如口腔、肠道和生殖系统)拥有各自独特的微生物环境,但研究发现某些对激素变化敏感的细菌能同时在多个区域生存。例如,某些乳杆菌不仅能在口腔中找到,也能在阴道和直肠中繁衍,有时甚至能通过腹部组织从肠道迁移到阴道。

当女性进入更年期后,体内激素水平的变化会对不同身体部位的微生物群落产生不同影响,改变人体与这些微生物之间的相互关系。这种变化可能是更年期女性在不同身体系统中出现各种症状的原因之一。

性类固醇激素影响的微生物-宿主相互作用

doi.org/10.1038/s44294-024-00050-y

最新研究显示,肠道中的微生物群落可能在女性衰老过程中扮演重要角色,特别是对更年期期间体内激素变化有显著影响。由于从口腔到肛门的整个消化系统被视为一个连续的环境,肠道中的细菌可能与口腔中的微生物有关联,反之亦然。

性激素和肠道菌群之间的相互关系

Calcaterra V, et al., Front Endocrinol (Lausanne). 2022

微生物群的α多样性由样本内微生物分布决定,包括存在的分类群的数量和相对丰度。研究表明,由于激素水平下降,更年期与胃肠道微生物群多样性的改变相关。

不过,科学界对此并未达成共识。一些相反的研究结果表明,绝经前和绝经后女性之间没有明显差异。

这些矛盾的发现表明更年期对肠道微生物组的影响可能比预期的更为复杂,受到多种因素影响。

更年期女性肠道微生物组的变化

研究者们正日益关注女性衰老过程中肠道微生物组所经历的变化。一项纵向研究发现,绝经后女性(n=1027)的肠道微生物组比绝经前女性(n=295)的多样性更低。

绝经后女性体内以下菌群丰度更高:

绝经后女性以下微生物丰度降低:

Prevotella和Sutterella 在其他研究中曾与肥胖相关。同样,肠道拟杆菌可能产生有益或有害影响,这取决于它与其他微生物组和宿主因素的关系。能在口腔中找到适宜条件的微生物,如普氏菌属、拟杆菌属和厚壁菌门,在胃肠道水平产生不同类型的群落。

更年期女性 Odoribacter 的增加导致短链脂肪酸、氢和硫化氢水平升高。短链脂肪酸增加脂肪酸氧化和能量代谢,参与血清素的合成和稳定神经元,并增加刺激成骨的循环胰岛素样生长因子-1。因此,更年期女性中短链脂肪酸 的Odoribacter 相关增加可能会降低肥胖、高脂血症、抑郁症和骨质疏松症的风险。相反,硫化氢产生增加会导致炎症反应。因此,Odoribacter 既有积极影响,也有不良反应(类似于绝经后综合征的影响)。

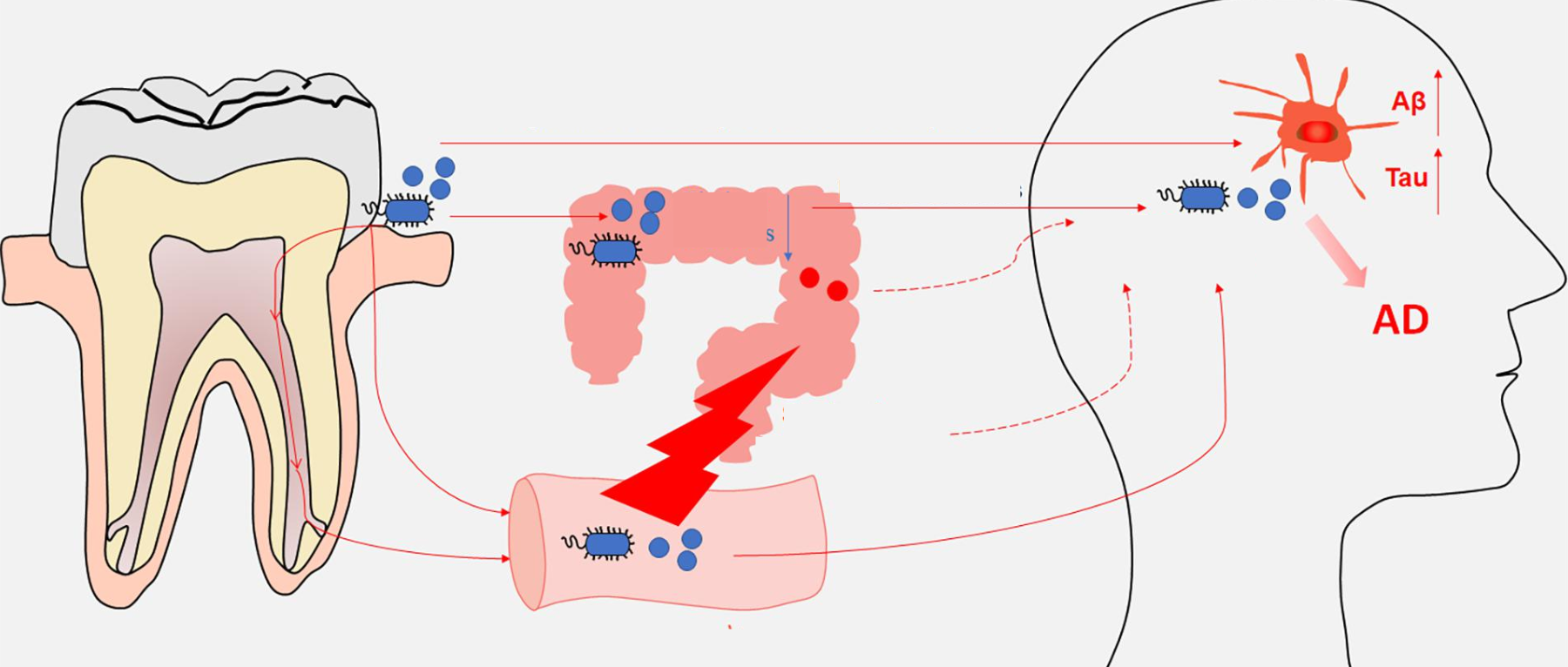

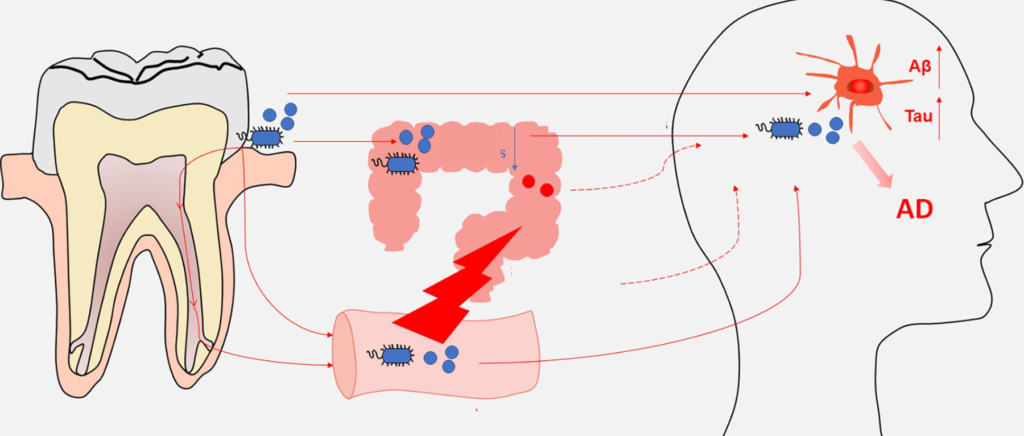

Biophila 产生的硫化氢可以放松回肠平滑肌,增加胃肠黏膜的血液供应。更年期妇女体内嗜胆汁细胞增多会导致硫化氢产生增加,引发局部炎症和粘膜损伤,血清内毒素浓度增加,以及几种组织的炎症反应。炎症因子引起的细胞内炎症反应通过干扰胰岛素信号转导导致胰岛素抵抗。在骨骼中,炎症因子(如肿瘤坏死因子-α、白细胞介素(IL-1和IL-6)增强破骨细胞的功能,导致骨质减少。外周血中的炎症因子穿过血脑屏障,激活中枢神经系统的小胶质细胞,导致神经元炎症,加剧神经纤维缠结和β-淀粉样蛋白的聚集和积累,从而导致阿尔茨海默病。

目前尚不清楚更年期过渡期间激素水平的变化是否会影响肠道微生物群的平衡,可能导致菌群失调。

性别&肠道菌群:从青春期差异到绝经后趋同

肠道微生物组的性别二态性指男性和女性在微生物组成和多样性方面的差异。研究发现:

值得注意的是,绝经后女性的肠道微生物群与男性的相似度高于绝经前女性。

2022 年 4 月发表在《mSystems》上的一项研究研究了近 1,000 名西班牙裔男性、1,000 名绝经后的西班牙裔女性和近 300 名绝经前西班牙裔女性的肠道微生物。研究发现,绝经后女性的微生物组与男性相比,与男性更相似。

这表明性激素水平可能在调节肠道微生物组成方面发挥重要作用。

然而,普氏菌属对人类健康的影响存在矛盾,其效果因涉及的特定菌株而异。有些菌株可能有益,而其他菌株可能与某些健康问题相关,这取决于具体条件和宿主因素。

肠道微生物群功能与更年期健康关系

居住在消化道中的微生物群体执行多种功能:

一些激素与肠道菌群的已知关系

Hussain T,et al.Anim Nutr.2021

研究发现,绝经后自身免疫疾病的发病率增加。这可能与肠道微生物组的变化有关。

瘤胃球菌属(Ruminococci),属于梭菌目,是短链脂肪酸的生产者。这些短链脂肪酸具有神经活性特性,能够促进脑-肠轴的通信,这是一种有益功能。在克罗恩病和系统性红斑狼疮患者中,已观察到某些瘤胃球菌种类的丰度降低。

值得强调的是,与绝经前女性相比,绝经后女性体内瘤胃球菌的丰度较低。这一发现表明,更年期激素变化可能通过影响这些有益菌的丰度,对免疫功能和炎症过程产生影响。

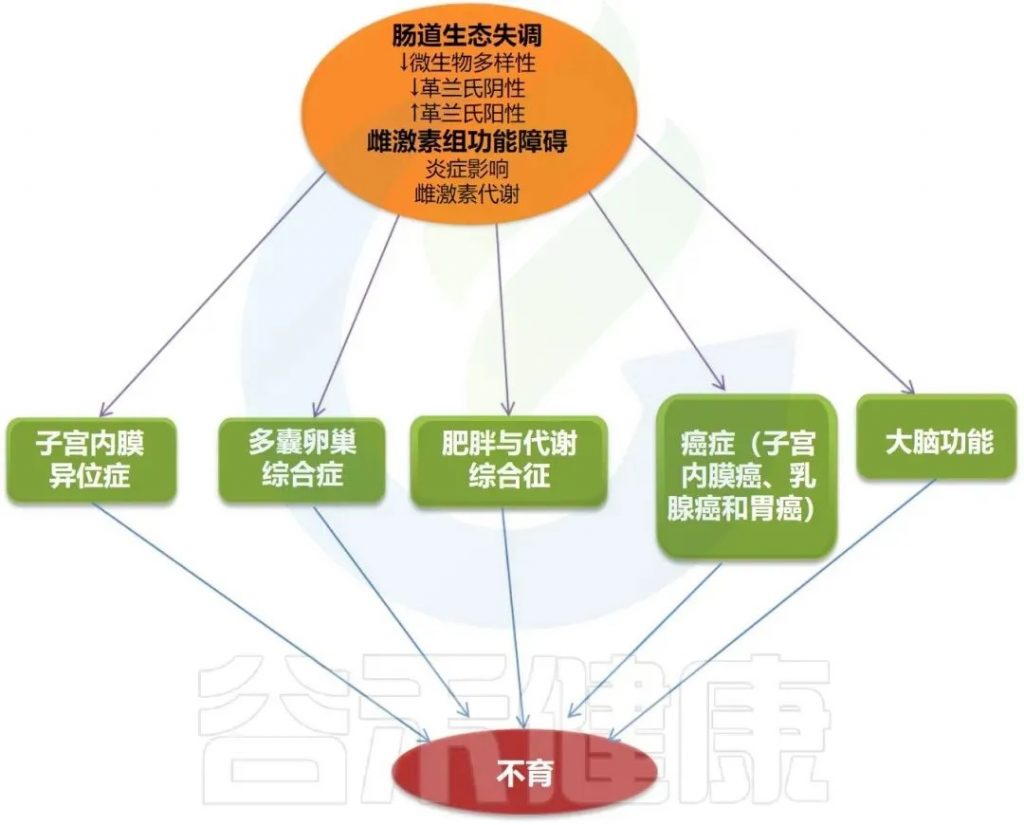

肠道微生物组与雌激素及相关疾病的关系

Hussain T,et al.Anim Nutr.2021

骨健康状态

关于通常影响更年期妇女的骨质疏松症,研究报告了与骨质疏松症严重程度相关的肠道微生物组的显着差异。

那些没有骨质疏松症的人有大量的 Romboutsia、unclassified_Mollicutes 、Weissella。

相比之下,骨质疏松症患者下列菌群丰富:

在骨质疏松症的不同严重程度中,肠道微生物组的变化比阴道微生物组的变化更明显,这表明女性的肠道微生物组可能会影响骨骼代谢。

更年期心血管健康

由于心血管疾病是老年女性的主要疾病之一,近期研究评估了肠道微生物组在激素相关心血管保护中的作用。

一项大型绝经后女性队列研究收集了粪便样本和15种性激素的血清水平,发现雌激素与以下微生物的多样性和丰度增加相关:

有趣的是,研究者提出肠道微生物组可能影响雌酮与颈动脉斑块之间的联系。然而,该研究中81%的女性患有艾滋病毒(HIV),这可能干扰性激素与微生物组之间的直接相关性。

另一方面,孕酮降低免疫系统活性,导致对病原体的易感性增加。绝经后,孕酮水平与雌激素同时下降。研究发现,绝经后女性的血浆孕酮浓度可根据肠道微生物组的组成预测循环孕酮水平。

由于缺乏机制研究,确定这些细菌在肠道微生物组中的具体作用及其与更年期的关系具有挑战性。因此,肠道微生物组在女性衰老中的具体健康影响尚未被充分理解。

更年期阴道微生物组变化及健康影响

阴道微生物组在更年期经历深刻变化,影响女性健康和对各种感染的易感性。

具体而言,在阴道水平,微生物失衡可触发慢性炎症,这可能导致某些感染性疾病风险升高,包括:

持续的炎症状态和相关感染还可能增加恶性转化的可能性,从而提高致癌风险。

这强调了更年期激素变化对阴道健康和相关风险的潜在影响。激素水平的下降改变了阴道环境,影响了保护性微生物的生存条件,可能导致更易感染和炎症反应增强,形成一个可能危及女性晚年健康的复杂互动网络。

更年期生殖微生物组变化与子宫内膜癌风险

近期研究表明,更年期期间生殖微生物组的变化与子宫内膜癌(EC)风险增加有关。

Walsh等人的研究发现,绝经后女性的微生物组多样性增加,这可能提高疾病风险。具体而言:

这表明卟啉单胞菌属(Porphyromonas)可能在更年期疾病发展中发挥作用。这些发现突显了女性更年期期间生殖道微生物组变化与癌症风险之间的重要联系,为未来预防和治疗策略提供了潜在目标。

微生物组健康与女性生殖道健康

微生物组健康度指特定环境(如肠道或口腔)中微生物群落的健康状态和恢复力。健康的微生物组具有多样性,由支持宿主健康的有益微生物组成,而失衡的微生物组可能导致疾病。

在健康的阴道微生物组中,乳杆菌属(Lactobacillus)通常是占主导地位的细菌,乳杆菌属可以:

乳杆菌的这种优势对维持阴道健康和预防感染至关重要。

它们形成一种保护性屏障,通过多种机制(包括pH调节、抗菌物质产生和竞争性排斥)抵抗病原体。

在更年期过渡期间,激素水平的变化可能会影响这种微生物平衡,导致乳杆菌减少和有害菌增加,从而增加感染和其他健康问题的风险。

更年期悖论:阴道微生物组变化的双面性

更年期悖论描述了绝经前和绝经后女性阴道微生物组之间观察到的相互矛盾趋势。这一现象的特征是:

因此,绝经后女性的阴道微生物组可能变得更加多样化,适应生态位内更广泛的微生物物种谱。这似乎违反了通常认为的微生物多样性对健康有益的观点。

导致更年期女性优势度和丰富度之间这种悖论关系的因素包括:

从临床角度看,这种悖论可能导致健康问题,如由于微生物适应性变化引起的感染,强调了在更年期女性医疗保健中解决这些微生物组变化的重要性。

这表明阴道微生物组的最佳状态在生命不同阶段可能有所不同,而不仅仅是追求最大的多样性。

更年期荷尔蒙变化对阴道微生物生态的影响

首先,与更年期相关的荷尔蒙变化会改变阴道环境,从而影响微生物群落。绝经期间雌激素水平的下降导致阴道pH值和湿度水平发生变化,创造了一个不太有利于某些微生物物种生长的环境,特别是在绝经前女性中占主导地位的乳杆菌。

阴道微生物组被分为五种群落状态类型(CST),其分类取决于乳杆菌物种的存在和丰度:

编辑

随着绝经的发生,许多女性从乳杆菌占优势的状态转变为CST IV状态,这种变化可能增加对某些感染和健康问题的易感性。这种转变反映了荷尔蒙调节对维持健康阴道微生物组的重要性。

绝经后阴道微生物组变化及健康影响

绝经后女性经历乳杆菌水平降低,导致微生物多样性增加。然而,这可能增加厌氧菌定植的易感性,与多种感染相关。

当细菌多样性增加时,检测到的物种包括:

其中一些与特定阴道感染相关,如细菌性阴道病(BV)。临床研究表明,BV的特征性厌氧菌过度生长与绝经后女性的微生物组相关,与绝经前女性相比有明显差异。

此外,研究已发现非乳杆菌占优势的阴道菌群与阴道干燥之间存在相关性。阴道干燥、性交疼痛和阴道疼痛症状更严重的女性往往具有更大的阴道微生物多样性,且不以乳杆菌为主。

普雷沃氏菌菌和卟啉单胞菌是女性生殖道和口腔的组成部分,它们参与细菌性阴道病和口腔牙周炎等多微生物感染。这表明微生物组变化可能在多个身体系统中产生广泛影响。

绝经前后免疫功能与阴道健康差异

绝经前后女性在免疫功能和阴道健康方面的差异也可能导致微生物多样性与丰富度的悖论。免疫反应和阴道上皮完整性的变化能够影响微生物定植模式和群落结构。

乳杆菌的保护作用

乳杆菌通过乳酸发酵保护女性免受侵入性病原体的侵害,促进阴道和膀胱健康。绝经前后最显著的差异是乳杆菌水平的降低。乳杆菌的主要代谢途径是乳酸和糖原。乳杆菌通过乳酸(一种主要的抗菌剂)消灭失调的微生物和各种病原体,从而维持微生物平衡。

乳酸水平变化

绝经前:乳酸含量占总量的98%

绝经后:乳酸浓度显著降至94.2%,阴道液pH值升高

雌激素与糖原关系

较高水平的雌激素促进阴道上皮中糖原的积累,有利于乳杆菌的优势地位。增加的游离糖原水平促进更厚的复层鳞状上皮和保护性粘液层形成,这也与较高的乳杆菌水平相关。

绝经前:阴道粘膜中游离糖原水平显著高于绝经后

绝经后:雌激素水平急剧下降,阴道微生物组和上皮受到影响

绝经后女性乳杆菌水平较低,可能是由于雌激素依赖性糖原可及性降低。此外,在患有阴道萎缩的女性中,细菌微生物组缺失。

这些变化说明了激素、上皮环境和微生物组之间复杂的相互作用,解释了为什么绝经可能导致微生物多样性增加但并不总是有益健康。

阴道与泌尿生殖系统微生物组的相互关系

泌尿生殖系统与阴道密切相关。阴道微生物组与泌尿系统和胃肠道系统中的其他微生物群落相互作用。阴道乳杆菌可能对泌尿道起保护作用。此外,泌尿道可能作为阴道乳杆菌的储存库,并可能帮助在因更年期相关代谢变化或病理引起的菌群失调后重新定植。

在乳杆菌物种中,詹森乳杆菌(L. jensenii)也常见于尿道,与惰性乳杆菌(L. iners)和卷曲乳杆菌(L. crispatus)一起,是阴道中最常分离出的菌种。阴道中乳杆菌丰度与其在尿道中存在显著的相关性。因此,促进乳杆菌在阴道中的定植可以积极影响其在泌尿系统中的存在,从而在女性健康中发挥重要作用,尤其是在绝经后。

这一发现具有重要的临床意义,表明针对阴道微生物组的干预可能会对整个泌尿生殖系统健康产生连锁效应。绝经后这种微生物生态系统的变化可能解释了为什么许多女性在更年期后容易出现泌尿道感染和其他泌尿系统问题,强调了在更年期医疗保健中考虑整个泌尿生殖轴的重要性。

更年期泌尿生殖系统并发症影响50岁或以上女性的三分之一

泌尿系统也可能因粘膜干燥而受到影响。可能出现的泌尿生殖系统症状包括性交疼痛、排尿困难和复发性尿路感染(UTI)。存在一种称为更年期泌尿生殖综合征(GSM)的病理状态,影响约50%的更年期女性,同样影响女性的性健康和功能健康。更年期引起阴道微生物组的变化,导致阴道症状。

2021年的一项研究确定普雷沃氏菌和卟啉单胞菌(经典的牙周病原体)是与接受抗生素治疗的尿路感染相关的微生物。

2013年的一项横断面研究(n=87)表明,轻度或中度外阴阴道萎缩表现出更大的微生物组多样性,缺乏乳杆菌,而没有外阴阴道萎缩的女性则表现出以卷曲乳杆菌为主的微生物组。因此,阴道微生物组动态的复杂性需要多方面的方法来阐明潜在机制。

未来研究应采用纵向研究和先进的组学技术,揭示宿主生理、微生物组成和环境因素在更年期阴道微生物组塑造中的复杂相互作用。通过更多地了解这些动态,可以开发有针对性的干预措施,促进阴道健康并减轻更年期女性感染的风险。

更年期常见的肠道健康问题

随着更年期荷尔蒙的变化,消化通常会变得更加不可预测。许多女性会出现腹胀、便秘、胃酸倒流和食物敏感,这些在过去从来都不是问题。这些问题与消化缓慢、胃酸降低和肠道细菌的变化密切相关。了解这些症状发生的原因以及如何管理它们可以帮助更好地控制自己的肠道健康。

腹胀和胀气

随着消化速度减慢,食物在肠道中停留的时间会更长,从而导致发酵和气体积聚。激素波动会进一步影响食物在消化系统中移动的效率,从而引起不适。此外,肠道细菌的变化会破坏正常的消化,使腹胀更加频繁和明显。

通过肠道菌群检测可识别甲烷菌、硫化氢代谢菌等特定菌群的丰度,从而制定针对性策略。若检测j结果显示产甲烷菌丰度高,需减少豆类、十字花科蔬菜摄入;若硫化氢菌为主,则限制红肉和含硫食物。

如何干预?

便秘和消化迟缓

当雌激素水平下降时,消化系统会减慢,导致食物在肠道中停留的时间更长。随着胃酸和酶的产生降低,分解食物变得更加困难,导致消化缓慢。此外,肠道肌肉收缩减弱会使排便不那么规律,从而导致不适。

肠道菌群检测报告中,一些产丁酸菌可能辅助判断菌群代谢能力,若丁酸菌不足,补充菊粉或抗性淀粉(如青香蕉);若普氏菌属丰度高,也可以改用其他例如低聚半乳糖。

如何干预?

食物敏感和炎症增加

肠道通透性增加引起的肠漏,使未消化的食物颗粒进入血液,引发免疫反应。肠道细菌的变化会改变身体处理某些食物的方式,使其更容易产生敏感性。较高的炎症水平也会使身体对乳制品、麸质和加工食品更敏感,导致消化不适和不耐受。

如何干预?

支持更年期肠道健康的食物

吃合适的食物可以在平衡肠道菌群、减少腹胀、改善消化和支持更年期的整体健康方面产生巨大影响。由于激素变化会影响肠道功能,因此专注于富含纤维、益生菌、抗炎和营养丰富的食物有助于维持消化平衡。

减少肠道炎症的健康脂肪

Omega-3 脂肪酸和健康脂肪支持肠道内壁的完整性并减少消化道的炎症。

《营养生物化学杂志》发表的一项研究发现,Omega-3 脂肪酸补充可以改善绝经后妇女的肠道微生物群健康并减少炎症。

建议每天摄入约250-500毫克Omega-3脂肪酸。

健康脂肪的最佳来源:

如果经历持续的肠道炎症,健康的脂肪会有所帮助,但它们本身并不总是足够的。有针对性的抗炎营养计划可以进一步减轻更年期与肠道相关的症状。

舒缓肠道的抗炎食物

慢性炎症会削弱消化并导致食物敏感。抗炎食物有助于修复肠道内壁并减少腹胀。

最好的抗炎食物:

如果炎症导致持续腹胀或肠道不适,可以考虑进行功能医学肠道健康咨询,确定食物触发因素和解决方案。

《营养学杂志》发表的一项研究发现,大豆补充可以改善绝经后妇女的雌激素水平。

骨汤和胶原蛋白用于肠道内壁修复

更年期会削弱肠道内壁,增加肠漏和炎症的风险。骨汤和胶原蛋白含有谷氨酰胺等氨基酸,有助于增强肠壁。

最佳来源:

如果怀疑肠漏导致了食物敏感性,可以考虑优先解决肠漏方案来帮助治愈和恢复消化。

多补充水分

保持水分可以保持消化顺畅并防止便秘。除了喝水,吃补水食物也会有所帮助。

最佳保湿食物:

益生菌

益生菌是发酵食品中的活性微生物,存在于酸奶、酸菜和酸面包,也可以在膳食补充剂中找到。摄入益生菌可以改善消化、增强免疫系统并调节雌激素水平。

改善肠道健康

它们被认为通过恢复有益菌和抑制肠道有害菌的生长来改善肠道健康。肠道微生物平衡的转变可以导致改善雌激素代谢,有助于维持健康的雌激素水平。

一项研究发现,连续六周每天食用益生菌补充剂的女性肠道健康显著改善。

改善雌激素水平

研究表明,益生菌对雌激素水平有积极影响,通过增加β-葡萄糖醛酸酶的产生,这是一种促进体内雌激素排泄的酶。

根据《临床胃肠病学杂志》发表的一项研究,益生菌补充可以改善代谢综合征的绝经后妇女的雌激素水平。

益生元

益生元是人体无法消化但肠道微生物组可以消耗的纤维素类型。

益生元可以在许多食物中找到,最佳益生元来源:

改善肠道健康、调节雌激素水平

摄入益生元促进肠道中有益菌的生长,减少有害菌的数量,有助于改善肠道健康并调节雌激素水平。

研究表明,益生元对雌激素水平有积极影响,通过增加短链脂肪酸的产生,这可以帮助调节雌激素水平。

《营养学杂志》发表的一项研究发现,益生元补充可以改善绝经后妇女的雌激素水平。

此外,益生菌和益生元还可能对与激素失衡有关的疾病,如多囊卵巢综合症产生积极影响。

《功能性食品杂志》发表的一项研究发现,连续12周食用益生菌补充剂的多囊卵巢综合症女性,睾酮水平下降,胰岛素敏感性改善,这两个指标与多囊卵巢综合症密切相关。

总之,益生菌和益生元对肠道健康和激素平衡,特别是在女性中有积极影响。将这些补充剂纳入饮食中可能对与激素失衡有关的疾病有益,如多囊卵巢综合症。

然而,需要进行更多的研究来全面了解它们的影响机制,也可以借助肠道菌群检测了解自身需求,确定最佳的剂量和补充时间。

维生素D

这种维生素在维持肠道健康和免疫功能方面起着至关重要的作用。一些富含维生素D的食物包括富含脂肪的鱼类、蛋黄和强化的乳制品。

《妇女健康杂志》发表的一项研究发现,维生素D补充可以改善绝经后妇女的肠道微生物群组成并减少炎症。

缓解压力

压力是我们日常生活中常见的现象,它可以对肠道微生物组产生深远的影响。

压力改变肠道菌群组成

几项研究表明,慢性压力可以改变肠道细菌的组成,导致有益菌的减少和有害菌的增加。

例如,发表在《大脑、行为和免疫》杂志上的一项研究发现,压力诱导的肠道微生物组变化与炎症性肠病的风险增加有关。

压力影响激素的产生和代谢

此外,压力还可以影响激素的产生和代谢,包括雌激素。下丘脑-垂体-肾上腺(HPA)轴是压力反应系统的关键组成部分,已知与下丘脑-垂体-性腺(HPG)轴相互作用,后者调节雌激素的产生。

研究表明,慢性压力可以破坏这些轴的调节,导致雌激素水平的改变。

因此,减少压力水平可以是改善肠道健康和恢复雌激素水平的有效策略。一些减压的方式包括冥想、深呼吸练习、瑜伽、定期运动。

一项研究发现,定期运动可以改善绝经后妇女的雌激素水平,运动还可以降低患乳腺癌等雌激素相关疾病的风险。

– 每天练习10-15分钟的正念冥想或深呼吸练习

– 每天进行至少30分钟的有氧运动,如快走、慢跑或骑车

– 将力量训练融入每周的运动计划中

– 减少暴露于压力因素,如过度的工作负担或负面关系

– 参与有趣的活动,如兴趣爱好或与亲人共度时光,以减轻压力水平

然而,肠道健康并不是一刀切的。每个女性的身体对激素变化的反应都不同,对一个人有效的方法可能对另一个人不起作用。这种个体差异与肠道菌群的独特组成密切相关。例如,部分女性因产甲烷菌丰度过高而对豆类敏感,而另一些人可能因丁酸菌不足而需针对性补充抗性淀粉。

通过肠道菌群健康检测可通过解析菌群结构,明确优势菌群(如普氏菌、双歧杆菌)及致病菌定植状态,指导膳食调整方向。了解功能基因及代谢物水平(如短链脂肪酸、硫化氢等),判断炎症风险与营养吸收能力,从而制定个性化干预方案;通过定期复测评估益生菌定植率或益生元/饮食干预后的菌群重塑效果,避免盲目补充。

更年期作为女性生命周期的关键转折点,其健康管理已从传统的症状缓解转向基于微生物组学的精准干预。肠道菌群与雌激素代谢的双向调控机制、菌群失衡与更年期综合征的关联性研究,为健康老龄化提供了全新的科学视角。

然而,现有研究过度依赖西方人群样本,地理与生活方式差异(如饮食结构、环境暴露)导致微生物组数据缺乏多样性,限制结论的普适性。例如,非洲或亚洲女性因饮食差异可能具有独特的菌群特征。

解决这一差距至关重要。包括来自非洲、亚洲和拉丁美洲等更多样化人群的研究,可以提供对更年期如何全球性影响微生物组的更全面理解。更具地理包容性的方法将有助于揭示微生物群落的变异,从而开发更个性化的干预措施,更好地满足不同群体更年期女性的需求。

随着研究的深入,未来将围绕以下方向展开:

检测技术的革新与普及

精准医疗的核心在于“检测先行”。宏基因组测序、代谢组学及AI驱动的数据分析技术将推动肠道菌群检测的标准化。

唾液、阴道分泌物等多部位微生物组联合检测技术的开发,将揭示“口腔-肠道-生殖道”微生物轴的联动机制,为系统性干预提供依据。

个性化益生菌/益生元产品的迭代

基于菌群检测结果的靶向菌株筛选与定制化产品研发将成为主流。例如,针对绝经后女性双歧杆菌丰度下降、产甲烷菌过度增殖等问题,开发含特定菌株的益生菌组合,或设计差异化的益生元配方。

同时,微生物代谢工程技术的应用,可人工合成具有抗炎、调节雌激素功能的代谢产物,为药物开发开辟新路径。

数据驱动的健康管理平台

整合肠道菌群数据、激素水平、临床表型及生活方式的多组学数据库将构建更年期健康管理的智能中枢。AI算法可通过分析大规模队列数据(如中国更年期女性队列),预测骨质疏松、心血管疾病等风险,并推荐个性化干预方案,同时联动医疗机构进行动态跟踪。

跨学科研究与产业协同

微生物组学与内分泌学、免疫学、营养学的交叉融合,将催生“微生物-激素”共调控疗法。例如,通过靶向调控肠道菌群的β-葡萄糖醛酸酶活性,促进雌激素再循环以缓解阴道萎缩;或利用益生菌代谢产物调节骨吸收相关通路,降低骨质疏松风险。此外,中医药与微生物组研究的结合有望挖掘传统疗法的现代科学价值。

未来,随着技术的突破与产业链协同,女性将不再被动应对更年期挑战,而是通过“检测-干预-监测”的全周期管理,实现从激素平衡到全身健康的精准调控。通过整合肠道菌群检测、激素水平分析与临床表型数据,可构建预测模型,为女性提供从症状缓解到疾病预防的全周期方案。

注:本账号内容仅作交流参考,不作为诊断及医疗依据。

主要参考文献

Nieto M R, Rus M J, Areal-Quecuty V, et al. Menopausal shift on women’s health and microbial niches[J]. npj Women’s Health, 2025, 3(1): 3.

Tatullo M, Nor J, Orrù G, Piattelli A, Cascardi E, Spagnuolo G. Oral-Gut-Estrobolome Axis May Exert a Selective Impact on Oral Cancer. J Dent Res. 2024 May;103(5):461-466.

Park MG, Cho S, Oh MM. Menopausal Changes in the Microbiome-A Review Focused on the Genitourinary Microbiome. Diagnostics (Basel). 2023 Mar 21;13(6):1193.

Shen X, Wang C, Zhou X, Zhou W, Hornburg D, Wu S, Snyder MP. Nonlinear dynamics of multi-omics profiles during human aging. Nat Aging. 2024 Nov;4(11):1619-1634.

Hu S, Ding Q, Zhang W, Kang M, Ma J, Zhao L. Gut microbial beta-glucuronidase: a vital regulator in female estrogen metabolism. Gut Microbes. 2023 Jan-Dec;15(1):2236749.

Peters BA, Santoro N, Kaplan RC, Qi Q. Spotlight on the Gut Microbiome in Menopause: Current Insights. Int J Womens Health. 2022 Aug 10;14:1059-1072.

Łaniewski P, Herbst-Kralovetz MM. Connecting microbiome and menopause for healthy ageing. Nat Microbiol. 2022 Mar;7(3):354-358.

谷禾健康

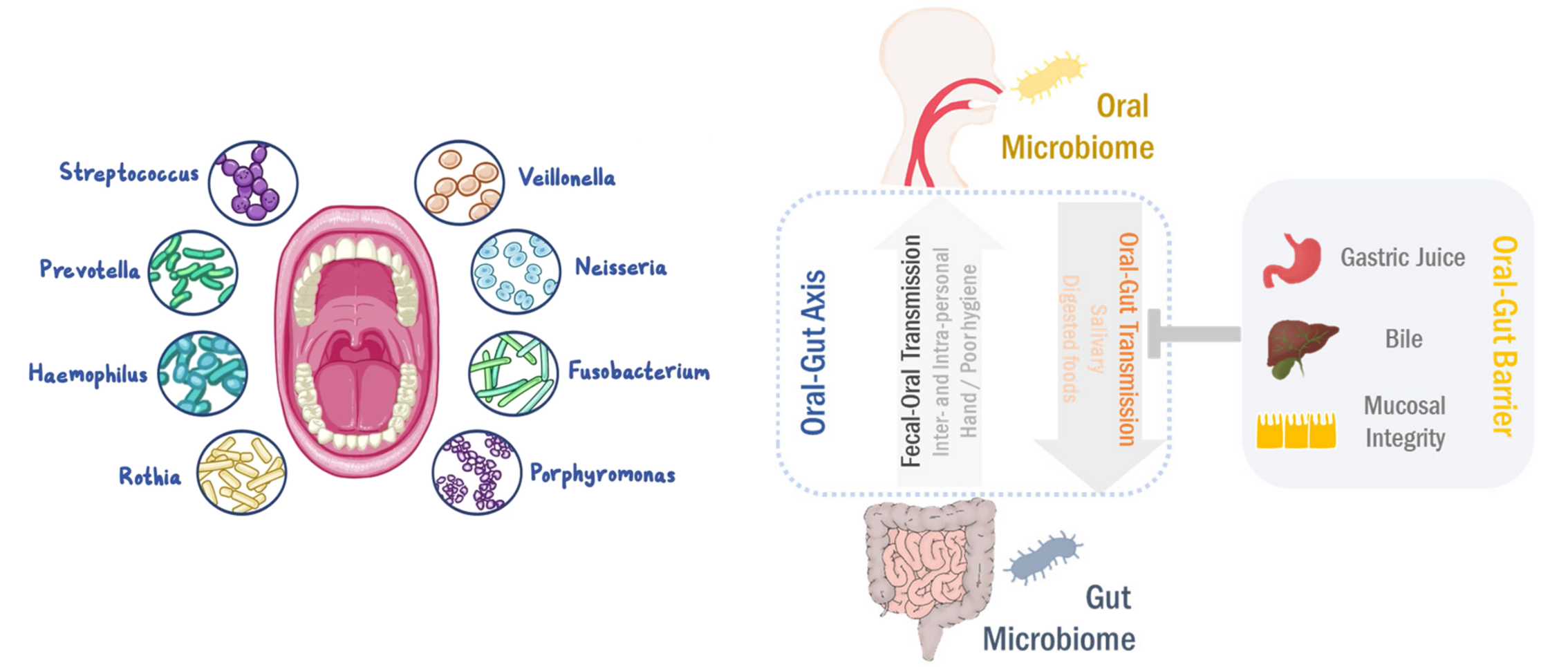

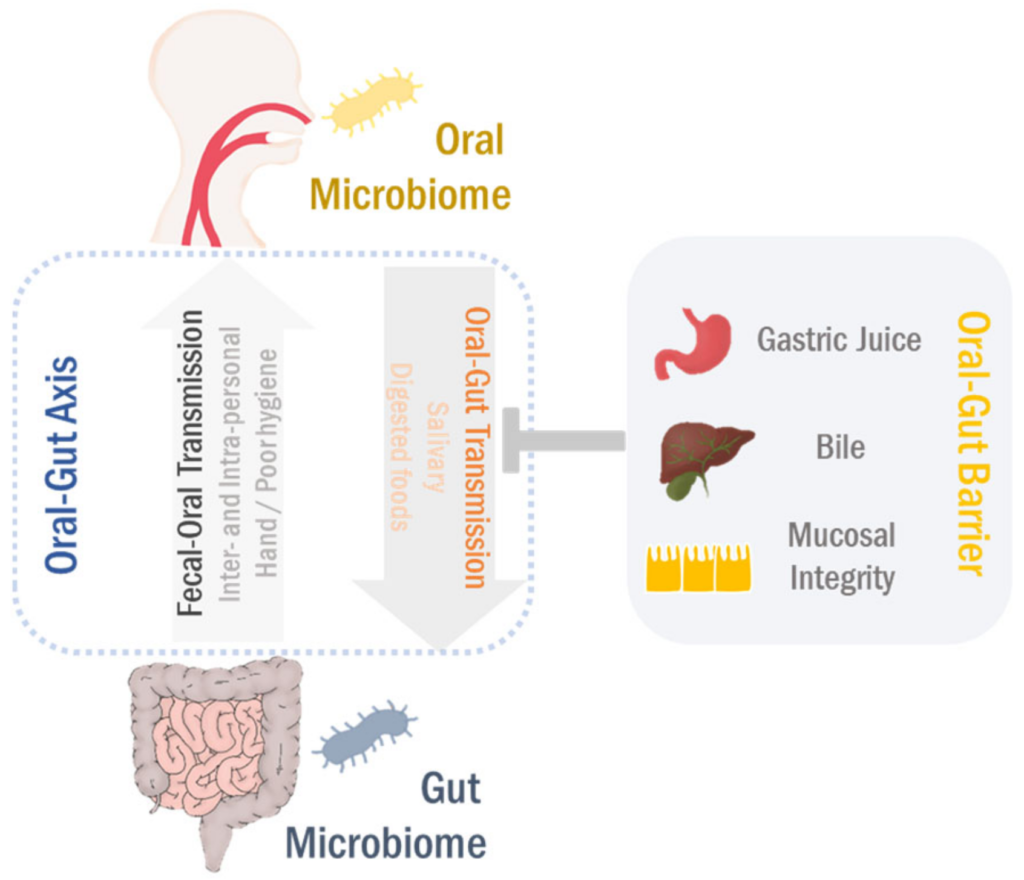

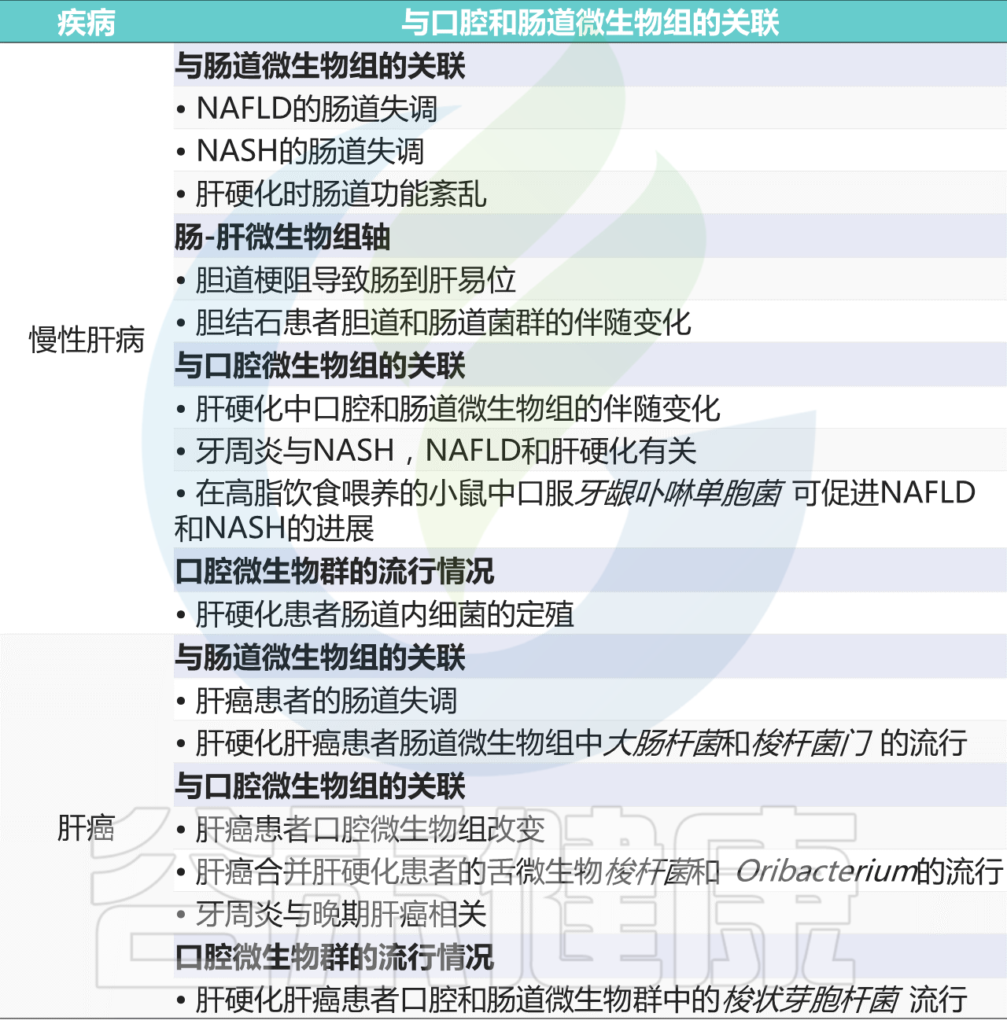

在个体中,每个微生物栖息地都表现出独特的微生物种群模式。迄今为止,关于微生物组相关疾病的研究主要集中在器官特异性微生物组上。然而,器官间的微生物网络正逐渐成为生理功能和病理过程中的重要调节因子和治疗机会。

在正常情况下,人体维持动态平衡,各个身体部位的微生物可以通过直接相互作用或间接作用于系统循环中的炎性物质、细胞因子和代谢物来相互影响。在这其中,口腔和肠道是人体中两个最为重要的微生物栖息地,它们在微生物组相关疾病中起着关键的作用。

近年来,随着网络的发展和生活水平的提高,大众对心理健康产生了极大关注,同时精神类疾病也面临巨大挑战,患病率高、致残率高、治疗率低。许多患者无法获得及时有效的救治,导致病情日益严重。药物治疗只能暂时缓解症状,容易出现复发,甚至形成对药物的依赖,带来更加严重的后果。因此,对于人体微生物与精神健康之间的研究越来越多,尤其是以肠道菌群为研究靶点,探索和验证以肠道菌群为靶点治疗精神疾病的潜力。

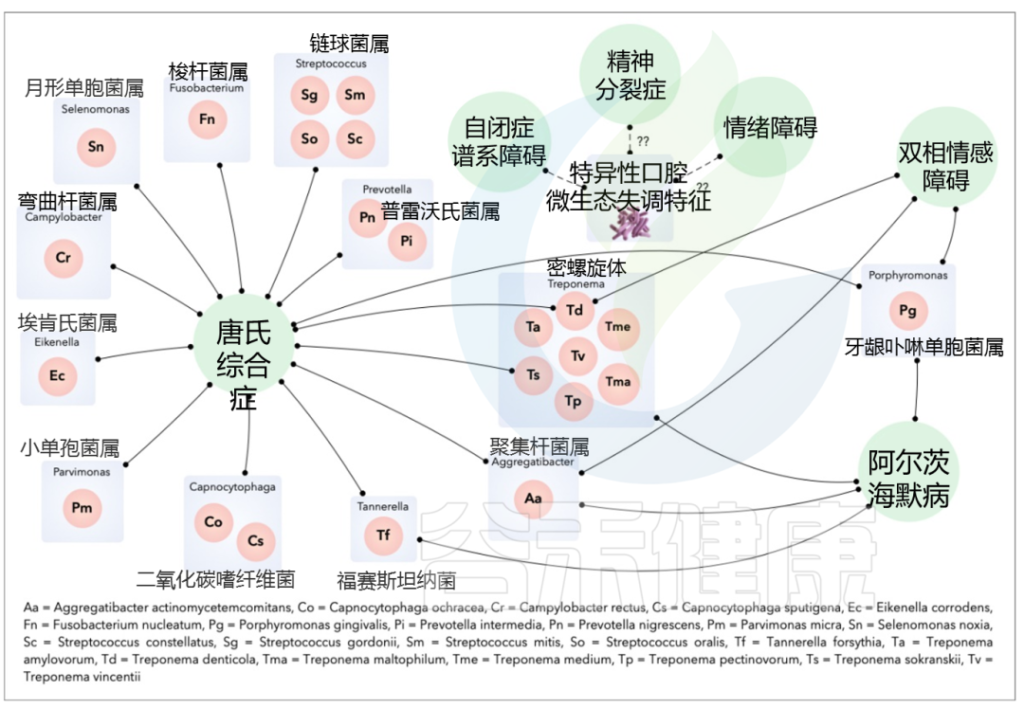

此外,大量高质量的研究证据以及实践检测发现,精神疾病往往与功能性胃肠病共存,并可能相互影响和形成负向循环,其共同的病理生理基础是“菌-肠-脑轴”的异常互动。例如,精神疾病患者通常会出现胃肠道症状,特别是腹疼痛、饱胀、恶心、反酸、消化不良和腹泻等,以至于他们会在消化内科或外科咨询就诊。反过来,功能性胃肠疾病患者则伴随着睡眠障碍、社交障碍、焦虑和抑郁等症状,他们将前往心理科寻求帮助。同时,研究也发现患有精神类疾病的人除了胃肠道症状外,常常还伴有口腔问题,如牙周病或口臭,而患有牙周炎或牙周病的人更容易出现认知或精神障碍。

目前,在功能性胃肠病、口腔疾病与精神疾病的临床诊疗中存在一些问题,医患双方对于其临床表现的认知和重视程度不高,对病理生理机制的理解不够全面,对干预方式的整体观念和综合视角不足,导致目前该类疾病的疗效不理想。急需让精神疾病患者和医务工作者了解这些相关联系,并在治疗过程中予以关注。

在讨论和传播关于脑肠轴与精神疾病相关的知识和科普的基础上,本文主要拓展了对于口-肠轴或口-肠-脑轴在精神健康障碍中的重要性的理解,尤其是探讨了基于口肠微生物群的联合治疗神经精神疾病的解决方案和预防措施等。

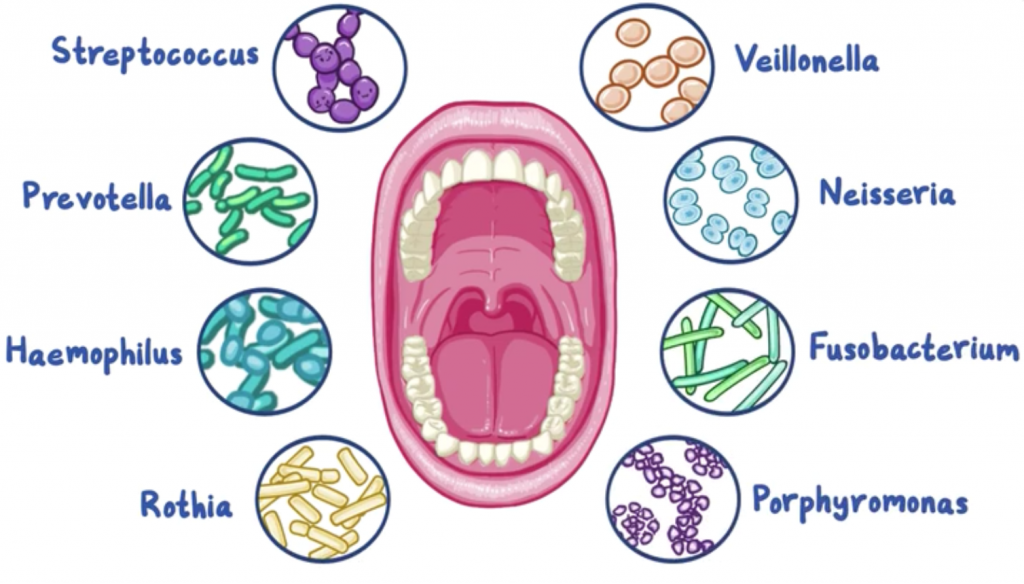

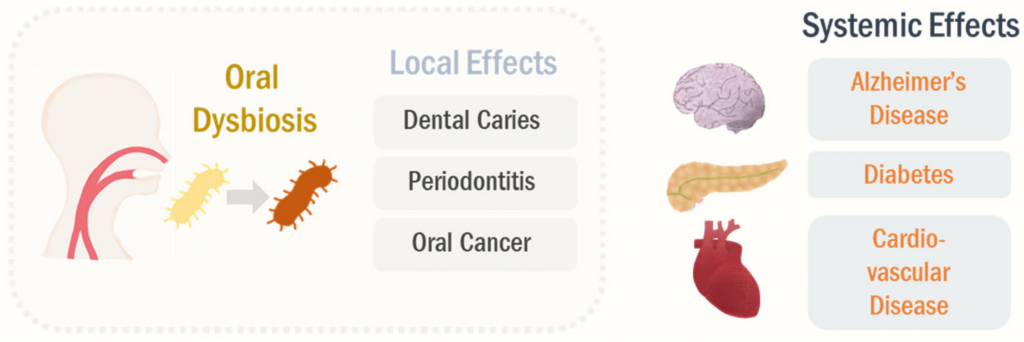

口腔是继肠道之后微生物组的第二大定植区。此外,它还是呼吸道和消化道的门户。口腔微生物群的改变可能导致或预示各种口腔和全身疾病。

▼

食物的消化很少发生在口腔中。然而,通过咀嚼或咀嚼的过程,食物才能很好的通过上消化道运输到胃和小肠。咀嚼是食物经历的第一个机械过程。咀嚼时下颌的运动是由咀嚼肌(咬肌、颞肌、翼内肌、翼外肌和颊肌)。包围和支撑牙齿的牙周膜的敏感性,而不是咀嚼肌肉的力量,决定了咬合的力量。

理论上来说,咀嚼对于充分消化来说并不是必需的,但是咀嚼对于吞咽和运输又有很大的影响,从这个意义上说咀嚼确实有助于消化,因为它可以将食物切成小颗粒并将其与唾液腺分泌的唾液混合。唾液润滑和润湿干燥的食物,而咀嚼则使唾液分布在整个食物团中。舌头抵住硬腭和脸颊的运动有助于形成圆形的食物团。

嘴唇和脸颊

嘴唇是围绕嘴的两个肉质褶皱,外部由皮肤组成,内部有粘膜。粘膜含粘液分泌腺,它们与唾液一起确保言语和咀嚼的充分润滑。

脸颊,即嘴的两侧,与嘴唇连续,具有相似的结构。脸颊的皮下组织(皮肤下的组织)有一个明显的脂肪垫;这种垫对于婴儿来说特别大,被称为吸吮垫。在每个脸颊的内表面上,与第二上臼齿相对的地方有一个轻微的隆起,标志着腮腺管的开口,从位于耳朵前面的腮腺唾液腺引出。在这个腺体的后面有四到五个分泌粘液的腺体,其导管在最后一颗臼齿的对面打开。

口腔顶部

口腔顶部呈凹形,由硬质和软质形成上颚。硬腭由两块腭骨的水平部分和上颌骨或上颌的腭部分形成。硬腭覆盖着厚厚的、略显苍白的粘膜,该粘膜与牙龈连续,并通过坚固的纤维组织与上颌骨和腭骨结合。软腭与前面的硬腭是连续的。其后面与覆盖鼻腔底部的粘膜连续。软腭由坚固、薄的纤维片、腭腱膜、舌腭肌和咽腭肌组成。

口腔底

只有当舌头抬起时才能看到口底。中线是一个突出的、升高的粘膜皱襞(舌系带)将每个嘴唇与牙龈结合在一起,其两侧都有一个轻微的褶皱,称为“舌系带”舌下乳头,下颌下唾液腺导管从中开口。从每个舌下乳头向外和向后延伸的是一个脊(舌下皱襞),标志着舌下(舌下)唾液腺的上边缘,该腺体的大部分导管都通向此处。

牙龈

牙龈由粘膜组成,粘膜通过厚纤维组织与颌骨周围的膜连接。牙龈膜上升,在每颗牙齿的牙冠基部(暴露部分)周围形成一个颈圈。牙龈组织富含血管,接收来自牙龈的分支肺泡动脉;这些血管由于与牙槽或牙槽的关系而被称为牙槽,也供应牙齿和上颌和下颌的松质骨,牙齿位于其中。

牙齿

牙齿是口腔中坚硬的白色结构。不同脊椎动物的牙齿通常用于咀嚼,有时是专门化的牙齿。咀嚼对于食肉动物来说并不像对于草食动物那么重要。人类是杂食动物(吃植物和动物组织),其牙齿在功能和结构上属于食肉动物和食草动物的牙齿所达到的极端专业化之间。

每颗牙齿有牙冠和压根。它们具有不同的功能。口腔的不同部位以及不同动物的牙冠和牙根的形状各不相同。下颌一侧的牙齿本质上是另一侧牙齿的镜像。上牙与下牙不同,但又互补。

舌头

舌头是位于口底的肌肉器官,是一个极其灵活的结构,是言语、咀嚼和吞咽等运动功能的重要辅助器官,也是口腔微生物聚集的地方。它与脸颊一起,能够引导和保持食物在上牙和下牙之间,直到咀嚼完成。舌头的运动有助于在口腔内产生负压,从而使婴儿能够吸吮。作为一种外周感觉器官,舌头尤其重要,它含有一组特殊的上皮细胞,称为味蕾,将刺激从口腔传送到中枢神经系统。此外,舌头的腺体会产生一些吞咽所需的唾液。

舌头由大量交织的横纹肌组成,其中散布着脂肪。覆盖舌头的粘膜在不同区域有所不同。舌头通过其外在肌肉附着在下颌、舌骨(下颌和喉部之间的U 形骨)、颅骨、软腭和咽部。它与口腔底部和口腔相连会厌(作为喉盖的一块软骨板)由粘膜褶皱形成。

唾液腺

食物被品尝并与几组腺体分泌的唾液混合。除了许多分泌唾液的微小腺体外,还有三对主要的唾液腺:腮腺、颌下腺和舌下腺。唾液腺是最大的一对,位于面部侧面、每只耳朵的下方和前方。腮腺被包裹在鞘中,当发炎时,如腮腺炎,腮腺可以限制肿胀的程度。下颌下腺呈圆形,位于下颌骨内侧附近,位于胸骨乳突肌(下颌突出的肌肉)前面。这舌下腺直接位于覆盖舌头下方口腔底部的粘膜下方。

唾液腺中含有很多分泌细胞,分泌细胞在圆形囊中呈簇状排列,称为腺泡,附着于导管的自由分支系统。分泌细胞可以是浆液型或粘液型。后一种类型分泌粘蛋白,粘蛋白的主要成分粘液; 前者是含有淀粉酶的 水状液体。

腮腺的分泌细胞为浆液型;颌下腺,有浆液性和粘液性两种类型,浆液性细胞与粘液性细胞的数量为四比一。舌下腺的腺泡主要由粘液细胞组成。

唾液腺由自主神经系统的两个部分(交感神经和副交感神经)控制。这副交感神经 供应调节腺泡细胞的分泌并导致血管扩张。受规管的职能交感神经包括腺泡细胞的分泌、血管的收缩以及可能的肌上皮细胞的收缩。

正常情况下,无论口腔中是否有食物,唾液的分泌都是恒定的。24小时内分泌的唾液量通常为1-1.5升。当有东西接触牙龈、舌头或口腔内壁的某些区域时,或者咀嚼时发生时,唾液分泌量增加。刺激物质不一定是食物——嘴里的干沙,甚至在空嘴时移动下巴和舌头都会增加唾液流量。这种对口腔粘膜的直接刺激与唾液分泌增加的结合被称为无条件唾液反射。当一个人了解到特定的视觉、声音、气味或其他刺激通常与食物相关时,仅该刺激就足以刺激唾液流量增加。这种反应被称为条件性唾液反射。

唾液

唾液溶解一些咀嚼的食物并充当润滑剂,促进后续食物顺利通过消化道。唾液还含有一种称为淀粉酶(ptyalin)的淀粉消化酶,它可以启动酶水解过程;它将淀粉(一种含有许多连续链结合的糖分子的多糖)分解成双糖麦芽糖分子。

许多食肉动物,例如狗和猫,其唾液中没有淀粉酶;因此,他们的天然饮食中含有很少的淀粉。物质必须处于溶液中才能刺激味蕾;唾液的成分各不相同,但其主要成分是水、与血浆中常见的无机离子,以及许多有机成分,包括唾液蛋白质、游离氨基酸以及溶菌酶和淀粉酶。尽管唾液呈弱酸性,但其中所含的碳酸氢盐和磷酸盐可充当缓冲剂,并在正常条件下保持唾液的pH 值或氢离子浓度相对恒定。

唾液中碳酸氢盐、氯化物、钾和钠的浓度与其流速直接相关。碳酸氢盐浓度与血液中二氧化碳分压之间也存在直接关系。血液中氯化物的浓度从低流速时的 5 毫摩尔/升到高流速时的 70 毫摩尔/升不等。类似情况下的钠浓度从每升 5 毫摩尔到每升 100 毫摩尔不等。血液中钾的浓度通常高于血浆中的浓度,每升高达 20 毫摩尔,这就是唾液在快速流动时产生尖锐金属味的原因。

唾液的持续流动使口腔和牙齿保持湿润,并且相对清除食物残渣、脱落的上皮细胞和异物颗粒。通过去除可用作细菌培养基的物质,唾液抑制细菌的生长。唾液具有保护功能,因为溶菌酶具有溶解或溶解某些细菌的能力。因此唾液的分泌与口腔菌群构成和变化紧密。

唾液的分泌还提供了一种机制,使某些有机和无机物质可以从体内排出,包括汞、铅、碘化钾、溴化物、吗啡、乙醇以及某些抗生素,如青霉素、链霉素和金霉素。虽然唾液不是生命所必需的,但唾液的缺乏会导致许多不便,包括口腔粘膜干燥、细菌过度生长导致口腔卫生不良、味觉大大减弱以及言语困难。

▼

与牙周炎有关:

如普氏菌属、卟啉单胞菌属、密螺旋体属、聚集杆菌属、梭杆菌属等。

与龋齿有关:

如变形链球菌 、乳酸菌、奈瑟菌属等。

与精神障碍潜在相关的主要口腔细菌种类如下:

doi.org/10.3390/microorganisms9071450

口腔和肠道之间存在密切的解剖和生理联系。口腔和肠道都是消化系统的一部分。由于胃酸的pH值较低,恶劣的化学环境使得许多口腔细菌难以在肠道内定殖。然而,疾病、药物、衰老等各种情况都会促进口腔细菌在肠道中的定植。

▼

研究人员已经提出了细菌从口腔转移到肠道的两种可能途径:

胃肠道途径

人类每天要吞下大约1.5升唾液,这些唾液富含口腔细菌。来自牙周炎患者和健康对照者的唾液微生物可以在小鼠肠道中存活至少 24 小时,暗示口腔菌群影响肠道菌群的重要途径。然而,胃酸和碱性胆汁对口腔微生物群在肠道中的定位构成了很大的瓶颈,关于口腔微生物群是否可以通过肠内途径定植肠道存在激烈争论。最近的一项研究表明,没有证据表明口腔细菌在健康成人的远端肠道中定植。相反,另外的研究得出的结论是,至少三分之一的口腔微生物群可以解决健康成年人的肠道问题,肠癌和类风湿性关节炎患者比健康人有更多的口腔到肠道微生物传播。胃炎、炎症性肠病、结直肠癌等肠道疾病,使易位的口腔细菌在肠道内定植和扩张。

由上所述,唾液含有粘液(由水、脂质和蛋白质如粘蛋白组成),可以保护微生物群免受胃酸影响,从而在胃肠道中存活。口腔管饲与牙周炎相关的唾液可加重小鼠糖尿病模型、结肠炎、精神症状、老年痴呆症和骨质疏松症。据估计,患有严重牙周炎的患者每天会吞咽大约大量的牙龈卟啉单胞菌 (P. gingivalis),如果进入肠道定制会改变肠道菌群 。

然而,由于胃肠道的屏障功能和胃的酸性,摄入的口腔细菌很少到达并定植在健康的肠道中。但是这两道屏障也可能受损,以下三种情况下,口腔菌群可以趁机进入肠道。

方式一:肠道微生物群破坏

我们知道,肠道微生物群作为一个重要的屏障,可以阻止摄入的口腔细菌在肠道中定植,一旦健康肠道微生物群被破坏,则会导致口腔细菌在肠道的定植增加。例如,抗生素万古霉素用于治疗细菌感染,扰乱肠道微生物组成,从而为口腔细菌在肠道中定植和扩张提供便利。

方式二:胃功能不全

由于长期使用质子泵抑制剂而导致胃功能不全的患者,其口腔细菌如嗜血杆菌属、链球菌属、韦荣氏球菌属的肠道定植显著增加。

胃炎和胃手术也可能导致摄入的口腔细菌暴露于胃液的减少,研究表明,患有胃炎或接受过胃手术的人的肠道微生物组成发生了改变,特定口腔微生物组分类群的相对丰度在肠道中显著增加,如链球菌属、韦荣氏球菌属、肠杆菌科等。

方式三:某些菌耐酸

某些口腔细菌,如牙龈卟啉单胞菌,具有耐酸性,因此可以通过胃屏障进入肠道。

血液途径

当一个人患上牙周病时,牙周袋表皮的撕裂、日常的口腔卫生习惯(激烈刷牙/用牙线)、侵入性的牙齿手术等情况,都可能导致口腔细菌传播至全身循环(菌血症)。

此外,日常牙科活动(如用力咀嚼、刷牙)和牙科手术(如洗牙和牙根平整、牙齿矫正、拔牙)造成的口腔机械损伤可能会使口腔细菌扩散到体循环中。此外,牙周炎导致牙周袋血管化和牙龈溃疡,使牙周病原体很容易进入血液。血液途径可能是口腔梭杆菌到达结肠肿瘤的首选途径,而不是肠道途径。

研究表明,牙周炎引发口腔细菌传播至肝脏和脾脏。此外,口腔细菌具有入侵免疫细胞(如巨噬细胞和树突状细胞)并在其内部存活的能力,这就好像口腔细菌能够利用宿主免疫细胞作为特洛伊木马,从口腔传播到肠道粘膜。

以上是口腔菌群进入肠道的几种方式。研究发现,绝大多数口腔细菌可转移到肠道。

免疫细胞迁移路线

一些口腔细菌可以在树突状细胞和巨噬细胞等免疫细胞内存活,表明口腔细菌可能劫持宿主免疫细胞作为“木马”从口腔粘膜传播到肠道粘膜。此外,来自口腔淋巴结引流的免疫细胞可以迁移到其他淋巴组织,包括但不限于肠道。口腔致病菌反应性 T 辅助细胞 17(Th17) 可以迁移到发炎的肠道。在肠道中,口腔来源的 Th17 细胞可被易位的口腔致病菌激活并导致结肠炎的发展。

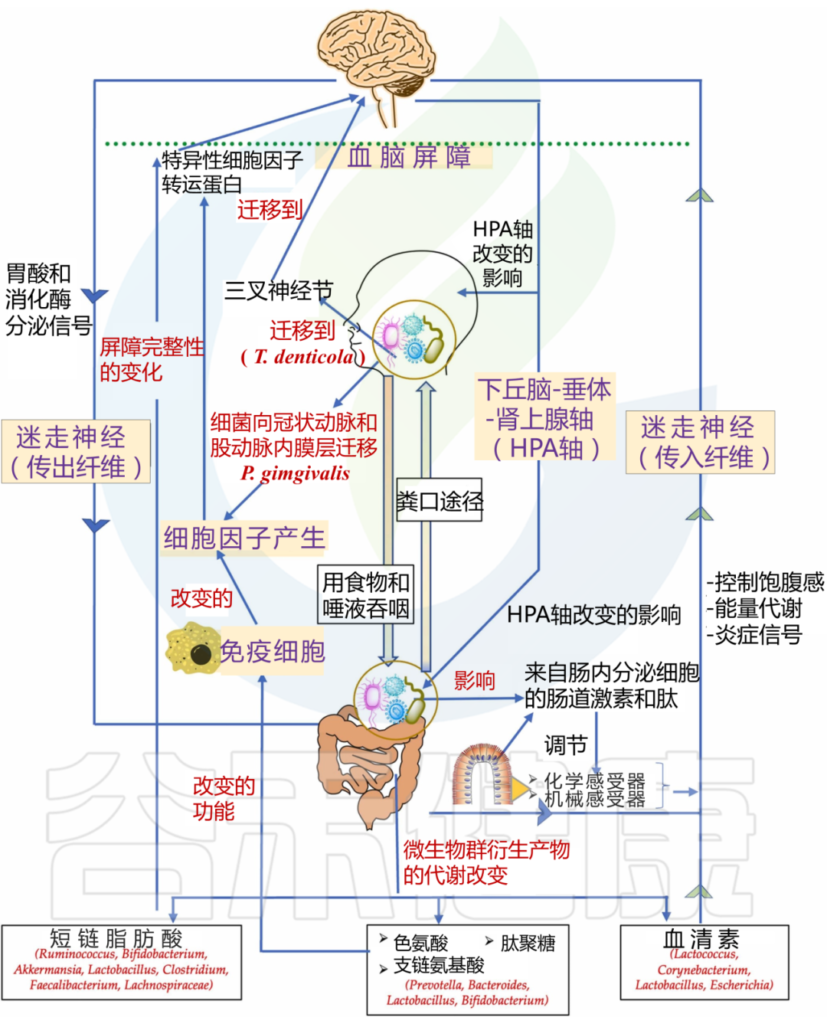

以上我们了解到口腔-肠道传播是影响肠道微生物组成的重要过程,因此可能通过改变肠道微生物群间接影响中枢神经系统功能,我们在下面展开阐述。

▼

口腔-肠道轴在正反馈回路中具有引发全身炎症的倾向。失调的口腔微生物群不仅直接引发炎症,还可以改变肠道微生物群的组成、功能和微生物代谢产物,从而导致促炎级联反应,进一步加剧口腔炎症。

口腔微生物群也有可能通过代谢产物和细菌素的释放影响肠道微生物群。在自然环境中,细菌产生具有抗菌活性的细菌素和肽,以便与其他细菌争夺营养物质。

唾液微生物组影响肠道微生物群

将重度牙周炎患者的唾液灌胃移植到小鼠体内可改变肠道菌群,肠道菌群的β多样性与对照组有显着差异,卟啉单胞菌和梭杆菌增多,阿克曼菌减少,表明唾液微生物群可以通过肠道途径改变肠道微生物群。

通过灌胃将牙周炎患者的唾液移植到患有结肠炎的小鼠体内可以加速结肠炎,并改变与炎症性肠病相关的微生物群,如Blautia、幽门螺杆菌和瘤胃球菌。

牙龈卟啉单胞菌影响肠道菌群

牙龈卟啉单胞菌是牙周炎最重要的致病菌之一。它也是研究最多的影响肠道菌群的口腔致病菌。研究牙龈卟啉单胞菌对肠道菌群的影响,首先要明确以下问题:

下面将从这三个方面进行讨论。

牙龈卟啉单胞菌定植于小鼠口腔并影响口腔微生物群

一般认为牙龈卟啉单胞菌可以在小鼠口腔内定植。接种P. gingivalis 7 天后,小鼠口腔内可检测到P. gingivalis 。在小鼠牙龈停止外用牙龈卟啉菌4周和8周后口腔内仍可检测到牙龈卟啉单胞菌DNA,提示牙龈卟啉单胞菌可在小鼠牙龈内定植增殖。

在小鼠口腔中接种牙龈卟啉单胞菌会导致可培养的共生细菌总量增加,并改变口腔微生物群的质量组成,增加口腔微生物多样性并允许潜在的机会性物种的定植。

牙龈卟啉单胞菌可以在肠道定植吗?

由于胃液和胆汁的恶劣环境,牙龈卟啉单胞菌能否在肠道定植尚不确定。为了模拟体外胃环境,将牙龈卟啉单胞菌暴露于人工胃液 (AGJ) 中。在 pH 5 下暴露于 AGJ 2 小时后,只有 1% 的牙龈卟啉单胞菌浮游细胞存活,这相当于饭后立即的 pH 值。牙龈卟啉单胞菌生物膜的形成显着提高了存活率。几乎 100% 的细胞在 pH 5 下存活。因为牙龈卟啉单胞菌在口腔内与多种细菌形成复杂的生物膜,所以这个体外实验的结果不能推导到体内。

有的研究人员试图通过使用无菌小鼠来解决这个问题。他们通过在无菌小鼠口中擦拭人类唾液,开发了人类口腔微生物群相关小鼠模型(HOMA),还通过灌胃无菌人类粪便悬浮液开发了人类微生物群相关小鼠模型(HMA)老鼠。然后,他们cohoused HOMA 和HMA 模型。与 HMA 模型相比,同居模型显示小肠中的卟啉单胞菌增加,Turicibacter减少这个结果表明卟啉单胞菌在与肠道微生物群竞争小肠定植方面发挥了关键作用。

牙龈卟啉单胞菌影响肠道菌群

大量研究表明,牙龈卟啉单胞菌可以改变肠道菌群组成, 持续时间范围为P. gingivalis口服灌胃后 2 天一次到 10 周的重复应用P. gingivalis。

大多数研究使用口服管饲,而有些人将P. gingivalis应用于口腔,一项研究使用静脉注射。三项研究报告α多样性没有显著变化,并且有两个报告称 α多样性降低。五项研究表明β多样性存在显著差异,一项研究表明β多样性没有差异。

P. gingivalis 属于拟杆菌门,在门水平上,一些研究显示拟杆菌的比例增加,而有些人则相反。厚壁菌门是肠道微生物群中的另一个主要门,一项研究显示厚壁菌门的丰度增加,以及其他显示厚壁菌门减少的研究。

有趣的是,牙龈卟啉单胞菌在野生型小鼠 (WT) 和链脲佐菌素诱导的小鼠 (STZ) 中诱导了一些肠道微生物群的相反变化。乳酸杆菌的丰度在 WT 小鼠中减少,但在 STZ 小鼠中增加。Turicibacter的丰度在 WT 小鼠中增加,但在 STZ 小鼠中减少。这表明高血糖可能会影响细菌生长并改变小鼠肠道菌群的组成。

具核梭杆菌影响肠道菌群

据报道,具核梭杆菌( F. nucleatum ) 参与牙周病和根尖病变的发展,会影响肠道微生物群。具核梭杆菌感染牙髓诱发大鼠磨牙根尖周炎后, 2周时可在肠道中检测到具核梭菌,并改变肠道菌群,证实大肠感染。

伴放线放线杆菌影响肠道菌群

伴放线放线杆菌Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A. actinomycetemcomitans )经常在严重牙周炎中检测到,并与局部侵袭性牙周炎有关。在管理A之后。给小鼠灌胃 6 周伴随放线菌,肠道中的Turicibacter属显着减少。该属与丁酸的生产有关,丁酸盐的减少与胰岛素抵抗有关。

肠道微生物群影响口腔微生物群

由于口腔与肠道在物理上相连,一些研究人员报告说,肠道微生物群的变化也会影响口腔微生物群。发现不同类型的肠道微生物群与不同类型的口腔微生物群相关。经过长期富含脂肪的饮食,小鼠的肠道微生物群概况可分为三种类型:糖尿病抵抗型、中间型和糖尿病敏感型。只有糖尿病敏感小鼠的牙周微生物群显示出丰富的普氏菌属和坦纳氏菌属,它们是主要的牙周病原体,表明肠道微生物群和口腔微生物群存在相互作用。同样,糖尿病导致口腔微生物群变得更具致病性。高血糖发作后,口腔微生物群中肠杆菌科、气球菌、肠球菌和葡萄球菌的水平升高,这些菌群通常与牙周炎有关。

在了解口腔微生物群是如何影响精神障碍类疾病之前,我们先来看一下,口-肠轴是如何影响大脑的。

这部分内容我们分成几个部分来详细阐述:

doi.org/10.1016/j.jdsr.2022.11.003

口腔微生物群如何影响大脑?

1

血液途径(细菌或其产物破坏血脑屏障)

口腔微生物群的改变可能导致炎症反应的增加,破坏血脑屏障,使得炎症介质和细菌代谢产物进入大脑,从而影响神经元的功能和存活。

如牙龈卟啉单胞菌通过血流迁移到冠状动脉和股动脉的内膜层。这种迁移可能会在体内产生急性炎症状态,导致炎性细胞因子的产生,这些细胞因子可以通过特定的细胞因子转运蛋白,穿过血脑屏障进入大脑。

2

神经途径

迷走神经和三叉神经复合体是口腔与大脑之间的重要神经连接。口腔微生物群的变化可能通过这些神经连接与中枢神经系统进行交流,影响大脑的功能和健康。

在阿尔茨海默病患者的三叉神经节和海马中发现了一种口腔细菌,即齿状密螺旋体(Treponema denticola)。这一发现在另一项针对小鼠的临床前研究中得到了支持,其中口腔T. denticola感染诱导了海马中淀粉样蛋白-β的产生。目前尚不清楚这些细菌是如何迁移到海马体的,人们认为口腔细菌可能是通过三叉神经途径到达大脑的。

牙周炎会诱发全身炎症,促炎细胞因子可以激活表达 TNF-α 和 IL-1 受体的内皮细胞,进而向紧邻脑内皮细胞的血管周围巨噬细胞发出信号。这些血管周围巨噬细胞随后与小胶质细胞通讯,从而导致小胶质细胞激活和随后的神经炎症。

牙周细菌细胞外囊泡,如外泌体,是免疫系统的有力刺激物,增加炎症负担。外泌体存在于大多数体液中,包括唾液,一项研究发现唾液中 CD9/CD81 外泌体水平降低与牙周病的发病机制有关。

因此,牙周细菌具有多种机制,可以将包括牙周炎在内的周围炎症转化为神经炎症,从而影响中枢神经系统的功能和行为。

牙周血管系统的渗透性增加导致脂多糖“泄漏”。脂多糖可激活下丘脑-垂体-肾上腺轴,从而增加应激激素和/或神经递质。这会影响肠道生理、栖息地、微生物组组成和细菌基因表达。

肠道微生物群的改变可能导致全身炎症,这不仅影响中枢神经系统,而且加剧其他炎症病理。

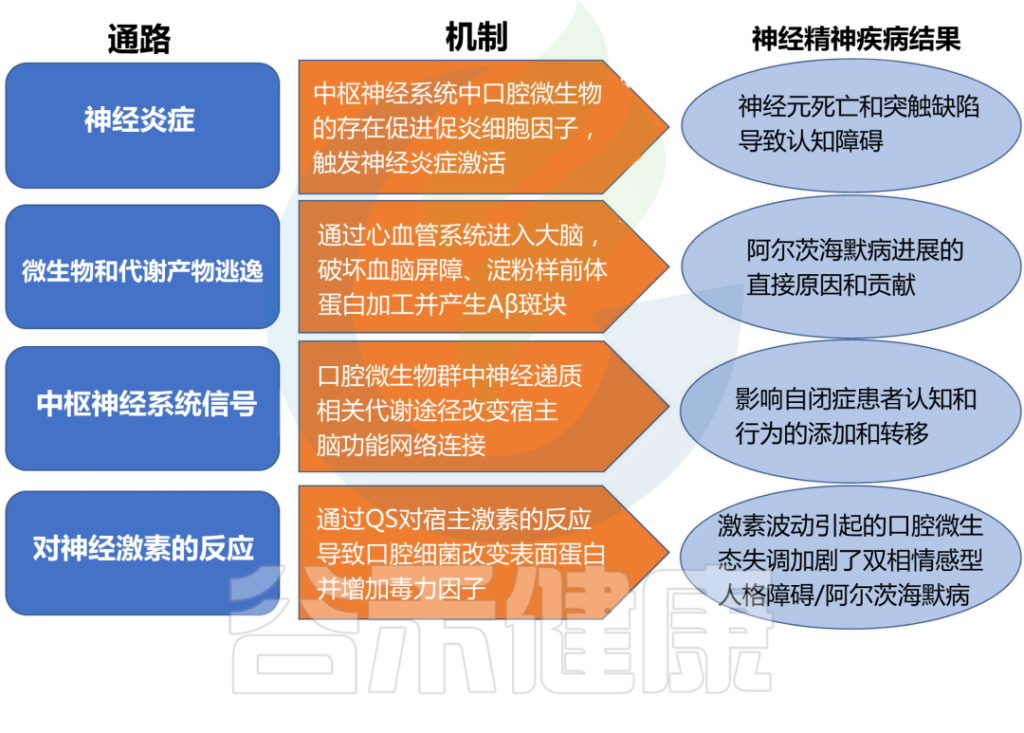

口腔微生物群影响和促进神经精神疾病结果的机制

doi.org/10.3389/fpsyt.2022.810008

以上是口腔微生物群影响神经精神疾病的一些机制,口腔微生物群还可以通过肠道间接和大脑产生交流。

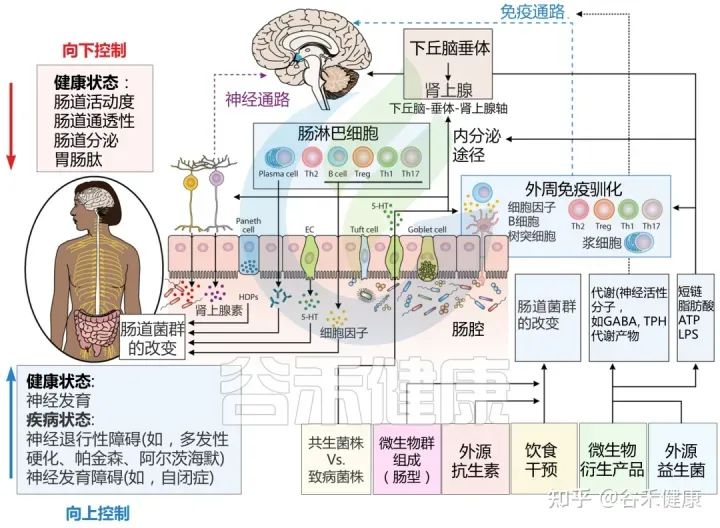

肠道微生物群如何影响大脑?

肠道作为“第二大脑”影响情绪和行为,大脑和肠道直接通过迷走神经和脊髓中的自主神经系统进行沟通。细菌通过迷走神经和肠神经系统传入神经元的刺激,在大脑和胃肠道微生物群之间建立直接的神经联系。

肠-脑轴的相互作用对我们的情绪和行为产生影响。肠道微生物的失衡和肠道疾病与焦虑、抑郁等精神疾病的发生和发展密切相关。

微生物群与大脑之间通过肠脑轴的分子通讯途径

Sorboni SG, et al.,Clin Microbiol Rev. 2022

肠-脑轴的相互作用是一个复杂的系统,涉及到肠道微生物群、肠道黏膜屏障、免疫系统、神经递质和代谢产物等多种机制的相互作用和影响。这些在我们之前的很多文章已经详细阐述,此处就不展开,详见:

口腔和肠道微生物群之间的相互交流如何影响大脑?

doi.org/10.1111/prd.12452

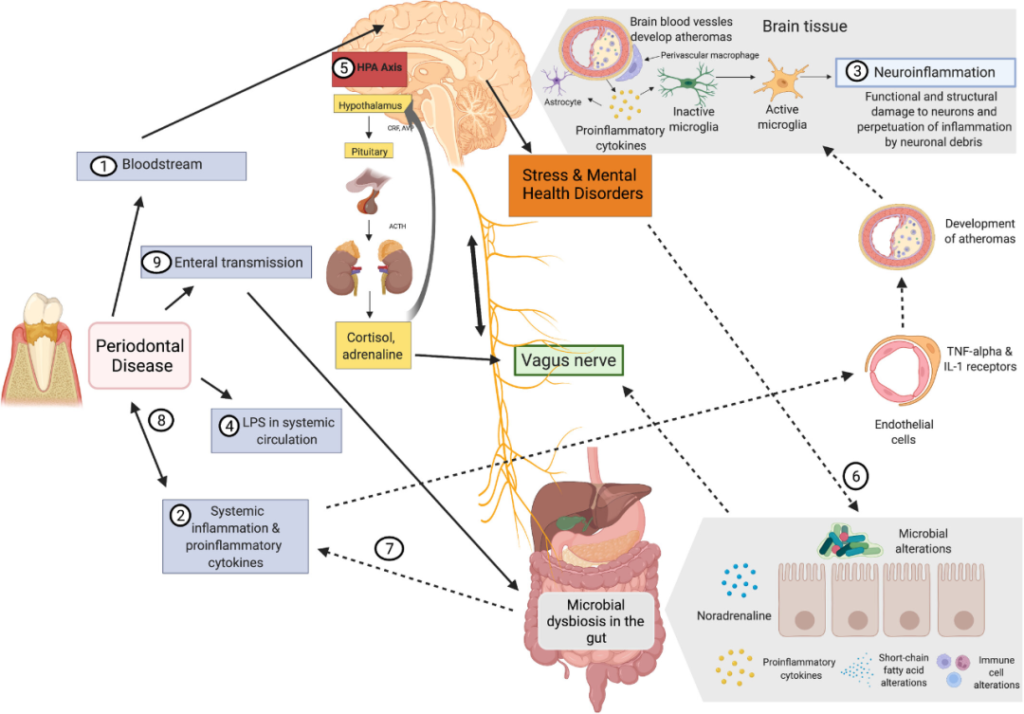

1) 牙周病原体可以通过血液和受损的血脑屏障直接到达大脑。

2) 促炎细胞因子激活内皮细胞可以间接影响中枢神经系统。

3) TNF-α和IL-1内皮受体的表达激活小胶质细胞,导致炎症。

4) 牙周血管系统通透性的增加导致脂多糖的“渗漏”。

5) 脂多糖可以激活下丘脑-垂体-肾上腺轴,从而增加应激激素和/或神经递质。

6) 这会影响肠道生理、栖息地、微生物组组成和细菌基因表达。

7) 肠道微生物组的变化可能导致进一步的全身炎症,从而增强对中枢神经系统的影响。

8) 此外,它可能通过增加炎症负担来影响牙周病。

9) 口腔细菌通过唾液传播到肠道也可能影响肠道微生物组的组成和功能。

10)激素途径,例如,神经肽Y (NPY)、糖皮质激素、胰高血糖素样肽-1 (GLP-1)、食欲素-A、瘦素,口肠菌群的变化导致这些激素稳态或受体响应,进而影响精神系统。

以上,我们可以看到,口-肠轴对于大脑,也就是心理健康来说非常重要。这也就说明了口腔健康和心理健康之间存在着很大关联。

值得注意的是,口腔-肠道微生物组轴改善了胃肠道系统的发病机理和预后的预测。荟萃分析表明,口腔微生物组的变化与胃肠道癌的风险有关,包括CRC,PDAC和HCC,这可能是早期发现的潜在指标。已经验证了PDAC特定的口腔微生物模式作为PDAC生物标志物。两种口腔细菌物种长奈瑟菌(Neisseria elongata)和 轻型链球菌(Streptococcus mitis),同时富集可以将PDAC患者与健康受试者区分开来。

龋齿、严重牙周病、牙齿脱落是主要口腔疾病。口腔健康是一个全球被低估的健康问题。

口腔健康问题带来的经济负担

2017年,全球每年所有口腔疾病的负担达到了1830万,较1990年增加了19.9%;而全球经济负担为5440亿美元,其中1870亿美元是由生产力损失造成的。

间接成本,如生产力损失,可能归因于口腔健康对社交退缩和孤立、疼痛和咀嚼功能减弱、自尊心、缺乏口腔健康意识,对口腔医生的不信任所产生的影响。

口腔健康带来的健康问题与心理障碍并存

口腔健康对一般健康有影响,有证据表明口腔健康与冠心病、呼吸系统疾病、中风和糖尿病密切相关。这些疾病在患有心理障碍的人群中常见并存。

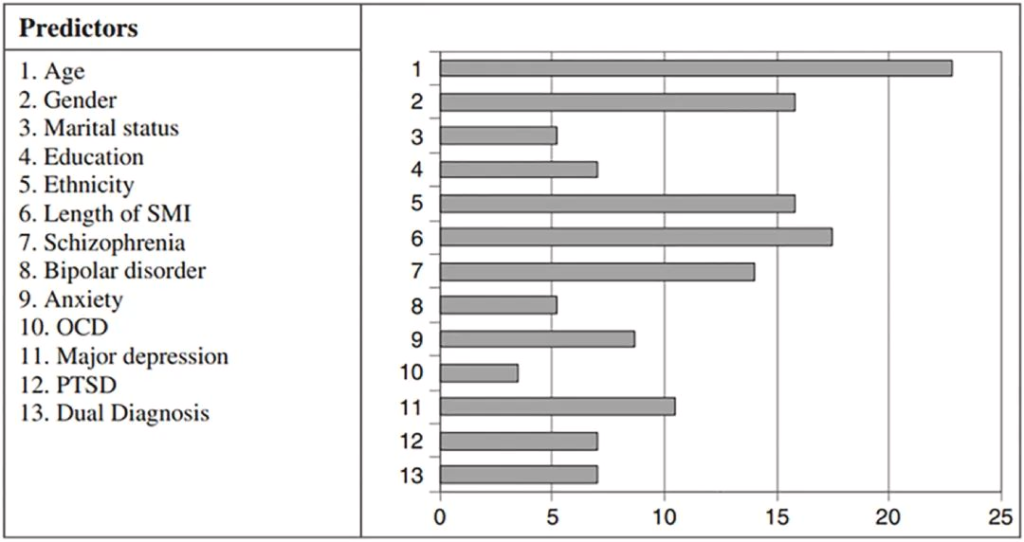

口腔健康问题和心理问题之间关联

据报道,与普通人群相比,严重的精神障碍导致缺牙的风险高2.8倍。口腔健康不佳的预测因素和决定因素涉及心理障碍和生活方式因素,说明了心理和口腔健康中影响因素的复杂相互作用。

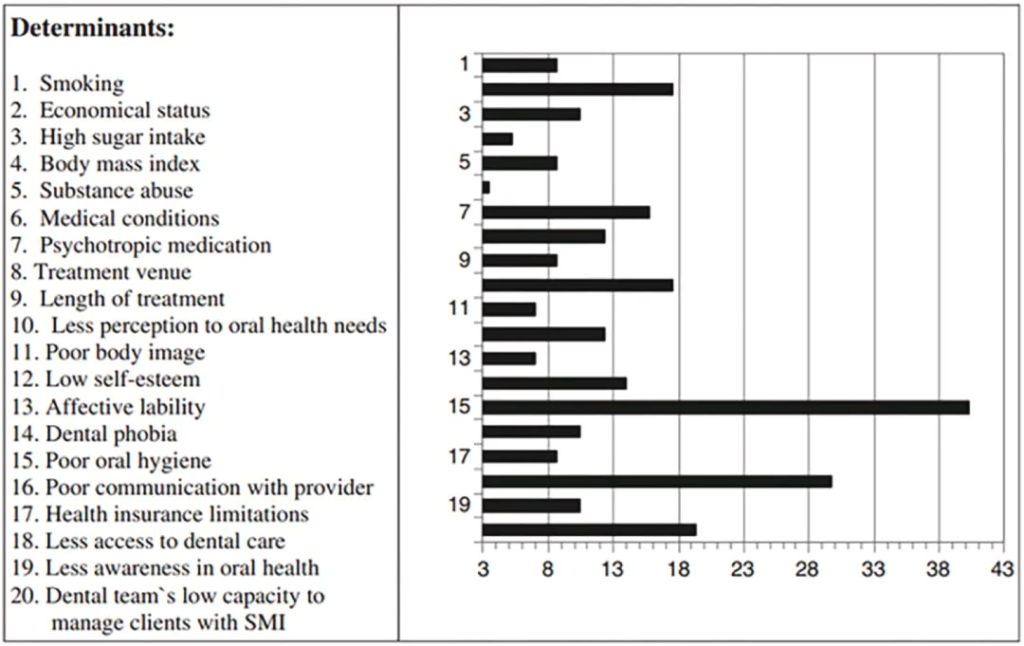

口腔健康状况不佳的预测因素

doi.org/10.1016/j.jobcr.2023.06.003

口腔健康状况不佳的决定因素

doi.org/10.1016/j.jobcr.2023.06.003

诊断口腔疾病时发现异常,应考虑是否存在精神障碍

常见的情况,如牙齿表面物质的损失,可能归因于许多基于其表现的精神障碍。

以上我们了解了口腔健康与心理健康之间的关联,接下来进一步深入探讨精神障碍与牙科疾病之间的关系。研究表明,精神障碍患者更容易出现牙科问题,而牙科疾病也可能与精神健康问题相关联。

▼

精神障碍涉及一个人的行为或心理模式;基于 DSM-5 中的标准。

最常见的疾病是抑郁症和焦虑症,影响世界人口的约 3.8%。最近,全球青少年抑郁和焦虑的患病率估计为 25-31%。心理健康状况不佳是全球日益严重的负担。这不仅仅涉及药物和住院等直接成本,还包括因失业或迅速退休而导致生产损失的收入损失。

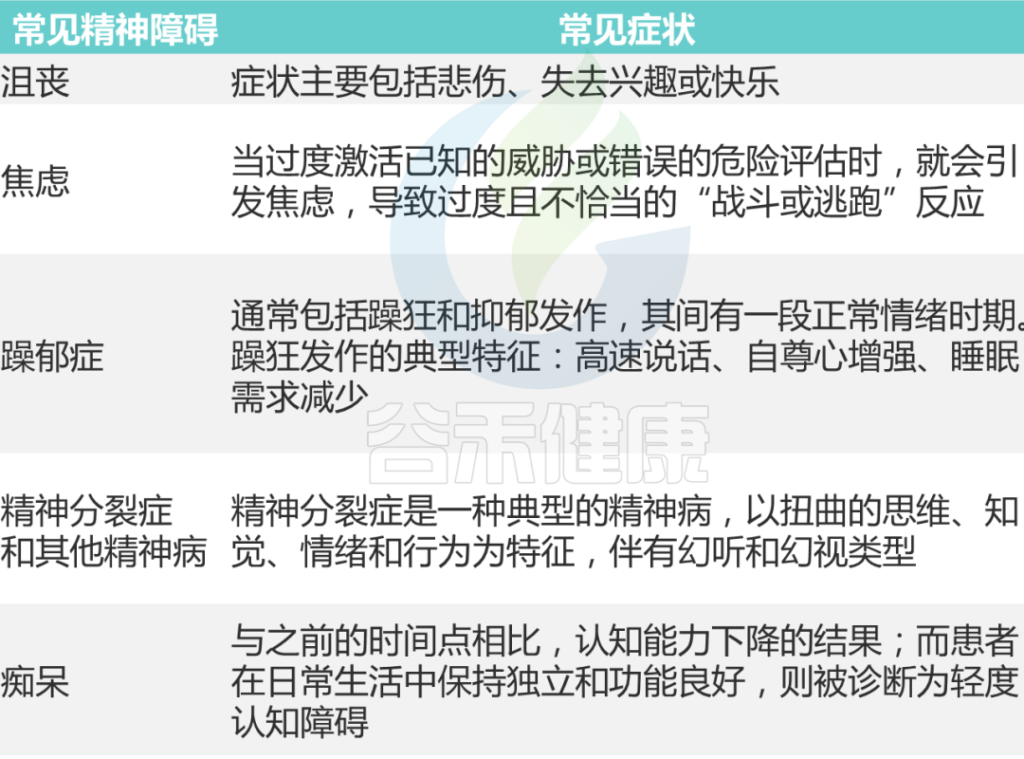

常见的精神障碍包括抑郁症、焦虑症、躁郁症、精神分裂症、痴呆症、酒精和药物滥用障碍等。

常见的心理健康障碍及其常见症状

doi.org/10.1016/j.jobcr.2023.06.003

▼

牙周炎常见且危害较多

牙周炎是一种慢性疾病,影响牙齿结构周围的组织,伴有炎症障碍、退化,最终导致牙齿脱落。

除了牙齿脱落和随后的咀嚼功能障碍,牙周炎还影响整体健康。在全球范围内,牙周炎是最常见的疾病之一,有20-50%的人口受到影响。随着人口老龄化和越来越多的老年人选择保留天然牙齿,牙周炎的患病率预计将增加。

牙周炎是一种慢性炎症性疾病

牙周炎会使宿主全身长期暴露于促炎细胞因子和急性期蛋白中,中度至重度牙周炎患者的全身C反应蛋白水平升高。评估牙周炎全身炎症影响的研究表明,前列腺素E2、IL-1β、IL-6和TNF-α水平升高,牙周炎产生的炎症介质可以通过系统和神经途径延伸到大脑。牙周袋为大量牙周细菌进入系统循环和神经组织提供了独特的机会。

精神障碍及其与口腔疾病,特别是牙周炎的关系,在研究界越来越受到关注。其中一些关系被认为是双向的,这为未来的治疗、诊断和预防措施开辟了道路。

阿尔茨海默病

牙周炎和阿尔茨海默病之间存在显著关联

许多研究支持这种联系,并提出了几种解释,细菌移位导致全身炎症的机制似乎是合理的。

牙龈卟啉单胞菌(牙周炎的主要病原体之一)的DNA以及针对几种牙周炎相关细菌的抗体支持了这一点。

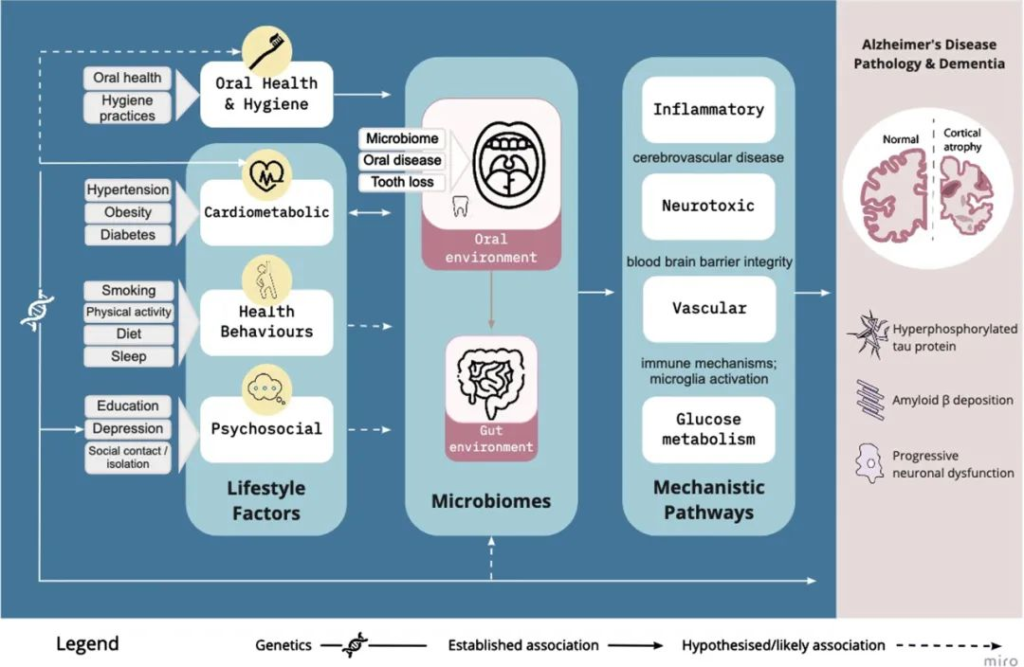

口腔微生物组通过血管、炎症/免疫、神经毒性和葡萄糖代谢途径,在已建立的生活方式因素和阿尔茨海默病风险之间是一个合理的因果中介:

Loughman A, et al.,J Alzheimers Dis. 2023

牙周炎的严重程度与阿尔茨海默病之间存在关联

对这一证据的进一步支持归功于动物研究,其中小鼠受试者被给予活的牙龈卟啉单胞菌或其内毒素脂多糖。给药导致动物海马中学习和记忆功能明显下降,淀粉样蛋白-β斑块(一种与阿尔茨海默病相关的典型组织学发现)减少。

这些发现激发了抑制牙龈卟啉单胞菌蛋白酶的银杏蛋白酶抑制剂的开发。抑制剂导致斑块形成、细菌体积减少,并对海马细胞产生保护作用。

注:一个例子是用于治疗阿尔茨海默病的银杏蛋白酶抑制剂COR388,目前正处于2/3期临床试验中。

总之,文献表明,牙周炎是痴呆症的一个可改变的风险因素(特别是阿尔茨海默病),因此可以作为治疗和预防措施的目标。

抑郁症

细菌可能在牙周炎和抑郁症之间的关系中发挥作用。

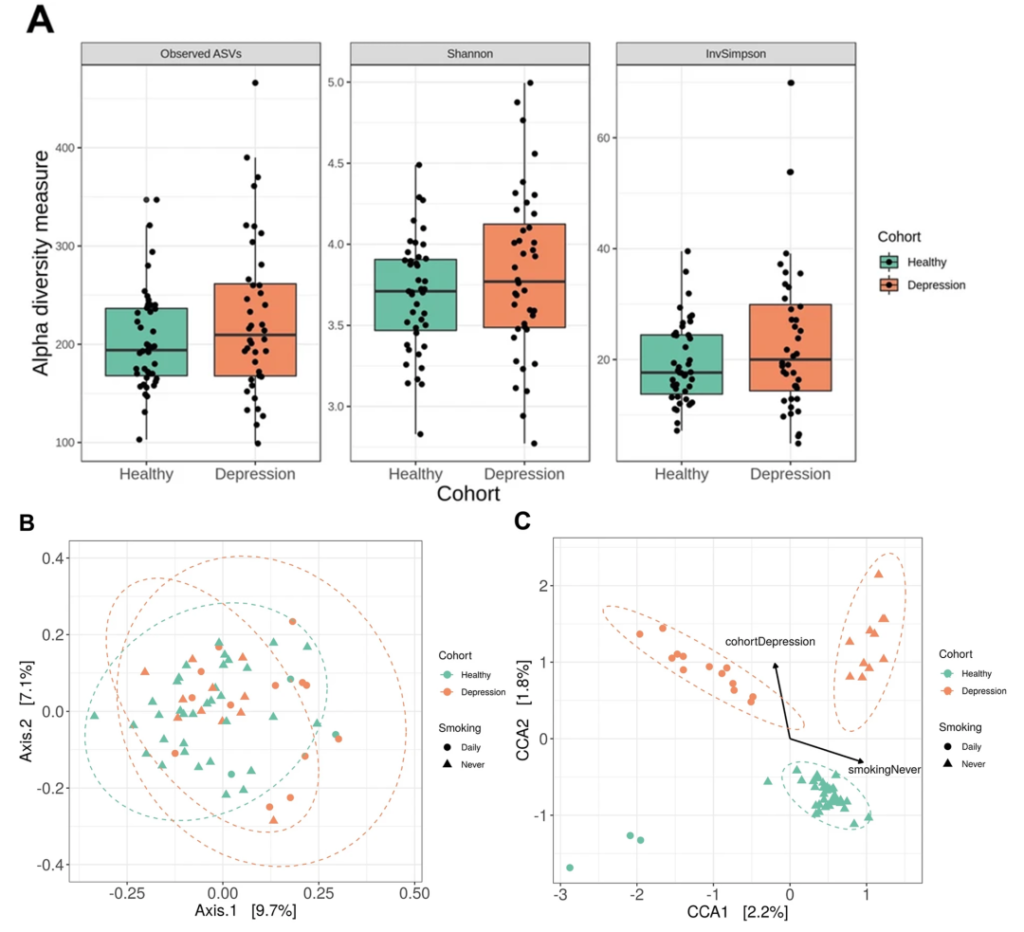

抑郁症患者的口腔微生物组存在显著差异

一项16s高通量测序研究比较了符合 DSM-IV 抑郁症标准的年轻人 (n = 40) 和匹配对照 (n = 43) 的唾液微生物组的结构和组成,健康受试者和抑郁受试者之间的分类群在丰度上不同,奈瑟菌属(Neisseria)和变黑普雷沃氏菌(Prevotella nigrescens)的水平升高。

Wingfield B, et al.,Sci Rep. 2021

动物研究支持这样一种观点,即:

口服脂多糖或活的牙周炎相关病原体会导致包括大脑在内的系统炎症标志物升高和抑郁样行为。

有人提出了一种遗传关系。一项研究调查了串扰基因和神经肽在这两种疾病中的作用。

神经肽肾上腺髓质素、胰岛素样生长因子2、强啡肽原和抵抗素在牙周炎和抑郁症中相互表达,也在识别抑郁症中发挥作用。

牙周炎和抑郁症共病

抑郁症受到心理和社会因素的影响。牙周炎症状,如口臭、口腔卫生不良、缺牙、牙龈退缩,可能会出现社会孤立、羞耻、自尊下降等,产生负面影响,从而导致抑郁。

种植体周围炎也可能是抑郁症的危险因素

当牙齿丢失时,可能会被种植牙替代,然而,种植牙也可能发展为种植体周围炎,类似于牙周炎。最终,植入物可能会丢失。从牙周炎到种植体周围炎,可以推断出几种影响和疾病关系。牙周炎和种植体周围炎可能是抑郁症的可改变的危险因素,如果是这样,简单的牙周干预和口腔卫生指导可以预防或帮助治疗抑郁症。

双相情感障碍(躁郁症)

慢性炎症是双相情感障碍的一个因素。

2001年-2012年对双相情感障碍与牙周炎之间的关系进行了研究:

这些研究支持了双相情感障碍和牙周炎之间的可能关系,值得进一步研究。

帕金森病

一些研究报告了帕金森氏症患者牙周炎患病率的升高。

帕金森病会导致运动障碍和认知障碍,这是由于大脑黑质中产生多巴胺的神经元的神经元细胞死亡所致。

手抖和僵硬是常见的症状,这就很难保持足够的日常口腔卫生。这种疾病本身可以说是牙周炎的一个危险因素,然而,流行病学证据支持牙周炎会增加患帕金森病的风险。

与完全没有接受治疗或连续5年没有接受治疗的患者相比,在连续5年接受牙周治疗的患者中观察到了对帕金森病的保护作用。作者推测:

牙周炎相关病原体进入大脑,引发和维持的炎症最终会导致帕金森症。

进一步研究其机制关系,以及牙周治疗对已确定的帕金森氏症的影响,可能是未来的方向。

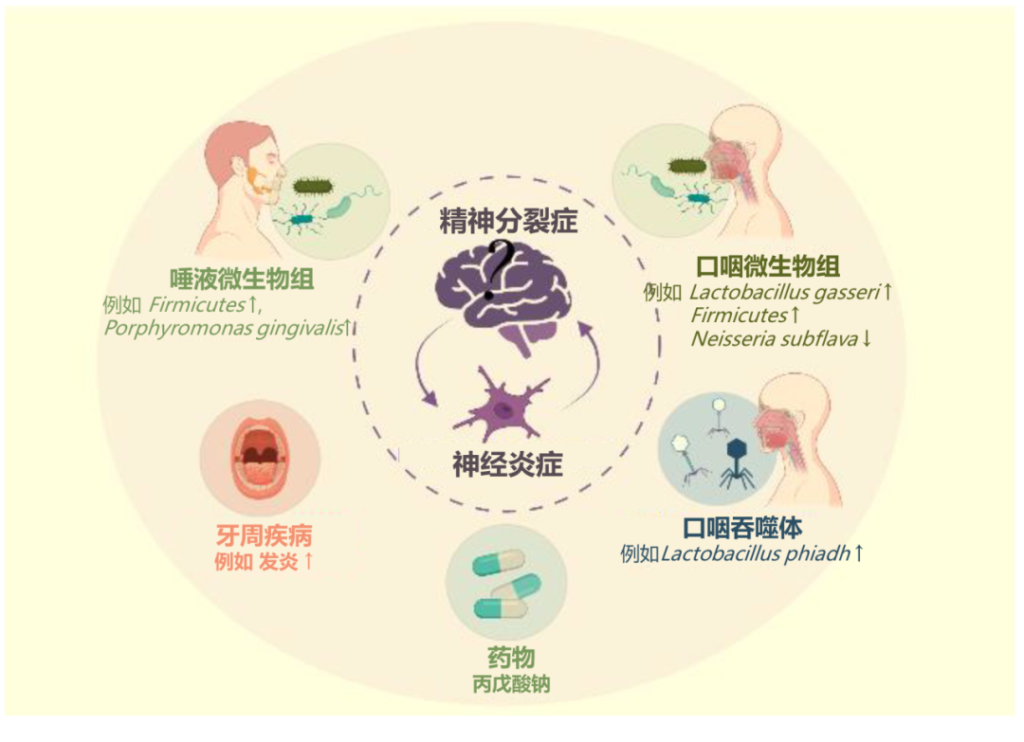

精神分裂症

关于牙周炎和精神分裂症之间关系的支持性文献很少。

一些研究报告称,精神分裂症患者患牙周炎的风险较高,服用抗精神病药物的患者患牙周炎风险更高。

血管紧张素转换酶基因的D等位基因是对抗精神分裂症和牙周炎的保护因子,并可能被证明是一种生物学联系。

口咽微生物组、唾液微生物组和牙周炎的作用被认为可能与精神分裂症有关,牙周炎强化了炎症在精神分裂症病理生理学中的作用。

口腔微生物群与精神分裂症之间的联系

doi.org/10.3390/ijms23020846

唾液是一种对多种疾病具有诊断意义的体液,也可能用于精神分裂症的诊断,目前的证据仍然有限,还需更多研究。

精神分裂症患者唾液牙龈卟啉单胞菌较多

一项横截面研究发现,精神分裂症患者唾液中牙龈卟啉单胞菌的数量显著更高。此外,牙龈卟啉单胞菌细胞的数量与精神分裂症的精神病理学严重程度呈正相关。牙龈卟啉单胞菌可能导致神经炎症状态。

患有精神病发作的精神分裂症患者血清中炎症细胞因子的浓度升高,包括IL-12、干扰素 γ、肿瘤坏死因子α 和 C反应蛋白。低度慢性炎症状态可能会导致免疫系统异常,从而使精神分裂症患者易患全身性疾病。

精神分裂症患者口腔菌群在肠道定植

口腔常驻细菌口腔乳杆菌(Lactobacillus oris)、唾液链球菌(Streptococcus salivarius)可能在精神分裂症患者的肠道中定殖,导致口腔常驻细菌显著富集。

也有宏基因组研究发现,与精神分裂症相关的肠道细菌之间的共现相关性,大多数物种起源于口腔,口腔常驻细菌可能以协同的方式在精神分裂症患者的肠道定植。

与口腔疾病相关的精神障碍的管理

精神健康障碍患者应接受全面的口腔和牙周健康信息、卫生指导、教育和定期随访,以提高患者的意识、习惯。

多学科干预可以进一步改善依从性、牙齿恐惧、口腔健康和习惯,并有助于更积极的预后。

牙科医生应接受有关精神障碍的教育,以便更好地管理、沟通和识别这些患者,并与其他卫生专业人员合作。牙科应与现有的精神康复和预防计划相结合,实现一个全面、方便的多学科计划,将人体内部的整体关联考虑在内。

“胃肠精神病学”涉及两大系统,涉及的病种、症状均较多,而且各个病种间可能交互出现,因此症状也可能隐匿、多变,这给诊断和治疗带来巨大的困难,因此需要包括消化系统内外科、精神心理、营养及影像科的多学科讨论。

医生应该了解当前的研究状况,在治疗过程中应该详细了解患者的饮食习惯、生活习惯和肠道健康状况对患者的发病原因进行综合评价,并就基于肠道菌群的干预措施向患者提准确而明智的建议,将改善饮食、生活方式等改善肠道健康的方式纳入患者的治疗方案之中。以下给大家一些在选用常见的菌群改善或营养饮食方面的简单建议。

肠道菌群作为治疗精神疾病的潜在靶点,一直是近年来精神病学研究的热点。肠道细菌通过影响神经、免疫和内分泌,在肠道和大脑的交流中发挥关键作用。

微生物-肠-脑轴为精神病学的研究和治疗提供了一种新的范式。一项大规模的人群研究证实,许多精神疾病患者,特别是精神分裂症、双相情感障碍和重度抑郁症等重度精神疾病患者,比一般人群摄入的致肥胖营养物质和炎症性饮食更高。自闭症患儿也大多存在严重的偏食和挑食等不良饮食习惯。

虽然关于肠道菌群在精神类疾病发生中的具体作用还有待发现,但是营养和肠道健康领域已经成为精神疾病整体治疗中的一个重要组成部分。如在自闭症儿童中,存在严重的食物过敏现象,限制麸质饮食和酪蛋白饮食有助于自闭症症状的改善;诸多精神类疾病也存在偏食症状,如偏食促发自闭症的发生发展。IBS患者可能有与饮食成分消化不良相关的腹胀,如可发酵的低聚糖、双糖或单糖和多元醇饮食有关。因此,建议精神障碍人群的精准个性化的营养饮食。

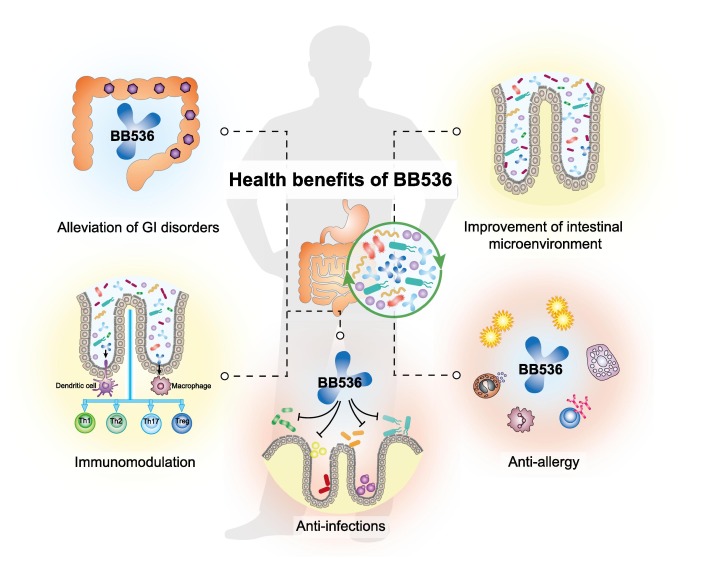

益生菌无论是在精神性疾病或者胃肠功能性疾病都表现良好的治疗效果,而且存在双向调节作用。近年来,关于肠-脑轴的研究则提供了更加充分的理论支持。因此,肠-脑-菌群轴被认为是能为精神病患者提供创新疗法的基础,其重点是在临床层面上系统性鉴别出精神益生菌(psychobiotics)。在临床前研究中发现,精神益生菌对行为、肠道通透性、神经活性有益处和减少促炎性及应激反应。

在啮齿动物中的实验表明,精神病益生菌可通过迷走神经、脊髓、神经内分泌系统起到抗抑郁及抗焦虑的作用。精神病益生菌在IBS患者中被广泛研究,他的作用包括缓解抑郁症状及慢性疲劳综合征等,可能与益生菌的抗炎及减少下丘脑-垂体-肾上腺轴活性相关。

虽然领域还处于起步阶段,存在着许多挑战,但是鉴于目前已有的初步证据,在精神类疾病的治疗中,补充益生菌或加入一些营养配方是合理且具有极大潜力的。

临床报道益生元对于慢性便秘、腹泻、IBS及焦虑、抑郁、自闭症等具有良好的疗效。益生元是被宿主微生物选择性利用以促进健康的物质,发挥抵抗病原体、调节免疫、增加矿物质吸收、改善肠道功能、影响代谢和饱腹感等作用。

益生元与益生菌还存在协同和互养的作用,如果聚糖、低聚半乳糖、抗性淀粉、维生素、植物多酚、海藻等益生元可通过不同机制维持益生菌在肠道中的活性,包括增强益生菌对氧气及活性氧的抗性、增强其对胃酸和胆汁酸的抗性。益生元可通过多种机制增强益生菌在肠道菌群中的益生功能,包括发酵产生的短链脂肪酸促进益生菌的定殖、与致病菌竞争性结合宿主上皮细胞上的受体。

无论是基础研究还是临床研究均表明,肠道菌群移植在治疗胃肠功能的同时,对肠道外疾病如精神神经系统包括焦虑和抑郁症、自闭症、帕金森病、阿尔兹海默症等均有良好的疗效。

上海市第十人民医院在《Lancet Gastroenterol Hepatol 》杂志上发表成果显示,8547例菌群移植治疗肠道功能合并自闭症、焦虑和抑郁等疾病的成果,均表现出良好的临床疗效和安全性。此外,在对IBS的5年长期随访中发现,菌群移植在改善胃肠功能障碍的同时,对精神心理也有很好的疗效。

菌群移植通过纠正肠道菌群的失衡,增加菌群的多样性,促进有益菌的定殖等,在改善胃肠道功能的同时,肠道内环境的改善,肠道菌群及其代谢产物可以通过自主神经系统、免疫系统调节中枢的活性,从而改善精神行为的异常症状。近年来,人源化的无菌动物模型的构建,更进一步证明肠道菌群移植对精神神经系统的干预作用,即将自闭症、焦虑或者抑郁症患者的粪便移植至无菌小鼠内,无菌小鼠产生临床类似的精神症状,而通过健康小鼠共喂养或者将健康人群的粪便移植至模型小鼠,其症状可以得到明显的改善。

无锡第二人民医院柳老师团队前期的研究结果显示,对菌群移植可以显著改善睡眠障碍合并抑郁症的患者,菌群移植治疗后,睡眠和抑郁症同时得以明显的改善。因此,菌群移植在功能性胃肠病合并精神症状的机体中,具有双向调节作用,为该类患者提供了整体治疗思路。

对于复杂胃肠疾病,心理医师的介入是非常关键的,需要心理医师,参与筛查、评估、诊断、治疗和随访。

同时患者家庭,亲属和朋友对“胃肠精神共病”需要有充分的认知和参与,认知越高参与越积极,治疗效果越好。如父母因素在儿童慢性便秘的病理生理和预后中有重要作用,神经质和存在抑郁症状的父母及父母的养育态度和培养行为与便秘严重程度相关;在这种情况下,基于家庭的认知干预也许有好处。

▼

抗菌药物是我们对抗病原体感染的第一道防线,致力于消除特定物种(即噬菌体治疗),或整个微生物群(即抗生素治疗)。

去除与神经精神疾病相关的微生物,可能是未来解决神经精神疾病症状或严重程度的新方法。口服抗生素已被证明对口腔微生物群影响很小,在口腔中局部或直接施用抗生素可能更有效。

▼

一项关于饮食与牙周炎之间关系的10000名NHANES参与者的横断面研究发现,富含水果、蔬菜、沙拉、水、茶的饮食模式,一定程度限制摄入可发酵碳水化合物、脂肪酸、蛋白质和高糖饮料的摄入,患牙周病的程度较低。

▼

益生菌作用的主要益生菌机制包括:

体外和体内证实了乳酸杆菌和双歧杆菌对调节与精神障碍相关的口腔微生物群(动物双歧杆菌、副干酪乳杆菌、嗜酸乳杆菌、鼠李糖乳杆菌、德氏乳杆菌)的作用。细菌竞争排除了一些病原体而不破坏生物膜结构(具核梭杆菌、牙龈卟啉单胞菌等)。

乳酸杆菌和双歧杆菌属可以帮助控制口腔中致龋链球菌的生长。

▼

使用各种益生元化合物(硝酸盐、β-甲基-d-半乳糖苷、N-乙酰基-d-甘露糖胺等)对口腔微生物组进行营养刺激,可能会诱导牙齿生物膜的组成和有益口腔细菌的生长,减少致病菌(P.gingivalis、A. actinomycetemcomitans、F.nucleanum)。

虽然益生菌的使用可能作为精神障碍患者的补充治疗手段,但有必要注意口腔微生物组稳态的多因素特征。

有研究发现,海藻提取物、n-3 PUFA、海参提取物和海洋细菌代谢物等海洋生物活性成分具有抑制口腔致病菌、消除炎症和抗肿瘤的作用。这一发现为通过使用这种生物活性成分(例如以口香糖或无糖片剂的形式包装)来预防和稳定精神障碍开辟了有趣的研究前景。

▼

来自健康捐赠者的微生物群被移植或播种到接受者体内。口腔微生物移植(OMT)可能能够作为预防龋齿的第一道防线或用于治疗牙周病,但这尚未在人体中进行过测试。未来应探索 OMT 在缓解神经精神疾病等全身性疾病症状方面的应用。

▼

牙膏和漱口水等口腔卫生产品通过限制某些物种的生长来管理口腔微生物群落,并且可能是促进所需口腔微生物定殖的一种方法。

例如,当前的牙膏采用具有抗菌特性的化学物质(例如氟化物)配制,除了促进牙釉质健康之外,氟化物已被证明可以降低总体微生物负荷和多样性。许多漱口水含有酒精来杀死微生物。

虽然这些是日常卫生习惯中用于预防和减少口腔疾病的工具,但它们也可能是帮助调节与神经精神疾病相关的微生物的工具。新的研究正在检查其他化合物,它们可以在不破坏微生物群共生平衡的情况下保持口腔卫生。

▼

在研究口腔疾病的预防措施和干预措施时,需要考虑的一个重要组成部分是微生物群产生的生物膜。

生物膜是口腔微生物在牙齿坚硬表面形成的细胞外基质。这些生物膜附着在牙齿表面,将微生物群包裹在分泌聚合物的保护层中,使微生物能够抵抗环境变化。

微生物群还能够通过基因表达模式改变生物膜表型以响应变化。正因为如此,口腔微生物生物膜能够抵抗去除和抗生素或用于抗菌治疗。因此,生物膜可能在移植成功或抗菌产品功效中发挥重要作用,并可能在神经精神疾病的发展和治疗反应中发挥潜在作用。

▼

口腔微生物群可以通过改变生活方式或饮食来调节,或者可能通过改变环境暴露来调节。

通过饮食和水源将环境微生物引入口腔是优先的,尽管这方面的研究有限。环境暴露可能在我们如何考虑调节口腔微生物群以解决系统健康问题方面发挥作用。

例如,城市规划通过引入自然“绿地”来增加土壤微生物的多样性,可能有助于增加对有益微生物的接触,因为接触这些环境微生物可能在神经精神疾病的治疗中发挥关键作用。

具体而言,暴露于土壤细菌分枝杆菌已被证明对宿主具有抗焦虑作用,因为宿主的免疫反应释放抗炎细胞因子,对减少身体和大脑中的炎症具有积极效果,这在焦虑和抑郁中是一个重要因素。

然而,通过口腔微生物群促进的机制尚未确定。尽管如此,实施提供健康和环境暴露的社会政策(例如,要求儿童在上学期间每天安排一点时间接触这些空间),可以进一步确保人们能够受益于环境微生物多样的地方。

口腔健康与精神障碍之间的相互作用可以从微生物群-口肠-脑轴的几个角度进行解释,包括微生物群失调、细菌迁移和神经炎症等。目前对于微生物组在口腔-肠道-脑轴中的作用已经有了一定的认识,这是一个重要的研究方向,从病理生理学到调节肠道微生物组对精神疾病的临床影响。进一步了解微生物组与精神疾病的发展和预后之间的紧密联系,还需要探究地理、种族、饮食模式、过往医疗状况、口腔护理以及胃肠道手术等因素如何改变微生物组的情况。

口肠微生物组还可被视为精神疾病潜在治疗的目标之一。例如,通过改变饮食习惯、使用益生菌或抗生素等手段来调节口肠微生物组,可能对精神疾病的治疗产生积极的影响。谷禾正在整合口腔和肠道微生物组数据,在提高检出率等方面获得了更全面的视角。

总的来说,人体微生物群检测有望为精神疾病的早期辅助诊断、辅助治疗和预防提供新的方法和策略。在一些细分疾病领域中仍需要进一步的研究和临床实践来推动其在临床上的应用。

相关阅读:

环境污染物通过肠脑轴影响心理健康,精神益生菌或将发挥重要作用

主要参考文献:

Skallevold HE, Rokaya N, Wongsirichat N, Rokaya D. Importance of oral health in mental health disorders: An updated review. J Oral Biol Craniofac Res. 2023 Sep-Oct;13(5):544-552. doi: 10.1016/j.jobcr.2023.06.003. Epub 2023 Jun 19. PMID: 37396968; PMCID: PMC10314291.

Wingfield B, Lapsley C, McDowell A, Miliotis G, McLafferty M, O’Neill SM, Coleman S, McGinnity TM, Bjourson AJ, Murray EK. Variations in the oral microbiome are associated with depression in young adults. Sci Rep. 2021 Jul 22;11(1):15009. doi: 10.1038/s41598-021-94498-6. PMID: 34294835; PMCID: PMC8298414.

Loughman A, Adler CJ, Macpherson H. Unlocking Modifiable Risk Factors for Alzheimer’s Disease: Does the Oral Microbiome Hold Some of the Keys? J Alzheimers Dis. 2023;92(4):1111-1129. doi: 10.3233/JAD-220760. PMID: 36872775; PMCID: PMC10200234.

Ball J, Darby I. Mental health and periodontal and peri-implant diseases. Periodontol 2000. 2022 Oct;90(1):106-124. doi: 10.1111/prd.12452. Epub 2022 Aug 1. PMID: 35913583; PMCID: PMC9804456.

Maitre Y, Mahalli R, Micheneau P, Delpierre A, Guerin M, Amador G, Denis F. Pre and Probiotics Involved in the Modulation of Oral Bacterial Species: New Therapeutic Leads in Mental Disorders? Microorganisms. 2021 Jul 6;9(7):1450. doi: 10.3390/microorganisms9071450. PMID: 34361886; PMCID: PMC8306040.

Maitre Y, Micheneau P, Delpierre A, Mahalli R, Guerin M, Amador G, Denis F. Did the Brain and Oral Microbiota Talk to Each Other? A Review of the Literature. J Clin Med. 2020 Nov 28;9(12):3876. doi: 10.3390/jcm9123876. PMID: 33260581; PMCID: PMC7760025.

Scassellati C, Marizzoni M, Cattane N, Lopizzo N, Mombelli E, Riva MA, Cattaneo A. The Complex Molecular Picture of Gut and Oral Microbiota-Brain-Depression System: What We Know and What We Need to Know. Front Psychiatry. 2021 Nov 2;12:722335. doi: 10.3389/fpsyt.2021.722335. PMID: 34819883; PMCID: PMC8607517.

Bowland GB, Weyrich LS. The Oral-Microbiome-Brain Axis and Neuropsychiatric Disorders: An Anthropological Perspective. Front Psychiatry. 2022 Mar 30;13:810008. doi: 10.3389/fpsyt.2022.810008. PMID: 35432038; PMCID: PMC9005879.

Martínez M, Postolache TT, García-Bueno B, Leza JC, Figuero E, Lowry CA, Malan-Müller S. The Role of the Oral Microbiota Related to Periodontal Diseases in Anxiety, Mood and Trauma- and Stress-Related Disorders. Front Psychiatry. 2022 Jan 27;12:814177. doi: 10.3389/fpsyt.2021.814177. PMID: 35153869; PMCID: PMC8833739.

Paudel D, Uehara O, Giri S, Yoshida K, Morikawa T, Kitagawa T, Matsuoka H, Miura H, Toyofuku A, Kuramitsu Y, Ohta T, Kobayashi M, Abiko Y. Effect of psychological stress on the oral-gut microbiota and the potential oral-gut-brain axis. Jpn Dent Sci Rev. 2022 Nov;58:365-375. doi: 10.1016/j.jdsr.2022.11.003. Epub 2022 Nov 17. PMID: 36425317; PMCID: PMC9678961.

Tan HE. The microbiota-gut-brain axis in stress and depression. Front Neurosci. 2023 Apr 14;17:1151478. doi: 10.3389/fnins.2023.1151478. PMID: 37123352; PMCID: PMC10140437.

Martin S, Foulon A, El Hage W, Dufour-Rainfray D, Denis F. Is There a Link between Oropharyngeal Microbiome and Schizophrenia? A Narrative Review. Int J Mol Sci. 2022 Jan 13;23(2):846. doi: 10.3390/ijms23020846. PMID: 35055031; PMCID: PMC8775665.

谷禾健康

微生物群失调与人体中的多种疾病有关。在个体中,每个微生物栖息地都表现出不同的微生物种群模式。迄今为止,关于微生物组相关疾病的研究集中在器官特异性微生物组上。然而,器官间微生物网络正在成为生理功能和病理过程中的重要调节剂。

口-肠

口腔和肠道是两个最大的微生物栖息地,在微生物组相关疾病中起主要作用。即使口腔和肠道是通过胃肠道相连的连续区域,由于口腔-肠屏障的原因,口腔和肠道的微生物群分布很好的分离。

然而,在口腔-肠道屏障功能障碍的情况下,口腔微生物群可以转移到肠粘膜。相反,肠道至口腔的微生物传播也以人际和社区传播发生。

最近,有报道说口腔和肠道微生物组相互依赖地调节生理功能和病理过程。口腔到肠道和肠道到口腔的微生物传播可以塑造和/或重塑两个生境中的微生物生态系统,最终调节疾病的发病机理。

在这里,我们将讨论总结口腔-肠道微生物组轴在胃肠道疾病和癌症中的作用, 更好地了解肠道-肠道微生物组轴在发病机理中的作用将有利于精确的诊断/预后和有效的治疗。

人体消化系统由胃肠道和包括肝和胰腺在内的辅助消化器官组成。 胃肠道的粘膜排列整齐,从口腔开始,直到肠道(更准确地说是肛门)结束。 因此,口腔和肠道是通过胃肠道连接的解剖学连续区域。

此外,由于唾液和消化后的食物都通过胃肠道,因此这两个位置也是化学相连的。

通常,由于中空的运河结构,胃肠道被认为在人体外部。 口腔是消化道的通道,直接暴露于外部环境,例如微生物,营养物和其他外源性物质。 在这方面,口腔和肠道都为不同的微生物繁衍提供了适当的环境。

HMP(第一阶段人类微生物组计划)揭示了人体中一半以上的细菌位于胃肠道(29%)和口腔(26%)中。 除了这些丰富的生物外,口腔和肠道微生物群也高度多样化,并同时显示出与每个生境区分开的独特特征。

根据人类口腔微生物组数据库(HOMD),口腔中大约有700种微生物。口腔中的共生菌包括厚壁菌门、变形杆菌门、拟杆菌门、放线杆菌门、梭杆菌门、奈瑟菌门和TM7。口腔有几种不同的微生物环境,包括:颊粘膜、龈下菌斑、龈上菌斑、角化牙龈、硬腭、唾液、扁桃体、舌头和喉咙。口腔和腭粘膜的多样性低于其他口腔栖息地。

无论小生境的位置如何,健康受试者的所有口腔部位在属水平上的菌如下:

双歧杆菌 Gemella链球菌 Streptococcus

韦荣氏菌 Veillonella嗜血杆菌 Haemophilus

奈瑟菌 Neisseria卟啉单胞菌 Porphyromonas

放线菌 Actinomyces梭菌 Fusobacterium

普雷沃氏菌 Prevotella

除了这些常见的细菌进化枝外,每个小生境还具有分化良好的细菌组成。

根据微生物群落结构,口腔生态位可分为三组:

第一组:颊粘膜、角化牙龈和硬腭

第二组:唾液、舌头、扁桃体和喉咙

第三组:龈下和龈上菌斑

生态位对口腔微生物组的隔离可能归因于多种因素,例如pH,盐度,氧化还原电位,氧气和营养。 此外,牙齿卫生是影响口腔微生物组的另一个重要因素,因为口腔是直接向外界开放的。

肠道是人体内最大、最具特征的微生物生态系统,在50多个不同的门中有大约500到1000个物种。

由五个主要的拟杆菌门、厚壁菌门、放线菌门、变形菌门和疣状菌门组成,但以两个拟杆菌和厚壁菌门为主,占90%以上。

在属的水平上,拟杆菌是最丰富的。已知人类肠道微生物群在生命早期就已建立,然后可以随着年龄和环境(如饮食和营养)而改变,类似于人类口腔微生物群。因此,口腔和肠道微生物组直接反映了宿主的健康状况。

尽管肠道与口腔相连,但肠道微生物群的组成可与口腔微生物群的组成区分开来。在门的水平上,口腔主要由厚壁菌门控制,而粪便微生物群主要富含拟杆菌。这种分离可归因于胃中的胃酸和十二指肠中的胆汁酸。

据报道,长期使用质子泵抑制剂(PPI)会增加肠道感染的风险。值得注意的是,PPIs降低胃酸可以减少肠道微生物生态系统的多样性,改变肠道微生物组的组成。

此外,胆汁酸可引起肠细菌膜和/或DNA完整性的破坏,在口腔和肠道之间起有效的抗菌屏障作用。 因此,胃酸度和胆汁酸池负责肠道和口腔微生物组的独特模式。

人类肠道微生物组的概况可以根据健康状况,环境因素,遗传学甚至生活方式而改变。

宏基因组学分析表明,人类肠道菌群调节代谢途径,例如碳代谢和氨基酸合成。微生物显示出保守的分子基序,称为微生物相关的分子模式和病原体相关的分子模式(PAMP),宿主可通过模式识别受体(PRRs)识别这些基序,如toll样受体。

这种微生物与宿主的相互作用可以刺激人体的免疫系统和炎症反应。 这意味着肠道菌群可以调节人体的主要生物学功能,新陈代谢和免疫力,因此肠道菌群失调与多种人类疾病有关,从传染病到阿尔茨海默氏病。然而,要证明肠道微生物群是人类健康状况的原因还是后果是一个挑战。

另外,无菌(GF)动物为肠道微生物组的生理功能提供了深刻的线索。与无特定病原体(SPF)的小鼠相比,GF小鼠的肠重量减少,绒毛更短,小肠的总表面积减少,表明胃肠道发育存在缺陷。

与此相一致,GF小鼠显示出代谢异常,例如胆固醇代谢改变和肠道内短链脂肪酸的减少,短链脂肪酸是重要的能量来源之一。

因此,与SPF小鼠相比,GF小鼠显示出较低的体内脂肪含量和对高脂饮食诱导的体重增加的抵抗力。 但是,通过应用SPF小鼠的盲肠含量,通过GF小鼠的常规化可以恢复体内脂肪含量。

在免疫方面,GF小鼠在Peyer斑块和肠系膜淋巴结发育方面存在缺陷,CD4,CD8和Foxp3 T细胞数量减少,B细胞分泌的免疫球蛋白A产生减少。

通过与SPF小鼠共栖或口服SPF小鼠粪便中的成分,可以通过微生物群重建来恢复这些疾病。 两者合计,很明显,肠道菌群在维持生理稳态方面起着至关重要的作用,主要是代谢和免疫。

尽管口腔是人体第二大的微生物栖息地,但是累积的知识不足以完全了解口腔微生物组对人类健康的影响。 毫无疑问,口腔微生物组与牙齿健康直接相关。

口腔疾病中有许多已被确认的关键病原体,如龋齿的变形链球菌(Streptococcus mutans )和牙周炎的牙龈卟啉单胞菌(Porphyromonas gingivalis)。此外,与健康受试者相比,口腔鳞状细胞癌患者的口腔微生物组发生了改变。根据口腔微生物群分析,口腔鳞状细胞癌(OSCC)患者中的梭杆菌属(Fusobacterium)水平较高。

口腔微生物组会影响全身健康状况,而不仅限于牙齿健康(下图)。

Park Se-Young, et al., Cancers (Basel),2021

流行病学和实验证据支持口腔菌群失调与全身性疾病密切相关,包括阿尔茨海默氏病,糖尿病和心血管疾病。 与此相符,阿尔茨海默氏病的口腔微生物群特征发生了显着变化,例如莫拉氏菌属(Moraxella),纤毛菌属(Leptotrichia)和鳞球菌属(Sphaerochaeta)的患病率。口腔不良反应的改变与阿尔茨海默氏病的进展有关。

I型糖尿病患者的放线菌门和厚壁菌门的丰度更高。此外,据报道,在有症状的动脉粥样硬化患者的口腔微生态环境中,厌氧菌属的富集已被报道。

在牙周炎(一种口腔失调疾病)的情况下,其标志性病原体牙龈卟啉单胞菌(P. gingivalis)感染可引起局部以及全身慢性炎症。

此外,口腔异位症可以诱导PAMP信号的产生,例如脂多糖(LPS),导致系统性刺激先天免疫应答和炎症转录因子,包括核因子κB。 这些全身性炎症和免疫反应被认为是主要机制之一,强调口腔微生物组调节远端器官的发病机理。

值得注意的是,口腔微生物群可以转移到其他器官,这被认为是口腔生物失调引起的全身性疾病的另一种机制。

在短期死后阿尔茨海默氏病患者的脑组织中已检测到口腔致病菌牙龈卟啉单胞菌(P. gingivalis)。 口腔病原体直接转移到大脑可以通过诱导神经炎症和神经变性而加剧阿尔茨海默氏病。

此外,在冠心病患者的动脉粥样硬化斑块中检测到许多口腔共生细菌,这进一步表明口腔细菌可能转移到远端器官。 由于物理和化学联系,口腔微生物向胃肠道系统的迁移可能更频繁。

在某些致病条件下,一些口腔细菌类群定居并富含胰腺和肠道,表明口腔和肠道菌群之间存在直接的串扰。

由于存在肠-肠屏障,物理距离以及化学障碍(例如胃酸和胆汁),因此口腔和肠道微生物组被很好地隔离了。 然而,口腔-肠道屏障的损伤会导致器官间的易位和交流。

一般来说,新生儿和老年人体内存在不成熟或功能性障碍较少。双歧杆菌是新生儿肠道中最丰富的细菌属。有趣的是,在新生儿的口液中发现了肠道内的双歧杆菌。

同样,与健康成年人相比,老年人肠道内口腔细菌的检出率也较高,如:

卟啉单胞菌(Porphyromonas)、梭杆菌(Fusobacterium) 和假分枝杆菌 (Pseudoramibacter)。

此外,低胃酸使肠道微生物群的组成向口腔微生物群转移。已在体外证明,通过分别引入人类粪便和唾液微生物群的GF小鼠组,口腔微生物群可以侵入肠道并重塑肠道微生物群。

综上所述,这些数据表明口腔微生物可以在某些情况下克服口腔与肠道之间的物理和/或化学障碍,并有可能转移到肠道中。

值得注意的是,在胃肠道的病理条件下已检测到典型的口腔驻留物种。 例如,炎症性肠病(IBD)患者的肠道粘膜中有大量嗜血杆菌和Veillonella富集,已知它们是口腔共生微生物。

在结肠癌患者中,他们的肠道微生物群包含几种口腔类群,包括梭菌。这意味着正常的人口腔微生物群可以在肠粘膜稳态中破坏并在肠道粘膜中定植,并成为条件致病菌。

而且,这种经口-粪便传播也可以在生理条件下发生,而不仅仅是在病理或屏障破坏的情况下。HMP联盟的数据被划分为每个身体部位的群落类型时,口腔和肠道微生物群类型显示出强烈的关联,尽管它们在分类上不同。

在唾液细菌中,普雷沃氏菌(Prevotella)大量存在于粪便样本中。与此相一致,从同一健康受试者的口腔和粪便样本中同时检测到几个属。通过分析470名个体口腔和粪便微生物群中的310种,唾液和粪便样本中普遍存在125种,包括链球菌(Streptococcus)、韦荣氏球菌属(Veillonella)、放线菌(Actinomyces)和嗜血杆菌(Haemophilus)菌株。

综上所述,很明显口腔微生物群可以比预期更广泛地进入肠道,即使在健康状态下,而不仅仅是在病理情况下。

肠道微生物可通过粪-口途径通过直接接触或通过受污染的液体和食物间接接触传播。人的手部微生物群与口腔和肠道微生物群模式高度重叠,表明人的手是粪便到口腔微生物传播的载体。因此,在发展中国家,由于卫生状况不佳,如缺乏清洁供水和公共卫生系统,微生物的粪-口途径经常被报道。

此外,免疫功能低下的个体也容易通过粪-口传播。在头颈部癌症患者中,放射治疗与革兰氏阴性杆菌的口腔定植高度相关,不良的口腔卫生状况会进一步加剧这种情况。因此,不良的卫生和/或免疫损害条件可能会促进同一个体的粪-口途径。

除了体内传播外,粪-口途径也被认为是病原体在人与人之间传播的重要机制。众所周知,甲型肝炎病毒(HAV)和戊型肝炎病毒(HEV)等肠道病毒通过粪-口途径传播,因此很容易通过人与人之间的接触传播,特别是在不卫生的条件下。

肠道病毒可以直接和间接地与肠道微生物群相互作用,对肠道微生物生态系统造成破坏性影响。据报道,戊型肝炎病毒感染会增加急性肝衰竭患者粪便样本中乳酸杆菌科(Lactobacillaceae)和伽马蛋白杆菌( Gammaproteobacteria)的丰度。

添加益生菌粪肠球菌NCIMB 10415(Enterococcus faecium NCIMB 10415) 可有效促进感染猪的HEV清除。

除了肠道病毒外,幽门螺杆菌(Helicobacter pylori)是严重胃十二指肠疾病的主要致病菌,也可以通过粪-口途径传播,显示出与甲型肝炎感染的相关性。

虽然需要进一步的研究来了解粪-口传播在口腔和肠道微生物群中的作用,但令人信服的是,口腔和肠道微生物群通过口-肠和粪-口途径紧密相连(下图)。

Park Se-Young, et al., Cancers (Basel),2021

这种双向相互作用可以相互塑造和/或重塑两个栖息地的微生物生态系统,最终调节胃肠系统的生理和病理过程。因此,口腔-肠道和粪便-口腔方向在以下中统称为“口腔-肠道微生物群轴”。

IBD代表结肠和小肠的慢性炎症性疾病,包括克罗恩病(CD)和溃疡性结肠炎(UC)。因此,IBD与肠道微生物群失调密切相关。IBD患者的肠道微生物组显示出细菌组成的多样性降低和变化,包括厚壁菌门的丧失和变形菌门和拟杆菌门的丰度增加。在肠道粘膜组织活检中而不是在粪便中更深刻地观察到了这些不良生物事件。与健康受试者相比,在肠黏膜表面,IBD患者经常检测到细菌入侵和生物膜形成,表明肠屏障功能障碍与IBD发病有关。

在健康状态下,由于完整的粘膜屏障,肠道微生物群很少受到来自其他栖息地的微生物的入侵和定植。然而,IBD患者由于粘膜屏障受损而表现出肠上皮通透性增加。

值得注意的是,口腔内细菌菌株是从IBD患者的肠道微生物组中分离出来的,这可能是由于肠道渗漏造成的。具核梭杆菌( Fusobacterium nucleatum )通常存在于口腔中,但很少存在于健康人的肠道中。

有趣的是,IBD患者在肠道中出现了F. nucleatum,比其他F. nucleatum菌株更具侵袭性,表明IBD患者存在肠道-肠道微生物组轴。这一点已在体外通过将口腔微生物群移植到动物模型中得到证实。

在大鼠中,F.nucleatum的侵袭导致肠道微生物组发生转移并加重内脏超敏性。 此外,CD患者的唾液微生物群成功地定居在GF小鼠的肠道中。

克雷伯菌(Klebsiell)是最流行的定植菌,可促进肠道Th1细胞的诱导和炎症,这是IBD发病机理中的关键事件。 这些结果进一步支持了口腔微生物群,无论是共生的还是病原菌,都可以传播到肠道,通过肠道失调促进IBD的发病。

因此,口腔失调可以通过募集口腔-肠轴来直接调节IBD的发病机制。牙周炎是一种慢性炎性口腔疾病,与口腔微生物群的改变密切相关,特别是与其关键性病原体牙龈卟啉单胞菌的过度生长有关。

在C56BL/6小鼠中,口服牙龈卟啉单胞菌通过下调紧密连接蛋白来减弱肠道屏障功能,从而导致肠道微生物组发生重大变化,包括梭菌科的丰富。

此外,接种牙龈卟啉单胞菌的小鼠表现出肠道以及全身性炎症,这可以由牙龈卟啉单胞菌衍生的内毒素例如LPS介导。 与动物实验一致,荟萃分析表明牙周炎分别与IBD,CD和UC的两种主要形式密切相关。

两者合计,口腔病原体可以干扰肠屏障功能并侵入肠粘膜,从而引起肠道失调和慢性炎症,从而导致IBD发病。 值得注意的是,IBD患者以及结肠炎引起的小鼠唾液微生物群组成发生变化,这与炎症反应有关,表明口腔-肠道微生物相互作用可能是双向的。

大肠癌(CRC)是世界上最常见的癌症类型之一,也是导致癌症死亡的第二大原因。IBD是CRC发生和发展的最公认的危险因素。因此,IBD和CRC在发病机理中共享病因,包括肠道微生物组的明显变化。 与IBD相似,CRC与肠道失调密切相关。与健康个体相比,CRC患者在粪便和肠粘膜样品中均显示出不同的微生物组成模式。

一直以来,在结肠炎相关和化学诱导的大肠癌小鼠模型中都发现了肠道微生物群的深刻变化,支持肠道失调和大肠癌之间的关系。使用GF小鼠的研究进一步证明,肠道微生物群的改变可以直接促进炎症相关的结直肠癌的发展。

有趣的是,在大肠癌患者的肠道中发现了几种口腔分类群,包括细小单胞菌(Parvimonas)、消化链球菌(Peptostreptococcus)和梭形杆菌(Fusobacterium),表明大肠癌中存在口腔-肠道微生物群轴。

在这些口腔常驻细菌中,具核梭杆菌 (F.nucleatum)与健康人相比,结直肠癌患者的肿瘤组织和粪便中普遍存在细胞核,这与IBD一致。

在小鼠结肠炎模型中,口服具核梭杆菌(F.nucleatum) 细胞核引起的炎症以及小肠和大肠的肿瘤发生。具核梭杆菌 (F.nucleatum)细胞核似乎很容易附着在表达内皮钙粘蛋白的宿主CRC细胞上,然后刺激促炎症反应和细胞增殖。与IBD相似,结直肠肿瘤显示肠道屏障功能受损,这可能解释了口腔微生物群的肠道定植。

此外,据报道,具核梭杆菌 (F.nucleatum) 与口腔病原体牙龈卟啉单胞菌共聚并共感染。尽管体外方法存在局限性,但牙龈卟啉单胞菌仍侵袭CRC细胞并促进癌细胞增殖,这表明牙周病原体参与了结直肠肿瘤的发生。 与此相一致,牙龈卟啉单胞菌血清抗体水平与CRC患者的死亡率呈正相关。

此外,一项荟萃分析表明,牙周炎与CRC风险增加有关。 综上所述,这些研究可以证明口腔失调,口腔-肠道微生物组轴与CRC发病机理之间存在关联。

肝硬化是由慢性肝脏疾病引起的晚期肝病,例如非酒精性脂肪肝疾病(NAFLD)和非酒精性脂肪性肝炎(NASH)。 健康对照组相比,NAFLD、NASH或肝硬化患者粪便样本中的变形杆菌门显著增加,表明肠道微生物组与肝脏发病机制相关。在这方面,与SPF小鼠相比,GF小鼠免受高脂饮食诱导的脂质在肝脏中的蓄积。此外,定居于NAFLD易感肠道微生物的GF小鼠发生了严重的肝脂肪变性,进一步支持了肠道失调可能是慢性肝病的直接病因。

由于肠道和肝脏通过胆道和门静脉进行物理连接,如果粘膜屏障受损,肠道微生物可以转移到肝脏。胆汁酸具有抗菌活性,在肠道和肝脏之间循环循环,具有屏障和桥梁的双重功能。

慢性肝病通常与胆汁酸形成和/或分泌不良有关,会增加肠道通透性。 因此,胆道梗阻促进了细菌从肠道到肝脏的移位。 在胆结石患者中,与正常对照组(例如富集变形杆菌)相比,胆道和肠道中的微生物组成均发生了变化,这支持了慢性肝病中肠道-肝脏微生物组轴的存在。

通过与肠-肝微生物串扰的融合,口腔-肠道微生物组轴正在成为慢性肝病的重要调节剂。

值得注意的是,宏基因组学分析已证明肝硬化患者肠道内的口腔粘膜有侵袭和定植。另一项研究还显示,酒精依赖型肝硬化患者的肠道中口腔微生物的富集。 这些数据支持口腔微生物的肠道迁移与肝硬化有关。 但是,其潜在机制尚不清楚。如前所述,由于胃酸度低,PPI促进了从口腔到肠道的微生物转化。 同样,PPI治疗改变了肝硬化患者的肠道菌群组成,特别是肠道内口腔细菌的过度生长。 相同的研究小组已经证明了肝硬化患者唾液和粪便微生物组的伴随变化,进一步表明口腔-肠道微生物组轴调控肝脏的发病机制。

因此,口腔失调可能会通过改变肠道微生物组而加重慢性肝病。 确实,牙周炎与NASH,NAFLD和肝硬化显着相关。 在来自NAFLD和与病毒感染相关的肝硬化患者的口腔样本中已经检测到牙龈卟啉单胞菌,一种牙周基石病原体。

在高脂饮食喂养的小鼠中,牙龈卟啉单胞菌的牙源性感染通过脂质积累,纤维化和肝脏炎症促进了NAFLD和NASH的进展。 总体而言,口腔失调可能会通过调节肠道生态系统而加剧慢性肝病。 同时,口腔失调可能反映了由肝病驱动的肠道失调生态系统。

肝细胞癌(HCC)的发展经历了一个逐步的过程,从NAFLD/NASH到肝硬化,最后发展为HCC。在小鼠肝癌发生模型中,SPF小鼠比GF小鼠更易发生肝癌,类似于慢性肝病。

在生态型小鼠模型中,某些类型的肠道细菌,如大肠杆菌和粪链球菌,可显著增加肝肿瘤的发生,表明肠道微生物群直接参与了肝癌的发病机制。与这一观点一致,与健康对照组相比,HCC患者的丁酸产生菌属减少,如反刍球菌(Ruminococcus)、大肠杆菌(Oscillibacter)、粪杆菌(Faecalibacterium)、梭状芽孢杆菌IV(Clostridium IV)和粪球菌(Coprococcus),而LPS产生菌属增加,包括粪便样本中的克雷伯菌(Klebsiella)和嗜血杆菌(Haemophilus )。

此外,随着HCC的发展,肠道失调的水平趋于增加。 在患有肝硬化的HCC患者中,粪便微生物群的成分与没有HCC的肝硬化患者的粪便微生物群成分有所不同,例如大肠杆菌和Fusobacteriia的大量富集。 在化学诱导的HCC小鼠模型中,已在肿瘤内发现了一种肠道细菌肝幽门螺杆菌(Helicobacter hepaticus),它直接引起HCC的发展和进程,进一步支持肠道失调可以诱导HCC的发病机理。 然而,在人类HCC样品中未检测到肝炎性肝炎,而确诊存在其他幽门螺杆菌,例如幽门螺杆菌。因此,肝癌的发展与肠道失调密切相关。

有趣的是,据报道,与健康受试者相比,肝癌患者的口腔微生物群发生了变化。肝癌患者唾液微生物群中嗜血杆菌属、卟啉单胞菌属和Filifactor的丰度较高。在肝硬化的HCC患者中,根据舌苔的微生物组学特征,颤杆菌克属(Oribacterium)和梭形杆菌属(Fusobacterium)普遍存在。

此外,慢性牙周炎与晚期HCC相关,提示口腔失调与HCC相关。值得注意的是,肝硬化HCC患者的口腔和肠道微生物群中都富含梭杆菌,这表明口腔微生物可能通过口腔-肠道微生物群轴调节HCC发病机制,但需要进一步研究。

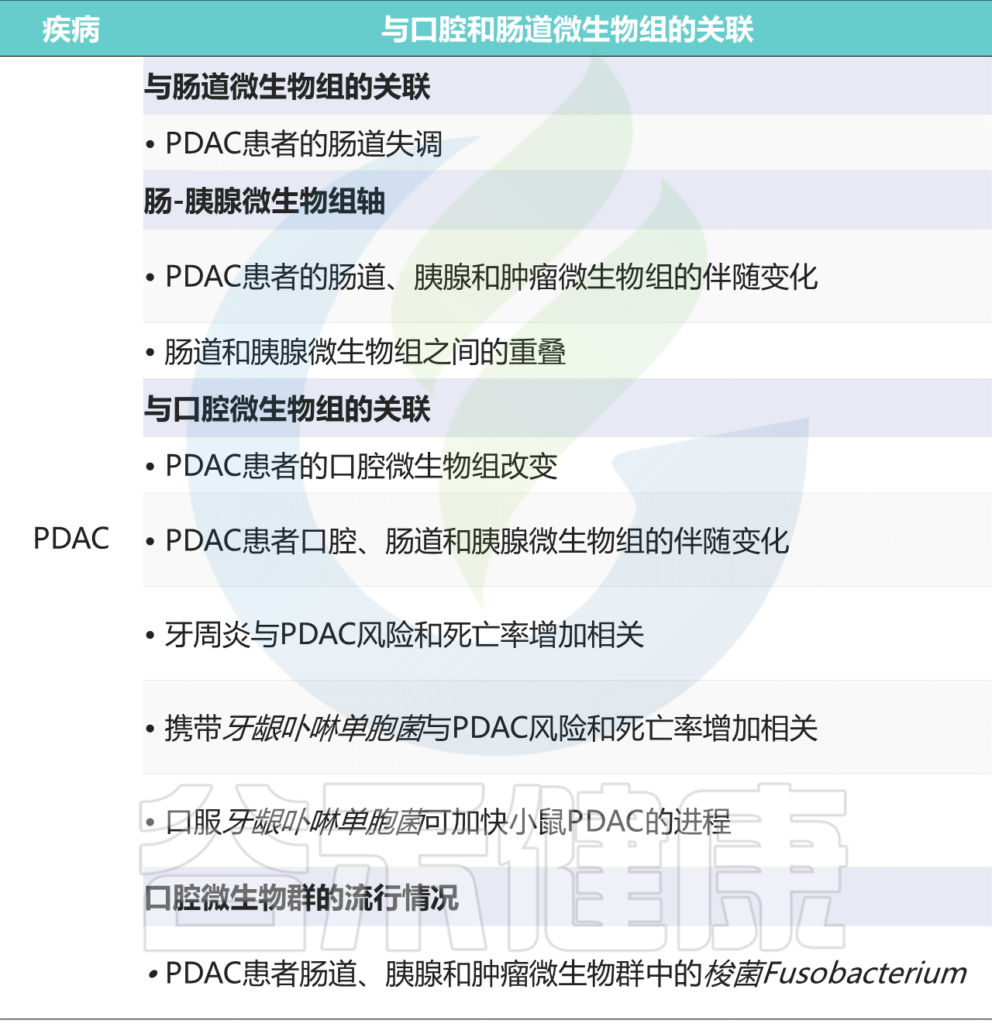

胰腺是消化系统的一部分,分泌分解脂类、蛋白质和碳水化合物的酶。主胰管与胆总管相结合,两者都与十二指肠相连。在正常健康条件下,胰腺被认为是一个无菌器官。

然而,胰腺导管腺癌(PDAC)患者的细菌数量增加,如肿瘤内的γ-变形菌纲(Gammaproteobacteria)和胰液和胰腺组织中的粪肠球菌(Enterococcus faecalis)。

此外,肿瘤内微生物组多样性与PDAC的预后相关。从更全面的角度来看,PDAC患者在胰腺组织、肿瘤以及粪便样本中表现出不同的微生物群模式,表明肠-胰腺微生物串扰参与了PDAC发病机制。特别是,PDAC患者的肠道和胰腺中同时富集了变形菌(Proteobacteria)。

在实验小鼠中,肠道通透性增加与肠道到胰腺的微生物易位有关,这可能加速PDAC的进展。在肠道菌群清除的小鼠中,用PDAC荷瘤小鼠的粪便菌群重新填充可显著促进胰腺肿瘤的发生,表明肠道菌群对PDAC进展的直接贡献。因此,肠道微生物组似乎与胰腺微生物生态系统密切相关,而胰腺生态系统在PDAC发病机理中起着至关重要的作用。

惊讶的是,口腔微生物组也与PDAC的发病机理有关。 根据元流行病学研究,牙周炎是一种主要的口腔菌群失调疾病,可以显着增加PDAC的风险和死亡率。

携带其关键病原体牙龈卟啉单胞菌与PDAC患者的较高风险和死亡率正相关。 在小鼠PDAC模型中,口服牙龈卟啉单胞菌可加速细胞增殖和上皮-间质转化,最终促进PDAC进程。

有趣的是,细胞内牙龈卟啉单胞菌直接促进人胰腺癌细胞系中肿瘤细胞的生长。 这些表明口腔菌群失调可能是直接的病因,也是诊断和预后PDAC发病机理的有用标志。

与健康受试者相比,PDAC患者的口腔微生物组有明显变化。 值得注意的是,尽管在人类PDAC组织中已发现了一种广为人知的口腔细菌群Fusobacterium,但其与PDAC预后的关系仍存在争议。

此外,PDAC患者的胰腺微生物组与肠道微生物组高度重叠。胰腺和肠道菌群均表现出口腔类群富集细菌和卟啉单胞菌的相对丰度。因此,某些类型的口腔微生物可能迁移到肠道,甚至进一步迁移到胰腺,这可能通过肠道和胰腺微生物群的协调调节促进PDAC的发病。

为了支持这一观点,在PDAC患者的口腔,肠道和胰腺微生物群之间发现了相关性,尤其是口腔起源的F. nucleatum subsp. vincentii亚种的丰度。

这些数据表明,口腔-肠道微生物组轴可以调节PDAC的发病机制,甚至进一步创造口腔-肠道-胰腺的微生物途径。

口腔和肠道是人体内最大的两个微生物栖息地。累积证据表明,口腔微生物群可以通过口腔细菌分泌体的直接易位和/或间接地改变整个肠道微生物生态系统。

肠道到口腔的微生物传播也可能发生,特别是在某些情况下,如卫生条件差和免疫功能低下。总之,口腔和肠道微生物群之间的双向串扰可以形成口腔-肠道微生物群轴,它在调节各种人类疾病的发病机制中起着关键作用,主要是在胃肠道系统(见下表)。

结肠疾病中的口腔-肠道微生物群轴

Park Se-Young, et al., Cancers (Basel),2021

肝脏疾病中的口腔-肠道微生物轴

Park Se-Young, et al., Cancers (Basel),2021

胰腺疾病的口腔-肠道微生物组轴

Park Se-Young, et al., Cancers (Basel),2021

值得注意的是,口腔-肠道微生物组轴改善了胃肠道系统的发病机理和预后的预测。荟萃分析表明,口腔微生物组的变化与胃肠道癌的风险有关,包括CRC,PDAC和HCC,这可能是早期发现的潜在指标。已经验证了PDAC特定的口腔微生物模式作为PDAC生物标志物。两种口腔细菌物种长奈瑟菌Neisseria elongata 和 轻型链球菌Streptococcus mitis

同时富集可以将PDAC患者与健康受试者区分开来。

口腔微生物分析的情况下,所述样品可从棉拭取,唾液和口腔冲洗获得。与肠道菌群的采样方法相比,无论健康状况如何,口腔菌群的收集实际上更为方便和可用,没有任何侵袭或卫生问题。因此,结合肠道微生物组,口腔微生物组还提供了作为诊断/预后工具以及治疗靶标的可行优点。

未来我们谷禾也将考虑口腔和肠道微生物组的相结合,结合口腔和肠道微生物组数据可以显着提高预测和检测息肉和/或肿瘤的敏感性。尽管揭示微生物组与疾病之间的因果关系具有挑战性。

参考文献:

Zhang, Z.; Yang, J.; Feng, Q.; Chen, B.; Li, M.; Liang, C.; Li, M.; Li, Z.; Xu, Q.; Zhang, L.; et al. Compositional and Functional Analysis of the Microbiome in Tissue and Saliva of Oral Squamous Cell Carcinoma. Front. Microbiol. 2019, 10, 1439

Wypych, T.P.; Wickramasinghe, L.C.; Marsland, B.J. The influence of the microbiome on respiratory health. Nat. Immunol. 2019, 20, 1279–1290

Park Se-Young,Hwang Byeong-Oh,Lim Mihwa et al. Oral-Gut Microbiome Axis in Gastrointestinal Disease and Cancer.[J] .Cancers (Basel), 2021, 13

Bathini, P.; Foucras, S.; Dupanloup, I.; Imeri, H.; Perna, A.; Berruex, J.L.; Doucey, M.A.; Annoni, J.M.; Auber Alberi, L. Classifying dementia progression using microbial profiling of saliva. Alzheimers Dement. 2020, 12, e12000.

Seedorf, H.; Griffin, N.W.; Ridaura, V.K.; Reyes, A.; Cheng, J.; Rey, F.E.; Smith, M.I.; Simon, G.M.; Scheffrahn, R.H.; Woebken, D.; et al. Bacteria from diverse habitats colonize and compete in the mouse gut. Cell 2014, 159, 253–266.