-

CNAS L23010

CNAS L23010

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业 二级病原微生物安全实验室

二级病原微生物安全实验室- 联系电话:+13336028502

- +400-161-1580

- service@guheinfo.com

谷禾健康

真菌感染

真菌病原体正迅速崛起为全球公共卫生体系中最具挑战性的威胁之一,其引发的抗真菌耐药性问题日益严峻。每年,真菌感染影响数亿人,并导致约160万例死亡,其致病范围从浅表皮肤感染到危及生命的侵袭性疾病,尤以免疫功能低下患者为重。其中白色念珠菌(Candida albicans)、新型隐球菌(Cryptococcus neoformans)和烟曲霉(Aspergillus fumigatus)已被世界卫生组织列入重点优先监测病原体名单。

目前临床上可用的抗真菌药物主要局限于唑类、多烯类和棘白菌素类这三大类别,这一有限的药物谱系难以满足日益复杂的临床需求。并且耐药株的持续出现和积累,使传统药物的疗效显著下降,部分病例甚至对联合治疗方案也产生抵抗。

此外,真菌生物膜的形成进一步加剧了治疗难度。真菌生物膜是一种由真菌细胞附着在宿主组织或医疗器械表面形成的结构,外包裹复杂的细胞外基质(ECM),为真菌提供了物理与化学双重屏障。研究显示,生物膜中的真菌对抗真菌药物的耐受性可提高多达一千倍,导致感染顽固复发,并显著增加了住院时间和医疗成本。

面对这一挑战,科研界正积极探索创新治疗策略,包括靶向生物膜结构的药物、旧药新用及天然产物疗法。这些新兴方法展示出克服耐药性、破坏生物膜完整性与提升抗真菌疗效的潜力。深入理解真菌病原体的耐药机制,并结合多样化的干预手段,有望为未来开发更为高效、低毒的抗真菌疗法奠定基础,从而开辟对抗真菌生物膜相关感染的新局面。

真菌感染已成为全球重要的公共卫生问题,其中白色念珠菌(C.albicans)、新型隐球菌(C.neoformans)和烟曲霉(A.fumigatus)是最主要的病原体。

白色念珠菌普遍存在于人体黏膜,当宿主免疫功能下降时可引起侵袭性感染,其毒力源于形态转换和生物膜形成;新型隐球菌则以多药耐药性和持久生物膜为特征,已导致多起医院暴发;烟曲霉是免疫受损患者中侵袭性曲霉病的主要致病菌,能够形成致密菌丝生物膜并产生耐药突变。

生物与非生物上的真菌感染

Elgammal Y,et al.Crit Rev Microbiol.2025

生物膜可以在生物或非生物表面形成。生物感染发生在人体组织和器官上(例如脑,引起隐球菌性脑膜炎;口腔,引起口腔念珠菌病;肺部,引起肺曲霉菌病;皮肤,导致持续性皮肤感染;血液,引起侵袭性念珠菌病;非生物感染发生在植入式医疗器械(例如起搏器、导管等)上。 心脏装置)、假肢(例如人工关节或植入物)和气管插管。

白色念珠菌及治疗方法

白色念珠菌是一种常见于人体粘膜表面的真菌。但在免疫功能低下者中可过度生长并转变为致命的机会性病原体,导致侵袭性念珠菌病。

它是医院感染的主要原因,造成约15%的败血症病例和40%的血流感染。其毒力与酵母形态和菌丝形态之间的可逆转换密切相关,菌丝形式中更高含量的几丁质可提供额外的结构强度与环境保护。

• 生物膜促进真菌黏附并提高其抗性

生物膜的形成由细胞壁黏附素介导,使真菌黏附于宿主组织和医疗器械表面。发育成熟的生物膜以丝状菌为主,形成坚固的三维结构并大量产生胞外基质(ECM)。β‑1,3‑葡聚糖是其中的关键成分,可隔绝抗真菌药物并抑制中性粒细胞活化,从而增强真菌对先天免疫的抵抗力。随着生物膜相关感染和非白念珠菌种在医院中的增加,评估和改进现有治疗策略至关重要。尤其是耳念珠菌(C.auris),已成为全球多药耐药院内感染的重要来源。

真菌生物膜形成阶段

Elgammal Y,et al.Crit Rev Microbiol.2025

上图说明了三种医学上重要的真菌:白色念珠菌、新型隐球菌和烟曲霉的生物膜形成过程,经历了四个不同的阶段:

(1) 酵母/丝状细胞粘附到表面;

(2) 真菌细胞生长成薄层细胞并发育成微菌落,烟曲霉细胞发芽形成菌丝网络;

(3) 通过发育成熟具有细胞外基质的生物膜结构;

(4) 真菌细胞从生物膜中分散,促进其他位点的定植。

• 部分念珠菌已具有耐药性,急需开发新疗法

目前的主要抗真菌药物包括唑类、多烯类和棘白菌素类。

多烯类(如两性霉素B)通过与麦角甾醇结合并形成细胞膜孔道发挥广谱杀真菌作用,但在生物膜条件下效力显著下降,且其肾毒性限制了临床使用。

唑类药物以阻断麦角甾醇生物合成为作用机制,毒性较低,但白念珠菌近年来对其耐药性逐渐增强。

棘白菌素通过抑制细胞壁β‑葡聚糖合成,对生物膜更具靶向性,其良好的疗效和安全性使其成为念珠菌感染治疗的一线药物。然而,FKS基因突变已导致部分菌株对棘白菌素耐药。

部分临床分离的念珠菌已表现出泛耐药性,对目前三大类抗真菌药物均无效,并能形成持久的生物膜,进一步强化其耐药性。这凸显出研发新型抗真菌药物和改进现有疗法的迫切需求。

注:尽管移除受感染植入物仍是治疗生物膜感染的常用手段,但该方法风险高、成本大,进一步强调了开发更安全有效疗法以应对白色念珠菌生物膜感染的紧迫性。

生物膜相关真菌病原体的关键耐药机制

Elgammal Y,et al.Crit Rev Microbiol.2025

这些机制主要包括:

(1) 细胞外基质充当物理屏障,阻碍抗真菌药物渗透至生物膜内部;

(2) 外排泵转运蛋白在生物膜形成早期上调,主动排出药物,降低细胞内浓度并促进耐药性;

(3) 持久细胞处于代谢休眠状态,对药物高度耐受,使生物膜在治疗中存活并可在压力解除后再生;

(4) 其他机制如应激反应、细胞密度、化学环境和靶点蛋白过度表达等,也进一步增强了生物膜的耐药性。

新型隐球菌及治疗方法

新型隐球菌(C.neoformans)又名溶组织酵母菌,是土壤,鸽类,牛乳、水果等的腐生菌,也可侵犯人体。新型隐球菌是导致免疫功能低下个体脑膜脑炎的主要原因之一。

• 新型隐球菌可形成脑部生物膜样结构

其毒力主要源于由葡糖醛酸甘露聚糖(GXM)组成的多糖荚膜。GXM不仅调节宿主免疫反应,也是生物膜形成的关键成分,对生物膜结构的建立起重要作用。新型隐球菌可形成脑部生物膜样结构,使感染更具持续性和治疗难度。耐药机制的出现进一步削弱了现有疗法的效果,凸显出开发新型抗真菌策略以针对其生物膜的必要性。

• 当前治疗方法对生物膜感染效果有限

当前推荐的治疗方案为脂质体两性霉素B联合5-氟胞嘧啶诱导治疗,之后以氟康唑维持,用于肺隐球菌病及隐球菌性脑膜炎。该方案对浮游状态的新型隐球菌有效,但对生物膜内菌株疗效显著下降。

此外,氟康唑相关耐药病例中发现ERG11基因突变,该基因编码唑类药物靶标酶14α-脱甲基酶,导致药物敏感性降低。这些问题凸显了迫切需要新型疗法以有效靶向并控制新型隐球菌生物膜感染。

烟曲霉及治疗方法

烟曲霉是一种机会致病真菌,是侵袭性曲霉病的主要致病因子,尤其危害免疫功能低下者。其致病机制与形成致密交织的菌丝型生物膜能力密切相关,该生物膜经历多阶段发育过程。

烟曲霉广泛分布于环境中,因其强适应性、高效空气传播及能抵达远端气道而成为重要病原体。此外,它可形成由菌丝团构成的局部感染——曲霉瘤,进一步促进生物膜相关感染,可通过曲霉病患者的支气管肺泡灌洗液检测到。

• 目前主要以三唑类药物治疗,但也出现耐药性

目前,烟曲霉感染的主要治疗药物为三唑类(如伏立康唑、伊曲康唑、泊沙康唑和艾沙康唑)及两性霉素B。虽然这些药物对敏感菌株疗效良好,但多地已报告三唑类耐药菌株的出现,严重影响疗效并带来公共卫生风险。

耐药机制主要包括cyp51A基因突变(改变唑类靶点)及外排泵过度表达(降低药物浓度)。当出现唑类耐药时,两性霉素B常作为一线替代药物使用,其脂质体制剂因毒性较低正日益应用于临床。

针对耐药菌株的联合治疗显示出潜在疗效,例如棘白菌素与泊沙康唑或艾沙康唑联合使用可能产生协同作用,但相关临床证据仍有限。与唑类和多烯类不同,棘白菌素作用于真菌细胞壁,特异性高,且有助于减少交叉耐药性。然而,日益增加的耐药性与治疗选择受限依然是临床难题。应通过加强抗真菌药物管理、常规监测耐药性,并开发新型或改良制剂以提升治疗安全性和有效性。

新型抗真菌药物的研发对于应对系统性和生物膜相关真菌感染具有关键意义,因为现有治疗手段在面对耐药性和生物膜屏障时往往效果有限。通过开发能够有效穿透或破坏真菌生物膜的新型药物,可以显著增强抗真菌治疗的渗透性和杀菌效率,从而改善患者预后并降低感染复发风险。

这些新兴疗法的研究重点在于结合药理活性与生物膜干预机制,以突破传统药物难以到达感染核心区域的限制。在此背景下,我们系统评估这些潜在药物在临床重要真菌所致生物膜感染及系统性疾病治疗中的应用前景,深入探索其作用机制、疗效表现及潜在的临床转化价值,为未来抗真菌治疗策略的优化提供科学依据。

白色念珠菌的新型疗法

由于白色念珠菌在医院感染中的高发病率,针对其生物膜的抗真菌药物成为重点研究方向。

• Rezafungin(雷扎芬净)药效时间长

Rezafungin是FDA批准的第二代棘白菌素,具有改良的药代动力学特性。其半衰期高达130小时,可实现每周一次给药而非每日给药。Rezafungin能破坏白色念珠菌生物膜形成,降低成熟生物膜的代谢活性和厚度,并抑制菌丝生成,活性优于氟康唑。

• Ibrexafungerp药效更明显,且可减少耐药

Ibrexafungerp是一种源自恩夫曼芬的半合成三萜类药物,是首个具有高组织分布和优良口服生物利用度的葡聚糖合酶抑制剂。它对包括白色念珠菌在内的多种致病真菌具有广谱活性,已获FDA批准用于治疗外阴阴道念珠菌病。尽管其作用机制与棘白菌素相似,但因结合位点部分不同,可避免交叉耐药。体外研究表明,Ibrexafungerp在0.25 µg/mL即可使生物膜代谢活性降低50%,而氟康唑需超过256 µg/mL才能达到相同效果。

• Fosmanogepix削弱白色念珠菌的毒力因子

Fosmanogepix是一种由前体药物转化而来的新型抗真菌剂,经碱性磷酸酶激活为Manogepix。目前其治疗念珠菌血症和侵袭性念珠菌病的III期临床试验正在进行中。该药通过抑制肌醇乙酰转移酶Gwt1干扰真菌细胞壁合成,从而削弱白色念珠菌的黏附、菌丝化和生物膜形成等毒力因子。其>90%的口服生物利用度和广谱抗真菌活性显示出作为新型系统感染治疗药物的潜力。

• Turbinmicin降低生物膜代谢活性

从海鞘微生物组中发现的Turbinmicin能靶向Sec14蛋白,对白色念珠菌生物膜表现出优异活性。Sec14在生物膜基质的囊泡递送中起关键作用。Turbinmicin通过抑制囊泡输出破坏基质形成,并在极低浓度下显著降低生物膜代谢活性。

动物实验显示,其在2.5 µg/mL时即可减少生物膜衍生菌落约2 log₁₀,在10 µg/mL时可完全清除感染导管,展现出在医疗器械相关感染中的高应用潜力。

针对不同细胞途径的新型抗真菌药物的作用机制

Elgammal Y,et al.Crit Rev Microbiol.2025

• 四唑类新药有更高的选择性并降低对宿主毒性

此外,四唑类新药如VT‑1161(奥替瑟唑)和VT‑1598代表第四代唑类抗真菌药,具有对真菌CYP51酶更高的选择性(约2000倍)并显著降低宿主毒性。

VT‑1161已获FDA批准用于治疗复发性外阴阴道念珠菌病,VT‑1598则在白色念珠菌、耳念珠菌及隐球菌感染模型中均表现出良好疗效。

多重耐药白色念珠菌,尤其是形成生物膜的菌株,给临床治疗带来严峻挑战。新型抗真菌药物的出现为现有疗法提供了有效替代方案,不仅展现出更强的抗真菌活性,还能靶向生物膜特异性机制,克服传统治疗的局限。

未来需继续通过系统研究和临床试验验证其有效性与安全性,以期改善侵袭性念珠菌感染的治疗效果。

隐球菌的的新型疗法

虽然新型隐球菌整体耐药率较低,但近年对氟康唑的耐药性日益引起关注,约有10–30%的临床分离株表现出敏感性下降。同时,其对氟胞嘧啶的耐药性也不断增加,这正是临床常将其与两性霉素B联合使用的主要原因之一。

氟胞嘧啶耐药主要源于fcy1、fcy2和fur1基因突变,这些基因分别编码胞嘧啶脱氨酶、胞嘧啶通透酶和尿嘧啶磷酸核糖基转移酶。突变会阻碍药物的摄取与代谢,阻断5‑氟胞嘧啶向其活性形式5‑氟尿嘧啶的转化,从而削弱抗真菌效果。相比之下,对两性霉素B的耐药性较低。

值得注意的是,这些耐药性评估多基于浮游状态的菌体,未充分考虑隐球菌生物膜对药物的天然抗性。此外,真菌对唑类药物的固有耐药性进一步强调了开发新型靶向疗法的必要性,以减少对传统两性霉素B与氟胞嘧啶方案的依赖。

• Fosmanogepix也对新型隐球菌表现出显著抗菌作用

除对白色念珠菌的活性外,Fosmanogepix也通过抑制真菌细胞壁合成对隐球菌表现出显著抗真菌作用。其Gwt1抑制剂衍生物的MIC低至0.004 µg/mL。在隐球菌性脑膜炎小鼠模型中,Fosmanogepix显著降低了肺部和脑部真菌负荷,尤其在与氟康唑联合应用时效果更佳,显示出增强疗效和克服耐药的潜力。

新型隐球菌耐药性的上升表明开发新一代抗真菌药物迫在眉睫,尤其针对生物膜相关感染。隐球菌自身致密且富含多糖的基质,加之血脑屏障的限制,使脑部感染极难清除,需要长疗程治疗,而复发仍更为常见。Fosmanogepix等新兴疗法为此类顽固感染提供了新的希望。

未来,需通过系统的体内实验与严格的临床试验,全面评估并优化这些新型药物的疗效,以期为隐球菌性脑膜炎带来更有效的治疗方案。

烟曲霉的新型疗法

尽管抗真菌治疗取得显著进展,但烟曲霉仍是重要且难治的致病真菌,尤其危及免疫功能低下患者。其对现有抗真菌药物的耐药性及复杂的生物膜结构,凸显了对新型治疗手段的迫切需求。目前,多种新型抗曲霉药物正处于不同临床开发阶段,具有多样的作用机制和制剂形式,为临床治疗提供了新的可能。

• Olorofim抑制早期生物膜形成

Olorofim(F901318)是一种处于III期临床试验的抗真菌药,对包括烟曲霉在内的多种难治真菌感染有效。它抑制早期生物膜形成(4小时内减少约66.4%),虽对成熟生物膜作用有限,但强调了早期干预的重要性。

Olorofim通过抑制真菌二氢乳清酸脱氢酶(DHODH)阻断嘧啶合成,具有极低脱靶风险。其对唑类和两性霉素B耐药菌仍具活性,在大量临床分离株中未发现固有耐药。药物口服吸收良好,半衰期20–30小时,可穿越血脑屏障并分布于肺、肝、肾组织,每日一次服用耐受性佳,仅有轻度胃肠不适。

但需注意其与唑类药物可能存在拮抗作用。此外,对具有相似作用机制的农业杀真菌剂异氟醚喹的耐药性,可能促进其临床耐药风险。

• Opelconazole专门针对肺部烟曲霉感染

Opelconazole(PC945)是一种吸入型三唑类抗真菌药,专为肺部烟曲霉感染设计。其强亲脂性使药物可在肺内蓄积,即使停药后仍保持活性,表现出持久局部效应与低系统暴露。

该特性为高风险人群(如肺移植受者)提供了潜在的预防性治疗选择,但其对烟曲霉生物膜活性的研究仍不充分,尚需进一步验证。

• Ibrexafungerp对曲霉也有广谱抗性

Ibrexafungerp除对白色念珠菌有效外,对曲霉也具广谱活性。在侵袭性肺曲霉病实验模型中,与艾沙康唑联用表现出协同作用,提高生存率并降低肺组织损伤。在一项针对难治性或不耐受真菌感染(包括侵袭性肺曲霉病)的III期研究中,其成功率为46.2%,并涵盖生物膜相关病例,显示出临床应用潜力。

在这里总结了这些新兴药物的药代动力学、剂量与安全特征。

Elgammal Y,et al.Crit Rev Microbiol.2025

新型药物也存在一些限制

尽管这些化合物极大拓宽了抗真菌药物储备,但从实验室到临床的转化仍面临挑战。由于真菌与人体在主要代谢通路上的高度保守性,一些有效抑制真菌生长的药物也可能对宿主细胞产生毒性,加之药物相互作用风险,使得复杂用药患者群体(如免疫低下者)更易受不良反应影响。

此外,许多新药受限于药代动力学和药效学特征,如口服吸收差、组织渗透性不足或中枢神经系统分布有限,削弱了其在系统性或侵袭性真菌感染中的应用潜力。高昂的研发成本与严格的审批流程亦增加了临床转化难度,尤其对结构复杂的天然产物而言更为显著。因此,在药物开发早期整合药理学、临床与经济学考量,并采用创新研究设计,将是推动抗真菌新药成功转化的关键。

• 根据生物膜阶段选择合适的药物

为进一步理解这些药物对生物膜的作用机制,可根据其干预生物膜生命周期的阶段(如粘附、萌发或成熟)进行分类。

阻断早期粘附或代谢活动的药物可防止生物膜形成,如唑类和四唑类(氟康唑、奥替康唑、VT‑1598)通过抑制麦角固醇合成削弱膜功能、减少表面定植。

而针对已形成的生物膜,则需药物具备穿透或破坏胞外基质(ECM)的能力。两性霉素B与棘白菌素在此阶段仍具一定效力,但作用有限。新型葡聚糖合酶抑制剂及Turbinmicin等则能直接靶向基质运输与ECM结构,对成熟真菌生物膜展现出更强活性。

药物再利用,是指将原本用于治疗其他疾病、已获批准或正在研发的药物,重新用于治疗真菌感染的一种策略。它的核心理念是:“旧药新用”——基于已有的药物安全性、药代动力学以及临床数据,探索其潜在的抗真菌活性,从而发现新的治疗方案。

药物再利用为发现新的抗真菌疗法提供了有前景的途径,尤其针对由白色念珠菌、新型隐球菌和烟曲霉等引起的生物膜相关感染。该策略具有高性价比优势,且大多数已用于人体的药物其毒性特征明确,安全性可控。通过高通量筛选及现有药物协同效应的研究,科研人员能够加速抗真菌治疗的创新与开发。

再利用的药物治疗白色念珠菌

白色念珠菌的生物膜相关感染常与导管使用有关,对传统抗真菌治疗具有显著耐受性。药物再利用被视为克服这一挑战的有前景策略。

• 依布硒啉有效抑制白色念珠菌生物膜形成

依布硒啉(Ebselen)是一种合成有机硒化合物,原用于治疗听力损失、美尼尔病及SARS‑CoV‑2感染,具有显著的抗真菌潜力。其通过模拟谷胱甘肽过氧化物酶活性,保护细胞免受活性氧伤害,并以中和自由基发挥神经保护作用。在8.96 µg/mL浓度下,依布硒啉即可有效抑制白色念珠菌生物膜形成,对多重耐药的耳念珠菌亦有类似活性。

• 环孢菌素A、匹伐他汀等也表现出对念珠菌生物膜的抑制作用

环孢菌素A作为抑制IL‑2合成的免疫抑制剂,能恢复氟康唑的疗效并增强对白色念珠菌生物膜的抑制。降胆固醇药物匹伐他汀通过抑制HMG‑CoA还原酶,与氟康唑联合表现出明显的抗生物膜协同作用,提示其主要影响生物膜形成过程。

此外,5‑羟色胺再摄取抑制剂如舍曲林和氟西汀也表现出抗生物膜活性,无论单用或与氟康唑联用均能增强抗真菌效果。这些研究强调了药物再利用作为一种实用、经济的策略,可拓展对白色念珠菌及其生物膜相关感染的治疗手段。

• 动物研究已验证部分再利用药物的疗效

部分再利用药物已在动物模型中验证疗效。例如,用于治疗类风湿性关节炎的含金抗炎药金诺芬在小鼠导管感染模型中,于3 µg/mL和10 µg/mL时均显著减少白色念珠菌生物膜。与抗原生动物药喷他脒联合使用时,金诺芬对成熟生物膜表现出协同效应。

高通量筛选还发现多种具有抗生物膜活性的药物,包括阿维菌素、苯溴马隆、盐酸育亨宾、佐替平和双羟萘酸吡咯烷铵,均对白色念珠菌具有抑制作用。

此外,真菌线粒体复合物I组分NDU1被确定为新的抗真菌靶点。FDA批准的抗蠕虫药氯硝柳胺在2 µg/mL时即可抑制NDU1并破坏成熟生物膜。将其制成纳米颗粒后,在小鼠口咽和外阴阴道念珠菌感染模型中显著降低了舌部与阴道的真菌负荷。这类NDU1抑制剂突出显示了通过靶向线粒体功能和破坏生物膜保护性基质来突破真菌防御的潜力。

再利用的药物治疗新型隐球菌

新型隐球菌生物膜因对标准抗真菌治疗的高度耐药性,仍是治疗中的主要难题。药物再利用揭示了多种非抗真菌药物对其具有显著活性,为治疗提供了新的方向。

• 联合使用时可能具有更强的抗生物膜作用

其中,抗结核药物如异烟肼和乙硫异烟胺可使隐球菌生物膜代谢活性降低约50%。当二者与氟康唑或伊曲康唑联合使用时,产生明显协同效应,对成熟生物膜的作用优于单独使用唑类药物。

甲苯咪唑是一种抗寄生虫药,也表现出强效的抗隐球菌活性,在0.0156µM浓度下可显著减少隐球菌生物膜形成并根除成熟生物膜。此外,甲苯咪唑与阿替霉素B联合使用时,两种化合物在较低MIC下均表现出抗隐球菌活性。

• 精神药物氟哌啶醇也减少隐球菌生物膜形成

抗精神病药物对新型隐球菌具有抗真菌活性。特别是氟哌啶醇,主要用于治疗精神分裂症和图雷特综合征,具有抗真菌活性。特别是氟哌啶醇衍生物化合物B10在2µg/mL时可有效减少隐球菌生物膜形成≥80%,并与氟康唑协同作用,显著降低小鼠脑真菌负荷。

这些发现凸显了药物再利用作为对抗新型隐球菌生物膜的有效策略的潜力,为以更短的研发时间和更低的成本扩大现有抗真菌药物库提供了一条有前景的途径。

再利用的药物治疗烟曲霉

三唑类耐药烟曲霉株的流行率持续上升,尤其是能形成坚固生物膜的菌株,凸显出开发替代疗法的紧迫性。

• 新鱼腥草素钠可减少生物膜并使其变薄

源自鱼腥草素的新鱼腥草素钠(SNH)传统上因抗菌特性在亚洲广泛使用。SNH通过干扰烟曲霉类固醇合成途径,抑制麦角固醇生成。XTT还原实验显示,SNH在1×MIC时可使成熟生物膜减少约20%,在4×MIC时减少约80%。显微镜观察发现,其显著缩短菌丝并使生物膜变薄。此外,经SNH治疗的曲霉感染小鼠其真菌负荷、组织损伤及促炎因子水平均显著下降。

• 双胍类化合物等也能够抑制真菌增殖

双胍类化合物Alexidine dihydrochloride(AXD)对白色念珠菌、新型隐球菌及烟曲霉均具抗真菌活性。在1.5–6 μg/mL浓度范围内,AXD能通过抑制真菌的丝状化与增殖,完全破坏成熟烟曲霉生物膜。

同时,抗利什曼病药物米替福新(Miltefosine)也表现出抑菌作用,其通过干扰鞘脂生物合成并对唑类耐药株依然有效。转录组学结果表明,米替福新通过SmiA转录因子调控鞘脂途径相关基因,而鞘脂分析进一步证实处理突变株的鞘脂水平显著降低。

另有研究发现螺吖啶衍生物,原以抗利什曼病与抗肿瘤作用闻名,可作为几丁质酶抑制剂,显示其作为生物膜靶向抗真菌候选物的潜力。

小结

药物再利用为开发更高效、低毒且经济的抗生物膜策略提供了新思路。这些化合物与现有抗真菌药联合应用可能产生协同效应。对其抗真菌活性及联合疗法的持续研究,加之优化给药方式,有望改善生物膜相关感染的治疗并有效应对日益严峻的耐药挑战。

除了药物治疗外,天然产物在应对真菌生物膜方面同样扮演着重要角色。长期以来,天然产物一直是抗真菌药物发现的重要宝库,凭借其天然来源的丰富化学结构和独特活性,提供了与合成化合物截然不同的多样性和创新性。相比人工合成的药物,天然化合物往往具有更复杂的分子骨架和多重作用机制,这使其在破坏真菌生物膜结构、抑制其形成及干扰信号传导等方面展现出独特优势。

随着真菌对现有抗真菌药物耐药性的持续上升,传统治疗手段的有效性逐渐下降,促使科学界重新关注天然产物这一重要资源。近年来,来自植物、微生物乃至海洋生物等多种天然来源的化合物被系统研究,显示出显著的抗真菌和抗生物膜活性。一些研究揭示,这些天然化合物不仅能够影响真菌细胞壁组成和代谢通路,还可能作为潜在的药物先导物,为新型抗真菌治疗策略的开发提供了坚实基础。

具有抗真菌生物膜活性的天然产物

Elgammal Y,et al.Crit Rev Microbiol.2025

1

维生素可减少白色念珠菌生物膜

维生素已成为易于获取的抗生物膜剂。维生素D3在60微克/毫升的浓度下可将白色念珠菌生物膜的形成减少高达88%,其半抑制浓度(IC50)为7.5微克/毫升,通过干扰核糖体生物发生和代谢途径来发挥作用。

它不仅在0.4至0.8毫克/毫升的浓度下降低新型隐球菌生物膜的代谢活性,还能防止粘附,从而限制生物膜的形成。此外,维生素C或抗坏血酸也表现出抗生物膜作用,但其机制与维生素D不同。

2

精油具有抗真菌生物膜的作用

精油对白色念珠菌和新型隐球菌的生物膜具有显著的抗真菌作用。百里香和牛至油中的主要成分百里香酚与香芹酚可有效降低生物膜的粘附性与代谢活性。将精油与抗真菌药物联合使用能增强后者的疗效。

例如,桉树油成分桉树醇可与两性霉素B、制霉菌素及伊曲康唑产生协同作用,通过降低这些药物对白色念珠菌生物膜的MIC提升抗真菌效能。其他精油,如椰子油、茶树油和菜籽油,也表现出抑制白色念珠菌生物膜的潜力。

3

中草药活性成分同样具有抗真菌作用

中草药也被广泛应用于对白色念珠菌和新型隐球菌生物膜的治疗。其中,青蒿素作为FDA批准的抗疟药,可通过调控白色念珠菌生物膜相关基因,抑制菌丝形成。

丹皮酚源自牡丹根皮,具有抗炎及多靶点抗真菌活性。在4和8 mg/mL浓度下,丹皮酚能抑制白色念珠菌菌丝生长,破坏新型隐球菌成熟生物膜,并削弱其荚膜和黑色素的生成,显示出多重抗毒性机制。

此外,多种植物来源化合物如姜黄素、胡椒碱和生姜也表现出对白色念珠菌生物膜的抑制作用。然而,由于其药代动力学性质较差,体内血浆浓度低且半衰期短,难以达到有效水平。其他天然产物如大蒜、肉桂、石榴和蔓越莓提取物同样展现出一定的抗真菌活性,为开发新的抗生物膜策略提供了潜在方向。

4

抗真菌肽和靶向热休克蛋白抑制剂

抗真菌肽已成为治疗真菌感染(包括新型隐球菌)的有效药物。源自酿酒酵母的SP1抗真菌肽在16 µM浓度下可使新型隐球菌生物膜生物量减少86.4%,代谢活性降低96.9%,并在64 µM时使成熟生物膜代谢活性下降73.6%。同样,来源于家蝇的AMP-17肽在64 µg/mL下可分别降低生物膜生物量和代谢活性78%与86%。这些结果显示出新型抗隐球菌生物膜肽的巨大潜力。

根霉酚是一种从镰刀菌属(Fusarium)中提取的天然Hsp90抑制剂,对新型隐球菌的MIC为1–2 µg/mL。尽管单独使用时对生物膜活性有限,但与氟康唑或伊曲康唑联合后表现出协同作用,可显著抑制成熟生物膜的形成。这表明Hsp90抑制剂作为佐剂,具备增强现有抗隐球菌疗法效果的潜在价值。

注:靶向热休克蛋白(Hsp),尤其是Hsp90作为毒力因子,能增强新型隐球菌的抗药性与致病性,并参与多糖荚膜的分泌,对生物膜形成至关重要。

5

其他具有抑制烟曲霉能力的物质

Plakortide F酸(PFA)是一种来源于海洋的聚酮内过氧化物,可通过破坏细胞钙稳态诱导细胞死亡,对烟曲霉具有显著抑制作用。研究还发现,PFA能激活钙调神经磷酸酶依赖的反应元件,表明其干扰了酵母关键的钙信号传导通路。

顺式-9-十六烯醛是一种具备抗烟曲霉生物膜活性的植物来源化合物,在0.078 mg/mL时可抑制真菌生长,在0.156 mg/mL时表现出显著的抗生物膜效应。扫描电子显微镜观察显示,其可导致烟曲霉生物膜大面积破坏,表现为胞外基质缺失及菌丝受损,效果优于烟曲霉素B。细胞毒性实验表明,该化合物对白色肺上皮细胞(L‑132)毒性较低,安全性良好。

天然产物作为自然界中丰富且复杂的化学资源,依然是一片尚未被充分开发的潜力领域,在抗真菌感染的研究与治疗中展现出广阔前景。这些来源于植物、微生物或海洋生物的化合物往往具有多样的生物活性和独特的作用机制,能够干扰真菌的生长、粘附及生物膜形成。

通过与现有药物协同作用,提高药物的生物利用度或降低真菌的耐药性,从而显著增强整体治疗效果。同时,其免疫调节特性有助于激发或强化宿主自身的防御机制,为机体提供额外的保护屏障。正因如此,天然产物不仅为抗真菌研究提供了新的思路,也为防治真菌生物膜相关感染开辟了更具前景的治疗途径。

针对真菌生物膜的治疗手段并不仅仅局限于传统的抗真菌药物或天然产物,还探索了多种具有潜力的替代疗法。这些新兴策略旨在弥补现有治疗的局限性,为真菌生物膜相关感染提供更多元化和更有效的干预途径,从而拓展抗真菌治疗的整体思路与应用前景。

1

光动力疗法

光动力疗法使用一种光敏剂,其被特定波长的光激活,目的是产生活性氧(ROS),这导致微生物细胞损伤和死亡。(维生素B2)和金丝桃素,它们是在贯叶连翘中发现的蒽醌衍生物。核黄素和金丝桃素被蓝色和黄橙色光激活,并且已经证明了在降低真菌生物膜形成的活力方面的显著功效。然而,由于ROS具有潜在毒性,该技术仍需进一步研究与优化。

2

防止医疗器械表明真菌定植

改变医疗器械的表面是防止真菌定植的关键。例如,在不锈钢医疗器械上进行银亚胺处理可抑制白色念珠菌生物膜的定植约82%,无哺乳动物毒性。钛植入物上的石墨烯涂层也被证明可以显著减少真菌粘附。

其他防止医疗器械上真菌生物膜形成的涂层包括之前提到的聚氨酯静脉导管上的壳聚糖和咪唑鎓盐共轭聚(L-丙交酯)。

3

使用疫苗防止真菌感染

疫苗为防治真菌生物膜提供了一种替代策略,可靶向生物膜形成相关抗原或诱导针对真菌细胞壁的广泛免疫应答。新型疫苗NDV‑3A(处于Ⅱ期临床试验阶段)能够诱导产生抗rAls3p抗体,从而抑制白色念珠菌与内皮细胞的粘附和侵入,并在导管小鼠模型中有效防止中心静脉生物膜形成。

此外,真菌细胞壁碳水化合物也是极具潜力的免疫治疗靶点。糖缀合疫苗和针对β‑葡聚糖及甘露聚糖的单克隆抗体在临床前研究中均展现出保护效果,并筛选出多种有望开发的候选抗体。尽管目前尚无疫苗获批用于预防真菌感染或生物膜形成,但研究仍在积极推进中,目标是开发出能够有效防控真菌感染的新型疫苗。

4

结合疗法效果更好

真菌生物膜的预防可通过将抗真菌药物、新型小分子或肽与材料表面修饰相结合来实现。例如,与单独的钛相比,卡泊芬净涂层钛片可完全抑制真菌附着;β‑环糊精与咪康唑联合应用于医疗器械后,白色念珠菌生物膜减少约90%。

鉴于真菌对常规抗真菌剂的高耐药性,小分子和肽类物质被广泛用于防止生物膜形成。其中,白色念珠菌在生物活性玻璃(耳蜗植入体)、牙科树脂(义齿)和硅胶(导管)上的粘附分别减少99%、77%和60%。

真菌生物膜感染依然是临床医学中最复杂且最具挑战性的问题之一。现有抗真菌药物虽然仍是治疗的核心手段,但其疗效受到多重限制——包括毒性高、药物渗透性不足以及抗药性风险增加。尤其在生物膜相关感染中,由于细胞外基质的屏障作用与多重耐药机制的存在,传统药物的效果大幅削弱。这不仅凸显了研发新型抗真菌药物的迫切性,也强调了探索能够有效干预生物膜形成与维持机制的创新策略的重要意义。

近年来,新一代抗真菌药物的研发、旧药再利用及天然产物的研究展现出显著潜力。药物再利用提供了一种低成本、低风险且可直接进入临床应用的途径,而天然化合物作为药物或辅助剂,能在防止生物膜形成和抑制其生长方面发挥重要作用。这些新策略的出现,为应对真菌系统性感染与生物膜相关感染提供了新的可能性。

除传统药理学方法外,多种跨学科创新技术正加速推进抗真菌治疗的革新。例如,光动力疗法、表面功能化与抗黏附涂层、以及基于纳米技术的药物递送系统,为从病灶源头预防和根除真菌生物膜提供了全新思路。这些手段不仅能增强药物靶向性与局部浓度,同时降低宿主毒性。值得注意的是,这些新兴疗法在白色念珠菌、新型隐球菌及烟曲霉等医学关键病原体中均展现出广谱抗真菌活性。

未来,抗真菌领域正迎来转变。通过整合分子靶向药物、天然产物、智能材料与纳米技术,有望实现对真菌生物膜的精准破坏与再感染预防。同时,应以患者安全与疗效为核心导向,构建兼顾个体化与精准治疗的综合策略,以延缓甚至防止真菌耐药性的进一步扩散。随着多学科融合与临床应用的推进,这些新一代疗法有潜力显著改善抗真菌治疗的临床结局,并最终在保障患者安全的同时,重塑真菌感染防治的新格局。

注:本账号内容仅作交流参考,不作为诊断及医疗依据。

主要参考文献

Elgammal Y, Garcia Martinez RI, Requejo A, Martinez LR. Current and emerging therapies for fungal biofilms and systemic infections. Crit Rev Microbiol. 2025 Oct 10:1-20.

Agbadamashi DJ, Price CL. Novel Strategies for Preventing Fungal Infections-Outline. Pathogens. 2025 Feb 1;14(2):126.

Buil JB, Oliver JD, Law D, Baltussen T, Zoll J, Hokken MWJ, Tehupeiory-Kooreman M, Melchers WJG, Birch M, Verweij PE. Resistance profiling of Aspergillus fumigatus to olorofim indicates absence of intrinsic resistance and unveils the molecular mechanisms of acquired olorofim resistance. Emerg Microbes Infect. 2022 Dec;11(1):703-714.

Kirchhoff L, Dittmer S, Furnica DT, Buer J, Steinmann E, Rath PM, Steinmann J. Inhibition of azole-resistant Aspergillus fumigatus biofilm at various formation stages by antifungal drugs, including olorofim. J Antimicrob Chemother. 2022 May 29;77(6):1645-1654.

Sutar Y, Nabeela S, Singh S, Alqarihi A, Solis N, Ghebremariam T, Filler S, Ibrahim AS, Date A, Uppuluri P. Niclosamide-loaded nanoparticles disrupt Candida biofilms and protect mice from mucosal candidiasis. PLoS Biol. 2022 Aug 17;20(8):e3001762.

Vassiliou E, Awoleye O, Davis A, Mishra S. Anti-Inflammatory and Antimicrobial Properties of Thyme Oil and Its Main Constituents. Int J Mol Sci. 2023 Apr 8;24(8):6936.

Yang L, Tian Z, Zhou L, Zhu L, Sun C, Huang M, Peng J, Guo G. In vitro Antifungal Activity of a Novel Antimicrobial Peptide AMP-17 Against Planktonic Cells and Biofilms of Cryptococcus neoformans. Infect Drug Resist. 2022 Jan 25;15:233-248.

Liu Y, Zhang Y, Zhao X, Lu W, Zhong Y, Fu YV. Antifungal Peptide SP1 Damages Polysaccharide Capsule of Cryptococcus neoformans and Enhances Phagocytosis of Macrophages. Microbiol Spectr. 2023 Mar 14;11(2):e0456222.

谷禾健康

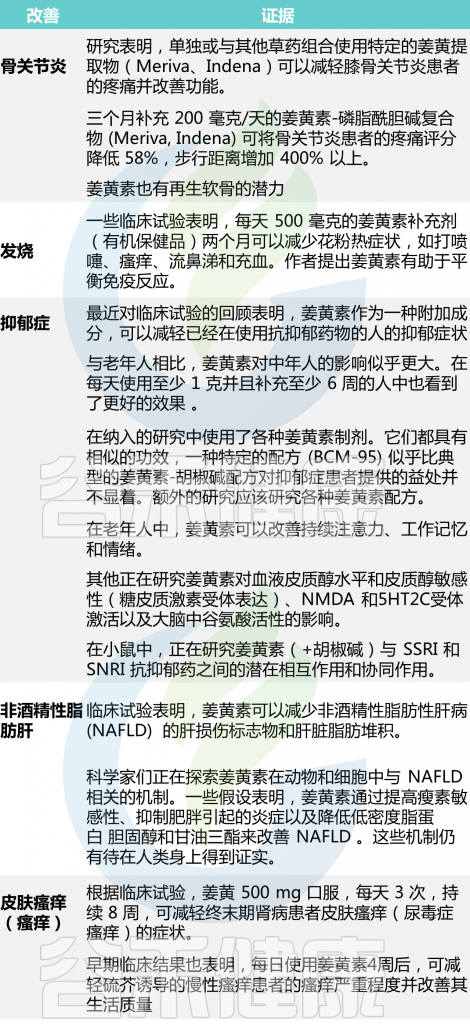

姜黄素是姜黄根茎中所含的一种亲脂性多酚,其很早就被亚洲地区的人们用作食品中的香料和染料。除此之外,姜黄素被发现还具有抗氧化、抗炎、抗菌、抗肿瘤、调控血糖、神经保护等多种药理作用,目前市场上许多功能性食品中都包含这一成分。

然而,尽管姜黄素具有多种药理活性,但其水溶性较差,在口服后的肠道吸收率较低,并且在肝脏中迅速代谢,加之化学不稳定性,导致其生物利用度非常低,这些都限制了它的治疗效果和临床应用。

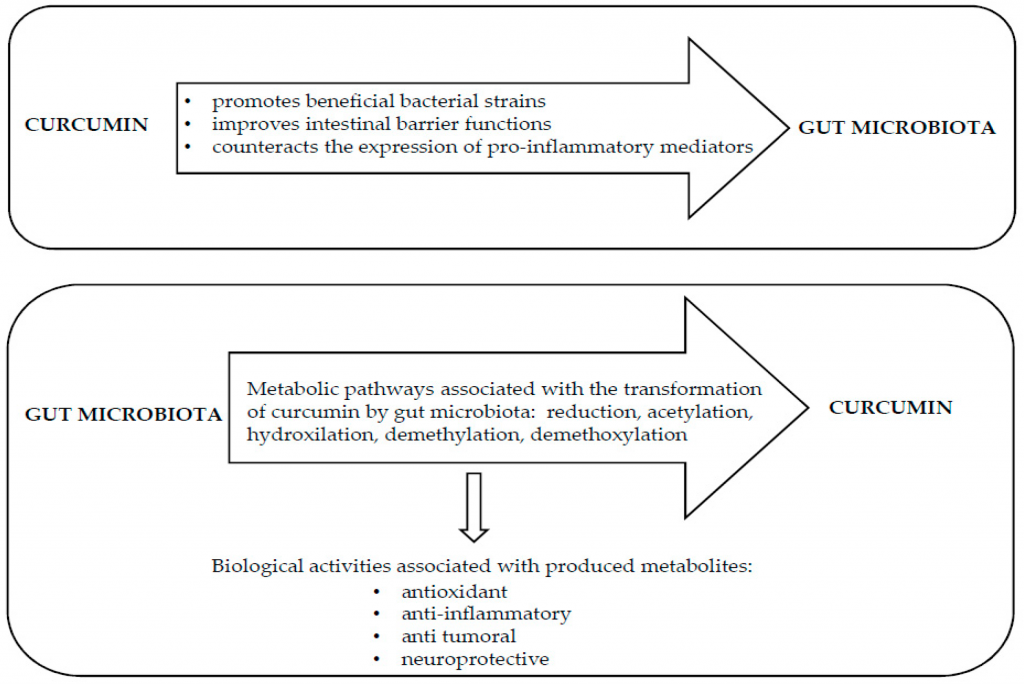

值得注意的是,许多研究证实口服姜黄素会在肠道中与微生物群发生双向相互作用。姜黄素的代谢转化不仅发生在肠上皮细胞和肝细胞中,一些肠道菌群如大肠杆菌、长双歧杆菌也具有能够代谢姜黄素的酶。将其转化为多种活性代谢物,它们具有特异性且往往更有效。有助于提高姜黄素的生物利用度。

同时,姜黄素也可以作为一种益生元对肠道菌群有改善作用。其增加了产丁酸盐菌等有益菌的丰度,并改善了糖尿病和代谢综合征等患者的肠道菌群。姜黄素不仅可以影响肠道微生物群的成分,还能够增强肠道屏障,抑制促炎介质的激活和表达,减轻肠道炎症和氧化应激。

姜黄素与肠道微生物群之间相互作用,在临床治疗中具有多种健康益处。包括降低炎症水平、缓解炎症性肠病、减少结肠炎和结肠癌等胃肠道疾病的风险,改善代谢功能障碍如肥胖、调节血糖水平、减轻糖尿病症状,辅助治疗阿尔兹海默病神经系统疾病等。

在本文中,我们介绍了姜黄素的生物学特性及药理作用,重点关注它与肠道微生物群的相互作用。由于个体差异,人们对姜黄素的反应各不相同。肠道微生物群检测可了解个体菌群结构、优势菌群和多样性,从而评估姜黄素吸收代谢的潜在差异,更有效地利用姜黄素促进健康。

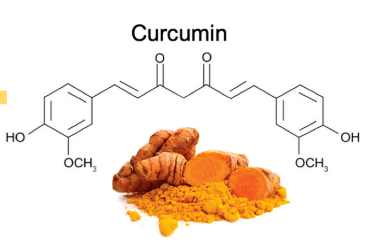

什么是姜黄素?

姜黄素(Curcumin),也称为二阿魏酰甲烷,是一种源自姜黄植物的天然多酚类成分,也是姜黄主要的生物活性成分。

注:还有另外两种被称为姜黄素的化合物,即“姜黄素II”(去甲氧基姜黄素)和“姜黄素III”(双去甲氧基姜黄素),它们在芳香环上的甲氧基数量不同。它们分别占总姜黄素类化合物的10-20%和3%,具有不同的药理活性。

✔ 富含姜黄素的产品已遍布生活中

姜黄素呈亮橙黄色,具有独特的色泽与风味,是咖喱粉中的主要香料之一。它在全球获得广泛认可,应用领域多样:在印度,含有姜黄素的姜黄已被用于制作咖喱;在日本,它被装在茶里;在泰国,它用于化妆品;在中国,它被用作着色剂和功能性食品等;在韩国,它被装在饮料里;在马来西亚,它被用作防腐剂;在巴基斯坦,它被用作抗炎剂;在美国,除了胶囊和粉末形式外,它还用于芥末酱、奶酪、黄油和薯片中,用作防腐剂和着色剂。姜黄素产品形式多样,包括胶囊、片剂、软膏、能量饮料、肥皂和化妆品等。

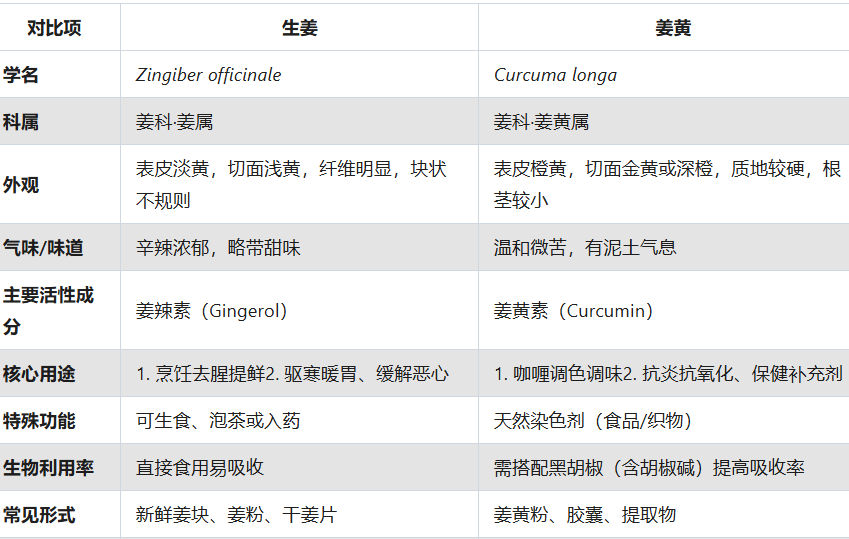

生姜和姜黄有什么区别?

姜黄素的生物益处

姜黄素不仅具有独特的色泽与风味,还具有许多生物学益处。其抗菌特性于1949年首次得到证明,随后的研究表明,它还具有抗炎特性、抗氧化特性和其他一些显著的好处。

✔ 抗氧化

氧化应激(OS)是活性氧产生与机体抗氧化保护系统间的失衡。这种不平衡可能导致细胞功能障碍和损伤。

研究表明,姜黄素可以作为一种抗氧化剂。首先,它与活性物质直接反应,中和它们并防止进一步的损害。它可以清除不同形式的自由基,例如活性氧和氮物质(分别为ROS和RNS)。

其次,姜黄素诱导各种细胞保护和抗氧化蛋白的上调,增强身体对氧化应激的防御能力。同时,通过激活细胞保护蛋白受体核因子红细胞系相关因子2(Nrf2)信号通路来调节抗氧化酶的表达,从而稳定活性氧水平。

这种转录因子通过控制抗氧化酶和解毒蛋白的基因表达,从而保护细胞免受氧化损伤,在细胞对氧化应激的反应中发挥关键作用。它可以调节在中和自由基中活跃的谷胱甘肽(GSH)、过氧化氢酶和超氧化物歧化酶(SOD)的活性;此外,它还可以抑制产生活性氧的酶,如脂氧合酶/环氧合酶和黄嘌呤氢化酶/氧化酶。这些细胞保护蛋白发挥抗氧化活性,保护细胞免受氧化损伤。

注:姜黄素是一种亲脂性化合物,这使其成为过氧自由基的有效清除剂,与维生素E一样,姜黄素被认为是一种链破坏型抗氧剂。链破坏型抗氧剂即链终止型抗氧化剂。可以终止氧化过程中自由基链的传递与增长。

此外,姜黄素能够激活AMP活化蛋白激酶(AMPK),这是细胞能量稳态的重要调节剂。姜黄素的这种激活有助于减轻氧化应激引起的肠道屏障和线粒体损伤。

✔ 抗炎

炎症过程与氧化应激密切相关,因为活性氧的产生与机体抗氧化防御失衡导致细胞功能障碍和炎症反应。

炎症反应被发现参与多种慢性疾病发展,包括阿尔茨海默病、帕金森病、多发性硬化症、癫痫、脑损伤、心血管疾病、代谢综合征、癌症、过敏、哮喘、支气管炎、结肠炎、关节炎、肾缺血、银屑病、糖尿病、肥胖、抑郁、疲劳等。

炎症反应表现为显著的病理改变,其特征是炎症指标水平升高,如肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-6(IL-6)、白细胞介素-10(IL-10)、C反应蛋白(CRP)、单核细胞趋化蛋白-1(MCP-1)或血管细胞粘附分子-1(VCAM-1)。

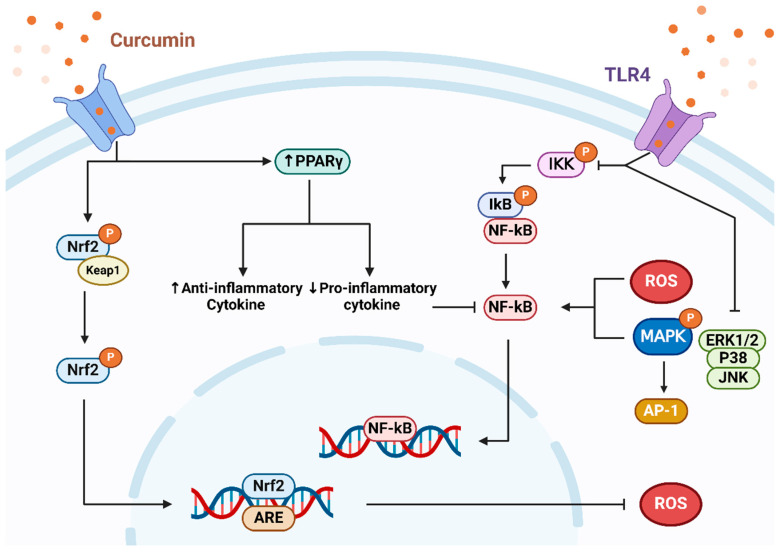

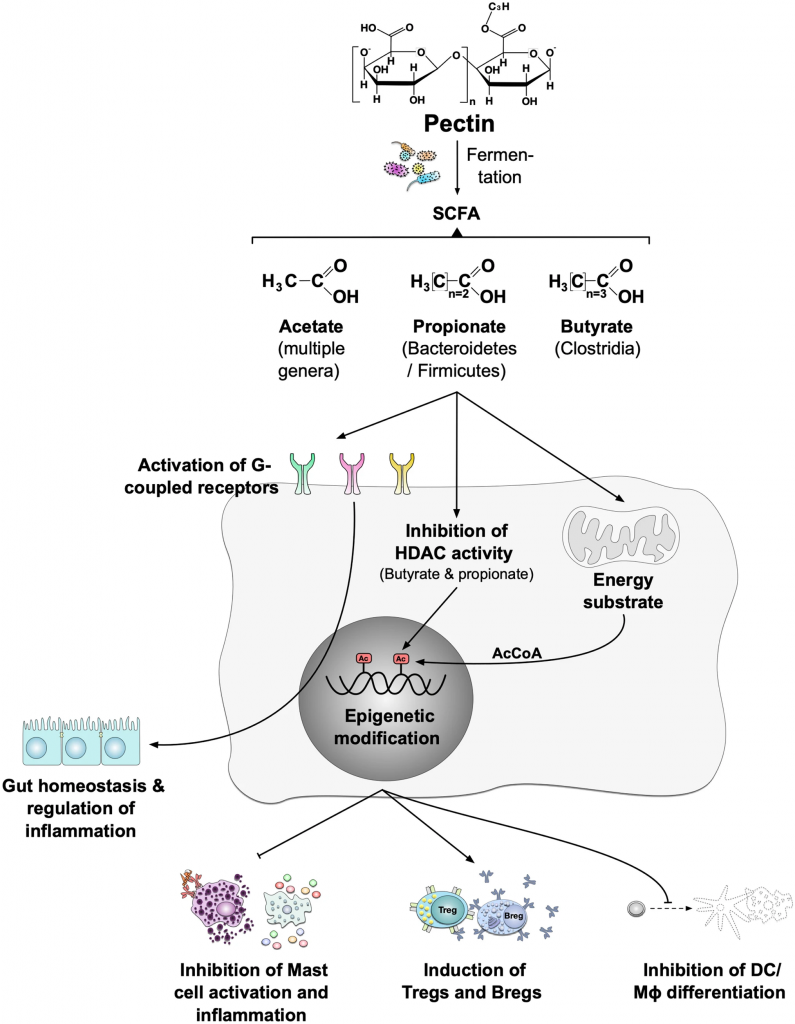

姜黄素抑制氧化应激并改善炎症途径

Servida S,et al.Int J Mol Sci.2024

研究发现姜黄素通过降低促炎介质水平减轻炎症反应。这可能因其附着于toll样受体(TLR)并控制NF-κB、MAPK和AP-1等信号通路。其中,NF-κB作为关键转录因子在诱导炎症中至关重要。姜黄素抑制NF-κB,减少IL-1β和IL-6等炎症因子释放。

在葡萄糖硫酸钠(DSS)诱导的结肠炎小鼠模型中,给予适量姜黄素有效抑制了NF-κB抑制蛋白(IκB)的磷酸化,从而抑制了肠道中的NF-κB,这最终减轻了炎症反应。

✔ 抗癌

通过多项研究,姜黄素被证明是一种有效的抗癌候选物质,特别是在以下方面:

NF-κB通路抑制:姜黄素能抑制核因子κB的活化,从而减少炎症因子如IL-1β和IL-6的释放,这些炎症因子与肿瘤发生、发展密切相关。

调控肿瘤抑制基因:研究表明姜黄素可以上调p53表达,人类结直肠癌患者服用姜黄素后p53表达增加,增强了机体对癌细胞的抑制能力。

COX-2抑制:姜黄素能特异性抑制环氧合酶-2(COX-2)的表达,这在HT-29人类结肠癌细胞中已得到证实。

除此之外,姜黄素还具有以下药理作用:

姜黄素的药理作用

Balaji S,et al.World J Exp Med.2025

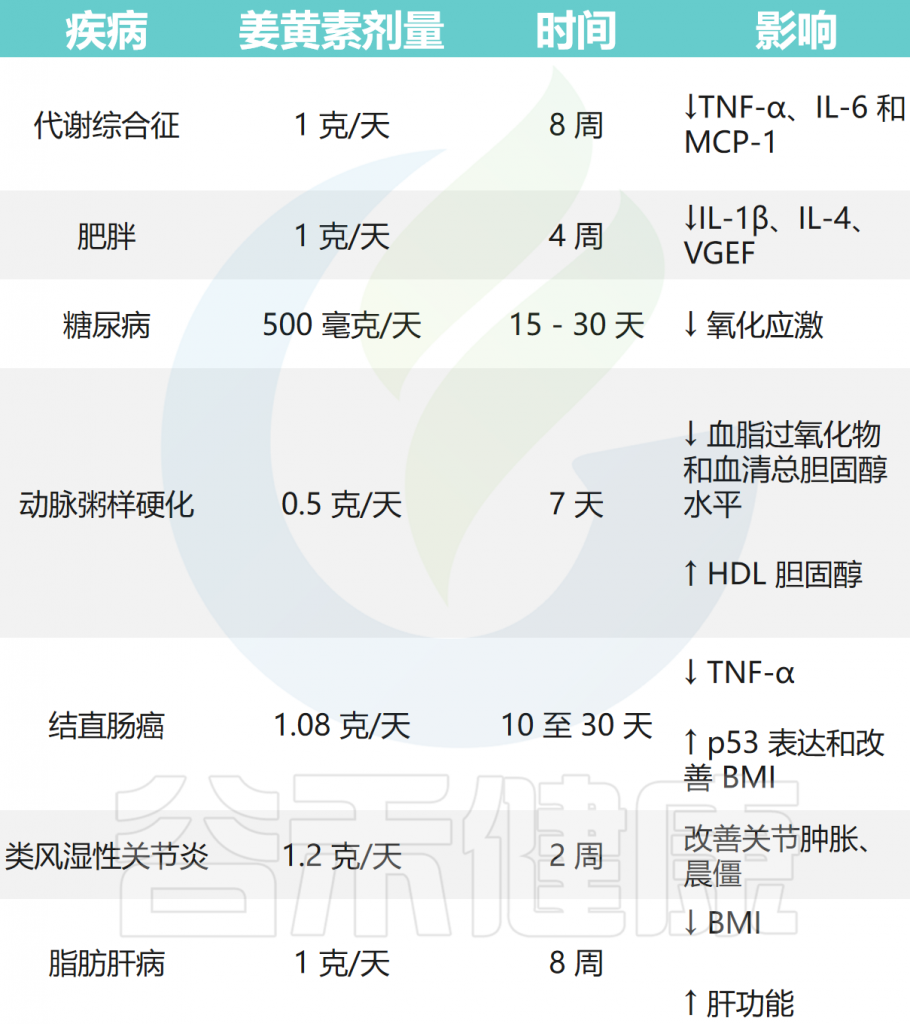

姜黄素在各种疾病中的治疗作用

doi: 10.3390/microorganisms12040642.

✔ 姜黄素本身的生物利用度较低

尽管姜黄素的药理活性多样,但其治疗应用受到严重限制,姜黄素在口服后的肠道吸收率较低,并且在肝脏中迅速代谢并通过胆囊排泄,加之其水溶性低和化学不稳定性,导致生物利用度非常低。

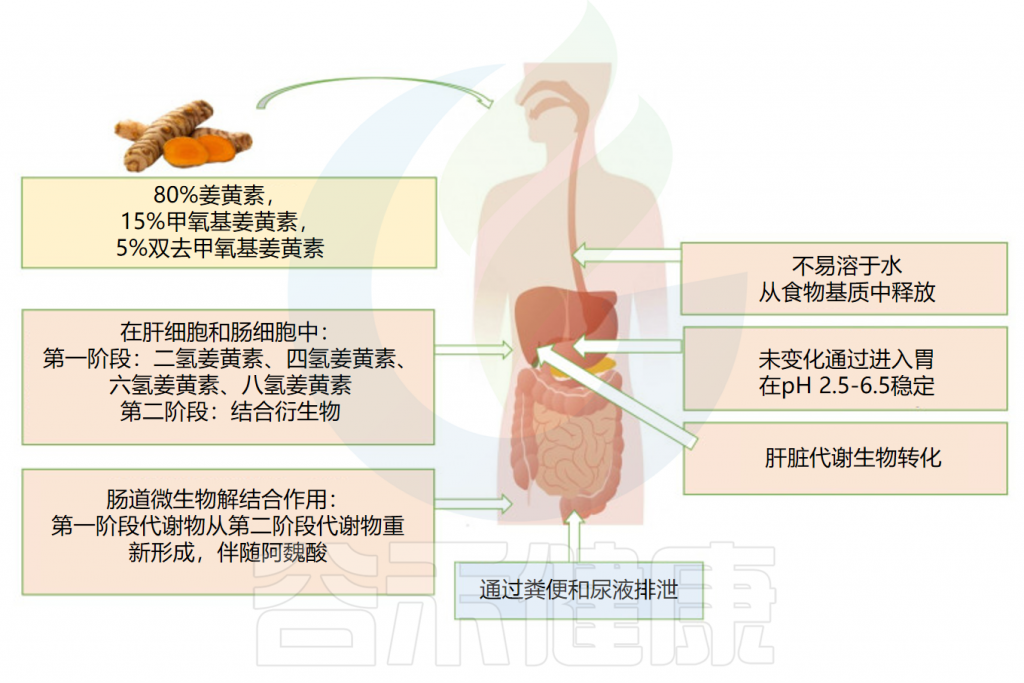

姜黄素的吸收及代谢过程

作为第一步,摄入的姜黄素先通过胃,在那里几乎没有被吸收。由于其对低pH值的抵抗力,姜黄素在没有任何化学修饰的情况下到达大肠并经历广泛的I期和II期代谢。

口服后姜黄素的药代动力学

Servida S,et al.Int J Mol Sci.2024

✔ I期代谢发生在肠细胞和肝细胞中

首先,它被I期酶代谢:不同的还原酶在其底物中引入反应基团和极性基团,产生活性代谢物,即二氢姜黄素、四氢姜黄素(DHC)和六氢姜黄素(THC)。姜黄素的这种还原性代谢反应广泛发生在肠细胞和肝细胞中。

✔ 代谢物的活性低于其底物

在I期形成的代谢物被转运到肠道和肝脏胞质溶胶,在那里它们被转化(II 期)成偶联衍生物(即偶联姜黄素、偶联DHC、偶联THC和偶联八氢姜黄素)。

葡萄糖醛酸化是偶联的主要途径,姜黄素葡糖苷酸是器官和细胞体液中存在的主要代谢物(约占血浆姜黄素的99%),其分子的活性低于其底物且分子量更高。

口服后姜黄素的代谢

Servida S,et al.Int J Mol Sci.2024

通常口服给药后,在1至2小时内观察到姜黄素峰值血液浓度,并在大约12小时后变得检测不到。

肠道菌群提高姜黄素的生物利用度

值得注意的是,姜黄素主要作用于肠道,其代谢转化不仅发生在肠上皮细胞和肝细胞中,还由肠道微生物群产生的酶进行,通过这些酶产生多种活性代谢物。

肠道衍生代谢物的生物活性与天然姜黄素不同,它们具有特异性且往往更有效。因此,肠道微生物组成会影响姜黄素代谢物的生物利用度。

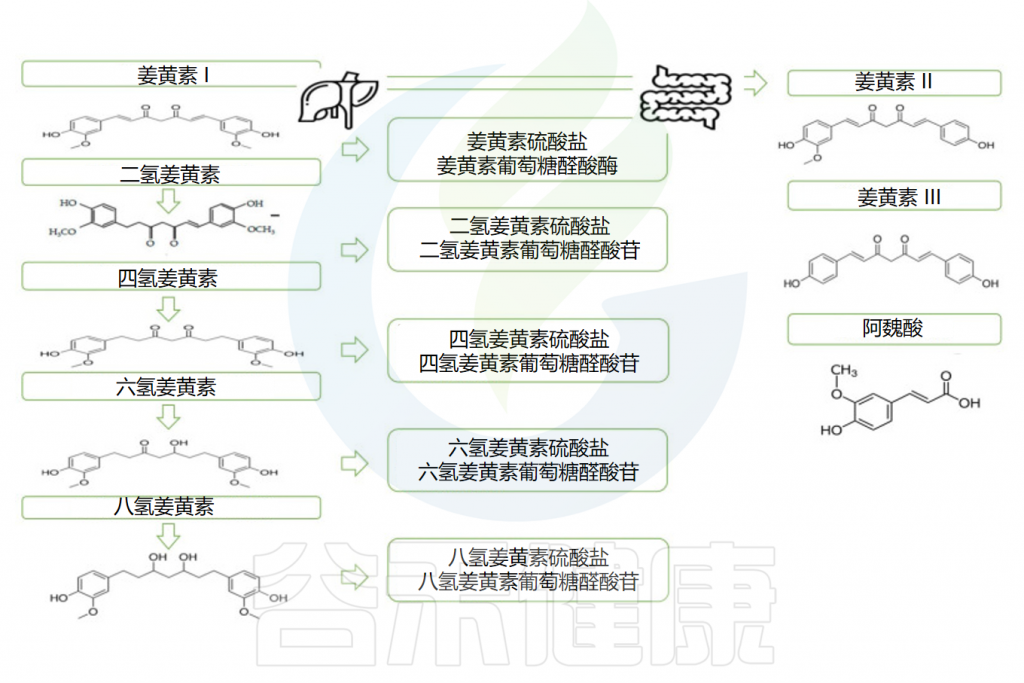

✔ 大肠杆菌、长双歧杆菌等能够代谢姜黄素

已鉴定出多种能代谢姜黄素的肠道细菌:人类粪便微生物分析显示,大肠杆菌通过NADPH依赖性姜黄素/二氢姜黄素还原酶表现出最高的姜黄素代谢活性。这种酶能够将姜黄素转化为二氢姜黄素,再转化为四氢姜黄素。

其他微生物,如长双歧杆菌(Bifidobacteria longum)、假小链双歧杆菌(Bifidobacteria pseudocatenulaum)、粪肠球菌(Enterococcus faecalis)、嗜酸乳杆菌(Lactobacillus acidophilus)和干酪乳杆菌(Lactobacillus casei)是能够代谢姜黄素的相关细菌菌株。

✔ 姜黄素的有益作用可能取决于肠道菌群组成

与花青素等其他膳食多酚类似,姜黄素的生物活性不仅与吸收率相关,还与肠道菌群消化产生的活性代谢物有关。姜黄素的生物学特性取决于这些微生物代谢物的活性。

肠道微生物群的姜黄素代谢途径包括还原、甲基化、脱甲氧基化、羟基化和乙酰化,主要产物为四氢姜黄素、二氢阿魏酸和1-(4-羟基-3-甲氧基苯基)-2-丙醇。

此外,姜黄素还可以被毕赤酵母代谢成四种主要代谢产物,包括1,7-双(4-羟基-3-甲氧基苯基)庚烷-3,5-二醇、5-羟基-1,7-双(4-羟基-3-甲氧基苯基)庚烷-3-酮、5-羟基-1,7-双(4-羟基苯基)庚烷-3-酮和5-羟基-7-(4-羟基-3-甲氧基苯基)-1-(4-羟基苯基)庚烷-3-酮。

因此,姜黄素的有益作用不仅取决于姜黄素的饮食摄入量,还取决于个人代谢姜黄素的能力,即最终取决于每个人肠道微生物群的组成。

提高姜黄素效果的其他方式

✔ 给药形式会影响姜黄素的疗效

研究显示,给药形式会影响姜黄素的生物利用度。使用脂质体、聚合物纳米颗粒、环糊精包封、脂质复合物或合成聚合物-姜黄素复合物等给药形式可提高姜黄素的活性和生物利用度,增强其对癌症和肝病等疾病的治疗效果。

姜黄素与胶体纳米颗粒分散的新制剂能通过刺激GLP-1(胰高血糖素样肽1)和胰岛素分泌改善高血糖,表明其可用于糖尿病治疗,且可能对炎症和骨关节炎有效。

此外,纳米气泡姜黄素提取物补充剂对小鼠健康和运动表现有益,帮助克服身体疲劳。

✔ 新鲜或粉状姜黄生物利用度更高

最近的一些论文还显示了食物基质在姜黄素吸收中的重要性,强调与补充剂相比,当它作为新鲜或粉状姜黄食用时,生物利用度更高,这可能是由于与其他姜黄化合物的协同活性或姜黄基质效应。

共给药是提高姜黄素生物利用度的重要方法。研究显示,与黑胡椒碱(piperine)联合使用可显著抑制姜黄素首过代谢,增加血液浓度。2克姜黄素与5毫克黑胡椒碱联用可使生物利用度提高三倍以上,主要通过抑制葡萄糖醛酸转移酶活性,减少肝脏和肠道代谢。

此外,与其他具协同作用的抗氧化剂、抗炎剂联合应用能放大姜黄素药理效应,改善临床疗效。

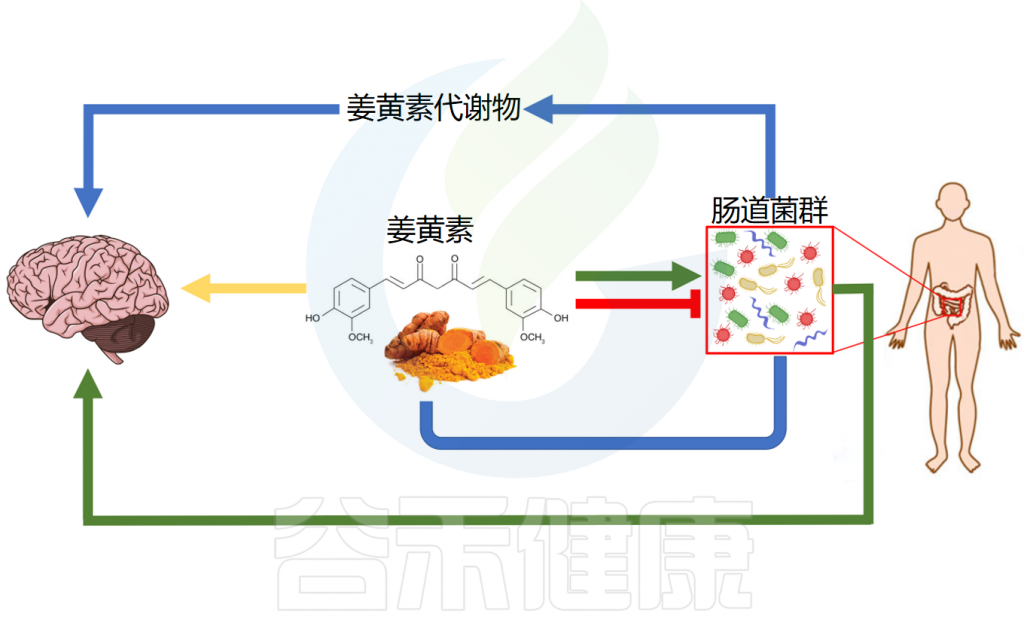

值得注意的是,姜黄素和肠道微生物群之间的相互作用是双向的。如上所述,姜黄素在口服给药后优先在胃肠道中积累,一方面,肠道微生物群通过多种酶促途径(如还原、去甲基化、羟基化等)将姜黄素代谢转化为具有独特生物活性的代谢物。

与此同时,姜黄素能够调节肠道菌群的丰富度、多样性和组成,而这些受影响的菌群又反过来影响姜黄素的吸收、代谢和治疗效果。

利于肠道中有益菌株的生长

越来越多的研究证明肠道菌群失调与各种疾病的发生之间存在密切关系,姜黄素已被证明可以调整失衡菌群中有益细菌的比例,促进有益菌株的生长。

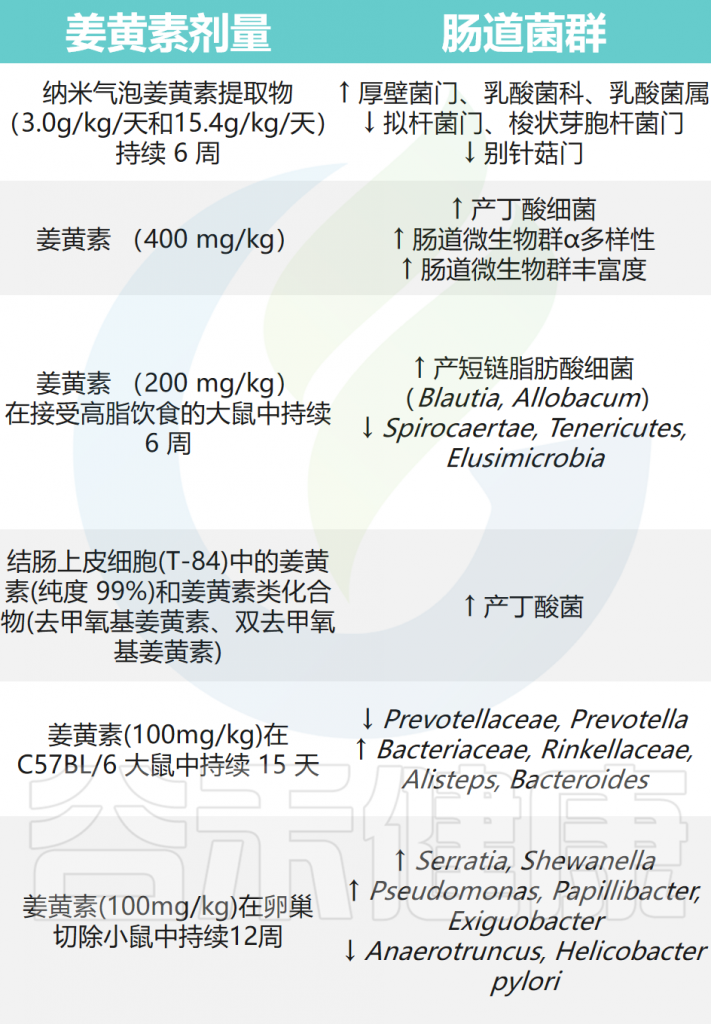

✔ 增加了产丁酸盐菌等有益菌的丰度

连续15天给小鼠施用100mg/kg姜黄素后发现其对肠道菌群有调节作用,姜黄素组显示普雷沃氏菌属的丰度显著降低,拟杆菌科和理研菌科(Rikenellaceae)的丰度显著增加。其他动物模型研究也表明,口服姜黄素增加了有益细菌(如双歧杆菌、乳酸菌和产生丁酸盐的细菌)的丰度,同时减少了普雷沃氏菌属、拟杆菌科等细菌的数量。

✔ 姜黄素调节脂肪肝病中的菌群失衡

高脂肪饮食的人易出现肝脏代谢改变,伴随着肠道微生物群组成改变和肠道通透性增加。在饮食中添加姜黄素可增强肝脏代谢,增加有益菌,并减少与高脂肪饮食引起的菌群失调有关的有害细菌菌株。

使用姜黄素治疗成功减少了36种与肝脂肪变性呈正相关的潜在有害细菌菌株。姜黄素对柯林斯氏菌属 、链球菌属、萨特氏菌属、Thalassospira、Gordonibacter和放线菌属具有富集作用,这些是人体肠道的核心菌属或益生菌。同时对密螺旋体、Alloprevotella、瘤胃球菌属、另枝菌属、Elusimicrobium、Anaerofilum和Papillibacter具有抑制作用。

✔ 姜黄素调节阿尔茨海默病等疾病的重要菌群

在阿尔茨海默病小鼠中,姜黄素改善空间学习记忆能力,减少海马体淀粉样斑块,并显著改变拟杆菌科、普雷沃氏菌科和乳杆菌科等与阿尔茨海默病相关的关键菌株丰度。

另一研究中,姜黄素(100mg/kg/天,12周)能部分逆转卵巢切除导致的肠道菌群多样性变化。给结肠癌小鼠高剂量姜黄素(162mg/kg/天)可减少肿瘤负荷,增加乳杆菌并减少Coriobacterales。姜黄素还能减少瘤胃球菌,其增加与结直肠癌发生相关。

✔ 姜黄素增加了细菌的多样性

在一项人体随机安慰剂对照试验中,调查了姜黄和姜黄素膳食补充剂与安慰剂相比对30名健康受试者(每组10名)的影响。

姜黄片剂含有1000毫克姜黄和1.25毫克胡椒碱提取物;姜黄素片剂含有1000毫克姜黄素和1.25毫克胡椒碱提取物;受试者被指示随餐口服3片,每天两次(每天总共6000毫克)。在基线和治疗8周后进行微生物群分析。

所有受试者都表现出微生物群组成的随时间的显著变化和对治疗的个体化反应。肠道菌群因人而异,个体对治疗的反应并不均匀。然而,比较治疗前后每组存在的细菌种类数量,安慰剂组显示物种总体减少15%,而姜黄和姜黄素处理组分别增加7%和 69%。

这些研究表明姜黄素的保护作用可能源于其促进肠道菌群从失衡转变为平衡的能力,减少了致病菌并增加有益菌的丰度。

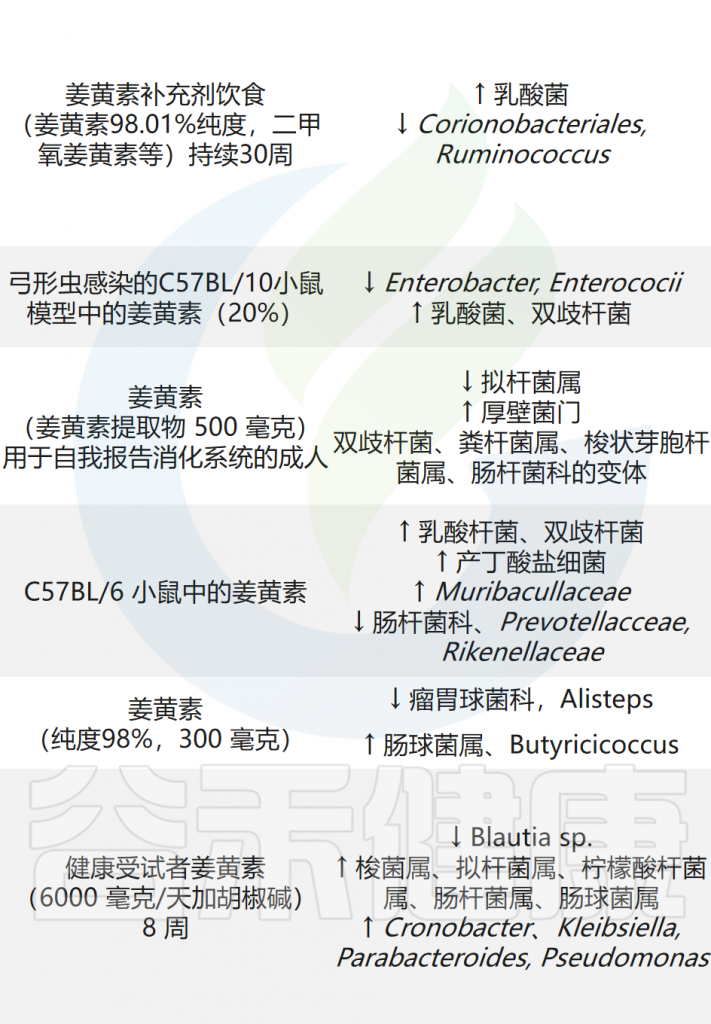

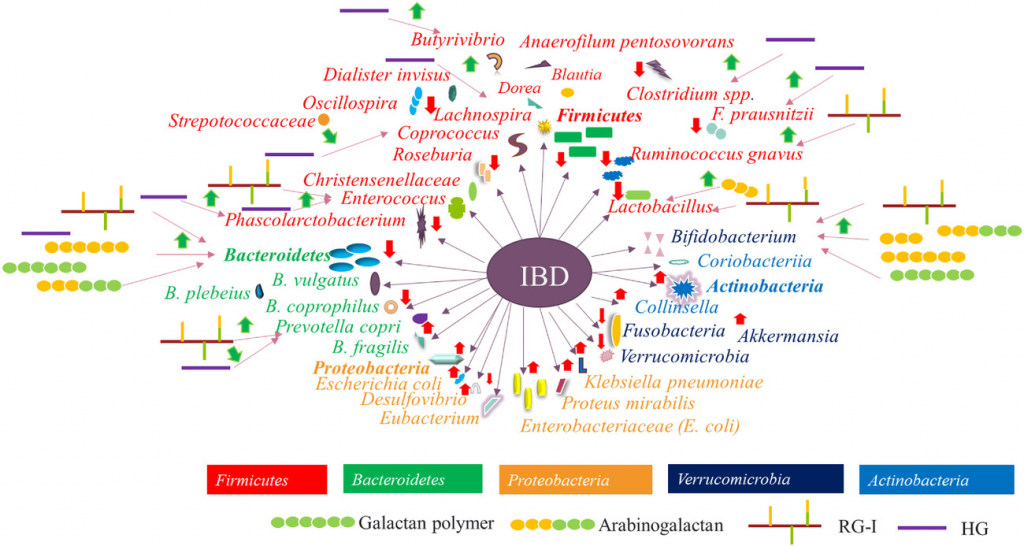

姜黄素对肠道微生物群的影响总结

Servida S,et al.Int J Mol Sci.2024

姜黄素增强肠道屏障功能

姜黄素不仅可以影响肠道微生物群的成分,还能够增强肠道屏障。

✔ 姜黄素能够增强中和脂多糖内毒素的能力

肠道屏障由四种不同类型的核纤层蛋白组成。其完整性的任何缺陷都会引起细菌侵入正常结肠组织,导致肠上皮细胞失调和随后的局部炎症。

第一层包含碱性磷酸酶(IAP),IAP具有中和细菌内毒素脂多糖的能力。研究表明,口服姜黄素可以将IAP活性提高三倍,并降低循环内毒素脂多糖(LPS)水平,从而直接证明姜黄素对肠道屏障初始层的调节作用。

✔ 姜黄素减少了粘蛋白的分解

构成第二层的肠粘膜层对于将管腔内容物与上皮细胞分离并防止病原菌进入至关重要。随着第二层的消失,肠上皮细胞将直接与管腔细菌相互作用,导致肠道炎症加剧。

在姜黄素的驱动下,肠道酸性粘蛋白的增加促进了合成,并最大限度地减少了肠粘膜层的分解,从而保留了其结构。

✔ 姜黄素可增强抗菌肽的产生

第三层由肠上皮细胞之间的紧密连接组成,它们阻止外来抗原、微生物和毒素等有害物质从肠腔转移,同时允许重要的营养物质、电解质和水从肠腔流入血液。通过跨上皮以及跨细胞和旁细胞运输,建立了针对细菌内毒素的防御机制,有助于保持肠道屏障的完整性。

在最后一层发现的抗菌肽可防止细菌突破肠道屏障。α-防御素和β-防御素具有杀菌特性,其中α-防御素在体内具有显著影响,该因素影响着肠道微生物群的组成。研究表明,姜黄素可增强抗菌肽的产生。

✔ 体外和动物研究也证实姜黄素可以恢复肠道屏障

体外研究也显示姜黄素可恢复受损肠道通透性。在CaCo2细胞中,姜黄素减轻肠上皮屏障损伤,抑制脂多糖诱导的IL-1β分泌,保护紧密连接蛋白,并通过抑制p38 MAPK激活减少紧密连接蛋白异常磷酸化。

这些结果也在动物模型中得到证实:高脂饮食大鼠经姜黄素处理(200mg/kg/日)后,肠道紧密连接结构改善,血清TNF-α和LPS水平降低,肠粘膜occludin表达上调。同样,西式饮食小鼠补充姜黄素(100mg/kg/日)显著改善肠道屏障功能,恢复肠碱性磷酸酶活性及ZO-1和claudin-1表达。

鉴于紧密连接蛋白表达下降在非酒精性脂肪肝(NAFLD)发病中的关键作用,姜黄素(200mg/kg/日,4周)被证明能恢复NAFLD大鼠远端回肠中ZO-1和occludin的表达,表明姜黄素通过改善肠道屏障完整性可能成为NAFLD新疗法。

这些研究提供有力证据表明姜黄素有助于维持肠道屏障完整性,可作为肠道疾病预防/治疗的新工具。

姜黄素减轻肠道炎症

✔ 减轻了炎症和氧化应激

一项随机对照人体试验中,58名非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)患者接受含50mg/天纯姜黄素的或安慰剂。代谢组学显示姜黄素对氧化应激和炎症标志物有益,减轻了患者中的炎症反应,并抑制了NAFLD进展过程中某些细菌的增长。

一项动物研究报道,一种新开发的纳米颗粒姜黄素通过抑制促炎介质的表达和诱导Treg扩张来积极改善小鼠的炎症,这还伴随着粪便丁酸盐水平的增加。

✔ 可抑制促炎介质的激活和表达

含0.2%(w/w)纳米颗粒姜黄素的啮齿动物饮食可抑制小鼠结肠上皮细胞中NF-κB激活和促炎介质表达。或者,姜黄素可以通过抑制TLR4/MyD88/NF-κB信号通路的激活来减轻脂多糖诱导的炎症。此外,姜黄素已被证明可以抑制NF-κB核易位,并减轻癌症中过度激活的其他促炎基因的表达。

研究证明,断奶仔猪饲喂300mg/kg姜黄素28天可通过抑制大肠杆菌增殖和下调TLR4表达缓解炎症。

缓解炎症性肠病

大量研究表明,姜黄素可以通过调节肠道微生物群的组成和多样性,对胃肠道系统健康产生有益影响。

✔ 姜黄素调节乳酸菌并改善肠道屏障

炎症性肠病(IBD)与肠道菌群稳定性密切相关。研究发现,补充姜黄素可增加乳酸菌相对丰度,通过提高sIgA水平增强粘膜免疫并改善肠道屏障功能。

注:IgA是一种在改善肠道微生物疾病中起重要作用的免疫球蛋白。

✔ 姜黄素调节信号通路并减少炎症因子

炎症性肠病的发生与TLR4/NF-κB/AP-1信号上调有关。在结肠炎的动物模型中,姜黄素被发现可以通过减少TLR4信号传导来改善炎症。姜黄素通过与细胞外TLR4结构域结合蛋白髓样分化蛋白2(MD-2)结合来抑制脂多糖引起的免疫反应并减少炎症因子的释放。

作为IBD发病机制主要贡献者,NF-κB可被姜黄素通过调节NF-κB/IκB通路抑制。姜黄素干扰IκB激酶信号,阻止IκB降解,抑制NF-κB激活,降低TNF-α、IL-1、IL-6等细胞因子释放,减轻炎症反应。研究表明肠道炎症严重程度与NF-κB p65含量相关,IBD患者肠道中NF-κB p65含量较高。

✔ 抑制氧化应激

此外,姜黄素能够降低肿瘤坏死因子(TNF-α)表达水平,同时显著减少一氧化氮(NO)的产生,从而抑制氧化应激并对炎症性肠病产生有益影响。

其次,研究表明姜黄素能够通过选择性阻断环氧合酶-2(COX-2)受体来抑制炎症。给予有效剂量的姜黄素可以抑制iNOS/COX-2的表达并减弱p38 MAPK的激活,p38 MAPK在调节炎症因子的转录和释放中具有重要作用。

✔ 姜黄素对一些其他胃肠道疾病也有改善作用

姜黄素通过调节Th17/Treg细胞的平衡和恢复肠道微生物群组成来改善糖尿病患者的结肠炎。补充姜黄素可以将肠道微生物群组成转变为富含短链脂肪酸产生细菌的成分,从而促进肠道粘膜保护并减轻与肠道疾病相关的炎症。

姜黄素对肠道微生物的调节作用还可能影响结直肠癌,姜黄素和富含生育三烯酚的部分的组合改变了结直肠癌细胞中的微生物多样性,在抑制结肠癌细胞生长方面具有潜在的治疗协同作用。

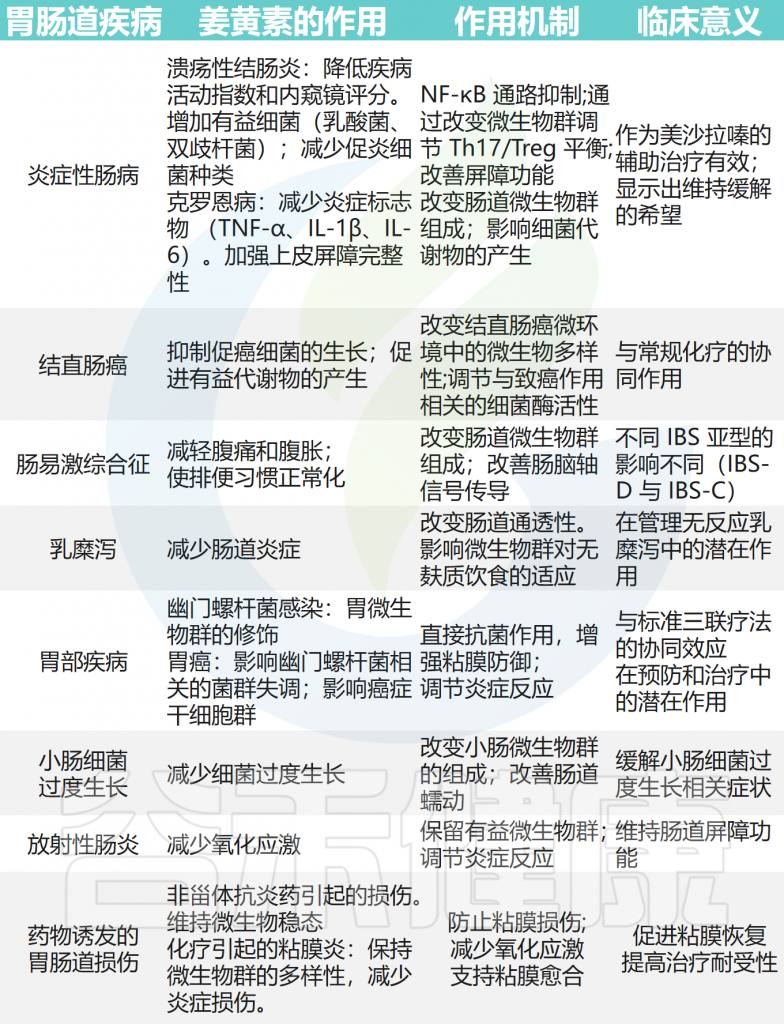

姜黄素对胃肠道疾病的影响

Balaji S,et al.World J Exp Med.2025

综上所述,姜黄素能够通过调节肠道菌群、修复肠道屏障、抑制炎症信号通路等多种机制来缓解炎症性肠病,其与肠道菌群的互作有望成为促进胃肠道系统健康和改善一系列胃肠道疾病的天然治疗剂,也为基于肠道微生物组的姜黄素靶向治疗策略提供了理论基础。

改善肥胖

✔ 调节了肥胖的重要指标(厚壁菌/拟杆菌)比值

肠道菌群组成与肥胖发病密切相关,肥胖患者肠道中厚壁菌门与拟杆菌门比例(F/B比值)升高。然而,在施用有效剂量的姜黄素后,观察到F/B比值显著降低。这种减少还伴随着毛螺菌科(Lachnospiraceae)和瘤胃球菌科(Ruminococcaceae)数量的减少,以及拟杆菌科、Riskenellaceae 和普雷沃氏菌科(Prevotellaceae)丰度的增加。

姜黄素还增加了双歧杆菌、乳酸杆菌和嗜粘蛋白阿克曼菌等在人类抗肥胖过程中发挥关键作用的细菌丰度。

✔ 姜黄素还能够抑制成脂基因,减少脂肪积累

此外,一些研究证实姜黄素在多种器官包括脂肪组织中发挥多种生物学功能。姜黄素通过抑制丝裂原活化蛋白激酶(ERK、JNK和p38)活性抑制3T3-L1脂肪细胞分化,并通过抑制PPARγ和C/EBPα表达抑制成脂基因。

适量姜黄素可减少室管膜脂肪组织、增加能量消耗、减少体内脂质积累,同时阻止吞噬细胞浸润脂肪组织并增加脂质运载蛋白产生,从而减轻脂肪组织炎症。在高脂肪饮食诱导的肥胖小鼠中,0.2g/d姜黄素显著减少了白色脂肪组织。

✔ 临床证实姜黄素具有减重和降低甘油三酯水平的功效

临床效果表明,姜黄素可使超重人群BMI恢复正常并显著降低血清甘油三酯水平。姜黄素还增强高脂饮食诱导的胰岛素敏感性,阻断脂肪生成。此外,姜黄素可通过调节脂质转运蛋白的表达和活性,维持胆固醇稳态。

调节血糖水平,减轻糖尿病

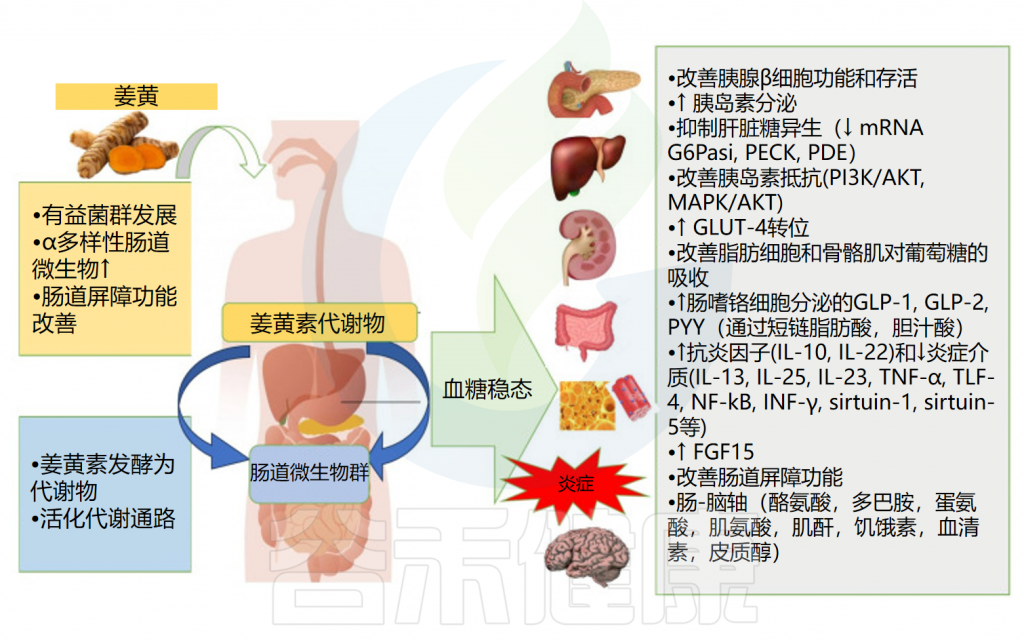

姜黄素可以通过改善肠道屏障功能、影响肠道激素分泌、调节抗炎细胞因子及减少与胰岛素抵抗相关的炎症分子来调控宿主葡萄糖稳态。

姜黄素对血糖稳态的影响

Servida S,et al.Int J Mol Sci.2024

✔ 姜黄素调节与糖尿病发作相关的菌群丰度

服用姜黄素可增加有益细菌(乳酸杆菌、双歧杆菌和产生丁酸盐的细菌)的数量,同时减少条件性致病菌(肠杆菌、Prevotellaceae和Rikenellaceae)。特别是,姜黄素增加了Muribaculaceae科细菌丰度,这类产生琥珀酸、乙酸和丙酸的细菌减少与炎症性肠病和1型糖尿病发病相关。

✔ 姜黄素及肠道菌群通过多种信号通路调节血糖

姜黄素及其衍生物通过多种信号通路调节血糖,包括PI3K/Akt通路(对氧化应激敏感的主要信号转导系统),调控细胞生长和死亡。姜黄素还激活AMPK通路调节能量代谢与细胞稳态,并通过Akt/Nrf2通路上调抗氧化机制。

肠道微生物群以相似机制影响血糖调节。姜黄素增加的干酪乳杆菌通过PI3K、AMPK2、Akt2和肝糖原合成途径改善胰岛素抵抗,并通过胆道途径降低高血糖,同时减少Caco-2细胞中的胰岛素降解酶和脂肪组织中的IGFBP-3。

IGFBP3(胰岛素样生长因子结合蛋白3)是胰岛素样生长因子(IGF)系统中的关键调节蛋白,主要功能是结合并调控IGF-1和IGF-2的活性,影响细胞生长、代谢及分化。

✔ 姜黄素与肠道菌群影响葡萄糖吸收和糖原合成

肠道微生物群通过调节GLUT-4表达和易位直接影响葡萄糖代谢。姜黄素增加的乳双歧杆菌促进糖原合成,抑制肝糖异生基因,改善胰岛素刺激的葡萄糖吸收和GLUT-4易位。加氏乳杆菌BNR-17增加肌肉GLUT-4表达,显著降低血糖。

体外研究表明姜黄素改善Akt磷酸化,促进GLUT-4易位,减少炎症因子。姜黄素与GLUT-1结合可即时、可逆地抑制葡萄糖重吸收,并调节缺氧脂肪细胞中葡萄糖转运蛋白表达,其效果取决于剂量和暴露时间。长期用药可代偿性上调GLUT蛋白。2型糖尿病肥胖大鼠接受姜黄素治疗(80mg/kg/天,8周)后改善血糖参数、胰岛素敏感性和血脂,降低肝胰丙二醛水平,降血糖作用与GLUT-4基因增加相关。

✔ 姜黄素改善血糖水平的机制与微生物活动相关

姜黄素通过增加GLP-1分泌影响血糖水平。其机制可能与抑制降解GLP-1的二肽基肽酶-4活性有关,或通过激活Ca²⁺/钙调蛋白依赖性激酶II通路直接刺激GLP-1分泌。这两种机制均与微生物活动相关,且需要足够给药时间以便调节菌群。

姜黄素通过影响含胆汁盐水解酶的拟杆菌调节胆汁酸代谢。它恢复脂多糖引起的菌群紊乱,增加产丁酸菌,减少致病菌,提高抗炎细胞因子水平。产丁酸盐的细菌促进GLP-1、PYY和GLP-2从L细胞释放,通过GPCR41/43和胆汁酸/TGR5通路发挥作用。

姜黄素还增加FXR基因表达,促进次级胆汁酸通过FXR和GPRC5调节脂质和碳水化合物代谢,并增加回肠GPRC5A/B及去乙酰化酶表达,维持碳水化合物稳态。

成纤维细胞生长因子15(FGF15)是连接菌群、宿主与姜黄素降血糖作用的关键分子。FGF15改善胰岛素敏感性,抑制肝糖异生关键酶,其表达受FXR调节。

姜黄素通过多种机制调控葡萄糖稳态,其中肠道菌群扮演着重要角色。多项随机双盲对照研究都证实姜黄素能降低血清葡萄糖、甘油三酯、低密度脂蛋白(LDL)、糖化血红蛋白(HbA1c)、瘦素,增加脂联素水平,来预防2型糖尿病。

辅助治疗神经系统疾病

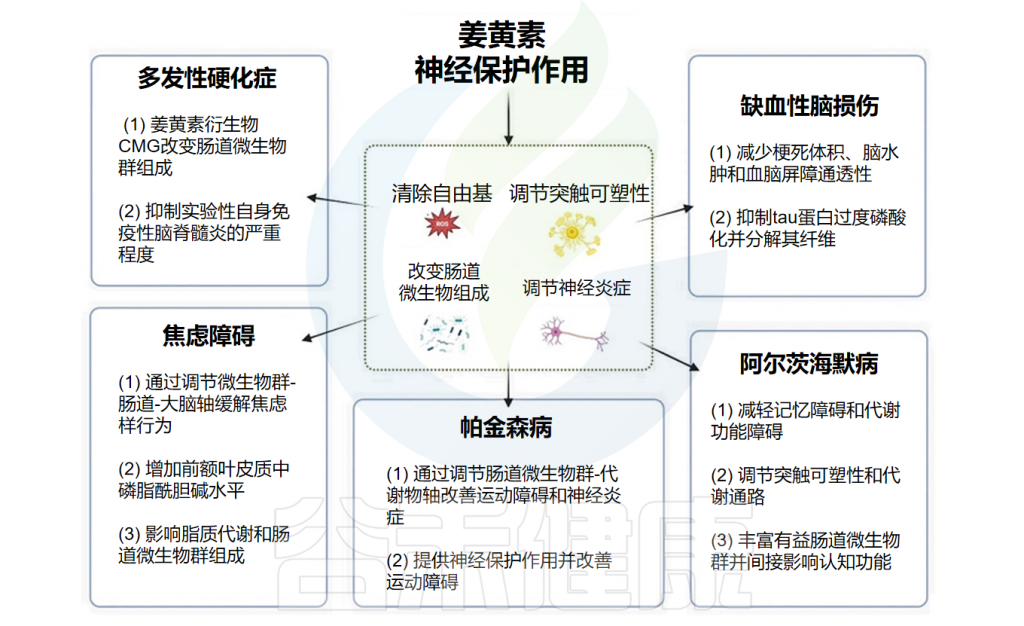

姜黄素及其肠道细菌代谢物展现出神经保护作用,在阿尔茨海默病、帕金森病、多发性硬化症、缺血性脑损伤和焦虑症等神经系统疾病中具有治疗潜力。

✔ 姜黄素清除自由基发挥神经保护作用

神经退行性疾病表现为特定神经元群功能的进行性丧失,导致神经缺陷和认知障碍。虽然其确切机制尚未完全阐明,但氧化应激和炎症被认为是主要致病因素。高水平活性氧(ROS)会损害所有细胞,神经元对较低ROS水平也特别敏感。ROS是大脑衰老的主要因素,与神经退行性疾病的发生发展密切相关。

姜黄素通过直接和间接清除自由基提供神经保护。它增强超氧化物歧化酶活性,将超氧化物转化为过氧化氢和氧气,并提高过氧化氢酶活性促进过氧化氢分解,展现抗氧化作用。

四氢姜黄素是研究最广泛的细菌修饰姜黄素衍生物,也能减少氧化应激和神经元凋亡,激活自噬,抑制脑损伤后线粒体凋亡。它对Aβ-寡聚体毒性有保护作用,调节神经炎症,降低β-淀粉样蛋白触发的活性氧水平和线粒体膜电位,抑制caspase激活。在脑损伤中,四氢姜黄素通过上调Nrf2通路防止神经元凋亡并改善神经行为功能。

✔ 姜黄素与肠道菌群互作改善多种神经系统疾病

在阿尔茨海默病(AD)模型中,姜黄素通过减轻记忆障碍和代谢功能障碍来发挥神经保护作用。此外,它调节突触可塑性和代谢途径,有可能改善AD相关症状。此外,姜黄素丰富了有益的肠道微生物群,从而间接影响认知功能。

在帕金森病(PD)中,姜黄素通过调节肠道微生物群-代谢物轴来改善运动缺陷和神经炎症。在多发性硬化症(MS)中,姜黄素衍生物CMG会改变肠道微生物群组成,从而抑制自身免疫性脑脊髓炎的严重程度。这种抑制与粪便和回肠内容物中特定细菌种类丰度的变化相关。

在缺血性脑损伤中,姜黄素可减少梗死体积、脑水肿和血脑屏障通透性。此外,它还可以改善缺血后的认知缺陷和神经系统结局。姜黄素治疗表明,小鼠的大脑连接和社会行为得到显著改善,同时肠道微生物群组成的改变。

在焦虑症中,姜黄素通过调节微生物群-肠-脑轴和增加前额叶皮层中的磷脂酰胆碱水平来缓解焦虑样行为。此外,它还影响脂质代谢和肠道微生物群组成以缓解焦虑症状。

姜黄素的神经保护作用

Balaji S,et al.World J Exp Med.2025

姜黄素通过清除自由基、调节突触可塑性和神经炎症以及改变肠道菌群组成等多种机制发挥神经保护作用,使其成为治疗神经系统疾病极具前景的候选药物。

姜黄素可能存在的不足

姜黄素的主要不足是单独服用时吸收率较低,且可能会引起轻微不良反应。有小部分研究中姜黄素可致肠胃胀气、胃部刺激、促进胆汁分泌和胆管炎,尤其高剂量时可能出现恶心、腹泻和头痛。

研究中,7名服用500-12000mg姜黄素的受试者72小时内出现了腹泻、头痛、皮疹和黄便症状。另一项研究显示,部分服用0.45-3.6g/天姜黄素持续1-4个月的受试者报告恶心、腹泻,并且血清碱性磷酸酶和乳酸脱氢酶水平升高。

✔ 一些肝病患者和酗酒者应谨慎使用

姜黄素可能与非甾体抗炎药、利血平和抗凝剂相互作用,肝病患者(如肝硬化、胆道梗阻、胆结石)和酗酒者应避免使用或在医师指导下使用。

应该如何服用姜黄素?

如果你正在服用补充剂,医生可能会建议每天两次,每次500毫克姜黄,与食物同服。(但并不是越多越好)

每天摄入量最高可达 8 克,但一般人群每天 500 至 1000 毫克。

可以尝试将姜黄与优质脂肪如油、鳄梨、坚果、种子等一起食用。

姜黄与药物之间的相互作用

中度相互作用

轻度相互作用

此列表可能不完整,许多其他药物如草药产品等也可能影响姜黄。

避免与其他可能影响凝血的草药/健康补充剂一起使用姜黄,包括当归、辣椒、丁香、蒲公英、丹参、 月见草 、大蒜、姜、银杏、 马栗 、人参、白杨、红车轴草等。

避免与其他可能降低血糖的草药/健康补充剂一起使用姜黄,如 α-硫辛酸 、铬、达米安娜、 熊掌草 、鹰嘴豆、大蒜、瓜尔胶、马栗、人参、车前子等。

如何更好地利用姜黄素?

姜黄素虽有多种药理活性,但因口服后肠道吸收率低,其治疗应用受到严重限制。以下是几个可能的策略和思路,旨在使人体更好地利用姜黄素,实现其抗炎、抗氧化、抗肿瘤以及其他保护作用。

✔ 个体化肠道微生物群检测与评估

通过粪便菌群测序等手段,了解个体肠道菌群的整体结构、优势菌群和多样性情况。这有助于判断个体在姜黄素吸收和代谢过程中的潜在差异,因为肠道菌群在姜黄素的化学转化中可能起到双向调控作用(既可能通过代谢生成更有活性的代谢物,也可能助推姜黄素的降解)。

依据检测结果,对肠道菌群中与药物代谢、炎症调节和屏障功能相关的菌群比例进行评估,从而判断是否需要额外进行菌群调节干预。

✔ 利用益生菌和益生元改善姜黄素代谢环境

有研究提示,共给药策略(例如与黑胡椒碱联合使用)能够显著提高姜黄素的生物利用度。同理,合理补充某些益生菌(如乳杆菌、双歧杆菌)和益生元可改善肠道微生态平衡,优化肠屏障功能;这不仅有助于减少姜黄素在肝脏首过效应中的代谢转化,还可能促进姜黄素在肠道内的活性释放。

根据个体菌群失衡的具体情况,可以设计联合微生态干预方案,例如在姜黄素给药前后,先行或同步补充针对性益生元,从而改善消化道环境,增强姜黄素的吸收和转化效果。

✔ 给药策略的个性化优化

由于姜黄素本身具有低水溶性和较高亲脂性,目前已有纳米技术、脂质体、固体分散体等多种新型剂型用于提高其生物利用度。结合个体的肠道菌群特点,可以选择或定制适合个体微生态环境的姜黄素制剂。例如,对于部分菌群功能较弱的个体,使用纳米载体不仅可以增加姜黄素的稳定性,也可以延缓其在肠道内的降解过程,从而为肠道菌群与姜黄素之间的互作提供足够的时间。

此外,若检测发现个体肠内特定菌群(例如参与代谢姜黄素转化的菌群)数量较低,可能需要重点采用辅佐用药策略,抑制姜黄素过快的首过代谢(比如结合黑胡椒碱)与微生态调节进行联合应用,以获得更高的药效浓度。

✔ 饮食和生活方式的干预

饮食习惯对肠道菌群有显著影响,个体化的饮食调整(例如增加富含膳食纤维、益生元的食物)可以促进有益菌群的发展,改善肠道环境,从而间接提高姜黄素的吸收和生物转化。

此外,合理的饮食还能减少慢性炎症状态,增强机体对姜黄素抗炎、抗氧化作用的反应。因此,制定一套综合性的生活方式干预方案,将姜黄素的服用与膳食、运动等措施相结合,有望发挥协同增效作用。

✔ 未来的个性化药物方案探索

随着精准医学的发展,可以通过多组学(如基因组、代谢组、微生物组)的综合分析进一步解析姜黄素与个体肠道菌群之间的交互机制,从而设计出针对不同疾病状态(如炎症性疾病、肿瘤或代谢性疾病)的个性化姜黄素使用方案。

临床上可设计小规模试验,通过定期监控个体肠道菌群变化、姜黄素血药浓度和临床指标,进一步验证联合微生态调控和个性化姜黄素给药的效果,逐步形成标准化的治疗模式。

姜黄素与肠道微生物群的双向互作开辟了天然药物对健康影响的新视角。一方面,肠道菌群通过多种酶促途径(还原、去甲基化、羟基化等)将姜黄素转化为具有独特生物活性的代谢物,显著提高其生物利用度;另一方面,姜黄素作为天然益生元调节菌群丰度与多样性,增加有益菌如乳酸菌的比例,抑制有害菌繁殖,改善肠道屏障功能并减轻炎症水平。

这种协同互利的关系使姜黄素能够在临床治疗中发挥多种健康功效,从炎症性肠病、结直肠癌等胃肠道疾病,到肥胖、糖尿病等代谢性疾病,甚至阿尔兹海默病等神经系统疾病。

随着精准医学发展,未来结合肠道微生物组测序与个性化给药策略,有望开发出更精准、高效的药物应用方案,不仅提高其生物利用度,更能充分发挥其治疗潜力。姜黄素与肠道微生物群的协同作用只是连接传统草药与现代精准医学的一个例子,为健康产品市场提供了极具价值的科学依据和创新方向。

主要参考文献:

Balaji S, Jeyaraman N, Jeyaraman M, Ramasubramanian S, Muthu S, Santos GS, da Fonseca LF, Lana JF. Impact of curcumin on gut microbiome. World J Exp Med. 2025 Mar 20;15(1):100275.

Zhu J, He L. The Modulatory Effects of Curcumin on the Gut Microbiota: A Potential Strategy for Disease Treatment and Health Promotion. Microorganisms. 2024 Mar 23;12(4):642.

Obrzut O, Gostyńska-Stawna A, Kustrzyńska K, Stawny M, Krajka-Kuźniak V. Curcumin: A Natural Warrior Against Inflammatory Liver Diseases. Nutrients. 2025 Apr 18;17(8):1373.

Scazzocchio B, Minghetti L, D’Archivio M. Interaction between Gut Microbiota and Curcumin: A New Key of Understanding for the Health Effects of Curcumin. Nutrients. 2020 Aug 19;12(9):2499.

Zam W. Gut Microbiota as a Prospective Therapeutic Target for Curcumin: A Review of Mutual Influence. J Nutr Metab. 2018 Dec 16;2018:1367984.

Servida S, Piontini A, Gori F, Tomaino L, Moroncini G, De Gennaro Colonna V, La Vecchia C, Vigna L. Curcumin and Gut Microbiota: A Narrative Overview with Focus on Glycemic Control. Int J Mol Sci. 2024 Jul 14;25(14):7710.

Hewlings SJ, Kalman DS. Curcumin: A Review of Its Effects on Human Health. Foods. 2017 Oct 22;6(10):92.

Pluta R, Januszewski S, Ułamek-Kozioł M. Mutual Two-Way Interactions of Curcumin and Gut Microbiota. Int J Mol Sci. 2020 Feb 5;21(3):1055.

Di Meo F, Margarucci S, Galderisi U, Crispi S, Peluso G. Curcumin, Gut Microbiota, and Neuroprotection. Nutrients. 2019 Oct 11;11(10):2426.

谷禾健康

人类肠道菌群复杂多样,在与人类长期的共同进化过程中,具备了调节人体免疫应答、影响疾病发展等作用。这种作用与肠道菌群本身的多样性和关键核心菌种的是否存在等具有紧密联系。

在前面的文章我们已经了解到,肠道菌群失调与很多疾病相关,详见:

肠道菌群失衡的症状、原因和自然改善

造成菌群失调的原因有很多,比如抗生素的使用,膳食营养不均衡,感染,重金属污染,疾病发生以及过渡清洁肠道等。

一般肠道菌群失衡可以通过一些明显的迹象表明肠道菌群失衡,如腹胀气、腹泻、便秘、间歇性或慢性腹泻、肠易激综合征、溃疡性结肠炎和克罗恩病,频繁呼吸道感染、过敏、神经问题、免疫低下或代谢异常等来判别。

说到对改善修复肠道菌群,一般是针对菌群存在异常或者偏离健康状态的特定情况才进行针对性调节,这些调节思路主要包括 “清除”,“补充”,“置换”,“塑造”。常用的手段或措施如,使用抗生素或抗菌剂,益生菌,益生元,膳食纤维,粪菌移植,饮食或天然补充物等。

以上改善措施单一或者组合对改善和调节宿主微生态平衡发挥重要作用。不过个体的菌群构成和状态差异很大,由此带来的干预对不同个体和状态的干预效果同样有很大差异,这也反映在很多菌群干预临床研究上。

所以盲目的补充益生菌,益生元等单纯的从菌量或功效来评价益生菌产品的好坏,都可能不利于有效的改善健康状况和调整微生态平衡。除了对比如益生菌菌株,益生元结构区分等进行更加精细化的功能分析外,还需要结合肠道菌群检测,基于不同肠道菌群特点进行精准化的匹配干预和临床研究。

今天我们主要简单讲下不同的一些益生菌、益生元、天然调节剂等对肠道菌群的调节以及对宿主健康的影响及其差异化。

益生菌的现代定义为“活的微生物,当给予足够的剂量时,会赋予宿主健康”。益生菌主要存在于人体肠道内,通过维持肠道微生物平衡,在宿主体内发挥有益作用。在日常生活中,常见的益生菌,如乳酸杆菌或双歧杆菌,通常作为活性菌制剂食用。

近年来,益生菌的研究取得了重大进展。例如,益生菌益生菌可以改善肠道菌群的组成缓解便秘,IBS,IBD,改善腹泻,修复多种与肠道相关的损伤等,此外,益生菌可以在慢性炎症性疾病的治疗中发挥作用,具有抗癌、抗肥胖和抗糖尿病等作用。

本章节我们列举一些常见的益生菌及其功效。

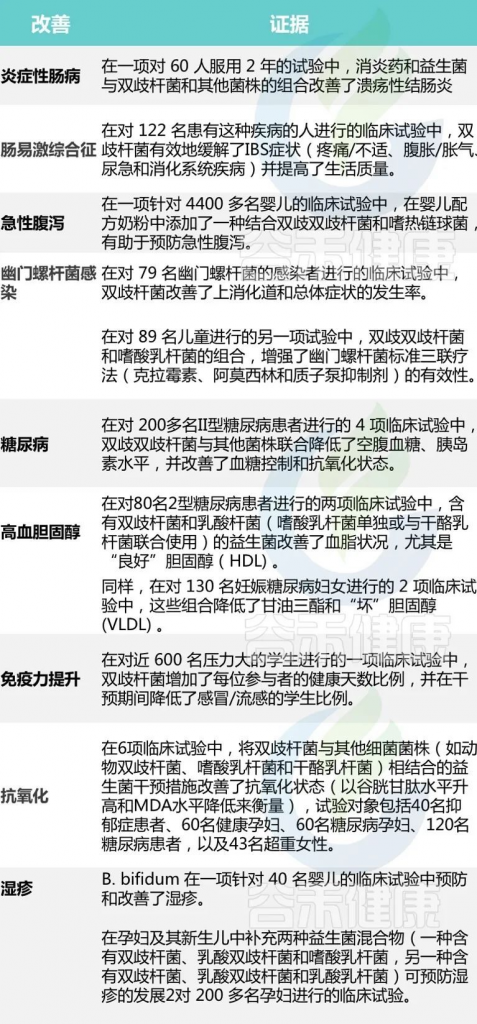

双歧杆菌

人体内双歧杆菌的数量实际上随着年龄的增长而下降。双歧杆菌在提高整体免疫力、减少和治疗胃肠道感染以及改善腹泻、便秘和湿疹等方面发挥作用。

双歧杆菌中常见的种类有:双歧双歧杆菌、长双歧杆菌、婴儿双歧杆菌、乳酸双歧杆菌、短双歧杆菌等。

双歧双歧杆菌B.bifidum是一种通常用于改善消化问题的益生菌。B.bifidum与健康饮食相结合还可以改善血糖控制、减轻压力并帮助对抗感染,有助于增强免疫系统并减少过敏。

双歧双歧杆菌是在母乳喂养婴儿中发现的第二大菌种。在成年期,双歧杆菌的水平显著下降,但保持相对稳定 (2-14%),在老年时再次开始下降。

对其他肠道菌群的影响

在一项针对 27 名健康志愿者的临床试验中,双歧杆菌的摄入量减少了普氏菌科和普氏菌属,并增加了瘤胃球菌科和Rikenellaceae。

在一项针对 53 名慢性肝病患者的临床试验中,双歧双歧杆菌是成功防止小肠细菌过度生长的益生菌之一。同样,在一项针对 66 名酒精性肝损伤患者的试验中,它与植物乳杆菌(后面会讲到)的组合恢复了肠道菌群。

在对 30 人进行的另一项试验中,双歧双歧杆菌与嗜酸乳杆菌(后面会讲到)结合也在抗生素治疗后恢复了肠道菌群。

健康益处

双歧杆菌除在以上列举的疾病发挥作用之外,还在压力、过敏等方面发挥作用(小规模研究或临床试验单一)。

安全性

B. bifidum一般都是安全的,但应避免在免疫功能低下的个体、器官衰竭和“肠漏”的人群中使用。在这些情况下,益生菌可能会导致感染。在具有自身免疫性甲状腺疾病遗传易感性的人群中,双歧杆菌可能导致其发展和恶化。

短双歧杆菌是一种有益细菌,可以在人类母乳以及婴儿和成人的胃肠道中找到。随着个体年龄的增长,其肠道内的短双歧杆菌减少。

对肠道菌群的影响

在一项对 30 名没有其他畸形、染色体异常或宫内感染的低出生体重婴儿的研究中,早期给予短双歧杆菌促进了双歧杆菌的定植和正常肠道菌群的形成。

B. breve还显著减少了 10 名极低出生体重婴儿的吸入空气量并改善了体重增加。

健康益处

短双歧杆菌除在以上列举的疾病发挥作用之外,还在肥胖、坏死性小肠结肠炎、乳糜泻、感染等疾病中发挥作用(小规模研究或临床试验单一)。

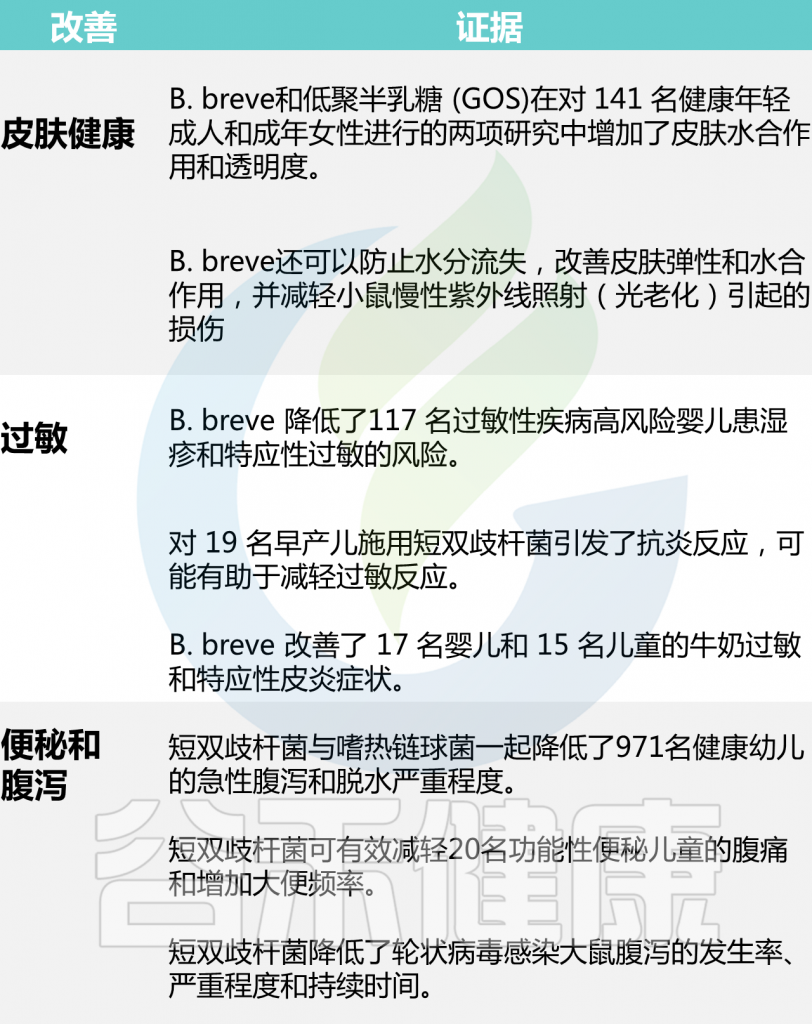

目前已有文献中,部分关于短双歧杆菌菌株的研究:

短双歧杆菌M -16V (B. breveM-16V) 显着抑制 Th2 和 Th17 淋巴细胞亚群。

同时,B. breve M-16V 可能激活 MyD88 表达并促进 Th1 相关细胞因子 IL-12 的产生。此外,B. breve M-16V 可能部分恢复肠道菌群失调。

B. breve CCFM1025 是一种很有前途的候选精神生物菌株,可减轻抑郁症和相关的胃肠道疾病。

B. breve FHNFQ23M3可以缓解腹泻症状。

母乳分离的益生菌菌株B. breve CECT7263 是一种安全有效的婴儿绞痛治疗方法。

B. breve UCC2003 在生命早期驱动肠上皮稳态发育中发挥着核心作用。

安全性

B. breve被证明是适合早产儿常规使用的益生菌。

与使用短双歧杆菌相关的不良事件发生率极低,且严重程度较轻。

长双歧杆菌是一种革兰氏阳性、杆状细菌,天然存在于人体胃肠道中。它可以改善人体免疫反应并帮助预防肠道疾病。早期证据表明,它还可以抑制过敏、降低胆固醇和改善皮肤健康。

我们之前这篇文章有详细介绍,详见:双歧杆菌:长双歧杆菌

乳酸杆菌

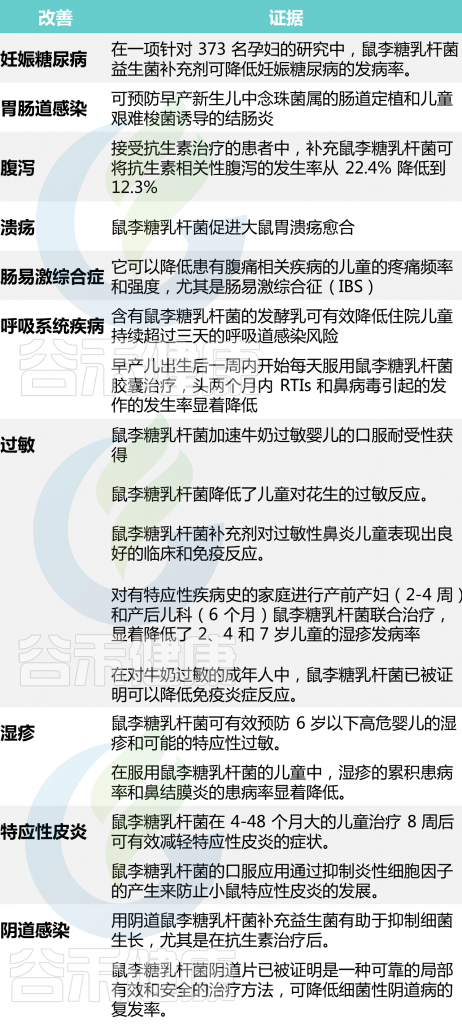

鼠李糖乳杆菌是一种革兰氏阳性乳酸菌,是人类正常肠道菌群的一部分。通常都是安全的,并已广泛用于食品和保健品中。

健康益处

鼠李糖乳杆菌除在以上列举的疾病发挥作用之外,还在体重管理、肝功能、牙齿健康、免疫、怀孕与分娩等方面发挥作用(小规模研究或临床试验单一,证据还不够充分)。

注意事项

鼠李糖乳杆菌在健康成人中是安全的并且耐受性良好,并且似乎不会对年轻或老年受试者造成不良影响。

但是,免疫功能低下的人不应服用它,因为它可能导致菌血症。在器官衰竭、免疫功能低下状态和肠道屏障功能失调的患者中使用益生菌可能导致感染。

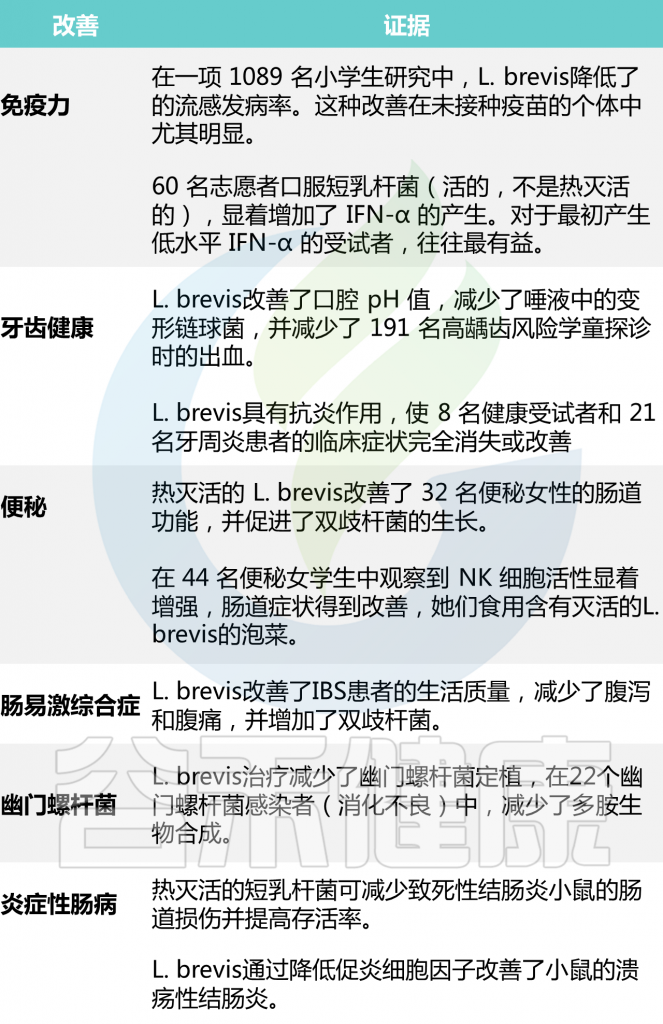

短乳杆菌L. brevis是一种植物来源的乳酸菌,L. brevis可以在酸菜和泡菜等发酵食品中找到。它也是人体肠道微生物群的正常组成部分。

健康益处

短乳杆菌除在以上列举的疾病发挥作用之外,还在睡眠、口腔黏膜炎等方面发挥作用(小规模研究或临床试验单一,证据还不够充分)。

注意事项

L. brevis被认为对人类食用是安全的。

L. brevis可以产生生物胺,如酪胺和腐胺。

对于器官衰竭、免疫功能低下和肠道屏障机制功能障碍的患者,应避免使用益生菌,因为可能会导致感染。为避免任何不利影响或意外相互作用,请在服用短乳杆菌之前咨询医生。

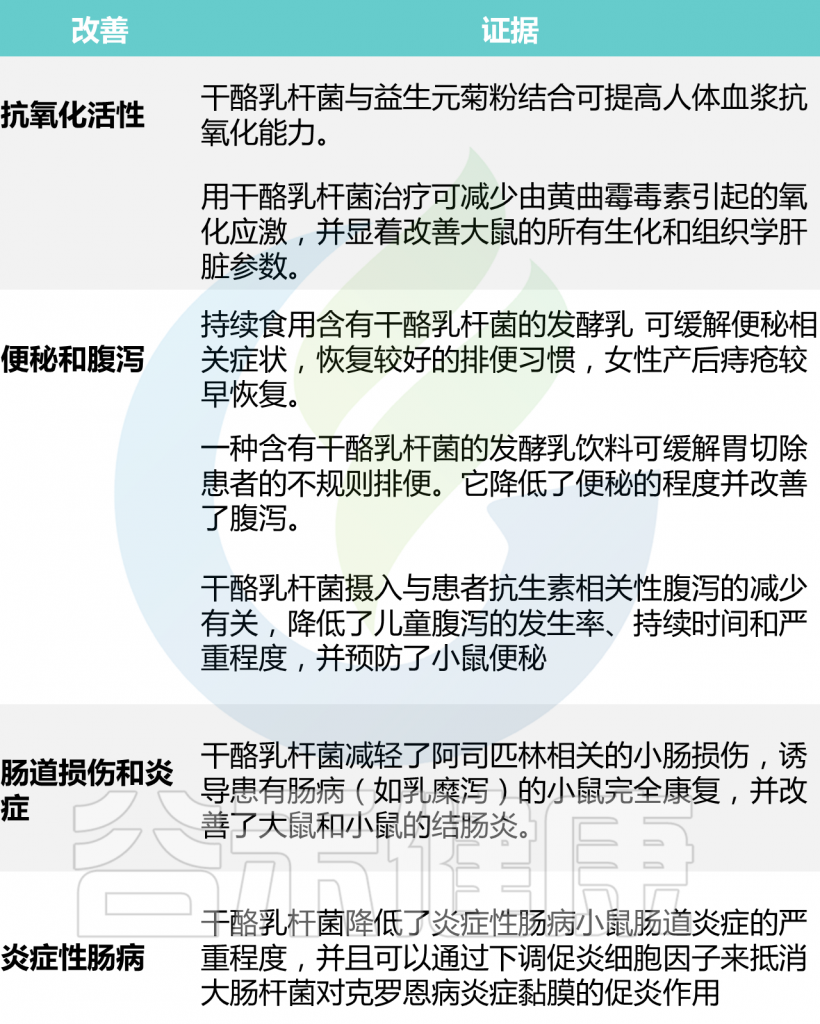

干酪乳杆菌是一种革兰氏阳性、非致病性乳酸菌。它存在于发酵乳制品(例如奶酪)、植物材料(例如葡萄酒、泡菜)以及人类和动物的生殖和胃肠道中。

作为一种营养补充剂,干酪乳杆菌已被证明可以改善肠道微生物平衡、关节炎、2 型糖尿病,并具有潜在的抗癌特性。

干酪乳杆菌在动物消化道中的运输过程中增强了免疫系统,可以刺激一氧化氮、细胞因子和前列腺素的产生。

干酪乳杆菌通过激活自然杀伤 (NK) 细胞、细胞毒性 T 细胞和巨噬细胞来促进小鼠化疗药物引起的免疫抑制的恢复。这些都是识别和消除肿瘤细胞和感染细胞的白细胞。

对其他肠道菌群的影响

干酪乳杆菌与普氏菌属、乳酸杆菌属、粪杆菌属、丙酸杆菌属、双歧杆菌属和一些拟杆菌科和毛螺菌属呈正相关,与梭菌属、芽孢杆菌属、沙雷氏菌属、肠球菌属、志贺氏菌属和希瓦氏菌属的存在呈负相关。

在志愿者实验中,L. casei 抑制了潜在有害的假单胞菌和不动杆菌。

含有干酪乳杆菌的发酵乳保留了肠道微生物群多样性,缓解了腹部功能障碍,在学业压力的健康医学生中,它并防止了皮质醇水平升高。

健康益处

干酪乳杆菌除在以上列举的方面发挥作用之外,还在压力、免疫力、呼吸道和胃肠道感染、病毒感染、炎症、关节炎、过敏、牙齿健康、心血管疾病、糖尿病、吸烟的并发症等方面发挥作用(小规模研究或临床试验单一,证据还不够充分)。

注意事项

干酪乳杆菌通常具有良好的耐受性。应避免在器官衰竭、免疫功能低下和肠道屏障功能障碍的患者中使用益生菌。为避免不良反应,请在开始任何新的益生菌补充剂之前咨询医生。

格氏乳杆菌是一种乳酸菌,具有抗菌活性、产生细菌素以及调节先天和适应性免疫系统。

健康益处

格氏乳杆菌除在以上列举的疾病发挥作用之外,还在胆固醇、免疫力、肠道健康(腹泻、溃疡、幽门螺杆菌)、过敏、疲劳、子宫内膜异位症等方面发挥作用(小规模研究或临床试验单一,证据还不够充分)。

注意事项

一般认为是安全的。然而,应避免在器官衰竭、免疫功能低下状态和肠道屏障功能障碍的患者中使用益生菌。为防止不良副作用,请在开始服用新的益生菌补充剂之前咨询医生。

嗜酸乳杆菌是一种革兰氏阳性乳酸菌,传统上广泛用于乳制品行业,最近还用作益生菌。

嗜酸乳杆菌因其风味和益生菌作用而被添加到商业酸奶和乳制品配方中,并且是最常选择的用于饮食的乳酸菌之一。

对其他肠道菌群的影响

接受嗜酸乳杆菌和纤维二糖的健康志愿者表现出乳酸杆菌、双歧杆菌、柯林氏菌和真杆菌的水平升高,而Dialister降低了。

酸奶中的嗜酸乳杆菌可正向改变肥胖小鼠的肠道微生物群并增加肠道双歧杆菌。

嗜酸乳杆菌增加了大鼠中乳酸杆菌和双歧杆菌的数量,增加了乙酸、丁酸和丙酸的水平,并降低了人体微生物群模拟器中的铵盐。

嗜酸乳杆菌除在以上列举的疾病发挥作用之外,还在改善儿童叶酸和 B12 状态、糖尿病、轻微肝性脑病、老化、疲劳等方面发挥作用(小规模研究或临床试验单一,证据还不够充分)。

注意事项

嗜酸乳杆菌通常耐受性良好。然而,应避免在器官衰竭、免疫功能低下状态和肠道屏障功能障碍的患者中使用益生菌,因为它可能导致感染。

肠道微生物植物乳杆菌是一种很有前途的,用于治疗腹泻、高胆固醇和特应性皮炎的益生菌。植物乳杆菌是一种广泛分布的乳酸菌。它常见于许多发酵的植物产品中,例如酸菜、泡菜、卤橄榄和韩国泡菜。

植物乳杆菌是一种具有抗癌、抗炎、抗肥胖和抗糖尿病特性的抗氧化剂。植物乳杆菌可以减少促炎细胞因子(IL-6、IL-8和MCP-1)的产生,增加抗炎细胞因子 ( IL-10 ) 的产生,降低 ALT 和 AST,减少NF-κB.

营养益处

从生牛奶中分离出的植物乳杆菌能够产生 B 族维生素核黄素(B2) 和叶酸(B9)。

植物乳杆菌可使健康女性从果汁饮料中吸收的铁增加约 50%。

植物乳杆菌可以将女性从燕麦基质中的铁吸收提高 100% 以上。

含有植物乳杆菌的发酵乳表现出更高的钙保留摄取。

植物乳杆菌除在以上列举的疾病发挥作用之外,还在改善肥胖、血糖、伤口愈合、牙齿健康、免疫、过敏、念珠菌病等方面发挥作用(小规模研究或临床试验单一,证据还不够充分)。

注意事项

在大鼠中未观察到任何类型的不良反应,即使在大量食用后也是如此。然而,与其他益生菌一样,用于器官衰竭、免疫功能低下状态和功能失调的肠道屏障机制的患者可能会导致感染。为了避免不良事件,请在使用益生菌之前咨询医生。

菊粉(不要与胰岛素混淆,胰岛素是一种控制血糖水平的激素)是一种存在于多种植物中的可溶性纤维。纤维是不被人体肠道消化或吸收的化合物。可溶性纤维吸水并在消化过程中变成凝胶。

来源及用处

菊粉存在于 36,000 种植物中,包括我们日常饮食中食用的植物,如小麦、洋葱、香蕉、大蒜和芦笋。它们也存在于不太常见的食物中,例如菊芋,尤其是菊苣,菊粉是商业提取菊粉的主要来源。

菊粉的其他天然来源有:菊苣根、龙舌兰、雪莲果根、新鲜香草等。不太常见的菊粉来源是蒲公英根、松果菊、牛蒡根等。

含有菊粉的植物用它来储存能量和抵御低温。当暴露于低温时,菊粉起到防冻剂的作用。

菊粉的溶解度使其能够吸收大量水分。当它膨胀时,它会形成一种凝胶,沿途聚集脂肪颗粒并将它们排出体外。

此外,它通过充当有益菌的食物,来增加肠道中有益细菌的数量。

对其他肠道菌群的影响

前面我们知道,双歧杆菌是肠道中的有益菌。菊粉基本上是双歧杆菌的食物并刺激它们的生长和活动。

多项研究表明,菊粉可刺激双歧杆菌的生长。例如:

8 名健康受试者被给予低聚果糖 15 天,并监测他们的粪便。虽然粪便中的细菌总数没有变化,但双歧杆菌成为主要类型。

在另一项研究中,10 名便秘的老年患者服用菊粉 19 天,并监测他们的大便情况。这些患者还表现出双歧杆菌数量增加,同时有害细菌减少。

此外,其他菌群似乎也受到菊粉的影响。

在一项针对 165 人的临床试验中,这种纤维还增加了厌氧菌的丰度(可以通过产生丁酸改善消化,甚至预防结肠癌),并减少嗜胆菌(与大便和便秘有关)。

不一样的研究结果

对实验室培养的细菌进行的一些研究表明,菊粉还会增加沙门氏菌等有害细菌,以及那些不会在正常人中引起疾病但可能导致免疫系统较弱的人感染的细菌,例如克雷伯氏菌和大肠杆菌。然而,其他实验室研究表明,菊粉通过增加双歧杆菌的生长来抑制艰难梭菌等有害细菌的生长。

菊粉除在以上列举的疾病发挥作用之外,还在增加钙和镁的摄取、骨骼健康、炎症性肠病、预防结肠癌的发展等方面发挥作用(小规模研究或临床试验单一,证据还不够充分)。

注意事项

菊粉可能对敏感个体产生某些副作用,或者如果使用的剂量太大产生不良反应。这些包括:

肠道不适,包括胀气、腹胀、胃部噪音、嗳气和痉挛、结肠肿胀、腹泻等。

此外可能会发生严重的过敏反应,但很罕见。在一些孤立的案例中,它会导致过敏反应,可能与食物过敏反应有关。

此外,对于在怀孕和哺乳期间补充菊粉的效果知之甚少。因此,孕妇应避免服用菊粉补充剂。

对于肠易激综合征 (IBS) 患者,低剂量可能会调节肠道细菌并减轻症状,但大剂量可能会产生中性甚至负面影响。

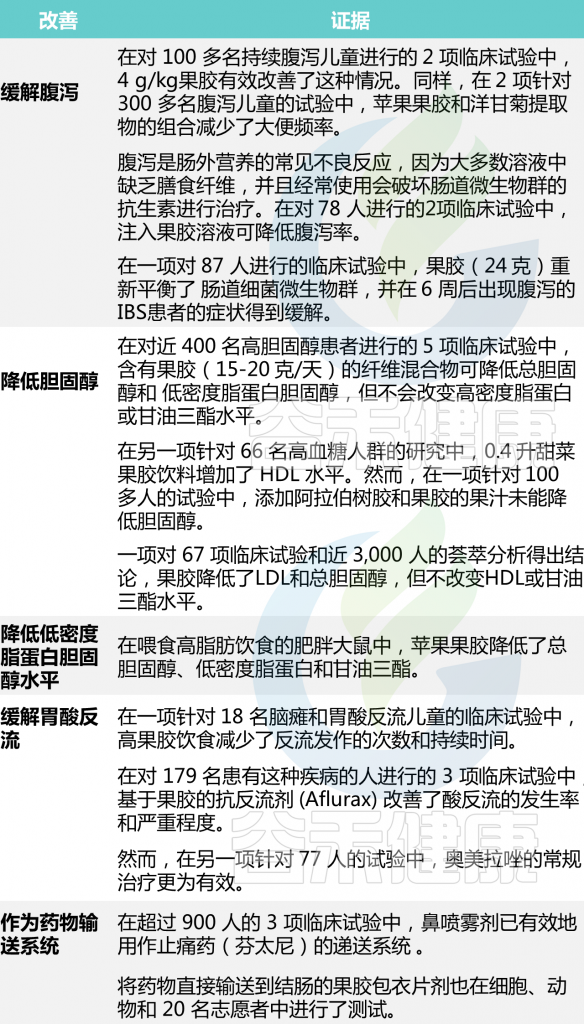

果胶是一种复杂的碳水化合物(多糖),存在于植物细胞壁中,有助于维持其结构。它是一种粘性可溶性纤维,具有形成凝胶的能力。果胶由主要在大肠(结肠)中的有益菌群发酵,产生短链脂肪酸。

由于其凝胶状稠度,果胶是一种流行的食品添加剂,作为增稠剂和纤维的重要来源,具有许多潜在的健康益处。研究表明,它可能有助于治疗高胆固醇、反酸、减肥和糖尿病。

果胶含量高的水果和食物

果胶存在于水果、蔬菜、豆类和坚果中。柑橘皮中的果胶含量最高,如橙皮、柠檬皮和葡萄柚皮(30% 至 35%)和苹果果肉(15% 至 20%)。其他主要来源包括木瓜、李子、醋栗、樱桃、杏子、胡萝卜等 。

在食品工业中用作胶凝剂(用于果酱和果冻)或用作稳定剂(用于糖果、果汁和奶饮料)的果胶主要从苹果果肉或柑橘类水果的果皮中提取。

果胶除在以上列举的疾病发挥作用之外,还在改善糖尿病、减肥、辐射损伤、便秘、呕吐、降血压、溃疡性结肠炎、铅毒性等方面发挥作用(小规模研究或临床试验单一,证据还不够充分)。

对肠道菌群的影响

果胶在结肠中由不同的细菌属发酵,如双歧杆菌、乳酸杆菌、肠球菌、直肠真杆菌、普氏粪杆菌、梭菌、厌氧菌、Roseburia属,以促进其生长。

果胶的降解由不同的细菌衍生酶(如果胶酶、甲基酯酶、乙酰酯酶和裂解酶)促进,产生不同的POS,其取决于微生物群组成和果胶结构。

体外发酵系统报告的果胶效应

Blanco-Pérez F, et al., Curr Allergy Asthma Rep. 2021

果胶通过增加拟杆菌的丰度来改变肠道菌群的组成,并改善酒精诱导的肝损伤(在非酒精性脂肪肝中,拟杆菌的丰度降低)。

膳食纤维果胶可以改变肠道和肺微生物群中厚壁菌门与拟杆菌门的比例,增加粪便和血清中短链脂肪酸的浓度。

通过果胶产生的短链脂肪酸进行免疫调节

Blanco-Pérez F, et al., Curr Allergy Asthma Rep. 2021

果胶经肠道菌群发酵可产生短链脂肪酸。不同的属可以产生不同的短链脂肪酸。例如,乙酸盐可以由许多不同的属生产;丙酸主要由拟杆菌门和厚壁菌门产生,丁酸主要由梭状芽胞杆菌产生。短链脂肪酸结合“代谢感知”G蛋白偶联受体,如GPR41、GPR43、GPR109A和嗅觉受体(Olfr)-78。这些受体促进肠道内稳态和炎症反应的调节。GPRs及其代谢产物影响Treg活化、上皮完整性、肠道稳态、DC生物学和IgA抗体反应。通过抑制HDAC的表达或功能,短链脂肪酸还影响许多细胞和组织中的基因转录。

过敏:果胶在过敏反应中的作用存在争议

一些临床报告表明,食用果胶后出现过敏反应,这可能归因于果胶和过敏原之间的交叉反应。此外,果胶还被描述为防止胃中过敏原的消化,促进完整的过敏原分子到达肠道并诱发过敏反应。

然而,其他人则认为果胶有直接和间接免疫调节作用。已经提供了一系列广泛的证据,描述了应用果胶诱导有益微生物群的转变和SCFA水平的增加,这两者都与减少体内外的炎症和过敏反应有关。由于不同的果胶增加或减少了与人类健康相关的细菌数量,因此,施用果胶可能会对肠道中的菌群进行特异性调节。

果胶能够通过与TLR2的静电相互作用直接与免疫细胞(如DC和巨噬细胞)相互作用,从而抑制促炎症TLR2-TLR1途径,同时不影响TLR2-TLR6耐受途径。

此外,它能够结合LPS,影响其与TLR4的结合。其他类型的细胞,如T细胞、B细胞和NK细胞也被果胶激活,而腹腔巨噬细胞中的iNOS和COX-2表达则被IKK活性、MAPK磷酸化和NF-κB激活抑制,表明其具有抗炎特性。

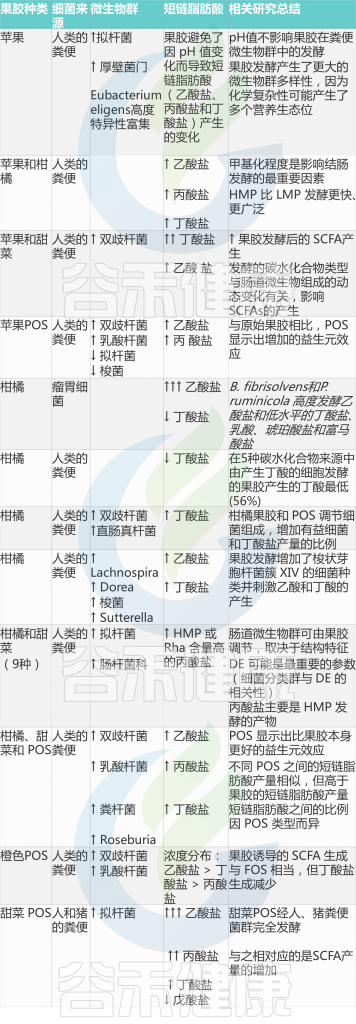

炎症性肠病:果胶调节IBD相关菌群

在短链脂肪酸中,丁酸能滋养结肠细胞并抑制结肠肿瘤,因此在大肠中表现出促进局部健康的特性。

产丁酸菌(主要属于厚壁菌门)的流失被认为是IBD期间微生物失调的一个特征。果胶可以促进厚壁菌门中许多丁酸生产者的生长。

果胶物质在调节 IBD 相关肠道微生物群中的综合概况

Wu D, et al., Compr Rev Food Sci Food Saf. 2021

注:不同颜色表示不同的细菌门。绿色箭头表示果胶物质对细菌的调节作用,红色箭头表示 IBD 与特定微生物群之间的正相关或负相关。

注意事项

果胶通常对人类食用是安全的。然而,在临床试验中,纤维与果胶的混合物(每天 20 克,持续 15 周)会引起一些与肠道相关的副作用,例如腹泻、肠胃胀气和稀便。

与药物相互作用:

在 3 名高胆固醇患者中,每天服用 15 克果胶和 80 毫克降胆固醇药物(洛伐他汀)会增加 LDL 水平。

建议把果胶和地高辛分开至少 2 小时。

在一项对 7 名健康受试者进行的研究中,他们服用 12 克柑橘果胶和 25 毫克 β-胡萝卜素,果胶将 β-胡萝卜素(维生素 A的前体)血液水平降低了 50% 以上。

姜黄是一种来自植物的香料,通常用于调味或着色咖喱粉、芥末和其他食物。姜黄根也用于制造替代药物。

姜黄已被用于替代医学中,作为降低血液胆固醇、减轻骨关节炎疼痛或缓解慢性肾病引起的瘙痒的一种可能有效的帮助。

姜黄含有几种被称为类姜黄素的主要成分,姜黄素是姜黄中最活跃的植物化学物质。它占类姜黄素的 77%.

姜黄素的健康益处

姜黄素和整个姜黄根茎在治疗慢性疾病如胃肠道、心血管和神经系统疾病、糖尿病和几种癌症方面具有一些有益作用。

姜黄素除在以上列举的疾病发挥作用之外,还在关节痛和关节炎、克罗恩病(肠蠕动、腹泻和胃痛)、狼疮、糖尿病、经前综合症等方面发挥作用(小规模研究或临床试验单一,证据还不够充分)。

姜黄素目前已被认为可以治疗许多疾病,肠道微生物群在姜黄素生物活性机制中可能产生的作用,是一个有趣且有吸引力的研究领域。下面我们来看它们之间有怎样的互作关系。

姜黄素与肠道菌群的相互作用

★ 姜黄素直接调节肠道菌群

食用姜黄素与梭状芽孢杆菌、拟杆菌属物种的增加以及Blautia、Ruminococcus的减少有关。

研究证实,口服姜黄素能够显著改变肠道微生物群落中有益细菌和有害细菌的比例,有利于有益细菌菌株的生长,如双歧杆菌、乳酸杆菌和产丁酸菌,并减少致病菌的丰度,如普雷沃氏菌科、Coriobacteries、肠杆菌、Rikenellaceae.

姜黄素治疗会物种的微生物丰度,例如发现结直肠癌患者粪便中的普雷沃氏菌多。患有结肠癌的小鼠被喂食不同的颗粒饲料,姜黄素的计算人体等效剂量为8/mg/kg/天-162 mg/kg/天。最高剂量的姜黄素给药可减少或消除结肠肿瘤负担,增加乳酸杆菌,减少Coriobacteries。

还清楚地证明,姜黄素治疗可减少几种瘤胃球菌;这是一个有趣的发现,因为瘤胃球菌种类的增加与大肠癌的发生有关。此外,在使用致突变化合物治疗的小鼠中,膳食姜黄素能够将乳酸杆菌的数量恢复到控制水平,这已被证明具有抗肿瘤功能。

Scazzocchio B, et al., Nutrients. 2020

★ 肠道菌群对姜黄素进行生物转化,产生活性代谢物

姜黄素的代谢转化不仅发生在肠细胞和肝细胞中,还通过肠道微生物群产生的酶进行,这些酶产生许多活性代谢物。姜黄素代谢产物的生物活性可能不同于天然姜黄素,姜黄素的特定生物学特性实际上取决于肠道微生物群消化产生的生物活性代谢产物。

已经鉴定出几种能够修饰姜黄素的肠道细菌:对从人类粪便中分离的微生物的分析表明,大肠杆菌代表了姜黄素代谢活性最高的细菌,通过NADPH依赖的姜黄素/二氢姜黄素还原酶。这种酶能够将姜黄素转化为二氢姜黄素,然后转化为四氢姜黄素。

其他菌群,如长双歧杆菌、假链状双歧杆菌、粪肠球菌、嗜酸乳杆菌和干酪乳杆菌,代表了能够代谢姜黄素的相关菌株,母体化合物的还原率高于50%.

姜黄素代谢物具有与姜黄素相似的特性和效力:四氢姜黄素表现出与母体化合物相同的生理和药理特性,可能是通过β-二酮部分以及酚羟基。此外,四氢姜黄素能够预防氧化应激和神经炎症,还表现出抗癌作用,这可能是由于抑制了显着的细胞因子释放,例如 IL-6 和 TNFα。因此,在对姜黄素的进一步研究中应考虑细菌分解产物,因为它们可能具有有益作用。

对肠道屏障的影响

体外研究表明,姜黄素是一种潜在的化合物,可以恢复被破坏的肠道通透性。在 CaCo2 细胞中,姜黄素能够减轻肠上皮屏障功能的破坏,抵消 LPS 诱导的 IL-1β 分泌并防止紧密连接蛋白破坏。此外,姜黄素还能够减少由 IL-1β 诱导的 p38 MAPK 活化,以及随后紧密连接蛋白磷酸化的升高。

对肠道炎症的影响

代谢组学分析显示姜黄素对氧化应激和炎症的生物标志物具有有益作用,作者认为,姜黄素治疗抵消了非酒精性脂肪肝进展过程中一些细菌菌株的增加。

一项活体动物研究报告,新开发的纳米姜黄素通过抑制促炎介质的表达和诱导Treg扩张(同时伴随粪便丁酸水平的增加)积极改善DSS-结肠炎小鼠的炎症。将姜黄素与正常啮齿类动物饮食的粉末形式(含有0.2%(w/w)纳米姜黄素)混合:该化合物能够抑制NF-κB的激活和治疗小鼠结肠上皮细胞中促炎症介质的表达。

或者,姜黄素可以通过抑制TLR4/MyD88/NF-κB信号通路的激活来减轻LPS诱导的炎症。此外,姜黄素能抑制NF-κB核转位,并减轻其他在癌症中过度激活的促炎症基因的表达。

在喂食添加姜黄素(300 mg/kg姜黄素,与正常饲料混合)28天的断奶仔猪中,Gan等人证明,这种多酚能够通过抑制大肠杆菌增殖来减轻炎症,下调TLR4的表达。

虽然姜黄素迄今为止在体内研究中描述了所有有益的作用,但这些结果必须通过更大的人体临床试验得到一致的支持。

潜在风险和副作用

姜黄素通常耐受性良好。

常见的副作用包括便秘、消化不良(消化不良)、腹泻、腹胀、胃食管反流(胃酸反流)、恶心、呕吐和其他肠道问题。

极少的情况下,姜黄素会引起瘙痒或凹陷性水肿。

姜黄涂在皮肤上可能会引起过敏性接触性皮炎。

在高剂量体外模型中,姜黄素可引起细胞毒性和 DNA 损伤。

协同效应

添加胡椒碱(来自黑胡椒)可能会增加姜黄素在血液中的吸收。研究人员估计它可能会将姜黄素的生物利用度提高多达 2000%.

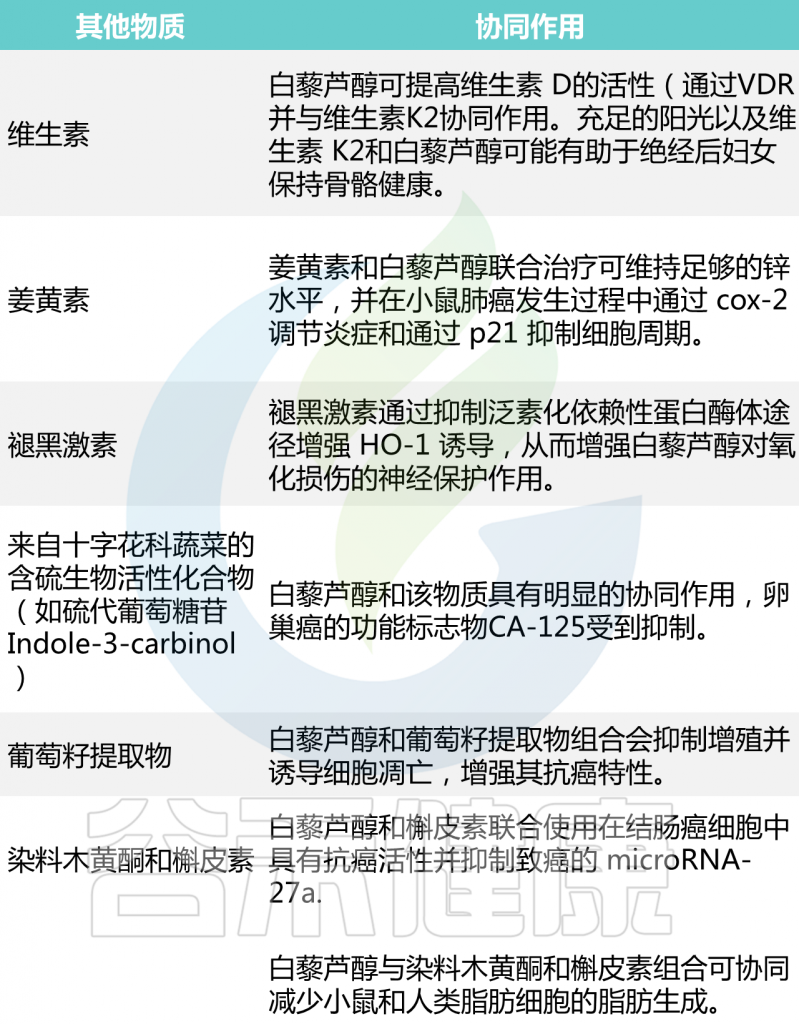

白藜芦醇是一种多酚,主要存在于葡萄皮和红酒中。

白藜芦醇是一种小多酚,在 1990 年代引起了科学界的关注。这种化合物被戏称为“瓶中的法国悖论”,因为在红酒中发现了白藜芦醇,法国人喜欢在高饱和脂肪饮食的同时食用不太适量的白藜芦醇。然而,法国人的心脏病发病率非常低。

虽然红酒中的白藜芦醇不太可能完全解释这一悖论,但一些科学家表示它可能是一个促成因素。

葡萄皮中的白藜芦醇含量很高,因为葡萄会产生白藜芦醇来防御毒素和寄生虫。它也存在于各种浆果、花生、大豆中。

有限的研究探索了它的抗氧化、抗炎、抗衰老和植物雌激素活性。白藜芦醇确实具有改善慢性疾病的一些潜力。

白藜芦醇有一个主要缺陷:生物利用度差。

白藜芦醇比其他多酚(如槲皮素)更容易从肠道吸收到血液中。但它会很快分解,在血液中留下很少的游离白藜芦醇。

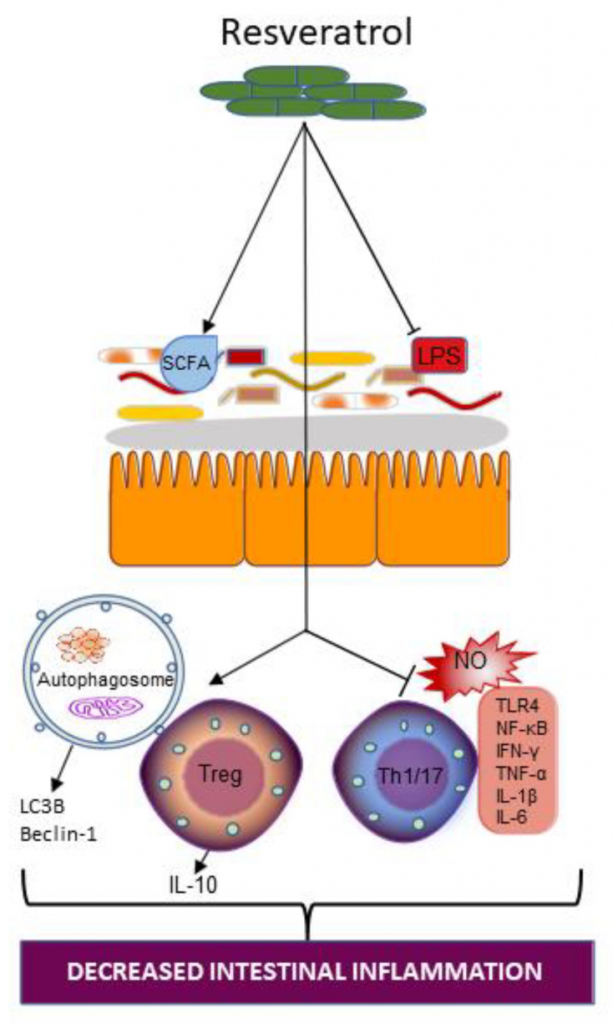

与肠道菌群之间的关系

白藜芦醇和肠道菌群之间的双向相互作用:肠道菌群进行白藜芦醇生物转化,白藜芦醇对肠道菌群进行相互靶向,从而维持肠道稳态。

白藜芦醇的长期摄入改变了DSS诱导小鼠的肠道菌群,厚壁菌门/拟杆菌门的比例显著提高,这反过来又改变了白藜芦醇的代谢。

白藜芦醇补充对肠道生态系统的作用

Wellington VNA, et al., Int J Mol Sci. 2021

白藜芦醇添加增加了产短链脂肪酸菌,同时减少了产生LPS的肠道细菌。

补充白藜芦醇也可以通过增加自噬小体的数量和诱导微管相关蛋白1A/1B-light chain 3和Beclin-1的表达来恢复自噬,这两种蛋白在自噬中都是重要的蛋白。白藜芦醇补充也可能会中断Th1/17和细胞因子依赖的促炎通路,一氧化氮依赖的促氧化通路,并干扰toll样受体(TLR) 4信号转导。

白藜芦醇能减轻LPS对小鼠肠道和肝脏的炎症损伤。白藜芦醇减少了拟杆菌和Alistipes的相对丰度,增加了乳酸杆菌的相对丰度。白藜芦醇治疗降低了肝脏中TNF-α、IL-6、IFN-γ、髓过氧化物酶和丙氨酸转氨酶的水平。

此外,益生菌Ligilactobacillus salivarious Li01促进白藜芦醇大量代谢为二氢藜芦醇、硫酸白藜芦醇和白藜芦醇葡萄糖苷酸。在代谢产物中,二氢藜芦醇水平升高最为显著。

肠道菌群的存在促进了二氢藜芦醇的产生,同时促进了硫酸白藜芦醇和白藜芦醇葡萄糖苷酸的消除。

补充剂量

大多数补充剂含有 50 – 500 毫克白藜芦醇。有些含有更高的剂量,高达 1,200 毫克。

临床数据仍然有限。可用的临床研究使用典型的白藜芦醇剂量:

口服纯白藜芦醇的剂量在 150 – 500 毫克/天之间变化。每天喝 1 – 2 杯葡萄酒(100 – 300 毫升)可降低患心脏病的风险并改善血管健康。不含酒精的葡萄酒可能更有益,尤其是对于已经有患心脏病风险的人。

注意:对于有自身免疫和组胺问题的人来说,葡萄酒可能不合适。某些慢病患者如果不确定每天喝一杯葡萄酒是不是安全,请咨询医生。

在接受高剂量(每天 2.5 克或 5 克)白藜芦醇 29 天的人中观察到频繁的胃肠道不适/腹泻。根据 NOAEL 研究,使用 10 倍的安全系数,对于体重 60 公斤的个体,每日 450 毫克白藜芦醇的剂量被认为是安全的。

补充形式

白藜芦醇有多种形式作为口服补充剂:

大多数研究得出结论,反式白藜芦醇是更活跃的白藜芦醇形式。

增加生物利用度的方法

一些可能增加白藜芦醇生物利用度的方法包括:

协同效应

在研究中探索了以下白藜芦醇协同作用:

与药物相互作用

白藜芦醇可能与肠道或肝脏中的药物相互作用,尤其是那些被相同肝酶 (CYP450) 分解的药物。

白藜芦醇还可以减少血液凝固,增强抗凝血药物(抗凝血剂或抗血小板药物,如阿司匹林、氯吡格雷、达肝素、肝素和华法林)的活性。

一起来看下白藜芦醇可能与之相互作用的药物:

“

他汀类药物(Mevacor)

降低高血压的药物(如硝苯地平)

用于减少心律失常的药物(胺碘酮)

抗真菌剂(Sporanox)

抗组胺药(Allegra)

镇静剂/抗焦虑药(安定等苯二氮卓类药物)

抗抑郁药(Halcion)

抗病毒药物和 HIV 药物(蛋白酶抑制剂)

降低免疫反应的药物(免疫抑制剂)

勃起功能障碍(ED)药物

抗凝血药物

NSAID 止痛药/抗炎药,如双氯芬酸 (Voltaren)、布洛芬 (Advil, Motrin)、萘普生 (Anaprox)

……

来源

你知道葡萄酒中含有多少白藜芦醇吗?

通常,白藜芦醇的总浓度为:

红葡萄酒中 0.2 – 5.8 mg/L(平均约为 2 mg/L)

白葡萄酒中仅约 0.68 mg/L

红葡萄酒的反式白藜芦醇含量是白葡萄酒的六倍;白葡萄酒含有高水平的顺式白藜芦醇。红葡萄酒是在不去除葡萄皮的情况下提取的。

白藜芦醇的其他食物来源包括:

黑巧克力、各种浆果、大豆和生或煮花生。

1 杯煮花生含有 1.28 毫克白藜芦醇,大多数食物中的白藜芦醇含量可能太低,无法指望太多特定的健康益处。

副作用

在对健康人进行的临床研究中,每天服用 500 毫克的白藜芦醇具有良好的耐受性。

给予癌症患者高剂量的高生物利用度白藜芦醇(每天 5 克)不会引起任何严重的副作用,但一些患者会出现恶心和胃部不适。

由于缺乏适当的安全数据,儿童应避免使用白藜芦醇。

有人提出,补充白藜芦醇在怀孕期间有益于平衡新陈代谢和产前健康。不过,没有充分的临床研究调查孕妇中的白藜芦醇。

注意事项

白藜芦醇可减少铁吸收和/或血液水平,这可能会恶化贫血。

白藜芦醇转向代表涉及铁代谢(肝素)的重要蛋白质的基因,这可能降低铁吸收。另一方面,白藜芦醇对铁代谢的影响可能是有益的铁过载。

“

肠道菌群的维护和有益菌等的获得以及核心菌群的定植等,与每个人自身的饮食,遗传,生活环境等息息相关,尽量保持饮食多样化,每天食物应该包括蛋白,肉,全谷物,蔬菜,水果,坚果,鱼油/亚麻籽,发酵和多酚食物,食材选择新鲜,无过渡添加/烹饪同时清洁干净的食物,此外,不滥用抗生素或过渡清洁肠道,合理睡眠,适量运动,保持乐观,将有利于肠道和菌群健康。

主要参考文献:

Kato-Kataoka A, Nishida K, Takada M, et al., Fermented Milk Containing Lactobacillus casei Strain Shirota Preserves the Diversity of the Gut Microbiota and Relieves Abdominal Dysfunction in Healthy Medical Students Exposed to Academic Stress. Appl Environ Microbiol. 2016 May 31;82(12):3649-58. doi: 10.1128/AEM.04134-15. PMID: 27208120; PMCID: PMC4959178.

Segers ME, Lebeer S. Towards a better understanding of Lactobacillus rhamnosus GG–host interactions. Microb Cell Fact. 2014;13 Suppl 1(Suppl 1):S7. doi:10.1186/1475-2859-13-S1-S7

Ren JJ, Yu Z, Yang FL, et al. Effects of Bifidobacterium Breve Feeding Strategy and Delivery Modes on Experimental Allergic Rhinitis Mice. PLoS One. 2015;10(10):e0140018. Published 2015 Oct 7. doi:10.1371/journal.pone.0140018

Diaz Ferrer J, Parra V, Bendaño T, Montes P, Solorzano P. Utilidad del suplemento de probioticos (Lactobacillus acidophilus y bulgaricus) en el tratamiento del sindrome de intestino irritable [Probiotic supplement (Lactobacillus acidophilus and bulgaricus) utility in the treatment of irritable bowel syndrome]. Rev Gastroenterol Peru. 2012 Oct-Dec;32(4):387-93. Spanish. PMID: 23307089.

Jeun J, Kim S, Cho SY, Jun HJ, Park HJ, Seo JG, Chung MJ, Lee SJ. Hypocholesterolemic effects of Lactobacillus plantarum KCTC3928 by increased bile acid excretion in C57BL/6 mice. Nutrition. 2010 Mar;26(3):321-30. doi: 10.1016/j.nut.2009.04.011. Epub 2009 Aug 19. PMID: 19695834.

Yoo JY, Kim SS. Probiotics and Prebiotics: Present Status and Future Perspectives on Metabolic Disorders. Nutrients. 2016;8(3):173. Published 2016 Mar 18. doi:10.3390/nu8030173

Tursi A, Brandimarte G, Giorgetti GM, Forti G, Modeo ME, Gigliobianco A. Low-dose balsalazide plus a high-potency probiotic preparation is more effective than balsalazide alone or mesalazine in the treatment of acute mild-to-moderate ulcerative colitis. Med Sci Monit. 2004 Nov;10(11):PI126-31. Epub 2004 Oct 26. PMID: 15507864.

van Zanten GC, Krych L, Röytiö H, Forssten S, Lahtinen SJ, Abu Al-Soud W, Sørensen S, Svensson B, Jespersen L, Jakobsen M. Synbiotic Lactobacillus acidophilus NCFM and cellobiose does not affect human gut bacterial diversity but increases abundance of lactobacilli, bifidobacteria and branched-chain fatty acids: a randomized, double-blinded cross-over trial. FEMS Microbiol Ecol. 2014 Oct;90(1):225-36. doi: 10.1111/1574-6941.12397. Epub 2014 Sep 5. PMID: 25098489.

Kadooka Y, Sato M, Ogawa A, Miyoshi M, Uenishi H, Ogawa H, Ikuyama K, Kagoshima M, Tsuchida T. Effect of Lactobacillus gasseri SBT2055 in fermented milk on abdominal adiposity in adults in a randomised controlled trial. Br J Nutr. 2013 Nov 14;110(9):1696-703. doi: 10.1017/S0007114513001037. Epub 2013 Apr 25. PMID: 23614897.

Fujii T, Ohtsuka Y, Lee T, Kudo T, Shoji H, Sato H, Nagata S, Shimizu T, Yamashiro Y. Bifidobacterium breve enhances transforming growth factor beta1 signaling by regulating Smad7 expression in preterm infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2006 Jul;43(1):83-8. doi: 10.1097/01.mpg.0000228100.04702.f8. PMID: 16819382.

Kanjan P, Hongpattarakere T. Prebiotic efficacy and mechanism of inulin combined with inulin-degrading Lactobacillus paracasei I321 in competition with Salmonella. Carbohydr Polym. 2017 Aug 1;169:236-244. doi: 10.1016/j.carbpol.2017.03.072. Epub 2017 Apr 1. PMID: 28504142.

Micka A, Siepelmeyer A, Holz A, Theis S, Schön C. Effect of consumption of chicory inulin on bowel function in healthy subjects with constipation: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Int J Food Sci Nutr. 2017 Feb;68(1):82-89. doi: 10.1080/09637486.2016.1212819. Epub 2016 Aug 5. PMID: 27492975.

Blanco-Pérez F, Steigerwald H, Schülke S, Vieths S, Toda M, Scheurer S. The Dietary Fiber Pectin: Health Benefits and Potential for the Treatment of Allergies by Modulation of Gut Microbiota. Curr Allergy Asthma Rep. 2021 Sep 10;21(10):43. doi: 10.1007/s11882-021-01020-z. PMID: 34505973; PMCID: PMC8433104.

Wu D, Ye X, Linhardt RJ, Liu X, Zhu K, Yu C, Ding T, Liu D, He Q, Chen S. Dietary pectic substances enhance gut health by its polycomponent: A review. Compr Rev Food Sci Food Saf. 2021 Mar;20(2):2015-2039. doi: 10.1111/1541-4337.12723. Epub 2021 Feb 16. PMID: 33594822.

Scazzocchio B, Minghetti L, D’Archivio M. Interaction between Gut Microbiota and Curcumin: A New Key of Understanding for the Health Effects of Curcumin. Nutrients. 2020;12(9):2499. Published 2020 Aug 19. doi:10.3390/nu12092499

Ding S, Jiang H, Fang J, Liu G. Regulatory Effect of Resveratrol on Inflammation Induced by Lipopolysaccharides via Reprograming Intestinal Microbes and Ameliorating Serum Metabolism Profiles. Front Immunol. 2021 Nov 15;12:777159. doi: 10.3389/fimmu.2021.777159. PMID: 34868045; PMCID: PMC8634337.

Wellington VNA, Sundaram VL, Singh S, Sundaram U. Dietary Supplementation with Vitamin D, Fish Oil or Resveratrol Modulates the Gut Microbiome in Inflammatory Bowel Disease. Int J Mol Sci. 2021;23(1):206. Published 2021 Dec 24. doi:10.3390/ijms23010206

Yao M, Fei Y, Zhang S, et al. Gut Microbiota Composition in Relation to the Metabolism of Oral Administrated Resveratrol. Nutrients. 2022;14(5):1013. Published 2022 Feb 28. doi:10.3390/nu14051013

Del Follo-Martinez A, Banerjee N, Li X, Safe S, Mertens-Talcott S. Resveratrol and quercetin in combination have anticancer activity in colon cancer cells and repress oncogenic microRNA-27a. Nutr Cancer. 2013;65(3):494-504. doi: 10.1080/01635581.2012.725194. PMID: 23530649.

Malhotra A, Nair P, Dhawan DK. Curcumin and resveratrol synergistically stimulate p21 and regulate cox-2 by maintaining adequate zinc levels during lung carcinogenesis. Eur J Cancer Prev. 2011 Sep;20(5):411-6. doi: 10.1097/CEJ.0b013e3283481d71. PMID: 21633290.

谷禾健康

在过去的 20 年中,膳食(多)酚类化合物作为具有预防慢性疾病的抗氧化剂受到了关注。而临床试验中证据很弱,主要因为个体间的差异很大。多酚的生物利用度低(5%–10% 被小肠吸收)。这些化合物的生物利用度严格取决于肠道微生物的酶促机制。

最近,鉴定参与肠道多酚转化的细菌越来越受到关注。已经表征了几种催化酚类物质代谢的菌群及其分解代谢途径。大多数描述的参与多酚转化的属是双歧杆菌、拟杆菌和厚壁菌。微生物会受到外部因素(例如饮食、药物和体育锻炼)、宿主的地理分布和个体差异的影响。肠道微生物群组成的年龄相关变化可能会影响某些营养素的生物利用度,包括其代谢活性介质。

特定的代谢型会产生对健康影响的生物活性代谢物。代谢型还可以反映肠道微生物群的组成和代谢状态,并且可能是通过肠道微生物群介导的潜在多酚健康影响的生物标志物。

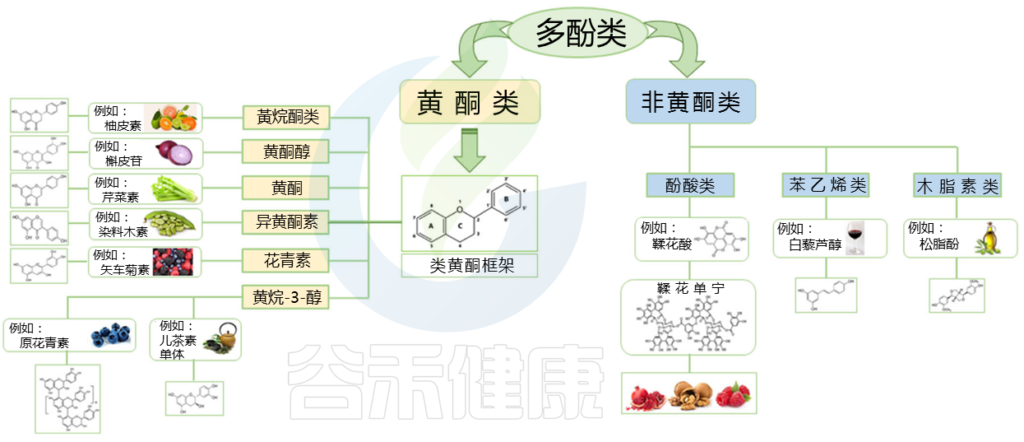

基于最近的研究成果,本文将综合介绍膳食多酚以及其生物利用转化与肠道菌群的互作对人体健康的影响,为我们如何结合肠道微生物群选择和摄入膳食多酚提供一些视野。

膳食多酚是一组生物活性植物化学物质,主要存在于各种水果、蔬菜、种子、草药和饮料(啤酒、葡萄酒、果汁、咖啡、茶和巧克力)中,少量存在于干豆类和谷物中。食物中,这些化合物具有多种生态作用,从抵御生物和非生物压力因素到界内交流。

基于中心吡喃环的氧化态将黄铜类细分为几个亚类:

类黄酮类黄酮主要是黄烷醇、黄酮、花色素、黄烷酮、黄酮醇和异黄酮

非类黄酮

非黄酮类化合物主要类别是酚酸,可细分为苯甲酸衍生物,例如没食子酸和原儿茶酸,肉桂酸衍生物,包括香豆酸、咖啡酸、阿魏酸。

第二个主要组主要由芪类组成,白藜芦醇是主要代表,以顺式和反式异构形式存在。另一个重要的非黄酮类化合物是由两个苯丙烷单元氧化二聚产生的木脂素。

黄烷醇是食物中最常见的类黄酮形式,其最丰富的来源是洋葱、西兰花、茶、苹果、红酒、蓝莓、杏仁和开心果。

黄烷酮丰富的食物包括柑橘类水果,如柠檬、葡萄柚和橙子。

花青素是存在于红色水果和蔬菜(例如覆盆子、接骨木莓、草莓、石榴、卷心菜、红洋葱)中的水溶性黄酮类化合物。黄酮来源的有针叶樱桃、杏、橄榄油、蜂蜜、苹果、木瓜和芒果。

异黄酮是主要存在于豆科植物中的生物活性化合物,少量(浓度低于 0.1 毫克/千克)存在于杏、干枣、醋栗、芒果、李子、新鲜椰子和芝麻,而发现二苯乙烯存在于葡萄、红酒和浆果中。

红色、深色水果和蔬菜,如草莓和黑莓、黑萝卜、洋葱和茶,是也是酚酸的重要来源。

红葡萄酒中常含有芪,豆制品中常含有异黄酮。 亚麻籽和芸苔属蔬菜中含有大量木脂素; 其他,如松脂醇、落叶松脂醇通常也存在于许多食物中。

Davinelli S &Scapagnini G. Biofactors. 2021