-

CNAS L23010

CNAS L23010

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业 二级病原微生物安全实验室

二级病原微生物安全实验室- 联系电话:+13336028502

- +400-161-1580

- service@guheinfo.com

谷禾健康

如果近期出现鼻子、喉咙、肺部相关症状,如咽喉痛、发烧(体温迅速升高通常超过38.5℃)、咳嗽、流鼻涕、鼻塞、乏力、发冷、浑身疼痛等情况,很有可能是甲流。

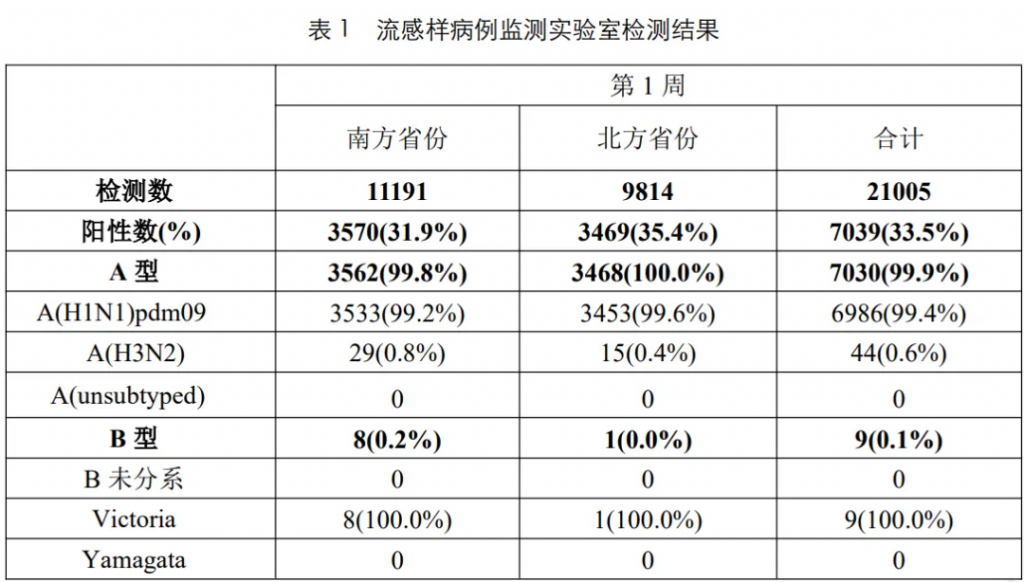

根据中国疾病预防控制中心2025年第1周流感监测周报显示(截至2025年1月5日),本周南、北方省份流感病毒检测阳性率继续上升,甲型H1N1流感占比99.4%。

来源:Chinacdc

甲型流感是一种高度传染性的呼吸道感染疾病,其传播速度快、感染范围广,给公共卫生带来了巨大挑战,甲流每年导致300万-500万例严重感染和25万-50万例死亡。甲型流感主要通过咳嗽、打喷嚏或说话时的飞沫传播,症状可持续几天到几周。

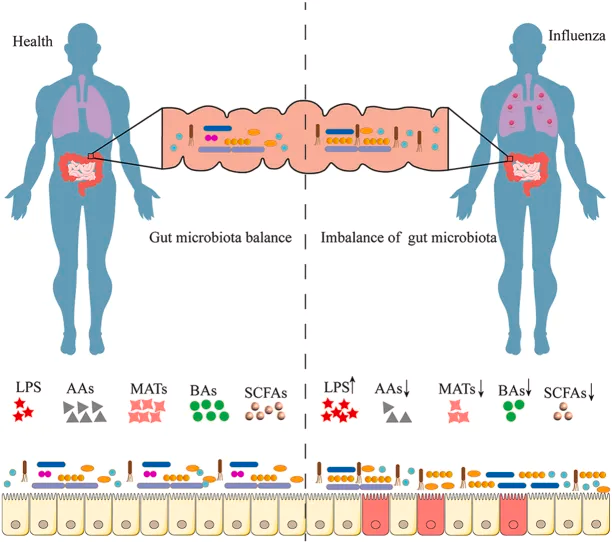

近年来的研究发现,甲流感染可能会破坏肠道微生物群的平衡,而肠道生态失调可能会影响甲流患者的疾病进展。

调节肠道菌群可以通过肠-肺轴促进抗甲流病毒的免疫效应。这包括在感染的早期阶段促进甲流病毒清除,并在后期阶段减少炎症损伤。此外,肠道菌群还可以通过维持肠道屏障功能、产生具有保护作用的代谢产物(如短链脂肪酸、氨基酸、胆汁酸)等,促进宿主的免疫反应。

本文我们主要来详细了解一下甲流的症状、原因、潜伏期、危险因素、感染过程,包括肠道菌群及其代谢产物与甲流的关系,以及通过调节肠道菌群及其代谢产物来防治流感的潜在策略,包括益生菌、植物化学物质、中药等干预措施,这为甲流的预防和治疗提供了新的策略。

流感病毒有四种类型:甲(A)、乙(B)、丙(C)、丁(D)。甲型和乙型流感病毒几乎每个冬天都可能会引起季节性疾病流行。

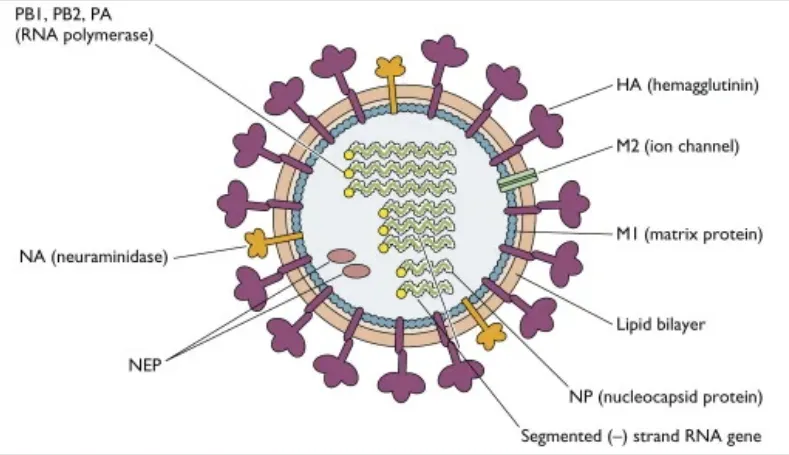

甲流病毒是一种包膜病毒,包膜含有两种糖蛋白,一种叫血细胞凝集素(HA),另一种叫神经氨酸酶(NA)。

注:有18种不同的血凝素亚型和11种不同的神经氨酸酶亚型(分别为H1至H18和N1至N11)。

这两个可以排列组合形成不同的流感亚种,比如说H1N1,就是血细胞凝集素的1型和神经氨酸酶的1型组合。目前经常在人群中传播的甲型流感病毒亚型包括H1N1和H3N2。

甲型流感主要影响呼吸系统,包括鼻子、喉咙、肺。症状可能会突然出现,可能包括:

严重的症状

在严重病例中,甲流引起一系列症状,可能较少见:

图源:mypositiveparenting

并非所有流感都出现呼吸道症状

医生提醒,呼吸道症状是流感的典型症状,但以恶心、呕吐为主的消化道症状患者也大有人在。此外,还有部分患者会出现反应迟钝、嗜睡、躁动等精神系统症状。以上这些症状可能合并出现,也可单独出现,容易给人误导,导致没有及时就诊,延误流感的治疗。

当病毒感染上呼吸道(鼻窦,口腔和喉咙)或下呼吸道(肺部)的组织时,可能会发生甲型流感。病毒可以在这些组织内复制,从而引起症状。

这种流感具有高度传染性。你可以通过咳嗽、打喷嚏或在他人附近说话将病毒传染给他人。

甲流病毒通常在每个流感季节迅速变异。免疫系统可能无法立即抵抗新形式的病毒,即使以前得过流感,你也可能会有几天的症状。

如果被感染,通常会在接触后一到四天(潜伏期)出现流感症状,平均 2 天。

流感可以持续几天到两周。

发烧和身体疼痛等症状可能会突然出现,但通常比其他症状消失得更快。咳嗽或流鼻涕会持续更长时间。

普通感冒由鼻病毒等多种病原体导致,传染性弱,发病没有明显的季节特征,症状表现为鼻塞、流涕、喷嚏、咳嗽等,一般不发热或仅有低热,没有全身性症状,5-7天即可自愈,很少有并发症出现。

甲流传染性强,容易大范围流行,发病季节特征明显。患者表现为高烧、头痛、乏力,并伴有全身肌肉酸痛等。甲流有一定自限性,但容易引起其他并发症,包括肺炎、中耳炎、心肌炎、脑膜炎等严重并发症。

甲流和乙流之间有几个区别:

其他两种流感:

任何人都可能患上甲型流感。某些人出现严重症状和并发症的风险更大,例如:

大多数甲流病例在几周内消退,甲流可能更严重,并导致一些人的并发症,并发症可能包括:

耳部感染:对甲型流感的免疫反应会引起炎症,这会影响并导致咽鼓管中的液体积聚。这根管子把喉咙后部和中耳连接起来。这种液体会吸引可能导致耳部感染的细菌。尤其在儿童中较为常见。

鼻窦感染:甲型流感可能会导致鼻窦充血和炎症,从而吸引可能导致感染的细菌。

脑炎:免疫反应可能导致这种大脑炎症。甲流病毒可以通过血液或神经系统进入脑部,引起脑组织的炎症和损伤。

脑膜炎:表现为头痛、呕吐、意识障碍等症状。

心肌炎: 流感病毒可以直接攻击心肌细胞,引起心肌受损,表现为心悸、胸闷、胸痛、乏力等症状。

肌肉炎症:对流感过度活跃的免疫反应可导致肌肉炎症。症状包括疼痛、触痛和肌肉无力。

肺炎:甲型流感会削弱免疫系统,使其更容易受到细菌的感染,导致肺部感染。表现为高热、咳嗽加剧、呼吸困难等,严重时可导致呼吸衰竭。

继发性细菌性肺炎:它通常发生在病程的后期,在急性疾病观察到一段时间的改善之后,症状和体征是典型的细菌性肺炎。继发性细菌性肺炎比原发性病毒性肺炎更常见。

脓毒症:这是一种严重的、危及生命的感染反应。如果细菌进入血液就会发生。如果不治疗,败血症会导致器官损伤和死亡。

急性呼吸窘迫综合征(ARDS):在重症病例中可能出现,导致严重的呼吸困难。

这些并发症在免疫力低下的人群中更为常见和严重,如老年人、儿童、孕妇以及患有慢性疾病的人。因此,及时就医和治疗对于预防并发症的发生至关重要。

病毒入侵

首先,甲流病毒主要通过呼吸道进入人体。

甲流病毒通过其表面的血凝素(HA)蛋白与呼吸道上皮细胞表面的唾液酸受体结合,从而进入宿主细胞。

病毒复制

病毒进入细胞后,其基因组RNA在细胞核内进行复制,并指导宿主细胞合成病毒蛋白。新合成的病毒颗粒在细胞内组装后,通过细胞膜释放到外界,感染其他细胞。

免疫反应

当甲型流感病毒入侵人体后,免疫系统会迅速识别病毒的病原相关分子模式(PAMPs),激活先天性免疫应答。

巨噬细胞、树突状细胞等免疫细胞被激活,开始分泌多种细胞因子,包括IL-1、IL-6、TNF-α和干扰素等。这些细胞因子一方面协调免疫细胞的募集和活化,增强机体的抗病毒能力;另一方面作用于下丘脑体温调节中枢,导致体温升高,同时还可引起全身性炎症反应,造成肌肉关节疼痛、乏力等症状。

症状形成机制

发热:发热是由于病毒感染触发免疫系统释放的细胞因子(如IL-1、IL-6等)作用于下丘脑温度调节中枢,使体温设定点上调所致,这种发热反应实际上有利于抑制病毒复制并增强免疫功能。

咳嗽:病毒直接感染呼吸道上皮细胞,导致细胞损伤、炎症反应和气道分泌物增多的结果,刺激气道感受器引起咳嗽反射。

全身症状:如肌肉酸痛、乏力、头痛等,主要是由细胞因子介导的系统性炎症反应引起,这些炎症介质可以作用于全身多个器官系统,影响神经-内分泌网络,导致患者出现全身不适。症状的严重程度往往与机体免疫反应的强度直接相关。

病毒变异特点

抗原漂移:点突变导致的小幅变异

抗原转变:基因重配导致的大幅变异

变异使病毒逃避免疫系统识别,是季节性流感和流感大流行的重要原因。

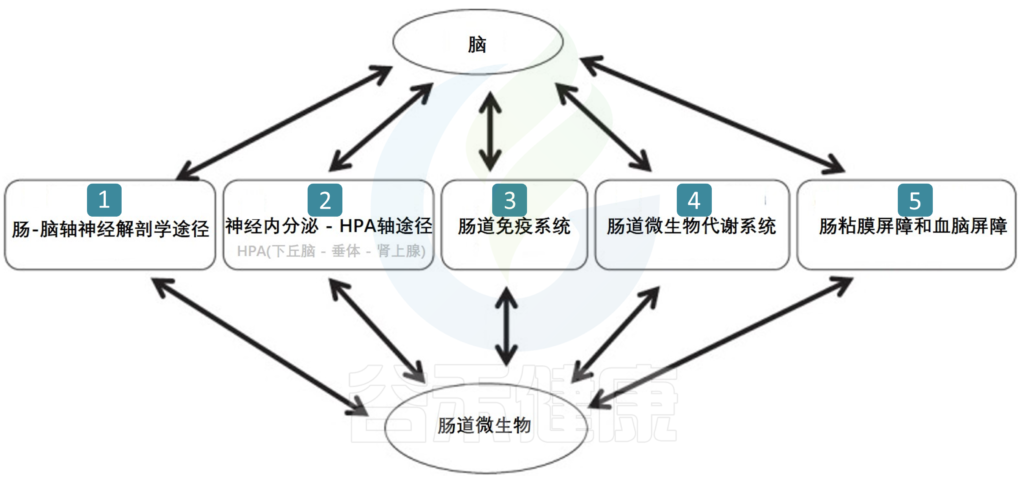

在传统认知中,我们往往将甲流视为一种单纯的呼吸道感染,但随着研究的深入,研究人员发现这种认识可能过于简单化。近年来,越来越多的研究表明,人体的免疫系统是一个高度统一的网络,其中肠道菌群作为人体最大的微生态系统,在调节全身免疫反应中扮演着关键角色。

肠道菌群可以通过调节免疫细胞的分布和功能,影响宿主对流感病毒的免疫反应,显著影响呼吸道感染的疾病进程和预后。此外,肠道菌群的代谢产物,如短链脂肪酸,也被发现能够调节免疫系统,从而可能对甲流的发病机制产生间接影响。接下来,我们进一步探讨肠道菌群是如何参与和调节甲流感染的过程。

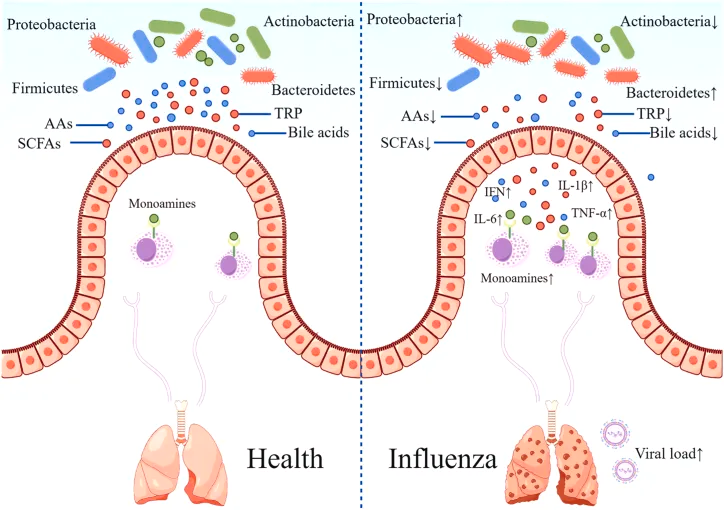

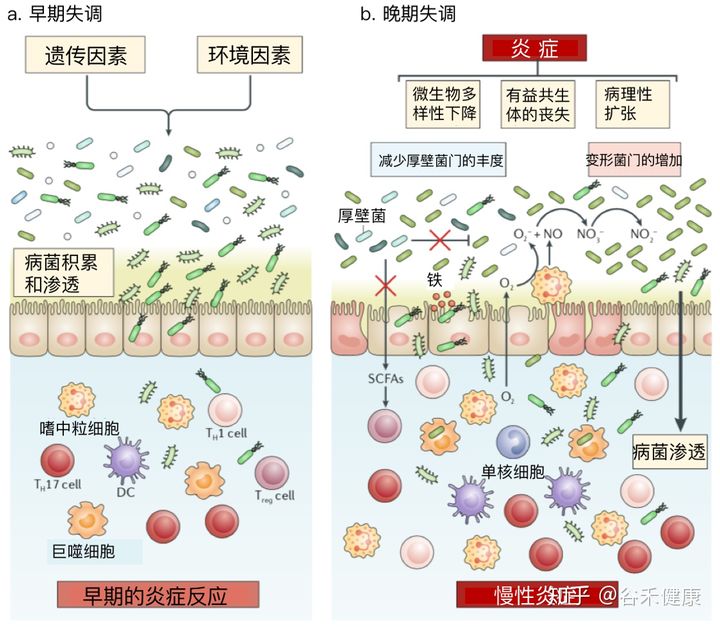

研究表明,肠道微生物群的丰富性和多样性响应于甲流感染发生了显著变化,包括拟杆菌门中细菌数量的增加和厚壁菌门中细菌数量的减少。同样,另一项研究表明,流感感染改变了肠道微生物群,促进肠道特异性厌氧菌的消耗和变形菌门的富集,导致肠道生态失调。

doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e37661

▸甲流病毒感染

肠道菌群多样性增加,同时下列菌群增殖较为明显:

而一些有益菌的丰度则降低:

在健康个体中,肠道微生物群以平衡、稳定的方式在肠道中定植,与肠道粘膜屏障和抑菌物质一起维持肠道微生态。 一个平衡良好的肠道菌群能够增强机体的免疫功能,从而降低感染甲型流感的可能性。以下是几个关键机制:

调节免疫系统

在流感病毒感染后,CCR9 + CD4 + T细胞(其是源自肺的效应细胞)被募集到小肠,在小肠中它们分泌干扰素-γ(IFN-γ)。这导致肠道微生物群的不平衡,促进了小肠中的Th17细胞极化。最终导致IL-17 A分泌,其介导免疫损伤。接下来,我们从先天免疫和适应性免疫两方面详细了解肠道菌群对甲流的影响。

先天免疫

肠道微生物主要通过两种方式影响流感病毒感染的先天免疫:

首先,肠道菌群能够影响一种叫做天然淋巴细胞(ILCs)的免疫细胞。这些ILCs细胞在我们的肺部可以对抗病毒,而肠道菌群就像是一个“信号员”,通过释放一些信号物质,告诉肺部的ILCs该怎么做。比如,肠道菌群产生的短链脂肪酸(SCFAs)可以调节肺部ILCs的数量和功能,帮助我们更好地对抗流感病毒。

此外,肠道菌群还能够影响我们的身体识别病毒的能力。它们通过激活一些特殊的受体(比如Toll样受体和RIG-I样受体),帮助我们的身体更快地发现病毒并启动免疫反应。一旦有病毒入侵,就能迅速发出警报,让免疫细胞及时赶到“战场”去消灭病毒。

适应性免疫

肠道微生物群对甲型流感的适应性免疫影响主要体现在三个方面:

1- CD4+T细胞的调节

肠道微生物及其代谢产物可调节CD4+T细胞的分化。

在感染早期,主要促进Th1和Th17细胞分化,有助于病毒清除,乳酸杆菌通过参与色氨酸代谢和产生芳烃受体配体,促进IL-22表达,影响Th17分化;梭菌属通过诱导TGF-β释放,促进结肠Treg细胞分化。

短链脂肪酸(SCFA)通过多种机制促进Treg细胞分化,帮助控制炎症。

抗生素破坏菌群会显著降低CD4+T细胞数量,影响病毒清除。

2- 细胞毒性T淋巴细胞(CTL)的影响

CTL是消灭病毒感染的关键角色,而肠道微生物群能够通过调节树突状细胞(DCs)的活动来增强CTL的细胞毒性作用。

抗生素导致的菌群破坏会降低CTL的免疫应答。

3- 参与调节流感疫苗的免疫效果,促进流感特异性抗体的产生

预防流感的最佳方法是在流行期前接种流感疫苗,以产生特异性抗体。近期的临床试验表明,益生菌制剂可以有效增强流感疫苗的保护效力及提高个体抗体滴度。

然而,动物实验显示,接种前使用抗生素会降低疫苗诱导的抗体滴度及其中和能力,而在无菌小鼠中,恢复肠道植物群能恢复疫苗保护效力。此外,短链脂肪酸(SCFA)的不足会影响B细胞向特异性抗体产生浆细胞的分化。

维护肠道屏障功能

感染甲型流感病毒后,肠黏膜屏障功能障碍与感染的严重程度密切相关。

肠黏膜屏障由肠上皮细胞构成,分泌多种免疫因子并传递细菌抗原,在维持肠道菌群与宿主的共生关系中发挥着重要作用,并作为维持肠道菌群稳定性和生态平衡的控制开关。

流感病毒感染通过破坏肠上皮细胞中紧密连接蛋白和粘附蛋白的功能来影响肠道屏障,这些蛋白调节肠道屏障功能,阻止肠腔内大分子(如细菌和毒素)进入血液。

这些蛋白表达的降低可导致屏障功能受损,从而增加甲型流感病毒的疾病进展和危重症的发生。研究发现,小鼠感染H1N1导致肺和结肠中紧密连接蛋白的表达显著降低。这种减少导致这些器官的屏障结构受损,从而允许肠道细菌易位。随后,通过体液循环发生继发性细菌感染。

产生有益代谢产物

短链脂肪酸

短链脂肪酸包括乙酸盐、丙酸盐和丁酸盐,SCFAs可以通过调整流感病毒感染宿主的肠道菌群结构,如增加双歧杆菌等有益菌的数量,增强免疫适应性等来抵抗流感病毒。

短链脂肪酸能够增强肠道上皮细胞的免疫功能,促进免疫细胞的增殖和分化,同时具有抗炎作用,能够减轻流感病毒感染引起的炎症反应。

在流感期间补充短链脂肪酸,可以减轻肠道病原体如鼠伤寒沙门氏菌的移位,并提高合并感染的存活率。

肠道菌群及其代谢产物对正常人和流感患者的影响

doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e37661

氨基酸

支链氨基酸被认为是身体健康的“潜在生物标志物”,在蛋白质合成、分泌和激素(如胰岛素和生长激素)释放中发挥重要作用。 研究表明,庆大霉素治疗后,肠道微生物群紊乱诱导流感小鼠体内支链氨基酸水平升高,从而抑制CD11b + Ly6G +细胞的发育,增加CD8+T细胞水平,导致流感病毒感染程度增加。

色氨酸是必需氨基酸,其缺乏会损害肠道免疫力,通过改善宿主先天免疫应答,降低流感期间的发病率和死亡率,补充色氨酸可能是预防流感的有效策略。

脱氨基酪氨酸(DAT),一种Clostridium orbiscindens菌产生的代谢物,可以通过提高I型干扰素(IFN)的水平,来增强身体对流感病毒的抵抗力,从而减少流感感染小鼠的体重减轻和死亡率。

胆汁酸

初级胆汁酸在肝脏产生,分泌到肠道中,约95%通过肠-肝循环被重吸收。

肠道菌群衍生的代谢产物脱氧胆酸(DCA)通过TGR5受体信号通路,抑制病毒复制,抑制嗜中性粒细胞依赖性组织损伤,增加宿主对流感病毒的抵抗力。

牛磺胆酸是一种胆汁酸。牛磺胆酸钠水合物(STH)抑制流感病毒复制,降低流感病毒RNA、互补RNA和mRNA水平,并对多种流感病毒株(H5N6、H5N1、H1N1、H3N2)表现出广谱抗病毒活性。 此外,STH降低流感病毒感染小鼠中炎症因子(TNF-α、IL-1β、IL-6)的表达,减轻其临床症状,抑制体重减轻,并降低其死亡率,这归因于STH通过抑制NF-B途径的激活而在流感抗性中的作用。

鹅去氧胆酸对甲型流感病毒(H5N1、H9N2和H1N1)具有抑制作用,它能够通过阻断病毒RNA复合物的核输出来抑制甲型流感病毒的复制。

以上我们了解到健康的肠道菌群通过多重免疫调控机制能够增强机体对甲型流感病毒的抵抗力,包括增强免疫系统的警戒能力、提升适应性免疫防护、调节炎症反应等,但在实际临床工作中,准确及时的诊断仍然是控制流感传播和开展针对性治疗的关键。接下来我们来看在临床中,医生可能借助的实验室检测手段。

甲型流感与其他病毒感染(如COVID-19)的症状类似。诊断测试包括:

★ 病毒分离和鉴定

从患者的呼吸道标本中分离出甲型流感病毒,并通过电镜或免疫荧光等方法进行鉴定。

优点:是诊断甲流的金标准。

缺点:操作复杂且耗时较长,一般不作为常规诊断方法

★ 甲型流感病毒核酸检测

通过聚合酶链式反应(PCR)等技术检测病毒的核酸。采集患者的呼吸道标本(如鼻咽拭子、口咽拭子等),进行核酸提取和扩增。

优点:准确率高,是确诊甲流的常用方法。

缺点:需要专业的实验室设备和技术

★ 快速抗原检测

通常使用检测试剂条,从鼻子或喉咙采集组织样本后检测病毒的存在,最快可在15分钟内显示结果,类似于新冠抗原检测。

优点:速度快;

缺点:敏感性和特异性相对较低。

★ 血常规检查

通过检测血液中的白细胞水平等指标,辅助诊断甲流。

优点:可以提供一些间接的诊断信息。

缺点:不能直接确诊甲流

★ 胸部X光

拍摄肺部图像以排除细菌感染或肺炎。

优点:可以排除其他肺部疾病。

缺点:影像学表现无特异性,不能单独用于确诊甲流。

利福昔明通过调节肠道菌群改善甲流病毒感染引起的肺屏障损伤

IAV引起了显着的体重减轻,并破坏了肺和肠的结构。16 S rRNA和代谢组学分析结果表明,感染甲流的小鼠粪便样品中益生菌Lachnoclosdium、Ruminococcocceae_UCG-013和色氨酸代谢产物的水平显著降低。

相比之下,补充50mg/kg利福昔明可以逆转这些变化,包括促进肺屏障的修复,增加粪便中Muribaculum、Papillibacter和色氨酸相关代谢物的含量。此外,利福昔明治疗增加了ILC3细胞数量、IL-22水平以及肺中RORγ和STAT-3蛋白的表达,减轻对肠屏障的损伤,同时增强小肠中AHR、IDO-1和紧密连接蛋白的表达。

在病原体清除方面,用冻干鼠李糖乳杆菌GG和加氏乳杆菌TMC0356进行口服预处理显著降低了PR8感染后6天小鼠肺部的病毒载量。

此外,单独口服煮沸的植物乳杆菌06CC2、植物乳杆菌DK119、热灭活b240和副干酪乳杆菌也降低了甲流病毒感染后BALF中的病毒载量。

口服加氏乳杆菌SBT2055可在感染后5天降低PR8感染小鼠肺部的病毒载量,并上调抗病毒基因Mx1和Oas1a的表达。益生菌治疗降低肺部病毒载量可能与促进对甲流病毒的先天免疫和适应性免疫有关。

煮沸的植物乳杆菌06CC2在感染早期(第二天)增加了抗病毒效应分子IFN-a、IFN-γ、IL-12的水平和NK细胞的活性。

口服植物乳杆菌DK119可增加BALF中IL-12和IFN-γ水平。

副干酪乳杆菌增加了甲流感染后肺组织中树突状细胞的募集。

植物乳杆菌0111口服预处理在H9N2感染后7天上调ISG转录,同时提高脾脏中CD3+CD4+TNF-α+T淋巴细胞百分比和CD3+CD8+TNF-β+T淋巴细胞百分比,增强对病毒的适应性免疫。

在感染的晚期,一些益生菌还可以抑制炎症损伤,促进组织修复。鼠李糖乳杆菌M21可减少甲流感染小鼠肺部的炎症损伤,并增加肺部裂解物中的IFN-γ和IL-2水平。

A. muciniphila可降低H7N9感染小鼠中促炎因子IL-1β和IL-6的水平,并增加炎症调节因子IL-10、IFN-β和IFN-γ的水平。

与益生菌粘膜乳杆菌L. mucosae1025和短双歧杆菌CCFM1026联合治疗可提高甲流感染小鼠盲肠粪便中的丁酸水平,并减轻肺组织中的炎症浸润。

一些口服益生菌可以双向作用,在甲流感染的早期阶段创造一个有利于病毒清除的炎症环境,并在后期抑制过度的炎症激活。

口服Bacteroides dorei在感染早期(第3天)更快地增加了1型干扰素的表达,降低了肺部的病毒载量,而在感染后期(第7天),它降低了1型IFN和其他促炎因子的水平,这有利于组织修复。与此同时,Bacteroides dorei治疗也改变了肠道菌群组成,增加了拟杆菌、普氏菌和乳杆菌,减少了大肠杆菌、志贺氏菌和副拟杆菌。

除此之外,益生菌制剂还可以通过促进甲流特异性抗体的产生来提高流感疫苗的有效性。

植物乳杆菌16和鼠李糖乳杆菌P118共同口服,改善了宿主对甲型流感病毒感染的防御。

研究人员利用C57BL/6和BALB/c小鼠模型的研究结果表明,单独施用植物乳杆菌16(L.plantarum 16)或鼠李糖乳杆菌P118(L.rhamnosus P118)并不能提供足够的流感防护。然而,植物乳杆菌16和鼠李糖乳杆菌P118的联合给药显著降低了呼吸道和肺部的病毒滴度,从而显著缓解了临床症状,改善了预后,降低了死亡率。

这种作用的机制涉及通过共同施用植物乳杆菌16和鼠李糖乳杆菌P118来调节宿主肠道微生物群和代谢,导致厚壁菌门富集和苯丙氨酸相关代谢增强,最终导致抗病毒免疫反应增强。值得注意的是,研究人员发现循环代谢分子2-羟基肉桂酸在抗击流感中起着重要作用。数据表明,植物乳杆菌16和鼠李糖乳杆菌P118这两种细菌或2-羟基肉桂酸在预防流感方面具有潜在的效用。

膳食中添加益生元短链低聚半乳糖和长链低聚果糖会增加小鼠流感疫苗特异性T辅助细胞1反应和mLN中特异性B细胞活化,导致IgG1和IgG2A水平升高。

β-葡聚糖重编程中性粒细胞以促进对甲型流感病毒的疾病耐受

最新研究表明,β-葡聚糖通过重编程造血干细胞来产生具有”调节”功能的中性粒细胞,这些特殊的中性粒细胞具有线粒体氧化代谢特征并能产生IL-10。这种机制通过RoRγt+ T细胞促进中性粒细胞向肺部组织募集,提高了机体对甲流病毒感染的疾病耐受能力,有助于维持肺部组织的完整性,从而降低发病率和死亡率,而这种保护作用并不依赖于抑制病毒载量。

益生元改善肠道菌群,延长流感疫苗抗体效果

接受肠内营养治疗的60岁以上老年人在标准肠内营养配方治疗的基础上,接受了双歧杆菌生长刺激素和半乳糖低聚糖治疗14周,并在治疗后第4周接种了三价季节性流感疫苗(A/H1N1、A/H3N2和B)。在第0、4、6、8和12周测量抗体滴度。结果显示,两组疫苗免疫应答率无差异,但实验组肠道内双歧杆菌数量明显高于对照组,实验组A/H1N1抗体滴度维持时间长于对照组。这表明益生元可能会增加肠道中益生菌的数量,从而维持抗体滴度。

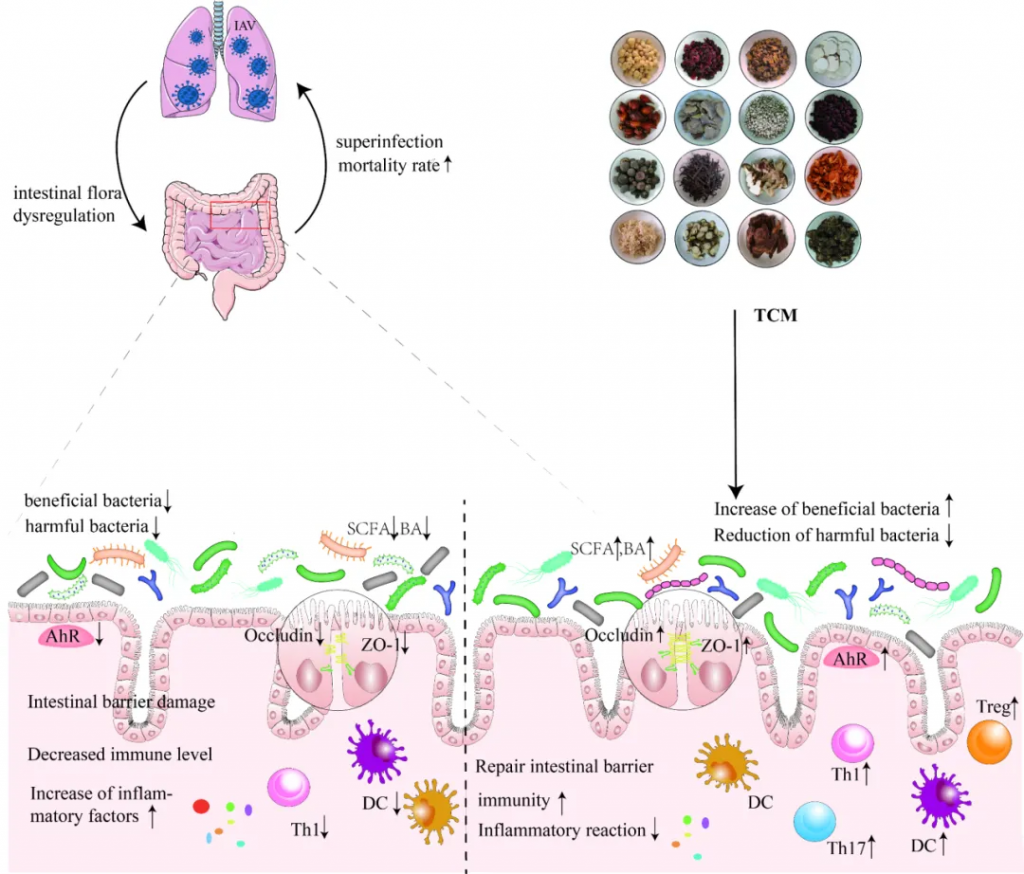

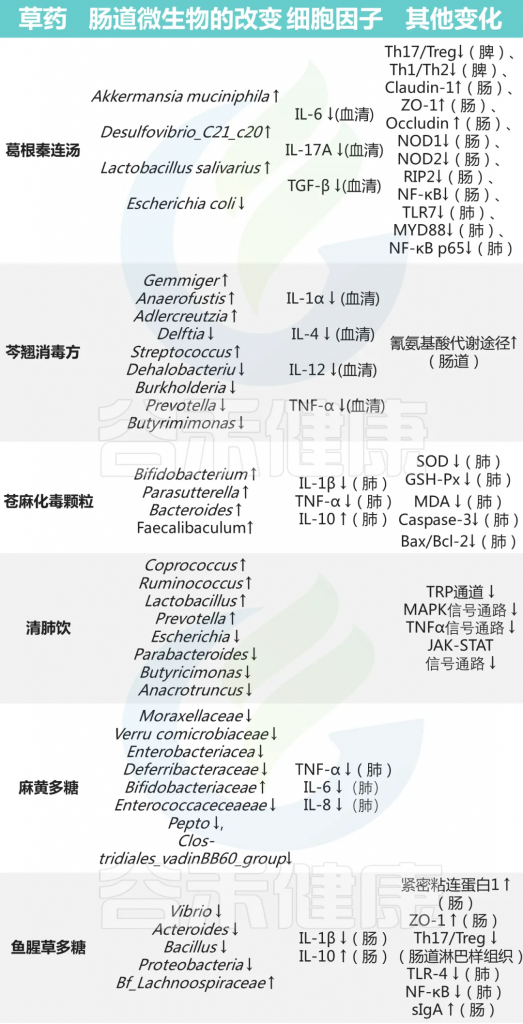

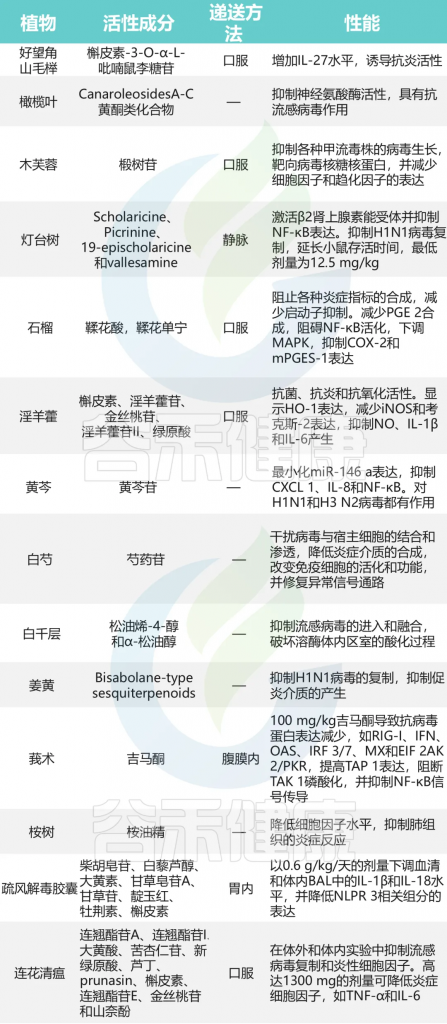

中药在临床应用已有一千多年的历史,最近研究表明,中药在减轻甲流患者肺部炎症、改善临床症状、缩短治疗时间、促进康复等方面具有功效。

感染肺部后,甲流病毒可以改变肠道微生物群的组成和代谢,导致肠粘膜屏障受损、免疫功能受损和炎症因子水平升高。尽管如此,中药干预具有调节肠道微生物群、恢复体内平衡、保持肠粘膜屏障完整性、增强免疫功能和调节炎症反应的潜力。

doi: 10.1186/s12985-023-02228-3.

宣肺败毒汤调节肠道微生物群多样性,并与拟杆菌、志贺氏菌、Eubacterium nodatum、Turicibacter、Clostridium sensu stricto 1 的变化呈正相关,而这些变化与 TNF-α 水平相关。

升麻素苷(Prim-O-glucosylcimifugin,POG)是中药防风的提取物,可以通过上调紧密连接蛋白Occludin、Claudin-3和ZO-1的表达水平来调节肠道菌群结构并修复肠道免疫屏障。

999 小儿感冒颗粒可以缓解H1N1感染小鼠的体重减轻,降低IL-6和IL-1β等炎性细胞因子的水平。 降低肺指数和病理损伤,通过维持结肠杯状细胞的数量来保护肠道屏障,降低结肠组织中IL-17 A的表达。

大黄中蒽醌类成分不仅增加了大鼠肠道中一些益生菌和产短链脂肪酸菌的丰度,而且通过上调ZO-1和闭塞素的表达水平来增强肠道屏障功能,从而抑制炎症。

其他中药对菌群及免疫的影响

编辑

doi: 10.3389/fimmu.2023.1147724

黄芪多糖具有免疫增强作用,有望成为甲流疫苗的新型佐剂

黄芪多糖组表现出更高的免疫球蛋白G(IgG)、IgG 1和IgG 3水平,以及中和抗体水平。此外,它增加了CD 8+细胞的频率,以增强对致死性感染的抵抗力。

感染后第14天,高剂量黄芪多糖组的存活率(71.40%)高于血凝素组(14.28%),体重恢复更快。

黄芪多糖还能改善肺泡损伤和肠道结构紊乱。上调肠组织紧密连接蛋白Occludin和Claudin-1的表达水平,降低血清TNF-α的表达水平。此外,Colidextribacter、消化球菌科和瘤胃球菌科的群体是病毒感染后黄芪多糖组中的优势肠道微生物群。

doi: 10.1002/ptr.8334

doi: 10.2147/IJGM.S361001

维生素C

维生素 C 具有重要的抗炎、免疫调节、抗氧化、抗血栓和抗病毒特性。诺贝尔奖获得者莱纳斯·鲍林从随机对照试验中得出结论,维生素 C 可以预防和缓解感冒。

一项针对儿童上呼吸道感染的荟萃分析发现,维生素C的补充能够减少感染持续时间约1.6天。

口服维生素 C(2-8 克/天)可以减少呼吸道感染的发生率和持续时间。

英国安慰剂对照试验由 168 名志愿者组成,他们在 60 天的冬季期间随机接受安慰剂或维生素 C(每天 2 × 500 毫克)。

维生素 C 组的感冒次数较少(37次 vs.50次,p=0.05)

病毒感染的“感冒”天数更少(85次 vs.178次,p=0.03)

严重症状持续时间较短(1.8天 vs.3.1天,p=0.03)。

试验期间患过两次感冒的参与者人数显着减少(维生素 C 组为 2/84,安慰剂组为 16/84;p=0.04)

维生素D

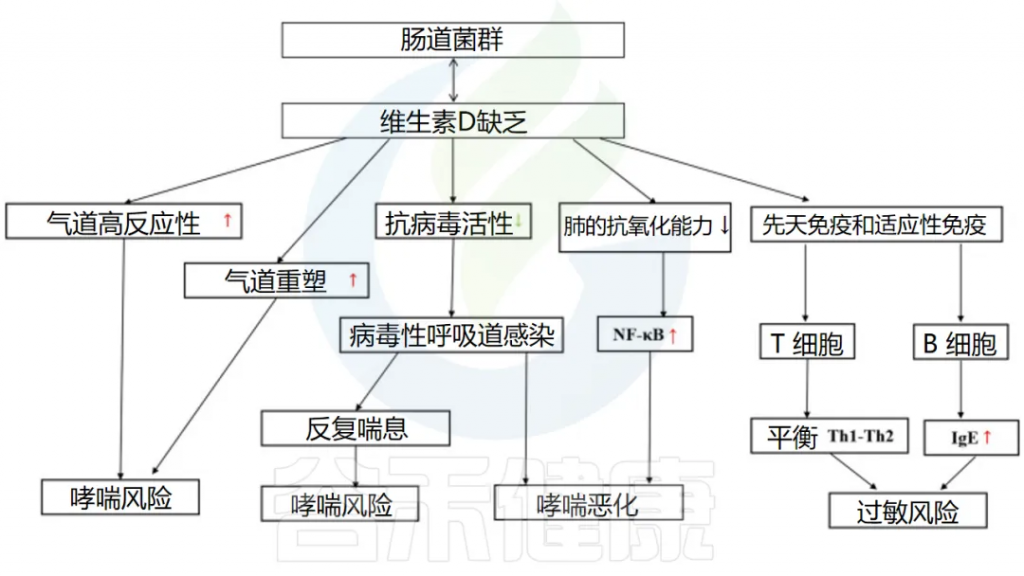

维生素D缺乏会影响呼吸道感染的发生和哮喘的恶化。

维生素D和肠道微生物组以多种类似的方式影响呼吸道疾病中的免疫系统。它们之间可能存在一些相互作用和/或协同作用。

肠道微生物组可以改变肠道维生素D代谢,1,25(OH)2D (维生素D的活性形式)水平较高的人更有可能拥有有利的肠道微生物群,尤其是更多的产丁酸菌。

维生素D->抗病毒感染->降低哮喘发生和恶化的风险

一项涉及不同国家儿童的队列研究发现,补充维生素D 与 RV感染呈负相关。此外,患有下呼吸道感染的儿童的平均维生素 D 水平明显低于对照组。下呼吸道感染的发生率和严重程度也与维生素 D 水平相关。

维生素D可以双向调节肠道微生物群

doi: 10.3389/fmicb.2023.1219942

维生素D通过多种途径影响哮喘的发生

因此,保持足够的维生素D水平对于预防和管理哮喘以及呼吸道感染至关重要。

研究表明,甲流病毒主要破坏气道上皮紧密连接,导致急性呼吸窘迫综合征,且胃肠道症状常与甲流病毒感染同时发生,提示肠-肺轴参与了宿主对甲流病毒的反应。在感染甲流病毒的患者和小鼠中发现SCFA(尤其是乙酸盐)显著减少。

在FMT后的小鼠中,这些条件被逆转,减少了肺部炎症损伤,并证实乙酸盐可能是肠-肺轴的重要介质。进一步的实验表明,乙酸盐激活了GPR 43,恢复了一些甲流病毒诱导的气道上皮屏障功能,并降低了TNF-α、IL-6、IL-1β水平。FMT能够有效调节流感感染小鼠肠道菌群结构紊乱。

粪菌移植通过增强I型干扰素通路改善甲流防御

在病毒感染中,I型干扰素(IFNs)非常重要,它们是病原体和宿主之间的重要调节因子。I型干扰素是抵御病毒感染的第一道防线。通过使用感染了甲流病毒的小鼠模型,研究人员发现IFN-κb是最早对H9N2感染做出反应的I型干扰素之一,并且IFN-κb能够有效地抑制多种流感病毒在培养的人类肺细胞中的复制。因此,阻断IFN-κ特异性途径可以作为预防和治疗甲流的依据。

I型干扰素途径对身体很重要。适当调节它既能抵御病毒感染,又能避免免疫或病理对身体造成过度损伤。比如降低IFNAR1水平可抑制流感病毒早期繁殖。

I型干扰素主要会激活一些干扰素刺激基因(ISGs)的表达。ISGs编码的蛋白质具有多种抗病毒功能。抗生素的使用会导致肺间质细胞中ISGs的减少,从而使身体更容易感染流感病毒。

然而,粪菌移植(FMT)可以逆转这一情况,增加肺间质中的I型干扰素信号通路和I型干扰素驱动的抗病毒状态,从而增强对流感病毒感染的防护。

在流感季节很容易感染甲型流感,因为它传染性很强。预防策略可以保护你免受流感或减少并发症的风险。一些常见的预防方法包括:

肠道微生物群是一个复杂而广泛的群落,显著影响各种生物系统,包括免疫系统和代谢功能。最近的研究越来越多地强调肠道微生物群与流感之间的潜在联系,表明肠道微生物群可能影响流感病毒的致病性,从而提供了一种新的治疗靶点。

总之,肠道微生物群表现出对流感的治疗潜力,这可以通过调节肠道微生态来解决。未来的研究应侧重于确定肠道微生物群中的关键菌株、特定代谢物和免疫调节机制,以精确靶向微生物群干预,预防和治疗流感和其他呼吸道病毒感染。

在此基础上,菌群组合的优化研究显得尤为重要。比如说通过研究植物乳杆菌16和鼠李糖乳杆菌P118等益生菌的协同作用,探索不同菌群配比对免疫调节的影响,从而制定个体化的菌群干预方案。

可以进行新型保护性代谢物的筛选与鉴定,深入研究短链脂肪酸、胆汁酸等代谢产物的作用机制,并结合代谢组学分析推进临床应用。

开展一系列临床转化研究,包括建立菌群检测作为辅助诊断的标准化体系,开展益生菌制剂的临床试验,并根据不同患者特点制定个性化预防和治疗方案。同时,预防策略的优化也需要重点关注,特别是探索疫苗免疫效果与肠道菌群的关系,建立预防性菌群调节方案,并为高危人群制定个性化预防策略。

这些研究方向相互关联、相互促进。分子机制的研究为菌群组合优化提供理论指导,代谢产物研究则为临床应用提供新靶点,而临床转化研究的结果又能反馈指导基础研究的方向。通过多维度、多层次的研究,将更全面地理解肠道菌群与甲型流感的关系,为开发新型防治策略提供坚实的科学依据。

主要参考文献

Khan N, Tran KA, Chevre R, Locher V, Richter M, Sun S, Sadeghi M, Pernet E, Herrero-Cervera A, Grant A, Saif A, Downey J, Kaufmann E, Khader SA, Joubert P, Barreiro LB, Yipp BG, Soehnlein O, Divangahi M. β-Glucan reprograms neutrophils to promote disease tolerance against influenza A virus. Nat Immunol. 2025 Jan 8.

Luo C, Yang Y, Jiang C, Lv A, Zuo W, Ye Y, Ke J. Influenza and the gut microbiota: A hidden therapeutic link. Heliyon. 2024 Sep 10;10(18):e37661.

Ma L, Ji L, Wang T, Zhai Z, Su P, Zhang Y, Wang Y, Zhao W, Wu Z, Yu H, Zhao H. Research progress on the mechanism of traditional Chinese medicine regulating intestinal microbiota to combat influenza a virus infection. Virol J. 2023 Nov 13;20(1):260.

Liu X, Wang Q. Effect of natural products on host cell autophagy induced by Influenza A virus infection. Front Cell Infect Microbiol. 2024 Sep 30;14:1460604.

Ho JSS, Ping TL, Paudel KR, El Sherkawi T, De Rubis G, Yeung S, Hansbro PM, Oliver BGG, Chellappan DK, Sin KP, Dua K. Exploring Bioactive Phytomedicines for Advancing Pulmonary Infection Management: Insights and Future Prospects. Phytother Res. 2024 Dec;38(12):5840-5872.

Ou G, Xu H, Wu J, Wang S, Chen Y, Deng L, Chen X. The gut-lung axis in influenza A: the role of gut microbiota in immune balance. Front Immunol. 2023 Oct 20;14:1147724.

Gounder AP, Boon ACM. Influenza Pathogenesis: The Effect of Host Factors on Severity of Disease. J Immunol. 2019 Jan 15;202(2):341-350.

Zhang Y, Chen Y, Xia J, Li L, Chang L, Luo H, Ping J, Qiao W, Su J. Rifaximin ameliorates influenza A virus infection-induced lung barrier damage by regulating gut microbiota. Appl Microbiol Biotechnol. 2024 Sep 19;108(1):469.

Wan C, Yan S, Lu R, Zhu C, Yang Y, Wu X, Yu Z, Jiang M, Peng W, Song W, Wu H, Fang B, He Y. Astragalus Polysaccharide improves immunogenicity of influenza vaccine as well as modulate gut microbiota in BALB/c mice. Microb Pathog. 2024 Oct;195:106893.

谷禾健康

在持续的肠道菌群检测实践过程中,我们收到很多新的问题反馈和对肠道菌群检测在具体问题中的疑问。在此谷禾基于长期和大规模样本群的经验以及实验分析,对部分常见问题进行汇总和整理。

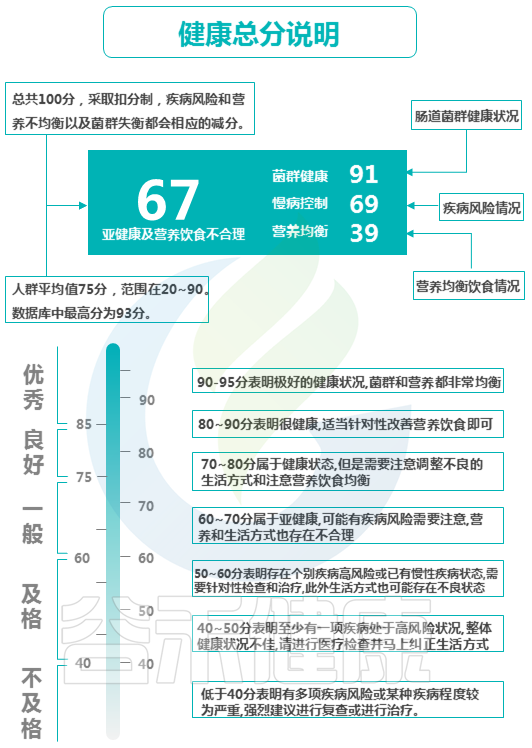

一次肠道菌群检测好比一场健康考试,你拿到报告的那一刻,等同于拿到了你考的那张卷子,那么你首先会关心自己考了多少分。

在肠道菌群检测报告中,同样也有基于肠道菌群的健康评估分数,即健康总分。

基于大数据和整体性评估,报告中会给出健康总分这项指标。这个健康总分是如何计算得出的?

还是拿我们最熟悉不过的考试举例,一场语文考试可能包括了拼音词语、阅读理解、写作等模块,所以最后你的总分是综合各个模块的测试之后得到的(比如说拼音写错了扣1分,阅读理解错了一题扣5分……),通过各模块测评后得到的总分反映的是你的综合能力。

健康总分也是一样,综合计算了三个部分:肠道菌群健康状况、疾病风险情况和营养饮食均衡情况综合评估计算。总分100分,采取扣分制,疾病风险和营养不均衡以及菌群失衡都会相应的减分。

以上是具体的评分标准。

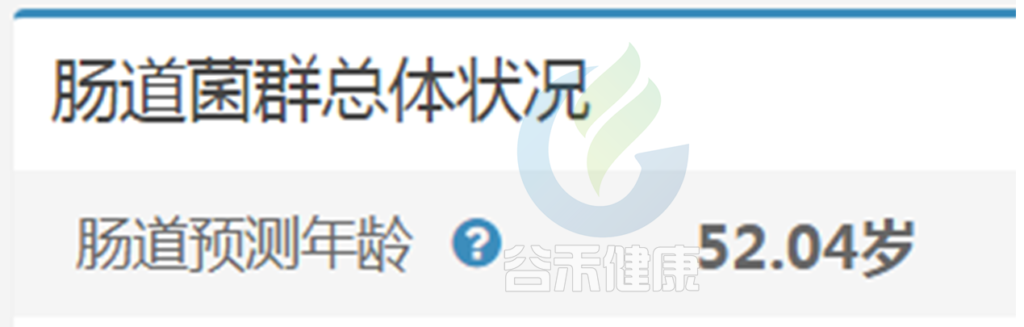

健康总分可以说是非常直观的一个指标,除此之外,整体性评估指标还有一个:肠道预测年龄。

生理年龄是指人达到某一时序年龄时生理和其功能所反映出来的水平,是从医学、生物学角度来衡量的。

谷禾肠道预测年龄是基于超过6万人群队列的深度学习模型构建的,对健康人群的肠道年龄预测与真实生理年龄吻合度很好。

肠道预测年龄和生理年龄就像齿轮运作,井井有条匹配状态,身体这个系统运作起来相对健康轻松。

疾病人群或菌群紊乱人群,肠道年龄会较大偏离真实年龄,也就是这个齿轮系统出现一些偏差问题。

如果肠道菌群多样性下降,且以大肠杆菌为主,可能会被预测为10岁以下儿童,也就是预测年龄远小于真实年龄。

如果存在较多病原菌,则预测年龄会偏向远大于真实年龄。

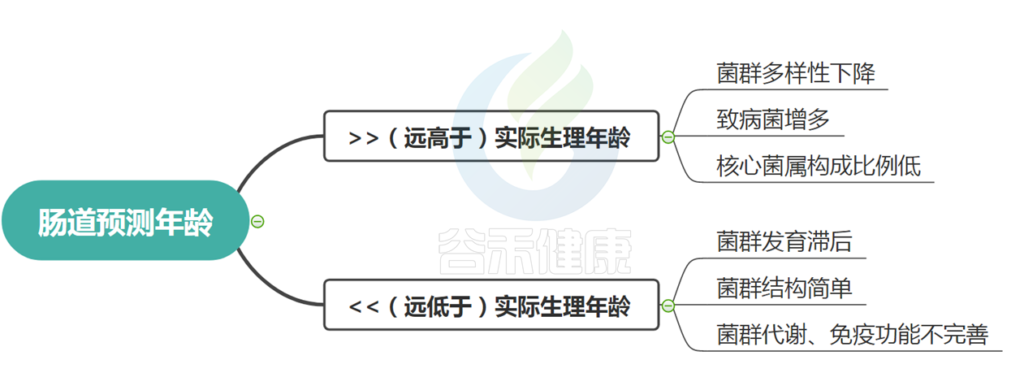

如果菌群预测年龄和实际生理学年龄相差很大,如何解读?

还是用考试来说,每个年龄段都应具备该年龄段的能力。如果你是一个初中学生,那么就应该答出初中阶段学生该会的题,这时候给你做个测评,发现还停留在幼儿园水平或者已经到了大学生水平,要么太幼稚要么太早熟,都不符合健康的身心发展规律。

肠道预测年龄同样,如果肠道预测年龄偏离实际年龄很大,两种情况,一种是偏大,另一种是偏小。

这两种情况均表明菌群发育成熟偏离了实际生长发育,我们均认为其代表菌群状况不太好,存在菌群异常或不健康状况。

如果偏小,即肠道年龄远小于生理学年龄,一般菌群发育滞后或者偏幼龄,菌群构成简单,代谢以及免疫功能不完善。

如果偏大,即肠道年龄远大于生理学年龄,一般菌群多样性下降,变形菌、肠杆菌等致病菌增多,核心菌属构成比例低等。

而在正常范围内,肠道预测年龄小于生理学年龄,那么表示菌群发育正常,菌群构成和代谢偏向于更年轻,比较好。那么什么是正常范围呢?

谷禾肠道年龄预测如下范围内表示正常:

0~2岁:偏差小于3个月

3~5岁:偏差在6个月以内

6~15岁:偏差在1岁左右

16~50岁:偏差在3岁以内

50岁以上:偏差在5岁以内

真实年龄与肠道预测年龄在范围内的差异可以反映其肠道菌群的发育和衰老状况。以下情况可能会导致肠道预测年龄完全偏离真实年龄,包括:

▪ 肠道菌群紊乱

▪ 菌群结构过于单一

▪ 近期服用可能严重干扰菌群的药物(如抗生素)

▪ 病原菌感染或者处于疾病状态

▪ 长期补充益生菌

由于肠道年龄考虑了整体的肠道菌群结构,如果肠道年龄严重偏离真实年龄,通过干预调整或去除上述干扰因素肠道年龄是能够恢复正常范围,但该干预周期一般需要1个月以上。

有益菌

有益菌包括益生菌,益生菌主要来自两个菌属:

分别是双歧杆菌属和乳杆菌属,目前已获得批准的有效益生菌菌株均来自这两个细菌属。

其中双歧杆菌可有效改善肠道状况,而特定的乳杆菌菌株可以改善精神健康,包括焦虑和情绪,也能改善肠道健康。双歧杆菌和乳杆菌也是人体肠道菌群中常见的菌。

虽然说是常见菌,却不见得它们数量多。在成年人肠道菌群中,双歧杆菌的比例较低,在1%左右,乳杆菌更是低于1%,甚至很多人(20~40%)的肠道菌群中比例低至万分之一。

下表是谷禾检测的益生菌列表,列出了主要的常见益生菌。

除了上述益生菌,有益菌还包括下列种属,这些菌属是构建肠道菌群的核心菌属,在评估有益菌水平时根据菌属对肠道菌群结构的重要性会给予不同的权重。

Faecalibacterium、Ruminococcus、Roseburia

Phascolarctobacterium、Prevotella、Parabacteroides

Oscillospira、Megamonas、Lachnospira

Lachnoclostridium、Gemmiger、Eubacterium

Coprococcus、Dorea、Dialister

Clostridium、Blautia、Bacteroides

Akkermansia、Alistipes、Agathobacter

通常益生菌的检出率比较低,一般在益生菌补充一周左右在报告中可以体现。从大数据来看,益生菌检出的同时,菌群的相关指标也会有所提升,比如说有害菌降低,改善菌群平衡状况。

有害菌

有害菌和肠道内的其他共生菌共同构成菌群微生态,也是大部分人群肠道内常见的菌群。

有害菌是相对而言的,正常肠道菌群也包含许多这些菌属的菌,但有害菌比例或个别菌属丰度超标可能预示着肠道菌群的健康状况受到破坏。这些菌过多会影响肠道内环境,如pH值,含氧量以及肠道内毒素等,可能会导致出现一些机会感染和机会致病菌入侵,进而诱发炎症和疾病。

我们报告中的有害菌包含了致病菌和条件致病菌,以及属内主要菌种为致病菌的属。为便于统计,我们在计算的时候统一按照属层级进行计算比例。

报告中的有害菌包括了以下的菌属:韦荣氏球菌属、葡萄球菌科、变形菌属、弓形菌属、弯曲菌属、螺杆菌属、厌氧螺菌属以及弧菌属等。

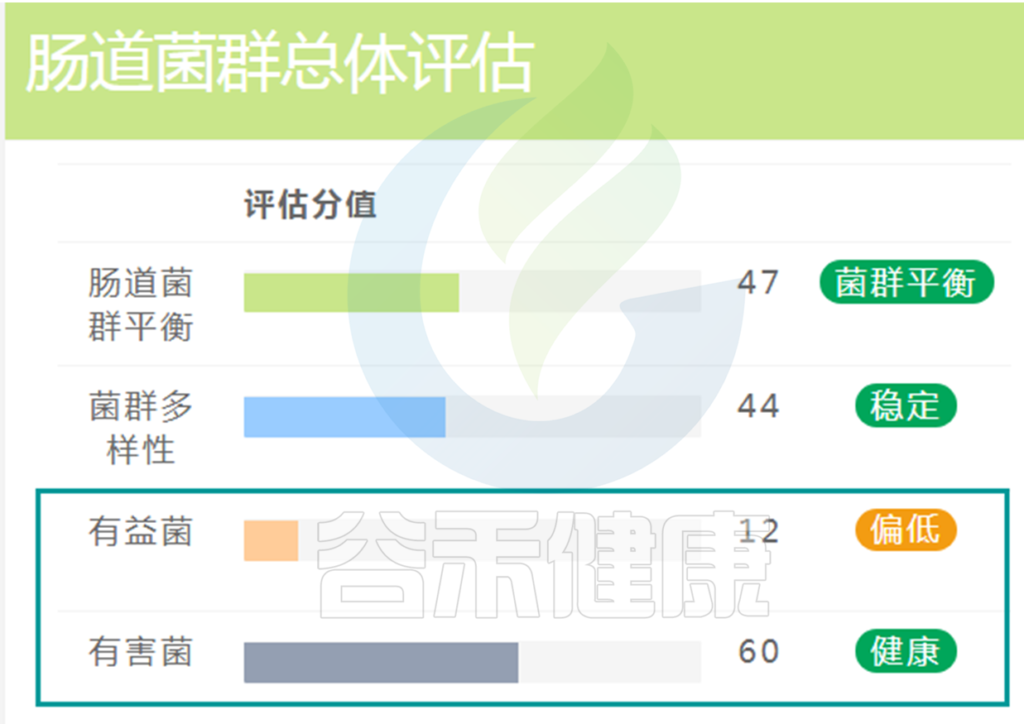

在肠道菌群检测报告中会有对有益菌,有害菌的整体评估。

如果有害菌过多,通常建议服用益生菌或益生元的方式首先增加有益菌的比例,相应的有害菌比例就会降低。想要持久的改善菌群结构降低有害菌水平就需要改善生活方式,适当增加抗性淀粉等膳食纤维并规律饮食和睡眠,增加运动等。

整个生态系统平衡对于地球而言十分重要,同理,肠道菌群平衡对于我们人体健康也很重要。健康的肠道菌群丰富且多样性高。

菌群失调是指体内微生物群不平衡,这可以表现为某些细菌的出现率较高,细菌的出现率较低,细菌的多样性不足,有害菌,有益菌比例失调等。

通常临床上采用大便常规检查,通过显微镜下观察统计染色细菌中杆菌和球菌以及革兰氏阴性和阳性菌的比值是否超标来判别的。

其中致病菌多为球菌和革兰氏阴性菌,而肠道有益菌多为杆菌和阳性菌,因而在传统临床上简单比较两者的比值评估是否菌群紊乱,是相对比较粗放的。

谷禾菌群检测报告中的菌群失调:

基于高通量测序可以精准的检测低至万分之一水平的菌,甚至可以分类到种水平,因此可以更加精细化评估菌群是否出现紊乱和异常。

基于谷禾超过30万人群的菌群数据库分析结果,我们将在90%的人群都有检出,且人群平均丰度1%以上的菌属做为核心菌属。这些核心菌属通过长期与人类共生,在帮助消化复杂碳水化合物和产生短链脂肪酸外还影响整个肠道环境,抑制病原微生物的定植生长。因此当这些核心菌属占总肠道菌群比例低于60%时,肠道菌群很可能处于紊乱状态。

【谷禾健康菌群数据库】

如果出现菌群严重失衡,例如致病菌占了相当大比例,那么首先应考虑针对致病菌使用相应的抗生素治疗,然后再通过益生菌补充及饮食、生活方式的改变进行调理,直到菌群恢复平衡。

多样性包含两个维度。

一个是肠道菌群种类,人群中肠道菌群的种类参考范围在100~2000种,种类数量越多多样性越高。

另一个维度是均匀性,即各个菌种的含量丰度较为均一没有出现单一菌种占据绝大部分的情况。

多样性的评估一般通过一个叫做香农-维纳多样性指数的指标来进行评估,计算公式为:

H=-∑(Pi)(log2Pi)

其中Pi为每个菌的占比例,值越大代表物种种类越多,均匀性也更好相应的多样性也越高。正常人群中香浓指数在2~9之间,一般大于3以上表明具有一定多样性。

换句话说,肠道菌群多样性表现在:微生态系统的稳定性,以及面对外界致病菌等入侵的抵御能力。

在一定范围内,更高的多样性通常代表饮食更加丰富多样,同时也意味着更健康的身体状况。

菌群多样性高可能与下列情况有关:

环境,农村儿童比城市儿童菌群多样性高;

饮食,低脂饮食与菌群多样性较高有关;

年龄,长寿老人的菌群多样性较高;

……

多样性低不代表一定有疾病,但是更容易受到饮食,环境或疾病的影响,包括更易发生水土不服或更容易因饮食不洁导致腹泻等。

多样性低可能与下列情况有关:

分娩方式,剖腹产宝宝菌群多样性较低;

饮食营养,营养不良的孩子菌群多样性会下降;

药物,抗生素的使用会大幅降低菌群多样性,并且需要一段时间才能恢复。其他药物也会降低菌群多样性,如治疗胃溃疡和反酸的质子泵类药物也会导致菌群多样性降低;

环境,医院的ICU病房、更衣室等消毒严格,可能导致环境菌群多样性下降。

此外,神经系统、代谢、免疫等慢性疾病也与多样性下降有关。

你可以通过在饮食中增加纤维素,从高脂饮食逐渐转为低脂饮食来提高菌群多样性,另外规律运动也可增加多样性。

另外,我们在实际检测中会发现有这样一种情况:

多样性指标虽然很高,但是整体看起来健康总分并不理想。甚至还有很多慢性疾病风险,这是为什么呢?

这种情况可能是核心菌群丰度不够,核心菌群在代谢、免疫等方面都发挥重要作用,一旦核心菌群丰度下降,则可能造成外源物质侵入。感染、旅行等可能会出现这种情况。

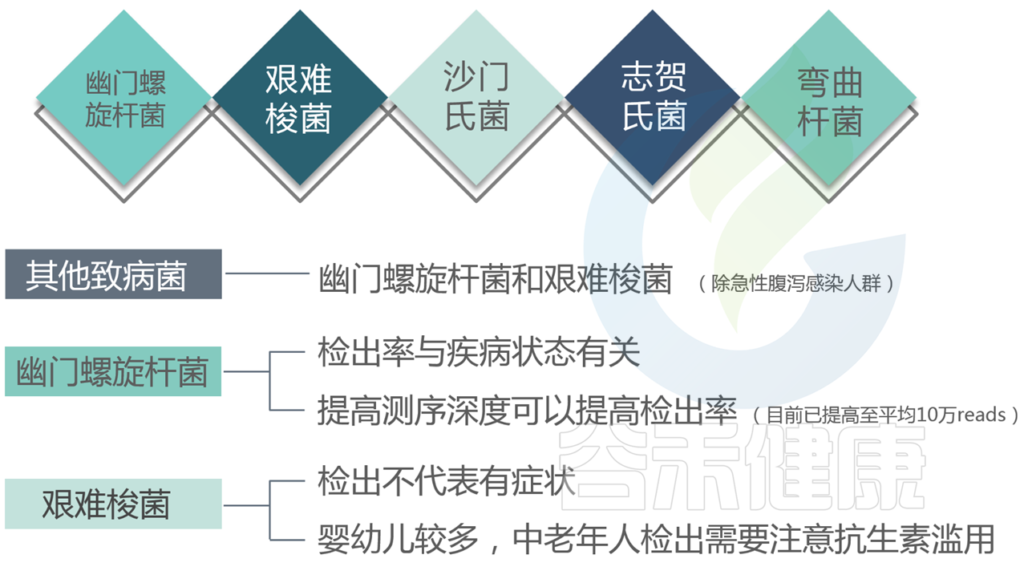

看过我们检测报告的可能会发现,报告里有包括肠道致病菌和病原菌,分别代表什么?

<篇幅关系,此处仅展示部分>

肠道致病菌列出了最主要和常见的感染类肠道致病菌。(注意这里重点是肠道)

病原菌中给出的包括几十种人体的致病菌,不仅仅是肠道的。<如果没有检出就没有列出>

病原菌和条件致病菌的区别是什么?

病原菌一般极少存在于健康人的肠道菌群,正常范围很小,条件致病菌一般会在正常人群的肠道内存在,丰度较高或菌群结构单一到一定程度会引发疾病。如大肠杆菌和肺炎克雷伯氏菌正常人群中都会有检出,但当丰度较高是就会导致肠道菌群紊乱或疾病。

报告中如果出现病原菌超标的情况,不一定直接认为有病,需要结合症状。

如果出现相应的腹泻等症状,需要考虑是不是因为这些病原菌导致的。单纯超标如果没有症状只是表面有病原菌摄入,注意一下饮食和生活卫生,无须过于担心。

★ 幽门螺杆菌

为什么在医院检查出幽门螺杆菌感染,而报告中并未显示?

注意:本检测未检出并不代表完全不存在该致病菌感染,可能由于比例或其他因素未能达到检测丰度或未检出。

如果肠道菌群检测报告中检出幽门螺杆菌,是否需要去医院进行幽门螺杆菌呼气检测?

如果肠道菌群检测报告显示该项为超标,且同时存在胃部不适或其他胃酸、胃胀等症状,建议前往医院进行幽门螺旋杆菌检测,及早发现治疗。

★ 沙门氏菌

在食物中毒案例中,通常伴随着沙门氏菌,沙门氏菌粘附到肠上皮表面是发病机制中重要的第一步,并且是其在肠道定植的核心。

关于沙门氏菌的治疗及预防详见:食物中毒一文

扩展阅读:细菌大盘点(二) | 葡萄球菌、沙门氏菌、弯曲杆菌

通过以上部分,我们大概了解了菌群的构成及其扮演的角色,那么我们能利用检测到的这些菌的信息,给我们的健康带来什么帮助呢?

很重要的几个点:

第一,也就是前面所述的,菌群的构成本身就可以反映你的肠道内的环境是不是健康菌群,如果紊乱,它会带来很多的问题,比如说儿童菌群紊乱,可能会营养不良,因为菌群紊乱本身会影响营养吸收。

第二,对病原物的抵抗,也就是说身体是不是比较容易出一些状况,比如说腹泻,感染等问题。

第三,它还会诱发一些长期的慢性疾病,比如说糖尿病,实际上当然饮食是一个问题,但是有一些炎症相关的菌群,会诱发慢性的持续的炎症,从而导致慢性疾病的发展。

这就是我们接来下要讲的,疾病风险这块内容。

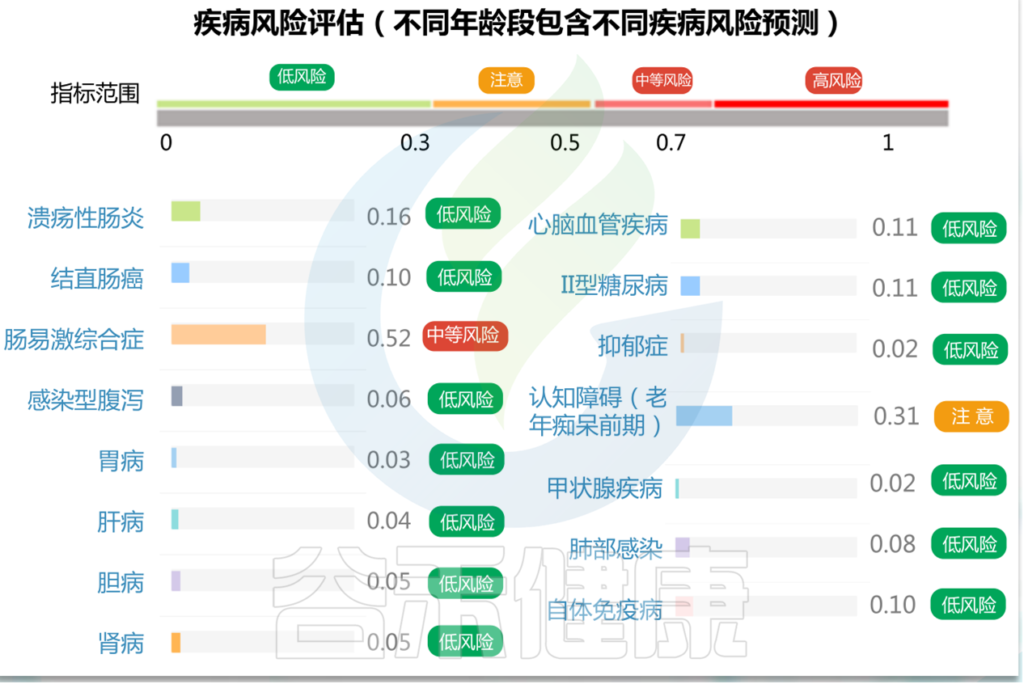

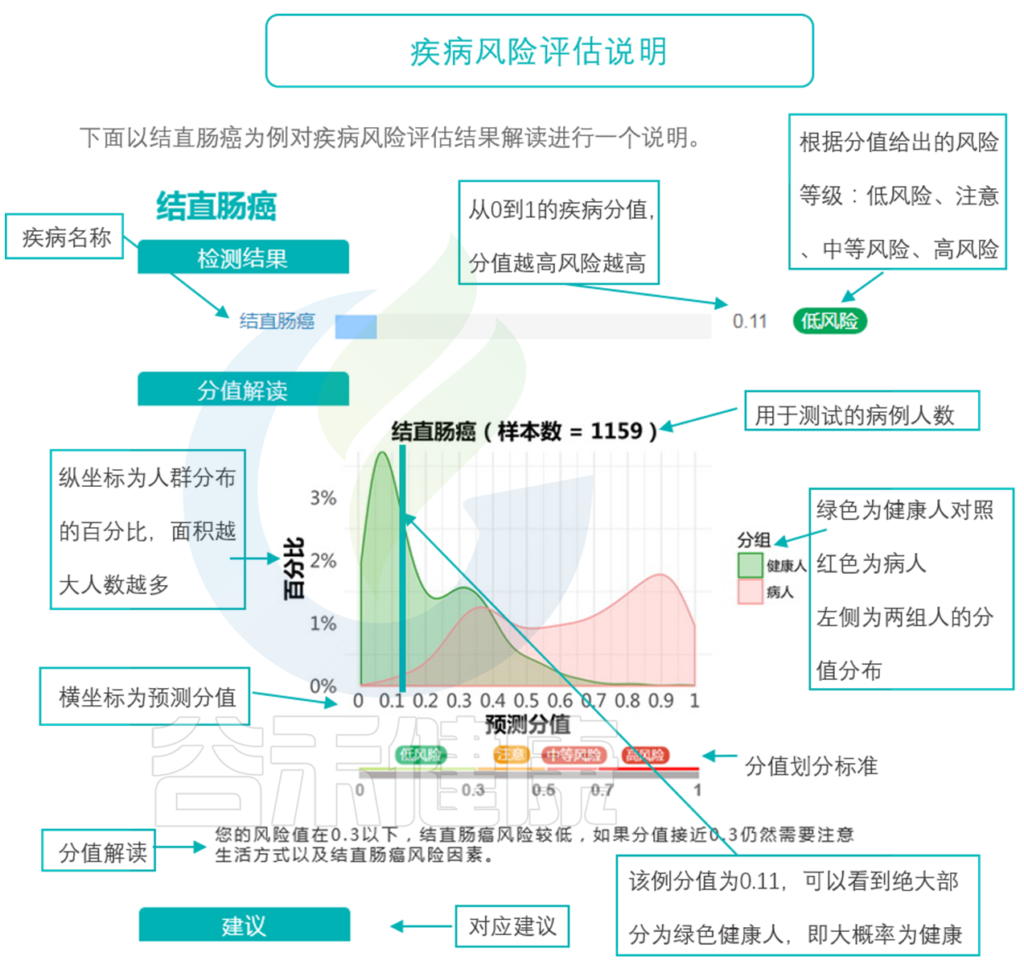

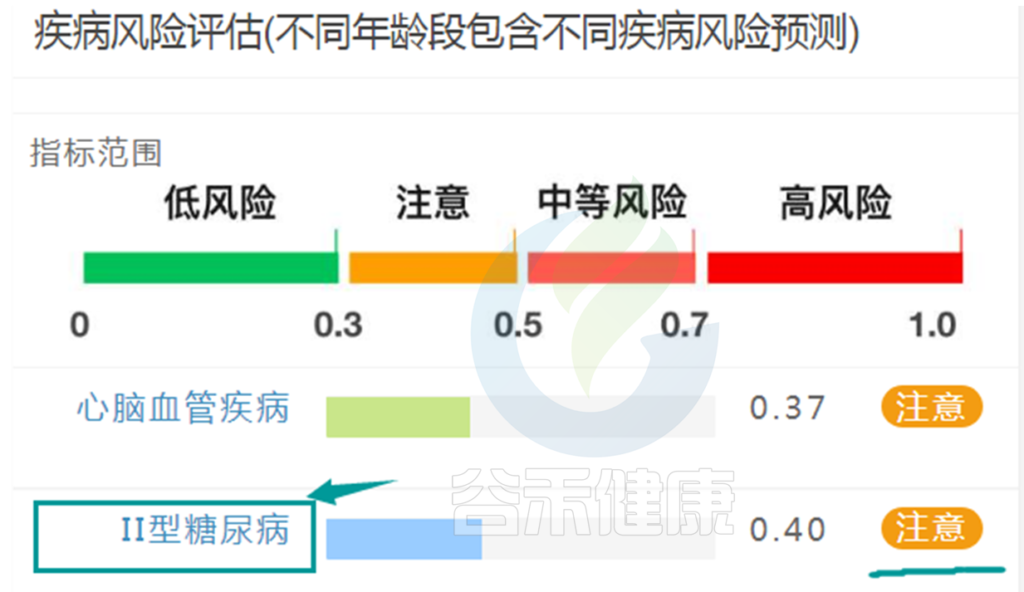

目前我们疾病风险检测部分包括16类主要疾病,根据疾病检测准确度和稳定性,我们将检测疾病的水平分为三个等级:低风险、中风险和高风险。

根据每种病的分值,0~0.3归为低风险,0.3~0.5评估为注意,0.5~0.7为中等风险,超过0.7为高风险。

目前报告中提供的疾病均经过大量病例样本检验并且准确率超过90%,虽然不作为疾病的诊断依据,但是其分值的高低仍然具有很强的指示作用。

0-0.3

如果某种疾病的风险值低于0.3以下表明菌群状态提示疾病风险较低,不同身体条件和生活方式下会有0.05的波动。

0.3-0.5

如果某种疾病的风险值位于0.3~0.5之间我们认为属于疾病前期阶段,通过饮食调理和相应的注意就可以降低风险。

0.5-0.7

如果某种疾病的风险值位于0.5~0.7之间表明可能患有该疾病或处于疾病风险阶段,这时候我们建议最好前往医院相关科室进行检查,如果不便前往医院也可根据建议先进行饮食调理和相应的注意,一般一个月后再进行一次检测查看疾病风险是否下降到正常范围,如果仍然较高甚至升高建议最好前往医院复查。

0.7- 1

如果某种疾病的风险值超过0.7表明有很大可能已患有该疾病,且分值越高表明风险越高。因此我们强烈建议去医院进行相应检查并听从医生建议。

注意:本检测目前尚不属于医疗诊断,疾病分值作为提示,低分值不代表完全没有疾病,只表示风险较低,也可能存在一定的未检出。高分值只表示存在很大疾病风险,疾病的确诊和精确诊断需要通过进一步的医疗检查确认。

说到这里,可能有人对以上这个0.3,0.5…这些风险值有所不解,风险值是你们自己确定的吗?如何计算得出这个值的呢?有参考依据吗?

这里我们来了解一下风险值的计算。

通过模型的构建和大规模人群队列的测试和学习,现在大概已经有几十种病,我们可以比较好的通过菌的构成,来预测到底有没有这个疾病。虽然现在它还做不到直接确诊,但它可以起到一个很好的提示作用,以及对病程进展的评估。

那么,具体哪些方面的疾病跟菌群有重要的关系,并且能够用菌群来预测和评估呢?

消化系统疾病

首先当然是消化道疾病,这很好理解,因为菌群本身就在消化道环境内。像肠炎,就包括克罗恩病,溃疡性结肠炎之类的,还有消化性的腹痛、腹胀这些问题,可能是由于菌群的特征变化造成。

炎症性肠病中的菌群失调

详见:炎症性肠病一文

还有过敏性腹泻,有人可能对一些食物过敏,吃完之后会导致一些腹泻,菌群特征变化很明显,包括甚至一些肠道病毒的感染,比如说诺如病毒、轮状病毒的感染。它也会体现出非常特定的菌群变化特征。

在肠道菌群检测报告中,这类疾病风险呈现如下:

上图样本可以看到胃病有中等发现,其备注信息里有填:胃痛,可能要开始注意这方面的疾病隐患,通过饮食等调理一段时间,或前往医院就诊。

★ 胃癌

胃部更严重一点的疾病就是胃癌,胃癌与肠道菌群之间也有很大关系,最近,在“谷禾开放基金项目”中,也有相关论文也已发表。

肠道菌群在区分胃癌患者和健康人方面具有高度的敏感性和特异性,表明肠道微生物群是胃癌诊断的潜在无创工具。

胃炎与胃癌具有某些微生物群特征,化疗降低了胃癌患者的微生物丰度和多样性。乳酸杆菌Lactobacillus和巨球菌Megasphaera,是胃癌的预测标志物。

★ 结直肠癌

现在已经有多项研究表明,通过菌群可以做一个很好的标志物。虽然做不到所有的结直肠癌患者都能够被检出,但是最终的准确率相对来说还是挺高的,甚至比一些,包括肿瘤标注可能还要更高一些。

我们现在大概能做到70%多的肿瘤患者是能被筛查出来。并且准确度其实能够到90%,作为普筛或者健康评估来说,已经是一个比较有效的标志物了。

化疗与手术会大幅降低风险分值,但仍比健康人高。

此外,结直肠癌会经历从息肉到腺瘤到癌症多个阶段,应结合年龄和家族史判断息肉和结直肠癌。

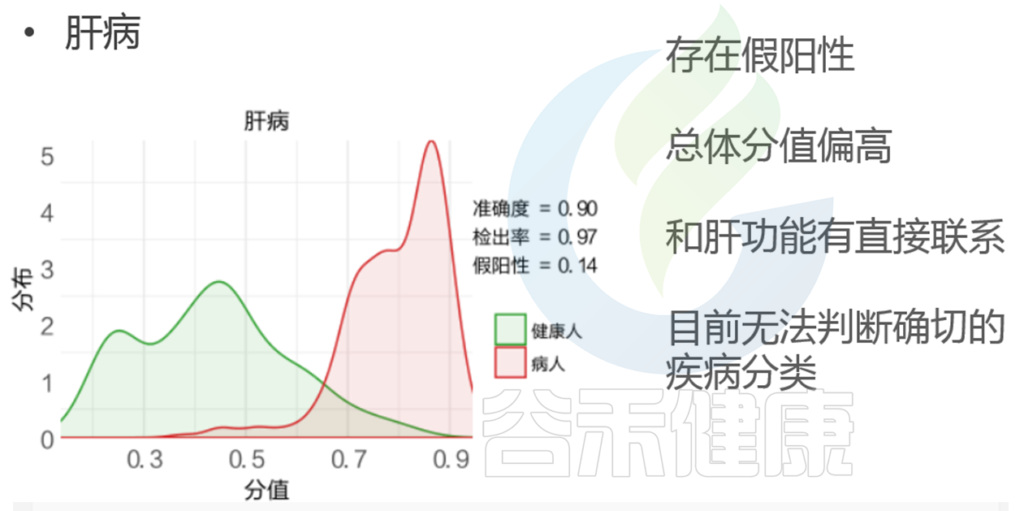

肝胆类疾病

肝脏类疾病,比如说非酒精性脂肪肝跟肠道菌群有相当大的关系。

不同肝病有不同的菌群特征,尤其是脂肪肝的严重程度,肝功能异常的严重程度。

扩展阅读:深度解析 | 肠道菌群与慢性肝病,肝癌

因为菌群会产生大量的刺激代谢物,这些代谢物本身可能会加重肝脏的负担,并且诱发一些肝脏的疾病,但反过来肝脏的代谢能力的减弱和一些慢性肝脏疾病进展又会反映在菌群的构成上,所以它们是相互的。当然也可以用菌群的构成来反映具体肝病的特征。

由于不同阶段肝功能异常,脂肪肝等情况都统一归类在肝病这个大类,因此目前还无法判断确切的疾病分类,后续如果有更多细分疾病的样本用于建模,报告也会随之迭代更新。

代谢类疾病

代谢类疾病,比如糖尿病,肥胖等,都与肠道菌群有密切关联。

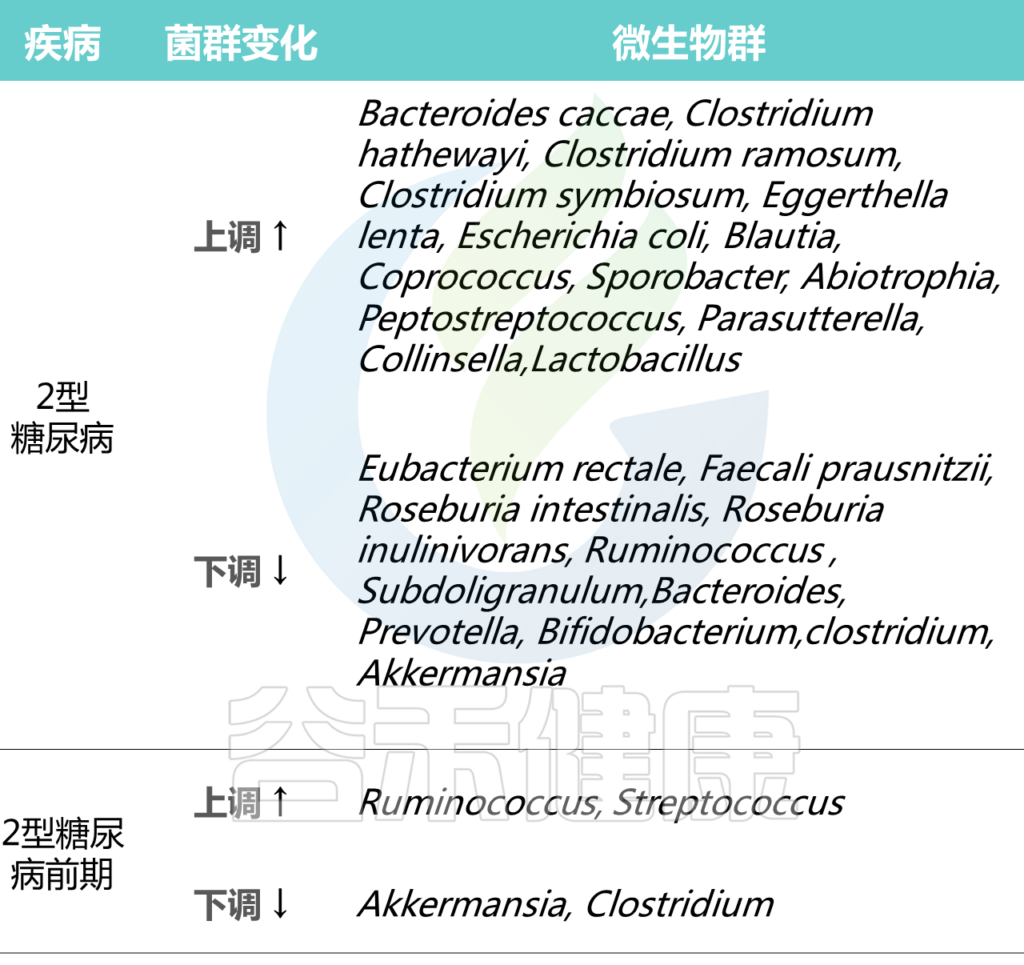

★ 2型糖尿病

2型糖尿病的发病率越来越高,也有更多人开始关注菌群与2型糖尿病的关系。很多文献都有报道它们之间的关联性。

2型糖尿病人群中个体微生物群的差异

Cunningham A L et al., Gut Pathog, 2021

在2型糖尿病患者普遍具有相对高丰度的特定属:Blautia、Coprococcus、Sporobacter、Abiotrophia、Peptostreptococcus、Parasutterella、Collinsella。

2型糖尿病患者中,产生丁酸菌特别缺乏,特别是梭菌目,包括:

Ruminococcus、Subdoligranulum,Eubacterium rectale、Faecali prausnitzii、Roseburia intestinalis 、

Roseburia inulinivorans

通过肠道菌群检测,一方面健康人群可以查看是否有患病风险,另一方面如果已经患病人群,也可以查看菌群是否异常,推测是否是因菌群显著变化导致的,从而能进行更有针对性的干预。

肠道菌群检测报告中疾病风险预测如下:

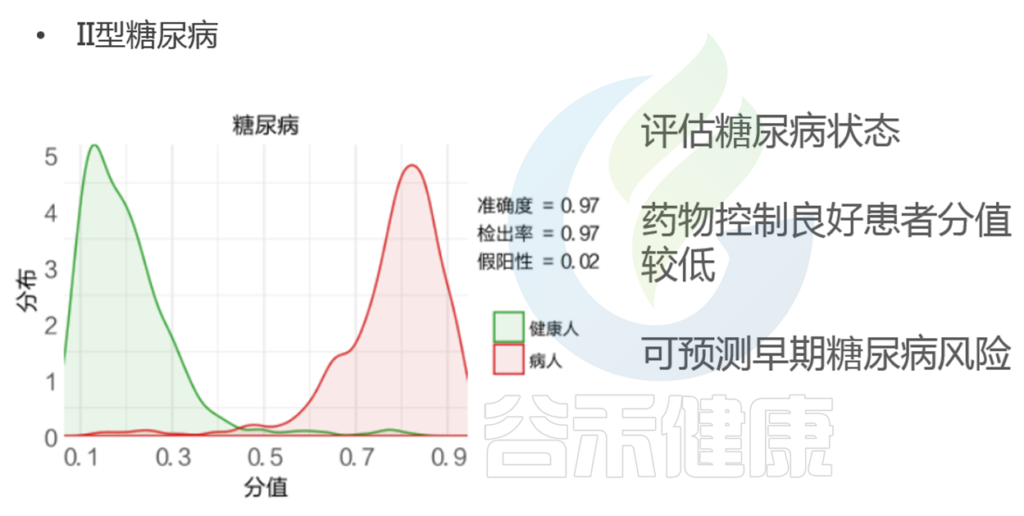

2型糖尿病的检出率相对较高,可以达到95%以上,准确的也较高,可以预测早期糖尿病风险。

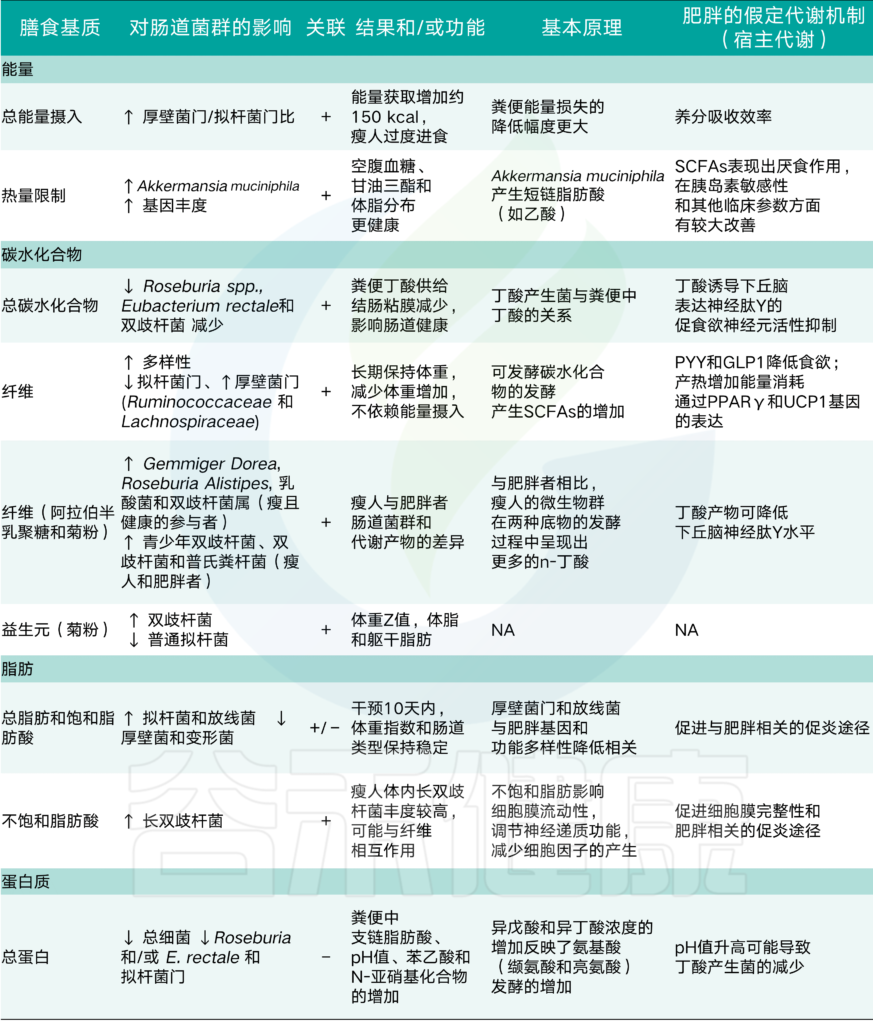

★ 肥胖

目前已有很多关于肠道菌群和肥胖之间关系的研究。

人体摄入大量营养素、肠道菌群与肥胖的关系

↑, 增加;↓,减少;NA,不可用;第三列:营养物质和/或饮食基质与肠道微生物群之间的关系

有人说,为什么我们的肠道菌群报告没有判别测试者是否肥胖?

首先,肥胖不肥胖这个症状是肉眼可见的,也就是说测试者自身已经了解,这种情况下用模型来判别没有意义。

而我们更希望通过肠道菌群检测来可以告诉你,可能是什么因素造成的肥胖,饮食结构的,还是某些菌属代谢问题。

通过菌群知道营养构成,以及是否存在一些特定代谢菌的异常,比如说Akk菌,它是一种在一定程度上帮助减肥的菌群。

如果在你的肠道内该菌特别少,那么可能同样减肥,控制饮食,别人一个月假设瘦十斤,你就不一定能达到这个效果。这些都是菌群可以提供的一些信息。

在肠道菌群检测报告中,会列出肥胖正负相关菌群,及其是否超标。

同理,其他各类肉眼可见的症状(包括腹泻、便秘、腹胀、过敏、皮肤状况等)正负相关菌群都会在报告中呈现,此处就不一一列举。

神经系统疾病

听起来神经系统好像没什么关系,但实际上很多肠道菌群能代谢产生大量神经递质及其他代谢产物。

肠道菌群会影响HPA轴的发育,该轴调节压力反应并参与皮质醇的释放。在抑郁和长期处于压力下的人中,HPA轴可能失调,导致过量的皮质醇(一种压力激素)被循环。

肠道菌群的部分代谢物质也会通过免疫系统影响神经系统。促炎性细胞因子的失衡可导致慢性炎症和自身免疫性疾病,通常与抑郁症同时发生。

通过肠道菌群检测,可以了解体内血清素水平及激素水平,同时也可以了解神经系统相关疾病风险,包括自闭症,抑郁症,阿尔兹海默症等。

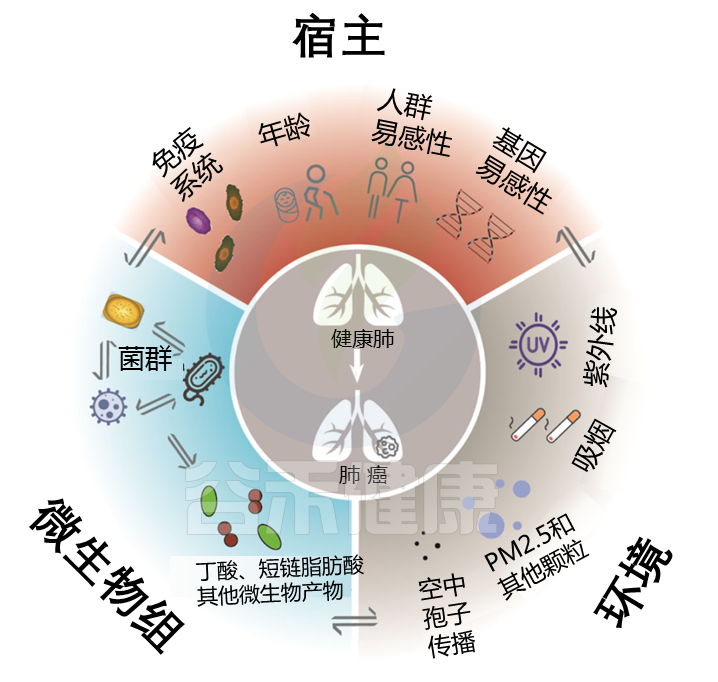

肺部疾病

宿主,微生物组和环境之间的三重相互作用在健康功能中维持了肺稳态。

Liu NN, et al., NPJ Precis Oncol. 2020

在大量的临床样本数据当中可以发现,肺部感染,包括社区性肺炎,慢性阻塞性肺疾病,通过血氧浓度和全身的免疫反应,一定程度上是可以反映在肠道菌群上。

另外像肺部的感染,比如说在肺炎链球菌之类的感染中,肺部的病原菌可以通过痰或者是呼吸进入到肠道,所以我们在肠道当中是能检测到这些肺部的感染菌,并且随着其严重程度和感染进程,菌群的丰度会越来越高。

肠道菌群检测报告中也有对肺部相关疾病风险提示。

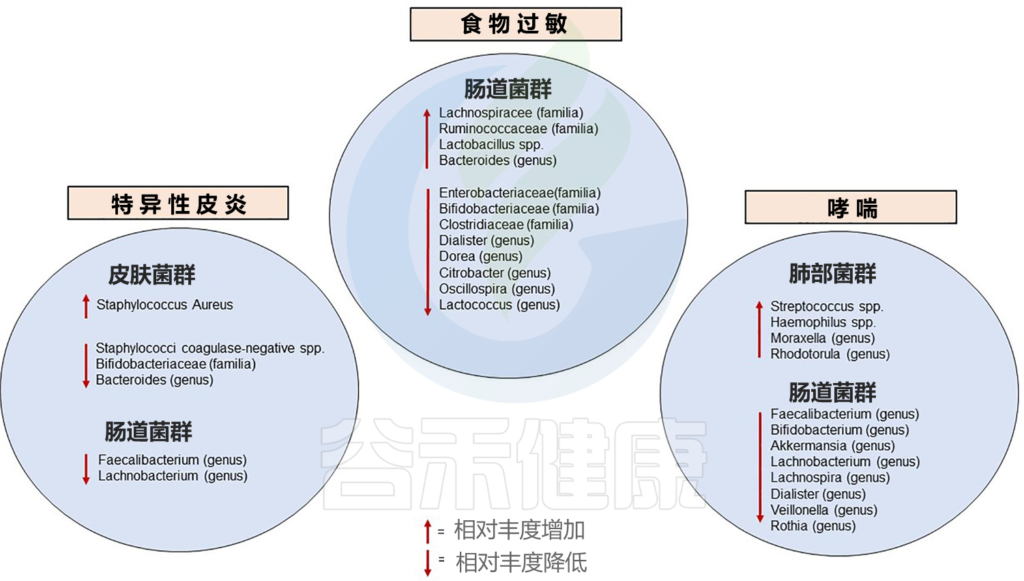

免疫疾病

肺部感染会出现咳嗽等症状,但咳嗽不一定仅是肺部感染,也可能是哮喘。

★ 哮喘

在哮喘中,微生物群是导致肺和肠道之间相互作用的重要因素。肠道微生物可以影响肺部的免疫反应,而肺部刺激可以导致肠道反应。

在一项研究中,来自加拿大的三个月大婴儿哮喘高风险的粪便样本中观察到 Lachnospira, Veillonella, Faecalibacterium, Rothia显著下降。这种菌群特征在1岁时不再明显,同时伴随着粪便乙酸的减少和肝肠代谢物失调。

肠道微生物对哮喘的影响部分是由细菌代谢物介导的,1岁时粪便中含有大量丁酸和丙酸的儿童,其特应性敏感性明显降低,3至6岁之间哮喘的可能性较小。此外,哮喘患者的粪便中Akkermansia muciniphila 菌水平均有所降低。

★ 过敏

已知的婴儿期与过敏性疾病相关的微生物群改变如下:

Diego G. Peroni et al, Front.Immunol. 2020

肠道菌群检测报告中有列出与过敏正负相关菌群,及是否超标。

< 篇幅关系,此处仅展示部分 >

菌群生长需要养分,它的食物来源取决于你的肠道,有句话叫:you are what you eat (在我们这篇文章中有详细解释它们之间的关系 深度解读 | 饮食、肠道菌群与健康)。

也就是说,你吃的食物会帮助构建你的专属菌群。有的菌擅长代谢碳水化合物,有些菌擅长代谢脂肪,所以饮食结构不同,也就是食物来源比例不同,最后会塑造不同的菌。

那反过来,如果知道你的菌群的构成,就可以相对数量化的去了解你的饮食构成,包括营养摄入具体是什么样子,所以菌群很大的另外一个作用就可以反映你的营养饮食摄入状况。

这部分内容在我们报告中的呈现如下:

那么这里可能又会有疑惑,以上这些数值是什么意思,如何计算的呢?

不同的细菌有不同的代谢能力,需要不同的营养物质进行繁殖。通过评估特定营养供给下的偏好菌群的比例,即可反映不同营养物质的摄入比例。所以报告中的主要营养代谢分值评估的是主要营养物质摄入的比例在人群中的分布水平。

因此不会出现所有主要营养物质均高或均低的情况,也因此主要营养指标的最佳分值在70,且更关注不同营养物质的均衡性。

单项营养物质的分值低于5,表明摄入比例在人群中属于最低的5%,评估为缺乏,低于15评估为偏低。

而如果某项指标达到或超过95,则表明该项可能摄入比例偏高,通常对应会有其他营养成分较低。只需要针对性的增加缺乏或偏低的营养成分摄入,维持不同营养成分相对一致即达到营养均衡的目标。

为什么会出现所有的营养指标都很低?

这可能是菌群失调引起的。营养指标的评估是基于菌群构成特征和菌群代谢生成特定营养素的途径来评估的,如果菌群结构异常,将导致后续的预测失常,例如大量氨基酸都评估缺乏的情况。

这时候需要先调节菌群,等菌群指标恢复到一定水平后再次检测,评估营养指标。

我们日常摄入的除了上一小节提到的宏量营养素之外,还包括微量元素和维生素等。有些维生素比如说B族维生素中有相当一部分,甚至百分之六七十需要通过肠道菌群对初始原料进行代谢之后才会产生,也就是说有些细菌会代谢我们食物中的一些成分,转换成B族维生素。

而你的菌群构成和代谢B族维生素的能力,会直接决定是否缺乏该类维生素。当然也有部分受基因影响,因此肠道菌群相应的基因和代谢途径的丰度水平也会直接反映这些维生素的摄入水平。

总的来说,菌群在这其中起重要作用。在我们报告中呈现如下:

微量营养元素和维生素的评估分值与主要营养物质不同,是通过调查人群的单项营养成分水平,然后寻找与该项成分异常相关的菌群,并基于这些菌群和代谢途径计算丰度并转换为人群分布后的值。

简单来说,报告中的微量营养元素的分值即代表该营养元素的摄入水平。

菌群检测营养状况与血液检测有什么区别吗?

通过肠道菌群评估的维生素一般反映一段周期内的维生素状况,因为肠道菌群在没有突发疾病的情况下相对稳定,受一段周期的饮食影响为主,一般是2周。B族维生素是水溶性维生素,每日摄入后会通过尿液代谢排出,通过血液检测,不同时间检测波动较大。

菌群评估营养和血液检测营养趋势是一样的,在极端缺乏和极端过量是吻合的,中间档可能在数值上不是完全吻合,血液反映的营养水平比较及时。

★

当了解了体内的营养素和维生素是否缺乏,以及哪方面的缺乏,就可以进行有针对性地补充。菌群也是需要营养物质的,这就离不开我们的日常饮食,那么该如何补充呢?

我们的肠道菌群检测报告中有个体化饮食推荐表。

<篇幅关系,此处仅展示部分>

以上食物推荐表是怎么来的?

这是经过综合考虑疾病风险和营养缺乏状况计算得到的。主要是计算每种食物的营养构成与目前营养状况的匹配度,以及特定疾病需要避免的食物。

该表推荐的食物分数从-100~100,排序为不推荐到强烈推荐,日常饮食可以参考这个推荐表。推荐分值,表示基于目前的菌群和营养状况对食物的推荐指数,正数分值越大,建议优先选择,同时也是对改善最有帮助;负数分值越大,并不表示不能吃,而是目前状况下不优先推荐或尽量少吃。

p.s. 如果有特殊疾病需要忌口的,优先遵医嘱。

该表包括几百种日常食物,如下图。

<个体化饮食推荐,建议用电脑查看,目前手机端展示不太美观>

对于长期调理菌群而言,饮食无疑是最主要的驱动因素之一。

下一步我们将利用更全和详细的菌群结构,食物营养,人群膳食构成以及营养数据库推出个性化膳食营养升级方案,特别会针对个别菌属的异常和失衡状况以及营养元素异常和缺乏问题。

前面章节我们知道,通过菌群可以反映你的饮食状况,那么反过来,如果你吃了一个东西,会对菌群检测造成影响吗?是不是菌群就变了,那检测就不准了?

这也是比较重要的一部分,也就是肠道菌群检测的准确性,它能允许多大范围内的变化?什么因素会影响?

其实,菌群变化算快,也不算快。饮食对菌群是有一定影响没错,但这种影响呢,一般来说是前一天的饮食会影响第二天的菌群结构的百分之十几,也就是说,假设你昨天吃大餐,大量吃肉,蛋白摄入非常高,而你之前是以碳水化合物为主的,那么第二天饮食当中,你的蛋白质相关的这部分菌的比例可能会有15%,最高到20%可能会有,但一般来说是在15%以内,会有一个波动。

然而,总体的核心菌群构成,不会因为你今天一顿大餐,就直接从素食的变成肉食的菌群结构,核心菌是相对稳定的,那么多久会发生变化呢?

一般来说坚持两周,饮食结构的变化,核心菌群就会发生一个迁移改变。但两周只是一个短暂的周期,如果你两周后又换回先前的那种饮食方式,菌群也会随之改变到之前的状态。那要怎么样才能持久改变菌群呢?

这个时间线可能要拉长到两个月。

这是在我们的菌群干预中,很多人会遇到的一个周期性的问题。也就是如果你想有效改善菌群,至少需要两周会见到相对明显的菌群结构变化,那如果把干预延伸到持续两个月的周期,甚至是持续干预周期更长,那效果会更好。

取样前饮食会不会造成影响?

前面我们知道,菌群会受检测前一天饮食的影响,造成15~30%的菌群改变,同样也会反映在营养状况的评估上,因此建议检测前一天尽量保持近期正常饮食,这样能更好的反映真实的营养饮食状态。

此外,如果你是在调理一段时间后再次检测,想要和上次比较的话,最好在检测前保持饮食大体相似(意思是不要突然吃和平时不一样的食物或者吃完大餐后取样)。

取样过少会怎么样?

取样不能太少,如果太少的话,可能会影响DNA提取,另外会导致一些低丰度的菌检测不到。

取样过多会怎么样?

如果说取样太少导致样本不合格可以理解,那么取样过多为什么也会有问题呢?

我们的采样管中有保存液,可以将菌群固定在采样的瞬间,但是如果取样过多的话,可能导致部分粪便无法完全溶解于粪便,这部分样不能正常保存可能会使其中的大肠杆菌等兼性厌氧菌开始在管内繁殖。

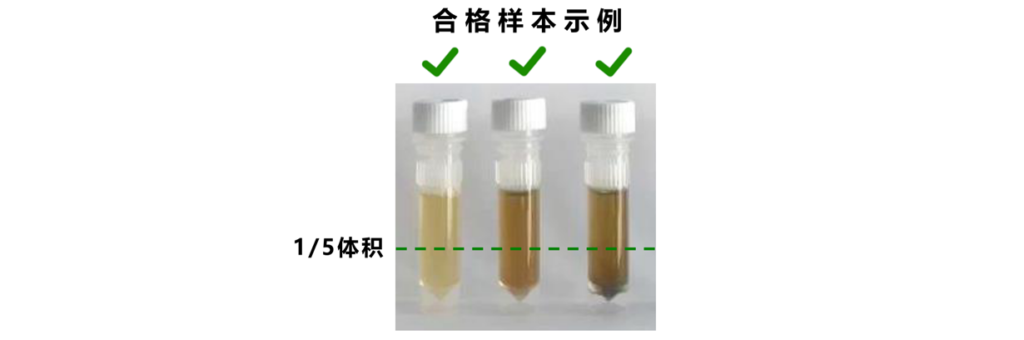

正确合格取样量(黄豆大小,约200mg,如果是稀便,反复沾取)

只需棉签沾取少量,混匀于保存液,固体粪便取样不能超过管子1/5体积(右图刻度线)。且保存液带有粪便颜色即可。(右图所示)

详见:肠道菌群取样方法

注 意 事 项

如3天内使用过抗生素类、质子泵类胃药、阿片类精神药物请停药3天后进行检测(如果长期服用某种药物,如降压、降血糖药等,不建议停药,检测反映的是用药控制的菌群和身体状况)。

感冒、腹泻或其他症状期间不影响取样,拉稀或稀便可以用棉签反复沾取粪便至取样管。

★

总的来说,取样虽然很重要,但也只是其中一个环节。每一个样本的结果呈现都凝聚了我们与你共同的努力。那么,从取样到结果报告呈现的那一刻,中间经历了什么?

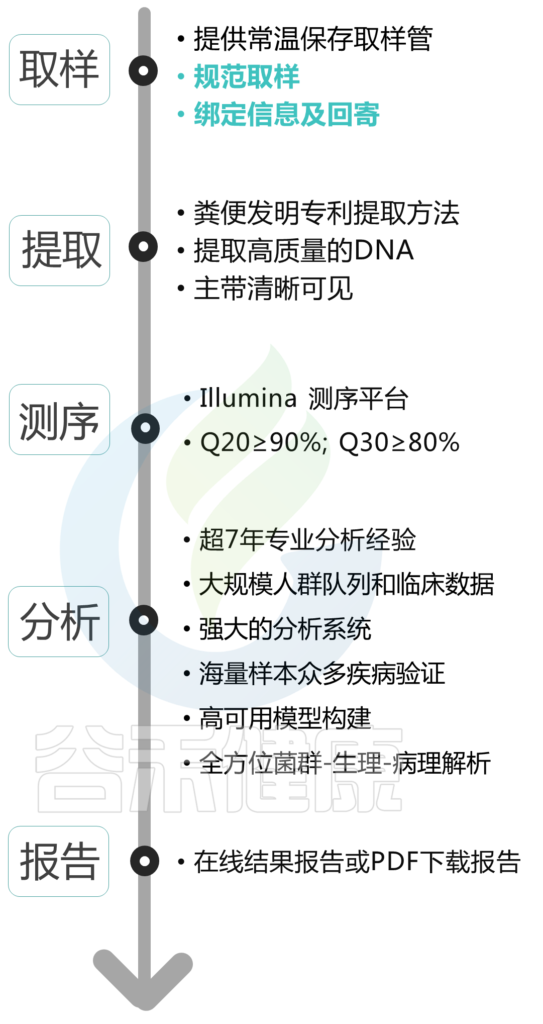

在你取完样之后,把样本用快递寄到我们这里之后,它会经历提取->测序->分析->报告到你手上。下图绿色标注部分是你需要完成的。

近年来,我国将全面健康和预防作为国家重点领域。我们致力于将信息技术(IT)与生物技术(BT)相融合,发展推动肠道菌群基因检测进入成为精准和预防医学时代下的“生命健康新基建”,尽管目前的菌群检测,包括疾病关系,算法,数据库,后端干预均在成长积累阶段,但是菌群检测正在进入大数据时代,菌群基因中蕴藏海量对人体生命和健康的重要数据,我们致力于将这些数据和实际应用相结合,最终转化为疾病预防、改善健康的有效方案。

前沿技术正在不断创新发展,报告也在迭代更新中,谷禾肠道菌群健康检测在辅助判别慢病风险、精准营养、亚健康管理、临床治疗干预中显示出其广泛的社会需求和指导价值。

你问我答

不同部位间的样本(如前段/中段/后段),检测结果差异性有多大?

答:会有不同的,不过主要反映在具体的菌种丰度上,有无这种菌的差异不大。另外慢病的评估也影响不大慢病模型中使用了高维特征,丰度的变化波动对结果的影响没那么大。营养和代谢部分受菌群丰度影响相对大一些,同一个人的前后两天的取样最大可能有15%左右的差异。

肠道菌群在肠道内不同部位以及粪便的不同部分其实都存在差异,含水量、连续几餐的饮食构成和排便周期的长度都会对菌群各个菌种的丰度造成影响。单纯从绝对丰度上来看是一个动态变化的过程,各个菌属在继承之前的构成比例的情况下因各种因素的变化增长或降低。因此并不存在一个绝对的菌群构成以及完全准确的单一指标。肠道菌群检测获取的丰度含量本身信息量很大,但是稳定性和一致性并不很高。

更高层级的菌群相对比例顺序则相对稳定一些,之后具体包含的菌种也相对稳定。目前我们使用的疾病预测模型主要通过高维的菌群结构特征,并不单纯依靠每个菌的绝对丰度来评估,稳定性很高。针对一些特定的病原菌或问题菌,需要通过与人群范围比较,在正常范围内并无问题。

日常多添加有益菌或益生菌的酸奶,可以改善肠道菌群状况吗?

答: 大范围人群调查显示添加益生菌的酸奶可以改善肠道健康,但效应因人和状态而定。总体而言我们支持服用益生菌酸奶有益,但需要注意酸奶饮料可能包含果糖,游离糖等,其作用仍然非常有限。

同一份样本,不同批次的实验环节如上机测序,差异有多大?这种差异率是否有一个范围呢?

答:不同批次上机影响很小,菌群数据相关性不低于98%。我们会在每轮设置一个阳性对照,一个上轮检测样本对照,一个阴性对照。评估污染,轮次比对。理论上不同的实验室,扩增引物,方法都会带来对不同菌丰度的系统误差,我们尽力保证本实验体系下各个轮次之间最小化的实验误差。另外使用的引物是经过大量验证的标准化引物。

实际患者建不建议送检,我们这个产品主要针对健康体检,还是也可以辅助诊断和预后治疗呢?

答:产品主要针对健康体检,如果临床诊断判断可能菌群异常或疾病症状与菌群相关,产品可以通过菌群检测提供临床参考,用于辅助诊断和治疗方案的评估。产品关于疾病和菌群相关指标的评估仅限于菌群相关方面,以临床诊断为准,不适用于单独使用产品进行疾病诊断。

抗生素是如何影响菌群的,菌群的敏感性和抗性基因是什么?

答:广谱抗生素会杀死细菌,但是部分细菌在抗生素选择或滥用的情况下会在抗生素靶点基因产生突变或携带耐药基因,从而对特定抗生素产生耐药。不同菌目前的耐药菌比例以及携带的耐药基因水平不同,对应的抗生素耐药水平和种类也有不同。

有在吃富含某种事物或者相关营养素,为什么报告显示缺乏?

答:营养指标的评估是基于菌群构成特征和菌群代谢生成特定营养素的途径来评估的,直接的营养素补充会反映在相关菌群构成上,但部分营养素因为吸收部位不同以及菌群代谢途径上下游的影响,预测可能有一定差异。另外菌群构成异常的情况也会导致营养指标预测失常,如大量氨基酸都评估缺乏的情况。

有人说长期服用益生菌,会让肠道自己产生的益生菌的能力减弱或者可以说是肠道自主平衡的能力减弱,不能长期服用。这种说法是否有依据?长期服用一种益生菌,也容易产生耐药性,那么是否建议定期更换或者调整益生菌的菌种和数量呢?

答:持续服用单一或特定组合的益生菌确实会存在效力减退的情况,主要是菌群具有适应性,如果不配合生活方式和饮食结构的改变,会较快失效。可以根据菌群检测结果来调整益生菌的方案。

样品的稳定性对于那些数据的影响是比较大的哪些是影响比较小的?

答:越是直接和具体菌相关的指标变化越快越大,和菌群结构相关的指标,比如一些慢病风险还有总体饮食结构一类的变化较稳定。

从波动性排序来看,具体菌丰度>多样性>微量营养(锌 铁 氨基酸 维生素)>消化道疾病风险评估 (受当前状态影响较大)>肠龄>宏量营养素(碳水 蛋白 脂肪 纤维素 乳制品)>抗生素水平 >菌属是否出现>其他慢病风险

中大龄儿童小孩检测到自闭症风险高,如何解读?

答:肠道菌群在1-3岁期间主要是菌群发育滞后会影响神经发育和营养,3~6岁左右菌群参与的神经递质代谢异常会加剧自闭症的程度,但这个年龄段已有的神经发育滞后不光靠菌群改善就能解决了。

所以如果是0~2岁的如果这个风险值较高,不管有没有症状都建议改善菌群。如果是3~6岁甚至6岁以上,如果就风险值高没有相应的神经或行为异常,就问题不大,可能是菌群代谢构成不太好,不会导致自闭症的。如果有症状那改善菌群有助于改善症状。

肠道菌群平衡,为何多样性指数是低的?

答:菌群平衡和多样性指数是2个不同指标;

多样性仅仅评估肠道菌群的种类数量和丰度分布,与具体是有益和有害无关。多样性主要与饮食摄入,药物如抗生素类以及疾病状态有关。

菌群平衡对应的异常称为肠道菌群失调,临床上有I度失调和更严重的II度失调。大便常规检查是通过显微镜下观察统计染色细菌中杆菌和球菌以及革兰氏阴性和阳性菌的比值是否超标来判别的。本报告同时提供了另一评估算法,通过有益菌/有害菌的总体情况来评估菌群平衡状态,低于2为重度失衡,低于5为失衡,同时分值也提示菌群平衡水平,越高越正常。

菌群失衡如何调整?

从菌群失衡的评估角度来看,首先就是快速增加有益菌特别是双歧杆菌的丰度可有效改善该项指标。因此临床上通常提供多联的益生菌制剂来快速补充益生菌,可以短期有效改善菌群平衡比例。

菌群平衡和多样性分值都高的,但是肠道年龄预测比实际大,年龄预测模型是不参考多样性和平衡性参数的?

答:肠道年龄是靠机器学习和人群大队列做的,不是只根据菌群平衡和多样性,每个年龄段都有核心和标致的菌群特征,比如婴儿的双歧杆菌,老年人瘤胃球菌等,这几个指标都是表征菌群的状态和健康的。

END

声明

谷禾专注于提供肠道菌群基因检测和基于此的健康评估咨询,肠道菌群对人体健康的影响和关联性已被广泛研究和认可,但基于对健康的慎重和法规,谷禾重申其提供的肠道菌群基因检测目前不用于临床疾病诊断,仅作为菌群状况构成检测和健康评估以及基于菌群的科研。分析报告中疾病风险和健康相关评估来自于公开研究数据和谷禾构建的大人群队列数据分析的预测评估结果,涉及临床诊断和医疗建议请遵照临床诊断和医生的医嘱。由于技术进步和样本数据不断积累,报告中可能存在尚未完全涵盖的因素或状况,不可避免的存在一定概率部分风险未被完全检出的情况。