-

CNAS L23010

CNAS L23010

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业 二级病原微生物安全实验室

二级病原微生物安全实验室- 联系电话:+13336028502

- +400-161-1580

- service@guheinfo.com

谷禾健康

糖尿病是一种复杂的多系统代谢紊乱,其特征是高血糖,它还会导致并发症,降低生活质量并增加死亡率。糖尿病病理生理学包括β细胞、脂肪组织、骨骼肌和肝脏功能障碍。

1型糖尿病(T1D)是由免疫介导的β细胞破坏引起的。更常见的2型糖尿病(T2D)是一种异质性疾病,其特征是不同程度的β细胞功能障碍与胰岛素抵抗共同作用。

肥胖和2型糖尿病之间的密切关联涉及由中枢神经系统调节的通路,这些通路控制食物摄入和能量消耗,并整合来自外周器官和环境的输入。

患糖尿病或其并发症的风险代表了遗传易感性和环境因素之间的相互作用,包括营养食品的可用性和其他健康的社会决定因素。

糖尿病已经困扰人类数千年。从对这一疾病的“早期”描述到现代,目前人们对全球日益增多的糖尿病病人的流行病学、病理生理学、并发症和治疗选择的理解已经大大加深。

在过去的 50 年里,我们共同目睹了有关1型糖尿病和2型糖尿病病理生理学的知识爆炸式增长,而这种知识正在彻底改变糖尿病的治疗和预防方法。因此,任何关于糖尿病病理生理学和治疗进展的观点都不可能详尽无遗,或完全统一。

本文根据顶级期刊《Cell》近期发布的关于近50年有关糖尿病研究进展总结内容,与大家分享。

◮ 关于糖尿病的基础知识

糖尿病是由于胰岛素不足以刺激生理性葡萄糖处理,从而促进能量在脂肪组织、肌肉和肝脏中的储存而发展起来的。

糖尿病的表现范围从几乎完全的胰岛素缺乏症,如1型糖尿病(T1D)中出现的情况,到在胰岛素抵抗的情况下胰岛素相对缺乏的情况——2型糖尿病(T2D)的特征。

虽然糖尿病的诊断是基于测量血糖或糖化血红蛋白,但这种疾病应该被视为一个与多种合并症相关的多系统疾病。

◮ 糖尿病的大致分类

•1型糖尿病:由免疫介导的胰岛细胞破坏引起;

•2型糖尿病:与胰岛素抵抗和相对胰岛细胞功能不全相关;

•特定单基因疾病、药物毒性或胰腺功能不全引起的糖尿病综合征;

•妊娠期糖尿病

◮ 糖尿病的患病情况

2型糖尿病患者人数最多,1型糖尿病则不到所有病例的5%。2021年,全球糖尿病的患病率估计为6.1%,相当于5.29亿人,某些地区的患病率甚至高达12.3%。2型糖尿病占96%的病例,其中超过50%与肥胖有关。

糖尿病流行的趋势令人担忧,预计到2050年,将有13.1亿人患糖尿病。其他分析指出,2021年全球患病率已经超过10%。此外,2021年估计还有4.64亿人有糖耐量受损,2.98亿人有空腹血糖受损,总体上代表了糖尿病前期。

◮ 糖尿病大大增加了患其他病的风险

糖尿病大大增加了由心血管疾病和肾脏病造成的全因死亡率,且导致多种其他病症,包括失明、肢体丧失、慢性疼痛和残疾。

尽管升高的循环葡萄糖是任何原因引起的糖尿病的特征,但2型糖尿病是一种异质性疾病,不同人群亚群的结果存在差异。

鉴于肥胖与2型糖尿病之间的关联,有人认为,只要更加注重改善营养、增加身体活动和减少肥胖的政策,这种负担的大部分是可以预防的。然而,糖尿病的异质性表明,预防和治疗策略最好量身定制,以最大限度地发挥其在特定人群中的功效。

◮ 1型糖尿病概况

1型糖尿病(T1D)占所有糖尿病病例的5%–10%,由自身免疫介导的胰腺β细胞破坏导致。

胰岛素的发现使1型糖尿病从曾经的致命诊断变为可管理的慢性病。尽管取得了管理进步和新疗法的问世,只有约20%的患者能实现最佳血糖控制,且预期寿命较短。

◮ 遗传研究和疾病进展

全基因组关联研究(GWAS)鉴定了60多个与1型糖尿病相关的基因位点,显示出该病的高度遗传性。

对自然史的研究通过新生儿筛查和自身抗体筛查提供了对环境因素、疾病触发因素、胰岛自身免疫轨迹及代谢和免疫表型的见解。

重要观察之一是综合分析显示,有两种或更多胰岛自身抗体的人在15年内发展为临床1型糖尿病的风险超过80%。

◮ 疾病分期

1期T1D:存在两种或两种以上自身抗体

2期T1D:多种自身抗体阳性和血糖紊乱

3期T1D:明显的高血糖症

历史背景

在上世纪末,关于2型糖尿病的遗传学理解主要集中在少数几个基因座上,这些基因座与环境因素共同影响个体患病风险。

现代研究进展

随着全基因组关联研究(GWAS)的发展,现在已发现数百种与2型糖尿病相关的遗传变异。这些变异大多对患病风险的影响很小。

变异的作用机制

大多数与2型糖尿病相关的变异并不直接改变蛋白质功能,而是通过影响非编码基因组序列中的调控元件来改变基因表达的丰度。这些调控元件在特定的细胞类型和发育时间点发挥作用。

挑战与机遇

当前的挑战是将这些调控信号与具体的效应基因(转录本)关联起来,以了解其对糖尿病风险的影响。识别这些基因有助于理解糖尿病的机制,并可能发现新的治疗靶点。

单细胞多组学数据的应用

单细胞分辨率多组学数据集的出现为研究人员提供了工具,以更好地将遗传变异与其效应基因关联起来。这些数据结合高通量细胞表型分析,有助于评估变异相关的基因表达改变与疾病的关系。

临床应用的局限性

尽管这些研究提供了对糖尿病潜在病理生理学的生物学洞察,但目前尚无直接的精准诊断或治疗方法。

多样性研究的需求

大多数遗传学研究是在欧洲人群中进行的,因此需要在更广泛和多样化的人群中开展类似研究,以避免因缺乏多样性导致的健康差异,尤其是在糖尿病护理方面。

未来研究方向

研究人员对将心脏代谢和血糖特征的基因数据与2型糖尿病风险的基因数据结合起来很感兴趣。这些共享信号可能揭示潜在的组织和机制,通过这些机制,变异体会影响糖尿病或其并发症的风险。

聚类分析

通过不同聚类方法,研究人员正在识别2型糖尿病中常见的缺陷过程(如胰岛素作用、β细胞功能、血脂异常),并评估其临床效用。

20世纪90年代初,通过识别单基因糖尿病的突变,揭示了葡萄糖代谢与胰岛素分泌偶联机制的重要性。这些研究表明,关键的糖酵解酶如葡萄糖激酶的功能丧失突变影响胰岛素分泌。

转录因子HNF1A/HNF4A对内分泌胰腺的发育和维持至关重要,其发现为进一步研究胰腺和内分泌细胞发育的重要步骤奠定了基础。

基因变异的影响

罕见的完全渗透性突变在生命早期表现为糖尿病,而影响较小的等位基因也会增加2型糖尿病的风险。

胰腺功能的复杂性

研究发现外分泌和内分泌胰腺之间存在意想不到的联系。罕见的消化酶基因突变和与糖尿病相关的常见变异揭示了胰腺疾病(如胰腺炎和囊性纤维化)与内分泌细胞功能障碍之间的联系。

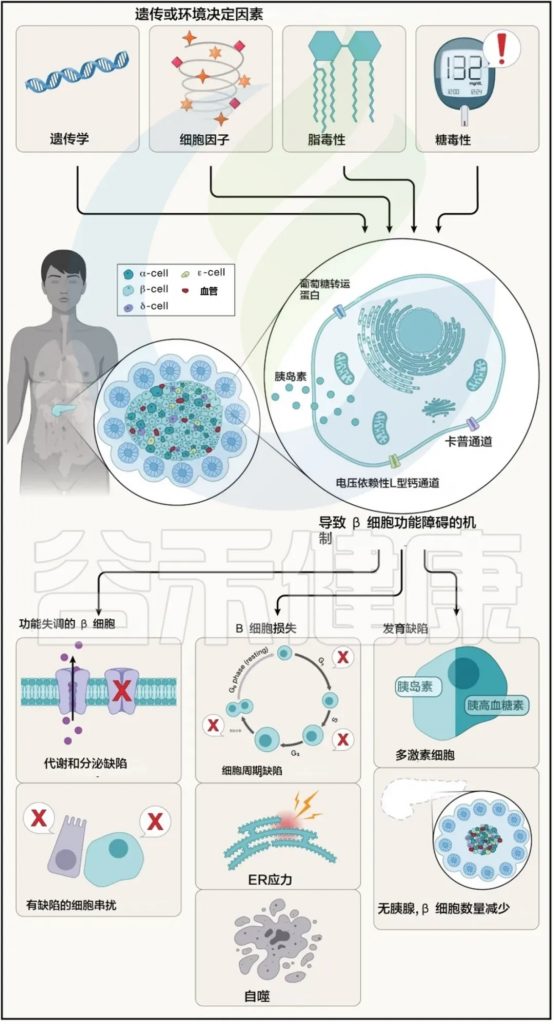

对β细胞功能受损的各种方式的机制理解得益于人类基因发现(下图)。

胰腺β细胞因环境和遗传因素受损的潜在方式示意图

Abel ED,et al.Cell.2024

提升β细胞功能的兴趣

由于β细胞在维持正常葡萄糖耐受性中的关键作用,提高“功能性β细胞质量”被视为治疗1型和2型糖尿病的重要策略。

潜在治疗靶点

人类遗传学研究支持K-ATP通道和葡萄糖激酶为改善胰岛素分泌的潜在靶点。

SLC30A8基因中的特定蛋白质变体(ZnT8的锌转运蛋白)主要在胰腺β细胞中表达,并被证明可保护个体免受2型糖尿病的侵袭,因此相关药物的开发在进行中。

GLP-1受体(GLP-1R)

虽然在GWAS证实其作为治疗靶点的有效性之前人们就已经对它进行了广泛研究,但人类遗传学为其在降低血糖和改善心脏代谢健康方面的作用提供了有力证据。

GLP-1R激动剂不仅有效控制血糖,还具有减肥和降低心血管死亡率的积极作用。

开发新疗法的挑战

GLP-1类药物的多重成功显示了从多个角度治疗疾病生物学的巨大潜力,但也增加了专注于改善β细胞功能新疗法开发的难度。

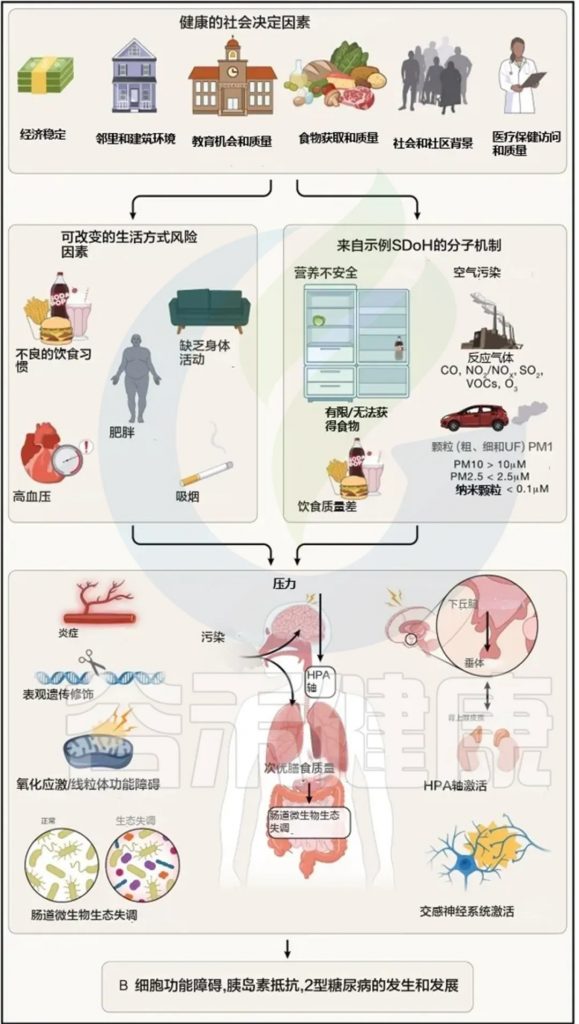

社会健康决定因素(SDoH)指的是影响健康的社会条件,包括经济、教育、食品安全、医疗保健等因素。它们对包括2型糖尿病在内的多种疾病的发病和进展有深远影响。

SDoH通过复杂的途径影响2型糖尿病的发展,从生活方式行为到分子机制(例如HPA轴激活、微生物群失调)。粮食不安全和空气污染等具体因素已经被证明与糖尿病有关,表明需要多层次的干预策略。

粮食和营养不安全

粮食安全被定义为“所有人在任何时候都能获得足够的食物以过上积极和健康的生活”。

营养安全进一步扩展为“能够公平、稳定地获取、负担得起和利用促进健康、预防和治疗疾病的食品和饮料的状态”,包括饮食质量和社会健康决定因素(SDoH)。

粮食不安全的影响:粮食不安全导致水果和蔬菜摄入减少,精制碳水化合物、饱和脂肪和添加糖摄入增加,整体饮食质量下降。长期不良饮食习惯导致氧化应激、炎症和脂肪组织扩张。

粮食不安全与增加的炎症、生物荷负和肠道微生物多样性降低有关。社会经济压力则加剧了这种状态,影响补偿行为,并激活炎症途径。

空气污染

空气污染是重大环境健康风险,社会经济地位较低的人群受影响更大。关键污染物包括臭氧 (O₃)、二氧化氮 (NO₂) 和各种颗粒物 (PM),如PM2.5。

对糖尿病的影响:空气污染与胰岛素抵抗、血糖紊乱、高脂血症和2型糖尿病的发病率增加有关。观察性研究与孟德尔随机化研究支持其因果关系。

机制:初级启动途径:包括氧化应激、淋巴细胞活化、组织内DAMP产生及直接影响胰腺β细胞等。

次级效应途径:涉及全身炎症、神经内分泌失调、肝脂肪变性以及肠道微生物群失调等。

共同的病理生理影响:无论是营养不良还是空气污染,均通过氧化应激、炎症反应、HPA轴激活等机制影响糖尿病的发展。

粮食不安全和空气污染等因素可能在从胚胎到婴儿期影响后代未来的糖尿病风险。饥荒和空气污染对母体的营养和污染暴露都有证据表明会影响后代的代谢健康。

研究和政策发展:需跨学科团队的合作来深度研究SDoH的病理生理影响,指导新的干预策略和政策制定,以提高糖尿病预防和管理的公平性。

总之,粮食不安全和空气污染通过复杂的生物和环境机制显著影响2型糖尿病的进程。理解这些机制将有助于开发更有效的公共卫生政策和临床干预措施。

Abel ED,et al.Cell.2024

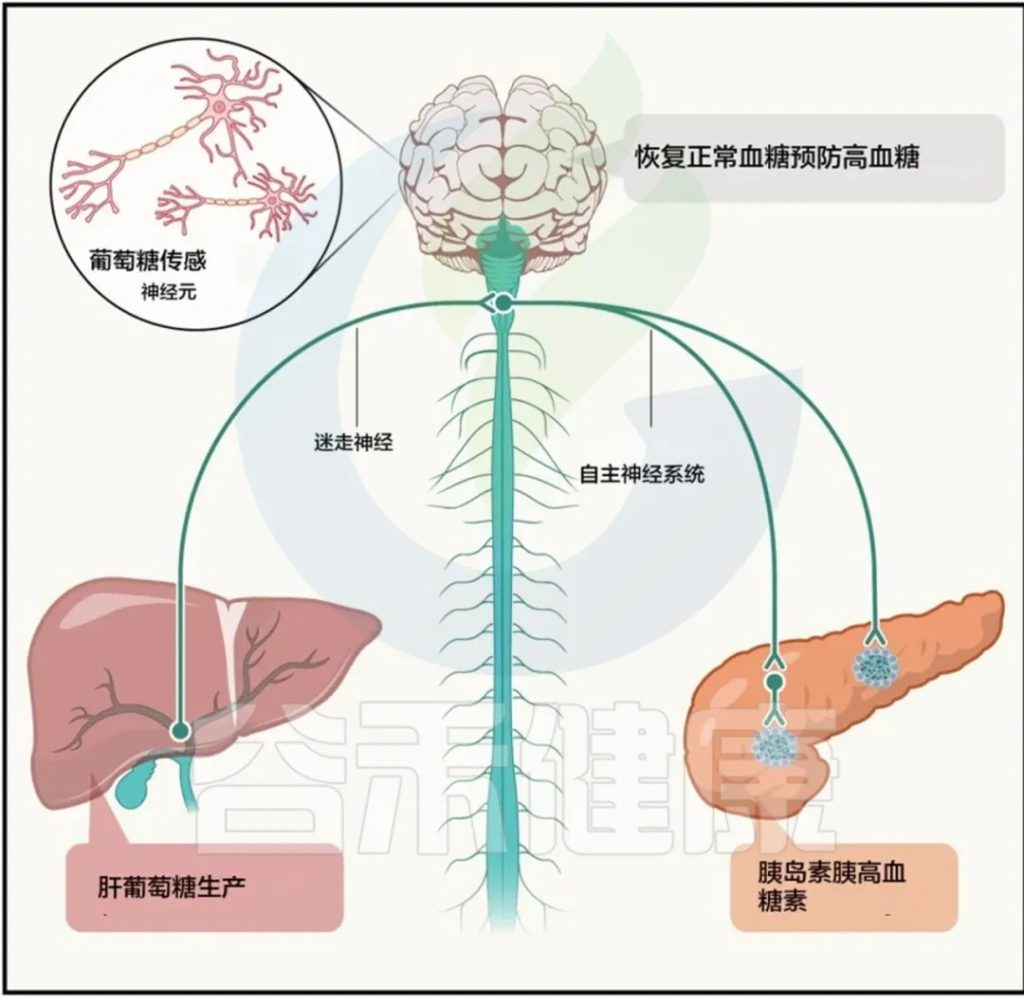

大量临床前数据强调了大脑在控制体重以及易感人群中胰岛素抵抗和肥胖发展中的重要作用。尤其中枢神经系统(CNS)在控制血糖和2型糖尿病病理生理学中的重要性。

◮ 重要性与作用

大量临床前数据显示,大脑在体重控制、胰岛素抵抗(IR)、肥胖及2型糖尿病发病机制中扮演关键角色。其中肥胖是2型糖尿病的重要风险因素。

食欲和能量消耗的调节对于肥胖的发生至关重要,受中枢系统全面调控。

肠道激素如生长素释放肽和瘦素,以及肠道微生物群的变化,在调节过程中起重要作用。

已在下丘脑和脑干中对这些调控神经回路的了解取得显著进展。

临床研究

人类研究重点关注中枢及自主神经系统如何整合体重调节及葡萄糖代谢,尤其在维持循环葡萄糖浓度中的作用。

动物模型研究

动物模型研究提供了许多见解,显示迷走神经及中枢神经系统回路对营养感知的重要性。

研究表明脂肪或糖摄入与多巴胺释放及暴饮暴食行为之间存在关联。

大脑与外周之间相互作用的示意图

Abel ED,et al.Cell.2024

注:这些见解大多来自动物模型研究

为了更好地科普中枢神经系统(CNS)在糖尿病和代谢调节中的作用,可以从以下几个方面进一步理解:

基本概念

中枢神经系统(CNS)不仅仅是控制思维和行为的中心,它还在调节身体的代谢功能中发挥重要作用。特别是在血糖调节方面,CNS通过调控肝脏的葡萄糖生成和分解来维持血糖的稳定。

机制

下丘脑是CNS中一个关键区域,它通过神经信号影响胰腺的功能,调节胰岛素的分泌。胰岛素是降低血糖的主要激素,因此下丘脑的调控对于维持正常血糖水平至关重要。

胰岛素的作用

胰岛素不仅在外周组织中发挥作用,它在大脑中也有重要功能。研究表明,胰岛素可以通过鼻内给药直接作用于大脑,影响胰岛素的分泌和全身的胰岛素敏感性。

个体差异

不同个体对大脑胰岛素的反应存在差异,这种差异可能影响到胰岛素的分泌和代谢功能。这种差异也与肥胖和胰岛素抵抗(IR)有关。

FGF的潜力

成纤维细胞生长因子(FGF)在动物实验中显示出通过作用于大脑来缓解糖尿病的潜力。这种方法不依赖于体重减轻,而是直接改善葡萄糖代谢。

药物的CNS作用

一些用于治疗2型糖尿病的药物,如GLP-1受体激动剂,通过中枢神经系统发挥作用,影响食欲、体重和胰岛素分泌。

关联性

2型糖尿病与认知功能受损和神经退行性疾病(如阿尔茨海默病)之间存在关联。研究发现,糖尿病患者的大脑胰岛素反应性可能受损,这与认知功能下降有关。

潜在治疗

鼻内胰岛素和GLP-1受体激动剂在临床研究中显示出神经保护作用,可能降低痴呆症的发病率。

更具脑渗透性的药物

开发能够更好地穿透血脑屏障的药物,可能增强其神经保护作用,同时减少不良反应。

共同途径的探索

由于糖尿病和神经退行性疾病的发病率随着年龄增长而增加,研究共同的病理机制可能带来同时治疗这两种疾病的新方法。

胰岛素抵抗(IR)

当胰岛素无法有效地降低血糖时,称为胰岛素抵抗。这种情况不仅影响糖代谢,还导致脂肪组织释放更多的游离脂肪酸(FFA)进入血液。

脂解作用增加

在IR条件下,脂肪组织经历脂肪分解增加,产生更多的FFA。这些游离脂肪酸流入血液并扩散到其他组织,如肝脏和骨骼肌,进一步导致这些组织的发展胰岛素抵抗。

二酰甘油的作用

二酰甘油(DAG)是一种重要的信号分子。研究表明,在胰岛素抵抗的状态下,血浆中DAG水平升高。DAG可以与细胞膜上的蛋白激酶Cε (PKCε)结合,从而使胰岛素受体发生抑制性磷酸化。这一过程会限制胰岛素受体的激酶活性,削弱胰岛素的信号传导,导致细胞对胰岛素的反应降低。

特异性结合:DAG的不同立体异构体对作用靶点的结合亲和力不同,其中sn-1,2 DAG与PKCε结合最强,定位在质膜上,而其他异构体如sn-1,3 DAG和sn-2,3 DAG倾向于定位在脂滴和内质网(ER)。

神经酰胺的作用

神经酰胺是另一种导致胰岛素抵抗的脂质。高FFA水平促进长链神经酰胺(如C16和C18)的产生。神经酰胺通过激活特定的激酶,如蛋白激酶C ζ (PKCζ)和蛋白磷酸酶2A (PP2A),抑制关键信号分子Akt的磷酸化。这种抑制作用破坏了正常的胰岛素信号传导。

选择性影响:神经酰胺特异性地促进胰岛素抵抗,这是因为其他类似脂类(如二氢神经酰胺和鞘磷脂)未能在实验模型中表现出同样的效果。

异位脂质沉积

骨骼肌和肝脏中DAG和神经酰胺的积累会加剧胰岛素抵抗。这些组织的『选择性胰岛素抵抗』意味着通常应该增加葡萄糖吸收的组织变得不再敏感,反而可能继续将葡萄糖转化为脂质储存。

加速糖尿病的进展

当骨骼肌和肝脏对胰岛素的敏感性降低时,会加速糖尿病的进展。这些脂质代谢产物的积累不仅影响胰岛素信号传导,还可能引发脂质毒性,损伤细胞功能并加重代谢紊乱。

以上细节描述展示了脂质介质如何在分子水平上影响胰岛素信号通路,从而推动全身性胰岛素抵抗的发展。这些见解为开发针对性更强的干预措施和治疗策略提供了依据,以改善代谢健康并减缓或逆转糖尿病。

下面是肥胖和脂肪组织通过多种机制驱动胰岛素抵抗(IR)的详细总结:

1.脂肪酸羟基脂肪酸酯与胰岛素敏感性

脂肪酸羟基脂肪酸酯(FAHFA)的角色:FAHFA是一类由两个脂肪酸通过酯键结合形成的复合脂质。研究表明,FAHFA可以改善胰岛素敏感性,其水平在肥胖状态下和2型糖尿病中会降低。

机制:FAHFA通过与某些代谢重要组织中的G蛋白偶联受体结合,起到调节小鼠胰岛素敏感性、脂肪生成和能量消耗的作用。此作用途径表明FAHFA可能通过影响受体来调控广泛的代谢过程。

2.脂肪甘油三酯脂肪酶与FAHFA

脂肪甘油三酯脂肪酶(ATGL)的双重角色:ATGL是一种负责脂肪分解的酶,被认为可能在FAHFA代谢中也发挥作用。

ATGL可能充当FAHFA的合酶,通过改变ATGL功能,提供了FAHFA与2型糖尿病中的脂肪分解之间的潜在联系。调节ATGL功能的变化可能影响FAHFA的合成和分解。

3.前馈循环与全身性胰岛素抵抗

前馈循环:肥胖状态下,脂肪组织中多种信号分子的变化(包括FAHFA的减少)会驱动一种前馈的代谢循环。这种循环会进一步加剧全身胰岛素抵抗。

注释:代谢生理学中,”前馈循环” (feed-forward loop) 指的是一种生物学过程,其中某一信号或变化会增强或放大某一响应,而这种响应又会使初始信号或变化更加显著。上文中前馈循环是指肥胖状态下脂肪组织中多种信号分子的变化(例如 FAHFA 的减少)导致的一系列代谢事件。这些变化不仅直接影响机体的代谢状况,还通过促进某些过程或信号的放大,进一步加剧全身胰岛素抵抗。

具体来说,脂肪组织中信号分子的变化作为初始刺激,会引发代谢反应或变化,这些代谢反应可能通过各自的信号机制,反过来进一步促进初始信号或加大初始变化。如果这种循环不被打断,就可能导致长期的代谢失调,比如全身性的胰岛素抵抗,从而增加糖尿病等代谢疾病的风险。

4. 脂肪组织在全身性胰岛素抵抗中的作用

脂肪组织重塑:肥胖引起的脂肪组织重塑是全身性胰岛素抵抗、炎症以及葡萄糖和脂质代谢异常的关键驱动因素。

5. 高血糖与胰岛素抵抗的恶性循环

高血糖的影响:高血糖本身会通过增加己糖胺生物合成途径的通量,加剧胰岛素抵抗。这一途径生成尿苷二磷酸-N-乙酰葡萄糖胺 (UDP-GlcNAc),是N和O连接糖基化的前体。

O连接糖基化:包括Akt在内的胰岛素信号蛋白的O连接糖基化会进一步诱导胰岛素抵抗,形成恶性循环。

在胰岛素抵抗状态下,脂肪细胞的葡萄糖摄取功能受损。这种情况与脂肪细胞释放的胰岛素敏感因子和复合脂质的变化有关,这些变化会影响其他组织对胰岛素的响应。

肝脏和骨骼肌是胰岛素作用的主要目标组织,在胰岛素抵抗状态下,其糖代谢功能受损,尤其是肝脏的葡萄糖输出增加和骨骼肌的葡萄糖摄取减少。这些机制是糖尿病患者血糖水平升高的主要驱动因素。

糖原合成减少

在胰岛素抵抗的早期阶段,骨骼肌中胰岛素介导的糖原合成减少。这是因为胰岛素信号传导受损,影响了糖原合成酶的活性。

GLUT4易位受损

胰岛素通常促进葡萄糖转运蛋白4(GLUT4)从胞内储存池转移到质膜,以增加葡萄糖摄取。然而,在胰岛素抵抗状态下,这一过程受损,导致葡萄糖摄取减少。

葡萄糖氧化减少

由于胰岛素信号传导的缺陷,骨骼肌中葡萄糖的氧化能力降低,这进一步影响能量代谢。

长期影响

随着时间推移,骨骼肌胰岛素抵抗会导致肌肉萎缩、运动能力下降以及线粒体功能和质量的下降。

肝糖输出(HGP)增加

肝脏胰岛素抵抗的主要表现是肝糖输出增加。这是因为胰岛素对糖异生基因的抑制作用受损,导致肝脏中糖异生增加。

脂质积累

胰岛素抵抗还促进肝脏中脂质的积累,进一步影响肝脏功能。

组织间通讯的理解

未来的研究需要深入了解不同组织间的通讯机制,包括外泌体等新型介质在内的作用。

脂质动员机制

研究控制组织和细胞器之间脂质动员的机制,以及未表征脂质的功能,将有助于揭示2型糖尿病中的脂质失调。

复杂病理生理学的探索

进一步探索这些途径在持续胰岛素抵抗中的复杂病理生理学影响,将有助于开发新的治疗策略,改善代谢稳态。

综上所述,理解骨骼肌和肝脏的胰岛素抵抗机制及其与脂肪组织的相互作用,对于揭示2型糖尿病的发病机制和寻找新的治疗靶点至关重要。

近年来,越来越多的研究揭示了2型糖尿病与代谢功能障碍相关脂肪肝病(MASLD)之间的紧密联系,除了影响血糖稳态外,还对心血管并发症以及其他健康问题有显著的影响。

病理生理学背景

糖尿病患者常伴有肝脏代谢功能障碍,这是血糖稳态受损和糖尿病心血管并发症的主要因素之一。肥胖引发这些患者肝脏葡萄糖和脂质的异常增加。

MASLD的演变

MASLD从单纯脂肪变性(最初是可逆且普遍的状态)到代谢功能障碍相关脂肪性肝炎(MASH),可以进展至纤维化,这在严重情况下是主要的死亡原因。

下面是对2型糖尿病和MASLD相互作用的总结:

1.多重打击假说

这一理论解释不同患者发展严重并发症的原因,重点在于脂质蓄积后非实质细胞(NPC)的异常激活。对于早期疾病,GLP-1 基药物疗法可能有效,但对晚期纤维化无明显效果。

2.过量从头脂肪生成(DNL)

过量从头脂肪生成(DNL)在2型糖尿病患者中明显增加。健康人群中,胰岛素通过Akt信号通路抑制肝糖输出(HGP),同时激活脂肪生成的促进元素,如SREBP-1c。但在胰岛素抵抗状态下,FoxO1抑制失效增加葡萄糖生成,然而胰岛素仍然能推动DNL。

尽管胰岛素信号转导的某些功能失效,DNL却仍然活跃。这可能由于糖尿病患者CHREBP诱导Akt磷酸化调控机制存在异常,尤其是PHLPP2磷酸酶水平降低,导致了过量DNL。

3.胰岛素信号转导的动力学变化

在慢性高胰岛素血症背景下,正常的胰岛素信号分叉模型可能发生变化,影响胰岛素在早期和晚期阶段的作用。

早期阶段:胰岛素的快速作用通过抑制FoxO1来减少葡萄糖生成。

晚期阶段:延长的Akt活性则促进了DNL和脂质合成,潜在机制包括细胞自主信号、自主脂肪信号以及肠道介导的信号。

4.双向风险与相互促进

2型糖尿病和MASLD不仅拥有共同的风险因素,还可能通过如上机制双向增加各自的风险。研究显示,肝脏脂肪过多与2型糖尿病高度相关,即便在调整了BMI和其他潜在混杂因素后,二者之间的联系依然显著。

5.临床与研究启示

由于代谢功能障碍相关脂肪肝病(MASLD)在肥胖率较高的人群中表现为一种日益增长的健康挑战,当前的研究重点在于理清组织间通讯的复杂网络、揭示潜在的细胞机制、探索治疗新策略以及更好地管理代谢性肝病。

通过全面的机制研究和临床分析,我们可以更好地理解2型糖尿病与MASLD的复杂交互机制,为治疗和预防这些相关病理状态带来新的希望。

在2型糖尿病与代谢功能障碍相关脂肪肝病(MASLD)的研究中,理解肝脏脂质堆积及其进展至肝脏病变的过程尤为重要。以下是详细汇总和对当前研究状况的总结:

1.肝脂质过量与疾病进展

影像学发现:许多2型糖尿病患者在影像学检查中展示了肝脂质过量。然而,哪些患者将发展为有临床意义的肝脏疾病,以及进展的时间和诱导因素,仍不明确。

遗传因素:基因组广泛关联研究(GWAS)揭示了一些与体重和肝脏脂质积累相关的常见风险等位基因(如FTO、PNPLA3、TM6SF2和APOB)。然而,这些基因标记在预测疾病进展为代谢功能障碍相关脂肪性肝炎(MASH)方面的效能有限。

2.脂质管理障碍

2型糖尿病和MASLD患者的肝细胞可能有储存脂质的倾向,但难以在不损伤细胞的情况下管理过量的脂质。这导致了细胞的炎症反应和纤维化。

3.肝细胞的信号贡献

肝细胞在疾病中的作用:研究表明肝细胞不仅在血糖调节中起作用,还通过分泌促进NPC浸润和活化的趋化性和纤维化细胞因子,直接参与肝脏炎症和纤维化过程。

Notch信号的再激活:这是2型糖尿病和MASLD患者肝细胞炎症的一部分,影响HGP和DNL的增加。

4.临床研究和治疗前景

治疗性干预:使用如GalNAc修饰的反义寡核苷酸或siRNA,可以靶向性调制肝细胞信号通路,有可能改善病情。

5.当前研究的主要方向和挑战

高胰岛素血症的作用:2型糖尿病患者IR导致的高胰岛素血症,与肝脏DNL正相关,可能是MASLD病理机制之一。现有研究正在探讨抑制胰岛素分泌的策略,但其在糖尿病患者中的适用性仍需验证。

其他激素和营养因素:胰高血糖素、果糖和胆固醇也可能对肝脏脂质生成有影响。此外,肝交感神经系统的参与是否在脂质生成功能中有重要贡献,需要进一步探索。

通过这些研究,肝脏的代谢调节能力、遗传和环境因素的交互作用构成了2型糖尿病和MASLD在病理进程中的复杂图景。理解这些机制对于开发有效的治疗方案和风险评估方法至关重要。

尽管最近取得了进展,但许多问题依然存在,包括一下几点。

1.高胰岛素血症和非激素因素的作用

2型糖尿病的胰岛素抵抗(IR)显示出代偿性高胰岛素血症。人类数据表明血浆胰岛素水平与肝脏DNL正相关,动物研究证实胰岛素作用时机不当可能导致MASLD。有趣的是,奥曲肽通过阻断胰岛素分泌降低了大鼠的DNL标记物和肝脏甘油三酯。

目前,这一概念正在非糖尿病个体中使用二氮嗪(NCT05729282)进行测试,其结果是否适用于T2D患者尚不明确。其他激素如胰高血糖素也通过促进糖原分解和降低肝脏脂质起作用。

此外,果糖和胆固醇可能影响肝脏脂质生产。最后,非营养和非激素的肝糖输出(HGP)决定因素,如交感神经对肝脏的影响及其对脂质生产的共调节作用,仍不清楚。

2.脂肪性肝炎的空间决定因素

组织异质性:肝脏作为一种异质性组织,由于不同区域的氧张力和营养状态,产生了肝内糖异生和脂肪生成功能的分区。这种分区影响了MASH的区域特异性,表现为中枢周围或门管周围类型,后者尤为常见于儿童患者。

区域性亚型:代谢综合征和2型糖尿病患者倾向于发生门管周围类型的疾病。这种区域亚型与代谢和肝脏病理的发展程度相关,但其机制尚不清楚。针对肝脏区域特定通路(例如Notch、法呢醇X受体[FXR]、甲状腺激素受体[TR]和过氧化物酶体增殖激活受体[PPAR])的治疗可能提供新的干预策略。

3.纤维化消退的途径

尽管对肝脏促炎和纤维化途径的理解有所增加,但对纤维化清除及肝细胞途径影响纤维化消退的研究较少。我们推测,所有肝细胞决定的“纤维化开启”信号都有相应的“纤维化关闭”信号。

系统研究回归途径对肝纤维化的影响,类似于动脉粥样硬化病变的解决,可能带来重要的影响。对于部分对肠促胰岛素治疗抵抗的T2D患者,新的治疗靶点可能特别有价值。

4.双向肝细胞-非实质细胞串扰

虽然肝细胞在脂质过载中的作用被强调,但非实质细胞(NPC)对肝细胞功能也有显著影响。例如,肝星状细胞不仅是肝细胞再生的决定因素,还是一个潜在的调节因子。在2型糖尿病中,免疫细胞增加从而改变胰岛素敏感性。

6.对脂质超载的遗传适应

近来的研究揭示了MASLD/MASH患者肝细胞中FOX01的体细胞突变,这些突变可能是一种保护机制,减轻脂质超载的损伤。这种基因适应可能说明MASLD与2型糖尿病的关联。

7.与心血管疾病的关系

肝脏脂质过多增加了肝病相关死亡率的风险,但与2型糖尿病患者类似,MASLD/MASH患者的主要死因是心血管疾病(CVD)。鉴于直接加速CVD的常见并发症,需在临床前动物模型和人类中进行进一步机制研究以揭示其潜在机制。

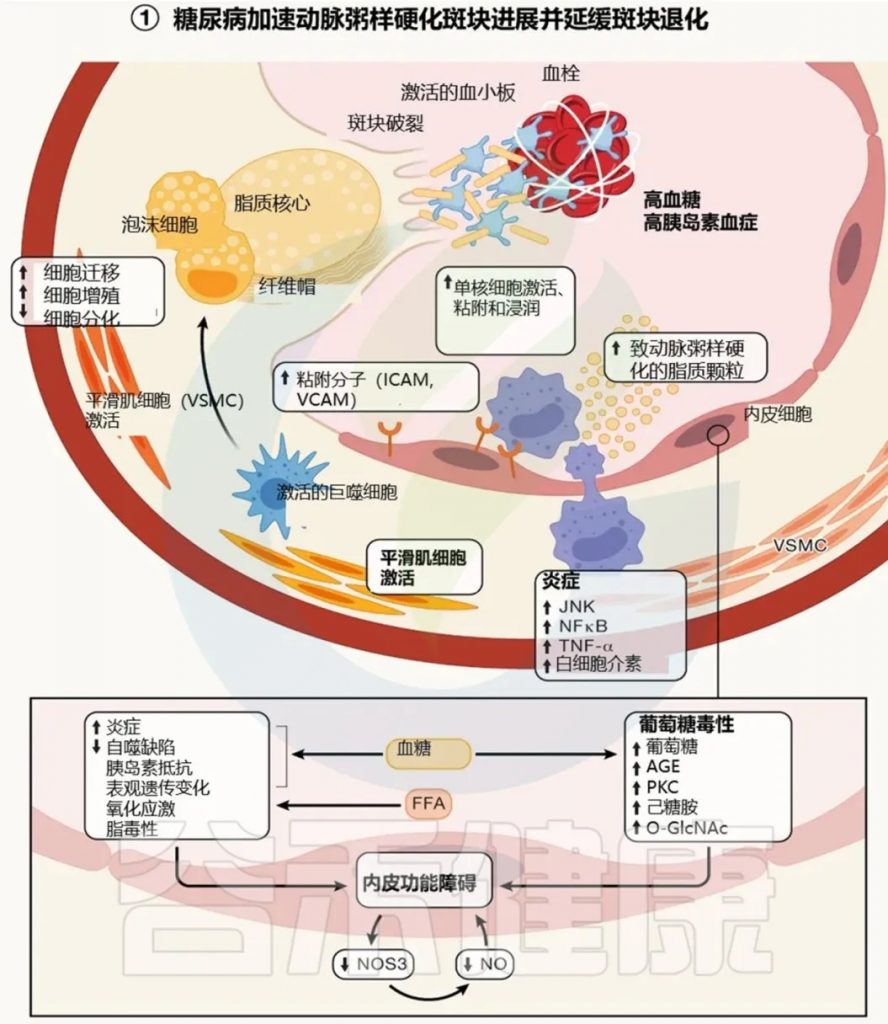

糖尿病是一种影响全身的慢性疾病,会对多种系统造成广泛且复杂的影响,显著增加患病率和死亡率。以下是对糖尿病相关代谢异常和其主要并发症的详细分析。

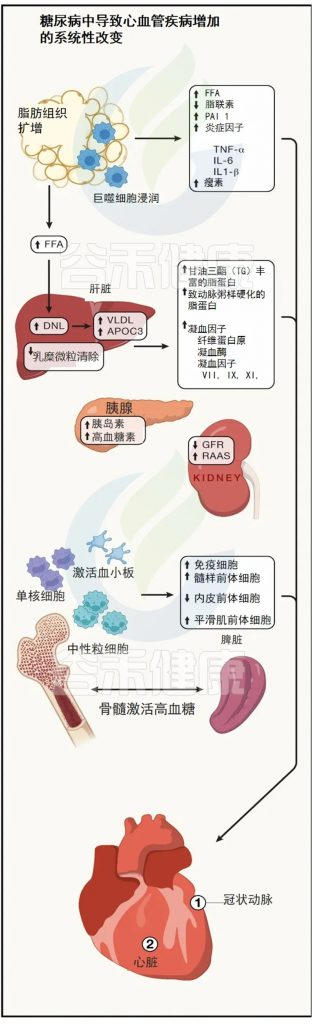

增高的风险:糖尿病患者患动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)的风险增加2至5倍。

其他风险因素:包括高血压、血脂异常、肥胖和代谢综合征。

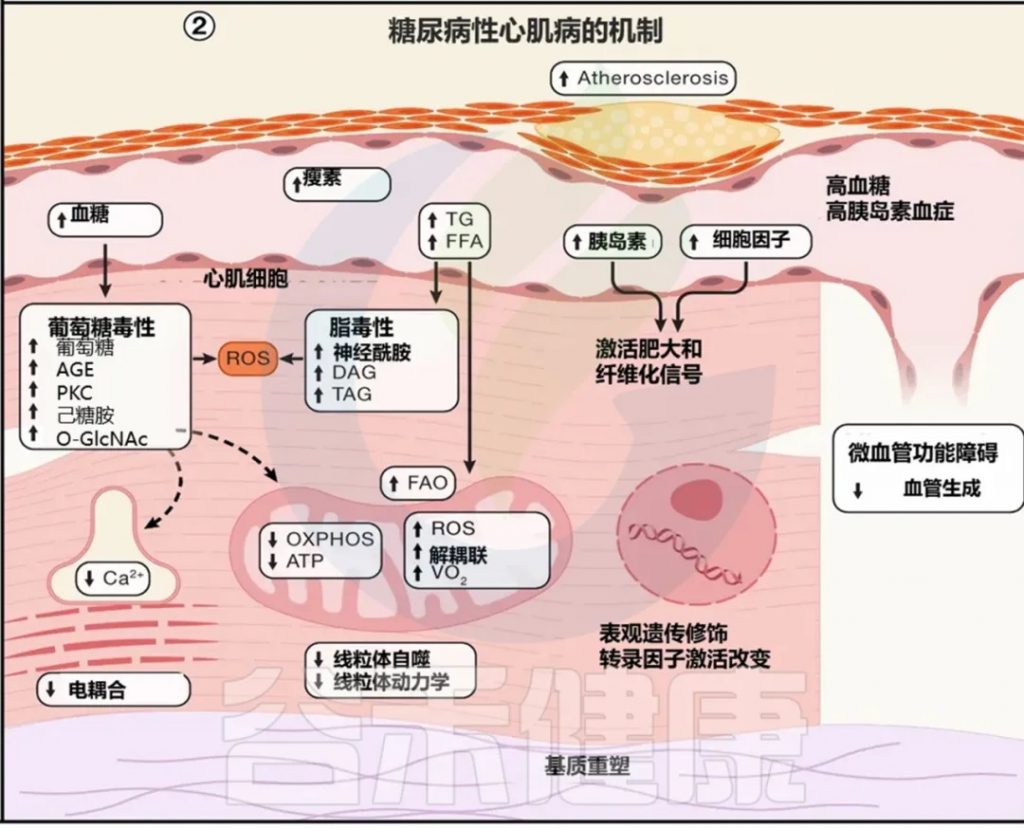

糖尿病性心肌病:糖尿病导致特有的心脏结构和功能异常,不完全依赖于冠状动脉疾病(CAD),而与异常代谢环境直接相关。

综合风险:没有单一机制可以解释CVD风险的增加,糖尿病引起的多种风险因素复杂相互作用导致CVD。

机制:与内皮细胞(EC)和血管平滑肌细胞(VSMC)功能障碍有关。

糖尿病影响:特征是内皮功能障碍,包括一氧化氮合酶功能下降和NO缺乏。

动脉粥样硬化驱动因素:糖尿病通过激活髓系细胞和炎症细胞(如单核细胞、巨噬细胞)的生成,直接加剧动脉粥样硬化。

风险因子和生物标志物:LDL胆固醇、血脂异常、HbA1c、肾功能和身体活动为疾病预测因子。新型生物标志物(如线粒体代谢物)可能用于风险分层。

Abel ED,et al.Cell.2024

风险增加:糖尿病增加心力衰竭风险,这与冠状动脉疾病(CAD)风险增加无关。

机制:碳毒性(脂毒性和糖毒性)

氧化应激

线粒体生物能量学受损

线粒体解偶联

心肌兴奋-收缩偶联受损

促纤维化途径激活

选择性胰岛素抵抗引起的肥大性信号通路激活

人类研究证据:心脏移植研究显示,正常供体心脏在移植到糖尿病患者体内后数月内出现代谢异常。

观察到甘油三酯超载、神经酰胺等有毒脂质积聚、线粒体呼吸功能不全、氧化应激和炎症。

注:前驱糖尿病患者也观察到线粒体氧化缺陷,二甲双胍治疗可能减轻这些变化。

Abel ED,et al.Cell.2024

特征:糖尿病降低多种促血管生成因子的表达,导致血管生成信号通路紊乱。

影响:增加外周血管疾病和严重肢体缺血的风险。

机制:VEGF抵抗

一氧化氮信号受损

血管生成干细胞前体水平降低

周细胞丢失

微小RNA和长链非编码RNA的失调

Abel ED,et al.Cell.2024

特征:白蛋白尿和估计肾小球滤过率(eGFR)降低。

患病率:约40%的糖尿病患者会发展为DKD。

肾血管功能障碍:肾小球高滤过是早期特征之一;

肾小管肾小球反馈机制导致肾小球传出动脉收缩。

肾小球和肾小管上皮细胞变化:

足细胞代谢改变,氧化应激增加。

RhoA/Rac1通路导致足突消失。

mTOR和生长因子信号改变导致足细胞增大。

足细胞丢失是疾病进展的关键步骤。

近端小管(PT)细胞:

高代谢活性,负责大量水和盐的重吸收。

初期细胞大小和数量增加,后期出现能量耗竭和细胞身份丧失。

线粒体损伤激活炎症途径。

小结

总的来说,糖尿病通过多种复杂的机制影响心血管系统和肾脏,涉及代谢异常、血管功能障碍、炎症反应和表观遗传变化等多个方面。

这些发现为理解糖尿病并发症的发生机制和开发新的治疗策略提供了重要的科学基础。

传统疗法的局限:早期治疗通常在T1D的3期开始,对于改变疾病进展的效果有限。

新进展:创新的分期系统为早期干预提供了框架,报告聚合抗CD3单克隆抗体teplizumab治疗延迟T1D进展的结果。这一研究促使FDA批准teplizumab作为首个T1D疾病改良疗法。

病毒传播与诊断挑战:目前缺乏统一的筛查指导方针,正测试多种自身抗体筛查策略。

胰岛素管理技术(如优化的药物动力学胰岛素、胰岛素泵和持续血糖监测设施)不断革新。

β细胞替代疗法:胰腺或供体胰岛移植显示出β细胞替代的可行性,但供体资源有限。

干细胞技术:通过多能干细胞分化得到的β细胞有望克服移植局限性,Vertex制药公司正在测试相关疗法(VX-880)。

异质性挑战:T2D患者的疾病表现由于遗传和环境因素而异,例如,非洲-加勒比和亚洲人群的T2D表现差异明显。

◮ 精准医疗的方法

临床分层工具:如BMI和eGFR用于HbA1c反应的预测,最新的研究表明此类因子可以指导选择更有效的治疗方法。

复杂数据整合:利用机器学习分类法如集群分析,识别糖尿病亚型,与特定并发症风险相关。

◮ 临床实施与研究挑战

标准化的必要性:研究需要一致的方法来评估精准治疗的优劣及其经济性。

证据差距:精准糖尿病治疗需要更多随机对照试验来证明其临床优势和成本效益。

精准医疗成功的例子:例如葡萄糖激酶突变的单基因糖尿病无需药物治疗,而HNF1A突变可用磺酰脲类药物有效管理。

综合来看,1型糖尿病的治疗正在向提前预防和细胞治疗方向发展,而2型糖尿病的精准医疗方法强调对不同人群亚型的特定管理。

随着研究的深入和技术的进步,这些策略有望显著改善糖尿病患者的治疗效果和生活质量。

在2型糖尿病的精准医疗和全球健康公平领域,取得了许多令人瞩目的成就,但仍面临资源可及性不均与种族多样性不足等挑战,并且新型疗法不断涌现,进一步推动病情管理和并发症预防。

◮ 资源限制与成本效益

2型糖尿病精准医疗是否能在不同资源环境中实施仍不明确,当前诊断和治疗的费用较高,尤其在中低收入国家。

如果精准医疗能提高治疗精度,减少资源浪费,则可能长期节约成本,但这些长期获益难以精准量化。

◮ 全球资源差异

许多中低收入国家患者难以获得基本药物,更复杂的精准医疗诊断尚难普及。简便的分层方法和决策支持工具可能在这些地区更具实用性。

糖尿病护理的差距往往影响社会经济地位低、少数民族群体。未经过周密计划和执行的精准医疗可能导致不平等加剧。

◮ 种群多样性的影响

研究多样性不足:大多数精准医疗研究在欧洲白人群体中进行,跨种族的应用性受限。需在不同种族背景下进行更多研究,以开发具有全球代表性的解决方案,适应不同遗传机制。

基因组研究局限:多样性缺乏的基因组研究可能导致偏见。例如,某些族群的2型糖尿病特征存在重大差异。开发跨祖先适用的基因风险评分,不同族群的参与和持续研究至关重要。

总体来看,精准医疗已经在2型糖尿病领域取得长足进步,但其广泛和公平实施受到资源、技术和种族多样性等多个因素的限制。未来的研究应致力于开发合适的工具和管理策略,以改善全球范围内的健康结果。

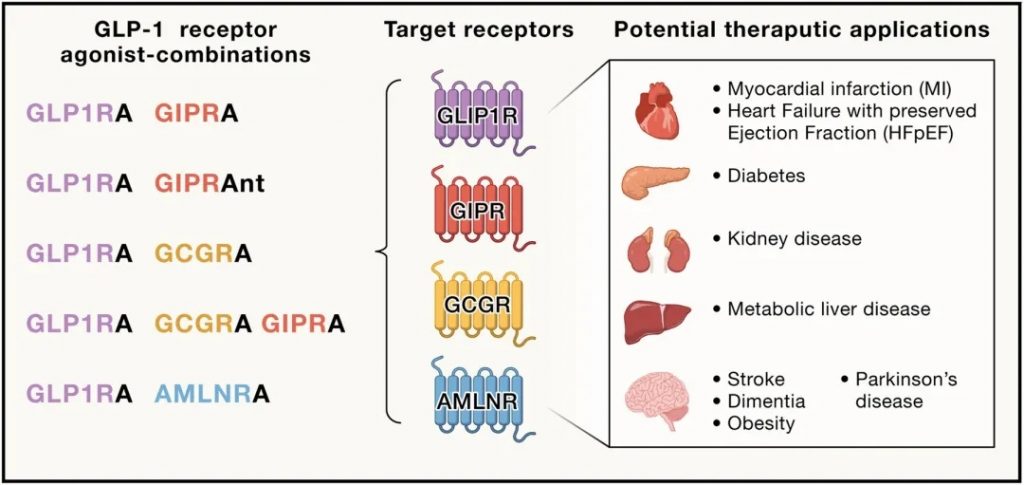

药物创新

GLP-1受体激动剂、DPP-4抑制剂和SGLT-2抑制剂在改善血糖及心血管、肾脏健康方面展现无与伦比的效果。

GLP-1RA的增强版本显示出非凡的减肥和心血管保护作用。SGLT-2抑制剂同样有助于不同心肾健康目标。

开发多激动剂如Tirzepatide(GIP受体-GLP-1R共激动剂),有效性超越单一疗法。此类疗法在减重和改善心血管风险方面效果显著,开创了治疗新方向。

基于GLP-1的治疗心脏代谢和神经退行性疾病

Abel ED,et al.Cell.2024

针对不同疾病机制的新疗法和联合疗法的临床试验持续进行,探索能够提供更高效、个性化处理方案的创新疗法。

多种基于GLP-1的联合疗法目前正处于临床后期开发阶段,期待它们在提高血糖控制和体重减轻效果的同时,继续展现心血管益处。这些治疗选项包括:

合成及联合应用疗法

-卡格列肽与索马鲁肽每周一次联合使用;

-胰高血糖素受体GLP-1R共激动剂如survodutide;

-GIP受体拮抗剂—GLP-1R激动剂抗体;

-三联胰高血糖素-GIP-GLP-1R多激动剂。

注:卡格列肽是一种肠促胰岛素激素,用于治疗2型糖尿病。

索马鲁肽,英文名称 “Semeglutide”,是一种新型的,长效的,每周皮下注射一次的 GLP-1 类似物,是基于利拉鲁肽基本结构而开发的长效剂型,其治疗2型糖尿病的效果更好。

新兴口服疗法

-包括danuglipron和orforglipron在内的小分子口服GLP-1R激动剂,以及ECC5004和GSBR-1290等其他小分子GLP-1RA。

-高剂量口服索马鲁肽(每天高达50毫克)与新配方吸收促进剂的应用。

这些创新药物不仅可能增强降糖和减重效果,还可能在外周动脉疾病、代谢性肝病、神经退行性疾病等领域拓展GLP-1药物的应用。

此外,对成瘾相关行为、遗传性肥胖、多囊卵巢综合征、1型糖尿病等多种适应症的研究也在进行之中。未来十年有望出现更为便捷和有效的GLP-1药物,这些药物的广泛适应症及安全性将通过更大规模临床试验的验证,为更多患者提供治疗选项。

随着糖尿病大流行的发展,我们对病理生理学以及治疗和预防方法的理解也呈指数级增长。目前的知识为提高识别增加β细胞功能障碍易感性标志物的特异性奠定了基础,特别是在肥胖环境中。

我们对大脑在体重调节中的作用以及脂肪组织分泌的新因子的理解可能有助于改进治疗或预防肥胖的方法。增加对肝功能障碍对胰岛素抵抗(IR)贡献的理解以及增加对代谢功能障碍相关肝病的理解代表了进一步研究的重要领域,以避免可能成为日益流行的肝功能衰竭。

心血管和肾脏疾病仍是糖尿病的主要死亡和发病因素,复杂的病理生理学涉及多器官系统和全身环境的交互作用。

糖尿病大流行由环境和社会因素推动,需综合管理。治疗进展为预防或治愈1型糖尿病和治疗2型糖尿病带来希望,不仅改善代谢稳态,还降低心肾疾病风险。

最后,随着我们了解和开发出识别导致糖尿病及其并发症的潜在异质性的工具,我们将为有针对性的治疗和预防策略奠定基础,以优化其在不同人群和医疗资源中的应用。

参考文献:

Abel ED, Gloyn AL, Evans-Molina C, Joseph JJ, Misra S, Pajvani UB, Simcox J, Susztak K, Drucker DJ. Diabetes mellitus-Progress and opportunities in the evolving epidemic. Cell. 2024 Jul 25;187(15):3789-3820.

谷禾健康

心力衰竭 Heart Failure(HF)

心力衰竭是一种严重的心血管疾病,其特点是较高的发病率和死亡率,同时也会带来高昂的医疗成本。

一般都认为心力衰竭是老年人的疾病,但其实心力衰竭已经呈现年轻化趋势。

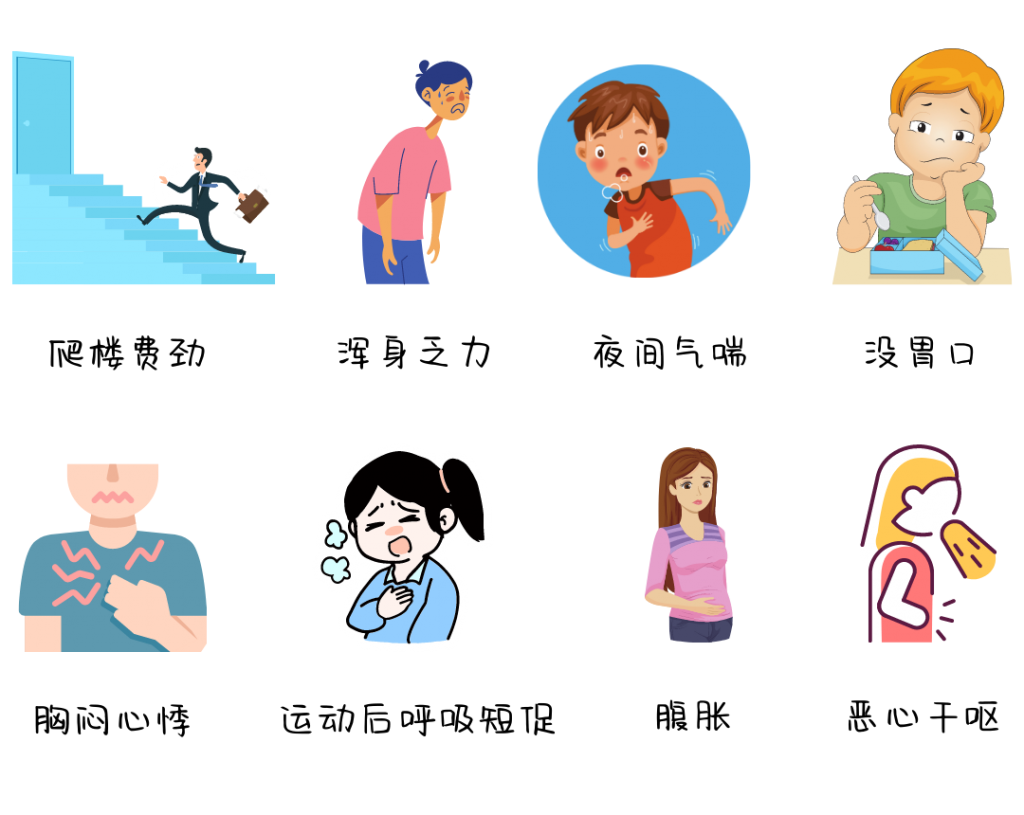

以上症状都有可能与早期心力衰竭相关。发生心力衰竭时,血液通常会回流并导致液体在肺部积聚,从而引发气短。

长期熬夜睡眠不足,不健康饮食,吸烟酗酒,压力大,过度劳累等各种因素日积月累都有可能导致心律失常,诱发突发性心衰。

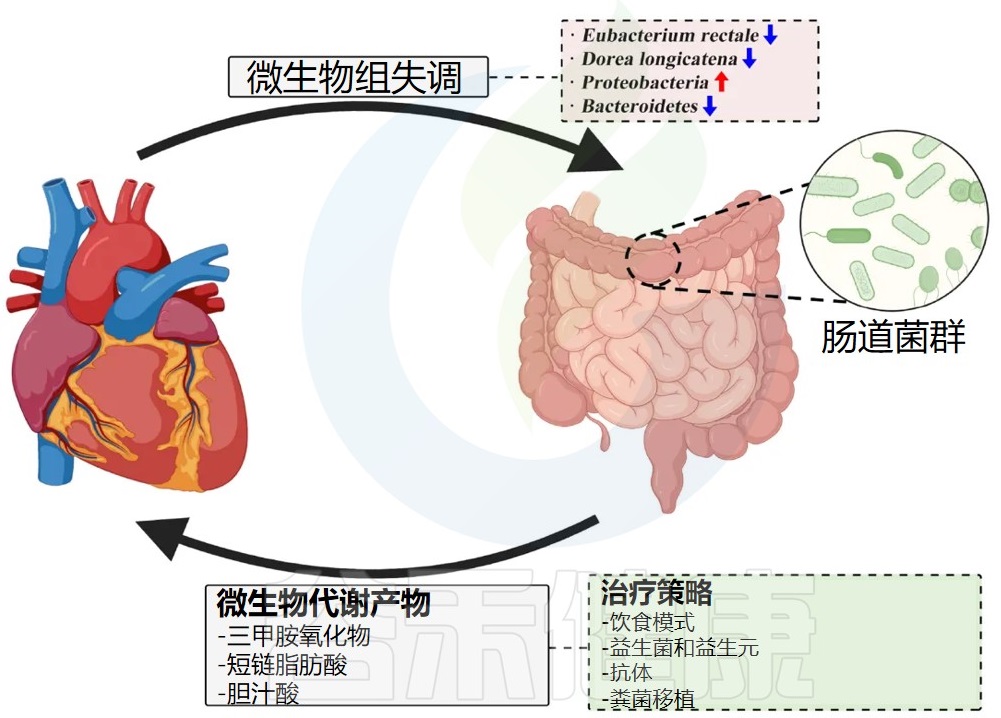

越来越多的证据表明,心力衰竭与肠道微生物群变化相关。

肠道微生物群失调会导致肠道屏障功能受损,从而使肠道中的有害物质和细菌进入血液循环系统,引发炎症反应。这些炎症因子会进一步损害心脏功能,导致心力衰竭的发生和发展。

肠道微生物群还可以通过产生代谢产物,如短链脂肪酸、TMAO等,影响心血管系统的功能。

本文主要介绍有关肠道微生物群及其代谢物对心力衰竭的影响,以便更好地理解这种多层次的复杂关系。

更深入地了解人体肠道微生物组、心力衰竭和相关风险因素之间的相互作用,对于优化基于微生物群调节的治疗策略和提供个体化治疗非常重要。

本文主要内容:

01 了解心力衰竭

心力衰竭的类型

心力衰竭的症状

心力衰竭的形成

心力衰竭的发病率

心力衰竭的风险因素

02心力衰竭&肠道屏障功能受损和炎症

03心力衰竭的肠道菌群变化

04心力衰竭的风险因素和肠道菌群

西方饮食

肥胖

2型糖尿病

高血压

05与心力衰竭相关的肠道菌群代谢产物

苯丙氨酸

TMAO

短链脂肪酸

胆汁酸

06 肠道菌群与心血管药物的相互作用

强心甙类药物

血液稀释剂

β-阻断剂、ACEi和ARBs

他汀类药物

07 基于肠道菌群的干预措施

饮食方式

特定食物

益生菌

益生元

抗生素

粪菌移植

生活方式

08 结语

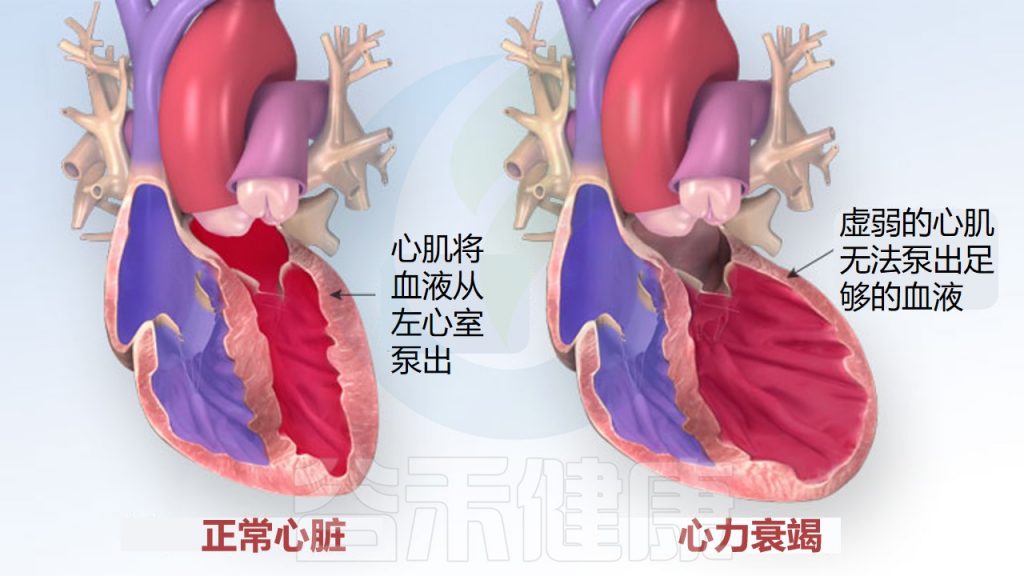

心力衰竭是一种心脏疾病,指心脏无法泵出足够的血液来满足身体需要,导致身体器官缺氧和水肿等症状。

图源:American Heart Association / watchlearnlive.heart

根据急缓程度区分:

两者可以互相转变。

根据部位区分:

左侧和右侧心力衰竭不同,左侧心力衰竭比右侧心力衰竭更常见。

左侧心力衰竭可能出现的症状有:

呼吸困难;咳嗽;疲劳(即使休息后也极度疲倦);手指和嘴唇呈蓝色;嗜睡;注意力不集中;平躺无法入睡。

右侧心力衰竭可能出现的症状有:

恶心(胃部不适)和食欲不振、腹部疼痛(胃周围区域);脚踝、脚、腿、腹部和颈部静脉肿胀;需要经常小便;体重增加。

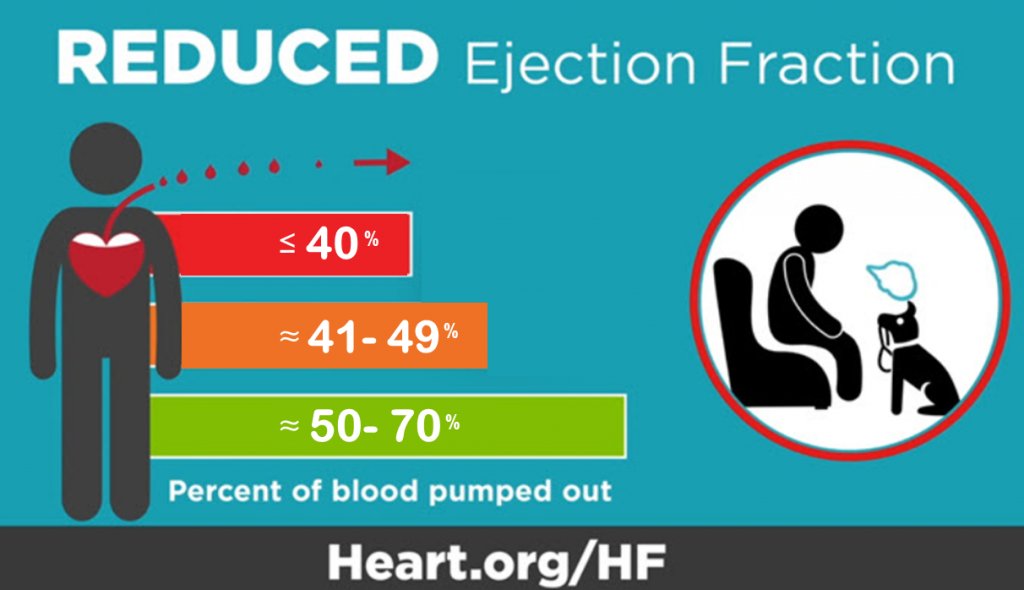

根据射血分数区分:

注:射血分数是心脏强度的指标。在临床常用于判断心功能的基本情况以及心力衰竭的诊断,射血分数越低,心脏的泵血功能就越弱。

收缩性心力衰竭:心脏无法将足够的血液泵出,导致心脏收缩功能下降。

舒张性心力衰竭:心脏在舒张时无法完全放松和扩张,导致心脏无法充分填充血液,从而降低了心脏泵血的效率。

大多数情况下,心力衰竭是由另一种损害心脏的疾病引起的,比如冠心病、心脏炎症、高血压、心肌病、心律不齐等。

我们知道,心力衰竭是心肌无法泵出足够的血液来满足身体的需求,那么在心力衰竭的初始阶段,心脏会通过一些方式来弥补:

身体还会通过其他方式进行补偿:

以上是身体的补偿机制,这就可以解释为什么有些人在心脏开始衰退多年后才意识到自己的病情。

根据 Framingham 心脏研究的数据,心力衰竭的患病率随着年龄的增长而增加,该研究估计:

50 – 59 岁:

心力衰竭患病率为 8 / 1000;

80 – 89岁:

男性为66/1000,女性患病率为79/1000。

发病率随着年龄的增长而急剧增加:

在 65 岁后,男性心力衰竭的发病率每增加10岁就会翻一倍,而在同年龄段的女性中,发病率会翻三倍。

所有年龄段的血压和BMI越高,终身风险越高。

以下人群更容易患心力衰竭:

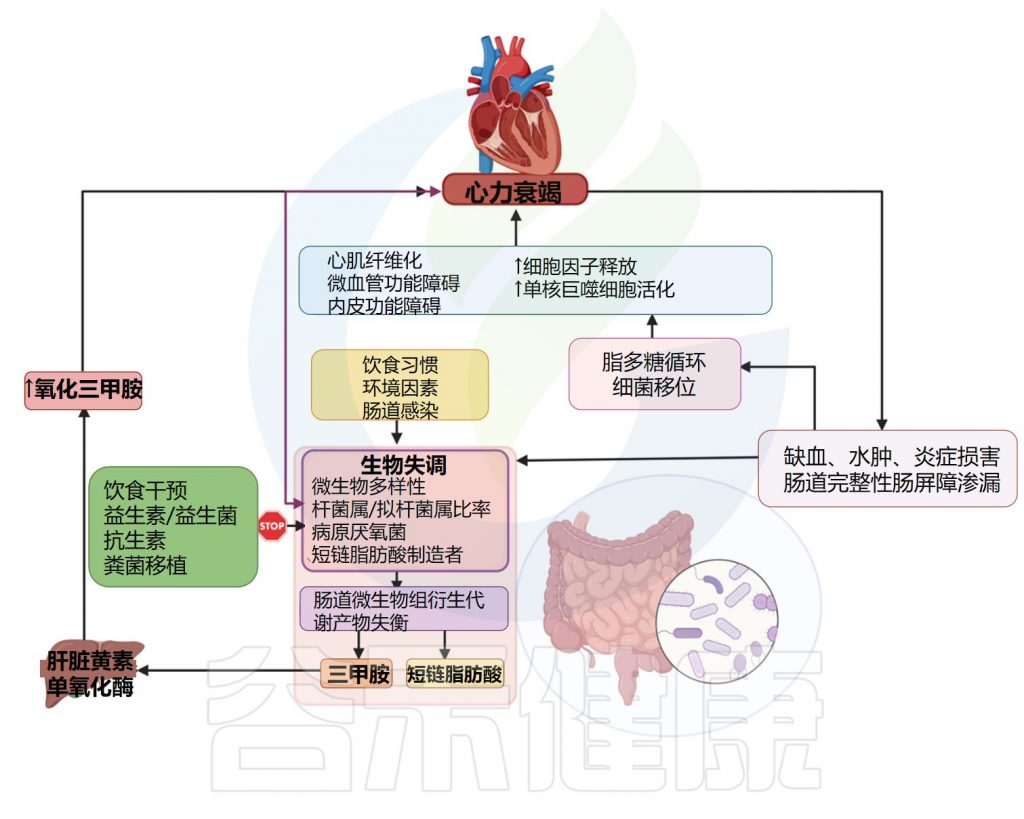

心力衰竭中的“肠道假说”表明,肠道微生物群、其代谢物与心力衰竭发病机制之间存在密切关系。

这种细菌易位出现在心力衰竭中,是导致胃肠道结构和功能改变的各种机制的结果,从内脏充血到宿主的免疫防御系统。

心力衰竭的肠-心轴

doi.org/10.3390/cells12081158

心力衰竭患者 ⇒ 肠道屏障功能受损

肠道结构和功能的改变是心力衰竭患者微循环紊乱的结果。在这些患者中,尤其是在疾病失代偿的形式中,肠道微生物群落的正常组成被打破,这是由于肠道灌注不足导致的,从而导致局部pH和肠腔缺氧。

肠壁水肿

有证据表明,与心力衰竭相关的肠道上皮功能受损:这种改变似乎是肠道灌注减少和缺血的结果。心输出量降低导致全身循环向多个终末器官的适应性再分配。因此,肠壁水肿增加,肠壁增厚与肠道通透性标志物、血液白细胞和循环C-反应蛋白水平的增加呈正相关。

肠道吸收能力降低,上皮通透性增加

除了肠壁水肿外,心力衰竭还表现为肠道吸收能力降低和上皮通透性增加,促进了多种肠道细菌和/或内毒素(如脂多糖)的通过,从肠道进入全身循环。

脂多糖黏膜屏障功能恶化

脂多糖是革兰氏阴性菌壁的生物活性成分,具有潜在的免疫刺激活性,通过使用Toll样受体4(TLR4)模式识别受体。

在心力衰竭患者中,在肝静脉中发现高浓度的脂多糖,支持肠道菌群的肠道易位过程的假设。此外,据推测,脂多糖本身可以加剧黏膜屏障功能恶化,导致心力衰竭进展。

心力衰竭患者 ⇒ 炎症

内毒素易位导致炎症因子水平升高

内毒素肠吸收刺激系统炎症因子水平的增加。根据目前的数据,心力衰竭与慢性炎症状态相关,这种微生物易位可以诱导或加速炎症,间接影响心肌细胞的正常功能。

循环细胞因子水平升高,心力衰竭患者预后不良,与脂多糖相关

循环细胞因子水平的升高对应于心力衰竭患者生存中更严重的临床症状和更差的预后。心力衰竭患者的血清TNF-α、IL-1和IL-6水平直接受到现有脂多糖数量的影响,目前认为脂多糖是高炎症性疾病的主要因素。

而在失代偿的心力衰竭患者中,脂多糖水平似乎与全身炎症标志物直接相关,并且在心力衰竭代偿后降低。治疗后血浆细胞因子水平并不一定会下降,这表明随着疾病的进展,其影响是持续的。根据两项大型随机安慰剂对照试验,使用TNF- α拮抗剂均不能降低心力衰竭患者的住院或死亡风险。

所有的心力衰竭患者炎症水平上升

另一项针对心力衰竭伴射血分数降低(HFrEF)患者的研究,该患者具有不同的疾病严重程度,或采用了先进的干预措施,如心脏移植(HT)或左心室辅助装置(LVAD),评估了他们的血液和粪便标本。从纽约心脏协会(NYHA)的I级到IV级的所有受试者,炎症标志物水平都有所增加。

治疗后水平下降,但未到正常,脂多糖仍处高位

在左心室辅助装置和心脏移植治疗后,他们的水平下降,但未能达到正常值。然而,所有NYHA级别的脂多糖水平均有所增加,并且在心脏移植和左心室辅助装置干预的患者中仍保持升高。

与脂多糖类似,血清中IL-6、IL-1β和TNF-α水平的升高也诱导肠通透性,促进炎症细胞因子增加和内毒素易位的恶性前馈循环。

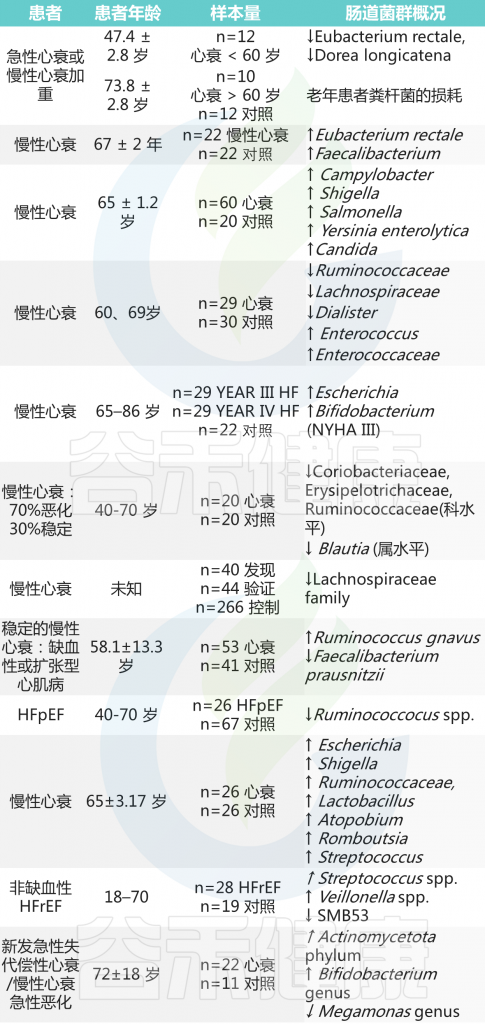

肠道微生物群已被证明对心力衰竭有很大影响。心力衰竭患者有更多的致病菌和更少的有益菌。

心力衰竭肠道菌群变化

在心力衰竭中,由于射血分数降低,肠道血流量减少,氧气输送减少。这使肠道容易滋生致病性厌氧菌。

综合目前的研究来看,与对照相比,心力衰竭患者肠道菌群主要变化如下:

下列菌群丰度增加:

↑↑ Escherichia Shigella

↑↑ Streptococcus 链球菌

↑↑ Pseudomonadota 假单胞菌门

↑↑ Klebsiella 克雷伯菌

↑↑ Candida 念珠菌

↑↑ Enterococcus 肠球菌属

下列菌群丰度减少:

↓↓ Faecalibacterium 粪杆菌属

↓↓ Faecalibacterium prausnitzii 普拉梭菌

↓↓ SMB53

↓↓ Dorea longicatena

↓↓ Roseburia intestinalis

↓↓ Collinsella 柯林斯氏菌

α多样性随着疾病严重程度的增加而降低

尽管接受了LVAD或HT等治疗,但仍保持较低水平,这可能是由于持续的炎症。随着心力衰竭发展到晚期,内毒素血症和全身炎症水平增加,细菌群落的肠道多样性降低。

几项关于急性失代偿或稳定型HFrEF患者肠道细菌谱的研究报告称,与健康个体相比,心力衰竭患者的α和β多样性显著降低。

心力衰竭相关的肠道菌群失调因患者年龄而异

与已知患有心力衰竭的年轻患者相比,老年患者表现出拟杆菌门水平下降,变形菌门、假单胞菌门数量增加。

在所有已知的心力衰竭患者中,毛螺菌科的Dorea longicatena和Eubacterium rectale的数量都有所减少,而与年轻患者相比,Clostridium clostridioforme和普拉梭菌(Faecalibacterium prausnitzii)在老年心力衰竭患者中的数量更少。

下表中总结了关于心力衰竭患者肠道微生物群的研究。

doi.org/10.3390/cells12081158

患有心力衰竭的人有各种危险因素,但他们中的大多数人患有高血压、肥胖、血脂异常、糖尿病、遗传易患心力衰竭、吸烟、久坐不动的生活方式或不健康的饮食。新证据表明,肠道微生物群及其代谢物也可能对心力衰竭危险因素产生影响。

西方饮食的特点是摄入高糖和精制碳水化合物,血糖指数高;抑制一氧化氮合酶的含量,导致心肌氧化功能障碍、心肌肥大和心肌细胞重塑,所有这些都是心力衰竭的诱发因素。

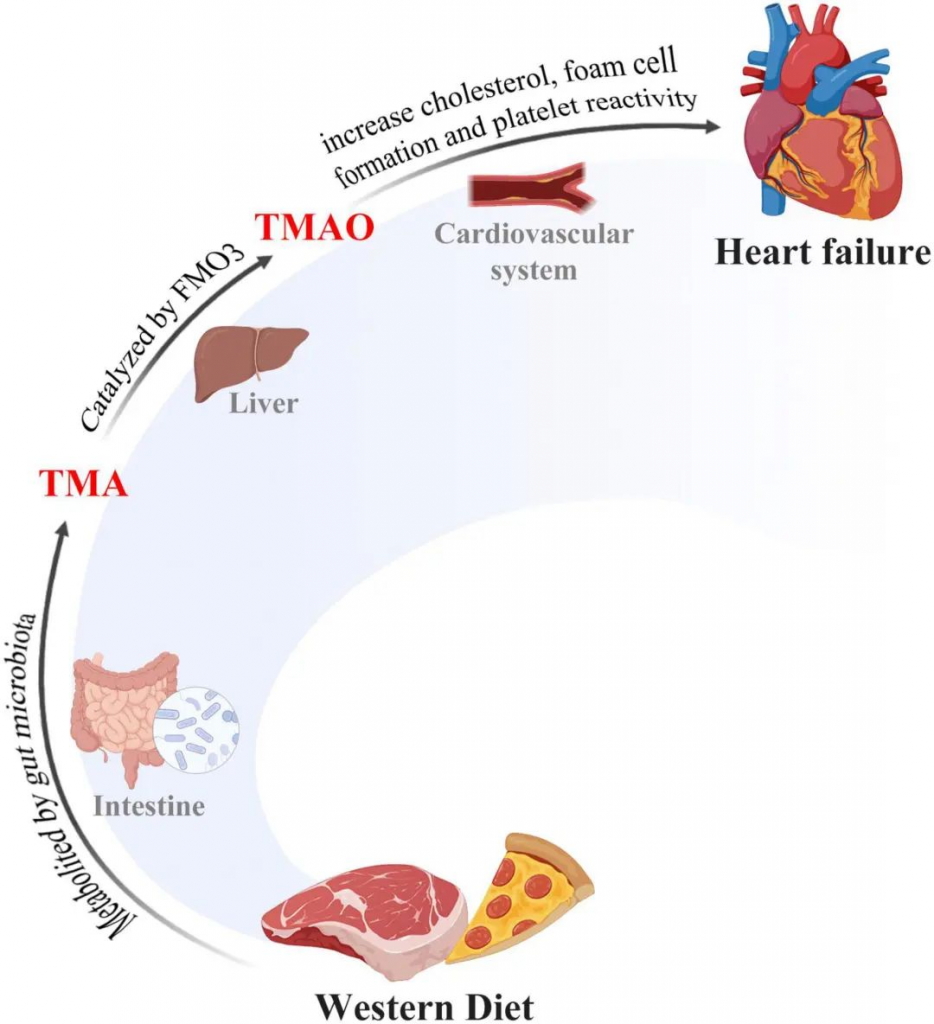

西方饮食:通过菌群代谢增加TMAO,胆固醇积累,动脉粥样硬化,心力衰竭风险增加

这种饮食富含快餐食品会导致微生态失调,其菌群特征是假单胞菌(Pseudomonadota)和Bacillota水平升高,从而增加TMAO和神经酰胺的水平,促进巨噬细胞中的胆固醇积累,并加剧动脉粥样硬化的发展。

西方饮食诱发心力衰竭

doi.org/10.3389/fmicb.2022.956516

西方饮食通过肠道微生物群代谢为 TMA,然后 TMA 在肝组织中转化为 TMAO。TMAO 积累在许多病理过程中触发胆固醇,包括运输和泡沫细胞形成,从而诱发心力衰竭。

西方饮食还会导致心肌中的脂质积聚、慢性炎症和肥胖。快餐食品加工中使用的盐和食品添加剂(包括亚硝酸盐和磷酸盐)水平的增加与心力衰竭风险的增加有关。它们改变了厚壁菌与拟杆菌的比例。

西方饮食:构建肠道屏障菌群减少,屏障破坏

西方饮食还改变了肠道屏障的通透性,其特征是拟杆菌属、双歧杆菌属、梭状芽孢杆菌属、乳酸杆菌属和Akkermansia muciniphila以及所有促进肠道屏障细菌的水平降低。此外,肠壁完整性似乎被脱硫弧菌属和Oscillibacter的增加所破坏。

扩展阅读:AKK菌——下一代有益菌

研究表明,肥胖及其相关的代谢障碍,包括高脂血症、高血糖和胰岛素抵抗,与心力衰竭密切相关。

肥胖 ⇒ 促炎

肥胖及其相关的心脏代谢因子(胰岛素抵抗、血脂异常和腹部肥胖)加剧促炎环境,也就是促炎细胞因子水平升高。

肥胖 ⇒ 血容量改变

内皮功能障碍和一氧化氮不可用,可能导致HFpEF的左心室肥大以及收缩和舒张功能障碍。此外,肥胖会导致血管系统和血容量的改变,这与氧气消耗的增加有关,导致心室肥大、平均肺动脉压增加和左心室舒张压升高。

肥胖 ⇌ 肠道菌群变化

在动物和人类研究中,在大多数研究中,肥胖似乎与厚壁菌门和拟杆菌门之间的比例改变有关,拟杆菌门减少,厚壁菌增加。肠道拟杆菌数量与肥胖有关。

限制热量饮食并减肥的肥胖者肠道微生物群中拟杆菌类的比例似乎较高。具体而言,所有产短链脂肪酸菌Clostridium bartlettii、Akkermansia muciniphila和双歧杆菌都与高脂肪饮食诱导的肥胖及其代谢并发症呈负相关。

扩展阅读:肠道菌群与肥胖

2型糖尿病是心力衰竭和其他心血管疾病的强相关危险因素。

已知2型糖尿病患者粪杆菌、双歧杆菌、Akkermansia、拟杆菌和Roseburia降低。Roseburia、拟杆菌和Akkermansia具有抗炎作用。拟杆菌和Akkermansia水平下降导致紧密连接基因表达不足,“肠漏”加剧,从而导致内毒素血症。

扩展阅读:肠道重要基石菌属——罗氏菌属(Roseburia)

此外,产丁酸菌普拉梭菌和Roseburia nestiinalis的丰度降低,会导致脂肪酸代谢失调,导致氧化应激及其相关的心脏代谢不良表现。

另一方面,2型糖尿病与梭杆菌属、瘤胃球菌属和厚壁菌门的细菌呈正相关,这些细菌都具有促炎活性。

与血压正常的对照组相比,持续升高的血压患者的厚壁菌与拟杆菌比例更高(高达5倍)。此外,高血压时,肠道菌群以产乳酸菌属(如Turicibacter、Streptococcus)为主,而产短链脂肪酸菌属(如Clostridiaceae、Bacteroides、Akkermansia)似乎减少。其中一些相关的肠道菌群稳态扰动部分与心力衰竭发病有关,并增加心衰进展的风险。

扩展阅读:认识肠道微生物及其与高血压的关系

经典的心力衰竭的生物标志物:利钠肽(NP)、脑型钠尿肽(BNP)、BNP的N-末端原激素和肌钙蛋白测量,已被欧洲心脏病学会和美国心脏协会纳入心力衰竭的诊断和治疗指南。

肠道微生物衍生的代谢物也可以在心力衰竭的发病机制中发挥重要作用。通过产生包括短链脂肪酸、三甲胺(TMA) / 三甲胺 N-氧化物 (TMAO) 和胆汁酸在内的活性生物代谢物,肠道微生物群会影响宿主生理。

影响心力衰竭的微生物代谢产物及相关治疗策略

doi.org/10.3389/fmicb.2022.956516

苯丙氨酸:与炎症细胞因子呈正相关,是心力衰竭的独立预测因子

这些代谢物可被视为肠道微生态失调的生物标志物,并且可以预测已知患有心力衰竭的患者的炎症。血浆苯丙氨酸水平升高的患者表现出炎症细胞因子(IL-8、IL-10)、C反应蛋白 (CRP) 水平升高,并伴有更高的死亡率。而甘氨酸表现出抗炎作用,似乎提供保护细胞和心脏。对从 FINRISK 和 PROSPER 队列收集的数据进行的分析中,苯丙氨酸是心力衰竭的独立预测因子。

升高的TMAO水平与心力衰竭的风险相关

TMAO 是一种由包括厚壁菌和假单胞菌属在内的肠道细菌产生的代谢产物,从胆碱、磷脂酰胆碱和左旋肉碱发酵中获得。

高饱和脂肪和高糖饮食导致的 TMAO 水平升高,可导致纤维化、心肌炎症和舒张功能受损。瘤胃球菌、普雷沃氏菌和梭状芽孢杆菌属和毛螺菌科丰度增加,以及拟杆菌门水平降低,表明其血浆中的 TMAO 水平较高。

心力衰竭相关生态失调的特点是循环中高水平的TMAO,能够通过促进心肌纤维化和促炎作用来刺激心脏重塑。现有证据表明,TMAO 水平升高会刺激具有促炎作用的细胞因子(包括 IL-1β 和 TNF-α)的过度表达,以及 IL-10 和其他具有抗炎特性的细胞因子的减弱。

TMAO水平升高可作为急性和慢性心力衰竭的预后生物标志物

与健康人相比,心力衰竭患者的血浆TMAO水平升高。TMAO水平升高可作为急性和慢性心力衰竭的预后生物标志物,独立于B型钠尿肽(BNP)和传统风险因素,因为TMAO水平可预测这些患者的死亡率。

TMAO血浆值升高对应于左心室舒张功能障碍的晚期。TMAO也可被视为HFeEF的预后预测因子和这一特定类别患者的风险分层标志物。

对于住院的心力衰竭急性失代偿患者,TMAO水平升高与肾功能下降相关,可作为心力衰竭恶化死亡或再次入院风险升高的预测指标。

TMAO水平还与血红蛋白、肌酐、BUN和NT-proBNP相关。

肉碱相关代谢产物与不良预后有关

特别是L-肉碱和乙酰-L-肉碱与短期预后(急性事件后30天)有关,而TMAO与长期预后(急性事件后1年)有关。

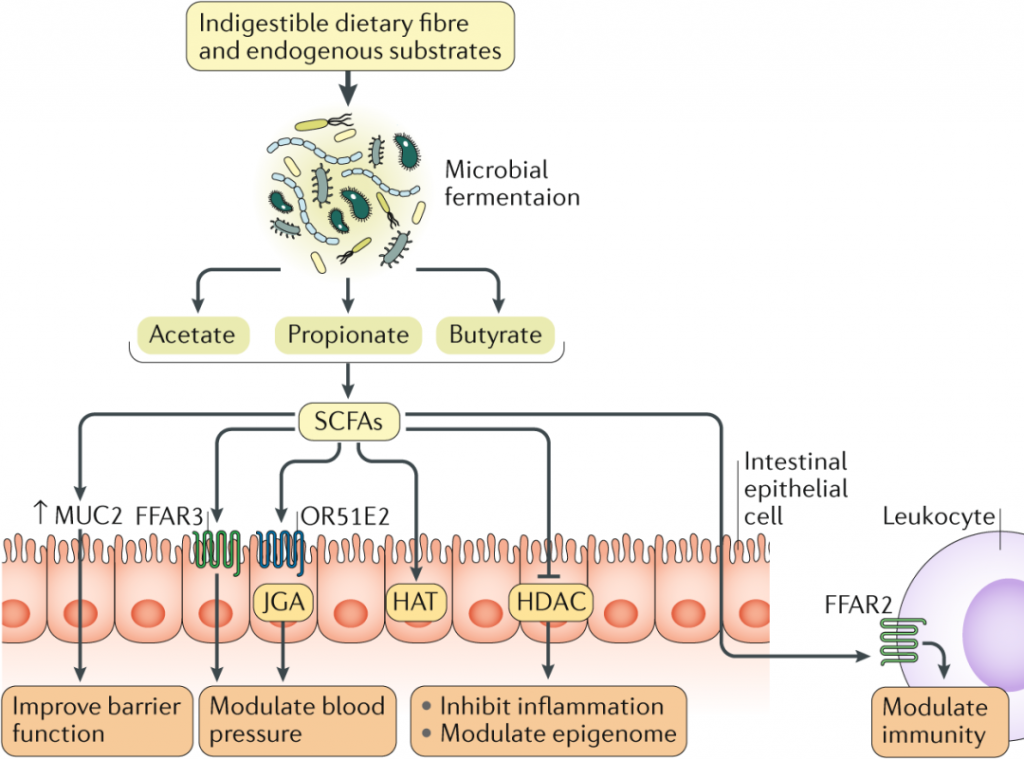

短链脂肪酸属于胃肠道中肠道微生物产生的代谢产物。短链脂肪酸对心力衰竭具有保护作用,并在维持肠道屏障的完整性方面发挥主要作用:在粘液产生中,它们在抗炎保护中具有活性。

肠道菌群产生的短链脂肪酸对心血管系统的下游影响

doi: 10.1038/s41569-018-0108-7.

肠道微生物群产生的短链脂肪酸通过以下方式发挥其心血管作用:

胆汁酸(BA)是由肠道微生物合成的胆汁代谢物,在脂质代谢中起着关键作用。饮食习惯、禁食和昼夜节律对胆汁酸的产生和重吸收有影响。

胆汁酸信号传导的受体,如法尼醇-X受体(FXR),在几乎所有的心血管细胞中表达,与心脏组织中的电传导和细胞力学密切相关。因此,胆汁酸信号在调节宿主的生理过程和许多心脏疾病方面非常重要。

一项前瞻性队列研究评估了慢性心力衰竭患者的原发性和继发性胆汁酸水平,然后显示原发性胆汁酸水平显着降低,继发性胆汁酸水平增加。研究人员这些发现归因于微生物群的功能,因为微生物代谢对胆汁酸合成的影响很大,尤其是次级胆汁酸。

这项工作揭示了胆汁酸和肠道菌群在调节心肌功能方面的密切相关性,但潜在的机制仍然未知。法尼类 X 受体(FXR)和 G 蛋白偶联受体 5 (TGR5)是 胆汁酸信号通路中的两个重要分子。

FXR是心力衰竭患者的潜在治疗靶点,因为FXR可以通过增加脂联素来改善心功能障碍并促进心肌重塑。此外,FXR的敲除通过抑制心脏病细胞的凋亡和纤维化促进了衰竭心脏的恢复。

年龄、性别、营养状况、疾病状态以及遗传和环境暴露是可以解释个体对药物治疗反应的因素。我们知道,微生物群参与药物代谢和药理作用,同时也存在双向交流,药物也会影响微生物群的组成。

药物吸收是一个复杂的过程,取决于许多因素,如它们在胃肠液中的溶解度和稳定性、pH值、胃肠道转运期、通过上皮膜的渗透性以及药物与宿主和微生物酶的相互作用。

人类肠道微生物群能够产生参与口服药物代谢的酶,促进其在肠道和血液中的吸收。肠道细菌群落的失调可以进一步改变药物的药代动力学;前药的激活可能加剧产生不需要的毒性代谢产物和药物的失活。

由于肠道细菌种类的个体间差异,“健康”肠道中也可能存在药物反应的变化。

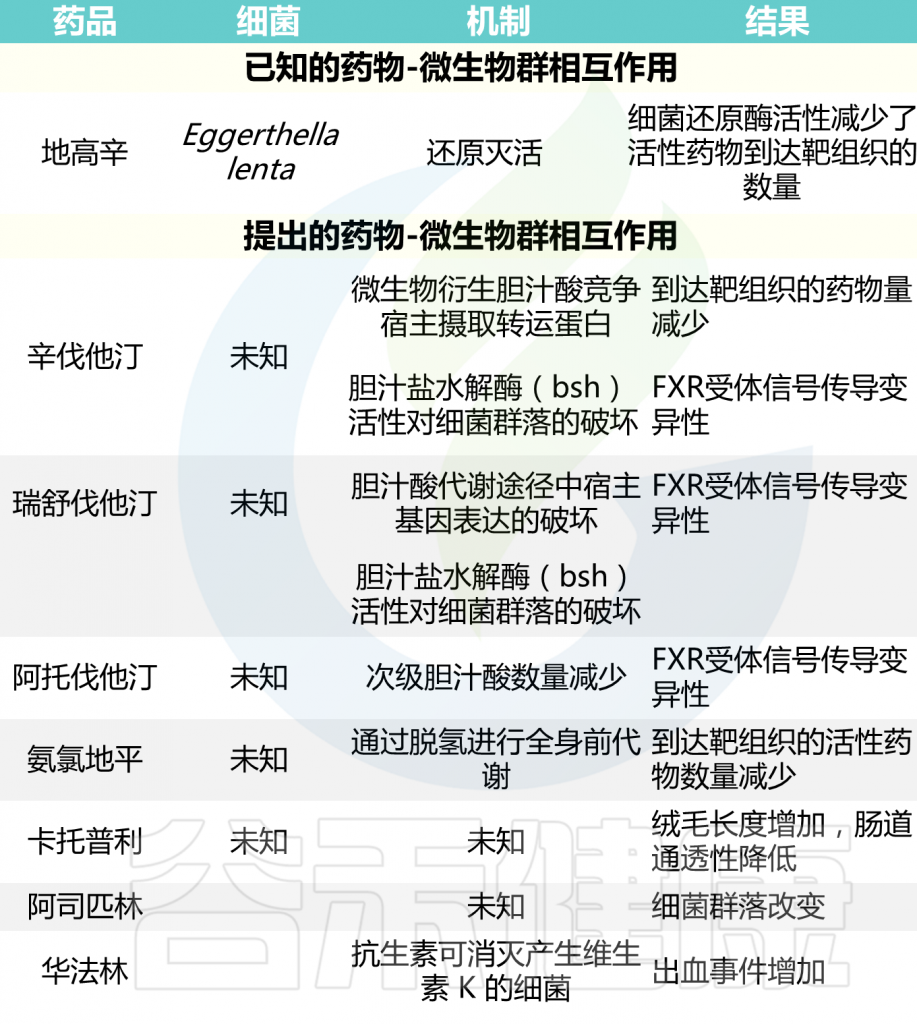

心力衰竭患者粪便样本的宏基因组测序显示,他汀类药物、β受体阻滞剂、血管紧张素转换酶抑制剂、血小板聚集抑制剂等几种药物的使用对肠道微生物组成有重要影响。下表列出了微生物生物转化的例子。

肠道菌群可能影响心血管药物疗效的已知和提出的机制

doi.org/10.3390/cells12081158

地高辛,一种经常被推荐用于心力衰竭的药物,是微生物群影响药物生物利用度的一个很好的例子。

一些迟缓埃格特菌(Eggerthella lenta)菌株负责将地高辛转化为一种无活性的微生物代谢产物,限制了10%的患者吸收到系统血流中的活性药物的数量。

最近的研究证明,地高辛与抗生素或富含精氨酸的饮食共同给药,都会导致全身地高辛水平升高和药物水平的临床相关波动。

阿司匹林是一种非甾体抗炎药,通常用于降低脑血管和心血管疾病的风险。

阿司匹林破坏肠道微生物群的组成

与未使用或未使用其他类型非甾体抗炎药的患者相比,使用阿司匹林的患者的瘤胃球菌科、普雷沃氏菌、Barnesiella和拟杆菌的细菌水平存在差异。

肠道菌群的组成对阿司匹林的代谢产生影响

口服抗生素可以通过减缓肠道微生物群的降解、提高其生物利用度和延长其抗血栓作用来降低其代谢活性。

含有短双歧杆菌Bif195的益生菌可以预防阿司匹林摄入的不良反应,如肠壁损伤和阿司匹林诱导的胃溃疡。

抗生素通过改变肠道菌群影响华法林的药效

华法林是一种常用的抗凝剂,通过抑制维生素K依赖性的凝血因子II、VII、IX和X的激活来表达其作用。当与抗生素一起服用时,与华法林使用相关的出血事件增加。

两种机制:抗生素可以通过抑制或诱导CYP酶来干扰华法林的使用;还可以改变肠道细菌组成,消除产生维生素K的细菌,如拟杆菌属。

抗高血压药物的作用已经在动物和人类研究中进行了多次研究。

β受体阻滞剂、血管紧张素受体阻滞剂(ARBs)和血管紧张素转换酶抑制剂(ACE抑制剂)的使用之间的关联可以改变肠道微生物群的组成。

一项大型宏基因组学研究报告了,钙通道阻滞剂、ACE抑制剂和肠道细菌组成之间的正相关。对高血压大鼠研究发现,包括卡托普利在内的血管紧张素转换酶抑制剂带来的有益作用,是通过减轻肠道微生态失调、改善肠壁通透性和增加绒毛长度来实现。

他汀类药物是用于降低低密度脂蛋白-C(LDL-C)和胆固醇水平的药物。

他汀类药物治疗反应的存在个体间差异,与特定的他汀类药物或剂量无关。

他汀类药物在调节肠道菌群方面的作用

接受阿托伐他汀治疗的个体表现出抗炎肠道细菌水平的增加,如普拉梭菌(Faecalibacterium prausnitzii)和AKK菌(Akkermansia muciniphila)

已知患有高胆固醇血症的未经治疗的患者表现出具有促炎作用的细菌种类的增加,例如柯林斯氏菌(collinsella)和链球菌。

与LDL-C水平相关的菌群

LDL-C水平似乎与厚壁菌门和梭杆菌门呈负相关,而黏胶球形菌(Lentisphaerae)和蓝细菌门与LDL-C呈正相关。现有证据表明,LDL-C对他汀类药物治疗的反应可能受到含有胆汁盐水解酶(bsh)的细菌的影响。路氏乳杆菌是一种bsh活性升高的肠道细菌,给药后LDL-C水平显著降低。

同一项研究报告称,低密度脂蛋白胆固醇水平的个体变化与循环胆汁酸呈负相关。以前与LDL-C水平呈负相关的厚壁菌门也与bsh活性有关。几种动物模型维持了他汀类药物治疗对肠道微生物群落的有益作用。

使用瑞舒伐他汀有一种罕见的副作用

由于瑞舒伐他汀中含有一种叔胺,在肝脏水平上与TMA竞争代谢,血清TMA水平及其在尿液中的排泄量增加,导致鱼腥味综合征。

考虑到微生态失调是心力衰竭发病机制和疾病进展的关键因素,靶向破坏的肠道微生物群是一个有效的治疗目标。

表征每个患者的肠道微生物群及其与疾病相关的肠道微生态失调的可能性,需要个性化的、有针对性的治疗计划。

有各种方法可以管理和调节失调的肠道微生物群,如饮食干预(也包括使用益生元、后生元)和粪便移植,但现有文献中的几份研究将饮食调节和使用益生菌作为调节微生物群的主要干预措施。

●

饮食方式

饮食一直被认为是塑造肠道相关微生物群结构和功能的关键因素。

地中海饮食

医学文献中经常引用的地中海饮食包括高水平的多不饱和脂肪酸、膳食纤维、多酚和少量红肉。

在其对人类健康的益处中,地中海饮食提供了更丰富的益生菌、更大的生物多样性、增加的短链脂肪酸和减少的TMAO。坚持地中海饮食与心力衰竭发病率下降相关,最高可达74%。

此外,地中海饮食的高依从性似乎与心力衰竭呈负相关,并改善了HFpEF患者的长期预后,因为这是10年随访的结果。地中海饮食可能具有抗炎作用,因为有益作用与CRP水平相关。

扩展阅读:深度解析 | 炎症,肠道菌群以及抗炎饮食

得舒饮食(DASH饮食)

控制高血压的饮食方法(DASH饮食)饮食计划代表了一种摄入多不饱和脂肪、富含全谷物营养、蔬菜、水果和低脂乳制品的饮食,在降低心力衰竭发病率方面具有重要潜力。

饱和脂肪和胆固醇会导致其他心血管问题,请避免使用黄油、起酥油和人造黄油,避免奶酪、熏肉等,并食用有限量的橄榄油、亚麻籽油、山茶油等。

高纤维饮食

最近,在高血压诱导的心力衰竭实验模型中,高纤维饮食被证明可以改善肠道微生态失调(厚壁菌和拟杆菌的比例)、降低血压、改善心脏功能和使心脏肥大正常化。此外,纤维的发酵会增加短链脂肪酸的产量,对人类健康具有有益作用。

避免高钠饮食

通常建议心力衰竭患者限制饮食中的钠含量。美国心脏协会建议个人将钠摄入量限制在每天 2300 毫克以下。

管理液体量

心脏无法将血液泵送到身体其他部位时,体液就会积聚,喝太多液体可能会导致肿胀、体重增加和呼吸急促。

因此要控制饮水量,其他液体也要限制一定的量,比如说咖啡、果汁、牛奶、茶、苏打水等,还有酸奶、布丁、冰淇淋、果汁,少喝汤。

总体而言,饮食中尽可能将各种新鲜水果和蔬菜比例调大,适量食用全谷物、去皮家禽、鱼、坚果和豆类以及非热带植物油。

尽量少吃饱和脂肪、反式脂肪、胆固醇、钠、红肉、糖果、油腻甜点、含糖饮料等。

山楂

山楂有助于将心率和血压水平提高到正常水平。它还含有抗氧化剂,可以保护心脏免受自由基的侵害,山楂是心脏营养的绝佳来源,因为它含有生物类黄酮、单宁、维生素A、B族维生素、维生素C,以及铁、钙和钾等必需矿物质。

大蒜

大蒜可以降低心脏病的风险因素,包括高血压和胆固醇。它还降低了冠心病(CAD)心力衰竭患者的心率和心脏收缩力(心脏泵血的强度),冠心病是心力衰竭最常见的原因。

银杏叶

与安慰剂相比,银杏叶通过增加摄氧量、产生能量以及改善局部左心室功能,对心力衰竭有帮助。它还可以预防肾损伤。

人参

人参长期以来一直被用于中医治疗心脏病和心血管疾病。可以帮助降低血压,并降低因压力而导致的体内皮质醇水平。人参可以通过改善动脉和静脉的血液流动、增加心肌的氧合和防止动脉硬化来改善心脏功能。

生姜

生姜含有有益心脏健康的营养物质,如抗氧化剂和抗炎剂。它可以通过预防心脏病发作或心肌损伤、降低胆固醇水平和调节血压来帮助治疗心力衰竭。

水飞蓟补充剂

水飞蓟补充剂已被用于心力衰竭患者,水飞蓟含有一组黄酮类抗氧化剂水飞蓟素,可减少心力衰竭时的氧化应激。

辣椒

辣椒能增加血液循环,这意味着心力衰竭患者可以从中受益匪浅。此外,辣椒中含有辣椒素,辣椒素可以使心脏动脉放松和扩张,从而减少心脏病发作。它还可以防止血栓形成或扩大。

大多数关于益生菌治疗心力衰竭疗效的研究都是在动物模型中进行的。

大鼠模型中:益生菌促进产短链脂肪酸

口服植物乳杆菌299v和鼠李糖乳杆菌GR-1可产生有益的心脏作用。补充乳杆菌属似乎可以促进产短链脂肪酸菌,如真细菌、罗氏菌属(Roseburia)和瘤胃球菌,以促进膳食纤维发酵的副产物短链脂肪酸,在维持健康的心血管活动中发挥关键作用。

临床改善:益生菌改善心脏收缩功能

在一项针对心力衰竭患者(NYHA II级或III级,LVEF<50%)的小型双盲、安慰剂对照试点研究中,随机接受益生菌治疗,接受布拉酵母菌(Saccharomyces boulardii)(每天1000mg,持续3个月)或安慰剂。与安慰剂组相比,接受益生菌治疗的心力衰竭患者总胆固醇水平和尿酸水平降低,心脏收缩功能改善。

在人类中,一项初步研究报告称,在慢性心力衰竭患者中使用益生菌布拉酵母菌进行干预后,不仅减少了全身炎症,而且改善了左心室射血分数。不过参与者人数较少(n = 20),应谨慎解释结果。

扩展阅读:如果你要补充益生菌 ——益生菌补充、个体化、定植指南

最近的一项研究报告称,益生元低聚果糖可减少大鼠炎症细胞的浸润。益生元可以促进有益细菌的发生长,包括双歧杆菌和乳杆菌,减轻体重和炎症,改善葡萄糖和胰岛素耐受,所有这些都与更好的心力衰竭结果有关。

关于肠道微生物群对有害代谢产物产生的调节,临床前研究报告了DMB给药,饮食中TMAO的去除,胆碱TMA裂解酶抑制剂碘甲基胆碱的给药在降低血清TMAO水平、改善心脏重塑和减少促炎细胞因子表达方面的有益作用。

白藜芦醇还可以通过重建肠道菌群来刺激肠道中有益细菌的生长,从而减少TMAO的产生。

扩展阅读:如何调节肠道菌群?常见天然物质、益生菌、益生元的介绍

与抗生素在心力衰竭患者肠道微生物群调节中的应用有关,研究结果存在争议。

万古霉素

在动物模型中,与未经治疗的大鼠相比,口服万古霉素可诱导较小的左心室梗死面积,并改善缺血/再灌注实验后的心功能恢复。

利福昔明

利福昔明除了具有杀菌和抑菌作用外,还具有减少细菌移位和毒性的能力,具有抗炎作用,可以积极调节肠道微生物群的组成,促进乳酸杆菌和双歧杆菌的生长。至于人体临床试验,结果是矛盾的。

妥布霉素和多粘菌素B

在心力衰竭患者中使用妥布[拉]霉素和多粘菌素B的混合物,使肠道革兰氏阴性杆菌水平正常化,显著降低促炎细胞因子,血流介导的舒张改善:内皮功能障碍的证据。然而,结果仅限于给药治疗期间。

此外,在开具抗生素治疗处方时,必须考虑副作用,如多粘菌素B毒性和大环内酯类药物增加心肌梗死风险。

最近一项评估共生给药对慢性心衰患者左心室肥大的影响及其对血压和hsCRP作为炎症生物标志物的影响的研究报告称,与安慰剂组相比,共生给药10周后,作为左心室肥大标志物的NT-proBNP水平显著下降。hsCRP水平或血压值没有显著差异。

最近的一项研究报告称,在饮食诱导的HFpEF前啮齿动物模型中,FMT和三丁酸治疗改善了早期心脏功能障碍,并增加了支链氨基酸的分解代谢。

在人类受试者中,FMT使患有代谢综合征的肥胖个体的胰岛素敏感性正常化,但其影响是短期的。目前,还没有可用的临床研究来评估心力衰竭患者的FMT结果,但FMT具有巨大的治疗潜力,并代表了未来研究的一个有希望的方向。

戒烟

烟草烟雾中的尼古丁会暂时增加心率和血压,吸烟还会导致血管结块或粘稠。戒烟的人更有可能改善心力衰竭症状。

适当运动,维持体重稳定

体重突然增加或减少可能是正在发展为心力衰竭的迹象。适当运动,维持体重,高强度间歇训练 (HIIT)、低强度有氧运动或阻力训练等运动训练方法均能有效改善心肌功能。研究表明,高强度间歇训练在提高患者的活动水平和心脏性能方面最为有效。

注意:具体合适的运动量请根据个人情况咨询医生。

限制饮酒

如果需要饮酒,请适度。男性每天不要超过一到两杯,女性每天不超过一杯。

管理压力

每天花 15 到 20 分钟静静地坐着,深呼吸,想象一个宁静的场景,或者尝试瑜伽或冥想等方式。

涉及深横膈膜呼吸的呼吸练习,可以帮助心力衰竭患者缓解焦虑、增加血液中的氧气水平和降低压力水平,从而改善心脏功能。

充分休息

为了改善晚上的睡眠,请使用枕头支撑头部。避免睡前小睡和大餐。试着在午饭后打个盹,或者每隔几个小时把脚抬起来几分钟。

选择合适的衣服

避免穿紧身袜或袜子,例如大腿或膝盖高的袜子,它们会减慢腿部的血液流动并导致血栓。也尽可能避免极端温度。分层穿着,以便根据需要添加或脱掉衣服。

肠道相关微生物群的组成和功能及其在人类健康中的病理生理作用一直是活跃的研究领域。现代技术的不断进步进一步推动了心力衰竭研究的前沿,探索了心力衰竭的新方面。

本文总结了有关肠道菌群及其代谢产物对心力衰竭及其相关风险因素的影响。心力衰竭与肠道微生态失调、细菌多样性低、肠道潜在致病菌过度生长和产短链脂肪酸菌减少有关。肠道通透性增加,允许微生物移位和细菌衍生的代谢产物进入血液,这与心力衰竭的进展有关。

靶向被破坏的肠道微生物群可以被认为是一个有效的治疗目标。有许多方法可以用来调节失调的肠道微生物群,如饮食干预(包括益生元、益生菌)、生活方式调整、补充剂、粪菌移植等。

然而这些方式带来的效果可能各不相同,因为这在很大程度上取决于每个个体的肠道菌群特征,也包括遗传背景、肠道屏障功能等。因此,通过肠道菌群健康检测,以及基于菌群特征开发个性化的微生物组疗法,或为心力衰竭临床治疗带来新的途径。

注:本账号内容仅作交流参考,不作为诊断及医疗依据。

主要参考文献:

Tang WHW, Li DY, Hazen SL. Dietary metabolism, the gut microbiome, and heart failure. Nat Rev Cardiol. 2019 Mar;16(3):137-154. doi: 10.1038/s41569-018-0108-7. PMID: 30410105; PMCID: PMC6377322.

Lu X, Liu J, Zhou B, Wang S, Liu Z, Mei F, Luo J, Cui Y. Microbial metabolites and heart failure: Friends or enemies? Front Microbiol. 2022 Aug 15;13:956516. doi: 10.3389/fmicb.2022.956516. PMID: 36046023; PMCID: PMC9420987.

Desai D, Desai A, Jamil A, Csendes D, Gutlapalli SD, Prakash K, Swarnakari KM, Bai M, Manoharan MP, Raja R, Khan S. Re-defining the Gut Heart Axis: A Systematic Review of the Literature on the Role of Gut Microbial Dysbiosis in Patients With Heart Failure. Cureus. 2023 Feb 12;15(2):e34902. doi: 10.7759/cureus.34902. PMID: 36938237; PMCID: PMC10014482.

Malik A, Brito D, Vaqar S, Chhabra L. Congestive Heart Failure. 2022 Nov 7. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 28613623.

Lupu, V.V.; Adam Raileanu, A.; Mihai, C.M.; Morariu, I.D.; Lupu, A.; Starcea, I.M.; Frasinariu, O.E.; Mocanu, A.; Dragan, F.; Fotea, S. The Implication of the Gut Microbiome in Heart Failure. Cells 2023, 12, 1158.

Gallo A, Macerola N, Favuzzi AM, Nicolazzi MA, Gasbarrini A, Montalto M. The Gut in Heart Failure: Current Knowledge and Novel Frontiers. Med Princ Pract. 2022;31(3):203-214. doi: 10.1159/000522284. Epub 2022 Jan 28. PMID: 35093952; PMCID: PMC9275003.

Branchereau M, Burcelin R, Heymes C. The gut microbiome and heart failure: A better gut for a better heart. Rev Endocr Metab Disord. 2019 Dec;20(4):407-414. doi: 10.1007/s11154-019-09519-7. PMID: 31705258.

Chen X, Li HY, Hu XM, Zhang Y, Zhang SY. Current understanding of gut microbiota alterations and related therapeutic intervention strategies in heart failure. Chin Med J (Engl). 2019 Aug 5;132(15):1843-1855. doi: 10.1097/CM9.0000000000000330. PMID: 31306229; PMCID: PMC6759126.

Trøseid M, Andersen GØ, Broch K, Hov JR. The gut microbiome in coronary artery disease and heart failure: Current knowledge and future directions. EBioMedicine. 2020 Feb;52:102649. doi: 10.1016/j.ebiom.2020.102649. Epub 2020 Feb 12. PMID: 32062353; PMCID: PMC7016372.