-

CNAS L23010

CNAS L23010

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业 二级病原微生物安全实验室

二级病原微生物安全实验室- 联系电话:+13336028502

- +400-161-1580

- service@guheinfo.com

谷禾健康

慢性低度炎症像一把“不易被察觉的火”,燃烧得不剧烈,却足以长期损伤机体。其特征包括循环或局部组织中促炎介质(如 TNF-α、IL-6、IL-1β)、黏附分子与氧化应激标志物的轻度持续升高,以及肠屏障功能受损导致的低水平内毒素血症。

若不及时干预,免疫与代谢系统将在不知不觉中受损,并推动疾病进展。研究已发现慢性低度炎症与代谢综合征(肥胖、胰岛素抵抗、血脂异常、高血压)正相关,并关联动脉粥样硬化、非酒精性脂肪性肝病、2型糖尿病、认知退化及多器官慢病风险上升。

目前对炎症性疾病的研究往往集中在疾病的晚期,然而,在炎症发作后的干预往往侧重清除促炎因素,恢复平衡更为缓慢。通过早期营养干预来对抗慢性低度炎症(显性疾病之前的一个阶段)可能是一种更好的替代方法。在本文中我们将系统地评估饮食如何通过几个生理过程调节慢性低度炎症。

我们建议针对疾病不同阶段制定三种干预策略:

(i)促进普通人群的抗炎饮食模式:

对于尚无临床症状的一般人群与亚健康状态,优先以可复制的基础饮食模式打底:增加可发酵膳食纤维,促进短链脂肪酸尤其是丁酸的生成,强化紧密连接蛋白表达、降低肠屏障通透性;增加茶、浆果、可可等多酚来源,增加双歧杆菌与产丁酸菌,抑制条件致病菌,提升菌群多样性;并减少超加工食品与精制糖、配合体重管理、规律运动与充足睡眠,形成稳定的低炎症基线。

(ii)针对高危个体的炎症生物标志物实施精准营养:

对于患有肥胖、胰岛素抵抗、血脂异常或家族史等高危人群,应以生物标志物驱动的精准营养为核心,围绕高敏C反应蛋白(hs‑CRP) 、脂多糖指标与粪便丁酸盐等进行剂量与组合的动态优化。在控制总能量与进食时序的基础上,优先补足可发酵纤维与抗性淀粉以提升丁酸生成,强化不饱和脂肪酸供给(鱼类或藻油),并定向组合益生元(低聚果糖、低聚半乳糖、菊粉)与多酚,优化 F/B 比值,从而更快速、稳定地降低炎症张力。

(iii)利用饮食疗法辅助治疗现有炎症:

对于已存在慢性炎症或患非酒精性脂肪性肝病、动脉粥样硬化、2型糖尿病等慢病者,营养干预应作为医疗治疗的有力补充:以高纤维、富含不饱和脂肪酸、低加工、适度能量限制的抗炎饮食为主轴,按期监测脂多糖、hs‑CRP、肝酶、血脂与餐后血糖等指标;在医生指导下强化微生态调节,必要时配合特定菌株以提升菌群功能冗余与屏障稳态,重建“饮食—微生物—屏障—免疫”轴的系统性稳态。

相比病后干预,更应尽早实施营养策略,以主动维持内环境稳态,这往往是更实用且更易行的健康之道。总体而言,面向不同阶段与人群的营养策略是一套“定量—定时—定向”的组合干预,并以生物标志物反馈持续微调,实现早识别、早干预、可追踪的闭环管理,让慢性低度炎症不再悄然侵蚀健康,而是被前瞻性地重塑与管控。

什么是慢性低度炎症?

炎症既是“朋友”也是“敌人”:作为先天免疫的关键机制,它清除病原、修复损伤,保护宿主免受病毒、细菌与毒素侵害。当炎症未及时消退或长期处于促炎刺激下,急性可转为慢性。

慢性低度炎症(CLGI)是一种全身性、低强度且隐匿的持续炎症,表现为 hsCRP、IL‑6、TNF‑α 等循环炎症标志物轻度长期升高,免疫细胞持续活化,NF‑κB、JAK–STAT、NLRP3 等通路被持续驱动。

关键特征

-长期、亚临床、系统性炎症,非感染性触发为主。

-以免疫代谢失衡为核心:能量代谢、氧化还原状态、激素与神经轴与免疫反应耦合紊乱。

-与肠屏障功能受损和肠道菌群失调密切相关,存在“肠–免疫–神经”跨器官通信。

-可被饮食模式与早期营养干预调节,是重要的可改变危险因素与治疗窗口。

可能造成的危害

慢性低度炎症(CLGI)是一种持续而全身性的低强度炎症,常呈亚临床状态,却因免疫—代谢—神经—内分泌网络长期失衡而驱动多系统疾病的发生与进展。下面是谷禾根据文献总结的慢性低度炎症可能导致的一些危害:

1–心血管及代谢疾病

二十余年来,炎症在动脉粥样硬化等血栓事件早期病理生理中的作用已得到证实。白细胞被招募至受损动脉的内皮下,触发由其释放的炎症介质所驱动的级联反应。尤其是,趋化因子与细胞因子通过以下途径推动动脉粥样硬化:

(1)上调趋化因子与内皮黏附分子,促进更多白细胞募集;

(2)促进脂质负载并形成泡沫细胞;

(3)诱导平滑肌细胞增殖;

(4)造成斑块不稳定并最终破裂。

随后发生的血栓形成在很大程度上也取决于破裂斑块的炎症状态。

①增加动脉粥样硬化与血栓风险

机制:oxLDL/oxPL、AGEs、FFAs 促使内皮功能障碍、泡沫细胞形成与斑块不稳定;IL-6、TNF-α等维持炎症微环境。

后果:冠心病、脑卒中、外周动脉疾病风险上升。

②诱发胰岛素抵抗与2型糖尿病

机制:NF-κB、JNK、IKKβ 激活干扰胰岛素信号;脂肪组织M1极化与肝脏炎症加剧。

后果:糖耐量受损进展为2型糖尿病,伴并发症风险增加。

③导致代谢相关脂肪性肝病

机制:内毒素血症、脂滴过载与氧化应激触发肝巨噬细胞和星状细胞活化。

后果:肝纤维化、肝硬化及肝细胞癌风险提升。

④加重肥胖及其并发症

机制:脂肪组织低氧与纤维化、促炎细胞因子回路促进食欲调控紊乱与能量失衡。

后果:睡眠呼吸障碍、骨关节问题、血压升高等。

2—神经系统与脑健康

全身免疫系统与中枢神经系统(CNS)之间的沟通是组织损伤、疾病或炎症反应中至关重要却常被忽视的一环。

慢性低度炎症通过持续激活中枢免疫细胞与促炎介质,扰动免疫—神经—内分泌网络,导致轻度但广泛的中枢炎症及“疾病行为”相关的疲劳、快感缺乏、抑郁与轻度认知下降,并伴随体温与自主神经反应的改变。

①认知下降与神经退行性变

机制:外周炎症经血—脑屏障、迷走神经与细胞外囊泡影响小胶质细胞活化;肠—脑轴代谢物(TMAO、胆汁酸谱、色氨酸—吲哚通路)失衡。

后果:阿尔茨海默病、帕金森病风险增加或进展加速。

②情绪与精神健康负担

机制:炎症因子影响单胺代谢、神经营养因子与下丘脑—垂体—肾上腺(HPA)轴。

后果:抑郁、焦虑、疲劳综合征等发生率升高。

3—免疫系统与感染易感

①免疫失衡与感染风险上升

机制:先天免疫持续激活导致获得性免疫功能低下与免疫衰老。

后果:呼吸道、肠道感染更易发生且恢复慢,对疫苗应答下降。

②自身免疫与过敏性疾病加重

机制:屏障破坏与肠道菌群失调诱导抗原暴露与异常共刺激。

后果:类风湿、炎症性肠病、哮喘等病情波动或进展。

4—肠道微生态与屏障受损

①肠屏障受损与代谢性内毒素血症

机制:紧密连接蛋白下调,脂多糖入血激活 TLR4–NF-κB/NLRP3。

后果:全身低度炎症正反馈,心代谢与肝病恶化。

②微生物组功能衰退

机制:产丁酸菌减少、耐药基因与机会致病菌扩张,SCFA下降、特异性促炎症消退介质(SPMs)不足。

后果:营养代谢、胆汁酸循环与神经免疫调控受损。

5—组织与器官结构性改变

①纤维化与器官功能退化

机制:TGF-β、SASP(衰老相关分泌表型)驱动成纤维细胞活化与基质沉积。

后果:肝、心、肾等器官纤维化和功能衰竭风险增加。

②肌肉量减少与体能下降

机制:肌因子平衡破坏、线粒体功能受损与胰岛素抵抗。

后果:老年综合征、跌倒风险上升,运动能力下降。

6—生殖与内分泌轴

①生殖健康受损

机制:慢性低度炎症与氧化应激影响卵巢—子宫环境与精子质量。

后果:不孕不育、妊娠并发症风险增加。

②增加动脉粥样硬化与血栓风险

机制:炎症因子影响激素合成、转换与受体敏感性。

后果:代谢率波动、情绪与体重异常。

7—肿瘤发生与进展

①促癌微环境形成

机制:ROS/oxLDL/AGEs 与慢性细胞损伤引发DNA损伤、表观遗传改变;NF-κB、STAT3 常态化激活促进增殖与侵袭。

后果:肝癌、结直肠癌、胰腺癌等多种肿瘤风险上升或进展加速。

8—衰老与寿命

①炎症性衰老会导致健康寿命缩短

机制:免疫衰老、细胞衰老累积与SASP放大,干扰组织修复与再生;下丘脑炎症重设全身代谢与行为阈值。

后果:多病共存增加、恢复力下降、死亡风险上升。

慢性低度炎症可促进与年龄相关的疾病

Ren J,et al.Front Pharmacol.2023

慢性低度炎症(CLGI)的发生通常并非单一因素所致,而是多重生活方式、环境暴露与个体易感性长期叠加的结果。其核心机制是炎症“启动—放大—消退”环路的失衡。

可能导致慢性低度炎症的因素主要有以下这几类:

1

饮食模式与营养失衡诱发CLGI

不健康的饮食是慢性低度炎症(CLGI)的关键驱动因素,其本质在于“过剩与缺失并存”的营养失衡。

饮食模式和炎症

Tristan Asensi M,et al.Nutrients.2023

▸ 西式饮食(高饱和脂肪、精制碳水、低纤维)存在健康风险

过量饱和脂肪与糖负荷会导致脂毒性、线粒体活性氧(ROS)上升,形成促炎性DAMPs(如氧化磷脂 oxPLs、氧化 LDL),激活 TLR4、NLRP3 与 NF-κB,促进多器官炎症与斑块不稳定。

精制碳水与高果糖摄入促进脂肪生成、肝脂沉积与AGEs形成,AGE–RAGE 轴驱动慢性低度炎症。

低纤维使短链脂肪酸(乙酸、丙酸、丁酸)产生不足,调控 Treg、上皮紧密连接与抗炎基因表达的能力下降。

▸ 超加工食品促进慢性低度炎症

超加工食品(UPF)通过多重途径促进慢性低度炎症:其高糖、高盐、饱和脂肪与反式脂肪构成可提高餐后血糖与胰岛素、上调炎症标志物(如hs-CRP、IL‑6、TNF‑α);脂肪酸谱失衡(ω‑6/ω‑3比升高)增强促炎倾向;非营养成分与添加剂及加工副产物可能损伤肠屏障、诱发肠道菌群失衡与代谢内毒素负荷上升;同时对水果、蔬菜与膳食纤维等抗炎食物的替代导致微量营养素不足(如镁、维生素C、D、锌、烟酸),共同维持全身性的低度炎症并增加慢病风险。

超加工食品与低度炎症之间的联系

Tristan Asensi M,et al.Nutrients.2023

▸ 蛋白质与氨基酸失衡与微量营养素缺乏

过多支链氨基酸(BCAAs)与甲硫氨酸代谢失衡可激活 mTOR、JNK,促进胰岛素抵抗与炎症。

维生素 D、E、C、A,矿物质(镁、锌、硒)与多酚等抗氧化/免疫调控分子缺乏,降低抗炎能力与分辨过程。

2

肠道微生物群与肠屏障异常诱发CLGI

▸ 肠道菌群失调

有益厌氧菌的数量下降,尤其是以产丁酸为特征的菌群(如 Faecalibacterium、Roseburia)明显减少,同时条件致病菌的扩张与耐药基因负载的上升并行发生,逐步侵蚀微生态的功能稳定性。随着这些变化累积,黏膜免疫调节能力减弱,抗炎与促炎信号失衡,最终使原本维持平衡的炎症稳态被打破并更易向慢性低度炎症倾斜。

▸ 肠屏障受损与通透性增加(“肠漏”)

由于紧密连接蛋白表达与功能下降,肠上皮屏障变得脆弱,细菌来源的内毒素脂多糖更易透过上皮进入血液循环,进而诱发持续低水平的代谢性内毒素血症。这一过程可持续激活先天免疫识别与信号转导,触发并放大 TLR4–NF-κB 通路以及 NLRP3 炎性小体的活化,促进促炎介质释放与全身低度炎症的维持。

有害代谢物破坏肠道屏障导致慢性低度炎症

Ren J,et al.Front Pharmacol.2023

▸ 微生物代谢物失衡

短链脂肪酸缺乏:影响 Treg 分化、GPR43/109A 信号、HDAC 抑制与抗炎基因表达。

次级胆汁酸谱改变:FXR/TGR5 信号紊乱,影响葡萄糖–脂质代谢与炎症。

吲哚类与色氨酸代谢紊乱:AhR 信号受损,黏膜免疫调控下降。

氧化三甲胺(TMAO)升高:促进内皮炎症与动脉粥样硬化。

▸ 感染后与抗生素暴露

抗生素削弱微生物多样性与定殖抗性,打乱群落结构与生态平衡;同时促使耐药基因负载上升与机会致病菌扩张,增强定殖与侵袭能力,进而长期维持并放大小幅度的低度炎症反应。

3

生活方式与环境诱发CLGI

▸ 缺乏运动或运动过量

缺乏运动使运动诱导的抗炎肌因子产量不足,包括 IL-6 的急性抗炎效应减弱,以及 Irisin 与 FGF21 水平下降;同时,肌细胞的线粒体适应性与生物能量重塑受限,自噬过程减弱,整体抗炎与代谢调节能力随之下降。

而当运动量、强度或频率长期超出机体恢复能力阈值(如长期高强度训练、缺乏周期化与充足睡眠/营养配合),肌纤维、结缔组织与肌腱在高负荷下反复受损,促炎因子(TNF‑α、IL‑6、IL‑1β)与趋化因子长期轻度升高,急性保护性的炎症反应会转化为持续的低度炎症。

▸ 社会心理压力与抑郁

当长期压力过大或抑郁时,HPA 轴与交感–免疫耦合出现持续性异常,内分泌与免疫调控失去精细平衡;与此同时,儿茶酚胺与糖皮质激素水平失衡加剧信号紊乱,促炎通路由短暂活化转为长期慢性激活。

▸ 环境污染

空气污染物、二手烟雾以及内分泌干扰物(如邻苯二甲酸酯与 BPA)能够通过引发氧化应激、产生过量活性氧并干扰抗氧化防线,同时诱导表观遗传层面的 DNA 甲基化与组蛋白修饰改变,从而持续促进炎症反应。

▸ 衰老

免疫衰老与细胞衰老加剧,伴随 SASP(衰老相关分泌表型)持续释放多种促炎因子,放大局部与全身炎症;同时线粒体功能逐步下降,能量代谢与应激耐受减弱,“无菌性”DAMPs 积累增多,进一步驱动慢性促炎信号。

▸ 吸烟与饮酒

吸烟与饮酒都会通过多通路共同推动慢性低度炎症:烟草烟雾中的颗粒物与氧化性化学物诱发氧化应激,激活 NF-κB/NLRP3 等促炎通路,损伤内皮、加重血管炎症,并提高CRP、IL‑6、TNF‑α等基线水平。

长期饮酒则通过乙醇及乙醛导致肠屏障通透性增加与内毒素血症,激活肝脏库普弗细胞与全身免疫反应,同时引发脂肪肝、线粒体功能障碍与激素/代谢失衡;二者还会叠加扰乱睡眠与自主神经平衡,促进脂毒性与胰岛素抵抗,最终维持低度、持续的全身性炎症状态。

▸ 生命早期因素

剖腹产分娩、母乳喂养不足以及婴幼儿期的早期抗生素或不利饮食暴露,会扰乱肠道微生态的建立与演替,导致不利微生物定植与多样性下降,并由此增加黏膜免疫失衡与低度炎症的长期易感性。

▸ 社会经济与地理差异

城市化/西方化饮食、抗生素可及性与监管不足、感染负担与卫生条件差等也会增加炎症负担。

4

代谢与内分泌失衡诱发CLGI

▸ 胰岛素抵抗与高胰岛素血症

胰岛素抵抗与高胰岛素血症会导致JNK、IKKβ 与 mTORC1 被持续激活,导致组织对胰岛素的信号传导与代谢反应进一步下降,同时促炎细胞因子水平(如 IL‑6、TNF‑α)明显上升,强化全身性炎症状态。

▸ 肥胖与脂肪组织扩张

低氧、纤维化与免疫浸润(巨噬细胞、Th1)驱动持续炎症;脂肪来源乳酸与脂肪因子(如瘦素抵抗)进一步放大炎症信号。

▸ 激素与昼夜节律紊乱

皮质醇分泌节律异常、持续性睡眠不足以及昼夜节律错位协同作用,进一步放大全身炎症反应,并加剧代谢失衡与内分泌紊乱。

5

脂质代谢异常诱发CLGI

▸ 脂质堆积放大促炎反应

游离脂肪酸(FFA)溢出可激活 TLR 信号通路,诱导巨噬细胞向 M1 表型极化并放大促炎反应,同时推动脂肪组织内的慢性低度炎症持续化与扩散。

▸ 氧化应激与脂质过氧化

线粒体活性氧以及氧化LDL/磷脂(oxLDL/oxPLs)共同驱动泡沫细胞形成,进一步削弱动脉粥样斑块的稳定性,并持续触发全身炎症反应,从而加重系统性炎症负担。

慢性炎症过程中脂质生物标志物的变化

Wang Z,et al.Trends Endocrinol Metab.2025

▸ 促炎脂质介质网络

花生四烯酸代谢通路倾向产生促炎性前列腺素和白三烯,放大炎症信号与组织反应;同时分辨素与保护素生成不足,使炎症缺乏有效的消退与终止阶段,导致“炎症难以顺利结束”。

6

跨器官间通信失调诱发CLGI

▸ 下丘脑–交感–外周组织轴

神经炎症重塑脂肪、肝脏与骨骼肌的免疫代谢设定点,改变其稳态与反应阈值,并由此放大局部与全身的炎症信号,加速系统性炎症进程。

▸ 细胞外囊泡(EVs)与循环因子

携带 miRNA、蛋白与氧化脂质的 EVs 在器官间传递促炎信号;相反,健康状态下的 EVs(如脂肪来源 eNAMPT)可支持 NAD+ 与抗炎。

▸ 骨骼肌/骨/脂肪的内分泌功能异常

肌因子与骨源性激素出现失衡,削弱机体的能量消耗能力,并抑制多条抗炎信号通路,进而降低整体抗炎效应。

代谢紊乱(肥胖、胰岛素抵抗、脂毒性)、不良饮食(超加工食品、精制糖与反式脂肪、不足的膳食纤维与微量营养素)、久坐与睡眠不足、心理社会压力与昼夜节律紊乱、慢性或隐匿感染与肠道菌群失衡,以及污染物与烟酒等外源刺激,持续为免疫系统提供低水平的危险信号;在遗传与表观遗传背景、年龄增长与组织衰老(炎症性表型)共同作用下,先天与适应性免疫被低度但长期激活,促炎介质与信号通路(如 NF-κB、JAK–STAT、NLRP3)维持活跃,最终形成广泛而隐匿的全身慢性低度炎症。

慢性低度炎症是慢性疾病的核心病因,其特征是持续性亚临床炎症,并伴有自我持续性进展,由饮食、环境触发因素和代谢失调等多因素相互作用引起。

人群大规模研究证实,抗炎饮食可降低全身炎症,营养干预与慢性低度炎症的关系日益受到重视。事实上,从低度炎症到临床发病之间存在关键干预窗口,可在生物标志物支持下,靶向相关炎症通路,延缓或预防临床表现。

食物营养物质被细胞代谢、吸收后,其成分参与免疫调节,直接影响炎症。这些成分还可在细胞内环境中改变细胞间的生化反应(如氧化反应),从而调控促炎或抗炎因子的生成。

本节将阐述慢性低度炎症早期营养干预的分层机制,涵盖五个环节:消化与吸收、肠道微生物群、生化反应、信号通路及细胞成分。为验证其有效性,我们同时提供了临床证据,展示相关指标如何被有效调控。

慢性低度炎症的营养干预

Wang Z,et al.Trends Endocrinol Metab.2025

▸ 胃肠道代谢与吸收

消化与吸收是营养摄入后的首要环节,将碳水化合物、脂质和蛋白质分解为单糖、脂肪酸与氨基酸等可吸收代谢物。

▸ 任一营养素缺乏或过量都会扰乱代谢平衡

膳食脂肪酸可能通过影响体重和脂肪组织质量以及影响膜和脂筏组成和功能来影响炎症过程。而餐后血糖是糖尿病和心血管疾病的独立预测因子,这种作用可能通过氧化应激和炎症介导。

脂筏:是质膜上富含胆固醇和鞘磷脂的微结构域。

任一常量营养素过量都可能经糖异生等相互转化途径扰乱代谢平衡。矿物质及少量低分子化合物(如植物化学物)亦可被吸收,但其生物利用度常受限。

被吸收成分可通过与膜受体作用或跨膜转运等途径影响细胞代谢;不可吸收成分如不溶性纤维则由微生物转化为免疫调节代谢物(如短链脂肪酸)。不同营养素的代谢去向各异,因而通过不同机制影响炎症。

▸ 增加抗炎营养素的摄入,减少促炎基质

脂肪酶抑制剂可减少餐后脂质吸收。一项双盲试验显示,芝麻粉提取物(胰脂肪酶抑制剂)使健康人高脂餐后血清甘油三酯增量下降16.8%。对促炎成分(如饱和脂肪)应尽量抑制吸收;对抗炎营养素则促进吸收。

食物基质对营养效应至关重要,近期研究提示油相成分能调节微量营养素吸收。由此,饮食干预可双向发力:抑制促炎成分摄取并增强抗炎成分(如维生素)利用。然而,单纯通过调整食物基质来限制吸收或提高生物利用度并非通用策略,普遍可行的做法仍是减少促炎成分、增加抗炎营养素的摄入。

▸ 未消化营养物质的微生物转化

未被吸收的营养需经肠道微生物群生物转化方能发挥作用。发酵食品可提升微生物多样性并降低炎症介质,更可能通过重塑内源微生物组而非外源定植实现。

▸ 构建平衡的肠道微生物群有助于缓解慢性炎症

健康饮食干预显示,重建微生物群有望缓解慢性炎症。多糖、多酚等生物活性成分可选择性富集双歧杆菌等有益菌,经酶解生成短链脂肪酸等抗炎代谢物。益生元作为能量来源促进有益菌增殖,占据肠道生态位并抑制有害菌定植。

例如,铁皮石斛多糖富集狄氏副拟杆菌(Parabacteroides distasonis),产生烟酸激活GPCR109a,改善屏障功能与胰岛素敏感性;抗性淀粉可增加青春双歧杆菌(Bifidobacterium adolescentis)与溴瘤胃球菌(Ruminococcus bromii),抑制TLR4/NF-κB并上调紧密连接蛋白,从而减少肥胖与全身炎症。

与婴儿相比,成人微生物组表现出较低的可塑性。因此,持续的饮食策略对于在慢性炎症进展期间维持微生物群稳态至关重要。

▸ 同一食物在不同环境中可能表现出促炎和抗炎两种特性

需要注意的是,饮食的效果依赖环境。富含胆碱和肉碱的肉类与贝类会生成三甲胺,并在肝脏转化为促炎的氧化三甲胺;相反,肉类蛋白也可产生具抗炎作用的支链短链脂肪酸,体现食物成分的双重性。因此,单一食物可能同时含有促炎与抗炎成分,如何权衡其相反影响仍需进一步机理研究。

▸ 吸收营养物质的细胞生化反应

吸收的营养物质直接参与细胞生化反应。膳食碳水和脂质经糖脂代谢供能;通过限能或选择低热量来源可调控能量摄入并缓解慢性炎症。

▸ 膳食抗氧化剂减轻炎症

糖脂代谢依赖多种酶,调节其活性可抑制脂质堆积,例如脂肪酸酰胺水解酶(FAAH)。体内关键的氧化还原反应亦参与炎症:线粒体氧化磷酸化产生活性氧,诱发脂质过氧化并放大炎症信号;膳食抗氧化剂可清除反应性物质并激活内源防御以抵消该过程。

非酶促糖基化同样重要:葡萄糖与氨基结合形成AGEs,激活RAGE通路;地中海饮食可减弱此过程。前瞻性队列研究显示,高血糖指数食物与糖尿病风险增加15%显著相关,高血糖负荷与风险增加21%相关,且在高BMI人群中关联更强。

▸ 脂质是炎症介质的前体

亚油酸可转化为花生四烯酸,再生成前列腺素H2,供环氧合酶催化形成炎性前列腺素。另一方面,肠道微生物可将亚油酸异构化为共轭亚油酸,通过HNF4γ依赖机制促进CD4+CD8αα+上皮内淋巴细胞,发挥抗炎作用。

由此可见,亚油酸的免疫效应取决于生物转化背景,不应被单一地定义为促炎;其从机制到临床的研究仍需深化。总体而言,鉴于生化网络复杂,营养素在不同状态与情境下的作用亟待进一步阐明。

▸ 营养介导的信号通路调控

吸收的营养及其代谢物可与细胞受体(如 TLR)结合并触发促炎通路。TLR 作为跨膜模式识别受体,识别细菌脂多糖等 MAMPs 后,启动 NF-κB 介导的转录激活与翻译后调控,形成前馈回路,提升 NLRP3 等免疫调节因子的表达。

NLRP3 既是核转录因子又是炎性小体传感器,其激活促使炎性小体装配,并将前半胱天冬酶‑1 裂解为活性形式,继而加工 IL‑1β 前体,放大炎症反应。因此,NLRP3 炎性小体是整合先天免疫转录与翻译后控制的关键平台。

▸ 小分子营养素和肠道菌群代谢物可调节炎症信号

多种小分子营养素可调节炎症信号。白藜芦醇通过抑制 FXR–SR‑B1 轴调控脂质稳态。衰老呈慢性炎症表型,SASP 与 NF‑κB 等通路相关;多酚(如橄榄酚、白藜芦醇、芹菜素)可抑制这些通路的促炎细胞因子。

此外,肠道微生物代谢物也具免疫调节作用:异丁酸(蛋白质代谢产物)可促进 SCFAs 和 3‑羟基丁酸生成,并抑制 TLR4/MyD88/NF‑κB 通路以减轻肠炎。尽管此类调控已被大量报道,不同营养素之间的系统比较仍然缺乏,而这对膳食选择至关重要。

在信号机制不断被验证的同时,研究正将其与临床证据关联。最新结果显示,八种常见健康饮食模式及其蛋白质组学特征与较低的糖尿病、心血管、慢性呼吸与肾病以及全因死亡风险显著相关,这些特征富集于脂质代谢、动脉粥样硬化与免疫调节途径。

▸ 营养合成的细胞结构

历经体内运输后,部分营养素成为细胞不可或缺的组成。膳食氨基酸被直接吸收,蛋白质既具结构也具调节功能。例如,乳清来源的支链氨基酸(如亮氨酸)可激活 mTOR 通路,促进肌蛋白合成。

▸ 微量营养素的平衡会影响炎症程度

微量元素同样关键。硒是谷胱甘肽过氧化物酶的辅因子,可增强抗氧化能力、减少氧化应激。脂质方面,常食海鲜者的二十二碳六烯酸与二十碳五烯酸水平显著更高;相反,长期摄入富含亚油酸的油脂会增加膜磷脂中 n‑6 多不饱和脂肪酸的掺入,易触发促炎性二十烷酸级联。

补充油酸酯可降低多不饱和脂肪酸化的磷脂酰乙醇胺并扩大单不饱和脂质库;补充丝氨酸则促进半胱氨酸合成,抑制铁死亡,减轻肝脂肪变性。

膜脂脂肪酸的组成影响器官功能与器官间通讯;脂肪组织脂解释放的游离脂肪酸会加重肝脂积累并提高慢性低度炎症风险。总体而言,生命早期充足且适宜的必需营养摄入有助于塑造健康的体成分,为后续生理功能与健康打下坚实基础。

小结

持续的精准营养干预通过五个层面发挥抗炎作用:胃肠道消化吸收(优化促炎与抗炎成分的摄取)、肠道微生物重塑(益生元/发酵食品促进SCFAs等有益代谢物)、细胞内生化反应调控(限能与抗氧化抵消ROS、抑制AGEs形成)、炎症信号通路下调(干预TLR–NF‑κB–NLRP3轴,多酚与微生物代谢物参与)、以及细胞结构组成优化(膜脂与氨基酸、微量元素塑造器官功能与免疫稳态)。

临床证据支持健康饮食模式可降低多系统疾病与全因死亡风险,但不同营养素在炎症各阶段的差异化效应与直接通路仍需进一步机制与转化研究。

适宜的营养干预应因健康状态而定。多项观察研究、临床试验与动物实验表明,早期营养干预可有效促进健康:高纤维与发酵食品有助于重塑肠道微生物群,降低血清炎症蛋白与趋化因子。

▸ 健康人群的早期营养干预

▸ 植物性饮食中的生物活性成分具有较好的抗炎效果

大型队列与代谢组学研究显示,标准健康饮食模式减轻慢性炎症,且对植物性饮食的高依从与全身炎症生物标志物呈负相关;随访数据同样支持富含植物化学物的饮食可降低不同人群的炎症水平。相比以限能为核心的策略(如健康低碳或低脂),植物性饮食在多项队列分析中展现更显著的健康获益,提示优先强调生物活性成分(植物化学物、膳食纤维)可能更能优化抗炎效果。

▸ 健康饮食有助于防止慢性低度炎症

地中海饮食作为全球公认的健康模式,与抗炎密切相关,可提高胰岛素敏感性、降低HbA1c与糖尿病风险,并改善血压、血脂与循环炎症标志物。

总体而言,早期且持续的健康饮食有助于维持代谢稳态、防止慢性低度炎症发展,亦是一种具有成本效益、可实践的公共卫生策略。

不同健康状态下的饮食干预需求及常见临床指标

Wang Z,et al.Trends Endocrinol Metab.2025

▸ 慢性低度炎症的营养干预

当前正从疾病治疗转向主动健康管理,强调针对慢性低度炎症的早期营养干预。美国“食品即药物”倡议即体现了以营养对抗炎症性疾病的这一转变。糖尿病前期是血糖高于正常但未达糖尿病阈值的代谢状态,是发展为2型糖尿病的重要风险因素。

▸ 早期调节营养以减轻并改善炎症

针对糖尿病前期的研究显示,无论地中海饮食还是个性化餐后血糖靶向饮食,6个月干预均可改善血糖并伴随肠道菌群变化;其中个性化方案在血糖管理上优于地中海饮食。12周地中海饮食可使内脏脂肪约降61%;低脂饮食可降低肝脂(约17%)与内脏脂肪(约76%),并改善肝功能与胰岛素抵抗。上述结果显示,单纯饮食在疾病后期的疗效有限,更需在早期实施营养策略。

顺应个体化需求,精准营养模型通过系统评估个体健康状况并结合代谢网络等定量工具,提供个体化饮食建议,并可在病理状态下为特定营养需求人群实施精确干预。然而,健康人群与慢性炎症患者之间的干预差异仍然存在,尚需更多临床证据加以验证。

▸ 炎症性疾病的辅助治疗

药物仍是临床管理的首选手段,但将“特殊医疗用途配方食品”作为辅助治疗的应用日益增多。新证据显示,此类食品可提供靶向既有炎症通路的生物活性成分(如免疫调节肽、多酚),从而辅助慢性炎症性疾病管理。

▸ 特殊医疗用途配方食品逐渐兴起

在这些配方中,营养素是关键组成,能支持疾病状态下的代谢与炎症控制。部分代谢/炎症性疾病患者存在吸收受损,需生物利用度更高的制剂以维持能量稳态。

临床指南优先推荐中链甘油三酯(占脂肪摄入量>40%)以促进快速供能,并帮助恢复炎症性肠病的肠屏障。尽管药物仍是治疗基石,一些功能性食品成分(如DHA、EPA)同样重要,且可能提供更安全的补充方案。

一项为期12周的随机对照试验显示,EPA(3.0 g/d)或DHA(1.4 g/d)可提高抗炎性脂氧合酶/CYP450代谢物水平,并与抑郁严重度呈负相关。然而,功能性营养素作为单独干预(不合并药物)的临床应用仍不足。

▸ 病后干预效果不如未发病时的营养调整

相比病后干预,建议尽早实施营养策略以维持内环境稳态;延迟干预(尤其在炎症发作后)往往侧重清除促炎因素,恢复平衡更为缓慢。尽管缺乏系统性研究直接比较不同炎症阶段的营养疗效,但单纯饮食在炎症性疾病期的效应总体有限,作为晚期独立策略时尤甚。

受限于临床证据与结局解读,目前难下定论;现实中,饮食管理很少被作为糖尿病等炎症性疾病的主治疗。相较被动治疗,主动健康管理更具成本效益,“食物即药物”倡议通过定制化饮食干预,强化营养、管理慢病并降低医疗成本。

大量研究表明,多种食物、营养素与非营养成分可通过调节肠道菌群缓解慢性低度炎症。饮食模式、特定食物以及单一营养/非营养素对慢性低度炎症的影响已有系统综述。

健康饮食指数、替代健康饮食指数、素食与地中海饮食等健康模式与较低的循环炎症标志物(如CRP及多种细胞因子)相关。这类饮食因富含酚类化合物与膳食纤维、全谷物、蔬果、坚果及鱼类,而与更低炎症与更佳总体健康相关,并通过影响微生物群预防非传染性疾病。

多酚可促进双歧杆菌、乳杆菌、阿克曼氏菌、克里斯滕森氏菌与疣微菌等有益菌生长,并具潜在抗衰老效应;如柠檬多酚可降低与衰老相关的菌群丰度。膳食纤维可产生关键代谢物如短链脂肪酸,改善代谢调控并塑造肠道菌群。

下面跟着谷禾一起深入地了解并学习当下主流的健康饮食方式,以及这些饮食中的关键食物成分是如何协同作用、有效降低炎症走向的。

1

地中海饮食

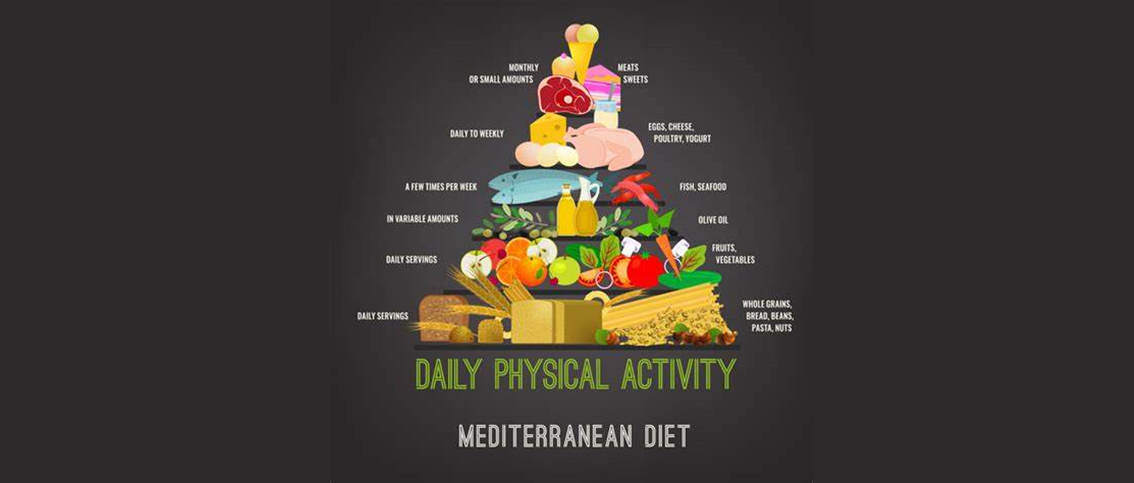

地中海饮食(MD)被认为是一种健康的饮食方式,可以降低患心血管和代谢疾病以及癌症的风险。饮食模式包括食用全谷物、豆类、新鲜蔬菜和水果、橄榄油、坚果、种子、适量鱼类以及少量乳制品和肉类。

▸ 地中海饮食具有抗炎、降脂、抗氧化的特性

MD的有益健康特性包括降脂、抗炎、抗氧化和抗癌。最近的研究表明,MD还通过影响肠道微生物群来影响新陈代谢。MD调节肠道菌群的组成,减少内毒素血症。

在代谢综合征肥胖男性中,连续两年遵循地中海饮食使拟杆菌与普雷沃氏菌增加,并提升多种产丁酸/糖解菌(如Praecalibacterium prausnitzii)。

▸ 地中海饮食有助于提升产丁酸及糖酵解菌丰度

对超重与肥胖者的8周地中海饮食干预同样提高Faecalibacterium prausnitzii,降低Ruthenibacterium lactatiformans、Flavonifractor plautii、Parabacteroides merdae、Ruminococcus torques与R. gnavus,且粪便短链脂肪酸升高;微生物基因多样性更高者hsCRP显著下降。

与西方饮食相比,MD在8周内增加Roseburia及R.hominis,并提升嗜黏蛋白阿克曼氏菌;同时降低血浆花生四烯酰乙醇酰胺(AEA),可能通过增强肠屏障紧密性发挥抗炎作用。

地中海饮食对菌群的关键影响因素包括膳食纤维、以植物蛋白优先的蛋白结构、不饱和脂肪酸与多酚。

2

素食占比较高的饮食

多项研究显示,以植物性食物为主、而非完全排除所有动物性食品的饮食模式,整体有利于心血管代谢健康,可降低心血管疾病、2型糖尿病、部分癌症与代谢综合征的风险。同时,这类饮食会影响肠道微生物群结构与代谢功能,但具体结论仍存在差异,需结合人群与饮食。

▸ 素食占比较高者的普雷沃氏菌/拟杆菌比例更低,炎症指标亦更低

与典型西式饮食相比,高纤维、富含抗性淀粉的植物性为主饮食常见普雷沃氏菌/拟杆菌(P/B)比例更低;拟杆菌门相对增加、厚壁菌门下降,这一谱系改变与体重管理和肥胖防控更为一致。

植物性为主饮食人群中,双歧杆菌水平有时偏低,同时可观察到粪杆菌、梭菌及 Roseburia 较为丰富;这些产丁酸菌有助于增强肠屏障完整性,降低血清指标暴露,并与更低的CRP、TNF‑α 等炎症指标相关。

注:一些研究未见纯素与杂食人群在短链脂肪酸总量上的显著差异,但植物性摄入较高者的粪便 pH 与氨含量往往更低,提示代谢环境更趋向于有利于屏障和免疫稳态。

▸运动员和营养缺乏者需要补充足够的蛋白质

但动物性食物不必完全剔除,特别是运动员与高体力活动者:在高纤维饮食基础上,确保足量优质蛋白摄入(如鱼、蛋、乳或与大豆、全谷、坚果的互补蛋白组合),以支持肌肉合成与恢复。

此外营养不足或食欲下降的老年人:在保证纤维与多酚的同时适度提高蛋白密度,可选择易消化的乳清蛋白、鱼类或强化的大豆制品,并关注维生素 B12、维生素 D、钙、铁、锌的充足性。

总体而言,“植物占比高”的饮食模式能在不强制完全素食的前提下,兼顾肠道微生态、代谢健康与营养充分性;在运动员与营养脆弱的老年人等人群中,通过补足优质蛋白与关键微量营养素,可获得更均衡、更可持续的健康收益。

缓解慢性低度炎症的常见健康饮食模式的主要营养素

Wang Z,et al.Trends Endocrinol Metab.2025

3

无麸质饮食

近年来,无麸质饮食(GFD)的使用变得非常流行,但其使用的医学适应症仅是乳糜泻和非乳糜泻麸质敏感性。

▸ 无麸质饮食可改善乳糜泻患者的菌群失衡,并可能对健康人具有抗炎作用

肠道菌群失调发生在不使用 GFD 的乳糜泻患者中,其双歧杆菌和厚壁菌门的水平低于健康人。使用 GFD 的乳糜泻患者细菌的物种多样性较低,然而,该组的短链脂肪酸浓度与健康人相似。尽管使用了 GFD,但在有和没有乳糜泻相关胃肠道症状的人群中观察到肠道微生物群组成的差异。在有胃肠道症状的组中,与无症状人群相比,普雷沃氏菌的含量更高,拟杆菌门和厚壁菌门的数量也较少。

健康人使用无麸质饮食可能具有益生元特性,促进健康的细菌的生长,并有助于降低炎症。

4

高纤维饮食

植物性饮食之所以更有益健康,主要因其膳食纤维高于西式饮食。纤维主要是纤维素、果胶、糊精、蜡和木脂素,一些纤维部分被归类为益生元。纤维主要存在于全谷物、豆类、水果和蔬菜中。

▸ 高纤维饮食人群微生物多样性更高,尤其是双歧杆菌和乳杆菌

纤维在小肠中没有被完全消化。在大肠中,它被肠道细菌发酵。它刺激多种细菌的生长,是合成后生元的主要底物,如短链脂肪酸。在一项系统评价和荟萃分析中,根据涉及近1900人的 59 项研究,观察到双歧杆菌属的数量显著增加。涉及约850人的28项研究中,乳杆菌属的数量有所增加。

在一项针对老年人的研究表明,与饮食高脂肪和低纤维的人相比,在食用纤维含量较高的饮食组中,微生物群的多样性明显更高。低纤维饮食组的炎症参数,如CRP、IL-6和TNF-α显著升高。

5

益生元

益生元已被证明有助于调节肠道菌群,从而改善慢性低度炎症。通过促进有益菌增殖与代谢平衡,它们可以优化微生态环境,进而缓解机体持续的轻度炎症状态。下面我们将罗列一些较为常见且具有实用价值的益生元功效,并对其进行简要说明:

益生元对特定细菌和炎症的影响

doi: 10.3390/nu13113839.

▸ 低聚果糖

低聚果糖(FOS)的天然来源包括朝鲜蓟、洋葱、芦笋、小麦、香蕉、土豆和蜂蜜。补充低聚果糖可显著促进双歧杆菌和乳杆菌生长;在克罗恩病患者中,补充后粪便双歧杆菌水平明显上升。

小鼠研究显示,低聚果糖可降低 IL‑6、TNF‑α 等炎症指标,并显著提升血清与粪便中短链脂肪酸浓度。

▸ 低聚半乳糖

低聚半乳糖(GOS)天然存在于扁豆、鹰嘴豆等豆类中,可由大豆和乳糖合成。其对肠道菌群的积极作用在新生儿和婴儿尤为显著,常与低聚果糖共同添加于配方奶中,以增加乳酸杆菌和双歧杆菌数量。

GOS还能抑制致病性梭菌,提高IL‑10与IL‑8并降低IL‑1β。老年人连续10周每日补充5.5 gGOS,可导致他们的肠道微生物群组成发生变化:乳杆菌-肠球菌属、双歧杆菌属的数量有所增加;大肠杆菌、拟杆菌属、脱硫弧菌属和溶组织梭菌组的数量减少。同时NK细胞活性与IL‑10上升,IL‑1β、IL‑6、TNF‑α下降,显示其抗炎效应。含FOS与GOS的联合益生元效果最佳。

▸ 菊粉

菊粉是一种果聚糖,存在于朝鲜蓟、大蒜、洋葱、青葱、韭菜、丹参、鸦葱、芦笋、菊苣和香蕉中。由于其对胃部健康有积极作用,它是功能性食品的一种成分。

一项为期2周、平均摄入15 g/天菊粉的研究显示,双歧杆菌增加约三倍,草酸杆菌科呈下降趋势;干预结束3周后粪菌量恢复基线。其他研究每日给予5 g菊粉观察到双歧杆菌显著上升,且乳杆菌/肠球菌比值增加。

健康便秘成年人每日摄入12 g菊苣菊粉4周,Anaerostipes 与双歧杆菌增加,Bilophila 减少,并伴随便秘发生率下降。动物研究表明,菊粉可下调促炎相关基因(IL‑1β、IL‑6、TLR4、树突状细胞标志物 CD11c、IKKε)表达。在2型糖尿病小鼠中,连续6周补充菊粉降低 LPS、IL‑6、TNF‑α,并提高抗炎性 IL‑10;同时蓝藻门与拟杆菌门相对丰度上升、反胃梭菌下降,且蓝藻门与拟杆菌门与 IL‑10 正相关。

▸ 多不饱和脂肪酸

共轭亚油酸(CLA)和多不饱和脂肪酸(PUFA)也被归类为益生元。CLA 存在于牛奶、乳制品和肉类中,PUFA则丰富于油料植物、食用油和鱼类。

小鼠研究显示,摄入CLA可改变肠道菌群,促进拟杆菌/普雷沃氏菌及黏蛋白降解菌的生长,并激活黏蛋白酶。补充EPA、DHA或食用植物油、鱼类,可增加双歧杆菌、颤螺菌属与阿克曼氏菌的丰度,同时降低肠杆菌及部分致病菌(如大肠杆菌、链球菌、梭状芽孢杆菌)。

在肠造口术早产儿中,肠内补充鱼油与红花油提高了细菌多样性并降低肠杆菌科、链球菌、梭菌及多种病原体水平。n‑3 PUFA还能改善肠道屏障通透性;孕妇摄入更多EPA/DHA与较低的血清连蛋白相关。

此外,n‑3 PUFA抑制脂多糖与NF‑κB通路介导的促炎因子,促进IL‑10释放,并通过诱导Tregs、减少IL‑17而缓解肠道炎症。相反,n‑3/n‑6摄入失衡可致菌群紊乱,显著升高F/B比值,增加超重与肥胖风险;过量ω‑6还可能提升产LPS和促炎菌比例。

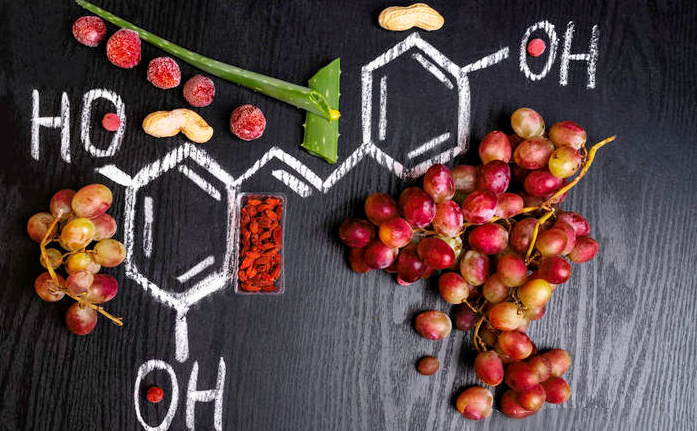

▸ 多酚

多酚是一种重要的益生元,包括酚酸、类黄酮、二苯乙烯和木脂素。这些化合物存在于蔬菜、水果、茶、咖啡和葡萄酒中,具有抗氧化、抗炎和抗癌特性。

研究表明,多酚对肠道微生物群的组成有积极影响。它们促进乳酸杆菌与双歧杆菌生长,并抑制潜在致病菌如葡萄球菌。在代谢综合征肥胖者中,连续30天摄入红酒多酚使大肠杆菌与肠杆菌下降,粪便中双歧杆菌、乳杆菌、普氏粪杆菌与罗氏菌属上升;其中双歧杆菌增加与血中脂多糖降低相关。

注:小鼠连续4周饮用富含多酚的乌龙茶亦提高菌群多样性,显著提升拟杆菌门并降低厚壁菌门。

▸ 抗性淀粉

抗性淀粉(RS)由α‑连接的葡萄糖组成,因抗消化淀粉酶而在小肠不被水解。其主要类型包括全谷物与豆类中的RS、直链淀粉含量高的淀粉,以及逆行淀粉(如煮熟冷却的马铃薯)。

在一项为期14周、46名健康受试者参与的研究中,高NSP且富含RS的饮食使Ruminococcus bromii显著增加。一项安慰剂对照试验显示,连续12周补充马铃薯RS可在70岁以上与30–50岁人群中均显著提升双歧杆菌;老年组粪便丁酸盐亦升高。慢性肾病患者摄入RS同样改善菌群,拟杆菌、双歧杆菌、乳酸杆菌与Ruminococcus bromii增加。

小鼠高脂饮食合并RS补充则减少多种菌(如幽门螺杆菌、乳杆菌等),并降低血清与粪便中反映屏障通透性的LPS指标;炎症亦减轻(结肠IL‑2、肝脏IL‑4与TNF‑α下降),同时结肠短链脂肪酸浓度上升。

早期饮食干预与肠道微生物群调节可协同降低慢性低度炎症水平。首先,调整膳食脂肪酸谱具有直接的免疫代谢效应:提高n-3多不饱和脂肪酸(EPA、DHA)摄入、相对降低n-6摄入可通过竞争花生四烯酸代谢途径,减少促炎性二十碳烷类产物,增加分辨素与保护素等促炎症消退介质,并抑制 LPS‑TLR4 触发的NF‑κB活化,从而降低 CRP、IL-6 等炎症标志物。

其次,增加可发酵膳食纤维与抗性淀粉(RS)(如全谷物、豆类)可被结肠菌群发酵产生短链脂肪酸(丁酸、丙酸、乙酸)。其中丁酸既是肠上皮主要能量底物又是 HDAC 抑制剂,可上调紧密连接蛋白、降低屏障通透性,抑制 NF‑κB 并提升 IL‑10,同时经 GPR41/GPR43 与 Tregs 诱导,降低全身炎症。

此外,生物活性成分如多酚(类黄酮、二苯乙烯、酚酸)通过抑制微生物 β‑葡萄糖醛酸苷酶与调节芳香化合物代谢,促进双歧杆菌、乳杆菌等有益菌生长并抑制条件致病菌。综合使用益生元(低聚果糖、低聚半乳糖、菊粉等)、富含多酚食物(茶、浆果、可可、葡萄制品)与优质 n‑3 来源(深海鱼、藻油),与 F/B 比优化、阿克曼氏菌与产丁酸菌增加、脂多糖与促炎细胞因子下降相关,提示“饮食—微生物—屏障—炎症”轴协同修复。

实践层面,建议如下:

1.将n-6:n-3 比值控制在约 3–5:1,每周摄入≥2 次富含 EPA/DHA 的鱼类或每日补充250–500mg DHA+EPA;

2.将膳食纤维提高到 ≥25–35 g/日,其中至少 10–15 g 为可发酵纤维与抗性淀粉;以全谷、豆类、坚果、蔬果作为主力碳水与多酚来源,减少超加工食品、反式脂肪与精制糖;

3.关注餐后代谢峰值与昼夜节律(如限时进食 8–10 小时窗),以降低餐后内毒素移位与氧化应激波动。配合体重管理、规律运动与充足睡眠,可进一步降低炎症基线。

未来,需要更高质量、长期、多组学整合的随机对照试验来建立不同饮食模式、特定益生元/多酚—反应关系与个体化响应特征,发展以肠道微生物学与代谢组标志物(如短链脂肪酸、次级胆汁酸谱、脂多糖活性)为终点的分层干预模型。

随着“食物即药物”理念与微生物组精准营养的发展,基于个体微生物生态与代谢指纹的处方式饮食干预有望成为降低慢性低度炎症与慢病风险的核心工具,使炎症从“隐形威胁”转变为可监测、可干预、可逆转的生理变量。

主要参考文献

Wang Z, Yuan C, Huang T, Lu B. Early nutritional interventions for chronic low-grade inflammation. Trends Endocrinol Metab. 2025 Jun 27:S1043-2760(25)00124-9.

Ren J, Li H, Zeng G, Pang B, Wang Q, Wei J. Gut microbiome-mediated mechanisms in aging-related diseases: are probiotics ready for prime time? Front Pharmacol. 2023 Jun 1;14:1178596.

Minihane AM, Vinoy S, Russell WR, Baka A, Roche HM, Tuohy KM, Teeling JL, Blaak EE, Fenech M, Vauzour D, McArdle HJ, Kremer BH, Sterkman L, Vafeiadou K, Benedetti MM, Williams CM, Calder PC. Low-grade inflammation, diet composition and health: current research evidence and its translation. Br J Nutr. 2015 Oct 14;114(7):999-1012.

Potrykus M, Czaja-Stolc S, Stankiewicz M, Kaska Ł, Małgorzewicz S. Intestinal Microbiota as a Contributor to Chronic Inflammation and Its Potential Modifications. Nutrients. 2021 Oct 28;13(11):3839.

Minihane AM, Vinoy S, Russell WR, Baka A, Roche HM, Tuohy KM, Teeling JL, Blaak EE, Fenech M, Vauzour D, McArdle HJ, Kremer BH, Sterkman L, Vafeiadou K, Benedetti MM, Williams CM, Calder PC. Low-grade inflammation, diet composition and health: current research evidence and its translation. Br J Nutr. 2015 Oct 14;114(7):999-1012.

Ruiz-Núñez B, Pruimboom L, Dijck-Brouwer DA, Muskiet FA. Lifestyle and nutritional imbalances associated with Western diseases: causes and consequences of chronic systemic low-grade inflammation in an evolutionary context. J Nutr Biochem. 2013 Jul;24(7):1183-201.

Guo A, Ludvigsson J, Brantsæter AL, Klingberg S, Östensson M, Størdal K, Mårild K. Early-life diet and risk of inflammatory bowel disease: a pooled study in two Scandinavian birth cohorts. Gut. 2024 Mar 7;73(4):590-600.

Ajoolabady A, Pratico D, Vinciguerra M, Lip GYH, Franceschi C, Ren J. Inflammaging: mechanisms and role in the cardiac and vasculature. Trends Endocrinol Metab. 2023 Jun;34(6):373-387.

谷禾健康

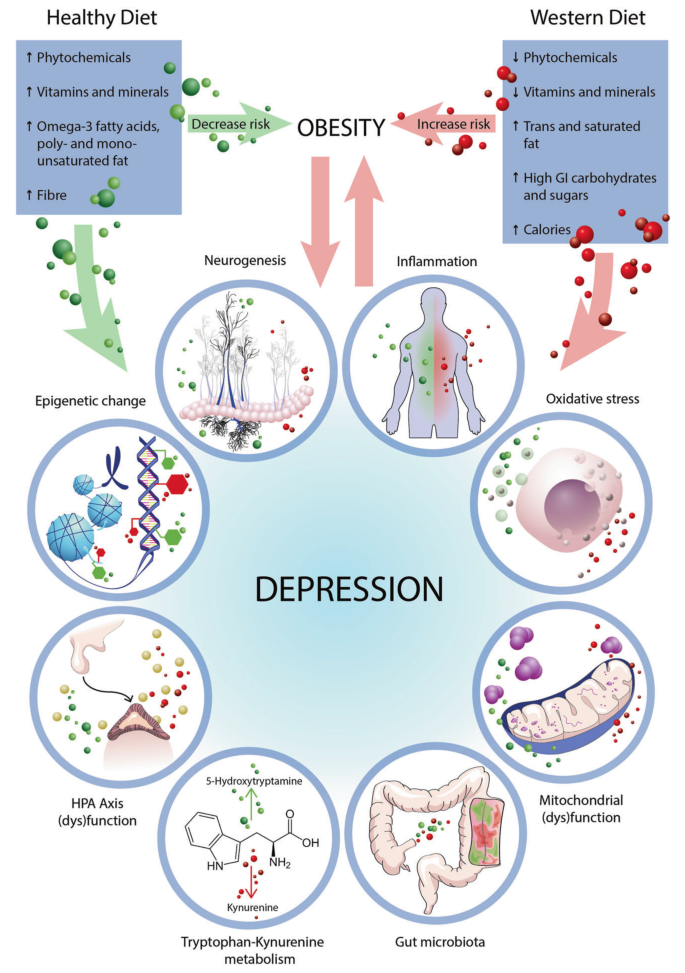

焦虑,抑郁,双相情感障碍,这类词越来越多出现在我们的生活。

你也许不知道,饮食可以通过多种途径影响心理健康

即便知道了饮食干预可以改善抑郁,那么如何进行饮食干预呢?

饮食干预措施有好几大类,包括:营养干预措施(例如锌,omega-3脂肪酸);食品干预措施(例如绿茶,橄榄油);全饮食干预措施(例如地中海饮食)

什么样的饮食干预措施有效?

对哪些人有效?

在什么情况下有效?

……

要探索这些问题的答案

就需要了解支持这种关系的关键生物学机制。

将饮食与健康结果相关联的作用机制是复杂的,多方面的,相互作用的,并不局限于任何一种生物途径。

饮食可能影响心理和脑部健康的基本作用机制

Wolfgang Marx,et al, Mol Psychiatry, 2020

有人说,抑郁和发炎有什么关系?

——大约25%的精神疾病患者(包括情绪障碍和精神分裂症)表现出较高的炎症水平。

炎症反应如何引起的?

免疫系统的这种过度激活是由多种因素引起的。生活中的困境,来自社会的压力,不良生活习惯(吸烟,缺少锻炼)等,都会引起炎症反应增加,从而促进抑郁症状。

典型的炎症反应包括三个主要成分:

炎症诱导剂(例如病原体或与受损相关的分子模式);

检测诱导物的传感器(例如免疫细胞表达的受体);

传感器诱导的炎症介质,包括细胞因子,趋化因子和前列腺素。

一旦被激活,这些炎症分子就可以影响与情绪障碍相关的生理领域,包括神经递质代谢,神经内分泌功能和大脑活动功能等。

抗炎剂可能辅助治疗抑郁症

用于医疗目的的细胞因子给药(如干扰素α注射)可引起情绪和行为的改变,例如情绪低落,疲劳,焦虑,睡眠障碍,快感缺乏和认知功能障碍,所有这些都与抑郁症的症状非常相似。Meta分析得出结论:抗炎剂,如细胞因子抑制剂、非甾体抗炎药和抗生素,包括米诺环素,可能是抑郁症的有效辅助治疗法。

健康饮食的抗炎特性

健康的饮食习惯(和单独的饮食成分)已显示出可能与精神疾病有关的抗炎特性。在慢性代谢疾病人群中进行的纵向观察研究和临床试验均表明,采用健康的饮食方式(例如地中海饮食)可以减少全身性炎症。

最近的研究还证实,患有严重精神疾病的个体比一般人群具有高得多的“饮食炎症”,即,促炎食物(如精制碳水化合物和反式脂肪)的摄入量较高,而抗炎食物的摄入量(主要来源于天然食品和植物)较低。

对纵向研究的Meta分析表明,具有炎性饮食模式的个体随着时间的推移发展为抑郁症的风险更大。

因此,促炎饮食改变为地中海或其他抗炎饮食模式,可能提供一种对抗与精神障碍的发作和严重程度相关的炎症状态的新策略。

抗炎食物

健康的饮食习惯会帮助摄入许多营养成分,可以减轻炎症。其中,蓝莓,可可和姜黄素等存在的植物化学物质(例如多酚)具有很强的抗炎特性,可能有助于治疗多种精神疾病。

Omega-3脂肪酸二十碳五烯酸和二十二碳六烯酸,多不饱和脂肪酸在鲑鱼等海洋食品中含量很高,具有抗炎特性,可以改善并延缓细胞因子诱发的抑郁症的发作。

氧化应激(氧化和抗氧化过程的不平衡)可能导致细胞对脂质,蛋白质和DNA的损伤。

持续的氧化应激是抑郁症和其他精神疾病的一种潜在的作用机制。

抑郁症氧化应激指标升高

对115项研究的Meta分析报告显示,与健康对照组相比,抑郁症患者的氧化应激指标(如丙二醛和8-F2-异前列腺素)升高,而抗氧化剂指标(如总抗氧化剂含量)较低。

此外,据报道抗抑郁药治疗后氧化应激标志物降低,证实了因果关系。一项验尸研究也显示,与健康对照相比,抑郁症、躁郁症和精神分裂症患者大脑中的氧化应激标志物升高。

除了氧化应激对细胞损伤的直接影响外,活性氧和氮的增加会导致线粒体功能障碍、炎症和色氨酸代谢改变,这些都与精神健康障碍有关。

西式饮食增加氧化应激的标志

饮食可以通过剥夺或增加具有抗氧化特性的饮食化合物的供应来加剧和改善氧化应激。动物研究表明,高脂肪西式饮食可以增加氧化应激的标志,如大脑和外周的蛋白质氧化和脂质过氧化反应。

提高膳食质量是可行的干预措施

营养丰富的饮食富含一系列具有直接和间接抗氧化特性的化合物,与氧化应激标志物(如f2 -异前列腺素和血浆氧化低密度脂蛋白)的降低有关。

维生素,例如抗坏血酸(维生素C)和α-生育酚(维生素E)具有直接清除自由基的特性。

营养素(例如硒,锌和半胱氨酸)是抗氧化剂系统(例如谷胱甘肽过氧化物酶和超氧化物歧化酶)的辅助因子。初步证据表明,补充抗氧化剂如n-乙酰半胱氨酸可以改善抑郁症状。

临床前研究表明,多酚还可以通过上调抗氧化防御系统来降低氧化应激,包括诱导核因子红细胞相关因子(Nrf)-2和调节炎症途径核因子κB(NFkB)和有丝分裂激活蛋白激酶(MAPK)。

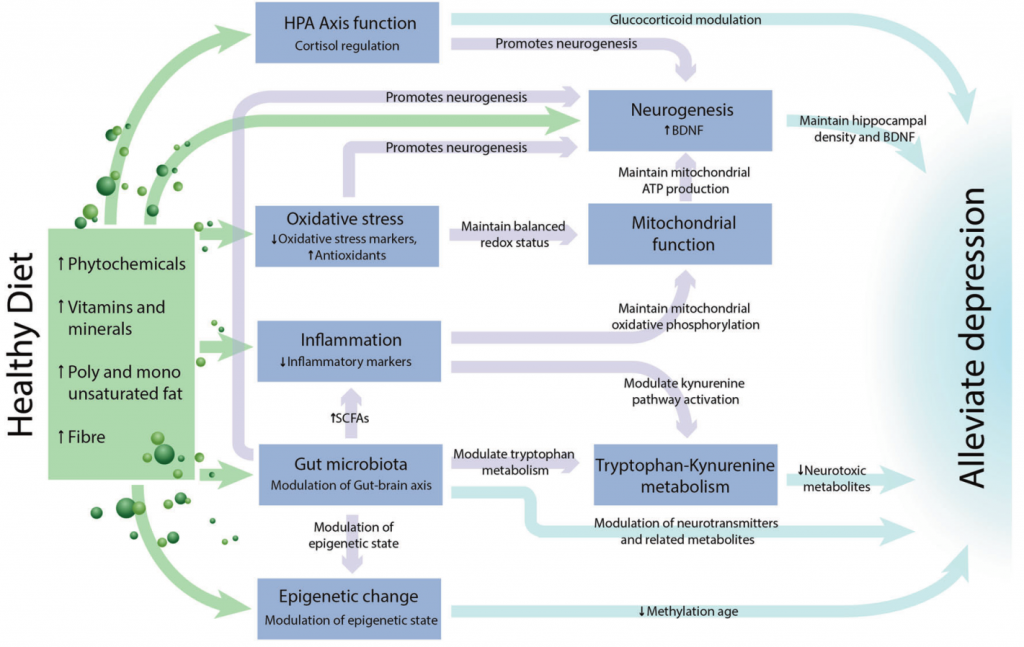

肠道微生物群是饮食和大脑健康之间潜在的关键中介途径。

大量研究表明,肠道微生物群通过微生物群-肠-脑轴来调节生理过程,包括认知功能,神经精神疾病和行为。动物模型表明饮食、微生物群和与抑郁症相关的机制之间存在直接联系。

Wolfgang Marx,et al, Mol Psychiatry, 2020

高脂饮食导致焦虑样行为增加,记忆力下降

饮食引起的肠道微生物群的改变会导致行为改变,焦虑和抑郁。例如,在啮齿动物模型中,高脂肪西式饮食导致厚壁菌门/拟杆菌门比例增加,探索行为减少,焦虑样行为增加,记忆力下降。

其他临床前研究表明,高热量饮食会增加梭状芽孢杆菌 Clostridiales,疣微菌科 Ruminococcaceae 和拟杆菌目 Bacteroidales 的丰度,并导致认知灵活性较差,社会和物体识别能力受损。

益生元逆转慢性应激引起的肠道菌群变化

益生元补充剂(低聚果糖和低聚半乳糖)通过防止有益微生物(如双歧杆菌或乳杆菌)的减少,抑制正常的慢性应激诱导的促炎性细胞因子和小鼠的抑郁样行为的出现。

已经提出:肠道微生物群的多种直接和间接途径可以调节大脑功能和行为,包括微生物代谢产物(例如纤维细菌发酵产生的短链脂肪酸),神经元途径(例如迷走神经),神经活性途径(如5-羟色胺等神经递质和神经活性代谢物),下丘脑-垂体-肾上腺(HPA)轴,免疫和内分泌途径以及微生物群的直接神经活性代谢潜能。

饮食模式影响肠道菌群,影响情绪改变行为

短期营养摄入和长期饮食模式都是影响肠道菌群多样性,组成和代谢功能的因素。

迄今为止,只有一项不受控制的饮食干预研究的人类数据表明,富含菊粉的蔬菜饮食增加了双歧杆菌,导致饱腹感和个人能力水平的改善(但在情绪或感知压力方面没有差异)。

类似地,最近的一项研究表明,在老年参与者中,通过1年的地中海饮食干预,菌群变化与认知功能的改善和炎症标志物C反应蛋白和白细胞介素-17的减少有关。

营养素通过直接影响菌群调节大脑健康

例如,由肠道微生物群发酵膳食纤维产生的短链脂肪酸具有重要的免疫调节功能。这种关系也可能是双向的,肠道微生物群参与了这些化合物的生物利用度。

由此,我们可以想到,通过膳食补充剂(益生菌和益生元)和食物(例如发酵食品:泡菜,酸奶和酸菜等)来调节肠道菌群,以此作为调节菌群-肠-脑轴的一种手段。

益生菌和益生元

益生菌和益生元对精神健康影响的证据有限且变化很大。

研究表明,单独乳酸菌或与双歧杆菌联合使用——可能会改善抑郁和焦虑。

但也有Meta分析表明,与对照组相比,补充益生元后的抑郁或焦虑症状没有显著差异。然而,这是在大部分非临床参与者的有限样本(n = 4-5个)中进行的,一般来说,生物干预可能在临床参与者中显示疗效,而不是在非临床参与者中。

发酵食品是另一种具有操纵肠-脑交流的食品

研究表明,食用发酵食品后,有望改善情绪。由于益生菌的生存能力和可变定居能力,这可能解释了物种/菌株及其组合之间的效力不一致;包括各种植物食物来源的饮食模式,可能更有利于促进各种益生元底物和益生菌菌株消耗。

菌群通过食物过敏来介导饮食与大脑健康的联系

自我报告食物过敏在抑郁症患者中更为常见:

抑郁症vs.健康对照(13% vs. 9%)

真正的食物过敏,则饮食中的过敏原会触发胃肠道粘膜中肥大细胞的IgE致敏,导致一系列炎症介质,从而削弱肠道通透性。肠道通透性的提高与革兰氏阴性肠杆菌的易位性增强和免疫激活有关,可能导致全身性炎症,包括神经炎症,这是抑郁症的特征。

需要进一步对真正的食物过敏者进行大规模研究,以阐明其促进抑郁症的发展。对非IgE介导的食物超敏感(即食物不耐受)的研究(如麸质和酪蛋白),也可能揭示饮食诱导的肠道微环境变化如何影响情绪。

HPA轴由大脑(下丘脑),垂体和肾上腺组成,调节糖皮质激素的产生,并与精神疾病的病理生理有关。

超过60%的抑郁症患者表现出过多的皮质醇产生或对HPA系统产生其他干扰,例如对地塞米松抑制试验的反应改变和促肾上腺皮质激素水平降低。在临床恢复后,观察到HPA轴活性改变的一些指标的正常化,表明其在疾病病理生理学中发挥作用。

此外,儿童早期创伤可能会导致HPA轴永久失调,从而导致整个生命周期内出现精神疾病的风险增加。例如,与母亲分离的动物改变了HPA轴,从而表现出对成年期压力和记忆力障碍的反应。

营养素(例如维生素C)的临床干预试验报告显示,皮质醇对急性反应性降低健康成年人的生理压力。

Omega-3脂肪酸干预研究还表明,健康成年人和抑郁症患者的皮质醇水平都有改善。

同样,使用富含多酚的食物(如石榴汁和黑巧克力)进行的干预研究也报告了健康个体皮质醇水平的降低。

这种影响可能是通过心理应激后对下丘脑激活的促炎反应的调节而介导的。由于肠脑轴在心理健康中的新角色,益生菌也已被研究为针对HPA轴的潜在干预措施。

在健康成年人中进行的初步临床干预研究证实了这些结果。例如,在一项双盲,随机,对照试验中,与安慰剂相比,在健康个体中,多菌株益生菌干预24小时无尿皮质醇和自我报告的应激改善的结果。但在一项针对60名抑郁症患者的类似益生菌临床试验中,两组之间的血液皮质醇水平无显著差异。

成年海马体的神经发生水平与认知和情绪直接相关。

抑郁症患者的血清BDNF水平降低。

海马体是边缘系统的关键组成部分,在学习,记忆形成和情绪中起着核心作用。

啮齿类动物功能研究表明,成年海马体的神经发生水平与认知和情绪直接相关。例如,在小鼠中,海马神经发生水平增加与学习和记忆能力的改善有关,而海马神经元的减少通常与抑郁症某些方面行为有关。

BDNF(脑源性神经营养因子)是一种神经营养蛋白,在海马体中高度表达,并参与关键的细胞功能

确实,BDNF是典型的分子,可以解释饮食,运动和抗抑郁疗法对抑郁症和焦虑症行为的作用。重型抑郁症患者的血清BDNF水平降低,而BDNF对抑郁症发病机制的保护作用已获得了一些实验性支持。

证据表明,可以通过饮食调节BDNF和成人海马神经发生的调控。动物模型表明,高脂肪和高糖的西式饮食会损害神经发生并降低海马体内的BDNF水平,并对认知能力产生不利影响。

在动物模型中的大量研究表明,饮食成分(例如omega-3脂肪酸,益生菌和维生素)的有益作用。在精神病理,衰老和疾病的情况下,诸如白藜芦醇,蓝莓,绿茶,姜黄素和可可等多种多酚化合物,也已被证明可以逆转不良变化并保持成年海马神经发生的完整性。

此外,动物模型表明,其他饮食指标(包括卡路里摄入,进餐频率和进餐质地)可能会调节海马神经发生水平。

观察性研究提供了进一步的证据,表明健康的饮食习惯与较大的海马体积之间存在直接的联系,而不受多种解释因素(例如年龄,性别,教育程度)的影响。其他饮食范例,例如通过持续减少每日总食物摄入量或间歇性禁食(例如,每隔一天进食)来限制热量,也可能影响BDNF的表达。

最近的人类干预研究表明,西式饮食会损害海马依赖性学习和记忆能力。

当然,也可以通过本文中提到的其他途径,例如通过肠道菌群和炎症途径来调节神经发生。

色氨酸的主要生理途径是沿着犬尿氨酸途径,它会产生神经毒性的喹诺林酸和神经保护性的神经氨酸。

色氨酸是饮食中必须提供的一种必需氨基酸,是许多关键神经活性分子的重要组成部分。

在精神病学中,对色氨酸的可用性和代谢的关注主要集中在其转化为血清素,血清素是绝大多数抗抑郁药和一线抗焦虑药的治疗目标。

然而,色氨酸的主要生理途径是犬尿氨酸途径,它会产生神经毒性的喹诺林酸和神经保护性的神经氨酸。人们越来越多认识到导致犬尿氨酸产生增加的外周机制的重要性,并且认识到沿该途径产生的代谢物是一系列神经和精神疾病的重要神经生物学介质,包括但不限于抑郁症和精神分裂症。

此外,这种代谢级联反应的启动可能是由于压力或免疫系统和炎症途径的激活。这使得色氨酸在这一途径上的代谢可用性成为心理健康管理中的一个重要考虑因素。

我们日常生活中很多食物都含有色氨酸,包括鸡肉,金枪鱼,燕麦,花生,香蕉,牛奶,奶酪和巧克力。

尽管大部分来自摄入蛋白质的色氨酸都在小肠中吸收,但也还有大量可能到达结肠,肠道菌群在其命运和活动中起着关键作用。

在使用饮食干预措施进行心理健康预防和治疗的背景下,了解色氨酸的可用性和新陈代谢可能很重要。例如,增加的蛋白质摄入量可导致色氨酸的利用率增加,碳水化合物摄入量的变化会影响游离色氨酸的水平,非酯化脂肪酸可从生理上置换白蛋白中的色氨酸。

与色氨酸竞争通过血脑屏障运输的其他氨基酸的可用性波动也会影响中枢神经系统的代谢库。已经尝试了直接补充色氨酸作为抑郁症患者的一种干预措施,以改善血清素能信号传导。

还有一个研究调查了饮食干预通过其他方式调节尿氨酸代谢的作用,包括调节吲哚胺2,3双加氧酶(IDO)活性。体外和动物模型已经报道了个别的饮食成分,如姜黄素和绿茶,以及饮食方案,包括生酮饮食和禁食来调节尿氨酸途径的活性。

初步干预研究还表明,饮食方案,如热量限制和个人饮食成分,包括益生菌干预、白藜芦醇和红茶可能会调节尿氨酸代谢。例如,在最近一项针对60名抑郁症患者的试验中,与安慰剂相比,益生菌干预显著降低了尿氨酸水平,增加了3-羟基尿氨酸水平。

抑郁症的许多核心症状,如疲劳和认知障碍,都与中枢和外周线粒体功能障碍和生物发生减少相一致。

抑郁症和其他原发性精神疾病,包括双相情感障碍和精神分裂症一样,与线粒体功能障碍有关。

氧化磷酸化的破坏和线粒体ATP生成的受损可能导致神经可塑性失调和神经发生的减少,这两者都是抑郁症神经生物学的核心要素。

最近的一项研究显示,小鼠的线粒体移植恢复了海马体的ATP生成,逆转了脂多糖诱导的抑郁症模型,这一新证据支持了抑郁症的病理生理学因素。

大量临床前证据表明,不良饮食可能导致线粒体功能障碍。高脂饮食与线粒体生物发生异常有关,也与自由基生成增加、炎症和胰岛素抵抗有关。

高热量高碳水化合物饮食和高盐饮食有相似的作用,这些都是劣质西式饮食的核心成分。也有可能是由不良饮食引起的线粒体功能障碍的跨代遗传。在人类中,关于热量限制对线粒体功能的潜在有益影响,有不同的数据。

一些人类研究表明,限制热量的线粒体生物发生的标记物增加。

另一项研究显示,柠檬酸合成酶(一种线粒体含量的标志物)水平的提高和其他动物研究表明线粒体解偶联蛋白活性增强。到目前为止,还没有关于抑郁症患者热量限制的研究来测量线粒体功能障碍。

生酮饮食

有人提出了一种饮食模式来逆转线粒体功能障碍,特别是抑郁症患者从有氧到糖酵解能量的转变,就是生酮饮食。尽管在人类身上评估这一假设的临床试验仍在等待。生酮饮食增加线粒体解偶联蛋白的活性和水平。

注:生酮饮食(ketogenic-diet,简称KD)是一个超低碳,高脂肪饮食法。主要原理是用脂肪来替换碳水化合物,身体消耗完葡萄糖后,慢慢开始燃烧脂肪,给自己身体供能,身体慢慢进入生酮状态,最终,让身体进入一个高速燃脂的状态。

线粒体生物发生的改变在多大程度上介导了健康地中海饮食对抑郁症的有益影响尚不清楚。一些食物衍生物也有增加线粒体生物发生的假定作用,槲皮素,n -乙酰半胱氨酸和白藜芦醇都有一些支持的证据。

表观遗传过程可以影响DNA甲基化年龄,这与成年人的抑郁症有关以及许多其他神经发育结局和合并症,包括认知功能,酒精依赖,躁郁症和减少的海马体积,但不减少精神分裂症。

表观遗传学描述了在不改变基础DNA序列的情况下控制基因活性并使发育发生的分子机制。

极少有研究评估营养干预对甲基化年龄的影响,但已有研究发现其降低的证据。表观遗传状态受遗传序列,内部和外部环境以及发育过程中发生的随机过程的影响。产前发育,配子形成和青春期敏感时期的环境影响与患有与抑郁症有共同途径的慢性疾病风险有关,包括心脏代谢和神经发育障碍。这种现象被称为“健康与疾病的发展起源”(DOHaD)。

在DOHaD环境中,营养是对表观遗传学研究最多的环境影响因素。检验荷兰饥荒影响的研究表明,由于早期发育期间的营养不良,表观遗传失调与成人疾病风险有关。

很少有观察性的人类研究评估过表观遗传变化在介导早期营养对神经发育结局的影响中的作用,并且大多数是横断面的。最近的一项综述得出的结论是,有证据表明,某些早期营养摄入(例如母乳喂养和母亲肥胖)会影响表观遗传状态,进而可能介导儿童和青少年的心理病理学,例如内在化和外在化行为。

另外一项研究发现由于蛋白质和能量不足而在婴儿期住院的成年人在神经精神病风险基因中表现出DNA甲基化变化。体外细胞培养实验和啮齿动物研究表明,大量营养素的限制或过量存在对许多不同基因的多种表观遗传机制具有可再现的作用,包括与代谢和行为有关的基因。代谢扰动已成为基因组和表观基因组改变的驱动力,通过饮食,饮食中的影响得以保存在基因中。

营养丰富的饮食成分,包括叶酸,生物素,B6和B12等维生素;多酚,如姜黄素,白藜芦醇和染料木黄酮;脂肪酸和ω-3脂肪酸已通过多种机制影响表观遗传状态。此外,丁酸通常被认为是膳食纤维发酵过程中产生的有益微生物代谢产物,也可以影响宿主细胞的表观遗传状态。

饮食、情绪障碍和肥胖之间的多因素关系是双向和复杂的。Meta分析数据显示,肥胖症的男性和女性患抑郁症的风险增加55%,而抑郁症的个体患肥胖症的风险增加58%。

最近的一篇综述报道了饮食,情绪障碍和肥胖之间关系的几种相互关联的途径。途径包括HPA轴,其异常调节,过度活化以及糖皮质激素的过度合成和分泌与情绪障碍和肥胖症有关。

此外,研究表明接触高脂饮食(包括5-羟色胺和多巴胺)后,参与调节神经系统奖励回路,情绪和饮食摄入的各种神经递质水平降低。

为了减轻与压力有关的焦虑(由于被称为情感饮食和舒适食物的现象),长期压力和HPA轴过度活化可能导致过多食用西式食物和随后的肥胖。

在情绪障碍和肥胖症中都显示较高水平的炎症和相关细胞因子,提示其潜在病因之间存在另一个共同的联系。

在一项横断面研究中,肥胖在抑郁症与炎症标志物(即白介素6和C反应蛋白)之间的介导作用中,推测关系的因果关系是由抑郁症导致肥胖,炎症标志物升高。肥胖的这种发炎作用反过来推动体重增加和高复发率之间的关系。

不过这也说明了,限制热量和减肥饮食可能是减轻炎症状态和抑郁症状的可靠方法。同时,SMILES临床试验的结果表明,为期12周的地中海饮食干预对在没有体重变化的情况下降低临床抑郁症的症状。同样,前瞻性观察性研究反复报道了饮食质量与常见精神障碍之间的关联性证据,这些关联性与体重的测量无关。

性别差异也不能忽视

最近的一项Meta分析表明,饮食干预可能男性比女性受益。进一步的Meta分析显示,肥胖降低了男性患抑郁症的风险,而女性则增加了风险。可能有许多生物行为机制负责这种潜在的性别特异性效应,需要进一步研究。

首先,女性可能具有更大的改变脂肪或葡萄糖代谢的能力,以应对饮食干预。

其次, 男性在食物选择上更加以快乐为导向(这可能是由于多巴胺受体的差异所致),使得坚持健康饮食变得更加困难。

第三,男人更倾向于与男性气质相关的食物(例如红肉),而不是被认为更“女性化”的水果和蔬菜。

越来越多的证据支持饮食干预作为精神障碍的辅助治疗方法的潜在用途。本文主要讨论了饮食,肥胖和抑郁之间的相互作用(9种途径),当然饮食也可能通过其他慢性疾病影响抑郁,这些疾病通常与抑郁并存,包括糖尿病,代谢综合征和心血管疾病。

营养精神病学领域还处于萌芽状态。现有文献主要是临床前动物研究。还需要进一步的研究来确定可能影响饮食干预措施和饮食习惯的个体因素(例如年龄,BMI,共病),行为(例如改变的动机)和生物学(例如氧化应激,炎症)因素,可能影响治疗反应的因素等。

营养精神病学研究领域的扩展,使人们了解在什么情况下,哪类干预,适合什么人,为精神疾病患者制定新的针对性策略和临床指南,更加个性化地解决每个人的需求。

如果你深陷抑郁,请寻求专业治疗;

如果你朋友抑郁,那么请记得尊重。

相关阅读:

最新研究速递 | 柳叶刀:肠道微生物群在神经系统疾病中的作用

参考文献:

Lassale C, Batty GD, Baghdadli A, Jacka F, Sanchez-Villegas A,Kivimaki M, et al. Healthy dietary indices and risk of depressiveoutcomes: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Mol Psychiatry. 2019;24:965–86.

Khalid S, Williams CM, Reynolds SA. Is there an associationbetween diet and depression in children and adolescents? Asystematic review. Br J Nutr. 2016;116:2097–108.

Borge TC, Aase H, Brantsæter AL, Biele G. The importance ofmaternal diet quality during pregnancy on cognitive and behavioural outcomes in children: a systematic review and metaanalysis. BMJ Open. 2017;7:e016777.

Hepgul N, Pariante CM, Baraldi S, Borsini A, Bufalino C,Russell A, et al. Depression and anxiety in patients receivinginterferon-alpha: the role of illness perceptions. J Health Psychol.2018;23:1405–14.

Köhler‐Forsberg O, Lydholm CN, Hjorthøj C, Nordentoft M,Mors O, Benros ME. Efficacy of anti‐inflammatory treatment onmajor depressive disorder or depressive symptoms: meta‐analysis of clinical trials. Acta Psychiatr Scand. 2019;139:404–19.

Rapaport MH, Nierenberg AA, Schettler PJ, Kinkead B, CardoosA, Walker R, et al. Inflammation as a predictive biomarker forresponse to omega-3 fatty acids in major depressive disorder: aproof of concept study. Mol Psychiatry. 2016;21:71–9.

Borsini A, Alboni S, Horowitz MA, Tojo LM, Cannazza G, SuKP, et al. Rescue of IL-1beta-induced reduction of human neurogenesis by omega-3 fatty acids and antidepressants. BrainBehav Immun. 2017;65:230–8.

Reichelt AC, Loughman A, Bernard A, Raipuria M, Abbott KN,Dachtler J, Van TT, Moore RJ. An intermittent hypercaloricdiet alters gut microbiota, prefrontal cortical gene expression andsocial behaviours in rats. Nutritional neuroscience.2020;23:613–27.

Long-Smith C, O’Riordan KJ, Clarke G, Stanton C, Dinan TG,Cryan JF. Microbiota-gut-brain axis: new therapeutic opportunities. Annual review of pharmacology and toxicology. 2020;60(Jan):477–502.

Marx Wolfgang,Lane Melissa,Hockey Meghan et al. Diet and depression: exploring the biological mechanisms of action.[J] .Mol Psychiatry, 2020

Liu RT, Walsh RF, Sheehan AE. Prebiotics and probiotics fordepression and anxiety: a systematic review and meta-analysis ofcontrolled clinical trials. Neuroscience & BiobehavioralReviews. 2019;102(Jul):13–23.71. Aslam H, Green J, Jacka FN, Collier F, Berk M, Pasco J,Dawson SL. Fermented foods, the gut and mental health: amechanistic overview with implications for depression andanxiety. Nutritional neuroscience. 2020;23(Sep):659–71.

Lerner BA, Green PH, Lebwohl B. Going against the grains:gluten-free diets in patients without celiac disease—worthwhileor not? Dig Dis Sci. 2019;64:1740–7.