-

CNAS L23010

CNAS L23010

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业 二级病原微生物安全实验室

二级病原微生物安全实验室- 联系电话:+13336028502

- +400-161-1580

- service@guheinfo.com

谷禾健康

有这样一些病人:经常性的腹痛、拉肚子、甚至便血、人也日渐消瘦,这很有可能是患有炎症性肠病。

炎症性肠病是一种慢性、非特异性的肠道炎症性疾病,因其顽固无法治愈且需要终身治疗的特点,又称为“绿色癌症”。目前全世界有超过1000万人患炎症性肠病。

在我国炎症性肠病的发病率也呈上升趋势,已经成为常见的肠道疾病,预计2025年患病人数将达到150万,且发病人群偏年轻化。如何预防和治疗炎症性肠病,成为了许多病友和大众关注的重点。

肠道微生物群是一个复杂而独特的实体,在宿主免疫、获取营养物质和强化肠道上皮方面发挥着重要的生理作用。与常见胃肠道疾病的预防、发病机制和进展有关。

虽然肠道微生物群主要由细菌主导,但先进的测序技术已经确定了共生真菌群落,统称为真菌群。大量研究和谷禾的检测数据发现,肠道炎症与微生物组成改变有关,称为肠道菌群失调。微生物群落改变与各种病理疾病有关,例如炎症性肠病(IBD),但它们作为炎症的原因或后果的作用仍是正在进行的研究主题。

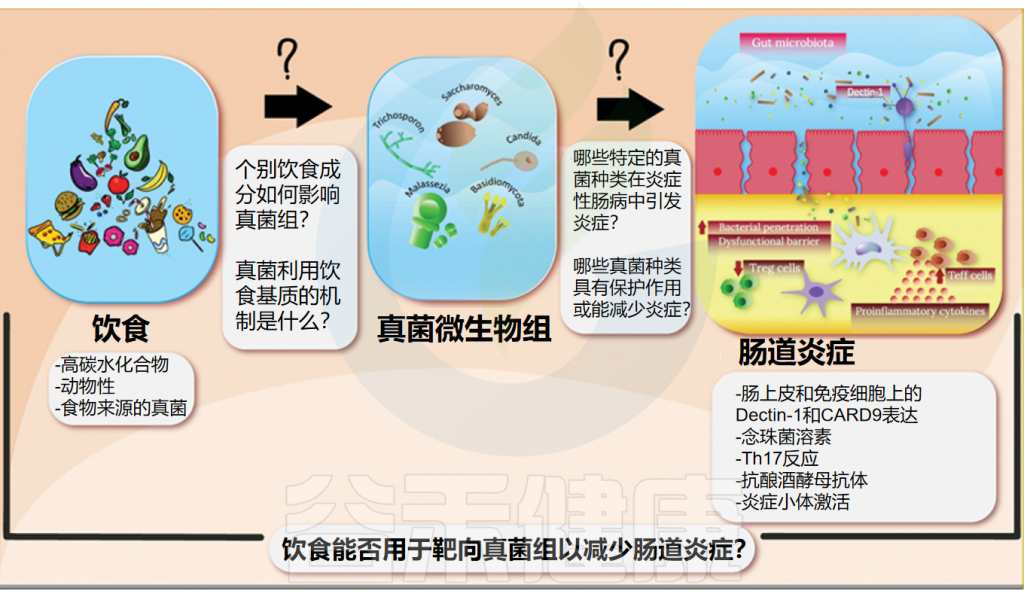

而饮食在预防和管理各种疾病方面起着至关重要的作用,被认为是全身炎症的重要调节剂。近年来,随着饮食与肠道微生物关系的深入研究,我们逐渐认识到饮食不仅塑造了肠道细菌的组成,同样也在悄然影响着肠道真菌群落的结构和功能,包括真菌发酵中涉及的代谢途径和酶。

本文将探讨饮食如何调节肠道真菌群,并分析这一过程与炎症性肠病(IBD)之间的潜在联系,为未来饮食疗法在IBD治疗中的应用提供新的视角和研究方向。

☆ 什么是炎症性肠病?

炎症性肠病(IBD)是一种慢性、非特异性的肠道炎症性疾病。包括溃疡性结肠炎(UC)和克罗恩病(CD)。克罗恩病涉及所有粘膜层,可在胃肠道的任何区域发现,并被细分为穿透性或狭窄性表型。溃疡性结肠炎累及直肠并向近端延伸,涉及粘膜和粘膜下层。

克罗恩病

-主要表现:腹泻、腹痛、大便带血、消瘦、乏力。

-可能还会出现:发烧 、关节痛、关节僵硬、眼睛红肿及疼痛、儿童生长或性发育延迟、皮肤红肿及发痛、口腔溃疡。

–并发症包括:瘘管、狭窄、脓肿、肠穿孔。

溃疡性结肠炎

主要表现:腹泻,多见黏液血便,常常伴发下腹部疼痛尤其以左下腹部疼痛多见。

可能还会出现:腹痛、腹胀、食欲不振、恶心、呕吐、发热、营养不良、关节炎、口腔溃疡。

并发症包括:下消化道大出血,肠穿孔、中毒性巨结肠及癌变。

☆ 炎症性肠病患病率有多高?

近几十年来,炎症性肠病(IBD)发病率逐年上升,目前已成为全球性疾病,具有显著的患者发病率和卫生保健负担。

在全球范围内,IBD的患病人数从1990年的332万例增加到2010年的490万例,增加了47%。据相关数据推测,预计到2025年,全球超过1000万人受到炎症性肠病的影响,我国炎症性肠病患者将达到150万,且以青壮年居多,发病高峰年龄为15至40岁。

注:在欧洲和北美,IBD已经逐步发展为常见疾病。比如在患病率最高的国家,UC和CD的患病率都已高达823/10万。在美国,目前大约有160万UC或CD患者,每年约7万人确诊为IBD。目前中国地区IBD发病率为1.96/10万-3.14/10万左右。

☆ 为什么会得炎症性肠病?

目前暂未明确炎症性肠病的发病机制,可能与多种因素有关:包括遗传因素、感染因素、过度反应的T细胞介导的免疫因素、环境触发因素、生活饮食因素和肠内微生物群因素。

炎症性肠病的日益流行引发了基础科学和临床研究的广泛关注,促使研究者们致力于开发有效的短期和长期治疗方案。这些研究的统一目标是显著减少患者的住院率,并同时提高患者的生活质量,以应对这一日益严重的健康问题。通过不断探索和创新,找到了一些有效的治疗方法,以改善患者的整体健康状况和生活体验。

▸ 药物治疗

抗炎药物短期效果好

炎症性肠病(IBD)的药物治疗是双管齐下的,旨在诱导或维持缓解。包括皮质类固醇和5-氨基水杨酸在内的抗炎药物可以通过多种方式给药,并且在及时诱导活动期病情缓解方面最为有效。

生物制剂可改善长期预后并提高疗效

相比之下,免疫调节剂和生物制剂起效较慢,但可以通过实现长期缓解维持来改变疾病轨迹。生物制剂是基于蛋白质的分子,可以阻断促炎细胞因子。

近年来,生物制剂已成为IBD治疗的基石,有证据表明,在IBD病程早期应用生物制剂可改善长期预后并提高疗效。此外,鉴于生物源化合物耗尽其开放性,生物疗法变得更具成本效益。

注:目前批准了四种不同类别的生物制剂:抗TNF制剂、抗整合素制剂、抗白介素12/23 IgG 1κ制剂和鞘氨醇-1-磷酸(S1P)抑制剂。

生物疗法的出现减少了炎症性肠病(IBD)相关的住院和腹部手术,然而,与IBD相关的总体发病率仍然很高。

▸ 饮食疗法

炎症性肠病(IBD)患者经常询问饮食策略来控制他们的胃肠道症状。饮食调节作为一种非药物疗法,具有显著的益处,其可以调节炎症和促进粘膜愈合并且基本没有副作用。

肠内营养

纯肠内营养(EEN)是一种通过消化道提供全面营养的方法,包括营养全面的流质饮食。在儿科克罗恩病患者中使用纯肠内营养(EEN)显示出与类固醇相似的功效,促进黏膜生长而无相关副作用。

部分肠内营养(PEN),允许一些食物摄入,比EEN耐受性更好,以克罗恩病排除饮食(CDED)为例。避免或减少动物/乳制品脂肪/蛋白质、小麦和食品添加剂的饮食相结合,允许逐渐重新引入水果、蔬菜和豆类以提高食物的灵活性。

特定碳水化合物饮食

一些针对成年IBD患者的饮食,如特定碳水化合物饮食(SCD),已经显示出减轻胃肠道症状的前景。SCD限制IBD患者难以吸收的复合碳水化合物,避免食用谷物、淀粉类蔬菜、乳制品、糖和甜味剂以及某些食品添加剂。

地中海饮食

地中海式饮食最近受到了关注,因为它限制较少,但却和SCD一样有效。这种饮食强调水果、蔬菜、坚果、鱼、全谷物、油性鱼和橄榄油,可以减少炎症,同时限制具有促炎症特性的动物脂肪/蛋白质和食品添加剂。

高膳食纤维并不总是有益

虽然膳食纤维通常被认为对健康有益,但一些炎症性肠病患者,尤其是在疾病活动期,对高纤维食物的耐受性降低。

在活动期疾病患者中证明,某些纤维,特别是低聚果糖(FOS),触发了促炎细胞因子IL-1β。而用来自非IBD或轻度感染患者的微生物群发酵FOS减少了IL-1β的分泌。但这种减少在大多数患有中度或重度IBD患者的微生物群中并不存在,这表明共生微生物群对FOS的发酵不足可能导致异常的免疫反应。

尽管饮食在炎症性肠病(IBD)发病机制中的作用已被认可,但我们对其对IBD进展的影响仍不够深入。目前尚未定义一种能够促进活动性疾病成年患者病情缓解的“IBD饮食”。需要加强对饮食对人类肠道影响的理解,特别是饮食与肠道微生物之间的关系及其在炎症中的作用。

最近的研究表明,肠道微生物群对不同纤维的反应存在相当大的个体间差异。菊粉和欧车前纤维的微生物群组成和功能差异很大,一些个体具有纤维抗性微生物群,而另一些个体具有纤维敏感性微生物群。这强调了个性化饮食建议的必要性,特别是在管理肠道健康和炎症方面。

人类肠道内居住着超过100万亿个微生物,包括细菌、古菌、病毒和真菌。这些微生物统称为肠道微生物群。肠道微生物群是一个复杂而独特的实体,与常见胃肠道疾病的预防、发病机制和进展有重要联系。

☆ 真菌虽然只占肠道微生物群的一小部分,但与多种疾病相关

然而,肠道中超过99%的微生物基因属于细菌,真菌只构成了常驻微生物群的一小部分,在不同的身体部位,包括皮肤、泌尿生殖系统、呼吸道和胃肠道,已经鉴定出390多种真菌。

尽管与细菌相比,真菌的多样性和丰度较低,但真菌的组成和功能与多种疾病有关,包括炎症性肠病、结直肠癌和代谢综合征。

☆ 肠道核心真菌群

然而,微生物组的研究主要集中在细菌上,而对真菌等其他重要的微生物组关注不够。真菌是单细胞或多细胞的异养真核生物,具有惊人的分解和获取营养物质的能力。

早期的研究集中在真菌对肠道健康的潜在危害上,随着人类微生物组项目的出现,真菌物种作为具有共生和互利关系的微生物组的必要组成部分获得了证明。

人体肠道内真菌的多样性和丰度较低,但个体之间存在相当大的可变性,然而,一些真菌物种在个体之间是共享的,这表明可能存在肠道核心真菌群落。

为了描述哪些真菌物种是本地的并有助于肠道健康,真菌群落被分为常驻和非常驻物种。常驻物种具有在缺氧的肠道环境中生长的内在能力,包括子囊菌门、担子菌门和接合菌门中的属,例如假丝酵母菌属(Candida)、马拉色菌属(Malassezia)和枝孢菌属(Cladosporium)。

相比之下,非常驻物种是通过非培养技术在肠道中分离出来的,常见的非常驻物种包括酵母属(Saccharomyces),曲霉属(Aspergillus),以及青霉菌属(Penicillium)等。非常驻物种通常是外部影响的产物,如短期饮食暴露或环境触发因素。这个亚群占分离真菌种类的三分之二。

念珠菌

常驻真菌中最常报道的是假丝酵母菌(Candida),假丝酵母菌又称念珠菌。包括白色念珠菌(C.albicans)、热带念珠菌(C.tropicalis)、近平滑念珠菌(C.parapsilosis),以及光滑念珠菌(C.glabrata)。

具有共生和致病双重特性

白色念珠菌是一种具有共生和致病双重特性,最广为人知的是作为肠道、口腔粘膜、阴道和血液的条件致病菌。它是每年数百万阴道和口腔感染病例的原因,当感染免疫低下的宿主时,导致显著的死亡率。

经历肠道诱导的转变更适合营养吸收

白色念珠菌当暴露于哺乳动物肠道时,会经历“胃肠诱导的转变”,这被认为部分是由于WOR1转录因子,导致更适合短链脂肪酸(SCFA)和N-乙酰氨基葡萄糖营养吸收的表型变化。

白色念珠菌的形态转变机制尚未完全了解,初步研究认为宿主上皮细胞在其中起调节作用。

马拉色菌

马拉色菌属主要以皮肤的定植者和病原体而闻名,也是肠道内第二普遍的真菌种类。其中,M.globosa、M.restricta、M.sympodalis和M.pachydermatis是肠道中最普遍的物种。

马拉色菌经常定植于富含皮脂的区域

几乎所有种类的马拉色菌属不合成脂肪酸,而是依赖外部来源的脂质,这解释了它们在人类皮肤富含皮脂的区域增殖。

在肠道内,脂质可从胆汁盐中获得,胆汁盐由胆汁酸通过肝细胞合成。人们对马拉色菌如何在人类肠道中定植仍然知之甚少,相互竞争的假设包括从人体皮肤间接暴露或由于婴儿期摄入母乳。

在炎症性肠病患者中更多,并可能导致黏膜炎

无论机制如何,马拉色菌都是真菌定植的主要参与者,最近的研究表明它与肠道共生有关。然而,在某些情况下,马拉色菌具有致病潜力,会诱发有害的、异常的免疫反应。

在皮肤上,它与脂溢性皮炎和花斑癣的发病机理有关。与肠道相比,马拉色菌在胰腺导管腺癌组织中的相对丰度更高,通过刺激模式识别受体甘露糖结合凝集素(MBL)与肿瘤发生有关。与健康对照者相比,在炎症性肠病患者中发现的马拉色菌相对比例更高,并且被认为会导致粘膜炎。

酵母菌

酵母菌被认为是人类肠道的非常驻真菌,通常是短暂的定植者和饮食习惯的结果。其中最主要的物种是酿酒酵母。它有助于面包发酵、啤酒酿造,可用作食品添加剂。它在肠道微生物组稳态中的作用经常被忽视。

有助于减轻胃肠道疾病引起的腹泻

最近的研究表明,酵母菌确实可以在肠道中茁壮成长,代谢被称为粘蛋白的高度糖基化蛋白质。布拉氏酵母菌(S.cerevisiae var. boulardii),为酿酒酵母变种,是一种众所周知的益生菌酵母物种,已知有助于解决各种胃肠道疾病,包括旅行者腹泻和抗生素相关性腹泻。研究表明克罗恩病(CD)患者的结肠通透性降低之后,使用布拉氏酵母菌有助于治疗CD。

胃肠道承载着一系列微生物,它们共同形成复杂而动态的生态系统。最近,人们开始关注细菌-真菌的相互作用,因为它们与疾病有关。

细菌-真菌存在互惠共生和竞争

细菌-真菌相互作用可能是互利的,然而,建立特定生态位或营养的竞争可能导致细菌和真菌的失衡。有各种各样的机制参与细菌-真菌的相互作用和拮抗作用。

一项研究表明,纤维发酵过程中细菌产生的短链脂肪酸本身具有抗真菌的特性。另一项研究发现细菌细胞壁合成过程中分泌的肽聚糖片段直接结合并灭活白色念珠菌,阻止其从出芽酵母转变为细长的菌丝。

稳定的肠道细菌群有助于抵抗病原真菌

一个稳定多样的肠道细菌群落调节其真菌对应物。在肠道炎症或长期使用抗生素期间,肠道中的细菌数量减少,使其容易受到侵袭性真菌物种的影响。这在一项涉及用万古霉素治疗的小鼠研究中得到强调,该研究显示在没有细菌种类的情况下存在播散性白色念珠菌感染。因此,病原真菌不仅受宿主免疫的调节,还受各种共生细菌的调节。

真菌和细菌相互作用以优化它们的微环境。肠道微生物产生一种称为生物膜的细胞外基质,以防止抗菌因子。体外研究表明,热带念珠菌(C.tropicalis)、大肠杆菌(E.coli)和粘质沙雷氏菌(Serratia marcescens)共生作用,形成比它们单独产生的能力要厚得多的生物膜。

扫描电子显微镜揭示了这三种生物体之间的密切相互作用,粘质沙雷氏菌使用菌毛将大肠杆菌和热带念珠菌连接在一起。

众所周知,炎症性肠病(IBD)患者体内的微生物群发生了改变,以往的研究主要集中在细菌的相对失衡上。IBD患者的细菌生物多样性降低,来自厚壁菌门的细菌相对减少,来自变形杆菌门的细菌相对增加。

炎症性肠病患者的真菌群落主要由子囊菌门和担子菌门的真菌组成,最常见的属包括酵母属、德巴利酵母(Debaryomyces)、青霉属、曲霉属,以及念珠菌属。

☆ 不同IBD表型真菌群落存在差异

炎症性肠病涉及疾病表型的异质性集合。疾病的表型和炎症的程度与独特的菌群特征有关。在克罗恩病(CD)中,与仅发生在结肠的疾病相比,霉菌种群因累及回肠的疾病而异。特别是,保留回肠的CD显示出较高的念珠菌和德巴利酵母菌,而曲霉菌属(Aspergillus)和毕赤酵母菌(Pichia)在回肠受累的CD中的丰度较高。

在疾病发作期间,与对照组相比,担子菌门与子囊菌门的比率增加。在物种水平上,处于活动发作期的克罗恩病患者显示出念珠菌属、Gibberella moniliformis、Alternaria brassicicola和新型隐球菌(Cryptococcus neoformans)的相对丰度更高。

当根据疾病程度分类时,菌群组成的变化在溃疡性结肠炎(UC)中最为突出。直肠炎患者的青霉菌相对丰度最高,随着疾病程度向近端进展呈负相关。与直肠炎患者相比,毕赤酵母菌(Pichia)在左侧结肠炎患者中的比例过高。

☆ 白色念珠菌增加,导致促炎细胞因子释放

随着与炎症性肠病发作相关的独特微生物组特征得到进一步验证,真菌致病因子在促炎状态中的作用逐渐被认可。

与健康对照相比,炎症性肠病(IBD)患者肠道中白色念珠菌的丰度增加。在菌丝形式中,白色念珠菌上调内皮转化酶1(ECE1)基因,导致ECE1蛋白的丰度更高。这种蛋白质经过蛋白水解加工以释放其活性形式,称为念珠菌溶血素。

念珠菌溶血素是一种31个氨基酸的溶细胞肽,以破坏上皮细胞质膜和刺激编码促炎细胞因子的转录因子而闻名。念珠菌溶血素还损害巨噬细胞的功能,对其抗真菌能力产生负面影响。与健康对照相比,一组克罗恩病患者表现出对念珠菌溶血素特异性的IgA介导的反应水平较低。这表明炎症性肠病患者的高免疫原性真菌病原体没有得到充分控制,并可能导致其促炎状态。

☆ 可作为炎症的替代标志物

作为炎症性肠病中真菌分析的副产品,某些物种已被确定为炎症的替代标志物。与同一克罗恩病(CD)患者体内的发炎组织相比,发现酿酒酵母在非发炎组织中的相对丰度更高。活跃发作的克罗恩病患者表现出更高水平的抗酿酒酵母抗体(ASCA)。

抗酿酒酵母抗体(ASCA)也被用于疾病预测,与对照组相比,在后来诊断为CD的患者中发现的ASCA 水平更高。此外,ASCA已被推断为疾病严重程度的预测指标,与ASCA IgG阴性的CD患者相比,ASCA IgG阳性患者的手术干预率更高。

对患有克罗恩病患者进行定期筛查抗酿酒酵母抗体(ASCA)尚未渗透到临床医学的常规实践中,但它作为一种辅助的、无创的疾病活动和严重程度的衡量方法继续显示出前景。

肠道真菌通过先天和适应性免疫系统影响宿主免疫,这是由真菌细胞壁成分和肠道免疫细胞的模式识别受体(PRR)之间的相互作用引发的。

真菌激活先天免疫和适应性免疫

真菌的吞噬作用导致各种免疫反应的激活,以努力控制真菌的定居。当这些调节机制功能障碍或缺失时,真菌定植不受抑制,导致肠道微生物结构紊乱和肠道炎症。

通过几个检查点,先天和适应性免疫系统可以区分共生真菌或致病真菌。鉴于白色念珠菌可作为共生因子或致病因子,通常用于免疫学分析,以帮助区分这些不同的免疫反应。蛋白质相关分子模式(PAMPs)白色念珠菌和其他真菌与肠道单核吞噬细胞(MNPs)上的toll样受体(TLRs)、C型凝集素受体(CLRs)和NOD样受体(NLRs)相互作用。

例如,巨噬细胞甘露糖受体1(MMR)、树突细胞特异性ICAM3抓取非整合素(DC-SIGN)和巨噬细胞诱导型C-型凝集素(MINCLE)识别某些真菌细胞壁上富含甘露糖的结构。常见的MNPs C型凝集素受体包括dectin-1和dectin-2。dectin-1与真菌β-葡聚糖结合后刺激构象变化,暴露其尾部的免疫受体基于酪氨酸的激活基序(ITAM),随后被SRC家族激酶磷酸化。这一过程使得磷酸化的ITAMs能够与脾酪氨酸激酶(Syk)的SH2结构域结合,激活含有胱天蛋白酶募集结构域的CARD9,并引导Th-17细胞的诱导,动员中性粒细胞进入肠道。

共生和致病形态分别通过不同的免疫途径影响肠道炎症

dectin-1与白色念珠菌或曲霉菌上的β-葡聚糖结合,促进生物活性IL-1β从非活性形式pro-IL-1β通过非经典caspase-8炎性小体激活。重要的是,caspase-8炎性小体的激活不依赖于真菌物质的内化。因此,dectin-1能够在识别外部真菌细胞壁成分后,通过激活IL-1β产生快速有效的反应。IL-1β是IL-1家族的一员,以诱导全身炎症而闻名,同时也能防御外来抗原。作为对真菌识别的反应,IL-1β刺激辅助性T细胞,动员中性粒细胞,并增强吞噬作用,以改善肠道中真菌病原体的清除。

当白色念珠菌处于共生酵母形态时,其负责炎症小体和IL-17通路的PAMPs被隐藏。当它转变为致病菌丝形式时,炎症小体通路和IL-17信号通路被激活。特别是,TLR会分泌细胞因子,如IL-1β、IL-23和IL-6,促进CD4+ T细胞激活进入Th17谱系。Th17细胞则分泌IL-17,招募巨噬细胞、中性粒细胞和抗菌肽,产生有效的抗真菌反应。因此,致病真菌上的PAMPs与宿主树突状细胞上的PRR之间的独特相互作用决定了炎症反应。

共生真菌通过训练免疫系统增加对病原体的抵抗

真菌群在宿主免疫中发挥重要作用。参与真菌识别的巨噬细胞和单核细胞在接触共生真菌(如酿酒酵母)后会获得训练,进一步接触细菌或真菌时,TNF-α和IL-6的产生会增加。

真菌共生菌直接参与稳定肠道稳态,白色念珠菌能够在宿主应激时脱落其致病菌株,保护宿主免受细菌和真菌病原体的侵害。

此外,真菌共生对结肠炎相关的致癌作用也有保护作用。与野生型小鼠相比,真菌耗尽的小鼠在施用氧化偶氮甲烷-葡聚糖硫酸钠(AOM/DSS)后结肠肿瘤发生率更高,而补充外源性IL-18则显著降低肿瘤发生率。因此,真菌共生通过炎症小体途径在预防结肠炎及其相关癌症中发挥重要作用。

鉴于肠道微生物组的广泛多样性及其对人类健康的独特、多模式影响,优化肠道微生物组以改善健康的机制已成为许多新兴研究的焦点。饮食不仅是胃肠道内许多微生物成分的载体,也是其主要营养来源。因此,饮食调节可以通过微生物群组成和功能的变化间接传播起到促炎或抗炎作用。

例如,以植物为基础的饮食与肠道细菌向更具抗炎性的转变有关,其特征是更高的普拉梭菌(Faecalibacterium prausnitzii),直肠真杆菌(E.rectale)和两形真杆菌(Eubacterium biforme),均为丁酸盐生产者。

注:丁酸盐对人体健康的重要性已经在谷禾之前的多篇文章中有过具体讲述。

相反,以肉类为基础的饮食与更易引发炎症的特征相关,这些特征包括活泼瘤胃球菌属(Ruminococcus gnavus)和柯林斯氏菌物种(Collinsella species)的增加。

然而迄今为止,大多数饮食微生物组研究关注点主要集中在细菌种群的组成和功能变化上。鉴于真菌群落在肠道健康中的重要性,有必要进一步研究饮食调节对这一重要群落的影响。这一更广阔的视角会增强我们对饮食如何针对微生物群的所有关键成员的理解,为它们对肠道健康和疾病的影响提供更全面的见解。

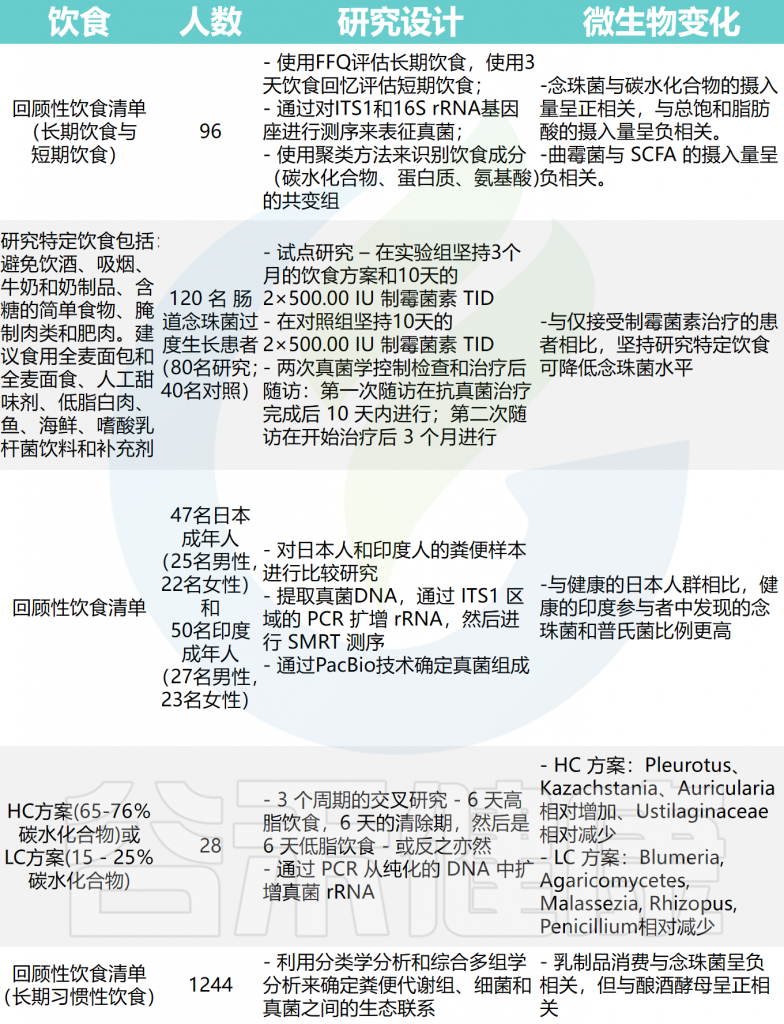

可消化的碳水化合物,如单糖、二糖和淀粉多糖,在被身体消化分解为能量并吸收。相比之下,大多数不易消化的碳水化合物或纤维与胃肠道微生物群相互作用,主要在结肠中进行发酵。这个发酵过程产生气体、短链脂肪酸和其他代谢物。

• 念珠菌与近期摄入的碳水化合物呈正相关

研究表明念珠菌与最近的碳水化合物摄入呈正相关。此外,发现高果糖、葡萄糖、麦芽糖和蔗糖的摄入增加了内皮细胞的粘附假丝酵母物种(白色念珠菌,热带念珠菌,以及克柔念珠菌)到上皮细胞。此外,减少饮食中的单糖和淀粉已被证明可以减少肠道中念珠菌的慢性过度生长。

• 高碳水化合物饮食的真菌变化

观察到,与健康的日本人相比,健康的印度成年人的粪便微生物群中含有更高比例的念珠菌和普雷沃氏菌,这可能是由于印度成年人对膳食植物多糖的摄入量较高。

高碳水化合物饮食增加了五个真菌属:

Pleurotus ↑↑↑

Kazachstania ↑↑↑

Auricularia ↑↑↑

Paraphaeosphaeria ↑↑↑

Ustilaginaceae ↑↑↑

并降低了布氏白粉菌属(Blumeria)。

相反,低碳水化合物饮食导致了肠道真菌群落的显著变化,减少了:

Blumeria ↓↓↓

Agaricomycetes ↓↓↓

Malassezia ↓↓↓

Rhizopus ↓↓↓

Penicillium ↓↓↓

增加了Ustilaginaceae。

一些真菌群也可以产生短链脂肪酸,并呈正相关

多项研究表明念珠菌有助于将复杂的碳水化合物发酵成单糖,单糖是其他微生物的能量来源。对猪的研究发现,饮食中碳水化合物含量的差异与不同的真菌种群和短链脂肪酸(SCFA)产量有关。具体来说,低碳水化合物饮食的猪具有较低水平的乙酸盐、丁酸盐和总短链脂肪酸,一些真菌属与这些短链脂肪酸正相关,包括Tomentella,Metschnikowia和Loreleia。

人类研究中膳食碳水化合物调节对肠道真菌的影响

Buttar J,et al.Gut Microbes.2024

因此,膳食碳水化合物的摄入可能会影响肠道真菌种群及其代谢活动,未来的研究应侧重于阐明不同碳水化合物影响真菌群落的确切机制。

肠道微生物群高度参与蛋白水解发酵,产生短链脂肪酸、支链脂肪酸(BCFA)、气体和有害的腐败代谢物,如氨、胺和硫化氢。

• 真菌对氨基酸的高利用率提高其在肠道中的存活率

一项体外研究发现,氨基酸利用率与真菌生长呈正相关。氨基酸可以作为白色念珠菌的碳源,因为这种真菌物种产生蛋白酶并具有寡肽转运蛋白,使白色念珠菌能够通过代谢途径调节适应不同的环境。

在另一项研究中,发现酿酒酵母(S.cerevisiae)和无冠构巢曲霉(Aspergillus nidulans)使用转运蛋白,如氨基酸-多胺-有机阳离子(APC)超家族和主要促进剂超家族(MFS)来利用氨基酸,这可以提高真菌在肠道中的存活率。

• 高蛋白饮食与念珠菌丰度呈负相关,与酵母菌呈正相关

很少有研究评估富含蛋白质的饮食对人类的影响。研究了影响肠道真菌群落稳态的因素,发现乳制品消费是一种高蛋白食物来源,与念珠菌呈负相关,与酵母菌呈正相关。

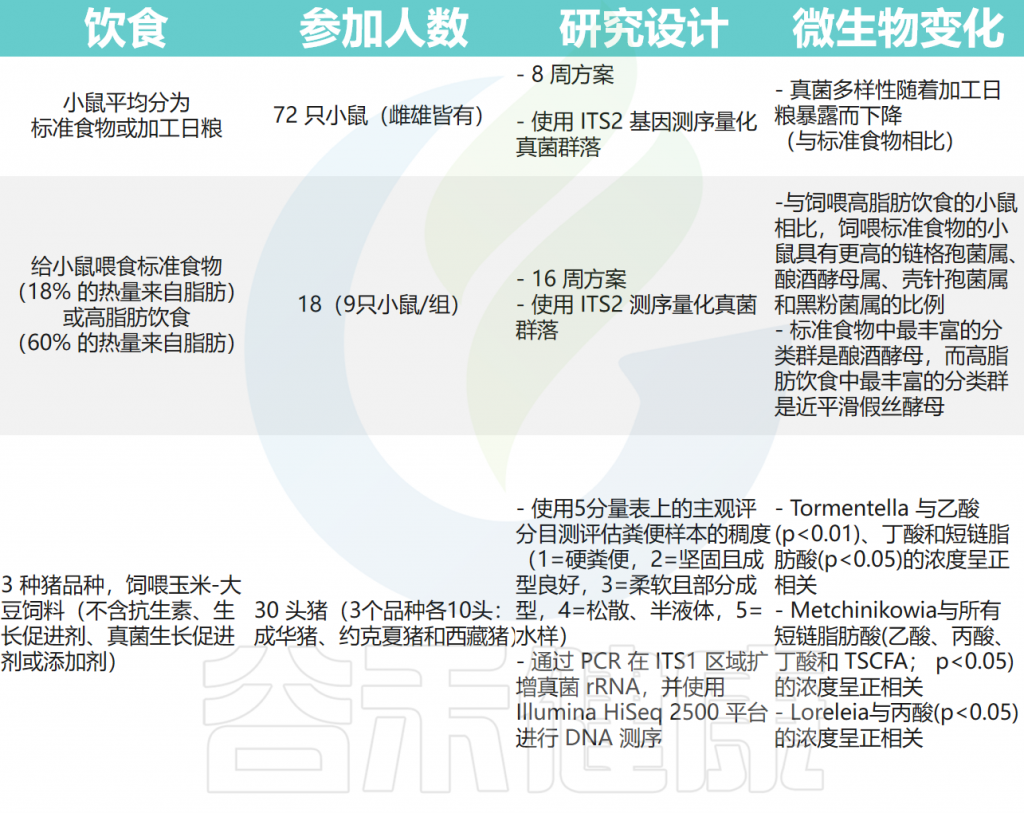

膳食脂肪主要在小肠中被消化和吸收,并在小肠中代谢,为身体提供能量和各种脂肪酸。一项人类研究表明,脂肪会影响肠道真菌群落。具体来说,证明了念珠菌与总饱和脂肪消耗量呈负相关。

• 脂肪酸可能抑制真菌的生长

体外研究表明,不同真菌物种将脂肪酸和脂肪醇代谢为碳源和能源的效率差异很大。脂肪酸可以抑制真菌的生长。在专注于食品防腐的研究中,发现饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸和氧化脂质具有抗真菌特性。

由于缺乏研究调查脂肪对人类肠道真菌群落的影响,这些饮食成分对肠道真菌群落的影响仍然不清楚。然而,在一项小鼠研究中,与喂食标准食物的小鼠相比,喂食高脂肪饮食的小鼠几种真菌类群有所增加,包括Alternaria, Saccharomyces, Septoriella和Tilletiopsis。

动物模型中饮食调节对肠道菌群的影响

Buttar J,et al.Gut Microbes.2024

虽然膳食脂肪对能量代谢至关重要,但它们对肠道真菌群落的影响还不太清楚。未来的研究还需要深入研究膳食脂肪在塑造肠道真菌群落中的作用。

已经发现某些饮食习惯和模式显著影响肠道真菌群落的组成。城市化和饮食习惯的变化会导致中国不同地区人群真菌组成的差异。

这项研究确定了食用酪乳和蓝莓茶与Tetrapissipora blattae、Sugiyamaella lignohabitans、Kazachstania naganishii等的存在之间的相关性。

此外,红茶和猪肉的消费与镰刀真菌属(Fusarium spp.)的四个物种的组成有关。

在另一项研究中,发现杏仁和开心果的摄入与念珠菌和青霉菌属呈负相关。此外,对动物性饮食和植物性饮食进行了比较分析,结果显示动物性饮食组中Neosartorya fischeri(一种源自青霉属的真菌)的丰度更高。

• 素食者体内易出现食源性真菌

研究表明,超过60%的素食者粪便样本中存在食源性真菌,如青霉菌和曲霉菌,以及潜在的致病真菌,如镰刀菌和马拉色菌,但这些真菌类群在食用西方饮食的个体中很少发现。小鼠研究进一步支持饮食调节对真菌群落特征的影响。与标准食物相比,喂食加工饮食的小鼠的总体真菌多样性降低。

• 酵母菌可能随饮食来源进入体内

另一个值得注意的方面是我们的食品中普遍存在常见的肠道真菌,例如酿酒酵母(S.cerevisiae)和汉斯德巴氏酵母菌(Debaryomyces Hansenii)。这些真菌常见于乳制品、面包、果皮(包括葡萄)、普洱茶和奶酪中,因此很难确定这些真菌物种是真的存在于肠道中,还是在自然界中更短暂。

研究发现,食用不含酿酒酵母的饮食导致酿酒酵母水平从基线时的86%大幅降低到无酿酒酵母饮食2天后ITS读数的 0.1%。这表明酿酒酵母的丰度高度依赖于这种真菌物种的饮食来源。

因此,探索特定真菌物种对疾病潜在影响的研究应考虑食物来源的真菌分类群的潜在短暂性。这种考虑很重要,因为它可能会影响这些物种在健康和疾病中的重要性。

• 利于真菌群落稳态和健康的饮食

最近的营养学研究利用Mycobiome 饮食来选择性地改变肠道中真菌的组成。Mycobiome 饮食的特点是消耗瘦肉或植物蛋白、单不饱和脂肪或多不饱和脂肪、富含纤维和抗性淀粉的食物,同时避免加工的高糖食物。

遵循Mycobiome饮食28天导致念珠菌的丰度下降了72.4%,尤其是白色念珠菌和热带念珠菌。此外,Mycobiome饮食增加了一些有益真菌物种的浓度,包括Pichia kluyveri和Galactomyces geotrichum。

这种饮食除了对肠道菌群的有益影响外,还使小肠细菌过度生长患者的细菌过度生长减少,并改善了所有参与者的疲劳、睡眠、腹胀、便秘和腹泻。

尽管研究表明,真菌群落随着饮食而变化,但我们对饮食对这些微生物功能潜在影响的了解仍然有限。据了解,细菌和真菌群落都产生代谢物,这些代谢物不仅形成它们自己的群体,而且对其他群落成员和各种宿主细胞群体施加影响。

作为对高纤维饮食的响应,肠道细菌上调功能途径和酶,使纤维发酵产生短链脂肪酸,特别是丁酸。

真菌作为真核生物,表现出与细菌等原核生物不同的代谢特征。真菌具有发酵植物细胞壁的代谢途径和酶,一些真菌种类在食品工业中用于乙醇生产,并通过发酵果胶、纤维素和木质素等纤维产生乳酸和气体。

真菌在降解纤维素纤维方面优于细菌。真菌产生更多的甲烷、乙酸盐和甲酸盐,而细菌产生更多的丁酸盐和丙酸盐。

重要的是要考虑代谢物在调节肠道细菌和真菌之间的作用。代谢物,如胆汁酸,可以影响微生物的相互作用,因为真菌有能力通过胆汁酸的转化对细菌的生存力产生不利影响。

!

小贴士

饮食对改变真菌群落组成的影响可能不直接归因于饮食成分对肠道真菌的影响。相反,这些影响可能是间接的,源于肠道细菌的调节,进而影响真菌的组成。

由于阐明饮食如何调节肠道真菌群落背后的机制的证据有限,有必要进行进一步的研究来辨别饮食对肠道真菌群落的直接和间接影响。

肠道微生物组是一个复杂而独特的实体,能对环境、饮食和疾病的变化做出反应。它充满了来自各个种群的微生物,通过复杂而动态的关系相互作用。虽然细菌是微生物组稳态中最重要的部分,但真菌在其中也起着不容忽视的作用,参与机会性病原体的调节和原本无法获得的营养物质的发酵。

菌群结构的改变与菌群失调有关,菌群失调是一种与包括炎症性肠病(IBD)在内的各种慢性疾病有关的发炎免疫状态。菌群概况因IBD表型和严重程度而异,菌群标志物有望作为疾病进展的指标。

还需研究饮食对非细菌微生物群的调节作用,以及参与真菌发酵和膳食成分利用的代谢途径和酶的机制。深入了解饮食如何影响肠道菌群的组成和功能至关重要。这些知识将帮助确定饮食疗法是否应该专门针对肠道真菌,从而可能减轻炎症并改善炎症性肠病患者的预后。

主要参考文献

Buttar J, Kon E, Lee A, Kaur G, Lunken G. Effect of diet on the gut mycobiome and potential implications in inflammatory bowel disease. Gut Microbes. 2024 Jan-Dec;16(1):2399360.

Rinninella E, Raoul P, Cintoni M, Franceschi F, Miggiano GAD, Gasbarrini A, Mele MC. What is the healthy gut microbiota composition? A changing ecosystem across age, environment, diet, and diseases. Microorganisms. 2019. Jan 10;7(1):14.

Liang G, Cobián-Güemes AG, Albenberg L, Bushman F. The gut virome in inflammatory bowel diseases. Curr Opin Virol. 2021. Dec;51:190–198.

Nacer S, Haddad F, Tahiri M, Hliwa W, Badre W, Choukri EM, Jai SR, Erguibi D, Boufettal R, Chehab F. P51 predictive factors of surgery in crohn’s disease. Gut. 2022.

Wang R, Li Z, Liu S, Zhang D. Global, regional and national burden of inflammatory bowel disease in 204 countries and territories from 1990 to 2019: a systematic analysis based on the global burden of disease study 2019. BMJ Open. 2023. Mar. 13(3):e065186.

Sigall-Boneh R, Levine A, Lomer M, Wierdsma N, Allan P, Fiorino G, Gatti S, Jonkers D, Kierkuś J, Katsanos KH, et al. Research gaps in diet and nutrition in inflammatory bowel disease. A topical review by D-ECCO working group [dietitians of ECCO]. J Crohns Colitis. 2017.

Raimondi S, Amaretti A, Gozzoli C, Simone M, Righini L, Candeliere F, Brun P, Ardizzoni A, Colombari B, Paulone S, et al. Longitudinal survey of fungi in the human gut: ITS profiling, phenotyping, and colonization. Front Microbiol. 2019. Jul 10;10:1575.

Dalle F, Wächtler B, L’Ollivier C, Holland G, Bannert N, Wilson D, Labruère C, Bonnin A, Hube B. Cellular interactions of Candida albicans with human oral epithelial cells and enterocytes. Cell Microbiol;2010;12(2):248–271. doi: 10.1111/j.1462-5822.2009.01394.x.

谷禾健康

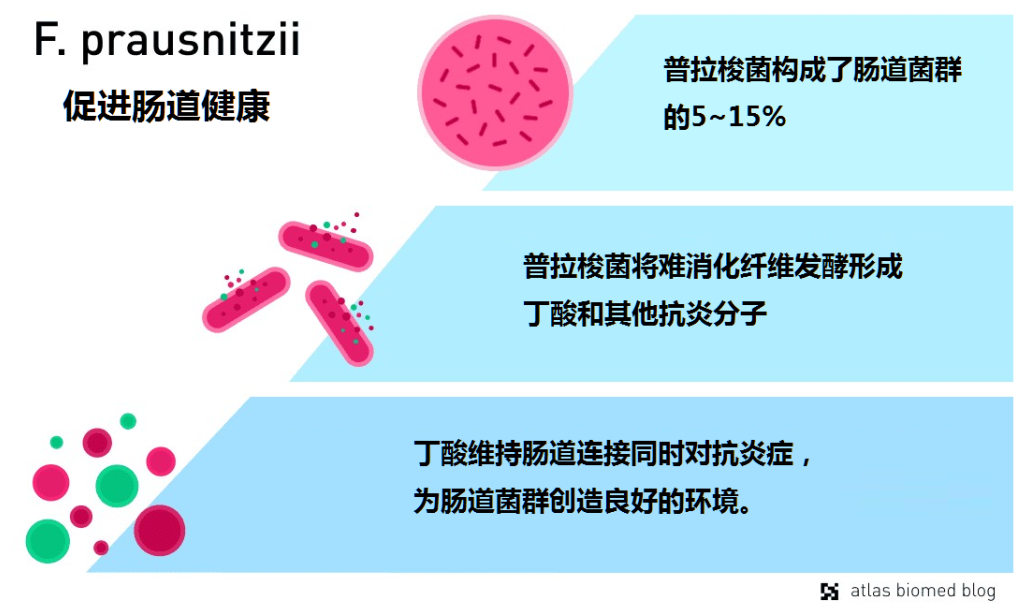

Faecalibacterium prausnitzii(F. prausnitzii),普氏栖粪杆菌,又名:普拉梭菌,是人类肠道菌群中最重要的细菌之一,占健康人粪便样本中检测到的细菌总数的 5-15%,是丁酸的重要生产者之一,具有抗炎作用,维持细菌酶的活性,保护消化系统免受肠道病原体的侵害。

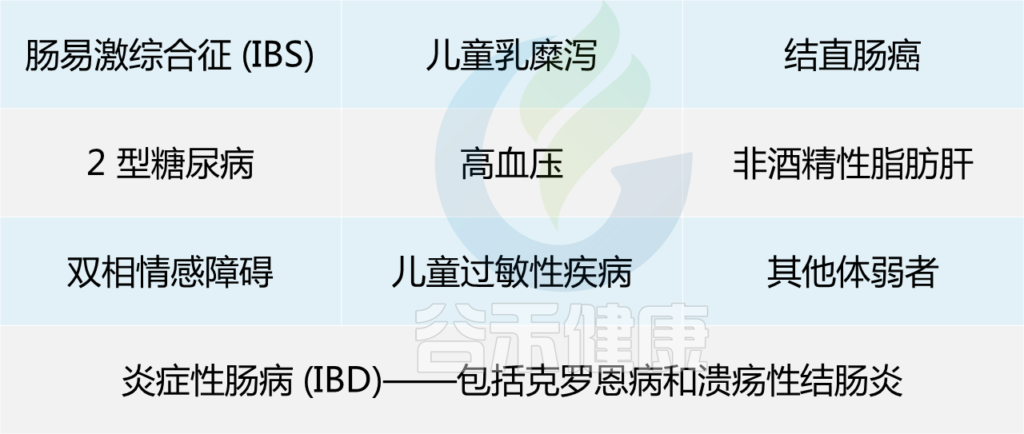

已经证实,患有慢性便秘、乳糜泻、肠易激综合征和炎症性肠病(包括克罗恩病和溃疡性结肠炎)的个体中这种微生物的数量减少。此外,在 2 型糖尿病、结直肠癌和银屑病患者中观察到较低水平的F. prausnitzii。

F. prausnitzii 数量的变化可能是人类肠道菌群失调的迹象,科学家们将其视为下一代益生菌的候选者。

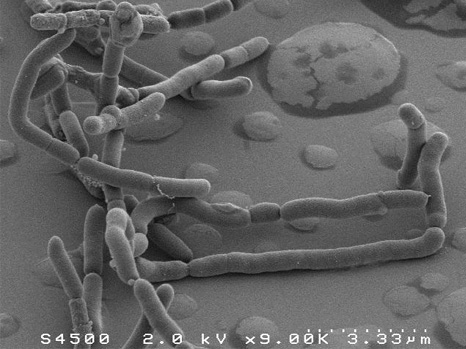

Faecalibacterium prausnitzii,革兰氏阴性,对氧极度敏感,是柔嫩梭菌类群的优势菌,属于梭菌科,厚壁菌门。该物种属于Clostridium cluster IV分组的Clostridium leptum group柔嫩梭菌类群,是该类群的最优势菌种,占64%左右。一般中文翻译柔嫩梭菌指的就是这个类群,其代表物种就是普氏栖粪杆菌,又名普拉梭菌。

普拉梭菌的扫描电子显微镜图像

Plateforme MIMA 2, T. Meylheuc

直到 2000 年代中期,16S rRNA 文库的高通量测序和粪便 DNA 的宏基因组分析显示F. prausnitzii是人类肠道中最丰富的细菌之一,人们才完全意识到该物种对人类健康的重要性细菌总数的 5–15%。

在婴儿早期,Faecalibacterium prausnitzii 的数量非常低,并在原定殖细菌建立后增加。同时,在克罗恩病 (CD)和溃疡性结肠炎 (UC) 等各种炎症性肠病 (IBD) 以及结直肠癌 (CRC) 和 2 型糖尿病中观察到 F. prausnitzii 水平降低。

F. prausnitzii 生长繁殖肠道理化调节

F. prausnitzii 生长的最佳 pH 值范围在 5.7 和 6.7 之间,这是在结肠中发现的 pH 值范围。尽管在 5-5.7 的 pH 值范围内菌株之间的耐受性存在差异,但在 3.5 和 4.5 的 pH 值之间没有观察到生长。这表明 pH 值影响F. prausnitzii 沿肠道的分布。

该菌在健康受试者和肠道疾病患者的十二指肠(pH 范围 5.7-6.4)和回肠末端中也被检测到。据报道,溃疡性结肠炎和克罗恩病患者经常出现酸性大便,因此仍有待证明肠道局部 pH 值是否会调节F.prausnitzii 在肠道疾病(如 IBD)患者中的丰度和组成。

F. prausnitzii 对胆汁盐生理浓度的轻微增加也高度敏感,这为克罗恩病患者表现出的F. prausnitzii丰度减少提供了一个合理的解释,因为这些患者的胆红素浓度增加,尤其是那些有回肠疾病受累和接受过肠切除术的患者。

此外,据报道,分离株之间的耐受性存在差异,尤其是胆盐浓度为 0.1% (wt/vol) 时,表明胆汁盐浓度的变化可能决定F. prausnitzii亚型组成的变化。由于克罗恩病患者的胆盐成分也发生改变,需要进一步研究以确定F. prausnitzii是否对某些类型的胆盐成分具有更高的敏感性,并确定不同的胆汁盐谱是否会改变 F. prausnitzii 亚型组成。

F. prausnitzii对氧极为敏感,但它能够通过在黄素和半胱氨酸或谷胱甘肽存在的情况下使用细胞外电子转移来承受肠粘膜中发现的低水平氧气 。最近,已经证明,当与这些抗氧化剂和菊粉作为冷冻保护剂一起配制时,菌株 A2-165 可以在环境空气中保持活力 24 小时。因为氧气梯度在定义结肠中微生物的空间组织方面具有重要作用,确定F. prausnitzii亚型之间的氧耐受性是否存在差异,以及它是否与粘膜的发炎状态相关,将会很有趣。

F. prausnitzii的必需营养素的可用性和有效性可能会影响其在肠道中的分布。

F. prausnitzii的全局营养需求已经通过人工策划的代谢重建进行了调查,该重建确定了几种氨基酸和维生素作为生长因子。体外实验表明,F. prausnitzii可以通过代谢交叉喂养直接或间接地代谢纤维。乙酸盐消耗是F. prausnitzii生产丁酸盐的主要驱动力。当这两个物种在低聚果糖上一起生长时,青春双歧杆菌释放的醋酸盐的消耗已被证明会刺激F. prausnitzii。F. prausnitzii可以代谢来自宿主和饮食来源的底物,菌株之间存在一些差异。

F. prausnitzii分离株可以使用简单碳水化合物生长良好,但菌株之间在发酵更复杂碳水化合物的能力方面存在一些差异,例如那些来自宿主或饮食的碳水化合物,尽管大多数F. prausnitzii菌株都能够发酵菊粉,但研究结果表明,其中只有两种菌株可以在该基质上生长良好。这支持观察到该益生元在营养干预中对该物种的刺激,并表明只有F. prausnitzii种群的一些成员受到菊粉的选择性刺激。

该物种的菌株利用肠腔中发现的其他多糖的能力有限,例如阿拉伯半乳聚糖、木聚糖和可溶性淀粉。大多数分离株可以在苹果果胶上生长,并且能够使用一些果胶衍生物。体外研究表明,在生理条件下,F. prausnitzii可以在某些类型的果胶发酵中发挥关键作用,并且可以与其他肠道细菌成功竞争这种底物。

最近一项基于普拉梭菌 A2-165菌株功能代谢图的研究预测其无法合成氨基酸丙氨酸、半胱氨酸、蛋氨酸、丝氨酸和色氨酸。通过对其他F. prausnitzii菌株基因组的进一步分析,已经观察到维生素和辅助因子(例如:生物素、叶酸、烟酸、泛酸、吡哆醇和硫胺素)的营养缺陷型,并且菌株之间似乎存在与核黄素生产有关的一些差异,这可能是由于菌株间差异。

相比之下,该物种已被预测为钴胺素生产者。有证据表明,一些 IBD 患者易患钴胺素缺乏症,但尚未确定这种情况的原因。由于缺乏一致的临床数据表明 IBD 患者易患这种缺陷,因此确定它是否与肠道中钴胺素生产者的消耗有关会很有价值。

F. prausnitzii与肠道微生物群其他成员的关系

F. prausnitzii在肠道中与C. coccoides组和 Bacteroidetes 的几个成员共同发生。有人提出F. prausnitzii可能依赖其他物种(如拟杆菌)进行交叉饲养。在共培养实验中,观察到F. prausnitzii 的发酵活动过程中,多形拟杆菌(B. thetaiotaomicron)正在发酵果胶。表明后者产生的乙酸盐促进了F. prausnitzii 的生长。此外,B. thetaiotaomicron对果胶的初始发酵可以释放果胶衍生物,然后可以被F. prausnitzii使用。

最近对大鼠模型的研究表明,F.prausnitzii 需要预先存在后,B.thetaiotaomicron才能在肠道定植。已经反复观察到无法维持F. prausnitzii单相关动物模型 并且还描述了一种小鼠模型,其中F. prausnitzii植入胃肠道需要用大肠杆菌预先制备,表明F. prausnitzii和其他菌群存在密切关系。在 IBD 患者中发现了这两种物种之间的相关性,根据疾病位置观察到正相关或负相关。这表明一个种群对另一个种群的影响,尽管还不能排除宿主因素的影响。

F. prausnitzii 的分类学和系统发育

已经确定Faecalibacterium属与厚壁菌门、梭菌类和瘤胃球菌科中的梭菌群 IV的成员有关。目前,F. prausnitzii是唯一成功分离的粪杆菌属物种。

最近对分离株的系统发育表征确定该物种包括两个系统发育群,它们具有 97% 的 16S rRNA 基因序列相似性。其中分类群 I 的减少是肠道炎症的更敏感标志物。迄今为止,大部分可用的基因组和生理数据是使用分类群 II 菌株收集的。

F. prausnitzii基因组之间的平均核苷酸同一性水平非常低,而基因组的可塑性却很高。两个基因组可以根据功能基因互补的差异进行分离,尽管这种划分与基于保守基因系统发育的分离不完全一致,突出了水平基因转移在塑造F. prausnitzii 中的重要性基因组。两个基因组之间的差异主要在于与碳水化合物分解代谢相关的基因(例如分类群 I中预测的唾液酸酶基因)和氨基酸的互补,以及防御机制。

值得注意的是,最近对健康和患病肠道样本中物种多样性和丰度的研究表明,存在其他F. prausnitzii系统发育型,并且不能排除Faecalibacterium属内其他物种的存在。这些已经通过分析粪便样本中总体细菌群落的分子方法估计,代表大约 2% 的粪杆菌序列,并使用物种特异性引物。有趣的是,罕见的系统发育型主要是从患有肠道疾病的受试者身上发现的。

产生丁酸,维持肠道稳态

Faecalibacterium prausnitzii 一直被报道为肠道中发现的主要丁酸盐生产者之一。丁酸盐在肠道生理学和宿主健康中起着至关重要的作用。丁酸盐结肠细胞的主要能量来源之一,能够保持肠道内壁的完整性,防止病原体通过肠道进入人体。它刺激绒毛的生长 (肠道屏障上的微观挤压)并促进粘蛋白的产生,粘蛋白是一种覆盖肠道内壁的保护性凝胶。此外,丁酸盐通过增加紧密连接蛋白的合成和抗菌肽的产生来参与结肠屏障的增强。

肠道屏障依赖于 T 连接蛋白来防止肠道内容物泄漏到血液中。丁酸盐通过激活 AMP 活化蛋白激酶 (AMPK) 来促进紧密结合的 T 连接蛋白。

丁酸盐可以通过调节肠腔 pH 值来调节肠道微生物群,这对产生短链脂肪酸的细菌有益,丁酸盐可以保持上皮缺氧并限制硝酸盐呼吸依赖性细菌的过度生长以维持肠道稳态。

丁酸盐是由某些细菌在乳酸发酵过程中产生的。然而,乳酸也是硫酸盐还原菌的首选能源,硫酸盐还原菌会产生硫化物并抑制结肠细胞对丁酸的氧化。IBD 中产生丁酸盐的菌的消耗可能会削弱已经脆弱的肠上皮细胞,导致共生或低致病性细菌的入侵,随后激活免疫活性细胞。

产生丁酸,抗炎抗肿瘤

丁酸盐可以通过抑制 NF-κB 转录因子激活、上调 PPARγ和抑制干扰素γ来减轻肠黏膜炎症。

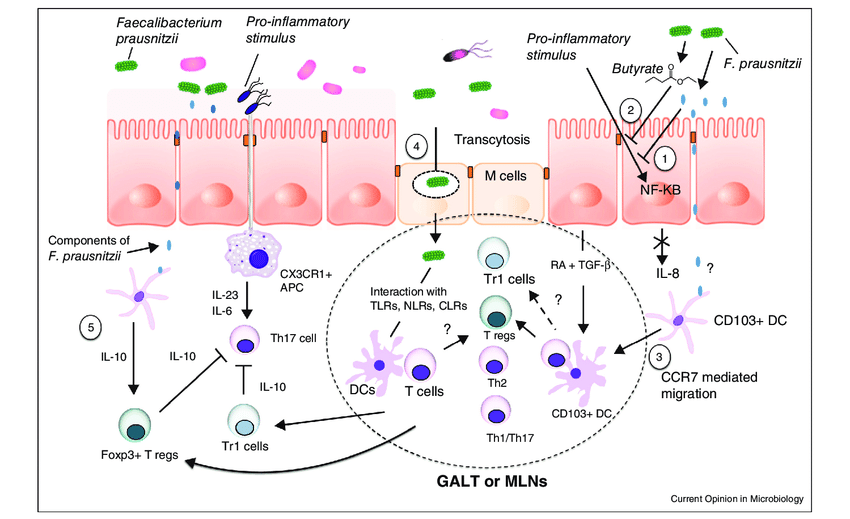

此外,F. prausnitzii已被证明可以产生许多具有抗炎特性的物质,包括一种 15 kDa 的蛋白质“微生物抗炎分子”(MAM),它能够抑制肠上皮中的 NF-κB 通路细胞和预防小鼠 IBD 模型中的结肠炎 。而且,丁酸盐可能通过抑制组蛋白脱乙酰酶活性来抑制炎症反应,导致组蛋白过度乙酰化和抑制 NF-κB 活性。

Faecalibacterium prausnitzii 上清液已被证明可以抑制促炎性 IL-8 免疫蛋白的产生。

F. prausnitzii 还通过激活产生 IL-10(一种抗炎蛋白)的 T 细胞来帮助对抗炎症。

F. prausnitzii 的抗炎机制

额外的抗炎特性归因于该菌还通过其诱导耐受性细胞因子谱的能力(促炎细胞因子如 IL-12 和 IFN-γ 的分泌非常低,而抗炎细胞因子 IL-10 的分泌增加)。这些抗炎作用部分与能够阻断 NF-κB 激活、IL-8 产生和调节性 T 细胞产生上调的分泌代谢物有关。

这些微生物可以产生莽草酸,一种常见于植物中的酸,能够防止脂多糖 (LPS) 引起的炎症。LPS 是一些细菌外膜上的毒素,可以激活免疫系统并引起炎症。F. prausnitzii 还可以制造水杨酸,这有助于防止细菌形成生物膜,这是一些引起感染的微生物的常见特征。

体外研究表明,丁酸盐还具有抗肿瘤作用,包括减少肠上皮细胞中肿瘤坏死因子 (TNF) 的分泌,并诱导肿瘤细胞的分化和凋亡,从而抑制肿瘤生长。

F. prausnitzii 及其代谢物对小鼠结肠炎发挥保护作用,改善了肠道菌群失调,增加了细菌多样性和产生短链脂肪酸菌的丰度,降低了血清 TNF-α 和Proteinbacteria,酸杆菌门和拟杆菌。这些发现将为F. prausnitzii 的抗炎抗肿瘤作用提供进一步的证据,其具有治疗 IBD 的潜力。

下一代益生菌特性

大多数商业益生菌不包括有益健康的优势肠道微生物菌株,这就是为什么这些益生菌菌株不会在人类肠道中定殖并且它们的作用仅在很短的时间内持续存在的原因。如今,人们对使用共生细菌作为潜在的益生菌剂越来越感兴趣。

使用厌氧细菌和 EOS(氧敏感) 细菌是成功分离可能影响肠道稳态的代表性菌株的先决条件。Faecalibacterium prausnitzii从健康志愿者分离株:F. prausnitzii作为新一代益生菌在使用中向前迈进了一步。

但是下一代共生益生菌必须满足与传统益生菌相同的标准。它们应该:

(i) 被隔离和充分表征

(ii) 达到安全要求,例如可接受的抗生素抗性或缺乏裂解和粘附能力

(iii) 作为益生菌考虑,在被隔离之前对宿主表现出有益的影响

关于F. prausnitzii,虽然对其安全性知之甚少,但该物种作为下一代益生菌具有明显的潜力。到目前为止,所有F. prausnitzii分离株具有一些特征,例如:

(i) 缺乏上皮细胞粘附、质粒、抗微生物和溶血活性

(ii) 存在 DNAse 活性。部分的F. prausnitzii菌株产生的 D-乳酸微弱,不会对宿主产生代谢有害影响,无法降解黏蛋白。

仅使用参考菌株F. prausnitzii A2-165在体外和体内分析了其有益的抗炎作用和生物膜形成菌株 HTF-F。由于益生菌特性通常是菌株特异性的,需要单独研究来评估其他F. prausnitzii分离菌株的抗炎特性。

人体微生物组中 F. prausnitzii 的丰度受其健康状况和结肠环境的影响。这一点尤其重要,因为在患有消化系统疾病的患者中发现了低于平均水平的F. prausnitzii。

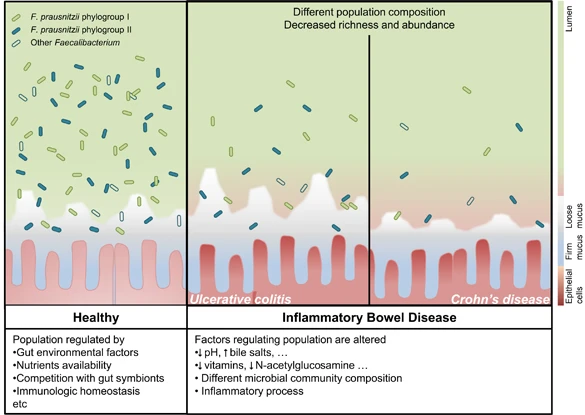

克罗恩病和溃疡性结肠炎

肠道微生物群可能通过两种机制驱动致病性,即“促炎”菌群的扩张或微生物群保护性化合物的限制。

健康肠道和IBD患者中 F. prausnitzii

在IBD患者中,肠道环境的改变可能会影响F. prausnitzii 的种群组成和负荷。这些差异可以通过监测来鉴别IBD亚型。

在过去的十年的研究已发现,相当数量的降低的F. prausnitzii水平与某些形式的IBD相关。虽然F. prausnitzii水平与溃疡性结肠炎活动和隐窝炎之间的联系是有争议的,在克罗恩病中F. prausnitzii枯竭,尤其是在疾病发作和克罗恩病的回肠部位。

◥ 治疗后F. prausnitzii恢复

在粪便和活检样本中使用的各种证明方法表明,对克罗恩病患者有效的各种抗炎和抗菌治疗,包括大剂量皮质醇、英夫利昔单抗、干扰素-α2b 和利福昔明,都能够恢复正常水平的F. prausnitzii。

因此,有人提出F. prausnitzii的消耗不是克罗恩病的致病事件,而是产生过量活性氧 (ROS) 的粘膜炎症的结果。这导致粘膜相关和管腔 EOS 培养物显着减少,包括F. prausnitzii。

如何解释Faecalibacterium prausnitzii在溃疡性结肠炎和克罗恩病患者中减少?

◥ pH值

健康的肠道 pH 值 (5.7–6.7) 为 F. prausnitzii 的生长提供了最佳条件,而高酸性环境会抑制 Faecalibacterium prausnitzii 的生长。尤其是,溃疡性结肠炎和克罗恩病患者的大便呈酸性,这可能有助于解释为什么他们的微生物群中缺乏 F. prausnitzii .

◥ 胆汁

胆汁及其成分水平略微升高也会影响 F. prausnitzii 丰度。胆汁是肝脏分泌的一种物质,可在消化过程中分解脂肪。胆汁盐已被证明可以抑制 Faecalibacterium prausnitzii。

研究人员假设这种对胆汁的敏感性可以解释为什么这些微生物在克罗恩病患者中较少。患有这种炎症性疾病的人往往有较高水平的胆红素,胆红素是一种赋予胆汁颜色的色素,特别是如果他们已经切除了部分肠道。

溃疡性结肠炎中, F. prausnitzii有缺陷的肠道定植,这在缓解期短、既往有频繁复发史和结肠炎大范围扩展的患者中更为严重。此外,复发后,F. prausnitzii在维持缓解时逐渐恢复,1年后达到接近参考种群的值。

基于F. prausnitzii菌株特性的治疗探索

科学研究人员提出假设,即F. prausnitzii 的高定植可能会阻止溃疡性结肠炎中粘膜炎症过程的重新激活。这一假设应在未来的研究和增加肠道F. prausnitzii 的策略中得到证实需要在患有广泛疾病的患者中对人群进行验证。

F. prausnitzii菌株还可以利用N-乙酰氨基葡萄糖,一种在肠粘膜中发现的糖蛋白的成分。有趣的是,用这种化合物进行治疗可能会改善克罗恩病,因为它可以作为炎症、受损肠道软组织的愈合因子。因此,鉴于F. prausnitzii能够发酵这种碳水化合物,探索在接受这种治疗的克罗恩病患者中恢复这种有益肠道细菌的效果将是有意义的。

镇痛特性

慢性腹痛是肠易激综合征或炎症性肠病等肠道疾病患者的常见症状之一。研究人员表明,在炎症性肠病的患者中,肠道中的Faecalibacterium prausnitzii细菌的丰度降低。

这些研究人员已经证明,由于压力动物模型(产生绞痛起源的内脏超敏反应),F. prausnitzii丰度的减少与内脏超敏反应的出现有关。对于人类,这种超敏反应会导致肠道不适或腹痛。

科学家已经证明,通过给这些动物服用F. prausnitzii,它们恢复了正常的绞痛敏感性。

结直肠癌

丁酸盐的抗炎功能包括抗癌特性。这种短链脂肪酸是一种组蛋白脱乙酰酶 (HDAC) 抑制剂:它抑制癌细胞的活性和生命周期。这促使研究人员调查 Faecalibacterium prausnitzii 在结直肠癌中的作用。

结直肠癌患者产丁酸盐的细菌较少,包括Faecalibacterium prausnitzii。有人提出,由于丁酸盐产量较低,肠道内壁细胞可能更容易受到损伤,这可能会增加患癌症的风险。

扩展阅读:结直肠癌防治新策略——微生物群

乳腺癌

F.prausnitzii 通过抑制IL-6/STAT3通路抑制乳腺癌细胞的生长。菌群代谢物与菌群结合(如Faecalibacterium与磷胆碱结合)可能是乳腺癌的一种新的检测方法。

糖尿病

糖尿病是一种代谢性疾病,其中由于胰岛素功能受损,身体失去控制血糖的能力。升高的循环葡萄糖会损害血管并增加患心脏病的风险。

许多针对人类的研究已经确定了肠道微生物组的失衡(生态失调),这会削弱肠道内壁,并使不良分子进入体内,从而破坏其他器官。科学家们认为,生态失调先于并促进了糖尿病的发展。

糖尿病患者的厚壁菌门水平较低,包括 Faecalibacterium prausnitzii 和其他可强化肠道内壁的产丁酸盐细菌。

研究表明,脂多糖是在某些革兰氏阴性细菌上发现的促炎分子,当肠道屏障薄弱时,它会进入血液并损害胰腺中的B 细胞功能,产生胰岛素的细胞。

过敏反应

Faecalibacterium prausnitzii通过调节肠道微生物群和短链脂肪酸的产生来缓解屋尘螨引起的过敏性哮喘。

补充F. prausnitzii可阻断嗜酸性粒细胞、中性粒细胞、淋巴细胞和巨噬细胞的流入,减轻病理变化。此外,活的和死的F. prausnitzii给药都降低了白细胞介素 IL-4、IL-5、IL-13 和免疫球蛋白 G1 的水平,提高了调节性 T 细胞 (Treg) 的比例,改善了微生物生态失调并增强了短链脂肪酸生产。

Faecalibacterium prausnitzii部分通过肠道微生物群调节和短链脂肪酸产生发挥抗哮喘作用,表明其作为预防过敏性哮喘的益生菌剂的潜力。

肝病

研究人员研究了口服F. prausnitzii治疗对高脂肪喂养小鼠的影响。与高脂肪对照小鼠相比,F. prausnitzii处理的小鼠肝脏脂肪含量、天冬氨酸氨基转移酶和丙氨酸氨基转移酶较低,肝脏中脂肪酸氧化和脂联素信号传导增加。肝脏脂质组学分析显示,几种甘油三酯、磷脂和胆固醇酯的含量减少。内脏脂肪组织中的脂联素表达增加,皮下和内脏脂肪组织对胰岛素更敏感。

且F. prausnitzii治疗增加了肌肉质量,这可能与增强线粒体呼吸、改变肠道微生物群组成和改善肠道完整性有关。总的来说,F. prausnitzii治疗可改善肝脏健康,减少小鼠脂肪组织炎症,需要进一步研究以发现其治疗潜力。

其它

肠道菌群中F. prausnitzii的消耗与微生物失调有关,同时伴随着广泛的代谢和/或免疫介导的慢性疾病,包括银屑病、高血压、心脏和肾脏疾病。

在以下患者中已显示低水平的F. prausnitzii:

综上所述,F. prausnitzii 对人体肠道和健康非常重要,以至于它被称为肠道中的“关键物种”。现在问题来了:如何增加肠道中这种细菌的数量?

能否添加到酸奶中补充?

不能。

添加到酸奶中或作为补充剂的典型细菌在暴露于空气(氧气)时能够存活。然而,F. prausnitzii是“氧敏感的”,它们在暴露于空气后几分钟内就会死亡。研究人员将这种有益细菌视为“未来的益生菌”,目前正在进行研究以找出它可以轻松储存并暴露在空气中几个小时而不会死亡的方法。所以目前没有办法服用益生菌F. prausnitzii补充剂。

除此之外还能做什么呢?

饮食。

高动物肉、高动物脂肪、高糖、高度加工食品和低纤维饮食(典型的西化饮食)会降低F. prausnitzii 的数量,而高纤维、低肉的饮食会增加 F. prausnitzii 的数量。

——高纤维

我们可以做的第一个提高 F. prausnitzii 的数量的办法, 就是增加饮食中的纤维。增加膳食纤维会增加丁酸盐,丁酸盐与结肠健康有关,具有抗炎和抗癌作用。

高纤维是包括:全谷物、蔬菜、水果、坚果、种子和豆类。此外,还要主要吃多样化的植物性饮食,也就是说大量的植物性食物。多样性似乎很重要——不同类型的纤维喂养不同的细菌。

——益生元

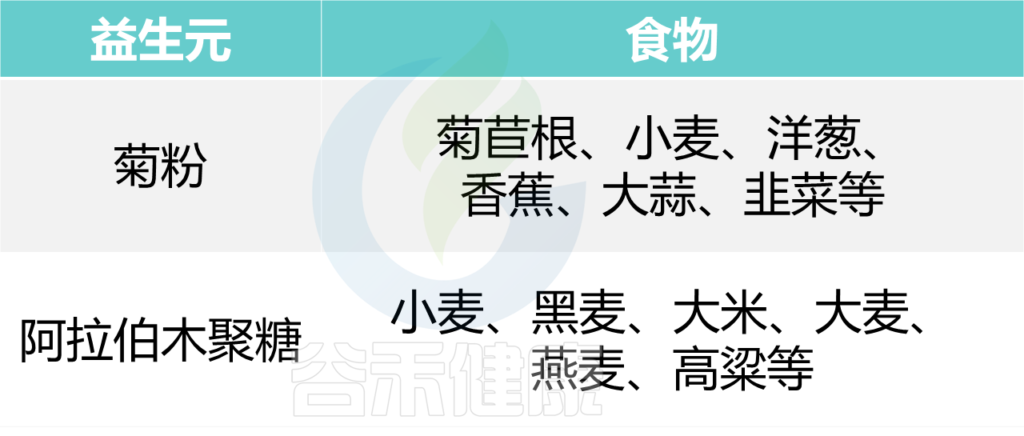

菊粉型果聚糖和阿拉伯木聚糖等益生元可增加F. prausnitzii的数量。

一项研究表明,猕猴桃胶囊的摄入增加了功能性便秘患者的Faecalibacterium prausnitzii 丰度。

虽然F. prausnitzii可能是肠道中一种重要的有益细菌,但是它与其他有益细菌的关系,它们是交叉喂养的。研究表明青春双歧杆菌是利用菊粉主要物种并刺激Faecalibacterium prausnitzii的增加。

主要参考文献:

Heinken, A., Khan, M. T., Paglia, G., Rodionov, D. A., Harmsen, H. J. M., & Thiele, I. (2014). Functional Metabolic Map of Faecalibacterium prausnitzii, a Beneficial Human Gut Microbe. Journal of Bacteriology, 196(18), 3289–3302. doi:10.1128/jb.01780-14

Rivière, A., Selak, M., Lantin, D., Leroy, F., & De Vuyst, L. (2016). Bifidobacteria and Butyrate-Producing Colon Bacteria: Importance and Strategies for Their Stimulation in the Human Gut. Frontiers in Microbiology, 7. doi:10.3389/fmicb.2016.00979

Lopez-Siles, M., Duncan, S. H., Garcia-Gil, L. J., & Martinez-Medina, M. (2017). Faecalibacterium prausnitzii: from microbiology to diagnostics and prognostics. The ISME Journal, 11(4), 841–852. doi:10.1038/ismej.2016.176

Moreno-Indias, I., Sánchez-Alcoholado, L., Pérez-Martínez, P., Andrés-Lacueva, C., Cardona, F., Tinahones, F., & Queipo-Ortuño, M. I. (2016). Red wine polyphenols modulate fecal microbiota and reduce markers of the metabolic syndrome in obese patients. Food & Function, 7(4), 1775–1787. doi:10.1039/c5fo00886g

Richardson, D. P., Ansell, J., & Drummond, L. N. (2018). The nutritional and health attributes of kiwifruit: a review. European Journal of Nutrition. doi:10.1007/s00394-018-1627-z

Blatchford, P., Stoklosinski, H., Eady, S., Wallace, A., Butts, C., Gearry, R., … Ansell, J. (2017). Consumption of kiwifruit capsules increases Faecalibacterium prausnitzii abundance in functionally constipated individuals: a randomized controlled human trial. Journal of Nutritional Science, 6. doi:10.1017/jns.2017.52

Lopez-Siles M, Duncan SH, Garcia-Gil LJ, Martinez-Medina M. Faecalibacterium prausnitzii: from microbiology to diagnostics and prognostics. ISME J. 2017 Apr;11(4):841-852. doi: 10.1038/ismej.2016.176. Epub 2017 Jan 3. PMID: 28045459; PMCID: PMC5364359.

Ramirez-Farias C, Slezak K, Fuller Z, Duncan A, Holtrop G, Louis P. Effect of inulin on the human gut microbiota: stimulation of Bifidobacterium adolescentis and Faecalibacterium prausnitzii. Br J Nutr. 2009 Feb;101(4):541-50. doi: 10.1017/S0007114508019880. Epub 2008 Jul 1. PMID: 18590586.

Varela E, Manichanh C, Gallart M, Torrejón A, Borruel N, Casellas F, Guarner F, Antolin M. Colonisation by Faecalibacterium prausnitzii and maintenance of clinical remission in patients with ulcerative colitis. Aliment Pharmacol Ther. 2013 Jul;38(2):151-61. doi: 10.1111/apt.12365. Epub 2013 Jun 3. PMID: 23725320.

Munukka, E., Rintala, A., Toivonen, R. et al. Faecalibacterium prausnitzii treatment improves hepatic health and reduces adipose tissue inflammation in high-fat fed mice. ISME J 11, 1667–1679 (2017). doi.org/10.1038/ismej.2017.24