-

CNAS L23010

CNAS L23010

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业 二级病原微生物安全实验室

二级病原微生物安全实验室- 联系电话:+13336028502

- +400-161-1580

- service@guheinfo.com

谷禾健康

夜幕落下,一场疲惫的战斗即将开始

翻来覆去,时间在无情地流逝

盯着天花板,期待天亮的时刻

却又害怕那一刻的真正到来

这意味着又一个疲惫的早晨

从整个歌单的催眠音乐到数了一万只羊

最终都只是让自己在煎熬中更加清醒

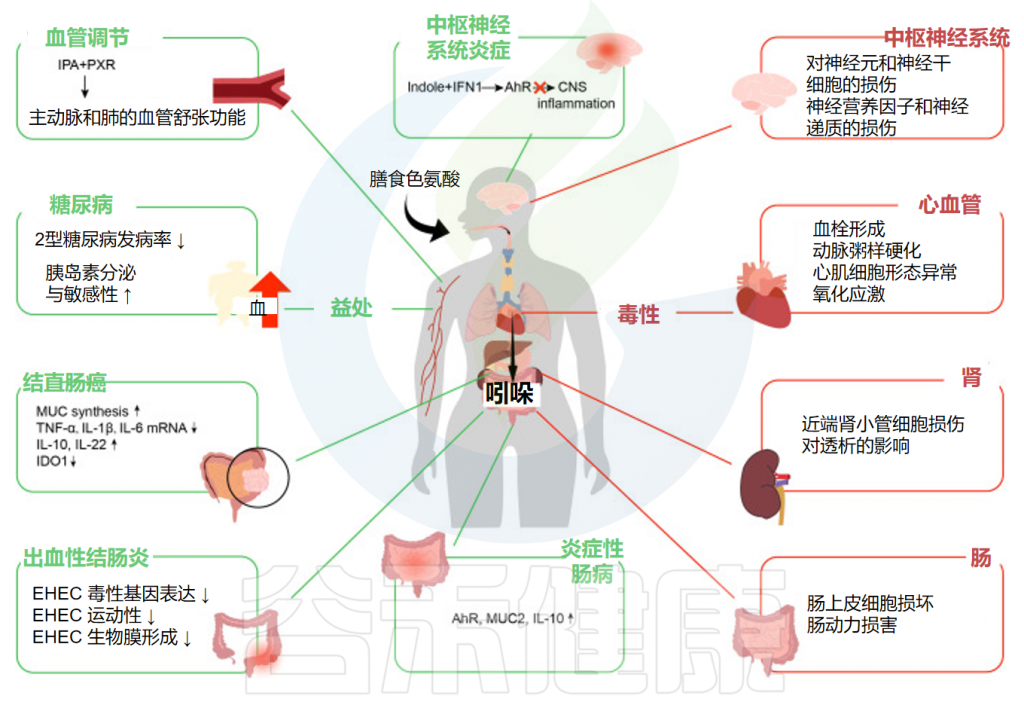

在快节奏的现代生活中,良好的睡眠已成为许多人难以实现的奢望。随着压力的增加,睡眠障碍,如失眠、睡眠呼吸暂停和不宁腿综合症等,成为越来越普遍问题。这些睡眠障碍不仅影响人的生活质量,还常伴随其他共病,如焦虑症、抑郁症、心血管疾病甚至癌症等。

当前,失眠的治疗方法主要有药物治疗和心理疗法。例如,苯二氮䓬类药物虽然能快速缓解失眠症状,但常常伴随神经毒性、成瘾和耐受性等副作用。而认知行为疗法作为一种有效的心理治疗方式,依然缺乏熟练的治疗师,还有高昂的费用,令人望而却步。

当药物的副作用让人却步,心理疗法的门槛又难以触及,我们是否还有更安全、更普适的选择?

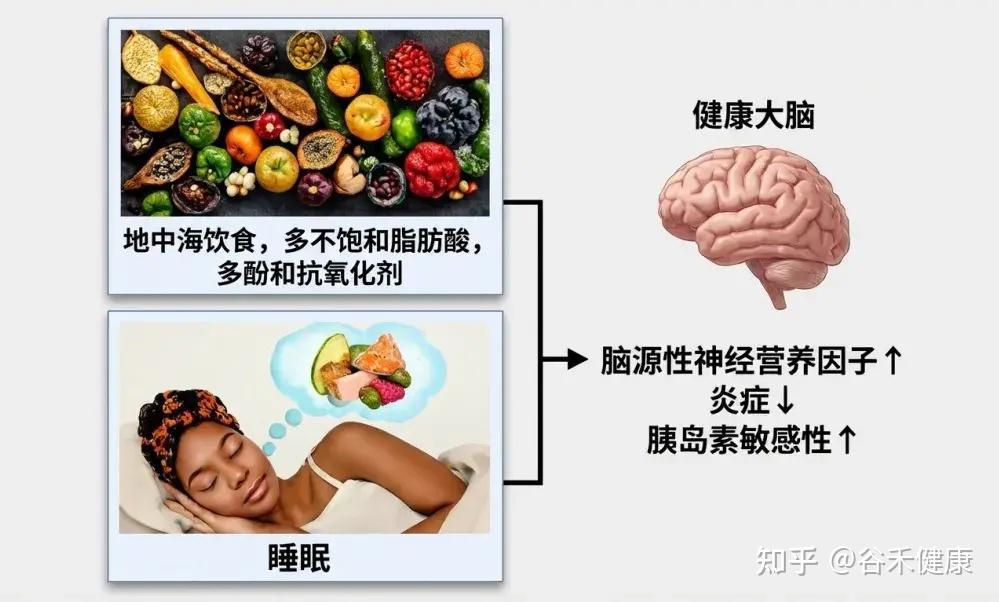

答案或许就藏在我们日常的饮食中。饮食不仅能通过营养成分直接作用于神经系统,还能通过调节肠道菌群这个第二大脑,间接影响我们的睡眠质量和昼夜节律。

例如,富含色氨酸的食物(如坚果和牛奶)有助于促进血清素及褪黑素的合成,而神经递质和激素对调节睡眠周期至关重要。

健康的肠道菌群能够通过调节神经递质和激素,促进更好的睡眠。例如,乳杆菌和双歧杆菌,能够产生GABA等神经递质;进而帮助改善睡眠深度和质量。

然而,饮食与睡眠的关联并不是千篇一律的,因为我们每个人体内都有一套独特的生物钟。对于习惯早起的晨型人来说,他们的进食节奏通常与肠道菌群的活跃周期保持一致,而“夜猫子”们往往习惯晚睡晚起,甚至在深夜进食。

那么,晨型人与夜猫子不同的进食时间和作息习惯,会对肠道菌群的昼夜节律产生怎样的影响?

饮食作为连接两者的关键桥梁,怎样才能更好地帮助我们协调自身节律与肠道菌群的作息,从而改善睡眠呢?

本文我们将探讨饮食中关键的食物成分与睡眠之间的关系,分析饮食如何通过调节昼夜节律和肠道菌群来影响我们的睡眠状态,列举各类改善睡眠质量的营养干预措施,为大家提供切实可行的饮食建议,为您的轻松入睡增添更多选择。

本文目录

01 睡眠调节中的关键营养素及生物活性化合物

氨基酸:色氨酸、甘氨酸

微量元素:镁、锌、铁

维生素:维生素 D、B 族维生素

多酚:芹菜素、槲皮素、白藜芦醇等

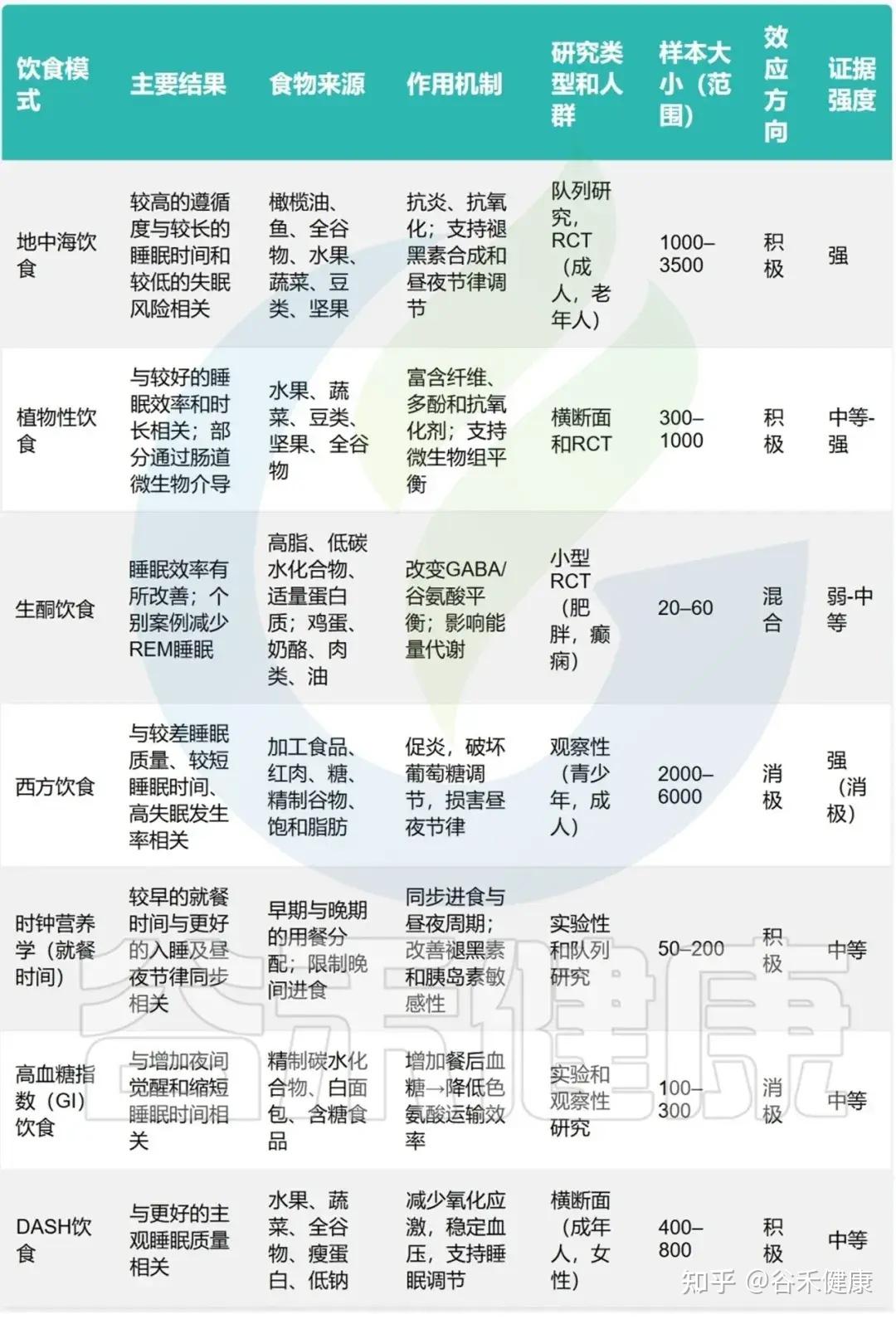

02 饮食模式对睡眠质量的影响

地中海饮食、生酮饮食、植物性饮食

饮食时间

03 肠道菌群与睡眠的关系

肠道菌群如何影响睡眠

神经递质合成(GABA等)

昼夜节律与肠道菌群的双向关系

早鸟型or夜猫子型?不同睡眠类型的肠道菌群

饮食与微生物干预措施

04 增强睡眠的功能性食品

酸樱桃汁和褪黑素

猕猴桃和血清素

草本茶与镇静植物化合物

甘氨酸、L-茶氨酸和CBD

05 营养睡眠干预的实际应用与个性化营养方法

睡眠健康的一般饮食建议

场景化食谱与搭配建议

饮水与睡眠(补水节奏、起夜、微醺)

饮食与生活方式的协同作用(正念饮食、光照)

睡眠障碍:个性化营养方案

氨基酸:色氨酸、甘氨酸

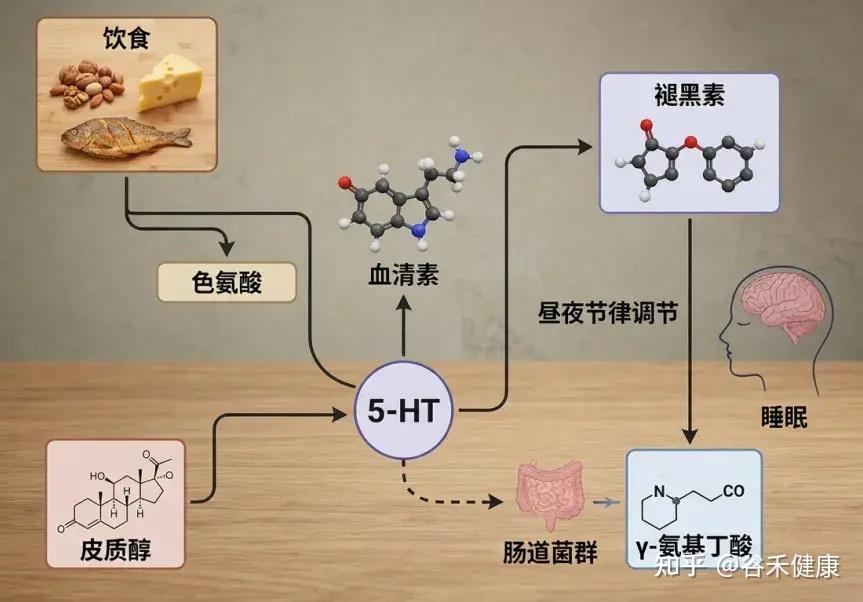

✦ 色 氨 酸

色氨酸是一种必需氨基酸,意味着我们的身体无法自行合成它,而必须通过食物获得。色氨酸是合成血清素和褪黑素的重要前体,这两种神经递质对于调节我们的睡眠周期至关重要。特别是,褪黑素帮助信号传递,让我们的身体准备入睡。

无论是通过富含蛋白质的食物还是补充剂摄入色氨酸,都与缩短睡眠潜伏期和改善主观睡眠质量有关。

然而,色氨酸在经过血脑屏障进入大脑时,会与其他大型中性氨基酸(LNAAs)争夺运输通道。因此,膳食中碳水化合物与蛋白质的比例也会影响色氨酸在大脑中的可用性。如果你的饮食中碳水化合物的比例适当,就能更好地促进色氨酸的有效运输,有助于改善睡眠。

注:目前的共识倾向于高碳水、低蛋白的组合最有利于色氨酸进入大脑。研究显示,高升糖指数(高Gl)碳水化合物可能比低Gl碳水化合物更能显著提升Trp/LNAA比率。

来源

小贴士

早餐搭配全麦面包或燕麦粥食用富含色氨酸的食物(如鸡蛋、牛奶)。

下午茶喝一杯牛奶或吃一片全麦饼干,配合少量坚果。

睡前仪式一杯温牛奶,不仅含色氨酸,更重要的是其舒缓的温度也有助于褪黑素分泌。

在摄入色氨酸补充剂或富含色氨酸的食物时,避免吃入大量肉类或乳制品。

✦ 甘 氨 酸

甘氨酸是一种非必需氨基酸,通过在中枢神经系统中作为抑制性神经递质发挥促进睡眠的作用。

研究表明,口服甘氨酸补充剂可以改善主观睡眠质量并缩短入睡潜伏期。这种效果可能与甘氨酸降低核心体温有关,而降低体温是身体准备入睡的重要生理信号。

来源

小贴士

避免空腹大剂量:甘氨酸在高浓度下可能刺激胃黏膜,建议随餐或餐后服用。

搭配富含维C食物:维生素C能促进胶原蛋白合成,间接支持甘氨酸的代谢循环。

适量饮水:甘氨酸是水溶性的,充足的水分有助于维持体内代谢平衡。

在严重失眠时,甘氨酸(负责降温/放松)与褪黑素(负责启动睡眠)联合使用可能效果更佳。

微量元素:镁、锌、铁

✦ 镁

镁在睡眠调节中发挥着关键作用,它通过调节N-甲基-D-天冬氨酸(NMDA)受体和GABA系统的活性帮助我们入睡,这两个系统对催眠至关重要。

研究发现,镁缺乏与夜间觉醒次数增加和慢波睡眠减少相关,因此,确保摄入足够的镁对获得高质量的睡眠至关重要。

✦ 锌

锌是一种微量矿物质,具有抗氧化和神经调节特性,参与调节睡眠结构。

针对婴儿和学龄前儿童的研究表明,血清锌水平与睡眠时长之间存在正相关关系。这意味着锌的摄入可能与更长的睡眠时间有关。

锌可能通过影响突触可塑性和调节谷氨酸能神经递质来改善睡眠。

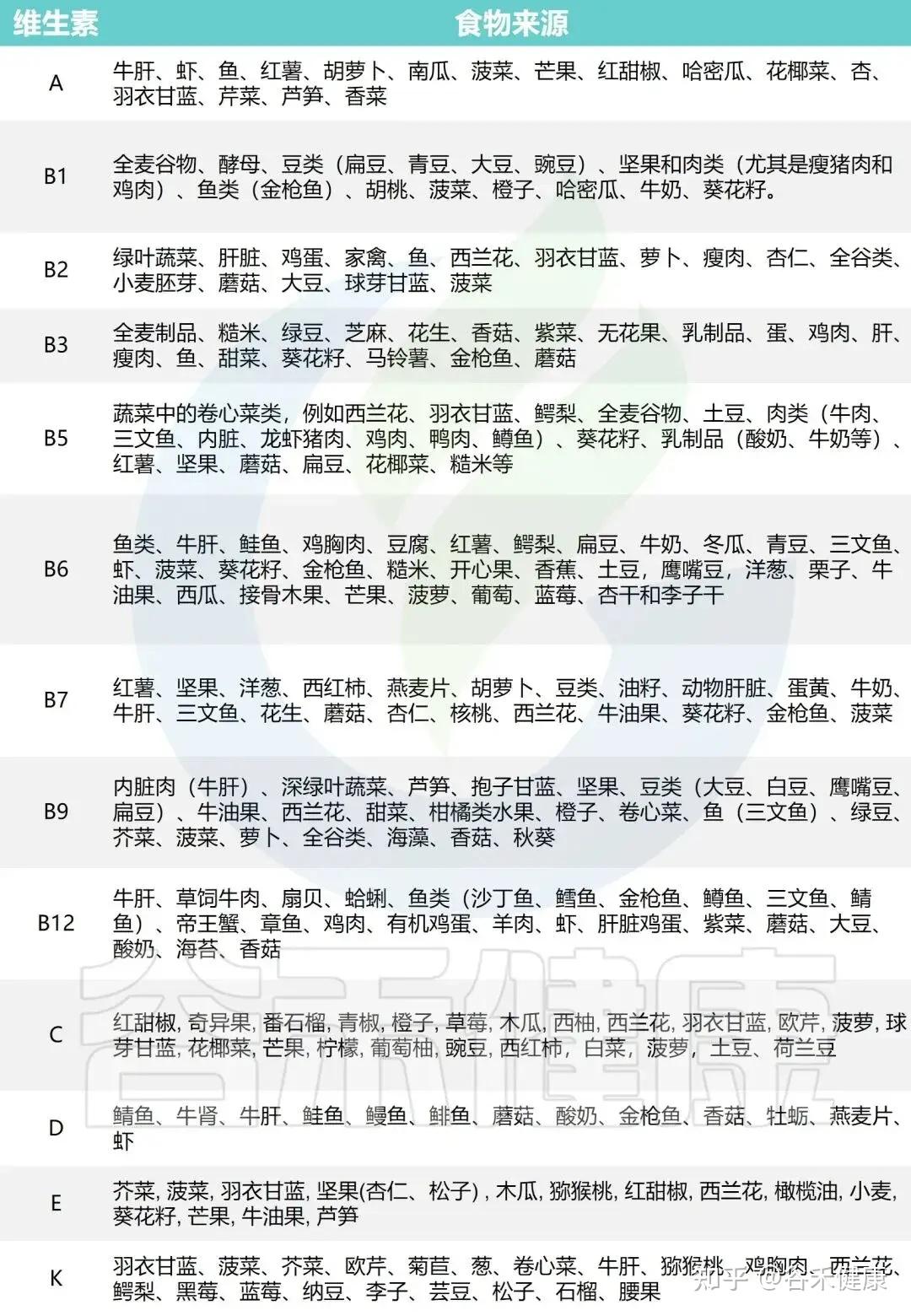

✦ 铁

铁是大脑健康的另一重要元素,尤其是在调节睡眠-清醒周期时起着关键作用。

铁缺乏与不宁腿综合症(RLS)有关,这是一种在休息时会感觉到不适并有强烈想抖腿的冲动的疾病。补充铁可以帮助缓解这些症状,同时改善睡眠质量。因此,获得足够的铁对维持良好的睡眠也是非常重要的。

来源

小贴士

吃富含铁/锌的植物食物(如菠菜、豆类)时,搭配富含维C的食物(如橙子、番茄),可显著提高吸收率。

避免过量咖啡/茶:咖啡因和鞣酸会抑制铁和锌的吸收,建议在餐后1小时再饮用。

动物性食物中的血红素铁(来自肉类)比植物性非血红素铁更容易被人体直接吸收。

维生素:维生素D、B族维生素

✦ 维生素D

维生素D在多种与睡眠调节相关的脑区中存在受体,包括下丘脑。

观察性研究发现,维生素D水平低与睡眠障碍的风险增加有关,特别是短睡时间和睡眠效率差。这可能与维生素D在调节炎症反应和促进褪黑素合成中的作用有关,褪黑素是调节睡眠的重要激素。

来源

维生素 D 是唯一一种人体可以通过皮肤在阳光下自行合成的脂溶性维生素。虽然食物是重要补充,比如蘑菇、香菇、三文鱼、燕麦奶、杏仁露等,但更重要的维生素 D 来源于晒太阳。

小贴士

晒背:每天中午前后(10:00-14:00)暴露手臂和腿部皮肤 15-30分钟,无需涂抹防晒霜。

注意吸收:维生素D是脂溶性的,建议随餐食用以提高吸收率。

避免过量:长期过量摄入可能中毒,每日上限通常为4000 lU。

✦ B族维生素

B族维生素,尤其是B6(吡哆醇)、B9(叶酸)和B12(钴胺素),在神经递质代谢中发挥着重要作用。维生素B6对于将色氨酸转化为血清素至关重要,而叶酸和维生素B12则参与支持褪黑素合成的甲基化过程。缺乏这些维生素可能导致睡眠问题,如失眠和睡眠片段化。

来源

小贴士

B12 是唯一一种几乎只存在于动物性食物中的 B 族维生素。素食者需通过强化食品或补充剂获取。

B族维生素属于水溶性,容易随尿液排出,因此需要每日通过饮食规律补充。

多酚:芹菜素、槲皮素、白藜芦醇…

多酚,尤其是存在于水果、蔬菜、茶和可可中的类黄酮,因其神经保护和促进睡眠的特性而备受关注。

类黄酮如芹菜素(在洋甘菊中发现)和槲皮素通过与GABA_A受体的相互作用,展现出抗焦虑和镇静效果。

其他多酚化合物,如白藜芦醇(存在于葡萄和浆果中)和表没食子酸没食子酸酯(EGCG)(来自绿茶),具有抗炎和抗氧化效果。

这些化合物可能通过降低全身性炎症和氧化应激间接促进睡眠。这些作用至关重要,因为慢性炎症和氧化应激的升高与失眠以及其他睡眠障碍密切相关。

来源

芹菜素:芹菜(尤其西芹含量极高)、洋葱、大蒜、欧芹、香菜、罗勒;苹果、梨、葡萄等。

槲皮素:苹果(果皮含量极高)、覆盆子、桑葚、樱桃、葡萄;洋葱、菠菜、羽衣甘蓝、番茄;小麦、大麦、燕麦等。

白藜芦醇:葡萄(果皮)、红酒(发酵过程产生)、桑葚、蓝莓;花生、核桃等。

小贴士

芹菜素和槲皮素属于脂溶性或半脂溶性物质,与橄榄油、坚果或牛油果同食可促进吸收。

槲皮素主要集中在苹果的果皮中,吃苹果记得连皮一起吃。

肠道菌群能将多酚转化为活性代谢物(如阿魏酸),因此富含膳食纤维的食物有助于提高利用率。

褪黑素和L-茶氨酸

褪黑素是主要由松果体分泌的内源性激素,是调节昼夜睡眠-清醒节律的关键因素。而外源性褪黑素(可以通过补充剂或一些食品如酸樱桃获取)越来越多地被用于改善睡眠,特别是对那些有昼夜节律障碍的人群。研究表明,褪黑素补充剂可以有效缩短入睡所需时间,增加总睡眠时间,并改善整体睡眠质量。

L-茶氨酸是一种主要存在于绿茶中的氨基酸,它展现出促进放松而不引起镇静的潜力。临床试验证实,L-茶氨酸补充可以改善睡眠质量,减少睡眠干扰,并通过调节大脑α波活动和GABA水平增强睡眠的恢复阶段。

地中海饮食

地中海饮食(MD) 特点

研究表明,遵循这种饮食模式与更好的睡眠效果密切相关。许多研究发现,地中海饮食能够提高睡眠持续时间、效率和主观睡眠质量,这可能与其抗炎和抗氧化特性有关。

关键营养成分

这种饮食富含多酚、ω-3脂肪酸和复杂碳水化合物,这些成分有助于合成褪黑素,减少氧化压力,并增强血清素的传递,这些都是调节睡眠所需的关键途径。此外,地中海饮食中的镁丰富食物,也可能通过调节NMDA和GABA受体来促进睡眠。

Li Rang等人的一项大型横断面研究报告称,对地中海饮食的更高依从性与老年人失眠症状风险的降低相关。地中海饮食中普遍存在的复合碳水化合物通过增加色氨酸在大脑中的可用性,可能有助于睡眠的开始和持续。

地中海饮食对睡眠的影响

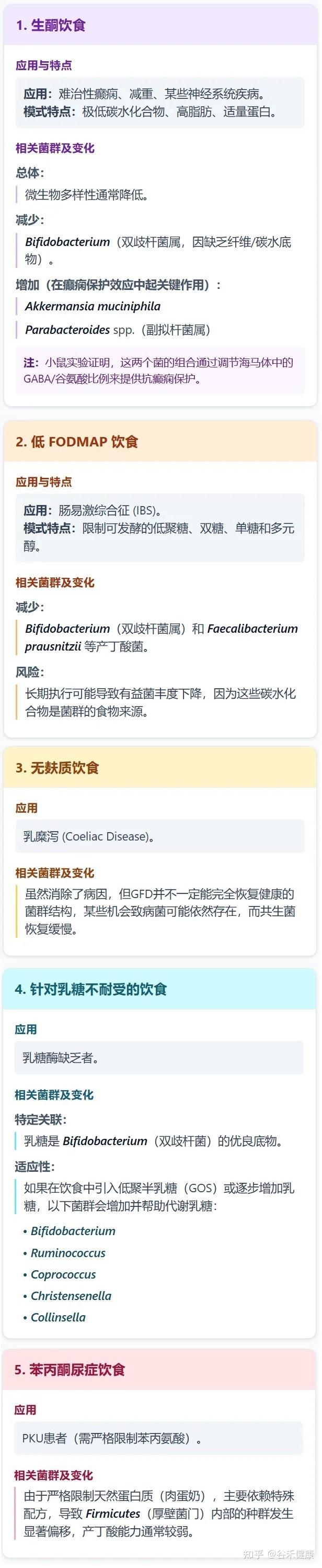

生酮饮食

生酮饮食的特点

生酮饮食(KD)是一种高脂肪、极低碳水化合物的饮食模式,因其在治疗癫痫、肥胖和代谢疾病方面的疗效而受到关注。近期研究表明,生酮饮食可能还会影响睡眠结构。

对睡眠结构的影响

研究发现,处于生酮状态时,慢波睡眠(SWS)的比例增加,而快速眼动睡眠(REM)减少。这种变化可能与腺苷信号传导和能量代谢的改变有关。

一项关于癫痫儿童的临床试验显示,生酮饮食能改善睡眠质量,通过减少夜间觉醒和提高睡眠效率。同时,酮体本身可能具有神经保护和抗炎作用,有助于稳定与睡眠调节相关的神经网络。

复杂的影响

然而,生酮饮食对睡眠的影响并非一成不变。饮食的初期阶段常伴随生酮适应症状,这可能暂时干扰睡眠,因此饮食的坚持时间和个人的代谢反应是影响睡眠的重要因素。

植物性饮食

植物性饮食的特点

植物性饮食,强调以水果、蔬菜、豆类、全谷物、坚果和种子等植物来源的食物为主,同时尽量减少或不摄入动物产品。流行病学数据表明,植物性饮食者往往报告的睡眠质量优于杂食者。

对睡眠的积极影响

植物性饮食中的高纤维含量有助于改善肠道微生物组成,增强肠-脑轴信号,这可能有助于改善睡眠。此外,植物性饮食丰富的植物营养素和抗氧化剂形成的抗炎特性,可能有助于降低全身性炎症,而炎症与睡眠质量差有关。

营养素的关注

然而,植物性饮食需要仔细规划,以防止维生素B12、铁和ω-3脂肪酸等营养素的缺乏,这些营养素对良好的睡眠调节至关重要。有研究表明,这些微量营养素的低水平可能会影响睡眠质量。

饮食时间

新兴研究表明,在饮食中,不仅食物的选择很重要,饮食的时间也对睡眠健康有显著影响。不规律的就餐时间、夜间进食、跳过早餐与昼夜节律失调、入睡延迟和睡眠质量降低相关。

饮食时间对睡眠的影响

晚间食用高脂肪或高能量餐食可能会通过干扰昼夜节律激素的分泌(包括褪黑激素)来影响入睡和睡眠深度。相反,建议在睡前约4小时摄入高升糖指数的食物,这可能有助于减少入睡的延迟,表明餐食的合理时间安排能够改善睡眠。

限时饮食的益处

限时饮食(TRE)要求在一天中的特定时间窗口内进食。这种饮食方式已经显示出增强昼夜节律,从而提高睡眠效率和持续时间的潜力。

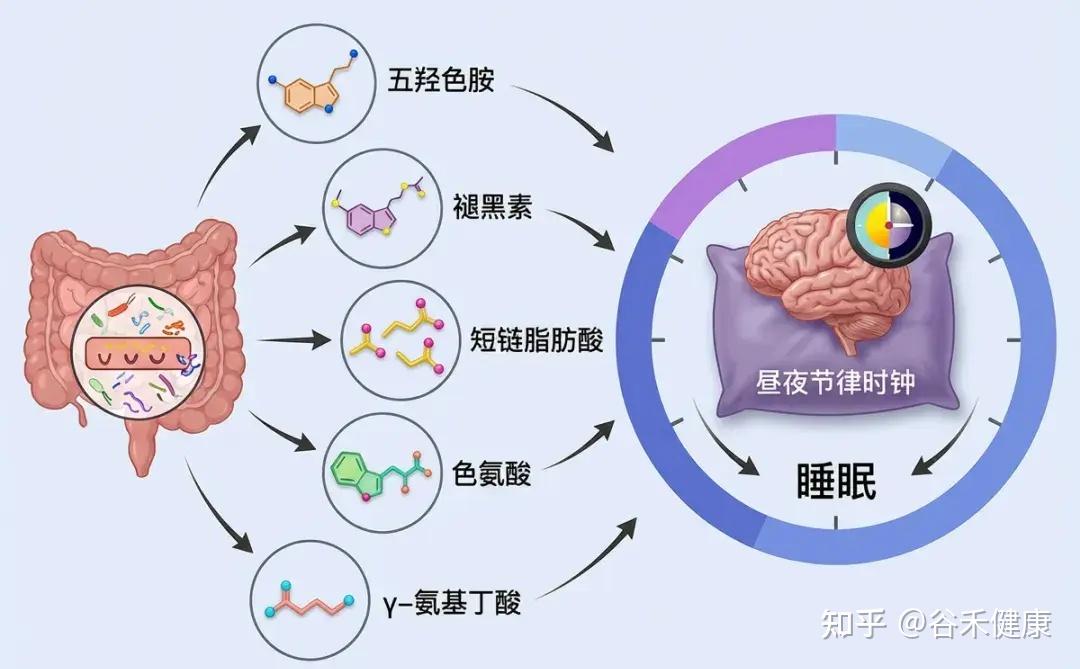

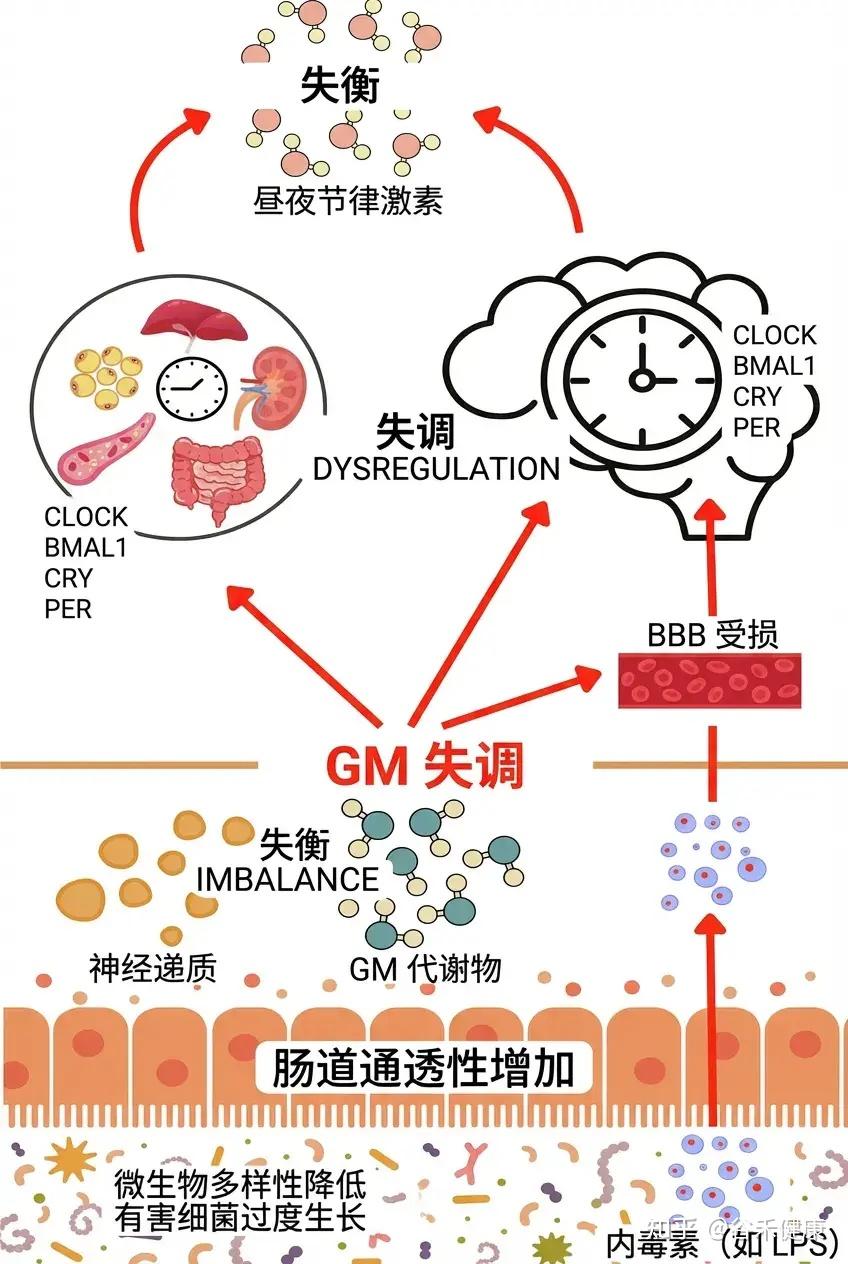

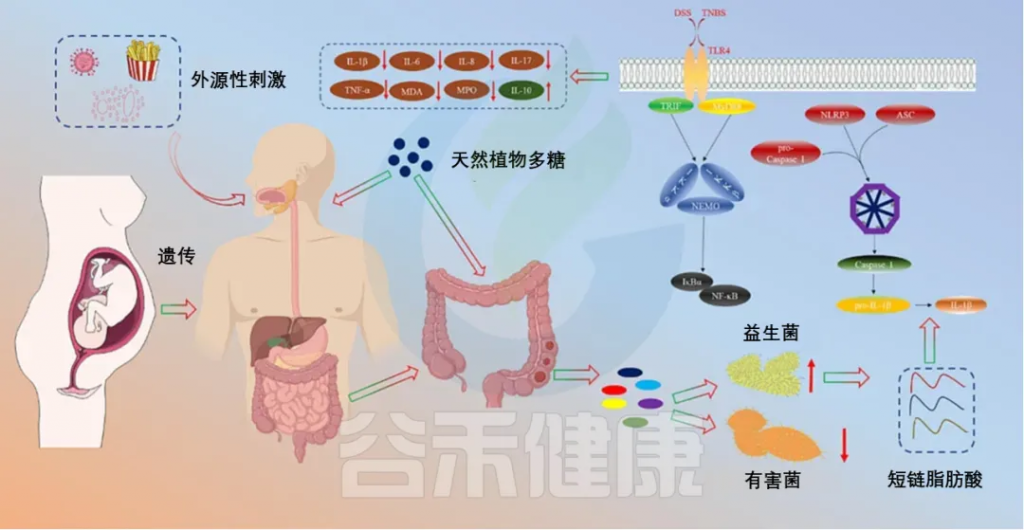

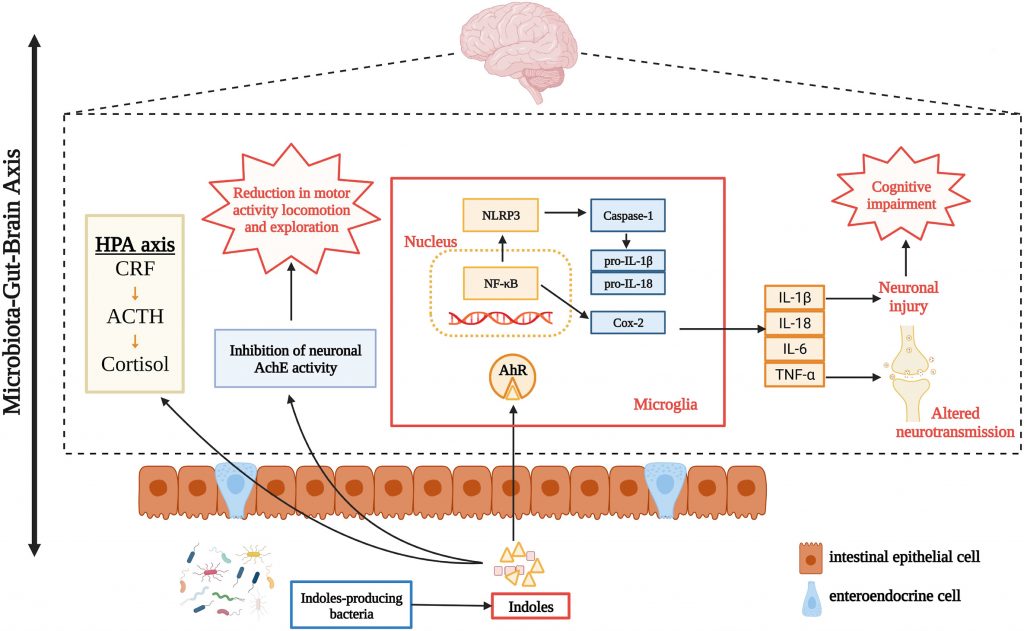

肠道菌群如何影响睡眠

新兴研究表明,肠道微生物群可以通过多种机制影响睡眠,包括调节免疫系统、调节代谢途径、产生神经递质以及与昼夜节律系统的相互作用。

神经递质合成

部分肠道细菌能够合成关键的神经递质,如GABA(γ-氨基丁酸)、血清素和多巴胺。人体约90%的血清素(睡眠激素褪黑素的前体)产生于肠道。这些神经递质的水平直接影响睡眠-觉醒周期的调节。

GABA

GABA(γ-氨基丁酸)是一种非蛋白质氨基酸,是大脑中主要的抑制性神经递质,主要负责抑制神经活动。它在缓解压力和调节睡眠方面起着重要作用。GABA通过引导突触后神经元的超极化过程,帮助产生抑制性的电信号。这导致细胞内负电荷增加,使神经细胞更难以被激活,从而减少神经冲动的产生。

一些研究表明GABA补充可能有助于睡眠质量。

一项研究显示,每天给失眠患者提供300毫克GABA,连续四周,与提高睡眠效率和降低睡眠潜伏期相关。

另一项研究,用含GABA和L-茶氨酸的混合物可减少睡眠潜伏期,并增加快速眼动和非快速眼动期。

GABA的饮食来源:

普通豆类和豌豆芽、大米、燕麦、小麦、菠菜、土豆以及许多蔬菜。

通过饮食摄入GABA有助于提高体内的水平,但食物中含量相对还是较少。研究表明,特定的肠道微生物能够有效地合成GABA,增加其生物利用度。

乳杆菌和双歧杆菌是GABA产生的关键成员

双歧杆菌在肠道粘液层定植:具有将谷氨酸、谷氨酰胺和琥珀酸转化为GABA的酶机制。

乳杆菌 :多个菌株都具备GABA合成能力

– Limosilactobacillus fermentum L18:

高效分泌GABA的专业户,通过增加连接蛋白的浓度和有益肠道细菌的丰度来增强肠道屏障。

– 鼠李糖乳杆菌GG:

除了保护肠道屏障外,还可以通过调节肠脑轴来提高海马和杏仁核中的脑源性神经营养因子(BDNF)和GABA受体水平。

– 短乳杆菌:

通过发酵产生高剂量GABA,可以提高肠道中有益细菌的相对丰度和SCFA的水平,进而可以上调GABA能和5-羟色胺能神经递质的mRNA和蛋白质表达水平。这将导致θ和δ波以及非快速眼动睡眠的显著增加。

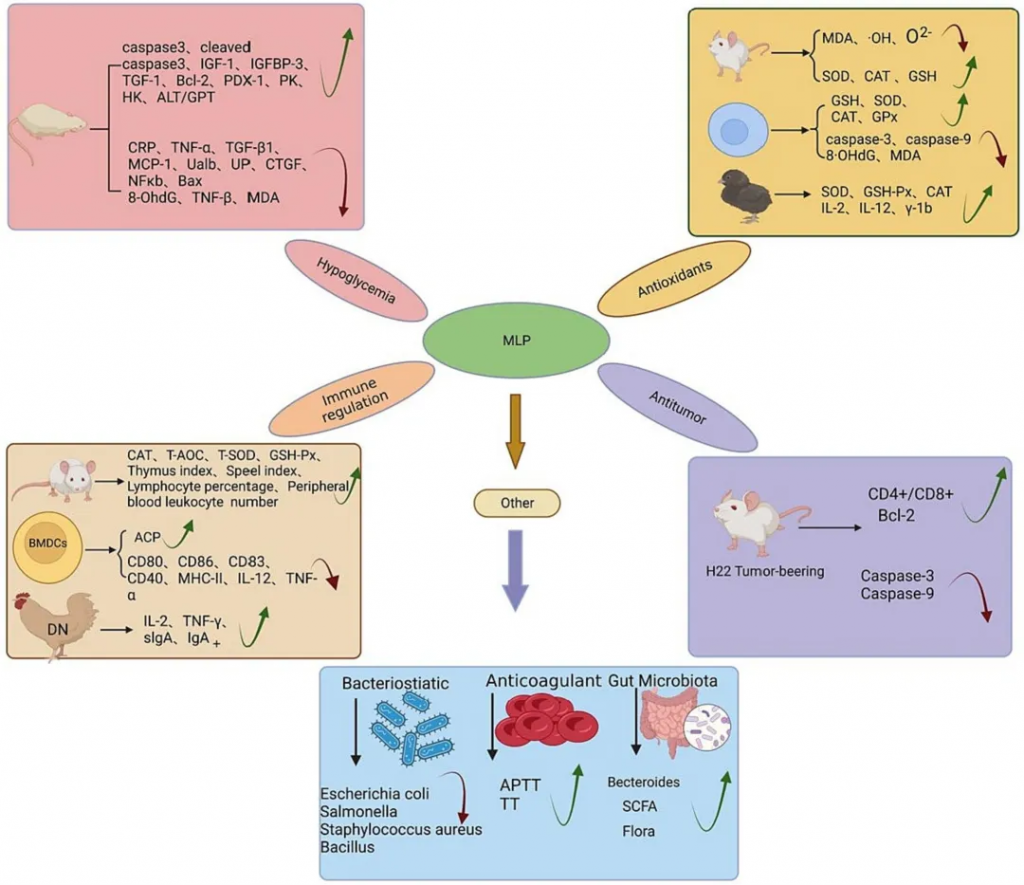

免疫系统调节

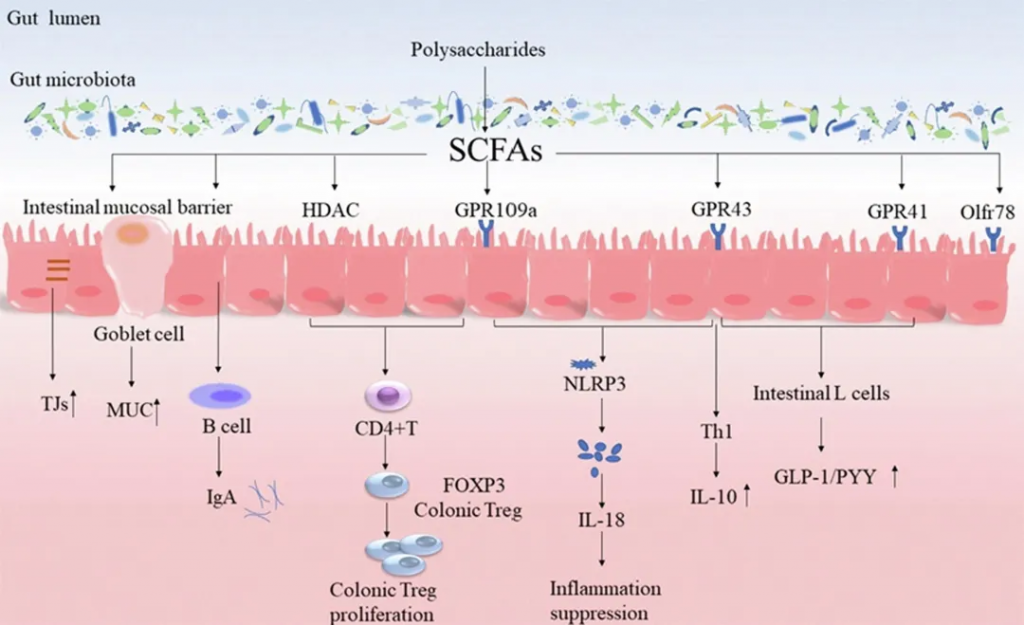

肠道微生物通过调节炎症细胞因子(如IL-6和TNF-α)来影响睡眠结构。健康的肠道菌群能促进短链脂肪酸(SCFA)等抗炎代谢物的产生,从而改善睡眠连续性;反之,慢性低度炎症通常与肠道菌群失调有关,这也是导致失眠和睡眠碎片化的重要因素。

代谢途径与屏障功能

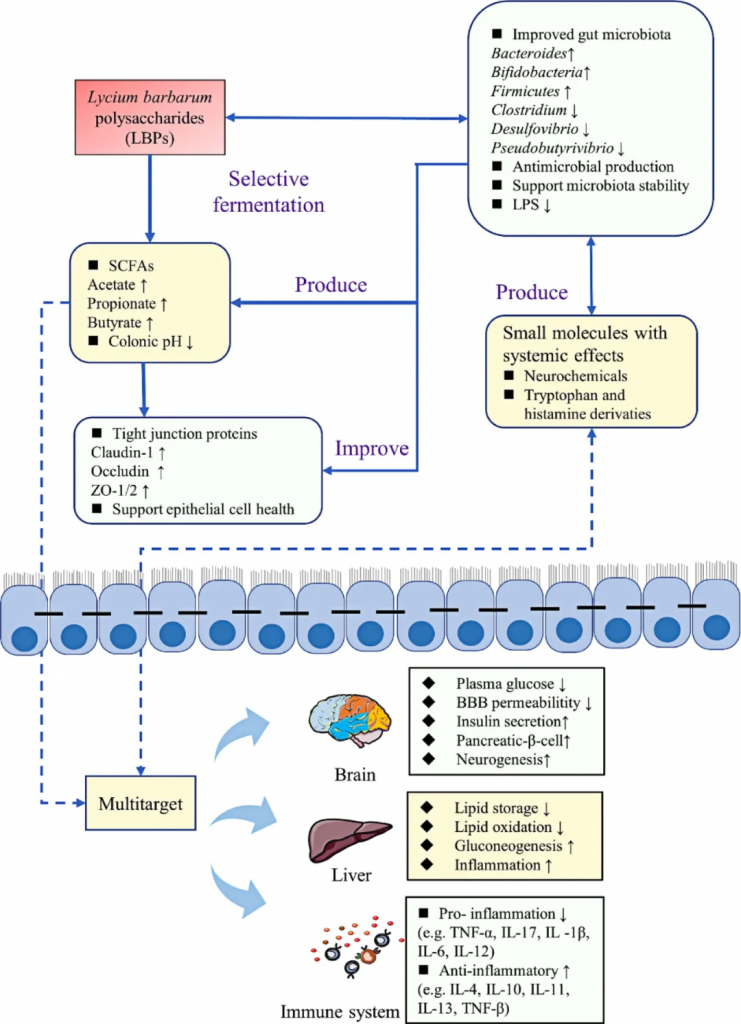

微生物发酵产生的短链脂肪酸(乙酸盐、丙酸盐、丁酸盐)已被证实能穿过血脑屏障,通过调节神经炎症和神经可塑性来优化睡眠调节。

注意:慢性或周期性纤维缺乏可能导致黏膜糖蛋白作为营养来源分泌,进而侵蚀结肠黏膜屏障。这反过来可能导致肠道屏障功能障碍,进而升级为致命的结肠炎。

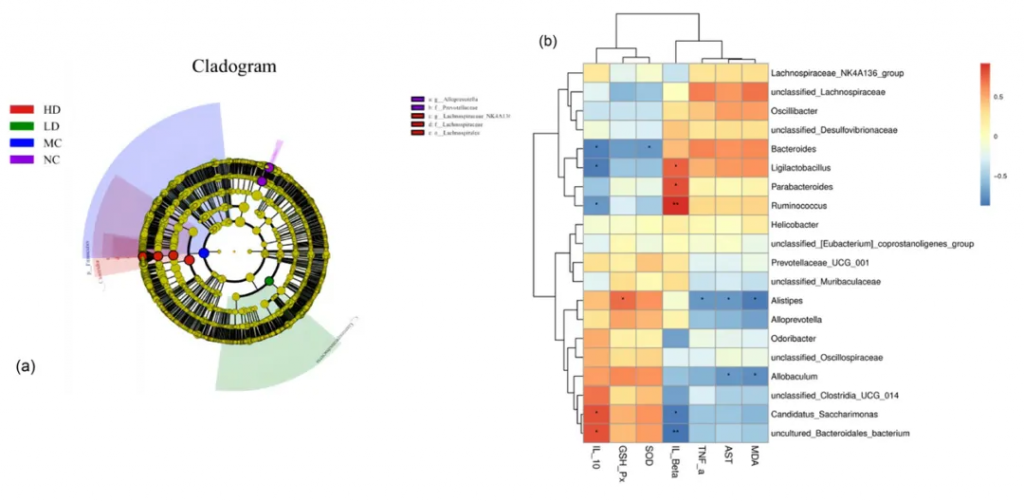

研究表明,某些细菌菌株,包括Lachnospiraceae UCG004 ,Odoribacter,参与短链脂肪酸的产生,有助于延长睡眠时间。短链脂肪酸可能通过调节GABA和血清素的合成来影响睡眠。GABA是神经系统中的主要抑制性神经递质,通过抑制唤醒通路在促进睡眠中发挥重要作用。

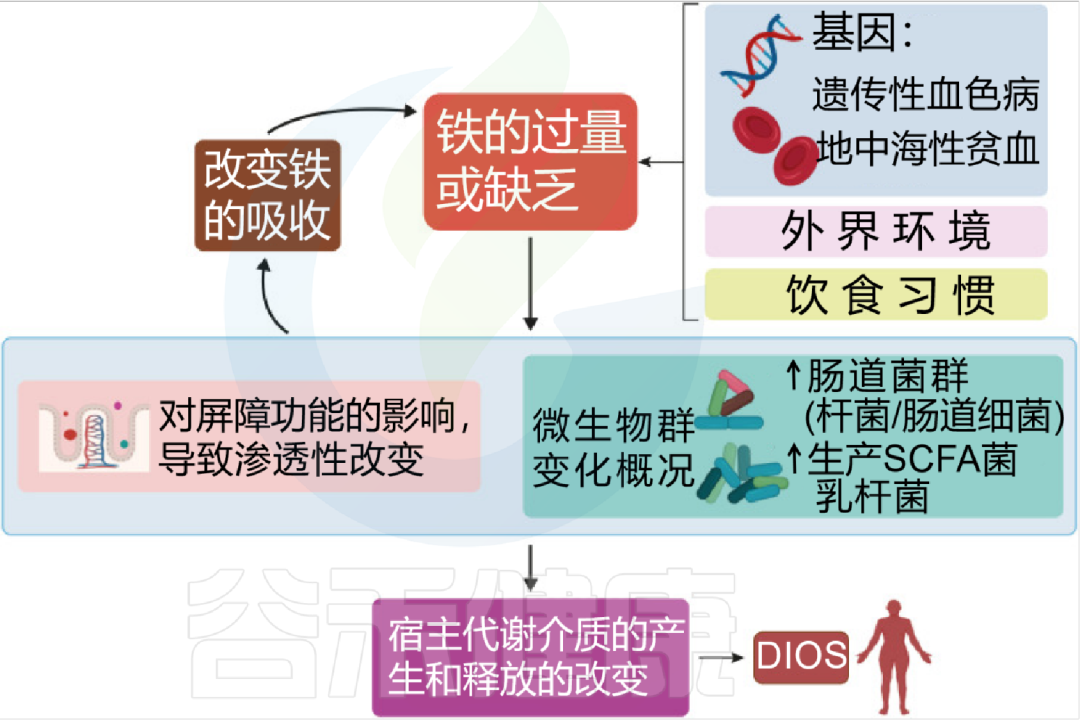

昼夜节律与肠道菌群的双向关系

光是负责人类昼夜节律最佳功能和精准调节的主要因素,该时钟位于下丘脑的视交叉上核。然而,许多其他刺激和环境信号也可能显著影响昼夜节律,包括用餐时间、食物类型、运动、体温,甚至社交互动。

肠-脑轴是一个复杂的生物系统,促进大脑与肠道之间的双向通信。肠道微生物群在调节这种相互作用中发挥了关键作用,影响着多种信号通路。

微生物群的多样性和组成会发生变化,这些变化受到一天中的时间、所摄入食物的类型和禁食习惯等影响。因此,异常或单一的饮食习惯可能对生物钟的正常功能产生负面影响。此外,肠道微生物群与昼夜节律之间是一种双向关系,彼此的干扰和紊乱会相互影响。

一方面,宿主昼夜节律的紊乱(如轮班工作、时差或不规律饮食)会导致微生物生态失调,进而加剧睡眠问题。

昼夜节律紊乱对肠道菌群的具体表现:α‑多样性显著降低;有害菌如 Ruminococcus torques、Streptococcus、Alloprevotella增多,益生菌如 Lactobacillus johnsonii、Lactobacillus、Bifidobacterium减少。

菌群失调与睡眠障碍

肠道菌群失调与多种睡眠障碍的病理生理学密切相关,包括失眠、阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)和不宁腿综合征(RLS)。

例如,阻塞性睡眠呼吸暂停患者常表现出特征性的肠道菌群改变,具体为微生物多样性降低及促炎细菌丰度增加。这种失调引发的全身性炎症可能通过肠-脑轴反馈至中枢神经系统,进一步恶化睡眠病理。

另一方面,通过规律的作息维持同步的昼夜节律,可促进健康的微生物群,进而反哺睡眠质量。

固定进食窗口产生 “餐后高峰‑空腹低谷” 的碳源波动。

产短链脂肪酸的菌(如Faecalibacterium, Roseburia)在餐后 2‑4 h 达到丰度峰值;胆汁酸代谢菌(如Clostridium spp., Bacteroides)在胆汁分泌高峰时活跃。

规律作息降低全身 IL‑6、TNF‑α,使肠道屏障更完整(ZO‑1、occludin 表达↑),阻止致炎菌(如Enterobacteriaceae)越过黏膜进入血液。低炎症环境进一步促进产短链脂肪酸的菌代谢活性,形成正反馈。

规律作息通过同步中枢与外周时钟、固定进食窗口、调节激素与免疫状态,形成一个“时间‑营养‑免疫”三位一体的生态网络,从而塑造更为多样、功能更完整的肠道菌群。

然而,这种双向调节在每个个体身上的表现并非千篇一律。要真正理解微生物组与生物钟的深层联系,我们不仅要看作息是否规律,还要看每个人独特的生物钟设定,你是早鸟型还是夜猫子型,本身就不一样。

早鸟型or夜猫子型?不同睡眠类型的肠道菌群

什么是睡眠类型,有哪几种常见的?

所谓睡眠类型,指的是一个人的昼夜节律表型,通俗来说,就是你在何时醒来、何时活跃以及何时入睡的天然偏好。

根据人体内部的昼夜节律,我们通常将人分为“晨型人”和“夜型人”(这两类又可细分为极端型和温和型)。此外,研究还确认了第三种类型:中间型(Neither-types)。

有趣的是,只有约40%的成年人属于典型的晨型或夜型,其余约60%都属于中间型。这类人群的作息往往更具弹性,能够根据具体情况或个人喜好灵活调整睡眠和活动时间。

早起鸟 和 夜猫子 在日常生活中有何不同?

这两类人的表现截然不同。晨型人倾向于早睡早起,他们的作息与日出日落的时间紧密同步,通常在一天中的早些时候达到身心状态的巅峰。

相反,夜型人倾向于晚睡晚起,他们的身心最佳状态通常出现在一天的后半段。然而,这也带来了一个问题:如果在不得不早起的情况下,他们更有可能面临精神不振的困难。

当夜型人被迫在他们生物钟认为的“深夜”(比如早上 7 点)进食早餐时,肠道代谢系统尚未完全苏醒(胰岛素敏感性低、消化酶分泌少)。

我们的肠道细菌与这种睡眠生物钟有关吗?

早起时的不适感可能不仅仅是大脑的问题,还可能与肠道有关。

研究发现,不同睡眠类型的人群拥有不同的肠道微生物群。例如,与晨型人相比,夜猫子人体内的 肠杆菌目(Enterobacteriales) 和 肠杆菌科(Enterobacteriaceae) 数量往往更高。

可能与延长睡眠时间相关的菌群包括:

微生物群-肠道-大脑轴如何影响昼夜节律

例如,硒单胞菌目(Selenomonadales)和Negativicutes 丰度较高的个体可能面临更高的失眠风险。相反,像Anaerofilum和肠杆菌目这样的细菌可以影响肠道上皮的时钟基因,从而增加成为夜猫子的概率,而夜猫子人与较高的体重相关。

给晨型人(早鸟型)的建议

利用早餐优势: 你的胰岛素敏感性在早晨极高。把一天中大部分的碳水化合物(全谷物、水果)放在早餐吃,不仅代谢快,还能为一整天提供能量。

警惕晚上能量透支: 晨型人容易在傍晚感到能量崩溃。

晚餐摄入适量的复合碳水化合物(如红薯、糙米),这有助于血清素的合成,不仅能维持情绪稳定,还能为入睡提供充足的褪黑素原料,防止“睡太早、半夜醒”的情况。

给夜型人(夜猫子)的策略

“时间限制进食法(TRE)”是关键:对夜型人来说,最危险的不是晚睡,而是晚吃。

在睡前 3-4小时 坚决停止进食。这给肠道留出了宝贵的清洗时间,防止细菌在不该繁殖的小肠内过度生长。

既然体内时钟慢,如果觉得需要,可以靠光来校准。早起第一件事接触阳光,这是告诉肠道菌群,新的一天开始了。

补给策略: 夜型人往往缺乏维生素D(晒太阳少)和B族维生素。结合肠道菌群检测相关的营养指标,如有缺乏则针对性补充这些营养素,有助于稳定生物钟基因的表达。

饮食与微生物干预策略

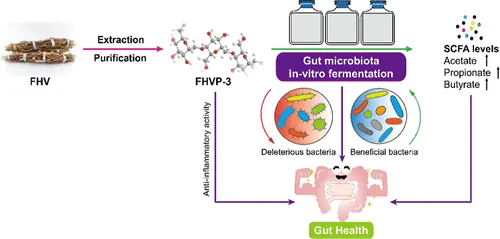

基于“饮食-微生物-睡眠”的调节路径,利用益生菌、益生元及膳食纤维进行干预,为管理睡眠障碍提供了有前景的新途径。

膳食纤维与益生元

膳食纤维(富含于水果、蔬菜、全谷物)作为微生物发酵的底物,能显著促进SCFA的产生。

对照喂养研究发现,较高的纤维摄入量与更长的慢波睡眠(深睡眠)时间相关,而高饱和脂肪摄入则导致睡眠质量下降。

益生元(如菊粉、FOS、GOS)被证明能增加非快速眼动睡眠(NREM),并提高机体对压力诱导的睡眠中断的抵抗力。

益生菌(精神益生菌)

益生菌在改善睡眠、缓解压力方面的潜力已在多项临床及临床前研究中得到证实。特定的益生菌菌株(有时被称为“精神益生菌”)通过调节神经递质途径和下丘脑-垂体-肾上腺(HPA)轴发挥作用。

临床证据

Nishida等人的随机对照试验表明,每日摄入

加氏乳杆菌CP2305 可显著提高轻度睡眠障碍成人的睡眠效率并缩短入睡潜伏期,这归因于其降低唾液皮质醇水平的能力。

机制研究

最近的研究进一步明确了特定菌株的神经化学机制。例如,鼠李糖乳杆菌GG被证明能增强海马和杏仁核中GABA受体的表达,通过迷走神经信号传导发挥抗焦虑和促睡眠作用。

代谢调节

长双歧杆菌1714和植物乳杆菌P8显示出降低皮质醇水平、改善主观睡眠质量的效果。这些菌株通过增加色氨酸的可用性并调节犬尿氨酸途径,增强中枢血清素的合成,从而巩固睡眠结构。

-只改睡眠时间而不管饮食,菌群会恢复吗?

部分恢复(尤其是夜间褪黑素对 Akkermansia 有正向作用),但若进食时间仍散乱,底物供给的节律仍缺失,恢复幅度有限。

-是否有推荐的作息模式?

目前证据最稳妥的模式是 “早起早睡 + 8‑10 h 进食窗口 + 早晨强光+ 低GI/高纤维饮食”,这套组合在多项研究中均能提升 α‑多样性、短链脂肪酸产生和睡眠质量。

注:作息干预的效果往往在 2‑4 周 开始出现可检测的菌群变化(α‑多样性、特定属丰度),完整的 功能恢复(SCFA 产量、炎症标记下降) 通常需要 8‑12 周 的持续坚持。

小 结

肠道微生物组通过产生神经活性代谢物(如短链脂肪酸、血清素前体)、调节炎症及与昼夜节律的交互,成为睡眠调节的关键一环。未来仍需更多临床试验来确立具体的因果关系及主要效果。

近年来,功能性食品和(提供基本营养以外的健康益处的食品)在睡眠健康方面的作用引起了人们的关注。几种富含生物活性化合物的天然产物已被证明可以通过多种生物机制调节睡眠质量、潜伏期和持续时间,包括抗氧化活性、抗炎作用和神经递质调节。

酸樱桃汁和褪黑素

酸樱桃(如蒙特莫伦西品种)是褪黑素的自然来源,这种荷尔蒙对调节我们的睡眠-觉醒周期至关重要。研究表明,喝酸樱桃汁可以改善睡眠的持续时间和质量,这主要得益于其中的褪黑素含量和抗氧化特性。

在一项随机、双盲、安慰剂对照的研究中,研究人员发现,患有慢性失眠的成年人每天喝两次酸樱桃汁后,睡眠持续性有所改善。这一结果表明,酸樱桃汁可能有助于提升睡眠的稳定性。

另一项研究发现,健康成年人饮用蒙特莫伦西酸樱桃浓缩汁后,平均睡眠时间增加了约34分钟,且睡眠效率也有所提高。这种改善可能与酸樱桃中增加的褪黑素有关。

猕猴桃和血清素

猕猴桃富含抗氧化剂、维生素(特别是维生素C和E)、叶酸以及血清素前体,这使其成为促进睡眠的理想食物。

临床研究显示,睡前1小时食用两个猕猴桃能够显著改善睡眠的开始时间、持续时间和效率,尤其对有睡眠问题的人群效果明显。

注:老年人缺乏直接的临床试验数据;基于生理差异,推测同样的摄入方案可能仍有助于改善睡眠(通过抗氧化、纤维促进肠道健康、提供血清素前体),但效果幅度可能低于年轻人。

这种积极的效果可能与猕猴桃中丰富的血清素含量有关,因为血清素能促进褪黑素的合成,从而调节睡眠周期。此外,猕猴桃的抗氧化特性可能有助于减少氧化应激,而氧化压力与睡眠障碍的发生有一定关系。

草本茶与镇静植物化合物

多种草本茶因其镇静和抗焦虑的效果而被传统使用,其中洋甘菊、缬草、薰衣草、百香果花是较常研究的几种。

洋甘菊茶富含一种叫芹菜素的类黄酮,它能与大脑中的苯二氮卓受体结合,有助于促进困倦感并减少夜间醒来的次数。

缬草根中含有缬草酸,这种成分可以调节GABA活性,从而产生镇静效果。

有系统评估的研究发现,缬草制剂与安慰剂相比显著改善了睡眠质量,尽管不同研究之间的结果存在一定的差异。

薰衣草和百香果花茶(西番莲茶)也具有抗焦虑特性,可能通过调节中枢神经系统中与压力和警觉性相关的通路来促进睡眠。

Omega-3脂肪酸与睡眠

Omega-3多不饱和脂肪酸,尤其是二十碳五烯酸(EPA)和二十二碳六烯酸(DHA),因其抗炎和神经保护特性而受到关注。近期的研究表明,Omega-3的补充可能与改善睡眠模式有关。

在一项随机对照试验中,研究发现儿童体内DHA水平较高与睡眠干扰显著减少相关。此外,补充富含DHA的鱼油也显示出能延长睡眠时间,并减少夜间觉醒的次数。

注意:儿童研究中常使用的剂量(如 600mg DHA/天)在成人身上可能产生不同的代谢反应。此外,成人的睡眠问题往往由压力、焦虑或环境因素主导,单纯补充 DHA 的效果可能不如在发育期大脑中显著。

这些潜在机制包括调节褪黑素的分泌、减少促炎细胞因子的水平,以及稳定神经元膜,而这些都是维持健康睡眠结构所必需的因素。

EPA 和 DHA 在改善睡眠中的作用是否存在协同或拮抗效应?

多项研究同时使用 DHA 与 EPA(常以鱼油形式)进行干预,均报告了睡眠质量的改善。例如,针对 2 型糖尿病患者的 14 个月随机对照试验显示,鱼油(DHA + EPA)显著降低睡眠障碍风险、提升睡眠时长,并与血浆 DHA + EPA 水平呈正相关。

日本的研究把 DHA + EPA(约 860 mg/天)与单独 EPA(约 1260 mg/天)或单独 DHA(约 1170 mg/天)进行比较,结果显示,高剂量的 DHA + EPA 组合在提升睡眠效率和主观评价方面优于单一成分,提示两者可能产生加和或协同效应。

现有证据倾向于 EPA 与 DHA 共同补充对睡眠具有协同或至少加和的正向作用,而非拮抗。两者在调节褪黑素合成、炎症抑制以及生物钟分子(如 RORα、BMAL1)表达方面可能互补,从而共同改善睡眠质量。

甘氨酸、L-茶氨酸和CBD

新兴的营养药物作为改善睡眠的辅助疗法越来越受到重视:

甘氨酸是一种非必需氨基酸,研究表明,在睡前服用甘氨酸可以改善睡眠的主观质量并减少疲劳。甘氨酸可能通过降低体温和增强血管扩张来发挥作用,这些生理变化对于入睡至关重要。

L-茶氨酸是一种独特的氨基酸,存在于绿茶中,能够促进放松而不引起嗜睡,主要是通过增加GABA、多巴胺和血清素的水平。临床研究报告显示,L-茶氨酸补充能够提高有广泛性焦虑症的个体的睡眠质量。

CBD(大麻二酚)是一种来源于大麻植物的非精神活性成分,显示出通过抗焦虑和镇痛的作用改善睡眠的潜力。尽管初步证据支持CBD在减轻特别是与焦虑相关的失眠中的作用,但仍需进行更为严谨的长期临床试验来验证其效果。

将科学研究成果转化为可操作的饮食策略,对改善睡眠健康至关重要。随着关于特定营养素、饮食模式和生物活性化合物影响睡眠的证据日益增强,临床实践和个体健康管理中应用这些见解的机会也在增加。

睡眠健康的一般饮食建议

研究表明了一些可以推荐给大众的饮食策略,以促进更好的睡眠。

增加有助于睡眠的营养素摄入

通过均衡饮食确保摄入如镁、锌、Omega-3脂肪酸和色氨酸等关键营养素,有助于神经递质合成和昼夜节律调节。

采用抗炎饮食模式

强调地中海饮食或植物性饮食,这些饮食富含抗氧化剂、纤维和抗炎化合物,能通过减少系统性炎症和氧化应激来提高睡眠质量。

注意用餐时间

调整饮食模式与昼夜节律相吻合,例如在白天吃大餐,避免临睡前吃重餐,以优化入睡效率。

限制干扰睡眠的食物

减少晚间咖啡因、酒精和高升糖指数食物的摄入,有助于预防睡眠碎片化和干扰。

这些一般建议作为基础,但“放之四海而皆准”的方法可能无法满足个体在睡眠需求和饮食干预反应上的差异。

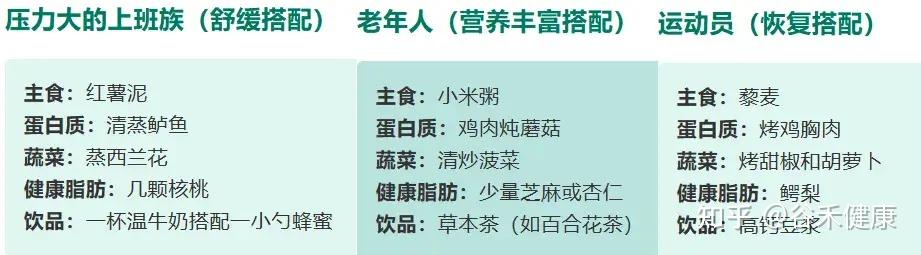

场景化食谱与搭配建议(仅供参考)

饮水与睡眠

在饮食干预中,液体摄入同样扮演着重要角色。水分的补给不仅影响身体的整体健康,也对睡眠质量有显著的影响。确保身体在白天的充分水分补给,对于身体性能和睡眠质量都至关重要。

补水节奏

白天补水:成年人通常需要每天摄入大约2-3升水(包括食物中的液体)。通过均匀分配全日饮水量,确保在工作和活动期间补充足够的水分。

睡前限制:在睡前2小时限制摄入液体,尤其是咖啡因和酒精饮料,以减少夜间起夜的可能性,从而保持更好的睡眠连续性。

平衡口渴与起夜的矛盾

饮水的时机和量的把控也很关键。为了平衡口渴与夜间起床的矛盾,可以采取以下策略:

-早上喝水

在一天开始时,补充70%甚至更多的日需水分,有助于唤醒身体,并提高白天的精神状态。

-定时小口喝水

可以考虑将白天的饮水分成多个小量,避免一次大量饮水。

-适当的液体选择

在喝水的同时,适当选择含电解质的液体(如椰子水、运动饮料)来补水,尤其是在炎热的天气或剧烈活动后,有助于更快速恢复水分和电解质平衡。

酒精的微醺更助眠?

很多人习惯,睡前喝上几杯更容易入眠。

这里要说明的是,虽然酒精确实能缩短入睡时间,但它可能会严重破坏快速眼动睡眠,也许并不是优质睡眠。

取而代之,睡前选择温和的茶类(如洋甘菊茶、洛神花茶、薄荷茶等无咖啡因饮品)将更有利于放松和准备入睡。

饮食与生活方式的协同作用

正念饮食

正念饮食是一种基于“正念”理念的饮食方式,强调在吃饭时保持全神贯注,关注食物的色香味,聆听身体的饥饿和饱腹信号。研究表明,进食时的情绪和心理状态不仅影响用餐体验,还会影响消化、吸收,最终影响睡眠质量。

饮食与情绪的关系

情绪状态不佳,比如焦虑、压力大或分心时,会导致以下影响:

建议

在用餐时,尽量保持放松的状态,可以采取以下措施促进正念饮食:

光照与饮食的配合

研究表明,光照与饮食的结合对维生素D的合成及身体生物钟的调节都有显著影响。

“早餐 + 晨光”的最佳组合

在早晨接触自然光可以帮助重置身体的昼夜节律,促进褪黑素和皮质醇的分泌,增强清醒状态,进而有助于晚上入睡的质量。

在早餐时,尽早接触自然光,可以进行以下实践:

睡眠障碍:个性化营养方案

个性化营养的概念是将饮食建议根据个体的生物学、遗传和生活方式因素进行调整,这为管理睡眠障碍提供了很大潜力。

遗传因素

参与昼夜节律调节(如CLOCK和PER3基因)、褪黑素生成(如MTNR1B基因)和营养代谢(如FADS1基因与Omega-3脂肪酸合成)等基因的多态性可能影响睡眠模式及对饮食干预的反应。营养基因检测可帮助识别适合特定营养素或时钟营养策略的个体。

代谢健康状况

肥胖、胰岛素抵抗和代谢综合症与睡眠呼吸暂停等睡眠障碍密切相关。针对减重和血糖控制的个性化干预可显著改善睡眠结果。

肠道菌群分析

越来越多的研究表明,肠道菌群的组成与睡眠质量之间存在显著关联。健康的肠道菌群不仅能促进消化,还通过调节神经递质的合成,影响情绪和睡眠模式。肠道菌群检测可以帮助识别个体特有的微生物特征,从而为优化干预方案提供依据。基于检测结果,个性化的益生菌或益生元治疗可以针对特定菌群进行设计,旨在改善整体睡眠质量与健康。因此,加强对肠道菌群的关注,可能是提升睡眠质量的重要策略。

生活方式和行为因素

睡眠习惯(如规律的作息、优化睡眠环境和减少临睡前的刺激性活动)、身体活动水平、压力管理和工作时间(如轮班工作)与饮食模式相互影响。个性化计划应整合这些行为因素以最大化效果。

生物钟类型(晨型人与夜猫子型)也会改变对用餐时间的代谢反应。个性化方法结合遗传、肠道菌群、代谢分析和生活方式因素,可以为特定睡眠障碍(如失眠、睡眠呼吸暂停和延迟睡眠相位综合征)提供精准的饮食推荐。

未来个性化工具:可穿戴设备和数字健康

技术进步使得可穿戴睡眠追踪器、数字饮食日志和基于机器学习的预测模型得以应用于高度个性化和动态的营养-睡眠程序。可穿戴设备能够实时监测睡眠指标,为饮食调整提供即时反馈。数字健康平台也可以整合遗传、代谢和生活方式数据,生成个性化、适应性的营养推荐。

在改善睡眠质量的过程中,饮食调整是一种有效的干预方式。同时,借助肠道菌群检测,可以更深入地了解自身状态,从而在营养干预上做出更加明智的决策。

将个性化营养与肠道菌群的研究相结合应用于睡眠医学,不仅有助于提高个体效果,也有助于通过尽早识别高风险人群并积极干预,为广泛人群制定有效策略。

本文内容主要集中在睡眠问题的营养干预措施,此外,还有中草药方面的介入措施,详细信息请参见我们之前撰写的文章。

主要参考文献

Abou-Khalil R. Nutritional Interventions for Enhancing Sleep Quality: The Role of Diet and Key Nutrients in Regulating Sleep Patterns and Disorders. Food Sci Nutr. 2025 Dec 4;13(12):e71309.

Sejbuk M, Siebieszuk A, Witkowska AM. The Role of Gut Microbiome in Sleep Quality and Health: Dietary Strategies for Microbiota Support. Nutrients. 2024 Jul 13;16(14):2259.

Bautista J, Hidalgo-Tinoco C, Di Capua Delgado M, Viteri-Recalde J, Guerra-Guerrero A, López-Cortés A. The gut-brain-circadian axis in anxiety and depression: a critical review. Front Psychiatry. 2025 Oct 30;16:1697200.

Minari TP, Pisani LP. Unraveling the connection between the Mediterranean diet and sleep health: from biological mechanisms to clinical implications. Sleep Breath. 2025 Nov 28;29(6):369.

Zhao D, Zou B, Do QL, Wu SK, Shen Y, Yang Y, Kang JX, Su KP, Wang B. Circadian rhythms and gut microbiota Dysbiosis: emerging gut-brain axis pathways in insomnia pathophysiology and Therapeutics. Brain Behav Immun. 2025 Nov 30;132:106203.

BaHammam AS, Pirzada A. Timing Matters: The Interplay between Early Mealtime, Circadian Rhythms, Gene Expression, Circadian Hormones, and Metabolism-A Narrative Review. Clocks Sleep. 2023 Sep 6;5(3):507-535.

Chaput JP, McHill AW, Cox RC, Broussard JL, Dutil C, da Costa BGG, Sampasa-Kanyinga H, Wright KP Jr. The role of insufficient sleep and circadian misalignment in obesity. Nat Rev Endocrinol. 2023 Feb;19(2):82-97.

谷禾健康

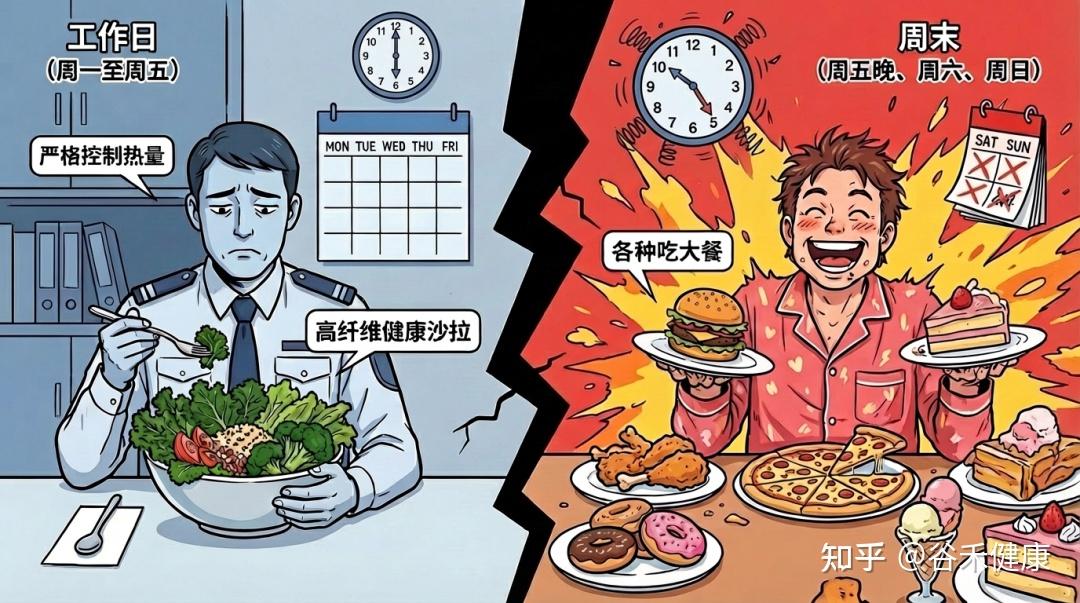

在当代营养流行病学的视野中,我们长期致力于寻找一种最佳饮食模式。无论是地中海饮食、生酮饮食还是植物基饮食,焦点往往集中在吃什么。然而,这种静态的视角忽略了人类饮食行为中最显著的一个特征:时间上的波动性。

举个例子,工作日与周末的割裂,很多人在周一至周五严格控制热量,吃高纤维的健康沙拉;而一旦到了周五晚上或周末,各种吃大餐,高脂、高糖食物轮流上,或者饮食时间变得极不规律。

如果我们将时间跨度拉长,计算其营养摄入的平均值,这些人的数据可能依然显示为健康。这就带来了一个问题:

如果平均营养摄入达标,为什么代谢紊乱和肠道微生态失调的问题依然普遍存在?

近期《Nature》几个子刊的研究,揭示了被长期忽视的真相:

饮食的规律性与营养供给的精准度,可能比单一的追求饮食质量,更能影响肠道微生态的健康。

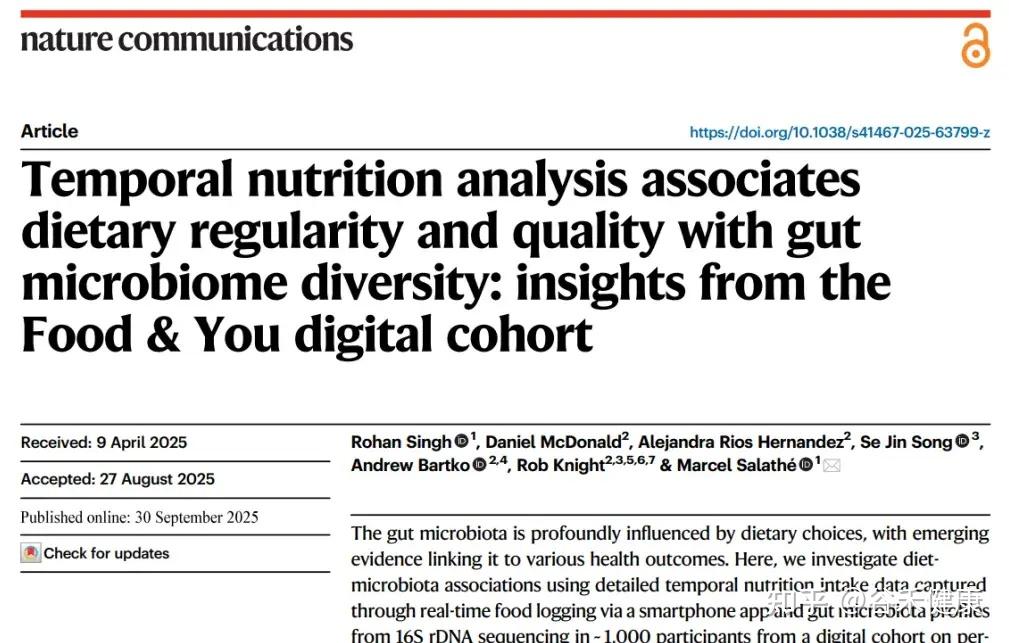

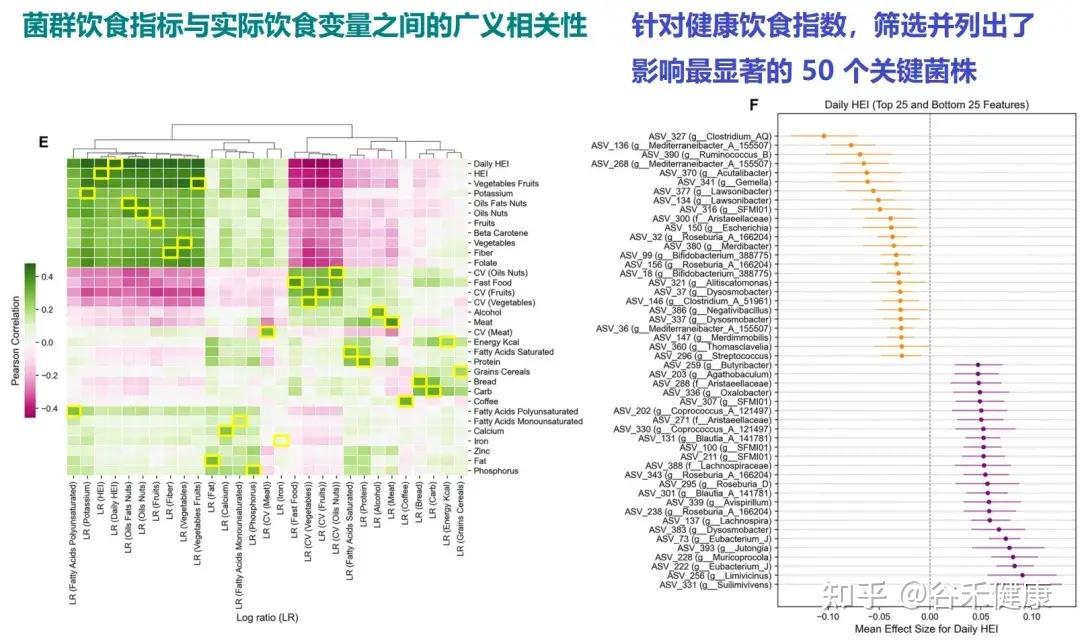

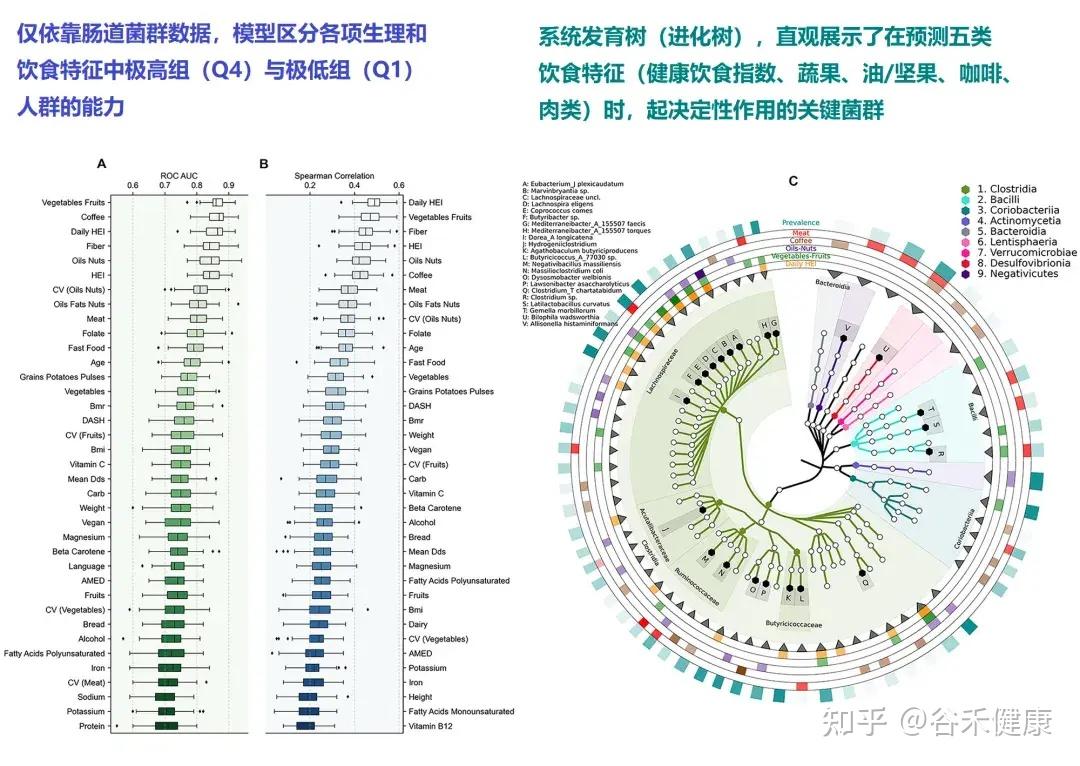

Singh 等人发表的最新研究(Nat Commun, 2025),通过分析“Food & You”数字队列中近1000名参与者长达两周的高分辨率饮食记录与微生物组数据,饮食质量的时间波动性是破坏肠道菌群多样性的独立风险因素。

Estrela等人的研究(Nat Micro, 2025)深入微观层面,告诉我们肠道菌群挨饿的时候到底会发生什么。

随机休眠-唤醒,可能会让细菌本应用于繁殖的能量储备耗尽,共生菌因无法快速复苏而被淘汰。细菌一旦应激,可能啃食肠壁,使屏障功能变薄;若饥荒持续,则启动终极生存策略——同类相食。这种层层升级的生存博弈,最终将肠道生态系统推向从共生到对抗的危险边缘。

那么,如何才能让肠道菌群真正吃饱吃好,避免生存博弈演变成对宿主的反噬?

膳食纤维与脂肪、蛋白质之间又存在怎样的微妙平衡,才能既满足人体需求又不伤害有益菌?

那些看似不起眼的微量元素,又是如何在这场微观战争中决定菌群的站队?

…

本文将综合这些前沿成果,详细了解菌群喂养的底层逻辑,从关注宏观层面饮食营养的平均达标,转向整合多维度包括时间层面的规律饮食与微观层面的精准喂养。我们将探讨如何通过消除隐性饥饿、维持微量元素平衡以及建立稳定的饮食节律,从而为预防代谢性疾病和构建深层免疫防线提供可落地的精准营养行动指南。

在既往的营养学研究中,我们习惯于通过平均值来评估一个人的饮食质量。例如,如果一个人在一个月内摄入了足够总量的膳食纤维,无论他是每天均匀摄入,还是集中在几天内突击摄入,他在传统的营养评估中得到的得分往往是相似的。

然而,Singh等人的研究通过高分辨率的时间序列分析,彻底打破了这一平均值的说法,揭示了饮食规律性作为独立健康维度的决定性作用。

突破传统的方法论:从回忆问卷到动态观测

该研究依托于“Food & You”数字队列(http://clinicaltrials.gov NCT03848299),这是一个极具前瞻性的研究项目。不同于传统流行病学依赖参与者回忆过去一年饮食习惯的食物频率问卷,这种方法类似一张模糊的静态快照,Singh 等人利用智能手机应用程序辅助的实时追踪技术,记录了近 1000 名参与者在两周内每一餐的详细构成。

这种方法论的革新使得研究者能够计算出一个全新的指标:每日健康饮食指数(Daily HEI)。传统的平均健康饮食指数掩盖了每日的波动,而每日健康饮食指数则像一部动态电影,捕捉了饮食质量在时间轴上的每一次震荡。

研究人员进一步引入了个体内变异系数(Intra-individual Coefficient of Variation, CV),专门用于量化这种震荡的幅度。通过将微生物组测序数据(16S rRNA gene sequencing)与这些高频饮食数据进行关联分析,一个隐藏在平均值背后的规律浮出水面。

每天吃沙拉,健康饮食的人,菌群多样性反而不如饮食普通但规律的人?

数据的统计分析揭示了一个单调且稳健的负相关关系:

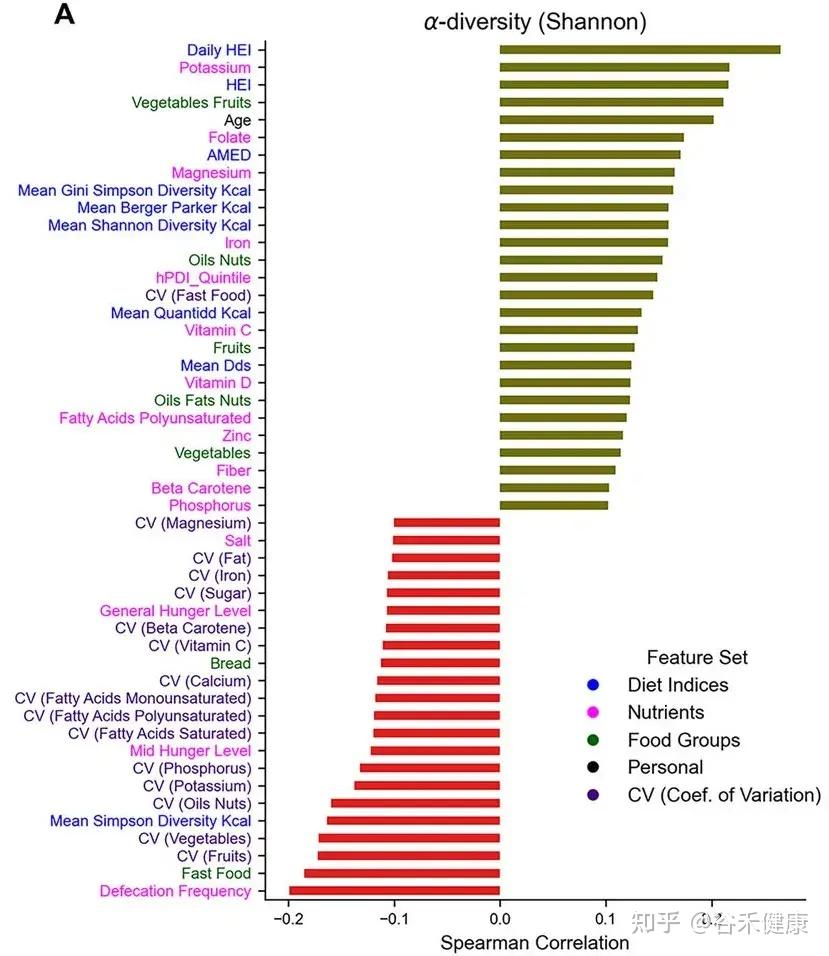

饮食质量的变异性越高,肠道微生物群的 α-多样性越低(尤其是 Shannon 指数)。

不同生理和饮食因素与香农多样性之间的相关性

这一发现具有极高的临床意义。Shannon 指数反映了群落中物种的丰富度和均匀度,通常被视为生态系统健康和韧性的标志。

研究数据显示,即使在那些平均饮食质量较高的参与者中,如果他们的饮食习惯呈现出高波动性(例如:周一吃素,周二高脂,周三断食),其微生物多样性依然显著低于那些饮食质量中等但非常规律的个体。

这意味着,肠道微生态系统对于“不确定性”忍耐度有限。 剧烈的饮食波动相当于在肠道内制造了不稳定的生态位,导致只有少数菌能够快速适应环境变化的,能够存活,从而降低了整体生态系统的复杂度和稳定性。

具体菌群的响应

Singh 等人的研究并未止步于宏观的多样性指标,而是深入到了分类学(Taxonomy)层面,明确指出了哪些细菌是饮食规律性的受益者,哪些则是波动的获益者。

规律饮食滋养:毛螺菌科、粪球菌属

数据表明,属于厚壁菌门下的毛螺菌科(Lachnospiraceae),尤其是粪球菌属(Coprococcus),与饮食的规律性呈现最强的正相关。

毛螺菌科,如真杆菌属(Eubacterium)、毛螺菌属(Lachnospira)和丁酸杆菌属(Butyribacter),均是预测高健康饮食指数、蔬菜、水果、坚果及膳食纤维摄入的关键特征菌。

粪球菌属是肠道内重要的产丁酸者。丁酸盐不仅是结肠上皮细胞的主要能量来源,还具有强大的抗炎功能。

研究发现,粪球菌属的丰度对于蔬菜、水果和全谷物摄入的稳定性高度敏感。当这些富含纤维的食物来源在几天内忽高忽低时,粪球菌属的种群数量会迅速崩塌。

这表明这类有益菌需要持续、稳定的底物供应,来维持其在竞争激烈的肠道环境中的生态位。

趁乱反噬:活泼瘤胃球菌

与之形成鲜明对比的是,饮食质量的高变异性与活泼瘤胃球菌(Ruminococcus gnavus)的富集显著相关。

研究还发现,Mediterraneibacter、Lawsonibacter、Dysosmobacter等,与肉类摄入、快餐消费以及蔬菜、水果、坚果摄入的不规律性(高 CV)呈正相关,并与腹泻比例增加显著相关。

活泼瘤胃球菌是一种典型的病原共生菌。在健康肠道中,它可能以低丰度存在,但在炎症性肠病、克罗恩病患者体内,常观察到该菌的过度生长。

该菌具有分解含有唾液酸的宿主黏蛋白的能力。当饮食中的外源性营养(如膳食纤维)波动剧烈导致供应中断时,活泼瘤胃球菌能够迅速切换代谢模式,利用宿主的黏液层作为备用能源。

数据暗示,饮食的不规律性实际上是在为活泼瘤胃球菌、Mediterraneibacter、Lawsonibacter这类具有高度适应性的机会主义者创造竞争优势,从而增加了肠道促炎环境的风险。

蔬果摄入波动大,是菌群失衡的关键推手

研究进一步细化了不同食物类别的波动影响。结果显示,蔬菜、水果、坚果摄入量的变异性,即吃得忽多忽少,对微生物组的影响最为显著。相比之下,精制谷物或乳制品的摄入波动对菌群多样性的冲击较小。

这背后的逻辑在于:蔬菜和水果是膳食纤维的主要来源,对于肠道细菌而言,这些纤维是赖以生存的“口粮”。

如果这些纤维的供应不稳定(高变异性),那些专性依赖纤维发酵的细菌(如前述的毛螺菌科)就会面临周期性的饥饿压力,无法建立稳定的种群;而那些代谢灵活、能吃“杂食”甚至能“吃人”(降解黏液)的细菌则会占据主导地位。

小结:规律性是独立的健康参数

上述研究确立了一个新的营养学范式:规律性本身就是一个独立的、关键的健康参数。

我们不能再单纯地建议人们多吃蔬菜,而应该建议每天稳定地吃蔬菜。因为从微生态的视角来看,三天吃一次大量的沙拉,其生态效益远不如每天吃一小份沙拉。

不规律的饮食习惯,实际上是在肠道内进行着一场持续的、负面的自然选择,逐渐淘汰了那些维护健康的共生菌,而筛选出了潜在的致病菌。

那么,为什么细菌对波动如此敏感?在微观层面上,当营养供应中断的那几个小时或几天里,细菌究竟经历了什么?

下一章节,我们接着来看Estrela等人的一篇文章,有详细的机制解析,深入到细菌的细胞内部,去洞察微观世界的隐形饥荒。

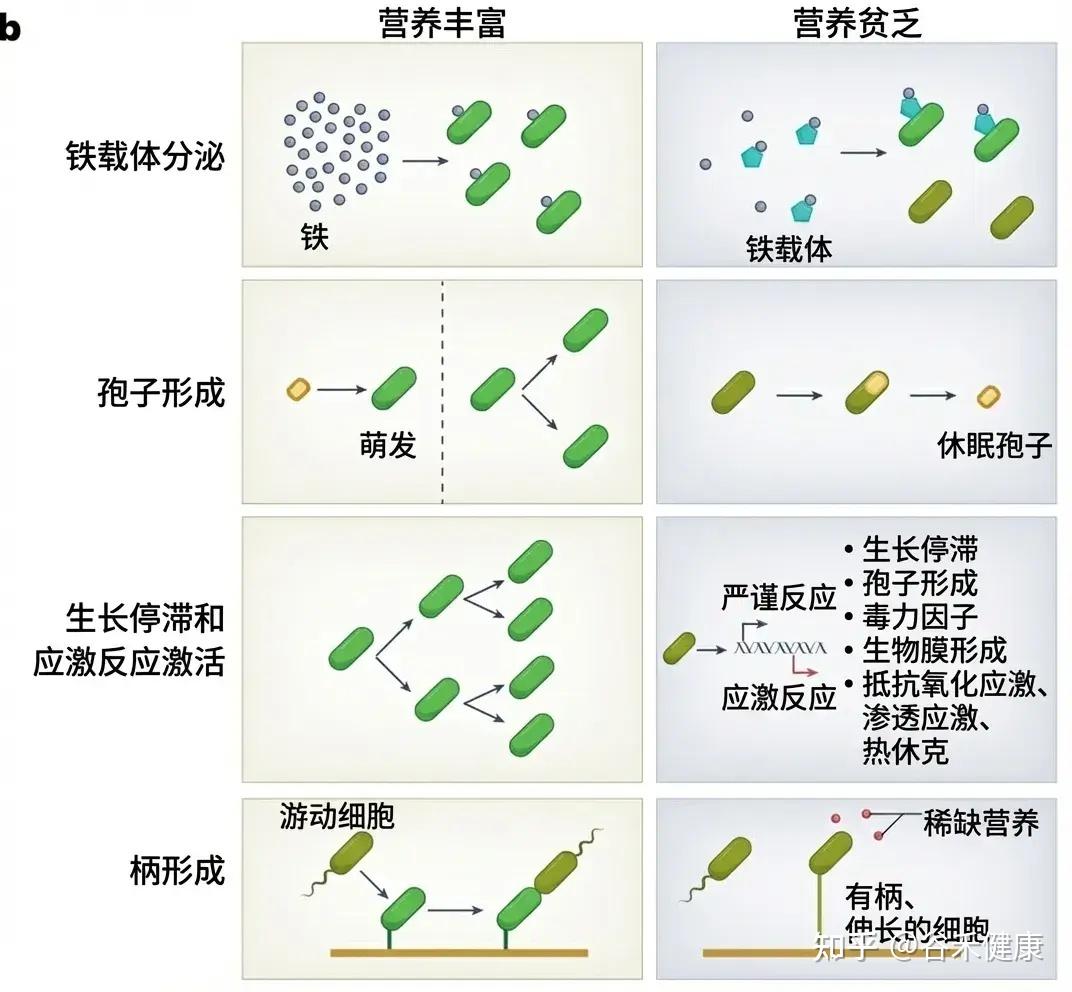

如果说上述研究从宏观层面来告诉我们,饮食波动会导致多样性下降和机会病原菌滋生。但要真正理解这场危机的根源,我们需要深入到细菌的视角,去体验它们在面对“断粮”时的生死抉择。

Estrela等人发表在《Nature Microbiology》的文章为我们揭开了这场微观“饥饿游戏”的规则。

研究表明,细菌并不只是被动地等待死亡,它们演化出了一套极其复杂的策略来应对营养匮乏。对于肠道细菌而言,宿主少吃一顿,或者饮食结构的一次剧烈跳变,就意味着它们必须在毫秒级的时间内启动应急预案。

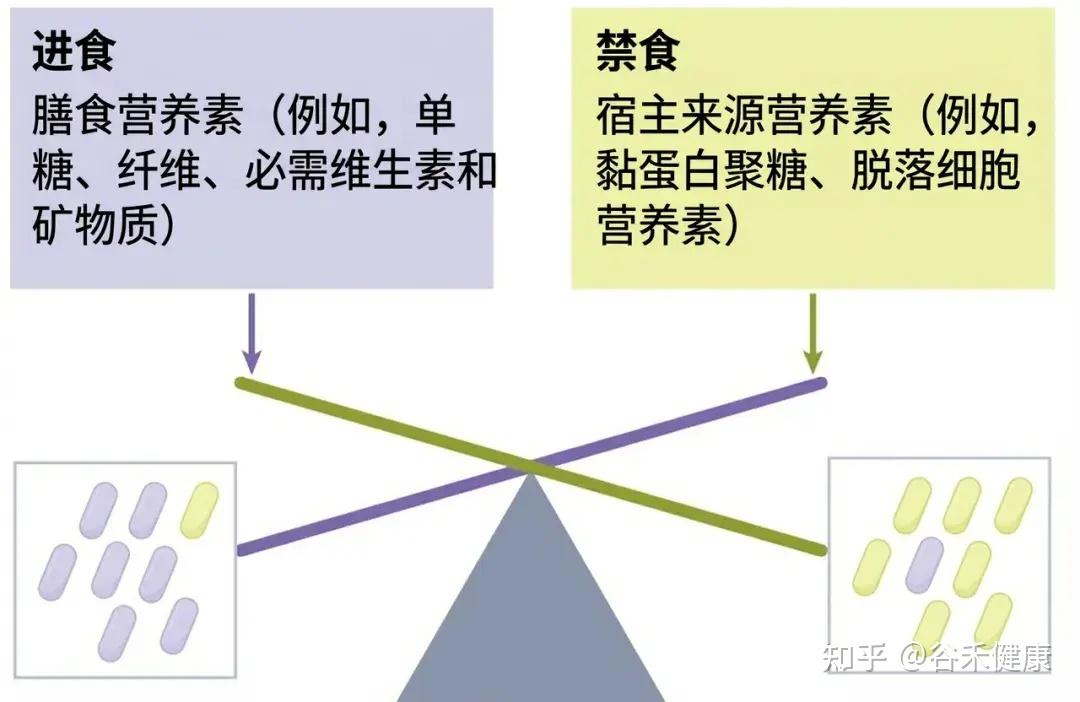

肠道里的“盛宴与饥荒”循环

尽管现代人往往处于营养过剩的状态,但这并不意味着肠道细菌总能吃饱。相反,细菌生活在一种“盛宴与饥荒”交替的极端环境中。

盛宴期

当宿主进食后,膳食成分进入结肠,营养物质瞬间激增。此时,那些生长速度快、擅长降解复杂膳食多糖的厚壁菌门细菌占据绝对优势。例如,罗氏菌属(Roseburia)、真杆菌属(Eubacterium)和瘤胃球菌属(Ruminococcus),它们在有食物时不仅自身快速增殖,还通过交叉喂养滋养其他菌群。

饥荒期

在宿主睡眠期间、餐间空隙,或者当宿主摄入缺乏纤维的精细饮食时,肠道内的可发酵膳食纤维会迅速耗尽。此时,群落结构发生变化:厚壁菌门的丰度下降,而拟杆菌门、变形菌门以及疣微菌门开始主导局面。

研究人员指出,正是这种不可预测的饥荒期长度,决定了群落的最终结构。不规律的饮食习惯,本质上是在人为地延长或随机化“饥荒期”,迫使细菌长期处于应激状态。

策略一:蛰伏以求生——休眠与生长停滞

面对饥饿,细菌的第一反应往往是节能。

许多细菌会进入一种被称为生长停滞或休眠的状态。它们关闭大部分代谢活动,停止细胞分裂,将原本用于繁殖的能量,转用于维持细胞结构的完整性。

断臂求生:细菌的饥饿应对机制

细菌会通过复杂的分子机制(如 (p)ppGpp 介导的严谨反应)下调核糖体的合成,这是细胞内最耗能的过程,所以立刻叫停这个耗能的事。

对于大肠杆菌和其他变形菌来说,它们会依赖 Sigma因子 RpoS 来重新编程基因表达,将原本用于繁殖的能量转用于维持细胞结构的完整性,甚至不惜降解自身的核糖体,以回收氨基酸和核苷酸作为应急储备。

持久细胞:极度不活跃,却能保生存

文章还提到了一种“两面下注策略”(bet-hedging),即细菌分化出一小部分代谢极度不活跃的持久细胞。它们虽然不生长,但能耐受极端的压力(包括抗生素),确保存活。

内生孢子的形成

某些厚壁菌门的成员,如艰难梭菌或枯草芽孢杆菌,能够形成高度耐受的内生孢子。这就像是把自己锁进一个时间胶囊里,以此度过长达数天甚至数年的饥荒。

然而,这种策略是有代价的。进入休眠意味着放弃了繁殖的机会。如果饮食波动过于频繁,细菌反复在“唤醒”和“休眠”之间切换,会消耗巨大的能量储备。那些无法快速从休眠中复苏的菌种,就会在下一轮盛宴来临时因为起步太慢而被竞争对手淘汰。这也解释了前面的研究提到的饮食高变异性会导致微生物多样性的丧失——许多脆弱的共生菌因为经不起反复折腾而灭绝了。

策略二:吃宿主——营养毒力与黏液降解

如果说休眠是一种被动的防御,那么另一种策略则显得极具侵略性:当外源性食物(膳食纤维)断供时,去找内源性的替代品——宿主自己。

这就是研究人员强调的“营养毒力”概念。

我们的肠道内壁覆盖着一层厚厚的黏液层,主要由高度糖基化的黏蛋白组成。对于细菌来说,这层黏液不仅是屏障,更是一个巨大的、全天候供应的备用糖库。

黏液降解菌的崛起

正常情况下,像AKK菌(Akkermansia muciniphila)和多形拟杆菌(Bacteroides thetaiotaomicron)这样的细菌,会以受控的方式降解少量陈旧的黏液,这有助于黏液的更新。

但在饥饿状态下,当膳食纤维严重缺乏或供应中断时,多形拟杆菌会通过转录调控,迅速上调分解宿主聚糖的酶系表达。而AKK菌更依赖宿主黏蛋白上的糖链作为能量来源,在别的菌饿得不行的时候还能活得不错,数量甚至上升。

这种代谢切换使它们能够生存下来,但代价是过度啃食保护肠壁的黏液层。

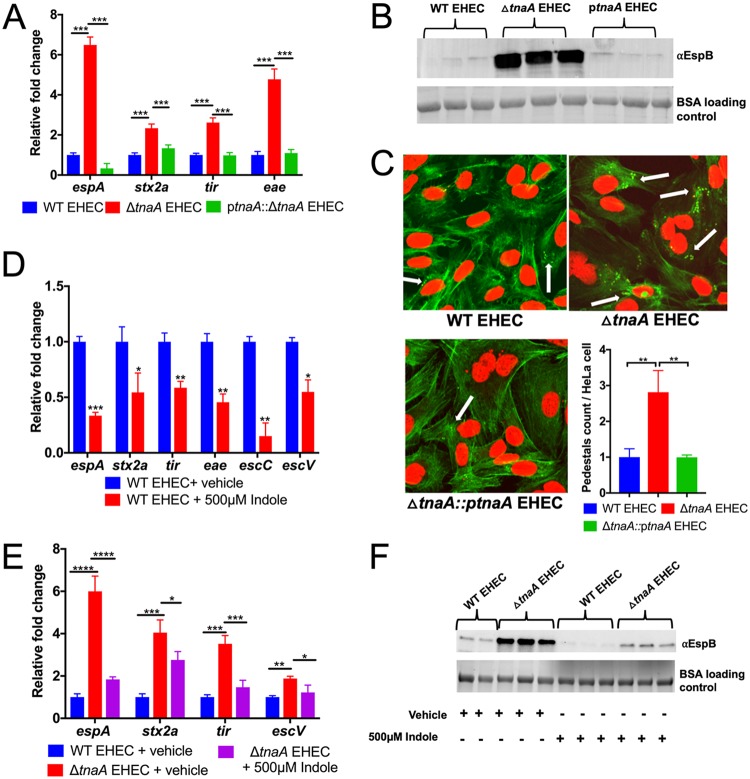

黏液层变薄:病原菌的入侵

更危险的是,这种黏液层的变薄为病原菌打开了缺口。例如,肠出血性大肠杆菌(EHEC)在饥饿状态下会感知这种环境信号,上调其毒力因子的表达,利用这一机会粘附并侵袭肠上皮细胞。

这就是为什么饮食不规律(尤其是纤维摄入的波动)不仅影响菌群结构,更直接威胁肠道屏障功能。你的细菌饿急了,是真的会“吃”你的。

游离糖:病原菌的扩张燃料

此外,拟杆菌在降解黏液时,会释放出岩藻糖、唾液酸等游离糖。在盛宴期,这些糖滋养共生菌;但在饥荒期,它们成了病原菌的“救命粮”。

鼠伤寒沙门氏菌(Salmonella Typhimurium)和艰难梭菌能够利用这些游离的唾液酸和岩藻糖迅速扩增。

策略三:GASP表型——长期饥饿,同类相食

如果饥荒持续的时间足够长(例如极端的节食或长期的饮食紊乱),细菌就不会仅仅满足于生理调节,而是会开启基因层面的进化。

强者通吃:残酷的 GASP 现象

文中提到了一个经典的微生物学现象:

在长期的营养限制下,细菌会发生基因突变,产生“长期静止期生长优势”表型(简称GASP)。

如果将已经饿了10天的大肠杆菌培养物,与仅培养了1天(刚进入静止期)的同种细菌混合,那些饿了10天的老细菌反而会竞争过并取代那些年轻的细菌。

激进策略:弃守为攻与同类相食

老细菌并不是单纯地在等死,而是通过 RpoS 基因突变采取了激进策略。它们主动放弃了原本用于防御(如耐热、耐酸)的盾牌以节省能量,转而全力强化进食能力。这让它们能掠夺环境中仅存的资源,比如说,大肠杆菌被证明能够利用死细胞释放的天冬氨酸、谷氨酸、甘氨酸、丝氨酸、苏氨酸来维持生存,从而在同类相食的竞争中,把那些还在老实防守的同伴彻底淘汰。

生态隐患

虽然这保证了某个物种的延续,但这种突变往往伴随着功能的丧失或毒力的增强。这意味着,经过长期饥饿筛选后的肠道菌群,可能在遗传上已经发生了漂变,肠道菌群变成了一个由一群“生存狂”组成的群落:它们为了活命可能丧失了原有的有益功能,甚至增强了毒力,对宿主不再那么友好。

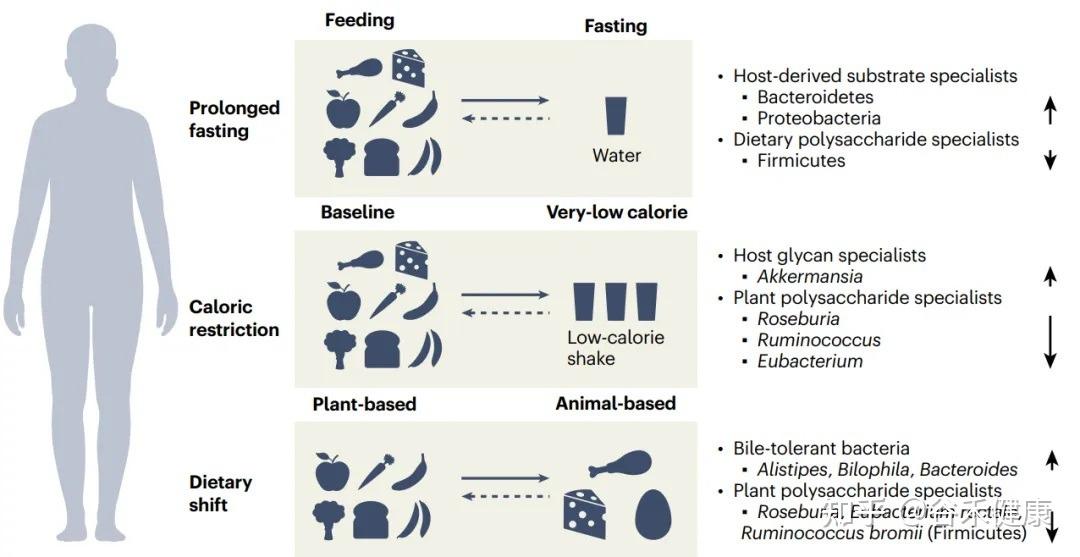

人类不同的饮食习惯(如长期断食、热量限制、饮食结构改变)对菌群产生的共同影响

例如,当饮食结构从植物基转向动物基(素食转向肉食)时,会导致耐胆汁细菌的增加,同时那些专门负责分解植物多糖的细菌则会减少。

小结:微观机制的宏观映射

多样性下降是因为许多菌种无法承受反复的“休眠-复苏”能量损耗,或在竞争中落败。

病原菌(如沙门氏菌)的泛滥,是因为它们具备更灵活的代谢切换能力,能在纤维断供时迅速利用宿主黏液糖、琥珀酸等替代营养源。

饮食的规律性,本质上就是为肠道微生物提供一份安全感。消除了对迫近饥荒的恐惧,那些对宿主有益但相对脆弱的专性共生菌才能安心定植,繁衍生息,而不是被迫进入生存模式去啃食宿主的肠壁。

在解决了‘不饿着它们’这一基础问题后,我们需要深入探讨更深层的问题:如何通过特定的饮食成分,将肠道菌群从一个仅仅是活着的群体,引导为一个能为宿主提供健康的共生群落。

一旦细菌脱离了饥饿造成的极端环境,它们的功能重点就会从生存转向代谢。最新的综述研究指出,此时底物的类型(即你吃了什么)将决定菌群的代谢产出。

饮食习惯是肠道微生物群变异的主要决定因素,其影响力远超宿主遗传背景。换句话说,你每天吃进嘴里的食物,才是你肠道微生态的“总设计师”。

★ 一般性饮食模式

我们先来说一些的日常饮食习惯。

★ 治疗性/医学饮食模式

接下来我们来说一些饮食,通常用于特定疾病的干预。

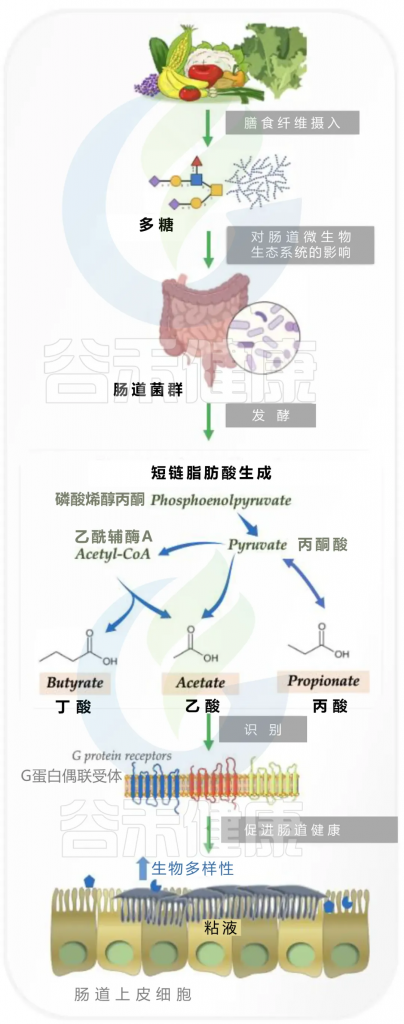

膳 食 纤 维

在传统的营养学认知中,膳食纤维往往被简化为帮助通便的工具。但在微生物组的视角下,它的定义远不止于此。这是肠道共生菌最主要、甚至是赖以生存的能量来源。

从纤维到短链脂肪酸:点石成金的转化

膳食纤维进入结肠后,并不会像在小肠里那样被简单吸收,未被消化的膳食纤维被细菌发酵后,会产生一系列具有强大生物活性的代谢产物——短链脂肪酸(SCFAs),乙酸、丙酸和丁酸。

膳食纤维代谢产物在维护肠道屏障中的核心作用

-加固屏障,紧密连接

细菌产生的丁酸具有组蛋白去乙酰化酶(HDAC)抑制剂的功能。它能直接作用于肠上皮细胞的基因表达,上调紧密连接蛋白(如 Occludin 和 Claudin)的合成,好比给肠道细胞之间的缝隙抹上了强力胶水,防止细菌内毒素渗入血液。

-筑牢免疫防线(Treg 和 IL-22)

纤维发酵产物能与免疫细胞表面的G蛋白偶联受体(如 GPR43/GPR109A)结合。这种结合会向免疫系统发送和平信号,促进调节性T细胞(Treg)的分化,并刺激IL-22的分泌。IL-22 被称为屏障守护因子,它能加速上皮细胞的修复,并诱导细胞分泌抗菌肽(AMPs),将病原体拒之门外。

-降低环境 pH 值

发酵产生的酸性环境(低 pH)能有效抑制许多对酸敏感的致病菌(如沙门氏菌、大肠杆菌)的生长,这是一种最原始但有效的生态位竞争策略。

吃多少才够?

上一章节我们已经了解到,膳食纤维如果喂不饱菌群,那么菌群就会吃你的粘液层,肠道屏障就会随之薄弱,可能出现肠漏,低度慢性炎症等情况,那么吃多少才够呢?

目前的膳食指南通常建议每日摄入 25-30g 的膳食纤维。然而,Sanz 等人在综述中提出一个观点:这个标准可能仅仅是维持基本功能的底线,而非优化健康的理想值。

研究人员指出,为了达到预防非传染性慢性病(如心血管疾病、代谢综合征)的最佳效果,膳食纤维的摄入量可能需要提高到 35-50g/日。这个数字更接近人类祖先(狩猎采集时期)的摄入水平。

但这里有一个关键的注意事项:

对于肠道已经处于高度敏感或炎症状态(如 IBD 或 IBS 患者)的人群,突然摄入大量粗纤维可能会导致耐受不良。这也引出了精准营养的概念——不同人的菌群对纤维的处理能力是不同的。

因此,策略不是盲目地吃草,而是循序渐进,并注重纤维种类的多样性(可溶性与不可溶性纤维的搭配),以喂养更广泛的共生菌群。

蛋 白 质

在健身房里,蛋白质是增肌的必需品;但在结肠深处,蛋白质的命运却充满了变数。

与膳食纤维的健康益处不同,蛋白质对肠道微生物组的影响是双向的。这取决于两个关键因素:蛋白质的来源,以及你是否同时摄入了足够的碳水化合物。

当有益菌遇到色氨酸:免疫系统的调停者

首先,我们来看看蛋白质天使的一面。

蛋白质由氨基酸组成,比如说,色氨酸(Tryptophan),是连接饮食、微生物和宿主免疫的关键桥梁。

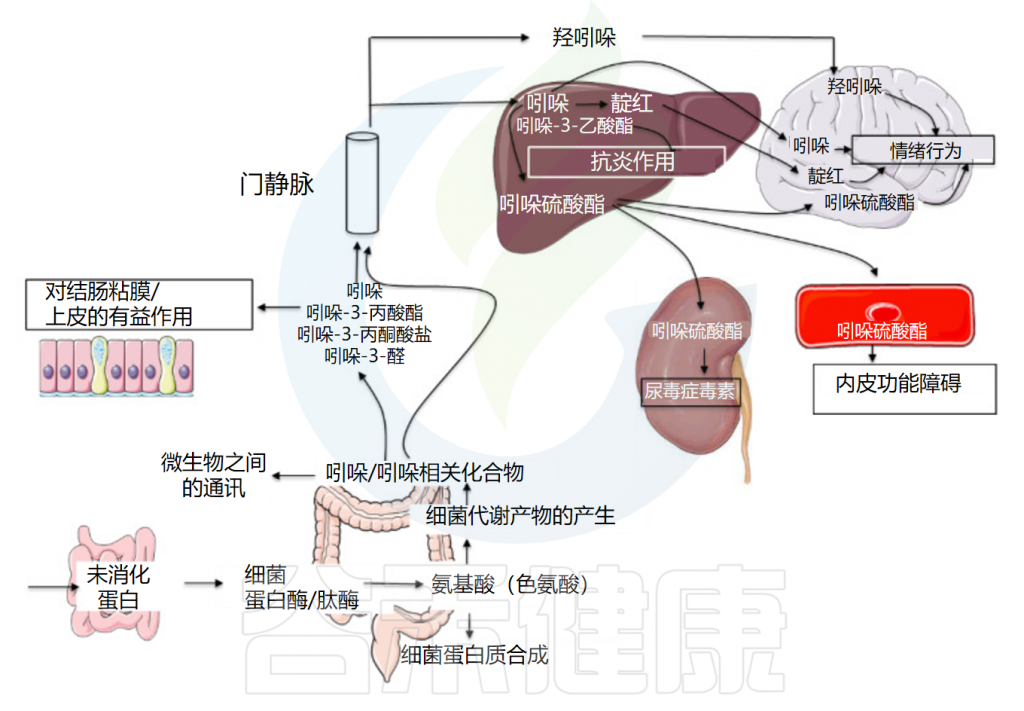

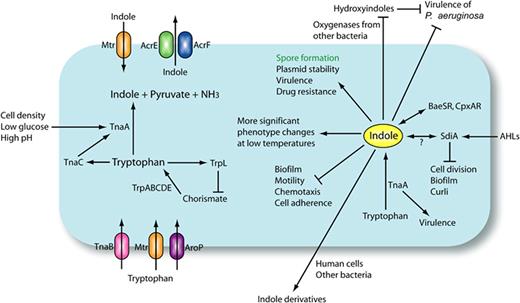

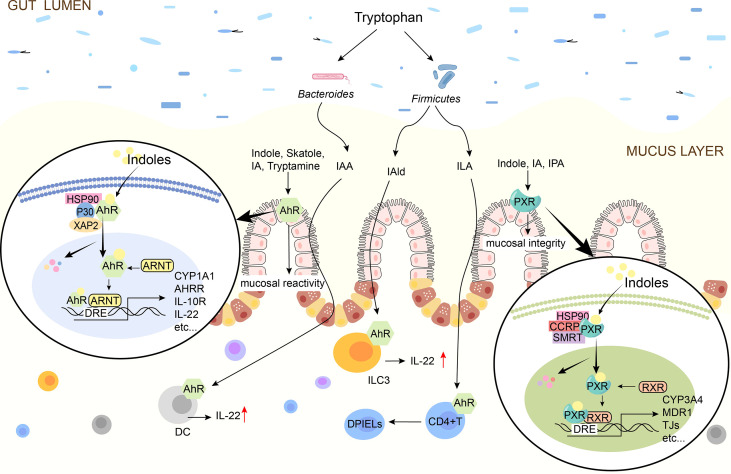

肠道细菌(如乳杆菌属和部分梭菌属)能够将未消化的色氨酸代谢为吲哚(Indole)及其衍生物(如吲哚-3-丙酸 IPA、吲哚-3-乙醛等)。这些吲哚类物质并非废料,而是高级的生化信使,它们可以:

从这个角度看,适量的蛋白质摄入,特别是富含色氨酸的食物,是维持肠道免疫稳态的重要一环。

黑暗面:当发酵转向“腐败”

当膳食纤维摄入不足,或者蛋白质摄入过量导致大量未消化的蛋白质进入结肠(尤其是远端结肠)时,微生物的代谢模式会发生危险的逆转。

在这个过程中,细菌会产生一系列具有细胞毒性的代谢产物:

这种“腐败发酵”主要发生在远端结肠,那里是碳水化合物最先被耗尽的地方,也是结直肠癌的高发部位。这非巧合。

关键在于“碳氮比”:别让细菌只吃肉

那么,我们该如何避免蛋白质的“黑化”?

研究人员认为,碳水化合物(纤维)的存在可以抑制蛋白质的腐败发酵。

这是一种名为分解代谢抑制的生存策略:只要有容易发酵的碳水化合物存在,细菌就会优先利用它们,而此时产生的酸性环境会进一步抑制蛋白水解酶的活性。

因此,问题的核心往往不在于肉吃多了,而在于菜吃少了。

植物蛋白 vs 动物蛋白

相比于红肉(富含血红素铁,可能催化致癌物 N-亚硝基化合物的形成),植物蛋白通常自带膳食纤维。这种自带解药的属性,使得植物蛋白在被细菌分解时,往往伴随着更有益的代谢环境。

肠道菌群与蛋白质代谢14 赞同 · 3 评论 文章

动物蛋白与植物蛋白对肠道微生态的不同“改造”与健康风险”6 赞同 · 2 评论 文章

脂 肪

与纤维(作为食物)不同,脂肪更多是通过改变肠道环境(特别是胆汁酸代谢)来间接筛选微生物。

长期以来,我们对脂肪的恐惧主要集中在变胖和心血管堵塞。但在微观视角下,高脂饮食对健康的打击是从肠道屏障的崩塌开始的。

这其中牵涉到两个核心机制:

胆汁酸的改变 与 内毒素的易位。

高脂饮食的代价:当助消化的胆汁变成致癌毒素

当你吃下一块肥美的五花肉,肝脏会立刻分泌胆汁酸(Bile Acids)来乳化这些油脂,帮助消化吸收。这本是正常的生理过程。

然而,问题在于量。

长期摄入高脂肪饮食,会迫使肝脏源源不断地向肠道泵入大量的初级胆汁酸。当这些胆汁酸流经小肠未被完全回收,进入结肠后,它们就落入了微生物的手中。

肠道细菌(如梭菌属)通过7α-脱羟基作用会将初级胆汁酸进行二次加工,转化为次级胆汁酸,如脱氧胆酸(DCA)和石胆酸(LCA)。

什么是胆汁酸,其与肠道微生物互作如何影响人体健康18 赞同 · 0 评论 文章

次级胆汁酸的蓄积,是一个危险的信号:

当然,次级胆汁酸也有另一面——某些特定的衍生物(如 isoalloLCA)能特异性地抑制艰难梭菌等病原体。

但在典型的高脂“西方饮食”模式下,负面效应往往占据了主导地位。

肠道微生物群对胆汁酸代谢和信号传导影响的最新研究成果20 赞同 · 1 评论 文章

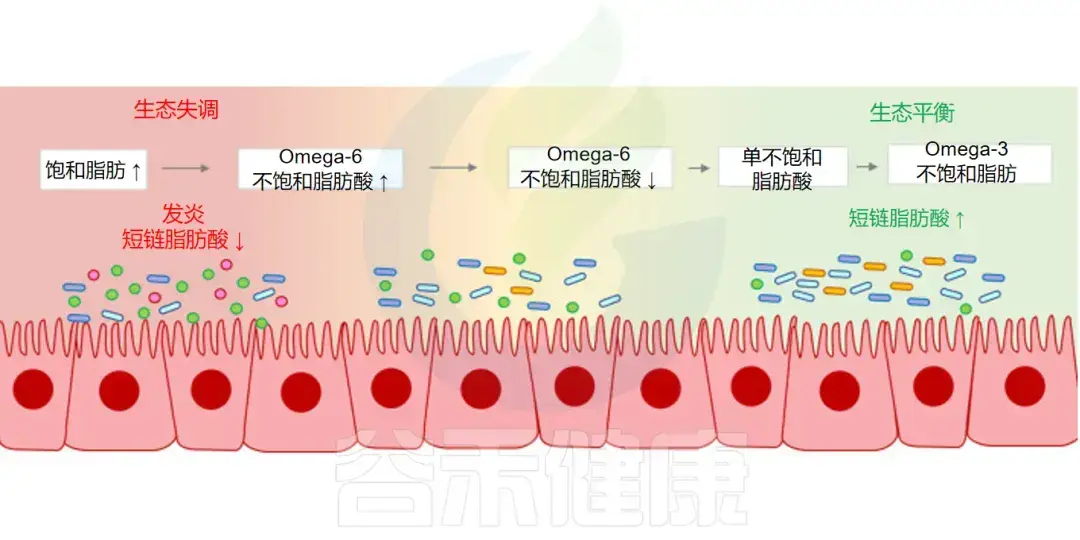

脂肪的类型(质量)远比数量重要

研究对比了饱和脂肪酸(如猪油、棕榈油)与多不饱和脂肪酸(PUFAs,如鱼油、亚麻籽油):

-饱和脂肪:代谢性内毒素血症

摄入过多的饱和脂肪,不仅会降低微生物的多样性,更关键的是它充当了细菌毒素的载体。

革兰氏阴性菌的细胞壁成分——脂多糖(LPS,即内毒素),极易溶解在脂肪微粒(乳糜微粒)中。当饱和脂肪穿过肠壁进入血液时,它会顺手把 LPS 也带进去。

这就是著名的代谢性内毒素血症。血液中微量的 LPS 升高,会触发全身性的低度慢性炎症,诱导胰岛素抵抗,成为肥胖和糖尿病的隐形推手。

-Omega-3

相反,富含 Omega-3 的多不饱和脂肪酸,被证明能够增加产丁酸菌丰度,逆转由饱和脂肪引起的菌群失调,并有助于维护肠道屏障的完整性。

探索Omega-3脂肪酸:健康益处与营养补充12 赞同 · 0 评论 文章

维 生 素

我们常以为维生素只是为了身体好,其实肠道里的细菌也是维生素大户。

许多有益菌(如双歧杆菌)虽然能为我们合成维生素K和部分B族维生素,但它们自身往往无法从头合成生长所需的全部维生素(尤其是B族),必须依赖我们的饮食摄入或原本的交叉喂养网络。

B2(核黄素)

当饮食中缺乏维生素B2(核黄素)时,肠道中产丁酸菌(如普拉梭菌)就会因缺乏口粮而减少,而这可能间接给大肠杆菌等潜在有害菌腾出生存空间。

B9(叶酸)与 B12(钴胺素)

乳杆菌和双歧杆菌通常缺乏从头合成叶酸和钴胺素的完整酶系,属于维生素营养缺陷型微生物。必须依赖宿主摄入。如果叶酸摄入不足,这些益生菌的生长就会受限,进而削弱其对肠道微生态的调节功能。

B3(烟酸)

烟酸不仅是细胞能量代谢(NAD+合成)的关键前体,还是结肠上皮及免疫细胞表面 GPR109A 受体的特异性配体。烟酸通过激活该受体发挥抗炎作用,抑制促炎因子的释放。

缺乏烟酸会导致肠道免疫耐受性降低,增加结肠炎易感性,并伴随微生物群落Alpha 多样性的显著下降及微生态结构的崩塌。严重缺乏会导致糙皮病。

B7(生物素)

生物素是细菌羧化酶不可或缺的辅助因子,在菌群的种间竞争中起着关键作用。研究显示,在生物素缺乏的环境下,某些机会性致病菌(如鼠乳杆菌Lactobacillus murinus)会利用代谢优势发生异常增殖,导致严重的菌群失调;而恢复生物素水平则能有效遏制这种过度扩张,通过生态位竞争维持肠道微生态的稳态。

B族维生素与肠道菌群互作52 赞同 · 1 评论 文章

维生素A

维生素 A 的代谢产物(视黄酸)是调节肠道黏膜免疫的关键信号。它能直接促进 B 细胞分化,上调分泌型免疫球蛋白 A (sIgA) 的合成与分泌。sIgA 能够特异性地包裹细菌,在阻止致病菌黏附上皮组织的同时,协助乳杆菌(Lactobacillus) 等共生菌在黏膜表面的稳定定植,防止菌群易位。

维生素D

维生素 D 通过激活肠上皮细胞中的维生素 D 受体 (VDR),上调紧密连接蛋白(如 Occludin 和 Zonulin)的表达,从而维持肠道屏障的物理完整性。

此外,维生素D还能发起主动进攻,它能诱导宿主分泌防御素和组织蛋白酶等抗菌肽。这种选择性压力有助于重塑菌群结构,研究显示其可显著促进Akkermansia muciniphila的生长,并抑制变形菌门等潜在致病菌。

维生素 C & E:调节氧化还原电位

肠道核心菌群(如厚壁菌门和拟杆菌门)多为专性厌氧菌,对氧气极为敏感。维生素 C 和 E 具有显著的抗氧化作用,能够清除肠腔内的活性氧 (ROS),维持肠道较低的氧化还原电位。这种厌氧环境有利于核心有益菌的代谢与生存,同时限制肠杆菌科(多为兼性厌氧菌)等机会性致病菌的过度增殖。

维生素摄入水平肠道菌群可以告诉你14 赞同 · 0 评论 文章

下表列出了常见的维生素的食物来源,可供参考。

矿 物 质

铁

铁是细菌界的稀缺资源。正常情况下,人体会限制肠道内的游离铁(营养免疫),防止细菌疯长。

但问题在于,沙门氏菌和致病性大肠杆菌等肠杆菌科细菌,进化出了极强的“抢铁工具”——铁载体(Siderophores)。相比之下,乳杆菌等有益菌抢夺铁的能力很弱。

人与菌对铁的竞争吸收 | 塑造并控制肠道潜在病原菌的生长15 赞同 · 0 评论 文章

因此,一旦结肠中出现未被吸收的游离铁(比如吃太多红肉或过量补铁),这些铁就会优先被致病菌抢走,助长它们爆发性繁殖,从而压制有益菌并引发炎症。

锌

锌不仅能加固肠道屏障,更是维持菌群结构稳定的关键。

研究发现,缺锌会直接导致肠道中的主力军——厚壁菌门的数量大幅下降。这种多样性的丧失,意味着肠道的定植抵抗力被削弱了。

膳食锌缺乏或过量对人体肠道菌群及健康的影响11 赞同 · 1 评论 文章

这就好比城墙上的守卫变少了,原本被压制的艰难梭菌就会趁虚而入,利用空出来的生态位大量繁殖并分泌毒素,引发生严重的肠道感染。

这种微观层面的营养不良,往往是导致菌群失调和系统性炎症的隐蔽开端,也进一步凸显了通过高质量饮食纠正营养短板的紧迫性。

前面关注了“吃什么”,“吃多少”,接下来我们来看第三个维度:进食时机。

人体内存在两套主要的生物钟系统:

微生物也会“倒时差”

你可能不知道,肠道菌群也是分早班和晚班的。肠道微生物的组成和功能会呈现出显著的昼夜震荡。

这种节律性波动是如此重要,以至于产生的代谢物(如我们前面提到的短链脂肪酸、胆汁酸衍生物)在一天中的浓度也是波动的。这种波动指导着宿主的肝脏何时储存脂肪、何时释放葡萄糖。

现代生活方式:“光”与“食”错位

当我们在深夜(大脑认为是休息时间)吃一顿宵夜(肠道接收到工作信号)时,中枢生物钟和外周生物钟就发生了脱钩。

这种时钟错位会导致肠道微生物节律的丧失。原本应该在休息期清理毒素的细菌被迫加班处理食物,不仅效率低下,还会引发代谢混乱。这被认为是倒班工作者更容易患肥胖、糖尿病和肠道炎症的核心机制之一。

限时进食(TRE):重启肠道节律

限时进食(Time-Restricted Eating, TRE)——即把每天的进食窗口限制在 8-10 小时内,其余时间禁食。

这不仅仅是减少热量摄入的手段,更是一种微生物重塑策略。

–恢复昼夜节律

TRE 能够强力恢复微生物群落的昼夜节律震荡。让不同的细菌在正确的时间做正确的事,重建宿主代谢通路与微生物活动的同步性。

-特定功能菌群的富集

延长的禁食窗口为特定共生菌提供了生态位优势。

研究显示,禁食期间,以AKK菌(Akkermansia muciniphila)为代表的黏液降解菌丰度显著增加。这类菌群利用内源性黏蛋白进行增殖,反向刺激杯状细胞分泌黏液,从而强化肠道屏障功能,减少内毒素血症风险。

-代谢保护

动物模型和人类研究,表明 TRE 可以预防由高脂饮食引起的肥胖和代谢综合征。哪怕摄入的总热量没有改变,仅仅是改变进食的时间窗口,就能显著改善血糖稳态。

对于现代人来说,最糟糕的饮食习惯可能是进食时间的不规律。今天不吃早饭,明天半夜撸串,这种行为让肠道微生物始终处于“倒时差”的应激状态中。

因此,为了维护肠道健康,除了多吃膳食纤维、少吃加工食品外,我们还需要给微生物一个明确的作息表:在白天的活跃期进食,在夜晚的休息期禁食。这不仅是对身体的尊重,也是对居住在你体内的万亿微生物生命的尊重。

小结:从填饱肚子到精准滋养微生态

热量达标不代表菌群吃饱。必须保证膳食纤维的充足供应。这是防止菌群因底物匮乏而倒戈吞噬肠道黏膜的第一道防线。

蛋白质与脂肪对菌群的影响,可能取决于纤维的在场。控制饱和脂肪摄入,选择优质脂肪,能减少次级胆汁酸对有益菌的杀伤,避免内毒素血症。

均衡的微量营养素摄入,比如维生素和矿物质,能精准强化共生菌的竞争优势,助其在生态位争夺战中抢占先机,从而有效压制机会致病菌的野蛮生长。

当我们站在微生物生态学的前沿回望,传统的“金字塔式”饮食建议显得过于粗糙且缺乏维度。Singh等人的数据警示了“饮食大波动有风险”,Estrela等人的机制揭示了“细菌怕长期挨饿”,而Sanz等人的综述则描绘了通过饮食调节菌群的多维度健康蓝图。

这就要求我们必须升级我们的营养系统,从单纯关注成分转向关注生态稳定性与精准化。

新时代的营养观

对于普通大众而言,建立一个基线饮食节奏至关重要。

建立核心菜单

不要让每一顿饭都成为随机事件。尝试确立每天固定的核心食物,例如早餐固定的全谷物燕麦,或晚餐固定的深色蔬菜。这能确保护肠道内的核心共生菌每天都能获得稳定的底物供应,避免其因“断粮”而进入休眠或衰退。

平滑过渡

当你试图改变饮食习惯(比如从高碳水转向低碳水,或者开始吃地中海饮食)时,切忌急刹车或急转弯。根据 Estrela等人的理论,剧烈变换的底物会诱发细菌的饥饿应激和黏液降解。更合适的做法是循序渐进,给微生物群落留出数周的适应期,让代谢网络慢慢重塑。

精准营养 2.0:整合微生物组

每个人的肠道菌群构成都是独一无二的,这意味着同样的食物在不同人体内会引发截然不同的微生物反应(例如,不同人吃同样的香蕉,血糖反应可能截然不同)。未来的营养干预将不再是千篇一律的指南,而是根据人群的代谢表型或微生物特征,提供分层建议。

肠道菌群监测

比如说核心菌群,如厚壁菌门/拟杆菌门比值、产丁酸菌比例等指标,建立个人化菌群基线。

长期的饮食习惯会在菌群上留下印记。例如,长期缺乏膳食纤维的人,其肠道内负责降解植物多糖的酶系可能已经退化。此时若盲目大量补充纤维,不仅无法被利用,反而可能导致腹胀不适。这时肠道菌群数据能提示我们,可能需要采用缓慢饮食过渡方案,给菌群以适应和重建的时间。

靶向性补充

针对特定的功能缺失进行干预。例如,如果发现黏液降解菌(如 Akkermansia)异常升高,这往往是肠道缺乏膳食纤维、菌群正在吃内源性黏液的信号。可能不仅要补充益生菌,更需精准增加抗性淀粉、菊粉等摄入,以提供替代碳源,保护肠道屏障。

拥抱时间营养学

我们不仅要问吃什么,还要问什么时候吃。微生物组具有自身的昼夜节律,这种节律受宿主进食时间的强烈驯化。

保持规律的进食时间,避免深夜进食

这能让微生物群的代谢活动与宿主的生理时钟同步,优化代谢产物的分泌时机,使其在宿主最需要的时候(如日间活动时)发挥作用。

避免长期的随机断食

间歇性断食在某些情况下有益,但无序的、饥一顿饱一顿的“随机断食”是细菌的噩梦。如果你选择断食,请保持断食窗口的规律性,让细菌能够建立起预期的代谢循环。

保持饮食的节奏,不仅仅是一种自律的生活态度,更是一种对生命的敬畏。维护肠道内的和平与稳定,我们实际上是在守护自身健康的根基。正如研究所示,每日稳定摄入蔬菜、水果等富含纤维的食物,远比间断性大量食用更能维持菌群多样性。

在这个充满不确定性的世界里,科学的节奏与精准的滋养,或许就是你能给身体最好的确定性。

主要参考文献

Estrela S, Long JZ, Huang KC. How nutrient starvation impacts the gut microbiome. Nat Microbiol. 2025 Nov;10(11):2663-2672. doi: 10.1038/s41564-025-02139-9. Epub 2025 Sep 30. PMID: 41028229.

Singh R, McDonald D, Hernandez AR, Song SJ, Bartko A, Knight R, Salathé M. Temporal nutrition analysis associates dietary regularity and quality with gut microbiome diversity: insights from the Food & You digital cohort. Nat Commun. 2025 Sep 30;16(1):8635. doi: 10.1038/s41467-025-63799-z. PMID: 41028733; PMCID: PMC12484809.

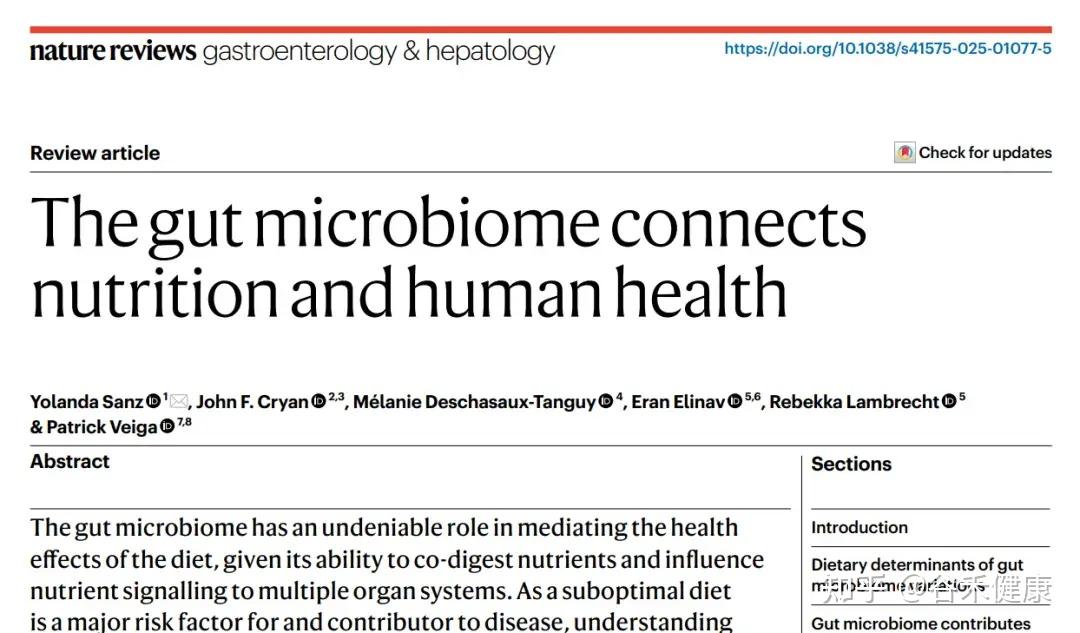

Sanz Y, Cryan JF, Deschasaux-Tanguy M, Elinav E, Lambrecht R, Veiga P. The gut microbiome connects nutrition and human health. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2025 Aug;22(8):534-555. doi: 10.1038/s41575-025-01077-5. Epub 2025 Jun 4. PMID: 40468006.

谷禾健康

氨基酸(AA)稳态对人体健康至关重要,其紊乱与多种疾病的发生和进展密切相关,如2型糖尿病和炎症性肠病(IBD),并且常常是治疗结果的决定性因素。

肠道微生物群可能通过多种机制调节宿主氨基酸的可用性,例如影响消化酶(如胰蛋白酶)的活性。肠道微生物群定殖还可能改变肠道通透性,从而影响胃肠道中游离氨基酸的运输和吸收。此外,肠道微生物可能直接利用或代谢肠道中的氨基酸,或合成并向宿主提供氨基酸。以往研究表明,肠道微生物组的变化(或其存在)可能影响肠道氨基酸谱。然而,参与调控宿氨基酸稳态的关键菌株及代谢基因仍未完全明确。

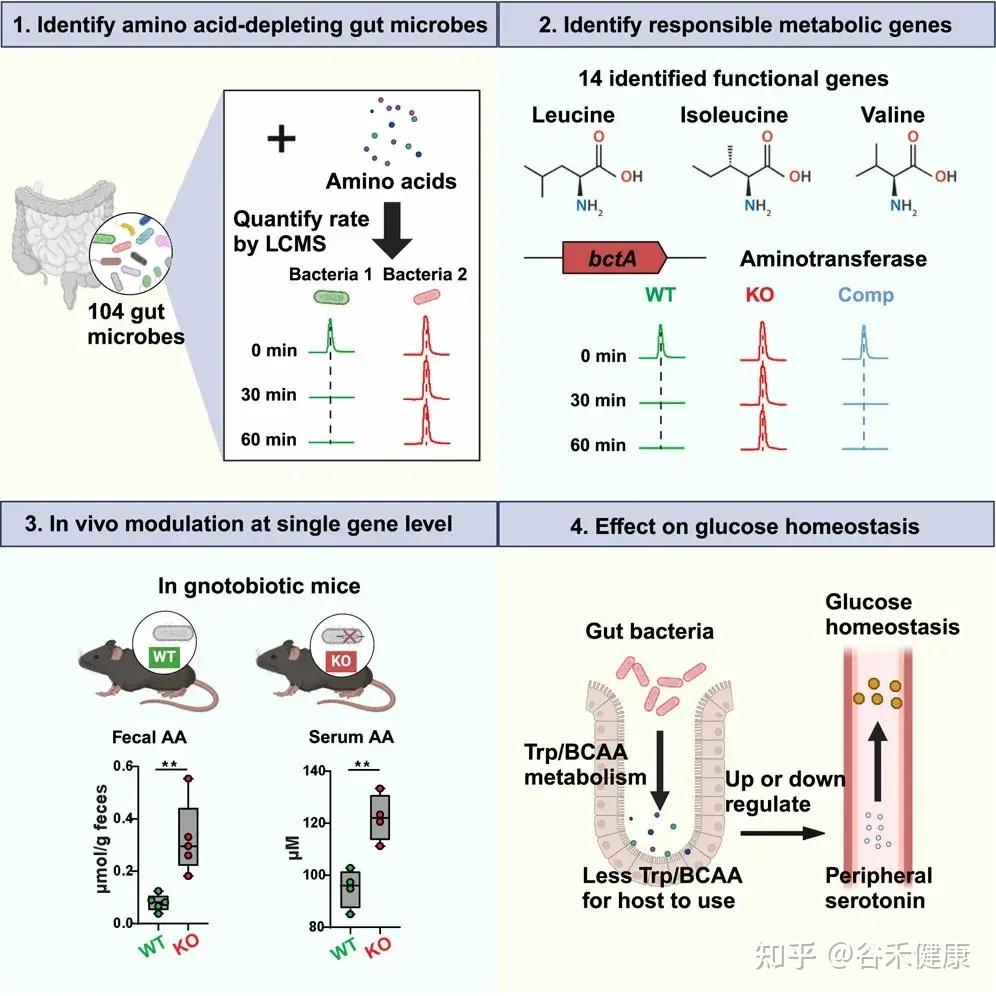

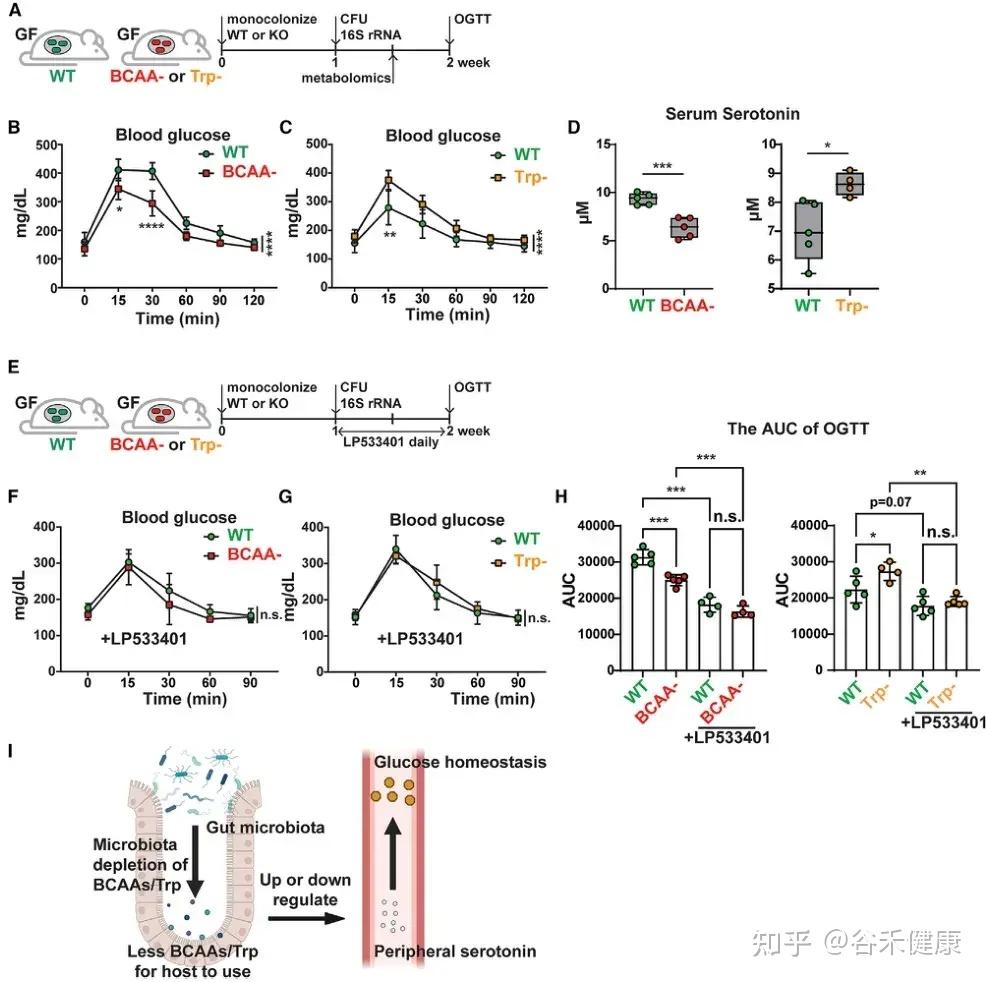

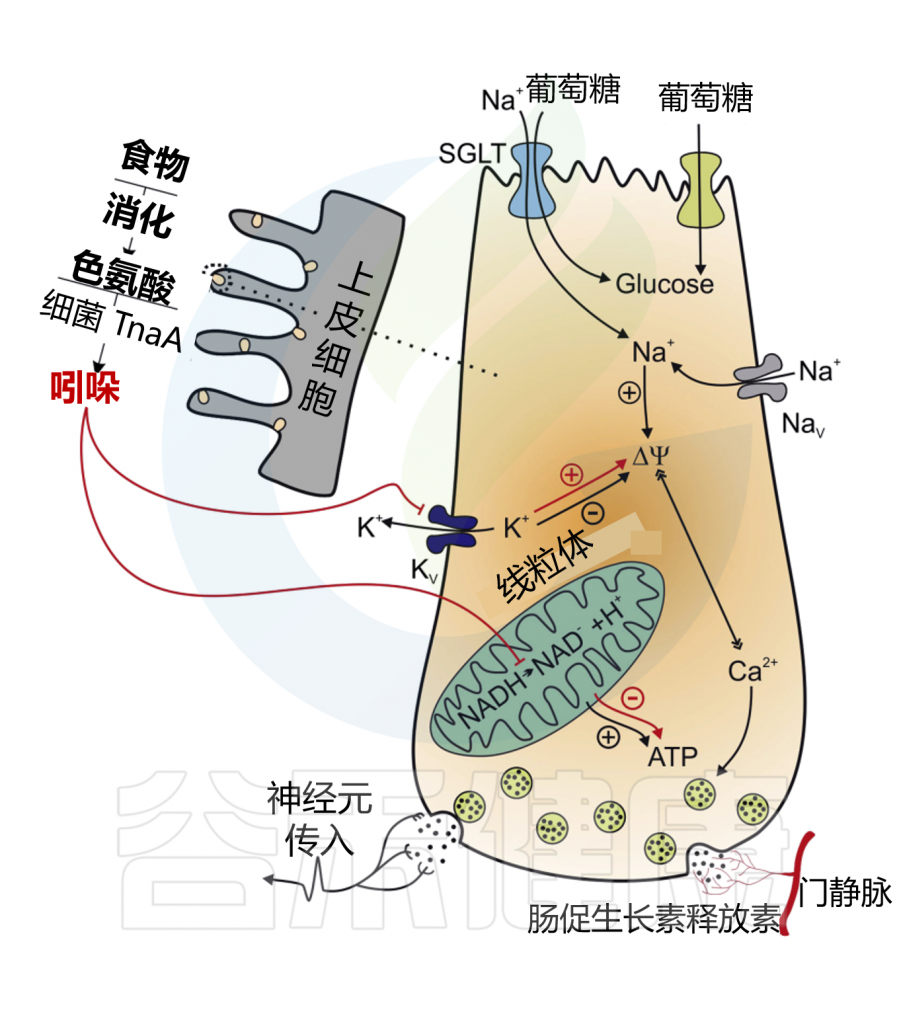

今天分享的这一篇发表在《Cell Host & Microbe》期刊上的研究论文”Microbiota metabolism of intestinal amino acids impacts host nutrient homeostasis and physiology”,通过比较Met无菌(GF)小鼠与无特异病原体(SPF)小鼠的分解物谱已证明,肠道细菌定殖会影响胃肠道(GI)中游离氨基酸谱,还通过高效代谢肠道氨基酸来重塑宿主氨基酸的格局。为确定责任微生物/基因,该研究开发了基于代谢组学的检测法,筛查了104个共生菌,并识别出能高效利用氨基酸的候选基因,并发现这些基因调控了肠道和循环氨基酸的可用性。

结果显示,不同氨基酸具有特定的细菌消费者,消耗效率差异明显。例如,天冬酰胺和谷氨酸被拟杆菌和部分梭菌高效利用,而芳香族氨基酸(色氨酸、酪氨酸)及支链氨基酸(BCAAs)仅为部分厚壁菌门成员所代谢,效率较低。值得注意的是,支链氨基酸与色氨酸代谢相关的微生物基因还能通过调节外周血清素间接影响宿主葡萄糖平衡。

总体而言,该研究首次系统揭示了肠道微生物群编码的氨基酸代谢活动对宿主营养稳态的深远影响,为理解微生物介导的氨基酸利用及其对宿主代谢调控机制提供了关键分子依据。

氨基酸稳态对人类健康至关重要,其紊乱与2型糖尿病和炎症性肠病(IBD)等多种疾病的进展密切相关。虽然传统上认为肠道和肝脏是调控营养代谢的主要器官,但最新研究发现,肠道微生物群通过代谢氨基酸能够深刻重塑宿主的氨基酸谱。

★该研究的核心意义在于:

•揭示了肠道微生物群通过代谢肠道氨基酸影响宿主氨基酸稳态的分子机制;

•鉴定了高效消耗氨基酸的特定肠道微生物及其代谢基因;

•阐明了微生物群氨基酸代谢基因如何通过外周血清素调节宿主葡萄糖稳态;

•为通过调节肠道微生物群代谢活性改善人类健康提供了新的靶点和策略。

▸ 肠道微生物群对宿主氨基酸水平的影响

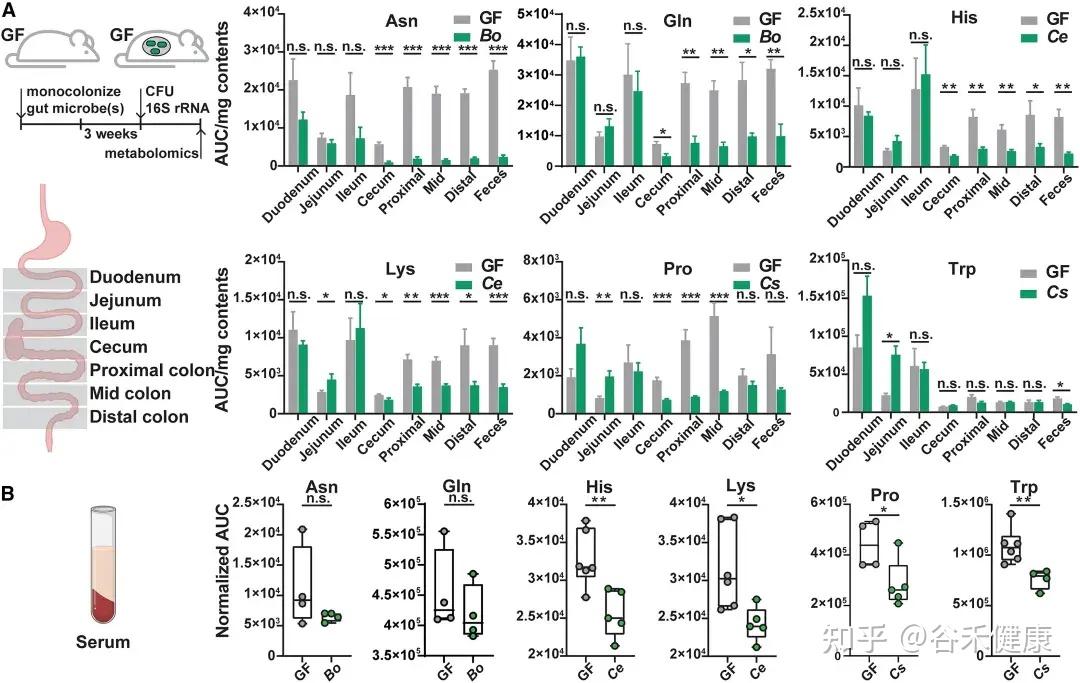

研究首先通过比较无菌(GF)小鼠、无特定病原体(SPF)小鼠以及接受SPF微生物群移植(FMT)的GF小鼠,证实了肠道微生物群定植显著降低了肠道和循环氨基酸水平。

靶向代谢组学分析显示,SPF小鼠或接受SPF微生物群的GF小鼠肠道和循环氨基酸浓度普遍降低,这与之前的研究结果一致,表明微生物对肠道氨基酸的利用可能是影响宿主氨基酸稳态的主要途径之一。

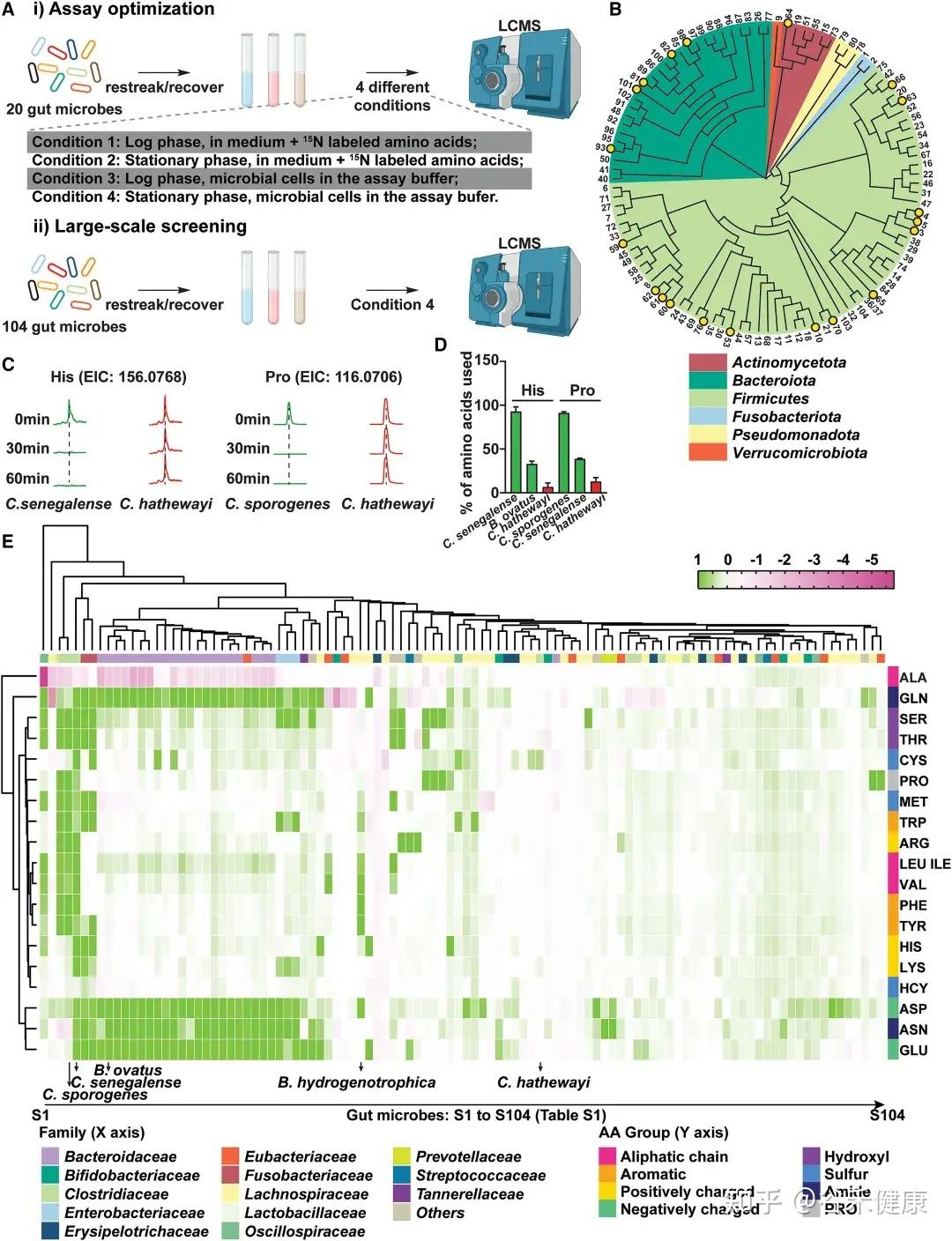

▸ 高效代谢氨基酸的肠道微生物筛选

为识别高效代谢肠道氨基酸的微生物,研究者建立了一种基于活细胞的高通量代谢组学筛选方法,对104种肠道共生菌进行了系统分析。该方法综合考虑多个因素:

•生长阶段差异:绘制各菌株生长曲线并进行参数拟合,确保在可比生长阶段进行筛选;

•时间动态分析:分别在15、30和60分钟测定氨基酸消耗量,以精确评估不同菌株对特定氨基酸的利用速率;

•营养条件优化:在测定缓冲液中除氨基酸外,补充无机氮源、微量矿物质、维生素及额外碳源(如葡萄糖),以避免因营养限制导致的氨基酸非特异性快速消耗。

研究流程图展示了从识别消耗氨基酸的肠道微生物、鉴定负责的代谢基因、单基因水平的体内调节到对葡萄糖稳态影响的完整研究路径。

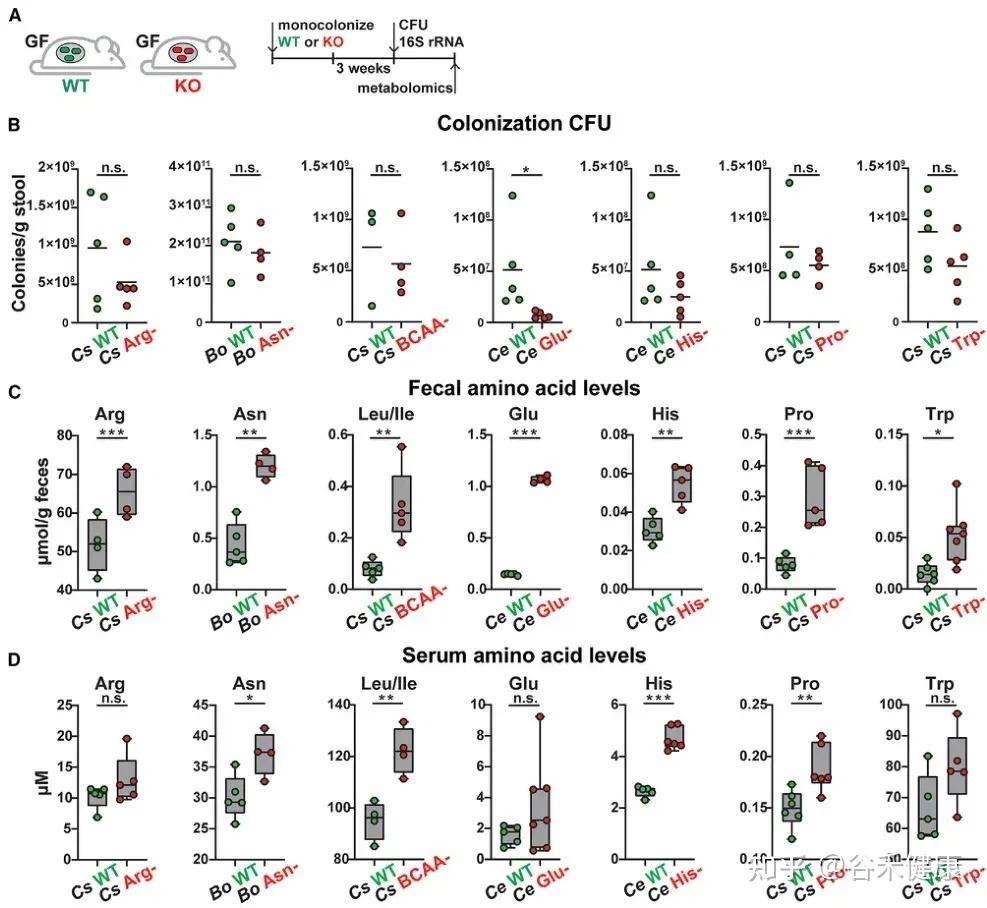

▸ 微生物代谢基因的鉴定与功能验证

研究利用CRISPR-Cas9和ClosTron等基因编辑技术,在系统发育多样的肠道微生物中开展大规模基因缺失分析,以鉴定氨基酸代谢的关键基因。筛选标准包括:

1.代谢基因编码的酶以氨基酸为直接底物;

2.这些基因存在于高效代谢氨基酸的肠道菌株中;

3.携带相关基因的菌株能稳定定植于无菌(GF)小鼠肠道,并降低宿主体内相应氨基酸水平。

通过构建基因敲除和互补菌株并结合代谢组学分析,研究识别出多种氨基酸代谢相关基因,并在单菌定植的GF小鼠模型中验证了其对肠道及血清氨基酸水平的调控作用。

▸ 高效代谢氨基酸的肠道微生物鉴定

通过大规模筛选,研究发现不同肠道微生物对氨基酸的代谢效率和偏好存在显著差异:

鉴定高效利用氨基酸的肠道微生物候选者

热图展示了104种肠道微生物对不同氨基酸的代谢情况,揭示了微生物系统发育与氨基酸代谢效率之间的复杂关系。

★ 关键发现包括:

•梭菌属微生物:如Clostridium sporogenes ATCC15579和Clostridium senegalense DSM25507,可高效代谢多种氨基酸,包括精氨酸、芳香族氨基酸、支链氨基酸、组氨酸、赖氨酸和脯氨酸等。

•拟杆菌属共生菌:作为肠道多糖的主要利用者,也能有效代谢天冬酰胺(Asn)、天冬氨酸(Asp)和谷氨酰胺(Gln)等氨基酸。

•氨基酸特异性代谢:不同氨基酸具有特定的细菌“消费者”,消耗效率差异明显。天冬酰胺和谷氨酸通常被拟杆菌和部分梭菌快速利用,而芳香族氨基酸(色氨酸、酪氨酸)及BCAA仅被部分厚壁菌门或梭菌较低效地代谢。

▸ 氨基酸代谢相关微生物基因的鉴定

通过对高效代谢氨基酸的肠道微生物进行大规模基因缺失分析,研究鉴定出多种关键氨基酸代谢基因。这些基因编码的酶包括转氨酶、脱羧酶、消旋酶和氨裂解酶等,具有以下特征:

•功能冗余性:单株细菌常含多个具有相似功能的基因。例如,C. sporogenes 携带两种精氨酸脱亚胺酶基因(adiA 和 adiB),单基因敲除影响较小,而双敲除可完全消除其精氨酸代谢能力。

•底物特异性:代谢酶展现高度底物选择性。例如,C. sporogenes 的转氨酶 ArtA 特异作用于色氨酸和酪氨酸,但对苯丙氨酸代谢影响极小。

•催化多样性:不同类型的酶参与多条代谢途径。支链氨基酸和色氨酸经转氨途径代谢,脯氨酸通过还原反应被 C. sporogenes 利用,而谷氨酸、甲硫氨酸、丝氨酸和苏氨酸则由氨裂解酶快速分解。

•功能可转移性:这些酶的催化功能具有可转移性,在其他肠道共生菌中表达其编码基因可赋予相应氨基酸的消耗能力。

▸ 微生物代谢基因调控宿主氨基酸稳态

通过将野生型菌株及其代谢基因缺失突变体分别单菌定植于GF小鼠,研究发现这些基因显著影响宿主肠道及循环系统中的氨基酸水平:

无菌小鼠单一定植B. ovatus、C. senegalense和C.sporogenes野生型菌株后,肠道和血清中特定氨基酸浓度显著降低。

★ 主要发现包括:

•肠道氨基酸稳态调控:多数鉴定出的微生物代谢基因或酶影响肠道氨基酸平衡。由于突变体的相应代谢途径被阻断,肠道内容物和粪便中相关氨基酸显著积累。

•循环氨基酸谱变化:部分代谢基因还影响宿主血清氨基酸水平。定植 Asn、Leu/Ile、Pro 和 His 利用缺陷突变体的无菌小鼠,其血清中对应氨基酸明显升高。

•系统性调节的复杂性:循环氨基酸水平的变化并不总与微生物在肠道中的代谢能力一致。例如,定植 C. sporogenes 精氨酸利用缺陷突变体可显著提高肠道精氨酸水平,但对循环精氨酸影响有限,提示肠上皮或肝脏代谢等额外机制亦参与精氨酸的全身稳态调控。

单基因水平的微生物群氨基酸代谢调控

单基因水平的体内调节实验显示,氨基酸代谢基因缺陷突变体定植的无菌小鼠粪便和血清中相应氨基酸水平显著升高。

▸ 微生物氨基酸代谢通过外周血清素调控宿主葡萄糖稳态

研究发现,微生物中支链氨基酸(BCAAs)和色氨酸代谢相关基因可通过外周血清素间接调节宿主葡萄糖稳态。将 C. sporogenes 野生型、BCAA 缺陷型及色氨酸缺陷型突变体分别单菌定植于 GF 小鼠,并进行口服葡萄糖耐量试验(OGTT),结果显示以下关键发现:

微生物支链氨基酸和色氨酸代谢通过调节外周血清素水平影响宿主葡萄糖稳态的机制示意图及实验验证。

•BCAA代谢与葡萄糖耐受性:定植 BCAA 缺陷突变体的小鼠葡萄糖耐受性显著增强,伴随血清素水平下降。

•色氨酸代谢与葡萄糖耐受性:定植色氨酸代谢缺陷突变体的小鼠表现相反,葡萄糖耐受性下降,血清素水平升高。

•血清素介导机制:应用 Tph1 抑制剂 LP533401 阻断外周血清素合成后,野生型与突变体定植小鼠间的葡萄糖处理差异显著减小,证实微生物氨基酸代谢通过调控外周血清素影响宿主葡萄糖稳态。

这一发现揭示了肠道微生物群、氨基酸代谢、外周血清素及葡萄糖稳态间的复杂关联,为理解代谢性疾病的机制提供了新思路。

!

研究局限性

尽管该研究取得了重要发现,但仍存在一些局限性:

1.微生物氨基酸代谢的多样性:研究主要关注肠道微生物对氨基酸的消耗,而其合成、转运等途径也可能影响宿主氨基酸稳态。体外测定仅反映特定条件下的代谢效率,难以全面代表其在宿主体内的作用。

2.模型简化的局限性:研究采用单菌定植的 GF 小鼠模型,未来应在更接近生理状态的模型(如定植简化微生物群的 GF 小鼠)中验证这些机制。

3.复杂微生物群中基因操作的挑战:虽然本研究成功在宿主定植背景下操纵单一氨基酸代谢途径,但在复杂微生物群中实现精确基因操作仍需进一步技术突破。

4.宿主响应机制研究不足:研究揭示了野生型与突变体共生菌定植小鼠间的生理差异,但尚需深入解析相关宿主细胞类型及信号通路的具体调控机制。

未来的研究在单基因分辨率下揭示了肠道微生物群如何通过代谢肠道氨基酸影响宿主氨基酸稳态。研究鉴定出多种积极代谢肠道氨基酸的细菌,并通过大规模基因缺失分析确定了其关键代谢基因。功能实验显示,这些代谢途径通过直接调控宿主肠道和循环氨基酸的生物利用度,或间接影响外周血清素合成,从而调节宿主的葡萄糖代谢和整体营养稳态。

研究表明,定植微生物群可能以“竞争”模式与宿主共同调控营养平衡,为理解其分子层面的调节机制提供了新视角。更值得关注的是它揭示了一个新的通路:微生物氨基酸利用 → 改变宿主血中氨基酸/代谢产物 → 改变激素/神经递质(如外周 5‑HT)→ 改变葡萄糖代谢等生理功能,所以这些菌在肠道里的存在,更可能是:微调宿主营养和代谢状态,而不是简单的“好/坏”。

参考文献:

Li TT, Chen X, Huo D, Arifuzzaman M, Qiao S, Jin WB, Shi H, Li XV; JRI Live Cell Bank Consortium; Iliev ID, Artis D, Guo CJ. Microbiota metabolism of intestinal amino acids impacts host nutrient homeostasis and physiology. Cell Host Microbe. 2024 May 8;32(5):661-675.e10.

谷禾健康

从吃什么到谁在消化

我们常常纠结于吃什么,食物的卡路里、蛋白质或脂肪含量,却可能忽略了一个关键问题:这些食物进入我们体内后,到底发生了什么?

我们吃下的每一口饭,其实都不是我们一个人在享用,在我们肠道里,还住着数万亿的成员——肠道菌群。我们吃进去的营养,需要先经过它们的“再加工”和“巧分配”,才能真正为我们所用。

我们很多人其实已经了解肠道菌群这个系统至关重要,但其内部精密的运作逻辑,对我们而言就像一个黑箱。

关于这些问题,我们用两篇研究来解析这一微观世界的运作机制。

发表在《The ISME Journal》的研究深入微观,揭示了菌群的“社会规则” 。肠道中大部分细菌都存在“氨基酸合成缺陷”,也就是说它们无法独立制造所有生存必需的氨基酸。这种缺陷却不一定是坏事,某种程度上反而驱动微生物群落多样性、稳定性,促成了它们之间广泛的“交叉喂养”(cross-feeding),形成了一个高度依赖、紧密协作的社会网络。

另一篇发表在《Cell》的研究,则是聚焦宏观,首次量化了菌群的“经济贡献” ,也就是说肠道微生物群每天向人体“输送”多少能量以及这一过程受饮食影响的规律。

通过构建一个精密的系统通量模型,该研究精确计算出,肠道微生物群的发酵产物(乙酸、丙酸、丁酸等)可为人体提供每日2%~10%的能量。这个比例受饮食结构(尤其是纤维摄入量)的显著影响,明确了微生物对宿主能量平衡的具体贡献值。

如果说前一篇回答了菌群之间如何协作,那么后一篇是让我们了解了菌群的协作对我们有什么用。这两篇一起能够让我们更系统、更完整地理解肠道菌群不仅是一个随机的微生物集合,而是一个遵循着内部协作规则、并能对外部宿主产生巨大影响的、有组织的生态系统。

本文将立足于这一整体视角,整合两大前沿发现,深入剖析菌群内部的互补协作逻辑与对宿主的代谢贡献,进而揭示“营养-微生物-宿主健康”核心轴线中的多层级调控规律。

氨基酸合成能力缺陷在肠道细菌中非常普遍

人类肠道内有些细菌,自己造不出某些生存必需的营养物质。比如氨基酸或维生素,它们必须依靠外部环境或其他细菌提供这些物质才能活下去,这种情况就叫“营养缺陷型”。这种“专性营养需求”会对单个细菌和整个菌群系统都产生很大影响。

发表在《The ISME Journal》这篇文章,通过对一个包含5414株肠道细菌的基因组目录进行分析后,选取了其中3687个高质量的基因组进行深入研究发现:

氨基酸合成能力缺陷在肠道细菌中非常普遍。例如,近64%的菌株缺乏合成色氨酸的能力。被“丢失”最多的氨基酸(如色氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸等),恰好也是人类自身的必需氨基酸。

预测的氨基酸缺陷被分为人类必需和非必需氨基酸

doi.org/10.1038/s41396-023-01537-3

然而,这种看似的缺陷并非生存劣势,而是一种高效的进化策略与生态分工。

更有趣的是,研究还揭示了这种营养缺陷与特定发酵产物生成之间的深刻关联。例如:

这表明,当合成氨基酸的代谢路径被关闭时,其前体物质会被重新导向其他途径,生成对群落乃至宿主健康至关重要的发酵产物。

doi.org/10.1038/s41396-023-01537-3

总而言之,肠道菌群中的营养缺陷并非弱点,而是驱动群落形成社会性分工的关键。

有的细菌不会做饭,只能吃别人做的饭,但因为社区里有人乐意做、多余的饭还能分享,因此大家都能活得更好,整个微生物群落变得更有分工、更稳定。

通过这种交叉喂养,菌群不仅实现了整体的稳定与繁荣,更获得了强大的稳态韧性,使其在面对饮食波动或药物干扰等外界压力时,能更好地维持其核心功能,也增强了微生物与宿主之间的代谢联系。

“营养缺陷型”细菌越多,肠道菌群多样性越高

研究人员发现了一个有意思的现象:肠道菌群中“营养缺陷型”细菌的丰度,与菌群的多样性和长期稳定性呈显著正相关。也就是说,一个人肠道里营养缺陷型细菌越多,他的肠道菌群种类越丰富,也越稳定。

这其实验证了一个早期来自理论生态学的假说,即“代谢交叉喂养能创造新的生态位”。当细菌通过互相提供必需营养物来弥补彼此的合成缺陷时,它们便构筑了共存的基础,避免了直接的生存竞争。

为了验证该假说,研究团队分析了两个独立队列、跨度长达3~4年的纵向人体数据,结果高度一致:

这意味着,一个高度依赖内部“互助网络”的菌群,其整体结构更加稳固,对饮食波动、药物使用等外界干扰具有更强的抵抗力。

研究者引用的另一项关于B族维生素的研究也佐证了此观点:在小鼠模型中,即使科学家改变小鼠饮食中B族维生素的含量,小鼠肠道菌群的组成几乎没变化;B族维生素“缺乏型”的菌群比例也没明显改变。这说明这些菌并不是靠饮食提供的维生素生存,而是靠菌群内部那些“会合成维生素”的菌种提供营养。

因此,这又进一步印证了他们的观点:

肠道中的营养缺陷并非个体的弱点,反而是驱动群落走向更高层次合作与韧性的关键机制。营养缺陷型菌群的越多,越是促进了普遍的交叉喂养,由此形成的复杂互助网络,是维持整个生态系统平衡、健康和具备自我修复能力的核心。

超越肠道:菌群产物的全身性健康效应

研究人员发现肠道里“营养缺陷型”细菌,不仅仅影响菌群结构,也和宿主的代谢状态、体重以及血液代谢物水平之间存在联系。

研究团队注意到以前人们关注焦点是,“肠道菌群的代谢怎么影响人体健康”,但从来没有人专门去了解“这些营养缺陷型细菌的数量会不会和人体健康参数有关”。于是他们第一次统计分析了氨基酸营养缺陷型菌的比例与受试者健康指标的关系。

结果他们发现几个有意思的点:

①

营养缺陷型菌越多,BMI指数越低

他们发现某些氨基酸营养缺陷型菌的总数量跟人体的 BMI 呈负相关,也就是说,一个人的肠道里这些“营养依赖型”细菌比例越高,他的体重(或体脂)往往越低。

虽然不能说明因果,但这暗示了这些细菌群可能和更健康或更瘦的代谢状态有关。

同时,他们没发现这些细菌的丰度和血细胞计数(也就是血象指标)之间有明显关系,所以这种关联主要是代谢方面的,而不是炎症或免疫系统方面。

②

与血液中某些代谢物水平有关

色氨酸营养缺陷型细菌的比例跟血液中 3-吲哚乙酸(3-IAA)和 3-吲哚丙酸(3-IPA)含量呈正相关。

这两种物质都是由色氨酸经过微生物代谢产生的“吲哚类代谢物”,它们已知具有抗氧化、抗炎、神经保护作用,还能调节肠道屏障和免疫系统。

换句话说:这种缺色氨酸合成能力的细菌越多,人体血液里好的代谢产物越多。这说明这些缺陷菌可能刺激或依赖周围菌群代谢色氨酸,从而促进这些有益代谢物的产生。

不止色氨酸,其他几种氨基酸营养缺陷型(比如谷氨酸、天冬氨酸缺陷等)也和这些吲哚类代谢物呈现正相关。这种一致的趋势表明,肠道中代谢互助可能会提高吲哚相关代谢流通量。

③

与其他代谢物也存在相关性(尤其是胆汁酸和含氮代谢物)

他们发现特定氨基酸营养缺陷型细菌的总比例和对甲酚硫酸酯呈正相关。

这种物质是由肠道菌群将酪氨酸分解后经肝脏代谢转化的产物,通常被认为与肠道代谢活性有关。尽管高水平时可能与肾功能或炎症风险相关,但它也代表了一种活跃的芳香族氨基酸代谢通量。

这些胆汁酸变化说明,肠道代谢生态(由菌群活动决定)确实能影响宿主的脂肪吸收、胆盐循环与炎症信号。换句话说,这种“谁缺什么营养、谁提供什么”的群落特征不光影响菌和菌之间的平衡,也会通过代谢物反馈到宿主的肝脏和消化系统。

血清代谢物水平与肠道微生物组中营养缺陷型细菌频率之间的部分斯皮尔曼相关性

④

没有发现明显的氨基酸水平变化

意思是,虽然菌群结构(营养缺陷型比例)跟体重、代谢物水平有关系,但血液中的游离氨基酸浓度本身并没有明显改变。

这意味着这些影响不是因为“血液里多了或少了某种氨基酸”,而是因为菌群间代谢互动带来的代谢网络变化。

这为氨基酸交叉喂养提供了功能性证据:它不仅是“微生物之间共享营养”的现象,更是宿主健康稳态的化学纽带。

以上这些发现为“交叉喂养”提供了强有力的功能性证据。它不仅是微生物之间维持生存的生态策略,更是一条连接菌群内部互作与宿主全身健康稳态的关键化学纽带。

肠道菌群对宿主能量的直接贡献

肠道微生物群与人体的相互作用,主要通过一系列被称为发酵产物的小分子(以乙酸、丙酸和丁酸为主)来介导。

这些分子由大肠中厌氧微生物产生,这些微生物主要以植物性食物中的复合碳水化合物为食,如膳食纤维和抗性淀粉,以及通过小肠和粘蛋白的膳食蛋白质。

产生后,绝大部分发酵产物会被结肠上皮细胞吸收,并整合到宿主的代谢网络中,发挥多重生理效应:

► ▷

我们要讲的这篇发表在《Cell》的研究,其核心突破在于建立了一个“系统级通量模型”。

它是一个强大的计算框架,能够定量分析在真实生活状态下,人体肠道每天究竟产生了多少发酵产物,以及这些产物的代谢去向。

利用这个框架,研究者发现:

超过90%的可被微生物利用的碳水化合物最后会被转化为发酵产物,而这些发酵产物的大部分都被人体吸收。

这意味着发酵产物是肠道微生物与宿主之间最重要的代谢交换物质,对宿主的信号传导、行为和能量平衡都有显著影响。

微生物对能源供应的贡献

在缺氧的大肠中,微生物利用复合碳水化合物(膳食纤维、抗性淀粉)产生短链脂肪酸(乙酸、丙酸、丁酸)。

这些能量丰富的分子随即被结肠上皮细胞高效吸收,直接汇入人体的能量代谢系统。这一过程对宿主总能量的贡献不容小觑,其具体程度与饮食结构紧密相关:

换算成绝对通量,这意味着人体每天从肠道吸收的发酵产物总量约为 450–1500 mmol。这种“微生物供能”机制,因其难以直接测量,在传统营养学评估中常被忽视。而这项研究的定量模型则明确指出,它是一股对人体能量平衡有显著影响的“代谢暗流”。

DOI: 10.1016/j.cell.2025.07.005

饮食与菌群的明确分工:

饮食决定“量”,菌群决定“质”

研究的核心在于厘清了饮食与菌群在肠道发酵过程中的不同角色。结论非常明确:

饮食结构(尤其是微生物可利用碳水化合物 MACs 含量)是决定发酵产物通量的主因。

相比之下,菌群组成的变化对总产量的影响较小(约±10%),但它显著影响发酵产物的具体构成(如丁酸和乳酸的相对比例)。

研究团队首次利用宏基因组与通量模型估算了健康人肠道的发酵产能:

输入

每天约有 50–80克 的可发酵碳水化合物(MACs)进入结肠。

转化

微生物将其高效转化为 450–1500 mmol 的短链脂肪酸。

输出

这为宿主提供了 2%–10% 的总能量需求,具体比例因饮食模式而异。

这些SCFAs并非均质,而是有明确的组成和分工,其中:

这一发现可以用一句话概括:

“吃什么”(饮食)决定了发酵的总能量,而“谁在吃”(菌群)决定了这些能量以何种形式(哪种SCFA)被利用。

例如,高纤维饮食(>35 g/天)能显著增加短链脂肪酸总产量,促进产丁酸菌(如 Roseburia、Faecalibacterium)增殖,从而增强肠道的抗炎屏障。

相反,富集高蛋白与低碳水饮食则会使代谢转向蛋白质分解,增加氨和硫化氢等潜在有害物质的产生,使某些潜在致病菌(如 Bilophila wadsworthia)扩增。

营养-微生物共代谢模型:预测健康的新坐标

核心结论与研究启示

饮食作为核心驱动因素

研究最终明确指出,饮食是决定肠道发酵产物种类与总量的核心驱动力。它通过双重机制发挥作用:一方面,直接决定了可供发酵的底物(主要是MACs)的数量;另一方面,长期饮食模式会选择性地塑造菌群的结构。

研究者强调,理解宿主健康和微生物作用时,必须同时考虑饮食、微生物群组成与发酵产物之间的相互作用轴线。

对研究方法的反思与建议

该研究的一个重要启示是,粪便样本检测存在巨大局限性。由于高达95%的短链脂肪酸在结肠段即被宿主吸收,粪便中的残留量远不能反映肠道内真实的生产通量。因此,准确评估肠道发酵活动,必须超越简单的粪便分析,转而采用结合了饮食记录和微生物代谢通量计算的系统模型。

全球饮食模式与肠道生态的关联

将此模型应用于全球不同人群,研究揭示了饮食模式对肠道发酵功能的深刻影响。

数据显示,工业化国家(如美国的NHANES队列,平均产量286 mmol/天)的发酵产率显著低于仍保持传统高纤维饮食的人群(如哈扎狩猎采集者,产量最大可达~1000 mmol/天)。

发酵产物对宿主的能量贡献率也在 1.7% 至 12.1% 之间大幅波动。这些证据表明,现代饮食的精加工趋势可能正在系统性地削弱人类肠道微生物组的能量代谢功能。

对动物模型外推的审慎态度

研究还发现,实验常用的小鼠模型与人类在肠道发酵上存在显著的物种差异。按体重归一化后,小鼠的SCFA产率(~400 mmol/kg/天)远高于人类(~7 mmol/kg/天),其对微生物发酵的能量依赖也更高(小鼠>21% vs. 人类<12.1%)。

这一差异提醒科研人员,在涉及全身性代谢、能量平衡及行为的研究中,将小鼠数据直接外推至人类需格外谨慎。尽管如此,在局部肠道层面(比如每单位肠道表面积吸收的发酵产物量,人和鼠的数值相近),两者具有可比性,使小鼠在研究局部互作机制时仍具价值。

研究的宏观意义:迈向定量微生物生态学

总结来看,这项工作的核心贡献在于推动微生物组研究从定性的“存在性分析”迈向了定量的“通量分析”。它不再仅仅回答“微生物产生了什么分子”,而是通过整合代谢组学、宏基因组学和饮食数据,精确计算出宿主与微生物之间关键代谢物的交换速率与规模(即“通量”)。

这种对“剂量”的明确计算,为理解发酵产物如何具体影响宿主生理(即“剂量-效应关系”)提供了坚实的数据基础。

作者最后强调,这一强大的定量框架不仅适用于发酵产物,还具有广阔的应用前景,未来可扩展至氮循环、气体代谢、蛋白质降解等其他关键的宿主-微生物相互作用领域,从而开启一个系统化、定量化理解人体共生生态系统的新篇章。

精准氨基酸补充:基于菌群代谢特征

通过外源性氨基酸干预,可有选择地促进益生菌生长:

这种“氨基酸-选择性补养”策略可能成为未来益生营养的新方向。但其具体菌株配对及剂量效应仍需实验验证。

碳源结构优化:调控能量产物比例

通过调控可发酵碳水化合物的含量与结构,可以:

当菌群有充足、优质的碳源(可发酵碳水化合物)作为能量时,它们会优先利用这些碳源,从而减少对蛋白质的分解(即腐败发酵)。这会直接降低氨、硫化氢、部分吲哚和酚类等潜在有害物质的产生。

体化代谢预测:AI + 代谢组学融合

展望未来,我们可以通过整合微生物基因组尺度代谢模型、宿主代谢组学信息以及个体饮食数据,并利用机器学习算法进行深度分析,从而构建一个强大的综合预测模型。

该模型将能够精准评估个体的能量回收效率,预测其罹患肥胖、炎症性肠病(IBD)、2型糖尿病等代谢相关疾病的风险趋势,并模拟不同营养干预方案的个性化反应。这标志着我们正迈向一个能够为精准营养和预防医学提供坚实科学循证依据的新时代。

综合以上两篇《The ISME Journal》与《Cell》的标志性研究成果,一个突破性的生命科学框架逐渐清晰:肠道微生物群落本质上是一个分布式代谢系统 。其核心机制体现为“营养缺陷-代谢互补-发酵能量”的级联功能网络,三者通过动态互作构成人体代谢稳态的关键调控枢纽。

氨基酸营养缺陷型的普遍存在,说明肠道微生物早已从“个体独立的代谢单元”进化为“代谢互助的生态集合体”,代谢功能呈现出模块化和分工化趋势。

这令人联想到人类社会的分工协作:厨师专注烹饪、医生钻研医术、教师传道授业,正是通过放弃全能、追求专精,整个社会系统更能高效运转。菌群的营养缺陷何尝不是如此?

这种“丧失功能以换取依赖”的策略并非退化,而是一种进化经济学的最优解——正如团队成员通过各司其职提升整体效率,微生物通过外部化代谢与共生交换,降低了整个系统的能量成本。

群落层面的发酵产物研究进一步表明,这种微观的营养依赖会在更高层次上塑造整个碳流通量网络。

《Cell》的研究则将这一微观协作的宏观效应进行了精准量化,研究表明,正是通过交叉喂养(cross-feeding)等复杂的内部协作,菌群构建了一个强大的能量生态系统,最终能为宿主贡献每日高达2%-10%的能量。

这是从抽象概念到具体数值的飞跃,证明菌群这个微观社会,集体协作产生的巨大外部价值。这与人类社会的合作共赢理念不谋而合:供应链中上下游企业的互补、科研团队中不同领域专家的协作,都在印证同一个真理——真正的强大是群体互哺所带来的可量化的集体增益。

长期来看,这种“机制解析-模型构建-临床转化”的闭环路径,将重新定义健康管理的范式——从传统的宿主中心视角转向“菌群-宿主生态系统”的动态平衡监测。

未来,随着多组学检测成本的下降与算法迭代,这种“预测-干预-验证”的闭环管理模式有望成为常规临床实践的重要组成部分。结合AI驱动的多组学整合技术,我们有望实现从“疾病治疗”到“代谢稳态预测与维护”的跨越,为个性化营养干预与代谢疾病防治提供全新工具。

参考文献:

Starke S, Harris DMM, Zimmermann J, Schuchardt S, Oumari M, Frank D, Bang C, Rosenstiel P, Schreiber S, Frey N, Franke A, Aden K, Waschina S. Amino acid auxotrophies in human gut bacteria are linked to higher microbiome diversity and long-term stability. ISME J. 2023 Dec;17(12):2370-2380.

Arnoldini M, Sharma R, Moresi C, Chure G, Chabbey J, Slack E, Cremer J. Quantifying the varying harvest of fermentation products from the human gut microbiota. Cell. 2025 Sep 18;188(19):5332-5342.e16.

谷禾健康

您和身边人是否有过这样的经历:一场成功的手术结束后,身体的伤口在一天天愈合,但一些莫名的困扰却悄然而至。

明明伤口恢复得不错,

为什么总是感觉浑身乏力、精神萎靡?

为什么会食欲不振,

甚至出现腹胀、便秘等消化问题?

有时还会感觉思维变得迟钝

记忆力下降,像是隔了一层脑雾,

情绪也莫名地低落、烦躁…

大多数时候,我们习惯将这些问题归咎于手术创伤本身,认为是身体康复过程中的元气大伤。但如果这些症状持续存在,或许我们应当考虑围术期中另一个关键却常被忽视的因素——麻醉。

在现代医学中,麻醉是保障外科手术安全与舒适的核心环节。然而,临床实践中,麻醉医生常常面临诸多挑战:患者对麻醉药物的反应存在显著个体差异,术后认知功能障碍(POCD)或谵妄的发生率居高不下,尤其在老年人中,围手术期、感染、器官功能损伤等并发症的管理日益复杂。

近年来,随着多组学技术的飞速发展,我们了解了一个庞大而复杂的“器官”——肠道菌群。肠道菌群通过肠-脑轴、肠-肝轴等多维网络,深度参与宿主代谢、免疫与神经调节。这种动态平衡一旦打破,便可能触发从代谢综合征到神经退行性疾病的连锁反应。

麻醉在药效动力学和药代动力学方面可能受到肠道菌群的影响。

例如,菌群通过调控肝脏CYP3A4酶活性影响麻醉药物清除效率,菌群代谢产物短链脂肪酸可增强七氟烷的麻醉敏感性,而菌群失调则可能通过激活TLR4/NF-κB通路加剧术后神经炎症。

反过来,麻醉药物也会影响菌群稳态。丙泊酚(一种强效的静脉注射麻醉药)可短暂抑制乳杆菌增殖,七氟烷(现代常用的吸入性全身麻醉药)暴露甚至可能导致Akkermansia菌丰度下降,形成“菌群紊乱-炎症加重-药物代谢异常”的恶性循环。

本文基于最新的科学文献,探讨肠道菌群与麻醉药物之间千丝万缕的联系及相关信号机制,总结了当前研究进展,了解其如何通过“肠-脑轴”“肠-肝轴”这些复杂网络影响围手术期管理,展望基于菌群调控的精准麻醉新未来。

我们对麻醉的理解,是否还停留在“睡一觉,手术就做完了”的层面?本章节将带您深入了解现代麻醉学的复杂性与精妙之处。

麻醉是现代医学史上最伟大的进步之一,它通过可逆性地阻断神经信号,使患者在接受可能带来剧烈疼痛的治疗或手术时,免于痛苦和创伤,是外科手术得以实施的根本保障。

麻醉不仅仅是让患者进入睡眠状态,更是一门精密的医学科学。它包含了意识调控、疼痛管理、生命体征维持等多个维度。现代麻醉医师需要精确计算药物剂量,实时监测患者状态,并根据手术进程动态调整麻醉深度。

麻醉过程中,医师需要平衡多种看似矛盾的目标:既要确保患者完全感觉不到疼痛,又要避免麻醉药物对身体各系统产生过度抑制;既要维持适当的肌肉松弛度便于手术操作,又要保证基本的生理功能正常运转。

麻醉的分类:从局部到全身

根据作用范围和对意识的影响,麻醉主要可分为三大类,每种类型服务于不同的临床目的,选择哪种麻醉方式,需要综合考虑手术类型、患者身体状况、既往病史等多种因素。

◕ 全身麻醉(General Anesthesia)

这是一种诱导可逆性、覆盖全身的意识和感觉丧失的状态。它通常用于心脏直视手术、脑部手术等大型复杂手术,要求患者完全无意识。

全身麻醉通常联合使用多种药物,包括:

此外,常辅以芬太尼等镇痛药和琥珀胆碱等肌肉松弛剂,以达到理想的手术条件。

◑ 区域麻醉(Regional Anesthesia)

在保持患者清醒的同时,阻断身体特定大范围区域(如肢体、下腹部或盆腔)的感觉。这种方式创伤小于全麻,术后恢复更快。

最常见的两种形式是:

◔ 局部麻醉(Local Anesthesia)

作用范围最局限,仅麻醉身体一个微小、特定的区域,适用于各种小型手术和操作,如牙科治疗、痣切除或小型伤口缝合。

常用的局麻药有利多卡因、布比卡因等,通过皮下注射或局部涂抹乳膏给药。

麻醉药物如何发挥作用?

不同类型的麻醉药通过不同的药理机制来阻断神经信号:

全身麻醉药主要作用于中枢神经系统。它们通过增强大脑中主要的抑制性神经递质——γ-氨基丁酸(GABA)的信号通路,同时减弱兴奋性神经递质(如谷氨酸)的信号,最终导致意识的全面抑制和丧失。

局部和区域麻醉药的核心作用靶点是神经细胞膜上的电压门控钠离子通道(VGSCs)。这些药物能够可逆性地与通道结合,阻止钠离子在神经兴奋时大量内流,从而有效抑制了神经冲动的产生和传导。这样一来,来自手术区域的疼痛信号便无法上传至大脑,从而实现镇痛效果。

然而,值得注意的是,这些经典药理作用的最终效果,包括麻醉深度、持续时间以及个体敏感性,并非一成不变。新兴研究表明,宿主内在的因素,特别是肠道微生物群,正通过复杂的信号网络对这些中枢及外周的药物靶点产生着远距离的调控作用。 这种先前被忽视的联系,为理解麻醉药物的个体化差异提供了全新视角,其具体机制将在后续章节中深入探讨。

麻醉药物的代谢及安全性差异

临床上常用的局部麻醉药根据其化学结构可分为两大类,它们的代谢途径截然不同,这也与药物的安全性和过敏风险直接相关:

氨基酰胺类(Amino amides)

氨基酯类(Amino esters)

以上我们对麻醉的分类、机制、代谢等有了基本的了解。然而,一个核心问题依然存在:为何不同患者对相同麻醉方案的反应不一样?为何有些患者术后恢复良好,而另一些则饱受认知功能障碍的困扰?

除了年龄、性别、体重、肝肾功能、基础疾病等已知因素外,是否存在一个更深层次、更具可塑性的变量在其中扮演着关键角色?这一关键科学问题的答案,隐藏在“肠-脑轴”这一复杂而精密的信号网络之中。

接下来,我们将聚焦肠-脑轴,解析肠道菌群如何通过迷走神经、神经内分泌、免疫调节及代谢产物介导等多维途径,深度参与麻醉反应的调控机制。

肠-脑轴研究的核心,在于阐明肠道菌群与中枢神经系统之间的双向信息传递网络。这个复杂的系统主要包括四大核心通路:

这些通路共同构成了菌群影响麻醉效果和术后神经系统并发症的生理基础。

➤ 短链脂肪酸:麻醉敏感性的调节器

作为菌群发酵膳食纤维的主要产物,短链脂肪酸可通过迷走神经或血脑屏障进入中枢,影响麻醉药物的镇静深度与作用时长。

微生物的代谢产物是构成肠-脑轴功能的主要贡献者。其中,短链脂肪酸(SCFAs)是肠道细菌分解膳食纤维等碳水化合物后的主要产物,能够作为信号,直接作用于迷走神经的传入末梢。

– 短链脂肪酸如何“敲开”大脑之门?

短链脂肪酸并不需要自己“跑”到大脑,而是选择了一条更高效的通信线路——迷走神经,这是连接肠道和脑干的一条信息高速公路。

在小鼠研究模型中,短链脂肪酸通过两种主要方式激活迷走神经传入神经元:

一旦迷走神经被激活,这些信号沿迷走神经传递到大脑脑干中的一个关键“中继站”——孤束核(NTS),信号在这里被整合并进一步传递,进而调节自主神经反射和中枢神经系统活动。

这与麻醉有什么关系? 这一过程恰好能直接调节与麻醉密切相关的三大核心领域:镇静效果、疼痛感知、术后认知功能。

– 从动物到人的证据链

例如,研究发现由Roseburia intestinalis产生的丁酸,可以通过G蛋白偶联受体41(GPR41)激活迷走神经,来调控大脑中与疼痛相关的神经回路,从而在动物模型中起到了镇痛效果。

这不仅限于动物。一项包含31名参与者的人群研究甚至提示,女性和男性之间疼痛感的差异,可能部分由“肠道菌群-短链脂肪酸-皮质醇”轴的差异所介导。

注:目前关于短链脂肪酸调节麻醉机制的证据主要来自动物模型。

肠道菌群对麻醉下肠道-肝脏-大脑轴的调节机制

doi: 10.3389/fcimb.2025.1626585

破坏肠道屏障完整性可能促进 LPS 的易位并诱导微生物群失调。这会触发双重通路反应:

相反,微生物代谢物(如 SCFAs、IPA)在两个轴上均发挥保护作用。

➤ 色氨酸代谢物:从疼痛感知到术后情绪的平衡

肠道菌群参与色氨酸的分解代谢,生成5-羟色胺前体、犬尿氨酸等活性物质。这些代谢物不仅通过调节中枢神经递质影响麻醉后的疼痛阈值,还可能关联术后焦虑、谵妄等情绪障碍。

微生物来源的色氨酸代谢物(如吲哚-3-丙酸,IPA)能够调节5-羟色胺(5-HT)的合成,还能有效抑制大脑中的促炎细胞因子(如IL-6和IL-1β)的释放。

这种保护作用是有临床数据支持的。一项前瞻性观察队列研究发现,患者术前血浆中吲哚-3-丙酸(IPA)的基线水平与术后谵妄的发生呈显著负相关,也就是说,患者在手术前血液中的IPA水平越高,术后发生谵妄的风险就越低。这一关系在临床前小鼠模型中也得到了验证,IPA的这种保护作用,部分是IPA通过激活了海马体中的一种蛋白(PGC-1α)来实现的。

然而问题在于,麻醉和手术本身恰恰可能是这个保护通路的破坏者。

麻醉/手术可导致肠道菌群多样性下降,进而可能扰乱色氨酸代谢通路。已有研究表明,术后小鼠粪便中的色氨酸代谢物水平发生显著变化,包括5-HT前体和犬尿氨酸等关键代谢物的异常。也就是说这条“肠-脑”通讯线路因手术而陷入了紊乱。

当肠道屏障因麻醉或手术受损时,革兰氏阴性菌释放的LPS易位入血,触发全身炎症级联反应。LPS通过激活脑内TLR4-NF-κB通路,诱导IL-1β等炎症因子释放,直接损伤海马体神经元,成为术后认知功能障碍的潜在元凶。

脂多糖(LPS)是存在于大肠杆菌等细菌外膜的一种成分。它会损害肠道屏障,导致菌群失调,并让内毒素等有害物质进入血液。这个过程被称为肠漏,会触发全身性的炎症反应。随后,这种炎症信号会进一步削弱血脑屏障的保护功能,最终将炎症传递到中枢神经系统。

LPS进入大脑后,主要通过两种方式搞破坏:

直接点燃炎症风暴

在脑部的海马体区域,LPS会激活大脑里的一个炎症开关,也就是TLR4-NF-κB通路,这会进一步上调NLRP3炎症小体,导致IL-1β等多种炎症因子的释放。

研究人员认为,这正是很多人在麻醉手术后感觉脑子不清醒、认知能力下降的核心原因。不过,电针疗法正是通过抑制此通路来改善认知功能,并减少神经元损伤的。

削弱大脑的防御力

LPS诱导的神经炎症还与氧化应激失衡有关。大脑本身有一套抗氧化防御系统,由Nrf2蛋白负责,用来抵抗损伤。但研究发现,神经炎症会伴随着海马体中Nrf2表达的下降,从而加剧氧化损伤。

注:Nrf2是调节身体抗氧化能力的关键转录因子。

针对这一点,衣康酸可以重新启动这套防御系统,也就是可以通过恢复Nrf2的活性并抑制炎症,来缓解麻醉和手术后的认知障碍。

此外,肠道还有一个热线电话能直接打给大脑,那就是迷走神经。肠道的炎症信号可以通过这条神经专线,把坏消息直接传递给大脑,同样能引发大脑的炎症。研究发现,有一种药物(重组人脑钠肽)可以切断这条神经信号,从而保护大脑免受炎症和认知功能障碍的困扰。

肠道菌群与下丘脑-垂体-肾上腺(HPA)轴之间存在一个动态的相互作用网络,当这个网络失衡时,便构成了麻醉相关神经并发症的病理基础之一。

具体来说,由菌群产生的短链脂肪酸和色氨酸代谢物,能够直接调节HPA轴的活性,从而影响皮质酮或皮质醇等压力激素的分泌水平。

然而,麻醉和手术带来的巨大压力,常常会让这个HPA轴反应过度,进入一种红色警戒状态。这时候,一些特定的好细菌(如乳杆菌属)就能站出来安抚,可以抑制促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)的产生,让它冷静下来,从而缓解这种过度反应。

短链脂肪酸还能够穿透血脑屏障,直接在大脑中发挥作用。它们通过抑制组蛋白脱乙酰酶(HDAC),降低HPA轴对压力的敏感性,进而改善麻醉后的神经炎症反应。也就是说进入大脑后,短链脂肪酸会帮助压力指挥中心进行降噪处理,让其对压力的敏感度降低。这样一来,手术后的脑部炎症反应就会减轻。

此外,另一种关键细菌 Akkermansia muciniphila 也被证实,能通过激活过氧化物酶体增殖物激活受体γ(PPAR-γ)通路来调节HPA轴的功能。

肠-肝轴是一个整合了胃肠道与肝脏之间解剖、代谢和免疫相互作用的双向交流系统。它通过胆汁酸的肠肝循环、微生物代谢物信号和肠道屏障完整性等机制,调控着营养物质处理、解毒和免疫稳态。对于麻醉学而言,这一轴线直接关系到麻醉药物的代谢和清除,是解释患者个体差异的关键。

肠-肝轴:肠道如何影响麻醉药的代谢

肝脏是分解麻醉药物的主要器官

像芬太尼、丙泊酚等常用麻醉药,都需要在肝脏中经过特定的酶(主要是细胞色素P450家族,如CYP3A4和CYP2B6)进行代谢分解。而肠道菌群,正是这个过程的一个重要的远程调控者。

肠道菌群主要通过以下几种方式影响肝脏的药物代谢:

有益代谢物的调控

健康菌群产生的短链脂肪酸可以进入肝脏,作为信号分子调节基因表达,从而增强某些关键药物代谢酶(如CYP3A4)的活性,帮助身体更有效地处理麻醉药。

有害物质的干扰

当肠道菌群失调时,肠漏风险增加,细菌的内毒素(LPS)等有害物质会进入肝脏。这会引发肝脏的炎症反应,并反过来抑制药物代谢酶的活性,导致麻醉药代谢变慢。

通过胆汁酸进行信号传导

肠道菌群能够修饰和改造胆汁酸。这些被改造后的胆汁酸,会作为信号分子,调节肝脏中与药物代谢相关的受体(如FXR和PXR)。这个过程能直接改变麻醉药在体内的代谢速率和清除效率。

这种相互作用是双向的。

因此,对于肝功能不佳的患者,麻醉药的选择和剂量需要格外谨慎。

个体差异:饮食塑造了不同肠道菌群

肠道菌群对麻醉药物代谢的影响存在巨大的个体差异,这很大程度上源于饮食习惯塑造了我们独特的肠道微生态。

综上所述,肠道微生态是影响麻醉药代动力学和术后结果的关键上游因素。为了完整地理解“菌群-麻醉”的关联,接下来章节我们来看反馈回路的另一端:麻醉药物和手术应激,将如何重塑肠道菌群的结构与功能。

麻醉药物对肠道菌群的塑造

麻醉药物不仅作用于中枢神经系统,还会直接或间接地影响肠道微生态。它们通过改变肠道内的酸碱度、氧气含量和粘液分泌等方式,可能导致菌群多样性下降、促炎细菌增殖和代谢紊乱。这些肠道内的变化,继而会通过免疫、神经及内分泌途径,反过来影响大脑的功能。

静脉麻醉药:以丙泊酚为例

动物实验表明,丙泊酚具有一定的抗菌效果,可能是通过破坏细菌的细胞膜来抑制其生长。

例如,在大鼠注射丙泊酚后,一些有益菌(如普雷沃菌和乳杆菌)的数量会在短时间内下降,但通常在大约两周后逐渐恢复。

吸入性麻醉药:影响更为显著

相比之下,吸入性麻醉药对肠道菌群的影响似乎更为突出。

➯ 七氟烷

研究发现,重复使用七氟烷麻醉,会显著降低肠道菌群的整体多样性。具体表现为,有益菌Akkermansia(Akk菌)数量减少,而一些潜在的致病菌(如链球菌)增多。这种菌群失衡在新生儿和老年人等脆弱群体中影响更大,与术后认知障碍和谵妄风险增加有关。

作用机制:

七氟烷主要通过两条途径制造麻烦:

➯ 异氟烷

另一种常用的吸入麻醉药异氟烷,同样会降低菌群多样性。它会导致肠道内不同菌门(如厚壁菌门增多、拟杆菌门减少)的比例失衡。这种变化与大脑内炎症因子(如IL-1β和IL-6)的积累密切相关,而这些炎症因子正是导致术后谵妄和认知障碍的关键驱动因素。

阿片类药物:对肠道菌群的快速冲击

阿片类药物(如吗啡、芬太尼)对肠道菌群的冲击是快速而剧烈的。

由于肠道本身就分布着大量阿片受体,这类药物可以直接作用于肠道,带来一系列负面影响:

这些因素共同作用,导致菌群多样性急剧下降,有益的产丁酸菌(如 Roseburia)减少,参与胆汁酸代谢的 Bilophila 也减少,而与炎症相关的细菌(如 拟杆菌属)可能占据主导。这种由药物引起的有害代谢物积累和神经炎症会形成一个难以打破的恶性循环,并且即便在停药后,菌群也往往难以完全恢复到初始状态。

麻醉药物对肠道菌群的影响

doi: 10.3389/fcimb.2025.1626585

长期麻醉暴露的潜在风险

在重症监护室(ICU)中,患者常常需要长时间使用镇静药物(如持续输注咪达唑仑)来维持治疗。然而,这种长期的麻醉暴露会带来一个潜在风险:肠道菌群失调,进而可能加剧肠道屏障的通透性(即肠漏)和全身性的炎症反应。

不同菌群特征与预后关联

一些临床研究为我们揭示了菌群与患者预后之间的密切联系:

一项针对61名ICU成年患者的前瞻性研究发现,最终存活下来的患者,其肠道中双歧杆菌属的丰度显著高于在住院期间不幸去世的患者。这暗示着,这种有益菌可能与更好的生存机会相关。

另一项规模更大的研究将目光投向了577名ICU中的早产儿。研究人员通过测序对他们的肠道菌群进行聚类分析,发现了不同菌群模式与婴儿健康状况的关联:

这些发现意味着,对微生物群落进行特定的聚类分析,未来可能成为一种评估患者状况的非侵入性生物标志物。

加剧菌群紊乱的ICU环境因素

ICU中的其他治疗因素也加剧了这一问题。长期镇静常导致胃肠动力减弱和肠内营养摄入不足,而营养不良本身就与高风险的菌群模式(如上述由葡萄球菌主导的聚类5)显著相关。同时,广谱抗生素的普遍使用和较长的治疗周期,也进一步加剧了菌群的紊乱。

肠道微生物群与术后疼痛

我们常以为疼痛源于受伤的部位,近年来,科学家发现,肠道菌群可能是术后疼痛管理中一个不容忽视的一环。

事实上,肠道菌群与疼痛之间的关系已成为生物医学领域的研究热点,其研究涵盖了内脏痛、神经痛、炎症性疼痛等多种疼痛类型,并涉及复杂的调控机制。

在术后疼痛方面,肠道菌群主要通过以下途径参与疼痛的发生与调节:

研究证据日益增多。例如,术前使用抗生素导致的菌群失调,会增加患者的内脏疼痛敏感性,而当菌群恢复平衡后,这种疼痛敏感性也随之逆转。

更有趣的是,一项研究揭示,术前的菌群特征甚至可以用来预测慢性术后疼痛的发生风险。该研究发现,在乳腺癌患者中,术前某些特定细菌丰度的减少,可能与她们痛觉敏感性的增加有关。

将“慢性术后疼痛患者的菌群”通过粪菌移植技术转移给无菌小鼠。结果发现:

这也就是说,不健康的菌群确实可以直接“传播”疼痛。

基于这些发现,一些潜在的干预方法正在被探索。例如,生长抑素这类药物,可能正是通过调节术后肠道菌群的构成(如减少肠杆菌科 Enterobacteriaceae的数量),来帮助降低胰腺瘘等并发症相关疼痛的风险。

总而言之,尽管菌群与术后疼痛的关联已基本明确,但其精确的因果机制以及如何据此制定个体化的干预方案,仍需在不同类型的手术和更广泛的患者人群中进行深入的探索和验证。

短链脂肪酸

短链脂肪酸在麻醉中有两大潜在应用:辅助麻醉和辅助术后恢复。

◖ 辅助麻醉

某些SCFAs或其代谢产物自身就具有类似麻醉的效果。

乙酸:能增强七氟烷的麻醉效果,从而可能降低其所需浓度。

异戊酸:在动物模型中被发现具有直接的麻醉活性。

丙酸和甲基丙二酸:虽然单独使用没有麻醉效果,但它们能显著增强异氟烷的效力,有潜力作为麻醉辅助剂。

β-羟基丁酸:这是一种酮体,结构与短链脂肪酸相似。它能通过增强GABA-A受体的功能来产生麻醉效果,这或许能解释为何在酮症状态下,人有时会出现意识抑制。

◗ 辅助术后恢复

研究表明,通过饮食或电针等方式调节肠道菌群,补充短链脂肪酸,有助于减少麻醉后的神经炎症和认知障碍,这一作用在老年或高风险患者中尤为重要。

胆汁酸

胆汁酸与麻醉的关联主要体现在三个方面:

首先,对于存在胆汁酸分泌障碍(如某些遗传性肝病)的患者,全身麻醉会加重其代谢负担,需要谨慎选择方案。

其次,胆酸及其衍生物被发现能增强利多卡因等药物的局部麻醉效果。

最后,在某些高风险患者无法耐受手术时,压电碎石术结合口服胆汁酸(如熊去氧胆酸)是一种安全且有效的选择。

研究表明,69%的单发结石患者在接受无麻醉的碎石治疗后能够实现胆囊完全清除。

色氨酸代谢物

这也是一个极具潜力的干预靶点。例如,研究发现电针能够通过增加肠道中一种产生吲哚丙酸(IPA)的细菌数量,来修复肠-脑轴功能,从而减轻术后认知障碍和神经炎症。

未来,直接补充IPA或抑制其代谢通路中的关键酶(如IDO1),可能成为预防和治疗术后谵妄的新策略。

抗生素:一把双刃剑

虽然围手术期使用抗生素是为了预防感染,但它们也可能增加风险。

因此,临床上需要仔细权衡患者的过敏史、手术类型和麻醉方案,来决定抗生素的使用。

益生菌:平衡菌群

在术前或术后使用益生菌,或许能通过调节肠道菌群来缓解麻醉和手术带来的炎症风暴。

一项荟萃分析研究分析了术后首次排气时间、首次排便时间、首次固体饮食天数、腹胀发生率和术后肠梗阻发生率,发现益生菌补充剂降低了腹胀发生率(RR,0.62)和术后肠梗阻(RR,0.47)。

在另一项针对 100 名慢传输便秘成年人的随机、双盲、安慰剂对照临床研究中,合生元补充剂增加了排便频率,改善了粪便性状,缩短了肠道传输时间,改善了肠道动力,并缓解了便秘。

乳杆菌GG 促进排气,并缓解了接受幽门保留胰十二指肠切除术患者的首次术后排便。

不过,目前益生菌在麻醉辅助治疗方面的人体研究结论尚不一致。不同的菌株、剂量和给药时机都会影响效果,有必要结合个性化策略来取得最佳效果。

靶向调节肠道菌群以实现精准麻醉:方法与未来策略

doi: 10.3389/fcimb.2025.1626585

粪菌移植(FMT)是一种将健康人粪便中的功能菌群移植到患者肠道内,以重建菌群平衡的治疗方法。它在治疗复发性艰难梭菌感染方面已取得巨大成功。

在麻醉领域的应用尚处于起步阶段,但已展现出巨大潜力。

改善认知

动物研究表明,对于因麻醉导致菌群失调和认知障碍的小鼠,通过FMT移植健康菌群后,其认知功能得到了缓解。这提示FMT或许能成为治疗麻醉相关神经毒性的一种新方法。

解决并发症

在ICU中,抗生素相关性腹泻是常见难题。一项临床试验证明,FMT能够通过恢复患者肠道菌群的多样性,有效加速腹泻的缓解。

安全性:

尽管前景看好,FMT在麻醉患者中的应用仍需高度关注安全性。首先,在镇静或麻醉状态下进行操作,需谨防误吸等风险。其次,对于免疫功能低下的ICU患者,FMT可能导致细菌易位或引发全身性炎症。因此,对供体粪便进行严格筛查和长期冷冻追溯至关重要。

总的来说,需要通过更多临床试验系统地评估 FMT在麻醉人群中的有效性和安全性,尤其是在预防和治疗多次麻醉后认知障碍方面的价值,同时,也需要优化供体选择、制备方法和给药时机等围手术期FMT的实施标准。

肠道菌群与麻醉相互作用的研究已取得显著进展,揭示了“肠-脑-肝轴”在调节麻醉效果和术后并发症中的巨大潜力,但从实验室的发现到真正的临床应用,仍有一段路要走。

当前的瓶颈与挑战

动物实验 ≠ 人体实验

那些在动物身上观察到的机制,在人体内是否以同样的方式运作、作用强度如何、靶点是否一致,这些关键问题仍需在临床人群中直接验证。

个体差异

每个人的年龄、遗传背景、饮食习惯、基础疾病和用药情况都不同,这些因素如何影响菌群与麻醉的相互作用,目前没有系统整合分析。

样本量不大

目前的临床研究普遍存在样本量小、观察期短的问题,且大多集中在特定人群(如ICU患者),且不同研究的结果难以比较。

突破口与未来方向

从基础到临床,验证核心代谢物

设计小规模的早期临床试验,直接评估某些关键微生物代谢物(如特定的短链脂肪酸SCFAs、吲哚丙酸IPA)作为麻醉辅助用药的安全性、药代动力学和初步效果,并验证它们是否能精准抵达目标组织并激活预期的信号通路。

构建精准预测模型

将常规化的围手术期肠道菌群检测纳入大规模、前瞻性的队列研究中。通过系统收集患者的多维度数据(包括术前菌群构成、血液代谢物、宿主基因等),并利用机器学习算法(如XGBoost和随机森林),从海量数据中挖掘出与麻醉敏感性及术后认知障碍高度相关的菌群特征谱,最终构建能够辅助临床决策的智能预测模型。

大规模临床试验证实干预效果

针对老年患者等高风险人群,开展多中心、大样本、安慰剂对照的随机临床试验(RCT)。在试验中,通过肠道菌群检测来动态监测干预前后的变化,从而明确益生菌等手段的最佳菌株组合、剂量、给药时机和疗程,并客观评估其真实效果。

开发智能靶向干预技术,实现精准调控

为了提高效率并减少副作用,需要开发更精准的干预工具。例如:

设计能够智能导航的纳米载体,将丁酸等有益物质的前体药物精准送达肠道。

利用CRISPR-Cas9技术改造噬菌体,如同生物导弹一般,精准剪断围手术期有害细菌的特定功能基因,从而减少毒性代谢产物的生成。

建立标准与指南,指导临床实践

系统性地建立微生物群-麻醉药物相互作用数据库。基于不断积累的证据,逐步制定关于围手术期肠道菌群检测以及后续益生菌、益生元或特定饮食干预的专家共识和临床指南,为临床实践提供标准化流程。

通过“肠-肝-脑轴”等多维互动机制,肠道菌群不仅参与麻醉药物的代谢调控,还通过其代谢产物直接影响中枢神经系统的功能状态,从而调节麻醉和术后恢复过程。同时,麻醉过程本身也对肠道菌群产生动态的重塑效应。这种双向互动关系提示我们,未来的麻醉管理可以将维持微生物稳态纳入考量。

随着微生物学与麻醉药理学的深度融合,我们可以看到其临床应用前景十分广阔。

术前:

通过肠道菌群检测了解患者术前肠道菌群特征谱,包括菌群多样性、核心菌属(如拟杆菌属、普雷沃氏菌属)及关键代谢产物(如短链脂肪酸SCFAs、胆汁酸)水平。可制定定制化干预方案包括饮食、补充剂等方式优化菌群结构,提高患者对麻醉药物的耐受性,降低术中药物不良反应风险。

术中:

可以利用噬菌体等精准技术,精确抑制特定有害菌的代谢通路,从而降低麻醉药物可能带来的肝毒性。

术后:

基于术后动态菌群监测,构建菌群生物标志物预测模型,通过机器学习算法筛选与谵妄、感染等并发症高度相关的菌群特征(如Akkermansia菌丰度降低、肠球菌属富集)及代谢物信号(如色氨酸代谢物IPA减少)。一旦监测到高风险信号,可启动一些干预措施如粪菌移植或补充特定代谢物,主动逆转菌群失衡,降低并发症发生率。

术后肠道功能的早期恢复不仅可以改善患者的临床效果和生活质量,特别是对于接受胃肠道手术的患者,还可以缩短住院时间,提高床位周转率,并节约医疗资源。

该领域的探索可能将围手术期医学带入菌群靶向治疗的新时代。

从实验室到临床的进展,仍需突破跨学科技术瓶颈:

随着肠道菌群检测技术的应用拓展,对微生物、宿主和药物三方交互的深入了解,可以推动“微生物检测辅助麻醉”模式的转化,最终提高手术安全性和患者的长期预后,为个体化麻醉管理和术后康复开辟创新的道路。

展望未来,这一领域的突破不仅依赖于持续的基础研究,更需要产学研的紧密协作,以加速科研成果向临床应用的转化。

在谷禾开放基金支持的研究方向中,也有关于“肠道菌群与老年患者骨科手术术后谵妄相关性及干预研究”等围手术期关键问题,旨在加速探索肠道菌群在围手术期神经认知功能障碍(如谵妄、POCD)中的作用机制及干预策略。

我们相信,随着研究的不断深入,一个全新的麻醉管理时代即将到来。欢迎有志于此的临床医生、科研人员及研究团队,与谷禾携手合作,共同探索肠道微生态在围手术期医学中的巨大潜力,推动菌群靶向干预策略的临床转化,最终为改善患者的术后康复与长期健康贡献力量。

主要参考文献

Zhang R, Li L, Yu G, Li Y, Wei K, Lin L, Ye Y. Interaction between gut microbiota and anesthesia: mechanism exploration and translation challenges focusing on the gut-brain-liver axis. Front Cell Infect Microbiol. 2025 Sep 8;15:1626585.

Garmon EH, Hendrix JM, Huecker MR. Topical, Local, and Regional Anesthesia and Anesthetics. [Updated 2025 Feb 21]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-.

Ma, T., Xue, X., Tian, H. et al. Effect of the gut microbiota and their metabolites on postoperative intestinal motility and its underlying mechanisms. J Transl Med 21, 349 (2023).

Majumdar JR, Forrester JW, Haviland KS, Massaro CD, Welch JC, Kelleher DC. PrEP-ared for Surgery? A Comprehensive Narrative Review of Perioperative Recommendations for Anesthesia Providers. AANA J. 2025 Oct 1;93(5):353-362.

Claesen J. L. A., Koomen E., Schene I. F., Jans J. J. M., Mast N., Pikuleva I. A., et al. (2020). Misdiagnosis of CTX due to propofol: The interference of total intravenous propofol anaesthesia with bile acid profiling. J. Inherited Metab. Dis. 43, 843–851

谷禾健康

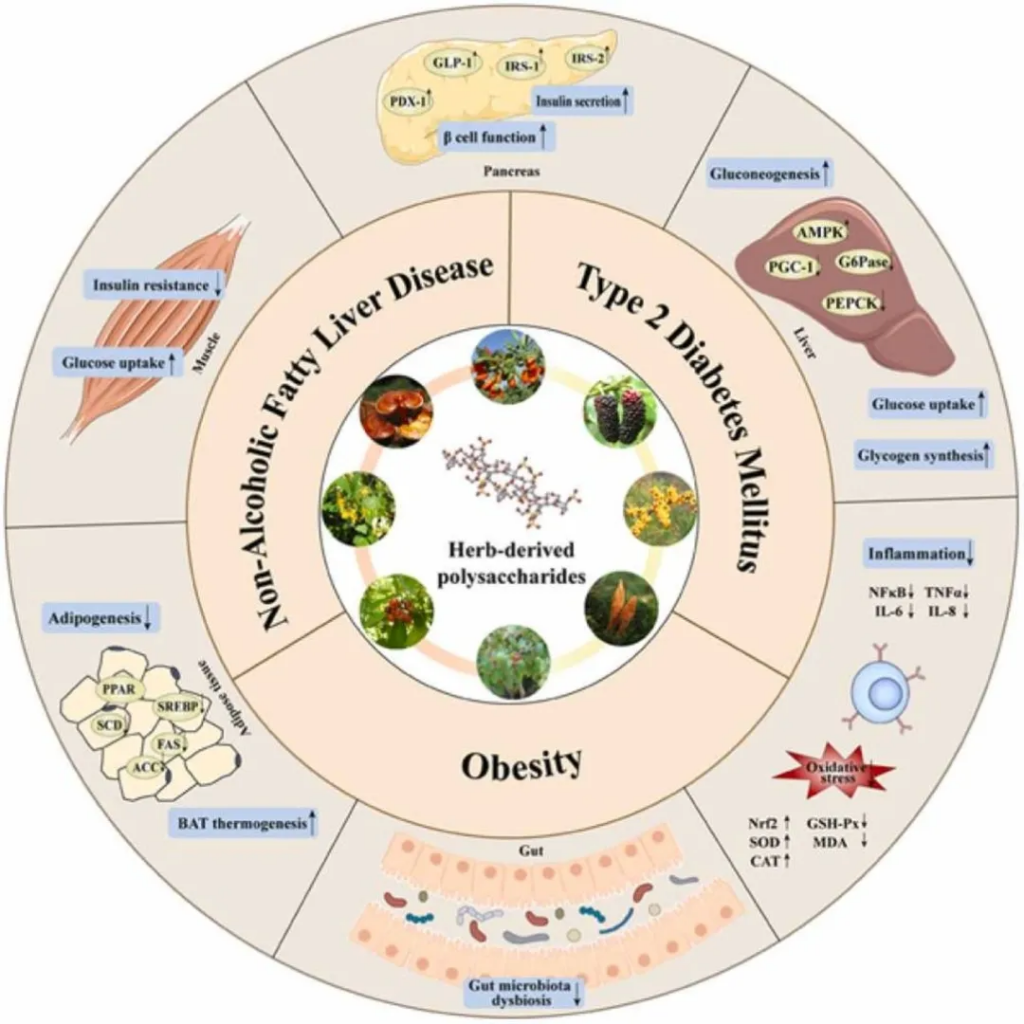

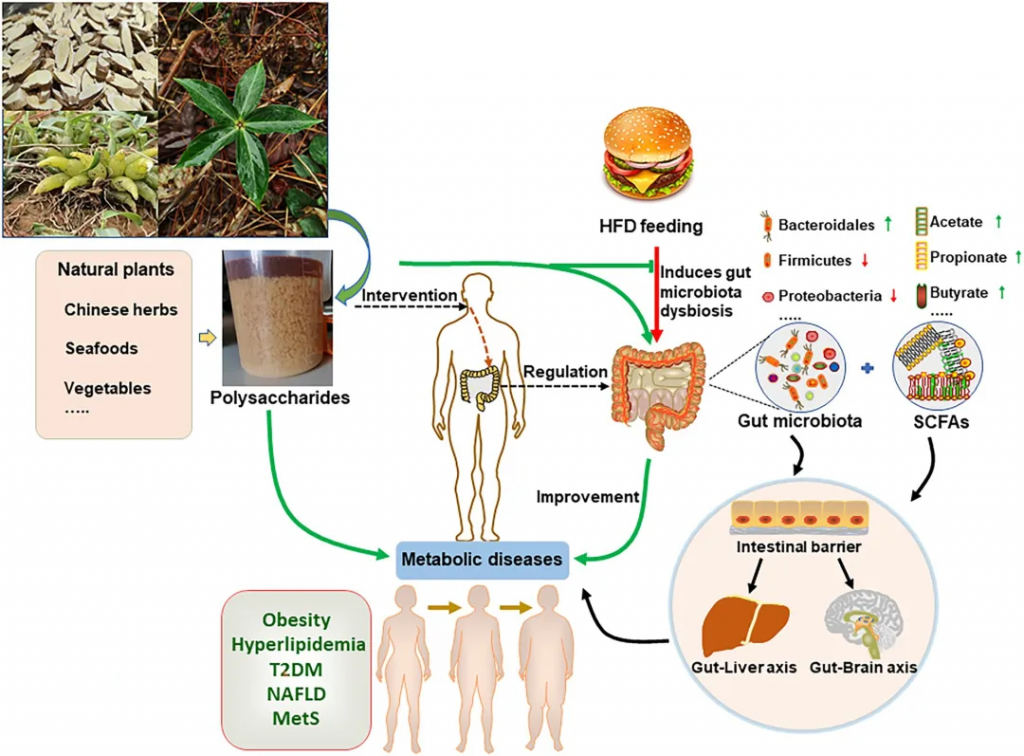

由于生活方式改变,不健康饮食引起的糖尿病、肥胖、高血压和心血管疾病等慢性疾病已成为全球公共卫生危机,带来沉重医疗负担并造成现代社会生产力损失。在中国,慢性病患病率持续上升,成年人超重和肥胖率超过50%且无减缓趋势。高血压、糖尿病、慢性阻塞性肺病和癌症患病率也在增加,慢性病死亡占总死亡人数的88.5%(中国居民营养和慢性病状况报告,2020)。

慢性代谢性炎症和相关疾病

Yu S,et al.Pharmacol Ther.2025

慢性代谢炎症是肥胖、糖尿病和心血管疾病等代谢紊乱的共同发病机制,通常与肠道稳态改变相关。其病理过程包括肠道微生物失调、内毒素受体激活、代谢重编程、线粒体功能障碍等。最新研究揭示了一种涉及多个成分和靶标时序性相互作用的新机制。

而健康的饮食有助于降低患慢性病的风险,减缓疾病进展并预防心血管事件。抗炎饮食是健康饮食的主要类型之一,与降低代谢疾病(如心血管疾病和糖尿病)的风险密切相关。地中海饮食作为一种健康饮食模式,以其显著的抗炎特性而闻名。与此同时,还存在着其他一些同样具有健康促进作用的饮食模式,这些不同的健康饮食方式各自具有其特定的营养优势和健康效益。

茶作为中国广泛普及的饮料,已有数千年历史。明代李时珍《本草纲目》记载茶具有祛火、解毒、促进消化的作用,表明其可能具有抗炎相关的肠道调节功能。茶叶含有茶多酚、茶色素、茶多糖等生物活性物质,表现出包括抗氧化、抗炎、抗肿瘤和抗菌特性在内的广泛生物活性。

从体外研究到人群研究的一系列证据表明:表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)被认为是发挥抗氧化和抗炎作用的最重要成分之一,它在绿茶中最为丰富。在乌龙茶和红茶中,一部分儿茶素在加工过程中通过内源性多酚氧化酶转化为茶黄素和茶红素。而后发酵黑茶特点是茶多糖和茶褐素富集,简单儿茶素减少。这些活性化合物与特定靶标相互作用并表现出独特的剂量-效应关系,产生多种效果。

随着高通量测序和生物信息学技术进步,肠道菌群对人类健康的重要性日益显现。大量研究表明,喝茶可通过调节肠道稳态增强葡萄糖和脂质代谢,肠道微生物群改善有助于预防肥胖、非酒精性脂肪肝、高血糖、高脂血症等代谢紊乱。此外,茶与炎症标志物改善之间已建立联系。

喝茶对代谢的积极影响可能归因于其减少慢性代谢炎症和调节肠道稳态的能力。研究表明,喝茶与肠道微生物群丰度相关,厚壁菌门/拟杆菌门比例发生变化,乳杆菌、双歧杆菌和嗜粘蛋白阿克曼菌丰度显著增加。而Turicibacter或Rombustsia等有害菌则减少。

茶对肠道稳态的直接影响主要针对脂多糖相关途径,包括减少肠道脂多糖合成、抑制其易位以及阻止与TLR4受体结合,从而阻断下游炎症途径。TLR4/MyD88/NF-κB p65通路对抗炎反应至关重要。茶的抗氧化特性通过清除自由基、抑制NLRP3炎性小体和调节Nrf2/ARE活性,增强线粒体功能并减轻相关炎症。茶还通过促进短链脂肪酸合成、激活肠道芳烃受体和法尼醇X受体以及改善肠炎等机制保护肠道屏障。

本文主要探讨了茶、肠道稳态和代谢健康关系,特别关注慢性代谢炎症,炎症指标改善和肠道菌群调节,并研究了这些影响的潜在机制和生物学基础。通过研究茶叶改善慢性代谢炎症的机制,关注其与食物或药物的相互作用,探索安全有效的用量,并调查个体差异对茶干预效果的影响。喝茶最终可能成为调节肠道稳态、抗慢性代谢炎症和促进代谢健康的一种便民通用疗法。

免疫反应与代谢调节是高度相关的,相互依存以维持机体稳态。这种平衡一旦被破坏,就可能导致肥胖、2型糖尿病和心血管疾病等代谢紊乱。

代谢疾病患者体内促炎细胞因子升高

炎症是机体对病原体入侵或细胞损伤等内源性刺激的保护性反应。代谢疾病患者体内促炎细胞因子水平升高,表明炎症过程是代谢疾病发展的重要生物标志物。这些疾病的共同特征是代谢紊乱以及游离脂肪酸和内毒素等代谢物的积累,这些代谢物可激活巨噬细胞并引发炎症反应。

脂肪摄入过多也会导致促炎细胞因子升高

脂肪组织在代谢炎症中发挥关键作用。过量卡路里摄入导致脂肪细胞增大并分泌TNF-α、IL-6和MCP-1等促炎因子,吸引免疫细胞聚集并维持持续的低水平炎症。

肝脏、肌肉等其他器官也参与代谢炎症过程。在非酒精性脂肪肝病中,肝脏脂肪积累引起局部和全身炎症反应;在动脉粥样硬化中,血管壁脂质沉积触发局部炎症,促进斑块形成和发展。

代谢炎症是一种慢性持续状态

急性炎症是机体对损伤或感染的正常生理反应,表现为红肿疼痛,而炎症因子的持续存在和组织损伤则导致慢性炎症。代谢性炎症特指发生在脂肪等代谢组织中的炎症,常由肠道微生物失衡引发,通常呈慢性状态。

已经提出了一个概念,将这种类型的炎症定义为代谢炎症(metaflammation)。Metaflammation的特征是慢性、低度全身炎症,与传统的急性和短暂炎症反应相反。这种情况不仅限于单个代谢组织;相反,它涉及全身的多个代谢器官,并与各种代谢紊乱有关。

茶具有抗炎作用

慢性代谢性炎症的管理需要药物干预和生活方式改善相结合。二甲双胍和噻唑烷二酮类药物已证实能提高胰岛素敏感性并降低炎症水平。健康的生活方式选择同样有助于减轻炎症反应。

膳食炎症指数通过定量建模评估饮食对C反应蛋白、白细胞介素和肿瘤坏死因子等炎症生物标志物的影响。

茶被发现具有抗炎作用,其主要成分槲皮素、花青素和表儿茶素均具有抗炎特性。抗氧化活性是茶发挥药理作用的关键。研究发现,膳食抗氧化质量评分和综合膳食抗氧化指数与IL-1β、TNF-α等炎症因子水平呈显著负相关,提示食物抗氧化活性与抗炎生物途径间存在相互作用。

因此,慢性代谢性炎症的治疗策略应超越单一疾病管理,重点关注整体抗炎和代谢健康的改善。

肠道稳态依赖于肠道微生物群、肠上皮和宿主免疫系统之间的复杂相互作用,其失衡与疾病发生密切相关。(图2)

◮ 肠道微生物失调和慢性炎症会相互加剧

不均衡饮食或抗生素滥用可破坏肠道微生物群,导致脂多糖等病原体相关分子模式释放。这些分子激活宿主免疫细胞受体,引发炎症并启动可能导致慢性炎症的级联反应。炎症过程损害肠道屏障完整性,增加其通透性,促进细菌和代谢物进入血液循环。这种易位进一步刺激免疫系统,使炎症反应持续存在。同时,炎症微环境抑制有益菌生长,促进有害菌增殖,加剧生态失调并维持慢性炎症。

肠道屏障的损伤促进慢性代谢炎症

Yu S,et al.Pharmacol Ther.2025

代谢性疾病,如2型糖尿病、肥胖和脂肪肝,通常与肠道菌群失调一起出现。肠道炎症环境促使有害细菌和代谢物从受损屏障释放入循环系统,引发慢性全身炎症并推动疾病进展。炎症性肠病作为免疫介导的肠道炎症,其患病率与代谢综合征同步增加,可能具有共同的环境致病因素。两者的潜在致病机制均涉及肠道微生物群改变和宿主对细菌衍生代谢物的异常处理。

而膳食纤维、类黄酮等饮食成分有助于维持肠道稳态并改善代谢健康。其作用机制包括:调节肠道菌群以减少内毒素产生;调控巨噬细胞等免疫细胞以控制炎症;增强紧密连接蛋白以保护屏障功能,防止内毒素转移;确保适当的营养利用和能量平衡。

▸ 肠道屏障对肠道稳态的影响

肠道屏障是由紧密连接蛋白连接的肠上皮细胞构成的机械屏障,结合粘液、胃酸、胆汁等化学屏障,肠道淋巴组织中免疫细胞形成的免疫屏障,以及肠道微生物群提供的生物屏障,共同构成维持肠道内稳态的复杂防御系统。

在病理状态下,肠道稳态被破坏,肠道屏障受损,促使脂多糖等细菌内毒素转移入血。异常的屏障功能还会促进有害细菌增殖,干扰肠道相关免疫细胞的稳态和正常功能,引发慢性代谢炎症。

◮ 肠道屏障受损会导致肠道稳态被破坏

在肠炎的情况下,肠道稳态被破坏,并激活全身和肝脏炎症,促进肝纤维化。紧密连接蛋白在粘膜愈合中发挥关键作用,其异常表达是炎症性肠病(IBD)发病进展的重要因素。

短链脂肪酸(SCFA)对肠上皮细胞的生长和修复至关重要。SCFA可结合并抑制组蛋白脱乙酰酶,抑制促炎基因表达,并通过促进调节性T细胞分化和增殖来增强其免疫抑制功能。研究还发现,SCFA能抑制脂多糖诱导的NF-κB信号通路,减少IL-1β、IL-6和NO等炎症介质产生,并抑制诱导型一氧化氮合酶(iNOS)活性。

◮ 色氨酸代谢产生的吲哚丙酸增强上皮屏障

NF-κB和缺氧诱导因子1-α(HIF-1α)作为脂多糖或活性氧下游的核受体,与炎症密切相关。G蛋白偶联受体、法尼醇X受体(FXR)、芳香烃受体(AhR)和过氧化物酶体增殖物激活受体(PPAR)通过抑制NF-κB通路或促进抗炎因子表达来保护肠道屏障。

AhR可被多环芳烃和色氨酸代谢物激活,对免疫细胞正常功能至关重要。它通过支持调节性T细胞生长和产生抗炎白细胞介素-22来减少炎症,并通过加强紧密连接屏障维护上皮细胞健康。肠道色氨酸代谢产生的吲哚丙酸通过AhR或孕烷X受体激活免疫系统,可减少肠道炎症,增强上皮屏障,抑制脂质积累并缓解非酒精性脂肪肝症状。体循环中吲哚丙酸水平可能还有助于预测非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)、2型糖尿病(T2DM)和心血管疾病(CVD)风险。

▸ 脂多糖促炎途径对肠道稳态的影响

◮ 肠道屏障受损时脂多糖会诱导全身炎症反应

内毒素是革兰氏阴性菌细胞壁的主要成分,由脂多糖(LPS)构成。高糖高脂饮食会增加肠道革兰氏阴性细菌比例并促进LPS产生,LPS可通过受损的肠道屏障易位进入循环,转运至脂肪和神经系统等组织,诱导全身炎症反应。

LPS信号传导与神经退行性、代谢性和心血管等慢性炎症性疾病的病理生理学密切相关。LPS依次转移至CD14分子和TLR4-跨膜蛋白2复合物,随后募集MyD88和白细胞介素-1受体相关激酶,最终激活NF-κB或MAPK通路。LPS信号通路激活诱导COX-2、TNF-α、IL-1β、IL-6、iNOS等炎症基因表达。注:MAPK通路与NF-κB通路相互作用协同调节这些炎症基因的表达。

脂多糖与TLR4受体结合激活炎性小体

Yu S,et al.Pharmacol Ther.2025

◮ 肠道感染时巨噬细胞也会破坏肠道屏障

经典理论认为肠道巨噬细胞不表达LPS辅助受体CD14或免疫球蛋白受体(CD89、CD16、32、64)。但在肠道感染等病理状态下,血液单核细胞被募集至肠道,LPS通过TLR4受体依赖性或非依赖性途径诱导肠道通透性增加,导致巨噬细胞代谢重编程为炎症表型,进一步破坏肠道屏障并引发外周炎症。

▸ 线粒体功能异常与肠道稳态

线粒体作为细胞能量发生器,通过氧化磷酸化产生ATP。线粒体受损时ATP产生受影响,破坏细胞内能量代谢并引发炎症反应。

当细胞氧化应激或平衡中断时,异常线粒体通透性发生变化,导致功能障碍和线粒体损伤相关分子模式的释放。炎症通过两种途径触发:mtDNA激活的cGAS-STING信号传导,或mtDNA和ROS诱导的炎性小体信号传导。当mtDNA因氧化应激受损时,可逃避自噬并导致强烈炎症反应。

◮ 线粒体功能异常会导致肠道炎症和屏障受损

线粒体在维持肠道稳态中起关键作用,其功能异常会引发炎症甚至肿瘤。IBD患者线粒体表现出电子传递链复合物活性降低、线粒体ROS和mtDNA积累。这些异常与肠道炎症和屏障功能障碍相关,导致上皮屏障完整性丧失并促进细菌入侵。肠道屏障受损时,LPS转移影响肠道外围和周围组织的线粒体,这可能是导致炎症和疾病的重要机制。

肠道糖酵解细菌通过厌氧呼吸代谢碳水化合物,产生琥珀酸等副产品。人体肠道中,拟杆菌属、副拟杆菌属、韦荣氏球菌属、普雷沃氏菌属、双歧杆菌属、乳酸杆菌属和脱硫杆菌属是主要产琥珀酸盐的菌属,而瘤胃球菌属、梭状芽胞杆菌属和考拉杆菌属(Phascolarctobacterium)是主要利用琥珀酸盐的菌属。

注:琥珀酸盐在三羧酸循环中充当代谢中间体,连接线粒体电子传递链。过量琥珀酸盐触发HIF-1α/IL-1β炎症途径激活,将免疫细胞能量代谢与炎症变化联系起来。脂多糖显著提高三羧酸循环中琥珀酸水平,可能增强巨噬细胞对琥珀酸的摄取。相反,降低琥珀酸水平或琥珀酸脱氢酶活性会抑制HIF-1α募集,阻断IL-1β表达并减少活性氧产生。

线粒体释放与损伤相关的分子模式

Yu S,et al.Pharmacol Ther.2025

琥珀酸盐相关炎症反应存在于胃肠道和其他身体组织中。炎症性肠病(IBD)患者血液和肠道组织中检测到琥珀酸水平升高和琥珀酸受体的存在。

近年来,越来越多的研究证据发现了茶对肠道稳态和代谢健康的积极影响。茶饮与肠道微生物群之间的关系被认为在改善糖尿病、血脂异常、肥胖和心血管疾病等方面起着至关重要的作用。

适当喝茶有助于减轻2型糖尿病、肥胖

下表中总结了目前关于茶的人群和临床研究。四项元分析、两项队列研究和横断面研究均表明,饮茶与降低2型糖尿病(T2DM)风险相关,建议摄入量为每日1-4杯。

五项荟萃分析显示,饮茶与空腹血糖、糖化血红蛋白、胰岛素抵抗指数和胰岛素水平的改善相关。三项随机对照试验和荟萃分析表明,茶对T2DM患者血脂控制的影响主要体现在甘油三酯、HDL-C、TG和血清脂质载蛋白浓度的改善。两项随机对照试验和荟萃分析显示,饮茶与体重、腰围、BMI和体脂的显著降低相关。一项荟萃分析表明,饮用绿茶显著降低循环C反应蛋白水平。

五项荟萃分析和一项系统评价证实了茶和茶提取物的调脂作用,汇总结果显示总胆固醇(TC)、三酰甘油(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)显著改善,说明茶作为肥胖干预和预防措施是可行的。

茶的减肥效果在较高剂量下更明显,如每日3-4杯绿茶、5000mg/天乌龙茶、1000mg/天普洱茶等。长期饮用效果更佳,如绿茶超过两个月、乌龙茶超过六周、普洱茶超过三个月。

还有四项剂量反应分析和荟萃分析及一项队列研究表明,饮茶与降低冠心病和中风等心血管疾病风险相关。

茶对人代谢健康影响的研究

Yu S,et al.Pharmacol Ther.2025

茶调节肠道微生物群并维持肠道稳态

九项随机对照试验证明茶具有调节肠道微生物群、减轻肥胖或高脂饮食引起的肠道微生态障碍的能力。这主要通过增加肠道微生物群丰度和改变菌群群落结构实现,如F/B比值变化,乳酸菌、双歧杆菌和嗜粘蛋白阿克曼菌(A.muciniphila)等有益菌属显著增加。

茶的健康促进作用源于其与肠道微生物群的相互作用,后者在维持肠道稳态中起关键作用。现有人群研究既检查了急性炎症的传统方面,也涉及慢性炎症相关内容。茶对增强慢性代谢性疾病肠道稳态的影响可能在慢性代谢炎症治疗中发挥重要作用。

在肥胖和非酒精性脂肪性肝病等代谢性疾病中,肠道微生物群的组成和功能发生改变。病原菌增加导致肠道屏障受损,随后通过肠道代谢轴引发炎症。此外,肠道微生物产生的特定代谢物与宿主酶相互作用,调节代谢器官或组织中的炎症和基因表达。

▸ 茶通过调节肠道菌群改善代谢和炎症

研究证据表明,不同的茶表现出与保护肠道屏障相关的抗炎作用。喝茶有助于改善肠炎对肠道上皮屏障的损害,在非炎症情况下保护上皮屏障,并可能影响AhR、FXR和PPAR等核受体相关通路。

◮ 喝茶增加了AKK菌等有益菌并展现抗炎作用

绿茶和乌龙茶已被证明对改善肠炎有积极作用。在绿茶粪便移植结肠炎小鼠中,嗜粘蛋白阿克曼菌或乳球菌等有益菌增加,Turicibacter或Rombustsia等有害菌减少。

结肠炎小鼠实验显示,绿茶和黑茶增加嗜粘蛋白阿克曼菌、乳杆菌和双歧杆菌比例,减少拟杆菌属。此外,紧密连接蛋白水平显著增加,增强肠道屏障并改善炎症。陈年乌龙茶通过调节氧化应激和炎症因子,上调肠道紧密连接蛋白表达(Occludin、Claudin-1、ZO-1和Mucin 2)来改善溃疡性结肠炎。它通过刺激与氨基酸、脂肪酸和胆汁酸代谢物相关的代谢途径发挥抗炎作用。

此外,Sutterella、Clostridium、Mucispirillum、Oscillospira和Ruminococcus已被确定为影响炎症发展和缓解的关键细菌。铁观音茶已被发现通过减少促炎细胞因子(如白细胞介素-4、干扰素-γ、白细胞介素-17 和转化生长因子)同时增加抗炎细胞因子 IL-10 对炎症产生积极影响。铁观音还抑制大肠埃氏菌属-志贺氏菌属(Escherichia-Shigella)等有害细菌,并增加Lachnospiraceae_NK4A136_group等有益细菌的存在,这有助于缓解结肠炎。

◮ 茶促进短链脂肪酸的产生并降低脂多糖

喝茶可以纠正肥胖或癌症等各种慢性疾病中出现的肠道微生物失调。它还影响参与代谢过程的细菌生长,例如影响脂多糖的水平或调节炎症因子的产生。

黄叶绿茶干预高脂饮食小鼠粪便菌群移植实验导致 unclassified_Muribaculaceae的增加和Colidextribacter的减少,以及抗肥胖作用。绿茶、乌龙茶和红茶中的儿茶素均显著改善高脂饮食小鼠的肥胖、减轻低度炎症并预防肝脂肪变性,同时上调 mRNA 和 PPARα 蛋白表达。肠道菌群的变化还包括降低F/B比值和变形菌门丰度。此外,代谢物的调节包括促进短链脂肪酸的产生和降低血液中高水平的脂多糖。

◮ 茶中的儿茶素成分能减轻炎症并改善代谢

使用宏基因组学对粪便样本的分析表明,所有三种类型的儿茶素都通过影响其结构、组成和蛋白质功能对微生物群产生相似的影响。

具体来说,表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)增加了乳酸菌等有益肠道细菌的存在,同时降低了肠球菌和肠杆菌科的水平。黑茶(后发酵茶)包括普洱茶、福茶、六宝茶、青砖茶和康砖茶,含茶多糖(TPS)和茶褐素(TB)水平较高,儿茶素含量较低。黑茶提取物通过增加嗜粘蛋白阿克曼菌、普雷沃氏菌、拟杆菌属和拟普雷沃菌属等有益菌,改善肠道环境,降低糖尿病和肥胖风险。

青砖茶有效干预高脂饮食诱导的NAFLD,提高乳酸菌属、Alloprevotella和Ruminalococcaceae水平,降低分枝杆菌属(Mycobacterium)水平,平衡初级胆汁酸与次级胆汁酸比例,改善脂质代谢并减少炎症。

福茶中的茶多酚和茶褐素(TB)通过靶向AhR途径相关肠道菌群(如乳酸菌)缓解溃疡性结肠炎(UC),促进色氨酸向I3A的微生物转化激活AhR。福茶多糖缓解UC机制相似。TB激活肠道FXR抑制小肠胆盐水解酶活性,该酶会将初级胆汁酸转化为脱氧胆酸和石胆酸等炎性次级胆汁酸。而TB减少次级胆汁酸产生,促进糖脱氧胆酸等抗炎胆汁酸生成,调节肠道屏障功能,防止有害物质进入肠壁并降低全身炎症风险。

▸ 茶的肠道代谢物及其抗炎特性

由于茶已显示出不同程度的抗炎作用,其代谢物也可能表现出抗炎生理活性,因此茶叶微生物代谢物研究具有重要意义。

◮ 茶代谢产生的酚酸和儿茶素等物质具有抗炎活性

茶黄素在肠道中的主要代谢产物是酚酸,通过微生物酶作用产生没食子酸等代谢物,没食子酸在体外和体内均具有抗炎活性。儿茶素化合物属于黄烷-3-醇基,大多数可到达结肠被肠道菌群代谢,经历环裂解、还原、脱羧、β氧化和二羟基化反应。羟基苯基-γ-戊内酯(DHPV)可进一步转化为更小的酚酸,在IEC-6细胞模型中抑制脂多糖诱导的IκBα磷酸化和降解,显示抗炎潜力。

注:茶黄素是茶叶中重要的活性成分,主要存在于发酵茶(如红茶)中,由儿茶素氧化聚合形成。

4-羟基苯乙酸是小鼠粪便和血浆中最丰富的茶多酚代谢物。表儿茶素和主要结肠酚酸可防止高葡萄糖和脂多糖诱导的近端肾小管细胞炎症,表儿茶素和2,3-二羟基苯甲酸抑制促炎细胞因子(TNF-α、IL-6和MCP-1)升高。口服或腹膜内给予表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)形成的半胱氨酰代谢物在LPS刺激的RAW264.7细胞中将异常花生四烯酸和NO恢复至正常水平,表现出抗炎活性。

茶及其成分的抗炎特性及影响的肠道菌群

Yu S,et al.Pharmacol Ther.2025

◮ 茶中的咖啡因、茶碱等生物碱也具有抗炎作用

茶中主要生物碱咖啡因、可可碱和茶碱具有抗炎作用。咖啡因通过控制NF-κB激活和MAPK磷酸化减少RAW264.7细胞炎症反应。茶碱将抗炎细胞因子IL-10自发产生提高2.8倍,抑制人肺上皮细胞中NF-κB活化和IL-6产生。可可碱抑制IL-1β诱导的软骨细胞NF-κB活性,改善ROS、COX-2和iNOS表达,抑制TNF-α和MCP-1产生。

茶多糖(TPS)具有复杂化学结构,对胃和小肠消化具有抵抗力,但可被大肠肠道菌群利用。虽然TPS代谢物研究有限,但已证明可调节肠道微生物群组成和丰度,增加短链脂肪酸产生,增强免疫反应,维持肠道功能。不同人群肠道环境和体内平衡差异导致茶叶成分代谢能力不同,可能影响抗炎能力。

下表概述了茶可以减轻炎症的几种方式。在目前的研究中,重点是探索黑茶、绿茶和乌龙茶等各种茶的抗炎特性。

茶可改善肠道稳态和慢性代谢炎症

Yu S,et al.Pharmacol Ther.2025

▸ 抑制脂多糖炎症通路

茶饮通过多组分多靶点方式抑制肠道脂多糖(LPS)通路,调节肠道微生物群,抑制LPS与TLR4受体结合或阻断LPS激活的下游炎症途径。主要功能成分包括茶多酚、茶黄素(TF)、茶褐素(TB)、咖啡因和茶氨酸。

◮ 茶抑制脂多糖下游通路,降低炎症水平

福茶、绿茶和乌龙茶通过调节肠道菌群、抑制脂多糖合成,改善小鼠血脂异常、肝脂肪变性和炎症反应,缓解高脂肪饮食和酒精诱导的肝损伤。绿茶提取物降低肝脏TLR4表达预防酒精相关肝炎,TLR4被确定为潜在核心靶点。

慢性炎症损害PI3K/AKT胰岛素信号通路,引起胰岛素抵抗。福茶干预8周有效控制高脂肪饮食引起的体重增加、葡萄糖代谢问题和器官脂肪堆积,减少氧化应激。免疫组织化学分析显示,下调NF-κB表达,抑制肝脏TNF-α、IL-1β和IL-6表达,使肝组织中IκB-α、JNK、AKT和PI3K水平正常化。

绿茶和红茶对结肠炎小鼠研究中,抑制脂多糖下游TLR4/MyD88/NF-κB信号通路,降低血清IL-1β、IL-6和TNF-α水平,增强抗炎因子IL-10表达。10mg/kg成熟普洱茶(相当于人体7g/60kg/天)产生优异结果,可作为结肠炎辅助治疗。富硒乌龙茶抑制NF-κB通路和MAPK促炎通路中p38、ERK和JNK磷酸化。

◮ 靶向抑制TLR4通路,降低TNF-α、IL-6等炎症因子

药理学分析确定TLR4为表儿茶素、咖啡因、EGCG等茶活性成分作用的中心靶标。EGCG通过抑制TLR4/MyD88/NF-κB炎症通路提高艰难梭菌感染小鼠存活率,与低剂量组相比,高剂量组在肠道和血清水平上的抗炎作用更为明显。

在肝损伤小鼠中,发现EGCG抑制 TLR4/MyD88/NF-κB 通路的激活。它还降低了TNF-α、IL-6和IL-1β等炎症标志物的水平,同时促进肝脏代谢组等变化。这导致结肠中的炎症以及全身和肝脏炎症显著减少。

茶黄素(TF)、茶褐素(TB)和茶氨酸(TA)主要通过阻断下游信号传导抑制脂多糖通路。TF和茶黄素-3,3′-没食子酸酯(TFDG)抑制NF-κB,下调COX-2、TNF-α、iNOS、ICAM-1、NO等促炎介质表达。TB通过抑制NF-κB和MAPK通路减轻肝损伤和炎症。

生普洱茶在调节血糖、减少炎症方面更有效,成熟普洱茶在抑制脂肪分解相关基因和调节肠道菌群方面更佳。乌龙茶茶氨酸通过抑制MEK-ERK磷酸化减少炎症。

◮ 茶多糖被肠道微生物利用促进短链脂肪酸产生并抑制脂多糖易位

茶多糖(TPS)主要作为肠道微生物的一种营养物质,在调节肠道微生态方面发挥重要作用。它们通过改变肠道细菌的组成和丰度来促进产生短链脂肪酸的细菌的生长。这种改变增强了SCFA的产生并降低了炎症因子的水平,而SCFA可以进一步减少脂多糖(LPS)的产生。TPS通过促进SCFA的肠道合成和激活保护肠道屏障的信号通路来抑制LPS易位。

然而,TPS与脂蛋白合成途径减弱间存在U形定量关系,约7克/天剂量显著抑制LPS相关通路,高剂量TPS则增强毒素-蛋白质途径,降低对肝脏脂肪堆积的保护作用。在RAW264.7巨噬细胞中,高剂量TPS显著增加IL-1β等炎症因子表达。由于TPS增加肠道双歧杆菌增殖并可能促进琥珀酸盐合成,过量摄入TPS可能导致琥珀酸盐水平升高,触发琥珀酸盐介导的炎症途径。

▸ 增强肠道和代谢部位的线粒体功能

最近的研究还表明,茶提取物或某些成分有可能改善细胞和动物模型中与炎症相关的线粒体功能障碍。这可以通过调节能量代谢和减少氧化应激来增强线粒体功能,最终导致炎症反应的减少。

◮ 茶多酚减少氧化应激和炎症状况

非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)发展中,活性氧过多引起的氧化应激起催化作用,改善氧化应激和平衡氧化还原水平是治疗策略。绿茶含EGCG,通过减少氧化应激及相关代谢问题、炎症、纤维化和肿瘤形成预防和减缓NAFLD发展。与茶多糖和茶褐素相比,茶多酚对活性氧抑制作用更强,通过阻断Cytc/Cleaved-caspase-3信号通路显示最强抗凋亡作用和线粒体保护功能。

NLRP3炎症小体异常激活与多种炎症状况相关。表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)通过阻止肺部NLRP3炎性小体激活防止急性胰腺炎肺损伤,消除线粒体活性氧及其氧化产物。茶黄素抑制NLRP3炎性小体组装和焦亡,通过改善线粒体功能和减少线粒体活性氧产生实现。口服茶黄素有效减少尿酸钠晶体诱导的小鼠腹膜炎,提高脓毒症小鼠存活率,显著减少IL-1β等炎性细胞因子。

◮ 增加线粒体解偶联蛋白1表达,降低炎症因子

茶色素和茶多糖通过影响肠道-线粒体通路促进脂肪褐变和产热。富含茶黄素、茶褐素、茶红霉素的红茶提取物促进棕色脂肪组织产热和白色脂肪组织褐变,增加线粒体解偶联蛋白1(UCP1)表达,防止体重增加,改善脂肪分布和葡萄糖代谢。

茶多糖显示抗肥胖作用,与肠道微生物丰度变化相关,通过增加产热基因表达引起脂肪褐变和产热活性。TF-2抑制COX-2基因表达,降低TNF-α、iNOS、ICAM-1和NF-κB水平,在炎症模型中显示抗炎作用。

虽然研究表明茶与线粒体在抗炎方面存在潜在联系,但需要更多研究了解具体分子机制和信号通路,特别是免疫细胞中脂多糖相关途径与线粒体能量代谢途径的相互作用。

小编的话

茶多糖(TPS)、多酚、茶氨酸(TA)、茶褐素(TB)、茶黄素(TF)及表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)这些成分通过改善肠道屏障、抑制脂多糖易位发挥关键作用,增强抗炎效果,表现为短链脂肪酸和紧密连接蛋白含量增加。

茶成分除抑制NF-κB或MAPK等经典促炎途径外,还改善线粒体功能,抑制过度氧化,正向调节AhR和FXR核受体,产生协同抗炎作用。茶成分还调节肠道菌群,促进嗜粘蛋白阿克曼菌、Alloprevotella、Alistipes、双歧杆菌和毛螺菌科增殖,抑制拟杆菌门、变形菌门和Allobaculum,降低F/B比。

本文探讨了茶对慢性代谢炎症和肠道稳态的调节作用。研究表明,慢性代谢炎症已成为糖尿病、肥胖、心血管疾病等代谢性疾病的共同发病机制,而肠道稳态失衡是其重要诱因。茶作为一种传统饮品,通过其丰富的生物活性成分,包括茶多酚、茶黄素、茶褐素、茶多糖等,能够有效调节肠道微生物群组成,改善肠道屏障功能,抑制脂多糖介导的炎症通路,从而发挥抗慢性代谢炎症的作用。

研究证据显示,喝茶能够显著增加有益菌群如乳酸菌、双歧杆菌和嗜粘蛋白阿克曼菌的丰度,减少有害菌群,优化厚壁菌门/拟杆菌门比例,促进短链脂肪酸产生,增强肠道屏障完整性。这些变化直接转化为代谢健康的改善,包括血糖控制、脂质代谢优化、体重管理和炎症标志物的降低。

未来健康管理将越来越重视肠道微生物群的核心地位。肠道微生物群不仅是消化系统的重要组成部分,更是连接饮食、代谢、免疫和神经系统的关键枢纽。随着高通量测序技术和生物信息学的快速发展,我们对肠道微生物群功能的理解将更加深入,这将为精准健康干预提供科学基础。

肠道微生物群在未来健康改善中将发挥以下重要作用:

个性化营养指导:基于个体肠道菌群特征制定个性化饮食方案。

疾病预防:通过调节菌群组成预防代谢性疾病的发生。

治疗辅助:作为传统治疗方法的重要补充手段。

而茶作为一种安全、便捷且具有悠久历史的天然产品,在未来肠道微生物群调节方面具有巨大潜力:不同类型的茶(绿茶、红茶、乌龙茶、黑茶)具有不同的功能成分组合,未来可根据个体肠道菌群特征和健康状况,精准选择最适合的茶类和用量。将茶饮与益生菌、膳食纤维等其他肠道调节手段结合,构建多元化的肠道健康管理方案。

主要参考文献

Yu S, Zhu X, Zhao X, Li Y, Niu X, Chen Y, Ying J. Improvement of chronic metabolic inflammation and regulation of gut homeostasis: Tea as a potential therapy. Pharmacol Ther. 2025 May;269:108828.

Agirman G, Yu KB, Hsiao EY. Signaling inflammation across the gut-brain axis. Science. 2021 Nov 26;374(6571):1087-1092.

Al Bander Z, Nitert MD, Mousa A, Naderpoor N. The Gut Microbiota and Inflammation: An Overview. Int J Environ Res Public Health. 2020 Oct 19;17(20):7618.

Asbaghi O, Fouladvand F, Ashtary-Larky D, Bagheri R, Choghakhori R, Wong A, Baker JS, Abbasnezhad A. Effects of green tea supplementation on serum concentrations of adiponectin in patients with type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. Arch Physiol Biochem. 2023 Apr;129(2):536-543.

Asbaghi O, Fouladvand F, Gonzalez MJ, Aghamohammadi V, Choghakhori R, Abbasnezhad A. The effect of green tea on C-reactive protein and biomarkers of oxidative stress in patients with type 2 diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis. Complement Ther Med. 2019 Oct;46:210-216.

Blander JM, Longman RS, Iliev ID, Sonnenberg GF, Artis D. Regulation of inflammation by microbiota interactions with the host. Nat Immunol. 2017 Jul 19;18(8):851-860.

Cao SY, Zhao CN, Gan RY, Xu XY, Wei XL, Corke H, Atanasov AG, Li HB. Effects and Mechanisms of Tea and Its Bioactive Compounds for the Prevention and Treatment of Cardiovascular Diseases: An Updated Review. Antioxidants (Basel). 2019 Jun 6;8(6):166.

Chen SY, Li YP, You YP, Zhang HR, Shi ZJ, Liang QQ, Yuan T, Xu R, Xu LH, Zha QB, Ou-Yang DY, He XH. Theaflavin mitigates acute gouty peritonitis and septic organ injury in mice by suppressing NLRP3 inflammasome assembly. Acta Pharmacol Sin. 2023 Oct;44(10):2019-2036.

谷禾健康

这篇文章总结了关于肠道微生物群(GM)在糖尿病中的作用的研究现状与结论,内容来自《Diabetes》、《Diabetes Care》和《Diabetologia》最近举办的一次国际专家论坛,该论坛在2023年的欧洲糖尿病研究协会年会上举行。论坛参与者包括在肠道微生物组和代谢领域的领军研究人员,其中既有临床医生,也有基础科学家。

讨论主要分为四个主题:流行病学、生理学和病理生理学、技术和方法以及临床应用。他们得出的结论如下:

肠道微生物群参与2型糖尿病的病理生理过程。微生物产生的代谢物与疾病有正面和负面的关联,而且最近通过人类的孟德尔随机化研究,发现了肠道微生物功能(如丁酸盐生产基因)与葡萄糖代谢之间的机制联系。

肠道微生物群的高度个体化特性是研究的一大障碍。需要大型队列和深度测序的方法来稳健地评估关联性和因果关系。

由于单次采样对于捕捉糖尿病个体内肠道微生物群的动态变化有些困难,建议未来需要要对个体多次重复测量的研究,就是要增加纵向队列的研究。

未来还需要大量研究来确定这些不断扩展的知识如何应用于糖尿病的诊断和治疗。新技术和改进的计算工具将对实现这一目标很重要。

研究小组承认,对肠道菌群在代谢疾病中的作用的理解存在许多差距,这并非糖尿病领域所独有,而是反映了更广泛的需求。开展更多控制良好的前瞻性和回顾性人体研究,并在机制上跟进模型系统研究,改进计算工具,将有利用将目前的微生物组数据应用于未来糖尿病的诊疗。

Perspectives

1)

肠道菌群与糖尿病之间的流行病学关联

肠道微生物群是人体最大且最复杂的微生物群落,它连接着我们的外部和内部环境。对肥胖症和心血管代谢疾病(包括2型糖尿病)中肠道微生物群进行流行病学研究的动机源于啮齿动物研究,这些研究证明了肠道微生物群、脂肪性和葡萄糖耐受性之间的联系。

在人类研究中,流行病学研究观察到肥胖症患者的微生物多样性降低,但通过对小型队列进行16S rRNA基因测序或全基因组宏基因组学分析的荟萃分析,并未发现普遍适用的与肥胖相关的肠道微生物特征(换句话说,微生物与疾病的研究需要大队列和大数据库)。

然而,一项对以色列和美国34057名个体进行深度测序全基因组宏基因组学的大规模肠道微生物研究显示,肠道微生物与表型之间存在一致的关联,并且基于微生物组数据训练的机器学习模型对体重指数(BMI)和糖化血红蛋白(HbA1c)的预测准确性可以在不同队列间复制。

通过对训练队列进行子采样,发现随着队列规模的增加,预测准确性也随之提高,约7500-10000个体的样本量可以获得可重复的结果(目前谷禾糖尿病模型使用了9989个样本队列)。这一发现强调了在人类肠道微生物横断面研究中使用大型队列(包含数百名个体)和深度测序组学的必要性,以充分代表人群中的个体异质性以及地区和人口统计学变异。

Byndloss M, et al.Diabetes Care.2024

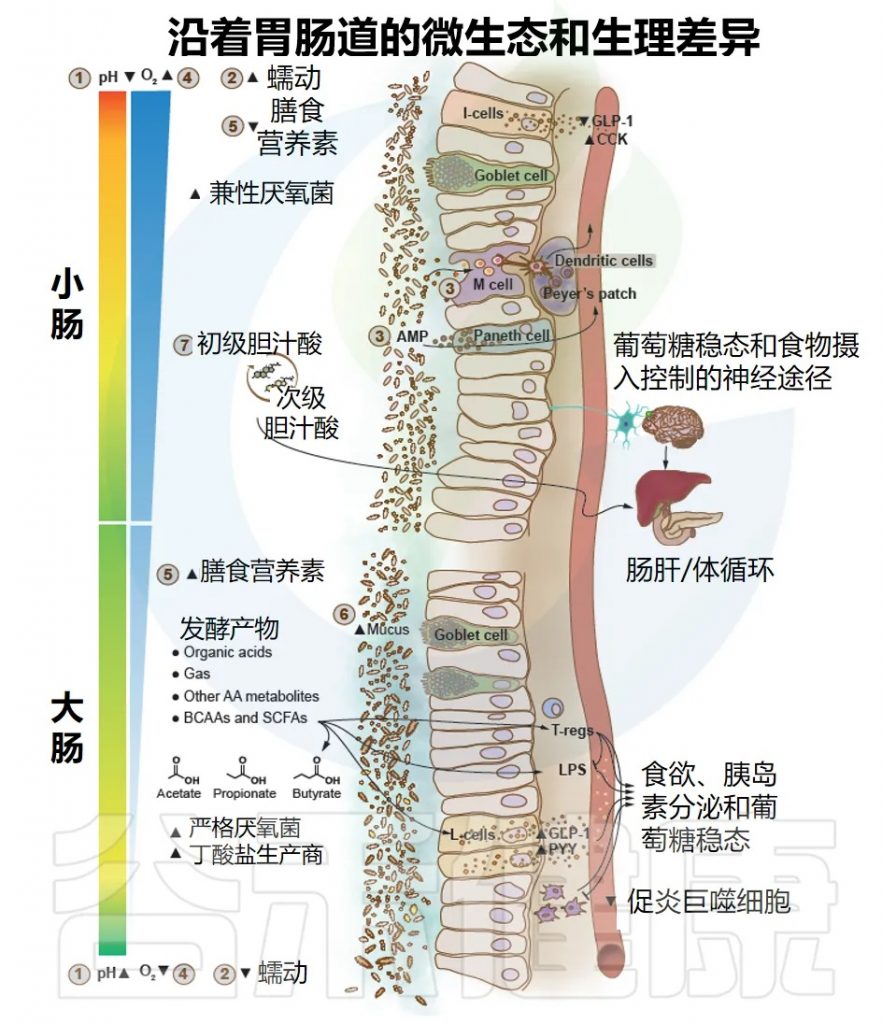

胃肠道(GI)沿线的微生态和生理差异反映了各种环境因素的变化,这些变化依赖于物理、营养和生物学的宿主因素。这些因素导致肠道不同区域的细菌及其生理功能的适应和差异,通过可能影响葡萄糖代谢和糖尿病风险的多向交互产生效果。

以下是影响不同区域微生物数量和组成的主要因素:

pH值:从胃(pH1.0–4.4)到小肠(pH 5.5–7.0),然后更为渐进地到达结肠,在那里由于复杂碳水化合物(纤维)的微生物发酵,pH值可能再次下降(pH5.5)。在粪便中pH值再次升高(可达pH7.8)。

肠道蠕动:在小肠中,肠道通过时间较短,肠蠕动更为强烈,而在大肠中则不然。

肠道上皮细胞:小肠的泛素细胞分泌抗菌肽(AMPs),充当天生防御屏障以减少细菌定植;而M细胞从肠腔中捕获细菌。

氧气浓度:从小肠到大肠,氧气水平逐渐降低。

膳食营养:主要在小肠中由宿主酶消化和快速吸收蛋白质、脂肪和简单碳水化合物,因此限制了细菌对这些营养物质的获取;而部分未消化的膳食残留(例如复杂碳水化合物和部分水解的蛋白质/氨基酸)则积聚在大肠,为细菌提供营养。

宿主糖基:它是由杯状细胞产生的粘液层的一部分,在大肠中远比小肠厚,也是肠道细菌的营养来源,支持其生长。

胆汁酸:分泌至小肠,抑制和有利于某些参与其代谢和再循环的特定细菌的生长。

以上所有生物和非生物因素影响生态条件,使得细菌群体可以在向肠道最远端部分移动时更加密集(从十二指肠的每克102–104个细菌到回肠的107–109个,以及结肠的1011–1012个),并导致细菌组成的差异,其中兼性厌氧菌优先在小肠定殖,而严格厌氧菌在大肠内的微生物中占主导地位,包括丁酸盐生产者。

因此,为了在种族/民族、生活方式和其他人口特征差异之外识别疾病特异性的微生物特征,重要的是在大型人群中进行研究,并将来自不同研究的健康个体/对照参与者作为参考;这些方法已被证明可以提高疾病预测准确性。

2)

肠道微生物代谢与葡萄糖稳态的关联

多项观察性研究报告了肠道微生物群与2型糖尿病之间的关联。在全球流行病学研究中发现,2型糖尿病和糖耐量受损/空腹血糖异常患者的肠道微生物组成发生了一致的改变,这些改变在代谢综合征中也存在,主要特征是微生物多样性降低和产生短链脂肪酸(SCFA)丁酸盐的细菌丰度减少。一些研究还观察到机会性病原体的增加。

最近,粘液降解菌Ruminococcus gnavus被确定为代谢综合征多个特征的预测因子,包括低度炎症、腰围增大、血清甘油三酯升高、糖化血红蛋白升高和高密度脂蛋白胆固醇降低。然而,正如对不同疾病(包括胃肠道和代谢性疾病)肠道菌群改变的荟萃分析所指出的,这些特征中的几个并非疾病特异性,可能代表了一般的肠道菌群的失调。

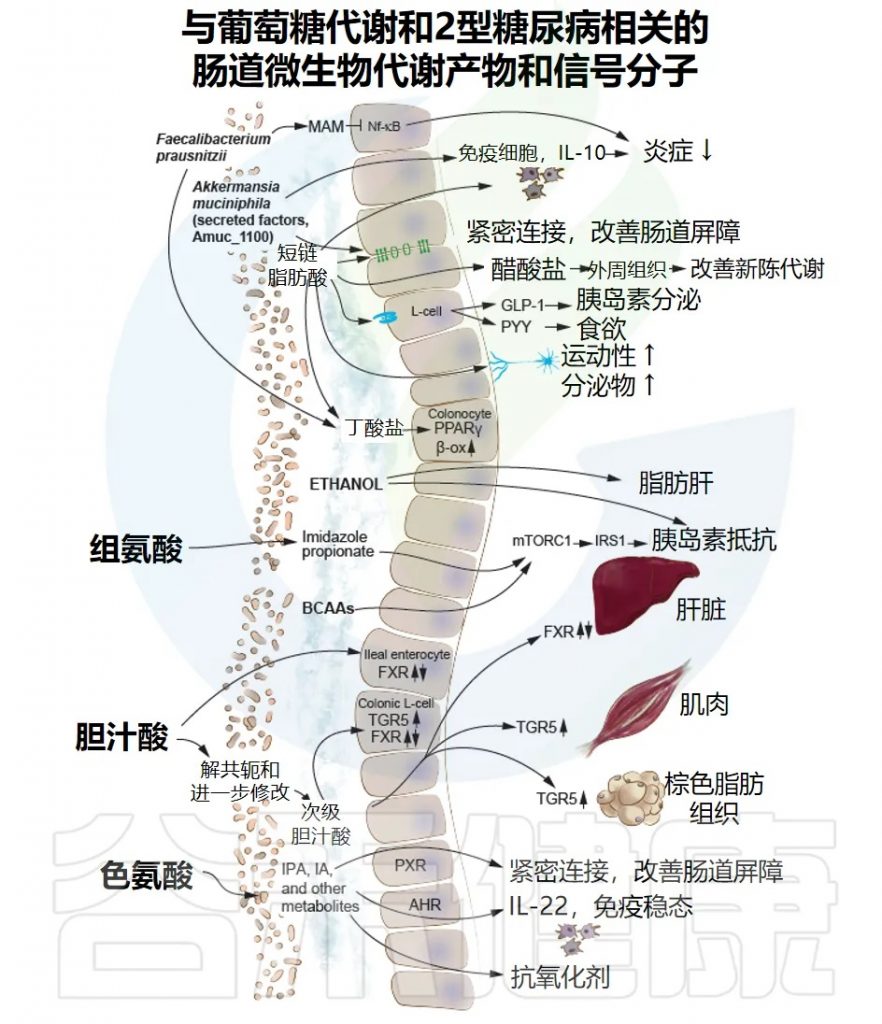

与葡萄糖代谢和2型糖尿病相关的肠道微生物代谢物和信号分子,肠道微生物群的结构蛋白和分泌蛋白参与调节免疫反应和炎症,正如F. prausnitzii(普拉梭菌)分泌的蛋白质(微生物抗炎分子[MAM]),它能够抑制核因子-κB(NF-κB)通路。另一个例子是A. muciniphila(AKK菌)的外膜蛋白Amuc_1100,它能改善肠道屏障并降低炎症。

①短链脂肪酸

肠道菌群生成短链脂肪酸(SCFAs),SCFAs调节几个过程,包括肠道蠕动和pH值、肠道屏障免疫反应以及通过影响糖异生、胰岛素敏感性和胰岛素分泌的途径来调节系统代谢。

此外,SCFAs调节免疫细胞功能,增强肠道屏障,并刺激肠神经的信号传导。其中丁酸盐还为结肠细胞提供主要能量,并通过激活过氧化物酶体增殖物激活受体γ(PPARγ)增加结肠细胞的β-氧化(β-ox)。

然而,人类研究显示,2型糖尿病患者粪便或血液中不同SCFAs的水平存在广泛变异,这可能是由于方法学局限性造成的。支持SCFAs在调节葡萄糖代谢中作用的最强有力证据来自动物研究和最近一项使用孟德尔随机化统计方法的人类研究(参见下文)。

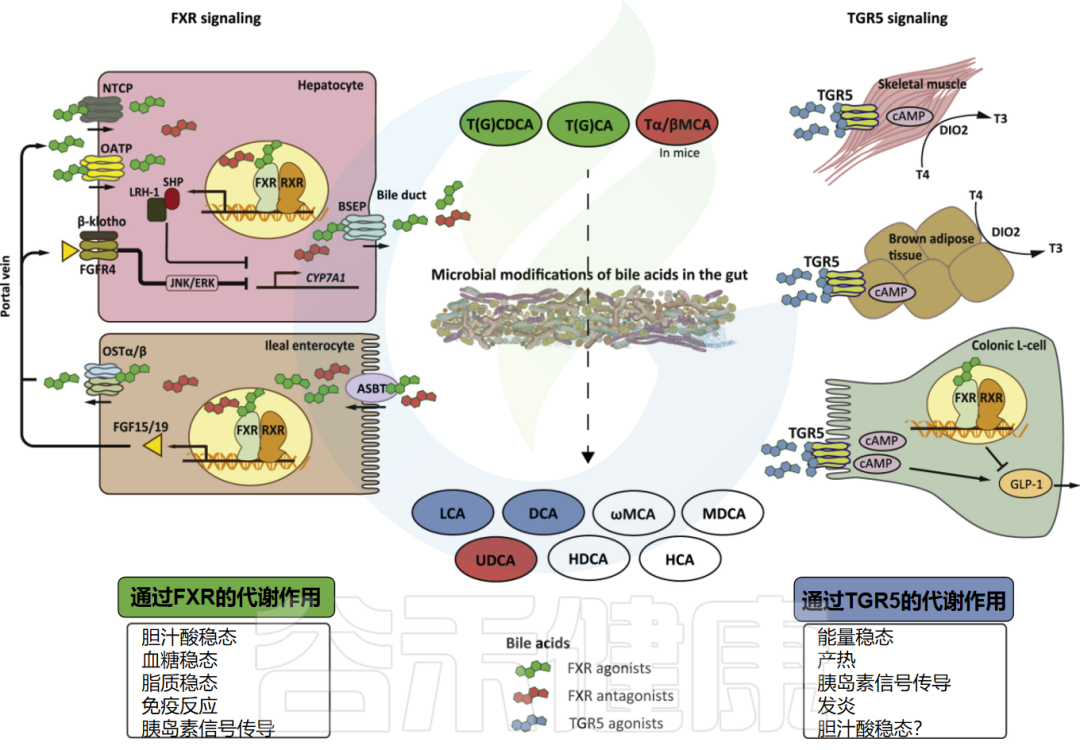

②胆汁酸

胆汁酸是两性分子,可介导膳食脂肪和脂溶性维生素的吸收。这些分子也被认为是调节脂质、葡萄糖和能量代谢的主要参与者。因此,在2型糖尿病和其他肥胖相关疾病中发现了胆汁酸池的改变,并被认为可能是2型糖尿病病理生理学的潜在贡献因素。

12α-羟基化胆汁酸水平的增加和6α-羟基化胆汁酸水平的降低与胰岛素抵抗有关,并在2型糖尿病患者中出现。胃旁路手术后观察到6α-羟基化胆汁酸水平增加,可预测2型糖尿病的缓解。

干预研究也调查了胆汁酸在人类代谢中的潜在重要性。在减肥手术后,系统性胆汁酸水平升高以及肠道信号激发GLP-1释放的现象得到了验证,尤其是餐后增加被认为特别重要。

然而,在一些进行过胆囊切除术的个体中发现胆汁酸反应过度,并与GLP-1和胰岛素反应的进一步增强相关联。在2型糖尿病患者中,已证明二甲双胍通过减少脆弱拟杆菌的丰度来改善葡萄糖代谢,这与肠道中甘牛胆酸水平的增加和法尼醇X受体(FXR)的抑制有关。

然而,对肠道微生物群与胆汁酸之间直接相互作用及其与2型糖尿病及相关疾病的发展和治疗的关联的理解仍然有限,还需要更多的人体研究来探索。

③色氨酸代谢物

肠道菌群色氨酸代谢物,如吲哚丙酸(IPA)和吲哚丙烯酸(IA),通过孕烷X受体(PXR)改善肠道屏障,并通过肠道免疫细胞上的芳香烃受体(AHR)进行信号传导,增加白介素-22(IL-22)的产生,从而调节免疫和代谢反应。

④其他代谢物

在血液中,IPA和IA还提供抗氧化和抗炎功能。研究还表明,3-吲哚丙酸(色氨酸的代谢产物)的循环水平升高与胰岛素分泌和敏感性改善以及2型糖尿病风险降低相关。

咪唑丙酸和支链氨基酸(BCAAs)通过激活雷帕霉素复合体1(mTORC1)的机制型靶标来损害胰岛素信号传导。

肠道菌群还产生乙醇,与脂肪肝病和胰岛素抵抗有关。

肠道微生物群产生的氨基酸代谢物也与2型糖尿病相关(前两个图)。研究表明,3-吲哚丙酸(色氨酸的代谢产物)的循环水平升高与胰岛素分泌和敏感性改善以及2型糖尿病风险降低相关。

此外,在存在胰岛素抵抗和2型糖尿病的个体中,血浆组氨酸代谢的细菌产物——咪唑丙酸水平增加。来自肠道菌群对芳香氨基酸代谢的这些代谢物和其他一些代谢物也与欧洲和美国独立队列中的心血管事件风险和死亡率有关。

肠道菌群还产生乙醇,与脂肪肝病和胰岛素抵抗有关。

Byndloss M, et al.Diabetes Care.2024

3)

肠道菌群或其代谢产物和降糖药物治疗的关系

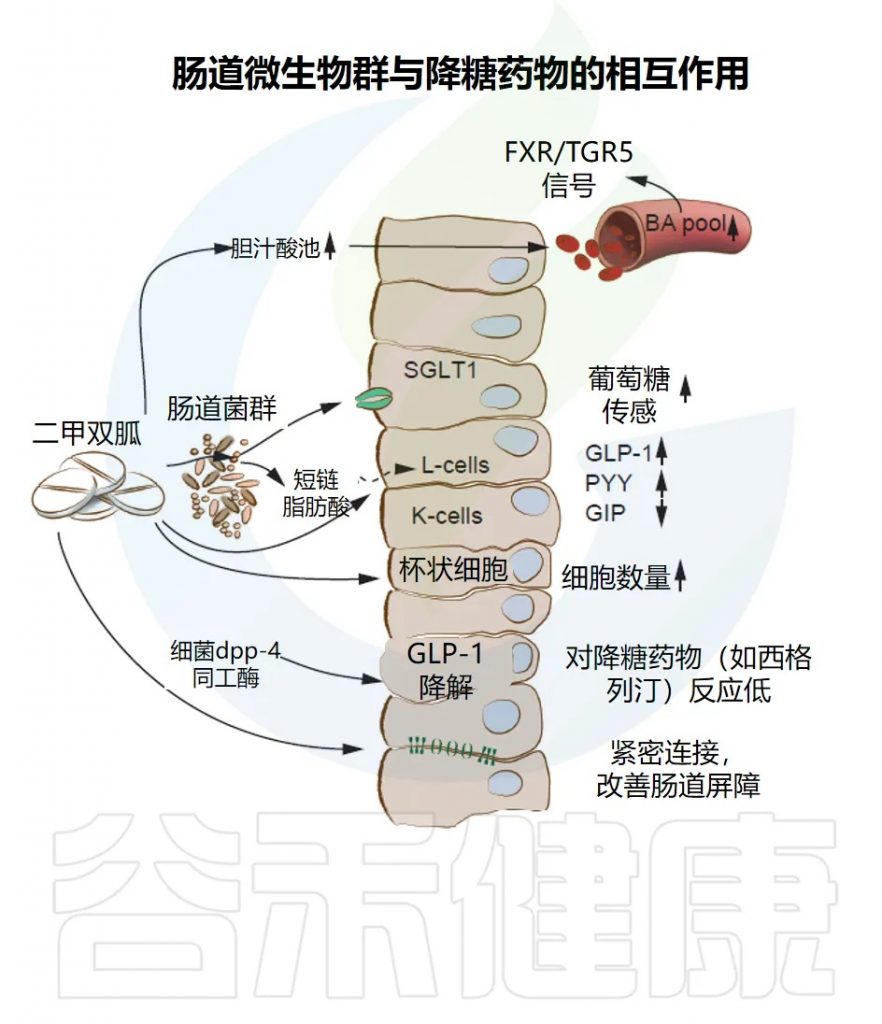

支持肠道微生物群在2型糖尿病中作用的证据已通过观察性和干预性研究得到加强。这些研究表明,二甲双胍使用者的肠道菌群中多种细菌物种的相对丰度发生了变化。

二甲双胍使用者肠道菌群发生显著变化

在多个涉及接受二甲双胍治疗个体的队列研究中,发现大肠杆菌(Escherichia coli)的相对丰度升高,而Intestinibacter bartlettii的丰度降低。

此外,最近一项大规模宏基因组研究发现,接受二甲双胍治疗的个体中Escherichia marmotae增加,而Romboutsia timonensis减少。

随机试验和对未使用药物的个体的研究为这些肠道菌群差异在2型糖尿病中的因果效应提供了支持。这些研究表明,肠道菌群组成的变化转化为丙酸盐和丁酸盐产生的增加以及胆汁酸池的调节,这可能介导了二甲双胍降血糖效应的一部分。

然而,肠道菌群也可能是约30%服用二甲双胍的个体经历短暂或持续肠道不适的原因(例如,通过一些大肠杆菌属种增加气体产生)。

Byndloss M, et al.Diabetes Care.2024

肠道微生物代谢物参与二甲双胍的作用机制

肠道微生物代谢物参与二甲双胍的作用机制,包括通过胆汁酸受体FXR和TGR5进行胆汁酸信号传导,以及生产短链脂肪酸,这些都调节了内分泌细胞(K细胞和L细胞)中胰高血糖素样肽-1(GLP-1)、胃抑制多肽(GIP)和肽YY(PYY)等促胰岛素分泌激素的释放。

其他与二甲双胍作用相关的肠道菌群依赖机制包括通过钠-葡萄糖共转运蛋白1(SGLT1)改善葡萄糖感知和提高肠道屏障功能(例如,恢复紧密连接和增加产粘蛋白的杯状细胞)。

然而,肠道菌群通过表达二肽基肽酶-4(DPP-4)同工酶,可能降低GLP-1活性并影响降糖药物的疗效。

其他降糖药物与肠道微生物群的关联

关于其他口服降糖药物,研究表明二肽基肽酶4(DPP-4)抑制剂和α-葡萄糖苷酶抑制剂对肠道微生物群和微生物代谢物有影响,但钠-葡萄糖共转运蛋白2(SGLT2)抑制剂、噻唑烷二酮类和胰高血糖素样肽1(GLP-1)受体激动剂的影响较不明确。

迄今为止,大多数涉及SGLT2抑制剂的研究都是在小鼠模型中进行的,少数现有的人体研究结果存在矛盾,无法清楚地区分SGLT2抑制剂的效果与之前或同时使用二甲双胍治疗或同期生活方式改变的影响。

GLP-1受体激动剂可能通过激活上皮内淋巴细胞GLP-1受体产生抗炎作用,进而可能有助于调节肠道微生物群。尽管需要更多研究,但现有证据表明肠道菌群可能介导一些降糖治疗的益处,某些益生菌或益生元可能通过影响肠道微生物或其功能进一步改善这些药物的降糖效果。

需要进一步的干预和转化研究来确定药物诱导的肠道菌群变化是否在介导健康效应中起因果作用,并揭示潜在机制。