-

CNAS L23010

CNAS L23010

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业 二级病原微生物安全实验室

二级病原微生物安全实验室- 联系电话:+13336028502

- +400-161-1580

- service@guheinfo.com

谷禾健康

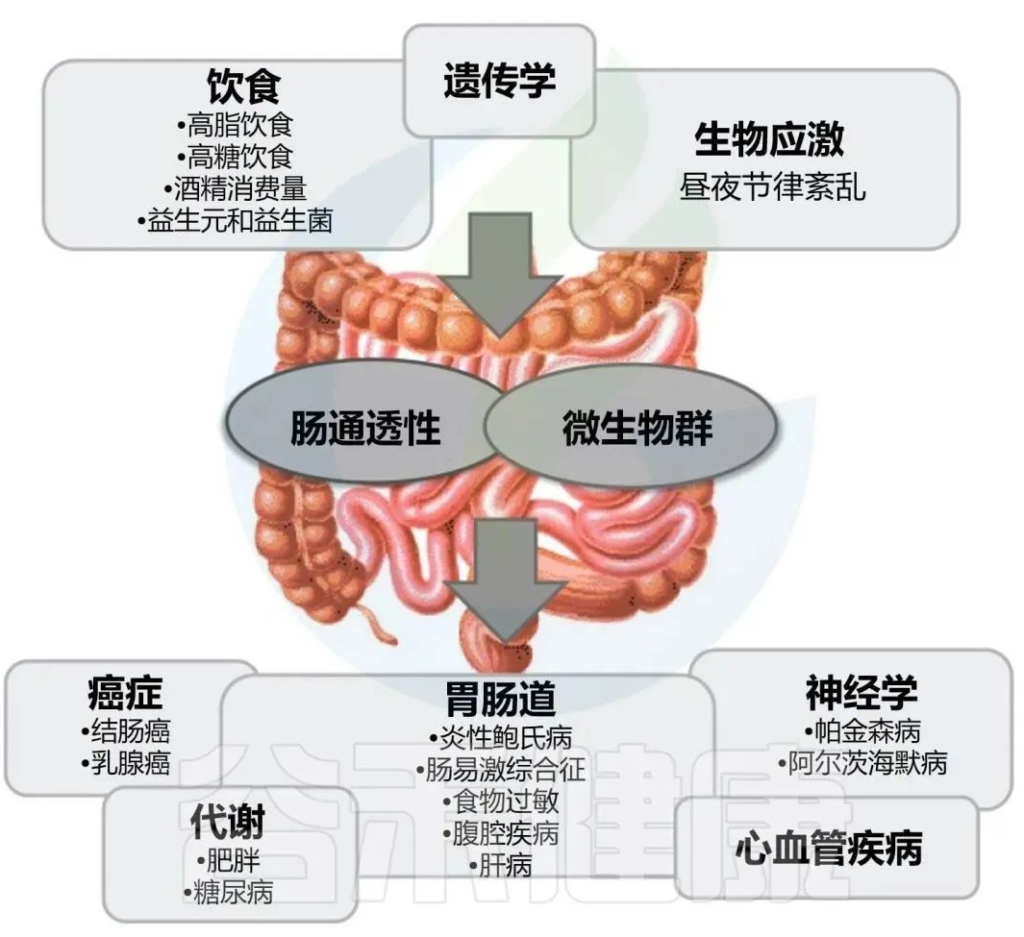

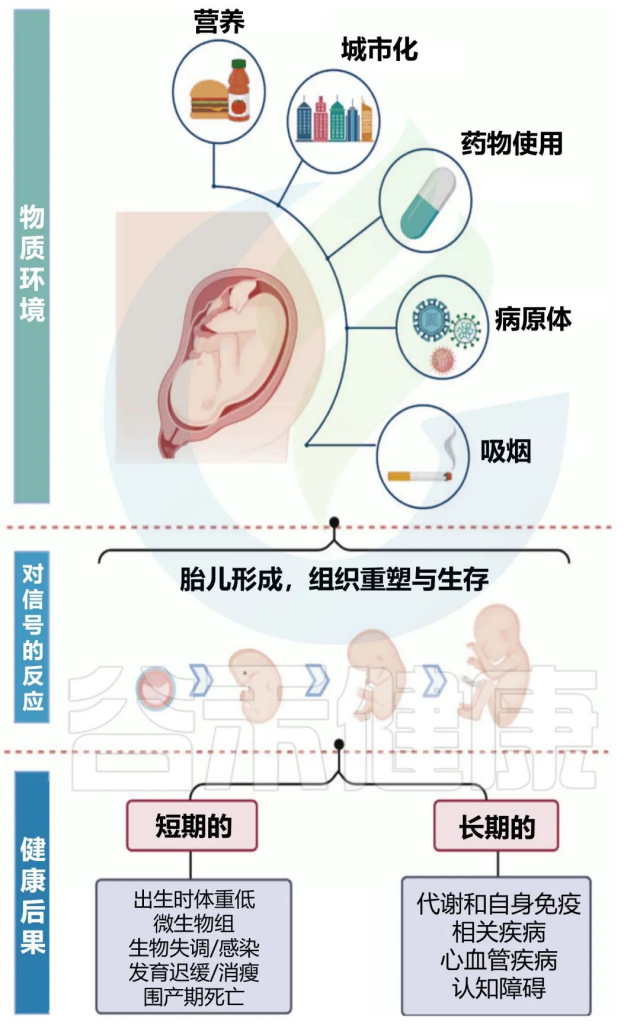

全球过敏性疾病和多重共病负担日益加重,迫使我们需要创新策略以增强免疫健康。过敏性疾病和多重疾病常常共存,降低各年龄段人群的生活质量。尽管它们表面上不同,但过敏和心血管疾病、肥胖症及神经退行性疾病等慢性疾病经常共享潜在的免疫和微生物紊乱。这些包括炎症性老化、免疫衰老和肠道菌群失调,即微生物多样性减少和微生物代谢改变。

随着饮食和肠道健康被确立为免疫功能的关键调节因素,突出了肠道-免疫-代谢轴在疾病发病机制和管理中的关键作用,它们为干预提供了新的靶点。

通过组分分辨诊断、肠道微生物检测、嗜碱性粒细胞活化试验和表观遗传生物标志物等诊断技术的进步,个体化营养成为可能,可以针对不同的过敏表型和多重共病特征进行精准的饮食干预,将为可持续的疾病预防和提升多样人群免疫力带来了巨大前景。

科技进步,深度测序数据以及人工智能驱动的饮食评估、可穿戴设备和移动应用程序,又进一步革新了个性化饮食管理,实现了实时、精准的营养监测和干预。

一个功能良好的免疫系统是生存的关键。它必须准确识别自身与非自身成分,并区分有害病原体和无害的膳食抗原等外来物质。这种精确识别能力对预防自身免疫疾病和过敏等不当免疫反应至关重要。

先天性免疫和适应性免疫:同一枚硬币的两面

免疫系统通过两种主要机制运作:先天性免疫提供即时但非特异性的防御,适应性免疫则提供高度针对性但需要时间发展的反应。

尽管传统上被视为独立分支,现在认识到这两个系统深度互联,通过众多共享组件实现协调的免疫活动。

先天免疫和适应性免疫之间的主要区别

Andreou E,et al.Nutrients.2025

▸ 先天免疫

先天免疫是机体第一道防线,能快速响应病原体而无需事先致敏。它具有非抗原特异性且缺乏免疫记忆的特点,每次接触均以相同方式响应。该防御系统依赖多重保护机制:

物理和化学屏障(皮肤、黏膜、胃酸、抗菌肽);细胞成分(中性粒细胞、单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞和NK细胞);可溶性因子(补体蛋白、细胞因子、急性期蛋白)。

虽然先天免疫响应迅速且覆盖面广,但其非特异性可能造成组织损伤。然而,其在物种间的进化保守性表明了它在宿主生存中的关键作用。

▸ 适应性免疫

相比之下,适应性免疫以抗原特异性和免疫记忆为特征。它由抗原呈递细胞(APCs)—尤其是树突状细胞和巨噬细胞启动,这些细胞处理并向淋巴细胞呈递源自病原体的抗原。

适应性免疫由两个主要组成部分构成:B淋巴细胞产生抗原特异性抗体介导体液免疫,T淋巴细胞协调细胞免疫。

在T细胞中,CD4+辅助T细胞通过细胞因子信号协调免疫反应,CD8+细胞毒性T细胞直接清除受感染或异常细胞。初次接触后形成的记忆B和T细胞在循环中持续存在,使机体在再次遇到相同抗原时产生更快速、更强烈的反应。

尽管适应性免疫强大而精确,但需要严格调控以防止自身免疫或慢性炎症等病理后果。

尽管先天免疫和适应性免疫有着不同的功能角色,但它们是高度整合的。树突状细胞是关键连接点,作为抗原呈递细胞,基于先天免疫环境信号启动T细胞反应。自然杀伤T(NKT)细胞兼具NK细胞和T细胞特征,通过产生调节性细胞因子在两个系统间发挥桥梁作用。

传统上与先天免疫相关的补体系统,也通过促进抗原呈递和B细胞激活来增强适应性反应。这些要素共同体现了先天免疫与适应性免疫间的动态交互和协调,这对维持免疫平衡和宿主防御至关重要。

过敏症:免疫系统的平衡之战

在近几十年来,全球过敏性疾病的发病率急剧上升,构成了日益严峻的公共卫生挑战。目前约有10亿人受到过敏症的困扰,预测表明这一数字可能在未来30-40年内上升至40亿。

过敏是由对特定抗原(过敏原)的免疫反应引发的超敏反应。常见过敏原包括花粉、尘螨、动物皮屑和某些食物。

注:世界卫生组织(WHO)认可多种过敏性疾病。这些包括哮喘、鼻炎、结膜炎、过敏性休克、特应性湿疹、荨麻疹和血管性水肿,以及对食物、药物和昆虫叮咬的超敏反应。值得注意的是,肠道微生物群已被确认为影响过敏性疾病发展的关键因素,尽管具体机制仍在研究中。

免疫系统在区分有害和无害物质方面发挥关键作用。然而,在过敏性疾病中,这种平衡被打破,导致对通常无害的环境抗原(过敏原)产生过度免疫反应。

过敏的定义已从历史上的”身体对外来物质反应能力的改变”演变为更精确的概念——一种由对通常良性抗原的不适当免疫反应所特征的疾病。

▸ 过敏反应的基本机制

过敏性疾病的核心是涉及先天和适应性免疫的免疫失调。过敏反应主要由过度的Th2免疫反应驱动,特征为过量产生IgE抗体。当再次接触过敏原时,过敏原特异性IgE抗体结合并激活肥大细胞,触发组胺、白三烯和细胞因子等炎症介质的释放。这些介质产生典型过敏症状,包括打喷嚏、瘙痒、气道收缩和炎症,严重程度从轻微不适到哮喘恶化或致命的过敏性休克。

正常情况下,调节性T细胞(Tregs)维持免疫耐受并防止不必要的免疫激活。然而,过敏性疾病患者的Treg功能常受损,抗炎细胞因子如IL-10和TGF-β的产生减少。这种调节障碍使Th2驱动的反应占主导地位,加剧过敏性炎症。

而肥大细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞等关键免疫效应细胞的持续激活及其释放的炎症介质维持并强化过敏性病理学。

过敏反应中的关键免疫学参与者

Andreou E,et al.Nutrients.2025

▸ 什么是多重共病?

随着全球过敏性疾病的增加,多重共病——定义为两种或多种慢性疾病的共存——已成为一个主要的公共卫生问题,特别是在老龄化人群中。多种慢性疾病的存在使临床管理变得复杂,并大大提高了残疾、住院和死亡的风险。

多重共病通常始于获得单一慢性疾病,随着时间的推移,可能会出现其他疾病。许多慢性疾病,包括肥胖、2型糖尿病、心血管疾病(CVD)、自身免疫疾病和神经退行性疾病,都有一个共同点:慢性低度炎症。这种持续的炎症状态通常由免疫失调、肠道微生物群的改变和代谢失衡驱动,突显了免疫健康与多重共病之间的紧密联系。

慢性炎症可能驱动多重共病

某些多病共存被视为独特的临床实体,如代谢综合征(MS)。当中心性肥胖伴随至少两个额外因素时可诊断MS:甘油三酯升高、HDL胆固醇降低、血压升高或空腹血糖升高。该综合征与心血管疾病密切相关,两者均通过氧化应激和慢性低度炎症(炎症老化)机制显著促进生物学老化。

▸ 较高的炎症标志物与多病共存相关

慢性炎症作为老化标志之一,与多病共存密切相关。多种慢性疾病患者常出现炎症标志物升高,如IL-6、TNF-α和CRP。较高的炎症标志物水平与残疾、住院和死亡风险增加相关。因此,炎症生物标志物已成为临床试验中老化生物标志物组的重要组成部分。

最近一项研究显示,多病共存百分位较高的个体中IL-6和TNF-α水平显著升高,尤其在女性和70岁以上成年人中。值得注意的是,抗炎细胞因子IL-10与多病共存无相关性,表明促炎途径而非代偿性抗炎反应主要驱动多病共存状态。

▸ 某些特异性蛋白可作为慢性疾病风险标志物

近期的研究进展扩大了对多重疾病的理解,超越了传统炎症标志物。一项涉及超过53000名成人的大规模蛋白质组学分析识别出972种在多种慢性疾病中共同存在的蛋白质和345种疾病特异性蛋白质。研究强调了炎症在多重疾病中的核心作用,并确定NFKB1、JUN和RELA等转录因子为上游调节因子。

此外,GDF15、PLAUR、WFDC2和AREG等蛋白质与多种慢性疾病风险相关,凸显其作为多重疾病进展生物标志物的潜力。这些发现强调了开发针对慢性疾病集群潜在炎症和分子机制靶向干预措施的必要性。

多重疾病并非单一疾病的简单累积,而是涉及共享生物学和免疫学途径的复杂相互作用。炎症性衰老概念提供了理解慢性低度炎症如何加速疾病进展、导致功能下降和寿命缩短的有价值框架。

如美国中年研究(MIDUS)和InCHIANTI等研究表明,循环中IL-6和CRP水平随着慢性疾病数量的增加而成比例上升,且基线IL-6水平较高的个体在一段时间内疾病累积轨迹更为陡峭。

多病共存和免疫老化:慢性循环

虽然炎症衰老被广泛认为是衰老标志和多重疾病驱动因素,但新兴研究强调免疫衰老不仅涉及细胞因子调节紊乱,而是代表多维度衰退,特征为几个相互关联的过程:

▸ 免疫衰老——免疫监视功能丧失

衰老伴随衰老免疫细胞积累,特别是CD8+T细胞和记忆T细胞。这些细胞增殖能力降低,并分泌衰老相关分泌表型(SASP)的促炎介质。细胞积累不仅加剧全身性炎症,还破坏组织修复,削弱耐受机制,增加自身免疫疾病易感性。

▸ 神经免疫交互和认知衰退

神经免疫互动对衰老相关疾病至关重要。活化的小胶质细胞和升高的炎症因子(如IL-1β和IL-6)损害突触可塑性,导致认知障碍及阿尔茨海默病、抑郁症等疾病。这些神经系统疾病常与心脏代谢疾病同时出现,凸显其在老年人群中的互联病理发生。

▸ 代谢性炎症和线粒体功能障碍

代谢性炎症——由代谢超负荷和过度营养引发的慢性低度炎症反应——根本不同于经典炎症。代谢应激导致线粒体功能障碍,增加活性氧产生和线粒体DNA释放,激活NLRP3等炎症体。此过程显著促进代谢综合征和胰岛素抵抗,是多重疾病的关键组成部分。

▸ 表观遗传学衰老和生物钟

通过DNA甲基化钟(如Horvath钟)测量的生物学衰老与多重疾病风险的相关性比单纯年龄更密切。在慢性炎症、生活方式因素和微生物群落变化条件下,表观遗传漂变加速,形成连接免疫衰老与代谢、心血管疾病的机械性桥梁。

人们逐渐意识到共生微生物在黏膜表面免疫调节中的不可或缺作用,影响免疫系统发育和稳态。它们在塑造各器官免疫反应、调节2型免疫、调控嗜碱性粒细胞造血及维护上皮屏障完整性方面发挥重要作用。

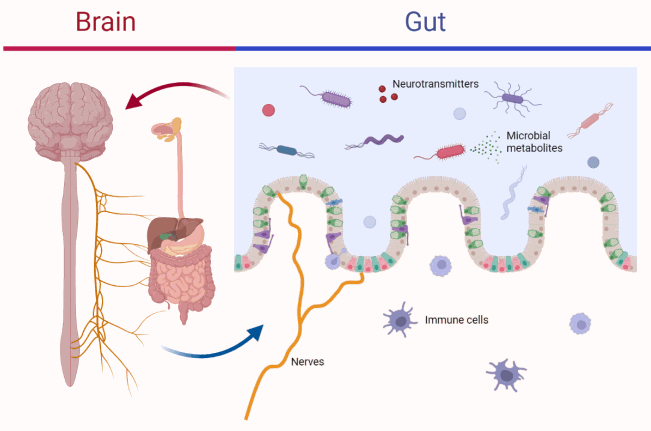

▸ 肠道微生物群对免疫及相关疾病有重要影响

肠道微生物群产生的细菌代谢物对免疫成熟和功能有显著影响。短链脂肪酸(SCFAs),如丁酸盐和丙酸盐,发挥免疫调节作用,特别是通过调控FOXP3+调节性T细胞(Tregs),对维持免疫耐受性和防止炎症损伤至关重要。因此,黏膜免疫细胞与定居微生物群间的有效交流对维持平衡免疫反应、优化保护而不引发过度炎症至关重要。

微生物失调越来越多地与免疫介导的疾病,包括过敏性疾病相关。改变的微生物组成可诱导免疫调节紊乱,增加炎症和超敏反应的易感性。

微生物组也影响认知功能,凸显其系统性影响超出了胃肠道免疫。微生物组促进免疫耐受或引发炎症的双重能力说明了其在维持免疫平衡和疾病发病机制中的复杂参与。

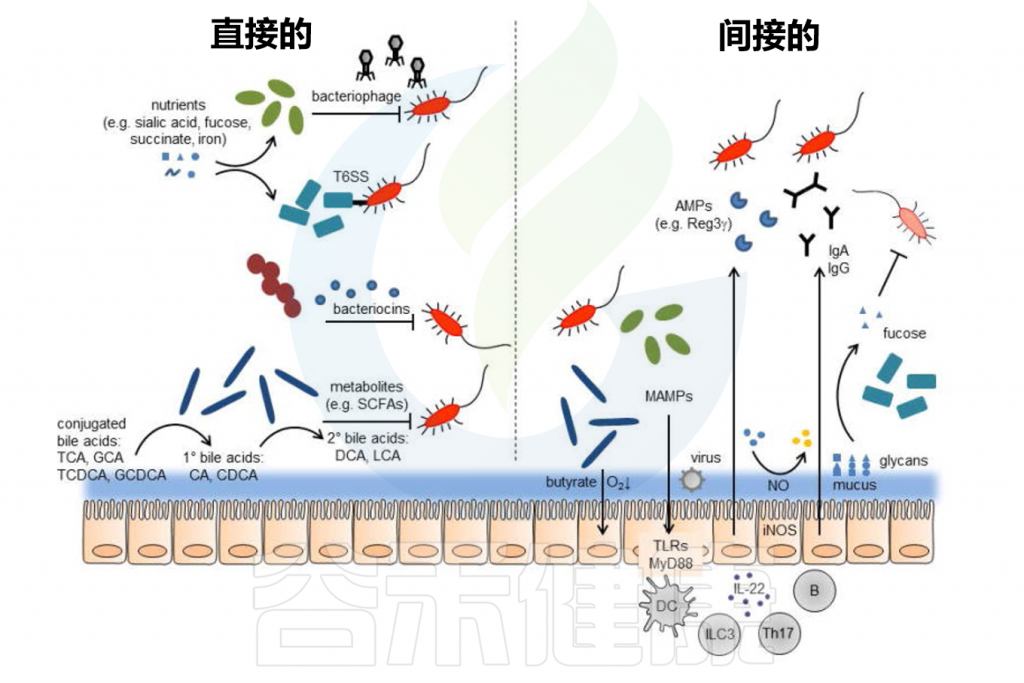

▸ 肠道微生物群与免疫系统的动态平衡

肠道微生物群与宿主的先天性和适应性免疫系统之间的动态相互作用对肠道稳态和预防炎症至关重要。肠道微生物群通过代谢膳食蛋白质和碳水化合物,合成必需维生素,以及产生介导肠上皮细胞与免疫细胞对话的生物活性化合物,积极参与免疫反应。饮食、抗生素、环境暴露和生活方式等外部因素显著影响微生物组成,凸显其适应性。

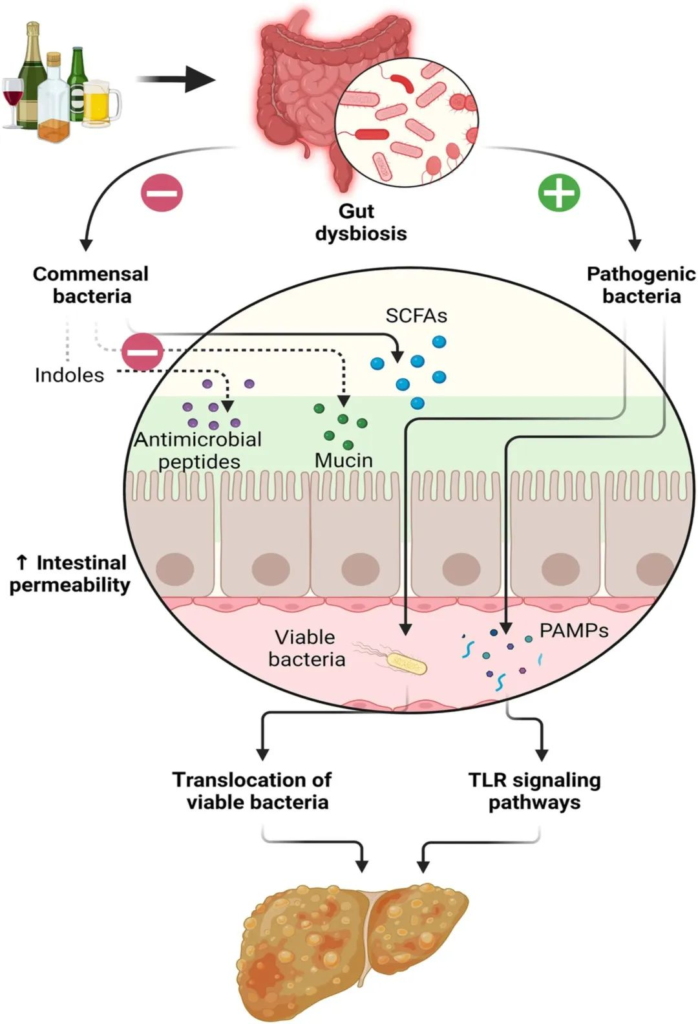

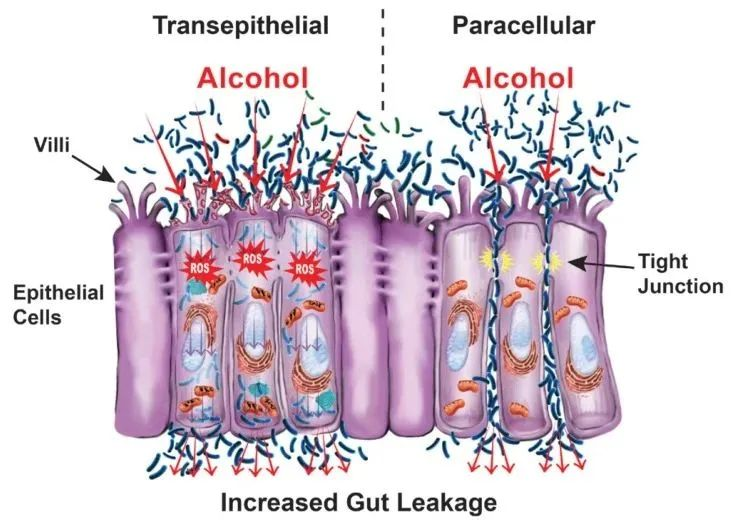

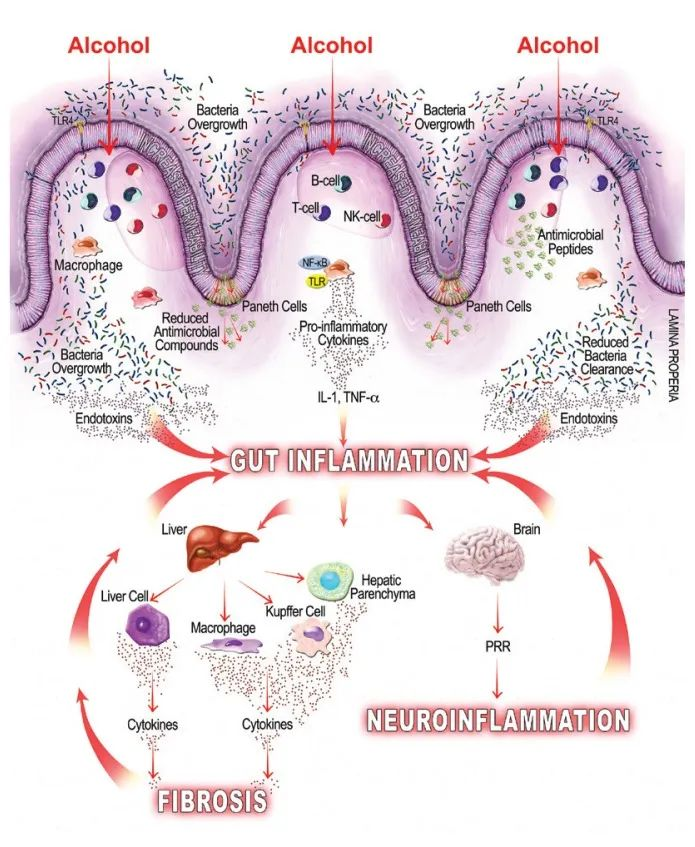

肠上皮屏障是肠道防御系统的组成部分,由粘液层、分泌型IgA和抗菌肽加强,作为选择性过滤器将微生物与宿主免疫细胞分离。肠道微生物群与粘膜免疫之间的调节失衡可破坏这一屏障,导致肠道通透性增加(”肠漏”),伴随病原性革兰氏阴性菌增加的微生物失调,代谢紊乱,以及感染和慢性炎症性疾病的易感性增加。

过敏与肠道健康:微生物组-免疫系统的连接

过敏性疾病,包括呼吸道、皮肤和食物过敏,通常涉及优势Th2免疫反应。这种反应触发IL-4、IL-5和IL-13的产生,促进IgE类转换、嗜酸性粒细胞炎症和肥大细胞激活,这是过敏反应的特征。此外,T细胞亚群如Th9细胞通过分泌IL-9和IL-10加剧过敏性炎症。

▸ 微生物组是免疫功能的中央调节器

微生物组可作为免疫功能的中央调节器,对免疫发育、抗原耐受和炎症调节至关重要。气道微生物组直接调节哮喘等疾病的局部炎症反应,而肠道微生物群产生影响过敏性疾病易感性的系统性效应。饮食和环境变化导致的肠道菌群失调显著影响微生物组成和代谢活动,影响全身免疫反应。

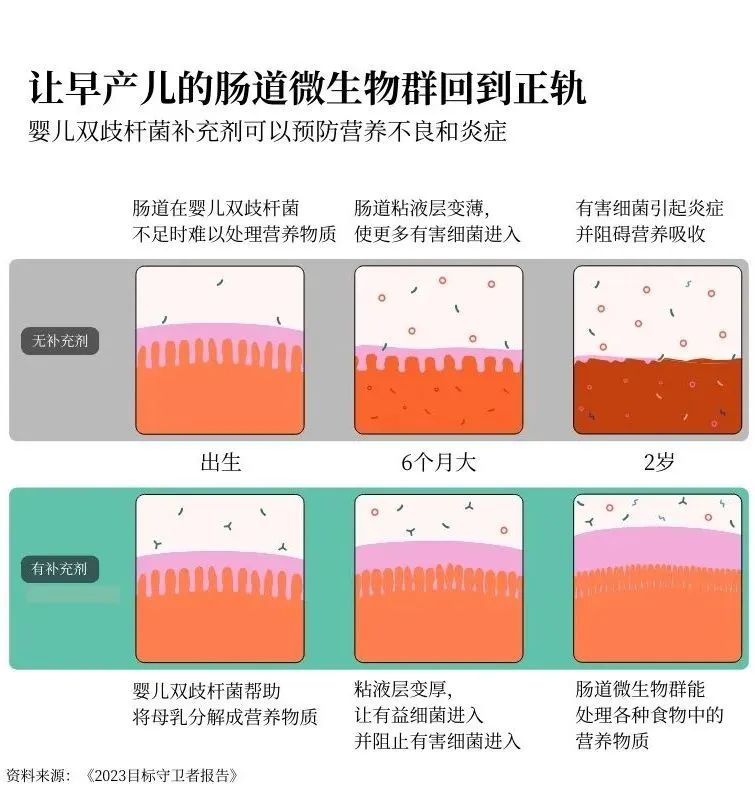

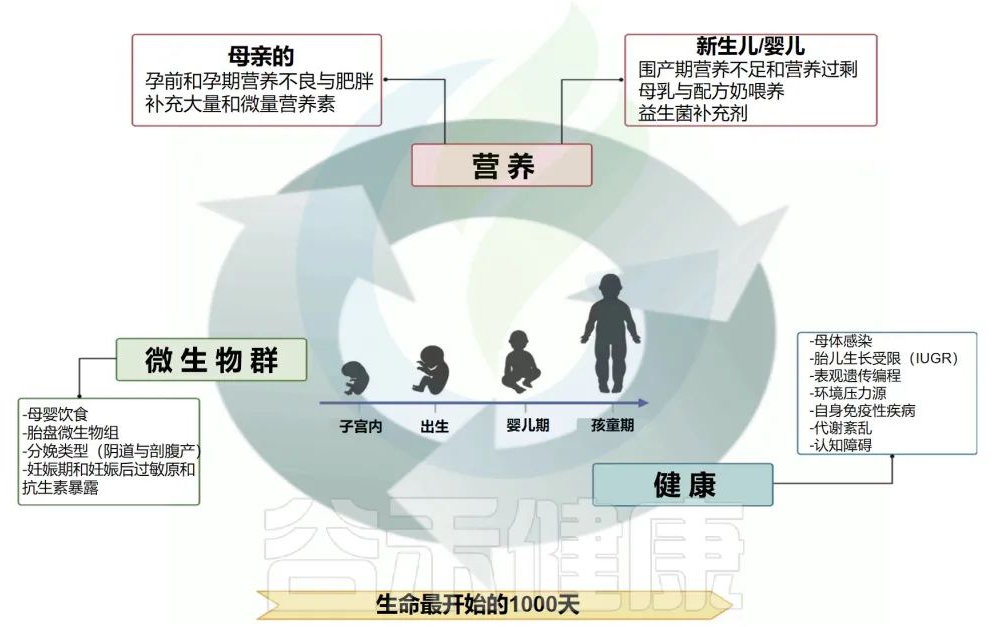

肠道微生物群在生命各阶段的免疫系统发育和成熟中起重要作用。肠道微生物多样性在婴儿期相对较低,通过童年和成年期因各种饮食、环境和免疫因素而增加。

▸ 微生物代谢产物影响免疫耐受和炎症程度

在微生物代谢产物中,短链脂肪酸、胆汁酸结合物和色氨酸代谢物对调节过敏反应特别重要。短链脂肪酸(如丁酸盐和丙酸盐)对调节免疫稳态至关重要,影响结肠FOXP3+调节性T细胞活性,维持免疫耐受和减轻过度炎症。

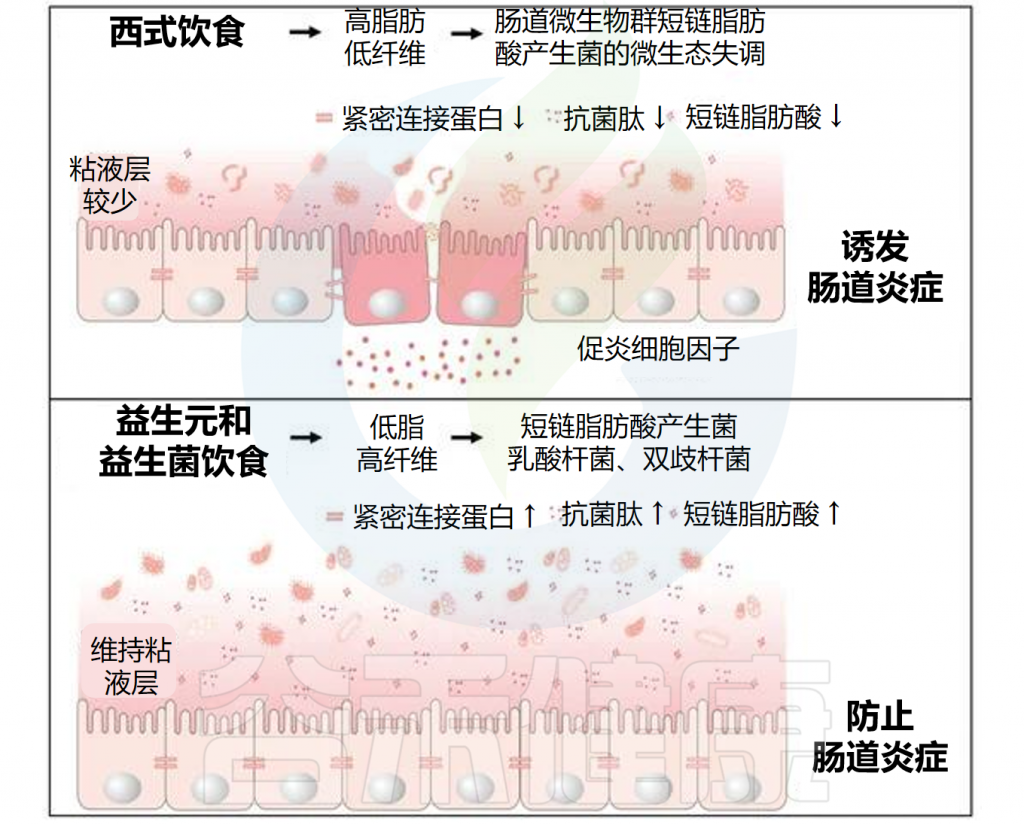

肠道微生物与过敏性炎症间的联系涉及可发酵膳食纤维在影响微生物代谢中的作用。高纤维饮食改变肠道和肺部微生物组成,特别是厚壁菌门/拟杆菌门比例。肠道微生物对膳食纤维的发酵增强短链脂肪酸产生,具有免疫调节作用。高纤维饮食小鼠显示循环中SCFAs水平升高,受过敏性气道炎症保护,而低纤维饮食小鼠SCFAs水平降低,疾病易感性增加。丙酸通过GPR41在调节免疫反应和过敏疾病进展中发挥关键作用。

▸ 肠道微生物影响过敏风险

肠道微生物在调节过敏风险中的复杂作用得到了众多流行病学和机制研究的支持。出生队列研究进一步揭示,双歧杆菌和乳酸菌的减少与特应性皮炎风险相关,而丁酸产生细菌的减少与哮喘发展相关,以及艰难梭菌的早期定植与过敏性敏感增加有关。

宿主-微生物群落交流主要通过模式识别受体(如Toll样受体)进行。TLR4激活支持树突状细胞成熟和调节性T细胞发育,该通路破坏会加剧过敏性炎症。共生菌通过产生短链脂肪酸、脆弱拟杆菌多糖A及梭状芽胞杆菌簇诱导的上皮源性TGF-β促进Treg分化。

除诱导Treg外,微生物信号还影响Th1/Th2平衡。特定微生物可增强Th1和Th17反应,抵消Th2优势。分节丝状菌促进Th17分化,双歧杆菌通过树突状细胞促进Th1极化。幽门螺杆菌早期定植与哮喘风险呈负相关,可能通过诱导Treg和免疫耐受实现。

▸ 有益菌有助于减少特异性敏感

肠道微生物群有助于维护上皮屏障完整性。阿克曼氏菌等共生菌增强粘蛋白生成和紧密连接装配,丁酸盐通过调节紧密连接蛋白支持屏障功能。相反,肠道通透性增加(食物过敏个体的特征)与菌群失调和SCFA水平降低相关。

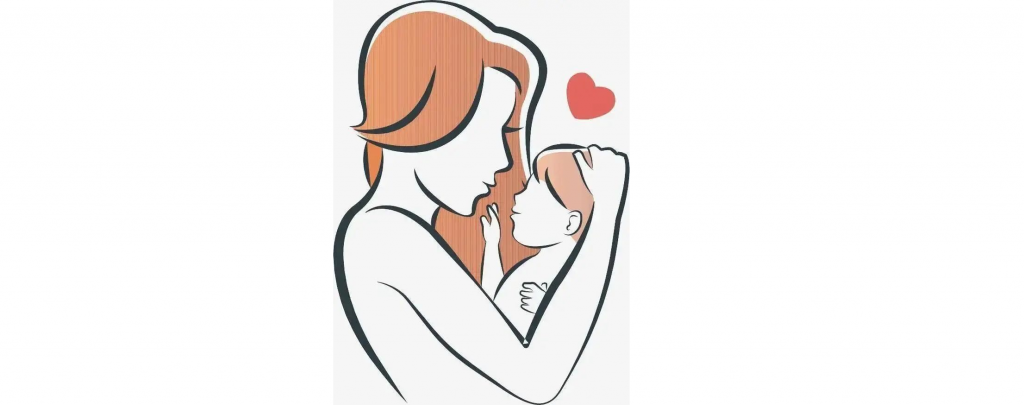

《妊娠期益生菌研究》调查了母亲从妊娠早期到哺乳期补充鼠李糖乳杆菌HN001是否能减少婴儿一岁时的湿疹和特应性敏感。研究发现益生菌补充与湿疹发病率显著降低相关,支持早期微生物干预在过敏预防中的作用。

此外,母亲健康益处包括降低妊娠期糖尿病、细菌性阴道炎和分娩前B组链球菌阴道定植率,以及减少产后抑郁和焦虑。特定细菌菌株诱导Foxp3+ T调节细胞在保护小鼠免受过敏性炎症方面起关键作用。

研究表明,长双歧杆菌AH1206显著增加婴儿、成年和无菌小鼠体内Foxp3+ T调节细胞数量,同时改变派氏斑基因表达,减少抗原呈递、TLR信号传导和细胞因子产生,并增强视黄酸代谢。该菌株对气道炎症提供保护,在口服过敏模型中阻断IgE诱导,而短双歧杆菌AH1205效果有限,仅在婴儿小鼠中诱导调节性T细胞。

▸ 微生物有望成为过敏预防和治疗的新靶点

唾液乳杆菌AH102对T调节细胞数量或过敏反应无影响。研究表明特定益生菌可能通过调节免疫反应缓解呼吸道和食物过敏。益生元如半乳寡糖和果寡糖减少高风险婴儿的过敏结果,人乳寡糖促进有益细菌生长。

随机双盲研究表明,短双歧杆菌M-16V与短链半乳寡糖和长链果寡糖的合生元成功补偿剖腹产婴儿双歧杆菌定植延迟。该干预使婴儿从生命早期就拥有显著较高比例的双歧杆菌,同时降低肠杆菌科水平,促进肠道环境酸化(乙酸盐产生增加)。这些变化模拟阴道分娩婴儿通常观察到的微生物群落组成,突显合生元在支持早期肠道健康方面的潜力。事后分析表明合生元组湿疹和特应性皮炎发生率较低,尽管需进一步研究确立直接临床益处。

未来以微生物组为靶点的干预为过敏预防和治疗提供有前景的策略,包括补充益生菌和益生元恢复微生物平衡,调整饮食增加纤维摄入和多酚消费,以及探索粪菌移植和新一代后生元等基于微生物组的治疗。

免疫功能不仅由遗传倾向决定,还受饮食模式和肠道微生物群的动态影响。肠道-免疫-代谢轴越来越被认为是健康的关键调节因素,营养素和微生物代谢物可作为强大的免疫调节剂。

接下来谷禾小编将深入探讨可以通过饮食干预来优化的特定营养素、饮食策略和代谢途径,以增强免疫功能并促进长期健康。

营养、肠道微生物群和免疫系统之间的相互作用

Andreou E,et al.Nutrients.2025

营养、肠道菌群和免疫系统之间的动态相互作用——统称为“韧性三元组”——及其在调节过敏和多种共病中的作用。

饮食输入塑造肠道微生物组,而肠道微生物组则产生短链脂肪酸(SCFAs)等代谢产物,这些代谢产物调节免疫功能。这一相互连接系统的中断可能导致免疫失调,从而促进慢性炎症状况和过敏性疾病的发生。

管理过敏和多重疾病的营养与肠道健康小窍门

饮食成分在塑造免疫反应中扮演关键角色,免疫系统与营养和代谢密切相关。影响免疫系统的主要饮食成分总结在下表中。

Andreou E,et al.Nutrients.2025

▸ 营养物质可调节细胞因子或充当辅助因子

营养物质作为免疫细胞的构建基块,调节细胞因子产生,并通过直接代谢信号或与肠道微生物相互作用调节炎症通路。营养状态、微生物组成和免疫功能间的复杂相互作用被称为肠道-免疫-代谢轴,突显饮食如何增强对病原体的免疫抵抗力,或促进低度慢性炎症和免疫失调。

营养物质(包括宏量和微量营养素)通过调节能量可用性、细胞代谢和炎症反应影响免疫活动。必需微量营养素如维生素A、C、D、E、B6、B12和叶酸,以及锌、硒、铁、镁和铜等重要矿物质,在支持免疫防御和信号传导的关键酶促反应中充当辅助因子。

▸ 抗炎饮食与微生物代谢物有助于增强免疫能力

此外,来自饮食的微生物代谢产物(包括短链脂肪酸、多酚和胆汁酸)作为重要免疫调节剂,影响T细胞分化、细胞因子分泌和肠道屏障完整性。

饮食对免疫功能的影响显著,有证据将抗炎饮食模式与增强免疫能力和降低慢性疾病风险联系起来。相反,富含加工食品、精制糖和不健康脂肪的饮食与代谢功能障碍和系统性炎症相关。新兴证据还支持间歇性禁食和热量限制能进一步促进免疫系统更新和代谢灵活性,潜在减轻与年龄相关的免疫功能下降。

虽然避免过敏原接触是主要策略,但类固醇、抗组胺药等药物治疗方法常被使用缓解症状。然而,以饮食和微生物组为中心的策略正成为过敏管理和免疫调节中有前景的辅助方法。

通过营养丰富的饮食优化免疫功能

营养对调节免疫反应至关重要,确保免疫细胞获得充分营养以有效应对病原体并调节炎症。

▸ 营养素影响快速免疫防御和防止过度慢性炎症

多种微量营养素、矿物质、维生素和特定宏量营养素(包括特定氨基酸、胆固醇和脂肪酸)在调节免疫活动中起关键作用。这些营养素对启动快速免疫防御和防止过度慢性炎症(可导致免疫功能紊乱)至关重要。

锌(存在于牡蛎、南瓜籽和豆类中)对胸腺素产生至关重要,这对T细胞成熟关键。

硒(丰富存在于巴西坚果和海鲜中)增强中性粒细胞和NK细胞活动,有助于身体抗氧化防御。

维生素D(普遍存在于脂肪鱼和强化食品中)在调节先天性和适应性免疫反应中发挥关键作用,对控制炎症和调节整体免疫功能至关重要。

饮食摄入不足或营养吸收不良可能显著损害免疫系统功能,增加感染和慢性炎症性疾病的易感性。

▸ 肠道微生物与多样化营养共同促进免疫系统

免疫系统的发育和功能也受细菌刺激影响,肠道微生物组在免疫成熟中发挥不可或缺的作用。保持富含必需营养素的饮食对支持免疫系统至关重要。

食用多样化饮食,富含色彩鲜艳的水果和蔬菜,提供重要抗氧化剂如维生素C和β-胡萝卜素,保护免疫细胞免受氧化应激。十字花科蔬菜(如西兰花、羽衣甘蓝和卷心菜)富含萝卜硫素,该化合物通过Nrf2信号通路激活抗氧化途径。柑橘类水果、浆果和甜椒以高维生素C含量著称,增强中性粒细胞功能并加强上皮屏障完整性。

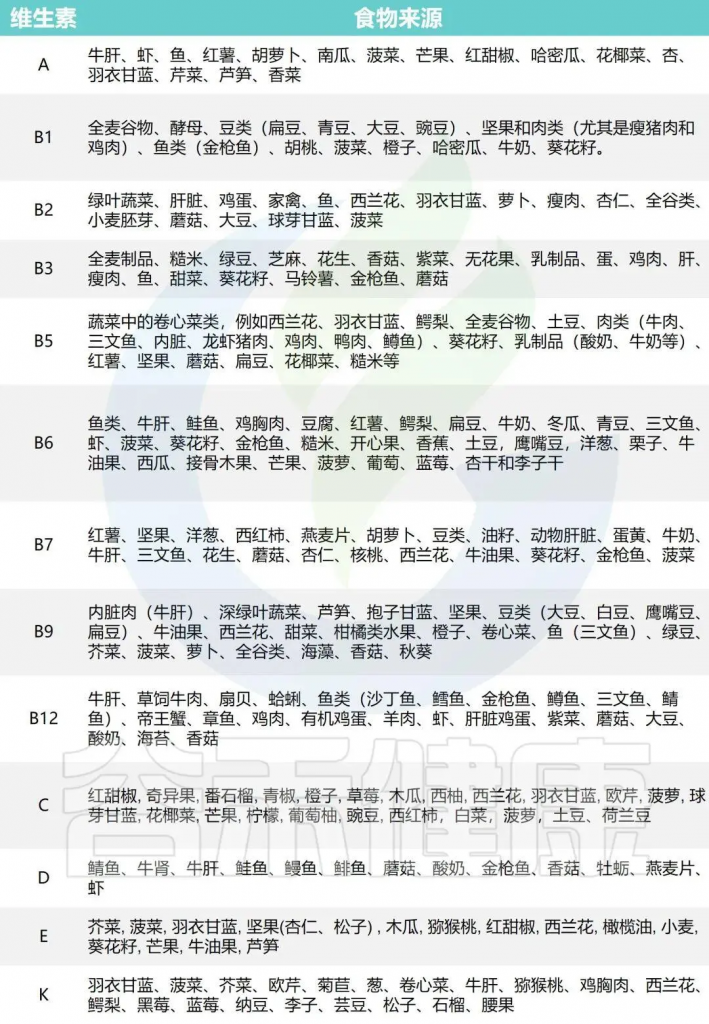

维生素对免疫功能的作用

维生素对免疫系统的发育、功能和平衡至关重要,每种维生素在增强免疫反应中都发挥特定作用。下表总结了参与免疫功能的主要维生素、具体作用以及需求和来源信息。

关键维生素的免疫功能、推荐摄入量和食物来源

Andreou E,et al.Nutrients.2025

▸ 维生素之间协同优化免疫功能

维生素间的相互作用和协同效应在优化免疫功能方面起关键作用,因为许多微量营养素并非孤立发挥作用,而是共同支持免疫反应的各个方面。

例如,维生素C和E展现经典协同关系——维生素C有助于再生氧化的维生素E,使其继续作为强效脂溶性抗氧化剂发挥作用。这种协作增强了身体中和氧化自由基的能力,保护免疫细胞免受氧化应激影响,而氧化应激在感染和炎症反应期间尤为突出。

除此之外,其他维生素也以重要方式相互支持。维生素D增强钙吸收,间接支持免疫相关信号通路。叶酸和维生素B12共同参与甲基化反应和核酸合成,这对快速分裂免疫细胞的复制和修复都必不可少。此外,锌和硒与抗氧化维生素的相互作用支持缓解氧化应激和炎症的酶系统,进一步增强免疫功能。

通过营养丰富饮食实现全系列维生素的均衡摄入,比高剂量补充单一维生素更有效,后者可能导致营养失衡或毒性。

地中海饮食对过敏是否具有保护作用?

地中海饮食(MD)是一种受环地中海盆地某些国家传统饮食模式启发的饮食模型。尽管存在差异,地中海饮食模式具有几个共同特点。

其特点是大量使用橄榄油,高摄入水果、蔬菜、全谷物、豆类、坚果和种子。还包括适量食用鱼类和贝类、白肉、鸡蛋和发酵乳制品(如奶酪和酸奶),而红肉、加工肉类和高糖食品摄入很少。此外,地中海饮食模式传统上鼓励在餐食期间定期但适量饮用葡萄酒,特别是红酒。

▸ 地中海饮食可能有助于减轻儿童过敏风险

一些研究强调了地中海饮食在降低过敏性疾病风险方面的潜力,尽管不同人群和研究设计中的发现仍不一致。

一项系统综述评估了地中海饮食成分对食物过敏的影响,发现孕期和哺乳期母亲坚持地中海饮食与婴儿食物过敏风险降低相关。然而,当饮食干预仅在孕期引入或仅限于婴儿早期几个月时,保护作用不太明显。这些发现表明,早期接触地中海饮食中的生物活性化合物,特别是通过母亲营养,可能有助于塑造免疫耐受性并减少过敏性致敏。

保护作用的主要贡献者包括多酚、omega-3脂肪酸、纤维和维生素,它们有助于调节炎症通路、肠道微生物组成和免疫系统功能。

另一项系统综述分析了儿童过敏风险数据,发现虽然坚持地中海饮食与哮喘发病率降低相关,但对过敏性鼻炎、湿疹和特应性疾病的影响结论不太明确。同样,在儿科人群中进行的研究将更高的地中海饮食依从性与哮喘发病率降低联系起来,但发现过敏性致敏没有显著减少。

地中海饮食成分及其免疫益处

Andreou E,et al.Nutrients.2025

▸ 可能的保护机制

抗炎特性:地中海饮食富含抗炎化合物,包括多酚、黄酮类和ω-3脂肪酸,有助于调节免疫反应并抑制慢性炎症。由于过敏性疾病的特点是Th2驱动的免疫激活和炎症过度,地中海饮食调节细胞因子产生和抑制氧化应激的能力可能有助于减轻过敏症状。

肠道菌群调节:平衡的肠道菌群对免疫稳态和过敏耐受至关重要。地中海饮食富含纤维、发酵食品和植物性益生元,促进肠道微生物多样性和短链脂肪酸产生。这些微生物代谢产物增强调节性T细胞活性,减少肠道通透性,并减轻全身炎症,从而降低过敏易感性。

抗氧化防御对抗过敏反应:许多地中海饮食成分(包括水果、蔬菜、橄榄油和坚果)富含抗氧化剂,如维生素C和E、类胡萝卜素和多酚。这些化合物有助于保护免疫细胞免受氧化应激损伤,这是过敏性炎症和气道高反应性的关键因素。通过中和活性氧,这些抗氧化剂可能减少肥大细胞脱颗粒和组胺释放,从而减轻过敏反应的严重程度。

多不饱和脂肪酸和免疫调节:地中海饮食富含来自鱼类、橄榄油和坚果的长链ω-3脂肪酸(EPA和DHA),这些脂肪酸具有免疫调节作用。多不饱和脂肪酸影响二十碳烯酸合成,导致产生有助于平衡Th1/Th2免疫反应的抗炎介质。多项研究表明,更高的ω-3摄入量与较低的哮喘患病率和改善的肺功能相关,支持地中海饮食可能对呼吸道过敏特别有益的假设。

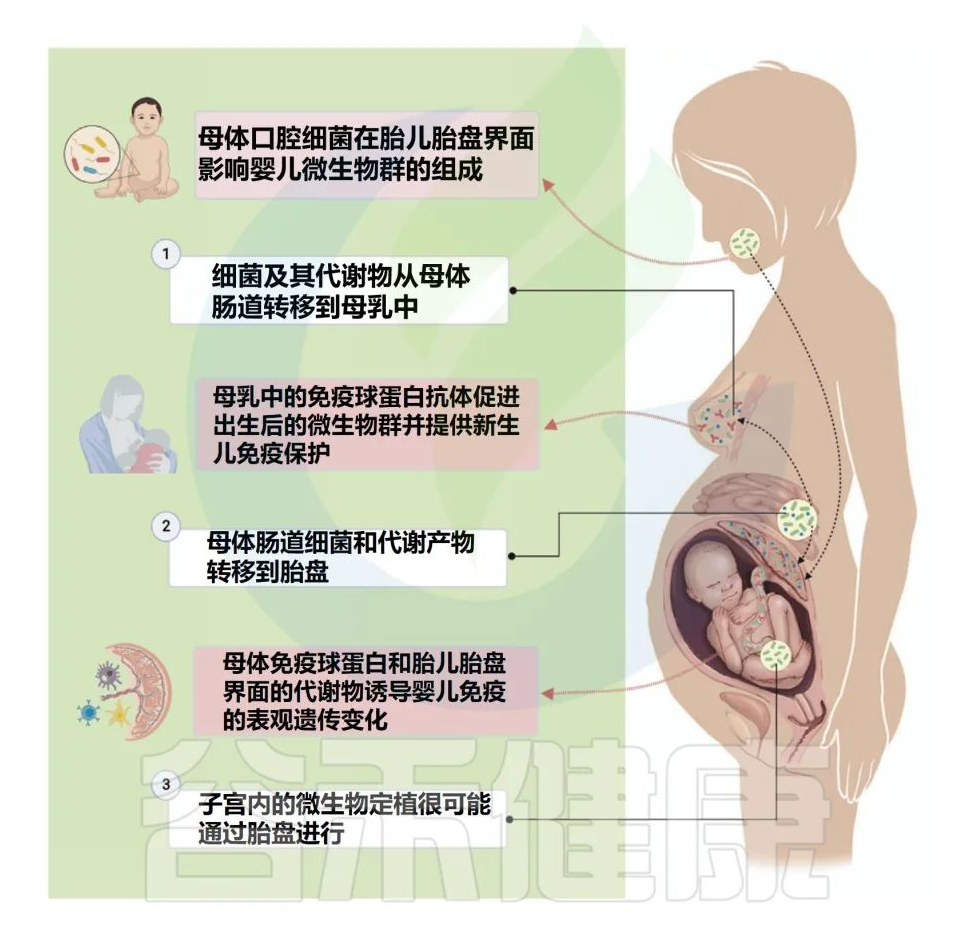

孕期营养和早期免疫调节:母体饮食对胎儿免疫系统发育起关键作用。研究表明,孕期坚持地中海饮食可能降低后代过敏性致敏风险,可能通过表观遗传修饰、改变肠道菌群传递和早期接触免疫调节营养素实现。

多重疾病,即个体同时患有两种或多种慢性疾病,是重大的公共卫生挑战,尤其在老龄人口中。吸烟、长时间久坐和肥胖等关键生活方式因素已被确定为发展多重疾病的重要风险因素。

在这些因素中,饮食模式作为多重疾病风险的关键决定因素尤为突出,有证据表明营养干预可能在疾病预防和管理中发挥关键作用。

▸ 免疫失调与多重疾病之间存在联系

多重疾病与免疫失调之间的复杂联系通过几个关键机制介导,慢性炎症既是各种疾病过程的结果,也是其驱动因素。免疫失调通常表现为持续的低度炎症,导致广泛的组织损伤,并促进多种慢性疾病同时发展。

这种动态受老龄化的显著影响,老龄化与免疫衰老相关——免疫系统逐渐减弱,降低疫苗效力并提高感染易感性。同时老龄化过程也可能由于免疫调节减弱和耐受机制损害而增加自身免疫风险。这种免疫老化过程可能加速年龄相关疾病进展,从而加剧多重疾病与免疫功能障碍之间的联系。

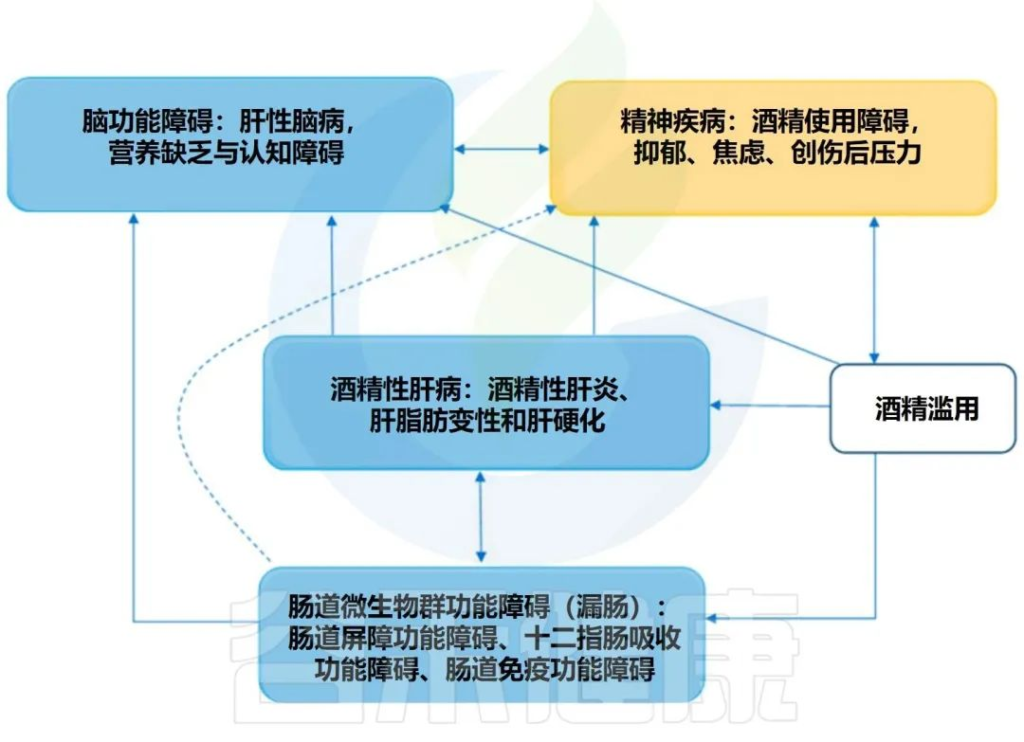

免疫失调的主要驱动因素是细胞因子的异常产生,促炎症信号对多个器官系统产生不利影响。这种细胞因子平衡的破坏与一系列疾病有关,包括心血管疾病、糖尿病和神经退行性疾病。此外,肠道微生物群在整体免疫功能中发挥关键作用,菌群失调显著促进免疫功能障碍。当这种微生物失衡与肠道通透性增加(也称为”肠漏”)结合时,细菌成分可进入血流,触发全身性炎症并促进慢性疾病发生。

代谢失调是另一个影响免疫功能的关键因素。在肥胖和糖尿病等条件下,代谢活跃组织(如脂肪组织)释放炎症介质,加剧全身性免疫失调。此外,氧化应激(以过度产生活性氧物质为特征)导致细胞和组织损伤,进一步助长免疫失调。这种氧化负担是多重疾病进展的重要贡献者,突显了营养在调节炎症和减轻整体疾病负担中的关键作用。

饮食对多重疾病的影响

多项研究已经探讨了饮食对多重疾病(同时患有多种慢性疾病)的影响。以下是这些研究的主要发现:

▸ 英国女性队列研究

跟踪了25389名35-69岁女性,中位随访期为22年:

-发现每日能量和蛋白质摄入量增加分别使多重疾病风险增加8%和12%。

-维生素C和铁的摄入量增加略微降低风险,铁对60岁以下女性具有特别的保护作用。

-维生素B12和维生素D摄入量与风险增加的关联在敏感性分析中失去统计学意义。

-强调了营养摄入对多重疾病风险的复杂性和个体化影响。

▸ 中国纵向研究

调查了1020名中国参与者在五年内的多重疾病进展:

-多重疾病患病率从14%上升到34%。

-水果、蔬菜和非大米小麦的谷物产品摄入量增加与多重疾病进展的更健康轨迹相关。

-这些食物提供更多的膳食纤维、铁、镁和磷,与改善健康结果相关。

▸ 荷兰Lifelines队列横断面研究

分析了129369名荷兰成年人,确定了四种饮食模式:

-肉类、酒精和土豆

-零食

-面包和甜食

-蔬菜、鱼和水果

发现更多遵循肉类、酒精和土豆模式以及零食模式与多重疾病患病率增加相关,尤其是在男性中。

面包和甜食模式以及蔬菜、鱼和水果模式具有保护作用,但后者在调整体重指数(BMI)后减弱。

▸ 英国生物银行前瞻性队列研究

分析了348290名参与者,中位随访期为8年:

确定了三种饮食模式:西方式、白肉式和谨慎式

-西方式饮食模式增加多重疾病风险。

-中度遵循白肉式饮食和高度遵循谨慎式饮食与风险降低相关。

-经常食用加工肉类和家禽与更高的多重疾病风险相关,而增加鱼类、水果和谷物的摄入则显示保护作用。

不同营养素与多重慢病

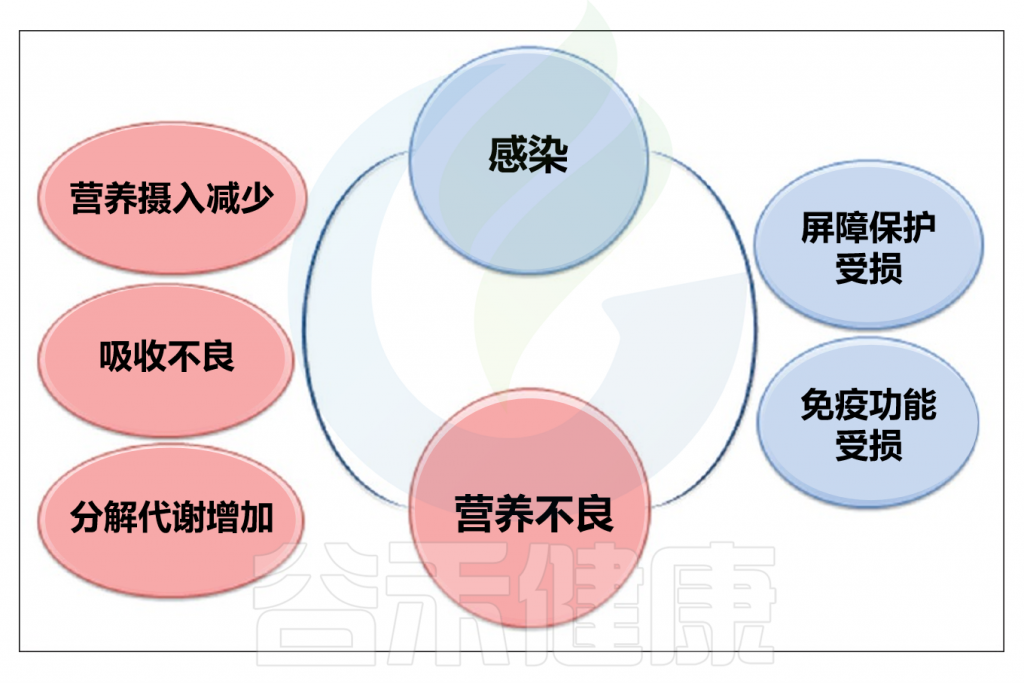

值得注意的是,营养不良既可能是多种慢性病的驱动因素,也可能是其结果。

▸ 营养不良会加剧全身炎症嗯好免疫紊乱

营养缺乏——通常源于加工食品和营养贫乏的食物——直接参与了多种慢性疾病的发展,包括缺血性心脏病、脑血管疾病、各种癌症、糖尿病和阿尔茨海默病。以加工食品为主的饮食不仅增加全身炎症水平,还会通过必需微量营养素(如铁、维生素B12、叶酸和钙)的缺乏,加剧免疫调节紊乱。

多种慢性病患者常常营养状况不佳。这通常由慢性疾病负担、食欲减退、药物副作用和胃肠功能障碍等因素造成。这些因素形成恶性循环:慢性疾病损害营养吸收和利用,从而进一步削弱免疫功能和整体健康状况。

▸ 不同营养素调节免疫老化和多种慢性病

越来越多的证据强调营养在调节免疫老化和多种慢性病的分子机制中起关键作用。除了提供必需的维生素和矿物质外,营养素还影响细胞过程,如线粒体效率、氧化应激平衡和表观遗传调节。例如:

镁、B族维生素和辅酶Q10改善线粒体功能并减少活性氧,从而减轻与老化相关的炎症。

叶酸、维生素B12、胆碱和膳食多酚作为表观遗传调节因子影响DNA甲基化,可能减缓生物学老化。

抗炎营养素——如omega-3脂肪酸、白藜芦醇、姜黄素和来自膳食纤维的短链脂肪酸——可抑制炎症小体激活和细胞因子过度产生,从而促进免疫耐受和代谢平衡。

微量营养素如锌、硒、维生素D和维生素C对维持T细胞功能、免疫监视和预防慢性炎症至关重要。

衰老、肥胖和多重疾病:精准营养的作用

如前所述,多重疾病代表着重大的公共卫生挑战,影响高达95%的65岁及以上人群。

老龄化被广泛认为是主要风险因素,近期研究表明,它反映了生理储备和功能的逐渐下降,通常伴随着慢性低度炎症、激素调节失衡以及对慢性疾病的脆弱性增加。然而,仅靠老龄化并不能完全解释该病症的复杂病因。

此外,肥胖已成为多重疾病的主要促成因素。为应对这一公共健康挑战,国家卫健委联合多部门出台了《健康中国行动——控制肥胖行动方案》,提出了”三减三健”的核心理念,即减盐、减油、减糖,健康口腔、健康体重、健康骨骼。该政策鼓励公众养成健康饮食习惯,增加日常身体活动,同时加强肥胖防治的科普宣传工作。

各地方政府也积极响应,在学校推广”每天一小时体育活动”,在社区建设健身设施,在医疗机构开设减重门诊。企业界也参与其中,食品企业被鼓励开发低糖、低脂、低盐产品,餐饮业推出健康菜单。

▸ 综合防控策略与个性化营养干预

应对与肥胖相关的多重疾病需要综合策略,包括生活方式改变、有针对性的营养、早期检测和公共卫生倡议。

专注于减轻体重和代谢健康的饮食干预——特别是那些强调水果、蔬菜、全谷物和瘦肉蛋白的干预——可以减少炎症并抵消肥胖相关的代谢紊乱。

具有抗炎特性的营养素,如omega-3脂肪酸、纤维和抗氧化剂,也有助于调节免疫反应并减轻慢性炎症。

当与体育活动和戒烟相结合时,这些策略可以增强整体健康并降低多重疾病的风险。促进健康饮食和积极生活方式的公共卫生宣传活动进一步支持预防和长期行为改变。这些措施总体上不仅有助于管理现有疾病,还有助于预防新疾病,最终帮助打破多重疾病的循环并改善公共卫生结果。

随着全球多重疾病的增加,传统的饮食建议常常无法满足同时管理多种慢性疾病的个体的复杂需求。个性化营养在精准医学原则的指导下,提供了更有效的替代方案。通过整合个体特定因素——如遗传和表观遗传谱、微生物组组成和生活方式特征——个性化营养能够开发针对每个人独特健康背景的定制饮食策略。新兴证据支持这些个性化饮食干预在降低多重疾病风险和负担以及改善相关健康结果方面的潜力。

在多重疾病(多病共存)的情况下实施个性化营养需要超越一般膳食指导的范畴,它要求整合多种个体特定变量,以解决多种慢性疾病共存所带来的独特挑战。准确的营养评估是有效膳食管理的基础,尤其在个性化医疗框架内。

▸ 人工智能、肠道菌群等有助于改善营养评估

近期技术进步——包括人工智能、肠道微生物组以及代谢组学、可穿戴传感器——正在改变营养评估,提供前所未有的精确度、易用性和实时功能。这些创新促进了量身定制的饮食干预,解决传统方法的局限性并推动个性化健康策略。

传统的饮食评估方法,如饮食回忆、食物日记和频率问卷,在准确性、回忆偏差、参与者负担和可扩展性方面存在固有的局限性。

人工智能和机器学习通过提高数据收集准确性、简化分析和实现个性化反馈来解决这些局限性。人工智能驱动的饮食评估工具利用自动图像识别、综合食物数据库和高精度估算营养成分的算法。

如今,消费者利用应用程序购买检测盒,尤其粪便采样盒来掌握自己的健康情况。这些工具克服了医疗保健院内就医检查的障碍,直接向个体提供实时数据,而个体则利用这些信息来制定从健身计划到饮食策略的各种方案。

无论是个性化健康还是精准营养,这都是一种革命性的健康方式,并且已在消化系统领域得到了很好的应用。

目前市场上很多补充剂研发或配方设计师也在考虑结合营养和菌群检测来挖掘消费者数据,了解不同个体的肠道健康需求,并定制个性化解决方案来满足这些需求。好消息是,这些解决方案通常简单、经济实惠,而且相对无害。

虽然我们今天看到的“精准化”是营养行业的一个阶段性转变,但长期以来,消费者一直在他们的补充剂方案中应用各种个性化元素。未来谷禾包括精准的检测让猜测变少了,有科学依据的选择变多了。

▸ 推动个性化营养的三项关键技术

“如果没有数据,这一切都不可能实现”,谷禾健康创始人一直持续强调,数据科学和人工智能的应用对个性化营养干预补充体验至关重要。

事实上,谷禾负责人认为,至少有三项关键技术的融合将在理论和实践上推动个性化营养的发展,无论是现在还是可预见的未来。

首先是深度测量技术,它能让我们以较低的成本对血液或粪便等样本进行成千上万次的测量。

接下来,综合多维度的数据特征,包括年龄、地区、人种、饮食习惯、食物成分分析、健康状况等,结合计算机呈现个体独特的个性化特征,帮助配方设计师模拟干预组合的预期效益。

第三种是我们都耳熟能详的大型语言模型,比如ChatGPT和Deepseek。

关键在于将这三种技术与可信赖的信息源结合起来,以确保反馈信息的准确性,并为这些技术提供个人的测量数据,从而实现深度个性化。我们以前从未有过这样的东西,它带来了真正大规模知识的民主化,彻底改变了我们的生活。

肠道菌群检测逐步解开代谢之谜

我们对新陈代谢和肠道微生物之间联系的理解几乎每天都在增长,许多研究人员相信,了解代谢紊乱的答案可能会在我们的肠道微生物组中找到。

我们从谷禾用户那里得到了很多关于代谢变化的反馈。一些用户抱怨说,以前他们无法减掉多余的体重。尽管尝试了几乎所有的节食方法,他们最终还是屈服于对食物的渴望,或者只是在体重管理之旅上停滞不前。在获得个性化推荐后,以下是他们现在的反馈:

“我的体重稳定了,消化能力也改善了。”

“在我上次测试和改变食物之后,我的体重又开始下降。”

“我感觉好多了。体重又掉下来了。我的过敏症消失了。”

对于我们的许多用户来说,改用适合他们的饮食习惯已经为他们快速启动新陈代谢、恢复健康体重以及让体重维持之旅重回正轨带来了改变。

随着谷禾的数据推荐引擎处理的信息越来越多,将会变得越来越智能,从而可以根据您身体当前发送的信号更精确地制定理想的营养计划。建议最终根据您的生物需求精确个性化,并解决您所经历的症状或问题的根本原因。

未来谷禾会继续不断探索某些食物、补充剂和生物素如何在此过程中发挥关键作用。

肠道菌群检测机构

当用户选择肠道菌群检测机构时,有几个关键标准需要考虑

数据和数据库支持:一个优秀的肠道菌群检测机构应该有充足的样本数据和相关的研究数据库。这些数据可以包括来自不同人群、不同地区和不同健康状况的样本,以确保检测结果的准确性和可靠性。此外,一个强大的数据库可以提供参考范围和比较数据,帮助解读和分析检测结果。

AI团队的应用:人工智能在肠道菌群分析中发挥着重要作用。一个不错的机构应该拥有专业的AI团队,能够应用最新的机器学习和数据挖掘技术,帮助解读复杂的肠道菌群数据。AI可以帮助发现潜在的菌群模式、预测风险因素,并提供个性化的建议和干预措施。

与疾病队列的合作:与疾病队列的合作可以为机构提供更全面的数据和验证机会。通过与疾病队列合作,机构可以建立与疾病发展和治疗效果相关的数据库,从而提高检测结果的应用性和准确性。这种合作还可以帮助机构与临床实践和科学研究保持紧密联系,不断改进和优化检测方法。

科学公正和专业能力:优质机构应该遵循科学研究的原则和道德准则。他们的研究结果应该经过严格的验证和复现,确保其可靠性和可信度。此外,机构的团队成员应该具备相关的背景和经验,包括微生物学、生物信息学、统计学等领域的专业知识。他们应该能够提供专业的解读和建议,帮助个体理解检测结果并采取适当的措施。

综上所述,选择一个认为不错的肠道菌群检测机构需要综合考虑数据和数据库支持、AI团队的应用、与疾病队列的合作以及科学公正和专业能力等方面。这些条件能够确保机构能够提供准确、可靠的肠道菌群检测服务,并为个体的健康管理和疾病预防提供有价值的信息和建议。

主要参考文献

Andreou E, Papaneophytou C. Boosting Immunity Through Nutrition and Gut Health: A Narrative Review on Managing Allergies and Multimorbidity. Nutrients. 2025 May 15;17(10):1685.

Childs, C.E.; Calder, P.C.; Miles, E.A. Diet and immune function. Nutrients 2019, 11, 1933.

Shin, Y.H.; Hwang, J.; Kwon, R.; Lee, S.W.; Kim, M.S.; Shin, J.I.; Yon, D.K. Global, regional, and national burden of allergic disorders and their risk factors in 204 countries and territories, from 1990 to 2019: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Allergy 2023, 78, 2232–2254.

Han, P.; Gu, J.Q.; Li, L.S.; Wang, X.Y.; Wang, H.T.; Wang, Y.; Chang, C.; Sun, J.L. The association between intestinal bacteria and allergic diseases-cause or consequence? Front. Cell Infect. Microbiol. 2021, 11, 650893.

Lewis, E.D.; Wu, D.; Meydani, S.N. Age-associated alterations in immune function and inflammation. Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry 2022, 118, 110576.

Yu, X.; Pu, H.; Voss, M. Overview of anti-inflammatory diets and their promising effects on non-communicable diseases. Br. J. Nutr. 2024, 132, 898–918.

Chi, H.; Pepper, M.; Thomas, P.G. Principles and therapeutic applications of adaptive immunity. Cell 2024, 187, 2052–2078.

谷禾健康

随着中央国务院关于《健康中国2030指导意见》、《 “十四五”国民健康规划的通知》、《国民营养计划(2017—2030年)》等重要文件的发布,人们对日常膳食营养的关注度和认知也越来越高。自己吃的是否健康?怎么样吃的更健康?已经成为国民关注的重中之重。

在现代社会,随着物质生活的极大改善,传统意义上由饥饿导致的营养不良问题已大幅减少。然而,新的营养挑战正在浮现:即便在食物丰富的情况下,人们仍可能面临营养不良的风险。这种现象的根源在于人们往往忽视了营养均衡的重要性,特别是微量营养素的摄入。

近日,哈佛大学研究团队在世界著名期刊《柳叶刀·全球健康》上发表一项重磅研究成果。

该研究团队分析了185个国家超70亿人的15种微量营养素的摄入量。调查数据得出:

在同一国家和同一年龄人群组中不足量的有:

碘、维生素 B12、铁和硒:女性高于男性

镁、维生素B6、锌、维生素C、维生素A、维生素B1和维生素B3:男性高于女性。

因此,本文基于柳叶刀调查的结果,我们按照微量元素缺乏率由高代顺序,依次与大家介绍这些大人群容易缺乏的微量元素是什么?参与哪些生理生化活动?缺乏或过量对人体有哪些影响?风险因素是什么?有哪些检测方法?如果通过饮食改善或预防缺乏?

最重要的,我们需要清楚地了解自身是否缺乏这些微量营养素,以及缺乏了该如何补充改善,怎样才能更好地吸收利用?希望本文的内容对你们未来的合理膳食和健康有帮助。

碘是世界上最常见的营养素缺乏之一,超过50亿人存在碘缺乏。

碘是正常甲状腺功能的必要矿物质,是甲状腺素(T4)和三碘甲状腺原氨酸(T3)的重要组成部分。这两种激素对肝脏、肾脏、肌肉、大脑和中枢神经系统的功能至关重要。

碘对胎儿和儿童的神经发育、器官功能至关重要,并调节新陈代谢率,对心血管、免疫和生殖健康也有重要作用。

我国目前一般人群整体处于碘营养适宜的状态,但也存在碘缺乏和碘过量的问题。

特定人群如儿童、孕妇等可能存在碘营养缺乏的风险。

我国曾是世界上碘缺乏病流行严重的国家之一,自1995年实施普遍食盐加碘以来,碘缺乏病得到了有效控制,在2015年底实现了94.2%的县消除碘缺乏病的目标。

随着缺乏问题的缓解,碘过量的问题又凸显出来。

有研究指出,中国居民膳食碘摄入量较高的地区在内陆。

在水源性高碘地区,居民可能会受到高碘的危害,如甲状腺肿、亚临床甲状腺功能减退等。

根据《中国居民膳食营养素参考摄入量(2023版)》的建议:

0-0.5岁婴儿的适宜摄入量(AI)约为85微克/天。

0.5-1岁婴儿的AI约为115微克/天。

1-11岁儿童的推荐摄入量(RNI)为90微克/天。

12-14岁的RNI为110微克/天。

15岁(含)以上及成人的RNI为120微克/天。

孕妇的RNI为230微克/天。

乳母的RNI为240微克/天。

① 地理因素

某些地区的土壤和水中天然碘含量低,尤其是远离海洋的内陆地区和高山地区,这些地方的食物中碘含量普遍较低。

② 饮食因素

不食用或少食用富含碘的食物,如海产品(海鱼、海藻)和加碘盐。

素食者如果不注意摄入富含碘的植物性食物,可能会导致碘摄入不足。

③ 怀孕和哺乳期碘需求量增加

孕妇和哺乳期妇女对碘的需求增加,如果饮食中碘摄入不足,容易导致缺乏。

④ 环境污染

工业化进程中,大量的汞、氯和硫等元素的排放和使用,会干扰体内碘的吸收与代谢,使碘在体内的利用率降低。

⑤ 自身健康状况

某些健康状况或疾病(如甲状腺疾病)可能影响碘的吸收和代谢。

⑥ 药物因素

硫脲类抗甲状腺药物、四环素、磺胺类、咪唑类等药物会干扰碘的吸收和利用

碘缺乏症是最常见的营养素缺乏症之一,影响到世界上近三分之一的人口,而下列这些人群缺碘的风险更高。

高危人群:孕妇、胎儿、新生儿最容易出现碘缺乏症,因为碘在怀孕和生命早期的大脑发育和甲状腺功能中起着关键作用。

儿童也面临很高的风险,碘缺乏会损害生长、认知和运动功能。

生活在缺碘山区的人:一些内陆地区或高山地区的土壤和水中碘含量较低,导致当地居民容易缺碘。

素食者:如果饮食中缺乏富含碘的食物(如海产品),素食者可能面临缺碘的风险。

不使用碘盐的人群:如果饮食中不使用碘盐,可能会增加缺碘的风险。

有甲状腺疾病的人:某些甲状腺疾病可能影响碘的吸收和利用。

碘缺乏会出现下面的一些症状,快来自查一下你是否存在碘缺乏。

碘缺乏的最常见症状是甲状腺肿大,也称为甲状腺肿。它还可能导致心率加快、呼吸短促和体重增加。

生长和神经发育受损

严重的碘缺乏可能导致智力迟钝和发育异常。怀孕期间和婴儿期缺碘可能会损害生长和神经发育,导致儿童认知和运动功能障碍。

妊娠期间严重缺碘可导致呆小症,这是一种以严重智力和身体发育迟缓为特征的疾病。

甲状腺功能障碍

碘缺乏可导致甲状腺功能障碍,包括甲状腺肿大和甲状腺功能减退(甲状腺功能低下)。

慢性碘缺乏可导致毒性结节性甲状腺肿和甲状腺功能亢进,因为甲状腺受到长期刺激。

围产期和婴儿死亡率增加

怀孕期间碘缺乏可能导致流产、早产、死产和先天性畸形。并且可能生下甲状腺功能减退的新生儿,影响婴儿的生长和神经系统发育。

免疫功能下降

碘缺乏可能削弱免疫系统,使机体更易感染疾病。

心血管问题

长期碘缺乏可能影响心血管健康,导致心率减慢和血压异常。

◮ 大部分碘会进入甲状腺

膳食中的碘在小肠中被吸收,以碘化物(I−)的形式进入血液循环,然后通过Na+/I−同向转运体(NIS)清除,进入甲状腺,在甲状腺中,碘在滤泡细胞中浓缩为I2,用于甲状腺激素的生物合成。

它还被转运到乳腺等其他组织,为新生儿提供I−或由肾脏清除。在甲状腺功能正常的成年人中,甲状腺含有约70%–80%的身体I2 ,而I2的吸收量因营养状况的不同而有很大差异。

注:除了钠/碘同向转运体(NIS)之外,在肠道中,碘还可以通过钠多维生素转运体(SMVT)和囊性纤维化转运体(CFTR)吸收,不过,吸收程度很小。

◮ 垂体促甲状腺激素刺激碘代谢

垂体促甲状腺激素(促甲状腺激素(TSH))刺激甲状腺碘代谢的各个阶段,包括NIS介导的碘转运到甲状腺,以及甲状腺素(T4)和三碘甲状腺原氨酸(T3)的合成和分泌。大约90%的不必要的I−通过尿液排出,其余10%通过粪便和汗液排出。

◮ 影响碘吸收的因素

其他微量元素:日粮中的钙会妨碍碘的吸收,抑制甲状腺素的合成,加速碘的排出;磷与碘具有协同作用,但钙和镁会阻碍碘的吸收,当饮食中钙、氟、镁离子较多时,会妨碍碘的吸收。

硫氰酸盐:食物中的硫氰酸盐(如木薯、玉米等)在胃肠道逆转化为硫氰酸根,竞争性地抑制碘离子向甲状腺输送,使碘排出增多。

低蛋白、低能量:低蛋白、低能量可使血清中T3、T4、血浆蛋白结合碘(PBI)降低,血清促甲状腺素(TSH)升高,促使酷氨酸分泌减少,降低碘的有机化。

◮ 健康的肠道菌群支持正常的甲状腺功能

健康的肠道菌群可支持免疫系统并确保碘等必需微量营养素的供应,从而对甲状腺功能产生积极影响。

◮ 菌群失调会导致碘代谢异常

肠道菌群失调或不平衡常见于桥本甲状腺炎和格雷夫斯病等自身免疫性甲状腺疾病(AITD),并且可以通过改变营养吸收来影响碘代谢。

在炎症性肠病(IBD)中,已经观察到肠道菌群多样性降低,厚壁菌门和拟杆菌门丰度降低。碘吸收不良是IBD的常见后果,反之亦然,表明二者之间存在相互关系。

一篇论文展示了肠道菌群在调节大鼠碘吸收中的作用:与传统饲养的大鼠相比,用卡那霉素(一种可降低大鼠体内细菌总数的抗生素)治疗的动物在治疗3小时以及治疗42和72天后碘吸收量降低。

谷禾健康经过多年检测实践和与临床的合作,已经积累了超过2000例的甲状腺患者肠道菌群样本,从初步的研究结果看,甲状腺功能减退症和碘吸收异常患者有明显的肠道菌群特征。

碘缺乏症的全球性要求维持和加强碘营养监测计划。那么目前有哪些方法可以评估人体的碘含量呢?

① 测定尿液中的碘水平

世界卫生组织将碘缺乏症的指标从甲状腺肿患病率改为尿液中位碘排泄水平,即近期碘摄入量的主要指标,这一关键决定大大提高了患病率数据的准确性。然而,由于个人每天的碘摄入量都不同,对尿液碘值的解释需要谨慎。

② 尿碘/肌酐比

另一种方法是根据年龄和性别调整碘/肌酐比,这比基于每升浓度的随意报告更为准确,但可能导致在蛋白质摄入量低(尿肌酐低)的情况下估计过高,在肌酐排泄量高的情况下估计过低。

③ 血清TSH和血清甲状腺球蛋白

血清促甲状腺激素(TSH)和血清甲状腺球蛋白(Tg) 是碘状态的互补“功能性”生化指标,反映了对营养状态的中期反应。

然而,虽然TSH是新生儿碘状态的敏感指标,但它对年龄较大的儿童和成人相对不敏感,特别是在存在边缘碘缺乏的情况下。

•海产品,包括海带、海藻、深海鱼类(如三文鱼、金枪鱼、鳕鱼)、海虾、海蟹、蛤干、干贝、海参等,这些食物不仅含碘量高,而且易于吸收,是补充碘的良好选择。

•肉类:牛肉、猪肉、鸡肉等肉类食物,通常也含有一定的碘元素,适量食用可为身体补充一定的碘。

•乳制品和蛋类,牛奶、奶酪和酸奶等乳制品通常含有一定量的碘。鸡蛋,尤其是蛋黄,含有碘。

•碘盐,使用碘化食盐是许多国家预防碘缺乏的有效措施。

•水果和蔬菜,如柑橘类水果(橙子、柠檬)、葡萄、草莓、苹果、梨、香蕉以及菠菜、花椰菜、胡萝卜、芹菜、茄子、土豆、洋葱等,虽然碘含量相对较低,但适量食用仍能为身体补充一定的碘元素。

缺铁也是世界上常见的微量营养素缺乏症,超过40亿人的铁摄入不足,尤其是在婴儿、儿童、青少年和妇女中。

全球缺铁情况估计值

.png)

doi.org/10.1016/B978-0-12-802861-2.00002-X

(A)15-49岁孕妇;(B)6-59个月婴儿和儿童

铁是一种人体必需的矿物质。它是红细胞的一个重要组成部分,它与血红蛋白结合,将氧气输送到你的细胞。铁在新陈代谢和免疫防御中都起着重要作用。

缺铁会导致贫血、疲劳、免疫系统减弱和大脑功能受损、宿主发育迟缓等。

一般我们常见的缺铁,主要是以下几个原因:

① 铁摄入不足

这很好理解。我们的身体不能制造铁,需要从食物中获取。如果你每天摄入的铁量没有达到身体需要的量,就会出现缺铁。

② 铁需求增加

快速生长会增加铁需求,因此儿童、孕妇和哺乳期女性更可能缺铁。此外,进行耐力锻炼的人更容易患低铁症。

③ 铁流失过多

出血和失血会增加铁的流失,包括:月经出血、分娩、溃疡、痔疮、因受伤或手术而出血、献血等。长期使用消炎药(布洛芬、萘普生、双氯芬酸)会增加肠道出血的可能性。

需要注意的是,缺铁性贫血的一个常见且常被忽视的原因是月经过多。随着时间的推移,这种缓慢的血液流失通常会导致铁流失过多。

④ 铁隔离

在慢性炎症性疾病中也会出现缺铁,例如自身免疫性疾病、慢性感染、慢性肾病或癌症。因为铁对病原体和癌细胞的生长很重要,所以当发生感染或炎症时,身体会试图通过锁定铁来抑制病原体或恶性细胞的生长。

受感染或炎症影响的组织会释放降低铁血水平的细胞因子,从而导致贫血的发展。

⑤ 铁吸收不足

消化系统的疾病会降低铁的吸收,包括:乳糜泻、炎症性肠病、胃炎、幽门螺杆菌感染、小肠细菌生长过度等,此外,减肥手术也会减少营养吸收,包括铁。

铁吸收不足的其他原因包括大量摄入抑制铁吸收的食物或药物,包括:植酸盐(全谷物、豆类)、多酚(茶、咖啡、葡萄酒)、抗酸药、H2受体阻滞剂、四环素或消胆胺等药物等。

⑥ 肠道菌群紊乱,病原菌定植

还有一个很重要的我们可能会忽略的因素,就是菌群。大肠杆菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌、金黄色葡萄球菌和结核分枝杆菌。这些病原菌的定植会与宿主进行铁的竞争吸收,同时诱发肠道炎症,改变肠腔环境,影响菌群构成,进一步导致缺铁加剧。

学龄前儿童:这个数字在学龄前儿童中上升到47%。除非给他们提供富含铁或强化铁的食物,否则他们非常可能缺乏铁。

月经期妇女:大约30%的月经期妇女由于每月失血过多也可能缺乏,高达42%的年轻孕妇也可能缺乏。

素食主义者:此外,素食者铁缺乏的风险增加,因为他们只摄入非血红素铁,而非血红素铁的吸收率不高。

贫血是缺铁最常见的危害

缺铁最常见的后果是贫血,据估计,女性贫血平均有50%是由于缺铁引起的,孕妇这一比例上升至60%,儿童约为42%。

由于贫血氧气输送能力下降,会出现呼吸困难(气短)和静息时心输出量增加、心血管压力增大等症状。

疲劳和身体虚弱

缺铁通常与疲劳、身体耐力下降和嗜睡有关,即使没有贫血。

认知和心理影响

注意力、专注力和记忆力下降等认知障碍与缺铁有关。此外,情绪低落、焦虑和烦躁等症状也很普遍。

异食癖

缺铁会导致异食癖,尤其是食冰癖(渴望和咀嚼冰块或其他冰冻食物),这与铁含量低密切相关。

不安腿综合症(RLS)

研究发现缺铁与不安腿综合征之间存在密切联系,补铁可改善症状。

免疫功能和感染风险

缺铁会损害免疫功能,特别是T细胞免疫,使人更容易受到感染。

头发和指甲的变化

缺铁患者还报告了脱发和指甲纹理变化等身体症状。

◮ 血红素铁吸收率更高

•血红素铁:这种铁的吸收率非常高。它只存在于动物性食物中,在红肉中含量特别高。

•非血红素铁:这种类型的铁在动物和植物食物中都有,比较常见。它不像血红素铁那样容易被吸收。

血红素铁和非血红素铁通过两种不同的途径吸收,血红素铁被十二指肠刷膜边缘的血红素载体蛋白1(HCP1) 吸收。

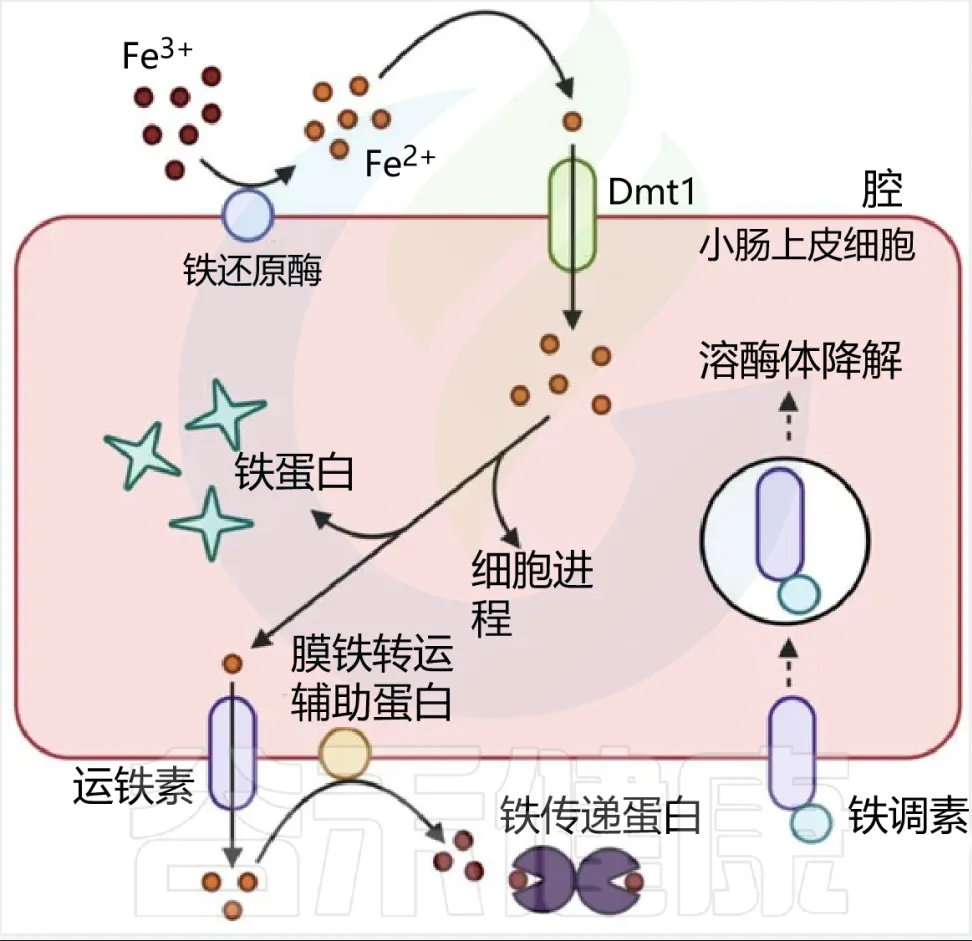

非血红素铁通常呈三价铁形式,不具有生物利用度,必须通过十二指肠细胞色素b(DCYTB)将其还原为二价铁形式,然后再由二价金属转运蛋白(DMT1)转运到十二指肠刷膜上。

肠上皮细胞对非血红素铁的吸收

肠道内的微生物群可能与宿主竞争可用铁,也可能通过其他方式促进或抑制铁的吸收。

◮ 一些细菌可以直接利用铁

细菌可以通过分泌铁载体摄取Fe3+。铁载体是一种Fe3+特异性的螯合剂,对Fe3+具有超强的络合力。而大多数革兰氏阳性菌存在直接吸收血红素而获得铁元素的转运系统。

除此之外,细菌也可以产生分泌的或位于膜上的铁还原酶,将Fe3+还原成更容易溶解的Fe2+形式,并通过Feo、Yfe、Efe等转运系统来摄取Fe2+。

◮ 部分菌群调节肠道环境有助于更好地吸收铁

许多食物基质中的非血红素铁与抑制剂(例如多酚、纤维或植酸盐)相连,这些抑制剂可以被专用细菌酶降解,从而更好地吸收铁。

细菌还可以通过发酵饮食中的不可消化碳水化合物来产生短链脂肪酸,这会降低管腔pH值,从而将三价铁还原为二价铁,从而提高其被细菌和宿主的吸收。

其他一些有机酸(例如乳酸)是由许多细菌产生的,存在于整个消化道中。酸化的肠道环境还可以降解螯合微量营养素的复合物并促进铁的吸收。

特定的微生物代谢物,如羧酸,还可以通过防止肠道中的铁沉淀来增强铁的吸收。

◮ 一些肠道菌群代谢物会抑制铁的吸收

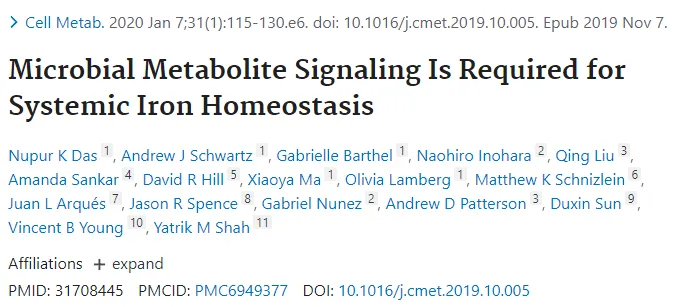

但是需要注意的是,还有研究发现肠道微生物群产生的代谢物会抑制缺氧诱导因子(HIF-2α)(肠道铁吸收的主要转录因子)并增加铁储存蛋白铁蛋白,从而导致宿主肠道铁吸收减少。

这可能是肠道微生物群通过抑制肠道HIF-2α活性和上调铁转运蛋白(FPN)表达来调节宿主全身铁稳态,有效防止全身铁过载。

评估缺铁的生化测试包括血清总铁、总铁结合能力(TIBC)、转铁蛋白、可溶性转铁蛋白受体(sTfR)、血清铁蛋白和红细胞锌原卟啉。

① 测定血红蛋白

血红蛋白是评估铁状态最常用的参数,因为它简单易用。然而,当单独使用时,它缺乏特异性,因为它受维生素B12和叶酸状态以及感染和血红蛋白病的影响。

② 测定血清铁蛋白

血清铁蛋白被认为是检测早期缺铁的较好生物标志物。然而,作为一种急性期反应物,其血清浓度受炎症状态影响,并可能因长期饮酒而升高,从而限制了其在缺铁性贫血(IDA)诊断中的实用性。

③ 测定血浆铁(PI)/总铁结合能力

血浆铁(PI)/总铁结合能力(TIBC)比值反映转铁蛋白饱和度,可通过在自动化平台上常规分光光度法分析的PI和TIBC轻松获得。

直接测量转铁蛋白已被提议作为一种更好的生物标志物,并且已经开发出自动化免疫化学方法,但在临床实验室中应用并不广泛。最近描述了一种使用合成转铁蛋白肽的LC-MS/MS方法用于测量血清转铁蛋白。它可以成为参考方法的基础,从而提高免疫学方法的准确性。

④ 测定可溶性转铁蛋白受体(sTfR)

可溶性转铁蛋白受体(sTfR)测量是最近描述的一种铁状态评估方法,通常可以区分缺铁性贫血(IDA)和慢性病性贫血(ACD) ,尤其适用于识别同时患有炎症性疾病(其中铁蛋白(一种急性期蛋白)增加)的患者的IDA。

⑤ 红细胞锌原卟啉

红细胞锌原卟啉是血红素合成异常的产物,在无并发症的铁缺乏症(缺铁性红细胞生成)的初步筛查中特别有价值,并且与sTfR一起用于在排除铅中毒(如今很少见)时监测补铁疗法。

低成本和能够用即时血荧光计直接测量一滴血中的红细胞锌原卟啉/血红素比率是该检测的主要优点。然而,自动化检测的困难限制了它在中心临床实验室中的使用。

⑥ 含铁血黄素

最后,可以检查骨髓以评估网状细胞中的含铁血黄素含量。然而,这种技术是侵入性的、半定量的、依赖观察者的,不能在临床病理实验室中常规使用。

考虑到缺铁对人体健康影响重大,因此实施适当的策略来解决这一问题至关重要。

最常见的策略是食物中的铁补充、益生菌、益生元、铁药物补充剂等方法。

◮ 富含铁的食物

前面我们知道,膳食铁有两种形式:血红素和非血红素。血红素铁具有较高的生物利用度,而非血红素铁的吸收要低得多。

血红素铁主要存在于以下食物中:

•红肉,尤其是牛肉,是血红素铁的重要来源,每 100克牛里脊肉含有约3毫克血红素铁;

•血液制品,例如猪血和鸭血,含有极其丰富的血红素铁,每100克含9.2至15.4毫克;

•内脏,尤其是肝脏,是血红素铁的极佳来源。例如,每100克猪肝含有约2.3毫克血红素铁;

•某些贝类,如青口贝、蛤蜊和牡蛎,也富含血红素铁,每100克含4.0至9.1毫克。

非血红素铁:

•豆类,如大豆、蚕豆。食用豆类是非血红素铁的重要来源;

•种子和坚果,芝麻和南瓜子是非血红素铁的良好来源;

•深色多叶蔬菜,西兰花、甘蓝和菠菜含有丰富的铁,此外韭菜、芹菜、黑木耳、豆芽等也含有一定的铁含量;

•全谷物,如燕麦、藜麦、糙米;

•鱼类,鳕鱼、鲤鱼、鲑鱼等鱼类中也有一定的非血红素铁。

◮ 维生素C:促进铁的吸收

特别注意的是,维生素C可以促进铁的吸收。与富含铁的食物一起吃富含维生素C的食物,像冬枣、柑橘、猕猴桃、草莓、西红柿等都含有丰富的维生素C,可以帮助你最大限度地吸收铁。

◮ 铁补充剂

不同形式的铁补充剂补充铁以亚铁和铁的形式存在。由于铁形态必须在体内转化为亚铁形态以供吸收,因此亚铁形态更具生物利用度。

常用的口服亚铁补充剂包括:

•柠檬酸亚铁

•硫酸亚铁

•葡萄糖酸亚铁

•铁琥珀酸亚铁

•氨基酸螯合物(如双甘氨酸铁、天冬氨酸铁)

•血红素铁

◮ 益生菌

一些益生菌可以产生乳酸,这可能会降低pH值,从而增加铁的溶解度,帮助其吸收。

例如,植物乳杆菌 299v 有助于预防缺铁性贫血。这种益生菌可以改善活跃的高加索欧洲人的膳食非血红素铁吸收。

发酵乳杆菌是人类微生物群中的一种主要益生菌,具有显著的铁还原活性。对羟基苯乳酸是该菌株产生的代谢物,通过DMT1转运体将Fe3+还原为Fe2+来增加肠细胞对铁的吸收。

◮ 益生元

益生元是功能性食品成分,可刺激肠道中有益细菌的生长和定植,最终改善身体健康。

几项研究将益生元或合生元的摄入与铁可用性的增加联系起来,主要是通过将Fe3+转化为Fe2+(由于它们的铁还原活性),并促进肠细胞对铁的吸收。

!

特别提醒

除非你真正需要,否则绝不应该补充铁,因为过多的铁可能非常有害。

钙对你身体的每个细胞都是必不可少的。它能使骨骼和牙齿矿化,特别是在快速生长的时期。除其结构功能外,钙还参与多种生命功能,包括受精、血液凝固、肌肉收缩、神经冲动传递、分泌活动、细胞死亡、免疫反应、细胞分化和酶活化。

获得和保持所需的钙量对于儿童骨骼的发育、强度和密度以及预防老年人的骨质流失和骨质疏松性骨折至关重要。充足的钙摄入量还有助于降低患高血压、高胆固醇血症、结肠癌、肾结石和腹部肥胖等各种慢性疾病的风险。

世界卫生组织(WHO)建议,年轻人的每日推荐钙摄入量(RDI)为1000毫克/天,65岁以上男性、绝经后女性和9至18岁的儿童的每日推荐钙摄入量为1300毫克/天。

然而之前的一项调查发现,只有不到15%的少女、不到10%的50岁以上的妇女、不到22%的少年和50岁以上的男子符合建议的钙摄入量。虽然目前这些数字略有增加,但大多数人仍然没有获得足够的钙。最新的研究表明,全球人口有超50亿存在钙不足(占66%)。

钙缺乏症是影响各类人群的全球健康问题,对骨骼健康和其他生理功能有重大影响。了解钙缺乏的原因对于制定有效的干预措施和政策以减轻其影响至关重要。

① 饮食摄入不足

世界上大约一半的人口无法获得足够的膳食钙,其中低收入和中等收入国家面临的风险最大,尽管高收入国家中的许多人也没有达到推荐摄入量。

对于儿童来说,钙摄入不足是缺钙的主要原因,而生长和骨骼发育对钙的需求较高,则加剧了缺钙现象。

② 生理和代谢因素

成人缺钙通常是由于钙通过肠道、肾脏和皮肤流失,而无法通过饮食摄入得到补偿。

在绝经后妇女中,尿钙流失增加和钙吸收不良导致钙缺乏和骨质疏松症。

③ 维生素D缺乏症

维生素D缺乏会导致钙吸收受损,从而导致钙缺乏症和佝偻病和骨软化症等相关疾病。

④ 荷尔蒙影响

激素变化,如绝经后女性的雌激素水平下降,会增加骨质吸收和钙质流失,加剧钙缺乏症。

此外,甲状旁腺激素(PTH)和骨化三醇水平因缺钙而升高,导致骨吸收以维持血钙水平。

⑤ 遗传和健康状况

影响矿物质代谢的遗传、先天或后天性疾病可能导致儿童继发性钙缺乏症。

⑥ 环境和生活方式因素

缺乏日光照射导致维生素D不足,以及含有钙结合剂(例如磷酸盐、草酸盐)的饮食习惯会损害钙的吸收。

老年人:老年人由于钙和维生素D摄入量低、日照时间短、肠道吸收能力下降、肾功能下降等因素,特别容易出现钙缺乏症。

绝经后的女性:由于雌激素水平下降,骨质流失加快,容易导致钙缺乏。

孕妇和哺乳期妇女:由于胎儿和婴儿对钙的需求增加,母体可能会出现钙不足。

素食者:如果饮食中缺乏富含钙的植物性食物,可能会导致钙摄入不足。

乳糖不耐受者:由于无法摄入乳制品,可能会导致钙摄入不足。

青春期青少年:由于快速生长发育,对钙的需求增加,如果饮食中钙摄入不足,容易缺钙。

长期服用某些药物的人:如长期服用类固醇药物,可能会影响钙的吸收和代谢。

患有某些疾病的人:如甲状旁腺功能亢进、肾病或胃肠道疾病,可能会影响钙的吸收和利用。

钙缺乏症的症状和健康危害主要包括以下几个方面:

骨折、骨质疏松症

当钙摄入量低或钙吸收不良时,就会发生骨吸收,骨骼中储存的钙用于维持正常的生物功能。长期钙缺乏会导致成年人骨质疏松,增加骨折的风险,尤其是绝经后女性和老年人。

佝偻病

更为严重的饮食性缺钙的症状包括儿童的软骨(佝偻病),钙缺乏会影响儿童骨骼生长和发育,表现为骨骼畸形、生长迟缓等。

某些疾病和特定饮食,如素食,可能会导致钙缺乏。炎症性肠病患者也需要补钙,尤其是使用皮质类固醇/糖皮质激素的患者。

妊娠期并发症

除了骨骼健康之外,孕妇钙缺乏可能增加患妊娠期高血压疾病、早产、低出生体重等妊娠并发症的风险。补钙最有据可查的好处之一是显著降低孕妇先兆子痫和产妇发病率以及早产的风险。

其他健康影响

钙缺乏还可能与其他健康问题有关,如牙齿问题、肌肉痉挛、心血管疾病、情绪不稳定等。

对于非妊娠成人,补钙可能对降低血压有轻微作用,尤其对于年轻人。补钙还与胆固醇代谢的有利变化有关,包括低密度脂蛋白的减少和高密度脂蛋白的增加。

钙以离子形式(即Ca2+)在胃肠道中吸收。肠道钙吸收是维持Ca2+稳态的重要过程,并通过两种不同的运输机制进行:跨细胞主动饱和转运和旁细胞被动不饱和转运。

◮ 钙的跨细胞主动转运

跨细胞运输发生在十二指肠和空肠上段,受维生素D刺激,包括三个基本步骤:

(1)钙进入细胞(通过正电化学梯度);

(2)扩散;

(3)从细胞中排泄。

一旦进入细胞,钙就会被转运到基底侧膜,与缓冲蛋白钙结合蛋白-D9K(CaBP-9K)结合,该蛋白对 Ca2+有很高的亲和力。另一种钙结合蛋白钙调蛋白可能有助于钙在细胞内的易位,但其作用程度不如钙结合蛋白-D9K。

钙通过位于基底侧膜的钙泵ATPase(PMCA1)和钠钙交换器(NCX1)的作用从上皮细胞挤出到间质空间。PMCA1对钙的吸收至关重要,在人体中,它存在于十二指肠、回肠和结肠中。PMCA1活性受钙调蛋白(CaM)、钙结合蛋白-D28K(CaBP-28K)和钙调节。

◮ 钙的旁细胞被动扩散

钙的旁细胞被动扩散主要发生在小肠中,该扩散不可饱和且不依赖于维生素D;随着钙摄入量的增加,通过旁细胞扩散的吸收增加,当钙摄入量高时,旁细胞吸收占主导地位。

旁细胞吸收通过整个小肠的紧密连接发生,紧密连接是存在于肠细胞顶端区域的细胞间结构,可调节离子和分子的旁细胞运输,而肠道微生物群对于紧密连接的构成至关重要。

◮ 当钙摄入不足时,骨骼会释放出钙进而引起骨质疏松

血液中的钙浓度受到严格的调节,任何多余的钙都会储存在骨骼中。如果你的摄入量不足,你的骨骼就会释放出钙。

这就是为什么缺钙最常见的症状是骨质疏松症,其特点是骨骼更软、更脆弱。

健康人的血钙维持在一个相对稳定的水平,主要依靠血液与细胞外液之间钙代谢的快速交换与平衡,而调控骨骼、肠道、肾脏等重要器官和核心环节的大型钙库则受钙调节因子的控制。例如经典的钙调节因子1,25-二羟基维生素D3。

维生素D3首先在肝脏中羟基化生成25-羟基维生素D3,然后在肾脏中经1α-羟化酶作用生成活性最强的1,25-二羟基维生素D3。活性维生素d3通过增加肠道钙吸收、减少肾脏钙排泄、调节骨代谢等作用而升高血钙。

◮ 肠道微生物可以影响钙调节因子水平

已有多项研究调查了不育小鼠血浆中25-羟基维生素d3和1,25-二羟基维生素d3水平非常低,而不育小鼠在植入肠道微生物群 2周后血清钙水平恢复至正常水平。

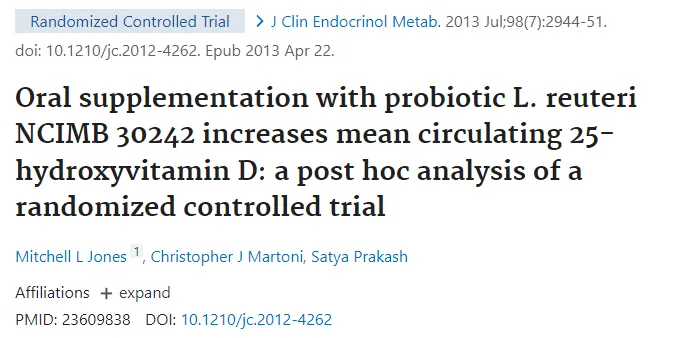

在一项临床试验中,参与者被给予NCIMB 30242罗伊氏乳杆菌胶囊后,服用益生菌胶囊的患者25-羟基维生素d3水平较服用安慰剂胶囊的对照组显著升高。

◮ 短链脂肪酸有助于增强钙的吸收

肠道微生物群还能产生短链脂肪酸(SCFAs)。实验证明,SCFAs的存在可以增加小鼠结肠腔内钙的转运,而单独用盐酸处理并不能增加钙的转运,SCFAs可能通过其他机制促进钙的吸收。

SCFAs是肠黏膜细胞的重要能量供应者,尤其是丁酸,是结肠和盲肠黏膜细胞所青睐的。所以SCFAs能促进肠道细胞生长,增加肠道吸收面积,从而增强钙的吸收。

此外,丁酸可以诱导骨调节T细胞的形成,进而达到甲状腺激素诱导的骨代谢,降低血钙的目的。

◮ 维生素D与肠道微生物群共同作用调节钙吸收

维生素D是人体唯一能合成的维生素,其来源主要是皮肤在太阳紫外线照射下合成的维生素D,其次是天然食物。维生素D与肠道微生物群相互作用,共同作用于机体对钙的吸收。

肠道菌群的组成可因维生素D状态或暴露而变化,维生素D摄入量与普氏菌的丰度相关,与拟杆菌呈正相关。另一方面,有数据支持菌群也影响维生素D代谢,一些细菌表达参与类固醇羟基化的酶,因此它们可以加工和激活维生素D。细菌CYP105a1(苍白链霉菌)可以通过两个独立的羟基化反应将维生素D3转化为1,25(OH) 2 D3,这表明细菌功能相当于维生素D代谢酶。

维生素D对机体钙平衡的调节作用是通过调节肠道、肾脏对钙的吸收,以及骨的成骨、破骨细胞生成过程来实现的,能促进小肠黏膜对钙的吸收。有研究表明,当维生素D由不足转为正常时,肠道对钙的主动吸收增加45~65%,而血清25-羟基维生素D低于30ng/ml时,肠道对钙的吸收明显降低。

① 饮食评估

膳食钙摄入量是广泛使用的钙状态测量指标,可用于得出人口状态指标(例如,摄入量充足或不足的个体比例;平均摄入量)。膳食评估方法可分为间接方法(如食物平衡表),利用二手数据估计国家和家庭层面可供消费的食物,以及直接方法(如24小时回忆),从个人收集原始膳食数据。

② 离子钙测量

直接测量离子钙(Ca2+)被认为是评估真实钙状态的黄金标准,因为它不受白蛋白等血清蛋白的影响。重症监护室通常使用血气分析仪进行离子钙测量,但其成本较高,且需要及时处理样品,因此受到限制。

③ 测量血清中的总钙

总钙通常用作一线检测,使用原子吸收光谱法的标准化参考方法可以准确测量血清中的总钙,但它们没有考虑离子钙。通常需要根据白蛋白或总蛋白进行调整才能估算离子钙。然而,这些调整通常与直接离子钙测量值不一致,可能无法准确反映真实的钙状态。

④ 骨量测量

虽然骨量测量结果与近期膳食钙摄入量没有很好的相关性,但它们反映了长期钙的充足性,并受整体钙状态的影响。

⑤ 空腹尿钙:肌酐比率

这种方法有望成为一种简单且廉价的指示近期钙状态的方法,尽管目前尚未广泛使用。

◮ 摄入高钙食物

摄入富含钙的食物是满足每日钙需求的最佳方式。

-高钙食物包括乳制品(牛奶、酸奶、奶酪);

-深海鱼类,深海鱼的含钙量比普通的鱼肉要高,虾皮含钙量高达991毫克/百克;

-蛋类,鸡蛋、鹌鹑蛋、甲鱼蛋等蛋类也含有丰富的钙元素;

-坚果,例如榛仁含钙达815毫克/百克;

-一些蔬菜,例如紫衣甘蓝、西兰花、香菇、木耳等食物也含有较多的钙。

◮ 使用钙补充剂

对于无法从饮食中摄取足够钙质的人,可能需要补充钙质。常见的钙质包括碳酸钙和柠檬酸钙,后者更容易被吸收。补充剂应根据个人需求量身定制,通常每天约500毫克,以补充饮食摄入量并达到推荐的每日摄入量。

钙与维生素D结合补充可增强钙的吸收,并具有其他健康益处,例如改善血脂状况并降低老年人的骨折风险。

注:建议每日摄入1000-1200毫克钙和800国际单位(IU)维生素D,尤其是对于老年人。

◮ 适当运动、晒晒太阳

运动不仅可以增强自身体质,还可以在户外增加晒太阳的时间,适当的阳光照射是皮肤合成维生素D的重要来源,对钙的吸收都有益处。

◮ 不吸烟、少喝酒

吸烟会增加肺癌的患病率,还有可能成为缺钙的重点人群。少喝酒,少摄入咖啡因。酒精和咖啡因会影响钙的吸收,也是造成骨质疏松的不可忽视的因素。

镁是人体内含量第四多的元素(Ca²+>K+>Na+>Mg²+),也是人体内细胞中含量第二多的阳离子,仅次于钾。

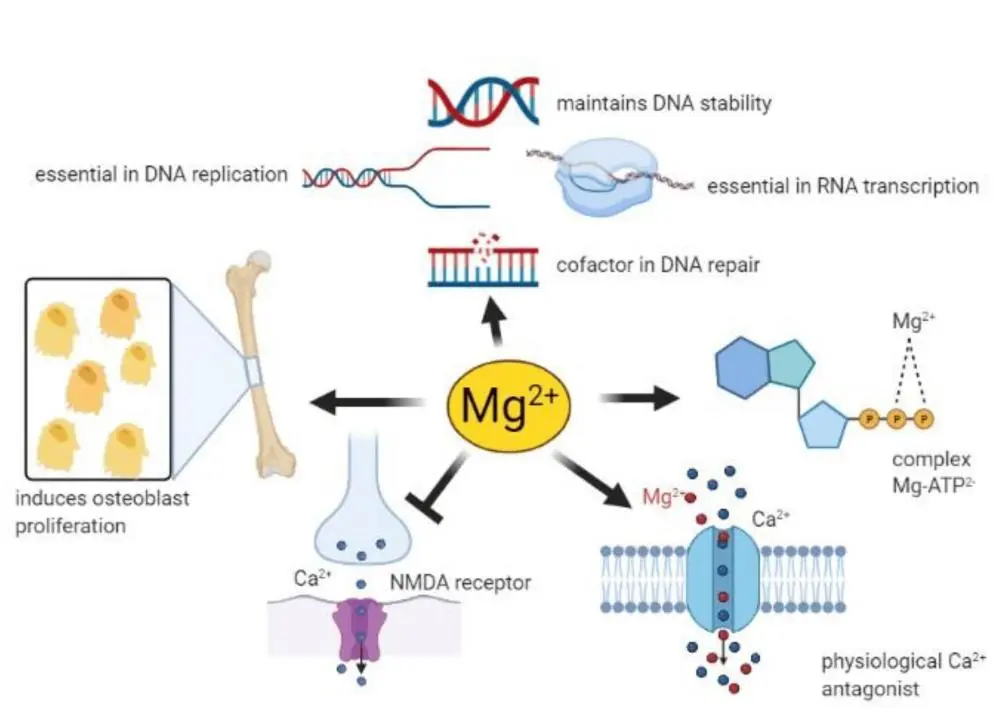

★ 镁在许多生理功能中发挥着重要作用

doi: 10.3390/nu13041136.

–MgATP复合物是许多酶活性所必需的。一般来说,Mg2+在所有涉及ATP利用和转移的反应中都起辅助因子的作用,包括细胞对生长因子的反应和细胞增殖,因此几乎参与了细胞中的每个过程。

–Mg2+是DNA和RNA聚合酶保持正确结构和活性所必需的,在DNA复制、RNA转录和蛋白质形成过程中必不可少,从而参与控制细胞增殖。此外,Mg2+对维持基因组和遗传稳定性至关重要,鉴于这些影响,Mg2+可用性低可能与癌症的发展有关。

-血清Mg2+浓度与骨代谢密切相关,骨表面Mg2+不断与血液中的Mg2+进行交换。此外,Mg2+会诱导成骨细胞增殖。

-Mg2+参与控制许多组织中某些离子通道的活性。这些能力与镁对心血管系统、肌肉和大脑的影响有关。

-神经元镁离子浓度会下调N-甲基-D-天冬氨酸(NMDA)受体的兴奋性,而这种受体对于学习和记忆中的兴奋性突触传递和神经元可塑性至关重要。出于这些原因,人们推测许多神经系统疾病都与Mg2+缺乏有关,例如偏头痛、癫痫、阿尔茨海默病、帕金森病和中风,以及焦虑和抑郁。

在普通人群中,镁缺乏症并不少见,并且男性的镁缺乏量要大于女性,因为雌激素会增强镁的利用率,有利于组织对镁的吸收。但由于不同原因和情况,习惯性摄入镁不足或过度流失会导致镁缺乏。

① 膳食摄入和不健康饮食

相当一部分人的镁摄入量未达到平均水平,这主要是由于现代西方饮食中镁含量低。此外,过去一个世纪里,蔬菜中的矿物质含量大幅下降,人们的蔬菜摄入量也减少,导致膳食中镁的摄入量降低。同时研究表明加工食品会阻碍镁的吸收。

② 胃肠道的pH值影响吸收

镁形式(无机盐、有机盐、螯合物等)的溶解度是一个重要因素,溶解度增加与吸收增加相关。胃肠道的pH值会影响镁形式的溶解度,pH值较低时镁的溶解度增加。而pH升高时,镁的吸收变得越来越困难。胃肠道中产生短链脂肪酸的细菌减少,可能会导致镁的吸收减少。

③ 药物的使用

某些药物,如利尿剂和质子泵抑制剂,可能导致镁缺乏。常用的质子泵抑制剂奥美拉唑影响体外被动运输。奥美拉唑通过使管腔酸度升高,抑制了镁的被动吸收。

④ 雌激素的水平

性别也会影响镁的状态,因为雌激素会增强镁的利用率,有利于软组织和硬组织对镁的吸收。年轻女性的镁保留能力比年轻男性更好,尤其是在排卵期或服用口服避孕药期间,此时雌激素水平最高。

⑤ 胃肠道和肾脏疾病

由于各种潜在的健康状况和治疗,住院患者,尤其是重症监护病房的患者,经常会缺乏镁。胃肠道和肾脏的流失是导致镁缺乏的重要因素。影响这些系统的疾病会导致镁排泄增加。

老年人:老年人从肠道吸收的镁较少,而由于肾脏排泄增加,镁流失较多,慢性镁缺乏症在老年人中确实很常见,通常是由于饮食摄入和肠道吸收减少所致,并且可能因雌激素缺乏而加剧,雌激素缺乏发生在老年女性和男性身上并导致高镁尿症。

患有胃肠道疾病的人:如克罗恩病、炎症性肠病和乳糜泻。特别是,除了乳糜泻导致的吸收效率低下之外,无麸质饮食还发现缺乏纤维和微量营养素,如镁。因此,患有乳糜泻的人是特别容易受到镁缺乏症的影响。

酗酒的人:酒精会影响肠道,并导致肠道吸收不良。乙醇还会导致近端肾小管功能障碍,增加尿镁流失。

使用一些药物的人:正在接受药物治疗(如利尿剂、质子泵抑制剂、他克莫司、免疫抑制剂、化疗药物和一些磷酸盐类药物)的人。

过去30年来,多项实验、临床和流行病学研究表明,慢性镁缺乏与多种疾病有关,或会加重这些疾病。

急性低镁血症

急性低镁血症具有明显的临床特征(严重痉挛、眼球震颤、心律失常等),并且易于检测。相反,亚临床或慢性镁缺乏症经常被低估,因为它反映的是细胞和骨骼内镁含量的降低,而不是细胞外镁含量的降低。

糖尿病

镁能诱导胰岛素受体的自身磷酸化,并调节这些受体上的酪氨酸激酶活性,从而起到胰岛素增敏剂的作用。多项研究报告称,细胞内镁水平降低会导致胰岛素抵抗增加。

骨质疏松症

镁缺乏可能是骨质疏松症的一个危险因素。研究发现,膳食镁、骨矿物质密度(BMD)和降低骨质疏松症风险之间存在正相关。

心血管疾病

越来越多的流行病学研究、随机对照试验和荟萃分析证据表明,镁摄入量与心血管疾病(CVD)呈反比关系。事实上,高镁摄入量与主要心血管风险因素(如高血压和糖尿病)、中风和总CVD的发生概率降低相关。此外,缺血性和冠心病风险降低与循环中镁含量较高有关。

癌症

多项流行病学研究表明,缺乏镁的饮食会增加患癌症的风险。镁是参与DNA修复机制的酶辅因子,在维持基因组稳定性和保真度、调节细胞周期进程、细胞增殖、分化和凋亡方面发挥着重要作用。镁缺乏会导致DNA突变,从而导致肿瘤发生以及癌症的风险和预后。此外,最近有报道称镁对化学致癌作用具有保护作用。

神经系统疾病

一篇文献非常详尽的总结了关于镁在预防和辅助治疗最常见的神经系统疾病方面所起的作用,镁缺乏可能导致偏头痛、中风、癫痫、阿尔茨海默病和帕金森病,以及常见的焦虑和抑郁并发疾病。

Mg2+主要通过小肠吸收,尽管有些也通过大肠吸收。Mg2+转运系统有两种,一种是被动的旁细胞机制,另一种是通过专门的Mg2+通道和转运蛋白进行的跨细胞转运。

Mg2+稳态由肠道、骨骼和肾脏在激素控制下维持。镁跨细胞膜的转运表现出组织差异,在人体组织中,心脏、肝脏、肾脏、骨骼肌、红细胞和脑的转运较高。

因此,镁的转运、镁稳态的生理学和细胞的代谢活动是紧密相关的。以下一些因素会影响膳食镁的吸收和利用:

◮ 饮食因素

膳食中钾含量过高会显著降低镁的吸收;钙和磷酸盐摄入量增加会损害镁的吸收。

某些膳食纤维(如半纤维素、纤维素、木质素)、植酸和草酸会抑制镁的吸收,而蛋白质和某些碳水化合物(如抗性淀粉、菊粉)则会促进镁的吸收。

◮ 维生素D

药理剂量的维生素D可增加镁的吸收,但相当一部分镁的吸收与维生素D无关。

◮ 激素水平

激素也会调节跨细胞Mg2+的吸收。最近的一项研究报告称,甲状旁腺激素(PTH)和成纤维细胞生长因子23(FGF-23)系统性地直接抑制十二指肠、空肠和回肠的跨细胞而非旁细胞Mg2+吸收。

◮ 肠道pH值

肠道内pH浓度会影响Mg2+溶解度和肠道Mg2+吸收,管腔pH升高导致可溶性Mg2+降低,从pH5.15时占管腔总Mg含量的79.61%下降到pH7.8时占管腔总Mg含量的8.71%。因此,腔内酸性可增强人体小肠和上皮样 Caco-2 单层细胞对Mg2+的吸收。

◮ 质子泵抑制剂的使用

自2006年以来,已有报道称质子泵抑制剂(PPI)诱发人类低镁血症(PPIH)和低镁尿。静脉补充Mg2+或停用PPI可使PPIH患者的血浆和尿液Mg2+水平迅速恢复正常,但口服补充Mg2+则不能。这些发现表明PPI可以抑制肠道Mg2+的吸收。

肠道菌群在结肠Mg2+吸收中可能发挥的作用已有人提出。

◮ 肠道菌群失调导致毒性物质产生增加

长期质子泵抑制剂(PPI)治疗可导致肠道菌群失调,例如负责维持粘膜屏障功能的放线菌和双歧杆菌属的减少。此外,长期使用PPIs治疗会导致小肠细菌过度生长,毒性物质的产生增加,如血清内毒素和刺激促炎细胞因子分泌的细菌化合物,这些有毒物质会干扰镁的吸收。

◮ 肠道微生物群会影响肠道吸收表面的变化

除了这些发现之外,我们之前的研究还显示低镁血症(PPIH)大鼠小肠存在潘氏细胞功能障碍和慢性炎症。肠道微生物代谢物的合成也可能导致肠道吸收表面的变化或刺激基因表达。

◮ 产短链脂肪酸的细菌有利于镁的吸收

在结肠中,双歧杆菌等细菌发酵会产生短链脂肪酸导致结肠酸化,有利于Mg2+的吸收。在人体小肠中,占主导地位的细菌门是链球菌属,它是一种厌氧菌,能够以较高的速率发酵相对简单的碳水化合物,而腔内酸性会显著诱导小肠对Mg2+的吸收。

自从认识到镁对人类健康的重要性以来,人们就提出了一个问题:如何才能清楚了解自身镁的状态?

① 原子吸收光谱法

原子吸收光谱法(AAS)可能是最古老、应用最广泛的评估生物样品中镁含量的技术。它的重要优点是可以应用于所有类型的生物样品,但其主要缺点是样品制备、仪器校准和分析耗时。

② 离子选择电极

Mg2+可用离子选择性电极进行电位测定,离子化的 Mg2+可以在全血、血清或血浆,或在红细胞等细胞中测量。该技术的主要缺点是电极缺乏特异性和反应时间较长。

③ 光学化学传感器

用于测定镁的光学化学传感器由于其良好的选择性、灵敏度和制备简单而成为重要且日益增长的应用领域。提出了几种荧光和比色测定方法,包括比色法和酶法测定和荧光化学传感器,前者的选择性和灵敏度更高。

④ 元素生物成像

化学成像是一个相当新的研究领域,它能够以高灵敏度和空间分辨率检测元素,另一个优势是它可以同时评估多种元素或分子。

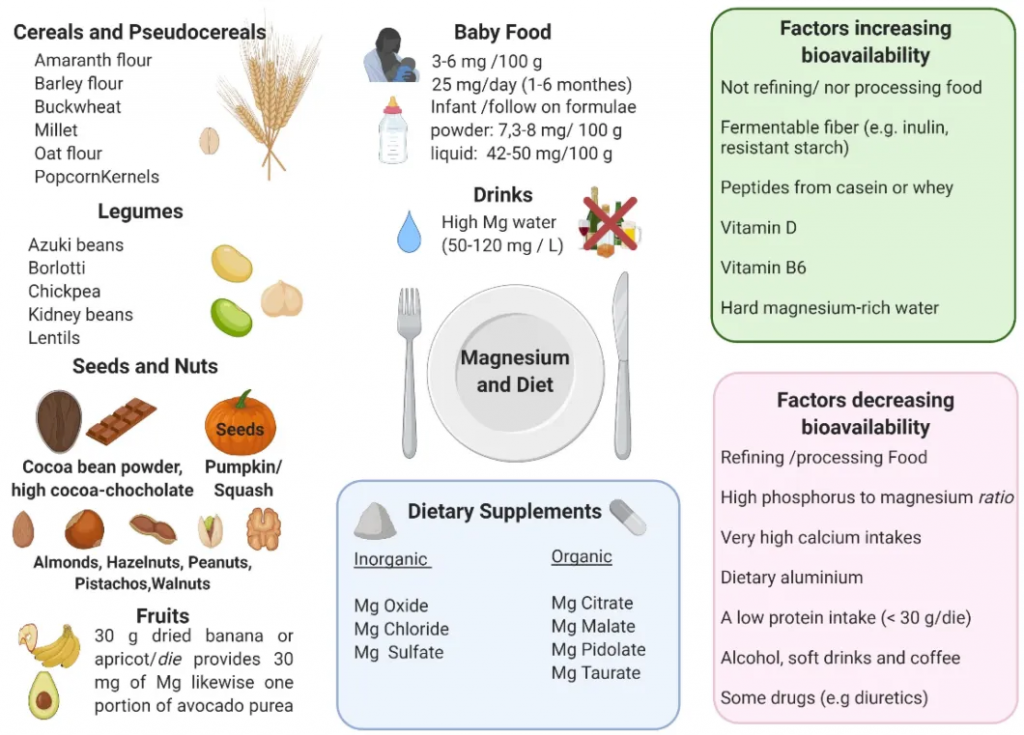

镁是生物体必需的营养物质,因此必须定期从饮食中补充,以达到推荐摄入量,防止缺镁。当食物中的镁摄入不足时,可能就需要使用镁补充剂。

◮ 饮食补充

镁广泛分布于食物中,尽管食物中的镁含量受多种因素影响,包括灌溉的土壤和水、肥料、保护以及精炼、加工和烹饪方法。一般来说,种子、豆类、坚果(杏仁、腰果、巴西坚果和花生)、全麦面包和谷物(糙米、小米)、一些水果(杏和香蕉)和可可被认为是镁的良好来源。

◮ 镁补充剂

镁补充剂有多种配方,包括无机盐(例如氧化镁、氯化镁、硫酸镁)和有机化合物(例如柠檬酸盐、苹果酸盐、吡多酸盐、牛磺酸盐)。

不同种类补充剂对镁的吸收并不相同。此外,吸收取决于受试者的镁状态。Mg2+的吸收量取决于摄入剂量。例如,当膳食中Mg2+摄入量较低时,相对吸收率可达80%,而在Mg2+丰度状态下,相对吸收率降至20%。通常,Mg2+以离子形式被吸收。可溶性镁比溶解性较低形式的镁更容易被肠道吸收。

◮ 菊粉、寡糖、抗性淀粉等有助于增强镁吸收

含有膳食非发酵纤维的食物确实含有高含量的镁,但其生物利用度较低,与铁类似。相比之下,可发酵的碳水化合物(如菊粉、寡糖、抗性淀粉、甘露醇和乳果糖)可增强 Mg2+的吸收。

◮ 生活方式调整

减少摄入过多的酒精和咖啡因,因为它们可能影响镁的吸收。

通过适当的运动和减压活动来改善整体健康,从而促进镁的吸收和利用。

下图展示了镁的主要来源、镁补充剂以及增加或减少镁生物利用度的因素:

doi: 10.3390/nu13041136.

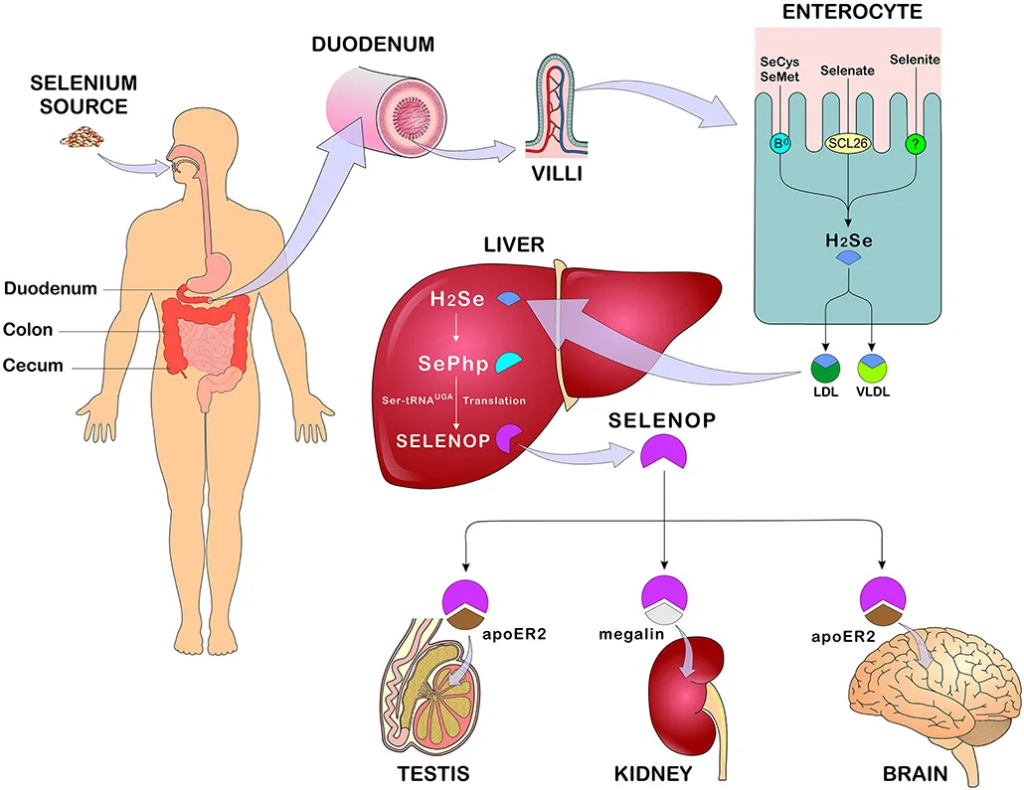

硒是一种重要的微量营养素,主要通过硒蛋白(可作为结构蛋白或酶)来支持多种生理功能。它在抗氧化防御、甲状腺激素代谢、免疫功能、生殖健康以及潜在的癌症预防和慢性疾病管理中发挥着重要作用。

硒缺乏在人体中也不罕见,并且女性中硒缺乏量高于男性。硒缺乏的原因可以归结为多种因素,以下是详细的说明:

① 生活在低硒地区、饮食中缺硒

某些地区的土壤中硒含量低,如中国的克山病和大骨节病的重病区,这些地方的植物和动物产品中硒含量较低。

海产品和动物内脏是硒的良好食物来源,如鱼子酱,海参,牡蛎蛤蜊和猪肾等。饮食中缺乏硒的来源,导致营养性缺硒。

② 农药、化工产品阻碍硒的吸收

环境污染,农药、化肥、化工原料的残留物可拮抗硒元素的吸收,造成农作物缺硒,进而导致人体缺硒。

③ 体质和疾病状况

进入中老年后,人体的消化、吸收能力也会逐渐降低,影响硒元素的吸收。

疾病加剧缺硒、缺硒加剧疾病,例如,肿瘤、心血管病、克罗恩病、溃疡性结肠炎、糖尿病、肝病患者体内往往处于缺硒状态。

④ 特殊人群的硒需求量增加

长期酗酒、吸烟、情绪紧张的人体内的硒流失量远高于健康人,此外,包括孕妇和哺乳期妇女、儿童和青少年、老年人、癌症患者、运动员和体力劳动者的硒需求量增加。

人体缺硒的表现主要为脱发、脱甲;部分患者会出现皮肤症状;少数患者可出现神经症状及牙齿损害等问题;严重缺硒可导致溶血性贫血、克山病和大骨节病。

硒缺乏还被认为是几种慢性疾病的风险因素,这些疾病涉及胃肠道、肌肉和神经系统的氧化应激和炎症有关。

克山病

克山病亦称地方性心肌病,这种病是由硒缺乏和柯萨奇病毒突变株的存在相互作用而引起的,患者主要表现为急性和慢性心功能不全,心脏扩大,心律失常以及脑、肺和肾等脏器的栓塞。

大骨节病

缺硒还与大骨节病(一种地方性骨软骨病)有关,大骨节病被认为是硒缺乏和谷物中霉菌毒素以及饮用水中腐殖酸含量高共同引起的。

◮ 硒主要在十二指肠、盲肠、结肠中被吸收

膳食中摄入的有机或无机硒均在胃肠道中吸收,研究表明,有机硒的吸收率高于无机硒。硒的主要吸收部位是十二指肠、盲肠和结肠。

硒氨基酸通过各种膜转运机制在十二指肠、盲肠和结肠中主动转运,而硒酸盐则通过 SLC26 基因家族的阴离子交换剂转运。

从十二指肠吸收的硒首先进入血液,与血浆中的红细胞、白蛋白或α球蛋白结合,也可结合β球蛋白、血浆高密度脂蛋白或低密度脂蛋白,随后转运至肝脏,在肝脏中代谢并用于生成硒蛋白,然后分布至身体的其他组织。

硒的主要排泄形式是通过尿液,然而,在过量摄入的情况下,可能会发生呼吸道排泄。在适量摄入硒的情况下,通过肾脏排出的主要单甲基化合物是硒糖,即1β-甲基硒N-乙酰-D-半乳糖胺。食物中未被吸收的硒被吸收到胆汁、胰腺和肠道分泌物中,并在粪便中排出。

硒的吸收、代谢和分布

doi: 10.3389/fnut.2021.685317.

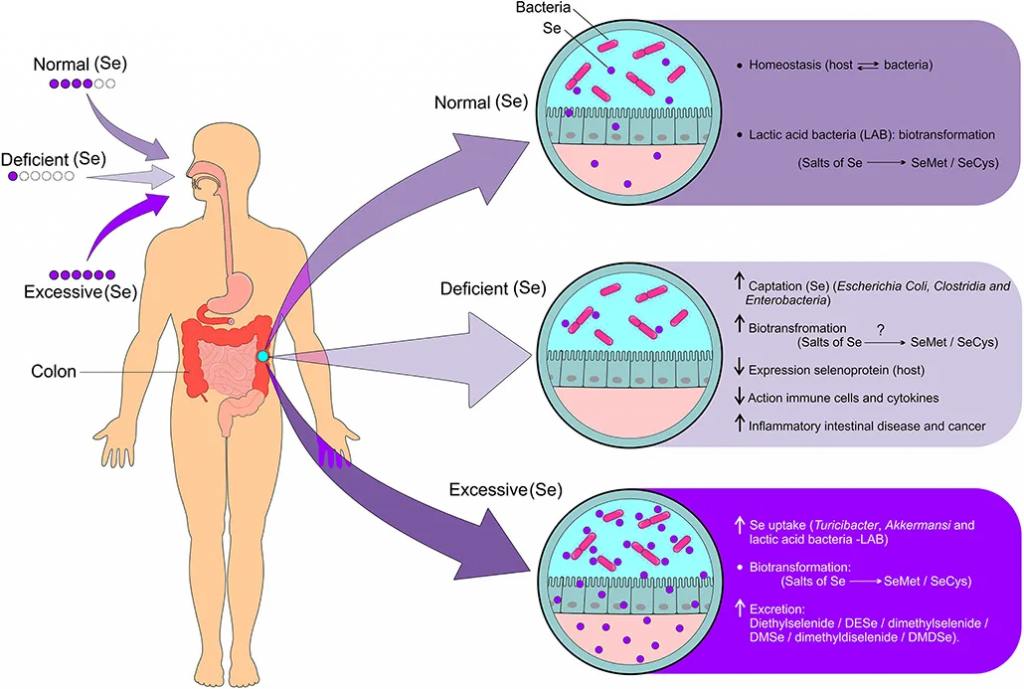

肠道微生物群的调节取决于硒的状态和硒衍生物的生物转化。

doi: 10.3389/fnut.2021.685317.

◮ 硒摄入充足时,肠道菌群有助于更好地转化和利用硒

如果硒摄入量充足,由于肠道和宿主细菌之间的有益关系,会导致硒化合物的生物转化(硒盐代谢为硒蛋氨酸和硒半胱氨酸),从而形成体内平衡。

一项研究表明,大鼠肠道菌群将几种无机和有机硒化合物代谢为硒蛋氨酸,并且硒蛋氨酸被整合到细菌蛋白质中。含有硒蛋氨酸的蛋白质可作为宿主动物的硒库,在肠道菌群中积累。尿液中的主要硒代谢物 SeSug1 被肠道菌群转化为营养上可利用的硒化合物。最后,在肠道菌群中观察到一些生物硒化合物(如SeCN、MeSeCys和SeSug1)对生物利用度有积极影响。

◮ 硒含量较低时,菌群会与宿主竞争导致更缺乏

尽管宿主和肠道菌群互利共生,但当微量营养素供应有限时,这两个环境就会变成竞争对手。肠道细菌对硒的吸收会对宿主体内硒蛋白的表达产生负面影响,导致硒蛋白在硒限制条件下的含量降低2到3倍。

硒缺乏会导致细菌(大肠杆菌、梭菌和肠杆菌)对硒的吸收增加,硒化合物的生物转化(硒盐代谢为硒蛋氨酸和硒半胱氨酸),宿主硒蛋白的表达减少,硒免疫细胞的活性降低,促炎细胞因子增加,炎症性肠病和癌症的风险增加。

◮ 一些菌群可以通过硒来增强毒力和致病性

一些细菌物种能够从硒中获益,从而触发致病机制。具有硒依赖性酶的细菌可以在哺乳动物肠道的厌氧条件下存活。因此,这些细菌通过使用硒来增加其毒力和致病性,从而对宿主产生一定危害。

硒状态可从三个层面进行评估,即摄入量、保留量/排泄量和组织浓度的生物标志物以及功能性生物标志物。

① 摄入量的评估

硒摄入量的评估可以使用评估食物消费的方法来执行,例如食物频率问卷。使用食物成分表可以估算食物中的硒含量。由于食物成分表中营养成分缺乏精确度,因此根据食物消费预测硒状态仍然是一个挑战,因为食物中硒浓度的变化与土壤中硒含量有关。

② 尿液硒浓度可以反应食物中的硒含量

测量尿液中的硒浓度被认为是硒状态的潜在可行生物标志物。此外,尿液中的硒浓度可用于识别硒状态的区域差异,并可能反映食物中硒含量随土壤类型的差异。

③ 指甲硒浓度可以反应硒的长期暴露情况

指甲中的硒浓度被认为是硒状态的优质生物标志物,因为它可以提供长期暴露(长达1年)的综合测量数据,而血液生物标志物则可指示短期暴露情况。注:脚趾甲被认为是非侵入性基质,并用于大型流行病学研究,因为它们生长缓慢、易于采集、受外部污染的影响较小。

④ 血浆硒浓度可以有效反应硒的摄入量情况

考虑到硒在血浆中的稳定性,血浆硒浓度是评估人体硒状态更有用的生物标志物。血浆中硒的测量已被证明可有效反映基线时硒浓度中等或较高的个体的摄入量 (补充) 变化。此外,强调了红细胞和全血中硒作为状态标志物的实用性,这两者都被报告为长期状态的标志物。

⑤ 硒功能的生物标志物

硒功能性的生物标志物包括SELENOP(占血浆硒的20-70%)、GPX3(占血浆硒的10-25%)和GPX1(可在红细胞、淋巴细胞、口腔细胞和组织活检标本中检测)。

血浆SELENOP被认为是硒摄入量相对较低的人群中硒状态的有用生物标志物,但不适用于硒摄入量高、在开始补充前硒水平就已经很高的人群。

GPX是细胞抗氧化防御系统的主要硒蛋白之一。由于硒蛋白的层次结构,推荐的硒摄入量是根据最佳血浆 GPX3 活性计算得出的。它还考虑了其他生物硒化合物正常浓度所需的硒量。

◮ 食物补充

巴西坚果、谷物、肉类、鱼类、海鲜、牛奶和坚果是硒的最佳来源。但鱼类和海鲜与汞相互作用会产生不溶性硒衍生物,从而降低硒的生物利用度。此外,饮食中的蛋白质、脂肪和重金属含量也会影响硒的生物利用度。

硒的生物利用度主要取决于其化学形态。一般而言,有机形态吸收更快。

◮ 药物补充

硒酵母胶囊:是一种常见的补硒药,主要成分为硒酵母,临床多用于治疗低硒的肿瘤、肝病、心脑血管疾病等。

亚硒酸钠片:属于一种常见的微量元素补充药,临床主要用于防治缺硒引起的疾病,如克山病、大骨节病等。

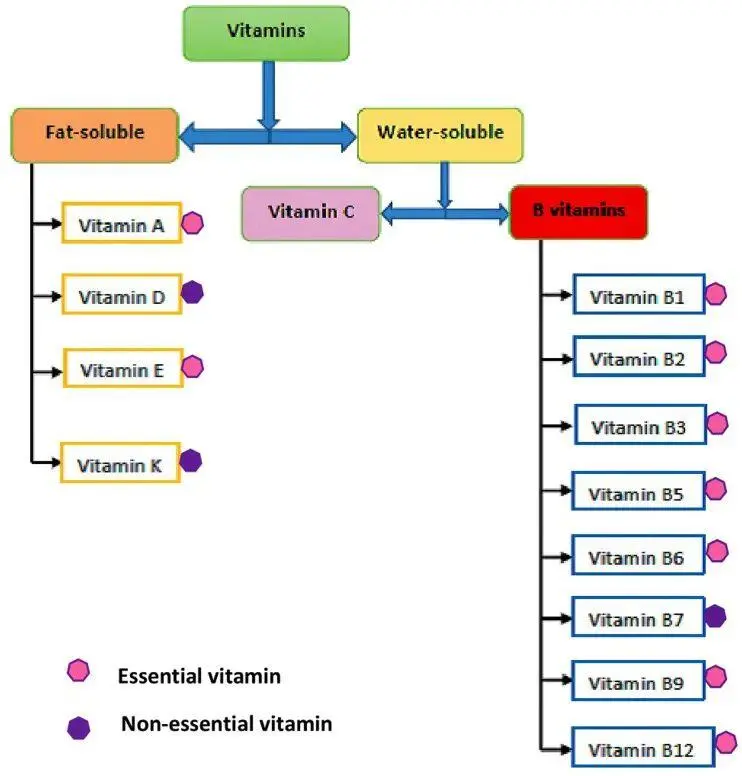

与矿物质相比,维生素在过去几年已经引起了广泛关注,市场上也涌现出众多维生素补充产品。因此,我们将维生素的讨论放在后面,但这并不意味着维生素的重要性被低估。顾名思义,维生素是“维持生命的重要元素”,它们在身体的正常运作、代谢过程以及免疫系统的健康中都扮演着不可或缺的角色。

维生素E又称生育酚,是一种脂溶性的维生素,是人体最主要的抗氧化剂之一。其对人体健康有多方面的作用,简单概况如下:

•抗氧化、抗自由基作用

•维持生育功能

•维持免疫功能

•减少细胞耗氧量

•改善脂质代谢

•抑制癌细胞分化

•促进红细胞膜稳定及红细胞的合成

•重要的血管扩张剂和抗凝血剂

•保护皮肤免受紫外线和污染的伤害

•对晶状体有一定保护作用

•促进蛋白质的更新合成

•治疗口腔溃疡

•治疗痔疮

最新的研究报告显示超过50亿人的维生素E摄入不足(占67%),这值得引起我们的重视。

根据最新的研究结果,探讨了维生素E缺乏的主要原因和促成因素。

① 营养缺乏

饮食中维生素E摄入不足,长期摄入低脂饮食或极低脂肪饮食可能导致维生素E摄入不足,因为维生素E是一种脂溶性维生素,主要存在于植物油、坚果和种子中。

缺乏富含维生素E的食物,如坚果、种子、植物油、绿叶蔬菜等。

② 吸收不良症

维生素E缺乏症通常是由脂肪吸收不良引起的,这种疾病会阻碍这种脂溶性维生素的正常吸收。脂蛋白代谢异常和α-生育酚转移蛋白缺陷等情况都可能导致维生素E缺乏。

③ 氧化应激和感染

发展中国家的人更容易出现维生素E缺乏症,因为他们更容易受到疟疾和艾滋病毒感染或其他氧化应激源的影响,而这些因素会增加人体对维生素E等抗氧化剂的需求。

④ 年龄和性别脆弱性

儿童和老年人更容易缺乏维生素E。此外,男性的风险可能高于女性,尽管这种性别差异的原因尚不完全清楚。

⑤ 减肥手术

接受减肥手术的患者,尤其是涉及吸收不良手术的患者,由于术后脂肪吸收受损,更容易出现维生素 E 缺乏症。

⑥ 遗传因素

家族性维生素E缺乏症是一种罕见的遗传综合症,会导致严重缺乏,并与氧化应激引起的多器官并发症有关。

⑦ 特殊人群需求量增加

饮用氯消毒自来水的人需要多摄入维生素E,心血管病患者、帕金森病患者、孕妇、中老年人和摄入酒精和激素的人维生素E的需求量也增大。

大多数人缺乏维生素E时,可能会导致贫血、免疫力下降、人体代谢紊乱、早衰、肌肉无力等症状。

•儿童

小儿缺乏维生素E时,可引发脊髓小脑病和轻度溶血性贫血。最为常见的是溶血性贫血,此外还可发生黄疸、全身性水肿、以及神经系统的症状,主要表现为小脑共济失调、色素性视网膜病、眼肌麻痹、眼球震颤和肌无力,反射减弱等。

•男性

男性严重缺乏维生素E会引起男性激素分泌不足、睾丸萎缩、精子生成障碍、精子减少或不成熟、精子活力不足等,甚至会导致不育。

•女性

女性缺乏维生素E容易导致黄体激素不足,易造成流产、不孕症、早产等,还容易造成皮肤干燥、易衰老。中年女性缺乏维生素E,很容易诱发更年期综合征、卵巢早衰。

•孕妇

孕妇若缺乏维生素E,所生婴儿会比较瘦小,发育较慢;孕妇严重缺乏维生素E会造成胚胎和胎盘萎缩,从而引起流产。

通过日常饮食调节维生素E是最便捷的方法,那么哪些食物中含有较高的维生素E呢?

种子植物的油,特别是小麦、黄豆、豌豆、棉籽和玉米胚芽油是含维生素E最丰富的来源(0.5-3mg/g)。

人造黄油也含有丰富的维生素E,而奶制品则含量较少,人和牛的初乳所含维生素E约比成熟乳含量高10倍。

其他植物如生菜,芹菜和甜薯也含有维生素E,但含量不高。蛋类、鸡(鸭)胗、绿叶蔬菜中也含有一定量的维生素E;肉,鱼类动物性食品,水果及其他蔬菜的维生素E含量较少。

维生素C,也称为抗坏血酸,是一种水溶性维生素,对人体健康非常重要。它在许多身体功能中起着关键作用,简单概况如下:

•抗氧化

•促进氨基酸中酪氨酸和色氨酸的代谢

•改善贫血

•增强免疫力

•促进胶原蛋白的形成

•防癌抗癌

•解毒排毒

•参与蛋白质合成

•改善脂肪和类脂特别是胆固醇的代谢

•提高钙的利用

① 饮食摄入不足

人体不能合成维生素C,必须从外界摄入。如果摄入不足,就有可能导致维生素C缺乏。

缺乏富含维生素C的食物:长期不摄入新鲜水果和蔬菜,如柑橘类水果、草莓、番茄、绿叶蔬菜等。

不均衡饮食:偏食或饮食单一,导致维生素C摄入不足。

② 吸收障碍

消化系统疾病:如克罗恩病、溃疡性结肠炎等,可能影响维生素C的吸收。

胃肠道手术:如胃切除术后,可能影响维生素C的吸收。

此外,维生素C遇热、碱或金属也极易被破坏,从而影响维生素C的利用。

③ 需求增加

生长发育期:儿童和青少年在快速生长阶段对维生素C的需求增加。

妊娠和哺乳期:孕妇和哺乳期妇女对维生素C的需求增加。

感染或疾病:在感染、手术或创伤后,身体对维生素C的需求可能增加。

④ 生活方式因素

吸烟:吸烟者体内维生素C的代谢加快,需求量增加。

酗酒:长期酗酒可能导致营养不良,包括维生素C缺乏。

维生素C缺乏症也称为坏血病,刚缺乏维生素C的时候症状不明显,大约一个月的时间才会出现症状。体内维生素C总含量低于300-400mg会出现明显症状。

•初期症状

缺乏维生素C初期常有一些非特异性表现,如易激、性情暴躁、倦怠、食欲减退、体重减轻和面色苍白等,也可出现易感染、伤口不易愈合或低热、呕吐、腹泻等消化功能紊乱症状。

•出血症状

随着病情的发展,可出现大小不等、程度不等的出血。常见长骨骨膜下出血;皮肤及黏膜出血多见于骨骼病变附近,膝部、踝部多见。

牙龈黏膜常肿胀、出血;也可出现鼻出血,眼结膜出血,眼眶骨膜下出血可引起眼球突出;偶见消化道出血、尿血甚至颅内出血。

•骨骼症状

维生素C缺乏症的较晚阶段患者下肢会由于骨膜下出血较多而肿胀、疼痛;部分患者肋骨与肋软骨的交接处会因骨干骺半脱位而隆起,形成坏血病串珠,内侧可扪及凹陷。

•长期症状

维生素C不足可影响铁的吸收和利用,加上长期出血会导致缺铁性贫血。当叶酸代谢障碍时,患者可能同时缺乏叶酸,从而出现巨幼红细胞贫血。

◮ 含维生素C的食物

维生素C广泛存在于新鲜蔬菜和水果中。番茄、花菜、柿子椒、深色叶菜、苦瓜、柑橘、柚子、苹果、葡萄、猕猴桃、冬枣中均富含维生素C。

一些维生素C含量较高的食物

◮ 维生素C补充剂

可以补充维生素C的药品多种多样,包括:

(1)维生素C片;

(2)维生素C泡腾片;

(3)抗坏血酸钙;

维生素A是一种重要的脂溶性维生素,又称抗眼干燥症因子。需要注意的是,维生素A并不是单一的化合物,而是一系列包括视黄醇、视黄醛、视黄酸、视黄醇乙酸酯和视黄醇棕榈酸酯等的视黄醇衍生物。

维生素A是最受关注的营养素之一,它对于维持正常的视力、基因表达、生殖、胚胎发育、生长和免疫功能都是极为重要的。维生素A在人体具有广泛而重要的功能:

•参与暗光视觉的物质循环,使机体可适应暗光环境

•保持皮肤和黏膜的完整

•细胞核激素样作用

•维持和促进免疫功能

•促进生长发育和维持生殖功能

•对骨骼代谢有影响

•抗氧化、防癌

•促进血红蛋白生成

自然界的维生素A包括维生素A1、维生素A2两种。维生素A1即视黄醇,多存在于哺乳动物及咸水鱼的肝脏中;维生素A2即3-脱氢视黄醇,常存在于淡水鱼的肝脏中,其生理活性为维生素A1的40%。

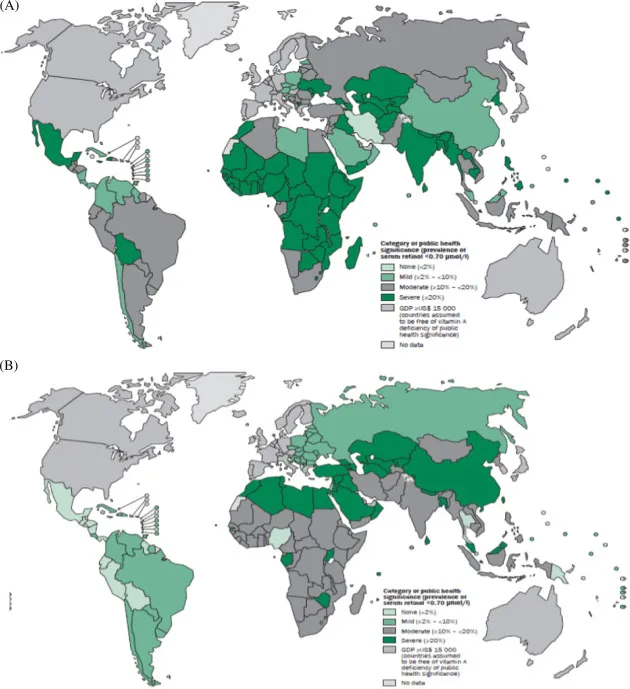

75%以上吃西方饮食的人获得的维生素A是足够的,不需要担心缺乏的问题。然而,在许多发展中国家,维生素A的缺乏是非常普遍的。在某些地区,大约44-50%的学龄前儿童有维生素A缺乏症。并且柳叶刀最新研究公布的数据显示,男性摄入的维生素 A不足量估计高于女性。

维生素A缺乏症的公共卫生数据

doi.org/10.1016/B978-0-12-802861-2.00002-X

上图反应了截止2018年的全球维生素A缺乏症情况:

(A)学龄前儿童;(B)孕妇

那么为什么一部分人会存在维生素A缺乏?主要是以下几点原因:

① 摄取不足

长期不摄入富含维生素A的食物,如动物肝脏、鱼肝油、乳制品、蛋黄,以及富含β-胡萝卜素的蔬菜和水果(如胡萝卜、甘薯、菠菜等)。

注:β-胡萝卜素,是一种原维生素A,你的身体能将其转化为维生素A。

② 排泄增加

肿瘤、泌尿系统疾病、急慢性感染性疾病等,可能会导致维生素A的消耗和流失增加,使得更易缺乏维生素A。

③ 吸收障碍

维生素A是脂溶性维生素,任何导致脂肪吸收不良的情况都会影响维生素A的吸收。这包括慢性胰腺炎、胆汁淤积、囊性纤维化等。

一些肠道疾病,如乳糜泻、克罗恩病等,这些疾病会影响肠道对维生素A的吸收。

④ 代谢异常

患有合成蛋白质和锌减少的疾病,如肝病、甲状腺功能低下、糖尿病等,导致胡萝卜素无法转变成维生素A。

维生素A的储存和代谢主要在肝脏进行,肝功能不全可能影响维生素A的代谢。

⑤ 需求增加

生长发育期:儿童和青少年在快速生长阶段对维生素A的需求增加。

妊娠和哺乳期:孕妇和哺乳期妇女对维生素A的需求增加。

无法通过正常饮食摄入足够的维生素A就可能导致这些人群缺乏。

•眼睛症状

维生素A的缺乏初期表现为眼睛干涩,随后可能出现夜盲;进一步发展会导致暂时和永久的眼睛损伤,甚至可能导致失明。这种缺乏是世界上主要的失明原因。

•皮肤症状

初期表现为皮肤干燥、脱屑;进一步发展可在大腿和手臂出现大量的丘疹,后期可蔓延至颈、腹、背等部位。

•生长发育障碍

长期缺乏维生素A,患儿可表现为骨骼粗短,牙齿发育不良、生长缓慢、智力轻度落后等。

•贫血

维生素A可以促进铁的吸收,当维生素A缺乏时,铁不能正常地被红细胞吸收,会造成贫血。

•免疫力下降

由于维生素A直接影响上皮细胞的体液免疫和细胞免疫,对机体的特异性免疫和非特异性免疫都具有一定作用,如果缺乏维生素A会导致机体的免疫力下降,容易继发感染性疾病。

•其他影响

缺乏维生素A还可能影响味觉、嗅觉的功能,导致食欲下降。

维生素A存在于动物体内,在鱼类特别是鱼肝油中含量很多。维生素A主要来源于各种动物肝脏和其他脏器类肉品,蛋黄、鱼油、奶油和奶制品。

植物中并不含有维生素A,但许多蔬菜和水果却含有维生素A原,维生素A原是指在人体内能转变为视黄醇,发挥维生素A生理功能的类胡萝卜素。富含维生素A原的食物包括各种红、黄、绿色蔬菜和水果,如胡萝卜、红心甜薯、菠菜、水芹、羽衣甘蓝、芥菜、南瓜、莴苣、西兰花等。

维生素B12,又称钴胺素,是一种水溶性维生素。维生素B12家族有四个成员,即氰钴胺、羟钴胺、腺苷钴胺和甲钴胺。

维生素B12对多种基本代谢功能至关重要,包括:

•促进红细胞发育

•促进人体神经细胞发育

•促进甲基转移

•提高叶酸利用率

•还参与脱氧核糖核酸(DNA)的合成,以及脂肪、糖类、蛋白质的代谢

•促进维生素A在肝脏的储存

维生素B12缺乏症非常常见,尤其是在素食者、孕妇和老年人中。同时数据表明女性摄入的维生素 B12不足量估计高于男性。

而导致维生素B12缺乏的原因可能是以下几种:

① 先天储备不足

孕妇多因长期素食、恶性贫血、胃肠道手术等引起体内维生素B12缺乏,从而导致新生儿维生素B12先天储备减少。

② 饮食结构不合理

长期素食或苯丙酮尿症患者长期拒绝动物蛋白摄入可引起体内维生素B12缺乏。

③ 吸收异常

包括以下几种情况:内因子的异常或缺失、维生素B12释放缓慢、回肠吸收面积减小、回肠维生素B12结合受体异常。

④ 先天性维生素B12代谢障碍

钴胺转运蛋白II是维生素B12的主要转运蛋白,先天性钴胺转运蛋白II缺乏可导致维生素B12转运障碍,从而出现维生素B12缺乏。

⑤ 其他因素

麻醉剂氧化亚氮可导致维生素B12失去生物活性,引起脊髓变性;大剂量维生素C可导致食物中维生素B12的利用率下降;不适当补给叶酸可诱导或加重维生素B12缺乏。

缺乏维生素B12导致的疾病有巨幼红细胞性贫血、神经系统损害、高同型半胱氨酸血症。

•血液系统

缺乏维生素B12可表现为贫血,乏力、肝脾大,重症患者可有皮肤瘀点、瘀斑等。严重者有发热,皮肤、巩膜轻度黄染。

•神经系统

症状出现较迟,有神经障碍、脊髓变性,脱髓鞘和严重的精神症状,患者有手指和脚对称性麻木及感觉异常、出汗障碍,指端和关节突处溃疡、行动困难、共济失调、健忘、易激、甚至痴呆。年幼患者有精神抑郁、智力减退,头、四肢和躯干震颤,亦可因昏迷而死亡。

•消化系统

消化道症状有呕吐,腹泻和舌炎,舌乳头萎缩,舌面有炎性小疱或浅溃疡,自觉疼痛。

•心脑血管

维生素B12缺乏会引起同型半胱氨酸过高,导致动脉粥样硬化、心脑血管疾病。

•小儿缺乏维生素B12

早期表现为精神情绪异常、表情呆滞。少哭少闹、反应迟钝、睡眠多等症状,最后可能出现贫血。

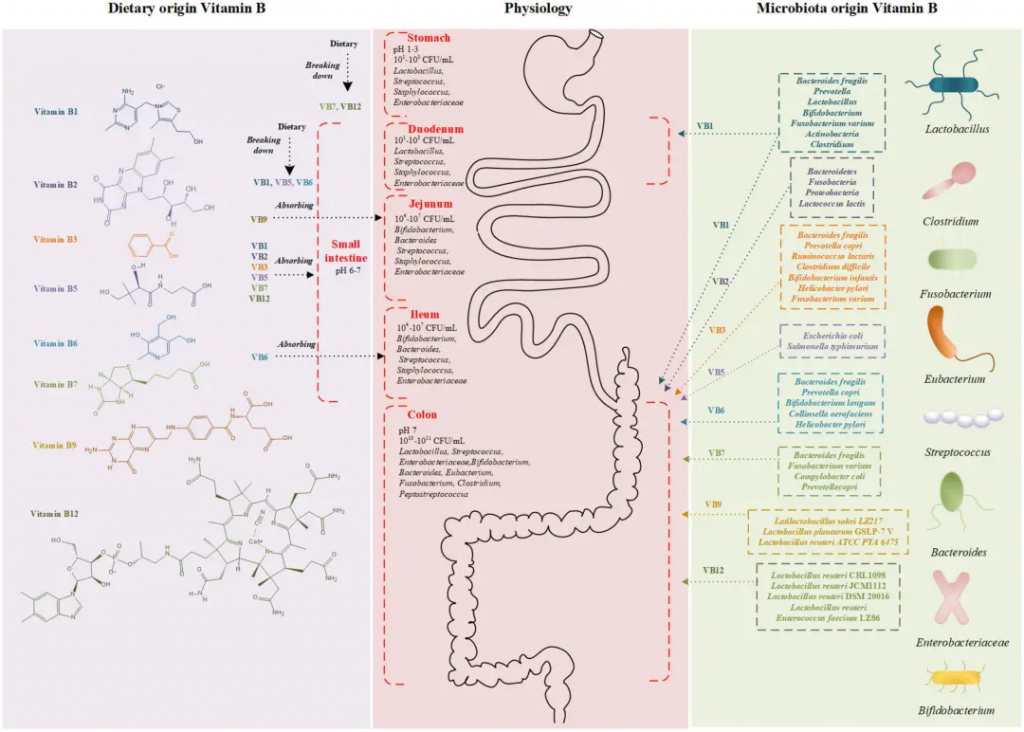

肠道菌群可以是维生素B12的消费者或生产者。

◮ 肠道细菌过度生长会导致维生素B12缺乏

胃肠道中大约80%的微生物群被认为是维生素B12的消费者。因此,细菌过度生长可能会与宿主竞争外源性维生素B12,从而降低生物利用度。在小肠细菌过度生长中,厌氧菌增加对维生素B12的消耗被认为是维生素B12缺乏症状的主要原因。

减少维生素B12消耗细菌的数量对维生素B12缺乏症有益。例如,每日使用益生菌治疗乳酸杆菌对细菌过度生长和维生素B12吸收均有益,这表明益生菌治疗可以改善维生素B12缺乏症。

◮ 一些肠道菌群可以产生维生素B12

据报道,有几种细菌是维生素B12的生产者,如罗伊氏乳杆菌和屎肠球菌。从发酵食品中分离出的植物乳杆菌和棒状乳杆菌产生维生素B12,而动物双歧杆菌在牛奶发酵过程中合成维生素B12。

此外,可能参与维生素B12合成和代谢的菌还有:

大约三分之一的嗜黏蛋白阿克曼菌(A.muciniphila)分离株能产生类似于A.glycaniphila的维生素B12。多种结肠微生物可以产生可供A.muciniphila利用的维生素B12。

据推测,补充产生维生素B12的细菌可以改善胃肠道对维生素B12的利用率。这种假设已在喂食缺乏维生素B12饮食的小鼠身上得到证实。补充产生维生素B12的菌株罗伊氏乳杆菌CRL1098可预防维生素B12缺乏的症状,表明肠道细菌对维生素B12缺乏症具有治疗作用。

◮ 肠道菌群改善了维生素B12的吸收利用

肠道菌群除了生产或消耗维生素B12外,还可能通过影响吸收相关的生理因素间接改变维生素B12的生物利用度。

与酸分泌或酶含量减少有关的胃肠道疾病可能会干扰食物中维生素B12的释放或维生素B12转化为内在因子。在以肠道通透性异常为特征的炎症性肠病中也观察到维生素B12吸收减少。

作为益生菌,Lacidofil治疗显著改善了H.pylori感染的胃酸分泌,从而有助于食物中维生素B12的释放。一些肠道细菌也表现出对炎症性肠病的缓解作用,这可能通过使肠道通透性正常化来改善维生素B12的吸收。

然而,肠道菌群与宿主之间的过度竞争可能会干扰维生素B12的生物利用度。例如,多形拟杆菌 (Bacteroides thetaiotaomicron)表达一种对维生素B12运输至关重要的表面暴露脂蛋白,名为BtuG。BtuG的结合亲和力较高,可能会将维生素B12从内在因子中移除,从而降低维生素B12的吸收。

饮食和微生物群的在维生素B吸收中的作用

Wan Z,et al.Front Nutr.2022

维生素B12的膳食来源主要为动物性食品,含维生素B12较丰富的食物为动物内脏(肝、肾、心)、双壳贝(蛤、蚶和牡蛎)、脱脂奶粉、蟹、石鱼、鲑鱼、沙丁鱼和蛋黄,其他还有龙虾、鳕鱼、比目鱼、金枪鱼、发酵奶酪、鲜奶制品。

豆制品经发酵也会产生一部分维生素B12。

!

小贴士

有的人可能会担心维生素B12补充过量是否会存在一定风险,大量的维生素B12并不有害,因为它通常吸收不好,容易排出体外。

目前对体内维生素水平是否缺乏有以下几种方法:

1

临床症状观察

观察身体是否出现特定维生素缺乏的症状。例如,维生素C缺乏可能导致牙龈出血,维生素D缺乏可能导致骨骼疼痛或软化。

2

血液检测

血清维生素水平:通过血液检测直接测量特定维生素的浓度,如维生素D、B12、A等。

代谢产物检测:测量血液或尿液中某些代谢产物的水平,间接反映维生素状态。

3

饮食评估

饮食记录分析:记录几天的饮食,分析是否摄入足够的维生素。

食物频率问卷:通过问卷了解饮食习惯,评估维生素摄入情况。

4

肠道菌群健康检测

通过肠道菌群健康检测,也可以查看近期体内维生素状况。

与通过血液进行维生素检测不同,肠道菌群的评估更加反映一段时间(一般2周左右)的长期状态。

注意,菌群会受检测前一天饮食的影响,造成15~30%的菌群改变,同样也会反映在营养状况的评估上,因此建议检测前一天尽量保持近期正常饮食 ,这样能更好的反映真实的营养饮食状态。

5

功能性测试

红细胞溶血试验:用于评估维生素E的抗氧化能力。

骨密度测试:用于评估维生素D缺乏对骨骼的影响。

在了解维生素的重要性和缺乏带来的危害后,我们还需要了解一下影响维生素合成吸收的因素。

1

年龄变化

维生素缺乏是一个严重的问题,尤其是在老年人中。随着年龄的增长,营养需求会随之变化。

例如食物中的维生素B12需要胃酸及胃蛋白酶的作用才能释放出来被吸收,而老年人胃酸及胃蛋白酶分泌减少,就会影响维生素B12的吸收。

2

饮食摄入

不同的食物含有不同种类和数量的维生素。新鲜水果、蔬菜、全谷物、坚果、种子、肉类和乳制品是维生素的主要来源。饮食中缺乏这些食物会导致维生素摄入不足。

维生素主要在小肠中吸收,其生物利用度取决于食物成分,相关相互作用等。饮食和膳食的组成会通过影响肠道转运时间或混合胶束的肠道形成来影响某些维生素的吸收。

饮食中足量的水和膳食脂肪对于分别吸收水溶性和脂溶性维生素至关重要。

由于脂溶性维生素可以溶解在脂肪中,因此与膳食脂肪一起食用时最容易被吸收。例如,一种富含维生素A的小胡萝卜,如果单独食用,将在食物中获取维生素A,但如果它是在含有一些膳食脂肪的食物成分中(比如说,橄榄油),将增加体内维生素A的吸收。

doi: 10.7717/peerj.11940

食物的性质(物理状态)也会影响维生素的吸收效率。例如,存在于可消化性较差的纤维植物材料中的类胡萝卜素已被证明相对于维生素A表现出较低的生物利用度。

3

药物的使用

一些药物会改变营养物质的吸收或代谢方式。例如,抗惊厥药会减少叶酸的吸收。

抗生素的使用会影响众多维生素特别是B族维生素的吸收。例如,在饮食中添加青霉素和金霉素会增加雄性大鼠的肝脏维生素B2浓度,以及B2和B3在尿液中的排泄。然而,链霉素和放线菌酮的施用降低了肝脏中维生素B9和B12的浓度。

4

遗传因素

人类基因的变异与肠道结构和微生物组组成有关。人类肠道微生物群中存在不同的维生素B生物合成途径支持人类遗传变异影响维生素B合成的观点。

维生素的合成吸收不仅需要靠饮食补充,还与吸收相关。而维生素的吸收涉及到相关基因,例如:

MTHFR 基因的突变会影响我们产生加工维生素B9的酶——亚甲基四氢叶酸还原酶。

亚甲基四氢叶酸还原酶是叶酸代谢通路中的一种重要的辅酶,亚甲基四氢叶酸还原酶基因缺陷,容易造成叶酸在体内的代谢障碍,MTHFR基因最主要的两种突变为C677T、A1298C基因多态性。该两种位点同时突变可显著降低MTHFR活性进而降低叶酸水平。

VDR基因(维生素D受体):维生素D(来自阳光、食物或补充剂)经过转化步骤后,活性形式骨化三醇 (1,25(OH)2D3 ) 可以通过VDR在细胞内发挥作用,是打开或关闭基因的转录因子。该基因突变可能导致维生素D缺乏引起的佝偻病。

5

菌群影响维生素的合成吸收

肠道菌群通过各种代谢途径影响维生素的合成,例如拟杆菌属、肠球菌属和双歧杆菌属等人类肠道共生菌可以从头合成维生素K和大多数水溶性B族维生素。

6

暴露于自由基

自由基是含有不成对电子的化学物质,可以诱导氧化应激。一个这样的例子是一氧化氮,它与金属离子形成复合物,包括钴,维生素B12的一种结构成分,因此使其无法用于细菌维生素B12的生物合成。此外,维生素生产者(如脆弱拟杆菌)暴露于过氧化氢等自由基会抑制其生长 ,从而降低维生素的生物合成能力。

1

通过饮食直接补充

当我们知晓维生素缺乏的时候,可能希望通过饮食来补充相应缺乏的维生素,下表列出了常见的维生素的食物来源,可供参考。

此外,宿主饮食作为肠道中细菌的底物,含有益生元和其他膳食营养素(如微量营养素和多酚)的饮食可以显著影响有益细菌的生长,包括维生素生产菌,从而有利于产生更多的维生素。

一些维生素,如核黄素(维生素B2),可作为氧化还原介质并刺激营养缺陷菌(如Faecaibacterium prauznitsii)的生长。

2

通过产维生素的益生菌调节

除了通过饮食直接补充之外,我们还可以通过补充产维生素的益生菌来调节,从而改善疾病。

双歧杆菌—叶酸

在健康成人中补充益生菌菌株青春双歧杆菌DSM 18350、青春双歧杆菌DSM 18352和假链双歧杆菌DSM 18353,导致粪便中叶酸浓度显著增加。

乳酸菌—核黄素

乳酸菌通过产生核黄素(维生素B2)和叶酸发挥抗炎和抗氧化作用。乳酸菌通过不同的机制抑制炎症过程,包括调节炎症性肠病患者肠道菌群紊乱、保护肠道屏障和黏膜的正常功能、调节人体免疫反应等。

AKK菌—维生素B12

Akkermansia muciniphila是肠道中的一种常见细菌,可保护肠道免受炎症和肿瘤侵袭;它还产生维生素B12以缓解炎症性肠病患者的维生素缺乏症。

产维生素的益生菌及其作用

doi.org/10.3390/nu14163383

3

使用补充剂

在饮食无法满足需求时,可以考虑使用维生素补充剂,特别是对于特定人群(如孕妇、老年人、素食者等)。

个性化营养方案:在使用补充剂前,最好咨询医生或营养师,以制定个性化的饮食和补充方案,以满足特定的维生素需求。

4

调整生活方式

避免过度烹饪:过度烹饪会导致食物中的维生素流失,因此在烹饪食物时应尽量减少烹饪时间和温度。

避免吸烟和饮酒:吸烟和饮酒会影响身体对维生素的吸收和利用,因此应尽量避免吸烟和饮酒。

适量运动:适量运动有助于改善整体健康,促进营养吸收。

晒太阳:阳光中的紫外线可以促进合成维生素D,因此适当晒太阳可以帮助维持体内维生素D的水平。

5

定期健康检查

通过血液检测等方式监测维生素水平,及时发现缺乏或过量。在谷禾肠道菌群健康检测中,我们也能看到结果报告中关于维生素的评估。

治疗基础疾病,保持健康状态:某些疾病(如消化系统疾病)可能影响维生素的吸收,治疗这些疾病有助于改善维生素水平。

微量营养素(矿物质和维生素)缺乏是全球最常见的营养不良形式之一,尤其在中低收入国家的妇女、幼儿和青少年、老年人中更为严重。这种缺乏及其负面后果是许多地区的重要公共卫生问题,影响国民健康和经济。

世界卫生组织(WHO)和联合国粮食及农业组织(FAO)确定了改善微量营养素缺乏症的四大策略:营养教育,提高饮食多样性和质量;食品强化;补充;以及疾病控制措施。

当微量营养素缺乏较严重时,应采用补充剂。补充剂可以每日服用,也可以间歇性服用。补充剂作为一种策略,要求补充剂的提供切实可行,并有足够的计划来确保依从性。但补充剂并不能解决缺乏的根本原因,只是提供了一种相对经济有效的短期解决方案。人们越来越担心补充营养素可能表现出与食物中的营养素不同的生理反应和吸收:叶酸、锌和铁就是一个例子。

与补充剂相比,饮食改善是一种更长期的对抗微量营养素缺乏的策略。改善饮食与补充剂的不同之处在于,改善饮食意味着摄入丰富多样的食物,这些食物中含有多种微量营养素以及其他对健康有益的成分,同时食物中的微量营养素通常以天然的形式存在,与其他成分相互配合,使得它们更容易被人体吸收和利用。并且食物中的微量营养素其含量和比例相对较为安全,不至于补充过量。

一种新兴方法是生物方法,即可以通过改善肠道菌群来调节微量营养素水平,从而改善疾病。肠道菌群可以改善微量营养素的吸收利用,而肠道细菌过度生长会导致与宿主竞争,进而微量营养素缺乏。

注:本账号内容仅作交流参考,不作为诊断及医疗依据。

特别说明:本文中营养缺乏状况是基于柳叶刀-全球健康研究的185个国家的调查情况,中国居民的膳食营养缺乏可能与其存在一定差异,比如我国由于长期使用添加碘盐,碘缺乏的人群比例要远低于该研究。

主要参考文献

Singer P, Robinson E, Raphaeli O. The future of artificial intelligence in clinical nutrition. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2024 Mar 1;27(2):200-206.

Barone M, D’Amico F, Brigidi P, Turroni S. Gut microbiome-micronutrient interaction: The key to controlling the bioavailability of minerals and vitamins? Biofactors. 2022 Mar;48(2):307-314.

Das NK, Schwartz AJ, Barthel G, Inohara N, Liu Q, Sankar A, Hill DR, Ma X, Lamberg O, Schnizlein MK, Arqués JL, Spence JR, Nunez G, Patterson AD, Sun D, Young VB, Shah YM. Microbial Metabolite Signaling Is Required for Systemic Iron Homeostasis. Cell Metab. 2020 Jan 7;31(1):115-130.e6.

Knezevic J, Starchl C, Tmava Berisha A, Amrein K. Thyroid-Gut-Axis: How Does the Microbiota Influence Thyroid Function? Nutrients. 2020 Jun 12;12(6):1769.

Wang J, Wu S, Zhang Y, Yang J, Hu Z. Gut microbiota and calcium balance. Front Microbiol. 2022 Dec 20;13:1033933.

Shkembi B, Huppertz T. Calcium Absorption from Food Products: Food Matrix Effects. Nutrients. 2021 Dec 30;14(1):180.

Shlisky J, Mandlik R, Askari S, Abrams S, Belizan JM, Bourassa MW, Cormick G, Driller-Colangelo A, Gomes F, Khadilkar A, Owino V, Pettifor JM, Rana ZH, Roth DE, Weaver C. Calcium deficiency worldwide: prevalence of inadequate intakes and associated health outcomes. Ann N Y Acad Sci. 2022 Jun;1512(1):10-28.

Fiorentini D, Cappadone C, Farruggia G, Prata C. Magnesium: Biochemistry, Nutrition, Detection, and Social Impact of Diseases Linked to Its Deficiency. Nutrients. 2021 Mar 30;13(4):1136.

Farsinejad-Marj M, Saneei P, Esmaillzadeh A. Dietary magnesium intake, bone mineral density and risk of fracture: a systematic review and meta-analysis. Osteoporos Int. 2016 Apr;27(4):1389-1399.

World J Gastroenterol. Jan 14, 2023; 29(2): 332-342Published online Jan 14, 2023.

Ferreira RLU, Sena-Evangelista KCM, de Azevedo EP, Pinheiro FI, Cobucci RN, Pedrosa LFC. Selenium in Human Health and Gut Microflora: Bioavailability of Selenocompounds and Relationship With Diseases. Front Nutr. 2021 Jun 4;8:685317.

Valdes AM, Louca P, Visconti A, Asnicar F, Bermingham K, Nogal A, Wong K, Michelotti GA, Wolf J, Segata N, Spector TD, Berry SE, Falchi M, Menni C. Vitamin A carotenoids, but not retinoids, mediate the impact of a healthy diet on gut microbial diversity. BMC Med. 2024 Aug 7;22(1):321.

Singer P, Robinson E, Raphaeli O. The future of artificial intelligence in clinical nutrition. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2024 Mar 1;27(2):200-206.

Ian Darnton-Hill,Chapter 2 – Prevalence, Causes, and Consequences of Micronutrient Deficiencies. The Gap Between Need and Action,Editor(s): M.G. Venkatesh Mannar, Richard F. Hurrell,Food Fortification in a Globalized World,Academic Press,2018,Pages 13-28,

ISBN 9780128028612.

Wan Z, Zheng J, Zhu Z, Sang L, Zhu J, Luo S, Zhao Y, Wang R, Zhang Y, Hao K, Chen L, Du J, Kan J, He H. Intermediate role of gut microbiota in vitamin B nutrition and its influences on human health. Front Nutr. 2022 Dec 13;9:1031502.

谷禾健康

俗话说:“病从口入”。饮食是决定个人健康状况的重要因素,饮食与疾病的发展有关,特别是胃肠道(GI)疾病。

与膳食相关的症状发生率很高,例如在吸收不良(如乳糖不耐症)情况下出现的腹痛和腹泻;乳糜泻、食物过敏人群在食用麸质类后出现的腹胀、腹痛、水肿;肠易激综合征患者在摄入一些刺激性食物后(酸、辣)的腹痛、排便异常等。饮食作为胃肠道症状的驱动因素已经逐渐被人们所认识。

然而对出现食物相关症状的机制仍不太清楚。随着对肠道微生物研究的深入,肠道微生物群也被认为是胃肠道疾病的重要影响因素,这促使人们研究微生物作为饮食和宿主生理之间的关键联系。

同样的饮食摄入效果会因人体的健康状况以及肠道个性化的微生物群落而产生的不同的效果。例如低聚果糖(FOS)会加重炎症性肠病(IBD)患者的炎症,但在健康个体中却具有抗炎作用。麸质、小麦、牛奶和大豆等物质直接注射到粘膜下层可以通过激活IBS患者的肥大细胞来引发免疫反应,但在健康受试者中则不然。还有纵向研究报告称,饮食蛋白质摄入量相似,但IBS-D患者的色氨酸和色胺水平(而非吲哚衍生物)高于健康人。另一方面,结肠内乙酸盐可增强对结肠直肠扩张的敏感性。具体影响可能取决于宿主健康和肠道中的整体代谢环境。

近年来,人们越来越认识到个性化的饮食干预在预防和治疗胃肠道疾病中的潜力。个性化饮食不仅考虑到个体的遗传背景、健康状况和生活习惯,还特别关注其独特的微生物群组成。通过分析和调整个体的饮食,可以优化肠道微生物群的平衡,增强其对疾病的抵抗能力。

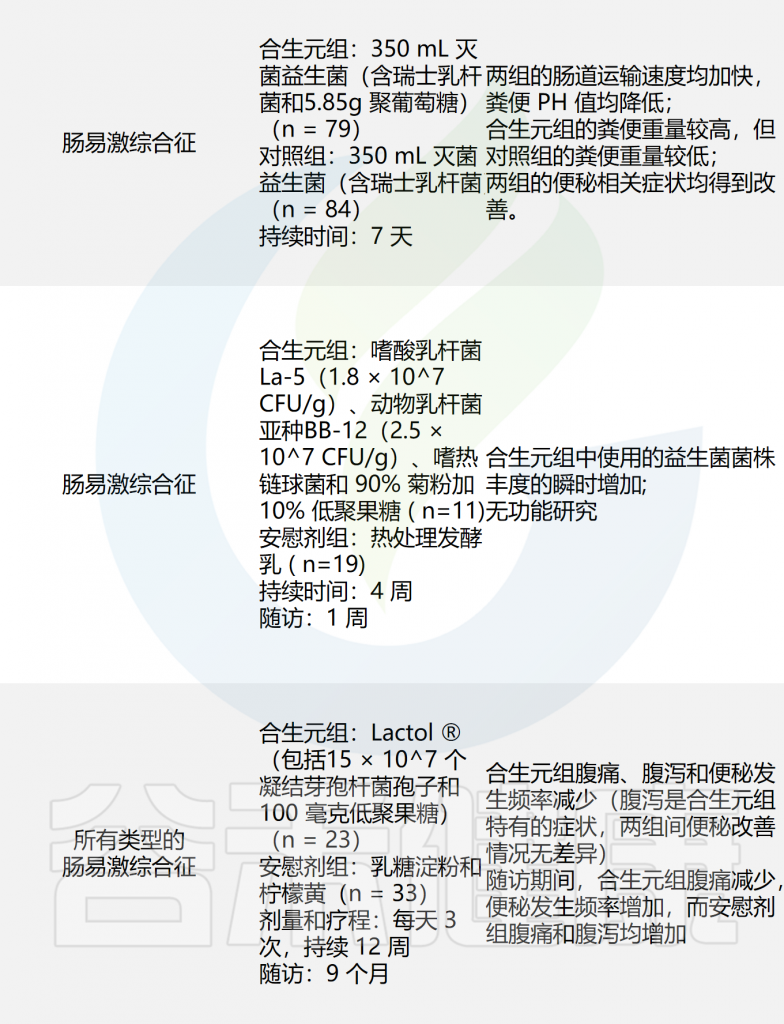

在本文中,主要关注两种胃肠道疾病:肠易激综合征和炎症性肠病。宿主和肠道微生物群对膳食营养素的利用决定肠道中最终的生物活性代谢物特征以及这些代谢物对胃肠道生理学的生物效应。此外强调了单个代谢物的不同作用如何影响不同的胃肠道疾病,类似的饮食干预对多种疾病状态可能具有不同的影响。

食物在肠道内会被肠道菌群代谢、转化。食物成分本身的性质,加上肠道菌群作用后的代谢产物,共同决定了食物对人体健康的作用。因此,仅考虑食物成分是不够的,还要考虑个人肠道菌群状况,两者结合才能判断食物的健康效应。

例如,传统观点认为,大部分可消化的食物成分会通过小肠表面吸收。剩余的不可消化成分传递到远端,作为肠道微生物群的能量来源,产生如短链脂肪酸(SCFA)等发酵最终产物。

然而,这种观点简化了过程。肠道微生物群不仅依赖于难以消化的膳食成分,还可以从宿主上皮表面粘液层中的糖蛋白和多糖获取营养,尤其是在碳水化合物缺乏的情况下,如低纤维摄入时。

★ 不同的肠道微生物结构造就了独特的代谢

肠道微生物群与营养物质的利用:肠道微生物群如何利用营养物质取决于具体的营养成分和每种微生物的代谢能力。不同微生物有不同的代谢途径,使得营养利用变得复杂,而不是简单的化学计量问题。

微生物群落结构的影响:肠道中的微生物群落结构可以影响宿主和微生物之间的营养合作动态。比如,在体内平衡期间,宿主在小肠中有效吸收氨基酸,从而使得一些微生物无法获得这些氨基酸。

营养物质的竞争:某些细菌(如梭状芽孢杆菌)如果过度生长,就可能在一些情况下(如膳食蛋白质有限时)与宿主竞争氨基酸的吸收。

营养层次与利用率:更高级的营养物质(如单糖和双糖)的增加会降低某些细菌对氨基酸的利用率。这意味着营养物质的可用性对微生物代谢有影响。

调节信号的作用:肠道中的特定信号分子(如短链脂肪酸或肽YY)也能影响宿主对营养物质的利用方式。

在下面小节中,我们重点介绍两个例子(色氨酸和膳食纤维),以说明宿主和肠道微生物群在营养利用上的差异如何影响宿主的生理学。

色氨酸是一种必需氨基酸,是宿主神经递质血清素 (5-HT;胃肠道生理的重要调节剂) 的前体,也是微生物代谢物(如色胺和吲哚衍生物)的前体。色氨酸库很大程度上取决于饮食。

色氨酸被整合到蛋白质中并被宿主利用,通过不同的途径产生5-HT(1-2%)和犬尿氨酸(∼95%)。肠道微生物成员如Ruminococcus gnavus和Clostridium sporogenes含有色氨酸脱羧酶,可将色氨酸转化为色胺,而色胺则是血清素受体4(5-HT 4R)的激动剂。

同时,脆弱拟杆菌(Bacteroides fragilis)和大肠杆菌(Escherichia coli)等细菌含有色氨酸酶,这种酶有助于从色氨酸产生吲哚和吲哚衍生物。如吲哚乙酸和吲哚丙酸,可以通过激活芳烃受体(AHR)对宿主的免疫途径发挥生物学效应。

这些细菌产生的色氨酸衍生生物活性代谢物的水平取决于肠道菌群的组成、肠道细菌利用色氨酸的程度和位置,以及宿主色氨酸利用相关基因的活性。

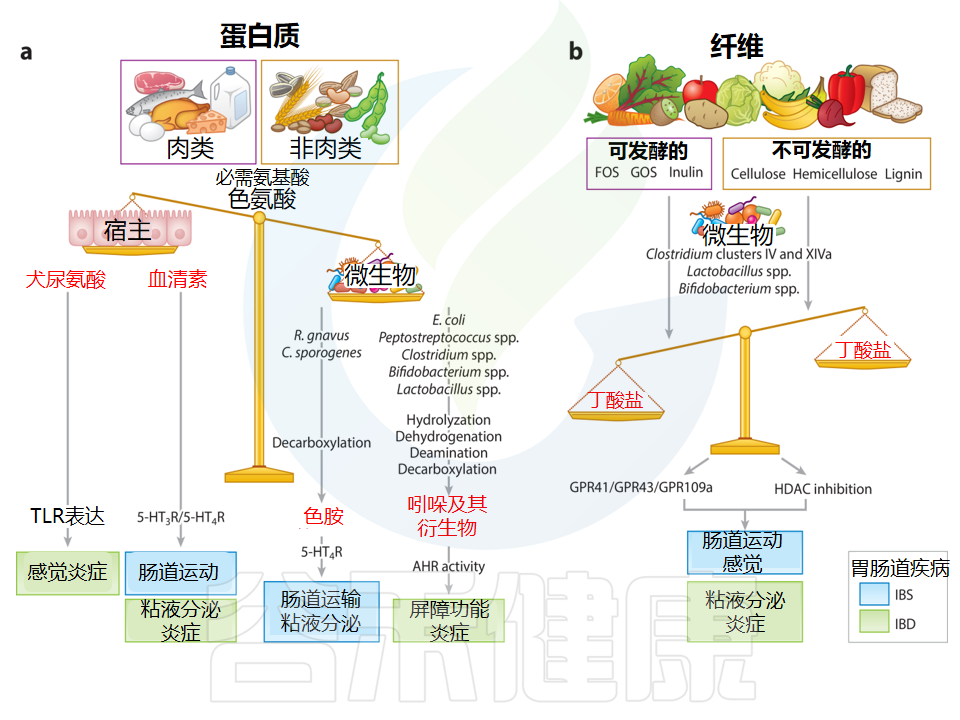

Jadhav A,et al.Annu Rev Nutr.2023

饮食衍生的代谢物可改变多种生物途径,而这些途径是多种胃肠道(GI)疾病的基础。

a)饮食蛋白质,包括肉类和非肉类(例如谷物、种子和坚果),都含有不同水平的氨基酸,例如色氨酸。可被宿主代谢产生犬尿氨酸和血清素(5-HT)。肠道微生物群还可以通过不同的代谢途径将色氨酸转化为色胺或吲哚和吲哚衍生物。色胺通过激活血清素受体4来增加肠道分泌和杯状细胞的粘液释放,而吲哚和吲哚衍生物是芳烃受体(AHR)的配体,在调节屏障功能和免疫反应中发挥重要作用。

b)膳食纤维包括可发酵[例如低聚果糖、低聚半乳糖和菊粉]和不可发酵(例如纤维素、半纤维素和木质素)纤维。根据肠道细菌的类型和纤维的类型,它们会发酵成不同的短链脂肪酸,例如丁酸盐和乙酸盐。丁酸盐可以增加血清素合成,增强结肠收缩力,缓解内脏过敏,增强屏障。

色氨酸衍生的生物活性代谢物取决于肠道菌群,那么纤维的发酵产物与微生物组成有关吗?

富含膳食纤维的饮食被认为是有益的,因为肠道微生物群会发酵纤维产生丁酸、乙酸和丙酸等短链脂肪酸,这些短链脂肪酸会影响宿主生理学的重要方面,包括代谢、细胞周转和免疫系统。

然而,人类研究表明,个体对纤维摄入量的反应存在显著差异,并且基于纤维类型的差异也很大。这并不奇怪,因为纤维是一个总称,包括具有不同连接和分子结构的不同碳水化合物群体。不同细菌携带的基因使它们能够利用具有特定连接和结构的碳水化合物。

膳食纤维的生物学效应取决于纤维的成分、个体肠道微生物群代谢特定纤维的潜力以及不同发酵最终产物的相对量。

▸ 低聚果糖在健康人体和炎症性肠病患者中作用大为不同

编辑

最近的一项研究发现,低聚果糖(FOS)会加重炎症性肠病(IBD)患者的炎症,而肠道细菌代谢它会减轻其在活动性炎症的IBD患者的炎症作用。

有趣的是,低聚果糖在健康个体中具有抗炎作用。因此,低聚果糖的炎症潜力取决于肠道微生物组成以及宿主疾病状态。

产生的短链脂肪酸的水平和类型可能因纤维组成和肠道微生物群而异。在饮食中添加菊粉会增加丁酸盐,但会降低乙酸盐的产生。相反,在消耗相同纤维量的患者亚组中,粪便丁酸水平较低,这归因于产生丁酸的细菌水平较低。这些结果有助于解释对纤维反应的个体间差异。

鉴于微生物代谢产物对宿主发挥多效性作用,因此,相同的代谢物可以影响多种宿主功能,每种功能都可能与不同的疾病状态相关。

色氨酸代谢物如色胺和5-HT会影响胃肠道转运,这与肠脑轴(DGBA)相关,而色胺和吲哚衍生物可以改变粘液和免疫反应,这对炎症性肠病具有影响。

同样,丁酸等发酵终产物会影响胃肠道运动以及上皮屏障功能,这分别与DGBA和IBD相关。

肠道微生物组的一个重要决定因素是饮食,它会对肠道微生物组产生长期和短期影响,它们会随着个体饮食的变化而变化。

与农业社会相比,工业化社会个体饮食的成分显著改变和肠道微生物多样性减少能证明习惯饮食的长期影响。

▸ 低纤维饮食会导致肠道微生物多样性逐渐减少

研究证明,低纤维饮食会导致人肠道微生物多样性逐渐丧失,这在早期阶段是可逆的,但可能会导致后代特定分类群的灭绝,而仅靠饮食干预是无法恢复的。

这一观察结果为西方人群中观察到的肠道微生物多样性较低提供了一种解释,并强调了微小的变化是如何在几代人的过程中积累起来的。因此,个体的微生物群落结构可能反映了人群的长期饮食模式。

▸ 短期饮食改变也会影响肠道微生物群,但可逆

短期的饮食改变也会改变肠道微生物组。虽然这些变化在不同程度上是可逆的,这取决于人体的基本恢复力和适应性,但短期变化可能在一定程度上解释慢性病患者症状的频率和严重程度不同。

这些短期影响也强调了微生物群导向的饮食干预作为治疗策略的潜力。

肠易激综合征(IBS)是一种常见的疾病,全球患病率约为11.2%。根据过去3个月内每周至少出现一次腹痛、伴有排便或大便频率或形式的变化并在过去6个月内出现症状进行诊断。

IBS一般可分为腹泻型(IBS-D)、便秘型(IBS-C)、混合型和未分类亚型。

胃肠道运输、分泌、感觉、免疫激活、肠道通透性和肠脑轴的改变等生理变化是IBS症状的基础。与IBS相关的危险因素包括宿主遗传、压力、抗生素使用和幼儿期经历,但饮食最常被认为是肠易激综合征的潜在罪魁祸首。基于人群的研究表明,近70%的IBS患者认为自己存在食物不耐受。

饮食引起症状的机制仍在研究中,但最近的研究已经开始阐明IBS中由饮食驱动的症状背后的微生物群独立机制和微生物群依赖机制。

研究发现将食物抗原(例如麸质、小麦、牛奶和大豆)直接注射到粘膜下层可以通过激活IBS患者的肥大细胞来引发免疫反应,但在健康受试者中则不然。

他们进一步表明,肥大细胞激活会引起内脏疼痛,并通过组胺刺激内脏神经元的敏化增加肠道通透性。虽然这项研究证明了一种独立于微生物群的机制,但其他研究发现,富含可发酵寡糖、二糖、单糖和多元醇(FODMAP)的饮食也可以通过Toll样受体4(TLR4)途径激活肥大细胞,这表明肠道微生物群的参与。

据报道,IBS-D患者中受饮食影响的微生物产物(如脂多糖和鞭毛蛋白)的血清水平显著升高。

脂多糖(LPS)是肠道细菌的一组异质细胞壁成分,充当TLR4的配体,在食用高脂肪饮食或高FODMAP饮食的个体中也会增加。除了在肥大细胞激活中的作用外,不同形式的LPS还能促进肠神经元的存活并增强平滑肌收缩力,这表明LPS浓度或结构的差异可能会驱动不同的宿主反应。

除微生物细胞壁成分外,宿主微生物代谢膳食成分产生的代谢终产物也可影响胃肠道生理,从而引发胃肠道症状。乙酸盐、丙酸盐和丁酸盐等短链脂肪酸由特定肠道微生物成员产生,其水平取决于微生物组成和膳食纤维摄入量。

丁酸盐是一种多效性代谢物,可通过G蛋白偶联受体(GPCR)直接发出信号,并通过表观遗传调控改变转录反应。丁酸盐可以浓度依赖性方式改变肠嗜铬细胞中的5-HT合成,通过直接影响肠道神经肌肉装置增加结肠收缩力,增强肠道上皮屏障,并通过与肠道神经胶质细胞相互作用调节内脏高敏感性。

另一方面,结肠内乙酸盐可增强对结肠直肠扩张的敏感性。具体影响可能取决于宿主健康和肠道中的整体代谢环境。

饮食、宿主粘液和微生物代谢都是肠道中氨基酸的主要来源。一项纵向研究报告称,尽管饮食蛋白质摄入量相似,但IBS-D患者的色氨酸和色胺水平(而非吲哚衍生物)高于健康人。

这种差异可能是由于肠道微生物群增加了色氨酸的产生和转化,或由于宿主对其利用率降低。胰蛋白酶激活肠细胞上的5-HT4R,进而增加肠液分泌。

另一项研究发现,IBS患者和健康受试者在结肠组织对色胺的5-HT4R表达或反应方面没有差异,这表明较高的色胺水平可能是腹泻的重要驱动因素。

在腹泻型(IBS-D)患者中,其他饮食和微生物驱动的途径也被描述了。无乳糜泻的IBS-D患者中经常报道麸质不耐症,这似乎部分依赖于宿主基因型和肠道微生物群组成。据报道,与阴性患者相比,HLA-DQ2/HLA-DQ8 阴性的IBS-D患者在无麸质饮食后腹胀显著减轻。

HLA-DQ2和HLA-DQ8基因是导致乳糜泻的主要基因。

其他研究表明,肠道微生物群可以对麸质的消化和免疫原性产生不同的影响。麸质对IBS-D影响的具体机制仍需进一步研究确定。

胆汁酸(BA)在肝脏中合成,储存在胆囊中,用于脂质乳化。膳食脂肪和姜黄是刺激初级胆汁酸释放到小肠中的重要因素。

近95%的初级胆汁酸在远端小肠中被重新吸收,剩余的初级胆汁酸在进入结肠后被肠道微生物去偶联、脱羟基和差向异构化为次级胆汁酸。

初级胆汁酸如鹅去氧胆酸通过氯化物通道增加结肠分泌,并降低健康个体的直肠感觉阈值。在啮齿类动物模型中,鹅去氧胆酸通过激活核受体法尼素X受体、释放神经生长因子和在背根神经节中下游表达瞬时受体电位香草素1(TRPV1),影响内脏敏感性。

▸ IBS-D患者的胆汁酸水平较高

IBS-D患者的粪便胆汁酸水平可能更高,这归因于胆汁酸吸收不良或肠道微生物群减少导致的继发性胆汁酸转化减少。因此,高脂肪饮食可以通过调节胆汁酸的释放,直接或通过胆汁酸的微生物代谢间接改变胃肠道生理学。

除此之外,最近的一项研究发现,感染后IBS-D患者的细菌编码的β-葡萄糖醛酸酶水平较低,这种酶可以解除胆红素的结合。

这些患者的结合胆红素水平较高,导致对宿主蛋白酶的抑制作用降低,肠道通透性增加,从而引发内脏超敏反应。

炎症性肠病(IBD)是一种特发性、慢性、使人衰弱的炎症性胃肠道疾病,包括两种疾病——克罗恩病(CD)和溃疡性结肠炎(UC)。克罗恩病表现为遍布整个胃肠道的斑片状透壁炎症,而溃疡性结肠炎则是结肠的持续性粘膜炎症。

这两种疾病都是由于环境、遗传和免疫因素共同作用下,对肠道微生物信号产生的不受控制的炎症反应引起的。从流行病学角度来看,IBD曾被认为是西方国家的疾病,欧洲和北美的发病率最高。但自20世纪90年代以来,IBD的高发区已大幅向东方扩展,在非洲、亚洲(如印度每10万人9.3例,中国每10万人3.3例)和南美洲的新兴工业化国家中,发病率迅速上升。

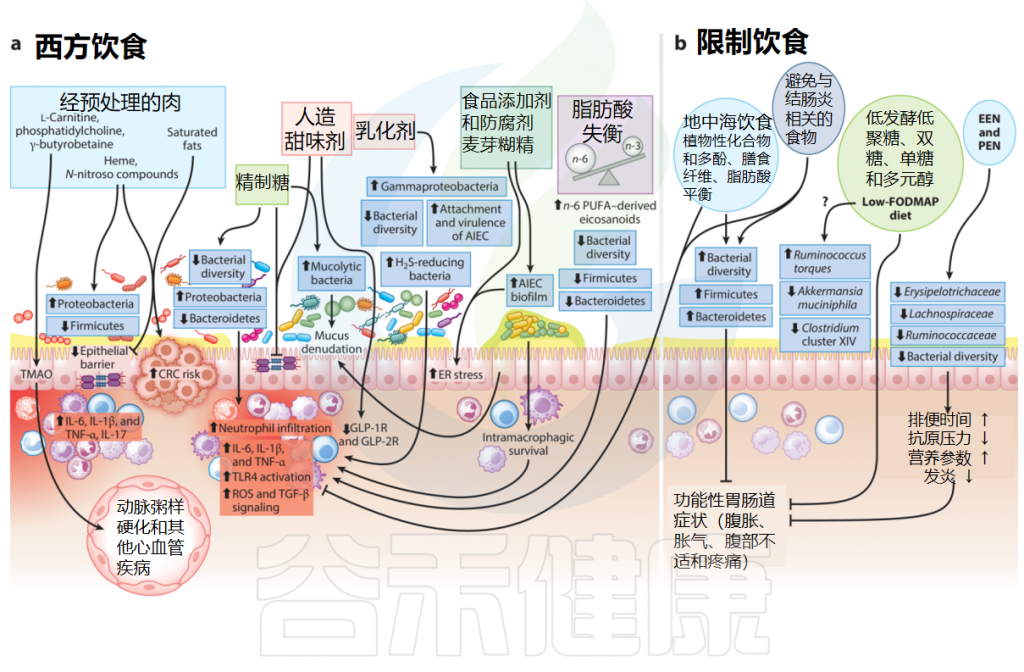

▸ 炎症性肠病的风险升高与饮食改变紧密相关

这些流行病的转变与全球饮食模式的转变相吻合,包括引入包装和加工食品;广泛接受和使用食品添加剂、防腐剂和抗生素;推广快餐连锁店,同时减少针对特定地区的当地饮食。

流行病学研究表明,饮食是形成炎症性肠病(IBD)的关键环境因素之一,从低发病地区迁移到高发病地区的人群中,IBD的患病率有所上升。此外,法国和西班牙的南北流行率差异也很微妙。在这些国家的北部地区观察到较高的IBD负荷,那里的个人食用更多的黄油、土豆、火腿、奶酪、香肠和啤酒,而南部地区的个人则遵循地中海饮食,主要由橄榄、新鲜水果和蔬菜、葡萄酒和海鲜组成。

饮食成分不仅可以直接影响炎症性肠病的病理生理学,而且还可以通过其在肠道微生物群中的转化间接影响疾病进程。让我们一起来了解下其中的具体机制。

饮食在炎症性肠病发病机制和预防中的作用

Jadhav A,et al.Annu Rev Nutr.2023

膳食中的大量营养素、微量营养素、添加剂和热量含量之间相互作用复杂;宿主免疫、遗传学和肠道微生物组可能是炎症性肠病(IBD)风险和临床病程的重要决定因素。

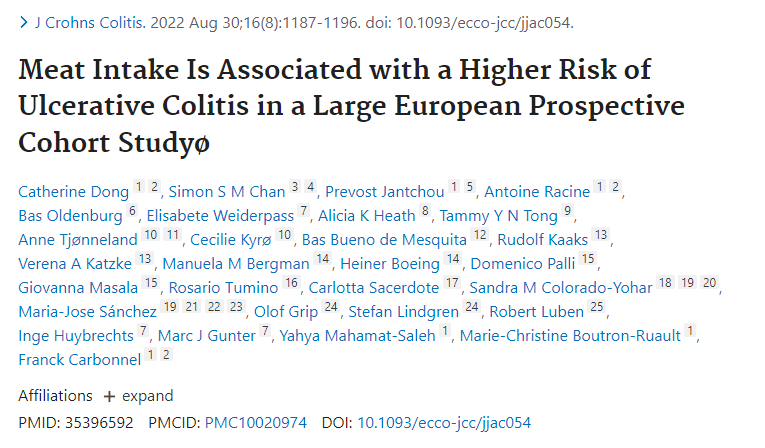

▸ 红肉饮食可能加剧炎症性肠病风险

最近一项由125445名参与者组成的大型前瞻性队列研究发现,西方饮食(包括红肉、家禽和加工肉类等动物蛋白)与溃疡性结肠炎发展可能性增加之间存在关联。

此外,红肉加剧炎症性肠病的影响在其他研究中也得到了证实。欧洲癌症和营养前瞻性调查队列表明,红肉摄入增加了亚油酸摄入量,从而使溃疡性结肠炎风险增加超过一倍。

同时,一项法国大型前瞻性问卷研究也支持这一观点。值得注意的是,加工红肉的摄入,与克罗恩病患者死亡率的显著增加有关。

▸ 红肉中的左旋肉碱等物质经微生物转化为氧化三甲胺与炎症呈正相关

红肉主要由蛋白质、脂肪和血红素组成,这些成分水平的增加会改变肠道微生物群的组成,进而对上皮细胞更新和肠道屏障完整性产生负面影响,并加剧肠道炎症。

值得注意的是,红肉中富含左旋肉碱、磷脂酰胆碱和γ-丁甜菜碱,这些物质通过肠道微生物代谢转化为三甲胺。三甲胺在宿主肝脏中通过含黄素单加氧酶形成氧化三甲胺(TMAO)。动物研究和人类流行病学研究表明,TMAO与炎症、心血管疾病、结直肠癌和死亡率之间有很强的正相关关系。

与传统的饮食习惯不同,西方饮食富含简单的精制碳水化合物、饱和脂肪以及超加工食品,而新鲜水果和蔬菜、豆类、全谷物和膳食纤维的含量较低。

超加工食品是在已经加工过的食品基础上再加工的食品,这类食品通常是高糖、高脂、高热量的食品。可涵盖多种食物,包括肉类、淀粉类零食、乳制品、豆类、水果和蔬菜。

研究报告了西方饮食对人类健康的不利影响,并将其与肥胖、糖尿病、炎症性肠病、慢性肾病和其他与生活方式相关的疾病联系起来。食品的(超)加工旨在提高其保质期、适口性以及储存和分销的便利性,其中涉及掺入许多非天然成分和添加剂,例如人造香料、稳定剂、防腐剂和乳化剂。

▸ 超加工食品的摄入量较高与炎症性肠病风险增加相关

最近一项针对来自7个地理区域 21个低收入、中等收入和高收入国家的大型前瞻性队列(116,087名成年人)的研究发现,超加工食品的摄入量较高与炎症性肠病风险呈正相关;然而,未加工的白肉、红肉、乳制品、淀粉、水果和蔬菜的摄入与炎症性肠病的发病率无关。

研究发现,炎症性肠病(IBD)风险与非酒精含糖饮料的消费存在正相关关系。

▸ 含糖饮料摄入过多增加炎症性肠病风险

最近的两项荟萃分析整合了关于饮料摄入量与IBD风险的观察性研究,表明高摄入量的含糖饮料与IBD风险增加相关。实验显示,高膳食糖摄入与炎症诱导和肠道微生态失调有关。一项基于问卷的研究比较了IBD患者与健康人群的饮食模式,发现IBD患者的含糖饮料消费量更高。

阿斯巴甜、糖精、安赛蜜和三氯蔗糖等人造甜味剂因其在不增加额外热量的情况下赋予食物甜味而广泛流行。然而,动物研究和健康人类试验报告称,这些非营养性甜味剂降低了肠道微生物多样性,使肠道炎症永久化,通过增加变形菌门(Proteobacteria)成员和减少有益微生物(如瘤胃菌科、毛螺菌科和梭状芽孢杆菌群XIVa)的比例来改变肠道微生物群,并损害肠道屏障的完整性。

▸ 麦芽糊精会加剧肠道炎症

麦芽糊精(E1400)是一种重要的食品添加剂,可用作加工食品的增稠剂,在小鼠结肠炎模型中,它通过诱导内质网应激和改变粘液层,以剂量依赖性方式加剧肠道炎症。小鼠模型中的报告还表明,麦芽糊精通过调节细菌基因表达,促进克罗恩病相关的粘附侵袭性大肠杆菌形成生物膜。

▸ 防腐剂会降低肠道微生物多样性

加工食品中的防腐剂会加剧有害影响。苯甲酸钠(E211)、亚硝酸钠(E250)和山梨酸钾(E202)这三种最常用的防腐剂会降低肠道微生物多样性,在人类肠道微生物群相关的小鼠模型中,变形菌门增加,梭状芽胞杆菌的减少。

注:尽管人类和动物研究已经提供了关于这些非营养性膳食添加剂对肠道菌群失调和肠道健康的负面影响的机制见解,但仍缺乏评估这些甜味剂对炎症性肠病人群影响的人体随机对照试验。

▸ 乳化剂过量食用会导致肠道微生物失调并促进慢性炎症

类似地,合成乳化剂,如聚山梨酯80和羧甲基纤维素,被用作增强质地和延长保质期的添加剂。在动物研究中,这些乳化剂被广泛认为会导致肠道微生态失调并促进慢性炎症。

▸ 摄入过多的脂肪增加炎症性肠病风险

进行的一项大型前瞻性流行病学研究,基于超过200,000名参与者的食物频率调查问卷,显示ω-6多不饱和脂肪酸的摄入量与溃疡性结肠炎(UC)风险增加之间存在显著关联。

高摄入总脂肪、ω-6多不饱和脂肪酸和肉类会增加患溃疡性结肠炎的风险;高摄入饱和脂肪、ω-6多不饱和脂肪酸和肉类也会增加患克罗恩病的风险。

▸ ω-6脂肪酸在炎症性肠病中具有促炎性

虽然主要的膳食ω-3不饱和脂肪酸,即二十碳五烯酸(EPA)和二十二碳六烯酸(DHA),及其下游类二十烷酸具有抗炎特性,但ω-6多不饱和脂肪酸,如花生四烯酸(AA)及白三烯、羟基二十碳四烯酸、脂氧素和环氧二十碳三烯酸等在炎症性肠病中表现出强烈的促炎活性。

这些介质增强中性粒细胞的趋化性;增强血管通透性;以及炎症细胞因子的产生,例如肿瘤坏死因子(TNF-α)、白细胞介素(IL)-1β、IL-6和IL-8。有趣的是,这些脂肪酸介质的代谢在炎症粘膜中发生了改变,ω-6 花生四烯酸水平较高,ω-3 EPA水平较低,这表明脂肪酸代谢与炎症性肠病之间存在关联。

▸ ω-6促进肠道炎症与肠道微生物失调相关

最近的动物研究和人体试验已经将饮食中的ω-6多不饱和脂肪酸与肠道微生物微生态失调联系起来。γ-亚麻酸水平越高,2型糖尿病的发病率越高;肠道微生物多样性降低;有益微生物如普雷沃菌属(Prevotella)、Odoribacter、粪杆菌属、Paraprevotella、经黏液真杆菌属(Blautia)和丁酸弧菌属,以及梭菌目、Rikenellaceae和Coriobacteriaceae的成员减少。

在断奶阶段补充ω-6高脂肪饮食的小鼠显示,成年期结肠炎症和增生性病变的数量增加,厚壁菌门、梭状芽孢杆菌和毛螺菌属成员显著减少。在衰老小鼠模型中,补充ω-6也有类似效果,高ω-6脂肪饮食减少了厚壁菌门和拟杆菌门的有益成员,并导致肠道炎症。而补充鱼油可以逆转观察到的肠道微生态失调。

饮食成分在肠易激综合征和炎症性肠病等胃肠道疾病的病理生理学中发挥作用,使得通过饮食调节成为一种无创、更日常便利的治疗方法。

然而,目前的饮食策略缺乏特异性,在具有不同病理生理学的胃肠道疾病(如肠易激综合征和炎症性肠病)中也采用类似的方法。最常见的策略是限制、改变或补充营养。

▸ 可发酵碳水化合物不利于肠易激综合征患者的健康

治疗肠易激综合征(IBS)最常见的饮食干预之一是减少FODMAP食物(通常是吸收不良的“可发酵”碳水化合物,包括果糖、乳糖、多元醇、果聚糖和低聚半乳糖)摄入12周,然后缓慢恢复上述食物组。

这类营养素被认为是疾病病理生理学的重要驱动因素。基于这样的观点:FODMAP会增加渗透负荷并产生更高水平的氢,从而导致管腔扩张。这些碳水化合物还会会被结肠中的细菌发酵,并引起肠易激综合征特有的腹胀、胀气和腹痛等症状。

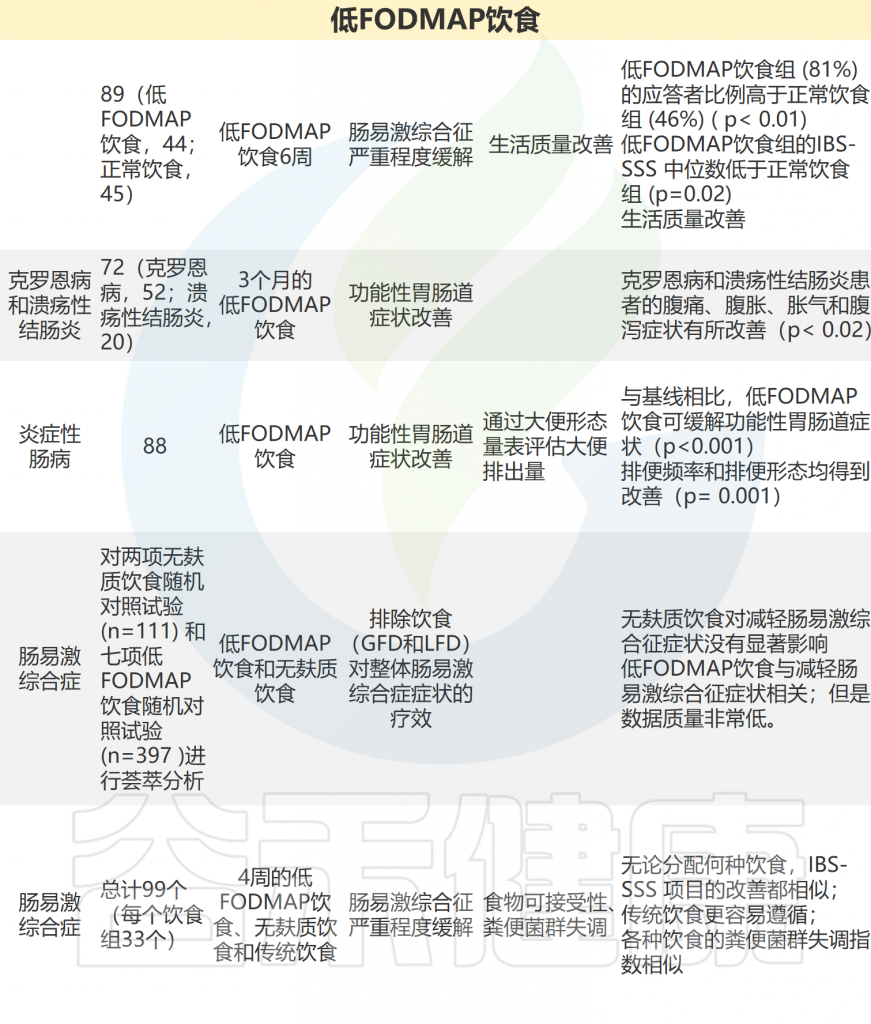

▸ 低FODMAP饮食改善肠易激综合征患者症状

对澳大利亚肠易激综合征患者进行的一项关键研究显示,与西方饮食相比,低FODMAP饮食可显著改善症状。最近的一项荟萃分析纳入了397名患者的七项随机对照研究,结果显示,与对照干预相比,低FODMAP饮食可减轻整体症状。

然而,这项荟萃分析中的三项随机对照试验比较了低FODMAP饮食和严格的对照饮食,这些试验之间的异质性较小,且效应量有限。因此,虽然低FODMAP饮食能够使肠易激综合征患者受益,但数据的整体质量较低。

这一发现表明,几种不同的饮食干预措施都可以改善IBS症状,找到它们之间的共同点将会很有帮助。

▸ 低FODMAP饮食的效果会因肠道微生物组成不同而存在差异

有趣的是,一项针对健康受试者的研究发现,低FODMAP饮食并没有减少结肠体积,这表明症状改善背后可能存在其他机制。低FODMAP饮食的效应是与肠道菌群存在重要联系。

荟萃分析还发现无麸质饮食对肠易激综合征患者无显著益处。如上所述,这种影响可能取决于宿主基因型或其他宿主/环境因素。麸质主要存在于小麦、大麦和黑麦中,它们是高FODMAP饮食的一部分;因此,在部分患者中观察到的改善也可能是限制FODMAP的结果,而不仅仅是麸质的结果。

最近的一项综述显示,炎症性肠病患者中非腹腔麸质敏感性患病率很高;但几乎没有证据支持这些患者采用无麸质饮食。临床前研究发现无麸质饮食可以改善炎症和通透性,但缺乏针对人类受试者的高质量前瞻性研究。关于麸质微生物降解对炎症性肠病和乳糜泻都具有重要意义,是未来研究的重要领域。

地中海饮食(MD)富含水果、蔬菜、面包、谷物、豆类、坚果和初榨橄榄油,以及适量的乳制品、鱼和肉。地中海饮食被认为是一种平衡且健康的长期饮食选择。

地中海饮食和低FODMAP饮食的效果

Jadhav A,et al.Annu Rev Nutr.2023

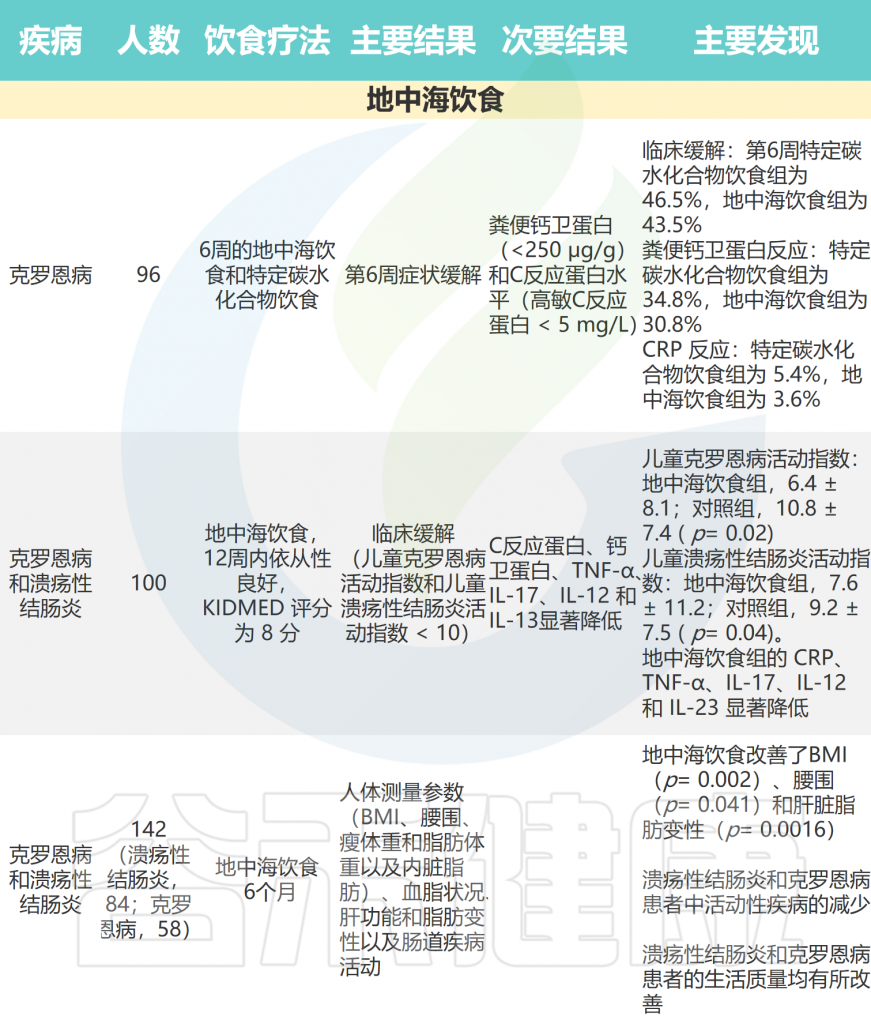

▸ 地中海饮食的炎症性肠病患者症状减轻

最近的一项前瞻性、随机研究纳入了100名患有轻度至中度疾病的青少年炎症性肠病患者,比较了地中海饮食与常规饮食的疗效,结果显示,小儿克罗恩病活动指数和小儿溃疡性结肠炎活动指数的临床评分显著下降。以及较低水平的炎症标志物,例如血清C反应蛋白、钙卫蛋白、TNF-α、IL-17、IL-12和IL-13。

临床试验,也观察到地中海饮食对炎症性肠病的有益作用。这项研究涉及142名炎症性肠病患者(84名 溃疡性结肠炎和58名克罗恩病)。接受地中海饮食治疗6个月,显著改善了体重指数和腰围,并导致肝脏脂肪变性和营养不良相关参数显著减少。其中40%的轻度至中度克罗恩病患者在接受6-12周的地中海饮食治疗后病情得到缓解。

▸ 地中海饮食与健康有益的微生物特征相关

地中海饮食与有益的肠道微生物特征相关,特别是与膳食纤维代谢物的富集有关,例如普拉梭菌、解纤维素拟杆菌和普雷沃氏菌,以及参与植物多糖降解和短链脂肪酸和次级胆汁酸生产的其他微生物。

地中海饮食富含ω-3不饱和脂肪酸,使得ω-3和ω-6脂肪酸达到平衡。在前瞻性溃疡性结肠炎队列中证明了EPA和其他不饱和脂肪酸的积极作用,其中肠道炎症细胞因子水平与PUFA、EPA和二十二碳五烯酸呈负相关。

▸ ω-3 不饱和脂肪酸有助于对抗肠道相关炎症

涉及ω-3脂肪酸代谢的三个关键基因(CYP4F3、FADS1和FADS2)的单核苷酸多态性与克罗恩病风险增加相关,这显示了炎症性肠病饮食相关调节的额外遗传因素。

ω-3 不饱和脂肪酸可能通过下游脂质介质(例如消解素、保护素和噬消素(maresins))发挥抗炎作用,这些介质可以对抗IBD相关炎症。从机制上讲,ω-3 不饱和脂肪酸已被发现:

(a)降低中性粒细胞和单核细胞对各种化学引诱剂的趋化性;

(b)通过阻断丝裂原激活蛋白激酶释放核因子κB来抑制TLR4表达和NOD2信号传导;

(c)抑制NLRP3炎性体激活并随后阻碍促炎细胞因子的释放;

(d)增加产生丁酸盐的细菌属如双歧杆菌属、罗氏菌属和乳杆菌属以及毛螺菌科成员的丰度。

▸ 地中海饮食通过微生物产生的短链脂肪酸也有助于减轻肠道炎症

由于可发酵碳水化合物含量较高,地中海饮食可导致肠道微生物群产生更多的短链脂肪酸。此外还发现,地中海饮食可改善坚持饮食的肠易激综合征患者的腹胀和腹痛。

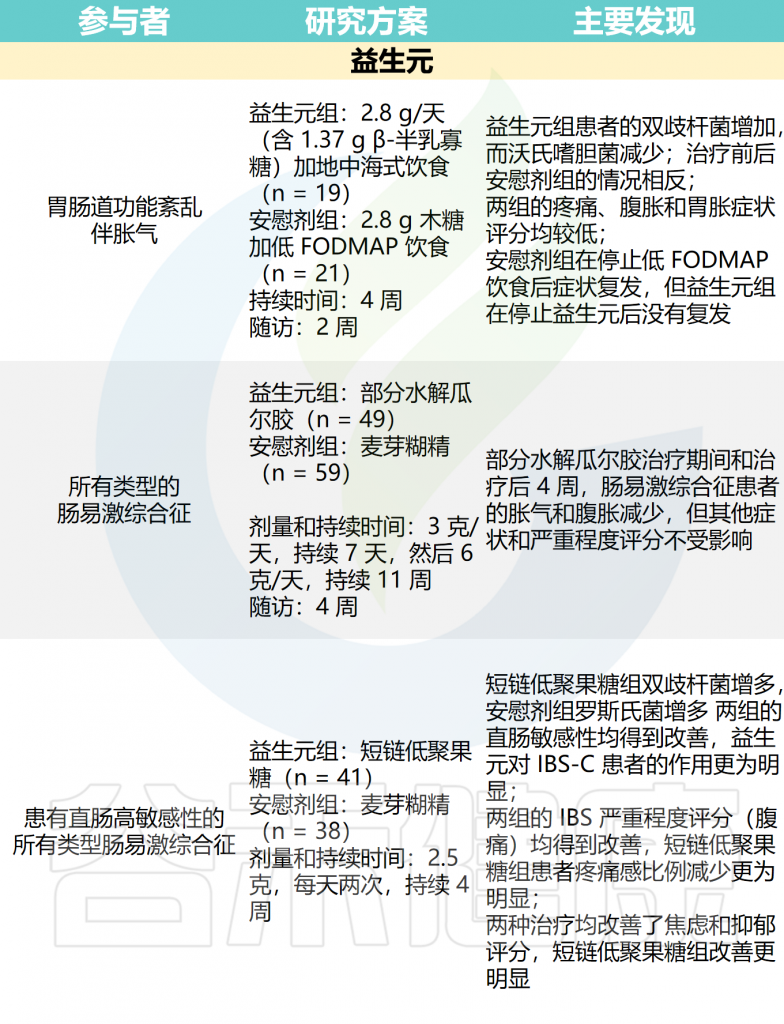

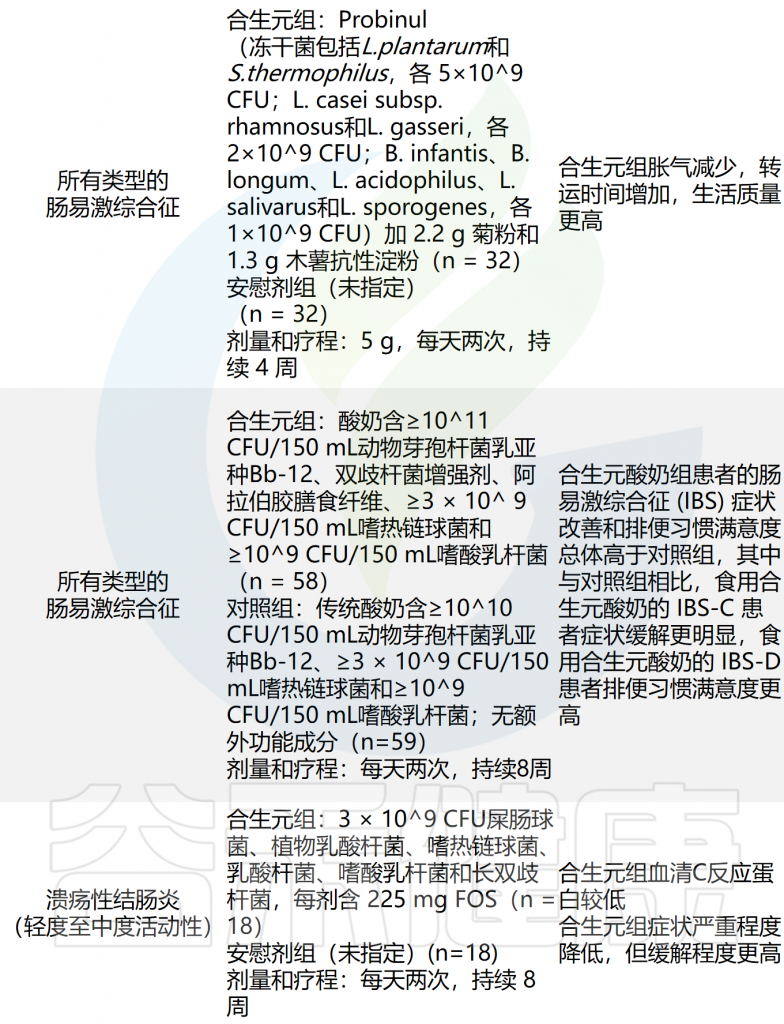

膳食纤维、益生元和合生元等营养物质具有促进细菌群落生长的作用,对健康有益,并被证明可以改善宿主肠道炎症。

益生元和合生元在IBS和IBD中的作用

Jadhav A,et al.Annu Rev Nutr.2023

▸ 可溶性膳食纤维有助于改善肠道炎症

对14项随机对照研究(包括906名肠易激综合征患者)进行的荟萃分析发现,可溶性膳食纤维可显著改善症状,但麸皮则不然。

注:但这些研究大多数都使用纤维补充剂;他们中很少有人改变饮食以增加纤维摄入量。尽管有几项研究调查了益生元和合生元,但没有足够的数据来提出建议。

炎症性肠病的临床前模型发现,高纤维(主要是车前草)、低蛋白饮食可增强肠道屏障功能并减少炎症。因此,可溶性纤维似乎对肠易激综合征患者和炎症性肠病患者都有益。

最近的一项荟萃分析还发现,膳食纤维摄入量与克罗恩病风险之间存在线性剂量依赖性关系,每天每增加10克纤维摄入量,克罗恩病风险就会降低 13%。

▸ 补充益生元可以降低疾病活动性

一项针对肠易激综合征患者的随机、平行、双盲研究比较了地中海饮食和益生元补充剂(β-低聚半乳糖)与低FODMAP饮食和安慰剂木糖补充剂的效果,发现肠易激综合征患者的症状有所改善,但补充益生元后肠道微生物群分布更有利。这一发现突显了饮食调整和补充作为胃肠道疾病管理中限制性饮食习惯的替代方案的潜力。

基于食物和补充剂的纤维和益生元干预研究报告指出,富含纤维的半素食、车前子种子、燕麦麸和发芽大麦食品在缓解和显著改善胃肠道症状(如腹痛和反流)方面取得了令人振奋的成果。

在接受低聚果糖(每天15克,持续3-4周)、富含低聚果糖的菊粉(每天两次,每次10克,持续4周)、全麦麸(每天0.5杯,持续4周)、菊粉型果聚糖(每天7.5克,持续9周)和发芽大麦食品补充的活动性疾病队列中也报告了类似的结果,特别是显著降低了疾病活性并提高了生活质量。

▸ 纤维和益生元的益处会因个体健康状况和肠道菌群组成而不同

一项评估纤维摄入量对肠道微生物组组成影响分析表明,与安慰剂/低纤维饮食相比,高膳食纤维摄入与双歧杆菌属和乳杆菌属的丰度显著增加以及粪便丁酸盐含量增加相关。

不过这些研究主要针对成年炎症性肠病患者进行,对儿童的益处尚不清楚。膳食纤维被广泛用于包括一系列复合碳水化合物(包括益生元)。但如上所述,膳食纤维的效果可能会因碳水化合物结构、健康状况和肠道微生物群组成而异。

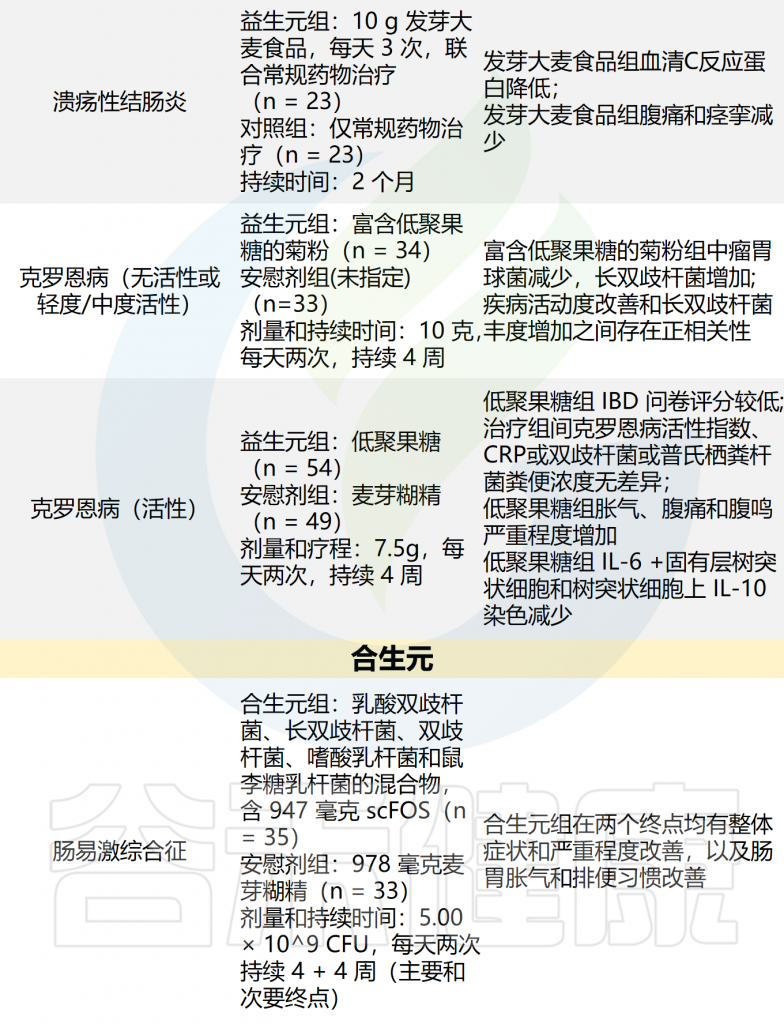

一些研究表明合生元对成年溃疡性结肠炎患者有益。与安慰剂组相比,补充长双歧杆菌和富含低聚果糖的菊粉4周可改善症状,并降低炎性细胞因子(TNF-α和IL-1β)的表达。

在一项随机对照试验中报告了类似的结果,该试验涉及补充8周由屎肠球菌、植物乳杆菌、嗜酸乳杆菌、嗜热链球菌、乳双歧杆菌、长双歧杆菌和低聚果糖组成的合生元混合物。

纯肠内营养(EEN)已被接受为儿科克罗恩病患者的一线饮食干预措施。特指经消化道途径(包括口服和管饲)提供营养物质的一种营养支持治疗方式,包含所有必需的常量营养素和微量营养素。

▸ 纯肠内营养有助于减轻克罗恩病患者症状

许多研究表明,纯肠内营养(EEN)在诱导轻度至中度克罗恩病儿科患者缓解方面的效果与皮质类固醇相当。例如,在澳大利亚和西班牙的独立试验中,补充EEN8周分别使84%和80%的受试者达到临床缓解。

EEN对患有克罗恩病的围手术期成年患者也有效。两项前瞻性队列研究的荟萃分析显示,术前接受EEN的患者(22%)与未接受EEN的患者相比,术后并发症显著减少。尽管有限,但其他研究已经描述了EEN在治疗穿透性克罗恩病、狭窄性克罗恩病和肠外克罗恩病方面的益处。

▸ 纯肠内营养增强肠道微生物群的抗炎作用

从机制上讲,EEN可能通过改变肠道菌群的组成和功能发挥作用。尽管它反而降低了肠道微生物多样性和通常被认为有益的菌群的丰富度(粪杆菌属、瘤胃球菌属和双歧杆菌属以及丹毒丝科、毛螺菌科的其他成员),但它根据代谢物的变化增强了肠道菌群的功能。

由于EEN的组成简单,降低抗原压力和肠道休息也可能是其重要的作用机制。此外,EEN配方中的活性成分可以改善营养参数,并可能对肠上皮产生抗炎作用。

在成人中,EEN作为二线或三线治疗使用,而皮质类固醇则是主要的诱导治疗,因为这些药物比EEN更有效地诱导临床缓解。

▸ 排除饮食减少肠道微生物的有害变化有助于病情缓解

部分肠内营养(PEN),即补充患者一半的热量需求作为肠内营养和全食物饮食,有助于克罗恩病患者维持病情缓解。

一项儿科克罗恩病队列研究中,无限制的PEN与元素配方结合效果有限;因此,研究人员认为需要一种针对克罗恩病和溃疡性结肠炎的排除饮食,排除某些有害食物。

克罗恩病排除饮食(CDED)与PEN相结合,是一种全食物饮食制度,旨在减少与肠道微生物群有害变化(如变形杆菌的扩张)、屏障完整性受损和胃肠道炎症相关的饮食成分和食物的暴露。

CDED不包含加工食品,并含有有益的纤维,再加上液体配方奶粉,以满足患者的能量需求。一项前瞻性研究报告称,与EEN相比,CDED加PEN在CD队列中具有更好的耐受性和更有效的效果,并且75%的CDED加PEN患者获得了无类固醇的临床缓解。

饮食衍生的代谢物因宿主健康状况和肠道微生物群中不同代谢途径而异,这反过来影响了饮食的生物学效应。因此,同一种食物可能对不同人群的生理功能具有不同的作用,可以影响多种疾病的病理生理,这也解释了相同饮食干预对不同疾病有益。

我们仍处于研究饮食-宿主-肠道菌群相互作用产生的生物活性分子如何影响慢性胃肠道疾病的病理生理和治疗反应的早期阶段。一个重要的考虑因素是,在评估饮食干预的反应时观察到的显著个体间差异。这种差异可能源于饮食中生物可利用营养素的差异(由于成分和加工方式(如烹饪)的差异)、影响宿主代谢途径或免疫状态的基因多态性,以及肠道菌群代谢能力的差异。此外,其他环境和宿主因素也可能影响反应。我们需要考虑所有这些因素,以便能够为患者提供个性化的饮食建议。

编辑

Jadhav A,et al.Annu Rev Nutr.2023

总而言之,饮食与个性化微生物群在胃肠道疾病中的相互作用是一个复杂且充满潜力的研究领域。理解这种相互作用不仅有助于揭示疾病的发病机制,还为个性化医疗和精准营养提供了新的视角和方法。随着科学技术的不断进步,我们有理由相信,通过优化饮食和微生物群的相互作用,可以实现对胃肠道疾病更加有效的预防和治疗。

在应用方面,谷禾专注于高通量检测技术和人工智能的结合,通过精确、便捷、无创的检测方式,以肠道菌群为核心,结合蛋白质及代谢物检测的多组学检测,开发多模态表征和大模型框架。肠菌检测作为一种基于实证的工具,它不仅可以评估个人肠道菌群及营养状况,还可以从整个个性化营养生态的视角出发,多场景、全方位地为疾病预防和健康管理解决方案提供帮助。

注:本账号内容仅作交流参考,不作为诊断及医疗依据。

主要参考文献

Jadhav A, Bajaj A, Xiao Y, Markandey M, Ahuja V, Kashyap PC. Role of Diet-Microbiome Interaction in Gastrointestinal Disorders and Strategies to Modulate Them with Microbiome-Targeted Therapies. Annu Rev Nutr. 2023 Aug 21;43:355-383.

Armstrong HK, Bording-Jorgensen M, Santer DM, Zhang Z, Valcheva R, Rieger AM, Sung-Ho Kim J, Dijk SI, Mahmood R, Ogungbola O, Jovel J, Moreau F, Gorman H, Dickner R, Jerasi J, Mander IK, Lafleur D, Cheng C, Petrova A, Jeanson TL, Mason A, Sergi CM, Levine A, Chadee K, Armstrong D, Rauscher S, Bernstein CN, Carroll MW, Huynh HQ, Walter J, Madsen KL, Dieleman LA, Wine E. Unfermented β-fructan Fibers Fuel Inflammation in Select Inflammatory Bowel Disease Patients. Gastroenterology. 2023 Feb;164(2):228-240.

Dong C, Chan SSM, Jantchou P, Racine A, Oldenburg B, Weiderpass E, Heath AK, Tong TYN, Tjønneland A, Kyrø C, Bueno de Mesquita B, Kaaks R, Katzke VA, Bergman MM, Boeing H, Palli D, Masala G, Tumino R, Sacerdote C, Colorado-Yohar SM, Sánchez MJ, Grip O, Lindgren S, Luben R, Huybrechts I, Gunter MJ, Mahamat-Saleh Y, Boutron-Ruault MC, Carbonnel F. Meat Intake Is Associated with a Higher Risk of Ulcerative Colitis in a Large European Prospective Cohort Studyø. J Crohns Colitis. 2022 Aug 30;16(8):1187-1196.

Narula N, Wong ECL, Dehghan M, Mente A, Rangarajan S, Lanas F, Lopez-Jaramillo P, Rohatgi P, Lakshmi PVM, Varma RP, Orlandini A, Avezum A, Wielgosz A, Poirier P, Almadi MA, Altuntas Y, Ng KK, Chifamba J, Yeates K, Puoane T, Khatib R, Yusuf R, Boström KB, Zatonska K, Iqbal R, Weida L, Yibing Z, Sidong L, Dans A, Yusufali A, Mohammadifard N, Marshall JK, Moayyedi P, Reinisch W, Yusuf S. Association of ultra-processed food intake with risk of inflammatory bowel disease: prospective cohort study. BMJ. 2021 Jul 14;374:n1554.

Khademi Z, Milajerdi A, Larijani B, Esmaillzadeh A. Dietary Intake of Total Carbohydrates, Sugar and Sugar-Sweetened Beverages, and Risk of Inflammatory Bowel Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. Front Nutr. 2021 Oct 1;8:707795.

IBD in EPIC Study Investigators; Tjonneland A, Overvad K, Bergmann MM, Nagel G, Linseisen J, Hallmans G, Palmqvist R, Sjodin H, Hagglund G, Berglund G, Lindgren S, Grip O, Palli D, Day NE, Khaw KT, Bingham S, Riboli E, Kennedy H, Hart A. Linoleic acid, a dietary n-6 polyunsaturated fatty acid, and the aetiology of ulcerative colitis: a nested case-control study within a European prospective cohort study. Gut. 2009 Dec;58(12):1606-11.

Dionne J, Ford AC, Yuan Y, Chey WD, Lacy BE, Saito YA, Quigley EMM, Moayyedi P. A Systematic Review and Meta-Analysis Evaluating the Efficacy of a Gluten-Free Diet and a Low FODMAPs Diet in Treating Symptoms of Irritable Bowel Syndrome. Am J Gastroenterol. 2018 Sep;113(9):1290-1300.

谷禾健康

日常生活中大部分人都可能碰到过食用了不卫生或过期变质食物以及水源后,出现过恶心、腹痛,并伴有腹泻、食欲不振、呕吐等症状?如果有就要当心,这可能是病原体感染引起的胃肠道炎症。

但是,即使食用了同样食物水源,不同人表现不一样。有的人表现无严重症状,有的人却症状严重,那么是什么因素导致病原体进入肠道后定植或无法定植,什么因素影响其进一步的感染?

胃肠道感染,也称作胃肠炎,是指病毒、细菌或其他病原微生物侵入消化道,引起的一系列消化系统症状的疾病。

这些微生物主要是通过食物或水进入人体后,在胃肠内繁殖并产生毒素,导致黏膜损伤和免疫细胞浸润,进而引发一系列病理生理变化。胃肠道感染的症状包括腹泻、腹痛、恶心呕吐以及食欲减退等。严重时还可能出现脱水、电解质紊乱甚至死亡。

有人可能会问:我们胃肠道中有那么多的微生物,为什么稍微一点外来的微生物就会让我们生病呢?的确,人体肠道内栖息着大量微生物,包括数万亿细菌,统称为肠道微生物群。微生物群的各种细菌成员在多个复杂层面上参与合作和竞争的生理网络。在过去10年中,测序技术领域的进步极大地增进了我们对共生微生物群影响的各种生理和病理过程的理解。

越来越多的人类疾病,如炎症性肠病、2型糖尿病、肥胖、心血管疾病、过敏和结直肠癌等被发现与微生物群组成的改变有关。此外,关于健康个体中人类微生物群的组成、其随时间和不同人之间的差异以及环境因素(即饮食)和遗传背景如何塑造微生物群的也正在变得更加清晰。

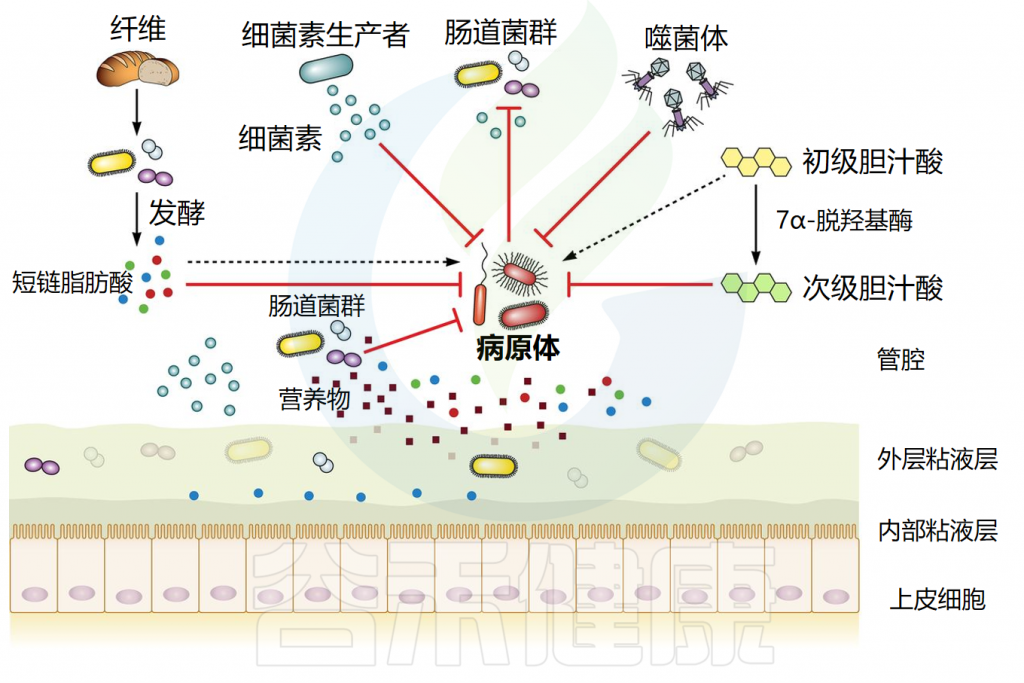

正常、健康的肠道微生物群可以在肠道中产生不利于肠道病原体定植的条件,这被称为定植抗性。肠道微生物群通过多种机制提供针对感染的保护,包括抗菌物质的分泌、营养竞争、上皮屏障完整性的支持、噬菌体和免疫激活。这些机制共同有助于抵抗外源微生物的定植。

当微生物群稳态受到干扰时,定植抗性可能会暂时受到破坏,病原体就有机会生长到高水平。这种破坏可能是由接触抗生素、饮食变化、益生菌和药物的应用以及各种疾病引起的。定植抗性的减弱会促进内在病原体的定植或增加对感染的易感性。

病原体扩张的后果之一是引发宿主炎症反应和病原体介导的疾病。同时在肠道炎症患者中,通常会观察到微生物群组成异常,称为“生态失调”。这通常的特征是兼性厌氧细菌(例如肠杆菌科、芽孢杆菌)的相对丰度增加,同时,拟杆菌属等专性厌氧细菌的减少。不过到目前为止,尚不清楚生态失调是肠道炎症的原因还是结果,但我们有充分的理由证明两者之间存在显著的相关性。

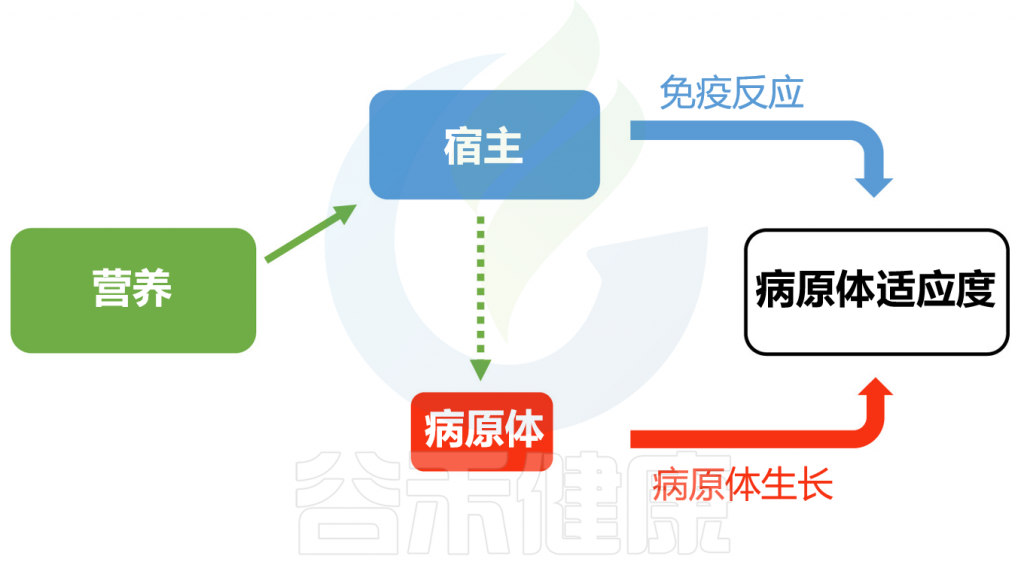

除了肠道微生物外,宿主营养通过影响宿主免疫系统和病原体资源的可用性,进而影响感染结果。从宿主角度看,维持活跃的免疫反应需耗费大量精力。营养状况的降低可能削弱宿主抵抗感染的能力,并在其他条件不变的情况下增加病原体的危害。

另一方面,从病原体角度看,宿主营养的数量(食物量)和质量(特定营养成分)的变化可能影响感染期间病原体生长资源的可用性和类型。在此情况下,生长较快的病原体或更高的病原体适应性/负载量可能导致更大的毒力。

Pike VL,et al.Proc Biol Sci.2019

在本文中,我们将讲述健康人体肠道微生物的抗感染作用;讨论了营养与感染的关联。此外,本文重点关注肠道感染中炎症与微生物群的双向作用、发炎肠道中肠道病原体和肠道微生物群的竞争,以及最后提出了通过营养与微生物作用有助于预防和治疗感染的方法。

▸ 如何区分病原菌和共生菌

在感染医学中,共生菌和致病菌之间的区分仍然是一个重要标准,有益的共生现象和对立的致病性代表了细菌行为范围的两个极端,尽管很少有细菌微生物组成员表现出真正的致病行为。多细菌物种或菌株可以根据其环境背景和宿主生理状态动态改变其作为共生体或病原体的能力。

例如,微生物组失调和宿主免疫缺陷,可以将肠球菌(Enterococcus faecium)从一个几乎无害的肠道微生物组成员转变为血流感染的原因。

单个水平基因转移事件可以改变共生生活方式和致病生活方式之间的平衡,例如,当预测的编码毒素成为肠出血性大肠杆菌或皮肤定植和口咽定植的白喉杆菌的主要毒力因子时。这意味着,原本可能是相对无害的微生物,在获得某些特定基因后,其生物学性质和行为可能发生显著变化,从而增加了其致病潜力。这种基因的转移和表达可以使这些微生物在宿主体内表现出更强的侵袭性和病原性,从而对宿主健康构成更大的威胁。

扩展阅读:

在这篇文章中,我们将常规引起感染的外来细菌称为病原体,而不常引起感染的细菌称为共生菌,越来越多的证据表明,一些共生细菌对人类健康至关重要。

▸ 稳定的肠道共生菌对健康至关重要

而健康的肠道内有一个稳定的微生物群落,可以抵抗外来细菌和病原体的侵袭,这就是所谓的“定植抵抗”,这个概念至少从上世纪50年代就被认识到了。

不成熟的微生物群落(比如婴儿的微生物群落)或者受到抗生素或者饮食破坏的微生物群落可能会失去这种保护作用。

在健康个体中,共生稳定的肠道微生物群通过多种机制提供针对感染的保护,包括抗菌物质的分泌、营养竞争、上皮屏障完整性的支持、噬菌体和免疫激活。这些机制共同有助于抵抗外源微生物的定植。

肠道微生物介导的定植抵抗机制

Ducarmon QR,et al.Microbiol Mol Biol Rev.2019

肠道微生物群能产生各种具有抗菌作用的产物,包括短链脂肪酸、次级胆汁酸和细菌素。每一种都以特的方式抵抗外源微生物的定植。它们的作用机制如下所述。

// 短链脂肪酸影响细胞内pH值和代谢功能来抑制细菌生长

短链脂肪酸(SCFA)主要由细菌通过不易消化的碳水化合物发酵产生。三种主要的SCFA是乙酸盐、丙酸盐和丁酸盐,占总量的90%至95%。在稳态条件下,丁酸盐是肠上皮细胞的主要营养物质,并通过β-氧化进行代谢,可以维持肠道内的厌氧环境。

短链脂肪酸通过影响细胞内pH值和代谢功能来抑制细菌生长。研究表明,SCFA浓度与肠道不同区域的pH值呈负相关。在较低pH值下,短链脂肪酸以其非离子形式更为普遍,这些非离子酸可以穿过细菌膜,扩散到细胞质中。在细胞质内,它们解离,导致阴离子和质子积聚,从而降低细胞内pH值。

短链脂肪酸已被确认为抑制鼠伤寒沙门氏菌(Salmonella typhimurium)生长的关键因素,并且对致病性大肠杆菌和艰难梭菌具有抑制作用。这些SCFA主要由拟杆菌和梭菌等厌氧共生细菌产生,这些细菌是成年哺乳动物微生物群中的重要成员。

短链脂肪酸还可以影响病原体的毒力:例如,丙酸和丁酸可以抑制鼠伤寒沙门氏菌的毒力因子。短链脂肪酸还可以作用于宿主,降低氧气浓度,为病原体生长创造一个不利环境。

// 胆汁酸具有抗菌作用,减少病原体定植

胆汁酸是分泌到小肠中的两亲性胆固醇衍生分子。它们的主要功能是乳化脂肪和脂溶性维生素以供吸收,但它们也具有抗菌特性。

大部分结合的初级胆汁酸(50%至90%)在远端回肠中被重吸收,而其余部分可以在结肠中进行细菌代谢。一些细菌(主要是梭状芽胞杆菌)通过复杂的生化途径进行 7α-脱羟基作用,将解离的初级胆汁酸转化为两种主要的次级胆汁酸:脱氧胆酸和石胆酸。

一些胆汁酸对许多细菌具有杀菌作用,包括金黄色葡萄球菌、多形拟杆菌、艰难梭菌等。证据如下:

-其中一种细菌,C. scindens ,通过产生次级胆汁酸与对艰难梭菌的定植抗性相关。C.scindens能够保护小鼠免受艰难梭菌的侵害,并恢复次级胆汁酸水平。

-使用HT-29细胞系,石胆酸已被证明可以增强肠上皮中抗菌肽LL-37的转录。

-此外,初级胆汁酸鹅去氧胆酸通过激活小肠FXR受体,间接启动先天防御机制,具有保护作用。

// 细菌素通过多种机制发挥其抗菌作用

细菌素是由特定细菌物种产生的短有毒肽,能够抑制其他物种的定殖和生长。细菌素通过多种机制发挥其抗菌作用,主要方式包括直接杀死目标细菌或抑制其生长。这些机制具体如下:

-细胞膜破坏:许多细菌素可以通过插入到细菌的细胞膜中,形成孔洞。这些孔洞破坏了细胞膜的完整性,导致细胞内容物的泄漏,最终引起细菌细胞的死亡。

-干扰细胞壁合成:某些细菌素能够干扰细菌细胞壁的合成。例如,它们可能会抑制细胞壁的主要构建块(如肽聚糖)的形成,从而阻止细胞壁的正常建造和修复,导致细菌无法在分裂或生长过程中维持其结构的完整性。

-抑制核酸合成:直接或间接影响DNA和RNA的合成或功能。例如,它们可能会阻止核酸的复制或转录,或者干扰核酸的修复过程,从而抑制细菌的生长和繁殖。

-蛋白质合成抑制:细菌素还可能通过抑制蛋白质的合成来发挥作用。这通常是通过与细菌的核糖体结合,阻断蛋白质合成的关键步骤来实现的。

-代谢途径干扰:此外,一些细菌素可能会干扰细菌的代谢途径,如阻断能量产生的关键酶的活性,从而削弱细菌的生存能力。

细菌会在肠道中竞争营养物质,这对于同一物种的不同菌株尤为重要,因为它们通常需要相同的营养物。多项研究使用不同的大肠杆菌菌株已经证明了营养竞争在细菌定植抵抗中的重要性。以下是一些研究证据:

// 利用相同营养物的菌株竞争有助于抑制病原菌

本土大肠杆菌菌株与致病性大肠杆菌O157:H7 竞争氨基酸脯氨酸。在粪便悬浮液中,高脯氨酸利用率的菌株通过耗尽脯氨酸池抑制致病菌的生长,而添加脯氨酸可逆转此抑制效果,证实了菌株间的营养竞争。

除氨基酸外,不同的大肠杆菌菌株还利用肠粘液中的不同糖类。当小鼠肠道中存在两种大肠杆菌菌株共同利用与O157:H7相同的糖时,O157:H7无法在小鼠中定植。但若只有一种共生菌株存在,O157:H7则能成功定植,显示这两种共生体能共同耗尽所有致病菌所需的糖。

营养竞争还涉及微量营养素,如铁。已知鼠伤寒菌在感染过程中从发炎的肠道吸收大量铁。益生菌大肠杆菌Nissle能高效清除铁,单次给药可显著降低鼠伤寒菌的水平。对铁的竞争可能是大肠杆菌Nissle 能够减少鼠伤寒沙门氏菌在小鼠体内定植的另一种解释。

总之,这些研究表明,通过营养竞争吸收病原体所需的关键营养物质,可以有效地抵抗病原体定植。因此,未来的策略可能会集中在培养能在特定营养素上胜过病原体的益生菌菌株,这在肠道微生物群紊乱时尤为重要,如抗生素治疗期间及其后,因为这是外源细菌最易定植的时期。

// 对粘附位点的空间竞争可以预防感染

除了基于营养的功能性生态位外,细菌还必须竞争物理空间。有些物种更喜欢以内腔或外粘液层的食物为生,或更罕见的是上皮表面的食物。

与上皮细胞的密切身体接触是某些病原体生活方式的重要组成部分(例如弯曲杆菌、某些致病性大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌),因此对粘附位点(通常是聚糖结构)的物理竞争有助于预防感染或病理。

定植抵抗的直接和间接机制

Pickard JM,et al.Immunol Rev.2017

肠道屏障由内外粘液层、上皮屏障及其相关的免疫屏障组成。内部粘液层不可穿透且牢固地附着在上皮层上,形成了一道防止细菌直接接触上皮层并引发潜在炎症的物理屏障。

// 缺乏可利用营养物质时粘液降解细菌会消耗外粘液层

共生肠道微生物居住在非附着的外粘液层中并代谢营养物。粘液层变薄会增加对病原体定植的敏感性,这可能由于西式饮食中缺乏微生物可利用的碳水化合物(MAC)引起。

当MAC稀缺时,粘液降解细菌如Akkermansia muciniphila和Bacteroides caccae会消耗外粘液层,使细菌更接近上皮层。宿主通过增加粘蛋白(MUC2)的表达来适应,但这种适应往往不足。

然而,内粘液层的损伤可以通过施用长双歧杆菌逆转,这可能因其刺激粘液生成。

// 肠道微生物对于维持粘液屏障的完整性非常重要

一方面,有益的微生物如乳酸菌和双歧杆菌可以通过产生短链脂肪酸等代谢产物来增强粘液层的保护作用,这些代谢产物能刺激粘液的产生和分泌,从而增强屏障功能。

另一方面,某些条件下如不健康的饮食习惯导致有益微生物减少,而粘液降解细菌的比例增加,可能会导致粘液层被过度消耗,粘液屏障变薄,从而使肠道更容易受到病原体的侵袭。

总之,粘液层是抵御外源微生物定植的首要屏障。研究已证明饮食是维持屏障正常功能的重要因素,这表明通过饮食干预或特定的益生元和益生菌可能成为未来的治疗选择。

目前,肠道微生物影响全身免疫反应的最佳机制可能是其对适应性免疫系统T细胞的影响。

// 肠道微生物影响T细胞的分化、影响炎症反应

研究表明,胃肠道微生物群可以影响T细胞群分化为辅助性T(Th)Th1、Th2和Th17细胞或具有调节表型的T细胞。具体来说,丁酸盐作为短链脂肪酸促进外周诱导的调节性T细胞的分化,并以这种方式能够抑制全身炎症的发展。

SCFA还能够重新编程细胞的代谢活动,从而诱导调节性B细胞并通过戊酸抑制Th17细胞的生成,这可能与炎症性肠病和自身免疫性疾病有关。

此外,微生物来源的ATP可以诱导Th17细胞的扩增,色氨酸分解产物可以导致上皮内CD4+ CD8αα+ T细胞的增加,细菌来源的多糖可以启动调节性T细胞。通过其诱导调节群体的能力,微生物组可以支持抑制炎症反应。

噬菌体是地球上最丰富的微生物,也在人类肠道中大量存在。噬菌体已被提议作为抗生素的潜在替代品,因其高度特异性,仅针对单一或少数细菌菌株,从而极大地减少对微生物群共生成员的影响。

// 使用噬菌体有效减少了霍乱弧菌感染

在实验中,使用小鼠和兔子的预防性噬菌体混合物可以有效控制霍乱弧菌感染。这种预防性混合物在体外能够杀死霍乱弧菌,减少其在小鼠肠道中的定植,并预防兔子的霍乱样腹泻。

研究表明,肠道中噬菌体的浓度是预防感染成功的关键因素,噬菌体的给药时间与霍乱弧菌接种的时间间隔与治疗效果密切相关。空肠弯曲杆菌在鸡体内的定植也通过噬菌体混合物显著降低。

// 噬菌体为肠道共生细菌提供竞争优势

噬菌体还可以提供共生体竞争优势。例如,粪肠球菌V583含有能够感染并杀死其他粪肠球菌菌株的噬菌体,为粪肠球菌V583创造了竞争优势。

噬菌体在排除特定肠道细菌方面发挥重要作用,对肠道健康具有潜在贡献。噬菌体的人类治疗应用尚未广泛进行,主要是因为缺乏足够的安全性和有效性证据。然而,最近的病例报告显示,噬菌体治疗在对抗多重耐药细菌方面展现出明显的潜力。

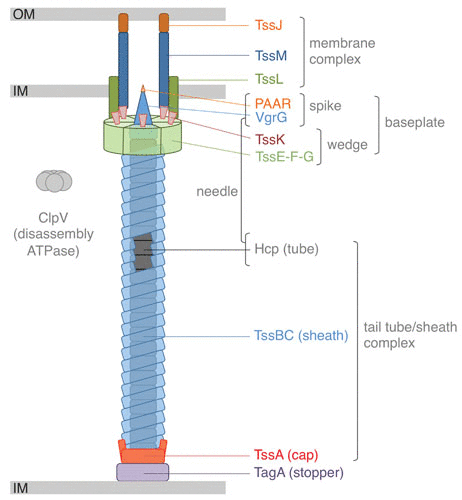

VI 型分泌系统(T6SS)是在一些革兰氏阴性细菌中发现的蛋白质易位复合物,其与一些噬菌体蛋白质具有相似的机制,具有注射毒素到邻近细胞的能力,这一功能使其在微生物间的竞争以及宿主与病原体间的相互作用中发挥关键作用。

T6SS的结构类似于细菌噬菌体的尾部,能够将效应蛋白直接转运到靶细胞中,这些效应蛋白能够破坏靶细胞的细胞结构或功能,从而抑制或杀死竞争对手。

T6SS 示意图

Cherrak Y,et al.Microbiol Spectr.2019

// T6SS通过注射毒素杀死或抑制病原细菌

在抵抗病原体感染方面,T6SS可以被视为一种防御机制。一些非病原性或共生细菌利用T6SS对抗侵入的病原细菌,通过直接向病原体注射毒素来抑制其生长或直接杀死这些病原体。

注:这种机制不仅限于细菌间的相互作用,也可能影响更高级生物的细胞,如真核宿主细胞,进而影响病原体的感染能力和宿主的免疫反应。

最近,在拟杆菌门成员中发现了一个新的T6SS蛋白家族,该门与厚壁菌门一起在哺乳动物肠道中占主导地位。多项研究表明,T6SS及其相关效应子和免疫蛋白的存在在小鼠肠道内拟杆菌属物种之间的竞争中发挥着重要作用。重要的是,T6SS 介导的竞争是接触依赖性的,可以涉及效应子和免疫蛋白的多种组合,并且可以具有比其他杀伤机制更广泛的目标范围。

// T6SS能够调节宿主的免疫系统

此外,T6SS还能够调节宿主的免疫系统。一些研究表明,T6SS可以通过调控炎症反应和影响免疫细胞的活性来影响宿主的免疫环境。例如,T6SS可以影响巨噬细胞的吞噬作用和炎症因子的释放,从而调节宿主的免疫反应。

因此,T6SS不仅是细菌间相互作用的武器,也是细菌与宿主互作的重要因素,对于维持微生物群落的平衡、抵抗病原体侵袭以及调节宿主免疫反应具有重要作用。

通过进一步研究T6SS的具体机制和作用,可以为开发新的抗感染策略提供理论基础和潜在靶点。

营养与感染之间存在密切的相互关系。首先,营养直接影响人体免疫系统的发展。此外,营养状况还会影响感染的发生,包括胃肠道感染、食物中毒、肠道疾病以及其他全身性传染病。

营养与感染的关系可分为以下几种:

(1)营养对人体免疫系统发育的影响;

(2)营养对感染(如胃肠道感染)、食物中毒、肠道疾病(如微生物性腹泻)和全身感染性疾病(如布鲁氏菌病、伤寒)发生的影响;