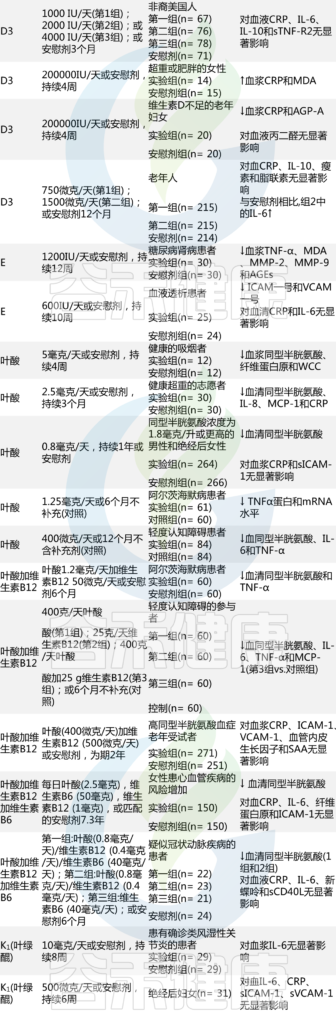

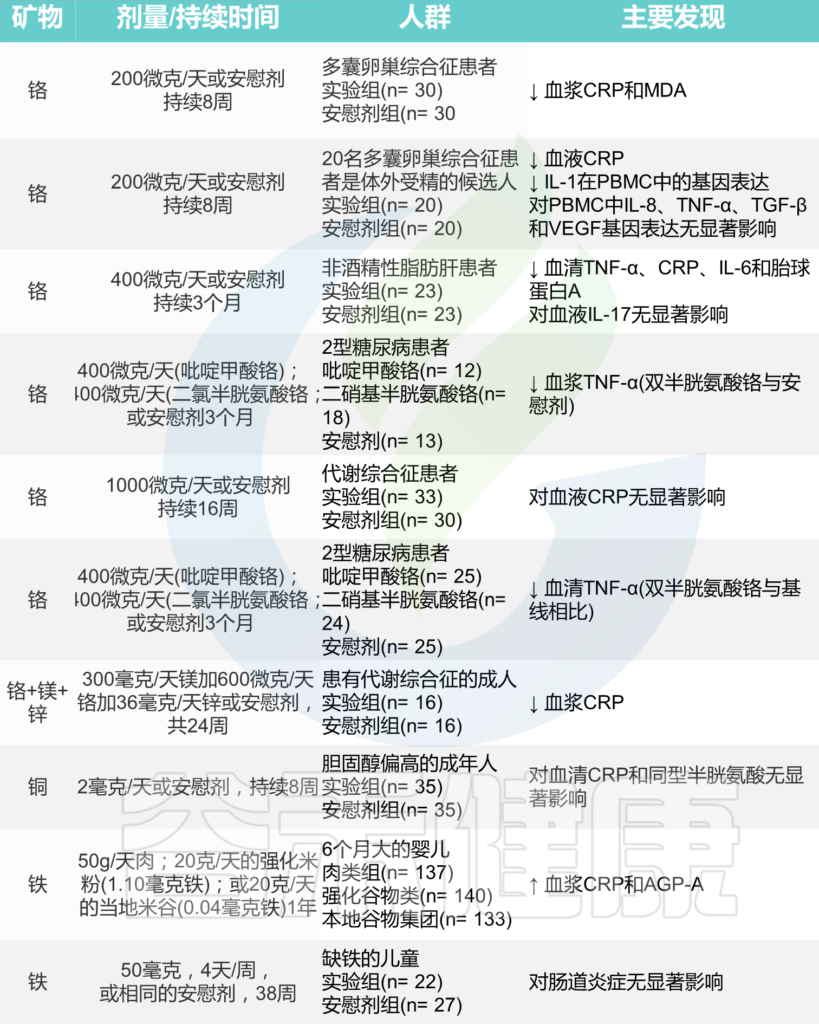

-

CNAS L23010

CNAS L23010

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业 二级病原微生物安全实验室

二级病原微生物安全实验室- 联系电话:+13336028502

- +400-161-1580

- service@guheinfo.com

谷禾健康

《血糖,微生物,胰岛素》

2型糖尿病(T2D)是一种全球性慢性代谢性疾病,目前已影响超过 4.6亿人,其社会经济负担巨大,迫切需要寻求有效的治疗方法。

根据中华医学会糖尿病学分会发布的《中国2型糖尿病防治指南》,我国2型糖尿病的管理路径清晰而规范:以生活方式干预为基石,以二甲双胍为一线首选,后续根据情况采取阶梯式的强化治疗。

然而,尽管指南明确,临床上仍然面临治疗反应个体差异大这一核心难题,这导致我国仍有近半数患者血糖控制不达标。为何同样的“金标准”方案,效果却天差地别?

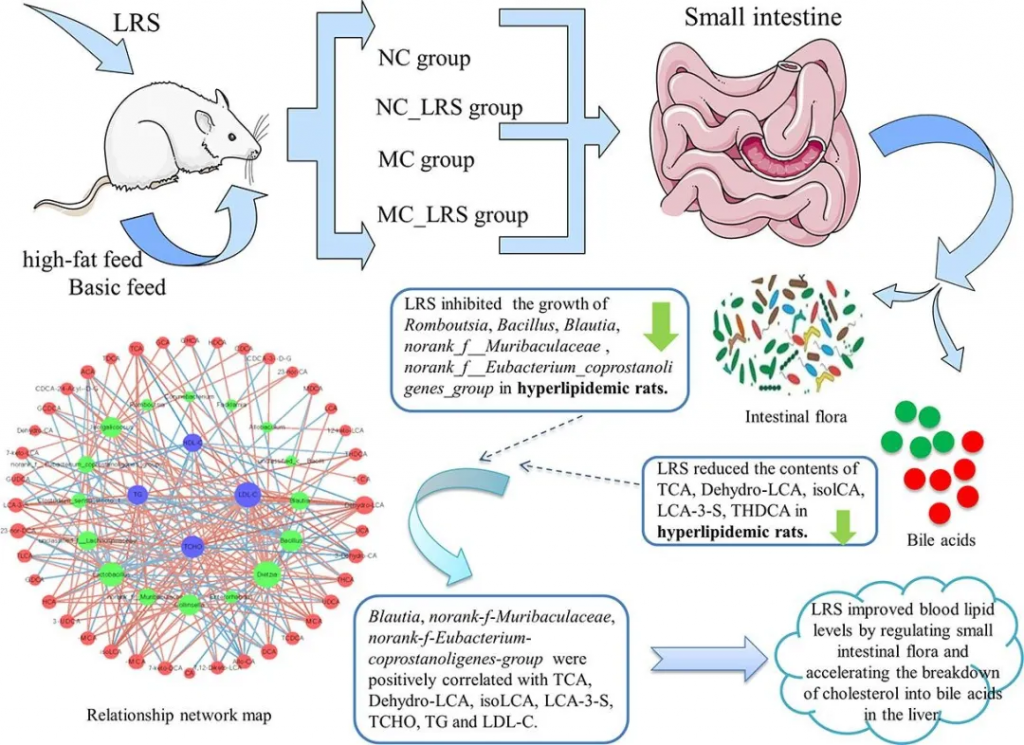

多项研究发现,2型糖尿病的肠道菌群组成与健康人存在明显差异,菌群失衡可能通过影响短链脂肪酸合成、胆汁酸代谢及胰岛素敏感性等途径促进代谢紊乱。

甚至连二甲双胍这些药物的降糖效应,竟有相当一部分是依赖其对患者肠道微生物群的重塑和调节。

本文将介绍当前有关肠道微生物群调控葡萄糖稳态的潜在机制,并重点探讨近年来通过靶向肠道菌群改善糖代谢的研究进展。其中包括粪菌移植、益生元、益生菌、合生元与外源性代谢调节物质等多种策略在动物模型中的应用及其转化潜力。这些非侵入性干预手段有望为2型糖尿病带来新的、有效的治疗或至少是辅助选择。

要揭示肠道菌群与个体糖尿病的关系,需要谨慎和长期的队列研究

肠道菌群:一个多因素互动的复杂网络

然而,事情并非绝对“好细菌”与“坏细菌”的简单对抗。肠道菌群是一个复杂的生态系统,这个复杂的网络包括:

所有这些因素交织在一起,共同决定了我们的代谢健康状况。

因此,要真正揭示肠道菌群在糖代谢中的作用机制,就需要做到:

这类研究不仅能为糖尿病的早期预测和个体化干预提供坚实证据,也将为利用肠道菌群进行精准营养调控和代谢重塑奠定科学基础。

谷禾已经通过14,846例2型糖尿病患者(包括妊娠糖尿病)构建了早期糖尿病预测模型,但该模型仍面临若干挑战。

未来谷禾会继续推进研究结合代谢组,药理学等多组学数据,并通过多中心、纵向的设计来控制药物等潜在混杂因素,以实现更高精度、更具普适性的肠道菌群早期糖尿病预测模型。

通过深入探索这些微生物是通过哪些机制影响血糖平衡和代谢功能的,也许会为糖尿病治疗带来新的突破。

肠道屏障受损:免疫与糖代谢的微妙联系

肠道屏障是先天性免疫系统的重要组成部分,它的主要工作就是筑起一道坚固的墙,将肠道内的细菌、病原体及其代谢产物牢牢地限制在肠道内,防止进入血液循环。

▸当肠道屏障出现漏洞

然而,高脂饮食(HFD)会破坏肠道微生物群平调,诱发肠漏,这使得细菌内毒素,特别是革兰阴性菌产生的脂多糖(LPS),更容易进入血液循环,形成“代谢性内毒素血症”。

▸炎症的触发机制

—警报响起

泄漏到血液中的LPS会激活免疫细胞表面的Toll样受体4 (TLR4)。

—信号传导

TLR4被激活后,会启动一个信号级联反应,导致细胞核内的 NF-κB激活。NF-κB是调控炎症反应的总开关。

—促炎因子

被激活的NF-κB会命令细胞大量生产和释放促炎细胞因子,如肿瘤坏死因子-α (TNF-α)、白介素-6(IL-6)等。在全身造成低度慢性炎症。

值得注意的是,近期研究发现,不同菌种来源的LPS在影响葡萄糖代谢、炎症反应及肠屏障完整性方面存在差异,说明仅以LPS总量评价肠漏程度可能并不准确。

▸ 慢性炎症:导致胰岛素抵抗的元凶

这种炎症状态是导致代谢紊乱的关键因素之一,例如,TNF-α会直接干扰肌肉细胞对胰岛素的响应,阻碍血糖的正常利用,最终引发胰岛素抵抗、高血糖及高胰岛素血症。

▸免疫系统与菌群的双向互动

免疫系统和肠道菌群的关系并非单向的,而是一个复杂的双向互动。

关键免疫细胞:Th17细胞

这是一种特殊的T细胞,它在正常情况下分泌IL-17和IL-22等因子,对于维持肠道屏障的完整性和抵御病原体至关重要。可以看作是城墙的守护者。

➦ 菌群 → 免疫系统

证据1(生酮饮食):生酮饮食会减少肠道中Th17细胞的数量。但如果给无菌小鼠移植了采用生酮饮食的人的粪菌,小鼠的Th17细胞也会减少。而补充双歧杆菌则可以恢复Th17细胞的水平。

证据2(高糖高脂饮食):高糖高脂饮食会减少那些能够诱导Th17细胞发育的特定细菌。如果给高糖高脂饮食喂养的小鼠补充这些特定的细菌,它们的Th17细胞水平得以恢复,血糖也得到改善。

➦ 免疫系统 → 菌群

证据(过继转移):将Th17细胞直接移植到肥胖小鼠体内,这些小鼠的肠道菌群结构发生了有益的改变,葡萄糖耐量也得到了改善。

doi.org/10.1146/annurev-physiol-051524-094728

►▷

不良饮食 → 菌群失调 → 肠漏 → LPS进入血液 → 激活免疫系统(TLR4)→ 慢性炎症(TNF-α)→ 胰岛素抵抗。

菌群的改变会影响关键免疫细胞(如Th17)的数量,而免疫系统的状态反过来又能重塑肠道菌群的构成。

这种菌群与肠道免疫之间错综复杂的相互作用,是理解代谢性疾病病理生理的核心,也为未来的治疗提供了新的靶点。

短链脂肪酸:菌群送给你的控糖礼物

短链脂肪酸(SCFAs)包括丁酸、丙酸、乙酸,它们是由肠道细菌通过碳水化合物发酵产生。

它们不仅仅是代谢产物,更是重要的信号分子,是肠道菌群与我们身体对话的语言。

▸ 短链脂肪酸如何调控血糖?

▸ 动物研究,直接补充SCFA改善血糖

多项动物实验表明,外源性补充SCFAs可改善能量代谢与血糖稳态,表现为体重下降、葡萄糖耐受性提升及胰岛素抵抗减轻。

▸ 人体研究,效果不一致

例如,口服丁酸仅在健康受试者中改善血糖控制,而对代谢综合征患者无显著效应,提示代谢紊乱本身,可能就损害了人体对SCFA信号的响应能力。

▸ 口服补充为何会失效?

口服补充SCFA是不符合生理规律的。

在自然状态下,绝大多数SCFA是在远端肠道(结肠)中由细菌产生的。

口服的缺陷:口服的SCFAs在到达结肠之前,可能早已在胃或小肠中被吸收或代谢掉,无法到达它们应该发挥主要作用的地方。

有力的证据: 一项巧妙的研究解决了这个问题。科学家设计了一种“菊粉-丙酸酯”,这种特殊结构可以保护丙酸不被提前吸收,精准地将其运送到结肠释放。结果发现,这种精准投放的丙酸,确实能够有效改善超重和肥胖人群的能量代谢和胰岛素敏感性。

这说明,SCFA在哪里释放,比释放了多少,可能更为重要。

▸ 为何病人的粪便里SCFA反而更高?

库存 ≠ 产量

一些研究发现,代谢疾病患者粪便中的SCFA含量反而更高。这似乎与“SCFA是有益的”这一观点相矛盾?

合理解释:粪便中的SCFA含量,仅仅是未被肠道吸收和利用的“剩余物资”。

▸ 肠道菌群-短链脂肪酸-肠道激素轴

短链脂肪酸通过与肠内分泌细胞(EECs)上的受体结合,刺激激素的释放,比如说,GLP-1(胰高糖素样肽-1)、PYY(肽YY)、GIP(胃抑制肽)、CCK(胆囊收缩素)等。GLP-1与GIP为主要的“促胰素”,能够在摄食后迅速加强胰岛素分泌反应,是控制餐后血糖的关键。

doi.org/10.1146/annurev-physiol-051524-094728

近年来的新发现进一步揭示,微生物群可通过调控宿主营养感知机制影响肝脏糖异生,形成由GLP-1介导的“肠–脑–肝”信号轴。

►▷

由于肠道菌群与上皮层密切接触,它可能通过改变肠内分泌细胞的营养感知机制,并利用短链脂肪酸及其他微生物代谢物作为信号分子,调控肠激素分泌和葡萄糖平衡。这种微生物与宿主的相互作用网络为解析肠源信号调控代谢疾病提供了新的理论框架。

菌群把胆汁酸变成影响血糖的信号

肠道是一个高度复杂的生态系统,如同一个动态的生物反应器,在这个反应器里,无数的微生物与我们吃进去的食物、以及我们身体自己分泌的物质(如胆汁)发生反应,生成了大量独特的代谢产物。

关于肠源性代谢产物我们前面已经讨论过短链脂肪酸,现在焦点转向另一位主角:胆汁酸。

★ 胆 汁 酸

▸ 初级胆汁酸

出生地: 肝脏。 原料: 胆固醇。

初始形态:在肝脏合成后,它们会与牛磺酸(主要在小鼠中)或甘氨酸(主要在人类中)结合,形成结合型初级胆汁酸。

主要工作:进入肠道,帮助我们消化和吸收脂肪。

▸ 次级胆汁酸

一旦初级胆汁酸完成了消化任务并进入肠道后段,肠道菌群就接管了,对胆汁酸进行两步关键的改造:

这种从初级到次级的转变至关重要,因为不同形态的胆汁酸,会像不同的钥匙一样,激活不同的细胞受体“锁”,从而触发完全不同的生理效应。

doi.org/10.1146/annurev-physiol-051524-094728

▸ 两大关键受体:TGR5 与 FXR

次级胆汁酸主要通过激活两个著名的受体来发挥信号作用:

—— TGR5受体 (明确益处)

激活机制:菌群将初级胆汁酸(如鹅去氧胆酸)转化为次级胆汁酸(如石胆酸),后者是TGR5受体的强效激动剂。

明确的益处:激活肠道细胞上的TGR5受体,能够促进GLP-1的分泌,从而改善高脂饮食动物的血糖稳态。

—— FXR受体 (更具争议)

FXR受体则要复杂得多,它的作用似乎取决于它在哪个器官被激活。

在肝脏中(作用清晰):

激活肝脏的FXR受体,可以改善健康和糖尿病小鼠的胰岛素敏感性。

在肠道中(作用矛盾):

一些研究报告称,使用激动剂激活肠道FXR能改善胰岛素抵抗和葡萄糖耐量。

而另一些研究(包括我们之前讨论的产乳酸菌的研究)则发现,使用拮抗剂抑制肠道FXR,或者直接把肠道FXR基因敲除掉,反而能改善血糖稳态。

这说明,FXR在肠道中的作用远非简单的“开”或“关”,而是受到多种因素调控的复杂网络。

★ 其他代谢产物

这些肠源性代谢产物通过影响能量代谢、免疫反应以及宿主信号通路,构成肠道微生物–代谢–宿主疾病之间的重要生物学纽带。

既然我们已经明确,肠道菌群是糖尿病发生发展的关键一环,那么一个问题随之而来:我们目前广泛使用的那些经典降糖疗法,比如二甲双胍等,它们的疗效背后,是否也隐藏着菌群的秘密?下面我们就来看看,常见的治疗方式是如何通过影响肠道菌群来帮助我们控制血糖的。

二甲双胍

二甲双胍是最常见的降糖药之一。它降低血糖的传统机制是减少肝脏制造葡萄糖的能力。但近些年,人们发现——它在肠道里也发挥着巨大作用。

研究发现,口服二甲双胍比注射更能有效降糖,提示它在消化道内可能有额外的作用通路。科学家进一步发现,二甲双胍能改变肠道菌群结构:

更有趣的是,如果把“吃过二甲双胍的小鼠”的小肠菌群移植到其他糖尿病老鼠体内,这些受体小鼠体内的营养感知通路得以恢复,进而抑制了肝脏的葡萄糖生成——也就是说,药效可以通过菌群“传递”出来。

这说明,二甲双胍不仅是“肝药”,更是“肠药”。它同时通过肠道菌群、胆汁酸,以及“肠–脑–肝”信号网络,共同调控血糖代谢。

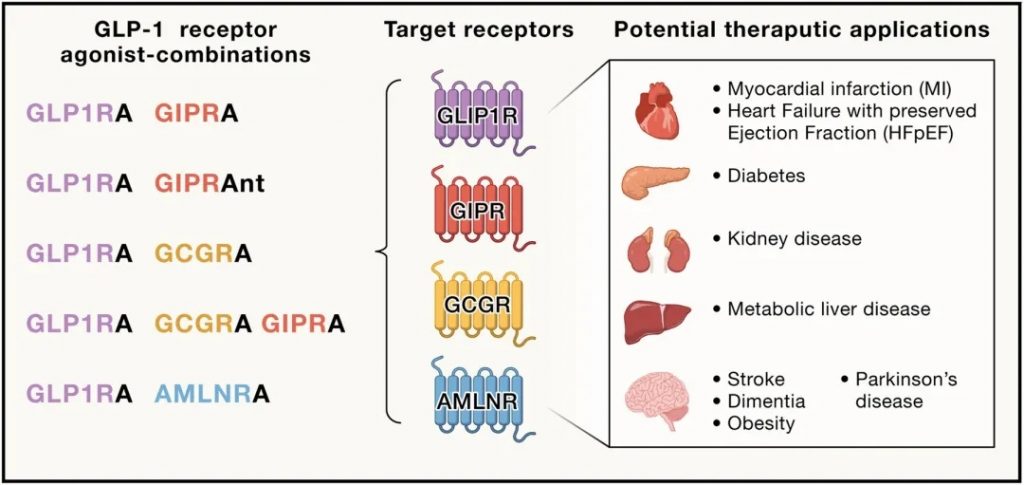

GLP-1受体激动剂

GLP-1受体激动剂(胰高糖素样肽-1受体激动剂,GLP-1RAs)是一类降糖药物,GLP-1受体激动剂通过多靶点机制发挥作用:

▸肠道菌群对GLP-1的双重影响

促进分泌:肠道菌群能够促进肠道内GLP-1激素的分泌,这是一种有益的代谢效应。

限制作用:分泌的GLP-1在体内极易被二肽基肽酶-IV(DPP-IV)快速降解,导致其对血糖和食欲的系统性调节作用受限,仅产生局部、短暂的代谢效应。

注:DPP-IV 是 Dipeptidyl Peptidase-IV 的缩写,中文名称为 二肽基肽酶-4。它是一种丝氨酸蛋白酶(serine protease),广泛存在于人体的多种组织中,包括肠道上皮、肝脏、肾脏、免疫细胞以及血浆中。

因此,肠道菌群在介导GLP-1药物系统性效应中的具体角色仍不明确。

▸动物与人体研究中的差异

关于GLP-1RAs对肠道菌群的影响,现有研究结果存在不一致。

动物研究:在高脂饮食或糖尿病动物模型中,GLP-1RAs治疗能够增加肠道菌群的多样性,并提升有益菌(如Akkermansia muciniphila、乳酸杆菌)的丰度。

🧍♀️人类研究:也有观察到双歧杆菌数量增加。但大多数人类临床研究报告称,在接受GLP-1RAs治疗后,患者的肠道菌群组成并无显著变化。

▸给药途径:可能是造成差异的关键因素之一

大部分GLP-1RAs均经皮下注射给药,因此菌群改变或许是药物通过影响肠道生理功能(如延缓胃排空、降低肠蠕动等)所致的间接效应,而非药物直接作用于菌群。

目前,虽然口服剂型司美格鲁肽已获批准,但其对肠道菌群的直接影响尚缺乏系统性评估。

▸新视角:来自肠道菌群的DPP-IV

近期的一项关键研究为理解这一复杂关系提供了重要的新视角:

部分肠道微生物自身能够产生并分泌DPP-IV酶。这种细菌源性的DPP-IV同样会降解宿主的GLP-1,从而削弱其生理活性。

临床关联: 研究发现,在对DPP-IV抑制剂药物西他列汀反应不佳的个体中,其肠道微生物的DPP-IV活性显著更高。

干预潜力: 基于此,研究人员已鉴定出一种能特异性抑制微生物DPP-IV的抑制剂,并在动物模型中证实其能改善葡萄糖耐受性,并降低粪便DPP-IV活性。

►▷

这一发现为2型糖尿病(T2D)的治疗开辟了新思路。未来可能开发出一种联合干预策略,即同时靶向宿主和菌群来源的DPP-IV。这种策略有望更有效地保护内源性GLP-1,从而实现更优的血糖控制效果。

减重手术

两种常见的减重手术——Roux-en-Y胃旁路术(RYGB)和 袖状胃切除术(VSG),在胃肠道生理结构上的改变机制不同,但它们在治疗肥胖和糖尿病方面的效果及益处相当。

起初,人们认为手术后的机械性限制,也就说胃容量变小减少食物摄入,是体重下降与代谢改善的主要原因。然而,后续研究发现,减重手术会引发一系列深远的胃肠道生理适应,包括肠道激素分泌、胆汁酸代谢及 肠道微生物群的显著变化,这些因素彼此关联,共同促进体重下降与血糖耐受性改善。

▸ 肠道菌群的核心作用与证据

——菌群持久且独立的变化

研究表明,减肥手术后,肠道菌群会发生显著且持久的变化(至少维持十年)。这种改变似乎是独立于体重减轻或热量限制本身。

证据:与仅节食减肥个体相比,RYGB手术患者的菌群多样性增加;并且,RYGB手术的肥胖大鼠菌群,与体重相当的假手术组大鼠(未真正手术但体重通过节食控制)的菌群显著不同。

——因果关系的探索 (动物、人类)

动物实验:将接受了RYGB手术小鼠的肠道菌群移植到无菌小鼠体内,能够复制体重下降的效果,这强烈暗示了由手术介导的菌群改变在驱动体重减轻中可能具有部分因果作用。

人类研究:然而,在人类研究中结果更为复杂。将术后一年且体重下降30%的供体的菌群移植给代谢综合征患者,并未能改善其葡萄糖稳态。但值得注意的是,这种移植确实阻止了受体胰岛素敏感性的进一步恶化(相比之下,接受其他代谢综合征患者菌群移植的对照组则出现了恶化)。

这说明,肠道微生物群在RYGB的代谢改善中虽起到一定作用,但更可能是与其他机制协同发挥效应,而非单一决定因素。

▸ 菌群发挥作用的关键途径

近期的证据揭示了菌群影响代谢的具体机制,主要涉及以下两个方面:

——胆汁酸信号通路

垂直袖状胃切除术的降糖效果依赖于肠道菌群,并且需要功能正常的FXR和TGR5受体(两者均为胆汁酸受体)。

手术后的菌群改变会增加肠道中胆汁酸转运体的表达,从而促进石胆酸 (lithocholic acid) 的吸收并将其运输至肝脏。

在肝脏,石胆酸被转化为CA7S,这种物质可以直接激活TGR5受体,从而增加GLP-1的分泌,最终改善血糖控制。

——短链脂肪酸信号通路

减肥手术后,肥胖个体循环系统中的丁酸和丙酸水平显著增加,而乙酸水平则降低。

这些短链脂肪酸的变化,同样被认为有助于改善体重和葡萄糖稳态。

减肥手术带来的全面健康益处(体重减轻和葡萄糖稳态改善)不能归因于任何单一机制。它很可能是多种因素,包括肠道菌群的深远影响、胆汁酸信号的改变和短链脂肪酸的产生等共同作用的结果。

总结来说,不同的减重手术(如胃旁路术和袖状胃切除术)虽然操作方式差别很大,但减重与控糖效果相近。关键并非只是吃得少、吸收少,而是对肠道—代谢轴的系统性重启。

肠道菌群、胆汁酸、激素信号和神经代谢网络共同协作,把机体从易胖、胰岛素抵抗的状态,切换回更健康、更稳定的能量代谢模式。

以上这些发现让我们意识到,我们可能一直在间接利用菌群的力量。这自然而然地将我们引向了糖尿病治疗的下一个前沿:与其依赖药物对菌群的附带效应,不如直接将肠道菌群作为干预的核心。接下来,我们将探索那些专门为此设计的创新途径。

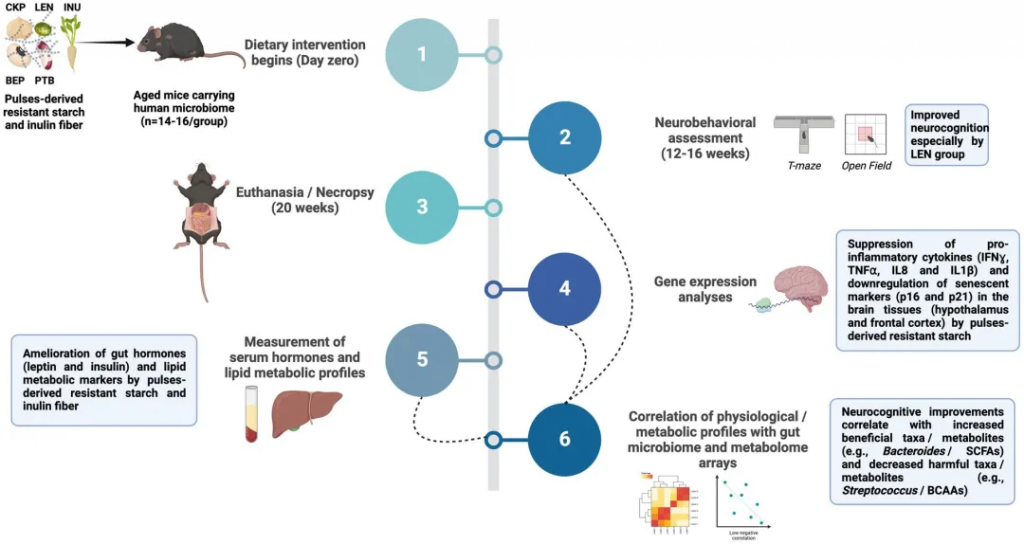

FMT 是目前临床上应用最广泛且成功率最高的治疗方法之一,特别是在治疗艰难梭菌感染以及其他多种胃肠道疾病中表现突出。近年来,FMT 也被探索作为一种新型的神经系统、免疫系统及代谢性疾病(包括肥胖与2型糖尿病)替代疗法。

▸ 动物研究中,FMT显著成效

糖尿病小鼠实验:持续为糖尿病模型小鼠(db/db小鼠)移植健康人类的粪便菌群,能够改善它们的葡萄糖耐量和新陈代谢。

运动与饮食实验:从健康饮食并坚持运动的小鼠身上获取菌群,并将其移植给久坐不动的高脂饮食小鼠,可以改善后者的葡萄糖耐量并减少其脂肪堆积。

肠道内容物移植:将健康大鼠的小肠内容物移植到高脂饮食的大鼠体内,可以迅速改善其对葡萄糖的耐受能力,并减少葡萄糖的生成。

动物研究普遍表明,移植健康的肠道菌群能够有效改善代谢问题。

▸ 🧍♀️人体临床研究的:效果有限且短暂

关键研究案例: 在两项人类研究中,患有代谢综合征的男性受试者,接受了来自瘦型的健康捐赠者的FMT。

短期效果(6周后): 受试者的胰岛素介导的葡萄糖摄取能力得到改善,糖化血红蛋白(HbA1c)水平也下降了。这是一个积极的信号。

长期效果(18周后):然而,之前观察到的有益效果不再显著。

▸ 为什么在人类身上效果不佳?

▸ 未来的改进方向

为了让FMT成为治疗代谢疾病的可行方案,需要更精细化的策略:

优化方案:需要调整FMT的时间、重复和剂量。

联合疗法:将FMT与生活方式干预(如改变饮食、补充膳食纤维)相结合。

近期的两项临床试验证明,当FMT与饮食改变或膳食纤维补充相结合时,这种联合策略确实能改善肥胖或2型糖尿病患者的代谢结果。

个性化FMT:类似于个性化医疗,未来可能需要发展“个性化粪菌移植”。即根据每个患者的具体情况,精心挑选或设计最适合他们的菌群来进行移植。

谷禾也会根据肠道菌群检测报告为合作方提供相关指标,便于更好地筛选与匹配。

多项研究表明,在代谢性疾病(包括肥胖与2型糖尿病)的动物和人类模型中,补充益生菌可在急性及长期阶段均显著改善多项代谢指标。

在这里,介绍用产乳酸菌、产丁酸菌和特定物种Akkermansia muciniphila治疗2型糖尿病和其他代谢疾病状态的效果。

AKK菌|Akkermansia muciniphila

Akkermansia muciniphila(简称AKK菌)是一种革兰氏阴性菌,具有降解黏蛋白的能力,主要定植于肠道黏液层,并可在粪便样本中检测到。

肠道粘液层的主要成分是粘蛋白(Mucins),粘蛋白是一种富含糖基的结构蛋白,是肠道黏液层的重要组成部分,这也是Akk菌的“主食”。

AKK菌与健康的关系:绝大多数证据指向有益

大量研究发现,在啮齿动物与人类中,肥胖或2型糖尿病患者体内的Akk菌丰度都显著偏低;当其丰度减少时,常伴随炎症水平上升、肝脏脂肪变性以及胰岛素抗性增强。

有一项宏基因组学研究报告指出,AKK菌的增加与2型糖尿病相关,理由是它降解粘蛋白会破坏肠道粘液层的完整性。

更多的研究表明,AKK菌的丰度与更厚的粘液层和更低的肠道通透性(即更少的“肠漏”)正相关。它似乎能通过一种尚不完全明确的机制,刺激肠道中负责生产粘蛋白的杯状细胞数量增加,从而实现“越吃越有”的良性循环。

Akk菌如何发挥作用?

Akk菌的益处主要通过其菌体上的特定成分和它分泌的蛋白质来实现。

Akk菌外膜上的一种叫 Amuc_1100 的蛋白质。

作用过程: 这种蛋白质可以激活肠道细胞上的TLR2受体,进而调节一系列负责细胞连接的紧密连接蛋白(如Claudin 3,Occludin等)的表达。

最终效果: 这大大增强了肠道细胞间的连接,加固了肠道屏障。屏障加固后,肠道中的有害物质(如内毒素LPS)就难以泄漏到血液中,从而减轻了全身的低度炎症,最终改善胰岛素抵抗和血糖控制。

最近,科学家发现Akk菌还能分泌一种名为 P9 的新型蛋白质。

作用效果: 在小鼠实验中,P9被证实能够促进GLP-1(一种重要的降糖激素)的分泌,从而改善葡萄糖耐量。

研究发现,活的Akk菌和巴氏杀菌的Akk菌都有效,但高温彻底灭活(Heat-killed/Autoclaved)的Akk菌则无效。

原因在于:巴氏杀菌的温度(约70°C)足以杀死细菌,但不会破坏关键蛋白Amuc_1100的结构和活性。而更高的灭菌温度则会使其变性失效。这为开发安全的菌剂产品提供了重要依据。

🧍♀️人体临床证据

Akk菌的益处已经在人体上得到初步验证。

安全性:早期的临床研究证实,无论是活菌还是巴氏杀菌的Akk菌,对人体都是安全且耐受性良好的。

有效性: 在一项针对代谢综合征患者的研究中,与安慰剂组相比,服用巴氏杀菌Akk菌的患者出现了显著的积极变化:

►▷

综合来看,上述动物与早期临床研究一致显示:

AKK菌的干预可重建肠道屏障完整性、降低代谢炎症并改善血糖稳态,提示该菌株具有成为治疗肥胖与2型糖尿病的潜在候选益生菌的巨大应用前景。

产丁酸菌

产丁酸菌并非单一菌种,而是一个庞大的功能性菌群。产丁酸菌是一类能够在厌氧环境下、通过发酵多种底物产生丁酸的肠道共生菌群。

★ Faecalibacterium prausnitzii

F. prausnitzii 是一种严格厌氧、产丁酸的共生菌,在小鼠与人类结肠中含量丰富。

为什么它如此重要?(关联性证据)

研究发现,2型糖尿病患者体内 F. prausnitzii 的丰度显著降低,而在接受减重手术后,该菌丰度显著增加,且与炎症标志物水平呈显著负相关。

这一系列发现表明,F. prausnitzii 可能通过减少肠道炎症、增强肠屏障完整性、改善代谢性内毒症,从而发挥潜在益生作用。

它如何发挥作用?

在结肠炎小鼠模型中,给予 F. prausnitzii 或其上清液,可显著增加肠上皮紧密连接蛋白表达,并降低炎症性细胞因子水平。

一个关键的发现是:单独使用丁酸,其抗炎效果远不如用F. prausnitzii的培养上清液。这说明,F. prausnitzii的益处并不仅仅来自于丁酸,它还分泌其他抗炎的有益物质。

研究人员后来确实鉴定出了一种由F. prausnitzii产生的“微生物抗炎分子”(microbial anti-inflammatory molecule, MAM),这种分子能够修复糖尿病小鼠的肠道屏障功能,并上调紧密连接蛋白表达。

给予F.prausnitzii可以改善啮齿动物的葡萄糖稳态,并且对2型糖尿病患者进行GLP-1RA治疗可以增加粪便中F.prausnilzii的丰度,这与空腹血糖呈负相关。

虽然目前尚无直接临床试验验证F. prausnitzii 在血糖调节中的疗效,但近期一项研究已证实,其长期补充在人体中是安全且可耐受的,并已启动相关的临床试验以进一步评估其作为下一代益生菌的潜力。

★ Anaerobutyricum soehngenii

这个菌它最初是在一项粪菌移植临床试验中引起关注的。研究者观察到,Anaerobutyricum属增加与受试者胰岛素敏感性改善密切相关。

动物实验:给糖尿病小鼠补充 A. soehngenii 可显著提高粪便中丁酸及次级胆汁酸水平,增强胰岛素敏感性,提升能量消耗。

🧍♀️人体临床试验:两项针对代谢综合征人群的临床试验表明,A. soehngenii 的口服或十二指肠输注均安全且耐受良好;单次十二指肠灌注实验显著提升GLP-1水平,并改善胰岛素分泌与敏感性。

►▷

无论是F. prausnitzii还是A. soehngenii,它们的益处是多方面的,不仅仅是生产丁酸,还包括分泌其他抗炎分子和调节宿主激素(如GLP-1)。这些产丁酸菌的研究都凸显了它们作为治疗代谢疾病的新型疗法的巨大潜力。

产乳酸菌

产乳酸菌是一类耐酸的革兰氏阳性菌,通常不具运动性,主要通过发酵碳水化合物产生乳酸作为主要代谢产物。乳酸是厌氧呼吸中的重要代谢物,既是宿主能量代谢中关键的中间产物,也可作为底物被其他肠道菌群利用以产短链脂肪酸。

明星成员: 其中最著名、研究最广泛、应用最普遍的就是乳杆菌属和双歧杆菌属的成员。

动物研究,效果显著

在啮齿类动物模型中,补充多种乳酸生成菌可显著带来以下代谢益处:

在多项研究中,使用以下菌株治疗,显著改善小鼠的血糖控制:

乳杆菌属

双歧杆菌属

核心作用机制:巧妙抑制FXR信号,促进GLP-1分泌

产乳酸菌改善血糖的机制相当精妙,其中一个核心通路与胆汁酸受体FXR有关:

1

分泌“胆盐水解酶” (BSH)

许多乳杆菌能产生一种叫做“胆盐水解酶”的工具。

2

分解胆汁酸

胆盐水解酶这个工具可以将“结合型胆汁酸”分解为“游离型胆汁酸”。

3

抑制肠道FXR活性

“游离型胆汁酸”激活肠道FXR受体的能力较弱,因此,这一过程的最终结果是降低了肠道FXR信号的整体活性。

4

解放GLP-1

关键点来了,肠道中的FXR受体被激活时,会抑制GLP-1(一种重要的降糖激素)的分泌。因此,当产乳酸菌抑制了FXR后,就相当于解除了对GLP-1的束缚,从而促进了GLP-1的释放,改善了血糖控制。

双重协同作用:抑制FXR还能增强短链脂肪酸诱导GLP-1分泌的效果。同时,某些产乳酸菌自身也能促进丁酸等短链脂肪酸的产生。这种 抑制FXR + 增加短链脂肪酸的协同作用,可能共同放大了GLP-1的分泌。

🧍♀️ 人体临床研究,好坏参半

与动物实验的普遍成功形成鲜明对比,产乳酸菌在人体临床试验中的表现,结果好坏参半:

☺一项研究显示,包含多种产乳酸菌的复合益生菌产品,相比安慰剂,能够降低2型糖尿病患者的糖化血红蛋白(HbA1c)和空腹血糖。

☺另一项研究发现,单独使用植物乳杆菌也能降低餐后血糖和HbA1c。

☹ 然而,与安慰剂对照组相比,补充罗伊氏乳杆菌、嗜酸乳杆菌或乳双歧杆菌并没有显著改善健康或糖尿病患者的血糖控制或胰岛素敏感性。

☺一个值得注意的细节是,在一项研究中,乳双歧杆菌(B. lactis)虽然没有改善代谢综合征患者的指标,但成功维持了他们的胰岛素敏感性,阻止了其进一步恶化。

鉴于在糖尿病患者体内,许多产乳酸菌(尤其是双歧杆菌)的数量有所减少,那么通过“缺啥补啥”的思路来恢复它们的水平,理论上应是一种有前景的治疗方法。

然而,现有的人体临床证据有限,乳酸菌对改善代谢性疾病的作用不足,因为每个人的饮食、基线肠道菌群和疾病表现都千差万别(即高度异质性),想用标准化的益生菌对所有人都产生效果,是不容易的。因此,益生元等可以增加整体微生物群的多样性和丰富性,而不是单一细菌,这可能会为更广泛的人群提供更有效的治疗选择。

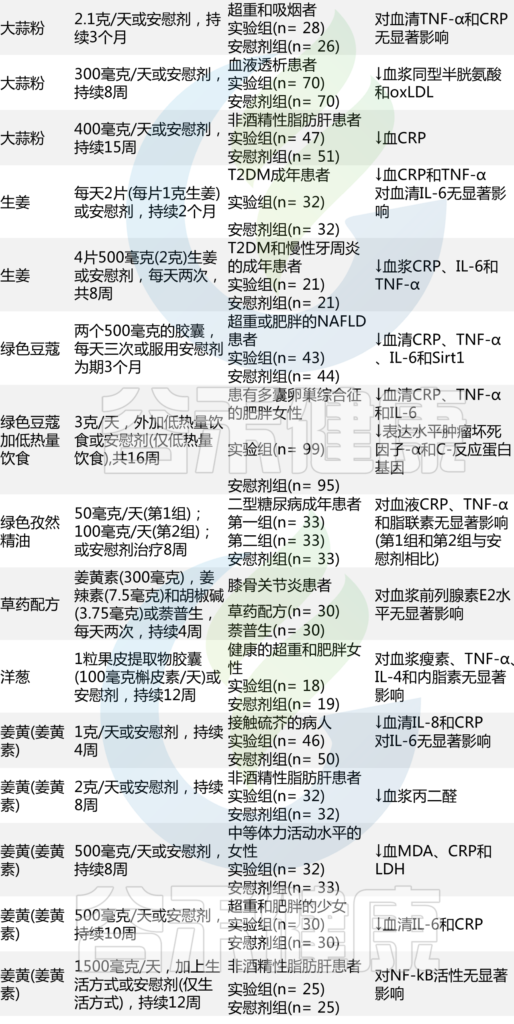

2型糖尿病的治疗策略

doi.org/10.1146/annurev-physiol-051524-094728

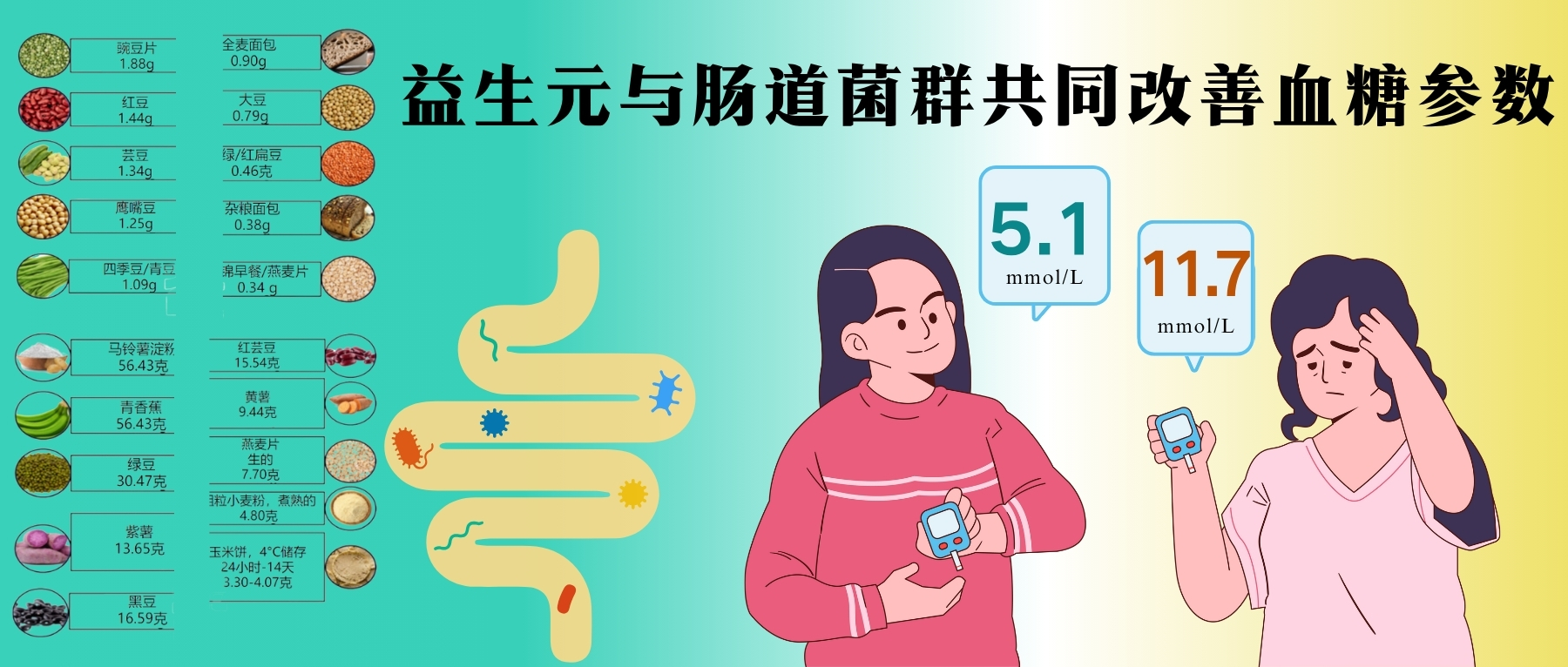

益生元被定义为:“能够被选择性发酵,并导致胃肠道微生物群组成和/或活性产生特定变化,从而对宿主健康带来益处的成分。”

简单来说,一种物质要被称为“益生元”,必须满足苛刻的条件:

基于这些标准,许多食物或成分都可以被归入益生元的范畴。在众多候选物质中,当前研究最为集中、并在糖尿病治疗中表现出潜在疗效的包括几类新型功能性益生元。

菊粉型果聚糖(ITFs)

菊粉型果聚糖(ITFs)——主要包括菊粉(inulin)、低聚果糖(OFS)和果寡糖(FOS),它们本质上是一类由果糖分子链组成的不可消化性碳水化合物。能够被肠道细菌发酵利用,从而促进宿主健康。

它们如何发挥作用?—— 多途径、多靶点的系统工程

核心作用:精准“施肥”,优化菌群

机制一:放大GLP-1信号,控制血糖

这是菊粉型果聚糖改善血糖的核心途径。

证据: 益生菌(特别是双歧杆菌)利用菊粉型果聚糖作为底物,发酵产生短链脂肪酸,如乙酸和丁酸。而短链脂肪酸是已知的肠道L细胞分泌GLP-1的强效刺激剂。

铁证: 在GLP-1受体被基因敲除的小鼠中,或者在使用了GLP-1受体拮抗剂的小鼠中,菊粉型果聚糖带来的所有降糖益处都完全消失了。这证明了GLP-1通路在其中的决定性作用。

菊粉型果聚糖也能显著提高人和动物的餐后GLP-1水平。

机制二:激活GLP-2信号,修复肠道屏障

GLP-2可以看作是GLP-1的兄弟,它主要负责维持和修复肠道屏障的完整性。

研究发现,补充菊粉型果聚糖能够增加内源性GLP-2的分泌。如果在小鼠中阻断GLP-2受体,那么菊粉型果聚糖带来的修复肠道屏障、抗炎等益处也大部分会消失。

机制三:调节内源性大麻素系统

这是一个更深层的机制。菊粉型果聚糖诱导的菌群变化(或AKK菌的增加)能够调节肠道的内源性大麻素信号系统(endocannabinoid),增加2-棕榈酰甘油(2-palmitoylglycerol)、2-油酰甘油(2-oleoylglycerol)和2-花生四烯酰甘油(2-arachidonoylglycerol);降低花生酰胺(anandamide)水平;进而增强肠道屏障功能,减少LPS泄漏。

🧍♀️ 人体临床证据

虽然不是所有研究都报告了积极结果,但大量的临床试验已经证实了菊粉型果聚糖在人体中的益处:

►▷

菊粉类果聚糖代表了一种非常有前景的、非侵入性的2型糖尿病治疗方案。它不像直接补充益生菌那样面临能否存活和定植的问题,而是通过为体内已有的有益菌(如Akk菌和双歧杆菌)提供精准的养料,激发一连串有益的生理反应——核心是驱动GLP-1和GLP-2的分泌,最终达到控制血糖和修复肠道屏障的双重目的。

其他膳食纤维

首先,一个基本共识是:增加膳食纤维的摄入量,能显著降低患上肥胖和2型糖尿病的风险。

膳食纤维主要分为两大类:

🧬 植物来源的主要可溶性纤维包括:

然而,研究发现,不同可溶性纤维的效果差异很大,这取决于纤维的用量、食物来源、补充方式(是直接吃食物还是吃提纯的纤维补充剂)等因素。

几种可溶性纤维的表现:

🧪 β-葡聚糖—— 全能选手

来源: 主要存在于燕麦和大麦中。

一项对比研究发现,在高脂饮食中添加富含β-葡聚糖的大麦粉,能增加肠道丁酸、改善血糖。但如果直接添加提纯的β-葡聚糖纤维,同样能改善代谢。这表明β-葡聚糖本身就是强效的功能成分。

⁎ 作用机制

无论是动物还是人体研究,都强有力地支持β-葡聚糖作为一种益生元,在改善血糖和治疗代谢疾病方面具有巨大潜力。

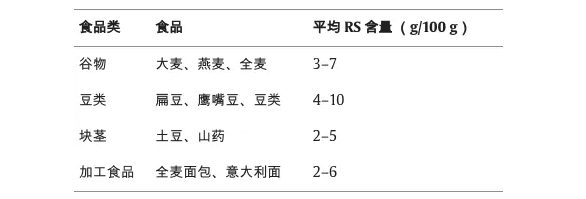

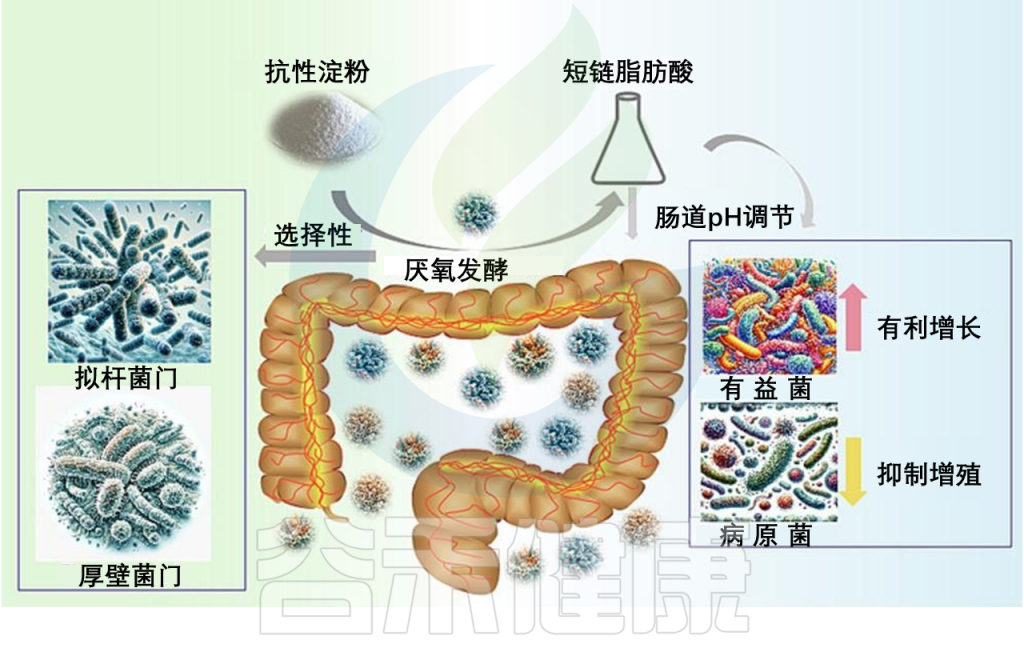

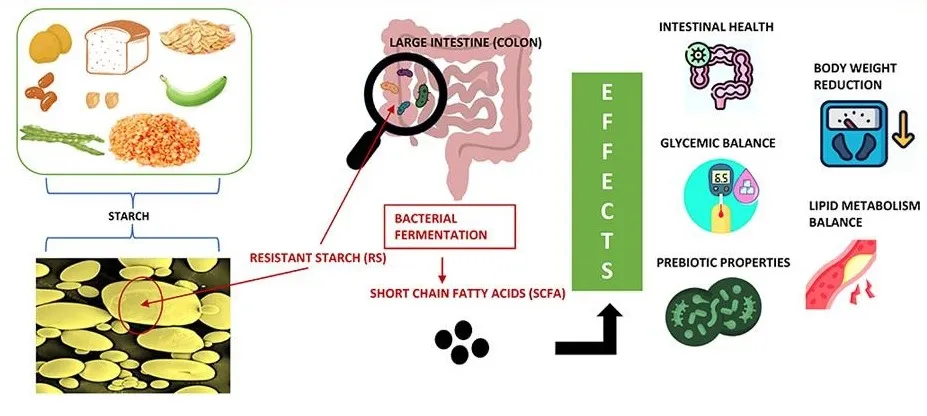

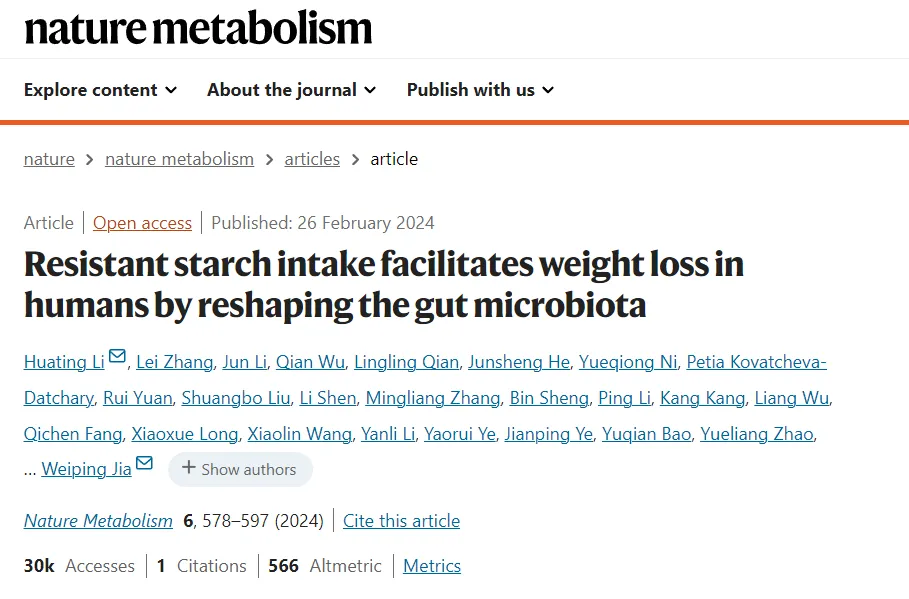

🌽 抗性淀粉—— 瞒过小肠的特工

抗性淀粉它本质上是淀粉,但由于其特殊的结构,能抵抗小肠的消化,完整地到达结肠,成为微生物的食物。

来源:冷却的米饭、土豆、未完全成熟的香蕉等。

⁎ 作用机制(与β-葡聚糖类似):

🧍♀️ 人体证据

在患有代谢综合征和2型糖尿病的人群中,补充抗性淀粉(特别是2型抗性淀粉,如高直链玉米淀粉)能够改善胰岛素敏感性并降低空腹血糖,同时也能观察到短链脂肪酸产量的增加。

一个有趣的发现:补充高直链玉米淀粉会特异性地增加双歧杆菌的丰度,而双歧杆菌正是一种擅长发酵抗性淀粉的细菌。

🍎 果胶 —— 机制独特

来源: 广泛存在于水果中,如苹果、柑橘等。

⁎ 作用机制(与其他不同):

►▷

简而言之,膳食纤维是“好菌的食物,也是代谢的调节器”:当你吃更多含纤维的天然食物(燕麦、豆类、全谷、蔬果),肠道菌群就会发酵产出丁酸等代谢产物,能修复肠道、提升GLP-1分泌、降低炎症、帮助降糖。β-葡聚糖与抗性淀粉尤其被视为下一代代谢健康促进纤维,未来可能成为糖尿病膳食疗法的核心成分。

合生元是一种同时包含益生菌和益生元的产品。

这个设计的初衷是,通过提供益生菌最喜欢吃的益生元,来帮助它在复杂的肠道环境中更好地存活、定植并发挥作用。

鉴于益生菌能产生短链脂肪酸,而益生元是产生短链脂肪酸的代谢前体物质(原料),那么将两者结合,应能够协同增加短链脂肪酸的产生,从而对代谢健康产生比单独使用任何一种都更强大的益处。

🧬 合生元的常见组合

双歧杆菌/乳杆菌 + 低聚糖/膳食纤维

这种组合的设计理念是:由益生元提供底物,使益生菌能够在肠道定植并活跃代谢,从而增强肠道生态修复与宿主代谢调节效应。

并未实现“1+1 > 2”的突破

动物与人体研究均表明,补充益生元或益生菌本身即可带来代谢性益处,合生元干预能够改善肠道菌群生态与增加粪便SCFA含量。然而,在大多数研究中,联合应用(合生元)并未显示出明显优于单独使用益生元或益生菌的效果。

为什么这个看似完美的策略效果不理想?

研究人员认为是由于缺乏精准匹配,也就是说大多数研究在设计合生元产品时,只是想当然地将一种常见的益生菌和一种常见的益生元组合在一起,但未能首先验证,这个益生菌是否真的喜欢吃、并且能高效利用配给它的那个益生元。

这并不意味着合生元的理念是错误的,而是说明我们的执行方式需要更加科学和严谨。

改进:在进行昂贵且复杂的人体临床试验之前,必须增加一个关键的验证步骤:

►▷

合生元的概念本身极具潜力,但需确保益生菌和益生元是真正的天作之合,这种“1+1>2”的协同效应才会在临床上有更好的效果。这要求我们对菌株和底物的特性有更深入的了解和更严格的前期验证。

外源化合物(Xenobiotics)被定义为:“在机体内非天然存在的外来化学物质。”这个范畴非常广泛,从化妆品、药物到膳食补充剂中的成分都可能属于外源物。

前文已提到二甲双胍(metformin)与GLP-1受体激动剂(GLP-1RA)的降糖作用同样被认为与肠道微生物介导机制相关,而这些药物本质上也属于外源化合物的范畴。

虽然很多外源物对健康有害,但我们这里聚焦的是那些有益的外源物,重点分析两种备受关注的有益外源物:多酚和小檗碱。

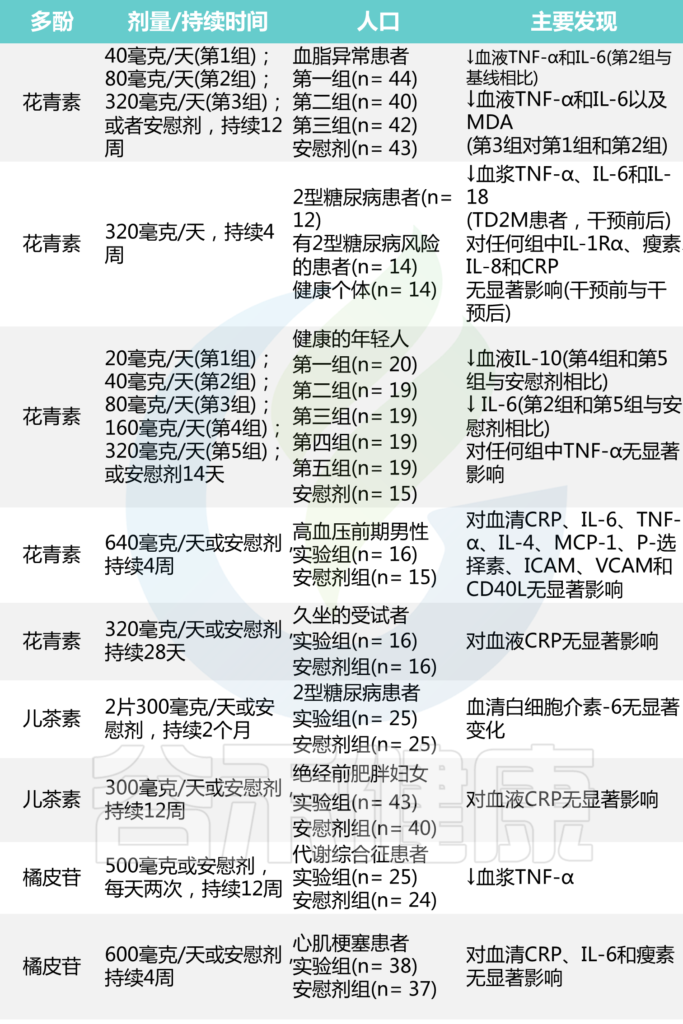

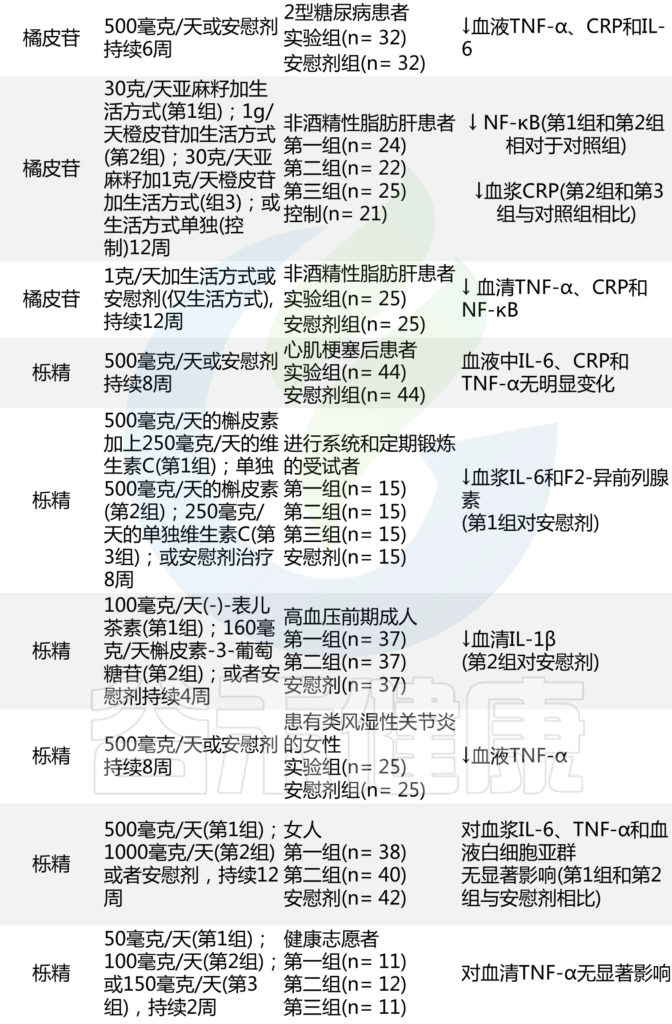

多 酚 类 化 合 物 (Polyphenols)

多酚是一大类存在于植物中的化合物,如白藜芦醇、类黄酮等。

多酚类化合物是植物来源的次级代谢物,主要包括:

这些分子既能调节肠道微生物群结构,也能改善2型糖尿病的多种代谢指标。

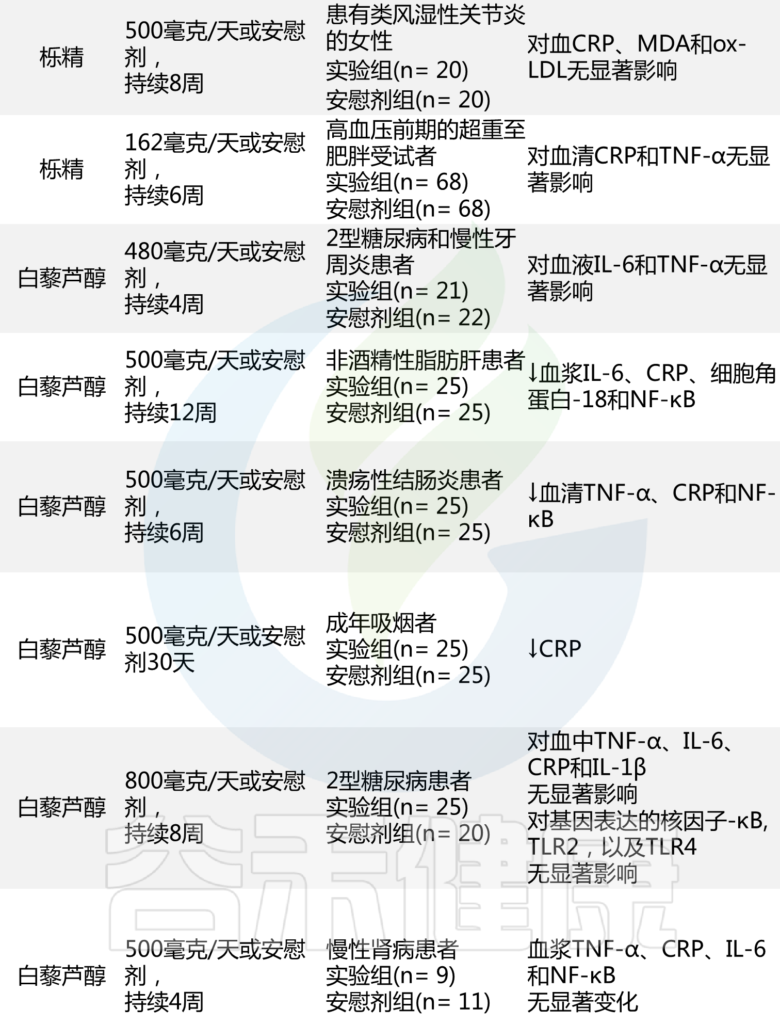

💊白藜芦醇(Resveratrol)

白藜芦醇是多酚中研究最为深入的代表性化合物之一。

来源: 葡萄皮、红酒、花生等。

它可显著改善胰岛素敏感性、葡萄糖稳态、血脂水平、高血压等。但它的生物利用度很低,口服后能进入血液循环的量很少,而且大部分还和蛋白质绑定,无法发挥活性。

那它是如何起作用的?

答案指向了肠道。

口服有效。 多项研究发现,口服白藜芦醇可以改善小鼠的血糖,但腹腔注射(绕过了肠道)则无效。这有力地证明了它的作用点在肠道内。

口服补充剂也有益地改变了啮齿动物的肠道微生物组,降低了厚壁菌门/拟杆菌的比例,增加了Akk菌、双歧杆菌和乳杆菌的丰度,这与改善葡萄糖稳态和炎症标志物有关。

最终证据——粪菌移植: 将服用过白藜芦醇的小鼠的粪菌移植给普通高脂饮食的小鼠,后者也出现了血糖改善的效果。

🧍♀️ 人体临床研究

尽管研究尚少,但已有临床试验发现,补充白藜芦醇可以增加代谢综合征男性体内的AKK菌,并轻微改善血糖。

💊 黄酮类化合物(Flavonoids)

除白藜芦醇外,黄酮类化合物也能增加肠道有益菌数量,并改善葡萄糖耐受性、抑制炎症反应、增强肠屏障功能。

来源: 广泛存在于各种水果、蔬菜、茶中。

动物实验研究

在高脂饮食诱导的肥胖或糖尿病小鼠模型中:

蔓越莓提取物可提高胰岛素敏感性、降低HOMA-IR与循环内毒素(LPS)水平;同时伴随AKK菌丰度显著上升与肠屏障完整性增强。

蓝莓原花青素含有丰富的花青素与原花青素,同样可改善葡萄糖耐受;增加AKK菌含量;并增厚胃肠道黏液层。

苹果原花青素处理高脂饮食小鼠时,也观察到一致的结果:肠道屏障功能及AKK菌丰度同步提升。

这些研究揭示不同植物来源的黄酮类多酚均通过促进有益菌的富集和黏液层重塑,实现改善肠屏障与系统代谢功能的作用。

🧍♀️ 人体及体外研究证据

尽管人群中关于单独考察黄酮类化合物作用的临床研究仍然有限,但已有体外模拟与部分干预研究提供了支持性证据:

红酒葡萄提取物或红茶多酚在人体肠道模拟模型中均能增加AKK菌的丰度。

可可黄烷醇则在健康人群中可显著增加双歧杆菌和乳杆菌的数量,表明其对肠道菌群结构也具有积极调节作用。

综上,黄酮类化合物以其独特的双重功能而受到关注:

这些作用共同促进了葡萄糖代谢与胰岛素敏感性的改善,为其作为代谢性疾病营养干预的潜在候选物提供了有力依据。

小 檗 碱

来源: 黄连、黄柏等中草药的主要活性成分。

小檗碱可以直接作用于肝细胞,激活AMPK(一个关键的能量代谢开关),从而改善血糖(增强胰岛素敏感性与葡萄糖稳态控制)。但它的口服生物利用度同样很低。

小檗碱是否进入循环系统,依赖肠道菌群

小檗碱只有在被肠道菌群代谢为更易吸收的衍生物后,其药效才能被充分发挥。

——肠道菌群:加工

肠道菌群能将小檗碱转化为更容易被人体吸收的形式,帮助它进入血液循环。

例如,某些肠道细菌可将小檗碱还原为二氢小檗碱,这种形式在肠上皮中的吸收效率更高,随后可重新氧化为小檗碱并在全身循环中发挥作用。

——肠道菌群:效应放大器

动物实验表明,口服(而非注射)小檗碱能增加肠道产丁酸菌的数量和丁酸产量,并改善空腹血糖。这说明小檗碱的另一部分功效是通过调节菌群-丁酸实现的。

临床研究与争议

动物研究:在动物模型中,小檗碱改善血糖的机制似乎与增加GLP-1/GLP-2、增加次级胆汁酸(DCA)从而激活TGR5受体、增加SCFA产量等有关。这是一个非常清晰、正面的通路。

人体研究的反转:迄今为止唯一一项相关的糖尿病人体研究却得出了矛盾的结果:小檗碱使血液中次级胆汁酸和有益的产短链脂肪酸菌的显著下降了,但同时它确实又显著降低了患者的糖化血红蛋白。

这凸显了小檗碱作用机制的复杂性。小檗碱确实是一种有效的降糖物质,但它究竟是如何通过菌群在人体内发挥作用的,远比我们想象的要复杂,目前仍是一个充满争议和未解之谜,其肠道依赖机制亟需更多临床研究验证来阐明。

►▷

小檗碱就像一个“需要肠道助手的药”:它自己难以被吸收,但一旦被肠道菌群“加工”成可利用的形式,便能帮助调节血糖、减少炎症、修复肠屏障。不过,因为每个人肠道菌群不同,它在不同人身上可能表现出截然不同的效果。

尽管大量动物研究已明确证实,肠道菌群在血糖稳态调控中扮演着核心角色,但将这些发现直接转化为对人类有效的通用疗法却挑战重重。其根本原因在于人类肠道菌群的复杂性与高度个体化。

这种个体差异正是许多干预措施(如益生元或益生菌)效果因人而异的关键。

益生元:当人们吃下富含β-葡聚糖的特制大麦面包后,只有一部分人的代谢状况得到了改善。科学家检查后发现,这些“有效者”在干预开始时,体内就存在着“无效者”所缺乏的特定肠道细菌。是这些细菌帮助他们更好地利用了膳食纤维。

益生菌:吃下益生菌,不代表它们就能在你的肠道里安家落户,一项研究发现,11种常见益生菌能否成功在肠道定植,取决于每个人已有的菌群构成。

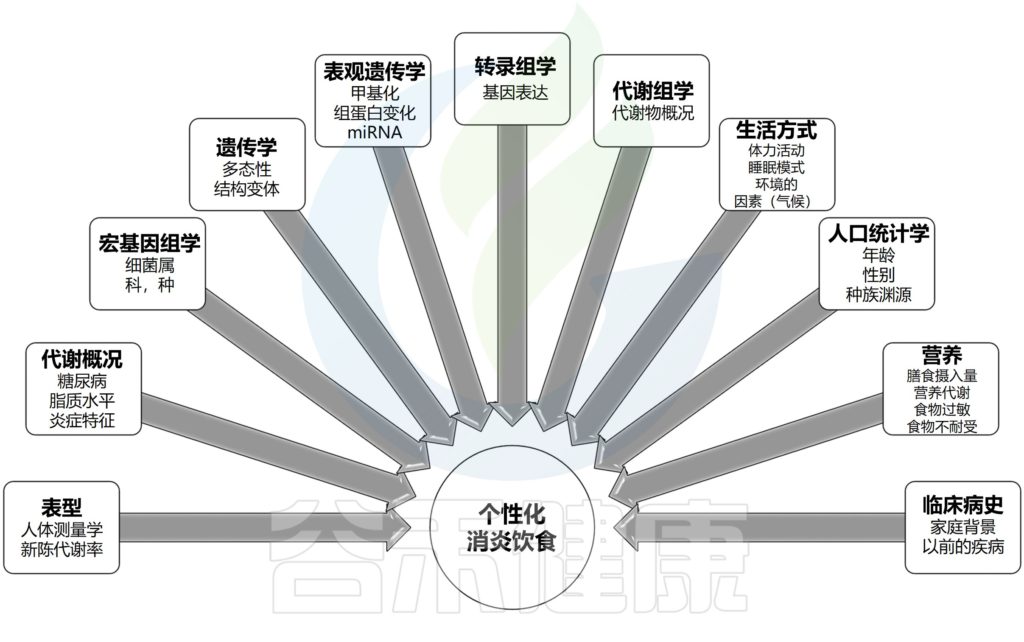

既然每个人都是不同的,那么治疗方案也必须因人而异,兼顾菌群个体差异与动态变化。这个“个性化”会是什么样子呢?

比如,个性化饮食算法,这个算法不仅分析一个人吃了什么,更整合了这个人肠道菌群数据、血液指标等多种参数。这样不仅可以预测这个人吃下特定食物后的血糖反应,更能反过来为他量身定制一套可以最大程度平稳餐后血糖的个性化饮食方案。

在糖尿病前期人群中,通过整合基线菌群特征,机器学习模型,也能预测哪些患者能通过什么样的运动有效改善血糖,而哪些患者则收效甚微。

简而言之,要让基于微生物群的疗法真正在人体中奏效,我们需要摆脱“一刀切”的思路,而是把每个人的肠道菌群当作独特的生态系统。未来的糖尿病干预,可能需要“定制化的微生物处方”:先读取你的菌群模式,再精准投喂适合的菌与食物,让微生物群自己帮你稳糖、抗炎、调代谢。

深入理解并善用

每个人的独有菌群信息

将是我们开启

代谢疾病精准治疗

新时代大门的钥匙

注:本账号内容仅作交流参考,不作为诊断及医疗依据。

主要参考文献

Weninger, Savanna N., Andrew Manley, and Frank A. Duca. “Managing Glucose Homeostasis Through the Gut Microbiome.” Annual Review of Physiology 88 (2025).

Howard, Elizabeth J., Tony KT Lam, and Frank A. Duca. “The gut microbiome: connecting diet, glucose homeostasis, and disease.” Annual review of medicine 73 (2022): 469-481.

Cho, Hyoung-Soo, et al. “Structure of gut microbial glycolipid modulates host inflammatory response.” Cell 188.19 (2025): 5295-5312.

Sun, Hanxiao, et al. “GLP‐1 receptor agonists alleviate colonic inflammation by modulating intestinal microbiota and the function of group 3 innate lymphoid cells.” Immunology 172.3 (2024): 451-468.

Su, Lili, et al. “Health improvements of type 2 diabetic patients through diet and diet plus fecal microbiota transplantation.” Scientific reports 12.1 (2022): 1152.

Anhê, Fernando F., et al. “Metabolic endotoxemia is dictated by the type of lipopolysaccharide.” Cell reports 36.11 (2021).

Baroni, Irene, et al. “Probiotics and synbiotics for glycemic control in diabetes: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.” Clinical Nutrition 43.4 (2024): 1041-1061.

谷禾健康

肠道微生物群是居住在人类胃肠道中的复杂生态系统,由数万亿微生物(包括细菌、病毒、真菌和其他微生物)组成。通过代谢活动和与宿主相互作用,肠道微生物群在影响正常生理过程、代谢稳态和疾病易感性方面发挥重要作用,并影响健康的各个方面。

研究表明,肠道菌群失调或改变可通过影响葡萄糖代谢、胰岛素敏感性和炎症来促进2型糖尿病发展。此外,肠道菌群通过葡萄糖耐量受损和胰岛素抵抗增加等机制与2型糖尿病、肥胖、代谢综合征等疾病发作相关。

2型糖尿病患者通常表现出产丁酸盐的有益细菌(如罗氏菌属和普拉梭菌)减少,而有害细菌(如埃希菌属和扭链瘤胃球菌属)增加。

而平衡的肠道微生物群与葡萄糖代谢和胰岛素敏感性改善相关,有可能降低糖尿病相关并发症风险。最近的荟萃分析表明,微生物群衍生的干预措施可显著改善血清空腹胰岛素和糖化血红蛋白水平,这两者都是2型糖尿病患者疾病进展的关键标志物。调节肠道微生物群的策略包括使用益生菌、益生元和合生元。益生菌是摄入后对健康有益的活微生物,益生元是刺激有益肠道细菌生长的不可消化化合物,合生元是益生菌和益生元的组合,协同作用以增强肠道健康。

尽管关于益生菌在2型糖尿病中作用的研究正在迅速扩大,强调它们对血糖控制和代谢参数的积极影响,然而益生元作为细菌营养基质的重要作用经常被忽视。不同类型的益生元可直接影响血糖水平,并通过支持有益细菌生长间接影响糖尿病。菊粉、低聚果糖、低聚半乳糖、抗性淀粉、果胶低聚糖、多酚、β-葡聚糖和铁皮石斛等益生元已被证明可改善肠道微生物组成并支持2型糖尿病患者血糖控制。

本文将详细描述不同的益生元、它们建议的每日剂量、含有它们的食物、它们对2型糖尿病的直接影响,以及由此产生的肠道微生物群的变化。益生元还通过不同机制改善血糖指数,包括对短链脂肪酸的影响、抗炎作用、肠促胰岛素分泌优化、血脂水平改善和抗氧化特性。深入地了解如何利用益生元以及个性化饮食干预有望作为优化糖尿病管理和改善整体健康的治疗策略。

2型糖尿病(T2DM)是一种由胰岛素抵抗或分泌不足等导致血糖水平升高的慢性代谢性疾病,典型症状被称为”三多一少”:即多饮、多尿、多食和体重减轻。

2型糖尿病已成为21世纪最严重的全球性健康危机之一。据国际糖尿病联盟数据,全球糖尿病患者从2000年的1.51亿激增至2021年的5.37亿,预计2045年将达7.83亿,其中90-95%为2型糖尿病。并且在全球20-79岁成年患者中,中国占1.41亿人,超过总数的四分之一。

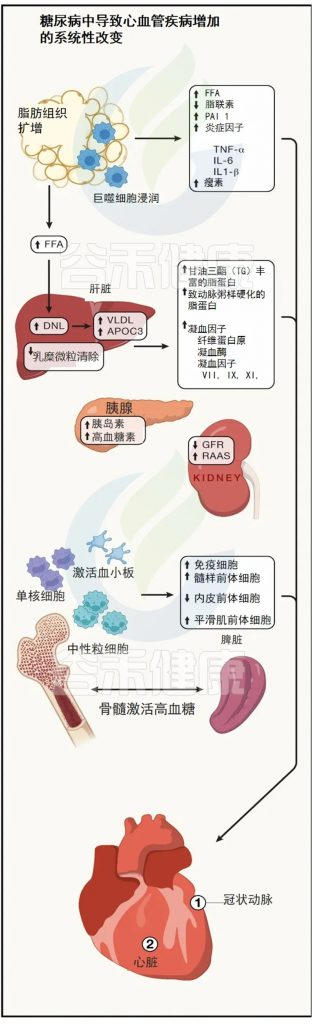

2型糖尿病的危害

这一”现代流行病”不仅以惊人的速度蔓延,更以其广泛而深远的健康危害威胁着人类生存质量:它是导致失明、肾衰竭、糖尿病截肢的主要原因,还会使心血管疾病风险增加2-4倍,每年夺走超过400万人的生命。

2型糖尿病的危害包括以下几方面:

▸ 急性并发症

①糖尿病酮症酸中毒 (DKA)

发生率:2型糖尿病患者中约5-25%;

病理机制:胰岛素严重不足,脂肪分解增加,酮体生成过多;

临床表现:恶心、呕吐、腹痛、意识障碍;

死亡率:未治疗情况下可达5-10%。

②高血糖高渗状态 (HHS)

血糖通常>33.3 mmol/L,血浆渗透压>320 mOsm/kg;

脱水严重,可达体重的20-25%;

死亡率:10-50%。

③严重低血糖

血糖<2.8 mmol/L且伴有症状;

可导致认知功能损害、昏迷、死亡;

老年患者风险更高。

▸ 慢性微血管并发症

①糖尿病肾病

病理改变:肾小球基底膜增厚、系膜扩张、结节性硬化;

分子机制:高血糖激活蛋白激酶C,促进细胞外基质合成;

糖基化终末产物 (AGEs) 激活炎症反应;

肾素-血管紧张素系统激活;

患病率:30-40%的糖尿病患者发生肾病,是导致终末期肾病的主要原因。

②糖尿病视网膜病变

病理机制:视网膜毛细血管基底膜增厚;

周细胞丢失,血管通透性增加;

视网膜缺血,血管内皮生长因子 (VEGF) 释放;

新生血管形成,纤维增殖;

患病率:病程20年后约60%患者发生;

致盲率:糖尿病是工作年龄人群致盲的主要原因。

③糖尿病神经病变

远端对称性多发神经病变:

病理:轴突变性、脱髓鞘、神经纤维丢失;

症状:疼痛、麻木、感觉异常;

患病率:50-90%。

自主神经病变:

心血管自主神经病变:心率变异性降低,体位性低血压;

胃肠道自主神经病变:胃轻瘫,腹泻或便秘;

泌尿生殖系统病变:膀胱功能障碍,勃起功能障碍。

▸ 慢性大血管并发症

①冠心病

发病机制:动脉粥样硬化加速形成;

内皮功能障碍,一氧化氮生成减少;

血小板聚集性增加,凝血功能异常;

炎症反应激活,C反应蛋白升高;

发病风险:比非糖尿病患者高2-4倍;

预后:糖尿病患者心肌梗死后死亡率更高。

②脑血管病

缺血性脑卒中风险:增加2-3倍;

病理机制:大动脉粥样硬化、小血管病变、心源性栓塞;

认知障碍:血管性痴呆风险显著增加。

③外周动脉疾病

下肢动脉疾病:患病率15-20%。

糖尿病足:

发病机制:神经病变+血管病变+感染;

溃疡年发生率:2-10%;

截肢率:比非糖尿病患者高10-20倍。

▸ 代谢和内分泌影响

①脂代谢紊乱

糖尿病性血脂异常:甘油三酯升高(>1.7 mmol/L);

高密度脂蛋白胆固醇降低(<1.0 mmol/L男性,<1.3 mmol/L女性);

小而密的低密度脂蛋白增加。

非酒精性脂肪肝:患病率60-70%。

②电解质和酸碱平衡紊乱

高钾血症:肾功能不全时常见;

低钠血症:高血糖导致的稀释性低钠;

代谢性酸中毒:晚期肾病或酮症时。

▸ 免疫功能损害

①感染易感性增加

机制:中性粒细胞趋化性和吞噬功能下降;

细胞免疫功能减退;

组织愈合能力降低。

常见感染:

泌尿系统感染

皮肤软组织感染

肺部感染

真菌感染(如念珠菌病)

②疫苗应答减弱

流感疫苗、肺炎疫苗效果降低;

需要加强免疫策略。

▸ 心理和认知影响

①认知功能损害

2型糖尿病引起的脑血管病变、慢性炎症、胰岛素信号异常、高血糖毒性可能损害认知功能;

表现:执行功能、记忆力、注意力下降;

痴呆风险:增加1.5-2倍。

②心理健康问题

抑郁症:患病率25-30%,是一般人群的2倍;

焦虑障碍:患病率15-20%;

糖尿病痛苦:疾病管理负担导致的心理压力。

2型糖尿病是如何形成的?

葡萄糖通过食物和饮料进入人体,此时胰腺会分泌胰岛素激素帮助血液中的葡萄糖进入肌肉、脂肪和肝脏以提供能量。

▸ 胰岛素有助于控制正常血糖水平

胰岛素通过血液循环进入不同组织。组织大多数细胞表面有一种结构,叫胰岛素受体。当胰岛素流过时,会附着在胰岛素受体上,就像“钥匙打开锁”一样,糖可以进入细胞内,细胞获得能量维持正常运作,血液中糖分就会回落到正常水平。

在2型糖尿病患者身上,细胞对胰岛素没有反应,这种情况就叫胰岛素抵抗。胰岛素没有了“钥匙”的作用,不能有效开启细胞上的“锁”,或者“锁”的数量也减少了,由此,糖分就不能进入细胞有效利用,被挡在了细胞外面,只好在血液中积累,血糖就升高了。

初期,胰腺会代偿性地分泌更多胰岛素来克服胰岛素抵抗。随着时间推移,胰腺功能逐渐衰竭,无法产生足够的胰岛素,2型糖尿病由此发生。

▸ 胰岛素抵抗的发生机制

细胞水平机制

胰岛素受体缺陷:受体数量减少或亲和力下降;

胰岛素受体底物-1 (IRS-1) 功能障碍:磷酸化异常,信号传导受阻;

PI3K-Akt通路受损:葡萄糖转运蛋白4 (GLUT4) 转位障碍;

线粒体功能异常:氧化磷酸化效率降低,ATP生成受限。

分子机制

蛋白激酶C (PKC) 激活:由二酰甘油 (DAG) 激活,抑制胰岛素信号;

c-Jun氨基末端激酶 (JNK) 激活:促进IRS-1丝氨酸磷酸化;

核因子κB (NF-κB) 激活:促进炎症因子释放;

过氧化物酶体增殖物激活受体γ (PPARγ) 功能减退。

▸ β细胞功能衰竭

早期阶段

β细胞代偿性增生:胰岛β细胞质量增加20-50%;

胰岛素分泌相位改变:第一相分泌减少,第二相延迟;

淀粉样蛋白沉积:胰岛淀粉样多肽 (IAPP) 在胰岛内沉积。

进展阶段

β细胞凋亡:氧化应激、内质网应激诱导细胞死亡;

β细胞去分化:失去成熟β细胞特征,分泌功能丧失;

胰岛纤维化:细胞外基质沉积,胰岛结构破坏。

▸ 遗传易感性

主要易感基因

TCF7L2:最强的2型糖尿病易感基因,影响胰岛素分泌;

PPARG:调节脂肪细胞分化和胰岛素敏感性;

KCNJ11和ABCC8:编码胰岛β细胞ATP敏感性钾通道;

IGF2BP2、CDKN2A/B、CDKAL1:影响β细胞功能。

遗传风险

一级亲属患病风险增加2-6倍;

同卵双胞胎一致性达90%;

不同种族遗传易感性存在差异。

▸ 环境和生活方式等因素

肥胖会增加患2型糖尿病的风险

内脏脂肪堆积:释放游离脂肪酸,诱发胰岛素抵抗;

脂肪因子异常:脂联素减少,瘦素抵抗,抵抗素增加;

慢性低度炎症:TNF-α、IL-6等促炎因子升高;

异位脂质沉积:肝脏、肌肉、胰腺脂肪浸润。

其他环境因素

久坐行为:肌肉胰岛素敏感性下降;

睡眠障碍:皮质醇分泌异常,葡萄糖稳态破坏;

慢性应激:下丘脑-垂体-肾上腺轴激活;

肠道菌群失调:短链脂肪酸减少,肠道屏障功能受损。(肠道菌群与2型糖尿病的关系将在后续章节详细描述,通过益生元和改善肠道微生物群可能成为治疗2型糖尿病的一种新方法)

研究表明,肠道菌群失调可通过影响葡萄糖代谢、胰岛素敏感性和炎症反应促进2型糖尿病(T2DM)的发生发展。

此外,肠道菌群还通过葡萄糖耐量受损和胰岛素抵抗等机制与肥胖、代谢综合征和2型糖尿病相关。最新荟萃分析显示,微生物群干预可显著改善空腹胰岛素和糖化血红蛋白水平,这两项均为2型糖尿病进展的关键指标。

2型糖尿病患者的肠道微生物群组成显示出明显的改变,提供了微生物分类群和相关代谢物之间的重要相关性,这些代谢物要么增加了对2型糖尿病发展的敏感性,要么防止了2型糖尿病的发展。

1

产丁酸盐细菌减少

具体而言,2型糖尿病(T2DM)患者表现出有益的产丁酸盐细菌减少,微生物多样性降低,包括普拉梭菌(Faecalibacterium prausnitzii)、罗氏菌属(Roseburia)和直肠真杆菌(Eubacterium rectale)。

丁酸盐是一种短链脂肪酸(SCFA),在调节食欲、体重和胰岛素抵抗方面起着关键作用。此外,在糖尿病患者中,另一种丁酸盐生产梭菌的减少已有记录。

• 与葡萄糖代谢相关的青春双歧杆菌等有益菌群减少

此外,2型糖尿病患者中另一种有益细菌Anaerostipes hadrus含量降低,这种减少与葡萄糖代谢受损和胰岛素抵抗增加有关。研究还显示,直肠真杆菌水平下降与加重胰岛素抵抗的菌群失调有关。

瘤胃球菌(Ruminococcus bromii)对葡萄糖代谢至关重要,但在糖尿病患者(尤其是慢性胰腺炎患者)中含量较低。2型糖尿病患者的青春双歧杆菌(Bifidobacterium adolescentis)和克里斯滕斯菌科(Christensenellaceae)水平均降低,后者与糖化血红蛋白水平呈负相关。糖尿病前期个体的梭菌显著减少,其降低与血糖水平、胰岛素抵抗和炎症反应改善相关。

2

对血糖有积极影响的菌群减少

放线菌门中的双歧杆菌与较低的2型糖尿病风险相关,厌氧菌门对空腹血糖有积极影响。其他研究表明,2型糖尿病患者的肠道拟杆菌(Bacteroides intestinalis)、拟杆菌(Bacteroides)和普通拟杆菌(Bacteroides vulgatus)水平降低。

早期研究显示,2型糖尿病患者的梭状芽胞杆菌和厚壁菌门水平显著下降,新诊断患者中球囊梭菌(Clostridium coccoides)和柔嫩梭菌属(Clostridium leptum)水平尤其降低。

青春双歧杆菌(Bifidobacterium adolescentis)和Bifidobacterium angulatum有助于改善血糖控制,Oscillospiraceae水平升高与胰岛素抵抗改善相关。巨单胞菌高水平与正常葡萄糖耐量相关。

• 双歧杆菌减少

双歧杆菌属具有显著的健康益处,包括改善肠道通透性,从而降低内毒素的循环水平并减少全身炎症。这与改善宿主的糖耐量和葡萄糖诱导的胰岛素分泌,并减少炎症有关。

• Akkermansia菌减少

Akkermansia muciniphila和Faecali prausnitzii这两种菌为2型糖尿病的发展提供了保护。

Akkermansia菌在维持粘蛋白层完整性和减少炎症方面发挥关键作用。粘蛋白作为高度糖基化的大分子蛋白质参与胃肠道保护,减少细菌移位,改善脂肪储存、脂肪组织代谢和葡萄糖稳态。

• Faecali prausnitzii 减少

2型糖尿病的Faecali prausnitzii丰度降低,而糖尿病治疗可导致了Faecali prausnitzii丰度的增加、全身炎症的二次减少和胰岛素抵抗的改善。

3

与糖尿病风险增加相关的有害菌丰度升高

临床前和临床试验的系统评价显示,双歧杆菌、拟杆菌、粪杆菌、阿克曼氏菌和罗氏菌属与2型糖尿病发展呈负相关,有助于改善代谢和肠道健康。相反,瘤胃球菌属、梭杆菌属和经黏液真杆菌属(Blautia)与糖尿病风险增加相关。

• 扭链瘤胃球菌与胰岛素抵抗和高血糖相关

并且2型糖尿病患者中潜在有害细菌显著增加,例如埃希氏菌和普雷沃氏菌。还观察到糖尿病患者变形菌门的显著增加。在T2DM 患者中经常观察到更高水平的 Collinsella,尤其是 Collinsella aerofaciens。此外,扭链瘤胃球菌(Ruminococcus torques)与胰岛素抵抗和高血糖有关,在减重手术和糖尿病缓解后水平下降。

2型糖尿病患者中高丰度的特定菌属还包括:Blautia、Coprococcus、Sporobacter、Abiotrophia、Peptostreptococcus、Parasutterella、Collinsella。

4

平衡的肠道菌群对改善2型糖尿病有益

• 双歧杆菌可能有助于改善2型糖尿病

多种双歧杆菌,包括青春双歧杆菌、两歧双歧杆菌、假链双歧杆菌、长双歧杆菌和齿双歧杆菌,与2型糖尿病呈负相关,尤其是在接受二甲双胍治疗的患者中。

产丁酸细菌如柔嫩梭菌属(Clostridium leptum)与糖化血红蛋白和空腹血糖呈负相关。2型糖尿病患者厚壁菌门水平普遍升高,但在糖尿病模型中与空腹血糖呈负相关。

• 阴沟肠杆菌与葡萄糖耐量受损相关

在2型糖尿病中观察到Desulfovibrio和Odoribacter水平升高。肥胖和糖尿病患者丹毒丝菌科(Erysipelotrichaceae)丰度较高,阴沟肠杆菌与葡萄糖耐量受损相关。

同时糖尿病患者免疫功能受损增加肺炎克雷伯菌感染风险。代谢综合征患者Odoribacter水平升高,产气荚膜梭菌可致糖尿病患者肝脓肿,体现其机会致病特性。

• 平衡的肠道菌群益于葡萄糖代谢和降低并发症

另一方面,平衡的肠道微生物群(共生状态)与2型糖尿病患者葡萄糖代谢改善和胰岛素敏感性增加相关。此外,共生状态有助于预防与2型糖尿病(T2DM)相关的并发症,因为健康的肠道微生物群可以降低糖尿病并发症的风险,如视网膜病变、肾病和其他相关疾病。

益生元选择性地刺激有益细菌的生长,增强微生物多样性。它们不会促进有害细菌,但可以影响某些细菌种类的生长,有时可能与在糖尿病等疾病中观察到的微生物变化重叠。

如上所述,某些细菌类型在糖尿病患者中可能更丰富。而服用益生元为2型糖尿病提供了双重好处,促进共生,同时改善血糖指数。

要被归类为益生元,食品成分必须满足特定标准:它必须抵抗胃酸,避免被消化酶水解,并能被胃肠道菌群发酵代谢,并增加促进健康的肠道细菌的丰度。

益生元本质上是不可消化的食物基质,绕过人体消化,最终到达肠道,为肠道微生物群提供能量来源。这种关系是共生的,因为益生元促进有益肠道微生物群的生长,如乳酸杆菌、阿克曼菌、双歧杆菌、粪杆菌和罗氏菌属,这有助于缓解与2型糖尿病相关的代谢过程。

碳水化合物被认为是最有效的益生元,可按分子大小或聚合程度分类。不可消化碳水化合物、特定蛋白质肽段及某些脂质也被确定为潜在益生元成分。菊粉、低聚果糖、低聚半乳糖、抗性淀粉、果胶低聚糖、β-葡聚糖、多酚和石斛属等益生元已被证实可通过优化肠道微生物组成对2型糖尿病患者血糖控制产生治疗作用。下面将讲述这些益生元的功能特性及其对肠道微生物组成和血糖指数的影响。

1

菊粉

菊粉是一种水溶性储存多糖,存在于36000多种植物中,属于果聚糖类不可消化碳水化合物。作为分类益生元,菊粉天然存在于多种食物中,建议每日摄入量为2-12克。

建议每天摄入菊粉量和最丰富的食物来源

Iatcu OC,et al.Nutrients.2024

菊粉表现出显著的益生元特性,长链菊粉型果聚糖对发酵活性和细菌群落组成的影响更强。菊粉的药理特性使其成为各种食品类别的多功能成分。它作为一种低热量甜味剂和不易消化的纤维,有助于提高食品的粘度、形成凝胶并改善食品的感官特性。菊粉能开发出具有理想质地和感官品质的低脂肉类和家禽产品,其脂肪替代和质地改性特性适用于各种食品。

注:菊粉广泛用于肉制品、乳制品、酱汁和糖果的脂肪替代品,还作为食品添加剂应用于面包、烘焙产品、乳制品、糖果和婴儿食品中,在食品工业中发挥重要作用。

• 菊粉对治疗2型糖尿病具有益处

多项研究表明菊粉对2型糖尿病的潜在益处。一项涉及49名BMI为25-35 kg/m²的2型糖尿病女性研究显示,每日服用10g菊粉2个月可降低空腹血糖和糖化血红蛋白水平,同时增加总抗氧化能力。

另一项52名2型糖尿病女性患者研究表明,补充10g富含低聚果糖的菊粉8周同样可降低空腹血糖和糖化血红蛋白水平。

• 菊粉改善了糖尿病患者的胰岛素敏感性

双盲交叉研究发现,糖尿病前期患者每日服用30g菊粉2周可改善胰岛素敏感性。每日补充15g菊粉6个月可降低糖尿病前期患者空腹胰岛素水平并改善胰岛素抵抗。

然而,一项随机双盲试验报告每日摄入10g菊粉12周对2型糖尿病患者胆固醇、血糖或糖化血红蛋白无显著影响。尽管如此,大量证据支持菊粉作为2型糖尿病治疗选择的潜力。

• 菊粉增加抗炎细菌丰度,改善厚壁菌门/拟杆菌门比率

关于肠道微生物群影响,糖尿病前期患者每日服用15g菊粉6个月可增加放线菌、双歧杆菌、乳酸菌等相对丰度,同时降低另枝菌属(Alistipes)丰度。

健康成人每日服用5-7.5g龙舌兰菊粉21天后,放线菌门和双歧杆菌丰度增加,脱硫弧菌丰度降低。双歧杆菌作用与较高粪便短链脂肪酸浓度相关,可能对2型糖尿病产生有益影响。

小鼠模型显示菊粉补充剂通过调节肠道神经胶质细胞产生显著抗炎作用,改善厚壁菌门/拟杆菌门比率。丁酸盐水平升高可抑制NF-κB通路,降低促炎因子表达。人体研究证实菊粉的抗炎益处,60例糖尿病患者补充菊粉后TLR4、NF-κB和IL-1表达降低。

• 菊粉可改善胰岛素抵抗

菊粉还被证明可以改善胰岛素抵抗的标志物,包括特定基因和胰岛素受体底物的表达。在一项针对67例2型糖尿病患者的纵向研究中,每日补充10g菊粉2个月可降低INS基因甲基化。有趣的是,据报道,胰岛细胞的胰岛素启动子中含有 INS 基因甲基化,这进一步揭示了菊粉干预人类后表观遗传修饰的作用。

此外,在小鼠模型中,菊苣菊粉补充8周后,IRS-1和MAPK信号通路受到影响。该研究表明,IRS活性上调并抑制丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)通路,该通路对T2DM发病机制和糖尿病肾病等并发症有重大影响。

最后,在一项针对60名2型糖尿病患者的研究中,补充菊粉与丁酸盐联合使用,改善了血糖标志物、血脂谱和GLP-1分泌。

总体而言,有大量证据支持菊粉在改善血糖指数、减轻2型糖尿病发病机制相关分子过程和增强肠道微生物组成方面具有作用。

2

抗性淀粉

抗性淀粉在碳水化合物中具有独特特性,能抵抗小肠内源性淀粉酶消化,到达大肠作为肠道细菌营养。这一特性使抗性淀粉被归类为膳食纤维,具有多种潜在健康益处。抗性淀粉分为五种类型,天然存在于全谷物、豆类、煮熟冷却的马铃薯、大米和未成熟香蕉等食物中。

抗性淀粉包括物理难接近淀粉(RS1)、酶抗性淀粉(RS2)、逆降解淀粉(RS3)和化学改性淀粉(RS4),对人体葡萄糖反应影响不同。

抗性淀粉可通过发酵、挤压和化学处理等加工技术生产和改性,增强其结构、发酵特性和抗消化性。建议每日摄入量为10-15克。由于热量低,抗性淀粉适合添加到纤维和膨化谷物、零食、意大利面和烘焙食品中,不会显著增加卡路里。此外,它还能改善食品质地、稠度和稳定性。

建议每天摄入抗性淀粉量和最丰富的食物来源

Iatcu OC,et al.Nutrients.2024

• 补充抗性淀粉有助于血糖水平下降

2023年荟萃分析显示,2型糖尿病或糖尿病前期患者补充1型和2型抗性淀粉后餐后血糖降低,RS2的餐后胰岛素反应减少。另一荟萃分析发现,健康个体和糖尿病患者补充抗性淀粉后空腹胰岛素、HOMA-B、糖化血红蛋白降低,HOMA-S增加,糖尿病患者空腹血糖水平下降。

2020年的荟萃分析也表明,补充抗性淀粉可降低空腹血糖,摄入量超过28g/d或干预超过8周时改善更显著。

• 抗性淀粉具有抗炎抗氧化特性从而改善血糖

抗性淀粉改善血糖控制的机制涉及其抗氧化和抗炎特性。一项meta分析纳入了16项试验和706例2型糖尿病患者,结果显示,总抗氧化能力增加,炎症标志物(如CRP、IL-6和TNF浓度)降低。

这些发现一致强调了抗性淀粉在控制T2DM患者血糖水平和减少炎症方面的好处。除了这些荟萃分析外,个别临床试验还提供了强有力的证据,支持将抗性淀粉纳入2型糖尿病患者的饮食中,从而更详细地了解与食用相关的代谢改善。

例如,在60例T2DM女性患者中,补充10g/天的RS2持续8周,导致HgbA1c降低,甘油三酯降低,促炎性TNF-α减少,同时血清HDL水平升高。在另一项针对T2DM患者的研究中,补充RS2显示出对餐后GLP-1的有益影响,从而改善餐后胰岛素反应。

• 抗性淀粉饮食增加了罗氏菌属、阿克曼菌等

关于肠道菌群影响,富含抗性淀粉的饮食增加厚壁菌门与拟杆菌门比例,胰岛素敏感性低的个体中普拉梭菌、普雷沃氏菌科、瘤胃球菌、直肠真杆菌、罗氏菌属和嗜粘蛋白阿克曼菌增加。

不同类型抗性淀粉会引起不同反应:RS4可能促进拟杆菌门,RS2有利于厚壁菌门。研究显示,食用含RS4饼干的参与者放线菌门和拟杆菌门增加,厚壁菌门减少;食用含RS2饼干的个体瘤胃球菌和直肠真杆菌增加。但两种类型的抗性淀粉都与梭菌状芽胞杆菌比例的增加有关。

3

低聚果糖

低聚果糖(FOS)广泛用于生产功能性和低热量食品,作为甜味剂和生物防腐剂,以益生元作用著称。建议每日摄入量为12.5-20g,天然存在于洋葱、菊苣、大蒜、香蕉和朝鲜蓟等植物中。

建议每天摄入低聚果糖量和最丰富的食物来源

Iatcu OC,et al.Nutrients.2024

• 补充低聚果糖增加了双歧杆菌丰度,但会因年龄而异

与其他益生元结合使用时,低聚果糖显示出更好的代谢控制。与多酚类配对时,联合益生元效应可改善胰腺β细胞功能,降低肝脏胰岛素抵抗和低密度脂蛋白胆固醇水平,肠道菌群也发生显著变化,双歧杆菌属增加4倍,真杆菌属增加2倍。

2022年荟萃分析显示,低聚果糖给药后双歧杆菌浓度增加(每日7.5-15g,持续4周以上),乳杆菌属或肠杆菌科无显著变化。低聚果糖对肠道菌群的影响因年龄而异,成人和老年人Odoribacter显著减少,所有年龄组嗜胆菌属和毛螺菌属减少,年轻人和成人颤螺菌属(Oscillospira)减少。

• 低聚果糖对GLP-1分泌的影响还未确定

分子水平上,低聚果糖在小鼠模型中对肠促胰岛素激素(如GLP-1)分泌有积极影响。在2型糖尿病模型中,低聚果糖减轻肠道L细胞凋亡,增强GLP-1分泌。含低聚果糖饼干可在体外增加GLP-1浓度并降低血糖。

然而,人类急性摄入低聚果糖未产生类似结果,肠道激素水平或饱腹感无显著变化。富含低聚果糖的糖浆也不会显著改变餐后生长素释放肽或GLP-1水平。

4

低聚半乳糖

低聚半乳糖是天然功能性低聚糖,也是牛奶中的关键活性成分和广泛使用的益生元。它存在于α-低聚半乳糖和β-低聚半乳糖两种亚型,通过特定半乳糖键区分。

低聚半乳糖因双重功能在食品生产中受到关注:既能改善加工食品的感官品质(如味道、质地和稳定性),又能通过选择性刺激双歧杆菌和乳酸杆菌生长促进肠道健康。建议每日摄入量为2-20克。

建议每天摄入低聚半乳糖量和最丰富的食物来源

Iatcu OC,et al.Nutrients.2024

• 低聚半乳糖可能影响空腹胰岛素和血糖水平

关于低聚半乳糖对空腹胰岛素和血糖水平的影响,研究结果不一致,类似于低聚果糖。一项超重个体研究显示,每日补充5.5g低聚半乳糖84天后空腹胰岛素显著降低,同时总胆固醇、甘油三酯和炎症标志物(如CRP)也降低。

相反,另一项针对2型糖尿病患者的相同剂量和持续时间研究未观察到空腹血糖、糖化血红蛋白或空腹胰岛素水平的显著变化。荷兰一项针对超重或肥胖个体每日摄入15g低聚半乳糖84天的研究也未报告空腹血糖、胰岛素、肠道激素或炎症标志物的显著变化。

• 补充低聚半乳糖后双歧杆菌等有益菌丰度增加

虽然空腹胰岛素和血糖结果不一致,但低聚半乳糖对肠道微生物群的影响显示出更一致的结果。小鼠研究表明补充低聚半乳糖后双歧杆菌水平增加。人类研究同样显示低聚半乳糖增加双歧杆菌科,12周研究发现粪便双歧杆菌增加5倍。最近一项涉及53名糖尿病前期个体的研究显示,补充低聚半乳糖和短双歧杆菌12周后,糖化血红蛋白和空腹血糖显著降低。

除了增加双歧杆菌外,低聚半乳糖补充剂还与肠道微生物组成的其他有益变化有关。例如,在一项针对溃疡性结肠炎患者的研究中,每天服用2.8g低聚半乳糖,双歧杆菌属和克里斯滕森氏菌的丰度增加。还报道了几种有益细菌种类的增加,包括长双歧杆菌、青春双歧杆菌、乳酸菌科和瘤胃球菌属,以及补充低聚半乳糖后梭状芽胞杆菌、丹毒丝菌科、Odoribacteraceae和颤螺菌科(Oscillospiraceae)的减少。

总体而言,虽然低聚半乳糖在改善2型糖尿病血糖指数方面的功效仍无定论,但其对肠道微生物群的积极影响已得到充分证明。数据表明,与益生菌或其他有益剂结合使用时,低聚半乳糖可能增强疗效,尽管单独补充可能不会显著改变血糖结果。

5

果胶低聚糖

果胶是高等植物细胞壁中的必需多糖,对维持植物组织刚性和结构至关重要。水果和蔬菜中果胶含量为0.1%-2.5%,建议每日摄入30克可减少餐后血糖反应、维持正常胆固醇水平和增加饱腹感,从而减少热量摄入。

注:果胶含量因来源而异:橄榄渣34.4%,柑橘废料30%,洋葱皮27-34%,苹果浆20.9%,甜菜浆16.2%。果胶也是果胶低聚糖(POS)的来源,建议每日摄入10-20克,提供益生元益处并支持肠道健康。

• 果胶通过提高胰岛素敏感性等机制抗糖尿病

多项研究证实果胶的抗糖尿病特性。红辣椒果实提取的果胶可显著提高胰岛素敏感性并降低血糖水平。在含106g碳水化合物的膳食中添加16g瓜尔豆和10g果胶可显著降低胰岛素依赖型和非胰岛素依赖型糖尿病患者的餐后血糖和胰岛素水平。

健康成年人在含碳水化合物膳食中摄入10g果胶也可降低餐后血糖。一项涉及43名2型糖尿病志愿者的研究显示,补充果胶后空腹血糖和糖化血红蛋白水平显著降低,HOMA-IR指数降低表明胰岛素抵抗改善。

果胶还可以在胃肠道形成凝胶,减缓胃排空并减少葡萄糖吸收,调节血糖水平并增加饱腹感;对脂质代谢有积极影响,降低胆固醇水平;具有抗炎作用,可能通过减少炎症标志物改善整体代谢健康。

• 果胶促进有益菌生长并产生短链脂肪酸

果胶调节肠道菌群的能力是另一个关键因素,因为它促进有益细菌的生长,从而改善代谢健康和胰岛素敏感性。果胶经过缓慢发酵,并通过产生短链脂肪酸(SCFA)表现出益生元作用。

果胶低聚糖(POS)已显示出促进双歧杆菌的潜力,并提供各种健康益处,包括抗肥胖、抗癌和抗氧化特性。POS代表了一类新的益生元,它通过肠道微生物群的发酵产生SCFA。一项研究表明,甜菜中的POS具有最高的双歧杆菌生成促进作用和最高的SCFA浓度,而柑橘皮中的 POS 增加了乳酸菌种群。

2型糖尿病中响应益生元的肠道微生物组成变化

Iatcu OC,et al.Nutrients.2024

6

多酚类

酚类化合物是源自植物的具有生物活性的次生代谢产物,在蔬菜、水果、全谷物和其他植物来源中含量丰富。这些化合物因其抗炎、抗氧化和代谢调节特性而受到关注。每日定期摄入约1-2克多酚与预防慢性疾病相关,每日摄入超过650毫克可显著降低死亡风险。

• 酚类化合物具有控制糖尿病的潜力

膳食酚类化合物(如类黄酮、香豆素、醌、二苯乙烯和姜黄素类化合物)控制糖尿病的潜力受到关注。酚类已被证明能增强胰岛素分泌,调节血糖水平,并可能通过影响复杂分子过程帮助预防糖尿病相关并发症。

杨梅提取物通过增强肝细胞葡萄糖摄取和提高谷胱甘肽水平显示降糖活性。苹果多酚可刺激葡萄糖吸收,改善线粒体功能,减少氧化应激。牛至、黑莓提取物、白桑葚和发芽藜麦酸奶也显示出降血糖、抗氧化和抗炎作用。

• 2型糖尿病患者服用多酚后餐后血糖降低

临床试验进一步证实多酚的抗糖尿病潜力。一项涉及25名糖尿病风险男性的研究发现,早餐时食用250毫升芙蓉提取物可降低血糖、胰岛素、甘油三酯和C反应蛋白。

2型糖尿病患者每日两次补充160毫克纯化花青素24周后,低密度脂蛋白胆固醇、甘油三酯、空腹血糖和胰岛素抵抗降低,高密度脂蛋白胆固醇和抗氧化能力增加。对口服降糖药无反应的2型糖尿病患者每8小时补充350毫克越橘提取物2个月后,空腹血糖、餐后血糖和糖化血红蛋白显著降低,对肝肾功能无不良影响。

• 多酚可增加乳酸杆菌和双歧杆菌

生物活性酚类化合物,包括类黄酮和非类黄酮,在胃和小肠中部分吸收,其余部分到达大肠。在那里,它们要么被肠道微生物群利用以发挥益生元作用,要么转化为活性代谢物。大约90-95%的食用酚不会立即被吸收,而是到达大肠,在那里它们对人类健康起着保护作用。

各种研究表明,多酚可增加有益肠道细菌(如乳酸杆菌和双歧杆菌)的丰度,同时调节其他微生物群,包括拟杆菌、梭状芽胞杆菌和普拉梭菌。肠道微生物群的这些变化可能有助于酚类化合物的抗糖尿病、抗氧化和抗炎作用,进一步支持它们在代谢健康中的作用。

7

β-葡聚糖

β-葡聚糖是主要存在于燕麦和大麦中的可溶性膳食纤维,因其在糖尿病控制方面的健康益处而受到认可。这些化合物天然存在于植物细胞壁、谷物种子以及某些真菌、酵母、藻类和细菌中,高度集中在燕麦和大麦胚乳细胞壁中,占其含量的75%,在麸皮中占10.4%。

注:燕麦和大麦在谷物中β-葡聚糖浓度最高,燕麦每100克干重含3-8克(溶解度82%),大麦含2-20克(溶解度65%)。

• β-葡聚糖改善血糖控制,增加胰岛素敏感性

研究表明,β-葡聚糖可显著改善血糖控制,增加胰岛素敏感性,降低胆固醇水平。其主要作用机制是增加肠道粘度,减慢碳水化合物吸收,调节餐后血糖水平,防止血糖急剧飙升。

β-葡聚糖能在低浓度(1%)下形成高粘度溶液,在各种pH值下都具有稳定性,优于其他可溶性纤维。每日摄入约3克β-葡聚糖可显著改善2型糖尿病患者血糖控制,降低胰岛素抵抗,并与较低的糖化血红蛋白水平相关。

除改善血糖控制外,β-葡聚糖还对脂质代谢产生积极影响,有助于降低糖尿病患者心血管风险。它们通过与胆汁酸结合、促进胆汁排泄和减少肠道胆固醇吸收来降低总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇水平。这种降脂作用与其增加肠道粘度的能力相关,结合葡萄糖、胆汁酸和胆固醇,增强粪便排泄。β-葡聚糖通过肠道菌群发酵刺激短链脂肪酸产生,调节GLP-1和PYY等激素,增加胰岛素分泌并增强饱腹感。

• β-葡聚糖可增加肠道中阿克曼菌等产丁酸菌

β-葡聚糖发酵促进肠道菌群健康变化。糖尿病动物模型研究显示,酵母β-葡聚糖和面包酵母β-葡聚糖给药后阿克曼氏菌增加。燕麦β-葡聚糖增加梭菌和丁酸球菌,减少拟杆菌属、乳酸菌属、颤螺菌属和瘤胃球菌属。肥胖动物研究报道,大麦β-葡聚糖给药后双歧杆菌、拟杆菌属、乳酸菌属和Atopobium增加。

谷物β-葡聚糖对调节肠道微生物群的影响已得到广泛研究。有代谢综合征风险的患者食用富含β-葡聚糖的大麦粉面包后,双歧杆菌属和阿克曼菌属数量增加。动物研究表明,低分子量β-葡聚糖增加双歧杆菌和拟杆菌数量,促进短链脂肪酸(特别是乙酸盐和丁酸盐)产生。食用全麦大麦意大利面后,人罗氏菌属和瘤胃球菌属增加,梭菌门和厚壁菌门减少。

8

铁皮石斛

近年来,石斛属因其显著的益生元特性而受到关注,特别是在2型糖尿病动物模型中。它具有减少慢性炎症、防止胰腺β细胞功能障碍、刺激GLP-1分泌以及通过增强微生物多样性上调短链脂肪酸浓度等显著益处。这些作用改善多种代谢参数,包括葡萄糖耐量、胰岛素抵抗和血脂水平。

• 上调短链脂肪酸产生并改善胰岛素分泌

在糖尿病前期小鼠模型中,铁皮石斛通过调节炎症、修复胰岛损伤、增加肠促胰岛素释放和改善胰岛素分泌发挥作用,特别是通过减少脂多糖介导的TLR4激活。

补充铁皮石斛增加了Roseburia、Alloprevotella、拟杆菌、双歧杆菌和乳酸杆菌的相对丰度,同时上调短链脂肪酸产生和肠道GPR43表达。另一项研究发现类似的抗炎作用,铁皮石斛通过增加Allobaculum、双歧杆菌和乳酸杆菌丰度来增强代谢参数,通过下调LPS/TLR-4通路减少炎症,并加强肠道屏障。

• 铁皮石斛调节信号通路促进血糖控制

铁皮石斛多糖通过减少肝脏糖异生酶和调节AMP-PKA和Akt等信号通路促进血糖控制。在评估2型糖尿病小鼠模型脂质代谢的研究中,石斛补充剂通过激活PPAR信号通路改善肝功能,导致血脂水平降低和胰岛素敏感性提高。类似研究报道,石斛治疗4周后PPARγ激活导致炎症减轻。

尽管尚未在2型糖尿病患者中进行随机临床试验,但动物模型的有希望证据表明,石斛属的益生元作用可能需要进一步研究作为血糖控制的辅助治疗。

益生元和肠道菌群可以通过多种机制改善血糖参数,包括将食品发酵成生物活性短链脂肪酸 (SCFA)、减少炎症、增加降血糖激素水平、增强脂质代谢和提高抗氧化酶活性。

这些分子因素和途径的相互作用有助于2型糖尿病患者通过食用益生元改善健康状况。这些机制将在以下小节中具体讲述。

益生元对2型糖尿病患者血糖指数的影响

Iatcu OC,et al.Nutrients.2024

1

通过产生短链脂肪酸改善血糖指数

益生元主要由可溶性纤维组成,由肠道微生物群通过一系列反应发酵,产生短链脂肪酸(SCFA),即乙酸盐、丙酸盐和丁酸盐。

• 短链脂肪酸增强葡萄糖摄取,提高胰岛素敏感性

短链脂肪酸(特别是丁酸盐)作为结肠细胞关键能量来源,具有多种益处。研究表明,定期摄入纤维与人类短链脂肪酸浓度增加约4倍相关。各种益生元在微生物群组成和短链脂肪酸产生方面表现出相似反应。短链脂肪酸通过激活G蛋白偶联受体(GPR41/GPR43)和启动细胞能量稳态信号通路增强外周组织葡萄糖摄取,对提高胰岛素敏感性至关重要。

例如,小鼠模型中益生元纤维缺乏与GPR41和GPR43信号传导减少相关,导致心脏代谢健康状况下降。益生元补充剂通过增加产生短链脂肪酸的肠道微生物群,增强肝脏AMP活化蛋白激酶信号传导,从而降低胰岛素抵抗。AMPK激活通过促进葡萄糖和脂肪酸氧化、增强摄取、抑制脂肪合成和减少糖异生等能量消耗过程来提高胰岛素敏感性。丙酸盐通过GPR43/AMPK通路抑制肝脏糖异生,GPR43激活导致肝细胞钙依赖性AMPK激活,减少糖异生。

• 增加短链脂肪酸产生菌丰度并释放肠促胰素

此外,益生元通过增加短链脂肪酸产生和促进产生短链脂肪酸的细菌来增强抗炎作用、抗氧化特性、脂质代谢和肠促胰岛素激素释放。膳食纤维摄入通过增加短链脂肪酸产生改善2型糖尿病相关的各种参数,包括炎症、血脂水平和早期饱腹感。

2

抗炎作用改善血糖控制

2型糖尿病的特征是低度炎症,由脂肪组织释放促炎细胞因子、巨噬细胞浸润和有害肠道微生物及其代谢物驱动。这种炎症在临床上通常与C反应蛋白水平升高相关。

益生元干预措施的荟萃分析表明,2型糖尿病患者使用益生元后C反应蛋白水平显著降低,循环肿瘤坏死因子-α减少,抗氧化酶活性改善。另一项纳入27项研究的荟萃分析显示,抗性淀粉、抗性糊精和低聚果糖等益生元具有显著的降糖和抗炎益处。其中19项研究报告血糖指标改善,包括糖化血红蛋白、HOMA-IR评分和血糖,许多研究还显示抗炎作用增强。

• 益生元与肠道菌群通过抗炎作用改善2型糖尿病

脂多糖是革兰氏阴性菌外膜组成部分,通过与Toll样受体4结合,触发全身性促炎细胞因子释放,起到有效的炎症刺激作用。这些细胞因子(特别在脂肪组织和肝脏中)通过干扰胰岛素信号通路导致胰岛素抵抗。

白细胞介素-6和肿瘤坏死因子-α等细胞因子激活磷酸化胰岛素受体底物1的激酶,损害胰岛素信号传导。白细胞介素-6诱导细胞因子信号传导抑制因子3表达,降解胰岛素受体底物1,进一步恶化胰岛素抵抗。此外,白细胞介素激活核因子κβ,刺激细胞因子释放并产生反馈回路,加剧血糖失调。

肠道菌群和益生元通过发挥抗炎作用抵消这些炎症过程。多糖补充已被证明可减少2型糖尿病中脂多糖泄漏和代谢炎症。从机制上讲,益生元上调紧密连接蛋白,改善肠道屏障完整性,减轻脂多糖和核因子κβ介导的炎症损伤和氧化应激。

同时,有益的产生短链脂肪酸的双歧杆菌和乳酸杆菌种群增加两倍,有害的幽门螺杆菌种类受到抑制。研究表明,在脂多糖刺激的炎症细胞中进行短链脂肪酸治疗可降低血糖正常和控制不佳的2型糖尿病个体的肿瘤坏死因子-α和干扰素-γ。

注:异麦芽糖糊精是另一种潜在益生元,可抑制肿瘤坏死因子-α和白细胞介素-6,通过抑制脂肪组织中巨噬细胞浸润和恢复胰岛素受体底物1表达来调节免疫反应。它还提高拟杆菌-普雷沃氏菌浓度,改善微生物多样性,提高胰岛素敏感性。

总体而言,炎症是导致血糖控制不佳的重要因素,益生元和肠道菌群在减轻与2型糖尿病发作相关的炎症信号通路方面起着至关重要的作用。

3

影响激素水平从而调节血糖

肠促胰岛素激素(如胰高血糖素样肽1和胃抑制多肽)是众所周知的餐后胰岛素分泌增强剂,是目前流行的改善代谢健康的药物。

益生元摄入可通过改变肠道菌群组成及其代谢物自然刺激胰高血糖素样肽1、肽YY和胃抑制多肽的释放。例如,服用益生元2周与标准化膳食后血浆胰高血糖素样肽1和肽YY浓度升高及餐后血糖水平降低显著相关。

• 胰高血糖素样肽1和肽YY分泌增加

通过益生元增强胰高血糖素样肽1释放可部分归因于短链脂肪酸浓度增加。短链脂肪酸与分泌胰高血糖素样肽1的L细胞上的GPR41和GPR43受体结合,通过Gq信号传导促进胞质钙释放,刺激胰高血糖素样肽1分泌。低聚果糖和菊粉等益生元通过上调GPR43受体表达和增加结肠中分泌胰高血糖素样肽1的L细胞数量来促进这些作用。

例如康普茶作为富含多酚和益生元的茶,通过增加产生短链脂肪酸的细菌(如丁酸球菌、乳酸菌和毛螺菌科)水平来促进胰高血糖素样肽1和肽YY释放,对胰岛β细胞功能显示出有益作用。干预4周后,还观察到血糖控制的其他标志物改善,包括脂多糖水平降低、肠道屏障完整性改善,以及有害细菌属(如脱硫弧菌、大肠杆菌和志贺氏菌)减少。

总体而言,有强有力的证据支持益生元介导的肠促胰岛素激素释放增加,有助于改善血糖控制。

4

改善血脂水平进而增强血糖控制

益生元补充剂的另一个重要结果是改善血脂水平,从而直接或间接增强血糖控制。与其他有益机制类似,益生元通过促进产生短链脂肪酸的有益肠道微生物群生长来实现更好的脂质调节。

• 抑制肝脏胆固醇合成、减少异位脂肪沉积

丙酸盐通过下调参与胆固醇产生的关键酶(如乙酰辅酶A羧化酶和脂肪酸合酶)来抑制肝脏胆固醇合成,减少甘油三酯形成,降低极低密度脂蛋白分泌。

丁酸盐促进脂肪酸氧化,减少肝脏、肌肉和脂肪组织中的脂质积累。血糖控制改善主要由于异位脂肪沉积减少,因为无法抑制脂肪分解是导致2型糖尿病患者胰岛素抵抗的重要因素。

这些代谢益处通常同时发生,补充β-葡聚糖的益生元已被证明可减少胰岛素抵抗(AMPK信号传导)和脂肪酸储存(过氧化物酶体增殖物激活受体γ)的标志物。临床上,研究表明抵抗性糊精补充剂8周导致空腹血糖、糖化血红蛋白和低密度脂蛋白胆固醇水平降低,同时高密度脂蛋白浓度增加。

因此,益生元在控制脂质参数中的作用至关重要,因为脂质代谢与2型糖尿病的发生和发展有着密切关系。

5

益生元、抗氧化剂和血糖指数

氧化应激部分由有害微生物物种过度生长驱动,通过破坏胰岛素信号通路和促进胰腺β细胞功能障碍,在2型糖尿病发病机制和进展中起重要作用。

活性氧介导的通路触发胰岛细胞凋亡信号,导致细胞损伤和功能能力下降。在氧化应激状态下,胰岛素受体底物1磷酸化进一步损害胰岛素敏感性。

此外,促氧化剂损害内皮细胞,减少一氧化氮产生,而一氧化氮通过血管舒张作用将葡萄糖输送到细胞中是必不可少的。埃希菌属、梭状芽胞杆菌属和肠球菌属等细菌属,以及变形菌门和厚壁菌门与拟杆菌门比例增加,与2型糖尿病患者氧化应激增加相关。

• 减轻氧化应激、保护胰腺β细胞并改善葡萄糖稳态

益生元(特别是多酚)通过增加具有固有抗氧化能力的有益细菌相对丰度来减轻氧化应激,这些有益细菌可有效清除活性氧。多酚被肠道微生物群代谢产生酚酸,这是一种有效的抗氧化剂,已知可增强胰岛素信号传导、保护胰腺β细胞并改善葡萄糖稳态。

从机制上讲,酚酸通过下调NADPH氧化酶和上调核因子红细胞2相关因子2,后者是抗氧化酶的有效刺激剂。该研究还表明下游胰岛素信号传导增强,显著增加Akt磷酸化,表明胰岛素敏感性提高。

例如姜黄素是一种多酚,通过上调谷胱甘肽过氧化物酶和超氧化物歧化酶等抗氧化酶来促进胰岛细胞存活和功能,同时减少细胞凋亡。多酚已被证明可降低2型糖尿病患者脂质过氧化,通过降低低密度脂蛋白和增加高密度脂蛋白水平来优化血脂谱。这些改善与抗氧化防御机制增加相关,包括总谷胱甘肽水平升高,有助于防止糖尿病并发症进展。

因此,益生元的抗氧化特性在控制2型糖尿病氧化应激和控制血糖指数方面起着关键的治疗作用。

基于肠道微生物群的精准营养干预正成为功能食品和营养保健品行业的重要发展方向。随着个性化医疗的兴起,针对不同肠道菌群特征和代谢表型的定制化益生元产品将具有巨大的市场潜力。

肠道微生物群失调是2型糖尿病发生发展的重要机制,患者普遍存在产丁酸盐有益细菌(如双歧杆菌、罗氏菌属、普拉梭菌)减少,而有害细菌增加的现象。

研究表明,益生元在肠道菌群在2型糖尿病管理中的重要作用,本文深入分析菊粉、抗性淀粉、低聚果糖、低聚半乳糖、果胶低聚糖、多酚、β-葡聚糖和铁皮石斛等八种主要益生元,揭示了它们通过多重机制改善2型糖尿病的分子基础:促进短链脂肪酸产生、发挥抗炎作用、优化肠促胰岛素激素分泌、改善血脂代谢以及增强抗氧化特性。这些机制协同作用,显著改善血糖控制、胰岛素敏感性和代谢健康状况。

未来,应关注益生元与现有药物的协同作用,发展“药物+营养”的综合治疗模式。根据个体肠道微生物群特征和代谢特征定制益生元干预措施是一种策略。同时,这种“检测-分析-干预-监测”的精准营养循环,不仅能够实现血糖控制的显著改善,更能从根本上修复代谢紊乱的生物学基础。有望实现更好的血糖控制和整体健康改善。

主要参考文献

Iatcu OC, Hamamah S, Covasa M. Harnessing Prebiotics to Improve Type 2 Diabetes Outcomes. Nutrients. 2024 Oct 11;16(20):3447.

Zhou M., Zhao J. A Review on the Health Effects of Pesticides Based on Host Gut Microbiome and Metabolomics. Front. Mol. Biosci. 2021;8:632955.

Keivanlou M.H., Amini-Salehi E., Sattari N., Hashemi M., Saberian P., Prabhu S.V., Javid M., Mirdamadi A., Heidarzad F., Bakhshi A., et al. Gut microbiota interventions in type 2 diabetes mellitus: An umbrella review of glycemic indices. Diabetes Metab. Syndr. 2024;18:103110.

Quigley E.M.M. Prebiotics and Probiotics in Digestive Health. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2019;17:333–344.

Hamamah S., Iatcu O.C., Covasa M. Nutrition at the Intersection between Gut Microbiota Eubiosis and Effective Management of Type 2 Diabetes. Nutrients. 2024;16:269.

Megur A., Daliri E.B., Baltriukiene D., Burokas A. Prebiotics as a Tool for the Prevention and Treatment of Obesity and Diabetes: Classification and Ability to Modulate the Gut Microbiota. Int. J. Mol. Sci. 2022;23:6097.

Wu J., Yang K., Fan H., Wei M., Xiong Q. Targeting the gut microbiota and its metabolites for type 2 diabetes mellitus. Front. Endocrinol. 2023;14:1114424.

Gargari B.P., Dehghan P., Aliasgharzadeh A., Jafar-Abadi M.A. Effects of high performance inulin supplementation on glycemic control and antioxidant status in women with type 2 diabetes. Diabetes Metab. J. 2013;37:140–148.

谷禾健康

在自然界中,一些引人注目的共生现象出现在能够改变宿主行为的微生物与其宿主之间。

这些病原体的“精神控制”能力激发了许多末日小说作品,如HBO剧集《最后生还者》中令人毛骨悚然的真菌感染场景。

延展小知识

关于细菌沃尔巴克氏体、狂犬病毒、偏侧蛇虫草菌

Wolbachia pipientis 操控昆虫生殖及神经

Wolbachia pipientis 被喻为生物基因“木马”,可以操控昆虫生殖。常见于节肢动物门和部分线虫体内,影响所寄生动物的生殖和发育。除了影响生殖外,当它们转移到一个新的物种时,会使新寄主产生各种严重的神经系统并发症。2009年开始,科学家发现Wolbachia pipientis阻止登革热病毒在蚊子体内复制增殖,从而阻隔登革热的传播。

2019年,中山大学的研究人员利用利用Wolbachia pipientis感染的雄蚊使得雌蚊无法繁殖下一代几乎消灭了世界上最具侵入性的蚊子种类 – 亚洲虎蚊(白纹伊蚊,本地俗称花脚蚊)。

狂犬病病毒 (Rabies virus)

狂犬病病毒(Rabies virus,RABV) 感染宿主中枢神经系统的重要人兽共患病,一旦发病死亡率接近100%,每年造成全球几万人死亡。

Ophiocordyceps unilateralis,僵尸蚂蚁

Ophiocordyceps unilateralis ,也被称为偏侧蛇虫草菌,是一种拟寄真菌,偏侧蛇虫草菌在感染蚂蚁后,能够通过释放化学物质改变和控制蚂蚁的行为,让变成蚂蚁自己的傀儡,直到最终死亡。HBO新剧《最后生还者》(The Last of Us)第一季让大家领教了真菌的厉害。剧中的这种致命真菌就是偏侧蛇虫草(Ophiocordyceps unilateralis),它能够入侵昆虫的大脑,使其成为僵尸。

然而,改变行为的微生物并不仅限于这些极端的寄生生物。在自然界中,已有关于共栖和互利微生物驱动宿主行为操控的描述。这个观点在发现胃肠道内的细菌可以调节宿主中枢神经系统后,得到了广泛关注和逐步证实。

肠道微生物群——这一动态且多样化的微生物群落,被认为是肠-脑相互作用的关键调节器。与自然界中那些极端的”精神控制”案例不同,人体肠道微生物群以更加微妙和复杂的方式影响着我们的情绪、认知和行为。

各种证据表明,肠道细菌发出的信号可以循环到大脑,或影响肠-脑轴免疫和内分泌细胞的功能。一个庞大的神经网络——外周神经系统,不断且迅速地在肠道和大脑这两个远距离器官之间传递信息,使大脑能够协调胃肠功能,而肠道也能够影响情绪、认知和行为。

临床意义:当微生物失衡遇上疾病

肠道微生物结构的改变与这些生物系统的变化相关,并对人类代谢、神经精神和肠道健康产生重要影响。焦虑、抑郁、自闭症谱系障碍(ASD)和帕金森病等多种神经疾病都具有明确的胃肠疾病合并症。诸如肠易激综合征(IBS)和炎症性肠病等胃肠疾病常常表现为心理症状。关键是,这些临床相关性与失衡的微生物群和紊乱的肠—脑信号密切相关。

四条通路:微生物与大脑的对话方式

目前已经比较清晰的知道,连接肠道微生物群和大脑的四种主要通信方式。

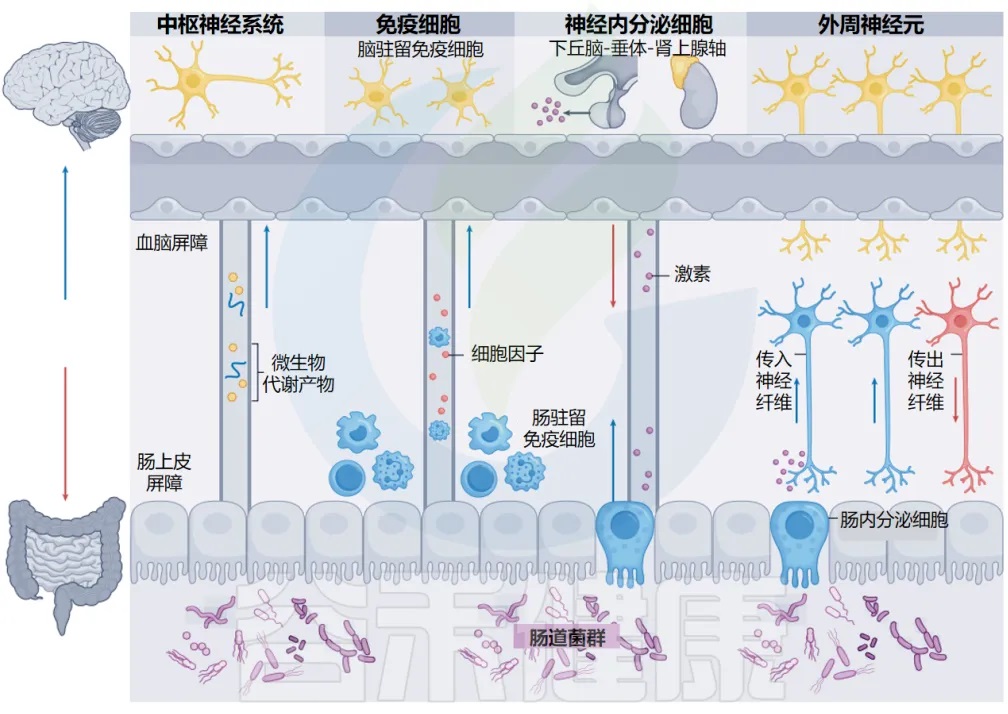

肠道微生物群-脑轴

doi.org/10.1038/s41579-024-01136-9

聚焦核心:肠道神经上皮回路的精密机制

这些途径以多种方式相互交叉和影响。免疫细胞和周围神经元之间(神经-免疫轴)、神经内分泌细胞和免疫细胞之间(神经内分泌-免疫轴)、以及肠上皮细胞和周围神经元之间的双向串扰(肠神经上皮轴),为肠道和大脑之间的通信增加了额外的复杂性。

其中,肠上皮的化学感应细胞与支配肠道并延伸到中枢神经系统的周围神经元之间的关系尤为关键。这些肠道神经上皮回路代表了微生物-宿主相互作用的最前沿和最精密的机制。

本文我们将深入了解这些肠道神经上皮回路的分子机制、细胞间相互作用,以及它们如何导致疾病状态,揭示肠道微生物群如何通过这一精密的神经网络实现对宿主行为的影响。理解这些途径有助于促进基于微生物组的胃肠道和神经系统疾病新疗法的开发。

胃肠道免疫系统和神经系统

在哺乳动物中,胃肠道包含最大的免疫系统、微生物群生态系统和内源性神经系统,它们之间复杂的相互作用有助于维持正常的胃肠道生理功能。

特别是胃肠道的固有神经系统,即肠神经系统,调节着重要的胃肠道功能。肠神经系统回路的破坏会导致全身性的胃肠道症状,如腹泻、便秘、内脏疼痛等,这些症状影响着世界上高达40%的人口。

注:肠神经系统,enteric nervous system,简称 ENS,被誉为”第二大脑”。

神经免疫微环境的动态感知机制

胃肠道免疫系统和神经系统都进化出了感知和快速响应动态肠道环境的机制,能够实时监测并快速响应肠腔内的营养、微生物及病理性刺激信号。

许多神经将胃肠道粘膜中的局部免疫细胞连接起来,形成神经元免疫细胞单位,这些细胞单位可以通过肠道管腔营养来源和微生物来源的线索重塑。这些单元不仅能够独立启动局部免疫应答,还通过细胞间通讯网络进行信息整合,最终形成由肠道微生物群精密调控的”肠道神经-免疫轴”。这些协调一致的信号轴调节胃肠道屏障功能、免疫力和宿主保护。

病原感染中的神经免疫协同防御

肠道神经和免疫相互作用在感染期间尤为重要。感染应激可激活特定的胃肠道功能,可以通过腹泻反应快速清除病原体,腹泻反应可以通过增加局部水分泌到管腔中并促进推进性收缩模式来清除病原体,这两种反应都需要肠神经系统(ENS)的输入。

此外,感染或炎症引起的肠神经系统结构和/或活动紊乱可以促进或减少炎症,产生胃肠道症状,并限制组织病理学。

肠神经系统也可以再生,从而在损伤后恢复胃肠道功能。然而,在许多情况下,完全恢复往往受到限制,并且肠神经系统的损害可能产生长期后果,例如感染后胃肠道疾病。

肠道神经和免疫的相互作用的证据

尽管免疫系统与神经系统过去被分开单独研究,但现在越来越清楚,这两个复杂系统在功能上密切相关。这两个系统相互交流并不是一个新概念。两千年前,罗马医生Aulus Cornelius Celsus将炎症的四个主要症状归纳为:

疼痛、发红、肿胀、发热

其中疼痛由感觉神经系统引起,后三者则与血管和免疫功能相关。

神经对于宿主抵御病原体的调控也是进化上保守的特性,这一点从简单的多细胞动物(如线虫)到脊椎动物(如鱼和哺乳动物)的研究中都有明确证据。

过去几十年,科学家们发现神经—免疫交流在生理、抗感染、防御、修复和疾病中的多种作用。

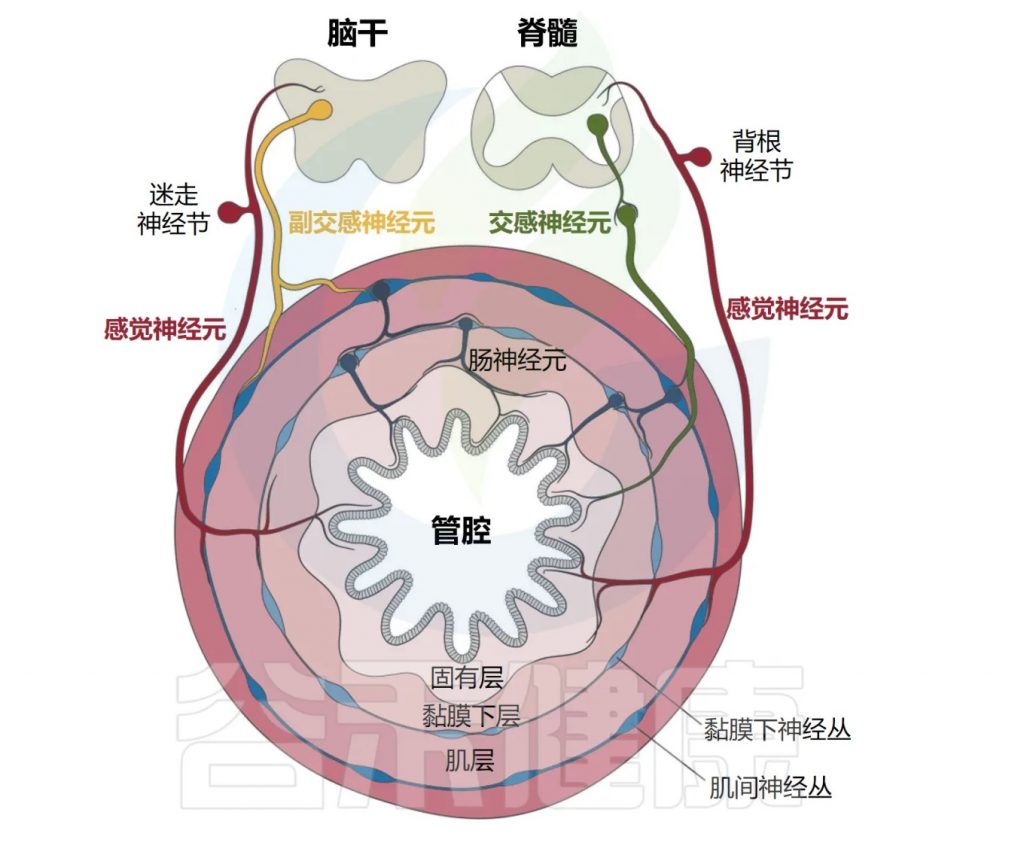

肠道神经解剖——层层保护系统

肠道的神经解剖结构由居于器官内外的感觉神经元和自主神经元共同组成(感觉神经元负责感知信息,自主神经元负责自动控制),胃肠道在解剖学上由肠系膜、浆膜、肌肉、粘膜下层、固有层和上皮组成,由多个周围神经元群支配,这些神经元群与局部免疫细胞配合和协调反应。

肠系膜:是连接肠道与腹壁的重要结构,其主要功能是支撑、固定和保护肠道,同时为肠道提供血液供应和淋巴引流。

浆膜:保护器官,减少摩擦,参与免疫反应、维持器官位置。

肌肉:负责肠道蠕动的动力系统,推动食物通过消化道、进行机械性消化以及促进营养物质的吸收。

粘膜下层:提供营养和支持,还通过其神经和血管网络调节消化和分泌活动。

固有层:为上皮细胞提供结构支持,是免疫细胞聚集的防御前线,参与免疫防御、营养吸收和消化过程。

上皮:保护、分泌、吸收、免疫防御。

肠道支配神经元的命名法基于细胞体是位于胃肠道外部还是内部。肠道相关神经元通常归类为属于内源性肠道神经系统(ENS)。

相比之下,肠道外源性神经元包括体感神经元和自主神经神经元,其细胞体位于外周感觉或自主神经节、脊髓或脑干中。

Yang et al. Cell Mol Immunol, 2023.

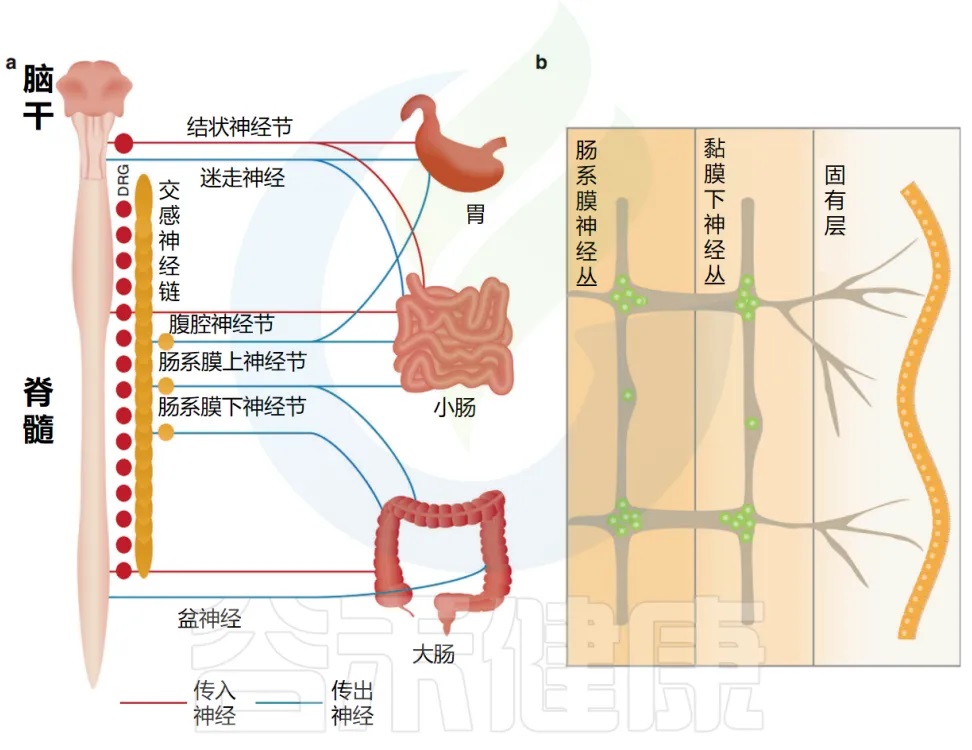

肠道外源性感觉神经元位于结节/颈静脉迷走神经节(VG)和背根神经节(DRG)中,分别将信号从肠道传递到脑干和脊髓。

自主神经神经元也支配肠道,包括迷走神经传出副交感神经运动神经元和位于自主神经节中的交感神经元。

肠道还拥有自己的内在和自主神经系统,由肠道神经元组成,它们的细胞体位于肌间神经丛和粘膜下神经丛中(如下图)。

doi.org/10.1038/s41385-020-00368-1

交感神经 vs 副交感神经:肠道的刹车和油门

交感神经元和副交感自主神经神经元分别起源于脊髓和脑干,并介导从大脑到肠道的信号转导。

神经支配的地理分布

迷走神经副交感神经元沿前尾方向支配胃肠道,胃的神经支配密度最高,小肠和结肠的神经支配密度降低。

这种分布差异与不同肠段的消化功能需求相关:胃的高密度神经支配支持其机械研磨与酸性环境调控,而结肠的低密度则反映其以水分吸收和粪便塑形为主的生理特性。

交感神经元和副交感神经元都与肌间神经丛中的 ENS 形成连接,形成错综复杂的局部神经回路。

神经元——两根触手

它们能感知什么?

这些感觉神经元群检测营养物质、机械拉伸、管腔威胁和免疫刺激,包括细胞因子。

除了感知,还会“说话”

这些神经元还通过从周围神经末梢释放神经肽在肠道内发出信号(神经肽就像”化学信号”,用来和周围的细胞交流。)。迷走神经节神经元主要支配近端小肠,而 DRG 神经元支配整个胃肠道。

肠道神经网络的双层架构

肠道神经元完全驻留在胃肠道内,并组织成环绕肠管的神经节网络,并在空间上分为两层:肌间神经丛,位于圆形和纵向肌肉层之间,以及粘膜下层的粘膜下神经丛。

这两个神经丛通过中间神经元、运动神经元和肠神经胶质细胞紧密相连。它们一起形成介导蠕动和分泌功能的反射回路。

此外,它们还整合来自外源性感觉、副交感神经和交感神经神经元的信号,以介导肠道生理学。

肠道神经和免疫的共同语言

神经系统和免疫系统已经进化出一种共同的语言,在它们对环境损伤的每一步反应中进行交流,从起始到解决。

神经系统和免疫系统:互相听懂语言

微生物:神经-免疫对话的调节员

神经系统与免疫系统之间的交流机制从进化角度来看是有道理的,因为这种机制减少了应对某些损伤的代价,并使两个系统能够协调复杂的宿主反应。微生物组在调节神经元激活和免疫发育中也起着关键作用。

鉴于免疫细胞和神经元都可以直接或间接感知微生物,微生物组的组成在神经元分化或成熟中起着关键作用,以调节内脏疼痛、肠道蠕动和肠道生理的其他方面。

中枢神经系统的调节

短链脂肪酸它如何发挥作用?

尽管生物屏障严重限制微生物进入 CNS,但是某些肠道微生物代谢物,如短链脂肪酸(SCFA),可以穿过血脑屏障并起神经调节剂的作用。例如,乙酸盐优先被下丘脑吸收,下丘脑是参与食欲控制的大脑中枢,直接抑制摄食行为 。

尽管 SCFA 受体在大脑中通常以低水平表达,但这些纤维发酵产物可以通过抑制组蛋白脱乙酰酶来调节神经元基因表达。

4-乙基苯基硫酸盐,参与情绪处理的大脑区域

除了 SCFAs,最近有报道称微生物代谢物 4-乙基苯基硫酸盐可以改变参与情绪处理的大脑区域,例如海马体和杏仁核,并诱导小鼠的焦虑样行为。由于无菌动物在基线时表现出异常的大脑化学和结构,这些改变发生的时间已成为一个关键的研究重点。目前越来越多的工作揭示了母婴肠道微生物组对早期神经发育结果的影响。

免疫细胞的调节

在皮肤、肺和肠道等屏障组织中,免疫细胞和神经纤维紧密相邻,它们经常互相聊天,交换神经免疫调节分子来保护身体健康。

为什么要这样合作?

这种神经免疫轴在面对感染、过敏原或毒素时尤为重要,因为这些情况需要快速的组织保护反应,然后进行行为适应以避免未来再次遭遇。

具体怎么合作?

– 食物过敏的例子:

通过食物过敏的动物模型,两项最近的研究发现,肠道里的肥大细胞发现过敏原,它们向大脑发送特定信息,大脑记住这种食物,下次就会产生回避行为。

– 皮肤过敏的例子:

皮肤中的γδ T细胞受到微生物调节,它们能调节感觉神经元的活动,控制过敏反应的强度。肠道黏膜γδ T细胞是否参与神经元信号传递仍有待确定。

免疫细胞的远程通讯:如何向大脑发送消息?

免疫细胞不只是在局部工作。它们还有两种方式向大脑汇报:

方式一:血液快递

免疫细胞把细胞因子释放到血液中,就像发快递一样,把信息送到大脑。

方式二:亲自出差

肠道中某些免疫细胞,例如IgA+浆细胞(专门产生抗体)和自然杀伤细胞(专门杀死异常细胞),也能搬家到大脑或脑膜,从而在中枢神经系统中发挥作用。

肠道细菌的重要作用

这些细胞的功能成熟很大程度上依赖于来自肠道的微生物信号。

– 实验证据:

无菌动物(没有肠道菌群的动物)大脑中的IgA+浆细胞和“激活”的自然杀伤细胞数量会减少。

大脑常驻免疫细胞也会受到肠道细菌的影响

例如小胶质细胞和T细胞,也会受到来自肠道菌群的信号影响。 在这方面,细胞因子IL-17,特别是来自脑膜γδ T细胞的IL-17,作为肠道菌群和行为之间潜在的联系受到了广泛关注。

神经内分泌细胞的调节

下丘脑:身体的应激总指挥

下丘脑也是通过下丘脑-垂体-肾上腺(HPA)轴调节身体应激反应的关键指挥者。这个主要的神经内分泌系统包含几个严格调控的激素级联反应(就像接力赛一样,一个传一个),促进器官间的稳态。

肠道细菌影响压力反应

无菌动物具有夸大的HPA反应,并伴有应激诱导的糖皮质激素水平升高。

早期接触共生微生物对HPA轴的正常调节非常重要。简单说,婴儿期的肠道细菌会影响我们一生应对压力的能力。

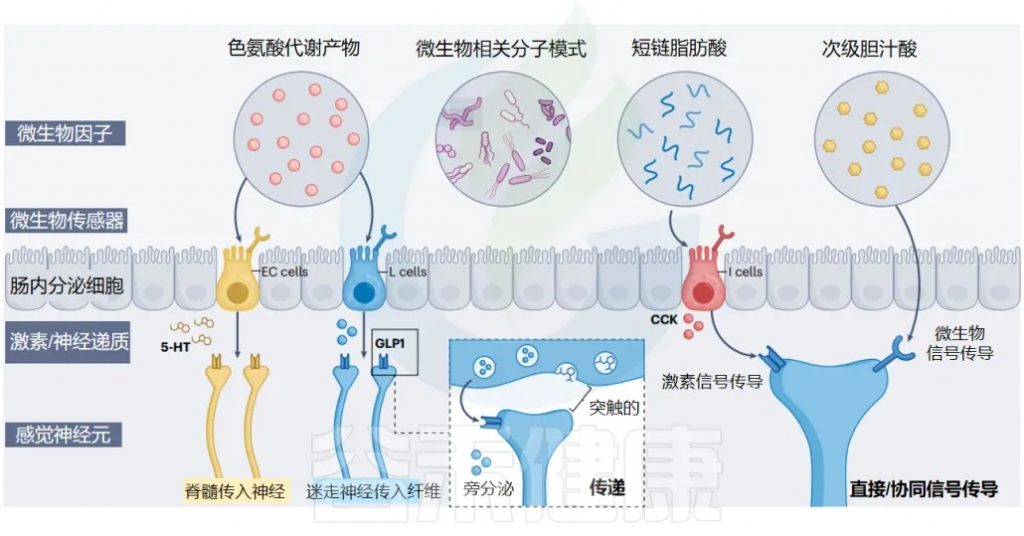

肠内分泌细胞:肠道里的激素工厂

肠道也包含其自身的神经内分泌细胞群,称为肠内分泌细胞 (EECs):

这些激素调节消化、葡萄糖稳态、食欲。虽然主要在营养感知的背景下进行研究,但 EECs 越来越被认为是肠道菌群的关键传感器和肠-脑信号传导的介质。

肠道激素:连接肠道与大脑的信使

肠道菌群会影响多种循环激素的分泌:

这些激素作用范围很广

这些激素中的大多数在胃肠道神经纤维、下丘脑和其他大脑区域都有靶点。

由于这些激素及其前体也由身体的各种神经元和非神经元细胞产生,因此了解 EEC 来源的信号对动物行为的具体贡献一直是一个重大挑战,近年来随着基因工具的进步,解决这一问题成为可能。

外周神经元的调节

第四条高速路:外周神经系统的闪电传输

肠道微生物与大脑之间的第四个联系是外周神经系统 (PNS),特别是自主神经系统 (ANS),它具有副交感神经和交感神经两个分支。

神经传输有什么特点?

与前面提到的激素传输或细胞迁移不同,神经系统传输信息超级快:

肠道的双重神经网络:外在 vs 内在

– 外在

作为一种内脏器官,胃肠道由“外在”传入和传出神经纤维支配,其细胞体位于大脑或脊髓区域,分别介导肠道到大脑和大脑到肠道的信号传递 。

– 内在

“内在”肠神经系统 (ENS) 的神经纤维也分布在胃肠道中,其细胞体位于肠壁外层。它们在很大程度上自主地执行基本的肠道功能,并接收来自微生物组和中枢神经系统的输入。

迷走神经:肠脑对话的专线电话

迷走神经作为副交感神经系统的主要分支,尤其与肠-脑通讯密切相关,具有传入和传出神经纤维。它在维持肠道稳态以及调节情绪、食欲和能量平衡方面发挥重要作用。

doi.org/10.1038/s41423-023-01054-5

实验证据

在迷走神经切断动物(即接受了迷走神经切断术的动物)中,肠道菌群的许多效应都会消失。然而,微生物信号是否能直接调节体内迷走神经的活动,目前证据仍然有限。

脊髓传入神经:疼痛信号的传递者

脊髓传入神经通过脊髓将感觉信息从肠道分别传递到大脑。我们对微生物组通过脊髓神经发出信号的许多了解都与内脏疼痛有关,因为许多这些纤维都是疼痛感应的。无菌动物表现出对结直肠扩张的超敏反应,而益生菌治疗可以缓解这种反应。共生微生物是否通过脊髓通路影响大脑生理或行为,目前仍不清楚。

交感神经系统:应激反应的调节者

交感神经系统调节多种胃肠道功能,尤其是在应对急性应激时。无菌小鼠的交感神经活动长期升高,这与这些动物体内HPA轴反应的增强相呼应。有趣的是,微生物群对交感神经活动的调节依赖于迷走神经传入纤维的信号,突显了周围神经系统相互关联的性质。

肠道神经元:免疫系统的调度员

肠道神经元是异质性的,能释放两大类物质来调节免疫功能:

– 细胞因子:

IL-18:调节抗菌肽的杯状细胞表达,抗菌肽介导宿主对肠道鼠伤寒沙门氏菌感染的保护

IL-6:抑制结肠中 RORγ+ 调节性T细胞的分化

– 神经肽:

NMU(神经调节素U)

CGRP(降钙素基因相关肽)

VIP(血管活性肠肽)

神经元与先天淋巴细胞的密切合作

肠道神经元还协调肠道先天淋巴细胞 (ILC) 的功能方面也起着重要作用。ILC 是协调下游适应性免疫的早期反应先天淋巴细胞。

– 空间优势

肠道神经元靠近 ILC,为这些神经元调节 ILC 功能奠定了细胞基础。

– ILC2的调节:过敏反应控制

ILC2 高度表达 NMUR1,NMUR1 是神经肽神经中介U(NMU)的受体。肠道感觉神经元的一个亚群表达 NMU,NMU 在过敏情况下释放。

– ILC3的调节:昼夜节律与宿主防御

肠道神经元在调节肠固有层 3 型 ILC (ILC3) 的功能中也起着关键作用。ILC3 表达高水平的 VIPR2,VIPR2 是神经肽 VIP 的受体。

肠道神经元的一个子集(以及迷走神经感觉神经元)表达高水平的 VIP,并且已发现它们在稳态和宿主防御期间调节 ILC3 功能。

– 具体调节过程

进食触发:食物消耗以昼夜节律方式触发VIP的神经元产生;

抑制作用:VIP抑制ILC3介导的IL-22产生,消除抗菌肽的肠道表达;

实验验证:VIP+神经元的化学激活导致IL-22+ ILC3比例降低,使宿主易受口腔啮齿柠檬酸杆菌感染。

doi.org/10.1038/s41423-023-01054-5

肠道上皮每天都要面对来自食物和肠道菌群的各种化学物质。有时,有害刺激物和病原体会进入胃肠道,需要迅速采取损害控制措施。

为了理解管腔环境并区分“好”和“坏”,EEC(肠内分泌细胞) 和周围神经共同形成了一个广泛的肠道感觉网络。

信息处理:局部处理 vs 上报大脑

这些感觉信息有两种处理方式:

同时,大脑也会向肠道发送指令,引起特定的器官间反馈反应。

肠道神经上皮界面的肠道微生物群到大脑通路

Ohara et al. 2025. Nat Rev Microbiol

肠内分泌细胞:肠道的化学传感器

肠内分泌细胞 (EECs) 是肠道的主要化学感应上皮细胞,通常根据其主要激素产物进行分类。产生 CCK、GLP1/PYY 和 5-HT 的 EEC 分别称为 I 细胞、L 细胞、肠嗜铬细胞(EC)。

在 EEC 家族中,这三个亚群最密切地参与肠-脑通讯:

EECs的灵活性

一些 EEC 在其生命周期中分泌多种不同的激素或经历激素转换,这表明 EEC 亚型并非完全固定。

重要的是,微生物组感应受体在远端肠道的 L 细胞和 EC 细胞中富集,这个区域正好是细菌载量最高的地方,并且主要被认为发生微生物-EEC 信号传导。

简单说,细菌最多的地方,正好是感应细菌信号的传感器最多的地方。

微生物相关分子模式 (MAMP)

MAMP

微生物相关分子模式(MAMP)就想是细菌身上的身份标识牌,是微生物上进化上保守的结构,就像每个细菌都带着固定的身份证。宿主细胞可以通过模式识别受体来读取这些身份信息,特别是先天免疫细胞,它们是识别细菌身份的专家。

Toll样受体

在模式识别受体中,Toll 样受体(TLR)在维持肠上皮细胞稳态中起着至关重要的作用。

肠内分泌细胞表达不同的TLR

体外和体内研究表明,肠内分泌细胞 (EECs) 表达几种不同的功能性 TLR,包括:

TLR信号如何影响激素分泌?

肠道中的 TLR 信号传导与 CCK(胆囊收缩素)、GLP1(胰高血糖素样肽1) 、5-HT(血清素)分泌的调节有关,但这仍有待进一步验证。

TLR4 也在感觉传入神经元中表达,但其与微生物组感应的相关性尚不清楚。

短链脂肪酸(SCFA)

短链脂肪酸(SCFA)是膳食纤维发酵的最终产物,由厌氧菌在结肠中大量产生。

特定的支链短链脂肪酸,如异戊酸盐和异丁酸盐,由肠道细菌通过支链氨基酸发酵制成。特征最明显的 SCFA 受体是游离脂肪酸受体2 (FFAR2)和 FFAR3,它们都在多个 EEC 亚群中表达,说明很多肠内分泌细胞都能听到SCFA的信号。

FFAR受体:如何传递SCFA信号?

FFAR 是一种 G 蛋白偶联受体,当被激活时,它与几个下游信号级联反应相连,就像按下按钮后,触发一连串的反应。

– 对L细胞的影响

SCFA 与 L 细胞上的 FFAR2 和 FFAR3 结合会触发细胞内钙动员(也就是钙离子在细胞内快速移动)以及 GLP1 和 PYY 的释放。

EC细胞:用嗅觉受体来感应SCFA

在结肠中,EC 细胞也通过 FFAR 以及嗅觉 G 蛋白偶联受体 OLFR78 和 OLFR558(refs)受到 SCFA 的调节。

不同种类的SCFA有不同的分工

尽管FFAR3在 I 细胞中广泛表达,但尚不清楚 SCFA 是否调节CCK的产生。FFAR2 和 FFAR3 在肠道支配感觉神经元中也有功能表达,表明传入神经纤维可能直接对SCFA做出反应。

次级胆汁酸

次级胆汁酸是肠道微生物群产生并被宿主识别的另一类重要代谢物。最初是肝脏产生的初级胆汁酸,这些初级胆汁酸到达远端肠道后,被肠道细菌进行”二次加工“,变成了次级胆汁酸。

简单说,这是肝脏和肠道细菌合作的产物。

主要的次级胆汁酸:两大明星分子

脱氧胆酸(DCA)和石胆酸是两种含量最丰富的次级胆汁酸,能够通过多种宿主受体发出信号,特别是 TGR5(也称为 G 蛋白偶联胆汁酸受体 1)和法尼醇 X 受体。两种受体都在 L 细胞中表达,并参与 GLP1 和 PYY 释放的调节,这就解释了为什么肠道细菌的变化会影响我们的血糖控制和食欲调节。

对EC细胞的影响:调节血清素产生

次级胆汁酸还向 EC 细胞发出信号,通过 TGR5 和可能通过 Tph1 的下游转录指导 5-HT 的产生,Tph1 编码 5-HT 生物合成的限速酶。

目前尚不清楚次级胆汁酸是否作用于 I 细胞,但这些胆汁酸的一部分可以通过肠肝循环到达近端肠道,并且表达 CCK A 型受体的迷走神经传入神经亚群以 TGR5 依赖性方式对 DCA 有反应。

色氨酸和吲哚衍生物

色氨酸是一种从膳食蛋白质中获得的必需氨基酸,人体无法自己制造,其分解产物代表了另一类有助于宿主健康的微生物代谢物。

吲哚途径:细菌的化学加工厂

在色氨酸降解的三个主要途径中,吲哚途径由肠道中的许多细菌物种进行,将色氨酸转化为吲哚及其衍生物,如吲哚-3-乙酸(IAA)和吲哚-3-醛。

吲哚类物质如何影响EECs?

吲哚是 L 细胞中 GLP1 分泌的已知诱导剂。也就是说,吲哚能够刺激L细胞释放GLP1。

在斑马鱼中,吲哚和吲哚-3-醛强烈激活 EEC 并通过瞬时受体电位锚蛋白 1 通道触发 5-HT 释放。

瞬时受体电位锚蛋白1:多功能的感应通道

瞬时受体电位锚蛋白 1 不仅能感应吲哚类物质,还有其他身份,它也是环境刺激物的传感器,比如能感应芥末油(这就解释了为什么吃芥末会有刺激感)。

瞬时受体电位锚蛋白 1 在哺乳动物EC细胞和感觉神经元中高度表达,可能是促进胃肠道蠕动和清除摄入毒素的机制。

在检测到微生物群衍生因子后,肠道感觉网络将此信息传递给CNS。这种传输究竟是如何发生的,特别是在脑-身体通信的背景下,是目前积极研究的一个领域。

新兴的经典肠道神经上皮通路涉及:

肠道感觉网络

肠内分泌细胞(EEC)和肠道支配感觉神经元在肠粘膜屏障处共同形成一个复杂的感觉网络,能够感知和响应各种微生物结构和代谢物。这些包括色氨酸代谢物、微生物相关分子模式、短链脂肪酸和次级胆汁酸。

结肠中的两大主力

在结肠中,有两类重要的EEC:

这两类细胞都表达这些微生物信号的受体,能够直接听到细菌的声音。

I细胞主要位于小肠中,生产胆囊收缩素(CCK),同样表达微生物传感器。

信号传递的两种方式

当EEC被激活时,它们会通过两种方式释放信号分子:

EEC会释放:

传递给:

不仅影响EEC,还直接影响神经

微生物输入还可以直接调节感觉神经纤维的敏感性,从而增强 EEC-神经荷尔蒙信号传导。

不同信号走不同高速路

根据所涉及的微生物传感器、EEC 亚群、神经肽和感觉神经元类型,不同的微生物线索可以通过不同的肠道神经上皮途径输送,最终对大脑功能和行为产生不同的影响。

感觉细胞多样性

肠道里的神经元是怎么工作的?

肠道中有两大类感觉传入神经负责不同的监测任务:

最近对迷走神经和脊髓神经元的分析发现了多种感觉神经元细胞类型,甚至在化学感受器和机械感受器中也是如此。

为什么需要这么多不同类型的神经元?

结合遗传的研究方法,得出一个研究的共识,即单个感觉神经元之间存在很大的分工。每种神经元都有自己的专业领域,就像专科医生一样。

这些神经元到底分工有多细?

一些具体的例子:

复杂分工的深层原因:系统的精密设计

这种刺激特异性神经元反应可能反映了肠道神经上皮水平信息感知和传递方式的复杂性,部分原因是 EEC 和感觉神经元群的异质性。这种精密的设计确保了肠道能够准确识别和传递各种不同的信号。

未来:寻找微生物组专属神经元

这些观察结果提出了一个有趣的问题,即是否有专门的“微生物组响应”感觉神经元来支配肠道,以及是否存在基于微生物刺激的亚型。

当然,GPR65 + 迷走神经神经元是不错的候选者,因为它们是在整个胃肠道中具有致密粘膜神经末梢的化学感受器。

然而,随着迷走神经支配沿结肠长度向远端减少,脊神经可能同样有助于将微生物线索传递给 CNS。

旁分泌传递与突触传递

传统方式:EEC的广播信号传递

当EEC受到刺激后,它们会采用最常见的信号传递方式:

这通常被认为以旁分泌方式发生——即最接近 EEC 范围,只要表达相关受体的纤维,就能接收信号并传播给大脑,也就是“近水楼台先得月”。

新发现:EEC的专线连接方式

科学家们发现了一种更直接的连接方式!研究发现了一种独特的 I 细胞和 L 细胞亚群,被称为”神经足”细胞。

– 什么是”神经足”细胞?

更多证据:EC细胞也有类似的专线

对于 EC 细胞和脊髓传入纤维提出了类似类型的连接。支持这种突触连接的证据:

然而,最近的高分辨率成像研究尚未发现令人信服的证据证明 EEC 和传入神经之间存在突触接触,这表明神经足细胞要么非常罕见,要么仅存在于某些 EEC 亚型中。另一种解释是,考虑到大多数 EEC 的寿命较短,EEC-神经突触是高度动态的。

了解 EEC 的特定子集是否可以直接进入大脑很有价值,因为它们将是影响与肠道微生物群相关的情绪和行为变化的候选者。

协作微生物-宿主信号传导

到目前为止,我们已经将肠道神经上皮回路描述为一条线性通路,信号在到达 CNS 之前从肠道微生物群传递到 EEC,再传递到内脏传入神经。

微生物群 → EEC → 内脏传入神经 → 中枢神经系统

新发现:微生物的捷径通道

一些微生物因子,包括 SCFA、次级胆汁酸、蛋白酶,可以绕过上皮层,并直接作用于感觉传入神经。

协同作用:1+1>2的效果

感觉神经纤维如何整合微生物和宿主来源线索的细节开始浮出水面。

– 例子1:DCA + CCK的强强联合

注:它是一种次级胆汁酸,由肠道菌群代谢初级胆汁酸而产生。

– 例子2:丙酸盐增强CCK效果

这些发现表明,微生物代谢物可以与肠道激素合作以影响感觉神经放电。

复杂的生物网络系统

鉴于最近对免疫细胞在协调脑-身体回路和肠胶质细胞在塑造肠道神经活动中的作用的见解,微生物群-神经上皮相互作用可能涉及多个细胞输入的影响,这个系统作为更大的互连生物系统网络的一部分,远比简单的线性通路复杂。

简单说,肠脑通讯不是一条高速公路,而是一个复杂的交通网络,有多条道路、多个路口,各种车辆(不同的信号分子和细胞)在其中协调运行。

肠道感觉网络收集的有关微生物组的信息,在组织本身、脑干和脊髓以及高级大脑区域内进行整合和处理。

大脑处理完信息后会做什么?

中枢神经系统的效应肢体会积极响应,主要包括:

它们的任务是对动态变化的肠道环境做出反应,调节胃肠道生理学的各个方面。

近年来,宿主通过局部和远程信号传导机制对肠道微生物群的定向作用受到了相当大的关注。

肠神经上皮界面的脑到肠道微生物群通路

doi.org/10.1038/s41579-024-01136-9

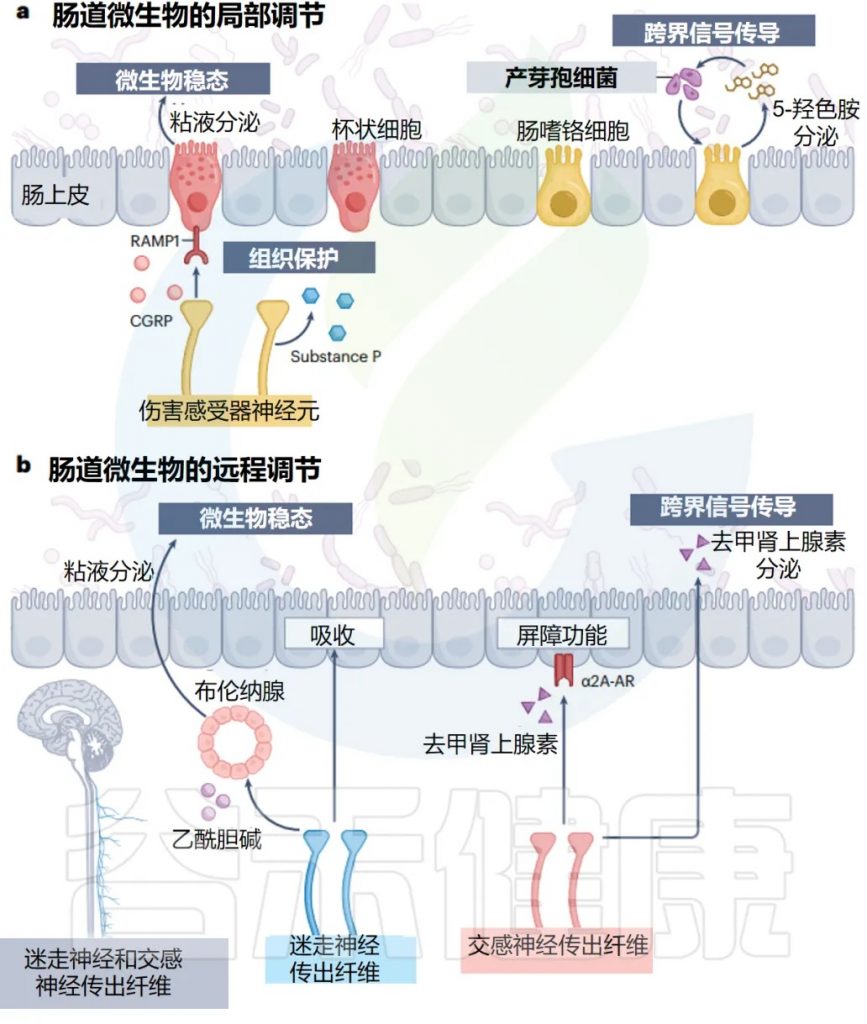

局 部 调 控

传统认知:感觉神经只负责”上报”信息

传统上,感觉神经是将信息传递到 CNS 的传入纤维,就像信息传递员一样,只负责把肠道的情况报告给大脑。

新发现:感觉神经还有”管理”功能

现在人们普遍认识到,感觉神经元还通过在屏障组织局部释放各种神经肽和神经递质来执行传出功能。

– 管理方式:

通过作用于附近的免疫和非免疫细胞,感觉传入神经是维持组织健康不可或缺的一部分。

肠道中的疼痛神经:伤害感受器

在肠道中,许多具有局部效应功能的感觉神经元是伤害感受器,它们通常在皮肤中介导疼痛感。

– 伤害感受器:微生物管家

尽管它们的确切特征和功能正在阐明,但最近的两项互补研究发现,伤害感受器在调节肠道微生物稳态方面具有新作用。

– 实验证据:

在没有功能性伤害感受器的情况下,小鼠以微生物组依赖性方式更容易患结肠炎。

伤害感受器的保护机制:释放保护性分子

伤害感受器通过释放 P 物质和降钙素基因相关肽来促进组织保护,这些肽向邻近的肠道杯状细胞发出信号以驱动粘液分泌。

有趣的是,伤害感受器释放的 P 物质和降钙素基因相关肽受共生信号调节。因此,感觉神经元同时监测和调整肠道菌群的组成以支持肠道稳态。

EC细胞与5-HT的调节系统

一个显著的例子是 EC 细胞,它在压力、机械压力和迷走神经刺激下将 5-HT 释放到肠腔中。

– 微生物的影响:

微生物的策略:操控宿主为自己服务

因此,孢子形成细菌识别肠腔中的 5-HT,并通过结肠中的 EC 细胞进一步诱导宿主 5-HT 的产生,来促进自身在微生物组中的成员身份。

这种微生物群-EEC 串扰是孢子形成者独有的,还是其他细菌物种参与界间信号传导仍有待确定。

远 端 调 节

宿主调节微生物的双重策略:局部 vs 远程

宿主有两套不同的调节策略:

策略1:局部信号调节——就地解决问题

策略2:远程肠脑回路调节——统筹全局管理

ANS 的两个主要分支——迷走神经和交感神经,通过它们在胃肠道中的不同功能输出,来协调这种反馈反应。

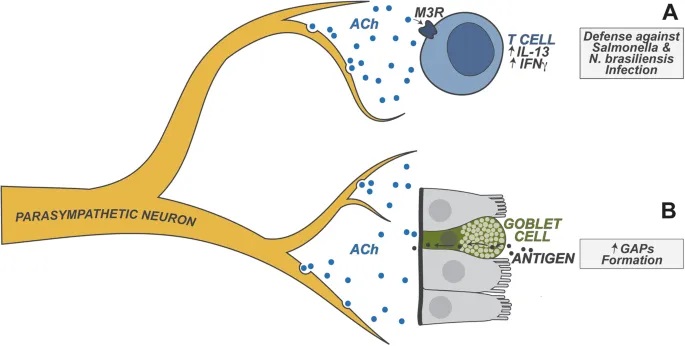

迷走神经:身体休息和消化时的管家

虽然大多数迷走神经纤维将感觉信息传递到大脑,但有些也向肠道提供副交感神经流出,主要支配 ENS 并促进肠道蠕动和上皮分泌物,作为身体“休息和消化”反应的一部分。

最近的证据表明,迷走神经传出纤维在通过近端小肠 Brunner 腺调节肠道微生物群方面,具有惊人的作用。

– 对特定微生物的影响:

乳酸菌属对这种神经腺回路的扰动特别敏感,在迷走神经刺激时扩大,并在参与压力信号时丰度降低。

迷走神经传出神经元的活动,也极大地影响了肠上皮的吸收能力,可能会改变饮食-微生物群动力学和微生物代谢物对宿主的获取。

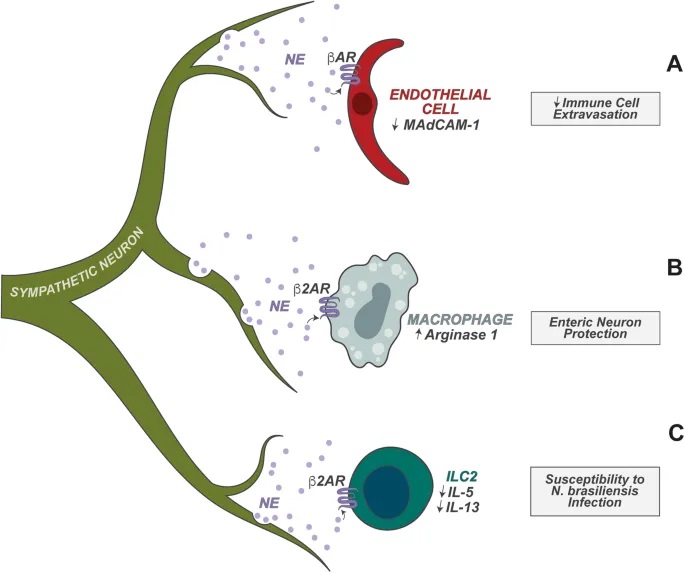

交感神经:压力状态下的应急管理员

– 交感神经的基本功能

交感神经为肠道提供肾上腺素能神经纤维,在那里它们支配 ENS 和肠粘膜,并释放去甲肾上腺素,尤其是在应对压力时。

– 对微生物群的具体影响

交感神经激活导致粘蛋白降解剂(如Akkermansia)增多,Turicibacter spp137 减少。

这些微生物组的变化伴随着粘液产生、抗菌基因表达和上皮周转率的变化,揭示了交感神经、上皮细胞和肠道细菌之间的密切关系。

交感神经的化学武器:去甲肾上腺素的直接作用

– 直接的化学信号传递

交感传出神经元影响微生物组的另一种机制是,通过将去甲肾上腺素释放到肠腔中。

– 跨界信号传导的例子

QseC 组氨酸激酶对宿主来源的儿茶酚胺(如肾上腺素和去甲肾上腺素)的细菌感应,是王国间信号传导的另一个例子。

– 对病原菌的影响

在某些大肠杆菌菌株中,儿茶酚胺可以改变毒力基因表达和致病性。有趣的是,肠腔中游离儿茶酚胺的水平部分受肠道微生物群的调节。

这可能具有临床意义,因为 GLP1 受体激动剂利拉鲁肽是一种常见的抗糖尿病药物,被发现可以激活交感神经传出纤维,触发去甲肾上腺素释放到肠腔中,并诱导大肠杆菌的扩增 。

总的来说,这些研究表明,交感神经可以直接影响肠道细菌定植。

神经免疫学是一个快速发展的领域。最近在不同的神经元亚群如何调节肠道免疫反应方面的突破,加深了我们对生理和病理条件下肠道免疫的理解。

除了被动接受和应对有害的威胁外,免疫系统还向神经系统发出信号以启动防御性反应。同时,神经系统在对潜在威胁的预期和感知下,积极调节肠道中的免疫反应。神经系统和免疫系统之间的协调使宿主能够正确处理复杂的刺激和不断变化的环境。

肠道微生物群也是调节肠脑轴中神经元和免疫激活的关键臂。结合微生物组、转录组、蛋白质组的多组学研究,配合光遗传学和化学遗传学等新兴技术,将深化我们对神经元如何塑造肠道生态系统的理解。

肠道菌群检测技术的应用将成为连接基础研究与临床实践的重要桥梁。基于微生物组构成和神经反应模式的个体化治疗将成为现实,通过功能性微生物组分析,结合肠道菌群检测报告中的神经递质等相关指标,实现疾病风险预测和治疗效果的个性化评估。自迷走神经电刺激在减轻炎症方面的发现以来,生物电子医学在临床应用中展现出广阔前景,无创迷走神经刺激已在克罗恩病临床试验中显示疗效。

神经递质和神经肽受体信号传导的治疗靶向为药物创新提供了新思路。β-肾上腺素能受体拮抗剂和CGRP受体拮抗剂等现有药物,凭借其调节肠道免疫的能力,可重新用于胃肠道功能障碍治疗,同时基于微生物代谢物的新药开发和靶向EEC的小分子化合物研究正在兴起。

这些突破将更大地改变焦虑、抑郁、自闭症、帕金森病等神经疾病以及肠易激综合征、炎症性肠病等消化系统疾病的治疗策略。通过微生物疗法、肠道靶向神经调节和神经-免疫平衡调节的联合治疗,未来,临床医生可能会根据患者的肠道菌群特征、免疫状态和神经系统表型制定个性化治疗方案。

医学正从标准化治疗转向个体化精准医疗,肠道-菌群-免疫-神经将成为未来疾病治疗的重要方向。短链脂肪酸、色氨酸代谢物以及其他菌群代谢产物正被开发为新型神经调节剂,它们能通过血脑屏障或迷走神经途径影响中枢神经系统功能。

早期干预肠道菌群失调可能成为预防神经精神疾病的关键途径,特别是对具有遗传风险的人群。肠道健康将成为整体健康管理的重要组成部分。

主要参考文献

Jacobson, A., Yang, D., Vella, M. et al. The intestinal neuro-immune axis: crosstalk between neurons, immune cells, and microbes. Mucosal Immunol 14, 555–565 (2021).

Ohara, T.E., Hsiao, E.Y. Microbiota–neuroepithelial signalling across the gut–brain axis. Nat Rev Microbiol 23, 371–384 (2025).

Yang, D., Almanzar, N. & Chiu, I.M. The role of cellular and molecular neuroimmune crosstalk in gut immunity. Cell Mol Immunol 20, 1259–1269 (2023).

谷禾健康

糖尿病是一种复杂的多系统代谢紊乱,其特征是高血糖,它还会导致并发症,降低生活质量并增加死亡率。糖尿病病理生理学包括β细胞、脂肪组织、骨骼肌和肝脏功能障碍。

1型糖尿病(T1D)是由免疫介导的β细胞破坏引起的。更常见的2型糖尿病(T2D)是一种异质性疾病,其特征是不同程度的β细胞功能障碍与胰岛素抵抗共同作用。

肥胖和2型糖尿病之间的密切关联涉及由中枢神经系统调节的通路,这些通路控制食物摄入和能量消耗,并整合来自外周器官和环境的输入。

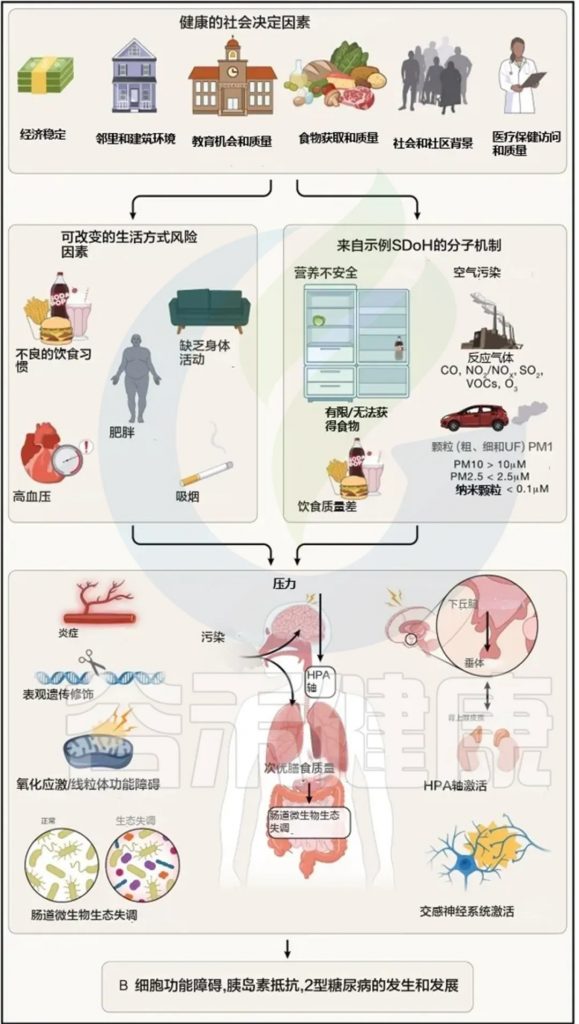

患糖尿病或其并发症的风险代表了遗传易感性和环境因素之间的相互作用,包括营养食品的可用性和其他健康的社会决定因素。

糖尿病已经困扰人类数千年。从对这一疾病的“早期”描述到现代,目前人们对全球日益增多的糖尿病病人的流行病学、病理生理学、并发症和治疗选择的理解已经大大加深。

在过去的 50 年里,我们共同目睹了有关1型糖尿病和2型糖尿病病理生理学的知识爆炸式增长,而这种知识正在彻底改变糖尿病的治疗和预防方法。因此,任何关于糖尿病病理生理学和治疗进展的观点都不可能详尽无遗,或完全统一。

本文根据顶级期刊《Cell》近期发布的关于近50年有关糖尿病研究进展总结内容,与大家分享。

◮ 关于糖尿病的基础知识

糖尿病是由于胰岛素不足以刺激生理性葡萄糖处理,从而促进能量在脂肪组织、肌肉和肝脏中的储存而发展起来的。

糖尿病的表现范围从几乎完全的胰岛素缺乏症,如1型糖尿病(T1D)中出现的情况,到在胰岛素抵抗的情况下胰岛素相对缺乏的情况——2型糖尿病(T2D)的特征。

虽然糖尿病的诊断是基于测量血糖或糖化血红蛋白,但这种疾病应该被视为一个与多种合并症相关的多系统疾病。

◮ 糖尿病的大致分类

•1型糖尿病:由免疫介导的胰岛细胞破坏引起;

•2型糖尿病:与胰岛素抵抗和相对胰岛细胞功能不全相关;

•特定单基因疾病、药物毒性或胰腺功能不全引起的糖尿病综合征;

•妊娠期糖尿病

◮ 糖尿病的患病情况

2型糖尿病患者人数最多,1型糖尿病则不到所有病例的5%。2021年,全球糖尿病的患病率估计为6.1%,相当于5.29亿人,某些地区的患病率甚至高达12.3%。2型糖尿病占96%的病例,其中超过50%与肥胖有关。

糖尿病流行的趋势令人担忧,预计到2050年,将有13.1亿人患糖尿病。其他分析指出,2021年全球患病率已经超过10%。此外,2021年估计还有4.64亿人有糖耐量受损,2.98亿人有空腹血糖受损,总体上代表了糖尿病前期。

◮ 糖尿病大大增加了患其他病的风险

糖尿病大大增加了由心血管疾病和肾脏病造成的全因死亡率,且导致多种其他病症,包括失明、肢体丧失、慢性疼痛和残疾。

尽管升高的循环葡萄糖是任何原因引起的糖尿病的特征,但2型糖尿病是一种异质性疾病,不同人群亚群的结果存在差异。

鉴于肥胖与2型糖尿病之间的关联,有人认为,只要更加注重改善营养、增加身体活动和减少肥胖的政策,这种负担的大部分是可以预防的。然而,糖尿病的异质性表明,预防和治疗策略最好量身定制,以最大限度地发挥其在特定人群中的功效。

◮ 1型糖尿病概况

1型糖尿病(T1D)占所有糖尿病病例的5%–10%,由自身免疫介导的胰腺β细胞破坏导致。

胰岛素的发现使1型糖尿病从曾经的致命诊断变为可管理的慢性病。尽管取得了管理进步和新疗法的问世,只有约20%的患者能实现最佳血糖控制,且预期寿命较短。

◮ 遗传研究和疾病进展

全基因组关联研究(GWAS)鉴定了60多个与1型糖尿病相关的基因位点,显示出该病的高度遗传性。

对自然史的研究通过新生儿筛查和自身抗体筛查提供了对环境因素、疾病触发因素、胰岛自身免疫轨迹及代谢和免疫表型的见解。

重要观察之一是综合分析显示,有两种或更多胰岛自身抗体的人在15年内发展为临床1型糖尿病的风险超过80%。

◮ 疾病分期

1期T1D:存在两种或两种以上自身抗体

2期T1D:多种自身抗体阳性和血糖紊乱

3期T1D:明显的高血糖症

历史背景

在上世纪末,关于2型糖尿病的遗传学理解主要集中在少数几个基因座上,这些基因座与环境因素共同影响个体患病风险。

现代研究进展

随着全基因组关联研究(GWAS)的发展,现在已发现数百种与2型糖尿病相关的遗传变异。这些变异大多对患病风险的影响很小。

变异的作用机制

大多数与2型糖尿病相关的变异并不直接改变蛋白质功能,而是通过影响非编码基因组序列中的调控元件来改变基因表达的丰度。这些调控元件在特定的细胞类型和发育时间点发挥作用。

挑战与机遇

当前的挑战是将这些调控信号与具体的效应基因(转录本)关联起来,以了解其对糖尿病风险的影响。识别这些基因有助于理解糖尿病的机制,并可能发现新的治疗靶点。

单细胞多组学数据的应用

单细胞分辨率多组学数据集的出现为研究人员提供了工具,以更好地将遗传变异与其效应基因关联起来。这些数据结合高通量细胞表型分析,有助于评估变异相关的基因表达改变与疾病的关系。

临床应用的局限性

尽管这些研究提供了对糖尿病潜在病理生理学的生物学洞察,但目前尚无直接的精准诊断或治疗方法。

多样性研究的需求

大多数遗传学研究是在欧洲人群中进行的,因此需要在更广泛和多样化的人群中开展类似研究,以避免因缺乏多样性导致的健康差异,尤其是在糖尿病护理方面。

未来研究方向

研究人员对将心脏代谢和血糖特征的基因数据与2型糖尿病风险的基因数据结合起来很感兴趣。这些共享信号可能揭示潜在的组织和机制,通过这些机制,变异体会影响糖尿病或其并发症的风险。

聚类分析

通过不同聚类方法,研究人员正在识别2型糖尿病中常见的缺陷过程(如胰岛素作用、β细胞功能、血脂异常),并评估其临床效用。

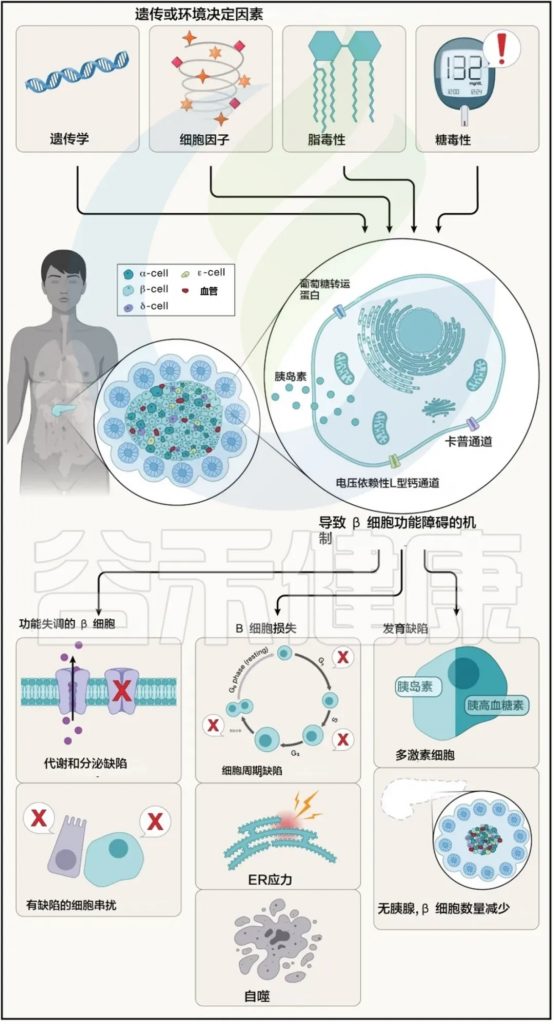

20世纪90年代初,通过识别单基因糖尿病的突变,揭示了葡萄糖代谢与胰岛素分泌偶联机制的重要性。这些研究表明,关键的糖酵解酶如葡萄糖激酶的功能丧失突变影响胰岛素分泌。

转录因子HNF1A/HNF4A对内分泌胰腺的发育和维持至关重要,其发现为进一步研究胰腺和内分泌细胞发育的重要步骤奠定了基础。

基因变异的影响

罕见的完全渗透性突变在生命早期表现为糖尿病,而影响较小的等位基因也会增加2型糖尿病的风险。

胰腺功能的复杂性

研究发现外分泌和内分泌胰腺之间存在意想不到的联系。罕见的消化酶基因突变和与糖尿病相关的常见变异揭示了胰腺疾病(如胰腺炎和囊性纤维化)与内分泌细胞功能障碍之间的联系。

对β细胞功能受损的各种方式的机制理解得益于人类基因发现(下图)。

胰腺β细胞因环境和遗传因素受损的潜在方式示意图

Abel ED,et al.Cell.2024

提升β细胞功能的兴趣

由于β细胞在维持正常葡萄糖耐受性中的关键作用,提高“功能性β细胞质量”被视为治疗1型和2型糖尿病的重要策略。

潜在治疗靶点

人类遗传学研究支持K-ATP通道和葡萄糖激酶为改善胰岛素分泌的潜在靶点。

SLC30A8基因中的特定蛋白质变体(ZnT8的锌转运蛋白)主要在胰腺β细胞中表达,并被证明可保护个体免受2型糖尿病的侵袭,因此相关药物的开发在进行中。

GLP-1受体(GLP-1R)

虽然在GWAS证实其作为治疗靶点的有效性之前人们就已经对它进行了广泛研究,但人类遗传学为其在降低血糖和改善心脏代谢健康方面的作用提供了有力证据。

GLP-1R激动剂不仅有效控制血糖,还具有减肥和降低心血管死亡率的积极作用。

开发新疗法的挑战

GLP-1类药物的多重成功显示了从多个角度治疗疾病生物学的巨大潜力,但也增加了专注于改善β细胞功能新疗法开发的难度。

社会健康决定因素(SDoH)指的是影响健康的社会条件,包括经济、教育、食品安全、医疗保健等因素。它们对包括2型糖尿病在内的多种疾病的发病和进展有深远影响。

SDoH通过复杂的途径影响2型糖尿病的发展,从生活方式行为到分子机制(例如HPA轴激活、微生物群失调)。粮食不安全和空气污染等具体因素已经被证明与糖尿病有关,表明需要多层次的干预策略。

粮食和营养不安全

粮食安全被定义为“所有人在任何时候都能获得足够的食物以过上积极和健康的生活”。

营养安全进一步扩展为“能够公平、稳定地获取、负担得起和利用促进健康、预防和治疗疾病的食品和饮料的状态”,包括饮食质量和社会健康决定因素(SDoH)。

粮食不安全的影响:粮食不安全导致水果和蔬菜摄入减少,精制碳水化合物、饱和脂肪和添加糖摄入增加,整体饮食质量下降。长期不良饮食习惯导致氧化应激、炎症和脂肪组织扩张。

粮食不安全与增加的炎症、生物荷负和肠道微生物多样性降低有关。社会经济压力则加剧了这种状态,影响补偿行为,并激活炎症途径。

空气污染

空气污染是重大环境健康风险,社会经济地位较低的人群受影响更大。关键污染物包括臭氧 (O₃)、二氧化氮 (NO₂) 和各种颗粒物 (PM),如PM2.5。

对糖尿病的影响:空气污染与胰岛素抵抗、血糖紊乱、高脂血症和2型糖尿病的发病率增加有关。观察性研究与孟德尔随机化研究支持其因果关系。

机制:初级启动途径:包括氧化应激、淋巴细胞活化、组织内DAMP产生及直接影响胰腺β细胞等。

次级效应途径:涉及全身炎症、神经内分泌失调、肝脂肪变性以及肠道微生物群失调等。

共同的病理生理影响:无论是营养不良还是空气污染,均通过氧化应激、炎症反应、HPA轴激活等机制影响糖尿病的发展。

粮食不安全和空气污染等因素可能在从胚胎到婴儿期影响后代未来的糖尿病风险。饥荒和空气污染对母体的营养和污染暴露都有证据表明会影响后代的代谢健康。

研究和政策发展:需跨学科团队的合作来深度研究SDoH的病理生理影响,指导新的干预策略和政策制定,以提高糖尿病预防和管理的公平性。

总之,粮食不安全和空气污染通过复杂的生物和环境机制显著影响2型糖尿病的进程。理解这些机制将有助于开发更有效的公共卫生政策和临床干预措施。

Abel ED,et al.Cell.2024

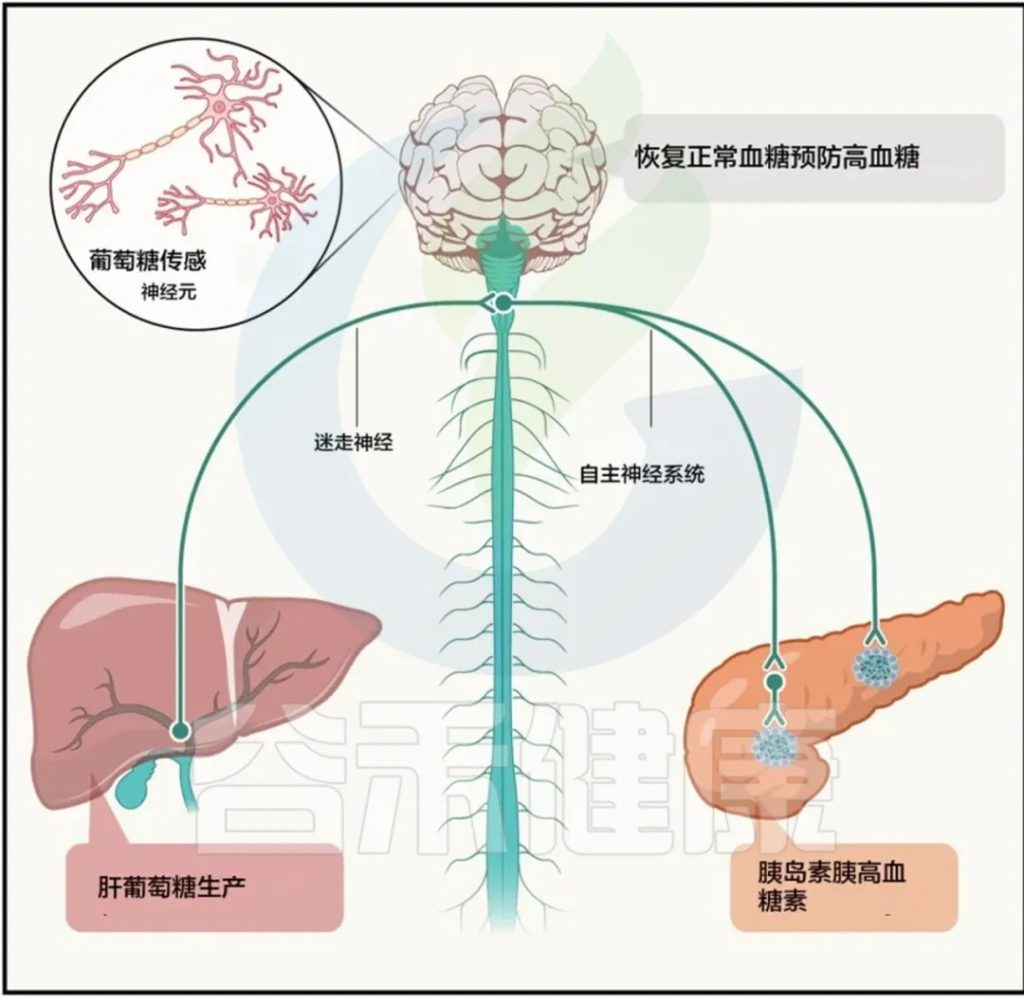

大量临床前数据强调了大脑在控制体重以及易感人群中胰岛素抵抗和肥胖发展中的重要作用。尤其中枢神经系统(CNS)在控制血糖和2型糖尿病病理生理学中的重要性。

◮ 重要性与作用

大量临床前数据显示,大脑在体重控制、胰岛素抵抗(IR)、肥胖及2型糖尿病发病机制中扮演关键角色。其中肥胖是2型糖尿病的重要风险因素。

食欲和能量消耗的调节对于肥胖的发生至关重要,受中枢系统全面调控。

肠道激素如生长素释放肽和瘦素,以及肠道微生物群的变化,在调节过程中起重要作用。

已在下丘脑和脑干中对这些调控神经回路的了解取得显著进展。

临床研究

人类研究重点关注中枢及自主神经系统如何整合体重调节及葡萄糖代谢,尤其在维持循环葡萄糖浓度中的作用。

动物模型研究

动物模型研究提供了许多见解,显示迷走神经及中枢神经系统回路对营养感知的重要性。

研究表明脂肪或糖摄入与多巴胺释放及暴饮暴食行为之间存在关联。

大脑与外周之间相互作用的示意图

Abel ED,et al.Cell.2024

注:这些见解大多来自动物模型研究

为了更好地科普中枢神经系统(CNS)在糖尿病和代谢调节中的作用,可以从以下几个方面进一步理解:

基本概念

中枢神经系统(CNS)不仅仅是控制思维和行为的中心,它还在调节身体的代谢功能中发挥重要作用。特别是在血糖调节方面,CNS通过调控肝脏的葡萄糖生成和分解来维持血糖的稳定。

机制

下丘脑是CNS中一个关键区域,它通过神经信号影响胰腺的功能,调节胰岛素的分泌。胰岛素是降低血糖的主要激素,因此下丘脑的调控对于维持正常血糖水平至关重要。

胰岛素的作用

胰岛素不仅在外周组织中发挥作用,它在大脑中也有重要功能。研究表明,胰岛素可以通过鼻内给药直接作用于大脑,影响胰岛素的分泌和全身的胰岛素敏感性。

个体差异

不同个体对大脑胰岛素的反应存在差异,这种差异可能影响到胰岛素的分泌和代谢功能。这种差异也与肥胖和胰岛素抵抗(IR)有关。

FGF的潜力

成纤维细胞生长因子(FGF)在动物实验中显示出通过作用于大脑来缓解糖尿病的潜力。这种方法不依赖于体重减轻,而是直接改善葡萄糖代谢。

药物的CNS作用

一些用于治疗2型糖尿病的药物,如GLP-1受体激动剂,通过中枢神经系统发挥作用,影响食欲、体重和胰岛素分泌。

关联性

2型糖尿病与认知功能受损和神经退行性疾病(如阿尔茨海默病)之间存在关联。研究发现,糖尿病患者的大脑胰岛素反应性可能受损,这与认知功能下降有关。

潜在治疗

鼻内胰岛素和GLP-1受体激动剂在临床研究中显示出神经保护作用,可能降低痴呆症的发病率。

更具脑渗透性的药物

开发能够更好地穿透血脑屏障的药物,可能增强其神经保护作用,同时减少不良反应。

共同途径的探索

由于糖尿病和神经退行性疾病的发病率随着年龄增长而增加,研究共同的病理机制可能带来同时治疗这两种疾病的新方法。

胰岛素抵抗(IR)

当胰岛素无法有效地降低血糖时,称为胰岛素抵抗。这种情况不仅影响糖代谢,还导致脂肪组织释放更多的游离脂肪酸(FFA)进入血液。

脂解作用增加

在IR条件下,脂肪组织经历脂肪分解增加,产生更多的FFA。这些游离脂肪酸流入血液并扩散到其他组织,如肝脏和骨骼肌,进一步导致这些组织的发展胰岛素抵抗。

二酰甘油的作用

二酰甘油(DAG)是一种重要的信号分子。研究表明,在胰岛素抵抗的状态下,血浆中DAG水平升高。DAG可以与细胞膜上的蛋白激酶Cε (PKCε)结合,从而使胰岛素受体发生抑制性磷酸化。这一过程会限制胰岛素受体的激酶活性,削弱胰岛素的信号传导,导致细胞对胰岛素的反应降低。

特异性结合:DAG的不同立体异构体对作用靶点的结合亲和力不同,其中sn-1,2 DAG与PKCε结合最强,定位在质膜上,而其他异构体如sn-1,3 DAG和sn-2,3 DAG倾向于定位在脂滴和内质网(ER)。

神经酰胺的作用

神经酰胺是另一种导致胰岛素抵抗的脂质。高FFA水平促进长链神经酰胺(如C16和C18)的产生。神经酰胺通过激活特定的激酶,如蛋白激酶C ζ (PKCζ)和蛋白磷酸酶2A (PP2A),抑制关键信号分子Akt的磷酸化。这种抑制作用破坏了正常的胰岛素信号传导。

选择性影响:神经酰胺特异性地促进胰岛素抵抗,这是因为其他类似脂类(如二氢神经酰胺和鞘磷脂)未能在实验模型中表现出同样的效果。

异位脂质沉积

骨骼肌和肝脏中DAG和神经酰胺的积累会加剧胰岛素抵抗。这些组织的『选择性胰岛素抵抗』意味着通常应该增加葡萄糖吸收的组织变得不再敏感,反而可能继续将葡萄糖转化为脂质储存。

加速糖尿病的进展

当骨骼肌和肝脏对胰岛素的敏感性降低时,会加速糖尿病的进展。这些脂质代谢产物的积累不仅影响胰岛素信号传导,还可能引发脂质毒性,损伤细胞功能并加重代谢紊乱。

以上细节描述展示了脂质介质如何在分子水平上影响胰岛素信号通路,从而推动全身性胰岛素抵抗的发展。这些见解为开发针对性更强的干预措施和治疗策略提供了依据,以改善代谢健康并减缓或逆转糖尿病。

下面是肥胖和脂肪组织通过多种机制驱动胰岛素抵抗(IR)的详细总结:

1.脂肪酸羟基脂肪酸酯与胰岛素敏感性

脂肪酸羟基脂肪酸酯(FAHFA)的角色:FAHFA是一类由两个脂肪酸通过酯键结合形成的复合脂质。研究表明,FAHFA可以改善胰岛素敏感性,其水平在肥胖状态下和2型糖尿病中会降低。

机制:FAHFA通过与某些代谢重要组织中的G蛋白偶联受体结合,起到调节小鼠胰岛素敏感性、脂肪生成和能量消耗的作用。此作用途径表明FAHFA可能通过影响受体来调控广泛的代谢过程。

2.脂肪甘油三酯脂肪酶与FAHFA

脂肪甘油三酯脂肪酶(ATGL)的双重角色:ATGL是一种负责脂肪分解的酶,被认为可能在FAHFA代谢中也发挥作用。

ATGL可能充当FAHFA的合酶,通过改变ATGL功能,提供了FAHFA与2型糖尿病中的脂肪分解之间的潜在联系。调节ATGL功能的变化可能影响FAHFA的合成和分解。

3.前馈循环与全身性胰岛素抵抗

前馈循环:肥胖状态下,脂肪组织中多种信号分子的变化(包括FAHFA的减少)会驱动一种前馈的代谢循环。这种循环会进一步加剧全身胰岛素抵抗。

注释:代谢生理学中,”前馈循环” (feed-forward loop) 指的是一种生物学过程,其中某一信号或变化会增强或放大某一响应,而这种响应又会使初始信号或变化更加显著。上文中前馈循环是指肥胖状态下脂肪组织中多种信号分子的变化(例如 FAHFA 的减少)导致的一系列代谢事件。这些变化不仅直接影响机体的代谢状况,还通过促进某些过程或信号的放大,进一步加剧全身胰岛素抵抗。

具体来说,脂肪组织中信号分子的变化作为初始刺激,会引发代谢反应或变化,这些代谢反应可能通过各自的信号机制,反过来进一步促进初始信号或加大初始变化。如果这种循环不被打断,就可能导致长期的代谢失调,比如全身性的胰岛素抵抗,从而增加糖尿病等代谢疾病的风险。

4. 脂肪组织在全身性胰岛素抵抗中的作用

脂肪组织重塑:肥胖引起的脂肪组织重塑是全身性胰岛素抵抗、炎症以及葡萄糖和脂质代谢异常的关键驱动因素。

5. 高血糖与胰岛素抵抗的恶性循环

高血糖的影响:高血糖本身会通过增加己糖胺生物合成途径的通量,加剧胰岛素抵抗。这一途径生成尿苷二磷酸-N-乙酰葡萄糖胺 (UDP-GlcNAc),是N和O连接糖基化的前体。

O连接糖基化:包括Akt在内的胰岛素信号蛋白的O连接糖基化会进一步诱导胰岛素抵抗,形成恶性循环。

在胰岛素抵抗状态下,脂肪细胞的葡萄糖摄取功能受损。这种情况与脂肪细胞释放的胰岛素敏感因子和复合脂质的变化有关,这些变化会影响其他组织对胰岛素的响应。

肝脏和骨骼肌是胰岛素作用的主要目标组织,在胰岛素抵抗状态下,其糖代谢功能受损,尤其是肝脏的葡萄糖输出增加和骨骼肌的葡萄糖摄取减少。这些机制是糖尿病患者血糖水平升高的主要驱动因素。

糖原合成减少

在胰岛素抵抗的早期阶段,骨骼肌中胰岛素介导的糖原合成减少。这是因为胰岛素信号传导受损,影响了糖原合成酶的活性。

GLUT4易位受损

胰岛素通常促进葡萄糖转运蛋白4(GLUT4)从胞内储存池转移到质膜,以增加葡萄糖摄取。然而,在胰岛素抵抗状态下,这一过程受损,导致葡萄糖摄取减少。

葡萄糖氧化减少

由于胰岛素信号传导的缺陷,骨骼肌中葡萄糖的氧化能力降低,这进一步影响能量代谢。

长期影响

随着时间推移,骨骼肌胰岛素抵抗会导致肌肉萎缩、运动能力下降以及线粒体功能和质量的下降。

肝糖输出(HGP)增加

肝脏胰岛素抵抗的主要表现是肝糖输出增加。这是因为胰岛素对糖异生基因的抑制作用受损,导致肝脏中糖异生增加。

脂质积累

胰岛素抵抗还促进肝脏中脂质的积累,进一步影响肝脏功能。

组织间通讯的理解

未来的研究需要深入了解不同组织间的通讯机制,包括外泌体等新型介质在内的作用。

脂质动员机制

研究控制组织和细胞器之间脂质动员的机制,以及未表征脂质的功能,将有助于揭示2型糖尿病中的脂质失调。

复杂病理生理学的探索

进一步探索这些途径在持续胰岛素抵抗中的复杂病理生理学影响,将有助于开发新的治疗策略,改善代谢稳态。

综上所述,理解骨骼肌和肝脏的胰岛素抵抗机制及其与脂肪组织的相互作用,对于揭示2型糖尿病的发病机制和寻找新的治疗靶点至关重要。

近年来,越来越多的研究揭示了2型糖尿病与代谢功能障碍相关脂肪肝病(MASLD)之间的紧密联系,除了影响血糖稳态外,还对心血管并发症以及其他健康问题有显著的影响。

病理生理学背景

糖尿病患者常伴有肝脏代谢功能障碍,这是血糖稳态受损和糖尿病心血管并发症的主要因素之一。肥胖引发这些患者肝脏葡萄糖和脂质的异常增加。

MASLD的演变

MASLD从单纯脂肪变性(最初是可逆且普遍的状态)到代谢功能障碍相关脂肪性肝炎(MASH),可以进展至纤维化,这在严重情况下是主要的死亡原因。

下面是对2型糖尿病和MASLD相互作用的总结:

1.多重打击假说

这一理论解释不同患者发展严重并发症的原因,重点在于脂质蓄积后非实质细胞(NPC)的异常激活。对于早期疾病,GLP-1 基药物疗法可能有效,但对晚期纤维化无明显效果。

2.过量从头脂肪生成(DNL)

过量从头脂肪生成(DNL)在2型糖尿病患者中明显增加。健康人群中,胰岛素通过Akt信号通路抑制肝糖输出(HGP),同时激活脂肪生成的促进元素,如SREBP-1c。但在胰岛素抵抗状态下,FoxO1抑制失效增加葡萄糖生成,然而胰岛素仍然能推动DNL。

尽管胰岛素信号转导的某些功能失效,DNL却仍然活跃。这可能由于糖尿病患者CHREBP诱导Akt磷酸化调控机制存在异常,尤其是PHLPP2磷酸酶水平降低,导致了过量DNL。

3.胰岛素信号转导的动力学变化

在慢性高胰岛素血症背景下,正常的胰岛素信号分叉模型可能发生变化,影响胰岛素在早期和晚期阶段的作用。

早期阶段:胰岛素的快速作用通过抑制FoxO1来减少葡萄糖生成。

晚期阶段:延长的Akt活性则促进了DNL和脂质合成,潜在机制包括细胞自主信号、自主脂肪信号以及肠道介导的信号。

4.双向风险与相互促进

2型糖尿病和MASLD不仅拥有共同的风险因素,还可能通过如上机制双向增加各自的风险。研究显示,肝脏脂肪过多与2型糖尿病高度相关,即便在调整了BMI和其他潜在混杂因素后,二者之间的联系依然显著。

5.临床与研究启示

由于代谢功能障碍相关脂肪肝病(MASLD)在肥胖率较高的人群中表现为一种日益增长的健康挑战,当前的研究重点在于理清组织间通讯的复杂网络、揭示潜在的细胞机制、探索治疗新策略以及更好地管理代谢性肝病。

通过全面的机制研究和临床分析,我们可以更好地理解2型糖尿病与MASLD的复杂交互机制,为治疗和预防这些相关病理状态带来新的希望。

在2型糖尿病与代谢功能障碍相关脂肪肝病(MASLD)的研究中,理解肝脏脂质堆积及其进展至肝脏病变的过程尤为重要。以下是详细汇总和对当前研究状况的总结:

1.肝脂质过量与疾病进展

影像学发现:许多2型糖尿病患者在影像学检查中展示了肝脂质过量。然而,哪些患者将发展为有临床意义的肝脏疾病,以及进展的时间和诱导因素,仍不明确。

遗传因素:基因组广泛关联研究(GWAS)揭示了一些与体重和肝脏脂质积累相关的常见风险等位基因(如FTO、PNPLA3、TM6SF2和APOB)。然而,这些基因标记在预测疾病进展为代谢功能障碍相关脂肪性肝炎(MASH)方面的效能有限。

2.脂质管理障碍

2型糖尿病和MASLD患者的肝细胞可能有储存脂质的倾向,但难以在不损伤细胞的情况下管理过量的脂质。这导致了细胞的炎症反应和纤维化。

3.肝细胞的信号贡献

肝细胞在疾病中的作用:研究表明肝细胞不仅在血糖调节中起作用,还通过分泌促进NPC浸润和活化的趋化性和纤维化细胞因子,直接参与肝脏炎症和纤维化过程。

Notch信号的再激活:这是2型糖尿病和MASLD患者肝细胞炎症的一部分,影响HGP和DNL的增加。

4.临床研究和治疗前景

治疗性干预:使用如GalNAc修饰的反义寡核苷酸或siRNA,可以靶向性调制肝细胞信号通路,有可能改善病情。

5.当前研究的主要方向和挑战

高胰岛素血症的作用:2型糖尿病患者IR导致的高胰岛素血症,与肝脏DNL正相关,可能是MASLD病理机制之一。现有研究正在探讨抑制胰岛素分泌的策略,但其在糖尿病患者中的适用性仍需验证。

其他激素和营养因素:胰高血糖素、果糖和胆固醇也可能对肝脏脂质生成有影响。此外,肝交感神经系统的参与是否在脂质生成功能中有重要贡献,需要进一步探索。

通过这些研究,肝脏的代谢调节能力、遗传和环境因素的交互作用构成了2型糖尿病和MASLD在病理进程中的复杂图景。理解这些机制对于开发有效的治疗方案和风险评估方法至关重要。

尽管最近取得了进展,但许多问题依然存在,包括一下几点。

1.高胰岛素血症和非激素因素的作用

2型糖尿病的胰岛素抵抗(IR)显示出代偿性高胰岛素血症。人类数据表明血浆胰岛素水平与肝脏DNL正相关,动物研究证实胰岛素作用时机不当可能导致MASLD。有趣的是,奥曲肽通过阻断胰岛素分泌降低了大鼠的DNL标记物和肝脏甘油三酯。

目前,这一概念正在非糖尿病个体中使用二氮嗪(NCT05729282)进行测试,其结果是否适用于T2D患者尚不明确。其他激素如胰高血糖素也通过促进糖原分解和降低肝脏脂质起作用。

此外,果糖和胆固醇可能影响肝脏脂质生产。最后,非营养和非激素的肝糖输出(HGP)决定因素,如交感神经对肝脏的影响及其对脂质生产的共调节作用,仍不清楚。

2.脂肪性肝炎的空间决定因素

组织异质性:肝脏作为一种异质性组织,由于不同区域的氧张力和营养状态,产生了肝内糖异生和脂肪生成功能的分区。这种分区影响了MASH的区域特异性,表现为中枢周围或门管周围类型,后者尤为常见于儿童患者。

区域性亚型:代谢综合征和2型糖尿病患者倾向于发生门管周围类型的疾病。这种区域亚型与代谢和肝脏病理的发展程度相关,但其机制尚不清楚。针对肝脏区域特定通路(例如Notch、法呢醇X受体[FXR]、甲状腺激素受体[TR]和过氧化物酶体增殖激活受体[PPAR])的治疗可能提供新的干预策略。

3.纤维化消退的途径

尽管对肝脏促炎和纤维化途径的理解有所增加,但对纤维化清除及肝细胞途径影响纤维化消退的研究较少。我们推测,所有肝细胞决定的“纤维化开启”信号都有相应的“纤维化关闭”信号。

系统研究回归途径对肝纤维化的影响,类似于动脉粥样硬化病变的解决,可能带来重要的影响。对于部分对肠促胰岛素治疗抵抗的T2D患者,新的治疗靶点可能特别有价值。

4.双向肝细胞-非实质细胞串扰

虽然肝细胞在脂质过载中的作用被强调,但非实质细胞(NPC)对肝细胞功能也有显著影响。例如,肝星状细胞不仅是肝细胞再生的决定因素,还是一个潜在的调节因子。在2型糖尿病中,免疫细胞增加从而改变胰岛素敏感性。

6.对脂质超载的遗传适应

近来的研究揭示了MASLD/MASH患者肝细胞中FOX01的体细胞突变,这些突变可能是一种保护机制,减轻脂质超载的损伤。这种基因适应可能说明MASLD与2型糖尿病的关联。

7.与心血管疾病的关系

肝脏脂质过多增加了肝病相关死亡率的风险,但与2型糖尿病患者类似,MASLD/MASH患者的主要死因是心血管疾病(CVD)。鉴于直接加速CVD的常见并发症,需在临床前动物模型和人类中进行进一步机制研究以揭示其潜在机制。

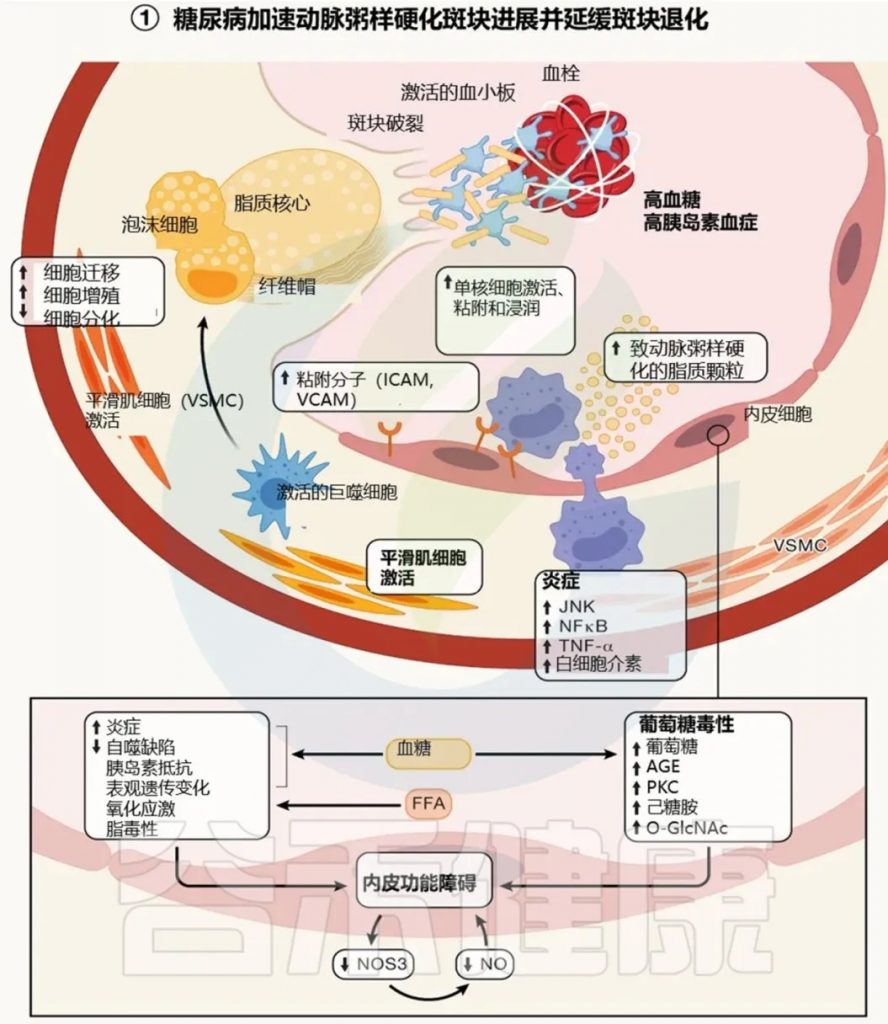

糖尿病是一种影响全身的慢性疾病,会对多种系统造成广泛且复杂的影响,显著增加患病率和死亡率。以下是对糖尿病相关代谢异常和其主要并发症的详细分析。

增高的风险:糖尿病患者患动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)的风险增加2至5倍。

其他风险因素:包括高血压、血脂异常、肥胖和代谢综合征。

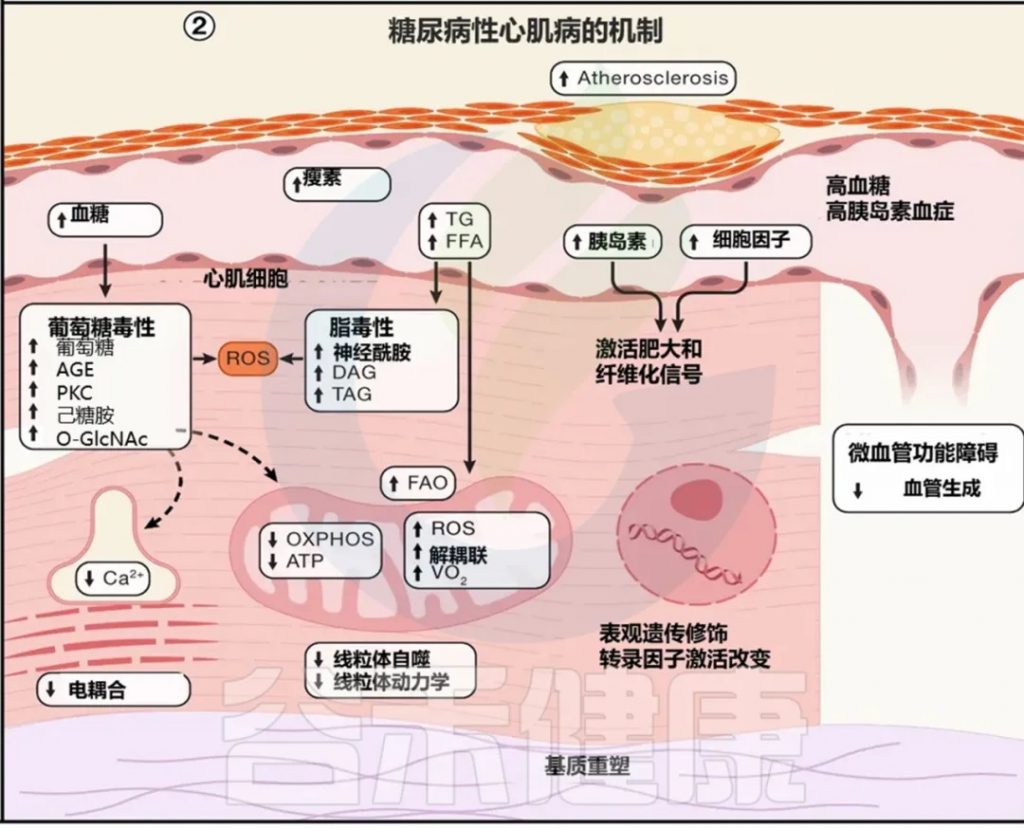

糖尿病性心肌病:糖尿病导致特有的心脏结构和功能异常,不完全依赖于冠状动脉疾病(CAD),而与异常代谢环境直接相关。

综合风险:没有单一机制可以解释CVD风险的增加,糖尿病引起的多种风险因素复杂相互作用导致CVD。

机制:与内皮细胞(EC)和血管平滑肌细胞(VSMC)功能障碍有关。

糖尿病影响:特征是内皮功能障碍,包括一氧化氮合酶功能下降和NO缺乏。

动脉粥样硬化驱动因素:糖尿病通过激活髓系细胞和炎症细胞(如单核细胞、巨噬细胞)的生成,直接加剧动脉粥样硬化。

风险因子和生物标志物:LDL胆固醇、血脂异常、HbA1c、肾功能和身体活动为疾病预测因子。新型生物标志物(如线粒体代谢物)可能用于风险分层。

Abel ED,et al.Cell.2024

风险增加:糖尿病增加心力衰竭风险,这与冠状动脉疾病(CAD)风险增加无关。

机制:碳毒性(脂毒性和糖毒性)

氧化应激

线粒体生物能量学受损

线粒体解偶联

心肌兴奋-收缩偶联受损

促纤维化途径激活

选择性胰岛素抵抗引起的肥大性信号通路激活

人类研究证据:心脏移植研究显示,正常供体心脏在移植到糖尿病患者体内后数月内出现代谢异常。

观察到甘油三酯超载、神经酰胺等有毒脂质积聚、线粒体呼吸功能不全、氧化应激和炎症。

注:前驱糖尿病患者也观察到线粒体氧化缺陷,二甲双胍治疗可能减轻这些变化。

Abel ED,et al.Cell.2024

特征:糖尿病降低多种促血管生成因子的表达,导致血管生成信号通路紊乱。

影响:增加外周血管疾病和严重肢体缺血的风险。

机制:VEGF抵抗

一氧化氮信号受损

血管生成干细胞前体水平降低

周细胞丢失

微小RNA和长链非编码RNA的失调

Abel ED,et al.Cell.2024

特征:白蛋白尿和估计肾小球滤过率(eGFR)降低。

患病率:约40%的糖尿病患者会发展为DKD。

肾血管功能障碍:肾小球高滤过是早期特征之一;

肾小管肾小球反馈机制导致肾小球传出动脉收缩。

肾小球和肾小管上皮细胞变化:

足细胞代谢改变,氧化应激增加。

RhoA/Rac1通路导致足突消失。

mTOR和生长因子信号改变导致足细胞增大。

足细胞丢失是疾病进展的关键步骤。

近端小管(PT)细胞:

高代谢活性,负责大量水和盐的重吸收。

初期细胞大小和数量增加,后期出现能量耗竭和细胞身份丧失。

线粒体损伤激活炎症途径。

小结

总的来说,糖尿病通过多种复杂的机制影响心血管系统和肾脏,涉及代谢异常、血管功能障碍、炎症反应和表观遗传变化等多个方面。

这些发现为理解糖尿病并发症的发生机制和开发新的治疗策略提供了重要的科学基础。

传统疗法的局限:早期治疗通常在T1D的3期开始,对于改变疾病进展的效果有限。

新进展:创新的分期系统为早期干预提供了框架,报告聚合抗CD3单克隆抗体teplizumab治疗延迟T1D进展的结果。这一研究促使FDA批准teplizumab作为首个T1D疾病改良疗法。

病毒传播与诊断挑战:目前缺乏统一的筛查指导方针,正测试多种自身抗体筛查策略。

胰岛素管理技术(如优化的药物动力学胰岛素、胰岛素泵和持续血糖监测设施)不断革新。

β细胞替代疗法:胰腺或供体胰岛移植显示出β细胞替代的可行性,但供体资源有限。

干细胞技术:通过多能干细胞分化得到的β细胞有望克服移植局限性,Vertex制药公司正在测试相关疗法(VX-880)。

异质性挑战:T2D患者的疾病表现由于遗传和环境因素而异,例如,非洲-加勒比和亚洲人群的T2D表现差异明显。

◮ 精准医疗的方法

临床分层工具:如BMI和eGFR用于HbA1c反应的预测,最新的研究表明此类因子可以指导选择更有效的治疗方法。

复杂数据整合:利用机器学习分类法如集群分析,识别糖尿病亚型,与特定并发症风险相关。

◮ 临床实施与研究挑战

标准化的必要性:研究需要一致的方法来评估精准治疗的优劣及其经济性。

证据差距:精准糖尿病治疗需要更多随机对照试验来证明其临床优势和成本效益。

精准医疗成功的例子:例如葡萄糖激酶突变的单基因糖尿病无需药物治疗,而HNF1A突变可用磺酰脲类药物有效管理。

综合来看,1型糖尿病的治疗正在向提前预防和细胞治疗方向发展,而2型糖尿病的精准医疗方法强调对不同人群亚型的特定管理。

随着研究的深入和技术的进步,这些策略有望显著改善糖尿病患者的治疗效果和生活质量。

在2型糖尿病的精准医疗和全球健康公平领域,取得了许多令人瞩目的成就,但仍面临资源可及性不均与种族多样性不足等挑战,并且新型疗法不断涌现,进一步推动病情管理和并发症预防。

◮ 资源限制与成本效益

2型糖尿病精准医疗是否能在不同资源环境中实施仍不明确,当前诊断和治疗的费用较高,尤其在中低收入国家。

如果精准医疗能提高治疗精度,减少资源浪费,则可能长期节约成本,但这些长期获益难以精准量化。

◮ 全球资源差异

许多中低收入国家患者难以获得基本药物,更复杂的精准医疗诊断尚难普及。简便的分层方法和决策支持工具可能在这些地区更具实用性。

糖尿病护理的差距往往影响社会经济地位低、少数民族群体。未经过周密计划和执行的精准医疗可能导致不平等加剧。

◮ 种群多样性的影响

研究多样性不足:大多数精准医疗研究在欧洲白人群体中进行,跨种族的应用性受限。需在不同种族背景下进行更多研究,以开发具有全球代表性的解决方案,适应不同遗传机制。

基因组研究局限:多样性缺乏的基因组研究可能导致偏见。例如,某些族群的2型糖尿病特征存在重大差异。开发跨祖先适用的基因风险评分,不同族群的参与和持续研究至关重要。

总体来看,精准医疗已经在2型糖尿病领域取得长足进步,但其广泛和公平实施受到资源、技术和种族多样性等多个因素的限制。未来的研究应致力于开发合适的工具和管理策略,以改善全球范围内的健康结果。

药物创新

GLP-1受体激动剂、DPP-4抑制剂和SGLT-2抑制剂在改善血糖及心血管、肾脏健康方面展现无与伦比的效果。

GLP-1RA的增强版本显示出非凡的减肥和心血管保护作用。SGLT-2抑制剂同样有助于不同心肾健康目标。

开发多激动剂如Tirzepatide(GIP受体-GLP-1R共激动剂),有效性超越单一疗法。此类疗法在减重和改善心血管风险方面效果显著,开创了治疗新方向。

基于GLP-1的治疗心脏代谢和神经退行性疾病

Abel ED,et al.Cell.2024

针对不同疾病机制的新疗法和联合疗法的临床试验持续进行,探索能够提供更高效、个性化处理方案的创新疗法。

多种基于GLP-1的联合疗法目前正处于临床后期开发阶段,期待它们在提高血糖控制和体重减轻效果的同时,继续展现心血管益处。这些治疗选项包括:

合成及联合应用疗法

-卡格列肽与索马鲁肽每周一次联合使用;

-胰高血糖素受体GLP-1R共激动剂如survodutide;

-GIP受体拮抗剂—GLP-1R激动剂抗体;

-三联胰高血糖素-GIP-GLP-1R多激动剂。

注:卡格列肽是一种肠促胰岛素激素,用于治疗2型糖尿病。

索马鲁肽,英文名称 “Semeglutide”,是一种新型的,长效的,每周皮下注射一次的 GLP-1 类似物,是基于利拉鲁肽基本结构而开发的长效剂型,其治疗2型糖尿病的效果更好。

新兴口服疗法

-包括danuglipron和orforglipron在内的小分子口服GLP-1R激动剂,以及ECC5004和GSBR-1290等其他小分子GLP-1RA。

-高剂量口服索马鲁肽(每天高达50毫克)与新配方吸收促进剂的应用。

这些创新药物不仅可能增强降糖和减重效果,还可能在外周动脉疾病、代谢性肝病、神经退行性疾病等领域拓展GLP-1药物的应用。

此外,对成瘾相关行为、遗传性肥胖、多囊卵巢综合征、1型糖尿病等多种适应症的研究也在进行之中。未来十年有望出现更为便捷和有效的GLP-1药物,这些药物的广泛适应症及安全性将通过更大规模临床试验的验证,为更多患者提供治疗选项。

随着糖尿病大流行的发展,我们对病理生理学以及治疗和预防方法的理解也呈指数级增长。目前的知识为提高识别增加β细胞功能障碍易感性标志物的特异性奠定了基础,特别是在肥胖环境中。

我们对大脑在体重调节中的作用以及脂肪组织分泌的新因子的理解可能有助于改进治疗或预防肥胖的方法。增加对肝功能障碍对胰岛素抵抗(IR)贡献的理解以及增加对代谢功能障碍相关肝病的理解代表了进一步研究的重要领域,以避免可能成为日益流行的肝功能衰竭。

心血管和肾脏疾病仍是糖尿病的主要死亡和发病因素,复杂的病理生理学涉及多器官系统和全身环境的交互作用。

糖尿病大流行由环境和社会因素推动,需综合管理。治疗进展为预防或治愈1型糖尿病和治疗2型糖尿病带来希望,不仅改善代谢稳态,还降低心肾疾病风险。

最后,随着我们了解和开发出识别导致糖尿病及其并发症的潜在异质性的工具,我们将为有针对性的治疗和预防策略奠定基础,以优化其在不同人群和医疗资源中的应用。

参考文献:

Abel ED, Gloyn AL, Evans-Molina C, Joseph JJ, Misra S, Pajvani UB, Simcox J, Susztak K, Drucker DJ. Diabetes mellitus-Progress and opportunities in the evolving epidemic. Cell. 2024 Jul 25;187(15):3789-3820.

谷禾健康

目前越来越多营养概念诸如”低碳水化合物饮食”正在流行,然而,所有的碳水化合物都是不好的吗? 其实并非如此。

其中,抗性淀粉就是一种特殊的碳水化合物,它与我们通常所熟知的淀粉有区别。抗性淀粉之所以得名,是因为它能够抵抗人体消化酶的作用,逃离被吸收的命运,直接进入肠道。这种特性使得抗性淀粉拥有许多健康功效,它不仅能调节血糖,还能促进有益菌的生长,改善肠道功能,甚至还能增强饱腹感,帮助控制体重。

抗性淀粉天然存在于豆类(如扁豆、鹰嘴豆)、某些谷物(如大麦、燕麦)、块茎(如土豆、山药)等食物中。此外,各种食品加工和烹饪方法可以提高食品中的抗性淀粉含量,进一步使这种淀粉的潜在膳食来源多样化。

作为一种膳食纤维,抗性淀粉可以作为微生物发酵的底物,例如拟杆菌属,瘤胃球菌,双歧杆菌等可以发酵抗性淀粉。

一些肠道细菌促进抗性淀粉发酵产生短链脂肪酸。短链脂肪酸的主要功能是改善肠上皮屏障的完整性,缓解局部和全身炎症,产生全身效应,影响代谢健康、免疫功能,甚至可能影响大脑健康。

目前代谢性疾病负担正在增加,一些膳食可以通过调节肠道菌群干预疾病,其中抗性淀粉也很重要,它结合了传统和科学,促使研究人员和消费者重新审视传统饮食习惯并认识到其潜在的健康影响。

本文探讨了抗性淀粉和肠道微生物组之间复杂的相互作用,包括抗性淀粉影响微生物群落的机制、这些相互作用对健康的影响。此外,还讨论了富含抗性淀粉的饮食对肠道健康的影响。随着对肠道菌群在健康和疾病中的作用了解越来越多,强调从天然来源获取抗性淀粉的饮食将会不断增长,为营养干预提供新途径。

▼

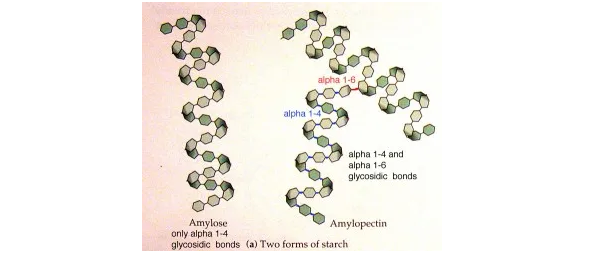

什么是抗性淀粉?

抗性淀粉(RS)是一种不被人体消化酶分解的淀粉,被认为是膳食纤维。

淀粉作为葡萄糖的储存形式天然存在于植物中。食品中的淀粉可分为慢消化淀粉(SDS)、快速消化淀粉(RDS)或抗性淀粉(RS)。

一般淀粉在小肠中迅速分解并转化为葡萄糖,并迅速吸收到血液中,而抗性淀粉则抵抗正常消化,因此得名。它不会分解成葡萄糖,而是不受干扰地通过消化道,直到到达结肠。

首先,淀粉的基本结构基于两种不同的葡萄糖聚合物——直链淀粉和支链淀粉。

直链淀粉主要是由α-1,4-葡萄糖单元组成的线性分子,与支链淀粉的分支结构形成对比,支链淀粉还包含α-1,6键连接。

这两种组分的比例及它们在淀粉颗粒内的排列方式显著影响淀粉的可消化性。这些分子越密集、排列越紧密,消化酶就越难接近它们。

抗性淀粉(RS)是一种独特的膳食纤维,不是在小肠中消化,而是在大肠中发酵。不同食物类别(包括谷物、豆类、块茎和某些加工食品)中抗性淀粉的含量差异很大。

doi.org/10.1016/j.fochx.2024.101118

谷物,特别是大麦、燕麦和全麦等全谷类食物,是抗性淀粉的重要来源,尤其是在它们经过最低限度加工的情况下。比如,煮熟并冷却大米会增加其抗性淀粉含量,这是由于直链淀粉的逆淀粉化作用。

扁豆、鹰嘴豆等豆类也富含抗性淀粉。它们的抗性淀粉含量归因于它们的高直链淀粉和支链淀粉比率,这有助于它们缓慢的消化率。烹饪和冷却过程进一步增加了其抗性淀粉含量。

块茎,包括马铃薯和山药,含有抗性淀粉,尤其是在煮熟和冷却时,这是一个诱导淀粉回生的过程。这使得冷土豆沙拉等菜肴成为良好的抗性淀粉来源。

某些加工食品,特别是那些由全谷物制成或含有 抗性淀粉作为成分的食品,可能是重要的抗性淀粉来源。经过挤压烹饪等过程的全麦面包和意大利面保留了大量的抗性淀粉。

了解这些来源及其抗性淀粉含量对于饮食计划和营养优化至关重要。

在此基础上,抗性淀粉可以根据其起源和特性大致分为四种主要类型:

RS1型(RS1):由于食物基质和蛋白质外壳形成的保护屏障,这种形式的 RS 在物理上无法被酶接近。常见的来源包括全谷物和种子。

RS2型(RS2):RS2 的特点是其天然颗粒形式,主要存在于某些生食中。例子包括生土豆、青香蕉、高直链淀粉玉米。这些来源的高直链淀粉含量导致紧密堆积的颗粒结构,限制了酶的获取。

RS3型(RS3):也称为逆行淀粉,当某些食物煮熟然后冷却时会形成 RS3。这种冷却过程导致淀粉分子的重新排列和重结晶,进一步使它们对酶分解具有抵抗力。煮熟和冷却的土豆、意大利面和米饭等食物是 RS3 的主要来源。

RS4型(RS4):这种类型包括食品中天然不存在的化学改性淀粉,例如一些商业生产的面包和糕点。各种工业过程在淀粉分子中引入交联或取代,以增强其对消化的抵抗力。

部分分类有:

RS5型(RS5): 这是一个较新的类别。它需要通过加热和冷却含有特定脂质(例如脂肪或蜡)的淀粉类食品的过程产生的抗性淀粉。例如含有脂肪成分的面包或含有人工制造的淀粉-脂质复合物的食物。

虽然这些类别有助于讨论和研究,但许多现实世界的食物都含有抗性淀粉类型的混合物。此外,食品加工方法,储存条件和其他食品成分的存在等因素可以显着调节这些食品中的抗性淀粉含量。

抗性淀粉的潜在健康益处和生理影响主要来自其在大肠中的发酵。然而,这些益处的程度和特异性可能因抗性淀粉类型而异。例如,不同的抗性淀粉类型可能优先促进特定微生物物种的生长或导致挥发性脂肪酸的产生速率不同。

总之,抗性淀粉的生化结构和分类对于确定其与肠道微生物组的相互作用以及随后的健康结果至关重要。全面了解这些基础方面对于旨在利用抗性淀粉潜在益处的饮食干预的研究和应用至关重要。

保持血糖稳定

由于抗性淀粉消化缓慢,因此可以保持血糖水平稳定。这可以帮助减少餐后血糖峰值,这对糖尿病患者特别有益。

抗性淀粉具有第二餐的效果:根据一项小型研究的结果,早餐吃抗性淀粉可以降低午餐时的血糖。

2022年1月发表在《Frontiers in Nutrition》 的一篇评论指出,在饮食中添加抗性淀粉是一种简单的生活方式调整,可以帮助糖尿病管理。

促进心脏健康

2018年6月《Nutrition Research》发表的荟萃分析结果,抗性淀粉可以通过降低胆固醇水平有益于心脏健康。它还可以改善血糖控制,正如2017年《Nutrition Journal》上发表的一项针对超重成年人的小型研究所证明的那样,它通过促进肠道中健康细菌的生长来实现这一点,这些细菌产生具有有益作用的短链脂肪酸。

根据2022年3月发表在《国际分子科学杂志》上的一篇评论,短链脂肪酸有助于调节交感神经系统。抗性淀粉可能有助于治疗因神经系统过度活跃而加剧的心脏病,例如慢性心力衰竭、高血压和冠状动脉疾病。

减肥效果

抗性淀粉非常有饱腹感,可能会降低食欲。与其他碳水化合物相比,它的热量也较低,通过这些方式,抗性淀粉可能有助于减肥。

虽然早期研究表明抗性淀粉可能在减肥中发挥作用,但还需要进一步的研究来证实任何此类益处。2017 年《营养杂志》上发表的研究表明,每天吃 30 克抗性淀粉,持续六周,18 名超重成年人减少饥饿激素和无意识地吃零食,但不会改变身体成分。

支持肠道健康

抗性淀粉的作用类似于纤维,而纤维会被肠道中的健康细菌发酵。“这些有益的肠道细菌可以产生短链脂肪酸,这对肠道健康有帮助。

例如,短链脂肪酸可以帮助保持肠道内壁坚固,并有助于粘液产生和炎症,还可能有助于降低结直肠癌的风险。这在后面章节我们会详细阐述。

成人每天应摄入约15克抗性淀粉。然而,据估计大多数人每天的摄入可能不到这个量。

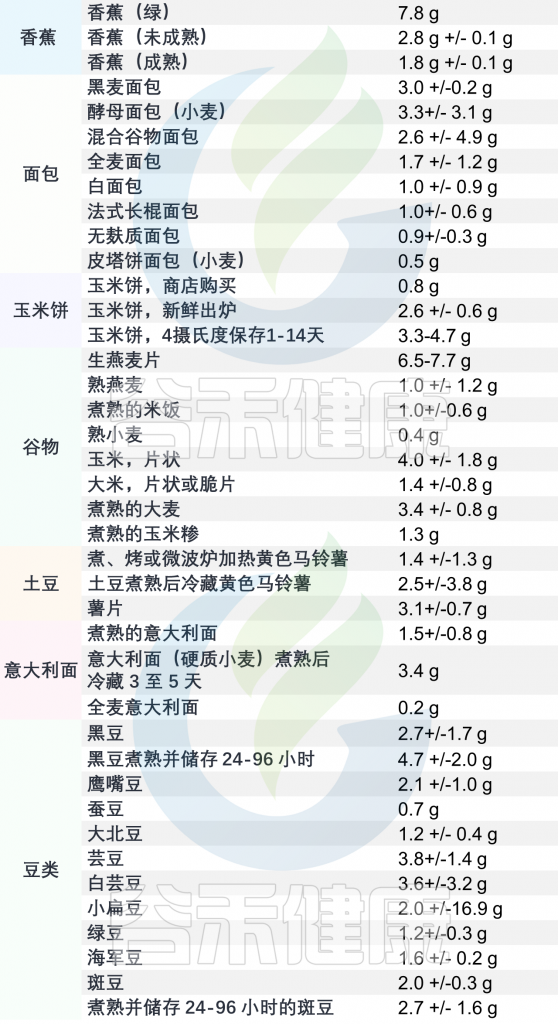

抗性淀粉食品含量表

(每100克食品的平均含量)

注:如果要增加摄入量时,请逐步增加,一下子吃太多可能会腹胀和胀气。

挤压烹饪,广泛用于生产即食谷类食品和零食,可以增加最终产品的抗性淀粉含量,取决于应用的条件,诸如含水量、螺杆速度和温度等参数可以进行调整以优化抗性淀粉的形成。

退火过程涉及水化淀粉颗粒而不使其明胶化,已发现这一过程可以增加一些谷物中的抗性淀粉含量。

发酵,是各种文化中历史悠久的烹饪和保鲜方法,具有提高抗性淀粉水平的固有能力。这一过程通常涉及有益细菌或酵母分解和发酵糖类,可以改变淀粉结构,使更多的淀粉对消化具有抗性。例如,将谷物发酵制成酸面包或某些传统非洲菜肴不仅赋予了独特的风味,还增加了它们的抗性淀粉含量。

虽然探索和应用这些方法可以显著增加抗性淀粉含量,但必须考虑更广泛的营养后果。并非所有增加抗性淀粉的方法都是普遍有益的。有些加工方法可能会剥夺食物的重要营养素,或引入不良化合物。

在增强抗性淀粉获得肠道健康益处,和确保食物整体营养价值保持完整之间取得平衡至关重要。

抗性淀粉(RS)与肠道微生物组之间错综复杂的相互作用主要发生在结肠,结肠是大多数未消化碳水化合物达到代谢目的的地方。

肠道微生物群发酵抗性淀粉

人类结肠内有着丰富多样、复杂的微生物群,对发酵未消化膳食成分,尤其是抗性淀粉,起着至关重要的作用。

抵达结肠后,抗性淀粉将被居住在肠道的微生物群体进行厌氧发酵。这一发酵过程导致了短链脂肪酸的产生,主要是乙酸、丙酸和丁酸,以及氢气、甲烷和二氧化碳等气体。

在短链脂肪酸中,丁酸在结肠健康中发挥着关键作用。作为结肠细胞的主要能源来源,丁酸还具有抗炎性能,加强结肠防御屏障,并潜在降低结肠癌的风险。此外,短链脂肪酸通过调节肠道pH值,有利于有益菌的生长,同时抑制致病菌株的增殖。

doi.org/10.1016/j.fochx.2024.101118

选择性发酵:抗性淀粉增多→有益菌随之增加

抗性淀粉发酵的另一个有趣的方面是其选择性。并非所有肠道微生物都能够有效发酵抗性淀粉;特定菌群,特别是来自拟杆菌门和厚壁菌门的细菌群,是主要的抗性淀粉发酵者。

这种选择性发酵会导致肠道微生物组成的变化。持续的抗性淀粉摄入可以促进这些抗性淀粉发酵细菌的增殖,使肠道富含有益微生物,进一步提高发酵效率和短链脂肪酸的产生。因此,抗性淀粉和肠道微生物群之间的动态相互作用有望进行有针对性的干预,有可能通过饮食策略调节肠道微生物组成和活性。