-

CNAS L23010

CNAS L23010

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业 二级病原微生物安全实验室

二级病原微生物安全实验室- 联系电话:+13336028502

- +400-161-1580

- service@guheinfo.com

谷禾健康

2024 年美国胃肠病学会 (AGA) 和欧洲神经胃肠病学和运动学会 (ESNM) ,在华盛顿特区组织了第 12 届肠道微生物组健康世界峰会。

通过为期 2 天的全体会议、研讨会、海报展示和现场讨论,学界泰斗、医生、研究人员以及食品药品管理局和制药行业的代表参与其中,会议重点讨论了开发基于微生物组的疗法,预防和治疗人类疾病的策略和挑战。

本文介绍下该会议期间讨论的主要内容,包括:

1)如何更好的识别微生物及其可以调节的靶向目标?

2)哪些措施可以操控干预微生物组?

3)未来的基于微生物的疗法如何与现实需求结合走出临床范式?

doi.org/10.1080/19490976.2024.2400579

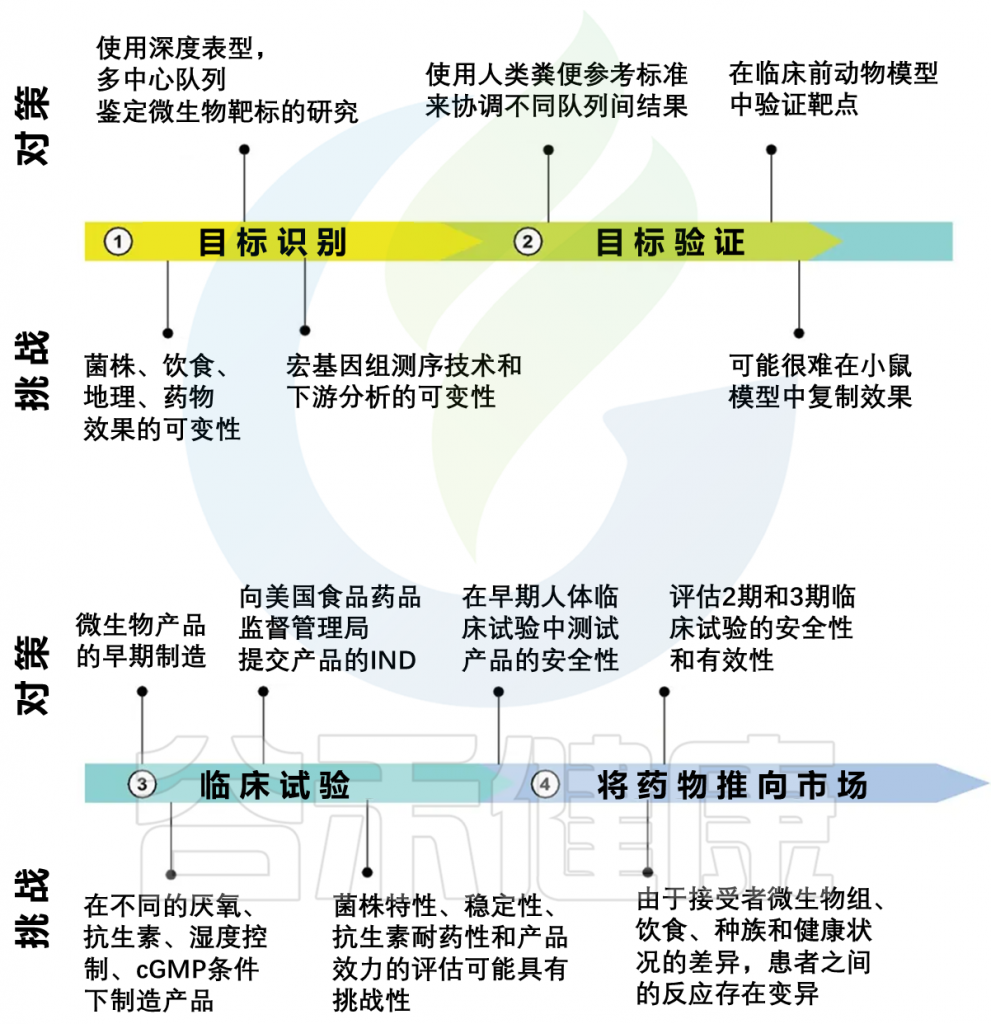

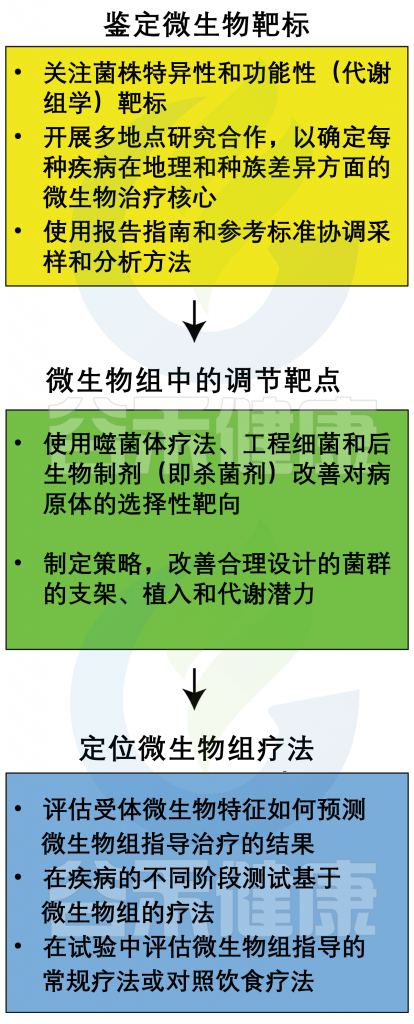

在开发基于微生物组的治疗方法时,我们首先需要明确针对特定疾病的目标。这些目标可能是引发疾病的有害微生物,也可能是能够预防或改善疾病的有益微生物。通过对比患者和健康人群的微生物组,我们有望发现这些关键目标。

然而,在疾病状态下找出高度可重复的微生物组特征仍面临诸多挑战。

影响微生物组研究的复杂因素

确定疾病状态下高度可重复的微生物组特征仍然具有挑战性。

部分原因可能是由于影响队列微生物组的复杂混杂因素,包括:

宿主特异性因素

研究特异性因素

不同研究中心的宏基因组测序技术的差异可能会在多个环节引入偏差,包括:

在 MOSAIC 标准挑战赛中,44 家实验室提交了 7 项共享参考标准的结果,以评估微生物组研究方法设计的影响。

16s 测序显示厚壁菌门与拟杆菌门的比例升高,鸟枪法宏基因组学却强调了相反的结果,引发了人们对两种测序策略结果可比性的担忧。

更深入地描述患者群体

尽管存在上述挑战,宿主微生物组研究仍然是确定治疗性微生物靶点的基础。

精心设计队列:有助于克服潜在混杂因素的影响。

选择不同地理位置的患者:有助于区分真正的致病物种和与疾病无关的过客菌株。

改进数据收集方法,深入描述患者表型:

是因还是果?——前瞻性队列设计

使用临床前前瞻性队列设计,例如:调查炎症性肠病 (IBD) 患者一级亲属微生物组的 GEM 研究,可以识别出驱动早期亚临床发病机制的微生物,从而有可能解决“先有鸡还是先有蛋”的难题,即混淆差异丰富的微生物是疾病的原因还是结果。

从干预研究中收集样本可能有助于纳入更好的对照,并更深入地了解治疗效果和潜在机制。

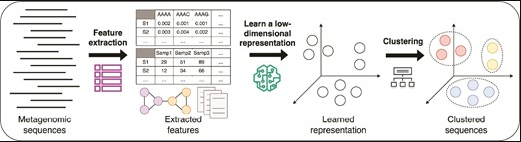

最后,使用面向微生物组输入的人工智能模型,例如微生物组可区分可解释时间规则引擎 (MDITRE),可以更好地利用纵向时间序列数据来揭示与宿主疾病表型相关的微生物靶标。

微生物靶标的可重复性和有效性

可重复性一直是微生物组研究的一大挑战。虽然使用报告指南和一致的测序和分析流程方法可以提高队列的可复制性,美国国家标准与技术研究所即将推出的人类粪便参考材料可能有助于跨研究中心对测序结果进行有意义的比较。

该人类粪便参考材料是通过收集健康捐赠者粪便样本,在-80°C下均质化和储存,然后详细表征,包括宏基因组测序、流式细胞术、培养组学、代谢组学。

在未来的微生物组研究中,实验室可以使用该参考标准来对其协议进行基准测试并描述其流程中的偏差。

在群体中确定疾病特异性微生物靶点后,可以在临床前动物模型中测试微生物的效果。

这种方法已用于验证临床 IBD 相关肺炎克雷伯菌菌株在易患结肠炎的无菌小鼠模型中的致病作用。

类似地,在瘦人中发现Akkermansia muciniphila菌株可以逆转肥胖小鼠模型中高脂饮食引起的代谢紊乱,包括胰岛素抵抗。

通过对患者群体进行大规模数据挖掘,随后在适当的临床前小鼠模型中进行验证,可以概括出一种针对每种疾病识别微生物组治疗核心的方法。

一旦确定了致病或有益微生物目标,有效消除致病菌或将有益微生物引入人体肠道的策略仍然具有挑战性。例如:

抗生素治疗挑战:

粪便微生物移植(FMT)优点:

局限性:

传统益生菌挑战:

然而,开发新型微生物组导向治疗方法还需要克服监管障碍,比如:

针 对 病 原 体

通过使用生态导向治疗方法,可以消除人体内的致病微生物,而不会影响周围的微生物群。

噬菌体是一种很有前途的操控细菌的工具,因为这些病毒可以高度特异性地感染细菌,而不会伤害宿主。

优势

概念验证研究

在一项概念验证研究中,Elinav 及其同事表明,5 种噬菌体鸡尾酒疗法可以特异性地根除肺炎克雷伯氏菌,并改善易患 IBD 的无菌小鼠的结肠炎症。

研究意义:

提供了一个完整的研究框架:

替代方法是改造噬菌体或细菌以携带 CRISPR-Cas9 系统,或利用后生元或微生物产生的分子(如细菌素),可以选择性地消除病原体。

将有益微生物纳入肠道微生物群

下一代益生菌

为了突破传统益生菌或 FMT 的局限性,新方法包括开发下一代益生菌或以人为中心的微生物菌株,以预防或治疗疾病。

特点:

案例研究:Akkermansia muciniphila

在 32 名超重和肥胖志愿者中,这种菌株的给药安全且耐受性良好,改善了胰岛素敏感性、总胆固醇,并减轻了体重和肝功能障碍。

其他进展:

Faecalibacterium prausnitzii在IBD治疗中的临床试验

挑战

潜在解决方案

单菌株益生菌的效果可能有限,因为单菌株可能难以融入复杂的微生物群落并发挥治疗作用。

相比之下,由 8-12 个菌株组成的简单定义的微生物群落可以克服此类挑战。

案例研究

VE303(8个共生梭菌菌株)

GUT-108(11种细菌菌株)

其他应用

局限性

改进方向

复杂的联合体包含 100 多种微生物菌株,可以提供支架和功能潜力,以有意义地改变受体微生物组。

案例研究:Hcom2

优势

潜在应用

挑战

开发基于 FMT 的产品或下一代益生菌需要向 FDA 提交新药临床试验 (IND) 申请。

IND 通常需要评估产品中的微生物菌株、抗生素耐药性概况、相关菌株的基因组序列、制造工艺细节、稳定性数据、效力测试。

一旦研究小组或公司准备将产品投入临床试验,他们可以要求与 FDA 举行 IND 前会议,讨论最佳准备 IND 的方法。FDA 最近已经批准了基于微生物组的产品。

虽然在识别与疾病相关的微生物以及随后开发微生物组导向疗法方面已经取得了概念验证成功,但此类疗法能否在实际应用中提供有意义的临床益处仍是一个挑战。

粪便微生物移植(FMT)的局限性

优点:

局限性:

效果不一致:

肥胖和代谢综合征研究结果:

荟萃分析(6项随机对照试验)显示:

溃疡性结肠炎治疗中的挑战:

虽然 FMT 以外的微生物组导向疗法在治疗复杂疾病方面越来越受到关注,但有几个因素使这些治疗的成功变得复杂,包括:

个性化治疗计划:

挑战:如何根据个体微生物组特征定制治疗方案

需要:更精准的微生物组分析和个体化治疗策略

饮食的补充作用:

挑战:饮食对微生物组的影响如何与治疗协同

需要:整合饮食干预和微生物组治疗

治疗定位:

挑战:如何有效将微生物组疗法与现有治疗结合

需要:考虑疾病阶段和其他治疗方法的影响

高分辨率、纵向微生物组测序纳入多中心临床试验

将高分辨率、纵向微生物组测序研究纳入微生物组导向产品的多中心临床试验,可能提供更多可行的见解,了解接受者资料如何更好地预测微生物组导向治疗的临床意义终点。

通过这种深入的研究,我们可以更准确地评估微生物组导向治疗的临床价值,为个性化治疗方案的制定提供坚实基础。

机器学习方法在预测供体-接受者互补性中的应用

定制的机器学习建模方法也可能更好地预测供体和接受体的互补性。这种创新方法可能带来以下优势:

功能性缺陷纠正作为个性化治疗的新趋势

个性化治疗的新趋势正在从关注分类学变化转向纠正功能性缺陷,也可能被证明是一个更具临床意义的目标。

开发能够快速筛查个体肠道主要代谢物的技术至关重要。这些关键代谢物包括:

通过快速、准确地识别这些代谢物的变化,可以为每位患者量身定制最适合的微生物治疗方案。

应用案例:IBD患者的个性化治疗

以炎症性肠病(IBD)患者为例:

问题识别:

创新解决方案:

治疗目标:

这种方法开辟了微生物组治疗的新途径。

将基于微生物组的疗法与患者饮食相结合

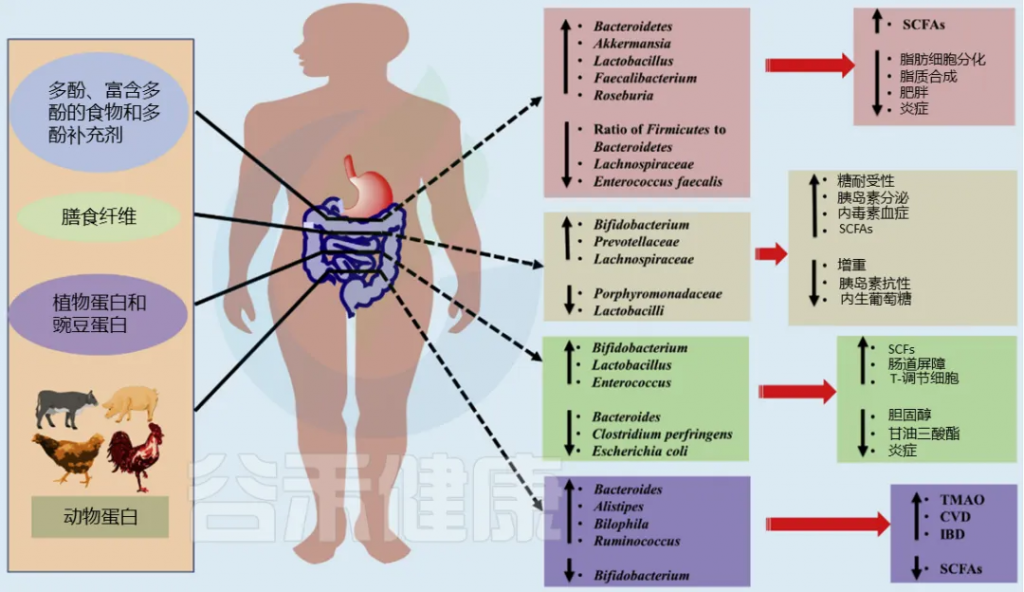

饮食习惯能显著影响宿主的微生物群结构。这种影响主要表现在以下方面:

全植物饮食的影响

纤维干预的效果

饮食干预与微生物疗法的协同作用

虽然健康控制饮食的试验表明可以减轻体重、改善胰岛素敏感性和延长寿命,饮食是否会影响微生物疗法的疗效尚不清楚。

在一项试验中,与标准药物疗法相比,将 FMT 与抗炎饮食相结合能够更好地维持溃疡性结肠炎患者 1 年以上的缓解状态。

然而,特定饮食是否有助于微生物导向疗法在人体中的应用仍是一个未知数。近期,NIH 制定的《精准营养 2020-2030》营养研究战略计划可能为饮食-微生物群相互作用提供基础证据,为个性化饮食设计提供参考,从而提高基于微生物组的疗法的疗效。

在当前治疗模式中定位微生物组导向疗法

如何以及何时将基于微生物组的疗法与传统疗法同时使用,目前在很大程度上仍是未知数。疾病的阶段可能会影响治疗结果。

例如,已知给予 IBD 患者免疫抑制疗法(如肿瘤坏死因子抑制剂)可改善肠道菌群失调,这表明缓解期结肠更有可能支持健康细菌生长。

利用这一概念,使用传统免疫抑制剂治疗宿主,然后利用基于微生物组的疗法来维持健康的疾病状态,可能被证明是一种有用的范例,尽管尚未进行阐明这一概念的研究。

2024 年肠道微生物组健康世界峰会强调,基于微生物组的干预措施在改善人类健康方面取得了进展。

在过去几年中,FDA 批准了 2 种新的基于 FMT 的产品,用于治疗复发性艰难梭菌相关疾病。

大量的下一代益生菌正在开发和测试,以改善慢性人类疾病的结果,而开发联盟的新方法正在扩大定制治疗方案的前景。

测序技术、下游分析和预测模型的快速发展正在推动新一波数据驱动的微生物组研究,为更普遍的基于微生物组的治疗方法的发展提供信息。

然而,推进这些疗法的知识差距仍然存在。围绕这些差距的未来研究可能有助于更好地实现微生物组导向疗法的临床意义,为难以治疗的慢性病患者提供新的、潜在安全和有效的选择。

编辑

doi.org/10.1080/19490976.2024.2400579

会议强调了基于微生物组的个性化治疗方案的重要性,特别是在预防和治疗慢性疾病方面。这与我们肠道菌群检测高度契合。通过深入分析个体的微生物特征,为用户提供量身定制健康建议,优化治疗方案,提高健康管理的效果。

当然,全面准确地表征微生物组是推进微生物组研究和临床应用的关键一步。为了准确表征微生物组,建立一个大规模的数据库是必要的,这个数据库应当包括足够数量的样本,涵盖不同年龄,性别,地域等人群,确保数据的代表性和可靠性。

这种准确表征为后续的改善和干预措施奠定了基础。通过识别与疾病相关的微生物特征,可以用于预测疾病风险,指导预防措施的制定,开发更有针对性的干预策略。

科学技术的不断进步,我们有理由相信,肠道菌群检测和微生物组疗法的应用,将为我们的健康带来革命性的变化。

参考文献:

Jangi, S., & Hecht, G. (2024). Microbiome 2.0: lessons from the 2024 Gut Microbiota for Health World Summit. Gut Microbes, 16(1).

谷禾健康

霍尔德曼氏菌属(Holdemania)是一种棒状或杆状的革兰氏阳性细菌,属于厚壁菌门下的丹毒丝菌科。严格厌氧,不形成芽孢。

其表现出对糖类的代谢能力,能够发酵葡萄糖和其他糖类如阿拉伯糖、纤维二糖、赤藓糖醇等。并产生乙酸,乳酸和琥珀酸,有时还会产生少量甲酸。还发现Holdemania与色氨酸代谢呈正相关,这可能是其影响神经系统疾病的一个机制。

Holdemania通常被认为是人体肠道正常菌群的一部分,在谷禾健康人群检出率为29.33%,在维持肠道微生态平衡中起一定作用,大多数情况下,Holdemania属菌不会引起疾病,是人体共生的细菌。但研究发现其丰度过高与脂质代谢紊乱的严重程度相关。之前的报告还表明,肠道中高丰度的霍尔德曼氏菌会诱导炎症反应。

谷禾查找并整理了相关文献资料,发现霍尔德曼氏菌属(Holdemania)与脂质和葡萄糖代谢受损有关,其在II型糖尿病和肥胖等代谢性疾病中具有潜在危害作用。

此外研究发现在肝炎、抑郁症、肠易激综合征、肺动脉高压、心房颤动、痛风、过敏性哮喘和非酒精性脂肪肝等病症中,Holdemania的相对丰度明显增加。而在胰腺炎、肾结石中Holdemania的丰度减少。此外,一些研究表明霍尔德曼氏菌属可能对巴雷特食管和癌症治疗具有一定的积极作用。

鸭肉、羊肉、乳制品和藻类蔬菜等饮食因素以及利福昔明和伊匹单抗+纳武单抗等药物会增加Holdemanella属的相对丰度。锌过载时Holdemania的丰度也会增加。而使用二陈汤、夏桑菊、针刺疗法等有助于减少Holdemania的丰度。

关于霍尔德曼氏菌属(Holdemania)的研究资料相对有限,本文将根据该菌相关的研究结果以及检测实践数据来综合分享该菌的相关信息和健康特性及其干预措施。

1

细胞形态

霍尔德曼氏菌属(Holdemania)是一种棒状或杆状的革兰氏阳性细菌,最早于1997年被发现,大小约0.5-1.2μm×1.5-6μm,更长的细胞有中央到末端的肿胀。无鞭毛,成对或短链出现,不产生孢子。

该菌的细胞壁含有B组胞壁质类型(B1δ(L-Ala)-D-Glu-L-Asp-L-Lys),这种类型在任何其他细菌物种中均未观察到。

在琼脂上生长的菌落直径为1.0毫米。它们是圆形、完整的、半透明的,具有颗粒状外观。通过葡萄糖肉汤培养浑浊并含有白色沉淀物。

2

生长条件

该菌属通常在37°C下生长最佳,但也能在25°C至45°C的温度范围内生长。它们是专性厌氧菌,不能在有氧条件下生长。适宜生长的pH范围是6.5-7.5,最佳pH是7.0。人体大肠的环境非常适宜其生长。

3

代谢特征

Holdemania有严格的无氧代谢,通常表现出对糖类的代谢能力,而不是蛋白质分解。能够发酵葡萄糖和其他糖类。例如阿拉伯糖、纤维二糖、赤藓糖醇、甘露糖、麦芽糖、甘露糖、棉子糖、鼠李糖、核糖、山梨醇、淀粉、海藻糖或木糖等。

通过代谢葡萄糖的最终产物是乙酸,乳酸和琥珀酸,有时还会产生少量甲酸。不产生过氧化氢酶和吲哚。

此外还发现Holdemania与色氨酸代谢呈正相关,与异丁酸呈负相关。

4

抗生素敏感性

霍尔德曼氏菌属(Holdemania)对万古霉素具有耐药性,但对特定的抗生素敏感,如在一些研究中观察到的对青霉素类和大环内酯类抗生素的敏感性。

5

霍尔德曼氏菌属下的物种

Holdemania filiformis是该菌属的模式种,此外还可以对其他物种进行细分。

Holdemania filiformis

–Holdemania filiformis DSM 12042

Holdemania massiliensis

–Holdemania massiliensis AP2

未分类的 Holdemania

–Holdemania sp.

–Holdemania sp. 1001095H_141210_F2

–Holdemania sp. 1001302B_160321_E10

–Holdemania sp. cp07.24

–Holdemania sp. Marseille-P2844

–Holdemania sp. P15wH7

–Holdemania sp. P23wH1

具有致病性的物种:

Holdemania filiformis

Holdemania sp AP2

6

基因组结构

霍尔德曼氏菌属(Holdemania)的DNA G+C 含量(mol%):38

霍尔德曼氏菌属的模式菌种Holdemania filiformis有一条环状染色体,由3932923个碱基对组成,该基因组采用宏基因组测序法进行测序,已识别出4223个假定的蛋白质编码区。

7

人群中的分布特征

研究表明,霍尔德曼氏菌属(Holdemania)在不同人群中的分布特征存在差异。

儿童和老年人群中Holdemania的丰度较低,而成年人群中丰度较高。这可能与年龄相关的生理变化和免疫系统成熟度有关。性别方面,目前的数据并不充分,但初步研究指出Holdemania在女性中的丰度较高,而在男性中的丰度较低。

Holdemania属的分布特征与地理区域密切相关。不同地区的环境条件、饮食习惯及生活方式等因素都可能对其在人群中的存在产生影响。一项针对亚洲和西方国家的微生物群落研究显示,Holdemania属 在亚洲人群中更为常见。

8

与其他菌群的互作

Holdemania与其他微生物之间存在复杂的互作关系。这些互作可以是共生的、促进的或拮抗的,具体取决于环境条件和微生物群的组成。以下是一些可能的互作方式。

能够增强下列菌属的生长:

•Bacteroidales

•Bacteroides

•Odoribacter

•Peptococcaceae

能够抑制下列菌属的生长:

•Bifidobacterium

•Coriobacteriales

•Adlercreutzia

•Collinsella

•Porphyromonas

•Prevotella

•Clostridium

•Clostridiales incertae sedis

•Clostridiales Family XIII. Incertae Sedis

•Blautia

•Coprococcus

•Dorea

•Lachnospiraceae

•Ruminococcaceae

•Ruminococcus

•Dialister

•Campylobacteraceae

•Erysipelotrichaceae

谷禾查找并整理了相关文献资料,发现霍尔德曼氏菌属(Holdemania)的丰度变化与健康状态或一些疾病存在关联。

研究显示,在肝炎、抑郁症、肠易激综合征、肺动脉高压、心房颤动、痛风、过敏性哮喘和非酒精性脂肪肝等病症中,Holdemania的相对丰度明显增加。

Part 1

Holdemania高丰度相关

前列腺炎、肝炎

霍尔德曼氏菌属(Holdemania)属于丹毒丝菌科,是一个相对不典型的属。它存在于各种环境中,包括动物的胃肠道。一些观察性研究表明,在患有肝炎、肺炎和神经炎症等各种炎症性疾病的患者肠道中,Holdemania的丰度显著增加。

推测其丰度的变化可能影响肠道屏障的完整性,促进微生物产物易位到血液中,诱导IL-8的产生,这被认为是一种潜在的促炎机制,从而引发炎症反应。此外发现Holdemania数量增加还会带来前列腺炎风险,可能与前列腺炎风险呈正相关。

抑郁症

研究发现,抑郁症患者的肠道菌群发生改变,其中Butyricicoccus、Coprococcus、Faecalibacterium、Fusicatenibacter、Romboutsia的含量持续下降,而Eggerthella、Enterococcus、Flavonifractor、Holdemania 和 Streptococcus的含量增加。

这些肠道菌群可能通过影响色氨酸代谢来调节大脑功能。一些编码色氨酸合酶基因的细菌,如肠球菌、乳杆菌和Oscillibacter,被发现在研究中增加。Trp和5-HTP(5-HT的前体)可以通过血脑屏障(BBB),成为脑内5-HT的前体。

同时在患有沮丧的个体中观察到Holdemania的增多,这表明这种细菌与抑郁症状之间可能存在联系。

抑郁症性高血压(DEP-HTN)患者肠道细菌主要富集的菌落包括Eubacterium siraeum、Alistipes obesi、Holdemania filiformis、Lachnospiraceae bacterium 1.1.57FAA和Streptococcus salivariu,这5种细菌的丰度较高。

肠易激综合征

在属水平上,霍尔德曼氏菌属(Holdemania)在肠易激综合征(IBS)患者中显著高于对照组。IBS 粪便样本中有9个属显著丰富,包括Akkermansia、Blautia、Coprococcus、Granulicatella、Holdemania、Oribacterium、Oscillospira、Parabacteroides和Sutterella。

食物蛋白诱导的小肠结肠炎综合征(FPIES)患儿的粪便菌群失调,表现为:青春双歧杆菌显著减少,拟杆菌属(尤其是脆弱拟杆菌)、Holdemania、Lachnobacterium、鲁氏不动杆菌等菌增加,而双歧杆菌利用寡糖产生短链脂肪酸的代谢通路显著减少。

主观记忆障碍

来自大型前瞻性队列的老年女性的研究中,报告有2个或更多主观记忆障碍(SMC)的女性与报告仅有1个或没有的女性相比,霍尔德曼氏菌属(Holdemania)和脱硫弧菌科的相对丰度更高。

与主观记忆障碍(SMC)少于2个的女性相比,SMC 有2个以上女性的Holdemania和脱硫弧菌科的相对丰度分别高2.09倍和2.10倍。

肺动脉高压

肺动脉高压(PAH)患者可能导致丁酸球菌 (Butyricicoccus)和Holdemania的水平升高,同时降低无害梭菌(Clostridium innocuum)、Defluviitaleaceae UCG011、Eisenbergiella和Ruminiclostridium 5的水平 。

心房颤动

Holdemania与心房颤动(AF)风险相关,霍尔德曼氏菌属(Holdemania)与BMI显著相关,而霍尔德曼氏菌属通过BMI对心房颤动风险的中介作用比例为12.01%。

口腔溃疡

三种肠道微生物群与口腔溃疡呈正相关:Holdemania(比值比 [OR] = 1.005,95% 置信区间 [CI]:1.001-1.009,P = .019)、草酸杆菌(OR = 1.004,95% CI:1.000-1.007,P = .032)和瘤胃球菌科 UCG011(OR = 1.006,95% CI:1.001-1.011,P = .029)。

其他疾病

痛风

基于细菌 16sRNA 的测序结果表明,拟杆菌、Holdemania、Anaerotruncus 和其他几种细菌与痛风病呈正相关。

非酒精性脂肪肝

非酒精性脂肪肝(NAFLD)会导致Holdemania和瘤胃球菌丰度增加。

过敏性哮喘

霍尔德曼氏菌属(Holdemania)(P=0.046)与过敏性哮喘(AA)存在正相关关系。

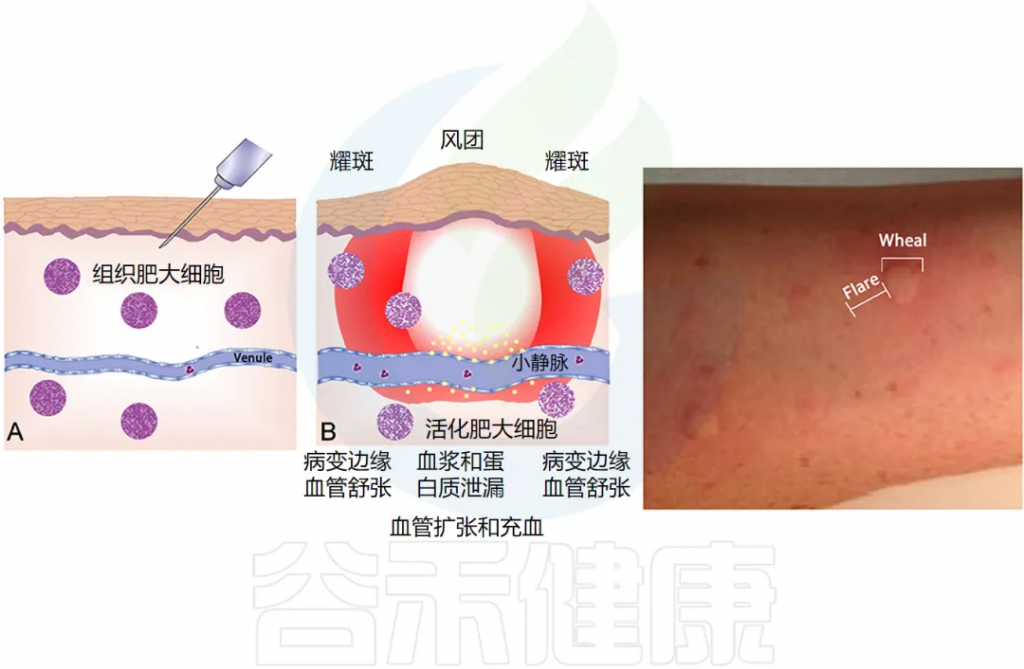

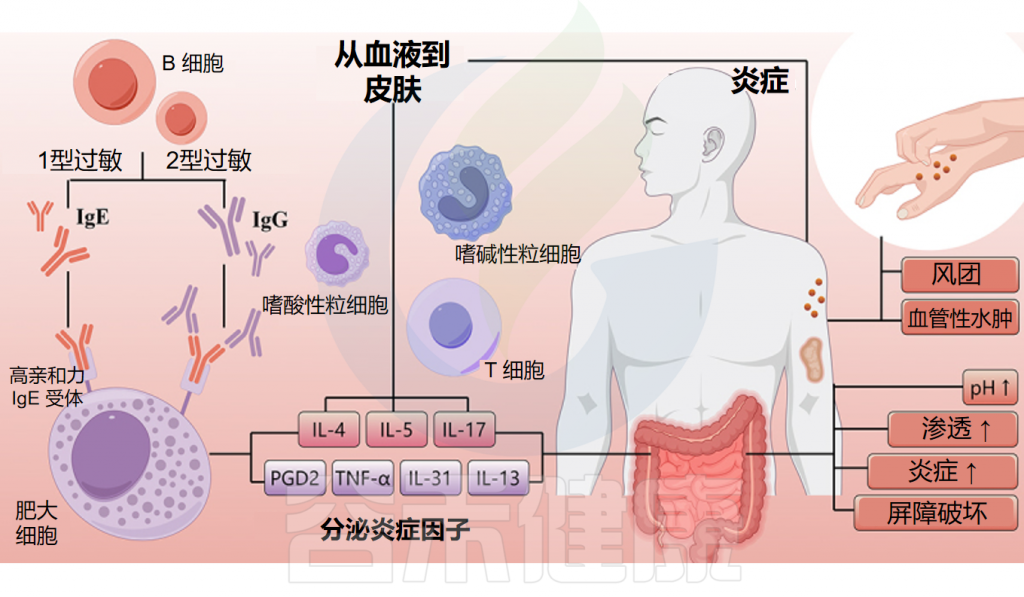

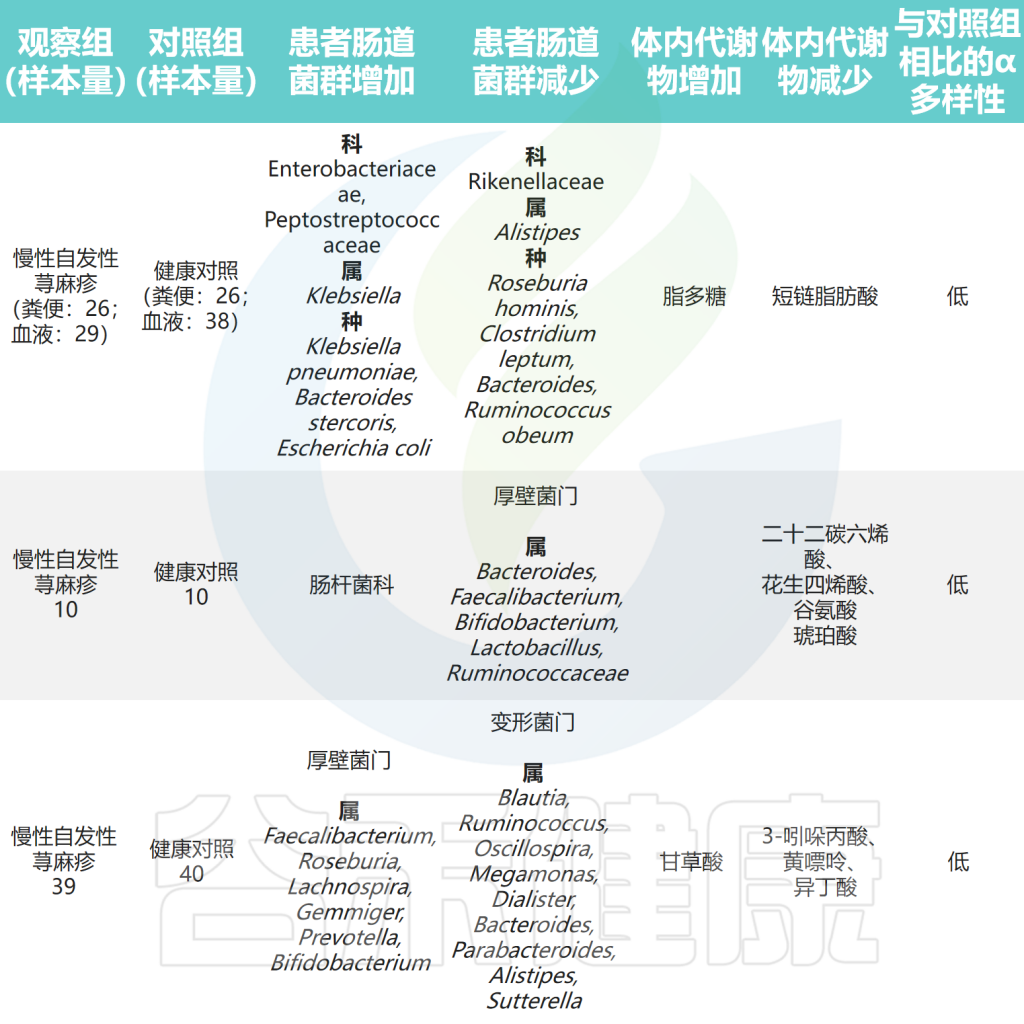

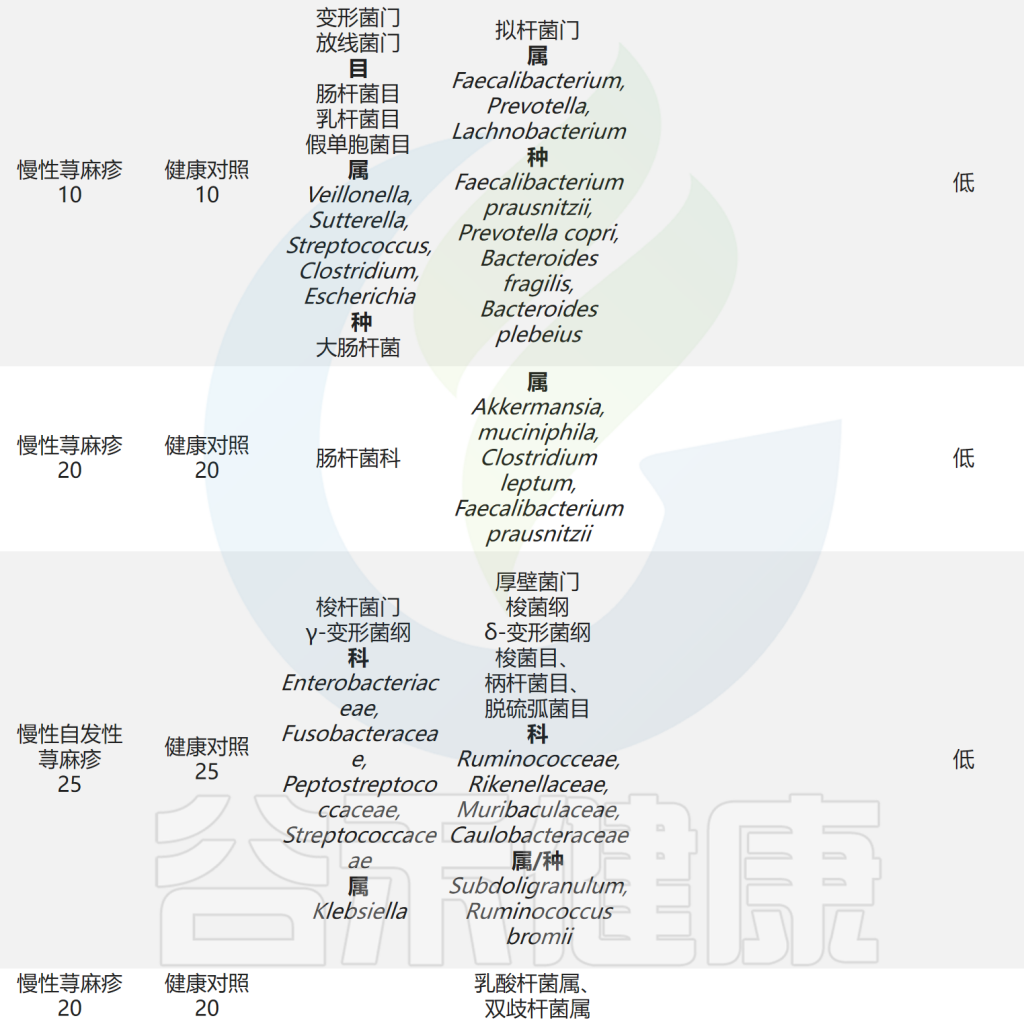

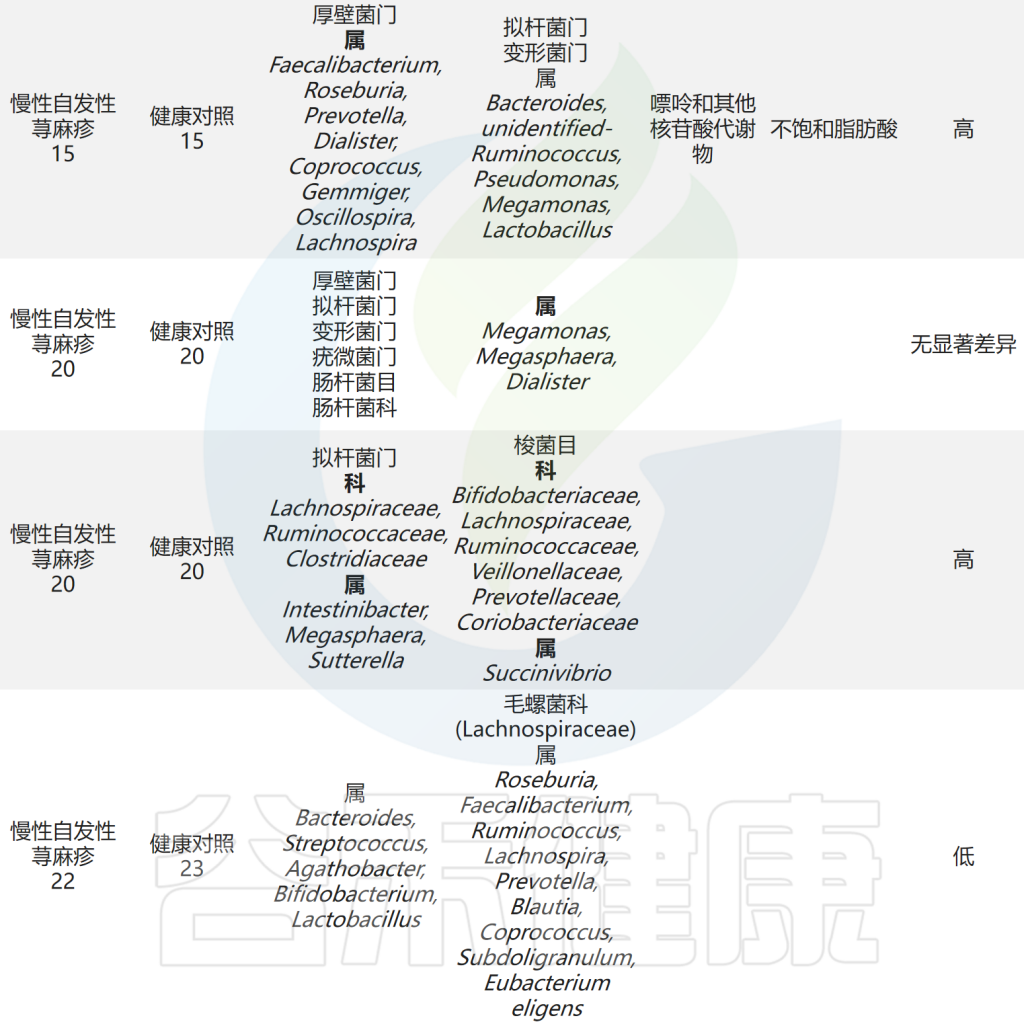

慢性自发性荨麻疹

慢性自发性荨麻疹(CSU)和对照组肠道菌群Holdemania菌属相对丰度分别为0.04%、0.01%,两组间差异有统计学意义(P = 0.025)。

创伤性脊髓损伤

还分析了23名创伤性脊髓损伤(SCI)患者与23名健康对照,并报道了在创伤性脊髓损伤(SCI)患者中Parabacteroides、aliistipes、Phascolarctobacterium、Christensenella、Barnesiella、Holdemania、Eggerthella、nestiinimonas、Gordonibacter、Bilophila和Coprobacillus的丰度高于健康个体。

乙型肝炎肝硬化

研究发现,乙型肝炎肝硬化无腹水(HBLC-WOA)患者中:阿克曼菌属(Akkermansia)、另枝菌属(Alistipes)、肠杆菌属(Enterobacter)、霍尔德曼菌属(Holdemania)的丰度明显升高。

重症肌无力

此外,瘤胃球菌科UCG005属、 Holdemania、 Lachnoclostridium和真细菌属(反刍动物)与重症肌无力(MG)发生概率较大相关。

Part 2

Holdemania低丰度相关

霍尔德曼氏菌属(Holdemania)在一些疾病中的丰度较高,与此同时,某些疾病中霍尔德曼氏菌属(Holdemania)的丰度可能会降低。

胰腺炎

已确定七种微生物群与胰腺炎的发展显著相关。宿主基因驱动的拟杆菌目和拟杆菌纲与胰腺炎风险增加有关。粪球菌属和裂解真杆菌组(Eubacterium fissicatena)也对胰腺炎的发展表现出促进作用。同时,急性胰腺炎与变形菌门和毛螺菌属呈正相关,与Holdemania属呈负相关。

认知障碍

一项对西班牙裔为主的认知障碍(CI)和不认知障碍(NC)个体中口腔和肠道微生物群的测序研究发现:认知障碍(CI)个体表现出一些肠道菌属的丰度下降,包括Shuttleworthia、Holdemania和Subdoligranulum。

肾结石

肾结石患者中显著降低的菌群:霍氏真杆菌、多尔氏菌属、啮齿杆菌、厌氧棒菌属、Ruminiclostridium_5、霍尔德曼氏菌属(Holdemania)、Fusicatenibacter、罕见小球菌属(Subdoligranulum)、戴阿利斯特菌属、Parasutterella、嗜胆菌属。

Part 3

可能存在的益处

尽管霍尔德曼氏菌属(Holdemania)被发现在一些疾病中存在丰度的变化,但是也有一小部分研究发现霍尔德曼氏菌属(Holdemania)可能对一些疾病存在保护作用。

对巴雷特食管可能具有保护作用

研究发现,Alistipes、Lactobacillus、Prevotella 7和Ruminococcaceae UCG004是Barrett食管(BE)的危险因素,而Flavonifractor和Ruminococcaceae UCG004是食管腺癌(EAC)的危险因素。

另一方面,某些肠道微生物群似乎对BE和EAC都有保护作用。这些菌群包括Eubacterium、 Holdemania、Lactococcus和Actinomyces。

预防3-4期子宫内膜异位症

研究了肠道菌群与子宫内膜异位症不同阶段之间的因果关系。霍尔德曼氏菌属(Holdemania)和瘤胃球菌科UCG002可能在子宫内膜异位症的发展中起着至关重要的作用。

Holdemania和瘤胃球菌科UCG002参与肠道丁酸的产生。值得注意的是,瘤胃球菌科UCG002与调节性T细胞(Treg)呈正相关,其丰度与促炎细胞因子水平密切相关。

目前推测霍尔德曼氏菌属(Holdemania)是预防3-4期子宫内膜异位症的保护因素。相反,较高水平的瘤胃球菌科UCG002会增加1-2期子宫内膜异位症的风险。

在肿瘤治疗中的积极作用

霍尔德曼氏菌属(Holdemania)、多形拟杆菌和普鲁士尼茨菌在对肿瘤免疫治疗响应的患者中显著富集。

此外,肝细胞癌(HCC)恢复正常的群体有几个微生物属相对于延迟恢复(DR)患者显著富集,包括双歧杆菌、丹毒菌科、霍尔德曼氏菌属(Holdemania)。

某些食物和药物的摄入可能对Holdemania的丰度产生影响,导致其水平升高或降低。这种影响取决于食物的种类、药物的成分以及个体的具体健康状况。通过调整饮食和药物使用,可以间接调节Holdemania的丰度。

✦ 果胶

果胶的添加富集了厚壁菌门的微生物成员,包括梭菌纲下的Mogibacteriaceae科、Lachnospiraceae(毛螺菌科)以及产芽胞菌科。

其中,毛螺菌科的Butyrivibrio(丁酸弧菌属)、Coprococcus(粪球菌属)、Moryella、Holdemania(霍尔德曼氏菌属)和Bulleidia属对果胶表现出显著的特异性。

✦ 纳米硒

代谢组学和微生物组学分析结果表明,纳米硒SeNPs能够参与调节机体脂质代谢途径,提高霍尔德曼氏菌的丰度及其代谢产物短链脂肪酸(乙酸、丙酸)的含量。

✦ 利福昔明

利福昔明干预后丰度升高的菌属包括粪杆菌属(Faecalibacterium)、嗜胆菌属(Bilophila)、副萨特氏菌属(Parasutterella)、粪芽孢菌属(Coprobacillus)、霍尔德曼菌(Holdemania)、双歧杆菌属、真杆菌属(Eubacterium)。

✦ 伊匹单抗+纳武单抗

使用伊匹单抗结合纳武单抗治疗的患者肠道内厚壁菌门的Faecalibacterium prausnitzii和Holdemania filiformis菌以及拟杆菌门的Bacteroides thetaiotamicron增多。

✦ 针刺疗法

2型糖尿病患者,通过针刺疗法,在细菌属、种水平上,针刺组的埃希菌属(Escherichia)、肠球菌属(Enterococcus)、明串珠菌属(Leuconostoc)、霍尔德曼氏菌属(Holdemania)、罗氏菌属(Rothia)、普雷沃氏菌属(Prevotella)、罗斯氏菌属(Roseburia)、弯曲杆菌属(Campylobacter)、厌氧棍状菌属(Anaerotruncus)、厌氧消化链球菌(Peptostreptococcus anaerobius)和Shuttleworthia satelles的丰度下降。

✦ 低FODMAP黑麦面包

一项随机临床试验比较低FODMAP黑麦面包与普通黑麦面包对肠易激综合征患者破坏菌群的影响,结果显示食用低FODMAP黑麦面包减少了拟杆菌、Flavonifractor、Holdemania、Parasutterella 和克雷伯菌的丰度。

✦ 夏桑菊

夏桑菊是一种上市药物和膳食补充剂,用于治疗具有炎症的代谢疾病。夏桑菊可以引起肠道菌群组成的变化,颤杆菌丰度增加,胆菌属、Candidatus Stoquefichus、Holdemania、Parasutterella和Rothia减少。

✦ 二陈汤

二陈汤(ECD):使用二陈汤主要减少了Prevotella、Blautia和Holdemania菌属的含量,这些菌属及丙酸水平与宿主肥胖表型(特别是脂质代谢紊乱)存在正相关关系。

✦ 开菲尔

使用开菲尔干预后Holdemania属的显著减少可能通过炎症产生了积极的微生物群组成变化。

主要参考文献

Liu H, Li J, Guan C, Gao W, Li Y, Wang J, Yang Y, Du Y. Endometriosis is a disease of immune dysfunction, which could be linked to microbiota. Front Genet. 2024 Jun 21;15:1386411.

Gao M, Wang J, Liu P, Tu H, Zhang R, Zhang Y, Sun N, Zhang K. Gut microbiota composition in depressive disorder: a systematic review, meta-analysis, and meta-regression. Transl Psychiatry. 2023 Dec 8;13(1):379.

Wu F, Davey S, Clendenen TV, Koenig KL, Afanasyeva Y, Zhou B, Bedi S, Li H, Zeleniuch-Jacquotte A, Chen Y. Gut Microbiota and Subjective Memory Complaints in Older Women. J Alzheimers Dis. 2022;88(1):251-262.

Zhou F, Liu Y, Shi Y, Wu N, Xie Y, Zhou X. Association between gut microbiota and acute pancreatitis: a bidirectional Mendelian randomization study. J Gastroenterol Hepatol. 2024 Jun 18.

Wadop YN, Vasquez EL, Mathews JJ, Muhammad JAS, Mavarez RP, Satizabal C, Gonzales MM, Tanner J, Maestre G, Fonteh AN, Seshadri S, Kautz TF, Fongang B. Differential Patterns of Gut and Oral Microbiomes in Hispanic Individuals with Cognitive Impairment. bioRxiv [Preprint]. 2024 Jul 29:2024.07.27.605455.

Mishra AK, Lagier JC, Pfleiderer A, Nguyen TT, Caputo A, Raoult D, Fournier PE. Non-contiguous finished genome sequence and description of Holdemania massiliensis sp. nov. Stand Genomic Sci. 2013 Dec 15;9(2):395-409.

Zhang M, Fang J, Zheng C, Lin Q, Zhang J. Gut microbiota and autoimmune neurologic disorders: a two-sample bidirectional Mendelian randomization study. Front Microbiol. 2024 Apr 24;15:1337632.

谷禾健康

“民以食为天”,人的一生都离不开“吃”,并且“病从口入”,饮食直接或间接影响着我们的健康。不健康的饮食不仅导致多种疾病发生,甚至还可能减少寿命!

2019年,著名医学期刊《柳叶刀》发表了一篇大规模研究,分析了195个国家和地区饮食结构造成的死亡率和疾病负担。研究发现不良饮食造成的死亡人数超过吸烟等任何其他风险,改善饮食习惯可以预防全球五分之一的死亡。

并且可能颠覆以往认知的是,我国因为饮食结构而导致的高死亡率和疾病发生率,最大“杀手”可能不是糖和脂肪,而是钠摄入量高,全谷物摄入量低,水果摄入量低。换句话可以理解为:我们吃的食物偏咸、全谷物类食物摄入不足、蔬菜水果摄入太少,甚至疾病风险比高糖高油饮食的欧美国家还要高出了许多。

终止高血压饮食(DASH饮食) 和地中海饮食等健康饮食模式已被验证有益心血管健康,但考虑到西方饮食模式不易被中国人广泛接受,以及中国膳食文化、习惯的复杂性,今年,由北京大学临床研究所,复旦大学附属华东医院临床营养科、广东省食品营养与健康重点实验室、四川大学公共卫生学院营养系牵头共同发表在《美国临床营养杂志》,研究指出,中国心脏健康(CHH)饮食有效降低了血清总胆固醇(TC)和10年心血管疾病风险,并降低轻度高血压中国成年人的血糖水平。DASH饮食可将10年心血管疾病(CVD)风险降低10.3%。该研究中采用CHH饮食的影响更显著(降低27%)。

该研究的CHH饮食在开发阶段借鉴了健康膳食的主要食物特点,如低盐、富含蔬菜水果、增加全谷物和豆类等,以及主要营养素含量,包括脂肪、蛋白质、碳水化合物的比例、膳食纤维、钾、钙,并降低钠的摄入等。

CHH膳食方案经过严格的多中心随机对照试验证明了,只要食物搭配合理,符合中国人口味的健康中餐也能有效降低血压水平。

与此,同时《美国新闻与世界报道》今年发布了2024年度最佳饮食榜单。在这份最佳饮食排行榜中,“地中海饮食”仍牢牢稳居榜首,这也是该饮食模式7年蝉联榜首。“地中海饮食”确实在减重、减少“三高”、降低心血管疾病风险、防癌等方面有突出优势。

这些权威饮食研究表明只要将不健康的膳食转变为健康的膳食,就能够大幅度降低血压,并改善血脂和血糖,炎症且有望显著减少疾病事件。这一研究结果促使人们认识到通过健康膳食能够预防疾病、促进健康的巨大作用。

比起DASH饮食能够将10年内心血管疾病风险降低10.3%,中国心脏健康(CHH)饮食的效果更为显著,能降低27%,造成这一差异的可能原因是什么?

“一方水土养育一方菌”。

众多研究证明,饮食是塑造肠道微生物群的主要和关键因素。例如:

◆ 精制谷物、乳制品和茶或咖啡的摄入与颤螺菌目 (Oscillospirales)相对丰度增加有关;

◆ 甜饮料和甜点、动物脂肪和土豆与未分类的普雷沃氏菌种的相对丰度增加有关;

◆ 蔬菜和全谷物的摄入量与 Subdoligranulum丰度相关。

因此,肠道微生物组的独特性可能是CHH饮食显著降低心血管风险的重要原因。

一个人在日常生活中选择的食物的种类、数量、进食频率和时间安排等方面构成了他的饮食模式。不同的饮食模式具有不同的特点和健康益处或疾病风险。

不同人群可能需要符合自身需求的饮食模式。以下总结了一些主流饮食模式,帮助您了解其特点、益处和潜在不足,以便选择更适合自己的健康饮食。

首先要介绍一种典型的不健康饮食模式,也是现在很多年轻人都喜爱的西方饮食模式。

西方饮食是一种现代饮食模式,在西方社会中普遍存在。近年来,随着生活节奏加快,这种饮食在我国也越来越受欢迎。

“

西方饮食有什么特点?

•高糖和高碳水化合物: 西式饮食中的高糖和高碳水化合物主要来自于精制食品,如白面包、糕点、甜点和含糖饮料。

•高饱和脂肪酸: 这类饮食含有大量的饱和脂肪酸,主要来源于红肉、全脂奶制品和某些植物油(如棕榈油和椰子油)。

•高动物蛋白: 西式饮食中动物蛋白的摄入量较高,主要来自于牛肉、猪肉、鸡肉和奶制品。

•低膳食纤维: 膳食纤维摄入量低,因为这类饮食中新鲜水果和蔬菜的比例较低。

“

为什么这么多人选择西方饮食?

•口感和风味诱人:西式饮食的多样化和丰富的口味可以给人们带来饮食上的享受。

•方便快捷:许多西式食品,如快餐和即食食品,准备起来非常方便和快速,适合忙碌的现代生活节奏。

“

西方饮食对健康有哪些危害?

西方饮食在带来味觉上享受的同时,也伴随着许多健康隐患。

•易导致炎症:西方饮食与全身性慢性炎症和脂多糖易位有关,高脂饮食的摄入增加了促炎细胞因子的产生,导致全身性慢性炎症和脂多糖易位。这可能增加患心血管疾病、糖尿病和其他炎症性疾病的风险。

•增加慢性病风险: 长期摄入西方饮食与多种慢性疾病的风险增加有关,包括心血管疾病、某些类型的癌症、代谢综合征和认知能力下降。

•影响免疫系统: 西方饮食可能会影响免疫系统的功能,增加自身免疫性疾病和感染性疾病的风险。

“

对肠道微生物群有什么影响?

西方饮食中易于消化的非细胞营养素增加,可能会改变肠道pH值、微生物群组成和新陈代谢,影响肠道微生物群稳态的调节和维持。

与其他饮食相比,西方饮食与肠道微生物组多样性的显著降低有关,其肠道特征转向以拟杆菌属为主的肠道特征。其他丰富的物种属于Ruminococcus、Faecalibacterium、双歧杆菌属、Alistipes、Blautia、Bilophila。

并且由于纤维摄入较少和不同的微生物组成,相关的微生物群产生的短链脂肪酸也较少。

小结

综上所述,西方饮食虽然在某些方面为人们提供了便利,但其对健康的负面影响不容忽视。

为了改善健康状况,建议采取更加均衡和多样化的饮食模式,如地中海饮食,同时限制加工食品和高糖食品的摄入。

地中海饮食已经七年位于饮食榜单总体排名第一。

“

什么是地中海饮食?

地中海饮食是一种以蔬菜水果、鱼类、五谷杂粮、豆类和橄榄油为主的饮食风格,源自希腊、西班牙、法国和意大利南部等地中海沿岸的南欧国家。

这种饮食风格强调食物的天然、简单和清淡,富含营养,有助于减少患心脏病的风险,保护大脑免受血管损伤,降低中风和记忆力减退的风险。

“

地中海饮食有什么特点?

•植物性食物的丰富性:地中海饮食模式强调大量摄入水果、蔬菜、豆类、全谷物、坚果和种子。

•健康的脂肪来源:以橄榄油为主的不饱和脂肪,特别是单不饱和脂肪酸,作为主要的脂肪来源。

•适量的动物蛋白:适量摄入鱼类、海鲜、鸡蛋、家禽和低脂或脱脂乳制品。

•限制红肉和加工肉类:减少红肉和加工肉类的摄入,这些食品通常含有较多的饱和脂肪。

•适度饮酒:适量饮用红酒,尤其是晚餐时。

•香料的使用:使用香料和草药代替盐来增加食物的风味。

•高膳食纤维:通过食用全谷物、豆类和蔬菜来增加膳食纤维的摄入。

地中海饮食推荐的食物

特级初榨橄榄油;

新鲜水果,如蓝莓、草莓、无花果、桃子、芒果、梨和苹果;

新鲜蔬菜,如菠菜、羽衣甘蓝、芝麻菜、洋蓟、茄子、西葫芦、红薯、球芽甘蓝、芹菜、洋葱和胡萝卜;

藜麦、燕麦、鹰嘴豆、扁豆、杏仁、核桃、亚麻籽、奇亚籽;

植物奶,如杏仁奶或燕麦奶、希腊酸奶;

肉类如鸡胸肉、火鸡肉末、三文鱼、金枪鱼;

鸡蛋;

香草(新鲜或干燥)和香料,包括罗勒、牛至、迷迭香、百里香和大蒜

“

地中海饮食应该避免吃哪些食物?

地中海饮食的优点之一是限制性不强。这种饮食方法不禁止食用任何食物或食物种类,但会鼓励您限制食用某些食物的量。

•红肉:可以将红肉作为配菜。

•甜食:将甜食视为偶尔的庆祝食物,而不是日常的放纵。

•酒精:虽然适量饮用红酒是可以的,但过量饮酒可能会损害健康。不建议目前不喝酒的人饮酒。

•黄油:用更健康的替代品来代替黄油,比如橄榄油。

•全脂乳制品:减少食用冰淇淋和其他全脂乳制品。

•含糖饮料:不建议饮用含糖饮料,包括果汁。

“

地中海饮食的健康益处有哪些?

大量研究发现,地中海饮食存在以下的健康益处:

•降低患心脏病和中风的风险;

•预防认知能力下降和痴呆症;

•可能预防2型糖尿病;

•可能减轻炎症和自身免疫性疾病(如类风湿性关节炎)的症状和进展;

•可能有助于缓解抑郁症

改善心血管健康

地中海饮食已得到广泛研究,并一直被证明对心脏健康有益。

在希腊、意大利和日本等七个国家的一项大规模研究调查了13000名男性的饮食与心脏病之间的关系。研究表明,摄入的膳食脂肪类型(特别是不饱和脂肪)比脂肪总量更有益于心脏健康。

此后,包括2019年的PREDIMED研究和2022年的随机临床试验在内的众多研究发现,坚持地中海饮食与降低血压、胆固醇和体重有关,从而降低心血管疾病、死亡率、冠心病和中风的发病率。

降低癌症死亡率及糖尿病风险

一项对美国25,315名女性的前瞻性研究显示,那些坚持地中海饮食模式的人在25年的随访期间全因死亡率降低了23%。

这项研究还显示,较高的地中海饮食摄入量与20年随访期间未来2型糖尿病风险降低30%相关。地中海饮食模式可能还对癌症有保护作用。实际上,高度遵守这种饮食与普通人群中的癌症死亡率降低、癌症幸存者的全因死亡率降低,以及降低发展结直肠癌、头颈癌、呼吸、胃、肝和膀胱癌风险有关。

改善大脑健康

地中海饮食以海鲜、坚果、种子、特级初榨橄榄油、豆类、绿叶蔬菜和全谷物为主,对大脑健康有诸多益处。

多项研究表明,地中海饮食可以减缓人们大脑的衰老迹象。此外,越来越多的研究表明,这种均衡的饮食可以降低患痴呆症和阿尔茨海默病的风险。

事实上,一项2023年的研究和2018 年的研究表明,坚持地中海饮食的人患痴呆症的风险降低了 23%,并且对阿尔茨海默病进展的保护期为1.5至 3.5 年。地中海饮食不仅可以改善认知功能和预防神经退行性疾病,还可以改善心理健康。

一项2019年的研究显示,补充了鱼油的地中海式饮食改善了抑郁症患者的心理健康。多吃蔬菜、水果、全谷物、坚果和豆类,同时限制不健康食品,可以显著改善包括抑郁症在内的心理健康状况。

“

地中海饮食可以帮助减肥吗?

地中海饮食有助于减肥,特别是如果你从高糖、高钠和高饱和脂肪的饮食转变过来,但如果你想快速减肥,地中海饮食可能不适合你。

虽然地中海饮食不是为减肥而设计的,但这种饮食强调高纤维食物,如水果、蔬菜和全谷物,可以帮助你更长时间保持饱腹感。此外,用不饱和脂肪代替不健康的饱和脂肪已被证明可以改善代谢健康并有助于减肥。

地中海饮食已被证明可以促进长期减肥

多项研究表明,地中海饮食以植物为主的全食健康饮食方式对想要减肥的人有益。例如,2015 年的一项研究发现,与低脂饮食的人相比,遵循地中海饮食一年多的人减掉的体重更多。

利于体重维持和管理

2018年的一项大型纵向研究对32000多名参与者进行了评估,结果发现,对于基线体重正常的参与者而言,遵循地中海饮食可降低6至20年后体重增加和肥胖的风险,并降低腹部脂肪的风险。

“

对肠道微生物群有什么影响?

这些因饮食而导致的微生物组变化与短链脂肪酸产量的增加和代谢副产物(如乙醇、对甲酚和二氧化碳)产量的减少有关。

地中海饮食中富含的膳食纤维能够促进有益细菌的生长,如双歧杆菌、粪杆菌、Tenericutes、Dorea等。

膳食纤维还能增加产丁酸菌的丰度,如Roseburia hominis、Agathobaculum butyriciproducens、Faecalibacterium prausnitzii和厌氧菌Anaerostipes hadrus,这些细菌能够产生短链脂肪酸,对维持肠道屏障功能和抗炎作用至关重要。

两项干预研究将地中海饮食与特定分类特征联系起来,增加Faecalibacterium prausnitzii、Roseburia丰度,减少Ruminococcus gnavus、Collinsella aerofaciens、Ruminococcus torques丰度。

此外,地中海饮食中的植物化学物质,包括多酚、硫代葡萄糖苷、萜类等,也是肠道微生物群的重要底物,可以促进有益菌的生长,并通过微生物群依赖的生理效应,如短链脂肪酸介导的胰岛素抵抗衰减,对宿主健康产生积极影响。

并且地中海饮食中推荐的鱼类和海鲜是长链ω-3脂肪酸EPA和DHA的主要来源,这些脂肪酸对心脏健康有益,并且可能通过调节肠道微生物群的组成和功能来发挥作用。

这些因饮食而导致的微生物组变化与短链脂肪酸产量的增加和代谢副产物(如乙醇、对甲酚和二氧化碳)产量的减少有关。

“

地中海饮食是否存在不足?

•文化和可获得性:地中海饮食可能不适合所有人或每种文化,且某些地区可能难以获得地中海饮食中推荐的食物。

•成本:一些地中海饮食推荐的食物,如特级初榨橄榄油、新鲜海鲜和坚果,可能成本较高。

•个体差异:每个人的营养需求和健康状况都不同,地中海饮食可能需要根据个人情况进行调整。

•饮酒问题:虽然适量饮酒是地中海饮食的一部分,但并不适合所有人,特别是那些有酒精依赖或其他健康问题的人。

“

哪些人不适合地中海饮食?

地中海饮食通常对所有人都是安全的,包括老年人、儿童和孕妇。

小结

地中海饮食因其丰富的蔬菜、水果、全谷物和健康脂肪来源,被视为一种健康的饮食模式,有助于降低多种慢性疾病的风险并改善肠道健康。

但也存在一些局限性和不足,在采纳这种饮食模式时,应考虑个人的健康状况、文化背景和经济能力。

被评为最佳快速减肥饮食第一名的是生酮饮食。

“

什么是生酮饮食?

生酮饮食(keto)是一种高脂肪、低碳水化合物的饮食,旨在让你的身体进入酮症状态,燃烧脂肪以帮助人们减肥。这种饮食的目的是快速减肥,而不会感到饥饿或渴望。

“

生酮饮食为什么有助于快速减肥?

碳水化合物是人体首选的能量来源。当碳水化合物被摄入时,肝脏会将其转化为葡萄糖来为身体提供能量。然而,在生酮饮食中,你摄入的碳水化合物会比你平时少得多。

当你剥夺身体的碳水化合物,就会欺骗它,让它相信自己正在挨饿,迫使它几乎完全依赖脂肪,你的身体就会开始分解储存的脂肪来获取能量,这会导致你减肥。

研究表明,生酮饮食在短期内可以有效减肥,但从长远来看,它可能并不一定比摄入更多碳水化合物的低脂饮食更好。

“

生酮饮食有什么特点?

•高脂肪:生酮饮食中,脂肪通常占总热量摄入的70%至80%,这包括了饱和脂肪、单不饱和脂肪和多不饱和脂肪。

•适量蛋白质:蛋白质的摄入量需要控制,以避免身体将过多的蛋白质转化为葡萄糖,从而影响生酮状态。

•极低碳水化合物:碳水化合物的摄入量通常限制在每天20至50克,远低于一般饮食的摄入量。

•生酮比例:生酮饮食的生酮能力定义为脂肪克数与碳水化合物和蛋白质克数之和的比值,常见的生酮比为4:1或3:1。

•包括特定食物:饮食中鼓励摄入的食物包括肉类、鱼类、蛋类、健康脂肪(如橄榄油、椰子油)、非淀粉性蔬菜等。

“

生酮饮食有哪些健康益处?

生酮饮食对一些人的健康有益,包括:

•短期内减轻体重:生酮饮食通过限制碳水化合物的摄入,迫使身体燃烧脂肪来获取能量,有助于体重减轻。

•减少糖尿病患者对胰岛素的需求:生酮饮食有助于降低血糖水平,对糖尿病患者可能有积极影响。

•改善认知功能:一些研究表明,生酮饮食可能有助于提高认知功能和记忆力。

•减少炎症:生酮饮食中富含的抗炎食物,如浆果等,有助于减少身体的炎症反应。

•可能的神经保护作用:生酮饮食可能有助于改善线粒体功能,对某些神经退行性疾病有潜在的保护作用,并被发现可以减少癫痫患者的发作。

•癌症治疗的潜在辅助:一些研究表明,生酮饮食可能有助于减少某些癌症治疗的副作用,并可能对癌细胞的生长有一定的抑制作用。

生酮饮食已被证明可以帮助糖尿病患者降低糖化血红蛋白水平并减少胰岛素剂量。在一项临床试验中,采用极低碳水化合物生酮饮食的参与者将胰岛素剂量减少了一半,并在24周内达到正常血糖水平,比采用低热量饮食的另一组更快。

研究表明,生酮饮食可能对患有某些神经系统疾病的成年人有治疗作用,包括癫痫、阿尔茨海默病、偏头痛和神经胶质瘤,这些疾病是由人体代谢营养物质的方式发生紊乱引起的。

“

生酮饮食可能存在的健康风险?

虽然生酮饮食可以在短期内快速减轻体重,但同时也存在一些健康风险。包括以下几点:

•生酮饮食可能增加心血管疾病风险,如增加低密度脂蛋白(“坏”胆固醇)水平较高。

•水果和蔬菜摄入量减少可能导致营养缺乏,如维生素和矿物质摄入不足。

•可能影响肌肉消耗和运动表现。

•高蛋白质摄入可能增加代谢疾病的风险。

•肉类和乳制品的增加可能促进某些有害肠道细菌代谢产物产生,如氧化三甲胺和硫化氢。

•此外生酮饮食还可能导致肾结石和其他肾脏问题,脂肪肝和其他肝脏问题或是心脏病。

“

对肠道微生物群有什么影响?

临床前研究也表明,肠道微生物组的组成在响应生酮饮食时发生了显著变化,最明显的是:

•Akkermansia,乳杆菌属、Roseburia、副拟杆菌属(Parabacteroides)增加

•Turicibacter、Desulfovibrio、大肠杆菌和志贺菌属物种大幅减少。

——超重成年人

在涉及17名超重成年人的研究中,为期4周的生酮饮食显示在人肠道中放线菌门(Actinobacteria)和厚壁菌门的大量减少。具体来说,有益的双歧杆菌的19种物种减少了,而拟杆菌门丰度增加。这些变化部分是通过宿主产生酮体诱导的。

——癫痫儿童

在涉及12名严重癫痫儿童的为期3个月的研究中,遵循生酮饮食的儿童显示健康促进和消耗纤维的双歧杆菌属、直肠真杆菌(E.rectale)和Dialister属的丰度大幅减少。相反,儿童显示拟杆菌属和大肠杆菌属的丰度增加,后者部分归因于大肠杆菌(Escherichia coli)的增加。

“

哪些人不适合遵循生酮饮食?

不建议以下人群食用生酮饮食:

•患有胰腺疾病的人;

•患有肝脏疾病的人;

•甲状腺有问题;

•脂肪代谢紊乱;

•饮食失调或有饮食失调史;

•胆囊疾病或已切除胆囊的人

此外,孕妇、未接受过减肥医学建议的儿童、患有某些类型癌症的人、患有心脏病的人和高水平运动员都不应尝试这种饮食。

这种饮食还会对胰岛素和生殖激素产生巨大影响。糖尿病患者采用生酮饮食是有争议的,尤其是接受胰岛素治疗的人,至少需要仔细的医疗监测。

小结

总的来说,生酮饮食是一种特殊的饮食模式,它最大的优势在于能够快速减肥,并可能具有一定的神经保护作用,减轻炎症、改善认知功能,但同时也存在潜在的风险和挑战。

在开始生酮饮食之前,建议咨询医生或营养专家,以确保这种饮食模式适合个人的健康状况和生活方式。并且由于生酮饮食具有严格的限制性,不建议长期使用。

DASH饮食是一种预防及控制高血压的饮食模式,也是除地中海饮食外,最利于心脏健康的饮食模式。

“

什么是DASH饮食?

DASH饮食是推荐给想要预防或控制高血压的人的饮食计划。它通过增加纤维、水果、低脂(或脱脂)奶,和有益心脏健康的矿物质(包括钙、钾和镁)的摄入量,同时减少钠和不健康脂肪的摄入量来实现这一目标。

特点

•多不饱和脂肪:DASH饮食强调摄入多不饱和脂肪,如橄榄油、亚麻籽油、山茶油等,这些脂肪有助于改善心血管健康。

•全谷物:饮食中包括丰富的全谷物,如糙米、全麦面包和全麦意大利面,它们提供膳食纤维和必要的维生素和矿物质。

•蔬菜和水果:鼓励大量摄入各种蔬菜和水果,以提供抗氧化剂、维生素和矿物质。

•低脂乳制品:推荐食用低脂或无脂牛奶、酸奶和奶酪,这些乳制品是钙和维生素D的良好来源。

•限制饱和脂肪和胆固醇:减少黄油、起酥油、人造黄油、奶酪和熏肉等饱和脂肪和胆固醇含量高的食物的摄入。

•减少钠的摄入:DASH饮食建议减少钠的摄入,将钠的每日摄入量限制在2300毫克,以帮助降低血压。

“

如何开始DASH饮食?

您无需对饮食做出重大改变,只需从饮食习惯的小变化开始 DASH 饮食即可。

例如:

•每餐添加一份蔬菜或水果;

•每周吃两顿或两顿以上的无肉餐;

•使用香草和香料可以使食物更美味,而无需加盐;

•吃杏仁、山核桃或其他坚果代替薯片;

•尽可能将白面粉换成全麦面粉;

•午餐或晚餐后(或两者皆有)散步15分钟;

“

DASH饮食有哪些健康益处?

•降低血压:DASH饮食能够有效降低高血压,减少心血管疾病的风险。

•改善心脏健康:通过减少饱和脂肪和胆固醇的摄入,以及增加多不饱和脂肪和膳食纤维的摄入,有助于改善心脏健康。

•促进消化系统健康:富含膳食纤维的食物有助于维持肠道健康,预防便秘。

•控制体重:DASH饮食由于其高纤维和低脂肪的特点,有助于控制体重。

•预防糖尿病:研究表明,DASH饮食有助于预防2型糖尿病。

•抗炎作用:由于富含抗氧化剂和抗炎成分,DASH饮食可能有助于减少慢性炎症。

“

对肠道微生物群有什么影响?

DASH饮食与地中海饮食有许多相似之处,包括对全谷物、蔬菜、水果和低脂乳制品的摄入。因此,我们可以合理推测,DASH饮食也可能对肠道微生群产生积极影响,包括:

•增加有益菌群:DASH饮食中丰富的纤维和植物性食物可能促进有益菌群的增长,如双歧杆菌和乳酸杆菌、部分产短链脂肪酸菌,这些菌群与健康状态相关。

•改善肠道环境:DASH饮食可能通过增加肠道中的短链脂肪酸(SCFA)产生,改善肠道环境。SCFA有助于维持肠道屏障的完整性,调节免疫反应,并提供能量。

•减少炎症:DASH饮食中较低的饱和脂肪和反式脂肪含量可能有助于减少肠道炎症,改善肠道健康。

•促进肠道蠕动:DASH饮食中丰富的纤维摄入有助于促进肠道蠕动,预防便秘,并为肠道微生物提供营养。

“

可以通过DASH饮食减肥吗?

可以通过DASH饮食安全且可持续地减肥。但是,诀窍是留意份量并考虑您选择食物的卡路里含量。

通常,当人们从正常的饮食模式过渡到DASH饮食方式时,他们可能会自动减少卡路里,因为他们在饮食中添加了更多的蔬菜和均衡的膳食。

短期减肥

虽然DASH饮食并不是专门为减肥而设计的,但它可以帮助人们减肥。临床试验的荟萃分析表明,与采用对照饮食方案的患者相比,DASH 饮食方案的患者在8至24周内额外减轻了3.1磅体重,在24周内腰围减少了1.05厘米。

在另一项随机临床试验中,与对照饮食相比,DASH 饮食八周后体重和BMI显著下降。

长期减肥

如果您像 DASH 饮食一样从饮食中去除加工、含糖、含盐和高脂肪的食物,并定期锻炼,您很可能会继续减肥。

体重维持和管理

一旦达到目标体重,就应该能够通过DASH饮食来维持体重。纤维和蛋白质会让人有饱腹感,而卡路里含量足以让人精力充沛。

“

DASH饮食有什么优缺点?

优点

✔营养丰富;

✔不用计算碳水化合物或卡路里;

✔能够带来饱腹感——富含高纤维食物;

✔一份包含食谱的明确计划;

✔多样的食物和口味;

✔具有已证实的健康益处。

缺点

•成本:DASH饮食中推荐的食物,如新鲜水果、蔬菜和全谷物,可能比加工食品和快餐更昂贵;

•口味适应:一些人可能需要时间适应DASH饮食中推荐的健康食物,特别是如果他们习惯于高盐、高脂肪的食物;

•便利性:在外就餐时,遵循DASH饮食可能较为困难,因为餐馆的食物往往含有较多的钠和不健康脂肪。

•食物选择限制:需要避免或减少某些食物的摄入,如高饱和脂肪和高胆固醇的食物,这可能限制了食物的选择。

“

哪些人不适合尝试DASH饮食?

DASH饮食对大多数成年人来说都是健康的选择,除非医生建议限制某种营养素。例如,患有肾病的人可能需要低钾饮食。

小结

总的来说,DASH饮食是一种对大多数人来说健康且有益的饮食模式,特别是对于那些需要控制血压的人。

然而,DASH饮食可能不适合所有人。例如,严格素食者可能会发现在不摄入动物产品的情况下很难遵循DASH饮食的建议,因为它包括了低脂奶制品。

此外,对某些食物成分有过敏或不耐受的人,如乳糖不耐受者,可能需要调整DASH饮食以适应他们的特定需求。肾脏疾病患者也可能需要在遵循DASH饮食时调整蛋白质的摄入量。

亚洲饮食,通常指的是东亚、东南亚和南亚等地区的食物习惯,如中餐、日本料理和韩国料理,具有其独特的特点和对肠道微生物群及整体健康的影响。

亚洲饮食强调整体健康和平衡,注重天然食材的使用,富含蔬菜、水果、全谷物、豆类、鱼类和适量的肉类。以下是亚洲饮食的主要特点以及它们对肠道微生物群和健康的潜在影响。

“

亚洲饮食的特点

•蔬菜和水果的高摄入量:亚洲饮食通常包含大量的新鲜蔬菜和水果,它们是膳食纤维和各种植物化学物质的重要来源。

•全谷物:亚洲饮食中的主食经常是全谷物,如糙米、燕麦和小米,富含B族维生素和矿物质。

•豆类和豆制品:豆类,包括大豆、绿豆和红豆,以及豆制品如豆腐和味噌,是亚洲饮食中蛋白质的主要来源。

•鱼类和海鲜:亚洲饮食中常见的鱼类和海鲜,如三文鱼、金枪鱼和鳕鱼,是优质蛋白质和omega-3脂肪酸的丰富来源。

•适量的肉类:与西方饮食相比,亚洲饮食中的肉类摄入量通常较少,更倾向于使用瘦猪肉、鸡肉和偶尔的红肉。

•传统发酵食品:亚洲饮食中常见的发酵食品,如泡菜、味噌、纳豆和酸奶,含有益生菌,有助于肠道健康。

“

亚洲饮食对健康有什么影响?

•降低慢性疾病风险:亚洲饮食通常包含大量的蔬菜、水果和全谷物,这些食物富含纤维、维生素和矿物质,有助于维持消化系统的健康,预防慢性疾病,与较低的心血管疾病、2型糖尿病和某些癌症风险相关。

•改善消化健康:亚洲饮食中的高纤维和发酵食品有助于改善消化健康,减少便秘和肠易激综合征的症状。

•抗炎抗氧化:亚洲饮食中的茶、香料和某些蔬菜(如姜、大蒜)富含多酚和抗氧化剂,这些成分具有抗炎和抗氧化作用,能够减少氧化应激和炎症反应。

•促进体重管理:亚洲饮食中的食物通常热量较低,有助于控制体重和减少肥胖的风险。

•增强免疫力:亚洲饮食中的抗氧化剂和免疫调节成分有助于增强免疫力,减少感染的风险。

•改善认知功能:一些研究表明,亚洲饮食中的成分,如omega-3脂肪酸和多酚,可能有助于改善认知功能和预防神经退行性疾病。

“

亚洲饮食存在哪些不足?

•营养不均衡:在某些亚洲饮食中,可能缺乏足够的蛋白质和某些维生素(如维生素D和B12),特别是在素食主义者中。

•高盐摄入:一些亚洲饮食,特别是中国和韩国的饮食,可能含有较高的盐分,这与高血压和心血管疾病的风险增加有关。

•饮酒文化:在某些亚洲文化中,饮酒被视为社交活动的一部分,过量饮酒可能导致肝脏疾病和其他健康问题。

•加工食品的增加:随着全球化的影响,亚洲饮食中加工食品和快餐的摄入量有所增加,这可能导致不健康脂肪和糖分的摄入增加。

•传统烹饪方法:某些传统的烹饪方法,如油炸和烧烤,可能增加不健康脂肪的摄入。

•食物过敏和不耐受风险:亚洲饮食中可能含有一些常见的过敏原,如花生、海鲜等,可能会引起一些人的食物过敏或不耐受,影响其健康。

小结

亚洲饮食的健康益处主要体现在其丰富的植物性食物、低饱和脂肪和高纤维摄入。然而,高盐、高糖和加工食品的摄入也是亚洲饮食中需要注意的潜在健康隐患。

为了最大化亚洲饮食的健康益处并减少潜在风险,建议采取均衡的饮食方式,减少加工食品和高盐、高糖食品的摄入,同时增加蔬菜、全谷物和健康蛋白质的摄入。

素食饮食包括纯素饮食(Vegan Diet)和现在新出现的一种弹性素食。

纯素饮食是指一种不包含任何动物产品的饮食方式,包括肉类、鱼类、奶制品、鸡蛋、蜂蜜等。纯素饮食者通常会食用植物性食品,如蔬菜、水果、全谷物、豆类、坚果和种子等。

而弹性素食饮食又称为半素食饮食,不像传统素食饮食那样严格,而是多吃植物性食物少吃肉。不用完全遵循无肉生活方式又可获得素食主义带来的健康益处。可以大多数时候选择无肉餐,但在特殊场合仍可享用汉堡或牛排等肉类。

“

素食饮食的特点

•植物性食品的高摄入量:纯素饮食强调食用大量的植物性食品,包括全谷物、豆类、坚果、种子和蔬菜。

•更高的纤维摄入:由于植物性食品通常富含纤维,纯素饮食者可能会摄入更多的纤维。

•低饱和脂肪:由于不食用动物产品,纯素饮食通常含有较低的饱和脂肪。

•可能的高抗氧化剂和植物化学物质摄入:植物性食品富含抗氧化剂和植物化学物质,这些对健康有多种益处。

“

素食饮食对健康有什么影响?

•降低心脏病风险:由于纯素饮食中饱和脂肪和胆固醇的含量较低,可以降低心脏病的风险。

•改善血糖控制:纯素饮食有助于改善血糖控制,对于预防和控制2型糖尿病有益。

•促进健康的体重:由于富含纤维和低热量密度,纯素饮食有助于维持健康的体重。

•可能降低某些癌症的风险:一些研究表明,植物性食品中的抗氧化剂和其他植物化学物质可能有助于降低某些类型癌症的风险。

•改善肠道健康:高纤维饮食有助于维持肠道健康,促进良好的肠道菌群平衡。

“

对肠道微生物群有什么影响?

首先,素食饮食通常富含碳水化合物和纤维,增加了肠道微生物的多样性和丰富性。这种饮食模式特征是拟杆菌门、普雷沃氏菌属的数量增加,而厚壁菌门与拟杆菌门的比例降低。

此外,纯素饮食中的纤维成分,是结肠微生物的主要营养来源。膳食纤维在结肠中经细菌酵解可以形成短链脂肪酸,这对维持结肠细胞的营养和功能完整是必需的。短链脂肪酸如丁酸和丙酸对维持肠道屏障功能、调节免疫反应和降低炎症具有重要作用。因此,纯素饮食通过提供丰富的膳食纤维,有助于促进短链脂肪酸的生产,进而有益于肠道健康。

另一方面,纯素饮食中也包含多种植物化学物质,如多酚、类胡萝卜素、植物甾醇、木脂素和生物碱,这些物质已被证明对肠道微生物群具有调节作用。例如类胡萝卜素,有助于维持肠道免疫稳态,可能通过诱导IgA产生来提高抗肿瘤效率。

同时,纯素饮食中可能包含的益生元,如低聚半乳糖,对肠道微生物群也有积极影响。纯素饮食中的益生元成分可能有助于改善肠道微生物群的组成,促进有益菌的生长。

“

素食饮食存在哪些潜在不足?

•营养缺乏的风险:纯素饮食者可能面临某些营养素缺乏的风险,特别是维生素B12、铁、钙、锌和ω-3脂肪酸。

•蛋白质摄入可能不足:虽然植物性食品也含有蛋白质,但纯素饮食者需要更加注意蛋白质的来源和质量,以确保足够的必需氨基酸摄入。

•社会和文化挑战:在某些文化和社会环境中,纯素饮食可能会遇到社会接受度和可获得性方面的挑战。

•需要更多的计划和教育:为了确保营养均衡,纯素饮食者需要更多的计划和教育,以确保他们能够从植物性食品中获得所有必需的营养素。

小结

纯素饮食可以是一种健康的饮食方式,特别是当它被精心规划以确保足够的营养摄入时。然而,它也需要对食物选择和营养需求有更深入的了解,以避免潜在的营养不足。

对于那些选择纯素饮食的人,定期咨询营养专家或评估营养状况并提供个性化建议是非常重要的。

过去50年中,一种受到极大关注的饮食疗法是日常热量限制(CR),它被定义为在保持充足营养的同时,将饮食摄入量减少至低于维持体重所需的能量水平。观察性、临床前和临床试验的发现表明,CR可能将寿命延长1-5年,同时改善生活质量。

“

热量限制饮食的健康益处

最严格的CR随机试验来自国家老龄化研究所资助的CALERIE(减少能量摄入长期效应综合评估)联盟。CALERIE研究的发现显示,短期和长期CR都可以减少体重、皮下脂肪、内脏脂肪和肝内脂肪含量。

•这些改善与多种代谢益处相关,包括增加胰岛素敏感性、增强胰岛β细胞功能和降低空腹胰岛素。

•改善了代谢灵活性,降低了血压、低密度脂蛋白胆固醇和甘油三酯水平,并提高了高密度脂蛋白胆固醇水平。

•心血管疾病的10年风险降低了29%,这归因于氧化应激和炎症的减少,以及CR过程中维持的内皮一氧化氮功能的保护。

热量限制饮食减少了微生物表达的酶

这些酶能够使脂多糖A生物合成,从而限制了脂多糖(LPS)的产生,并以药理学上已知能刺激脂肪细胞褐化和减少内脏脂肪的方式抑制了LPS-TLR4途径。

“

热量限制饮食可能存在的不足?

•营养不足:如果热量限制不当,可能会导致某些营养素的摄入不足,影响身体健康。

•难以持续:长期的热量限制可能会导致饥饿感和食欲增加,使得饮食计划难以持续。

•可能的肌肉损失:如果热量限制过于严格,可能会导致肌肉质量的损失,影响身体的代谢率和整体健康。

•社会和心理压力:严格的饮食限制可能会影响社交活动和心理健康,造成压力和焦虑。

小结

综上所述,热量限制饮食在实施时需要综合考虑个人的营养需求、生活方式和健康状况,以确保既能达到减肥目标,又能维持健康。

思考

传统饮食与新兴饮食个性化饮食的兴起

地中海饮食长期以来一直被广泛认为是一种有效且均衡的减肥方法,可改善肥胖、2 型糖尿病和非酒精性脂肪肝等代谢疾病患者的代谢状况。

个性化饮食结合各种因素和不同人群,提高预测准确性

最近的研究表明,地中海饮食在人际间存在差异,即使个体食用同质饮食,依赖微生物组的代谢物的变异系数也不会显著下降。因此,营养学领域——与医学的许多其他领域一样——正朝着采用“个性化方法”的方向发展,以满足不同患者群体的特殊需求。因此,在 100 名糖尿病前期患者中,将地中海饮食的有效性与机器学习系统开发的个性化餐后目标饮食 (PPT) 进行了比较。

PPT 饮食基于一种人工智能算法,该算法整合了临床和微生物组特征来预测个人餐后血糖反应。

PPT 饮食的饮食建议以菜单的形式提供,餐点从研究生成的餐食库中选择。菜单设计有各种食物和餐食选项,以实现多样性,确保均衡饮食,并满足参与者的个人口味和喜好。

PPT 饮食平均总能量摄入量为 1881.0 kcal/天,碳水化合物、蛋白质和脂肪平均摄入量分别为 182.7、85.9 和 84.9 克/天。

结果表明,经过 6 个月的营养干预后,与地中海饮食相比,PPT 饮食导致 alpha 多样性显著增加,肠道微生物组成的变化更为显著。关于心脏代谢结果,作者发现坚持 PPT 饮食与 HbA1c、HDL 胆固醇和甘油三酯值的改善相关,并且通过因果中介分析,他们表明这种关联部分由属于拟杆菌目、毛螺菌科、颤螺菌目的三种细菌介导。

这些研究结果表明,虽然像地中海饮食这样的传统饮食评分依赖于将微量营养素、食物和慢性病风险联系起来的研究,在预测一般人群的结果方面相当有效。但较新的评分系统正在出现,它们考虑到各种因素和不同人群的独特特征,从而提高预测准确性。

其他的例子如:

黑色素瘤患者研究

对115名接受免疫检查点抑制剂治疗的黑色素瘤患者进行的分析表明,肠道微生物特征与治疗效果和免疫相关不良事件相关。

以瘤胃球菌科为主的微生物群患者相比拟杆菌科为主的患者反应更佳。纤维和omega-3脂肪酸减少摄入可能导致免疫疗法反应不佳。

溃疡性结肠炎管理

一项研究将标准治疗与从多名农村捐赠者获得的新鲜粪便微生物群移植(FMT)以及抗炎饮食相结合,发现这种组合能显著提高轻度至中度溃疡性结肠炎患者的临床反应和缓解率。

这些发现强调了个性化方法在增强肠道微生物的多样性和变化组成方面的潜在益处,这反过来可以在影响心血管健康标志物、癌症治疗反应和炎症性肠病缓解方面发挥关键作用。

个性化饮食离不开好的营养筛查工具

20多年来,营养风险筛查一直被认为是营养护理过程中的关键步骤。在临床营养领域,营养风险筛查被定义为“一种快速识别营养风险个体并分类进行营养干预的过程”。

在过去的几十年里,全球范围内为将营养风险筛查纳入议程付出了巨大的努力。这些努力取得了显著成效,最终促使许多国家的医院将营养风险筛查作为常规实践。然而,国际指南对于如何选择筛查工具缺乏明确规定。目前,不同人群和医疗保健环境中使用了多种筛查工具。

人工智能与机器学习在临床营养决策中的应用前景

近年来,医学领域见证了人工智能和机器学习的兴起。机器学习是人工智能的一个分支,涉及计算机(“机器”)从数据中学习的方式。这些技术不依赖于预先编程的规则,而是通过接触实例进行学习和改进,旨在帮助临床决策并提高护理质量和效率。随着患者病情和医疗技术的日益复杂,机器学习在医学中的重要性日益凸显。

机器学习可以通过广泛筛查、促进诊断、个性化治疗、预测临床结果、提供早期预警和评估患者对治疗的反应性等多种方式改善临床决策。

谷禾健康多年来一直在积累和构建不同人群样本数据库,利用机器学习技术,结合大量的肠道菌群数据和粪便代谢组学数据,以及人体测量、生化和临床数据和饮食习惯,获得了数十万独特的数据特征。这些数据被用来创建机器学习模型,实现预测不同的营养需求。根据肠道菌群和代谢数据,使用机器学习算法可以给出个性化的饮食建议,干预后的临床结果表现出了显著的改善。

通过对训练队列进行子采样,发现随着队列规模的增加,预测准确性也随之提高。模型方法旨在对出现特定可诊断症状之前检测出整体健康的潜在不利变化。这种检测可以指导饮食或生活方式的改变,以防止轻微问题升级为严重的健康问题,或促使进一步的诊断测试。

与现有的疾病特定指数不同,我们的指数涵盖多种疾病和多种营养,强调了泛疾病(或者说,一般健康)肠道微生物组特征。这种广泛的适用性在临床场景中可能特别有用,例如在选择粪菌移植(FMT)捐赠者时,肠道健康可以作为整体健康状况的反映。

主要参考文献

Best Diabetes Diets 2024,U.S.NEWs World Report

GBD 2017 Diet Collaborators. Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2019 May 11;393(10184):1958-1972.

Willett WC, Stampfer MJ. Current evidence on healthy eating. Annu Rev Public Health. 2013;34:77–95.

World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research Diet, nutrition, physical activity and cancer: a global perspective. Continuous Update Project Expert Report. 2018.

Lloyd-Jones DM, Hong Y, Labarthe D. Defining and setting national goals for cardiovascular health promotion and disease reduction: the American Heart Association’s strategic Impact Goal through 2020 and beyond. Circulation. 2010;121:586–613.

GBD 2015 Risk Factors Collaborators Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet. 2016;388:1659–1724

谷禾健康

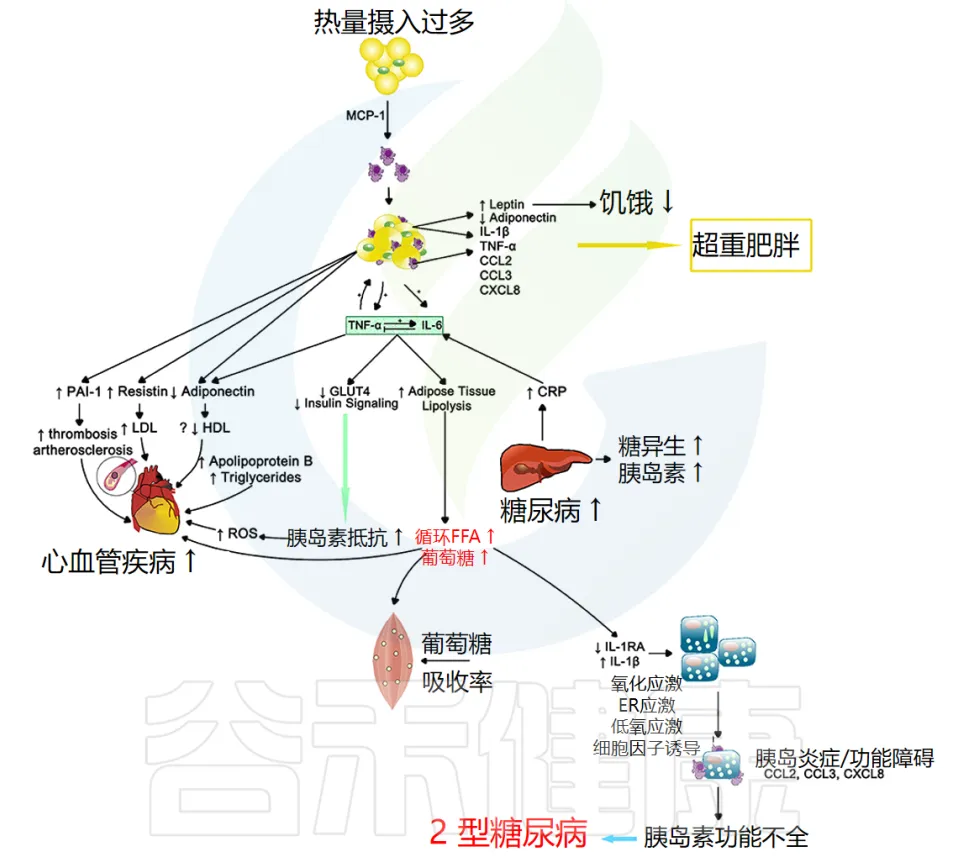

糖尿病是一种复杂的多系统代谢紊乱,其特征是高血糖,它还会导致并发症,降低生活质量并增加死亡率。糖尿病病理生理学包括β细胞、脂肪组织、骨骼肌和肝脏功能障碍。

1型糖尿病(T1D)是由免疫介导的β细胞破坏引起的。更常见的2型糖尿病(T2D)是一种异质性疾病,其特征是不同程度的β细胞功能障碍与胰岛素抵抗共同作用。

肥胖和2型糖尿病之间的密切关联涉及由中枢神经系统调节的通路,这些通路控制食物摄入和能量消耗,并整合来自外周器官和环境的输入。

患糖尿病或其并发症的风险代表了遗传易感性和环境因素之间的相互作用,包括营养食品的可用性和其他健康的社会决定因素。

糖尿病已经困扰人类数千年。从对这一疾病的“早期”描述到现代,目前人们对全球日益增多的糖尿病病人的流行病学、病理生理学、并发症和治疗选择的理解已经大大加深。

在过去的 50 年里,我们共同目睹了有关1型糖尿病和2型糖尿病病理生理学的知识爆炸式增长,而这种知识正在彻底改变糖尿病的治疗和预防方法。因此,任何关于糖尿病病理生理学和治疗进展的观点都不可能详尽无遗,或完全统一。

本文根据顶级期刊《Cell》近期发布的关于近50年有关糖尿病研究进展总结内容,与大家分享。

◮ 关于糖尿病的基础知识

糖尿病是由于胰岛素不足以刺激生理性葡萄糖处理,从而促进能量在脂肪组织、肌肉和肝脏中的储存而发展起来的。

糖尿病的表现范围从几乎完全的胰岛素缺乏症,如1型糖尿病(T1D)中出现的情况,到在胰岛素抵抗的情况下胰岛素相对缺乏的情况——2型糖尿病(T2D)的特征。

虽然糖尿病的诊断是基于测量血糖或糖化血红蛋白,但这种疾病应该被视为一个与多种合并症相关的多系统疾病。

◮ 糖尿病的大致分类

•1型糖尿病:由免疫介导的胰岛细胞破坏引起;

•2型糖尿病:与胰岛素抵抗和相对胰岛细胞功能不全相关;

•特定单基因疾病、药物毒性或胰腺功能不全引起的糖尿病综合征;

•妊娠期糖尿病

◮ 糖尿病的患病情况

2型糖尿病患者人数最多,1型糖尿病则不到所有病例的5%。2021年,全球糖尿病的患病率估计为6.1%,相当于5.29亿人,某些地区的患病率甚至高达12.3%。2型糖尿病占96%的病例,其中超过50%与肥胖有关。

糖尿病流行的趋势令人担忧,预计到2050年,将有13.1亿人患糖尿病。其他分析指出,2021年全球患病率已经超过10%。此外,2021年估计还有4.64亿人有糖耐量受损,2.98亿人有空腹血糖受损,总体上代表了糖尿病前期。

◮ 糖尿病大大增加了患其他病的风险

糖尿病大大增加了由心血管疾病和肾脏病造成的全因死亡率,且导致多种其他病症,包括失明、肢体丧失、慢性疼痛和残疾。

尽管升高的循环葡萄糖是任何原因引起的糖尿病的特征,但2型糖尿病是一种异质性疾病,不同人群亚群的结果存在差异。

鉴于肥胖与2型糖尿病之间的关联,有人认为,只要更加注重改善营养、增加身体活动和减少肥胖的政策,这种负担的大部分是可以预防的。然而,糖尿病的异质性表明,预防和治疗策略最好量身定制,以最大限度地发挥其在特定人群中的功效。

◮ 1型糖尿病概况

1型糖尿病(T1D)占所有糖尿病病例的5%–10%,由自身免疫介导的胰腺β细胞破坏导致。

胰岛素的发现使1型糖尿病从曾经的致命诊断变为可管理的慢性病。尽管取得了管理进步和新疗法的问世,只有约20%的患者能实现最佳血糖控制,且预期寿命较短。

◮ 遗传研究和疾病进展

全基因组关联研究(GWAS)鉴定了60多个与1型糖尿病相关的基因位点,显示出该病的高度遗传性。

对自然史的研究通过新生儿筛查和自身抗体筛查提供了对环境因素、疾病触发因素、胰岛自身免疫轨迹及代谢和免疫表型的见解。

重要观察之一是综合分析显示,有两种或更多胰岛自身抗体的人在15年内发展为临床1型糖尿病的风险超过80%。

◮ 疾病分期

1期T1D:存在两种或两种以上自身抗体

2期T1D:多种自身抗体阳性和血糖紊乱

3期T1D:明显的高血糖症

历史背景

在上世纪末,关于2型糖尿病的遗传学理解主要集中在少数几个基因座上,这些基因座与环境因素共同影响个体患病风险。

现代研究进展

随着全基因组关联研究(GWAS)的发展,现在已发现数百种与2型糖尿病相关的遗传变异。这些变异大多对患病风险的影响很小。

变异的作用机制

大多数与2型糖尿病相关的变异并不直接改变蛋白质功能,而是通过影响非编码基因组序列中的调控元件来改变基因表达的丰度。这些调控元件在特定的细胞类型和发育时间点发挥作用。

挑战与机遇

当前的挑战是将这些调控信号与具体的效应基因(转录本)关联起来,以了解其对糖尿病风险的影响。识别这些基因有助于理解糖尿病的机制,并可能发现新的治疗靶点。

单细胞多组学数据的应用

单细胞分辨率多组学数据集的出现为研究人员提供了工具,以更好地将遗传变异与其效应基因关联起来。这些数据结合高通量细胞表型分析,有助于评估变异相关的基因表达改变与疾病的关系。

临床应用的局限性

尽管这些研究提供了对糖尿病潜在病理生理学的生物学洞察,但目前尚无直接的精准诊断或治疗方法。

多样性研究的需求

大多数遗传学研究是在欧洲人群中进行的,因此需要在更广泛和多样化的人群中开展类似研究,以避免因缺乏多样性导致的健康差异,尤其是在糖尿病护理方面。

未来研究方向

研究人员对将心脏代谢和血糖特征的基因数据与2型糖尿病风险的基因数据结合起来很感兴趣。这些共享信号可能揭示潜在的组织和机制,通过这些机制,变异体会影响糖尿病或其并发症的风险。

聚类分析

通过不同聚类方法,研究人员正在识别2型糖尿病中常见的缺陷过程(如胰岛素作用、β细胞功能、血脂异常),并评估其临床效用。

20世纪90年代初,通过识别单基因糖尿病的突变,揭示了葡萄糖代谢与胰岛素分泌偶联机制的重要性。这些研究表明,关键的糖酵解酶如葡萄糖激酶的功能丧失突变影响胰岛素分泌。

转录因子HNF1A/HNF4A对内分泌胰腺的发育和维持至关重要,其发现为进一步研究胰腺和内分泌细胞发育的重要步骤奠定了基础。

基因变异的影响

罕见的完全渗透性突变在生命早期表现为糖尿病,而影响较小的等位基因也会增加2型糖尿病的风险。

胰腺功能的复杂性

研究发现外分泌和内分泌胰腺之间存在意想不到的联系。罕见的消化酶基因突变和与糖尿病相关的常见变异揭示了胰腺疾病(如胰腺炎和囊性纤维化)与内分泌细胞功能障碍之间的联系。

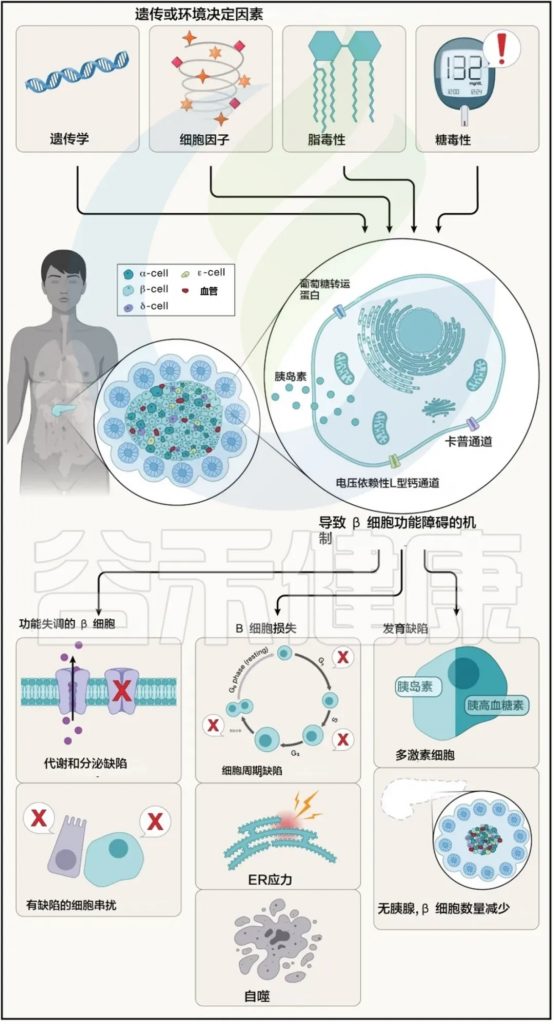

对β细胞功能受损的各种方式的机制理解得益于人类基因发现(下图)。

胰腺β细胞因环境和遗传因素受损的潜在方式示意图

Abel ED,et al.Cell.2024

提升β细胞功能的兴趣

由于β细胞在维持正常葡萄糖耐受性中的关键作用,提高“功能性β细胞质量”被视为治疗1型和2型糖尿病的重要策略。

潜在治疗靶点

人类遗传学研究支持K-ATP通道和葡萄糖激酶为改善胰岛素分泌的潜在靶点。

SLC30A8基因中的特定蛋白质变体(ZnT8的锌转运蛋白)主要在胰腺β细胞中表达,并被证明可保护个体免受2型糖尿病的侵袭,因此相关药物的开发在进行中。

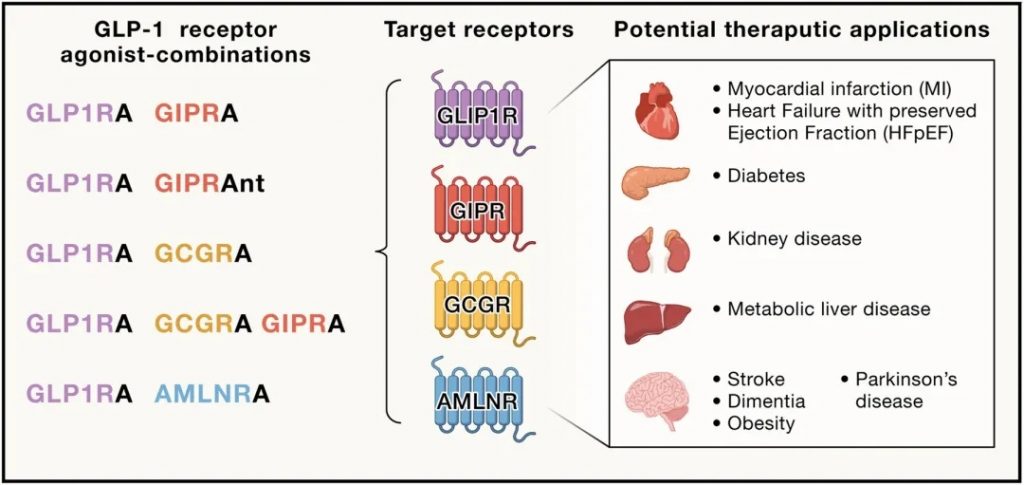

GLP-1受体(GLP-1R)

虽然在GWAS证实其作为治疗靶点的有效性之前人们就已经对它进行了广泛研究,但人类遗传学为其在降低血糖和改善心脏代谢健康方面的作用提供了有力证据。

GLP-1R激动剂不仅有效控制血糖,还具有减肥和降低心血管死亡率的积极作用。

开发新疗法的挑战

GLP-1类药物的多重成功显示了从多个角度治疗疾病生物学的巨大潜力,但也增加了专注于改善β细胞功能新疗法开发的难度。

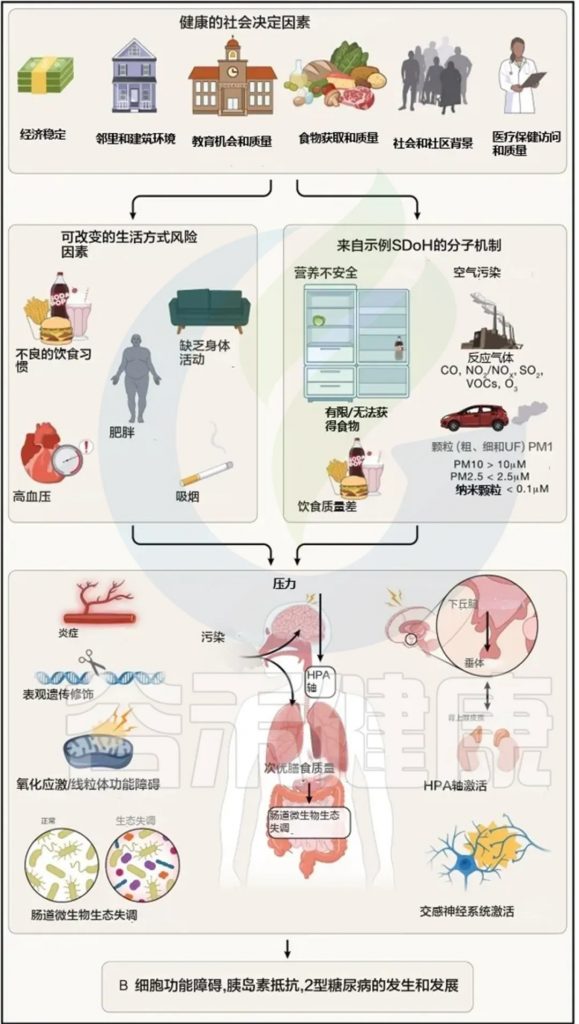

社会健康决定因素(SDoH)指的是影响健康的社会条件,包括经济、教育、食品安全、医疗保健等因素。它们对包括2型糖尿病在内的多种疾病的发病和进展有深远影响。

SDoH通过复杂的途径影响2型糖尿病的发展,从生活方式行为到分子机制(例如HPA轴激活、微生物群失调)。粮食不安全和空气污染等具体因素已经被证明与糖尿病有关,表明需要多层次的干预策略。

粮食和营养不安全

粮食安全被定义为“所有人在任何时候都能获得足够的食物以过上积极和健康的生活”。

营养安全进一步扩展为“能够公平、稳定地获取、负担得起和利用促进健康、预防和治疗疾病的食品和饮料的状态”,包括饮食质量和社会健康决定因素(SDoH)。

粮食不安全的影响:粮食不安全导致水果和蔬菜摄入减少,精制碳水化合物、饱和脂肪和添加糖摄入增加,整体饮食质量下降。长期不良饮食习惯导致氧化应激、炎症和脂肪组织扩张。

粮食不安全与增加的炎症、生物荷负和肠道微生物多样性降低有关。社会经济压力则加剧了这种状态,影响补偿行为,并激活炎症途径。

空气污染

空气污染是重大环境健康风险,社会经济地位较低的人群受影响更大。关键污染物包括臭氧 (O₃)、二氧化氮 (NO₂) 和各种颗粒物 (PM),如PM2.5。

对糖尿病的影响:空气污染与胰岛素抵抗、血糖紊乱、高脂血症和2型糖尿病的发病率增加有关。观察性研究与孟德尔随机化研究支持其因果关系。

机制:初级启动途径:包括氧化应激、淋巴细胞活化、组织内DAMP产生及直接影响胰腺β细胞等。

次级效应途径:涉及全身炎症、神经内分泌失调、肝脂肪变性以及肠道微生物群失调等。

共同的病理生理影响:无论是营养不良还是空气污染,均通过氧化应激、炎症反应、HPA轴激活等机制影响糖尿病的发展。

粮食不安全和空气污染等因素可能在从胚胎到婴儿期影响后代未来的糖尿病风险。饥荒和空气污染对母体的营养和污染暴露都有证据表明会影响后代的代谢健康。

研究和政策发展:需跨学科团队的合作来深度研究SDoH的病理生理影响,指导新的干预策略和政策制定,以提高糖尿病预防和管理的公平性。

总之,粮食不安全和空气污染通过复杂的生物和环境机制显著影响2型糖尿病的进程。理解这些机制将有助于开发更有效的公共卫生政策和临床干预措施。

Abel ED,et al.Cell.2024

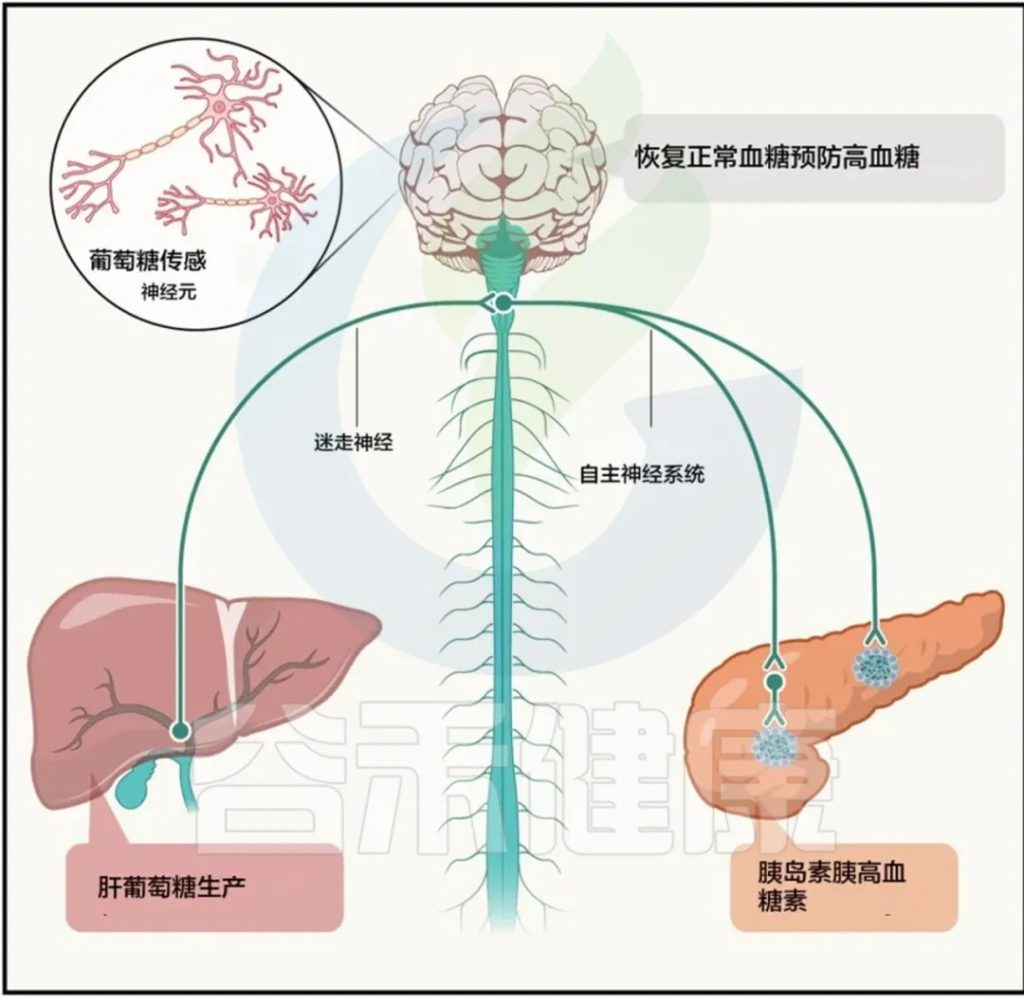

大量临床前数据强调了大脑在控制体重以及易感人群中胰岛素抵抗和肥胖发展中的重要作用。尤其中枢神经系统(CNS)在控制血糖和2型糖尿病病理生理学中的重要性。

◮ 重要性与作用

大量临床前数据显示,大脑在体重控制、胰岛素抵抗(IR)、肥胖及2型糖尿病发病机制中扮演关键角色。其中肥胖是2型糖尿病的重要风险因素。

食欲和能量消耗的调节对于肥胖的发生至关重要,受中枢系统全面调控。

肠道激素如生长素释放肽和瘦素,以及肠道微生物群的变化,在调节过程中起重要作用。

已在下丘脑和脑干中对这些调控神经回路的了解取得显著进展。

临床研究

人类研究重点关注中枢及自主神经系统如何整合体重调节及葡萄糖代谢,尤其在维持循环葡萄糖浓度中的作用。

动物模型研究

动物模型研究提供了许多见解,显示迷走神经及中枢神经系统回路对营养感知的重要性。

研究表明脂肪或糖摄入与多巴胺释放及暴饮暴食行为之间存在关联。

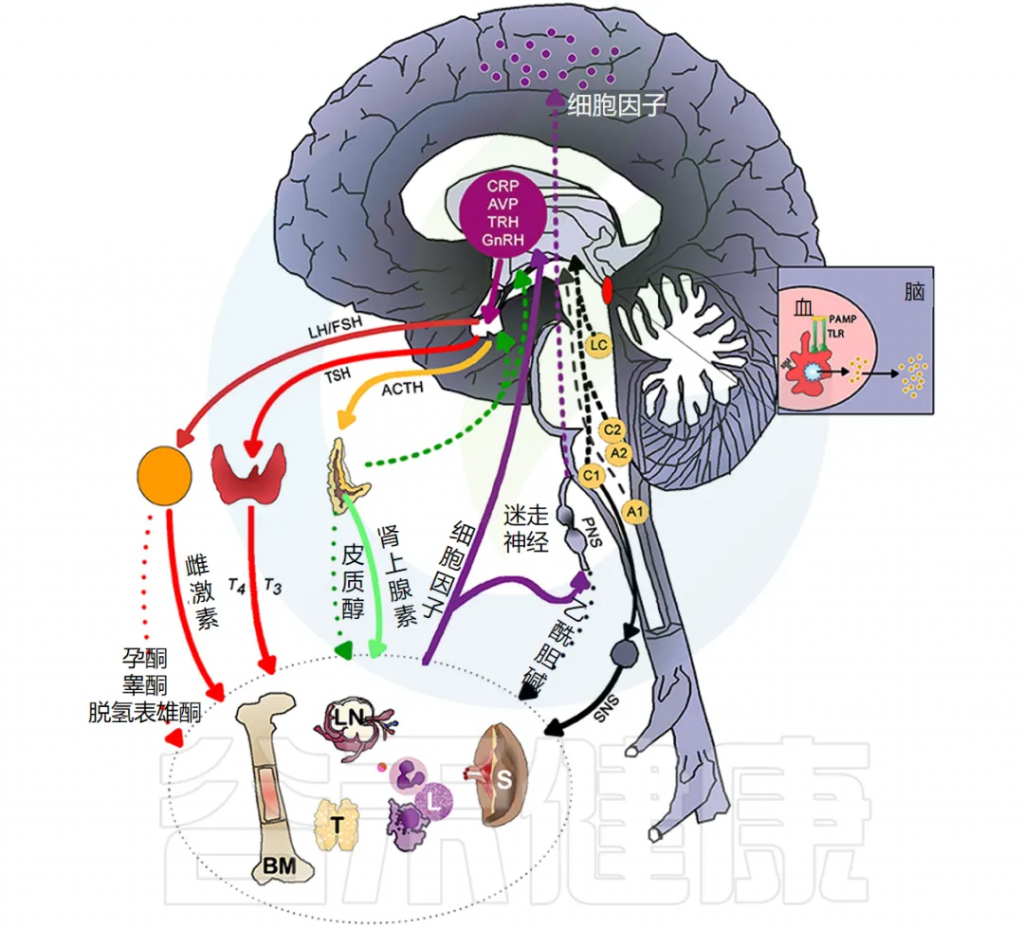

大脑与外周之间相互作用的示意图

Abel ED,et al.Cell.2024

注:这些见解大多来自动物模型研究

为了更好地科普中枢神经系统(CNS)在糖尿病和代谢调节中的作用,可以从以下几个方面进一步理解:

基本概念

中枢神经系统(CNS)不仅仅是控制思维和行为的中心,它还在调节身体的代谢功能中发挥重要作用。特别是在血糖调节方面,CNS通过调控肝脏的葡萄糖生成和分解来维持血糖的稳定。

机制

下丘脑是CNS中一个关键区域,它通过神经信号影响胰腺的功能,调节胰岛素的分泌。胰岛素是降低血糖的主要激素,因此下丘脑的调控对于维持正常血糖水平至关重要。

胰岛素的作用

胰岛素不仅在外周组织中发挥作用,它在大脑中也有重要功能。研究表明,胰岛素可以通过鼻内给药直接作用于大脑,影响胰岛素的分泌和全身的胰岛素敏感性。

个体差异

不同个体对大脑胰岛素的反应存在差异,这种差异可能影响到胰岛素的分泌和代谢功能。这种差异也与肥胖和胰岛素抵抗(IR)有关。

FGF的潜力

成纤维细胞生长因子(FGF)在动物实验中显示出通过作用于大脑来缓解糖尿病的潜力。这种方法不依赖于体重减轻,而是直接改善葡萄糖代谢。

药物的CNS作用

一些用于治疗2型糖尿病的药物,如GLP-1受体激动剂,通过中枢神经系统发挥作用,影响食欲、体重和胰岛素分泌。

关联性

2型糖尿病与认知功能受损和神经退行性疾病(如阿尔茨海默病)之间存在关联。研究发现,糖尿病患者的大脑胰岛素反应性可能受损,这与认知功能下降有关。

潜在治疗

鼻内胰岛素和GLP-1受体激动剂在临床研究中显示出神经保护作用,可能降低痴呆症的发病率。

更具脑渗透性的药物

开发能够更好地穿透血脑屏障的药物,可能增强其神经保护作用,同时减少不良反应。

共同途径的探索

由于糖尿病和神经退行性疾病的发病率随着年龄增长而增加,研究共同的病理机制可能带来同时治疗这两种疾病的新方法。

胰岛素抵抗(IR)

当胰岛素无法有效地降低血糖时,称为胰岛素抵抗。这种情况不仅影响糖代谢,还导致脂肪组织释放更多的游离脂肪酸(FFA)进入血液。

脂解作用增加

在IR条件下,脂肪组织经历脂肪分解增加,产生更多的FFA。这些游离脂肪酸流入血液并扩散到其他组织,如肝脏和骨骼肌,进一步导致这些组织的发展胰岛素抵抗。

二酰甘油的作用

二酰甘油(DAG)是一种重要的信号分子。研究表明,在胰岛素抵抗的状态下,血浆中DAG水平升高。DAG可以与细胞膜上的蛋白激酶Cε (PKCε)结合,从而使胰岛素受体发生抑制性磷酸化。这一过程会限制胰岛素受体的激酶活性,削弱胰岛素的信号传导,导致细胞对胰岛素的反应降低。

特异性结合:DAG的不同立体异构体对作用靶点的结合亲和力不同,其中sn-1,2 DAG与PKCε结合最强,定位在质膜上,而其他异构体如sn-1,3 DAG和sn-2,3 DAG倾向于定位在脂滴和内质网(ER)。

神经酰胺的作用

神经酰胺是另一种导致胰岛素抵抗的脂质。高FFA水平促进长链神经酰胺(如C16和C18)的产生。神经酰胺通过激活特定的激酶,如蛋白激酶C ζ (PKCζ)和蛋白磷酸酶2A (PP2A),抑制关键信号分子Akt的磷酸化。这种抑制作用破坏了正常的胰岛素信号传导。

选择性影响:神经酰胺特异性地促进胰岛素抵抗,这是因为其他类似脂类(如二氢神经酰胺和鞘磷脂)未能在实验模型中表现出同样的效果。

异位脂质沉积

骨骼肌和肝脏中DAG和神经酰胺的积累会加剧胰岛素抵抗。这些组织的『选择性胰岛素抵抗』意味着通常应该增加葡萄糖吸收的组织变得不再敏感,反而可能继续将葡萄糖转化为脂质储存。

加速糖尿病的进展

当骨骼肌和肝脏对胰岛素的敏感性降低时,会加速糖尿病的进展。这些脂质代谢产物的积累不仅影响胰岛素信号传导,还可能引发脂质毒性,损伤细胞功能并加重代谢紊乱。

以上细节描述展示了脂质介质如何在分子水平上影响胰岛素信号通路,从而推动全身性胰岛素抵抗的发展。这些见解为开发针对性更强的干预措施和治疗策略提供了依据,以改善代谢健康并减缓或逆转糖尿病。

下面是肥胖和脂肪组织通过多种机制驱动胰岛素抵抗(IR)的详细总结:

1.脂肪酸羟基脂肪酸酯与胰岛素敏感性

脂肪酸羟基脂肪酸酯(FAHFA)的角色:FAHFA是一类由两个脂肪酸通过酯键结合形成的复合脂质。研究表明,FAHFA可以改善胰岛素敏感性,其水平在肥胖状态下和2型糖尿病中会降低。

机制:FAHFA通过与某些代谢重要组织中的G蛋白偶联受体结合,起到调节小鼠胰岛素敏感性、脂肪生成和能量消耗的作用。此作用途径表明FAHFA可能通过影响受体来调控广泛的代谢过程。

2.脂肪甘油三酯脂肪酶与FAHFA

脂肪甘油三酯脂肪酶(ATGL)的双重角色:ATGL是一种负责脂肪分解的酶,被认为可能在FAHFA代谢中也发挥作用。

ATGL可能充当FAHFA的合酶,通过改变ATGL功能,提供了FAHFA与2型糖尿病中的脂肪分解之间的潜在联系。调节ATGL功能的变化可能影响FAHFA的合成和分解。

3.前馈循环与全身性胰岛素抵抗

前馈循环:肥胖状态下,脂肪组织中多种信号分子的变化(包括FAHFA的减少)会驱动一种前馈的代谢循环。这种循环会进一步加剧全身胰岛素抵抗。

注释:代谢生理学中,”前馈循环” (feed-forward loop) 指的是一种生物学过程,其中某一信号或变化会增强或放大某一响应,而这种响应又会使初始信号或变化更加显著。上文中前馈循环是指肥胖状态下脂肪组织中多种信号分子的变化(例如 FAHFA 的减少)导致的一系列代谢事件。这些变化不仅直接影响机体的代谢状况,还通过促进某些过程或信号的放大,进一步加剧全身胰岛素抵抗。

具体来说,脂肪组织中信号分子的变化作为初始刺激,会引发代谢反应或变化,这些代谢反应可能通过各自的信号机制,反过来进一步促进初始信号或加大初始变化。如果这种循环不被打断,就可能导致长期的代谢失调,比如全身性的胰岛素抵抗,从而增加糖尿病等代谢疾病的风险。

4. 脂肪组织在全身性胰岛素抵抗中的作用

脂肪组织重塑:肥胖引起的脂肪组织重塑是全身性胰岛素抵抗、炎症以及葡萄糖和脂质代谢异常的关键驱动因素。

5. 高血糖与胰岛素抵抗的恶性循环

高血糖的影响:高血糖本身会通过增加己糖胺生物合成途径的通量,加剧胰岛素抵抗。这一途径生成尿苷二磷酸-N-乙酰葡萄糖胺 (UDP-GlcNAc),是N和O连接糖基化的前体。

O连接糖基化:包括Akt在内的胰岛素信号蛋白的O连接糖基化会进一步诱导胰岛素抵抗,形成恶性循环。

在胰岛素抵抗状态下,脂肪细胞的葡萄糖摄取功能受损。这种情况与脂肪细胞释放的胰岛素敏感因子和复合脂质的变化有关,这些变化会影响其他组织对胰岛素的响应。

肝脏和骨骼肌是胰岛素作用的主要目标组织,在胰岛素抵抗状态下,其糖代谢功能受损,尤其是肝脏的葡萄糖输出增加和骨骼肌的葡萄糖摄取减少。这些机制是糖尿病患者血糖水平升高的主要驱动因素。

糖原合成减少

在胰岛素抵抗的早期阶段,骨骼肌中胰岛素介导的糖原合成减少。这是因为胰岛素信号传导受损,影响了糖原合成酶的活性。

GLUT4易位受损

胰岛素通常促进葡萄糖转运蛋白4(GLUT4)从胞内储存池转移到质膜,以增加葡萄糖摄取。然而,在胰岛素抵抗状态下,这一过程受损,导致葡萄糖摄取减少。

葡萄糖氧化减少

由于胰岛素信号传导的缺陷,骨骼肌中葡萄糖的氧化能力降低,这进一步影响能量代谢。

长期影响

随着时间推移,骨骼肌胰岛素抵抗会导致肌肉萎缩、运动能力下降以及线粒体功能和质量的下降。

肝糖输出(HGP)增加

肝脏胰岛素抵抗的主要表现是肝糖输出增加。这是因为胰岛素对糖异生基因的抑制作用受损,导致肝脏中糖异生增加。

脂质积累

胰岛素抵抗还促进肝脏中脂质的积累,进一步影响肝脏功能。

组织间通讯的理解

未来的研究需要深入了解不同组织间的通讯机制,包括外泌体等新型介质在内的作用。

脂质动员机制

研究控制组织和细胞器之间脂质动员的机制,以及未表征脂质的功能,将有助于揭示2型糖尿病中的脂质失调。

复杂病理生理学的探索

进一步探索这些途径在持续胰岛素抵抗中的复杂病理生理学影响,将有助于开发新的治疗策略,改善代谢稳态。

综上所述,理解骨骼肌和肝脏的胰岛素抵抗机制及其与脂肪组织的相互作用,对于揭示2型糖尿病的发病机制和寻找新的治疗靶点至关重要。

近年来,越来越多的研究揭示了2型糖尿病与代谢功能障碍相关脂肪肝病(MASLD)之间的紧密联系,除了影响血糖稳态外,还对心血管并发症以及其他健康问题有显著的影响。

病理生理学背景

糖尿病患者常伴有肝脏代谢功能障碍,这是血糖稳态受损和糖尿病心血管并发症的主要因素之一。肥胖引发这些患者肝脏葡萄糖和脂质的异常增加。

MASLD的演变

MASLD从单纯脂肪变性(最初是可逆且普遍的状态)到代谢功能障碍相关脂肪性肝炎(MASH),可以进展至纤维化,这在严重情况下是主要的死亡原因。

下面是对2型糖尿病和MASLD相互作用的总结:

1.多重打击假说

这一理论解释不同患者发展严重并发症的原因,重点在于脂质蓄积后非实质细胞(NPC)的异常激活。对于早期疾病,GLP-1 基药物疗法可能有效,但对晚期纤维化无明显效果。

2.过量从头脂肪生成(DNL)

过量从头脂肪生成(DNL)在2型糖尿病患者中明显增加。健康人群中,胰岛素通过Akt信号通路抑制肝糖输出(HGP),同时激活脂肪生成的促进元素,如SREBP-1c。但在胰岛素抵抗状态下,FoxO1抑制失效增加葡萄糖生成,然而胰岛素仍然能推动DNL。

尽管胰岛素信号转导的某些功能失效,DNL却仍然活跃。这可能由于糖尿病患者CHREBP诱导Akt磷酸化调控机制存在异常,尤其是PHLPP2磷酸酶水平降低,导致了过量DNL。

3.胰岛素信号转导的动力学变化

在慢性高胰岛素血症背景下,正常的胰岛素信号分叉模型可能发生变化,影响胰岛素在早期和晚期阶段的作用。

早期阶段:胰岛素的快速作用通过抑制FoxO1来减少葡萄糖生成。

晚期阶段:延长的Akt活性则促进了DNL和脂质合成,潜在机制包括细胞自主信号、自主脂肪信号以及肠道介导的信号。

4.双向风险与相互促进

2型糖尿病和MASLD不仅拥有共同的风险因素,还可能通过如上机制双向增加各自的风险。研究显示,肝脏脂肪过多与2型糖尿病高度相关,即便在调整了BMI和其他潜在混杂因素后,二者之间的联系依然显著。

5.临床与研究启示

由于代谢功能障碍相关脂肪肝病(MASLD)在肥胖率较高的人群中表现为一种日益增长的健康挑战,当前的研究重点在于理清组织间通讯的复杂网络、揭示潜在的细胞机制、探索治疗新策略以及更好地管理代谢性肝病。

通过全面的机制研究和临床分析,我们可以更好地理解2型糖尿病与MASLD的复杂交互机制,为治疗和预防这些相关病理状态带来新的希望。

在2型糖尿病与代谢功能障碍相关脂肪肝病(MASLD)的研究中,理解肝脏脂质堆积及其进展至肝脏病变的过程尤为重要。以下是详细汇总和对当前研究状况的总结:

1.肝脂质过量与疾病进展

影像学发现:许多2型糖尿病患者在影像学检查中展示了肝脂质过量。然而,哪些患者将发展为有临床意义的肝脏疾病,以及进展的时间和诱导因素,仍不明确。

遗传因素:基因组广泛关联研究(GWAS)揭示了一些与体重和肝脏脂质积累相关的常见风险等位基因(如FTO、PNPLA3、TM6SF2和APOB)。然而,这些基因标记在预测疾病进展为代谢功能障碍相关脂肪性肝炎(MASH)方面的效能有限。

2.脂质管理障碍

2型糖尿病和MASLD患者的肝细胞可能有储存脂质的倾向,但难以在不损伤细胞的情况下管理过量的脂质。这导致了细胞的炎症反应和纤维化。

3.肝细胞的信号贡献

肝细胞在疾病中的作用:研究表明肝细胞不仅在血糖调节中起作用,还通过分泌促进NPC浸润和活化的趋化性和纤维化细胞因子,直接参与肝脏炎症和纤维化过程。

Notch信号的再激活:这是2型糖尿病和MASLD患者肝细胞炎症的一部分,影响HGP和DNL的增加。

4.临床研究和治疗前景

治疗性干预:使用如GalNAc修饰的反义寡核苷酸或siRNA,可以靶向性调制肝细胞信号通路,有可能改善病情。

5.当前研究的主要方向和挑战

高胰岛素血症的作用:2型糖尿病患者IR导致的高胰岛素血症,与肝脏DNL正相关,可能是MASLD病理机制之一。现有研究正在探讨抑制胰岛素分泌的策略,但其在糖尿病患者中的适用性仍需验证。

其他激素和营养因素:胰高血糖素、果糖和胆固醇也可能对肝脏脂质生成有影响。此外,肝交感神经系统的参与是否在脂质生成功能中有重要贡献,需要进一步探索。

通过这些研究,肝脏的代谢调节能力、遗传和环境因素的交互作用构成了2型糖尿病和MASLD在病理进程中的复杂图景。理解这些机制对于开发有效的治疗方案和风险评估方法至关重要。

尽管最近取得了进展,但许多问题依然存在,包括一下几点。

1.高胰岛素血症和非激素因素的作用

2型糖尿病的胰岛素抵抗(IR)显示出代偿性高胰岛素血症。人类数据表明血浆胰岛素水平与肝脏DNL正相关,动物研究证实胰岛素作用时机不当可能导致MASLD。有趣的是,奥曲肽通过阻断胰岛素分泌降低了大鼠的DNL标记物和肝脏甘油三酯。

目前,这一概念正在非糖尿病个体中使用二氮嗪(NCT05729282)进行测试,其结果是否适用于T2D患者尚不明确。其他激素如胰高血糖素也通过促进糖原分解和降低肝脏脂质起作用。

此外,果糖和胆固醇可能影响肝脏脂质生产。最后,非营养和非激素的肝糖输出(HGP)决定因素,如交感神经对肝脏的影响及其对脂质生产的共调节作用,仍不清楚。

2.脂肪性肝炎的空间决定因素

组织异质性:肝脏作为一种异质性组织,由于不同区域的氧张力和营养状态,产生了肝内糖异生和脂肪生成功能的分区。这种分区影响了MASH的区域特异性,表现为中枢周围或门管周围类型,后者尤为常见于儿童患者。

区域性亚型:代谢综合征和2型糖尿病患者倾向于发生门管周围类型的疾病。这种区域亚型与代谢和肝脏病理的发展程度相关,但其机制尚不清楚。针对肝脏区域特定通路(例如Notch、法呢醇X受体[FXR]、甲状腺激素受体[TR]和过氧化物酶体增殖激活受体[PPAR])的治疗可能提供新的干预策略。

3.纤维化消退的途径

尽管对肝脏促炎和纤维化途径的理解有所增加,但对纤维化清除及肝细胞途径影响纤维化消退的研究较少。我们推测,所有肝细胞决定的“纤维化开启”信号都有相应的“纤维化关闭”信号。

系统研究回归途径对肝纤维化的影响,类似于动脉粥样硬化病变的解决,可能带来重要的影响。对于部分对肠促胰岛素治疗抵抗的T2D患者,新的治疗靶点可能特别有价值。

4.双向肝细胞-非实质细胞串扰

虽然肝细胞在脂质过载中的作用被强调,但非实质细胞(NPC)对肝细胞功能也有显著影响。例如,肝星状细胞不仅是肝细胞再生的决定因素,还是一个潜在的调节因子。在2型糖尿病中,免疫细胞增加从而改变胰岛素敏感性。

6.对脂质超载的遗传适应

近来的研究揭示了MASLD/MASH患者肝细胞中FOX01的体细胞突变,这些突变可能是一种保护机制,减轻脂质超载的损伤。这种基因适应可能说明MASLD与2型糖尿病的关联。

7.与心血管疾病的关系

肝脏脂质过多增加了肝病相关死亡率的风险,但与2型糖尿病患者类似,MASLD/MASH患者的主要死因是心血管疾病(CVD)。鉴于直接加速CVD的常见并发症,需在临床前动物模型和人类中进行进一步机制研究以揭示其潜在机制。

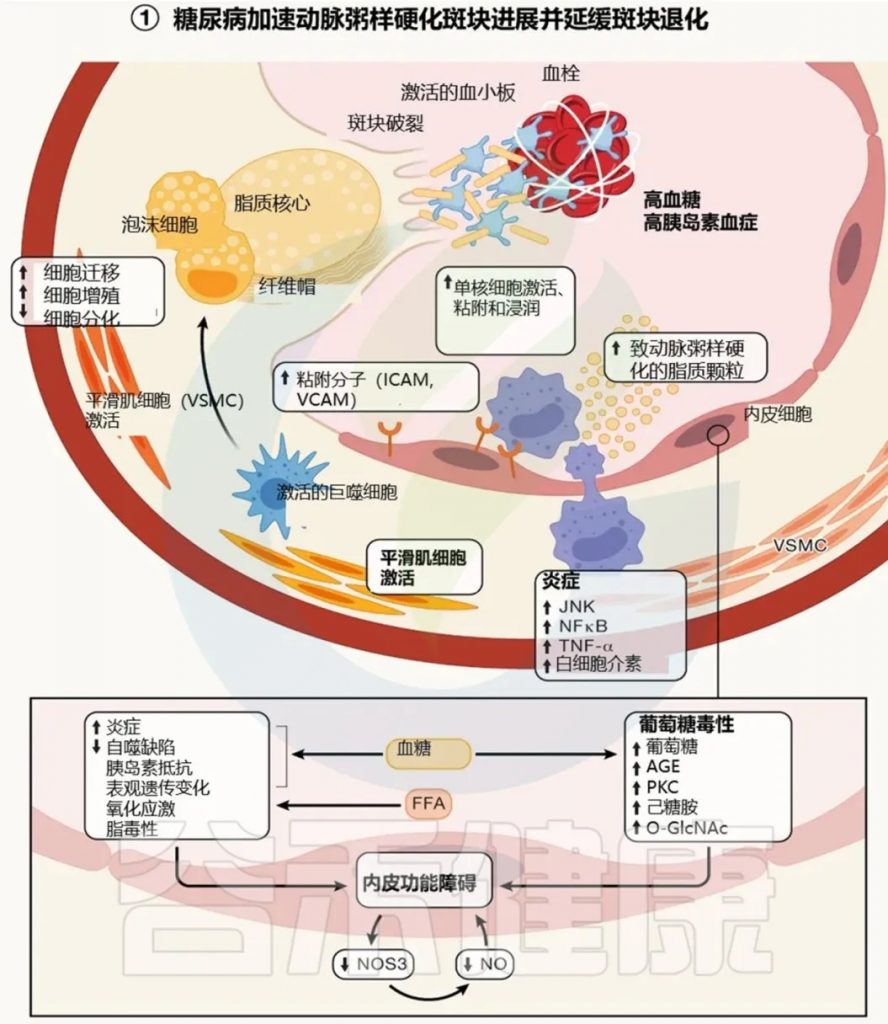

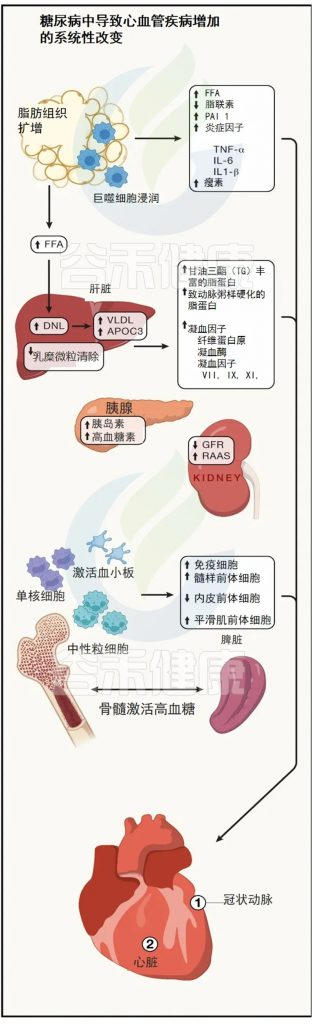

糖尿病是一种影响全身的慢性疾病,会对多种系统造成广泛且复杂的影响,显著增加患病率和死亡率。以下是对糖尿病相关代谢异常和其主要并发症的详细分析。

增高的风险:糖尿病患者患动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)的风险增加2至5倍。

其他风险因素:包括高血压、血脂异常、肥胖和代谢综合征。

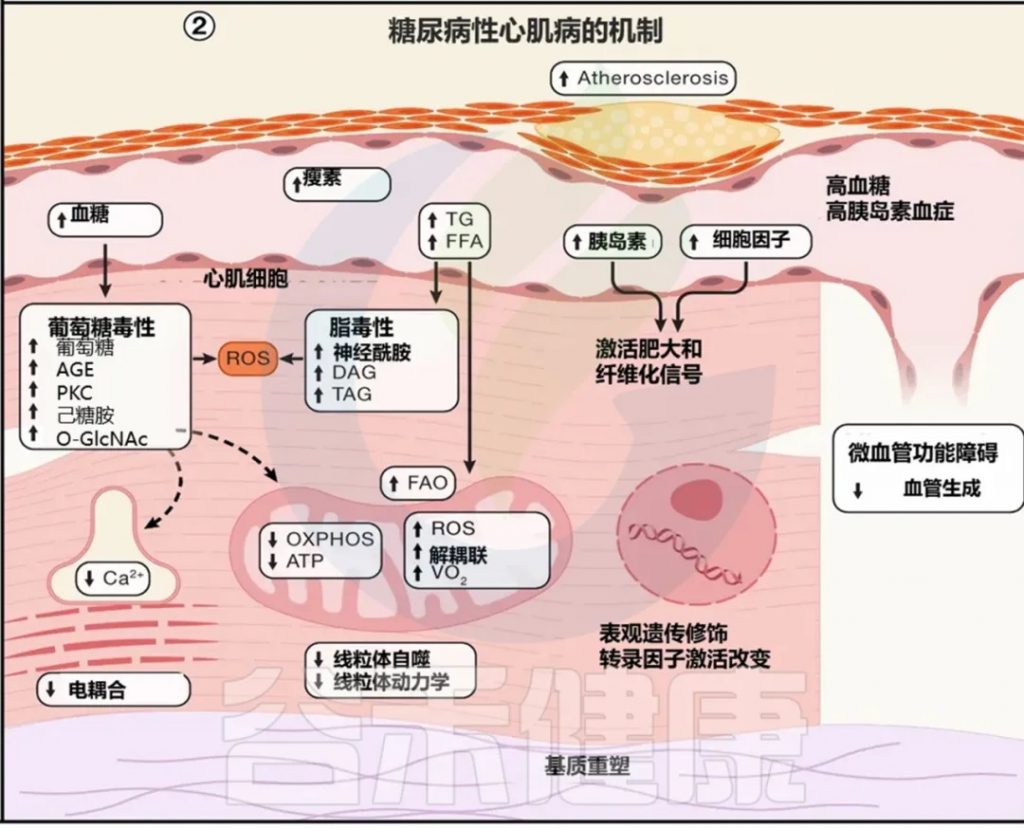

糖尿病性心肌病:糖尿病导致特有的心脏结构和功能异常,不完全依赖于冠状动脉疾病(CAD),而与异常代谢环境直接相关。

综合风险:没有单一机制可以解释CVD风险的增加,糖尿病引起的多种风险因素复杂相互作用导致CVD。

机制:与内皮细胞(EC)和血管平滑肌细胞(VSMC)功能障碍有关。

糖尿病影响:特征是内皮功能障碍,包括一氧化氮合酶功能下降和NO缺乏。

动脉粥样硬化驱动因素:糖尿病通过激活髓系细胞和炎症细胞(如单核细胞、巨噬细胞)的生成,直接加剧动脉粥样硬化。

风险因子和生物标志物:LDL胆固醇、血脂异常、HbA1c、肾功能和身体活动为疾病预测因子。新型生物标志物(如线粒体代谢物)可能用于风险分层。

Abel ED,et al.Cell.2024

风险增加:糖尿病增加心力衰竭风险,这与冠状动脉疾病(CAD)风险增加无关。

机制:碳毒性(脂毒性和糖毒性)

氧化应激

线粒体生物能量学受损

线粒体解偶联

心肌兴奋-收缩偶联受损

促纤维化途径激活

选择性胰岛素抵抗引起的肥大性信号通路激活

人类研究证据:心脏移植研究显示,正常供体心脏在移植到糖尿病患者体内后数月内出现代谢异常。

观察到甘油三酯超载、神经酰胺等有毒脂质积聚、线粒体呼吸功能不全、氧化应激和炎症。

注:前驱糖尿病患者也观察到线粒体氧化缺陷,二甲双胍治疗可能减轻这些变化。

Abel ED,et al.Cell.2024

特征:糖尿病降低多种促血管生成因子的表达,导致血管生成信号通路紊乱。

影响:增加外周血管疾病和严重肢体缺血的风险。

机制:VEGF抵抗

一氧化氮信号受损

血管生成干细胞前体水平降低

周细胞丢失

微小RNA和长链非编码RNA的失调

Abel ED,et al.Cell.2024

特征:白蛋白尿和估计肾小球滤过率(eGFR)降低。

患病率:约40%的糖尿病患者会发展为DKD。

肾血管功能障碍:肾小球高滤过是早期特征之一;

肾小管肾小球反馈机制导致肾小球传出动脉收缩。

肾小球和肾小管上皮细胞变化:

足细胞代谢改变,氧化应激增加。

RhoA/Rac1通路导致足突消失。

mTOR和生长因子信号改变导致足细胞增大。

足细胞丢失是疾病进展的关键步骤。

近端小管(PT)细胞:

高代谢活性,负责大量水和盐的重吸收。

初期细胞大小和数量增加,后期出现能量耗竭和细胞身份丧失。

线粒体损伤激活炎症途径。

小结

总的来说,糖尿病通过多种复杂的机制影响心血管系统和肾脏,涉及代谢异常、血管功能障碍、炎症反应和表观遗传变化等多个方面。

这些发现为理解糖尿病并发症的发生机制和开发新的治疗策略提供了重要的科学基础。

传统疗法的局限:早期治疗通常在T1D的3期开始,对于改变疾病进展的效果有限。

新进展:创新的分期系统为早期干预提供了框架,报告聚合抗CD3单克隆抗体teplizumab治疗延迟T1D进展的结果。这一研究促使FDA批准teplizumab作为首个T1D疾病改良疗法。

病毒传播与诊断挑战:目前缺乏统一的筛查指导方针,正测试多种自身抗体筛查策略。

胰岛素管理技术(如优化的药物动力学胰岛素、胰岛素泵和持续血糖监测设施)不断革新。

β细胞替代疗法:胰腺或供体胰岛移植显示出β细胞替代的可行性,但供体资源有限。

干细胞技术:通过多能干细胞分化得到的β细胞有望克服移植局限性,Vertex制药公司正在测试相关疗法(VX-880)。

异质性挑战:T2D患者的疾病表现由于遗传和环境因素而异,例如,非洲-加勒比和亚洲人群的T2D表现差异明显。

◮ 精准医疗的方法

临床分层工具:如BMI和eGFR用于HbA1c反应的预测,最新的研究表明此类因子可以指导选择更有效的治疗方法。

复杂数据整合:利用机器学习分类法如集群分析,识别糖尿病亚型,与特定并发症风险相关。

◮ 临床实施与研究挑战

标准化的必要性:研究需要一致的方法来评估精准治疗的优劣及其经济性。

证据差距:精准糖尿病治疗需要更多随机对照试验来证明其临床优势和成本效益。

精准医疗成功的例子:例如葡萄糖激酶突变的单基因糖尿病无需药物治疗,而HNF1A突变可用磺酰脲类药物有效管理。

综合来看,1型糖尿病的治疗正在向提前预防和细胞治疗方向发展,而2型糖尿病的精准医疗方法强调对不同人群亚型的特定管理。

随着研究的深入和技术的进步,这些策略有望显著改善糖尿病患者的治疗效果和生活质量。

在2型糖尿病的精准医疗和全球健康公平领域,取得了许多令人瞩目的成就,但仍面临资源可及性不均与种族多样性不足等挑战,并且新型疗法不断涌现,进一步推动病情管理和并发症预防。

◮ 资源限制与成本效益

2型糖尿病精准医疗是否能在不同资源环境中实施仍不明确,当前诊断和治疗的费用较高,尤其在中低收入国家。

如果精准医疗能提高治疗精度,减少资源浪费,则可能长期节约成本,但这些长期获益难以精准量化。

◮ 全球资源差异

许多中低收入国家患者难以获得基本药物,更复杂的精准医疗诊断尚难普及。简便的分层方法和决策支持工具可能在这些地区更具实用性。

糖尿病护理的差距往往影响社会经济地位低、少数民族群体。未经过周密计划和执行的精准医疗可能导致不平等加剧。

◮ 种群多样性的影响

研究多样性不足:大多数精准医疗研究在欧洲白人群体中进行,跨种族的应用性受限。需在不同种族背景下进行更多研究,以开发具有全球代表性的解决方案,适应不同遗传机制。

基因组研究局限:多样性缺乏的基因组研究可能导致偏见。例如,某些族群的2型糖尿病特征存在重大差异。开发跨祖先适用的基因风险评分,不同族群的参与和持续研究至关重要。

总体来看,精准医疗已经在2型糖尿病领域取得长足进步,但其广泛和公平实施受到资源、技术和种族多样性等多个因素的限制。未来的研究应致力于开发合适的工具和管理策略,以改善全球范围内的健康结果。

药物创新

GLP-1受体激动剂、DPP-4抑制剂和SGLT-2抑制剂在改善血糖及心血管、肾脏健康方面展现无与伦比的效果。

GLP-1RA的增强版本显示出非凡的减肥和心血管保护作用。SGLT-2抑制剂同样有助于不同心肾健康目标。

开发多激动剂如Tirzepatide(GIP受体-GLP-1R共激动剂),有效性超越单一疗法。此类疗法在减重和改善心血管风险方面效果显著,开创了治疗新方向。

基于GLP-1的治疗心脏代谢和神经退行性疾病

Abel ED,et al.Cell.2024

针对不同疾病机制的新疗法和联合疗法的临床试验持续进行,探索能够提供更高效、个性化处理方案的创新疗法。

多种基于GLP-1的联合疗法目前正处于临床后期开发阶段,期待它们在提高血糖控制和体重减轻效果的同时,继续展现心血管益处。这些治疗选项包括:

合成及联合应用疗法

-卡格列肽与索马鲁肽每周一次联合使用;

-胰高血糖素受体GLP-1R共激动剂如survodutide;

-GIP受体拮抗剂—GLP-1R激动剂抗体;

-三联胰高血糖素-GIP-GLP-1R多激动剂。

注:卡格列肽是一种肠促胰岛素激素,用于治疗2型糖尿病。

索马鲁肽,英文名称 “Semeglutide”,是一种新型的,长效的,每周皮下注射一次的 GLP-1 类似物,是基于利拉鲁肽基本结构而开发的长效剂型,其治疗2型糖尿病的效果更好。

新兴口服疗法

-包括danuglipron和orforglipron在内的小分子口服GLP-1R激动剂,以及ECC5004和GSBR-1290等其他小分子GLP-1RA。

-高剂量口服索马鲁肽(每天高达50毫克)与新配方吸收促进剂的应用。

这些创新药物不仅可能增强降糖和减重效果,还可能在外周动脉疾病、代谢性肝病、神经退行性疾病等领域拓展GLP-1药物的应用。

此外,对成瘾相关行为、遗传性肥胖、多囊卵巢综合征、1型糖尿病等多种适应症的研究也在进行之中。未来十年有望出现更为便捷和有效的GLP-1药物,这些药物的广泛适应症及安全性将通过更大规模临床试验的验证,为更多患者提供治疗选项。

随着糖尿病大流行的发展,我们对病理生理学以及治疗和预防方法的理解也呈指数级增长。目前的知识为提高识别增加β细胞功能障碍易感性标志物的特异性奠定了基础,特别是在肥胖环境中。

我们对大脑在体重调节中的作用以及脂肪组织分泌的新因子的理解可能有助于改进治疗或预防肥胖的方法。增加对肝功能障碍对胰岛素抵抗(IR)贡献的理解以及增加对代谢功能障碍相关肝病的理解代表了进一步研究的重要领域,以避免可能成为日益流行的肝功能衰竭。

心血管和肾脏疾病仍是糖尿病的主要死亡和发病因素,复杂的病理生理学涉及多器官系统和全身环境的交互作用。

糖尿病大流行由环境和社会因素推动,需综合管理。治疗进展为预防或治愈1型糖尿病和治疗2型糖尿病带来希望,不仅改善代谢稳态,还降低心肾疾病风险。

最后,随着我们了解和开发出识别导致糖尿病及其并发症的潜在异质性的工具,我们将为有针对性的治疗和预防策略奠定基础,以优化其在不同人群和医疗资源中的应用。

参考文献:

Abel ED, Gloyn AL, Evans-Molina C, Joseph JJ, Misra S, Pajvani UB, Simcox J, Susztak K, Drucker DJ. Diabetes mellitus-Progress and opportunities in the evolving epidemic. Cell. 2024 Jul 25;187(15):3789-3820.

谷禾健康

自古以来,中医就有“药食同源”的理念,强调食物与药物之间的内在联系,认为许多食物既可作为日常饮食,又具有调治疾病的作用。随着现代科学的发展,这一古老的智慧得到了新的诠释和应用,逐渐发展成为今天的营养大健康行业的重要组成部分。

药食同源的理念,源于对自然界植物、动物等观察和长期实践。在古代,人们发现某些食物在特定情况下能够缓解或治疗某些症状,这些食物因而被赋予了药用价值。例如,生姜被用来缓解感冒症状,大枣用来滋补身体,这些实践在现代医学中也得到了相应的科学解释和验证。

然而,药食同源的意义远不止于此,它还涉及到食物与人体之间复杂的相互作用,以及食物如何通过影响人体内部环境,特别是肠道菌群,来发挥其健康效益。

近年来,随着研究的深入,人们逐渐认识到肠道菌群对人体健康的重要性。它不仅参与食物的消化和营养吸收,还与免疫系统、神经系统以及许多代谢过程密切相关。因此,肠道菌群的健康状态直接影响到个体的健康状况,而饮食则是影响肠道菌群组成的主要因素之一,这一发现为个性化营养提供了新的视角。

个性化营养的兴起,标志着营养学从“一刀切”的群体指导向“量身定制”的个体化服务转变。在这一过程中,药食同源的概念被赋予了新的生命。通过结合现代营养学、微生物学、分子生物学、数据科学等多学科知识,个性化营养能够更精准地满足个体在不同生理阶段、不同健康状况下的营养需求。这种基于个体差异的精准营养干预,有望提高营养建议的依从性和有效性,从而更好地促进健康和预防疾病。

本文从药食同源的基本概念出发,探讨其在现代营养学中的应用,分析肠道菌群与健康的关系,特别是在肠道菌群检测技术日益成熟的背景下,如何将传统理念与现代科技相结合,为人们提供更科学、更有效的健康解决方案。这里展示药食同源在大健康行业中的潜力和前景,同时指出面临的挑战和未来的发展方向。

在这个营养大健康行业的新时代,我们可以更深入挖掘药食同源的科学意义,利用现代科技手段,为人们提供更加精准、个性化的营养服务。这不仅是对传统智慧的传承和创新,更是对未来健康生活方式的探索和引领。期待能够为营养学界、健康产业等带来相关启示。

本文目录

01 药食同源

药食同源的定义、特点、物质

传统中医中的药食同源理论

现代科学中的药食同源

02 营养基因组学与药食同源:个性化健康新纪元

03 什么原因导致不同个体之间的效果差异?

04 如何实现个性化干预?

肠道菌群参与活性成分的生物转化

药食同源成分调节肠道菌群(多糖、多酚等)

药食同源物质通过肠道菌群影响疾病

消化系统疾病、肝病、内分泌疾病、

神经精神疾病、心血管疾病、其他

05 药食同源干预和开发的注意事项

药食同源-循证依据

如何监测其效用?

药食同源技术创新

展望

药食同源,这一概念最早源于中国古代的医学典籍,其核心思想是某些物质既可以作为日常食物,也可以作为药材使用,即“药食同源”。

在中医理论中,这一理念体现了食物与药物之间的内在联系和相互转化的可能性。

在现代,药食同源的定义得到了进一步的扩展和科学化。它不仅包括了传统意义上的食疗,还涵盖了食物中活性成分的研究、功能性食品的开发以及营养与健康的密切关系。药食同源的物质通常指的是那些在自然界中既可以食用,又具有一定的药理作用,能够在不造成副作用的前提下,通过日常饮食来维护或改善健康的植物、动物或矿物。

▼

药食同源物质的特点

安全性:这些物质应当是长期被人类食用,且对人体没有明显毒性或副作用的。

功能性:含有能够对人体健康产生积极影响的生物活性成分,如多糖、黄酮、皂苷、挥发油等。

营养性:提供必要的营养素,如维生素、矿物质、蛋白质、膳食纤维等。

可食性:这些物质应当能够以食物的形式被人体消化吸收,且在口感、风味上能够被接受。

药食同源的物质在中医中有着广泛的应用,如黄芪、当归、枸杞、山药等,它们既可作为食材加入日常饮食,也可作为药材用于疾病的治疗和调理。

在现代,随着科学研究的深入,越来越多的药食同源物质被发掘和验证,如大蒜、生姜、绿茶、蓝莓等,其健康益处得到了科学界广泛认可。

药食同源的物质 例如:

传统“药食同源”理念的智慧和现代营养学、食品技术的进步,使得药食同源材料,如益智仁、川贝母、苦茶、桂皮、灵芝、生姜、银杏、鱼腥草、甘草、百合、枸杞、黑胡椒、紫苏、茯苓、马齿苋、薏仁、枸杞、大枣等在医药、普通膳食、功能食品和保健品中的应用日益广泛,即从2002年的 86 种增加到2021年的 110 种。

doi: 10.1016/j.jare.2023.05.011

在传统中医中,药食同源理论是一种深植于中国几千年文化和医学实践中的核心理念。中医认为,人体是一个整体,与自然环境息息相关,疾病的产生与人体内外环境的失衡有关。因此,中医治疗的目标是恢复和维持身体的平衡状态,即“阴阳平衡”。在这一理论体系中,食物不仅仅是满足基本营养需求的物质,更是调节身体、预防和治疗疾病的天然药物。

食物的性味归经

中医认为食物具有“四气”(寒、凉、温、热)和“五味”(酸、苦、甘、辛、咸),这些特性决定了食物对人体的作用和影响。

– 寒凉性食物通常具有清热、泻火的作用,适合于热性体质或热性疾病的患者;

– 温热性食物则有温中、补阳的功效,适用于寒性体质或寒性疾病的患者。

此外,食物还根据其对人体脏腑经络的作用被归入不同的“经”,如心经、肝经、脾经等,通过食物的归经特性,可以针对性地调节相应脏腑的功能。

传统中医强调“辨证施食”

根据个体的体质、疾病状态和环境因素来定制饮食方案。这种方法体现了中医个体化治疗的特点,认为没有一种食物或药膳适合所有人。因此,中医会根据患者的具体情况,调整饮食结构,推荐适合的食物和药膳,以达到最佳的治疗效果。例如,某些温热性的食物可能对寒性体质的人有益,但对热性体质的人则可能造成不适。

传统“药食同源”思想的主要特征是:

药食相隐、辨证施食、阴阳平衡、五脏滋养调理、防治结合、顺应自然、适可而止、适度食用。

这些思想体现了一种深度融合医学理论、兼顾个体差异、强调食物与药物功能相辅相成、追求整体平衡与自然和谐的饮食观念。这一理念在当今社会仍然具有重要的指导意义,对提高民众健康意识、倡导健康生活方式有着积极的影响。

现代“药食同源”饮食理念,是在继承和发扬传统“药食同源”思想的基础上,逐步融入了现代遗传学、代谢和营养学理论、生物医学和临床研究成果、先进的工具和技术,以及实际的社会生活经验等。

在中药材理念的基础上,一条集食品、保健品和药品于一体的紧密产业链已经形成。这条产业链不仅包括中药的生产和分销,还包括药食同源食品和营养补充剂的发展。桑葚和枸杞的兴起表明传统和现代健康领域的成功融合。

2022 年,桑葚被创新地用于保健茶,成为药食同源市场中增长最快的成分,价值超过 300 亿元人民币。

枸杞已从中老年人的传统保健选择转变为年轻人中流行的保健元素,预计到 2023 年消费量将达到 138 万吨,市场规模将达到 653 亿元人民币。

由于基因、环境、生活方式等因素的差异,同一种药食同源物质在不同人群中可能产生不同的效果。

例如,大枣这种药食两用的果实,在传统医学中被用于补气养血、安神益智。然而,现代研究发现,大枣的这些效果可能因个体差异而有所不同:

随着人们对健康的追求日益个性化,“药食同源”理念也在不断演变。现代的药食同源不仅包括传统的食疗,还涵盖了功能性食品的开发以及营养与健康的密切关系研究。

然而,这种演变也带来了新的挑战:如何在保持药食同源物质整体效用的同时,实现真正的个性化应用?

融合东西方饮食文化、借助最新技术

融合东西方饮食文化和医疗实践甚至调和/推进两者的现代“药食同源”饮食在当今世界越来越受欢迎。借助人工智能、大数据等新兴技术,基于“药食同源”的个性化营养建议、健康饮食/保健建议、智能饮食生活计划、定制食谱提示、定制膳食建议等远程营养咨询服务应运而生,这将使“药食同源”的体验更具吸引力。

科技赋能传统智慧

全基因组关联研究的进展,包括表观基因组学、代谢组学、转录组学、蛋白质组学和微生物组分析技术(如 DNA 下一代测序)在内的先进“组学”技术等技术突破,使个体营养需求、遗传状况和肠道菌群分布得到全面分析,可以快速识别涉及基因-饮食相互作用的遗传变异及其与各种疾病的潜在联系,从而使“药食同源”饮食更加个性化和精准,从而提高饮食和生活方式建议的有效性。

总的来说,现代“药食同源”的主要特征包括:

科学性、循证性、精准性、标准化、功能性、多样性、生态化、可持续化、智能化、数字化、教育普及化、跨学科协作化、跨文化、国际化。

换言之,现代“药食同源”是一套将传统“药食同源”智慧与现代智能技术、先进的食物、人类和地球知识深度融合的饮食原则,旨在满足当代社会对健康、营养、精神健康、便利性和环境可持续性以及地球健康的多方面饮食需求。

正是在这样的背景下,营养基因组学应运而生。这一领域的出现,为我们理解和应对药食同源效果的个体差异提供了全新的视角和工具。下一章节,我们来探讨营养基因组学如何推动药食同源理论的发展,开启个性化健康的新纪元。

随着人们对饮食及其影响健康的潜力的认识和了解不断增长,导致了营养基因组学出现。

营养基因组学

营养基因组学作为一门新兴的学科,它研究了基因与饮食之间的相互作用,以及如何通过个性化的饮食干预来优化健康。

营养基因组学于 2001 年首次提出,旨在研究食物与遗传基因之间的关系,已应用于开发支持健康和降低饮食相关疾病风险的食品或饮食。

来自世界各地的 1,072 条与营养基因组学相关的研究文献显示,营养基因组学使个性化饮食方法能够恢复体内平衡并消除与饮食相关的疾病,提供了一系列工具来深入了解可能影响基因、蛋白质组或代谢组水平的主要途径以及肠道微生物群和相关代谢物对人类健康的潜在贡献,并提供了重要见解。

通过营养基因组学的研究,可以发现不同人群对药食同源物质的代谢和反应差异,从而为个性化营养提供依据。例如,某些人群可能对某种药食同源物质的代谢能力较弱,需要适当调整摄入量;而另一些人群可能对某种药食同源物质的反应较为敏感,需要谨慎使用。

个性化营养理念与现代人的健康需求不谋而合

现代人更加意识到通过健康的生活方式来预防疾病。人们需要安全、营养充足、身体、精神和情感健康、环境可持续、经济公平和负担得起、文化可接受的食品和饮食。

近年来出现的“个性化食品/饮食”、“个性化营养”、“主动健康”和“天然功能性食品”等术语都反映了人类对基于个人基因、微生物群和生活方式的特定饮食/食品的需求日益增加。

因此,具有特定健康促进特性和定制产品形式的超级成分和功能性食品产品的普及预计将在全球范围内进一步增加。

药食同源物质的机会

自 2023 年以来,人们寻求从方便食品/餐食中获得有意识的享受,这进一步模糊了正餐和零食之间的界限。这为药食两用材料/物质提供了巨大的机会,它们可以作为额外的“补充”加入/强化各种零食类消费食品/餐食,提供维持/促进健康、预防/治疗疾病和延长寿命的效果。

科学知识、现代加工技术和生物技术、组学技术和创新的生物信息学工具的进步,为实现”为人类生命和健康量身定制食品/饮食”提供了可能。这与中医”药食同源”理念的智慧不谋而合,后者强调了”预防”高于”治疗”的首要地位,强调了人与自然的相互影响,以及每个人健康的独特性。

这些理念的现代体现就是”主动护理“或”主动健康”的趋势。

“主动护理”的趋势,重塑可持续健康管理

主动护理(也称为主动健康)是 2019 年疫情以来的主导趋势,在 2020-2021 年成为更为重要的服务模式。在新冠疫情期间和之后,“食物作为药物提供天然的功能”再次得到强调,并得到了显著加强。

人们希望在早期阶段增强对生活压力和不可预测疾病和状况的抵抗力,改善全身健康状况,提高生活质量,延迟和减少进一步医疗和住院治疗的需求,并建立更可持续、更高效的卫生和社会护理体系,从而推动主动护理的转变。

“更安全、温和”的趋势

同时,越来越多的人开始追求更安全、更温和的治疗。预防保健应运而生,以促进生活质量和更健康的生活方式,提倡及早发现健康问题。

当然它也有缺陷,包括不同社会经济群体之间资源可及性的差异、个人的依从性以及不可预见的健康风险和疾病的风险。

根据世界卫生组织(WHO)的数据,草药为全球一半以上的人口提供了初级卫生保健的基础。食物和传统药物的综合使用(例如“人体阴阳平衡和气调”的思想),而不是单独使用药物/药物,已成为古代和现代正常人和亚健康人群预防保健的趋势。

药食两用的水果举例:龙眼

龙眼就是一个很好的例子,它是一种药食两用的水果。龙眼在中国和日本传统医学中用于补心健脾、养血安神,以及治疗健忘、失眠、气血不足等症状。

现代研究表明,龙眼通过抑制NF-κB 和 AP-1 信号通路来抑制脂多糖刺激的巨噬细胞一氧化氮的产生,其多糖能提供免疫调节作用。

在小鼠实验中龙眼能够增强学习和记忆能力(部分由脑源性神经营养因子表达和未成熟神经元存活介导),并改善认知能力、减轻病理损伤 [部分通过抑制RAS/丝裂原活化蛋白激酶(MEK)/细胞外信号调节激酶(ERK)信号通路介导]。

药食同源理论和个性化营养的发展为我们提供了全新的健康管理视角。然而,在实际应用中,有些人可能对龙眼的免疫调节作用特别敏感,而另一些人则可能在认知功能改善方面受益更多。

这不仅关系到药食同源理论的实际应用效果,也是个性化营养和精准医疗领域的核心挑战。要回答这个问题,我们需要深入探讨导致个体差异的多种因素,包括遗传背景、生活环境、饮食习惯、肠道菌群等。

要回答这个问题之前,我们先了解一下有哪些食物或者说药材及其成分。

2020年,国家卫健委、国家市场监督管理总局联合发布的《关于开展党参等9种按传统既是食品又是中药材的物质管理试点工作的通知》指出:

众多药食同源的中药材中含有当归、八角、豆蔻、丁香、小茴香、白芷、地茯苓、火麻仁、人参、人参果、人参叶、山楂、马苋菜、刀豆、甘草、人参、木瓜、梅干、白果、山药、木薯等84种成分。

这些药食同源物只要使用得当,几乎没有任何危险的副作用,且含有生物碱、长链脂肪酸、多酚、多糖、蛋白质、三萜类化合物、有机酸和维生素等生物活性物质,具有抗氧化、抗炎、抗菌、抗癌、抗高血压、增强免疫力和保护肾脏等多种生理功能。

例如,枸杞含有丰富的维生素C、维生素E、矿物质和多糖,具有增强免疫力和抗氧化能力,促进患者康复的功效。

现代科学研究:药食同源物质中的活性成分

现代科学研究揭示了许多传统药食同源物质中的活性成分,如多酚类、黄酮类、皂苷类、生物碱等,这些成分具有抗氧化、抗炎、抗菌、抗病毒等多种生物活性。例如:

正如我们所了解的,药食同源物质含有多种生物活性成分,这些成分对健康有着广泛的影响。然而,这些成分在不同个体中的作用效果会有差异。这种差异性主要是由以下因素造成的:

遗传差异

药食同源物质含有多种成分,个体基因的不同会影响这些成分的代谢途径。例如,某些人可能有更高效的酶来代谢这些成分,从而影响其效果。有些人可能对某些药食同源物质更敏感,即使是很小的剂量也可能产生显著效果。例如,某些人对大蒜中的蒜素特别敏感,可能会有更强烈的生理反应。

健康状况

个体的健康状况,特别是肝脏和肾脏功能,对药食同源物质的代谢和排泄至关重要。例如,肝脏功能不佳可能会影响甘草中甘草酸的代谢,进而影响其抗炎效果。

年龄和性别

不同年龄和性别的人可能对药食同源物质有不同的反应。随着年龄的增长,新陈代谢减慢可能会影响某些成分的效果。

生活习惯

饮食、运动、睡眠和压力管理等生活习惯也会影响药食同源物质的效果。例如,高脂肪饮食可能会影响绿茶中儿茶素的吸收,而规律运动可能增强黄芪的抗疲劳效果。

剂量

药食同源物质的剂量也会影响其效果,不同个体可能需要不同的剂量以达到最佳效果。例如,不同个体对人参的敏感性不同,所需的最佳剂量也会有所不同。

药食同源成分——相互协同作用

中医认为这些同源植物具有“四气”(寒、热、温、凉)和“五味”(酸、苦、甘、辣、咸),有助于调节人体各方面的机能和阴阳平衡,相互促进和制约,促进脏腑功能和气血协调,从而预防或治疗疾病。例如:

张锡纯在《中西医结合》一书中指出:“食疗既治病又充饥,既充饥又可口,对症下药,病自然会慢慢好,即使不对症下药,也不会有其他问题。”

这些思想强调食疗与药疗的协同作用,在现代依然适用,比如说:

药食同源物质/成分中的营养成分和生物活性物质是可靠的,在人类治疗某些健康状况或疾病方面有着悠久的安全历史,副作用较小,尤其适用于慢性病的长期治疗。这些药食同源物质/成分的组合应经过量身定制,以最大限度地发挥其对人体阴阳平衡和免疫力的调节作用,以达到治疗某些疾病或在药物治疗过程中起到辅助作用。

基于这些药食同源物种的特点,对食物和药物进行个性化选择,可以使两者共同发挥作用,提高药物的疗效和生物利用度,同时抵消部分药物引起的不良反应。

肠道菌群不仅参与消化过程,帮助我们分解食物中的营养素,还参与了药物和食物成分的代谢,影响其生物利用度和效果。

因此,当我们考虑药食同源物质对每个人效果的差异时,必须将肠道菌群作为一个关键因素纳入考量。

个性化的营养和健康管理策略应当考虑到个体的肠道菌群组成,以及它们如何与药食同源物质相互作用,从而优化这些天然资源的健康效益。

不同的厨师用同样的食材,可以做出不同口味的菜肴,那么同样,不同人的身体体质,基础条件,代谢能力等都不一样,药食同源物质活性成分发挥的效果就不一样。这些差异不仅体现在生理和遗传层面,还涉及到很重要的——肠道微生物群。不同的肠道菌群可能通过不同的代谢途径处理相同的活性成分,产生不同的代谢产物。

肠道菌群会分泌出一些酶,这些酶能够改变这些天然材料的结构。一旦结构被改变了,这些天然材料的物理化学性质和生物活性也会跟着变化,这样的变化能让它们在身体里发挥更好的治疗效果。

肠道微生物群转化,比化学合成有什么优势?

与化学合成对这些天然产物的修饰相比,肠道菌群的生物转化具有独特的优势:

1) 能干

肠道菌群分泌的催化酶驱动的大多数反应,难以通过化学合成完成;

2) 精准

酶促反应选择性强,也就是特别挑,只对特定部位下手,不用担心误伤到不用改变的部分;

3) 温和

生物转化反应条件相对温和,不会像高温、高压那样粗暴,这样能更好地保护那些珍贵的活性成分不受损。

下面具体来看,一些药食同源的成分经过肠道菌群代谢后,如何产生更容易吸收的或者更有益于人体的物质。

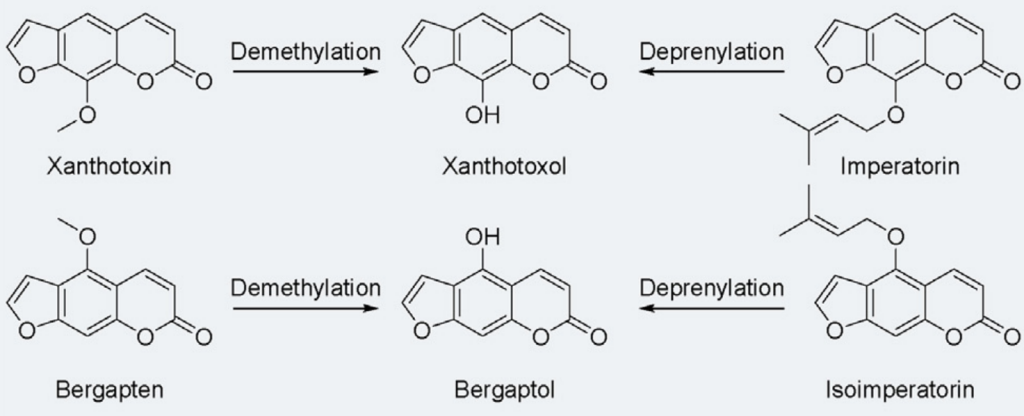

呋喃香豆素—经黏液真杆菌属—更容易吸收代谢

白芷里就含有多种呋喃香豆素,比如花椒毒素、佛手柑内酯、欧前胡素和异欧前胡素等等。

呋喃香豆素是一种在食物和草药里常见的活性成分,抗炎、抗癌、保护神经。但是,如果我们吃了含有呋喃香豆素的东西再去晒太阳,可能会有光毒性,就是皮肤对光特别敏感,容易发炎。

呋喃香豆素还会影响肝脏里的一种叫做CYP3A的酶,这种酶负责代谢药物,一旦被抑制了,药物在身体里待的时间就会变长。

肠道菌群是怎么发挥作用的?

肠道菌群中的经黏液真杆菌属(Blautia),能产生一种叫做 Co O-甲基转移酶MRG-PMF1,裂解甲基芳基醚,这种酶能把花椒毒素和香柠檬烯这些成分变成花椒毒醇和香柠檬醇,重要的是,异戊二烯基芳醚基团以相同的方式裂解。

去甲基化和去异戊烯化

doi: 10.1016/j.jare.2023.05.011

欧前胡素和异欧前胡素经肠道微生物转化脱异戊烯基化也产生了上述产物。

这些溶解性更好的脱甲基和脱异戊烯基酚代谢物可以迅速随尿液排出。

也就是说,肠道内经黏液真杆菌高的人,可能更有效地代谢和排出体内的某些毒素,减少因体内毒素积累引起的炎症反应,从而降低慢性炎症性疾病的风险。

人参皂苷—双歧杆菌——抗癌、抗疲劳效果↑

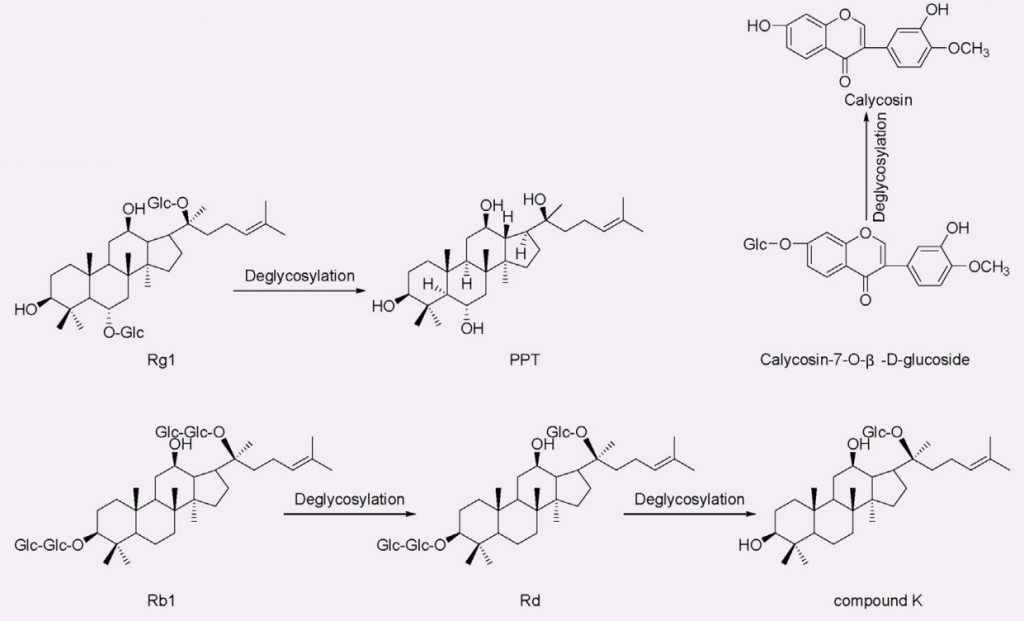

人参皂苷的生物利用度通常约为给药量的 0.1% ~ 0.5%。某些肠道菌群如拟杆菌、双歧杆菌、真杆菌、普氏菌、梭杆菌,可以代谢人参皂苷并产生具有促进健康作用和显著提高生物利用度的新化合物。

比如,人参皂苷Rb1在双歧杆菌的作用下,先变成Rd,继续去糖基化,再变成抗癌和抗糖尿病效果更强的Compound K。而且,Rg1去糖基化变成的20(S)-protopanaxatriol(PPT),抗疲劳效果就更强。

那么,有些肠道内双歧杆菌含量较高的人,对他们来说,吃人参的效果可能更显著。

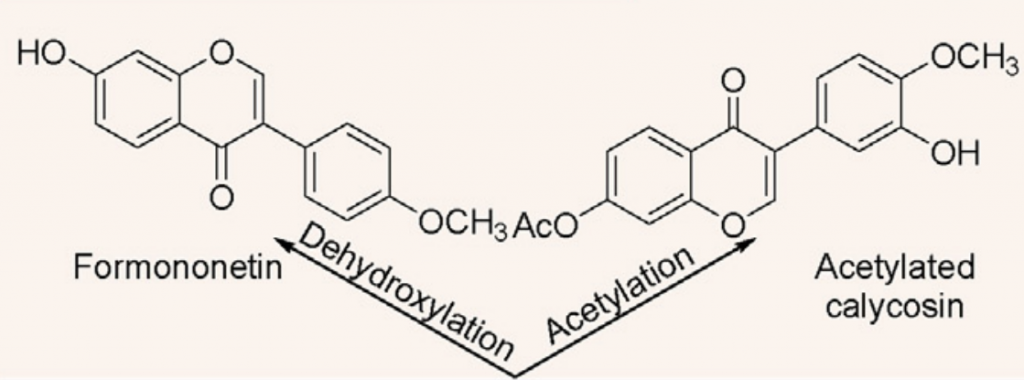

黄芪中毛蕊异黄酮—拟杆菌属13—抗病毒效果↑

黄芪中的主要异黄酮类化合物有毛蕊异黄酮-7-O-β-D-葡萄糖苷 (CG) 。

来自人类肠道细菌的拟杆菌属 13对 CG 进行去糖基化,获得了糖苷配基毛蕊异黄酮,它比相应的糖苷具有更强的抗病毒能力,可以保护 PC12 细胞免受损伤。

去糖基化

doi: 10.1016/j.jare.2023.05.011

毛蕊异黄酮—拟杆菌58—芒柄花素预防癌症

芒柄花素是一种植物雌激素,用于预防和治疗乳腺癌、前列腺癌、结肠癌和骨质疏松症。

来自人类肠道细菌的拟杆菌属58能够使毛蕊异黄酮脱水并将其转化为芒柄花素。

此外,毛蕊异黄酮的乙酰化是由菌株梭菌属21-2完成的。

脱水和乙酰化

doi: 10.1016/j.jare.2023.05.011

药食同源物质对肠道菌群的调节作用是现代营养学和传统医学交汇点上的一个研究热点。

药食同源物质,如中药材、功能性食品和富含生物活性成分的天然食品,已被证明能够对肠道菌群产生积极影响。这些物质中含有的多糖、多酚、挥发油、皂苷等生物活性成分,都可以调节肠道菌群。

这些生物活性成分不仅为肠道菌群提供营养,还能选择性地促进某些有益菌的生长,同时抑制有害菌的繁殖,从而帮助维持肠道微生态的平衡。

多糖

促进有益菌,减少有害菌,比如说,麦冬多糖可以通过调节肠-肝轴显著保护非酒精性脂肪性肝病。

麦冬多糖显著降低了一些有害细菌的相对丰度,包括乳球菌、肠杆菌、Turicibacter、Tyzzerella、Oscillibacter等,并增加一些有益菌,如Alistipes、Ruminiclostridium、Rikenella。这种多糖还显著增加了两种产短链脂肪酸菌( Butyricimonas、Roseburia )丰度以及乙酸和戊酸的水平,从而改善了炎症反应和肝脏脂质代谢。

促进短链脂肪酸(SCFAs)的产生

枸杞多糖补充剂可降低厚壁菌门与拟杆菌门的比例,增加产短链脂肪酸菌,如Lacticigenium、Butyricicoccus、Lachnospiraceae等,从而改善肥胖小鼠的肠道菌群失调。

改善代谢,缓解疾病

银耳多糖通过多途径调节肠道菌群及其代谢物,改善了DSS诱导的溃疡性结肠炎。银耳多糖可以增加Lactobacillus的丰度,从而改善色氨酸的分解代谢。这导致黄嘌呤酸、KA和吲哚衍生物(如5-羟吲哚、5-羟吲哚-3-乙酸、5-羟吲哚乙酰酸)的增加。

天然多糖因其在缓解运动性疲劳中的潜在效果和较少的副作用而受到关注。研究表明,肌肉功能与肠道菌群的多样性和组成密切相关,而天然多糖如决明子、灵芝、枸杞、冬虫夏草等可通过不同机制发挥抗疲劳作用。

doi.org/10.3390/foods12163083

多酚

多酚是药食同源食物中含量丰富的活性化合物,膳食多酚类化合物具有预防慢性疾病的抗氧化剂,而临床试验中证据很弱,主要因为个体间的差异很大。多酚的生物利用度低(5%–10% 被小肠吸收)。这些化合物的生物利用度严格取决于肠道微生物的酶促机制。

肠道微生物群通过改变糖苷配基、糖苷和结合物的结构来影响多酚的生物利用度。

一般来说,口服多酚在上消化道的吸收相对较低;很大一部分多酚积聚在结肠中,影响和改变肠道微生物群的组成。摄入多酚可能通过促进有益细菌的生长,抑制有害细菌的生长,从而使宿主受益。

随机,双盲,安慰剂对照的人类试验表明,经口摄入没食子儿茶素-3-没食子酸酯和白藜芦醇,持续12周超重男性显著降低拟杆菌的粪便丰度和趋向于降低Faecalibacterium prausnitzii 的丰度。

在高脂饮食中补充膳食葡萄多酚导致肠道微生物群落结构发生显著变化,包括厚壁菌门与拟杆菌门的比例降低以及AKK菌的大量繁殖。膳食多酚促进肠道细菌Akkermansia muciniphila 的生长并减轻高脂饮食诱导的代谢综合征。

Vemana Gowd, et al.,Trends in Food Science & Technology, 2019

下面按照疾病类型分类分为消化系统疾病、肝病、内分泌疾病、神经精神疾病、心血管疾病等,逐一了解药食同源如何通过肠道菌群影响健康。

■ 消化系统疾病

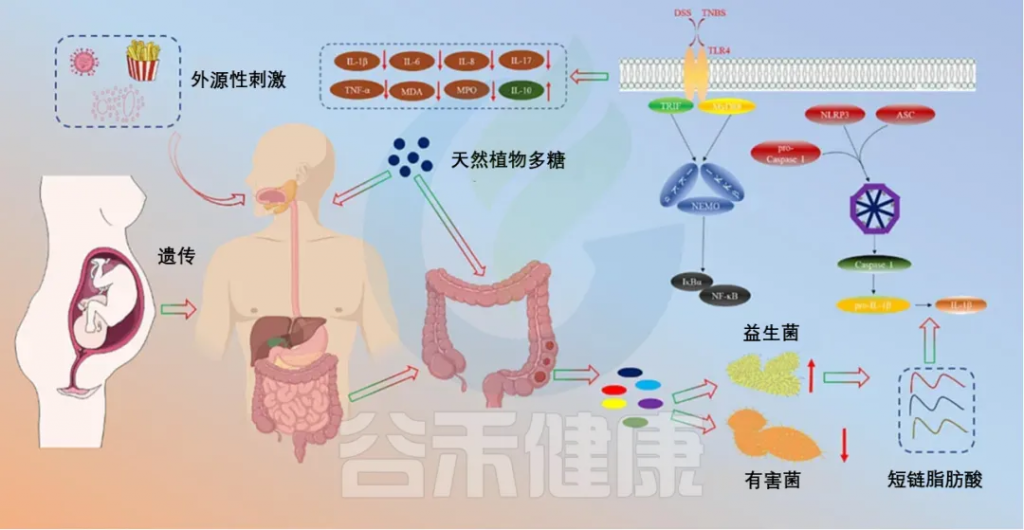

炎症性肠病(IBD)

炎症性肠病(IBD)是一种肠道的慢性病,它会反复发生,造成肠道发炎和损伤。肠道屏障是保护肠道不受病菌侵害的关键。肠道菌群失衡可能会引起IBD。特别是,如果肠道里的革兰氏阴性细菌多了,它们细胞壁上的脂多糖(LPS)也会增加,这可能会引发过度的免疫反应,导致IBD。

人参→拟杆菌、疣微菌、变形菌↓→LPS↓→抗炎

枸杞→副拟杆菌属,Parasutterella,梭菌属↓ 螺杆菌科↑

玉竹提取物→脱硫弧菌科↓

除了上面提到的,还有很多药食同源的植物也能调节肠道菌群,帮助治疗IBD,比如山楂、蜂蜜、山药、菊花、酸枣仁、姜黄、黄芪和灵芝。这些植物可能成为治疗IBD的新药物。

多糖治疗IBD的机制

doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.126799

结直肠癌(CRC)

结直肠癌(CRC)是全球常见的癌症之一,占全球每年所有癌症诊断和所有癌症相关死亡的 10%。长期患有 IBD 和不健康的生活方式导致肠道菌群紊乱的患者患结直肠癌的风险更高。因此,发基于药食同源物种的新型、有效但低毒的产品用于预防和治疗结直肠癌变得越来越重要。

灵芝→厚壁菌门、双歧杆菌、乳酸杆菌↑ 拟杆菌门、脱硫弧菌、颤杆菌↓ →预防结直肠癌

西洋参→疣微菌↓→抗炎、抗肿瘤

大枣→双歧杆菌、拟杆菌、乳酸杆菌↑→预防肿瘤

■ 肝 病

酒精性肝病(ALD)

酒精性肝病(ALD)与长期喝酒太多有关,它包括脂肪肝、酒精性肝炎和酒精性肝硬化等不同的肝脏问题。喝酒太多不仅会伤害肝脏,还会让肠道菌群不平衡,破坏肠道屏障,这会影响肠道和肝脏之间的正常联系,导致肝病。

枸杞→阿克曼氏菌、瘤胃球菌↑→保护肝脏

灵芝→瘤胃球菌、普雷沃氏菌、颤杆菌克属↑→改善脂肪代谢、抑制炎症

对沙棘、葛根、黄芪及其相关加工产品的药食同源物种的研究表明,它们通过肠道菌群在预防和减轻ALD方面发挥越来越多作用。

非酒精性脂肪性肝病

非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)肝脏中脂肪积累过多,这与胰岛素抵抗和氧化应激有关,可能导致肝细胞损伤和炎症。虽然NAFLD的肝脏变化与酒精性肝病(ALD)相似,但NAFLD患者并不饮酒过量。目前,除了运动和饮食调整外,还没有特定的药物被批准用于治疗NAFLD。

黄芪多糖→厚壁菌门/拟杆菌门比例↓→抗炎

决明子中的蒽醌+益生菌 DM9054 和 86066→预防 NAFLD

其他药食同源的物质,如砂仁、茯苓、山楂、葛根,也显示出通过调节肠道菌群来预防和治疗NAFLD的潜力,可能通过激活相关的信号通路来发挥作用。

其他肝病

其他肝病还包括其他亚型,比如肝纤维化和肝硬化,它们可能由炎症或外界因素引起。

覆盆子→双歧杆菌、Turicibacter↑→肝功能改善

马齿苋→阿克曼氏菌和粪杆菌↑→减轻肝肾损伤

这些草药通过调节肠道菌群,显示出在肝病治疗中的潜力。

doi: 10.1016/j.jare.2023.05.011

■ 神经和精神疾病

阿尔茨海默病(AD)

阿尔茨海默病(AD)的大脑中淀粉样斑块和神经纤维缠结的形成,会导致大脑损伤和认知能力下降,目前还没有治愈的方法。近年来,研究表明肠道菌群,也就是我们体内的“第二大脑”,可能通过肠-脑轴影响阿尔茨海默病的发展。

茯苓→乳酸杆菌↑产内毒素菌↓→产GABA

黄芪→Roseburia、Lactobacillus↑→延缓淀粉样蛋白的沉积

天麻→约翰逊乳杆菌、鼠乳杆菌、罗伊氏乳杆菌↑→改善认知障碍

西洋参和黄芪→异杆菌属、嗜粘蛋白阿克曼氏菌、乳酸杆菌↑→有助于治疗AD

茯苓在阿尔茨海默治疗中作用

doi: 10.1016/j.jare.2023.05.011

抑郁症

抑郁症是一种常见的精神障碍,影响很多人的生活。科学家认为,大脑中某些化学物质,比如GABA、去甲肾上腺素(NE)和血清素(5-HT)水平降低,可能会导致抑郁症。还有一种叫做脑源性神经营养因子(BDNF)的物质,它在调节抑郁症状中也很重要。

豆豉→瘤胃球菌↑ 拟杆菌↓→抗抑郁

肉苁蓉→瘤胃球菌↓ 拟杆菌↑→缓解抑郁症

茯苓→普雷沃氏菌、异杆菌、苍白杆菌↓→抗抑郁

焦虑症

焦虑症是一种常见的精神障碍,主要症状是过度紧张、担忧、失眠等,严重影响患者生活质量。

茯苓→Blautia↓瘤胃球菌、普雷沃氏菌↑→抗焦虑

doi: 10.1016/j.jare.2023.05.011

■ 心血管疾病

动脉粥样硬化(AS)

动脉粥样硬化(AS)是一种心血管疾病,可能因为血脂异常等问题引起,是全球主要的死亡原因之一。研究发现,一些天然物质可以通过调节肠道菌群来帮助缓解动脉粥样硬化。

人参皂苷→Muribaculaceae、乳杆菌、双歧杆菌↑

氧化三甲胺 (TMAO) 可以预测动脉粥样硬化早期阶段,它与胆固醇代谢和氧化应激有关。

银杏内酯B→拟杆菌↑、幽门螺杆菌↓→TMAO↓

草果→异杆菌、脱硫弧菌↓ Ruminococcus_2↑→降低胆固醇

灵芝→普氏菌、产短链脂肪酸菌↑→改善血脂异常

这些研究表明,通过调节肠道菌群,天然物质可能在预防和治疗动脉粥样硬化方面发挥作用。

doi: 10.1016/j.jare.2023.05.011

■ 内分泌疾病

糖 尿 病

糖尿病是一种代谢紊乱,高血糖是由于胰岛素分泌不足和/或作用不足造成的。根据国际糖尿病联合会2021年的数据,全球有 5.37 亿人患有糖尿病。研究表明,肠道菌群在控制宿主的生理和代谢方面至关重要,其失调与糖尿病的进展有关。

枸杞→瘤胃球菌科、Intestinimonas↑→GLP-1、PYY↑→促进胰岛素的分泌

罗汉果→Elasimicrobium↑、脱硫弧菌、大肠埃氏菌属-志贺氏菌属↓

桑叶→ Romboutsia、Oscillatoriales cyanobacterium↓ Alloprevotella、副拟杆菌、Muribaculaceae↑→缓解糖尿病

马齿苋→ 支链氨基酸↓→ 减缓糖尿病

肥 胖

肥胖已成为全球严重的健康问题,药食同源物种通过调节肠道菌群和相关信号发挥其抗肥胖活性。

这些研究表明,通过调节肠道菌群,药食同源物种可能成为管理肥胖的有效策略。

doi: 10.1016/j.jare.2023.05.011

■ 其他疾病

慢性非细菌性前列腺炎 <茯苓多糖>

茯苓多糖(PPs)可以通过调节肠道菌群来缓解慢性非细菌性前列腺炎。茯苓多糖显著增加副拟杆菌属、梭杆菌属、Parasutterella等有益菌,同时改变结肠上皮中关键基因表达,调节激素水平,抑制前列腺炎症。

恶性黑色素瘤 <黄芪多糖>

黄芪多糖(AP)能够通过调节肠道菌群来降低髓系抑制细胞(MDSC)的数量和相关分子的表达,增加CD8 T细胞的数量,削弱MDSC抑制CD8 T细胞杀死肿瘤细胞的能力。黄芪多糖干预下,与假长双歧杆菌呈负相关、与约氏乳杆菌呈正相关的L-谷氨酸和肌酸显著上调,揭示了黄芪多糖抑制肿瘤生长的治疗能力。

乳腺癌 <茯苓>

茯苓能够通过增加有益细菌如乳酸杆菌和双歧杆菌,减少有害细菌如硫酸盐还原菌脱硫弧菌和Mucispirillum等,来改善乳腺癌小鼠的菌群失调。

骨质疏松症 <杜仲叶提取物>

杜仲叶提取物补充剂能够促进保加利亚乳杆菌的生长,增加粪便和血清中的短链脂肪酸浓度,表现出抗骨质疏松症活性。

慢性肾脏疾病 <茯苓补充剂>

茯苓补充剂可以通过调节肠道菌群及其代谢产物来延缓慢性肾脏疾病的发展。

药食同源领域的研究正处于快速发展阶段,它融合了传统智慧与现代科学,为我们提供了一个全面的健康新视角。随着研究的深入,我们对药食同源物质的安全性、独立性效益以及它们如何影响肠道菌群有了更深入的理解。

药食同源物质的安全性是其研究的首要关注点。历史上,许多药食同源物质已被人类长期安全食用。这块还可以探索这些物质在不同剂量、不同人群中的使用效果,以及可能的长期影响。

如何通过科学的方法来证明药食同源物质的疗效和安全性?

它涉及到的是研究设计、实验方法、数据分析等,目的是建立药食同源物质功效的科学证据基础。这通常包括以下几个方面:

文献回顾:查找和分析现有的研究,了解药食同源物质的历史和当前的知识状态。

实验室研究:在细胞和动物模型中测试药食同源物质的生物活性。

临床试验:通过随机对照试验等方法,在人体中测试药食同源物质的效果。

横断面研究:在某一时间点对大量人群进行调查,了解药食同源物质的使用情况及其与健康状况的关联。

系统评价和荟萃分析:综合多项研究的结果,以评估药食同源物质的整体效果。

长期跟踪和安全性评估:对药食同源物质进行长期跟踪,评估其长期使用的效果和潜在的副作用。通过毒理学研究和临床监测,确保药食同源物质的安全性。

法规和标准化:遵循相关法规和指南,同时应确保药食同源物质的质量,包括纯度、稳定性和成分标准化。

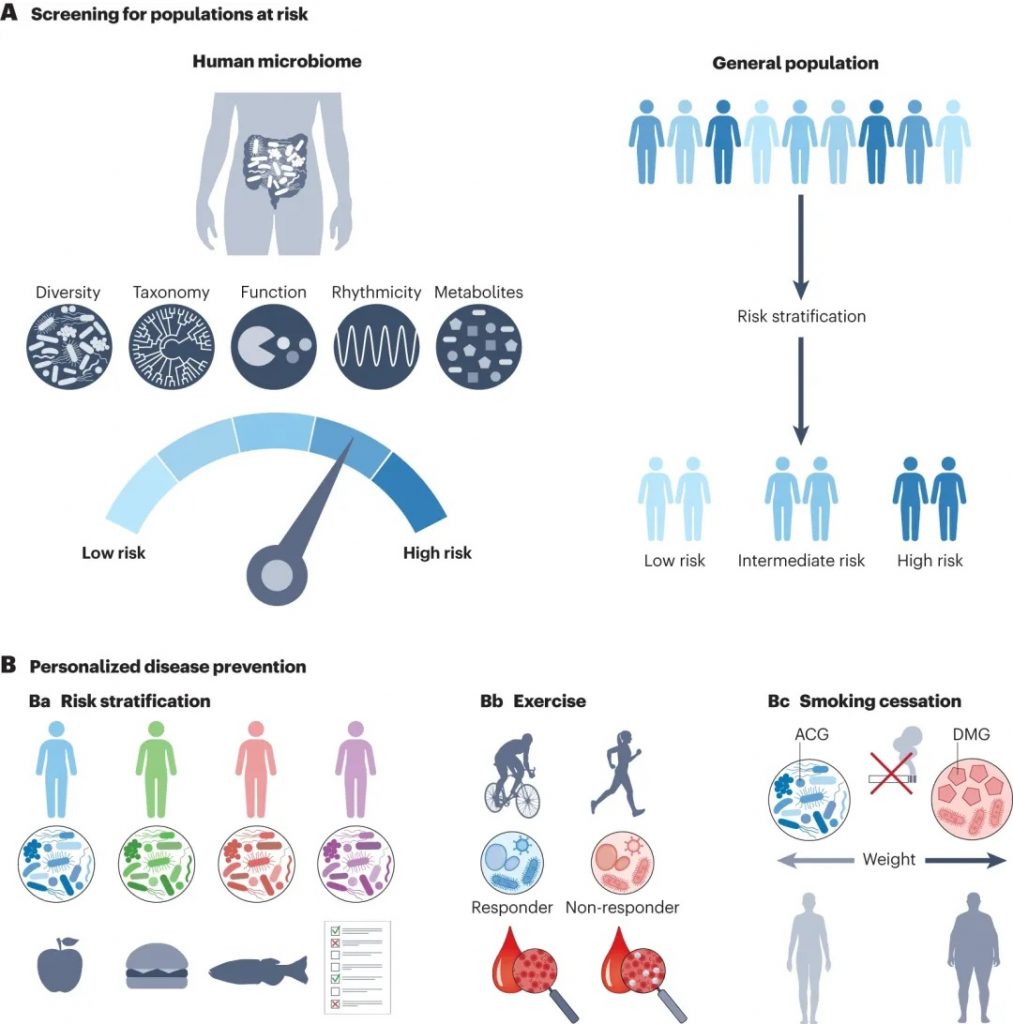

利用微生物组数据进行疾病筛查和个性化预防

doi.org/10.1038/s41579-023-00998-9

目前常用的监测手段包括生理指标监测(心率、血压、血糖等)、生物标志物检测(血液、尿液等)、肠道菌群检测、自我报告和问卷调查等。

症状记录:记录使用药食同源物质前后的症状变化,如疲劳感、消化问题、睡眠模式等。

免疫功能检测:例如,灵芝多糖可以通过增加NK细胞活性和T细胞增殖来增强宿主的抗肿瘤免疫反应。可以检测外周血中NK细胞活性和T细胞亚群比例来评估灵芝多糖的效用。

肠道通透性检测:例如,枸杞多糖可以通过上调紧密连接蛋白(如Occludin和ZO-1)的表达来增强肠道屏障功能。可以通过检测血清中细菌内毒素(LPS)的水平来间接评估肠道通透性,从而评估枸杞多糖的效用。谷禾肠道菌群检测报告中也有相关详细的菌群代谢产物水平提示。

肠道菌群检测:可以用来评估特定药食同源物质(如中药材、功能性食品)对肠道菌群组成的影响。通过比较干预前后的菌群变化,可以了解这些物质如何改变肠道微生物的多样性、丰度等,这有助于监测治疗效果和疾病进展。同时,结合大数据分析与生物信息学技术,能够识别出一些特定菌群的变化,疾病风险评估,根据肠道菌群评估营养状况,找到一些个性化的健康管理方案。

doi.org/10.1002/imt2.230

提高生物利用度

例如,基于纳米技术的人参皂苷Rb1递送系统,可以显著提高其在肠道中的稳定性和吸收率。这种新型递送系统不仅可以提高药食同源物质的效果,还可能降低所需剂量,减少潜在的副作用。

新的药食同源物开发

利用大数据分析技术,可以从大量的药食同源物质中筛选出具有潜在药用价值的候选物质。通过分析这些物质的化学成分、生物活性和用途,结合肠道菌群检测技术和药食同源的研究,为药食同源物质的深入研究提供科学依据,推动理论创新和技术进步,发现新的生物活性物质和药物靶点,同时可以推动新药食同源物质和/或功能性食品的开发。

药食同源物质与现代药物的协作

药食同源物质与现代药物协同作用的研究,例如,灵芝多糖可以增强某些化疗药物的抗肿瘤效果,同时减轻其副作用。这种协同作用的研究不仅可以提高现有治疗方案的效果,还可能为开发新的联合治疗策略提供依据。

污染问题监测的新型解决方案

药食同源产品的生产和加工过程中可能会遇到食品安全和污染的问题,如农药残留、重金属污染等。确保产品的安全性是药食同源产品开发的重要挑战。

肠道菌群检测可以作为评估和解决这一问题的有效工具。

每个人的基因、代谢类型、生活方式、健康状况都不同,对营养的需求也各异。随着科技的发展,药食同源可以与肠道菌群检测、人工智能、大数据分析、基因编辑等前沿科技相结合,为实现精准、高效、可持续的个性化营养提供更多创新的可能。比如,根据个人的肠道菌群特点选择合适的药食同源物质,满足个性化的营养需求,从而提高营养干预的有效性和依从性。

药食同源的研究涉及营养学、医学、微生物学、遗传学等多个学科,推动了跨学科研究的发展。这种跨学科合作有助于深入理解食物、营养和健康之间的复杂关系,有助于制定促进全民健康的膳食指南。

主要参考文献

Xia X, Xiao J. Natural Ingredients from Medicine Food Homology as Chemopreventive Reagents against Type 2 Diabetes Mellitus by Modulating Gut Microbiota Homoeostasis. Molecules. 2021 Nov 17;26(22):6934.

Yang, Minmin, et al. “Advances in understanding of health‐promoting benefits of medicine and food homology using analysis of gut microbiota and metabolomics.” Food frontiers 1.4 (2020): 398-419.

Zhong, Huan, et al. “The evolution and significance of medicine and food homology.” Acupuncture and Herbal Medicine 4.1 (2024): 19-35.

Zuo WF, Pang Q, Yao LP, Zhang Y, Peng C, Huang W, Han B. Gut microbiota: A magical multifunctional target regulated by medicine food homology species. J Adv Res. 2023 Oct;52:151-170.

Neu, J. The evolution of personalized nutrition. Nat Med 30, 1826–1827 (2024).

Sun-Waterhouse, et al. “Transformation from traditional medicine-food homology to modern food-medicine homology.” Food & Medicine Homology 1.1 (2024).

Doris Vandeputte, Personalized Nutrition Through The Gut Microbiota: Current Insights And Future Perspectives, Nutrition Reviews, Volume 78, Issue Supplement_3, December 2020, Pages 66–74

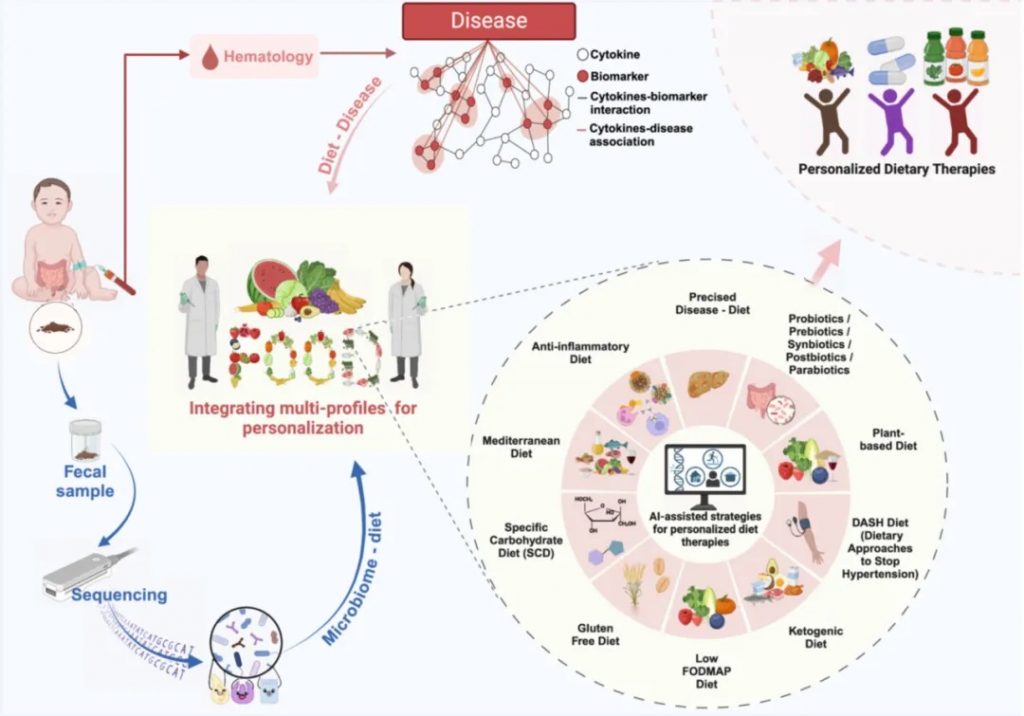

Chen, Jiali, et al. “Dietary therapies interlinking with gut microbes toward human health: Past, present, and future.” iMeta: e230.

Singar S, Nagpal R, Arjmandi BH, Akhavan NS. Personalized Nutrition: Tailoring Dietary Recommendations through Genetic Insights. Nutrients. 2024 Aug 13;16(16):2673.

Guess, N. Big data and personalized nutrition: the key evidence gaps. Nat Metab 6, 1420–1422 (2024).

Simon, Marie‐Christine, et al. “Gut microbiome analysis for personalized nutrition: the state of science.” Molecular Nutrition & Food Research 67.1 (2023): 2200476.

谷禾健康

“民以食为天”,人的一生都离不开“吃”,并且“病从口入”,饮食直接或间接影响着我们的健康。不健康的饮食不仅导致多种疾病发生,甚至还可能减少寿命!

2019年,著名医学期刊《柳叶刀》发表了一篇大规模研究,分析了195个国家和地区饮食结构造成的死亡率和疾病负担。研究发现不良饮食造成的死亡人数超过吸烟等任何其他风险,改善饮食习惯可以预防全球五分之一的死亡。

并且可能颠覆以往认知的是,我国因为饮食结构而导致的高死亡率和疾病发生率,最大“杀手”可能不是糖和脂肪,而是钠摄入量高,全谷物摄入量低,水果摄入量低。换句话可以理解为:我们吃的食物偏咸、全谷物类食物摄入不足、蔬菜水果摄入太少,甚至疾病风险比高糖高油饮食的欧美国家还要高出了许多。

终止高血压饮食(DASH饮食) 和地中海饮食等健康饮食模式已被验证有益心血管健康,但考虑到西方饮食模式不易被中国人广泛接受,以及中国膳食文化、习惯的复杂性,今年,由北京大学临床研究所,复旦大学附属华东医院临床营养科、广东省食品营养与健康重点实验室、四川大学公共卫生学院营养系牵头共同发表在《美国临床营养杂志》,研究指出,中国心脏健康(CHH)饮食有效降低了血清总胆固醇(TC)和10年心血管疾病风险,并降低轻度高血压中国成年人的血糖水平。DASH饮食可将10年心血管疾病(CVD)风险降低10.3%。该研究中采用CHH饮食的影响更显著(降低27%)。

该研究的CHH饮食在开发阶段借鉴了健康膳食的主要食物特点,如低盐、富含蔬菜水果、增加全谷物和豆类等,以及主要营养素含量,包括脂肪、蛋白质、碳水化合物的比例、膳食纤维、钾、钙,并降低钠的摄入等。

CHH膳食方案经过严格的多中心随机对照试验证明了,只要食物搭配合理,符合中国人口味的健康中餐也能有效降低血压水平。

与此,同时《美国新闻与世界报道》今年发布了2024年度最佳饮食榜单。在这份最佳饮食排行榜中,“地中海饮食”仍牢牢稳居榜首,这也是该饮食模式7年蝉联榜首。“地中海饮食”确实在减重、减少“三高”、降低心血管疾病风险、防癌等方面有突出优势。

这些权威饮食研究表明只要将不健康的膳食转变为健康的膳食,就能够大幅度降低血压,并改善血脂和血糖,炎症且有望显著减少疾病事件。这一研究结果促使人们认识到通过健康膳食能够预防疾病、促进健康的巨大作用。

比起DASH饮食能够将10年内心血管疾病风险降低10.3%,中国心脏健康(CHH)饮食的效果更为显著,能降低27%,造成这一差异的可能原因是什么?

“一方水土养育一方菌”。

众多研究证明,饮食是塑造肠道微生物群的主要和关键因素。例如:

◆ 精制谷物、乳制品和茶或咖啡的摄入与颤螺菌目 (Oscillospirales)相对丰度增加有关;

◆ 甜饮料和甜点、动物脂肪和土豆与未分类的普雷沃氏菌种的相对丰度增加有关;

◆ 蔬菜和全谷物的摄入量与 Subdoligranulum丰度相关。

因此,肠道微生物组的独特性可能是CHH饮食显著降低心血管风险的重要原因。

一个人在日常生活中选择的食物的种类、数量、进食频率和时间安排等方面构成了他的饮食模式。不同的饮食模式具有不同的特点和健康益处或疾病风险。

不同人群可能需要符合自身需求的饮食模式。以下总结了一些主流饮食模式,帮助您了解其特点、益处和潜在不足,以便选择更适合自己的健康饮食。

首先要介绍一种典型的不健康饮食模式,也是现在很多年轻人都喜爱的西方饮食模式。

西方饮食是一种现代饮食模式,在西方社会中普遍存在。近年来,随着生活节奏加快,这种饮食在我国也越来越受欢迎。

“

西方饮食有什么特点?

•高糖和高碳水化合物: 西式饮食中的高糖和高碳水化合物主要来自于精制食品,如白面包、糕点、甜点和含糖饮料。

•高饱和脂肪酸: 这类饮食含有大量的饱和脂肪酸,主要来源于红肉、全脂奶制品和某些植物油(如棕榈油和椰子油)。

•高动物蛋白: 西式饮食中动物蛋白的摄入量较高,主要来自于牛肉、猪肉、鸡肉和奶制品。

•低膳食纤维: 膳食纤维摄入量低,因为这类饮食中新鲜水果和蔬菜的比例较低。

“

为什么这么多人选择西方饮食?

•口感和风味诱人:西式饮食的多样化和丰富的口味可以给人们带来饮食上的享受。

•方便快捷:许多西式食品,如快餐和即食食品,准备起来非常方便和快速,适合忙碌的现代生活节奏。

“

西方饮食对健康有哪些危害?

西方饮食在带来味觉上享受的同时,也伴随着许多健康隐患。

•易导致炎症:西方饮食与全身性慢性炎症和脂多糖易位有关,高脂饮食的摄入增加了促炎细胞因子的产生,导致全身性慢性炎症和脂多糖易位。这可能增加患心血管疾病、糖尿病和其他炎症性疾病的风险。

•增加慢性病风险: 长期摄入西方饮食与多种慢性疾病的风险增加有关,包括心血管疾病、某些类型的癌症、代谢综合征和认知能力下降。

•影响免疫系统: 西方饮食可能会影响免疫系统的功能,增加自身免疫性疾病和感染性疾病的风险。

“

对肠道微生物群有什么影响?

西方饮食中易于消化的非细胞营养素增加,可能会改变肠道pH值、微生物群组成和新陈代谢,影响肠道微生物群稳态的调节和维持。

与其他饮食相比,西方饮食与肠道微生物组多样性的显著降低有关,其肠道特征转向以拟杆菌属为主的肠道特征。其他丰富的物种属于Ruminococcus、Faecalibacterium、双歧杆菌属、Alistipes、Blautia、Bilophila。

并且由于纤维摄入较少和不同的微生物组成,相关的微生物群产生的短链脂肪酸也较少。

小结

综上所述,西方饮食虽然在某些方面为人们提供了便利,但其对健康的负面影响不容忽视。

为了改善健康状况,建议采取更加均衡和多样化的饮食模式,如地中海饮食,同时限制加工食品和高糖食品的摄入。

地中海饮食已经七年位于饮食榜单总体排名第一。

“

什么是地中海饮食?

地中海饮食是一种以蔬菜水果、鱼类、五谷杂粮、豆类和橄榄油为主的饮食风格,源自希腊、西班牙、法国和意大利南部等地中海沿岸的南欧国家。

这种饮食风格强调食物的天然、简单和清淡,富含营养,有助于减少患心脏病的风险,保护大脑免受血管损伤,降低中风和记忆力减退的风险。

“

地中海饮食有什么特点?

•植物性食物的丰富性:地中海饮食模式强调大量摄入水果、蔬菜、豆类、全谷物、坚果和种子。

•健康的脂肪来源:以橄榄油为主的不饱和脂肪,特别是单不饱和脂肪酸,作为主要的脂肪来源。

•适量的动物蛋白:适量摄入鱼类、海鲜、鸡蛋、家禽和低脂或脱脂乳制品。

•限制红肉和加工肉类:减少红肉和加工肉类的摄入,这些食品通常含有较多的饱和脂肪。

•适度饮酒:适量饮用红酒,尤其是晚餐时。

•香料的使用:使用香料和草药代替盐来增加食物的风味。

•高膳食纤维:通过食用全谷物、豆类和蔬菜来增加膳食纤维的摄入。

地中海饮食推荐的食物

特级初榨橄榄油;

新鲜水果,如蓝莓、草莓、无花果、桃子、芒果、梨和苹果;

新鲜蔬菜,如菠菜、羽衣甘蓝、芝麻菜、洋蓟、茄子、西葫芦、红薯、球芽甘蓝、芹菜、洋葱和胡萝卜;

藜麦、燕麦、鹰嘴豆、扁豆、杏仁、核桃、亚麻籽、奇亚籽;

植物奶,如杏仁奶或燕麦奶、希腊酸奶;

肉类如鸡胸肉、火鸡肉末、三文鱼、金枪鱼;

鸡蛋;

香草(新鲜或干燥)和香料,包括罗勒、牛至、迷迭香、百里香和大蒜

“

地中海饮食应该避免吃哪些食物?

地中海饮食的优点之一是限制性不强。这种饮食方法不禁止食用任何食物或食物种类,但会鼓励您限制食用某些食物的量。

•红肉:可以将红肉作为配菜。

•甜食:将甜食视为偶尔的庆祝食物,而不是日常的放纵。

•酒精:虽然适量饮用红酒是可以的,但过量饮酒可能会损害健康。不建议目前不喝酒的人饮酒。

•黄油:用更健康的替代品来代替黄油,比如橄榄油。

•全脂乳制品:减少食用冰淇淋和其他全脂乳制品。

•含糖饮料:不建议饮用含糖饮料,包括果汁。

“

地中海饮食的健康益处有哪些?

大量研究发现,地中海饮食存在以下的健康益处:

•降低患心脏病和中风的风险;

•预防认知能力下降和痴呆症;

•可能预防2型糖尿病;

•可能减轻炎症和自身免疫性疾病(如类风湿性关节炎)的症状和进展;

•可能有助于缓解抑郁症

改善心血管健康

地中海饮食已得到广泛研究,并一直被证明对心脏健康有益。

在希腊、意大利和日本等七个国家的一项大规模研究调查了13000名男性的饮食与心脏病之间的关系。研究表明,摄入的膳食脂肪类型(特别是不饱和脂肪)比脂肪总量更有益于心脏健康。

此后,包括2019年的PREDIMED研究和2022年的随机临床试验在内的众多研究发现,坚持地中海饮食与降低血压、胆固醇和体重有关,从而降低心血管疾病、死亡率、冠心病和中风的发病率。

降低癌症死亡率及糖尿病风险

一项对美国25,315名女性的前瞻性研究显示,那些坚持地中海饮食模式的人在25年的随访期间全因死亡率降低了23%。

这项研究还显示,较高的地中海饮食摄入量与20年随访期间未来2型糖尿病风险降低30%相关。地中海饮食模式可能还对癌症有保护作用。实际上,高度遵守这种饮食与普通人群中的癌症死亡率降低、癌症幸存者的全因死亡率降低,以及降低发展结直肠癌、头颈癌、呼吸、胃、肝和膀胱癌风险有关。

改善大脑健康

地中海饮食以海鲜、坚果、种子、特级初榨橄榄油、豆类、绿叶蔬菜和全谷物为主,对大脑健康有诸多益处。

多项研究表明,地中海饮食可以减缓人们大脑的衰老迹象。此外,越来越多的研究表明,这种均衡的饮食可以降低患痴呆症和阿尔茨海默病的风险。

事实上,一项2023年的研究和2018 年的研究表明,坚持地中海饮食的人患痴呆症的风险降低了 23%,并且对阿尔茨海默病进展的保护期为1.5至 3.5 年。地中海饮食不仅可以改善认知功能和预防神经退行性疾病,还可以改善心理健康。

一项2019年的研究显示,补充了鱼油的地中海式饮食改善了抑郁症患者的心理健康。多吃蔬菜、水果、全谷物、坚果和豆类,同时限制不健康食品,可以显著改善包括抑郁症在内的心理健康状况。

“

地中海饮食可以帮助减肥吗?

地中海饮食有助于减肥,特别是如果你从高糖、高钠和高饱和脂肪的饮食转变过来,但如果你想快速减肥,地中海饮食可能不适合你。

虽然地中海饮食不是为减肥而设计的,但这种饮食强调高纤维食物,如水果、蔬菜和全谷物,可以帮助你更长时间保持饱腹感。此外,用不饱和脂肪代替不健康的饱和脂肪已被证明可以改善代谢健康并有助于减肥。

地中海饮食已被证明可以促进长期减肥

多项研究表明,地中海饮食以植物为主的全食健康饮食方式对想要减肥的人有益。例如,2015 年的一项研究发现,与低脂饮食的人相比,遵循地中海饮食一年多的人减掉的体重更多。

利于体重维持和管理

2018年的一项大型纵向研究对32000多名参与者进行了评估,结果发现,对于基线体重正常的参与者而言,遵循地中海饮食可降低6至20年后体重增加和肥胖的风险,并降低腹部脂肪的风险。

“

对肠道微生物群有什么影响?

这些因饮食而导致的微生物组变化与短链脂肪酸产量的增加和代谢副产物(如乙醇、对甲酚和二氧化碳)产量的减少有关。

地中海饮食中富含的膳食纤维能够促进有益细菌的生长,如双歧杆菌、粪杆菌、Tenericutes、Dorea等。

膳食纤维还能增加产丁酸菌的丰度,如Roseburia hominis、Agathobaculum butyriciproducens、Faecalibacterium prausnitzii和厌氧菌Anaerostipes hadrus,这些细菌能够产生短链脂肪酸,对维持肠道屏障功能和抗炎作用至关重要。

两项干预研究将地中海饮食与特定分类特征联系起来,增加Faecalibacterium prausnitzii、Roseburia丰度,减少Ruminococcus gnavus、Collinsella aerofaciens、Ruminococcus torques丰度。

此外,地中海饮食中的植物化学物质,包括多酚、硫代葡萄糖苷、萜类等,也是肠道微生物群的重要底物,可以促进有益菌的生长,并通过微生物群依赖的生理效应,如短链脂肪酸介导的胰岛素抵抗衰减,对宿主健康产生积极影响。

并且地中海饮食中推荐的鱼类和海鲜是长链ω-3脂肪酸EPA和DHA的主要来源,这些脂肪酸对心脏健康有益,并且可能通过调节肠道微生物群的组成和功能来发挥作用。

这些因饮食而导致的微生物组变化与短链脂肪酸产量的增加和代谢副产物(如乙醇、对甲酚和二氧化碳)产量的减少有关。

“

地中海饮食是否存在不足?

•文化和可获得性:地中海饮食可能不适合所有人或每种文化,且某些地区可能难以获得地中海饮食中推荐的食物。

•成本:一些地中海饮食推荐的食物,如特级初榨橄榄油、新鲜海鲜和坚果,可能成本较高。

•个体差异:每个人的营养需求和健康状况都不同,地中海饮食可能需要根据个人情况进行调整。

•饮酒问题:虽然适量饮酒是地中海饮食的一部分,但并不适合所有人,特别是那些有酒精依赖或其他健康问题的人。

“

哪些人不适合地中海饮食?

地中海饮食通常对所有人都是安全的,包括老年人、儿童和孕妇。

小结

地中海饮食因其丰富的蔬菜、水果、全谷物和健康脂肪来源,被视为一种健康的饮食模式,有助于降低多种慢性疾病的风险并改善肠道健康。

但也存在一些局限性和不足,在采纳这种饮食模式时,应考虑个人的健康状况、文化背景和经济能力。

被评为最佳快速减肥饮食第一名的是生酮饮食。

“

什么是生酮饮食?

生酮饮食(keto)是一种高脂肪、低碳水化合物的饮食,旨在让你的身体进入酮症状态,燃烧脂肪以帮助人们减肥。这种饮食的目的是快速减肥,而不会感到饥饿或渴望。

“

生酮饮食为什么有助于快速减肥?

碳水化合物是人体首选的能量来源。当碳水化合物被摄入时,肝脏会将其转化为葡萄糖来为身体提供能量。然而,在生酮饮食中,你摄入的碳水化合物会比你平时少得多。

当你剥夺身体的碳水化合物,就会欺骗它,让它相信自己正在挨饿,迫使它几乎完全依赖脂肪,你的身体就会开始分解储存的脂肪来获取能量,这会导致你减肥。

研究表明,生酮饮食在短期内可以有效减肥,但从长远来看,它可能并不一定比摄入更多碳水化合物的低脂饮食更好。

“

生酮饮食有什么特点?

•高脂肪:生酮饮食中,脂肪通常占总热量摄入的70%至80%,这包括了饱和脂肪、单不饱和脂肪和多不饱和脂肪。

•适量蛋白质:蛋白质的摄入量需要控制,以避免身体将过多的蛋白质转化为葡萄糖,从而影响生酮状态。

•极低碳水化合物:碳水化合物的摄入量通常限制在每天20至50克,远低于一般饮食的摄入量。

•生酮比例:生酮饮食的生酮能力定义为脂肪克数与碳水化合物和蛋白质克数之和的比值,常见的生酮比为4:1或3:1。

•包括特定食物:饮食中鼓励摄入的食物包括肉类、鱼类、蛋类、健康脂肪(如橄榄油、椰子油)、非淀粉性蔬菜等。

“

生酮饮食有哪些健康益处?

生酮饮食对一些人的健康有益,包括:

•短期内减轻体重:生酮饮食通过限制碳水化合物的摄入,迫使身体燃烧脂肪来获取能量,有助于体重减轻。

•减少糖尿病患者对胰岛素的需求:生酮饮食有助于降低血糖水平,对糖尿病患者可能有积极影响。

•改善认知功能:一些研究表明,生酮饮食可能有助于提高认知功能和记忆力。

•减少炎症:生酮饮食中富含的抗炎食物,如浆果等,有助于减少身体的炎症反应。

•可能的神经保护作用:生酮饮食可能有助于改善线粒体功能,对某些神经退行性疾病有潜在的保护作用,并被发现可以减少癫痫患者的发作。

•癌症治疗的潜在辅助:一些研究表明,生酮饮食可能有助于减少某些癌症治疗的副作用,并可能对癌细胞的生长有一定的抑制作用。

生酮饮食已被证明可以帮助糖尿病患者降低糖化血红蛋白水平并减少胰岛素剂量。在一项临床试验中,采用极低碳水化合物生酮饮食的参与者将胰岛素剂量减少了一半,并在24周内达到正常血糖水平,比采用低热量饮食的另一组更快。

研究表明,生酮饮食可能对患有某些神经系统疾病的成年人有治疗作用,包括癫痫、阿尔茨海默病、偏头痛和神经胶质瘤,这些疾病是由人体代谢营养物质的方式发生紊乱引起的。

“

生酮饮食可能存在的健康风险?

虽然生酮饮食可以在短期内快速减轻体重,但同时也存在一些健康风险。包括以下几点:

•生酮饮食可能增加心血管疾病风险,如增加低密度脂蛋白(“坏”胆固醇)水平较高。

•水果和蔬菜摄入量减少可能导致营养缺乏,如维生素和矿物质摄入不足。

•可能影响肌肉消耗和运动表现。

•高蛋白质摄入可能增加代谢疾病的风险。

•肉类和乳制品的增加可能促进某些有害肠道细菌代谢产物产生,如氧化三甲胺和硫化氢。

•此外生酮饮食还可能导致肾结石和其他肾脏问题,脂肪肝和其他肝脏问题或是心脏病。

“

对肠道微生物群有什么影响?

临床前研究也表明,肠道微生物组的组成在响应生酮饮食时发生了显著变化,最明显的是:

•Akkermansia,乳杆菌属、Roseburia、副拟杆菌属(Parabacteroides)增加

•Turicibacter、Desulfovibrio、大肠杆菌和志贺菌属物种大幅减少。

——超重成年人

在涉及17名超重成年人的研究中,为期4周的生酮饮食显示在人肠道中放线菌门(Actinobacteria)和厚壁菌门的大量减少。具体来说,有益的双歧杆菌的19种物种减少了,而拟杆菌门丰度增加。这些变化部分是通过宿主产生酮体诱导的。

——癫痫儿童

在涉及12名严重癫痫儿童的为期3个月的研究中,遵循生酮饮食的儿童显示健康促进和消耗纤维的双歧杆菌属、直肠真杆菌(E.rectale)和Dialister属的丰度大幅减少。相反,儿童显示拟杆菌属和大肠杆菌属的丰度增加,后者部分归因于大肠杆菌(Escherichia coli)的增加。

“

哪些人不适合遵循生酮饮食?

不建议以下人群食用生酮饮食:

•患有胰腺疾病的人;

•患有肝脏疾病的人;

•甲状腺有问题;

•脂肪代谢紊乱;

•饮食失调或有饮食失调史;

•胆囊疾病或已切除胆囊的人

此外,孕妇、未接受过减肥医学建议的儿童、患有某些类型癌症的人、患有心脏病的人和高水平运动员都不应尝试这种饮食。

这种饮食还会对胰岛素和生殖激素产生巨大影响。糖尿病患者采用生酮饮食是有争议的,尤其是接受胰岛素治疗的人,至少需要仔细的医疗监测。

小结

总的来说,生酮饮食是一种特殊的饮食模式,它最大的优势在于能够快速减肥,并可能具有一定的神经保护作用,减轻炎症、改善认知功能,但同时也存在潜在的风险和挑战。

在开始生酮饮食之前,建议咨询医生或营养专家,以确保这种饮食模式适合个人的健康状况和生活方式。并且由于生酮饮食具有严格的限制性,不建议长期使用。

DASH饮食是一种预防及控制高血压的饮食模式,也是除地中海饮食外,最利于心脏健康的饮食模式。

“

什么是DASH饮食?

DASH饮食是推荐给想要预防或控制高血压的人的饮食计划。它通过增加纤维、水果、低脂(或脱脂)奶,和有益心脏健康的矿物质(包括钙、钾和镁)的摄入量,同时减少钠和不健康脂肪的摄入量来实现这一目标。

特点

•多不饱和脂肪:DASH饮食强调摄入多不饱和脂肪,如橄榄油、亚麻籽油、山茶油等,这些脂肪有助于改善心血管健康。

•全谷物:饮食中包括丰富的全谷物,如糙米、全麦面包和全麦意大利面,它们提供膳食纤维和必要的维生素和矿物质。

•蔬菜和水果:鼓励大量摄入各种蔬菜和水果,以提供抗氧化剂、维生素和矿物质。

•低脂乳制品:推荐食用低脂或无脂牛奶、酸奶和奶酪,这些乳制品是钙和维生素D的良好来源。

•限制饱和脂肪和胆固醇:减少黄油、起酥油、人造黄油、奶酪和熏肉等饱和脂肪和胆固醇含量高的食物的摄入。

•减少钠的摄入:DASH饮食建议减少钠的摄入,将钠的每日摄入量限制在2300毫克,以帮助降低血压。

“

如何开始DASH饮食?

您无需对饮食做出重大改变,只需从饮食习惯的小变化开始 DASH 饮食即可。

例如:

•每餐添加一份蔬菜或水果;

•每周吃两顿或两顿以上的无肉餐;

•使用香草和香料可以使食物更美味,而无需加盐;

•吃杏仁、山核桃或其他坚果代替薯片;

•尽可能将白面粉换成全麦面粉;

•午餐或晚餐后(或两者皆有)散步15分钟;

“

DASH饮食有哪些健康益处?

•降低血压:DASH饮食能够有效降低高血压,减少心血管疾病的风险。

•改善心脏健康:通过减少饱和脂肪和胆固醇的摄入,以及增加多不饱和脂肪和膳食纤维的摄入,有助于改善心脏健康。

•促进消化系统健康:富含膳食纤维的食物有助于维持肠道健康,预防便秘。

•控制体重:DASH饮食由于其高纤维和低脂肪的特点,有助于控制体重。

•预防糖尿病:研究表明,DASH饮食有助于预防2型糖尿病。

•抗炎作用:由于富含抗氧化剂和抗炎成分,DASH饮食可能有助于减少慢性炎症。

“

对肠道微生物群有什么影响?