-

CNAS L23010

CNAS L23010

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业 二级病原微生物安全实验室

二级病原微生物安全实验室- 联系电话:+13336028502

- +400-161-1580

- service@guheinfo.com

谷禾健康

小克里斯滕森氏菌(Christensenella minuta)是一种革兰氏阴性、不产生孢子、不运动的细菌:它属于厚壁菌门,这是细菌界中最大的门之一,包括多种对人类健康有重要影响的细菌。

在厚壁菌门下,C.minuta属于梭菌纲,这一纲的细菌多为厌氧菌,能在缺氧的环境中生长。梭菌目是梭菌纲下的一个目,包含了多种与消化道健康密切相关的细菌。

在梭菌目下,C.minuta属于Christensenellaceae属,这是一个与肠道健康紧密相关的科。由Christensenella minuta和少数其他菌种组成的属。

Christensenella minuta于2012年首次从健康人类粪便中发现,被认为是新一代益生菌。克里斯滕森菌科(Christensenellaceae)及其成员Christensenella minuta已被证明具有许多健康益处。

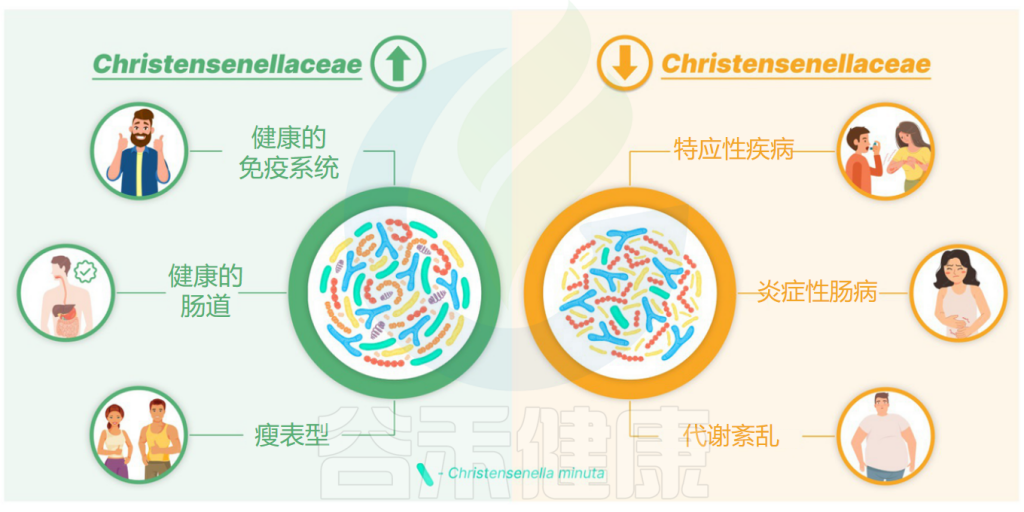

研究表明,Christensenella minuta在2型糖尿病和肥胖等代谢紊乱以及炎症性肠病中的丰度显著下降。其相对丰度与低 BMI 指数相关的瘦表型呈正相关。

除此之外,支气管哮喘和过敏性疾病、肾结石、情感障碍、甲状腺癌、粘膜类天疱疮、多囊卵巢综合征和复发性口疮性口炎等疾病中Christensenella minuta的丰度也较低。

Christensenella minuta能够代谢多种碳水化合物,例如纤维素、半纤维素和果胶,产生乙酸和丁酸等短链脂肪酸,这些物质不仅对肠道健康有益,还能调节宿主的代谢过程。

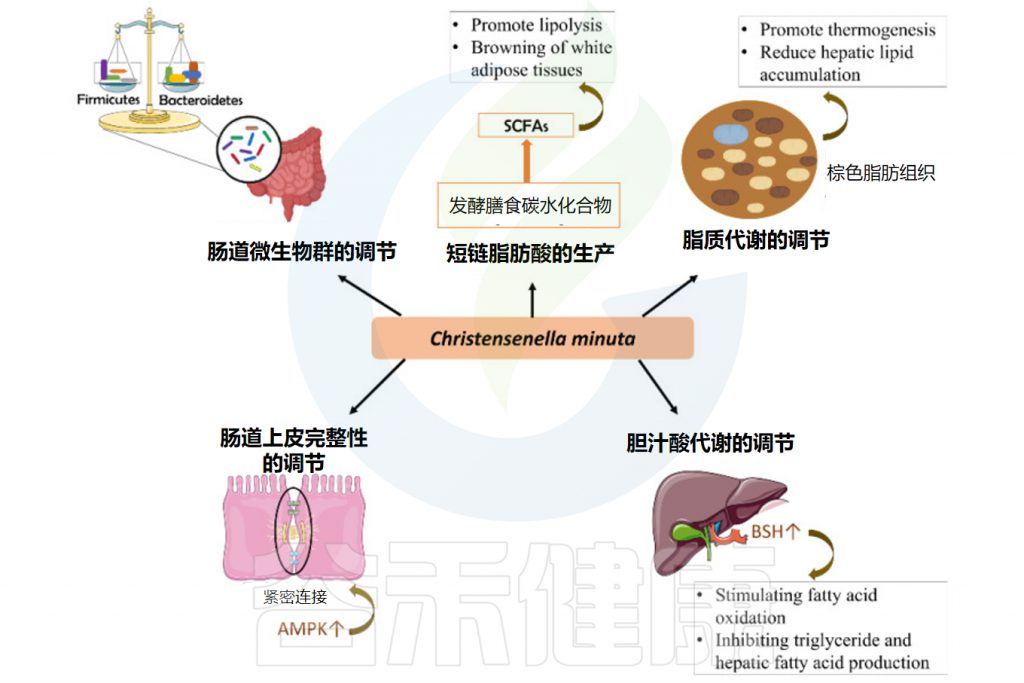

C.minuta通过几种机制影响代谢健康,包括使肠道微生物群重新正常化、产生功能性短链脂肪酸、抑制脂肪生成、维持肠道上皮完整性以及通过胆汁酸代谢调节能量代谢。

此外,C.minuta还通过抑制NF-κB信号通路和促炎细胞因子IL-8的分泌来缓解炎症性肠病。

C.minuta还可能对患有过敏性疾病的患者大有裨益,因为它可以改善肠道通透性并减轻全身炎症。而患有哮喘、湿疹和食物过敏的患者更容易出现“肠漏”,这被认为是导致疾病发病和诱发病情的一个因素。

鉴于其能够限制肠道干细胞增殖,未来C.minuta衍生的益生菌也可能对恶性肿瘤患者有益,尤其是结肠癌患者。

此外,Christensenella minuta显示出与其他潜在有益菌株的强烈相关性;由于C.minuta能够产生短链脂肪酸或塑造酸性环境,有利于其他有益菌(如Akkermansia muciniphila和Roseburia faecis)或与传统益生菌菌株(如双歧杆菌和乳酸杆菌)的生长,C.minuta还能够产生氢气,为M.smithii提供代谢底物(它利用H2和CO2产生甲烷),同时会抑制如克雷伯菌、大肠杆菌等机会性病原体的定值和增殖。

本文从基本属性、人群分布、Christensenella minuta的丰度与一些人体疾病(如肥胖、炎症性肠病和 2 型糖尿病)中的关联,以及与其他细菌的相关性,讲述了可能成为新一代益生菌的Christensenella munita。更好的了解Christensenella可以为基于肠道微生物群的个性化药物或疗法铺平道路。

▸ 发现历史

小克里斯滕森氏菌(Christensenella minuta)(DSM 22607) 于2012年通过 16S rRNA 测序发现,并首次从健康日本男性的粪便样本中培养出来。

2021年,发现了另一个C.minuta菌株DSM33407。其序列与菌株DSM22607有 99% 的一致性,并表现出相似的微生物学特性。次年,另一株菌株C.minuta DSM 33715 被公布并登记。

此外发现了两个新的细菌物种Christensenella massiliensis和Christensenella timonensis ,经 16S rRNA 测序,它们与C. minuta的序列相似性分别为 97.4% 和 97.5%。

而Caldicoprobacter oshimai JW/HY-331 T、Tindallia californiensis DSM 14871 T和Clostridium ganghwense JCM 13193 T是最近的亲属。

▸ 基本属性

从分类学上讲,Christensenella minuta属于厚壁菌门、梭菌纲和梭菌目。该细菌以丹麦微生物学家 Henrik Christensen 的名字命名,其种名反映其小巧的体型(Minuta在拉丁语中是“小”的意思)。该菌株的基因组相对较小,由大约150万个碱基对组成。

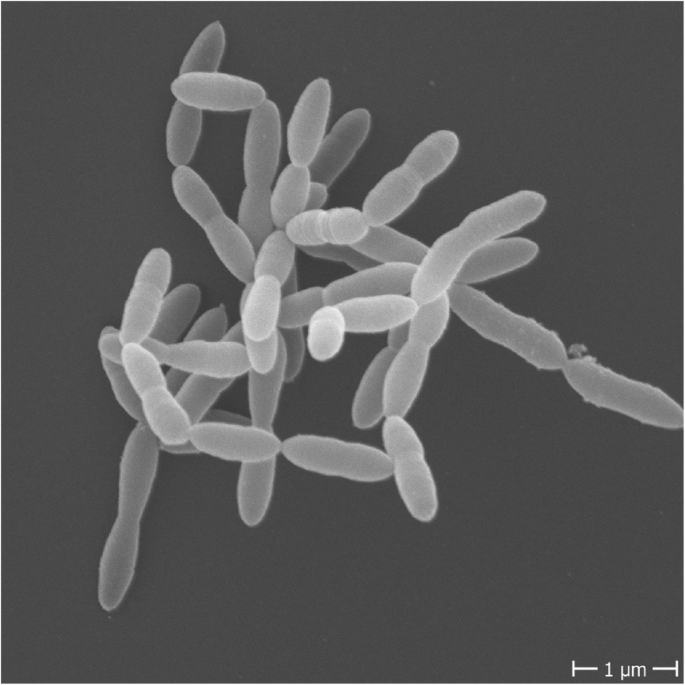

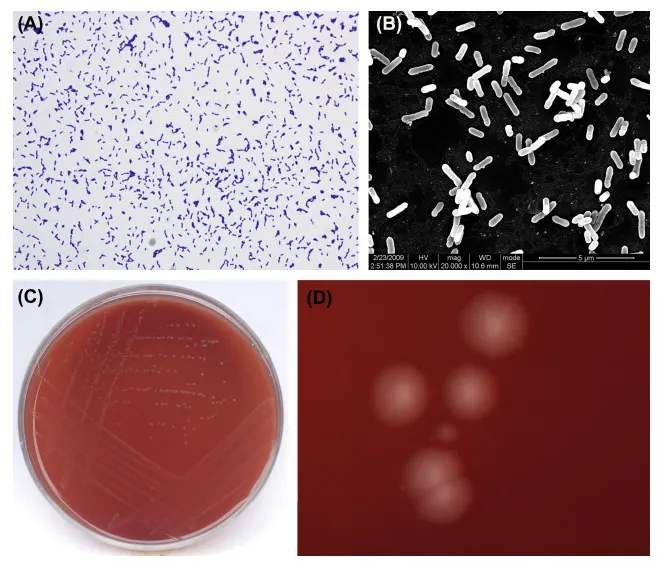

Christensenella minuta的细胞形态

doi: 10.1186/s12915-019-0699-4.

Christensenella minuta是一种小型杆状细菌,末端呈锥形、大小从0.5毫米到1.9毫米不等、革兰氏阴性、不产生孢子、不运动的细菌,可形成圆形、几乎无色的菌落。菌落的平均尺寸为:宽度0.507±0.04μm、长度1.27±0.28μm、直径0.5–1.0μm,单独或成对出现。

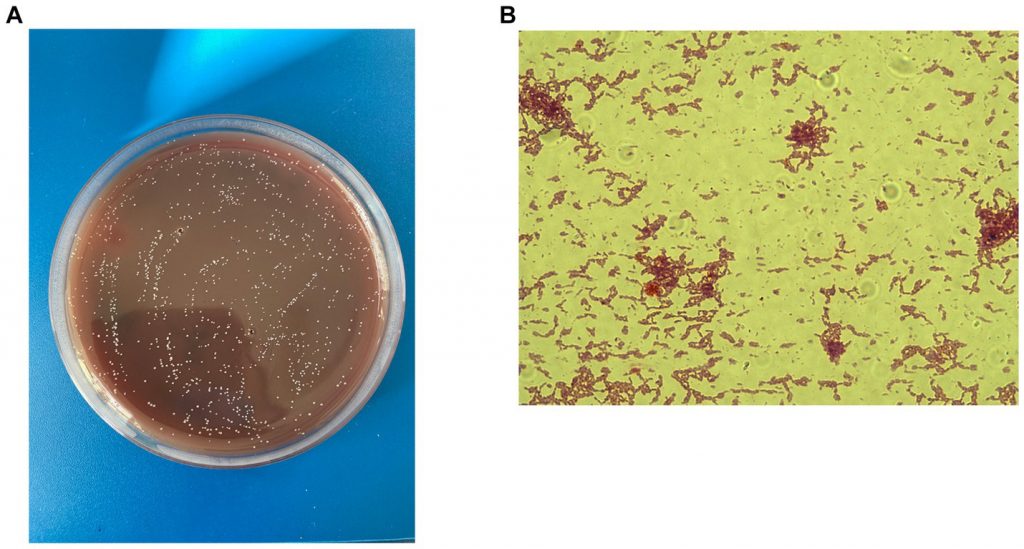

Ignatyeva O,et al.Front Microbiol.2024

A)革兰氏染色;B)在Schaedler琼脂上生长的菌落

-暴露于空气中会显著降低活性

它最初被描述为严格厌氧的;然而,后来的研究表明,它可以耐受氧气数小时。与普遍看法相反,暴露在大气中不会立即杀死细菌,而是会降低其活力。Christensenella minuta在37–40°和pH7.5时生长最快。它不是特别挑剔,可以在各种培养基中生长。

Christensenella minuta具有边界清晰的细胞壁,由丙氨酸、谷氨酸、丝氨酸和LL-二氨基庚二酸组成,这些细胞壁与半乳糖、葡萄糖、鼠李糖和核糖作为全细胞糖连接。

-对氨苄西林和四环素有抗性

菌株DSM22607的胆汁抗性为20%,而菌株 DSM33715的胆汁抗性高达80%。

对氨苄西林和四环素有抗性,但对氯霉素、克林霉素、美罗培南、甲硝唑、莫西沙星和哌拉西林/他唑巴坦敏感。

-可以利用多种单糖,但无法代谢色氨酸

在碳源利用方面,Christensenella minuta显示出对多种碳水化合物的利用能力,包括纤维素、半纤维素和果胶等。这些碳水化合物在肠道中不易被宿主消化酶分解,但C. minuta能够通过其独特的酶系统进行发酵,从而获取能量和营养物质。

C.minuta可以利用多种单糖,如葡萄糖、D-木糖、L-阿拉伯糖、L-鼠李糖和D-甘露糖,进行糖酵解发酵。C. minuta对葡萄糖的主要发酵产物是短链脂肪酸(乙酸和丁酸)。此外,已证明它可以通过发酵转化有机底物以产生大量氢气。

C. minuta对过氧化氢酶、氧化酶和脲酶的检测结果均为阴性。它也不能还原硝酸盐,也不能代谢色氨酸。最近, C. minuta菌株之一 DSM 22607被证明能产生一种新型胆盐水解酶(BSH)。

克里斯滕森菌科(Christensenellaceae)成员遍布各大洲。它们生活在各种动物的微生物群中,从蟑螂和蜥蜴到鸟类和哺乳动物,包括人类。这些细菌主要存在于胃肠道中,但也存在于灵长类动物的呼吸道和泌尿生殖道。

▸ 不同种族和性别之间丰度差异显著

Christensenella minuta作为健康成人结肠中的亚优势共生微生物种群,约占细菌总种群的0.2%到2%。其流行率在个体之间差异很大。在人群中,与克里斯滕森菌科(Christensenellaceae)不同相对丰度相关的特征包括种族和性别。

例如,对居住在阿姆斯特丹的2000多名不同种族的个体进行了研究,报告称荷兰受试者的Christensenellaceae科相对丰度最高。同样,比较了1673名居住在美国的人种族间微生物组差异,报告称与其他种族相比,亚太岛民的粪便样本中Christensenellaceae科的总体代表性较低。

一项研究还发现,与男性相比,女性中Christensenellaceae的相对丰度更高,在动物中也报告了类似的观察结果。这些种族和性别差异的根本原因尚不清楚。

▸ 百岁老人和瘦体型的人群中丰度更高

还有研究表明,在中国、意大利和韩国等国,百岁老人和超百岁老人体内的Christensenellaceae相对丰度高于年轻人群,因此Christensenellaceae可能与人类长寿有关。

针对多个地理位置的相对年轻个体的研究也发现了Christensenellaceae与年龄的正相关的关系 。鉴于这些研究均未对同一个体进行长期跟踪,因此 Christensenellaceae 与年龄的关联可能反映的是队列效应,而非年龄效应。

例如,随年龄而变化的饮食模式可能会影响这种关联,或者较早出生的个体体内的Christensenellaceae含量可能一直高于较晚出生的个体。

基于 16S rRNA 基因的肠道微生物群检测,该菌群在瘦体型个体中较为丰富。M.smithii是最丰富的产甲烷菌,它利用H2和CO2(C.minuta细菌发酵膳食纤维的产物)产生甲烷,表明以H2为基础的共营养与瘦表型和健康状态相关。这表明C.minuta和M.smithii之间存在跨物种氢转移,并且这两个物种与瘦表型呈正相关。

▸ 炎症性肠病等疾病中丰度降低

研究发现,C. minuta在健康个体的肠道微生物群中普遍存在,但在患有炎症性肠病(IBD)等特定疾病的个体中,其丰度显著降低。

这种分布的差异性提示了C. minuta在维持肠道健康和预防疾病方面可能具有重要作用。

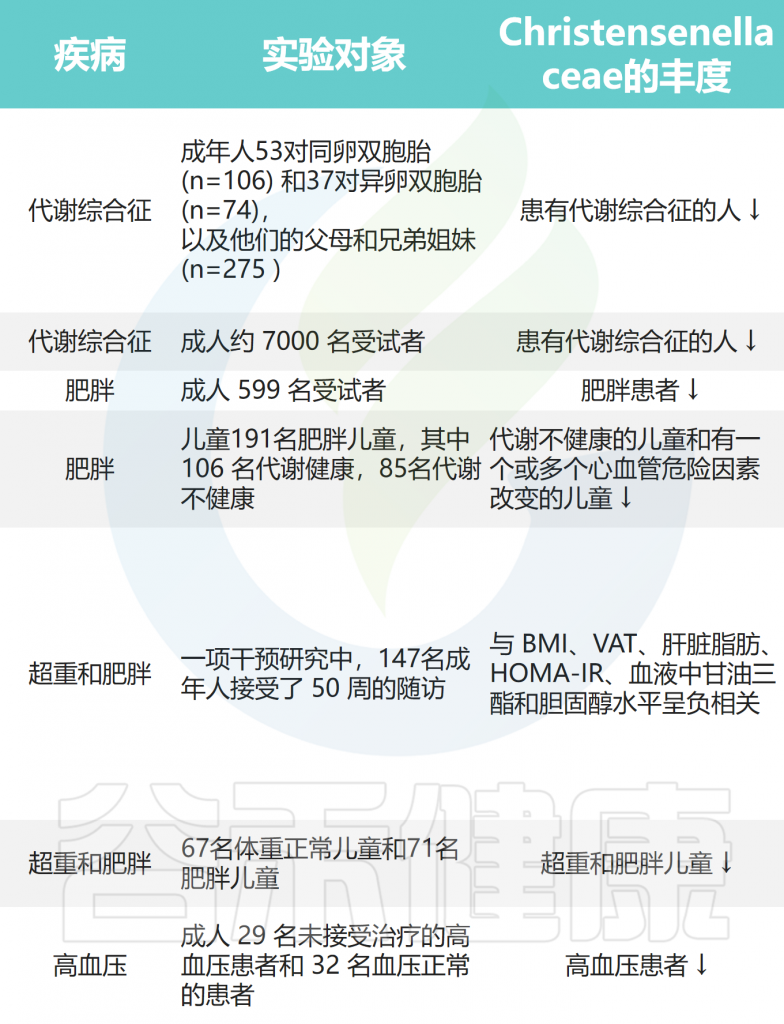

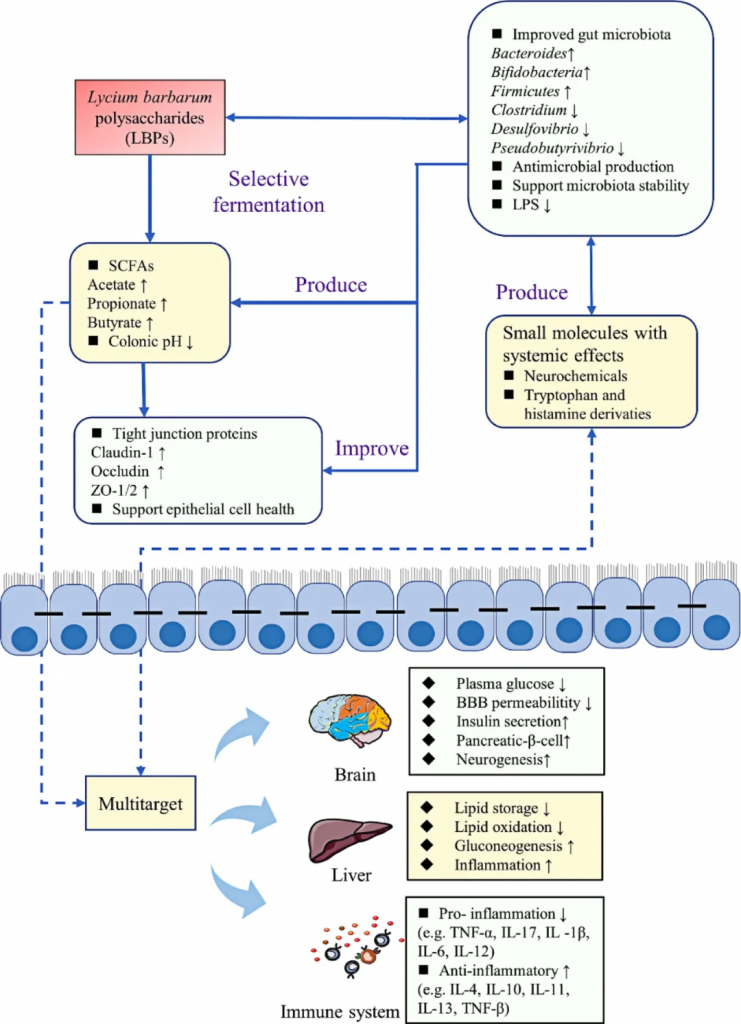

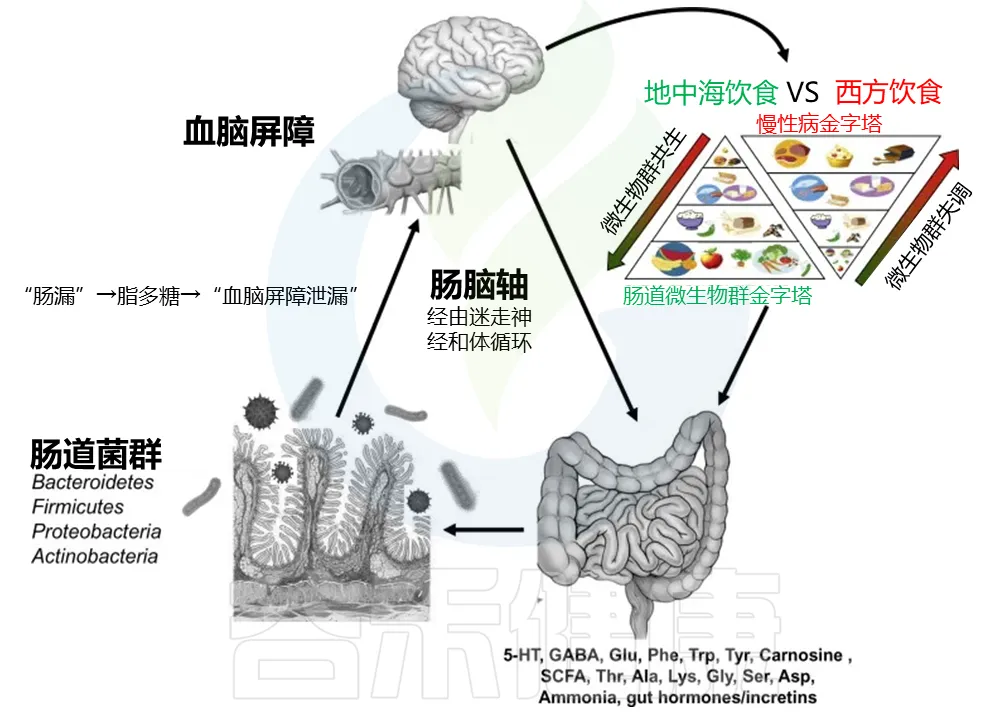

越来越多的研究揭示了Christensenella minuta在人体健康和疾病中的重要作用。Christensenellaceae与多种代谢过程密切相关。研究表明,这种细菌在调节宿主的能量平衡、脂质代谢、脂多糖代谢、抗炎作用以及维持肠道屏障功能方面发挥着关键作用。

进一步的研究还发现,Christensenellaceae的丰度与肥胖、糖尿病、炎症性肠病等多种疾病的风险呈负相关。它还与健康衰老有关。在短短10年内,已经积累了大量证据表明,Christensenellaceae在许多疾病中显著减少。

Christensenellaceae与人类健康之间的关联

Ignatyeva O,et al.Front Microbiol.2024

▸ 肥胖患者中减少 ↓

肥胖是一种复杂的疾病,由体内过多的脂肪堆积引起,会对身体健康产生不利影响。许多非传染性疾病,如心血管疾病、各种癌症、2 型糖尿病、高血压和中风,以及精神健康问题都与肥胖有关。

研究认为,肥胖的病因与肠道菌群失调和先天性瘦素缺乏有关。已提出了几种机制将肥胖的发生与肠道菌群组成联系起来,这些机制是通过代谢和炎症活动的功能障碍实现的。

肥胖的发生涉及肠道菌群和宿主,是通过与近端器官的直接相互作用或通过代谢物分泌与肝脏、脂肪组织和大脑等远处器官的间接相互作用介导的。

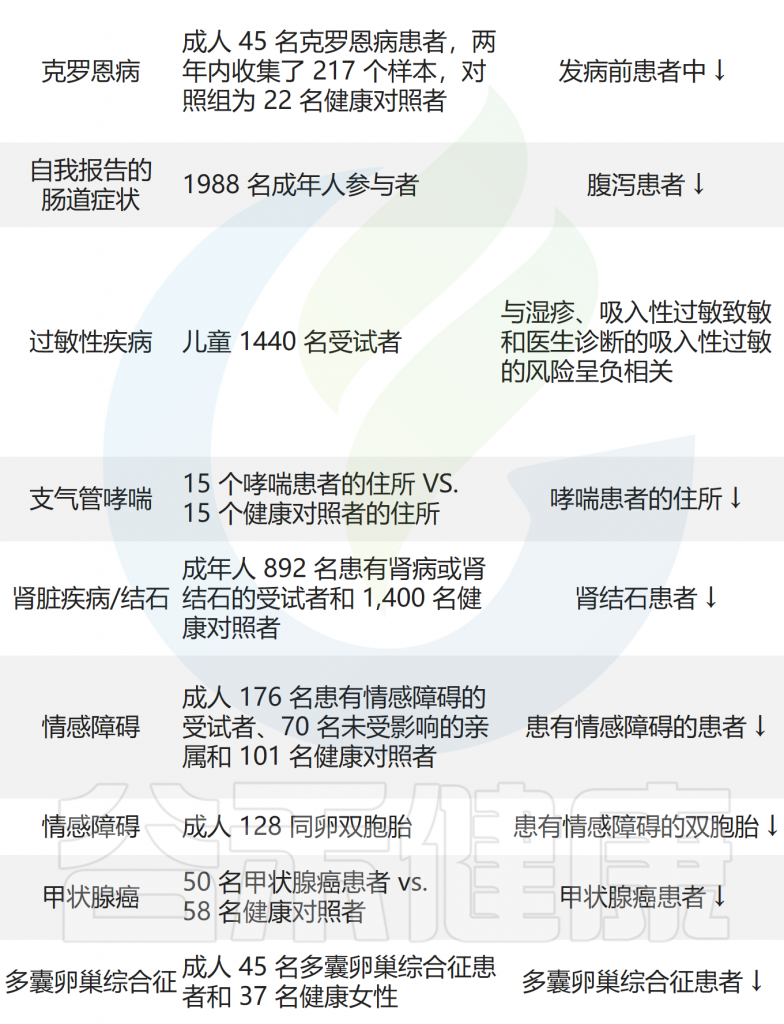

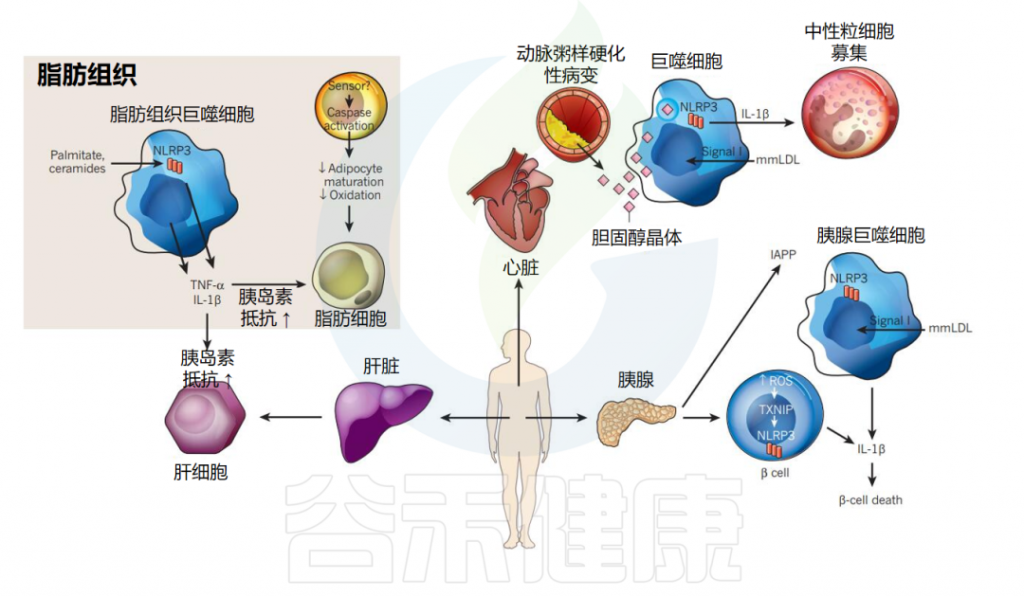

在许多研究中,C. minuta被反复与其治疗性抗肥胖潜力联系在一起,这表明C. minuta在肠道微生物生态系统中的作用与宿主代谢的调节之间存在很强的相关性。C. minuta发挥治疗性抗肥胖作用的机制包括调节肠道上皮完整性、产生短链脂肪酸、改善脂质代谢和胆汁酸代谢。

Christensenella minuta抗肥胖作用的潜在机制

Ang WS,et al.Foods.2023

-产生短链脂肪酸来调节能量代谢和肠道稳态

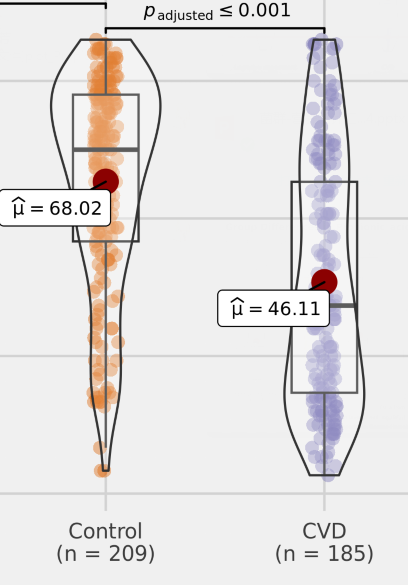

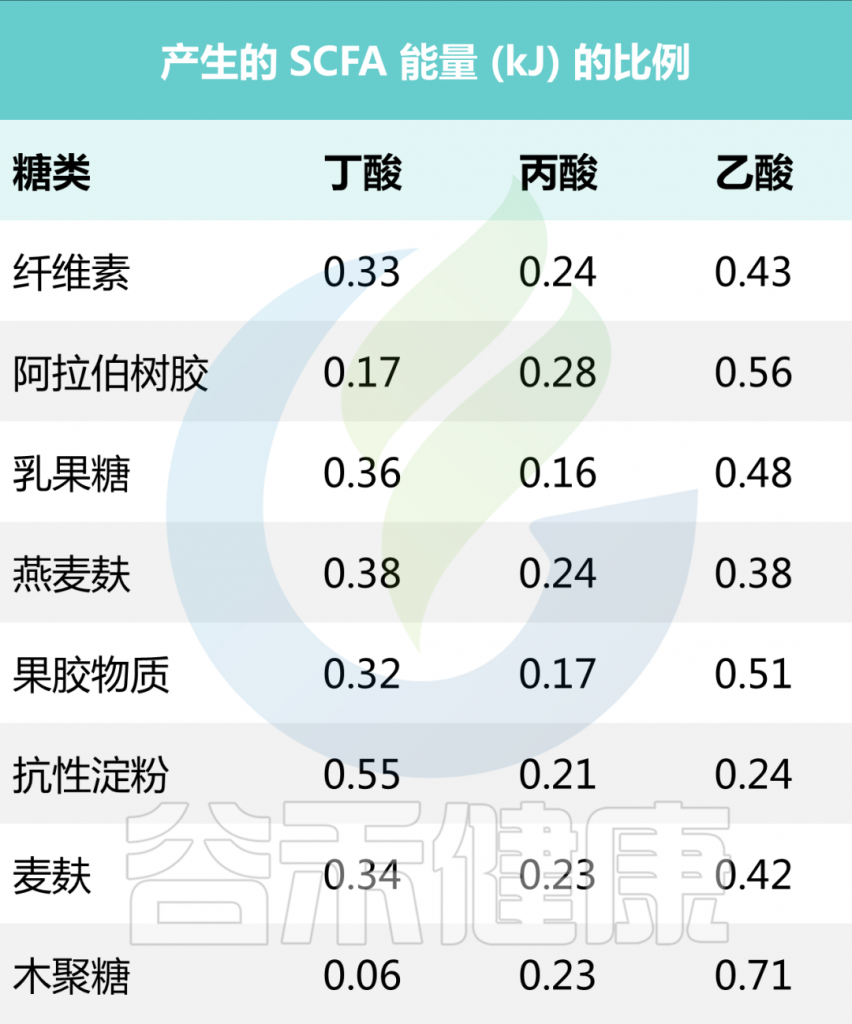

研究发现C. minuta DSM 22607以5:1的比例产生高水平的乙酸盐和中等水平的丁酸盐,而不产生丙酸盐。

同时,在近端和远端结肠中均发现了低水平的支链脂肪酸,即异丁酸、异戊酸和异己酸,这表明C.minuta可降低细菌蛋白水解并刺激碳水化合物发酵。

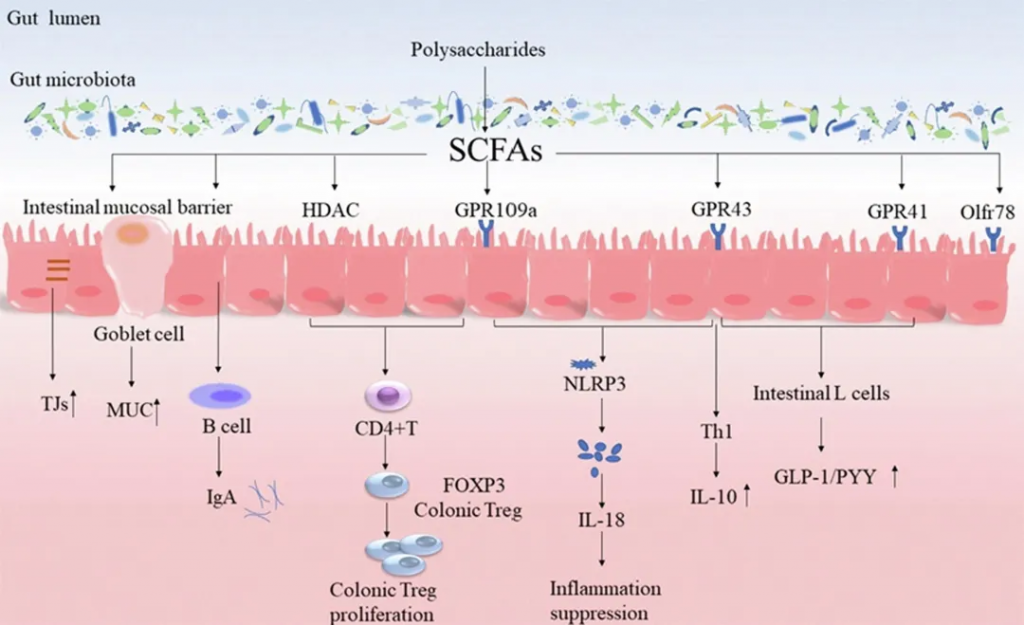

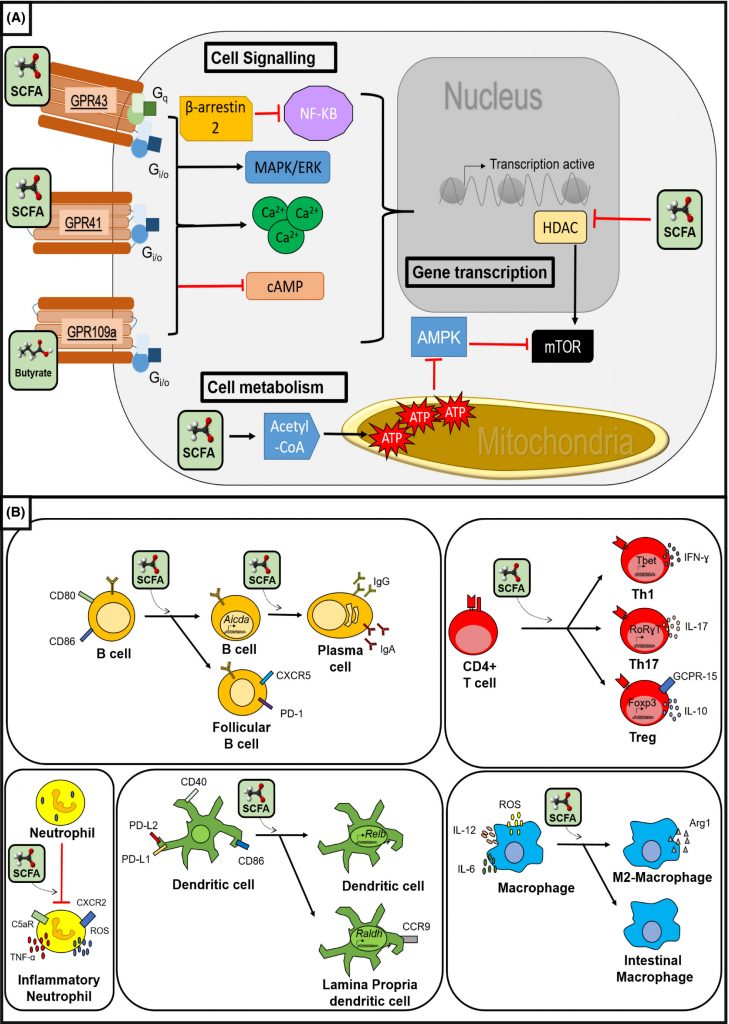

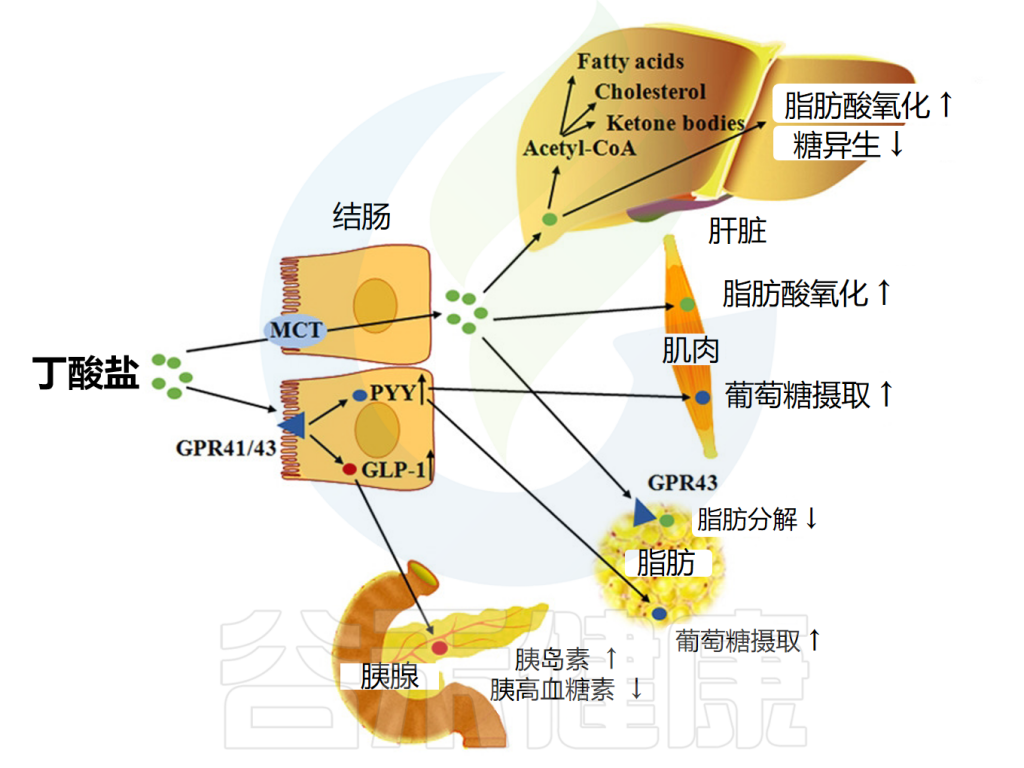

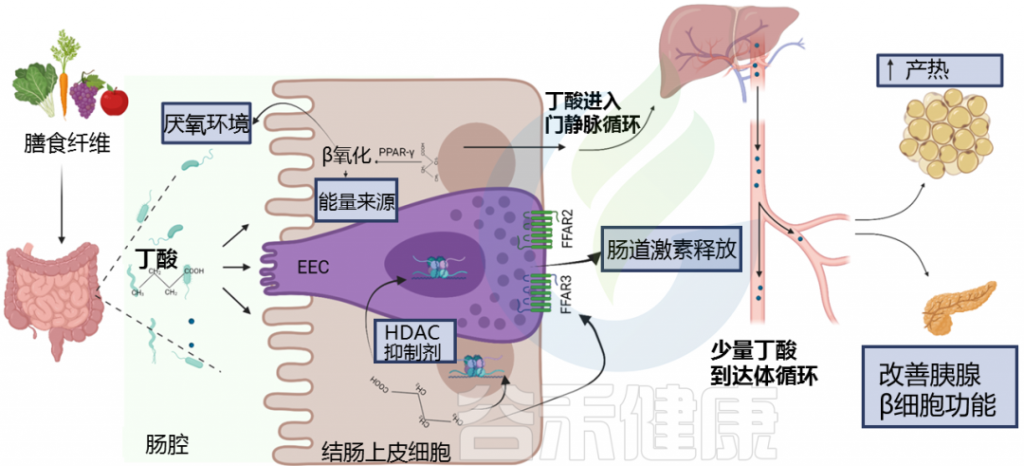

肠道菌群通过短链脂肪酸(SCFA)产生参与调节能量代谢和肠道稳态。SCFA 被吸收并充当宿主体内葡萄糖和脂质代谢的能量来源或前体。SCFA可能通过G蛋白偶联受体,即游离脂肪酸受体2(FFAR2)和3(FFAR3)与结肠、肝脏、肌肉和脂肪组织相互作用。

-调节瘦素水平,减少脂肪的生成

此外,短链脂肪酸会上调抑制饥饿的瘦素合成,抑制脂肪生成并促进脂肪分解。研究评估了丁酸盐的施用可以通过促进脂肪细胞形成和脂肪组织褐变来减少能量摄入,增强脂肪氧化和能量消耗,从而治疗和预防肥胖。

这些由肠道微生物群产生的短链脂肪酸还与结肠粘膜中的肠内分泌细胞相互作用,诱导释放胰高血糖素样肽1(GLP-1)和肽YY(PYY)。这些激素进入体循环并对许多器官和组织发挥作用,最重要的是胃和胰腺。GLP-1和PYY共同防止胃排空过快,抑制酸分泌和运动,减缓胃肠道运输,从而导致食欲减少和食物摄入量减少。GLP-1还能刺激胰岛素分泌并防止胰腺β细胞衰竭。

–C.minuta改善了肠道上皮完整性,增强肠道屏障

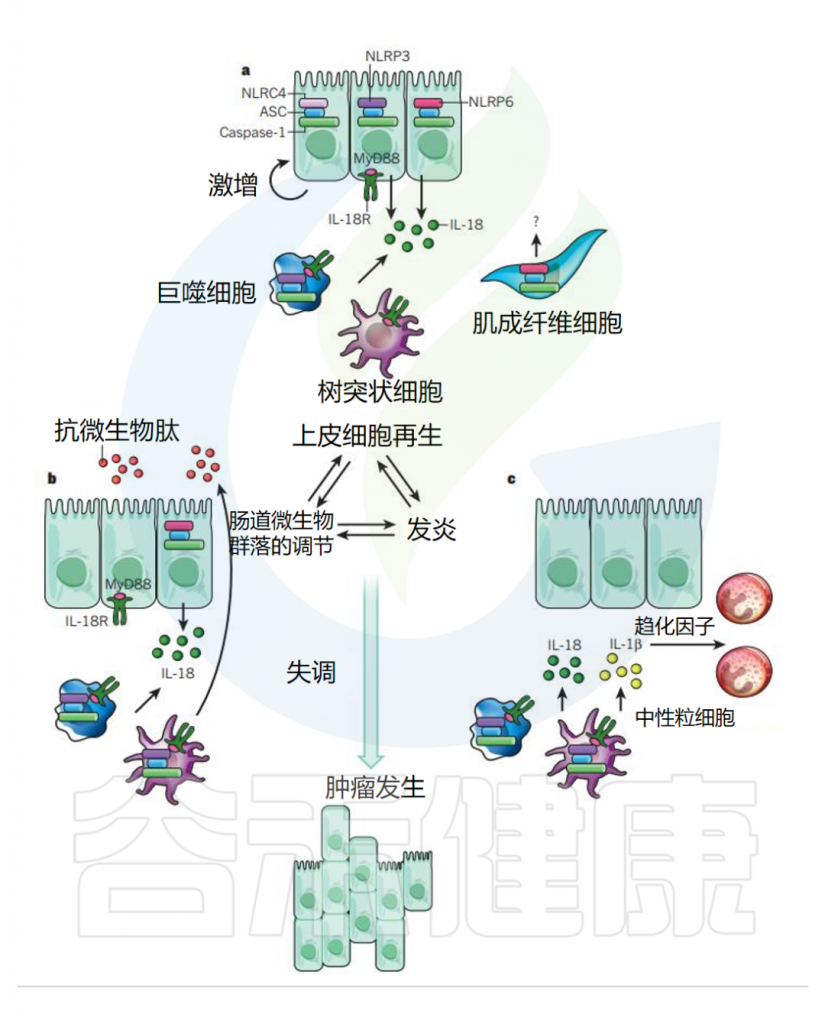

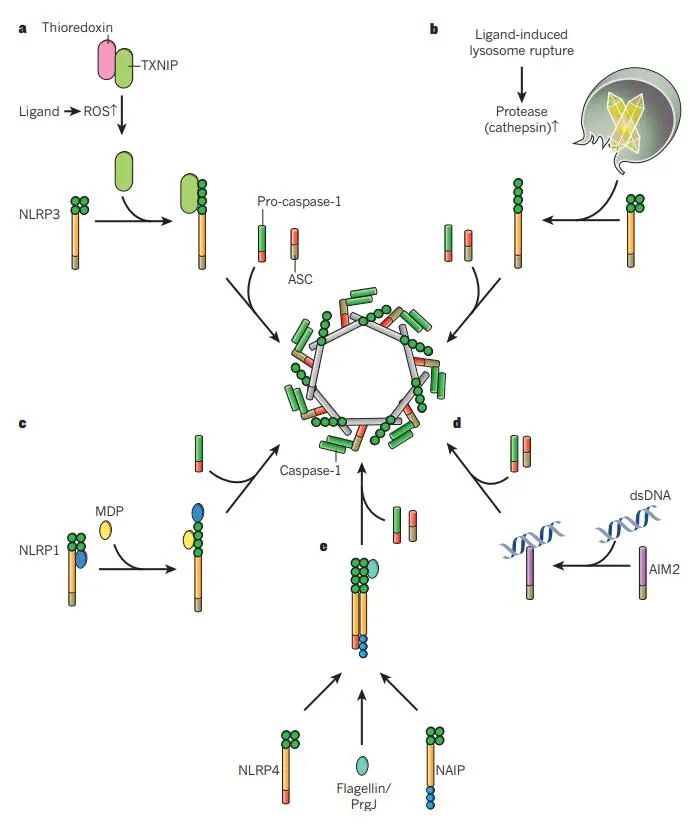

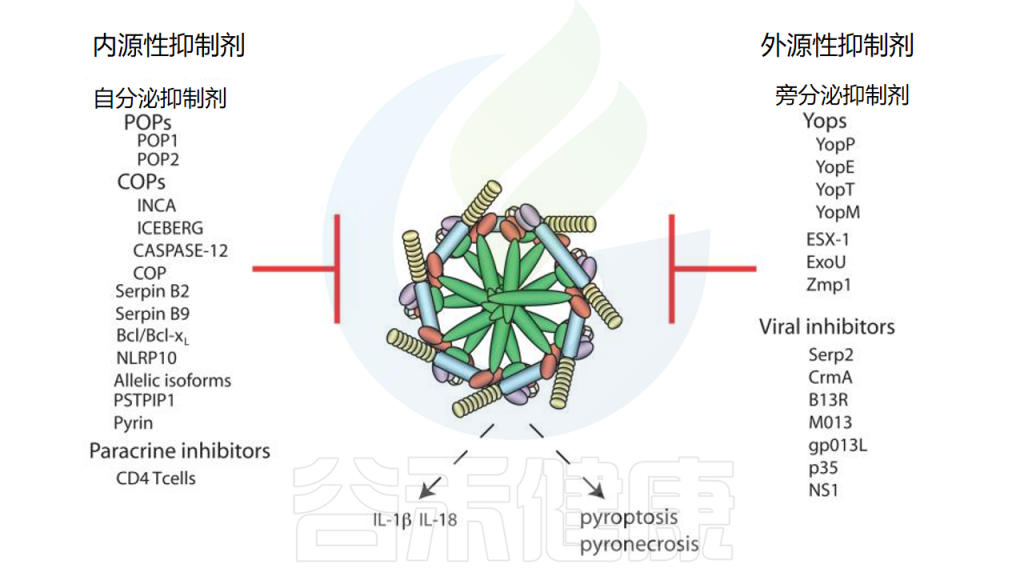

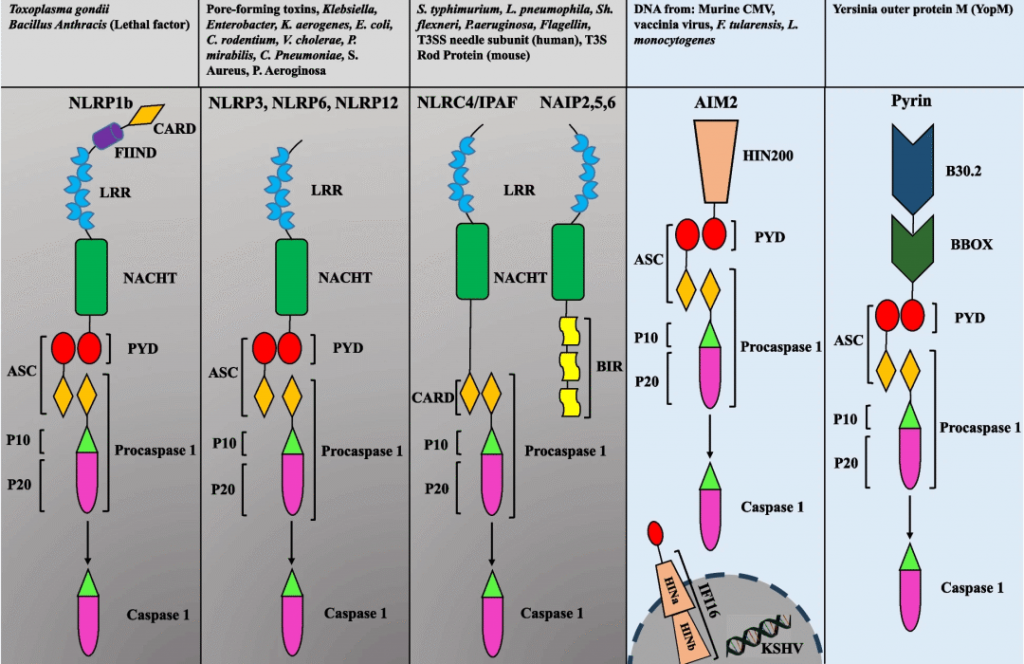

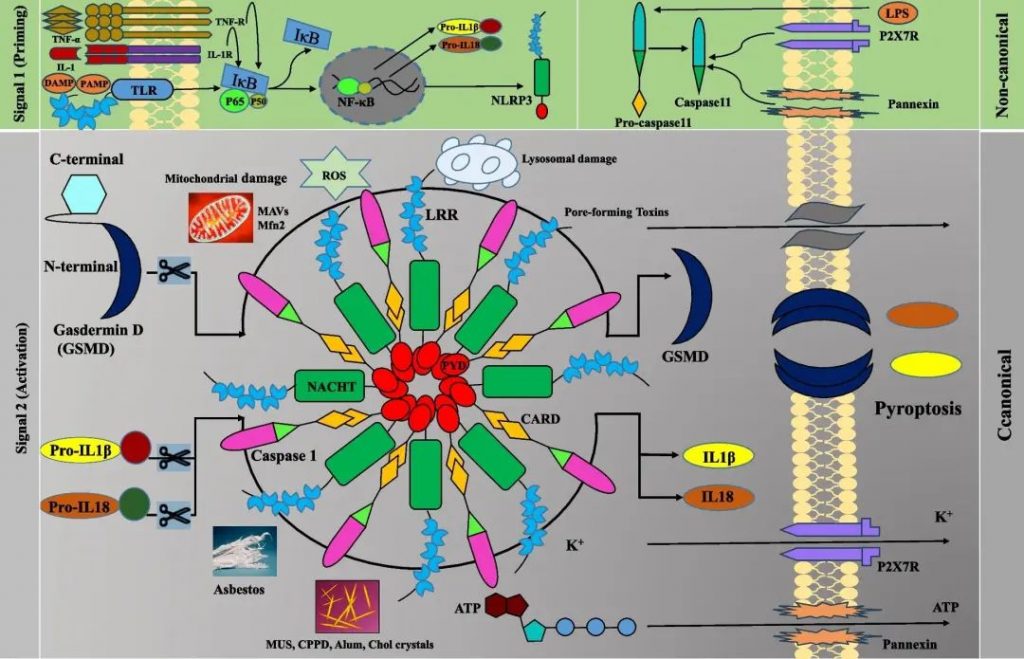

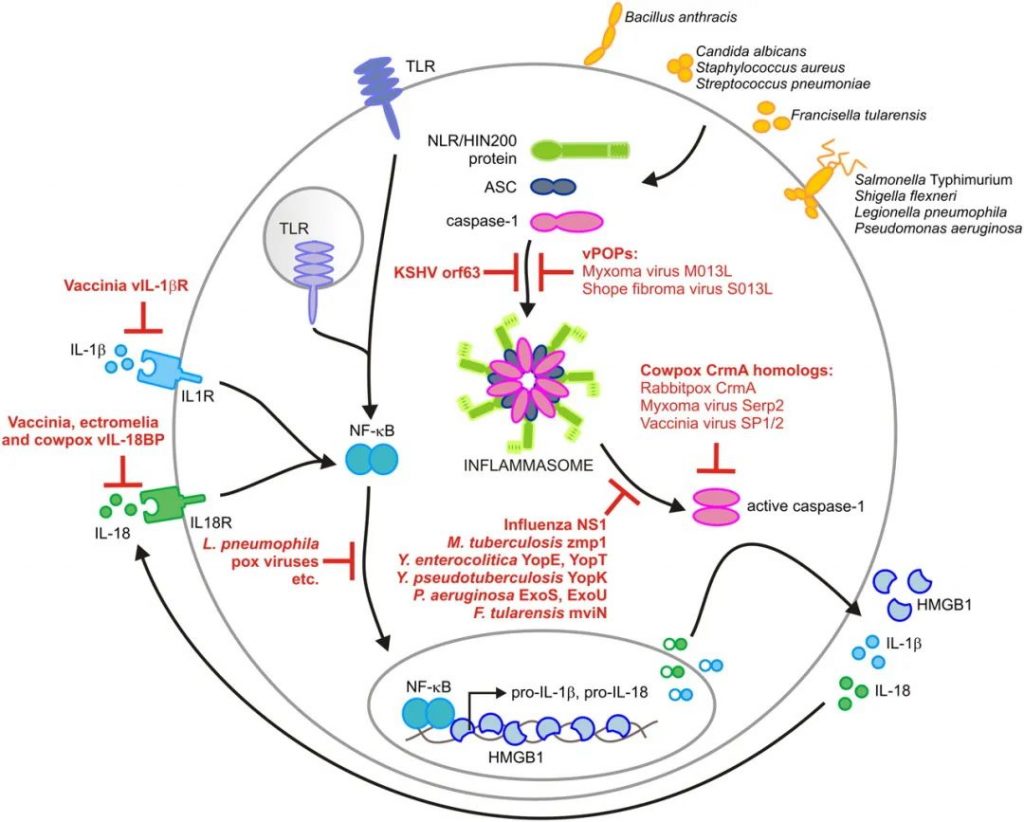

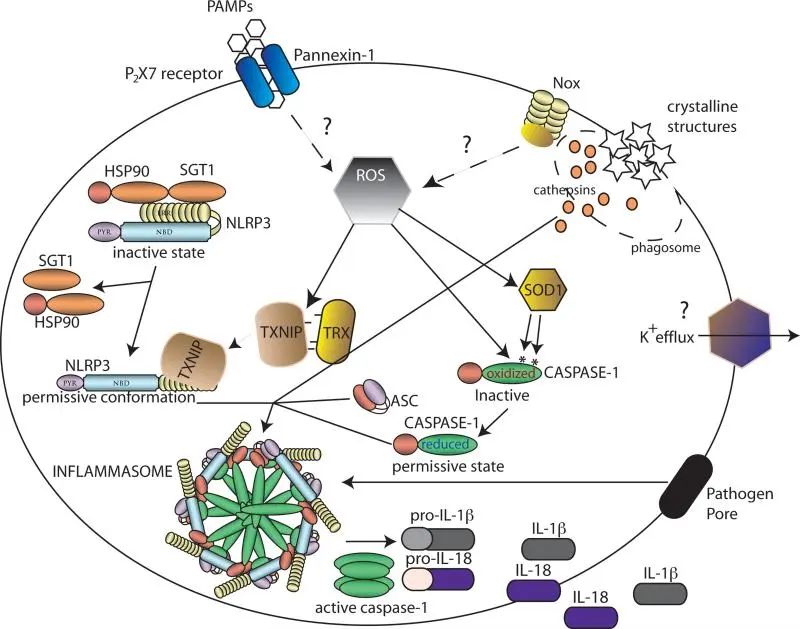

此外,C. minuta合成的两种短链脂肪酸可能都参与维持肠上皮屏障。例如,乙酸和丁酸可通过与G蛋白偶联受体GPR43和GPR109A 结合来激活核苷酸结合寡聚化结构域3(NLRP3)炎症小体,这会增加IL-18的释放,促进上皮细胞的修复。

丁酸能稳定缺氧诱导因子(HIF),后者是屏障保护和组织再生的关键分子,它上调紧密连接蛋白,增加杯状细胞的黏蛋白生成,从而增强肠道屏障。

一项研究表明,C. minuta在体外和涉及高脂饮食组的动物研究中改善了肠道紧密连接蛋白(ZO-1)、闭合蛋白(OCLN)和紧密连接蛋白-1(CLDN1)的表达。

肠道通透性增加被认为是脂肪诱导性肥胖的一个驱动因素,与肠道菌群失调和肠道炎症有关。已证实肥胖小鼠的紧密连接减少,这表明肥胖是由肠道通透性增加和跨上皮阻力降低引起的。

肠道紧密连接蛋白下调可导致肠道渗漏,其中脂多糖细菌物质和其他炎症介质通过紧密连接扩散并与宿主免疫细胞相互作用,导致低度炎症、暴食并最终导致体重增加。

-调节甘油三酯和游离脂肪酸的积累

此外,与肥胖水平或体脂相关的身体质量指数(BMI)也与肠道中C.minuta的丰富程度密切相关。调节脂肪酸的合成和氧化以及抑制脂肪生成对体脂和体重有有利的影响。

早期的一项研究表明,肠道微生物群中C.minuta的存在与肥胖降低之间存在联系。一项针对C.minuta的干预研究表明,在饮食诱导的肥胖小鼠模型中,肝脏甘油三酯和游离脂肪酸的积累受到阻碍。这一发现与基因表达水平一致,在补充了C.minuta的动物模型中,编码肝脏葡萄糖激酶的gck基因受到强烈抑制。

葡萄糖激酶的过度表达促进了糖的过度吸收、肝脏脂质积累和棕色脂肪组织(BAT)中产热蛋白的下调,导致肥胖。从机制上讲,增强BAT中的脂肪组织产热作用并诱导白色脂肪组织(WAT)褐变可导致体重减轻。

-通过调节胆汁酸代谢来发挥抗肥胖能力

胆汁酸代谢对于调节葡萄糖和能量代谢、肠道完整性和免疫力至关重要。胆汁酸代谢的改变与肥胖密切相关。胆汁酸代谢通过刺激脂肪酸氧化和抑制甘油三酯和肝脏脂肪酸的产生。

C.minuta的抗肥胖潜力还通过结肠中的胆酸/牛磺胆酸(CA/TCA)比率来展现。这一发现意义重大,为抗肥胖与糖分解代谢以及初级胆汁酸的有效解离之间的关联提供了重要的理论基础。

C.minuta菌株 DSM33407和DSM22607在80%胆汁存在48小时的情况下均对胆汁酸具有高度耐受性。胆汁酸水解酶(BSH)基因已在两种C.minuta菌株中被鉴定,并且由于其水解结合胆汁酸的强能力而高度表达。

C.minuta还通过法尼醇x受体和G蛋白偶联胆汁酸受体(TGR5)促进胆汁酸代谢,而 TGR5 在肠道中高度表达。一些体内研究表明,肠道生态系统中BSH的高水平表达被认为是抗肥胖的关键调节因素,可显著降低体重、肥胖、循环低密度脂蛋白(LDL)胆固醇和甘油三酯。

注:BSH活性是肥胖控制的关键机制目标。利用具有高BSH活性的细菌菌株来丰富肠道微生物群可能是预防和控制肥胖的一种策略。

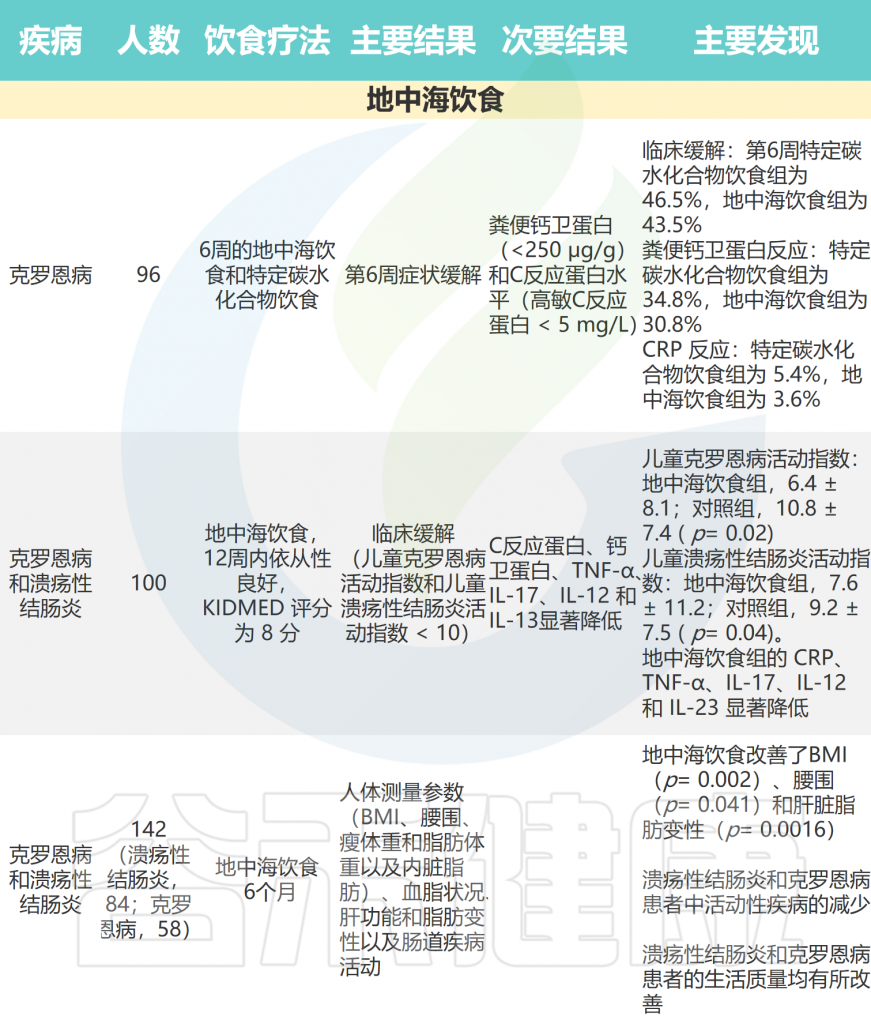

▸ 炎症性肠病中减少 ↓

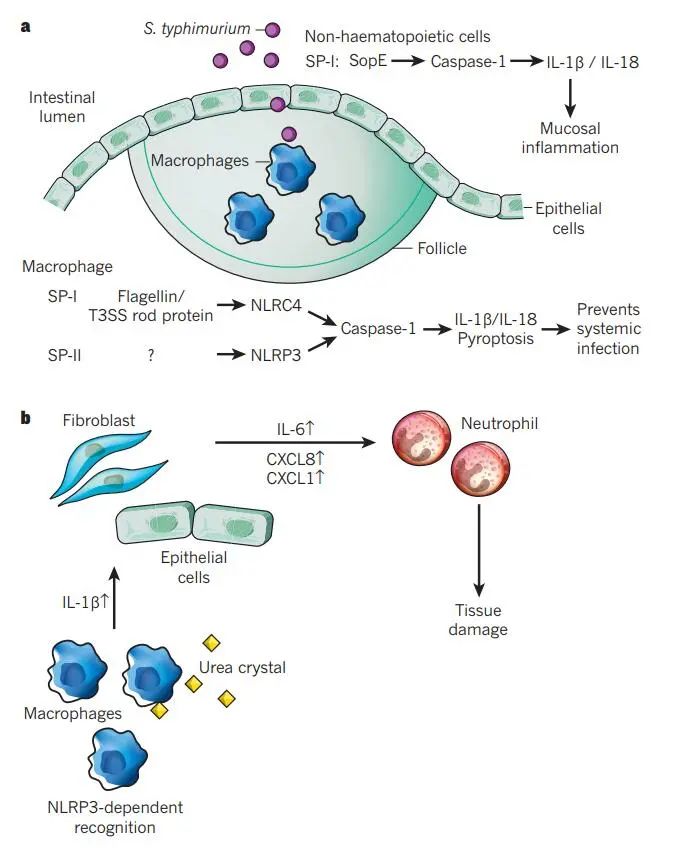

炎症性肠病(IBD)是一种影响胃肠道的慢性炎症性疾病,主要有两种类型:克罗恩病和溃疡性结肠炎,每种类型都有不同的生理症状。研究发现,IBD患者的微生物组成会发生变化,其特征是厚壁菌门与拟杆菌门的比例下降。

-抑制NF-κB信号通路和IL-8来减轻结肠炎症

肠道菌群失调伴有短链脂肪酸组成的变化,随后是肠道屏障完整性的破坏,最终通过免疫系统调节引发炎症反应。尽管 IBD 的病因仍不太清楚,但研究表明,它们是由不受控制的炎症反应引发的,与白细胞介素8(IL-8)细胞因子和活性氧(ROS)的增加有关。

许多研究已经证明克罗恩病(CD)和溃疡性结肠炎(UC)患者的Christensenellaceae会减少。在发作前立即观察到静止期CD患者中Christensenellaceae的丰度显著下降,这可能表明它们在疾病进展中发挥了作用。在腹泻患者中也观察到了Christensenellaceae的丰度较低。

最近的体外和体内研究表明,C.minuta具有强效抗炎和免疫调节特性。C. minuta通过抑制 NF-κB 信号通路和促炎细胞因子IL-8的分泌来减轻结肠炎症。

-克罗恩病患者缺乏C.minuta

一项对C.minuta的介入研究表明,克罗恩病(CD)患者中缺乏Christensenella minuta(C.minuta),并且有记录证明它们会在人类上皮细胞中诱导抗炎作用,这支持了它们作为一种新型生物疗法的潜力。

在两种不同的急性结肠炎动物模型和一种人类肠道细胞系中,C.minuta限制结肠损伤、促进粘膜愈合并降低因炎症引起的中性粒细胞(特别是髓过氧化物酶和嗜酸性粒细胞过氧化物酶)的活化。

在C.minuta治疗动物模型中,肠道炎症的非侵入性生物标志人脂质运载蛋白-2(LCN-2)的浓度降低。在基因层面,携带克罗恩病风险基因 IL23R 的个体体内与C.minuta相关的微生物丰度降低,表明肠道微生物组受到宿主遗传学的影响。

据报道,当小鼠补充C.minuta时,IL23R 保护性编码变体会增加,从而预防克罗恩病。C.minuta还会产生丁酸,通过丁酸受体 GPR109a 来控制脂肪细胞、肠上皮细胞和免疫细胞中的炎症反应。

值得注意的是,C.minuta的抗炎功效已被证实与美沙拉嗪(也称为5-氨基水杨酸(5-ASA),一种用于治疗IBD的药物)相似。

▸ 2型糖尿病患者中减少 ↓

2型糖尿病(T2D)是一种复杂的代谢和内分泌功能障碍,其特征是胰岛素抵抗、胰腺β细胞功能障碍、低度全身炎症、肠道菌群失调、肥胖和其他内分泌疾病引起的高血糖。

中药是一种源自天然产物的补充药物,在治疗代谢综合征方面具有潜力。口服中药干预会影响肠道微生物群,但由于其活性成分(如黄酮类化合物)的亲脂性较差,因此生物利用度较低。肠道菌群的生物转化促进药物的吸收,这对药理学有重大影响。

-增加C.minuta有助于改善糖尿病

中药成分可能会调节宿主肠道菌群的数量。黄芪苓化散(HQLHS)由黄芪、灵芝、桦褐孔菌和苦瓜组成,是专门用于治疗2型糖尿病的中药复方。

最近的一项研究表明,在小鼠模型中,HQLHS抑制了致病菌并丰富了有益菌,特别是C.minuta和Christensenella timonensis。值得注意的是,该研究表明HQLHS显著增加了小鼠肠道菌群中Christensenella的相对丰度。该研究还描述了C.minuta对肝脏代谢的影响,为理解C.minuta在糖尿病治疗和控制中的药理机制奠定了基础。

-减少氧化应激、改善葡萄糖代谢

在同一项研究中,C. minuta DSM 22607 降低了糖尿病大鼠体内的氧化应激、色氨酸和酪氨酸等糖尿病诱因。抗氧化酶和脂质过氧化生物标志物 MDA 的水平也得到了控制。

C. minuta的抗糖尿病特性有多种机制,例如改善糖脂代谢、通过抑制肠道葡萄糖转运中SGLT1和GLUT2的表达来抑制葡萄糖吸收、促进GLP-1分泌以刺激胰岛素抵抗并调节葡萄糖稳态。

▸ 支气管哮喘和过敏性疾病中减少 ↓

-C.minuta丰度较高时患哮喘的可能性较低

小克里斯滕森氏菌(Christensenella minuta)还与支气管哮喘和过敏性疾病有关。研究发现,粪便微生物组中富含C. minuta的儿童患湿疹和对吸入性过敏原致敏的可能性较小。

值得注意的是,家庭环境中克里斯滕森菌科的丰富程度可能在支气管哮喘中发挥重要作用。分析了从健康儿童以及患有哮喘的儿童和成人家中收集的灰尘的宏基因组学谱。他们发现,克里斯滕森菌科在“健康”房屋的灰尘中显著过多,而在“哮喘”房屋的灰尘中却很少。

其他一些研究还发现:肾结石、情感障碍、甲状腺癌、粘膜类天疱疮、多囊卵巢综合征和复发性口疮性口炎也与Christensenellaceae科丰度较低有关。

▸ 过高在一些患者中可能有害 ↑

然而,有证据表明,Christensenellaceae科的丰度较高可能与一些病理之间存在联系。在一项研究中,Christensenellaceae科的丰度较高会增加重症监护病房中患有神经系统疾病的危重患者的死亡风险。

该分类单元在帕金森病患者中显著富集,尤其是在临床特征较差的患者中。在患有阿尔茨海默病、多发性硬化症和神经性厌食症的人中也观察到了Christensenellaceae科的丰富度增加。

Christensenellaceae科与健康表型或疾病之间关联

Ignatyeva O,et al.Front Microbiol.2024

C.minuta和Christensenellaceae科的有益作用可能归因于它们与肠道中许多其他细菌群落相互作用的特殊能力。除了直接作用外,C.minuta还可以通过促进或限制某些分类群的生长来间接影响宿主。

-与Christensenellaceae正相关的菌群

Christensenellaceae与许多菌群呈正相关,包括:

颤螺菌属(Oscillospira)

瘤胃球菌属(Ruminococcus)

粪球菌属(Coprococcus)

普雷沃氏菌属(Prevotella)

嗜粘蛋白-阿克曼氏菌(Akkermansia muciniphila)

罗氏菌属(Roseburia)

-与Christensenellaceae负相关的菌群

相反,几个属与Christensenellaceae呈负相关:

克雷伯氏菌属(Klebsiella)

链球菌属(Streptococcus)

梭杆菌属(Fusobacterium)

经黏液真杆菌属(Blautia)

Magamonas

▸ 能够促进一些有益菌的生长

此外, Christensenellaceae丰度越高,微生物丰富度和多样性就越高。值得注意的是,几种与之呈正相关的菌群已被提议作为新一代益生菌(Oscillospira、Roseburia)或目前已经是这种身份(Akkermansia)。

–C.minuta能够促进双歧杆菌生长

C.minuta能够促进双歧杆菌属的生长,这是通过产生代谢产物如短链脂肪酸(SCFAs),特别是乙酸和丁酸,这些SCFAs是双歧杆菌属的重要能量来源。这种交叉喂养关系有助于双歧杆菌属在肠道中的定植和增殖。

–C.minuta塑造适合乳酸杆菌生长的环境

C.minuta可能通过产生乳酸来降低肠道pH值,从而为乳酸杆菌属创造一个更适宜的生长环境。此外,C.minuta产生的代谢产物可能直接或间接地激活乳酸杆菌属的代谢途径,增强其在肠道中的竞争力。

–C.minuta促进普拉梭菌生长

Faecalibacterium prausnitzii是一种潜在的下一代益生菌,具有高丁酸生产、抗炎和预防肠道病原体的作用。

研究发现,Christensenella minuta通过产生外源乙酸、半胱氨酸、脯氨酸和赖氨酸来交叉喂养F.prausnitzii,这些都是F. prausnitzii发酵和繁殖所必需的。从而促进了Faecalibacterium prausnitzii的增殖。

–C.minuta与粪肠球菌

C.minuta与F.prausnitzii之间存在正向的相互作用。C.minuta产生的代谢产物可能作为F.prausnitzii的底物,促进其生长和SCFA的生产,特别是丁酸盐,这是一种对肠道健康至关重要的短链脂肪酸。

▸ 减少一些有害菌群

有趣的是,在存在Christensenellaceae的情况下通常会减少几种有害菌群,例如机会性病原体,已知会导致人类和动物感染的克雷伯氏菌和链球菌,以及可能导致癌症的微生物梭杆菌。

因此,我们假设C. minuta可以通过支持有益物种的生长和抑制潜在有害物种来调节肠道微生物群。

–C.minuta抑制克雷伯菌的定植

C.minuta可能通过竞争营养物质或产生抗菌物质来抑制K.pneumoniae等潜在的病原菌。这种竞争和抑制作用有助于维持肠道微生物群的平衡,防止病原菌的过度生长。

–C.minuta限制大肠杆菌的增殖

C.minuta可能通过调节肠道中的氧化还原电位来影响大肠杆菌的生长。由于C.minuta是严格的厌氧菌,它可能通过降低肠道的氧化还原电位来限制需氧菌如大肠杆菌的增殖。

▸ 与甲烷杆菌存在互作并可能影响体重

不同细菌种属很可能通过代谢物转移进行相互作用。Christensenellaceae科和甲烷杆菌科的相互作用可能影响体重指数并呈负相关。

对来自10项独立研究的1821个样本进行了荟萃分析,证实了在科水平(Christensenellaceae科和甲烷杆菌科)和种水平(C.minuta和Methanobrevibacter smithii)之间均存在很强的正相关性。

此外,发现了它们之间的物理和代谢相互作用。作为一种氢气生产者,C.minuta有效地支持了依赖氢气供应的M.smithii的生长。在共同培养时,C.minuta释放的氢气量足以确保M.smithii的生存力,与氢气过量的单一培养中相当。

反过来,M.smithii也能调节C.minuta的代谢,导致短链脂肪酸的产生从丁酸转向乙酸。根据观察到的乙酸盐产量的增加。除此之外,甲烷杆菌科的甲烷生产会导致碳损失和宿主可用能量减少,这可能部分解释了该细菌与体重减轻之间的关联。

Christensenellaceae可能是一种高效益生菌药物的来源,可使许多患者群体受益,尤其是那些患有代谢紊乱和炎症性胃肠道疾病的患者。我们在下面总结了C.minuta作为益生菌在人体健康中的一些作用。

▸ 抗炎作用

C.minuta益生菌活性的所有潜在机制尚未完全了解;不过,已经取得了许多积极的进展。在一系列体外和体内实验中测试了C. minuta DSM 22607。首先,该细菌及其上清液均表现出强大的抗炎潜力,因为它们能够限制HT-29细胞中的IL-8产生,此外发现上清液还能抑制NF-kB信号通路。

从9位捐献者身上分离并测试了 32 株新的C.minuta菌株,以确定最佳候选益生菌药物。他们在一系列实验中分析了这些菌株的抗炎和保护特性,并选出了5种主要候选菌株。五种候选菌株均在体外细胞模型中阻止TNF-α刺激后的NF-kB通路激活并诱导IL-10的产生。

在动物模型中,五种菌株中的两种显著改善了TNBC引起的炎症病变,并具有明显的局部抗炎作用。

此外,还证明了C.minuta菌株在体外模型中刺激人源 PBMC 产生 IL-10的能力。

▸ 保护肠道屏障

其次,C.minuta还显示出保护 TNF-α 受损的 Caco-2 细胞中肠道屏障的能力。这些结果在二硝基苯磺酸(DNBS)和三硝基苯磺酸(TNBS)诱发的结肠炎小鼠模型中得到了证实。

在这两项实验中,C.minuta表现出独特的抗炎特性,保护结肠组织的效果与5-氨基水杨酸(5-ASA)一样有效。该细菌减少了宏观和微观化学损伤,减少了结肠中的免疫细胞浸润(ICI),限制了氧化应激,并降低了促炎细胞因子的分泌和脂质运载蛋白-2的表达。

▸ 能够产生乙酸盐、丁酸盐

实验还揭示了C. minuta的代谢作用,特别是其产生大量乙酸盐和适量丁酸盐的能力。据报道, C.minuta可以同时产生短链脂肪酸(SCFA)中的乙酸盐和丁酸盐,而大多数微生物只能产生丁酸盐或乙酸盐其中一种。

▸ 抗肥胖能力

对C.minuta DSM22607 的抗肥胖能力进行了研究。他们发现,每天施用2×10^9个C. minuta菌落形成单位(CFU)可防止喂食高脂饮食(HFD)的小鼠体重增加和高血糖,但不影响它们的食物摄入量。

令人惊讶的是,食用益生菌菌株的动物和喂食正常食物的动物在体重增加方面没有统计学上的显著差异;然而,接受载体的HFD喂养小鼠体重增加明显且快速。这强烈表明C.minuta通过改变新陈代谢而不是影响进食行为来限制脂肪堆积。

这些发现与对血清代谢标志物的观察结果相关,即高脂饮食小鼠的瘦素和抵抗素水平下降。C.minuta可能破坏了肝脏脂肪生成,这通过编码葡萄糖激酶的Gck基因表达降低来证明。

此外,益生菌菌株通过上调编码主要紧密连接蛋白的Ocln和Zo1基因,对肠道通透性具有强大的保护作用。这也可能有助于C. minuta通过限制由肠漏引起的全身炎症而发挥抗肥胖作用。

▸ 改善糖尿病

进一步证实了C. minuta的有益作用及其在代谢过程中的关键作用的证据。使用两种Christensenella属菌株(C.minuta DSM 22607 和C.timonesis DSM 102800)治疗小鼠2型糖尿病,两种菌株均改善了许多代谢指标。

管饲益生菌可降低血糖水平、限制氧化应激、促进受损胰岛和肝细胞的修复,并抑制肝脏和结肠中几种促炎细胞因子和 TLR4 的表达。

重要的是,用C.minuta和C.timonesis治疗还上调结肠中的Zonula occludens-1和Claudin-1,从而加强肠道屏障。测试对象血清脂多糖水平下降支持了这一发现。这两种菌株还通过刺激胰高血糖素原的表达、增加血清胰高血糖素样肽-1(GLP-1)水平和限制肝糖异生,对代谢产生了重大影响。

总体而言,C.minuta和C.timonesis改善了2型糖尿病的代谢过程并减轻了炎症反应。

▸ 免疫调节作用

C.minuta能够通过调节肠道微环境影响宿主的免疫系统。研究表明,C. minuta能够促进Th17细胞的分化,这些细胞在维持肠道免疫耐受和防御病原体入侵方面发挥着关键作用。

此外,C.minuta还可能通过与其他肠道共生菌的复杂相互作用,间接影响宿主的免疫系统。肠道微生物群落之间的相互作用是复杂的,C.minuta通过其代谢产物和分泌物,可以影响其他菌群的生长和功能,进而调节宿主的免疫反应。这种间接调节机制为宿主免疫系统提供了额外的调节途径。

最后,C.minuta对宿主免疫系统的调节作用可能还与其在肠道中的定植能力有关。研究表明,C.minuta在人体肠道中具有较高的遗传性,这意味着它能够有效地定植并长期存在于宿主肠道中。这种定植能力可能是C. minuta发挥其免疫调节作用的基础。

▸ 增加有益菌丰度,改善肠道菌群组成

此外,Christensenella菌株通过增加许多有益微生物(如双歧杆菌和Phascolarctobacterium)的丰度来改变肠道微生物群的组成。

06

调节C.minuta的策略

调节C.minuta的策略可以通过多种途径实现,包括饮食调节、益生菌和益生元的使用、药物治疗以及功能性食品的摄入。

▸ 通过饮食调节C.minuta的策略

调节肠道共生菌C.minuta的一种有效方法是通过饮食。

研究表明,某些食物成分可以促进C.minuta的生长和活性。例如,高纤维食物,如全谷物、豆类、坚果和水果,可以作为益生元,为C.minuta提供必要的营养物质。这些纤维在肠道中被微生物发酵,产生短链脂肪酸,这些物质对C.minuta的生长至关重要。

此外,一些特定的益生元,如低聚果糖和菊粉,已被证明能够特异性地增加C.minuta的数量。

▸ 益生元和合生元的应用

益生元是指能够促进肠道内有益菌生长的非消化性食品成分,而合生元则是益生元和益生菌的组合。在调节C.minuta中,益生元和合生元的应用是两个重要的策略。

益生元如多糖、半纤维素、果胶等,能够通过刺激C.minuta的生长,增强其在肠道中的竞争力。合生元则结合了益生元和益生菌的双重优势,通过提供C.minuta所需的营养物质和直接补充C.minuta,更有效地调节肠道微生物群。

▸ 药物和功能性食品的作用

在某些情况下,药物和功能性食品也可以用于调节C.minuta。例如,某些抗生素可以在必要时用来减少有害菌的数量,为C.minuta提供更好的生长环境。

功能性食品,如含有特定益生菌的酸奶或补充剂,可以直接补充C.minuta,增加其在肠道中的数量。此外,一些植物提取物和天然化合物也被研究用于调节肠道微生物群,包括C.minuta。

主要参考文献

Ignatyeva O, Tolyneva D, Kovalyov A, Matkava L, Terekhov M, Kashtanova D, Zagainova A, Ivanov M, Yudin V, Makarov V, Keskinov A, Kraevoy S, Yudin S. Christensenella minuta, a new candidate next-generation probiotic: current evidence and future trajectories. Front Microbiol. 2024 Jan 11;14:1241259.

Ang WS, Law JW, Letchumanan V, Hong KW, Wong SH, Ab Mutalib NS, Chan KG, Lee LH, Tan LT. A Keystone Gut Bacterium Christensenella minuta-A Potential Biotherapeutic Agent for Obesity and Associated Metabolic Diseases. Foods. 2023 Jun 26;12(13):2485.

Pan T, Zheng S, Zheng W, Shi C, Ning K, Zhang Q, Xie Y, Xiang H, Xie Q. Christensenella regulated by Huang-Qi-Ling-Hua-San is a key factor by which to improve type 2 diabetes. Front Microbiol. 2022 Oct 12;13:1022403.

Mazier W, Le Corf K, Martinez C, Tudela H, Kissi D, Kropp C, Coubard C, Soto M, Elustondo F, Rawadi G, Claus SP. A New Strain of Christensenella minuta as a Potential Biotherapy for Obesity and Associated Metabolic Diseases. Cells. 2021 Apr 6;10(4):823.

Relizani K, Le Corf K, Kropp C, Martin-Rosique R, Kissi D, Déjean G, Bruno L, Martinez C, Rawadi G, Elustondo F, Mazier W, Claus SP. Selection of a novel strain of Christensenella minuta as a future biotherapy for Crohn’s disease. Sci Rep. 2022 Apr 11;12(1):6017.

Waters JL, Ley RE. The human gut bacteria Christensenellaceae are widespread, heritable, and associated with health. BMC Biol. 2019 Oct 28;17(1):83.

Pető, Á.; Kósa, D.; Szilvássy, Z.; Fehér, P.; Ujhelyi, Z.; Kovács, G.; Német, I.; Pócsi, I.; Bácskay, I. Scientific and Pharmaceutical Aspects of Christensenella minuta, a Promising Next-Generation Probiotic. Fermentation 2023, 9, 767.

Xu C, Jiang H, Feng LJ, Jiang MZ, Wang YL, Liu SJ. Christensenella minuta interacts with multiple gut bacteria. Front Microbiol. 2024 Feb 19;15:1301073.

谷禾健康

“胖!可怎么办?”《柳叶刀》发布的一项报告称,截止2022年,全球超过10亿人患有肥胖症,超过20亿人存在超重。从1990年到2022年间,全球患肥胖症的成年人增加了一倍多,患肥胖症的儿童和青少年(5至19岁)更是增加了约3倍。超重和肥胖已成为全球日益严重的流行病。

超重和肥胖的不良影响可能不会马上体现,有时会延迟十年或更长时间。流行病学研究证实,超重和肥胖程度的增加是寿命缩短的重要预测因素。在一项心脏研究中,在30岁到42岁之间,体重每增加一磅(0.45公斤),26年内死亡的风险增加1%,在50岁到62岁之间,死亡风险增加2%。

肥胖还会引起或加剧许多健康问题,这些问题既有独立的,也有与其他疾病相关的。例如超重和肥胖增加了患高血压、冠心病和中风等心血管疾病的风险。肥胖还是2型糖尿病主要风险因素;此外,肥胖和超重人群更容易患上睡眠呼吸暂停、哮喘和其他呼吸系统问题。过重的身体还会给骨骼和关节造成巨大压力,增加骨质疏松症和关节炎的风险。

“那么我们应该如何改善或是预防肥胖呢?”除了常规的“管住嘴,迈开腿”,谷禾在最近与减肥前后相关的检测中发现,在不改变其他生活方式和饮食的情况下,额外补充一定量的膳食纤维对减肥的帮助效果显著。

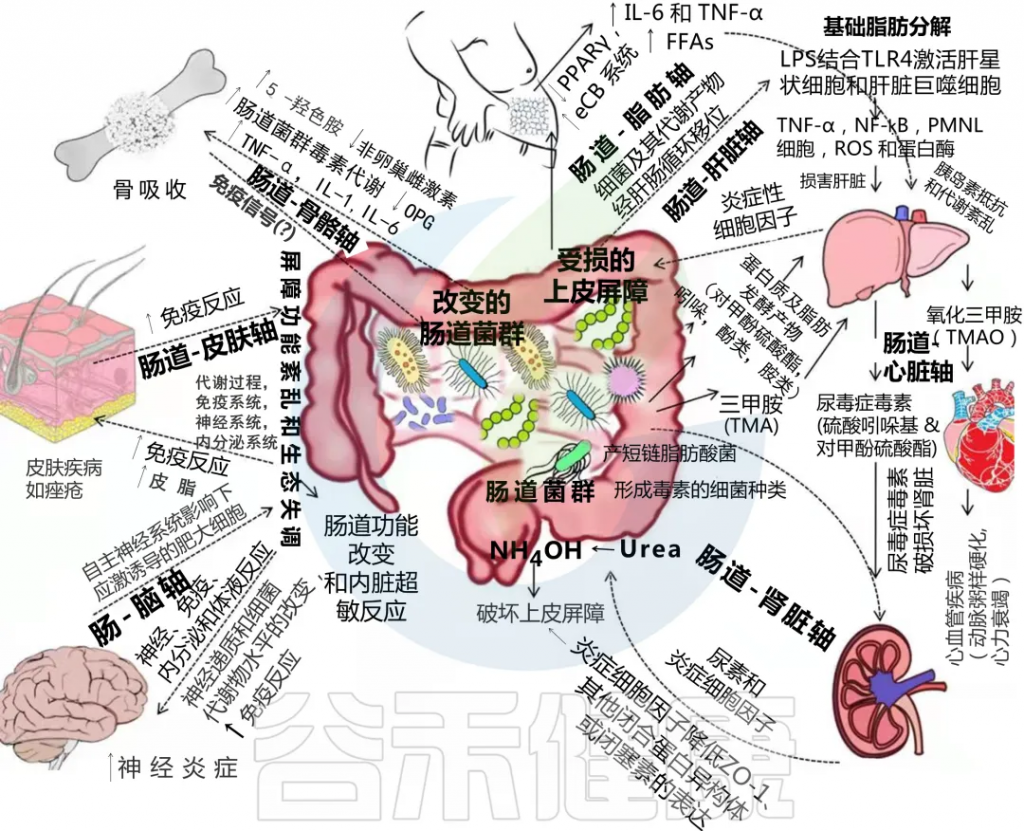

肠道菌群已越来越多地被认为是宿主生理和病理的重要调节器。肠道菌群调节炎症、脂肪储存和葡萄糖代谢进而影响体重和代谢健康。

而对肠道微生物群影响最大的是饮食,人类从食物中提取和储存卡路里的能力至少部分受到肠道微生物的影响。这使得饮食成为驱动人类肠道微生物群组成的重要因素。

膳食纤维是一种来自植物的复合多糖,在消化过程中不被小肠吸收,并通过为微生物生长提供底物来改变肠道微生态环境。膳食纤维可能会改变微生物群的丰度、多样性和代谢,包括短链脂肪酸的产生。最近的研究表明,富含膳食纤维的饮食具有预防肥胖的潜力。

首先,膳食纤维的物理化学性质(粘性、可发酵性等)具有预防肥胖的作用,因为粘稠的纤维可以延长胃排空和小肠运输时间,从而增加饱腹感,减少进食频率,降低热量的摄入。

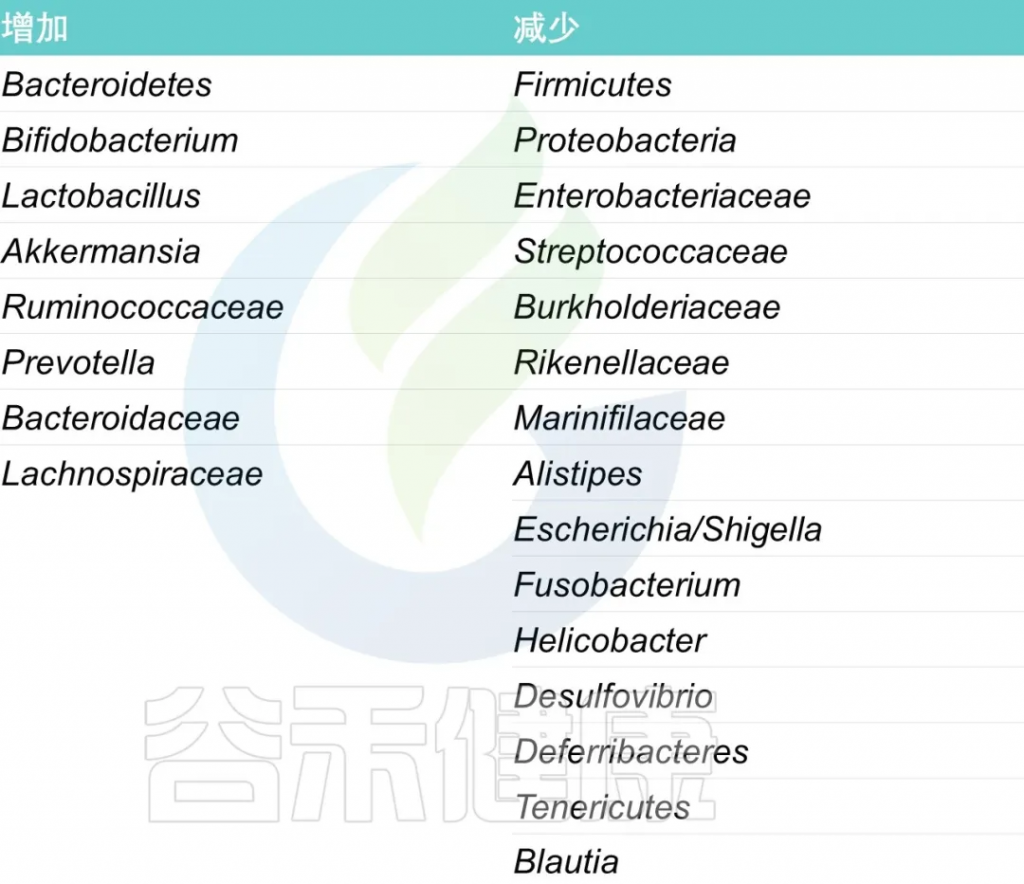

其次,膳食纤维可通过增加代谢相关有益肠道菌群的丰度和多样性来改善能量稳态并预防肥胖,降低门水平上厚壁菌门/拟杆菌门的比例(F/B比)并增加罗氏菌属(Roseburia)的相对丰度。

第三,膳食纤维可被肠道菌群发酵产生短链脂肪酸 (SCFA),通过降低肠道腔内pH值、抑制致病或有害肠道细菌、减少脂多糖(LPS)和代谢有害化合物,在能量代谢方面发挥重要作用。同时,研究还表明,在高脂膳食中添加纤维可降低外周血炎症水平,在本文一起了解下肥胖的原因,哪些肠道菌群参与肥胖及其作用机理,此外,我们还分享了几个根据检测报告针对性调整和补充膳食纤维合生元等干预措施减重改善健康的案例。

肥胖不仅仅是因为吃得多这一个原因造成的,而是由多种因素共同导致的慢性代谢性疾病。

肥胖受到遗传、环境、生活方式、社会心理因素、内分泌和健康状况、个体的微生物和营养差异等因素的影响,这些因素通过能量摄入和消耗的生理机制相互作用,最终导致了肥胖。

变胖最直接的原因就是能量摄入与能量消耗的不平衡。我们知道,要维持健康的体重,需要保持食物摄入和能量消耗的平衡。

★ 摄入大于消耗时,变成脂肪慢慢堆积

当一天中人体的能量摄入大于能量消耗时,多余的能量就会被储存为脂肪、糖原或蛋白质,而体重就会上涨;相反,当摄入量小于消耗量时,机体就会通过转化储存能量(大部分来源于脂肪)来弥补热量差,体重就会下降。

简单来说就是:当你吃的比消耗的多时,能量储存=能量摄入-能量消耗

尽管在过去的20年里,环境变化导致了肥胖率的上升,但家庭和双胞胎研究表明,遗传因素在肥胖的发展中也起着关键作用。

★ 瘦素等基因突变易导致肥胖

迄今为止,已确定十几个基因的变异是肥胖的单基因原因;包括瘦素、瘦素受体、黑皮质素3受体和黑皮质素4受体(MC4R)基因。

最著名的肥胖相关基因是瘦素(ob)及其受体(db)基因。洛克菲勒大学的研究首次发现ob基因突变和缺乏ob基因的小鼠导致严重肥胖,能量摄入增加(暴饮暴食),但能量消耗减少(代谢率、产热和身体活动减少)。

注:该基因产物后来被描述为循环因子,命名为瘦素。瘦素主要由脂肪细胞分泌,循环至全身并穿过血脑屏障屏障来传递饱腹信号,从而减少食物摄入。

★ 肥胖的遗传原因大致可分为:

1)单基因原因:由单个基因突变引起,主要位于瘦素-黑皮质素通路。许多基因,如PYY(食欲促进基因)或MC4R(黑皮质素4受体),被发现与单基因肥胖有关,这些基因会破坏食欲和体重的调节系统以及位于下丘脑弓状核的受体感知激素信号(胃促生长素、瘦素、胰岛素)。

罕见的单基因缺陷与高饥饿水平有关,并可能导致幼儿严重肥胖。

2)综合征性肥胖是由神经发育异常和其他器官/系统畸形引起的严重肥胖。这可能是由单个基因或包含多个基因的较大染色体区域的改变引起的。

3)多基因肥胖是由许多基因的累积作用引起的。这些类型的基因存在会导致热量摄入增加、饥饿感增加、饱腹感减少、储存身体脂肪的倾向增加以及久坐不动的倾向增加。

★ 有肥胖家族史的人患肥胖风险较高

一项研究发现,如果父母一方肥胖,孩子成年后患肥胖的风险会提高3倍;而如果父母双方都肥胖,那么孩子成年后患肥胖的风险会提高10倍。(当然这在一定程度上也可能与相同的生活方式有关)

一项针对260名儿童(139名女性、121名男性,年龄分别为2.4岁至17.2岁)的横断面观察研究表明,心脏代谢疾病家族史和肥胖是儿童期肥胖严重程度的关键危险因素。

生活方式等环境因素在肥胖发展中也发挥作用。肥胖患病率的显著增加与饮食和生活方式的改变密切相关。

在工业化国家,教育程度较低和收入较低的人超重和肥胖的发生率较高,尽管发展中国家的情况可能正好相反。

例如,生活在美国的皮马印第安人平均比生活在墨西哥的皮马印第安人重25公斤。生活在美国的非洲人也出现了类似的趋势。

在男性和女性中,超重和肥胖的患病率随着年龄的增长而增加,直到50至60岁;这在20岁到40岁之间尤为明显。结婚后,超重的趋势也会增加。

★ 高糖的零食和饮料加剧了肥胖

在众多导致肥胖的因素中,过量食用高热量食物是罪魁祸首之一。目前,无论是发达国家还是发展中国家,高热量食物在食品行业的大规模生产和营销方面都相当成功。这类食物在商店、餐馆、超市和家庭中随处可见。

两餐之间(尤其是晚餐后)吃零食,以及每天饮用果汁、碳酸饮料、糖果和高糖食物。这些不健康的饮食与肥胖风险增加密切相关。

★ 运动量的减少也导致肥胖率增加

体育锻炼应该是人们日常生活的一部分,但是随着青少年的学业负担增加、中年人的工作负担沉重,运动量大幅减少。如果平时不注意运动,长时间久坐,会导致脂肪堆积,从而出现肥胖的现象。

其他可能导致身体活动减少的因素包括花在电子游戏和移动设备上的时间增加,而花在户外活动上的时间减少。这些不良习惯都会损害人们的健康。

★ 睡眠不足导致皮质醇升高也不利于减肥

缺乏充足睡眠会引发皮质醇水平的升高,这对身体的减肥过程是不利的,因为高水平的皮质醇可能会干扰新陈代谢和影响体重管理的效果。

你也许见过,本来身材挺匀称的一个人,因为生病或是吃了一些药物而迅速变胖,这就是内分泌紊乱进而导致肥胖的结果。

许多外周激素参与中枢神经系统(CNS)对食欲和食物摄入、食物奖励或成瘾的控制。美味的食物和一些药物都能激活中脑边缘多巴胺(DA)奖励系统,而该系统对于调节人类和动物的成瘾至关重要。

★ 瘦素、胰岛素等激素会影响进食行为

来自脂肪组织的瘦素、胰腺的胰岛素和胃肠道的胆囊收缩素、胰高血糖素样肽-1(GLP-1)、肽YY3-36(PYY3-36)和生长素释放肽参与通过主要针对下丘脑和脑干的神经激素肠脑轴传递有关饥饿和饱腹信号,这些信号可能会直接或间接地调节食欲,影响个体的进食行为。

瘦素和瘦素受体的基因缺陷可导致儿童早发性严重肥胖。同时当内分泌系统出现紊乱时,可能会导致个体无法有效地控制食欲,进而对食物上瘾或是出现严重的暴饮暴食症。

肠道能量吸收、饱腹感调节和全身炎症

DOI:10.1016/B978-0-12-407825-3.00011-3.

★ 内分泌紊乱影响代谢更易导致肥胖

一些疾病如甲状腺功能减退会影响基础代谢率,导致能量代谢异常,进而影响体重控制,甚至引发肥胖。

胰岛素抵抗是指身体细胞对胰岛素的反应下降,导致血糖不能有效地被细胞吸收利用。这可能导致胰岛素分泌增加,促使脂肪细胞更多地吸收葡萄糖并转化为脂肪,从而引起肥胖。

多囊卵巢综合征(PCOS)一种影响女性生殖系统的疾病,患者常伴有胰岛素抵抗和雄激素水平异常。这些因素会导致体重增加和脂肪堆积,使得患者更容易发展为肥胖。

有证据表明,胎儿在宫内发育期间的营养不良可能决定了肥胖、高血压和2型糖尿病的后期发病,而这与基因遗传无关。这种现象表明,由于宫内生长的改变,可能存在基因表达的长期编程。

★ 胎儿时期的营养不良可能导致中老年时的肥胖

研究人员假设,子宫内不良的营养环境会导致身体器官发育缺陷,从而导致“程序化”的易感性,这种易感性与后来的饮食和环境压力相互作用,在几十年后导致明显的疾病。

这表明胎儿的生长和新陈代谢为了适应出生后营养不足的预期。这可能在子宫内具有生存优势,因为它将可用的营养物质定向到重要器官,并在以后的生活中,通过增加以脂肪形式储存能量的能力,为食物短缺时提供能量储备。

有报告显示腹部脂肪与出生体重呈负相关,一项研究提供了一些有说服力的证据,证明妊娠早期和晚期是随后肥胖发展的关键时期。与没有在怀孕期间接触过饥荒的对照组相比,那些胎儿在怀孕的前两个月接触过饥荒等到成年后的肥胖患病率明显更高。

肠道微生物群在肥胖中的作用是多方面的,并且与肥胖的发生和发展密切相关。肠道微生物群参与能量稳态的调节,并通过影响营养吸收、食欲和脂肪组织功能来影响肥胖的发生。

接下来我们详细了解下肠道微生物群在肥胖中的作用和角色。

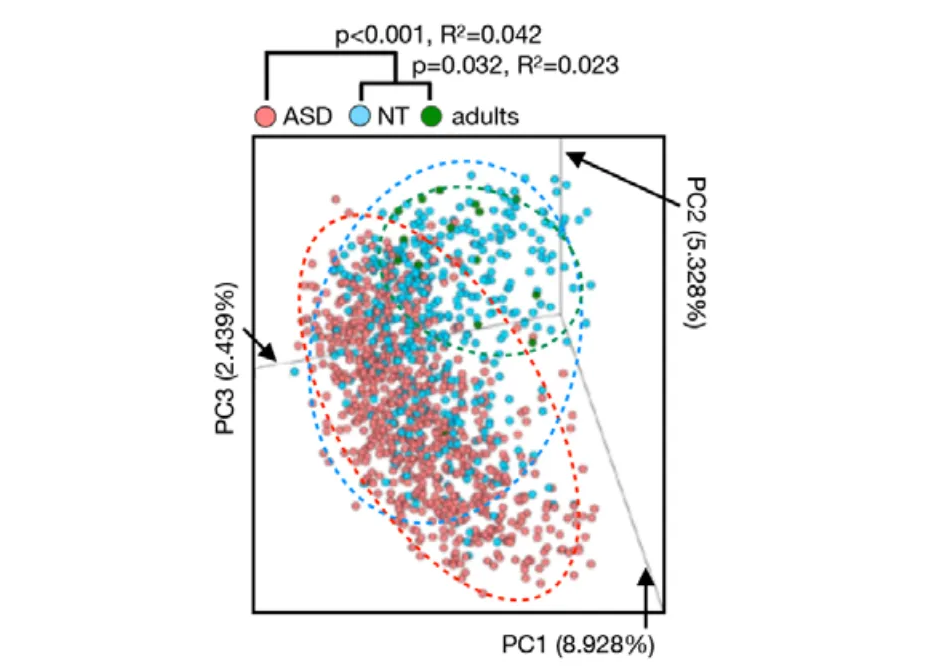

越来越多的研究和谷禾实践检测数据表明肠道微生物群与肥胖之间存在着许多相互作用,虽然大人群水平来看,肠道菌群只能解释其中部分的肥胖原因,但是在个体水平上,肠道菌群的状况和构成对于肥胖以及肥胖相关的能量摄入,炎症反应,食物消化等都息息相关。

肠道菌群在肥胖中的作用简单分为两个层面,直接参与与间接影响。

一,菌群是直接影响致肥胖途径还是通过其成分/代谢产物影响致肥胖途径?

二,是否存在导致肥胖的特定宿主-微生物信号传导机制?

队列人群和小鼠研究试验均表明,肥胖个体的肠道微生物群种类和丰富度与正常体重个体存在明显差异。

★ 肥胖人群与健康个体之间占主导的肠道微生物不同

大量研究集中于拟杆菌门和厚壁菌门水平变化与肥胖和减肥之间的动态关系。通过比较瘦人和肥胖个体的肠道菌群,发现大人群水平上肥胖个体的拟杆菌门比例降低,而厚壁菌门水平升高。更有趣的是,经过饮食治疗后,拟杆菌门的相对丰度增加,而厚壁菌门的相对丰度降低。

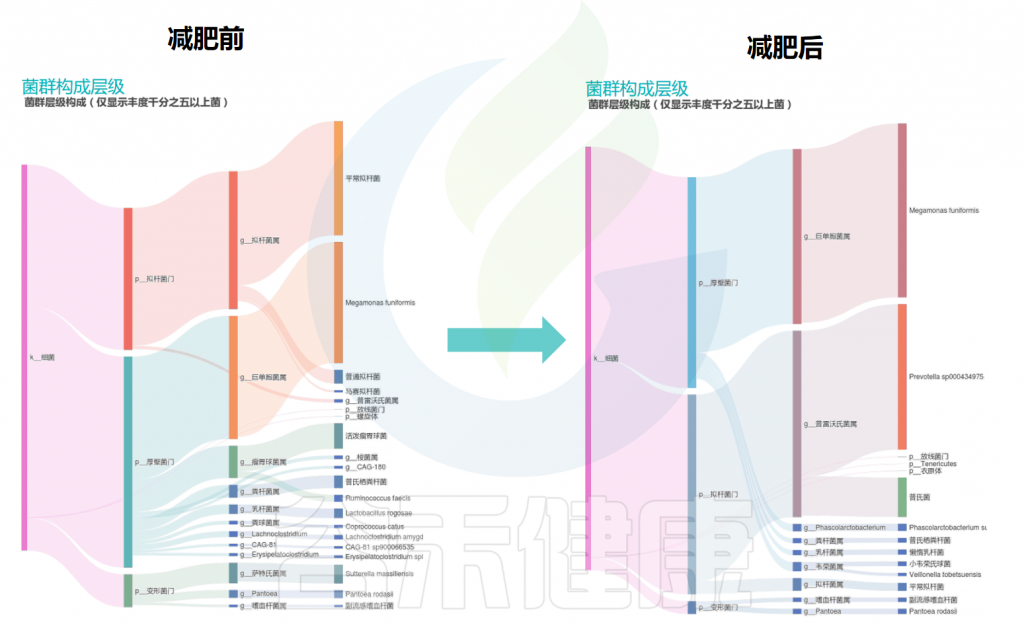

在谷禾的检测案例里也发现,同一个人减肥前后的肠道菌群构成(如下桑基图展示)发生了较大的变化,有的肠型也会发生改变。

减肥前后的主要肠道菌群构成变化

通过上图的变化可以看到:减肥之后拟杆菌门的比例增加,与此同时,普雷沃氏菌属的丰度也大大增加,其他菌属的构成也有一定程度的变化。

该案例通过饮食管理和膳食纤维补充,减肥后普雷沃氏菌占比为主可能是水果蔬菜、高纤维豆类的饮食摄入相关。

★ 减肥的效果与基线肠道菌群相关

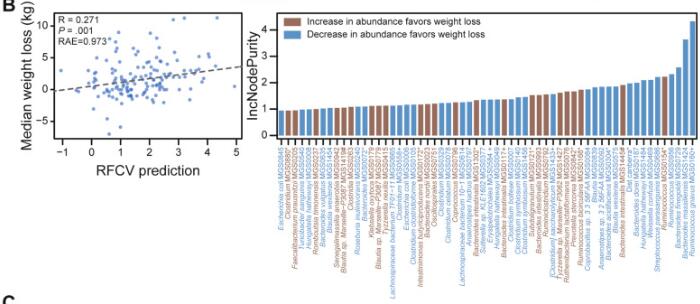

2021年,发表在《Gut Microbes》和《Gastroenterology》两篇研究分别以饮食控制和维生素给予为变量,同时都研究了基线时和干预后肠道菌群的变化。研究结论表示作为节食前个人体重减轻轨迹的预测指标,基线肠道微生物的作用超过了其他因素。

doi: 10.1053/j.gastro.2021.01.029.

同时使用随机森林算法,基于相对于基线的种水平物种变化来预测体重下降,预测精度R=0.271,发现R. gnavus (MGS0160), Bacteroides massiliensis (MGS1424)和Bacteroides finegoldii (MGS0729)这三个物种在模型中贡献度最大。

此外,基线菌属如普雷沃氏菌,罗氏菌属(Roseburia)的丰度也会影响饮食营养干预的减肥效果。

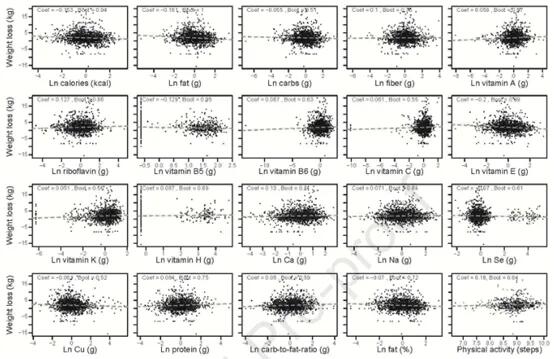

这些研究同时确定有哪些饮食因素与个体的体重下降相关。使用GLMMLASSO模型,结果如下图,当coef为非零时被认为是显著的。发现,在所有受试者中,体重下降与卡路里摄入量(系数=-0.153)、膳食中大量营养素组成(脂肪,系数=-0.161;碳水化合物,系数=-0.055;蛋白质,系数=0.084;纤维,系数=0.1)、膳食微量营养素含量和体力活动之间的具有弱相关。

Jie Zhuye, et al., .Gastroenterology, 2021

但是在个体间有很大差异。例如在受试者F00161中,纤维摄入量的增加与减肥之间存在正相关关系,而在F00147中,受试者的脂肪摄入量增加与体重减轻之间存在负相关关系。相反,尽管纤维或脂肪摄入量发生变化,F00203人仍然对体重变化不敏感。所以,即使是相似的膳食大量营养素,体重反应也是高度个性化的。

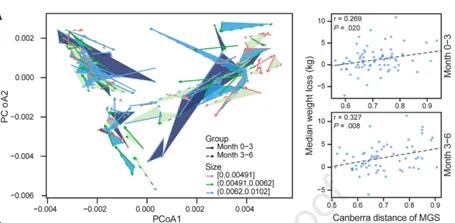

饮食控制期间肠道菌群的组成变化是否会影响减肥轨迹?

研究发现许多参与者的肠道菌群组成发生了实质性的变化,0-3个月的微生物群的变化幅度与体重下降的程度呈正相关,有15个个体肠型被改变了,体重变化范围从20公斤到+7公斤。这两个时间段都是一致的。这一发现表明,在饮食控制计划中,饮食和肠道菌群之间存在着持续的相互作用。如下图:

Jie Zhuye, et al., .Gastroenterology, 2021

这些结果表明可以基于基线肠道菌群组成和饮食数据建立个性化的体重预测模型。我们可以利用肠道菌群的分布做个性化的饮食推荐,以此调节体重,进而促进宿主健康。

此外,谷禾根据权威研究和检测大数据库,在菌群检测报告中给出了肥胖,便秘,失眠,过敏等症状相关菌(包括正相关,负相关菌,证据强度,菌的说明和异常菌的个性化干预调整措施)。

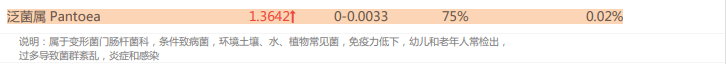

如下是谷禾菌群报告里肥胖相关菌的截图展示:

与肥胖症状相关的菌属

这些菌里,包括有益菌,核心菌,以及有害菌和致病菌等。部分菌在以往文章中详细介绍过:

★ 普雷沃氏菌——在摄入膳食纤维后对减脂更有利

普雷沃氏菌丰度高的健康超重成人在食用富含全谷类和纤维的随意饮食6周后,比普雷沃氏菌丰度低的受试者减脂更多。

普雷沃氏菌的高水平不仅与肥胖有关,且与非糖尿病患者的BMI指数、胰岛素抵抗、高血压和非酒精性脂肪性肝显著相关。

★ Blautia——治疗炎症肥胖相关的潜力菌

Blautia是肠道中常见的乙酸生产者,可通过激活G蛋白偶联受体 GPR41 和 GPR43 来抑制脂肪细胞中的胰岛素信号传导和脂肪积累,进而促进其他组织中未结合的脂质和葡萄糖的代谢,从而减轻肥胖相关疾病。

Blautia是有效减肥组女性肠道菌群中的优势菌属,但在减肥无效组中则不然。Blautia,特别是B. luti和B. wexlerae,可能有助于减少与肥胖相关的炎症。

肠道核心菌属——经黏液真杆菌属(Blautia),炎症肥胖相关的潜力菌

★ Bifidobacterium——减轻体重和减少体脂

双歧杆菌对糖尿病、肥胖症和高脂血症的有益作用也得到了研究,证据显示其对普通人群的血糖水平和胰岛素抵抗具有有益作用,同时还能降低孕妇妊娠糖尿病的发病率。

★ Phascolarctobacterium——帮助减肥

比较容易减肥的人体肠道内考拉杆菌属(Phascolarctobacterium)水平较高,因此该菌也被认为可以用来预测肥胖指标。在代谢综合征女性中观察到的Phascolarctobacterium属的丰度高于代谢综合征男性。

肠道核心菌属——考拉杆菌属(Phascolarctobacterium),与减肥相关?

★ Ruminococcus——含量过多与炎症和肥胖有关

瘤胃球菌(Ruminococcus)在新陈代谢中起着至关重要的作用。

一项研究包括肥胖组(BMI≥40kg/m2)和对照组(BMI18.5~ 24.9kg/m2之间)的粪便菌群,其中Ruminococcus bromii, Ruminococcus obeum 在肥胖患者中丰度较高。

瘤胃球菌喜欢植物中的多糖。如果肠道中有过多的瘤胃球菌,细胞可能会吸收更多的糖,导致体重增加。

★ Desulfovibrio——含量过高与肥胖相关

脱硫弧菌属(Desulfovibrio)里的一种能够引起炎症的细菌,当其含量过多时与肥胖相关。并在便秘型肠易激综合征患者,帕金森,系统性硬化症患者患者富集,可产生硫化氢对肠道上皮具有毒性,会导致人体腹泻。

★ 嗜胆菌属——喜欢脂肪、耐胆汁的促炎菌

嗜胆菌属(Bilophila)是变形菌门,脱硫弧菌科的一种厌氧、革兰氏阴性、耐胆汁,该菌是“喜欢动物脂肪喜欢胆汁”的微生物——在以动物为基础的饮食,尤其富含肉类和乳制品脂肪时,其肠道中Bilophila丰度会增加。

《Nature》杂志的一项研究发现,当人们从素食转变为以肉类和奶酪为主的饮食结构上时,他们肠道里的细菌Bilophila几乎立即增加,但植物性为主的饮食结构可以降低该菌群的数量。

Bilophila是机会致病菌,其丰度的增加与肠道炎症相关。其代表菌种Bilophila wadsworthia增加了高脂饮食诱导的代谢综合征,这是一种与低程度全身炎症相关的疾病,伴随着较高的体重指数。

肠道重要菌属——嗜胆菌属 (Bilophila)喜欢脂肪、耐胆汁的促炎菌

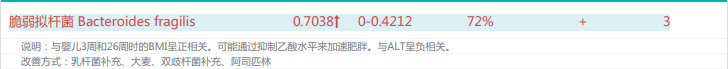

★ 脆弱拟杆菌——肥胖儿童中含量较高

宿主的生活方式和生理状态也会影响肠道脆弱拟杆菌的丰度。例如,缺乏运动可能会导致脆弱拟杆菌和其他拟杆菌属物种显著富集。

以往的研究表明,脆弱拟杆菌过多与肥胖呈正相关,肥胖儿童中脆弱拟杆菌的丰度高于瘦儿童。

扩展阅读:

★ 短链脂肪酸影响饱腹感、促进能量消耗

菌群关键代谢物短链脂肪酸(SCFA)可以说是研究最广泛的微生物代谢物,对人体代谢有许多影响。

短链脂肪酸(SCFA)在维持宿主健康和影响代谢方面发挥着广泛的作用。SCFA调控体内各种生理过程,包括维持结肠上皮和粘液水平的先天性肠道屏障的完整性、调节肠道蠕动以及控制重要肠道激素的分泌,如肽YY(PYY)、血清素、胃抑制肽和胰高血糖素样肽1(GLP-1) 。

短链脂肪酸参与L细胞产生的肽YY和胰高血糖素样肽1(GLP1)激素的调节。这两种激素都调节神经系统的饱腹感,GLP1在葡萄糖刺激的胰岛素敏感性和分泌中也起作用。

-乙酸盐

乙酸盐的健康影响还存在争议。一些研究将其与通过GPR41/43相互作用减少食欲、减轻体重以及增强胰岛素敏感性联系起来,而另一些研究则表明其作为肝脏和脂肪组织脂肪产生的底物,在促进肥胖方面发挥着作用。

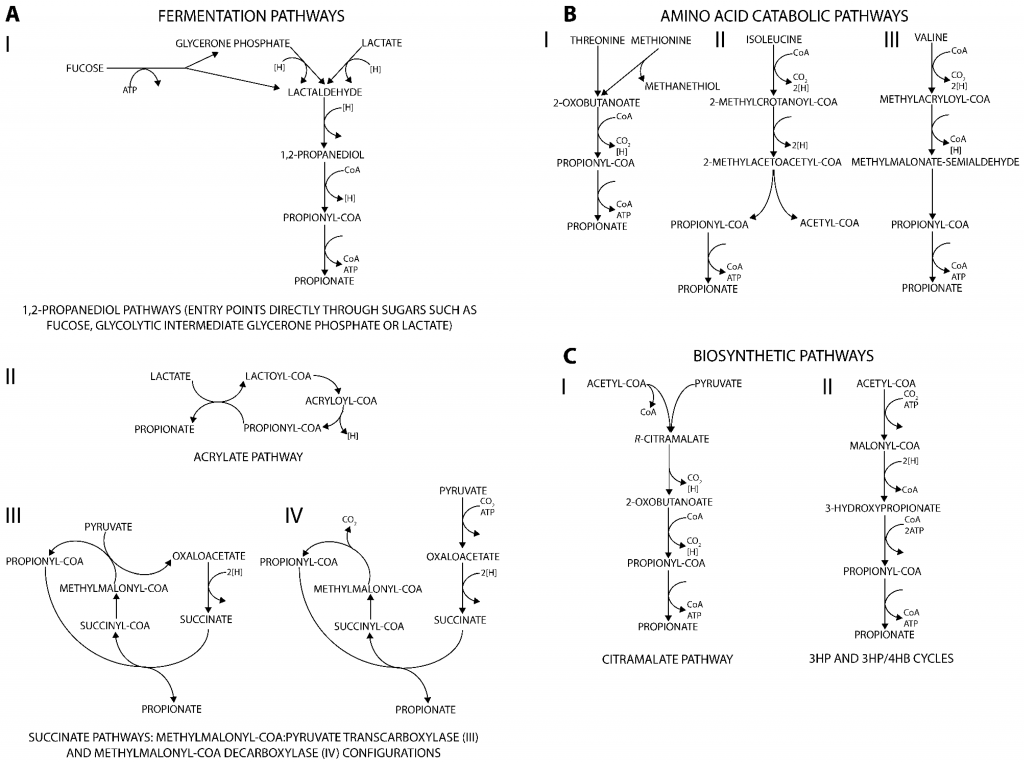

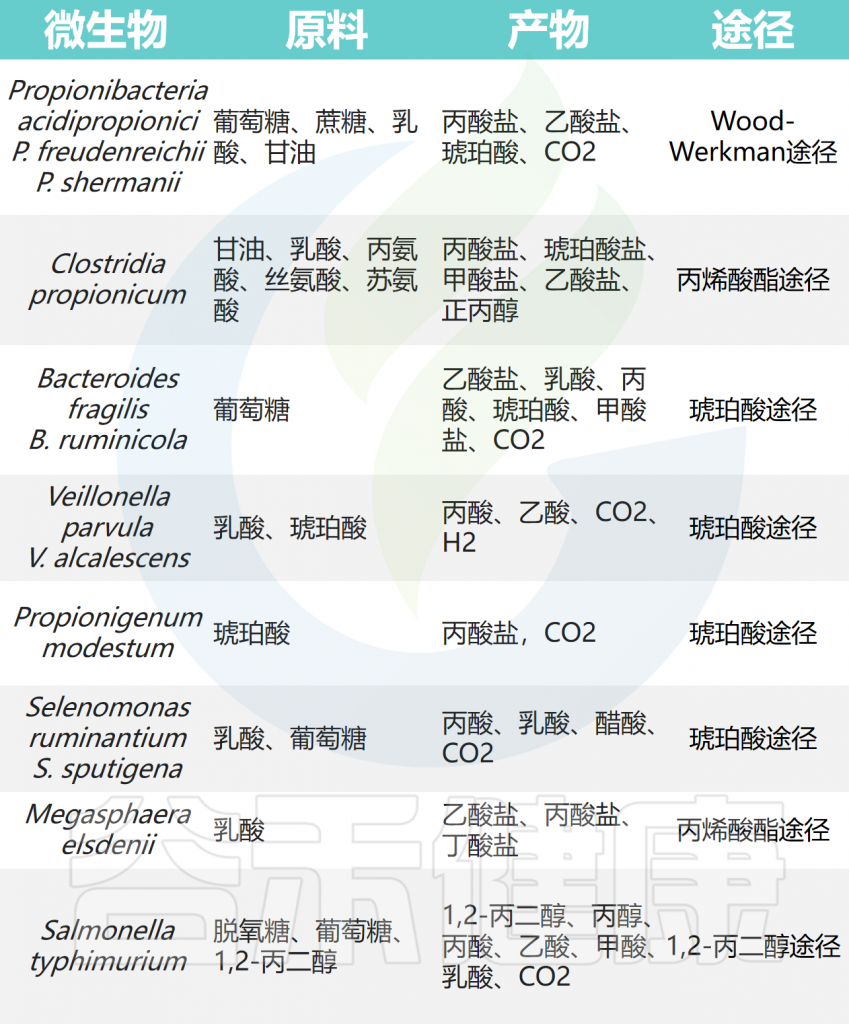

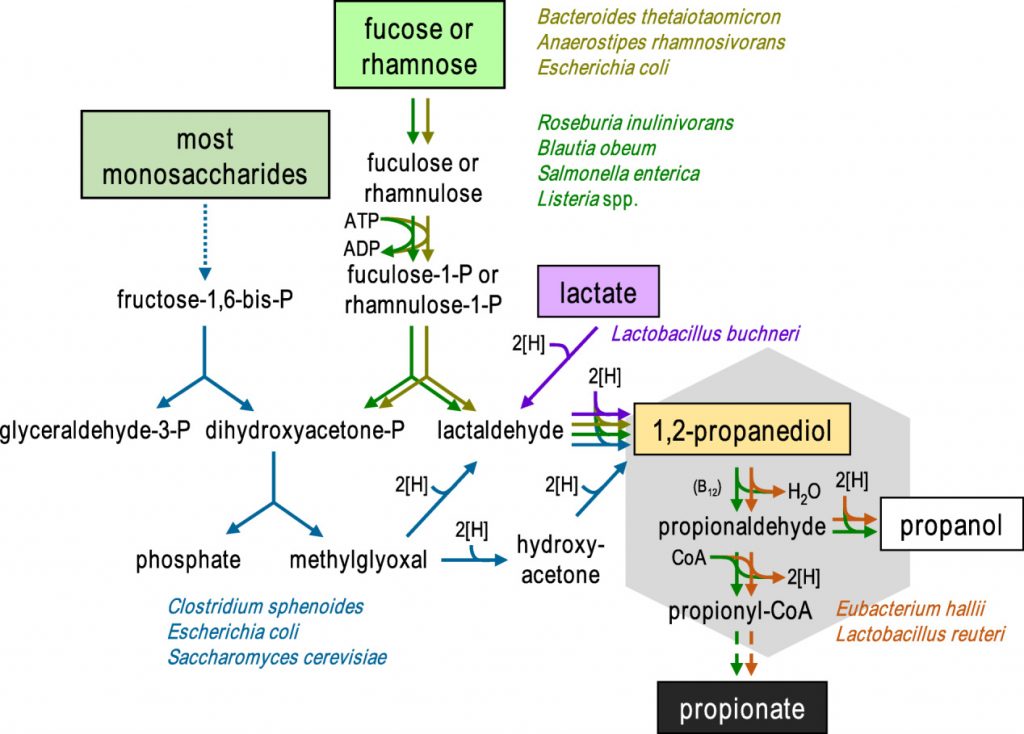

-丙酸盐

丙酸可由拟杆菌属、考拉杆菌属(Phascolarctobacterium succinatutens)、戴阿利斯特杆菌属(Dialister)和韦荣氏球菌属通过琥珀酸途径产生;或是由埃氏巨球形菌属(Megasphaera elsdenii)、粪球菌属(Coprococcus catus)、沙门氏菌属(Salmonella spp.)、Roseburia inulinivorans和Ruminococcus obeum通过丙烯酸途径产生。

人体研究表明,丙酸具有整体抗肥胖作用,因为它可以增加餐后GLP-1和PYY水平,减少体重增加、腹部脂肪和肝细胞内脂质含量,并预防胰岛素敏感性问题。丙酸还通过减少中性粒细胞释放白细胞介素8(IL-8)和肿瘤坏死因子α(TNF-α)而表现出抗炎特性。

-丁酸盐

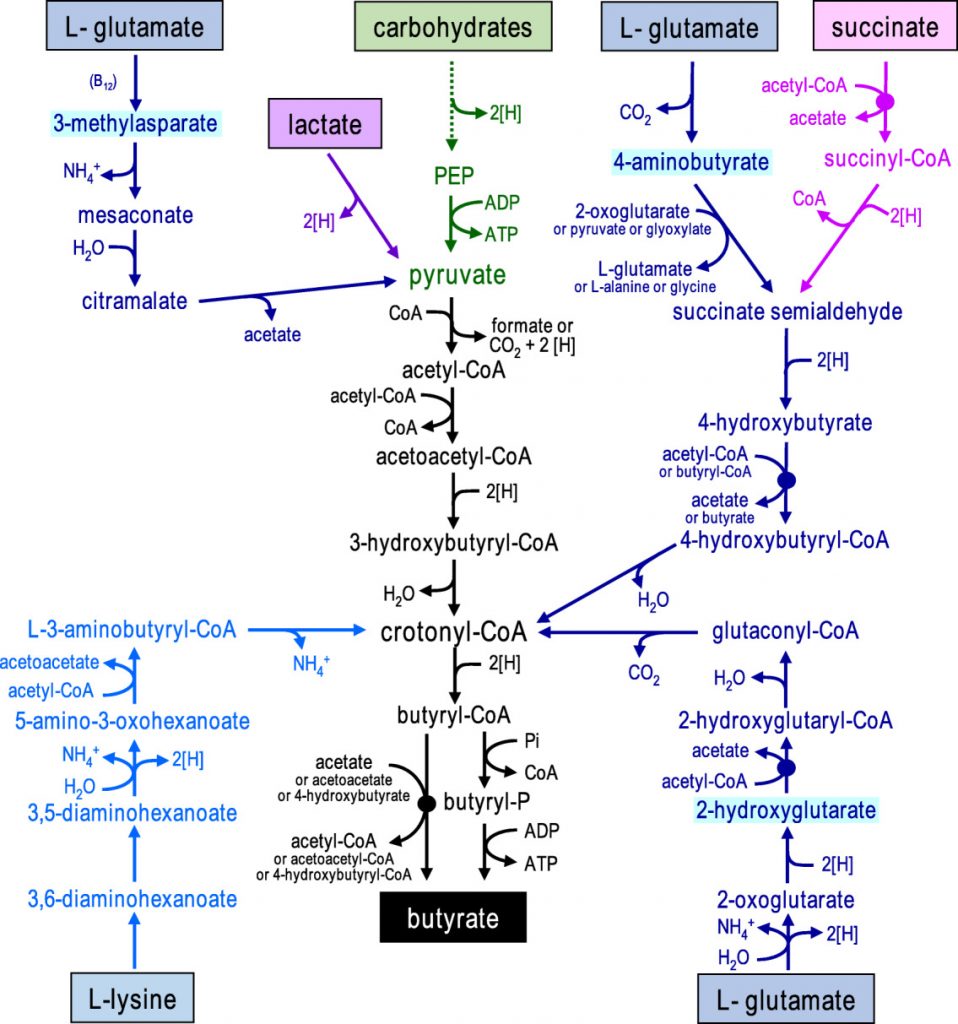

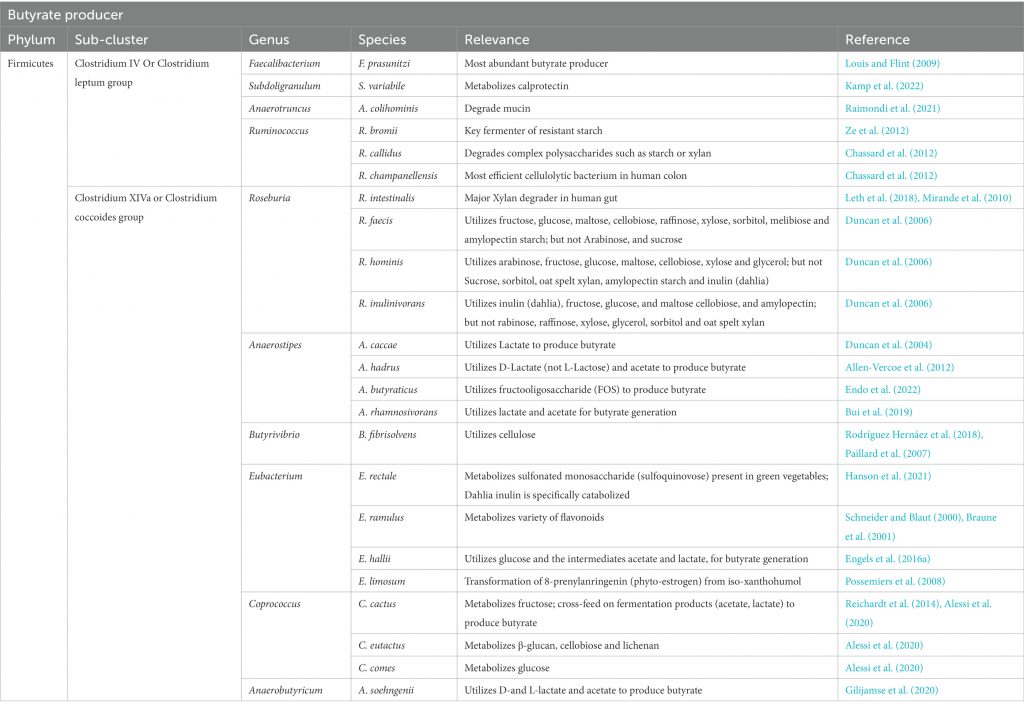

在胃肠道发酵产生的所有短链脂肪酸中,丁酸尤其值得注意。重要的产丁酸属和种有Coproccocus 属、Anaerostipes属、真杆菌属(Eubacterium)、普拉梭菌(Faecalibacterium prausnitzii)和罗氏菌属。

丁酸盐是成熟结肠细胞的主要能量来源,支持结肠健康,并且是一种具有强效抗炎特性的微生物代谢物,局部和系统性作用均有。此外,丁酸盐在调节局部和全身免疫、维持粘膜完整性和抑制细胞水平的肿瘤改变方面起着至关重要的作用。丁酸盐与丙酸盐类似,具有通过刺激食欲抑制激素的释放和促进瘦素的合成来减少肥胖的作用。

★ 胆汁酸影响脂肪代谢

许多研究报告了肠道微生物组、胆汁酸和肥胖或肥胖相关疾病之间存在联系。胆汁酸在肠道中与脂肪分子结合,形成复合物,促进脂肪的分解和吸收。适当的胆汁酸可以帮助提高脂肪代谢效率,减少脂肪在体内的堆积。

此外,胆汁酸在消化系统中可以影响胃液分泌,从而影响饱腹感和食欲调节。适当的胆汁酸水平可以帮助控制饥饿感,减少摄入的热量,有助于减轻体重。

★ 吲哚——抗肥胖特性

一项研究发现较高的血浆吲哚丙酸水平与降低患2型糖尿病的风险之间存在关联。

另一项研究发现,与瘦对照相比,患有2型糖尿病的肥胖受试者的吲哚丙酸水平降低。吲哚丙酸显示通过与孕烷X受体结合并随后下调肿瘤坏死因子α来调节炎症。

吲哚丙酸也被证明在小鼠中具有抗肥胖活性,微生物衍生的吲哚乙酸进一步限制了巨噬细胞中脂肪酸的积累和炎症标志物的产生。

★ 谷氨酸过量与肥胖潜在危害有关

谷氨酸是一种多功能氨基酸,谷氨酸在生物体内的蛋白质代谢过程中占重要地位。根据对肥胖和瘦受试者的队列进行的全基因组关联分析显示,谷氨酸盐具有潜在危害。

通过进行途径分析,谷氨酰胺/谷氨酸转运系统在肥胖个体中高度富集。这与拟杆菌属(包括B.thetaiotaomicron)的物种呈负相关。事实上,与瘦受试者相比,肥胖者体内这种细菌的数量减少。因此谷氨酸与人体肥胖之间也存在一定联系。

★ 肥胖人群的肠道微生物能够更多地获取能量

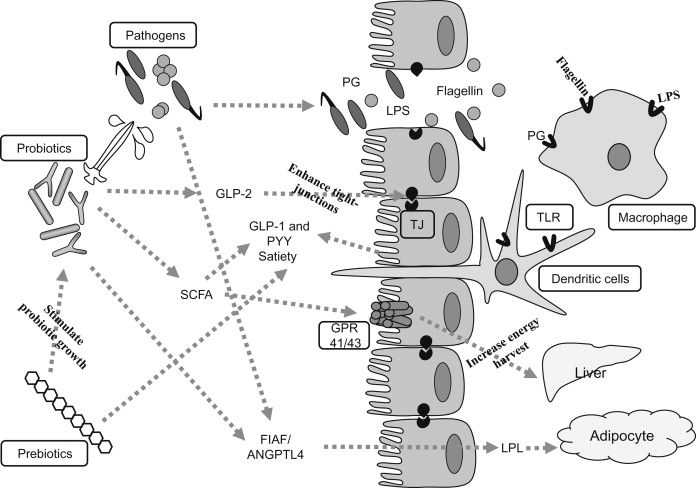

对肠道微生物群影响膳食能量收集和储存过程的探索揭示了两种关键机制:肥胖人群具有分解难以消化的膳食细菌多糖水解酶从而对多糖降解;以及抑制一种名为禁食诱导脂肪因子(FIAF)或血管生成素样4(ANGPTL4)的脂蛋白脂肪酶(LPL)抑制剂的肠道基因表达。

一项比较肥胖小鼠及瘦小同窝小鼠的功能性宏基因组的研究发现,肥胖微生物群富含八个能够水解膳食多糖的糖苷水解酶家族。第二种机制涉及微生物对FIAF的抑制,通过影响LPL活性导致脂肪堆积增加。

细菌多糖水解产生脂肪形成底物,即单糖和短链脂肪酸。肠道微生物群还通过增强钠/葡萄糖转运蛋白-1(SGLT1)的表达以及使小肠毛细血管密度加倍来促进有效的单糖吸收。这些脂肪形成底物到达肝脏后促进了肝脏甘油三酯的合成。

★ 肠道微生物群的组成影响从食物中获取的能量

“能量获取理论”最近也在人类受试者身上进行了测试。招募了12名瘦弱和9名肥胖的成年男性,在最初3天的体重维持饮食之后,以随机交叉的方式分配到2400或3400千卡/天的饮食,持续3天。

在初始体重维持饮食中,瘦人和肥胖个体的三大细菌门(厚壁菌门、拟杆菌门和放线菌门)存在显著差异。作为对改变的热量负荷的反应,肠道厚壁菌门增加、拟杆菌门减少与宿主能量吸收增加约150kcal有关。

瘦人似乎对增加热量摄入更为敏感,在2400vs. 3400 kcal/天饮食中,粪便能量损失和肠道微生物组成的变化均显著减少。而肥胖个体没有出现类似的变化。我们认为,与体重维持饮食相比,能量摄入的差异程度可能会通过肠道微生物群影响饮食中能量的吸收效率。

暴饮暴食是肥胖的主要诱因,是由调节食物摄入的过程失衡造成的,包括“饥饿”、“食欲”和“饱腹感”,以及环境因素。

★ 饱腹和饥饿信号影响人们的进食行为

正常的饮食行为在我们感到饱腹(饱腹感)时就会停止,并在感到饥饿一段时间后再次开始。两餐之间的时间是饱腹感的指标。有许多肠道激素会向大脑传递“饱腹”或“饥饿”的信号。肠内分泌L细胞分泌的胆囊收缩素(CCK)和胰高血糖素样肽1(GLP-1)是与饱腹感相关的肠道激素,可传递“饱腹”信号。

肠内分泌L细胞分泌的肽YY(PYY)和肠内分泌K细胞分泌的葡萄糖依赖性胰岛素促泌多肽(GIP)也传达“饱腹感”,而胃细胞分泌的生长素释放肽则传达决定开始进餐的“饥饿”信号。

★ 短链脂肪酸可以影响激素水平进而调节饱腹感

研究表明,肠道微生物群和其发酵产物短链脂肪酸可以影响肠道激素水平,进而调节饱腹感。肠内分泌L细胞分泌的GLP-1和PYY含有短链脂肪酸受体GPR41和GPR43,暗示结肠短链脂肪酸的生成与食欲或摄食量存在关联。

膳食纤维可选择性地支持肠道中有益细菌的生长和短链脂肪酸的产生。与饲喂对照饮食或高蛋白饮食的大鼠相比,饲喂高纤维饮食的大鼠血浆GLP-1和PYY水平较高,血浆GIP水平较低,结肠PYY mRNA水平增加5倍,胰高血糖素原mRNA水平增加11倍。

菊粉型果聚糖已被证明可以提高血浆GLP-1水平和结肠胰高血糖素原基因表达,保护免受高脂肪饮食引起的肥胖。一项人体研究表明,每天摄入21克低聚果糖(FOS)可降低超重成人的生长素释放肽并增加PYY,同时减少卡路里摄入量,有助于减肥。

★ 肠道微生物通过影响免疫也会导致贪食、肥胖

另一个影响食物摄入和肥胖的因素是肠道微生物群与先天免疫系统之间的相互作用。Toll样受体5(TLR5)是被广泛研究的受体之一。TLR5在小鼠肠粘膜中高表达,可以识别细菌鞭毛蛋白作为病原相关分子模式(PAMP),与肠道炎症和肠道微生物群的变化有关。

最新研究表明,TLR5基因敲除小鼠(T5KO)表现出贪食、肥胖、代谢综合征以及相关的高脂血症、高血压和胰岛素抵抗。T5KO小鼠的贪食/肥胖表型与肠道微生物群组成的细菌物种水平变化相关,T5KO小鼠有116种来自不同门类的细菌属丰富或减少。

将T5KO小鼠肠道微生物移植到健康小鼠中,导致健康小鼠发展代谢综合征,表明T5KO小鼠的肠道微生物影响代谢健康。

总的来说,肠道微生物群通过短链脂肪酸信号传导或与先天免疫系统相互作用,在调节食欲、肥胖和糖尿病方面发挥着重要作用。

因此,可发酵纤维和益生元等膳食成分以及肠道内生成的微生物代谢产物可以作为对抗这些疾病的简单而有效的手段。

肥胖与慢性、轻度全身性炎症相关。脂肪细胞和肥胖下的脂肪组织内的巨噬细胞都释放炎症细胞因子。这种轻度全身性炎症部分来源于细菌脂多糖(LPS)从肠道进入血液循环。

血浆中脂多糖浓度增加两到三倍,被称为“代谢性内毒血症”,与肥胖、胰岛素抵抗、糖尿病和动脉粥样硬化等多种慢性疾病相关。

★ 高脂饮食会加剧炎症状态

肠道脂多糖倾向于通过乳糜微粒携带,这些是脂蛋白颗粒,用于输送膳食脂质。因此,高脂饮食可能诱发或加剧代谢性内毒血症。

肠道通透性可能导致脂多糖位移,肠道微生态失调或引发肠道壁炎症可能增加通透性。双歧杆菌和乳酸杆菌的几种菌株及其代谢产物(如短链脂肪酸)已被证实能促进紧密连接蛋白的表达,这些蛋白维持有效的肠道屏障。而肠道中双歧杆菌相对缺乏与肠道通透性增加相关。

★ 肥胖状态下促炎巨噬细胞比例增加

引起脂肪组织炎症加剧的一个关键因素是巨噬细胞的渗入。产生促炎细胞因子的脂肪组织主要来自渗入的巨噬细胞。动物研究表明,巨噬细胞在肥胖中逐渐积累,瘦小鼠脂肪组织中不到10%的细胞是巨噬细胞,而肥胖小鼠中这一比例超过50%。

巨噬细胞本身表现出不同表型,可极化为促炎的“M1”或抗炎的“M2”表型。肥胖状态改变了M1和M2巨噬细胞的比例,导致M1巨噬细胞增加。

注:有趣的是,TLR4缺乏可减轻脂肪组织炎症,促进脂肪组织和腹膜巨噬细胞极化为M2型,但不会影响全身胰岛素敏感性。

另一项研究比较了无菌小鼠和大肠杆菌单个定植小鼠,结果显示单个定植小鼠脂肪组织中存在脂多糖依赖性巨噬细胞积累。大肠杆菌的定植还增加了巨噬细胞的极化,使其转变为促炎的M1型,并导致葡萄糖和胰岛素耐受性下降。

小结

肠道微生物组影响肥胖和相关代谢状态的三种机制,即通过能量获取、食欲调节和炎症状态,综合起来看,每条途径都是协同作用而非独立作用。这些调节过程的核心是宿主、微生物组和饮食之间复杂而动态的三向相互作用。

人体的消化过程和细菌作用在肠道中协同处理膳食成分。产生的代谢产物的特征取决于宿主遗传、宿主生理和肠道微生物的组成。微生物与营养消化产物结合,可以通过与宿主细胞受体的特定相互作用或以非特定方式进入一般血液循环,对宿主代谢产生不同的影响。

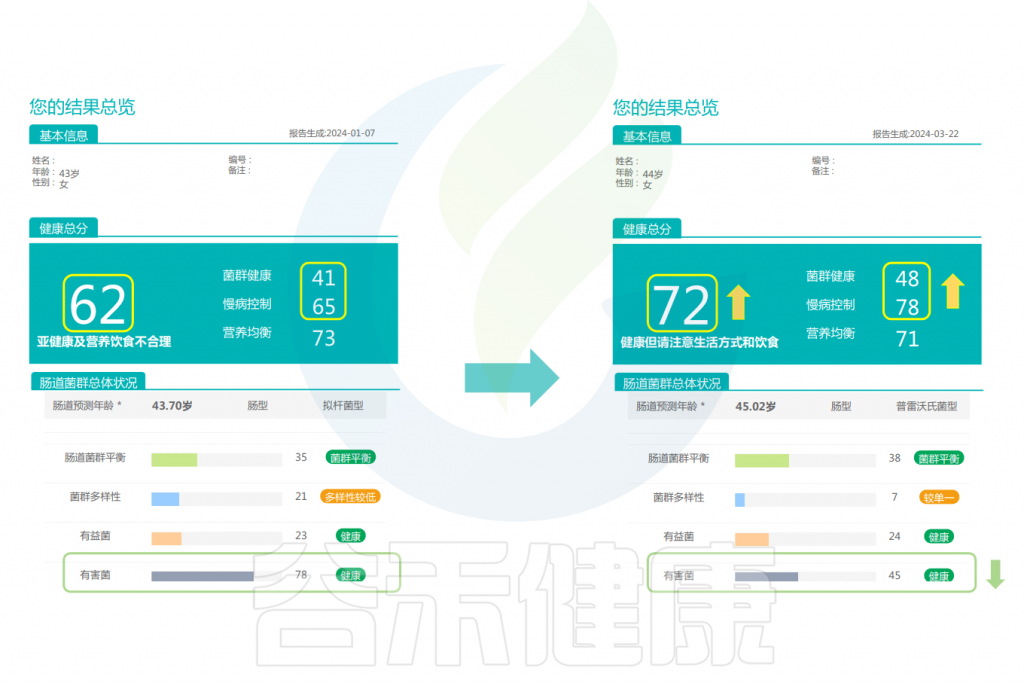

以下是来自君好美健康科技公司的3个案例,采取“膳食纤维+后生元”君好美膳食片作为主食,三餐吃饱——肉鱼蛋奶豆制品蔬菜充分吃,水果干果控制吃,在基本不改变在原有饮食情况下,一段时间后,个案的体重体脂明显下降、肠菌菌群得到有效改善。

案例一

女,44岁,原本体重为182.5斤,属于严重偏胖。

经历144天的改善后,体重减轻了36.3斤,减脂了22.2斤,减肥效果非常明显。体脂率、皮下脂肪和内脏脂肪都有所减少。

身体数值的各项变化

编辑

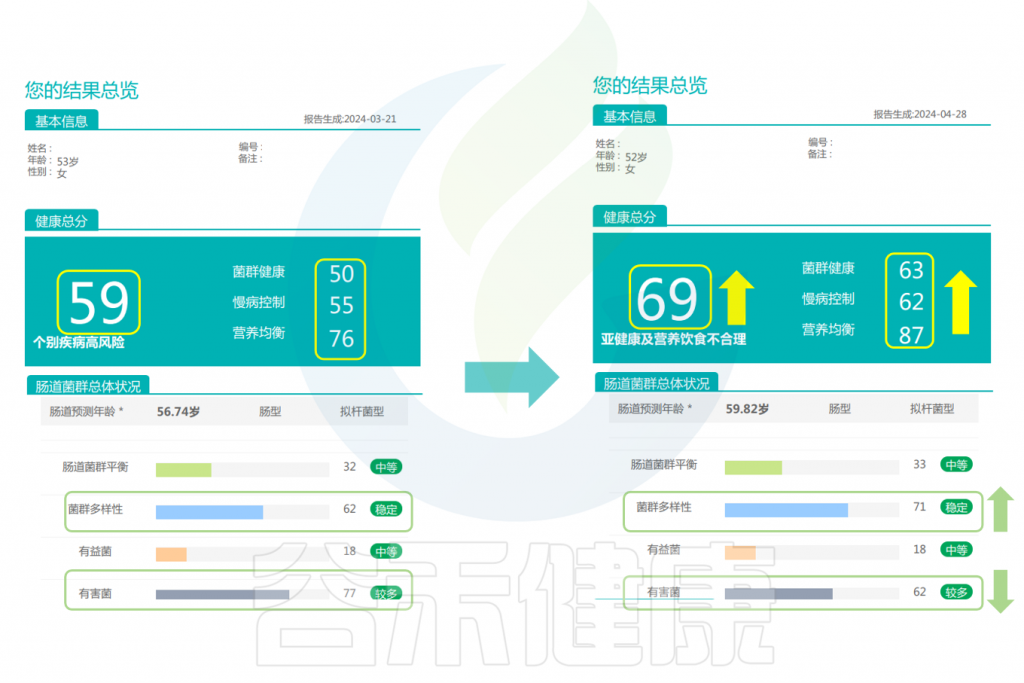

改善前后的报告对比

可以看到:在额外补充膳食纤维后,健康总分升高,肠道微生物的结构更健康,通过增加膳食纤维来增加微生物的数量和多样性是非常有效的。有益菌的分值提高,有害菌明显减少,肠型由原来拟杆菌型变成了普雷沃氏菌型,慢病风险总分下降。

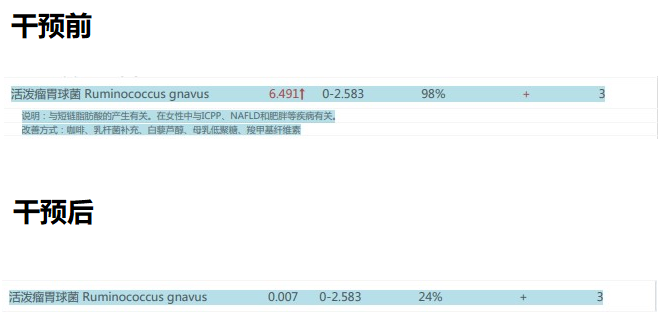

▸ 具体到菌种

活泼瘤胃球菌与短链脂肪酸的产生有关。与非酒精性脂肪肝病和肥胖等疾病存在正相关。在改善后由原本的过高丰度,降低到了正常水平。

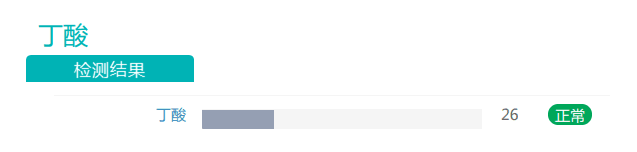

干预前:

干预后:

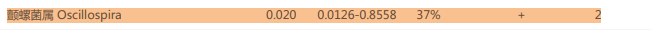

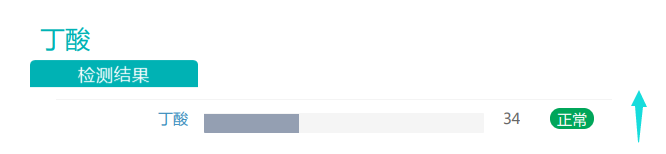

颤螺菌属也是与肥胖相关的菌群,过多或过少都可能影响肥胖。在改善后由原本的过低,丰度有所增加,恢复到了正常水平。

干预前:

干预后:

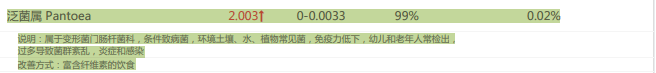

泛菌属是一种条件致病菌,过多导致菌群紊乱,炎症和感染。而在补充膳食纤维后丰度有所降低(尽管还有一点偏高)。

干预前:

干预后:

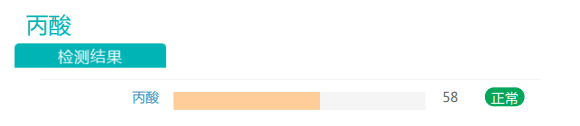

此外,丙酸盐的丰度也有一定程度的提高。有充分证据表明,随着膳食纤维摄入量的增加,产生的短链脂肪酸(SCFA)也增加。SCFA能够激活游离脂肪酸受体,从而促使厌食激素(如瘦素和肽YY)的分泌。在减肥中发挥益处。

根据以上这些变化,可以看出在额外补充膳食纤维后,可以在一定程度上改善人体的肥胖和代谢健康。

案例二

女,52岁,原本体重为142.4斤,属于严重偏胖。

经历73天的改善后,体重减轻了11.6斤,减脂了7斤,虽然没有上一个人减重多,但是BMI恢复到了正常水平。体脂率、皮下脂肪和内脏脂肪也均有所减少。

身体数值的各项变化

改善前后的报告对比

可以看到,该女性在经过干预后,健康总分也升高了。并且菌群变得更健康、对于慢病的控制评分更高,营养也更均衡了。肠道菌群多样性提高,有害菌明显减少。

与此同时,核心菌属也发生了一定程度的变化:

干预前:

干预后:

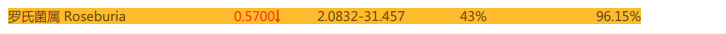

重要的肠道基石菌,产短链脂肪酸菌属罗氏菌在改善后由原来的丰度过低变成了正常丰度。罗氏菌具抗炎特性,有助于分解不可消化的碳水化合物如膳食纤维,对健康有利。

干预前:

干预后:

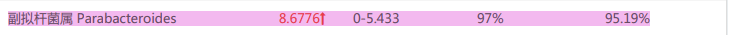

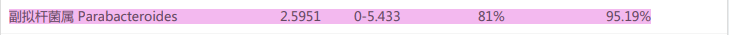

过多会导致菌群紊乱的副拟杆菌属由原本的过高丰度降低到了正常值。

肠道核心菌——副拟杆菌属(Parabacteroides),是否是改善代谢减轻炎症的黑马?

干预前:

干预后:

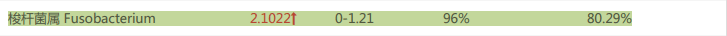

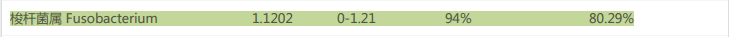

能够产生脂多糖,代谢生成苯酚,引发感染和并发症的梭杆菌属丰度由原来的过高水平恢复到了正常水平。

梭杆菌属Fusobacterium——共生菌、机会致病菌、致癌菌

干预前:

干预后:

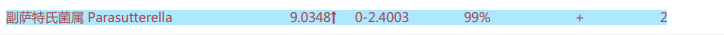

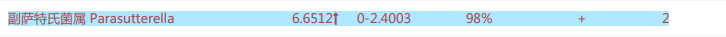

过高时会导致肥胖和2型糖尿病的副萨特氏菌属在额外补充膳食纤维后丰度也有所下降(尽管仍然高于正常值)。

干预前:

干预后:

随着膳食纤维摄入量的增加,丁酸盐的丰度有所上升。丁酸对于维持肠道内环境温度预防结直肠癌发生具有重要作用,是肠上皮细胞最重要能量来源,对肠粘膜有营养作用,利于代谢健康的重要物质。

案例三

男,54岁,原本体重为131.1斤,属于标准体重,本来健康状态就比较好。因此在经历173天后,体重只下降了4.4斤,减脂2.1斤。体脂率、皮下脂肪、内脏脂肪也稍微有所下降,但都变得更健康了。

此外,三个案例可以看出膳食纤维对不同基础体重人群的作用效果不太一样,大体重人群在额外补充膳食纤维后减重更多。

身体数值的各项变化

改善前后的报告对比

<来源:谷禾肠道菌群健康检测数据库,下同>

根据谷禾的健康报告前后对比可以看到,该男性在经过干预后,健康总分升高,对于慢病控制的评分显著升高。肠道微生物的多样性变得更丰富,有害菌减少明显。

干预前:

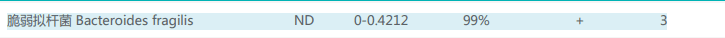

干预后:

过高时与肥胖相关,可能通过抑制乙酸水平来加速肥胖的脆弱拟杆菌在额外补充膳食纤维后丰度降低到了正常水平。

干预前:

干预后:

肠道的条件性致病菌泛菌属,过多导致菌群紊乱,炎症和感染。在补充额外的膳食纤维后水平也下降到正常值。

肠道微生物群多样性和高纤维摄入量与长期体重增加较低有关

此外一项对1632个人的研究也发现,微生物群多样性会影响膳食纤维与体重增加之间的关系。在微生物群多样性较高的人群中,纤维摄入量与体重增加风险降低有显著相关性。

膳食纤维对体重的有益作用可能在微生物组多样性较高的个体中更为明显。实验表明,纤维摄入会降低饮食的能量密度,由此产生的短链脂肪酸促进肠道糖异生、肠促胰岛素形成并随后产生饱腹感,同时短链脂肪酸也会向宿主输送能量并影响脂肪异生。

TIPs: 膳食纤维与益生元的区别

膳食纤维和益生元虽然都是植物性食物中的复杂碳水化合物,但它们之间存在一些区别:

1.膳食纤维的定义: 膳食纤维是指植物性食物中不被人体消化酶分解的碳水化合物,包括不溶性纤维和可溶性纤维。不溶性纤维,如纤维素,主要作用是增加大便体积,促进肠道蠕动,帮助消化系统健康。可溶性纤维,如果胶和树胶,可以溶解在水中,形成凝胶状物质,有助于降低血糖和胆固醇。

2.益生元的定义: 益生元是一种可溶于水的可溶性纤维,它作为益生菌的食物,可以被肠道中的有益细菌发酵,从而促进有益细菌的生长和活动。益生元主要包括低聚果糖(FOS)菊粉、低聚半乳糖(GOS)等。

3.作用机制: 膳食纤维的作用更广泛,包括促进肠道蠕动、帮助排便、降低血糖和胆固醇等。而益生元的主要作用是喂养和促进益生菌的生长,尤其是那些能够产生短链脂肪酸(如丁酸盐)的细菌,这些短链脂肪酸对肠道健康至关重要。

4.种类: 膳食纤维的种类很多,包括纤维素、半纤维素、果胶、树胶、抗性淀粉等。而益生元的种类相对较少,主要是一些特定的低聚糖和某些类型的多糖。

5.健康益处: 膳食纤维对整体消化系统健康有益,而益生元则更专注于通过促进益生菌的生长来改善肠道微生物群的平衡。

总的来说,膳食纤维是一个更广泛的概念,包括了益生元但它们的作用和重点略有不同。膳食纤维对消化系统的整体健康有益,而益生元则专门针对促进一些细菌的生长。

拓展:不同纤维对肠道菌群的影响

一项研究了不同谷物纤维(包括麦麸)对健康成人肠道菌群组成的影响。

-食用小麦纤维对肠道微生物的影响:

食用小麦纤维或麸皮纤维对肠道菌群有显著影响,以下门类的菌群均显著增加:

双歧杆菌(Bifidobacteria) ↑↑↑

乳酸杆菌(Lactobacillus) ↑↑↑

奇异菌属(Atopobium) ↑↑↑

肠球菌(Enterococci) ↑↑↑

梭状芽孢杆菌(Clostridia) ↑↑↑

毛螺菌科(Lachnospiraceae) ↑↑↑

埃格氏菌(Eggerthella) ↑↑↑

柯林斯菌(Collinsella) ↑↑↑

棒状杆菌(Corynebacterium) ↑↑↑

拟杆菌(Bacteroides) ↑↑↑

普氏菌属(Prevotella) ↑↑↑

-食用大麦纤维对肠道微生物的影响:

所有研究都表明大麦纤维对肠道菌群标志物有显著影响:要么改变微生物群落 ,要么改变发酵代谢物。发现厚壁菌门和放线菌(特别是罗氏菌属、Dialister、真杆菌和双歧杆菌)显著增加,拟杆菌减少。

其余3项研究测量了发酵标志物,结果显示,在食用大麦纤维后,总短链脂肪酸、丁酸盐和乙酸盐显著增加,呼气氢显著增加。由于发酵代谢物的积极作用,血糖反应同时改善。

-食用燕麦纤维对肠道微生物的影响:

燕麦粒的外层含有不溶性和可溶性(β-葡聚糖)纤维的混合物,这两种纤维都为肠道微生物群提供了食物来源。已证实可溶性燕麦β-葡聚糖有助于降低血液胆固醇水平。

对患有轻度高血糖症或高胆固醇血症的参与者研究了每天早餐食用全麦燕麦片与精制谷物片的影响。据报道,食用全麦燕麦片后,粪便总细菌、乳酸杆菌和双歧杆菌数量显著增加,而食用精制谷物片后,总细菌数量和双歧杆菌数量均下降。

-食用玉米纤维对肠道微生物的影响:

玉米的淀粉含量相对于其他谷物来说较高,麸皮含量较低。

一项急性干预研究比较了单次食用48克全麦玉米早餐麦片(14.2克纤维)对肠道菌群的影响,并与48克低纤维玉米早餐麦片(0.8克纤维)进行了比较。

3周后,高纤维组和低纤维组均报告粪便双歧杆菌增加,高纤维组的增幅更大,但未达到显著性,乳酸杆菌、肠球菌和奇异菌属物种的增加不显著。

-混合全谷物对肠道微生物的影响:

全麦谷物包括谷物的胚乳、胚芽和麸皮成分,因此其营养成分与谷物的麸皮纤维部分不同,这可能会影响肠道微生物群。

共计357人的研究发现,增加完整谷物纤维的摄入具有显著的益生元作用,细菌多样性、放线菌、双歧杆菌、梭菌、毛螺菌显著增加;但阿克曼氏菌、罗氏菌、乳酸杆菌和肠球菌的增加趋势不显著。促炎性肠杆菌科细菌的水平也显著下降。

作者认为,对高纤维干预的反应取决于基线肠道微生物丰富度——由于膳食纤维的增加,基线微生物丰富度有限的人会随着时间的推移表现出更大的微生物群变化。

如今全球肥胖症的流行,寻求新的有效解决方案已成为研究的重中之重。这主要是因为大多数人无法长期坚持既定的饮食和身体活动方案,从而无法达到并保持健康的体重。

肠道微生物群由于位于宿主营养/能量代谢的关键位置并能够影响它,因此已成为一种有希望的新治疗靶点。

饮食、肠道微生物群和肥胖之间的相互关系是高度互动和动态的。虽然饮食热量摄入是能量平衡方程的主要因素,研究估计现在知道某些肠道微生物可以从饮食中获取“额外”的能量,大约150千卡/天;相当于一年内可能增加6.8公斤的体重。

除了热量含量外,饮食成分也是与肥胖相关的饮食-微生物相互作用的重要因素,例如肠道微生物失调以及高脂饮食引起的全身炎症。

肠道微生物还通过调节食欲、食物摄入和饱腹感来影响肥胖:这是能量平衡的一部分。膳食纤维、合生元是调节肠道微生物组成的有效方法,这些干预措施不仅降低了体重,体脂,而且同时改善了与肥胖和相关代谢状况相关的生物标志物,例如血糖水平、胰岛素敏感性、血浆脂联素等。

总体而言,这些结果表明,通过膳食纤维,合生元以及饮食调节肠道微生物群可以作为人类减肥的独立方法,同时可以有助于减轻风险并控制肥胖相关疾病(如心血管疾病、胰岛素抵抗和2型糖尿病)的症状。

在当前肥胖流行和健康挑战的背景下,个体化肠道菌群干预显得尤为重要。每个人的肠道微生物群独一无二,受基因、生活方式和环境等多方面影响。因此,针对个体的肠道菌群进行精准干预,可以更有效地调节体重、改善健康状况。

主要参考文献

Li H, Zhang L, Li J, Wu Q, Qian L, He J, Ni Y, Kovatcheva-Datchary P, Yuan R, Liu S, Shen L, Zhang M, Sheng B, Li P, Kang K, Wu L, Fang Q, Long X, Wang X, Li Y, Ye Y, Ye J, Bao Y, Zhao Y, Xu G, Liu X, Panagiotou G, Xu A, Jia W. Resistant starch intake facilitates weight loss in humans by reshaping the gut microbiota. Nat Metab. 2024 Mar;6(3):578-597.

Jie Zhuye,Yu Xinlei,Liu Yinghua et al. The Baseline Gut Microbiota Directs Dieting-Induced Weight Loss Trajectories.[J] .Gastroenterology, 2021.

Pham Van T,Fehlbaum Sophie,Seifert Nicole et al. Effects of colon-targeted vitamins on the composition and metabolic activity of the human gut microbiome- a pilot study.[J] .Gut Microbes, 2021, 13: 1-20.

Corica D, Aversa T, Valenzise M, Messina MF, Alibrandi A, De Luca F, Wasniewska M. Does Family History of Obesity, Cardiovascular, and Metabolic Diseases Influence Onset and Severity of Childhood Obesity? Front Endocrinol (Lausanne). 2018 May 2;9:187.

Bartsch M, Hahn A, Berkemeyer S. Bridging the Gap from Enterotypes to Personalized Dietary Recommendations: A Metabolomics Perspective on Microbiome Research. Metabolites. 2023 Dec 2;13(12):1182.

Zhang M, Liu J, Li C, Gao J, Xu C, Wu X, Xu T, Cui C, Wei H, Peng J, Zheng R. Functional Fiber Reduces Mice Obesity by Regulating Intestinal Microbiota. Nutrients. 2022 Jun 28;14(13):2676.

Menni C, Jackson MA, Pallister T, Steves CJ, Spector TD, Valdes AM. Gut microbiome diversity and high-fibre intake are related to lower long-term weight gain. Int J Obes (Lond). 2017 Jul;41(7):1099-1105.

Mayengbam S, Lambert JE, Parnell JA, Tunnicliffe JM, Nicolucci AC, Han J, Sturzenegger T, Shearer J, Mickiewicz B, Vogel HJ, Madsen KL, Reimer RA. Impact of dietary fiber supplementation on modulating microbiota-host-metabolic axes in obesity. J Nutr Biochem. 2019 Feb;64:228-236.

Jefferson A, Adolphus K. The Effects of Intact Cereal Grain Fibers, Including Wheat Bran on the Gut Microbiota Composition of Healthy Adults: A Systematic Review. Front Nutr. 2019 Mar 29;6:33.

Zhang, Y.; Liu, J.; Yao, J.; Ji, G.; Qian, L.; Wang, J.; Zhang, G.; Tian, J.; Nie, Y.; Zhang, Y.E.; et al. Obesity: Pathophysiology and Intervention. Nutrients 2014, 6, 5153-5183.

Lin X, Li H. Obesity: Epidemiology, Pathophysiology, and Therapeutics. Front Endocrinol (Lausanne). 2021 Sep 6;12:706978.Lin X, Li H. Obesity: Epidemiology, Pathophysiology, and Therapeutics. Front Endocrinol (Lausanne). 2021 Sep 6;12:706978. Pathophysiology, and Therapeutics. Front Endocrinol (Lausanne). 2021 Sep 6;12:706978

谷禾健康

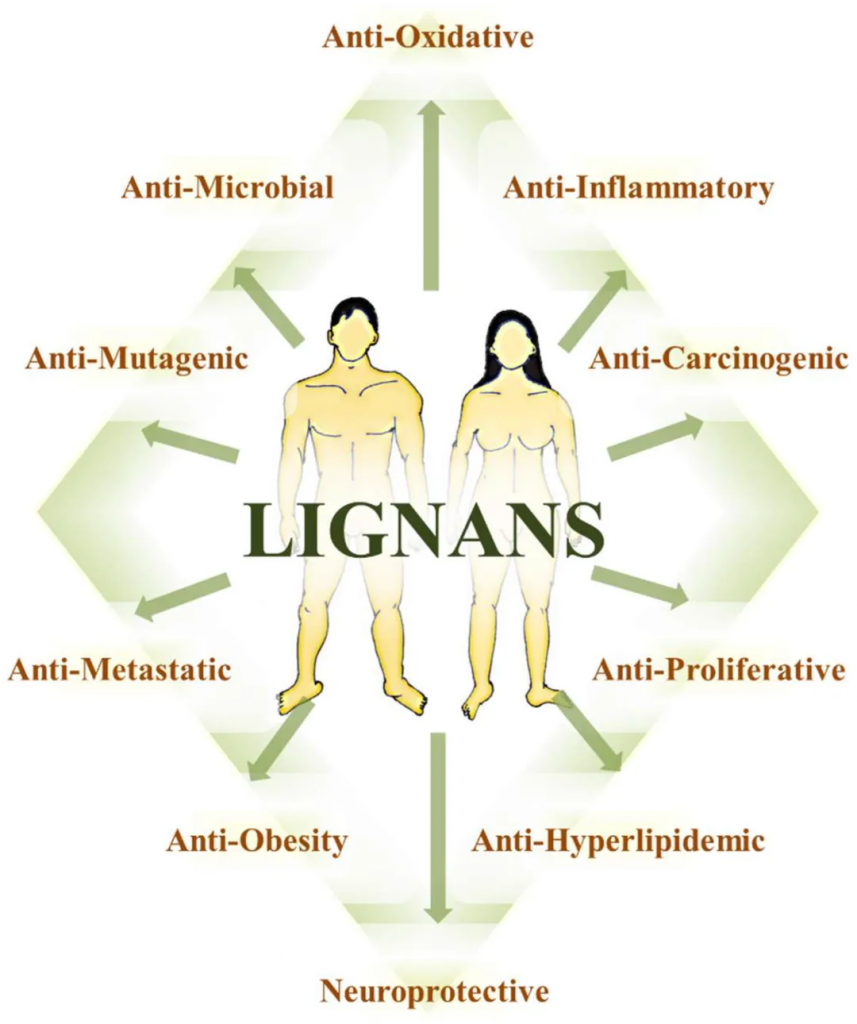

植物多酚是一大类生物活性化合物,其特点是化学和结构特性不同、生物利用度低,并具有多种体外生物活性。在这些化合物中,木脂素因其类固醇类似物的化学结构而受到广泛研究,被认为是植物雌激素。

木脂素是一类与纤维相关的化合物,存在于许多植物家族和常见食物中,包括谷物、坚果、种子、蔬菜以及茶、咖啡或葡萄酒等饮品中。膳食木脂素浓度最高的食物是亚麻籽和芝麻,其中含有一种叫做松脂素二葡萄糖苷的化合物。其他膳食木脂素包括芝麻素、松脂醇、松脂素和落叶松脂素。

肠道细菌代谢能够将膳食木脂素转化为治疗相关的多酚(即肠木脂素),例如肠内酯和肠二醇。这些肠木脂素具有多种生物活性,包括组织特异性的雌激素受体激活、抗炎和促凋亡作用。因此,木脂素与肠道菌群的相互作用,不仅关系到个体对特定食物的响应,也关系到整体健康和疾病预防。

肠木脂素的生物利用度在个体间存在很大差异,受遗传、饮食和生活方式等因素影响。

流行病学研究发现木脂素可降低心血管疾病的风险,并具有针对各种肿瘤(如乳腺癌、结肠癌和前列腺癌)和/或心血管疾病的化学预防特性。

与其他多酚一样,木脂素在被全身吸收之前先被肠道细菌代谢。饮食等因素已被证明会影响微生物群的组成。植物性饮食者的微生物群在微生物多样性方面与非素食者存在很大差异,从而影响代谢物的产生和提取效率。

约 80% 的木脂素相关论文发表于 2000 年之后,其中约一半发表于 2010 年或之后;这清楚地表明在过去 20 年里人们对这一天然产物家族的兴趣显著增长。此外,亚麻、五味子、连翘的整体重要性在木脂素的文献分析中显而易见。许多论文不仅局限于植物生物学,还集中在药理学(约四分之一)和化学(约四分之一)上。

本文主要讲述了木脂素的多方面特性,包括其在自然界中的分布、如何通过肠道细菌的代谢转化,讨论了木脂素在降低某些疾病风险中的潜在作用,尤其是在乳腺癌、结直肠癌和前列腺癌的预防中。同时,也探讨了影响木脂素代谢的个体间差异因素,如性别、饮食习惯和生活方式等。了解这些可以为个性化的医学和营养方案提供更好的指导。

根据其来源,木脂素大致可分为:

植物木脂素主要在对位含有氧取代基,而哺乳动物木脂素则在间位具有羟基。这种细微的结构差异,决定了它们在生物体内的不同作用和代谢途径。

木脂素在结构上类似于木质素,木质素是三维聚合物,与纤维素、半纤维素和果胶交织在一起,形成植物细胞的坚固细胞壁。此外,木脂素和木质素都是通过相同的初始苯丙烷途径产生的,它们是由单木质素(来源于苯丙氨酸或酪氨酸)合成的,但最终进入不同的生化途径。实际上,尽管木质素在植物界无处不在,但并非所有植物都会产生木脂素。

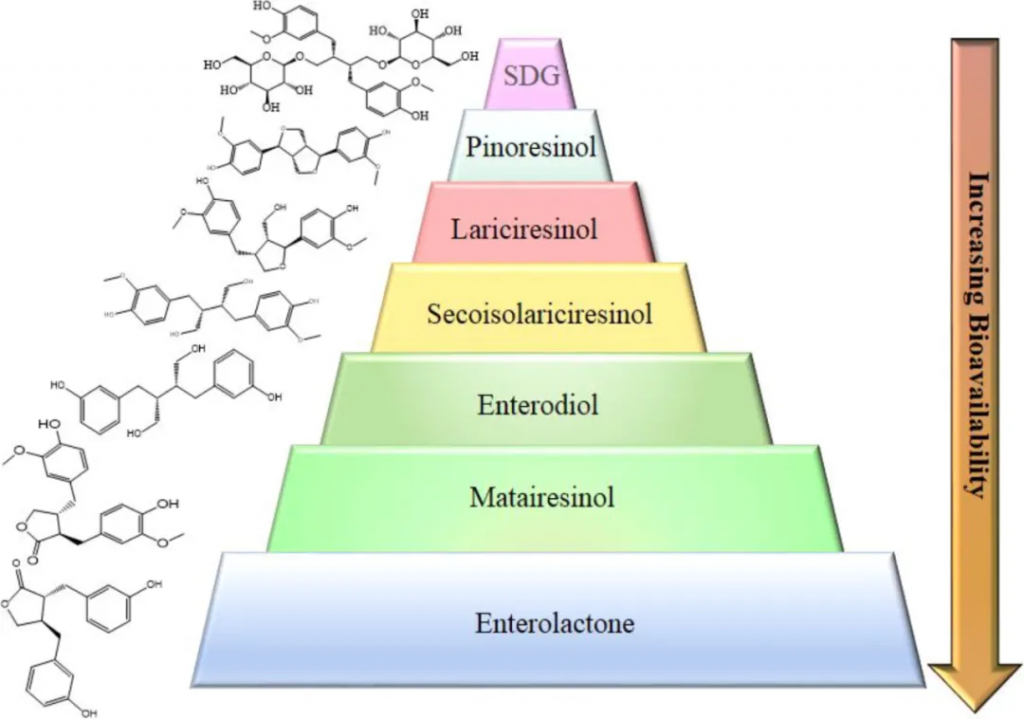

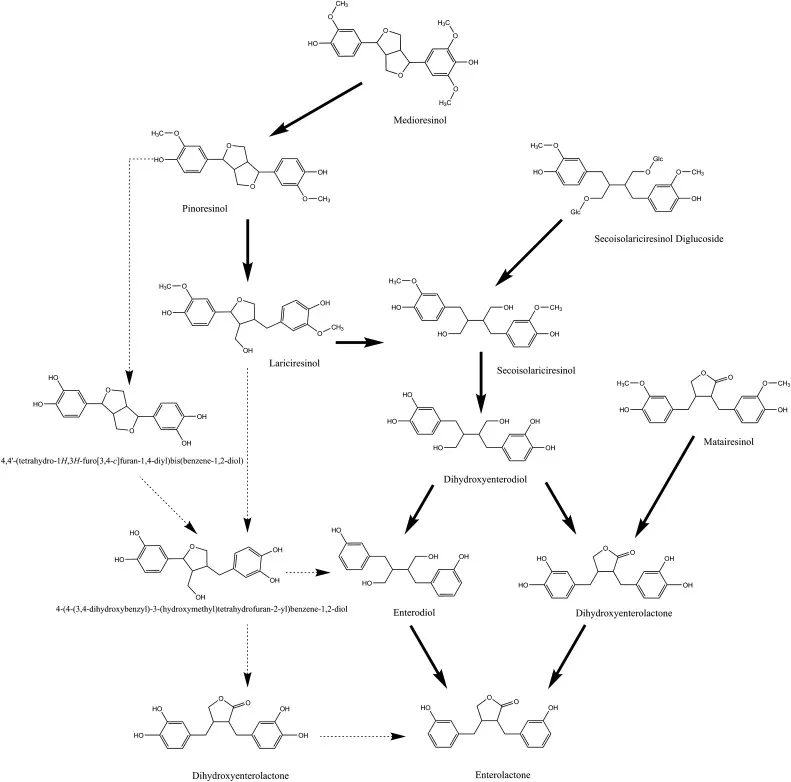

已知来自食用植物的糠醛型木脂素,包括落叶松树脂醇、开环异落叶松树脂醇、马泰尔树脂醇和松脂醇,可被肠道微生物群转化为哺乳动物木脂素、肠二醇或肠内酯。与木质素前体相比,这些细菌副产物对人类健康更有益。

肠木脂素(哺乳动物木脂素)也是食物木脂素的代谢产物,是人类肠道细菌的产物。它们经常在人类血浆和尿液中被检测到。

作为食物成分,木脂素存在于大多数富含纤维的植物中:

常见食物中木脂素(以苷元形式)的每份和

100克(鲜重)总微克含量及其分布及其植物来源

Peterson J, Nutr Rev. 2010 (10):571-603.

食物中的木脂素含量通常较低,一般不超过2毫克/100克。芝麻和亚麻籽是例外,它们的木脂素含量比其他食物来源高出几倍。

亚麻籽来源于亚麻科植物亚麻(Linum usitatissimum L.),其含有的生物活性成分可能对健康有益,例如 α-亚麻酸(占总脂肪酸组成的 50–55%)、膳食纤维(25–28%)和酚类化合物。

亚麻籽是已知最丰富的木脂素来源 [ 9–30 毫克/克(约 301 毫克/100 克)],木脂素产量是谷物、豆类、其他油籽、蔬菜和水果的 75–800 倍。亚麻籽中存在的主要膳食木脂素是开环异落叶松树脂酚(2,3-双(3-甲氧基-4-羟基苄基)丁烷-1,4-二醇),它以共轭 SDG 的形式储存,是植物中线性酯键复合物的组成部分。

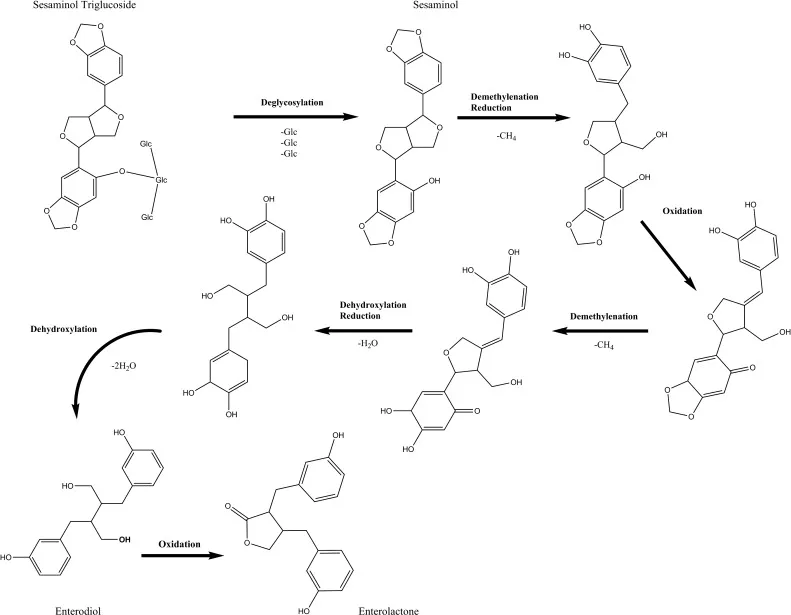

芝麻(Sesamum indicum L.)是一种开花植物,属于胡麻科。芝麻籽中的木脂素浓度相对较高(接近29mg/100g,主要是松脂素和落叶松脂素)。芝麻素是一种呋喃型木脂素,是芝麻中的主要木脂素成分之一,在种子中的含量为 0.1–0.5%。

芝麻素还可以通过肠道微生物群转化为哺乳动物木脂素,这可能对乳腺癌等激素相关疾病具有保护作用。

木脂素的健康益处

doi.org/10.3390/ph12020068

饮食中木脂素的消耗主要因地理位置而异,但饮食模式也受到文化和种族的影响。

传统的地中海饮食以植物为主,其特点是:

这种饮食的健康益处主要归因于纤维和生物活性化合物(包括抗氧化剂和功能性脂肪酸和脂质)摄入量的增加,以及饱和脂肪摄入量低。

木脂素来源

地中海人群饮食中的木脂素来源包括:

每种食物在总多酚摄入中所占的比例(11–70%)和亚型都不同。

事实上,许多典型的地中海饮食食品(例如谷物)都含有高浓度的木脂素和其他酚类化合物。

最近,人们开始评估全谷物摄入在预防慢性病方面的作用。许多研究表明,作为全谷物饮食的一部分,木脂素摄入与心血管疾病、癌症和糖尿病等慢性病发病率降低之间存在联系。

栗子、特级初榨橄榄油

地中海饮食的另一个组成部分——栗子,是钙、抗氧化剂和酚类化合物的极佳来源。

特级初榨橄榄油是地中海饮食的重要组成部分。事实上,经常食用特级初榨橄榄油与动脉粥样硬化、心血管疾病和某些类型癌症的发病率降低有关。这种效果可能归因于特级初榨橄榄油中含有高浓度的 (+)-1-乙酰氧基松脂醇和(+)-松脂醇。

这种饮食习惯常见于北欧和北欧地区,特点是:

大量食用海藻、贝类、多脂鱼(如鲭鱼、鲱鱼和鲑鱼)、瘦肉、菜籽油、豆类、坚果(如杏仁)、蔬菜、水果(如浆果)、全谷物(如燕麦)、低脂乳制品,并限制盐和糖的摄入量。

在北欧国家,植物木脂素的主要饮食来源是蔬菜、水果和全麦谷物。

在许多经常食用的富含木脂素的植物物种中,一些物种主要分布在北半球(例如菊科的蓟属植物)。这些植物的营养结构含有三萜、多乙炔、酚酸、黄酮类化合物和生物碱。欧洲蓟属植物的最新植物化学研究表明,其种子是新木脂素和木脂素的丰富来源。

印度餐桌上的木脂素宝库

各类食品构成了典型印度饮食的重要组成部分,其中包括鱼、葡萄、巧克力、油、咖啡、茶、饼干和面包。

巴戟天——传统医学中的木脂素宝库

巴戟天(印度桑树)的果实传统上被广泛用于治疗癌症、糖尿病、高血压、腹泻、头痛和炎症,这主要是由于其木脂素含量高。

芝麻:印度饮食中的木脂素明星

芝麻是印度饮食中的典型成分,芝麻和芝麻油都富含木脂素。芝麻油因其显著的抗氧化性和营养价值而闻名。

尽管木脂素仅占芝麻总质量的一小部分(0.5 %至 1.0%),但主要的芝麻木脂素——例如 (+)-芝麻素酚、(+)-芝麻林和 (+)-芝麻素葡萄糖苷——因其显著的健康促进特性而备受关注(已在体内和体外得到证实),包括抗炎、抗氧化和抗高血压活性。

疾病预防

有研究表明,长期摄入(+)-芝麻素酚可抑制阿尔茨海默病中观察到的致病性细胞外β-淀粉样蛋白聚集。同样,(+)-芝麻素具有预防前列腺癌和乳腺癌的作用,并且是肠二醇和肠内酯的前体(已证明具有抗癌、抗糖尿病和抗衰老作用。

亚洲饮食的特点是大量食用大米、面条、香料和蔬菜、芝麻和油。此外,人们也常食用海鲜、豆腐和其他大豆制品。

亚洲是木脂素的主要植物来源;这些植物通常被纳入饮食中,在中国也被用作药用植物。这类植物包括:

牛蒡

其果实提取物和种子是生物活性木脂素的丰富来源,包括牛蒡苷和牛蒡苷元。这两种木脂素具有抗炎活性,例如,抑制脂多糖诱导的一氧化氮生成和小鼠巨噬细胞中促炎细胞因子的释放。此外,牛蒡中的木脂素在抗癌方面也显示出了强大的潜力,能诱导癌细胞凋亡并抑制其增殖。

某些草药通常用作水浸剂。其中包括香茶菜属植物和雷公藤属植物。

香茶菜属

香茶菜属植物包括近 150 个种,分布于亚洲亚热带和热带地区,是极好的木脂素来源。一些种,如日本香茶菜,已被用于传统中药,治疗关节痛、胃痛、乳腺炎、胃炎和肝炎等。香茶菜还因其降血压、抗氧化、免疫、抗菌、抗肿瘤和抗炎特性而被用于传统医学。

雷公藤

一种传统药草,可以改善类风湿性关节炎和其他自身免疫性疾病的症状。多项植物化学研究已从该植物的根部分离出数百种生物活性化合物,包括木脂素。

五味子

长期以来,中药一直将五味子果实用作镇静和止咳补药,广泛分布于中国四川东南部和湖北西部地区。其他国家还使用这种水果来生产功能性食品、果酱和饮料。

从五味子中分离出的二苯并环辛二烯木脂素具有抗炎和抗氧化特性,并能改善认知功能(如记忆力)。此外,先前的研究报告称,五味子果实提取物(其中主要生物活性成分是木脂素)具有神经保护作用,并具有有助于预防阿尔茨海默病的生物活性。

五味子果实可能对肝脏、胃肠道、免疫、交感神经和中枢神经系统有积极作用。木脂素提取物已被证明能成功抑制肝细胞癌细胞增殖,并防止化学毒素引起的肝损伤。然而,整个五味子果实中只有 2% 由木脂素组成,而且大部分木脂素存在于种子中,而种子通常在制造水果衍生产品的过程中被去除。

这种藤本植物的茎被用作多种疾病的止痛药,包括关节炎、风湿病和挫伤。迄今为止,已从五味子中分离出 1 种倍半萜类化合物、25 种木脂素和 43 种三萜类化合物。此外,五味子浆果被认为对肾脏和肺部有益,例如可缓解哮喘症状。

山楂

已被用于功能性食品行业。一些研究报告称,它具有防止低密度脂蛋白 (LDL) 氧化、清除自由基和发挥抗炎作用的能力。山楂主要以新鲜水果、加工果汁或果酱的形式食用。果汁和果酱的制造会产生大量副产品,包括种子和叶子。

红花南洋参

根、茎、果实和叶均可入药,尤其是其果实,具有重要的药用和营养价值。其活性三萜类化合物和木脂素因其报道的生物活性而备受关注,包括抗炎和抗肿瘤作用 。

花椒

已被用于促进血液循环以及治疗各种疾病。由于其独特的味道和独特的香气(通常被描述为绿色、辛辣、花香和清新),花椒果实在许多传统的亚洲美食中被用作香料。先前的药理研究表明,这种植物的叶子和果实具有药用特性,包括抗肿瘤、抗炎和抗氧化活性,以及抑制血小板聚集和单胺氧化酶的产生。

拉丁美洲饮食的基础是玉米、土豆、花生和豆类。这种饮食中还包括亚麻籽。

亚麻籽是木脂素的最佳膳食来源之一,其木脂素含量高于豆类或谷物 。富含亚麻籽的饮食与降低各种疾病的风险有关,包括心血管疾病、骨质疏松症、糖尿病、前列腺癌和乳腺癌。可能的机制包括降低循环葡萄糖、LDL 和总胆固醇水平的能力。

亚麻籽具有重要的商业应用,例如在亚麻纤维制造中。就木脂素而言,亚麻籽主要含有secoisolariciresinol和 secoisolariciresinol二葡萄糖苷,但也含有少量的matairesinol 。事实上,亚麻籽总质量的 95% 以上是由开环异落叶松树脂醇二葡萄糖苷组成,其主要位于种子的纤维壳中,而不是其内部 。

亚洲饮食似乎最有利于木脂素的摄入,而且木脂素的生物利用度也更高。这主要是由于亚洲人食用大量蔬菜,以及传统医学中使用富含木脂素的植物浸剂。

在大多数人群中,木脂素摄入量通常不超过 1 mg/天。木脂素摄入量的估计值从约 150 μg/天(马泰瑞香酚和开环异落叶松树脂醇)到约 1600 μg/天(松脂醇、丁香树脂醇、开环异落叶松树脂醇、中树脂醇、马泰瑞香酚、落叶松树脂醇、肠内酯、肠二醇)不等。

木脂素的肠道代谢

几种摄入的植物木脂素在结肠细菌的作用下去糖基化并部分转化为哺乳动物木脂素肠内酯和肠二醇。肠二醇很容易氧化成肠内酯。然后,这些代谢物在结肠中被吸收。

注:含有酚羟基的木脂素是 II 期代谢反应的靶点,并与谷胱甘肽(GSH)、硫酸盐或葡萄糖醛酸结合,导致木脂素的药理活性降低。

尽管植物木脂素具有抗微生物特性,但它们可以被居住在肠道中的细菌代谢并转化为肠内木脂素(”entero-“来源于希腊语的”enteron”,意为“肠”)。肠内木脂素也被称为哺乳动物木脂素,是由两支研究团队几乎同时独立发现的。随后,在人体中证明了植物木脂素是肠内木脂素的膳食前体。

代谢物的吸收与排出

一些代谢物可能经历肠肝循环。木脂素以结合葡萄糖醛酸苷的形式随尿液和胆汁排出,以非结合形式随粪便排出。

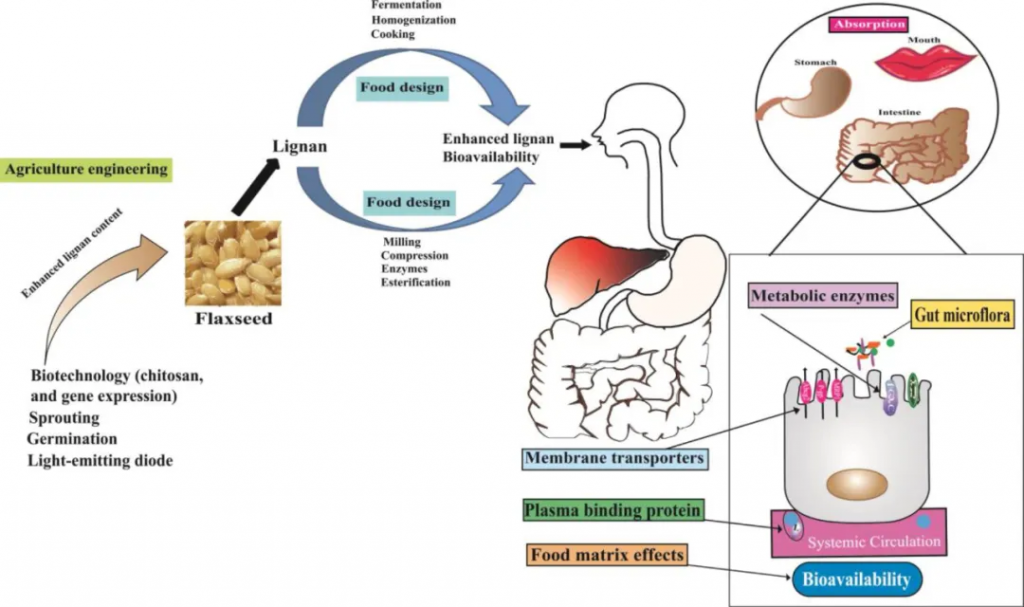

亚麻籽木脂素增强、吸收和生物利用度

doi.org/10.1080/10408398.2022.2140643

在植物木脂素向哺乳动物木脂素的吸收和生物转化以及随后的吸收上,不同形态吸收不同,人与人之间存在显著差异(关于个体之间的差异在后面章节会详细阐述)。

木脂素的不同形态与吸收

木脂素在植物中既以糖苷形式存在(含糖),又以糖苷配基形式存在(不含糖)。不同形态的木脂素在肠道中的释放和吸收效率不同,进而影响其生物利用度。

目前,亚麻籽中仅发现开环异落叶松树脂醇作为木脂素低聚物。木脂素糖苷经肠道细菌代谢为肠木脂素(肠二醇和肠内酯)和木质素糖苷配基后,在胃肠道中被吸收。从亚麻中的糖和低聚物中释放木脂素的水解量以及肠木脂素的形成和其生物利用度因人而异。

亚麻籽木脂素结构变化导致生物利用度变化

doi.org/10.1080/10408398.2022.2140643

不同吸收速度

肠木脂素肠内酯和肠二醇在结肠中被吸收,其中大部分与结肠组织中的葡萄糖醛酸结合。它们通常在饮食摄入后 8-10 小时出现在血液中。

另一项研究表明,一些植物木脂素(例如环松脂素、脱水开环异松脂素、7′-羟基松脂素、松脂素、松脂素、松脂素、落叶松脂素、开环异松脂素和芝麻素)在摄入芝麻籽一小时后被小肠迅速吸收并在体循环中检测到。

肠木脂素、开环异松脂素和芝麻木脂素的肠肝循环显著。肠内酯、肠二醇和开环异落叶松树脂醇的硫酸盐和葡萄糖醛酸苷可能只是通过胆汁、尿液排出,或进行肠肝循环。

常见植物食物木脂素转换为肠内木脂素

(肠内木脂素和肠内二醇)的转化途径

实箭头表示已知的途径。虚箭头表示理论路径。

木脂素糖苷,如芝麻芝麻林三葡萄糖苷和亚麻 SDG 酯基复合物,在肠道厌氧微生物的作用下水解为木脂素苷元。然后,游离木脂素在几种肠道细菌的代谢反应中转化为肠木脂素。转化效率取决于多种因素。

组织中的木脂素代谢受遗传因素影响,但这些因素目前尚不十分清楚。在体外粪便微生物群代谢系统中,落叶松树脂醇在 24 小时内完全转化为肠木脂素、肠二醇 (54%) 和肠内酯 (46%);而其他植物木脂素如松脂醇二葡萄糖苷(55%)、马泰尔木脂醇(62%)和 SDG(木酚素)(72%)转化不完全。

许多研究者评估了多种特定肠道细菌进行必要的反应以将糖苷化木脂素转化为肠内木脂素的能力。确定了脆弱的拟杆菌(Bacteroides fragilis)、卵拟杆菌(Bacteroides ovatus)、Clostridium cocleatum、丛形菌、噬糖梭菌(Clostridium saccharogumia)、多枝梭菌(Clostridium ramosum),吉氏拟杆菌(Bacteroides distasonis)其中前四个细菌在实验的20小时内可以完全去糖基化SDG。而且这些菌被证明可以降低李斯特菌相关的感染。

此外,有研究发现十种双歧杆菌菌株能够水解SDG。一旦去糖基化后,SECO 可以去甲基化生成中间产物DHEND。其中丁酸菌、Enterobacter Callander、 Clostridium limosum、Bacteroides Producta能够催化这一反应。

植物性食物或植物油主要以加工形式使用,如薯片、烘焙产品、焯水和煮熟的蔬菜。因此,在加工过程中考虑木脂素含量的变化非常重要。

烘焙、研磨、加热、干燥、煮沸和提取等加工技术可能会影响木脂素含量,因此可能会影响木脂素的生物利用度,因为在食用前会破坏天然食物基质或微观结构。

干燥和烹饪等其他加工过程对木脂素含量的影响各不相同,具体取决于木脂素的结构、木脂素概况、结合类型和食品基质的性质。

不同食物:大麦加工 vs 小麦加工

将大麦加工成膨胀大麦可以降低松脂醇、马泰瑞斯醇、开环异落叶松脂醇的含量,而提高落叶松脂醇的含量。

干燥精制小麦粉对木脂素的总浓度有总体积极影响,并提高了开环异落叶松树脂醇、松脂醇和落叶松树脂醇的浓度。虽然全粒燕麦对松脂醇水平有积极影响,但其开环异落叶松树脂醇、松脂醇和落叶松树脂醇的含量较低。

不同温度:蒸汽(100℃) vs 烘烤(250℃)

用蒸汽(或 100 摄氏度)处理谷物、黑麦粉和芝麻可以降解木脂素,而更高的烘烤温度(例如 250 摄氏度)会降解芝麻和黑麦中的糖苷和苷元。在亚麻籽中,松脂醇、落叶松脂醇、开环异落叶松脂醇和异落叶松脂醇主要以酯化化合物的形式存在,在 250 摄氏度下加热 3.5 分钟后,这些物质会保持稳定。

不同食物基质

在芝麻油中,加热条件几乎不影响芝麻素的含量,而芝麻酚的含量会增加,而芝麻林的含量会略有降低。此外,当油温保持在 200℃ 并持续 20 分钟时,芝麻素会降解。

报告称,煮沸十字花科蔬菜样品会降低木脂素含量,而胡萝卜的木脂素含量没有显著变化。研究表明,许多蔬菜(尤其是块茎类蔬菜)的木脂素含量在烹饪后会有所增加。

从芝麻饼中分离出的 STG 和芝麻中最丰富的木脂素糖苷与人体肠道细菌一起发酵时,与对照组相比,STG 样品中的系统发育群双歧杆菌、乳酸杆菌、肠球菌明显更多。

植物木脂素底物也会影响肠道微生物群体产生肠二醇(Enterodiol,简称,END)和肠内木脂素(Enterolactone,简称,ENL)的潜力。不同的植物来源木脂素向END和ENL的转化率各异,从异落基瑞醇没有转化,到LARI的100%转化。类似地,生成ENL的效率在牛蒡苷葡萄糖苷和MAT之间分别为5%到62%。这些结果进一步支持了植物木脂素与肠道微生物群体相互作用的重要性,这在决定肠内木脂素的暴露上起到了关键作用。

注:END和ENL这两种化合物是植物木脂素在肠道内经过微生物代谢生成的生物活性代谢产物。在肠道微生物群体中,植物木脂素底物的摄入会影响肠道微生物产生肠二苯乙烯二醇和肠内木脂素的能力。这些代谢产物可能对健康和疾病风险具有一定影响,因此对它们的生成过程和机制进行研究具有重要意义。

食物中的大多数植物木脂素通过大肠上部的肠道菌群转化为肠木脂素。

血浆肠内酯含量低可能会增加乳腺癌的风险,主要是雌激素阴性乳腺癌。有证据表明,纯木脂素、亚麻籽和 SDG 可抑制肿瘤形成并减少血管细胞进展,从而预防前列腺癌、结肠癌、卵巢癌和转移、心血管疾病、糖尿病、肥胖症、肾脏和骨骼疾病等多种疾病。

功能性食品或营养食品是除提供基本营养成分外,还声称具有预防疾病或促进健康特性的食品。许多功能性食品或营养食品都是用亚麻粉、全亚麻籽和磨碎的亚麻制成的。

此外,通过添加木脂素等成分、加工或包装,可以增加食品的价值。与主要原始来源相比,这些产品更受消费者的接受和青睐。增值产品的一些例子有挤压零食、酸奶、脱脂牛奶、冰淇淋、奶酪、早餐麦片等。

木脂素在商业上用于烘焙、乳制品、挤压、零食、发酵、传统(印度薄饼、哈克拉、蔬菜奇拉)产品等产品。例如,亚麻籽可以作为整粒、烘烤、磨碎、碾磨和油的形式加入到烘焙产品中。

此外,亚麻籽木脂素已被添加到各种乳制品中,包括牛奶、酸奶、奶酪、冰淇淋、黄油和乳清饮料。研究发现,添加到牛奶、酸奶和奶酪中的 SDG 具有良好的耐受发酵、高温巴氏杀菌和牛奶凝乳酶工艺。

天然抗氧化剂花青素、黄酮类胡萝卜素和多酚在预防和治疗多种疾病方面发挥着重要作用。尽管近年来有多项研究表明天然抗氧化剂主要在过渡金属离子(主要是 Cu 和 Fe)存在下才具有促氧化活性。酚类化合物在某些条件下(例如高酚浓度、高 pH 值和存在金属离子)可诱导促氧化活性并产生自由基,最终导致诱变和 DNA 损伤。

研究报道了芝麻木脂素芝麻酚的反常作用。在这项研究中,芝麻酚在人类结肠直肠癌 (HCT116) 细胞中表现出高浓度(0.5、1、2 和 5 mM) 的促氧化活性和低浓度 (<0.05 mM)的抗氧化活性。芝麻酚基于其促氧化作用,通过细胞内 O2−生成诱导 HCT116 细胞中的线粒体凋亡途径。

活性氧 (ROS) 是有氧代谢的必然结果。

内源或外源产生的 ROS 可能导致多种病理因素,如细胞变性和DNA损伤。如果阻止氧化损伤的细胞抗氧化能力不能中和 ROS 的产生,细胞就会表现出一种称为氧化应激的状态。

氧化应激直接或间接地导致多种疾病

ROS 在细胞器或细胞质中积累可以通过破坏核酸的结构和功能、激活凋亡途径、蛋白质氧化修饰、引起脂质过氧化、抑制抗氧化酶以及最终导致细胞功能障碍来破坏细胞的平衡。

木脂素的抗氧化活性可通过多种机制实现

包括减弱 ROS 生成和 MDA,以及通过增强 SOD、CAT、GSH-Px 和 GSH 活性来增加组织抗氧化酶能力。

它们还可以抑制脂质过氧化、蛋白质和 DNA氧化。抗氧化剂激活 JAK2/STAT3信号通路,通过P38MAPK磷酸化和Nrf2/ARE通路上调 PI3K/AKT 信号和 HO-1。

通过这些不同的机制,抗氧化剂可以通过下调I – κB激酶的活性和NF-κB的DNA结合活性,减少促炎细胞因子(IL-1β、IL-6、TNF-α)和介质(COX-2、iNOS、ROS)的产生,来调节参与氧化应激和炎症的关键分子。

大肠杆菌、克雷伯氏菌、肠杆菌、沙门氏菌和许多其他细菌是导致人类许多疾病的病原菌。

金黄色葡萄球菌可产生多种肠毒素,导致胃肠炎,而胃肠炎是大多数国家的主要食源性疾病。

一项研究表明,亚麻籽木脂素提取物在 MIC 值为 1.5 mg/ml 时,对金黄色葡萄球菌和弧菌等革兰氏阳性菌具有有效的抗菌活性。同样,由于含有多酚(包括木脂素),亚麻籽粗木脂素提取物和水解木脂素提取物对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性病原体都表现出抗菌活性。

亚麻籽粉酚提取物可抑制单核细胞增生李斯特菌,其抑菌圈直径为 26 毫米,其次是鼠伤寒沙门氏菌、大肠杆菌和铜绿假单胞菌,其抑菌圈直径分别为 25 毫米、22 毫米和 10 毫米。

木脂素可以与 Ca+2和 Mg+2离子结合,降低外膜脂多糖的离子浓度,引发脂多糖释放,从而削弱膜,从而增加木脂素活性。

黄曲霉和黑曲霉这两种真菌都会产生黄曲霉毒素,这是一种强烈的肝毒素和致癌物。它们是各种主要粮食作物收获前的感染物。这些化学物质可导致农场动物死亡或生产力下降。2.5-3.0 mg/ml 的木脂素粗提取物对黄曲霉和黑曲霉均表现出相当强的抗真菌功效。

一项研究表明,亚麻籽成分具有显著的抗真菌作用,特别是对抗白色念珠菌的生长。此外,与常用的制霉菌素相比,富含木脂素的亚麻籽水提取物表现出明显更强的抗真菌活性。亚麻木脂素能刺激胃中益生菌的生长,还能帮助消除引起真菌感染的酵母菌和念珠菌。

以上是木脂素抗氧化,抗菌的一些特性,这些特性为木脂素在维护健康方面的潜在作用提供了科学依据。接下来我们来进一步了解木脂素与人类健康之间的密切关系。

植物木脂素,尤其是其代谢产物——肠内木脂素,显示出了多种生物活性。

由于END和ENL结构上与常见性激素17β-雌二醇相似,使得肠内木脂素能够结合到雌激素受体α(ERα)上,从而产生微弱的雌激素或抗雌激素效应,这也是它们最初被归类为“植物雌激素”的原因。

然而,无论是在体外还是体内的研究,都鉴定出肠内木脂素可能影响几种慢性疾病风险的多种其他机制。这些机制包括抗增殖、抗炎和促进细胞凋亡的效应。这里我们总结了木脂素及其对人类健康影响的现有证据。

在与木脂素暴露相关的研究中,探讨最深入的三类癌症是乳腺癌、结直肠癌和前列腺癌,这些癌症与木脂素的癌症预防作用有关。

注:关于其他类型癌症的研究较为稀少。人类关于子宫内膜癌和木脂素的少数几项研究倾向于无关联,另外在欧洲癌症与营养前瞻性研究(EPIC-Norfolk)中的一项嵌套病例对照研究显示木脂素与胃癌之间没有关联。

尽管胃癌和子宫内膜癌的研究结果不显著,但总体证据倾向于支持木脂素与几种常见癌症之间存在负相关关系。

木脂素与癌症风险的流行病学研究

在2005年,Webb和McCullough对已有的关于膳食木脂素暴露与癌症的文献进行了综述。他们得出结论,体外和动物研究支持富含木脂素的食物和提取的木脂素在调节结肠、乳腺和前列腺癌的癌变过程中的作用;然而少数可用的流行病学研究结果可能不一致。

结直肠癌是一种在结肠或直肠内发展的恶性肿瘤。它是一种常见的癌症,通常起因于结肠或直肠内的息肉转变成癌细胞。结直肠癌早期可能没有明显症状,但随着病情不断恶化,患者可能出现腹痛、腹泻、便秘、便血等症状。

木脂素摄入降低结直肠癌风险

一项在加拿大进行的病例对照研究考察了通过食物频率问卷(FFQ)测量的木脂素摄入量与结直肠癌风险之间的关系,包括1095个病例和1890个对照组。

研究人员发现,摄入高水平的木脂素与降低结直肠癌风险相关。具体来说,摄入最高水平的膳食木脂素(每天超过0.255毫克)的个体显示出显著降低的结直肠癌风险,其几率比为0.73(95% CI 0.56–0.94)。也就说摄入较高水平的人群其患结直肠癌的风险更低。

血浆中END含量与结直肠腺瘤风险

2006年的一项荷兰研究发现,血浆中END(肠内一种木脂素)的含量与显著降低的结直肠腺瘤风险相关。在这项研究中,对首次确诊的结直肠腺瘤患者进行了分析,结果显示END与降低的风险相关,其几率比为0.53(95% CI 0.32–0.88)。这意味着含有较高END水平的个体患结直肠腺瘤的风险更低。

ENL与结直肠腺瘤风险

另一种肠内木脂素ENL也与降低结直肠腺瘤风险相关,但其影响程度较弱。具体而言,ENL与降低的风险相关,其几率比为0.63(95% CI 0.38–1.06)。这表明相对于END,ENL对结直肠腺瘤风险的影响较轻。

总的来说,这些研究结果显示了木脂素在降低结直肠癌和结直肠腺瘤风险中的潜在作用,尤其是高水平的木脂素摄入与较低的患病风险相关。然而,需要更多研究来确认这些关联以及木脂素对人类健康的确切影响。

性别差异在木脂素影响中的表现

在丹麦进行的一项病例队列研究同样探讨了血浆ENL与结直肠癌之间的关系,发现女性中血浆ENL浓度每增加一倍,结肠癌的发病率比值显著降低(IRR 0.76;95% CI 0.60–0.96)。然而,有趣的是,在男性中,直肠癌的发病率与血浆ENL浓度每增加一倍相关,风险增加(IRR 1.74;95% CI 1.25–2.44)。

乳腺癌是一种影响女性乳腺组织的恶性肿瘤。基于人类流行病学研究的结论对于木脂素在绝经前和绝经后乳腺癌风险中的作用存在差异。在2005年的综述中,Webb和McCullough总结道,当时关于木脂素在癌症预防中的作用,最有支持力的是绝经前乳腺癌。

一项综合分析包括了21个研究,其中有11个前瞻性队列研究和10个病例对照研究,得出的结论是总体上植物木脂素摄入与乳腺癌风险无关。

绝经后的女性:木脂素摄入与降低乳腺癌风险显著相关

当研究根据绝经状态进行分析时,他们发现绝经后的女性中植物木脂素摄入与降低乳腺癌风险显著相关,合并风险比为0.85 (95%的置信区间是0.78-0.93,p<0.001),有显著性关联。而在绝经前女性中,植物木脂素摄入与乳腺癌风险之间则没有明显相关。

肠内木脂素与乳腺癌风险呈负相关

研究人员进一步检查了血液中肠内木脂素ENL的浓度,并尝试用体外发酵模型来估计肠内木脂素的暴露。他们发现,肠内木脂素暴露与乳腺癌风险之间存在着显著的负相关,合并风险比为0.73(95%的置信区间是0.57-0.92)。但是,当考虑血液ENL水平时,这种关联性就不再显著。

在四项研究中观察膳食中的肠内木脂素,也发现了类似的关联,即高摄入肠内木脂素与降低乳腺癌风险相关。

近期的研究继续支持着肠内木脂素对乳腺癌的保护作用的假说,但这种作用取决于绝经状态。

总的来说,这些研究表明绝经状态在木脂素与乳腺癌之间的关系中扮演着重要的角色,可能需要考虑不同的机制来理解这种复杂的关联。

另一研究表明,高木脂素摄入量的女性乳腺癌发生率降低40-50%,不受绝经状态影响。不过,在绝经前女性中,与PINO和LARI有较强关联,而绝经后女性与MAT有较强关联。

动物模型的研究显示,木脂素可以促进乳腺细胞的分化,延缓乳腺肿瘤的发生,并在妊娠和哺乳期对乳腺结构具有益处的变化。

实验证明,SES可以减少乳腺癌细胞的增殖,增加凋亡。在另一项研究中发现,肠内木脂素对抗癌效应产生影响。

综合这些研究结果,表明植物木脂素摄入可能对乳腺癌的风险有保护作用,尤其在特定类型的肿瘤和绝经后女性中表现更为显著。动物模型的研究也支持了木脂素在乳腺癌防治中的潜在作用。

前列腺癌是一种发生在前列腺组织中的恶性肿瘤。前列腺是男性生殖系统的一部分,位于膀胱下方,主要负责产生精液。前列腺癌通常会导致尿频、尿急、尿痛等症状,严重时可能会影响患者的性功能和生活质量。早期发现和治疗前列腺癌对于患者的康复非常重要。

木脂素在前列腺癌中作用的证据多样化

一方面,一些体外和动物研究,这些研究表明木脂素在前列腺细胞中具有化学预防作用。

最近的证据确认,即使在进食木脂素前体后体内可达到的浓度下,ENL(肠内植物雌激素)也能抑制早期前列腺癌细胞的增殖。

来自人类研究的数据却不一致

一些证据显示有益处,而一些研究则发现木脂素与前列腺癌之间没有关联。

有两项病例对照研究显示,较高的木脂素摄入与前列腺癌风险增加相关。

EPIC-Norfolk的一项嵌套病例对照研究考察了木脂素与前列腺癌的关系。

参与者完成了为期7天的饮食记录,用以估算每日木脂素摄入量。除了估算植物木脂素MAT和SECO的摄入量,研究人员还估算了来自乳制品和其他动物产品的预形成肠内木脂素的摄入量。

这是首次在木脂素暴露的总体估算中考虑动物来源的肠内木脂素。考虑到哺乳动物,尤其是反刍动物,能够在其瘤胃中生成大量肠内木脂素,因此一些动物产品,特别是乳制品,含有肠内木脂素。

该研究包括204例前列腺癌病例和812个对照组。估算的预形成肠内木脂素平均摄入量在前列腺癌病例中为20 μg/天(±9),在对照组中为18 μg/天(±9)。在年龄调整模型中,总木脂素摄入量与前列腺癌无关(OR 1.05; 95% CI 0.81–1.36; p=0.72)。然而,总肠内木脂素摄入量(包括非木脂素植物雌激素Equol)与前列腺癌呈正相关(OR 1.41; 95% CI 1.12–1.76; p=0.003),Equol(OR 1.43; 95% CI 1.14–1.80; p=0.002)和ENL(OR 1.39; 95%CI 1.12–1.71, p=0.003)单独考虑时也是如此。

然而,在进一步调整了年龄、身高、体重、身体活动、社会阶层、前列腺癌家族史和每日能量摄入等协变量后,这些关联性变得不显著,表明木脂素的对前列腺癌健康的影响可能取决于木脂素在肠内转化。

心血管疾病是指影响心脏和血管系统的疾病。包括高血压、冠心病、中风、心肌病等。心血管疾病是导致全球死亡的主要原因之一。

2010年发表的一篇关于木脂素和心血管疾病风险的综述总结了随机对照试验(RCTs)和观察性研究的发现。虽然一些RCTs未显示出任何效果,但许多研究显示对血压、C反应蛋白和血脂分布有有益效果。作者还讨论了研究木脂素摄入的观察性研究以及研究血清中ENL(肠内木脂素)的观察性研究。

在11项观察性研究中,有5项显示随木脂素饮食摄入增加或血清ENL浓度增加,心血管风险降低;有5项被作者描述为具有边缘显著性,另有1项未发现任何关联。作者指出,由于研究间实验协议的差异,系统评估这些干预措施的能力受到限制。

2012年的一项横断面研究发现,尿液中的肠内木脂素与血清甘油三酯水平呈负相关,与高密度脂蛋白(“好”胆固醇)呈正相关。

以上是木脂素与各类疾病之间的关联,这些研究为我们提供了木脂素潜在的健康益处的宝贵信息。

然而,每个人对木脂素的代谢能力是不同的,这可能会影响其健康效果的个体体验。接下来,我们深入了解个体间木脂素代谢的差异。个体间的这些差异可能由遗传因素、肠道微生物组成、饮食习惯、生活方式等多种因素造成。

食物中木脂素的复杂摄入模式

研究人群中木脂素暴露与疾病风险之间的关系既具有挑战性又复杂。各种食物都是木脂素的来源,而且这些食物不会单独食用。传统上,饮食来源木脂素的菜肴也包含其他可能被视为健康或不那么健康的食物。要分辨一般高木脂素食物(通常也是高纤维食物)或特定木脂素的摄入量与疾病风险之间的关联是非常困难的。

高木脂素食物与疾病风险的关联难度

比如在乳腺癌研究中,作者描述了几种可能导致流行病学研究中获得结果模糊的因素。他们指出,几种因素在肠木脂素暴露中起作用,包括肠道微生物群的组成、含木脂素食物的饮食摄入、抗生素使用、吸烟状况、便秘等。作者还指出准确可靠地确定肠木脂素暴露的难度,以及基因因素在癌症发展和肠木脂素作用中的复杂角色。

即使在受控条件下,关于肠木脂素生产的个体差异也很大。

一项药代动力学研究中显示,固定剂量的 SDG 会产生多种血浆曲线,其中一些个体产生大量的 ENL 和 END,或者产生较高量的其中一种(例如,高ENL、低END,反之亦然),或者两者产生量都很低。

肠道菌群

这种变异大部分被认为是由于个体之间的肠道微生物群差异所致。不同的 END 和 ENL 血液循环出现模式及累积排泄值范围表明,肠道微生物在处理 SDG 代谢的不同步骤上的能力不同(有些不能有效地将 SDG 水解成 SECO,有些则无效将 END 转换为 ENL)。

木脂素转换细菌的系统发育树显示参与肠木脂素生成的生物分布于不同门类中

不同个体肠道菌群,在肠木脂素生成中的差异

有研究将新鲜粪便样本与630 μmol/L 的亚麻籽提取物孵育72小时,发现100个个体中END和ENL的生成量存在很大差异。63%的样本生成了不同量的END,而只有39%的样本生成了ENL。此外,END和ENL的生成量呈正相关,并且与较高的β-葡萄糖醛酸苷酶活性相关,这支持了在SDG转换过程中初始步骤的重要性。

个体在肠木脂素生物转化过程中的差异

另一个导致尿液或血液中ENL和END测量值变异的潜在来源,可能是个体在肠木脂素生物转化过程中的差异。尽管尚未进行遗传变异对木脂素可利用性影响的控制评估。

在人体内,植物木脂素及其代谢物有效地与葡萄糖醛酸或在较小程度上与硫酸结合。结合过程在肠道上皮和肝脏中由UDP-葡萄糖醛酸转移酶(UGT)和硫转移酶进行,结合体通过尿液和胆汁排出。那些重新经胆汁排出的进行肠肝循环。

在尿液中,ENL和END主要以单葡糖醛酸结合物形式排出(分别为95%和85%),小部分以单硫酸盐形式(2-10%)和自由苷元形式(0.3-1%)排出。

结肠细胞系已被证明能快速葡糖醛酸化肠木脂素,这表明大多数木脂素的结合可能在结肠中发生。此外,肝微粒体氧化比葡糖醛酸化慢得多,这表明END和ENL的氧化产物是肠木脂素的小代谢物。

饮 食

饮食在肠木脂素生成中起着重要作用,这不仅是由于食物中前体物质含量的差异,还因为食物基质和其他饮食因素对植物木脂素的可用性和转换为肠木脂素的影响。

水果、蔬菜和浆果已被证明能增加ENL的生成。黑麦作为一种富含植物木脂素的食物,在三项饮食干预研究中被证明能增加ENL的生成。

然而,一项涉及黑麦制品的类似干预研究显示,ENL生成没有增加。这种差异的原因尚不清楚,但研究作者指出,他们的参与者通常较年轻,可能比其他研究的参与者摄入更多的膳食纤维,这可能导致木脂素在肠道中的转运速度加快,从而导致不完全的植物木脂素生物转化。其他涉及富含木脂素的亚麻籽和芝麻的饮食试验显示显著的ENL生成。

食物基质和食物加工影响木脂素的生物利用度

在一项随机交叉研究中,12名参与者每天摄入全亚麻籽、压碎的亚麻籽和研磨的亚麻籽(0.3 g/kg体重)。结果表明,与研磨的亚麻籽相比,全亚麻籽的平均相对生物利用度为28%,压碎的亚麻籽为43%。

另一项饮食研究发现,烘焙对尿液或血浆中肠木脂素浓度没有影响,当参与者摄入混入苹果酱中的研磨亚麻籽或烘焙在面包和松饼中的研磨亚麻籽时,表明这些化合物是热稳定的。

不同类型膳食纤维,影响肠木脂素的生成

在体外实验中,通过不同提取方法得到的黑麦分馏产生了截然不同的结果。

总体来说,不同类型的膳食纤维可能会影响木脂素的生物利用度。含有不可提取分馏的悬液产生了显著更多的ENL。

性 别

关于木脂素代谢的性别差异的证据不一,但似乎女性比男性生成更多的肠木脂素。

几项研究饮食与肠木脂素生成关系的横断面研究显示没有性别差异。

女性的血浆ENL和END更早达到更高的浓度

然而,一项对2380名芬兰男女的横断面研究显示,女性血清ENL浓度高于男性。确实,当服用一次SDG剂量(1.31 μmol/kg体重)时,女性的血浆ENL和END不仅出现的更早,而且达到了更高的最大浓度。

女性的平均基线血清ENL浓度更高

一项全谷物饮食试验,发现女性的平均基线血清ENL浓度更高,尽管全谷物饮食后血清ENL的上升在男女之间是相似的。

亚麻籽,无性别差异;

蔬菜,男性排泄ENL比女性多

另一个随机交叉试验中,研究人员给男女吃亚麻籽并测量尿液中的木脂素排泄量,结果显示男女之间没有差异。其他涉及木脂素剂量的类似试验也未显示男女之间的肠木脂素生成差异。相反,在一项蔬菜摄入的控制饮食研究中,男性在实验饮食期间排泄的ENL比女性多。

女性:更多生成ENL和END的细菌

女性可能比男性生成更多肠木脂素的趋势,往往女性携带更多生成ENL和END的细菌。

此外,研究表明女性的胃肠道通过时间较男性更长;这种含纤维食物和植物木脂素在肠道中停留时间更长,可能进一步导致更多肠木脂素生成。

其他因素

抗微生物剂使用

由于肠道微生物群对肠木脂素生成的关键作用,口服抗微生物药物的使用与血清ENL浓度呈负相关。

在一项横断面研究中,在2753名芬兰男女样本中,使用抗微生物剂的参与者,ENL浓度明显降低,尽管在取样前的12-16个月内未接受治疗。而且抗微生物剂使用次数也与ENL浓度呈负相关。

肠道停留时间

肠道停留时间似乎是影响ENL生成的另一因素,尽管大多数研究依赖于非定量测量方式评估此因素。同一研究还发现,在女性中,血清ENL浓度与年龄和便秘呈正相关,而与吸烟呈负相关。

体重

此外,体重正常的女性ENL浓度明显高于体重不足或肥胖女性。其他欧洲研究支持Kilkkinen的发现,报告了BMI、吸烟和排便频率与血浆ENL浓度成反比。

生活方式

最近,一项研究考察了其他生活方式因素与尿液ENL水平之间的关系,该研究在一大样本20岁以上的美国男女中进行。

在2003-2006年国家健康与营养检查调查(NHANES)的一部分(n=3000)中,发现年龄、收入和体育活动与尿液ENL呈正相关。

此外,与欧洲研究相似,吸烟和BMI与尿液ENL呈负相关。尽管存在这些关联,选择的社会人口学和生活方式因素仅解释了总变异量的一小部分(R2≤4%),这表明,它们对肠木脂素水平的影响相对较小。

木脂素作为一类多酚,由植物木脂素和哺乳动物木脂素组成。本文探讨了什么是木脂素,哪些食物和饮食方式中木脂素的分布差异,同时概括总结了在体外、动物和人类三个层面上可能的对健康的影响。

木脂素的健康效益并非一成不变,比如芝麻酚在低浓度下显示抗氧化活性,在高浓度下呈促氧化活性,并在细胞中引发线粒体凋亡途径。在动物和体外模型中,木脂素的氧化应激研究主要涉及亚麻木酚素、芝麻素、厚朴酚、五味子,而只有少数临床试验评估了其作用。

根据现有研究,我们了解到这种暴露因多种环境和生理因素而异,包括植物木脂素类型、食物基质、其他可能影响肠道微生物活性的摄入物(如膳食纤维、抗微生物药物)、肠道微生物组成和活性,以及肠道停留时间及其他影响因素。

测量尿液或循环中的肠二苯乙烯二醇(END)和肠木质素(ENL)可能更好地表征这些生物活性化合物的内部暴露水平。这种方法也可作为饮食和健康生活方式的生物标志,甚至是肠道微生物活性的指标。

随着新技术的出现,能够有效快速地表征肠道微生物组,将其信息整合到统计模型中,未来将会有助于更好地理解微生物对木脂素与疾病风险关联的调节作用。

主要参考文献:

Seth C. Yoder, Samuel M. Lancaster, Meredith A.J. Hullar, Johanna W. Lampe, Chapter 7 – Gut Microbial Metabolism of Plant Lignans: Influence on Human Health, Editor(s): Kieran Tuohy, Daniele Del Rio, Diet-Microbe Interactions in the Gut, Academic Press, 2015,Pages 103-117

Senizza A, Rocchetti G, Mosele JI, Patrone V, Callegari ML, Morelli L, Lucini L. Lignans and Gut Microbiota: An Interplay Revealing Potential Health Implications. Molecules. 2020 Dec 3;25(23):5709.

D. Ayres, J. Loike, Lignans: Chemical, Biological and Clinical Properties, Cambridge University Press, Cambridge (1990)

Adlercreutz H. Lignans and human health. Crit Rev Clin Lab Sci. 2007;44(5-6):483-525.

T. Umezawa. Diversity in lignan biosynthesis

Phytochem Rev, 2 (2003), pp. 371-390

W.M. Hearon, W.S. MacGregor. The naturally occurring lignans. Chemical Rev, 55 (1955), pp. 957-1068

J.-Y. Pan, S.-L. Chen, M.H. Yang, J. Wu, J. Sinkkonen, K.

Zou. An update on lignans: natural products and synthesis.

Nat Prod Rep, 26 (2009), pp. 1251-1292

D.R. Gang, A.T. Dinkova-Kostova, L.B. Davin, N.G. Lewis. Phylogenetic links in plant defense systems: lignans, isoflavonoids, and their reductases.

P.A. Hedin, R.M. Hollingworth, E.P. Masler, J. Miyamoto (Eds.), Phytochemicals for Pest Control, American Chemical Society, Washington, DC (1997), pp. 59-89

P. Mäki-Arvela, B. Holmbom, T. Salmi, D.Y. Murzin

Recent progress in synthesis of fine and specialty chemicals from wood and other biomass by heterogeneous catalytic processes

Catal Rev, 49 (2007), pp. 197-340

B. Holmbom, C. Eckerman, P. Eklund, et al. Knots in trees – a new rich source of lignans. Phytochem Rev, 2 (2003), pp. 331-340

I. Cesarino, P. Araújo, A.P. Domingues Júnior, P. Mazzafera. An overview of lignin metabolism and its effect on biomass recalcitrance

Braz J Bot, 35 (2012), pp. 303-311

L.B. Davin, M. Jourdes, A.M. Patten, K.-W. Kim, D.G. Vassão, N.G. Lewis. Dissection of lignin macromolecular configuration and assembly: comparison to related biochemical processes in allyl/propenyl phenol and lignan biosynthesis

Nat Prod Rep, 25 (2008), pp. 1015-1090

W.R. Cunha, M. Luis, R.C. Sola, et al. Lignans: chemical and biological properties V. Rao (Ed.), Phytochemicals – A Global Perspective of Their Role in Nutrition and Health, InTech, Rijeka, Croatia (2012), pp. 213-234

J. Harmatha, L. Dinan. Biological activities of lignans and stilbenoids associated with plant–insect chemical interactions. Phytochem Rev, 2 (2003), pp. 321-330

N.G. Lewis, M.J. Kato, N. Lopes, L.B. Davin. Lignans: diversity, biosynthesis, and function. P.R. Seidl, O.R. Gottlieb, M.A.C. Kaplan (Eds.), Chemistry of the Amazon, American Chemical Society, Washington, DC (1995), pp. 135-167

I.E.J. Milder, I.C.W. Arts, B. Van de Putte, D.P. Venema, P.C.H. Hollman Lignan contents of Dutch plant foods: a database including lariciresinol, pinoresinol, secoisolariciresinol and matairesinol

A.I. Smeds, P.C. Eklund, S.M. Willför

Content, composition, and stereochemical characterisation of lignans in berries and seeds

Food Chem, 134 (2012), pp. 1991-1998

A.I. Smeds, P.C. Eklund, R.E. Sjöholm, et al.

Quantification of a broad spectrum of lignans in cereals, oilseeds, and nuts. J Agric Food Chem, 55 (2007), pp. 1337-1346

谷禾健康

让食物成为你的药物,让药物成为你的食物

随着现代生活节奏的加快,疲劳、压力、不均衡的饮食,都在悄悄侵蚀着我们的健康。多糖,这些来自植物、真菌乃至海洋生物的天然赠礼,正以其独特的方式,为我们提供了一种全新的健康支持。

多糖由单糖通过糖苷键结合而成的高分子碳水化合物。研究表明,多糖具有多种生物活性,包括调节免疫功能、降低血脂和血糖、抗癌、抗病毒、抗肥胖、抗精神病、抗氧化、抗炎、抗凝血、止吐、抗辐射等作用。因此,多糖已成为最重要的天然成分之一,并引起了世界上越来越多研究者的关注。

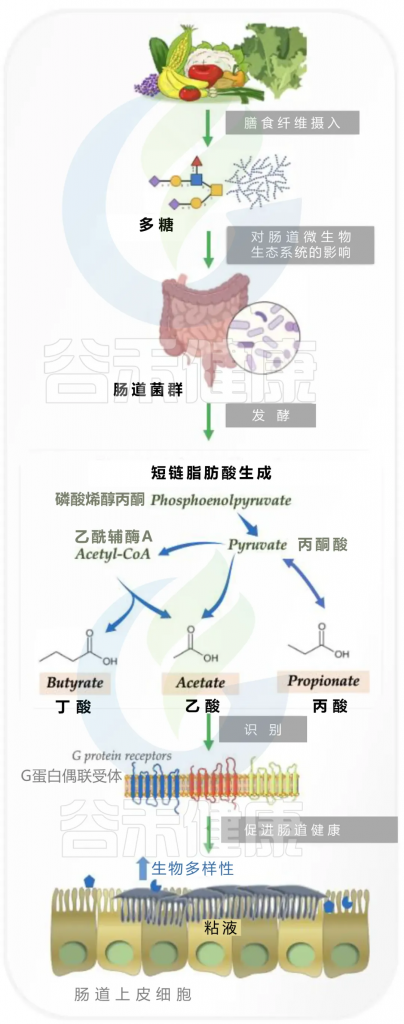

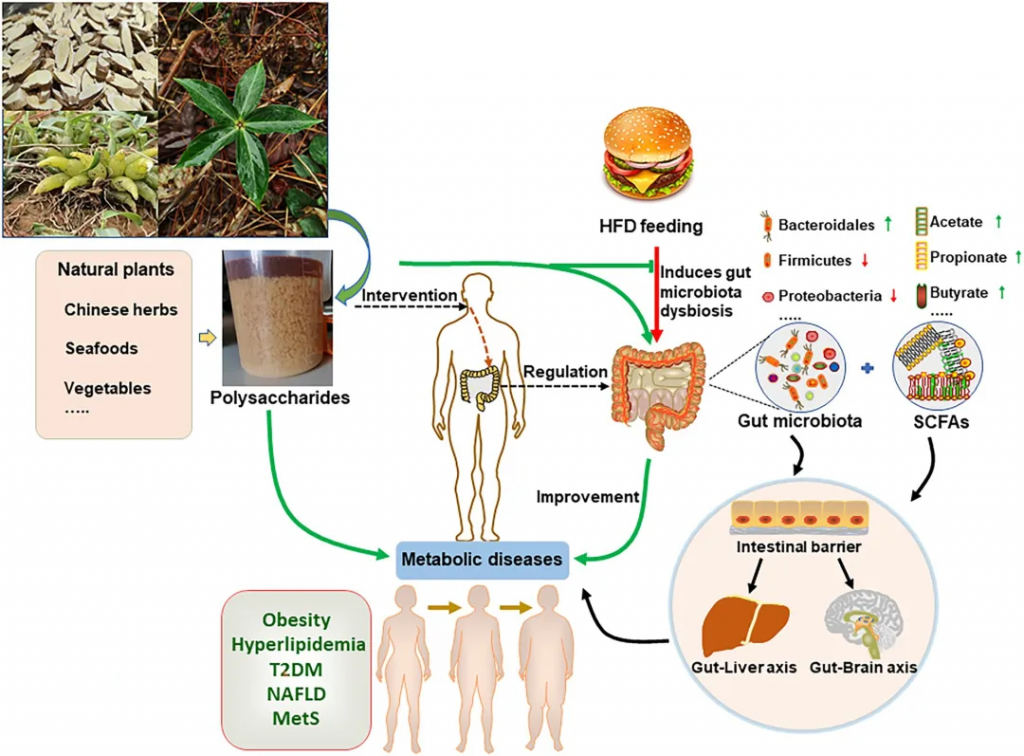

虽然部分多糖如淀粉可以在人体胃和小肠中被消化吸收,但仍有许多特殊结构的多糖不能在这两个部位分解。对于那些不能被宿主消化的多糖,它们可以进入结肠,而结肠是大多数肠道菌群居住的地方。在结肠中,多糖可以与肠道菌群相互作用,从而发挥营养或药理作用。

多糖与肠道菌群之间相互作用可以影响健康,同时也通过肠道菌群的代谢作用,转化为有益的代谢产物,如短链脂肪酸,这些产物对维持肠道屏障的完整性、调节免疫反应发挥着至关重要的作用,甚至扩展到了全身的健康状况,可以影响我们的精力水平、情绪状态,对疾病的抵抗力等方方面面。

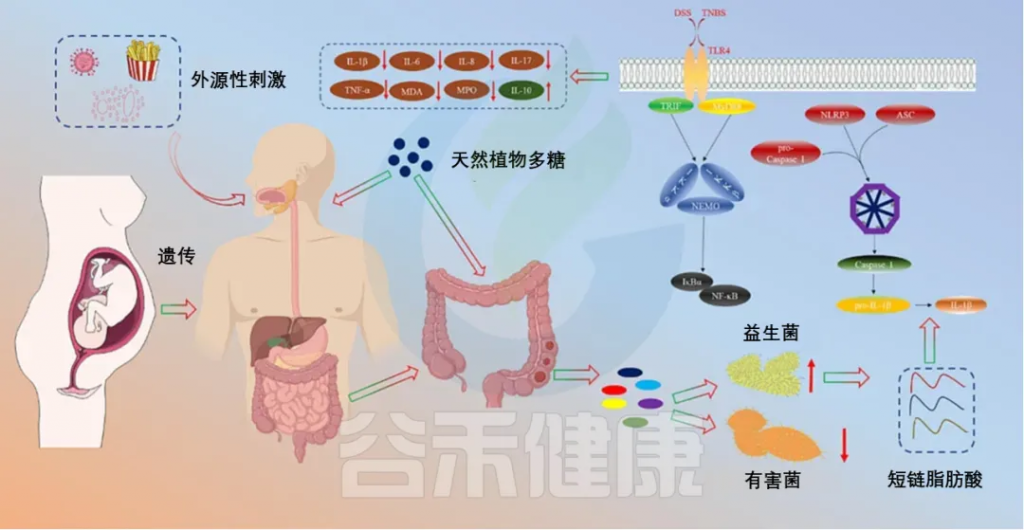

本文将深入探讨多糖,了解其在人体内的消化过程、与肠道菌群的相互作用,以及它们如何通过调节肠道菌群代谢物影响健康,如短链脂肪酸、三甲胺、色氨酸,还讨论了多糖在疾病预防和治疗中的应用,包括它们在改善代谢性疾病、炎症性肠病、缓解疲劳、改善肿瘤,神经系统疾病等方面的潜在效果。这为靶向肠道菌群开发新型的营养补充剂和药物提供了新的思路。

本文目录

01 多糖

02 多糖调节肠道菌群的组成

为什么多糖可以调节肠道菌群的组成?

多糖促进或抑制肠道微生物群

多糖分子量、糖苷键影响其细菌调节活性

03 肠道微生物将多糖代谢为短链脂肪酸

短链脂肪酸的生物学效应

人体内的多糖代谢

多糖补充与短链脂肪酸的生成

04 多糖调节其他肠道微菌群代谢物

三甲胺和氧化三甲胺(TMAO)

色氨酸及其代谢产物

胆汁酸、脂多糖、胃肠道气体

05 多糖调节肠道菌群修复肠道屏障

06 多糖通过肠道菌群改善疾病

2型糖尿病、非酒精性脂肪肝、肥胖、高血脂症

炎症性肠病、其他肠胃疾病、肿瘤

疲劳、神经系统疾病(认知障碍、抑郁等)

07 部分多糖营养与菌群调节

路易波士茶多糖、地黄多糖、五指毛桃根多糖

大蒜多糖、槐耳多糖、黄芩多糖、枸杞多糖

岩藻多糖、桑叶多糖、沙棘多糖、蘑菇多糖

08 结语

糖,这个小小的分子,是能量的源泉,是细胞的加油站。除了我们熟知的葡萄糖以外,还有一种叫做多糖,由许多糖分子手拉手组成,从植物的根茎到海洋生物的细胞壁,它们以复杂多样的形态存在。

根据糖单元的数量,碳水化合物可分为几类:

多糖是由多个单糖分子通过糖苷键连接而成的聚合物,属于高分子碳水化合物。它们广泛存在于自然界中,包括植物、真菌和海藻等生物体内。根据其来源和结构特性,多糖具有多种生物活性,如免疫调节、抗氧化、抗肿瘤等。

多糖是由10个以上相同或不同的单糖通过α或β糖苷键连接而成的大分子化合物,分子量从几万到数百万。

多糖的空间构象非常复杂,具有一级、二级、三级和四级结构。研究表明,多糖的活性与其结构密切相关。此外,通过分子修饰,如乙酰化、硫酸化、羧甲基化、硒化、磷酸化和磺化等可显著提高多糖的生物活性。

根据来源和结构的不同,多糖可以分为天然多糖和合成多糖,其中天然多糖又可根据其在自然界中的分布分为植物多糖、动物多糖、微生物多糖等。

例如,透明质酸和硫酸软骨素属于动物多糖,而纤维素、淀粉和糖原是常见的植物多糖。

淀粉

由大量葡萄糖分子通过α-1,4-糖苷键和α-1,6-糖苷键连接而成,形成直链淀粉和支链淀粉两种结构。广泛存在于谷物(如大米、小麦、玉米)、薯类(如土豆、红薯)等食物中。在人体消化过程中,被淀粉酶逐步分解为葡萄糖,为身体提供能量。

纤维素

由葡萄糖分子通过β-1,4-糖苷键连接而成,形成长而直的链状结构。是植物细胞壁的主要成分,在蔬菜(如芹菜、菠菜)、水果(如苹果)中含量丰富。由于人体缺乏分解β-1,4-糖苷键的酶,纤维素难以被人体消化吸收,但对促进肠道蠕动、预防便秘等具有重要作用。

果胶

是一种复杂的多糖,由半乳糖醛酸等组成。常见于水果(如柑橘、苹果)中。在食品工业中,常用于制作果酱、果冻等,增加其黏稠度和稳定性。

尽管功能性糖因其在健康和疾病预防中的潜在作用而受到越来越多的关注,但它们的天然可用性相对较小。这意味着,为了充分利用这些有益的分子,需要采用特定的提取方法来增加它们的可获得性,多糖提取常用的方法有热水提取、酸提取、碱提取和酶水解等。

近年来,一些新的方法,如超声波提取、微波提取、超滤、高压电场法、超临界流体萃取、亚临界水萃取等也用于多糖的提取。这些方法不仅能够提高多糖的提取率,还能够在一定程度上保护多糖的结构完整性,从而保留其生物活性。

通常,人体分泌的消化酶只能分解几种多糖,而纤维等许多多糖不能被吸收和直接使用。因此,多糖可以通过小肠进入结肠,这是大多数肠道细菌居住的地方,然后与肠道微生物群相互作用。

细菌在肠道中通过发酵降解多糖

doi.org/10.3390/nu14194116

多糖转化为短链脂肪酸

首先与多糖能够发酵生成酸性的短链脂肪酸密切相关。未电离的短链脂肪酸能够穿过细菌细胞膜,对肠道细菌产生一系列影响,例如改变DNA合成和氨基酸摄取。

短链脂肪酸对肠道细菌的影响

例如,短链脂肪酸能够通过调节侵袭基因的表达,抑制沙门氏菌(一种常见的食源性病原体)的生长。因此,短链脂肪酸的增加可以改变肠道菌群的功能,进而影响其组成。

肠道pH值的变化

短链脂肪酸的增加还会导致肠道pH值下降,影响细菌的适应能力。每种细菌都有其适宜的pH范围,不同细菌在特定pH条件下的适应能力各异。

多糖的降解产物作为能量来源

多糖对肠道菌群组成的调节作用还与其降解产物有关。一些肠道细菌能够利用多糖的降解产物作为碳源和能量来源,而另一些细菌则不能。

综上所述,多糖通过影响肠道菌群的代谢功能,直接调节了肠道菌群的组成。这些发现为我们理解多糖如何通过肠道菌群影响宿主健康提供了新的视角。

多糖的益生元效应

具有选择性刺激有益微生物生长能力的多糖被称为益生元,例如果聚糖,它能丰富乳酸菌和/或双歧杆菌。这些有益细菌的减少与糖耐量受损密切相关。一些多糖能够丰富这些细菌,因此可以用来改善糖尿病表型。

多糖抑制病原菌

病原菌在胃肠道中的定植和增加会导致一系列疾病,而抑制它们可以控制疾病的严重程度。例如,致病性 Sutterella、Desulfovibrionaceae、Streptococcaceae 、Clostridium 的比例较高与肥胖发展呈正相关。

多糖的双向调节作用

疾病的发生是一个复杂的过程,涉及不同的微生物,包括有害细菌和有益细菌。例如:

多糖能够对肠道微生物发挥双向调节作用,即促进有益细菌的同时抑制有害细菌。

例如,口服灰树花多糖(GFHP)对非酒精性脂肪肝病的积极作用与调节肠道菌群有关。

在分子量方面,不同分子量的魔芋葡聚糖(KGM)对2型糖尿病(T2DM)大鼠的降血糖作用研究表明,中等分子量的KGM显著增加了Muribaculaceae,减少了Romboutsia和Klebsiella,但高分子量和低分子量的KGM对这些细菌的影响不显著。

灵芝的低分子量多糖(<10 kDa)具有更好的发酵和更高的产气能力,刺激肠道细菌快速生长。另一方面,高分子量多糖(>100 kDa)更难被肠道细菌发酵,并且在肠道中的停留时间更长,导致对肠道微生物群的影响更长。

高分子量的黄芪多糖具有一定的生物活性,但其相对分子量较大,溶解性差,生物利用度低,限制了其功效的发挥。低分子量的黄芪多糖具有较好的水溶性,能够在更大程度上刺激巨噬细胞摄取中性红、NK细胞增殖,发挥免疫活性。

多糖由各种通过糖苷键连接的单糖组成,糖苷键的类型和位置导致肠道微生物群的选择性发酵存在差异。

多糖的单糖组成越复杂,调节细菌的活性越强

一项关于龙眼多糖和燕麦多糖的研究表明,龙眼多糖能显著促进干酪乳杆菌、嗜酸乳杆菌、植物乳杆菌、粪肠球菌的增殖,但燕麦多糖的作用并不明显。原因是龙眼多糖由葡萄糖、甘露糖和阿拉伯糖组成,而燕麦多糖的单糖主要是葡萄糖。

短链脂肪酸(SCFA)是一组含有少于六个碳的脂肪酸,包括甲酸盐、乙酸盐、丙酸盐、丁酸盐、戊酸盐。

乙酸盐、丙酸盐和丁酸盐是肠道中的主要SCFA,约占所有SCFA的95%,三者的比例约为3:1:1。

作为肠道微生物群和宿主的重要能量来源,短链脂肪酸通过不同的作用模式在健康和疾病中发挥着重要作用。

作用机制

与GPRs的相互作用

抗炎作用

免疫调节

HDAC抑制作用

丁酸盐的作用

与疾病的关系

多糖对SCFA的调节及其对靶标的影响

doi.org/10.1016/j.foodres.2022.111653

人体内消化酶的局限

在人体消化系统中,我们自身分泌的消化酶往往难以分解复杂的多糖。这些多糖分子,因其结构复杂,通常在我们体内无法被有效代谢。

肠道菌群的代谢作用

我们的肠道菌群拥有破解这些复杂多糖的秘密武器——一系列的酶,统称为碳水化合物酶(CAZymes)。这些酶能够分解多糖,将其转化为对人体健康有益的短链脂肪酸。

碳水化合物酶的种类

肠道菌群中的“专家”与“通才”

在肠道菌群中,拟杆菌门和厚壁菌门是编码CAZymes的两大主力。

多糖的初步降解

在属的水平上,多糖最初可以由某些微生物降解,例如双歧杆菌属、真杆菌属、梭菌属、罗氏菌属(Roseburia spp.)。

SCFAs的生成途径

尽管人体自身无法分解复杂的多糖,但我们的肠道菌群却具备了这一能力,它们通过一系列特殊的酶,将多糖转化为对人体健康有益的短链脂肪酸。

多糖对SCFAs生成的促进作用

饮食补充多糖可以为产生SCFAs的细菌提供有利的生长环境,从而促进SCFAs的生成。例如,沙棘多糖(CCPP)通过调节肠道菌群和SCFAs,能够缓解2型糖尿病。

沙棘多糖调节肠道菌群和SCFAs,缓解2型糖尿病

枸杞多糖调节肠道菌群,提高SCFAs

多糖结构对短链脂肪酸生成的影响

不同的多糖因其分子结构的不同,对SCFAs的调节作用也不尽相同。

多糖的疗效与SCFAs的非直接关联

尽管大多数多糖可以被代谢成SCFAs,但它们的疗效并不一定与SCFAs直接相关。

多糖通过调节肠道菌群和促进SCFAs的产生,对健康具有多方面的益处。然而,多糖的结构与它们对SCFAs生成的调节作用之间的关系仍需进一步研究。此外,多糖的疗效可能不仅限于SCFAs的产生,还可能涉及肠道菌群产生的其他分子。

在肠道微生物群的作用下,脂质和蛋白质等饮食成分可以代谢为一系列代谢产物,如三甲胺-N-氧化物(TMAO)、色氨酸、脂多糖(LPS)等。此外,肠道微生物群还可以与宿主合成和释放的化合物相互作用。例如,肠道微生物群可以将初级胆汁酸(BA)转化为次级胆汁酸。由于肠道微生物群的组成与肠道微生物群代谢物的产生直接相关,因此可以推断,除了SCFAs,多糖还可以调节其他肠道微生物群代谢产物,如BA。

三甲胺和TMAO的代谢过程

在肠道中,饮食中的四胺类物质如胆碱、L-肉碱和卵磷脂(来自红肉、鸡蛋、鱼、海鲜)首先被微生物胆碱三甲胺裂解酶分解成三甲胺(TMA)。随后,TMA被吸收进入门脉循环,并运输到肝脏,在黄素单加氧酶1和黄素单加氧酶3的作用下转化为三甲胺-N-氧化物(TMAO)。

TMAO的潜在危害

值得注意的是,TMAO是一种潜在的有害代谢产物。多项研究指出,TMAO水平的增加与多种疾病的发生和发展呈正相关。例如,TMAO可以直接增强血小板的反应性,促进血栓形成,并通过激活核因子κB(NF-κB)和NLRP3炎症体影响血管炎症。

多糖对TMA和TMAO代谢的影响

最近的研究表明,TMA和TMAO在理解多糖的作用机制中扮演重要角色。例如:

不同多糖对肠道菌群的调节作用

不同的多糖可以通过调节相同的肠道细菌来降低TMA和TMAO的代谢,例如变形菌门。研究表明,变形菌门负责TMA的转化,增加变形菌门可能导致TMA增加。然而,也有研究表明TMAO与变形菌门呈负相关,这表明多糖调节变形菌门与TMA产生的效应之间的关系需要进一步研究。

多糖通过调节肠道菌群,影响TMA和TMAO的代谢,从而可能对人体健康产生积极影响。然而,多糖与TMAO之间的关系复杂,需要更多的研究来阐明这些相互作用的确切机制。

色氨酸代谢的重要性

色氨酸(Trp)是人体必需的氨基酸。它的代谢可以分为内源性代谢和细菌性代谢。内源性代谢主要通过犬尿氨酸途径(KP)和5-羟色氨酸途径进行,前者产生犬尿氨酸(KYN)、犬尿酸(KA)、烟酸、黄嘌呤酸等,后者转化为5-羟色氨酸(5-HT)和褪黑素。

色氨酸代谢物的生理功能

增强免疫:色氨酸可加强免疫力,减少炎症。

神经保护:KA作为谷氨酸受体拮抗剂,具有神经保护和抗惊厥作用,还能调节能量代谢。

情绪调节:5-HT作为神经递质,可调节情绪、肠道通透性和肠道蠕动。

肠道菌群在色氨酸代谢中的作用

肠道细菌代谢色氨酸产生吲哚及其衍生物,如吲哚丙酸、吲哚乙酸等,这些物质可以缓解炎症,促进肠道上皮屏障功能。肠道菌群的色氨酸代谢异常与肠易激综合症、代谢综合症和结肠癌等疾病有关。例如,结肠癌患者常伴有色氨酸水平下降和KP代谢物水平升高。

多糖影响肠道微生物色氨酸代谢,从而改善疾病

吲哚是硫酸吲哚酚的前体,是一种蛋白结合尿毒症毒素,是心血管疾病的危险因素。对于患有终末期肾病心血管疾病的患者,吲哚水平升高,患者粪便中产吲哚细菌丰富。

总的来说,多糖可以通过调节肠道菌群来改变色氨酸代谢,最常见的是增加乳杆菌和阿克曼菌,从而缓解疾病。

胆汁酸的生物合成与功能

胆汁酸(BAs)是一类由肝脏产生的特殊类固醇分子,经过肠道菌群转化。肝脏中存在两种BA生物合成途径:

CA和CDCA是体内的主要胆汁酸。经过肠道菌群的改造,CA转化为脱氧胆酸(DCA),CDCA转化为鹅去氧胆酸(LCA)。

胆汁酸受体及其作用

胆汁酸受体包括细胞表面受体和细胞内受体。细胞表面受体包括TGR5,细胞内受体包括法尼酰X受体FXR、孕烷X受体、维生素D3受体(VDR)和组成型雄烷受体。胆汁酸通过激活相应的受体调节脂质、葡萄糖和能量代谢。例如,TGR5和VDR的激活导致GLP-1和FGF19分泌,GLP-1可以改善胰岛素敏感性,FGF19可以通过抑制脂肪生成减少肝脏脂肪变性。

多糖对胆汁酸代谢的调节作用

近年来的研究表明,多糖可以通过恢复胆汁酸的代谢来缓解疾病。

多糖对胆汁酸代谢影响的总结

多糖通过调节肠道菌群的组成,特别是Bacteroides、Lactobacillus、Clostridium、Ruminococcus、Bifidobacteria,影响胆汁酸的代谢。

某些多糖如岩藻聚糖和灰树花多糖减少了Clostridium的水平,这与文献报道的促进胆汁酸转化的作用似乎矛盾,需要进一步研究确认这些肠道细菌与多糖之间的关系。

脂多糖的危害

脂多糖(LPS)是由革兰氏阴性细菌(如大肠杆菌)产生的内毒素。持续暴露于LPS或LPS异常增加,可通过减少肠道上皮细胞活性、降低肠道细胞增殖、抑制肠道细胞迁移和诱导肠道细胞凋亡等方式,导致肠道损伤。

LPS的转移还能损伤肠道,并可能通过与多种受体的相互作用,如LPS结合蛋白、簇分化14、髓样分化2和Toll样受体4,引发糖尿病、非酒精性脂肪肝病、肥胖、动脉粥样硬化等一系列疾病。

多糖对LPS产生菌的抑制作用

许多多糖能够抑制产生LPS的细菌。例如,在链脲佐素(STZ)诱导的糖尿病肾病模型中:

多糖调节肠道菌群的矛盾效应

尽管多糖可以通过调节肠道细菌来抑制LPS,但对特定细菌的调节作用可能存在矛盾。例如,作为LPS产生菌的拟杆菌门,在多糖处理后的水平变化并不一致。有研究表明,黄精多糖和蝉花多糖增加了拟杆菌门的水平,而竹荪多糖却降低了它。这些研究表明,多糖对肠道菌群的调节效应有时可能相互矛盾,需要进一步研究以确认结果。

胃肠道气体的生成

胃肠道内通过细菌发酵食物,会产生一系列气体,包括氢气(H2)、甲烷(CH4)、二氧化碳(CO2)、硫化氢(H2S)和一氧化氮(NO)。这些气体在胃肠道中发挥着调节作用,例如影响结肠蠕动、神经通讯、血管功能和免疫反应等。

气体产生的部位和作用

CO2 主要在胃中产生,而其他气体如 H2、CH4、CO2 和 H2S 主要在小肠和结肠中产生。

这些气体对人体健康至关重要,它们可以调节肠道功能,影响营养物质的吸收和疾病的发生。

多糖对气体产生的调节

尽管多糖对 H2、CH4 和 CO2 的产生有明显影响,但关于多糖结构与气体产生之间具体关系的研究会相对较少。需要更多的研究来明确这些关系,以及多糖如何通过影响肠道菌群来调节气体的产生。

肠道菌群是一个复杂的微生物群落,具有显著的组成和功能多样性。不同的微生物可以介导相同或不同的代谢物的产生,相同的微生物也有助于不同代谢物的生产。

例如,持续的研究表明:

拟杆菌门(特别是Bacteroides thetaiotaomicron、Bacteroides fragilis)、厚壁菌门(如Clostridiaceae、Erysipelotrichia)、以及变形菌门可以促进TMA的产生。

放线菌门(如Bifidobacteria)、厚壁菌门(如Lactobacillus、Clostridium、Peptostreptococcus)、拟杆菌门(如Bacteroides)可以促进色氨酸(Trp)的转化。

双歧杆菌、乳酸菌、梭菌、Peptostreptococcus、拟杆菌也有助于次级胆汁酸(BAs)的产生。

因此,就像肠道菌群组成的调节一样,多糖对特定肠道菌群代谢物功能的调节作用不是孤立的。

肠道是我们抵御外界有害物质和病原体侵袭的第一道防线。它由多个层次的子屏障构成:

生物屏障:由肠道细菌和病毒组成;

化学屏障:包含免疫球蛋白A(IgA)、抗菌肽(AMPs)和粘液(MUC);

物理屏障:由肠道上皮细胞构成;

免疫屏障:含有T细胞、B细胞、巨噬细胞和树突细胞等免疫细胞。

这些子屏障协同工作,限制病原体与肠道的接触,维持肠道稳定。肠道屏障的损伤与多种疾病正相关,包括肠易激综合症(IBS)、代谢综合征、过敏、肝脏炎症等。

肠道菌群及其代谢物可以直接或间接影响肠道屏障:

越来越多的证据表明,多糖通过调节肠道菌群对肠道屏障有益。正常的肠道菌群组成可以通过竞争性排除,通过消耗营养源和占据附着位点,作为抵御外界病原体的屏障。

多糖→ 调节肠道菌群→ 修复肠道屏障

肠道菌群可以刺激宿主产生抗菌化合物,如IgA和AMPs,这些是化学屏障的关键组成部分。

例如,菊粉型果聚糖可以促进乳杆菌的丰度和IgA的分泌。在DSS诱导的溃疡性结肠炎小鼠模型中,金银花多糖通过增加双歧杆菌和乳杆菌,增加了分泌型IgA含量,从而调节肠道屏障。

在DSS诱导的结肠炎小鼠中,海蜇皮多糖增加Akkermansia,Akkermansia muciniphila作为粘液的降解者,可以增强肠道屏障的完整性,减少炎症。同时海蜇皮多糖增加结肠中TJs和MUC2的表达,保护了肠道屏障。

多糖→ 短链脂肪酸→ 修复肠道屏障

短链脂肪酸和胆汁酸等肠道菌群代谢物在调节肠道屏障功能中也扮演重要角色。

多糖→ 色氨酸和胆汁酸代谢→ 修复肠道屏障

这些研究表明,多糖可以通过调节肠道菌群及其代谢物,维护肠道屏障的完整性。

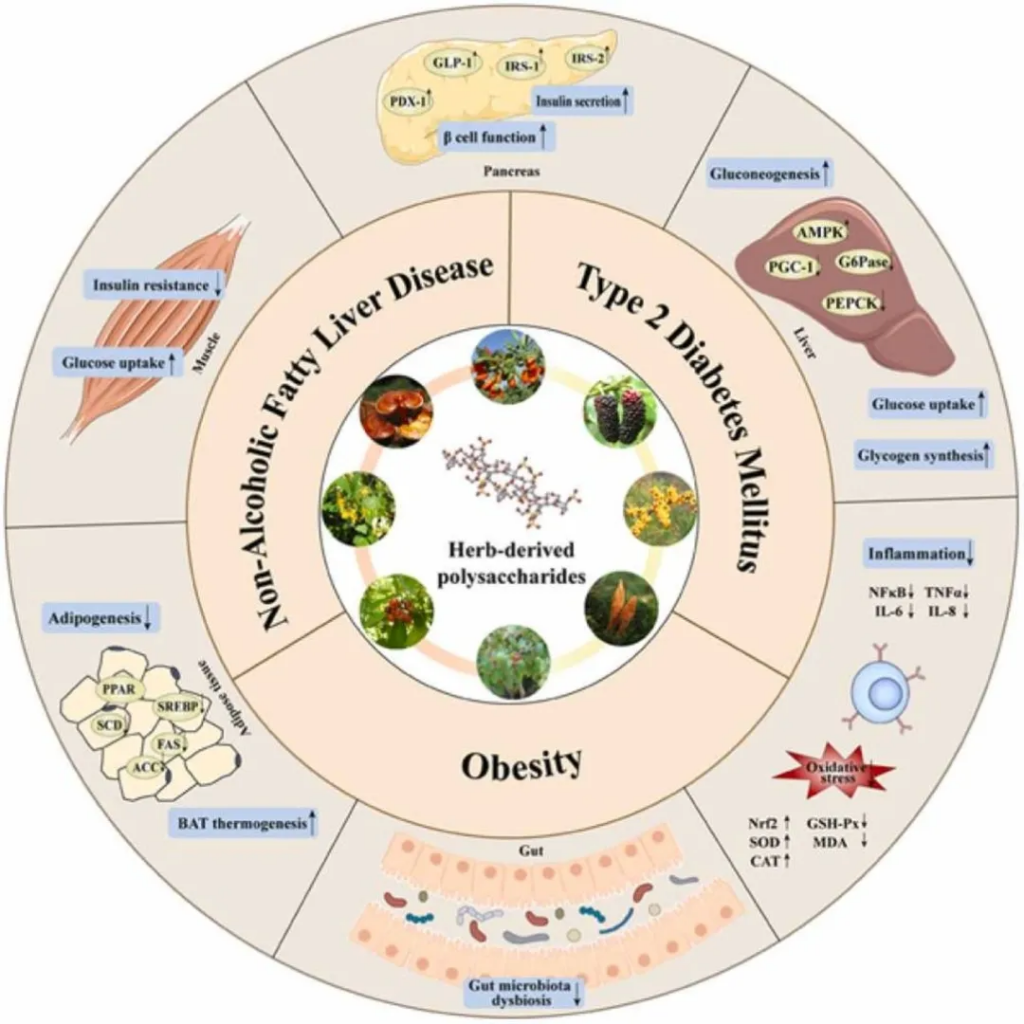

代谢性疾病包括一组因碳水化合物、脂质和蛋白质代谢错误而导致的疾病。2 型糖尿病 (T2DM)、非酒精性脂肪性肝病 (NAFLD) 和肥胖是常见的代谢性疾病。

生活方式干预、全身药物治疗和外科手术等多种方法被用于预防和治疗代谢性疾病。尽管代谢性疾病的药物治疗取得了最新进展,但潜在的不良反应仍然是关键挑战。

使用天然物质的药物治疗被认为是改善代谢疾病的一种有前途且可行的方法。

doi.org/10.1016/j.biopha.2023.114538

多糖通过多种机制在治疗2型糖尿病方面表现出良好的效果,比如:

肠道菌群在代谢紊乱,特别是 2 型糖尿病的发展中起着重要作用。

◤车前子多糖 对 STZ 诱导的 2 型糖尿病大鼠有抗糖尿病作用,这可能与其调节肠道菌群和增加短链脂肪酸水平有关。车前子多糖可显著增加糖尿病大鼠粪便中Bacteroides vulgatus、发酵乳杆菌、Prevotella loescheii、Bacteroides vulgates等结肠细菌的多样性和丰度,以及短链脂肪酸的浓度。

◤桑果多糖 可以丰富糖尿病小鼠的功能菌并调节微生物多样性。具体而言,该多糖显著富集了一些有益细菌(拟杆菌目、乳杆菌属、Allobaculum、拟杆菌属、阿克曼菌属),同时减少了一些致病菌(葡萄球菌、棒状杆菌属、Jeotgalicoccus、Aerococcus、Enterococcus、Facklamia)。

◤罗布麻叶的两种富含多糖的提取物改善了糖尿病小鼠的肠道微生物群失调,包括增加了Odoribacter、Anaeroplasma、Parasutterella、Muribaculum的丰度,并降低了肠球菌属、克雷伯菌属、Aerococcus的丰度。这可能有助于它们的抗糖尿病作用。

◤菊粉补充增加了双歧杆菌的丰度并增强了肠道屏障的完整性,这与2型糖尿病呈负相关。

◤青钱柳叶中分离的多糖通过增加 SCFAs 含量和有益的肠道细菌瘤胃球菌科来减轻 HFD/STZ 诱导的 2 型糖尿病大鼠的糖尿病症状。

◤苦瓜中的天然多糖通过增加 SCFAs 含量和Prevotella loescheii、Lactococcus laudensis 的丰度来改善 HFD/STZ 诱导的 2 型糖尿病大鼠的高血糖、高脂血症、高胰岛素血症。

◤天然南瓜多糖通过增加阿克曼氏菌和减少丹毒丝菌科(Erysipelotrichaceae)来显示出对 HFD/STZ 诱导的 2 型糖尿病的降血糖作用。此外,南瓜多糖还能增加 2 型糖尿病模型中肠道短链脂肪酸的产生。

◤灵芝多糖(GLP)通过恢复HFD/STZ诱导的肠道微生物群失调,特别是通过增加Blautia、拟杆菌、Dehalobacterium、Parabacteroides,以及减少有害的肠道细菌Aerococcus、Corynebacterium、Ruminococcus、Proteus,显示出抗糖尿病作用。

◤薏苡仁多糖通过降低厚壁菌门/拟杆菌门的比例和增加SCFAs的含量,在HFD/STZ诱导的T2DM小鼠模型中表现出降血糖活性。

◤葡甘聚糖作为铁皮石斛、芦荟和魔芋的天然多糖,通过增加厚壁菌门的丰度和减少拟杆菌门、变形杆菌的丰度,改善HFD/STZ喂养大鼠的T2DM代谢紊乱。

多糖对改善NAFLD具有有益作用,比如:

多糖可以改善肠道菌群失调并保护非酒精性脂肪性肝动物的肠道屏障完整性

◤枸杞多糖结合有氧运动通过改善肠道菌群失调改善 NAFLD,包括调节肠道菌群的丰度和多样性,增加微生物代谢产物 SCFA 的水平,减少变形菌和厚壁菌门/拟杆菌门的比例。厚壁菌门和拟杆菌门是参与宿主代谢和脂肪积累的关键细菌。

◤麦冬多糖可以通过调节肠-肝轴显著保护 NAFLD。具体来说,这种多糖显著降低了一些有害细菌的相对丰度,包括乳球菌、肠杆菌、Turicibacter、Clostridium- sensu-stricto -1、Tyzzerella、Oscillibacter,并增加一些有益菌的相对丰度,如Alistipes、Ruminiclostridium、Rikenella。这种多糖还显著增加了两种产SCFAs菌( Butyricimonas、Roseburia )的丰度以及乙酸和戊酸的水平,从而改善了炎症反应和肝脏脂质代谢。

◤灰树花杂多糖可通过调节肠道菌群来改善高脂饮食诱导的NAFLD,包括显著增加Allobaculum、拟杆菌属和双歧杆菌属丰度,减少Acetatifactor、Alistipes、Flavonifractor、Paraprevotella、Oscillibacter的丰度。

◤黄芪多糖可减轻HFD喂养小鼠的NAFLD,丰富了脱硫弧菌属,尤其是作为SCFAs、乙酸的产生者的Desulfovibrio vulgaris,减轻肝脂肪变性。

◤诺尼果多糖来源于辣木,通过促进短链脂肪酸的产生缓解HFD喂养小鼠的NAFLD,并通过改善肠道微生物群的多样性和组成逆转HFD诱导的肠道微生态失调。

◤核桃青皮多糖通过提高肠微生物群(包括普氏菌科、Allobaculum)的SCFAs含量和丰度,预防HFD喂养大鼠的肥胖和NAFLD。

◤从贻贝中提取的贻贝多糖,α-D-葡聚糖(MPA)可保护HFD喂养的大鼠的NAFLD,补充MPA可逆转HFD抑制的微生物微生态失调和SCFAs。

◤海带可溶性多糖通过降低厚壁菌门/拟杆菌门的比例,促进Verrucomirobia和丙酸盐产生菌拟杆菌和阿克曼菌,减轻高脂饮食喂养小鼠的NAFLD。

多糖通过多种机制表现出良好的抗肥胖作用,作用机制如:

◤枸杞多糖补充剂可降低厚壁菌门与拟杆菌门的比例,增加产短链脂肪酸菌,如Lacticigenium、Butyricicoccus、Lachnospiraceae_NK4A136_group数量,从而改善肥胖小鼠的肠道菌群失调。

◤桑叶多糖治疗可调节肥胖小鼠肠道菌群的组成和功能,这与增加Allobaculum、Parabacteroides、Porphyromonadaceae、Butyricimonas、Ruminococcus 的水平有关。

◤黄精多糖调节HFD喂养的肥胖大鼠的肠道微生物群结构,包括降低梭菌、肠球菌、Coprobacillus、乳球菌、Sutterella的相对丰度。

◤沙蒿多糖给药8周显著上调了屏障完整性的结肠基因,并通过增加有益细菌(双歧杆菌和Olsenella)和抑制有害细菌(Mucispirillum和幽门螺杆菌)改善了肥胖小鼠的肠道微生物微生态失调。同时,它显著富集了与促进SCFAs产生相关的碳水化合物代谢,同时显著抑制了与肥胖和肠道微生态失调相关的氨基酸代谢。

◤从海带中提取的天然多糖可通过使肠道菌群正常化来缓解小鼠HFD引起的肥胖,特别是通过增加拟杆菌目和Rikenellaceae的丰度。

◤从杏鲍菇中分离出的蘑菇多糖通过增加产生 SCFA 的肠道细菌Anaerostipes和Clostridium 的数量,在高脂饮食喂养的小鼠中表现出抗肥胖作用。

◤茶树菇多糖对HFD诱导的小鼠脂肪堆积和减肥的影响,发现脱硫弧菌减少,副拟杆菌增加,从而显著降低肥胖相关的TNF-α 和 IL-6 的水平。

◤从苦瓜中获得的多糖通过增加有益细菌(如放线菌、Coprococcus、乳酸杆菌)和减少有害细菌(变形菌和幽门螺杆菌)来改善HFD诱导的小鼠肥胖。

◤日本刺参的硫酸多糖通过富集益生菌Akkermansia、减少携带内毒素的变形杆菌和提高SCFAs含量来预防HFD诱导的小鼠肥胖。

◤ 破壁灵芝孢子多糖能逆转 HFD 喂养小鼠中许多细菌的相对丰度,特别是一些潜在的益生菌,包括Allobaculum、双歧杆菌,这与抗肥胖呈正相关。双歧杆菌、乳杆菌和阿克曼菌可促进SCFAs的产生,并抑制梭菌科、脱硫弧菌和肠球菌的丰度,这将有助于减少体重和脂质积累。

总的来说,多糖可通过作用于多个环节、调控多个疾病相关靶点来改善这三种代谢性疾病。

doi.org/10.3389/fmicb.2022.859206

高脂血症是指脂质代谢紊乱,其特征是甘油三酯 (TG)、总胆固醇 (TC) 和低密度脂蛋白浓度升高,同时高密度脂蛋白水平降低。

◤果胶多糖(高支链 RG-I,531.5 kDa)显著改善了 HFD 引起的脂质代谢异常,TG、TC、LDL-C 和游离脂肪酸水平降低。它还通过增加Roseburia、Clostridium等产生 SCFA 的细菌的数量来恢复肠道菌群失衡。

◤裙带菜多糖 ( Undaria pinnatifida )修复了高脂饮食引起的肠道微生物群改变,特别是Prevotellaceae_UCG-001,发现这与脂质代谢紊乱有关。

◤鲍鱼性腺多糖显著增加了丁酸水平,丁酸是一种重要的短链脂肪酸,它通过GPR依赖性途径抑制脂质相关基因的表达。

◤龙须菜多糖调节拟杆菌、瘤胃球菌_1和乳酸杆菌的相对丰度来增强胆固醇向BAs的转化。在遗传水平上,有人认为BA代谢的调节主要涉及CYP39A1和CYP7B1。

炎症性肠病 (IBD) 包括溃疡性结肠炎 (UC) 和克罗恩病 (CD),其特点是胃肠道持续炎症。IBD 的症状包括腹泻、腹胀、腹痛、便血、体重减轻和不适。

◤银耳多糖(TPs)通过多途径调节肠道菌群及其代谢物,改善了DSS诱导的溃疡性结肠炎。TPs可以增加Lactobacillus的丰度,从而改善色氨酸的分解代谢。这导致黄嘌呤酸、KA和吲哚衍生物(如5-羟吲哚、5-羟吲哚-3-乙酸、5-羟吲哚乙酰酸)的增加。

TPs还可以增加Romboutsia的水平,促进DCA的产生。因此,TPs可以通过影响色氨酸代谢和胆汁酸代谢来保护小鼠免受结肠炎的侵害。

◤金针菇多糖已被证明可以通过控制结肠微生物失调、增加短链脂肪酸和抑制 TLR4-NF-κB 信号通路来缓解结肠炎。能促进益生菌的生长,抑制致病菌的生长,恢复肠道稳态,缓解IBD症状。

◤竹荪多糖由59.84%的葡萄糖、23.55%的甘露糖和12.95%的半乳糖组成,已被证明可以通过增加粘蛋白和紧密连接蛋白的表达,抑制有害细菌(如γ-变形菌、变形菌、拟杆菌科、拟杆菌科和肠杆菌科)并增强有益细菌(如嗜酸乳杆菌)来改善肠道菌群组成和肠道屏障功能。

◤坛紫菜多糖通过上调紧密连接蛋白,增加粘液层及其分泌,调节肠道微生物群落,富集有益细菌,如拟杆菌、Muribaculum和乳酸杆菌,从而减轻DSS诱导的结肠损伤,从而改善结肠粘膜屏障的完整性。

◤白术多糖可以缓解在DSS诱导的溃疡性结肠炎小鼠模型炎症。白术多糖可以增加Butybacterium、Lactobacillus,同时减少Actinomyces、Akkermansia、Faecalibaculum、Verrucomicrobia、Bifidobacterium等。

肠道菌群的变化逆转了DSS引起的短链脂肪酸的减少以及色氨酸和色氨酸相关代谢物5-羟基-N-甲酰基犬尿氨酸和吲哚-3-乙酸的减少。白术多糖还剂量依赖性地逆转了LCA、DCA、缬氨酸、亮氨酸等的异常变化。

天然植物多糖治疗IBD的机制

doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.126799

◤甘草多糖GPS上调乳杆菌科、S24–7、Turicibacteraceae、Verrucomicrobiaceae和双歧杆菌科的丰度,下调脱硫弧菌科、瘤胃球菌科、毛螺菌科、肠杆菌科、丹毒丝菌科的丰度。GPS能促进乳杆菌、拟杆菌和产SCFAs菌的生长繁殖,起到减轻炎症、升高IL-10水平、抑制TLR4活化、降低血浆LPS水平的作用,从而保护肠道免受LPS诱导的炎症。

◤何首乌多糖(TSG)的给药显著增加了厚壁菌门和拟杆菌门的相对丰度,同时也降低了幽门螺杆菌和拟杆菌门的属水平,改善了肠道菌群,起到治疗IBD的作用。

doi.org/10.3390/nu15153321

◤乳果糖通过重塑肠道菌群组成和代谢物,改善了由洛哌丁胺引起的便秘小鼠模型中的肠道水和盐代谢。具体来说,乳果糖上调了Bacteroides的丰度,并显著降低了厚壁菌门和Verrucomicrobia的水平。

此外,乳果糖减少了胆汁酸(包括CA、DCA等)、粪便中高浓度的吲哚(高浓度吲哚对细胞有毒)并增加了丙酸。

◤西洋参多糖(WQP) 可增强大鼠肠道结构的恢复,降低炎性细胞因子水平,改善短链脂肪酸 (SCFA) 水平,促进肠道菌群和肠黏膜屏障的恢复,并减轻盐酸林可霉素引起的腹泻和菌群失调等抗生素相关副作用。

◤葛根多糖( PPL )可缓解抗生素相关性腹泻引起的结肠病理改变和肠道菌群失调。

◤紫菜中提取的多糖(Nemacystus decipiens)能显著缓解小鼠抗生素相关性腹泻(AAD)的症状,并且显著增加了 Muribaculum、Lactobacillus 和 Bifidobacterium 的丰度,降低Enterobacter 、Clostridioides 的丰度。

◤茯苓多糖(PCP)通过恢复7种肠道菌菌缓解了抗生素相关性腹泻小鼠的症状,包括:Parabacteroides distasonis、Akkermansia muciniphila、Clostridium saccharolyticum、Ruminococcus gnavus、Lactobacillus salivarius、Salmonella enterica、Mucispirillum schaedleri.

适当调节免疫反应可以降低炎症反应引起的病原体入侵的风险。

结直肠癌

◤灵芝多糖在缓解结直肠癌症状方面比瓜尔胶更有效,因为它们能增加Akkermansia、结肠长度,并下调直肠癌相关基因。灵芝多糖通过动态调节肠道菌群和宿主免疫反应,已证明具有预防和治疗癌症的功能。

灵芝多糖通过调节乳酸杆菌、双歧杆菌等有益菌的相对丰度,诱导SCFAs的产生,改善肠道屏障损伤,抑制TLR4/MyD88/NF-κB信号通路,从而降低结肠炎和致癌风险。

◤绞股蓝与灵芝多糖联合使用显著提高了SCFAs产生菌的丰度,提高了丁酸和异丁酸水平,抑制了硫酸盐还原菌的丰度。

乳腺癌

◤来自灵芝破壁孢子(分子量为 3659 Da)的多糖可作为乳腺癌治疗的天然佐剂,增加细胞毒性 T 细胞和辅助性 T 细胞的数量。

灵芝孢子提取物(ESG)重塑了4T1荷瘤小鼠的肠道菌群:厚壁菌门和变形菌门的相对丰度增加,放线菌、拟杆菌门和蓝藻的相对丰度降低。

◤灵芝多糖联合紫杉醇对4T1乳腺荷瘤小鼠有抗肿瘤作用。联合治疗能显著富集拟杆菌、瘤胃球菌等5个菌属,降低脱硫弧菌和Odoribacter的丰度,平衡肠道菌群,抑制肿瘤代谢。

疲劳是一种普遍的不适感,表现为极度疲倦和力竭,通常在生理、病理或心理失衡时出现。体力劳动、心理压力、高原缺氧和长期疾病都可能引发疲劳。疲劳不仅影响日常生活,还可能导致内分泌、免疫、代谢等系统功能受损,甚至与癌症、糖尿病等严重疾病相关。此外,疲劳还与焦虑、抑郁和神经系统疾病有关。

近年来,天然多糖因其在缓解运动性疲劳中的潜在效果和较少的副作用而受到关注。研究表明,肌肉功能与肠道菌群的多样性和组成密切相关,而天然多糖如决明子、灵芝、枸杞和冬虫夏草等可通过不同机制发挥抗疲劳作用。

doi.org/10.3390/foods12163083

多糖抗疲劳机制如下:

抗疲劳多糖干预后肠道菌群的变化

doi.org/10.3390/foods12163083

肠道-肌肉轴是肌肉与消化道之间的双向沟通,微生物可以通过微生物-肠道-肌肉轴作用于全身的肌肉。肠道微生物在膳食多糖的作用下,产生一些代谢产物(短链脂肪酸等),有些代谢产物会直接穿过肠道上皮细胞,通过血液循环直接或间接作用于肌肉组织和细胞,引起细胞发生生理生化反应,对疲劳产生一定的影响。

补充膳食多糖通过作用于肠道菌群及其代谢产物,间接激活AMPK/PGC-1α、PI3K/AKT、NF-κB、Nrf2/Keap1信号通路,调节能量代谢,降低炎症水平,增强线粒体功能和抗氧化能力,进一步维持肌肉质量和功能,从而缓解疲劳。

扩展阅读:

◤银杏叶中的一种水溶性多糖(GPS)可减轻压力引起的抑郁症并逆转肠道菌群失调。GPS 治疗可以缓解压力引起的血清素阳性和多巴胺阳性细胞密度降低。GPS 逆转了与抑郁相关的肠道菌群失调,并增加了乳杆菌的丰度,而乳杆菌已被证明是缓解抑郁的途径。

◤从秋葵中提取的多糖,发现它对抑郁小鼠的肠道菌群有明显的恢复作用,表现为厚壁菌门比例上调,拟杆菌门和放线菌门相对比例下调。这种调节有助于强化肠黏膜屏障,维持肠道免疫系统正常功能,减少肠道炎症反应,对抗抑郁有效,抑郁症小鼠的抑郁症状有所改善。用秋葵多糖治疗的小鼠体内的SCFAs显著增加,而SCFAs作为重要的通讯介质,对抗抑郁障碍有积极的影响。

◤接受金针菇多糖 (FVP)治疗的小鼠的肠道微生物组成发生显著改变,放线菌、丹毒菌和拟杆菌的丰度增加,梭菌的丰度降低,并且接受FVP治疗的小鼠的学习和记忆能力得到改善。

◤肉苁蓉多糖可以通过恢复小鼠模型中D-半乳糖诱导的衰老引起的肠道菌群稳态来抑制氧化应激和外周炎症,从而改善小鼠的认知功能。

◤从黄芪中提取的一种多糖已被证明可以通过改变糖尿病小鼠的肠道菌群来改善认知障碍。

扩展阅读:

以下是关于一些多糖的详细介绍,包括其功效,与肠道菌群的关联等,更深入地了解多糖在人体中的重要作用。

路易波士茶是什么?

路易波士茶(Rooibos)又名Aspalathus linearis,中文也有译作“路易博士茶”,取自原产于南非的一种豆科植物的茎叶。虽然带有一个茶字,但路易波士茶并不是传统意义上的茶叶。

路易波士茶因不含咖啡因、单宁含量低而受到南非人的喜爱,并在全球范围内进行商业化种植和销售。2014年,中国卫生和计划生育委员会批准路易波士茶作为新的食品原料,丰富了中国的食品和药物资源。

路易波士茶具有良好的抗氧化、抗过敏、解痉和降血糖作用。也可以预防心血管疾病、神经退行性疾病、各种癌症、骨质疏松症等。

路易波士茶多糖

一项研究从路易波士茶中分离得到均一酸性多糖(ALPs) ,水溶性多糖ALP由β-糖苷键连接,含有吡喃糖环,主要由岩藻糖、鼠李糖、阿拉伯糖和半乳糖组成。

结合RT-PCR结果推测,ALP可能通过降低Cyp2e1和Keap1的mRNA表达,增加Nrf2和HO-1的mRNA表达,激活Cyp2e1/Keap1-Nrf2-HO-1信号通路,调控下游抗氧化酶活性和炎症因子表达,减轻氧化应激损伤和炎症反应造成的损伤,从而改善急性酒精性肝损伤。

路易波士茶多糖对肠道菌群的影响

多样性

急性酒精性肝病模型对照组(MC)的物种多样性和丰富度显著降低(p≤0.05)。高剂量和低剂量ALP处理组的物种多样性和丰富度有所增加,其中高剂量组的增加更为显著。

干预后改善的菌群

ALP 干预后疣微菌丰度显著升高(p≤0.01),而脱硫杆菌丰度及F / B值均降低,但差异不显著。

肠道菌群中乳酸杆菌科的丰度与肝脏 AST 和 ALT 水平呈负相关。小鼠ALP干预后,乳酸杆菌科的丰度显著增加(p ≤ 0.05),而Rikenellaceae的丰度显著降低(p ≤ 0.05)。

ALP 显著改善了小鼠急性酒精性肝损伤中Alloprevotella和Alistipes丰度显著降低的情况( p ≤ 0.05)。

“肠-肝轴”途径

对属级别排名前20位的菌种进行了 Spearman 相关性分析。

推测ALP可能通过“肠-肝轴”通路促进肠道菌群与抗氧化酶及炎症因子相互作用,从而减轻酒精性肝损伤,而上述菌群与酒精损伤标志物、抗氧化酶及炎症因子的表达均密切相关。

酒精及其代谢产物会影响肠道菌群的平衡和组成,导致肠道功能受损。这反过来又会影响肝脏健康,而肝脏健康与肠道菌群稳态密切相关。肠道和肝脏之间的相互作用被称为“肠-肝轴”通路。

地黄是玄参科地黄属植物,在我国拥有久远的药用历史,作为滋阴补肾的传统中药,也被《神农本草经》列为上品。

多糖是地黄中的主要活性成分之一。地黄多糖具有免疫调节、抗肿瘤、抗氧化、抗衰老等多种生物活性。

迄今为止,从地黄中分离纯化了20多种多糖,主要由阿拉伯糖、鼠李糖、半乳糖、葡萄糖、甘露糖、木糖、岩藻糖和半乳糖酸组成。

地黄多糖能增加DSS诱发小鼠的体质量指数和结肠长度、降低DAI评分,改善组织病理学损伤。同时,地黄多糖能阻断NF-κB信号通路,降低细胞内促炎因子表达,减轻炎症,增加紧密连接蛋白表达,维持肠道上皮屏障。

地黄多糖可能在肠道微生物作用下发酵转化为SCFAs,增加肠道中乙酸、丙酸和丁酸的含量,起到缓解IBD的作用。

拟杆菌属、乳酸杆菌属、Alistipes是导致DSS结肠炎组肠道微生物组失衡的关键细菌类型,而补充地黄多糖可以逆转这种有害变化。

五指毛桃,又叫粗叶榕(Ficus hirta Vahl),常被用作滋补品的草药成分,以其丰富的多糖含量和生物活性而闻名。

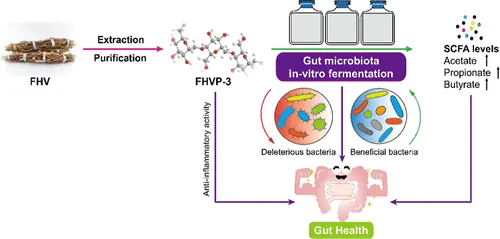

一项研究发现,FHVP-3 对肠道微生物群产生影响:

下列菌群富集:

FHVP-3 抑制了下列机会性致病菌属的丰度:

作为可发酵底物,FHVP-3 还增加了短链脂肪酸的浓度,包括乙酸盐、丙酸盐和丁酸盐。FHVP-3 对脂多糖 (LPS) 诱导的 RAW 264.7 巨噬细胞表现出显着的抗氧化活性和显着的抗炎作用。

doi.org/10.1021/acsfoodscitech.3c00626

大蒜多糖 (GP) 占大蒜干重的 75% 以上。它们的特征是具有 2,1- β – d -Fruf 主链和 2,6- β – d -Fruf 分支的果聚糖。

研究表明,大蒜多糖在调节肠道微生物群方面发挥着作用,但它们是否具有维持肠道健康的全面功能并可作为有效的益生元仍不清楚。

为了探索这一点,通过管饲法给昆明小鼠施用不同剂量的大蒜多糖(1.25-5.0g/kg 体重)和菊粉(作为阳性对照),并评估它们对肠道上皮、化学和生物屏障的影响。还使用洛哌丁胺建立了便秘模型,以研究大蒜多糖对缓解便秘的潜在影响。

施用大蒜多糖显著上调昆明小鼠小肠组织中紧密连接蛋白和粘蛋白的表达。大蒜多糖提高了盲肠丁酸含量,降低了脱硫杆菌的丰度,并降低了厚壁菌门与拟杆菌门的比例(F/B)。大蒜多糖还促进了 Bacteroides acidifaciens、Clostridium saccharogumia的生长。

Tax4Fun 功能预测表明,大蒜多糖具有预防人类疾病的潜力,可降低胰岛素抵抗、传染病和耐药性的风险。

大蒜多糖还通过增强小肠转运、软化粪便稠度、加速排便和促进兴奋性神经递质的释放,在缓解洛哌丁胺引起的便秘症状方面表现出有益作用。

多年来,槐耳 (Trametes robiniophila Murr) 一直被用于药物治疗。槐耳含有多种成分,包括多糖、蛋白质、酮和生物碱,其中蛋白聚糖和多糖是主要的生物活性成分。

槐耳提取物具有免疫调节活性,并可通过激活自噬、抑制铁死亡、抑制内质网应激等过程对细胞发挥保护作用。研究表明,槐耳水提取物可通过抑制NLRP3炎症囊泡活化,减轻肠道屏障损伤和炎症反应,并抑制DSS和氧化偶氮甲烷 (AOM) 联合诱导的结肠肿瘤形成。

可缓解 DSS 引起的肠道菌群紊乱

一项小鼠研究显示,槐耳多糖干预显著逆转了 DSS 引起的Muribaculaceae_unclassified、Anaerotruncus、Ruminococcaceae_unclassified丰度的下降以及Escherichia-Shigella丰度的增加( p < 0.05)。

其中,Muribaculaceae_unclassified是健康人中发现的肠道微生物,参与丁酸代谢和色氨酸代谢,可产生对人体有益的短链脂肪酸。

相关性分析,Muribaculaceae_unclassified与结肠长度、SOD 和 T-AOC 呈正相关,而与 DAI 评分以及炎症和氧化指标呈负相关。

Anaerotruncus与结肠长度、SOD 和 T-AOC 呈正相关,但与炎症标志物 LPS、MDA 和 MPO 呈负相关。

黄芩的根通常用作药物,用于清热利湿、泻火解毒。多糖是黄芩的最重要成分之一。

一种来自黄芩的多糖通过抑制 NF-κB 信号传导和NLRP3 炎症小体活化来改善溃疡性结肠炎。在多糖的分离和纯化过程中,研究人员还获得了另一种名为 SP2-1 的均质多糖。SP2-1由甘露糖、核糖、鼠李糖、葡萄糖醛酸、葡萄糖、木糖、阿拉伯糖和岩藻糖组成。

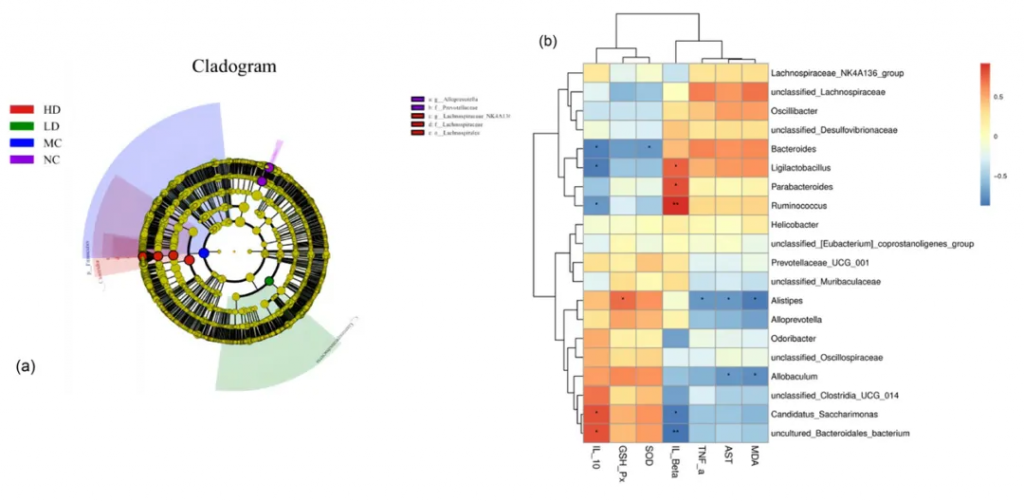

研究人员发现其对肠道菌群紊乱、肠道屏障改善以及短链脂肪酸产生影响。

在UC患者中,SP2-1显著抑制了促炎性细胞因子IL-6,IL-1β和TNF-α。

溃疡性结肠炎患者的屏障完整性被破坏,TJ 蛋白的表达发生改变,SP2-1增加小鼠TJ蛋白的表达,修复肠道屏障。

SP2-1对肠道菌群的影响

SP2-1组的粪便微生物群多样性明显高于DSS组。

临床上,溃疡性结肠炎患者的双歧杆菌和乳酸杆菌的丰度降低。与模型组相比,SP2-1 组的双歧杆菌、乳酸杆菌和Roseburia的水平提高。

而拟杆菌和葡萄球菌的种群受到抑制。肠道菌群中存在过量的拟杆菌和葡萄球菌对肠道免疫系统有害。

Roseburia 通过调节调节性 T 细胞的发育和分化、增加抗炎细胞因子的分泌和抑制促炎细胞因子的产生来缓解UC。

枸杞多糖(简称LBPs)是从枸杞中提取的一类多糖物质。枸杞是一种多年生灌木,属于茄科,枸杞多糖因其多样的药理活性和生理功能而受到越来越多的关注。

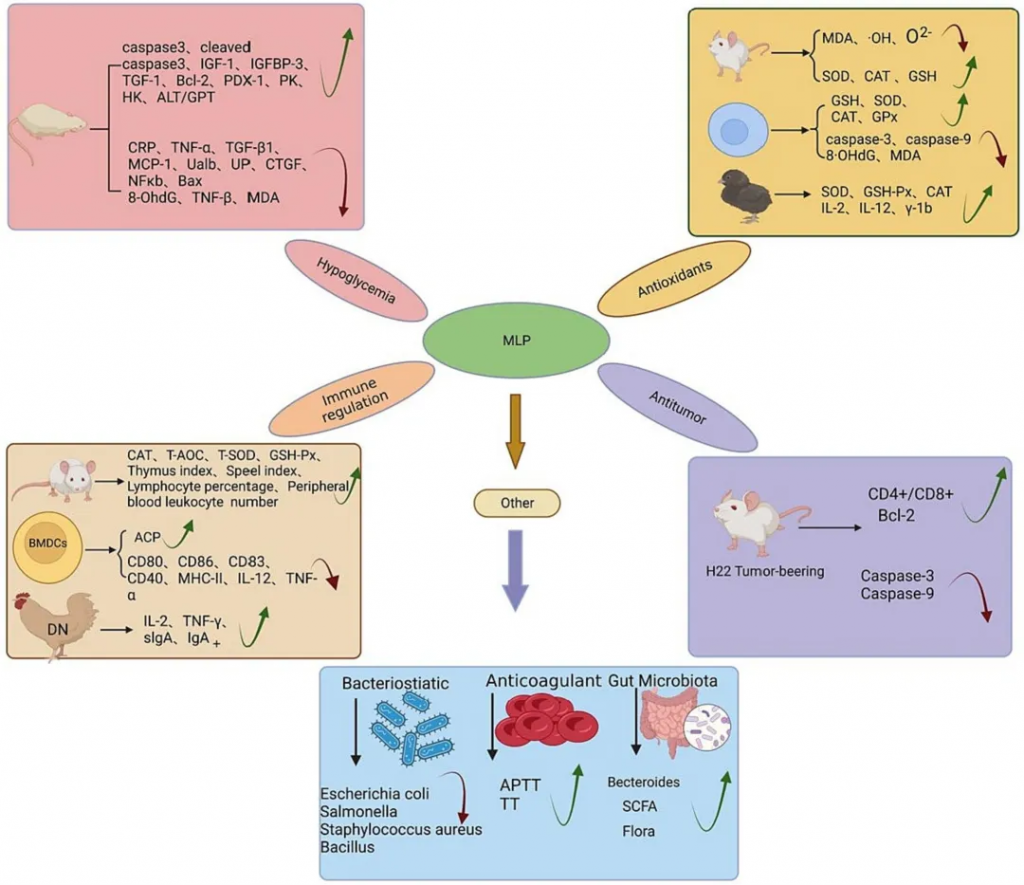

枸杞多糖 (LBPs)作为最重要的生物活性分子,可通过肠道微生物参与有益作用,包括调节代谢、降血糖、神经保护、抗衰老、保护各种器官免受氧化应激相关疾病的侵害。

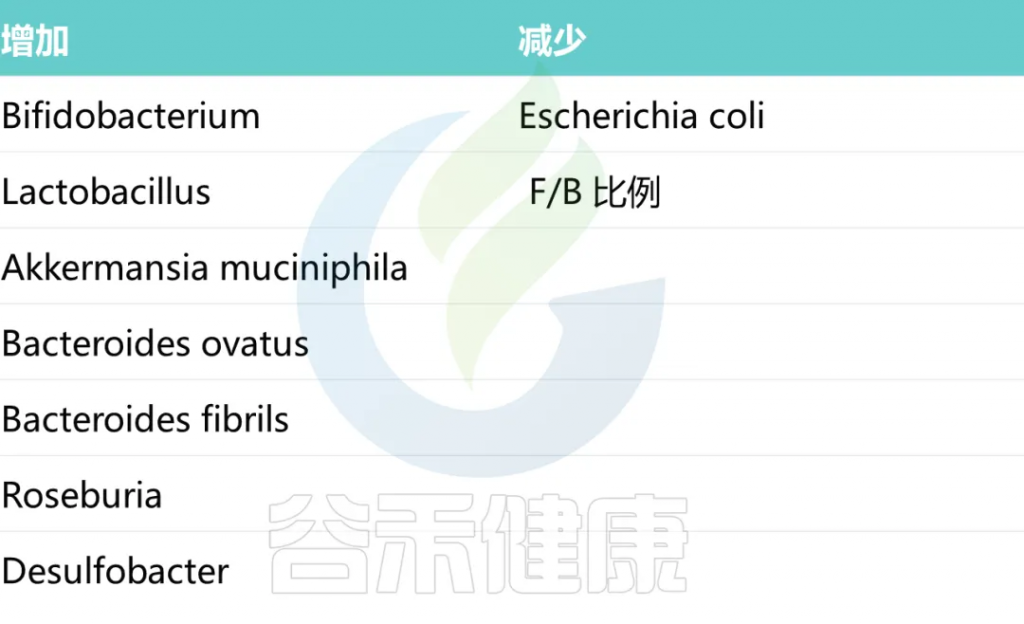

枸杞多糖对肠道菌群的影响

癌症

一般来说,抗癌化疗药物除了会诱导癌细胞凋亡外,还会对肠道菌群产生不利影响,主要表现在肠绒毛缩短,乳酸杆菌和肠球菌丰度下降,节段丝状菌丰度增加。而枸杞多糖治疗可通过增加有益菌相对丰度来改善肠道环境和免疫功能,逆转环磷酰胺引起的有害菌(瘤胃拟杆菌科、Longibraceae、脱硫弧菌和厌氧拟杆菌科)相对丰度的增加。

还发现毛螺菌科、瘤胃菌科、脱铁菌科、脱硫弧菌科、Aneoplasmataceae与细胞因子IL-2、IL-6、IL-1β、TNF-α、IFN呈负相关。因此,主要肠道菌群的相对丰度可能与免疫调节有关。

厚壁菌门与拟杆菌门(F/B)比例的变化与许多疾病状态有关,它被视为菌群失调的重要指标,有助于了解肝脏和代谢疾病的发展。枸杞多糖可降低高脂饮食大鼠的 F/B 比,表明补充枸杞多糖有助于调节肠道菌群失调。

doi.org/10.1080/10408398.2022.2128037

神经系统

枸杞多糖可通过调节肠道菌群-肠-脑轴的神经免疫通路,对中枢神经系统产生多方面的保护作用。枸杞多糖可改善菌群失调、肠道屏障受损等问题,并通过抑制细胞凋亡、促进自噬等机制发挥神经保护效应。

肝脏

枸杞多糖能够影响NAFLD患者的肠道菌群组成、肠道屏障及肝脏炎症。

代谢(肥胖、糖尿病)

肥胖个体的研究中,肠道内F/B比例较高,因此推测肠道内F/B比例与肥胖呈显著正相关。