-

CNAS L23010

CNAS L23010

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业 二级病原微生物安全实验室

二级病原微生物安全实验室- 联系电话:+13336028502

- +400-161-1580

- service@guheinfo.com

谷禾健康

阴道微生物组在女性阴道健康方面起着重要作用。使用高通量宏基因组和16S rRNA 测序,已在人类阴道中鉴定出250多种细菌。其中,乳杆菌是健康阴道中最常检测到的微生物,其中包括卷曲乳杆菌(Lactobacillus crispatus)、惰性乳杆菌(Lactobacillus iners)、詹氏乳杆菌(Lactobacillus jensenii)和格氏乳杆菌(Lactobacillus gasseri)。

乳杆菌被认为通过产生有机酸、过氧化氢 (H2O2)、细菌素和其他抗菌化合物来防止病原体入侵,从而对阴道生态有益。月经、怀孕、性行为、阴道冲洗和不受控制地使用抗生素等因素会迅速改变微生物群落。阴道生态系统的破坏的特征是乳杆菌物种的枯竭和非乳杆菌微生物的过度生长。

如果把阴道微生态比作一座城市,惰性乳杆菌(Lactobacillus iners)就像那位“随时上线的值班员”:它无处不在、反应灵敏,却不总是最强的守护者。与经典的“稳定派”L.crispatus不同,L.iners 更像过渡期的掌舵者——在月经、性行为、抗生素、妊娠激素等因素影响时占据主导地位,帮助群落从一种状态向另一种状态转变。

但这份灵活也带来代价:它产酸与抑菌能力较弱,黏附与免疫调控独具一格,因而既能伴随健康,也常与生态失调、细菌性阴道病、性传播感染、妊娠不良风险相伴。认识并理解这位“双刃剑”角色,或许是我们走向更精准的女性生殖健康管理、重塑“好菌优势”的关键一步。

惰性乳杆菌(Lactobacillus iners)是阴道微生物群中最普遍的成员,然而,其在复杂的阴道微环境中的作用尚不完全清楚。鉴于其在乳杆菌中具有独特属性,且对多种不良生殖结局的影响差异明显,了解其基本特征有助于更全面地认识其在女性健康中的作用。

惰性乳杆菌(L.iners)于1999年才首次在阴道和泌尿道标本中被发现;因无法在常规MRS琼脂的标准条件下像其他乳杆菌那样生长而长期被忽视。

1

形态特征

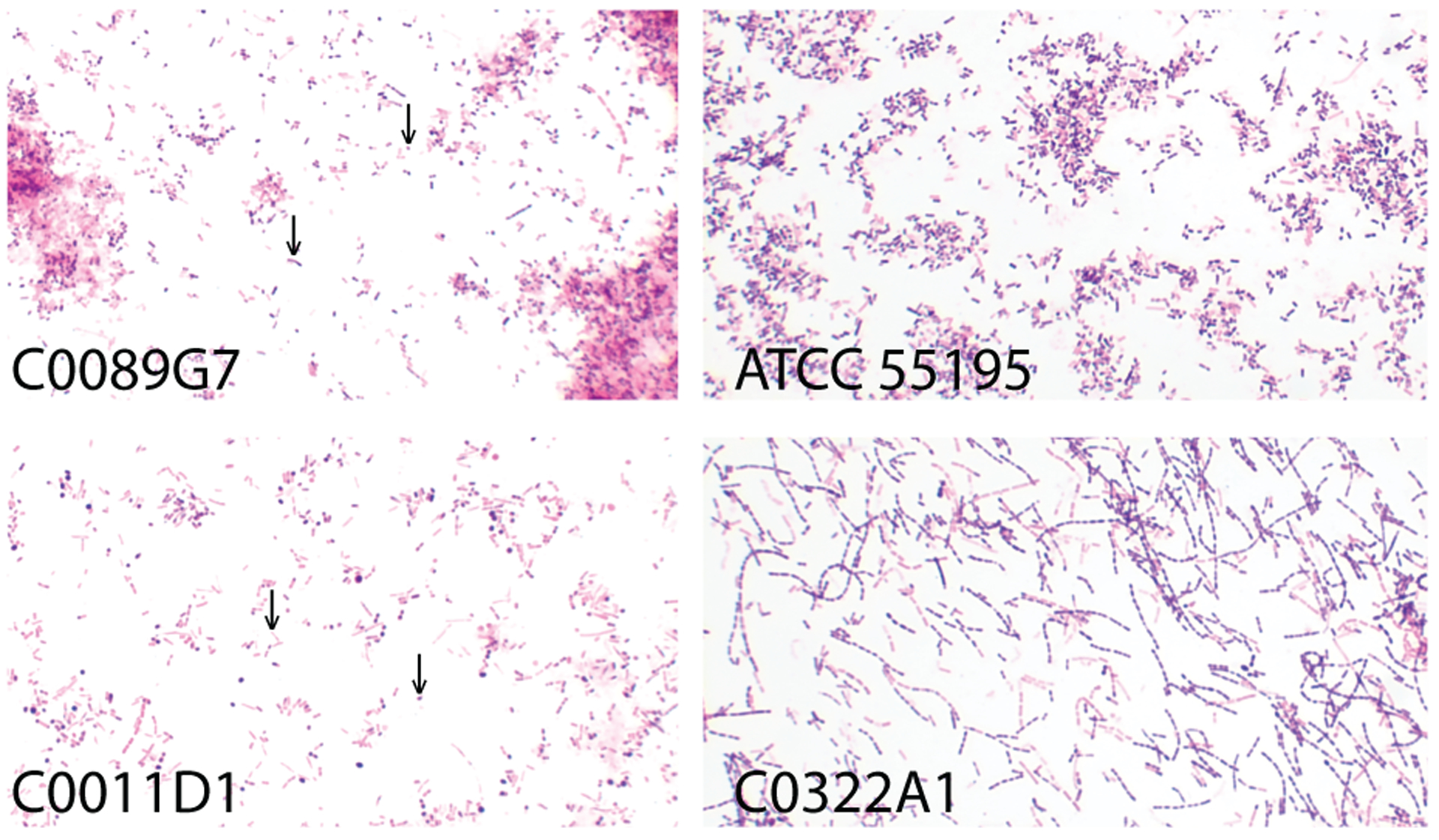

• 革兰氏染色具有可变性

惰性乳杆菌(L.iners)起初被归为革兰氏阳性、杆状、非孢子形成的兼性厌氧菌,但多项研究表明其并非总呈典型的革兰氏阳性染色,形态亦常似球杆菌。一些报道其多呈革兰氏阴性、短小杆状,耐酸性弱(在pH3培养基中不可存活),这或致其早期在培养与显微观察中被忽视。

L. iners 出现“时而革兰氏阳性、时而革兰氏阴性(或变异性)”主要有以下原因:

–细胞壁肽聚糖层很薄:电镜研究显示其PG层显著薄于典型乳杆菌,导致在革兰染色中难以稳定保留结晶紫,呈现革兰阴性或“变异性”外观(可见杆菌或球菌样形态)。

-形态可塑性与菌株差异:同一菌株内及不同分离株之间均可见细胞形态与染色表现的变动,提示菌株层面的结构与功能差异会影响染色结果。

-环境与基因表达的影响:在不同阴道微环境(如细菌性阴道病样环境 vs. 乳杆菌占优势环境)中,L.iners 的基因表达(如调控细胞形态的rodZ等)会改变细胞形态与壁性质,从而影响革兰染色表现。

-方法学与判读偏差:Nugent评分依赖革兰染色形态计分,而L. iners 的“革兰阴性样”表型易被误判为加德纳菌等阴性形态,导致分类偏差,放大了其“阴性”出现的频率。

L. iners 培养分离株的革兰氏染色

Holm JB,et al.Curr Infect Dis Rep.2023

• 厌氧条件下生长能力显著强于其他乳杆菌

该菌在血琼脂上厌氧孵育 24 小时可形成小而光滑、圆形、半透明、无色素的菌落;在添加1–5%绵羊或人血的MRS琼脂上多数分离株亦可生长。

研究证实,L. iners 在厌氧条件下可在MRS琼脂上持续生长至少7天,显著长于其他乳杆菌。

2

基因组和功能

• 较小的基因组对环境波动适应能力较差

惰性乳杆菌(L.iners)的基因组很小,平均为1.28 Mbp,而L.crispatus为2.25 Mbp,这已经处于乳杆菌属的较低基因组大小范围内。相应地,L.crispatus泛基因组计数4300个基因,而L.iners的基因组为2300个基因,平均GC含量为 ~33.3%。

如此低的基因组大小强烈表明一种寄生性、宿主依赖性的生活方式。此外,人们认为较小的基因组预示着对环境波动的脆弱性更高。

• 碳水化合物和氨基酸代谢基因减少

基因组分析表明,L. iners碳水化合物和氨基酸代谢相关的基因数量严重减少,而它维持了主要核心代谢蛋白的保守基因和来自宿主或群落的必需化合物的膜转运基因。确定了三个潜在的核心基因(inerolysin、ZnuA 和 hsdR)与L.iners对阴道环境的特异性适应密切相关。

inerolysin是一种异常的成孔型胆固醇依赖溶素,在酸性环境中活性高,能在膜上形成孔洞,或为稳定获取宿主营养所必需;高亲和力锌摄取蛋白 ZnuA 维持金属离子稳态,可能介导对阴道上皮的强黏附;I 型限制性内切酶亚基 hsdR 被认为在细菌性阴道病期间参与抗噬菌体防御。

• 独特的肽聚糖层可能有助于吸收营养

此外,L. iners 携带完整的肽聚糖(PG)合成与水解酶基因。与其他乳杆菌物种相比,惰性乳杆菌细胞膜独特而薄的肽聚糖(PG)层可能更容易吸收营养或分泌蛋白质,从而提供必需的营养物质或应对阴道环境的快速变化。

3

产酸和过氧化氢能力较弱

• 相较其他乳杆菌抵抗病原体能力较弱

乳杆菌是阴道主要产酸者,能降低pH并抑制潜在致病菌。但不同物种的产酸能力存在差异:L.crispatus、L.gasseri、L.jensenii可由糖原发酵生成D-乳酸与L-乳酸;而L.iners缺乏D-乳酸脱氢酶,仅产L-乳酸,因此其L/D比值最高。

乳酸异构体对宿主免疫的影响不同;较高的L/D比值可上调 EMMPRIN 并激活 MMP-8,促进细胞外基质分解,利于细菌穿越宫颈并诱发上行感染。此外,D-乳酸对外源细菌的抑制强于L-乳酸,说明L.iners在防御病原入侵方面较弱。

• L.iners为主时阴道pH值偏高

研究发现,L.crispatus优势时阴道pH持续偏低;而 L.iners过度生长并不能维持低 pH,且在低 pH 环境中表现较弱。细菌性阴道病常伴随 pH 升高,此时多见加德纳菌与L.iners共存而少见其他乳杆菌。

L.iners 亦缺乏通过丙酮酸氧化产生 H2O2 的机制,而 H2O2 被认为有助于抑制厌氧菌定植。因此,当病原菌挑战阴道环境时,L.iners无法抵抗病原菌的过度生长和pH值的升高,而它可能会持续存在生态失调。

4

营养需求

L. iners基因组异常小、代谢受限,却有更复杂的营养需求,使其能适应多样阴道生态位。激素和其他因素的波动可能会影响阴道环境,导致粘液和糖原产生、pH 值和微生物种类发生变化,这可能为L.iners提供必需的营养。

• 主要对葡萄糖、麦芽糖进行糖酵解

基因组分析表明,除能从葡萄糖、麦芽糖、海藻糖和甘露糖产生酸外,这些菌株不能从L-阿拉伯糖、D-阿拉伯糖醇、环糊精、糖原、N-乙酰葡糖胺、乳糖、甘露醇、松三糖、蜜二糖、甲基β-D-吡喃葡萄糖苷、普鲁兰、棉子糖、核糖、鼠李糖、山梨糖醇、蔗糖、塔格糖、海藻糖或D-木糖产生酸。

• 编码inerolysin使其在失调环境下更具竞争优势

惰性乳杆菌(L.iners)对外源氨基酸的依赖性更高。并且L.iners已被证明是迄今为止已知的唯一编码一种形成孔的溶细胞毒素 inerolysin 的乳杆菌物种。

L.iners产生 inerolysin 的能力可能是影响其从阴道环境中获取营养能力的最重要因素之一。与在平衡的微生物环境中相比,超过10%的编码L.iners中 inerolysin 的基因在生态失调中的表达更高。该毒素可直接从宿主组织/细胞释放资源,使L.iners在营养匮乏和不利条件(如细菌性阴道病,其他乳酸杆菌难以定植)下具竞争优势。

注:尽管在乳杆菌中没有发现铁摄取系统,但在乳杆菌中检测到了能够催化亚铁离子并结合原卟啉IX形成血红素的铁螯合酶。

5

粘附能力

惰性乳杆菌(L.iners)对宿主细胞的粘附被认为通过阻断病原微生物在阴道上皮细胞的结合位点的机制在排除病原微生物方面发挥作用。

• 中性pH值下L.iners与人纤连蛋白的结合强于其他乳杆菌

尽管L.iners缺乏乳杆菌属的大部分主要粘附分子,但它仍然对阴道上皮细胞表现出很强的粘附能力。纤连蛋白是阴道上皮细胞外基质中的一种不溶性糖蛋白。L.iners基因组编码一种纤连蛋白结合蛋白,该蛋白含有金黄色葡萄球菌致病菌株共有的基序(纤连蛋白结合蛋白 A),从而介导金黄色葡萄球菌对宿主细胞的粘附和侵袭。研究证明,在更中性的 pH 值下,L.iners与人纤连蛋白的结合明显强于其他乳杆菌物种,这可能导致L.iners在阴道中持续存在,尽管存在病原体或用抗生素治疗。

• L.iners独特的粘附能力会影响其保护作用

一项体外研究报告说,L.iners可能会增加引起细菌性阴道病(BV)的G.vaginalis的粘附。研究还证明,L.iners产生溶孔素,这是一种常见于病原菌中的成孔蛋白,可以增强粘附能力。这些发现表明,L.iners独特的粘附功能降低了对健康阴道微生物组免受病原菌侵害的保护。

6

抗菌和免疫特性

L.iners是最常见且持久的阴道共生乳杆菌,能高度适应复杂且动态的阴道环境。环境波动时,其他乳酸杆菌或难以存活,而 L.iners 借助基因组层面的灵活调控——如特异性碳水化合物摄取、纤连蛋白结合、噬菌体防御与惰性溶血素合成——维持稳定丰度。其在多种条件下的生存优势使其在微生物组过渡期常成优势种。

• L.iners在不同环境下可能存在免疫保护也可能扰乱稳态

多项研究已证实 L.iners 具备多种免疫特性,其细胞因子调控、外源营养摄取和噬菌体防御等特性,有助于在不利条件(包括 BV)下生存。L.iners还能限制有害菌获取铁等关键营养,并通过激活上皮先天免疫抑制其生长;此外,通过阴道上皮细胞之间的特定分子相互作用观察到 L.iners 的抗炎作用。

以 L.iners 为主的阴道微生物组与上皮应激反应的诱导相关。研究发现,L. iners(而非 L. crispatus)显著上调人原代阴道上皮的模式识别受体通路并提升 TNF mRNA,显示其对宿主免疫的物种特异调节。有人提出,L. iners 在压力下可激活 TLR 信号、提高 HSP70、抑制自噬,从而扰乱上皮稳态并削弱对潜在病原的识别与应答。相反,多种参与上皮抗菌防御的分子(如 NGAL、钙卫蛋白、透明质酸)又更易被其诱导。

综上,L.iners 既能对抗非生理威胁、促进恢复至更健康状态,又表现促炎特性,且在不同环境下并不总是共生角色。

阴道微生物群在维持女性健康的阴道微环境方面起着重要作用,其组成受种族、年龄、妊娠、阴道疾病等多种因素的影响。作为全球育龄女性阴道微生物组中最常见的乳杆菌成员,Lactobacillus iners兼具“普遍性”与“复杂性”。

一方面,乳杆菌总体被视为女性阴道健康的关键守护者,通过乳酸与抗菌物质产生抑制病原体、维持低pH与生态稳态;另一方面,L.iners又与经典的有益乳杆菌(如L.crispatus、L.jensenii、L.gasseri)显著不同:其基因组较小、代谢能力相对受限、主要产生L-乳酸、能在高低pH及BV阳/阴性环境中存活,因而常被视为生态扰动后的“过渡型”定植者。

流行病学与多组学研究提示,L. iners主导的微生物群(CST III型)在多个人群中广泛存在,较缺乏乳杆菌的多样化菌群仍具一定保护性,但与L.crispatus主导状态相比,其对病原体(包括念珠菌)定植与部分不良结局(如阴道生态失调、性传播感染及妊娠不良)的防护可能次优;同时,行为与社会学因素(如无保护性行为、性伴数增加)可能与其主导状态相关。

阐明L.iners在阴道健康与疾病中的双刃剑角色,并识别可干预的致病特征与潜在生物标志物,至关重要且紧迫。

1

L.iners与阴道生态失调

证据强度:较高

与肠道菌群相比,健康个体阴道微生物环境的一个典型特征是其细菌多样性极低。健康绝经前妇女有五种主要的群落状态类型(CST),即L.crispatus 主导的 CST I、L. gasseri 主导的 CST II、L.iners 主导的 CST III 和 L. jensenii 主导的 CST V,而 CST IV 的特征是缺乏乳杆菌属。阴道生态失调以细菌多样性高和厌氧菌混合物为特征,经常与多种妇科疾病有关。

• L.iners在孕妇中占比均较高,但健康孕妇中更多

一项研究从中国广州中山大学附属第六医院招募了一组 95 名孕妇。该队列包括 34 名健康孕妇(健康)和 61 名患有至少一种疾病的孕妇。

参与者患有的疾病也被分为妊娠糖尿病(GDM)(n=21)、母体相关不良妊娠结局(MAPO, n=29)、胎儿相关不良妊娠结局 (FAPO, n=13)、阴道感染(n=6)、肝脏或肾脏异常(n=14)、贫血(n=8)、血栓形成倾向(n=4)和辅助受孕(n=11)。

中国孕晚期孕妇阴道微生物组组成及结构

Wang X,et al.NPJ Biofilms Microbiomes.2025

研究发现,在物种层面,健康孕妇的阴道微生物组呈现出独特的分布模式,其中L.iners主导的CST-III型占比高达50%,显著高于疾病组的31.15%,但在所有组中,L.iners所主导的分型占比均不低。

• L.iners为主的阴道菌群保护性不及L.crispatus

L.iners常见于健康女性、阴道生态失调(如 BV)患者,甚至抗菌治疗者。多项研究表明,L.crispatus与健康相关,而以L.iners为主的群落有时难以提供足够保护以预防失调。

L.iners的存在与较高水平的促炎因子有关,例如白细胞介素1α、白细胞介素18、巨噬细胞迁移抑制因子和肿瘤坏死因子α,它们负责激活阴道炎症反应。

• L.iners适应能力较强,BV患者丰度可能也不低

尽管L.iners的作用仍有争议,但其丰度相对稳定,不易被病原体替代。细菌性阴道炎时,L.iners常与潜在有害菌共存,而L.crispatus则很难做到。

其基因组支持对失调环境的适应,可能与代谢、细胞溶解及抗噬菌体防御基因随阴道环境变化而调控有关。其在多种条件下的强生存力提示其既是宿主防御的重要成员,也是可维持与恢复阴道微生物组的持久共生乳杆菌。

2

L.iners与细菌性阴道病

证据强度:较高

细菌性阴道病(BV)是育龄妇女中最常见的阴道炎类型。它的特点是乳杆菌属显著减少或消失,伴随着以厌氧菌和兼性细菌为主的更多样化的微生物群的出现,如加德纳菌属、普雷沃氏菌属和阴道曲霉属。

• L.iners是能在细菌性阴道病中存在的乳杆菌

L.iners通常是唯一可以在细菌性阴道病(BV)期间检测到的与BV相关细菌共存的阴道乳杆菌物种。凭借对基因组功能的动态调控,它能在剧变的阴道环境中持续存在;L.iners基因表达的增加可能导致琥珀酸和其他短链脂肪酸的产生以及 BV 环境中 pH 值的增加。

为了适应BV环境,L.iners可以增加inerolysin和粘蛋白的表达,促进甘油的产生和相关代谢酶的表达,从而保证其从外源获取营养物质。此外,噬菌体是导致 BV 期间乳杆菌种类突然减少的原因之一,而 L.iners 可以上调I型 RM 系统和 CRISPR 等防御系统,以及其特异性 hsdR 基因,以抵抗 BV 期间噬菌体的入侵。

最近的一项研究发现了三种由名为Lactobacillus paragasseri的人类肠道菌株产生的细菌素活性肽。这些细菌素对乳杆菌具有很强的选择性抑制活性,而L. crispatus、L. jensenii和L. gasseri仅受到轻微抑制,表明这些乳杆菌衍生的抑制剂可以与甲硝唑联合使用,以改善目前的BV治疗。

• L.iners有助于预测细菌性阴道病的状态

由于 L.iners 在 BV 中的共存与其他乳杆菌物种不同,因此L.iners的流行率可以作为微生物指标来预测BV的发作或中间状态。此外,L.iners对甲硝唑具有耐药性,并且被发现它是主要的乳杆菌物种,即使在用甲硝唑处理BV后也是如此。

与BV期间几乎缺失的保护性乳杆菌相比,L.iners竞争力更强,能在失衡微生物组中共存。有人认为它促成 BV 与非 BV 状态的过渡。值得注意的是,治疗后微生物组常仍以L.iners为主,而未转为L.crispatus优势。因此,L.iners持续存在或致长期阴道失调,尤见于反复治疗后。但仍需研究其究竟是转化生物标志物,还是 BV 的促成因素。

3

L.iners与早产

证据强度:一般,存在矛盾结果

在怀孕期间维持阴道微生物组中乳杆菌属的自然健康平衡尤为重要。早期的研究证实,怀孕期间阴道内的高雌二醇水平和随之而来的高糖原水平导致更强的阴道酸化,从而随着妊娠的进展促进乳杆菌物种的流行。

• L.iners的丰度在孕中期和晚期显著下降

许多研究表明,以惰性乳杆菌(L.iners)为主的阴道微生物组更有可能在怀孕期间转向生态失调。在之前的研究中,发现健康孕妇的L.iners丰度在妊娠中期和晚期显著下降,而 L.crispatus 的丰度在妊娠中期与孕早期相比有所增加。

此外,研究发现,阴道清洁度和白细胞酯酶活性阳性的升高与 L.iners 而非 L.crispatus 的丰度增加相关。

• L.iners的丰度与早产之间存在一定联系

越来越多证据表明,细菌性阴道病(BV)是不良妊娠结局的重要病因,尤以早产(PTB)为甚。以L.iners占优势的“中间微生物群”被视为 PTB 的潜在风险因素。

有研究人员认为,在怀孕早期健康女性的阴道涂片中检测到的L.iners可能与早产(PTB)有关。另有研究也证明了这一点,报告说,妊娠16周时以L.iners为主的阴道微生物组是短宫颈和早期 PTB(<34 周)的危险因素,而 L.crispatus 优势在种族更多样化的队列中对 PTB 具有保护作用。

来自不同国家的最新研究表明,L. iners 与早产患病率增加之间存在关联。L. iners也被证明是黑人孕妇中最丰富的乳杆菌物种。然而,大多数研究并未确定乳杆菌占主导地位的阴道微生物组与黑人孕妇的 PTB 之间存在显著关系。

相反,三项研究报告说,L.iners与降低 PTB 风险有关。因此,L. iners 与 PTB 风险之间的关联还存在争议(表1)。此外,有限的样本量、样本采集时间、PTB 定义的差异、种族和地理差异、菌株鉴定方法的差异,以及遗传异常或 PTB 病史等复杂的临床条件,都是影响结果的混杂因素。

L.iners和早产的研究主要结果

Zheng N,et al.Front Cell Infect Microbiol.2021

基于L.iners的特性及其在作为唯一乳杆菌时对病原体保护不足,一些研究者认为它并不直接致孕期感染。事实上,L.iners优势的阴道微生物组较不稳定,孕期易向与BV相关的CST-IV转变;其还可能通过调节局部炎症与影响宫颈完整性,削弱化学与机械黏膜屏障,从而增加早产风险。但仍需进一步研究阐明二者的潜在机制。

4

L.iners与生物膜形成

证据强度:一般

生物膜是紧密附着在表面上的细菌结构,已知它们比浮游细胞对宿主免疫反应和抗生素治疗更具抵抗力。阴道上皮的生物膜与感染密切相关;大量证据显示BV伴随致密的多菌生物膜,其中加德纳菌(G.vaginalis)为主导菌。一般认为,加德纳菌启动生物膜形成并促进其他 BV 相关菌附着,进而增厚生物膜;其生物膜还能阻挡抗生素渗透,保护其他菌株。BV 的高复发被广泛归因于此类生物膜既能保护细菌免受抗生素治疗,甚至作为病原体再生的宿主。

• L.iners对病原菌的粘附抑制不如其他乳杆菌

阴道本土乳杆菌被认为可以通过空间位阻或粘膜中的受体掩蔽来防止病原菌的定植。先前的研究使用乳杆菌益生菌方法试图清除多微生物生物膜,从根本上阻止细菌毒力并抑制人体阴道感染。

据报道,植物乳杆菌(Lactobacillus plantarum)可显著降低 HT-29 细胞系中大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌的粘附,这使其成为治疗 BV 的潜在抗生物膜剂。体外生长的阴道加德纳菌生物膜被罗伊氏乳杆菌RC-14取代,并在有限程度上被L.iners取代。

研究发现,L.crispatus大大降低了G.vaginalis菌株对宫颈上皮细胞的粘附,包括来自健康女性和患有BV的女性。有趣的是,L.iners显著降低了健康女性对G.vaginalis菌株的粘附,但却增强了致病性G.vaginalis的粘附,表明L.iners可能可以与BV相关的G.vaginalis共存,并可能有助于G.vaginalis主导的生物膜形成。

此外,众所周知,念珠菌属,主要是白色念珠菌,可以形成厚而坚韧的生物膜,这大大增加了治疗复发性外阴阴道念珠菌病期间对抗真菌药物的耐受性。有研究报道了各种乳杆菌在共培养时抑制白色念珠菌生物膜形成和生物膜相关基因表达的能力。鼠李糖乳杆菌可下调白色念珠菌生物膜相关基因表达。相反,与 L.iners 共培养导致生物膜相关基因表达(ALS3 和 ECE1)上调,表明 L.iners 的存在可能表明阴道生态失调的转变;因此,它不应用作白色念珠菌感染的益生菌干预措施。

进一步了解阴道共生乳杆菌与生物膜结构和功能之间的相互作用对于确定生物膜相关感染的新治疗方法极为重要。

5

L.iners与性传播感染

证据强度:低

先前的研究报告称,以L. crispatus为主的阴道微生物组与较低的性传播感染患病率有关,而细菌性阴道病与性传播感染风险升高有关,例如沙眼衣原体、人类免疫缺陷病毒(HIV)、淋病奈瑟菌、巨细胞病毒和单纯疱疹病毒2型感染。

• 以L.iners为主的阴道微生物群受病原体感染风险更高

有研究报告说,基线时以L.iners为主的阴道微生物组显著增加了一年后感染沙眼衣原体的风险。以乳杆菌为主的阴道微生物组中缺乏D-乳酸可能会通过调节宫颈完整性来增加 HIV 横贯宫颈阴道粘液的能力。

许多研究报告称,HPV阳性女性的阴道微生物多样性较高,乳杆菌种类丰度较低。与L.crispatus相比,以L.iners为主的阴道微生物组与高危 HPV 感染相关。可以推测,阴道生态失调可能会影响宿主对 HPV 感染的先天免疫力,导致发育不良/宫颈癌。

这些发现表明,L.iners可能表现出类似于BV的阴道微生物组组成的快速变化,并且可能是性传播感染下动态阴道环境的有价值的生物标志物。

6

L.iners与不孕症

证据强度:较低

阴道生态失调,包括pH值升高、菌群多样性增加、细菌性阴道病、外阴阴道念珠菌病和滴虫性阴道炎,被认为是不孕症的危险因素。还有研究报告说,L.iners的丰度与不孕率增加有关。

• L.iners丰度可能对怀孕率存在影响

近期有研究报道,以L.iners为主的阴道微生物组与输卵管性不孕和沙眼衣原体感染相关。作为过渡物种,L.iners可能在治疗或体外受精(IVF)所致的高雌激素环境下,促使异常与正常微生物组相互转换。

7

L.iners与月经周期

证据强度:一般

人类微生物组项目显示,包括阴道在内的各部位微生物群在同一受试者内的时间变化小于个体间差异。月经周期是扰动阴道微生物多样性的关键因素。L.crispatus通常在育龄妇女的阴道中占主导地位,而 L.iners 在月经周期中过度生长并取代L.crispatus。

• L.iners在月经期间明显增加,有助于判断月经时间点

最近的一项研究报告说,L. iners是卵泡期复发最频繁的微生物;L.iners和CST IV型在围排卵期占主导地位;在黄体期,最常见的类型是 CST IV。事实上,L.iners的丰度在月经期间显著增加,通常与G.vaginalis或Atopobium vaginae的增加同时;然而,在没有干预的情况下,它们随后在月经后减少。

由于阴道生态的动态变化是在同一个体月经周期的不同时间点表征的,因此相对于月经周期的采样时刻对于阴道微生态分析非常重要。

L.iners作为改善生殖健康的靶点

鉴于L. iners在阴道微生物组中的高检出率、其在多种阴道环境状态中的存在以及其功能可塑性(无论是通过遗传多样性、维持多菌株、差异基因表达还是两者兼有),特定的L. iners菌株、基因或产物可能成为治疗或预防性调节阴道微生物群的广泛适用靶点。

在关于阴道乳杆菌对半胱氨酸依赖性的报告中证明,L.iners缺乏L.crispatus、L.gasseri和L.jensenii中存在的外源性半胱氨酸摄取转运系统。相反,L.iners依赖于摄取外源性L-胱氨酸,然后在细胞内将其转化为半胱氨酸。在模拟细菌性阴道病(BV)样菌群的体外实验中,使用胱氨酸摄取抑制剂和甲硝唑处理促进了L.crispatus的生长,而单独使用甲硝唑处理则导致L.iners的扩增。因此,胱氨酸摄取抑制剂或其他特异性抑制L.iners的试剂未来可能作为细菌性阴道病治疗方案的补充,以调节微生物群组成,促进非L.crispatus乳杆菌属的扩增。

总的来说,卷曲乳杆菌(L.crispatus)与最佳阴道健康状况相关,部分原因在于其全球普遍存在以及与积极健康结果的相关性。然而,由于宿主生理或免疫学原因,卷曲乳杆菌的优势状态可能并非某些个体能够合理实现的状态。确实存在稳定的以无害乳杆菌(L.iners)为主的微生物群,这些微生物群可能具有特定的菌株水平特征,即宏基因组亚种,并且可能对某些个体而言是最优的。

一种新的干预措施可能是将与细菌性阴道病(BV)风险增加相关的不稳定乳杆菌微生物群调节为由对变异有抵抗力的无害乳杆菌菌株组成的稳定微生物群。

本文涵盖了L. iners的主要特性、健康影响及其在未来女性健康中的潜在作用:

一、L.iners的主要特性

普遍性与过渡性:是育龄女性阴道中最常见的乳杆菌之一,常出现在生态扰动后的过渡阶段,可在健康与失调状态(如BV)中共存。

基因组与代谢:基因组最小(约1.28 Mbp),代谢能力受限,依赖宿主营养;缺乏D-乳酸脱氢酶,仅产L-乳酸,产酸与过氧化氢能力弱于L.crispatus。

特异功能基因:携带inerolysin(成孔毒素)、ZnuA(高亲和锌摄取)和hsdR(I型限制性内切酶亚基)等,有利于在酸性、营养匮乏和噬菌体压力下生存。

免疫调控:可上调上皮PRR通路与炎症因子(如TNF),在不同环境下呈现抗炎与促炎双重效应。

二、对女性健康的影响

阴道生态:以L.iners为主(CST III型)的群落相较L.crispatus主导状态保护性较弱;在细菌性阴道病中常与厌氧菌共存,能耐受甲硝唑并在治疗后持续占优,或与生物膜形成、复发相关。

生物膜与病原体黏附:对G.vaginalis的黏附抑制弱,甚至增强致病株黏附;与白色念珠菌共培养可上调ALS3/ECE1,提示其不宜作为念珠菌感染的益生菌干预。

妊娠与早产:孕期以L.iners为主的群落较不稳定,易向BV相关CST-IV转变;可能通过局部炎症与宫颈完整性影响,增加早产风险(证据存在异质性)。

性传播感染(STI)与HPV:L. iners主导与较高的STI风险和高危HPV相关;多样性升高、乳酸杆菌减少的状态或削弱对HPV的先天免疫。

月经周期动态:卵泡期与围排卵期更易见L.iners增多,提示其对激素与环境波动高度敏感。

三、未来在女性健康中的作用与方向

风险分层与生物标志物:作为生态扰动与STI动态环境的指示菌,用于BV“中间状态”、治疗后复发风险及HPV/早产风险的预测与监测。

精准干预靶点:围绕其特征通路(inerolysin、金属离子摄取、CRISPR/限制修饰系统、黏附因子)设计干预,限制致病性而非简单清除。

益生策略优化:更倾向于重建L. crispatus优势的“功能性益生”与微生态移植;避免在念珠菌感染等场景使用L. iners相关干预。

个体化管理:结合月经周期、妊娠阶段、性行为模式与种族/地域差异,动态评估菌群状态,制定个体化预防与治疗方案。

总而言之,惰性乳杆菌(Lactobacillus iners)在波动环境中具生存与一定保护能力,但其较弱的产酸/抗菌功能与独特黏附、免疫调控特性,关联BV、STI、HPV风险升高以及妊娠不良与不孕。未来应将其作为风险标志与精准干预靶点,聚焦功能替代与群落重建,推动女性生殖健康的个体化管理与预防治疗升级。

主要参考文献

Wang X, Jiang Q, Tian X, Chen W, Mai J, Lin G, Huo Y, Zheng H, Yan D, Wang X, Li T, Gao Y, Mou X, Zhao W. Metagenomic analysis reveals the novel role of vaginal Lactobacillus iners in Chinese healthy pregnant women. NPJ Biofilms Microbiomes. 2025 May 30;11(1):92.

Zheng N, Guo R, Wang J, Zhou W, Ling Z. Contribution of Lactobacillus iners to Vaginal Health and Diseases: A Systematic Review. Front Cell Infect Microbiol. 2021 Nov 22;11:792787.

Holm JB, Carter KA, Ravel J, Brotman RM. Lactobacillus iners and genital health: molecular clues to an enigmatic vaginal species. Curr Infect Dis Rep. 2023 Apr;25(4):67-75.

Kim H, Kim T, Kang J, Kim Y, Kim H. Is Lactobacillus Gram-Positive? A Case Study of Lactobacillus iners. Microorganisms. 2020 Jun 29;8(7):969.

Novak J, Ravel J, Ma B, Ferreira CST, Tristão ADR, Silva MG, Marconi C. Characteristics associated with Lactobacillus iners-dominated vaginal microbiota. Sex Transm Infect. 2022 Aug;98(5):353-359.

Bautista C. T., Wurapa E., Sateren W. B., Morris S., Hollingsworth B., Sanchez J. L. (2016). Bacterial Vaginosis: A Synthesis of the Literature on Etiology, Prevalence, Risk Factors, and Relationship With Chlamydia and Gonorrhea Infections. Mil. Med. Res. 3, 4.

Alonzo Martinez M. C., Cazorla E., Canovas E., Martinez-Blanch J. F., Chenoll E., Climent E., et al. (2021). Study of the Vaginal Microbiota in Healthy Women of Reproductive Age. Microorganisms 9 (5):1069.

Borgdorff H., Armstrong S. D., Tytgat H. L., Xia D., Ndayisaba G. F., Wastling J. M., et al. (2016). Unique Insights in the Cervicovaginal Lactobacillus Iners and L. Crispatus Proteomes and Their Associations With Microbiota Dysbiosis. PloS One 11 (3), e0150767.

Campisciano G., Florian F., D’Eustacchio A., Stankovic D., Ricci G., De Seta F., et al. (2017). Subclinical Alteration of the Cervical-Vaginal Microbiome in Women With Idiopathic Infertility. J. Cell Physiol. 232 (7), 1681–1688.