-

CNAS L23010

CNAS L23010

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业 二级病原微生物安全实验室

二级病原微生物安全实验室- 联系电话:+13336028502

- +400-161-1580

- service@guheinfo.com

谷禾健康

微生物市场

当今全球生物医药投资领域,资本的嗅觉正在追逐下一个能够颠覆行业的风口。微生物组疗法正凭借其在慢病治疗领域的巨大潜力,迅速成为最受瞩目的焦点,它为无数传统药物难以解决的健康难题提供了全新的解决方案。

随之而来的,便是对其上下游的巨大需求,一个全新的、千亿级的市场正在悄然形成。

最新数据显示,2025年,全球微生物组制造市场规模预计将达到315.9亿美元,并有望在2034年飙升至约1303.7亿美元(约合人民币9200亿元),预测期内(2025-2034年)的复合年增长率高达17.06%。

这预示着一个新兴的生物技术赛道正在从潜力股转变为绩优股。如此强劲的增长势头并非偶然,其背后是由基础研究的资金支持、创新疗法的监管批准、市场需求的激增、生产能力的全球扩张等多重核心因素共同驱动的结果。

本文,我们基于Precedence Research机构最近出的2025年~2034年微生物制造市场规模及预测报告及其他最新资讯,来了解一下这个充满活力的市场。从占据主导地位的益生菌到潜力无限的活生物治疗产品到微生物检测应用,其产业链的各个环节,并探讨人工智能等前沿技术如何赋能这一变革,以及在迈向千亿市场的征途中,行业必须克服的复杂工艺和高昂成本等挑战。旨在为广大投资者、科研人员和相关产业从业者提供一个全面的微生物制造市场前景分析。

微生物组制造市场涵盖了用于人类健康、营养和诊断的活体微生物疗法、益生菌和微生物群落的开发与规模化生产。

其核心是利用先进的发酵技术和生产系统,在严格受控的环境中培养复杂的微生物群落,以确保产品的效力、稳定性和治疗精度。

该领域的成熟度在监管层面得到了印证。美国食品药品监督管理局(FDA)在2022年和2023年相继批准了Rebyota和Vowst这两款用于治疗复发性艰难梭菌感染的微生物组产品。这两项里程碑式的批准,不仅为活体微生物产品的商业化铺平了道路,也确立了其科学和监管路径。与此同时,欧洲药品管理局(EMA)和加拿大卫生部等机构也纷纷出台支持性框架,标志着全球正在协同推动微生物组产品的应用。

■ 驱动力:慢病高发与个性化需求催生巨大市场

慢病和生活方式相关疾病的日益流行,是推动微生物组制造市场增长的核心引擎。胃肠道疾病、代谢综合征、自身免疫性疾病和肥胖等问题,为基于微生物组的疗法创造了巨大的应用场景。医疗保健正从“对症下药”转向“调节失衡”,即通过靶向调节微生物群来从根源上解决问题。

根据世界卫生组织(WHO)2024年的报告,2022年全球有25亿成年人超重,其中8.9亿人患有肥胖症。此外,美国疾病控制与预防中心(CDC)2024年的数据显示,约有240万~310万美国成年人患有炎症性肠病。这些庞大的患者群体,为微生物组产品的治疗靶点提供了坚实的市场基础。

“微生物组产业有哪些新的市场细分或应用正在打开?

除了肠道健康之外,四个新兴应用领域代表了超越传统肠道健康应用的显著扩张机会,每个领域都针对未满足的临床需求,并拥有不同的监管途径。

“下一代测序和生物信息学成本快速下降

全基因组测序价格从2020年的每样本1万美元下降到2024年低于1000美元,同时计算成本降低了60%,实现了内部分析和患者分层的大众化。鸟枪法宏基因组学的普及使中型生物技术公司能够快速迭代细菌群落,指导个性化剂量,并为预测宿主-微生物药效的机器学习模型提供数据。这些进步降低了试验成本,提高了微生物组治疗市场临床成功的可能性。

“加速风险投资资金和大型制药公司合作

2024 年风险投资承诺额达到 5 亿美元,同比增长 40%,投资者优先考虑具有多适应症潜力的平台。雀巢健康科学的收购 VOWST™权利凸显了大型制药公司的兴趣,并预示着主流市场的广泛接受。战略联盟经常捆绑临床资产和独家生产名额,反映了稀缺发酵产能的需求。

合作伙伴关系现在强调人工智能驱动的发现和菌株级别的知识产权组合,为微生物组治疗市场在 2030 年之前继续保持交易活动奠定了基础。

同时,消费者对肠道健康的认知不断提升,对根据个人需求量身定制的个性化营养解决方案兴趣浓厚,这进一步推动了市场的扩张。

■ 制约:高昂的制造复杂性构成挑战

尽管前景广阔,但微生物组制造的道路并非一帆风顺。其最大的挑战在于高度的制造复杂性。活体生物治疗产品通常需要培养多种微生物菌株,每一种都需要高度受控的生长条件。发酵过程中的微小偏差都可能导致批次间的差异,增加成品不合格的风险,从而对规模化生产构成挑战。此外,高昂的生产和运营成本也可能对盈利能力产生负面影响,制约着市场的发展。

■ 机遇:研发投入激增,加速制造需求

幸运的是,全球对微生物组研发的投资正在以前所未有的力度增长。数十亿美元的资金正涌入微生物基因组学、合成生物学平台和人体临床试验等领域。科技巨头、制药公司和国际组织纷纷资助专注于新型微生物疗法的生物技术初创公司。

例如,美国国立卫生研究院(NIH)在2024年宣布,其超过25%的微生物组相关资金将用于支持活体生物治疗药物的规模化生产和制造准备。欧盟的“地平线欧洲2024”计划也包含了对微生物组项目的专项资助。这些投资不仅推动了生物加工技术的创新,也为满足严格的监管要求提供了保障。

人工智能(AI)正在为微生物制造领域带来一场革命,它使整个价值链的流程变得更智能、更快速、更可靠。

AI的融入,正在显著提升微生物组制造的效率和成功率,为市场的指数级增长注入了强大动力。

■ 按产品类型:益生菌主导,活体生物疗法潜力巨大

2024年,益生菌细分市场占据了主导地位,市场份额高达40%。这得益于其在胶囊、粉剂、饮料等多种剂型中的稳定配方,以及在消化和免疫支持方面得到证实的健康声明。

合生元和后生元绕过了冷链障碍,使它们能够在缺乏强大物流的地区渗透。微生物群衍生的代谢物虽然处于早期阶段,但由于小分子熟悉和可扩展的化学性质,吸引了制药行业的兴趣。

然而,增长最快的将是活体生物治疗药物(Live Biotherapeutics)领域。随着监管先例的建立,针对特定疾病的临床项目预计将大幅增加,其利用AI菌株筛选和厌氧发酵控制等先进技术,有望提高GMP批次的效力和一致性。

■ 按制造工艺:发酵为王,制剂与包装成新增长点

在制造工艺方面,发酵在2024年贡献了最大的收入份额(50%)。通过在受控的生物反应器中培养高密度菌株,制造商能够确保临床和商业批次的一致性。

展望未来,制剂与包装环节预计将以最快的复合年增长率增长。随着行业对活体产品稳定性、保质期和靶向递送的日益重视,对冻干、微胶囊化和控释基质等技术的投资正在增加。

■ 按终端用户:药企领跑,CDMO服务需求激增

制药与生物技术公司是2024年最大的终端用户,占据了55%的市场份额。这些公司已将微生物组发现纳入其药物管线,并拥有结合宏基因组学分析、菌株工程和转化药理学的专业团队。

与此同时,合同开发生产组织(CDMOs)预计将成为增长最快的细分市场。

注:合同开发生产组织(CDMO)是指那些为制药、生物技术和其他行业提供药物开发和生产服务的公司。它们为客户提供从药物研发到商业化生产的全过程外包服务。

由于微生物制造的复杂性,越来越多的公司选择外包服务。像Lonza这样的大型CDMO正在投资建设专用的微生物生产套件和一次性发酵罐,以满足日益增长的GMP级别外包需求。

■ 按技术平台:厌氧发酵是基石,微流控技术是未来

厌氧发酵平台在2024年占据了约45%的最大收入份额,是生产严格厌氧菌和肠道共生菌的核心技术。而基于微流控的培养技术(Microfluidics-based Culturing)则被视为未来增长最快的领域。该技术能够实现高通量分离、单细胞培养和受控的共培养,极大地加速了发现和早期生产过程,特别是在开发个性化和精准微生物疗法方面展现出巨大潜力。

■ 按应用领域:肿瘤学从概念验证转变为流程优先

复发性艰难梭菌感染在2024年占据38.45%的市场份额,成为微生物组治疗市场的商业立足点。真实世界数据显示,30天再入院率从24%下降到不到8%,增强了医疗系统需求。

肿瘤学代表增长最快的应用领域,以36.33%的复合年增长率发展,因为联合组织与检查点抑制剂协同作用并减轻免疫相关不良反应。

黑色素瘤和结直肠癌的II期临床试验结果已促成多中心试验,制药合作伙伴将微生物组调节视为伴随诊断机会。

除了这些基础应用外,炎症性肠病试验利用特定菌株恢复黏膜稳态,而代谢紊乱项目则通过胆酸信号调节胰岛素敏感性。神经系统应用从肠-脑轴数据中获得支持,帕金森病和自闭症研究正进入I期试验。

■ 北美:全球市场规模较大

2024年,北美市场以40%的份额主导了全球市场,其市场规模超过107.9亿美元。美国市场尤为突出,预计将从2024年的75.5亿美元增长到2034年的372.2亿美元。这一领先地位得益于哈佛医学院、斯坦福大学等顶级学术中心的转化研究,以及NIH的大量资金支持。

此外,大型CDMO和设备供应商对厌氧发酵套件、无菌灌装生产线等基础设施的投资,也极大地提升了该地区的生产能力。

■ 亚太地区:增长最快的新兴力量

亚太地区预计将成为预测期内增长最快的市场。2024年,该地区各国政府和机构加大了研发投入、提高了监管透明度并扩大了生产能力。

中国的庞大患者群体加速了试验招募,而海南省的博鳌乐城试验区加速了早期准入计划。

日本药品和医疗器械管理局在2024年采用了以美国食品药品监督管理局为中心的定义,促使他们大型企业获得西方平台许可。

跨国赞助商与区域人才发展的战略联盟,也正在加速技术转让和商业推广,使亚太市场成为不容忽视的新兴力量。

欧洲在绝对收入方面落后,但拥有一个复杂的研究基础。德国和英国是制造中心,利用生物工艺专长和研发税收抵免。监管滞后限制了近期的产品推出,但预计到2027年,欧洲药品管理局的协调将释放被压抑的需求。

2025年1月

Biohm Technologies 宣布将其长寿肠道报告作为其肠道微生物组检测平台的一部分推出。该功能利用人工智能和先进的生物信息学,评估个人肠道微生物组组成如何影响衰老过程。通过分析超过 1000 万个数据点,并识别出与长寿相关的近 100 种关键细菌和真菌类群,该公司开发了一个由机器学习和深度学习技术支持的可预测模型。

2025年2月

肠道微生物组研究领域的新兴公司MicrobioTx推出了一系列新的益生菌,以满足不同的健康需求。在印度微生物组科学家Palok Aich博士的指导下开发的配方旨在满足印度人群独特的微生物组需求。旗舰产品线包括DigesTx、MoodTx、GlucoTx和LeanTx,分别针对消化健康、心理健康、葡萄糖代谢和体重管理。

2025年2月

华大智造(MGI)推出了微生物组代谢编码测序包(MMSP),该包建立在该公司的DNBSEQ-G99和DNBSEQ-E25测序平台上。该新软件包专为全球微生物组研究人员设计,可使用16S/ITS rDNA测序进行全面的群落分析,为微生物分类和功能探索提供了一种高效且经济高效的方法。该技术使科学家能够研究包括人类健康、环境、工业和农业在内的各个领域的微生物多样性、丰度和相互作用。

2025年4月

全球代谢组学领导者Metabolon, Inc.推出了一种先进的微生物组研究解决方案,该解决方案将宏基因组测序与新型微生物组代谢物小组相结合。该集成工具包不仅可以识别微生物种类和遗传潜力,还可以揭示它们的代谢活动和生物活性化合物的产生,从而更深入地了解与诊断、治疗和精准医学相关的宿主-微生物相互作用。

2025年6月

达能北美公司,全球最大的B类认证公司之一,宣布了2024-2025年度肠道微生物组、酸奶和益生菌奖学金计划的获得者。今年,范德比尔特大学的Owen Hale和莱斯大学的Ella Ramamurthy获得了25000美元的研究资助,用于支持旨在深化对酸奶、益生菌和肠道微生物组科学理解的创新项目。

随着科学进步与临床应用的突破,微生物治疗市场的竞争格局正在被重塑。如今,行业领导力取决于跨学科的整合能力、高效的战略合作以及对市场的敏锐洞察——唯此方能驾驭挑战,抓住未来机遇。

全球微生物组制造市场正站在一个历史性的拐点。从不断增长的市场规模,到AI等颠覆性技术的应用,再到日益明朗的监管路径,所有迹象都预示着这个千亿级的蓝海市场正从概念加速走向现实。

与制造端并驾齐驱的是精准检测技术的飞跃。从判别菌群失衡,到评估微生物疗法效果,制造与检测的协同发展,将共同构筑起一个从诊断、生产到治疗的完整产业生态,驱动个性化健康管理的实现。

未来,随着科学研究的不断深入和制造技术的持续革新,我们有理由相信,基于微生物组的创新疗法和健康产品将深刻改变慢性病治疗和大众健康的未来图景。对于身处其中的企业、研究者和投资者而言,这无疑是一个充满挑战与无限机遇的黄金时代。

在微生物组产业的拐点上

告别营销炒作

回归科学实证

创新决定未来

主要参考资料

precedenceresearch. Microbiome Manufacturing Market Driving Innovation in Probiotics and Live Biotherapeutics,Sep 04, 2025

mordorintelligence. Microbiome Therapeutics Market Size & Share Analysis – Growth Trends & Forecasts (2025 – 2030)

谷禾健康

当前微生物组研究面临的主要挑战包括数据的成分特性、高维度、分类单元间的系统发育关系以及潜在的多种效应模式——即少数几个具有中等强度效应的微生物和大量具有微弱累积效应的微生物可能共同影响宿主健康。

为了应对这些挑战,近日,来自美国大通福克斯肿瘤中心和肯尼索州立大学等研究人员提出了一个新型模型——贝叶斯成分广义线性混合模型(Bayesian Compositional Generalized Linear Mixed Model, BCGLMM),其研究结果发表在《BMC Bioinformatics》上。

BCGLMM旨在提高利用微生物组数据进行疾病预测的准确性和解释性,它采用对数转换和对回归系数施加软性零和约束来处理成分数据;利用结合系统发育信息的结构化正则马蹄形先验来识别具有中等效应的关键分类单元;并通过引入基于样本间微生物组相似性的随机效应项来捕捉众多微小分类单元的累积影响。

模型在模拟数据和真实数据(炎症性肠病)的测试结果表明,BCGLMM在预测性能和识别相关微生物特征方面均优于现有的一些方法,证明了其在微生物组相关疾病预测领域的有效性和潜力。

BCGLMM模型构建在广义线性混合模型(GLMM)的框架之上,专门针对微生物组数据的特性进行了调整。

数据预处理

1. 对OTU计数使用中心对数比(CLR)变换,回归系数施加软性零和约束。

2. 通过16S rRNA基因序列构建系统发育树,计算Bray-Curtis距离矩阵。

BCGLMM模型结构

BCGLMM模型主要由三个关键部分组成:

将线性预测器的输出通过sigmoid函数转为概率pi,然后根据预设的阈值转为二分类输出(如患病/健康)。

线性预测器(eta):

编辑

固定效应部分

随机效应部分

固定效应(如显著分类群)可能无法完全解释疾病风险,而大量微弱效应的分类群可能通过生态网络的整体扰动共同影响结果。随机效应用于建模这些样本层面的变异。两者结合后,模型既能抓住主要驱动因素,又能解释微生物生态系统的整体影响(如原文中IBD预测性能提升)。

后验分布输出

使用 R 包 brms(后端调用 rstan),通过 Hamiltonian Monte Carlo(HMC) 及其自适应变体 No-U-Turn Sampler (NUTS) 实现后验分布采样。

1

模拟数据测试模型

固定样本数量为400,分类单元数目分别选择100、300、500。

组合不同样本数量、中等效应数量和小效应数量,分别生成连续和二元数据,共得到了27种场景,每个场景下,测试三种模型,分别为:

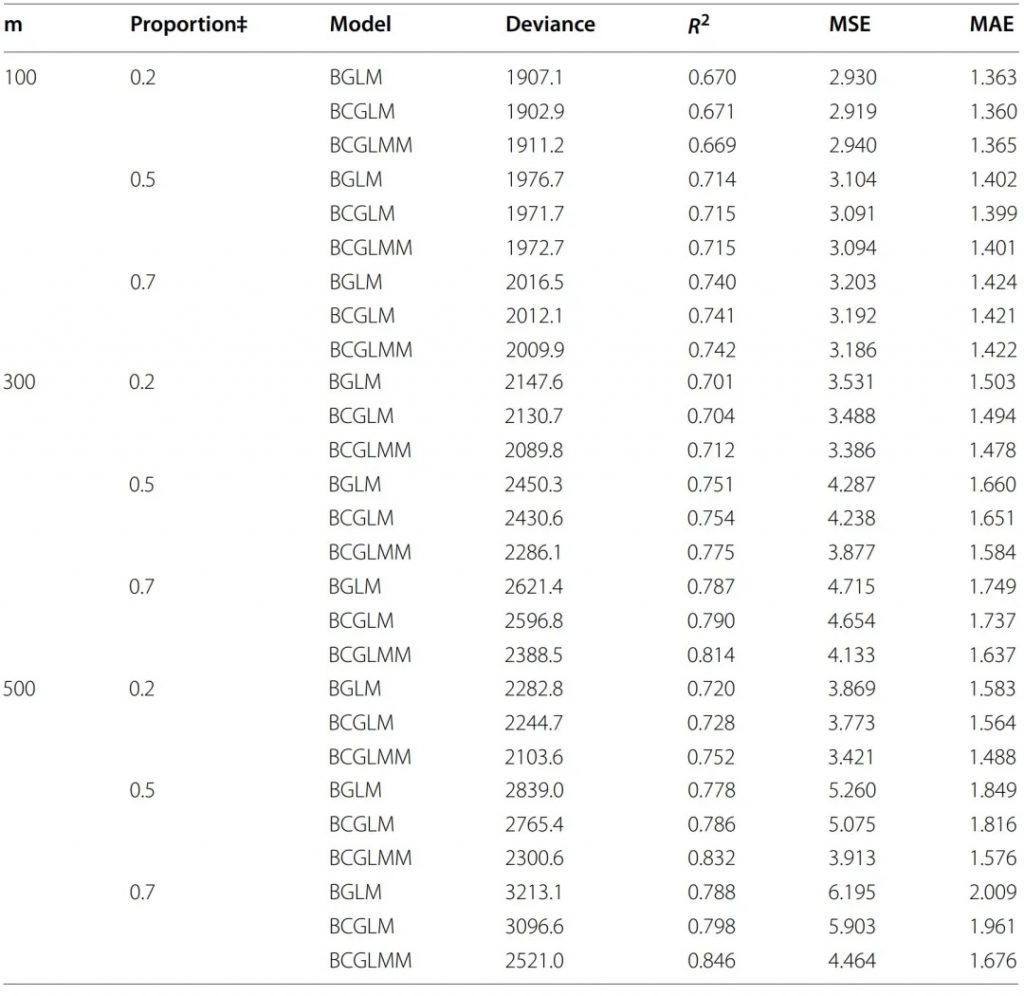

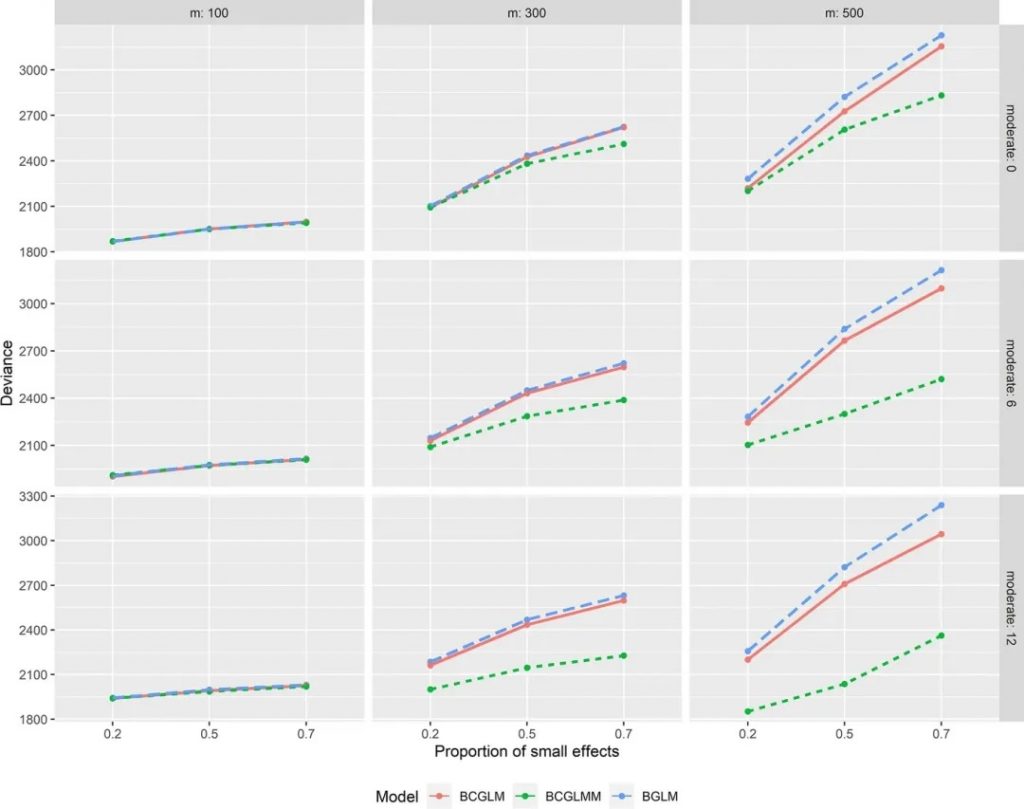

下表是研究人员提供的当中等效应数量为6时,每个模型在不同数据集和小效应比例下的性能评估结果:

表1

结果显示,大部分场景下,模型性能从优到劣排序为:BCGLMM > BCGLM > BGLM

BCGLMM显示为R2最高、MSE和MAE最低。

这些都说明BCGLMM中的随机效应能够捕获所有标记的综合小效应。

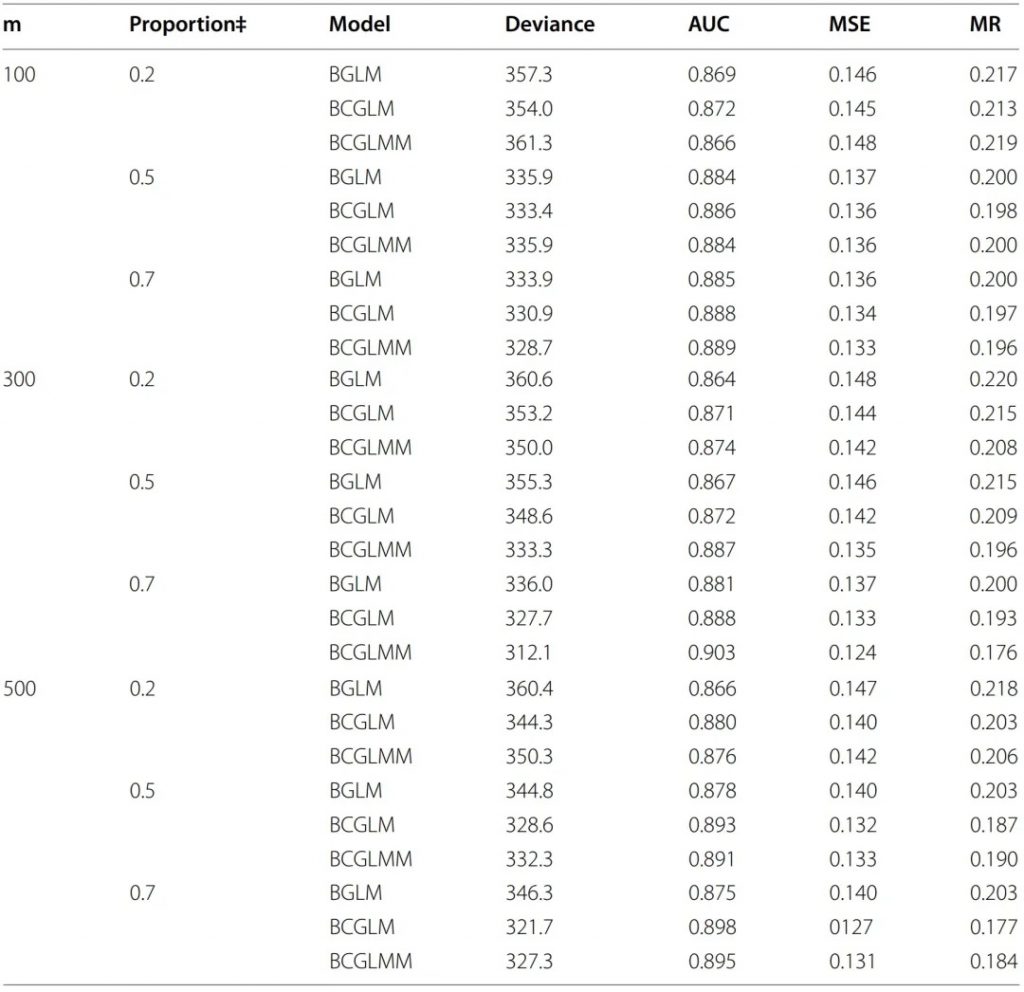

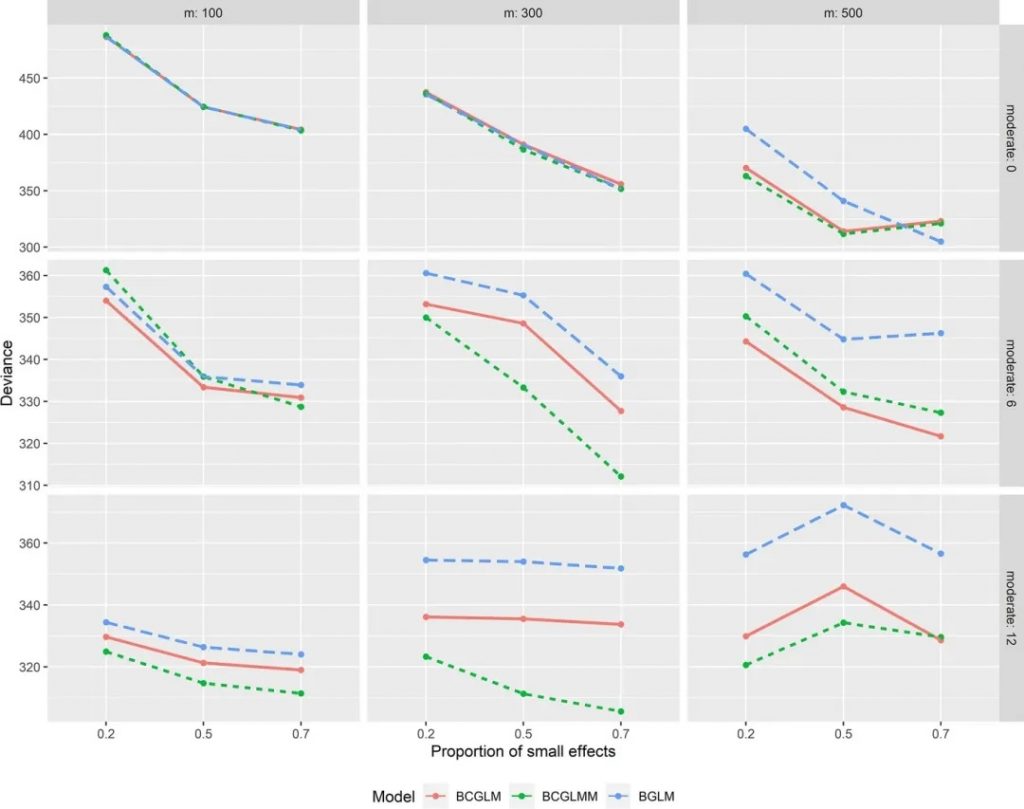

另外,研究人员给出的相同场景下的二分类结果,显示BCGLMM准确性更好(更高的AUC值),如下表:

表2

对于其它中等效应数量的组合场景,结果如下图:

图1

图2

图一对应表一(基于连续性结果的模型性能评估)

图二对应表二(基于二元结果的模型性能评估)

结果显示,在m介于300~500时,对比中等效应数量6,中等效应数量12场景下的BCGLMM模型性能更优。

2

真实数据测试模型

数据来自美国肠道项目(American Gut Project,AGP)的公开数据,旨在区分IBD患者和健康对照。含4684 个粪便样本和 1002 个物种数据。

基于“方法”对数据进行预处理后,分别应用BCGLMM(考虑了样本相关的随机效应和预测变量相关性)、BCGLM(仅关注预测变量相关性)、BGLM(不考虑随机效应和预测变量相关性)模型,比较三种模型的准确性。

根据AUC值判断,BCGLMM 、 BCGLM 和 BGLM 的交叉验证 AUC 值分别为 0.702 、 0.687 和 0.672,可以认为BCGLMM在真实数据集上的表现最优(AUC=0.702)。

基于模拟数据和真实数据的测试结果,可以得出结论,同时考虑样本相关的随机效应和预测变量相关性的BCGLMM模型能够识别出与疾病相关的潜在微生物特征,二分类任务下,提升疾病预测的准确性。

BCGLMM模型的局限性在于计算成本较高,在大规模研究中可能面临内存和CPU时间挑战。综合看,推荐使用场景为:高维微生物组数据(特征数≥300),预期存在大量小效应的疾病预测任务,需要考虑系统发育关系的研究,对预测精度要求较高且能承受计算成本的项目。

该研究中的BCGLMM模型,突破传统稀疏模型的限制,首次系统性地解决了微生物组数据分析中的核心挑战,通过混合模型框架,能够识别中等效应并累积大量小效应,显著提升了疾病预测的准确性。

BCGLMM模型具有很大的转化潜力。

总体而言,BCGLMM为微生物组驱动的精准医学提供了方法论基础,其兼顾统计学严谨性与生物学机制的框架有望成为探索微生物生态与疾病关联的核心技术之一。

主要参考文献

Zhang, L., Zhang, X., Leach, J.M. et al. Bayesian compositional generalized linear mixed models for disease prediction using microbiome data. BMC Bioinformatics 26, 98 (2025).

谷禾健康

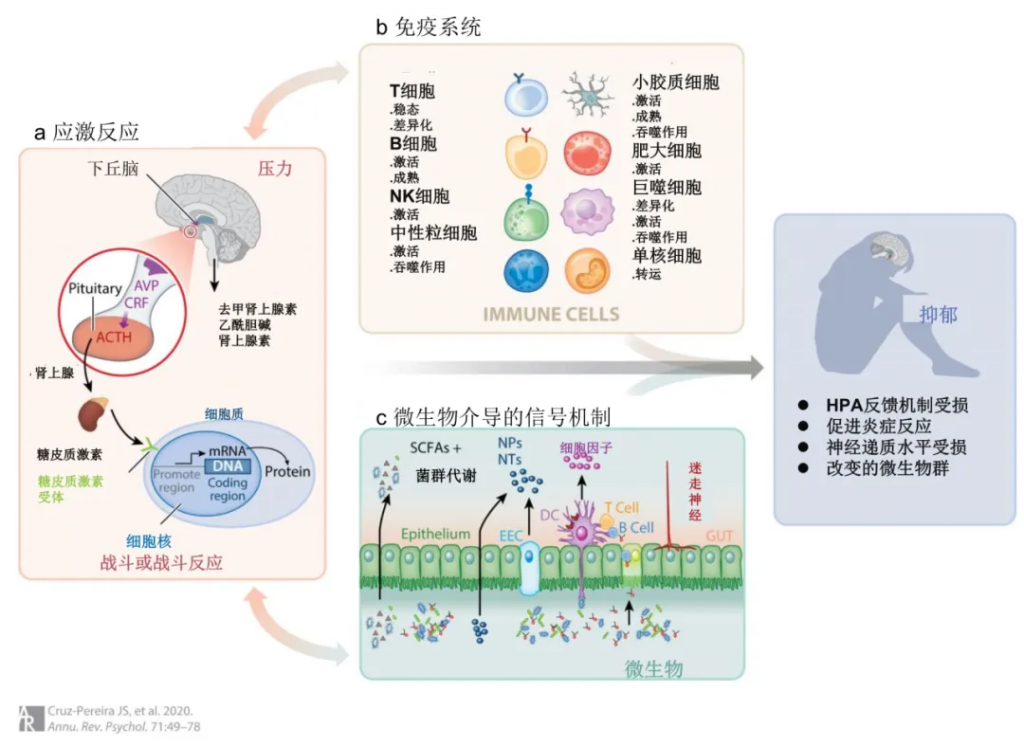

抑郁症仍然是最普遍的精神疾病之一,许多患者对可用的治疗方法反应不足。慢性或早期生活压力是抑郁症的主要风险因素之一。

研究发现清楚地表明,抑郁症是一种复杂的精神疾病,与压力适应不良有着内在的联系,这会导致下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴)和免疫系统失调。在过去的几年里,很明显,这种改变的压力和炎症反应会聚集在大脑功能上,从而破坏正常的神经免疫稳态。

与此同时,人们发现肠道微生物群是压力和炎症的关键调节因子,因此它在抑郁症中的作用机理和干预调节机制也越来越清晰。

这三位一体的风险因素如何相互作用以维持大脑和身体的生理稳态尚不完全清楚。

在本文,我们整合了动物和人类研究中关于抑郁症病因和进展中的这三个因素的现有数据。还关注这种微生物群免疫应激基质可能影响集中介导事件的过程,以及可能的治疗干预措施以纠正这三位一体的失衡。

关键词

重度抑郁症(MDD)是一种复杂的使人衰弱的精神疾病,估计约占全球残疾的10%;根据世界卫生组织的数据,它是目前全球残疾的主要原因。

典型症状包括情绪低落、焦虑、快感缺乏和认知障碍,这些症状会严重影响患者的生活质量。尽管在过去几十年中对了解这种疾病的病因、进展和生物学进行了大量投资,但其分子和细胞基础仍然不明确。

目前,人们越来越认准这样一个事实,即抑郁症并不完全影响大脑功能,而是表现为影响几乎所有主要身体系统的全身疾病。

抗抑郁药治疗通常涉及操纵5-羟色胺能和去甲肾上腺素能系统。然而,这些抗抑郁药是次优的,因为它们起效缓慢且有不良副作用,有时会降低患者的依从性,从而限制其疗效。

此外,据估计,大约1/3的MDD患者在一线抗抑郁治疗后进入缓解期。对一种或多种适当的抗抑郁药治疗没有反应,以及适当的治疗持续时间和剂量,被定义为难治性抑郁症,这大大增加了MDD的负担。

认知行为疗法是一种越来越突出的干预措施,它基于这样一个断言,即适应不良的信息处理和不准确的信念为重复的消极思考奠定了基础,在抑郁症中起着至关重要的作用,当受到挑战时,可以导致急性痛苦的减少或防止未来的症状复发。这种策略在临床上被广泛使用,并且已被证明可以在焦虑和精神病中产生神经可塑性和大脑连接的调节。

小编也不太懂认知行为疗法,去专门了解查阅了,以下是对认知行为疗法的具体解释:

认知行为疗法

CBT, Cognitive Behavioral Therapy

基本概念:

认知行为疗法是一种心理治疗方法,它强调我们的想法(认知)如何影响我们的感受和行为。简单来说,就像是帮助人们“重新编程”自己的思维方式。

工作原理:

识别问题:帮助人们发现自己的消极想法模式

挑战想法:学会质疑这些消极想法是否合理

改变行为:通过改变思维方式来改变行为反应

具体举例:

假设遇到这样一个场景:

事件:在公众场合演讲

消极想法:”我一定会搞砸的,大家都会笑话我”

情绪反应:焦虑、恐惧

认知行为疗法介入:帮助分析这种想法是否合理,提供更平衡的思考方式

应用领域:

抑郁症

焦虑障碍

恐慌障碍

社交恐惧

强迫症

创伤后应激障碍

治疗过程:

识别触发因素:找出引起负面情绪的情境

记录想法:记录当时的想法和感受

分析证据:检验这些想法的真实性

寻找替代:学习更健康的思维方式

实践新技能:在日常生活中应用新的认知模式

优势:

实用性强:提供具体的问题解决工具

时间较短:通常12-20次治疗即可见效

效果持久:学到的技能可以终身使用

科学依据:有大量研究支持其有效性

神经可塑性影响:

这种疗法能够:

改变大脑结构

增强神经元之间的连接

促进大脑的适应性变化

帮助形成新的神经通路

通俗来说,认知行为疗法就像是给我们的思维方式做一次“软件更新”,帮助我们用更健康、更理性的方式来看待问题和应对压力。它不仅能帮助我们度过当前的困境,还能预防未来可能出现的问题。

这种疗法特别适合那些经常陷入负面思维循环的人、容易焦虑或抑郁的人、面对压力时感到无助的人、希望提高情绪管理能力的人。需要注意的是,虽然认知行为疗法效果显著,但最好在专业心理治疗师的指导下进行,这样能够获得更好的治疗效果。

人们正在努力了解导致抑郁症的病因因素,希望它们可以被利用以获得治疗益处。

值得注意的三个因素是压力和下丘脑-垂体-肾上腺(HPA)轴、炎症和异常的免疫系统激活,以及最近的肠道微生物组。

抑郁症通常被称为压力相关疾病,而当前的教条是,由负面生活事件引起的压力,包括在早期生活中,会导致这种使人衰弱的疾病的发展、表现和神经发展。

◮ 负面事件引起的压力会促使疾病的发展

这种不利的生活事件被身体视为对其体内平衡的威胁,导致促进适应这些挑战的生理反应——即失落。然而,由于系统(包括HPA轴)的反复过度活动或不活动,这种调整可能对生物体造成巨大的生理成本,导致异体负荷增加,这已被概念化为代表反复压力暴露后身体磨损的生物学影响。

▸ HPA轴和压力

总的来说,压力可以被视为对刺激的必要进化反应,该刺激导致体内战斗或逃跑机制的激活,这对任何生物体的生存都是必不可少的。在哺乳动物中,这种反应是由HPA轴介导的,HPA轴是一种调节对压力的生理反应的负反馈系统。

◮ HPA轴调节对压力的生理反应

在几秒钟到几分钟内,HPA轴的激活使生物体能够通过优先考虑防御行为所必需的功能(如认知和能量供应)而不是与食物相关的生理功能(如消化)来应对威胁。

HPA 轴激活下丘脑室旁核(PVN)中的神经元分泌精氨酸加压素(AVP)和促肾上皮质激素释放因子(CRF),这反过来又促进垂体前叶促肾上腺皮质激素(ACTH)的产生和分泌。因此,ACTH诱导盐皮质激素和糖皮质激素(啮齿动物的皮质酮,人类的皮质醇)从肾上腺皮质产生和分泌到血液中。因此,高水平的皮质醇通过负反馈机制抑制ACTH和CRF的进一步释放,该机制通过皮质醇与垂体、PVN 和海马中的糖皮质激素受体(GR)结合来发挥作用。这导致系统急性激活后恢复到生理状态。

肾上腺皮质释放的糖皮质激素与GR相互作用,GRs不仅在HPA轴内表达,而且在整个身体中表达,包括肠道、免疫细胞和边缘大脑区域,如海马体。在这里,它们充当转录因子并塑造控制对压力的行为反应的神经回路的功能和结构组织。

◮ 抑郁症HPA轴负反馈回路受损

在抑郁症的情况下,HPA轴负反馈回路受损,导致糖皮质激素水平升高时间延长。有趣的是,抑郁症的一些症状,如绝望、睡眠中断以及食欲和体重的变化,都与HPA轴损伤有关,这部分解释了库欣病患者经常观察到的抑郁症状(一种以皮质醇分泌过多为特征的疾病)。

此外,慢性皮质酮治疗或慢性应激会诱导神经元海马萎缩。还值得注意的是,抑郁症会诱导HPA对急性压力的反应发生变化,这是通过特里尔社会压力测试测量的。

此外,临床神经影像学研究显示抑郁症中海马体的体积减少。因此,反复和严重的压力暴露,特别是在神经发育的敏感时期,会促进海马体的重新编程,诱导长期的改变,这些改变可能会决定,通常以性别特异性的方式对未来压力源的反应,可能有助于一些与压力相关的抑郁样表型。

大约一个世纪前,诺贝尔奖获得者 Julius Wagner-Jauregg 观察到,免疫系统的激活(由于接种疟疾)会影响精神功能。然而,心理神经免疫学领域花了几十年的时间才在抑郁症和心身医学的背景下出现。

研究指出,伴随人类感染发作和持续时间的各种心理参数的变化与抑郁症相似,这加强了该领域在抑郁症背景下的重要性。此外,人们越来越意识到患有自身免疫性疾病的个体表现出抑郁症的高发病率。

到1990年初期,很明显,免疫调节信号分子的过度分泌,特别是促炎细胞因子,可能在抑郁症的发生和维持中发挥作用。

▸ 促炎细胞因子与抑郁症

最初报道了白细胞介素6 (IL-6)、干扰素-γ(IFN-γ)和急性期蛋白的血浆浓度增加,现在已确定这些细胞因子和其他细胞因子,特别是肿瘤坏死因子(TNF),在抑郁症患者中升高。这种炎症表型也被认为是抑郁症治疗耐药的重要因素。

该理论促使研究人员研究抗炎化合物的抗抑郁作用,结果表明,TNF拮抗作用尤其能改善具有高基线炎症生物标志物的患者的抑郁症状。

此外,使用干扰素-α(IFN-α)等促炎剂治疗丙型肝炎病毒导致四分之一的患者出现抑郁症状。鉴于许多抗抑郁药物的抗炎作用,神经免疫机制现在被视为抑郁症状发展的核心。

具体的炎症因子在精神疾病中的详细特征可以参考文章:从肠道菌群到炎症因子:读懂疾病的预警信号

近年来,在整体大脑健康的背景下,人们对免疫运输到大脑的细胞机制越来越感兴趣。最初认为中枢神经系统(CNS)在某种程度上与外周免疫系统隔离。

然而,随着证据表明循环细胞因子确实可以影响大脑和行为,研究表明,尽管血脑屏障(BBB)严格调节免疫细胞迁移到中枢神经系统,但外周白细胞可以浸润脑脊髓液(CSF)、脑膜、脉络丛、血管周围间隙,并最终浸润脑实质。

随后,专门的先天免疫哨兵细胞——脉络丛巨噬细胞、血管周围巨噬细胞、肥大细胞、脑膜巨噬细胞和小胶质细胞(CNS常驻巨噬细胞)——在稳态条件下监视CNS,是潜在危险的第一反应者,检测病原体或组织损伤,并触发免疫反应。

此外,最近研究表明,CNS实际上通过淋巴引流系统直接连接到次级颈部淋巴结,该系统可以引起外周免疫反应。

▸ 在压力和抑郁中激活免疫系统

先天免疫系统是抵御感染和压力源的第一道防线,它从出生起就是固有的。就抑郁症的病理生理学而言,首要重要的是先天免疫系统通过产生细胞因子、激活补体级联反应以及随后通过抗原呈递激活适应性免疫系统来募集免疫细胞中的作用。

◮ 抑郁症患者中免疫相关分子浓度增加

研究人员报告称,MDD患者的循环免疫细胞(如单核细胞和粒细胞)水平升高。许多研究还表明,抑郁症患者血清中免疫信号分子(趋化因子和粘附分子,如人巨噬细胞趋化蛋白-1、可溶性细胞内粘附分子-1和E-选择素)以及急性期蛋白和促炎细胞因子,如 IL-6 或促炎因子(如前列腺素)的浓度增加,表明外周免疫系统与抑郁症有关。

同样,在暴露于社交失败压力的动物中,中性粒细胞和巨噬细胞的增加。此外,促炎细胞因子如IL-6 和TNF-α的缺失导致小鼠抑郁样行为的减少。

肥大细胞是参与免疫反应调节和体内平衡支持的先天免疫细胞,它们在过敏和癌症、HIV和结肠炎中起关键作用。此外,在大脑中发现了肥大细胞,它们已被证明在神经炎症、焦虑和塑造与性行为相关的神经发育通路中发挥作用。

它们还被证明通过依赖于色氨酸代谢的过程参与抑郁症。然而,需要进一步的研究来揭示外周先天免疫活性与抑郁症发展之间关系的潜在机制。

扩展阅读:

适应性免疫涉及免疫记忆现象,其中特定的淋巴细胞(T细胞或B细胞)特异性识别独特的决定因素(抗原),以便在第二次和随后与病原体相遇时产生更有效的反应。因此,它是身体对特定病原体做出反应的一种高度特异性的防御机制。

当研究显示抑郁症患者的循环辅助性T细胞(Th) (CD4+)、细胞毒性T细胞(CD8+)和B细胞数量增加时,最初提出了适应性免疫系统在抑郁症病因中的作用。

◮ 抑郁症个体中Th2和Th17等免疫细胞受损

最近报道了抑郁症个体中Th2和Th17细胞成熟受损、多种CD4+ T细胞库减少和B调节细胞减少。同样,动物模型的研究也表明,糖皮质激素和应激暴露会调节T细胞和B细胞反应。

鉴于这些过程中涉及的一些细胞因子与疾病行为的发展有关,在感染的情况下,这代表了一种重要的应对机制——这些分子的长期失衡可以解释恶心、食欲不振、睡眠障碍、疲劳和快感缺乏等症状的发展。

◮ CD8+细胞调节皮质甾酮和行为来响应压力

最近的一项研究报告称,尽管CD4+ T细胞似乎不直接参与对压力的反应,但 CD8+ 细胞毒性T细胞不仅通过调节皮质甾酮和行为反应来响应压力,而且还通过诱导促炎细胞因子的产生,可能通过诱导单核细胞和巨噬细胞来响应应激。

此外,有人提出,在依赖于记忆T细胞的过程中,对自身抗原的免疫记忆可能有助于压力应对机制的发展。

根据应激性损伤的性质和强度,循环中免疫调节剂的增加可能通过从BBB的外周毛细血管内皮细胞释放细胞因子,或通过迷走神经刺激响应外周炎症介质,间接触发神经炎症。

事实上,认知行为疗法已被证明可以有效调节促炎细胞因子(如IL-6和TNF-α)的水平,同时减轻抑郁症状,因此表明不平衡的促炎信号的减少与更好的临床结果有关。

▸ 炎症小体和抑郁症

人们对炎症小体在压力敏感和抑郁中的作用越来越感兴趣。

炎性小体是在骨髓谱系的细胞中产生的蛋白质复合物,作为对病原微生物或所谓的无菌压力源(如心理压力)的反应,产生的蛋白质复合物。

扩展阅读:

◮ 炎症小体会导致促炎细胞因子的激活

炎性小体的组装导致caspase-1的激活,而caspase-1又会裂解 IL-1β 和 IL-18 的前体形式,从而导致这些促炎细胞因子的激活并导致焦亡,这是一种不同于细胞凋亡的程序性细胞死亡形式。

在感染过程中,由特定先天免疫细胞强制执行的首要防御形式之一是在种系中编码的一组模式识别受体(PRR)的呈递,以识别入侵病原体表达的分子模式。这些可能在膜表面,例如Toll样受体(TLR),也可能在细胞质内部,例如Nod样受体(NLR)。

NLR 是胞质受体,能够识别非自身分子和相关细胞损伤,并由病原体相关分子模式(PAMP)和损伤相关分子模式(DAMP)触发。

◮ 抗抑郁治疗可以逆转炎症小体的过表达

NLRP3是NLR的一个亚群,是研究最多的参与 caspase-1 激活的炎性小体;它在小胶质细胞和未分化神经元的 CNS 中表达。啮齿动物研究表明,慢性应激导致 NLRP3 在小胶质细胞中过表达,这可以通过选择性血清素再摄取抑制剂(SSRI)抗抑郁药逆转。

在人类中,在未经治疗的 MDD 患者的外周血细胞中观察到 NLRP3 的过表达,同时血清 IL-1β 和 IL-18 水平升高,这被抗抑郁治疗逆转。因此,炎性小体有望成为炎症反应的关键调节剂,尽管这种复杂反应背后的机制仍相对未被探索。

▸ 神经免疫、压力和抑郁

◮ 小胶质细胞——脑部前哨免疫细胞

越来越多的证据表明,抑郁症有神经免疫基础。如前所述,小胶质细胞是关键的先天前哨免疫细胞,仅限于CNS,并通过运动突起监测环境以确定生理环境的变化。

除了作为对感染和损伤的反应者的关键作用外,小胶质细胞还参与神经发育和成年期不同阶段的神经元事件,包括突触重塑以塑造神经元网络信号。这些细胞参与一个动态系统——神经血管单位,其中包括围绕BBB并传递CNS细胞与外周之间相互作用的细胞。

最近的研究确定,小胶质细胞通过自我更新维持在大脑中,并维持与神经元的长期互动。此外,小胶质细胞可以释放炎性细胞因子来影响神经元活动和神经递质受体的运输以及基因表达。

小胶质细胞和神经元之间的相互交流可能在整个生命周期中促进神经可塑性、神经发生、增殖、修剪和神经退化,并且可能在压力和神经炎症反应中起关键作用。

作为对压力的反应,小胶质细胞在与抑郁样症状有关的皮质边缘区域内发生形态和功能的动态变化。在压力条件下,神经内分泌通路微调中枢和外周免疫反应,导致单核细胞运输和启动,随后小胶质细胞表型发生变化,并最终导致神经炎症,这反过来又会导致多种压力相关疾病的发展,包括抑郁症。

◮ 星形胶质细胞——大脑功能的关键参与者

应该注意的是,中枢神经系统(CNS)中最常见的神经胶质细胞类型是星形胶质细胞,它们是维持大脑功能、调节神经传递、新陈代谢和能量供应的关键参与者。

据报道,在抑郁症中,星形胶质细胞的密度和数量有所减少。最近使用易位蛋白18 kDa(TSPO)作为反应性星形胶质细胞和小胶质细胞标志物的人脑成像研究表明,MDD患者的神经炎症增加,抗抑郁治疗减少了神经炎症。

综上所述,这些发现清楚地表明,抑郁症是一种复杂的精神疾病,与压力适应不良有着内在的联系,这会导致HPA轴和免疫系统失调。在过去的几年里,很明显,这种改变的压力和炎症反应会聚集在大脑功能上,从而破坏正常的神经免疫稳态。

因此,在免疫精神病学领域,人们的热情伴随着这样一个想法,即针对这种改变的压力免疫轴可能会产生治疗抑郁症的新方法。然而,最近出现了一个新的参与者——肠道微生物群——它也是压力和炎症的关键调节因子,因此它在抑郁症中的作用也正在研究中。

哺乳动物肠道是无数微生物的生活环境,这些微生物统称为肠道微生物群。新出现的证据支持胃肠道微生物群与内分泌和免疫系统的双向通信在介导关键的大脑过程,包括神经炎症、压力轴激活、神经传递和神经发生)。此外,在心理学中,人们越来越认识到微生物群-肠-脑轴在精神病理学中的作用。

肠道微生物群影响免疫细胞各种亚群的相对种群、迁移和表型,不同的研究说明了肠道微生物种群如何在炎症、感染和自身免疫时影响粘膜表面的先天性和适应性免疫反应。

事实上,已经表明肠道免疫系统是一个复杂的结构,它已经发展出特定的机制来确保共生细菌负荷得到维持,如果细菌穿过肠道屏障,这些将被免疫系统靶向并消除,防止它们可能侵入外围。另一方面,共生菌还通过直接识别T细胞、树突状细胞或直接识别微生物代谢物或产物(如短链脂肪酸)来触发调节性 T 细胞的激活,从而塑造免疫反应。

▸ 微生物组与免疫脑信号传导

微生物群有助于免疫反应的启动、教育和激活;反过来,免疫系统在维持和调节肠道细菌的数量和多样性方面发挥作用。目前的证据表明,在稳态条件下,保持健康和动态的低度炎症基调,以在肠道免疫和肠道神经系统与大脑之间持续交流。

◮ 微生物群与神经炎症密切相关

除了在肠道水平影响免疫系统外,微生物群还与小胶质细胞的严格调节有关。事实上,微生物组与通过调节短链脂肪酸(SCFA)调节神经炎症过程有关,短链脂肪酸是纤维代谢的微生物衍生副产品,特别是在帕金森病的动物模型中。值得一提的是,单核细胞显示游离脂肪酸受体(FFAR),这是SCFA的内源性分子靶标之一。

越来越多的证据表明,肠道微生物组在介导神经炎症过程中发挥着令人信服的作用。在一项引人入胜的研究中,发现脑海绵状血管畸形——增加癫痫发作和出血性中风风险的血管缺陷——受到革兰氏阴性菌和脂多糖激活内皮Toll样受体4(TLR4)的刺激,TLR4参与先天免疫的激活。相反,TLR4信号传导的药物阻断阻止了牵涉畸形的发展。

更重要的是,这些畸形未能在无菌小鼠中发展,抗生素暴露显著降低了对牵涉畸形的易感性。综上所述,这些结果表明,肠道微生物组无疑参与了影响大脑形态和功能的先天免疫信号通路。

◮ 肠道微生物群影响大脑的免疫结果

调节和炎症适应性免疫反应的损害也与缺血性中风的发展有关。已发现抗生素暴露会改变免疫肠道功能,同时减少小鼠的缺血性脑损伤。在这个模型中,肠道T细胞在中风后迁移到脑膜,这被特定肠道细菌群的消耗所逆转。通过观察到无菌小鼠以淋巴细胞依赖性方式免受缺血病变的发展,进一步加强了细菌定植与中风结果的相关性,进一步加强了肠道微生物组在影响大脑的免疫结果中的作用。

关于炎性小体与微生物群-肠道-大脑轴的相互作用,NLPR6 已被证明对肠道微生物代谢物信号做出反应,导致宿主免疫反应的激活。caspase-1 的基因缺失是该信号级联反应的关键组成部分,可减少小鼠的抑郁样行为,同时导致肠道微生物组改变。

应激小鼠的抗生素治疗以类似于caspase-1敲除小鼠的方式促进肠道微生物组的再平衡,进一步暗示肠道微生物组在调节影响大脑功能的炎性小体途径中的作用。

综上所述,这些结果挑战了肠道微生物群、免疫系统和神经发育之间的关系在成年后是不变的既定概念。事实上,健康多样的胃肠道微生物群被认为对于维持平衡的免疫系统和适当的大脑功能至关重要。

◮ 微生物群还可通过迷走神经影响肠脑信号

微生物群和免疫系统可能与肠脑信号相互作用的另一种机制是通过迷走神经。迷走神经的末梢对来自肠道神经系统的神经通讯和肠道释放的炎症因子很敏感,它们通过脑干将这些感觉信息传递到大脑的更高中枢。

最近使用迷走神经切断术的研究报告称,肠道微生物群在调节神经发生中起关键作用,可能是通过涉及脑源性神经营养因子(BDNF)的机制。

脑源性神经营养因子可以参考我们以前的文章:探索大脑健康的宝藏:神经营养素、肠道菌群与我们的思维宇宙

这些发现支持早期的工作,其中益生菌鼠李糖乳杆菌JB-1对压力诱导的抑郁和焦虑样行为的积极影响通过迷走神经切断术消融。迷走神经刺激在某些抑郁症病例中作为治疗方法的作用。

除了在对神经发生的积极影响中发挥作用外,来自大脑中高级中心的传递通过传出的迷走神经冲动抑制了外周炎性细胞因子,如TNF-α和脾脏中的IL-1β,从而影响肾上腺的局部事件;因此,这种交流在调节压力反应中发挥作用。

尽管研究尚未明确确定肠道微生物群与通过迷走神经调节免疫和压力相关事件的直接联系,但现有数据表明,迷走神经可能在某种程度上导致了肠道微生物群对抑郁症的一些影响。

缺乏调查肠道微生物组在宿主心理健康中的作用的机制、纵向临床研究。有证据表明抑郁症个体的微生物群组成发生了变化,粪杆菌属(Faecalibacterium)的丰度与症状严重程度呈负相关。

一项观察性研究报告称,用单一和复发性抗生素治疗攻击微生物群会增加患抑郁症和焦虑症的风险。最近,一项大型人群研究表明,Coprococcus和Dialister菌株不仅是生活质量提高的预测因子,而且在未经治疗的抑郁症患者中也持续耗尽,而 Butyricicoccus与抗抑郁治疗有关。

有趣的是,最近的研究表明,MDD 患者的粪便移植会影响受体动物的抑郁样行为,从而表明肠道微生物组进一步参与抑郁症。

▸ 压力和抑郁患者的微生物组

许多不同的压力范式——包括慢性社交失败、克制压力、母体分离、拥挤、热应激和声学压力——会影响肠道中微生物的组成,如临床前模型所确定的那样。

多项研究侧重于了解肠道微生物群在通过抗生素给药、益生元和益生菌干预以及粪便移植对肠道微生物群进行积极或消极操作后暴露于压力中的作用,以及对特定无病原体和无菌动物的压力的反应。

与微生物群免疫应激反应相关的微生物群调控的临床前研究,如下图所示:

◮ 肠道微生物群可以对神经行为产生不同影响

临床前研究表明,无菌动物——从出生起就在无菌环境中饲养,因此缺乏胃肠道细菌——表现出的行为和表型结果,可以通过细菌定植来逆转,并且对急性应激的敏感性增加。

剖析肠道微生物群对压力生理学影响的另一种方法是通过暴露于抗生素来消融稳定的核心细菌种群。越来越多的研究表明抗生素治疗后的行为受到调节,这表明特定的肠道细菌种群可能会对神经行为结果产生积极或消极的影响。

然而,仍然缺乏进一步的临床前研究来检查抗生素给药对响应应激暴露的神经内分泌水平变化的影响。鉴于肠道细菌可能会影响压力反应和情绪行为,多项研究也探讨了益生元和益生菌给药在压力模型中的效果。事实上,益生元和益生菌干预都已被证明可以防止压力的有害影响,可能是通过调节免疫系统,同时改善行为(见上表)。

此外,从应激小鼠到幼稚受体的粪菌移植导致焦虑样行为以及单核细胞和活化小胶质细胞在海马体中的积累,而用来自未应激动物的有益微生物治疗通过改善肠道炎症来改善焦虑样行为。

综上所述,越来越多的证据表明,肠道微生物组无疑参与了应激反应的潜在机制,塑造肠道微生物群落可能会为更有针对性的应激信号传导操作的发展提供一些启示。

▸ 迈向精神益生菌

最近创造了精神益生菌的概念,以表示赋予心理健康益处的活细菌。它的定义已扩大到指任何促进大脑健康的微生物组有针对性的干预。

◮ 精神益生菌改善了情绪反应

尽管研究仍处于早期阶段,但越来越多的数据,尤其是健康志愿者的数据,支持这一概念。例如,用益生菌瑞士乳杆菌R0052和长双歧杆菌R0175和低聚半乳糖治疗导致皮质醇减少,从而促进受试者对压力的适应力并改善健康受试者的情绪反应。

此外,在功能性磁共振成像研究中,摄入益生菌鸡尾酒导致大脑活动和情绪信息处理发生变化和与消极情绪相关的消极想法的减弱,支持肠道微生物群在压力和情绪反应中的重要性。

食用长双歧杆菌1714与健康受试者的压力减轻和认知改善有关。尽管有这些发现,但构成微生物群和压力反应之间通信的确切机制仍有待阐明。最近,益生菌治疗被证明可以改善压力反应以及重度抑郁症(MDD)和肠易激综合征患者和产后抑郁症的抑郁评分。

然而,关于益生菌作为MDD预防措施的整体疗效尚未达成明确的共识。在过去的十年中,科学界,特别是在社会心理学领域,开始了一场关于科学可重复性和复制性的重要讨论。尽管精神益生菌具有巨大的潜力并且广受欢迎,但不仅在科学界,而且在公众中,在从仍然有限的证据中得出结论时需要谨慎。因此,很明显,需要进行菌株选择和更多的纵向大规模研究来证明任何潜在的心理益生菌干预的特定作用。

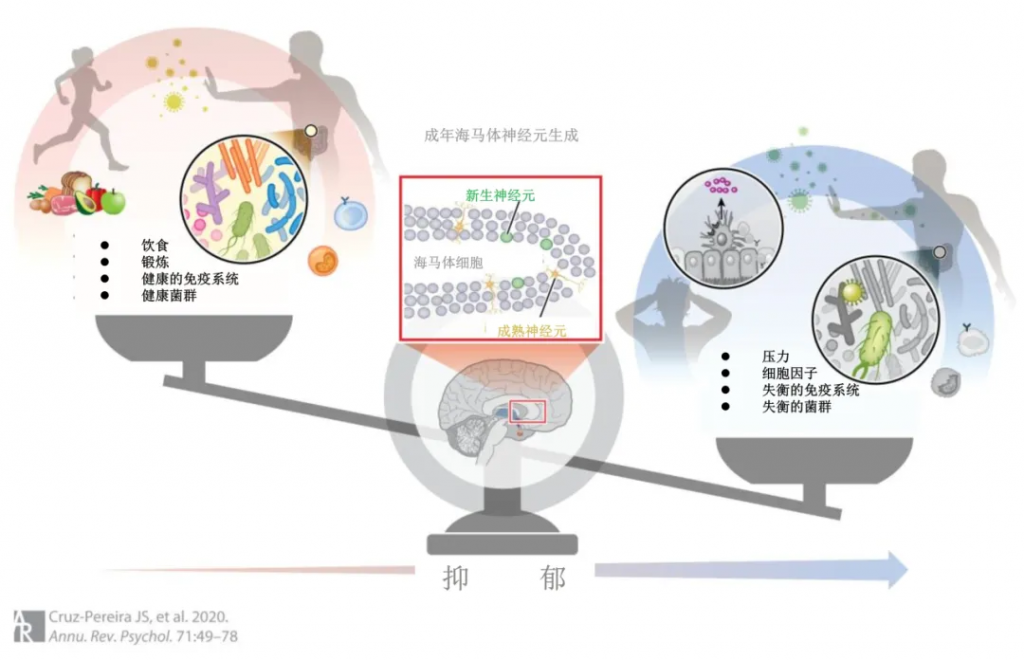

鉴于压力、炎症和微生物组都是抑郁症的危险因素,人们对了解神经生物学回路和细胞机制越来越感兴趣,它们各自可以影响重度抑郁症(MDD)症状。

成人海马神经发生正在成为这样一种过程。1960年代的开创性研究首次提供了证据,证明成年大鼠和豚鼠海马体中产生了新的神经元,结束了神经元出生后在中枢神经系统中不再产生的长期教条。现在人们普遍认为,成体神经发生主要局限于侧脑室内衬的脑室下区和包括大鼠、小鼠和人类在内的几个物种海马齿状回(DG)的颗粒下区(SGZ)。

在海马体DG的SGZ中,神经祖细胞(NPC)增殖并分化为星形胶质细胞、少突胶质细胞或神经元,然后迁移到星形胶质细胞层(GCL)中,并最终投射到海马体的CA3区域,在那里它们成为功能齐全的神经元,集成到大脑回路中。虽然最近对人类一生中海马神经发生的维持存在一些争议,但人们普遍认为神经发生发生在海马中并具有功能相关性。然而,在临床神经影像技术取得进步之前,很难完全确定神经发生在这些临床情况下的确切作用。

▸ 神经发生,压力和抑郁

质疑成人海马神经发生在抑郁症中潜在作用的主要驱动因素之一是,慢性压力是抑郁症的一种风险和诱发因素,一直被报道会减少成人海马神经发生,而抗抑郁治疗会逆转这种情况。

由于海马体参与 HPA 轴负反馈的调节,因此推测成人海马神经发生的损伤可能与 HPA 轴反馈回路的破坏有关,从而加剧其失调,正如在很大一部分 MDD 患者中观察到的那样。

事实上,有一些临床前证据表明,成人海马神经发生可以缓冲皮质酮和对压力的行为反应。然而,在没有压力的情况下,神经发生消融似乎不会诱导抑郁表型。另一方面,使用不同类型的抗抑郁药和其他诱导抗抑郁样作用的手法进行长期治疗,例如电休克疗法和锻炼,已被证明会增加啮齿动物的成年海马神经发生。来自人类死后脑组织的一些证据表明,抗抑郁药物在抑郁症中会增加海马祖细胞增殖。

临床前模型还提供了证据表明,某些抗抑郁药的至少部分行为影响需要完整的成人海马神经发生。有趣的是,与抑郁症中观察到的 HPA 轴多动症非常相关,已经证明成人海马神经发生是通过抗抑郁治疗使 HPA 轴功能正常化所必需的。

抗抑郁药发挥其治疗效果所需的时间与新生成的海马细胞成熟并整合到神经元网络中所需的时间相匹配,这符合抗抑郁活性需要成人海马神经发生的观察结果。

此外,压力通过诱导抑郁样行为对成人神经发生产生有害影响,而这种影响可以通过抗抑郁药治疗来逆转。

▸ 神经炎症和海马神经发生

炎症对成年海马神经发生影响的第一个证据是,当外周或中枢注射 LPS 到啮齿动物减少神经发生,同时增加海马体 DG 中小胶质细胞的数量时。从那时起,很明显,经典的促炎细胞因子 IL-1β、IL-6 和 TNF-α 是海马神经发生的主要负炎调节剂。

由于海马 IL-1β 水平的长期升高对记忆和认知有不利影响,并且在动物研究中也会促进行为抑郁,海马体中同源 IL-1 I 型受体(IL-1R1)的受体表达升高,并且抗抑郁治疗降低海马体中的 IL-1β 水平,这种促炎细胞因子现在被确定为抑郁症海马功能障碍的重要因素也就不足为奇了。

除了影响成熟神经元的功能外,IL-1β还可以直接与新生的神经元相互作用,这是由于IL-1R1在海马体的神经祖细胞上的表达。几个小组现在已经发表了关键研究,证明 IL-1β 对海马神经发生产生负面影响,并且存在相关的行为后果。

事实上,IL-1β 被认为对慢性压力诱发的抑郁症很重要,因为它对海马神经发生有负面影响。此外,研究报告说,IL-1β诱导的海马神经发生的减少被体外和体内的抗抑郁治疗逆转。

IL-1β 主要由海马体中的小胶质细胞产生,因此这种在塑造神经元发育中起重要作用的动态细胞因其通过海马神经发生的变化对压力诱导的抑郁样行为的贡献而被研究。有趣的是,阻断压力诱导的小胶质细胞活化和抗抑郁药丙咪嗪独立地挽救了压力诱导的抑郁样行为并抑制了神经发生。除了促炎细胞因子和小胶质细胞外,有证据表明T细胞也是维持海马神经发生所必需的。

▸ 微生物组和海马神经发生

越来越多的证据表明,在成人海马神经发生的背景下,肠道微生物组也是免疫系统的关键调节剂。

事实上,无菌小鼠的成年海马细胞增殖和神经发生水平增加,而从三周龄开始的微生物再定植并不能阻止这些。有趣的是,这些影响主要在背侧海马体而不是腹侧海马体中观察到,这可能对主要参与背侧海马体的认知功能(如空间学习和记忆)产生有趣的影响。

另一方面,最近的一项研究表明,抗生素治疗减少了成人海马神经发生,这被益生菌治疗和自愿运动逆转,不是通过粪便移植,而是通过调节 Ly6Chi 单核细胞运输。因此,肠道微生物组似乎参与了成人海马神经发生的调节,可能是通过与免疫系统的相互作用。

关于益生菌是否会影响成人海马神经发生的数据有限,但一项研究报告称,用益生菌制剂(瑞士乳杆菌 R0052 和长双歧杆菌 R0175 组合)治疗可以防止应激诱导的表达双皮质素(神经发生的标志物)的细胞数量减少。

下图展示了成人海马神经发生是参与抑郁症的精心编排的通路中的重要调节剂。这个过程受到饮食和运动以及健康的免疫系统和肠道微生物组的积极影响,同时受到压力和异常免疫系统和肠道微生物组等因素的负面影响。成人海马神经发生似乎很可能处于这个邪恶的三位一体的核心,因为这个关键过程是由这个三位一体调节的。

从动物研究中可以清楚地看出,成人海马神经发生是抗抑郁作用的关键,并且一直被证明会受到压力的抑制。最近重新认识到成人神经发生在人类海马体中的重要性进一步推动了发现针对它的策略,以维持正常的海马功能。

鉴于肠道微生物组对这一中心过程的潜在调节,未来的研究应该解决可能将肠道微生物组与大脑联系起来的潜在机制途径以及成体神经发生的正确整合,特别是在压力、炎症和随后的抑郁的情况下。

近几十年来,生活方式,尤其是饮食发生了巨大的转变。从本质上讲,很大一部分人类采用西式饮食,这些饮食富含加工食品、糖和脂肪,这与肥胖、糖尿病和心血管疾病的患病率不断上升有关。

◮ 更健康的饮食可能带来更好的认知功能

另一方面,地中海饮食等健康饮食提供必需的常量营养素,如类黄酮、omega-3脂肪酸和omega-6多不饱和脂肪酸,这些营养素与更好的预期寿命和健康状况有关。然而,报告也将西方饮食的消费与认知和情绪障碍联系起来,而地中海饮食则与更好的认知功能有关。

此外,最近的一项系统评价得出结论,在观察性研究中,坚持健康饮食,尤其是传统的地中海饮食,或避免促炎饮食,似乎可以提供一些预防抑郁症的保护。这些研究为预防抑郁症的营养方法提供了明确的证据。了解支撑这些影响的机制将很重要,尤其是在微生物群免疫应激水平上。

事实上,最近的研究表明,不健康食物摄入量较高和营养丰富的食物摄入量较低与海马体积减少有关,相反,更健康的饮食与人类海马体积较大有关。

事实上,在临床前模型中,不同的饮食干预与海马体的神经元可塑性有关,这进一步强调了健康饮食在促进大脑体内平衡和功能方面的重要性。此外,最近表明,在正常的抗抑郁药或心理治疗中加入改良的地中海饮食可以对抑郁症产生显著的积极影响。鉴于地中海饮食显著影响微生物群组成,很容易推测微生物群可能在此类饮食干预的有益效果中发挥作用。

因此,饮食改变似乎是一种促进整体健康的有趣干预措施。事实上,人们对生活方式的改变越来越感兴趣,特别是采用独特的饮食方式——如旧石器时代、生酮饮食和植物性饮食等——被认为可以促进健康益处,而这可能反过来与炎症和/或肠道微生物组的调节有关。

此外,鉴于早期生活环境深刻塑造了神经发育,并且饮食与神经可塑性有关,因此评估饮食在早期生活中的相关性将极为重要。进一步的研究应该解决这些饮食的潜在大脑健康益处及其潜在机制。

肠道微生物组、免疫力和压力反应之间的微妙平衡对神经系统健康至关重要。最终,该矩阵中一个或多个因素的破坏(例如,由消极的生活事件)会导致大脑生理和行为失调,从而导致重度抑郁等情绪障碍的发展。

尽管在抑郁症的背景下单独研究了这个邪恶的三位一体的组成部分,但在临床前和人类研究中,需要在机械层面上做很多工作,以梳理它们各自的相对贡献以及它们如何相互作用。

如本文开始所述,有大量患者对抑郁症的常规治疗没有反应,了解这三位一体如何在难治性抑郁症中发挥作用是进一步研究的重要途径。

我们现在认识到,不平衡的压力和炎症反应无疑与抑郁症的发展和维持有关,但最近的证据表明,肠道微生物组也在这些途径的不平衡和神经心理学中发挥作用,这表明针对这些因素的治疗可能更有效。

微生物群在疾病中的作用现在才刚刚显现出来,尤其是在神经心理学领域。研究表明,肠道微生物改变在抑郁症患者和抗抑郁药物后的作用;然而,进一步的研究应该检查心理疗法(如认知行为疗法)后微生物组的变化。

因此,心理益生菌干预可能会增强现有疗法的有益效果,从而可能产生更好的结果。然而,确实需要对特定菌株或其组合进行大规模、双盲、安慰剂对照试验来验证这些方法。此外,包括营养、均衡饮食和定期锻炼在内的健康生活方式可能有助于肠道微生物组的平衡和成体神经发生,这反过来又促进了与免疫系统的相互交换和压力反应,从而可能预防抑郁症等疾病。

总之,抑郁症的理想治疗方法可能是重置免疫力、压力生理学和微生物群的不平衡。我们等待这最后一块拼图,但目前的研究表明,这是一个可行的阐明策略。

主要参考文献

Cruz-Pereira JS, Rea K, Nolan YM, O’Leary OF, Dinan TG, Cryan JF. Depression’s Unholy Trinity: Dysregulated Stress, Immunity, and the Microbiome. Annu Rev Psychol. 2020 Jan 4;71:49-78.

Cussotto S, Clarke G, Dinan TG, Cryan JF 2019. Psychotropics and the microbiome: a chamber of secrets. Psychopharmacology 236:1411–32

Dantzer R. 2018. Neuroimmune interactions: from the brain to the immune system and vice versa. Physiol. Rev. 98:477–504.

de Kloet ER, Joels M, Holsboer F 2005. Stress and the brain: from adaptation to disease. Nat. Rev. Neurosci. 6:463–75

DePalma G, Blennerhassett P, Lu J, Deng Y, Park AJ et al. 2015. Microbiota and host determinants of behavioural phenotype in maternally separated mice. Nat. Commun. 6:7735

DePalma G, Collins SM, Bercik P, Verdu EF 2014. The microbiota-gut-brain axis in gastrointestinal disorders: stressed bugs, stressed brain or both?. J. Physiol. 592:2989–97

Del Grande da Silva G, Wiener CD, Barbosa LP, Goncalves Araujo JM, Molina ML et al. 2016. Pro-inflammatory cytokines and psychotherapy in depression: results from a randomized clinical trial. J. Psychiatr. Res. 75:57–64

Derecki NC, Cardani AN, Yang CH, Quinnies KM, Crihfield A et al. 2010. Regulation of learning and memory by meningeal immunity: a key role for IL-4. J. Exp. Med. 207:1067

Desbonnet L, Clarke G, Traplin A, O’Sullivan O, Crispie F et al. 2015. Gut microbiota depletion from early adolescence in mice: implications for brain and behaviour. Brain Behav. Immun. 48:165–73

Desbonnet L, Garrett L, Clarke G, Kiely B, Cryan JF, Dinan TG 2010. Effects of the probiotic Bifidobacterium infantis in the maternal separation model of depression. Neuroscience 170:1179–88

谷禾健康

▶ 某天,10岁的豆豆开始感到奇怪,左半身隐约有些麻木,使不上劲儿,还有些“抽搐”的感觉。她的病是逐渐发作的,直到有一天在上学路上摔倒了。这时候家长意识到不对劲,豆豆说她不能运动,不能跳舞…

儿科医生怀疑她有神经系统问题,经过核磁共振扫描等系列检测,豆豆最后被确诊为“烟雾病”。

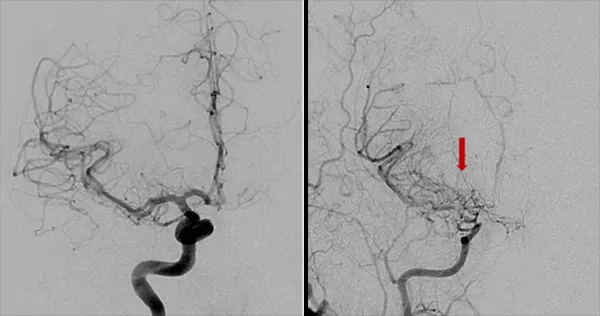

▶ 一名37岁男性,因突发性右臂无力和持续30分钟的言语停止而就诊,医生对他进行了头部CT、脑血管造影、脑数字减影血管造影检查,结果显示双侧颅内血管病变累及前循环左侧大于右侧,与烟雾病的发展最为一致…

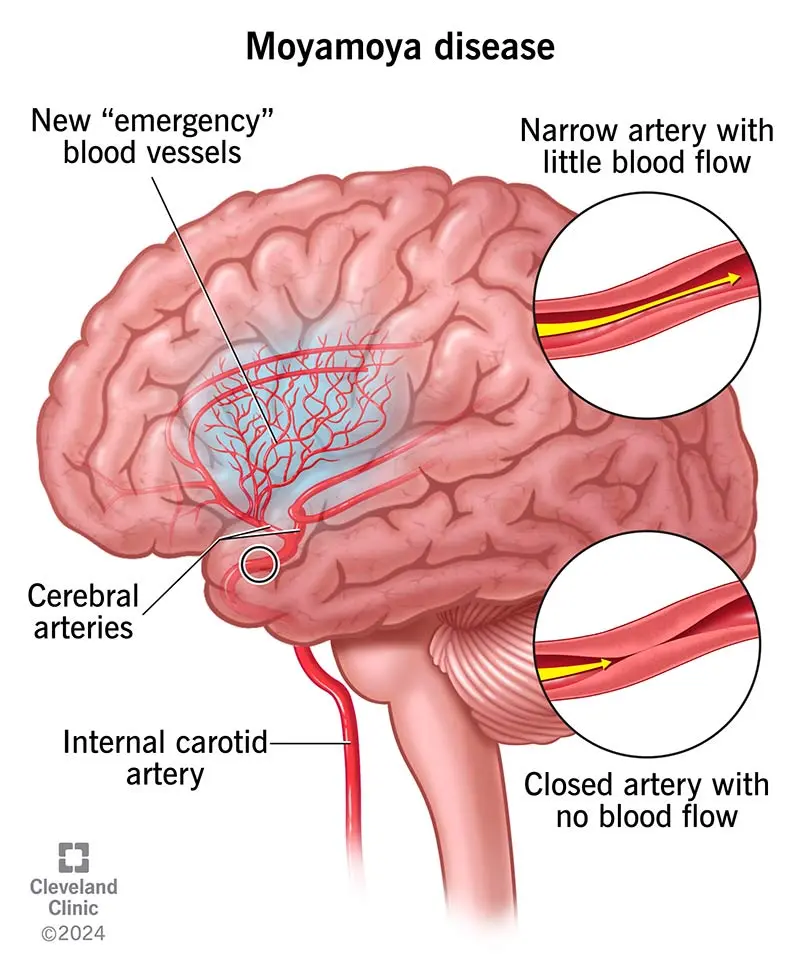

烟雾病是一种慢性脑血管病,临床表现包括缺血性和/或出血性卒中和认知障碍,儿童和成人均可发生,因此导致残疾和死亡的发生率较高。

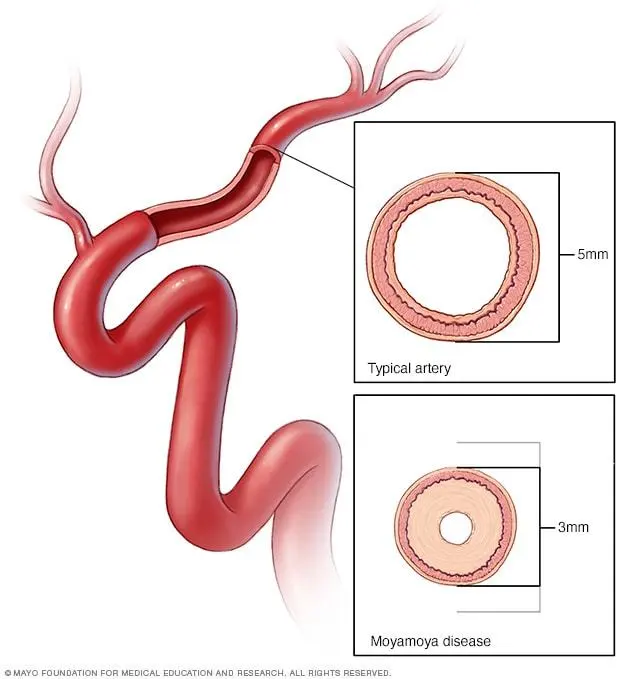

烟雾病的主要特征是供应大脑前部的主要动脉发生进行性狭窄,包括颈内动脉及其分支。这种狭窄导致大脑的血液供应逐渐减少,进而促使大脑发展出代偿机制以防止缺血。

这些代偿机制之一是侧支循环的形成,即附近的血管生成小分支来供应血液不足的区域。在脑血管造影中,这些侧支血管形成的异常血管网状结构呈现出一种模糊的特征,类似于烟雾,因此这种疾病被形象地命名为“烟雾病”,在日语中的意思为“一股烟”。

尽管侧支循环能在短期内增加血液供应,但它们也容易破裂,限制血液流向大脑,从而增加患者中风的风险。

大约10-15%的病例是家族性的,表明有很强的遗传成分。有几个基因与此有关,包括RNF 213,这在东亚人群中特别常见。

环境因素也可能与烟雾病的发展有关,感染,自身免疫性疾病和辐射暴露可能会引发易感个体的疾病。

免疫炎症方面,全身免疫炎症指数(SII)、转化生长因子-β(TGF-β)等多个炎症标志物在烟雾病患者中显著升高。微生物组研究显示,活泼瘤胃球菌(Ruminococcus gnavus)丰度升高与烟雾病风险增加约10倍相关,而双歧杆菌等有益菌群显著减少。此外,血浆代谢物分析发现鸟氨酸水平升高与成人烟雾病风险显著相关。

本文我们来详细了解一下烟雾病的基本特征、临床表现和人群分布特点,包括该病的危险因素识别和发病机制研究进展,以及与肠道菌群的关联,同时也涵盖了一些常见的诊疗策略。

烟雾病(Moyamoya Disease,简称MMD)是一种罕见的慢性脑血管疾病。当医生们在进行脑血管造影检查时,发现患者脑底部形成的异常血管网在影像上呈现出袅袅升起的烟雾状,因此得名。

烟雾病症状通常出现在儿童或中年,包括中风,头痛和癫痫发作。这种情况及其症状在儿童中的进展速度比成人快。

突发症状

症状之一是典型的中风,它会引起广泛的神经系统症状,包括:

渐进性症状

一些患有烟雾病的儿童和成人的症状是逐渐出现的,然后随着时间的推移而变得更糟。这些症状包括:

烟雾病症状按照引起的原因可分为:

缺血症状

症状通常取决于哪一个大脑区域缺血(例如,额叶、顶叶、颞叶)。常见症状包括轻偏瘫、失语、认知障碍、癫痫发作、晕厥、视力缺陷等。缺血性症状可能是短暂的(TIA)或永久性的(中风),并且通常在儿童中由过度换气(例如,哭泣,运动),脱水或劳累引起。

颅内出血

临床症状根据出血部位而不同,出血部位可以是脑室内、脑实质内或蛛网膜下腔。出血可归因于脆弱的侧支血管破裂,在某些情况下也可能由烟雾病相关的微动脉瘤引起。

在所有年龄组中,缺血(TIA或中风)是烟雾病最常见的表现,但成人出现颅内出血的可能性是儿童的7倍,这可能是由于成人血压较高时微小烟雾病血管破裂所致。

烟雾病症状最常见于5~10岁的儿童和30~50岁的成年人。

烟雾病在全球范围内呈现出显著的地域性分布特征,其中亚洲地区,特别是东亚国家的发病率最高。

在美国,缺血性症状是成人和儿童的主要表现,尽管成人发生颅内出血的可能性仍然是儿童的7倍(20% vs 2.8%)。相比之下,亚洲人群中出现出血的成年人比例(42%)远高于居住在美国的亚裔人群。

在日本的流行病学研究中显示:

在韩国也观察到上升趋势,年发病率从2007年的每10万居民1.7例增加到2013年的每10万居民4.3例。

在美国2002年至2008年全国住院患者样本的一项研究表明:

在中国烟雾病的流行病学研究,纳入了2016年~2018年期间来自 1312 家医院的 47443例新发患者,共 69680例住院记录。

在亚洲国家,大约10-30%的烟雾病病例有遗传原因。

家族史:

基因突变:

RNF 213是一种与颅内大动脉狭窄/闭塞相关的锌环指蛋白,RNF 213的突变可能会影响与血管生成和免疫活性相关的信号传导过程相关的一些微RNA和蛋白质的表达,这些信号传导过程是烟雾病病理和进展的基础。

性别:女性发病率显著高于男性

年龄:呈双峰分布;

第一个高峰在5-10岁;第二个高峰在30-50岁

种族:

放射治疗

在因脑瘤而暴露于颅辐射的患者中,烟雾病血管病变的发生率报告为2%-4.3%;

在接受视神经胶质瘤放射治疗的神经纤维瘤病1型患者中,发病率可高达60%。

感染相关

烟雾病血管病变的另一个非遗传性触发因素是感染,如钩端螺旋体病和HIV感染。

水痘带状疱疹病毒感染引起了人们的注意,因为它常发生可逆性动脉病,称为短暂性脑动脉病(TCA)或局灶性脑动脉病(FCA),有时会发展为烟雾病。

一名20岁女性在成功治疗肺炎链球菌脑膜炎后出现进行性血管病变。在她感染后的八个月内,血管造影显示出烟雾综合征的外观。

社会经济因素

低收入人群风险较高,这可能与医疗资源获取、生活方式等多个因素有关。

城市生活环境,这可能与城市环境中的压力因素、环境污染等因素有关。

多种基础疾病可能增加烟雾病的发病风险:

理解这些危险因素对于疾病的预防、早期诊断和治疗具有重要意义。特别是对于具有多个危险因素的人群,应当进行更密切的监测和随访。同时,某些危险因素(如环境因素)是可以调控的,这为疾病的预防提供了可能的干预靶点。

目前已经研究了烟雾病的流行病学、临床特征等,但对其病因和进展知之甚少。研究表明,烟雾病可能与免疫、炎症、微生物组等有关。

1993年,6例烟雾病患者的研究显示,在主要由平滑肌细胞组成的Willis环中,增厚的动脉内膜中有巨噬细胞和T细胞浸润。这为免疫系统和炎症参与烟雾病的病理生理学提供了见解。

慢性炎症可损伤血管壁并引起微血栓,导致缺血性卒中。此外,由细胞因子的异常分泌形成的促炎环境也可能刺激内皮细胞和巨噬细胞的活化、平滑肌细胞的增殖和新血管形成。

一项前瞻性研究表明,与健康对照(HC)相比,烟雾病患者的循环Treg和Th17细胞显著升高。

巨噬细胞

烟雾病患者中M2型巨噬细胞标记物sCD163的高表达,表明巨噬细胞可能在烟雾病的进展中发挥作用。

烟雾病患者中哪些细胞因子水平发生变化?

转化生长因子-β(TGF-β)是促炎细胞因子之一,能够调节多种细胞功能,如增殖、分化和迁移。研究发现,烟雾病患者的外周TGF-β水平增加,并与铃木分期烟雾病呈正相关。TGF-β的增加表达可能诱导大量细胞外基质产生,并伴有正常猪动脉的内膜和中膜增生。

同样,烟雾病患者的血清IL-1β、TNF-α、IL-12水平也高于年龄和性别匹配的健康个体,血清中VIP、CCK、SST水平显著降低;这些水平也与这些受试者的脑脊液(CSF)中检测到的水平相关。

烟雾病患者免疫炎症标志物的比较与评估

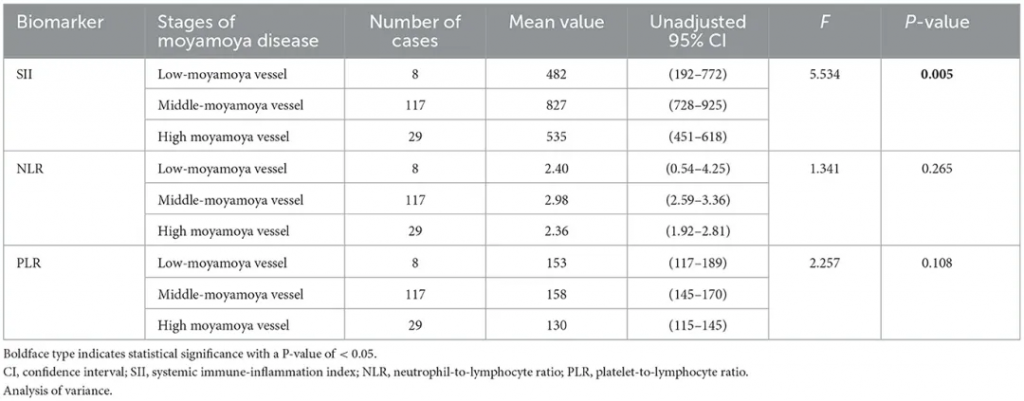

一项对154例烟雾病患者(MMD组)和321例年龄、性别匹配的健康体检者(对照组)进行的回顾性病例对照研究,烟雾病组的全身免疫炎症指数(SII)、中性粒细胞与淋巴细胞比率(NLR)和血小板与淋巴细胞比率(PLR)值均显著高于对照组[分别为754 ± 499 vs.411 ± 205(P< 0.001),2.83 ± 1.98 vs.1.81 ± 0.72(P< 0.001)和152 ± 64 vs.120 ± 42(P< 0.001)]。

SII是一种新型、经济的生物标志物,能够反映炎症和免疫反应之间的平衡状态,ROC曲线分析显示SII的AUC为0.76,优于NLR(0.69)和PLR(0.66),可能是烟雾病患者炎症状态的可靠指标,特别是在评估疾病活动性和预测并发症风险方面具有潜在应用价值。

从免疫炎症的角度,中间阶段烟雾血管群的免疫炎症状态可能变得更加活跃,这一发现似乎意味着铃木阶段的III期和IV期烟雾病患者更容易患中风。 这可为外科手术时机的选择提供参考。

烟雾病与自身免疫疾病有何关联?

烟雾病与某些自身免疫性疾病的共存,促使研究者探索免疫调节紊乱和免疫蛋白异常表达在烟雾病进展中的机制。

Yanagawa等人报告了一例烟雾病患者,其类风湿因子和髓过氧化物酶-抗中性粒细胞胞质抗体的检测结果为阳性。蛋白质阵列数据分析和生物信息学分析帮助鉴定了165种在烟雾病患者血清中显著过表达的自身抗体,这些抗体与翻译后修饰、炎症反应和DNA损伤修复及维护相关。

免疫复合物沉积导致的血管损伤

在烟雾病患者中发现的IgG和IgM沉积可能导致主要脑血管及其分支的内弹性层退化、迂曲和破裂。

在15例烟雾病病例的尸检中发现,内弹性板下以及颈内动脉和大脑前动脉及中动脉中发现了IgG和IgM的沉积。免疫复合物的沉积可能导致中膜平滑肌细胞大量迁移到内皮下,导致内膜增厚和血管腔狭窄。

内皮祖细胞(EPCs)在肿瘤血管生成、缺血组织的血管生成、维持血管稳态以及胚胎期血管发育中发挥作用。

烟雾病患者中EPCs水平的变化

研究发现,烟雾病患者的循环EPCs水平高于动脉粥样硬化性脑血管疾病患者和健康对照组。特别是在有造影显示的烟雾血管的患者中观察到这一现象。

EPCs与烟雾病术后恢复的相关性

一项前瞻性临床试验还发现,在116例烟雾病患者中,EPC计数与术后侧支循环良好之间存在显著相关性。然而,看似矛盾的报告发现,一组未接受手术的高加索成年烟雾病患者和一组患有烟雾病的儿童的血液EPCs水平降低。

EPCs功能异常与烟雾病进展

早期EPC具有3种特异性表面标志物:CD34、CD133和血管内皮生长因子受体2(VEGFR-2),而晚期EPC仅表达2种标志物:CD34和VEGFR-2。不同时期的EPCs在烟雾病病理生理过程中可能发挥不同的作用。

一氧化氮(NO)在烟雾病中的作用

一氧化氮(NO)通过与其受体鸟苷酸环化酶(sGC)结合,在烟雾病的血管重塑和血管收缩调节中发挥重要作用。

NO通过NO-sGC-cGMP途径参与多种生理和病理生理活动,包括血管平滑肌重塑和血管收缩调节。L-精氨酸(NO的前体)对小鼠脑小动脉的扩张作用和NO合成抑制剂L-NMMA的收缩作用证实了这一点。

此外,23名烟雾病患者的脑脊液中NO水平显著高于16名非烟雾病患者的对照样本。sGC突变导致的NO信号传导障碍可能导致烟雾病。可以推测,NO水平的变化可能通过扩大侧支循环中的小血管,影响血管平滑肌,促进异常血管网络的形成,但具体机制尚待阐明。

烟雾病患者中Cav-1的作用

在烟雾病患者中,抑制性调节器Cav-1的减少可能对动脉重塑产生负面影响。

Cav-1是NO的抑制性调节因子,在烟雾病患者中被发现减少,体外研究表明Cav-1的下调抑制了内皮细胞的血管生成并诱导平滑肌细胞凋亡,表明其在烟雾病的动脉重塑中起负面作用。

烟雾病患者中细胞因子的变化

烟雾病患者的血浆中细胞因子,包括生长因子和与血管生成相关的细胞因子,显著改变。

烟雾病患者的血浆中细胞因子,包括生长因子如VEGF和PDGF-BB,以及与血管生成相关的细胞因子显著改变。VEGF的表达可由缺氧诱导,被认为是最有效的促血管生成生长因子。研究发现烟雾病患者的血浆中VEGF浓度显著更高。

VEGF在烟雾病进展中的作用

局部脑缺氧可能通过改变VEGF的表达,促进烟雾血管的形成。

在烟雾病的进展中,局部脑缺氧可能引起VEGF表达的变化,这可能有助于烟雾血管的形成。此外,VEGF的受体sVEGFR-1和sVEGFR-2在烟雾病患者中减少,接受间接搭桥手术的烟雾病患者往往有更好的侧支形成,sVEGFR-1和sVEGFR-2水平更低。

MMP-9及其他细胞因子在烟雾病中的作用

作为与血管生成相关的细胞因子,MMP-9靶向胶原IV,通过降解细胞-细胞和细胞-基质接触,破坏内皮基底膜的稳定性,并可能参与破坏血脑屏障。

一些零星的研究报告了烟雾病患者血清或脑脊液中其他细胞因子如bFGF、HGF、PDGF-BB、MCP-1的表达增加。这些细胞因子主要引起内皮细胞的增殖和平滑肌细胞的迁移,导致内膜增生和病理性侧支血管形成。然而,这些细胞因子是否在烟雾病的进展中起启动作用,或者仅仅是中间产物,尚不清楚,需要进一步研究。

血脂异常与烟雾病

肠道菌群

越来越多的证据表明,肠道微生物群是影响宿主代谢和免疫稳态的关键环境成分。肠道微生物组在心脑血管疾病如高血压、动脉粥样硬化和中风中的重要性得到了很多关注。

在这些病症中,由肠道微生物组产生的许多代谢物被吸收到循环系统中,在循环系统中它们被宿主酶进一步加工,导致对靶器官的损伤。

2021-2022年进行的一项前瞻性病例对照研究,纳入2021年6月至2022年5月期间在首都医科大学附属北京天坛医院神经外科就诊的72例烟雾病型脑血管疾病成人患者(年龄≥ 18岁),排除了10名烟雾综合征患者和2名粪便样本不足的患者,也就是60例烟雾病患者vs 60例健康对照,采用16S rRNA测序技术,对烟雾病患者的肠道菌群进行了系统分析。

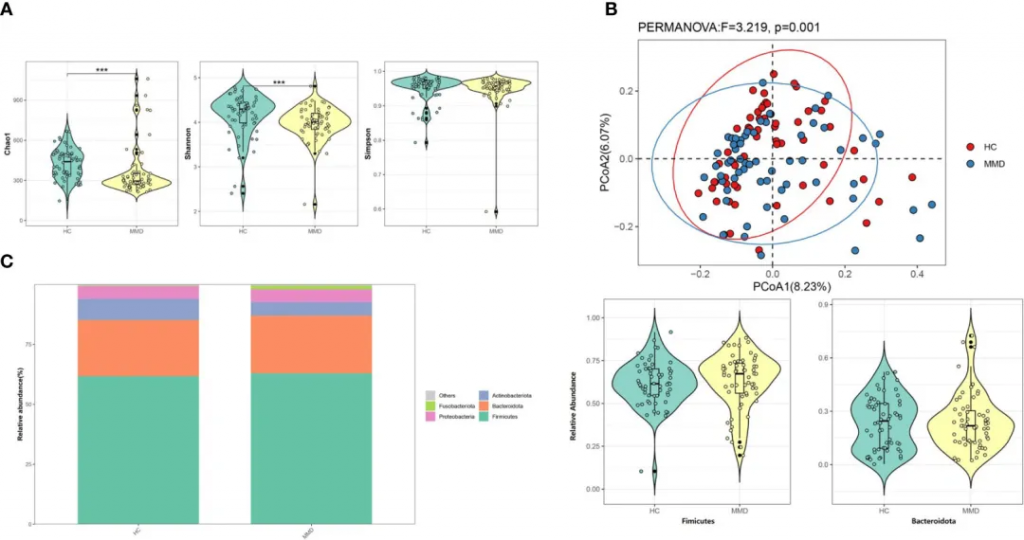

多样性

研究发现烟雾病组患者的α多样性指数显著降低,具体表现为Shannon指数和Chao 1指数的明显下降。这种多样性的降低,提示烟雾病患者肠道微生态系统的稳定性可能受到影响。同时,通过加权UniFrac距离分析的β多样性也显示出显著差异,表明烟雾病患者的菌群群落结构发生了明显改变。

烟雾病和对照组之间微生物多样性和微生物组组成的比较

doi.org/10.3389/fcimb.2023.1252681

菌群组成

研究发现了以下特征性改变:

门水平的变化

属水平的特征性改变

增加的菌属:

梭杆菌属(Fusobacterium)

梭杆菌属(Fusobacterium)是口腔或结肠中的一种机会性肠道厌氧菌。近年来,许多研究表明梭杆菌通过调节免疫炎症因子参与结直肠癌的生长和进展。此外,梭杆菌可以促进促炎因子和活性氧物质的产生,这可能在慢性炎症中起关键作用。

在该研究中,烟雾病组中梭杆菌的丰度高于HC组。因此,推测梭杆菌介导的慢性炎症可能与烟雾病的发生发展有潜在的关系是合理的。

Lachnoclostridium

与正常人群相比,结直肠癌患者的该菌相对丰度更高。

心脏病患者血浆中的三甲胺-N-氧化物(TMAO)水平越高,其心血管疾病风险就越大,呈现明显的剂量依赖关系。后续研究进一步证实,血液中TMAO水平升高与高血压和高同型半胱氨酸血症的发生率密切相关。

TMAO的形成过程涉及肠道菌群代谢:首先,肠道微生物产生三甲胺(TMA)这一代谢产物,随后TMA在肝脏中经过含黄素的单加氧酶3的作用,转化为TMAO。近期研究发现,Lachnoclostridium能够促进TMA的产生,进而加速动脉粥样硬化的发展。

这一发现与烟雾病的研究产生了联系。既往研究已经表明,血液中同型半胱氨酸水平升高会增加患烟雾病的风险。在本研究中,研究人员观察到烟雾病患者体内Lachnoclostridium的含量明显高于健康对照组。基于这些发现,研究团队提出一个新的假说:Lachnoclostridium可能通过影响同型半胱氨酸的水平,并促进TMAO的产生,参与烟雾病的发病过程。

更值得注意的是,研究还发现在烟雾病患者中,Lachnolostridium属的含量与收缩压(SBP)呈现正相关。这一现象可能也与乳杆菌影响TMAO合成有关,提示乳杆菌的含量可能可以作为预测烟雾病患者血压变化的一个指标。

减少的菌属:

双歧杆菌属(Bifidobacterium)

双歧杆菌是重要的肠道有益微生物。先前的研究已经表明双歧杆菌与血浆TMAO和TMA呈负相关。在该实验中,烟雾病组群具有比HC组群更少的双歧杆菌丰度。如前所述,这种趋势的出现是合乎逻辑的。

肠杆菌属(Enterobacter)

肠杆菌可在人类胃肠道中发挥益生菌作用。在这项研究中,烟雾病患者中肠杆菌属的相对丰度也降低了。

双歧杆菌和肠杆菌对烟雾病的发生、发展可能有拮抗作用。

在临床应用方面,研究者基于4个特征性属建立了预测模型,该模型的ROC曲线下面积达到0.921,显示出良好的诊断价值。这些发现为烟雾病的早期筛查提供新的指标。

一项研究通过分析27例烟雾病患者、7例ICAD患者和15例对照者的粪便样本16S rRNA测序数据,发现烟雾病患者中活泼瘤胃球菌(Ruminococcus gavus)丰度显著升高,而Roseburia inulinivorans丰度显著降低,这两种菌群的变化与疾病风险增加约10倍相关。

活泼瘤胃球菌在烟雾病患者中丰度显著升高,是区分烟雾病和对照的有效生物标志物(AUC=0.81)。

活泼瘤胃球菌 (Ruminococcus gavus)

Ruminococcus gnavus是一种常见的肠道微生物,属于厚壁菌门,R. gnavus在肠道粘膜的粘液层中具有优势,能够降解粘液作为能量来源,并通过产生细菌素来保护和定植。

同时R. gnavus与多种炎症性疾病有关,包括炎症性肠病(IBD)、肠易激综合征(IBS)、湿疹、代谢紊乱和风湿性疾病。

R. gnavus已知能够产生一种炎症性多糖,这种多糖能够激活树突状细胞分泌肿瘤坏死因子-α(TNF-α),并以TLR4依赖的方式增加RNF213的表达。RNF213是一种可能的细菌感染感应器,其功能障碍可能导致病原体清除不足,从而引发持续的炎症,这可能与烟雾病的病理过程有关。

口腔菌群

日本烟雾病患者口腔菌群中弯曲杆菌丰度较高

研究通过对比日本烟雾病患者(未经手术治疗的)(n=16) 与健康人群(n=15)的口腔和肠道微生物组成发现,烟雾病患者口腔中弯曲杆菌的丰度显著高于健康人群。

烟雾病患者的口腔微生物多样性(Chao1指数和观察到的物种)高于健康对照组;两种分析方法(LEfSe和ANCOM-BC)均证实弯曲杆菌在烟雾病患者口腔中显著富集。

弯曲杆菌 (Campylobacter)

弯曲杆菌是一类革兰氏阴性、微需氧的细菌,广泛存在于鸟类、哺乳动物和人类的消化道,要通过粪口途径传播,是全球常见的细菌性腹泻病原体之一。

弯曲杆菌感染主要引起急性胃肠炎,症状包括腹泻(常带血)、腹痛、呕吐、发热和恶心等,大多数感染是自限性的,但免疫力低下的人群(如儿童、老年人和免疫抑制者)可能发展为严重并发症。

感染途径主要包括食用受污染的肉类、乳制品、蔬菜和水果,以及饮用未经处理的水或牛奶。

弯曲杆菌是如何参与烟雾病发病机制的?

在日常口腔卫生实践中,口腔细菌可以短暂地进入血液循环,弯曲杆菌可能通过这种短暂性血源感染到达血管组织,通过血液传播可能激活颅内动脉的免疫反应。

分子机制相互作用:

弯曲杆菌含有脂多糖(LPS),RNF213基因(烟雾病的易感基因)参与细胞内细菌脂多糖的泛素化过程,这种相互作用提示弯曲杆菌可能通过影响RNF213基因功能参与烟雾病发病。

免疫调节作用:

弯曲杆菌能够上调HT-29细胞中的TLR4和MD-2表达,虽然不是血管细胞系,但可通过这一机制调节免疫应答,这种免疫调节作用可能与烟雾病患者颅内动脉病变相关。

炎症反应激活:

这些发现表明弯曲杆菌可能是烟雾病发病机制中的重要环境因素,通过血源性感染、免疫调节、与RNF213基因的相互作用等多重途径参与疾病的发生发展。

一项研究探讨了血浆尿素循环代谢物与成人烟雾病(MMD)风险之间的关系。研究发现,血浆鸟氨酸水平升高与成人烟雾病风险增加显著相关,而精氨酸、尿素和全球精氨酸生物利用度比(GABR)水平升高则与烟雾病风险降低相关。

鸟氨酸是产生脯氨酸、多胺和瓜氨酸的必需结构单元,并且对于控制许多代谢活性至关重要。鸟氨酸与线粒体功能异常有关,可能受到炎症因子的影响。

精氨酸是一种与许多生物过程相关的氨基酸,包括蛋白质合成、免疫反应和一氧化氮的产生,精氨酸可能是缺血性脑血管疾病中的保护因子。具有抗炎效果;产生一氧化氮,帮助血管舒张;有助于预防血小板和白细胞粘附。

这些发现表明,血浆尿素循环代谢物可能是烟雾病风险的潜在生物标志物,有助于疾病的早期诊断,为治疗提供新的思路。当然,未来还需要更多的研究来验证这些发现。

烟雾病的诊断是一个复杂的过程,涉及多种影像学检查方法,以观察脑部血管的异常变化。以下是烟雾病主要的诊断方法:

影像学检查

影像学检查是诊断烟雾病的关键步骤,可以帮助医生观察到脑部血管的异常变化,如颈内动脉狭窄或闭塞,以及异常血管网的形成。

-计算机断层扫描 (CT) 和 CT血管造影 (CTA)

CT可以显示脑部的结构,而CTA可以提供血管的详细图像,帮助识别颈内动脉的狭窄或闭塞。

-磁共振成像(MRI)

MRI能够提供脑部的详细图像,有助于识别烟雾病相关的脑组织变化,如脑缺血或出血。

-磁共振血管造影(MRA)

MRA是一种无创的血管成像技术,可以显示脑部血管的结构和血流情况,对于发现烟雾病的血管异常非常有用。

-数字减影血管造影(DSA)

DSA被认为是诊断烟雾病的“金标准”。通过将造影剂注入血管,并进行X射线成像,DSA可以清晰地显示血管的狭窄、闭塞和异常血管网。

烟雾病有哪些分期?不同分期有什么特点?

铃木分期法是一种根据血管造影结果对烟雾病进行分期的方法,它有助于评估疾病的严重程度和进展。

铃木分期法的六个阶段:

第一阶段(初期):

第二阶段(早期):

第三阶段(中期):

第四阶段(晚期):

第五阶段(末期):

第六阶段(终末期):

以上是铃木分期法,不同分期的烟雾病患者可能需要不同的治疗方法。例如,早期患者可能只需要密切监测,而晚期患者可能需要手术治疗。

3、肠道菌群检测

随着医学研究的深入,肠道菌群检测作为一种新兴的辅助诊断手段,显示出其在烟雾病诊断中的潜力。

肠道菌群检测的优势在于其非侵入性和易操作性。通过分析粪便样本中的微生物组成,可以为烟雾病的诊断提供重要的生物标志物。

烟雾病患者的肠道菌群与健康对照组存在显著差异。通过前瞻性病例对照调查,研究人员发现,烟雾病患者的肠道菌群中,Lachnoclostridium和梭杆菌属(Fusobacterium)的相对丰度增加,而双歧杆菌属和肠杆菌属的相对丰度减少。这一发现揭示了肠道菌群与烟雾病之间的关联,并为无创辅助诊断提供了新的思路。通过识别特定的肠道微生物标志物,医生可以更早地发现烟雾病,从而及时干预,改善患者的预后。

此外,肠道菌群检测的结果还可以与影像学检查相结合,提高诊断的准确性。例如,通过比较肠道菌群检测结果与铃木分期法的分期,临床医生可以更全面地评估患者的病情,制定个性化的治疗方案。

一、传统治疗方案选择

烟雾病的传统治疗主要集中在改善脑部血流,以减少缺血性和出血性卒中的风险。治疗方法包括药物治疗和手术治疗。

药物治疗

抗血小板药物:用于减少血栓形成,如阿司匹林。抗血小板药物治疗的获益和风险需要权衡。

根据2021年美国心脏协会/美国卒中协会(AHA/ASA)指南建议:

2021年日本烟雾病管理指南同样提出:

例如,西洛他唑是一种多效抗血小板药物,它是一种选择性磷酸二酯酶III抑制剂,具有抗血小板、抗血栓形成和血管扩张作用。在一项大型人群研究中,西洛他唑与其他抗血小板药物相比,在新诊断的烟雾病患者中,死亡率下降幅度最大。已成为烟雾病管理的潜在治疗方法。

抗癫痫药物:控制癫痫发作,尤其是在有癫痫症状的患者中。

神经保护剂应用:主要用于改善神经功能,但缺乏大规模随机对照研究证据,临床应用需要个体化考虑。

钙通道阻滞剂:用于缓解由烟雾病引起的头痛,也有研究认为要谨慎使用。

烟雾病血管病变中的头痛治疗

典型地具有偏头痛(>50%伴先兆)或紧张型头痛的特征。烟雾病血管病变中头痛的病理生理机制和最佳治疗尚不确定,但应避免限制血管舒张(降钙素基因相关肽靶向治疗)、增强血管收缩(曲坦类、麦角类)或降低血压(β受体阻滞剂、钙通道阻滞剂)的药物。

一项前瞻性非随机研究中,手术血运重建后使用阿托伐他汀可改善术后数字减影血管造影的侧支循环。

在无烟雾病血管病变的患者中,阿托伐他汀已被证明可降低偏头痛的频率,但这尚未在烟雾病血管病变患者中进行专门评估。

手术治疗

直接血管搭桥手术:将颅外血管直接连接到颅内血管,以改善血流。

间接血管搭桥手术:通过各种方法(如贴敷术)促进新血管形成,增加血流。

二、手术治疗的具体方法

烟雾病的手术治疗旨在通过重建血流来改善脑的血供,减少卒中风险。

直接血运重建

颞浅动脉-大脑中动脉搭桥:将头皮的颞浅动脉直接连接到大脑中动脉,以改善血流,就像新建一条高速公路来绕过交通堵塞。

间接血运重建

在大脑表面铺设血管组织(如肌肉或硬脑膜),随着时间的推移,鼓励新血管生长。这是一个缓慢的过程,但可能是有效的,特别是对儿童。

脑肌血管粘连术:将带血管的肌肉贴附到大脑表面,促进新血管生成。

脑硬脑膜动脉血管粘连术:将硬脑膜及其血管贴附到大脑表面。

这些技术之间的选择取决于各种因素,包括患者的年龄、疾病阶段和整体健康状况。通常,这两种方法的组合用来最大限度地提高成功的机率。

三、微生物组干预策略

近年来,微生物组干预作为一种新兴的治疗策略,开始在烟雾病治疗中受到关注。研究发现,烟雾病患者的肠道菌群与健康人存在显著差异,这可能与炎症和免疫反应有关。

通过调节肠道菌群平衡,可能有助于减轻炎症,改善血管健康。

通过补充双歧杆菌等显著减少的有益菌,改善烟雾病患者的肠道菌群平衡。

通过调整饮食结构,环境因素控制,粪菌移植等方式,促进有益菌群生长,减少可能影响肠道菌群的不利因素。

定期检测关键菌群的相对丰度变化,评估多样性指数及相关菌群变化情况,结合临床症状改善情况进行综合评估。

在这个过程中注意,选择安全性已验证的益生菌,避免过度干预。菌群干预作为综合治疗的组成部分,也可以与其他治疗方案协调,同时指导自我监测要点,制定长期维持计划,保持治疗方案的灵活性,根据患者反应及时调整。

四、危险因素控制

一些因素与预后相关,例如:

其他关于烟雾症的相关问题

应该什么时候看医生?

一些相关的自我判断如下:

如果出现上述任何症状,尤其是当它们突然出现或迅速恶化时,应立即寻求医疗帮助。烟雾病是一种进展性的血管疾病,及时的诊断和治疗对于预防严重并发症至关重要。

需要终身服药吗?

烟雾病是否需要终身服药取决于患者的具体情况。烟雾病的治疗主要以手术为主,药物治疗仅作为辅助手段,并不能从根本上解决问题。

对于无症状或病情较轻的患者,国内和日本的指南通常建议以随访和观察为主,不建议长期用药。

然而,对于有症状或病情较重的患者,可能需要短期或长期使用药物来控制症状,如抗血小板药物、血管扩张剂等,但这些药物并不能完全治愈烟雾病。

请根据病情变化调整用药方案。不建议擅自停药。因为每个病人情况不同,需要个性化的治疗方案,具体用药方案需要遵医嘱。

术后护理和康复是治疗过程的关键组成部分

患者可能需要物理治疗,职业治疗或语言治疗来恢复受疾病或手术干预影响的功能。这是一个需要耐心、毅力和支持性护理的过程。

定期复查的频率是多少?

初诊后未手术患者:

手术后患者:

复查内容可能包括:

以上这些建议仅供参考,具体复查频率和内容需要根据个人情况由专科医生制定,并根据病情变化适时调整。

烟雾病患者在保守治疗与手术治疗之间的选择标准是什么?

手术治疗可以显著改善脑血流,减少症状发作频率和严重程度,防止脑卒中等并发症。然而,手术风险较高,需要医疗团队进行操作。

保守治疗可以有效控制症状,延缓疾病进展,提高患者生活质量,但需要长期坚持,且疗效因人而异。

烟雾病患者在选择保守治疗与手术治疗之间的标准主要取决于病情的严重程度、患者的年龄和健康状况、手术的风险与效果、个人意愿等。

病情严重程度:

轻微或初期烟雾病:对于症状较轻或病变较轻的患者,保守治疗是首选。保守治疗包括药物治疗(如抗血小板药物、血管扩张剂、神经营养药物等)、康复训练、生活方式管理等。

进展性或重度烟雾病:对于病情进展较快或症状较重的患者,手术治疗可能是更好的选择。手术治疗可以改善脑血流,减少症状发作频率和严重程度,防止脑卒中等并发症。

患者年龄和健康状况:

年轻患者:年轻患者身体恢复能力较强,手术治疗可能是更好的选择。

老年患者:老年患者身体承受能力较弱,药物治疗或保守治疗可能更为合适。

有其他严重基础疾病或并发症的患者:可能需要谨慎选择手术治疗,以免加重病情。

长期监测对于烟雾病患者至关重要。定期随访影像学和神经系统评估有助于跟踪疾病进展和干预措施的有效性。

如何预防烟雾病?

保持情绪稳定,避免血压忽高忽低,对脑血管产生不利影响。

避免在生气、哭泣或吹气球时突然过度换气,以防短暂性脑缺血发作。

对于长期伴有睡眠障碍的患者,需要去心理科专科就诊,调节失眠。

控制高血压、糖尿病等慢性疾病,减少对血管的损害。

多吃富含维生素C、E等抗氧化成分的食物,如新鲜蔬果、坚果等,以增强免疫力。

保持适量的体育活动,有助于身体健康和血液循环。

烟雾病作为一种罕见而复杂的脑血管疾病,其发病机制和治疗策略一直是医学界关注的焦点。近年来的研究揭示了肠道菌群与烟雾病之间存在着密切联系,为疾病的诊断和治疗开辟了新的思路。

肠道菌群检测中,基于大数据建立的预测模型显示出良好的辅助诊断价值,这为无创性诊断方法的发展带来了新的希望。微生物组干预作为一种新兴的治疗策略,可能为传统的药物和手术治疗提供有益补充。

然而,我们也应该认识到,目前的研究仍处于探索阶段,需要更多的临床验证来确认这些发现的可靠性和实用性。同时需要多学科的协作努力,将基础研究与临床实践紧密结合,不断推进烟雾病诊疗水平的提升。

谷禾致力于推动肠道菌群与各类疾病之间的机制理解和临床应用,目前正与首都医科大学开展烟雾病患者队列的肠道菌群研究,并在多家医院进行多点临床验证。借助谷禾肠道菌群数据模型促进烟雾病的机理研究以及愈后和药物干预策略的改善。

注:本账号内容仅作交流参考,不作为诊断及医疗依据。

主要参考文献

He, S., Duan, R., Liu, Z. et al. Characteristics of cognitive impairment in adult asymptomatic moyamoya disease. BMC Neurol 20, 322 (2020).

Hirano, Y.; Miyawaki, S.; Imai, H.; Hongo, H.; Teranishi, Y.; Dofuku, S.; Ishigami, D.; Ohara, K.; Koizumi, S.; Ono, H.; et al. Differences in Clinical Features among Different Onset Patterns in Moyamoya Disease. J. Clin. Med. 2021, 10, 2815.

Bax BE and Pacitti D (2023) Editorial: Biomarkers to evaluate rare diseases. Front. Mol. Med. 3:1237089.

Nguyen VN, Parikh KA, Motiwala M, Erin Miller L, Barats M, Milton C and Khan NR (2022) Surgical techniques and indications for treatment of adult moyamoya disease. Front. Surg. 9:966430.

Takayanagi, K., Kanamori, F., Ishii, K. et al. Higher abundance of Campylobacter in the oral microbiome of Japanese patients with moyamoya disease. Sci Rep 13, 18545 (2023).

Yu X, Ge P, Zhai Y, Liu W, Zhang Q, Ye X, Liu X, Wang R, Zhang Y, Zhao J and Zhang D (2023) Gut microbiota in adults with moyamoya disease: characteristics and biomarker identification. Front. Cell. Infect. Microbiol. 13:1252681.

Liu E, Liu C, Jin L, Zhou H, Tan X, Zhang G, Tao W, Gao X, Zhao H, Luo C, Li X and Yang S (2023) Clinical value of the systemic immune-inflammation index in moyamoya disease. Front. Neurol. 14:1123951.

Mineharu, Y., Nakamura, Y., Sato, N. et al. Increased abundance of Ruminococcus gnavus in gut microbiota is associated with moyamoya disease and non-moyamoya intracranial large artery disease. Sci Rep 12, 20244 (2022).

Zhang X, Xiao W, Zhang Q, Xia D, Gao P, Su J, Yang H, Gao X, Ni W, Lei Y, Gu Y. Progression in Moyamoya Disease: Clinical Features, Neuroimaging Evaluation, and Treatment. Curr Neuropharmacol. 2022;20(2):292-308.

Mineharu Y and Miyamoto S (2021) RNF213 and GUCY1A3 in Moyamoya Disease: Key Regulators of Metabolism, Inflammation, and Vascular Stability. Front. Neurol. 12:687088.

Gonzalez NR, Amin-Hanjani S, Bang OY, Coffey C, Du R, Fierstra J, Fraser JF, Kuroda S, Tietjen GE, Yaghi S; American Heart Association Stroke Council; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; and Council on Clinical Cardiology. Adult Moyamoya Disease and Syndrome: Current Perspectives and Future Directions: A Scientific Statement From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2023 Oct;54(10):e465-e479.

Zhang D, Huang L, Huang Z, Zhou Q, Yang X, Gu H, Li Z, Shi Y, Gan L, Wang H, Ma X, Wang Y, Zhao J. Epidemiology of Moyamoya disease in China: A nationwide hospital-based study. Lancet Reg Health West Pac. 2021 Dec 11;18:100331.

Zhang H, Zheng L, Feng L. Epidemiology, diagnosis and treatment of moyamoya disease. Exp Ther Med. 2019 Mar;17(3):1977-1984.

Ge, P., Yin, Z., Tao, C. et al. Multiomics and blood-based biomarkers of moyamoya disease: protocol of Moyamoya Omics Atlas (MOYAOMICS). Chin Neurosurg Jl 10, 5 (2024).

Han W, Jin F, Zhang H, Yang M, Cui C, Wang C, Jiang P. Association of Brain-Gut Peptides with Inflammatory Cytokines in Moyamoya Disease. Mediators Inflamm. 2020 Apr 28;2020:5847478.

谷禾健康

2024 年美国胃肠病学会 (AGA) 和欧洲神经胃肠病学和运动学会 (ESNM) ,在华盛顿特区组织了第 12 届肠道微生物组健康世界峰会。

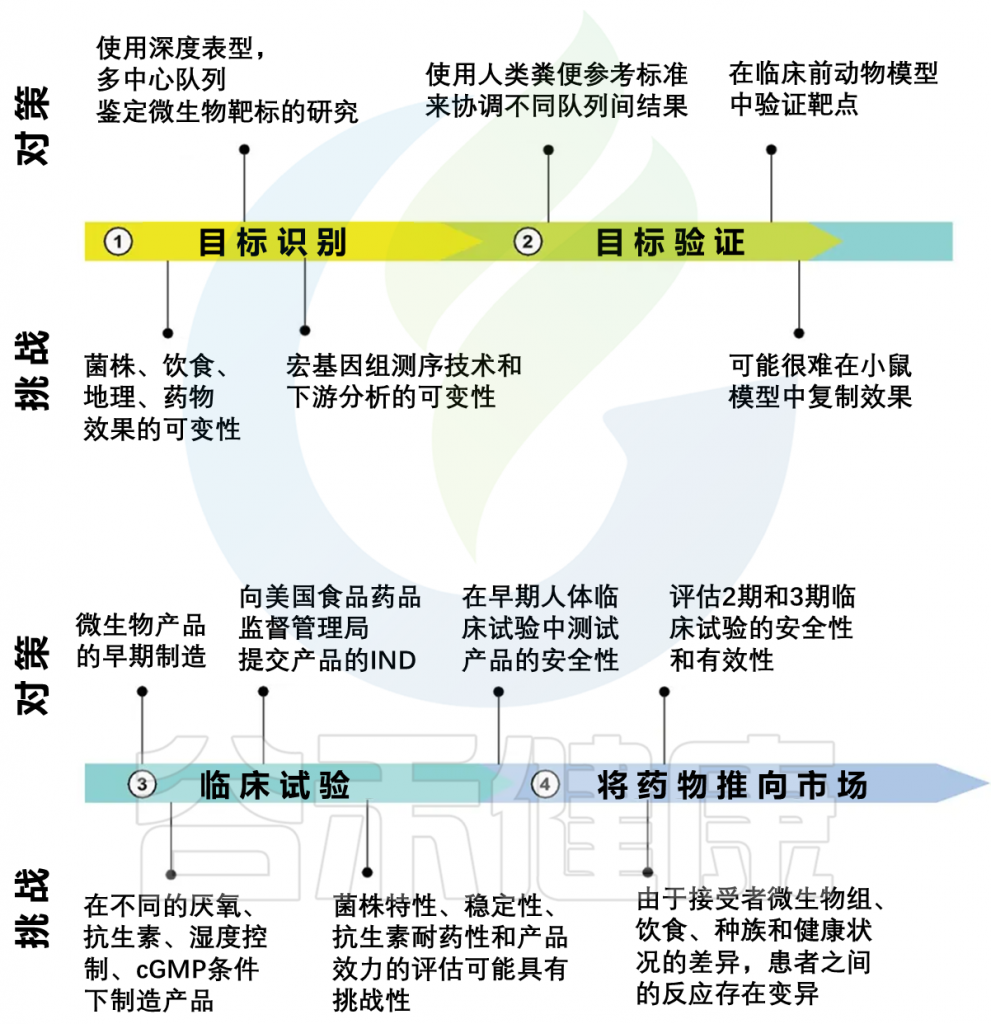

通过为期 2 天的全体会议、研讨会、海报展示和现场讨论,学界泰斗、医生、研究人员以及食品药品管理局和制药行业的代表参与其中,会议重点讨论了开发基于微生物组的疗法,预防和治疗人类疾病的策略和挑战。

本文介绍下该会议期间讨论的主要内容,包括:

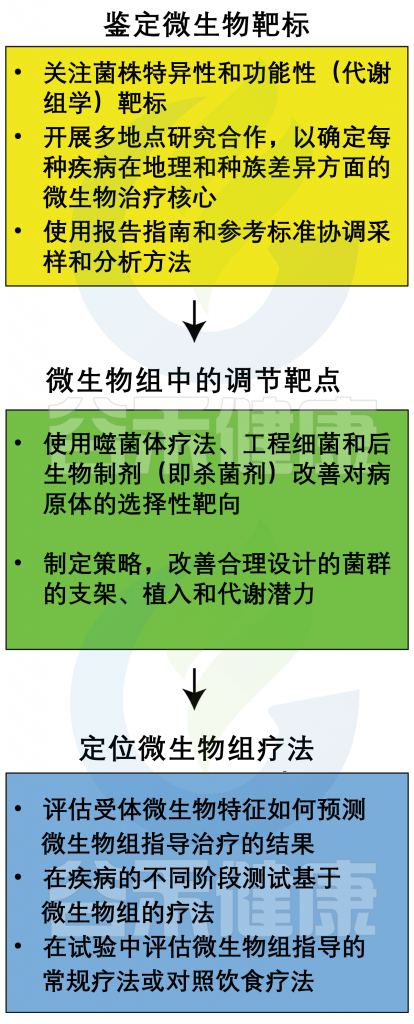

1)如何更好的识别微生物及其可以调节的靶向目标?

2)哪些措施可以操控干预微生物组?

3)未来的基于微生物的疗法如何与现实需求结合走出临床范式?

doi.org/10.1080/19490976.2024.2400579

在开发基于微生物组的治疗方法时,我们首先需要明确针对特定疾病的目标。这些目标可能是引发疾病的有害微生物,也可能是能够预防或改善疾病的有益微生物。通过对比患者和健康人群的微生物组,我们有望发现这些关键目标。

然而,在疾病状态下找出高度可重复的微生物组特征仍面临诸多挑战。

影响微生物组研究的复杂因素

确定疾病状态下高度可重复的微生物组特征仍然具有挑战性。

部分原因可能是由于影响队列微生物组的复杂混杂因素,包括:

宿主特异性因素

研究特异性因素

不同研究中心的宏基因组测序技术的差异可能会在多个环节引入偏差,包括:

在 MOSAIC 标准挑战赛中,44 家实验室提交了 7 项共享参考标准的结果,以评估微生物组研究方法设计的影响。

16s 测序显示厚壁菌门与拟杆菌门的比例升高,鸟枪法宏基因组学却强调了相反的结果,引发了人们对两种测序策略结果可比性的担忧。

更深入地描述患者群体

尽管存在上述挑战,宿主微生物组研究仍然是确定治疗性微生物靶点的基础。

精心设计队列:有助于克服潜在混杂因素的影响。

选择不同地理位置的患者:有助于区分真正的致病物种和与疾病无关的过客菌株。

改进数据收集方法,深入描述患者表型:

是因还是果?——前瞻性队列设计

使用临床前前瞻性队列设计,例如:调查炎症性肠病 (IBD) 患者一级亲属微生物组的 GEM 研究,可以识别出驱动早期亚临床发病机制的微生物,从而有可能解决“先有鸡还是先有蛋”的难题,即混淆差异丰富的微生物是疾病的原因还是结果。

从干预研究中收集样本可能有助于纳入更好的对照,并更深入地了解治疗效果和潜在机制。

最后,使用面向微生物组输入的人工智能模型,例如微生物组可区分可解释时间规则引擎 (MDITRE),可以更好地利用纵向时间序列数据来揭示与宿主疾病表型相关的微生物靶标。

微生物靶标的可重复性和有效性

可重复性一直是微生物组研究的一大挑战。虽然使用报告指南和一致的测序和分析流程方法可以提高队列的可复制性,美国国家标准与技术研究所即将推出的人类粪便参考材料可能有助于跨研究中心对测序结果进行有意义的比较。

该人类粪便参考材料是通过收集健康捐赠者粪便样本,在-80°C下均质化和储存,然后详细表征,包括宏基因组测序、流式细胞术、培养组学、代谢组学。

在未来的微生物组研究中,实验室可以使用该参考标准来对其协议进行基准测试并描述其流程中的偏差。

在群体中确定疾病特异性微生物靶点后,可以在临床前动物模型中测试微生物的效果。

这种方法已用于验证临床 IBD 相关肺炎克雷伯菌菌株在易患结肠炎的无菌小鼠模型中的致病作用。

类似地,在瘦人中发现Akkermansia muciniphila菌株可以逆转肥胖小鼠模型中高脂饮食引起的代谢紊乱,包括胰岛素抵抗。

通过对患者群体进行大规模数据挖掘,随后在适当的临床前小鼠模型中进行验证,可以概括出一种针对每种疾病识别微生物组治疗核心的方法。

一旦确定了致病或有益微生物目标,有效消除致病菌或将有益微生物引入人体肠道的策略仍然具有挑战性。例如:

抗生素治疗挑战:

粪便微生物移植(FMT)优点:

局限性:

传统益生菌挑战:

然而,开发新型微生物组导向治疗方法还需要克服监管障碍,比如:

针 对 病 原 体

通过使用生态导向治疗方法,可以消除人体内的致病微生物,而不会影响周围的微生物群。

噬菌体是一种很有前途的操控细菌的工具,因为这些病毒可以高度特异性地感染细菌,而不会伤害宿主。

优势

概念验证研究

在一项概念验证研究中,Elinav 及其同事表明,5 种噬菌体鸡尾酒疗法可以特异性地根除肺炎克雷伯氏菌,并改善易患 IBD 的无菌小鼠的结肠炎症。

研究意义:

提供了一个完整的研究框架:

替代方法是改造噬菌体或细菌以携带 CRISPR-Cas9 系统,或利用后生元或微生物产生的分子(如细菌素),可以选择性地消除病原体。

将有益微生物纳入肠道微生物群

下一代益生菌

为了突破传统益生菌或 FMT 的局限性,新方法包括开发下一代益生菌或以人为中心的微生物菌株,以预防或治疗疾病。

特点:

案例研究:Akkermansia muciniphila

在 32 名超重和肥胖志愿者中,这种菌株的给药安全且耐受性良好,改善了胰岛素敏感性、总胆固醇,并减轻了体重和肝功能障碍。

其他进展:

Faecalibacterium prausnitzii在IBD治疗中的临床试验

挑战

潜在解决方案

单菌株益生菌的效果可能有限,因为单菌株可能难以融入复杂的微生物群落并发挥治疗作用。

相比之下,由 8-12 个菌株组成的简单定义的微生物群落可以克服此类挑战。

案例研究

VE303(8个共生梭菌菌株)

GUT-108(11种细菌菌株)

其他应用

局限性

改进方向

复杂的联合体包含 100 多种微生物菌株,可以提供支架和功能潜力,以有意义地改变受体微生物组。

案例研究:Hcom2

优势

潜在应用

挑战

开发基于 FMT 的产品或下一代益生菌需要向 FDA 提交新药临床试验 (IND) 申请。

IND 通常需要评估产品中的微生物菌株、抗生素耐药性概况、相关菌株的基因组序列、制造工艺细节、稳定性数据、效力测试。

一旦研究小组或公司准备将产品投入临床试验,他们可以要求与 FDA 举行 IND 前会议,讨论最佳准备 IND 的方法。FDA 最近已经批准了基于微生物组的产品。

虽然在识别与疾病相关的微生物以及随后开发微生物组导向疗法方面已经取得了概念验证成功,但此类疗法能否在实际应用中提供有意义的临床益处仍是一个挑战。

粪便微生物移植(FMT)的局限性

优点:

局限性:

效果不一致:

肥胖和代谢综合征研究结果:

荟萃分析(6项随机对照试验)显示:

溃疡性结肠炎治疗中的挑战:

虽然 FMT 以外的微生物组导向疗法在治疗复杂疾病方面越来越受到关注,但有几个因素使这些治疗的成功变得复杂,包括:

个性化治疗计划:

挑战:如何根据个体微生物组特征定制治疗方案

需要:更精准的微生物组分析和个体化治疗策略

饮食的补充作用:

挑战:饮食对微生物组的影响如何与治疗协同

需要:整合饮食干预和微生物组治疗

治疗定位:

挑战:如何有效将微生物组疗法与现有治疗结合

需要:考虑疾病阶段和其他治疗方法的影响

高分辨率、纵向微生物组测序纳入多中心临床试验

将高分辨率、纵向微生物组测序研究纳入微生物组导向产品的多中心临床试验,可能提供更多可行的见解,了解接受者资料如何更好地预测微生物组导向治疗的临床意义终点。

通过这种深入的研究,我们可以更准确地评估微生物组导向治疗的临床价值,为个性化治疗方案的制定提供坚实基础。

机器学习方法在预测供体-接受者互补性中的应用

定制的机器学习建模方法也可能更好地预测供体和接受体的互补性。这种创新方法可能带来以下优势:

功能性缺陷纠正作为个性化治疗的新趋势

个性化治疗的新趋势正在从关注分类学变化转向纠正功能性缺陷,也可能被证明是一个更具临床意义的目标。

开发能够快速筛查个体肠道主要代谢物的技术至关重要。这些关键代谢物包括:

通过快速、准确地识别这些代谢物的变化,可以为每位患者量身定制最适合的微生物治疗方案。

应用案例:IBD患者的个性化治疗

以炎症性肠病(IBD)患者为例:

问题识别:

创新解决方案:

治疗目标:

这种方法开辟了微生物组治疗的新途径。

将基于微生物组的疗法与患者饮食相结合

饮食习惯能显著影响宿主的微生物群结构。这种影响主要表现在以下方面:

全植物饮食的影响

纤维干预的效果

饮食干预与微生物疗法的协同作用

虽然健康控制饮食的试验表明可以减轻体重、改善胰岛素敏感性和延长寿命,饮食是否会影响微生物疗法的疗效尚不清楚。

在一项试验中,与标准药物疗法相比,将 FMT 与抗炎饮食相结合能够更好地维持溃疡性结肠炎患者 1 年以上的缓解状态。

然而,特定饮食是否有助于微生物导向疗法在人体中的应用仍是一个未知数。近期,NIH 制定的《精准营养 2020-2030》营养研究战略计划可能为饮食-微生物群相互作用提供基础证据,为个性化饮食设计提供参考,从而提高基于微生物组的疗法的疗效。

在当前治疗模式中定位微生物组导向疗法

如何以及何时将基于微生物组的疗法与传统疗法同时使用,目前在很大程度上仍是未知数。疾病的阶段可能会影响治疗结果。

例如,已知给予 IBD 患者免疫抑制疗法(如肿瘤坏死因子抑制剂)可改善肠道菌群失调,这表明缓解期结肠更有可能支持健康细菌生长。

利用这一概念,使用传统免疫抑制剂治疗宿主,然后利用基于微生物组的疗法来维持健康的疾病状态,可能被证明是一种有用的范例,尽管尚未进行阐明这一概念的研究。

2024 年肠道微生物组健康世界峰会强调,基于微生物组的干预措施在改善人类健康方面取得了进展。

在过去几年中,FDA 批准了 2 种新的基于 FMT 的产品,用于治疗复发性艰难梭菌相关疾病。

大量的下一代益生菌正在开发和测试,以改善慢性人类疾病的结果,而开发联盟的新方法正在扩大定制治疗方案的前景。

测序技术、下游分析和预测模型的快速发展正在推动新一波数据驱动的微生物组研究,为更普遍的基于微生物组的治疗方法的发展提供信息。

然而,推进这些疗法的知识差距仍然存在。围绕这些差距的未来研究可能有助于更好地实现微生物组导向疗法的临床意义,为难以治疗的慢性病患者提供新的、潜在安全和有效的选择。

编辑

doi.org/10.1080/19490976.2024.2400579

会议强调了基于微生物组的个性化治疗方案的重要性,特别是在预防和治疗慢性疾病方面。这与我们肠道菌群检测高度契合。通过深入分析个体的微生物特征,为用户提供量身定制健康建议,优化治疗方案,提高健康管理的效果。

当然,全面准确地表征微生物组是推进微生物组研究和临床应用的关键一步。为了准确表征微生物组,建立一个大规模的数据库是必要的,这个数据库应当包括足够数量的样本,涵盖不同年龄,性别,地域等人群,确保数据的代表性和可靠性。

这种准确表征为后续的改善和干预措施奠定了基础。通过识别与疾病相关的微生物特征,可以用于预测疾病风险,指导预防措施的制定,开发更有针对性的干预策略。

科学技术的不断进步,我们有理由相信,肠道菌群检测和微生物组疗法的应用,将为我们的健康带来革命性的变化。

参考文献:

Jangi, S., & Hecht, G. (2024). Microbiome 2.0: lessons from the 2024 Gut Microbiota for Health World Summit. Gut Microbes, 16(1).

谷禾健康

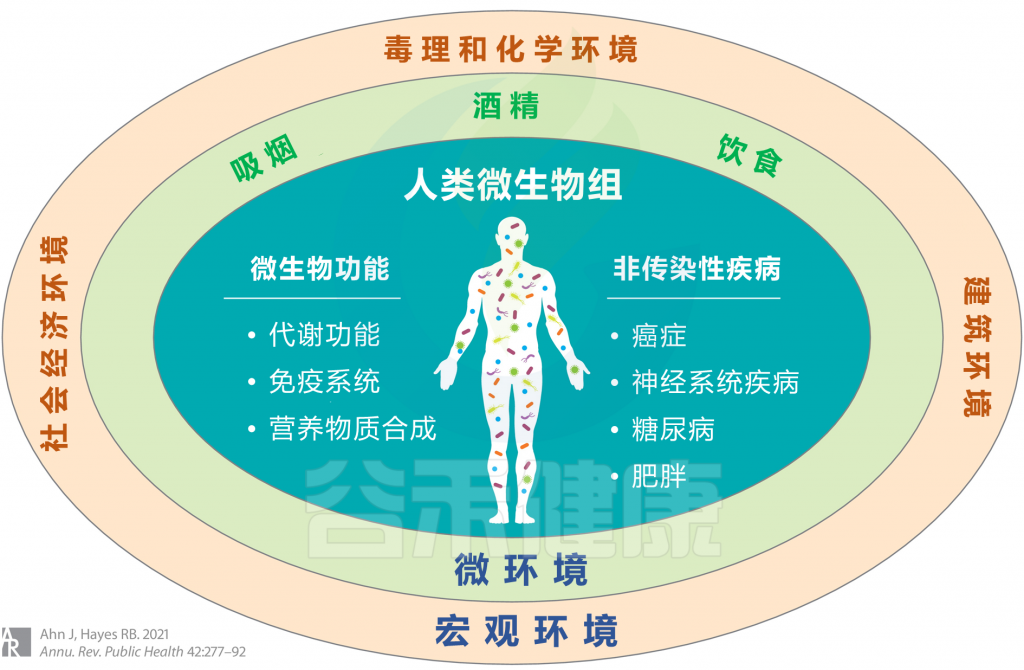

看过往期文章的小伙伴都知道,人体微生物群维持体内的共生关系,促进新陈代谢功能,抵御病原体,训练和发展免疫系统,直接或间接影响我们的大部分生理功能。

每个人都拥有属于自己的独特的微生物组,人与人之间这种显著的个体差异性是疾病易感性差异的潜在来源。

基因是从出生开始确定了,很大程度上伴随着人的一生,微生物组是否也是遗传决定的呢?

2018年的研究显示,家庭中的遗传血统或单个多态性变体在肠道微生物组组成中的作用很小(<2%),而微生物组多样性中超过20%的变异可以从共享的环境因素中推断出来,例如与饮食和生活方式。可见环境是影响微生物组的重要因素。

那么:

影响微生物组环境因素包括哪些?

环境如何对人类微生物组产生影响?

环境如何通过微生物组影响人的健康?

环境对人类微生物组的影响研究会有哪些挑战?

这对理解非传染性疾病的微生物基础带来哪些启示?

本文我们来详细阐述以上问题。

<从广义上考虑环境,涉及宏观环境和微环境,并考虑个人行为,包括吸烟,饮酒和饮食摄入等>

口腔消化道癌症

微生物诱发了至少60%的人类口腔消化道癌症,这表明控制微生物相关过程在预防和治疗口腔消化道癌症方面具有巨大的潜力。

流行病学研究一致报告口腔疾病与口腔消化道癌症(包括头颈部、食道癌、胃癌和胰腺癌)风险之间的联系。由于口腔疾病具有重要的微生物基础,这些观察导致了口腔微生物组与口消化癌的发生有关的假设。

基于大量人群的队列研究中的病例对照研究发现,用漱口水样本评估的诊断前口腔微生物组与随后发生的头颈部、食道和胰腺消化道癌症的相关。一些研究也明确指出了肠道微生物组梭菌属Fusobacterium和其他菌群与结肠癌之间的联系,以及肠道微生物组与炎症性肠病和结直肠腺瘤之间的联系。

微生物来源的信号通过不同的机制调节癌症的许多特征。一般来说,细菌不能直接诱发癌症;这一过程通常伴随着慢性炎症,并需要致癌信号通路的独立突变。

进一步的研究表明,微生物组与宿主之间的交互作用通过调节肿瘤微环境中的先天和适应性免疫功能,对口腔消化道肿瘤发生至关重要。

细菌-癌症模型提出,革兰氏阴性细菌促进致癌作用,因为脂多糖细菌外膜通过Toll样模式识别受体为先天免疫系统反应提供免疫原性刺激,导致由核转录因子NF-κB原瘤细胞因子释放、免疫细胞募集和活性氧释放引起的基因突变。

因此,微生物在形成肿瘤免疫微环境中的作用在癌症的发病机制中具有重要的潜在意义,特别是在口腔消化道。

神经系统疾病

肠道和中枢神经系统通过肠-脑轴相互作用,调节中枢神经系统功能,包括情感行为、认知表现、疲劳和睡眠。

研究表明,肠道微生物组通过影响肠-脑轴,可能在某些神经精神和神经发育障碍中发挥作用,改变行为,并可能影响神经系统障碍的发作和/或严重程度。

无菌小鼠和用抗生素治疗的小鼠表现出大量的神经免疫功能障碍和行为缺陷。主要在临床前模型中,肠道微生物组与大脑障碍有关,包括焦虑、抑郁、癫痫以及自闭症谱系障碍。

在人类中,胃肠道病理和神经精神疾病之间相互作用的证据已经在焦虑、抑郁和自闭症等情况中报告;然而,因果关系仍未得到证实。

揭示微生物组介导肠-脑连接的机制可能为靶向治疗肠道提供新的机会,以预防和治疗神经疾病。

糖尿病

大量的文献已经为肠道菌群在糖尿病前期和2型糖尿病病因学中的作用提供了证据。一份2020年的综述总结了40多项已发表的人类研究。

例如,在糖尿病前期研究中发现,基于肠道微生物群、炎症和免疫标志物的分子特征预测了2型糖尿病的发病。

两项开创性研究发现,2型糖尿病患者和非糖尿病对照组的肠道微生物组不同。

随后一项研究表明,2型糖尿病患者的肠道微生物群介导了用于控制糖尿病的二甲双胍的治疗效果。

还有研究人员开发了个性化饮食以优化2型糖尿病患者的血糖水平,同时考虑了个性化饮食习惯、体育活动和肠道微生物群。研究人员随后在一项盲法随机对照饮食干预试验中表明,应用这种算法可以改善餐后血糖反应。

目前面临的挑战是搞清楚,具体精确到哪些肠道微生物组组成部分,能驱动异质性、多因素、多器官疾病。

肥 胖

肥胖在全球范围内日益流行,导致过早死亡和许多慢性非传染性疾病。虽然肥胖的根本原因是能量摄入和输出之间的不平衡,但肠道微生物组成是导致体重增加的公认因素,当然还有其他机制,如遗传变异和表观遗传调节。

从野生型小鼠、肥胖小鼠或肥胖人类转移到无菌小鼠的肠道菌群实验表明,在该试验系统中,肠道菌群在体重增加和肥胖中起着关键作用,与肥胖表型的建立有关。这些实验结果引出了这样一个问题:

肠道的微生物组成是否会影响人类体重增加(无论是基因决定的还是饮食诱导的)?

一份早期的小规模人类样本报告与小鼠的研究结果一致,即肥胖状态与厚壁菌门(Firmicutes)的相对丰度增加和拟杆菌门(Bacteroidetes)的相对丰度减少有关。

然而,对人类的研究并没有证实这一特定模式:一些研究发现拟杆菌门(Bacteroidetes)的减少(但没有发现厚壁菌门(Firmicutes)的增加)与肥胖有关,而另一些研究则发现相反或未发现这两种门水平与体重指数(BMI)有关。

此外,研究已经确定了与BMI或肥胖相关的不同属和种水平的分类群。

点击此处查看 体重增长:目前为止我们所知道的一切

未来在动物模型和人类中的下游实验可以确定这些候选菌群是否在肥胖的病因学中起作用,如果是,建议干预肥胖的预防和治疗。

目前也有通过各种治疗方法(如益生菌、益生元、抗生素)改变菌群的潜力,微生物组是预防和治疗肥胖的一个不错的方式。

宏观环境

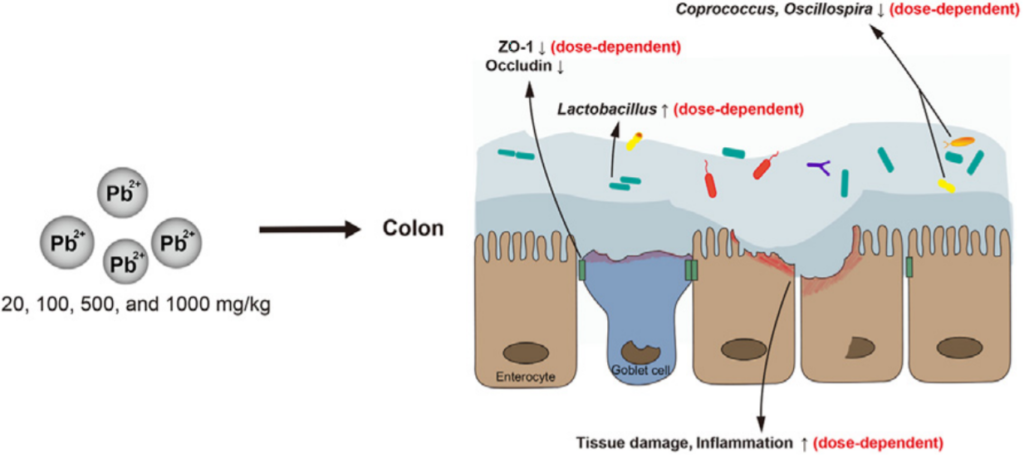

——毒理和化学环境

在人体中,消化道和呼吸系统是环境毒物进入和加工的主要途径。在这些器官系统中,人类微生物组丰富的代谢系统具有强大的转化外来生物化学物质的能力,有时与宿主的生物转化模式相反。

宿主代谢酶的典型特征是氧化和结合排泄,而微生物的酶反应主要是还原、水解和去甲基化,生成碳源进一步生长和分裂。

环境砷形态与心血管疾病和其他健康影响有关;证据表明,口腔消化道微生物组的甲基化能力可能会影响这些毒性。

肠道乳酸菌Lactobacillus对金属(如镉和铅)的固定化可能会影响金属毒性,降低重金属积累。

Yu.Let al., chemosphere2020

某些肠道细菌表达偶氮还原酶来代谢潜在致突变的偶氮化合物。个人护理产品中对环境具有持久性的化学物质,如三氯卡班(TCC)和三氯生(TCS)普遍存在,并与啮齿类动物微生物群的潜在变化有关。

肠道微生物群对化学物质(包括内分泌干扰物)的代谢会伴随微生物的失调:改变微生物群落结构,诱导特定细菌基因,改变微生物分子转化。此外,内分泌干扰物可以被吸收并运输到肝脏,然后被结合并通过胆汁分泌排泄回肠道,进一步进行微生物代谢。

酶如偶氮还原酶、酯酶、甲基酶、硫代还原酶、脂肪酶、硝基还原酶、β-葡萄糖醛酸苷酶、硫酸盐酶和β-裂解酶也参与环境化学物质的微生物代谢。

——建筑环境与新兴假说

建筑环境包括人类建造的所有建筑,包括家、工作场所、学校、车辆等。研究人员认识到许多微生物病原体可能存在于建筑环境中。

例如,细菌病原体,如结核分枝杆菌;真菌病原体,如烟曲霉菌Aspergillus fumigatus;致病性病毒,如鼻病毒和流感病毒,以及SARS-CoV-2冠状病毒等,均可通过在建筑环境中直接吸入传播。其他病原体,如艰难梭菌和粪肠球菌,以及诺如病毒和流感病毒,可通过皮肤或黏液接触传播给人,原因是病菌从表面传播。

除了直接的微生物传播,建筑环境中的微生物代谢产物也可能涉及人类健康,包括细菌和真菌毒素、细胞壁的致敏成分和微生物衍生的挥发性有机化合物。

室内空气和表面与灰尘和微生物化学产物有关。环境中相对湿度的增加导致灰尘和表面微生物代谢物的增加。室内潮湿和发霉条件(例如,可见的霉菌和霉菌气味)与许多不同的疾病状态有关,但建筑环境中微生物及其代谢产物的组成和浓度与疾病之间的联系仍然难以捉摸。

通过靶向细菌16S rRNA测序和宏基因组测序的应用,研究人员对建筑环境微生物生态的复杂性有了更全面的认识,包括可培养和非培养因子的多样性。认识到环境样品中微生物DNA序列的组成可能是由大量的不可活残留物组成的,环境微生物相关DNA表现出丰富的复杂性,反映了人类微生物来源,室内建造环境和人类来源的微生物来源之间的关系特别强。

卫生假说认为,卫生条件的改善可能与自身免疫性疾病的增多有关,这一概念也适用于有益菌暴露的概念。

研究人员研究了人类微生物组和建筑环境微生物组之间的相关关系,重点关注家庭环境,并绘制居住者和他们的家庭之间的细菌共享。这项调查表明,与表面有关的大多数细菌有很大的可能来自该住宅的居住者。暴露于室内灰尘中的复杂微生物群与患哮喘的可能性呈负相关。在另一项研究中,与没有接触到农业环境的儿童相比,接触到农场附近家庭灰尘并在农场积极参与工作的儿童患哮喘的风险有统计学上显著降低。

总之,越来越多的证据表明,建筑环境、微生物群和健康之间存在相互关系,但要了解建筑环境中微生物的生态和进化与人类健康之间的关系,还需要做大量的工作。

其他与建筑环境有关的著名假说也出现了。其中一个在文献中越来越流行的假说是野化假说,该假说认为,改变城市绿地使其恢复到更自然的状态,有可能改变环境中的微生物群,进而改变人类微生物群。对人和动物的研究表明,野化可能会影响微生物组和宿主的免疫反应。

除其他环境因素外,2018年的研究表明,吸入颗粒物空气污染会改变肠道微生物组的组成。

此外,日光暴露可以调节家庭灰尘细菌群落,这也可能表明阳光和紫外线辐射影响人体微生物群落组成,例如皮肤上的细菌群落。

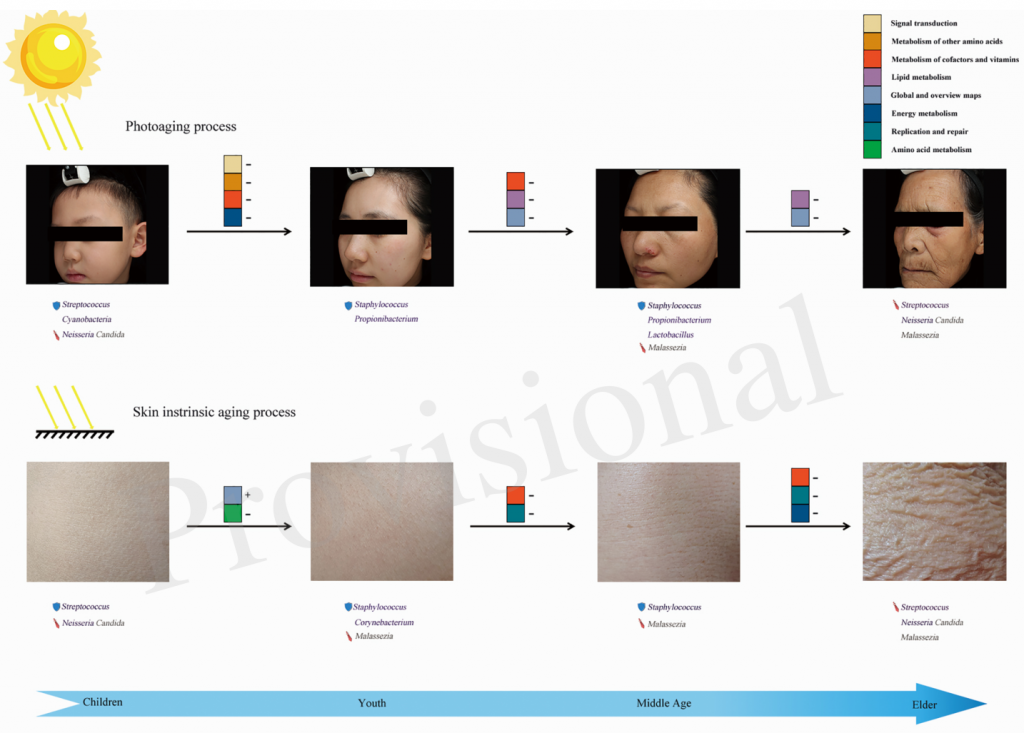

微生物在皮肤老化中的作用模式

Li Zichao,et al., Front Microbiol, 2020

气候变化和极端高温也可能引发生理变化,可能有利于周围环境、食物或体内的某些微生物群。

此外,在应对将大量微生物菌群与无数已建立和新出现的暴露物结合起来的挑战时,将细菌宏基因组与环境暴露物结合起来的无针对性评估和发现可能是前瞻性研究议程的一部分。

——社会经济环境

较低的社会经济地位与多种与健康有关的行为有关,如获得医疗和牙科护理的机会减少,增加参与不健康行为(如吸烟和酒精依赖),减少对积极健康行为(如健康饮食和锻炼)的参与。低社会经济地位与较高的发病率和死亡率以及其他一些健康状况如肥胖、糖尿病和癌症的高发病率相关。

微生物群在调节社会经济地位和健康之间关系中的作用正在研究中。许多与低社会经济地位社区和生活方式相关的特征(例如,加工食品、久坐的生活方式、社会心理压力、暴露于污染物和内分泌干扰物)也与肠道微生物多样性减少有关。

研究已经检验了高社会经济地位和低社会经济地位群体之间微生物组成的差异。在美国,较高的社会经济地位与肠道微生物群中特定微生物的α多样性和种群丰度相关。

更好地理解微生物组在社会经济地位相关疾病易感性中的中介关系需要综合研究,包括调查社区和个人水平的暴露。建筑环境是考虑的一个部分。

微环境

——吸烟

香烟烟雾是大量有毒物质的来源,直接接触口腔和上呼吸道的细菌;这些毒物可以通过抗生素作用、缺氧或其他潜在机制扰乱微生物生态。由于吸烟而失去有益的口腔菌群可导致病原体定植并最终导致疾病;吸烟在微生物依赖性牙周炎的发病和发展过程中所起的既定作用有力地支持了这一论点。

实验室调查发现,与从不吸烟的人(变形菌门11.7%)相比,吸烟人群口腔微生物组的总体多样性降低,变形菌门的相对丰度降低(4.6%) (FDR q = 5.2×10−7)。

当前吸烟者体内三羧酸(TCA)循环和氧化磷酸化等微生物有氧代谢途径相关基因的丰度降低,糖酵解等非氧碳水化合物代谢途径的丰度增加。

当前吸烟者所消耗的其他途径包括与甲苯、一硝基甲苯、苯乙烯、氯环己烷和氯苯降解有关的某些外来生物降解途径以及细胞色素P450的外来生物代谢。相反,多环芳烃(PAH)和二甲苯降解在当前吸烟者中富集。这些化学物质是香烟烟雾的组成部分,因此口腔菌群降解这些物质的能力的改变可能会对宿主产生毒性后果。

除了创造一个厌氧、酸性和/或选择性有毒的环境,吸烟还被认为对人体免疫有显著的影响,这反过来可以影响宿主阻止病原体殖民的能力。

总之,越来越多的证据表明:

吸烟影响口腔微生物群的整体组成和许多种群丰度;吸烟可促进厌氧口腔环境和具有减少的异种生物降解能力的菌群。

观察性和介入性研究也提示吸烟者肠道微生物组的多样性降低,总的来说,变形菌门、拟杆菌门和梭菌属、拟杆菌属、普雷沃氏菌属呈上升趋势,放线菌门、厚壁菌门和双歧杆菌属、乳球菌属呈下降趋势。

可能解释吸烟对肠道微生物组影响的机制包括氧化应激增强、肠道紧密连接和肠道粘蛋白组成的改变以及酸碱平衡的改变。一些吸烟引起的肠道微生物组改变类似于炎症性肠病和肥胖等情况下的改变。应该进行进一步的研究来研究这种联系。吸烟会影响肠道微生物群,建议改变其组成。吸烟和肠道微生物组之间的相互作用可能有助于肠道和全身疾病的发展。

——酒精

酒精摄入可能通过几种方式影响人体口腔微生物群:

首先,口腔细菌和真菌将酒精和膳食糖代谢成致癌的乙醛,与香烟烟雾冷凝液相互作用,产生致癌的亚硝胺,并在实验上促进口腔癌变。无论是在体内还是体外,在吸烟者中,口腔微生物群有更强大的能力从乙醇中产生乙醛。

体外和动物实验也指出了口腔微生物群参与口腔癌变的可能机制,包括抑制细胞凋亡,激活细胞增殖,促进细胞侵袭,诱导慢性炎症,以及口腔多菌群中细菌和真菌的合作。

第二,酒精可能对细菌产生直接的细胞毒性作用。动物研究表明,摄入20%的酒精会增加变形链球菌Streptococcus mutans的定植,并显著减少大鼠口腔生物膜中可检测到的细菌种类。

在人类研究,饮用红酒与物种丰度降低以及龈下和龈上菌斑中某些厌氧菌的减少有关,而过量同时使用烟草和酒精与物种丰富度降低以及口腔粘膜生物膜中奈瑟菌Neisseria、Aggregatibacter和梭杆菌Fusobacteria丰度降低有关。

酒精除了直接作用外,还可能通过干扰宿主防御系统间接影响口腔微生物群,从而导致宿主介导的牙周炎。

大量以人群为基础的研究表明,每天至少喝一杯标准饮料会增加牙周炎15-27%的风险,并与糟糕的口腔健康有关。有证据表明,口腔微生物群与口腔健康状况密切相关。

酒精和肠道微生物组的研究主要是在大量饮酒的背景下进行的,酒精可能改变肠道屏障功能,导致肠道渗漏,产生促炎病原微生物产物,并扰乱肝脏代谢途径。

大量饮酒和肝硬化患者的研究表明,拟杆菌门细菌的相对丰度随着变形菌门的增加而降低,肝硬化患者中梭杆菌门的独特增加。

大量饮酒与肠道失调有关,而红酒作为膳食多酚的丰富来源,如果适量饮用,可能有利于改变胃肠道微生物群的组成。红酒多酚能显著增加变形菌门(Proteobacteria)、梭杆菌门(Fusobacteria)、厚壁菌门(Firmicutes)和拟杆菌门(Bacteroidetes)的丰度,而杜松子酒则能显著减少这些细菌门。

——饮食

西方饮食的特点是高脂肪,高糖,大量食用红肉和加工肉类,大量食用精制谷物,而纤维摄入量较低。

许多研究表明,西方饮食与炎症、糖尿病、心血管疾病、肥胖、代谢综合征和癌症有关。而西方饮食有着广泛的生理影响,影响许多不同的细胞类型,如脂肪细胞,免疫细胞和内分泌细胞。

这个饮食习惯也与肠道菌群的变化密切相关,其特征是微生物多样性和物种丰富度降低,厚壁菌门增加,拟杆菌门减少。在属水平上,西方饮食显示双歧杆菌和乳酸菌减少,而肠杆菌增加。

纤维摄入量,是一个诱人的可改变的饮食因素,因为其假定有益的生物效应。一些研究表明,纤维可以预防2型糖尿病、心血管疾病、结肠癌和肥胖等疾病。纤维加速结肠运输,并可能减少结肠上皮细胞暴露于摄入的致癌物质。

此外,纤维经过微生物群发酵,产生短链脂肪酸如丁酸,对结肠能量代谢和上皮细胞增殖至关重要,在小鼠模型中,通过抑制组蛋白去乙酰化酶,显示出肿瘤抑制活性。因此,人们越来越关注膳食纤维对肠道微生物组成的影响,这可能最终影响一个人患癌症和其他疾病的风险。

高纤维饮食与更高的胃肠道微生物丰富度和多样性有关,特别是与普氏菌Prevotella和密螺旋体Treponema的丰富度有关,还与炎症信号的减少有关,对肥胖的保护,以及可能减少结肠直肠癌的存在。尽管短期饮食干预试验已经证明,不同数量的纤维摄入量可以在几周内显著改变肠道微生物群的组成,但很少有研究在人类中评估长期摄入纤维的饮食习惯对肠道微生物群的影响。

点此查看 你吃的膳食纤维对你有帮助吗

人类微生物组、健康、环境科学的这三个要素每一个都是复杂的,整合具有挑战。环境因素往往是复杂的;要考虑的环境因素众多,更不用说对微生物组的不断深入了解,难以全面把握外部环境如何在疾病发生率和死亡率中起因果作用。在现实生活中,这些因素通常相互影响,随着时间的推移是动态变化的。

化学毒物经常在混合物中出现,例如,与化妆品和内分泌干扰物的混合物。此外,在整个生命过程中暴露的风险可能随年龄而变化,即易感性窗口。由于这种复杂性,确定直接或间接影响人类健康和疾病的微生物特征仍然具有极大的挑战性。

需要新的方法来充分评价可能影响微生物组和人类健康的现有和尚未确定的因素。前瞻性队列研究是环境和人类健康研究的支柱,特别是因为这项研究设计在建立因果关系的自然时间序列方面很重要,而这在横断面或回顾性研究中往往很难理清。

对粪便样本和人体其他部位样本进行前瞻性收集,以及连续的纵向样本收集也只是在最近才达到一定规模。需要以大量人群为基础的队列,包括不同社会经济地位和地理群体等。

此外,环境和微生物组对健康状况的多维影响,加强了整合其他组学的需要,包括代谢组学、转录组学、基因组学和免疫组学。需要开发相关的数据集成工具和流程。

结语

以上强调了环境中通过影响人类微生物群与非传染性疾病相关的许多因素。必须考虑复杂的相互作用、上游因果因素和多种因果路径。以大数据驱动的技术正为微生物组研究和临床运用带来许多便捷。

随着深入研究,不久的将来我们会对环境,微生物组,健康三者之间的关系有进一步认识,结合公共政策领域,有效地从多方面去实现健康的改善。

相关阅读:

主要参考文献:

Li Zichao,Bai Xiaozhi,Peng Tingwei et al. New Insights Into the Skin Microbial Communities and Skin Aging [J]. Front Microbiol, 2020, 11: 565-549.

Ahn Jiyoung,Hayes Richard B,Environmental Influences on the Human Microbiome and Implications for Noncommunicable Disease [J] .Annu Rev Public Health, 2021, 42: 277-292.

Yu L, Yu Y, Yin R, Duan H, Qu D, Tian F, Narbad A, Chen W, Zhai Q. Dose-dependent effects of lead induced gut injuries: An in vitro and in vivo study. Chemosphere. 2021 Mar, 266: 129-130.

Hayes RB, Ahn J, Fan X, Peters BA, Ma Y, et al. 2018. Association of oral microbiome with risk for incident head and neck squamous cell cancer. JAMA Oncol. 4:358–65

Sampson TR, Mazmanian SK. 2015. Control of brain development, function, and behavior by the microbiome. Cell Host Microbe 17:565–76

Daisley BA, Monachese M, Trinder M, Bisanz JE, Chmiel JA, et al. 2019. Immobilization of cadmium and lead by Lactobacillus rhamnosus GR-1 mitigates apical-to-basolateral heavy metal translocation in a Caco-2 model of the intestinal epithelium. Gut Microbes 10:321–33

Gilbert JA, Stephens B. 2018. Microbiology of the built environment. Nat. Rev. Microbiol. 16:661–70

Rook GAW, Raison CL, Lowry CA. 2014. Microbial ‘old friends’, immunoregulation and socioeconomic status. Clin. Exp. Immunol. 177:1–12