-

CNAS L23010

CNAS L23010

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业 二级病原微生物安全实验室

二级病原微生物安全实验室- 联系电话:+13336028502

- +400-161-1580

- service@guheinfo.com

谷禾健康

过去十余年,新一代测序(NGS)极大推动了人类微生物组研究,我们开始能以前所未有的分辨率,观察人体各生态位的细菌、古菌、真菌、病毒等。

研究发现,微生物组与肥胖代谢问题、消化道疾病、精神健康问题、癌症治疗响应、肝胆问题等健康状况都存在关联,这些前沿发现催生了如肠道菌群检测等专业服务,也推动学界提议将微生物组作为疾病辅助诊断、预后评估、治疗反应预测和监测、指导个性化的饮食方案的新工具。

但现实中,从科研发现到临床应用的转化之路并非坦途。样本差异很大、流程细节多、污染隐蔽、统计学和机器学习容易踩坑、不同实验室做法不一,导致可重复性与可比性不足,临床效用难以确认。

这场“从科研到临床”的转化难,其根源并非微生物本身潜力的匮乏,而在于我们缺乏一套能够驾驭其复杂性的严格“交通规则”。

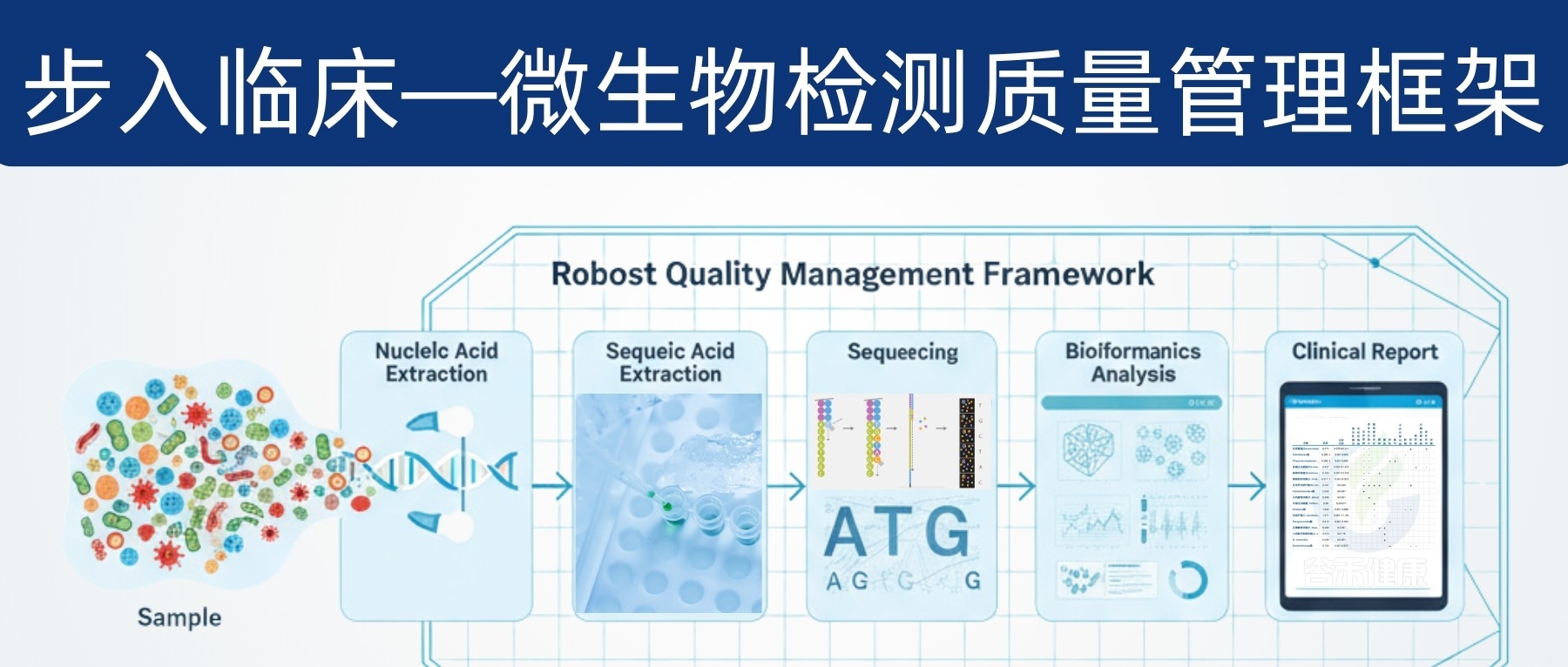

因此,微生物组要想真正服务临床,需要建立一套覆盖“分析前—分析中—分析后”的全流程质量管理,包含:标准操作程序(SOP)、质量控制(QC)、内部质量评估(IQA)、外部质量评估(EQA)与严格的分析/临床验证。

本文将为你揭示微生物组检测走向临床的关键挑战和解决方案,特别是质量管理框架的构建,为这一前沿领域的规范化发展提供路径。

从使用场景出发,理解“需要什么”远比“能做什么”更重要。微生物组数据可转化的临床用途,例如以下:

辅助筛查/诊断

识别疾病状态下的特征性菌群变化,例如肠道炎症、某些感染相关的菌群失衡。

指标示例:

特定物种丰度、菌群之间比值(如拟杆菌门/厚壁菌门)、功能通路、耐药/毒力基因等。

预后分层

用微生物组的“多样性与稳定性”预测疾病结局或加重风险,如囊性纤维化、消化系统或呼吸系统慢病的加重倾向。

比如说囊性纤维化患者:

菌群多样性下降 → 预测6个月内急性发作风险增加↑

指标示例:

α-多样性、β-多样性等。

微生物组分析指标作为生物标志物

预测治疗反应

典型案例:肿瘤免疫检查点抑制剂(ICIs)的疗效与基线肠道菌群结构相关;部分有益菌群富集与更好的应答有关。

具体来说,癌症治疗响应中,肠道菌群会通过调节免疫系统影响抗癌药物疗效。

指标示例:

响应者群体中特定属/种的富集模式、多样性高低、免疫调节相关功能基因与代谢产物等。

疗效监测/辅助治疗定制

动态随访微生物组,观察治疗(含饮食干预、FMT等)后的菌群变化轨迹;为供/受体匹配提供安全评估。

指标示例:

纵向β-多样性变化、特定功能通路恢复、致病菌负荷下降等。

注:这些指标不是金标准,可以认为是“窗口”,辅助筛查、分层或跟踪,但仍需在具体疾病与人群中完成临床验证与参考区间/阈值的建立。

正因如此,微生物群分析有望为疾病的早期诊断、个性化治疗以及健康管理提供全新的视角和方法,其作为生物标志物的潜力也备受关注。不过,微生物群分析的道路并非一帆风顺,诸多挑战横亘其中。

微生物组自身的善变与复杂性

微生物群本身具有高度的复杂性,它由数量庞大、种类繁多的微生物组成,包括细菌、真菌、病毒等,这些微生物之间以及它们与宿主之间存在着错综复杂的相互作用。

你的饮食、生活方式、服用的药物,都会引起肠道菌群的波动。这种看起来“牵一发而动全身”的特性,使得捕捉一个稳定且有代表性的快照变得困难。

数据分析的挑战

通过高通量测序(NGS)技术,我们能获得海量的微生物组数据。经过复杂的生物信息学处理,才能转化为可解读的分类、功能或多样性指标。

指标繁多:一个样本中可能包含成千上万种微生物或功能基因,为了简化,研究者会使用一些概括性指标,比如“α-多样性”(衡量菌群的丰富度和均匀度),但这可能会丢失关键信息。

统计陷阱:直接将成千上万个菌种与临床表型做关联分析,很容易因为数据本身的特点(高维度、稀疏性)而产生错误的、虚假的结论。

新工具的挑战:虽然机器学习等新工具很有前景,但它们也带来了新的复杂性,比如模型难以解释、验证困难等。

检测技术的细节

从样本离开人体到最终报告生成,整个流程遍布“雷区”,例如在样本储存条件、DNA 提取(方法、试剂盒品牌)、测序(引物的选择)等过程中,任何一个环节的细微差异,都可能对结果产生显著影响,从而导致研究结果的不一致性。

污染问题:尤其是在处理微生物含量低的样本时,实验中微量的污染物可能会导致错误的研究结论。

缺乏标准:目前没有统一的标准化实验流程。从样本处理到DNA提取,操作步骤的微小改动都会显著影响最终结果,导致不同研究之间的数据很难进行比较。

正是这些技术上的不统一和不可控,使得微生物组检测领域迫切需要一个标准化的质量管理体系,以确保未来临床检测的准确性和可靠性。

面对微生物群分析中的诸多挑战,建立一套完善的质量管理框架显得尤为重要。这个框架涵盖了从实验设计到结果解读的各个环节,旨在确保微生物群分析的准确性、可靠性和可重复性。它不仅为科研人员提供了标准化的操作流程,也为临床医生提供了更准确的诊断依据,有助于推动微生物群分析在精准医疗中的应用。

验 证:迈向精准医疗的基石

在微生物群分析中,新检测方法的引入如同打开一扇通往未知领域的门,但这扇门能否通向正确的方向,需要通过严格的验证来确保。

分析验证是对检测方法本身性能的评估,包括准确性、精密度、灵敏度、特异性等指标。

临床验证则是将检测方法应用于临床样本,验证其在实际临床环境中的有效性和可靠性。

临床效用评估是从临床实践的角度出发,评估检测方法对患者治疗决策和健康结果的影响。

临床效用——临床有效性,有用

微生物组检测必须同时满足两个条件:

这一验证阶段通常通过前瞻性临床试验进行,专门评估检测带来的实际改善。

虽然大型机构可能主导全面评估,但各临床实验室仍需验证自己的实施方案。

验证参考样本和数据的可用性对于充分评估任何新检测的实施至关重要。

目前微生物组分析还缺乏明确指导方针。现有的基因测序应用建议可作为基础,但验证过程必须根据特定方法和临床目的调整。尽管已提出许多潜在应用,但尚无一种完成正式临床验证。

标准操作程序:确保结果一致性的关键

严格标准流程的重要性

为整个微生物群分析工作流程定义严格的标准操作程序(SOPs)是确保结果一致性和可靠性的关键。

SOPs 好比一份详细的地图,为实验人员提供了清晰的操作指南,从样本采集到结果报告的每一个环节都有明确的规定和要求。

在湿实验室协议方面,任何细微的差异都可能对实验结果产生显著影响,因此需要严格控制实验条件,确保实验操作的一致性。

生物信息学工具的特殊需求

除了SOPs的基本要求(如书面文档和过程可追溯性)外,宏基因组学分析还特别需要生物信息学工具和参考数据库的稳定性。为了支持微生物组分析的各种应用,分析软件应具备可配置性和灵活性,同时保持易用、快速、稳定和可追溯的特点。

在宏基因组学分析的实际应用中,我们通过灵活组合构建定制化的数据分析脚本,满足不同分析需求的可配置性要求,确保分析工具既具备强大的统计分析能力,又保持了高效的数据处理性能。

谷禾所有生物信息学脚本的版本控制采用集中化管理策略,统一存储和备份于公司服务器中。对于分析所需的软件环境,本地统一部署管理,同时,建立了镜像作为备份方案,这种双重保障机制有效提升了分析环境的可靠性和可重现性。

这种基于官方资源的配置策略不仅保证了分析结果的标准化和可比较性,还为后续的方法验证和结果重现提供了坚实的技术基础。

质量控制:保障分析可靠性的支柱

质量控制(QCs)是质量管理的基石。它通过检查阴性和阳性对照样本,确保从采样到数据分析的全过程顺利完成。同时,设置“检查点”来监控关键步骤,只有满足标准才能继续。

核心原则

全流程把关:用阳性和阴性对照验证“采样→提取→建库→测序→分析”是否顺利完成。

检查点门槛:每个关键步骤设定接受标准,未达标则暂停或重做。

确保可重复与可比:严格执行标准,保证实验室内一致性和对外有效性。

内 部 质 量 控 制

阳性对照——验证能检出

最佳选择是标准化“细胞模拟”群落(已知组成),可覆盖提取到分析的全链条。

其他形式:DNA 模拟物、计算机模拟读段(不能覆盖湿实验室环节)。

平台特定补充,如 Illumina 常加 PhiX 作标定。

阴性对照——监测污染

污染物来源于实验室环境、试剂(“试剂盒”)或邻近样本(交叉污染),并在采样、DNA 提取、文库制备和测序(“索引跳跃”)过程中累积。

必备

提取空白、建库空白;必要时加“采样阴性”(例如清水、试剂空白)。

建议

所有阴性对照都进行测序,即便检测不到 DNA,也用于评估随机污染。

管理

建立污染物追踪库,长期记录与预警异常事件。

处理

策略

过滤阴性对照中出现的菌群(注意避免过度过滤导致假阴性)。

设阈值过滤或用专用工具(如 decontam、microDecon、Recentrifuge)识别并剔除污染;其中Recentrifuge能识别交叉污染。

注意

事项

低生物量样本(皮肤、下呼吸道)更易受污染影响;基于低丰度物种计数的指标更脆弱,像 α 多样性这类“更广义”的指标相对稳健。

关 键 检 查 点( 示 例 )

1

是否该做这个检测

核对临床指征、限制与必要咨询,避免无效或重复检测。

2

样本是否合适

采样部位要与临床问题匹配(肠道/皮肤/下呼吸道等生态位差异巨大)。

采样时机需控制(用药间隔、治疗/操作后多长时间、是否空腹/进食等),避免节律与饮食干扰。

采样质量判定(如直肠拭子是否有粪染、痰是否黏稠非唾液等)。

3

DNA 提取量与可用性

–工具:qPCR、荧光法(如 Qubit)、分光光度法(如 NanoDrop)。

–高生物量样本(粪便):若文库或测序读数异常偏低,提示提取/建库失败。

–低/中生物量样本(呼吸道、皮肤):常规前瞻性定量,关注污染风险。

–补充:靶向 qPCR(细菌 16S、真菌 ITS)可校正宿主 DNA 干扰,并将相对丰度换算为近似绝对量。

4

文库定量与标准化

–目的:测序前做等摩尔混合,也可侧面反映样本质量/微生物负荷。

–方法:荧光定量+片段长度分析。

5

测序质量

常用的测序数据指标:每样本读数、错误率、Q30 占比、读长等;

使用平台指标与 FastQC 辅助诊断问题。

6

生物信息学处理质量

流程:质控、过滤、修剪、聚类/ASV、组装、比对等;

检查各步骤的日志与评分,确认成功产出预期结果(分类、功能、耐药/毒力等)。

7

最终临床审核

由熟悉这方面的临床微生物学家把关,确认流程完整、报告恰当(必要时展示稀有但临床相关的菌群)。

早期需为临床医生提供解读支持;长期通过培训提升全科室对结果的理解与应用。

外部和内部质量评估:提升分析水平的助力

外部质量评估(EQA/能力验证)

核心做法是向多家实验室发放同一份参考材料,然后回收并比较各家的检测结果。可以理解为由权威第三方机构组织的 “全国统考”。

微生物组许多指标对流程细节非常敏感,因此需要定制化的 EQA 方案。

提出的两种解决方案:

结论导向 EQA:看不同实验室在临床结论上是否一致。

可能出现中间指标不一致(如多样性指数不同),但基于各自参考范围/阈值,最终临床判断一致(如粪菌移植失败风险高)。

举例:A、B两个实验室用了不同的方法,测出的多样性指数分别是3和5,数据不同。但他们根据各自的参考标准,可能都得出了“此患者粪菌移植失败风险高”的相同结论。这样就算通过。

局限:目前微生物组检测在临床上还没有太多公认的应用,所以这种考核很难开展。

方法导向 EQA:不讨论临床结论,只比对技术表现是否一致。看大家用同样的方法、同样的样本,能否得到同样的结果。

内 部 质 量 评 估(IQA)

简单来说,内部质量评估就是实验室内部的 “自我检查” 机制,用来确保自己的检测流程稳定可靠。

具体怎么做?

重复检测参考样本:定期把一个已知的、标准的参考样本拿出来重新检测一遍,看结果是不是和以前一样。这能保证实验流程长时间内没有发生偏移。

检测平行样本:把一份临床样本分成两份(或多份),当作两个独立的样本来检测。理论上,这两份得到的结果应该高度一致。这能检验操作的精密度和可重复性。

为什么要这么做?

因为目前针对微生物组分析的官方 “外部质量评估” (EQA)(也就是由权威机构组织的全国性或全球性大比对)还很缺乏。

解决方法:通过实验室内部的自我检查,以及组织几个本地或合作实验室之间搞 “比对测试”,可以很好地补充或弥补这个空缺,从而保证检测质量。

目前尚无充分验证的生物标志物可应用于常规实践,基于微生物组的生物标志物验证仍是一项持续而复杂的工作。下面的三个案例展示了常见挑战与可行做法。

案例一

Akkermansia muciniphila 预测免疫治疗反应

某些肠道菌与免疫检查点抑制剂疗效相关,Akkermansia muciniphila的存在被认为可能提示更好的应答。

► 分析验证(如何确保检测准确)

这个验证相对直接,因为目标很明确:只需要评估整个流程能否可靠地找到、识别并量化 A. muciniphila 这一种细菌。

具体做法是:

► 临床验证(这个指标在病人身上真的有用吗)

这需要通过设计良好的临床试验来证明。

可以这样做:

一个重要的提醒:

在做临床验证时,必须特别注意研究人群的构成。因为 种族、地理位置、饮食习惯 等因素都会显著影响肠道菌群。这些是混杂因素,如果不加考虑,可能会导致错误的结论。

案例二

用肠道菌群多样性指标,预测造血干细胞移植的预后

这个案例关注的是一个叫 “α-多样性”(Alpha-diversity) 的指标。简单来说,它衡量的是你肠道里微生物种类的“丰富程度”和“均匀程度”。就像一个生态系统,种类越多、分布越均匀,多样性就越高。

有研究发现,在接受造血干细胞移植前,如果患者肠道菌群的辛普森多样性指数的倒数(Inverse Simpson Diversity)越高,他们之后的总体生存率也越高。

► 分析验证(如何确保多样性算得准)

验证这类指标的难点在于,我们永远不知道样本里到底有多少种细菌(也就是说没有标准答案)。所以验证方法是直接看,我们测出的“多样性指数”和“病人的生存结果”之间有没有稳定的关联性。

► 临床应用与解读 (怎么用这个结果)

得到一个多样性指数后,怎么判断是高是低呢?

挑战:混杂因素

和上个案例一样,最大的挑战还是“混杂因素”。

人种、地区、饮食都极大地影响肠道菌群。

这个研究的优点是它的数据来自三大洲,说明结论可能具有普遍性。但反过来,这种大杂烩式的方法也可能掩盖了只针对某个特定人群的规律。

案例三

机器学习分析肠道菌群用于肝细胞癌筛查

这个案例探讨的是一个更前沿的方法:训练一个人工智能(AI)模型,让它通过分析一个人的肠道菌群数据,来判断他患上肝癌的风险。

核心思路

训练模型:先收集大量已知是“健康”或“肝癌患者”的肠道菌群数据。

让AI学习:把这些数据喂给AI模型,让它自己学习和总结出区分健康和患病人群的菌群模式。

预测:模型训练好后,当输入一个新人的菌群数据时,它就能根据学到的规律给出一个判断,这个人得肝癌的风险有多高。

如何验证这种AI模型?(这是最复杂的部分)

– 检查AI的学习方法

要确保AI不是过度训练得出的结论,比如,它可能学到了一些无关的线索或过度拟合部分线索,总的来说,AI需要比较大量的数据输入才可靠,此外对输入数据的准确性,描述等要求非常高。

– 严格的考试

绝对不能用训练过的数据来测试模型。这就像学生考试,不能用做过的练习题来当考卷。必须用一个全新的、独立的“验证数据集”来测试它的准确性。

– 在真实世界中检验

理想情况下,要把这个模型拿到一个更大、更多样化的人群中去检验,看它是否依然有效。

如何评价疾病预测模型的好坏?

评价一个疾病预测模型的精准性,远非一个“准确率”数字那么简单,其核心在于模型的性能是否与它的临床应用目的相匹配。我们必须综合评估一系列关键指标,并理解它们之间的内在权衡关系。

首先,要区分几个概念:

关键在于,这些指标的应用价值取决于场景:

对于疾病筛查(如早期癌症筛查):我们担心的是假阴性(把病人判为健康),这会延误宝贵的治疗时机。

因此,一个好的筛查模型必须追求灵敏度高,哪怕这会牺牲一部分特异度,导致一些假阳性(把健康人判为有病)。因为假阳性者可以通过后续更精确的检查(如CT、活检)来排除,只是虚惊一场,但漏诊的代价是巨大的。

对于疾病的确诊或指导重大治疗:此时,我们担心的是假阳性(误诊)。

给一个健康人施以不必要的、甚至有害的治疗是不可接受的。因此,一个用于确诊的模型必须拥有很高的特异度和阳性预测值(PPV),确保诊断的可靠性。

总的来说,一个模型的优劣是相对的。因此,最适合特定任务的模型,就是最佳模型。

评估微生物组的预测模型时,不能孤立地看某个指标,而应结合ROC曲线和AUC值来综合判断其区分能力,并根据其在临床路径中的具体角色(是用于大规模初筛,还是用于辅助诊断,辅助干预),来决定我们更看重哪个维度的性能。

关于这方面内容,详见谷禾之前的文章:

这套质量管理框架,为临床实验室未来如何开展微生物组检测指明了方向。

有些做法是现成的,比如必须使用“阴性对照”样本来监控污染。还有一些可以直接借鉴其他领域的经验,比如开展“内部质控”(IQA)和“外部质评”(EQA)。

因为如果科研人员在发表研究成果(比如发现一个新的生物标志物)时,就能提供详细的标准化操作流程(SOPs)和完整的质控数据,那么临床实验室就能更快、更容易地把这项新技术“接过去”并复现出来。

这将大大加快从基础研究成果,到病人能从中受益的诊断工具的转化过程。

编辑

目前,行业标准化已不再是纸上谈兵,本文所探讨的质量管理框架源自长期的实践与迭代。围绕实验室的人员、设备、环境、方法及管理流程等关键环节,谷禾进行了持续的系统化改进,建立并执行一套可追溯、可评估的质量管理体系,推动相关工作走向规范化。

在既有质量控制与验证基础上,谷禾将继续推进临床与微生物领域的转化应用,持续完善流程与方法,稳步提升落地能力与服务可用性。

主要参考文献

Scherz V, Greub G, Bertelli C. Building up a clinical microbiota profiling: a quality framework proposal. Crit Rev Microbiol. 2022 May;48(3):356-375.

Caminero A, Tropini C,et al., Credible inferences in microbiome research: ensuring rigour, reproducibility and relevance in the era of AI. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2025 Jul 31.

Britton RA, Verdu EF, Di Rienzi SC, Reyes Muñoz A, Tarr PI, Preidis GA; Biotherapeutics Subcommittee of the AGA Center for Gut Microbiome Research and Education. Taking Microbiome Science to the Next Level: Recommendations to Advance the Emerging Field of Microbiome-Based Therapeutics and Diagnostics. Gastroenterology. 2024 Nov;167(6):1059-1064.

谷禾健康

当”健康中国2030″战略深入人心,当消费者从”治病”思维转向”防病”理念,整个医疗健康行业正在迎来前所未有的发展契机。

随着精准医疗时代的到来,用户需求正呈现出前所未有的细分化和专业化特征:

– 临床端:医生迫切需要具备更高灵敏度和特异性的诊断早筛等工具,以实现疾病的早期识别和精准分层;

– 机构端:健康管理机构正在寻求具有独特技术壁垒和差异化优势的检测产品,以构建竞争差异化;

– 消费端:用户不再满足于标准化的方案,而是渴望针对个体症状或后端干预的精准指导检测。

在这样的市场需求下,谷禾作为菌群检测行业先行者和深耕者,经过不断的技术测试和研发,完成了产品的全面升级和多形态布局。

从最初的16SrRNA测序技术科研应用起步,

到如今构建起涵盖

肠道菌群检测专业版

16S+tNGS靶向检测

宏基因组精准健康检测

针对特定人群的检测报告的完整产品矩阵,

再到技术平台向 女性阴道微生态

宠物肠道健康 等新兴领域的拓展,

谷禾以”场景导向、需求先行“的产品策略,

持续拓宽微生态检测技术的应用疆域。

本文将带您深入了解这一产品生态背后的技术逻辑与应用思考,每一个产品的诞生,都见证着微生态检测技术从”标准化”走向”个性化”、从”通用型”迈向”专业化”的发展轨迹。

01

肠道菌群检测专业版(16S rRNA测序),作为谷禾健康最早推向市场、历经十余年打磨的经典产品,凭借其成本效益、高效性与成熟度,为大规模人群的健康筛查、慢病风险评估、营养干预以及诸多科研项目基线建立,提供了坚实、可靠且极具价值的数据基础。

16S检测专注于细菌和古菌的16S rRNA基因,能够快速勾勒出肠道菌群的整体结构,包括多样性、核心菌属构成、有益菌与有害菌比例等关键菌群相关指标,评估肠道菌群失衡风险,评估健康风险、营养代谢及免疫情绪等多维度健康指标,提供个性化健康管理建议。

基于这一庞大数据资源,我们能通过菌群信息判别菌群的平衡或失调状态,进而判别个体的菌群与健康风险及与饮食、生活方式等关联。

数据的力量

在样本量达到一定量级时,

就会发生质的飞跃

📊 以结直肠癌模型为例:

<来源:谷禾健康肠道菌群检测数据库>

这也就是大样本量赋予16S检测

从 “观察” 到 “预见” 的核心能力

主要包括:健康总分评估、慢病风险预警、

肠道屏障及代谢物、神经递质分析、

个性化营养评估等内容。

健康总分评估

报告提供综合性的健康评分,直观反映客户肠道微生态的整体状态。

菌群整体分析

整体评估肠道菌群平衡、菌群多样性、有益菌、有害菌等指标,还包括核心菌群的丰度,这些核心菌群的减少往往与免疫力下降、肠漏、炎症等问题直接相关。

慢病风险预警

依托海量数据库和先进算法模型,16S检测能够评估与消化系统疾病、代谢类疾病(如肥胖、2型糖尿病)、心血管疾病、肝病甚至部分精神心理问题(自闭症、抑郁症等)等多种疾病相关风险。这为健康管理提供了强有力的早期干预工具,将健康管理从治疗推向预防。

肠道屏障及代谢物、神经递质分析

个性化营养评估

报告能分析菌群对不同营养物质(如膳食纤维、蛋白质、脂肪、维生素、微量元素)的代谢能力,为用户提供饮食建议。

无论是院内还是院外的健康管理,“先检后干预”的科学思路是健康管理的基础理念。通过全面系统的健康检测,准确评估个体健康状况,制定针对性的干预措施。谷禾的肠道菌群检测报告,针对菌群异常、营养代谢失衡以及疾病风险等问题,都会提供相应的干预建议。

市场应用场景

适用人群

专业应用

健康管理升级

多维度健康评估+个性化干预方案,提升服务深度

临床辅助

基于大样本数据库疾病预测模型,助力辅助诊断,辅助用药

渠道共赢

周期短(3-5天)+全流程可控+资质保障,实现快速业务整合

科研赋能

海量200万数据库+研究成果,支持学术前沿探索

谷禾肠道菌群检测专业版

凭借其10多年的发展和应用

已成为理解肠道微生态的成熟且普及的工具

这为许多常规健康管理和慢病预防场景

是谷禾所有产品中不可或缺的基石

通过多种技术分析方法的持续迭代

特别是依托我们的国家发明专利技术

谷禾实现了重要的技术突破

我们能够将16S的物种识别精度大幅提升

在成本可控的前提下

实现了更高的检测精度

⚠️ 技术局限性

但是我们同样坦诚其技术局限性和边界,由于16S针对细菌或古菌的保守基因的扩增,它没有覆盖病毒、真菌、寄生虫等,16S技术还是很难更进一步精确到“菌株”水平,也难以精确到毒力/耐药基因的判别。

🔄 技术进化:从局限到突破

正是基于对16S技术边界的清醒认知,特别是对于个别需要判断毒力基因或者幽门螺杆菌、艰难梭菌、致病性大肠杆菌等病原体以及其特定毒株分型的临床需求,考虑到宏基因组检测的高成本现状,谷禾历经两年研发,成功开发了粪便样本的靶向消化道测序技术(16S+tNGS),为精准病原体检测提供了更加经济高效的解决方案。

02

谷禾16S+tNGS技术结合了超多重PCR和高通量测序的优势,旨在提供比传统16S rRNA测序和宏基因组测序更优、更全面的病原体及耐药基因检测方案。

传统16S + 病原体精准分型 = 全新升级

它在保留16S报告的基础上

以接近16S的成本和周期

用靶向测序技术在原16S的基础上

增加了125 种消化道病原体的检测

还包括耐药基因和毒力基因等

如幽门螺杆菌、大肠杆菌、艰难梭菌分型

弥补了传统16S无法检测

非细菌/古菌病原体的不足

这是一款突破传统16S检测瓶颈而生的产品

编辑

值得一提的是,谷禾在tNGS技术的研发道路上并非一帆风顺。这项看似成熟的技术,在不同应用场景下却面临着截然不同的挑战难度。

tNGS对血液和上呼吸道样本检测较简单,因其主要含病原体。但在消化道特别是粪便样本检测时,技术难度大幅增加。

“两年磨一剑,突破粪菌检测技术壁垒”

这两年谷禾团队需要解决一系列前所未有的技术难题:

这正是消化道微生态检测的技术壁垒所在。与呼吸道样本不同,肠道环境的复杂性要求我们必须在技术层面实现更精准的信号识别与干扰排除。

经过无数次的实验优化和迭代

我们最终突破了这一技术瓶颈

为大家带来真正可靠的

消化道病原体检测解决方案

谷禾16S+tNGS产品特点

弥补16S检测技术边界

以接近16S的成本

实现靶向病原体精准检测

谷禾16S+tNGS报告内容涵盖所有16S报告的内容,即包括健康总分评估、慢病风险预警、肠道屏障及代谢物、神经递质分析、个性化营养评估等。此外还包括常见消化道病原体,例如:

细菌病原体

…

病毒

真菌、寄生虫、其他病原体

…

毒力基因

…

耐药基因

…

也包括相关病原微生物的解释

…

例如,通过检测幽门螺杆菌毒力基因组合,可判断是否需立即治疗,避免对弱毒株患者的不必要抗生素使用。强毒株感染会损伤胃黏膜,增加胃炎和溃疡风险,早期预警能在胃黏膜不可逆损伤前提供治疗窗口期。

注: 由于该技术是检测粪便中的幽门螺杆菌,当浓度低于检测下限(50 copies/mL)时,可能出现假阴性结果。因此,对于临床症状明显但检测结果为阴性的患者,建议结合其他检测方法。

✎ 谷禾16S+tNGS精准检测

一次检测即可实现对消化道病原体的全面筛查和耐药基因的精准识别,提供科学依据,最大化治疗效果,最小化治疗风险。

03

宏基因组检测项目以环境中所有微生物基因组为研究对象,通过对样本中的全基因组DNA进行高通量测序,能够多维度全面解析肠道微生物组。

基于持续积累的20万+肠道宏基因组数据库,我们可以系统性地挖掘微生物群的功能基因谱,并预测其代谢潜力。

结合自主研发的多模态模型和机器学习算法,该技术可以建立微生物特征与宿主表型的关联,实现肠龄预测、菌群恢复力评估、定植能力分析等功能。这些分析结果有助于为个性化益生菌干预、精准营养调控及FMT供体筛选等应用场景提供分子水平的参考依据。

宏基因组流程——从随机打断到精准重构

优 点

缺 点

不适合大规模筛查

宏基因组更适合宿主含量不高的样本

谷禾以往在科研领域深耕十余年,积累了丰富的科研项目经验和数据分析能力,几年前,谷禾成功实现了从科研到大健康应用的技术转化,推出了谷禾宏基因组精准检测。

对于一些特定需要深度检测的应用场景,如健康管理机构的差异化服务需求,或者临床应用需求,宏基因组精准健康检测提供了另一种专业的技术选择。

宏基因组数据库的物种涵盖范围和菌株构成,直接影响着宏基因组物种鉴定分类的准确性和分类精度。

针对宏基因组数据库不完善的问题,谷禾整合了最新的NCBI refseq数据库,涵盖细菌、病毒、真菌和寄生虫,结合自研多元统计模型和机器学习算法,极大提升了物种鉴定和功能注释的准确性。

物种精准鉴定

分辨率更加精细,可达“种”和“菌株”水平,并对复杂的多菌种感染进行精细化解构。

肠道功能评估

肠道基础功能:包括蛋白质发酵能⼒、消化吸收效率、肠道产气情况、肠道屏障完整性、肠道炎症状态等,在菌群整体评估指标中也增加了包括菌群恢复力、革兰氏阴性菌、好氧菌等指标。

功能基因分析

– 全面评估菌群的基因功能潜力

如次生代谢产物合成通路、维生素合成能力、碳水化合物利用能力等,为个性化营养和精准干预提供科学证据。

耐药基因

– 分析耐药基因

不局限于已知靶点,可鉴定出各种已知和新型耐药基因,全面评估耐药基因的种类和数量,例如,在人体肠道宏基因组中发现了大量β-内酰胺酶等耐药基因。

– 追踪耐药基因的传播途径

通过比较不同环境(如土壤、水体、动物和人体)中耐药基因的分布情况,可推测耐药基因的来源和传播途径。

– 辅助指导耐药风险评估和防控策略

宏基因组学评估环境和宿主中耐药基因的分布特点,识别高风险区域和人群,为制定针对性监测和干预措施提供依据。

毒力基因

宏基因组检测技术在病原微生物毒力基因研究中具有独特优势,可在基因组水平系统分析其毒力基因组成及调控网络,加深对致病机理的理解。

免疫炎症分析

肠道菌群通过调控免疫平衡维持健康,⽽炎症标志物则作为评估机体炎症程度的关键指标。

宏基因组测序对测序深度要求较高,当数据量不足时,一些低丰度的真菌、寄生虫等病原体可能覆盖不到;然而,若要获得足够的测序深度来确保全面覆盖,则会显著增加测序成本,同时对分析能力和计算资源提出更高要求。

因此,宏基因组检测看似”简单粗暴”,只要更多数据量,实则真正的挑战在于,如何在成本与深度之间找到最优平衡。

谷禾持续迭代升级自有数据库

整合最新的NCBI refseq数据库

并结合十余年积累的临床样本数据

让相对较小的测序量

也能获得高精度的物种鉴定结果

同时,谷禾致力于深入挖掘

数据背后的生物学意义

通过专业团队的生物信息学分析

从宏基因组数据中构建

炎症状态、消化功能异常等关键健康指标

通过机器学习算法将海量基因信息

转化为实用的健康评估结果

通过这种”数据挖掘+算法迭代“

尽可能为大家控制成本的同时提供

媲美高深度测序的检测精度

极力追求技术创新与商业价值的完美结合

宏基因组报告中的解读更详细,还整理了一些评估指标,检测指标的总结等。

其他谷禾肠道菌群检测专业版的内容,宏基因组报告里面也都涵盖了,包括慢病风险、菌群代谢物及神经递质代谢、个性化营养等板块。

…

…

个性化饮食板块也在谷禾16S版本的基础上进行了迭代升级。

…

宏基因组检测并不常用于常规检测,其高昂的成本和复杂的数据分析决定了它更适用于关键时刻。

特定菌群感染的判别

对于一些复杂的多菌种感染,宏基因组能够更精细化鉴定感染菌群的构成,为临床辅助诊疗提供依据。

真菌与病毒感染的深度判别

相比传统培养,宏基因组学诊断真菌感染的敏感性和特异性更高,适用于一些真菌感染疾病。也可能鉴定出可疑的新病原体,为后续的病原学研究、药物和疫苗开发奠定基础。

一图看懂以上谷禾三大产品线

04

在肠道菌群检测系列产品成熟之后,谷禾健康将深耕多年的微生物组学技术平台,延伸至关乎女性全生命周期健康的另一核心领域——阴道微生态。

还包括子宫颈沙眼衣原体、HPV、HSV、EB病毒、巨细胞病毒等。

谷禾阴道菌群检测报告引入科学前沿的菌群状态分型(CST)概念,将复杂的菌群构成归纳为几种易于理解的健康状态类型。

例如,以卷曲乳杆菌为主的CST-I型代表健康的稳定状态,而以加德纳菌等多种厌氧菌为主的CST-IV型则与细菌性阴道病高度相关。这为临床判断和干预效果评估提供了科学支持。

谷禾阴道菌群检测报告中包括阴道菌群总体评估、CST分型、致病菌表(细菌性阴道病,需氧菌性阴道炎,外阴念珠菌病等)、列出异常菌群及相关说明,菌群详细构成等。

…

…

…

…

阴道菌群检测让我们能够更全面地了解阴道微生物组的组成及其变化,以及它是如何随着时间的推移或对各种因素(如环境、激素变化、性活动和抗生素使用等)的反应而变化的。

注:本产品可辅助评估和筛查,不用作临床诊断。

05

随着“它经济”的蓬勃发展和“科学养宠”理念的深入人心,宠物已成为家庭的重要成员。然而,面对“毛孩子”们无法言说的病痛,如反复腹泻、顽固皮肤病、食欲不振、呕吐等,传统兽医诊断往往面临挑战。

从宠物医院的实际经营来看,慢性疾病正成为他们面临的核心挑战。慢性肾病、老年痴呆、精神类疾病等病症不仅治疗费用昂贵,而且现有手段往往无法覆盖,特别是小型诊所更是心有余而力不足。

在与许多B端合作伙伴的深度交流中我们发现

宠物腹泻,肾病以及其他疾病等正在增加

后期医疗费用高昂让宠物主人无能为力

异常行为严重影响生活质量和主人养宠体验

情感难舍却不得不放弃…

因此,迫切需要一种更加

科学、经济、精准的健康管理方式

既能降低医疗成本

又能提供个性化的健康方案

还能避免过度医疗

这就需要我们从根本上

重新思考宠物健康管理的方法论

从”治疗导向“转向”预防导向“

✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲

谷禾凭借在人类健康领域积累的深厚微生物组学经验,战略性延伸至动物医学领域,推出宠物菌群精准检测服务。

我们致力于解码宠物肠道微生态的奥秘,为兽医临床、宠物营养和家庭养护提供科学依据,开启宠物健康管理的精准化新时代。

从人类微生态到宠物微生态,不是简单的复制,而是技术能力的升维应用。人类肠道微生态的复杂性研究为我们提供了强大的算法基础和数据分析能力,以及多年来在宠物菌群科研中的持续投入,这些经验在宠物领域的应用中展现出了独特的技术优势。

研究表明,宠物肠道菌群不仅影响消化吸收功能,更与免疫调节、神经系统、皮肤健康等多个生理系统密切相关,成为宠物整体健康状况的重要晴雨表。

谷禾正有序推进构建涵盖不同品种、年龄、健康状况犬猫的肠道菌群数据库,结合最新的机器学习算法,实现对宠物肠道微生态健康状况和营养进行精准评估。

宠物菌群报告展示采用更温馨活泼的配色,通过可视化图表和情感化设计,让复杂数据更直观,帮助主人轻松了解爱宠健康。

谷禾宠物菌群检测报告中包括菌群评估(整体指标)、肠道基础功能评估(屏障功能、炎症水平、代谢状态)、菌群代谢物评估(短链脂肪酸等)、炎症免疫评估(促炎、抗炎等指标)、营养饮食评估(维生素、微量元素)等。

…

…

症状相关菌群分析,包括腹泻、呕吐、过敏等。

…

菌群代谢物评估(短链脂肪酸等)。

…

…

从多维度全面评估宠物肠道健康状况,为宠物主人提供科学的健康管理依据和个性化调理建议。

自2012年成立以来,谷禾健康始终扎根于肠道微生态领域。我们不仅是国家高新技术企业和专精特新企业,更是通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可评审,成为CNAS认可的微生物检测实验室。同时,谷禾也拥有几十项国家发明专利以及在国际顶级期刊发表的研究成果,已经服务和合作150多家顶级医院与机构,积累了超过200万的样本数据库,这既是我们的底气,也是您成功的保障。

作为菌群检测行业的先行者和深耕者,谷禾始终坚守科学严谨的初心,在技术研发、质量管控、数据安全等各个环节持续深化建设。

从样本储存运输的标准化流程,

到阳性对照、阴性对照的严格设置;

从仪器校准溯源的精准把控,

到人员素质培训的持续提升,

从数据安全保障的多重防护,

到人机料法环的全方位管控,

每一处细节都是我们

以科研匠心在守护谷禾检测命脉。

正是出于对科学研究价值的深度认同,谷禾设立了『人体肠道菌群开放基金』,从心梗脑梗风险监测到儿童自闭症干预,从肿瘤免疫治疗到妊娠期健康管理,通过阶段性的递进式合作模式,我们已成功孵化近百个前沿研究项目,并在国际权威期刊

《Gut》、《Advanced Science》、《Clin Transl Oncol》等发表突破性成果。

已开展申请项目

未来,谷禾将持续投入研发力量,在青少年抑郁症、代谢综合征、心脑血管、老年阿尔茨海默病、过敏相关免疫疾病以及特定肿瘤(如胰腺癌、肝癌)等前沿领域继续深耕,进行模型的深度开发与优化。

同时,谷禾正积极推进临床营养检测评估中心建设,通过与首科等权威机构合作,深入开展儿童精神发育、老年营养监测等特定人群研究,未来加入社区筛查项目,长期追踪社区人群的菌群状况,通过对稳定人群的菌群纵向研究更加深度挖掘菌群与健康之间的关联性,为精准医疗和个体化营养干预提供更加坚实的科学依据。

从科研到应用的全链条能力建设,让我们能够更好地赋能下游产业。通过携手更多科研院所、医疗机构和行业伙伴,谷禾将持续探索菌群检测技术在医疗大健康生态系统中的创新应用,与业界伙伴携手共进,推动行业健康发展。

欢迎有相关方向的人群或者

科研、临床、干预机构咨询合作