-

CNAS L23010

CNAS L23010

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业 二级病原微生物安全实验室

二级病原微生物安全实验室- 联系电话:+13336028502

- +400-161-1580

- service@guheinfo.com

谷禾健康

慢性疼痛已成为困扰全球五分之一成年人的重大公共卫生挑战,表现为一种复杂的、多维度失调的病理状态,深刻影响患者的生理、心理乃至社交。

这一持续3个月或更长时间的疼痛现象,呈现出锐痛、刺痛、灼烧感、酸痛等多样化特征,可能局限于特定部位或广泛分布全身,因其易于复发的特性,给个人、家庭及整个社会带来了沉重的经济与医疗负担。

尽管现代医学在疼痛管理方面已取得一定进展,但现有的治疗策略——如阿片类药物、非甾体抗炎药(NSAIDs)、抗惊厥药及抗抑郁药等,往往伴随着疗效有限、副作用显著(如成瘾、胃肠道损伤、中枢神经系统抑制等)以及个体差异巨大等问题。

更重要的是,这些疗法多以对症处理为主,难以触及慢性疼痛复杂病理生理机制的核心——包括外周敏化、中枢敏化、神经炎症、神经-免疫失衡等关键病理过程,导致许多患者的临床需求远未得到满足。因此,探索慢性疼痛发生发展的深层机制,并据此开发更为精准、高效且安全的创新性治疗策略,已成为疼痛研究领域亟待突破的关键瓶颈。

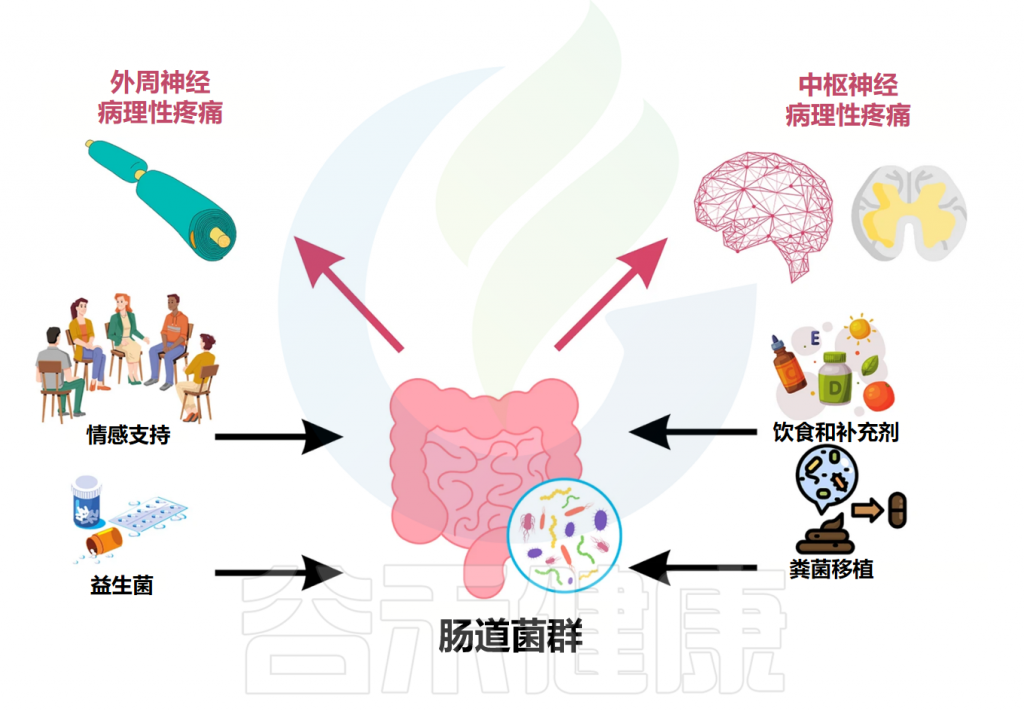

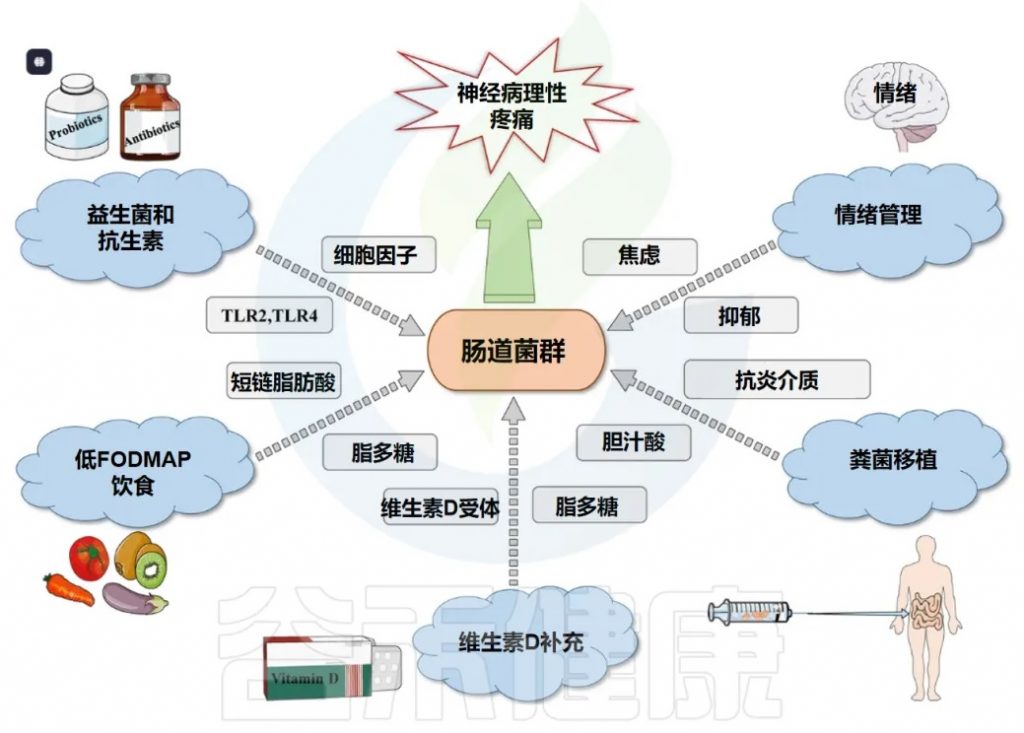

近年来飞速发展的肠道菌群研究为我们理解和干预慢性疼痛提供了一个新视角。肠道菌群通过”微生物群-肠-脑轴”这一复杂的双向通讯网络,影响着中枢神经系统的功能,包括情绪、认知乃至疼痛感知。越来越多的证据表明,肠道菌群失调与多种慢性疾病的发生发展密切相关,特别是在神经病理性疼痛、炎症性疼痛、内脏痛等多种慢性疼痛模型中,菌群结构与功能的特征性改变及其与疼痛表型的密切联系正以前所未有的速度向纵深拓展。

本文旨在系统阐述慢性疼痛的核心病理特征,并概述肠道菌群失调对宿主生理的广泛影响;深入剖析微生物群-肠-脑轴在疼痛感知与调节中的多通路作用,包括神经、免疫、内分泌及关键代谢产物(如短链脂肪酸、次级胆汁酸、色氨酸代谢物)的介导机制;同时整合最新的临床前与临床研究证据,展示在不同慢性疼痛模型中肠道菌群的特征性改变;评估了当前基于肠道菌群调控的慢性疼痛干预策略,为慢性疼痛的基础研究与临床转化提供参考。

慢性疼痛持续3个月或更长时间,可能持续性的,也可能时好时坏地反复发作。它可能影响人们到无法工作、正常进食、参与体育活动或享受生活的程度。

慢性疼痛有哪些症状?

慢性疼痛有:锐痛、刺痛、灼烧感、搏动性疼痛、酸痛、僵硬感等。

慢性疼痛可能局限于特定部位(背部、颈部、关节)或广泛分布全身。

患有慢性疼痛的人常常也会感到疲倦,睡眠问题,食欲不振和/或对食物失去兴趣,以及体重减轻。

经典闭环:疼痛、抑郁、失眠

疼痛可能会让人专注于疼痛,出现抑郁和易怒,抑郁和易怒通常会导致失眠和疲劳,进而导致更多的易怒、抑郁和疼痛。

慢性疼痛的原因?

一些已知的慢性疼痛原因包括:

这包括关节、肌肉和骨骼的广泛疼痛,通常表现为隐痛或酸痛。

关节炎引起的疼痛也发生在关节中,通常表现为隐痛。这是关节炎对关节造成的损伤所导致的。

腹痛和痉挛可能由于 IBS 发生,这是由于肠道和大脑之间的联系。肠易激综合征引起的慢性疼痛通常包括腹部痉挛和剧烈疼痛,甚至背痛。

持续的下体疼痛可能来自多种原因,包括先前的损伤或特定状况,如坐骨神经痛或椎间盘突出。

虽然头痛和偏头痛不同,但你可能会因为其中任何一种而出现慢性疼痛。如果头痛或偏头痛每月出现 15 天或更多天,则被视为慢性。

这种状况会影响盆腔和腹部区域,并在月经周期期间、之前或之后引起慢性盆腔疼痛。它还可能导致消化问题和一般的胃痛。

患有慢性疲劳综合征的人可能会经历身体疼痛、头痛和喉咙痛,伴随极度疲劳、疲劳和睡眠障碍等症状。

还有很多其他例如癌症等疾病,总的来说,包括神经性的(神经损伤或刺激)、伤害性的(组织损伤、受伤、手术等)、肌肉骨骼性的(韧带、肌腱、肌肉、关节、骨骼等)、炎症性的(免疫系统对感染或受伤的反应)、心因性的(心理状况引起的疼痛)、机械性的(受到物理压力)等。

为什么传统的对症治疗往往收效甚微,甚至可能带来新的问题?要回答这些问题,我们需要深入探讨慢性疼痛的病理生理学基础。

慢性疼痛的本质远非简单的伤害性感受信号的持续传递,而是一个涉及外周及中枢神经系统发生复杂可塑性改变的病理过程。

慢性疼痛的核心特征在于,神经系统对伤害性及非伤害性刺激的反应模式发生了持久性的、异常的增强和放大,使得疼痛感知与初始损伤或刺激的程度和范围不再匹配,甚至在原始致伤因素消失后依然存在。

理解这些核心机制,是后续探讨肠道菌群如何影响疼痛的关键。

外周敏化与中枢敏化:疼痛信号的恶性循环

☆ 外周敏化

外周敏化(Peripheral Sensitization)是指在外周组织损伤或炎症部位,伤害性感受器(痛觉感受器)的兴奋性异常增高的现象。

组织损伤后释放的多种炎症介质,如缓激肽、前列腺素(PGE₂)、TNF-α、IL-1β、神经生长因子(NGF)等,可以直接或间接地作用于感觉神经末梢上的特异性受体和离子通道(如瞬时受体电位香草酸受体1亚型 TRPV1、酸敏感离子通道 ASIC等)。

这些介质通过激活下游信号通路(如PKA、PKC、MAPK等),导致离子通道磷酸化、表达上调或膜转运增加,从而降低伤害性感受器的激活阈值,并增强其对刺激的反应强度。

其结果是,即使是轻微的刺激也会引发强烈的疼痛感(痛觉过敏,hyperalgesia),甚至非伤害性刺激(如轻触)也能诱发疼痛(异常疼痛,allodynia)。

☆ 中枢敏化——慢性疼痛持续化和扩散的关键机制

中枢敏化(Central Sensitization)指脊髓背角和更高级中枢(如丘脑、杏仁核、前扣带皮层等)神经元对伤害性信号的反应性增强和持久性增高。其形成涉及复杂的神经元可塑性改变:

长期或强烈的伤害性输入,导致初级传入神经元末梢释放过量的兴奋性神经递质,如谷氨酸和P物质。谷氨酸激活突触后膜上的AMPA受体和NMDA受体(N-甲基-D-天冬氨酸受体)。特别是NMDA受体的激活,允许Ca²⁺内流,触发一系列下游信号级联反应,导致突触后神经元兴奋性增强,出现wind-up效应和长时程增强(LTP)。

中枢敏化过程中,脊髓背角的抑制性神经元(如释放GABA或甘氨酸的神经元)功能减弱或凋亡,导致对兴奋性信号的抑制不足,进一步加剧了疼痛信号的放大。

来自脑干(如中缝大核、蓝斑核)的下行抑制通路,通过释放5-羟色胺(5-HT)和去甲肾上腺素(NE)等神经递质,对脊髓水平的疼痛传递发挥重要的抑制作用。在慢性疼痛状态下,这些下行抑制通路的功能往往受损,导致疼痛信号的“闸门”失控。

长期的中枢敏化可导致神经元内基因表达发生持久性改变,合成更多促进疼痛的受体、离子通道和神经递质,从而巩固和维持疼痛状态。

神经炎症:疼痛的“催化剂”与“放大器”

神经炎症是指在中枢神经系统(CNS)内发生的炎症反应,以神经胶质细胞(主要是小胶质细胞和星形胶质细胞)的激活为核心特征。在慢性疼痛状态下,神经炎症不仅参与疼痛的启动,更在疼痛的维持和慢性化中扮演关键角色。

作为中枢神经系统中的主要免疫细胞,小胶质细胞(Microglia)在接收到外周损伤信号或神经元异常活动信号后被迅速激活。激活的小胶质细胞形态改变,并大量释放促炎细胞因子(如TNF-α, IL-1β, IL-6)、趋化因子(如CCL2, CXCL1)以及活性氧(ROS)等。这些物质直接增强神经元的兴奋性,促进中枢敏化的形成。

星形胶质细胞(Astrocytes)的激活通常稍晚于小胶质细胞,但在疼痛的慢性化维持中作用更为持久。激活的星形胶质细胞同样释放多种促炎介质,并且可以通过减少对谷氨酸等兴奋性神经递质的清除、下调GABA能抑制以及形成胶质瘢痕等方式,进一步加剧神经元兴奋性的异常和疼痛的持续。

神经免疫交互作用:复杂的对话网络

慢性疼痛的持续化并非单纯的神经系统事件,而是神经系统与免疫系统之间复杂交互作用的结果。

外周免疫细胞(如巨噬细胞、T淋巴细胞)可以释放细胞因子和趋化因子,这些因子不仅作用于外周神经元,还可以通过血脑屏障(在某些病理状态下其通透性会增加)或迷走神经等途径影响中枢神经胶质细胞和神经元的活性。

神经系统也可以通过释放神经递质和神经肽来调节免疫细胞的功能。这种双向的神经免疫对话失衡,是导致炎症反应迁延不愈、疼痛信号持续放大的重要原因。例如,某些T细胞亚群(如Th1, Th17)及其分泌的细胞因子被认为促进疼痛,而调节性T细胞(Treg)则可能发挥疼痛缓解作用。

关键分子与信号通路:疼痛机制的核心节点

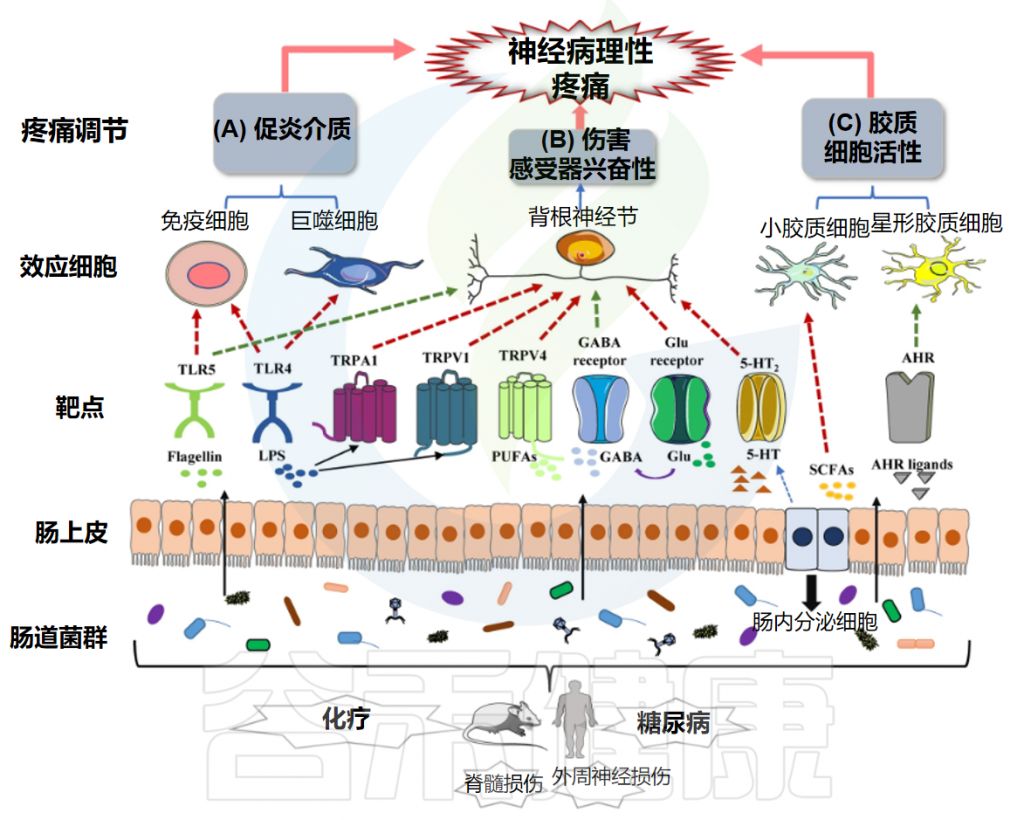

上述病理生理过程的实现,依赖于一系列关键分子和信号通路的参与。简要了解这些节点,有助于后续理解肠道菌群如何通过影响这些靶点来调控疼痛:

– TRP通道家族(TRPV1, TRPA1, TRPM8等)参与温度、化学和机械刺激的感受;

– 电压门控钠离子通道(Nav1.7, Nav1.8, Nav1.9等)负责动作电位的产生和传导;

– P2X受体(特别是P2X3, P2X4, P2X7)是ATP的受体,参与神经元和胶质细胞的激活。

NMDA受体是中枢敏化的核心;AMPA受体介导快速兴奋性突触传递;GABA受体和甘氨酸受体介导抑制性传递。

TNF-α、IL-1β、IL-6等促炎细胞因子及其相应的受体在神经炎症和神经元敏化中起关键作用。

如MAPK通路(ERK, JNK, p38)、NF-κB通路、PI3K-Akt通路等,这些通路被上游受体激活后,调控基因表达,影响神经元功能和炎症反应。

慢性疼痛的病理生理机制是一个多层面、多环节、动态演变的复杂过程,涉及外周与中枢神经系统的敏化、神经炎症的驱动以及神经-免疫的失衡互动。正是这些核心机制的异常,构成了慢性疼痛难以治愈的根源。

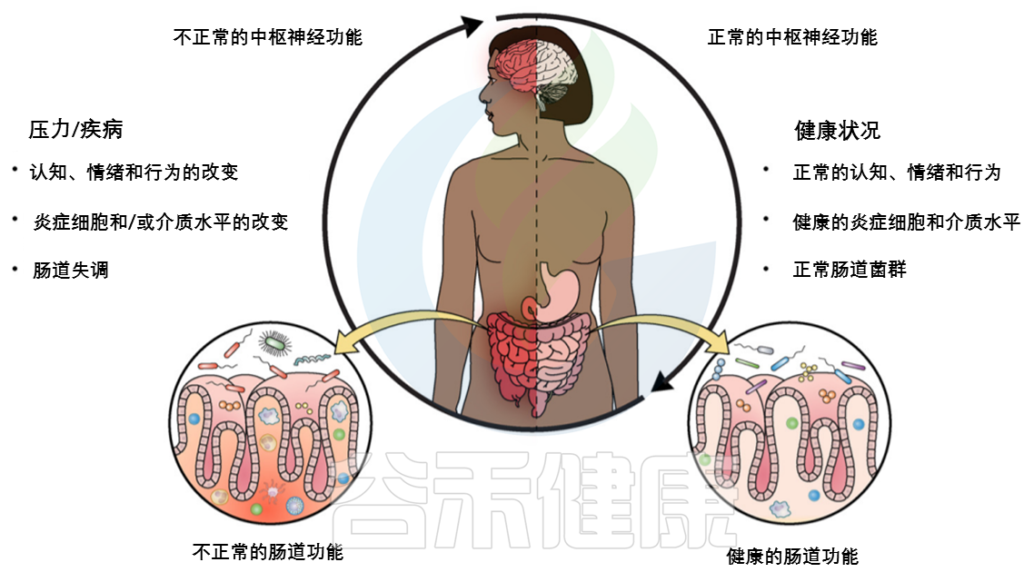

肠道菌群在健康与疾病中的作用日益受到重视,其与中枢神经系统功能及相关疾病的复杂联系,包括慢性疼痛,正通过“微生物群-脑-肠轴”(Microbiota-Gut-Brain Axis, MGBA)这一概念得到系统性的阐释。

微生物群-脑-肠轴是一个复杂的、双向的通讯网络,整合了神经、免疫、内分泌、代谢等多个信号通路,允许肠道微生物与大脑之间进行持续的对话。肠道菌群的稳态或失调,能够深刻影响这一轴的功能,从而在慢性疼痛的发生、发展和维持中扮演关键角色。

微生物群-脑-肠轴:疼痛调控的关键枢纽

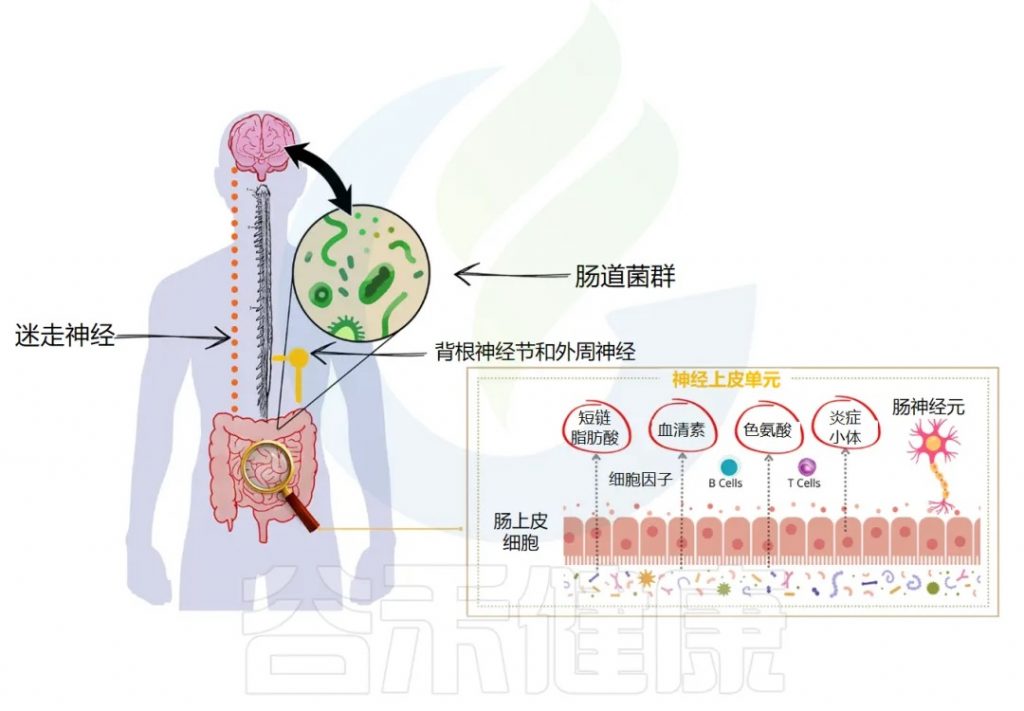

脑-肠-菌轴构成了肠道微生物影响宿主疼痛感知和调控的主要生理基础。其主要通讯途径包括:

▼

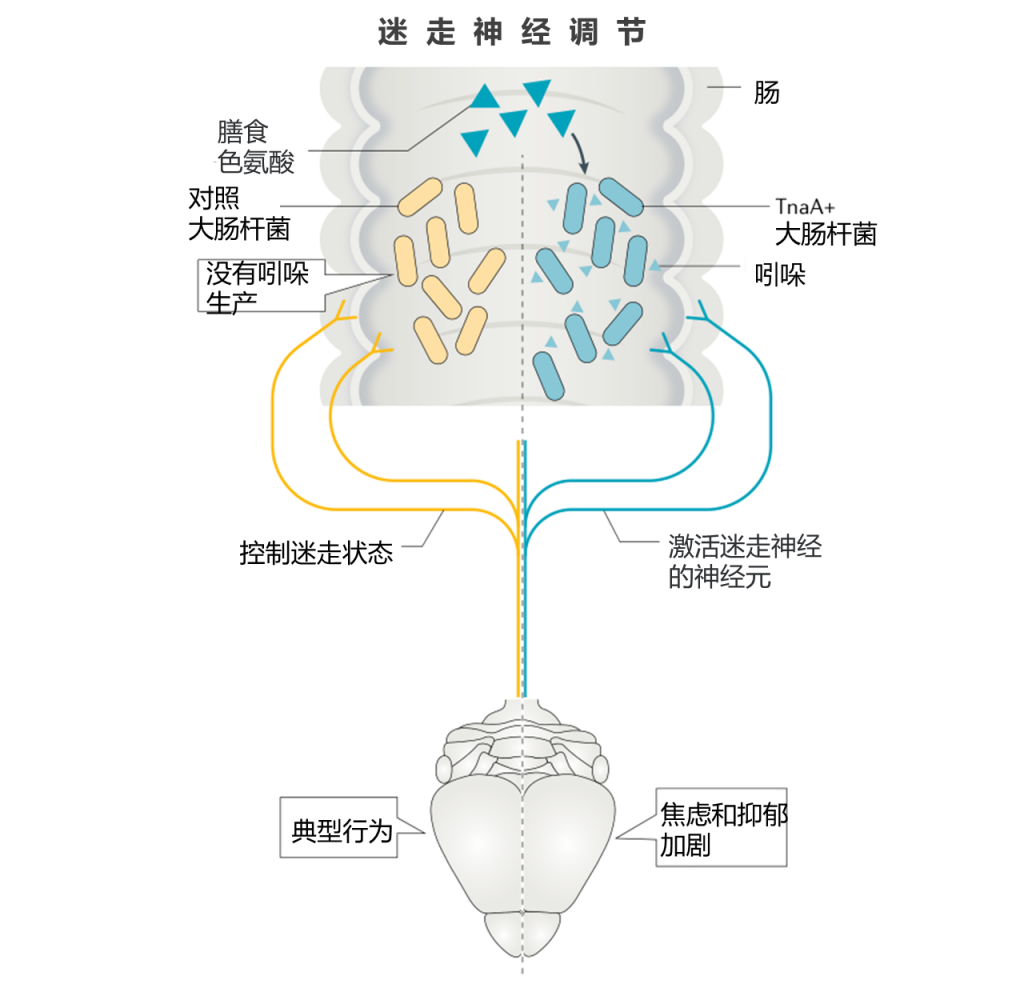

神经通路:迷走神经的桥梁作用

迷走神经(Vagus Nerve),作为第十对脑神经,是连接脑干与胸腹腔脏器之间最长、分布最广的神经通路,构成了微生物群-脑-肠轴中最为直接和关键的神经通讯链路。其在拉丁语中意为“流浪者”,形象地描述了它在体内广泛的行程。

迷走神经具有双向传导功能,但其传入纤维(afferent fibers)占据了绝大多数(约80-90%),这意味着它主要负责将来自内脏(包括胃肠道)的各种生理和病理信号传递给中枢神经系统。

这些信号包括机械牵张(如肠道扩张)、化学刺激(如营养物质、pH变化、毒素),以及至关重要的来自肠道菌群及其代谢产物的信号。

1、迷走神经传入信号的感知与传递

肠道菌群并不直接与大脑进行物理接触,但它们产生的海量代谢物以及对肠道内环境的塑造,能够被迷走神经末梢灵敏地感知。这一感知过程可以是直接的,也更多是通过间接途径实现:

——间接激活:肠道内分泌细胞的关键中介作用

肠道内分泌细胞(Enteroendocrine Cells, EECs)是散在于肠道上皮细胞间的特化感觉细胞,它们能够直接感受肠腔内的化学环境变化,包括菌群代谢产物的刺激。当菌群代谢产物,特别是短链脂肪酸(SCFAs),如乙酸、丙酸和丁酸,作用于EECs表面的特异性G蛋白偶联受体(如GPR41/FFAR3, GPR43/FFAR2)时,会触发EECs释放多种神经活性物质。

——直接激活(可能性较低但存在)

这些由菌群活动引发的、经由迷走神经传入的信号,首先汇聚于脑干的孤束核(Nucleus of the Solitary Tract, NTS)。NTS是内脏感觉信息传入中枢的第一个整合处理站。从NTS开始,这些信号进一步投射到更高级的脑区,包括:

通过这一系列复杂的神经投射,肠道菌群的状态能够深刻影响宿主对疼痛的感知强度、情感反应以及认知评价。

2、 迷走神经在菌群介导的镇痛及行为调节中的关键作用——来自迷走神经切断术的证据

迷走神经的完整性对于许多肠道菌群介导的生理效应至关重要,尤其是在情绪和疼痛调节方面。迷走神经切断术(Vagotomy),特别是保留肝支和胃支的膈下迷走神经切断术(Surgical Subdiaphragmatic Vagotomy, SDG),已成为研究迷走神经在菌群-脑轴中作用的关键实验手段。

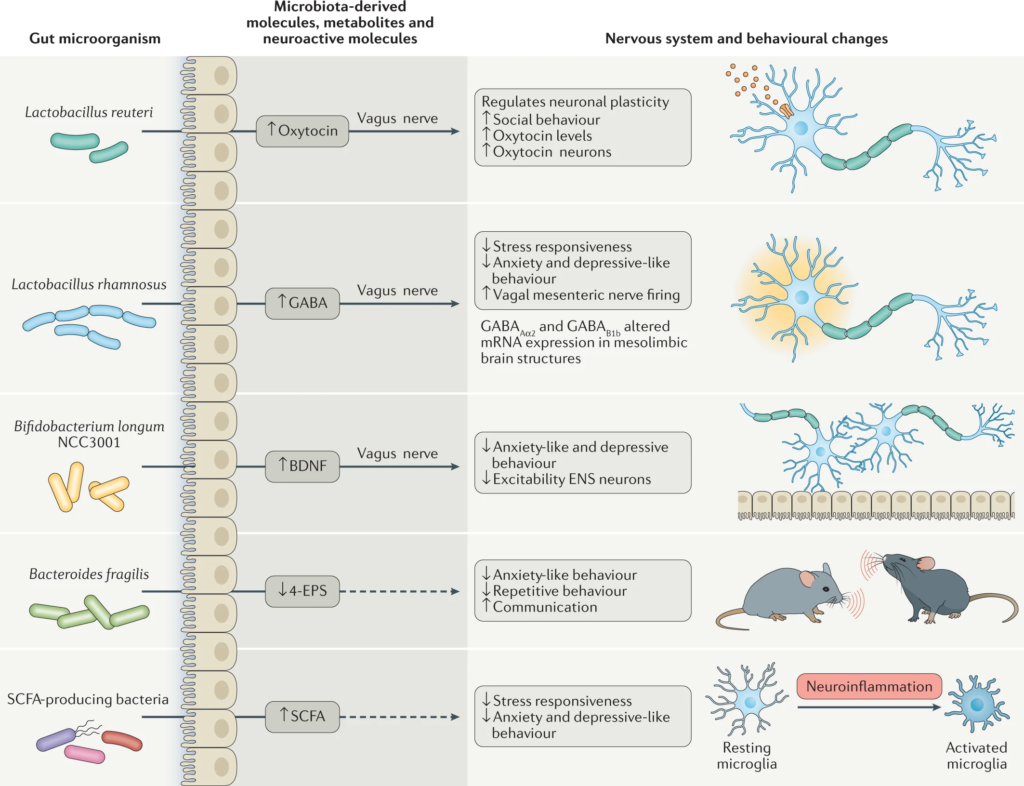

益生菌的镇痛与抗焦虑/抑郁效应依赖于迷走神经

研究表明,迷走神经的完整性对于某些菌群介导的镇痛效应至关重要;迷走神经切断术可以阻断特定益生菌的抗焦虑和抗抑郁作用,并可能影响其对内脏痛的调节。

例如,经典研究表明,益生菌鼠李糖乳杆菌(Lactobacillus rhamnosus JB-1)能够通过迷走神经依赖的机制减轻小鼠的焦虑和抑郁样行为,并改变中枢GABA受体的表达。当迷走神经被切断后,这些有益效应便消失了。

类似地,一些益生菌在动物模型中能够缓解内脏疼痛。但是,当研究者切断迷走神经后,这种镇痛效果会消失或明显减弱。这有力证明了迷走神经的重要作用,它是有益菌株信号传递到大脑的必要通路,也是产生镇痛效应的关键环节。

3. 迷走神经传出信号对肠道和菌群的反向调控

微生物群-肠-脑轴的通讯是双向的。大脑不仅接收来自肠道和菌群的信号,也通过迷走神经的传出纤维(efferent fibers)主动调节肠道功能,进而间接影响肠道菌群的生态位和组成。

– 调节肠道蠕动和分泌

迷走神经传出信号是胃肠道运动(如胃排空、小肠蠕动)和消化液分泌(如胃酸、胰酶)的主要神经调节器。这些生理活动直接影响食糜在肠道内的停留时间、营养物质的消化吸收效率以及肠道内的物理化学环境(如pH值),从而为不同类型的微生物创造或改变其生存和繁殖的生态位。

– 维持肠道屏障完整性

迷走神经的传出信号,特别是通过胆碱能抗炎通路(Cholinergic Anti-inflammatory Pathway, CAP),在维持肠道屏障功能和控制局部炎症中发挥重要作用。该通路涉及迷走神经释放乙酰胆碱(ACh),ACh作用于肠道黏膜免疫细胞(如巨噬细胞)表面的α7烟碱型乙酰胆碱受体(α7nAChR),从而抑制促炎细胞因子的产生,减轻炎症反应,保护肠道屏障。一个健康的肠道屏障对于限制有害菌及其产物(如LPS)的易位至关重要。

– 影响黏液层

迷走神经可能参与调节肠道黏液层厚度和成分,黏液层是肠道上皮的第一道物理和化学屏障,也是特定菌群(如Akkermansia muciniphila)的栖息地和营养来源。

通过这些传出途径,中枢神经系统的状态(如应激、情绪)可以通过迷走神经影响肠道生理和菌群稳态,形成一个完整的反馈回路。

▼

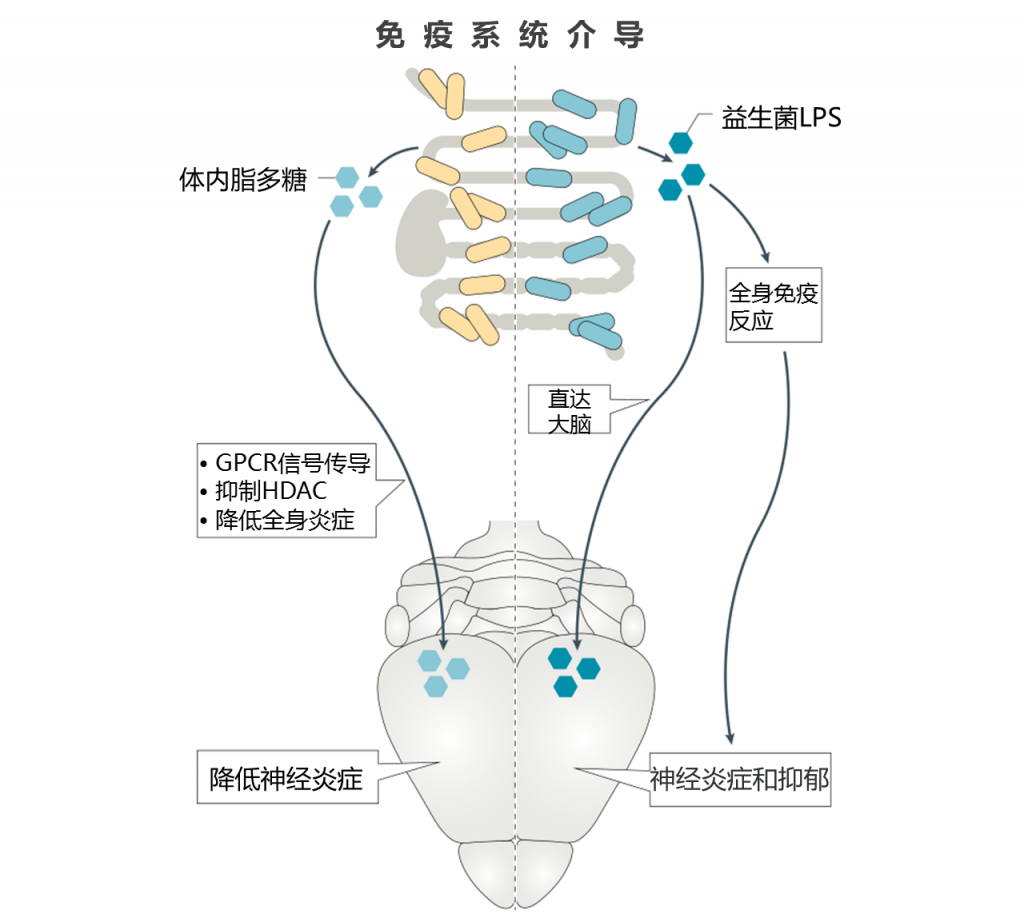

免疫通路:菌群塑造的全身性免疫网络与疼痛

肠道不仅是消化吸收的主要场所,更是人体最大、最复杂的免疫器官,其广阔的黏膜表面(约200-300平方米)直接暴露于数以万亿计的共生微生物及其代谢产物之中。

这种持续的、动态的相互作用,使得肠道菌群在宿主免疫系统的发育、成熟、校准和功能调节中扮演着无可替代的核心角色。它们如同免疫系统的“陪练员”和“调校师”,通过与肠道相关淋巴组织——包括派尔集合淋巴结(Peyer’s patches)、肠系膜淋巴结(mesenteric lymph nodes)以及弥散在肠黏膜固有层和上皮内的免疫细胞的持续对话,塑造着宿主的先天性和适应性免疫反应,其影响深远,不仅限于肠道局部,更能波及全身,包括对疼痛感知和慢性化的调控。

1、菌群介导的免疫细胞分化与平衡:塑造敌我识别与炎症刹车

肠道菌群通过其组成成分和代谢产物,能够精准地诱导和调控不同免疫细胞亚群的分化与功能平衡,这对维持免疫稳态、防止过度炎症反应以及有效清除病原体至关重要。当这种平衡被打破时,往往与慢性炎症和疼痛的发生发展相关。

分节丝状菌(Segmented Filamentous Bacteria, SFB)是一种特殊的、能紧密附着于小肠上皮细胞的共生菌。分节丝状菌能有效诱导辅助性T细胞17(Th17)的分化。

Th17细胞以其分泌的标志性细胞因子IL-17以及IL-21、IL-22等而闻名。

IL-17家族(特别是IL-17A和IL-17F)是强效的促炎细胞因子,能够招募中性粒细胞,诱导其他促炎细胞因子(如TNF-α, IL-1β, IL-6)和趋化因子的产生,参与组织炎症和自身免疫性疾病的病理过程。因此,在多种自身免疫性疾病(如类风湿关节炎、多发性硬化)和炎症性疼痛模型中,Th17细胞及其相关通路被认为是驱动炎症和疼痛的关键因素。

SFB的定植虽然在抵抗某些病原体感染中具有保护作用,但其过度激活或在特定遗传背景下,可能导致Th17反应失控,加剧炎症和疼痛。

与Th17细胞的促炎作用相对的是调节性T细胞(Treg),它们是维持免疫耐受和抑制过度免疫反应的关键刹车细胞,主要通过分泌IL-10和TGF-β等抑制性细胞因子,以及细胞接触依赖性机制来发挥作用。

某些梭菌属细菌(如 Clostridium clusters IV和 XIVa,这些是主要的产丁酸菌群)和脆弱拟杆菌(Bacteroides fragilis)及其荚膜多糖A(Polysaccharide A, PSA)则能有效诱导Treg细胞的产生和IL-10的分泌。

这种由特定菌群驱动的Th17/Treg平衡,对于决定机体对炎症刺激的反应强度和持续时间至关重要。菌群失调若导致Th17细胞过度活化而Treg细胞功能不足,则易于引发或加剧慢性炎症性疼痛。

2. 细胞因子网络的调控:菌群失调与慢性低度炎症的“导火索”

肠道菌群稳态的维持对于局部和全身细胞因子网络的平衡至关重要。菌群失调,有益菌减少、潜在致病菌增多、菌群多样性下降,往往伴随着免疫失衡和慢性低度炎症状态的形成。

– 促炎细胞因子的过度产生

菌群失调常常导致TNF-α、IL-1β、IL-6等关键促炎细胞因子的过量产生。这些细胞因子不仅在肠道局部加剧炎症反应、破坏肠道屏障,更关键的是,它们可以释放入血液循环,形成一种全身性的慢性低度炎症背景。这种状态是多种慢性疾病(包括心血管疾病、糖尿病、神经退行性疾病以及慢性疼痛)的共同病理生理基础。

– 抗炎细胞因子的相对不足

菌群失调也可能导致IL-10和TGF-β等关键抗炎细胞因子的产生减少,使得炎症反应难以被有效控制和终止。

– 对疼痛的直接和间接影响

这些循环中的促炎细胞因子能够直接作用于外周伤害性感受器,降低其激活阈值,导致外周敏化。例如,TNF-α和IL-1β能直接激活或敏化TRPV1等痛觉相关离子通道。

同时,它们也能穿过在某些病理状态下通透性增加的血脑屏障(BBB)和血脊髓屏障(BSCB),或通过激活脑血管内皮细胞产生次级信使,作用于中枢神经系统,激活小胶质细胞和星形胶质细胞,诱导神经炎症,促进中枢敏化。

因此,菌群失调介导的细胞因子网络紊乱,是连接肠道与远端疼痛感知的关键免疫学桥梁。

3、微生物相关分子模式与模式识别受体:免疫系统的警报系统

肠道菌群的结构成分,如细菌细胞壁的组分,被称为微生物相关分子模式(MAMPs)。

宿主的先天免疫细胞(如巨噬细胞、树突状细胞)以及一些非免疫细胞(包括肠上皮细胞、神经元和胶质细胞)表面表达着一系列模式识别受体(PRRs),用于识别这些MAMPs并发起适当的免疫应答。

– 关键MAMPs及其识别

– PRR激活与炎症信号通路

当MAMPs与相应的PRRs结合后,会迅速激活下游的信号转导通路,其中最经典的是NF-κB(核因子κB)通路和MAPK(丝裂原活化蛋白激酶)通路。这些通路的激活导致多种促炎基因的转录上调,大量释放炎症介质,包括前述的促炎细胞因子(TNF-α、IL-1β、IL-6)、趋化因子(吸引更多免疫细胞至炎症部位)、黏附分子以及一氧化氮(NO)和前列腺素等。

– 肠道屏障受损与MAMPs易位(肠漏)

在健康的肠道中,完整的肠道屏障(包括物理屏障、化学屏障、免疫屏障)能够有效地将大部分肠道菌群及其MAMPs限制在肠腔内,仅允许少量、受控的MAMPs与免疫系统相互作用以维持免疫张力。

然而,当肠道菌群失调、饮食因素、应激、药物(如NSAIDs)等因素导致肠道屏障功能受损,即出现“肠漏”时,大量的MAMPs(特别是LPS)会从肠腔跨过受损的屏障易位进入血液循环,导致所谓的“代谢性内毒素血症”。

循环中的LPS能够激活全身各处的TLR4,引发持续的、低度的全身性炎症反应,这与胰岛素抵抗、肥胖、非酒精性脂肪肝以及多种慢性疼痛状态(特别是神经病理性疼痛和纤维肌痛)的发生发展密切相关。LPS也可以直接作用于背根神经节(DRG)的感觉神经元和中枢的胶质细胞,增强其对伤害性刺激的反应,促进疼痛的产生和维持。

综上所述,肠道菌群通过塑造免疫细胞的分化平衡(如Th17/Treg平衡)、调控全身细胞因子网络以及通过MAMPs-PRRs相互作用激活先天免疫,构成了影响宿主疼痛感知和慢性化的关键免疫通路。菌群失调导致的免疫失衡和慢性炎症状态,是连接肠道微生态与疼痛病理生理过程的重要桥梁。因此,靶向调节肠道菌群以恢复免疫稳态,已成为开发新型疼痛干预策略的重要方向。

doi: 10.1186/s10194-020-01170-x

▼

内分泌通路:HPA轴的菌群调节与应激疼痛

下丘脑-垂体-肾上腺(HPA)轴是机体最主要的应激反应系统。慢性应激是慢性疼痛发生和恶化的重要风险因素。肠道菌群能够双向调节HPA轴的活性。

无菌动物模型研究显示,缺乏正常菌群的动物对应激表现出异常的HPA轴反应(通常是过度反应),表现为促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)和皮质酮水平的升高。早期定植特定菌群可以部分逆转这种异常。

– 菌群代谢产物的影响

SCFAs等菌群代谢产物可以通过影响迷走神经或直接作用于肾上腺等方式,调节HPA轴。

– 肠道屏障与LPS

菌群失调导致的肠漏和LPS易位,可以激活免疫系统,间接刺激HPA轴。

HPA轴的失调,特别是皮质醇节律的紊乱和长期高水平,不仅与抑郁、焦虑等情绪障碍相关,也直接促进疼痛的慢性化。例如,糖皮质激素可以影响神经元的兴奋性和胶质细胞的活性。因此,菌群通过调节HPA轴的稳态,间接影响宿主对疼痛的易感性和疼痛程度。

▼

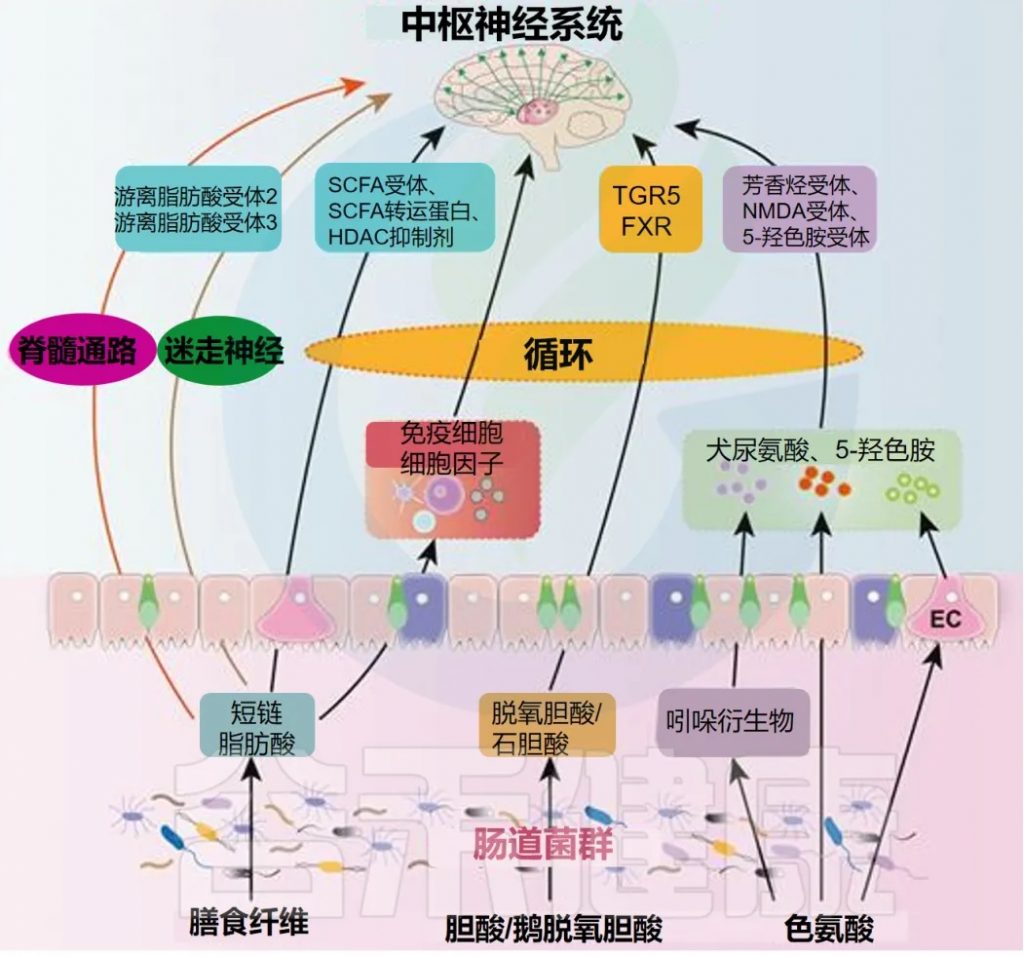

代谢通路:菌群工厂的杰作与疼痛调控

肠道菌群拥有庞大的酶系统,能够代谢宿主不能消化的膳食成分(如膳食纤维)以及宿主自身产生的物质(如胆汁酸),产生大量具有生物活性的小分子代谢物,这些代谢物是菌群影响宿主生理(包括疼痛)的关键介质。

– 短链脂肪酸(SCFAs)

主要包括乙酸、丙酸、丁酸,是膳食纤维经厌氧菌发酵的主要产物。SCFAs不仅是结肠上皮细胞的主要能源物质,维持肠道屏障的完整性(例如丁酸能促进紧密连接蛋白如occludin和ZO-1的表达),还具有广泛的全身性调节作用:

– 次级胆汁酸

初级胆汁酸(如胆酸CA,鹅去氧胆酸CDCA)在肝脏合成后排入肠道,在肠道菌群(主要是梭菌属)的酶(如7α-脱羟酶)作用下转化为次级胆汁酸,如脱氧胆酸(DCA)和石胆酸(LCA)。这些次级胆汁酸是重要的信号分子,主要通过激活法尼醇X受体(FXR)和G蛋白偶联胆汁酸受体1(TGR5,又称GPBAR1)发挥作用。

– 色氨酸代谢产物

膳食中的必需氨基酸色氨酸在宿主和肠道菌群的共同作用下,可以通过多条途径代谢,产生一系列具有神经活性的分子。

– 脂多糖等微生物相关分子模式(MAMPs)

如前所述,LPS是革兰氏阴性菌外膜的主要成分。在肠道屏障功能受损(“肠漏”)的情况下,LPS会从肠腔易位进入血液循环,形成“代谢性内毒素血症”。

特定慢性疼痛模型中肠道菌群改变的证据

大量临床前和部分临床研究已经揭示了肠道菌群失调与多种慢性疼痛状态之间的密切关联。

神经病理性疼痛

神经病理性疼痛由躯体感觉神经系统的损伤或疾病直接引起。

化疗是治疗癌症的重要手段,但许多化疗药物,如紫杉醇、奥沙利铂、长春新碱、硼替佐米等,常导致严重的剂量限制性副作用——CIPN。

患者表现为肢体远端的麻木、刺痛、烧灼感和痛觉过敏/异常疼痛,严重影响生活质量并可能导致化疗方案的调整甚至中断。

多种化疗药物(如紫杉醇、奥沙利铂)可引起严重的CIPN,其患者和动物模型中均观察到肠道菌群的显著改变,如多样性下降,厚壁菌门/拟杆菌门(F/B)比值改变,特定菌属如Akkermansia muciniphila(常被认为是益生菌)和产丁酸菌(如Faecalibacterium prausnitzii)的丰度下降,而一些潜在致病菌(如某些变形菌门细菌)丰度增加。补充A. muciniphila或其活性成分被证明可以缓解CIPN。

这些经典的神经病理性疼痛动物模型中,也观察到肠道菌群失调,伴随肠道屏障功能受损、LPS水平升高和神经炎症,粪便移植自CCI大鼠可诱导幼稚大鼠产生痛觉过敏。FMT或特定益生菌干预能够改善疼痛行为,并逆转部分菌群和炎症指标。

糖尿病患者常伴有肠道菌群失调,这被认为是糖尿病神经病变发生的风险因素之一。糖尿病患者的菌群失调通常表现为产丁酸菌(如Faecalibacterium prausnitzii, Roseburia)的减少,某些机会致病菌(如肠杆菌科细菌)的增加,以及整体多样性的下降。菌群失调可能通过加剧代谢紊乱、促进全身性炎症和氧化应激来促进糖尿病神经病变的发生。

炎症性疼痛

内脏痛

肠易激综合征(IBS),是最常见的内脏痛相关功能性胃肠病,其患者肠道菌群失调的证据最为充分。表现为菌群多样性降低,F/B比值改变,特定菌属如乳杆菌属和双歧杆菌属的减少,而某些潜在致病菌(如肠杆菌科细菌)的增加。

菌群失调通过多种机制导致IBS的核心症状——腹痛和内脏高敏感性,包括:肠道屏障功能受损、低度免疫激活、5-HT信号通路异常、SCFAs谱改变等。针对IBS的菌群干预(如低FODMAP饮食、特定益生菌、FMT)已成为研究和治疗的热点。

中枢性疼痛综合征

这类疼痛综合征(如纤维肌痛、偏头痛)的病理机制被认为主要涉及中枢神经系统的功能失调,但外周因素也可能参与其中。

宿主遗传背景、性别差异与肠道菌群在疼痛中的交互作用

– 宿主遗传背景

宿主基因可以直接影响肠道菌群的组成(例如通过影响免疫系统、肠道黏液层构成等),反过来,肠道菌群也可以通过表观遗传修饰(如DNA甲基化、组蛋白修饰,SCFAs是重要的HDAC抑制剂)等方式影响宿主的基因表达。这种基因-菌群的交互作用共同塑造了个体对疼痛的易感性和慢性化风险。

– 性别差异

慢性疼痛在女性中更为普遍,其严重程度和对治疗的反应也存在性别差异。肠道菌群的组成和功能同样存在显著的性别差异,这可能受到性激素的影响。

研究表明,性别、性激素、肠道菌群和免疫反应之间存在复杂的交互作用,共同影响疼痛的性别二态性。例如,雌激素水平的变化可以影响肠道菌群和肠道屏障功能,进而可能影响疼痛敏感性。

鉴于肠道菌群在慢性疼痛病理生理机制中的核心作用日益明确,针对肠道菌群的调控策略已成为开发新型疼痛干预措施的重要方向。这些策略旨在通过恢复肠道微生态平衡、调节菌群代谢、改善肠道屏障功能及抑制神经炎症等途径,达到缓解疼痛的目的。

饮食干预与益生元

饮食是塑造肠道菌群组成和功能最直接、最持久的因素之一。通过合理的膳食结构调整和特定益生元的补充,可以有效地引导肠道菌群向有益于宿主健康(包括疼痛缓解)的方向发展。

机制

代表性饮食模式

特定益生元

益生元是选择性地被宿主微生物利用并从而赋予健康益处的底物。它们通常是不可消化的碳水化合物。

抗生素和益生元/益生菌/合生元通过改变肠道微生物群来治疗疼痛有一定的希望。

适用人群与注意事项

饮食干预和益生元补充通常被认为是相对安全的。然而,个体对不同膳食成分和益生元的反应存在差异。例如,突然大量增加膳食纤维或某些益生元可能导致部分人群出现腹胀、产气等不适。对于特定疾病(如IBS),某些益生元(如高FODMAPs的菊粉)可能反而加剧症状。因此,饮食调整和益生元的使用最好在医生或营养师指导下进行,循序渐进,并关注个体耐受性。

doi: 10.1186/s10194-020-01170-x

益生菌与合生元(Synbiotics)

益生菌是指当摄入足够数量时能对宿主健康产生有益作用的活性微生物。合生元则是益生菌和益生元的组合。

菌株特异性原理

益生菌的作用具有高度的菌株特异性,这意味着并非所有益生菌都具有相同的功能,其效果取决于具体的菌株。不同菌株通过不同机制发挥作用,例如:

益生菌通过调节宿主肠道植物群或肠道免疫系统的平衡来支持宿主健康,并指出广泛使用的益生菌如双歧杆菌和乳杆菌在治疗慢性疼痛疾病方面具有潜力。例如,干酪乳杆菌改善了关节炎大鼠的症状,并抑制了体内促炎因子的表达。

临床研究证据

然而,许多现有研究仅在动物中进行,其结果可能在临床阶段有所不同,且由于疼痛的不同亚型和个体差异,限制了益生菌在临床治疗慢性疼痛中的应用。更多高质量的人类数据是无价的。

合生元的优势

合生元将益生菌和为其提供选择性生长底物的益生元结合起来,理论上可以产生协同增效作用,即“1+1>2”的效果。益生元有助于益生菌在肠道内的定植、存活和发挥功能。

适用人群与选择标准

选择益生菌时,应考虑疼痛的类型、可能的菌群失调特征以及具体菌株的循证依据。由于菌株特异性的存在,不能一概而论。患者应在医生指导下选择经过临床验证、安全性较高的产品。目前,益生菌主要作为辅助干预手段,不应替代标准治疗。

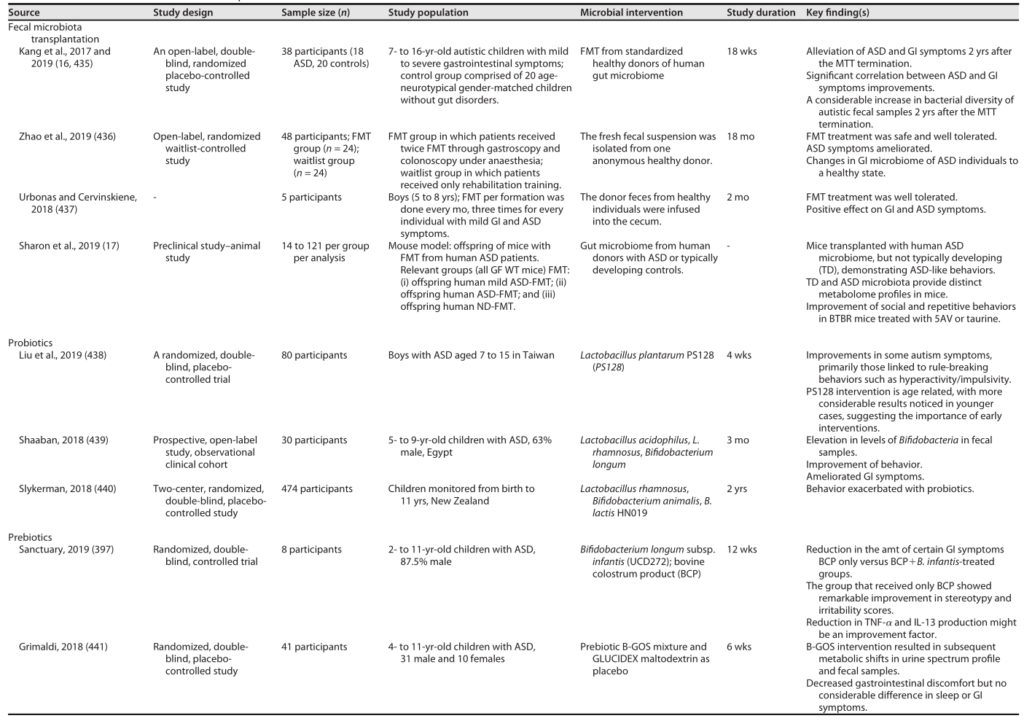

粪菌移植(FMT)

FMT是指将健康个体粪便中的功能菌群,通过灌肠、口服胶囊或经内镜等途径,移植到患者肠道内,以重建健康的肠道微生态。

作用机制

FMT的核心机制在于通过引入一个完整、多样且功能健全的微生物群,来纠正受体肠道内的菌群失调,恢复肠道屏障功能,调节免疫反应,并改变菌群代谢谱,从而达到治疗疾病的目的。

在难治性慢性疼痛中的探索性应用

粪便微生物群移植已经成为慢性内脏疼痛病症(例如炎症性肠病和肠易激综合征)的有益疗法,通过恢复肠道细菌的健康平衡。

一项研究显示,FMT在剂量依赖性的情况下,对IBS相关症状的管理非常有效。目前,FMT在治疗复发性艰难梭菌感染方面已获得广泛认可,其在IBS、IBD等其他菌群失调相关疾病(包括其伴随的疼痛)中的应用也正积极探索中,并已有一些案例报道和小型临床试验显示出一定的潜力。

挑战与风险

关于FMT在疼痛治疗中的使用存在一些争议,深入阐明肠道菌群在慢性疼痛中的调节机制,增加临床数据,将有助于未来在临床实践中应用FMT。

适用人群的严格筛选

目前,FMT主要用于标准治疗无效或复发性艰难梭菌感染。对于其他疾病(包括慢性疼痛),FMT仍主要处于临床研究阶段,应在严格的伦理审查和知情同意下,由经验丰富的医疗团队在特定情况下审慎考虑。

▼

新兴与未来疗法

随着对肠道菌群及其与宿主互作机制认识的深入,更多精准靶向的菌群干预策略正在涌现。

后生元(Postbiotics)

指对宿主健康有益的无生命微生物和/或其成分,包括菌体成分(如细胞壁片段、胞外多糖)或菌群代谢产物(如SCFAs、特定酶、有机酸)。直接应用这些已明确功能的分子,可能比直接移植活菌更安全、更可控,且易于标准化。

工程益生菌(Engineered Probiotics)

通过基因工程技术改造益生菌菌株,使其能够:

噬菌体疗法(Phage Therapy)

噬菌体是特异性裂解细菌的病毒。通过筛选能够靶向清除特定有害菌(如在某些疼痛状态下过度增殖的条件致病菌)的噬菌体,可以实现对肠道菌群的精准“编辑”,而不破坏有益菌群。

针对菌群的药物开发

开发能够选择性调节肠道菌群特定功能的小分子药物。例如:

尽管靶向肠道菌群为慢性疼痛的治疗带来了希望,但仍面临诸多挑战。肠道菌群的组成和功能具有高度的个体特异性,且受饮食、生活方式、遗传、药物等多种因素影响。因此,“一刀切”的菌群干预方案可能效果有限,未来的发展方向在于个体化菌群干。

通过宏基因组学、代谢组学等多组学技术,分析个体患者的肠道菌群特征(如关键菌种的缺失/富集、特定代谢通路的异常),结合临床表型,识别与疼痛相关的菌群失调模式。

基于精准诊断结果,为患者量身定制干预方案,如选择最合适的益生菌菌株、益生元种类,甚至进行个性化的FMT供体筛选或开发定制化的后生元/工程菌。在干预过程中,持续监测患者菌群和临床症状的变化,及时调整干预策略。

肠道微生物组的调节可能很快成为慢性疼痛管理的重要工具,靶向肠道菌群为慢性疼痛的治疗开辟了充满潜力的新途径。随着研究的深入和技术的进步,有望从“经验性”干预走向“精准化”菌群调控,为饱受慢性疼痛困扰的患者带来更有效、更安全的个体化治疗方案。

注:本账号内容仅供学习和交流,不构成任何形式的医疗建议。

主要参考文献

Cai W, Haddad M, Haddad R, et al., The gut microbiota promotes pain in fibromyalgia. Neuron. 2025 Apr 18:S0896-6273(25)00252-1.

Minerbi A, Fitzcharles MA. Gut microbiome: pertinence in fibromyalgia. Clin Exp Rheumatol. 2020 Jan-Feb;38 Suppl 123(1):99-104. Epub 2020 Feb 12. PMID: 32116215.

Niu M, Li J, Zhuang X, Yangyang C, Chen Y, Zhang Y, Maes M. Unraveling the role of gut microbiota and plasma metabolites in fibromyalgia: Insights from Mendelian randomization and dietary interventions. Mol Pain. 2025 Jan-Dec;21:17448069251332140.

Erdrich S, Hawrelak JA, Myers SP, Harnett JE. Determining the association between fibromyalgia, the gut microbiome and its biomarkers: A systematic review. BMC Musculoskelet Disord. 2020 Mar 20;21(1):181.

Minerbi A, Fitzcharles MA. Gut microbiome: pertinence in fibromyalgia. Clin Exp Rheumatol. 2020 Jan-Feb;38 Suppl 123(1):99-104. Epub 2020 Feb 12. PMID: 32116215.

Häuser, Winfrieda,b,*; Fitzcharles, Mary-Annc,d; Henningsen, Peterb. Fibromyalgia syndrome—a bodily distress disorder/somatic symptom disorder?. PAIN Reports 10(1):p e1223, February 2025.

Liu L, Wu Q, Chen Y, Ren H, Zhang Q, Yang H, Zhang W, Ding T, Wang S, Zhang Y, Liu Y, Sun J. Gut microbiota in chronic pain: Novel insights into mechanisms and promising therapeutic strategies. Int Immunopharmacol. 2023 Feb;115:109685.

谷禾健康

你知道肠道和大脑之间的秘密吗?

大脑自闭了,为什么是肠道的锅?

肠道真的会影响大脑嘛,原理是啥?

……

已经有越来越多人开始好奇肠道和大脑之间的联系,关于这方面的前沿研究也在不断更新,人们开始逐渐深入了解相关机制。

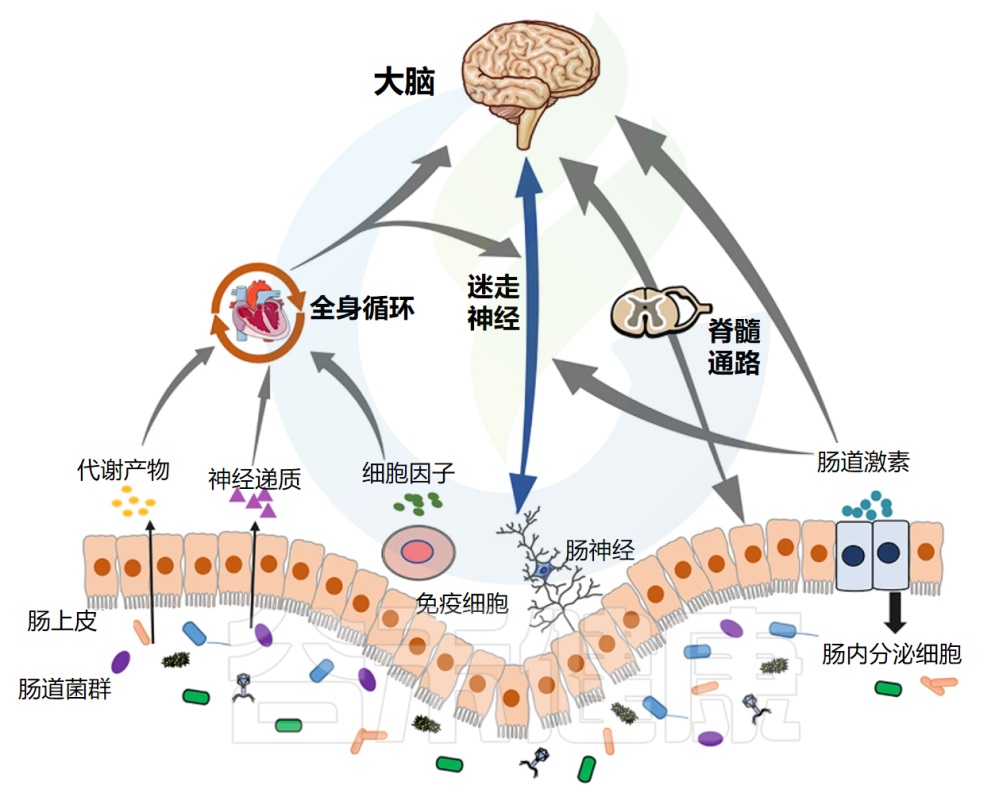

中枢神经系统功能与肠道微生物之间存在关联,即大脑和肠道之间的串扰,与迷走神经、肠神经系统、免疫系统和循环相互作用。胃肠道微生物群可以影响神经系统,无论是通过迷走神经直接输入大脑,还是通过间接激活整个胃肠道的肠神经系统。

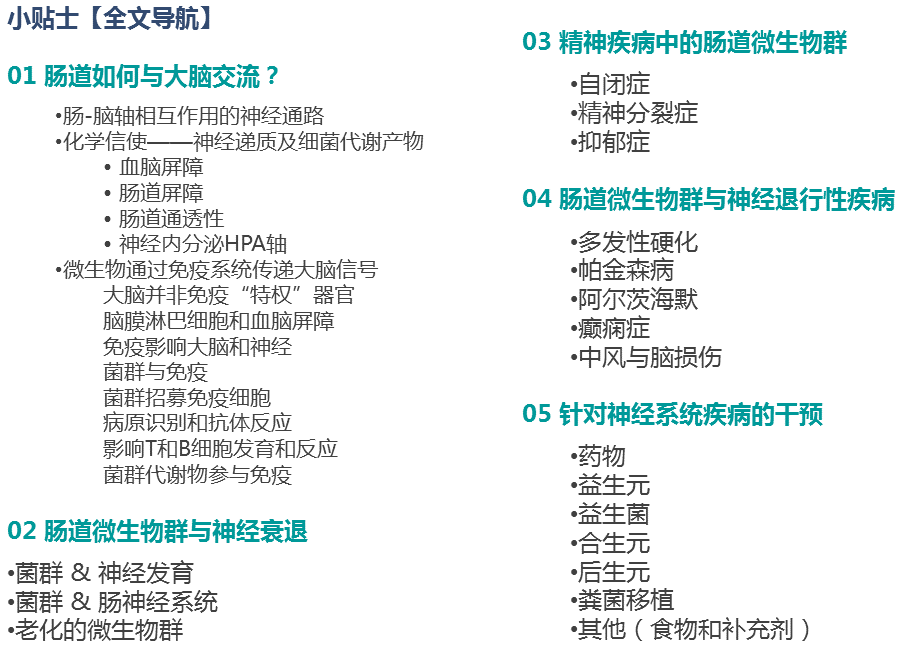

以下是我们整理过相对较全面的关于肠道和神经系统相关的文章:

深度解读 | 肠道菌群和中枢神经系统的关系

肠道微生物群在神经系统疾病中的作用

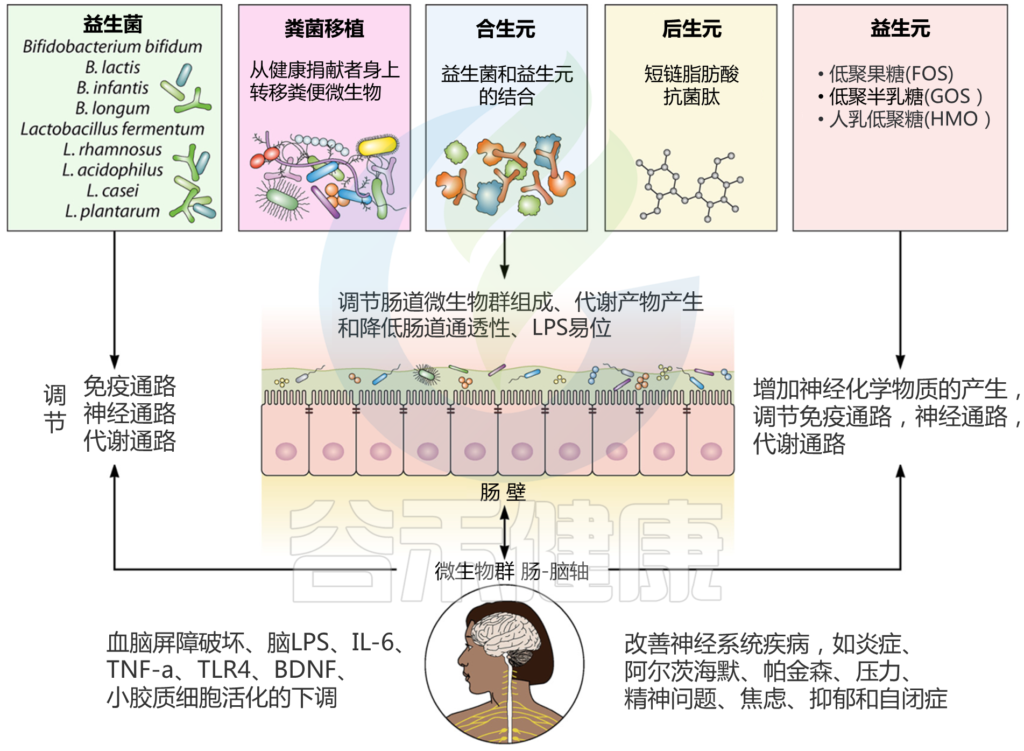

本文在这个基础上,结合最新研究进展,再次阐述人类肠道微生物组在神经系统疾病发病机制中的潜在作用,讨论了精神药物、益生菌、益生元、合生元、后生元、粪菌移植等方式治疗神经系统疾病的潜在作用。

大家越来越有这样的认知:胃肠道微生物群的不平衡会影响大脑的生理、认知和行为。

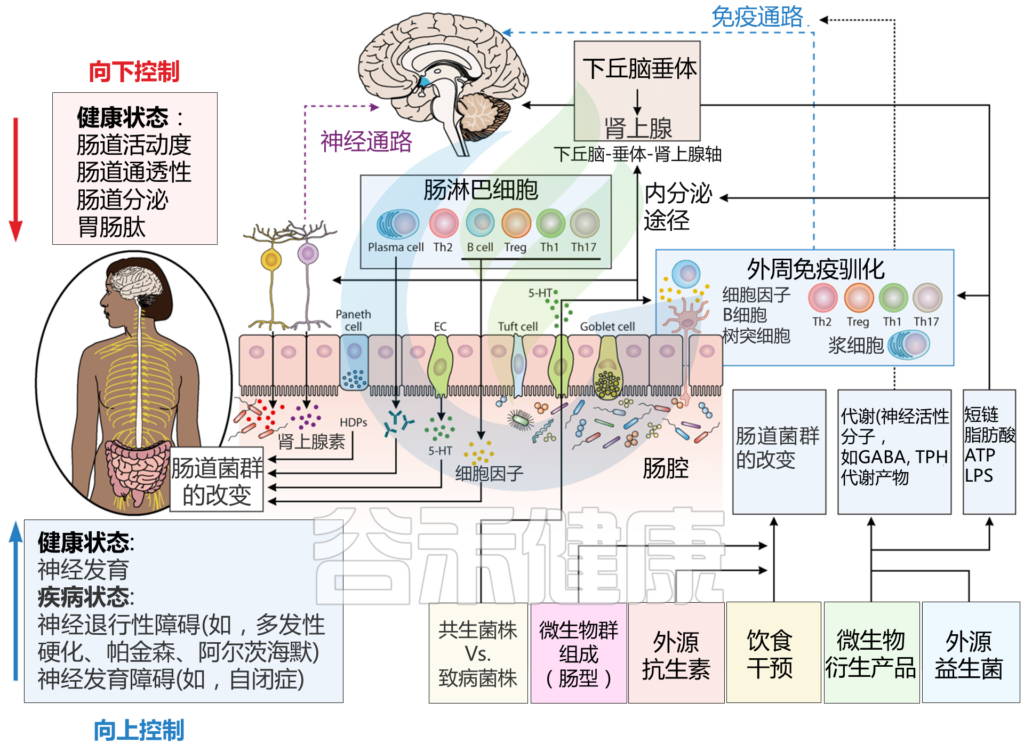

肠道微生物群通过神经、免疫、体液和内分泌联系参与肠-脑双向相互作用。我们先来了解一下以下它们之间几种“交流方式”:

肠道主要通过两条神经解剖学途径与大脑进行沟通。

首先,大脑和肠道直接通过迷走神经(VN)和脊髓中的自主神经系统(ANS)进行沟通。

其次,细菌通过迷走神经和肠神经系统传入神经元的刺激在大脑和胃肠道微生物群之间建立直接的神经联系。

此外,迷走神经激活表现出抗炎作用,迷走神经活动对肠道微生物群及有益菌的产生积极影响。

迷走神经可以将胃肠道中的内分泌、神经元和微生物改变转移到大脑。

几项临床前研究表明,肠道疾病的病理生理学和发病机制,包括炎症性肠病(IBD)和肠易激综合征(IBS),以及神经系统疾病和精神疾病,包括焦虑、抑郁、自闭症、阿尔茨海默、多发性硬化和帕金森病,与肠道微生物群失衡有关。

由于微生物群-肠-脑轴(MGBA)内存在多种相互作用机制,胃肠道微生物组主要通过免疫相关、神经、内分泌和代谢信号通路与中枢神经系统进行通信。

肠道微生物可通过在肠腔中产生大量代谢物与宿主交换感官信息,包括神经递质、GABA、血清素、多巴胺和去甲肾上腺素,激素(如下丘脑-垂体-肾上腺轴中促肾上腺皮质激素释放激素的分泌)、组胺、乙酰胆碱、儿茶酚胺,以及几种维生素和短链脂肪酸。其中一些分子可以通过血脑屏障进入大脑,并影响神经回路。在这些代谢物中,短链脂肪酸是结肠细菌发酵膳食纤维产生的主要代谢物,在调节神经免疫内分泌、代谢稳态、感染和炎症方面发挥着关键作用。

许多种类的乳酸杆菌和双歧杆菌产生γ-氨基丁酸(GABA),这是大脑中主要的抑制性神经递质。

念珠菌、大肠杆菌和肠球菌会产生神经递质5-羟色胺,而一些芽孢杆菌会产生多巴胺。

Morais LH, et al. Nat Rev Microbiol. 2021.

微生物群代谢产物,包括维生素、神经活性代谢物(如短链脂肪酸)和神经递质,介导双向微生物群-肠-脑轴相互作用以调节宿主神经生理学和免疫。

微生物代谢产物——短链脂肪酸,如乙酸、丙酸、丁酸,也可以通过进入体循环影响中枢神经系统。

短链脂肪酸能够刺激交感神经系统,粘膜血清素的释放,从而影响大脑的记忆或学习过程。

大约95%血清素(5-羟色胺)由肠粘膜嗜铬细胞产生。在外周,5-羟色胺参与Gl分泌、运动(平滑肌收缩和放松)和疼痛感知的调节,而在大脑中,5-羟色胺参与情绪和认知的调节。

肠道微生物群在色氨酸代谢中也起着重要作用,色氨酸代谢是产生5-羟色胺的前体。例如,婴儿双歧杆菌通过增加血浆色氨酸影响中枢5-羟色胺的传递。

我们知道了以上化学信使,那么它们通过什么途径去发挥作用?

细菌神经活性代谢物和饮食分子可以通过多种方式改变大脑和行为,例如影响上皮细胞以影响上皮屏障的功能,肠内分泌细胞释放激素,通过树突状细胞调节小胶质细胞和免疫细胞的功能。

代谢产物在通过血脑屏障运输后直接影响,或通过神经内分泌、免疫或迷走神经途径间接影响。

血脑屏障

细菌可以直接将因子释放到体循环中或可以转移到血液中。一旦进入血液,微生物组及其因子可以改变外周免疫细胞,促进与血脑屏障的相互作用,并最终与神经血管单元的其他元素相互作用。菌群代谢产物,例如短链脂肪酸,可穿过血脑屏障以影响脑功能。

肠道屏障

肠道微生物群还可以影响肠道屏障的完整性,控制信号分子从肠腔到固有层(包含免疫细胞和ENS神经元末端)或门静脉循环的通道。肠道屏障的完整性在某些神经精神疾病中会被破坏,如焦虑症、自闭症谱系障碍和抑郁症。

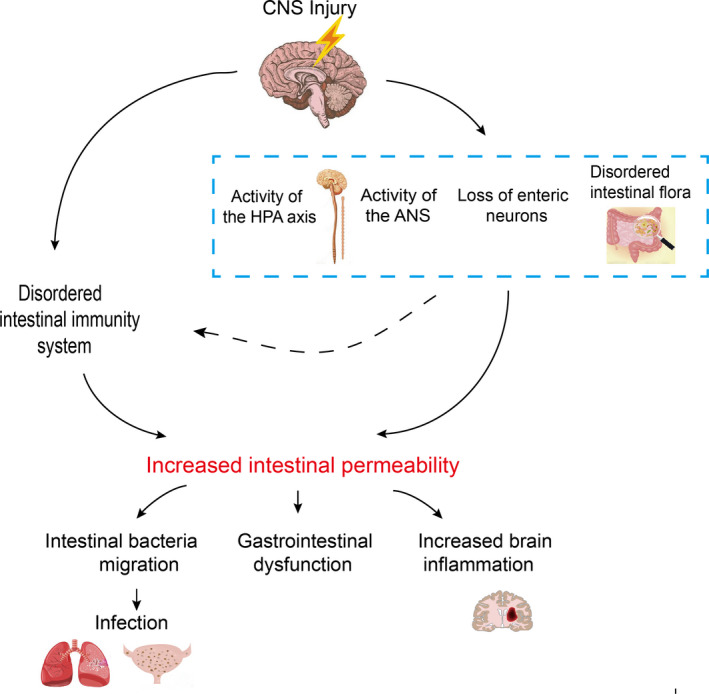

Li XJ,et al., CNS Neurosci Ther. 2020

肠道通透性

慢性应激可改变肠道通透性(肠漏综合征),这与低度炎症有关,在功能上与抑郁症等精神疾病有关。

在许多情况下,循环中细菌内毒素(脂多糖,LPS)的增加是导致疾病的基本危险因素。

肠道屏障和肠道通透性区别:

肠屏障

是将肠腔与内部宿主分开的功能实体,由机械元件(粘液、上皮层)、体液元件(防御素、IgA)、免疫元件(淋巴细胞、先天免疫细胞)、肌肉和神经元件组成

肠道通透性

指给定部位肠道屏障的功能特征,可通过分析整个肠壁或跨壁成分的定义分子的通量率进行测量

神经内分泌(HPA轴)

在神经系统内,应激是如何激活HPA轴反应?

该反应涉及下丘脑神经元,该神经元向大脑或门静脉循环分泌激素,如促肾上腺皮质激素受体激素(CRH),触发促肾上腺皮质激素(ACTH)的释放,然后启动皮质醇的合成和释放。

皮质醇调节神经免疫信号反应,进而影响肠屏障的完整性。

肠道渗漏导致促炎状态,循环中TNF-A、干扰素-y和IL-6水平升高。已知IL-6激活HPA轴。

随着时间的推移,它也下调糖皮质激素受体。这些受体是抑制HPA轴的反馈机制,然而,它们的下调导致HPA轴过度活跃和过度敏感。

有研究表明,这些变化导致海马5-羟色胺的减少以及BDNF表达的减少。BDNF表达降低是抑郁症发病的危险因素。

应激激素、免疫介质和CNS神经递质可激活肠神经系统的神经细胞和迷走神经的传入通路,从而改变肠道环境和微生物群组成。

目前,已经表明胃肠道微生物群在发展大脑免疫和神经发育中起着核心作用。

大脑并非免疫“特权”器官

免疫系统和中枢神经系统都是复杂而有组织的系统,在运作模式和发育过程中具有共同的特征。大脑中可以产生参与先天免疫的分子,如Toll样受体(TLR)、细胞因子、以及适应性免疫相关分子,如抗体受体和主要组织相容性复合体(MHC),这些分子在脑发育中起着关键的调节作用。

脑膜淋巴细胞和血脑屏障

尽管以前认为大脑是一个免疫特权器官,但它包含脑膜淋巴管。脑膜中淋巴管的存在使我们能够深入了解中枢神经外周免疫系统之间的可能联系,从而影响自身免疫。

此外,淋巴细胞和小胶质细胞可以调节认知,对神经元回路的正确连接也是必不可少的。小胶质细胞是巨噬细胞,占所有神经细胞的10%。它们负责中枢神经系统主动免疫防御的基本作用。而且大脑大部分区域的血管系统发展出选择性血脑屏障的组织特异性,允许所需分子进入大脑,并限制潜在有毒物质或细胞的渗透。

免疫影响大脑和神经

免疫细胞具有渗透大脑的能力。浸润性免疫细胞或小胶质细胞能够与中枢神经系统有效地相互作用,并影响大脑功能和病理学。

小胶质细胞从胚胎祖细胞中出现,并可在中枢神经系统中经历自我更新的过程。它们不仅参与典型的免疫功能,如吞噬和抗原递呈,还参与一些大脑生理活动。

免疫细胞如中性粒细胞、巨噬细胞、T细胞和自然杀伤(NK)细胞从大脑的外周循环血液进入。小胶质细胞对行为和某些神经系统疾病有着巨大的影响,如神经退行性疾病。

通常,成人大脑神经发生受宿主肠道微生物群的影响。成年小鼠的抗生素治疗影响肠道微生物群的多样性和海马的神经发生,而且益生菌具有重建肠道微生物群的能力并显示神经发生改善。

菌群与免疫

最近的许多研究表明肠道微生物组与大脑以及肠道微生物组与免疫系统调节之间存在联系。对无菌和对照啮齿动物的研究表明,肠道微生物组的缺失会加剧焦虑样行为。此外,如果肠道微生物群在生命早期恢复,这种行为完全可以治愈。微生物代谢产物可通过血液循环转移到大脑,并影响迷走神经或免疫系统和炎症反应,这表明由于生态失调引起的微生物代谢紊乱可对焦虑相关疾病产生巨大影响。

菌群招募免疫细胞

肠道微生物群落通过在各种免疫条件下招募不同的免疫细胞,直接或间接调节肠道内的免疫反应。胃肠道微生物的动态和异质性特征是宿主体内平衡的基础。据报道,与野生型小鼠相比,以胃肠道淋巴细胞水平降低为特征的免疫系统发育不平衡减少了无菌小鼠中免疫球蛋白a(IgA)、抗菌肽(AMP)和未成熟肠道相关淋巴组织(GALT)的数量,强调胃肠道微生物组在宿主免疫形成中的重要作用。

病原识别和抗体反应

此外,肠道免疫系统在区分共生动物和病原体以及确定导致免疫耐受的因素方面至关重要。因此,肠道菌群可以调节免疫系统的发育和功能,形成肠道微生物群落并调节肠道粘膜表面的病原体。例如,据报道,无菌小鼠中辅助性T细胞1(Th1)和Th17细胞数量的减少,以及IL-22和IL-17的减少,导致固有层数量减少。

影响T和B细胞发育和反应

肠道微生物组影响肠道T和B细胞反应的诱导和发展。肠道微生物群在肠道CD81 T淋巴细胞的激活中起着重要作用。

胃肠道微生物组影响固有层处肠道驻留B淋巴细胞的发育,因为无菌小鼠的固有层处B细胞计数较低。此外,这种类型的细胞也能够产生IgA,作为微生物成分的强调节因子。这表明在促进对共生微生物的免疫耐受以及在固有层中实现IgA的广泛多样化方面具有突出作用。

菌群代谢物参与免疫

对短链脂肪酸的研究表明,除了增强肠道系统中调节性T淋巴细胞的功能和数量外,它们还可以通过抑制转录因子NF-kB和HDAC活性来促进抗炎作用和肠道屏障功能。微生物肠道菌群与芳香烃受体(AhR)结合产生的色氨酸衍生物影响肠道免疫系统的功能。肠道菌群可产生精氨酸衍生物,包括二胺、精胺、亚精胺和多胺,通过增强常驻免疫细胞和肠粘膜的内环境平衡来调节免疫反应 。

微生物群与大脑之间通过肠脑轴的分子通讯途径

Sorboni SG, et al.,Clin Microbiol Rev. 2022

肠神经系统在人的一生中经历了一个巨大的发育变化,同时在病理生理功能方面保持了灵活性。因此,随着年龄的增长,肠神经系统开始衰弱,宿主微生物群、免疫系统和生理学也开始衰弱。

注:肠道神经系统是周围神经系统中最复杂、最重要的部分之一,由小神经节和神经元组成。这些神经元分布在整个胃肠道膜。

在了解菌群与神经衰退之前,首先看一下菌群与神经发育的关系。

大脑发育是一个复杂的过程,通常从妊娠第三周开始,一直持续到青春期晚期,生命的前3年被认为是胃肠道微生物群和脑突触形成的中心时期。

对无菌(GF)小鼠模型的研究表明,胃肠道微生物群、行为表现和大脑功能之间存在相关性。应激反应比无特定病原体(SPF)小鼠强烈得多。据报道,无菌小鼠模型中突触形成标记物水平的降低,包括分别负责突触成熟的突触素和PSD95,突出了共生细菌在大脑发育中的重要性。基于这些结果,肠道菌群似乎在大脑发育过程中对神经网络的形成起着核心作用。

部分自闭症患者表现出慢性便秘、肠道通透性增高、腹痛和肠道微生物群紊乱的症状,从而提供了生态失调和神经发育障碍之间的可能联系。微生物从母亲转移到胎儿、分娩方式、抗生素暴露和饮食习惯都会改变婴儿微生物群的定植和成熟。

怀孕期间补充抗生素会导致母体和新生儿肠道菌群的破坏,随后运动活动的减少,以及新生儿行为的改变。因此,临床证据支持抗生素诱导的失调与几种神经发育障碍的发展相关,包括精神分裂症、抑郁症和双相障碍。

尽管需要更多的研究来阐明上述因素与神经发育障碍之间的分子联系,但操纵早期生命微生物群可以被认为是预防自闭症和其他神经疾病的有益手段。

肠神经系统是否随年龄增长而变化?

一些研究认为随着年龄的增长,肌间神经元的数量和功能都会减少,而其他研究则没有报道这种后果。因此,肠神经系统是否会随着年龄的增长而发生变化仍在激烈争论中。

肠神经系统随年龄变化的研究表明,肠神经节的形态发生了变化,变性神经纤维的识别,α-突触核蛋白(α-syn)和脂褐素积累。这些报告表明老化和肠神经系统退化之间存在相关性。

肠神经系统在肠道细胞活动、营养吸收和肠道激素分泌中具有重要作用。针对肠神经系统的研究虽多,但机制不明确。根据以上研究证据,有理由假设肠神经系统发生了退化性变化,与宿主生理学、代谢、微生物群以及与衰老相关的免疫系统的变化相一致。

考虑到肠神经系统细胞不同的功能和形态特征,不同的细胞类型在年龄相关疾病的易感性中起主要作用。代谢活跃的神经细胞中氧化DNA损伤和活性氧(ROS)产生的负担可能是肠神经系统衰老的另一个潜在因素。

根据强调在老年动物模型中降低钙结合蛋白表达的重要性的研究,钙失调也可被认为与肠神经系统衰老有关。也有报道称,在衰老过程中,肠神经细胞中的钠通道基因表达显著改变。

对肠神经系统的年龄相关影响的额外研究是必要的,可能有助于对这些复杂的衰老和胃肠道关联的新理解,也可能带来新机会,发现治疗各种年龄相关神经疾病的新治疗方法,以及改善老年人的生活质量。

肠道微生物群与肠神经系统

考虑到胃肠道肠道神经元附近定植的微生物,肠神经系统似乎与肠道微生物群高度相关或可能受其影响。

几项研究表明,新生儿肠神经系统的发育是由早期暴露于肠道常驻微生物形成的。此外,肠道微生物群可以调节神经胶质细胞对固有层的初始定植以及稳态。

随着年龄的增长,拟杆菌和变形杆菌(尤其是Gammaproteobacteria)数量增加,厚壁菌和双歧杆菌数量显著减少。

与衰老过程中肠道微生物群的实质性变化类似,成人肠道神经元对年龄相关损伤的敏感性更高。肠道微生物群平衡的改变,包括条件致病菌的增加和有益菌或共生菌的减少,可导致胃肠道的不同微生物代谢产物谱。

因此,由肠道菌群的年龄相关改变引起的肠道炎症水平升高会影响肠神经系统,并导致肠道神经元不同生理和神经化学功能的损害或丧失,从而导致年龄相关疾病的发生。

肠神经系统还可以调节肠道微生物群落组成,维持和促进肠道健康。此外,肠道微生物群落的缺失可导致肠神经系统功能的异常和改变。

也有研究表明,肠道失调和肠道病理的发展与胃肠动力紊乱相关,表明肠神经系统在肠道微生物群维持和预防可导致宿主疾病的病原菌过度生长中的重要作用。

尽管确切的机制仍需澄清,但从肠-脑轴和老年人群神经病变的角度来看,肠道微生物群、粘膜免疫系统、肠道神经元和肠上皮细胞之间复杂的相互作用和相互作用强调了该领域研究的重要性,并强调了进一步研究的必要性。

胃肠道菌群和神经-肠内分泌系统中与年龄相关的变化可能通过肠-脑信号通路功能障碍影响大脑健康的分子通路图如下。

Sorboni SG, et al.,Clin Microbiol Rev. 2022

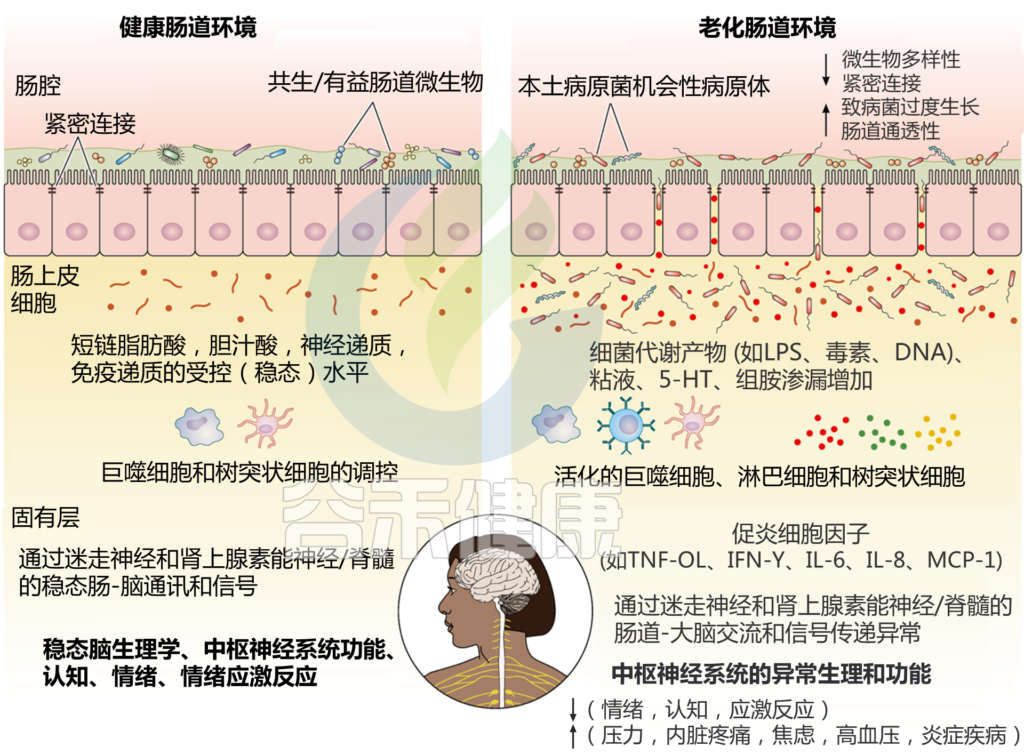

在健康成人中,平衡的肠道菌群和肠道屏障完整性有助于维持平衡的微生物群落及其代谢产物,包括短链脂肪酸。胃肠道中神经递质的适当产生有助于通过巨噬细胞和树突状细胞的平衡增殖维持受控的肠道炎症和免疫系统,最终导致受控的肠脑通讯和中枢神经系统的适当功能。

然而,在衰老宿主中,胃肠道微生物群落多样性的改变和肠道屏障完整性的破坏,通过短链脂肪酸、LPS、5-羟色胺、组胺、葡萄糖和葡萄糖水平的不平衡,导致胃肠道上皮细胞衬里的生化和微生物微环境发生扰动,分泌性免疫球蛋白(sIgA)等。因此,在肠道环境中诱导过度激活的炎症环境导致健康肠道-大脑沟通中断。

老化的微生物组本身足以导致认知障碍

微生物群移植研究表明,老化的肠道微生物群可导致年轻受体发病。从老年供体小鼠到无菌受体小鼠的肠道微生物群移植有助于促进肠道炎症和增加通透性,这表明与较高水平的变形菌和TM7细菌相关。

最近的一项研究表明,来自老年供体小鼠的粪便微生物群移植导致年轻受体小鼠的空间学习和记忆障碍,产短链脂肪酸菌显著减少,包括Faecalibaculum、毛螺菌科和瘤胃菌科。

从老龄小鼠模型到无菌小鼠的粪菌移植导致粪便短链脂肪酸生成减少、促进抑郁样行为和短期记忆障碍,表明老龄肠道微生物组能够降低宿主的短链脂肪酸水平和随后的认知能力下降。

从老龄供体到年轻受体大鼠的粪菌移植导致受体小鼠的认知行为损伤、突触结构改变、糖基化终产物水平升高以及炎症和氧化应激增加。

自闭症谱系障碍

精神分裂症

抑郁症

自闭症谱系障碍(ASD) 包括一系列复杂的神经发育障碍症状,包括社交和交流障碍,以及限制性和重复性行为模式。

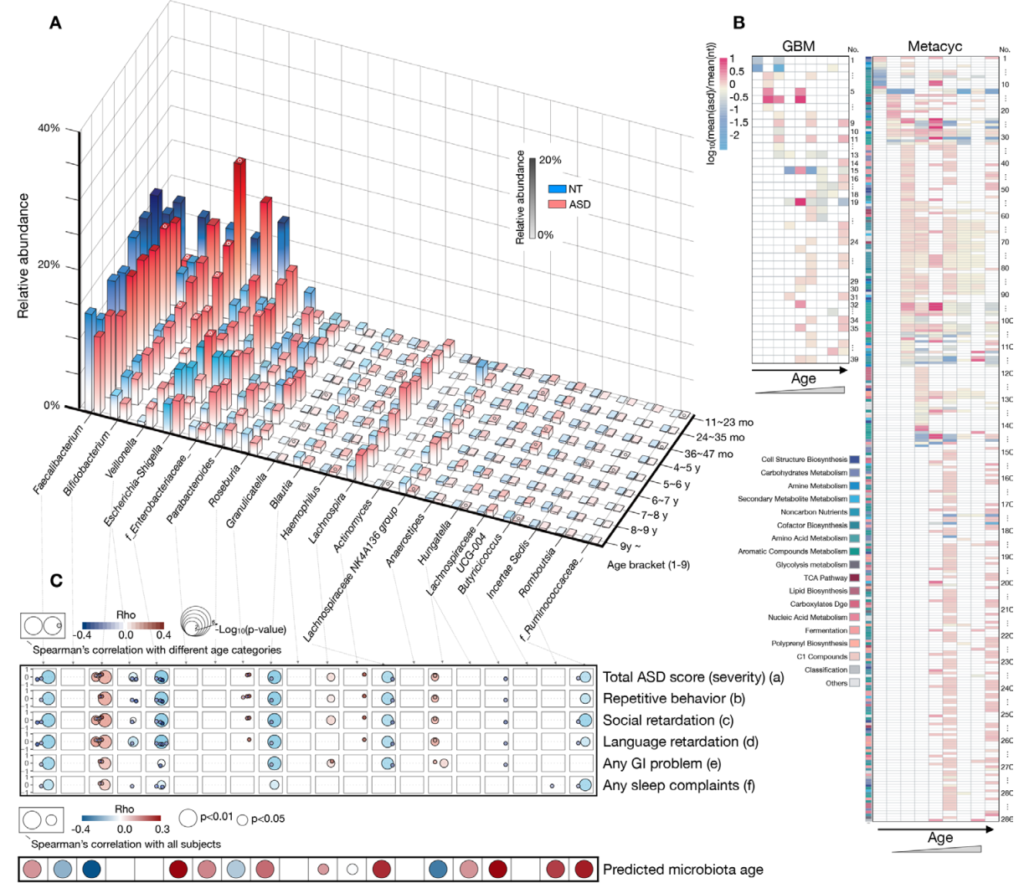

谷禾参与组织的一项多中心合作的自闭症谱系发育障碍与肠道菌群研究,该项目共包括 773 名自闭症受试者(16 个月至 19 岁)和 429 名神经典型 (NT) 发育受试者(11 个月至 15 岁)。该研究已发表的在《GUT》。【实际上这个研究仍在继续,目前我们已经构建了超过3000例的自闭症样本队列】

这项研究详细分析了不同年龄发育阶段自闭症儿童的菌群与正常儿童的差异和变化,并揭示了临床症状相关的自闭症儿童肠道微生物组发育动态特征。

研究显示多种菌、菌群代谢功能的改变与自闭症儿童的行为、睡眠和胃肠道症状的严重程度有关。

Lou M, et al., Gut. 2021

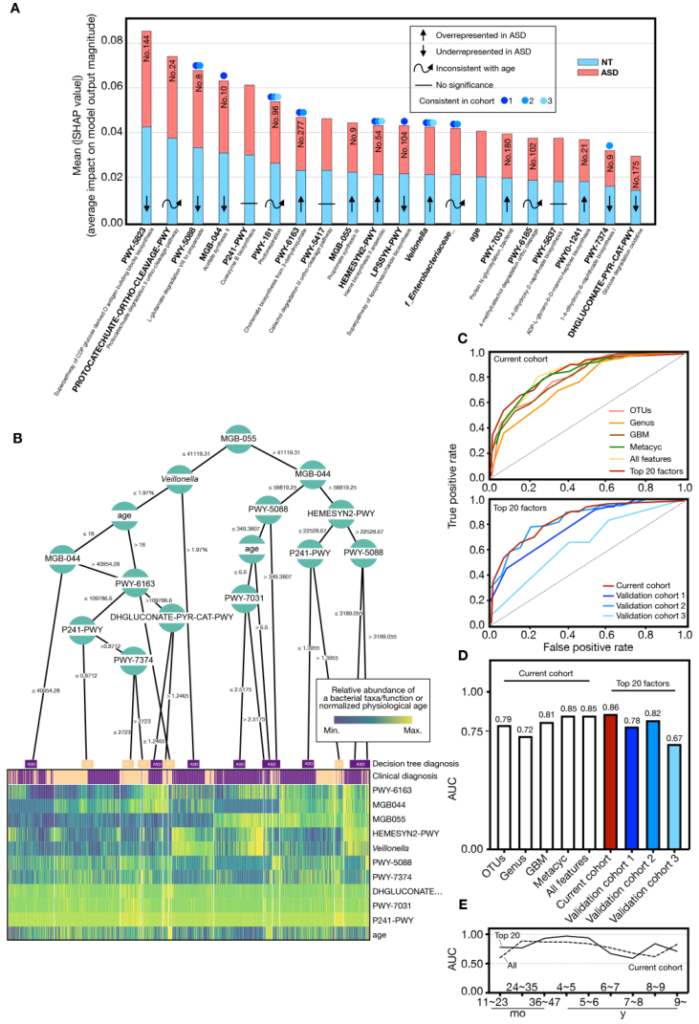

为了更好的应用于临床,我们尝试并给出了基于微生物群的疾病诊断模型,并在不同年龄和地区显示出很好的模型效果。

Lou M, et al., Gut. 2021

尤其是在早期,基于肠道菌群的模型对于临床鉴别和评估有更大价值。因为很难对低龄幼儿进行行为学评估,而错误的评估很容易错过早期干预的黄金时机,肠道菌群模型可以更加量化的评估,而不依赖问询或行为学,可以很好的对现有临床诊疗进行补充。

遗传和环境因素

自闭症的确切病因尚不确定。然而,有大量的临床证据表明,遗传和环境因素在该病的发病中起着至关重要的作用。已经确定了100多个影响中枢神经系统发育的基因和基因组区域,这些基因和基因组区域可能与自闭症的发展有关。

环境因素,如营养不良、病毒和婴儿期发育错误,特别是发育中大脑中七种蛋白质的母体自身抗体,也与自闭症有关。这些环境因素现在已经被证明对自闭症有着比以前认为的更重要的作用。

微生物群-大脑重要作用

大约40%的自闭症患者经历更多的胃肠功能障碍,包括肠功能改变和腹部痉挛(疼痛)、腹泻、反流和呕吐。

胃肠道症状与自闭症严重程度之间的相关性表明了肠道与大脑之间联系的重要性。

人们逐渐发现肠道中的微生物群和大脑相互作用在自闭症等神经精神疾病中起着关键作用。

肠道微生物群的组成与年龄有关。肠道微生物群正常组成的改变会增加致病菌的数量,从而导致感染。

Sorboni SG, et al.,Clin Microbiol Rev. 2022

肠道失调 -> 炎症

自闭症患者的胃肠道紊乱和中枢神经系统症状可能与肠道失调引起的炎症状态有关。

根据最新研究,自闭症儿童的肠道微生物群组成发生了显著变化,胃肠道症状可能代表了炎症过程。炎症与肠粘膜屏障对细菌神经毒性肽(如脂多糖)的通透性增加和炎性细胞因子的产生有关。细菌代谢产物在肠-脑轴中起着至关重要的作用;因此,肠脑信号中断可能与自闭症和帕金森等神经精神疾病有关。

最近关于微生物干预预防和治疗自闭症的潜力的研究

Sorboni SG, et al.,Clin Microbiol Rev. 2022

自闭症患者肠道菌群变化

自闭症儿童甚至成人的肠道微生物群与健康对照组完全不同。

对自闭症儿童粪便样本的调查表明,由于拟杆菌数量减少,拟杆菌/厚壁菌比例降低。

在患有自闭症的儿童中,乳酸杆菌、梭状芽孢杆菌、脱硫弧菌、Caloramator、Alistipes、Sarcina、Akkermansia、Sutterellaceae、肠杆菌科的水平升高。

许多研究人员已经评估了梭菌的丰度及其作为危险因素的作用。对自闭症儿童每周使用万古霉素治疗可显著改善神经行为和胃肠道症状。

发送信号 -> 控制肠通透性

除了肠道微生物群在免疫系统发育中的作用外,梭状芽孢杆菌通过肠上皮或迷走神经的传入纤维向大脑发送信号,并控制肠道通透性。

代谢

据报道,肠道微生物可通过产生酚类、短链脂肪酸和游离氨基酸等代谢物在肠道通透性中发挥重要作用。自闭症儿童丙酸和乙酸的比率较高,但丁酸的比率较低。非消化性碳水化合物的最终产物可能与自闭症发病机制有关。

详见:如何通过喂养菌群产生丁酸调节人体健康

自闭症儿童和正常发育儿童的粪便和血浆代谢组比较显示线粒体功能障碍;自闭症儿童中不同水平的酚类微生物代谢产物、脂质、氨基酸和外源性代谢可能被用作自闭症的分子生物标记物。

在另一项研究中对患有自闭症的儿童的血浆代谢物进行精确评估后,血浆代谢物的水平,包括烟酰胺核糖苷、IMP、亚氨基二乙酸、甲基琥珀酸、半乳酸、丙氨酸甘氨酸、肌氨酸和亮氨酸甘氨酸,明显较低。

然而,在微生物群转移疗法(MTT)后,这些代谢物发生了实质性变化,使其中一些与典型发育中儿童的代谢产物相似。

干预(饮食、微生物等)

已经证明,影响孕妇胎儿微生物群的高脂肪饮食也可能与自闭症有关。此外,母乳喂养6个月降低了自闭症表现的机会,而配方奶粉喂养与肠道艰难梭菌数量增加相关。

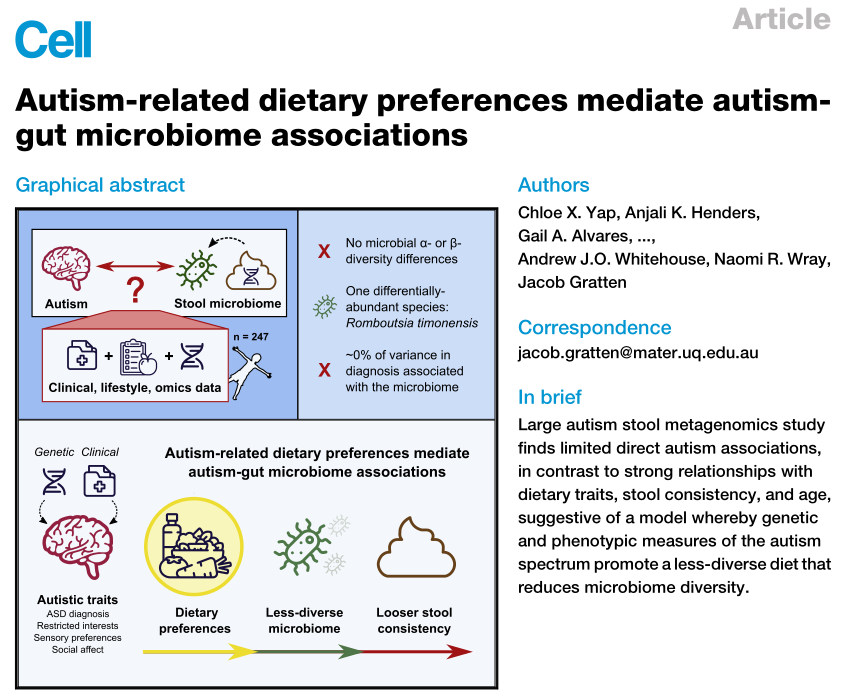

《cell》发表的关于自闭症的文章显示,与自闭症相关的行为与饮食多样性的减少有关。并提示在对精神疾病患者的微生物组分析时,应考虑饮食相关因素。

由于益生菌可以发挥抗炎作用并减轻IBD受试者的胃肠道症状,据报道微生物干预,如益生菌,可有助于减少自闭症患者的社会行为症状和炎症水平。

总的来说,自闭症患者肠道微生物群改变已得到证实。然而,考虑到参与患者的异质性和几个相互矛盾的结果,很难建立自闭症的独特特征。考虑到肠道功能障碍与自闭症患者社会行为障碍严重程度的不一致,这些数据提示我们应该考虑两种不同类型的自闭症,这些炎症类型与胃肠道并发症相关。

在各种治疗自闭症的方法中,益生菌治疗的结果很有潜力,同时也应考虑耐受性和安全性评估。鉴于微生物群分析方法的局限性,有必要进一步使用随机、安慰剂对照临床试验,以验证益生菌治疗自闭症的有效性。

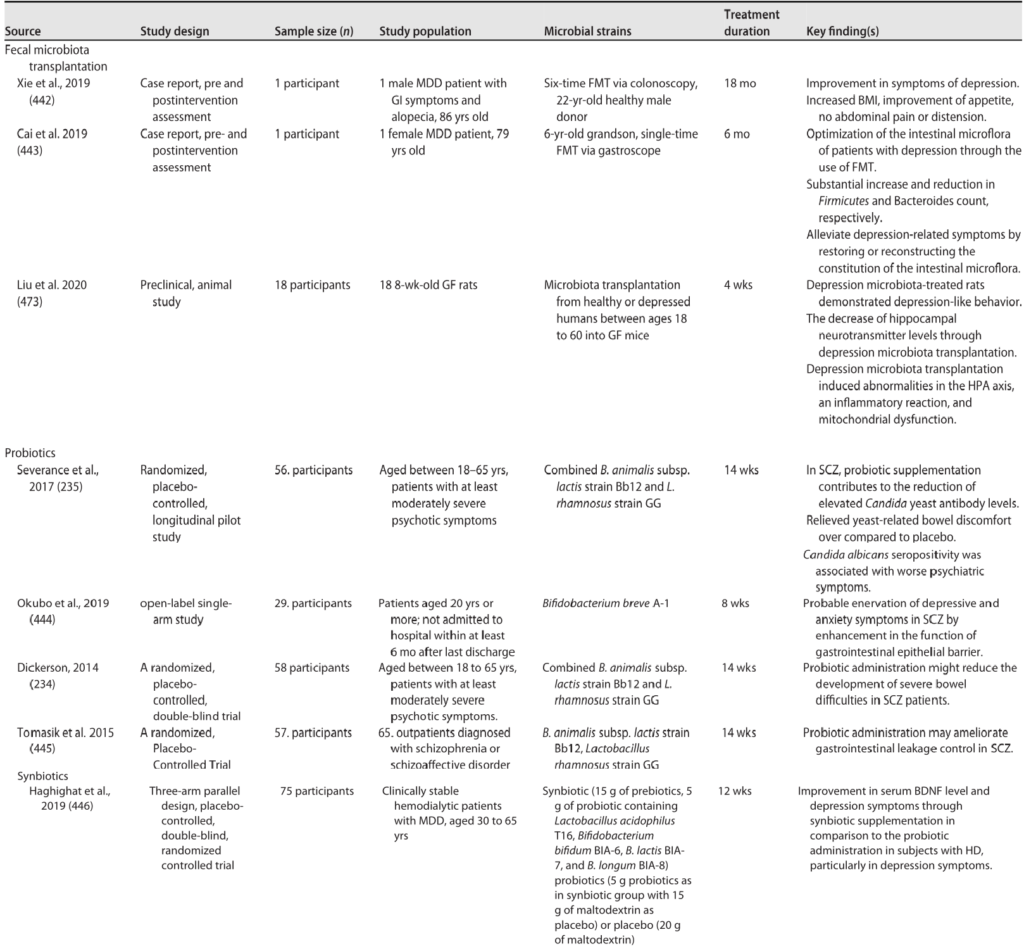

精神分裂症(SCZ) 是一种严重的精神疾病,与幻听、妄想、思维和行为紊乱有关,损害日常功能和社会交往。

精神分裂症的生理病理学尚未得到解释,但最近的研究表明,环境因素增加了可能具有该疾病遗传易感性的个体发生精神分裂症的风险。

神经递质在多个系统中的功能障碍已被广泛研究,特别强调了信号异常的重要性,包括多巴胺、5-羟色胺、谷氨酸和GABA。

此外,炎症的重要性以及胃肠系统在精神分裂症病因中的可能作用正在考虑之中。

肠道菌群及其代谢物的影响

胃肠道微生物群在神经生成途径和肠道微生物组中起着至关重要的作用,微生物代谢物扰动已被证明会影响情绪和行为。

肠道微生物组的改变与几种神经发育和神经系统疾病相关。最近有研究表明,来自精神分裂症受试者的粪便移植到无菌受体小鼠,可诱发精神分裂症相关的行为症状。这与海马中GABA、谷氨酰胺和谷氨酸水平的改变有关。这表明精神分裂症患者的微生物群可能对神经化学产生影响,这可能与这些人类条件有关。

目前还没有报告可以促进受试小鼠模型行为改变的特定细菌功能。根据各种研究显示,放线菌、变形菌、拟杆菌和厚壁菌群在精神分裂症患者中的差异最大。

抗生素或许发挥作用

有趣的是,在一项体外研究中,补充抗生素减少了小胶质细胞对突触的吞噬。小胶质细胞降低了中枢神经系统突触的密度,这被认为是精神分裂症发育的一个重要步骤。

在对一组青少年的电子健康记录进行检查后,服用二甲胺四环素与精神分裂症的发病率略有降低有关,这意味着需要更多的研究来调查精神分裂症中微生物群的相关性。

益生菌缓解精神分裂症的消化障碍

根据SCZ的严重性和复杂性,尚未有研究证实精神分裂症患者通过补充益生菌来缓解任何行为症状。然而,一些研究认为,服用益生菌至少可以缓解与精神分裂症相关的消化障碍。

精神分裂症的微生物干预

Sorboni SG, et al.,Clin Microbiol Rev. 2022

在一项人类临床试验中,严重的胃肠道问题减少了,精神分裂症患者的精神症状没有任何改变。

另一项人体试验证明了白色念珠菌与胃肠道问题之间的相关性,在服用特定益生菌补充剂(包括鼠李糖乳杆菌GG和动物乳双歧杆菌Bb12)的男性患者中,精神症状有所改善,且白色念珠菌血清阴性。

已经发现了一整套针对严重精神病性疾病的新颖、可能的治疗干预措施,包括考虑肠道舒适性。需要进行更多的研究,通过纵向数据分析和更大的样本量来提高我们对胃肠道微生物群参与精神分裂症的理解。胃肠道微生物的功能和分类对于全面精神分裂症至关重要。

抑郁症是世界范围内导致严重残疾的一种常见的异质性疾病,其特征是情绪低落,经常伴随着对个人通常认为是愉快的活动失去兴趣。其严重形式为重度抑郁症,被归类为心境障碍。抑郁症对人们的健康有着更大的负面影响,并且它带来了与吸烟、血压和饮酒类似的死亡风险。它是癫痫和主要神经退行性疾病(下节内容)的相关共病,其病因包括代谢、神经内分泌和神经免疫因子。

抑郁症主要是一种脑部疾病,但大脑并不是孤立存在的,它存在于包括肠道在内的整个身体生理系统中。如果说成年健康个体的肠道菌群主要由拟杆菌和厚壁菌门组成(90%),那么重度抑郁症患者的肠道菌群在拟杆菌门、厚壁菌门、变形菌门和放线菌门的不同属的丰度上表现出显著变化。

在人类和动物模型中研究发现,临床抑郁症与肠道微生物群丰富度和多样性降低有关。来自抑郁症患者或对照组的粪便微生物群样本移植到微生物群缺陷大鼠模型中,诱发了抑郁症的行为和生理特征,包括快感丧失和焦虑样行为。

慢性炎症可能在重度抑郁症(MDD)的发病机制中发挥重要作用,肠道菌群的内环境平衡失调可能导致此类炎症,这表明胃肠道菌群在影响大脑发育、情绪和行为方面起着中心作用。

这些作者得出结论,生理和情绪压力会影响肠道微生物组的组成。

抑郁症通常与肠易激综合征共存,肠易激综合征的特征是肠道功能的改变,从动物研究中获得的数据表明,肠道微生物群可能影响抑郁症的神经生物学特征。

利用小鼠双侧嗅球切除术(已知会诱发抑郁样行为)来研究其是否会导致微生物群组成的变化:球切除术诱导的慢性抑郁导致肠道微生物谱改变,同时结肠运动、c-Fos活性和5-羟色胺水平增加。

由于抑郁症是肥胖患者的常见症状,研究人员从肥胖小鼠(表现出抑郁症样行为)移植到非肥胖对照小鼠体内的微生物组,观察发现在体重无显著差异的情况下,对照组非肥胖小鼠中肥胖衍生的微生物群重新定植导致探索、认知和定型行为的中断。

抑郁样行为也可以通过应激模型在小鼠中诱导,例如慢性社会挫败应激(CSDS)范式,在该范式中,小鼠反复遭受更大、更具攻击性的小鼠的社会挫败。应激小鼠表现出抑郁样行为,并表现出微生物多样性的变化,其中脱硫弧菌科、Rikenellaceae、毛螺菌科的数量增加,Allobaculum、Mucispirillum的数量减少。

现有证据表明,肠道微生物群可能在抑郁症的发展中起到因果作用,并且可能被认为是治疗/预防这种疾病的一个有价值的靶点。

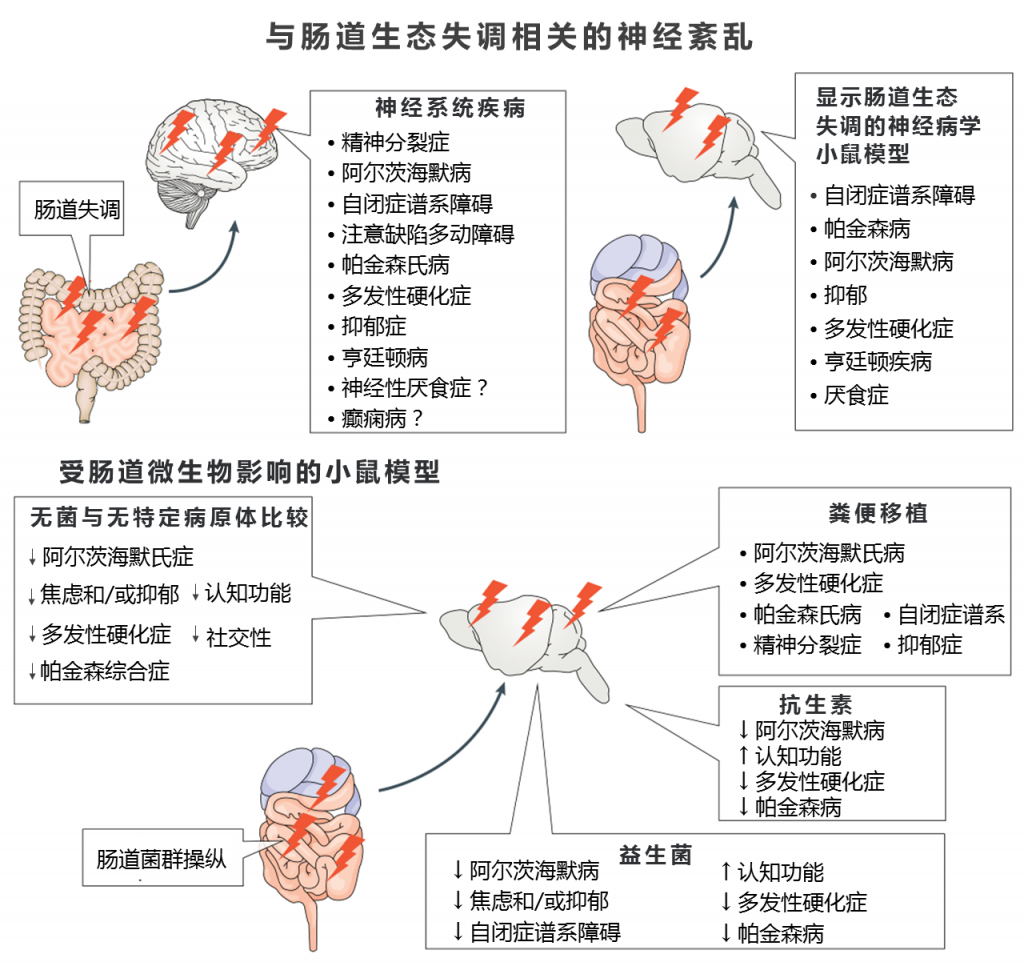

神经退行性疾病是一类复杂疾病,脑和脊髓的神经元随时间发展而损害逐渐加剧,以特异性神经元的大量丢失为主要特征。这里介绍几种常见的神经退行性疾病及其与肠道微生物群的关系:

多发性硬化

帕金森病

阿尔茨海默

癫痫症

中风和脑损伤

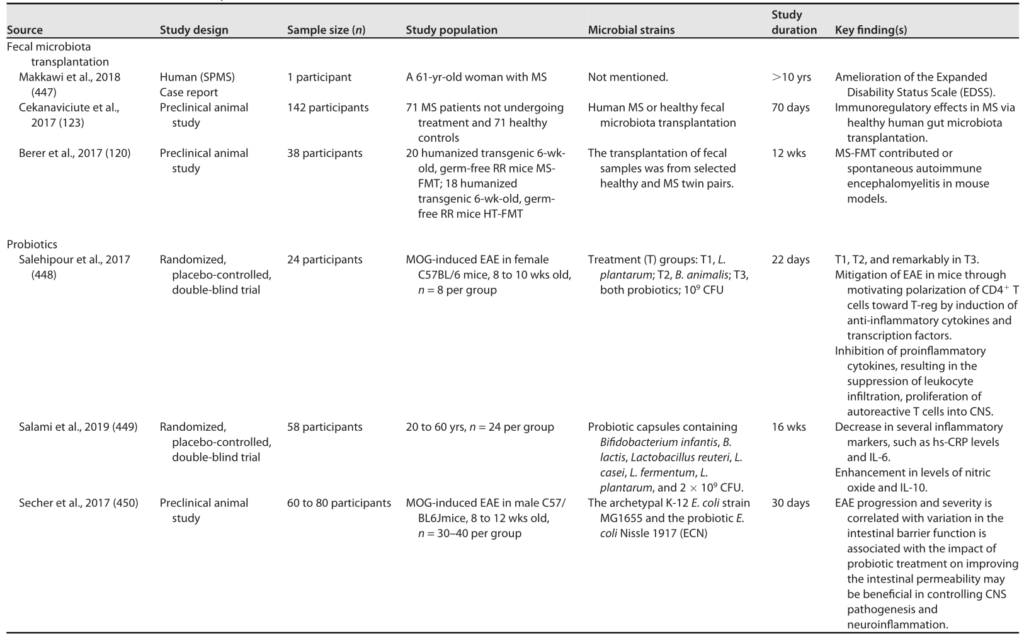

多发性硬化

多发性硬化症(MS)是一种免疫介导的慢性中枢神经系统疾病,涉及受损轴突和脱髓鞘,影响全球约230万人,女性发病率较高。

多发性硬化的致病特征

在中枢神经系统中形成炎性局灶性脱髓鞘斑块,包括脊髓和大脑的灰质或白质,并触发神经炎症反应,导致包括少突胶质细胞在内的特殊细胞脱髓鞘,并导致神经退行性变。

脱髓鞘如何形成?

由于血脑屏障的异常通透性,免疫系统的各种细胞渗入中枢神经系统,导致脱髓鞘的发生。髓鞘抗原特异性T细胞(CD81和CD41 T细胞)穿过这一屏障,导致一系列事件导致脱髓鞘病变的形成。

多发性硬化发病的免疫机制

最近对多发性硬化小鼠模型(包括实验性自身免疫性脑脊髓炎模型)的研究表明,CD41 T淋巴细胞在多发性硬化发病机制中起主要作用。尤其是,CD41Th17和Th1淋巴细胞在多发性硬化发病中具有最突出的作用。

Th1有助于分泌δ干扰素(IFN-d),在活化后促进巨噬细胞酶的产生。此外,IFN-d刺激活性氮和活性氧的产生,分别导致细胞结构的亚硝化和氧化损伤。Th1细胞还能够产生IL-12,从而诱导肿瘤坏死因子(TNF-a)和IFN-d的分泌,导致慢性炎症反应和进一步的组织损伤。

由Th17细胞介导的特定细胞因子(包括IL-22、IL-21和IL-17)的产生导致慢性炎症进展。识别中枢神经系统自身抗原(如Th1和Th17)的CD41 T淋巴细胞参与多发性硬化的病理生理学。

除了CD81和CD41细胞外,其他免疫细胞也与多发性硬化发病有关,包括NK细胞、小胶质细胞和巨噬细胞。这些细胞与其细胞因子之间的分子相互作用维持了中枢神经系统内的炎症级联反应。

多发性硬化的几种临床变异

包括最常见的复发缓解型多发性硬化和进行性复发型多发性硬化,以及原发性进行性多发性硬化和继发性进行性多发性硬化(SPMS)。

遗传易感性和环境因素在多发性硬化症的病因中都起着重要作用。

肠道微生物群参与免疫调节

最近的研究表明,肠道共生微生物群落也与多种免疫介导的疾病(如多发性硬化)有关,可以认为是一种新的环境风险因素。换句话说,肠道微生物群负责免疫调节,改变血脑屏障的完整性和功能,刺激自身免疫脱髓鞘过程,并与中枢神经系统中存在的各种细胞类型直接相互作用。

与肠道微生物群α或β多样性的广泛差异不同,横断面调查主要揭示了多发性硬化儿童与健康个体相比在分类上的明显改变。

一些研究评估了多发性硬化患者微生物移植到两种不同的实验性自身免疫性脑脊髓炎(EAE)模型中的效果;这些研究强调了产生IL-10的CD1 T细胞在胃肠道微生物群介导的免疫调节中的重要性。

此外,胃肠道中SFB的存在,可能在Th17细胞活化中起作用 ,显著影响EAE小鼠的多发性硬化样症状。根据多发性硬化作为脱髓鞘疾病的定义,临床前抗菌研究表明,在汇集来自无菌小鼠模型的数据后,胃肠道微生物群可以调节小鼠模型前额叶皮质髓鞘的生成。

肠道菌群在血脑屏障调节中的基本作用

无菌小鼠研究表明,作为多发性硬化的一个主要标志,微生物组与血脑屏障完整性的丧失之间可能存在关联。

研究还表明,在膳食中补充短链脂肪酸或产短链脂肪酸的菌,可以逆转血脑屏障完整性的丧失。此外,饮食诱导的肠道微生物群落结构变化也参与了EAE的表现。

有证据表明,肠道微生物群可以调节大量的神经炎症途径。然而,补充研究对于理解多发性硬化病因的确切作用机制至关重要。动物和人类研究表明,肠道菌群可能与多发性硬化生理病理学的许多方面有关。

干预措施

关于如何有效地控制肠道微生物组作为一种干预措施,以最大程度地阻止复发和缓解症状,问题仍然悬而未决。

在一项试点实验中,补充一种特定的益生菌制剂(含有双歧杆菌、乳酸杆菌和链球菌)可以逆转微生物群的改变并调节炎症反应,这表明这种微生物群靶向治疗是有希望的(下表),尽管需要进一步调查以确认这些结果。

多发性硬化的微生物干预

Sorboni SG, et al.,Clin Microbiol Rev. 2022

帕金森病

帕金森病(PD)是一种进行性多中心神经退行性疾病,由α-突触核蛋白(α-syn)沉积在部分大脑中心黑质的多巴胺能神经细胞中引起。这些过程促进了圆形片状嗜酸性细胞质内含物的逐渐聚集,称为Lewy小体。

然而,帕金森发病机制的确切机制仍不明确,它可能是一种多因素疾病,在这方面引入了各种理论。

衰老是帕金森发展和进展的重要风险因素

影响多种细胞途径,导致这些过程受损,并导致神经退行性变。可以想象,年轻神经元可以容忍的相同分子扰动在老年神经元中显示出一些灾难性后果。

帕金森病的临床症状主要表现为运动障碍症状,包括肌肉僵硬、静止性震颤、运动迟缓和姿势不稳 。帕金森病在50岁之前很少见,但随着年龄的增长,发病率会增加5到10倍。它主要发生在男性,每年每100000人中有5-35例新病例。

多巴胺能神经元逐渐退化,非运动和运动症状如抑郁症、痴呆症和胃肠道问题(包括便秘、唾液分泌异常、排便功能障碍、恶心和吞咽困难)之间存在着强相关。帕金森症状因个体而异。

几项研究表明,帕金森受试者的胃肠道异常与肠神经系统中的肠道失调和α-突触核蛋白沉积有关。

肠道菌群如何影响帕金森?

由于最初的胃肠道参与帕金森,并且宿主微生物组之间的生理相互作用潜力很大,因此有人认为胃肠道菌群可能影响帕金森。胃肠道功能异常,尤其是便秘,影响多达80%的帕金森病患者,并且可能在出现运动症状前几年发生。

特发性便秘是帕金森的主要相关因素,与肠神经系统的神经退行性改变有关。肠神经系统中的α-syn神经退行性变可能是帕金森的运动前临床症状之一。它与慢性便秘和胃肠道壁的生理改变有关。

肠道微生物群可能影响参与α-syn分泌的肠道神经元。这些变化在运动症状出现之前的帕金森开始时就已出现,可认为是运动前生物标记物。

——Prevotellaceae减少

对肠道微生物组与帕金森患者之间的相关性进行了不同的研究。一项研究观察到帕金森病患者粪便样本中Prevotellaceae种类显著减少。与对照组相比,Prevotellaceae的丰度显著降低(77.6%)。

Prevotellaceae通过膳食纤维发酵和肠道中的粘蛋白率先产生短链脂肪酸。Prevotellaceae减少引起的细菌内毒素全身暴露和肠道通透性的增强可触发α-syn结肠的不受控制的表达和错误折叠。

这种肠型负责硫胺素、叶酸和神经活性短链脂肪酸的生物合成。因此,补充这些维生素和短链脂肪酸可能有助于治疗帕金森。

最近的研究首次承认,帕金森病患者的机会性病原体数量显著增加。

——肠杆菌科丰度增加

步态困难姿势不稳的严重程度与肠道内肠杆菌科丰度呈正相关。肠杆菌科细菌在肠道中的过度生长导致作为血清中革兰氏阴性细菌细胞壁一部分的LPS滴定增强 。因此,研究表明,由于帕金森患者血液样本中LPS的吸收增加,LPS结合蛋白的全身浓度异常高。

——乳酸杆菌科的丰度增加

与Prevotellaceae一样,乳酸杆菌科与胃肠激素ghrelin有关。也有报道称帕金森患者的ghrelin分泌减少。

总的来说,研究结果揭示了胃肠道微生物群和帕金森作用之间的联系。进一步的微生物组学分析可能会提高准确性,澄清关系以及机制。

帕金森患者中菌群失衡可能会影响炎症,因为菌群失调会损害肠道屏障功能并触发免疫激活和全身炎症反应。

帕金森的持续存在会影响微生物群,肠道菌群可能在一些腹部症状中起作用,如便秘和炎症。

肠道屏障破坏

简而言之,LPS和其他细菌神经毒素在穿过肠壁后进入血液,导致肠上皮屏障的破坏。血液中细菌LPS的存在导致通过核因子kB(NF-kB)和TLR4产生炎症细胞因子,导致全身炎症。细菌LPS和炎性细胞因子(包括TNF-a、IL-1b和IL-6)诱导的血脑屏障破坏触发α-syn的积累。位于黑质的多巴胺能神经元丢失可能是血脑屏障分解的结果。由于帕金森的肠屏障破坏导致微生物易位升高和促炎症基因谱升高,结肠活检标本显示TLR4或细菌内毒素特异性配体、CD31 T 细胞和其他细胞因子的表达增强。

产短链脂肪酸的细菌减少

帕金森病患者在肠道失调期间产短链脂肪酸的细菌减少。TLR4介导的炎症在脑或肠道炎症中发挥重要作用,这可能是导致帕金森神经退行性变的重要因素之一。因此,增强肠道内肠杆菌科后LPS的相对增强与帕金森的发生相关。

闭塞和其他紧密连接蛋白对肠屏障结构至关重要。肠道生态失调,使闭塞素降解,导致肠道通透性增强。

促炎细胞因子升高

另一项针对帕金森病患者的研究调查了其粘膜中Ralstonia、肠球菌和变形菌浓度的增加,导致促炎细胞因子的升高。

帕金森受试者粪便样本中被认为具有抗炎作用的产丁酸菌(如布氏杆菌、粪球菌、粪杆菌和罗氏菌)数量显著减少。

此外,据报道,帕金森患者粪便样本的微生物群中LPS生物合成基因表达增加。有趣的是,幽门螺杆菌感染可被认为是帕金森发病机制中的一个重要触发因素。

小肠细菌过度生长(SIBO),与运动功能障碍有关,尤其是在帕金森患者中。

牙龈假单胞菌感染在帕金森的病因/危险因素中的重要作用

牙龈卟啉单胞菌的牙龈蛋白酶和LPS导致帕金森样本中出现异常血凝块。研究发现只有帕金森样本的凝块中观察到了牙龈蛋白酶抗体信号,这证实了这种细菌在帕金森病理学中的潜力。他们进一步指出,据报道,牙龈假单胞菌诱导的外周炎症导致肠道微生物群失衡,黑质多巴胺能神经元减少,肠道通透性增加,以及富含亮氨酸重复激酶2(LRRK2)相关帕金森病理生理学中小胶质细胞活化增强。

益生菌缓解症状

益生菌,包括乳酸杆菌和双歧杆菌,已被证明可以缓解帕金森样症状。

帕金森的微生物干预

Sorboni SG, et al.,Clin Microbiol Rev. 2022

芽孢杆菌作为一种益生菌,能够将L-酪氨酸转化为L-多巴,L-多巴是多巴胺的重要前体分子,其转化为多巴胺是通过多巴脱羧酶进行的。

据报道,定期服用含有干酪乳杆菌shirota的发酵乳饮料可通过减少帕金森患者粪便中葡萄球菌的数量促进排便。

肠道微生物群从二芳基黄烷醇中积极产生多酚,干扰α-突触核蛋白的错误折叠和毒性,是帕金森和其他α-突触核蛋白病的基本病理机制。

对口服富含拉法诺制剂(FRP)的异源性人源化侏儒小鼠的研究表明,FRP衍生代谢物的产生存在特殊差异,影响α-突触核蛋白的错误折叠或炎症。

对果蝇α-突触核蛋白病模型的研究表明,它对运动功能障碍有影响,从而导致其发病和进展的调节。

体外研究表明,在细菌发酵过程中,特定的细菌可以产生这些具有生物活性的酚酸。

总之,已经得出结论,个体间异质肠道微生物群诱导的二芳基黄烷醇的变化证明了益生菌、益生元和共生策略在调节帕金森和其他共核病变进展中的潜力。

目前,关于微生物组与帕金森病之间的相关性的不同研究结果并不一致。微生物组的结果产生了有价值的信息。帕金森患者使用的药物与肠道微生物之间存在联系,因为肠道微生物群在处方药物代谢中发挥作用,甚至药物对微生物组成产生影响。

对胃肠道微生物组和肠-脑轴的相互作用有一个完整的认识,可能阐明帕金森的病因和进展因素,以提供新的治疗视野和手段。例如,FMT和肠道微生物组作为帕金森临床诊断的新生物标记物的评估可能揭示传统治疗方法的替代治疗。

肠道不适可发生在帕金森的初始阶段;这有助于在出现震颤和强直等运动症状之前对该疾病进行早期诊断。微生物组学研究可以提供关于帕金森病的有用信息,但目前,我们不能依赖它们作为生物标志物。

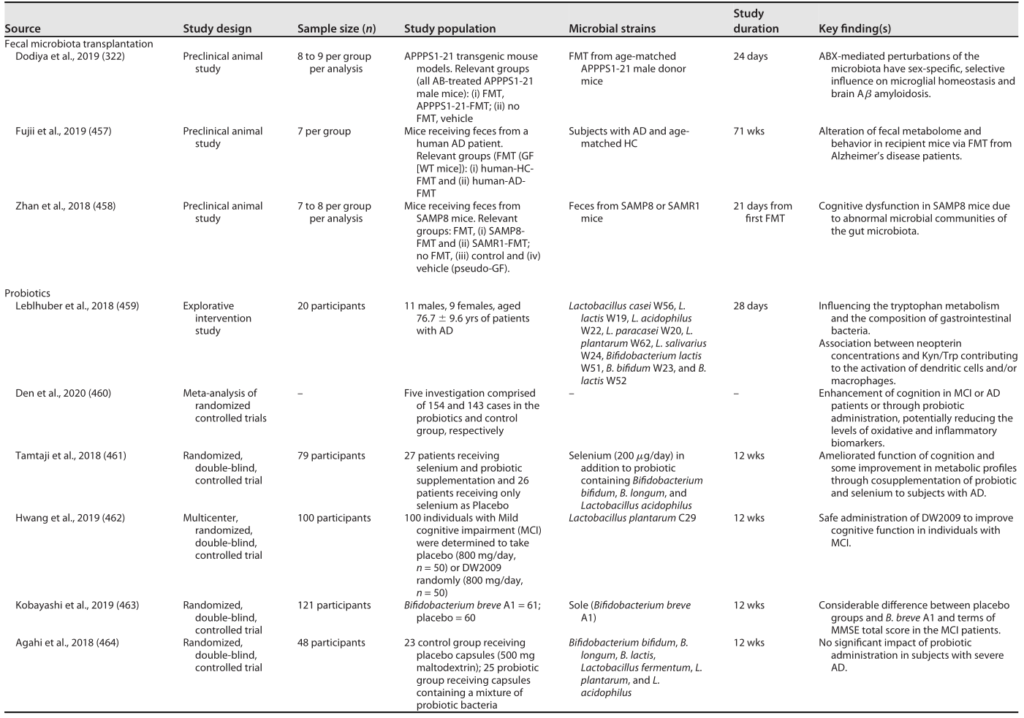

阿尔茨海默病是一种慢性不可逆的大脑疾病,脑细胞的进行性退化导致记忆障碍、认知能力下降。它是老年人最常见的痴呆类型。阿尔茨海默患者表现出严重的学习、行为和记忆障碍,严重到足以影响日常活动。

阿尔茨海默的特征

阿尔茨海默患者的大脑中的神经元细胞死亡和进行性突触衰竭,伴随着神经元周围或外部的β淀粉样蛋白(amyloid-β,简称Aβ)沉积,伴随着皮质神经元树突和轴突中微管相关蛋白tau异常磷酸化的聚集。Aβ的积累和tau蛋白的聚集有助于微管稳定性的降低、突触失效和神经元钙稳态的紊乱,最终导致神经元凋亡。

尽管已经对阿尔茨海默的病因进行了大量研究,但阿尔茨海默的潜在机制尚不完全明确,目前的Aβ疗法对症状的缓解作用有限。据报道,淀粉样蛋白可能在大脑中充当AMP。

与中枢神经系统炎症有关

最近的研究发现阿尔茨海默的发病机制与周围感染引起的中枢神经系统炎症有关。在感染单纯疱疹病毒1型(HSV-1)的小鼠中,可以看到阿尔茨海默受试者中tau和Aβ沉积的共同特征。病毒感染诱导的高细胞内胆固醇25羟化酶(CH25H)水平对于调节Aβ产生和阿尔茨海默易感性至关重要。

阿尔茨海默 & 微生物群

此外,先前的研究已经证明阿尔茨海默与其他微生物感染(包括真菌、肺炎衣原体和螺旋体感染)之间存在潜在联系。阿尔茨海默患者脑脊液中肠道菌群微生物驱动代谢物的测定与阿尔茨海默生物标记物(如磷酸化tau和tau/Aβ42)相关,表明肠道微生物群在阿尔茨海默发病中的意义。

一项研究报告,根据Aβ前体蛋白转基因小鼠(APP)粪便样本的细菌16S rRNA序列分析,与野生型小鼠模型对照组相比,肠道微生物组成存在显著差异。研究还表明,具有阿尔茨海默表型的转基因小鼠模型具有多种肠道微生物。

对无菌小鼠的研究表明,在没有微生物的情况下,不会出现淀粉样斑块和神经炎症症状。

根据横断面研究结果,与健康对照组相比,阿尔茨海默患者粪便样本中参与炎症反应的两种细菌大肠杆菌和志贺菌的丰度显著增加。在患有认知障碍和脑淀粉样变性的患者中,可能与外周炎症状态有关的两种主要情况包括促炎性大肠杆菌和志贺菌的增加以及抗炎性直肠真杆菌的降低。

菌群失调 & 全身炎症

肠道微生物群失调和全身炎症之间存在联系,这可能是阿尔茨海默患者大脑中发生的神经退行性变的一个促成因素。

这些观察结果基于小规模研究,需要更多具有较大统计组的研究来评估肠道微生物群与阿尔茨海默进展的关系。一些科学家指出,在阿尔茨海默患者大脑中发现的感染因子可能与该疾病的发展有关,但在这方面,强有力的证据是必不可少的。

牙龈卟啉单胞菌在患者大脑中定植

在最近的一项阿尔茨海默治疗研究中,使用合成的神经毒性抑制剂是有益的。在这项研究中,牙龈卟啉单胞菌与慢性牙周炎有关,在阿尔茨海默患者的大脑中被发现。这些细菌在大脑中的定植导致Aβ1-42的产生增加。此外,神经毒性姜黄素对tau蛋白Aβ1-42有破坏性影响。

NLRP3炎症小体与阿尔茨海默

肠道微生物群失调与阿尔茨海默相关神经炎症之间的潜在关联。肠道NLRP3异常表达的增加与外周炎性体的激活呈正相关,后者随着阿尔茨海默的进展而增强神经炎症。因此,观察到,与年龄匹配的对照组小鼠相比,年轻和老年5xFAD小鼠模型的肠道微生物群组成发生了相当大的变化。

与非转基因小鼠相比,com 5xFAD小鼠由于粘附蛋白和紧密连接蛋白的丢失而表现出肠道屏障功能受损。此外,已经证明肠道微生物炎症体蛋白的高表达可能是激活下游细胞毒性和炎症介质的重要主导因素。因此,NLRP3炎症体介导的神经炎症可能通过胃肠道NLRP3促进。因此,肠道微生物群调节可能是治疗遗传易感个体阿尔茨海默相关神经系统疾病的一种可能策略。

将Tg2576小鼠阿尔茨海默模型(包括症状前和症状中转基因)与野生型进行比较,研究人员观察到肠上皮屏障(IEB)中血管A β肽的沉积破坏了IEB,并且吸收失调发生在其脑聚集之前。得出结论,肠-脑轴的改变与较高水平的炎症血浆细胞因子(如IL-9、IP-10和VEGF)相关。

考虑到阿尔茨海默患者的肠道功能障碍,阿尔茨海默治疗的未来治疗策略可能涉及肠道微生物群的早期调理。根据肠道微生物群参与阿尔茨海默Aβ病理学的发展,研究人员开发了一个新的框架,通过肠-脑轴确定阿尔茨海默的潜在机制,并将肠道微生物群的操作转化为临床实践。

抗生素疗法

用接受来自老年(16个月)APPSWE/PS1DE9小鼠的粪便供体移植的APPSWE/PS1DE9小鼠进行短期抗生素鸡尾酒疗法,收集粪便颗粒进行进一步分析。

抗生素治疗前小鼠的FMT重建主要归因于供者来源,如梭状芽孢杆菌和Coriobacteriae,有助于Aβ斑块的更高沉积。有趣的是,在微生物群植入后,Aβ斑块周围星形胶质细胞的激活受到抑制,而不是小胶质细胞。

在阿尔茨海默小鼠模型中,长期服用广谱抗生素也可以减少Aβ积累并调节影响Aβ淀粉样变的先天免疫反应。此外,在转基因小鼠中,通过定期使用抗生素鸡尾酒疗法,海马淀粉样斑块周围的小胶质细胞和星形胶质细胞聚集以及不溶性Aβ斑块减少 。

也有报道称,通过比较不同年龄的野生型和阿尔茨海默小鼠模型之间的粪便短链脂肪酸和微生物组成,观察到具有阿尔茨海默表型的小鼠中的丁酸球菌和瘤胃球菌数量显著减少,变形菌和疣状菌数量增加,提供改变的微生物组成和多样性。短链脂肪酸水平的下降表明至少有30条代谢途径受到干扰。

先前的一项研究也表明,小胶质细胞激活抑制Aβ清除和降解,Aβ的进一步积累导致阿尔茨海默的病理学。此外,Aβ沉积水平的升高有助于小胶质细胞内几种促炎介质的释放,如ROS、iNOS、NF-kB和COX2,从而促进阿尔茨海默患者的神经炎症。

阿尔茨海默的微生物干预

Sorboni SG, et al.,Clin Microbiol Rev. 2022

这些研究表明,某些种类的肠道微生物可激活Aβ信号通路,参与阿尔茨海默的发病机制,并在阿尔茨海默的分子调节中发挥关键作用。益生菌补充和营养干预可能成为阻碍阿尔茨海默进展的一种有希望的治疗方法。

癫痫是一种使人衰弱的神经系统疾病,影响全世界约6500万人。尽管医学上有许多新的进展,但确切的病因仍需完全阐明。大约一半的癫痫患者病因不明。据报道,癫痫患者的医疗费用是正常人的13倍。癫痫显著的社会经济影响是由于其死亡率和致残率高于正常人群。尽管正在使用抗癫痫药物(AEDs)进行药物治疗,但只有70%的癫痫患者能够完全控制癫痫发作。因此,大约三分之一的癫痫患者会出现难治性癫痫,影响他们的日常生活活动。

环境和遗传因素都决定癫痫的易感性。

此外,一些研究表明肠道细菌种类与癫痫的病理生理学之间存在关联。肠道微生物组失调与癫痫等神经精神疾病的发生有关。平衡的肠道微生物群与健康的大脑和免疫系统之间存在相关性。

最近的研究表明,慢性炎症在癫痫的发病和进展中起着重要作用。研究还表明,肠道菌群可以调节免疫和炎症反应。因此,操纵肠道微生物组作为癫痫的治疗策略具有潜力。

腹腔注射LPS诱导大鼠更易发生癫痫发作,同时增加血脑屏障的通透性和大脑中更高水平的促炎细胞因子。

未控制癫痫的替代治疗策略包括迷走神经刺激和生酮饮食。因此,控制肠道微生物群的多样性可以被认为是一种潜在的治疗方法。

癫痫患者肠道菌群变化

在几项研究中发现,与健康人群相比,采用各种治疗方法的癫痫患者的肠道微生物特征存在差异。

所有这些研究表明,在未控制的癫痫中,厚壁菌/拟杆菌比率增加。一些属于厚壁菌门的细菌能够调节神经递质水平。对肠道微生物群(包括α-多样性)的进一步分析表明,结果存在显著差异。在另一项研究中,与拟杆菌相比,厚壁菌的数量增加。

此外,与药物反应性患者相比,耐药患者的α-多样性测量结果与健康受试者相似。实质上,更高水平的α-多样性与罕见肠道细菌种类的异常增加有关。此外,在属水平上,报告了显著差异。根据这些结果,可以认为细菌在癫痫的有效治疗中起作用。

有趣的是,肠道微生物群可以调节唑尼沙胺代谢,唑尼沙胺是一种抗癫痫药物。此外,乳酸杆菌和双歧杆菌数量的增加与每年较少的癫痫发作相关。

在临床前和临床研究中,关于抗生素给药是否能诱导或预防癫痫发作,也有争议的发现。值得注意的是,潜在传染病在治疗过程中可能产生的促癫痫作用或抗生素直接引起的神经毒性副作用可能更为重要。

生酮饮食降低癫痫发作率

据报道,癫痫患者的生酮饮食可降低癫痫发作率,并与肠道菌群组成和功能的改变有关。

生酮饮食在颞叶癫痫的无菌小鼠模型中介导抗癫痫作用。事实上,这些研究人员发现,SPF小鼠在移植生酮饮食的微生物群或长期治疗细菌后癫痫发作阈值升高(长期治疗细菌包括Akkermansia muciniphila, Parabacteroides distasonis, Parabacteroides merdae)。

一些研究表明补充益生菌对癫痫有积极作用。

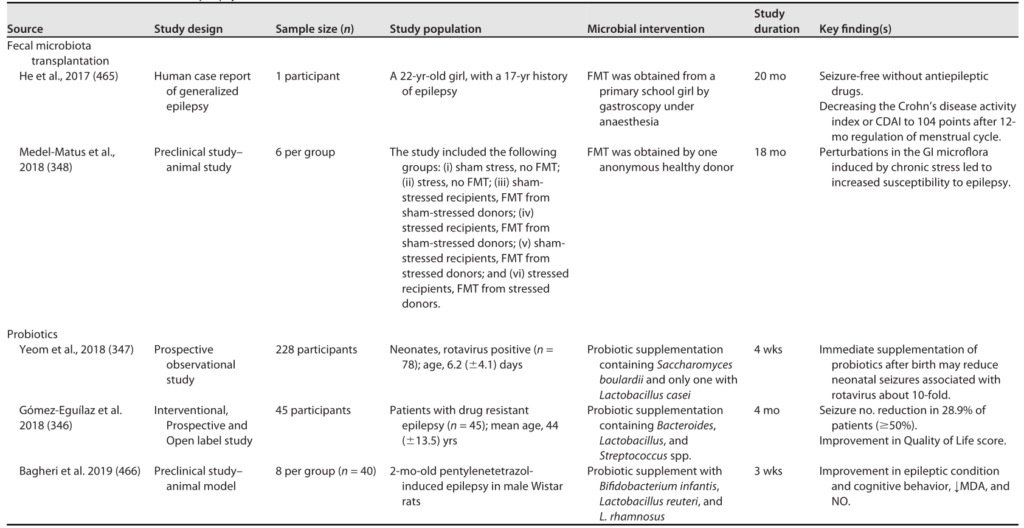

癫痫的微生物干预

Sorboni SG, et al.,Clin Microbiol Rev. 2022

在全球范围内,中风和脑损伤是发病率和死亡率的重要原因。肠道菌群中的共生细菌可能通过调节多种脑血管疾病的危险因素(包括动脉粥样硬化、糖尿病、血脂异常和动脉高血压),与中风的发生有关。饮食也是一个重要的危险因素。

将动脉粥样硬化和失调联系起来会直接影响微生物组的组成和多样性。然而,越来越多的证据表明,肠道微生物群可能在脑血管疾病和中风中发挥更直接的作用。

三甲胺n-氧化物(TMAO)升高

三甲胺n-氧化物(TMAO)作为微生物群衍生的代谢物,可以从膳食胆碱中合成,可在体液和组织中检测到。最近的研究表明,TMAO与脑血管和心血管疾病的风险增加有关,这表明可能通过这种代谢物的治疗潜力调节肠道微生物群。

横断面调查表明,与健康对照组相比,中风患者的肠道微生物群组成不平衡。在一项对4000多例患者的纵向研究中,血浆样本中TMAO水平升高与卒中和心血管事件的高风险呈剂量依赖性相关。

抗生素补充引起的TMAO水平降低突出了肠道细菌在该化合物合成中的重要性。

同时,与无症状动脉粥样硬化患者相比,中风和短暂性脑缺血发作患者的TMAO水平相对较低。

磷脂酰胆碱代谢物

临床前研究表明,服用磷脂酰胆碱代谢物(如胆碱和TMAO)可上调参与动脉粥样硬化的巨噬细胞清除受体的表达,这可能是由于肠道中存在的细菌物种所致。

对无菌小鼠的研究表明,胆碱的服用与较高的动脉粥样硬化率无关,并且有助于减少主动脉斑块的体积。然而,关于饮食对TMAO和胆碱的影响以及肠道微生物群在动脉粥样硬化发病和进展中的有害和保护作用,重要的是不要过度解释临床前研究的结果。

健康的微生物组在动脉粥样硬化病变的恢复中起着重要作用。

大脑中动脉闭塞后补充广谱抗生素与小鼠存活率降低相关。抗生素诱导的胃肠道菌群改变也导致IL-17相关趋化因子表达下调和促炎性IL-17gd T细胞迁移减少。

因此,肠道细菌通过调节肠道T细胞向大脑的浸润来调节中风后的神经炎症。

卒中后含有短链脂肪酸产生菌的粪菌移植,包括发酵乳杆菌、长双歧杆菌、Faecalibacterium prausnitzii、Clostridium symbiosum,可缓解卒中后的认知障碍和炎症,还可增加血浆、肠道和大脑短链脂肪酸浓度,促进老年模型卒中后恢复。也有报道称,将中风患者粪菌移植到抗生素给药的小鼠,以及从中风模型转移到无菌小鼠,会增加缺血性脑损伤和相关功能损伤的大小。

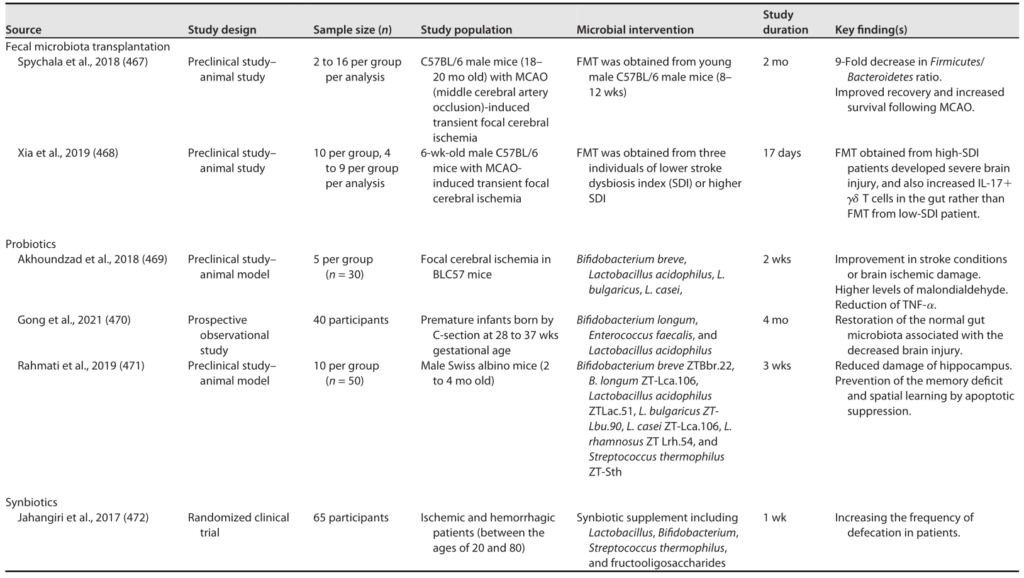

中风和脑损伤的微生物干预

Sorboni SG, et al.,Clin Microbiol Rev. 2022

据报道,中风后拟杆菌的数量和多样性减少。另一项研究表明,短暂性脑缺血发作和中风患者的机会性病原体数量较多,包括脱硫弧菌、肠杆菌、巨球形杆菌和Osicillibacter,有益或共生菌属的数量较少,如拟杆菌、粪杆菌和Prevotella。此外,Prevotellaceae和Peptococcaceae的丰度增加与中风严重程度相关。

用一种特殊的细菌菌株,即丁酸梭菌进行治疗,可改善缺血/再灌注小鼠模型的认知功能,并减少神经元损伤。

根据这些解释,肠道微生物群在中风和脑损伤发病和进展中的作用尚不完全清楚。虽然临床前和临床研究提供了有趣的结果(表7),但还需要进一步的研究。有人建议在饮食中补充精神生物素,以减少创伤性脑损伤后的精神后果和共病。然而,需要更多的临床研究来阐明这种微生物治疗干预的潜力。

药物

益生元

益生菌

合生元

后生元

粪菌移植

其他

越来越多的证据表明,人们越来越认识到肠道微生物组在调节不同药物(如精神药物)的疗效和副作用方面的重要性。

抗生素

抗生素是影响胃肠道菌群的最有效和最直接的方法。

对1135名个体的肠道微生物组的深度测序表明,肠道微生物组与各种药物组之间存在关联。抗生素与胃肠道微生物组的改变密切相关。

值得注意的是,作者提供了其他几种治疗药物对胃肠道微生物群影响的证据,如二甲双胍、泻药、他汀类药物和质子泵抑制剂(PPI)。

多药疗法

同时使用多种药物治疗患者,也与肠道微生物群的改变有关。一项调查显示,服用药物的数量与微生物多样性之间存在显著的负相关。尤其是抗抑郁药、PPI和抗精神病药与分类单元丰度的相关性最大。

非抗生素药物

同时,新证据表明,除了药物药代动力学的调节外,非抗生素药物还可以改变肠道微生物组结构,对情绪和行为产生潜在影响。

另一方面,人们越来越重视肠道微生物组与药物之间的相互作用,这支持了肠道菌群可影响药物代谢和吸收的观点。在一项大规模队列研究发现,包括抗生素、抗抑郁剂、苯二氮卓类药物等在内的医疗干预可以改变肠道微生物组的组成。

精神药物

此外,研究了精神药物对40名焦虑症和/或重度抑郁症患者胃肠道菌群的影响。在其队列研究中,研究人员得出结论,抗精神病药物降低了胃肠道微生物组α多样性。这些研究人员确定抗精神病药物的剂量与这些患者的α-多样性呈负相关。

已经进行了多项体外研究,以评估非抗生素药物的抗菌活性,所有这些药物都具有抗菌活性,可能通过与特殊分子靶相互作用影响中枢神经系统功能。

其他报告显示抗抑郁药选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)、氟西汀、舍曲林、西酞普兰和帕罗西汀对芽孢杆菌、梭状芽孢杆菌、肠球菌、假单胞菌和葡萄球菌菌株具有抗菌活性。

在最近的一项研究中,作者测试了不同类别的抗抑郁药对12种肠道菌群共生细菌菌株的抗菌活性。大多数被检查的抗抑郁药对被检查菌株的生长具有相当大的浓度依赖性抑制作用。此外,在对雄性BALB/c小鼠肠道微生物群的体内研究中,作者发现与对照组相比,地昔帕明可增加β-多样性并降低丰富度。

这些作者还发现,在补充了地昔帕明的小鼠模型中,Adlercreutzia、瘤胃球菌和未分类的α-变形杆菌的数量减少。三环类抗抑郁药,包括阿米替林,也被证明对致病细菌菌株,如芽孢杆菌属、葡萄球菌属和霍乱弧菌具有体外抗菌活性,而丙咪嗪分别对小肠结肠炎耶尔森菌和大肠杆菌具有生长抑制作用。

在一项老年住院患者队列研究中,研究了精神药物对肠道微生物群组成的影响。在受试药物中,与PPI和抗抑郁药相比,抗精神病药物与微生物群落α多样性的负相关性最高。

在另一项对双相情感疾病受试者的调查中,非典型抗精神病药物(APP)治疗与女性的微生物多样性降低相关,但与APP治疗的男性患者无关。在这一队列中,服用APPs的患者,其衣原体科和阿克曼氏菌的数量分别显著增加和减少。

在针对40种肠道共生菌代表的1000多种药物的大规模体外筛选研究中,据报道,24%的受试药物对至少一种细菌菌株表现出生长抑制。这些药物对相当相似的物种模式具有抗菌活性,表明直接抗菌活性可能是其药理作用的一部分,不应将其视为副作用。因此,迫切需要评估精神药物对胃肠道菌群的潜在影响。

阿片类药物

肠-脑轴的双向方面也反映在这样一个事实,即肠道神经胶质细胞的 GDNF 等分泌因子也通过粘膜免疫系统的成熟以及通过加强上皮紧密连接功能来调节微生物稳态。阿片类药物介导的 GDNF 表达降低也与肠道通透性增加和肠粘膜表面免疫监视改变有关。这些因素有助于维持阿片类药物治疗观察到的促炎环境,导致下游阿片类药物相关的合并症,如阿片类药物耐受、依赖和戒断。

Jalodia R, et al., J Neuroimmune Pharmacol. 2022

此外,来自肠神经元的神经元介质(例如,VIP、ACh、NO)的阿片类药物抑制释放会导致胃肠道分泌减少、水和电解质吸收增加、蠕动减少,从而导致阿片类药物诱导的便秘,进一步导致微生物群失调。总之,虽然 OUD 的药物治疗是可用的,但它们并非对所有患者都有效。

根据国际益生菌和益生元科学协会(ISAPP)的说法,“益生元是指宿主微生物群体专门利用的、对健康有益的非活性食品成分。”作为益生菌补充的替代品,益生元可用于调节肠道菌群。

这组化合物通过其影响胃肠道健康的能力进行鉴定,包括不可消化低聚糖(NDO)、母乳低聚糖(HMO)和可溶性可发酵纤维。尽管益生元疗法在增强有益细菌(如双歧杆菌和乳酸杆菌)方面具有潜力,但只有少数研究检测了这些化合物对人类和动物肠道菌群的有益影响。对低聚半乳糖和低聚果糖或其组合对雄性小鼠的作用的研究表明,这些化合物具有抗抑郁、抗焦虑作用,并逆转慢性应激的作用。

在一项安慰剂对照临床试验中,服用N-乙酰半胱氨酸8周后,自闭症婴儿的易怒性和重复行为有所下降。此外,补充商业益生元药物B GOS(Bimuno)和限制性饮食可改善自闭症儿童的行为,这可能是由于乳酸杆菌和双歧杆菌含量较高。

最近的一项研究还表明,益生元乳果糖可以通过自噬和抗炎途径改善阿尔茨海默小鼠模型的认知缺陷。因此,这些发现似乎表明益生菌和益生元是神经系统疾病的有效治疗选择。然而,考虑到仅仅是相关性并不一定表明因果关系,需要进行额外的调查以详细了解潜在的机制。

健康个体和患者肠道微生物群组成和功能的变化已被确定为各种神经系统疾病。人们已经认识到,饮食可以影响微生物组成,改变肠-脑轴的功能。多种治疗干预措施已用于治疗肠道微生物群落失调,恢复肠道微生物群落平衡,改善神经系统疾病的临床结果,包括使用益生菌。

益生菌在普通食品和药片中的应用越来越流行。益生菌主要由双歧杆菌和乳酸产生菌组成,例如乳酸杆菌。越来越多的证据表明,益生菌合成的代谢物是饮食诱导的宿主-微生物相互作用的基本介质。此外,一些肠道细菌种类,如拟杆菌、梭菌、双歧杆菌、消化链球菌、乳酸杆菌和瘤胃球菌,可产生多种色氨酸分解代谢产物,包括吲哚、3-甲基吲哚、吲哚乙酸(IAA)、色胺等。

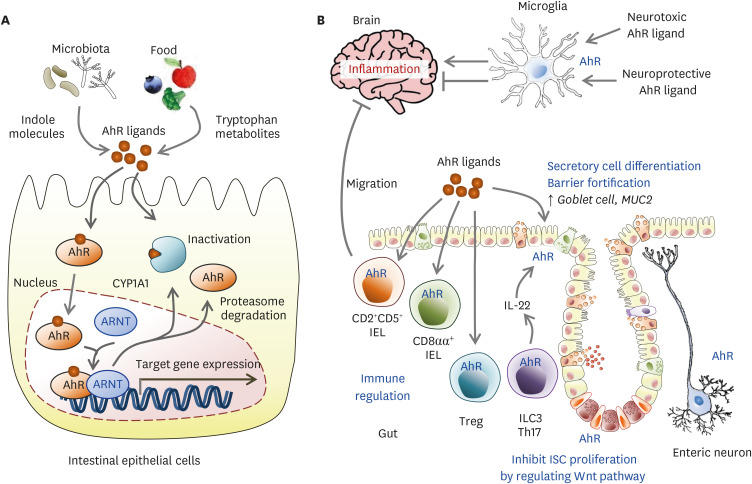

新出现的数据表明,微生物组衍生的色氨酸分解代谢影响宿主健康。已经证明,这些代谢物可与AhR结合,从而激活免疫系统,改善肠道屏障功能,刺激胃运动活动(以及胃肠激素的分泌),发挥全身或局部抗氧化、抗炎作用,并可能调节肠道微生物组和代谢组。

据报道,由共生微生物群合成的色氨酸分解代谢物可诱导小胶质细胞AhR激活,抑制NF-kB信号、VEGF-B和TGF-α的激活。此外,AhR在树突状细胞中高度表达,控制分化和功能。树突状细胞中维甲酸、犬尿氨酸和AhR驱动的细胞因子的产生增强T-reg细胞的分化,抑制EAE作为多发性硬化动物模型的发展。

AhR信号在肠道和大脑中的作用

Gwak MG, et al., Immune Netw. 2021

星形胶质细胞在炎症介导的神经退行性变中发挥关键作用,发挥神经毒性作用,激活和招募与中枢神经系统发病机制有关的其他细胞。据报道,在EAE和多发性硬化动物模型中,星形胶质细胞的转录谱显示AhR表达上调。

最近的研究得到了几种神经系统疾病相关临床证据的支持,证明越来越重视使用益生菌和益生元来调节胃肠道微生物群。

使用小鼠模型进行的几项研究表明,益生菌的施用可有益于几种神经系统疾病(如自闭症、癫痫和阿尔茨海默),从而改善认知结果。然而,关于益生菌给药对人类神经功能障碍的有效性,临床证据仍然很少。

对几名患有焦虑和胃肠道症状的3-12岁自闭症儿童进行的调查发现,使用名为Visbome的特殊配方,包括八种不同的益生菌菌株,主要是乳酸杆菌,是安全的,并导致保留乳酸菌患者的自闭症和胃肠道症状的健康改善。

此外,当使用益生菌治疗人类神经退行性疾病(包括阿尔茨海默)时,已经发现了有希望的结果。首先,据报道,植物乳杆菌能够改善阿尔茨海默小鼠模型的认知能力并增加大脑中乙酰胆碱酯酶的水平。在患有阿尔茨海默的啮齿动物散发模型中,用嗜酸乳杆菌、发酵乳杆菌、乳酸双歧杆菌和长双歧杆菌进行Ab注射也发现类似结果。另一项随机临床研究表明,益生菌与鼠李糖乳杆菌GG(ATCC 53103)合用可能减少75名自闭症婴儿的多动症发展,并可能减少神经精神疾病的发展。

证据还表明益生菌对帕金森病患者的影响。最近的一项研究表明,长期服用由六种细菌组成的益生菌可减轻帕金森病遗传小鼠模型的运动损伤,并对多巴胺能神经元具有神经保护作用。

合生元是指益生元和益生菌的混合物,其中益生元有利于益生菌微生物的生长和代谢,提高其生存能力和效益,通过增加胃肠道中有益微生物的丰度来影响宿主。

合生元中使用的组合必须适当,以支持益生菌微生物在胃肠道中的存活。研究表明,使用合生元比单独使用益生菌或益生元更有效。结果表明,由GOS和包括瑞士乳杆菌和长双歧杆菌在内的多序列益生菌组成的合生元制剂可减少抑郁症症状,并改善重度抑郁症中的色氨酸信号。

随机对照试验中使用含合生元的多序列益生菌和益生元治疗的结果导致帕金森队列中功能性胃肠道症状的改善。婴儿双歧杆菌和低聚糖作为合生元被证明对缓解自闭症中的肠道相关疾病有效。然而,合生元对微生物群-肠-脑轴的影响还需要更多的研究 。

后生元,也称为代谢、生物原或CFSs(无细胞上清液),由细菌发酵代谢产物和从活细菌中获得或在细菌细胞裂解后释放的可溶性因子组成,如短链脂肪酸、酶、AMP、磷壁酸、胞内和胞外多糖、细胞表面蛋白、维生素、血浆素和有机酸。

非活性益生菌paraprobiotics被定义为不可存活或失活的微生物细胞,而一些研究人员将其作为后生物的一个亚组。非活性益生菌是一种结构成分,若给予适量,可能会触发宿主的生物活性。

灭活可通过各种方法实现,如物理(热灭活益生菌、紫外线照射或超声波)或化学方法。生物活性化合物,如肠道肽,是细菌与宿主相互作用的结果,被认为是益生元。热灭活副干酪乳杆菌PS23缓解了皮质酮诱导的焦虑样表型,改善了海马和前额叶皮质中的多巴胺水平。

关于大脑健康,对患有心理社会应激的小鼠进行短链脂肪酸组合(乙酸盐、丙酸盐和丁酸盐)治疗的研究显示了抗焦虑作用。

根据最近发现的微生物干预在调节肠道失调引起的神经系统疾病方面的潜力,粪便微生物群移植(FMT)似乎是一种有希望的治疗策略。

这种相对较新的治疗方法包括从健康粪便样本捐赠者及其微生物和代谢物转移到接受者。这种方法目前被用于治疗艰难梭菌感染,与抗生素治疗一起使用。

通过FMT,健康微生物群通过繁殖自我替换,并产生生物活性代谢物。口蹄疫是通过使用内窥镜、灌肠和冷冻干燥材料口服喂养来完成的。该方法的潜力已被用于治疗帕金森病、自闭症和多发性硬化症等神经系统疾病。这种方法的优点之一是没有明显的副作用报告,即使在高危患者中也被认为是安全的。

在最近一项关于自闭症小鼠的研究中,评估了体外培养的肠道微生物移植(GMT)的效果,该移植显著减轻了小鼠的焦虑样行为。在另一项研究中,对接受FMT的自闭症患者进行了结肠镜检查,结果证明自闭症相关症状显著改善,他们的肠道微生物群改变为健康状态。然而,需要更多的研究来进一步阐明FMT对自闭症患者的影响。

在动物模型中对阿尔茨海默进行了大量研究,但没有对人类患者进行具体研究。对阿尔茨海默小鼠模型的研究结果表明,认知功能障碍与肠道微生物群组成的变化有关;因此,通过FMT对该微生物群进行修饰被证明能有效缓解阿尔茨海默患者的认知功能障碍。许多关于FMT的神经系统疾病的研究已经完成,许多试验正在进行中。因此,很快就会有大量证据。

通过治疗性微生物干预调节肠道微生物群

Sorboni SG, et al.,Clin Microbiol Rev. 2022

其他(食物及补充剂)

改善肠脑轴的食物

食物已被证明可以改善肠脑功能。其中许多含有精神生物化合物,包括:

Omega-3 脂肪

存在于油性鱼类和亚麻籽中,已被证明可以改善青春期和成年期的微生物群多样性。这可以降低患精神分裂症和抑郁症等脑部疾病的风险。

发酵乳制品

如酸奶和奶酪中发现的各种益生菌菌株。这些已被证明可以调节大脑活动。

富含纤维的食物

如水果和蔬菜、全谷物和坚果。这些含有益生元纤维,可降低皮质醇水平并改变情绪偏见。

富含多酚的食物

肠道菌群失调导致肠上皮黏膜屏障和血脑屏障通透性增高,并通过肠-脑轴的免疫、内分泌和肠神经途径影响阿尔茨海默的发生发展。多酚类化合物可能通过上述机制发挥防治阿尔茨海默的作用。

详见:肠道微生物群与膳食多酚互作对人体健康的影响

食用蘑菇类

香菇含有大量的维生素B6。因为维生素 B6 会影响血清素和神经递质的产生,所以健康的 B6 水平与积极的情绪和自然地减轻压力有关。

在动物研究中,它也被证明可以有效治疗抑郁症等情绪障碍。

坚果

如杏仁、腰果、核桃和巴西坚果。研究表明,食用这些会提高血清素的水平,血清素是一种让人感觉良好的化学物质,血清素降低,人会感到沮丧。

富含酪氨酸的食物

如杏仁、蛋鱼和鸡肉,富含酪氨酸,酪氨酸是一种能提高大脑多巴胺水平的氨基酸。

其他:

L-苏糖酸镁

镁对大脑至关重要,它是制造许多参与大脑功能的酶的必要辅助因子。它对于维持和发展突触之间的联系也至关重要,突触是学习和记忆的核心任务。大脑和脑脊液中高水平的镁与阿尔茨海默病和大脑衰老的发病率降低有关。补充剂 L-苏糖酸镁比其他镁形式更有效地通过血脑屏障,并且不会引起消化不良。

维生素 D3 和 维生素 K2

血清维生素 D 高水平对于维持大脑健康和降低阿尔茨海默病和其他神经退行性疾病导致的认知障碍风险极为重要。维生素 D 的抗炎和抗氧化特性也很重要。

相反,低维生素 D 会导致大脑中的钙含量增加,这与抑郁症有关,并且会导致表征痴呆的淀粉样蛋白斑块增加。

维生素 D 与维生素 K 协同作用以调节钙并防止其在软组织中积累,例如滋养大脑的血管。

补充剂应包括最易吸收的胆钙化醇(维生素 D3)形式的维生素 D,以及甲基萘醌(维生素 K2)形式的维生素 K,以帮助调理肠道。这种组合对预防血管钙化最有效。

姜黄素

姜黄根中的活性化合物姜黄素使咖喱粉呈现鲜艳的黄色。姜黄素激活 Nrf2 抗氧化信号通路,开启参与解毒和消除自由基的基因。

在大脑中,姜黄素补充剂具有强大的抗炎和抗氧化特性。姜黄素还通过抑制淀粉样蛋白的形成来帮助预防痴呆。姜黄素补充剂可以显著提高 BDNF(脑源性神经营养因子)的血清水平。BDNF 在保护现有神经元和刺激新神经元生长方面发挥着重要作用。

高水平可以帮助预防认知障碍,并有助于从脑震荡和脑损伤中恢复。

肠道微生物群不仅与消化吸收相关,还与大脑密切相关,从而影响各类神经系统疾病,如常见的自闭症、抑郁症、精神分裂症等。改善肠道健康后,通过肠脑轴的连接减少全身炎症,同时也改善心理健康。在现代社会普遍压力较大的情况下,注意减压的同时更不能忽视肠道健康。

主要参考文献:

Li XJ, You XY, Wang CY, et al. Bidirectional Brain-gut-microbiota Axis in increased intestinal permeability induced by central nervous system injury. CNS Neurosci Ther. 2020;26(8):783-790. doi:10.1111/cns.13401

Deidda G, Biazzo M. Gut and Brain: Investigating Physiological and Pathological Interactions Between Microbiota and Brain to Gain New Therapeutic Avenues for Brain Diseases. Front Neurosci. 2021;15:753915. Published 2021 Oct 12. doi:10.3389/fnins.2021.753915

Gwak MG, Chang SY. Gut-Brain Connection: Microbiome, Gut Barrier, and Environmental Sensors. Immune Netw. 2021;21(3):e20. Published 2021 Jun 16. doi:10.4110/in.2021.21.e20

Sorboni SG, Moghaddam HS, Jafarzadeh-Esfehani R, Soleimanpour S. A Comprehensive Review on the Role of the Gut Microbiome in Human Neurological Disorders. Clin Microbiol Rev. 2022 Jan 5;35(1):e0033820. doi: 10.1128/CMR.00338-20. Epub ahead of print. PMID: 34985325; PMCID: PMC8729913.

Suganya K, Koo BS. Gut-Brain Axis: Role of Gut Microbiota on Neurological Disorders and How Probiotics/Prebiotics Beneficially Modulate Microbial and Immune Pathways to Improve Brain Functions. Int J Mol Sci. 2020;21(20):7551. Published 2020 Oct 13. doi:10.3390/ijms21207551

Jalodia R, Abu YF, Oppenheimer MR, Herlihy B, Meng J, Chupikova I, Tao J, Ghosh N, Dutta RK, Kolli U, Yan Y, Valdes E, Sharma M, Sharma U, Moidunny S, Roy S. Opioid Use, Gut Dysbiosis, Inflammation, and the Nervous System. J Neuroimmune Pharmacol. 2022 Jan 7. doi: 10.1007/s11481-021-10046-z. Epub ahead of print. PMID: 34993905.

Morais LH, Schreiber HL 4th, Mazmanian SK. The gut microbiota-brain axis in behaviour and brain disorders. Nat Rev Microbiol. 2021 Apr;19(4):241-255. doi: 10.1038/s41579-020-00460-0. Epub 2020 Oct 22. PMID: 33093662.

谷禾健康

人一生中平均有三分之一的时间在睡觉。睡眠对于我们是必不可少的存在,它能够促进我们的幸福感。

然而目前,睡眠障碍已经成为了一种流行病。尤其是在新冠肺炎流行之后,进一步加剧了睡眠问题。

随着睡眠障碍的患病率越来越高,人们开始深入研究——是什么因素决定了睡眠的质量?

众所周知,各种环境因素和其他因素(如心理压力和饮食)的共同作用会影响睡眠质量和睡眠持续时间(下图)。

图1 各种因素的相互作用影响睡眠质量和持续时间

Sen P, et al.,Trends Mol Med. 2021

各种因素对睡眠质量和持续时间的相互作用影响。已知各种不同的因素会影响睡眠。其中包括饮食、压力、昼夜节律调整以及整个生命周期的各个阶段(上图,蓝色背景)。最近的研究表明,这些因素与肠道微生物群相互作用,影响睡眠。

反过来,睡眠质量和持续时间也影响各种因素。睡眠质量差或睡眠不足可导致免疫、代谢功能障碍、血压升高,并可发展为肠易激综合征、各种神经退行性疾病和精神障碍、睡眠呼吸暂停和发作性睡病(下窗格,粉红色背景)。睡眠不足可能通过影响肠道菌群组成而导致这些疾病的发展。

本文从微生物群的角度探讨各种因素如何与肠道微生物群相互作用影响睡眠。包括睡眠与微生物群具有相互作用的可能机制。

此外,还提出了常见的伴随睡眠障碍的疾病以及针对各种睡眠障碍时微生物群对肠道和大脑进行调节改变的现有证据。

睡眠质量与肠道菌群组成之间存在双向关系。使用抗生素干扰肠道微生物群会导致更大的非快速眼动(NREM)睡眠碎片化,从而降低睡眠质量,睡眠中断也会导致肠道微生物群组成的变化。不过,关于睡眠障碍和微生物组成之间关系的结果缺乏一致性。

此外,大多数睡眠研究只关注单一时间点的肠道微生物群。由于肠道菌群每天动态变化,睡眠和肠道菌群之间的关系可能在一天的不同时间有所不同。

尽管如此,越来越多的研究表明,微生物-肠道-大脑轴与睡眠生理和行为有关。

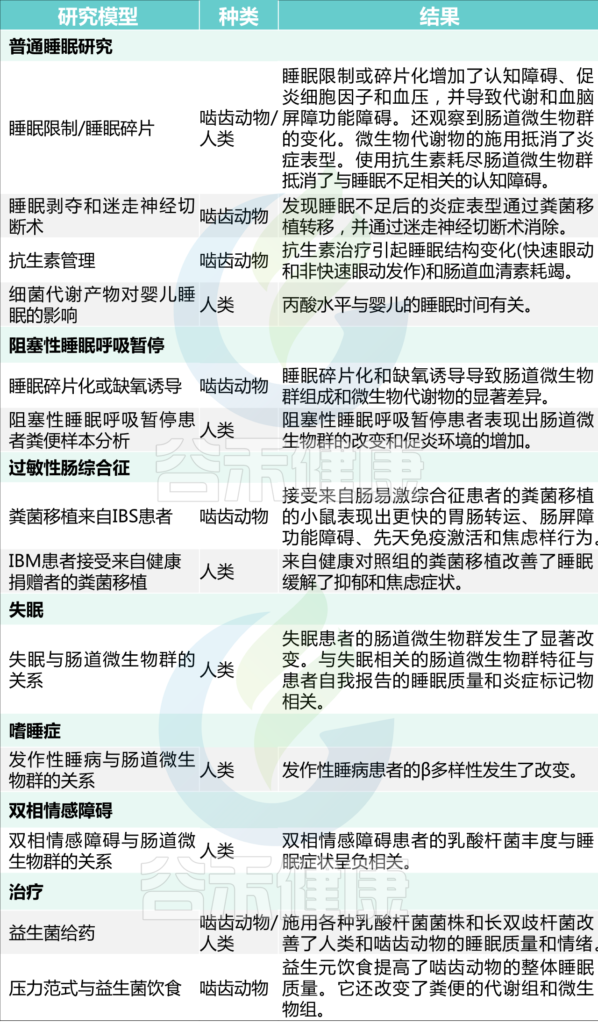

表1 探索肠道微生物如何影响睡眠的各种研究

Sen P, et al.,Trends Mol Med. 2021

睡眠和微生物群组成:交流机制

肠道微生物群通过微生物群-肠道-大脑轴与大脑沟通的各种可能机制。

图2 影响睡眠的微生物群-肠道-大脑轴交流模式

谷禾健康

越来越多的证据表明,肠道微生物组会影响大脑的发育和功能。肠脑连接可能是由胃肠道中产生的各种微生物分子介导的,这些微生物分子随后会渗透到许多器官,包括大脑。

动物模型研究确定了从肠道细菌传播到大脑的分子线索,这些线索可能影响神经功能和/或神经发育和神经退行性疾病。

本文描述了已知或疑似神经调节活性的细菌代谢产物,定义了从肠道菌群到大脑的信号传导机制,并讨论了肠道细菌分子可能对特定脑细胞发挥的直接作用。 许多发现是最近才发现的,本“观点”中描述的发现在很大程度上是新颖的,尚待广泛验证。

肠道微生物群(肠道菌群)包含细菌或其他微生物,包括病毒,真菌,原生生物和古细菌,它们永久或短暂地栖息在下胃肠道,特别是小肠和结肠。尤其是结肠,数量最多并且拥有高度动态的代谢活动,微生物与宿主之间的分子不断双向流动,其范围从肠道延伸到整个体内。

这好比一个化学“工厂”,它会影响孕产妇的环境,并在产前使胎儿受到微生物信号的影响。

出生后,肠道菌群迅速建立并在在生命的头两年趋于稳定,从而使宿主与共生微生物之间形成终生且非常密切的关系。个体之间的多样性水平和微生物群的特定成员之间可能存在很大差异,并且可以根据年龄,遗传,健康状况,饮食和生活方式在个体内发生变化。

胃肠道包含许多不同类型的细胞紧密相邻,并且在管腔侧暴露于包含饮食成分和肠道微生物群的外部环境中。肠道组织内含有约70%的人体免疫细胞,不断地采集微生物成分保持体内平衡。

此外还有完全位于肠道组织内的丰富的神经元(108个内在神经元)以及连接肠道与脊髓和大脑的神经元沿着肠道进行密集的神经支配。

迷走神经是肠道与大脑之间的主要神经元连接,包括一束神经元,它们直接在肠道组织(和其他器官)与脑干之间发送和接收信号。这些信息进一步传递到整个大脑。

通过研究比较了传统定植小鼠(也称为特定的无病原体小鼠)与完全没有微生物接触(无菌小鼠)的小鼠,肠道微生物群影响大脑发育和功能的证据开始出现。

未经抗生素治疗的动物表现出神经营养因子水平的改变,例如脑源性神经营养因子(BDNF)以及异常的神经肽和神经递质水平,所有这些反过来可以影响关键的神经发育过程,如神经发生,突触发生,突触成熟和修剪,以及神经活动。

在特定的无病原体和无菌小鼠之间,大脑的总体形态和体积也有所不同,尤其是在杏仁核,海马和丘脑区域,在各种细胞类型的细胞水平上都观察到了形态变化,包括神经元,少突胶质细胞和在无菌和抗生素条件下的小胶质细胞。

微生物暴露还会改变宿主的神经系统状况,并导致信号传导途径发生变化。例如,在无菌和经抗生素处理的小鼠中,下丘脑-垂体-肾上腺轴失调,这会导致糖皮质激素反应过度。

这些下丘脑-垂体-肾上腺轴的变化与一些测试模式中的行为模式有关,这些测试模式对社交活动,焦虑,认知功能和抑郁行为进行了建模。具有某些健康问题和健康对照的个体之间的肠道微生物群不同。肠道微生物群落的失衡与各种神经系统疾病和心理疾病有关,尽管还需要确定其中哪些因果关系是相关的。

在自闭症,多发性硬化症,焦虑和抑郁症,认知缺陷的小鼠模型中,更成熟的细菌操作(例如用特定细菌治疗或用抗生素消灭细菌)已显示出改善疾病症状的作用。 同样,在帕金森病,自闭症,多发性硬化,焦虑和抑郁的人类模型中,细菌治疗对人脑活动的某些影响已可以通过在功能磁共振成像中观察到变化。 因此,越来越多的证据表明神经系统状态可能会受到肠道微生物及其副产物的影响。

已经描述了改变的微生物组谱与大脑疾病之间的各种关联,并且微生物群或特定细菌物种对行为,认知和神经变性的贡献不断建立。

此外,肠道微生物组具有惊人的遗传多样性,从人类肠道微生物种群中测序出超过2200万个基因,并且拥有庞大的独特酶库,能够产生和修饰多种化学结构基团。 我们基于这些基础发现来描述和概念化化学信息的解码,这些化学信息如何介导肠道-脑轴的观察效应,从而为理解和治疗多种神经系统疾病提供希望。

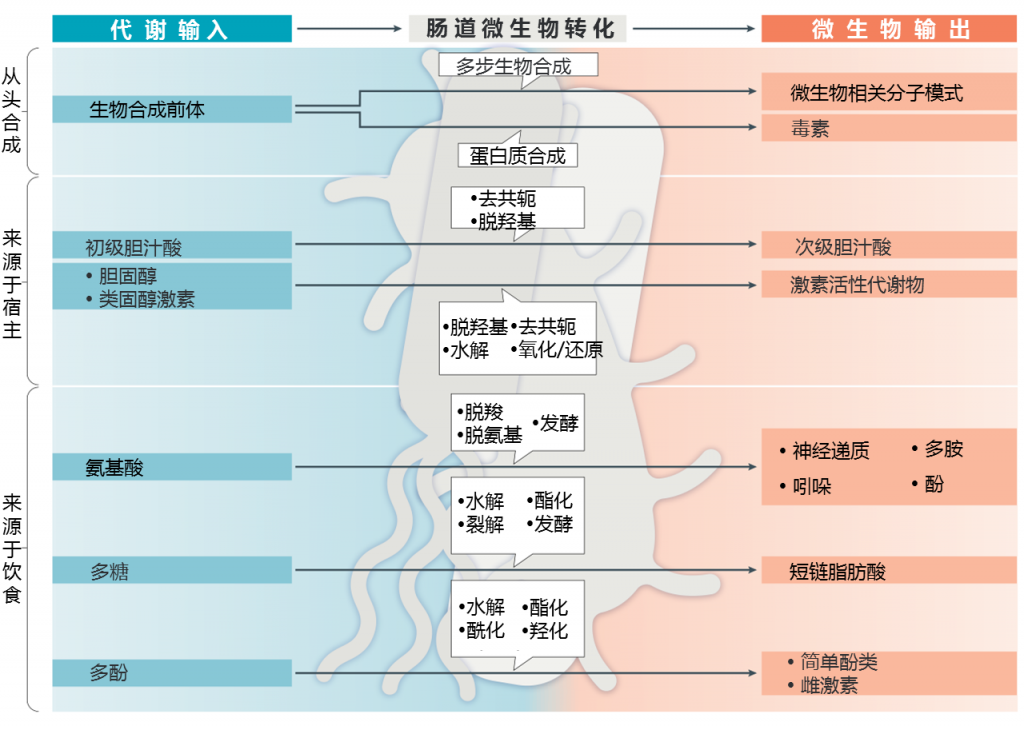

以下各节将按肠道细菌和微生物代谢产生的生物活性分子(下图)转化的前体来源(从新细菌,宿主或饮食中获取的来源)来描述类别。 还提供了对特定分子作用的简要描述。

肠道菌群代谢物

微生物会产生许多蛋白质,维生素和结构成分,这些物质或有益于宿主或对宿主产生负面影响。其中许多是通过多步生物合成途径产生的,而哺乳动物则没有这种途径。这些分子维持细菌功能,例如信号传导,结构成分和能源,尽管有些分子,如蛋白质毒素,主要以其影响宿主系统的作用而为人所知。

微生物相关分子模式(MAMP)

微生物相关的分子模式(MAMP)是微生物细胞保存完好的成分,它们在整个身体中会被宿主(包括脑部)敏锐地发现。MAMPs对所有种类的微生物的结构完整性和基本功能都起着至关重要的作用,是由核苷酸、脂类、碳水化合物和肽等不同化学基团组成的复杂分子。

无菌小鼠中缺乏MAMPs会导致免疫和神经发育不完全,但是如果宿主对MAMPs的反应仍然升高或不受控制,它们的存在会诱发与各种神经系统疾病有关的急性或慢性炎症。

两个主要的细胞表面成分MAMP似乎足以改变大脑发育和功能的是肽聚糖和脂多糖(LPS)。

肽聚糖是几乎所有细菌细胞壁的结构成分,最近被证明可转移到发育中的大脑中,影响基因表达和社会行为。

LPS是革兰氏阴性细菌的另一种普遍存在的表面分子,已在大鼠大脑中与其受体共定位。LPS注射会诱发小鼠疾病行为,认知障碍和急性抑郁样行为,并影响胎儿大脑发育。

此外,在自闭症,抑郁症,帕金森氏病和突触核病模型中,慢性或急性暴露于MAMPs可促进疾病相关症状的发生。

这些保守的微生物分子可能通过免疫介导的途径来调节哺乳动物的行为,它们通过大脑中表达的受体直接感知,或者激活全身炎症和细胞因子的产生,从而导致神经功能的改变、神经元应激或细胞死亡。

MAMPs的存在,结构和免疫调节活性随细菌种类的不同而变化,因此肠道菌群的变化可能会影响宿主对特定MAMPs的暴露水平和反应水平,进而影响后续的健康状况和行为。

毒 素

一些细菌产生的蛋白质毒素会对宿主神经系统产生负面影响。这些毒素在一般结构上通常是相似的,有多个亚基可以激活细胞表面或细胞内受体,并且可以由条件致病菌产生,它们可能在共生菌群中存在很长一段时间而不会在肠道或大脑中引起明显的疾病。

已知几种梭状芽胞杆菌会产生多种毒素,例如致命毒素,毒素B,ε毒素和肠毒素,它们可以通过全身循环到达大脑,破坏并穿过血脑屏障(BBB),抑制神经递质的释放和 /或降低从肠道到海马的目标神经元活力。

Staphylococcus spp.和 Bacillus spp.产生毒素,葡萄球菌肠毒素和蜡样芽孢杆菌毒素Cereulide,刺激迷走神经,向大脑发送信号并诱发呕吐和疾病行为。

其他种类,如沙门氏菌和大肠杆菌产生一类称为淀粉样蛋白的蛋白质,这些蛋白质在肠内聚集,并可能以朊病毒样疾病模式扩散到大脑,并可能导致神经退行性变,例如帕金森氏病和阿尔茨海默氏病。

随着营养物质的吸收和废物的分泌,持续的代谢流量通过肠上皮屏障得以维持。微生物群暴露于许多宿主分子并与其发生化学相互作用。肠道-大脑相互作用证据最多的两类宿主衍生代谢物是胆汁酸和类固醇激素。

胆汁酸

初级胆汁酸是宿主胆固醇代谢的产物,在脂肪代谢和能量代谢中(甚至在大脑中)也起着主要作用。

循环中的胆汁酸可以穿过血脑屏障,并可能直接作用于大脑中的受体,或者通过激活肠受体而具有更间接的作用,导致成纤维细胞生长因子和胰高血糖素样肽1等信号的释放,从而影响多个脑区或迷走神经的神经元活性。

许多肠道细菌物种通过脱水酶的脱羟基作用、氨基酸基团与胆盐水解酶的解偶联作用以及其他酶机制的进一步降解作用,将初级胆汁酸修饰成次级胆汁酸,从而帮助维持胆固醇稳态。

细菌修饰改变了胆汁酸在膜和核受体上的信号传导,并改变了它们的溶解度和循环。

胆汁酸的存在和清除的调节与大脑的正常功能有关,因为这些途径中的缺陷会导致小鼠和人类出现许多神经表型,例如脱髓鞘,运动功能障碍,神经炎症,癫痫发作和学习障碍。

细菌对胆汁酸结合和水平的影响可能正在影响这些脑表型。 例如,在帕金森病,阿尔茨海默病,多发性硬化症,酒精依赖和自闭症的人和小鼠模型研究中已观察到细菌相关胆汁酸水平的改变,已知胆汁酸会影响下丘脑—垂体—肾上腺轴。

实际上,在阿尔茨海默氏病患者的大脑中检测到了细菌产生的所有次级胆汁酸,并且次级胆汁酸比例的增加与它们的认知障碍和大脑影像学改变有关。

一些胆汁酸甚至被用作神经系统疾病的潜在药物,如肌萎缩性侧索硬化症和中风。肠道中细菌的存在会改变整个宿主的胆汁酸水平,肠道菌群中的群落变化会影响胆汁酸的水平和性质。这些变化可能是有利的,也可能是有害的。

胆汁酸的微生物代谢与潜在神经功能之间已知的最机械的联系可能是微生物群直接增加的脱氧胆酸水平足以诱导肠道肠嗜铬细胞中主要神经递质血清素的产生。

肠道5-羟色胺水平可能以未知的方式影响大脑功能,因为海马体中5-羟色胺的水平受小鼠微生物群的影响,但尚不清楚肠道与大脑5-羟色胺水平之间的任何进一步联系。 生物对胆汁酸的操作与脑功能之间的因果关系仍有待明确定义。

类固醇激素

类固醇激素信号对于正确的大脑结构发育,认知,记忆,决策和性行为至关重要,并且在防止社交孤立和抑郁样表型中起着重要作用。 每天产生的这些激素中,有多达15%在肠道中可以检测到,因为它们在体内循环,使它们与微生物群接触。

肠道菌群可以通过不同的降解和活化途径改变活性和非活性类固醇水平的比例来影响某些激素的水平。 两个研究最好的类别是雄激素和雌激素。

在许多情况下,可以结合激素排泄,细菌可以通过水解酶(例如β-葡萄糖醛酸糖苷酶(GUSs)和β-葡萄糖苷酶)去除结合基团,水解酶可重新激活该分子,从而持续循环并具有活性。

微生物群还可以将胆固醇转化为雄激素,激活前雄激素,并将睾丸激素代谢为其他有效的雄激素。人体粪便样品中的雌激素在氧化和还原反应中被分解。

实际上,“雌激素组”一词的产生是为了描述能够代谢雌激素的大量肠细菌基因。绝经后妇女肠道微生物群和类固醇激素水平的变化相互关联,但是,尽管宿主激素的微生物代谢潜力很大,但对脑功能的直接影响仍未经测试。

如果受微生物影响的雌激素确实具有直接的神经学作用,则它们可能具有神经保护作用,因为雌激素对小胶质细胞具有抗炎作用,并且由于微生物群落改变而引起的雌激素水平降低似乎会增加认知障碍和慢性炎症。

微生物可能足以满足这些表型的需要,因为某些类固醇激素水平可以通过微生物粪便移植在小鼠之间转移,但是需要进一步的工作将肠道微生物群产生的激素代谢物直接与神经系统疾病联系起来。

肠道菌群的组成在很大程度上取决于寄主的饮食投入。进餐的频率和食物的类型会影响被细菌代谢的底物的数量,这些细菌会大量吸收和减少,最终影响所产生的下游细菌代谢物的类型和数量。

此外,大量证据表明氨基酸,复杂植物多糖和多酚等微生物代谢产物对大脑产生影响。

氨基酸

微生物编码遗传机制以产生许多氨基酸,其中一些可以促进循环宿主水平。 但是,很可能微生物通过氨基酸水平对中枢神经系统的任何影响都是通过脱氨和脱羧途径对膳食氨基酸的修饰而发生的。

细菌氨基酸代谢的副产物包括氨,短链脂肪酸(SCFA),单酚,吲哚衍生物,神经递质,有机酸,气态化合物和胺。 那些最有可能影响脑功能的物质如下所述。

肠道细菌编码多种基因途径,这些途径将芳香族氨基酸酪氨酸,苯丙氨酸和色氨酸代谢成一大串下游产物,其中许多是神经递质。 酪氨酸代谢为酪胺,然后代谢为两种儿茶酚胺,多巴胺和去甲肾上腺素。 无菌小鼠肠中的酪胺也诱导5-羟色胺的产生。 去甲肾上腺素是由肠道细菌产生的,但人们对此尚不清楚。

然而,已显示多种细菌在体外合成去甲肾上腺素至毫摩尔范围。 由微生物群产生的儿茶酚胺可能足以改变行为,因为用抗生素治疗的小鼠对可卡因的多巴胺信号传导和行为影响更为敏感。 这些神经活性分子是否影响局部肠道神经系统,甚至间接影响大脑,是研究的一个活跃领域。

色氨酸被微生物群分解为吲哚衍生物以及色胺和犬尿氨酸代谢产物,所有这些都具有神经活性属性。 其中一些似乎仅是由微生物群产生的,因为直到细菌定殖之前在无菌小鼠中都无法检测到它们。其中许多可穿过血脑屏障,因此源自肠道的循环色氨酸代谢产物可有助于大脑中的水平。

吲哚衍生物(如吲哚丙酸)具有抗氧化性能,使其成为阿尔茨海默氏病的诱人靶标,而其他衍生物(如吲哚酚硫酸盐)在慢性肾脏疾病模型中诱发神经炎症。

Kynurenine代谢物作用于神经元谷氨酸受体,并影响记忆,焦虑样和压力样行为。实际上,在饮食色氨酸(以及所有色氨酸微生物代谢物)耗尽后,用于模拟抑郁样表型的行为测试中,无细菌小鼠与无特定病原体小鼠的反应不同。

除神经递质外,酪氨酸还可以被微生物群代谢为其他简单的酚类,例如4-乙基苯酚或对甲酚。 这些代谢物被宿主迅速硫酸化为4-乙基苯基硫酸盐(4EPS)或对甲酚基硫酸盐。

在患有自闭症和精神分裂症的小鼠模型以及患有自闭症的儿童样本中,4EPS升高,且注射入野生型小鼠中引起焦虑样表型。 对-甲酚硫酸盐已被确定为自闭症幼儿的潜在尿液生物标志物,并且与社交和抑郁样行为小鼠模型中的少突胶质细胞标志物相关,尽管这些发现目前仍具有相关性。

受肠道微生物影响的另一种氨基酸是主要的兴奋性神经递质谷氨酸,它被细菌的谷氨酸脱羧酶系统代谢,成为主要的抑制性神经递质GABA。

GABA可以被细菌进一步代谢,通过GABA氨基转移酶和琥珀酸半醛脱氢酶进行琥珀酸化。此外,还已经确定了影响宿主GABA系统的微生物群产生或受其影响的代谢产物,例如γ-谷氨酰胺基氨基酸,其降低的水平是饮食诱发的癫痫发作模型改善的介质。

已证明,产生GABA的细菌可减轻小鼠模型中的抑郁样和焦虑样行为,工程产生GABA的菌株足以降低对大鼠内脏痛的敏感性。产生GABA的微生物群与患者的抑郁呈负相关,并且据推测大脑中谷氨酸/ GABA回路的异常是焦虑症,重度抑郁症,双相情感障碍,精神分裂症和自闭症的关键。

精氨酸可被微生物群代谢为四种多胺,它们存在于所有哺乳动物细胞中,并在细胞生长和分化的许多一般过程中发挥作用,并通过谷氨酸受体调节突触可塑性和记忆形成。 这些多胺从精氨酸到胍丁胺依次产生,然后是腐胺,然后是亚精胺,然后是精胺。胍丁胺是大脑中α2-肾上腺素能和咪唑啉受体的配体。

多胺系统的失调与情绪障碍,抑郁症和阿尔茨海默氏病有关,并且多胺已被研究作为抑郁症和焦虑症行为,认知能力下降和药物依赖性的临床前治疗药物。 由于大多数哺乳动物神经递质是从氨基酸前体衍生的,因此我们推测,细菌将氨基酸转化为影响行为的分子可能代表了神经科学中新的微生物内分泌学重点,值得进一步研究。

复杂的植物多糖

由复杂碳水化合物多糖制成的膳食纤维不会被宿主消化并到达结肠,在结肠中,肠微生物会通过肠道微生物将其与各种糖苷水解酶和多糖裂解酶一起发酵,形成毫摩尔水平的SCFAs。

SCFA主要是丁酸,丙酸和乙酸,是结肠上皮细胞的丰富能量来源,剩余的钙进入体循环,可能随后影响神经系统的功能和发育,视情况而定会变好或变坏。

例如,SCFA足以加重无菌帕金森病小鼠模型中的运动症状,但它们改善了实验性中风小鼠模型的恢复能力。 醋酸盐已被证明可穿越小鼠的血脑屏障,并减少进食行为。

由复杂碳水化合物多糖制成的膳食纤维不会被宿主消化并到达结肠,在结肠中,肠微生物会通过肠道微生物将其与各种糖苷水解酶和多糖裂解酶一起发酵,形成毫摩尔水平的SCFAs。SCFA主要是丁酸,丙酸和乙酸盐,是结肠上皮细胞的丰富能量来源,剩余的钙进入体循环,可能随后影响神经系统的功能和发育,视情况而定会变好或变坏。

例如,SCFA足以加重无菌帕金森病小鼠模型中的运动症状,但它们改善了实验性中风小鼠模型的恢复能力。 醋酸盐已被证明可穿越小鼠的血脑屏障,并减少进食行为。

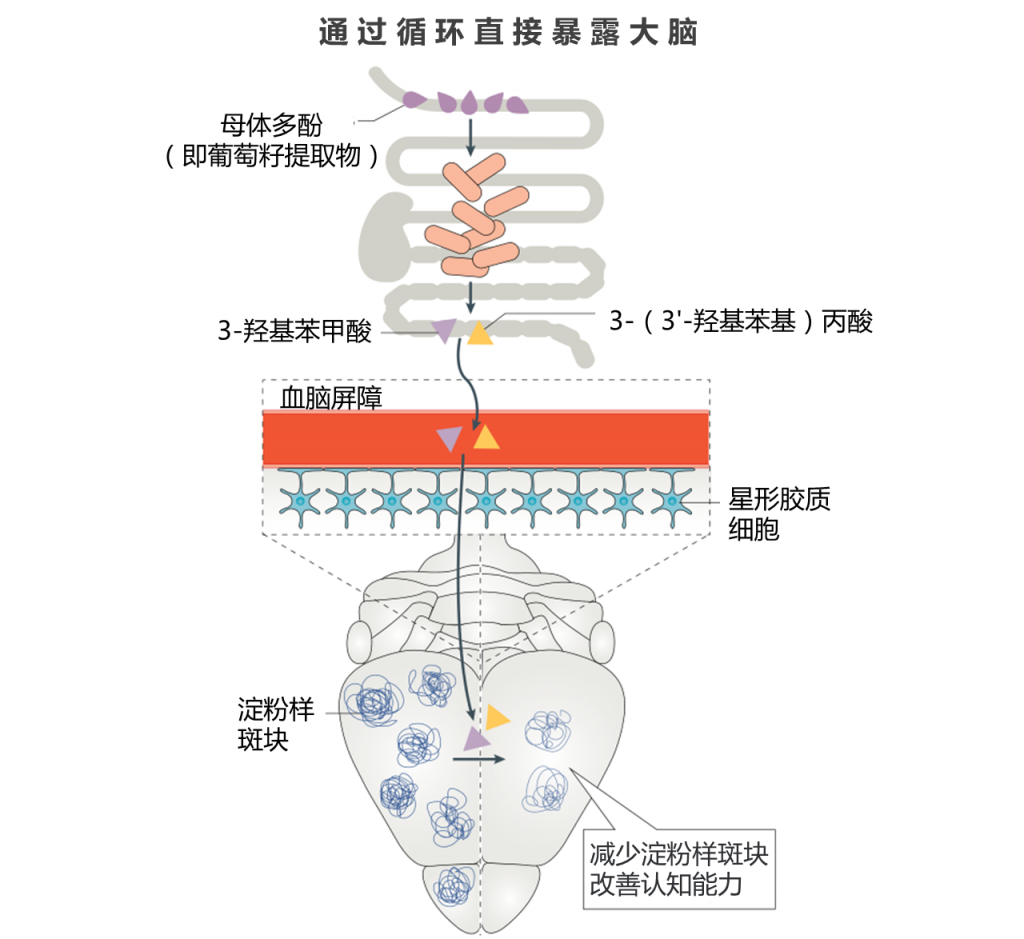

多 酚

多酚包含数千种至少包含一个酚基团的植物衍生分子,目前正在广泛研究作为神经疾病的治疗剂。

大多数多酚通常很难被吸收,直到被肠道菌群转化为可利用的生物活性代谢产物。 细菌水解,酰化和/或酯化后,在这些代谢物重新进入胃肠道或到达其他周围组织之前,通过甲基化,硫酸化,羟基化或葡糖醛酸化来修饰宿主。

口服母体多酚后,大脑中酚类代谢物的水平会发生变化。在大脑中检测到的口服多酚治疗的特定细菌代谢物,例如3-羟基苯甲酸和3-(3′-羟基苯基)丙酸,能够抑制标志性淀粉样蛋白聚集并减缓阿尔茨海默氏病的病理生理学进展。

多酚还通过减少炎症并通过代谢产物(例如槲皮素-3-O-葡萄糖醛酸和麦维京-3-O-葡萄糖苷)调节突触可塑性,来预防应激诱导的抑郁样行为。

带有阿魏酸酯酶基因的肠道微生物将一种多酚阿魏酸释放到循环中。 阿魏酸的施用刺激了皮质酮治疗的抑郁症小鼠模型的神经发生,并且在阿尔茨海默氏病和脑缺血的小鼠模型中具有保护作用。

葡萄籽提取物和白藜芦醇等治疗中的多酚显示出有望治疗阿尔茨海默病,帕金森病和tauophathies小鼠模型的神经病理学和认知缺陷,但还需要进一步用纯多酚进行测试。

最近,在帕金森病模型中,表明植物来源的表没食子儿茶素没食子酸酯可以预防由特定肠道细菌引起的运动症状。 一些多酚是植物雌激素,被肠道细菌代谢成雌马酚和肠内酯衍生物。植物雌激素代谢物可以是雌激素受体的激动剂或拮抗物,并且可能对经典雌激素受体配体激活的神经保护途径有影响,尽管该结构类别很大且是异质的,对大脑的直接影响仍有待确定。

其他代谢物

肠道中的微生物GUS酶可去除标记代谢物以被宿主排泄的葡糖醛酸基团。结果,微生物群恢复了原始分子并促进了该分子重新摄取回到血液。已证明该过程直接调节本文所述的许多外源和内源化合物的水平。

肠道菌群还产生维生素B和K,以及独特的脂质代谢物,例如共轭亚油酸,羟基脂肪酸和鞘脂,其中一些在宿主健康和疾病中显示出生物学活性,并且已知由 特定细菌。 由于大脑发育过程中需要维生素B和K,大脑中的高脂质含量以及脂质在信号传导途径中的重要性,未来的工作可能会阐明微生物脂质和维生素代谢产物与脑功能的联系。

对细菌代谢产物的产生和功能的研究已经确定,从肠道到大脑都会发生活跃的化学信息传递。 其他细菌分子可能具有尚未定义的神经活性特性,包括来自肠道微生物群的数千种最近鉴定(但仍未表征)的短肽中的任何一种。 鉴于鉴定和表征微生物群产生的小分子和肽谱是一项相对较新的尝试,可能会继续发现更多的神经活性微生物代谢产物。确定作用机制可能导致各种健康应用。

肠道菌群与大脑之间的通讯管道包括迷走神经的激活,内分泌细胞(包括肠嗜铬细胞)的刺激,免疫介导的信号传导以及肠道衍生代谢产物从循环系统向大脑的运输。 认为所有由肠-脑轴组成的路径都被微生物群所影响,以影响大脑的活动和行为,并且通过它们中的任何一条发出的信号都可能与其他路径交织在一起。

迷走神经激活

迷走神经直接沿着胃肠道将肌肉和粘膜层连接到脑干,并且是建立良好的信号通路,影响进食,焦虑样,抑郁样和社交行为。

肠道病原体和益生菌通过迷走神经元的激活影响这些行为,然后改变下游的神经活动,包括脑中BDNF,GABA和催产素信号的改变。 这些反应在迷走神经切断迷走神经后被消融,但是介导这些作用的特定细菌代谢物仍不清楚。

最近的一项研究确实通过迷走神经信号传导来测量特定代谢物的作用,尽管也可能涉及其他信号传导途径。在这项工作中,将大鼠转化为能转化的大肠埃希氏菌菌株饮食中将色氨酸与TnaA色氨酸酶或吲哚生产缺陷的突变大肠杆菌转化为吲哚。 暴露于肠道吲哚的大鼠表现出增加的焦虑样和抑郁样行为并激活迷走神经元。

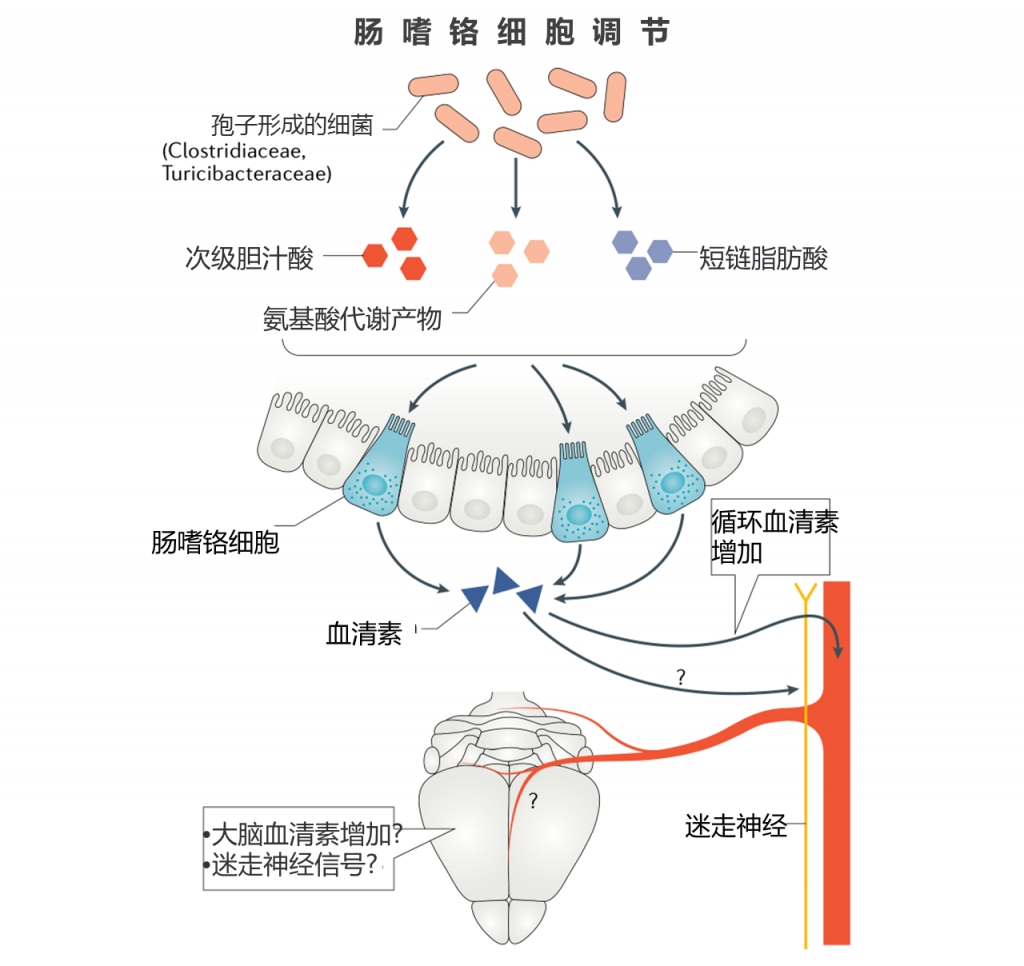

肠嗜铬细胞刺激

肠嗜铬细胞是肠壁中的内分泌细胞,可响应持续的肠道信号而产生并分泌人体90%的血清素。血清色素的肠嗜铬细胞产生会影响其循环水平,并具有直接或间接影响大脑活动的潜力。

通过双歧杆菌属菌的益生菌治疗,已显示出在抑郁症小鼠模型中性能的提高。在一项研究中,该研究同时观察到大脑中5-羟色胺水平的增加以及体外肠嗜铬细胞中5-羟色胺前体的分泌增加。 然而,细菌处理,潜在的5-羟色胺调节与抑郁样表型之间没有机械联系。结肠肠嗜铬细胞确实表达各种微生物代谢物的受体并对其作出反应,包括MAMP,SCFA,芳香族氨基酸代谢物和次级胆汁酸。

最近鉴定出的一种细菌亚群可以极大地促进肠嗜铬细胞合成5-羟色胺生物合成的细菌,是孢子形成细菌,如梭状芽胞杆菌。

已证明这些细菌在体内产生的代谢产物足以在体外产生5-羟色胺诱导活性,包括α-生育酚,丁酸酯,胆酸盐,脱氧胆酸盐,对氨基苯甲酸酯,丙酸酯和酪胺。 还通过暂时的肠内给药单独测试了一个子集,并且脱氧胆酸盐,α-生育酚,对氨基苯甲酸酯和酪胺都足以诱导肠嗜铬细胞分泌5-羟色胺。

有趣的是,最近的研究表明,口服选择性5-羟色胺再摄取抑制剂可提高肠道5-羟色胺的生物利用度并用于治疗抑郁症,可能依赖迷走神经的激活来改善小鼠的抑郁样行为。 这支持了5-羟色胺的肠嗜铬细胞产生的潜力,可能通过在发育和急性环境中与其他已知的肠脑信号传导途径相交,将信号传递到肠外并到达大脑。

免疫介导的信号传导

肠道菌群为神经免疫系统的成熟提供了线索,而在发育过程中这些线索的丢失导致该系统终身功能失调。但是,由于肠道菌群变化和肠道通透性增加而导致的慢性暴露于炎症也可能会导致各种神经系统疾病。

用作MAMP的细菌代谢物(例如LPS)已被用于在ASD和精神分裂症模型中激活免疫系统,并在小鼠中诱发抑郁样症状。

其他肠道代谢物可能会减轻慢性炎症。 例如,SCFA通过激活GPCR和抑制HDAC活性而与免疫系统密切相互作用。 高纤维饮食会导致较高水平的SCFA,从而导致较低水平的循环促炎细胞因子。

SCFA激活GPCR(FFA2和GPR109a)可以抑制炎症信号通路,SCFA(尤其是丁酸盐)对HDAC的抑制作用可以降低体内炎症。

这些例子可能代表了微生物分子对神经免疫信号的潜在影响的初步发现。

代谢物直接转移到大脑

肠道中产生的许多微生物代谢产物可以不同水平和速率进入全身循环。 一个例子是多酚代谢物组,最近的研究表明,在血液或尿液中几乎检测不到母体多酚,但由多酚前体产生的细菌代谢物进入循环的水平足以发挥生物学作用。

实际上,大脑似乎是某些多酚类微生物代谢产物的主要目标。尽管仍然缺乏体内证据,但体外培养物显示多酚代谢物能够穿越BBB模型系统并对神经元培养物发挥保护作用,主要是通过减少炎症反应。

此外,在大鼠的血液和脑中测定了口服多酚治疗的衍生物,发现它们可减少神经毒性聚集物的聚集并促进神经可塑性。

尽管建立了良好的肠道与大脑的联系,但通过每个导管工作的细菌分子的清晰机械细节仍然有限。 了解从肠道到大脑的微生物组信号的方式可能会提供对针对胃肠道靶标的合理药物发现平台的见解,这可能会克服当前将药物输送到大脑靶标的挑战。

研究继续建立在对肠脑轴的基础上,以探索大脑中哪些细胞受到特定细菌代谢产物的直接或间接影响。 需要大量工作来系统地证明源自肠道细菌的这些化学信使会影响特定脑细胞的发育或功能。 在这里,我们总结了肠道微生物代谢产物可能影响大脑细胞的现有证据。

神经元

作为大脑控制行为的主要信号传导细胞,神经元从本质上讲可能是受此观点中描述的每种代谢物影响的最终靶标。 发挥影响迷走神经的细菌群落作用的所有未知代谢物都可能激活神经元。

更具体地说,神经毒素是细菌分子影响神经元的一个明显例子。 一些神经毒素由微生物群落的共生成员产生,并发挥局部或中枢神经系统的作用,从而使神经元失调或杀死神经元。

微生物群还产生或诱导神经递质及其前体的产生,包括5-羟色胺,肾上腺素,GABA,组胺,乙酰胆碱,谷氨酸和多巴胺,它们可显着影响肠,迷走神经,周围神经和中枢神经元中兴奋性和抑制性神经传递的平衡。

神经元还表达模式识别受体,并且这些受体的激活已显示出可以调节神经元分化,增殖和轴突生成以及神经炎症。 其中一些可能是由于宿主配体引起的,但是在大脑中也检测到MAMPs,例如肽聚糖,并且可能是激活受体,例如TLR2,PGLYRP2或NOD1,它们通过类似的机制在神经元中表达。

神经元也受SCFA的影响,因为乙酸进入大脑并激活下丘脑中的神经元。 最后,体外筛选鉴定了肠道微生物产生的神经活性分子,例如群体感应分子,这些分子会影响神经元的活力,形态,分化和炎症反应。

尽管后者需要在体内验证,它们说明了神经元与微生物代谢产物之间存在大量界面的可能性。

星形胶质细胞

星形胶质细胞为其他细胞提供支持并修复大脑中的损伤。 代谢物,包括特定的寡糖和多酚,SCFA和色氨酸代谢物,可能会影响星形胶质细胞的功能。

色氨酸代谢物调节星形胶质细胞中的芳烃受体,并通过降低其炎症状态和改变它们与小胶质细胞的相互作用来影响其活性。

多酚代谢产物和纯短链脂肪酸(例如丁酸)对星形胶质细胞具有体外影响,并已显示出可减少神经炎症和氧化作用。

大脑中的这些细胞将SCFA乙酸盐用作能源。 寡糖和多酚(例如来自植物巴戟天的多酚和多酚)已被细菌代谢成SCFA和其他脂质衍生物,已显示通过星形胶质细胞功能对阿尔茨海默氏病具有保护作用。星形胶质细胞还表达G蛋白偶联的胆汁酸受体1(TGR5),其可以被胆汁酸激活,从而导致神经炎症的减少,并且可能与肝性脑病有关。

少突细胞

少突胶质细胞产生隔离神经元轴突的髓鞘,,即使在整个成年期,两种细胞类型之间也会发生动态串扰。

代谢产物对少突胶质细胞增殖,分化和功能的影响可能对神经系统健康产生广泛影响。 在脱髓鞘疾病多发性硬化症的小鼠模型中,治疗性肠道菌群的操作已经成功,并伴随着与减轻的疾病症状相关的代谢组学谱的改变。

有一些证据表明,这种改善可能是由于炎症性LPS水平降低,SCFA升高以及胆汁酸改变所致,尽管尚不清楚是否存在对少突胶质细胞的直接活性或它们是否间接受益于炎症减轻。在体外,细菌性酚类代谢物对甲酚可能直接损害少突胶质细胞的成熟和髓磷脂的产生。

已知影响少突胶质细胞分化和髓鞘形成的另一类分子是雌激素分子。 微生物确实修饰了许多雌激素代谢物,但尚未证明这些代谢物的体内微生物产生与少突胶质细胞之间的结论性联系。

内皮细胞

血管内衬有内皮细胞,内皮细胞是负责维持血脑屏障BBB的主要细胞类型,BBB在很大程度上决定了分子进入大脑的速度。 微生物代谢产物对血脑屏障通透性的调节可极大地改变药物,宿主分子和其他肠道代谢产物的吸收,但是这种机制的具体例子仍然难以捉摸。

例如,细菌代谢物(例如来自某些细菌物种的LPS)以剂量依赖性和细菌应变依赖性的方式增加体内渗透性,并且无菌小鼠的BBB似乎比常规小鼠泄漏。 LPS刺激内皮细胞也会导致脑海绵状畸形,进而导致癫痫发作和中风。 已经显示SCFA通过激活内皮细胞中表达的SCFA受体来降低BBB的通透性,并同时增加紧密连接蛋白的表达,紧密连接蛋白将这些细胞密封成成功的屏障。

小胶质细胞

大脑中的主要免疫细胞称为小胶质细胞,因此,它是许多与神经炎症相关的损伤的罪魁祸首,如帕金森病,阿尔茨海默病。

因此,来自MAMP的促炎信号会诱导成熟并产生细胞因子的小胶质细胞,而通常来自多酚,SCFA和胆汁酸代谢产物的抗炎信号会通过小胶质细胞来降低大脑的氧化应激。 但是,这些信号中的某些信号对小胶质细胞的影响是复杂的,因为SCFA和其他微生物信号可能会加剧帕金森氏病无菌小鼠模型中的症状。

另一项最新研究发现,微生物色氨酸代谢物(如硫酸吲哚-3-)可控制小胶质细胞的活化,进而改变星形胶质细胞的行为。

尽管迄今为止,微生物组对细胞的特定作用的例子都很少,而且还进行了表面描述,但这些基础研究仍是揭示肠道微生物组-脑轴的潜在神经元回路,大脑区域和系统级连接的关键步骤。

对肠道微生物群研究的日益重视可能会导致生物医学的变革性进步。 识别和表征特定微生物和微生物群落的原因或贡献,应该是肠道微生物组-脑研究的主要重点。直接和间接化学信号传递的各种途径并不互相排斥,某些代谢物可能会对通向大脑的多个导管产生影响。随着微生物分子信息及其肠脑信号传导途径的特殊作用不断被发现,开发新的治疗原理和方法的潜力不断增加。

随着神经疾病中肠—脑连接的机制研究深入,微生物组和神经科学研究的合并为理解肠脑轴的基本“线路”和功能的提供了可能,并且还为人类健康可采取的行动提供了潜在的机会。

参考文献:

Needham Brittany D,Kaddurah-Daouk Rima,Mazmanian Sarkis K,Gut microbial molecules in behavioural and neurodegenerative conditions.[J] .Nat Rev Neurosci, 2020, undefined: undefined.

相关阅读: