-

CNAS L23010

CNAS L23010

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业

国家高新企业 | ISO9001认证 | 肠道健康精准检测高新技术研发中心 | 专精特新企业 二级病原微生物安全实验室

二级病原微生物安全实验室- 联系电话:+13336028502

- +400-161-1580

- service@guheinfo.com

谷禾健康

前几日,南方医科大学深圳医院院长周宏伟教授团队在国际顶尖医学期刊《Nature Medicine》上发表了一项重要研究。首次揭示一种名为活泼瘤胃球菌(Ruminococcus gnavus)的细菌产生的物质——苯乙胺,在肝性脑病发生中的关键作用。

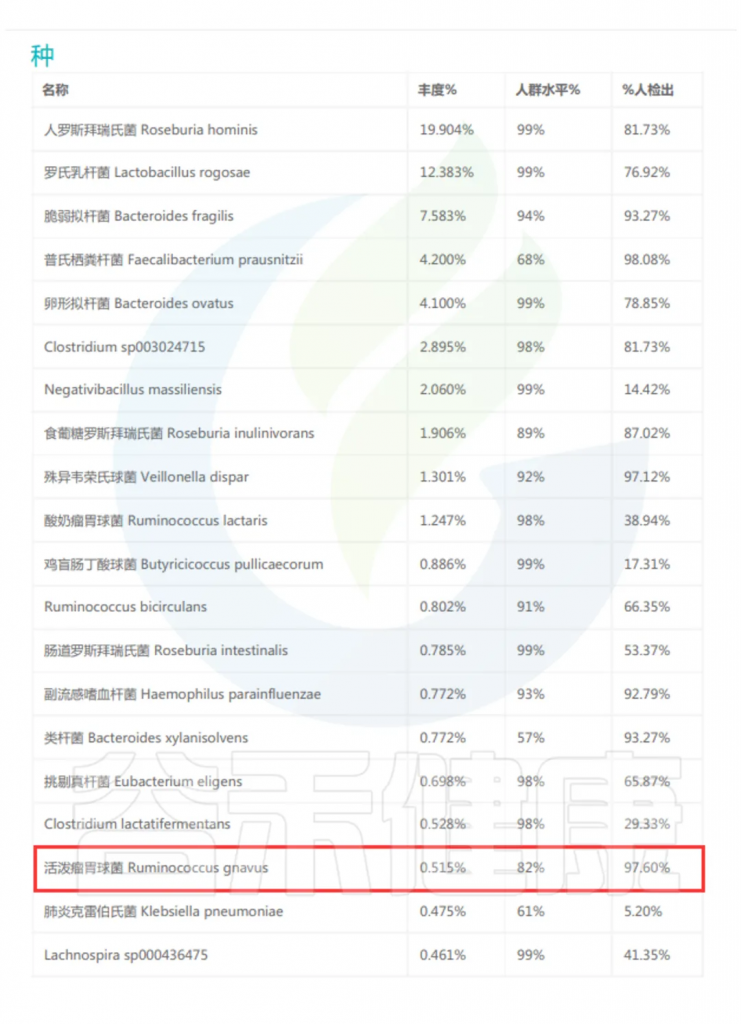

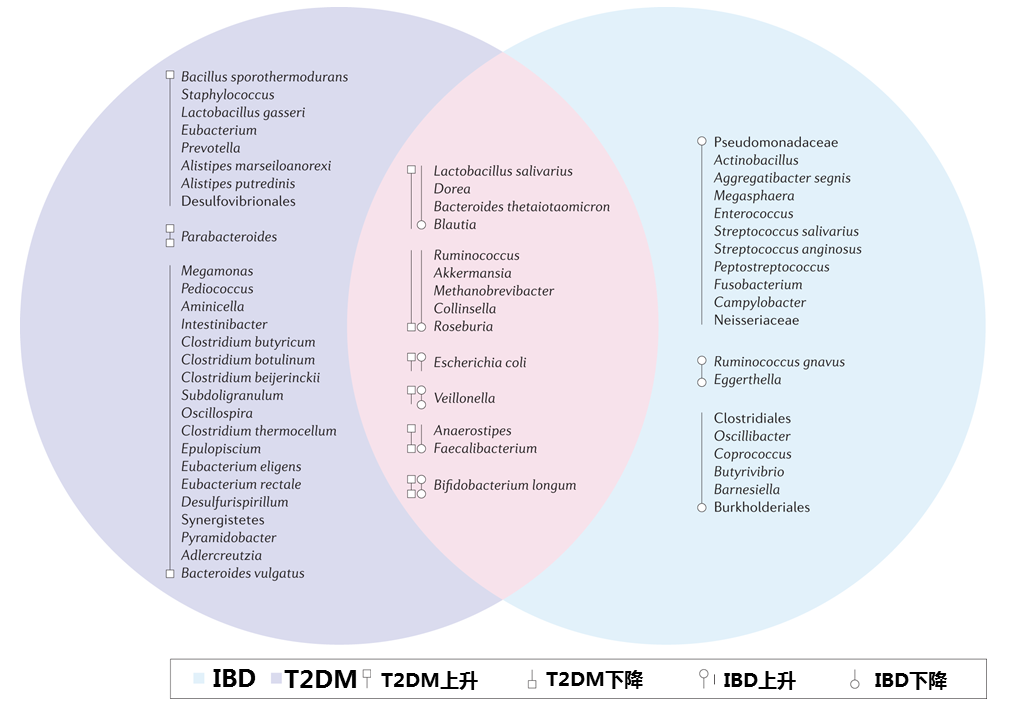

同时谷禾的人群检测数据及相关研究也发现,活泼瘤胃球菌(R.gnavus)广泛存在于人体中,超过90%的人可以检测到。并且在例如肥胖、抑郁症、炎症性肠病、2型糖尿病等疾病患者中丰度偏高。

想必很多人对这个名字比较陌生,可能只知道瘤胃球菌属。虽然其名为活泼瘤胃球菌,但关于其的具体归属还有争议(有一段时间它被归类为Blautia属,但最近又被重新归为Mediterraneibacter属)。

活泼瘤胃球菌(Ruminococcus gnavus)是一种革兰氏阳性、严格厌氧的细菌,属于毛螺菌科,普遍存在于人类和动物的肠道中,是婴儿肠道的早期定植者,并在成年后也持续存在,占健康个体肠道微生物群丰度的0.1%至2%。

拉丁语gnavus的意思是忙碌,R.gnavus具有积极的碳水化合物发酵能力,可以将复杂的淀粉降解成更简单的分子。在淀粉、麦芽糖和岩藻糖基化聚糖等食物消化中具有重要功能。并产生乙酸盐、丙酸盐、甲酸盐和乙醇,但不产生丁酸盐。

虽然R.gnavus能有效利用植物性食物中的糖,但肠道中的糖并非全来自食物,人体自身也会生成糖类,如构成肠道内壁的粘蛋白聚糖。一些菌株依赖这些糖,并进化出策略以持续获取,可能破坏肠道屏障。

活泼瘤胃球菌(R.gnavus)生活在我们的肠道内壁,因此可以很好地感知肠道环境的变化并将其与身体的其他部分进行沟通。这在我们的免疫系统中发挥作用,也会对体内其他器官的功能产生影响。

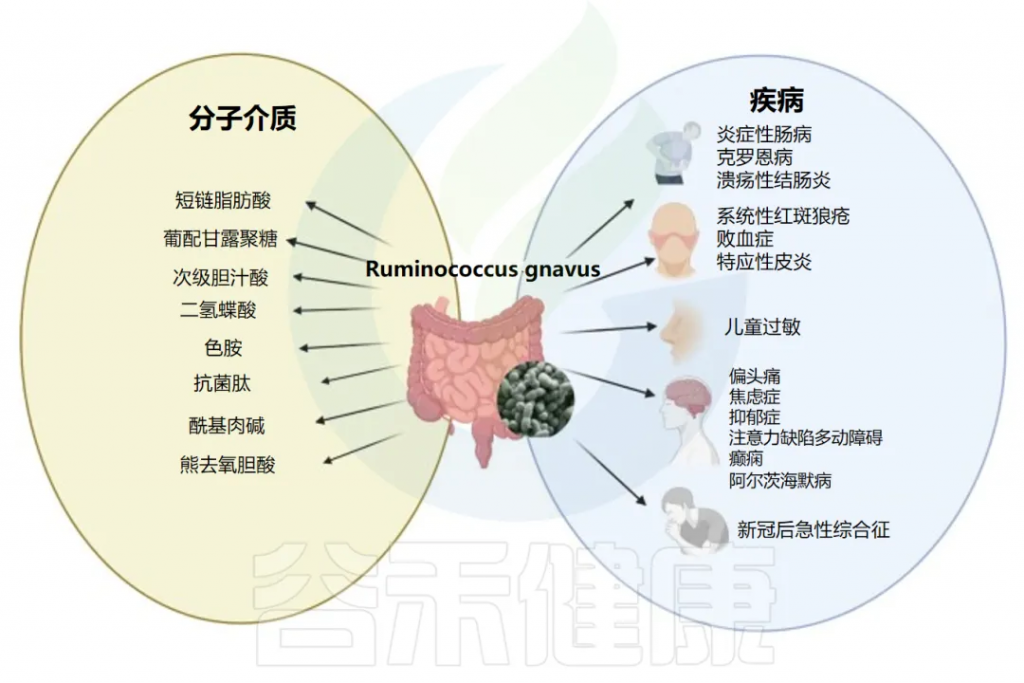

研究发现R.gnavus能够产生一种炎性多糖,该分子诱导树突状细胞产生炎性细胞因子,如TNFα(肿瘤坏死因子),可能导致人体的炎症反应。并且越来越多的证据表明,R.gnavus的过度生长可能与某些肠道疾病有关,包括炎症性肠病(IBD)、肠易激综合征(IBS)和结直肠癌。

此外,研究还发现,患有影响身体其他部位的健康问题(包括感染、过敏、肥胖、代谢综合征、2型糖尿病、肝脏疾病和神经系统疾病)的人肠道中活泼瘤胃球菌(R.gnavus)的水平较高,说明R.gnavus与这些疾病之间存在相关性。

注:这种关联并不一定意味着R.gnavus是这些疾病的原因。相反,它可能只是表明这些疾病为R gnavus在肠道中的生长创造了有利条件。

活泼瘤胃球菌(Ruminococcus gnavus)到底是多种疾病的风险标志物还是正常的肠道共生菌?让我们来一探究竟。

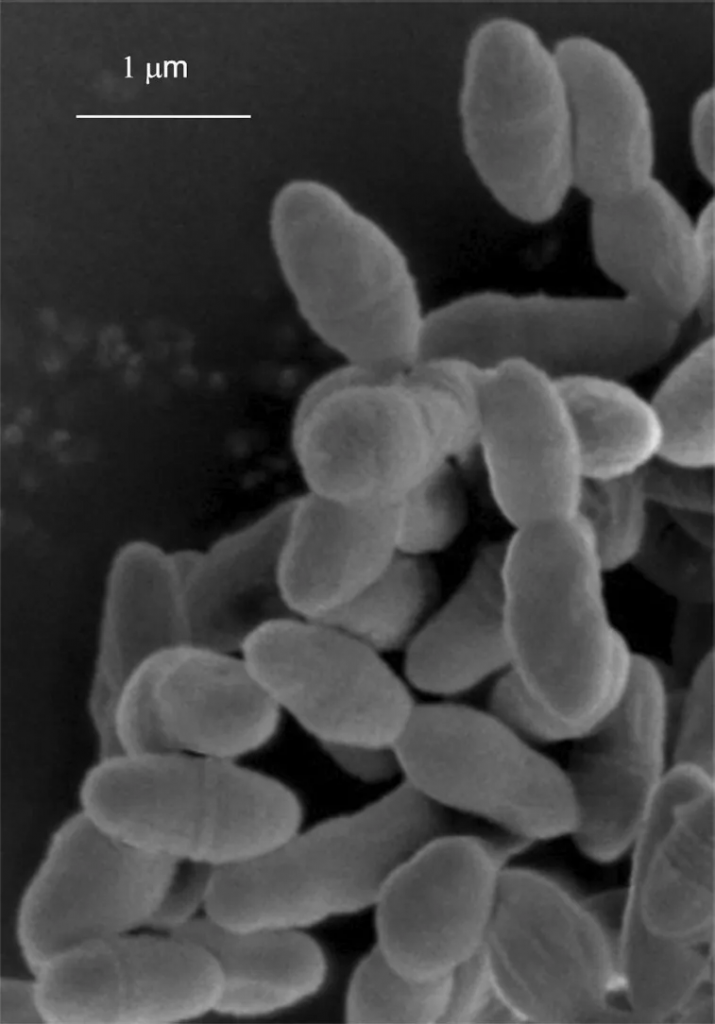

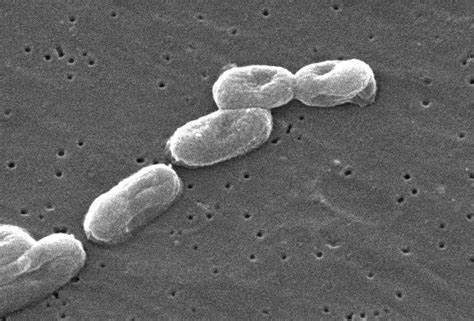

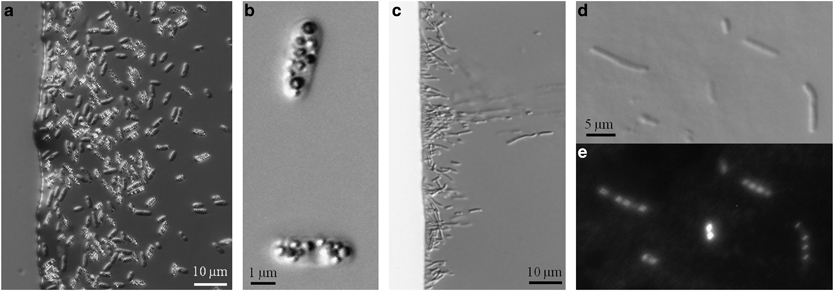

活泼瘤胃球菌(Ruminococcus gnavus)是一种革兰氏阳性厌氧菌,属于厚壁菌门。R.gnavus于1974年首次从人类胃肠道的粪便和内容物中分离出来。当时它被描述为专性厌氧、非孢子形成、非运动或运动球菌,具有1-3个鞭毛,以链状或成对出现。

R.gnavus ATCC 35913 的扫描电子显微镜图像

拉丁语gnavus的意思是忙碌,指的是该物种的积极发酵能力。这种细菌具有特殊的酶,可以将复杂的淀粉降解成更简单的分子。在淀粉、麦芽糖和岩藻糖基化聚糖等食物消化中具有重要功能。可以产生乙酸盐和甲酸盐,但不产生丁酸盐。

R.gnavus的细胞壁由一种复杂的葡配甘露聚糖组成,它具有高度的免疫原性,可以在宿主中诱导特异性抗体。

R.gnavus的脂聚糖是一种附着在脂质上的聚糖,也是免疫原性的,可以调节宿主免疫系统。不同品系的R.gnavus具有不同的结构。

R.gnavus的基因组由一条约2.5Mb的圆形染色体和几个不同大小的质粒组成。它编码许多参与碳水化合物代谢的基因。其基因组DNA的G+C含量为43mol%。

虽然R.gnavus ATCC 29149无法在氧气存在下生长,但它确实表现出对大气氧气的一定耐受性,10%-15%的细胞在暴露于氧气1小时后仍保持活力,3小时后下降到0.05%-0.1%左右

该菌株对阿莫西林、替卡西林、头孢噻肟、亚胺培南、普那霉素、万古霉素、利奈唑胺、甲硝唑、利福平、甲氧苄啶/磺胺甲噁唑敏感,对林可霉素、红霉素、左氧氟沙星耐药。

▸ 在生命早期就定植于肠道

活泼瘤胃球菌(R.gnavus)是“正常”人类肠道微生物群的常见成员,多项证据表明其在生命早期就普遍存在。

生命第一年,分娩方式、饮食和遗传等因素都会影响微生物定植。一项针对25名1至24个月大婴儿样本的研究中,确定R.gnavus普遍存在;具体来说,在25个样本中的22个(88%)都检测到了活泼瘤胃球菌(R.gnavus)。

▸ 可能在婴儿消化与代谢中发挥作用

活泼瘤胃球菌(R.gnavus)可能是婴儿肠道的主要物种,其水平与双歧杆菌属相当。通过16S rRNA基因测序分析的研究强调了R.gnavus与母乳喂养或不同配方奶粉之间的饮食关联。

例如,在一项针对90名2个月大婴儿(每组30名)的比较研究中,与喂食牛奶的婴儿中更多样化的微生物特征相比,母乳或山羊奶喂养的婴儿中,毛螺菌科(Lachnospiraceae)的存在仅限于一种物种,即R.gnavus。

在另一项随机对照试验比较了喂食乳糖牛奶配方奶粉(CMF)与广泛水解蛋白配方奶粉(EHF,适用于牛奶蛋白不耐受婴儿)的婴儿粪便微生物群。结果显示,随着时间推移,EHF组中R.gnavus丰度增幅最大,成为区分不同食物喂养微生物组的显著特征。

这些数据表明,R.gnavus可能在肠道微生物群构建中发挥作用,并与婴儿正常体重增长和状态相关。

▸ 淀粉等固体食物会增加R.gnavus丰度

R.gnavus的相对丰度变化可能体现了婴幼儿微生物群的正常“成熟”。一些证据表明,R.gnavus在断奶后相对丰度增加,而其他物种,如双歧杆菌,已知相对丰度降低。

注:最近一项针对怀孕和分娩时婴儿肠道微生物群(脐带血)的研究显示,R.gnavus与产前血浆25-羟基维生素D(25[OH]D)呈正相关,但与脐带25[OH]D呈负相关。

一项研究调查了断奶对605名婴儿微生物群的影响,结果显示首次引入固体食物后,R.gnavus所属的比例显著增加。短链脂肪酸(SCFA)分析也反映了肠道微生物群的变化,数据显示断奶期间丁酸盐的产生发生变化。

对28名尼日利亚婴儿出生后第一年内粪便微生物群的分析显示,母乳喂养婴儿以R.gnavus、Collinsella和Sutterella为主。丁酸盐在断奶开始时(4-6个月大)首次检测到,引入固体食物后乙酸盐和乳酸仍然较高,12月龄时丁酸盐水平较低,与R.gnavus的已知发酵能力一致。

综上所述,这些研究支持R.gnavus在肠道早期定植中的作用。一些R.gnavus菌株能够代谢人乳低聚糖(HMO)和粘蛋白,其结构聚糖相似性进一步支持该物种在其他细菌定植过程中发挥重要作用的假设。

▸ R.gnavus在成年后也持续存在于肠道

R.gnavus在成年后也持续存在;根据对来自北美和欧洲的健康成年人的粪便样本的宏基因组测序,发现它是存在于≥90%的个体中的物种。

最近,在来自中国、埃塞俄比亚、西班牙、美国和瑞典的健康成年人的公开肠道微生物群宏基因组中发现了R.gnavus平均丰度为0.3%。

谷禾多年的检测数据显示,国人活泼瘤胃球菌(R.gnavus)检出率超过95%,表明其在人群中普遍存在,是肠道微生物群的基本组成部分。

▸ R.gnavus有助于消化复杂的碳水化合物

瘤胃球菌是分解碳水化合物最有效的细菌属之一。我们知道瘤胃球菌是“降解抗性淀粉的关键菌”。瘤胃球菌能有效地分解坚硬的植物物质,如细胞壁,这有助于人体消化水果蔬菜,不太可能引起胃痛。

注:抗性淀粉是在小扁豆、豆类和未加工的全谷物等高纤维食物中发现的复杂碳水化合物。

这种细菌具有特殊的酶,可以将这些复杂的淀粉降解成更简单的分子。这也与它利用一些母乳低聚糖和在粘蛋白聚糖表位上觅食的能力有关。值得注意的是,R.gnavus ATCC 29149具有一种独特的唾液酸代谢途径,专门用于2,7-脱水Neu5Ac。

R.gnavus碳水化合物的最终发酵产物包括乙酸盐、甲酸盐和乙醇,以及丙醇和丙酸盐,但不包括丁酸盐。

尽管活泼瘤胃球菌(R.gnavus)是人类肠道微生物群的组成部分,正常情况下在健康个体的肠道中普遍存在,但许多研究表明,当其丰度过高时,可能与多种疾病的发生发展存在密切关联。这些疾病不仅包括与肠道相关的疾病,如炎症性肠病(IBD)、肠易激综合征、结直肠癌,还涉及一些非肠道相关的疾病,如代谢性疾病和免疫系统紊乱等。

R.gnavus与疾病和潜在分子介质的关联

Crost EH,et al.FEMS Microbiol Rev.2023

1

炎症性肠病

克罗恩病(CD)和溃疡性结肠炎(UC)是多因素慢性炎症性肠病,一直与肠道微生物失调有关。越来越多的研究表明R.gnavus与炎症性肠病(IBD)之间存在正相关,尽管因果关系仍有待证明。

▸ R.gnavus在IBD患者中含量增加

分析了炎症性肠病(IBD)患者肠粘膜组织的早期研究表明,粘膜相关细菌的丰度增加。例如,与健康粘膜相比,R.gnavus和R.torques在CD和UC粘膜中含量更高,而主要的粘液降解细菌A.muciniphila在CD和UC粘膜中的含量明显较低。

在一项后续研究中,分析了68名CD患者、84名未受影响的亲属和55名匹配的对照者粪便样本,并使用实时PCR进行定量。结果显示,R.gnavus是五种与菌群失调相关的细菌中唯一在克罗恩病(CD)中丰度增加的物种。

通过内窥镜采集IBD患者粘膜表面样本(43名UC患者、26名CD患者和14名非IBD对照),利用16S rRNA 基因测序分析粘膜相关微生物群落。结果显示,与非IBD对照相比,CD患者变形菌门丰度显著增加,而厚壁菌门和拟杆菌门丰度显著降低。其中,埃希氏菌属、瘤胃球菌属(R.gnavus)、放线杆菌属和肠球菌属显著增加,而粪杆菌属、粪球菌属、普雷沃氏菌属和罗氏菌属显著减少。

▸ R.gnavus能够诱导产生炎性细胞因子

一项研究发现,肠道细菌R.gnavus产生了炎性多糖,其种群在克罗恩病患者的症状发作期间丰度增加。R.gnavus可以合成并分泌具有鼠李糖骨架和葡萄糖侧链的复杂多糖glucorhamnan,它有效诱导树突细胞分泌炎性细胞因子(TNFα),并可能导致R.gnavus与克罗恩病之间的关联。

另一项基于对40对双胞胎的肠道微生物群分析的研究显示,在回肠CD患者中,肠杆菌科和R.gnavus的丰度增加,而粪杆菌属(Faecalibacterium)和罗氏菌属(Roseburia)等核心细菌的消失。

▸ R.gnavus丰度与IBD疾病结果相关

R.gnavus是与克罗恩病相关的菌群,已被确定为导致克罗恩病症状的原因之一。在克罗恩病患者中活泼瘤胃球菌(R.gnavus)的相对丰度升高与症状严重相关。

通过Illumina MiSeq对IBD患者(70名UC,39名CD)及100名健康对照的粪便微生物群分析显示,它们在 IBD中表现出差异丰度。结合20名IBD患者和12名对照的宏基因组分析与R.gnavus分离株的全基因组测序,强调了R.gnavus菌株水平的重要性。

研究还揭示了IBD特异性、菌株特异性的基因,这些基因参与氧化应激反应、粘附、铁获取和粘蛋白利用,可能赋予R.gnavus在IBD患者肠道中的适应性优势。在小鼠模型中,提出了多种支持R.gnavus与 IBD关联的机制。

此外,分析了化疗后接受造血细胞移植和干细胞植入的癌症患者的>10000个纵向微生物群样本,发现R.gnavus的绝对丰度与淋巴细胞率负相关,与其生长速率正相关,表明R.gnavus可能驱动高中性粒细胞与淋巴细胞比率,这一特征与IBD不良预后密切相关。

注:R.gnavus的富集还与CD患者的心理评分呈正相关,与次级胆汁酸TDCA和TLCA呈负相关,进一步表明其与患者心理状态和疾病进展的关联。

综上所述,一些研究人员认为R.gnavus可以作为 炎症性肠病(IBD)的生物标志物,但因果关系仍有待证明。

2

肠易激综合征

肠易激综合征(IBS)是一种慢性异质性疾病,影响约6%的人口。IBS的病理生理学是多因素的,其中包括肠道微生物群的改变。

对IBS患者、健康个体粪便和结肠活检样本,以及小鼠模型样本的细菌测序分析表明,症状和炎症的严重程度可能与粘液相关细菌(如R.gnavus)的变化密切相关。

编辑

▸ 在腹泻型IBS患者中明显更丰富

对80名IBS患者(16-70岁)和65名无IBS对照的粪便进行鸟枪法和16S rRNA 测序显示,R.gnavus和毛螺菌科其他物种在 IBS 中显著更丰富,尤其在腹泻型IBS(IBS-D)患者中,与外周5-羟色胺(5-HT)水平和严重症状相关。

这一现象也在R.gnavus单定植小鼠中得到验证。代谢组学和宏基因组学研究表明,R.gnavus的富集与二氢蝶酸水平降低密切相关,二氢蝶酸是叶酸合成的重要中间体,其失调可能导致IBS病理变化。

此外,在新诊断的初治IBD或IBS患者(13UC、10CD和26IBS)与健康对照中,基于粪便和粘膜微生物群的16S rRNA 基因测序进一步证实了R.gnavus 作为区分疾病表型潜在生物标志物的作用。

3

结直肠癌

多项宏基因组学研究表明,结直肠癌(CRC)与肠粘膜相关微生物群的显著变化有关。

▸ 粘膜菌群失调与肿瘤形成存在关联

异常隐窝病灶(ACF)是CRC患者结肠中最早可识别的形态学病灶。对接受结肠镜筛查或监测个体的粘附细菌分析显示,与正常粘膜相比,ACF的细菌微生物组谱异质性显著更高;KRAS癌基因突变与R.gnavus呈正相关,提示特定结肠细菌与CRC相关突变之间可能存在联系。

这些结果表明,正常粘膜微生物群的扰动可能是早期肿瘤形成的危险因素,粘膜菌群失调可能影响ACF的组织微环境和行为,促进其向高级肿瘤发展。

此外,最近一项研究通过16S扩增子测序分析CRC患者治疗前后肠道微生物群,发现R.gnavus与脂肪细胞因子信号通路和过氧化物酶体通路相关。

4

过敏、免疫和炎症

▸ R.gnavus可能对特应性皮炎有一定保护作用

肠道微生物组失调与儿童过敏密切相关,R.gnavus 是儿童过敏的重要参与者。研究表明,患特应性皮炎(AD)的婴儿肠道微生物群与健康婴儿存在差异。通过对129名婴儿队列中随机选取的40名6个月大婴儿(20名对照组,20名AD患者)的肠道微生物组进行全宏基因组测序,发现与免疫发育相关的功能基因存在差异。AD组中A.muciniphila、R.gnavus和Lachnospiraceae bacterium 2_1_58FAA的定植减少,与免疫发育迟缓显著相关。临床前研究进一步支持了R.gnavus在特应性皮炎模型中的保护作用。

▸ 食物或呼吸道过敏儿童中R.gnavus升高

相比之下,在受食物或呼吸道过敏影响的儿童中观察到R.gnavus(和F.prausnitzii)的丰度更高。在一项前瞻性双胞胎队列的研究中,在过敏表现出现之前观察到粪便微生物群中R.gnavus的丰度增加,并且与呼吸道过敏或呼吸道过敏与特应性湿疹共存有关。

在小鼠模型中,添加R.gnavus ATCC 29149 导致气道高反应性和炎症(哮喘),表现为结肠和肺中辅助T细胞2的扩增,以及嗜酸性粒细胞和肥大细胞浸润结肠和肺实质。

▸ 一些炎症反应中R.gnavus增多

系统性红斑狼疮(SLE)患者中R.gnavus丰度显著增加,且与整体疾病活动呈正比,在狼疮性肾炎患者中尤为明显。狼疮性肾炎患者的粪便中sIgA包被的R.gnavus细菌更多,血清IgG水平升高,主要针对R.gnavus菌株特异性细胞壁脂聚糖抗原。

R.gnavus水平升高也与脊柱关节炎相关,这是一类炎症性风湿病,但其机制尚不明确。此外,COVID-19患者(未使用抗生素)及长期并发症患者的肠道微生物组中R.gnavus水平较高,可能与细菌的肠肺易位或免疫与炎症调节有关。

5

代谢综合征

▸ R.gnavus与体脂率、腰围、血清甘油三酯等指标相关

R.gnavus与代谢综合征的多个特征密切相关,包括体脂百分比增加。这一关联得到了以挪威20-94岁参与者为基础的大型发现队列(n=2875)及两个复制队列(n=999和n=1341)的分析支持。

编辑

在联合队列中,33.7%的参与者检测到R.gnavus,其存在与脂肪量、腰围、血清甘油三酯、C反应蛋白(CRP)、HbA1c增加及HDL降低相关。这些关联在调整混杂因素后依然显著,且在不同性别和年龄(以中位年龄 59.6 岁为界)分层分析中表现一致。

6

肥胖

▸ R.gnavus在肥胖者中更丰富

在一项横断面多种族肥胖表型研究(812 名男性,843名女性,60-77 岁)中,16S rRNA 基因测序显示 R.gnavus与能量调整饮食炎症指数(E-DII)和肥胖表型相关。

另一项研究发现,在41名BMI正常者中,R.gnavus 与内脏脂肪密切相关,并与代谢指标呈正相关。早期研究也表明,R.gnavus在肥胖者中明显更丰富,并在减重期间减少,且与高BMI呈正相关。此外,一项研究显示,R.gnavus在对减肥手术无反应的患者中更为丰富。

注:瘤胃球菌喜欢植物中的多糖。如果肠道中有过多的瘤胃球菌,可想而知细胞会吸收更多的糖,那就不可避免地导致体重增加。

▸ R.gnavus会影响脂质代谢及信号通路

最近的动物研究表明,R.gnavus影响宿主代谢物。在高脂肪饮食小鼠中,R.gnavus影响肝脏的信号通路和下游脂质代谢,特别是降低FGF21表达,增加肝脏甘油三酯水平、血清总胆固醇和低密度脂蛋白(LDL)水平,所有这些都会导致代谢紊乱。

7

冠状动脉和肝脏疾病

▸ 冠状动脉疾病晚期患者R.gnavus相对丰度增加

肠道微生物组的改变与心血管疾病相关。一项病例对照研究通过16S rRNA测序分析了53名晚期冠状动脉疾病(CAD)患者与53名年龄、性别、种族和BMI匹配的对照者的粪便微生物群,发现CAD患者的肠道微生物组丰富度和均匀度降低。R.gnavus是相对丰度增加超过数倍的五个分类群之一,并在调整糖尿病和血脂异常等风险因素后,与晚期CAD的存在显著相关。

▸ 在脂肪性肝病肝硬化中丰度显著增加

宏基因组测序显示,R.gnavus是脂肪性肝病(MASLD)肝硬化和脂肪性肝病-肝细胞癌(HCC)患者中最丰富的五种细菌之一,且在MASLD-HCC患者中丰度最高。

此外,R.gnavus与MASLD-HCC和MASLD肝硬化患者的细胞毒性CD8+ T细胞呈负相关,而在MASLD合并冠心病患者中,其丰度低于仅患冠心病的个体。然而,这些研究未包含MASLD对照组,限制了对MASLD肠道微生物组的理解。

已有研究表明,与健康对照和脂肪性肝病对照相比,脂肪性肝病肝硬化患者的R.gnavus丰度显著增加,暗示其可能与脂肪性肝病向肝硬化的进展有关。

▸ 驱动肝性脑病

高达50-70%的肝硬化患者会发展为肝性脑病(HE),这与肠道菌群失调密切相关,机制尚不清楚。通过构建肠脑模块评估宏基因组数据集中的细菌神经毒素,研究人员发现主要来自R.gnavus的苯丙氨酸脱羧酶(PDC)基因在肝硬化患者中增加了约10倍,在HE患者中更高。

用R.gnavus定植的肝硬化、不健康的小鼠表现出脑苯乙胺(PEA)积累,以及记忆障碍、对称性震颤和皮层特异性神经元丢失,通常见于肝性脑病患者。

8

2型糖尿病

▸ 2型糖尿病患者中R.gnavus较高,而抗炎细菌丰度较低

肠道菌群的变化和慢性低度炎症在2型糖尿病(T2D)发展中起关键作用。一项对T2D患者粪便样本的初步研究发现,R.gnavus、Lactobacillus ruminis、Bacteroides caccae、Butyricimonas 和 Collinsella aerofaciens丰度较高,而抗炎细菌F.prausnitzii和Butyrivibrio丰度较低。

在一项随访的人群队列研究中,R.gnavus被确定为与新发2型糖尿病(T2D)持续相关的四个物种之一。对134名糖尿病前期成年人的分析显示,梭菌目(Clostridiales)和阿克曼菌(A.muciniphila)丰度降低,而R.gnavus丰度增加。一项基于258名T2D患者的研究发现,富含R.gnavus的微生物簇与适中血糖、严重胰岛素抵抗、高胆固醇水平相关。

▸ 与妊娠晚期空腹血糖呈正相关

妊娠糖尿病(GDM)研究表明,R.gnavus与妊娠晚期空腹血糖呈正相关。此外,糖尿病周围神经病变(DPN)研究显示,甘氨酸熊去氧胆酸和牛磺熊去氧胆酸与R.gnavus和Phascolarctobacterium的丰度呈正相关。

9

感染与脓毒症

编辑

▸ R.gnavus可能导致外周感染及血液感染

R.gnavus感染病例包括血液恶性肿瘤和外周感染,如泌尿生殖系统感染。例如,一名患深部浸润性子宫内膜异位症和盆腔炎的女性在双侧输卵管卵巢脓肿中培养出R.gnavus。

R.gnavus血流感染还与憩室病、化脓性关节炎、胆囊穿孔、多发性骨髓瘤和乙状结肠癌化疗患者的肠穿孔以及小肠疝和穿孔引起的粪便腹膜炎相关。这些研究表明R.gnavus感染的致病性与胃肠道损伤密切相关。

10

神经系统疾病

新出现的证据表明,微生物失调可导致神经认知障碍的发生和发展,如精神分裂症、抑郁症、双相情感障碍、焦虑症和痴呆症。

有人认为,饮食、生活方式、遗传因素和外部压力源“合作”调节肠道微生物群组成,从而影响大脑的反应。越来越多的研究报告了患有神经系统疾病的患者R.gnavus水平的变化。

▸ 焦虑症、脑癫痫患者R.gnavus增加

尽管研究规模有限,但焦虑症患者的肠道微生物丰富度和多样性显著降低,同时R.gnavus丰度增加。一项为期8周的临床试验测试了益生菌对抑郁症的治疗效果,结果显示益生菌组和安慰剂组均有症状减轻,但肠道微生物群未发生显著变化。然而,重度抑郁患者的R.gnavus相对丰度显著增加,并与抑郁焦虑压力量表评分呈正相关。

另一项研究发现,R.gnavus与脑癫痫患者的癫痫发作显著正相关,这种神经系统疾病以癫痫发作易感性为特征,与健康对照组相比差异明显。

▸ 阿尔茨海默病和认知障碍患者中R.gnavus丰度增加

随着人口老龄化的加剧,微生物代谢物在神经退行性疾病如阿尔茨海默病(AD)和帕金森病(PD)进展中的作用受到越来越多关注。在AD患者中,主要特征是淀粉样蛋白β(Aβ)在记忆相关脑区的积累。一项基于AD小鼠模型的研究发现,Aβ蛋白的过表达显著影响肠道微生物群,其抗菌活性导致R.gnavus等物种的丰度变化。

另一项研究调查了PD患者的肠道微生物群,并根据疾病严重程度分组。结果显示,路易体痴呆患者中R.gnavus和粪杆菌的相对丰度更高。这与另一项研究的结果一致,该研究发现帕金森病(PD)患者肠道中R.gnavus的丰度显著高于健康对照组。

在易患神经认知障碍的老年人和患有心理症状的克罗恩病患者中观察到R.gnavus的富集。与健康对照相比,中风后认知障碍患者的R.gnavus丰度增加,且与认知测试结果呈负相关。对患偏头痛的老年妇女与健康对照(年龄和BMI匹配)的粪便样本进行宏基因组学分析显示,R.gnavus是偏头痛组中显著富集的物种之一。

综上所述,这些研究表明R.gnavus在神经系统疾病中的丰度增加,尽管因果关系尚未明确。文献倾向于将粘膜相关或粘液溶解细菌的存在与肠道屏障通透性增加或炎症相关联,导致细菌代谢物或分子泄漏,触发炎症并向大脑发出信号。例如R.gnavus ATCC 29149 能够将色氨酸脱羧形成色胺,提高了肠道和中枢神经系统互作的可能性。

然而,目前尚无证据表明R.gnavus能物理改变粘膜屏障。与多形拟杆菌(Bacteroides thetaiotaomicron)或A.muciniphila等物种因其广泛的粘蛋白-聚糖降解能力可分解完整的粘蛋白聚糖链不同,R.gnavus的粘蛋白聚糖降解能力具有菌株特异性,仅限于从上皮屏障外觅食聚糖表位。

R.gnavus与疾病关联的研究

编辑

Crost EH,et al.FEMS Microbiol Rev.2023

▸ 高糖高肉会增加R.gnavus

饮食是肠道微生物群的主要调节因素。在题为“满足欧洲老年人口健康老龄化特定需求的新饮食策略”(NU-AGE)的研究中,调查了饮食、肠道微生物群和认知之间的关联,结果表明R.gnavus和Collinsella spp.与富含动物产品的饮食有关,被称为“促炎物种”。

通过对多种族队列研究(5936名参与者)的粪便样本进行16S rRNA基因测序,确定了饮食质量与肠道微生物组的长期关联。结果显示,R.gnavus的存在与健康饮食指数呈负相关。

健康饮食指数(HEI)由13个组成部分组成,最高100分,包括9个充足性组成部分(总水果、全水果、总蔬菜、蔬菜和豆类、全谷物、乳制品、总蛋白质食品、海鲜和植物蛋白以及脂肪酸)以及四个适度成分(精制谷物、钠、添加糖和饱和脂肪)。大多数成分按每1000大卡摄入量的摄入量评分。2

以羊肉、猪肉等红肉为基础的饮食会增加活泼瘤胃球菌(Ruminococcus gnavus)的丰度。

此外,经常食用糖果、饮料、糕点等,也会导致Ruminococcus gnavus升高,并降低了肠道中某些有益菌。

▸ 富含多酚的食物有助于减少R.gnavus

针对R.gnavus的饮食干预研究较少。一项对23名健康个体的随机交叉试验发现,在高红肉饮食中添加高直链淀粉玉米可降低R.gnavus的比例;补充富含多酚的红树莓可减少糖尿病前期和胰岛素抵抗成人的R.gnavus。这表明针对活泼瘤胃球菌(R.gnavus)的饮食干预可作为促进健康的策略。

▸ 益生菌调节

唾液乳杆菌(Lactobacillus salivarius Ren)显著减少R.gnavus的数量。

Lactobacillus paracasei DG干预后,瘤胃球菌丰度下降55%(P = 0.016)

口服长双歧杆菌BB536 和鼠李糖乳杆菌HN001 1个月后,Ruminococcus gnavus丰度减少。

此外,我们推测多形拟杆菌(Bacteroides thetaiotaomicron)等能够降解碳水化合物的有益细菌可能会与R.gnavus竞争,从而抑制R.gnavus的丰度。

但在注射了乳杆菌的小鼠小肠微生物群中,瘤胃球菌过度生长。

以下的细菌也可能对R.gnavus具有抑制作用

Bifidobacterium

Coriobacteriales

Adlercreutzia

Collinsella

Bacteroidales

Bacteroides

Porphyromonadaceae

Odoribacter

Parabacteroides

Porphyromonas

Prevotella

Rikenellaceae

Alistipes

Turicibacter

Streptococcus

Clostridiales

Catabacteriaceae

Clostridium

Clostridiales incertae sedis

Peptoniphilus

Clostridiales Family XIII. Incertae Sedis

Lachnospiraceae

Blautia

Lachnospiraceae

Coprococcus

Dorea

Eubacterium

Lachnobacterium

Lachnospira

Roseburia

Lachnospiraceae

Peptococcaceae

Ruminococcaceae

Ruminiclostridium

Acetivibrio

Eubacterium

Faecalibacterium

Oscillospira

Ruminococcus

Acidaminococcus

Dialister

Phascolarctobacterium

Veillonella

Rubrivivax

Alcaligenaceae

Oxalobacter

Bilophila

Desulfovibrio

Campylobacteraceae

Enterobacteriaceae

Escherichia

Erysipelotrichaceae

Erysipelotrichaceae

Holdemania

Akkermansia

▸ 益生元调节

施用低聚半乳糖(GOS)后,R.gnavus丰度下降。

龙舌兰菊粉,3周,随机对照试验,交叉试验,R.gnavus减少。

玉米可溶性纤维21g/d, 3周,随机对照试验,交叉试验,R.gnavus减少。

尽管活泼瘤胃球菌(Ruminococcus gnavus)是人类肠道微生物群的重要组成部分,通常在健康个体的肠道中广泛存在,但研究表明,其丰度的异常升高可能与多种疾病的发生和发展密切相关。这些疾病不仅包括肠道相关疾病,如炎症性肠病(IBD)、肠易激综合征(IBS)和结直肠癌,还涉及非肠道相关疾病,如神经发育障碍、神经系统疾病、代谢性疾病以及免疫系统紊乱等。

例如,除了最近《Nature Medicine》揭示活泼瘤胃球菌可通过苯丙氨酸脱羧酶及其代谢产物苯乙胺驱动肝性脑病,为肝性脑病提供了潜在诊疗靶点。 今年江南大学王鸿超团队基于机器学习识别关键菌群,发现肥胖个体中肠道共生菌活泼瘤胃球菌的丰度增加,且与临床指标显著相关,且通过调节胆汁酸代谢(如促进次级胆汁酸的生成)对宿主代谢产生不利影响,间接阻碍了体重的下降;并可能导致肝脏损伤。

因此,监测和预防活泼瘤胃球菌丰度的异常升高对于维持肠道菌群平衡和降低疾病风险具有重要意义。然而,要实现这一目标,需要建立可靠的健康人群和疾病人群的肠道微生物数据库,以明确健康状态下该菌的正常丰度范围及其在疾病状态下的异常变化边界。这些数据库应包括不同年龄、性别、生活方式和地理区域的健康人群数据,同时结合疾病人群的微生物组特征,明确活泼瘤胃球菌的丰度变化与疾病的关联模式。通过这些数据的积累和分析,不仅可以更准确地识别活泼瘤胃球菌的异常丰度阈值,还能为个性化的肠道健康管理和疾病预防策略提供科学支持。

主要参考文献

Crost EH, Coletto E, Bell A, Juge N. Ruminococcus gnavus: friend or foe for human health. FEMS Microbiol Rev. 2023 Mar 10;47(2):fuad014.

Juge N. Microbe Profile: Ruminococcus gnavus: the yin and yang of human gut symbionts. Microbiology (Reading). 2023 Aug;169(8):001383.

Grahnemo L, Nethander M, Coward E, Gabrielsen ME, Sree S, Billod JM, Engstrand L, Abrahamsson S, Langhammer A, Hveem K, Ohlsson C. Cross-sectional associations between the gut microbe Ruminococcus gnavus and features of the metabolic syndrome. Lancet Diabetes Endocrinol. 2022 Jul;10(7):481-483.

Henke MT, Kenny DJ, Cassilly CD, Vlamakis H, Xavier RJ, Clardy J. Ruminococcus gnavus, a member of the human gut microbiome associated with Crohn’s disease, produces an inflammatory polysaccharide. Proc Natl Acad Sci U S A. 2019 Jun 25;116(26):12672-12677.

Titécat M, Wallet F, Vieillard MH, Courcol RJ, Loïez C. Ruminococcus gnavus: an unusual pathogen in septic arthritis. Anaerobe. 2014 Dec;30:159-60.

de la Fuente-Nunez C, Meneguetti BT, Franco OLet al. Neuromicrobiology: how microbes influence the brain. ACS Chem Neurosci. 2018;9:141–50.

Fan X, Chen Y, Liu Yet al. First case of bloodstream infection caused by Ruminococcus gnavus in an 85 year old man in China. Lab Med. 2022;53:e36–9.

Hall AB, Yassour M, Sauk Jet al. A novel Ruminococcus gnavus clade enriched in inflammatory bowel disease patients. Genome Med. 2017;9:103.

谷禾健康

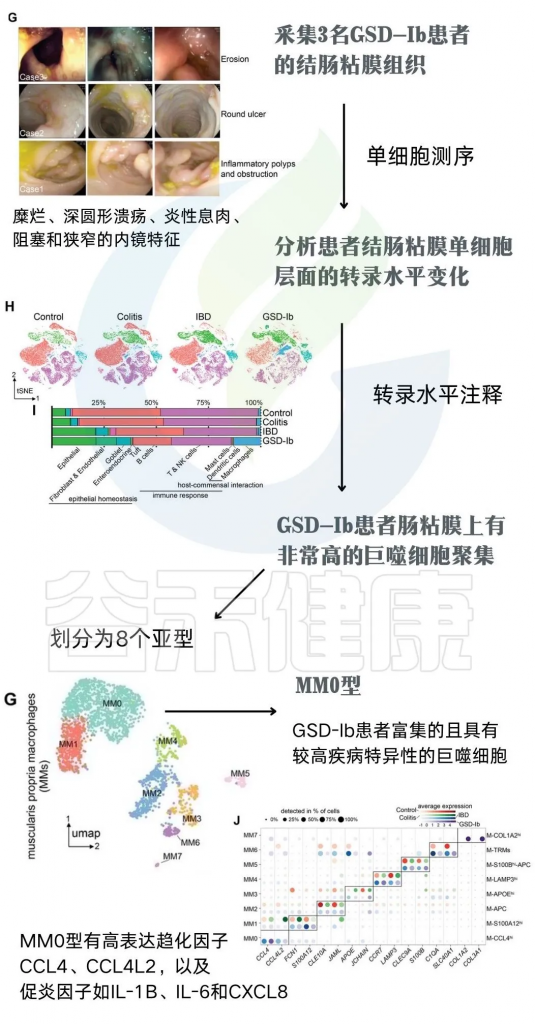

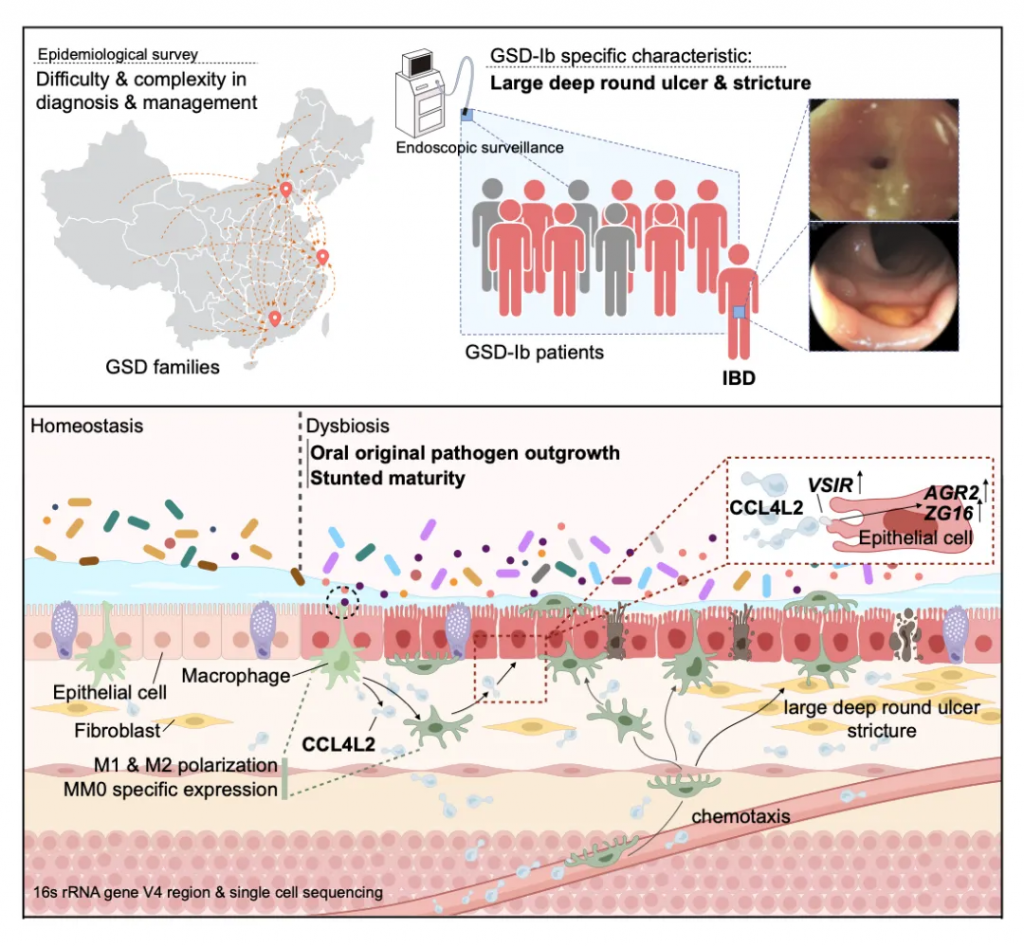

2024年6月19日,广东省人民医院儿科杨敏团队取得了一项备受瞩目的成果。该团队关于“肠道菌群失调通过糖原贮积病中的 CCL4L2-VSIR 轴引发炎症性肠病”,在国际著名期刊《Advanced Science》(影响因子IF=15.1)发表,针对这一通路不仅可以为 GSD 患者提供有益的治疗,还可以为结肠炎和其他形式的 IBD 患者提供有益的治疗。

谷禾健康技术团队参与并支持本研究的菌群测序和分析部分。

这一突破性研究为糖原贮积病及其相关并发症的治疗提供了新的视角,这也是我国儿科在罕见病领域的研究中取得的重大突破。

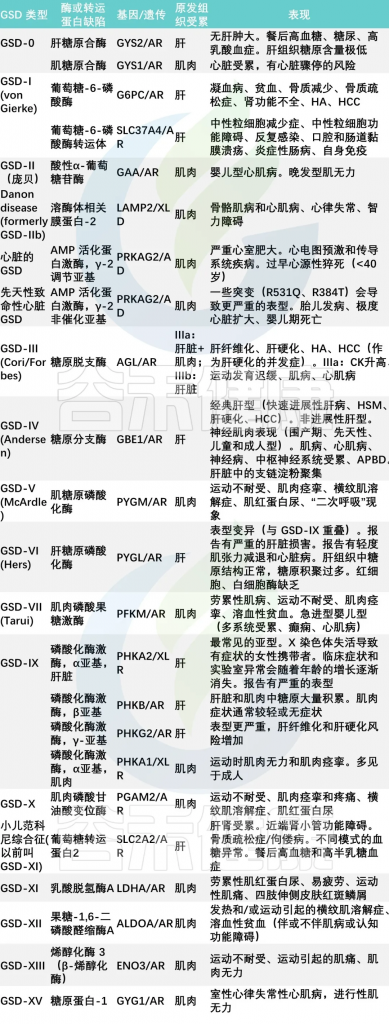

糖原贮积病(GSD),是一类由于先天性酶缺陷所造成的糖原代谢障碍疾病,多数属常染色体隐性遗传,发病因种族而异。该病类型多样,其中GSD-Ib型患者常伴有炎症性肠病。

在GSD-Ib型患者中,肠道菌群失调通过CCL4L2-VSIR轴影响炎症性肠病(IBD)。研究发现,与典型IBD不同,GSD-Ib患者展现出独特的消化道症状和肠道菌群特征。

肠道菌群失调主要由特定病原菌引起,导致肠道巨噬细胞过度激活,CCL4L2-VSIR轴的过度激活促进上皮细胞特定基因的表达,从而推动IBD的进展。

研究结果表明,靶向肠道菌群失调或CCL4L2-VSIR轴可能成为治疗GSD相关IBD的潜在策略。

糖原是肝脏和骨骼肌中储存的葡萄糖形式,其分解提供稳定的葡萄糖供应。当特定酶的活性缺失时,会导致糖原积累,进而影响组织的功能,导致一系列健康问题,包括低血糖、肌肉痉挛、疲劳、肝脏肿大等。

糖原贮积病的类型多样,根据受影响的酶和组织不同,可以分为几种主要类型。例如:

糖原贮积病的治疗主要是通过调节血糖水平和预防低血糖来管理。对于GSD-Ia和GSD-Ib,过去十多年的治疗方法包括间歇性未煮玉米淀粉或通过胃管给予夜间葡萄糖输注。给GSD-III患者高蛋白饮食,以增加儿童的生长速率。

GSD不仅影响儿童,成人也可能受到影响。未经最佳终身饮食葡萄糖治疗的成人GSD患者的长期预后不佳,可能会出现多种并发症,成人GSD患者常见的并发症包括骨质疏松症和骨折、肾结石、肾盂肾炎等。

▼

正常情况下,人体摄入的碳水化合物会被转化为葡萄糖,一部分葡萄糖会被立即利用以提供能量,而多余的葡萄糖则会在肝脏和肌肉等组织中合成糖原储存起来。当身体需要能量时,糖原又会分解为葡萄糖以供使用。

然而,在糖原贮积病患者中,由于参与糖原合成或分解的某些酶存在缺陷,导致糖原的合成、分解或储存出现异常,从而引起一系列的健康问题,包括低血糖、肌肉痉挛、疲劳、肝脏肿大等。

这类疾病有一个共同的生化特征,即是糖原贮存异常,绝大多数是糖原在肝脏、肌肉、肾脏等组织中贮积量增加。

▼

糖原贮积病是一种罕见病,总体发病率相对较低,但具体的发病率因不同类型的糖原贮积病而有所差异。

《世界胃肠病学杂志》资料显示,发病率约为20000-43000名新生儿中的1人。

由于其症状的多样性和隐匿性,一些病例可能未被准确诊断,实际的发病率可能被低估。

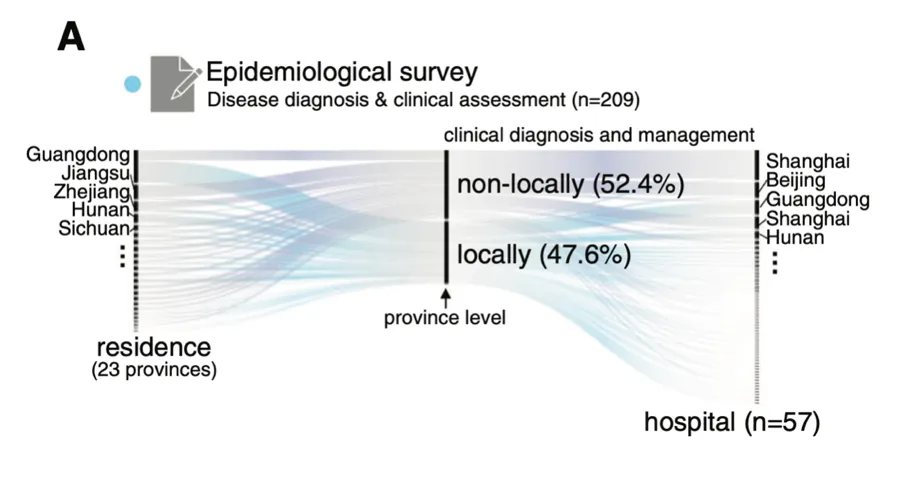

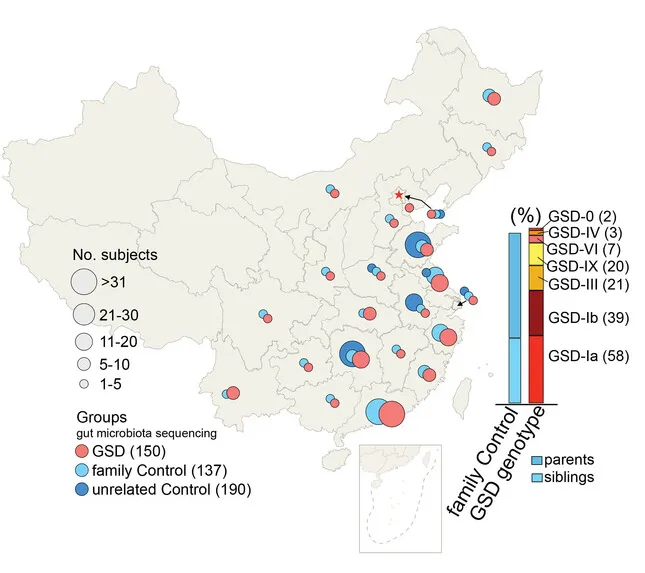

为了调查中国大陆GSD的流行病学和临床特征,杨敏及其团队进行了两项大型多中心研究,并通过问卷调查报告了2020年10月至2021年6月的209例GSD病例(如图)。

关于患者的就医情况,其中最显著的一个特点是超半数家庭(52.4%)为“省级”外来病例,就医的医院主要来自相对发达地区。且就诊地主要集中在上海、北京、广东等医疗资源相对发达的城市。

▼

糖原合成和分解代谢中所必需的各种酶至少有8种,由于这些酶缺陷所造成的临床疾病有15型,其中:

doi: 10.3748/wjg.v29.i25.3932

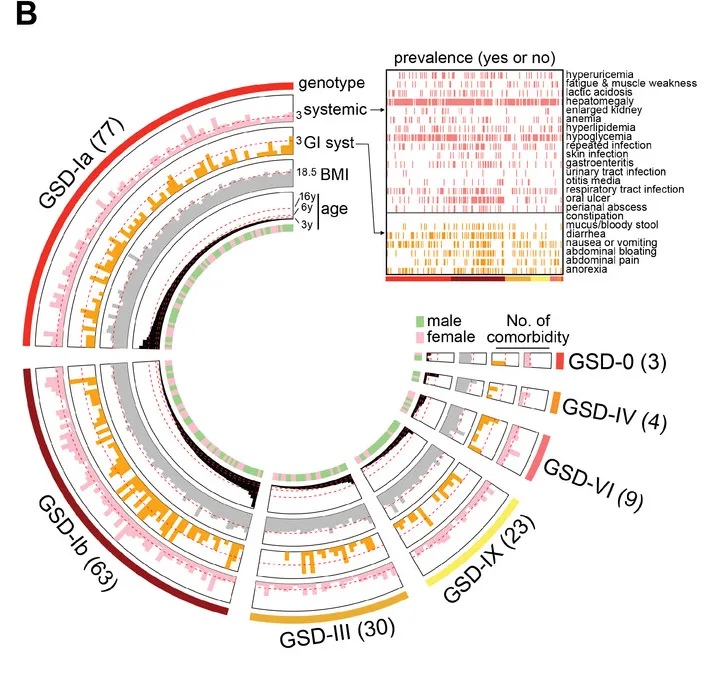

杨敏团队的调查研究中,主要包括6种类型的GSD,即:

其中最常见的是I型(66.9%)。

▼

不同类型的糖原贮积病临床表现各异,但常见的症状包括:

低血糖、肝肿大、酸中毒(乳酸性酸中毒)、高脂血症、高尿酸血症、疲劳、肌肉无力等。

由于糖原无法正常分解为葡萄糖,患者在空腹或长时间运动后容易出现低血糖症状,如头晕、乏力、出汗、心慌等。

糖原在肝脏中过度积累,导致肝脏体积增大。

长期的低血糖和代谢紊乱可能影响儿童的生长发育,导致身高、体重增长缓慢。

某些类型的糖原贮积病会影响肌肉功能,表现为肌肉无力、疼痛、痉挛等。

如Ⅱ型糖原贮积病可能导致心脏肥大、呼吸肌无力等,严重影响心肺功能。

其中:

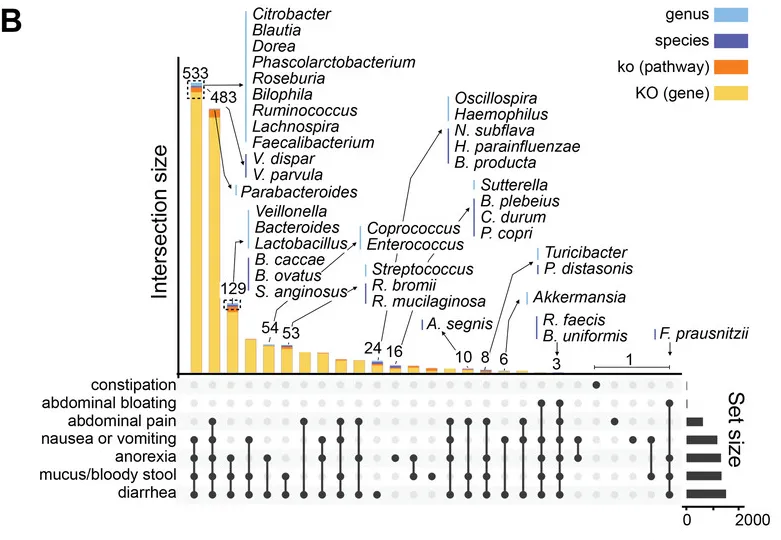

口疮性口炎、肛周病变、胃肠炎、呼吸道感染和皮肤感染等症状在I型GSD中更常见;

厌食、呕吐、腹泻、粘液/血便、腹痛和腹胀是 GSD 患者常见的胃肠道并发症,尤其是在 GSD-Ib 组(77.8%)。

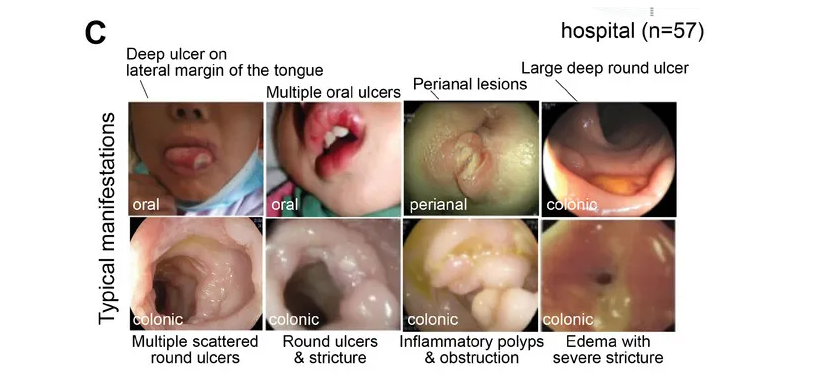

造成患者家庭问诊困难的一个主要原因是该疾病表型的复杂,例如下图:

一种奇怪的糖原贮积病亚型:许多GSD-lb患者也患有慢性 IBD

杨敏教授表示,他们关注 GSD相关IBD 已有近10年了。多中心内镜监测研究中,他们招募了 32 名 GSD 患者。这些患者在内镜检查期间表现出活动性胃肠道症状。在这 32 名患者中,27 名患有 GSD-Ib,25 名最初诊断为 IBD。

其中GSD-Ib型患儿消化道症状比例最高(77.8%)且最为特殊,表现为单个或多发散在深圆形溃疡、炎性假息肉、梗阻和狭窄(如下图)。

目前人们对 GSD-lb 中 IBD 的发病机制和发病原因知之甚少,超过 70% 的病例会出现严重的消化道症状,而这种症状在其他疾病亚型中偶尔才会出现。

如果不具体了解这些机制以及免疫系统与肠道微生物群之间的关系,科学家将无法开发出针对与 GSD 相关的 IBD 症状的有效治疗方法或干预措施。杨敏及其团队希望改变这一现状,开始了他们的实验探索过程。

▼

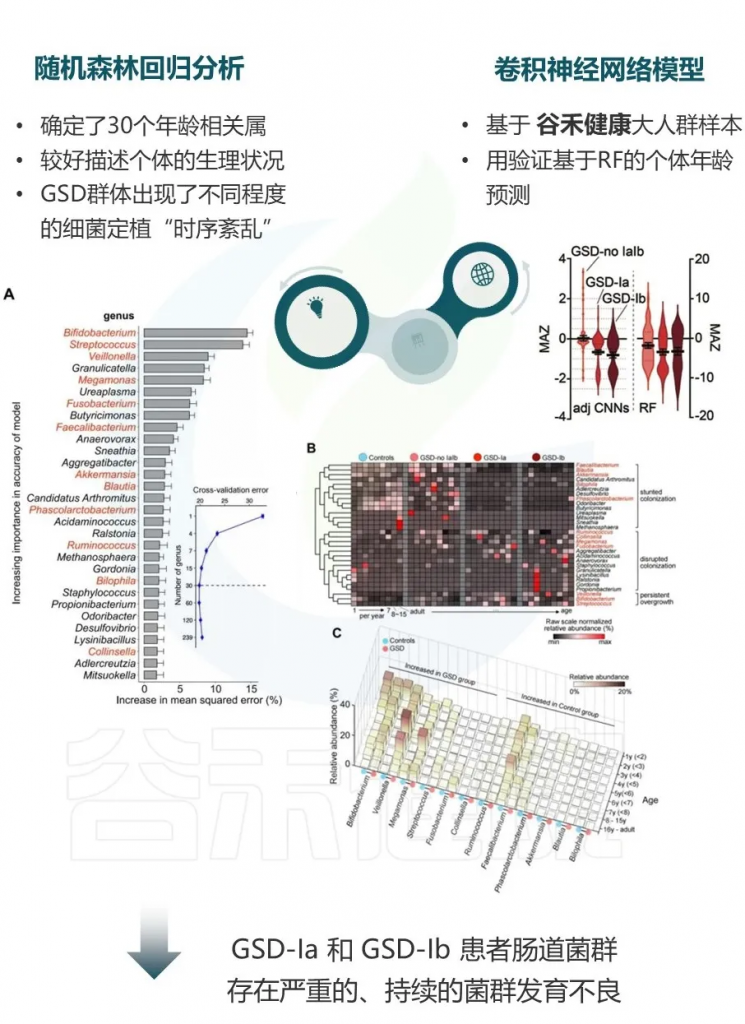

为了探究GSD群体消化系统异常,特别是IBD高发的原因,杨敏及其团队在全国23个省份招募了150名GSD患者(共涵盖Ia、Ib、III、IX、VI、IV及0型共7种类型)采集粪便样本, 327个健康对照者的粪便样本。

注:这327个对照样本包括:137 名家庭对照者和 190 名在山东、浙江、湖南等地收集的无关健康对照者。

GSD基因型是肠道菌群的主要影响因素

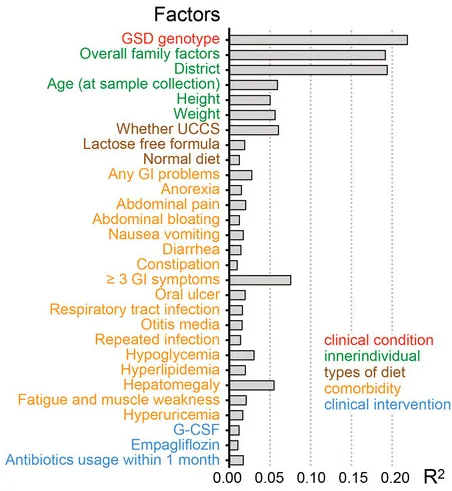

肠道菌群受多种因素影响,包括饮食、地域和医疗条件等。

通过结合个人临床信息与肠道菌群数据的EnvFit分析发现(如下图),共有45个个人因素与肠道菌群的变异显著相关,如疾病情况(基因型)、家庭因素、年龄、身高体重、共患病等等。

值得注意的是,在这个队列中,GSD基因型主要影响肠道菌群组成。总体而言,家庭因素(家庭组配对比较)和居住地区是影响肠道菌群组成的第二和第三重要因素。

这在肠道菌群研究中颇为少见,因为多数研究认为地域因素极大且显著地影响个体菌群构成。这说明,特殊的基因型对于塑造个体肠道菌群构成起到决定性作用。

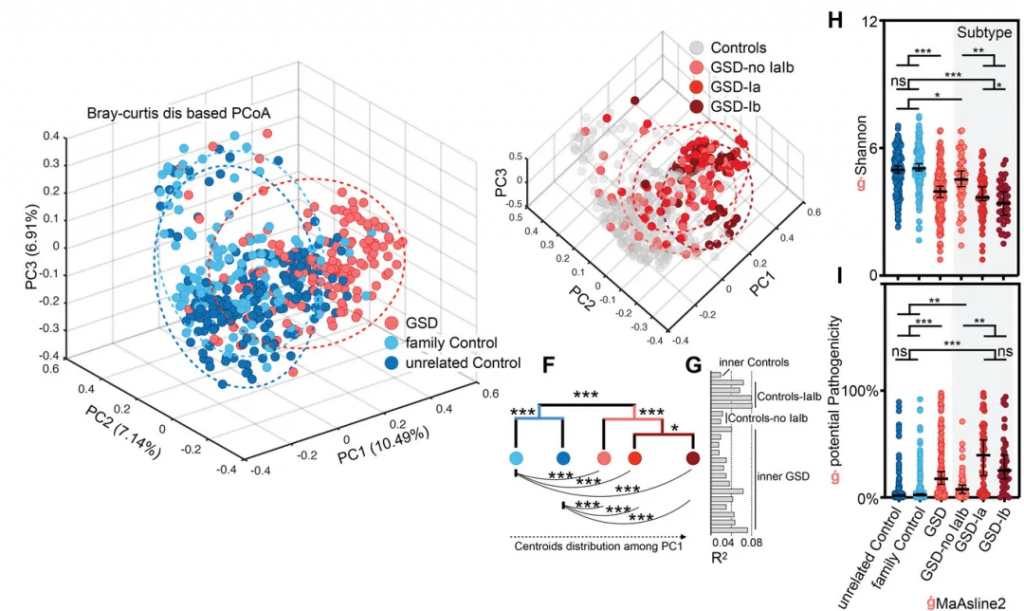

具体而言,研究人员将患者分为三组:

GSD-Ia、GSD-Ib、GSD-no IaIb

▼

GSD引起了个体肠道菌群多样性显著降低(下图H)及潜在致病菌显著升高(下图G),特别是GSD-Ia和GSD-Ib。这些肠道菌群的变化在校正性别、年龄、BMI和地域等因素后,仍然存在。

厚壁菌门和拟杆菌门仍是主要菌群;但变形菌门和放线菌门的比例显著增加。

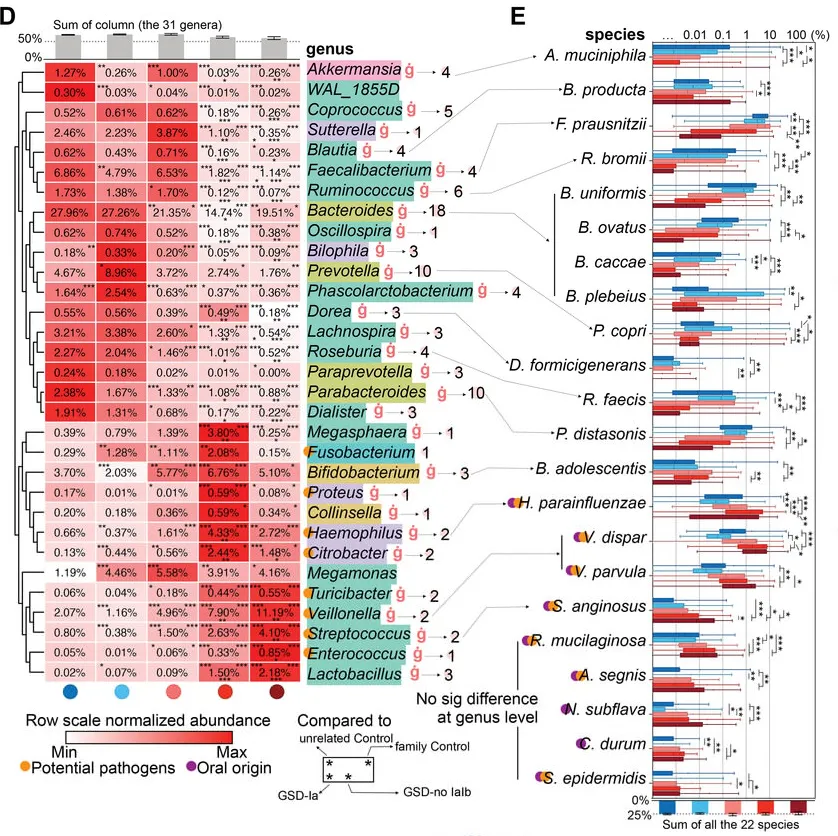

GSD 患者共有31个属发生显著改变。其中18个属减少,而其余13个增加。这31个属中28个属在校正掉性别、年龄、BMI和地域等因素影响后,仍与GSD显著相关(下图D)。

有22物种的丰度和GSD显著关联(下图E),其中10 个增加和12个降低。

这31个显著改变的属的总丰度在不同分组人群中的总占比达到60-70%,种水平则为~25%,表明这些GSD相关的属种变化,是肠道菌群构成主体的紊乱。

▼

GSD-Ia和GSD-Ib患者表现出更严重的菌群紊乱,特别是那些最常见、功能性的微生物类群在其肠道内丢失,例如下列菌群在GSD-Ia和-Ib几乎完全耗尽:

丁酸可增强上皮氧合,有利于结肠中的低氧微环境并抑制病原体定植。然而,主要丁酸生产菌,如拟杆菌属、粪杆菌属和瘤胃球菌,以及相关代谢途径在GSD中显著降低,这可能导致兼性厌氧病原菌的延伸。

具体到每个菌来说:

AKK菌与肠道屏障的维持和抗炎作用有关,其减少可能会削弱肠道屏障,增加肠道炎症的风险,从而可能与IBD症状的出现有关。

粪杆菌参与肠道内的发酵过程,对维持肠道健康和免疫功能有重要作用。在糖原贮积病患者中,由于糖原代谢异常可能影响了肠道环境,进而影响了粪杆菌的定殖和功能,导致其数量减少。这可能会减少短链脂肪酸的产生,影响肠道健康。

拟杆菌在肠道内参与碳水化合物的分解,产生短链脂肪酸,糖原贮积病患者拟杆菌的减少可能导致肠道炎症反应加剧,与IBD症状的出现有关。

瘤胃球菌是产生短链脂肪酸的重要菌群,对肠道健康和宿主能量代谢有重要作用。瘤胃球菌的减少可能会导致短链脂肪酸的产生下降,影响肠道屏障功能和抗炎作用,从而可能与IBD症状的出现有关。以动物为基础的饮食会增加有害菌Ruminococcus gnavus。

GSD患者中存在口腔源的潜在病原体激增,例如:

口腔中的致病菌可以在肠道中定植和繁殖,说明肠道为这些菌群的生长繁殖提供了条件和环境。

链球菌,已被证明可通过GasderminA依赖性细胞焦亡诱导肠道损伤;可能通过产生超抗原等物质激活宿主T细胞免疫反应进而引发肠道炎症。

肠球菌的成员已显示出促炎作用;肠球菌可以通过分泌金属蛋白酶分解上皮钙黏蛋白破坏肠屏障。

韦荣氏球菌属在IBD中延伸,细小病毒通过产生硝酸盐诱导炎症。韦荣氏球菌属和链球菌的组合抑制了IL-12p70的生物合成,随后增强了IL-8、IL-6和TNFα的炎症反应。

菌群该定植时未定植,该退出时却长期占据

值得注意的是,双歧杆菌、韦荣球菌和乳杆菌这些本应该在健康儿童生命早期保持较高比例的细菌,在GSD患者的肠道中扩张,并且这些细菌在 GSD 患者的整个童年和成年期都会扩增,这可能抑制了其他正常菌群的定植。

▼

GSD患者肠道菌群发育落后于实际年龄

使用微生物组年龄Z分数(MAZ)评估菌群发育状态,随机森林回归和调整的深度神经网络分析均显示GSD患者的MAZ显著降低,特别是在GSD-Ia和Ib患者中。

这表明GSD患者的肠道菌群发育落后于实际年龄,呈现发育延迟状态。

▼

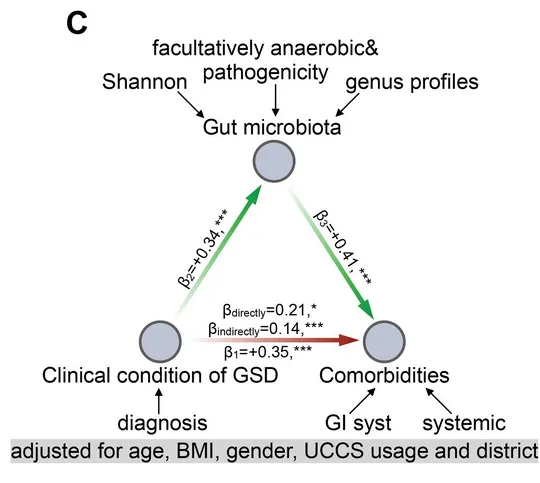

从数据分析的角度,研究团队进一步分析了GSD患病情况、共患病与肠道菌群紊乱的中介关系。

他们用最具代表性的肠道微生物特征和临床元数据构建了一个中介模型,在校正年龄、性别、BMI、地域及特殊治疗性饮食(生玉米淀粉)的影响后,肠道菌群仍然是GSD背景下,患者消化道异常的显著中介因子(下图)。说明GSD会通过影响肠道菌群构成最终造成消化道异常。

GSD 中这些细菌可能相互依赖资源和生存,形成一个复杂的相互支持网络,肠道菌群失调可能通过细菌的“群体犯罪”引起 GSD 患者的肠道上皮功能障碍。

下面我们来看一下该研究的另一个重要内容——肠道微生物群和免疫细胞之间的“串扰”。

▼

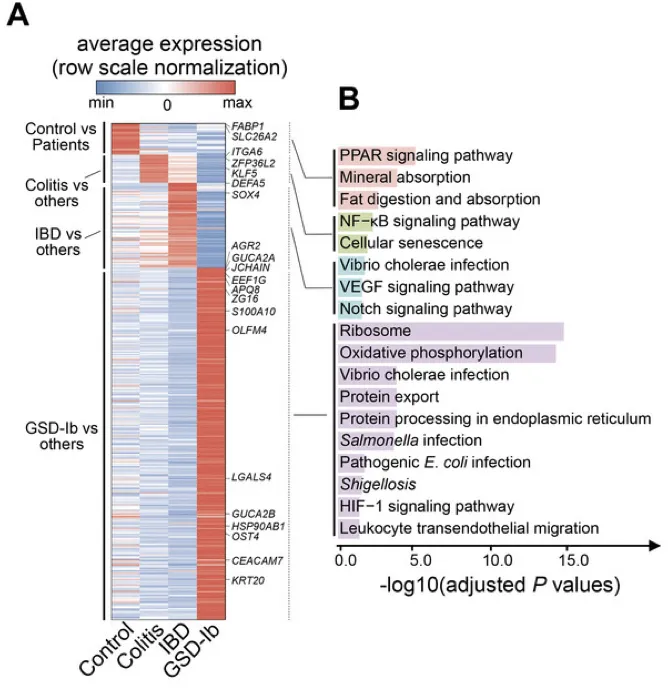

为了明确GSD相关的肠道菌群紊乱,如何引起个体IBD表性的产生。研究者们采集3名GSD-Ib患者的结肠粘膜组织(下图G),并使用单细胞测序技术分析患者结肠粘膜单细胞层面的转录水平变化。通过转录水平注释发现,相较于健康人、典型IBD和结肠炎的肠粘膜组织,GSD-Ib患者肠粘膜上有非常高的巨噬细胞聚集(下图H)。

注:巨噬细胞中差异表达基因的KEGG通路注释显示,GSD-Ib中调节抗菌体液免疫反应和趋化因子介导的信号通路的基因集显著富集。GSD-Ib组中上调的基因主要参与环境信息处理和人类疾病。

“

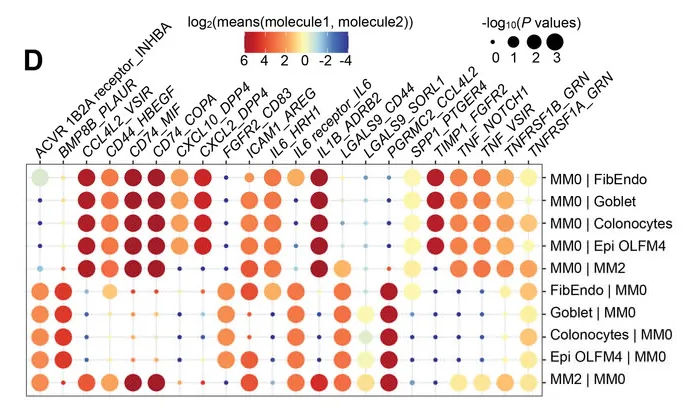

更深入的分析确定了一种巨噬细胞亚型(MM0)的重要性,这种亚型产生一种名为CCL4L2的趋化因子,负责激活其他免疫细胞对抗有害细菌的生长。

虽然CCL4L2的自然功能通常是保护性的,但杨敏及团队怀疑,由于GSD-Ib患者相关肠道细菌的存在,CCL4L2的过度或失调刺激可能是他们出现IBD症状的可能原因。

这一点最初在实验室中得到了支持,其中用有害细菌感染的细胞获得的细胞培养基处理的巨噬细胞,比用对照培养基处理的巨噬细胞更加“激活”。

下面我们来看一下他们选用了哪些菌群进行相关实验,来刺激巨噬细胞:

▼

研究人员选择了三种GSD相关菌群来刺激巨噬细胞,即:

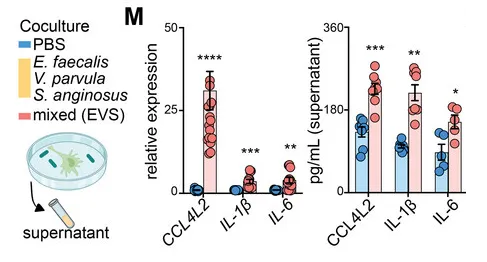

暴露于粪肠球菌、小弧菌和咽峡炎链球菌以及混合感染 (EVS) 的巨噬细胞中 CCL4L2 的表达在 mRNA 和蛋白质水平上显著增加,但不影响 IL-1 β和 IL-6 的表达。

来自EVS感染的条件培养基(CM)与对照组相比,诱导了显著的巨噬细胞迁移趋化性,而这种趋化性部分被CCL4L2中和所减弱。

因此,是特定的肠道病原菌(如E. faecalis、V. parvula、S. anginosus)引发了CCL4L2的高表达,那么具体是如何影响炎症性肠病的进展?我们接着看。

“

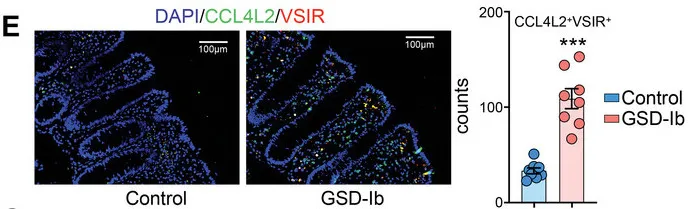

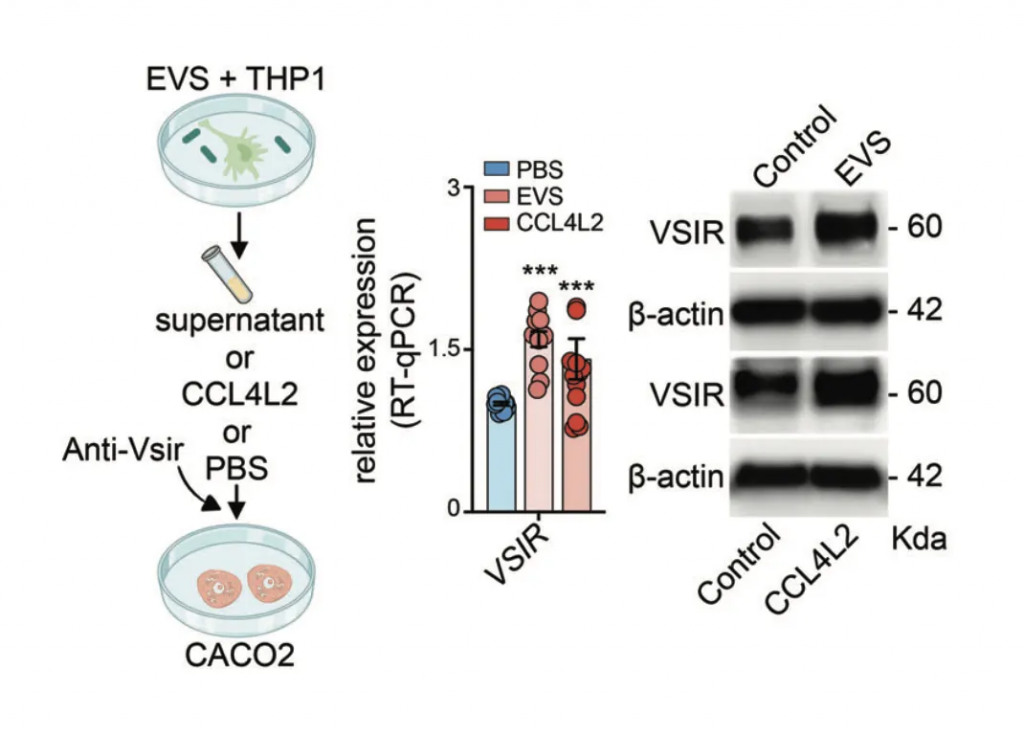

然后,团队在从GSD-Ib患者取得的活检样本中寻找CCL4L2,并发现CCL4L2蛋白与一种叫做VSIR的受体结合,这种受体存在于肠道细胞壁中。

在IBD的小鼠模型中也发现了类似的结果,科学家们发现与健康对照组相比,巨噬细胞的水平更高,并且在用一种旨在抑制VSIR的抗体处理后,他们发现小鼠的症状加重了。

巨噬细胞通过CCL4L2-VSIR配体-受体信号与肠道上皮细胞相互作用,以促进损伤修复。

具体研究如下:

调节核糖体、氧化磷酸化途径和抗病原体反应的基因集在GSD-Ib上皮细胞中特异性富集。

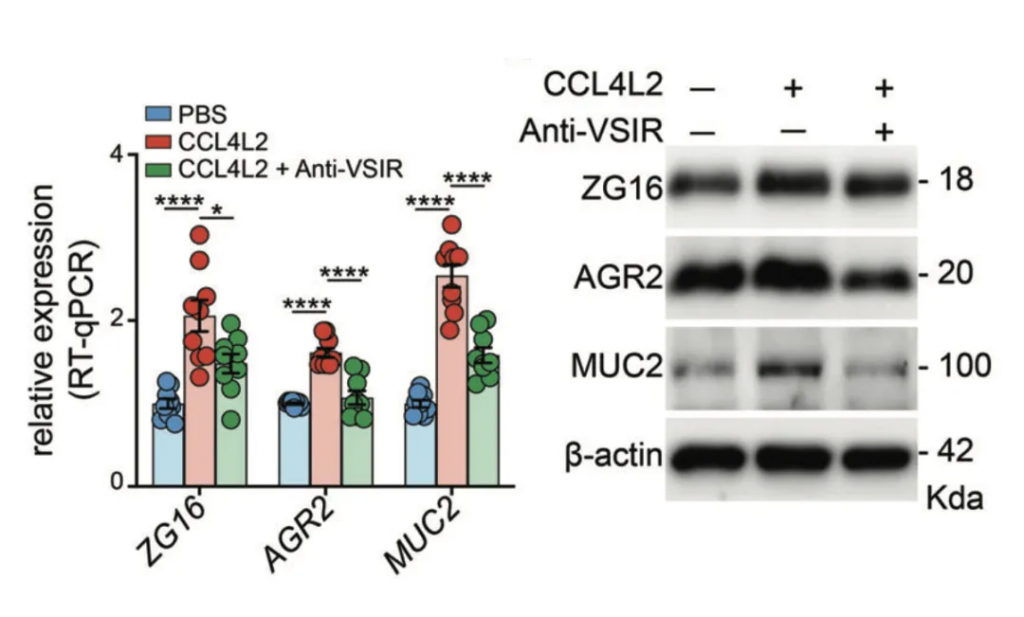

上皮细胞中典型的差异表达基因是AQP8、ZG16、GUCA2C、SLC26A3、AGR2,它们负责吸收、分泌、代谢、上皮屏障完整性、pH稳态、粘液屏障功能。

▼

免疫荧光染色显示GSD-Ib患者肠道组织中CCL4L2和VSIR的显著共定位,进一步验证了CCL4L2在巨噬细胞中的高表达及其与VSIR的相互作用。

CCL4L2与其受体VSIR形成的CCL4L2-VSIR轴主导参与了MM0型巨噬细胞与其他类型细胞交互,特别是OLFM4+上皮细胞(这类细胞是GSD特异性增加的,同时也被报道在克罗恩病中较高)。

预测MM0巨噬细胞与其他细胞类型之间的相互作用

而这些受体细胞的基因表达情况,决定了患者肠道组织的疾病发展方向,如AGR2、ZG16、MUC2等。

表明GSD相关的肠道菌群紊乱,通过引起肠上皮巨噬细胞高表达趋化因子CCL4L2,激活其他下游细胞膜蛋白VSIR表达,从而引起了GSD独有的消化系统IBD表型。这个现象进一步在C57BL/6小鼠中得到验证。

▼

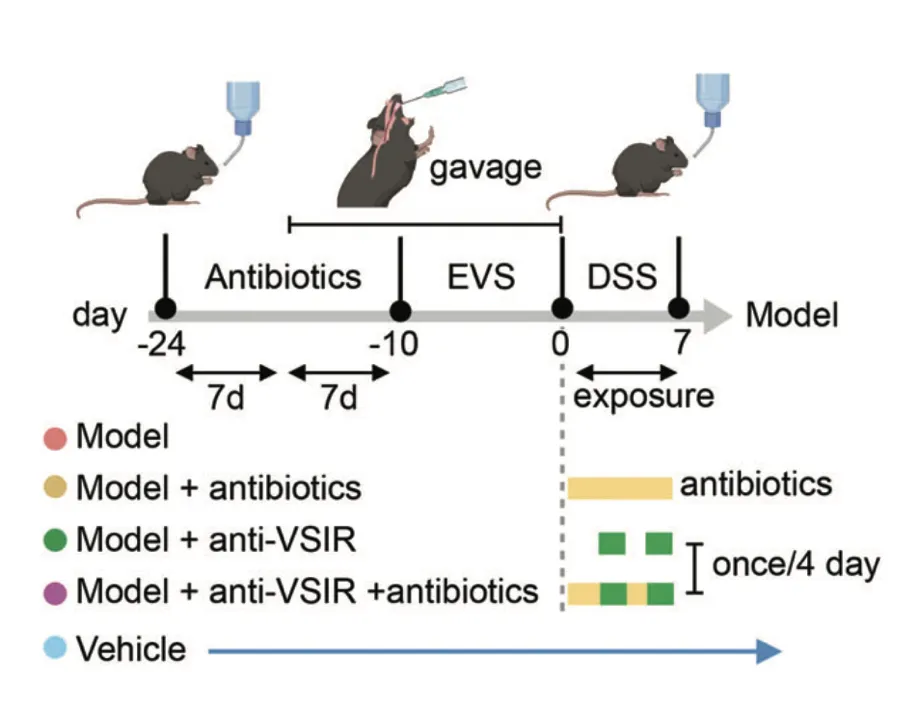

研究人员在C57BL / 6小鼠中进行了选择性细菌移植,通过口服灌胃的方式将EVS移植到小鼠体内,并用DSS诱导结肠炎。研究发现,抗生素治疗显著降低了EVS灌胃诱导的小鼠血清CCL4L2水平,而抗VSIR则显示出完全相反的趋势。

免疫荧光染色显示,模型组中MM0巨噬细胞增强,但在给予抗生素或抗VSIR注射后减少,这进一步导致模型组中肠上皮细胞的MUC2、AGR2和ZG16表达显著下调,引发粘膜损伤。

研究结果表明,EVS 增强的 MM0 巨噬细胞可以通过调节 CCL4L2-VSIR 轴来介导结肠肠上皮稳态。因此,靶向CCL4L2-VSIR通路可用于结肠炎和IBD的广泛应用。

肠道驻留免疫细胞和上皮之间的串扰,对于胃肠道稳态、抗原致敏调节、预防感染和 IBD 发展至关重要。在该研究中 GSD相关IBD 与典型的 IBD 相比具有不同的特征,特别是复杂的内镜表现及其特殊的解构:大量巨噬细胞积聚和上皮细胞增殖。

从病因上讲,肠道致病菌激活粘膜巨噬细胞导致胃肠道内形成炎症环境。在 GSD-Ib 中,一群独特的巨噬细胞由致病菌诱导,并表达高水平的趋化因子CCL4L2。

关于CCL4L2的有益方面:

潜在有害方面:

值得注意的是,CCL4L2-VIR通路的激活可能促进严重细胞因子风暴中的T细胞耗竭,这与新冠肺炎的不良预后有关。

靶向CCL4L2-VSIR可以抑制各种炎症性疾病、自身免疫性疾病和肿瘤转移。在这里,研究人员揭示了胃肠道中CCL4L2-VSIR轴的异常激活,最终驱动GSD-Ib中的非典型IBD。该发现为诊断和治疗GSD-Ib以及潜在的GSD相关IBD引入了一个新的靶点,并为VSIR相关研究提供了证据。

总的来说,这项研究证实了在糖原贮积病群体中独有的肠道菌群紊乱,即:

而这样的肠道菌群紊乱会引起个体结肠巨噬细胞高表达CCL4L2,并通过其受体蛋白VSIR介导上皮细胞的异常基因表达,最终造成GSD相关的IBD表型。

该研究的意义及未来方向:

该研究通过识别GSD-Ib与IBD之间的特定生物学联系,推动了精准医疗在代谢性疾病和消化系统疾病中的应用。

目前杨敏团队正在研究 CCL4L2-VSIR 通路的作用机制,并将探索其在患者治疗中的潜力。该团队预计,针对这一通路不仅可以为 GSD 患者提供有益的治疗,还可以为结肠炎和其他形式的 IBD 患者提供有益的治疗。

CCL4L2-VSIR轴的发现也可能促进新药开发,特别是针对GSD-Ib相关IBD的治疗。

这些研究结果也可应用于个性化治疗方案(基于肠道菌群特征),为患者提供更有效的治疗选择,有助于改善GSD-Ib患者及更广泛消化系统疾病患者的生活质量。

主要参考文献

Lan J, Zhang Y, Jin C, Yang M et al., Gut Dysbiosis Drives Inflammatory Bowel Disease Through the CCL4L2-VSIR Axis in Glycogen Storage Disease. Adv Sci (Weinh). 2024 Jun 18:e2309471.

Gümüş E, Özen H. Glycogen storage diseases: An update. World J Gastroenterol. 2023 Jul 7;29(25):3932-3963.

Hannah WB, Derks TGJ, Drumm ML, Grünert SC, Kishnani PS, Vissing J. Glycogen storage diseases. Nat Rev Dis Primers. 2023 Sep 7;9(1):46.

Zhong J, Gou Y, Zhao P, Dong X, Guo M, Li A, Hao A, Luu HH, He TC, Reid RR, Fan J. Glycogen storage disease type I: Genetic etiology, clinical manifestations, and conventional and gene therapies. Pediatr Discov. 2023;1(2):e3.

Wang Y, Liu H, Dong F, Xiao Y, Xiao F, Ge T, Li D, Yu G, Zhang T. Altered gut microbiota and microbial metabolism in children with hepatic glycogen storage disease: a case-control study. Transl Pediatr. 2023 Apr 29;12(4):572-586.

谷禾健康

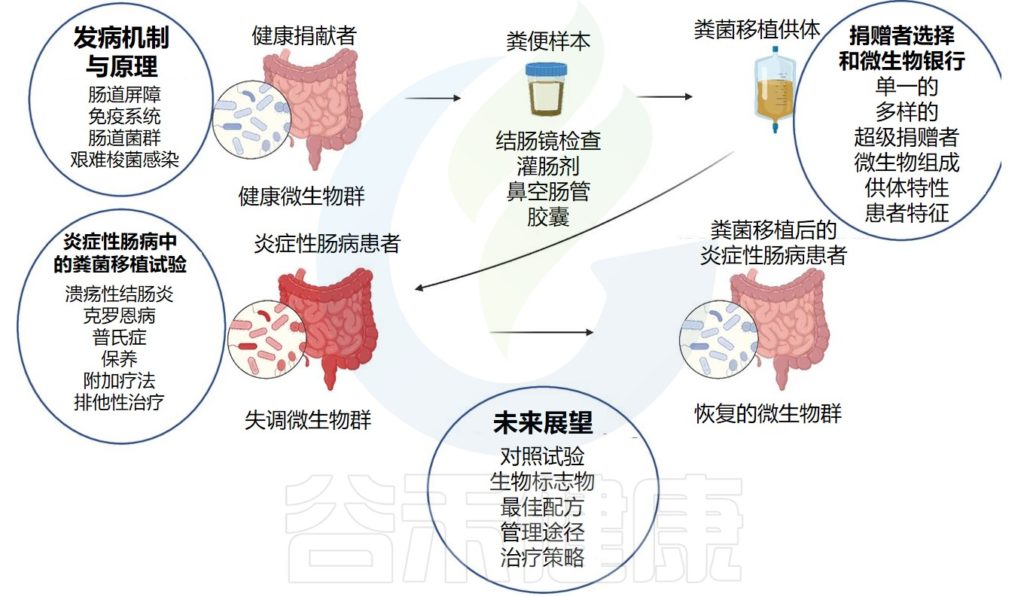

人类微生物组包含约 1000多 个常见物种,微生物细胞数量达 10-100 万亿个。微生物大多数遗传库分布在人类胃肠道内,与许多生理过程的发育和功能有内在联系,例如,肠道屏障完整性和稳态、营养、免疫和神经心理行为等。

人类肠道的菌群失调(即共生肠道微生物群的变化对宿主健康产生影响)通常与一系列疾病相关,其中许多疾病无法使用完善的医疗方案进行治疗。

在这种情况下,将健康捐赠者的粪便物质直接移植到受体的胃肠道中(称为粪便微生物群移植,简称粪菌移植,FMT)代表了一种操纵受体微生物群并赋予健康益处的治疗方法。许多国家食品和药物管理局最近的批准表明,粪菌移植和治疗性益生菌鸡尾酒疗法目前正在扩大研究和应用领域。

这种方法成功的关键是能够在患病患者的胃肠道内重建并将肠道微生物群恢复到理想的健康状态。据报道,粪菌移植在临床中治疗艰难梭菌感染成功率接近 90%。

最近发表了几项通过粪便微生物移植(FMT)来治疗炎症性肠病(IBD),特别是溃疡性结肠炎的随机临床试验,但是研究设计存在重大差异。这些包括给药剂量、给药途径和频率、安慰剂类型和评估终点的差异。总体结果看起来很有前景,但它们高度依赖于捐赠者和接受者因素。

近日,来自意大利、法国、英国、美国等 25 名IBD、免疫学和微生物学领域专家多次召开会议,通过对当前可用和/或已发布的数据进行深入评估来制定基于IBD 中与 FMT 相关证据的指南。所有成员对声明进行评估和投票,最终形成全体共识会议并生成拟议指南。

声明包括:

这份共识目的是为使用 FMT 评估、管理和潜在治疗 IBD 制定基于共识的声明和建议,以实现标准化实践。

今天谷禾与大家分享该共识或指南内容,并结合以往研究结果和相关经验阐述说明。我们也相信,在临床研究中明确考虑供体和受体的原有肠道微生物生态原则可以更好地指导FMT试验的设计并有助于提高 FMT 的疗效。

★

生态学是一门核心学科,研究集中构建生物群落的过程和机制,并调节其在空间和时间上的变化。

虽然说,生态学和微生物学在研究复杂群落的方向经常会有交叉部分,但两者在历史上都是作为独立的科学学科发展起来的,在概念、术语、综合和理论的使用上往往有所不同。

临床研究中的 FMT,个体之间粪便物质的移植符合社区合并的概念。这个概念指的是:

整个生物群落及其环境的大规模混合

虽然在宏观生物生态学(即植物和动物)中构成罕见事件,但群落合并在微生物系统中很常见,实际上,群落经常作为一个单元迁移。

这一原则与 FMT 治疗相一致,尽管该术语似乎尚未在临床研究中得到很好的确立。然而,合并后群落重新排列的结果(即植入)更常用于跟踪 FMT 功效。

基于来自供体、FMT前、FMT后接受者的粪便微生物组的微生物菌群监测,才能更好的确定与较高供体菌株植入相关的最重要的临床变量,通过不同的上消化道和下消化道引入的混合途径(即通过胶囊、肠镜检查、鼻胃管、鼻十二指肠管或上内窥镜检查和结肠镜检查),单独或结合进行 FMT 给药,会导致 FMT 后供体菌株植入率更高。

这一发现支持了繁殖压力(即引入的个体数量与独立引入的数量的组合)对于在新环境中成功引入非本地物种的重要性。

发生这种情况主要是因为:

i)初始微生物物种种群的大小可以直接影响其在非本地环境中持续存在的能力

ii)即使是短暂的入侵者也会对微生物组产生影响,有时会促进其在后续环境中的引入入侵尝试(例如,重复入侵尝试的重要性)

其次,在 FMT 给药前接受抗生素的患者中,可能供体菌株植入率更高。已知抗生素的使用会导致肠道微生物群失衡(即非生物紊乱)。这种干扰降低了受体胃肠道微生物群的生物抗性,有利于随后的供体群落植入。重要的是,这个个别研究结果,在推广这一原则时需要谨慎,因为 FMT 之前的抗生素剂量、类型和时间都会导致与 FMT 最终结果的差异。

第三,患有传染病的患者在接受单途径 FMT 给药后,微生物组植入量更大。这与以下观点一致:驻留微生物组的先前不稳定(即,在这种情况下,生物干扰)也会对肠道生物抵抗力产生负面影响。特别是,胃肠道中非本地物种(例如感染期间的致病菌)的存在可以促进其他非本地物种的后续入侵。

★

粪便微生物群移植(FMT)被定义为将健康捐赠者的粪便输注到受体的胃肠道中,以治疗与疾病相关的肠道菌群失调。

根据几项随机对照试验和荟萃分析的报告,FMT是治疗复发性艰难梭菌感染的一种既定且高效的治疗选择,最终制定了国际指南,以标准化其使用艰难梭菌感染的可行治疗方式。

继成功治疗艰难梭菌感染后,FMT 也在炎症性肠病 (IBD) 患者中进行了研究,首先是在非随机研究中,随后在随机对照试验中,尽管 FMT 方案和程序存在显着差异,但两者均显示出有希望的结果。

然而,采用 FMT 治疗 IBD 受到一些限制,包括招募捐赠者、准备粪便材料、确定最佳给药途径以及缺乏明确和既定的监管框架。

解决这些问题的潜在策略包括识别和使用可持续、可重复和标准化的方案,最终目标是改变肠道微生物组的组成。因此,建立最佳的FMT整体框架对于IBD的未来管理具有重要意义。

▼

共识过程是按照以下步骤制定的:

确定成员

确定了 25 名共识成员,他们在微生物学、免疫学、FMT 和 IBD 领域拥有公认的专业知识,并全部参加了专家小组。

注:德尔菲法是在20世纪40年代由O.赫尔姆和N.达尔克首创,经过T.J.戈尔登和兰德公司进一步发展而成的。

德尔菲法作为一种主观、定性的方法,不仅可以用于预测领域,而且可以广泛应用于各种评价指标体系的建立和具体指标的确定过程。

分工作小组

根据个人专业知识,每位成员被分配到四个工作组之一:

每个工作组提出了一份关键问题清单,并制定了与指定主题相关的声明。对于每个关键问题,最佳现有证据是通过对相关文献进行系统审查而获得的。声明以专家意见 (EO) 的形式发布。

详细陈述已上传至在线投票系统(http://scott.armstrong.delphi.stlouisintegration.com/delphi2/),并分发给专家组。

专家评分

每轮审查后,都会收集、处理并与专家小组分享专家的答复。

对于每项陈述,专家们被要求对他们的同意程度进行评分:

如果至少 80% 的受访者对每项陈述表示强烈同意或同意保留意见,则达成共识。

未通过此门槛的声明将在后续轮次投票中进行修改和再次评级,直至达成共识。小组专家于 2022 年 6 月 25 日齐聚罗马,对总体声明进行完善和最终批准。

最终达成共识

经过三轮投票,最终的累积声明达成共识。第一轮和第二轮后,分别有67%和79%的陈述通过了80%的同意门槛,而第三轮后100%的陈述达到了目标水平。

★

声明 A1

IBD 的确切病因目前尚不清楚;然而,其发病机制是多因素的,受遗传易感性、宿主粘膜免疫反应和环境(包括饮食和肠道微生物群)的影响。

评论:

IBD,如克罗恩病 (CD) 和溃疡性结肠炎 (UC),是一种慢性、复发性消化道炎症性疾病,是由于遗传易感个体肠道免疫系统和肠道微生物群之间失去稳态而导致的。由于对肠道微生物群的耐受性失调或将微生物与底层组织分开的上皮屏障破坏,导致不适当的粘膜免疫反应,可能会导致 IBD 的发展或持续。

声明 A2

肠道微生物群的组成、相对丰度、多样性和功能的改变(即菌群失调)促进IBD的发生和进展。

评论:

越来越多的证据表明,肠道微生物组组成的不平衡或“生态失调”是促进 IBD 发展影响最大的环境因素之一,因为改变的微生物群与宿主的相互作用可以触发和促进免疫与 IBD 相关的改变。大量证据表明,IBD 患者肠道微生物组存在特定的共同改变,这些改变与许多功能受损相关,包括短链脂肪酸代谢、氨基酸生物合成、氧化应激调节和毒素,可以单独或共同促进 IBD 的发展。

声明 A3

溃疡性结肠炎和克罗恩病患者的肠道微生物组特别缺乏普拉梭菌,这种细菌因其潜在的抗炎特性而被认可。

关于普拉梭菌详见:

肠道核心菌属——普拉梭菌(F. Prausnitzii),预防炎症的下一代益生菌

评论:

越来越多的临床和实验数据表明,共生微生物群在维持人类和实验性 IBD 的炎症过程中发挥着关键作用。

一些报告显示,IBD 期间微生物多样性下降,尤其是厚壁菌门和拟杆菌门。有趣的是,厚壁菌门的成员普拉梭菌显着减少,并且具有公认的抗炎活性。

相反,活动性 IBD 中的变形菌和放线菌通常升高,以及特定的大肠杆菌菌株也如此。在这种情况下,肠道微生物组的成分在炎症性肠病中发挥着至关重要的作用,这可能代表了一种与细菌加工相关的疾病。因此,肠道微生物组和宿主免疫反应之间存在功能失调的关系,从而引发和维持 IBD 的慢性炎症。

声明 A4

IBD 患者感染艰难梭菌的风险高于一般人群。

评论:

IBD 特异性危险因素,例如免疫抑制、炎症的严重程度和扩展以及 IBD 中观察到的肠道菌群失调,被认为是IBD 患者艰难梭菌感染高风险的主要原因。

IBD 患者并发艰难梭菌感染会导致住院时间延长以及结肠切除率和死亡率增加。鉴于这种情况可能会危及生命的并发症,建议在 IBD 发作期间和早期治疗干预期间筛查艰难梭菌。

艰难梭菌的选择较高毒力、抗生素耐药性和反复感染率增加的菌株使得IBD 中艰难梭菌感染的治疗更具挑战性。因此,建议采用个体化治疗方法来控制IBD 发作期间的艰难梭菌感染。

★

声明 B1

适合 IBD 实验性 FMT 的供体应接受血液和粪便检测,测试符合目前通过 FMT 治疗艰难梭菌感染的国家和国际指南,并且一般用于临床实践。

评论:

以 FMT 为目的的供体筛查的主要原则是避免潜在的传染病传播。用于筛查艰难梭菌感染 FMT 的指定血液和粪便参数已在溃疡性结肠炎患者的多项随机对照试验中被证明是安全的。应提供包含待测试的强制性国际参数的列表,而其他参数则应取决于地理区域(例如,热带地区)、患者的医疗状况或捐赠者的病史(例如,粪便钙卫蛋白增加史)。

除了血液和粪便检测外,还应通过多项调查问卷监测总体健康状况、饮食和心理状态,以避免任何潜在的非传染性不良事件。

声明 B2

粪便捐赠应该是自愿的,并且应告知捐赠者捐赠的潜在风险和/或好处。此外,每位患者必须提供书面知情同意书。

评论:

由于粪便采集程序是非侵入性的,并且可以在不受控制的环境中进行,因此不应允许捐赠者直接从粪便捐赠中受益,以避免样本欺诈。然而,根据国家规定,捐赠者可以获得时间和旅行费用的补偿。此外,捐赠者应了解捐赠的风险和益处,因为筛查过程可能会发现以前未知的疾病(例如艾滋病毒、结直肠癌)的诊断结果或其他疾病的易感性(例如与微生物群改变相关的疾病) 。此外,捐赠者应该知道他们可以随时撤回同意。

声明 B3

可以通过粪便库对供体进行管理,以供实验使用,符合适用于艰难梭菌感染的国家和国际指南和法规,并且一般用于临床实践。

评论:

粪便库能够以标准化方式处理粪便捐赠,这适合 IBD 的进一步临床和实验程序。在粪便库中,捐献者在给患者施用粪便之前经过严格筛选,FMT 制备是标准化的,与临床环境相比,制备 FMT 样本所需的成本和时间都可能减少。此外,粪便库拥有专业知识,因此总体上可能有助于优化 FMT 样本的质量。最后,粪便库可以为无法提供此项服务的 IBD 中心提供 FMT 样本。

声明 B4

捐赠者的粪便最好在粪便库现场或进行实验程序的地点收集,遵循国家和国际指南和法规。

评论:

捐赠者应收到有关如何收集粪便的明确说明,最好是在现场或粪便库收集。如果无法做到这一点,收集的粪便应储存在 4°C 下,并在收集后 6 小时内运送到临床地点或粪便库,由经过培训的人员进行处理。

声明 B5

根据实验方案,每个捐赠者都可以参与捐赠不同的 FMT 制剂。

评论:

供体粪便可用于制备不同的 FMT 制剂(例如,新鲜样品与冷冻样品,以及每个制剂的单个供体与多个供体)。到目前为止,建议使用冷冻 FMT 样品而不是新鲜制剂,主要是因为安全性。冷冻 FMT 样本可以被隔离,直到捐赠期结束时完成全面的捐赠者筛查。对于新鲜的 FMT,在完成完整的筛选过程之前对材料进行管理。因此,对于新鲜的 FMT,建议进行更定期的供体常规筛查和菌群评估。

声明 B6

应根据国家和国际准则和法规维护和存储捐助者信息登记册。

评论:

与 FMT 流程相关的捐赠者信息登记应由国家和国际医疗保健机构监管。来自捐赠者和接受者的信息应保存至少 10 年,或符合国家和国际法规。这些数据应提供给粪便库以获得长期安全数据。

声明 B7

患者不应直接使用粪便库来治疗 IBD。FMT 样本的提供应始终在治疗医疗保健提供者的指导下进行,并符合国家和国际指南和法规。

评论:

粪便库的使用应仅限于医疗保健提供者,因为 FMT 管理需要记录和适当的后续行动,以应对任何潜在的不良事件,而这些不良事件只能在医生的监督下安全地发生。因此,患者直接使用粪便库是不合适的。

声明 B8

FMT 的整个过程(从捐赠者筛选到粪便收集和 FMT 样本管理)应具有清晰的可追溯性。因此,应保留每个 FMT 样品的等分试样以进行测试,以防发生意外的不良事件。

评论:

FMT 过程的所有步骤都应进行登记,捐赠者样本的等分试样应保留并储存在 -80°C 下,以便在发生任何意外不良事件(例如病原体感染)时进行回溯。

据报道,FMT 后出现耐药大肠杆菌传播,这表明保留供体粪便以便在可能的不良事件发生后进行进一步分析的重要性,并保证在此类情况下及时干预。

声明 B9

关于供体 FMT 制备技术方面的共同协议,将有助于在全球范围内提供程序标准化和优化,从而促进结果的解释。

评论:

尽管研究设计不同,FMT 已显示出有希望的结果,尤其是在溃疡性结肠炎中。方案的变化包括不同的 FMT 输注途径(例如,鼻十二指肠、直肠、口服)、给药频率、对照安慰剂(例如,水、自体粪便材料)和终点测量。关于冷冻粪便材料制备、储存和给药量的剂量标准化将有助于未来 FMT 研究的解释和比较,包括结果。

声明 B10

需要进行研究,来确定与粪菌移植作为治疗炎症性肠病选择的临床疗效和整体治疗效果更好相关联的供体特征。

评论:

必须进行研究来确定供体标志物,以实现 FMT 在 IBD 中的最佳治疗效果和总体成功。因此,应该对微生物群、饮食模式(问卷)和其他方面(如药物使用、家族病史、心理状态和遗传背景)进行表征,以确定改善临床结果的潜在趋势。除了特定的供体标记外,还应该研究供体-受体的植入情况。

★

声明 C1

以前进行的随机对照试验一般规模较小,且方法学上存在异质性;因此,目前还不能得出明确的结论。

评论:

在成功用于治疗艰难梭菌感染后,FMT 也在溃疡性结肠炎患者中进行了研究,首先是在非随机研究中,然后在随机对照试验中,均取得了有希望的结果,尽管存在FMT 程序和测量结果存在显着差异。事实上,尽管这些研究和随后的荟萃分析强调供体 FMT 施用后令人满意的缓解率,已发表和/或可用的随机临床试验通常规模较小且方法学上异质,因为它们在粪便输注的时间、数量和途径、FMT 供体粪便与对照(假冒)的特征方面存在差异,使得结果难以从整体上解释结果,无法得出明确的结论。

声明 C2

对于患有IBD的轻度和重度复发或难治性难免性艰难梭菌感染,建议采用FMT作为治疗选择。

评论:

FMT 对于治疗无 IBD 患者的复发性艰难梭菌感染有效, 以及患有溃疡性结肠炎和克罗恩病的患者。然而,针对溃疡性结肠炎患者的研究报告称,单剂量 FMT 无法预防溃疡性结肠炎发作。没有足够的证据推荐 FMT 作为IBD首次艰难梭菌感染的治疗方法。

声明C3

FMT 可有效诱导轻度至中度溃疡性结肠炎的缓解;然而,没有足够的证据推荐 FMT 作为常规临床实践中溃疡性结肠炎的治疗方法,其使用通常应仅限于研究环境。

评论:

迄今为止,FMT 在诱导轻度至中度溃疡性结肠炎患者缓解方面显示出有希望的结果。然而,这些研究是在溃疡性结肠炎患者队列中进行的,样本量相对较小,而且研究设计之间存在差异,使得研究之间的比较难以协调。因此,没有足够的数据支持临床常规使用 FMT 来诱导溃疡性结肠炎患者缓解。但专家们一致认为,FMT可在特定情况下使用,应具体情况具体考虑,并与有关各方详细讨论。

声明C4

随机对照试验表明,在 FMT 后获得缓解的溃疡性结肠炎患者通常在 FMT 治疗后不会持续缓解超过 1 年。

评论:

溃疡性结肠炎中的 FMT 研究缺乏有关治疗效果和持久性的长期随访数据。因此,需要对治疗后的时间进行更持续的疾病监测随访。现有数据表明,复发是可能的,为了实现长期疗效,维持治疗可能是强制性的。然而,诱导治疗和维持治疗的输注次数和剂量均应进一步研究。

声明C5

反复输注和供体-受体移植可能对于 FMT 治疗溃疡性结肠炎的成功非常重要。

评论:

来自对溃疡性结肠炎进行 FMT 的现有随机对照试验的数据表明,重复输注很重要;然而,目前对于 FMT 成功所需的最少管理次数尚未达成共识。此外,FMT 在溃疡性结肠炎中的疗效似乎也依赖于受体,表明供体-受体移植至关重要。除了鉴定对 FMT 成功可能重要的供体标记外,还应研究受体标记及其与供体粪便物质/粪便抗原相互作用的重要性。

声明C6

FMT 后肠道微生物组组成多样性的增加,可能是 溃疡性结肠炎反应的标志。

评论:

除了临床和内镜缓解等临床结果外,还应评估微生物标志物,包括微生物组多样性的改变(即增加),并将其与未来研究中 FMT 的成功或失败相关联。这些标记物可用于预测患者的反应,这有可能实现精准医疗方法的个性化治疗。

声明C7

现有数据表明,FMT 对于轻度至中度溃疡性结肠炎诱导缓解的风险较低;然而,在使用 FMT 治疗 IBD 时已有严重不良事件的报道,包括疾病恶化。

评论:

已进行的随机对照试验中对患者安全性的评估显示出良好的结果,不良事件非常有限,其中大部分与给药方式有关。一般来说,鼻十二指肠给药比直肠给药灌肠产生的不良事件相对较多;因此,后者已被普遍认为是更安全的递送途径。然而,迄今为止,尚缺乏溃疡性结肠炎患者的长期 FMT 安全性数据。

事实上,在随机对照试验中,在有限数量的患者(<10%)中观察到了严重的不良事件。这些包括当通过上消化道给药进行 FMT 时误吸和疑似小肠穿孔。与 FMT 手术相关的最常见的严重不良事件是疾病恶化,需要住院治疗,在少数情况下需要结肠切除术。

在 Costello等人的试验中,观察到 43 名接受自体 FMT 的患者中有 2 名病情恶化,而 38 名接受捐赠者 FMT 的患者中有 1 名病情恶化。

在 Moayyedi 的试验中,38 名患者中有 2 名出现斑片状炎症和脓肿。其他显着的严重不良事件包括肺炎、艰难梭菌感染或其他形式的小肠结肠炎。

声明C8

随机对照试验尚未证明 FMT 和对照组在疾病恶化或轻微或严重不良事件引起的症状方面存在显着差异。

评论:

溃疡性结肠炎中的 FMT 试验对不良事件进行了评论;然而,由于对照组和治疗组之间没有发现显着差异,因此这些不良事件被认为是给药程序的结果,而不是加工后的供体粪便材料本身。

声明 C9

溃疡性结肠炎中 FMT 后,常见的不良事件是短暂的轻微胃肠道症状,如腹胀、腹泻和肠胃气胀。

评论:

FMT 试验中高达 83% 的患者观察到轻微不良事件,包括胃肠道症状,如短暂性腹泻、肠鸣、腹痛、腹胀和肠胃气胀。也有短暂发烧的报道。大多数不良事件在手术后几天内自然消失。

声明 C10

在临床实践中,没有足够的证据推荐 FMT 作为克罗恩病的治疗方法。迄今为止,其使用应仅限于研究环境。

评论:

克罗恩病中 FMT 的可用数据非常有限,主要包括病例报告和试点研究,而不是大型随机对照试验。这些研究显示不良事件,主要包括胃肠道症状,疾病发作报告为与 FMT 相关的严重不良事件。

Vermeire等人的一项初步研究显示,六名难治性 克罗恩病患者在 FMT 后第 8 周没有差异。

在评估 FMT 在维持克罗恩病缓解方面的效果时,Sokol等人报告称,与假手术组相比,FMT 组的急性发作发生率没有显着降低。

进一步的研究应包括优化该患者群体的缓解诱导和维持。大型随机对照试验必须推荐 FMT 作为克罗恩病患者的可行治疗方法。

声明 C11

在临床实践中,没有足够的证据推荐 FMT 作为贮袋炎(Pouchitis)的治疗方法。迄今为止,其使用应仅限于研究环境。

注:贮袋炎(Pouchitis)是保留肛门的大肠全切除术(或次全切除术)术后发生在患者回肠贮袋的非特异性炎症,是溃疡性结肠炎行回肠贮袋-肛管吻合术后最为常见的并发症。

本病病因不明。大约有1/3的患者在术后5年内可能出现这种难以解释的炎症,其中2/3的患者有复发的可能性。

评论:

据信,患有贮袋炎的患者也会出现菌群失调。目前,只有有限的研究使用 FMT 来治疗贮袋炎。然而,在已发表的文献和病例报告中,该手术大多被报道是安全的,但并不有效。

与溃疡性结肠炎中 FMT 的随机对照试验类似,所进行的研究也具有异质性,并评估了不同的结果测量。因此,需要进一步研究和优化方案来确定 FMT 在贮袋炎中的潜在用途。

声明 C12

关于 FMT 在克罗恩病和贮袋炎中的安全性数据不足。

评论:

基于缺乏大型随机对照试验和长期随访数据,目前无法得出FMT治疗克罗恩病和储袋炎的安全性结论。

声明 C13

需要进一步的研究来确定 FMT 在克罗恩病和贮袋炎中的有效性和安全性。

评论:

需要对克罗恩病和储袋炎的 FMT 进行进一步研究和优化,以评估疗效并生成(长期)安全性数据,以便将 FMT 引入临床环境。

★

展望D1

未来的研究需要确定精准的 FMT 供体和受体用于治疗 IBD 的最佳特征。

评论:

FMT 已被证明是一种有前景的溃疡性结肠炎治疗策略。然而,有效率似乎受到供体特异性、受体特异性和手术特异性特征的影响。此外,供体-患者移植获得了更多支持,有利于确定通用的“超级供体”。因此,需要进一步的研究来定义理想的患者和捐赠者特征及其最佳移植。

展望D2

有必要进行对照FMT试验,以优化IBD特定表型的疗效。

评论:

未来的研究在考虑 IBD 中 FMT 的结果时应考虑严格定义的患者表型。这些研究有可能确定 FMT 给药后与阳性反应或缺乏反应相关的特定表型。

展望D3

需要确定预测 IBD 中 FMT 反应的生物标志物。

评论:

除了确定供体和受体以及患者表型可能的最佳特征外,还需要确定免疫学和微生物生物标志物来预测对治疗的反应,以避免因 FMT 治疗无反应而造成时间、成本和不良事件的损失。

此类生物标志物可以通过 16S rRNA 扩增子测序、鸟枪法宏基因组测序、蛋白质组学和/或转录组分析来检测。通过识别此类生物标志物,有可能为 IBD 的 FMT 治疗设计更有针对性的策略,从而朝着更加精确、个性化的医疗方法发展。

展望D4

未来的研究需要确定基于 FMT 的 IBD 治疗的最佳配方和给药途径。

评论:

提高 FMT 功效的最佳剂量尚未确定。迄今为止,鼻十二指肠管输送以及通过结肠镜检查或直肠灌肠进行 FMT 输注已成为 IBD 研究最多的给药途径。

然而,最近的一项研究利用含有冻干粪便微生物群的口服胶囊作为其递送系统。这种给药途径侵入性较小,因此可能更受患者青睐。需要更多的随机对照试验来优化剂量和给药途径。

展望D5

需要进行研究来积累有关使用补充策略来提高 FMT 疗效的循证信息。

评论:

通过 FMT 调节肠道微生物组成的成功率可以通过补充策略来提高,例如捐赠者和接受者的支持性抗炎饮食, 通过优化FMT前的肠道准备,也可以通过抗生素预处理。如益生菌、益生元、合生元和后生元补充。

扩展阅读:

展望 D6

需要进行研究来评估 FMT 作为 IBD 的独立治疗方法或与当前可用的治疗方式相结合的作用。

评论:

除了评估补充策略(D5)之外,还需要进一步研究 FMT 与目前使用的 IBD 联合疗法(从皮质类固醇到生物制剂和 JAK 抑制剂)的组合。

这种针对免疫反应和肠道微生物组成的组合方法可能比单独的每种策略带来更高的缓解率。此外,应研究预防发病和/或术后复发,以及 FMT 对癌症治疗的影响,反之亦然。

★

本手稿的作者代表 IBD 各个方面的国际专家组,他们一致认为,在将 FMT 推广为公认的 IBD 治疗策略之前,有必要进行进一步的研究。人们普遍认为 FMT对于 IBD 患者是安全的,特别是对于溃疡性结肠炎患者。

文献中报道的大多数并发症主要与粪便输注的给药途径有关,而不是与感染传播有关。然而,为了避免不良事件的负担,应遵循针对艰难梭菌感染的 FMT 治疗现有的国际指南,来严格筛选捐赠者。

IBD 中的粪便微生物群移植 (FMT) 途径:从健康供体到恢复疾病患者的肠道微生物群

doi: 10.1136/gutjnl-2023-329948.

应投入粪便库以促进FMT研究,并应考虑通过实施永久捐赠者登记、通过微生物群特征和捐赠者健康状况筛选捐赠者粪便材料以及优化捐赠者粪便材料、粪便样本的储存,来治疗IBD的可能性。

粪便库应登记所有捐献者和患者数据,以便有效追踪并监测 FMT 施用后健康状况的变化(例如缓解/发作、心理状态)。

已经进行了几项 FMT 试点研究和随机对照试验来治疗 IBD,但使用的是异质研究设计。现有的结果,特别是在溃疡性结肠炎方面,是有希望的,但似乎依赖于供体和患者。然而,要将 FMT 纳入日常胃肠道实践中,还需要进一步研究来优化短期和长期成功率,并进一步评估安全性。

该方法应确定:最佳给药途径、剂量、频率、供体-受体植入、患者表型,以及 FMT 反应的免疫学和微生物组生物标志物的识别。

总而言之,这样将有助于 FMT 的标准化及其治疗溃疡性结肠炎的临床应用。对于克罗恩病和储袋炎,必须进行进一步的研究来评估其使用的(长期)安全性和有效性。尽管如此,这一系列研究可能会从优化其在溃疡性结肠炎中的使用所采取的措施中受益匪浅。

未来的工作包括对供体微生物群进行严格表征,以及调查 FMT 前后对 IBD 接受者的影响,这可用于最大限度地提高 FMT 功效并阐明作用机制。

通过研究供者和受者的支持性饮食、肠道准备、抗生素预处理、益生菌、益生元、合生元和生元后支持,以及与 IBD 治疗同时进行的联合治疗,进一步提高 FMT 的疗效至关重要。此外,识别与 FMT 成功预测相关的特定微生物菌株,可能会开发出明确的单菌株或多菌株益生菌。

参考文献:

Dini-Andreote F, Custer GF. Ecological principles of fecal microbiota transplantation. Trends Microbiol. 2023 Jun 8:S0966-842X(23)00162-2.

Lopetuso LR, Deleu S, Godny L, Petito V, Puca P, Facciotti F, Sokol H, Ianiro G, Masucci L, Abreu M, Dotan I, Costello SP, Hart A, Iqbal TH, Paramsothy S, Sanguinetti M, Danese S, Tilg H, Cominelli F, Pizarro TT, Armuzzi A, Cammarota G, Gasbarrini A, Vermeire S, Scaldaferri F. The first international Rome consensus conference on gut microbiota and faecal microbiota transplantation in inflammatory bowel disease. Gut. 2023 Jun 20:gutjnl-2023-329948.

谷禾健康

微生物群代表宿主肠道中存在的整个微生物群。肠道内细菌界的“贫富差距”非常大,和人类社会创造的大部分的财富都流向少部分人口的现实类似,只有少数几十种的细菌分布在近乎90%的人群中。换句话说,大部分细菌都只能在特定的环境中生存,只有少数细菌适应能力超强,这可能也是我们需要重点关注的对象。

如果把不同细菌品种看作互相竞争的国家,那么细菌界的“超级大国”就属拟杆菌门和厚壁菌门了。当然它们都不是单独某一种细菌,而是一大类细菌的统称。

然而近年来随着患有肠内外疾病的人群越来庞大,变形菌门也逐渐被关注和研究,变形菌门是含有最丰富细菌的门,麾下包括多种“著名的”病原菌,如大肠杆菌、幽门螺杆菌、克雷伯氏菌、沙门氏菌、志贺氏菌、绿脓杆菌、霍乱弧菌、空肠弯曲菌、鼠疫杆菌、脑膜炎双球菌、淋球菌等,让其备受关注。

事实上,越来越多的数据将变形菌确定为疾病的可能微生物特征。目前主要证据涉及代谢紊乱和炎症甚至癌症。然而,最近的研究表明,在哮喘和慢性阻塞性肺病等肺部疾病中也有作用,有些疾病中变形菌不受控制扩张导致疾病易感和发生。

变形菌(proteobacteria)是细菌中最大、种类最多的一个门,它们在系统发育、生态和致病方面具有广泛的重要性。所有变形菌都是革兰氏阴性菌,外膜主要由脂多糖组成。

图源:esacademic

变形菌门主要是由核糖体RNA序列定义的,名称取自希腊神话中能够变形的神普罗透斯(这同时也是变形菌门中变形杆菌属的名字),因为该门细菌具有极为多样的形状,代谢特征等。

△ 形状:杆状和球菌、弯曲的、螺旋状的、环状的、丝状的和带鞘的细菌都有。

△ 新陈代谢:新陈代谢类型也多种多样,一系列代谢特征包括化学自养(从无机化合物的氧化中获取能量)、化学有机营养(从有机化合物的氧化中获取能量)和光养(从光中获取能量)。

△ 氧气利用:从严格厌氧菌和严格需氧菌到兼性厌氧菌和微需氧菌株的都有,但是大多数变形菌门的成员是兼性厌氧菌。

△ 运动:许多使用鞭毛移动,但有些不能移动或依赖细菌滑动,而一些细菌是不运动的。

△ 生态分布:变形菌门的成员具有极大的可变形态和多才多艺的生理学,这使它们在各种生态位中生存具有竞争优势。已观察到变形菌在不同生境中无处不在。

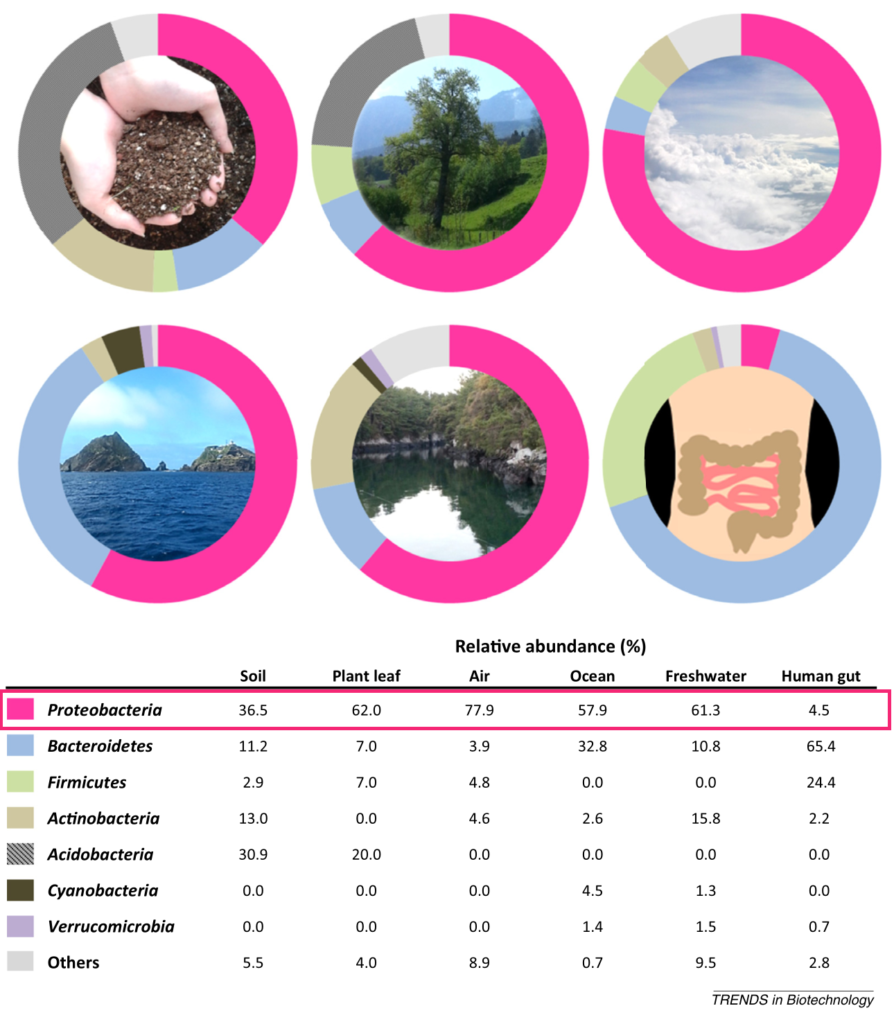

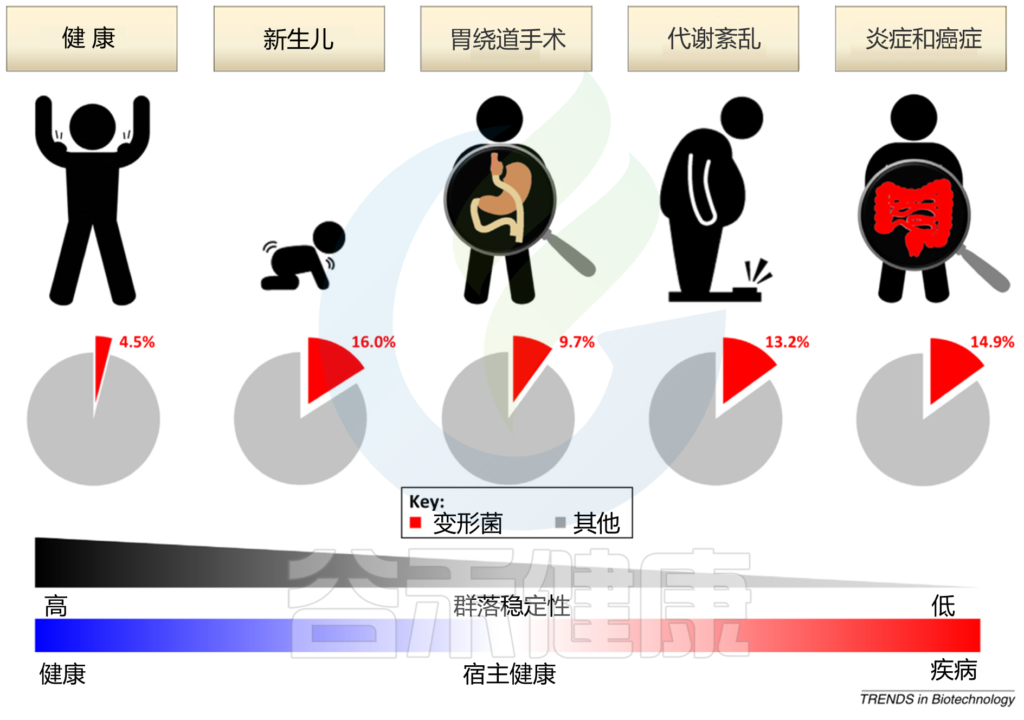

Shin NR, et al., Trends Biotechnol. 2015

植物 、海水、淡水 ,空气,以及人和动物的身体部位,包括肠道、口腔、皮肤、阴道。尽管存在研究间差异,但健康人口腔微生物群的变形菌相对丰度最高(17.2-36.8%),其次是皮肤(6.8-30.0%)、胃肠道(2.5-4.6%)和阴道(2.3%)。

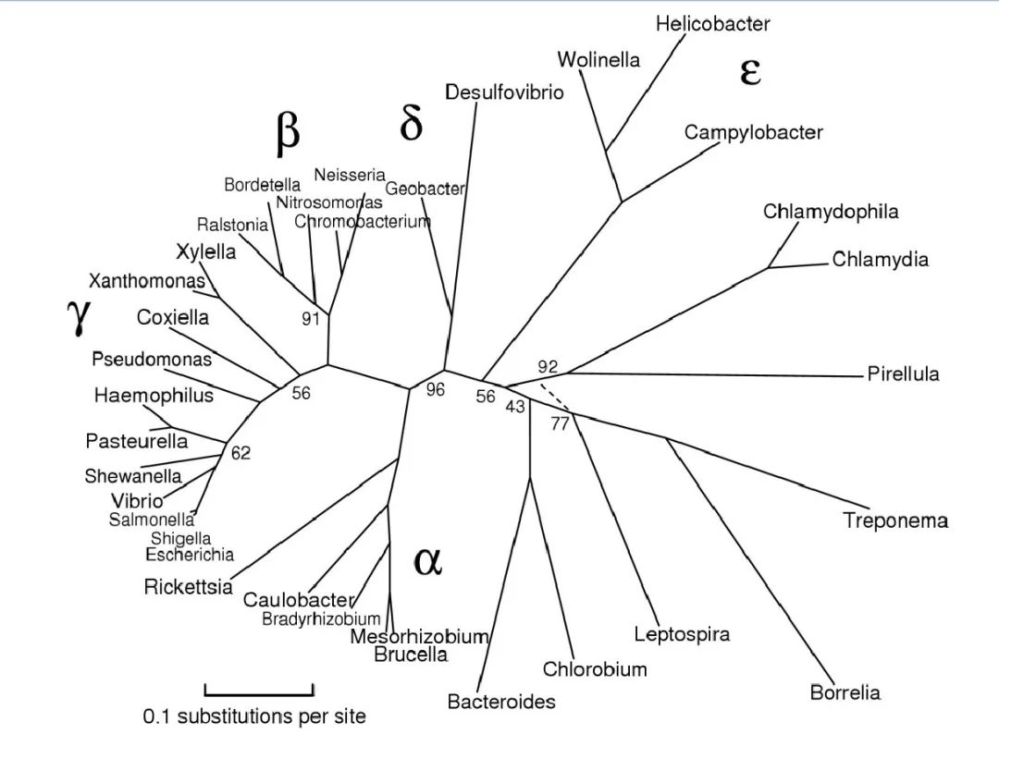

在系统发育学上,变形菌是根据小核糖体亚单位RNA基因(16S rRNA)的测序定义的。这是一个巨大的革兰氏阴性原核生物门,原线粒体起源于此。

图片来源:Maria Lane,eportfolio

该门主要分为以下几大类:

最初,变形菌包括 α、β、γ 和 δ 四个亚类。ε变形菌 和 δ变形菌 通常被认为是最古老的变形菌群,因为它们包括利用硫化合物进行能量代谢的专性厌氧菌。

α变形菌(Alpha-proteobacteria)

第一类变形菌是α-变形菌。这一类的统一特征是它们是寡营养生物,能够生活在低营养环境中,如深海沉积物、冰川或深层地下土壤。同时α-变形菌是多样化的细菌分支之一,在生活方式、地理分布和基因组大小方面表现出极大的差异。

在 α-变形菌 中有两个重要分类群,衣原体和立克次体,它们是专性细胞内病原体,这意味着它们的部分生命周期必须发生宿主细胞内。由于它们无法合成自己的三磷酸腺苷 (ATP),因此,量需求依赖宿主于细胞。

立克次体属是人类很多严重疾病的病原体。例如,布鲁氏菌属、埃立克体属和立克次氏体。立克次氏杆菌会导致落基山斑疹热,这是一种威胁生命的脑膜炎(包裹大脑的膜发炎)。R. rickettsii 感染蜱,并可以通过被感染的蜱叮咬传播给人类。此外,布鲁氏菌科(Brucellaceae)和巴尔通氏菌科(Bartonellaceae)的细菌是人类病原体。

α-变形菌 还包括固氮细菌,例如固氮螺菌属和根瘤菌属。这两种细菌都使用一种称为固氮酶途径的复杂酶途径将大气中的氮 (N2) 转化为氨 (NH3)。此外,α变形菌还包括硝化细菌。这种类型的细菌将氨和铵 (NH4+) 还原为硝酸盐 (NO3–)。乙酸杆菌属和葡糖杆菌属的变形菌可用于生产乙酸。

β变形菌(Beta-proteobacteria)

与依靠最少量营养物质生存的 Alpha-proteobacteria 不同,Beta-proteobacteria 类是富营养生物,这意味着它们需要大量的有机营养物质。

Beta-proteobacteria 通常在需氧和厌氧区域之间生长(例如,在哺乳动物的肠道中)。一些属包括作为人类病原体的物种,能够引起严重的,甚至可能危及生命的疾病。例如,奈瑟球菌属包括淋病奈瑟菌( STI淋病的病原体)和脑膜炎奈瑟菌(细菌性脑膜炎的病原体)

β变形菌中的亚硝化单胞菌可以将亚硝酸盐还原为亚硝酸盐 (NO2–)。同时,硫杆菌属物种是将硫化氢 (H2S) 和元素硫氧化成硫酸盐 (SO42-) 的细菌,以及用于污水处理的菌胶团(Zoogloea)和Sphaerotilis 。

γ变形菌(Gamma-proteobacteria)

最多样化的革兰氏阴性细菌是γ-变形菌,它包括许多人类病原体。包括几个医学和科学上重要的细菌群,例如肠杆菌科、弧菌科和假单胞菌科。

此外,许多重要的病原体属于这一类,例如:

Richard B. Frankel

△ 铜绿假单胞菌

一个庞大而多样的科,假单胞菌科,包括假单胞菌属。铜绿假单胞菌在该属内,它是一种病原体,可以造成身体不同部位的各种感染。铜绿假单胞菌是一种严格需氧、不发酵、高度运动的细菌。

它通常可能造成伤口和烧伤感染,也可能是慢性尿路感染的原因,并且可能是囊性纤维化患者或机械呼吸机患者呼吸道感染的重要原因。

铜绿假单胞菌感染通常难以治疗,因为该细菌对许多抗生素具有抗性,并且具有形成生物膜的非凡能力。

△ 肠杆菌科

肠杆菌科是属于γ-变形菌 的一大类肠道细菌。它们是兼性厌氧菌,能够发酵碳水化合物。在这个家族中,微生物学家认识到两个不同的类别。

第一类,大肠杆菌,以其原型细菌种类大肠杆菌命名。大肠菌能够完全发酵乳糖(即产生酸和气体)。

第二类,非大肠杆菌,要么不能发酵乳糖,要么不能完全发酵(产生酸或气体,但两者不能同时产生)。

非大肠杆菌包括一些值得注意的人类病原体,例如沙门氏菌属,志贺氏菌,鼠疫耶尔森氏菌。

δ 变形菌(Delta-proteobacteria)

δ-变形菌(Delta-proteobacteria )包括基本好氧的形成子实体的粘细菌和严格厌氧的一些种类,如脱硫球菌属(Desulfococcus)、脱硫线菌属(Desulfonema)、硫酸盐还原菌(脱硫弧菌属(Desulfovibrio)、脱硫菌属(Desulfobacter)、和硫还原菌(如除硫单胞菌属Desulfuromonas),以及具有其它生理特征的厌氧细菌,如还原三价铁的Geobacter和互营菌属(Syntrophus)。

△ 蛭弧菌属:

δ-变形菌还包括蛭弧菌属,Bdellovibrio侵入宿主细菌的细胞,将自身定位在周质中,即质膜和细胞壁之间的空间,以宿主的蛋白质和多糖为食。这种感染对宿主细胞是致命的。

△粘细菌:

粘细菌(“粘液细菌”)是一组主要生活在土壤中并以不溶性有机物质为食的细菌。与其他细菌相比,粘细菌具有非常大的基因组,例如 9-1000 万个核苷酸。

Sorangium cellulosum 拥有最大的已知(截至 2008 年)细菌基因组,有 1300 万个核苷酸。

粘细菌产生许多在生物医学和工业上有用的化学品,例如抗生素。他们将这些化学物质输出到细胞外。

ε变形菌(Epsilon-proteobacteria )

ε-变形菌(Epsilon-proteobacteria) 是革兰氏阴性微需氧细菌(意味着它们在其环境中只需要少量氧气)。多数是弯曲或螺旋形的细菌,如沃林氏菌属(Wolinella)、螺杆菌属(Helicobacter)和弯曲菌属(Campylobacter)。它们都生活在动物或人的消化道中,为共生菌(沃林氏菌在牛中)或致病菌(螺杆菌在胃中或弯曲菌在十二指肠中)。

△ 弯曲杆菌:

变形菌门Epsilon-proteobacteria 中的两个临床相关属是弯曲杆菌属和螺杆菌属,它们都包括人类病原体。

弯曲杆菌可引起食物中毒,表现为严重的肠炎(小肠发炎)。这种由空肠弯曲杆菌引起的疾病在发达国家相当普遍,通常是因为食用了受污染的家禽产品。鸡通常携带空肠弯曲杆菌在胃肠道和粪便中,它们的肉在加工过程中可能会受到污染。

△螺杆菌:

螺杆菌是ε-变形菌的一个属,具有特征性的螺旋形状。它们最初被认为是弯曲杆菌属的成员,但自 1989 年以来,它们独立为自己的属。

螺杆菌属属于ε-变形菌,弯曲杆菌目,螺杆菌科,已经有超过 35 种。已经发现一些菌生活在上胃肠道的内壁,以及哺乳动物和一些鸟类的肝脏中。

该属中最广为人知的物种是幽门螺杆菌,它感染多达 50% 的人口。这种细菌的某些菌株对人类具有致病性,因为它与消化性溃疡、慢性胃炎、十二指肠炎和胃癌密切相关。它也作为该属的模式种。

幽门螺杆菌在胃的高酸性环境中存活的能力有些不同寻常。它产生脲酶和其他酶来改变其环境以降低其酸性。

幽门螺杆菌也有它存在的意义,可能抑制引起结核的细菌(结核分枝杆菌),预防哮喘,克罗恩病,食管反流,腹泻病以及食道癌。

❥ 识别微生物编码的基因,与特征相关联

栖息在哺乳动物肠道中的微生物编码了大量的蛋白质,这些蛋白质有助于广泛的生物功能,从调节免疫系统到参与新陈代谢。

我们从这些微生物中识别蛋白质编码基因并将基因水平与疾病、药物功效或副作用以及其他宿主特征相关联。

例如,与传统的高纤维农业饮食相关的人类肠道微生物群编码了参与纤维素和木聚糖水解的基因家族,而这些基因家族在吃典型西方饮食的人群(年龄匹配)中不存在。

一般编码适应肠道环境所必需的功能的微生物有很强的选择性,在不同宿主中具有大量冗余的基因库。然而,目前的研究和临床很容易忽略健康人类微生物组之间基因丰度的生理意义差异。

❥ 较少丰度的变形菌门,才是是跨宿主丰度变异性最大的基因的主要来源

人体肠道通常由拟杆菌门和厚壁菌门主宰,这些门内的进化枝(尤其是拟杆菌属、普氏菌属和瘤胃球菌科)是最常用于将个体聚集成“肠型”,因为它们解释了最多的分类变异。Bacteroidetes 与 Firmicutes 的比率也被推定为疾病或健康的潜在生物标志物。

有人提出,人类肠道微生物组中可能存在少量“肠型”,每一种都具有不同的分类组成。因此,虽然拟杆菌门和厚壁菌门可能对宿主之间的分类变异贡献最大,但变形菌门的丰度可能会捕获更多的功能变异。

与先前确定的肠型标记分类群相比,变形菌门的水平和可能的 Euryarchaeota 更好地解释了肠道微生物基因功能的人与人之间的差异。

在肠型研究中遗漏了这些不太丰富的门,可能是因为肠型是通过倾向于对高丰度分类群进行更多加权的方法鉴定的,并且肠型是从分类学而非功能数据中鉴定的。这对解释人类肠道微生物群的分类数据具有重要意义。

例如,变形菌门的过度生长与代谢综合征和炎症性肠病有关。通过 TLR5 敲除小鼠测试的肠道炎症关联到变形菌门(超过拟杆菌门和厚壁菌门),并且一些变形杆菌可以在这种背景下诱发结肠炎,可能导致反馈循环。因此,可变基因家族对解释人类肠道微生物群的分类数据具有重要意义。

备注:肠道受体蛋白TLR5参与积极地塑造新生小鼠肠道微生物群落的长期组成,敲除的Toll样受体(TLR5),是免疫系统识别鞭毛细菌(比如变形菌和梭状芽孢杆菌)的关键受体,缺乏它则机体可能不会在感知到细菌鞭毛时对细菌产生免疫应答。

肠道相关微生物群落组成的变化与许多人类疾病有关,但驱动这种不平衡(生态失调)的机制尚不完全清楚。

在肠道菌群失调期间观察到的最一致和最强大的生态模式是属于变形菌门的兼性厌氧细菌的扩张。

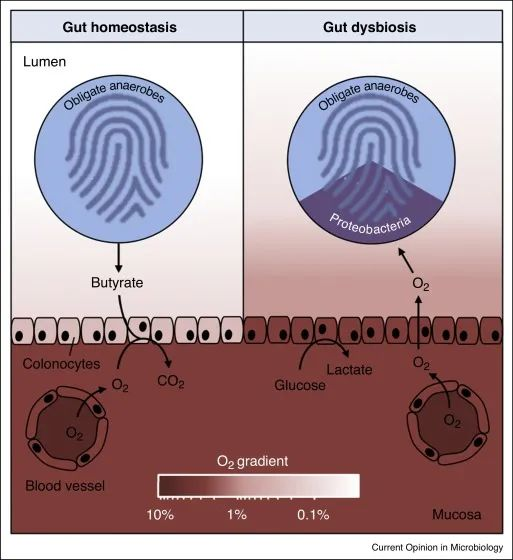

变形菌的菌群失调是上皮功能障碍的微生物特征

在肠道稳态期间(左),微生物群衍生的丁酸盐的 β 氧化导致上皮缺氧,从而维持大肠腔内的厌氧状态。反过来,腔内厌氧症导致肠道微生物群内专性厌氧菌占主导地位。

备注:丁酸(Butyrate acid,BA),俗称酪酸,是构成脂肪的一种脂肪酸,含有4个碳原子又称短链脂肪酸。人体的丁酸部分来自于食物中丁酸的吸收,主要的来自结肠厌氧菌的发酵产生。人体结肠产生的短链脂肪酸丁酸占比大部分)。

在肠道菌群失调期间(右),表面结肠细胞通过无氧糖酵解获得能量,从而导致上皮氧合增加,这种上皮功能障碍破坏了管腔中的厌氧菌,从而通过有氧呼吸推动兼性厌氧变形菌的扩张。

健康结肠的厌氧菌导致肠道微生物群的组成以专性厌氧菌为主,而菌群失调通常与兼性厌氧变形菌的丰度持续增加有关,这表明厌氧菌的破坏。

结肠上皮是缺氧的,但肠道炎症或抗生素治疗会增加结肠中的上皮氧合,从而破坏厌氧作用,通过有氧呼吸驱动兼性厌氧变形菌的菌群失调。

肠沙门氏菌(S. enterica)是一种食源性病原体,属于肠杆菌科,变形菌门,可引起小鼠结肠炎。在肠道沙门菌S. enterica诱导的结肠炎期间,肠腔内的氧气可用性增加,这表明结肠中病原体的氧气呼吸依赖性大量繁殖以及随之而来的专性厌氧梭状芽胞杆菌的丰度下降。

同样,结肠隐窝增生由鼠肠道病原体柠檬酸杆菌(肠杆菌科,变形菌门)引发,可提高肠腔内的氧气利用率,从而通过有氧呼吸推动变形菌病原体扩张。

这些观察结果表明,变形菌的菌群失调是上皮功能障碍的潜在诊断微生物特征,建议将变形菌负荷作为生态失调和疾病的潜在诊断标准,所以在谷禾即将更新的肠道菌群检测报告中,我们会加入变形菌门丰度和参考范围这一指标。

大肠中专性厌氧菌的优势可能是宿主环境的氧气限制严重的结果,这反过来又对用于营养物质的分解代谢途径产生重要影响。

避免被上消化道中的宿主酶降解的复合碳水化合物,可以被大肠中的专性厌氧细菌水解并发酵成更小的化合物。专性厌氧菌最终将许多发酵产物转化为短链脂肪酸,其中乙酸盐、丙酸盐和丁酸盐是最丰富的产物。宿主吸收了大约 95-99% 的微生物产生的短链脂肪酸,它到达血流以影响免疫发育。因此,大肠中专性厌氧菌的优势确保了维持肠道稳态的代谢物的产生。

变形菌是平衡的肠道相关微生物群落中的一个次要成分。然而,由遗传易感性、化学物质或肠道病原体感染引起的肠道炎症会导致小鼠模型中变形杆菌的管腔扩张不受控制。

同样,在患有严重肠道炎症的人类中,包括炎症性肠病、结直肠癌或坏死性小肠结肠炎的患者中观察到变形杆菌的丰度增加。此外,在包括肠易激综合征和代谢综合征在内的低水平肠道炎症条件下观察到大量变形菌。

肠道炎症增加了替代电子受体的可用性,这些电子受体通过厌氧呼吸支持兼性厌氧细菌的生长。肠道炎症过程中产生的活性氧可以将内源性硫化合物氧化为连四硫酸盐,这是一种电子受体,通过连四硫酸盐呼吸作用在鼠结肠中驱动类似肠沙门氏菌和Yersinia enterocolitica(一种属于肠杆菌科,变形菌门的病原体)的管腔扩张 。

一氧化氮由宿主酶产生化学诱导的结肠炎或由遗传易感性引发的结肠炎期间的诱导型一氧化氮合酶(iNOS) 。一氧化氮在肠腔内分解成硝酸盐,从而通过硝酸盐呼吸支持生长,从而增加小鼠结肠中共生大肠杆菌的丰度。类似,宿主衍生的硝酸盐的呼吸有助于在 S. enterica 诱导的小鼠结肠炎期间腔内病原体扩张。

有趣的是,即使在没有明显肠道炎症的情况下,例如在抗生素治疗期间,呼吸电子受体也有助于细菌群落从专性厌氧菌转变为兼性厌氧菌。为了支持这一观点,用链霉素治疗小鼠可将盲肠中的氧化还原电位提高到接近需氧培养液的水平。链霉素治疗通过硝酸盐呼吸和氧气呼吸的结合增加结肠中共生大肠杆菌或致病性肠杆菌的生长。

其他类似研究的结论也表明,氧气,单独或与其他呼吸电子受体结合,是广泛的胃肠道失衡中肠道菌群失调的常见驱动因素。因此,为了开发新的预防或治疗策略,必须了解在肠道菌群失调期间呼吸电子受体的可用性如何升高。

基于这些观察,有人提出变形菌的扩增是肠道菌群失调的微生物特征,而氧气、用药,遗传易感,肠炎驱动了变形菌的扩张,反过来加剧疾病的进展。

宿主遗传因素和外在环境因素,如饮食和生活环境,不断影响肠道微生物群的分类和功能组成。鉴于具有高度稳定性的平衡肠道微生物群与宿主的免疫系统具有共生相互作用,能够抑制变形杆菌失控的扩张,肠道中变形杆菌的大量繁殖可以反映肠道微生物群落结构的不稳定;这种不稳定的结构可以在非疾病状态下观察到(例如,新生儿期 和胃绕道手术后和疾病状态例如,代谢紊乱和肠道炎症)。

Shin NR, et al., Trends Biotechnol. 2015

在新生儿胃肠道的初始定植期间,兼性厌氧变形菌使肠道生态位有利于专性厌氧菌的定植;后者很快被专性厌氧的厚壁菌门和拟杆菌门所取代,它们在健康成年人的肠道微生物群中占主导地位。胃绕道手术导致的胃肠道重排可以改变 pH、胆汁流量和肠道激素,所有这些因素都会影响变形杆菌的丰度。

新生儿肠道中的变形菌

新生儿肠道中的微生物群备受关注,因为它不仅反映了细菌群落的脆弱结构,而且反映了哺乳动物肠道微生物群的真正起源。新生儿肠道中的细菌群落由于其快速的时间变化而不稳定。然而,这种脆弱性与更重要的肠道菌群定植有关,例如严格的厌氧菌。

具体来说,由于新生儿肠道中的氧气丰富,生命第一周的微生物群经常以兼性厌氧菌为主,主要是变形菌属(例如,埃希氏菌属、克雷伯氏菌属和肠杆菌属)。这些兼性厌氧菌通过消耗氧气、改变 pH 值、降低氧化还原电位并产生二氧化碳和营养物质,使栖息地适合严格的厌氧菌定殖。

因此,可以推测变形杆菌在为新生儿肠道准备好接受严格厌氧菌的连续定植方面发挥了作用,这些厌氧菌在健康成人的肠道中含量丰富。

最近对母体胎盘微生物组的一项研究描述了共生细菌群落的存在,其中大肠杆菌的丰度最高。尽管关于胎盘微生物群的活力和起源存在争议,但在母体胎盘中发现的这些有趣的细菌群落与来自母体羊水和新生儿胎粪的细菌群落重叠。

因此,新生儿肠道中的变形菌可能通过胎儿在子宫内吞咽羊水从母体胎盘传播。有趣的是,妊娠后期孕妇肠道中变形菌的比例增加。这意味着母亲微生物群中的这种特定细菌群转移到了新生儿身上。

在新生儿肠胃道中观察到的变形杆菌定植生长的持续时间很可能在母体控制之下。事实上,新生儿微生物群会受到各种母体因素的影响,例如分娩方式、饮食和怀孕期间接触抗生素。

最重要的是,新生儿肠道中变形菌的丰度受喂养类型的影响,这些细菌在配方奶喂养的婴儿中的频率更高,但在母乳喂养的婴儿中很少见。

人乳寡糖 和分泌型 IgA 的产生参与在最初的肠道定植过程中选择性抑制变形菌。因此,越来越多的人认为,及时减少变形菌的丰度是初始微生物定植的正常部分,而这种定植模式的紊乱与新生儿疾病的风险增加有关。

肠道中微生物群和宿主细胞之间的相互作用对于免疫系统的形成和调节至关重要,由于肠腔内有大量外源性抗原,免疫系统必须严格调节其反应以维持与共生菌的共生关系。共生体传递一种信号,诱导宿主免疫的耐受性反应。因此,宿主可以区分有益的本土微生物和有害病原体,并建立健康的微生物群。

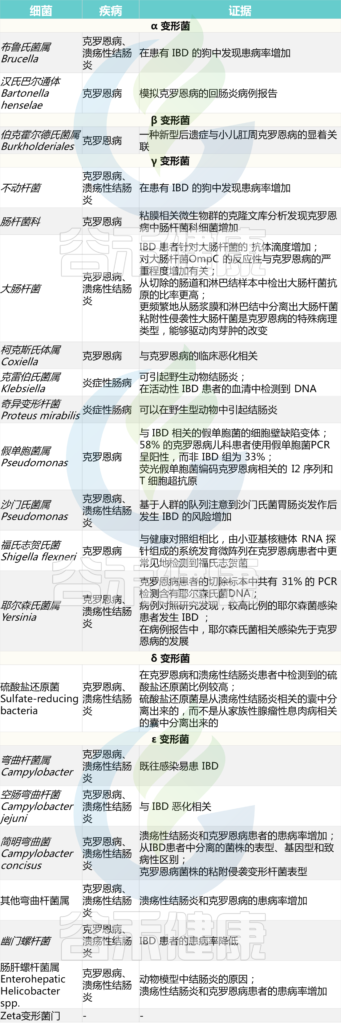

变形杆菌的主要分类及其与IBD的关系

Mukhopadhya I, et al., Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2012

为了防止对共生细菌的炎症反应,肠道内的免疫细胞,如单核吞噬细胞(巨噬细胞和树突状细胞)和 CD4 + T 细胞,对微生物刺激反应迟钝或表现出共生反应。

同时,黏膜免疫系统负责清除病原体,这一过程需要积极的促炎信号级联反应。因此,不适当的免疫反应会破坏肠道稳态,引发生态失调,并导致局部和全身炎症和代谢功能障碍。

这种慢性进行性肠道炎症的状态在临床上被诊断为炎症性肠病 (IBD),其中包括溃疡性结肠炎 (UC) 和克罗恩病 (CD)。IBD 的确切病因仍然无法获得,但新出现的证据表明,肠道微生物群成为了这种疾病的主要嫌疑。

许多研究报告了动物和人类各种炎症持续条件下微生物群组成的改变。在这种情况下,通常发现变形菌在疾病中增加,变形菌在肠道炎症中的作用已在各种结肠炎小鼠模型中得到解决,与疾病呈正相关。

例如,使用易发炎症的小鼠模型,即鞭毛蛋白受体 TLR5 缺陷小鼠 (T5KO),发现,进展为结肠炎的小鼠表现出明确的微生物群特征,其特征是变形菌的水平增加,尤其是大肠杆菌属。并且一些作者已将其确定为微生物群不稳定性的潜在标志物,因此易诱发疾病发作。

与变形杆菌属大量繁殖的同时,结肠炎Tlr5-/- 小鼠表现出杂乱无章的结肠粘液层,与非结肠炎Tlr5-/- 同胞相比,感染性病原体的清除延迟。

这些结果表明,短暂不稳定的肠道微生物群,尤其是以变形菌为主的群落,会使遗传易感的小鼠易患慢性结肠炎。

先天免疫反应失调推动变形杆菌生长的假设这反过来又会促进肠道炎症,这一点得到了其他小鼠模型研究的支持,这些小鼠模型具有影响适应性免疫的突变,白细胞介素 (IL)-10 是对本地微生物群产生免疫耐受所需的主要免疫调节细胞因子。

IL-10 缺陷小鼠由于对肠道菌群不耐受而表现出自发性结肠炎。随着结肠炎症的发生和发展,在定植常规微生物群或缺乏特定病原体的微生物群的 IL-10-/- 小鼠中,变形杆菌和大肠杆菌比野生型小鼠多。

在另一项对 IL-10 缺陷小鼠的研究中,富含饱和乳脂的饮食扰乱了肠道微生物群,导致亚硫酸盐还原Delta-proteobacteriumBilophila wadsworthia 大量繁殖。这种病原菌在 IL-10 -/-小鼠中诱导促炎性黏膜免疫反应并促进自发性结肠炎的发生率和严重程度;它还在喂食高乳脂饮食的野生型小鼠中促进葡聚糖硫酸钠 (DSS) 诱导的结肠炎。

除了对结肠炎的易感性与肠道变形菌的相对丰度之间存在正相关性之外,对先天性和适应性免疫系统均缺陷的小鼠的研究提供了支持变形菌在肠道炎症中的致病作用的证据。

来源:谷禾健康肠道菌群数据库

谷禾健康肠道菌群检测大数据也显示,在炎症性肠病,结直肠癌等患者的肠道菌群检测报告中,85%以上的患者显示变形菌门超标或多项变形菌门病原菌超标或占比丰度偏高。

在最近的一项研究中重现了,结肠炎中变形杆菌的显着扩增,该研究比较了患有活动性结肠炎的 TRUC 小鼠的肠道微生物组与因庆大霉素、甲硝唑或抗肿瘤坏死因子 (TNF)-α 治疗而缓解的小鼠的肠道微生物组。

值得注意的是,从 TRUC 小鼠的粪便中分离出的两种肠杆菌科细菌(肺炎克雷伯菌和奇异变形杆菌)即使在没有任何遗传免疫缺陷的受体小鼠中也足以引发结肠炎。

然而,这两种微生物的致结肠潜力并未在无菌 TRUC 小鼠中复制,这表明结肠炎的发病机制需要其他共生成员。口服伤寒杆菌,另一种富含 TRUC 小鼠的变形菌,也会在非结肠炎 TRUC 小鼠中引发结肠炎,这些小鼠具有大量的促炎细胞因子(例如,TNF-α)。

遗传易患结肠炎的小鼠的生态失调与人类 IBD 特别相关,因为与 IBD 相关的风险等位基因或多态性与先天性和适应性免疫成分有关。与小鼠研究相似,两项人类研究表明,与健康受试者相比,IBD 患者肠道微生物群落的特点是微生物多样性低、变形菌门(尤其是肠杆菌科)的产物以及厚壁菌门的减少。

一项人类队列研究发现,核苷酸结合寡聚化结构域 (NOD)-2 风险等位基因剂量与 IBD 患者肠道标本中肠杆菌科的相对丰度呈正相关。

在 UC 患者中,与炎症的中度和轻度阶段相比,在严重阶段观察到的变形杆菌水平显着升高。

在新发 CD 的初治儿科患者和非 IBD 对照受试者之间,回肠和直肠活检(但不在粪便样本中)的粘膜相关微生物组存在明显差异。变形菌的相对丰度增加,包括肠杆菌科、巴氏杆菌科和奈瑟菌科,将 CD 相关细菌群落与健康对照组区分开来。与慢性炎症一致,伴随变形杆菌属优势的肠道微生物群落改变不仅见于传染性病原菌或原生动物寄生虫引起的急性炎症,而且见于实验性和人类结肠炎相关的结肠直肠癌。

最有趣的生物体,通过一个孤立的病例报告与 IBD 有关,该病例报告一名感染这种细菌的小男孩在放射成像上出现回肠增厚,这是克罗恩病的典型表现。

血清学研究表明,与健康对照相比,克罗恩病患者的大肠杆菌抗体数量增加。具体地说,已发现37-55 % 的克罗恩病患者、2-11% 的溃疡性结肠炎患者和 <5% 对照组患者的百分比。

此外,克罗恩病患者中这些抗体的存在与更严重的表型相关,其特征是小肠受累、疾病进展频繁、病程更长和对手术的需求更大,这表明它们可以用作克罗恩病的预后标志物。

饮食被认为是塑造肠道微生物结构的最关键的环境因素之一。

△ 肥胖:丰富的变形菌为特征

累积证据表明,人类和啮齿动物的健康和肥胖个体的肠道微生物群的分类和功能组成存在差异。

此外,肥胖表型通过粪便移植的传播能力表明肠道微生物群落的改变,作为主要触发因素,是因果关系而不是结果。

肠道微生物群的分类组成失衡,称为生态失调,在代谢紊乱中得到充分证明,并被视为厚壁菌门相对于拟杆菌门的相对丰度增加(F:B 比率)。尽管一致的研究结果普遍支持这一概念,但代谢紊乱期间的生态失调通常包括变形菌的患病率增加。

例如,一项对儿童肠道微生物群的研究发现,与低脂肪、高纤维饮食儿童相比,食用高热量、高脂肪、低纤维饮食的欧洲儿童中的变形杆菌数量更多。

这种差异揭示了肠道微生物群落对非洲儿童饮食的适应性,这可以提高他们从难消化的多糖中获取能量的能力。此外,一些导致有害代谢影响的因素,例如食用无热量的人造甜味剂和乳化剂(通常用作加工食品中的添加剂),也会损害血糖控制并诱发变形杆菌繁殖。

特别是,人造甜味剂介导的肠杆菌科和Delta-proteobacteria类相对丰度的升高与 2 型糖尿病 (T2DM) 患者的结果一致,表明葡萄糖稳态和肠道变形菌之间存在联系。相比之下,证明变形菌的丰度与糖尿病表型呈负相关,挑战代谢疾病患者中高丰度变形菌的概念。

为支持代谢紊乱与变形菌属的扩张之间的关系,变形杆菌属的致肥胖潜力已在无菌小鼠的单关联研究中被确定。

在对一名病态肥胖志愿者进行的减肥试验中,肠杆菌科的相对丰度逐渐减少,假设肠杆菌在代谢恶化中具有致病作用。用从肥胖的人类肠道中分离出来的阴沟肠杆菌B29对无菌小鼠进行单菌定植足以诱导肥胖和胰岛素抵抗。

这一发现支持了这样一个假设,即以丰富的变形菌为特征的不稳定的肠道微生物群落可能代表代谢紊乱的主动特征,而不是被动后果。

△ 营养不良儿童:变形菌成为优势菌

营养不良会导致其他健康问题,例如消瘦和夸希奥科病。在发展中国家,营养不良是威胁 5 岁以下儿童生命的疾病。

营养不良的主要病因是在孕期或产后头 3 年由于大量营养素缺乏和微量营养素缺乏导致的慢性能量负平衡。

然而,最近的研究表明,孟加拉国和马拉维营养不良儿童的肠道微生物群落结构和基因含量与营养良好的儿童不同。在这些研究中,在营养不良的儿童中普遍观察到变形菌的优势和肠道微生物群的低多样性,并被认为是肠道微生物群成熟的障碍。

此外,最近的一项研究揭示了肠杆菌科细菌与营养不良下的肠道黏膜免疫球蛋白 A (IgA) 反应之间存在机制上的相互关系,这会引发肠病并中断黏膜免疫的发展和健康微生物群的组装。

鉴于生态失调驱动的选择压力似乎干扰了微生物群的稳定性,变形菌随后借此机会增加了它们的适应性。微生物群落在异常代谢条件下的不稳定性已被解释为对定植的抵抗力受损。

当接种来自肥胖人类供体的培养细菌(“肥胖受体小鼠”)的无菌小鼠与携带来自瘦肉供体的细菌物种(低脂肪、高纤维饮食)的小鼠共同饲养时,它们被瘦肉有效定殖供体来源的细菌菌株及其肥胖表型得到改善。相比之下,瘦小鼠没有被来自肥胖小鼠的外源或外源细菌菌株定殖。

这一发现表明,生态失调的特点是传播能力减弱和对定植的抵抗力。鉴于 kwashiorkor 儿童的肠道微生物不成熟且富含肠道病原体营养不良被认为与对殖民化的抵抗力有缺陷有关。

总的来说,这一间接证据导致了这样一种观点,即肠道变形菌的扩张反映了宿主的能量不平衡和不稳定的微生物群。有趣的是,在非疾病状态下,如新生儿期和胃绕道手术后也观察到肠道微生物群落的不稳定结构和高丰度的变形菌。

与大多数细菌一样,在细胞外环境中对变形菌的初步识别是通过病原体识别受体 (PRRs) 发生的,PRRs 识别微生物相关分子模式 (MAMPs)——一个包括病原体相关分子模式 (PAMPs) 和危险相关分子模式的统称分子模式(DAMP)。

这些信号受体可分为三个家族:

尽管至关重要的是,只有 TLR 家族参与识别肠细胞表面的细菌配体。

存在于变形菌细胞表面的主要 MAMP 是脂多糖 (LPS) 和鞭毛蛋白,它们分别被 TLR4 和 TLR5 识别。其他参与细菌识别的TLR包括检测细菌脂蛋白的TLR2和检测未甲基化 CpG DNA 的细胞内受体 TLR9。

LPS 的产生和鞭毛组装是在原核生物中观察到的两个最动态的过程,这些结构组成的巨大差异反映在不同变形菌家族成员中观察到的先天免疫反应的强度和方向上。例如,弯曲杆菌和螺杆菌属LPS 与大肠杆菌LPS 的不同之处在于具有更长的酰基链和增加的链连接和脂质 A 磷酸基团的修饰。

在许多病原生物体(例如百日咳杆菌和幽门螺杆菌)中观察到脂质 A 锚中的一个或两个磷酸基团丢失,并且已被证明可提供对抗菌肽的抗性。

参与细菌识别的 TLR 的遗传变异与 IBD 相关。2010 年发表的一项荟萃分析表明,TLR4 Asp299Gly 和 Thr399Ile 变体都赋予白人患克罗恩病和溃疡性结肠炎的统计学显着风险。有趣的是,这两种变体都位于 LPS 结合域内 TLR4 的胞外域,并且被认为会影响蛋白质的二级结构。

这些功能变体的存在已被证明会影响 LPS 反应性,并使个体更容易受到革兰氏阴性菌的感染。证据还表明,这些遗传变异的存在可能会影响基础免疫状态。

因此,有理由推测,在 TLR4 基因变异的携带者中,在营养不良事件之前或期间发生的免疫反应改变,可能足以驱动 IBD 发生不可挽回的免疫反应改变。TLR9 中的遗传变异也与 IBD 易感性增加有关。证据不如TLR4那样令人信服,尽管这一警告可能反映了 TLR9 处理来自所有细菌的配体而 TLR4 反映革兰氏阴性菌易感性的事实。

变形菌门是肠道菌群中四个主要门(厚壁菌门、拟杆菌门、变形菌门和放线菌门)中最不稳定变化最快的门。变形菌门作为一线反应者,对环境因素(如饮食)反应敏感。

总的来说,迄今为止的许多研究都支持这样一个概念,即肠道中大量变形菌反映了生态失调或不稳定的肠道微生物群落结构。除了外源性肠致病性变形杆菌外,健康的哺乳动物肠道还含有数种属于该门的共生细菌,作为其天然肠道菌群。

这些细菌在比例较小时似乎是良性的,而在某些肠道环境下,它们会变成可引发炎症反应甚至代谢障碍。

然而,肠道中变形菌的长期富集可能代表不平衡的不稳定微生物群落结构或宿主的疾病状态。因此,时间顺序监测,而不是横断面研究,可能是根据肠道中变形菌的比例确定疾病风险的更好方法。

在健康肠道中,免疫系统严格调节其反应以维持与共生菌的共生关系。这种可能性表明存在正反馈循环。环境或宿主因素(例如低纤维饮食和急性或慢性炎症)破坏体内平衡,具有选择性并导致肠道内大量变形菌的生态失调。由于宿主无法保持共生的变形菌而导致变形菌的不受控制的扩张,在一小部分和微生物群落对定植的抵抗力降低的情况下,可以进一步促进炎症或外源性病原体的入侵。

因此,切断反馈回路的策略可能包括优化肠道微生物群和宿主之间的伙伴关系。鉴于大多数研究已经在与宿主生理学相关的背景下描述了微生物群落状态,因此对于未来的炎症和代谢干预治疗,首先需要判别变形菌的丰度以及是其是否不受控制扩张,另外需要确定变形杆菌大量繁殖的原因以开发有效的治疗方法。

主要参考文献:

Rizzatti G, Lopetuso LR, Gibiino G, Binda C, Gasbarrini A. Proteobacteria: A Common Factor in Human Diseases. Biomed Res Int. 2017;2017:9351507. doi: 10.1155/2017/9351507. Epub 2017 Nov 2. PMID: 29230419; PMCID: PMC5688358.

Mukhopadhya I, Hansen R, El-Omar EM, Hold GL. IBD-what role do Proteobacteria play? Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2012 Feb 21;9(4):219-30. doi: 10.1038/nrgastro.2012.14. PMID: 22349170.

Litvak Y, Byndloss MX, Tsolis RM, Bäumler AJ. Dysbiotic Proteobacteria expansion: a microbial signature of epithelial dysfunction. Curr Opin Microbiol. 2017 Oct;39:1-6. doi: 10.1016/j.mib.2017.07.003. Epub 2017 Aug 4. PMID: 28783509.

Shin NR, Whon TW, Bae JW. Proteobacteria: microbial signature of dysbiosis in gut microbiota. Trends Biotechnol. 2015 Sep;33(9):496-503. doi: 10.1016/j.tibtech.2015.06.011. Epub 2015 Jul 22. PMID: 26210164.

Shin NR, Whon TW, Bae JW. Proteobacteria: microbial signature of dysbiosis in gut microbiota. Trends Biotechnol. 2015 Sep;33(9):496-503. doi: 10.1016/j.tibtech.2015.06.011. Epub 2015 Jul 22. PMID: 26210164.

Rigottier-Gois L. Dysbiosis in inflammatory bowel diseases: the oxygen hypothesis. ISME J. 2013 Jul;7(7):1256-61. doi: 10.1038/ismej.2013.80. Epub 2013 May 16. PMID: 23677008; PMCID: PMC3695303.

谷禾健康

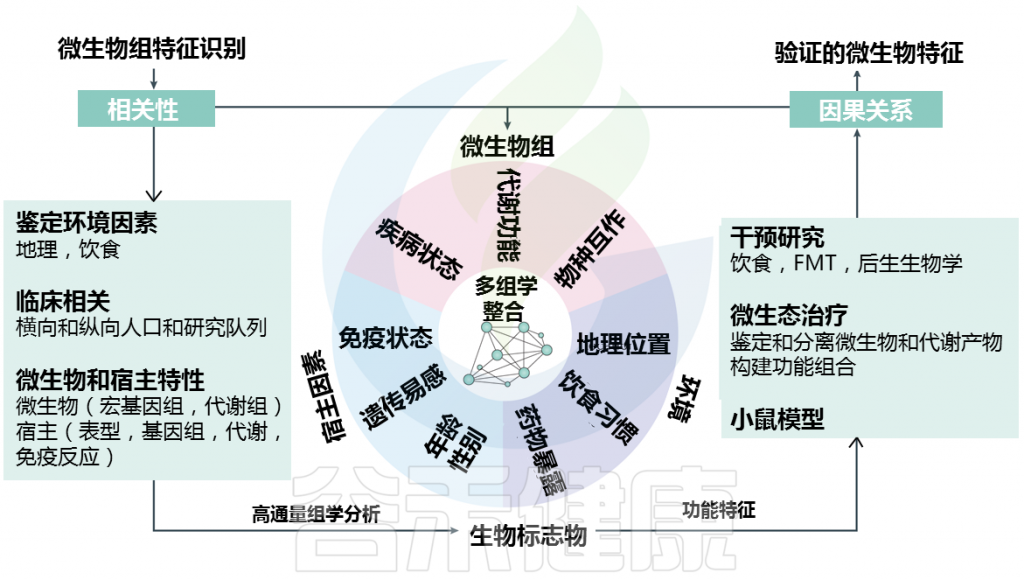

随着高通量多组学技术的快速创新推动,微生物群,尤其是肠道菌群失调已被明确与许多人类疾病有关,包括 2 型糖尿病和炎症性肠病。

多组学数据的综合分析,包括宏基因组学和代谢组学以及宿主指标的检测和细菌物种的分类,已经确定了许多与疾病相关的细菌和细菌产物。然而,深入了解微生物影响肠道健康的机制需要从关联拓展到因果关系。

目前对肠道微生物群对疾病因果关系的贡献的理解仍然有限,这主要是由于微生物群落结构的异质性、疾病进化的个体差异以及对将微生物群衍生信号整合到宿主信号通路中的机制的不完全理解。

最近,德国慕尼黑工业大学从事肠道菌群和营养研究的Haller 教授团队在《Nature reviews gastroenterology & hepatology》 (自然评论胃肠病学和肝病学)发表评论文章,系统讨论了目前已知的炎症和代谢紊乱相关微生物组的特征和认知,并讨论提高对其作用机制理解的困难所在。

在这里我们将文章整理与大家分享。

关键信息

1、肠道菌群组成的改变和细菌衍生代谢物经宿主加工后的变化与 IBD 和 T2DM 相关,并提供了共同的潜在致病机制。

2、益生菌与 IBD 或 T2DM 之间的因果关系已通过无菌小鼠实验和综合多组学研究明确。

3、对于疾病特异性生物标志物发现的挑战,包括确定观察到的变化的因果关系,了解它们在疾病机制中的功能以及肠道微生物群的地理和种族差异。

4、特定细菌菌株、其编码基因和代谢副产物的大数据细化、测试和验证对于识别疾病生物标志物是必要的。

文章内容

人体消化道含有一系列复杂的微生物,包括细菌、古细菌、病毒和真菌。由于消化道及其微生物组被认为位于免疫和代谢过程的交叉点,本文重点关注炎症性肠病 (IBD) 和 2 型糖尿病 (T2DM) 作为微生物群相关疾病的范例。

IBD 和 T2DM 都被认为是多因素疾病,随着工业化的进展其发病率在全球范围内呈上升趋势。病因涉及遗传易感性、环境诱因和城市生活方式相关因素的复杂相互作用。

在这种共同的背景下,代谢疾病(如 T2DM)的另外特征是肝脏、脂肪组织、肌肉、胰腺和肠道的慢性亚临床炎症,而炎症性胃肠道疾病,如克罗恩病(CD)和溃疡性结肠炎(UC) ,也与炎症驱动的代谢改变有关。

环境触发因素的重要性(肠道菌群)

全基因组关联研究已经确定了大量的遗传变异与 T2DM (143 位点) 或 IBD (>240 位点)的易感性增加相关。然而,这些变异共同解释了这些疾病的一小部分遗传性:T2DM < 10 %,UC < 15 % 和 CD < 50 % 。这种情况表明环境触发因素的重要性,特别是肠道微生物组,作为这些疾病病因的主要贡献者。对大型人群研究和 IBD 或 T2DM 患者队列的多项分析已经确定了与特定疾病表型、复发风险和治疗反应相关的微生物组特征。

IBD 和 T2DM 都与特征性微生物改变有关,特别是随着有益微生物的减少和病原菌的增加而降低群落多样性。尽管它们的病理学不同,IBD 和 T2DM 有几个共同的机制特征。T2DM 的代谢特征伴随着慢性低度炎症和肠道屏障的破坏,IBD 患者的复发性炎症发作与细胞和全身水平的代谢改变共同发生。

这些复杂疾病的治疗仍然具有挑战性,但粪便微生物群移植(FMT) 的对照试验已显示出对T2DM和IBD的临床疗效,包括UC以及较轻的 CD。

FMT对炎症、免疫和代谢疾病有效果但存在差异

FMT 的临床试验还提供了肠道菌群与其他炎症、免疫或代谢疾病之间存在因果关系的证据。例如,FMT 在治疗大约 90% 的艰难梭菌(以前的艰难梭菌)感染患者方面非常有效并已被评估为治疗肥胖和移植物抗宿主病。

在四项随机临床试验中,FMT 在 28% 的 UC 患者中诱导了临床缓解。但很少有临床试验检查过 FMT 在 CD 患者中的疗效,而且结果相当不同。

在一项对 174 名接受 FMT 治疗的 CD 患者进行的研究中,20% 的患者获得了临床缓解,总体而言,43% 的患者获得了临床缓解。

一项单独的随机对照试验发现 FMT 对 CD 患者的临床缓解率没有影响,但供体微生物群的植入增加与维持缓解有关。相反(尽管大量研究表明,特定的菌群失调或特定的微生物群谱与代谢紊乱有关),FMT 对代谢性疾病患者有益的证据尚不明确。具有里程碑意义的研究表明,从较瘦、健康的捐赠者那里接受 FMT 的代谢综合征患者的代谢改善以及肠道微生物组的有益变化。然而,这些影响是不一致和短暂的,这可以通过供体微生物群的有限移植或基线时供体粪便微生物多样性的变化来解释。

有趣的是,口服 FMT 后补充低发酵性纤维可改善肥胖和代谢综合征患者的胰岛素敏感性、增加微生物多样性,并延长供体微生物定植。这些数据强调了微生物调节疗法在逆转代谢功能障碍中的价值。

与这些发现一致,来自代谢受损的肥胖供体的 FMT 会暂时恶化代谢综合征受体的胰岛素敏感性,而胃旁路术后健康供体的 FMT 会导致代谢综合征受体的胰岛素敏感性略有增加。

几项大型队列研究(表 1、表2)通过分析 IBD 患者的肠腔和黏膜微生物群落,研究了肠道微生物群的改变。

总体而言,活跃期IBD 与某些菌群的数量过多有关,如:

肠杆菌科Enterobacteriaceae

梭杆菌属Fusobacterium

咽峡炎链球菌Streptococcus anginosus

肠球菌Enterococcus

巨球菌Megasphaera

弯曲杆菌Campylobacter

Gammaproteobacteria

Deltaproteobacteria

相反,IBD 与有益菌群的缺失有关,例如:

Faecalibacterium prausnitzii

Christensenellaceae

Collinsella

Roseburia

Ruminococcus

其他产丁酸盐的细菌

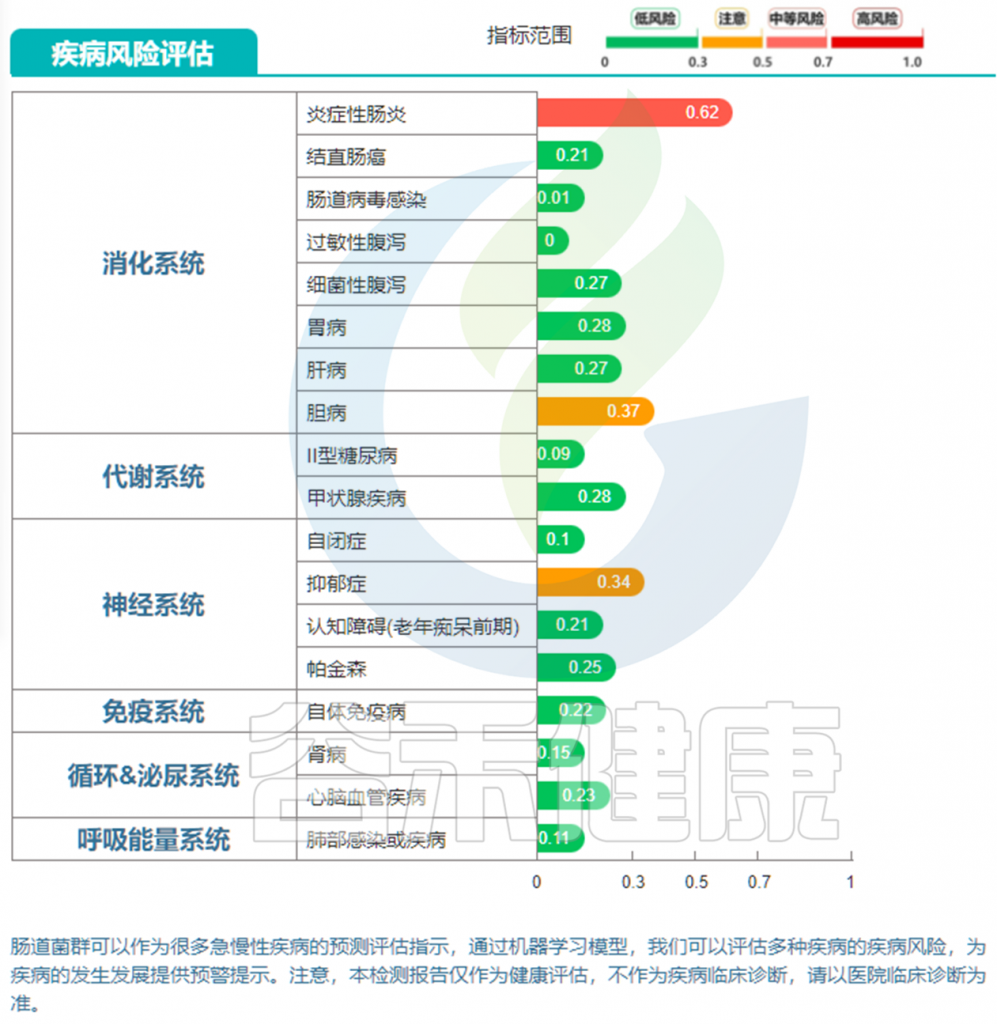

在我们检测的炎症性肠病的菌群报告中也发现,炎症性肠病风险高的人群中,炎症水平很高,肠杆菌科Enterobacteriaceae,梭杆菌属Ruminococcus gnavus偏高,而Faecalibacterium prausnitzii和Roseburia丰度普遍降低或者缺乏。

< 选自:谷禾肠道菌群健康检测报告 >

菌群代谢功能

粪便样本的宏基因组学为 IBD 中发生的功能失调和代谢途径的扰动提供了更全面的观点。这些研究表明,参与含硫氨基酸合成、核黄素代谢、谷胱甘肽转运蛋白、氧化应激和营养转运的代谢途径均被上调。

一项能够将微生物群落分解到物种内单个菌株水平的研究显示,与健康对照相比,IBD 或肠易激综合征 (IBS) 患者粪便样本中致病菌的菌株多样性增加,而有益微生物的菌株多样性降低。深入分析表明,219个类群(包括152种)与CD相关,102个类群(包括93种)与UC相关。

CD的主要特征是属于毛螺菌科和瘤胃球菌科的分类群减少和属于肠杆菌科的分类群增加,而对于UC观察到属于拟杆菌科的分类群减少和属于毛螺菌科的分类群增加。与这种异质性一致,在不同的 IBD 研究中仅存在少数物种的共同变化,这表明尽管疾病表型和病程相似,但在 CD 患者群体中仍存在个体间差异。

IBD和肠道菌群的因果关系探究

肠道微生物群在 IBD 中的致病作用的首批临床证据之一源于实验表明,从 CD 患者的小肠发炎段转移粪便流可改善疾病症状。粪便流的恢复和新末端回肠术后暴露于肠腔内容物会诱发炎症,这表明肠道微生物群会引发 CD的术后复发。此外,抗生素治疗对活动性 CD 患者亚群的疗效强调了肠道细菌和 IBD 之间的因果关系。

急性和慢性肠道炎症小鼠模型的机制研究为微生物失调与 IBD 之间因果关系的提供了进一步证据。例如,将IBD 患者的菌群移植到无菌受体小鼠,会将IBD 表型转移到无菌小鼠中。而具有 IBD 遗传易感性的小鼠在无菌条件下不会发生自发性炎症。

免疫响应

IBD 发病的遗传易感小鼠的失调菌群,能够将这种疾病症状转移到无菌受体小鼠。将 IBD 微生物群转移到无菌的野生型小鼠体内会导致肠道 T 细胞反应失衡,肠道 T 辅助 17 (TH17) 细胞和 TH2 细胞数量增加,RORγt +数量减少。同样,肠道微生物群的人类共生细菌脆弱拟杆菌对无菌小鼠的定植诱导CD4 + T 细胞转化为产生IL-10的FOXP3 + T reg细胞,这表明微生物群驱动的存在IBD 的发病机制。

在 T2DM 中也发现了几种细菌类群的丰度变化很大。

例如,据报道,2型糖尿病患者中下列菌相对丰度增加:

大肠杆菌E. coli、

韦荣氏菌属Veillonella、

布劳氏菌属Blautia、

厌氧菌属Anaerostipes、

乳杆菌属Lactobacillus、

粪杆菌属Faecalibacterium、

梭状芽胞杆菌属Clostridiales(等)

相反,下列菌丰度降低:

拟杆菌属Bacteroides

双歧杆菌属Bifidobacterium、

副拟杆菌属Parabacteroides、

颤螺菌属Oscillospira

可降解粘蛋白的阿克曼菌Akkermansia muciniphila

2019 年发表的一项宏基因组和宏蛋白质组学研究分析了来自 254 名中国个体的粪便样本中的肠道微生物群组成和功能,其中包括 77 名未接受治疗的 T2DM 患者、80 名糖尿病前期患者和 97 名葡萄糖耐量正常的对照个体。与代谢健康的对照组相比,T2DM 患者和前驱糖尿病患者的梭菌目Clostridiales细菌丰度较低,而埃氏巨球形菌Megasphaera elsdenii的丰度较高。

菌群代谢功能

在 T2DM 患者和糖尿病前期患者的微生物组中观察到功能差异。与对照个体相比,糖尿病前期个体的肠道微生物群显示出与糖磷酸转移酶系统、细菌分泌系统和氨基酸的 ATP 结合盒 (ABC) 转运蛋白有关的途径富集。这些发现表明,在糖尿病前期患者转变为 T2DM 之前,可以检测到肠道微生物组的疾病特异性变化。

环境因素影响

细菌种类和代谢基因簇谱的差异已被用于确定一组具有正常葡萄糖耐量或 T2DM 的个体的糖尿病状态。然而,包括地理位置、种族、健康状况和用药史在内的混杂因素导致在识别与 T2DM 相关的微生物变化方面不同研究存在不一致。

因果关系研究

几项研究提供了肠道微生物群特定成员与 T2DM 发病机制之间因果关系的证据。例如,A. muciniphila属于在人类和小鼠研究中显示对代谢紊乱具有保护作用的分类群。有趣的是,补充益生元使A. muciniphila的丰度正常化并改善了人类的代谢健康。同样,对喂食高脂肪饮食的小鼠施用A. muciniphila可逆转其增加的脂肪量、代谢性内毒素血症、脂肪组织炎症和胰岛素抵抗。

此外,产生丁酸盐的细菌Anaerobutyricum soehngenii(以前称为Eubacterium hallii菌株 L2-7)显示出丰度增加,这与来自瘦供体的FMT受体的外周胰岛素敏感性改善相关。

对T2DM 患者A. soehngenii菌水平进行管理,在治疗 4 周后改善了外周胰岛素敏感性,这些益处伴随着微生物群组成的改变和胆汁酸代谢的变化。

奇怪的是,特定的细菌分类群在 IBD 和 T2DM 中表现出相似的变化,这表明免疫介导和代谢疾病的共同特征导致微生物群的相似适应。

下列菌丰度下降:

梭状芽孢杆菌属 Clostridium spp.

粪杆菌属 Faecalibacterium

瘤胃球菌属 Ruminococcus

阿克曼氏菌属 Akkermansia

柯林斯氏菌属 Collinsella

罗斯氏菌属 Roseburia

下列菌丰度增加:

肠杆菌科 Enterobacteriaceae

大肠杆菌 E. coli

具核梭杆菌 Fusobacterium nucleatum spp.

这为定义疾病特异性标志物提出了挑战(下图)

Metwaly et al.,Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2022.

例如,一项针对 2,045 名 IBD 患者的研究的作者确定了 8 个分类群的特征,包括克里斯滕森菌科Christensenellaceae和梭杆菌属Fusobacterium的未知成员,它们可以区分 CD 患者和健康个体。

然而,Christensenellaceae 的丰度增加与低 BMI 和体重减轻有关,这是一种在 IBD 患者中经常观察到的分解代谢状况。同样,梭杆菌的富集被认为是转移性结直肠癌患者预后不良的标志。鉴于 IBD 患者患结直肠癌的风险增加,这一提议的微生物组特征可能是一种附带现象,与潜在的疾病机制没有因果关系。

对来自 132 名个体的微生物组、代谢组和转录组数据集的综合网络分析确定了连接关键细菌分类群(即F. prausnitzii 、未分类的Subdoligranulum、Alistipes、大肠杆菌、Roseburia)的某些代谢物(短链脂肪酸、辛酰肉碱和几种脂质)。有趣的是,有和没有 IBD 的研究参与者之间的差异在粪便代谢组中,比在粪便宏基因组、粪便宏转录组或粪便蛋白质组中更明显。

在综合个人组学分析研究 (iPOP) 中,血浆代谢物与来自 106 名个体的纵向样本中的胰岛素抵抗密切相关,这表明宿主代谢组和肠道微生物组之间的相互作用在胰岛素抵抗个体中受到干扰。

许多研究调查了微生物改变作为疾病生物标志物的效用,特别是在 CD 或 UC 患者中。最初试图定义可以作为疾病活动指标的单一细菌分类群。

例如,F. prausnitzii (一种产生丁酸盐的厚壁菌)在 CD患者中被耗尽。CD 患者回肠黏膜活检样本中这种细菌丰度的降低与回肠切除术后内镜下复发风险的增加密切相关。相反,粘附的侵袭性大肠杆菌丰度增加与回肠 CD相关。

然而,由于大多数细菌物种由许多个体菌株组成,这些菌株可以表现出相当大的基因组和蛋白质组变异,因此菌株多样性具有重要的功能,特别是在确定致病性方面。

例如,R. gnavus和大肠杆菌的亚种都与 IBD 的严重程度增加有关。此外, R. gnavus的一个特定亚种表明,来自 IBD 患者的粪便样本中丰度增加含有菌株特异性基因(与改善的细菌定植有关)。这些基因涉及诸如氧化应激反应、细菌粘附、铁获取和宿主粘液利用等功能。同样,不同的脆弱拟杆菌菌株表现出功能差异,导致 IBD 相关小鼠模型中 IgA 诱导水平不同。这些遗传上不同的脆弱拟杆菌菌株在接种到受体小鼠时也表现出不同的致结肠和免疫调节作用。在一项旨在定义用于监测 IBD 患者疾病活动的关键菌群失调的研究中,使用定量 PCR 计算了F. prausnitzii和大肠杆菌的绝对丰度比(也称为 F-E 指数)。F-E 指数的使用提高了 UC 和 IBS 患者与 CD 患者的区分,并有助于区分结直肠癌与其他肠道疾病。然而, F-E 指数无法区分 IBD亚型,这表明单一分类群指标在分类疾病亚型方面的效用有限。

大规模生物标志物分析

基于微生物特征的判别模型

几项研究已经使用机器学习算法来验证横截面和纵向患者队列中复杂的微生物组特征。

例如,2017 年发表的一项研究使用 16S rRNA 微生物群来分析来自大量 IBD 患者和没有 IBD 的对照个体的粪便样本。研究人员使用序列聚类算法根据八种细菌类群的丰度来识别 CD 特异性微生物特征。

此外,另一组研究表明,基线肠道微生物组组成的特征可以预测 IBD 患者在治疗开始后14周对抗整合素治疗的反应。由深度神经网络生成的微生物组特征的受试者工作特征曲线 (AUC) 下面积为 0.87,而基于临床协变量的模型的 AUC 为 0.62。研究小组还评估了微生物组特征作为 IBD 和 T2DM 生物标志物的效用。

在一项研究中,检查了 29 名接受过自体造血干细胞移植的 CD 患者的独特队列中的疾病活动性和对治疗的反应。来自人类供体和人源化小鼠的微生物组和代谢组风险概况的整合将疾病结果的预测模型的性能从 AUC 0.79 提高到 0.96,并确定了与硫代谢相关的疾病相关细菌和代谢物网络。

这些发现听起来很有前景,但重要的是要承认微生物组风险概况是基于来自前瞻性队列研究中的人群或患者组的预测模型,因此比起对于个人的预测结果,对于相似患者组(人群或队列)可能更准确。重要的是记住,预测的风险可能不会直接转化为个体患者,这可能是由于在异质环境中风险概况的普遍性有限。

不忽略混杂变量

另一项研究调查了以德国人群为基础的 1,976 人队列中的代谢健康和肠道微生物群的昼夜节律性。粪便微生物群分析确定了 13 个微生物分类群的风险特征,这些分类群显示 T2DM 患者的昼夜节律性受到破坏。基于这种心律失常风险特征的预测模型成功识别出有患 T2DM 风险的个体,当模型中包含 BMI 时,AUC 为 0.78。

这些例子为微生物组特征在用于诊断和治疗目的的生物标志物发现中的作用提供了证据。然而要注意,生态失调指数不是独立的测量值,需要整合到额外的宿主衍生数据和临床数据中。这些指标的标准化和验证需要大规模究研,包括对潜在生物标志物的纵向评估,并考虑可能的混杂变量,例如饮食、年龄、种族、病史和最后的排便时间,所有这些因素都会影响微生物组的改变。

在寻找疾病生物标志物时,代谢物作为疾病活动的最接近指标,并且与作为疾病机制基础和调节疾病机制的调节信号密切相关。事实上,代谢组和微生物组都随着饮食、环境、衰老和整体健康状况等内源性和外源性因素而波动。

许多研究报告了 IBD或 T2DM患者的肠道代谢物谱的显着变化。

例如,已在 IBD 患者的粪便代谢组中发现中链脂肪酸(如戊酸和己酸水平降低)和 B 族维生素水平降低。相反,据报道,成人和儿童 IBD 患者的粪便和血清中氨基酸、胺和肉碱的含量分别增加。

一项具有里程碑意义的研究结果表明,代谢物分析可以区分 IBD 患者和健康个体。该报告之后有许多其他人一致表明 IBD 患者的代谢物表型与健康个体的不同。有趣的是,代谢物分析还可以区分不同形式的 IBD,例如 CD 和 UC,并且可以进一步将 CD 患者分类为患有回肠或结肠炎症。同样,T2DM 患者的代谢物分析表明代谢途径的活性发生了改变。

在多份报告中,支链和芳香族氨基酸(如亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸、苯丙氨酸、酪氨酸和色氨酸)的血清水平与胰岛素抵抗、肥胖和发生 T2DM的风险相关。

T2DM 患者的代谢物分析还揭示了特定细菌代谢物水平与疾病发作之间的强关联。

例如,色氨酸代谢途径包括几个候选代谢物生物标志物,这些生物标志物由于与人类和小鼠研究中炎症和代谢疾病的发展相关而引起了研究关注。色氨酸是一种从饮食中获得的必需氨基酸,主要在小肠中吸收,尽管一小部分在结肠中分解代谢为吲哚代谢物。

一项纵向队列研究证实,在 213 名中国个体(包括 51 名继续发展为 2 型糖尿病和 162 名保持代谢健康的个体)中,高基线空腹血清色氨酸浓度与患 T2DM 的风险增加有关。此外,色氨酸水平作为生物标志物的预测能力与五种现有氨基酸在区分患有和未患 T2DM 的个体方面的预测能力相当 。

值得注意的是,先前的报告表明,几种氨基酸的血清水平可以以不同的准确性识别来自不同人群的 T2DM 患者。例如,苯丙氨酸和缬氨酸在美国人群中表现最好,而酪氨酸在南亚人群中最准确。这些发现指出了识别区域特异性生物标志物在实现最佳诊断准确性方面的重要性。

有价值的生物标志物必须为从临床信息中获得的分类能力提供额外的分类能力。因此,粪便生物标志物是粘膜疾病诊断标志物的明显来源,因为粪便流与肠粘膜直接接触。

钙卫蛋白

粪便钙卫蛋白是一种可在粪便中检测到的粒细胞衍生的细胞溶质蛋白,由于炎症严重程度与粪便钙卫蛋白水平之间的相关性强,它是最广泛使用的用于炎症性疾病的粪便生物标志物。

两份报告证实了粪便钙卫蛋白水平检测内窥镜炎症的能力,报告的敏感性为70-100% ,特异性为44-100%。这些值的广泛范围可以通过每项研究中应用的截止阈值的变化来解释。

然而,粪便钙卫蛋白水平升高并不是 IBD 特有的,而是反映了肠道炎症状况,这也与其他肠道和代谢疾病(包括 IBS、胃肠道恶性肿瘤、肥胖和 T2DM)有关。

例如,对来自 1,792 个人的粪便样本中肠道微生物群的鸟枪宏基因组分析能够区分 IBD 和 IBS,与单独的粪便钙卫蛋白水平 (AUC) 相比,机器学习算法显着提高了这些预测模型的准确性 (AUC 0.91>0.80)。

重要的是,具有最高预测准确度 (AUC 0.93) 的模型包括粪便钙卫蛋白水平以及前 20 个选定分类群的宏基因组分析。这些结果表明,临床和微生物生物标志物的整合提高了诊断的准确性。这种综合方法已被用于预测 IBD 患者对治疗的反应。

在这项研究中,基线临床数据(包括血清学、内窥镜和临床生物标志物)不足以预测缓解(AUC 0.62),而添加分类学和代谢谱将诊断能力分别提高到 AUC 0.72 和 AUC 0.74。

此外,仅粪便钙卫蛋白水平就能够区分储袋炎患者和无储袋炎患者 (AUC 0.63)。相比之下,微生物组物种模型(有或没有粪便钙卫蛋白水平作为额外的预测因子)实现了 0.78 的 AUC,证实微生物分析在识别储袋炎方面具有优于仅粪便钙卫蛋白水平的诊断性能。

用于诊断 T2DM 的葡萄糖代谢受损的血清学生物标志物包括空腹血糖水平、75g口服葡萄糖激发后 2 小时血糖水平(口服葡萄糖耐量试验)和糖化血红蛋白水平。

一项使用来自两个瑞典队列136数据的研究确定了预测 T2DM 进展的血清学和微生物组生物标志物的组合。

在这项研究中,多变量分析表明胰岛素抵抗程度与微生物组变异之间存在很强的相关性。

有趣的是,使用基于微生物组的机器学习模型来区分验证队列中胰岛素抵抗程度最低和最高的个体的 AUC 为 0.78,这表明肠道微生物群是 T2DM 进展的重要调节因子。

事实上,尽管已经为 T2DM 提出了广泛的诊断生物标志物,但它们中的大多数未能捕捉到这种疾病的复杂性或掌握微生物和代谢的变化。在这方面,已将代谢物生物标志物与已确定的临床风险因素结合使用,以显着改善疾病分类。

微生物特征

了解单个细菌类群(病原菌)和/或复杂微生物群落(生态失调)变化的功能作用和特异性对于解决IBD或T2DM中微生物-宿主相互作用的发病机制至关重要。在这种情况下,肠道微生物组的功能改变可能代表宿主适应的结果。

Metwaly et al.,Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2022.

肠道微生物群与多种疾病之间存在因果关系,已在小鼠实验中得到证实。无菌小鼠模型可以选择性地用单一细菌菌株、最小细菌聚生体或来自人类粪便或其他供体材料的定义复杂的肠道微生物生态系统进行定植,以研究它们对宿主表型的影响。在 IBD 中,无菌小鼠模型的单菌株定植有多种共生细菌,包括大肠杆菌、粪肠球菌、普通拟杆菌和Bilophila wadsworthia使我们能够了解疾病引发或保护的一些潜在机制。已有的研究工作表明,肠道菌群是驱动结肠炎小鼠模型炎症所必需的,而这些细菌与 CD患者的复发风险相关。肠道微生物群移植到无菌小鼠体内导致了几种疾病状态,从而揭示了与炎症有关的共享功能代谢途径。同样,以前的工作表明葡萄糖耐量和胰岛素抵抗受肠道微生物组组成的影响,已通过一系列 FMT 研究得到证实。

在过去的二十年里,人类和小鼠研究的证据揭示了肠道微生物组在炎症和代谢疾病(如 IBD 和 T2DM)的发病机制中的基本作用。肠道微生物生态系统结构和功能的变化(失调),与这些疾病患者的疾病活动、复发风险或对治疗的反应有关。然而,大多数这些疾病的复杂性和多因素发病机制,以及人类研究中存在多种混杂因素,依然对微生物组特征在诊断、预测预后和治疗决策中的临床应用提出重大挑战。

当前的微生物组研究不仅仅局限于描述微生物群落结构和疾病关联,还在了解肠道菌群在复杂慢性病发病机制中的致病作用方面取得进展。预计这些努力将增强微生物组建模,并推进可用于临床环境的基于菌群特征和/或疾病风险的模型开发。

参考文献:

Metwaly A, Reitmeier S, Haller D. Microbiome risk profiles as biomarkers for inflammatory and metabolic disorders. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2022 Feb 21. doi: 10.1038/s41575-022-00581-2. Epub ahead of print. PMID: 35190727.

谷禾健康

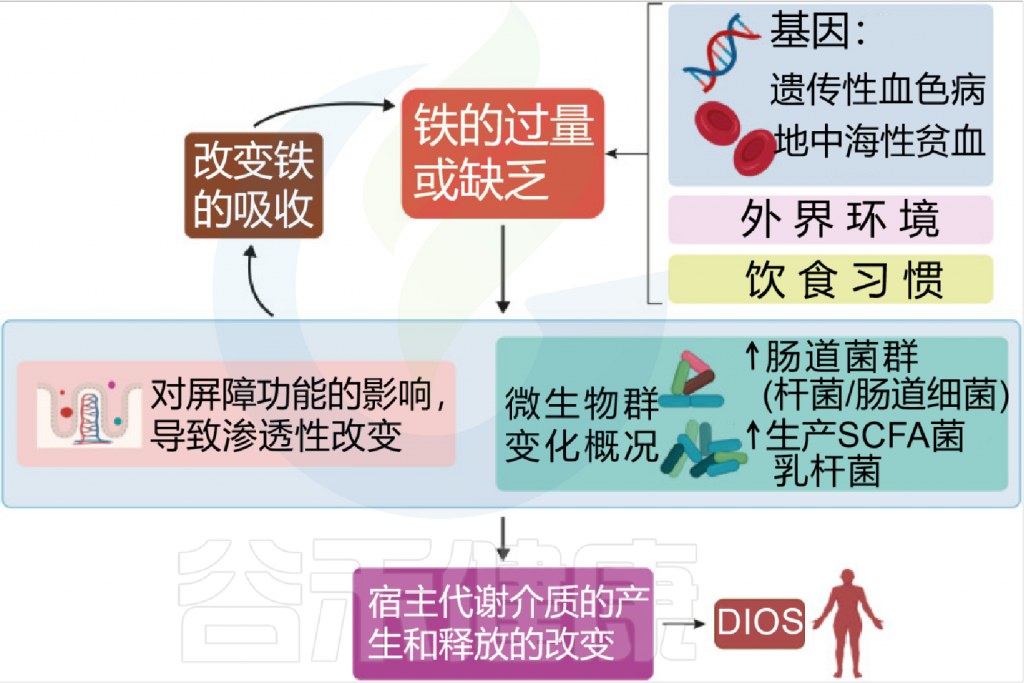

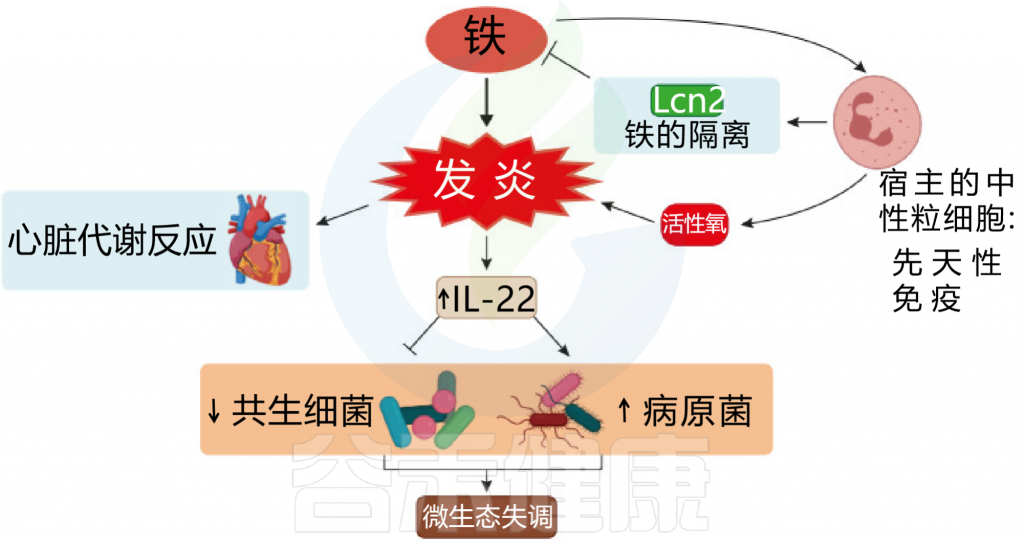

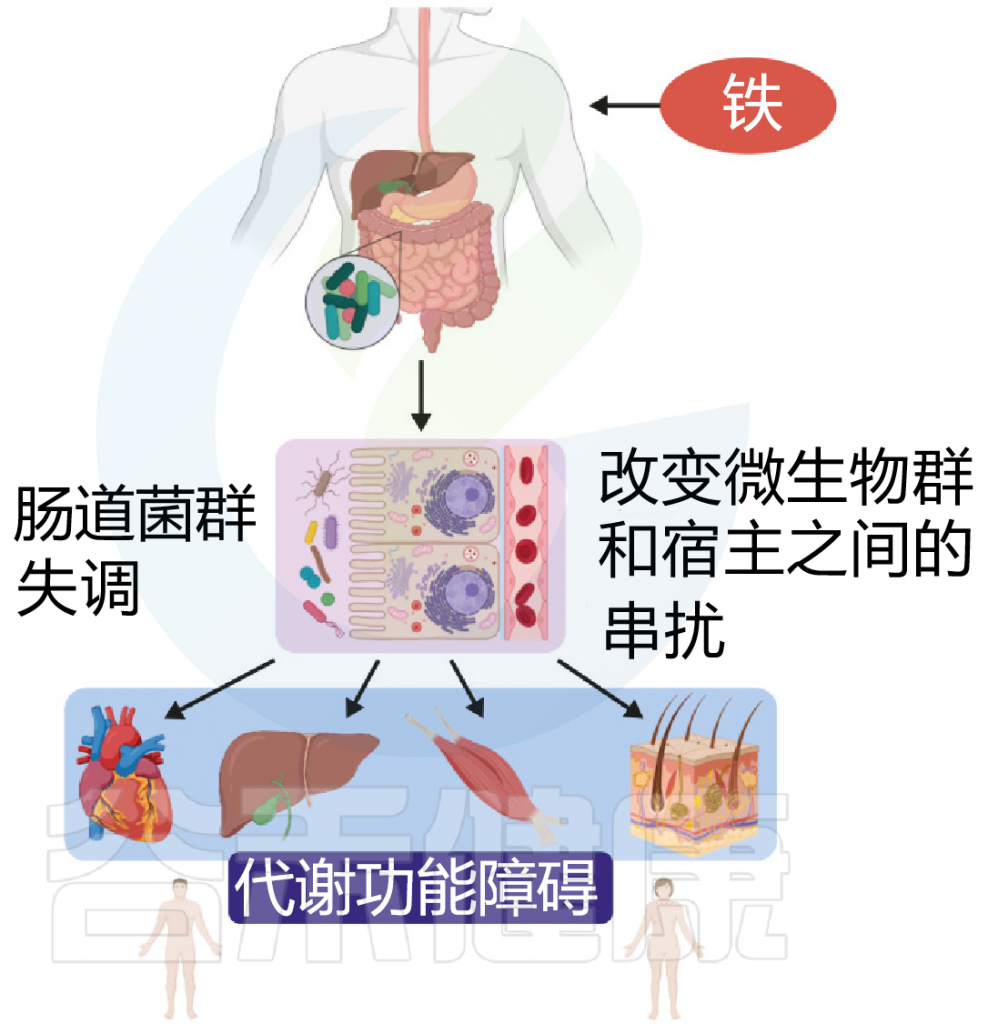

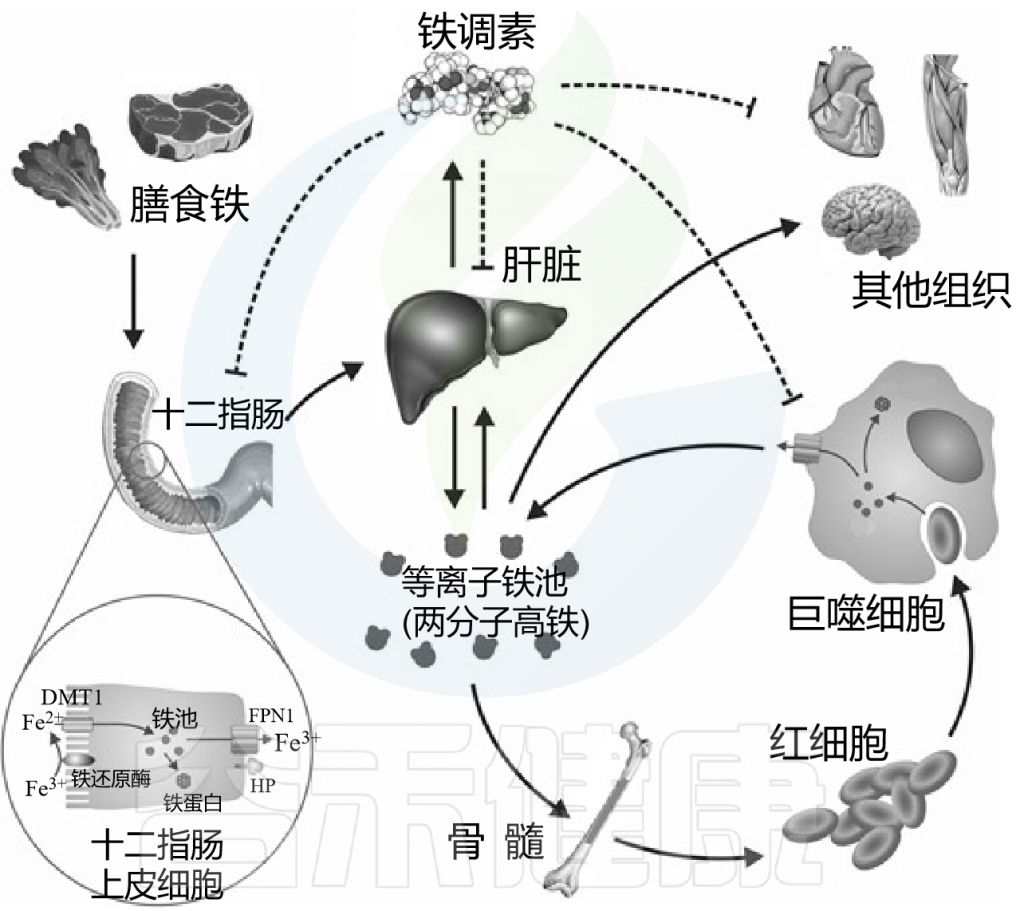

铁 (Iron)作为人体不可或缺的元素之一,在氧气运输,新陈代谢和免疫防御中起着基本作用。铁元素的良好调控是人体健康的保障,过多过少都会对人体产生不利影响。铁稳态的失调与各种疾病的发生和发展息息相关:铁缺乏会导致宿主发育迟缓,免疫低下,而铁过载更易引发炎性反应和代谢问题, 还可能与癌症的发生发展密切相关。

在人类中,小肠作为宿主体内铁的主要吸收场所,大约每天吸收2-3mg铁,但是在一些病理条件下,小肠并不能完全将食物中的铁吸收,而相当一部分铁进入结肠中与肠道菌群发生密切的交互作用,并影响肠道菌群的“生态系统”,从而进一步调节宿主的健康和代谢。

自法国国家农业研究院与法国国家健康与医学研究院(INSERM)的研究人员首次发现肠道菌群如何影响肠道内铁元素的转运与储备成果后,多项研究表明,铁失衡会导致肠道菌群的改变,进而改变微生物多样性,增加病原体丰度并诱导肠道炎症的发生发展。

谷禾在多年的肠道菌群研究和检测实践中,也发现饮食中的铁水平是导致肠道菌群改变的重要因素。我们基于机器学习算法,建立了预测模型,可以预测评估膳食摄入和铁的菌群代谢的总体水平,这有助于避免缺铁和铁过量引起的肠道菌群失调及其可能导致的宿主健康损害和疾病风险。

铁和微生物组之间相互作用

Botta A, et al., J Lipid Atheroscler. 2021

铁是人类必需的营养素,在环境中含量非常丰富,并参与了许多生物过程,如氢气的产生、呼吸和DNA 生物合成。它还在宿主细胞内的许多代谢途径中起到辅助因子的作用。

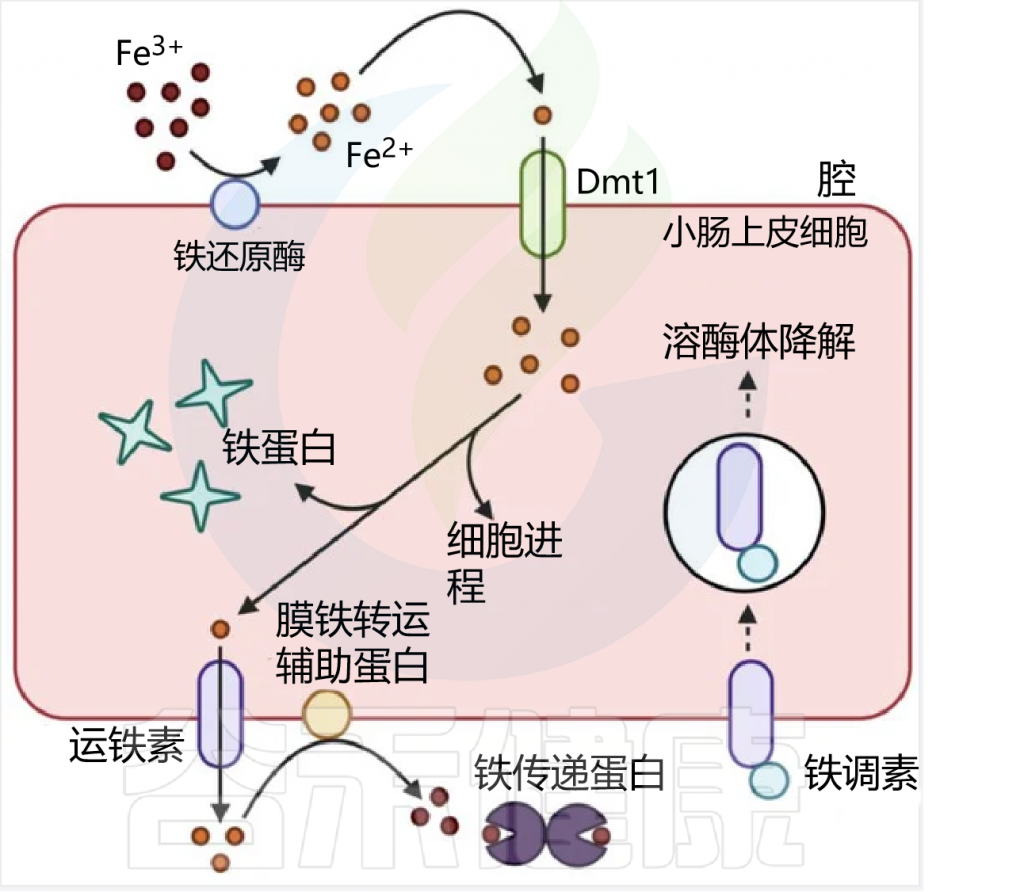

在人类中,由于没有排泄铁的途径,小肠上皮细胞对铁的吸收是一个非常严格的调节过程。

吸收效率取决于饮食中铁的潜在可用性,并受生理铁需求的调节,包括体内铁储存,铁调素在控制吸收中起核心作用。

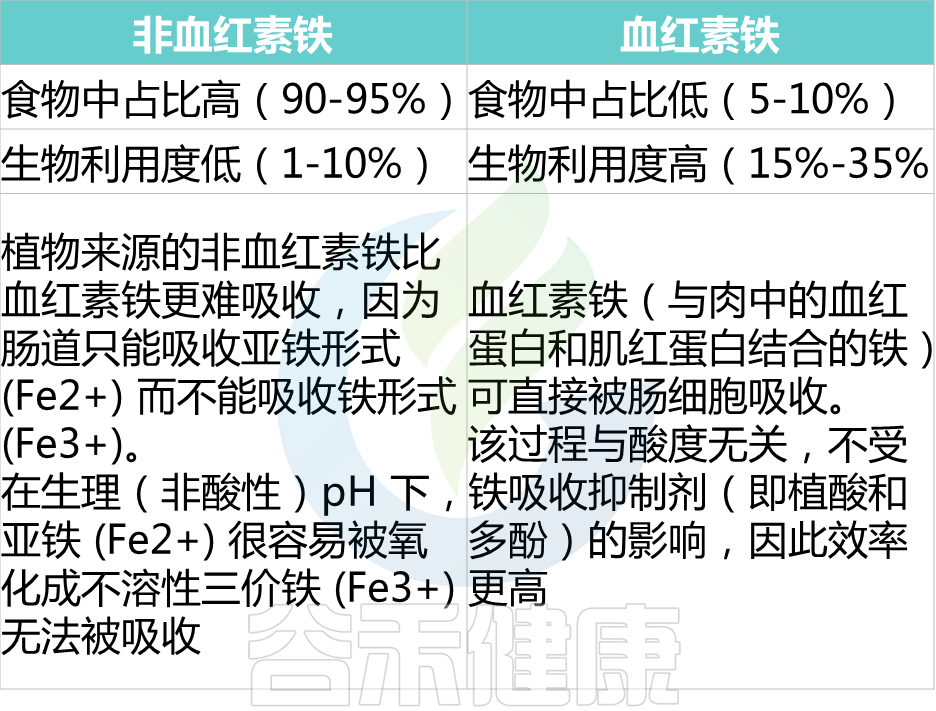

膳食铁大致分为两种类型,非血红素铁和血红素铁。两种形式的膳食铁都有单独的肠细胞吸收途径:

这里主要关注的是非血红素铁(口服铁通常以非血红素铁的形式给予)。

肠上皮细胞对非血红素铁的吸收

日常生活中,缺铁的常见症状包括:

一般我们常见的缺铁,主要是以下几个原因:

这很好理解。我们的身体不能制造铁,需要从食物中获取。如果你每天摄入的铁量没有达到身体需要的量,就会出现缺铁。

快速生长会增加铁需求,因此儿童、孕妇和哺乳期女性更可能缺铁。此外,进行耐力锻炼的人更容易患低铁症。

出血和失血会增加铁的流失,包括:月经出血、分娩、溃疡、痔疮、因受伤或手术而出血、献血等。长期使用消炎药(布洛芬、萘普生、双氯芬酸)会增加肠道出血的可能性。

需要注意的是,缺铁性贫血的一个常见且常被忽视的原因是月经过多。随着时间的推移,这种缓慢的血液流失通常会导致铁流失过多。

在慢性炎症性疾病中也会出现缺铁,例如自身免疫性疾病、慢性感染、慢性肾病或癌症。这被称为慢性病性贫血。

因为铁对病原体和癌细胞的生长很重要,所以当发生感染或炎症时,身体会试图通过锁定铁来抑制病原体或恶性细胞的生长。

受感染或炎症影响的组织会释放降低铁血水平的细胞因子,从而导致贫血的发展。

消化系统的疾病会降低铁的吸收,包括:

乳糜泻、炎症性肠病、胃炎、幽门螺杆菌感染、小肠细菌生长过度等,此外,减肥手术也会减少营养吸收,包括铁。

铁吸收不足的其他原因包括大量摄入抑制铁吸收的食物或药物,包括:植酸盐(全谷物、豆类)、多酚(茶、咖啡、葡萄酒)、抗酸药、H2受体阻滞剂、四环素或消胆胺等药物等。还有一个很重要的我们可能会忽略的环节,就是菌群。

细胞铁浓度是感染性的关键决定因素之一。肠道病原体在宿主细胞中的存活可能部分取决于宿主铁的状态。铁也可以促进肠道病原体的复制和毒力,例如沙门氏菌属、志贺氏菌属和弯曲杆菌属。

利用铁载体获取铁的一些细菌还包括如:

大肠杆菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌、金黄色葡萄球菌和结核分枝杆菌。

这些病原菌的定植会与宿主进行铁的竞争吸收,同时诱发肠道炎症,改变肠腔环境,影响菌群构成,进一步导致缺铁加剧。

大多数细菌都依赖于铁的存在来进行呼吸和各种代谢过程。在细菌内部,铁在生长和增殖中起着至关重要的作用,例如,某些细菌蛋白质和酶的正常功能需要铁。此外,铁还可以调节某些毒力因子的表达。

铁浓度的波动会产生病理影响,对肠道微生物群组成产生负面影响。铁的波动有两种情况,过多或者缺乏,接下来我们逐一来看铁过量和缺乏会对菌群造成什么影响。

宿主铁稳态的改变可能会影响肠道的管腔铁含量,从而影响肠道菌群的组成。在无菌小鼠中,铁转运蛋白表达减少两倍,细胞铁含量较低,在移植肠道细菌定植后,上皮细胞利于铁的能力增加,细胞内铁含量增加。

铁过量

肠道中富含铁的环境有利于变形菌。对儿童的研究表明,过量的铁会导致炎症和病原菌的生长。这些病原菌可能会诱发炎症性肠病或结直肠癌。铁的强化增加了粪便钙卫蛋白的水平,显示了肠道的炎症。

患有铁过载综合征(包括血色素沉着症和难治性贫血)的人更容易受到细菌感染,包括:

耶尔森菌属Yersinia

单核细胞增生李斯特菌Listeria monocytogenes

创伤弧菌Vibrio vulnificus

膳食铁过量摄入可影响大鼠正常的生长发育,并引起小肠粘膜炎性损伤。过量铁摄入可引起大鼠肠道菌群失调,肠道菌群丰度有所降低,其中乳酸杆菌、双歧杆菌降低,血清中肿瘤坏死因子和内毒素水平升高可能与肠道菌群紊乱有关。

铁缺乏

当铁水平下降时,也会对肠道微生物群组成产生影响,诱发肠道感染。缺铁会抑制细菌细胞繁殖过程,从而损害细菌生长。

在啮齿类动物模型中,缺铁导致微生物群组成的显著重组,微生物多样性降低。

在铁含量非常低的条件下(0.9 mg Fe/L),Roseburia,肠杆菌减少,丁酸盐水平也降低,而Lactobacillus增加。此外,低铁条件下生长的Roseburia gutis优先产生乳酸而不是丁酸盐。

图 铁和炎症之间相互作用

Botta A, et al., J Lipid Atheroscler. 2021

铁补充

铁的补充和强化对人体肠道细菌组成有不同的影响。

接受低剂量(0-10 mg Fe/天)或高剂量(大于60 mg Fe/天)铁补充剂的孕妇在肠道菌群任何分类水平上均没有显著差异。

接受含铁微量营养素粉(12.5 mg/天)的肯尼亚婴儿的病原体丰度增加。在健康、非贫血的瑞典婴儿中,食用高铁配方奶粉(6.6 mg Fe/天)45天不会增加病原菌的生长;然而,双歧杆菌的相对丰度降低。

但是,值得注意的是在同一项研究中,与服用高铁配方奶粉的婴儿相比,服用铁滴剂(6.6 mg Fe/天)的婴儿的乳酸菌种类相对丰度较低。尽管剂量相当,但这项研究表明,给药形式(即配方奶粉与滴剂)对肠道微生物组成的影响存在差异。

此外,由于铁滴剂会导致乳酸杆菌的减少,乳酸杆菌是重要的共生细菌,因此铁滴剂可能会增加感染的易感性。

在疟疾流行地区补充铁被证明会增加严重不良事件的发生率,包括因疟疾和其他感染而住院。疟疾感染恶化的潜在机制被认为是过量铁抑制铁转运蛋白(ferroportin,防止红细胞中铁过量,防止感染)。

口服铁补充剂和强化对 4-59 个月儿童腹泻发病率的影响。在19项研究中发现,12项研究中铁不会影响腹泻发病率,在其余的研究中,四项记录的腹泻发病率显着增加,三项记录在特定亚群中的增加。

为什么有些研究表明补铁导致腹泻增加?

有两个主要假设可以解释有时观察到的效果。

首先,铁可以在肠道内产生活性氧,从而导致肠道损伤,并导致炎症性腹泻。这一假设得到了体外实验的支持,在体外实验中,铁暴露后,肠上皮细胞失去了完整性。

其次,铁可以改变肠道细菌的组成,创造一个更具炎症性的环境。

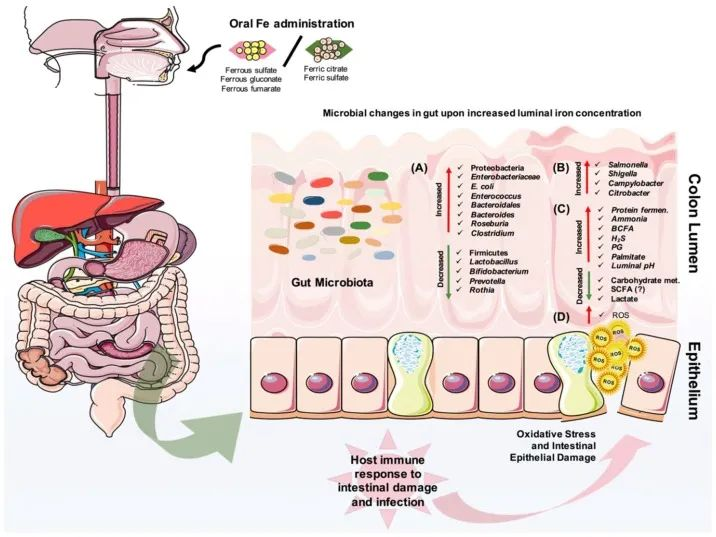

口服铁剂后结肠腔内的微生物和代谢变化

Yilmaz B, Li H. Pharmaceuticals (Basel). 2018

口服铁对肠道微生物组成的改变有直接影响。

(A)它可以导致有益微生物群的减少和致病菌的扩张,

(B)也可以为肠道病原体的扩张提供机会。

(C)此外,蛋白质发酵的增加和碳水化合物代谢的减少也会影响宿主的代谢。

(D)重要的是,铁可以在肠道中诱导活性氧(ROS)的产生,从而导致氧化应激,从而导致肠上皮损伤。

· 反过来,宿主的肠道免疫系统会对炎症、肠道损伤和可能的感染做出反应。

对于缺铁个体的补铁,可以改善肠道微生物的组成,降低致病菌的数量。但是在一些研究中,缺铁性贫血的个体口服补铁常会伴随胃肠道症状和肠道感染等副作用。在非洲的研究中,接受了铁强化剂饼干的儿童,铁补充并未改善机体贫血状况,反而增加了肠道致病菌肠杆菌数量,减少了乳酸菌和双歧杆菌数量,这些现象的发生可能与宿主的肠道高炎症水平密切相关,受到肠道内铁含量和微生物的影响。

当人体存在低肠道病原体负担时,补充铁剂对于肠道优势菌群或肠道炎症没有明显的影响;当人体不存在肠道病原负担的时候,补充铁剂可恢复肠道菌群,显著增加粪便中抗炎短链脂肪酸浓度并且降低肠道炎症,改善肠道微环境。

铁与病原菌

在哺乳动物中,大多数铁在血红素的卟啉结构中被螯合。由于病原菌生长需要铁,有的病原菌如霍乱包含的基因使霍乱弧菌能够从血红素中获取铁。霍乱毒素通过堵塞末端的毛细血管增加管腔血红素的生物利用度,导致宿主铁利用降低。

图 铁和代谢功能之间联系

Botta A, et al., J Lipid Atheroscler. 2021

此外,霍乱弧菌产生一种称为弧菌素的铁载体。与肠杆菌素等其他儿茶酚酸酯铁载体不同,这种独特的协同作用有助于逃避宿主免疫系统。霍乱毒素还会增加管腔内的长链脂肪酸和L-乳酸代谢产物,从而导致编码TCA循环含铁硫簇酶的霍乱弧菌基因上调。

因此,霍乱和霍乱毒素的产生在肠道中创造了一个缺铁代谢生态位,通过获得宿主来源的血红素和脂肪酸,选择性地促进霍乱弧菌的生长。

空肠弯曲菌也能捕获宿主铁并在宿主内引起感染。空肠弯曲菌感染是通过食用生的或未煮熟的家禽、海鲜、肉类和未经处理的饮用水发生的,当空肠弯曲菌通过胃时,它必须首先在极端酸性环境中存活。铁的存在增强了它在酸胁迫环境中的生存能力,因此它含有与铁介导的酸保护有关的基因,包括鞭毛生物发生基因、细胞膜生物发生基因、热休克蛋白(GroEL、GroES),这些基因有助于它的生存。

膳食铁可抑制肠道病原体柠檬酸杆菌的生长,并促使选择无症状的柠檬酸杆菌菌株;这些反应与胰岛素抵抗和抑制病原体毒力的葡萄糖水平升高有关。

除了促进胰岛素抵抗外,膳食铁还增加了肠道葡萄糖水平,这是抑制病原体毒力的关键肠道环境变化,并推动了无症状柠檬酸杆菌菌株的选择。然而,相比之下,其他研究表明,铁可用性的降低是有益的,因为它可以减少潜在致病性肠道细菌的生长。

铁对促、健康的 SCFAs 产生的影响

细菌代谢对我们的肠道健康很重要。短链脂肪酸是结肠中的主要代谢物,对肠道健康非常有益,并且是肠细胞和更远距离组织的能量来源。

铁与短链脂肪酸

两项研究首次描述了铁和短链脂肪酸产生之间的联系。

具体来说,体内大鼠管腔缺铁期间丁酸盐和丙酸盐水平较低,并通过补铁恢复。尽管不能排除饮食干预会改变肠道对短链脂肪酸的摄取,但这些结果表明,补铁可以通过增加短链脂肪酸的产生对肠道健康产生有益的影响。

然而,相比之下,高铁条件下似乎没有太大刺激体外短链脂肪酸的产生,而在极低铁条件下丁酸盐和丙酸盐的产生最明显受到损害。这种产量下降伴随着产生短链脂肪酸的菌Roseburia spp./ E. rectale和Clostridium Cluster IV 成员的减少。

体外发酵研究表明,补充铁会略微增加丙酸盐水平,但总短链脂肪酸水平没有显着变化。

与补充铁饮食的大鼠相比,缺铁饮食大鼠的盲肠乙酸盐、丙酸盐和丁酸盐水平降低。他们还表明,与对照组饮食(并且没有首先耗尽铁)的大鼠相比,补充铁饮食的大鼠的丙酸盐和丁酸盐水平更高。因此可以假设,缺铁饮食(与缺铁相结合)可能对肠道健康无益,因为在这些条件下,腔内短链脂肪酸水平会降低。相反,铁补充剂可能会增加促进健康的肠腔短链脂肪酸水平。

值得注意的是,短链脂肪酸可能会影响肠道病原体的毒力。丁酸盐的减少也可能会降低肠内 AMP 导管素的表达,从而削弱宿主的防御能力。

铁与支链氨基酸(BCFA)

与碳水化合物发酵相比,肠道细菌的蛋白质发酵会产生有毒或潜在有毒的代谢物,例如氨、H2S、BCFA(例如异丁酸和异戊酸)、吲哚和酚类化合物。

在体外,低铁条件下 BCFAs 的产生减少,也就是说:铁增加了成人粪便微生物群的 BCFA 的产生以及有毒氨的产生。

值得注意的是,BCFAs 和氨被认为是蛋白质发酵的指标。研究表明铁会刺激蛋白质发酵,这可能会导致更腐败、潜在有毒或致癌的环境。相比之下,在体外发酵研究中发现乳酸(主要来自碳水化合物)水平会随着铁的反应而降低。

虽然在多项体外研究中显示了源自蛋白质发酵的产品毒性的证据,但体内毒性是有限的,最近的一项试验不支持蛋白质发酵在人体肠道毒性中的作用。

另一方面,蛋白质发酵通常与病原菌的生长有关。因此,有必要在体内研究铁对蛋白质发酵和毒性的影响。

重要的是要认识到微生物代谢物的影响不仅限于肠道,因为它们被吸收,并且可能对远处部位和全身宿主代谢产生影响。目前我们还不知道这如何影响人类健康和疾病,但研究暗示铁诱导的肠道微生物活性变化也可能具有全身性影响。

在稳态条件下,肠道内的微生物必须相互竞争,并与宿主竞争可用铁。因此,细菌发展了不同的吸收系统,如铁运输系统和铁载体(铁螯合分子),以便在铁有限的环境中更有利地竞争。

前面我们知道,铁对于细菌的生长繁殖至关重要,但过量的铁也会产生毒性,因此,细菌对铁离子的摄取必须受到精确严格的调控。

细菌已经进化出了铁源的摄取系统。

细菌获取铁的机制

细菌可以通过分泌铁载体摄取Fe3+。铁载体是一种Fe3+特异性的螯合剂,对Fe3+具有超强的络合力。

铁载体能够与宿主体内的转铁蛋白、乳铁蛋白等铁结合蛋白竞争Fe3+,从而形成可溶性的Fe3+-铁载体复合体,这种复合体可以特异性地与细菌细胞外膜上的铁载体受体蛋白(OMRs)相结合,最终被转运至细胞周质中,转运过程通过TonB系统提供能量。

细胞周质中的Fe3+-铁载体复合体与周质结合蛋白(PBPs)相结合,形成Fe3+-铁载体-PBPs复合物。最后Fe3+-铁载体-PBPs复合物由ABC转运蛋白介导,通过内膜进入胞浆。进入细胞后,Fe3+-铁载体-PBPs复合物中的Fe3+被铁还原酶还原为Fe2+,Fe2+与铁载体的亲和力低,从而被释放。

除了分泌高亲和力的铁载体竞争Fe3+外,一些细菌还进化出直接利用转铁蛋白或乳铁蛋白中Fe3+的机制。

大多数革兰氏阳性菌存在直接吸收血红素而获得铁元素的转运系统。

细菌外膜上的血红素受体可以直接与血红素或血红蛋白结合,并将血红素或血红蛋白转运至周质,通过ABC转运蛋白转运至胞质降解或利用,整个过程由TonB系统提供能量。

金黄色葡萄球菌铁依赖性表面决定系统(Isd)可从血红蛋白中获取Fe2+。

除直接的血红素转运系统外,还存在间接的血红素转运系统。如革兰氏阴性菌中存在的Hemophore蛋白介导的血红素转运系统。

除此之外,细菌也可以产生分泌的或位于膜上的铁还原酶,将Fe3+还原成更容易溶解的Fe2+形式,并通过Feo、Yfe、Efe等转运系统来摄取Fe2+。其中Feo转运系统最为重要,大约80%的革兰氏阴性菌都存在Feo转运系统。

调节铁稳态

铁储存蛋白通过以可溶且无毒的形式储存细胞内游离铁来降低其浓度。在铁缺乏时,例如当存在于哺乳动物宿主细胞内或血液中时,铁可以从这些细菌储存中释放出来。

例如,大肠杆菌可以通过FieF输出铁,而且已经描述了一种用于伤寒杆菌的柠檬酸铁外排转运体(IceT);这些铁外流系统的目的是防止细胞内高水平的游离铁造成的压力。此外,血红素输出机制(HrtAB或同源蛋白)已被证明可以缓解某些细菌中血红素的铁胁迫。

最后,双歧杆菌科能够将铁结合到其表面,从而减少周围环境中自由基的形成,并可能在结肠腔中起到铁螯合的作用,以防止病原菌吸收铁。

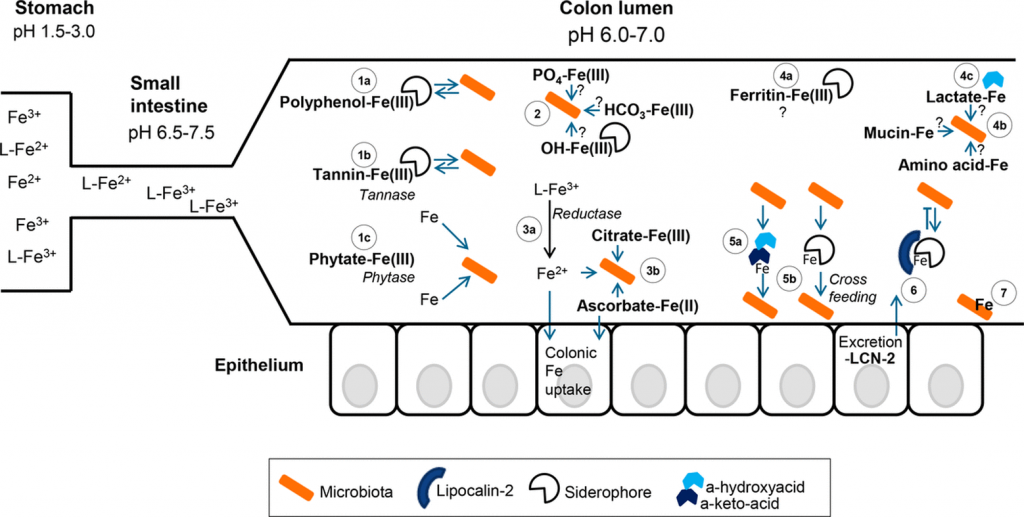

铁的形态、可用性和结肠腔中的铁之争

Kortman GA, et al., FEMS Microbiol Rev. 2014

胃肠道中的铁形态可能对肠道微生物群获取铁起着重要作用。

低pH值有利于铁和亚铁的溶解性,不一定需要配体(L)来溶解。

当小肠内的pH值升高时,主要是三价铁的溶解度降低,并与食物成分和宿主排泄物形成更多的络合物。

在结肠内,由于微生物群产生乳酸和短链脂肪酸等,pH值略有下降。图中结肠部分的微生物群以橙色表示(有益的)常驻物种和致病物种。

铁调素(Hepcidin)是一种由肝脏产生的肽激素,是全身铁稳态的主要调节剂。铁调素结合并降解铁转运蛋白,从而影响铁被巨噬细胞回收、被肠上皮细胞吸收以及被肝细胞储存的过程。

当体内缺铁时,铁调素浓度较低,从而有利于铁的吸收和从储存部位输送到血浆;

但当体内铁含量充足时,较高的铁调素浓度会降低铁的吸收,并损害铁的释放。

体内“铁稳态”

Anderson GJ, et al., Am J Clin Nutr. 2017

铁在饮食中以血红素和非血红素形式存在。非血红素铁通过DMT1穿过肠上皮细胞的根尖膜,通过FPN1穿过基底外侧膜后进入血液循环。铁与血浆TF结合,分布到全身组织。

菌群会通过代谢物信号传导途径调控系统铁稳态平衡。美国密西根大学研究人员在《Cell-Metabolism》上发表的研究证明了,细菌具有铁依赖性机制,可以抑制宿主铁的运输和储存。肠道菌群产生的代谢物能抑制肠道铁吸收主要转录因子低氧诱导因子 2α (HIF-2α),并增加铁存储蛋白铁蛋白 (Ferritin),从而抑制宿主的铁吸收。

两种菌群代谢物——1,3-二氨基丙烷 (DAP) 和 Reuterin,通过抑制异二聚化作用作为 HIF-2α 抑制剂,可以有效缓解全身铁超负荷。

与铁摄取相关的抗菌治疗

针对细菌生存繁殖对铁稳态的严重依赖,可将病原菌的铁获取系统作为抗菌治疗的靶点,开发针对病原菌铁稳态的化合物治疗细菌感染,同时可基于该系统研发疫苗。

大鼠和家兔服用抗生素后,铁的吸收也减少了。然而,小鼠研究发现,抗生素治疗后,铁的吸收增加了。这些发现表明,抗生素的使用可能改善铁缺乏症患者的铁吸收。

铁是饮食变化、微生物组改变和代谢功能障碍之间串扰的关键节点。

代谢综合征指的是一组异常,包括肥胖、血脂异常、胰岛素抵抗和2型糖尿病,这些疾病共同增加了心血管疾病的风险,包括心力衰竭(HF)和非酒精性脂肪性肝病。

通过血清中非转铁蛋白结合铁的存在、高铁蛋白血症、肝铁超载与胰岛素抵抗的相关性,明确了代谢综合征患者中轻度铁过量的患病率。

铁过量与胰岛素抵抗的结合通常被称为代谢异常铁过量综合征,15%-30%的代谢综合征患者会出现这种情况。因此,目前铁过量与代谢当量的关系已被充分认识,但导致代谢功能障碍的机制尚不完全清楚。

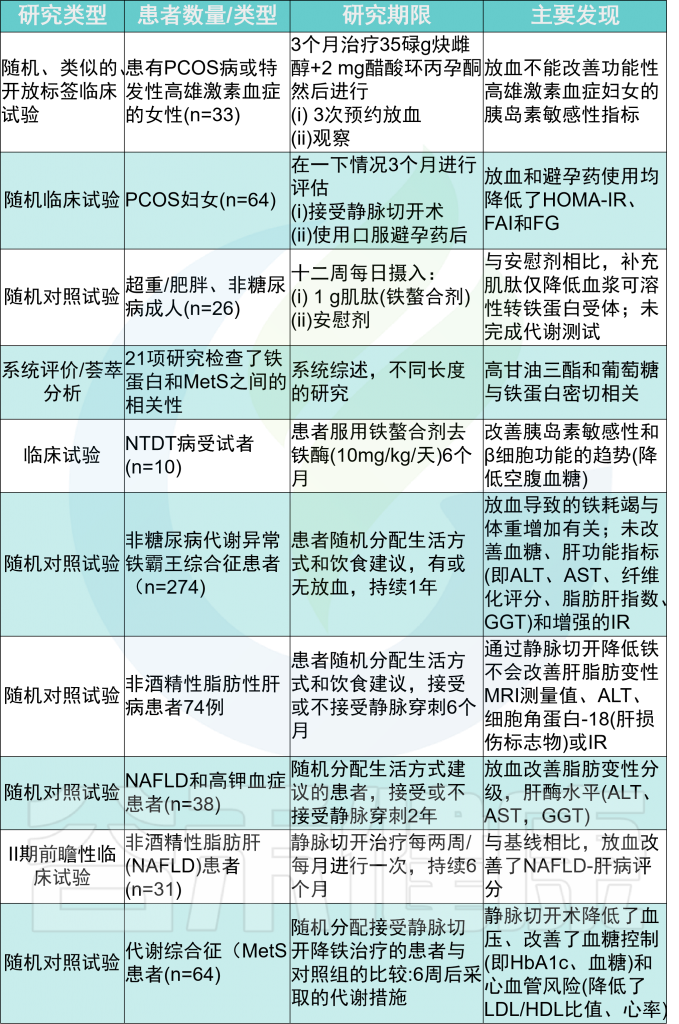

降低代谢疾病中铁的效果

在铁储量较高的MetS患者中,男性对心脏和肝脏疾病的易感性较高。

通过静脉切开或使用螯合剂等降低铁含量的干预措施,在某些情况下可以提高胰岛素敏感性,延缓2型糖尿病(T2DM)和心力衰竭的发病,但并不总是成功的。

在长期病态肥胖后,缺铁是一种常见现象,同样也可导致2型糖尿病和心力衰竭。因此,之前的研究表明铁和葡萄糖稳态或心肌病之间存在双向关系,表明最佳铁水平的平衡至关重要。

可能铁在代谢综合征发病机制及其并发症中的作用仍未得到充分重视,而微生物群的修饰是铁代谢影响的一种重要且相对未被探索的中介物。特别是,肠道内饮食中的铁水平改变了微生物群的组成。预计随后会影响微生物组的代谢组谱功能,包括短链脂肪酸和支链氨基酸。这种改变的后果将是宿主的外周胰岛素抵抗和代谢功能障碍。

炎症性肠病 (IBD) 的特征是胃肠道的慢性炎症。炎症与溃疡性结肠炎 (UC) 和克罗恩病 (CD) 中的肠道溃疡有关。IBD 也可能出现出血和吸收不良,三分之一的患者会出现缺铁性贫血。

一项IBD小鼠模型的研究发现,铁含量的改变显着影响 DSS 在小鼠中诱导的结肠炎的严重程度,铁含量的过多或过少都会加剧结肠炎的严重程度。

DSS治疗的高铁饮食小鼠的体重减轻程度不如低铁饮食小鼠,但粪便钙卫蛋白测定的肠道炎症更严重。这些喂食高铁饮食的小鼠经历了变形菌的增加,同时厚壁菌和拟杆菌的减少。

膳食铁水平与结肠炎症的 DSS 治疗和粪便钙卫蛋白水平之间似乎存在协同作用。

摄入两倍于标准水平铁(400 ppm)的饮食会导致微生物组的关键变化,这意味着观察到的这些变化不仅仅是由炎症的严重程度驱动的,还有管腔游离铁也会导致导致IBD中经常观察到的异源状态发展的复杂因素相互作用。

还需要更多了解的是,管腔铁如何影响IBD。此外,还需要研究管腔铁的增加对肠道微生物群的生理影响,以及这可能如何影响菌群多样性。未来也需要更多人体干预研究,进一步确定不同剂量的治疗性口服铁对人体肠道微生物群的复杂影响,尤其是代谢后果。

研究表明,缺铁和铁过量都与结直肠癌的发病机制有关,这表明必须谨慎平衡最佳铁摄入量。

在 965 名 50-75 岁的人群研究中,发现铁摄入量与结直肠息肉之间存在 U 型关系,铁摄入量高(>27.3 毫克/天)或低量(<11.6 毫克/天)的人更容易患上结直肠息肉,这是结直肠癌的前兆病变。

缺铁

由于铁在维持免疫功能中至关重要,铁的可用性不足可能会通过削弱对肿瘤变化的免疫监测,并潜在地改变肿瘤免疫微环境而增强致癌性。来自临床研究的数据表明,在结直肠癌患者中,缺铁与较差的预后和较低的治疗反应相关。

铁过量

大多数强有力的研究证实,膳食铁和铁储存过量都会增加结直肠癌的风险。

五项前瞻性人类队列研究,包括566607名个体和4734例结肠癌患者的数据,表明高血红素铁摄入量与结肠癌风险增加有关(虽然有一个队列没有发现任何关联)。

在防御方面,长双歧杆菌和嗜酸乳杆菌是肠道保护性共生菌。它们形成了一道保护屏障,防止病原菌定植,并产生丁酸盐,作为一种抗癌剂。双歧杆菌科可通过将铁结合到其表面来影响自由基的形成,并促进结肠上皮的日常更新,而乳酸杆菌菌株可降低胆汁酸的诱变效应。

大多数致病菌都具有增强的铁获取机制,因此往往比保护性细菌更容易获得游离铁。也就是说,铁可以促进致病菌和肠道共生菌之间比例的变化,增加肠道中的特定代谢物和炎症。

研究显示,拟杆菌/普氏杆菌、梭状芽孢杆菌、牛链球菌和粪肠球菌可产生遗传毒性代谢物,如硫化氢和次生胆盐,这可能会促进炎症和致癌。

基于抗生素的肠道致病菌清除降低了结肠癌的发病率,并改变了小鼠的肠道微生物群。这些发现得到了人体研究的支持。

可见,针对肠道微生物群的饮食干预有望治疗结直肠癌,但这些方法仍需要进一步研究。

过量的铁对身体会带来不良影响,因此如果体内铁过量则需要采取相应措施。

多酚-铁:结合牢固,防止铁被吸收

饮食中通常含有单宁和儿茶酚等多酚,它们大量存在于茶和咖啡中。这些化合物可以非常牢固地结合铁,从而防止宿主吸收铁,但也防止细菌吸收铁。

然而,在铁缺乏的环境中,致病菌可以产生和/或占用含铁细胞可能受益于铁多酚提取机制,很可能通过清除铁绑定到多酚。

目前尚不清楚这种机制是否在肠腔中发挥重要作用,但可能与此有关,因为肠环境中可能同时存在多酚和铁载体。

此外,某些细菌,如甘蓝链球菌或卢格敦葡萄球菌,可以降解多酚鞣酸盐,并通过这种方式暂时将铁从这种有效的铁粘合剂中释放出来。

可以通过在用餐后一小时内饮用以下饮料来减少铁的吸收:

植酸盐-铁:结合物通过菌群降解,释放铁

另一种具有强铁结合活性的化合物是植酸盐,在食用谷物和豆类为主的饮食后,其肠道可利用性很高。

与单宁酸类似,某些肠道微生物(如大肠菌和双歧杆菌科)可以降解植酸盐,这可能是一种特殊的释放铁的方式,铁可能被降解生物体或其他细菌物种利用。因此,与植酸盐结合的铁可能是结肠肠道微生物群的相关铁源。

然而,应该注意的是,铁与植酸盐的复合物到达结肠时大多是不溶性的,因此不易被降解。然而,之前在常规大鼠的结肠中发现了只能通过微生物作用产生的植酸盐降解产物,但在无菌大鼠中却没有发现。这些发现表明微生物降解的植酸发生在结肠。

在每餐 2-10mg 植酸盐的极低浓度下,植酸盐会降低铁的吸收。

大豆蛋白(存在于豆腐、组织化植物蛋白和一些加工肉制品中)可以减少铁的吸收,因为它含有植酸盐。

钙

钙对骨骼很重要,但它也可能抑制铁的吸收。为了更好地吸收铁,避免在吃富含铁的食物的同时服用钙补充剂。

牛奶和鸡蛋中的蛋白质

虽然动物肉中的蛋白质会增加铁的吸收,但牛奶和鸡蛋中的蛋白质(卵清蛋白除外)在与低铁食物一起食用时会减少铁的吸收。

锌

过量摄入锌(由于过度使用锌补充剂)也会损害铁的吸收。

考虑到缺铁对人体健康影响重大,因此实施适当的策略来解决这一问题至关重要。

最常见的策略是食物中的铁补充、益生菌、益生元、铁药物补充剂等方法。

富含铁的食物

前面我们知道,膳食铁有两种形式:血红素和非血红素。血红素铁具有较高的生物利用度,膳食因素对其吸收的影响最小,而非血红素铁的吸收要低得多,并受到其他食物类型的强烈影响。

大多数对年轻女性的研究发现铁状态(铁蛋白和铁)与肉类和其他血红素铁的消耗量之间存在正相关关系。

增加富含铁的食物的摄入量,以补充铁储备,确保饮食健康均衡。

其中常见的富含铁元素的食物包括:

红肉、家禽(包括肝脏类)、鱼、豆类、扁豆、豆腐、豆豉、坚果、种子等

非血红素形式的铁含量高的植物性食物(但也可能含有高含量的阻止铁吸收的物质)包括:

● 豆类,包括鹰嘴豆、豆类、豌豆和小扁豆

● 种子,包括芝麻和南瓜子

● 绿叶蔬菜,包括西兰花和羽衣甘蓝

以上是富含铁元素的食物,同时其他富含维生素的食物也能辅助铁的吸收,例如,维生素A,维生素C.

维生素C:促进铁的吸收

如果膳食中含有大量维生素C,那么蔬菜膳食的吸收量可能会增加六倍。维生素C和柠檬酸以剂量依赖的方式促进铁的吸收,部分是通过充当弱螯合剂来帮助溶解小肠中的铁。

一项研究发现,维生素 C 的摄入量与女性的铁含量呈正相关。

在存在抑制铁吸收的物质(包括植酸盐、多酚、钙和蛋白质)的情况下,维生素 C 还有助于铁的吸收。

如果同时服用,维生素 C可将植物性食物中的非血红素铁的吸收提高 2 至 3 倍。因此,为了提高铁的摄入量,可以将富含铁的植物性食物与富含维生素 C 的食物结合起来。

水果或蔬菜中都会包含维生素 C,包括:

● 柑橘类水果

● 奇异果

● 草莓

● 番茄

● 辣椒

● 西兰花

● 卷心菜

● 菠菜

维生素A:克服植酸盐的影响促进铁的吸收

维生素 A直接影响铁转运和红细胞生成。

全谷物和豆类中的植酸盐会降低铁的吸收,但如果加入富含维生素A和β-胡萝卜素的食物可以增加铁的吸收,并可以克服植酸盐的影响。

维生素A(视黄醇)有助于治疗缺铁性贫血,并能改善儿童和孕妇的铁状况。

常见的富含维生素A和β-胡萝卜素的食物:

● 胡萝卜

● 红薯

● 鱼

● 哈密瓜

● 甜椒

● 南瓜

● 葡萄柚

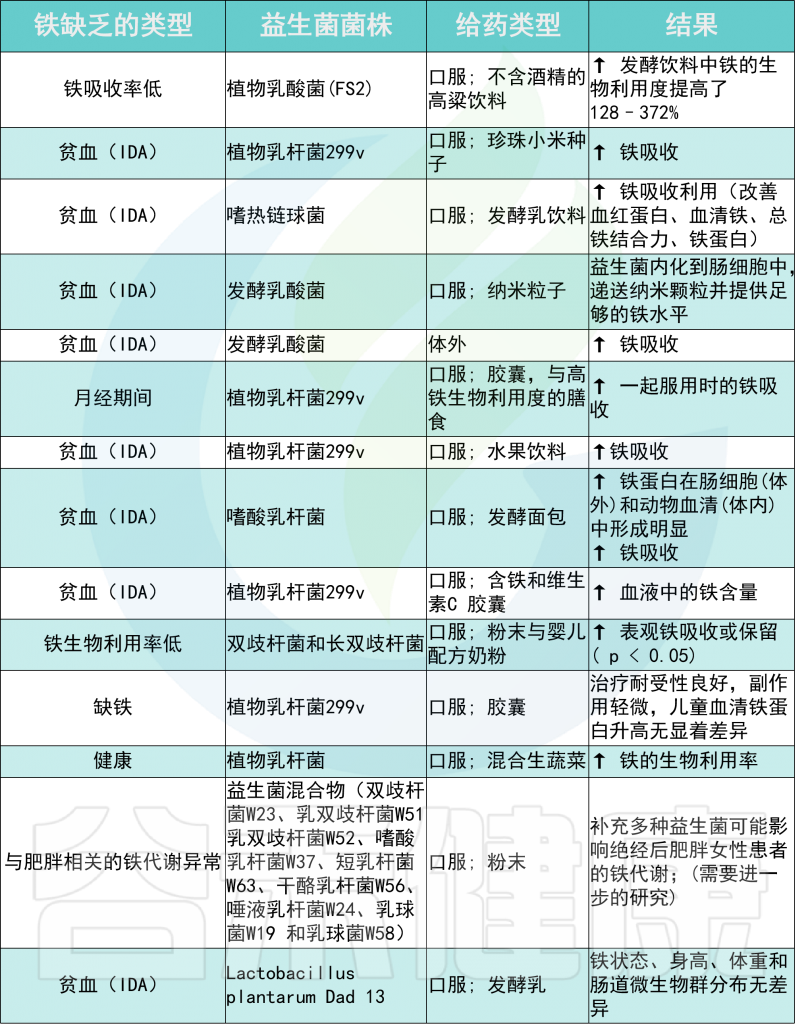

益生菌

大多数益生菌产生乳酸,这可能会降低 pH 值,从而增加铁的溶解度,帮助其吸收。

例如,植物乳杆菌 299v 有助于预防缺铁性贫血。这种益生菌可以改善活跃的高加索欧洲人的膳食非血红素铁吸收。

发酵乳杆菌是人类微生物群中的一种主要益生菌,具有显著的铁还原活性。对羟基苯乳酸是该菌株产生的代谢物,通过DMT1转运体将Fe3+还原为Fe2+来增加肠细胞对铁的吸收。

与益生菌菌株给药相关的铁吸收

Rusu IG,et al., Nutrients. 2020

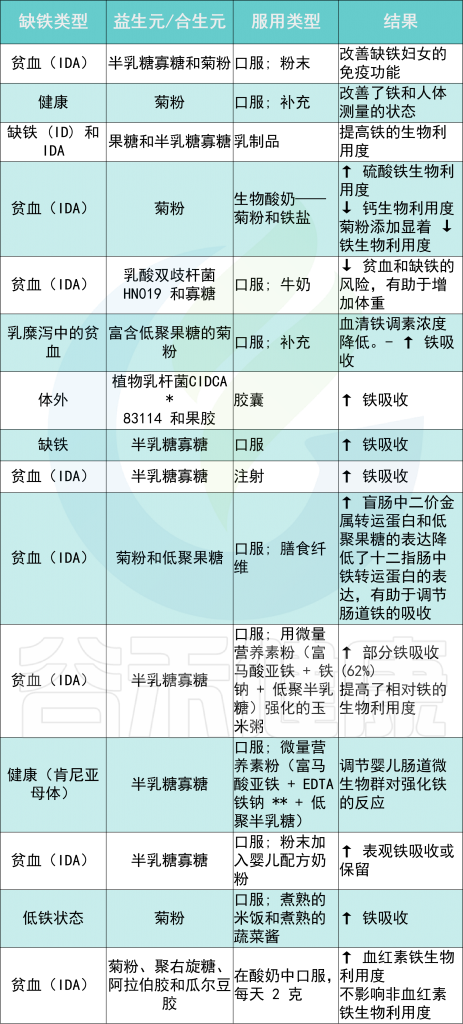

益生元

益生元是功能性食品成分,可刺激肠道中有益细菌的生长和定植,最终改善身体健康。肠道微生物群定植在肠道生理学中起着重要作用。

几项研究将益生元和/或合生元的摄入与铁可用性的增加联系起来,主要是通过将 Fe 3+转化为 Fe 2+(由于它们的铁还原活性),并促进肠细胞对铁的吸收。

例如,在肯尼亚儿童中进行的一项补铁试验报告称,在服用益生元期间铁吸收更高半乳糖寡糖 (GOS)底物。

不同类型铁缺乏症的益生元和合生元摄入量及其对机体铁水平的影响

Rusu IG,et al., Nutrients. 2020

* CIDCA——食品冷冻技术研发中心

** EDTA——乙二胺四乙酸

补充剂

不同形式的铁补充剂补充铁以亚铁(+2)和铁(+3)的形式存在。由于铁形态必须在体内转化为亚铁形态以供吸收,因此亚铁形态更具生物利用度。

常用的口服亚铁补充剂包括:

● 柠檬酸亚铁

● 硫酸亚铁

● 葡萄糖酸亚铁

● 铁琥珀酸亚铁

● 氨基酸螯合物(如双甘氨酸铁、天冬氨酸铁)

● 血红素铁

虽然最常研究的铁补充剂是硫酸亚铁,但食品强化和补充剂研究表明,氨基酸螯合形式的铁(如甘氨酸)更好或同样好地被吸收。

例如,在一项针对孕妇的研究中,25mg甘氨酸亚铁能够将铁水平提高到与50mg硫酸亚铁相同的水平。

较新配方的铁补充剂可能比亚铁盐更容易耐受,胃肠道副作用更少,如:

然而,在提高产品螯合率、安全性,降低产品成本等方面有待进一步研究。

铁注射需要医疗监督。当口服铁补充剂不能耐受时,可以注射,这通常适用于患有腹腔疾病和炎症性肠病的患者。在手术或输血后血红蛋白必须迅速增加的情况下,也建议使用。注射铁剂比口服疗法更昂贵,而且不能在怀孕的前三个月用。

建议注射羧麦芽糖铁和异麦芽糖铁,因为它们能够以更大剂量给药,且安全性好。

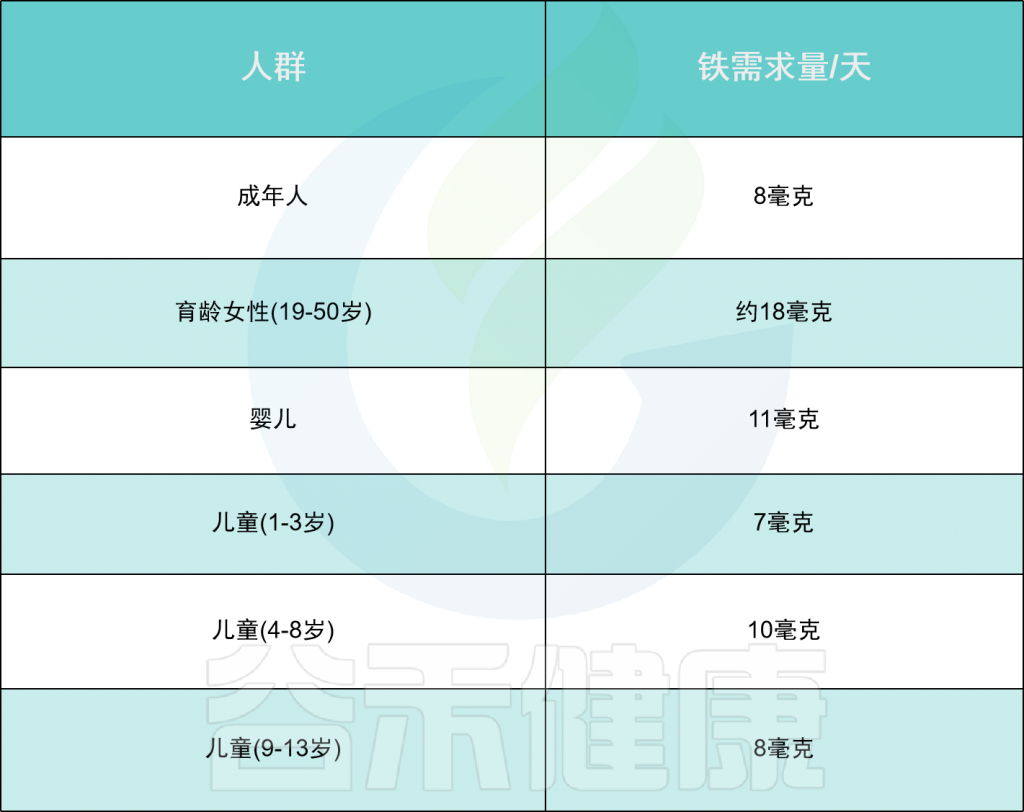

另外,特殊人群对铁的需求量不同:

健身人群补铁

运动会加快铁在机体中的代谢,长期的运动使组织内储存铁的含量明显下降,是红细胞的更新速度加快,运动还导致机体对铁的吸收率降低,这些都增加了健身人群对铁的需要量。

我国对健身人群每日膳食的推荐的摄入量为:男性20毫克/天,女性25毫克/天。

妊娠期补铁

孕妇对铁的需求量比一般人群更高,每天 27 毫克。

妊娠期间,受母体铁状态调节的铁调素血清浓度极低。由于铁调素是肠道铁吸收的负调节剂,低水平表明对铁的需求高。

妊娠早期和中期缺铁与孕产妇发病率增加和不良妊娠结局风险增加有关,包括低出生体重、早产或宫内生长受限。

大多数产前维生素都含有足够的铁来弥补这种增加,但由于对血液产生的需求增加,缺铁性贫血在怀孕期间很常见。因此需要合理补铁。

具体补铁方式可参考上面列出的形式。

铁对于维持宿主肠道菌群稳态和肠道微生物的生长定植有重要作用。一些菌群,尤其是致病菌的生存,必须依靠铁的存在,因此形成了多种摄取铁的机制,并且参与调节宿主的肠道铁吸收。同时,铁与宿主的肠道微生物和微生物代谢产物共同作用,可对肠道乃至整体健康产生影响。

在补铁的同时,需要防止补铁带来的代谢紊乱和炎症损伤,也就是说铁的补充要在允许的条件下适度补充。那么怎么知道是否在合理范围内?目前对铁的监测以血液检测较常见,但血液检测波动较大。

此外,既已发现了铁与肠道菌群相关性,肠道菌群检测也是一个可行方向。谷禾肠道菌群健康检测报告中包含铁的水平,这是基于菌群代谢计算得到的,与血液检测有所不同,肠道菌群检测反映的是一段时间(2周左右)的长期状态。

未来需要更多的研究来证明铁、宿主与肠道菌群的相互作用机制,以及其与肠道炎症疾病等多种慢性疾病发生发展之间的因果关系,为铁补充的个性化策略提供更多支持。

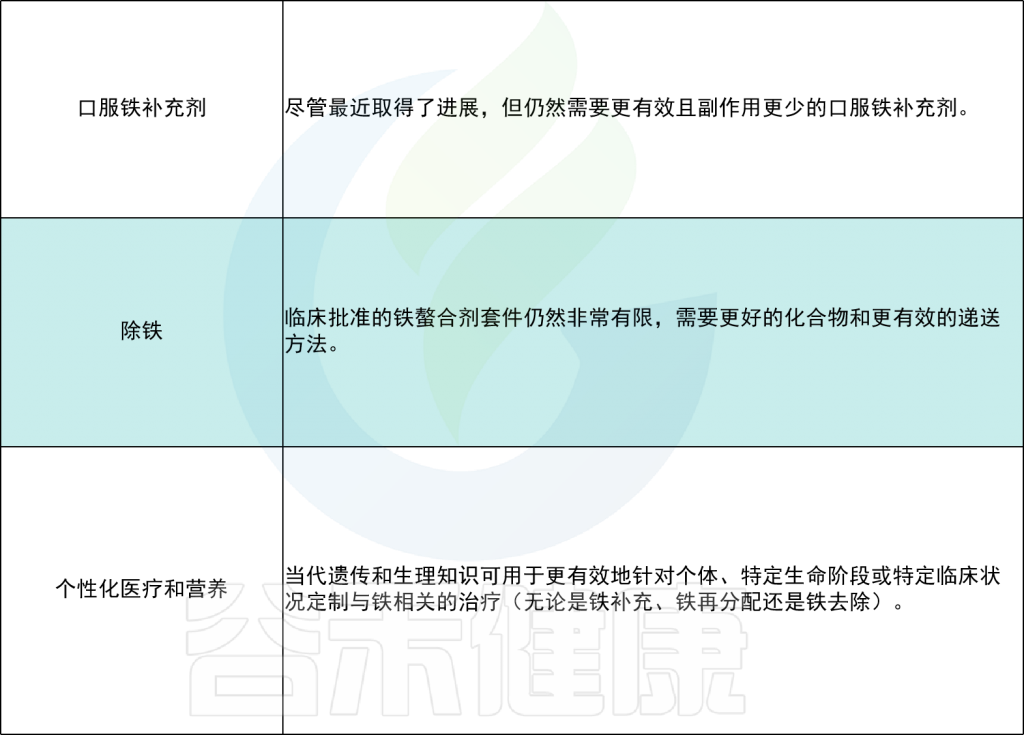

各类人群的铁需求量

►►►

铁补充的副作用及相关禁忌

► 可能出现的副作用

► 禁忌症

铁补充剂不应用于以下人群:

声明:本账号发表的内容用于信息的分享,仅供学习参考使用。在采取任何预防、治疗措施之前,请先咨询临床医生。

主要参考文献:

Yilmaz B, Li H. Gut Microbiota and Iron: The Crucial Actors in Health and Disease. Pharmaceuticals (Basel). 2018;11(4):98. Published 2018 Oct 5. doi:10.3390/ph11040098

Botta A, Barra NG, Lam NH, et al. Iron Reshapes the Gut Microbiome and Host Metabolism. J Lipid Atheroscler. 2021;10(2):160-183. doi:10.12997/jla.2021.10.2.160

Finlaysontrick E C , Fischer J A , Goldfarb D M , et al. The Effects of Iron Supplementation and Fortification on the Gut Microbiota: A Review[J]. Gastrointestinal Disorders, 2020, 2(4):327-340.

Yilmaz B, Li H. Gut Microbiota and Iron: The Crucial Actors in Health and Disease. Pharmaceuticals (Basel). 2018 Oct 5;11(4):98. doi: 10.3390/ph11040098. PMID: 30301142; PMCID: PMC6315993.

Kortman GA, Raffatellu M, Swinkels DW, Tjalsma H. Nutritional iron turned inside out: intestinal stress from a gut microbial perspective. FEMS Microbiol Rev. 2014 Nov;38(6):1202-34. doi: 10.1111/1574-6976.12086. Epub 2014 Sep 29. PMID: 25205464.

Georgieff MK. Iron deficiency in pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2020;223(4):516-524. doi:10.1016/j.ajog.2020.03.006

Rusu IG, Suharoschi R, Vodnar DC, et al. Iron Supplementation Influence on the Gut Microbiota and Probiotic Intake Effect in Iron Deficiency-A Literature-Based Review. Nutrients. 2020;12(7):1993. Published 2020 Jul 4. doi:10.3390/nu12071993